Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Правительство поддержит внедрение достижений генетики в аквакультуре

Федеральную программу развития генетических технологий утвердило Правительство России. Будущие достижения генетиков предполагается использовать в том числе в аквакультуре – для улучшения пород.

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019 – 2027 гг. утверждена постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 479, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчики документа указали на существенное отставание России в этом вопросе. По данным авторов программы, в 2016 г. доля биотехнологических компаний, выполняющих исследования и разработки, в общем объеме расходов на исследования и разработки составляла в США 12,31%, во Франции – 8,95%, а в РФ – 0,53%. В 2017 г. рынок технологий генетического редактирования оценивался в 3,19 млрд долларов и по прогнозам достигнет 6,28 млрд долларов к 2022 г., указано в документе. При этом ожидается, что наиболее быстрорастущими биотехнологическими рынками в ближайшие 5 лет станут страны АТР, в частности Китай и Индия.

Авторы отметили, что «в области животноводства, включая аквакультуру, перспективы развития генетических технологий связаны с созданием новых линий и пород животных, обладающих улучшенными количественными и качественными характеристиками».

Программа предусматривает создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров, проводящих соответствующие исследования. Ответственный исполнитель и координатор программы – Минобрнауки России. Методическое, информационно-аналитическое и организационное сопровождение возложено на Курчатовский институт. Общий объем финансирования в 2019 – 2027 гг. утвержден в размере 127 млн рублей, из них 111 млн рублей – из федерального бюджета.

Fishnews

Патентное право на фармацевтическом рынке: о чем спорят производители лекарств?

Действующая в России патентная система зачастую приводит к многомиллионным искам. Однако страдают не только производители, но и потребители, которые из-за патентных споров могут не получить лекарств

Вот только один из свежих кейсов. В прошлом году аргентинская фармкомпания подала в суд на петербургского производителя. Аргентинцы производят препарат против опухоли. Они его не изобрели, это сделали швейцарцы. Но патент уже закончился, производить могут все. Тогда аргентинцы зарегистрировали способ его производства. В Петербурге тоже освоили производство лекарства, и это дало повод аргентинцам обратиться в арбитраж с иском почти на 900 млн рублей. И таких примеров масса.

Рассказывает омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

«Некоторые лица могут получить правовую охрану, то есть патент на какое-то общеизвестное, находящееся в общественном достоянии лекарство. Вот в чем проблема. Люди приходят, регистрируют патент и дальше этим патентом начинают мешать другим производителям производить вот это самое лекарство. Зачастую речь идет не об охране самого вещества, а, например, о способе его производства либо регистрируется, например, то же самое лекарство в иной дозировке, с какими-то иными, несущественными показателями в лечении, отличающими формулу патента одну от другой».

Проблема в том, что в России относительно легко получить патент на лекарство. Достаточно что-то изменить. Смело прийти в Роспатент и заявить о своей «уникальной разработке». Недаром у нас даже появилось понятие «мусорный патент». Производители оригинальных лекарств вкладывают в свои изобретения сотни миллионов долларов. И, естественно, стремятся окупить вложения в препараты. Но тут на рынке появляются дженерики, чьи производители тоже получили патент. Авторы оригинального препарата, конечно, идут в суды. Но пока идет процесс, дешевые аналоги собирают прибыль, отнимая ее, соответственно, у производителей оригинальных лекарств. Продолжает глава представительства компании Celgene в России Виктор Феркович.

«Это то, что называется «дженериковый риск». Здесь, конечно же, требуется разговор со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами, игроками рынка — с тем чтобы выработать четкие правила того, как предотвратить подобные ситуации, поскольку патент как таковой на данный момент является прежде всего правом оригинатора отстаивать свои права в суде. Но это занимает зачастую несколько лет, а тем временем дженерик просто выходит на рынок, попирая патентное право оригинатора».

А теперь немного о цифрах. Роспатент удовлетворяет 75% заявок. Это касается не только фармы, у нас вообще большие проблемы с правами на интеллектуальную собственность. Просто на рынке лекарств она стоит особенно остро. И связано это, конечно, с маржинальностью. Так вот в США удовлетворяют меньше 50% заявок. Там просто куда более строгий контроль. В России же патенты подчас выдаются на очень странные изобретения, рассказывает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

«Ко мне приходил обладатель патента на специальное устройство на размещение информации в лифте. Когда я посмотрел, о чем идет речь, то речь шла о металлической рамке со стеклом, которая может крепиться на стене лифта, с тем чтобы там могла размещаться рекламная информация. Сказать, что это соответствует высокому изобретательскому уровню или является одной из новейших технологий, честно говоря, язык не поворачивается».

У нас еще растет и число аннулированных патентов. По статистике, Роспатент ошибается в трети своих решений, говорят эксперты. Причем у ведомства широкие полномочия, и оно может выдавать лицензии, например, не советуясь с Палатой по патентным спорам. Поэтому тут есть о чем подумать всем заинтересованным сторонам. Тем более что страдают потребители, которые из-за патентных споров могут не получить нужные лекарства.

Михаил Сафонов

Россияне потратили в Дубае US$ 328,7 млн в 2018 году

Дубай, ОАЭ. Россияне вновь стали одним из лидеров по объему трат в Дубае во время туристических поездок в 2018 году: в общей сложности, граждане России приобрели товаров и услуг на общую сумму в 1,2 млрд дирхамов (US$ 328,7 млн), что на 13% больше, чем годом ранее.

Данные обнародовала международная платежная система Visa, руководствуясь отчетами о транзакциях, совершенных по ее картам. Наряду с россиянами, в топ-10 самых расточительных туристов вошли представители Китая, Кувейта, Омана, Бахрейна и Австралии.

Нужно отметить, что общее число транзакций в минувшем году выросло на 22%, тогда как общий объем трат достиг 22,8 млрд дирхамов (US$ 6,24 млрд) по сравнению с 21,7 млрд дирхамов (US$ 5,94 млрд) в 2017 году. Больше всего потратили туристы из Саудовской Аравии, за ними следуют граждане США и Великобритании.

Если говорить о товарных категориях, то больше всего денег было потрачено на путешествия (9,2 млрд дирхамов, US$ 2,5 млрд), модную одежду и аксессуары (3,8 млрд дирхамов, US$ 1,04 млрд), а также предметы роскоши (2 млрд дирхамов, US$ 548 млн), питание в ресторанах (1,8 млрд дирхамов, US$ 493 млн), досуг и развлечения (959 млн дирхамов, US$ 252 млн).

Источник: Khaleej Times

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Из-за неправильного питания умирает людей больше, чем от табакокурения.

Это подтверждено в новом исследовании, опубликованном в самом известном научно-медицинском журнале «Ланцет» (Lancet).

Вот как выглядят эти цифры конкретно: в 2017 году нездоровое питание спровоцировало 11 млн смертей, а курение - 8 млн. Это было установлено в результате самого большого наблюдательного медицинского исследования в мире. У него даже есть свое особое название - «Исследование глобального бремени болезней 2017».

Работу проводили с 1990 по 2017 год в 195 странах мира, и естественно, за это время изучили много миллионов людей.

ИГРА В ПЯТНАШКИ

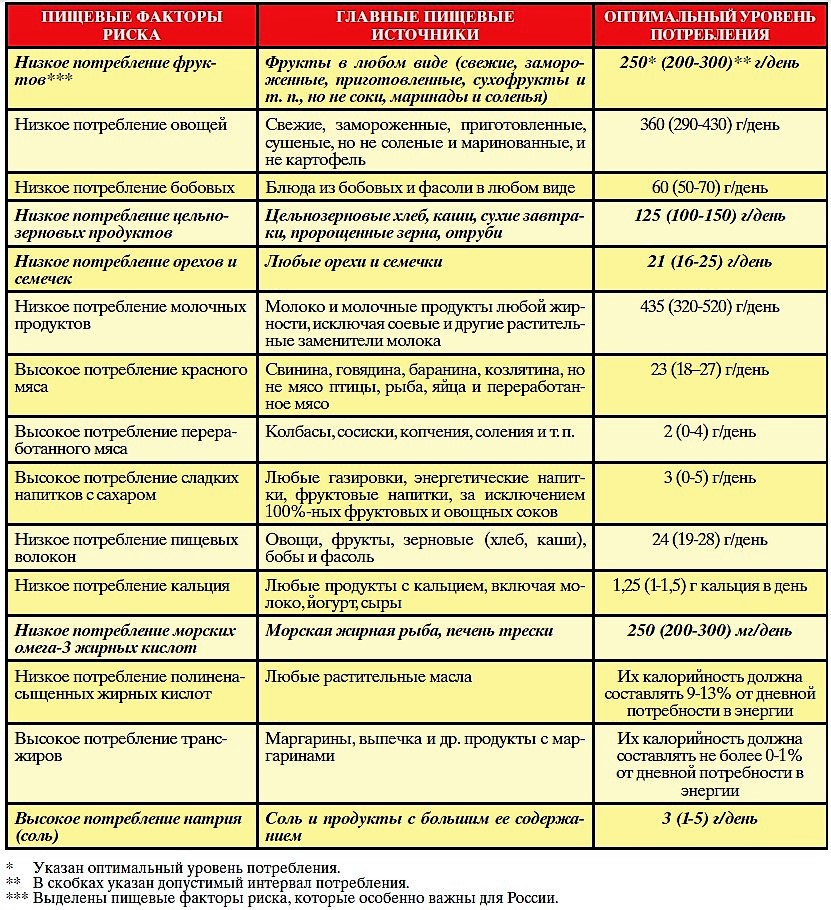

Ученые выделили 15 пищевых факторов риска (см. табл.) и оценили, как они влияют на смертность людей. Самыми «влиятельными» оказались такие факторы риска, как избыточное потребление соли и недостаточное потребление цельнозерновых продуктов и фруктов.

Вторым по важности фактором риска было курение, и уже потом шли повышенный уровень сахара в крови, высокое артериальное давление и избыточная масса тела.

Последние факторы риска, как видите, тоже во многом связаны с неправильным питанием. То есть его роль в нашей жизни и смерти огромна.

Среди наиболее вредных продуктов исследователи прежде всего называли напитки с большим содержанием сахара. А вот избыток красного мяса, как оказалось, не столь вреден, как недостаток в нашем питании продуктов из цельного зерна.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПИЩЕВОЙ ПОЛИТИКЕ

Россия в этом глобальном исследовании упоминается лишь один раз. Вот эта цитата, где присутствует наша страна: «Низкое потребление цельнозерновых продуктов является главным пищевым фактором риска смерти в США, Индии, Бразилии, Пакистане, Нигерии, России, Египте, Германии, Иране и Турции».

Информация эта полезна, но хотелось бы знать о наших проблемах с питанием больше, чтобы по возможности подрегулировать свой рацион в сторону более здоровой диеты. К счастью, это возможно. Несколько раньше в «Европейском эпидемиологическом журнале» была опубликована европейская часть «Исследования глобального бремени болезней 2017», и там нашей стране уделено много места.

«Диагноз», который ставится России в этой статье, не очень приятный для нас. 30% смертей от инфарктов миокарда, мозговых инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний у нас связаны с неправильным питанием.

Если мы посмотрим на такие данные в других европейских регионах, то увидим, что это очень много. Например, в странах Западной Европы этот показатель в два раза ниже и составляет 14,2%. В Центральной Европе такая смертность составляет 25,9%. А вот среди стран Восточной Европы (как правило, они были республиками СССР) мы выглядим чуть ли не лучше всех. Исключение - Эстония, в которой этот показатель составляет 28,3%.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Важно, что в этой статье выделены пять главных ошибок в питании россиян. Давайте пройдемся по каждой и попытаемся понять, как их можно исправить.

Начинать нужно с диагностики, и здесь вам поможет таблица. Жирным шрифтом в ней выделены пять главных пищевых факторов риска для нашей страны. В последней колонке вы увидите, сколько продуктов из каждой группы вам надо потреблять. А теперь сравните эти цифры со своим стилем питания: укладываетесь ли вы в эти нормы? Если нет, надо работать над ошибками, чтобы сделать свой рацион более полезным. Как это осуществить?

Если вы мало едите цельнозерновых продуктов, то:

- не покупайте пшеничный хлеб из муки высших сортов;

- покупайте хлеб из муки низких сортов, а еще лучше с большим содержанием обойной или цельнозерновой муки либо с добавлением отрубей;

- откажитесь от манной каши, меньше ешьте рисовой каши;

- из каш выбирайте те, которые сделаны из цельного зерна (гречка, овсянка, перловка и т. п.);

- лучше те каши, которые нужно варить, а не просто заваривать кипятком;

- введите в свой рацион отруби, добавляйте их в кисломолочные напитки и соки;

- покупайте пророщенные зерна или проращивайте их сами.

Если вы потребляете мало орехов и семечек, то:

- возьмите за правило съедать каждый день по горсти орехов, сгодятся любые, но лучше, чтобы они были разными (грецкие орехи обязательны);

- орехи лучше покупать в скорлупе и чистить самим, так они лучше сохраняют полезные вещества;

- орехи лучше есть сырые и несоленые;

- заменять все орехи семечками подсолнечника не стоит;

- из семечек лучше всего выбирать тыквенные.

- Если мало едите фруктов, то:

- старайтесь есть самые разные фрукты и ягоды;

- в сезон лучше есть свежие фрукты, но когда их нет или они очень дороги, то можно есть замороженные;

- сухофрукты тоже подойдут, но только если они сделаны без добавки сахара;

- соки - не заменители фруктов;

- варенья, джемы, компоты и прочие заготовки тоже не заменяют фруктов и ягод, ешьте их как можно меньше.

Если вы потребляете мало продуктов с омега-3 жирными кислотами, то:

- обязательно ешьте жирную морскую рыбу - как минимум 1 раз в неделю, а лучше 2 раза;

- рыба из холодных морей, выловленная в холодное время года, содержит омега-3 кислот больше;

- в нежирной рыбе омега-3 тоже есть, но в меньшем количестве, есть такую рыбу нужно не реже 1 раза в неделю;

- предпочтение отдавайте свежей или замороженной рыбе;

- лучше цельная рыба, потрошеная или тушка, а не полуфабрикаты из нее (филе, тушка без кожи, фарш, котлеты и т. п.);

- консервы и соленья из рыбы допускаются редко, когда нет возможности съесть блюдо из свежей или замороженной рыбы;

- много омега-3 в печени трески, есть ее можно по 1 ч. л. в 3-4 дня.

Если потребляете много соли, то:

- меньше солите при готовке;

- не досаливайте во время еды, уберите солонку со стола;

- не покупайте и не делайте соленья, маринады, консервы и копченья;

- используйте вместо соли специи, пряности, натуральный уксус и лимонный сок;

- купите дорогую соль (цветную, морскую, обогащенную калием или какую-либо еще) и используйте ее очень экономно.

Олег Днепров

ЗЕЛЕНСКИЙ «У РУЛЯ»: ШАБЛОННОЕ ЛИДЕРСТВО C ОПАСНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что прогнозируемое восхождение на президентский пост «незалежной» невыходящего из роли шута украинского комика и шоумена Владимира Зеленского не поспособствует снижению градуса военно-политической напряженности и стабилизации оперативной обстановки на Донбасском театре военных действий.

С высокой долей вероятности все это может превратиться в своеобразный «драйвер» очередного витка кровопролитной эскалации, начавшегося «под фанфары» полного игнорирования украинской стороной инициативы о прекращении огня на период Пасхи и майских праздников. И ничего удивительного в вероятной реализации вышеуказанного сценария нет. Почему?

Во-первых, в распоряжении потерпевшего полное политическое фиаско Петра Порошенко остаётся целый месяц (с момента предстоящего оглашения результатов 2-го тура президентских выборов до наиболее вероятной даты инаугурации Владимира Зеленского - 28 мая 2018 года) для задействования военно-политических инструментов, способных спровоцировать очередной «эскалационый взрыв» на Донбассе.

В частности, под всеобъемлющим контролем Порошенко по-прежнему (вплоть до момента инаугурации Зеленского) остаётся такой «стратегический актив», как Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), который курируется секретарём Александром Турчиновым, получившим в медиапространстве прозвище «Кровавый пастор».

Все мы прекрасно осведомлены о том, что именно с подачи Турчинова командование ВВС Украины приняло решение о нанесении массированного ракетно-бомбового удара по инфраструктуре ДАПа (полотну взлётно-посадочной полосы и терминалам аэропорта Донецка) в 2014-м году.

Более того, именно этот военный преступник, являясь ярым приверженцем всех антироссийских начинаний Порошенко, рассматривается Вашингтоном и Брюсселем как ключевое звено для лоббирования геостратегических интересов НАТО на территории «незалежной».

Ввиду вышеуказанных обстоятельств было бы крайне наивно и опрометчиво причислять ратификацию законопроекта №1343 «О расширении и оптимизации полномочий СНБО» (осуществлённую парламентским большинством ВРУ 24 декабря 2019 года) к разряду простых совпадений, за которыми не скрывались бы определённые «теневые» функции с далеко идущими последствиями.

Как следствие, тандем «Порошенко - Турчинов» будет на протяжении месяца, без необходимости согласования с Верховной Радой, располагать правовыми рычагами для полноценного управления командованием так называемой «Операции объединённых сил», принимающим непосредственное участие в карательной операции на Донбасском ТВД.

Во-вторых, несмотря на те пафосные «оды», которые пел Владимиру Зеленскому политический аналитик Михаил Ковалёв в своей недавней заметке «Что нужно понимать о Зеленском? Больше такое нигде не услышите» (отмечая все преимущества интеграции в политический истеблишмент «незалежной» человека с креативным, гибким и адаптивным складом ума) реальное «окно возможностей» у взошедшего на президентский пост шоумена будет достаточно ограниченным.

К примеру, если обратить вспять крайне негативные тенденции в социально-экономической системе государства команде Зеленского будет под силу, то в вопросах формирования военно-политического и оперативно-стратегического векторов «незалежной» новоизбранный лидер вряд ли сможет что-то изменить.

Данные «лазейки» продолжат курироваться куда боле солидными «дядями в погонах», лоббирующими интересы США в Украине по линиям оборонных ведомств, а также советов национальной безопасности обоих государств (вне зависимости от того, какая марионетка будет назначена на пост секретаря СНБО после ухода Турчинова). Ведь «железные» гарантии незыблемости евроатлантического вектора данных ведомств были давно получены Пентагоном и Госдепартаментом США задолго до начала предвыборной компании в Украине.

Ярким тому подтверждением являются:

во-первых, многомиллионные вливания Пентагона в оборонный сектор Украины в рамках нескольких «пакетов» военной помощи для Киева (включая поставку партии из 210 ПТУРС FGM-148 «Javelin» и неизвестное количество противокорабельных ракет «Гарпун», поставленное в ходе тайных авиарейсов C-17A «Globmaster III» в аэропорт Борисполь, в январе 2019 года);

во-вторых, спонсирование Министерством обороны Великобритании возведения причальной инфраструктуры для противолодочных фрегатов класса «Дюк» и эсминцев ПВО-ПРО класса Type 45 «Daring» в порту Одессы.

А поэтому логично предположить, что без предоставления украинской стороной каких-либо твёрдых гарантий неизменности антироссийского вектора, о подобных «оружейных плюшках» и строительстве военно-морской инфраструктуры для флота Её Величества не могло быть и речи.

Стало быть, любые прогнозы блогеров, политологов, военных экспертов и простых обозревателей о вероятном инициировании господином Зеленским «перезагрузки» отношений с Москвой (с формированием конструктивной повестки дня) выглядят сегодня столь же наивными, как и надежды на выполнение Киевом нежизнеспособных «минских договорённостей».

Да и что уж здесь говорить, когда и уст самого Зеленского неоднократно вырывались оскорбления в сторону ребят-защитников молодых республик и мирного населения ЛДНР, не говоря уже о переводе более чем 1 млн. гривен на нужды украинских войсковых формирований.

Евгений Даманцев

Сергей Катырин перечислил условия для роста цифровой экономики

Для нормальной работы бизнеса в сфере интеллектуальной собственности нужны три основополагающие вещи, считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Это - нормативно-правовая база, финансы и кадры, заявил он, комментируя дискуссию в рамках стартовавшего в Москве ХII Международного форума.

В России сегодня создана неплохая нормативно-правовая база по патентованию, защите товарных знаков, считает Сергей Катырин. Но требуется определенная настройка. На сегодняшний день очень много вопросов не урегулировано, поскольку с развитием цифровой экономики появляются другие технологии в обработке заявок, в патентовании, защите патентов. Конечно, нужно урегулировать вопросы обмена информацией между базами данных. Требуется совместная работа по нормативно-правовой базе не только внутри страны. но и на международном уровне. Все это важно и нужно. Мы же, напомнил Сергей Катырин, знаем о претензиях стран друг к другу, заявлениях, что недостаточно защищается их интеллектуальная собственность. Пример – споры США с Китаем, вплоть до заявлений о применении санкций.

Далее. Финансы. Как и в любом деле, они нужны здесь, чтобы создавать цифровые платформы. Они очень важны: в России обрабатывается в год до 200 тыс. заявок, разобраться надо с каждой, проверить чистоту, новизну. Это огромный массив работы, для которой нужны эксперты, а их надо готовить, готовить качественно. Интеллектуальная собственность – огромное богатство страны, его нужно беречь, правильно, с пользой для общества и экономики использовать.

Это триединая задача. Качественно подготовленный эксперт будет работать более производительно и минимум времени тратить на заявку, если будут выделены финансы для создания необходимых платформ с базами данных. Вот тогда количество заявок, проработанных одним экспертом, увеличится, возможно, даже в разы, считает глава ТПП РФ.

Он полагает, что здесь возможно и желательно применять искусственный интеллект для обработки и проработки огромных массивов данных.

Финансы нужны также и для защиты патентов за рубежом. Если в прошедшем году в США таких патентов было 56 тысяч, у китайцев – 53 тысячи, то в России… 1077.

Иначе говоря, наш изобретатель не имеет достаточной поддержки. В Китае, например, на некоторых направлениях до 80 процентов изобретательских затрат несет государство. У нас такого нет. А должно быть. Надо вкладывать средства и в создание баз данных, и в поддержку наших изобретателей, и в поддержку их патентов за рубежом. Это – инвестиции в будущее.

Несколько слов о стоимости компаний. У нас, напомнил Сергей Катырин, в подавляющем большинстве – это основные средства и минимум интеллектуальной собственности. Но вот из мировой практики известно, что сегодня самые быстрорастущие компании – это те, чья собственность - прежде всего, собственность интеллектуальная. Это, по сути, могут быть компании, в которых, кроме столов и компьютеров, ничего материального нет. Нам предстоит очень серьезно поработать, чтобы интеллектуальная составляющая в стоимости российских компаний росла кратно, чтобы стать конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынке.

Эксперты сегодня говорят, что для реализации Национального проекта по цифровой экономмике необходимо иметь от 500 тысяч до миллиона подготовленных специалистов, в том числе в смежных отраслях. Государство должно кратно увеличить количество бюджетных мест соответствующих специальностей в ВУЗах.

Все это должно быть предусмотрено в государственной программе, заключил Сергей Катырин.

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что Венесуэла в установленный срок провела очередной платеж по своему долгу перед Россией.

Рядовая, поступающая на ежемесячной основе информация из мира межгосударственных финансовых отношений неслучайно потребовала оглашения из уст столь высокопоставленного лица.

Дело в том, что Каракас на этот раз слегка задержал мартовский трансферт. В начале апреля тот же Силуанов пояснял, что у венесуэльских партнеров есть еще месяц так называемого grace period (оговоренная в кредитном соглашении возможность расплатиться с небольшой задержкой без штрафных санкций).

На прошлой неделе СМИ, преимущественно те, что принято относить к оппозиционным, кто сокрушенно, кто гневно обсуждали глубокую ошибочность внешней политики России, которая пытается играть на поле, предназначенном исключительно для по-настоящему великих держав, а не для страны, притворяющейся таковой и чья экономика в действительности с трудом держится на плаву.

Из советского прошлого Россия унаследовала два тяжелых внешнеполитических предубеждения: участие в военных конфликтах за рубежом и оказание безвозмездной помощи иностранным партнерам.

Российское общество болезненно воспринимает гибель призывников, вынужденных воевать и погибать на чужих войнах, в которых участвует страна с зачастую неясными для людей целями. Не менее остро ощущается проблема сидения на шее у России бесчисленных нахлебников, которых СССР кормил из идеологических соображений, что не только не принесло стране никаких бонусов, но и усугубило ее проблемы, приведя в итоге к краху.

Оба эти комплекса Россия успешно преодолевает последние годы. Основной боевой силой российской армии стали контрактники и офицеры, которые сознательно и добровольно делают выбор служить там, куда бы их ни отправила страна. А что касается второй темы, то неслучайно руководство страны неизменно подчеркивает, что во всех внешнеполитических проектах приоритетными являются национальные, в том числе материальные интересы.

Помощь Сирии в спасении государственности, безусловно, благое дело с морально-этической точки зрения, но Москва неоднократно прямо заявляла, что результатом будут крупные контракты и концессии для российских подрядчиков, что принесет им — и в конечном счете стране — весомую финансовую выгоду.

Венесуэла не стала исключением. Россия снова встала на пути США по расшатыванию очередной государственности, но при этом не скрывает, что важнейшим мотивом ее действий является защита российских инвестиций в этой латиноамериканской стране.

Именно поэтому столь удачной для определенных сил оказалась задержка очередного платежа Каракасом. В российских медиа потоком пошли публикации, которые как под копирку доносили до читателей игнорируемую Кремлем и российским обществом крайне тревожную реальность:

1. Поддержка Венесуэлы является глупой авантюрой, которая — возможно — повлечет за собой усиление санкций против России.

2. Деньги, которые выделила Каракасу Москва, — возможно — были разворованы коррумпированными венесуэльскими властями.

3. Долг Венесуэлы перед Россией составляет около 5,5 миллиарда долларов (3,15 миллиарда государственного долга и еще 2,3 миллиарда долг национальной нефтяной компании PDVSA по отношению к "Роснефти"), однако это только официальная информация, а реальные цифры — опять-таки возможно — куда выше.

4. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо пообещал безопасность российским и китайским инвестициям в случае своего прихода к власти, а вместо этого Москва продолжает бессмысленно поддерживать обреченный режим Мадуро, который наконец перестал платить по долгам. И это означает, что Венесуэла садится на шею России, а Кремль повторяет роковые ошибки советского периода.

По каждому пункту можно дать подробный и развернутый ответ. И про то, что алармировать в России по поводу новых санкций после последних пяти лет, все равно что пугать ежа обнаженным тылом. И про то, что Гуаидо, может быть, и гарантировал безопасность российских инвестиций, вот только в конгрессе США открыто заявили, что "преступные долги", созданные нынешними венесуэльскими властями, отдавать не надо. И про то, что в озвучиваемых проблемах, которые якобы игнорирует Москва, слишком часто встречается слово "возможно".

Кстати, характерная деталь — подчеркивание того, что реальные размеры долга Венесуэлы перед Россией могут быть выше объявленных. Дело в том, что называемые цифры откровенно малы по государственным и геополитическим меркам. Стоит напомнить, что вложения Китая в эту страну достигают 70 миллиардов долларов и они также находятся в зоне высокого риска в случае смены власти в Каракасе.

В этом смысле российские инвестиции в Венесуэлу выглядят не безоглядным авантюризмом с роковыми последствиями, а очень осторожной и взвешенной игрой, пусть и в высокорисковом сегменте.

Ну а новость о том, что, несмотря ни на какие трудности, венесуэльские власти и на этот раз аккуратно выполнили свои долговые обязательства перед Москвой, окончательно развеяла нагнетавшийся всю прошлую неделю медиаужас перед очередной неизбежной внешнеполитической катастрофой страны.

Кроме того, выходные принесли информацию, что по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Сирию и его встречи с Башаром Асадом в ближайшее время ожидается подписание соглашения о передаче России в аренду на 49 лет морского порта Тартус.

Большинство экспертов сконцентрировались на военной составляющей данного шага, поскольку там, как известно, находится пункт материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота. Однако куда более любопытным представляется недвусмысленный акцент, который Борисов сделал на экономическом аспекте соглашения. Уже высказываются осторожные предположения, что за этим стоят планы Москвы сделать Тартус российским нефтяным хабом в Сирии.

В совокупности эти последние новости доказывают, что скептики-алармисты недооценивают один принципиальный аспект отечественной внешней политики.

Они пытаются нагнать панику в российском обществе, обращаясь к травмам прошлого опыта и застарелым страхам, но не понимают, что они — эти травмы и страхи — актуальны и для руководства страны. Более того, в каком-то смысле для российских властей данная проблема даже более остра, поскольку они вынуждены каждый шаг соизмерять с действиями своих предшественников, осознавая, что те всего несколько десятилетий назад привели страну к катастрофическому результату.

Однако позволить страху парализовать себя — и, как следствие, политику России — гарантирует еще худший результат. А значит, альтернативы действиям просто нет, вопрос только в их продуманности.

Именно отсюда растет осторожность Кремля, которую многие считают даже избыточной, нередко называя трусостью и полагая, что надо бросаться в атаку с шашкой наголо и идти ва-банк. Вместо этого Москва предпочитает частенько ограничиваться полумерами, вкладываться (во всех аспектах — от финансовых ресурсов до человеческих) исключительно настолько, чтобы не понести фатальных потерь в случае поражения. От которого, разумеется, никто и никогда не застрахован.

Возможно, именно с этим связан весьма высокий уровень внешнеполитических успехов России в последние годы.

Запад так долго был в одиночестве на вершине мира, что просто забыл, как это — тщательно просчитывать риски и стремиться к максимальной эффективности при минимальных затратах.

Ну что ж, Москва прямо сейчас вновь объясняет ему и заодно остальному миру, почему для человечества уже которое тысячелетие не теряет своей актуальности история о Давиде и Голиафе.

Ирина Алкснис.

Администрация Дональда Трампа решила довести мировой нефтяной рынок до точки кипения и оказать России большую финансовую услугу.

Не зря, наблюдая за реакцией товарных бирж на действия Трампа, известный русофоб и экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес написал в твиттере: "Россия — довольна. Очень довольна". Крик души господина Ильвеса совпал с сообщением о том, что цена нефти марки Brent уверенно преодолела отметку 73 доллара за баррель на новостях о том, что США собираются ужесточить санкции против Ирана и отменить так называемые санкционные индульгенции (они же — "санкционные исключения"), которые ранее позволяли основным потребителям иранской нефти покупать ее без боязни попасть под каток американских пунитивных мер.

К моменту написания этого материала цена на баррель марки Brent находится в нескольких центах выше уровня в 74 доллара за баррель — то есть рыночные игроки воспринимают перспективы отмены "индульгенций" вполне серьезно и реагируют на них соответствующим образом, что крайне выгодно российским нефтяным компаниям и государственным финансам.

По самым скромным оценкам, на "нефтяной сделке ОПЕК+Россия" наша страна заработала пять триллионов рублей, а сейчас президент Трамп делает все от него зависящее, чтобы цены выросли еще сильнее, даже без того, чтобы ОПЕК и России потребовалось вводить дополнительное сокращение добычи. Если бы у неформального союза ОПЕК и России были свои награды или почетные звания, то президент США должен был бы немедленно стать их обладателем, ибо никто не сделал так много для повышения цен на нефть, как американский лидер. Если бы не его попытки любой ценой поставить на колени Венесуэлу и Иран, поднимать цены на нефть было бы значительно сложнее.

Американские СМИ, такие как The Washington Post и Bloomberg, цитируют "высокопоставленные источники в Госдепартаменте США и Минфине США". Те утверждают, что расчет администрации Трампа строится на том, что страны ОПЕК "закроют дефицит", который будет создан на мировом нефтяном рынке в условиях массовой отмены "санкционных индульгенций".

Сейчас мировые игроки нефтяного рынка "переваривают" пока еще окончательно не подтвержденную информацию о том, что гарантии такого рода уже получены Вашингтоном от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. О получении этих гарантий заявлено в пресс-релизе Белого дома, который цитируется журналистами агентства Bloomberg.

Однако в этой (безусловно, разумной) схеме есть несколько очень уязвимых элементов, которые могут легко превратить элегантный план по давлению на Иран в настоящую экономическую ловушку для США. Пресс-релиз Белого дома говорит лишь о некоем желании обеспечить "адекватное предложение" на нефтяном рынке, а это можно интерпретировать как угодно. При цене 80, 90 или 100 долларов за баррель ничто не мешает странам-экспортерам говорить о том, что на мировом нефтяном рынке вполне "адекватное предложение" нефти.

Первый уязвимый элемент новой антииранской стратегии — это сомнительная надежность и вариативная пунктуальность любых обещаний, якобы полученных администрацией Трампа от видных представителей стран — членов ОПЕК. Если называть вещи своими именами, то в прошлом году президент США нагло и публично кинул ОПЕК в аналогичной ситуации: он сначала пообещал жесткие санкции против Ирана, получил от ОПЕК повышение добычи, а потом раздал крупнейшим потребителям иранской нефти "санкционные индульгенции", что привело к обвалу нефтяных котировок и убыткам для стран — членов ОПЕК, которые превышают десятки миллиардов долларов.

Это было вдвойне болезненно для многих стран — экспортеров нефти из-за того, что почти все из них (Россия, к счастью, в этот список не входит) могут иметь сбалансированный бюджет (то есть не "кровоточить деньгами") только при ценах на нефть выше (а в некоторых случаях серьезно выше), чем 80 долларов за баррель. Было бы наивно предполагать, что ключевые игроки ОПЕК забыли это мошенничество и что они дадут Трампу повторить прошлогодний маневр. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что для стран — участниц сделки ОПЕК+Россия "свой бюджет — ближе к телу".

Более того, нефтяной картель уже "отбился от рук" Вашингтона и много раз отказывался снижать цену на нефть, несмотря на гневные твиты американского президента, для которого понижение цен на нефть (и опосредованно цен на бензин в США) уже давно стало этакой идеей фикс и важным индикатором его внешнеполитического влияния.

Нельзя исключать, что в итоге или сам ОПЕК, или участники сделки ОПЕК+Россия действительно примут решение о том, чтобы полностью или частично компенсировать "выпадающую" из-за санкций иранскую нефть, но, скорее всего, это будет сделано после того, как станет очевидной эффективность ужесточенной американской санкционной стратегии. Проблема Трампа в том, что к моменту проявления этой очевидности цены на нефть могут находиться уже далеко за психологически важной отметкой в 80 долларов за баррель.

Помимо уязвимостей, связанных с позицией стран — экспортеров нефти, у новой антииранской стратегии Вашингтона есть еще и проблема конфликта с такими важными потребителями иранской нефти, как Турция, Индия и Китай. Предполагается, что "санкционных индульгенций" будут лишены Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция, однако уже сейчас с этими планами возникла проблема.

Как сообщает агентство Рейтер, Индия настаивает на переговорах и на том, чтобы США "разрешили своим союзникам покупать некоторое количество иранской нефти".

С китайским импортом нефти из Ирана все будет еще сложнее: Пекин не вышел из "ядерной сделки", а отказ от иранских поставок дешевой нефти из-за давления США (с которыми Китай вынужден вести крайне жесткую оборонительную экономическую войну) будет воспринят многими как "потеря лица", что сильно снижает вероятность китайского сотрудничества в плане исполнения антииранских мер.

Турция — еще одна проблемная для США страна — импортер иранской нефти, которая уже находится в остром конфликте с администрацией Трампа из-за скандала вокруг покупки российских комплексов ПВО и поддержки американскими структурами турецкой оппозиции. Турция сейчас не в лучшем экономическом положении, и отказываться от дешевой иранской нефти из-за американского давления тоже явно не самый вероятный ход Анкары, которая скорее предпочтет пойти на эскалацию конфронтации с Вашингтоном.

Даже если заявленная США цель — "сведение экспорта иранской нефти до нуля" — не будет достигнута полностью, усиление санкционного давления на Иран станет важным фактором, который будет положительно влиять на рост цен на нефть. В этих условиях необходимо признать, что довольно рисковая и крайне безответственная политика нынешней вашингтонской администрации может приносить России вполне очевидные экономические выгоды. В некотором роде Трамп — это "вечный санкционный двигатель", и нужно просто каждый раз находить правильный способ использовать его кипучую энергию и жажду величия в российских интересах.

Иван Данилов.

На соседней и по-прежнему активно недружественной территории Украины наконец-то закончились выборы, по итогам которых, вне всякого сомнения, там будет объявлено о смене не только первого лица, но и целой эпохи. Правда, реакция на "главное политическое событие в Европе" со стороны как ключевых для Украины глобальных игроков, так и мировых СМИ — удивительно вялая, граничащая буквально с равнодушием.

И здесь нет ничего неожиданного. Это только граждане демократической Украины, да и то, наверное, не все, считали, что они выбирают главу национального государства. Увы, поскольку суверенного государства — и это признается всеми экспертами по все "стороны баррикад" — на Украине после революции гидности банально не существует, то и получается, что выбирали они чиновника с несколько иным функционалом: в лучшем случае "проводника суверенной воли" с внешнего контура. Ну а скорее всего, просто главу ликвидационной комиссии, ответственного за утилизацию становящегося все более и более токсичным актива.

Впрочем, судите сами.

Даже в крайне "демократической" The Washington Post, традиционно внимательно относящейся к любым загогулинам в странах данного региона, новость о смене лидера в "крупнейшей восточноевропейской демократии" подана хоть и на первой полосе, однако после не только террористических актов на Шри-Ланке, но и даже обсуждения уже далеко не "новостного" доклада Мюллера, а также предложений администрации Трампа по изменениям в правосудии, связанным с возвращением и досрочным освобождением осужденных по уголовным преступлениям. И только после всего этого следует небольшая информационная заметка с довольно пренебрежительным заголовком "Комик избран президентом Украины" и фотографией кривляющегося Зеленского.

Разгадка данного феномена проста: если в начале "демократических преобразований" Украина представляла собой очевидный геополитический приз, за который были готовы биться не только США и Российская Федерация, но и страны континентальной Европы, то теперь, после без малого пяти лет непрерывной победившей демократии, весь этот проект, по крайней мере с точки зрения рынков — не более чем очевидное обременение. И было бы очень глупо это по-прежнему не замечать.

Только суверенный долг Украины, по оценкам самих туземных властей, уже перевалил за 80 миллиардов долларов, что, в принципе, еще было бы и не так страшно (видали, знаете ли, суммы и посерьезнее), если стране хотя бы теоретически было чем эти долги отдавать. Однако Украине, как образованию не только с дефицитным бюджетом, но и, что еще страшнее, отрицательным внешнеторговым сальдо, хотя бы для поддержания текущей жизнедеятельности нужны все новые и новые заимствования, иначе наступит коллапс.

А с этим совсем беда.

Выглядящий практически неминуемым дефолт 2020 года — это вовсе не та процедура, которую мы наблюдали, например, в Российской Федерации в 1998-м или той же, допустим, Аргентине. Те процедуры дефолта были направлены не на отказ платить по долгам, а на реструктуризацию. Но если в лавке денег нет и серьезных поступлений даже теоретически не ожидается, то ни о какой реструктуризации речи быть не может. Кредиторы, а там они очень серьезные и влиятельные, уже давно выросли из детских книжек и прекрасно понимают, что инопланетяне на Украину не прилетят.

В таких условиях неприятная, но, в принципе, довольно формальная процедура дефолта обозначает банкротство со всем "фаршем": фактически неминуемый обвал не только экономической, но и административной, а также военно-политической системы страны.

Но и это еще не самое страшное.

По-настоящему страшно то, что за какие-то пять лет нынешние киевские власти умудрились потерять то свое объективное конкурентное преимущество, утратить которое казалось физически невозможным: выгоды географического положения собственной страны, благодаря которому она и была едва ли не главным транспортным и логистическим центром всего СССР. Даже поезда на юг Российской Федерации, в тот же Сочи, ходили через территорию Украины. А сейчас, когда речь идет уже не только о российском, но и о трансъевразийском (в том числе китайском) континентальном транзите, это преимущество вообще невозможно переоценить.

Так вот: этого больше нет.

Что, кстати, только подтверждается недавними санкциями в отношении "молодой демократии" со стороны России. Если Москва отказывается поставлять туда нефть и нефтепродукты, это значит, что украинский транзит не волнует больше Россию от словосочетания "совсем никак". Уж что-что, а стрелять себе в ногу, сокращая собственные транзитные возможности, нынешние прагматично настроенные российские власти не будут вот никогда.

Суть в том, что Украина вообще и ее транзитные возможности в частности критически зависят от поставок российских нефтепродуктов, напрямую или через третьи страны. При этом в подобного рода обстоятельствах надеяться на то, что российские нефтепродукты по-прежнему будут "заходить" через эти самые третьи страны, только в еще большем объеме, несколько наивно.

Ну и самое главное, наверное: российские контрсанкции — мера в значительной степени вполне вынужденная.

Украина в последнее время стала своеобразной серой зоной для части отечественных нефтяных трейдеров, и Москве реально надо было что-то решать и наводить в этой сфере элементарный порядок. На это, кстати, специально обратил внимание в своем заявлении по поводу рестрикций в отношении Украины глава российского правительства Дмитрий Медведев: "Мы вынуждены свои интересы защищать".

Поэтому начиная с июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям правительства, а их еще надобно заслужить. Не добавляет оптимизма и ситуация в газотранспортной отрасли: действие транзитного договора, напомним, истекает не в "далеком прекрасном будущем", а уже непосредственно в текущем, 2019 году. И будет ли он переподписан — а если и будет, то на каких конкретных условиях — очень большой вопрос.

Вывод из всего вышеизложенного предельно прост: за пять послереволюционных лет Украина потеряла не только Крым и Донбасс, она потеряла себя.

Теперь с точки зрения глобальных рынков это мало кому интересный логистический тупик с разрушенной промышленностью и находящейся на грани коллапса энергетикой, да еще и обремененный неподъемными долгами, а оттого остро нуждающийся во внешнем содержании. Собственно говоря, эдакий, пользуясь американской деловой терминологией, "бизнес-зомби", способный проявлять какую бы то ни было целенаправленную активность, только если в него непрерывно "доливать деньги и кровь".

Теоретически он может представлять какой-то интерес только в качестве военно-политического плацдарма против России, но для этих целей у условного Запада уже есть Прибалтика. Которую к тому же значительно дешевле содержать.

Ну а то, что украинцы еще и сами выбрали себе, по сути, главой ликвидационной комиссии не политика, а патентованного (при иных обстоятельствах тут не было бы ничего необычного) клоуна, так это даже смешней. Потому как если ты сам, своими собственными руками стираешь территорию своей страны с экономической карты Евразии, то какая разница, как фамилия человека, который призван возглавить этот неблагодарный процесс.

Дмитрий Лекух.

Оборот российских предприятий, занимающихся рыболовством и рыбоводством, в 2018 году увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 341,2 млрд рублей.

Экономические результаты работы рыбохозяйственного комплекса представил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на пленарном заседании Коллегии Росрыболовства, посвященной итогам 2018 года и планам на 2019 год. В 2018 году сальдированный финансовый результат организаций рыбной отрасли (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) достиг 98,9 млрд рублей, превысив на 21,8% уровень 2017 года. Прибыль предприятий выросла на 22,7%, до 104,2 млрд рублей.

Сумма поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет России от рыбохозяйственных компаний увеличилась на 8,3%, до 26,7 млрд рублей. С учетом страховых взносов отчисления достигли 45,7 млрд рублей, что почти на 9,6% больше показателя предыдущего года. Рост финансовых показателей происходил на фоне положительной динамики вылова, выращивания товарной аквакультуры и увеличения доли производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в том числе шла на экспорт. Вылов водных биоресурсов в 2018 году достиг рекордных с 1995 года 5,11 млн тонн. Объем экспорта рыбы и морепродуктов в 2018 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4,5% – до 2,2 млн тонн, в денежном выражении – на 17,3%, до 5,17 млрд долл. США.

Заседание Коллегии проходит в Астрахани 23-24 апреля. В мероприятии принимают участие сотрудники центрального аппарата, руководители территориальных управлений Росрыболовства и подведомственных учреждений, представители Минсельхоза России и других федеральных и региональных органов власти, а также рыбохозяйственных объединений, общественных организаций и СМИ.

Источник: Пресс-служба Росрыболовства

Заседание попечительского совета Русского географического общества

Владимир Путин провёл в штаб-квартире Русского географического общества одиннадцатое заседание попечительского совета РГО. Обсуждались итоги работы организации за 2018 год и проекты текущего года.

Перед началом заседания Президент осмотрел выставку фаянсовой посуды, поднятой с затонувшего английского судна XIX века. Судно было обнаружено в 2017 году гидроакустическими средствами на глубине 60 метров в ходе экспедиции Центра подводных исследований РГО в акватории острова Гогланд.

В завершение заседания состоялось вручение медалей и почётных грамот Русского географического общества.

За выдающийся вклад в деятельность РГО Константиновской медалью награждён президент Международной федерации фехтования, член попечительского совета РГО Алишер Усманов.

Золотая медаль имени И.П.Бородина вручена вице-президенту РГО Александру Чибилёву – за выдающийся вклад в изучение и практическую охрану объектов природного наследия России и по случаю 70-летнего юбилея.

Малой серебряной медали удостоены Нижегородское региональное и Томское областное отделения Русского географического общества – соответственно за формирование бережного отношения к природе среди молодёжи и за активную исследовательскую деятельность по изучению Сибирского региона, России и мира.

Почётными грамотами общества отмечены команда создателей документального фильма «Северный морской путь» (за популяризацию истории героического освоения российской Арктики) и молодёжный клуб на базе отделения РГО в Республике Крым (за достижения в области развития молодёжных клубов РГО).

* * *

Стенографический отчёт о заседании попечительского совета Русского географического общества

С.Шойгу: Добрый день, уважаемые члены попечительского совета!

Сегодня у нас очередное заседание попечительского совета в исторической штаб-квартире Русского географического общества. Я вас всех с этим поздравляю и хотел бы предоставить слово председателю попечительского совета, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

Пожалуйста.

В.Путин: Спасибо большое.

Уважаемый Сергей Кужугетович! Уважаемые коллеги, друзья!

Приветствую всех участников заседания попечительского совета Русского географического общества. Мы вновь собрались с вами в исторической штаб-квартире организации и по традиции обсудим уже состоявшиеся и перспективные проекты, которые реализуются во многом благодаря именно вашей поддержке.

Неравнодушное отношение и серьёзная практическая помощь попечителей и членов медиасовета РГО позволяют воплощать в жизнь по-настоящему полезные инициативы, вовлекать людей всех возрастов в интересную, созидательную работу, которая даёт возможность лучше узнать природу, историю, культуру России, направить свой талант и энергию на благо Отечества.

Сфер для приложения сил у РГО очень много. Помимо сугубо географических, образовательных, исследовательских программ Общество активно занимается сохранением и изучением культурного наследия, природоохранной, исследовательской работой. Ежегодно на гранты Общества выходят десятки фильмов и книг, проводятся различные выставки и просветительские акции. Особое место в деятельности РГО занимает работа, связанная с продвижением и популяризацией познавательного и экологического туризма.

Осенью этого года Россия принимает Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации. И для нас как для страны-хозяйки важно не только достойно встретить гостей из более чем полутора сотен государств. Мы должны сделать всё, чтобы ведущие представители мировой туриндустрии осознали, как велик туристический потенциал нашей страны, что у нас есть все основания быть в числе лидеров международных рейтингов самых востребованных путешествий на планете.

Конечно, важную роль в привлечении туристов играет наличие соответствующей инфраструктуры, это всем понятно. Но хорошие отели и транспортная доступность не могут компенсировать отсутствие ярких и продуманных маршрутов. Убеждён, содержанием, как сейчас говорят, контентом отечественного туристического продукта должны заниматься не просто профессионалы, но и люди, знающие и любящие нашу страну, а здесь Русскому географическому обществу есть, безусловно, что предложить. Такой обширной базы данных о природных богатствах нашей страны, о народных традициях, памятниках, пожалуй, больше нет ни у одной организации или ведомства.

Не менее важно и само уникальное сообщество РГО, объединившее опытных краеведов, исследователей, этнографов. На их счету уже много проектов, способных показать Россию миру во всём её многообразии, начиная с небольших тематических троп и заканчивая масштабными путешествиями, которые охватывают сразу несколько регионов нашей огромной России. В их числе туристический маршрут по местам истории и культуры, например Боспорского царства, который проходит по Краснодарскому краю, Ростовской области, Крыму и Севастополю, а также проект «Открываем Сибирь», который объединил 10 регионов Сибирского федерального округа, Бурятию, Забайкалье. Кроме того, для любителей активного отдыха на сайте РГО сформированы предложения уникальных, увлекательных туристических маршрутов по следам русских исследователей-первопроходцев.

Такие инициативы должны получать, безусловно, поддержку. И я просил бы Министерство экономического развития и Минприроды наладить с авторитетными экспертами РГО практическое взаимодействие. Здесь действительно знают, что интересно людям. Об этом говорит и то, какой успех имеют краеведческие проекты, которые на гранты Общества реализуют наши отделения. Тем более что и сама эта работа привлекает не только непосредственно исполнителей, но и людей, которые увлекаются историей страны, а отделения у нас есть по всей стране.

Замечу, что возможность получить рекомендацию Русского географического общества станет дополнительным стимулом и для туроператоров. Развитие их сотрудничества с РГО можно и нужно взять в качестве прямого руководства к действию Ростуризму.

В заключение хотел бы ещё раз поблагодарить всех, кто помогает Русскому географическому обществу, и, конечно же, его неутомимых энтузиастов.

Хочу всем вам пожелать успехов. Это хорошая, добрая, полезная и очень ценная для страны работа. Спасибо вам большое.

С.Шойгу: Спасибо, Владимир Владимирович!

Если продолжать разговор и развивать тему внутреннего туризма, то здесь действительно огромный пласт работы, который предстоит сделать. Но немало уже сделано. И тут я не могу не упомянуть некоторые проекты, которые уже реализованы. И, естественно, мы в дальнейшем расскажем о том, что предполагаем делать.

Начну с фестиваля, который мы проводим раз в два года. В этом году он пройдёт в «Зарядье», и здесь будут представлены фактически все уголки нашей страны, все этносы, народности; мы покажем ремёсла и культуру, мы покажем, как живут, чем живут, как охотятся и рыбачат, как выделывают, сохраняют продовольствие, как это делали раньше, на чём плавают и многое-многое другое.

Здесь будет представлена самая широкая экспозиция, наверное, в сегодняшней выставочной деятельности разных туроператоров. Крупнее этого мероприятия по туризму вряд ли можно найти. И мы, конечно, к нему готовимся. Готовимся, проводя разные конкурсы, проводя большие мероприятия, такие как добровольная сертификация туристических маршрутов.

То есть тогда, когда тех, кто прошёл какие-то туристические маршруты, сертифицируют и представляют уже дальше на оценку экспертов. Сюда же можно отнести и массу экспедиций. Каждая носит, естественно, свой индивидуальный характер, свои задачи, преследует свои цели, но, безусловно, те фильмы, которые снимаются по этим экспедициям, эти работы, которые выпускаются, интересуют очень и очень многих, и не только в нашей стране, но и далеко за рубежом: это, конечно, и экспедиции на Камчатку и Чукотку, это Шантарские острова, это Курильская гряда, это острова Матуа, Шумшу, это то, что касается нашего Заполярья и нашей Арктики. Здесь отдельные энтузиасты создали маршрут прохождения по северу нашей страны на джипах и приглашают всех к участию в этих экспедициях. Здесь, конечно, и наши подводные экспедиции, работы по обнаружению, изучению и представлению общественности тех артефактов, которые представляют историю нашей страны, историю первооткрывателей, первопроходцев, но и, что не менее важно, а может быть, и более важно, историю боевой славы нашего флота и нашей страны.

Конечно, всё в одном коротком выступлении не перескажешь. Именно для этого у всех на столах мы положили отчёт Русского географического общества за 2018 год, вы можете посмотреть, изучить, он достаточно объёмный. Но ряд проектов, которые мы ведём уже достаточно давно, такие как плавучий университет, проект, который называется «Сертификация», и создание достаточно серьёзного атласа по пещерам нашей страны, он предполагает десятки, если не сотни экспедиций, изучение этого вопроса, мы в стадии завершения этой большой работы.

Не так давно завершена работа по целебным источникам нашей страны, и, насколько я знаю, как мне подсказал Николай Сергеевич Касимов, мы сейчас передали это всё в издание. Надеемся, что в ближайшее время этот большой атлас выйдет. И всё это, естественно, предусматривает в том числе и привлечение туристов и тех, кто хотел бы глубже и подробнее узнать нашу страну.

Чтобы не отрывать надолго ваше внимание, хотел бы предложить вашему вниманию короткий фильм о некоторых итогах 2018 года и затем перейти к тем проектам, которые мы предполагаем вести в 2019-м и последующие годы.

(Показ видеоролика.)

Спасибо.

Но тут всё очень сжато, компактно. Более подробно, естественно, – в этих отчётах. «Географический диктант» Русского географического общества писали в 99 странах. Огромное количество тех, кто хочет, знает или, может быть, знает не до конца нашу страну, но хочет узнать о ней больше.

Я хотел бы остановиться на некоторых проектах Русского географического общества более подробно.

Как вы знаете, в конце декабря этого года – январе следующего мы отмечаем 200-летие открытия Антарктиды нашими соотечественниками – членами Русского географического общества Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Мы открыли этот континент, и мы всегда были на передовых позициях в его исследовании. Как вы знаете, в 50-х годах были созданы первые советские научные станции – это «Мирный» и «Восток». Наши учёные нанесли на карту Антарктиды горные хребты, долины, заливы.

Самое важное географическое открытие в Антарктиде, во всяком случае, на сегодняшний день – это, безусловно, озеро Восток. Обнаружено на глубине почти четырёх километров, и это сделали наши учёные, в том числе и присутствующий в этом зале почётный президент Русского географического общества Владимир Михайлович Котляков.

Сейчас в Антарктиде пять постоянно действующих российских научных станций. Для их успешной работы нужны соответствующие условия. Проект, про который мы хотим сегодня рассказать, – это строительство нового зимовочного комплекса станции «Восток».

Я хотел бы предоставить слово члену попечительского совета Леониду Викторовичу Михельсону.

Леонид Викторович, пожалуйста.

Л.Михельсон:Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Сергей Кужугетович! Уважаемые коллеги!

Уже было сказано, 200 лет исполнится в следующем году, пять действующих станций сегодня. Самая южная станция – «Восток» – была основана в 1957 году. «Восток» находится в самой экстремально холодной точке земного шара, там зафиксирована самая низкая температура в истории метеонаблюдений, это 89,2 градуса минусом. В 2012 году сделали великое открытие наши учёные, пробурив эту скважину. Но станция морально устарела, её износ составляет более 90 процентов на сегодняшний день. И создание нового зимовочного комплекса обеспечит возможность проживания до 15 человек в зимний сезон и до 35 человек – в летний.

Сегодня станции как таковой нет, сегодня станция погребена под трёхметровым слоем снега. Техническое задание на новый комплекс было разработано Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом, и комплекс будет изготовлен на частные инвестиции, их объём составит порядка 4 миллиардов рублей.

Я очень благодарен, к реализации проекта был привлечён полярный исследователь, член Российского географического общества Фредерик Паулсен и его команда. Тоже внёс большую лепту в идеологию строительства этой станции.

Самый важный вопрос реализации проекта – обеспечение его транспортировки, модулей до места. Расстояние между точкой разгрузки модулей на станции «Прогресс» и станции «Восток» составляет порядка 1400 километров. Были спроектированы и изготовлены несколько видов саней грузоподъёмностью до 60 тонн. В этом году мы провели уже экспериментальные походы и определили их оптимальную конструкцию. Если разрешите, очень короткий ролик.

(Демонстрация видеоролика.)

Вы как раз видели то, что было буквально два с половиной месяца назад: испытывали и выбрали тип саней, который гарантированно может сделать такую доставку. Общая площадь нового комплекса составит порядка 2,5 тысячи квадратных метров. В составе станции предусматривается жилой блок, современный медицинский корпус, включая операционную. Общественное пространство будет включать оранжерею, тренажёрный зал.

С января прошлого года выполняется проектирование, совместно с ААНИИ формируем программу закупок на 2019–2020 годы, заказы на изготовление планируем начинать размещать буквально с июня у российских производителей. Модули планируется, будут доставлены на станцию «Прогресс» в сезон 2020–2021 года. После этого начнётся их транспортировка на станцию «Восток», ААНИИ будет вести контроль за изготовлением, готовые модули комплекса мы передадим на баланс ААНИИ, который будет осуществлять морскую перевозку, монтаж и ввод в эксплуатацию новой станции в Антарктиде.

Для реализации этого проекта просим принять эту программу строительства нового комплекса на станции «Восток» и определить ААНИИ собственником комплекса.

Мы собираемся обратиться в Правительство принять соответствующее решение о заключении договора пожертвования от компаний частных инвесторов между Росимуществом и ААНИИ, принять и утвердить программу строительства нового зимовочного комплекса и разграничить ответственность, как говорил, что будет изготовлена станция, мы её погрузим на корабль, а дальше ответственность ААНИИ доставить на место. Естественно, мы обеспечим эту часть финансирования.

Предусмотреть выделения средств федерального бюджета для реализации проекта в зоне их ответственности на период 2019–2022 годов. Это в основном завоз топлива нужно будет осуществить, чтобы запустить станцию. И, как ни странно, этот вопрос тоже существует и в Антарктиде – выбрать на бесконкурсной основе подрядчика на строительство и сборку нового зимовочного комплекса, который законтрактует ААНИИ. И мы считаем, в сезон 2020–2021 года мы всё туда подадим. Первую часть станции смонтируем в сезон 2021 года, и полностью будет смонтирована в сезон 2021–2022 года.

Спасибо.

С.Шойгу: Спасибо, Леонид Викторович.

И ещё один важный регион для нашей страны – это, конечно, Арктика. И здесь мы хотели бы вспомнить и в этом году осуществить большую экспедицию.

Был такой проект, начатый в 1949 году, он назывался «Проект 503», который в 1949 году начался и в 1953 году завершился, это строительство железной дороги Норильск – Уренгой. Многие про него слышали, многие про него видели, многие над ним летали, но мы бы хотели его изучить более подробно, более детально и, в том числе, может быть, с перспективой возрождения этого проекта для нашей страны и для освоения Сибири.

Здесь мы провели первый рекогносцировочный заезд для того, чтобы уже более осознанно провести большую экспедицию по изучению.

(Показ видеоролика.)

Вы знаете, что Северный морской путь интересовал не только путешественников и исследователей нашей страны, но и многих-многих других, тех, кто занимался развитием Севера, добычей полезных ископаемых, торговлей и многими-многими другими вещами. Конечно, там сегодня огромные перспективы как для нашей страны, так и для создания трансмагистральных путей сообщения для перевозки грузов. Какие преимущества несёт Северный морской путь, мы достаточно хорошо знаем, но, тем не менее, в 2017 году Русское географическое общество выделило медиагрант телеканалу НТВ для снятия фильма о Северном морском пути.

Я бы хотел дать слово автору фильма Елизавете Листовой. Пожалуйста, Елизавета.

Е.Листова: Спасибо большое.

Я думаю, что поскольку фильм уже вышел в эфир пару недель назад на канале, давайте посмотрим небольшой трейлер, потом расскажу.

(Показ видеоролика.)

Это были масштабные съёмки от Земли Франца-Иосифа до устья Колымы и Певека на Чукотке, от старенького сухогруза до атомного ледокола, от первой полярной станции до новейшего завода по производству сжиженного газа.

И это были масштабные исследования. Мы раскопали кучу документов и артефактов, начиная с подштанников, простите, Папанина, которые он возил на Северный Полюс, и заканчивая картой промеров фарватера Северного морского пути, который в 1940 году сделали фашисты.

Теперь зачем мы всё это делали. Штука в том, что до войны Арктика была ареной великих советских подвигов. Полярники были как космонавты в 60-х. Все следили, все писали по челюскинцев, про папанинцев, про Отто Юльевича Шмидта. И вот как написали, так мы это всё и выучили.

Но это был парадный портрет, и мы ничего не знаем о тех, кто занимался не подвигами, а работой, кто на самом деле торил эту полярную трассу, кто прокладывал фарватеры, кто составлял лоции, кто шёл с геологической разведкой в Заполярье, а потом, в лучшем случае, был в это Заполярье сослан.

Вот уже почти 100 лет прошло, и что людям скажет имя такое, например, Рудольф Самойлович? Ничего не скажет, а на самом деле мы обязаны ему первым международным признанием молодой Советской республики, мы обязаны ему тем, что Земля Франца-Иосифа принадлежит России, мы обязаны ему Арктическим институтом. Но ни одной мемориальной доски нигде. Расстреляли и забыли! Вспомнить, показать, рассказать – вот за этим всем мы и ездили, за справедливостью, словом.

Ну и раз уж речь о справедливости, то не могу тут не поблагодарить Русское географическое общество и ещё госкорпорацию «Росатом» за большую помощь и поддержку и за веру в документальное кино. Как-то считается, что это скучный жанр, но вот мы на НТВ рискнули, показали целых четыре серии этой северной саги и, в общем, получается, что история наша, с её сюжетами и поворотами, ничуть не хуже любого придуманного сериала. Надеюсь, что будем продолжать в том же духе.

Спасибо.

С.Шойгу: Спасибо.

Несколько слов или сюжетов о том, что мы собираемся делать в 2019 году. Прежде чем я передам слово тем, кто будет презентовать проекты 2019 года. У нас большие планы как на земле, так и под землёй, как на воде, так и под водой, поэтому мы, конечно, будем продолжать эту работу благодаря попечительскому совету, членам попечительского совета, которые уже выросли из того времени, когда просто давали деньги, сейчас они заказывают проект, и эти проекты осуществляются непосредственно и экспедицией, и изданием научных исследователей.

Начну с проектов, которые будем делать в 2019 году. Центр подводных исследований Русского географического общества активно работает и в Чёрном море, и в Белом море, и на Тихом океане. Мы показывали результаты работы этого центра, и не только его, работы, которые проводят под водой и в Центре подводных исследований МГУ, и многие другие. Но всё это так или иначе связано, естественно, с изучением, познанием, представлением нашей страны.

Я бы хотел предоставить слово руководителю Центра подводных исследований Русского географического общества Сергею Фокину. Он расскажет об экспедиции, часть выставки которой представлена у нас здесь, на втором этаже.

Пожалуйста, Сергей.

С.Фокин: Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Сергей Кужугетович! Уважаемые попечители! Добрый день!

Сейчас перед вами остров Гогланд – это остров, в акватории которого уже в течение двух лет весьма успешно идёт наша экспедиция. За время работы нами обнаружено и подтверждено более 50 объектов различных эпох. На этом полигоне мы смело можем реализовать весь свой технический потенциал, но и научиться новому.

На этот год основной нашей задачей является английский кеч (это судно обнаружено недалеко от острова Гогланд на глубине 60 метров). Сейчас вы как раз видите кадры, как водолазы поднимают с его палубы образцы грузов. Часть из этих образцов вы могли видеть в малом зале. Однако генеральный водный груз, тот, который в трюме, для нас до сих пор тайна, покрытая илом, трюм забит буквально под завязку. И перед нами как раз таки стоит задача его вскрыть.

Вообще говоря, подводные археологические исследования – это особый вид работы. Здесь задача не только сделать всё технически грамотно, но и не навредить самому объекту и поднятым артефактам.

Перед нами на этот год стоят весьма амбициозные задачи – проникнуть во внутренние помещения на глубине 60 метров – это, в общем, предельная эффективная глубина работы водолазов – и из них, из заполненных илом внутренних помещений достать артефакты безопасно и аккуратно. Такие по сложности работы в России не проводились, в мире, скорее всего, тоже. Поэтому сейчас мы тренируемся. Прямо сейчас идёт наша экспедиция на севере Финского залива на пароходе «Барвон», он затонул примерно в одно время с кечем. Он очень красивый, вы сейчас увидите фрагмент резной кормовой фигуры, однако для нас он в первую очередь полигон, на котором как раз тренируемся к нашим июльским подвигам, нашим июльским мероприятиям.

(Показ видеоролика.)

Так и работаем. «Жуть и муть», как говорят наши специалисты. Однако мы стараемся сделать всё максимально красиво, и наши июльские мероприятия лягут в основу документального фильма. А сегодня, буквально пару часов назад, у нас состоялся первый в истории прямой эфир, прямо из-под воды наши водолазы передали привет телезрителям, можно сказать, со своего рабочего места в прямом эфире.

Спасибо огромное.

С.Шойгу: Спасибо.

Следующая работа, которая будет делаться в 2019 году, – это фенологическая сеть Русского географического общества и инновационные методики преподавания географии в школах.

Я бы хотел для презентации этого проекта дать слово первому вице–президенту Русского географического общества академику Николаю Сергеевичу Касимову.

Николай Сергеевич, пожалуйста.

Н.Касимов: Спасибо, Сергей Кужугетович.

Приходится признать, что география в школе не является самым популярными предметом. В 2018 году ЕГЭ по географии выбрали только 16 тысяч человек, это меньше на 4–5 тысяч, чем было в последние годы. И вот, чтобы продемонстрировать это, я хочу предоставить слово нашим коллегам, которые подготовили небольшой сюжет с улиц Москвы.

Пожалуйста.

(Демонстрация видеоролика.)

Как говорилось уже, Русское географическое общество делает многое, для того чтобы поощрять талантливых педагогов, выделяет гранты, поощряет олимпиадное движение, завоевываем медали на международных олимпиадах, делаются мобильные приложения для педагогов. Это уже не говоря о том, что мы проводим географический диктант и фестиваль.

Активно работают наши региональные отделения. И я хочу предоставить слово и представить Ирину Радецкую, доцента кафедры педагогики Забайкальского государственного университета, разработчика таких методик, по которым уже работают учителя в Забайкальском крае и в других регионах страны.

Ирина Валерьевна, пожалуйста, Вам слово.

И.Радецкая: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович, Сергей Кужугетович и все участники заседания, приветствую вас от всей души!

Что такое квест, вы все, конечно, знаете. Среди школьников и молодёжи данная форма организации досуга сейчас на пике популярности. Так вот мы разработали не только образовательные квесты по всем предметным областям, в том числе и географии, но также объяснили учителям, как они самостоятельно могут разработать данные квесты у себя на местах.

Присутствуя на уроках, в том числе и на географии, мы отмечаем, что ребёнку с одним учебником на уроке неинтересно. И что мы делаем? Мы разрабатываем образовательный квест, и чтобы ребятам было интересно, мы выводим их на улицу, выводим их в парк. Если погода не позволяет, мы этот же квест реализуем в школе, реализуем в классе.

Наш квест – это приключение, где ребята находят правильные ответы на заранее заданные вопросы, казалось бы, играючи. При этом используют всю свою эрудицию и в рамках одного квеста используют знания из различных предметных областей. Это может быть химия, география, биология, математика. Ну и, в общем–то, это всё зависит исключительно от фантазии самого педагога.

Что больше всего нравится ребятам? Что мы им не запрещаем использовать мобильные телефоны. Более того, мы их активно используем на локациях. Сейчас существует достаточно большое количество приложений, где ребёнку достаточно поднести гаджет к картинке, и он видит полярное сияние, он видит вращение Земли вокруг своей оси.

И после этого, поверьте мне, ребёнка не надо упрашивать родителям идти на урок. Ребёнок бежит на такие занятия. Он показывает свою заинтересованность, он очень активно отвечает на занятиях на контрольных точках. Почему? Потому что ему просто интересно.

Мы, конечно же, предлагаем нашу технологию нашим коллегам в других городах, но не у всех всё получается. Почему? Потому что разработка квеста требует профессионального подхода, требует творчества, эрудиции самого педагога. Сейчас у нас идёт молодое поколение, а те, кто работает не только в школе, но и на детском отдыхе с детьми, у них всё хорошо получается, к таким педагогам как раз родители записывают детей заранее.

Конечно, одного энтузиазма здесь недостаточно. Нам очень большую поддержку оказывают гранты, президентские гранты, гранты РГО. Но здесь опять же всё зависит от нас самих, насколько педагог может доказательно представить проект, доказать его результативность. У нас всё получается, и мы готовы делиться опытом.

Спасибо.

Н.Касимов: Спасибо, Ирина Валерьевна.

Но я хочу поднять здесь проблему, которая вообще стоит с географией сейчас, – взаимодействие школы и высшей школы. И здесь неоднократно руководители Общества говорили о том, что литература, русский язык, история, география являются основой нашей национальной идентичности. Но если у филологов дело идёт неплохо, у историков тоже в последнее время всё выправилось, то географы сейчас, я даже не боюсь этого слова, стоят как бы в зоне невозврата и деградации, потому что нас не берут в вузы, это очень большая проблема. Отсутствие обязательного ЕГЭ по географии, для многих предметов, мы неоднократно уже об этом говорили, система нашего образования требует в этом отношении, по крайней мере, какой–то трансформации, об этом очень много говорят, о недостатках ЕГЭ. Но больше всего это чувствуют географы. А дальше возникает вопрос: как в такой ситуации можно реализовать стратегию научно–технологического развития, утвержденную Президентом Российской Федерации, поскольку из семи больших вызовов, которые там обозначены в рамках стратегии, пять входят в основную сферу работы географов: это демография, экология, Арктика, Антарктика, территориальные вопросы, связанные с нашей страной, энергетическая безопасность? Как быть с подготовкой кадров для начавшихся национальных проектов, инициированных нашим Президентом, в том числе, конечно, национального проекта «Экология»?

Я приведу только один пример. Например, обществознание сдают 400 тысяч, а я уже сказал, 16 тысяч сдают географию. Это в 20 раз меньше. Как нам говорить о сохранении кадрового потенциала, если у нас 45 тысяч школ, в которых должны быть учителя географии? И, конечно, очень хочется, чтобы и ответственные министерства, заинтересованные ведомства, представители бизнес–сообщества, ректоры вузов поняли, что нам нужно идти навстречу. Конечно, как обращение: Владимир Владимирович, нам надо помочь.

Спасибо.

С.Шойгу: Спасибо, Николай Сергеевич.

Другая тема, собственно, та, с чего началось наше занятие, Владимира Владимировича, по его поручению, в том числе и Русским географическим обществом, – это сохранение и изучение редких видов животных.

Дмитрий Сергеевич Песков об этом расскажет.

Д.Песков: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Сергей Кужугетович! Уважаемые члены попечительского совета!

Это действительно константа в работе РГО. Антропогенная деятельность, стремительное изменение климата ведут к тому, что многие виды животных вокруг нас или попадают на грань полного исчезновения, или стремительно сокращаются. И здесь отрадно сказать, что начиная где–то с 2009 года, конечно же, при лидирующей роли Минприроды, других ведомств, но и под эгидой РГО и при активном содействии Института проблем экологии и эволюции имени Северцева нашей Академии наук ведётся работа как раз по изучению и сохранению редких видов. Какие это виды? Я просто хочу системно их перечислить. Мы неоднократно по отдельности их обсуждали.

Крупные китообразные – эта тема в последние месяцы активно на плаву. Почему? Потому что мы столкнулись с так называемой китовой тюрьмой, китовая тюрьма под Владивостоком. Был совершён отлов этих животных – белухи и косатки. Справедливости ради нужно сказать, что ни белуха, ни косатка не имеют охранного статуса, в этой связи никакой опасности для вида это не представляет. Но здесь нужны исследования, их нужно продолжать. Мы не знаем, сколько белух и сколько косаток. Мы не знаем, каковы популяции китов. Осложняется это всё тем, что ореол миграции этих животных, этих млекопитающих, фактически равен полушарию, и, несмотря на все усилия учёных, пока чёткой картины мы не имеем.

Я хочу напомнить, что действительно в 2009 году и Владимир Владимирович, и Сергей Кужугетович на остров Чкалова летали в Охотском море, они тогда устанавливали датчики глобального позиционирования на белухах, с тем чтобы потом изучать их миграцию. На протяжении года или полутора вся траектория движения этих животных была доступна на сайте Владимира Владимировича Путина, он тогда работал в Белом доме, в Правительстве, и это можно было наблюдать практически в прямом эфире. Эта программа продолжается, она называется «Белуха – белый кит», она получает грантовую поддержку РГО. Всего с 2010 по 2018 год РГО выдало 18 целевых грантов. Эту работу, с нашей точки зрения, нужно продолжать, потому что именно от чётких знаний о том, какова популяция тех или иных китообразных, зависят, наверное, действия по определению квот на выловы. По науке хорошо было бы делать так. И поэтому, конечно, РГО намерено всячески эту работу продолжать.

Далее снежный барс, ирбис.

Всего в дикой природе 4000 или 6600 снежных барсов. В основном они живут в Таджикистане, в Киргизии, в Монголии, в Казахстане и в Китае. В России численность в 2002 году была где–то 150–200 особей, потом стремительное сокращение: в 2018 году – 63 особи.

В 2010 году опять же Владимир Владимирович с Сергеем Кужугетовичем ездили в Южную Сибирь и в рамках программы «Ирбис – снежный барс» выпускали на волю одну кошку. Её выпустили, потом многие ловушки её фиксировали. Всего с 2011 по 2018 год РГО выдало 15 целевых грантов в рамках этой программы. И сейчас она расширяется и продолжается.

Помимо Южной Сибири сейчас в Саяно–Шушенском заповеднике наши специалисты пытаются возрождать популяцию. Называется это «Снежный барс – живой символ Западного Саяна». В 2018 году там велась активнейшая работа, из Таджикистана в этот заповедник привезли два ирбиса – самца и самку. Они выпущены буквально полтора-два месяца назад на свободу. Из Таджикистана в 2019 году ещё одна самка приедет, тоже будет выпущена. Поэтому работа ведётся, и этот вид, который стал стремительно сокращаться, – всё–таки мы имеем надежду на то, что он будет восстановлен.

Белый медведь: всего в мире 22 или 30 тысяч белых медведей, как говорят учёные. У нас, в России, их живёт 4 –4,5 тысячи. Они активно мигрируют, льды тают, кормовая база меняется, они ведут себя по–иному. Мы знаем, что этой зимой в посёлки Белушья Губа и Рогачёво на Новой Земле 52 белых медведя пришли к людям, не давали людям фактически выходить на улицу, люди были заперты у себя в домах, они там ели всё что попало, опять же поскольку мигрирует пищевая база. Такие процессы происходят, нуждаются в серьёзном изучении.

В 2010 году РГО инициировало программу изучения белого медведя в Арктике, она продолжается. Также Владимир Владимирович принимал в ней участие, ошейник тоже устанавливал на белого медведя на острове Земля Александры, была очень интересная научная экспедиция. Сейчас 12 грантов, по состоянию на сегодня, выдало РГО по этой категории.

Амурский тигр: в 2013 году по инициативе Президента РГО стало учредителем АНО «Центр «Амурский тигр». Сейчас Константин Анатольевич Чуйченко возглавляет АНО. Это чрезвычайно успешная организация и успешная работа с великолепными результатами.

В 50–е годы XX века оставалось не более ста особей. Сейчас их около шестисот. В 2022 году популяция должна вырасти до семисот особей амурского тигра. Главным образом они живут у нас, самки рожают у нас, потом по Амуру переходят в Китай, там они охотятся и воспитывают своих детёнышей, иногда режут там скот, у китайцев, потом возвращаются обратно к нам.