Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Были случаи мошенничества»: новая атака на Трампа

Новый скандал: 10 апреля Трамп должен предоставить отчет о своих налогах

Американские конгрессмены требуют Дональда Трампа отчета о налогах. До 10 апреля налоговая служба США должна ответить на соответствующее письмо конгрессмена-демократа. Давление на президента усиливается из-за того, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском сговоре» провалилось. На этот раз Трампа пытаются уличить в финансовых махинациях с целью ухода от налогов. Это действительно может стоить ему президентского кресла — такой прецедент в истории США уже есть.

С требованием к налоговой службе США предоставить информацию о налоговых вычетах президента США Дональда Трампа с 2013 по 2018 год обратился конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Ричард Нил. В своем письме в адрес руководства налогового ведомства он отметил, что хотел бы получить эти сведения до 10 апреля.

Демократы давно добиваются возможности получить налоговые декларации Трампа, чтобы выяснить, есть ли в них какие-то нарушения, связанные с уплатой налогов.

Стоит отметить, что Трамп стал единственным в современной истории США кандидатом, который не подал налоговых деклараций, мотивировав это тем, что его компании находились в процессе аудита. А недавно он заявил, что аудит в настоящий момент продолжается. Глава Белого дома связал такой интерес к своим налогам со своим «именем» и «большими цифрами», вероятно, имея в виду крупные доходы.

Он также сказал журналистам, что на этот раз демократы попросили проверить его налоги за последние шесть лет, однако ранее они требовали детализацию выплат за последние десять лет. «Думаю, они сдаются», — сказал Трамп.

Глава аппарата администрации президента Мик Малваней заявил, в свою очередь, что налоговые декларации президента США не будут обнародованы вовсе.

По мнению чиновника, желание получить финансовые документы президента США «создает опасный прецедент».

Американская пресса в 2018 году прямо обвинила президента США в налоговых махинациях. Согласно расследованию The New York Times, Трамп получил от империи своего отца Фреда Трампа не менее $413 млн за содействие в уходе от налогов. «Президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах на протяжении 1990-х гг., включая случаи прямого мошенничества, что значительно увеличило его состояние, полученное от родителей», — к такому выводу пришло издание по итогам своего расследования.

По данным газеты, Трамп создал подставную фирму, чтобы скрыть от налоговых органов миллионы долларов, полученные от родителей — Фред и Мэри Трамп передали своим детям более $1 млрд. Эти деньги могли облагаться налогом по ставке на подарки и наследство в 55%, что составило бы не менее $550 млн, однако уплачено было только $52,2 млн налогов, что составляет около 5% от состояния, пишет The New York Times со ссылкой на «финансовые декларации и налоговые отчеты».

Адвокат Трампа Чарльз Хардер, в свою очередь, назвал публикацию газеты сфабрикованной.

«Утверждения The New York Times о мошенничестве и уклонении от налогов являются на 100% ложными и крайне порочащими. Никто не мошенничал и не уклонялся от налогов. Факты, которыми газета обосновывает свои ложные обвинения, очень неточны», — заявил Хардер.

Параллельно попытки получить налоговые декларации Трампа предпринимают и законодатели штата Нью-Йорк, где был сосредоточен бизнес нынешнего президента США. Речь идет не о федеральных налогах, а о налогах штата. При этом демократы надеются, что могут найти там нарушения.

Юрист Трампа Уильям Консовой при этом заявил, что запрос демократов из палаты представителей США по поводу налоговых деклараций главы государства нарушает предусмотренные конституцией ограничения и должен быть отклонен налоговым управлением страны.

«Когда этот ящик Пандоры откроется, последующий за этим ответ нанесет долговременный вред нашей нации», — цитирует его The Wall Street Journal.

Интерес к налогам Трампа снова усилился после дачи показаний конгрессу его личного экс-адвоката Майкла Коэна, который заявил, что Трамп указал заниженную стоимость своих бизнес-активов и понизил зарплату сотрудникам, чтобы платить меньше налогов.

Сам Коэн, исполнявший при Трампе роль «адвоката-решалы» и выплачивавший отступные его бывшим пассиям, в настоящее время находится в тюрьме. Он приговорен к трем годам заключения за сообщение ложных сведений конгрессу и нарушение законодательства.

Ряд американских обозревателей отмечает, что демократы усиливают давление на Трампа в связи с тем, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило связей команды президента с Россией.

В то же время, если выясниться, что Трамп манипулировал с налогами и выплатами, это может стоить ему президентского кресла. Подобный прецедент уже есть. Так, вице-президент США Спиро Агню, при президенте Ричарде Никсоне был вынужден подать в отставку из-за проблем с неуплатой налогов. Это произошло в 1973 году в рамках сделки со следствием, чтобы избежать тюремного заключения по обвинению в неуплате налогов.

Медведчук не нужен: что Зеленский сделает с Донбассом

СМИ: Зеленский задумал убрать Медведчука из переговоров по Донбассу

Айлин Халил

Владимир Зеленский планирует исключить Медведчука из переговоров по Донбассу. Он также не отрицает возможность ведения прямых переговоров с Москвой при участии зарубежных партнеров. Его команда готовит визиты в Германию, Францию и США.

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах собирается исключить из переговорного процесса по Донбассу председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, как посредника между Киевом и Москвой.

Об этом в среду утром сообщило издание Liga.Ru со ссылкой на интервью с Русланом Стефанчуком и Даниилом Гетманцевым — членами штаба Зеленского. Сам кандидат на пост президента Украины официального подтверждения этой информации не давал. При этом, по словам Стефанчука и Гетманцева,

Зеленский планирует провести прямые переговоры с Россией по теме Донбасса при участии международных партнеров.

Поэтому, как сообщает RT, в данный момент команда Зеленского готовит визиты к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, главе Франции Эммануэлю Макрону и американскому президенту Дональду Трампу. Это связано с тем, что политик собирается подключить к «нормандскому формату» США и Великобританию.

По данным Liga.ru, кандидат в президенты Украины не собирается вести переговоры с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что ранее Медведчук заявил об отсутствии интереса у Киева к людям, проживающим на этих территориях. Также, политик указал на спекулятивный характер Минских соглашений и отсутствии в них конкретики.

«Мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия», — сказал Медведчук в интервью телеканалу NewsOne.

Слова Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Владимиром Путиным прокомментировал также и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. «Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой», — сказал представитель российского президента.

Он добавил, что Россия не является участником конфликта на Донбассе. По его мнению, ситуацию удастся исправить только если украинцы начнут диалог друг с другом.

Как передает Liga.ru, в случае успеха Зеленский планирует провести целый ряд реформ.

Например, назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда, представить закон медиации Верховной раде, чтобы у граждан был выбор: подавать в суд или использовать альтернативные способы решения конфликтов, внести кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. По заявлениям представителей штаба Зеленского, соответствующие переговоры уже проведены. Список фамилий будет оглашен 19 апреля.

Также в случае победы кандидат собирается создать при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных. Они проведут аудит в течение трех-четырех месяцев. Таким образом Зеленский собирается оценить ситуацию в стране на всех уровнях и обдумать дальнейшие действия.

Еще один из пунктов его плана — реформировать администрацию президента. В планах — упразднить кураторов. Как объясняет штаб Зеленского, АП должна выполнять две важные функции: канцелярии и органа, который «нарабатывает новые идеи и дает толчок».

Второй тур выборов президента Украины состоится в апреле. Центральная избирательная комиссия объявила, что ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, поэтому гражданам государства придется выбирать между двумя лидерами первого тура: Владимиром Зеленским (30,24%) и Петром Порошенко (15,95%).

«Это не прихоть»: зачем Порошенко повторно сдал анализы

Допинг-волонтеры везут повторные анализы Порошенко в США

Ангелина Мильченко

Действующий президент Украины Петр Порошенко повторно сдал анализы на алкоголь и наркотики. На этот раз тестирование проводили при участии Международной ассоциации допинг-тестирования (VADA). Украинский лидер не считает проведение повторной процедуры прихотью. Таким образом, по его мнению, жители будут уверены в отсутствии зависимости у кандидата. Зеленский, однако, отказался от повторного прохождения теста.

Президент Украины Петр Порошенко повторно сдал анализы на алкоголь и наркотики Международной ассоциации допинг-тестирования (VADA). Об этом он сообщил на своей странице в твиттере. Процедура проходила на стадионе «Олимпийский», где должны состояться дебаты кандидатов на пост главы Украины.

«Я поддержал обращение Кличко сдать анализы авторитетной добровольной антидопинговой ассоциации VADA, потому что это не прихоть, а совершенно необходимая процедура, чтобы наша нация имела полное доверие к будущему президенту», — пишет Порошенко. Он считает, что эта процедура необходима, так как доказывает «не только украинцам, но и всему миру, что кандидат, который претендует на пост президента, не является наркозависимым».

Перед проведением процедуры он выступил перед журналистами и призвал своего оппонента Владимира Зеленского последовать своему примеру. «Тесты и анализы должны сдаваться не в лабораториях, которые принадлежат другу или поклоннику, тем более что хозяин — гражданин РФ и когда-то даже баллотировался в Госдуму. Это безусловно вызывает большие сомнения в объективности данных», — сказал действующий глава государства и призвал не позорить Украину — «нужно пройти и завершить эту процедуру».

В предвыборном штабе Зеленского, однако, сообщили, что он не будет повторно проходить процедуру. «Был вопрос в сдаче анализов, их сдали. Кто в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории», — сказал помощник Зеленского Дмитрий Разумков. Он считает, что нужно «не анализы сдавать, а идти на дебаты», к которым Зеленский, по его словам, уже готовится.

После процедуры Порошенко еще раз вспомнил про своего оппонента: «Насколько я понял, Владимира Зеленского не было? Я хочу поддержать обращение господина Владимира Кличко и других, что это не каприз, это абсолютно необходимая процедура» — заявил украинский лидер. Он отметил, что это необходимо для уверенности народа, что у кандидата нет зависимости от наркотиков или алкоголя.

После проведения сдачи анализов, представитель VADA подробно объяснил, как проходила процедура на этот раз. Сначала кандидат в президенты подписал документ, в котором подтверждал, что проходит процедуру добровольно. Затем тестируемый выбирает посуду, в которую будет собрана урина. Перед сдачей мочи необходимо тщательно проверить упаковку комплекта, чтобы потом не было сомнений в правильности результатов.

Испытуемый уходит в специальную комнату, где моет руки без мыла и наполняет сосуд до половины. Затем биоматериал переливается из контейнера в еще два сосуда, необходимые для забора. При этом за всей процедурой наблюдает представитель ассоциации допинг-тестирования. Представители организации сообщили, что анализы отправят в лабораторию в Солт-Лейк-Сити (США), а результаты экспресс-теста будут готовы через два-три дня.

Повторные анализы, которые Петр Порошенко сдал в среду, 10 апреля, прокомментировал спикер его избирательного штаба Олег Медведев.

«Мы сожалеем, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать», — сказал он.

Тем временем действующий президент Украины проводит в своем телеграм-канале опрос среди подписчиков: «Если кандидат сначала призывает сдать тест на наркотики, а потом сам же избегает этого теста, это означает, что он:», предлагая далее несколько вариантов ответа: «имеет что скрывать», «неудачно пошутил», «испугался». Вариант «есть, что скрывать» выбрали более 12 тыс. человек, ответивших на вопрос Порошенко.

Провести повторную сдачу анализов предложил боксер Владимир Кличко. После обнародования первых результатов спортсмен отметил, что процедура была проведена с нарушениями, поскольку невозможно сказать, есть ли алкоголь или запрещенные препараты в крови или моче, через несколько часов после сдачи анализов.

«Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!» — написал Кличко на своей странице в фейсбук.

Боксер отметил, что может оплатить перелет допинговых экспертов в Киев. Однако во время трансляции проведения повторной процедуры «Радио Свобода» отметило, что точно неизвестно, кто профинансировал приезд делегации VADA, передает РБК.

Напомним, что 31 марта состоялся первый этап выборов президента Украины. По его итогам никто из кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для победы. За актера Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за действующего президента страны Петра Порошенко — 15,95%. 21 апреля состоится второй этап голосования.

«Сделайте Америку великой»: как в ООН спасали Венесуэлу

Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН

«Сделайте Америку великой»: как в ООН спасали Венесуэлу

Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе США прошло внеочередное расширенное заседание Совета Безопасности. Его главной повесткой стало обсуждение гуманитарного кризиса в Венесуэле, который, как считают эксперты, поставил государство на грань катастрофы.

Однако на деле заседание не ограничилось обсуждением гуманитарной ситуации и нередко переходило в политическую плоскость. Во многом, этому поспособствовало присутствие в зале вице-президента США Майка Пенса, который занимает крайне жесткую позицию в отношении правительства Николаса Мадуро и считается ключевым американским политиком по вопросам Венесуэлы.

Свое выступление Пенс начал именно с обвинений в адрес Мадуро, обвинив правящий режим во всех проблемах, с которыми сталкивается Венесуэла.

Помимо этого, американский вице-президент выразил свое возмущение тем, что на заседании присутствовал посол латиноамериканской страны.

«При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — обратился он к постпреду Венесуэлы Самэулю Монкаде. При этом Пенс добавил, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства».

Американский политик пообещал, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы «добиться перехода к демократии в Венесуэле». По его словам, этому мешают только два государства — Россия и Китай, которые продолжают блокировать американские инициативы.

В защиту Венесуэлы выступил постпред России Василий Небензя, который осудил фамильярное обращение Пенса к Монкаде. «Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН, — подчеркнул дипломат. — Если вы хотите сделать Америку опять великой, в чем мы все искренне заинтересованы, перестаньте вмешиваться во внутренние дела других стран».

По мнению Небензи, международное сообщество должно обеспечить ситуацию, при которой Венесуэла могла бы самостоятельно помогать своим жителям, а не вводить санкции, которые и мешают положить конец кризису в этой стране.

«Неужели вы не понимаете, что Венесуэла — это всего лишь разменная монета в геополитических играх?» — обратился Небензя к латиноамериканским странам.

Представитель России считает, что самым перспективным вариантом разрешения кризиса является «механизм Монтевидео», который способствует диалогу внутри Венесуэлы.

Само же заседание Небензя назвал «лишь очередным эпизодом фронтальной атаки, которой подвергаются официальный Каракас и простые венесуэльцы».

Гуманитарная катастрофа

По данным международной гуманитарной организации Human Rights Watch, ООН должна принять немедленные меры для преодоления кризиса. Об этом говорится в многостраничном докладе, подготовленном для заседания Совбеза. В нем в частности говорится о нехватке еды и медикаментов, увеличении числа инфекционных заболеваний.

«Мы обнаружили, что система здравоохранения находится в полном упадке с повышением уровня материнской и младенческой смертности; распространение болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь и дифтерия; и увеличение числа инфекционных заболеваний, таких как малярия и туберкулез», — говорится в докладе, подготовленном специалистам Human Rights Watch.

В докладе также отмечается, что, несмотря на то, что правительство страны прекратило публикацию официальных данных о питании в 2007 году, исследования, проведенные венесуэльскими организациями и университетами, подтверждают высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности и недоедания среди детей.

Доклад возлагает прямую ответственность на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое скрывает масштабы кризиса.

«Они (власти Венесуэлы — «Газета.Ru») преследовали тех, кто собирает данные или высказывается по поводу нехватки продовольствия и лекарств. Эти действия, а также неспособность правительства признать весь масштаб проблемы сделали невозможным комплексный диагноз кризиса. Такой диагноз имеет решающее значение для создания эффективного гуманитарного реагирования.

Как отмечает одна из авторов доклада, доктор Кэтлин Пейдж из Медицинской школы Джонса Хопкинса, генсек ООН Антонио Гуттериш должен «бить во все колокола» и «мобилизовать» ресурсы ООН для помощи гражданам страны. Слова эксперта приводятся на официальном сайте Human Rights Watch.

В докладе также отмечается массивный отток населения из страны: по данным ООН в последние годы Венесуэлу покинуло более 3,4 млн граждан из-за гуманитарной ситуации в стране.

Ситуация в стране действительно близка к критической. Об этом свидетельствуют попытки правительства начать продажу золота.

Из хранилищ Венесуэлы недавно были вывезены 8 тонн драгоценного металла, которые планируется продать за границу, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

Они также рассказали, что с начала года золотой резерв Венесуэлы сократился на 30 тонн. Источники констатировали, что при таких темпах продаж он иссякнет к концу нынешнего года.

Стоит отметить, что за несколько часов до заседания Совбеза ООН Мадуро заявил, что его страна примет гуманитарную помощь от международного сообщества.

«Мы подтверждаем нашу готовность создать механизмы для международной помощи», — сообщил Мадуро в своем твиттере.

Как пишет на своем сайте «Аль-Джазира», заявление было сделано после встречи с главой миссии Красного Креста Питером Маурером.

Мадуро также ранее выразил готовность сесть за стол переговоров с представителями оппозиции республики, о чем на днях заявил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса. «Мадуро и его правительство ждут, что оппозиция соизволит уважать свой народ и начнет переговоры», — сказал Арреаса.

Правда, страны ЕС, признавшие легитимным временным президентом лидера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, настаивают на проведении досрочных выборов в стране. Мадуро на выборы идти отказывается. В этой связи глава европейской дипломатии Федерика Могерини недавно назвала перспективу выборов в Венесуэле «очень далекой».

Вашингтон между тем продолжает давление на Венесуэлу.

С 11 по 15 апреля глава Госдепа США Майк Помпео совершит турне по странам Латинской Америки, в ходе которого посетит и соседнюю с Венесуэлой Колумбию. Он побывает в городе Кукута, место сосредоточения большого количества беженцев. «Он [Помпео] посетит организации, поддерживающие венесуэльских беженцев, чтобы оценить вызовы, сложившиеся в связи с закрытием границы», — говорится в сообщении Госдепа.

Освободите моряков: зачем Медведчук приезжал к Путину

В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

Рафаэль Фахрутдинов

Кремль подтвердил факт проведения встречи президента России Владимира Путина с главой украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, в ходе которой была затронута тема моряков ВМС Украины, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе. Ранее Совфед принял заявление о том, что новое нарушение со стороны Украины в Керченском проливе может привести к войне России против НАТО.

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, в ходе которой была затронута тема моряков ВМС Украины, задержанных ФСБ РФ в ноябре прошлого года за нарушение российской госграницы в Керченском проливе.

«У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков», — приводит ФАН слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В этот же день – в среду, 10 апреля – на заседании Совета Федерации было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив будет чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Сенаторы отметили, что в противостояние могут быть вовлечены и страны НАТО. Документ СФ о деструктивной политике Североатлантического альянса приурочен к 70-й годовщине со дня образования Альянса.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.

Украина же ввела военное положение.

После этого президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что в Кремле не отвечают на его звонки. В ответ на это Путин сказал, что не хочет быть участником предвыборных акций украинского лидера.

Позднее Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Вскоре стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от настойчивого предложения США о проведении военно-морского маневра у границ России с целью создания новой провокации, передает НСН.

На встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через узкий канал между Крымским полуостровом и материковой частью России, чтобы «показать Путину», что западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам. Немецкий лидер отказалась от этого, несмотря на давление со стороны США.

Страны G7, со своей стороны, призвали Россию освободить украинских моряков.

«Мы просим Россию освободить задержанные экипажи и корабли, а также не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив», — говорилось в заявлении представителей G7.

В то же время глава немецкого МИДа Хайко Маас призвал не допустить повторения подобных инцидентов. По его словам, в настоящее время суда могут беспрепятственно проходят по проливу, но он хотел бы, чтобы это было обеспечено в долгосрочной перспективе.

«Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться», — сказал дипломат.

Российские же власти указали странам G7, что другие государства не могут вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров стран следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.

Киев же попросил признать задержание Россией судов и арест 24 моряков незаконным. Украинские власти считают, что это противоречит статьям 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о защите прав человека и нарушает право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, а также порядок судебного разбирательства.

Минюст РФ проинформировал ЕСПЧ о местонахождении задержанных украинских граждан и состоянии их здоровья, отметив, что у них есть доступ к юридической помощи, а жалобы от них не поступали.

Позднее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму в обмен на задержанных моряков. Об этом он заявил немецкой газете Bild.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», — заявил Воронченко.

Подобное предложение является «чистой воды популизмом», заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это популизм чистой воды. В мире такое вообще не принято: мы же не заложников взяли. Это когда заложников берут, то можно поменять одного заложника на кого-то другого. А мы взяли людей, которые совершили уголовное преступление. А то, что у него разрывается сердце, а когда он их отправлял с таким заданием, у него сердце не разрывалось? Он не понимал, куда он их отправляет?» — указал сенатор.

США УТРАТИЛИ ИНИЦИАТИВУ В ВЕНЕСУЭЛЕ

Весьма противоречивый и одновременно тревожный информационный поток продолжает поступать в российское медиапространство из оказавшейся в зоне геостратегического разлома Боливарианской Республики Венесуэла.

С одной стороны, разрываемое подпитываемым извне военно-политическим кризисом и социально-экономическими проблемами латиноамериканское государство, оперевшись на оперативность и слаженность действий сознательной части личного состава Вооруженных сил Венесуэлы, а также на поддержку со стороны Москвы и Пекина, всё же смогло отдалиться от той точки системной бифуркации, прохождение которой превратило бы Каракас в безыдейного прихвостня Белого дома.

С другой стороны, тщательно обучаемые опытными инструкторами Сил специальных операций и Корпуса морской пехоты США полевые командиры накачиваемых вооружением оппозиционных формирований полны решимости приступить к первой фазе операции «Свобода» (операция по свержению легитимного правительства Николаса Мадуро) уже в 20-х числах апреля, даже невзирая на угрозу вероятного ареста их идейного вдохновителя и бессменного куратора Хуана Гуайдо.

Тем не менее, что-то в этой истории пошло не так, как хотелось бы четырёхзвёздочным генералам в оборонном ведомстве США. И, несмотря на напускные угрозы главы Белого дома Дональда Трампа о готовности Вашингтона задействовать любые инструменты для «выдворения российского военного контингента из Венесуэлы и отстранения от власти Николаса Мадуро», озвученные в ходе встречи с супругой Гуайдо - Фабианой Росалес, Пентагон и командование ВВС США абсолютно не торопятся отдавать приказ о переброске многофункциональных малозаметных истребителей F-35A «Lightning II», а также тактических истребителей F-15E «Strike Eagle» на авиабазы и аэродромы смешанного базирования Бразилии и Колумбии.

Именно эти машины, оснащённые малозаметными планирующими управляемыми авиабомбами GBU-39/53B «SDB/-II», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88E AARGM, рассматриваются американскими ВВС в качестве основного ударного «костяка» для подавления зонально-объектовых районов ПВО Венесуэлы, а также уничтожения гарнизонов венесуэльской армии на территории Гвианского нагорья и южных подступов к Венесуэльским Андам.

Почему основной акцент делается именно на этих регионах?

Сложный рельеф местности, изобилующий холмами, возвышенными плато и складками местности, благоприятствует проникновению в воздушное пространство Венесуэлы транспортно-десантных конвертопланов CV/MV-22C «Оспрей» ВВС и КМП США в режиме следования рельефу местности (вне зоны обзора радиолокационных средств зенитно-ракетных батарей С-300ВМ «Антей-2500»).

Ведь известно, что два дивизиона зенитно-ракетной системы С-300ВМ «Антей-2500», представленные 8 зенитно-ракетными батареями с 240 зенитными ракетами 9М82М и 9М83М, развёрнуты исключительно в районах стратегически важных военных аэродромов и портовой инфраструктуры (включая авиабазы «Капитан Мануэль Риос» и «Эль-Либертадор», а также порты «Ла-Гуайра» и «Маракайбо») для прикрытия от массированных ракетных ударов стратегическими крылатыми ракетами «Томагавк» с карибского и атлантического направлений, а поэтому не способны контролировать удалённые континентальные воздушные рубежи.

Что же касается огромного радиуса действия ЗРС С-300ВМ, составляющего 200 км, то реализуем он лишь при перехвате средневысотных и высотных воздушных объектов, находящихся в пределах прямой видимости (над радиогоризонтом), так как ЗУР 9М82/83МВ оснащены полуактивными радиолокационными головками самонаведения, нуждающимися в непрерывном подсвете со стороны радара подсвета цели.

Для С-300ВМ дальность работы по низковысотным объектам не превышает 32 - 35 км, а поэтому даже 8 батарей данной зенитно-ракетной системы априори не способны прикрыть все ракетоопасные и самолётоопасные для Венесуэлы воздушные направления.

Как следствие, уничтожение даже пары-тройки разрозненных зенитно-ракетных самоходных комплексов «Тор-М1» и «Бук-М2Э», прикрывающих колумбийское и бразильское воздушные направления в горных районах, открывает «Оспреям» безопасную низковысотную «лазейку» для десантирования подразделений Сил специальных операций США (75-го полка СпН «Рейнджеры», 1-го отдельного оперативного полка СпН «Дельта» и 160-го авиационного полка СпН), целью которых является проведение диверсионно-разведывательной деятельности на стратегически важных объектах Боливарианской Республики.

Возникает вполне логичный вопрос: почему в столь выгодных оперативно-тактических условиях США по-прежнему временят с попыткой военной интервенции в Венесуэлу с задействованием транспортно-десантной авиации?

Вся сложность и непредсказуемость ситуации для Пентагона заключается в том, что сетецентрическая система противовоздушной / противоракетной обороны Венесуэлы, помимо зенитно-ракетных подразделений, подчиняющихся Объединённому командованию воздушно-космической обороны Венесуэлы (CADAI) и располагающих 8 батареями С-300ВМ, а также 12 зенитно-ракетными дивизионами «Бук-М1», представлена ещё и 5 - 6 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С», операторы которых на протяжении более чем 10 лет отрабатывают навыки перехвата многочисленных типов воздушных объектов в условиях, близких к боевым.

Интеграция данных ПЗРК в сетецентрическую сеть ПВО Боливарианской Республики Венесуэлы осуществляется благодаря комплектации определённого количества транспортно-пусковых «тубусов» терминалами приёма и отображения информации о тактической воздушной обстановке 9С520; также известны как средства для обеспечения стрельбы ночью (СОСН) 9С520.

Источниками целеуказания (предоставления данных о воздушной обстановке) для данных терминалов являются наземные РЛС дальнего радиолокационного обнаружения, радиолокационные обнаружители зенитно-ракетных комплексов С-300ВМ и «Бук-М2Э», а также бортовые радары многоцелевых истребителей Су-30МКВ, которые передают необходимую информацию по кодированному радиоканалу свзяи на унифицированный батарейный командный пункт 9С737 «Ранжир» с дальнейшим распределением между позициями нескольких ПЗРК «Игла-С».

Данная модель применения закупленных Каракасом комплексов «Игла-С» предусматривает минимизирование времени реакции операторов при появлении в радиусе действия низколетящих десантно-транспортных конвертопланов «Оспрей» и многоцелевых вертолётов «Black Hawk» на любом участке Венесуэльского ТВД.

Это и неудивительно, ведь благодаря получению целеуказания от сторонних источников, операторам комплексов «Игла-С» больше не придётся полагаться на остроту зрения и слух, а достаточно будет взглянуть на ЖК-дисплей отображения тактической информации.

И даже без задействования терминалов 9С520, венесуэльские ПЗРК «Игла-С» могут без особых трудностей перекрыть все низковысотные участки воздушного пространства страны несколькими плотными рубежами ПВО благодаря громадному количеству пусковых установок (6000 единиц).

Конвертопланы CV-22 «Оспрей» и вертолёты «Блэк Хок», вынужденные осуществлять полёты на высотах от 70 до 200 м для сокрытия своего местоположения от радаров ЗРК С-300ВМ, будут автоматически попадать в высотный диапазон поражения комплексов «Игла-С», что будет сводить к нулю шансы на безопасную доставку сил СпН в необходимый квадрат десантирования. Что ещё более важно, обнаружить тысячи венесуэльских расчётов ПЗРК «Игла-С» с помощью самолётов радиотехнической разведки RC-135V/W «Ривет Джойнт» будет практически нереально, ведь данные комплексы, в отличи от ЗРСК «ОсаАКМ» и «Тор-М1» не оснащаются какими-либо радиолокационными датчиками, а зенитные ракеты 9М342 располагают пассивной инфракрасной головкой самонаведения.

В Пентагоне все эти детали тщательно проанализированы, а поэтому ни о каком повторении югославского или иракского сценариев в отношении Боливарианской Республики Венесуэла не может быть и речи.

Евгений Даманцев.

Посол Кыргызстана Динара Кемелова встретилась с Пан Ги Муном

Посол Кыргызстана в Корее Динара Кемелова встретилась с бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР в среду.

«9 апреля состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея Динары Кемеловой с экс-генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, являющимся Президентом Ассамблеи Глобального института по зеленому росту, а также Почетным Президентом Института глобального участия и расширения прав и возможностей Центра по устойчивому развитию», - говорится в сообщении.

В ходе беседы посол Кыргызстана выразила заинтересованность в различных проектах по устойчивому развитию, продвигаемому Глобальным институтом по зеленому росту. Также Д. Кемелова сообщила о совместной работе правительства с органами ООН по реализации Глобальных Целей устойчивого развития. В частности, перед государством стоят приоритетные задачи по обеспечению населения чистой водой и санитарией, недорогостоящей и чистой энергией, здоровьем, а также ликвидации нищеты и голода, особенно в отдаленных районах Кыргызстана.

Кыргызстан сталкивается с вызовами исчезновения ледников, а также стихийных бедствий, связанных с изменением климата.

Пан Ги Мун отметил, что 2 раза был в КР и никогда не забудет красивую природу Кыргызстана.

Собеседники обменялись мнением по перспективам сотрудничества в вышеуказанных областях, а также по вопросам увеличения числа студентов и исследователей Кыргызстана в ВУЗах Республики Корея и глобальных институтах.

АЛРОСА завершила размещение еврооблигаций в сумме $500 млн на срок 5 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Облигации выпущены "АЛРОСА Файненс С.А." под гарантию ПАО АК "АЛРОСА". Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля, ставка купона установлена в размере 4.65% годовых.

Спрос на облигации почти в 5 раз превысил объем предложения. 29% выпуска было выкуплено инвесторами из Великобритании, 19% - из континентальной Европы, 18% - из России, 17% - из США, 11% - из Швейцарии и 6% - инвесторами из других стран. Облигациям был присвоен рейтинг инвестиционного уровня BBB- агентством Fitch и BBB- агентством S&P.

Средства, вырученные в результате размещения, будут использованы на частичный выкуп находящихся в обращении еврооблигаций Группы АЛРОСА, а также общекорпоративные цели, включая рефинансирование части существующей банковской задолженности. Одновременно с размещением нового выпуска АЛРОСА объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году (годовой купон - 7.75%) в сумме $400 млн, цена выкупа облигаций установлена на уровне 106.75% от номинала. Таким образом, в ноябре 2020 года из выпуска 10-летних еврооблигаций к погашению остается $494 млн.

По результатам рефинансирования АЛРОСе удалось сократить стоимость долгового капитала и почти в 2 раза увеличить средний срок погашения портфеля кредитов и займов.

Вооружённое противоборство в Ливии продолжается

Генеральный секретарь ООН призывает отказаться от силового сценария разрешения конфликта.

В Ливии, несмотря на призывы международного сообщества, продолжаются боевые действия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал противостоящие стороны к немедленному прекращению боёв. По мнению авторитетных экспертов, нынешняя ситуация является результатом разрушения ливийской государственности в 2011 году.

В условиях информационной войны, активно ведущейся обеими сторонами, однозначно судить о ходе боевых действий достаточно сложно. Достоверно известно, что в начале недели продолжались бои на южных и юго-восточных подступах к Триполи. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) находились в 10–12 км от центральных районов города. Одним из эпицентров боестолкновений является недействующий международный аэродром в 34 км южнее столицы. Формирования исламистов, выступающих на стороне правительства национального согласия (ПНС) и обороняющих Триполи, стремились отбить его у подразделений командующего ЛНА маршала Халифы Хафтара.

Подразделения ЛНА активны и на юго-востоке Триполи. Им важно перерезать прибрежную автотрассу, связывающую столицу с «вольным городом» Мисуратой (в 210 км восточнее), основным союзником ПНС, и с востока выйти к военному аэродрому Митига, который с 2014 года выполняет функции международного аэропорта.

Обе стороны эпизодически используют авиацию. Так, в понедельник ЛНА ударом с воздуха попыталась уничтожить на аэродроме Митига (в 11 км от центра столицы) один находящийся на ремонте МиГ-23 и два транспортных вертолёта CH-47 «Чинук», а авиация ПНС атаковала авиабазу Аль-Ватия в 130 километрах к юго-западу от Триполи, которую занимают силы Хафтара.

Известно, что лояльные ПНС силы имеют в своём распоряжении до полутора десятков чешских L-39 и югославских G-2 «Галеб», переделанных в лёгкие штурмовики, пару истребителей МиГ-23, а также несколько вертолётов Ми-24 и Ми-35. Восстановлением этой техники занимались украинские технические специалисты. ЛНА, в свою очередь, располагает истребителями МиГ-21 и МиГ-23 – порядка десятка боеспособных машин. Примерно столько же имеется у неё вертолётов Ми-35 и Ми-8.

Вторым фронтом противостояния становится портовый город Сирт, расположенный восточнее Мисураты. Подразделения ЛНА, выдвинувшись из Бенгази, блокировали его, стремясь сковать силы «Военного совета Мисураты». Власти этого города с началом наступления Хафтара уже направили к Триполи часть своих военизированных формирований, имеющих тяжёлые вооружения, в том числе танки и установки РСЗО.

Область Мисурата, поясним, занимает особое положение в Ливии, её жители этнически несколько отличаются от окружающего их арабского и берберского населения. Согласно местным преданиям, они являются потомками евреев, вывезённых из Турции и обращённых в ислам. По некоторым оценкам, город и его окрестности могут выставить не менее 30 тысяч бойцов и наёмников.

Ряд экспертов-арабистов считает, что соотношение сил в Ливии таково, что ни одна из сторон не имеет решающего военного превосходства. Так, Триполи обороняют не менее 6–7 тысяч бойцов, многие из которых имеют боевой опыт, накопленный ещё с гражданской войны 2011 года. Известно, что на стороне ПНС в Западной Ливии воюют не только приверженцы воззрений «Братьев-мусульман»*, но салафиты-мадхалиты (хотя их немало, по мнению экспертов-арабистов, и в ЛНА). Салафиты защищают правительственный квартал и военно-морскую базу, где находится резиденция главы ПНС.

Есть у ПНС и международная поддержка – не только со стороны ряда исламских государств, традиционно поддерживающих «Братьев-мусульман», но и Евросоюза. «ПНС во главе с Фаизом Сараджем долгое время оставалось главным партнёром Италии в регулировании и купировании миграционного потока, движущегося по ливийскому транзитному коридору на юг Европы, – указывает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Григорий Лукьянов. – Попытки наладить отношения с Хафтаром, начатые с приходом к власти правительства Джузеппе Конте в Риме, не увенчались заметным успехом. Поэтому итальянские экономические и политические интересы, как и военное присутствие в Триполитании, на фоне продвижения войск Хафтара могут оказаться под угрозой».

В связи с военной эскалацией в Ливии Африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило о временном выводе из страны своего воинского контингента. Это около 300 военнослужащих, задействованных, по официальной версии, в охране дипломатических миссий западных стран и в антитеррористических операциях против ячеек «Аль-Каиды» и «Исламского государства»*. «Реальное положение с безопасностью на местах в Ливии становится всё сложнее и более непредсказуемым», – признал глава AFRICOM генерал-лейтенант Томас Вальдхаузер. Часть военнослужащих перемещена на борт универсального десантного корабля LHD-3 «Кирсардж», находящегося у ливийских берегов.

В последние дни в западных СМИ, в том числе в британских газетах The Times и Financial Times, появились публикации, в ложном свете представляющие позицию России в отношении ливийского конфликта. В связи с этим посольство РФ в Лондоне назвало ошибочными утверждения британских СМИ о том, что Россия поддерживает нынешнюю наступательную операцию Ливийской национальной армии. «Подобные утверждения далеки от истины, – заявил пресс-секретарь диппредставительства. – Российская сторона поддерживает контакты со всеми ливийскими политическими силами и посылает им одни и те же сигналы, не пытаясь при этом делать на кого-то ставки. Считаем, что всем вовлечённым ливийским сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность. Очевидно, что силовой сценарий может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, и это обернётся новыми жертвами и разрушениями».

8 апреля специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял члена палаты депутатов Ливии А. бен Нафиа. В ходе беседы, в которой также участвовал временный поверенный в делах Государства Ливия в Москве М. Абу Саеда, была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливии в свете обострения обстановки на северо-западе страны, в том числе вокруг столицы Триполи. «С российской стороны, – подчёркивается в сообщении МИД России, – была подтверждена принципиальная позиция в пользу преодоления препятствий на пути восстановления ливийской государственности политическими методами на основе «Плана действий», разработанного спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Г. Саляме и в рамках инклюзивного межливийского национального диалога».

* Запрещены в РФ.

Владимир Молчанов, «Красная звезда»

Лагерь «Эр-Рукбан» покинули уже 1825 сирийцев

Российская военная полиция продолжает выполнять миротворческую миссию в Сирии.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев продолжается оказание помощи населению Сирии. В начале недели проведена гуманитарная акция в городе Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, как сообщил на брифинге его руководитель генерал-майор Виктор Купчишин, проведены

20 924 гуманитарные акции, общий вес гуманитарного груза составил более 3329 тонн.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти республики проводят работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооружённых формирований. По состоянию на 7 апреля этого года амнистированы 57 425 человек.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещённых лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направлены специально сформированные колонны автобусов. Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещённым лицам и упрощённый порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев.

В начале недели, как сообщил генерал-майор Виктор Купчишин, лагерь «Эр-Рукбан» по предоставленному гуманитарному коридору покинул 451 человек. Всего с 19 февраля этого года из этого лагеря вышли на подконтрольную властям САР территорию 1825 человек.

Как отметил в беседе с журналистами заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, эксперты ООН, посетившие лагерь, отмечают, что люди там содержатся в крайне бедственном положении, без тепла, воды, пищи и медобеспечения. Несмотря на это, США препятствуют свободному выходу из «Рукбана» мирных граждан. По его словам, возвращению сирийских беженцев на родину уделяется большое внимание с российской стороны. «Считаем эту задачу приоритетной, от её решения во многом зависит успех в деле урегулирования сирийского кризиса», – отметил Фомин. Он сообщил, что российский Центр по примирению враждующих сторон провёл более двух тысяч гуманитарных акций. Населению Сирии раздали 3,3 тысячи тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Военные врачи оказали медицинскую помощь 105 тысячам жителей страны.

Российская военная полиция, выполняющая миротворческую миссию в САР, обнаружила на днях схрон боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в лагере Ярмук под Дамаском, боеприпасы изъяты и уничтожены. «В ходе патрулирования в развалинах лагеря Ярмук к нам обратился местный житель с информацией о том, что в тоннеле под домом находятся оружие и боеприпасы, оставшиеся от боевиков ИГ, – сообщил журналистам представитель российской военной полиции. – Совместно с правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики тоннель был досмотрен и боеприпасы изъяты. Они были переданы сапёрам Сирийской арабской армии для дальнейшего уничтожения».

В частности, были обнаружены самодельные снаряды, мины, фугасы, а также самодельная ракетная установка, сваренная боевиками из металлических листов и труб. Сирийские саперы взорвали боеприпасы прямо в тоннеле, предварительно проверив прилегающую местность на наличие гражданского населения и жилых домов.

Прорытые боевиками тоннели, в одном из которых был найден схрон ИГ, тянутся на многие километры и сетью опутывают весь лагерь. Сирийские власти приняли решение ликвидировать их. В жилых кварталах тоннели засыпаются с помощью техники, в нежилых и полностью разрушенных – путем подрыва. Таким образом уничтожаются как сами боеприпасы, так и инфраструктура радикалов.

Ярмук, поясним, был основан в 1957 году как лагерь палестинских беженцев. С тех пор он превратился в город с населением более 100 тыс. человек. Весной 2018 года Ярмук сильно пострадал во время боёв при освобождении провинции Риф Дамаск. Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет – с 2012 года. В мае 2018 года сирийская армия при поддержке российских ВКС завершила освобождение столичной провинции. Помимо Ярмука, наиболее ожесточённые бои шли также в Восточной Гуте.

Власти Сирии, опираясь на сохранившийся технологический и научный потенциал республики, предпринимают последовательные усилия по восстановлению экономики. Так, начата реализация масштабного проекта по получению электричества от солнца. Солнечные панели в посёлке Пхузи в 20 км от Тартуса смонтировали всего за пару месяцев среди рядов теплиц с овощами и фруктами. На площади в 3 га установили свыше 6 тысяч солнечных панелей, и если одна производит всего 300 Вт электроэнергии в сутки, то все вместе они генерируют уже 2 МВт. Для местных инженеров это строительство стало настоящим вызовом – закупленные в Китае солнечные батареи пришлось устанавливать на оборудование собственного производства, так как из-за западных санкций сирийскому государству фактически закрыт доступ на мировой рынок. «Мощности всех этих панелей хватит для того, чтобы обеспечить электричеством 500 домов», – рассказал инженер электростанции Йят Дона.

Важнейший плюс проекта – крайне низкая себестоимость электроэнергии, полученной от энергии солнца. И, кроме того, это ещё и экологически чистый источник получения энергии, что для курортной зоны Тартуса особенно важно. «Этот проект экологически чистый, нет никаких продуктов горения, нет дыма, не нужен ни газ, ни бензин. Нам нужно только солнце, а оно у нас светит едва ли не все 365 дней в году», – отметил инженер.

Вся выработанная электроэнергия на этой станции вливается в государственную центральную сеть Тартуса. Сейчас город потребляет около 250 МВт в сутки, но и те два, которые вырабатывает станция, серьёзный вклад в восстановление энергосистемы портового города. Конструкция достаточно проста в сборке и обслуживании. И она настолько хорошо себя зарекомендовала, что местные власти решили строить такие же станции для обеспечения электричеством всей провинции.

До войны в Сирии было 15 электростанций, страна вырабатывала 29,5 млрд кВт электроэнергии и находилась по этому показателю на 64-м месте в мире.

Владимир Молчанов, «Красная звезда»

Салюты напомнят о наших победах

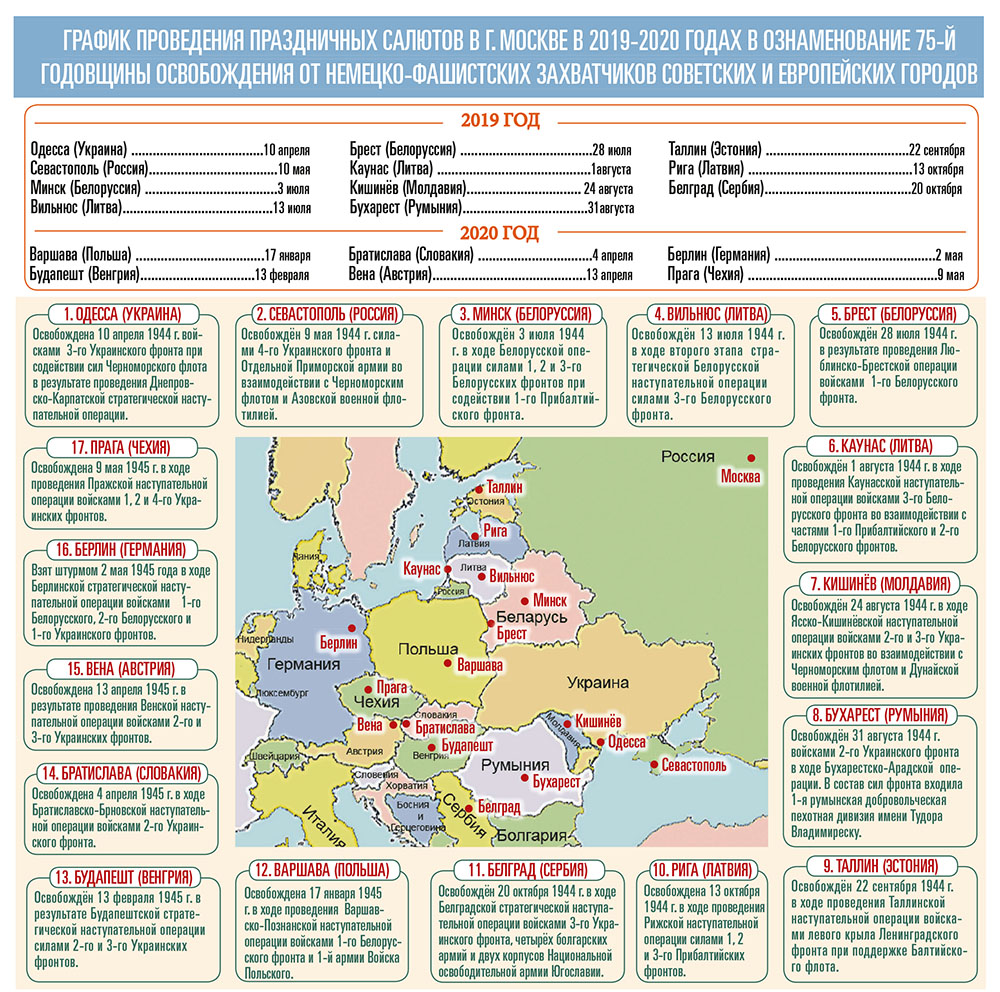

В Москве в 2019–2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничные артиллерийские салюты 12 залпами будет производить 449-й салютный дивизион Западного военного округа в 22.00 по московскому времени. Первый такой салют москвичи и гости столицы увидят уже сегодня, 10 апреля, – в ознаменование 75-й годовщины освобождения от врага города-героя Одессы. Всего же в этом году будет произведено 11 салютов, в 2020 году – шесть. И мир ещё раз вспомнит, что именно наша Красная Армия и спасла Европу от порабощения.

Тогда, ровно 75 лет назад, небо Москвы тоже озарилось салютными залпами. В честь разгрома и изгнания врага из Одессы войсками 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота в ходе Одесской операции в Москве произвели салют первой категории (24 залпа из 324 орудий). Он был равен салюту в честь освобождения столиц союзных республик, выхода на Государственную границу СССР и других государств, а также в честь других особо выдающихся событий.

Одесская операция 1944 года войск 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Р.Я. Малиновского (при содействии сил Черноморского флота под командованием адмирала Ф.С. Октябрьского) проходила в марте-апреле 1944 года и явилась составной частью Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции (24 декабря 1943 – 17 апреля 1944 года). Целью операции являлся разгром приморской группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Чёрного моря, включая город-порт Одессу, и выход к линии Государственной границы СССР с Румынией.

Наступавшим войскам 3-го Украинского фронта противостояли 6-я армия вермахта и 3-я румынская армия. К середине марта советские войска подошли к Южному Бугу и 18 марта приступили к его форсированию. Именно здесь противник надеялся задержать наступающих, однако войска 3-го Украинского фронта сорвали планы врага. Форсирование было завершено 27-28 марта, после чего началось стремительное наступление на юг.

28 марта советские войска освободили Николаев. В сложившихся условиях 6-я германская армия начала отход. Тем временем Красная Армия в начале апреля заняла станцию Раздельная, затем освободила Очаков. Силы противника попали в окружение.

Вечером 9 апреля советские войска захватили северные кварталы Одессы, а ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 апреля город был освобождён. Наступление продолжилось на запад, к Днестру.

Украинские фронты смогли перейти к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии.

В результате войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом нанесли тяжёлое поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армиям. Продвинувшись на 180 км, советские войска освободили Николаевскую и Одесскую области и значительную часть Молдавии. Были созданы условия для полного освобождения Молдавии, продвижения в глубь Румынии и на Балканы. Черноморский флот получил возможность перебазировать в северо-западный район бассейна Чёрного моря лёгкие силы флота и авиацию, что создавало угрозу изоляции с моря крымской группировки противника, уже блокированной советскими войсками с суши.

Таких событий, явивших миру мощь нашей армии в борьбе за правое дело избавления народов Советского Союза и стран Восточной и Центральной Европы от «коричневой чумы», от рабской реальности и пугающей перспективы быть полностью уничтоженными гитлеровцами, в 1944 и 1945 годах было много. Именно наша армия освободила Одессу и Севастополь, Минск и Брест, Ригу и Таллин, Вильнюс и Каунас, Кишинёв и Бухарест, Белград и Варшаву, Будапешт и Братиславу, Вену, Берлин и Прагу.

Для тех, кто этого не знает, – сообщим. Позабывшим – напомним. Стремящимся переписать историю и предать забвению наши подвиги и заслуги во Второй мировой войне по разгрому войск гитлеровской Германии – чётко дадим понять, что ничего у этих лукавых не получится. И сделаем это красиво, ярко, празднично! В ознаменование памятных дат освобождения всех вышеназванных советских и европейских городов в Москве будут произведены салюты дюжиной залпов из 9 салютных установок 2А85 с привлечением 18 единиц 76-мм орудий ЗИС-3 в 22.00 по московскому времени с 10 апреля 2019-го по 9 Мая 2020 года. Этот праздничный салютный «график» составили наши отцы, деды и прадеды, изгоняя, уничтожая и беря в плен солдат и офицеров фашистской Германии и её союзников в вышеназванных городах (мы его публикуем сегодня на 2-й странице).

Кстати сказать, число этих союзников с продвижением Красной Армии на запад стремительно таяло. А нашим союзникам, которыми тогда были Великобритания и США, с каждым освобождённым городом, с каждым салютом в московском небе становилось всё очевиднее, что хребет фашистскому зверю мы можем сломать и без их помощи. И только поэтому в июне 1944-го союзники открыли второй фронт, чтобы затем в роли победителей поучаствовать в последующем мироустройстве.

Многие операции по освобождению этих городов вошли в историю как образцы военного искусства, свидетельствовавшие о таланте наших полководцев, профессиональном мастерстве командиров тактического и оперативно-тактического звеньев, а также их подчинённых вплоть до рядовых бойцов. Хотя без потерь не обошлось…

Отношение красноармейцев к населению освобождённых от нацистов городов, к местным памятникам архитектуры, в том числе на территории Германии, явило миру гуманность нашего народа, который мог, но не стал мстить за содеянное нелюдями на нашей земле. Салюты над Москвой 75 лет спустя в честь освобождения вышеназванных европейских столиц напомнят их нынешним жителям и об этом.

Александр Тихонов, «Красная звезда»

Курица откроет дорогу в Китай свинине, а масло — шротам?

После 15 лет перерыва Россия вновь экспортирует в Китай мясо птицы. Первую поставку крыльев осуществила еще в феврале компания «Брянский бройлер». В планах Минсельхоза — увеличение экспорта птицеводческой продукции в 5 раз, до $975 млн, и значительная роль в этих объемах отводится Китаю.

Последует ли за курицей свинина? Прекрасно известно, что Китай является крупнейшим в мире ее импортером. В основном, из США. На этом рынке все сложно. В результате торговой войны с США Китай вполовину сократил импорт американской свинины, но недавние вспышки АЧС привели к возобновлению закупок мяса из Штатов — несмотря на дороговизну. Как бы то ни было, у российских производителей есть все шансы выйти со свининой на рынок Китая.

Этот вопрос обсудили в Пекине накануне — на встречах представителей Россельхознадзора, Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР и Главного таможенного управления КНР. Китайская сторона рассмотрела возможность ввоза свиноводческой продукции из России и не увидела каких-либо препятствий для ее импорта из регионов, свободных от АЧС. Россельхознадзор предложил организовать экспертные поездки специалистов Минсельхоза и Главного таможенного управления КНР на российские свиноводческие предприятия.

Кроме экспорта свинины на встречах обсудили поставки в Китай таких категорий российских товаров, как готовая мясная продукция, субпродукты индейки, корма для животных и шкуры.

Китай также является крупнейшим зарубежным покупателем российской масложировой продукции. В 2018 году объем поставок этой категории товаров в КНР составил около $700 млн. КНР закупает в России подсолнечное, соевое, рапсовое, льняное и другие масла, а также сырье для их производства. Уже летом должен решиться вопрос с открытием экспорта в Китай шротов (отходов маслобойного производства). Об этом накануне на Масложировой конференции рассказала замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на открытии министерской сессии V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», Санкт-Петербург, 9 апреля 2019 года

Уважаемые дамы и господа,

Коллеги,

Рад приветствовать вас на министерской сессии Форума «Арктика – территория диалога». Символично, что это встреча проходит в Санкт-Петербурге – «северной столице» России, где накоплен богатый опыт для комплексного изучения арктического региона.

Сегодня Арктика переживает стремительные перемены. Налицо ряд факторов, я бы даже сказал катализаторов, предопределяющих необходимость углубления в регионе межгосударственного сотрудничества. Это, прежде всего, изменение климата, которое, с одной стороны, остается серьезным общим вызовом, а с другой – предоставляет новые возможности. Например, в деле расширения использования Северного морского пути для судоходства. Дополнительные перспективы для наращивания экономической деятельности связаны и с продолжающимся развитием технологий. А возрастающий глобальный спрос на углеводороды и морепродукцию способствует модернизации инфраструктуры и притоку инвестиций.

Россия, имеющая самую большую арктическую зону, неизменно рассматривает Арктику как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства. Последовательно продвигаем позитивную, объединительную арктическую повестку дня во имя эффективного решения проблем, с которыми сталкивается наш регион, располагающий уникальной, но крайне уязвимой экологической системой. Его устойчивое развитие возможно только при ответственном и бережном подходе, при безусловном отказе от архаичных геополитических игр с «нулевой суммой».

Убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем, за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения.

В интересах укрепления доверия и взаимопонимания, предотвращения любых видов эскалации выступаем за восстановление полноформатного военно-политического диалога арктических государств. Эффективным механизмом поддержания региональной стабильности были ежегодные встречи начальников Генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Арктического совета. К сожалению, с 2014 г. практика их проведения заморожена. В целях возобновления совместной работы предлагаем в качестве первого шага наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств.

Арктический совет остается ключевой площадкой для деполитизированного взаимодействия, ориентированного на достижение конкретных практических результатов. Положительно оцениваем результаты завершающегося двухлетнего председательства Финляндии в этой Организации. Повестка финских соседей была действительно прагматичной, направленной на решение общих для всех государств региона вопросов.

Уже через месяц на мостик «арктического корабля» встанет новый капитан – Исландия. Уверен, что исландские партнеры смогут успешно справиться с этой ответственной миссией.

Мы поддерживаем программу исландского председательства, в которой особое ударение оправданно сделано на проблематике моря. Россия – страна с береговой линией в 40 тыс. км, более половины которой приходится на Арктику, несет ответственность за находящийся под ее суверенитетом Северный морской путь. С учетом этих обстоятельств нам особо импонируют планы исландского председательства в таких сферах, как «зеленое» судоходство, борьба с морским мусором, включая микропластик, а также борьба с закислением океана.

В контексте развития в Арктике морской деятельности, судоходства, в том числе круизного туризма, особую важность приобретают задачи укрепления потенциала оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

В русле усилий по адаптации и повышению устойчивости арктического региона к глобальным климатическим изменениям отмечаем важность Парижского климатического соглашения.

Уверены, что схожесть приоритетов Исландии и России будет способствовать обеспечению преемственности общеарктической повестки при переходе председательства в Арктическом совете к нашей стране в 2021 г.

Арктика – это, прежде всего, люди, включая малые коренные народы Севера. В период российского председательства будем максимально содействовать обеспечению их интересов при выстраивании программ комплексного, сбалансированного развития нашего общего региона в трех измерениях – экономическом, социальном и экологическом.

Чуть меньше месяца остается до Министерской встречи Арктического совета в финском Рованиеми. В преддверии этого важного события рассчитываем на конструктивное согласование старшими должностными лицами наших стран первого в истории Организации документа перспективного планирования – Стратегического плана, а также Министерской декларации, которые должны определить рамки нашей коллективной работы на ближайшую и среднесрочную перспективу, в том числе и на период российского председательства.

Уважаемые коллеги,

Ничто так не укрепляет доверие между государствами, как сотрудничество в решении общих задач. Выступаем за то, чтобы добрососедство и взаимовыгодное партнерство оставались безусловным приоритетом в деятельности Арктического совета.

Россия готова к наращиванию совместных усилий с партнерами по этой Организации на принципах международного права, уважения и учета интересов друг друга в самых разных областях – от проведения научных исследований и реализации природоохранных проектов до использования Северного морского пути. Рассчитываем, что вклад в наше общее арктическое дело внесет и сегодняшний Форум.

Вопрос: Арктические страны по правилам ООН имеют право на собственную прибрежную Арктику, но также могут заявить свои права на арктический шельф, а при желании – до Северного полюса. Но Северный полюс один, а стран много, при том, что заявки пересекаются. Как сделать так, чтобы страны не «переругались» из-за Северного полюса?

С.В.Лавров: Я хотел бы внести ясность в определение. Приарктических стран всего пять – Россия, Дания, Канада, Норвегия и США. Изначально эта пятерка в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года имеет права на континентальный шельф Северного Ледовитого океана в пределах 200 морских миль. Что касается расширенного шельфа, т.е. шельфа за пределами упомянутых 200 миль, то есть специальная методология и процедура. Работает Комиссия ООН по границам континентального шельфа. Россия одна из первых подала заявку в эту Комиссию в 2001 году. Она была рассмотрена позитивно. С тех пор эта работа продолжалась, мы отвечали на вопросы, которые возникали у членов Комиссии. На сегодняшний момент мы получили положительные рекомендации Комиссии в отношении Охотского, Баренцева и Берингова морей. Рассчитываем и на успешное завершение рассмотрения нашей заявки по наиболее сложной части, имею в виду Северный Ледовитый океан. Есть пересекающиеся заявки на эту часть Мирового океана. В частности, Россия и Дания внесли заявки, которые в известных географических параметрах конкурируют между собой. Канада еще не внесла свою заявку, но не исключено, что и канадская заявка будет «перехлестывать» определенные территории, обозначенные российской и датской сторонами.

У нас с Данией налажены очень хорошие контакты на экспертном уровне и по линии министерств иностранных дел, как и предусмотрено Конвенцией по морскому праву. Все возможные «перехлесты» будут решаться путем переговоров. Пока мы ожидаем рекомендаций, которые будет выносить Комиссия.

Что касается Северного полюса, то это - символическая точка. Уверен, мы должны искать такие решения, которые будут способствовать не конфликтам, а взаимодействию в этом регионе.

Вопрос: Будут ли страны арктического «клуба» совместно развивать открывающиеся новые пути и месторождения внутри российских границ, или Россия предпочла бы самостоятельно заниматься своими арктическими проектами?

С.В.Лавров: Наша позиция по Арктике предполагает самое тесное взаимодействие с иностранными партнерами, и такие примеры уже есть. В наших арктических широтах работают партнеры из КНР и Европы. Хочу еще раз подчеркнуть, что в целом мы выступаем за то, чтобы развивать Арктику через сотрудничество. Это касается и использования Северного морского пути, за который мы отвечаем, но хотим развивать и использовать коллективно.

Вопрос: Зачем тогда делить прибыль?

С.В.Лавров: Здесь есть плюсы. Мы не «собака на сене» и не пытаемся оставить все только себе. Мы хотим, чтобы сотрудничество, которое предполагает использование современных технологий, которые есть у наших партнеров, было по-настоящему деловым. Я вас уверяю, что, когда бизнесмены нескольких стран собираются вместе и договариваются о чем-то, то каждый из них видит в этом выгоду. Взаимовыгодность – традиционная вещь, которую Россия всегда исповедовала.

Вопрос: Мне кажется, что в данный момент Арктический совет – это пример дипломатии из сказки. Все договариваются, слушают друг друга, обсуждают. Возможно это потому, что на сегодняшний день нечего делить. Сохранится ли такой «оазис дипломатии», когда на кону будут стоять миллиарды кубометров газа и новые торговые пути?

С.В.Лавров: Арктический совет имеет очень богатую и привлекательную культуру дипломатического диалога и культуру решения проблем через поиски взаимоприемлемых развязок. В своем вступительном слове я уже говорил, что мы не видим конфликтного потенциала в нашем общем регионе. Весь опыт существования Арктического совета подтверждает, что любые вопросы могут решаться путем политического и дипломатического диалога на основе консенсуса. У меня нет сомнений, что все остальные участники арктической «восьмерки» подходят к нашим отношениям именно с таких же позиций.

Вопрос: Вы упомянули Северный морской путь вдоль российского арктического берега. США настаивают на том, чтобы он был интернационализирован для прохождения судов (не должно быть ограничений, разрешений и т.д.). Россия считает, что контроль над этим путем должен быть у нее, т.к. он проходит по ее территориальным водам. Подобный спор может возникнуть и с канадским Северно-Западным путем. Существующие правила игры могут быть истолкованы совершенно по-разному. Нужно ли вырабатывать общие для всех решения?

С.В.Лавров: Не берусь давать характеристику действиям США, которые, действительно, считают, что они одни могут «заказывать музыку» и создавать свои собственные правила. Это - отдельная тема, но она, к сожалению, существует. Ее приходится иметь в виду, когда мы обсуждаем те или иные вопросы.

Северный морской путь – это наша национальная транспортная артерия, и это – очевидная вещь. Входящие в Северный морской путь водные пространства имеют разный статус: есть внутреннее море, есть территориальные воды и есть исключительные экономические зоны Российской Федерации. Международное право предоставляет прибрежным государствам существенные права по регулированию судоходства в таких морских пространствах. В частности, особые права предусмотрены в отношении районов, покрытых льдом, в пределах исключительной экономической зоны. Также в акватории Северного морского пути действуют соответствующие правила плавания, которые утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации и Правительством России. На протяжении многих лет все государства, которые пользуются Северным морским путем (а в прошлом году им воспользовались суда более, чем 20 государств), соблюдают эти правила. Кстати, правила едины как для российских, так и для иностранных судов. Никакого отличия нет. Предусматривается лоцманская и ледовая проводка судов. Главное, что мы берем на себя ответственность за обеспечение безопасности и максимально бережного отношения к очень хрупкой экосистеме этого региона. Без ложной скромности можно сказать, что у России имеется уникальный опыт обеспечения правильной работы и деятельности в высоких широтах, и мы готовы обеспечивать поддержку всем судам, которые проходят по Северному морскому пути. Мы развиваем портовую инфраструктуру, навигационные и гидрографические возможности этой транспортной артерии, а также возможности поиска и спасания.

По сути дела, правила плавания по акватории Северного морского пути – то же самое, что и правила дорожного движения. Вы приезжаете в какую-то страну, пользуетесь этими правилами и обязаны их соблюдать. Не потому, что кто-то хочет что-то навязать, а потому, что иначе будет небезопасно проходить по этому все более популярному для многих стран маршруту.

Надеюсь, что мы и дальше будем взаимодействовать по использованию Северного морского пути, обеспечивая оптимальное сочетание экономической целесообразности и экологической безопасности. Регулирование, которое сейчас применяется, доказало свою эффективность. Не слышал ни от кого жалоб на то, как эти правила реализуются на практике.

Вопрос: Россия может быть довольно жесткой в каких-то вопросах. Но когда речь идет об арктической дипломатии, то уже на протяжении десятилетий это – образец достижения консенсуса и доброжелательного отношения к своим коллегам. При этом американские коллеги постоянно высказывают озабоченность российской военной активностью в регионе. Например, Министр ВМС США Р.Спенсер заявил, что американский флот обязательно будет наращивать свое присутствие в Арктике. Как в этих обстоятельствах можно сгладить напряжение?

С.В.Лавров: Мы не занимаемся ничем, кроме принятия необходимых мер для обеспечения безопасности своей страны. Все, что мы делаем в арктическом регионе, как и в любом другом регионе Российской Федерации нацелено именно и исключительно на это. Мы никому не угрожаем, а обеспечиваем необходимые оборонные возможности с учетом той военно-политической ситуации, которая складывается вокруг наших границ. Могу вас заверить, что мы всегда будем готовы защитить нашу безопасность, интересы и территориальную целостность.

Что касается заявлений о том, что мы якобы занимаемся милитаризацией Арктики, то на самом деле мы выступаем с ровно противоположных позиций. Я уже сказал, что не видим здесь ни одного вопроса, который требует военного решения, ни одной темы, которая требует внимания со стороны НАТО, а такие идеи периодически высказываются. Не думаю, что они служат делу, в том смысле, что Арктический совет, как Вы и сказали, - группа стран, которые выработали очень важную и редкую в наших современных условиях культуру компромисса. Мы будем отстаивать эту культуру. Я не слышал от участников Арктического совета идей, которые нарушали бы ее. Надеюсь, что мы будем так действовать и впредь.

Вопрос: На сегодняшний день Россия осваивает Арктику с большим рвением, затрачивая больше средств, чем остальные страны Арктического совета. С изменением климата остальные участники тоже активно включатся в этот процесс. Хватит ли у нашей страны ресурсов, чтобы остаться лидером в этом регионе, или Россия не ставит такую задачу перед собой?

С.В.Лавров: У нас, действительно, самая большая арктическая зона. В последнее время мы в разы увеличили деятельность по ее развитию, обеспечению безопасности и учету интересов малых коренных народов Севера. Не думаю, что мы должны стесняться сотрудничать с другими странами. Я уже подчеркивал, что мы хотим сообща развивать Север при уважении суверенитета, территориальной целостности и интересов друг друга. У нас гораздо больше общего, нежели того, что нас разъединяет.

Отвечая на предыдущий вопрос, мы говорили про потуги милитаризации Арктики, и нас это тревожит. Очень надеюсь, что в подходах арктических стран к нашим отношениям доминировать будут не военные учения, типа недавно состоявшихся «Трайдент Джанкче 2018» (Trident Juncture 2018), которые были предельно агрессивны по своей антироссийской заряженности, а будет преобладать тот дух, который сложился в Арктическом совете. Конечно, чувствуется, что некоторые входящие в Североатлантический альянс страны хотели бы развеять этот дух и вместо него навязать милитаристский. Убежден, что наши северные соседи понимают опасность и контрпродуктивность таких подходов и не позволят им возобладать.

***

Хотел бы поблагодарить всех, кто принял приглашение прийти на этот «круглый стол». По-моему, это был очень полезный обмен мнениями.

Мы подтвердили, что Арктика – это, во-первых, территория мира и диалога. Здесь может быть очень много перспективных направлений сотрудничества с участием прежде всего прибрежных стран. Как мы подтвердили сегодня, – и мои коллеги из Норвегии и Дании сказали о том же самом – эта территория открыта для сотрудничества на основе принципов международного права, при уважении национального законодательства прибрежных государств. Я вижу здесь очень хорошую перспективу.

В ближайший месяц мы будем готовиться к очередной Министерской встрече Арктического совета в финском городе Рованиеми. Готовятся очень важные документы, включая Арктическую стратегию до 2025 г. Надеюсь, что в ней будет отражено все, о чем мы сегодня говорим. Согласование идет непросто. В частности, наши американские коллеги не хотят даже упоминать в этой Стратегии Парижское соглашение по климату, Цели в области устойчивого развития ООН до 2030 г. Все остальные убеждены, что без этого Стратегия, конечно, обеднеет. Так что работа предстоит достаточно серьезная. Надеюсь, что дух коллективизма возобладает.

Спасибо!

Нефть и геополитические риски толкают рубль вверх

Важнейшим фактором для российского рубля на сегодня являются июньские фьючерсы на нефть. По состоянию на 12:12 мск Brent торгуется на уровне $71,23 за баррель. Цены на нефть выросли за неделю более чем на 4%, на рынке формируется отчетливый восходящий тренд. Все это происходит на фоне удивительного, не объяснимого прошлым опытом молчания Дональда Трампа в твиттере.

«Основная причина роста — ситуация в Ливии. Хотя поход повстанцев на Триполи напрямую не угрожает экспорту и поставкам нефти из этой страны, угроза санкций создает существенный повышательный импульс в ценах на нефть»,— комментирует Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра» (МФЦ).

По его мнению, ситуация в сочетании с продолжающимися сокращениями производства со стороны ОПЕК и России и санкциями США в отношении Венесуэлы и Ирана создает крайне бесперспективные условия для тех, кто хотел бы видеть более низкие цены на энергоносители.

«На этом фоне рубль сегодня с открытия за первый час торгов существенно укрепился с 65,44 до 64,76 руб. за доллар США. Факт бодрого пробития многомесячного уровня сопротивления, отметки 65 руб. за доллар, сугубо с технической точки зрения сулит поход рубля к рубежам 63,7-63,8», — полагает эксперт.

Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, отмечает, что в поддержку рубля также сыграло повсеместное ослабление доллара, который переваривает замедление роста зарплат в США и готовится к публикации в среду протокола заседания Федрезерва.

Между тем торговые войны перерастают в новые формы, вовлекая в себя все большее количество стран, включая ранее считавшиеся дружественными Вашингтону.

Рожанковский обращает внимание на сегодняшнюю новость, что США «не исключают» введения очередных пошлин на товары из Евросоюза в связи с тем, что «ЕС не перестает субсидировать Airbus».

Санкции могут быть введены на гражданские вертолеты и самолеты, включая Airbus, а также на комплектующие. Помимо них, в перечень попадают многие продовольственные товары, в том числе те, ввоз которых в 2014 г. запретила Россия в рамках контрсанкций. Под указанные меры могут попасть товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Несмотря на этот на ухудшающийся внешний фон, российский фондовый рынок пребывает в боевом настрое. Индекс Мосбиржи на старте сессии во вторник обновил исторический максимум и торгуется с повышением на 0,25%.

РТС растет на 0,66% за счет дальнейшего укрепления рубля.

«Позитивные настроения на отечественных площадках по большей части обусловлены ралли на рынке нефти, которым снова движет геополитика. Обострение в Ливии спровоцировало беспокойство по поводу сокращения поставок в добавление к американским санкциям против Ирана и Венесуэлы, а также усилиям стран ОПЕК+, прилежно сокращающим добычу», — комментирует Николаев.

Гайдар Гасанов, эксперт МФЦ, дополняет, что стабильный рост цен на нефть позволяет инвесторам приобретать рисковые активы. Но не стоит забывать о защитных активах при формировании инвестиционных портфелей. Основным драйвером для индекса Мосбиржи сейчас являются акции «Сбербанка» (+1,5%), «Газпрома» (+0,6%) и «Русснефти» (+1,2%).