Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ КУКУРУЗНУЮ ЭКСПАНСИЮ

Экспортные планы Китая обеспокоили США, так как перебои с поставками американской кукурузы позволили Китаю заключить контракты на экспорт кукурузы в Азию, в частности Японию и Южную Корею. Китай имеет большие запасы кукурузы в Госфонде и их необходимо реализовать. Огромными запасами кукурузы располагают и США, поэтому появление нового потенциально крупного поставщика вызвало тревогу у американских экспортёров.

В прошлом году правительство Китая разрешило нескольким государственным компаниям экспортировать 2 млн. тонн кукурузы, однако от комментариев по этому поводу власти отказались. Последний раз Китай экспортировал 5 млн. тонн кукурузы в 2007 году, затем Китай только импортировал кукурузу и увеличил её запасы до 240 млн. тонн.

За восемь месяцев 2016 года в Китае посевные площади для кукурузы были сокращены свыше чем на два миллиона гектаров, что стало первым убавлением за последние тринадцать лет.

Сколь жарким будет 2017 год? – Реакция на запуск ракеты

Константин Асмолов

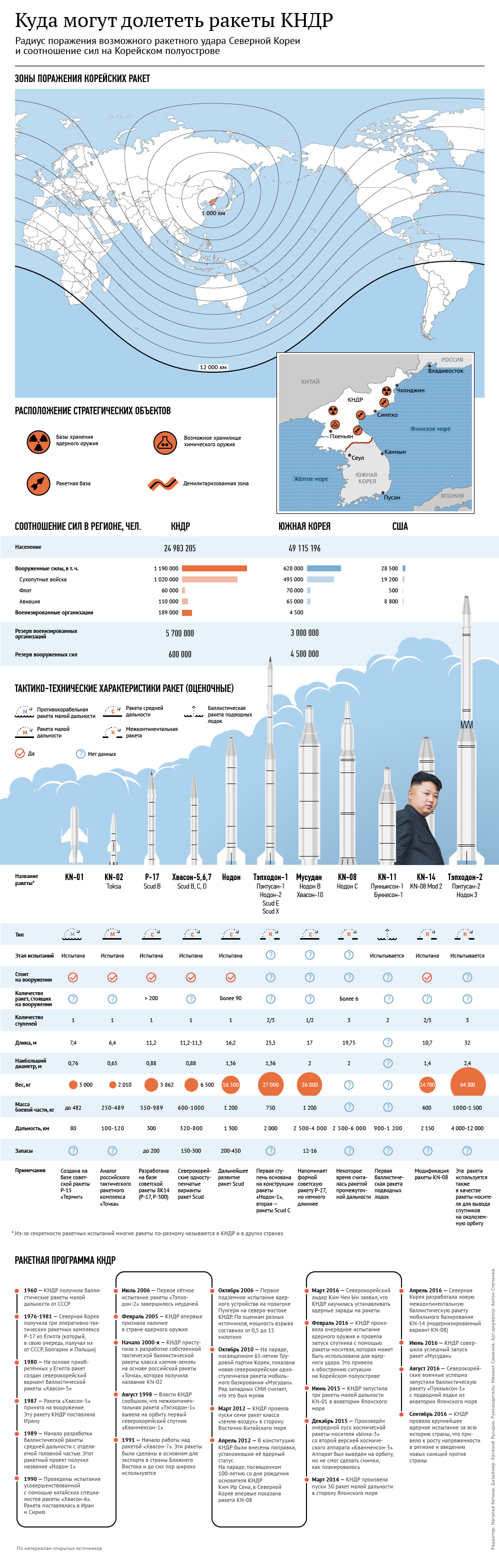

Испытание баллистической ракеты «Пуккыксон-2» класса «земля-земля», которая была запущена 12 февраля с территории провинции Пхёнан-Пукто, вызвало очень серьезный ажиотаж в кругах экспертов. Во-первых, речь идет о ракете с твердотопливным двигателем, что сокращает время на ее подготовку к старту, во-вторых, речь идет о собственной версии тягача для ракеты, делающей ее мобильной. Комбинация этих факторов делает ракетную установку заметно менее уязвимой, и определенные истерические ноты в заявлениях США и их союзников связаны с тем, что появление такого оружия нивелирует уже разработанные планы превентивного удара и уничтожения северокорейской военной и политической инфраструктуры, о чем, кстати, открыто заявлял председатель комиссии по безопасности Национального собрания РК Ли Чхоль У.

Понятно, что многие осудили сам факт запуска ракеты – ибо не осудить его нельзя. 13 февраля Совет Безопасности ООН провёл экстренное заседание, в ходе которого было единогласно принято заявление для печати. Члены Совбеза «серьёзным образом осуждают самые последние запуски баллистических ракет», и в случае повторения подобных действий Пхеньяну пригрозили «дальнейшими существенными мерами». Главы МИД 10 стран-членов АСЕАН приняли совместное заявление, в котором выражены опасения по поводу ракетного испытания Севера, представляющего угрозу безопасности и стабильности в регионе, и важность денуклеаризации КНДР.

В комментарии департамента информации и печати МИД России подчёркивается, что такая деятельность «не может не вызывать сожаления и озабоченности» и содержится призыв «всем заинтересованным сторонам проявлять хладнокровие, воздерживаться от действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряжённости». Представитель МИД Китая Гэн Шуан также отметил, что запуски — несомненное нарушение резолюций СБ ООН, и китайская сторона выступает против этого.

Нас, однако, скорее интересует реакция американской стороны и комментарии/рекомендации их экспертов. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Дональд Трамп заявил, что КНДР представляет собой «большую проблему», и США намерены решительно заниматься её решением. По мнению экспертов РК, этой фразой Трамп указал, что Вашингтон изберёт в отношении Пхеньяна гораздо более жёсткую политику, чем «стратегическое терпение» Барака Обамы.

Такую же направленность демонстрирует и Конгресс США. Так, председатель Подкомитета Сената по делам Восточной Азии, Тихого океана и международной кибербезопасности Кори Гарднер заявлял о необходимости скорейшего размещения комплексов ПРО THAAD и введения мер «вторичного бойкота». Сенатор-республиканец Том Коттон призвал дать жёсткий ответ Северу, чтобы Пхеньян заплатил за свои преступления.

Затем шесть сенаторов от Республиканской партии направили послание министерству финансов США, в котором говорится, что Барак Обама колебался в вопросе экономического давления на Север, отчего Пхеньяну удавалось обходить международную финансовую систему и совершать незаконные операции: компании Севера работали с китайскими банками, которые имеют доступ к финансовой системе США. В этой связи указывается на необходимость жёстких мер, направленных на полное исключение северокорейских банков из международной финансовой системы, а также действий по выявлению банков и компаний Китая, стран Ближнего Востока и других государств, работающих с Севером, а также их дальнейшему наказанию через санкции.

Такие заявления звучали и ранее. 7 февраля Палата представителей Конгресса США инициировала резолюцию с осуждением разработки Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. В документе изложено требование о немедленном размещении на юге Корейского полуострова комплексов ПРО THAAD и выражена поддержка укрепления союзнических отношений между Сеулом и Вашингтоном. Выдвинуто и требование к Китаю сократить объёмы экономической помощи и торговли с Пхеньяном, оказав тем самым нажим на северокорейское руководство. В тот же день представитель Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга заявил, что северокорейская угроза является наиболее серьёзной проблемой, стоящей перед южнокорейско-американским альянсом.

Жесткие меры обсуждают многие эксперты. Так, в статье, опубликованной в газете The Washington Times, бывший спецпредставитель США на шестисторонних переговорах Джозеф Дитрани указывает, что если переговоры окажутся безуспешными, то не останется другого пути, кроме как дополнительно расширять систему ПРО РК и ужесточать формат совместных южнокорейско-американских учений, одновременно договариваясь с Россией и Китаем. Заметим, что ранее, в ноябре 2016 года, он заявлял, что заинтересованные стороны должны пойти на безоговорочный диалог с Севером.

Небезызвестный Тхэ Ён Хо расценил ситуацию с запуском как желание Ким Чен Ына встретиться с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Ким считает его избрание хорошей возможностью пойти с новой вашингтонской администрацией на некий компромисс. Однако Тхэ предлагает Трампу пересмотреть ранее высказанное им намерение встретиться с Ким Чен Ыном, поскольку эта встреча может быть использована Пхеньяном для подтверждения легитимности северокорейского режима.

Еще 12 экспертов, в том числе бывший посол США в РК Кристофер Хилл, во время встречи с южнокорейскими парламентариями высказались за незамедлительное размещение систем ПРО THAAD.

И еще 31 января старший научный сотрудник Национального бюро Азиатских исследований Николас Эберштадт и эксперт влиятельного американского независимого аналитического центра «Совет по международным отношениям» Скотт Снайдер, выступив на слушаниях по северокорейской угрозе, организованных комитетом Сената США по международным вопросам, заявили, что так как решить северокорейскую ядерную проблему путём диалога не представляется возможным, Дональд Трамп должен значительно ужесточить давление на Пхеньян. Эберштадт указал, что северокорейское руководство не откажется от ядерной программы, которая ассоциируется у него с условием выживания. Достижение консенсуса, одновременно учитывающего интересы США и КНДР, является несбыточной мечтой, а значит, следует укреплять готовность к северокорейской угрозе, в том числе размещая системы ПРО THAAD. По словам Снайдера, КНДР извлекла урок из ситуации с Ливией, осознав, что наличие ядерного оружия даёт шанс на выживание, и для усиления реального давления на Пхеньян нужно принимать меры «вторичного бойкота» на китайские компании, работающие с Севером.

Американские СМИ называют четыре возможных варианта борьбы с военной активностью Пхеньяна. Первый – давление через Китай. Однако этот вариант не вполне надёжен, поскольку Пекин не очень охотно осуществляет нажим на Пхеньян, а американо-китайские отношения нельзя назвать простыми. Второй вариант – дальнейшее усиление антисеверокорейских санкций как на международном уровне, так и на уровне отдельных стран. Этот вариант тоже не является универсальным, поскольку может подтолкнуть Пхеньян на ещё более отчаянные и рискованные шаги. Третий вариант – нанесение атак по северокорейским ядерным и ракетным объектам, но он представляет опасность для РК и других соседних стран. Последний вариант представляет собой прямой диалог лидеров, где нет никаких гарантий не только его результатов, но и организации самого диалога.

Как видно, экспертное сообщество медленно, но ожидаемо склоняется к силовому варианту (пока на уровне проработки), и неудивительно, что в ходе ближайших совместных маневров «Ки Ризолв», которые стартуют в марте 2017 г., военные США и Южной Кореи отработают действия по нанесению превентивных ударов по КНДР. Как пояснили в военном ведомстве Южной Кореи, идея об отработке превентивных ударов была согласована в ходе двусторонних консультаций еще в ноябре 2015 г. Соответствующие тренировки прошли и год назад, но в нынешнем году масштаб будет больше, плюс для этапа защиты будут отработаны и действия расчетов THAAD. А по словам депутата от оппозиционной Партии справедливости Ким Чжон Дэ, глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис для противодействия военной угрозе со стороны Пхеньяна предложил направить к РК новейший эсминец-невидимку Zumwalt и разместить его на недавно построенной на южнокорейском острове Чечжу базе ВМС.

Северяне заранее злятся: «если в марте состоятся южнокорейско-американские совместные военные учения, то это приведёт к катастрофическим результатам». Об этом заявил представитель северокорейского Комитета по мирному объединению родины. Также в заявлении отмечается, что Сеул «слепо проводит проамериканский курс и не в состоянии правильно оценить быстро меняющуюся ситуацию в регионе», а США остаются принципиальным врагом корейской нации, и если Сеул «намерен следовать по пути конфронтации», то на него ляжет вся ответственность за «возможные катастрофические последствия такого курса».

Таким образом, мы подходим к дежурному периоду «весеннего обострения», но в этот раз вероятность конфликта возрастает.

Похоже, что Samsung Galaxy Note 7 возрождается из мертвых

Несколько недель назад в компании Samsung наконец-то представили объяснение, что стало причиной возгораний и даже вспышек Galaxy Note 7, которые уничтожили репутацию повсюду расхваливаемого фаблета, вскоре после того, как он поступил в продажу в магазины. Но компания никогда не сообщала, что они планируют делать с огромным количеством совершенно новых и мало использованных телефонов Galaxy Note 7, возвращенных из всех уголков мира, когда они отозвали неисправный аппарат. По неподтвержденным сообщениям корейский гигант может рассмотреть возможность перепродавать отреставрированные телефоны Galaxy Note 7 после того, как компания исправит все, что вызывало возгорание батареи. Сегодня появились новые слухи из азиатских источников, подтверждающие то же самое и раскрывающие более подробную информацию о намерениях Samsung.

По словам Hankyung, Samsung заменит первоначально установленный аккумулятор емкостью 3500 мАч на другой 3000 мАч или 3200 мАч. Отреставрированные аппараты Galaxy Note 7 будут продаваться на некоторых рынках, в том числе в Индии и Вьетнаме. Samsung восстановил 98% из более чем трех миллионов единиц Galaxy Note 7, которые были доставлены в разные части земного шара, но компания еще только планирует сделать какие-либо заявления относительно будущего фаблета.

В докладе не дается конкретная информация о ценах на отремонтированный фаблет, но там говорится, что Samsung планирует сделать перевыпуск телефона к июню. Пока еще неясно, будет ли телефон доступен на других рынках, помимо Индии и Вьетнама.

В любом случае, у компании Samsung по-прежнему остается нерешенной серьезная проблема. Фирма должна найти способ избавиться от огромного числа дефектных аккумуляторов Galaxy Note 7, которые накопились на складах компании за последние нескольких месяцев, и весь процесс утилизации и хранения должен быть экологически чистым. Перепродажа самого по себе отреставрированного телефона для потребителей возможна, но все старые батареи должны быть уничтожены.

Смит Крис @Business insider

Лауреатов новой литературной премии имени Пушкина объявят 6 июня

В России создана новая литературная премия "Лицей" имени Александра Сергеевича Пушкина для молодых писателей и поэтов, детали которой обсудили на пресс-конференции 27 февраля 2017 года.

В пресс-конференции приняли участие председатель Наблюдательного совета премии, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, посол Республики Корея Пак Ро Бёк, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор АО "ЛОТТЕ РУС" Янг Сок, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев и председатель жюри Павел Басинский.

"Радостно, что премия обращена к никогда не печатавшимся молодым авторам и сопровождать их будут до самой Нобелевской премии, - сообщил Михаил Швыдкой. - Поэтому я с удовольствием поддержал идею создания этого конкурса. "ЛОТТЕ РУС" - крупнейшая компания. То, что они решили учредить премию для молодых авторов - это важно, у начинающих писателей теперь есть серьезная материальная основа".

6 июня 2017 года, в день рождения Александра Пушкина, будут вручены первые 6 премий - по три в прозаической и поэтической номинациях. Призовой фонд конкурса - 4,8 млн руб. Помимо денежных призов лауреаты получат возможность издать свои произведения, а также им помогут в трудоустройстве.

О самой премии подробнее рассказал заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев: " Мы договорились, что лауреата первого сезона конкурса объявим 6 июня на книжном фестивале "Красная площадь". За первое место мы предусмотрели премию в 1 миллион 200 тысяч рублей, второе - 700 тысяч рублей, третье - 500 тысяч рублей. Много это или мало? Некоторые считают, что много. Мы считаем, что эти деньги помогут молодому писателю не транжирить свое время на другие дела, а писать, не задумываясь о хлебе насущном, то есть сконцентрироваться на вопросах творческих".

На соискание этой ежегодной награды принимаются работы авторов от 15 до 35 лет, как опубликованные, так и рукописи. Однако те, кто уже получал другие национальные премии, не могут участвовать в этом конкурсе.

Оценивать прозаические работы под руководством Павла Басинского будут: Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин и Михаил Визель.

В поэтическое жюри вошли: Максим Амелин, Евгений Бунимович, Мария Ватутина.

Как рассказали организаторы, сроки приема работ в этом году короткие: 18 апреля заканчивается прием, 16 мая будет объявлен короткий список.

Павел Басинский уверен, что премии для начинающих авторов важны": "Нужны ли премии молодым писателям? Вопрос праздный. Спросите у молодых писателей из регионов.Я считаю - нужны. Мне нравится, что премия носит имя Пушкина. Это наш лучший поэт и прозаик. Мы не представляем Пушкина стариком, он погиб страстным и молодым на дуэли".

Посол Республики Корея Пак Ро Бёк выразил надежду, что благодаря этой премии появятся произведения литературы, несущие надежду гражданам России и Кореи.

Генеральный директор АО "ЛОТТЕ РУС" Янг Сок пояснил интерес к Александру Сергеевичу: "Почему именно Пушкин? Потому что в 2013 году нам подарили памятник Александру Пушкину, который мы установилив центре Сеула. Пушкин - великий писатель, именно поэтому премия названа его именем. Мы планируем проводить ее ежегодно и поддерживать авторов дор тех пор, пока они не станут известными в России и во всем мире!".

Учредителями новой литературной премии стали: группа компаний "ЛОТТЕ" в России (АО "ЛОТТЕ РУС" и ООО "Лотте Конфекшнери"), Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт им. Горького, Ассоциация литературных журналов, "Центр поддержки отечественной словесности", "Российская газета" и "Литературная газета".

УБИЙСТВО КИМ ЧОН НАМА НА РУКУ США И ИХ СОЮЗНИКАМ

Виталий Лебедев

Уже 2 недели СМИ по всему миру пестрят заголовками о сенсационных деталях расследования убийства Ким Чон Нама в Малайзии.

Прежде всего надо отметить, что насильственное действие, повлекшее за собою смерть пострадавшего, было применено в отношении иностранного гражданина, -владельца заграничного паспорта КНДР на территории Малайзии, где уже работала дип.миссия КНДР. В Венской конвенции закреплено, что скончавшийся владелец заграничного паспорта на территории иностранного государства является экстерриториальным объектом, что не позволяет властям Малайзии самовольно распоряжаться телом скончавшегося. Но, несмотря на международное право, власти Малайзии вместо того, чтобы передать тело посольству КНДР для последующей кремации, позволили себе вскрыть тело погибшего, причем без присутствия северокорейской стороны, что является довольно подозрительным фактом.

Также надо отметить и то, что поступающая информация о деталях инцидента довольно разнится. Прежде всего это связано с высокой степенью распространения информации от ангажированной южнокорейской прессы, которая вопреки следствию малайзийской стороны каким-то боком заявляет о доказательствах причастности к убийству северокорейской стороны.

В ход идут любые подробности из расследования инцидента, которые как-либо можно натянуть на причастность КНДР. Типичный тому пример, не говоря уже о самых первых заявлениях южнокорейской стороны, это раскрывшийся факт использования фосфорорганического боевого отравляющего вещества (ФОВ) нервно-паралитического действия - VX, если верить судебной медицинской экспертизе малайзийской стороны.

Известно, что КНДР никогда не подписывала Конвенцию о запрете химического оружия от 1993 года, что даёт право полагать о наличии данного ФОВ у КНДР. Но это не даёт никакого права какой-либо стороне заявлять о сто процентной уверенности в причастности северокорейской стороны. Надо отметить, что VX не сложно синтезировать в кустарных условиях, что позволяет злоумышленнику изготовить вещество в необходимом количестве для дальнейшего применения без каких-либо условий длительного хранения.

Особое внимание привлекает и то, что показания задержанных женщин довольно сомнительны, а детали, публикуемые, в том числе, в малайзийской прессе сильно разнятся. В качестве примера абсурда можно привести и то, что по некоторым данным малайзийской стороны женщина предварительно намазала свои руки отравляющем веществом, о чем стало известно еще до выявления признаков отравления VX.

VX обладает очень высокой кожно-резорбтивной токсичностью по сравнению с другими ФОВ, что повлекло бы за собой гибель не только жертвы, но и убийцы.

Во-первых, на видео с камеры аэропорта отчетливо видно, что женщина использовала ткань. Но для этого необходимо разобраться в тактической стороне вопроса.

Во-вторых, нельзя исключать из виду и прижизненные показания пострадавшего, в которых он утверждал, что незнакомка ему брызнула чем-то в глаза. И, кстати говоря, это более похоже на правду. Надо понимать, что если бы женщина намазала голову VX-компонентом используя ткань без предварительного инструктажа о мерах предосторожности, то с большой вероятностью она опять же оказалась на месте Ким Чон Нама. Куда проще и безопаснее поместить VX в необходимый флакон с пульверизатором для дальнейшего безопасного и эффективного использования. В таком случае ткань могла использоваться в качестве удушения жертвы для последующего её ингаляционного отравления и отравления через кожные покровы лица, слизистой глаз, которые наиболее чувствительны к действию VX.

Здесь стоит обратиться к симптоматике поражения VX.

При ингаляционной форме поражения в отличии от действия через кожу симптомы проявляются почти сразу в течении 1-2 минуты, а сама смерть через 10-15 минут с момента контакта, что вполне вписывается в хронологическую картину инцидента.

Также особое внимание обращает и то, что судебная медицинская экспертиза проводилась довольно долго, если учитывать, что полиции была известна общая симптоматика пострадавшего, а именно: Cужение зрачков (миоз), слюноотделение, судороги, спазмы, которые могут сопровождаться тошнотой и рвотой, что характерно для отравления ФОВ.

Для доказательства отравления ФОВ проводится судебно-химическое исследование, кровь посылается на биохимическое исследование для количественного определения холинэстеразы (при отравлении резкое снижение активности холинэстеразы) и гистологическое исследование.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

-Прежде всего это выгодно США и их союзникам. Ведь теперь, когда мы видим спешку южнокорейской стороны, которая как бешеный паровоз мчится впереди расследования, чтобы натянуть причастность КНДР к убийству, выявляется большой политический вес данного инцидента.

Прежде всего это попытка очернить образ КНДР на международной арене как государства, власти которого прибегают к террору на территории других стран, иначе говоря, обвинить КНДР в терроризме.

В подтверждение этому можно привести в пример предложения южнокорейской стороны о внесении КНДР в список государств- террористов. Подогревает данный вопрос и тот факт, что было применено химическое оружие, конвенцию о запрете которого КНДР не подписывала.

Скандал, обернувшийся вокруг различных фальсификаций и политической подоплеки союзников США, грозит КНДР большим дипломатическим обострением и следовательно, экономическим ударом. Если санкции так или иначе не затрагивают все виды деятельности северокорейских дипломатов на территории других государств, то разрыв дипломатических связей с каким-либо государством означает потерю возможных финансовых бизнес-каналов, которые обеспечивают поступление в КНДР международной валюты.

Также нельзя забывать и то, что инцидент произошел почти сразу после успешного испытания Северной Кореей отечественной БРСД.

Для США это сигнал к тому, что скоро КНДР создаст свою МБР, способную достичь территории США, тем самым станет полноценной ядерной державой. Здесь КНДР уместно будет сравнить с закипающим чайником, который США могут попытаться сбросить с плиты, рискнув обжечься. Понимая, что силой КНДР не сломить, а введенные ныне санкции не дают должного результата, США и их союзники прибегают к экономическому принуждению. Надо сказать, что участвовать в данном процессе готовы не только союзники США, но и Китай, которому не выгоден такой расклад сил в зоне его интересов.

Есть и другая сторона экономического принуждения. Совсем недавно Китай нанес непоправимый ущерб экономике КНДР, перестав импортировать северокорейский уголь. Несмотря на все свои заявления о правах человека и уровне жизни в КНДР, США хорошо знают, что предложенные ими санкции никак не повлияют на ракетно-ядерную программу КНДР, -здесь стоит обратиться к истории Трудного похода и идеям сонгун. Но если народ КНДР может вновь затянуть пояса, то, как утверждают некоторые эксперты, правительственные элиты, уровень жизни которых уже стал выше как и их требования, окажут давление на руководство партии и самого Маршала Ким Чен Ына в надежде на реформы в сторону государственного капитализма.

Похоже что данный инцидент станет фарсом века.

Представители Международного союза конькобежцев с восторгом восприняли проведение смешанной эстафеты по шорт-треку на III зимних Всемирных военных играх в Сочи

Международный союз конькобежцев планирует подавать заявку в Международный олимпийский комитет о включении смешанных эстафет по шорт-треку в программу Олимпийский игр. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель технического комитета Союза конькобежцев России Сергей Бойцов.

По его словам, первая смешанная эстафета среди взрослых спортсменов впервые прошла на III зимних Всемирных военных играх в Сочи.

«Смешанная эстафета по гендерному признаку и по странам среди взрослых проводилась впервые. Я очень рад, что эта дисциплина на соревнованиях полностью соответствовала девизу Игр: «Дружба через спорт». Всем приятно было видеть, что на подиуме находятся спортсмены из разных стран, которые работали в одной команде», — заявил Сергей Бойцов.

По его мнению, эстафета стала «изюминкой игр».

В свою очередь главный судья соревнований по шорт-треку Николай Третьяков сообщил, что в ходе соревнований по шорт-треку никаких протестов от команд заявлено не было.

Победителями смешанной эстафеты по шорт-треку III Всемирных военных игр, которая прошла 26 февраля в ледовом дворце «Айсберг», стали россиянин Даниил Ейбог, итальянки Арианна Фонтана, Элена Вивани и Чжэ Мин Хван из Южной Кореи.

Вторыми стали россиянки Евгения Захарова, Екатерина Константинова, итальянцы Юри Конфортола и Никола Родигари.

Третье место заняла команда из четырех китайских спортсменов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Военный энциклопедический словарь

< Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.02.2017 (00:47)

Призеры III Всемирных военных игр получили награды на главной площади горного курорта «Роза Хутор»

Третий день соревнований день принес cборной России семь золотых медалей, три серебряных, две бронзовых медали, и лидерство в общекомандном зачете. На данный момент у российских спортсменов 15 золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей.

В гонке по ориентированию на лыжах среди женщин первой пришла прапорщик Татьяна Оборина, второй победительница забега на среднюю дистанцию прапорщик Мария Кечкина, «бронза» досталась рядовому Анастасии Кравченко. Среди мужчин первым пришел Эдуард Хренников, вторым пришел болгарский спортсмен Станимир Беломажев, на третьем месте рядовой Владимир Игнатов.

По итогам лыжных гонок у мужчин первое место досталось российской команде, в составе которой соревновались сержант Артем Мальцев и лейтенант Николай Морилов. На второе место вышли спортсмены из Франции рядовой Поль Голябр и рядовой Клеман Арно. Третьими пришли финские гонщики рядовой Кусти Киттила и Юхо Микконен.

В женской гонке на первое место вышла российская сборная, в составе которой прапорщик Наталья Ильина и лейтенант Наталья Коростелева, на втором команда Швейцарии в лице рядового Алины Майер и рядового Фабиана Винсер, бронза досталась рядовому Франческе Баудин и капрал Киара де Зольт Понте из Италии. В ходе торжественной церемонии на Ратушной площади награды вручил начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Михаил Барышев.

В горных лыжах дисциплине слалом среди женщин первой финишировала капрал Ирен Цуртони из Италии, серебро у рядового из Беларуси Марии Шкановой, бронза у рядового Мужель Лори из Франции. Победителям соревнований медали торжественно вручил официальный представитель международного совета военного спорта майор Джон Киркнес.

В шорт-треке россиянин Даниил Ейбог завоевал золото в составе интернациональной смешанной сборной, в которую входили спортсмены России, Италии и Южной Кореи. Вместе с россиянином выступали итальянки Арианна Фонтана, Элена Вивиани и Чжэ Мин Хван из Южной Кореи. Вторыми стали прапорщик Евгения Захарова и рядовой Екатерина Константинова (обе – Россия), сержанты Юри Конфортола и Никола Родигари (оба – Италия). Третье место заняли китайцы Ванг Руньян, Ву Ю, Янг Шуа и Нинг Квипенг.

В соответствии с правилами Международного союза конькобежцев, команды в смешанной эстафете по шорт-треку формируются из представителей разных стран-участниц по личному рейтингу. По результатам эстафеты по одной командной медали в неофициальном медальном зачёте засчитано странам, имевшим представителей в командах занявших призовые места.

По одной золотой медали по итогам гонки получили сборные России, Италии, и Кореи, серебряные - Россия, Италия, бронзу - Китай. При этом медалями были награждаются все участники команд.

По итогам соревнований среди скалолазов (боулдеринг) победил российский рядовой Вадим Тимонов, на втором месте француз Мануэль Корню, третье место у рядового Домина Скофика, Словения. У женщин верхнюю ступень пьедестала заняла рядовой Джессика Пилз из Австрии, на втором месте российская спортсменка прапорщик Ольга Яковлева, третье местро заняла рядовой Мина Маркович из Словении. Медальная церемония состоялась в дворце спорта «Большой» при участии заместителя начальника Центрального спортивного клуба Армии Артема Громова.

Медали вручили начальник ЦСКА Михаил Барышев, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, официальные представители CISM Джон Киркнес и Нельсон Лопез, а также член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Для зрителей была предусмотрена концертная обширная программа. На главной сцене горного курорта выступили виолончельное трио Чайковского, шоу-балет «Тодес», известные молодежные музыкальные группы «Пазлы» и «Буррито» и артисты баскетбольно-акробатического шоу Гарбузова и другие.

Завершилась церемония праздничным фейерверком.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Семь сценариев для России

Сергей Глазьев дает семь сценариев развития для России

Рустем Фаляхов

Россия может стать набором разрозненных анклавов на периферии американской или китайской экономики. Или совершить технологический прорыв и к 2025 году занять достойное место в новом мировом порядке. Академик РАН Сергей Глазьев по просьбе «Газеты.Ru» изложил семь сценариев развития России в глобальной экономике.

Компрадорская олигархия выжидает

Академик РАН Сергей Глазьев считает, что Россия не может и дальше плыть по течению в условиях, когда два геоэкономических центра — США и Китай — ведут жесточайшую борьбу за глобальное лидерство. «Экономическая политика у нас пассивна. Не имея собственной стратегии, мы отдаем инициативу по освоению нашего экономического пространства иностранцам. Они господствуют на финансовом рынке и манипулируют им, доминируют на рынке машин и оборудования, потребительских товаров длительного пользования», — говорит Глазьев.

Интересам иностранных инвесторов подчинена валютно-денежная политика. По его словам, эмиссия рублей ведется преимущественно под покупку иностранной валюты.

Это означает, что эволюция нашей экономики направляется внешними силами, которые заинтересованы в потреблении российских природных ресурсов и сбыте своих товаров, отмечает Глазьев.

«Инициативой в нашем финансово-экономическом ориентировании пока владеют «западные партнеры» — США и Евросоюз. Но вследствие введенных ими же санкций инициатива постепенно переходит к китайским товарищам», — считает Глазьев.

При этом российская властвующая элита занимает выжидательную позицию: «Компрадорская олигархия ожидает отмены западных санкций, а производственные предприятия пытаются пробиться к китайскому финансированию и рынку».

Семь сценариев для России

Сохранение такой ситуации пассивного ожидания «меж двух огней», точнее двух центров мировой экономики, весьма опасно. Есть риск, что при пассивной политике Россия снова может стать «разменной монетой» и «объектом агрессии конкурирующих мировых держав», как это уже не раз было в нашей истории: в 1812, 1853–1856, 1905, 1914–1922, 1941–1945 годах.

С тезисами о том, что делать в этой ситуации, Глазьев выступил на семинаре Изборского клуба. Тезисы своего доклада он развил и прокомментировал для «Газеты.Ru».

По Глазьеву, в ближайшее десятилетие возможны семь сценариев изменения геоэкономического положения России в мире в результате происходящей в настоящее время смены технологических и мирохозяйственных укладов.

Партнерство на троих: США, России и КНР

Это самый позитивный и, к сожалению, наименее вероятный сценарий связан с прекращением американской агрессии, присоединением США к стратегическому партнерству России и Китая.

Это предполагает отмену антироссийских санкций и «солидарную ответственность великих держав за сохранение мира в процессе глобальных структурных изменений».

По мнению Глазьева, критерием реалистичности этого варианта может стать приезд президента США Трампа на саммит глав государств — участников инициативы «Экономического пояса нового Великого Шелкового пути» (ЭПНВШП) в Пекине в мае этого года. Это наиболее комфортный для России, но неустойчивый вариант, он чреват тем, что при пассивной позиции России события могут перейти в колею следующего, самого негативного сценария.

Изоляция и интервенция

Этот сценарий может быть реализован, если американское руководство вместо сегодняшней конфронтационной линии вернется к прежней политике вовлечения КНР в экономический симбиоз с США — так называемой «химерики» (Chimerica — от China + America). Если предположить, что в КНР верх возьмут весьма влиятельные проамериканские силы, Россия может оказаться в полной изоляции, теряя как валютные резервы, так и внешние рынки сбыта. При сохранении нынешней экономической политики это повлечет существенное падение уровня жизни и создаст угрозу евразийской интеграции.

«Такой поворот событий будет сопровождаться нарастанием американской агрессии и переносом ведущейся ими гибридной войны на территорию ЕАЭС с целью его раздела на сферы влияния между старым и новым центрами мировой экономики (то есть между США и Китаем)», — отмечает Глазьев.

Изоляция и мобилизация

Суть этого сценария в том, что «еще имеющийся в России научно-производственный, военно-технический, природно-ресурсный и интеллектуально-духовный потенциал» позволит стране выжить и даже развиваться на основе формирования мобилизационного варианта экономики. «Однако сделать это нынешняя система управления экономикой принципиально не способна. Для этого потребуются новые кадры как в органах государственной власти, так и в бизнесе», — предупреждает Глазьев.

Американская колонизация

Предпосылки для такого сценария — США пытаются сохранить глобальное доминирование путем развязывания гибридной войны за контроль над своей экономической периферией, ключевым звеном которой американская властвующая элита считает Россию. США подчиняют российскую экономику своему влиянию посредством контроля над денежно-кредитной политикой и финансовым рынком, подъем китайской экономики постепенно охватывает смежные регионы и отрасли сопредельных стран.

Вот как Глазьев представляет реализацию этого сценария: в условиях нарастающих социально-экономических трудностей в России восстанавливается доминирование проамериканских сил во внутренней политике. В целях снятия санкций делаются уступки давлению Запада. Это провоцирует резкое нарастание американской агрессии вплоть до организации «цветной революции» и установления марионеточного режима, как это было в 1991 и 1993 годах.

Его руками осуществляется ядерное разоружение и окончательная дезинтеграция постсоветского пространства. Экономика России приватизируется американо-европейскими транснациональными компаниями, а Средняя Азия становится зоной доминирования Китая.

Глазьев отмечает, что смена администрации в США породила надежды на прекращение антироссийской агрессии. «Прежде всего, российская властвующая элита уповает на отмену экономических санкций. По-видимому, определенные изменения по отношению к России в Вашингтоне произойдут. Во всяком случае, снизится значение субъективных факторов, связанных с личными счетами ушедших с политической сцены лиц, в отношении российского руководства и Украины», — считает Глазьев, добавляя, что объективные факторы американской агрессивности списать со счетов едва ли получится.

Имеется и прямо противоположный по геоэкономическому вектору колонизации сценарий.

Китайский протекторат

Если Россия не перейдет к стратегическому планированию экономического развития на основе собственных источников кредита, то реальным содержанием «стратегического партнерства с КНР» станет подчинение эволюции российской экономики интересам роста китайской, говорит Глазьев.

В этом случае благодаря китайскому финансированию, о котором мечтают инженеры и проектировщики, реализуются совместные программы сопряжения ЕАЭС и доктрины нового Шелкового пути. «Массированные китайские инвестиции направляются в развитие российских топливно-энергетического, агропромышленного и транспортного комплексов, которые переориентируются на потребности китайского рынка. ВПК развивается в соответствии с целями внешней защиты в интересах Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Остатки потенциала гражданской высокотехнологической промышленности осваиваются совместными китайско-российскими предприятиями. Россия сохраняет политический суверенитет и равноправное военно-политическое партнерство с КНР», — прогнозирует Глазьев.

Сейчас КНР побеждает в экономической конкуренции с США, но для успешного противостояния американской агрессии китайская экономика нуждается в российской сырьевой и энергетической базе, не говоря уже о военно-промышленном комплексе.

И в этом сценарии российская экономика «становится китайской периферией».

Набор разрозненных анклавов

Глазьев рассматривает и сценарий статус-кво. В этом случае экономика России и всего Евразийского союза «едва ли выдержит испытание на разрыв противонаправленным давлением со стороны США и Китая, между старым и новым центрами мировой экономики».

В конце концов, российская экономика, по такому сценарию, станет набором слабо связанных между собой анклавов, обслуживающих разные сегменты мирового рынка.

Это создаст предпосылки для дестабилизации политической ситуации и перехода к варианту «Американская колонизация».

До 10% прироста ВВП

Наконец, Глазьев рассматривает самый желаемый для России сценарий, подкрепленный впечатлениями от недавней поездки в Пекин. В этом случае России придется напрячься, чтобы перейти к стратегии опережающего развития путем форсированного создания производств нового технологического и институтов нового мирохозяйственного укладов. Это сценарий успешной реализации выдвинутой президентом Путиным инициативы создания Большого Евразийского партнерства. На основе ЕАЭС и стран – членов ШОС.

В этом случае Россия и ЕАЭС могли бы претендовать на полноценное участие в новом центре мировой экономической системы, то есть идти в ногу с Китаем. В настоящее время на ЕАЭС приходится всего 3,5% мирового ВВП и 2,8% международной торговли.

Компенсировать относительно небольшой вес ЕАЭС в мировой экономике возможно только в рамках внешнего контура евразийской интеграции, выстраивая преференциальные режимы торгово-экономического сотрудничества с быстро растущими странами Евразии — Китаем, Индией, странами Индокитая, Ближнего и Среднего Востока, уверен Глазьев.

Первое соглашение о создании такого режима в формате зоны свободной торговли (ЗСТ) уже заключено с Вьетнамом. Идет проработка соглашений о ЗСТ Евразийского союза с Египтом, Индией и Израилем. Другие потенциальные партнеры, по мнению Глазьева, — Южная Корея, Иран, Сирия, Индонезия.

Реализация инициативы глав России и Китая по сопряжению двух трансконтинентальных интеграционных инициатив — ЕАЭС и Шелкового пути — открывает возможности для устойчивого экономического развития Евразии. Эти инициативы могут органично сочетаться, дополняя и приумножая интеграционный эффект каждой из них.

В этом сценарии, прогнозирует Глазьев, темпы роста российской экономики достигают максимальных значений – до 10% ежегодного прироста ВВП и 20% прироста инвестиций.

Потребуется в этом случае и создание «широкой антивоенной коалиции во главе с Россией, КНР и Индией».

Этот сценарий предполагает «существенное обновление российской властвующей элиты».

И «скорейшего внедрения доказавших свою эффективность в Китае институтов нового мирохозяйственного уклада». В этой связи академик предлагает реализовать 12 рекомендаций для создания в России современной системы управления экономическим развитием. Но это отдельная тема для публикации.

Индонезия – новые ворота России в АСЕАН

Дмитрий Бокарев

В последние несколько лет Россия активно налаживает связи со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА), одного из наиболее быстро развивающихся регионов. Немалые успехи достигнуты в отношениях с Индонезией, которая является одним из важнейших членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Индонезия – одна из ведущих стран ЮВА, восьмая в мире по ВВП и четвертая в мире по количеству населения. Важно, что это островное государство находится на пересечении морских путей, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский регион с Ближним Востоком, Европой и Африкой. Индонезийский остров Суматра вместе с Малайским полуостровом образуют знаменитый Малаккский пролив, через который ведется все морское сообщение между Европой и такими развитыми странами, как Китай и Япония. Таким образом, Индонезия сама по себе является привлекательным экономическим партнером, а ее влияние в АСЕАН делает сотрудничество с ней особенно выгодным.

Развивая отношения с Индонезией, Россия укрепляет позиции во всем регионе, в котором соединяются транспортные маршруты и денежные потоки со всей Евразии.

Одним из признаков доверительных отношений между Россией и Индонезией является сотрудничество в военно-технической сфере. В 2009 г. РФ предоставила Индонезии кредит на $1 млрд на приобретение российской военной техники. В 2015 г. Индонезия вновь получила кредит от России на те же цели, на этот раз в размере $3 млрд. Уже около года ведутся переговоры о приобретении Индонезией новейших российских истребителей Су-35. Обсуждается возможность начала их совместного производства на территории Индонезии. Также Индонезию интересуют российские бронетранспортеры (БТР). В феврале 2017 г. СМИ сообщили, что индонезийское Министерство обороны обдумывает приобретение пятидесяти БТР-80 для своей морской пехоты. На это правительство Индонезии планирует потратить $95 млн. Ожидается, что окончательное решение индонезийская сторона примет весной 2017 г.

Еще одна важнейшая сфера, в которой Россия и Индонезия нашли точку соприкосновения – нефтяная промышленность. Обе страны являются крупнейшими нефтедобытчиками, и сотрудничество в этой стратегически важной отрасли придает российско-индонезийским отношениям прочность и долговечность.

В январе 2016 г. стало известно о переговорах между российскими и индонезийскими нефтяными компаниями о совместной добыче нефти в Сибири.

19-20 мая 2016 г. в Сочи проходил Третий саммит Россия–АСЕАН, в преддверии которого состоялся Деловой форум Россия-АСЕАН. На Форуме выступил глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин. Он заявил, что Индонезия покупает нефтехимическую продукцию, произведенную из российской нефти, через третьи руки – у Республики Корея и Сингапура. Это не выгодно ни России, ни Индонезии, поэтому пора наладить прямую торговлю. Кроме того, Сечин напомнил, что нефтедобыча в Индонезии снижается. Так, 10 лет назад там добывали 71 млн тонн «черного золота» в год, а сейчас – 38 млн тонн, и этот показатель будет падать и дальше. При этом в стране постоянно увеличивается население, развивается промышленность и растет уровень жизни, а значит, и потребление энергии. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы на фоне снижения собственной нефтедобычи Индонезия станет одним из главных потребителей углеводородов в АТР. Поэтому ей стоит задуматься об импорте нефти, а Россия готова стать ее поставщиком.

С мнением главы «Роснефти» согласился Виратмайя Пуйя, директор Департамента нефти и газа Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии. Он заявил, что Индонезии действительно скоро потребуется импортировать большие объемы нефти. При этом, чтобы снизить затраты, Индонезия будет приобретать сырую нефть и перерабатывать ее самостоятельно. Для этого в ближайшее время в стране необходимо построить сеть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В этом предприятии также может участвовать Россия. Представители «Роснефти» заявили о намерении участвовать в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса Tuban на индонезийском острове Ява.

Следует отметить, что строительство НПЗ – весьма выгодное вложение денег в любой стране АТР, ведь регион является крупнейшим в мире потребителем углеводородного топлива, а собственные НПЗ позволяют странам существенно экономить, покупая сырье, а не готовый продукт. Поэтому за право строить НПЗ в АТР идет активная конкуренция между нефтяными компаниями крупнейших нефтедобытчиков, таких как Китай и Саудовская Аравия. Однако Индонезия предпочитает работать с Россией. По словам Виртомайи Пуйи, одной из причин этого являются прекрасные российские технологии. НПЗ Tuban находится в области, где сосредоточено большинство населения Индонезии, и потребление энергии выше всего. Значит, сколько бы НПЗ Индонезия ни построила в дальнейшем, Tuban будет иметь особое значение. Примечательно, что строительство именно этого объекта будут вести российские специалисты.

Еще одним признаком глубоких и крепких отношений России и Индонезии является их переход на межрегиональный уровень. Например, собственные отношения с далекой державой складываются у Нижегородской области РФ. Уже налажена торговля сельхозпродукцией, нефтью, продуктами нефтехимического производства и др. В 2016 г. взаимный товарооборот между Нижегородской областью и Индонезией превысил $55 млн. В будущем Нижегородская область и Индонезия намерены развивать сотрудничество в таких сферах, как машиностроение, образование и туризм. Об этом было заявлено после встречи губернатора Нижегородской области РФ Валерия Шанцева с индонезийским послом в России Мохамадом Вахидом Суприяди 6 февраля 2017 г. Во время встречи Суприяди отметил, что индонезийскую сторону интересует сотрудничество с Горьковским автомобильным заводом, продукция которого высоко ценилась в свое время в его стране. Также он с уважением отозвался о российском техническом образовании и заявил, что Индонезия хотела бы обучать своих студентов в нижегородских ВУЗах. Индонезийский посол выразил надежду, что нижегородские образовательные программы будут представлены на Индонезийской образовательной ярмарке. Также обсуждалось взаимодействие в области туризма. Суприяди заявил, что Нижний Новгород может стать популярным среди индонезийских туристов, а Шанцев, в свою очередь, заявил, что Нижегородская область вполне в состоянии принять большой турпоток.

Перечисленные факты указывают, что Россия и Индонезия активно взаимодействуют в разных сферах, в том числе таких важных, как ВПК и энергетика. По-видимому, две страны находятся на пути к прочному стратегическому сотрудничеству, благодаря которому РФ может укрепить свое влияние во всех странах АСЕАН.

Призёры III Всемирных военных игр в Сочи биатлонисты Максим Цветков и Татьяна Акимова отправились на седьмой этап Кубка мира в Южную Корею

Сегодня биатлонисты сборной России Максим Цветков и Татьяна Акимова отправились на 7 этап Кубка мира в Южную Корею с медалями III Всемирных военных игр, которые они завоевали в спринтерских гонках.

На Играх Максим Цветков выиграл золотую медаль, а Татьяна Акимова – серебряную. Свои награды армейские спортсмены забрали с собой в Южную Корею на этап Кубка мира, который пройдет с 27 февраля по 5 марта.

«Такое бережное отношение к медалям Цветкова и Акимовой – четкое свидетельство, насколько престижными для наших биатлонистов являются Всемирные военные игры», – отметил тренер сборной Вооруженных Сил России по лыжным гонкам и биатлону майор Николай Панкратов.

«Все победы в биатлоне ценны для меня, потому что ты соперничаешь на дистанции не только с выдающимися соперниками, но и с самим собой, – заявил перед вылетом в Корею Максим Цветков. – Медали Игр в Сочи-2017 я захватил с собой в Корею на удачу, чтобы они принесли успех на этапе Кубка мира».

Также Максим Цветков отметил, что организация Всемирных военных игр в Сочи оказалась на порядок выше, чем на чемпионатах мира, в которых он принимал участие. Российский биатлонист заявил, что завоевав в Сочи золотую медаль, он выполнил свой долг на лыжне и выразил уверенность, что российские спортсмены-военнослужащие никому не отдадут первое место в общекомандном зачете соревнований.

«На родной земле, на глазах российских болельщиков мы обязаны выиграть максимальное число медалей», – отметил Цветков.

Зимние военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Сборная России лидирует в общекомандном зачете III зимних Всемирных военных игр в Сочи

Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации лидирует в общекомандном зачете после второго соревновательного дня III зимних Всемирных военных игр.

После двух соревновательных дней игр разыграно 23 комплекта наград. В активе российской сборной, которая идет на первом месте, 16 медалей (8 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых). На втором месте – военнослужащие из Италии (5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали), на третьем – представители французской армии (3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали).

В соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах приняли участие 44 спортсмена. Первым среди мужчин стал Эдуард Хренников, завоевавший свое пятое «золото» Всемирных военных игр. Мария Кечкина, тренирующаяся под руководством Эдуарда Хренникова, заняла первое место среди женщин. Степан Малиновский и Татьяна Оборина принесли сборной Вооруженных Сил России «бронзу» и «серебро» соответственно.

В смешанной биатлонной эстафете участвовали шесть команд – из Австрии, Германии, Китая, России, Франции и Швейцарии. В составе каждой выступили четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины). Победу в гонке одержала сборная Австрии, вторыми стали биатлонисты из Франции. Сборная Вооруженных Сил России, которую представляли Галина Нечкасова, Ульяна Кайшева, а также Матвей Елисеев и Максим Цветков, завоевала бронзовую медаль.

В горнолыжном спорте в дисциплине «слалом» пьедестал почета целиком заняли итальянцы. Победителем стал Стефано Гросс, второе место завоевал серебряный призер чемпионата мира-2007 Манфред Мёльгг, третье – Кристиан Девилль.

Возглавивший сборную Вооруженных Сил Российской Федерации по горнолыжному спорту единственный в истории России победитель этапа Кубка мира прапорщик ЦСКА Александр Хорошилов занял седьмое место. Всего в состязании принимали участие 52 спортсмена из 17 стран.

В соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров участвовали представители четырех стран – России, Италии, Китая и Южной Кореи.

В финале соревнований среди мужчин победу одержал кореец Ким Сун Джин, серебряным призером стал итальянец Юри Конфортола, бронзовым - китаец Чу Хонг Жи. Победителем женского первенства стала итальянка Арианна Фонтана, завоевав уже второе «золото» Военных игр. В Сочи первую медаль она заработала 24 февраля на дистанции 500 метров. Второе место заняла китаянка Янг Янг, третье - ее соотечественница Ванг Рун Ян.

Победителем мужских соревнований по скалолазанию в дисциплине «трудность» стал австриец Якоб Шуберт, второе место занял словен Домен Скофец, третье – итальянец Марчелло Бомбарди. В женском первенстве «золото» завоевала австрийка Джессика Пильц, «серебро» – ее соотечественница Катерина Пош, «бронзу» – словенка Мина Маркович. Представители сборной Вооруженных Сил России Дмитрий Факирьянов и Дарья Кан заняли четвертые места.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Куда приводят миллионы

Куда чаще всего мигрируют состоятельные люди

Анна Комарова

Люди с высоким достатком первыми эмигрируют в случае ухудшения экономической обстановки в стране. Основными причинами миграции миллионеров являются высокий уровень преступности и налогообложения, а также финансовые проблемы. «Газета.Ru» выяснила, куда предпочитают переезжать богатые люди.

По данным последнего доклада New World Wealth, миграция наиболее обеспеченных людей продолжает расти. Согласно отчету, в 2016 году в другие страны мигрировали около 82 тыс. миллионеров. В 2015 году число мигрировавших миллионеров составило 64 тыс.

Все в Австралию

Уже второй год подряд Австралия является лидером по числу мигрировавших в страну миллионеров, сообщает New World Wealth.

В 2016 году в Австралию прибыло 11 тыс. миллионеров. На втором месте США с 10 тыс., а еще 3 тыс. обеспеченных граждан предпочли Великобританию.

Такой выбор не случаен: именно в Австралии одна из лучших систем здравоохранения в мире. Более того, территориальное расположение Австралии и теплая погода также являются преимуществами. Страна далека от нестабильной политической ситуации на Ближнем Востоке, ее мало касаются миграционные проблемы, с которыми столкнулись страны Европы. К тому же в Австралии удобно вести бизнес с развивающимися азиатскими странами, такими как Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия и Вьетнам.

Не так давно New World Wealth назвал Австралию самой безопасной страной в мире для богатых людей. За последнее десятилетие совокупное богатство австралийцев подскочило на 85%, тогда как в США и Великобритании рост составил 30 и 28% соответственно, говорится в докладе.

Таким образом, в среднем каждый австралиец значительно богаче, чем американец или британец.

Ко всему прочему Австралия может похвастаться хорошими условиями для состоятельных пенсионеров — владельцев яхт, которые могут позволить себе проводить свободное время, путешествуя по южной части Тихого океана. Стоит отметить, что в Австралии низкие налоги на наследство, что немаловажно для миллионеров и их семей.

Помимо Австралии, миллионеры также переезжали в Канаду, ОАЭ, Новую Зеландию и Израиль.

Религия мешает бизнесу

В числе стран, которые миллионеры покинули, находятся Франция, Турция и Бразилия.

Большой отток миллионеров из Франции (более 12 тыс. человек в 2016 году, по данным New World Wealth) обусловлен религиозной напряженностью между христианами и мусульманами, особенно в городских районах.

Эксперты также отмечают, что по этой причине в ближайшие десять лет отток обеспеченных граждан из Франции увеличится.

C 2000 года Францию покинули более 60 тыс. миллионеров.

Причем около 6 тыс. уехали в 2014-м, 10 тыс. — в 2015-м, а 12 тыс. в прошлом году. Религиозные столкновения наблюдаются и в других европейских странах, в том числе в Бельгии, Германии, Австрии, Великобритании, Голландии и Швеции, что, по мнению New World Wealth, также скажется на миграции миллионеров в ближайшем будущем.

Отток миллионеров из страны не очень хороший признак. В случае смены налогового резидентства страна не получает значимых налоговых выплат, к тому же миллионеры устойчивы к экономическим спадам и могут держать экономику страны в трудные для нее времена.

Наиболее распространенными причинами для миграции обеспеченных граждан являются высокий уровень преступности, финансовые проблемы, высокие налоги и даже невозможность получения хорошего образования для своих детей, говорится в докладе.

По данным Forbes, 75% миллиардеров являются гражданами всего лишь десяти стран. Так, 38% крупнейших мировых состояний принадлежит людям с паспортами США, причем 79 человек с общим состоянием в $364,6 млрд проживает в Нью-Йорке, а 28 — в Сан-Франциско.

На втором месте Китай. В столичном Пекине проживают 68 сверхбогатых людей, активы которых превышают $1 млрд. Остальные миллиардеры предпочитают Шанхай (31 человек) и Шэньчжэнь (30 человек).

Россия расположилась на третьем месте: здесь живет 77 долларовых миллиардеров с общим состоянием в $217,6 млрд. В списке также присутствуют Германия, Индия, Великобритания, Турция, Гонконг и Япония. Самой населенной страной в мире, лишенной собственных миллиардеров, стала Бангладеш, а меньше всего миллионеров в Тропической Африке, отмечает издание.

Мобильные технологии будущего: новые смартфоны BlackBerry и LG

Mobile World Congress-2017. Лидеры отрасли собираются представить последние разработки мобильных технологий. Так, компания LG представит на выставке телефон с необычным экраном — за ним, по словам разработчиков, будущее

В понедельник открывается одна из крупнейших выставок мобильных технологий Mobile World Congress-2017 в Барселоне. На этой выставке будут представлены все ведущие производители мобильных технологий.

Несмотря на то, что официальное открытие запланировано на понедельник, ряд презентаций прошли вчера и сегодня. В так называемый минус второй день был представлен новый смартфон от BlackBerry с давно забытой классической клавиатурой, помимо тачскрина. Это первый смартфон от BlackBerry с тех пор, как их приобрела китайская компания TLC Communication. Сегодня был представлен смартфон LG G6.

Денис Самсонов

издатель журналов «Стафф» и What Hi-Fi

«Сегодня минус первый день выставки, обычно он посвящен большим пресс-конференциям. Собственно, сегодня не было исключением. Сегодня свои новинки должны представить LG, Lenovo, Motorola, Huawei, и завтра с утра будет Sony. Стараемся на все сходить. Вот LG показала первое из этого списка, показала свою новую флагманскую модель, у которой интересные пропорции экрана. Они называются 17 на 9. То есть это то же самое, что 1 к 2. Небольшой телефон, узкий получается в руке, при этом комфортный, при этом большой размер экрана. Они обещают, что за этими пропорциями будущее».

Ежегодная выставка Mobile World Congress проходит в столице Каталонии, Барселоне. Выставка была организована 30 лет назад в 1987 году и называлась GSM World Congress. До 2006 года она проходила во Франции, в Каннах.

Эстафету горящего смартфона у Samsung подхватила Apple

Видео с горящим iPhone 7 плюс попало в Интернет. Нанесет ли этот инцидент удар по репутации Apple, как это было с Samsung?

Бурное обсуждение в Интернете вызвала видеозапись с дымящимся iPhone 7 плюс, опубликованная в соцсетях владелицей гаджета. О случае стало известно из Twitter-аккаунта 18-летней жительницы Аризоны. Видео дымящегося iPhone уже набрало 1,5 млн просмотров и 18 тысяч ретвитов. Как говорит владелица смартфона, гаджет сначала загорелся, затем взорвался, после чего начал сильно дымиться. Представители Apple уже связались с девушкой, и сейчас устанавливают причину случившегося.

О том, что могло стать причиной ЧП, и с какими проблемами теперь придется столкнуться Apple, рассуждает шеф-редактор информационного портала iPhones.ru Никита Горяинов.

«Вообще такие случаи не частые. Чаще всего что-то подобное возникает в случаях, когда люди используют, во-первых, силиконовые или слишком теплые чехлы. На самом деле, на фотографии можно посмотреть, что iPhone, как и многие другие iPhone, которые похожим образом возгорали, находится в таком же чехле. Во-вторых, очень часто подобные проблемы возникают, когда люди используют плохие автомобильные зарядки, плохие зарядки обычные, домашние. Чаще всего такие зарядки наносят вред аккумулятору смартфона, со временем он накапливается, ломается что-нибудь в электронике. Заканчивается все очень плачевно, примерно так, как на фотографии. Еще, конечно, нельзя отметать вариант, что это заводской брак. Батареи вещь сложная. Я не думаю, что это нанесет удар по репутации Apple. Здесь все зависит от того, насколько масштабные СМИ, особенно традиционные, крупные, будут рассказывать об этой проблеме. Как долго они будут о ней рассказывать, потому что случае с Note 7 поднялась очень большая волна, которую производитель уже остановить не смог».

Это не первый случай возгорания iPhone 7. Как пишет британская The Guardian, в октябре подобный случай был зафиксирован в Австралии. Ранее самым взрывоопасным смартфоном считался Galaxy Note 7, который компании Samsung пришлось отозвать из-за частых случаев возгорания. Тем не менее, недавно Samsung объявил о возвращении на рынок этой модели смартфона, не уточнив, правда, сроки.

Доклад Макларена не убедил ВАДА, но радоваться рано

Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что в докладе Макларена не хватает доказательств для того, чтобы ввести санкции в отношении российских атлетов. В Минспорте РФ согласны с выводами ВАДА, но эксперты просят не радоваться раньше времени

Доказательств недостаточно. К такому выводу пришли эксперты Всемирного антидопингового агентства, изучив доклад профессора Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами. В Минспорте с такой оценкой полностью согласились. Однако эксперты предупреждают, что радоваться рано.

О том, что доказательств употребления российскими спортсменами допинга недостаточно, было заявлено в Лозанне на недавнем собрании ВАДА для международных федераций. В докладе, в том числе говорилось о махинациях с допинг-пробами россиян во время зимней Олимпиады 2014 года, которая проходила в Сочи. Министр спорта России Павел Колобков сказал ТАСС, что ведомство согласно с оценкой ВАДА о нехватке доказательств в докладе. По мнению спортивного комментатора телеканала «Матч-ТВ», чемпионки мира и серебряного призера Олимпийских игр по легкой атлетике Ольги Богословской, хорошо бы, чтобы ВАДА поскорее определилась с тем, виновны ли российские спортсмены в употреблении допинга — на носу Олимпийские игры.

«То, что сейчас были сделаны такие заявления, вот это точно вполне логичный ход, потому что, сколько федераций ни запрашивали подтверждения доказательств у Макларена, и даже мы помним, что МОК сделал точно такой же запрос, на что ему в ВАДА ответили, что, дескать, не время. Наконец, наверное, это время пришло. Я думаю, что это позитивный процесс, на мой взгляд, с этого должно все начаться, потому что большой вопрос об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года, и самый большой вопрос об участии наших параолимпийцев на корейских Играх».

В пятницу Международный олимпийский комитет опубликовал открытое письмо генерального директора организации Кристофа де Кеппера. В нем говорится о том, что в докладе представлены неадекватные переводы текстов, в связи с чем у комиссии Макларена были затребованы официальные переводы. Как утверждает гендиректор МОК, ВАДА также обратило внимание на тот факт, что, если в первой части доклада Макларен заявляет о государственной поддержке допинга в России, то во второй использует другую формулировку — «институциональный заговор». Учитывая появившиеся разночтения, МОК запросил у ВАДА дополнительные сведения о том, кто мог быть вовлечен в процесс махинаций с допинг-пробами, если они имели место.

Исходя из этого можно сделать вывод, что ВАДА не столько говорит о невиновности российских спортсменов, сколько наоборот требует найти (и побыстрей) неопровержимые доказательства употребления допинга, считает бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.

«Не забудьте, что эти комиссии ведут расследования, связанные с анализом проб Олимпийских игр 2014 года. Вторая комиссия занимается расследованием вовлеченности окружения спортсменов в этот процесс и самих спортсменов. Таким образом, как мне кажется, послание, которое мы можем прочесть в этом письме, адресовано нам, о том, что с нами будут разбираться достаточно серьезно, и никто нам ничего прощать не будет, наших ошибок и наших нарушений».

Недостаток доказательной базы в докладе Макларена ВАДА объяснило утилизацией многих образцов, которые хранились в Московской антидопинговой лаборатории. Ее деятельность была приостановлена в ноябре 2015 года. «Таким образом, эти образцы невозможно проверить повторно», — сказано в заявлении ВАДА. Но тогда как же доказать употребление российскими спортсменами допинга? Есть и другие способы, говорит доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова Алексей Кыласов.

«Речь не идет о том, что следует неточности трактовать в пользу россиян. Скорее, наоборот. Первый выразил озабоченность тем, что в докладе ВАДА недостаточно содержится доказательств, в тех документах, которые Макларен предоставил. Если нужно добыть какие-то доказательства, их нужно добыть. Там разработана целая концепция. Она заключается в том, чтобы искать осведомителей, в том числе выделены специальные средства, чтобы осведомители были вознаграждены, и если надо, им была предоставлена квалифицированная защита. Имеется в виду юридическая помощь, прежде всего».

Как известно, такие уже находились. Расследование ВАДА, в результате которого к Олимпиаде в РИО не были допущены наши легкоатлеты, началось с фильма, показанного немецким телеканалом ARD. Никаких доказательств того, что российские легкоатлетки принимали допинг, не привели. Были только заявления Юлии Степановой. И, тем не менее, этого оказалось достаточно для скандала. Пока не объявились подобные осведомители, свою невиновность необходимо доказывать в суде, считает член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

«Я встречался с президентом международной федерации и сказал, на каком основании вы отстраняете спортсменов? На основании доклада Макларена. У вас есть документ? Нет. Вот теперь я считаю, что нам надо поступить так, чтобы мы подали в суд на биатлон в обязательном порядке. Зачем Кравцов отказался от Чемпионата мира среди молодежи в Пскове и от Кубка мира в Тюмени? Я считаю, что надо подать в суд. Как это сделали белорусы. Наняли адвоката из Лондона. У них двоих не допустили. И они подали иск, по-моему, на 2 млн евро. Двоих спортсменов не допустили до Рио. Они уже выиграли суд. А мы кого ждем?»

Первая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте была обнародована 18 июля прошлого года, вторая — 9 декабря. В итоге в «черном списке» оказались около тысячи российских спортсменов. Из-за второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведение в этом году Чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи. А Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в «атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков».

России ставят в вину утилизацию многих образцов проб спортсменов. Но это же далеко не единственный подобный случай. В 2012 году Лозаннская антидопинговая лаборатория уничтожила 62 допинг-пробы, доставленные из Московской антидопинговой лаборатории. ВАДА обвинило швейцарцев в неправомерных действиях. Однако внутреннее расследование лаборатории показало, что организация действовала в соответствии с инструкциями. Санкции к лаборатории в Лозанне в результате не применяли. Так что и в этом случае выдвигать какие-либо обвинения бессмысленно, считают эксперты. Все было в рамках правил самого Всемирного антидопингового агентства.

Сергей Ткачук

Убийство Ким Чон Нама: за и против северокорейского следа

Константин Асмолов

Продолжая информировать аудиторию о ходе расследования убийства Ким Чон Нама, обратим внимание на то, что в деле ожидаемо появился северокорейский след.

Правда, пока под вопросом остается очень многое. До сих пор не определена причина смерти, и уже второе вскрытие ничего не показало. Далее, требуется подтверждение того, что погибший действительно Ким, для чего желательна экспертиза ДНК. Собственно, именно в этом причина растущей напряженности в отношениях двух стран: пока тело в морге является «Ким Чхолем», его как гражданина КНДР, надо передать посольству и поначалу власти Малайзии даже были готовы это сделать, но под давлением «международного сообщества» тело решили передать семье, проживающей в Макао.

В результате посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль открыто заявляет о недоверии следствию: «Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определило личность убитого — это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте». В ответ 20 февраля Кан Чхоль был вызван в МИД Малайзии, где ему был выражен «решительный протест» по поводу критики расследования убийства Ким Чон Нама, а малазийский посол в Пхеньяне был отозван Куала-Лумпур для консультаций.

Пока задержаны две исполнительницы убийства 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хюонг и 25-летняя гражданка Индонезии по имени Сатиайшах, у которой, кстати, был билет на самолёт до Сеула. По версии девушек, некая группа мужчин предложила им «участие в реалити-шоу», заплатив целых 100 долларов США. За это они должны были «подшутить над знакомым»: сначала обрызгать его лицо из баллончика, а потом набросить на него носовой платок.

Их действия видны на пятиминутном видео с камер наблюдения аэропорта Куала-Лумпура, которое опубликовали телеканалы Fuji TV и TBS: там видно, что человек, похожий на Ким Чон Нама, входит в терминал с небольшой сумкой в руках и стоит у киоска регистрации через электронное табло. В этот момент к нему подходит женщина в белом (Доан Тхи Хюонг), которая хватает его за шею и прикладывает что-то к его лицу. В то же самое время перед Кимом проходит вторая подозреваемая. Всё заняло лишь несколько секунд. Затем женщины в разных направлениях вышли из аэропорта, а предполагаемый Ким Чон Нам обратился в информационную службу и в сопровождении сотрудников службы безопасности направился в медпункт. Там ему стало плохо, поскольку токсичное вещество распространилось по телу, и по дороге в больницу он скончался.

Так как один из компании был «похож на северокорейца», был задержан гражданин КНДР Ли Чжон Чхоль, находившийся в Корее по рабочей визе. При этом, по информации СМИ, Ли был экспертом в области химии и около десяти лет работал в одном из исследовательских центров в Калькутте. В Малайзии он работал в компании, которая распространяла антираковое средство, сделанное на базе средств народной медицины. И хотя сам Ли отрицает все обвинения, в СМИ РК уже «сообщается, что именно он дал указание двум подозреваемым женщинам убить Ким Чон Нама», хотя никаких подобных поводов следствие не давало.

Непонятно пока, он ли вообще был главным спонсором девушки из Индонезии, который, по ее словам, возил ее в Японию и Южную Корею и выдавал себя за продюсера: соседи Ли утверждают, что он вел замкнутый образ жизни.

И все же 19 февраля полиция Малайзии объявила, что кроме Ли Чжон Чхоля, в розыске ещё пять северокорейцев (точнее, выходцев из КНДР), которые, видимо, покинули Малайзию в день убийства. Как сообщил сингапурский телеканал Channel News Asia, подозреваемые, как отмечается, добрались до столицы КНДР через Джакарту, Дубай и Владивосток, и по мнению СМИ РК, такой сложный путь доказывает их причастность. То, что благодаря санкциям в Пхеньян не прилететь так просто, а дешевые билеты нередко включают странные пересадки, по понятной причине забыли.

Естественно, в РК подозрения превращены в доказательства, и, выступая 20 февраля на заседании Совета национальной безопасности, исполняющий обязанности президента РК Хван Гё Ан назвал убийство Ким Чон Нама «неприемлемым бесчеловечным преступным актом», призвав мировое сообщество заставить Пхеньян заплатить за этот «акт терроризма».

Но так ли это? На момент, когда автор пишет эти строки, в его руках нет решающих доказательств, которые бы четко установили причастность или непричастность северокорейских спецслужб к гибели Ким Чон Нама.

Затем мы можем делать выводы по весьма неполной информации. Например, никто не пытается выяснить, чем занимался покойный (если это действительно тот, о ком мы думаем) в последнее время и зачем он летал в Малайзию по чужим документам, без охраны и лоукостером.

Положение усложняется тем, что следствие вполне может быть политически ангажировано, — не забудем, что известный «побег тринадцати официанток» осуществлялся через Малайзию, причем все время пребывания там их охранял спецназ.

В результате мы вынуждены закладываться на то, что «полной правды мы не узнаем» и потому попытаемся провести мысленный эксперимент, собрав основные аргументы и контр-аргументы «за» и «против».

Главный аргумент «за» строится на уже сложившейся репутации КНДР. В конце концов, странные вещи типа «охоты на невозвращенцев» в 1960-е гг., похищения японцев в 1970-е или копания тоннелей под ДМЗ за ними замечены и подтверждены. Кроме того, в прошлом КНДР занималась организацией покушений, и хотя далеко не во всех громких случаях причастность Пхеньяна доказана, теоретически «и в этот раз могли они».

С другой стороны, неясно, придерживается ли КНДР этой стратегии сегодня. Большинство громких и современных историй про охоту на диссидентов или оказались вбросами, или не были подкреплены должной доказательной базой. Либо, как с частью историй про покушения на Хван Чжан Опа или Пак Сан Хака, речь шла об откровенно фабрикационном характере дела, либо, как с убийством Ли Хан Ена, доказательство строилось только на «а кто еще это мог сделать, кроме них»: но этот тезис сомнителен, даже если не учитывать работу под чужим флагом.

К аргументам в пользу пхеньянского следа можно отнести то, что политическое убийство – это хорошо спланированная спецоперация. Надо подготовить яд с нетривиальными свойствами, выследить жертву или хотя бы знать, где она будет находиться в такое-то время, обеспечить эвакуацию. Индивидуал или группа любителей не смогли бы такое организовать.

Однако эксперты уже отмечали «любительский» характер покушения, непохожий на то, что северокорейцы делали ранее. Опять же, у покойного не было серьезной охраны, и это снижает требуемый уровень подготовки.

В результате все сводится к вопросу о том, считаем ли мы, что на фоне общего кризиса компетентности органы безопасности КНДР потеряли былую хватку. Если нет, криворукость исполнителей не является аргументом против.

Опять же, профессионализм покушавшихся не является однозначной уликой в пользу Севера – теоретически это могла быть и иная страна или даже НГО: скажем, очередная протестантская секта в РК с хорошими связями в силовых структурах и наличием в своих рядах перебежчиков из КНДР.

«Голливудский характер покушения» может быть аргументом и за, и против. С одной стороны, такой стиль может быть характерен для тех, кто странно видит мир из-за «железного занавеса». С другой — демонстративное покушение в голливудском стиле хорошо смотрится и если речь идет о провокации. Именно в этом случае оно должно быть максимально ярким.

Основной аргумент против сводится к «но зачем!». Покойный не лез в политику и не обладал влиянием.

Автор тоже не видит смысла в убийстве, но политические убийства часто носят превентивный характер. Правда, здесь придется фантазировать, потому что повод должен быть таким, что братоубийство оказывается лучшей альтернативой.

Что, если, потеряв поддержку КНР, Ким Чон Нам решил найти новых спонсоров для оплаты долгов в казино и пойти на сотрудничество с США, таки оказавшись в образе «диссидента номер один»? — Получил бы он за это много? А убивать его стало бы необходимо еще больше, чем Сталину – Троцкого, а Пиночету – Пратса.

Опять же, Ким Чен Ын — человек достаточно импульсивный и способный рубить сплеча. Поэтому версия о том, что под влиянием эмоций или других факторов он мог принять необдуманное решение, условно допустима.

Вообще же, на самом деле вопрос о мотивах убийства упирается в представление о том, считает ли читатель Ким Чен Ына столь «безумным тираном», что готов приписать ему настолько нерациональные/непродуманные действия? Для недругов Пхеньяна этот вопрос не стоит, и даже в его огорченном выражении лица они готовы видеть угрызения совести или раздражение от того, что северокорейский след вскрылся. Для автора – он остается открытым, потому что до нынешнего времени Ким смотрелся человеком, способным просчитывать последствия своих действий.

Следующий аргумент против исходит из принципа «кому выгодно». Покушение не принесло режиму ничего, кроме подскочившего уровня демонизации, возможного охлаждения отношений с КНР (если там действительно ценили покойного) и повышенной вероятности возвращения КНДР в список стран-спонсоров терроризма и даже силового воздействия – какие могут быть договоренности с режимом, практикующим Такое?

Безусловно, в нынешней ситуации главный выгодоприобретатель от подобного развития событий – не Пхеньян, но опыт мировых интриг говорит о том, что инициатор интриги не всегда оказывается в наибольшем выигрыше. Вспомним, в каком количестве громких дел «оказывается» виновата Россия на основании того, что «это могло быть выгодно ей».

То, что убийство произошло решительно не ко времени, можно объяснить тем, что приказ на ликвидацию мог быть отдан и раньше, а окно возможностей в виде поездки покойного в Малайзию совпало с текущими событиями. Условно говоря, когда подвернулась возможность, тогда и убили, не особо подумав о последствиях.

Резюмируя. В аргументах в пользу пхеньянского следа слишком много «если». Если приписать лидеру КНДР определенные мотивации, снижающие его рациональность; если ввести некий гипотетический повод наподобие «ссоры за семейное наследство»; если полагать северокорейских оперативников неумехами. Однако полностью отбрасывать версию причастности Севера к этому убийству нельзя так же, как однозначно возлагать ответственность. Это одна из версий, допустимая, но не определяющая.

Проблема, увы, в ином. В современной политике (примеров этому не счесть) мало кому интересно, кто действительно совершил преступление. Важнее то, кого объявили виновным. В этом контексте убийство Ким Чон Нама слишком хорошо укладывается в антипхеньянскую пропаганду, чтобы этим не воспользоваться.

И потому, безотносительно того, кто на самом деле стоит за покушением, если в течение ближайших дней не появится совершенно убойных фактов, которые однозначно отметают причастность Пхеньяна, Север будет виноват и понесет все соответствующие последствия. Более того, любые факты, которые всплывут потом, только «подтвердят» эту версию. Например, отсутствие выявленной причины смерти можно будет объяснить особым северокорейским ядом, который не оставляет никаких следов; «неправильные» показания – тем, что они сделали под давлением; и даже если через какое-то время Ким Чон Нам объявится на публике, скажут, что на самом деле это двойник, а настоящего – отравили в Малайзии.

Власти Малайзии пригрозили сотруднику посольства КНДР, которого хотят допросить по делу о смерти Ким Чен Нама, арестом, если он добровольно не станет сотрудничать с полицией, передает агентство Рейтер со ссылкой на правоохранительные органы.

Дипломату предоставят "достаточное" количество времени для принятия решения до того, как полиция сама примет дальнейшие меры, сообщил глава полиции штата Селангор Абдул Самах Мат. Если проходящие по какому-то делу лица не сотрудничают с полицией, то правоохранители издают специальное уведомление с требованием к ним предстать перед следственной группой, добавил Самах.

"И если он не явится после этого уведомления, то мы предпримем следующий шаг — получение от суда ордера на арест", — сообщил шеф полиции штата.

На пресс-конференции в среду глава малайзийской полиции Халид Абу Бакар показал слайды, на которых были раскрыты имена и фотографии официальных лиц КНДР, от которых ждут показаний по делу о смерти Ким Чен Нама. Одним из них был второй секретарь посольства КНДР Хён Гван Сон (44 года). Другим — сотрудник северокорейской авиакомпании Air Koryo Ким Ук Иль (37 лет).

Покушение на гражданина КНДР, у которого имелся паспорт на имя Ким Чхоля, произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Сразу после этого Южная Корея объявила, что погибший является проживавшим в Макао Ким Чен Намом — единокровным братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Правительство США рассматривает возможность повторного включения КНДР в список стран, спонсирующих терроризм, на фоне сообщений об использовании высокотоксичного вещества VX в ходе покушения на Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах США.

По словам собеседников агентства, в настоящее время изучается вся поступающая по этому делу информация.