Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Молоко заберут по дороге

Ёмкость китайского внутреннего рынка молочной продукции в розничных ценах приближается к $100 млрд

В минувший четверг АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), отраслевая ассоциация «Союзмолоко» и информационное агентство Milknews провели онлайн-вебинар по теме «Развитие логистики экспорта в Китай», где обсуждались технологии и форматы поставок молочной продукции на российско-китайском направлении. Основными преимуществами железнодорожных маршрутов при экспорте данной номенклатуры на китайском направлении участники дискуссии назвали скорость доставки и стоимость перевозки.

«Российские производители молочной продукции только начинают развивать китайское направление экспортной логистики, – заявил, открывая вебинар, генеральный директор ассоциации «Союзмолоко» Артём Белов. – В последние годы Китай вышел в лидеры по импорту молочных продуктов. Ёмкость внутреннего рынка в розничных ценах приближается к $100 млрд, что делает данный рынок очень привлекательным как для китайских производителей, так и для экспортёров.

Главными экспортёрами в Китай сегодня являются Новая Зеландия, Европейский союз, Австралия и США. Пятое место занимает Белоруссия, в первую двадцатку входит Россия».

По его словам, в 2018 году российские производители экспортировали в Китай молочную продукцию на общую сумму $4,5 млн. Белорусские производители – на $60,4 млн.

Основной проблемой импорта молочной продукции китайской стороной директор Beijing FULUOSIDA Trading Co. (альянс 10 китайских компаний-импортёров) Жэн Сяонань назвал длительные сроки её доставки из России. «Сейчас морским транспортом из Санкт-Петербурга в порты Китая доставка молочной продукции занимает больше двух месяцев, что, безусловно, очень долго. После прибытия почти месяц тратится на оформление ветеринарного сертификата. Стоит отметить, что максимальный срок годности в Китае на молоко составляет девять месяцев, три из которых мы теряем только на логистическую и нормативную составляющие», – отметил Жэн Сяонань.

Как отметил заместитель директора по продажам Rail Cargo Logistics-RUS Александр Сиверцев, данную проблему может решить технология перевозки грузов в рефрижераторных контейнерах по железной дороге.

«Сейчас реально осуществлять одиночные отправки – от одного до пяти автономных рефконтейнеров с увеличенным топливным баком, – рассказал Александр Сиверцев. – Данный контейнер ставится на платформу и цепляется либо к транзитному поезду, идущему из Европы в Китай, либо к экспортному поезду, следующему из Москвы. Такой опыт есть, и его можно развивать.

Как только мы получим увеличение грузовой базы, станет возможным переход ко второму этапу – отправке группы контейнеров в составе так называемого сцепа, который имеет внешний источник питания контейнеров. Это может быть контейнер с дизель-генераторной установкой. Данная технология проще и безопаснее с точки зрения контроля температуры оборудования, но следует понимать, что здесь есть минимальная экономически обоснованная партия – от восьми 40-футовых рефконтейнеров».

«Хотелось бы рассказать экспортёрам молочной продукции о наличии решений по транспортировке такой номенклатуры грузов в Китай, – продолжил заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) Иван Мостяев. – В рамках проекта «Агроэкспресс» РЖДЛ организует не только отправки муки, сои и другой продукции, но в том числе и молока. Если говорить о последних выполненных перевозках молочной продукции, то в июне этого года мы осуществили перевозку прицепом к нашему транзитному поезду одиночного автономного рефконтейнера из Нижнего Новгорода в Харбин через погранпереход на станции Забайкальск. Транзитное время составило 18 дней. Клиент отметил в первую очередь срок доставки такой продукции, имеющей ограниченный срок годности. В данном случае перевозка состоялась успешно, и есть планы по организации контейнерного поезда».

По его словам, все производители, выходя на рынок, не готовы заявлять объёмы экспортируемой продукции на контейнерный поезд. Как правило, они начинают вести бизнес от одного контейнера.

«В связи с этим РЖДЛ предлагает свой собственный сервис примыкания контейнеров в различных регионах РФ – Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск – к транзитным контейнерным поездам, следующим из Европы направлением на два города в Китае – Чунцин (Центральный Китай) и Сучжоу (Западный Китай). В Чунцин поезд едет транзитом через Казахстан, а в Сучжоу через Забайкальск. Безусловно, основным преимуществом сервиса являются транзитные сроки. Также вопреки сложившемуся мнению, что железнодорожная перевозка дороже морской, наша тарифная сетка говорит об обратном. Если рассматривать перевозку в Сучжоу, то при наличии транспортной субсидии от РЭЦ (может достигать до 100 тыс. руб. – Ред.) ставка на морской фрахт становится неконкурентоспособной с железнодорожным тарифом», – рассказал Иван Мостяев.

Так, стоимость отправки одного 40-футового контейнера из Ворсино (Московская область) в Сучжоу составляет $2 тыс. Для сравнения: стоимость доставки морским транспортом одного 40-футового контейнера из Шанхая (ближайший к Сучжоу порт) в Санкт-Петербург у международного грузового экспедитора Best Deals составляет порядка $2,4 тыс.

Также Иван Мостяев рассказал, что сегодня возможна доставка сборных грузов в составе еженедельного пассажирского поезда Москва – Пекин – Москва. «К пассажирскому поезду цепляется почтово-багажный вагон, в котором можно доставить свою продукцию. Он сохраняет температурный режим на уровне около плюс двух градусов по Цельсию», – пояснил он.

«Преимуществом железнодорожных маршрутов на китайском направлении является не только скорость доставки, но и доступная география точек отправления, а также возможность формирования встречных поставок китайской продукции на российский рынок, что позволяет снижать стоимость перевозки и предлагать экспортёрам конкурентные ставки», – заключила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова.

Вадим Павлов

Азамат Кульмухаметов: Киев заводит переговоры по Минску-2 в тупик

Специальный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов рассказал РИА Новости, как в Москве относятся к заявлениям из Киева о "рекомендательном" характере минских соглашений, почему эти договоренности создают для Украины ситуацию цугцванга, а также к чему ведут попытки исключить самопровозглашенные ДНР и ЛНР из диалога.

– Заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе в Минске Александр Мережко заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер. Как можно охарактеризовать подобное заявление? Нет ли угрозы, что подобное заявление может отбросить назад и без того сложный переговорный процесс?

– Обратили внимание на слова Мережко, которые очевидно противоречат здравому смыслу.

Статус минских соглашений закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, которая признает их как единственную основу для урегулирования конфликта на Украине. Вызывает только сожаление, что заявления о необходимости пересмотра минских соглашений, их необязательности или о некоем плане "Б" с завидной регулярностью звучат из уст украинских политиков различных уровней.

Подобные высказывания отражают суть подходов Украины к достигнутым в Минске договоренностям: любыми способами уйти от выполнения зафиксированных там обязательств.

Собственно говоря, прежнее украинское руководство едва ли не сразу после их подписания ясно дало понять, что выполнять ничего не намерено. К сожалению, не изменилась позиция и с приходом президента Владимира Зеленского, обещавшего положить конец шестилетнему конфликту.

С другой стороны, они как бы показывают ситуацию цугцванга, в которой ощущает себя политическое руководство страны. С одной стороны, велико желание отказаться от Минска, потому как в глазах одной части населения Украины их полная реализация – суть предательство национальных интересов украинского государства. С другой – отказываться от них никак нельзя, ведь совсем недавно на уровне верховной власти страны прозвучало признание о том, что "минские соглашения нужны только для продолжения санкционного давления на Россию".

В результате Киев создает лишь видимость нацеленности на достижение мирного урегулирования: повышает уровень своей представленности на минских переговорах, постоянно декларирует готовность работать в режиме 24/7, вводит в состав делегации "своих" представителей ОРДЛО (так называют на Украине территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик - ред.), но на деле, наоборот, всячески заводит переговорный процесс в тупик.

Хотелось бы надеяться, что в Киеве все-таки осознают бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу и приступят, наконец, к добросовестному выполнению минского "Комплекса мер" во всей их совокупности и последовательности.

Сохранение ситуации "ни войны, ни мира" не отвечает ни интересам народа Украины, включая Донбасс, ни интересам России, неизменно выступающей за восстановление нормальных добрососедских отношений с этой страной.

– Ранее президент Украины обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, куда были привлечены представители подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Насколько это логичный шаг – приглашать общественников и журналистов с этих территорий, выехавших из Донбасса еще в 2014 году? Может ли это быть просто попыткой Киева создать иллюзию работы по урегулированию ситуации? Какова реакция на это со стороны представителей ЛНР и ДНР на переговорах? Какова реакция российской стороны?

– Фактически речь опять идет об имитации Киевом выполнения минских соглашений. Его представители неустанно повторяют, что готовы вести переговоры только с Россией, которая, дескать, является стороной конфликта и якобы должна выполнить некие свои обязательства, хотя в минском "Комплексе мер" нет ни одного указания на это. Наоборот, в них четко прописано, что Киев должен договариваться с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Вместо этого Украина ввела в состав своей делегации в качестве советников четырех бывших жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Часть из них покинула регион в связи с началом конфликта, а другая – задолго до него.

Исчерпывающие оценки такой линии Киева, лишь усложняющей и затягивающей урегулирование внутриукраинского конфликта, дали представители ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.).

– Киев ранее предложил для согласования регламент работы контактной группы, в которой самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не указаны как участники конфликта и переговоров. Как представители контактной группы со стороны ЛНР и ДНР, а также РФ воспринимают подобный регламент? Как российская сторона реагирует на это?

– Да, действительно, украинская сторона с упорством, достойным лучшего применения, пытается уйти от прямого диалога с Донецком и Луганском, навязать парадигму, в которой Россия – сторона конфликта. Именно с этой целью на заседаниях появились приглашенные ею представители ОРДЛО. Для этого же предпринимаются попытки документально зафиксировать в Контактной группе такие положения, которые делегитимизировали бы представителей Донецка и Луганска. Однако хотелось бы еще раз напомнить: в минском "Комплексе мер" четко указано, кто и с кем должен вести переговоры, поэтому любые попытки исключить из переговорного процесса их непосредственных участников – Донецк и Луганск – это дорога в никуда.

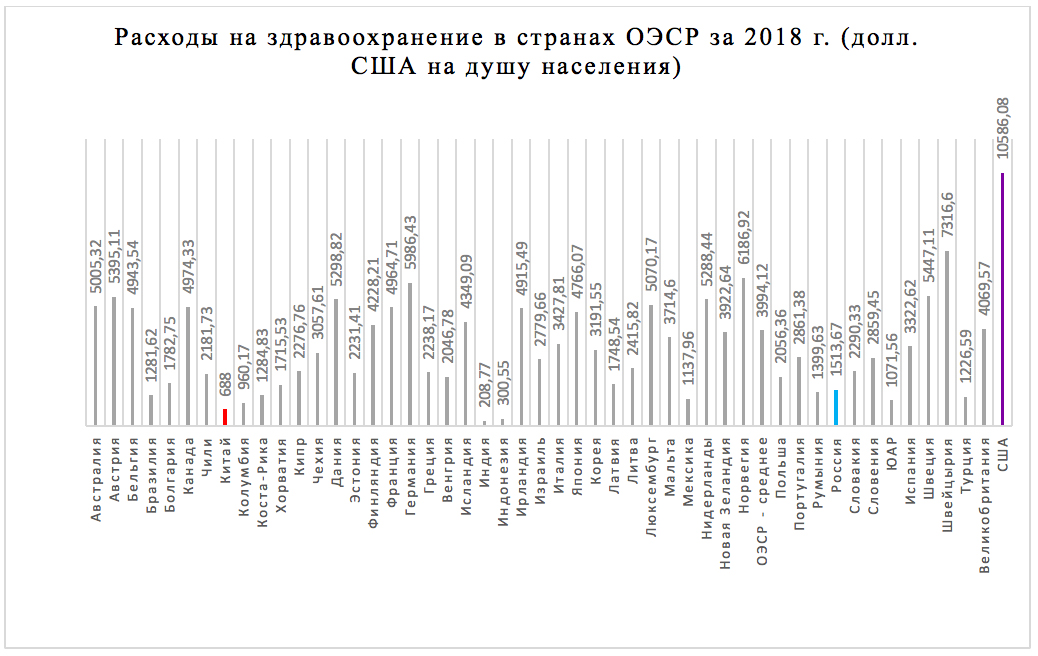

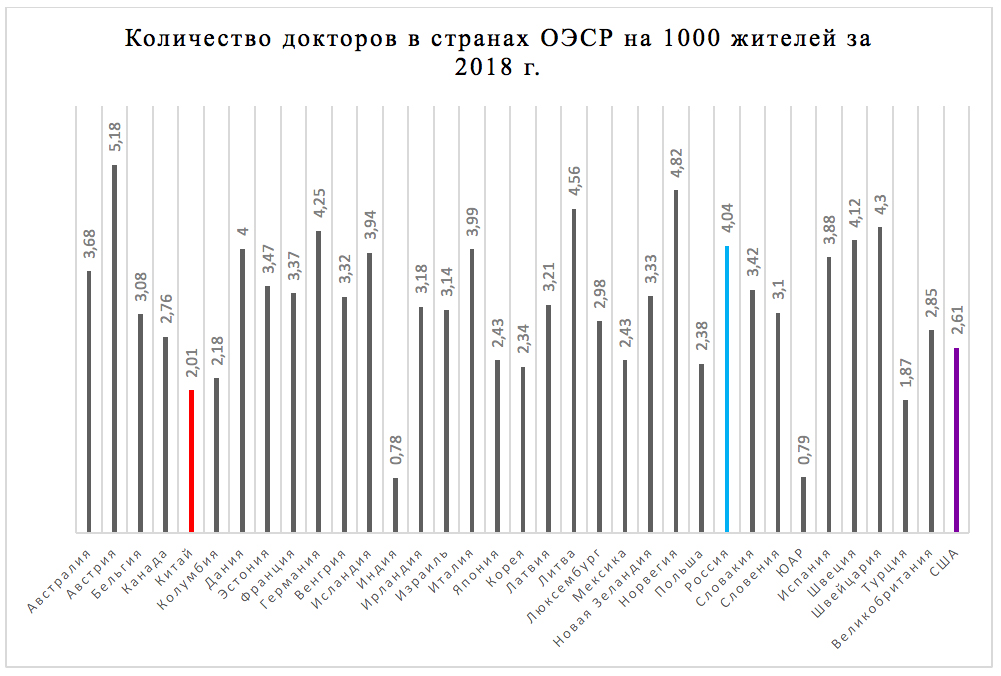

ЧТО РОССИЯ СДЕЛАЛА ПРАВИЛЬНО В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ И ЧЕМ ОНА МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ СО ВСЕМ МИРОМ

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) , суверенного фонда Российской Федерации.

С начала коронавирусного кризиса международные СМИ критически высказывались о мерах, принимаемых в России против пандемии. На самом же деле действия России по многим крайне важным вопросам в борьбе с коронавирусом могут послужить примером для других государств. Страна является одним из мировых лидеров по количеству проведённых тестов, производству эффективных лекарств против коронавируса и вскоре намерена начать массовое производство собственной вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – суверенный фонд России – сыграл ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Мы узнали об угрозе через нашу сеть международных партнёрств, работали вместе с правительством в вопросе оценки этой угрозы и начали инвестировать в соответствующие проекты.

Принимая во внимание прогнозы об увеличении количества случаев заболевания до шокирующей цифры в 100000 человек в сутки в таких странах, как США, важно, чтобы мы оперативно, не теряя ни минуты, разрабатывали выверенные решения, основанные на проверенных технологиях. Мы считаем, что на сегодняшний день РФПИ разработал ключевые элементы подобного практического решения.

В результате совместной работы с некоторыми из ведущих мировых институциональных инвесторов мы отобрали и профинансировали на наш взгляд наиболее перспективные системы тестирования, лекарственные препараты и вакцины против COVID-19. Наши гипотезы, анализ и подход могут оказаться полезными для тех, кто принимает ключевые решения о выборе средств борьбы с вирусом.

Чудес не будет

Мы полагаем, что чудодейственное решение не появится само по себе, и вирус просто так не исчезнет. Новые вспышки доказывают, что смягчение правил социального дистанцирования приводит к очередным волнам распространения вируса. Между тем длительные, многолетние процессы тестирования вакцин и препаратов будут препятствовать значительным гипотетическим прорывам в борьбе с вирусом в ближайшее время.

Следовательно, нам необходимо сосредоточить внимание на наиболее оптимальных существующих решениях и в короткие сроки масштабировать их с помощью международного сотрудничества.

Это кажется очевидным. Однако надежда на быстрое решение, отсутствие глубинного анализа и нарастающее недоверие между странами не позволили многим государствам последовать данному подходу.

Надежды на скорое исчезновение угрозы распространения вируса привели к тому, что многие страны слишком рано ослабили ограничительные меры, а компании недостаточно инвестировали в обеспечение биологической безопасности. В новостных репортажах о возможных прорывах в борьбе с вирусом часто не упоминается о рисках или сроках, необходимых для получения разрешений регулирующих органов. Надежда на волшебное решение затмила проверенные существующие решения, которые могут быть внедрены в кратчайшие сроки.

Мы выбрали иной подход. Благодаря сотрудничеству с более чем 15 фондами-партнёрами на международном уровне мы сосредоточились на трёх доступных решениях, которые сыграют важную роль в победе над коронавирусом уже в этом году.

В первую очередь – тестирование

Быстрые и точные тесты являются ключом к восстановлению экономики. Только масштабное тщательное тестирование способно возобновить экономическую деятельность, в том числе международное транспортное сообщение.

Мы разработали российско-японскую систему тестирования под брендом EMG. Результаты теста доступны уже через 30 минут, что гораздо быстрее по сравнению с 2,5 часами, необходимыми другим системам. И эти результаты не менее точны, чем результаты традиционных систем тестирования ПЦР. Таким образом, наши тесты не только выдают результат быстрее, но и увеличивают производительность существующего ПЦР оборудования в 3–4 раза.

Наша система тестирования может использоваться не только в лабораториях, но и в любых других местах, что позволяет проводить быстрые и точные тесты в аэропортах, офисах, на заводах, а также перед спортивными и развлекательными мероприятиями.

Наша система уже помогла быстро обнаружить и предотвратить потенциальные вспышки коронавируса на многих крупнейших российских промышленных предприятиях, а также в офисах и на футбольных матчах. Неудивительно, что другие страны приобрели более 13 миллионов наших тестов — это более трети всех тестов, выполненных в США.

Быстрые и точные тесты, подобны нашим, станут принципиально важным инструментом для восстановления мировой экономики. Они, например, существенно облегчат международное воздушное сообщение. В скором времени такие тесты будут использоваться в аэропортах по всему миру. Вместо того, чтобы находиться на обязательном карантине в Афинах в течение 24 часов, путешественники смогут напрямую попасть на греческие острова, пройдя процедуру тестирования, занимающую 30 минут.

Это решение позволит избежать убытков на триллионы долларов. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, в текущем году мировая туристическая отрасль потеряет от 1,2 до 3,3 триллионов долларов США. Только в секторе туризма в мире может быть потеряно более чем 120 миллионов рабочих мест, дополнительные косвенные потери могут составить около 1,25 миллиардов рабочих мест.

Так как стоимость тестирования составляет лишь крошечную долю возможных экономических потерь, в настоящее время мы реализуем пилотные проекты по созданию свободных от вирусов воздушных транспортных узлов в трёх странах, что позволит безопасно восстановить туристическую активность.

Второе – лекарства

В области лечения акцент должен быть сделан на доступных сейчас противовирусных препаратах, так как они предотвращают развитие вируса на ранних и средних стадиях, не давая болезни перетечь в серьёзную фазу.

Вкладывая средства в препараты на основе плазмы для лечения тяжёлых случаев COVID-19 и в лекарства, подавляющие цитокиновый шторм, мы всё же сосредоточили внимание именно на проверенных противовирусных препаратах, которые, на наш взгляд, будут максимально эффективны для предотвращения распространения заболевания.

«Ремдесивир» американской компании Gilead и «Авифавир», который мы создали в России как улучшенную версию японского препарата против гриппа «Авиган», стали первыми в мире официально одобренными препаратами для лечения коронавируса.

Эти лекарства будут основными средствами сокращения продолжительности инфекционного процесса и срока пребывания в стационаре. Они воздействуют непосредственно на коронавирус с помощью хорошо известного механизма ингибирования вирусной РНК-полимеразы, поэтому их побочные эффекты меньше и лучше изучены, чем у прочих препаратов широкого спектра. Основное ограничение заключается в том, что «Авифавир» нельзя принимать беременным женщинам или во время планирования беременности.

В ходе клинических испытаний мы обнаружили, что эффективная дозировка лекарства для лечения коронавируса должна быть выше, чем для лечения гриппа. Мы также дополнительно очистили субстанцию, чтобы иметь возможность увеличить дозировку без побочного действия и подали заявку на международные патенты на обнаруженные изменения в оптимальной дозировке и протоколах лечения.

В ходе наших клинических испытаний, в которых участвовали 330 пациентов, более 60% из тех, кто принимал «Авифавир», имели отрицательные результаты теста на коронавирус на пятый день, что в два раза выше, чем в группе, проходившей стандартную терапию. Средний срок выведения вируса из организма при приеме «Авифавира» – 4 дня, тогда как при стандартной терапии – 9 дней. Таким образом, сокращается период, в течение которого пациенты являются заразными, а также продолжительность их госпитализации. Три независимых клинических исследования на более чем 700 пациентах, а также результаты лечения «Авифавиром» десятков тысяч пациентов в России подтвердили результаты наших исследований.

В то время, как «Ремдесивир» не будет экспортироваться в течение некоторого времени в связи с масштабными закупками правительства США, «Авифавир» уже поставляется на мировой рынок и его производство увеличено до 300 тысяч курсов в месяц для удовлетворения как внутреннего, так и мирового спроса.

«Авифавир» закупают не только соседи России – Беларусь и Казахстан, — но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран.

Прочие препараты похожие на «Авифавир» и основанные на действующем веществе фавипиравир могут производить и другие страны, обеспечивая массовые поставки лекарства по всему миру, что особенно выгодно, так как эти дженерики в несколько раз дешевле «Ремдесивира». После того, как мы продемонстрировали эффективность препарата, ещё два препарата, произведённые на основе такой же субстанции были произведены в России. Препарат, основанный на фавипиравире прошёл ускоренную регистрацию в Индии, а министр промышленности Турции объявил, что фавипиравир будет скоро зарегистрирован в этой стране, назвав это событие «источником гордости и радости».

Кроме того, «Авифавир» выпускается в виде таблеток. Населению их проще получить, так как они могут продаваться в аптеках в качестве рецептурных препаратов, в отличие от «Ремдесивира», инъекции которого делаются в больницах.

Третье – вакцины

Очень трудно выбрать из более чем 140 разрабатываемых сейчас вакцин, более 20 из которых находятся на разных этапах клинических испытаний. Пока ещё ни одна вакцина в мире не была официально одобрена раньше, чем после 4 лет испытаний.

Тем не менее наш анализ показывает, что первыми на рынке появятся вакцины на основе аденовируса, которые получат официальное одобрение в сентябре этого года. Они вводят в организм человека ген шипов коронавируса через проверенный механизм доставки на основе аденовируса.

Вакцины на основе аденовирусных векторов разрабатываются с 1980-х годов. Они уже получили официальное одобрение и эффективно используются против Эболы. Вакцины против БВРС, вируса Зика, гриппа и малярии успешно проходят клинические испытания.

Также разрабатываются перспективные вакцины на основе мРНК и других инновационных методов, которые, хотелось бы надеяться, рано или поздно будут работать. Несмотря на то, что мРНК – замечательная новая технология, ещё ни одна вакцина на её основе не получила официального одобрения для борьбы с вирусными инфекциями.

Даже если разработка вакцины на основе мРНК будет максимально ускорена, одобрена она будет не раньше 2021 года, так как требуется всестороннее тестирование на безопасность. В частности, оно предполагает проверку воздействия на фертильность – один из основных параметров для стран, планирующих проводить масштабную вакцинацию.

Три вакцины на основе аденовирусных векторов уже показали высокие результаты на первом этапе клинических испытаний. Они разработаны российским Институтом им. Н.Ф. Гамалеи, Оксфордским университетом совместно с Astra Zeneca и китайской компанией CanSino Biologics. Мы считаем, что будут необходимы все три.

Я уверен в российской вакцине, прививку которой я сам получил. Устойчивый иммунитет у меня выработался через 20 дней, даже раньше инъекции второй поддерживающей дозы, которая должна продлить иммунитет до двух лет.

В скором времени другие смогут делать то же самое. Благодаря производству этой вакцины в рамках партнёрств в нескольких странах, мы сможем расширить её выпуск до 200 миллионов доз к концу года.

По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более трёх миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом. Российская вакцина также будет поставляться с уникальным запатентованным тестом, который идентифицирует в организме человека особые антитела, атакующие шиповидные отростки коронавируса.

Таким образом, эффект от вакцины и продолжительность её действия будет легко определить, измерив увеличение количества самых эффективных антител к коронавирусу.

Самое главное – международное сотрудничество

Пора прекратить бесконечные споры по поводу наиболее эффективных мер борьбы с коронавирусом. Они ставят под удар жизни и мировую экономику. Пока ещё не поздно, страны мира должны совместно применять лучшие международные практики, включая обязательное ношение масок, сохранение социальной дистанции и обмен решениями, которые доступны уже сейчас.

Наш фонд сотрудничает со многими государствами в этой области. Мы уверены, что эффективно бороться с текущей и будущими пандемиями можно только совместными усилиями всего мирового сообщества.

Опубликовано на английском языке в журнале Newsweek.

Александр Новак: «Рассчитываем на продолжение конструктивного диалога с белорусской стороной по всем вопросам энергетической сферы»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Речь, в частности, шла о построении общих рынков ЕАЭС, а также стабильных поставках нефти и газа белорусским потребителям.

Россия и Белоруссия находятся в постоянном диалоге, а развитие торгово-экономического сотрудничества идет в успешном ключе, подчеркнул Михаил Мишустин в рамках переговоров.

«Если смотреть по прошлому году, то наш товарный оборот по объёму превысил $ 35,5 млрд. Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше серьёзное совместное достояние, гарантирующее гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права. Раскрытие созидательного потенциала Союзного договора позволит нам сформировать, я считаю, качественно новые условия для экономического взаимодействия и осуществления крупных совместных проектов. Хотел бы привести в качестве примера проект в высокотехнологической сфере – это сооружение Белорусской атомной электростанции по российскому дизайну. У нас есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологии, в цифровой экономике», - сказал глава Российского правительства.

На сегодня российская сторона в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставке газа и нефти в Республику, отметил Александр Новак по итогам встречи.

«В то же время нами в полном объеме и своевременно выполняются принятые на себя обязательства по межправительственным соглашениям. Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога с белорусской стороной по всем вопросам энергетической сферы», - подчеркнул глава Минэнерго России.

Рашид Исмаилов теперь с "Билайном"

Экс-заместитель главы Минкомсвязи РФ Рашид Исмаилов в понедельник, 13 июля, выступил на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) в качестве представителя ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн").

Анастасия Самсонова

В июне этого года он ушел с поста генерального директора компании "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА), которая занимается внедрением систем фильтрации трафика в рамках "закона о суверенном Рунете".

В "Билайне" отказались комментировать переход Рашида Исмаилова а также уточнить его должность в компании. Ранее ряд СМИ со ссылкой на "Ведомости" сообщали, что Рашид Исмаилов станет новым президентом "ВымпелКома". С официальной страницы "Билайна" из раздела о руководстве прежнего президента компании Александра Крупнова убрали. Этот пост он занимал с июня 2015 г. Информации о Рашиде Исмаилове на сайте также нет.

В обязанности президента "ВымпелКома", согласно внутренним документам компании, входит том числе представление интересов оператора в госогранах.

Напомним, Рашид Исмаилов был замминистра связи с 2014 по 2018 г. После работал гендиректором Nokia в России и покинул компанию в июне прошлого года. Затем возглавил ДЦОА. Центр внедряет системы фильтрации трафика в рамках закона об устойчивой работе Рунета. По данным ЕГРЮЛ, в июне этого года он оставил пост генерального директора ДЦОА.

Досье ComNews

Рашид Исмаилов родился 2 ноября 1965 г. в Баку. В 1988 г. окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 1988-1991 гг. - преподаватель в Московском институте химического машиностроения (МИХМ).

С 1991 г. по 1998 г. занимал различные посты в организациях, работающих в области ИТ и консалтинга. В телекоммуникационной отрасли работает с 1998 г. С 1998 г. по 2005 г. занимал различные позиции в компании "Ericsson Россия" - от директора по строительству и развитию сетей связи до директора службы технической поддержки региона "Россия - СНГ", объединявшего 12 стран.

С 2005 г. по 2010 г. работал в компании Nokia Siemens Network Russia, где возглавлял сервисное управление в регионе "Россия". Являлся членом правления российской бизнес-единицы компании. В рамках своей деятельности руководил интеграционной командой по Северо-Восточному региону (Скандинавия, страны Балтии, СНГ, Турция) со стороны компании Nokia Networks при слиянии с компанией Siemens Com.

В 2007 г. окончил МГТУ МАМИ по специальности "Экономика и управление на предприятии". До назначения в Минкомсвязи России работал в должности вице-президента по сервису, закупкам и поставкам в компании Huawei Technologies, регион "Россия", включающий Россию, Украину, Белоруссию и Армению.

14 января 2013 г. назначен на должность директора Департамента международного сотрудничества. 7 августа 2014 г. назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ. В июле 2018 г. покинул пост замминистра. После работал гендиректором Nokia в России и покинул компанию в июне прошлого года. Затем возглавил ДЦОА.

Совет ЕЭК утвердил порядок отбора единственного оператора проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"

Учредителями выступят национальные операторы в государствах – членах Союза

На заседании Совета ЕЭК 13 июля утвержден порядок отбора единственного оператора при реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий".

В рамках реализации проекта предусмотрено определение государствами – членами Союза национальных операторов в странах. Национальные операторы стран определяются в каждой стране уполномоченными органами государственной власти. Единственный оператор формируется в виде отдельной организации, учрежденной национальными операторами.

Отметим, что проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" поддержан премьер – министрами стран Союза и реализуется в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

Проект предполагает создание автоматизированной системы по предоставлению хозяйствующим субъектам государств-членов ЕЭК механизма оперативного подбора наиболее эффективных партнеров по кооперации и субконтрактации, вовлечения малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, также создания условий для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и органов государственной власти государств-членов в сквозных процессах и цифровых сервисах.

В результате реализации проекта будет обеспечен доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет включения сервисов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий национальных компонентов евразийской сети, и большому объему консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.

Мировой интерес. Какие страны хотят заполучить препарат "Авифавир"?

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария готовы закупить отечественный лекарственный препарат для лечения коронавируса "Авифавир".

Лекарству производства РФПИ и "ХимРар" 29 мая выдано регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ. "Авифавир" стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

Третьего июня его внесли в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой инфекции: он продемонстрировал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

В начале июля РФПИ и "ХимРар" начали поставлять препарат на экспорт, в июне его отправили в Белоруссию.

"Авифавир" закупают не только соседи России – Беларусь и Казахстан, – но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран", – приводит РИА Новости слова Дмитриева.

Глава РФПИ уточнил, что для удовлетворения внутреннего и мирового спроса производство лекарства увеличили до 300 тысяч курсов в месяц.

Мишустин оценил сотрудничество с Белоруссией в области науки и технологий

У России и Белоруссии есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко.

Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии. Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.

"У нас (РФ и Белоруссии - ред.) есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, в цифровой экономике", - сказал Мишустин.

Он отметил, что белорусская делегация познакомится с решениями и разработками, которые есть в арсенале правительства РФ. "Связанные с государственным управлением, с управлением национальными проектами, информационно-технологической платформой, в том числе электронного правительства", - сказал Мишустин, добавив, что будет рад услышать, какие есть решения в этой области у белорусских коллег.

Позже Мишустин и Головченко посетили офис Федеральной налоговой службы России. В ходе визита была продемонстрирована работа личных кабинетов налогоплательщиков, информационных сервисов распределенного реестра, IT-решений, которые были внедрены в рамках поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, также была представлена автоматизированная система "АСК НДС-2".

О назначении главы Госкомвоенпрома Головченко на пост премьера стало известно 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение тем, что это надежный человек и неплохой организатор. При этом белорусский лидер потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа. Сам Головченко также заявил, что считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и "иной конъюнктурной зависимости".

Одним из первых, кто поздравил Головченко с назначением, был Мишустин. Он подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства, отметил важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Российский премьер также выразил удовлетворение развитием добрососедских, партнерских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Он также подчеркнул успешную реализацию крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.

В Малайзию могут полететь чартеры из России

Между Россией и Малайзией в перспективе может открыться прямое авиасообщение, запуску туристической перевозки на курорты страны помешала пандемия коронавируса, сообщает АТОР.

Как сообщил специалист по маркетингу московского офиса туристического представительства Малайзии в РФ Александр Доля, по минимальному приросту заболевших в день государство занимает одну из лидирующих позиций.

При этом власти воздерживаются от объявления сроков открытия границ, в том числе и для стран, с которыми предполагается возобновить туризм в первую очередь. Однако, как подчеркнул Александр Доля, в Малайзии хотели бы видеть туристов из России и стран СНГ уже в этом году.

"Малайзия пристально смотрит на российский рынок", — подчеркнул спикер, отметив, что до пандемии прибытия из Европы, включая Россию, были на подъеме. По его словам, малазийские отельеры готовы предложить после открытия границ привлекательные цены для туристов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Коронавирус повлиял на планы по организации прямых рейсов между Россией и Малайзией. Именно отсутствие прямого авиасообщения туроператоры считают одним из сдерживающих факторов роста турпотока в Малайзию.

Как рассказал Александр Доля, до пандемии COVID-19 российский турбизнес был "на грани открытия чартеров с Малайзией".

"Этот вопрос должен был решаться этой осенью. Ситуация приблизилась к подписанию финальных соглашений. Но на планы повлиял коронавирус, - отметил он. - Партнеры подтверждают, что как только откроются границы, они готовы снова вернуться к обсуждению этого вопроса, который остается актуальным". Как уточнил Александр Доля, малазийские власти будут перезапускать международное авиасообщение, невзирая на статус перевозки, чартеры и регулярные рейсы откроются в одно время.

Минск и Москва подписали документы по БелАЭС и оплате поставок нефти

Белоруссия и Россия подписали три международных документа, два из которых касаются изменении условий российского кредита на строительство БелАЭС, еще один регулирует условия поставок Минску российской нефти, заявил во вторник белорусский премьер Роман Головченко.

"Да, мы сегодня подписали три международных документа. В принципе, до последнего дня было не очень понятно точное количество, на которое мы выйдем. Но, тем не менее, задача максимум выполнена. Сегодня подписаны… два протокола к межправительственному соглашению о сооружении атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности, нефти в республику Беларусь", - заявил Головченко в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Видеозапись заявления Головченко разместила в Facebook пресс-служба Совмина.

По словам белорусского премьера, все эти соглашения соответствуют интересам Белоруссии, являются для нее "очень выгодными". "Могу сказать, что только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов, это российское решение, которое очень выгодно нашей стране", - заявил Головченко.

Отвечая на уточняющий вопрос о поставках российской нефти Минску, премьер отметил, что "этот вопрос относится больше к коммерческим". По его словам, речь идет о "техническом соглашении, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей" в Белоруссию.

Головченко и Мишустин 26 июня провели телефонный разговор, во время которого, по данным пресс-службы белорусского правительства, отметили положительную динамику реализации раннее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС. Было отмечено, что все необходимые решения приняты и в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры. В середине мая замглавы минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС и понимание с российской стороны есть, а документы пока проходят согласование.

Ранее правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства АЭС. Согласно проекту протокола, предполагается продление периода использования кредита на два года - до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.

Покататься от души

Открытие молодежного экстрим-парка URAM X в Казани стало знаковым событием для нового олимпийского вида спорта

Текст: Илья Трисвятский

Недавно в Казани открылся молодежный экстрим-парк URAM - самый большой в России. Здесь можно заниматься многими видами спорта, и все же особенно стоит выделить бетонный скейт-парк. Напомним, что скейтбординг в следующем году дебютирует в олимпийской программе. К концу 2020 года на территории парка появится и крытый павильон, где мастера катания на роликовых досках будут тренироваться круглогодично.

О значимости экстрим-парка URAM, перспективах наших спортсменов в олимпийском отборе и о многом другом корреспондент "РГ" побеседовал с президентом Федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным.

Чем же так хорош для скейтбордистов казанский парк?

Илья Вдовин: Он полностью соответствует самым высочайшим международным стандартам, по отдельным позициям даже превосходит их. Вот уже достраивается крытый скейт-парк, и скоро это место станет нашей главной базой для проведения как официальных, так и коммерческих соревнований. Мы уже продемонстрировали проект всесезонного комплекса руководству международной федерации скейтбординга и роллерспорта World Skate и ведем переговоры о создании на его базе мировой Академии для роллеров и скейтбордистов. Раньше, если образно говорить языком пловцов, представители нашей сборной в России тренировались будто бы в "лягушатниках", а выступать на больших международных стартах приходилось в больших бассейнах. Не от хорошей жизни большую часть сборов мы проводили за рубежом. Для такой молодой национальной федерации, как наша, существующей всего три года, частые откомандирования спортсменов на сборы за границу - вещь накладная. По сути, порой приходилось перебиваться с хлеба на воду.

Преимущество зарубежных сборов было только в катании на площадках международного уровня?

Илья Вдовин: Не только. Россияне имели возможность находиться в конкурентной среде, в компании лучших скейтбордистов из других стран. А теперь такая среда будет создана у нас в Казани. Вообще, главная, самая яркая, отличительная особенность скейтбординга в том, что это спорт самоучек. Все учатся друг у друга. Есть чемпионы мира, у которых просто-напросто нет тренеров. Пул специалистов, наставников только формируется. В подготовке спортсменов большое значение имеет дружба между ними. Обычно общение происходит довольно демократично. Например, новичок может спокойно подойти и спросить совета у лидеров мирового рейтинга, и ему обязательно помогут. Корифеи вида спорта охотно делятся с потенциальными конкурентами секретами своего мастерства.

Если не ошибаюсь в воспоминаниях, скейтбординг появился в нашей стране с началом перестройки, в 1985-м?

Илья Вдовин: Абсолютно верно! В Минске есть музей скейтбординга, созданный президентом Белорусской федерации скейтбординга Глебом Бенциовским, там представлены уникальные артефакты времен СССР. Кстати, вспомните культовый художественный фильм кинорежиссера Карена Шахназарова "Курьер". Ведь там главный герой и его друг специально, бросив все дела, едут кататься на скейте в парк и проводят так целый день. Скейтбординг из просто развлечения, катания, быстро превратился в полноценный вид спорта. В 1991-м в Саратове прошел первый чемпионат СССР. И афиши этого исторического мероприятия есть в минском музее.

Возвращаясь к казанскому экстрим-парку, позвольте спросить, а чья была идея построить этот многопрофильный спортивный комплекс?

Илья Вдовин: Здесь очень яркий пример того, как власти услышали голос молодежи, смогли найти контакт. Казань - город спортивный, многие молодые люди в столице Татарстана увлекаются экстремальными видами спорта, они хотели получить единую площадку для занятий - и они ее получили. На инициативу откликнулись президент Республики Рустам Минниханов, помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, другие высокие представители исполнительной и законодательной власти Татарстана и Казани. Голос молодежи был услышан, власти продемонстрировали открытый подход, так что местным спортсменам-экстремалам сегодня завидуют их товарищи со всей страны. Да и не только экстремалам, вообще любителям видов спорта, популярных сейчас у молодых людей. Например, в этом парке есть много отличных площадок для игры в баскетбол и баскетбол 3х3.

Строители парка консультировались со специалистами Федерации скейтбординга России?

Илья Вдовин: Безусловно. Нашей общий задачей было построить площадки для скейтбординга таким образом, на таком уровне и с таким качеством, чтобы они стали плацдармом для приема профессионалов топ-уровня. Есть много специфических нюансов, в которые нет смысла детально углубляться. Что касается будущей Академии, то нужно пояснить. Международная федерация скейтбординга World Skate, признанная Международным олимпийским комитетом, на сегодняшний день не имеет постоянно действующего образовательного центра, обучение проводится в рамках отдельных мероприятий. При этом многие дисциплины субъективные, остро стоит проблема унификации судейства. Плюс подготовка тренерских кадров, обучение самих спортсменов, создание современных тренировочных методик. Спорт этаких "бесбашенных" самоучек неизбежно постепенно приходит к тому, что во всем должен быть системный подход. И сегодня Россия имеет уникальный шанс стать ключевым партнером в становлении 11 видов спорта входящих в орбиту World Skate.

Пандемия коронавируса сильно поломала календарь соревнований в мире и в России?

Илья Вдовин: Мы успели провести только февральский чемпионат страны в дисциплине "стрит" в крытом питерском экстрим-парке "Жесть". Думаю, жизнь в скейтбординге возобновится уже в июле-августе. Планируем в Казани, именно в парке URAM провести учебно-тренировочные сборы для ведущих спортсменов сборной и кандидатов в национальную команду. В августе или сентябре собираемся здесь же разыграть медали первенства и чемпионата России в дисциплине "парк". Международный календарь пострадал капитально, сезон фактически пропал, в том числе и чемпионаты мира в британском Лондоне и китайском Нанкине в "стрите" и "парке" соответственно.

Расскажите поподробнее об олимпийской программе скейтбординга, системе отбора в Токио?

Илья Вдовин: МОК включил наш вид спорта в программу летних Игр в августе 2016-го. В Токио будет разыграно четыре комплекта наград - в дисциплинах "стрит" и "парк" у мужчин и женщин. В каждом виде право бороться за медали получат по 20 спортсменов. Их отбор происходит по рейтингу, в котором учитываются результаты на важнейших международных соревнованиях и национальных чемпионатах, начиная с 1 января 2019-го и теперь, после переноса Олимпиады, дедлайн квалификации сдвинут на 29 июня 2021-го. Квота - не более трех участников от страны в каждой дисциплине.

Сколько наша федерация объективно планирует делегировать скейтбордистов в Японию?

Илья Вдовин: При самом хорошем раскладе - троих. Пока, в промежуточном рейтинге, ближе всего к заветной цели Лилия Суханькова и Алишер Содыков в "парке". На подходе к черте, разделяющей "двадцатку" и всех остальных - Ксения Маричева в "стрите". Она довольно много сборов отработала за границей, набралась опыта у признанных мастеров и мы ожидаем, что ее результаты в 2021-м резко пойдут вверх и позволят ей квалифицироваться в Токио. Не могу не упомянуть такого спортсмена, как Саша Гусев. Парню всего 11 лет! Он занял на чемпионате России в дисциплине "Парк" четвертое место, в мировом рейтинге подбирается к топ-50. Не удивлюсь, если и он получит право выступить в Токио, впереди еще достаточно зачетных стартов.

Неужели в олимпийском скейтбординге нет нижнего возрастного порога, как, например, в спортивной гимнастике или фигурном катании?

Илья Вдовин: Нет, и в нашем виде спорта тенденция такова - дети теснят взрослых. Поэтому с олимпийским дебютом скейтбординга любители интересной статистики пусть ждут новых рекордов - самый молодой участник за всю историю Игр, самый молодой призер и так далее. Скейтбординг - демократичный и самый короткий путь на Игры - многие ребята всего лишь несколько лет назад начинали кататься для души на улице, а сейчас получили возможность стать профессионалами и представлять свою страну на самом главном соревновании - Олимпиаде!

Комментарий

Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник президента Республики Татарстан:

- С 2017 года у нас был запрос от молодых и креативных казанцев, группы активистов, которые хотели обустроить зону под мостом "Миллениум" для занятий творчеством и спортом. У ребят уже была концепция развития этой территории. И очень круто, что наше видение создания на набережной Казанки спортивного комплекса международного класса совпало тогда с инициативой Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

В гостях у лидеров

В Брянской области прошел "Всероссийский день поля"

Текст: Александр Богданов (Брянск)

В Брянской области прошел крупнейший в стране смотр достижения сельского хозяйства страны - выставка "Всероссийский день поля". Причину того, что местом проведения выбрали брянские поля, пояснил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев: Брянщина стала одним из лидеров отрасли в России.

Выставка продолжалась три дня. Не все смогли на ней присутствовать из-за ограничений, связанных с коронавирусом, однако посмотреть, что происходит в современном хозяйстве, может каждый с помощью интернет-платформы. Выставка стала удобной площадкой для делового общения, встреч, обмена передовым опытом.

Сначала министр осмотрел льняные поля и перерабатывающий завод. За последние пять лет посевная площадь льна в хозяйстве увеличилась и составила 1100 гектаров. На заводе за сутки перерабатывается 15 тонн льнотресты, здесь производится высококачественное короткое и длинное волокно. Государство поддерживает предприятие, которое получило возможность приобретать элитные семена.

- Льноводство в России возрождается, происходит импортозамещение. Только за последние пять лет поставки отечественного волокна за рубеж увеличились более чем в 3,7 раза. Минсельхоз продолжит оказывать комплексную поддержку отрасли, - сказал Дмитрий Патрушев.

На опытных делянках под Брянском посетители выставки могли осмотреть около 450 сортов пшеницы, сои, картофеля, подсолнечника и других культур, а также комбайны, тракторы, оросительные системы. Была показана работа беспилотников, которые обрабатывают поля от вредителей. Вполне автономные системы работают вместе с беспилотниками-разведчиками концерна "Калашников". Некоторые дроны позволяют бороться с борщевиком.

Дмитрий Патрушев посетил площадки Брянского аграрного университета, осмотрев яблоневый сад, и ознакомился с исследовательскими работами вуза в области садоводства. Кстати, саженцы были переданы в дар брянцам научными центрами Орловской, Липецкой и Тамбовской областей. На Брянской земле зародилась новая традиция обмена посадочным материалом между научными и учебными центрами России.

Министр Дмитрий Патрушев и губернатор Александр Богомаз осмотрели сельскохозяйственную технику, в том числе завода "Брянсксельмаш", различное оборудование. Выставочный павильон Брянской области красноречиво рассказал о том, что сейчас производят местные крестьяне и переработчики. По сути, предложено все необходимое: хлеб, молочные и мясные изделия, детское питание на молочной основе, сахар, крахмал, мясные и плодоовощные консервы, кондитерская и алкогольная продукция, всевозможные напитки. За прошлый год выпуск пищевых продуктов в области вырос сразу на 31,6 процента. Резко увеличилось производство мяса крупного рогатого скота - в 1,6 раза. Больше теперь получают сливочного масла, сыра, молока. Продукты брянских производителей поставляются всей стране. Высокое качество товаров подтверждают многочисленные дипломы и награды.

Дмитрий Патрушев сказал, что Брянская область вошла в число лидеров сельскохозяйственной отрасли России, и такие результаты были бы невозможны без грамотной управленческой команды под руководством губернатора региона Александра Богомаза. Министр отметил экономические показатели. В 2020 году площадь ярового сева в области выросла почти на 14 тысяч гектаров и достигла 446 тысяч. Увеличился сев зерновых и подсолнечника, площади под картофелем.

- Брянская область входит в число лидеров по уровню развития животноводства, - сказал Дмитрий Патрушев. - Нельзя не отметить, что она является одним из крупнейших в стране производителей картофеля. Кроме того, растет производство овощей. В 2019 году валовой сбор увеличился на 13 процентов и составил более 135 тысяч тонн. Надеемся, что в 2020-м все положительные показатели будут сохранены. Со своей стороны готов оказывать всю возможную поддержку брянским аграриям.

Область вошла в двадцатку лучших экспортеров. За период действия федерального проекта "Экспорт продукции АПК" объемы внешней торговли области должны вырасти в 11 раз и составить 1,1 миллиарда долларов.

Александр Богомаз поблагодарил Дмитрия Патрушева за высокую оценку работы тружеников сельского хозяйства и возможность провести в Брянской области "Всероссийский день поля":

- Здесь мы совместили лучшие достижения: то, что сделано в Брянской области и во всей стране. Действительно, нам есть чем гордиться. Брянская область динамично развивает свое сельское хозяйство. За пять лет производство мяса всех категорий выросло в два раза, производство зерна - почти в 2,5 раза, по картофелю тоже прирастаем. Хотя прирастать уже сложно, потому что мы и так, можно сказать, монополисты на территории России - производим промышленным способом 15 процентов картофеля. Все эти достижения были бы невозможны без внимания, которое уделяет Минсельхоз России развитию отрасли.

В 2020 году на поддержку АПК Брянской области из российской казны направлено почти 10,5 миллиарда рублей. Такая весомая помощь оказывается ежегодно. В том числе и благодаря этому за последние пять лет валовой региональный продукт сельского хозяйства вырос с 43,4 миллиарда рублей до 91, 9 миллиарда.

- Мы за это время ввели в оборот более 200 тысяч гектаров неиспользуемой земли, - рассказал Александр Богомаз. - Производство мяса увеличили в два раза, производство зерновых и зернобобовых - более чем в 2,5 раза. И в этом году планируем получить более 2500 тысяч тонн. Это при том, что в прошлом году мы получили 1800, а пять лет назад - лишь 700 тысяч тонн. Три года назад начали заниматься новой для нашей области культурой - рапсом. И если получили сначала 70 тысяч тонн рапса, то в этом году соберем более 120 тысяч тонн. Отработали технологии и намерены нарастить производство до одного миллиона тонн. Десять лет назад, при проведении в Брянской области первого "Дня поля", мы мечтали догнать и перегнать наших соседей из Белоруссии. Два года назад не только догнали их, но и перегнали.

Губернатор Александр Богомаз сказал, что всех, кого заинтересует секрет успеха агропромышленного комплекса области, после снятия ограничительных мер ждут на гостеприимной Брянской земле.

Дмитрий Патрушев поблагодарил брянцев:

- Мы прошли по выставке, смогли оценить весь масштаб и крайне высокий уровень организации. Вам огромное спасибо! Это ориентир для областей, которые будут принимать выставку в дальнейшем.

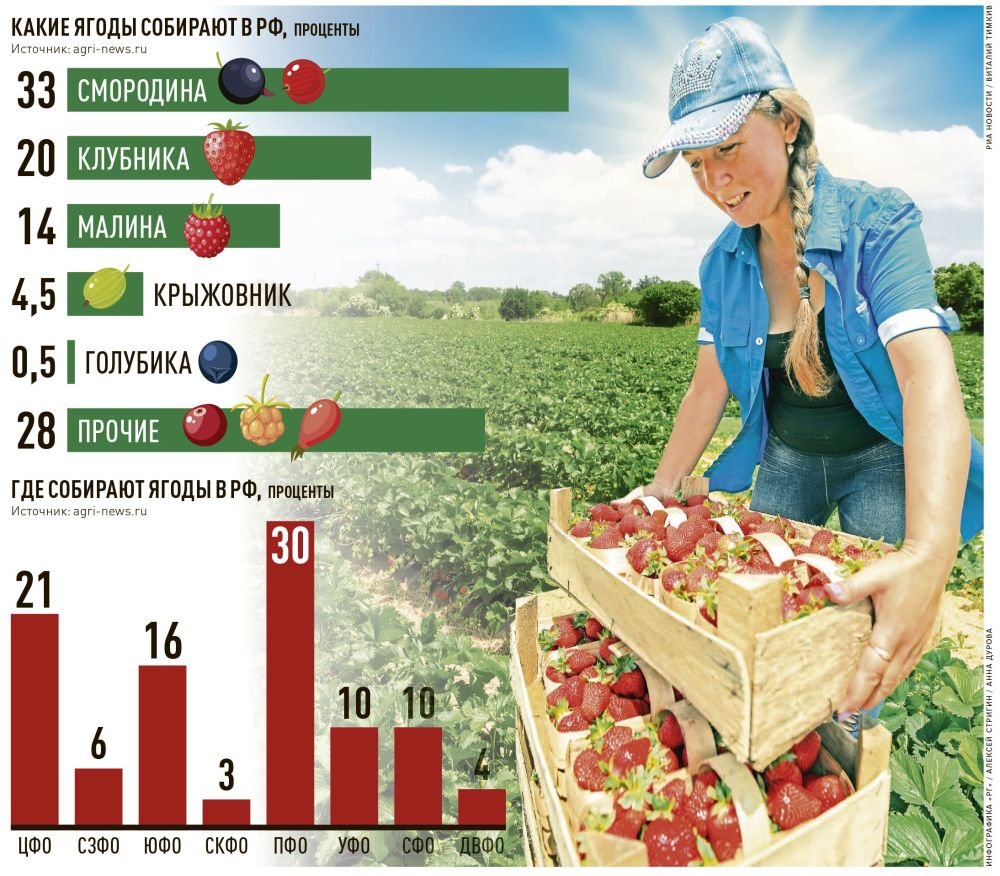

Земляничные поляны

Новгородские фермеры начинают заниматься ягодами

Текст: Владислав Двоеглазов (Новгородская область)

Фермеры Новгородчины мечтают выращивать клубнику, малину и смородину, но первые попытки развивать ягодоводство в регионе потерпели крах. При этом ученые утверждают, что климат позволяет получать богатый урожай ягод. Аграрии во всех неудачах винят перекупщиков, торговлю, банки. Мечты о ягодных гектарах никто не оставляет, а в область намерены зайти инвесторы уже из Ленинградской области.

В июле на рынках Великого Новгорода можно купить клубнику из Белоруссии - от 170 рублей или Краснодарского края - 350 рублей, белорусскую малину - 500 рублей за килограмм. Новгородской ягоды нет. Сразу оговоримся, что клубникой обыватели и перекупщики часто называют ягоду, которую агрономы и фермеры именуют садовой земляникой.

Масштабное ягодоводство на Новгородчине никогда не развивали. Колхозы и совхозы, если и выращивали малину, смородину и крыжовник, то в небольших объемах для личного потребления и собственной переработки. Сельское хозяйство региона ориентировалось на возделывание льна и картофеля. Распространенное мнение, что Северо-Запад не место для богатых урожаев ягоды в промышленных масштабах, не верно.

-?Климат подходящий и для малины, и смородины, и крыжовника, для большинства ягод. Солецкий район вообще называют вишневым краем Новгородчины, где во всех садах и огородах много вишни, - поделилась доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Тошкина. - Хвойнинский и Пестовские районы подходят для выращивания голубики, клюквы в промышленных масштабах. Но никто и никогда серьезно этим не занимался - не было сбыта.

Первую попытку возделывать ягодные поля предприняли в Старорусском районе. На южном берегу озера Ильмень девять лет назад были разбиты яблоневые сады, а для получения "быстрых денег" и оборотных средств в 2013 году по одному гектару земли засадили малиной и смородиной.

- Ягода не очень пошла, потому что ее надо было сразу замораживать, а мы продавали свежую местному населения, возили в Старую Руссу, в Великий Новгород. Средства оборотные получали на выплату зарплаты, - рассказал "РГ" предприниматель, бывший директор компании "Сады Старой Руссы" Александр Борисов. - В ягодоводстве на ноль выходишь на второй год, а с третьего года можно получать прибыль. И новгородская ягода вполне может конкурировать с югом и по вкусовым качествам, и по цене.

Мировыми лидерами по выращиванию смородины являются Россия и Польша. В нашей стране больше всего смородины собирают для личного потребления на дачных участках, ягода очень популярна и растет в большинстве регионов. В то время как в Польше основное производство смородины промышленное и нацелено на продажу и переработку.

Смородина любит влажный климат, поэтому на территории нашей страны ягоду начинали выращивать еще в древних Новгороде и Пскове. Сегодня на Новгородчине нет ни одного фермерского поля смородины. Зато появились земляничные поля.

В июле этого года собрали первый урожай садовой земляники в Крестецком районе. От идеи до гектара ягоды прошло шесть лет. Сначала семья Сергеевых ставила эксперименты на собственном огороде. Покупали саженцы разных сортов садовой земляники и смотрели, как приживается, какой дает урожай, как чувствует себя в климатических условиях Крестецкого района. Перепробовали около двадцати сортов и остановились на голландских.

-?В 2019 году мы закупили примерно 15 тысяч саженцев, за год они разрослись, дали усы, и сегодня около одного гектара ягоды и почти 33 тысячи кустов, - рассказала "РГ" фермер Анна Сергеева. - На покупку саженцев потратили заемные средства - 500 тысяч рублей. Еще мы выиграли грант на развитие - 1,5 миллиона рублей, но эти деньги можно было потратить только на покупку техники: мини-трактор, плуг, бочку для полива, грядоделатель.

Средняя урожайность в Крестцах - 300-400 граммов с куста за сезон. Хотя продавцы и поставщики голландских саженцев обещают до 700 граммов. Получается, что при хорошем урожае и погоде с одного гектара удастся собрать более 10 тонн ягоды. Предполагаемая выручка - 2-2,5 миллиона рублей. Но это в идеале и на бумаге. Сезон ягоды для новгородского климата - с конца июня и до середины июля, а поздние сорта - конец июля и начало августа.

- В июле мы собирали по 100-150 килограммов ягоды в день. Продавать возили в ближайшие города - Валдай и Великий Новгород. Если ягода крупная и отборная - 250-300 рублей за килограмм, - подсчитала Анна Сергеева. - Но еще пускаем на поле собирать тех, кто сам хочет. На поле самим съедать можно сколько угодно, а что набирают на вынос - 150-200 рублей за килограмм, в зависимости от качества ягоды.

На Новгородчине в удачный по погоде год хорошо плодоносит смородина - от 2,5 до шести килограммов ягоды с куста, малина - от 1,5 килограмма. Саженцы сегодня продаются в питомниках по 250 рублей. Средняя цена на оптовом рынке ягоды по России в этом году - 100-140 рублей за килограмм смородины и от 200 рублей - малина.

- В Демянском районе заложена плантация жимолости, в прошлом году у нас приобретали саженцы, но жимолость - сложная ягода для культивации, - рассказала агроном, совладелец плодопитомника в Солецком районе Нина Давыденко. - Для региона хорошо выращивать смородину - куст плодоносит со второго года и до восьми лет. Популярны у частников черные сорта смородины, крыжовник, малина. В промышленных объемах никогда не было ничего и нет, потому что нет реализации.

Все опрошенные "РГ" эксперты уверены, что первый, кто сможет решить проблему с заморозкой, переработкой, перевозкой и сбытом, сможет успешно стартовать в ягодоводстве региона.

- Сегодня на Новгородчине частники выращивают даже виноград, уже существуют подходящие для нашего климата сорта. Интерес к ягоде вообще просыпается, ведь овощами занимаются все фермеры, и рынок уже перенасыщен, - уверена профессор Елена Тошкина. - К нам все больше обращается фермеров за консультацией. Помочь выбрать район, определиться с возможными сортами, видом ягоды. Приезжают из Ленинградской области желающие в районах Новгородчины заниматься малиной, смородиной, крыжовником. Думаю, что в ближайшие годы мы все увидим.

От склада к индустриальному парку

Коронавирус изменил рынок логистики на юге и открыл дорогу новым проектам

Текст: Александр Гавриленко

Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на мировую систему логистики. По данным Продовольственной организации (ФАО) ООН, ограничения торговли между странами привели к резкому перераспределению спроса и изменению товаропотоков, из-за чего некоторые регионы окажутся за бортом мировой экономики.

На юге России эта индустрия как будто совсем не заметила изменений, хотя Краснодарский край и Ростовская область - главные импортно-экспортные ворота страны. Даже наоборот, площадь складских помещений за последний год увеличилась существенно. Потребности крупных игроков растут, и логистические компании намерены инвестировать сюда еще больше.

Среди самых ярких примеров - французская компания, которая в 2019 году ввела в эксплуатацию в Ростовской области складскую платформу единовременной вместимостью около 50 тысяч паллет.

В каком-то смысле коронавирус даже подстегнул рынок: многие производственные и торговые компании из-за растущих рисков решили создать запас складских мощностей. В результате спрос на площади вырос, что привело к повышению средней стоимости арендных ставок, говорят эксперты. Теперь спрос сокращается, но стоимость хранения растет - вот такой необычный тренд отмечают аналитики, и он только усиливается.

Подстегнул вирус и сегмент интернет-торговли. В результате крупные интернет-магазины и торговые площадки вроде Ozon и Wildberries занялись логистикой, они делают акцент на активной работе с подрядчиками.

В конце июня в Восточной промзоне Краснодара началось строительство крупнейшего складского, транспортного и производственного комплекса интернет-магазина Wildberries. Власти региона рассчитывают, что логистический центр площадью 250 тысяч квадратных метров станет первым этапом в создании целого индустриального парка. Как уже писала "РГ", объект настолько важен для экономики региона, что власти предоставили инвестору более 65 гектаров земли в долгосрочную аренду без торгов, а на открытие приезжал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Сейчас в Краснодаре и его пригороде работает около дюжины крупных логистических комплексов. Среди них такие гиганты, как краснодарский распределительный центр "Магнит" и международный логистический центр "ЕврАзЭС-Краснодар", склад транспортно-логистической компании ПЭК, "Юг-дело", Logiterra и "Логистик-Юг". Но для масштабной интернет-торговли их площади, по всей видимости, не подходят, а услуги сторонних перевозчиков лишь делают дороже стоимость доставки.

- Во время коронавирусных ограничений интернет-торговля и доставка товаров на дом отметили небывалый рост, этот рынок за три-четыре месяца вырос в несколько раз. Стали появляться различные партнерские программы вроде "Сбермаркета". Все это новые форматы, присущие новому времени, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Некоторые эксперты считают, что после отмены всех ограничений рынок постепенно вернется к привычным потребительским моделям. Но это только догадки. Пока мы видим, что потребители скорее положительно оценивают опыт: еду из супермаркета, одежду или гаджеты им удобнее купить, не выходя из дома. Кроме того, скорее всего, мир ждет вторая (а может быть, и третья, в 2021 году) волна пандемии со всеми вытекающими из нее ограничениями. Поэтому рынок логистики может измениться до неузнаваемости. Я имею в виду как рыночные модели, так и расстановку сил среди ведущих логистических компаний. Почти наверняка мы увидим падение нескольких больших игроков и рождение новых "звезд". Например, уже сейчас на рынке транспорта начался серьезный передел, который приведет к исчезновению менее эффективных компаний.

Между тем

Россия активно реализует два международных логистических проекта: судоходную Арктику и Великий Шелковый путь. Последний проходит через несколько регионов Южного федерального округа и соединяет Китай с европейским рынком. В основном речь идет о железнодорожном транспорте. Это некий компромиссный вариант: поезд быстрее доставит грузы из Поднебесной в ЕС, чем корабль, но стоить это будет гораздо дороже. Самолетом еще быстрее, но он во много раз дороже поезда. При этом власти Китая активно субсидируют перевозки по Шелковому пути (по крайней мере, до своей границы). Так что, вероятно, в логистике нового времени этот маршрут снова станет крайне востребованным, как и много веков назад.

Российско-белорусские переговоры

Михаил Мишустин провёл переговоры с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Приветствую Вас, уважаемый Роман Александрович, в Москве, в России. Очень важно, что свой первый визит в качестве Председателя Правительства Республики Беларусь Вы начинаете с Российской Федерации. Мы видим в этом ещё одно важное подтверждение особого братского характера российско-белорусских отношений, обоюдной заинтересованности в поступательном развитии нашего сотрудничества, в углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Несмотря на коронавирус, мы находимся в постоянном диалоге с нашими белорусскими коллегами и партнёрами. Президент Владимир Владимирович Путин и Президент Александр Григорьевич Лукашенко встречались 24 июня в Москве и 30 июня в Ржеве. Это было посвящено событиям, связанным с празднованием 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Хочу попросить Вас передать тёплый привет и наилучшие пожелания уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко.

Отмечу, что российско-белорусские отношения охватывают широкий спектр направлений. В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас развивается успешно. Если смотреть по прошлому году, то наш товарный оборот по объёму превысил 35,5 млрд долларов. Конечно, с января по май товарооборот у нас немного уменьшился, это связано с объективными причинами, в первую очередь с коронавирусной инфекцией. Кстати, характерно, что российский экспорт в Белоруссию уменьшился на 31,9%, а белорусский экспорт в Россию – всего на 7%. Это означает, что в этих непростых условиях наши уважаемые белорусские партнёры успешно работают на российском рынке, что мы приветствуем. И полагаю, что совместными усилиями мы выправим ситуацию к концу года с товарооборотом. Настроены на слаженную партнёрскую совместную работу.

Белоруссия для меня братская, по-настоящему родная земля. Вы знаете, что за последнее время по линии Правительства Российской Федерации были приняты важнейшие решения, позволившие нам создать условия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. Рассчитываю, что и Правительство Белоруссии под Вашим руководством будет выстраивать работу в самом конструктивном русле.

Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше серьёзное совместное достояние, гарантирующее гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права.

Раскрытие созидательного потенциала Союзного договора позволит нам сформировать, я считаю, качественно новые условия для экономического взаимодействия и осуществления крупных совместных проектов. Хотел бы привести в качестве примера проект в высокотехнологической сфере – это сооружение Белорусской атомной электростанции по российскому дизайну. У нас есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологии, в цифровой экономике. Вы сегодня познакомитесь с теми решениями, с теми разработками в арсенале Правительства Российской Федерации, которые связаны с государственным управлением, с управлением национальными проектами, информационно-технологической платформой, в том числе электронным правительством, и другими различными проектами.

Я буду рад поделиться всем, что возможно и что находится в арсенале России, с нашими белорусскими партнёрами и, конечно, услышать о том, какие есть решения в Белоруссии.

В ходе Вашего визита будут подписаны очень важные документы. В первую очередь – по сооружению Белорусской АЭС и сотрудничеству в нефтяной сфере. Мы, я надеюсь, сегодня все соответствующие документы оформим и выпустим. И убеждён, что наши переговоры будут успешными и конструктивными.

Р.Головченко: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые члены правительств Белоруссии и России!

Позвольте, во-первых, выразить признательность за оперативную организацию встречи с белорусской правительственной делегацией и возможность обсудить наиболее важные вопросы белорусско-российского сотрудничества в присутствии всех заинтересованных лиц.

Такой подход подтверждает особый характер белорусско-российских отношений, Вы об этом тоже сказали. Прямые контакты и нацеленная на конкретные достижения работа на правительственном уровне имеют в нынешних условиях принципиально важное значение. Мне очень импонирует, уважаемый Михаил Владимирович, тот подход, который Вы реализуете в качестве главы Правительства, – целенаправленный, точечный, направленный на абсолютную конкретность в действиях и решениях. Я это с удовольствием для себя сегодня отметил в ходе презентации в центре национальных проектов, которую для меня провёл Дмитрий Николаевич (Чернышенко).

Новый состав Правительства Республики Беларусь сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам. Рассчитываем, что союзнический характер наших отношений позволит находить компромиссы по всем чувствительным для двух сторон вопросам. Даже самая прагматичная позиция, на наш взгляд, должна учитывать не только сиюминутные или краткосрочные коммерческие интересы, но и весь комплекс отношений, который складывается годами и десятилетиями.

Пандемия, кризисные явления в экономиках всего мира, неопределённость… Можно продолжать и дальше, но вывод, на мой взгляд, один: в этих условиях надо не делить, а быть вместе и от этого быть сильнее.

Вы сказали, что очень чёткий критерий – товарооборот, взаимная торговля. Несмотря на то что мы в абсолютных цифрах, как Вы уже правильно отметили, имеем падение, Российская Федерация – это ключевой торговый партнёр Беларуси. Мы по товарообороту, по нашим расчётам, на 22% за истекший период снизились. Действительно, российский экспорт больше пострадал, чем белорусский, это связано в основном с углеводородной тематикой. Но, конечно, объективная причина этому – не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы. Это внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились, как я уже сказал.

Но всё же нельзя не отметить и не признать тот факт, что не менее чувствительным моментом является взаимно упущенная выгода от сохраняющихся барьеров, изъятий и ограничений по доступу на внутренние рынки. Мы с этим боремся и на двусторонней основе, и в рамках евразийской интеграции. Тем не менее такие факты продолжают оставаться.

Отмечу и позитивный момент. Благодаря напряжённой и целенаправленной работе присутствующих здесь коллег, ведомств двух стран удалось в короткий срок выйти на согласованные решения и подписание, я надеюсь, сегодня пакета документов в энергетической сфере, касающегося сооружения Белорусской атомной станции – знакового проекта для сотрудничества.

Еще в 2015 году ЕАЭС и КНР определись с заключением Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве — в качестве первого шага по сопряжению ЕАЭС и инициативы «Пояс и путь». В октябре 2019 года документ вступил в силу. Были учреждены некоторые институты взаимодействия КНР и ЕАЭС, в том числе Совместная комиссия по реализации Соглашения.

Накануне стало известно, что первое заседание Совместной комиссии пройдет до конца года. 9 июля состоялся телефонный разговор между министром коммерции КНР Чжун Шанем и министром по торговле ЕЭК Андреем Слепневым. Министры договорились провести первое заседание Совместной комиссии. Об этом сообщает Минкоммерции КНР.

Андрей Слепнев предложил рассмотреть на первом заседании практические стороны сопряжения европейской интеграции и китайской инициативы «Пояс и путь». В том числе вопросы таможни, транзита, цифровизации торговли, торговли продовольствием и содействия сотрудничеству предприятий.

Министры также обменялись мнениями по вопросам актуальной торговой ситуации и взаимодействия на площадке ВТО, обсудили углубление сотрудничества ЕАЭС и КНР, а также поговорили о некоторых аспектах, связанных с товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через границы ЕАЭС и КНР.

Чжун Шань предложил предпринять некоторые шаги по укреплению сотрудничества ЕАЭС и Китая. В частности, увеличить импорт качественной продукции, производимой ЕАЭС. «Мы открыты для стран Союза и можем оказывать необходимое содействие сотрудничеству», — сказал министр. Кроме того, по его словам, Китай поощряет инвестиции своих компаний в сельское хозяйство, производство (особенно обрабатывающую промышленность), сферу услуг и строительство инфраструктуры в России.

Недавно мы писали, что в Китае состоялся важный железнодорожный дебют: Цзиньхуа отправил 1 июля свой первый европейский поезд, которым стал состав в Москву. И вот — возвратный поезд из России впервые прибывает 13 июля на станцию Цзиньхуа.

Путь поезда начался на станции Анзеби в Братске. Преодолев за 16 дней более 8650 км, миновав границу через Эрэн-Хото, состав добрался до Южного Китая. В Цзиньхуа он привез 124 TEU лесоматериалов весом 1612 тонн.

Ожидается, что до конца этого года Цзиньхуа примет и отправит 300 поездов Китай – Европа. В провинции Чжэцзян это всего лишь второй город после Иу, который отправляет поезда в Европу.

На второй день после поезда в Москву со станции Цзиньхуая отправился первый поезд в Минск, груженый 100 стандартными контейнерами с 1044 тоннами химических материалов, одежды, обуви, текстиля, бытовых товаров и другой продукции на сумму $4 млн. Ожидается, что в Минск он прибудет через 15 дней после отправки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НУЖДАЕТСЯ В ПОЛИТИКЕ РАЗРЯДКИ

МАРТИН АУСТ, Профессор истории и культуры Восточной Европы и России в Университете имени Фридриха-Вильгельма (г. Бонн).

ЮЛИЯ ОБЕРТРАЙС, Профессор новой и новейшей истории Восточной Европы в Университете имени Фридриха – Александра (г. Эрланген-Нюрнберг).

АНКЕ ХИЛЬБРЕННЕР, Профессор истории Восточной Европы в Университете имени Георга-Августа (г. Гёттинген)

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой он призвал «к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое», не осталась незамеченной в историческом сообществе. Публикуем (по просьбе авторов) статью трёх ведущих немецких историков Восточной Европы и России, которые реагируют на материал президента России и высказывают свои взгляды на затронутые темы. Первоначально текст был опубликован на немецком языке научным порталом Фонда Герды Хенкель.

Вторая мировая война, без сомнения, стала самым разрушительным и смертоносным событием XX столетия. При этом на долю Советского Союза пришлось около 25 миллионов жертв (официальная российская цифра погибших составляет 27 миллионов человек – прим. РГП) из 60 миллионов военнослужащих и гражданских лиц, погибших по всему миру. 22 июня 1941 г. нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза, этот день – повод для нас с большим уважением почтить память павших советских воинов и вспомнить об общих потерях страны. Советское государство сыграло решающую роль в победе над гитлеровской Германией.

Когда речь идёт о войне с Советским Союзом, наиболее известной вехой в Германии остаётся Сталинград – поворотный этап всей войны, эпохальная битва, которую представляли у нас в виде массовой гибели людей, вмерзания в лёд. Блокада Ленинграда (сентябрь 1941 – январь 1944 гг.) также хорошо известна и поныне – как постыдный и болезненный пример нацистской политики истребления и уморения голодом в Восточной Европе. Согласно сегодняшним данным, от голода, холода и сопутствующих заболеваний в Ленинграде погибло до 1,3 миллиона человек, многие выжили лишь ценой огромных лишений. Менее известны в современной Германии факты поистине страшной гибели в нацистских лагерях около трёх миллионов советских военнопленных. Мало внимания уделяется распределению советских потерь между бывшими союзными республиками: обычно все они воспринимаются как «русские». Между тем в войне пострадала не только Россия. Только в одной Белоруссии вермахт и эсэсовцы истребили тысячи деревень вместе с жителями – стариками, женщинами и детьми. Украину безжалостно эксплуатировали для нужд военной экономики рейха. Миллионы украинцев, белорусов и русских были угнаны в Германию в качестве принудительной рабочей силы. Их могилы, в том числе – братские могилы в Германии, едва ли отмечены как места памяти.

К 75-й годовщине окончания войны президент России Владимир Путин совершил необычный шаг. От своего имени он опубликовал длинный текст по истории войны. Его, очевидно, следует рассматривать как историко-политическое предписание и установочное отражение сути путинского понимания истории по этому вопросу, предназначенное для цитирования специалистами. Впервые статья появилась на английском языке на портале консервативного американского журнала The National Interest (18 июня), а на следующий день уже по-русски – на президентском портале kremlin.ru, а также в «Российской газете», официальном правительственном издании.