Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Как работает крупнейшее в Европе текстильное производство

За свою историю Оршанский льнокомбинат произвел более 2 миллиардов 750 миллионов метров ткани. Если их сшить воедино, можно обернуть земной шар по экватору 86 раз! Необычной статистикой удивляет заместитель генерального директора льнокомбината Сергей Сидин. Вместе отправляемся в цеха уникального не только для Беларуси предприятия, где сегодня трудятся свыше 3580 человек.

Партнеры, а не конкуренты

Льнокомбинат можно сравнить с огромным механизмом из шести фабрик, связанных циклами льночесального, прядильного, ткацкого, отделочного и швейного производств. Каждое из них затронула модернизация. Санкции в этом, понятно, не на пользу. Но оршанцы убеждены, что трудности временные, а отрасль нужно сохранять, пусть и за счет параллельного импорта. В Беларуси текстильное оборудование никогда не выпускали, объясняет Сергей Сидин:

- При Союзе этим побочно занимались отдельные оборонные предприятия России. Сегодня россияне пытаются восстановить некоторые цепочки, линии, но это требует времени, серьезных наработок, а конкуренты не спят, пауза, и ты - за бортом.

С Россией Оршанский льнокомбинат сотрудничает давно. Речь не только о торговых домах предприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове и охвате белорусской льняной продукцией 71 из 85 российских регионов. В 2023-м темп роста продаж изделий льнокомбината в Россию вырос на 150 процентов к 2022 году. Тогда же был открыт первый официальный магазин "Белорусский лен" на ВДНХ. Предприятие развивает и торговую сеть "ДаДому" концерна "Беллегпром".

Отдельно Сергей Сидин остановился на перспективах союзной программы "Лен":

- Предпосылки к тому, чтобы придать ей новый импульс, есть. Прошлым летом на базе комбината состоялось выездное заседание парламентариев Беларуси и России. Чем сегодня живет отрасль, интересовался и побывавший у нас посол России в Беларуси Борис Грызлов. Все это послужило драйвером союзного сотрудничества. Один из векторов - совместная работа (в том числе и по передаче опыта) над возрождением льняного производства в стране-соседке. В этом плане мы - деловые партнеры, а не конкуренты.

Расписание на завтра

Для Оршанского льнокомбината, 80 процентов продукции которого идет на экспорт, в том числе 30 процентов в Россию, модернизация - первостепенная задача. С 2007 года в нее вложено около 156 миллионов долларов. В 2025-м здесь планируют завершить ее третий этап. Из недавнего - техническое переоснащение фабрики № 2, которую теперь называют самым современным текстильным предприятием Беларуси.

Каждая новая веха в развитии льнокомбината начиналась с посещения его Президентом Беларуси.

Наш визави Сергей Сидин вспоминает:

- Глава государства был у нас шесть раз, и после его визитов звучали конкретные, направленные на сохранение, поддержку отрасли поручения. Пять лет назад Александр Григорьевич дал указание увеличить объем переработки короткого льноволокна, которого выращивают в избытке.

С тех пор переработка такого сырья на Оршанском комбинате выросла на 30 процентов. Сейчас ведут установку еще одной линии. Внедрили и технологический процесс по дальнейшей переработке катонизированного волокна. Полученный инновационный для Беларуси продукт можно использовать в медицинских целях - в качестве наполнителя средств гигиены. Новинку оценили и в России, Индии, Китае. Заказы расписаны на полгода вперед.

На каждом участке комбината - свое умное оборудование. На фабрике № 2 останавливаемся возле ткацких бельгийских станков, пришедших на смену 660 машинам Чебоксарского машиностроительного завода. "Бельгийцев" всего 140, но эффект от них на 30 процентов выше. Заместитель гендиректора обращает внимание:

- Модернизация, автоматизация - задел на будущее. Как и заблаговременный подбор кадров для нашего коллектива, который не зря называем семьей. Сотрудничаем с четырьмя вузами, в том числе Белорусско-Российским, а также со своим профильным Оршанским государственным колледжем текстильщиков имени Семенова. Кстати, за месяц практики его учащиеся могут заработать у нас до 1,5 тысячи белорусских рублей.

Познается в сравнении

Лен - прекрасный природный материал, но со спецификой. Не каждое швейное предприятие за него возьмется. Поэтому Оршанский льнокомбинат построил две собственные фабрики по пошиву изделий. Профиль одной - домашний текстиль, второй - одежда. Без модернизации и тут никуда. К примеру, немецкая линия шьет 40 тысяч полотенец в месяц. Сергей Сидин дополняет:

- Недавно закупили еще две подобные линии, но уже производства Турции. Думаем ввести их в строй в 2024 году.

Без российского оборудования при модернизации также не обошлось. На комбинате очень довольны стиральными, сушильными машинами Вяземского машиностроительного завода. Сравнивая итальянское и российское прачечное оборудование, сделали выбор в пользу аппаратов из Смоленской области и не прогадали.

В Орше могут переработать любое льноволокно - от "двойки" до 24-го номера. Кстати, всю низкономерную пряжу, которую получают на фабрике № 1, экспортируют в Россию, где из нее делают спецткани, например, брезент. Изготавливаем и технические ткани, упаковочный материал, перечисляет Сергей Владимирович:

- А знали вы, что художники в основном пишут картины на наших льняных холстах? На второй фабрике производим более тяжелые ткани, из них на комбинате шьют скатерти, постельное белье… Третья - для легких тканей, которые получают из высокономерной тончайшей пряжи.

Через отделочную фабрику проходит вся продукция льнокомбината, ее отбеливают, стирают, умягчают, красят, получают спецэффекты... Есть даже машина, которая наносит устойчивые к стиранию рисунки на ткань до трех метров шириной!

Культурный момент

Оршанский льнокомбинат прививает, возрождает в Беларуси культуру льна. Удачный пример - традиционный фестиваль "ИзумЛЕНный край" в Орше. А в этом году на минском стадионе "Динамо" впервые прошел праздник льна "Роднае-моднае", делится Сергей Сидин:

- Украсил событие конкурс дизайнерского мастерства. Его участниками стали как белорусские, так и российские дизайнеры, представившие коллекции из наших льняных тканей.

На "Роднае-моднае" пригласили организаторов известного российского фестиваля "Плес на Волге. Льняная палитра". Вскоре представители Оршанского льнокомбината нанесли ответный визит. Возвращались с двумя "Серебряными фениксами", которые принесли коллекции, разработанные для предприятия молодыми дизайнерами Витебского государственного технологического университета.

Сошлись характером

Отдел разработки нового ассортимента Оршанского льнокомбината можно назвать мозгом предприятия. На нехватку такого сырья, как длинное льноволокно, здесь ответили котонизацией, или переработкой короткого льноволокна (а его в избытке) в котолен. В тонкости посвящает начальник отдела Татьяна Сазонова:

- Добавляем ко льну хлопок, активно используем и смесь котольна с вискозой. Превращаем такие пряжи в востребованную и, что важно, довольно демократичную по цене в сравнении с чисто льняной продукцию.

Котонизированные ткани отлично подходят для домашнего текстиля: покрывал, халатов, кухонных и банных полотенец… Местные технологи изучили "характер" смешанной пряжи, знают и используют ее плюсы. Например, после стирки котонизированные изделия становятся только лучше, интереснее, раскрывается все богатство ткани.

Одна из самых востребованных позиций - полотенца. Недавно на комбинате приступили к разработке рисунков для полотенец с достопримечательностями областных городов Беларуси. Эскизы по мотивам брестской Аллеи кованых фонарей готовы, на очереди - изюминки "василькового" Витебска.

Сегодня Оршанский льнокомбинат обеспечен сырьем на 76 процентов. Не хватает длиннономерного и высокономерного льняного волокна, которое раньше докупали за рубежом. На предприятии надеются, что со временем льноводческие хозяйства Беларуси смогут восполнить пробелы. В помощь - Институт льна, помогающий растить "северный шелк" по науке, выводить новые белорусские сорта с волокном высокого качества.

Ассортимент Оршанского льнокомбината представлен более чем 2,5 тысячи артикулов ткани, домашнего текстиля и одежды под торговыми марками "Беларускiлён" и Vilini. Более 80 процентов от общего объема производства составляет экспорт в 43 страны: Россию, Евросоюз, Юго-Восточную Азию, Турцию, Японию, США...

На Алтае в несколько раз увеличат производство льноволокна

Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае почти тридцать лет назад впервые начали выращивать лен. До этого в Сибири его никто не возделывал. Сегодня на Алтае самое большое льняное поле в стране. Пионеру сибирского льноводства - руководителю "Бийской льняной компании" Льву Каленову 1 мая этого года указом президента присвоено звание Героя Труда. В планах у Льва Каленова - в несколько раз увеличить выпуск льноволокна и освоить производство пеньки.

Переработка льна была организована на Алтае еще в начале прошлого века - в 1910 году Бийская льнопрядильно-ткацкая фабрика (нынешняя "Бийская льняная компания") начала выпускать брезент, льняные мешки, холст, пряжу, нитки. До начала 1990-х фабрика, сменившая за свою более чем вековую историю несколько названий и форм собственности, работала исключительно на привозном сырье. Но в 1992 году поставки льна-долгунца из Прибалтики, Беларуси, Украины и Средней Азии прекратились, и возник выбор - закрывать производство либо где-то искать сырье. Тогда Лев Каленов и попробовал впервые посеять лен в зоне рискованного земледелия.

- Мы решили, что надо спасать комбинат, ведь у нас тогда трудились 1700 человек, - вспоминает Лев Владимирович, с 1975 года являющийся бессменным руководителем предприятия. - К тому же пожарные рукава и мешки для зерна были очень нужны нашему хлебному Алтайскому краю и другим регионам страны. В 1994-м мы засеяли пробные пятьдесят гектаров, и оказалось, что лен растет и в сибирских широтах. В 1995 году увеличили площади сразу до пятисот гектаров и потом постепенно стали расширять посевы. Конечно, первые три-четыре года были очень сложными. Все приходилось делать вручную, благо рабочие руки на предприятии были. Со временем приобрели специальные машины, освоили технологии возделывания льна. Этому, кстати, способствовали налоговые льготы, действовавшие в те годы. До пятидесяти процентов прибыли можно было инвестировать в развитие производства и с нее не взимали налог. На мой взгляд, очень продуктивная поддержка. Жаль, что от нее быстро отказались.

Сегодня "Бийская льняная компания" возделывает самое большое льняное поле в России - 3250 гектаров. Это предприятие полного цикла по производству льна - от поля до готовых изделий. В 2022 году выпуск длинного льноволокна в натуральном выражении достиг 1,1 тысячи тонн, короткого - почти 1,5 тысячи тонн. А объемы продаж готовой продукции за последние два года выросли в полтора раза. Здесь постоянно совершенствуют и модернизируют производство, апробируют и даже сами разрабатывают новые технологии выращивания и переработки льна. Так, в прошлом году пустили две новые линии для трепания льняной тресты и закупили современные льноуборочные машины, что позволило в четыре раза увеличить производительность труда. Предприятие получает государственную поддержку - компенсацию части затрат на закупку оборудования.

- Несмотря на санкции, мы договорились с бельгийскими партнерами о приобретении двух линий, правда, уже поработавших на французском предприятии, но в отличном состоянии, - говорит руководитель льняной компании. - Они оказалась очень производительными. Если в 2021 году мощность предприятия была семь тысяч тонн льнотресты в год, то сейчас - двадцать тысяч. Раньше нам не хватало мощностей для переработки всего выращенного льна, а теперь нужно расширять посевы и повышать урожайность, чтобы загрузить новые линии.

Лев Каленов уверен, что у льнопроизводства на Алтае и в России очень хорошие перспективы, ведь натуральные ткани ценят во всем мире и их стоимость растет. Бийчане поставляют свою продукцию не только в российские регионы, но и за рубеж - в Беларусь, Китай. Однако для серьезного наращивания производства необходимо масштабное техническое перевооружение современными высокопроизводительными линиями и машинами. А их пока выпускают только в европейских странах, откуда сегодня очень сложно получать оборудование. Но бийскому предприятию удалось заключить контракт на поставку еще четырех льноуборочных машин в следующем году.

- В этом сезоне мы не будем увеличивать посевные площади, у нас и так самый большой клин, - поделился планами Лев Каленов. - Лен очень придирчив к погоде, он требует много влаги и плохо переносит засуху. А у нас в юго-восточной части Алтайского края засухи бывают часто. Поэтому мы задумались о внедрении системы искусственного орошения. Это сложно и требует немало инвестиций. Но если удастся подключить оросительную систему, то можно удвоить урожайность льна-долугнца. Кроме того, мы сейчас обдумываем возможность организовать производство пеньки - также полный цикл, от посевов конопли и до готовых изделий. Ростовский комбайновый завод недавно начал выпускать машины для уборки конопли, то есть с техникой не должно быть проблем. К тому же эта культура не такая привередливая, как лен, она не боится засухи и прекрасно растет на Алтае. Но без государственной поддержки такие планы сложно осуществить.

Пионер льноводства в Сибири Лев Каленов стал Героем Труда

Татьяна Кузнецова

Первого мая президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда Льву Владимировичу Каленову, который 65 лет трудится на ткацком производстве и почти полвека руководит Бийской льняной компанией. Лев Каленов по праву считается родоначальником льноводства в Сибири - именно он в середине 1990-х годов впервые начал возделывать лен на Алтае.

Родился Лев Владимирович в самой ткацкой области России - Ивановской, поэтому выбор профессии был предопределен. После текстильного техникума начинал ткачом на предприятиях родной области. А в 1960 году уехал на Алтай.

- Хотелось развиваться, и я решил, что в Сибири для этого больше возможностей, - рассказал "РГ" Герой Труда. - Планировал устроиться на Барнаульскую ткацкую фабрику, но там не предоставляли жилье. На Бийской льнопрядильной фабрике имени Буденного - предоставляли. Так и попал на льнокомбинат, на котором тружусь уже 63 года и, надеюсь, еще поработаю.

С 1975 года и по сей день Лев Каленов является бессменным руководителем одного из крупнейших льноперерабатывающих предприятий страны и почти 30 лет занимается выращиванием льна в Сибири. До него эту культуру в суровых сибирских условиях никто не возделывал. Но в начале 1990-х, когда прекратились поставки сырья из Прибалтики, Белоруссии, Украины и Средней Азии, надо было либо закрывать производство, либо где-то искать сырье. Тогда он и начал сеять лен в зоне рискованного земледелия.

- Мы решили спасать льнокомбинат, ведь у нас в то время трудилось 1700 человек, - вспоминает Лев Владимирович. - Да и пожарный рукав, а главное - мешки для зерна были очень нужны и нашему хлебному Алтайскому краю, и другим регионам страны. В 1994-м посеяли пробные 50 гектаров, и оказалось - лен растет в этой зоне. В 1995-м засеяли уже 500 гектаров и потом постепенно увеличивали посевы. Конечно, первые три-четыре года были очень сложными. Все приходилось делать вручную, благо рабочие руки на предприятии были. Но постепенно приобрели специальные машины и освоили технологии возделывания льна. Этому, кстати, способствовали налоговые льготы, действовавшие в те годы. До 50 процентов прибыли можно было инвестировать в развитие производства, и с нее не взимали налог.

Сегодня Бийская льняная компания возделывает самое большое льняное поле в России - 3250 гектаров. Это уникальное предприятие полного цикла по производству льна - от поля до готовых изделий. В 2022 году общий выпуск льноволокна здесь достиг почти 2,6 тысячи тонн, а объемы его продаж выросли в полтора раза. Здесь постоянно совершенствуют и модернизируют производство и даже сами разрабатывают новые технологии выращивания и переработки льна. В прошлом году запустили две новые линии для трепания льнотресты и закупили современные льноуборочные машины, что позволит в четыре раза увеличить производительность труда.

- Несмотря на санкции, мы договорились с бельгийскими партнерами о покупке двух линий, правда, уже поработавших на французском предприятии, но в отличном состоянии, - рассказал руководитель Бийской льняной компании. - Они оказались очень производительные. Если в 2021 году мощность нашего предприятия была семь тысяч тонн льнотресты в год, то сейчас - 20 тысяч тонн. Раньше нам не хватало мощности для переработки всего выращенного льна. А теперь нам нужно расширять посевы, чтобы загрузить новые линии.

Лев Каленов уверен, что у льнопроизводства и в Бийске, и в России очень хорошие перспективы, ведь натуральные ткани ценятся во всем мире и их стоимость растет год от года. Чтобы существенно нарастить посевы такой влаголюбивой культуры как лен, в Бийской льняной компании планируют внедрять искусственное орошение. Кроме того, Лев Владимирович уже обдумывает перспективы производства пеньки полного цикла - также от посевов конопли и до готовых изделий. "Эх, если бы не возраст, так много планов", - вздыхает он.

Но в свои почти 86 лет глава льняной компании бодр, полон сил, сам ездит за рулем за 300 километров на льняные поля. А еще всю жизнь увлекается фотографией. В выставочном зале предприятия есть целая галерея его фотокартин, раскрывающих всю красоту природы Алтая.

О новой ситуации на отечественном рынке метилового спирта

Андрей СИЗОВ

Потребление метанола на мировых рынках в последнее десятилетие стабильно растет. По утверждению специалистов, именно метанол в ближайшие годы станет главным источником энергии и основным сырьем для химпродуктов. Какая ситуация сегодня складывается на отечественном рынке метилового спирта?

Превращение химии в науку

В 1661 году английский натурфилософ Роберт Бойль, проводя эксперименты с сухой перегонкой древесины, обнаружил жидкость "нейтральную, летучую, воспламеняющуюся". Формула и название у вещества появились почти два века спустя, благодаря французским химикам Жан Батисту Дюма и Эжену Пелиго. Используя греческие слова "лес" и "вино", французы превратили "самшитовый спирт" британца в "метанол".

Фридрих Энгельс в "Диалектике природы" именно Бойлю поставил в заслугу превращение "химии в науку". Будучи сыном текстильного магната, он не мог не знать о той роли, которую метанол сыграл в промышленной революции. Тем более, например, в 30-х годах XIX века его использовали как топливо для освещения, приготовления пищи, обогрева.

Но "продуктом будущего" метанол называли и веком позже. Не случайно работы по его синтезу (правда, уже не из древесины, а из угля и все чаще - газа) активно велись и в США, и в Германии, и в СССР.

Сталинская индустриализация начиналась, в том числе, с получения первого отечественного метанола - в 1934 году на заводе, построенном в Сталиногорске (ныне - Новомосковск). Пока нефть и газ не стали "нашим всем", химическая промышленность была на особом контроле у советского руководства. Благо, от соответствующей продукции критически зависели не только важнейшие "гражданские" отрасли экономики, вроде сельского хозяйства или легпрома. Деятельность химиков-новаторов самым непосредственным образом отражалась на разработке новейших видов вооружений.

Показательно и предложение, с которым в 1958-м выступил замглавы Госкомитета по химии Леонид Костандов, - наладить выпуск метанола под Великим Новгородом и тем самым поспособствовать его послевоенному восстановлению. В 1966 году строительство получило статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки, оборудование для которой поставляли более 300 предприятий СССР. А в ночь на 9 марта 1967 года был получен первый продукт - метанол-сырец.

К тому моменту Костандов уже возглавлял профильное министерство и лоббировал строительство метанольного трубопровода в Мурманске, не без оснований полагая, что вводимых в строй мощностей достаточно для удовлетворения не только внутренних потребностей, но и для экспорта.

Воплотись эти костандовские идеи в жизнь - возможно, сегодня отечественные производители "самшитового спирта" имели бы намного меньше проблем. Тем более что основными морскими "воротами в мир" сначала для советского, а потом и российского химпрома на долгие годы стал финский порт Хамина-Котка.

После распада СССР Российская Федерация оказалась не единственной бывшей союзной республикой, где производился метанол. Но по метанольному экспорту у нее в СНГ не было конкурентов.

Дело дошло до того, что в 2010 г. Северодонецкий "Азот" (на тот момент - крупнейший и единственный производитель метанола на Украине, а ныне - одно из системообразующих предприятий ЛНР) инициировал антидемпинговое расследование в отношении российских конкурентов. Поскольку их поставки обеспечивали две трети украинского потребления и составляли более 93% объемов выпуска на самом "Азоте".

При этом, обладая сравнительно небольшими метанольными мощностями, Украина до недавнего времени занимала важное место в метанольном транзите. Хотя с 2015 по 2019 годы он сократился с 460 до 260 тыс. тонн. А, например, соответствующий грузопоток через Беларусь в то же время увеличился до 300 тыс. тонн.

Метанольный бум

Но нельзя не провести аналогии с ситуацией, которая последние десятилетия складывалась с российским газовым экспортом. Даром что природный газ - не менее полувека как основное сырье для производства метанола. Поэтому Россия неуклонно входит в пятерку крупнейших экспортеров. Но по той же причине бесперебойность поставок критически зависит от сопредельных государств и взаимоотношений с ними. К сожалению, в отличие от газовых "потоков" и других магистралей, со времен Костандова никто не задумывался о строительстве трубопроводов для метанола. А равно и о развитии профильной портовой инфраструктуры.

Недавний "санкционный" рекордсмен Иран в этом смысле поступил намного прозорливее, когда еще в 2012 году начал строительство завода по производству метанола в Бушере, на берегу Персидского залива.

Примечательно, что уже на следующий год на Западе заговорили о возможности разрушить "энергетическую" власть ОПЕК, переведя транспорт на метанол.

"Пока транспортная промышленность будет базироваться на нефти, ОПЕК будет продолжать управлять мировой экономикой, независимо от того, сколько нефти будет добываться в мире", - заявлял содиректор Института анализа глобальной безопасности Гал Луфт. По его мнению, даже сланцевая добыча не в состоянии переломить сопротивление "нефтяного лобби". Чего нельзя сказать о "метанольном альянсе" США и Китая.

Многое в выкладках Луфта было утопией. Но Иран, будучи ключевым участником ОПЕК, не мог не учитывать возникновение нового вызова, к тому же обладая сырьевыми и логистическими возможностями, позволяющими обратить "метанольный бум" себе на пользу. В августе 2020-го крупнейший метанольный завод в Исламской Республике был запущен.

Для сравнения - в России о планах по строительству аналогичных предприятий в припортовых зонах (а именно - в районе Усть-Луги) заговорили лишь в 2014 году. А в 2018-м подписаны соответствующие соглашения о намерениях.

До определенного момента сравнительная дешевизна сырья и электроэнергии позволяли российским производителям тоже получать бенефиты от глобального "метанольного бума", невзирая на логистические издержки.

За минувшее десятилетие мировое потребление метанола ежегодно увеличивалось в среднем на 6,5%. В этот же период производство метанола в России тоже выросло примерно вдвое, превысив 4 млн тонн в год. Из них чуть меньше половины отправлялось на экспорт. Главным образом - в ЕС, где на российские поставки (опять же до недавнего времени) приходилось около четверти местного метанольного рынка.

Одно из косвенных следствий такой экспортной географии - отраслевое лидерство расположенных как раз в европейской части РФ "Метафракса" и "Томета". При том, что главным мировым потребителем метанола является Китай, обеспечивающий почти половину всего глобального спроса на "древесный спирт" - более 40 млн тонн, исходя из оценок E&Y.

Поворот к "зеленой повестке"

Но в начале двадцатых метанольное "окно возможностей" для России стало закрываться. И пандемия COVID-19 с веерными локдаунами, как показало дальнейшее развитие событий, оказалась не самым серьезным испытанием. Тем более что "коронавирусный" 2020 год отметился в истории отрасли не только падением спотовых цен в Роттердаме до десятилетних минимумов, но и повсеместным взрывным ростом производства антисептиков, в том числе с использованием метанола. Не случайно ряд регуляторов (включая американскую FDA) вынужден был обратиться со специальными разъяснениями по поводу соблюдения правил безопасности при изготовлении и применении таких средств.

Едва ли не более серьезной угрозой для отечественного химпрома оказался поворот Европы к "зеленой повестке". С точки зрения сторонников тотальной декарбонизации, использование в качестве транспортного топлива "классического" метанола, токсичность паров которого втрое меньше, чем у высокооктанового бензина, - не лучшее решение. Метанол должен быть "зеленым" - т.е. синтезироваться не из природного газа (не говоря уже об угле), но из самих вредных выбросов, чье содержание в атмосфере нужно обнулить.

На Западе такие технологии есть. Например, весной этого года в Дании начнется строительство метанольного завода FlagshipONE, использующего в качестве сырья "углекислый след" местной ТЭЦ.

Конечно, по производственной мощности (50 тыс. тонн в год) этот инновационный производитель скорее ближе к первому советскому химкомбинату в Сталиногорске, нежели к нынешним российским гигантам. Но обладают ли последние достаточным технологическим и финансовым потенциалом, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, предлагая потребителю еще и "зеленый" продукт?

Вопрос этот не теряет актуальности даже в свете санкционного закрытия европейского рынка и "переброски на Восток". Ведь, как утверждает главный представитель Института метанола в Китае Кай Чжао, Поднебесная стремится "достичь максимального снижения уровня выбросов углерода и в конечном счете углеродной нейтральности. Несколько правительственных министерств назвали разработку низкоуглеродного и возобновляемого метанола на основе экологически чистого водорода и судов, работающих на метаноле, ключевыми факторами, способствующими этой политике".

Чем обернутся запреты

Кстати, о санкциях. В октябре 2022 года ЕС принял восьмой санкционный пакет, который предполагал, в том числе, и отказ от закупок и транспортировки российского метанола. Правда, "необходимость иметь больше времени для заключения контрактов по диверсификации своих поставок" вынудила Брюссель перенести фактический запрет на импорт на июнь 2023-го.

Более того, в бурном 2022-м отечественным химикам удалось экспортировать в европейском направлении 1,7 млн тонн метанола - ненамного меньше, чем в "досанкционные" времена. Но последствия фактической логистической блокады со стороны Запада не могли не отразиться на отечественных метанольных лидерах. Тем более что львиная доля поставок на внешний рынок осуществляется либо через "недружественные страны" Восточной Европы (сухопутный коридор), либо через Финляндию (90% морского экспорта).

Еще в сентябре ведущее деловое издание сообщило о проблемах со сбытом, возникших у "Томск Газпрома", "Щекиноазота", "Метафракса" и "Томета". А в отраслевых объединениях заговорили о необходимости стимулирования внутреннего спроса. Например, за счет использования метанола в качестве бензиновой добавки. Благо, почти треть потребляемого в мире метанола используется либо как топливо напрямую, либо опосредованно через субпродукты. В России же в качестве альтернативного топлива он не применяется вообще, а доля топливных присадок - чуть более 20%.

На производство формальдегида и смол приходится гораздо больше - до 40% внутрироссийского потребления. Но эти продукты используются главным образом в мебельной промышленности или при изготовлении материалов для ИЖС. "В условиях снижения покупательной способности населения говорить о возможности значительно за 1,5-2 года увеличить переработку метанола в смолы для дальнейшего использования в указанных отраслях не приходится", - констатируют аналитики ЦЭП Газпромбанка. Хотя и признают: "точка роста тут может быть найдена в случае замещения импорта и открытия новых ниш с уходом мебельных компаний из России".

Иными словами, перспективы сохранения рабочих мест и компетенций в старейшем, высокотехнологичном и потенциально высоко инновационном сегменте отечественного химпрома в значительной мере зависят от государства. И как источника субсидий, льготного финансирования и налоговых льгот, и как организатора межотраслевой кооперации.

Именно фискальная, денежно-кредитная и промышленная политика властей определят темпы развития тех секторов экономики, которые смогут стимулировать внутренний спрос на метанол - мебельных производств, строительства, фармацевтики. Без масштабной господдержки не обойтись при налаживании выпуска олефинов, из которых впоследствии можно производить полипропилен и полиэтилен. Технологии "метанол-в-олефин" широко используются во всем мире, прежде всего - в Китае. В России они практически не развиты. Хотя при налаживании производства "метанольной" продукции более высокого передела страна могла бы существенно расширить внешний рынок сбыта, несмотря на санкционные ограничения. Особенно с учетом обширной ресурсной базы, которая при необходимости позволяет производить метанол не только на газе, но также на угле или с использованием отходов и вредных выбросов.

Разумеется, сохранение и наращивание экспорта сегодня уже невозможно без масштабных инвестиций (также с привлечением ресурсов государства) в создание собственной мощной портовой инфраструктуры, которая наконец-то позволит продавать метанол и его производные любым странам мира без оглядки на поведение "недружественных" транзитеров, прежде всего Финляндии. В перспективе это шаг к окончательному избавлению от европейского посредничества и выход на прямую (а значит, более выгодную по ценовым условиям) торговлю с потребителями метанола из развивающихся стран.

Если не ждать, когда наступит установленный ЕС июньский санкционный дедлайн, а действовать - глядишь, российские метанольные заводы, как почти 90 лет назад их советские предшественники, опять станут драйверами отечественной экономики.

Почему изделия из хлопка подорожают

Ольга Крупеник

Котировки хлопка на мировом рынке после постпандемийного всплеска стали снижаться, но к уменьшению цен на готовые изделия в России это не приведет. За последний год в стране производство хлопчатобумажной пряжи сократилось на 23%, логистические цепочки усложнились, и оборудование предприятий по пошиву одежды требует замены.

"Легкая промышленность России находится в сильной зависимости от импорта сырья. Хлопчатник в стране не растет, поскольку для этого нет подходящих климатических условий. В экспериментальных целях его выращивает совхоз "Терский" в Ставропольском крае, но это экстремальное земледелие, - пояснила Валентина Зубанова, заместитель руководителя Инновационного научно-производственныого центра текстильной и легкой промышленности. - В промышленных масштабах "белое золото" культивируется в Китае, США, Индии, Пакистане, Узбекистане, Австралии, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Египте."

Сегодня хлопковое волокно завозится в Россию в основном из Казахстана и Таджикистана, рассказал председатель комиссии РСПП по текстильной и легкой промышленности, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Узбекистан, который ранее поставлял около 60% хлопкового волокна, не так давно закрыл экспорт.

В 2022 году на мировом рынке сырье резко подорожало на 30% в связи с инфляцией и сильной жарой и засухой. Но по мере поступления на рынок нового урожая цены пошли вниз. Если в конце августа 2022 года Котлук А Индекс (индикатор мировых цен) составлял более 130 центов за фунт, то на сегодняшний день - чуть более 100 центов за фунт.

Снижение цен связано с тем, что Китай сократил импорт. Страна закупает треть всего сырья и вместе с Индией является крупнейшим производителем. Одежда и ткани России же составляют всего 0,4% от мирового рынка. Усложнение логистики привело к росту затрат на доставку сырьевых ресурсов, отмечает Разбродин.

По данным Росстата, степень износа основных фондов машин и оборудования в производстве текстильных изделий на конец 2021 года составлял 88,5%. Россия не производит собственного оборудования, предприятия легкой промышленности используют в основном технологии европейских стран, Китая и Турции. Поскольку запчасти быстро изнашиваются, необходимо локализовать их производство, считают в Российском союзе производителей одежды.

"Производство тканей и одежды в России нужно развивать, как и другие отрасли. Но это развитие не будет приоритетным по отношению к передовым отраслям: полупроводникам, фармацевтики, приборостроению, машиностроению. Хотя задача стоит в том, чтобы повысить долю собственного производства, несколько уменьшив чрезмерный удельный вес импорта", - рассказал экономист, специалист в области организации промышленного производства, академик РАН Абел Аганбегян. По его словам, отрасль вряд ли получит большие льготы, а на замену оборудования уйдут годы, ведь заменить один станок - недостаточно, нужно менять всю линию. При этом производство ткани - это последний процесс. Вначале идет мотка, сновка, ткачество, отделка - и на каждой стадии используются разные технологии.

Все это в конечном счете повлияет на цену изделий, которая итак растет. По данным Росстата, средняя цена хлопчатобумажной пряжи за тонну выросла на 106 699,37 рубля по сравнению с 2021 годом (со 152 688,69 до 259 388,06).

Несмотря на ряд сложностей, связанных с введением антироссийских санкций, предприятия отрасли смогли не только сохранить, но и нарастить выпуск необходимой продукции, отмечает Разбродин. Производство трикотажных полотен увеличилось на 2,3%, белья - на 8,6%, спортивного трикотажа - на 17,2%. Положительные темпы отмечены также в производстве жакетов (+62,8%), мужских рубашек (+23,3%), курток (+15,9%), ветровок (+25,2%), платьев (+6,3%).

По данным минпромторга, в 2023 году производство текстильных изделий в России выросло на 8% и составило около 359 млрд рублей. В министерстве ожидают стабилизацию уровня производства текстильной продукции.

В то же время аналитики Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) рассказали, что за последний год прядение текстильных волокон снизилось на 21,1%, отделка тканей и текстильных изделий - на 24%, производство прочих текстильных изделий - на 8,1%, производство текстильных тканей - на 3,6%.

В ИРПЭ отмечают, что перспективы развития отрасли зависят от того, как быстро в России смогут нарастить сбор и переработку хлопка, производство красителей, оборудования, иных материалов, а также найти альтернативных поставщиков за рубежом. В институте считают важным увеличить сбор текстиля для вторичной переработки, а также отмечают, что драйвером может стать продолжение реализации реформы расширенной ответственности производителей.

Предприятия и раньше в основном работали с поставками из дружественных стран, поэтому особых сложностей не ожидается, рассказал Юрий Шилов, генеральный директор "Ивановской текстильной компании". По его словам, текстильная отрасль всегда активно развивалась во время кризиса, так что сейчас возможен рост российских компаний.

Генеральный директор группы компании "Аскона" Александр Маненок рассказал, что сложности с поставками тканей повлияли на снижение доли импорта. К примеру, замену некоторым тканям из Европы нашли в городе Кохме Ивановской области.

В компании также нашли альтернативу бельгийским тканям для матрацев в Турции, что, по словам генерального директора, позволило улучшить соотношение "цена - качество".

Волшебник синий лён

Почему же мы, забыв о его сказочных свойствах, ходим в синтетике?

Когда-то Россия была основным поставщиком льна-долгунца на мировой рынок. В семидесятые годы прошлого века переключились на узбекский хлопок, засеивая льном уже только около 700 тыс. га. После распада Советского Союза наша лёгкая промышленность осталась и без хлопка, и без льна. В последние годы посевы занимали около 50 тыс. га, а в нынешнем лён-долгунец был высеян на площади всего в 36,2 тыс. га. О том, в чём причина небрежения к традиционной русской культуре, мы говорим с доктором сельскохозяйственных наук, главным научным сотрудником Федерального научного центра лубяных культур Николаем Кудрявцевым.

– Первые упоминания о возделывании в России льна относятся к X–XI векам. При Петре I он стал стратегическим сырьём, из которого получали полотно для парусного флота и ткань для армейской формы. В прямом смысле спас лён российского крестьянина и после Октябрьской революции. Голод, разруха, а СССР производил почти 80% мирового льна и продавал его за рубеж. К 1924 году после всех продразвёрсток им засевалось 1,2 млн га полей, а перед началом Второй мировой войны льном было занято уже 1,5 млн га.

Сегодня посевы этой культуры даже по сравнению с семидесятыми годами сократились почти в двадцать раз. В мировой торговле льняными изделиями доля России менее 0,5%, и отгрузки продолжают падать на 10% в год. Вероятно, требуется государственный заказ на производство этой продукции для стратегических целей.

– Но ведь такой заказ был. Ещё в 2017 году после совещания по развитию лёгкой промышленности ввели целый комплекс мер: возмещение четверти понесённых затрат при строительстве льно- и пенькоперерабатывающих предприятий, льготные кредиты, выделение 10 тыс. руб. на гектар посевной площади. Предоставляются субсидии на поддержку элитного семеноводства, а с 2019-го – на сельхозтехнику и оборудование для льнопроизводителей.

– В льноводстве известно выражение «все хотят перерабатывать лён, но никто не хочет его выращивать». Показатели рентабельности на ткацкой фабрике – порядка 35%, на прядильной – 25%, на льнозаводе – 15%, а на выращивании льна – не более 5%. Лён-долгунец выращивать непросто, необходимо строгое соблюдение требований к сортам, характеристикам почв, севообороту. Высаживается он в основном на нечернозёмных, неэффективных для возделывания основных рентабельных культур землях. Следовательно, требуется большое количество удобрений, а это в свою очередь ведёт к увеличению затрат. Плюс лён очень чувствителен к сорнякам, значит, велика потребность и в гербицидах.

Нужна спецтехника для посева, внесения удобрений и сбора урожая, а её в России почти не производят. Что-то делается под заказ, но этих заказов немного, поскольку денег у фермеров нет. Для уборки льна-долгунца по традиционной технологии требуются специальные комбайны, которые «теребят» стебли и обмолачивают коробочки льна. Техника для сева и уборки других культур либо совсем не приспособлена для льна, либо требует установки дополнительных приспособлений. Сейчас начали модернизировать старые комбайны, но их пока недостаточно.

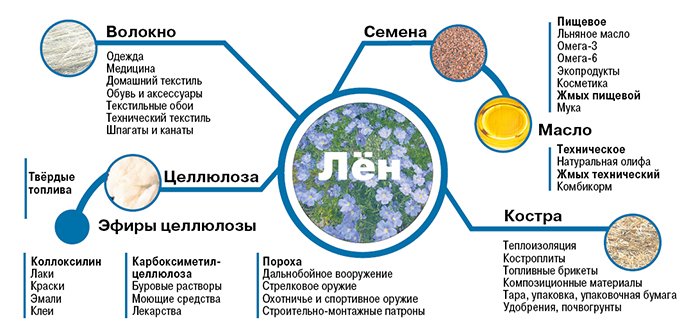

Да и спрос на лён-долгунец, после того как российские предприниматели начали закупать и сырьё, и готовые ткани за рубежом, сильно упал. Многие фермеры переключились на культуру с коротким волокном. Такой лён в четыре раза дешевле, но его легче вырастить, и на него всегда есть спрос из-за более широкого спектра применения – производство целлюлозы, медицинских бинтов, бумаг, мешковины, верёвок, композиционных и строительных материалов.

Субсидии в 10 тысяч рублей на гектар – это очень мало. Во Франции на гектар выделяют 500–800 евро. Урожайность там в два раза выше, а по выходу длинного (самого востребованного и дорогого) волокна мы отстаём почти в десять раз. С одинаковых площадей доход у нас меньше одной пятой по сравнению с французами. По данным на 2021 год, 61% мирового объёма льняного волокна производили именно во Франции, 14% – в Бельгии, 6% – в Беларуси и только 3% – в России. При этом самые высокие потенциальные возможности, благодаря климатическим условиям и свободным площадям, есть именно в нашей стране. Россия входит в топ-3 мировых экспортёров масличного льна, его мы экспортируем в 48 стран. Могли бы войти в топ-3 и мировых производителей и экспортёров высококачественного льна-долгунца.

– Что же мешает?

– Для текстильной промышленности, в которой используют лён-долгунец, гораздо важнее качество, а не количество. Средний выход длинного волокна из льняной тресы в России – 3,3 %, во Франции – 20 %. В нашем современном национальном стандарте термин «длинное волокно» вообще отсутствует. Качество российского сырья значительно уступает европейскому уже на стадиях выращивания, приготовления тресты и первичной переработки. Причины, как я уже говорил, в остром дефиците качественной льноуборочной техники, устаревшей технологии выращивания, дефиците семян и старом оборудовании для переработки льнотресты.

На мировом рынке спрос на натуральное, экологически безопасное сырьё огромный. Французы производят около 180 тысяч тонн волокна, причём высокого качества, и практически всё оно уходит в Поднебесную. Китайцы взяли бы для своих ткацких фабрик и больше, но во французской Нормандии (климат нашего Причерноземья) свободных площадей нет. В Китае уже тоже, закупив наш посевной материал, начали сеять лён, но их климат гораздо меньше подходит для этой культуры.

Начнём выращивать высококачественный лён-долгунец, и нам не будет равных.

– Но как это сделать, если нет и одного, и другого, и третьего? Семеноводство мы тоже убили? Какова судьба Всесоюзного научно-исследовательского института льна и конопли?

– НИИ был создан в 1930 году, здесь разрабатывались передовые по тем временам приёмы возделывания, методы селекции льна и клевера, создавались первые сорта, сменившие беспородные образцы этих культур, первые машины для их возделывания. В 1967 году за достигнутые успехи в научно-исследовательской работе ВНИИЛ был награждён орденом Трудового Красного Знамени. А потом наступила перестройка…

В соседней Белоруссии после распада СССР с нуля создали свой институт льна на современном научно-методическом и материально-техническом уровне, а в России старейший научно-исследовательский институт чуть не загубили. В декабре 2018 г. на ежегодной большой пресс-конференции с вопросом о судьбе института к главе государства обратился журналист газеты «Звезда», и ситуация начала меняться. Сегодня институт льна входит в структуру Федерального научного центра лубяных культур. Да, за годы стагнации мы в чём-то отстали, но наработки есть, есть учёные с большим опытом, да и новые высокоурожайные сорта, устойчивые к основным грибковым заболеваниям и позволяющие добиться высокого качества волокна, тоже есть. Коллекции современных семян есть, нужно лишь их масштабировать – возобновить работу льносемстанций и семеноводческих хозяйств. Но пока, несмотря на декларации о необходимости поднять отрасль, реально делается немного.

Вклад льняного комплекса в АПК страны менее 1%, что, на мой взгляд, совершенно не соответствует потребностям. Кроме замещения импортного хлопка в производстве смесовых тканей, взрывчатых веществ, торпедного и ракетного топлива экологически чистый лён необходим для создания спецодежды для космонавтов, водолазов, военных. Он незаменим для постельного белья (особенно в больницах, детских учреждениях, на железных дорогах). В гуманитарно-экологическом плане лён-долгунец важен для сохранения эволюционной «памяти» человека о комфортной среде обитания, этнокультурных традиций нашего народа. Без этой культуры Россия была бы не Россия, а россияне стали бы не россиянами. Как в известной песне – «…золотая рожь и кудрявый лён… я влюблён в тебя Россия, влюблён».

Беседу вела

Людмила Мазурова

Производители меховых изделий предупредили о дефиците товара

Ольга Крупеник

Продажи меховых изделий в России за прошлый год снизились на 20%, рассказали "РГ" в Российском пушно-меховом союзе. Снижение спроса подрывает рентабельность производства. Но в отрасли рассчитывают, что спрос будет снижаться медленнее, чем производство, а значит, возникнет дефицит и цены вырастут.

Причинами снижения спроса на меха в России стали общая нестабильность ситуации, снижение покупательной способности населения, отъезд из страны перед активным сезоном продаж потенциальных покупателей, говорят представители отрасли.

Повлияли и "зеленые". В России основная их деятельность связана с написанием статей на специализированных ресурсах и постов в социальных сетях, рассказывает председатель Комитета меха и кожи Союзлегпрома Михаил Одинцов. Но от натурального меха отказались крупные мировые бренды одежды и обуви. Разведение животных ради меха уже запретили в Великобритании, Норвегии, Бельгии, Австрии, Хорватии, Словакии. В Нидерландах запрет вступит в силу в 2024 году. Все это воздействует и на российских потребителей. "К сожалению, до молодого поколения часто доносится недостоверная информации о способах добычи, выращивания и содержания животных", - сетует представитель отрасли.

На этом фоне стало падать и производство меха. За последние 10 лет производство клеточной пушнины (животных разводят в клетках) снизилось с 89 до 13 млн шкурок во всем мире. В России производство меха норки упало в 1,8 раза - с 2,3 млн шкурок в 2014 году до 1,3 млн шкурок в 2022 г., говорит председатель совета Национальной ассоциации звероводов Владимир Бозов. Так что мы здесь в мировом тренде. Но пока предприятия держатся на плаву благодаря внутреннему рынку.

Между тем запас меха в мире постепенно сокращается. В Дании на аукционе Kopenhagen Fur осталось 18 млн шкурок, на финском пушном аукционе Saga Furs - 11 млн шкурок. При этом мировое потребление меха составляет 20-25 млн шкурок в год. "Я предполагаю, что может наступить дефицит, потому что очень сильно упало производство. По предварительным оценкам, в этом году было произведено около 13 млн шкурок, а в следующем будет еще меньше", - поясняет Бозов.

По словам Одинцова, дефицит просто необходим, так как он поможет увеличить спрос на натуральный мех, а звероводы в России смогут обратить внимание на проблемы с подготовкой кадров, низкую маржинальность и инвестирование в этот бизнес. Но без активного участия государства это осуществить невозможно, заключает специалист. "Есть колоссальное перенасыщение рынка дешевыми некачественными изделиями из Китая и Турции. Это приводит к обесцениванию продукции на рынке, дальше - потеря интереса бизнеса к этому виду деятельности за счет очень маленькой маржи, затем - исчезновение отрасли, безработица", - говорит Одинцов.

На руку производителям может сыграть пандемия COVID-19. В Дании, которая производила 40% мирового объема норки, в 2020 году истребили всю популяцию этих животных, так как у некоторых особей обнаружилась устойчивая мутация вируса.

При этом мех все же остается культурной особенностью многих стран, в том числе России. "Прошедшие в декабре 2022 года пушно-меховые аукционы в Санкт-Петербурге продемонстрировали уверенный спрос на шкурки соболя, реализовано 90% коллекции, в основном в Турцию, Китай, страны ЕС и США", - говорит президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. На рынке демпинговой пушнины становится меньше, добавляет Бозов. Так что качественный российский товар может быть востребован и цены на него вырастут.

Может ли Россия стать главным поставщиком льняных тканей в мире

Алексей Боярский (Смоленск)

Спрос на льняную ткань в мире сегодня огромен. Безусловный лидер на рынке льна Франция - 61%, за ней с большим отрывом Бельгия и Египет - по 14%. Беларусь - 6%. Россия же - всего 3%. При этом даже ивановские предприятия в основном работают на белорусском льне. А ведь Россия могла бы стать на этом рынке основным поставщиком.

Как рассказали "РГ" в минпромторге, потенциал развития льняной отрасли следует рассматривать не только в контексте импортозамещения хлопка, но и повышения экспорта в страны классического потребления льняных материалов - Индию, Китай, Юго-Восточную Азию, Южную Америку.

Лен-долгунец - культура высокомаржинальная. Но конкуренции здесь нет - постоянно растущий рынок съест все предложенное. Главные потребители - фабрики в Юго-Восточной Азии. "Сейчас во Франции была засуха, так Китай готов у наших забрать вообще все, что предложишь, - рассказывает исполнительный директор "Русского Льна" Валерий Мишарин. - Недавно к одному льноводу приехали два китайца от разных предприятий. Пока один ждал в приемной, другой забрал весь объем полностью. Второму ничего не оставил. Так они потом в коридоре подрались".

Процесс сбора льна довольно сложен. Крепкий стебель ни одна косилка не возьмет. А потому лен не срезают, а вырывают из земли - это называется теребление. Вырванные стебли оставляют аккуратными рядами-лентами на земле вылеживаться. Это необходимо для так называемой мацерации - отделения непосредственно волокна от древесного стебля-костры. Намокшие под дождем и обильной росой стебли переворачивают - применяется спецтехника. Подсохшие переворачивают снова. И таких циклов намокания-высыхания должно быть минимум четырнадцать. Для вспушивания стеблей на земле по ним проходит отдельная машинка. И, наконец, дошедшие до нужной кондиции гибкости и шелковистости волокна собирает пресс-подборщик.

Недолежавший лен получится грубый, перележавший потеряет в прочности, будет рваться - снизится доля ценных длинных волокон. А потому аграрию необходимо полностью завершить каждый этап уборки буквально в течение десяти дней.

Урожай везется на переработку. Скатанные рулонами стебли (треста) загружаются на линию трепания. Пока она движется, отделяются семена, деревянная костра, короткие волокна (до 40 см). Длинное волокно связывают в пучки, потом запрессовывают в тюки.

Производство почти полностью безотходное. Короткое волокно идет на котонизацию - производство смесовой пряжи хлопок - лен. Семена очищаются и продаются кондитерам. Костра прессуется в топливные брикеты.

В советское время на территории РСФСР посевы льна-долгунца занимали около 800 тысяч га. Сейчас в России - меньше 50 тысяч га. Упало и качество волокна. В итоге большая часть фабрик льна закрылась. Сегодня более-менее заметных всего четыре: Бийская льняная компания на Алтае, Шарканский льнозавод в Удмуртии, "Шексна" в Вологодской области и "Русский Лен" в Сафоново Смоленской области.

"Было 70 больших прядильных фабрик. А льнозаводов только в одной Костромской области - около пятидесяти, - рассказывает Лев Калёнов, генеральный директор Бийской льняной компании. - Мы в этом году 1700 тонн отправили Китаю. А из своих потребителей почти никого не осталось".

Как рассказали "РГ" в минпромторге, ведомством вместе с коллегами из минсельхоза разработана и с 2020 года реализуется программа развития льняной отрасли, рассчитанная на данном этапе до 2025 года. Господдержку получают и сельхозпредприятия - льнопроизводители и текстильные фабрики, выпускающие льняную и смесовую со льном пряжу на основе российского льна, субсидируются лизинговые проекты модернизации производств.

"В России ради сохранения отрасли производители льна поддерживаются государственной субсидией - посеявший долгунец получает 10 тысяч рублей на га, - рассказывает Мишарин. - Но длинного волокна от этого заметно больше не становится". Многие фермеры зарабатывают не на продаже льна, а на субсидии. При правильном подходе нужно вложить в гектар около 40 тысяч рублей и получить с него около 3-4 тонн продукта (во Франции получают до 6 тонн), из которого 10% составит длинное волокно. С учетом субсидии выйдет около 20 тысяч рублей чистой прибыли с га.

Но большинство выбирают другой вариант. Вкладывают в гектар 5 тысяч рублей. Сеют мало семян - из-за этого посев получается разряженный, стебли не тянутся вверх, а раздаются вширь. Получают в лучшем случае короткое волокно, которое в четыре раза дешевле длинного. Но прибыль все равно есть - сэкономленные от субсидии 5 тысяч рублей с га.

Николай Коровкин, директор Шарканского льнозавода, согласен, что важно поддерживать и растениеводов за выращенный лен, но в первую очередь субсидировать необходимо льнозавод за выдачу качественного (длинного) волокна. Такой формат поддержки реализован в некоторых регионах.

В Ивановской области возрождают производство конопляных тканей

Татьяна Ткачёва (Иваново)

Уборка технической конопли на зеленец - для получения тонкого волокна - стартовала в Ивановской области. На фабрике в Юже пеньку переработают в пряжу, из которой выйдет несколько видов текстиля - от мягкого трикотажа до рубашечных тканей. Возрождение коноплеводства в России только начинается. Но перспективы ему сулят большие - с учетом растущего дефицита хлопка и льна. Какие проблемы при этом возникают и что поможет их решить, узнала "РГ".

Поднять залежи

В поле за старинным городком Южа - заросли выше человеческого роста. Над ними едва виднеется колокольня храма. Конопля может вымахать до трех - пяти метров. Сейчас она цветет, стебли гибкие. Позже растение одеревенеет, и пенька будет годна только для мешковины, веревок и целлюлозы.

Комбайн оставляет за собой полосы скошенной травы. С неделю она пролежит здесь, размягчаясь под действием росы и перепадов температуры. Когда скелет стеблей (волокно) будет легко отделяться от соединительных тканей (костры), тресту спрессуют и отправят на склад при "Мануфактуре Балина", где коноплю круглые сутки треплют, мнут, колют иголками, расчесывают и прядут со льном, хлопком или шерстью.

- Три года назад на этом месте росли кусты, деревья и борщевик, вон оттуда все расчищать пришлось, - машет в сторону колокольни гендиректор ООО "Смарт Хемп" Максим Уваров. - Коноплю посеяли погуще - и борщевик уже не пробивается. Поле экспериментальное, гербициды и удобрения не используем. Потому и урожайность невысокая, три-четыре тонны с гектара. На других полях стремимся к восьми тоннам. Основные посевы - 1200 гектаров - сегодня сосредоточены в Южском районе, где есть предприятие для первичной переработки. Тюки с коноплей невыгодно перевозить на расстояние более 100 километров. Так что расширение бизнеса планируем в соседних Палехском и Савинском районах. Всего по области у нас 10 тысяч гектаров, многие участки тоже залежные, будем вводить их в эксплуатацию постепенно.

План на будущий год - увеличить площадь посевов хотя бы в пять раз. Это позволит снизить себестоимость волокна и конечной продукции. Рассматривается и сотрудничество с фермерами: коноплю можно включить в севооборот. Есть данные, что после нее урожайность пшеницы увеличивается на 15 процентов.

Технология возделывания конопли в России была почти утрачена (недаром агронома "Смарт Хемпу" пришлось переманивать из Франции). Но больших сложностей именно с выращиванием нет.

- В РФ разрешена культивация посевной конопли с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК, психоактивное соединение. - Прим. ред.) до 0,1 процента. Таких сортов в госреестре селекционных достижений около 90, мы используем 31. Скоро добавится 32-й - "Балина", он разработан для нас тверскими учеными из Федерального научного центра лубяных культур с прицелом на производство текстиля, - поясняет Уваров. - Нас постоянно проверяют, выборочно исследуют растения, смотрят, что за сорт и откуда семена. Содержание ТГК в технической конопле увеличивается с каждой репродукцией. Поэтому более четырех-пяти лет семена не используют. Мы берем элиту и суперэлиту, максимум - первую репродукцию: дальше в массе растений появляется все больше мужских особей (поскони), которые мешают уборке. Грубо говоря, при элитных семенах комбайн идет со скоростью восемь километров в час, а при второй репродукции - вдвое медленнее. Раньше сеяли двудомную коноплю: мужские и женские растения имели разное качество волокна, их убирали в разное время. Сейчас сорта гермафродитные, самоопыляемые, и уборку можно вести в фазе цветения.

Секреты волокна

Проект по организации полного цикла производства и переработки технической конопли в Ивановской области - крупнейший в стране. Аналоги есть только в Китае. Заручившись поддержкой региональных властей, инвестор за два года засеял полторы тысячи гектаров, приобрел технику и проблемную фабрику "Южтекс" - преемницу основанной в XIX веке "Мануфактуры Балина". С июня 2022 года там идет переработка лубяного волокна. Всего у компании в регионе четыре предприятия (два - резиденты ТОСЭР "Южа") и более 180 сотрудников, число которых хотят удвоить. Объем инвестиций на 2023 год ожидается на уровне четырех-пяти миллиардов.

Рынок конопли активно растет.

- В России ее в промышленных масштабах выращивают в Мордовии, Курской, Нижегородской, Пензенской областях. На юге примером может служить курская агрофирма "Южная" - делают ставку на масличные сорта. Семечки и масло востребованы в индустрии здорового и спортивного питания, производстве кондитерских изделий и косметики. "Мордовские пенькозаводы" изначально получали грубое волокно для технического текстиля, но стали сеять коноплю на зеленец и на семечку. В Пензе занимаются выведением и поддержанием сортов. Есть проекты по производству конопляной целлюлозы. В Ивановской области сеют универсальные сорта - в зависимости от сроков уборки можно получать разное волокно и семена, - рассказала GR-директор Ассоциации производителей льна и конопли Елена Буассе.

Для "Смарт Хемп" основная задача - заместить пенькой часть хлопка в натуральных тканях. Себестоимость сырья может быть сопоставимой. Это крайне важно с учетом перебоев в поставках из Узбекистана. Как уже писала "РГ", многие хлопкопрядильные предприятия находятся в простое. В будущем узбекским производителям и вовсе запретят экспорт пряжи.

- Механическая котонизация, то есть многократное расчесывание, позволяет сделать пеньковолокно максимально похожим на хлопковое. Сейчас мы можем заместить в готовой ткани до 30 процентов хлопка, с новой ферментной технологией - до 45 процентов. Вот на мне можно посмотреть, как такая ткань выглядит, - показывает Уваров на свою футболку: трикотаж на ощупь похож на негладкое х/б и явно не боится машинных стирок. - Оснащения мануфактуры достаточно для экспериментов с любой пряжей и формой текстиля. Пока выпускаем малые партии (потому и цена у изделий выше средней), смотрим, что выстрелит.

Более грубое волокно подходит для производства нетканых материалов. В частности, завод "Аскона" во Владимирской области заинтересован в замене кокосового наполнителя для матрасов. Из конопли можно делать одеяла, брезент, войлок, утеплители для ИЖС. В Европе ее добавляют в биопластик для обшивки премиальных авто. Такой материал применим для защитных шлемов и детских автокресел, чемоданов и контейнеров.

Половина конопляного сырья - костра. Из нее делают арболитовые блоки и уплотнители для домостроения, геотекстиль для посадки растений, используют как мульчу. В Юже костру планируют превращать в крафтовую бумагу и картон, а в перспективе - во флафф-целлюлозу, составную часть памперсов, тампонов и прочих гигиенических изделий. Целлюлоза из конопли подходит и для производства вискозы.

Привыкайте к новизне

На фестивале "Льняная палитра", который прошел в июле в Плесе, московские модельеры представили несколько капсульных коллекций с использованием конопляного текстиля. В Шуе делают трикотаж и футер для толстовок, в Иванове - плотные обивочные и декоративные ткани.

- Новое сырье текстильщики воспринимают с осторожностью. Пряжа ворсистая, натяжение другое - надо перенастраивать оборудование, - пояснила гендиректор московского "Дома конопли" Елена Уварова. - Для рубашечной ткани нужна тонкая смесовая пряжа, ее в Юже пока делать не могут. Волокно отправляют в Италию и получают обратно крашеную ткань. Это сотрудничество не прервалось. Почти все потенциальные покупатели конопляного сырья за рубежом у нас остались.

Проекты, связанные с разведением льна и конопли, в последние годы были заявлены в нескольких регионах России. Инвесторы рассчитывали на Европу. Сегодня актуальны другие рынки.

- Главный заказчик конопли в мире - Китай, там котонизированное волокно добавляют в трикотаж для армейской формы. Договор с одной компанией из КНР может загрузить всю фабрику. Вопрос в том, подсаживаться на него или нет. Мы подписали контракты на экспорт волокна в Турцию - там цены повыше. Один 40-футовый контейнер собрали, готовим второй, - сообщил гендиректор "Смарт Хемп".

Белую ткань с коноплей хотят закупать Объединенные Арабские Эмираты. Предприниматели из Азербайджана ждут картон из костры - в такой упаковке фрукты меньше гниют. Экспорт интересен по объему, но с учетом нынешней логистики производители больше ориентированы на внутренний спрос.

- Покупатель хорошо принимает одеяла с пеньковым наполнителем, футболки, уходовую косметику от отечественных и иностранных брендов, продукты питания: в семечках много белка и омега-кислот. Часто конопляную продукцию покупают в подарок. В топе по продажам - футболки, рубашки, постельное белье и одеяла, - отметила Елена Уварова.

В отличие от одежды постельное белье с содержанием конопли вполне может в ближайшее время выйти в бюджетный сегмент. Прочный и недорогой текстиль пригодится в социальных учреждениях, больницах, поездах. Но с госзаказом нужно работать по ГОСТ, а он предусматривает только х/б. Ивановская компания надеется, что стандарт со временем удастся изменить. Сейчас в Юже выполняют крупный заказ на брезент, манжеты и погоны для силовых структур. Однако используют лен - тоже по ГОСТ.

- В идеале надо создавать марку одежды и обуви для массового рынка. Можно наладить контрактное производство с теми компаниями, которые уже умеют шить и продавать в больших объемах, как та же "Глория джинс". Если Levi.s с коноплей идут по 17 тысяч рублей, то в отечественной версии это будет стоить семь - десять. Главное - побороть стереотипы, - считает Полукеев. - Бывает, скажешь, что занимаешься коноплей, - собеседник ухмыляется...

Дело техники

Развивать отрасль мешает техническое и технологическое отставание - результат "гонений на коноплю". С начала 1960-х посевы сокращались во многих странах Европы и в США. Теперь выигрывают те, кто коноплеводство не запрещал (Китай и Франция) либо быстро возродил (Италия и Бельгия). Российским компаниям приходится закупать сельхозмашины и станки за рубежом.

- Тракторы - брянские и "Кировцы", сеялка - обычная зерновая. А вот с уборочным комбайном было много головной боли, - признал Максим Уваров. - У конопли самое прочное растительное волокно на Земле. Мы с 2017 года с "Ростсельмашем" разрабатывали конструкцию комбайна и роторной жатки на основе кукурузной. На данный момент они выпускаются серийно. Но если жатка полностью отечественная, то сам комбайн, как выяснилось, на 60 процентов состоит из импортных компонентов... Были сложности с пресс-подборщиком. Это машина, которая формует тюки, как в "Ну, погоди!". Коноплю нужно утрамбовать как можно сильнее, чтобы меньше тратить на перевозку и постройку складов. В прошлом году мы пытались использовать отечественные агрегаты. Тюк габаритами 2,4 х 1,2 х 0,9 метра весил от силы 150 килограммов и, к сожалению, разваливался. Купили пресс-подборщик Kuhn - с ним тюки весят по 500 кило. Сейчас французский производитель прекратил работать с Россией, надо что-то придумывать. У нас 40 единиц техники, а парк надо увеличить в несколько раз.

Такая же проблема возникла и с оборудованием для "Мануфактуры Балина". В старинном здании стоят и английские станки 1922 года, и современные - отечественные, немецкие, китайские... Должны были появиться и французские. После введения санкций поставщик объявил, что сможет лишь довезти оборудование - без монтажа и гарантии. Пришлось размещать заказ в Китае. Цена оказалась ниже, качество не хуже, срок исполнения - полгода против 15-16 месяцев у европейского завода.

По словам акционера компании Андрея Полукеева, оборудование для фабрики удалось подыскать в Бразилии, комбайн - в Аргентине. Лен покупают в Белоруссии.

Специалистов продолжают искать в Ивановской области. В декабре прошлого года на "Южтексе" трудились около 80 жителей, сейчас - 160. Цеха котонизации и прядения льна действуют беспрерывно. Для производства смесовой пряжи прядильщиц не хватает. Люди, готовые работать стабильно и добросовестно, уезжают из райцентров в Москву. Тем не менее к концу года, исходя из объема заказов, фабрика рассчитывает довести штат до 300, в идеале - до 500 человек.

Денис Черкесов, член правительства Ивановской области - директор департамента сельского хозяйства и продовольствия:

- Техническая конопля - новая для нашего региона культура. Технологии выращивания и уборки в настоящее время отрабатываются. Под урожай 2022 года технической коноплей у нас засеяно 2079 гектаров. Эту культуру возделывает шесть сельхозпроизводителей в пяти районах. Основные площади - в Южском районе, где 1200 га обрабатывает ООО "Смарт Хемп Агро". Та же компания засеяла 200 гектаров в Палехском районе. В Ивановском посеяно 240 гектаров (в том числе 198 - КФХ Терентьевой Е. А., 42 - КФХ Робакидзе А. С.), в Лухском - 289 (у КФХ Солдатенкова А. С. - 249, КФХ Карданова А. А. - 40), в Шуйском - 150 (КФХ Котомина И. А.).

Прогнозируемый объем производства конопляной тресты (в переводе на волокно) составит 778 тонн при средней урожайности 3,8 центнера с гектара. По итогам прошлого года реализация тресты осуществлялась как внутри региона, так и за его пределами.

Развитие производства и переработки льна-долгунца и технической конопли - приоритетное направление развития АПК Ивановской области, составляющая подотрасли межрегионального льняного кластера. Это необходимо для расширения текстильного производства. На территории Южского района ООО "Смарт Хемп" (Москва) реализует инвестиционный проект по созданию пенькоперерабатывающего предприятия.

Текстильная промышленность: на этапе перспективных преобразований

Международная коалиция Cotton Campaign объявила об отмене глобального бойкота узбекского хлопка. Это не только доказывает качественное и поступательное проведение реформ в области трудового права и социального развития в стране, но и дает мощный импульс стабильному, инклюзивному и устойчивому росту сферам аграрной (выращивание хлопка и производство хлопкового волокна), текстильной промышленности, а также развитию кластеров.

В Ташкенте проходит ряд крупных мероприятий (конференция, выставка, бизнес-форумы, семинары, встречи B2B, International Fashion Show), направленных на привлечение мировой общественности к узбекистанскому рынку, сектору хлопка, текстильной индустрии и моды.

Первым событием из цикла международных встреч стала площадка 4-й Международной текстильной конференции Uzbekistan Textile Conference. Встреча объединяет представителей текстильной и фэшн-индустрии для обсуждения новых тенденций и вызовов.

Организаторы конференции - Ассоциация «Узтекстильпром» при поддержке Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан - пригласили в Ташкент руководителей международных организаций в сфере текстиля и моды, национальных ассоциаций текстиля, глав крупных ритейл-компаний и международных брендов одежды.

На мероприятии подчеркнуто: в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Шавкат Мирзиёев сказал, что в Узбекистане в сотрудничестве с Международной организацией труда приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда. Это позволило к 2022-му снять бойкот с узбекского хлопка и стать Узбекистану одним из значимых игроков данного рынка в регионе Центральной Азии. Интерес мировой общественности к отечественному рынку и широкий охват представителей свыше 20 стран (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, США, Турция, Япония и другие) для участия в неделе текстиля - яркое тому подтверждение.

С презентациями о развитии текстильной индустрии, вызвавшими большой интерес, выступили первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Азиз Воитов, Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм, Посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма, генеральный директор International Textile Manufacturers Federation Кристиан Шиндлер, вице-президент Alibaba Group Эндрю Джэнг.

Отмечено, что Узбекистан сегодня - эффективная деловая платформа для поддержки данной индустрии (включая субъектов малого и среднего бизнеса), решения вопросов производства и реализации текстильной и швейной продукции. Это открытие новых возможностей для расширения географии экспорта поставок и долгосрочного регионального и международного сотрудничества.

Сфера интересна потребителям, так как качественная модная одежда из натуральных тканей известных брендов ценится многими. Это реконструкция действующих и ввод в строй современных швейных предприятий в регионах, трудоустройство женщин и молодежи.

Так, в преддверии недавнего визита главы государства в Кукдалинский район Кашкадарьинской области здесь открылось ООО «Чирокчи кластер», где работают около 500 местных жителей. Швейное предприятие способно выпускать семь миллионов единиц готовой одежды в год. Большая часть продукции экспортируется под брендом Samo. С этой целью планируется наладить сотрудничество с известными зарубежными марками одежды.

Конференция продолжилась панельной сессией «Новые возможности для текстильного сектора: Better Work и возможности финансирования». Был презентован доклад Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан об опыте нашей страны в создании достойных условий труда.

Участники также ознакомились с интеграцией Узбекистана в глобальную цепочку поставок, вопросами привлечения инвестиций и приглашением к сотрудничеству известных зарубежных брендов на отечественный рынок. Самые актуальные задачи по заключению договоров и перспективам сотрудничества гости смогут решить в ходе организованных в эти дни поездок в регионы и презентаций продукции текстильной индустрии Узбекистана на местах.

На перспективном рынке

Главное и самое ожидаемое событие, позволяющее продемонстрировать сильные стороны деятельности отечественных кластеров, текстильщиков и швейников, - 4-я Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextile Expo Весна’22, которая проходит в столичном парке Anhor Lokomotiv.

Благодаря созданию в нашей стране большого количества предприятий, либерализации режимов экспорта и импорта в сфере сформировался сильный конкурентный рынок. Не случайно текстильная и швейная промышленность остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики. Является локомотивом развития смежных отраслей, лидируя по внедрению международных технологий, стандартов качества.

На стендах в широком ассортименте представлена продукция из узбекского хлопка: пряжа, ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы, ковровые покрытия, мужская, женская и детская одежда, домашний текстиль и многое другое. Для полного удовлетворения запросов самых требовательных заказчиков в выставке принимают участие 90 производителей Узбекистана, начиная от флагманов и хлопково-текстильных кластеров и заканчивая представителями малого бизнеса. Доля отечественных предприятий в числе участников - 75 процентов.

Внедренный несколько лет назад по инициативе главы государства кластерный метод играет важную роль как в хлопководстве, так и в развитии текстильной промышленности. Большой интерес отечественных и зарубежных гостей к экспозициям данных производителей, возможность заключения партнерских взаимоотношений или покупки готовых изделий непосредственно в ходе выставки доказывают конкурентоспособность и экспортоориентированность кластеров.

Действующее в Бухарской области многопрофильное предприятие Bukhara Cotton Textile Cluster считается уникальным объектом, вобравшим весь процесс кластерной системы - от выращивания хлопка до его глубокой переработки и выпуска готовой продукции, в частности джинсовой одежды под брендом B Jeans. У компании восемь тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, общая площадь текстильной фабрики - 15 га. В ходе организации кластера освоены инвестиции, выделенные Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан в виде льготных кредитов Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, средства инициаторов проекта. Это позволило внедрить современные технологии, запустить оборудование ведущих мировых производителей из Бельгии, Германии, Италии и США.

- ООО «Gurlan Global Teks» основано в 2020 году в Гурленском районе Хорезмской области и за неполные два года уверенно вошло на рынок текстильной промышленности Узбекистана, - рассказывает заместитель директора данного предприятия Уткирбек Аллазаров. - К настоящему времени объемы производства составляют 2,5 тысячи тонн пряжи в год, а также шесть млн единиц швейных изделий. Контроль качества у нас на каждом этапе, а вся продукция сертифицирована. Экспортируем ее в Россию и Турцию. Благодаря поддержке государства и получению кредита на 20 млн долларов расширяемся. Откроется еще одна швейная фабрика по выпуску шести тысяч тонн пряжи ежегодно. Также запустим мощности по производству хлопкового масла (переработка 100 тонн семян в день).

В выставке участвуют национальные павильоны производителей Турции и Республики Беларусь, коллективные стенды предприятий Индии, Таджикистана и других стран.

В ходе мероприятия традиционно реализуется байерская программа, помогающая зарубежным покупателям максимально эффективно и комфортно провести переговоры. В этом году Ташкент принимает около 100 компаний-байеров, которые приехали на деловые встречи с узбекскими текстильными производителями для обсуждения условий размещения заказов по пошиву и импорта сырья и материалов из Узбекистана.

Наиболее красочное действо разыгрывается на подиуме: здесь идет показ мод коллекций международных и отечественных брендов. Впервые дефиле с участием профессиональных моделей организуется при партнерстве с Amsterdam Fashion Week. Дизайнеры одежды из Нидерландов, Турции, Казахстана и Узбекистана представляют лучшие коллекции.

Ассоциация «Узтекстильпром» и ее партнеры подготовили ряд значимых мероприятий, которые, несомненно, расширят сферу влияния отечественного рынка легкой промышленности за пределы республики. Таким образом, продукция с маркой «Сделано в Узбекистане» увеличит географию экспорта.

Максим Черногаев.

«Правда Востока».

Текстильная промышленность: перспективы развития

В Государственной программе по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли» определен в том числе ряд задач, решение которых возложено на Ассоциацию «Узтекстильпром». О том, что уже сделано и что планируется, специалисты учреждения рассказали в ходе организованной пресс-конференции.

На мероприятии отмечено, что в соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы разработан план, согласно которому за первый квартал осуществлен ряд работ. В частности, сформирован перечень проектов, направленных на восполнение существующих пробелов в производственной цепочке в 2022-2026 годы. В этом году намечено реализовать 75 проектов на 839,1 млн долларов.

В январе - марте текущего года по заказам произведено 552 млн единиц готовой продукции, осуществлен экспорт на 233,4 млн долларов. В результате запуска восьми проектов создано более 2,1 тысячи дополнительных рабочих мест.

В сотрудничестве с предпринимателями Республики Корея планируется создать маркетинговый центр на базе Ташкентского текстильного учебно-исследовательского технопарка и организовать учебно-практические курсы для отраслевых предприятий и студентов института. Планируется наладить пять дополнительных образовательных направлений совместно с Российским государственным университетом имени А.Н. Косыгина.

На предприятиях отрасли намечено переработать в этом году 50 тысяч тонн искусственного волокна. В частности, в январе - марте уже переработано около 12 тысяч тонн сырья.

Большое внимание уделяется кадрам. Например, внедрен механизм возмещения затрат на обучение (50 процентов) по подготовке и переподготовке работников республиканских сетевых предприятий за счет средств Государственного фонда содействия занятости Республики Узбекистан. Данная система обучения реализуется в отраслевых колледжах, техникумах, моноцентрах страны.

Разработанный сетевой график внедрения международных стандартов и сертификации на предприятиях текстильной и швейно-трикотажной промышленности согласован с Узбекским агентством по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли и представлен на утверждение в Кабинет Министров. Согласно ему на 150 предприятиях сферы будут внедрены современные международные стандарты: OEKO-tex, Sedex, BSCI, GOTS, ISO 9001 и другие.

Принимаются также практические меры по внедрению сертификатов OEKO-tex, BSCI и ISO 9001 на 23 предприятиях отрасли.

С 27 февраля по 6 марта текущего года ассоциацией совместно с компанией Control Union Certifications (Нидерланды) организована рабочая командировка и проведены практические семинары в Измире (Турция) для 25 специалистов - представителей текстильных кластеров и фермерских хозяйств по выращиванию органического хлопка, в том числе согласно международному стандарту GOTS.

Как известно, недавно в столице прошел первый Ташкентский международный инвестиционный форум, на котором было отмечено, что с 10 апреля 2021 года Узбекистан является одним из торговых партнеров Европейского союза. Регламент общей системы преференций включает 6300 тарифных позиций, в отношении которых ЕС полностью приостановил таможенные пошлины. Система GSP+ будет стимулировать экспорт Узбекистана, а также инвестиции в текстильную и швейную промышленность, что выведет торговлю и сотрудничество между Узбекистаном и странами ЕС на новый уровень. В рамках форума подписан меморандум между Ассоциацией «Узтекстильпром» и Европейской экономической комиссией ООН по организации учебных семинаров, направленных на создание независимой адаптированной испытательной лаборатории для тестирования местной текстильной, швейно-трикотажной продукции и улучшение знаний и навыков специалистов местных предприятий по «зеленой» экономике.

Под руководством Ассоциации «Узтекстильпром» отраслевые предприятия участвовали в международных выставках в Дубае (ОАЭ), Варшаве (Польша), Париже (Франция) и Киеве (Украина). В рамках выставки организован бизнес-тур в Милан (Италия), Барселону и Валенсию (Испания), Париж (Франция) и Брюссель (Бельгия), где проведены переговоры с ведущими компаниями и представлены образцы продукции, производимой предприятиями отрасли.

В то же время в феврале осуществлен визит в Dubai Textile City, проведены переговоры по укреплению взаимной кооперации. В марте - с участием крупных российских торговых сетей и предприятий сферы с целью выхода на крупнейшие рынки России и восполнения пустующих в настоящее время торговых участков.