Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

За пять лет число российских производителей косметики выросло на треть

Варвара Королева

Российский парфюмерно-косметический рынок значительно изменился за последние два года. Растет как число производителей косметики и парфюмерии, так и количество потребителей, которые выбирают отечественные бренды, отметили участники конференции "Косметика в России" в рамках 31-й Международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM.

По оценкам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой, в сентябре 2024 года в России было почти 2000 действующих производителей косметики и парфюмерии, что на 30% больше, чем 5 лет назад. Большинство производств расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Новосибирске. При этом 97% производителей - это малый и средний бизнес.

Количество потребителей парфюмерно-косметической продукции также увеличилось, в том числе за счет расширения возрастной аудитории. По словам менеджера по работе с клиентами Ромир Екатерины Тимошевской, за последние 5 лет значительно снизился возраст, в котором россияне начинают интересоваться косметическими средствами. В 2019 году этот показатель равнялся 17 лет, а в 2024 году - 14 лет. Кроме того, мужчины-зумеры (те, кому сейчас около 25 лет) активно интересуются средствами по уходу за кожей лица и волосами, утверждает директор по работе с клиентами Ipsos, направление Observer Ирина Васенкова. Как резюмировал директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, всего 36% россиян регулярно или время от времени интересуются темой красоты и косметологии.

Еще пять лет назад косметикой начинали интересоваться в 17 лет, сегодня этот возраст - 14 лет

Увеличение количества потенциальных потребителей парфюмерно-косметических средств - не единственный стимул развития индустрии. По мнению управляющего директора "ЭкспоВижнРус" Анны Дычевой-Смирновой, основными драйверами для отрасли может послужить тренд на сближение красоты и долголетия, применение искусственного интеллекта в производстве, перегруз потребителя разнообразием и большим количеством косметических товаров, а еще - борьба с лишним весом и гиперусталость и тревожность в обществе. Производители косметических средств ориентируются на заботу о потребителе и стремятся к тому, чтобы он был удовлетворен использованием каждого продукта, поясняет эксперт. Это особенно важно для отрасли, потому что 85% россиян считают, что использование косметики приносит положительные эмоции.

Несмотря на большое количество стимулов для развития, отечественные производители парфюмерно-косметических товаров сталкиваются с некоторыми трудностями. Среди них Татьяна Пучкова выделяет дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях, нехватку доступных и прозрачных источников финансирования и недостаточный уровень средств и компетенций для продвижения собственных брендов косметики. Кроме того, производителям тяжело найти качественное сырье, которое соответствует техническим требованиям отрасли.

Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли продлится до 12 октября и объединит более 1400 участников из 20 стран мира и 70000 специалистов парфюмерно-косметической отрасли со всей России и зарубежных стран.

Робот и колхозница

Почему умные системы не могут решить проблему дефицита кадров в АПК регионов

Елена Мационг,Валентина Пичурина,Сергей Зюзин,Александр Гавриленко

Почти 70 тысяч работников не хватает в сельском хозяйстве регионов, по данным Росстата. На отдельных предприятиях сейчас вакантна треть мест. Некому пахать, сеять и ухаживать за животными.

Решить острую проблему могли бы интеллектуальные системы, которые начали внедрять в АПК регионов больше 15 лет назад. Так, известно, что один робот на животноводческой ферме может разом заменить четырех доярок и двух скотников и в какой-то степени даже выполнять функционал ветврача. Есть умные системы и в растениеводстве, способные работать за человека. Но почему до сих пор роботы не заняли вакансии в деревне? В проблеме разбирались корреспонденты "РГ".

В селе Лебяжье Курганской области действует единственная пока в регионе интеллектуальная молочная ферма. Стадо в 560 голов здесь доверили четырем роботам, которые делают за людей почти всю работу: доят, кормят, убирают и ухаживают за животными. Для сравнения: раньше все это стадо доили одиннадцать доярок. Сейчас управляют хозяйством четыре оператора, которые следят за роботами. Вот как работает эта умная система. Робот знает каждую буренку и не перепутает ни с кем: на ногах у коров браслеты с датчиками, которые, как фитнес-браслеты у человека, отслеживают их активность в течение дня. По ним компьютер читает, какая именно корова пришла на доение, сколько может дать молока, больна или здорова. Перед дойкой буренкам дают вкусную подкормку. Причем без молока не обслуживают. Зато с молоком можно подойти за лакомством в любое время. И если раньше одна корова давала 15 литров, то сейчас уже 18. Роботы не только доят, но и раздают корм, сами убирают навоз.

Как призналась одна из бывших доярок, которая с приходом умных систем на ферму позволила себе наконец уйти на пенсию, если раньше приходилось работать с пяти утра и чуть ли не по колено в навозе, сегодня картина, как в известной песне: "вкалывают роботы, а не человек". Жалко, что эта умная ферма пока всего одна на всю область.

Как отмечают в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ), роботизация в регионах идет неравномерно. Так, в Алтайском крае всего две интеллектуальные фермы. А в Свердловской области действует больше 40 роботов. Успешно работают интеллектуальные системы на фермах Башкирии, во многих областях центральной части России. И самое главное, практически во всех хозяйствах отмечают большую потребность в приобретении умных систем. Но вот с этим как раз большие проблемы. Дело в том, что почти все роботы для ферм - продукт недружественных стран: Швеции, Финляндии, Германии и т. д. После введения санкций они сразу ввели запрет на их продажу и обслуживание. По сути, на этом роботизация на фермах остановилась. "Нет пока серийного производства отечественных умных систем для животноводства", -говорит доцент Уральского экономического университета Егор Скворцов.

Куда лучше обстоит дело с выпуском систем для растениеводства.

"Свои технологии для комбайнов-беспилотников еще несколько лет назад в Ростовской области впервые продемонстрировали "Ростсельмаш" и Cognitive Pilot, -отмечает редактор Национального аграрного агентства Инара Халмеева, - экономический эффект от таких сервисов настолько высокий, что процесс технологического перехода займет не десятилетия, как считалось раньше, а считаные годы".

Так, в Алтайском крае активно внедряют систему умного точного земледелия. Она состоит из автопилота, который устанавливается на трактор, и базовой станции, к которой можно подключить неограниченное число техники. Погрешность в отклонении от намеченного маршрута на поле составляет не больше трех сантиметров - это, как говорят фермеры, вообще ерунда.

Донской фермер Роман Щусь поставил на свои трактора "автопилот" в прошлом году. Умная техника сама ездит, разворачивается на поле и полностью контролирует внесение агрохимии и удобрений. Можно сказать, машина полностью заменила механизатора. Физически человек пока сидит в кабине, но вся его работа заключается только в том, чтобы следить за показаниями приборов и никуда не въехать. Но таких эксцессов пока не было.

"За первый же год мы только за счет более эффективного управления сэкономили на топливе тысяч 300, - отмечает фермер. - А если посчитать все преимущества, то получается, за один сезон мы автопилот практически окупили".

С окупаемостью интеллектуальных систем в животноводстве дело обстоит куда сложнее. Роботы для ферм стоят в разы дороже, а потому средний срок окупаемости составляет не меньше шести лет. Но, как говорят фермеры, есть и хорошие новости: значительную долю затрат может компенсировать государство.

Так, глава крестьянского хозяйства в Курганской области Федор Ярославцев откровенно признается, что не смог бы построить умную ферму без программы господдержки. Производство обошлось ему в 280 миллионов, из них 100 ему компенсировали. Поддержка очень важна, считает председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин, чтобы у хозяйств с разными возможностями был равный доступ к интеллектуальным технологиям.

"Небольшие фермерские хозяйства позволить себе "умные игрушки" не могут, - отмечает Родин. - В результате есть угроза, что будет расти технологическое неравенство. Крупные предприятия, получающие огромные прибыли, смогут активнее использовать искусственный интеллект, ставя небольших игроков в очень сложное положение".

Более того, господдержка могла бы стимулировать и создание новых технологических компаний в России, резюмирует Инара Халмеева.

Екатерина Скворцова, доцент факультета биотехнологий и пищевой инженерии Уральского государственного аграрного университета:

- По показателям роботизации мы сегодня отстаем от Китая больше чем в 20 раз, от Сингапура в 160, а от Южной Кореи - в 230. Конечно, это заставляет задуматься. С введением санкций мы остались ни с чем, переориентация на китайский рынок результатов по большому счету не дает - китайцы не производят комплексные умные системы для животноводства, они могут продать нам только отдельные комплектующие. Все это говорит о том, что нам нужно активнее вкладываться в свои научные и технологические разработки. Кроме того, готовить и свои инженерные кадры. Уже поставленные интеллектуальные системы очень часто некому обслуживать - остро не хватает инженерных кадров, не менее остро, чем доярок. Если случаются поломки дорогостоящих импортных роботов, бывает очень сложно найти умельцев.

ВЦИОМ выяснил планы россиян на майские праздники

Анна Спицына

Почти половина россиян останутся на майские праздники дома, 20 процентов собираются провести выходные на работе, и около 30 процентов уедут на дачу или садовый участок. ВЦИОМ огласил итоги опроса "Планы россиян на майские праздники" и выяснил, как россияне собираются провести майские праздники.

Эти майские праздники будут более "зелеными", чем прежние, выросло число тех, кто решил заняться садом и огородом (на 3 процента), но еще больше увеличилось число тех, кто намерен выезжать на природу, жарить шашлыки, просто гулять и веселиться (на 9 процентов).

10 процентов, по данным социологов, собрались отправиться в другой город или село. Самым популярным местом для путешествия на майские стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (12 процентов), приехать в Москву желающих меньше (9 процентов).

По 2 процента россиян готовы выехать отдохнуть в Крым и на черноморское побережье Кавказа. По 1 проценту поделились планами посетить республики бывшего СССР и другие страны.

4 процента хотели бы попасть во время праздников на Байкал, еще 4 - в Казань. 6 процентам нравится майский маршрут "в деревню", 10 - на природу, на реку, на озеро.

Как сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, палитра "туристических магнитов"-городов, которые привлекают россиян, сейчас стала гораздо разнообразнее.

"Когда мы сегодня спрашиваем, куда вы поедете, у нас было два-три магнита - Москва, Питер, Байкал, Алтай, Сочи. Приблизительно на этом представление россиян о том, каким образом устроена туристическая карта России, обычно заканчивалось. Сегодня эта палитра становится более богатой", - сказал Кирилл Родин.

Бюджет, выделяемый на праздники, также вырос. Россияне готовы потратить в среднем 21 тысячу рублей на человека. Это на 14,6 процента выше, чем в прошлом году. Причем мужчины более склонны к щедрому празднованию, чем женщины, - 25 716 рублей против 16 642 у женщин.

Кирилл Родин отметил еще одну важную тенденцию, по его словам, "турист поехал по регионам России".

По итогам большого летнего отпускного периода, около 80 процентов россиян, возвращающихся после отдыха в РФ, говорят, что они "возвращаются довольные".

Что касается сроков отдыха, то большинство россиян (70 процентов) считают, что продолжительность майских праздников надо оставить такой, какая есть сейчас. 14 процентов выступают за увеличение числа выходных. Но 8 процентов уверены, что их, наоборот, надо сократить.

40 процентам из тех, кто выступает за увеличение майских праздников, нужно больше отдыха, чтобы восстановиться. Треть думает, связала свое решение дачным сезоном, огородом, 10% указали на хорошую погоду и тепло, 9% хотели бы выходные длиннее, так как больше времени провели бы с семьей. Также 8% опрошенных сообщили, что короткий промежуток между праздниками неудобен.

Спрос на туристические поездки в Европу в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Но сдерживают турпоток сложности с получением виз.

Сейчас аккредитация туроператоров в дипломатических представительствах европейских стран в России фактически не действует. Туроператоры для поездок в Европу могут только оформить ваучер на гостиницу, авиаперелет, страховку, то есть помочь с оформлением документов для подачи визы, рассказывает "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Шенгенские визы туристы получают сами. Для подачи документов также потребуются справка с работы, банковская выписка об остатках средств на счетах, паспорт с прежними визами. Документы можно подавать за шесть месяцев до даты предполагаемой поездки, а срок ожидания составляет от одного месяца.

В РСТ уточняют, что при росте числа запросов на шенгенские визы консульства стран шенгенского соглашения не расширяют возможности для обработки документов. Потому в современной ситуации отправлять групповые туры по Европе практически невозможно.

При этом страны могут выдавать визы на продолжительные сроки, а не только под даты поездки. По экспертной оценке сейчас мультивизы выдают примерно в 20-30% случаев, говорит Горин. Чаще всего это визы на срок три, шесть месяцев или год.

Сейчас визы оформляет сам турист, подтверждает "РГ" представитель туроператора Fun&Sun. На Кипр оформляется национальная виза, и ее дают быстро, уточняют в компании.

По данным РСТ, существуют сложности с записью на подачу документов в консульствах Франции, Италии, Испании. При этом одни из наиболее лояльных стран в плане выдаычи виз - Греция и Италия. При этом высок процент открытия виз, особенно у опытных путешественников.

Подготовил Евгений Гайва

Михаил Мишустин посетил МФТИ и поставил задачи перед метеорологами

Татьяна Замахина

Когда-то погоду предсказывали по форме облаков, а сейчас над этим работают суперкомпьютеры. В том, что у метеорологов есть самое современное оборудование и точность прогнозов погоды существенно возросла, убедился Михаил Мишустин во время посещения Центральной обсерватории Росгидромета в подмосковном Долгопрудном. Но надо работать еще эффективнее - в том числе чтобы вовремя предотвращать ущерб от возможных стихийных бедствий. Такую задачу премьер поставил на коллегии гидрометеорологической службы.

Весенние паводки в России стали особенно многоводными - стихия сильнее всего затронула Урал. Как подчеркнул Мишустин, именно специалисты Росгидромета первыми видят опасные природные и климатические явления. "Вы предупреждаете о них, помогаете предотвратить или снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций, - обратил внимание глава правительства. - И обеспечение безопасности жителей на всей территории России требует еще большей слаженности с региональными и местными властями - не дожидаясь критической фазы".

Мишустин напомнил, что в ходе совещания по ситуации с паводками президент РФ Владимир Путин заявил о важности своевременных исследований в регионах, где существует угроза наводнения. "Обращаю на это особое внимание", - указал премьер-министр.

По его словам, в целом эффективность работы метеорологов улучшилась - на сегодняшний день Росгидромет по точности прогнозов входит в пятерку лучших метеорологических служб в мире. "Сегодня Росгидромет - развитая структура с мощной научной и технической базой, она позволяет выполнять сложные задачи, стоящие перед отраслью", - добавил Мишустин. Этого удалось достичь благодаря тому, что служба активно внедряет передовые технологии. Так, важнейший источник данных - группировка отечественных спутников, которую недавно пополнили "Арктика-М" и "Метеор-М", отметил премьер-министр. А массив полученных сведений анализирует суперкомпьютер, который моделирует на их основе атмосферные процессы.

Метеорологическую информацию ждут и в новых регионах страны. В связи с этим метеостанции в Донбассе и Новороссии надо активнее включать в общероссийскую структуру, поставил задачу Мишустин. "Нужно оснащать их необходимым оборудованием и обучать сотрудников, чтобы эти регионы могли своевременно реагировать на различные климатические явления и обезопасить своих жителей", - уточнил глава правительства.

По его словам, метеослужбам необходимо и выстраивать отношения с вузами и колледжами, которые готовят специалистов по их профилю. Привлекать кадры поможет рост доходов: поручение главы государства поднять зарплаты метеорологам будет выполнено, заверил Мишустин.

И, несмотря на санкционное давление, Росгидромет должен продолжать международное сотрудничество, продолжил он. Ведь важны совместные исследования, обмен опытом и ресурсами, пояснил премьер. "Это позволяет получать более точные и надежные результаты для безопасности каждой страны", - сказал Мишустин. Он привел в пример плотное сотрудничество России и Беларуси в этой сфере. "Мы фактически построили единую и эффективную службу. Она действует на общей методологической базе, при подготовке прогнозов пользуется одними данными, методами и идентичным оборудованием", - пояснил Мишустин.

В том, что метеорологи действительно обладают современным оборудованием и вовсе "не гадают на кофейной гуще", глава кабмина убедился в ходе посещения выставки Росгидромета в его Центральной аэрологической обсерватории. Разработки - именно отечественные, рассказал глава службы Игорь Шумаков. В частности, премьеру показали станцию, которая заранее предупреждает об образовании гололеда на взлетно-посадочных полосах аэродромов. Это уникальная разработка, превосходящая по своим характеристикам зарубежные аналоги. Сейчас заканчивается сертификация, уточнил Шумаков.

На выставке были представлены также система зондирования атмосферы и станция контроля воды. Рядом с передвижной лабораторией Мишустин поговорил с гидрологом Михаилом Авдеевым - участником специальной военной операции. Он уже дважды отправлялся в зону СВО добровольцем, а теперь возвращается к работе на гражданке. Премьер-министр расспросил его о работе на метеостанции и пожелал удачи.

В режиме реального времени глава кабмина смог ознакомиться с оперативной информацией о погоде на территории России: на специальном экране было видно, что грозовые фронты ушли от Москвы на Ярославль и соседние города.

Между тем скоро 9 Мая - и Росгидромет готовится внести свой вклад в хорошую погоду на праздник. Мишустину показали самолет-лабораторию Як-42Д, который участвует в метеозащите Москвы в преддверии праздников. "Мы занимаемся не разгоном облаков, а именно защитой от осадков", - уточнил научный руководитель ФГБУ "Центральная аэрологическая обсерватория" Аркадий Колдаев. Вскоре самолет заступит на дежурство по наблюдению за погодными условиями перед Парадом Победы.

Мишустин, кроме того, осмотрел экспозиции по мониторингу Арктики и Антарктиды, космическому мониторингу. Показали премьер-министру и оборудование, которое помогает прогнозировать экстремальные явления погоды на территории России. По информации Росгидромета, доля опасных явлений, о которых предупреждают метеорологи, в 2023 году достигла 96%.

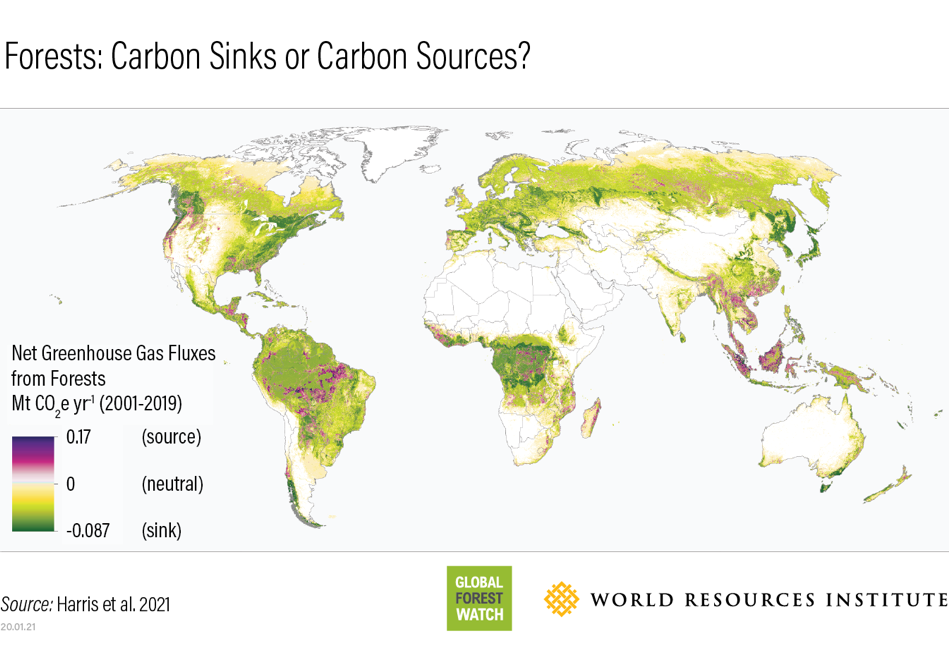

Кузница кадров - в том числе и для Росгидромета - находится прямо по соседству в том же Долгопрудном. Это Московский физико-технический институт (МФТИ). Здесь Мишустин ознакомился с новыми разработками - среди них есть и те, которые позволят России вести национальную экспертизу парниковых газов и не зависеть от западных технологий. "Основная идея - дать стране национальную экспертизу в области инструментального контроля парниковых газов. Чтобы мы сами могли определять и давать информацию, которая была бы признана на международных рынках", - рассказал главе правительства исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Он отметил, что сегодня в мире представлена только американская аппаратура, поэтому МФТИ со своими разработками конкурирует с мировыми лидерами.

Дефицит кадров в агропромышленном комплексе превысил 200 тысяч человек

Евгений Ракуль,Валентина Пичурина,Татьяна Кузнецова,Юлия Крымова,Елена Мационг

В агропромышленном комплексе острый дефицит кадров. Не хватает больше 200 тысяч человек. Об этом заявила первый замглавы Минсельхоза России Оксана Лут на Сибирской аграрной неделе в Новосибирске. По ее мнению, проблема главным образом кроется в низких доходах: "Нигде нет зарплаты хотя бы средней по региону". В различных сферах АПК недостает от 30 до 50 % работников. К такому выводу пришли и корреспонденты "РГ", исследуя проблему на местах.

В Ростовской области с начала года число вакансий в отрасли выросло в четыре раза. Сейчас на сервисе по поиску работы уже около 40 тысяч объявлений. Остановить этот процесс не смог даже рост зарплат в АПК, они повысились в регионе за это время в среднем на 75%, но проблемы не решают. Компании готовы принимать на работу даже начинающих специалистов без стажа и навыков. Они могут претендовать на неплохую даже по городским меркам зарплату - 70 тысяч рублей в месяц.

Впрочем, такие выплаты, как отмечают аналитики рекрутингового портала НН, не показатель для всей отрасли в целом. Да, водителям и комбайнерам в самый разгар уборочной могли предлагать и по 120-150 тысяч рублей, но это всего несколько месяцев в году, а в целом зарплаты в сфере АПК не могут конкурировать с городскими. Тем же водителям проще устроиться таксистом в ближайшем городе, чем тянуть тяжелую лямку в деревне. Так, в Алтайском крае средняя зарплата на сельхозпредприятиях всего 43 тысячи рублей.

Один из руководителей предприятий в Курганской области рассказал, что в этом году он по четырем деревням собирал рабочих на уборочную. Еле нанял. Но если сезонных работников еще можно худо-бедно набрать, то со специалистами сложнее. Особенно нужны инженеры, зоотехники, ветеринары, экономисты и даже юристы. А самый востребованный специалист в деревне - агроном. В Ростовской области ему готовы платить 78 тысяч рублей. На Кубани поменьше - 69,2 тысячи рублей, в Крыму от 42 до 75 тысяч, а вот в Астраханской области - всего 38 тысяч.

Показательно, что почти 65 % студентов-ветеринаров Славгородского аграрного техникума в Алтайском крае признались, что уедут из региона после учебы из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда в деревне.

Впрочем, далеко не только зарплата влияет на нежелание работать в аграрной сфере. По словам курганского фермера Виктора Иванова, некоторые школьники искренне считают, что инженер работает по локоть в мазуте, а зоотехник - по колено в навозе, хотя это давно уже не так. "В информационном поле о работе села вообще ничего сегодня нет, - вторит ему председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Александр Родин. - По ТВ показывают только кадры, как в советской жизни, когда комбайны едут по колосящемуся полю, - другой картины села в массовом сознании нет".

По его мнению, нужно изменить отношение к самой профессии работника сельского хозяйства. Впрочем, на одном энтузиазме и любви к земле не вытянешь. Как говорит председатель Союза крестьянских формирований Алтайского края Александр Балаков, для людей в деревне важна инфраструктура, комфорт проживания. Ведь если села будут благоустроены не хуже городских кварталов, в них поедут с желанием. Важны и социальные условия. Например, в ростовском колхозе имени Шаумяна действует программа по привлечению молодежи: дают бесплатные путевки на отдых, а при рождении ребенка выплачивают пособие. Есть в хозяйстве свои детсады, а в спортивные секции можно ходить бесплатно. Кроме того, колхоз выплачивает ежемесячные стипендии школьникам-отличникам и студентам, которые учатся по целевым направлениям. В Крыму выплачивают по 250 тысяч молодым специалистам, которые устраиваются на сельхозпредприятия. Конечно, как признают и аналитики рынка труда, и специалисты сельхозотрасли, обеспечить село кадрами на все 100% в перспективе не получится при всех усилиях. Сказывается и отток мигрантов из-за падения рубля, и, увы, общая демографическая ситуация. Сегодня сложно найти сферу, где бы работники были в избытке, рабочих рук и умных голов не хватает повсеместно. Остается конкурировать с помощью зарплат и предоставления разных бонусов. Так, по прогнозам аналитиков рекрутингового портала НН, зарплаты работников на сельхозпредприятиях до конца этого года и в следующем могут вырасти на 15-20% и больше. Причем здесь кроется парадокс - это не связано с повышением производительности, а именно с необходимостью привлекать сотрудников на выгодных условиях.

Полис поможет получить субсидированные кредиты в АПК

Со следующего года агрострахование может стать обязательным условием получения льготных кредитов в растениеводстве. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве РФ.

Опрошенные "РГ" эксперты по-разному относятся к изменениям. При этом все признают: развитие страхования в России необходимо. Причем без дополнительных мер стимулирования оно будет развиваться слишком медленно.

Государство уже давно говорит аграриям, что страховать посевы нужно. И дело даже не в том, что это мировая практика, которая уже два века доказывает свою эффективность. В нашей стране всегда была повышенная надежда на государство. И, откровенно говоря, агробизнес привык к тому, что в случае хорошего урожая они как частные предприятия получают абсолютно законный доход и прибыль, а в случае каких-либо природных катаклизмов государство все равно "не бросит", покроет убытки из бюджета, чтобы не допустить катастрофы и, таким образом, спасет всех.

"До какого-то времени так и было. Но в 2010-м году в Таганроге тогдашний президент России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном аномальной засухе в России, предупредил, что эту порочную практику необходимо прекращать. Если вы занимаетесь бизнесом и получаете прибыль, то несете ответственность за это", - вспоминает редактор Национального аграрного агентства Инара Халмеева.

Начиная с девяностых годов система страхования в России развивалась нелинейно. Были свои сложности, в том числе в системе агрострахования, с господдержкой. Не секрет, что в какой-то момент на рынке появились недобросовестные компании, целью которых было собрать максимальное количество страховых площадей, получить под них государственные деньги, а в случае каких-то ЧС и неурожаев - не заплатить деньги. Да, этот период становления отрасли был неизбежным и был недолгим. И система достаточно быстро себя скорректировала. Но этого хватило, чтобы многие агропредприятия, особенно небольшие фермерские хозяйства, у которых каждый рубль на счету, обожглись на этой теме и решили не страховать посевы.

"Некоторые фермеры считают, что они отдают свои деньги ни за что. Страх все еще сидит в умах многих аграриев", - говорит президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин.

В последние годы, несмотря на все капризы природы, серьезных климатических форс-мажоров на территории Российской Федерации не было. Но если чрезвычайная ситуация произойдет, незастрахованным хозяйствам придется сложно.

К счастью, таких хозяйств с каждым годом становится меньше. Постепенно позитивных кейсов, когда аграриям выплачивали адекватные и очень даже хорошие компенсации, становится все больше. Государственное информирование, публикации в СМИ и прямой обмен опытом между фермерами делают свое дело.

Яркий пример - фермер из Воронежской области Исламутдин Ахмедханов. После засухи 2010 года получил хорошие компенсации. "Наша страховая все сделала четко. Компания признала факт форс-мажора, взяла данные по нашей средней урожайности за последние пять лет, посмотрела, сколько мы потеряли в текущем году, и выплатила нам эту разницу, исходя из актуальной рыночной стоимости зерна, - рассказывал ранее фермер. - Оформление было элементарное. Они с нами во время уборки сделали контрольный обмолот, посчитали гектары, сами составили акты и перечислили деньги на мой счет", - рассказал "РГ" Исламутдин Ахмедханов. Сейчас ситуация в целом по стране меняется к лучшему".

В целом в России отмечается ежегодный устойчивый рост застрахованных площадей. Но эксперты понимают, что темпы роста пока недостаточные. Например, если случится аномальная засуха, под ударом окажется около половины всех агропредприятий страны.

"Понятно, что тем аграриям, кто не страхует посевы, обязательство по страхованию для получения льготных кредитов может показаться дополнительным бременем. Но нужно также понимать: если государство выделяет льготные субсидии, оно должно быть уверено, что деньги буквально не "сгорят" где-нибудь в жарких донских степях или не "вымерзнут" под Воронежем, - говорит Инара Халмеева. - Если люди не готовы брать на себя риски или считают их несущественными, то они просто могут пользоваться обычными коммерческими кредитами. Это тоже нормально".

Хотя надо иметь в виду, что коммерческие банки при льготном кредитовании также часто ставят условием страхование урожая. Банкиры ведь деньги считать умеют.

При этом в том или ином виде государство уже обязывает аграриев страховаться при получении господдержки. Например, как отмечают профильные аграрные СМИ, по постановлению Правительства РФ при возмещении из бюджета части затрат на производство и реализацию зерновых культур, если урожай не был застрахован, то применяется понижающий коэффициент 0,7, а с 2024 года - 0,5.

Стоит добавить и про риски в свиноводстве, где есть угроза африканской чумы свиней, и в птицеводстве - с угрозой птичьего гриппа. Производители в этих отраслях прекрасно понимают цену риска, поэтому в животноводстве среди серьезного бизнеса таких "смельчаков" уже просто не существует. Конечно, государство снова старается сделать все максимально мягко и безболезненно. Меры все еще обсуждаются, и неизвестно даже, введут ли обозначенные выше меры в ближайший год или нет. Но то, что в среднесрочной перспективе альтернатив страхованию нет, это факт.

Текст: Александр Гавриленко

Кубанские фермеры предложили создать государственную зерновую компанию

Анна Юркова (Краснодарский край),Александр Гавриленко (Ростовская область)

Кубанские фермеры вновь предложили создать государственную зерновую компанию, которая станет закупать зерно у аграриев по цене, позволяющей хотя бы начать новый сельскохозяйственный цикл, если на внутреннем рынке оно значительно подешевеет. Об этом было заявлено на 34-м съезде краевой Ассоциации крестьянских хозяйств, который прошел в станице Полтавской Красноармейского района.

Каждый литр на счету

На Кубани насчитывается более 13 тысяч фермерских и около миллиона личных подсобных хозяйств. Они обрабатывают свыше миллиона гектаров пахотной земли, треть всей посевной площади региона, и производят треть всего зерна в крае, около 60 процентов овощей и десять процентов молока. Поэтому фермерство - гарант продовольственной безопасности страны.

Тем обиднее, что укреплению хозяйств мешают уже, по сути, известные проблемы. Региональные власти по мере своих сил пытаются их решать, рассказывая о сложившейся ситуации на федеральном уровне. Но пока это дает лишь незначительные результаты. Несмотря на рекордный урожай, фермеры просят правительство РФ о дополнительной поддержке агропрома.

Она необходима, в частности, потому, что в разгар уборочной кампании и приближающейся осенней посевной оптовые цены на дизельное топливо резко подскочили на 30 - 50 процентов. Небольшим фермерским хозяйствам это грозит банкротством.

- Вице-губернатор Андрей Коробка - один из немногих, кто не побоялся заявить о проблеме в высших эшелонах власти, четко ее аргументировал. Мы убедили в необходимости переговоров с руководителями нефтегазового комплекса, чтобы обеспечить хозяйства топливом. Но вопрос о цене до сих пор не решен, - с досадой отметил президент АККОР России Владимир Плотников. - Сейчас фермерам присылают коммерческие предложения, где за тонну запрашивают уже 90 тысяч рублей, то есть литр выходит дороже, чем на АЗС.

Диспаритет цен ставит аграриев в безвыходное положение. Подорожали электроэнергия, техника и минеральные удобрения. Например, килограмм аммиачной селитры в начале этого года стоил 14 рублей, а в сентябре - 25 с лишним.

- В то же время за пшеницу третьего класса "с комбайна" земледельцам предлагают цены, близкие к себестоимости, а порой и ниже нее, - рассказал председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин. - Мы просим установить базовый порог не ниже 17 рублей и в очередной раз заявляем о необходимости отмены пошлин, поскольку они напрямую влияют на формирование цены на зерновые и масличные культуры. Фермерским хозяйствам избежать банкротства помогли бы льготные кредиты, которые ранее предоставлялись по программе Минсельхоза России. Однако программу свернули из-за прекращения финансирования.

Слоеный пирог цен

Владимир Плотников подтвердил, что еще недавно в порту Новороссийска за тонну пшеницы третьего класса давали 16,2 тысячи рублей, но в связи с сезонным ростом предложения и наполненностью элеваторов цены стремительно падают: они уже на отметке 15 тысяч рублей. При этом экспортная пошлина составляет 4,5 тысячи рублей с тонны. В таких условиях о доходности речь вообще не идет.

Всего за июль и август за границу было продано 9,6 миллиона тонн зерна. Это очередной рекорд для страны, но сельхозпроизводители тревожатся, что урожай не вывозится за рубеж в срок.

- Сегодня аграрии начали убирать подсолнечник. За неделю цены с 29 рублей упали до 23. И это не предел, - подчеркнул в своем выступлении глава АККОР Крымского района и директор ООО "Кубань-агро" Александр Титов. - Экспорт семян подсолнечника запрещен, и переработчики пользуются этим, снижая цены до уровня шрота. Чтобы рекордный вал зерна не вызывал коллапса на рынке, необходимо создать государственную зерновую компанию, которая будет покупать его с возможностью хранения в хозяйстве. И оставить сельхозпроизводителю право обратного выкупа урожая в случае роста цен. Это поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Губернатор Вениамин Кондратьев согласился, что в ценах действительно должен быть соблюден здоровый баланс. Он сравнил себестоимость зерна со слоеным пирогом.

- Если мы хотим удержать стоимость зерна, то нужно удерживать каждый слой, - заметил он.

По его мнению, необходимо создавать сельскохозяйственные кооперативы. Сегодня начинающим кооператорам компенсируют до 90 процентов затрат на приобретение техники и оборудования для переработки урожая.

В этом году в региональном бюджете предусмотрено около трех миллиардов рублей на различные виды поддержки фермеров. В их числе программа для решивших начать собственное дело "Агростартап", гранты на закладку малых садов, субсидия на реализацию молока.

Рекорд побили дважды

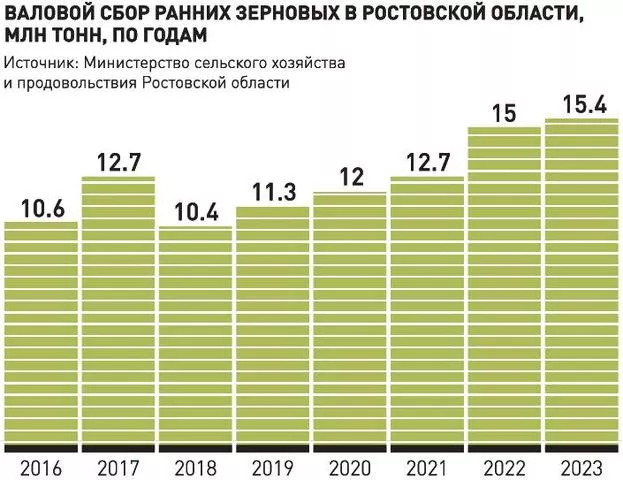

В этом году Ростовская область установила рекорд России по валовому сбору ранних зерновых (без кукурузы) - 15,4 миллиона тонн, тем самым перекрыв свой прошлогодний показатель - чуть более 15 миллионов. За всю историю СССР и современной России еще ни одному региону не удавалось достичь таких результатов. Но аграрии с тревогой смотрят в будущее.

Отчасти повезло с погодой. Но многолетний рост показателей говорит о том, что дело не только в везении. Еще 15 лет назад урожай зерна пять-шесть миллионов тонн на Дону считался удачным. Хотя всем было понятно, что плодородной земли тут много. По-хорошему можно производить гораздо больше. Но крупных и успешных хозяйств после 1990-х годов еще не народилось, а мелкие фермеры предпочитали работать по старинке, не сильно интересуясь техническими новинками. Конечно, были и новаторы. Но на все нужны деньги. А откуда они у небольших крестьянских хозяйств? Многие ведь живут от уборки до уборки. И тогда в регионе решили изменить систему господдержки. Помимо федеральной помощи начали внедрять собственные областные программы. В первую очередь, помогали тем, кто вкладывал деньги в новую сельхозтехнику отечественного производства, закупал высокоэффективные семена местных сортов, соблюдал технологические рекомендации ученых и так далее. И процесс пошел. С 2014 года сбор ранних зерновых уже не опускался ниже девяти миллионов тонн. За это время производство утроилось.

- Ростовская область шла к этим показателям 15 лет, с каждым годом увеличивая количество вносимых минеральных удобрений, правильно организовывая работу с семенами, выстраивая грамотную стратегию защиты растений, - говорит директор государственного центра агрохимической службы "Ростовский" профессор Ольга Назаренко.

Но не все идет гладко. Это признают не только на Кубани, но и в Ростовской области. Проблемы все те же. Резкий рост себестоимости продукции и при этом падение цен на зерно поставили фермеров в сложное положение. Без дополнительной господдержки в новом сезоне будет непросто выжить, считает президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин. И на прошлой неделе фермеры направили в правительство РФ предложения о дополнительной поддержке агропрома.

- Ситуация в сельском хозяйстве сегодня действительно непростая. Но за последние годы Ростовская область сумела "накопить жирок". Все это время в донские поля вносилось достаточное количество удобрений и средств защиты растений. Это давало и мгновенный, и накопительный эффект. Почва сегодня в хорошем состоянии. Ощутимо обновили машинно-тракторный парк. По количеству закупленной техники Ростовская область на первом месте в стране, - говорит замдиректора по научной работе аграрного научного центра "Донской" Дмитрий Марченко.

Сейчас на Дону идет сев озимых. Планируется засеять рекордные 2,9 миллиона гектаров. Эксперты утверждают, что сложились идеальные условия для сева. В начале сентября прошли сильные ливни, земля влажная, что создает идеальные условия для посевов.

Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива. "Эта мера поможет насытить рынок топливом, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для сельхозпроизводства с оперативной корректировкой объемов", - подчеркивается в сообщении кабмина.

У фермеров снова возникла проблема со сбытом рекордного урожая

Анна Юркова (Краснодарский край),Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

В южных регионах страны заканчивается уборочная. Урожай снова обещает быть богатым. Но, как отмечают фермеры, оборотной стороной рекордных намолотов, как и в прошлом году, стали проблемы со сбытом зерна, низкие закупочные цены, а нынче к этому добавился еще и острый дефицит топлива.

В этом году Ростовская область установила рекорд России по валовому сбору ранних зерновых (без кукурузы) - 15,4 миллиона тонн. Тем самым побив свой собственный успех, достигнутый годом раньше, - чуть больше 15 миллионов. Как говорят эксперты, за всю историю СССР и современной России еще ни одному региону не удавалось достичь таких показателей.

Конечно, в этом году повезло с погодой, признают аграрии. Но не только. Несколько лет назад в регионе изменили систему господдержки. Кроме федеральной помощи начали внедрять свои собственные областные программы. Причем не просто увеличили объемы выплат, а сделали ставку на внедрение новых технологий. В первую очередь помощь направляли тем, кто вкладывал деньги в новую отечественную сельхозтехнику, закупал высокоэффективные семена местных сортов, соблюдал технологические рекомендации ученых и так далее.

Впрочем, это только внешняя сторона. Если копнуть глубже, понимаешь, что далеко не все идет гладко. В этом году резко выросла себестоимость продукции. А цены на зерно, наоборот, упали. Так что без дополнительной господдержки аграриям в новом сезоне будет очень непросто, говорит президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Ростовской области Александр Родин. По его словам, на прошлой неделе фермеры направили в правительство РФ предложения по дополнительной поддержке агропрома.

Те же проблемы и у кубанских фермеров. В первую очередь всех волнует диспаритет цен. Произошло резкое удорожание электроэнергии, ГСМ, минеральных удобрений. Например, аммиачная селитра в начале этого года стоила 14 рублей за килограмм, а сейчас выше 25 рублей.

- Дизельное топливо повысилось в цене на 30-50 процентов, - рассказывал председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин. - Это грозит банкротством для многих фермерских хозяйств, особенно небольших. В то же время за пшеницу третьего класса "с места" сельхозпроизводителям предлагают цены, близкие к себестоимости, а порой и ниже нее. Поэтому мы просим установить базовый порог не ниже 17 рублей и в очередной раз заявляем о необходимости обнуления или отмены пошлин, поскольку они напрямую влияют на формирование цены на зерновые и масличные культуры.

Для решения проблемы фермеры Кубани вновь предложили создать Государственную зерновую компанию (ГЗК), которая бы в случае значительного падения цены на внутреннем рынке закупала продукцию у селян по той цене, которая будет обозначать самый низкий допустимый порог. Об этом они заявили на 34-м съезде краевой ассоциации крестьянских хозяйств, который прошел в станице Полтавская Красноармейского района.

Сегодня в Краснодарском крае больше 13 тысяч фермерских и около миллиона личных подсобных хозяйств. Аграрии обрабатывают свыше миллиона гектаров пахотной земли, треть всей посевной площади региона. Они производят также треть всего собранного в крае зерна, около 60 процентов овощей и 10 процентов молока.

Тем обиднее, что развитию сельских территорий мешают всем известные проблемы, которые будто лежат глыбой без движения.

О сложностях, с которыми приходится сталкиваться, четко высказался президент АККОР России Владимир Плотников. Он отметил, что недавно в порту Новороссийска за тонну пшеницы третьего класса давали 16,2 тысячи рублей, но в связи с сезонным ростом предложения и наполненностью элеваторов цены сейчас уже упали до отметки в 15 тысяч рублей. При этом экспортная пошлина составляет шесть тысяч рублей с тонны. В таких условиях о доходности речи не идет.

Всего за июль-август на экспорт было реализовано 9,6 миллиона тонн зерна. Это очередной рекорд для страны, но сельхозпроизводители тревожатся, что урожай не вывозится за рубеж в срок.

- Аграрии вступили в уборку подсолнечника. За неделю цены с 29 рублей упали до 23. И это не предел, - подчеркнул в своем выступлении глава АККОР Крымского района и директор ООО "Кубань-Агро" Александр Титов. - Так как экспорт семян подсолнечника запрещен, то переработчики пользуются этим, опуская цены до уровня шрота. С другой стороны, чтобы рекордный вал зерна не вызывал коллапса на рынке, необходимо создать государственную зерновую компанию, которая будет покупать с возможностью хранения в хозяйстве. И оставить сельхозпроизводителю право обратного выкупа урожая в случае роста цен. Это поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Присутствовавший на съезде губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев согласился, что в ценах действительно должен быть соблюден здоровый баланс, сравнив себестоимость зерна со слоеным пирогом. "Если мы хотим удержать стоимость зерна, то нужно удерживать каждый слой", - заметил он.

- Для дальнейшего развития фермерства необходимо создавать кооперативы еще на стадии переработки, - сказал Вениамин Кондратьев. - Объединяться малым сельхозпредприятиям, чтобы становиться крепче, вместе преодолевать трудности, конкурировать с крупными производителями и выходить на новые рынки сбыта. Сегодня для начинающих кооперативов мы предоставляем компенсации до 90 процентов затрат на приобретение техники и закупку оборудования для переработки. Готовы и дальше создавать максимально комфортные условия.

Как в регионах решают проблему с нехваткой дизтоплива у аграриев

Алексей Малышев (Киров),Юлия Василькина (Самара),Никита Пешков (Ставрополь),Наталья Саванкова (Пенза),Валентина Зотикова (Оренбург),Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону),Сергей Винник (Крым)

Вятские власти обеспечат приоритетные поставки дизельного топлива сельхозпредприятиям региона. Это позволит решить проблему возникшего дефицита ГСМ у аграриев, которые сейчас завершают осенние полевые работы и приступают к закладке урожая следующего года.

На конец лета - начало осени приходится максимальный спрос на дизельное топливо со стороны сельхозпроизводителей. Представители вятского агробизнеса заявили, что дефицит горючего может привести к остановке полевых работ. "Министерство сельского хозяйства Кировской области обсудило ситуацию с одним из ведущих производителей и поставщиков топлива. Определены объемы приоритетной отгрузки. Сейчас собираются заявки от сельхозпроизводителей. Также идут переговоры о резервировании у нефтепереработчиков дополнительных объемов топлива", - сообщил "РГ" вице-премьер правительства Кировской области Юрий Терешков.

А губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предпочел договориться с поставщиками топлива лично. Он обсудил с руководством одной из крупнейших нефтяных компаний поставку для аграриев 45 тысяч тонн топлива. Резкий рост цен на заправках и дефицит горючего поставили под угрозу уборочную и на полях Оренбуржья. Местный минсельхоз обратился в Федеральную антимонопольную службу из-за скачка цен на него. Если в начале августа тонна дизеля в регионе стоила у оптовиков 61,4 тысячи рублей, то спустя месяц уже 88 тысяч. На нефтебазах выстроились очереди из бензовозов.

Для решения проблемы пришлось переориентировать часть экспортных поставок горючего с местного нефтеперерабатывающего предприятия на внутренний рынок области. Как заверил губернатор Оренбуржья Денис Паслер, отгрузка будет увеличена в два раза, чтобы выровнять цены. Благодаря принятым мерам стоимость дизтоплива удалось снизить до 80 тысяч рублей за тонну. Однако фермеры по-прежнему сетуют на его нехватку.

Пензенский Минсельхоз также направил официальное обращение в УФАС для проведения проверки роста цен на дизельное топливо. Злоупотребления на местном уровне пока не обнаружены. Похожую проверку проводит и УФАС Самарской области. На территории региона производством дизельного топлива занимаются три крупных нефтеперерабатывающих предприятия. На их АЗС оно в наличии имеется.

В пресс-службе донского минсельхоза "РГ" рассказали, что организована горячая линия, на которую аграрии могут сообщить о дефиците топлива. "Аграрии живут от посевной до посевной, финансовой подушки безопасности у них нет, - предупреждает президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин. - Мы направили в правительство РФ обращение, попросили дополнительно поддержать их в преддверии осенней посевной. Одна из ключевых мер - отменить акцизный сбор на дизельное топливо для аграриев и выровнять цены на ГСМ".

В первой декаде сентября на заправках Севастополя также ощущался дефицит этого вида горючего, но к 11 сентября город получил 30 тысяч литров самого ходового дизтоплива. В эти же дни сформировали запас и в Крыму. Оба субъекта также направили свои предложения об урегулирования цен на топливо в правительство России.

Рыба стремится к дружбе с потребителем

Аналитики предупреждают: рыбная продукция рискует потерять и без того не слишком заметное место в продуктовой корзине россиян. Развернуть ситуацию, по мнению экспертов, можно только совместными усилиями всех участников рынка по продвижению этой категории.

Как обстоят дела в России с потреблением рыбной продукции, и какие инструменты можно использовать для ее популяризации, обсудили участники экспертной сессии «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения», прошедшей 30 мая в рамках «Недели российского ритейла». Организатором мероприятия выступила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), модерировали дискуссию президент агропродовольственного фонда «Своё» Андрей Даниленко и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе сессии директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин представил результаты свежего опроса о потреблении рыбы, проведенного в партнерстве с ВАРПЭ. Он указал на тревожную тенденцию: судя по ответам респондентов, в стране не только снижается потребление рыбы в целом, но и сокращается ее ассортимент и параллельно уменьшается аудитория любителей рыбных блюд.

Данные ВЦИОМ говорят, что рыба сохраняет репутацию полезного продукта: 71% опрошенных считает ее обязательным элементом здорового питания. Выше в этом рейтинге оказались только овощи. Но поклонников здорового образа жизни в нашей стране не так много, а большинство покупателей традиционно отдает предпочтение более жирным видам рыб, которые составляют примерно 30% уловов российских рыбаков, указал директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, спрос на рыбу зависит от целого комплекса факторов, включая и уровень благосостояния населения, и ситуацию с импортными поставками, и капризы природы, но культура потребления, привычки людей остаются определяющими.

Даже в условиях роста цен, если семья привыкла тратить определенную сумму денег на рыбу и морепродукты, она, возможно, купит меньше в килограммах, но эту сумму потратит, поделился наблюдением гендиректор DEFA group Андрей Абрамов. В сегменте импортной рыбопродукции, который он оценил на уровне 600 тыс. тонн в год, прошлый год начался с резкого падения, но в итоге хотя объемы поставок заметно снизились, в денежном выражении просадка оказалась не столь выраженной.

Понять, сколько рыбы на самом деле едят россияне, тоже не так просто. Александр Фомин напомнил о разных подходах к оценке среднедушевого потребления рыбы у Росстата (21,5 кг) и экспертного сообщества (16 кг или даже меньше). «К сожалению, за последние десять лет фактическая норма потребления рыбы и морепродуктов в России уменьшилась почти в два раза», — сослался на еще более нерадостную статистику Андрей Абрамов.

Даже анализ официальных данных о потреблении основных продуктовых групп демонстрирует сильное искажение не в пользу полезных продуктов — рыбы, овощей и фруктов, молочной продукции, которых как раз желательно есть побольше, указал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его мнению, перекос в сторону быстрых углеводов и жиров стоило бы исправить. Для выравнивания баланса регулятор может прибегать к таким мерам, как поддержка производителей, финансирование исследований в области здорового питания и использование их результаты, например, при пересмотре рационов для школ и детских садов или при формировании программ продовольственной помощи.

В прошлом году ритейл тоже увидел снижение в рыбном секторе — примерно на 20%, рассказал исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов. Он предупредил, что существует риск таким образом полностью потерять эту категорию. Перед переработкой, по его словам, стоит сверхзадача: на фоне падающего рынка предложить потребителю актуальную продукцию, и скорее всего это будет «продукция высокой степени готовности».

Низкий уровень переработки — одна из проблем, связанных со слабой привлекательностью рыбы, согласилась замруководителя Роскачества Ольга Шанаева. По ее словам, отсутствие на рынке продукта, который люди ожидают и готовы потреблять, мешает рыбе конкурировать с другими группами продуктов, которые сетям проще продвигать. Кроме того, потребители жалуются на рост цен и снижение качества рыбной продукции.

Участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости активного продвижения рыбной продукции и формирования новой культуры потребления рыбы. Один из модераторов сессии, президент агропродовольственного фонда «Своё» Андрей Даниленко в качестве историй успеха привел примеры раскрутки мяса индейки и стейков из говядины.

Ольга Шанаева анонсировала проект по линии Минпромторга по продвижению отечественной рыбы на внутреннем рынке, который направлен на повышение осведомленности потребителей, прежде всего молодежи. Помимо онлайн-ресурсов он предусматривает проведение тематических мероприятий в крупных городах, таких как День селедки в Калининграде, Рыбная неделя в Москве или Фестиваль минтая во Владивостоке.

Еще один проект — по продвижению категорийного бренда «Дальневосточный минтай» представил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Рыбопромышленники намерены кардинально изменить имидж самой массовой промысловой рыбы страны, сфокусировав внимание на ее натуральности и пользе для здоровья. АДМ ставит амбициозную задачу — в ближайшие три года удвоить потребление минтая в России и довести его с нынешних 183 тыс. тонн до 300–350 тыс. тонн. Для этого ассоциация планирует не только создавать позитивный контент о минтае и доносить его до аудитории, но и выстраивать сотрудничество с партнерами в сфере ритейла, переработки, общественного питания, а также постоянно работать над улучшением продукта.

Fishnews

Как меняются консультационные и аудиторские услуги для реального производства в стране

Александр Гавриленко

Когда год назад начался массовый исход западных компаний из России, то почти все аудиторские и консалтинговые бренды заявили о прекращении работы в нашей стране. Однако на поверку оказалось, что никто сильно уходить не хочет.

Большинство лишь сменили вывески и начали работать под новыми именами, говорит известный российский правозащитник Александр Хуруджи. Например, компания Ernst & Young стала называться Б1, PwC превратилась в "Технологии Доверия", Deloitte - в "Деловые Решения и Технологии" и так далее.

- Западные партнеры прекрасно умеют считать деньги. И они понимают, что структурные изменения рынка в России - это шанс сорвать куш. Качественные консалтинговые услуги нужны и коммерческим компаниям, и госкорпорациям, и непосредственно государству - как в регионах, так и на федеральном уровне, - отмечает Александр Хуруджи. - Поэтому многие из них стараются сделать вид, что они ушли из России, но с другой стороны - пытаются максимально сохраниться под новым брендом. Конечно, их регуляторы прекрасно все понимают. Но это пиар. Западный бизнес под жестким давлением и обязан идти на такие бессмысленные символические шаги, чтобы не подвергнуться "обструкции" в своих странах. Специалисты, которые работали в российских представительствах, никуда не делись, и их компетенции остались теми же, что и раньше.

Вместе с тем, как ранее отмечал в интервью "РГ" управляющий партнер LEVEL Legal Services (бывший Hogan Lovells) Леонид Эрвиц, некоторые фирмы прекратили связи с материнскими организациями либо сохранили лишь неформальные отношения. Его фирме удалось заключить реферальное соглашение о сотрудничестве с Hogan Lovells, благодаря которому LEVEL продолжает совместную работу с бывшим головным офисом. Но есть и такие, которые полностью ушли от иностранного "протектората" и теми же коллективами создали новые, чисто российские компании.

Как отмечают практически все опрошенные эксперты, стоит строго разделять консалтинг в сфере услуг и "промышленный". В юриспруденции, например, конкуренция весьма высока, и даже сугубо российских компаний на рынке хватает, говорит глава юридической фирмы Барей Нигматуллин. Кроме того, наметившийся тренд на "суверенизацию" права в любом случае ослабляет позиции иностранных консультантов в России. Так что дефицита специалистов не будет. То же самое касается, скажем, финансового сектора. В условиях ограничения доступа к международным финансовым рынкам и торговли западными ценными бумагами роль иностранных консультантов снижается. При этом открываются новые альтернативные рынки - Гонконг и Азия в целом, финансовые рынки дружественных государств. Там клиентов из России ждут.

А что в реальном бизнесе? Основные услуги в промышленности касаются вопросов эксплуатации оборудования - пусконаладки и технического сопровождения, пояснили "РГ" представители опрошенных заводов. Но здесь мало что изменилось - инвесторы вместе с оборудованием обычно привозят специалистов, которые на месте все доводят до ума.

И если вместо бельгийского станка теперь приезжают индийские или турецкие, то вместе с оборудованием приезжают представители этих же компаний. Помогают наладить производство, консультируют дальше в оперативной работе.

Конечно, при этом остаются неформальные связи и онлайн-консалтинг. Но об этом предпочитают сильно не распространяться.

И это касается не только продвинутых финансовых компаний или юридических контор. Живой пример из агропрома - одна из крупных донских агрокомпаний занимается в том числе производством косточковых культур - вишни и черешни. Хороший бизнес, рентабельность свыше тысячи процентов.

Когда компания пятнадцать лет назад решила вложить деньги в новую для себя сферу, то сразу пригласила лучших иностранных консультантов. С самого начала работы директор предприятия два раза в год приглашал из Италии специалиста, который анализировал состояние саженцев, расписывал план на полгода, в какие даты и какие работы необходимо провести. Каждый такой прилет зарубежного специалиста обходился предприятию в несколько тысяч евро, рассказывает владелец агропредприятия. Но это с лихвой окупалось ценностью советов.

С началом экономических сложностей были опасения, что итальянцы откажутся работать дальше. Но нет, они подтверждают готовность работать и дальше, в частном порядке.

Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей российской экономики. В Стратегии развития агроэкспорта до 2030 года заложено не только существенное увеличение производства, но и повышение доли продаж продуктов переработки - мяса, молочной продукции, кондитерских изделий. И если российские компании хотят производить конкурентные на мировом рынке продукты питания, то нужно налаживать серьезную "консалтинговую" инфраструктуру.

- Мы давно говорим о том, что в России необходимо создавать сети консультационных центров для аграриев, где они могли бы получать квалифицированную помощь по самому широкому спектру вопросов - от получения государственной поддержки и кредитов до всяческих образовательных курсов, условно, как выращивать кроликов или делать качественный сыр из молока собственного производства, - говорит председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ростовской области Александр Родин. - К сожалению, пока это остается только в формате предложения. Мы видим, что в разных регионах периодически организовываются подобные "консультации", как правило, в рамках различных региональных государственных грантов. И, судя по характеру вопросов и ответов, часть из них может быть сделана просто для отчетов, для галочки. Практической пользы в масштабах страны в таких проектах практически нет. Хочется верить, что на наше предложение все же будет реакция. АККОР как всероссийская общественная организация могла бы взять на себя эти функции. Тем более что на этапе становления фермерства в России в 1990-е годы эта система уже работала. Именно она в свое время помогла плавно перейти от колхозов к частному агробизнесу и задала предпосылки для того, чтобы Россия сегодня стала мировой агродержавой. Нужно использовать успешный опыт.

Конечно, с уходом крупных зарубежных игроков связаны определенные сложности, признают эксперты. Есть риск, что снижение конкуренции может привести и к постепенному снижению качества услуг. Кроме того, крупные фирмы обладают своими уникальными "экосистемами" - связями со страховщиками, оценщиками, инвесторами и так далее. Восстанавливать эти связи будет непросто. Однако же при сохранении рыночной модели экономики наша страна будет адаптироваться к новым условиям. Как было сказано выше, многие иностранные бренды фактически остались в России.

При этом появляются новые отечественные компании, обученные на передовом мировом опыте. При наличии средств они могут приглашать специалистов из любых стран. "Запереть" нашу страну в условиях глобальной экономики априори будет невозможно, резюмируют эксперты.

Актуальные исследования рыбного рынка РФ представят на «Неделе российского ритейла»

В рамках деловой программы главного события в сфере розничной торговли пройдет деловая сессия «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения». В ней примут участие представители ВАРПЭ, ВЦИОМ, Роскачества, АДМ, АКОРТ и других организаций.

Экспертная сессия состоится 30 мая. На ней будут представлены результаты исследований российского рыбного рынка, включая анализ потребительских предпочтений, проведенный ВЦИОМ в сотрудничестве с ВАРПЭ. Участники мероприятия обсудят ситуацию с потреблением рыбы в России и инструменты, которые можно использовать для популяризации рыбопродукции на внутреннем рынке. Среди других ключевых тем — основные тенденции российского рыбного рынка, динамика цен на рыбу и влияющие на нее факторы, ограничения экспорта российской рыбопродукции и ситуация с рыбным импортом, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ (выступает организатором мероприятия).

В дискуссии примут участие генеральный директор DEFA group Андрей Абрамов, исполнительный директор АКОРТ Юрий Борисов, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, замруководителя Роскачества Ольга Шанаева, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Модераторами сессии выступят президент ВАРПЭ Герман Зверев и президент Агропродовольственного фонда СВОЁ Андрей Даниленко.

Андрей Даниленко отметил, что рыба — очень недооцененный продукт, но есть вопросы с ценой, которые часто связаны с неэффективной логистикой, огромным количеством посредников и множеством других причин, и будет интересно обсудить их в ходе сессии.

По мнению Германа Зверева, дискуссия позволит провести качественный анализ состояния внутреннего рынка рыбопродукции и заложить фундамент для формирования стратегии действий по увеличению доли рыбы в продуктовой корзине россиян.

Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла» — главное событие в сфере розничной торговли. В этом году форум пройдет с 30 мая по 2 июня в Москве. Его организаторами выступают Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Напомним, в прошлом году ВАРПЭ совместно с Рыбным союзом организовали на форуме экспертную сессию «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции».

Fishnews

ВАРПЭ сформировала рыбную повестку на Неделе российского ритейла

Экспертная сессия, посвященная вопросам потребления рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке, пройдет 30 мая в Москве в рамках Недели российского ритейла.

Рыбная тематика в этом году вновь нашла отражение в программе Недели российского ритейла. Главными темами экспертной сессии «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения» станут ситуация с потреблением рыбы в России и инструменты популяризации рыбопродукции на внутреннем рынке. Организатором дискуссии традиционно выступает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Специально для этой сессии ВЦИОМ проводит опрос о потреблении рыбы и рыбной продукции, анализ сложившихся моделей выбора. Изучаются ассортиментные предпочтения, факторы, формирующие потребительские привычки, ограничивающие стереотипы, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«ВЦИОМ проводит уже не первый замер по этой теме, поэтому в этот раз у нас будет хорошая возможность посмотреть в пятилетней динамике, каким образом изменились базовые установки россиян в вопросах потребления рыбы, — рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. — В предыдущем исследовании мы уже зафиксировали достаточно тревожные тенденции. Во-первых, в молодежной среде постепенно утрачивается культура потребления рыбы, понимание полезности рыбных продуктов. Второй момент: все чаще потребление рыбы происходит через систему общественного питания (в кафе, ресторанах, барах). То есть, по сути, выбор блюда и способа приготовления отдается на откуп такого рода посредникам.

Задача исследования этого года — посмотреть, как изменилась ситуация за пять лет, какие тенденции получили свое развитие, а какие — ушли на второй план. Мы надеемся увидеть интересную и глубокую динамику, которая позволит сделать фундаментальные выводы в отношении потребления рыбы россиянами и, надеюсь, сформулировать набор интересных и полезных рекомендаций».

В повестке экспертной сессии также ограничение экспорта российской рыбопродукции и ситуация с импортом рыбы и морепродуктов в Россию.

Круг экспертов

В дискуссии примут участие генеральный директор DEFA group Андрей Абрамов, исполнительный директор АКОРТ Юрий Борисов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, замруководителя Роскачества Елена Саратцева, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Модерировать дискуссию будут президент Агропродовольственного фонда СВОЁ Андрей Даниленко и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Помимо внутреннего рынка, сжимаются и экспортные возможности отечественных рыбопромышленников, борьба рыбы за место в продуктовой корзине россиян выходит на уровень стратегии выживания отрасли в целом. Для формирования этой стратегии необходимо объединить усилия государства и бизнеса. Дискуссия в рамках Недели российского ритейла позволит заложить фундамент для этой работы и провести качественный анализ текущего состояния внутреннего рынка рыбопродукции», — уверен Герман Зверев.

Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла» — главное событие в сфере розничной торговли. IX форум пройдет с 30 мая по 2 июня в Москве. Организаторами форума выступают Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Напомним, в прошлом году ВАРПЭ совместно с Рыбным союзом организовали экспертную сессию «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции».

Fishnews

NASA наконец отправило миссию на Луну

Ракета SLS отправила к Луне космический корабль «Орион», на котором в будущем планируется доставлять на спутник астронавтов. «Орион» должен облететь Луну и вернуться на Землю, а уже в 2025 году американские астронавты должны высадиться на поверхность Луны впервые с 1972 года

Американское космическое агентство NASA впервые запустило сверхтяжелую ракету-носитель SLS, созданную для реализации лунной программы. Ракета отправила к Луне космический корабль «Орион», на котором в будущем планируется доставлять на спутник астронавтов.

На «Орионе» к Луне отправились два манекена, дрожжи, грибок, водоросли и семена, а также десять малых исследовательских аппаратов. Трансляция пуска велась на YouTube.

По плану программы «Орион» должен облететь Луну и вернуться на Землю. В случае успеха в 2024 году начнется миссия «Артемида-2» — уже с экипажем. В 2025-м американские астронавты должны высадиться на поверхность Луны впервые с 1972 года.

Комментирует исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин:

«В каком-то смысле это проект несчастной судьбы, потому что, пока он развивался, у него неожиданно под носом вырос конкурент, всем известный SpaceX, который делал всю концепцию это миссии очень устаревшей. Но нет сомнения, что если уж американцы поставили целью пилотируемую миссию к Луне, они это сделают. Что касается цели этой миссии и перспективы, американцы сейчас точно так же, как и Россия, как и Китай, прощупывают будущее пилотируемой космонавтики, которое абсолютно не очевидно на сегодняшний день. Мы видим, что у нас происходит всеобщая роботизация, в том числе и в военной сфере, которая всегда была драйвером основным космических технологий, и что человеку делать в космосе, сейчас толком никто не знает. Россия нашла очень изящный выход в виде этой служебной станции, она специально названа служебной, потому что у нее будет вспомогательная роль, а не роль флагмана какого-то, это все-таки в основном ремонт, отработка, какие-то вспомогательные операции, где действительно нужна гибкость и нужно присутствие человека, при этом это будет станция посещаемая. Американцы пошли по более традиционному для них пути: мы сейчас захватим весь мир, захватим Вселенную и вернемся на Луну. Возвращение к Луне — это некий лозунг, который возник от безыдейности, потому что ни научного, ни коммерческого, ни геополитического смысла сегодня в этом никто не видит. Что человеку делать на Луне, сказать еще сложнее, чем что человеку делать на околоземной орбите. Понятно, что никаких поселений ни на Луне, ни на Марсе никогда не будет, Илон Маск прекрасно эксплуатирует эту риторику для развития военных технологий и очень успешен в этом, а вот Луна и для войны толком не нужна. Я думаю, что это будет разовая миссия, которая потихонечку сойдет на тормозах за отсутствием целеполагания».

Старт SLS изначально должен был состояться в конце августа, однако пуск дважды отменялся из-за утечек жидкого водорода. В сентябре пуск был отложен из-за нелетной погоды и повреждения «Ориона» ураганом «Николь».

Программа США по возвращению человечества на Луну была перезапущена по распоряжению президента Дональда Трампа в 2017 году. В 2021 году уже Джо Байден призвал конгресс увеличить финансирование NASA. Программа уже обошлась американскому бюджету примерно в 37 млрд долларов.

Россияне стали чаще выбирать самостоятельные туры по стране

Владимир Емельяненко

Один из итогов летнего отдыха-2022: большинство людей отдыхали дома - 33% или на даче - 28%. За границу выбрались единицы - 2%. При этом заметно, с 11 до 16%, выросло число тех, кто выбрал отдых внутри страны.

Новая тенденция - люди стали чаще посещать некурортные места и города. В основном, это Башкирия, Выборг, Дагестан (Каспийск и Дербент), Ярославль, Волгоград и область, Карелия, Шерегеш (Кузбасс), Великий и Нижний Новгород, Алтай. Правда, ключевыми туристическими магнитами остаются все же Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Москва и Балтика (Калининград, Зеленоградск и Светлогорск).

- Если раньше россияне предпочитали открывать мир, бывая за границей, отдавая предпочтение системе "все включено", и, часто, недооценивая самостоятельные путешествия, - говорит социолог ВЦИОМ Кирилл Родин, - то теперь народ охотнее выбирает систему самостоятельных туров внутри страны, отдавая предпочтение нетрадиционным и не морским местам. Тренд только зарождается, зарекаться трудно, но люди поехали изучать свою страну.

По данным ВЦИОМ, финансы и занятость на работе сподвигли многих из тех, кто выбирается в отпуск или в краткие путешествия, выбирать новые форматы отдыха. Туры, которые экономят бюджет, - авто- и жд-туры, глэмпинги, турбазы на реках и озерах, туры выходного дня или проживание в несетевых мини-отелях. При этом, если раньше многие приобретали пакетные туры, то сейчас чаще путешествуют сами: так проще вернуть деньги, если планы изменились, или оценить преимущества страны. Среди ее достоинств - природа, архитектура, активный отдых, жаркое лето, вкусная еда, рост качества сервиса и инфраструктуры.

Российские ученые запатентовали экологичный строительный материал для атомных станций

Исследователи получили патент на экологичный импортозамещающий строительный материал — пористую стеклокерамику. Разработка превосходит аналоги по прочности, теплопроводности, химической и биологической стойкости. Кроме того, при производстве и эксплуатации отсутствует выброс в атмосферу вредных веществ. Благодаря этому стеклокерамику можно использовать при утеплении атомных электростанций (АЭС), строительстве в зонах вечной мерзлоты и создании конструкций в газо- и нефтедобывающей промышленности. Работа выполнена сотрудниками подведомственного Минобрнауки России Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарева.

В настоящее время при строительстве атомных станций используется пеностекло, которое в основном (95%) завозится в Россию из-за рубежа. Однако пористая стеклокерамика позволит импортозаместить его за счет улучшенных свойств, сниженной стоимости и экологичности.

«Технология проста и уникальна: сухой помол кремнистой породы, не требующей никаких газообразующих добавок, и кальцинированной соды с последующим обжигом. Данный состав значительно облегчает процесс производства — получается одностадийная технология, в то время как для пеностекла сначала варится стекло, затем оно остывает, размалывается с газообразующими добавками и нагревается повторно», — комментирует доцент кафедры строительных материалов и технологий МГУ им. Н.П. Огарева, кандидат технических наук Александр Родин.

Разработка мордовских ученых экологична. При производстве аналогов ранее использовалась щелочь. При нагревании она испаряется и может вызывать химический ожог слизистых оболочек и кожи, стать причиной пожара и быстрого износа оборудования. В данной технологии используется сода. Вспенивание порошка происходит за счет минералов цеолита, содержащихся в породе.

Кремнистые породы могут иметь разный химический и минералогический состав. Повышенное содержание кальцита делает структуру стеклокерамики неоднородной. Сейчас ученые работают над улучшением свойств и структуры материала — изучают влияние вида и количества хлорида на свойства стеклокерамики.

Уже доказано, что введение небольшого количества хлоридов в состав шихты (смеси исходных материалов) позволяет получить образцы стеклокерамики в виде блоков с равномерной мелкопористой структурой.

«Мы говорим об импортозамещении пеностекла — его значительный объем сейчас завозится из-за рубежа. В идеале нужна замена на новый материал, пористую стеклокерамику. Разработка наших молодых ученых — это стимул для строительной промышленности, поскольку материал позволит увеличить темпы строительства, и для экономики в целом. По уровню готовности технологии разработка сейчас находится на стадии TRL5, создания производственной технологии. Основным партнером является Комбинат теплоизоляционных изделий в Саранске. Планируется, что этот производитель станет первым выпускать новый экологичный материал», — отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

По словам авторов, пористая стеклокерамика по сравнению с другими материалами обладает рядом преимуществ. У материала более высокая температура использования, он не обрастает плесенью, обладает повышенной термической и химической стойкостью, более легкий и прочный.

Стеклокерамика позволит скорректировать технологию монолитного строительства в высотных домах, утеплять атомные станции, а ее отходы можно использовать в качестве заполнителя для сухих строительных смесей. Кроме того, стеклокерамика может быть интересна для нефте- и газодобывающей промышленности. Благодаря химически стойкому составу, который не пропускает влагу, материал не подвержен коррозии и может быть использован для утепления труб в земле.

В Республике Мордовия большая сырьевая база цеолитсодержащих пород для производства пористой стеклокерамики. Месторождения данных пород есть во многих регионах России (Республика Татарстан, Орловская область и др.). Если отработать технологию, масштабировать производство можно будет по всей стране.

Результаты исследований опубликованы в журнале Materials.

Пористая стеклокерамика разработана в рамках реализации стратегического проекта «Материалы нового поколения и энергосбережение» по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Ставка Верховного главнокомандующего в первые дни петроградских беспорядков: 23—25 февраля 1917 года

Кирилл Александров

Окончание

Опубликовано в журнале Звезда, номер 7, 2022

В субботнюю ночь 25 февраля Петроград выглядел пустым, воинские и полицейские наряды распускались по казармам. Российская столица, по замечанию градоначальника генерал-майора Александра Балка, «мирно отдыхала».[1] Во втором часу ночи председатель Совета министров действительный тайный советник князь Николай Голицын телеграфировал государю о результатах состоявшегося правительственного совещания и передаче продовольственного дела в ведение городского управления.[2] При этом автор телеграммы ни слова не сообщил о беспорядках, происходивших в течение двух минувших дней.

Страсти как будто улеглись.

Член Думы от Харьковской губернии, октябрист Никанор Савич, который утром шел пешком почти через весь город, «не заметил ничего особенного»: улицы выглядели почти пустыми, а «городовые мирно стояли на своих постах, словом — все как всегда».[3] Но вскоре после рассвета двухмиллионный Петроград пришел в хаотичное движение, никем не управляемое и оттого бесцельное.

Волнения, сопровождавшиеся нападениями на городовых, начались между восьмью и десятью часами на Васильевском острове, в Нарвской части, на Выборгской стороне, где густой поток людей снова стремился к Александровскому мосту, чтобы перебраться ближе к Невскому проспекту, и в Александровском участке[4], откуда с левого берега Невы в центр города с революционными песнями и под красным флагом с надписью «Долой самодержавие, да здравствует демократическая республика» направились тысячи рабочих Обуховского завода, принадлежавшего Морскому ведомству.[5] Прекращалось выполнение военных заказов для армии и флота, на летучих митингах зазвучали призывы вооружаться и привлекать солдат на сторону демонстрантов. Не вышла часть утренних газет, останавливался транспорт, хотя учреждения, театры и синематограф продолжали работать, а в элитных заведениях посетителям подавали роскошные завтраки.[6] Общее количество бастовавших на третий день беспорядков оценивалось современниками в диапазоне от 200 тыс. до 306 тыс. человек[7], и, скорее всего, средняя цифра в 240—250 тыс. выглядела наиболее близкой к реальности.[8] Забастовка принимала всеобщий характер[9] и грозила парализовать жизнь Петрограда, чьи ресурсы имели огромное значение для подготовки апрельского наступления и боеспособности войск действующей армии.