Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Боевики подорвали опоры линии электропередач в провинции Кундуз на севере Афганистана и нарушили подачу электроэнергии из Таджикистана в Кабул, сообщает в четверг телеканал TOLO News.

Представитель электроэнергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat Гулям Хусейн заявил, что электроснабжение будет восстановлено в течение дня.

По информации СМИ, это второй случай подрыва ЛЭП на севере Афганистана за неделю. Предыдущая диверсия произошла днем ранее в провинции Баглан на севере Афганистана, однако в результате первого взрыва снабжение Кабула таджикской электроэнергией прервано не было. Предположительно, за взрывом в Баглане стояли боевики радикального движения "Талибан".

Как сообщает телеканал, в конце января боевики "Талибана" уже нарушали подачу электроэнергии из Узбекистана, подорвав ЛЭП в провинции Баглан. Последние взрывы опор ЛЭП в северных провинциях Афганистана полностью лишили Кабул импортируемой электроэнергии.

10 – 11 февраля в Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО. 9 февраля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО "не ищет новой конфронтации с Россией и не желает новой холодной войны". Вроде бы обнадеживающая стабильность. Сравните, год назад, 6 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности тот же генеральный секретарь говорил практически то же самое: "НАТО не ищет конфронтации с Россией". Однако слова нередко расходятся с делами.

В среду 10 февраля министры обороны стран НАТО утвердили увеличение складов с оружием и боеприпасами в Восточной Европе, а Великобритания ответила на «российскую угрозу» откомандированием в ВМС альянса пяти британских боевых кораблей и 530 моряков.

Наращивание военной активности у российских границ, создание оперативных возможностей для сил реагирования НАТО вынуждают Россию действовать зеркально.

Представитель России в НАТО Александр Грушко отметил, что размещение сил НАТО в Восточной Европе не останется без военного ответа и меры на восточном фланге альянса не укрепляют, а подрывают стабильность в регионе.

Список добрых дел

В 2015 году США и НАТО планомерно провоцировали Россию на Украине и в Западной Европе. Предложили поддержать Киев оружием для борьбы с пророссийскими ополченцами главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Филип Бридлав и группа высокопоставленных чиновников США. Возможно, поставки оружия из США на Украину через Болгарию и подставные фирмы начались гораздо раньше.

В феврале США и НАТО пытались инициировать новую цветную революцию в Закавказье, и в Ереване длительное время продолжались антиправительственные беспорядки.

В марте Североатлантический альянс демонстрировал силу в Черном море, американские крылатые ракеты появились вблизи берегов России под прикрытием учений с военными флотами Болгарии, Румынии и Турции.

9 – 18 марта масштабные учения Joint Viking прошли в северной норвежской губернии Финмарк, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 200 км. Около пяти тысяч военнослужащих и 400 единиц военной техники в небе, в море и на берегу проверили на практике "концепцию смешанных оперативных арен".

С началом весны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Италию, Францию, Словакию, Латвию. В страны Балтии перебросили три тысячи военнослужащих США. Сотни американских инструкторов начали действовать на украинских полигонах.

6 апреля под Алма-Атой начались учения "Степной орел – 2015" с участием военнослужащих Казахстана и НАТО (США и Великобритании). С 1991 года пять центральноазиатских стран постсоветского пространства – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – взаимодействуют с НАТО в Совете североатлантического сотрудничества по единым алгоритмам.

Апрельские маневры НАТО состоялись также в Шотландии, Турции и Литве.

Майские международные учения НАТО Dynamic Mongoose в Норвегии с участием 5 тысяч военнослужащих из 10 стран-союзниц проводились, по сути, для втягивания в Североатлантический альянс нейтральных Швеции и Финляндии.

1 – 26 июня маневры НАТО Saber Strike 2015 прошли в непосредственной близости от российских границ – в трех странах Балтии и в Польше – с участием 6 тысяч военнослужащих, танков Abrams, бомбардировщиков B-52, штурмовых самолетов A-10 из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса.

Июльские учения двухтысячной войсковой группировки на Западе Украины при активном участии шести стран Североатлантического альянса показали приверженность НАТО стратегии расширения на Восток. Кроме того, в июле состоялись совместные маневры альянса в Черном море с участием многонациональной группировки из 23 боевых кораблей, учения НАТО Baltops-2015 в Балтийском море и многонациональные учения НАТО Agile Spirit в Грузии.

В августе крупнейшие учения воздушно-десантных войск НАТО Swift Response 15 прошли в Европе с участием 5 тысяч военнослужащих из 11 стран: Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США, Франции.

27 августа Йенс Столтенберг торжественно открыл учебный центр НАТО в Грузии – постсоветской республике, которая не является членом альянса. И это событие беспрецедентно.

Сентябрьские американо-украинские маневры Sea Breeze в Черном море стали очередной попыткой США и НАТО создать очаг военной напряженности чуть южнее Севастополя и Новороссийска.

В октябре состоялось учение НАТО Trident Juncture 2015 с участием 36 тысяч военнослужащих, 200 самолетов и 50 военных кораблей из 30 стран. Кроме того, 21 октября состоялось испытание американской системы ПРО в Европе.

4 ноября главы государств восточного фланга НАТО в Бухаресте обсудили аспекты создания постоянных баз альянса в Польше и в каждом из трех государств Балтии.

24 ноября истребители страны-члена альянса сбили российский бомбардировщик в небе Сирии, и внеочередное заседание Североатлантического совета в Брюсселе на уровне послов морально поддержало эту провокацию на грани широкомасштабной войны с Россией.

В декабре самолеты-разведчики AWACS перелетели из Германии в Турцию, для дальнейшего "сдерживания" России.

В начале 2016 года стало известно, что бюджетом Пентагона предусмотрена военная помощь Киеву в размере 250 млн долларов США. Деньги пойдут на закупку противотанковых систем, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, профессиональную подготовку военнослужащих.

2 февраля Белый дом объявил, что в бюджете 2017 года на Инициативу по обеспечению европейской безопасности (European Reassurance Initiative) выделено не 789 млн долларов (как было предусмотрено ранее), а 3,4 млрд долларов США.

Это не полный список добрых дел НАТО и яркая иллюстрация к распространенному на Западе мнению, будто после окончания холодной войны альянс упорно работает над конструктивными отношениями с Россией, а она не желает идти на это.

Основания для тревоги

У России имеются реальные поводы для тревоги. К примеру, биологическая программа Пентагона и рассылка жизнеспособного возбудителя сибирской язвы 194 адресатам в 10 странах мира или бюджет Пентагона на 2017 год в сумме 582,7 млрд долларов (в 2016 году – 580,3 млрд долларов).

С кем готовятся воевать наши добрые соседи? Можно заметить, что учения альянса проводятся не в Северной или Южной Америке, а в непосредственной близости от границ РФ, и все они в той или иной степени несут угрозу России.

10 февраля 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил: "Мы осуществляем самое значительное усиление нашей коллективной обороны в период после окончания холодной войны". И это больше похоже на правду, чем уверения в миролюбии альянса. Еще честнее было бы сказать, что хотели подчинить Россию, а теперь приходится ее изолировать.

Одновременно американские, западноевропейские и восточноевропейские паникеры наперебой подогревают робких обывателей-налогоплательщиков: "А что, если НАТО проиграет войну с Россией?", "Если Россия начнет войну в Прибалтике, НАТО ее проиграет", "Россия готовится к войне".

Делается все, чтобы помешать формированию мирной континентальной Европы, в которой американское доминирование и существование НАТО станут бессмысленными. Отсюда настойчивые попытки вызвать тревогу у европейцев, активизировать их вложения в военный сектор (бюджет НАТО на 35% формирует Европа и на 65% – США).

Обновленная американская стратегия сдерживания России – часть проекта по расширению американского влияния в Европе. В первые ряды сил "сдерживания" США толкают европейцев и НАТО (как инструмент имперских амбиций). Однако в случае широкомасштабного конфликта с Россией эта война станет, вероятно, последней и для альянса, и для США.

Стратегия и тактика продвижения на Восток, попытки демонтажа всего постсоветского пространства, навязывание западного видения миропорядка, и отношение к населению России, как к обреченным индейцам Северной Америки, – огромная ошибка. Победить или запугать Россию еще никому не удавалось и не удастся.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

О перспективах сотрудничества России и Таджикистана в военно-технической сфере, взаимодействии по линии Евразийского экономического союза, проблемах российских компаний, работающих в этой среднеазиатской стране, в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

— Игорь Семенович, как, по вашему мнению, изменились дипломатия, дипломатическая работа за последние годы?

— Дипломатия как таковая и ее методы, по сути, не изменились. Основные принципы российской дипломатии остаются неизменными: прагматизм, открытость, отстаивание национальных интересов. Цели российской дипломатии были, есть и будут теми же – обеспечивать безопасность страны, создавать благоприятные международные условия для поступательного развития России, предотвращать или разрешать конфликты ненасильственными, политическими средствами.

В то же время дипломатия не стоит на месте и вынуждена реагировать на новые международные вызовы, в том числе на дальнейшее усиление глобальной конкуренции за воздействие на продолжающиеся процессы перемен и формирование новой международной системы. Отмечу, что в подходах российской дипломатии отсутствует конфронтационный заряд, сохраняется приверженность использованию в области международной безопасности прежде всего политических и правовых инструментов, механизмов миротворчества.

В последние годы продолжалось и усугублялось множество серьезных конфликтных ситуаций – в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, на Украине. Все это происходило на фоне беспрецедентного усиления террористической угрозы. В этих условиях Россия стремилась действовать активно как постоянный член Совета Безопасности ООН и одно из наиболее крупных государств с активной внешней политикой, не только отстаивая свои национальные интересы, но и реализуя свою ответственность за положение дел в мире.

Руководствуясь принципами баланса интересов, верховенства международного права и центральной роли ООН, российская дипломатия способствовала успеху коллективных усилий на целом ряде важнейших направлений международной повестки дня. Среди них завершение в прошлом году процесса ликвидации сирийского военно-химического потенциала, договоренность по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, минские договоренности от 12 февраля 2015 года, формирование Международной группы поддержки Сирии и запуск так называемого Венского процесса.

— Вы бывали в разных странах мира. Остались ли еще места на карте, где бы вы хотели побывать? И какая из командировок вам больше всего запомнилась?

— За 40-летнюю дипломатическую карьеру удалось поработать во многих странах – в длительных и краткосрочных командировках. Работая в МИДе, занимался различными направлениями внешней политики. Это и североамериканское направление, консульская деятельность, СНГ. Много лет проработал в Африке в качестве посла России в Бурунди и Ботсване. Предыдущая должность – постоянный представитель России в ОДКБ. О каждой загранточке остались свои воспоминания. Конечно, хотелось бы увидеть больше. Не удалось побывать в Латинской Америке, Австралии, Японии. Наиболее глубокий след в моей памяти оставила первая работа на дипломатическом поприще – в секретариате ООН в Нью-Йорке.

— Поздравляют ли вас иностранные коллеги с Днем дипломата? Есть ли какие то традиции?

— Дипломатам многих стран наш праздник не знаком. Хотя они с удовольствием приходят на организуемые нами приемы и другие мероприятия, посвященные профессиональному празднику российских дипломатов. Похожие праздники есть некоторых странах, в частности в Казахстане и Киргизии. Многие иностранные, дипломаты, получившие профильное образование в российских вузах, празднуют День дипломатического работника вместе с нами и поздравляют нас.

— Как вы оцениваете состояние военно-технического сотрудничества между Москвой и Душанбе? В Таджикистане уже на официальном уровне идут разговоры, что помощь идет только на многостороннем уровне…

— Военно-техническое сотрудничество между нашими странами успешно развивается. Российская Федерация оказывает помощь Республике Таджикистан в модернизации Вооруженных сил РТ по двусторонней линии – осуществляются поставки сюда современных вооружений и военной техники. Буквально на днях состоялся визит в Душанбе большой представительной делегации Министерства обороны России во главе с заместителем министра Анатолием Антоновым. Прошли предметные консультации по различным аспектам военного и военно-технического сотрудничества. С российской стороны была подтверждена готовность выполнить все обязательства на данном направлении.

— Российские предприятия в Таджикистане по-прежнему испытывают проблемы с налоговыми органами и крупными должниками? Что делается для решения данных проблем?

— Да, к сожалению, эта проблема сохраняется. С ней сталкиваются многие российские, прежде всего телекоммуникационные, компании, работающие под торговыми марками "Мегафон" и "Билайн". Их руководители жалуются на то, что налоговая политика в республике не отличается предсказуемостью – сложно планировать свою деятельность в условиях, когда налоговая нагрузка постоянного меняется, причем в сторону повышения. В результате снижается рентабельность предприятий, что ставит под сомнение целесообразность их деятельности. Эта проблема нас серьезно беспокоит. Вопрос, безусловно, будет включен в повестку дня намеченного на весну этого года в Душанбе очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

— Есть ли какие-то подвижки от Таджикистана по вопросу членства в ЕАЭС?

— Мы хорошо знаем, что вопрос о возможном вступлении Таджикистана в Евразийский экономический союз активно обсуждается на различных уровнях. В свое время президент Эмомали Рахмон говорил о том, что нормативно-правовые документы союза тщательно изучаются таджикской стороной. Насколько мы знаем, к ЕАЭС проявляет интерес и таджикский бизнес. Безусловно, вступление в это интеграционное объединение – непростой шаг для Таджикистана, и мы целиком и полностью уважаем право наших таджикских друзей и партнеров всё всесторонне оценить и взвесить, прежде чем принять такое важное решение. Хотел бы подчеркнуть базовые принципы ЕАЭС – равноправие, прагматизм, взаимное уважение, сохранение национальной самобытности и государственного суверенитета всех стран-участниц. Евразийский экономический союз уже сейчас является весомым фактором в деле повышения конкурентоспособности национальных экономик стран-участниц, поддержания региональной стабильности. Несомненно, тесная кооперация дает неоспоримые преимущества, способствующие экономическому развитию участников.

Мое личное мнение заключается в том, что с учетом сложившихся за многие десятилетия традиций, особого характера экономического взаимодействия Таджикистана с Россией и другими республиками СНГ, устойчивых тенденций миграционной политики и ряда других факторов присоединение Таджикистана к ЕАЭС было бы перспективным для Душанбе.

— В условиях экономического кризиса будет ли РФ поддерживать объем инвестиций, который был ранее?

— Как известно, Россия рассматривает Таджикистан в качестве стратегического партнера. Эта характеристика распространяется и на инвестиционное и торгово-экономическое взаимодействие. Мы не намерены снижать уровень сотрудничества с республикой в этой сфере. Вместе с тем следует признать, что финансово-экономический кризис негативно сказался и на российских возможностях.

— Численный состав российской военной базы в Таджикистане сокращается до бригадного варианта. Не означает ли это, что Россия оставит Таджикистан один на один с угрозами экстремизма и терроризма, исходящими из Афганистана?

— 201-я российская военная база продолжает играть роль форпоста России в Центральной Азии, гаранта мира и стабильности в регионе. 201-я РВБ будет в полном объеме выполнять возложенные на нее задачи по защите независимости и суверенитета РТ, обеспечению стабильности военно-политической обстановки.

Несмотря на объективный процесс оптимизации структуры 201-й российской военной базы, ее перевод на бригадный состав никак не отразится на боеспособности соединения. Более того, подобные структурные изменения позволят достичь большей мобильности путем сокращения штатной численности.

Принимая во внимание всю важность совместных усилий по противодействию угрозам террористического и экстремистского характера, личным составом 201-й РВБ на регулярной основе проводятся тактические учения, специальные тренинги и семинары, идет процесс модернизации оснащения подразделений базы современной техникой и вооружениями. В частности, на весну текущего года в ряде районов Хатлонской области запланированы совместные российско-таджикские учения, в рамках которых военнослужащие отработают вопросы взаимодействия и выработают единые подходы по нейтрализации незаконных вооруженных формирований в труднодоступной горной местности.

Вновь хотел бы заверить, что в случае опасности Россия не оставит в беде братский таджикский народ. Мы всегда приходили и будем приходить на помощь Таджикистану в сложные для него времена. Мы внимательно следим за изменениями обстановки и готовы действовать в новых условиях.

— Есть ли какие-то конкретные планы по увеличению импорта плодоовощной продукции из Таджикистана?

— Вопрос стоит на повестке дня. В прошлом году несколько увеличился объем поставок таджикской сельхозпродукции в Россию, однако не на столько, насколько бы хотелось. Основная причина – достаточно высокие цены, логистические трудности, низкий технологический уровень сельского хозяйства Таджикистана, отсутствие оптовых сетей, способных обеспечить поставки крупных партий сельхозпродукции, а также острая конкуренция с одной из соседних стран. Кроме того, после вступления Киргизии в Евразийский экономический союз и её вхождения в единое с Россией таможенное пространство, таджикская плодоовощная продукция, пройдя таможенное оформление на границе с Киргизией, зачастую дальше идет в Россию как киргизская. Все эти факторы в условиях рынка играют большую роль. Но желание изменить положение к лучшему имеется у обеих сторон, и мы предпринимаем усилия для активизации сотрудничества в этой сфере.

— Устраивает ли вас уровень взаимодействия с МИД Таджикистана?

— Мы удовлетворены уровнем взаимодействия между посольством и МИД России с внешнеполитическим ведомством Таджикистана. Ежегодно подписывается и успешно реализуется программа межмидовского сотрудничества. На регулярной основе проводятся взаимные визиты министров иностранных дел, консультации по различным направлениям внешнеполитической деятельности, включая региональную ситуацию, консульскую проблематику и информационную политику. Активно сотрудничаем на площадках международных организаций – ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СНГ. С удовлетворением отмечаем нашу слаженную работу, основанную на совпадении либо близости позиций наших стран по основным международным проблемам, что создает благоприятные условия для совместных инициатив.

Хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поздравить ветеранов и действующих сотрудников дипломатической службы России с профессиональным праздником и пожелать здоровья, успехов и всего самого наилучшего.

Казахстан будет экспортировать во Вьетнам по нулевой ставке зерно, муку и черные металлы.

В настоящее время экспорт Казахстана во Вьетнам незначительный, и составляет всего 10 млн. долларов, сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Марат Кусаинов.

«На сегодня объем внешней торговли у нас с Вьетнамом не значительный - свыше 200 млн. долларов. Из них мы импортируем с Вьетнама товаров на более чем 190 млн. долларов. Наш экспорт составляет всего 10 млн. долларов», - озвучил данные М.Кусаинов.

Он уточнил, что Казахстан импортирует в эту страну только свинец и асбест, а из Вьетнама на наш рынок поставляются сотовые телефоны, компьютеры и спортивные одежды и обувь.

«Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом устраняет барьеры, то есть мы по нулевой ставке уже можем экспортировать во Вьетнам те товары, которые пользуются спросом во Вьетнам. В первую очередь, мы говорим о зерне, муке и черных металлах. Недавно объединением «КазАлко» подписано соответствующее соглашение с вьетнамскими коллегами по импорту на этот рынок алкогольной продукции», - заключил первый вице-министр нацэкономики РК.

КазАкпорат напоминает, сегодня Сенат ратифицировал Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.

Ильяс Умаханов: "Мы должны пропагандировать объединяющие начала, которые связывают наши народы"

Владимир Нестеров

Гость программы "Трибуна" вице-спикер верхней палаты российского парламента Ильяс Умаханов подводит итоги первого года существования Евразийского экономического союза.

- Смогли ли за год Армения и Киргизия стать полноценными членами ЕАЭС?

- Один год для такого объединения – не срок, но основные принципы, заложенные в создание Евразийского союза, сегодня работают. Армения и Киргизия вступили в ЕАЭС не так давно, тем не менее председателем коллегии Евразийской комиссии уже стал представитель Армении. В коллегии Евразийской комиссии есть представители и от Киргизии. С правовой точки зрения принцип равноправия всех членов соблюдается в полной мере. Представители этих государств пользуются полномочиями, которые предусмотрены договором о создании ЕАЭС. Интенсивной работы соответствующих органов и исполнительной власти, и законодательной власти требует ратификационный процесс, который нужно обеспечивать, как с точки зрения ранее принятых соглашений, которые находятся в работе. Недавно мы ратифицировали соглашение об обороте лекарственных средств. Оно затрагивает все государства, в том числе и Армению, и Киргизию, и они полноправно участвуют в этом процессе. Соглашение накладывает на них соответствующие обязательства, которые приняли на себя три страны, которые стояли у истоков ЕАЭС –Россия, Казахстан и Белоруссия.

- Существуют какие-то факторы, которые тормозят интеграционные процессы в рамках ЕАЭС?

- Экономическая конъюнктура не очень благоприятна для того, чтобы рассчитывать на какие-то быстрые достижения в интеграции государств, которые сегодня образуют Евразийский союз. А что было бы, если бы не было Евразийского союза? Насколько наши государства в условиях этой неблагоприятной конъюнктуры чувствовали бы себя экономически более стабильно? Это был бы еще больший удар по сравнению с тем, что происходит сегодня. В этом смысле создание ЕАЭС и вступление в этот союз Киргизии и Армении смягчило последствия кризиса, которые обрушились на наши государства, и не только на наши государства. Это, прежде всего, падение цен на нефть и экономическое давление Запада на Россию. ЕАЭС – это соединяющийся сосуд, неизбежно последствия этих факторов отражаются и на экономике, и на росте ВВП всех его членов. Но это временные трудности. Вместе такого рода трудности преодолевать гораздо легче, и гораздо быстрее можно выйти из этого неблагоприятного витка экономической конъюнктуры.

- Как дешевеющий рубль, девальвация нашей национальной валюты отражается на экономическом состоянии стран ЕАЭС? Это скорее позитивный или негативный фактор?

- Это данность, с которой приходится считаться. Изменения курсовой разницы между рублем и долларом неизбежно должно было сказаться и на экономическом самочувствии наших экономических союзников. Вслед за девальвацией рубля последовала превентивная девальвация в Казахстане и в других странах - где-то больше, где-то меньше, в коридоре от 14% до 40%. Речь идет не только о конкурентоспособности товаров, производимых в государствах ЕАЭС для торговли между собой, но и о конкурентоспособности экспортного потенциала этих государств. Российский рубль упал, и, соответственно, дешевеют стоимостные показатели, и эти перекосы должны быть каким-то образом выровнены.

Для экспортоориентированных отраслей промышленности всех наших государств слабеющая национальная валюта –дополнительный стимул для того, чтобы расширить возможности экспорта. Этот кризис показал необходимость более тесной координации центральных банков наших государств, чтобы в упреждающем порядке принимать какие-то меры и не создавать резких перекосов. Такая будет вестись на более системной основе.

- Страны постсоветского пространства, объединяет не только общая история, но и русский язык как язык межнационального общения. Но в некоторых странах СНГ уже выросло целое поколение людей, которые русский либо вообще не знают, либо знают уже очень плохо. На днях последний населенный пункт в Таджикистане, который имел русское название, город Чкаловск был переименован в город Бустон. Как укрепить позиции русского языка в дружественных странах?

- Если сравнивать с советским периодом, то востребованность использования русского языка несравненно меньше, но я бы не говорил, что популярность русского языка сильно падает. Миграционные процессы привели к тому, что произошел значительный отток русскоязычного населения. Уехали учителя, преподаватели, уменьшилось число обучающихся русскоязычных жителей этих государств. Соответственно уменьшился диапазон использования русского языка. Это экономический результат последствий политических или идеологических решений. Но сегодня миграционные процессы из того же Таджикистана приводят к тому, что таджикская сторона обращается к России с просьбой открыть русскоязычные школы, направлять туда преподавателей русского языка для обучения. Была замечательная инициатива, связанная с послами русского языка, с которой выступил целый ряд студенческих организаций, преподаватели. Они на общественных началах, готовы выезжать туда, чтобы обеспечить изучение, распространение русского языка в сопредельных государствах, среди наших братских народов. Есть решения о создании русской школы в Душанбе.

Сейчас произошел перелом, когда с одной стороны Россия хочет, чтобы великий русский язык остался достоянием этих народов, а с другой стороны, есть желание жителей этих государств изучать русский язык – для них это экономическая потребность. Есть определенные требования и стандарты для мигрантов, которые намерены приехать в Россию на работу, и это в том числе знание русского языка. Сопряжение этих факторов даст нам в ближайшее время более позитивную картину.

Что касается переименования, я бы я не придавал бы этому большого значения. Давайте будем откровенны и самокритичны – мы же начали процесс переименования городов и улиц в России. Мы переболели этой болезнью. В таджикском Чкаловске в свое время были сосредоточены научные и технические кадры. Это было закрытое административное образование. Но в результате оттока русскоязычного населения национальный состав изменился. Коренное население, может быть, из соображений национальной самоидентификации хочет вернуть старое название. Это не должно расцениваться как антироссийский жеста или символ отторжения от России. Это болезненный, но вполне объяснимый процесс укрепления национального самосознания.

- Как напомнить братским народам об их духовном и культурном родстве? Недавно прозвучало предложение вспомнить строительство Байкало-Амурской магистрали, в частности, установить памятник Гейдару Алиеву, который курировал эту стройку. Каково ваше отношение к этой инициативе?

- Абсолютно позитивное. У меня абсолютно позитивное отношение к философии того, что мы должны максимально пропагандировать объединяющие начала, которые связывают наши народы на протяжении долгой истории. Наши отцы и деды плечом к плечу строили БАМ, защищали страну от немецко-фашистских захватчиков, восстанавливали разрушенные города, заводы, фабрики Советского Союза, тогда получила совершенно иное звучание и расцвет национальная культура всех бывших республик, народов, населяющих Российскую Федерацию, тогда коллективно обеспечили прогресс в направлении науки, техники и других отраслях. Я глубоко убежден, что мы потеряли определенный период, когда начали ковыряться какие-то конфликтообразующих эпизодах нашей истории, в страницах, которые не вызывают иных чувств, кроме горечи и сожаления. Мы потеряли огромный позитивный задел, который был заложен старшими поколениями.

Сегодня картина все же несколько иная, и я очень признателен и средствам массовой информации, которые гораздо активнее используют возможности объединительного начала, пропагандируют наши общие ценности, общую историю, общие корни. Есть инициатива общественных организаций – увековечение роли Гейдара Алиевича Алиева в строительстве Байкало-Амурской магистрали как символа нашего культурного взаимодействия, гуманитарного взаимодействия, сохранения нашей общей исторической памяти. Я уже вел консультации с руководством РЖД, на днях мы проведем первое рабочее совещание по этой теме. Есть инициативная группа, которая готова финансировать такого рода проект за счет внебюджетных источников – благотворительных, личных вкладов, пожертвований –будь это памятник, будь это бюст, будь это памятная доска. Идея заслуживает максимальной поддержки, и Совет Федерации сделает все, чтобы это максимально быстро ее реализовать. В идеале это нужно сделать ко Дню рождения Гейдара Алиевича, сразу после майских праздников. Но мы уже не в том режиме работаем, когда к каждой дате нужно обеспечить пуск объекта, завода, базы, космической ракеты. Таких примеров может быть много не только в наших взаимоотношениях и общей истории с Азербайджаном, но и с другими сопредельными государствами. Это то зерно, которое мы должны очень бережно взращивать, чтобы оно принесло плоды. Я имею в виду главным образом подрастающее поколение, потому что люди старшего поколения помнят, знают, были свидетелями или участниками этих событий.

- Вы недавно вернулись из рабочей поездки из Израиля и Палестины, где были в составе делегации Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. Израиль – одно из немногих государств Запада (хотя он находится на востоке, его принято называть западным государством) которое с пониманием относится к операции российских ВКС в Сирии. Отношения между Сирией и Израилем были весьма напряженными. Я бывал в Сирии до конфликта, и тогда достаточно было иметь израильскую визу в паспорте, оказаться на допросе. Обсуждалась ли в рамках вашего визита ситуация в Сирии? И каково отношение израильских парламентариев и политиков по отношению к операции российских ВКС?

- Это был официальный визит председателя Совета Федерации в Израиль, а визит в Палестину был рабочий визит. В беседах как с президентом Израиля и со спикером израильского Кнессета, так и в ходе встреч с Махмудом Аббасом проблематика Сирии была наиболее актуальной, чувствительной темой. Официальные беседы и частные, приватные разговоры, которые мы вели с коллегами в Израиле, подтверждают их понимание важности и значения операции, которую ВКС России проводят в САР. Тут на первый план выходит осознание того, что главная угроза это не исторические распри, которые разделяли Сирию и Израиль. Главная угроза сегодня – это ИГИЛ, это терроризм, от которого Израиль страдает не меньше, а иногда и больше, чем все государства Запада. Они на себе испытали, что такое терроризм. Даже во время нашего пребывания в Иерусалиме было два террористических акта. Поэтому первое и главное –борьба с терроризмом. А второе –стабильность, мир и спокойствие на сирийской земле. Эти два стратегических постулата для Израиля чрезвычайно важны. Легко рассуждать о том, что происходит на Ближнем Востоке, из окна своей уютной квартиры где-то в Нью-Йорке, и гораздо сложнее, когда ты находишься в непосредственной близости. До недавнего времени была реальная угроза использования химического оружия, угроза того, что химическое оружие может попасть в руки террористических формирований, которые в огромном количестве расплодились после известных событий в Ираке, в Ливии и в Сирии. Против кого оно было бы направлено? Как оно было бы использовано? Это не абстрактные вопросы, которые вызывают большую озабоченность у руководства Израиля.

Именно поэтому существует тесная координация, взаимодействие соответствующих военных ведомств, специальных служб, которые выстраивают линию противодействия терроризму и террористическим атакам, с учетом позиций и с учетом заинтересованности наших партнеров, в данном случае речь идет об Израиле. Полагаю, что это обсуждение получит свое продолжение, поскольку мы договорились о проведении последующих консультаций между профильными комитетами обороны, безопасности и международных дел со стороны Федерального Собрания и Объединенного комитета по международным делам, обороне и безопасности Кнессета Израиля. И в этом смысле мы готовы активно содействовать такого рода взаимодействию, может быть, в известной степени подключив туда наших коллег из сирийского парламента.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника, Москва, 10 февраля 2016 года

Разрешите торжественное заседание, посвященное Дню дипломатического работника, объявить открытым.

Исполняется Гимн Российской Федерации.

Дорогие друзья, дорогие наши ветераны,

Уже не первый год мы отмечаем этот день и каждый раз констатируем, что за минувшие двенадцать месяцев не все наши товарищи вместе с нами остались в строю. В прошлом году мы потеряли Е.М.Примакова – нашего великого политика, государственного деятеля, учителя многих из здесь присутствующих, человека, который заложил основы нашей современной дипломатии, получившей развитие в Концепции, которой мы сейчас руководствуемся. Многие другие наши товарищи сегодня не здесь, не с нами.

Прошу почтить их память минутой молчания.

***

Дорогие друзья,

В наш адрес поступили приветствие Президента Российской Федерации В.В.Путина сотрудникам и ветеранам МИД России, поздравительные послания Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкина, глав парламентских комитетов, сенаторов, депутатов, руководителей ведомств российских регионов. Мы благодарны всем за добрые слова поддержки российской дипломатии.

В этот день мы особенно отчетливо ощущаем внимание, которое российское руководство уделяет внешнеполитической деятельности. То, как наш праздник сегодня освещался в российских СМИ, по-моему, весьма показательно, и это говорит о том, что не только наши официальные руководители, но и широкая общественность разделяет основные направления внешнеполитической доктрины, утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, которой мы руководствуемся в нашей работе.

Россия сегодня вновь оказалась на перекрестке событий, имеющих ключевое значение для определения вектора мирового развития. На наших глазах происходит усиление глобальной конкуренции по вопросу о параметрах будущего мироустройства, отчетливо проявляется противоречие между попытками навязывать другим свою волю и набирающей силу тенденцией к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в интересах решения общих для всех проблем. При этом уравнения международной политики становятся все сложнее, в них все больше переменных величин, меньше констант и очевидных решений.

В этих условиях наша дипломатия последовательно, энергично, творчески работает над реализацией утвержденного Президентом Российской Федерации В.В.Путиным внешнеполитического курса. Независимость и самостоятельность нашей внешней политики, открытость к сотрудничеству с любым государством или группой стран во всех регионах на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга привлекают партнеров, которые приветствуют энергичную и созидательную роль России. Они видят в ней важный фактор обеспечения сбалансированной эволюции международных отношений в направлении создания надежной, устойчивой глобальной системы управления, опирающейся на взаимодействие ведущих центров силы и влияния и отражающей его культурно-цивилизационное многообразие. Именно на такой основе мы работаем в различных многосторонних форматах, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, «Группу двадцати», БРИКС, ШОС и другие.

Мы никому ничего не навязываем, но открыто продвигаем подходы, которые считаем правильными и своевременными. Правда и справедливость – это неотъемлемая основа самосознания нашего народа, который многократно доказывал это на крутых поворотах истории.

Сегодня в фокусе нашего внимания – мобилизация международных усилий для отпора террористической агрессии, создание в этих целях широкого антитеррористического фронта на основе международного права и под эгидой ООН, что подчеркнул в своем поздравлении в наш адрес Президент Российской Федерации В.В.Путин. Решительные действия Воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского правительства призваны помочь переломить ситуацию, обеспечить поражение ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и прочих террористических группировок.

Одновременно мы исходим из того, что лишь военным путем победить терроризм, как и решить любую другую проблему, невозможно. Необходимо сочетать вооруженную борьбу с политическим урегулированием конфликтов, с экономической реабилитацией пострадавших государств, с противостоянием экстремистской идеологии. Таким пониманием мы руководствуемся в выработке взаимоприемлемых основ разрешения сирийского конфликта, в продвижении комплексного подхода к задаче выправления опасной ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Справиться с усилением международной нестабильности, урегулированием множащихся конфликтных ситуаций, добиться оздоровления международных отношений, можно только коллективными усилиями при опоре на центральную роль ООН. Убежденность в этом составляет фундамент нашей внешнеполитической философии. Методы шантажа, давления, нелегитимных санкций, информационных войн лишь загоняют любую ситуацию в тупик, ведут к дальнейшему расширению пространства анархии, усилению непредсказуемости в международных делах. Все это мы наблюдаем воочию каждый день.

Правильность нашей позиции мы каждый день соизмеряем с реальной жизнью, которая подтверждает ее. Мы опираемся на те принципы, о которых я упомянул, что позволило выйти на всеобъемлющую договоренность по обеспечению исключительно мирного характера иранской ядерной программы, что позволило устранить один из наиболее взрывоопасных конфликтных очагов в регионе Ближнего и Среднего Востока. В прошлом году успешно завершен процесс ликвидации сирийского военно-химического арсенала. Выработано новое всеобъемлющее Парижское соглашение по проблемам изменения климата. В Совете Безопасности ООН приняты важные решения, касающиеся, противодействия терроризму и продвижения сирийского урегулирования.

Дорогие друзья,

Сегодня от нашей инициативности, самоотдачи, способности работать максимально эффективно зависит успешное решение задач по формированию благоприятных внешних условий и долгосрочной основы для устойчивого, динамичного развития нашей страны. Занимаясь, каждый на своем месте, повседневными и срочными делами, мы не должны упускать из вида перспективу, сохранять понимание роли нашей страны в историческом контексте и твердую уверенность в своих силах. В этой связи уместно вспомнить слова философа И.А.Ильина, которые он написал в середине прошлого века: «Россия – не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании…». Это было сказано в 1950 г., думаю, это будет актуально всегда.

Хотел бы еще раз от всей души поздравить присутствующих, всех наших коллег с профессиональным праздником, пожелать особенно нашим ветеранам доброго здоровья, благополучия и всем нам новых успехов в служении Отечеству.

Как заявили депутаты афганского парламента от провинции Бадахшан, с 2014 года нелегальная вооружённая группировка занимается добычей лазурита в месторождении Куран-ва-Мунджан.

По данным депутатов, добытый лазурит переправляют в Кабул через провинцию Панджшер. Средства, вырученные от его продажи, идут на финансирование «Талибана». Группировка насчитывает до 200 человек, заявил секретарь Волуси Джирги Абдул Рауф Энами в интервью Национальному телевидению Афганистана. Он также заявил, что группировка имеет связи среди афганских чиновников, хотя признал, что подтверждение этих обвинений требует времени.

Депутат от провинции Бадахшан Джавед Муджадиди обвинил правительство в бездействии по данному поводу. Пресс-секретарь МВД Афганистан Сиддик Сиддики заявил, что по данному направлению ведётся работа, однако не стал вдаваться в подробности.

В то же время Ибрагим Джавари, представитель Сети мониторинга природных ресурсов Афганистана, утверждает, что боевики контролируют добычу большей части полезных ископаемых в Афганистане.

Согласно опубликованным в 2014 году данным, Афганистан является одной из самых богатых полезными ископаемыми стран мира, однако из-за гражданской войны возможности страны организовать добычу этих ископаемых весьма ограничены. Из-за сложной ситуации с безопасностью иностранные инвесторы также не спешат участвовать в проектах такого рода, хотя в последние годы Китай и Индия выиграли тендеры на разработку крупных афганских месторождений меди и железа.

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз продукции ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (Белоруссия) на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Такое решение принято ведомством в связи с выявлением многочисленных нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и Российской Федерации, в том числе обнаружением остатков антибиотиков тетрациклиновой группы, метронидазола, метаболитов нитрофуранов и фальсификаций в продукции.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что признал небезопасным 53% проверенного сыра из Белоруссии. "Из 19 приостановленных товарных партий сыра общим весом свыше 360 т, в 10 партиях общим весом свыше 190 т установлено существенное превышение массовой доли консерванта натрия азотнокислого Е251", - информировало ведомство.

В числе предприятий, допустивших выпуск недоброкачественной продукции и одновременно являющимися заявителями деклараций о соответствии - Любанский и Копыльский филиалы ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", СОАО "Беловежские сыры".

«ПРОДЭКСПО-2016» – настоящее и будущее продовольственной индустрии России

8 февраля 2016 г. в ЦВК «Экспоцентр» (Москва) открылась 23-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2016». В 2016 году выставка открыта с 8 по 12 февраля. Мероприятие проводится ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Этот важнейший для продовольственного рынка проект отмечен Знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Организаторы отмечают стабильно растущий интерес к нему экспонентов и посетителей. С первого года проведения число участников выставки увеличилось более чем в 4 раза, площадь – в 5 раз. По итогам Общероссийского рейтинга выставок, составленного Торгово-промышленной палатой РФ и Российским союзом выставок и ярмарок, «Продэкспо» признана «Самой крупной выставкой России» по тематике «Продукты питания» в номинациях «Общая площадь выставки нетто», «Общее количество участников», «Общее количество посетителей», «Общее количество посещений», «Общее количество стран-участниц».

Приветствуя участников и организаторов международной выставки «Продэкспо-2016», Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил: «За свою многолетнюю историю масштабный форум зарекомендовал себя как авторитетная выставочная и дискуссионная площадка, объединяющая крупнейших производителей со всего мира, ведущих представителей экспертного сообщества и отраслевых специалистов. Разнообразная и насыщенная программа деловых мероприятий определяет главные ориентиры развития продовольственного рынка».

Министр подчеркнул, что «сегодня сельскохозяйственная отрасль играет одну из ключевых ролей в российской экономике, решая приоритетные государственные вопросы».

Выставка «Продэкспо-2016» продемонстрирует широкий ассортимент пищевой продукции со всего мира. Для удобства экспонентов и посетителей-специалистов экспозиция разделена на 27 тематических салонов, каждый из которых представляет отдельную отрасль пищевой промышленности. В этом году на выставке «Продэкспо» появился отдельный салон «Овощи, фрукты, грибы».

Россию на выставке представят 1 424 компаний со всей страны. По сравнению с 2015 годом количество российских участников увеличилось на 11,9%. Примерно 40% из них представляют Москву и Московский регион и около 60% – другие субъекты Российской Федерации. Традиционно широкий ассортимент пищевой продукции демонстрируют компании Центрального федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Сибирского федерального округа, Южного федерального округа, Приволжского федерального округа.

Трендом последних лет является увеличение активности предприятий из стран постсоветского пространства. В «Продэкспо-2016» примут участие более 69 производителей и поставщиков из Белоруссии, 30 участников из Армении, 13 предприятий из Казахстана. Заметно активизировались фирмы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.

Иностранная часть экспозиция выставки, несмотря на обострение экономической и политической ситуации, сохранила свою представительность. 27 стран – Австрия, Аргентина, Алжир, Армения, Болгария, Бразилия, Венгрия, Греция, Иран, Испания, Италия, Китай, Латвия, Македония, Мексика, Парагвай, Польша, Португалия, Сербия, Тунис, Таиланд, Уругвай, Франция, Чехия, Чили, Шри-Ланка, ЮАР – принимают участие в выставке в формате национальных стендов.

Всемирный банк содействует участию граждан для достижения лучших результатов развития в Таджикистане

С 31 января по 9 февраля 2016 г. при поддержке Всемирного банка была организована серия семинаров по наращиваю потенциала для организаций гражданского общества (ОГО) в Душанбе и Худжанде, Таджикистан. Семинары были профинансированы из средств программы Трастового фонда Кореи по вовлечению граждан Всемирного банка, а их реализация была осуществлена местной ОГО «Глобус». В семинаре приняли участие более 40 участников из различных регионов Таджикистана.

Преподаватели семинаров, в число которых входили местные и международные тренеры, охватили вопросы исследовательской методологии, независимого мониторинга и оценки, отчетности и анализа данных. Цель семинаров заключалась в содействии более активному участию гражданского общества в проектах развития, включая те, которые финансируются Всемирным банком.

«Мы реализуем несколько проектов в сфере сельского развития, образования и некоторых других секторах, где гражданское общество играет важную роль, начиная с обеспечения независимой проверки и заканчивая охватом жизненно важной информацией всех членов местных сообществ», отметила Патриция Виверс-Картер, Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане. «Участие гражданского общества, бенефициаров и местных сообществ в проектах, которые оказывают на них воздействие, показывает эффективные результаты и делает реализацию проекта более действенной и прозрачной».

«Практические тренинги превысили все мои ожидания. Я понял, как много времени и труда занимают мониторинг и оценка», сказал один из участников из Согдийской области. «Полученные знания, основанные на примерах из местного и иностранного опыта, помогут мне повысить качество системы мониторинга и оценки в моей организации. Также я теперь лучше понимаю, как гражданское общество может дополнить работу государственного сектора по улучшению услуг населению».

Всемирный банк, при поддержке Программы Корейского трастового фонда по вовлечению граждан в улучшение отношений между государством и обществом в Центральной Азии, оказывает содействие улучшению отношений между гражданами и властью в Кыргызской Республике и Таджикистане.

В Таджикистане текущая Стратегия партнёрства со страной предусматривает привлечение гражданского общества во всю операционную деятельность ГВБ в самом широком смысле, от консультирования при разработке новых проектов, до реализации компонентов отдельных проектов.

Активный портфель Всемирного банка в Таджикистане включает 21 проект на общую сумму 323,4 млн долларов США (включая региональные проекты), ассигнованных на содействие экономическому росту через развитие частного сектора с одновременным инвестированием в оказание государственных услуг для населения, таких как образование, здравоохранение, коммунальные услуги и социальная защита. Начиная с 1996 г. Всемирный банк выделил Таджикистану свыше 1 млрд долларов США в виде грантов и крайне льготных кредитов из средств Международной ассоциации развития и ресурсов трастового фонда.

Группа Всемирного банка привержена продолжению оказания содействия Таджикистану в его работе по улучшению уровня жизни и удовлетворению чаяний своего молодого и растущего населения.

Первую партию томатов из Ирана весом около 20 тонн доставили на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

"Сельхозпродукцию загрузили 3 февраля в городе Бушир (юг Ирана) и далее автомобиль через Азербайджан проследовал до российской границы на Дагестанскую таможню, откуда прибыл на Астраханский таможенный пост Астраханской таможни", — пояснил представитель пресс-службы.

В таможне отметили, что из Ирана в основном поставляются изюм, фисташки, финики, чай, сухофрукты, томатная паста, хна, но после ввода Россией экономических санкций против отдельных категорий товаров Турецкой Республики в конце 2015 года появилась возможность для сбыта на рынок ЕАЭС иранской сельхозпродукции.

По итогам 2015 года общий объем турецкого экспорта сократился на 9,8% по сравнению с 2014 годом и составил 140,6 миллиарда долларов. Турецкий экспорт в Россию за этот период сократился на 38% — с 6 до 3,7 миллиарда долларов.

Отношения РФ и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября прошлого года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. После инцидента Россия ввела ряд специальных экономических мер в отношении Турции. В частности, Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз из Турции курятины, томатов, репчатого лука, цветной капусты, огурцов, апельсинов и мандаринов, винограда, яблок, груш, персиков, слив и клубники.

15 предприятий Кыргызстана получили право на поставку продукции в Россию. Об этом сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов на пресс-конференции в среду.

«15 крупнейших предприятий, которые проявили интерес и в какой-то степени подтвердили свою компетентность, в плане того, что они готовы обеспечивать продукцией, соответствующей требованиям международных стандартов, и обеспечивать безопасность во время производственного процесса. Если у нас до этого была возможность только для 8 предприятий и только на сопредельные области Казахстана, то с 8 февраля наши предприятия получили возможность выхода на большой российский рынок. Все теперь будет зависеть от самих предприятий», - сказал О.Панкратов.

В письме Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщается, что, учитывая меры, предпринимаемые компетентным органом Кыргызстана по переоборудованию ветеринарных лабораторий и пунктов пропуска, а также по усилению ветеринарного контроля, с 8 февраля 2016 года разрешены поставки на территорию Российской Федерации продукции низкого риска: готовой мясной продукции, прошедшей термическую обработку (+72 градусов и не менее 30 минут), молочной продукции, прошедшей термическую обработку (в соответствие с положением статьи 8.8.35 Кодекса МЭБ), а также рыбной продукции.

Как отмечается, перечень предприятий Кыргызстана, имеющих право поставок продукции в Российскую Федерацию, размещен на официальном сайте Россельхознадзора. Внесенные в перечень предприятия должны также находиться в реестре организаций и лиц КР, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства – члена на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза. Имеется статус - «специальные требования».

Под «специальными требованиями» при поставках готовой мясной, молочной продукции и рыбной продукции следует понимать следующее: кыргызской ветслужбой проводится лабораторный контроль сырья и выпускаемой продукции на соответствие требованиям ЕАЭС, в ходе производства осуществляется контроль за соблюдением норм и требований ЕАЭС, включая производственный лабораторный мониторинг.

Также в письме говорится, что в связи с отсутствием опыта поставок такой продукции из КР в Россию будет обеспечен усиленный ветнадзор, с отбором не менее 10 проб вне зависимости от вида продукции от каждого предприятия из КР по показателям безопасности.

Перечень 15 предприятий (первые 12 предприятий по производству молочной продукции):

ОсОО «Ак-Сут»; ОАО «Бишкек-Сут»; ОсОО «Умут и Ко»; ОсОО «Кант-Сут»; ОсОО «Урсус»; ОсОО «Ак-Жалган»; ОсОО «Сут-Булак»; ОсОО «Артезиан»; ОсОО «Шин-Лайн»; ОсОО «Эмилия»; ИП «Тууганбаев»; ЗАО «Талас-Сут»; ОсОО «Риха» (производство мясных продуктов); ОсОО «Акылман» (производство и переработка рыбы); ОсОО «Ысык-Куль Экспорт» (производство и переработка рыбы).

«Правильные» имена возродят культуру?

Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН. (Соб. корр. «Правды»). г. Бишкек.

Единый реестр национальных имён создаётся в Таджикистане. Граждане республики будут иметь право нарекать детей лишь в соответствии со списком, закреплённым в виде закона. По уверениям властей, это поможет сохранить таджикскую культуру и уберечь её от «чуждых веяний».

ДАВНО подмечено, что руководители, не имеющие возможности или желания проводить политику в интересах народа, направляют свою нерастраченную энергию на прожекты довольно странного свойства. Например, возводят собственные золотые статуи, как в Туркмении, или задумываются над сменой названия государства, как в Казахстане. Однако таджикские власти, судя по всему, решили переплюнуть соседей по количеству абсурдных инициатив.

Надо отметить, что страсть к ономастике — науке об именах собственных — местных чиновников обуяла давно. Почти десять лет назад в республике впервые был поднят вопрос перехода к национальным фамилиям. Как объясняли жителям, сохранение славянских суффиксов «—ов» и «—ев» негативно отражается на культуре народа и препятствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Первым пример подал сам президент, превратившийся из Рахмонова в Рахмона. И если поначалу смена фамилий была добровольной процедурой, в последнее время «возвращение к корням» стало принудиловкой. Толчком к этому явилась гневная статья генерального прокурора Таджикистана Шерхона Салимзоды, в которой он обрушился на молодых людей, предпочитающих фамилии с русскими суффиксами.

Фамилиями борьба за «чистоту культуры» не ограничивается. В конце прошлого года министерство юстиции предложило внести поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», согласно которым процесс имянаречения будет строго регламентирован. Как указывается в документе, детям запрещено давать имена, чуждые национальной культуре, представляющие собой названия предметов, видов продукции, пород животных и птиц, а также такие, что принижают честь и достоинство человека, разделяют людей на касты.

Но, как признаются чиновники, главной целью инициативы является искоренение арабских и тюркоязычных имён, получивших в Таджикистане широкое распространение. А чтобы сделать процесс максимально контролируемым, будет создан единый реестр «правильных» имён. Эта работа была поручена комитету по языку и терминологии при правительстве. На помощь чиновникам привлекли сотрудников Академии наук, а также научного издательства Национальной энциклопедии.

Сотрудники органов ЗАГС будут обязаны теперь придерживаться реестра при регистрации новорождённых. Единственное исключение сделано для национальных меньшинств: им позволено нарекать своих чад в соответствии с собственными традициями. Впрочем, считать это послабление незыблемым вряд ли стоит. «Патриотическое» рвение таджикских властей может дойти и до граждан нетитульной национальности.

Как ожидалось, поправки были утверждены парламентом, и власть отчитывается об очередном шаге на пути к «культурному возрождению». Того, что истинного возрождения такими бессмысленными мерами достичь невозможно, в Душанбе, к сожалению, не понимают.

Чип спешит на помощь

Обязательная маркировка меховой одежды приведет к ростам цен на нее

Алексей Голяков

Начиная с 1 апреля 2016 года, в России и других странах Евразийского экономического союза будет введена единая маркировка изделий из натурального меха. При этом планируется запрет продажи шуб и полушубков, дубленок и головных уборов без опознавательных знаков с радиочастотными метками. Эксперты не сомневаются, что данное решение сделает и без того недешевую зимнюю одежду еще более дорогой и недоступной.

Несмотря на символическую дату нововведения, эти вовсе не шуточные предложения содержатся в проекте правительственного постановления, подготовленного Минфином совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Минпромторгом.

В правительственном документе прописывается порядок маркировки, описание меток и требования к государственной информационной системе маркировки товаров. Операцию по маркированию поручаются таможенникам, само изготовление чипов – Гознаку. Прототип информационной системы, по данным ФНС, уже готов и будет запущен на месяц раньше – 1 марта.

Нововведение вызвано тем, что, по данным Российского пушно-мехового союза, на отечественном рынке меховых изделий объем нелегально импортированных и произведенных вещей, в том числе и небезопасных для здоровья, доходит до 80%. В денежном выражении объем российского рынка меховых изделий варьирует в пределах 100–120 млрд. рублей в год. На этом фоне собираемые в бюджет таможенные пошлины и НДС едва приближаются к годовой отметке 5 млрд. рублей в год.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов утверждает, что новация будет способствовать более четкому контролю за движением «подлинных меховых изделий на всех этапах – от производства или ввоза в Россию до момента продажи». В Минпромторге делают предположения, что если от проекта будет отдача, то уже через год будет сделан шаг к единой системе маркировки товаров. И тогда мы будем иметь дело с аналогичными радиочастотными наклейками, подтверждающими подлинность изделия, уже на всю одежду, вплоть до трусов, а также на обувь, лекарства, детские товары.

Одна из ключевых целей создателей системы – снизить долю «серого потока» товаров легкой промышленности в обороте стран ЕАЭС. Знак маркировки, таким образом, выступает заодно и бланком строгой отчетности. То есть заказать и приобрести его можно будет исключительно по заявлениям изготовителей либо импортеров, в которых будут обозначены конкретные виды шуб и их объем, рассчитанный на продажу. Получается, что по факту предложение правительства как бы вводит акцизную марку на шубы, – причем неважно, где они произведены: в странах Евразийского экономического сообщества или в дальнем зарубежье.

Попасть в единую информационную систему небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели смогут через отдельный сервис на сайте ФНС. Для этого им надо будет предоставить в электронном виде обязательные сведения о себе, в том числе ИНН и отсутствие налоговых или таможенных долгов.

Ну а в качестве возможного наказания за нарушение новых правил предусмотрена, в частности, конфискация товара. Хотя санкции предполагается применять к нарушителям лишь со следующего зимнего сезона – не раньше грядущего октября.

Председатель движения «За честный рынок» Илья Хандриков увидел в инициативе правительства очередной способ пополнения бюджета за счет потенциальных покупателей. По его мнению, нет никаких доказательств эффективности использования чипов в качестве средства санитарно-технического контроля, зато это наверняка приведет к удорожанию меховой продукции и создаст новую почву для коррупционных схем.

Ссылки же на вредность многих видов синтетической продукции (которая в состоянии удерживать тепло при двадцатиградусном морозе), используемой при пошиве теплой зимней одежды, тоже представляются эксперту надуманными. Из-за отнесенности значительной части территории страны к северным широтам, и по причине большей в сравнении с европейскими странами численности населения, от синтетики нам никуда не деться, – утверждает г-н Хандриков. «Мы не сможем просто по объективным причинам одеть всех российских женщин в натуральные манто и шубки из натурального меха», – сказал он «НИ», добавив, что дополнительные расходы на маркировку неизбежно потянут вверх в цене и синтетику, в которую одеваются большинство россиян.

Братская Польша, прими нас, грешных!

Елена Горбачева

Куда едут работать украинские мигранты

Из-за проблем в экономике и войны на Донбассе поток мигрантов с Украины усиливается и все больше ориентируется на Запад, отмечают эксперты. Где украинцы чаще всего ищут работу, в каких странах им рады, а где нет — разбиралась «Русская планета».

Разгулявшийся на Украине экономический кризис уже повлек за собой громкие отставки в правительстве и приблизил вероятность проведения досрочных парламентских и президентских выборов. А сверх этого — вынудил миллионы украинцев отправиться зарабатывать на пропитание за пределами своей страны.

Украина в прямом смысле слова разваливается, заявил Дмитрий Фирташ, бывший спонсор Евромайдана и всей украинской оппозиции, а ныне — беглый олигарх, скрывающийся от властей Украины и ФБР в одной из европейских стран. Он назвал происходящее на Украине «провалом американской стратегии» и заявил, что страна на грани распада. «Европа сейчас страдает от наплыва мигрантов. А Украина — это Европа. И я уверен, что ЕС едва ли хочет, чтобы к ним мигрировали еще и 45 миллионов украинцев — оттого, что их страна разваливается», — заявил Фирташ.

Окно в Европу

Если верить Госстату Украины, численность населения страны по состоянию на 1 декабря 2015 года составила 42 млн 775 тыс. человек, что на 179,3 тыс. человек меньше, чем на аналогичную дату 2014 года. В 2014 году более 22,5 млн украинцев вынуждены были хотя бы раз покидать пределы родины в поисках работы или по служебным причинам.

При этом в 2014 году существенно изменилась географическая структура выезда граждан Украины за границу. Если в предыдущие годы наибольшее количество украинских граждан посещало Россию, то последнее время в приоритете для украинцев — Польша.

В прежние годы миграционный поток, так же как и у многих восточноевропейских стран, был направлен на Запад. Из-за нестабильной экономики и военных действий в Донбассе этот поток только усилился. Из новых трендов — к трудовой миграции добавилось желание украинцев получить статус беженца при переезде на новую родину.

Страной номер один, принимающей трудовых мигрантов из Украины, считается Польша. Всего за 2015 год границу с этой страной пересекло почти 9,52 млн украинцев, по данным Администрации государственной пограничной службы Украины. Для сравнения: в 2014 году это сделали 7,66 млн человек.

Для Польши, которая испытывает проблемы с отъездом собственного населения в западноевропейские страны, украинцы — идеальные иммигранты. «Это мигрант высочайшего класса, не надо его учить языку, не надо давать ему квартиру, не надо учить его профессии. Они сами очень хорошо справляются», — заявил Ассоциации предпринимателей и работодателей Польши Цезарь Казьмерчак. Чтобы сохранить прежние темпы экономического роста, страна должна к 2050 году принять до 5 млн иммигрантов, цитирует его слова ТАСС. Значительное количество людей приезжают в Польшу на время, не получая вида на жительства. Однако, судя по заявлениям поляков, они заинтересованы в том, чтобы превратить таких иммигрантов из временных в постоянных.

«Польша широко открыла двери для сотен тысяч украинских граждан, которые из материальных соображений или из-за угроз безопасности вынуждены искать прибежище за пределами отечества», — сказал глава МИД республики Витольд Ващиковский. По словам премьера Беаты Шилдо, Польша уже приняла около 1 миллиона украинцев — правда, не уточняется, за какой период.

Поток граждан Украины в Россию за прошедший год практически не изменился: это вторая после Польши страна, куда украинцы выезжают на заработки. Всего за 2015 год в Россию выехало 4,16 млн человек (против 4,67 млн в 2014). Эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть больше. «Достаточно большой поток украинцев, которые выезжают на заработки в Россию, теперь идет через белорусскую границу — это связано и с прекращением перелетов, усложнением прохода непосредственного контроля Украина-Россия», — рассказал Forbes UA Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Среди других стран, куда охотнее всего ездят украинцы, Венгрия, Молдавия и Белоруссия. Из западноевропейских стран в лидерах Германия, Италия и Греция. Однако из-за миграционной катастрофы, с которой столкнулась Европа в результате наплыва беженцев из ближневосточных стран, та же Германия пошла на ужесточение условий пребывания беженцев в стране и начала избавляться от мигрантов, том числе и от украинских. Под угрозой депортации оказались даже те, кто уже получил статус беженца вместе со всеми необходимыми документами. По данным Regnum, таких людей с начала вооруженного конфликта на Донбассе свыше 7 тысяч человек.

А деньги русские

У миграции есть и свои плюсы — деньги, заработанные за пределами родной страны, иммигрант отправляет домой родственникам или вкладывает в улучшение своих условий жизни на родине. Украина — лидер Европы по объему денежных переводов из зарубежных стран, согласно докладу Международного фонда сельскохозяйственного развития. В 2014 году украинцы получили из-за границы почти 7,5 млрд долларов. Для сравнения: на втором месте — Польша с 7,46 млрд долларов, а на третьем — Нигерия, куда из Европы в 2014 году перевели 7,41 млрд долларов. Правда, в 2015 году денежные поступления из-за границы снизились: за первое полугодие украинцы получили всего 2,2 млрд, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Эти данные приводит Национальный банк Украины.

Самый большой объем денег традиционно идет из России: более 500 млн долларов за первое полугодие 2015 года. При этом объем денежных переводов из РФ на Украину за 9 месяцев 2015 года упал почти в два раза. По данным украинского Нацбанка, странами Европы, из которых денежные поступления в Украину в 2014 году были наибольшими, после России являются Германия и Греция. При этом Национальный банк Польши приводит другие цифры: согласно его отчетам, работающие в Польше украинцы только за 2014 перевели на родину свыше 841 млн долларов.

Последняя преграда

Эксперты предупреждают: введение безвизового режима с ЕС, чего так долго добивается Киев, в нынешних условиях приведет к массовому оттоку граждан трудоспособного возраста в Европу. Судя по тому, с какой настойчивостью украинские власти пытаются выклянчить безвизовый режим с ЕС, Киев вовсе не собирается поднимать экономику внутри страны и создавать рабочие места, а намерен просто сплавить всех ненужных граждан за бугор. Чтобы граждане поменьше от этой самой безработицы лодку раскачивали, да кое-какие денежки (в евро, разумеется) на родину переводили.

Казалось бы, поток денег, да еще и в крепкой валюте, мог бы поддержать на плаву уровень жизни украинских граждан. Взять, например, Таджикистан: долгое время эта страна, можно сказать, жила за счет переводов из РФ. Но рассчитывать на решение проблем своей страны путем спихивания своих граждан к соседям — не лучший вариант спасения экономики.

Не стоит забывать и о том, что сами европейцы, столкнувшись с масштабным переселением беженцев с Ближнего Востока, отнюдь не горят желанием принимать еще и украинцев: польских водопроводчиков Европе вполне хватает.

При этом Польша всеми силами старается помочь своему соседу протолкнуть отмену виз с Украиной в европейских структурах, надеясь таким образом решить свои внутренние проблемы за счет скатывающейся в бездну соседней страны.

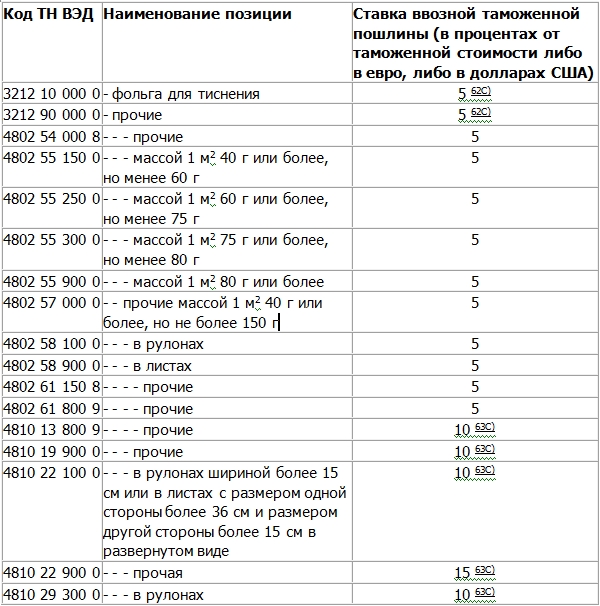

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров, используемых в полиграфии.

«Данное решение комиссии направлено на поддержку производителей полиграфической продукции Евразийского экономического союза. Снижение ставок пошлин снизит себестоимость продукции и будет способствовать повышению ее конкурентоспособности на рынке ЕАЭС»,– сообщила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, т.е. с 04 марта 2016 года.

Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии № 13

Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, используемых в полиграфической промышленности, и о внесении изменений в некоторые решения Совета Евразйской экономической комиссии

Дата принятия документа: 02.02.2016

Дата опубликования документа: 03.02.2016

Приложение № 1

к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии №13 от 02 февраля 2016 г.

СТАВКИ ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза

|

Код ТН ВЭД |

Наименование позиции |

Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |

|

3212 10 000 0 |

- фольга для тиснения |

5 62С) |

|

3212 90 000 0 |

- прочие |

5 62С) |

|

4802 54 000 8 |

- - - прочие |

5 |

|

4802 55 150 0 |

- - - массой 1 м2 40 г или более, но менее 60 г |

5 |

|

4802 55 250 0 |

- - - массой 1 м2 60 г или более, но менее 75 г |

5 |

|

4802 55 300 0 |

- - - массой 1 м2 75 г или более, но менее 80 г |

5 |

|

4802 55 900 0 |

- - - массой 1 м2 80 г или более |

5 |

|

4802 57 000 0 |

- - прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г |

5 |

|

4802 58 100 0 |

- - - в рулонах |

5 |

|

4802 58 900 0 |

- - - в листах |

5 |

|

4802 61 150 8 |

- - - - прочие |

5 |

|

4802 61 800 9 |

- - - - прочие |

5 |

|

4810 13 800 9 |

- - - - прочие |

10 63С) |

|

4810 19 900 0 |

- - - прочие |

10 63С) |

|

4810 22 100 0 |

- - - в рулонах шириной более 15 см или в листах с размером одной стороны более 36 см и размером другой стороны более 15 см в развернутом виде |

10 63С) |

|

4810 22 900 0 |

- - - прочая |

15 63С) |

|

4810 29 300 0 |

- - - в рулонах |

10 63С) |

62С) - Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 февраля 2016 г. № 13 по 31.08.2017 включительно.

63С) - Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 февраля 2016 г. № 13 по 31.08.2017 включительно.

Буддийский Новый год (Красной огненной обезьяны) наступает 9 февраля. В преддверии праздника о моде на буддизм, о перерождениях, рае, аде и справедливости, о любопытных страницах из истории российского буддизма и своем взгляде на рост геополитической напряженности, действия запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ), ситуацию на Украине, патриотизм, будущее России и человечества в целом, а также о тибетской медицине и реставрации 100-летнего единственного на северо-западе страны Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал его настоятель — ширээтэ лама Буда Бадмаев (Буддийская традиционная Сангха России). Беседовала Ольга Липич.

- Буда Бальжиевич, что такое мода на буддизм, о возрождении которой говорят сейчас? Как вы вообще относитесь к такому словосочетанию?

— Модерн — это современность. В этом смысле буддизм был всегда модным. И сегодня его философские идеи, буддийское понимание жизни также пользуются популярностью, находят место в сознании людей и оказываются полезны для общества.

Если взять философское мировоззрение буддизма: трактовка тех или иных явлений вокруг нас, в мире в целом, различные отношения в нем — все это является ясной областью знаний. Вот чем отличается буддизм.

- Почему областью знаний, а не веры – из-за того, что буддисты не верят в Бога-Творца?

— Если буддиста спросят, есть ли боги на свете, он скажет, конечно, есть. Потому что божественные явления присутствуют даже в обиходной жизни. И если мы стремимся к добродетели, к чистоте, это и есть божественные проявления нашего сознания. А если наше сознание стремится к распутству, злобе, алчности и другим отрицательным эмоциональным состояниям, это от неблагих существ.

Естественная борьба добра со злом и на сегодняшний день является так или иначе актуальной. Поэтому мода на буддизм будет всегда.

- А есть все же рост интереса к буддизму в последние годы и чем он объясняется?

— Конечно, есть. Идея, что всем управляет Бог, достаточно популярна, но не каждому глубоко думающему человеку она до конца объясняет происходящее в мире. А буддизм — это ясность ума, в этой ясности заключается наша религиозная практика: мы делаем ум настолько ясным, что начинаем понимать происходящие вокруг явления. В этом отношении буддизм имеет научную природу.

- Но некоторые аспекты учения сложно назвать областью знаний с общепринятой точки зрения, например, теорию перерождений…

— Одна из важных отличительных тем буддизма — понимание перерождения. Мы видим, что есть ламы, которые перерождаются. Но людям нужны еще некоторые материальные воплощения перерождения… Понимание приходит именно с ясностью ума. Когда мы просто наблюдаем за детьми, то задаемся вопросом, откуда у детей, которые еще ничему не учились, такие способности, например, к творчеству, к музыке, рисованию? Естественный ответ: раз ребенок не успел еще научиться чему-то в этой жизни, эти уникальные способности, они заложены в его прошлой жизни. Такая логика.

И второе. Человек в течение очень длительного времени накапливает огромное количество знаний и мудрости, и почему-то считается, что со смертью это все исчезает. Это непонятно и несправедливо. Это противоречит законам природы, законам сохранения энергии и вещества. Поэтому мы, буддисты, говорим, что духовная природа существует и переходит в следующее рождение по закону сохранения энергии.

И если я делал плохо в этой жизни, то перерожусь в аду.

- А что есть ад?

— Ад — это совокупность ощущений. Буддизм так и говорит: ад существует, потому что существует страдание. Существование ада доказывается существованием страданий в нашей здешней жизни. Если представить, что меня там начнут обжигать огнем и мне будет очень больно, я понимаю, что да, это существует. Земное мгновение, что мы испытывали боль, тоже как ад, но оно коротко, оно прекратилось, а вот в аду…

- Разве в буддийском взгляде на мир, когда нет ничего постоянного и одно перетекает в другое, есть понятие вечных адских мук?

— Вечность как раз и заключается в том, что она не вечна, и даже ад имеет не вечную природу — мы из ада можем переродиться обратно. Но там мы можем пребывать очень долго.

Все связано с относительностью времени. Когда мы испытываем сильнейшую боль и она не заканчивается, нам кажется, что она длится целую вечность. А на самом деле прошло совсем немного времени, может быть, всего несколько секунд. Может быть, мы всего один день были в аду, а нам покажется, что целую вечность.

- А что скажете о рае?

— Раев много. За благие деяния мы и получаем те или иные благие состояния сознания. Они тоже стабильны. Но там тоже не вечность, потому что мы оттуда можем опять выскочить и даже попасть в ад из рая, в зависимости от работы над своим сознанием.

- Как вы считаете, рай и ад это все-таки материальные области или состояния ума, метафора внутреннего мира человека? Рай и ад, они снаружи или внутри нас?

— Все является нашим сознанием. Но понимание этого происходит очень долго. Очень трудно представить, что вы — мое сознание, но на самом деле так и есть. Мало того, этот стол, стулья — тоже мое сознание. Если б не было меня, моего сознания, видел бы я этот стул?— Нет. Все понимание мира, все ощущение мира, галактик и так далее это все есть наше сознание. В буддизме человек только прокладывает путь для своего ума, чтобы понимать все, а тренироваться еще долго-долго.

- Современной молодежи, да и интеллектуалам советской эпохи сложно проникаться религиозной традицией, согласно которой в раю цветущие сады и золотые палаты, а в аду плохих людей жарят на сковородках. Такие представления о рае и аде встречаются и в буддийских текстах. Вам это не кажется сказкой?

— Это сказка, да. Но дело не в этом. Вы не думайте, что ад это где-то там. Сейчас, в этой жизни, вы адские муки тоже испытываете. И если представить, что боль не будет прекращаться, это будет абсолютно реальный ад. Некоторые люди за какие-то свои прошлые деяния в этой жизни получают болезни, страдают действительно очень сильно, физически.

- В таких случаях вы и другие буддийские доктора, понимая механизм возникновения тяжелой болезни, можете как-то помочь человеку, сделать что-то, что не умеет обычный врач?

— Естественно, для облегчения страданий больного мы проводим одновременно и буддийские ритуалы, чтобы немного его сознание освободить. Пытаемся и физически, и ментально лечить.

- А как быть с хрестоматийным вопросом о "слезинке ребенка", о страданиях и смерти невинного, не успевшего ни пожить, ни нагрешить, ни даже осознать?