Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Thailand Blasts: Has US Pivot to Asia Become a Brawl?

Tony Cartalucci

An unprecedented terror attack unfolded Monday evening in Bangkok, Thailand leaving 20 dead and over a hundred injured. No single attack of this scale has been carried out in Bangkok before, prompting fears that Thailand’s enemies have raised their campaign of sedition and violence to grisly new levels.

The Western media has floated several possibilities, attempting first and foremost to focus on the prospect of terrorists, either from Thailand’s troubled southern-most provinces, or from China’s Xinjiang region.

Thailand’s southern-most provinces have seen a low-level insurgency rage since in 2001 US-backed dictator Thaksin Shinawatra took office and reignited violence after a nearly 20 year truce. However, violence within this conflict rarely erupts outside of Thailand’s south, and has never struck Bangkok. While US-Saudi linked terrorist groups in the region have attempted to turn the localized insurgency into a wider front in the politically and financially lucrative “War on Terror,” such efforts have so far failed.

The West is also floating the idea that Uyghur terrorists carried out that attack – citing the fact that the attack was carried out in a location where predominately Chinese tourists gather – claiming it was in retaliation to Thailand’s decision to recently deport detained Uyghurs back to China. China claims those deported were terrorists caught being trafficked through Thailand’s south before being shipped to Turkey where they would then join NATO-backed terrorists fighting in Syria.

It should be noted that immediately after the deportations just weeks ago, the US State Department funded and Washington D.C. based “World Uyghur Congress” (WUC) organized a violent protest which attacked and destroyed the Thai consulate in Istanbul, Turkey.

The final possibility floated was that the bombing was carried out by US-backed, deposed prime minister Thaksin Shinawatra, whose violent political front has visited mass murder and terrorism systematically upon Bangkok over the past decade. In 2010, Shinawatra would deploy some 300 heavily armed militants in Bangkok, triggering gun battles that turned the capital into a warzone, killing nearly 100, and injuring over a thousand more. The violence culminated in city-wide arson resulting in billions in damage.

In 2013-2014 when protesters took to the streets to call for the ousting of Shinawatra’s sister, Yingluck Shinawatra, who held office in his place from 2011 until 2014 when the military ousted her in a swift and bloodless coup, Shinawatra would again deploy militants into the streets. Using assault rifles and grenades, these militants would kill nearly 30 and injure hundreds more.

Since the 2014 coup that ousted Shinawatra, there have been several small bombs linked to Shinawatra’s political movement and perceived as warnings to the military to cease efforts to uproot his grip on the country and make concessions. It was long feared that if these concessions weren’t made, deadlier blasts, like the one observed on Monday, would follow.

With the singular common denominator between all three suspects being US backing, the question remains, why Thailand?

US-Thai Relations Fading

While Thailand is often claimed to be a stalwart ally of Washington, this comes from Cold War mythology, not current realities. The waning influence of the United States, not only in Thailand, but across much of Asia is what prompted the US in the first place to “recharge” its diplomatic ties throughout the region with its much vaunted “pivot toward Asia.”

Cold War-centric commentators like to point out what they call an “all American-made” Thai military arsenal, however much of Thailand’s US-made hardware is antiquated, including Vietnam War-era M60 tanks, M113 armored personal carriers, and relatively newer but still aging F-16s – all of which are being systematically replaced with non-US alternatives.

This includes 400 Type-85 armored personal carries from China, T-84 main battle tanks ordered from pre-Euromaiden Ukraine, and likewise over 200 Ukrainian BTR-3 armored personal carriers. Most recently, and perhaps most significantly, was Thailand’s approval of purchasing a small fleet of Chinese Type 039A diesel-electric attack submarines.

Defense News in its article, “Thai Chinese Sub Buy Challenges US Pivot,” would claim:

Thailand’s move to purchase Chinese submarines has exacerbated tensions with the US and poses a challenge to Washington’s “pivot” to the Pacific.

The military junta, which declared a coup in May 2014 and created the National Council for Peace and Order, could turn to China for political and military support and cooperation, analysts said. The junta-led Cabinet approved the purchase of three Type 039A (Yuan) attack submarines in early July.

Thailand’s alliances have been steadily shifting from West to East for years. And part of this shift included undermining, ousting, and finally completely uprooting the political networks of Thaksin Shinawatra – cultivated and in service of US foreign policy since as early as the 1990’s.

Thailand’s Sin: Uprooting America’s Client Regime

In the late 1990’s Shinawatra was an adviser to notorious US private equity firm, the Carlyle Group and described himself as a personal friend of the Bush political dynasty. He pledged upon taking political office that he would continue to serve as “matchmaker” between US interests and Thailand’s resources. In 2001 he privatized Thailand’s resources and infrastructure including the nation’s oil conglomerate PTT – which was sold off to foreign interests including Western oil companies, Chevron, Exxon, and Shell.

In 2003, Shinawatra would commit Thai troops to the US invasion of Iraq, despite widespread protests from both the Thai military and the public. Shinawatra would also allow the CIA to use Thailand for its abhorrent rendition program.

In 2004, Shinawatra attempted to ramrod through a US-Thailand Free-Trade Agreement (FTA) without parliamentary approval, backed by the US-ASEAN Business Council who just before the 2011 elections that saw Shinawatra’s sister Yingluck Shinawatra brought into power, hosted the leaders of his “red shirt” “United Front for Democracy against Dictatorship” (UDD) in Washington DC.

Since the first coup in 2006 aimed at his regime, Shinawatra has been openly represented by US corporate-financier elites via their lobbying firms including, Kenneth Adelman of the Edelman PR firm (Freedom House, International Crisis Group,PNAC), James Baker of Baker Botts (CFR, Carlyle Group), Robert Blackwill (CFR) of Barbour Griffith & Rogers (BGR), Kobre & Kim, Bell Pottinger (and here) and currently Robert Amsterdam of Amsterdam & Partners (Chatham House).

And from 2006 until now, both Western political and media circles have continuously provided favorable spin for Shinawatra and his political proxies. This includes the use of the above mentioned Freedom House and its umbrella organization, the US National Endowment for Democracy (NED) to fund and back nongovernmental organizations (NGOs) and academics in Thailand to provide rhetorical and operation support for Shinawatra and serve as a constant source of sociopolitical subversion aimed at Thailand’s current ruling establishment.

Recently, with the appointment of Glyn Davies as US Ambassador to Thailand, a War College graduate specializing in nonmilitary use of force to upturn the sociopolitical order of a targeted nation, it is clear that America is still committed to installing Shinawara into power.

With the current Thai government openly committed to permanently removing Shinawatra from power, with the US lacking any viable alternatives, and with Shinawatra’s already questionable public support fading quickly, few options are left to save an increasingly desperate bid to keep Thailand in America’s geopolitical orbit.

Beyond Thailand: From Pivot to Stumble to Brawl

Former Shinawatra lobbyist, Bush-era administrator, and US policymaker Robert Blackwill published earlier this year the latest iteration of US’ “grand strategy” toward China. A rehash of a decades old conspiracy to encircle, contain, and “integrate” China into a US-dominated “international order,” the policy paper is an important reminder of what exactly the US is truly trying to achieve in Asia.

Titled, “Revising U.S. Grand Strategy Toward China,” the report states in no uncertain terms:

Because the American effort to ‘integrate’ China into the liberal international order has now generated new threats to U.S. primacy in Asia—and could result in a consequential challenge to American power globally—Washington needs a new grand strategy toward China that centers on balancing the rise of Chinese power rather than continuing to assist its ascendancy.

The report admits that China’s rise will benefit the Chinese people, their regional neighbors, and bring stability along China’s peripheries – and also admits this must be stopped in order to maintain US “primacy in Asia.”

Many of the report’s recommendations involve US “allies” expending significant amounts of money and political capital to confront China on Washington’s behalf. Many of the recommendations are already being carried out by America’s few remaining allies in the region – to little effect. Trade agreements like the unpopular Trans-Pacific Partnership (TPP) are admittedly being implemented for the sole purpose of bolstering US hegemony in Asia versus China’s growing economic clout – not for any perceivable benefits – if any – the deal actually brings to its signatories. The report states:

…[the TPP will be] a vivid demonstration that the United States is determined to compete on the Asian economic playing field. By the same token, U.S. grand strategy toward China will be seriously weakened without delivering on the TPP.

It is no wonder the “pivot toward Asia” has stumbled, where every option facing America’s “allies” or potential “allies” include unattractive compromises made simply to bolster US hegemony. Regional leaders genuinely interested in their respective nation’s best interests have attempted to walk a tightrope between provoking the US and forgoing the obvious benefits of doing business with China.

Achieving US Primacy in Asia via Client Regimes

That Robert Blackwill is writing US policy aimed at containing China already unfolding across Asia, and was also a lobbyist for Thaksin Shinawatra who ruled over America’s client regime in Thailand for over a decade, is indicative of exactly how America plans to implement unpopular policies in nations that otherwise will not benefit from them.

Attempts to install client regimes across all of Southeast Asia through US-backed color revolutions and political subversion have taken place in Myanmar with US-British backed Aung San Suu Kyi and her “saffron” colored protesters, in Malaysia with the US-funded yellow-shirted Bersih street movement and its leader Anwar Ibrahim, and in Thailand through Thaksin Shinawatra and his “red”street mobs.

The violence that accompanies these efforts is similar to that seen during the US-engineered “Arab Spring” and more recently in Ukraine where US politicians literally took to the stage at Neo-Nazi political rallies held during the “Euromaiden.” When efforts to subvert a nation fail, violence often follows. Libya and Syria, whose governments resisted street demonstrations and US calls for sitting governments to stand down, unraveled into proxy wars waged by the US through terrorist groups.

The escalation in violence against Thailand appears to be simply the latest attempt by the US to strong-arm a world increasingly slipping out from under its long-standing global “primacy.” The US has specifically cultivated multiple vectors with which to visit violence and terrorism upon Thailand – terrorists operating under cover of Thailand’s southern violence, Uyghur terrorists it openly backs in China, and supporters of the ousted Shinawatra regime.

By targeting Chinese tourists, the attack on Monday constitutes a well-planned precision strike on Thailand’s tourist industry and in turn, its economy. Chinese tourists make up the largest demographic travelling Thailand.

Should Thailand successfully escape out from under US plans to maintain “primacy” in Asia, other nations are likely to follow. Considering how far the US has gone to prevent other nations from drifting away from its orbit and endangering it unwarranted global power and influence, Monday’s bombing comes as no surprise.

In the long run however, Thailand’s leadership surely understands that capitulating to US demands will not spare the Thai people and their future aspirations from violence and chaos. If Thailand must endure tragedy, it must do so with its sovereignty and dignity intact.

While Blackwill’s policy paper notes that any move by China to aggressively counter American moves in Asia will only drive other nations deeper into America’s arms, the same is true for American aggression driving Asian nations closer together – eventually pushing the US out completely, and establishing a more sensible “Asian primacy” in Asia.

Война есть мир

Андрей Быстрицкий - декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"

Существует немало расхожих штампов, распространенных преимущественно в интеллигентской среде и связанных с крайне наивным пониманием современного мира вообще и России, в частности. Один из этих умственных шаблонов заключается в утверждении, что Россия проигрывает в некой «информационной войне», которая в последние годы ведется широко понимаемым Западом во главе с США, причем особенно интенсивно после начала украинских событий. Интересно, что расхожее, якобы «либеральное» понимание, свойственное нескольким десяткам тысяч человек, проживающих преимущественно в крупных городах, крайне двойственно трактует саму эту «информационную войну»: с одной стороны, настаивают «либералы», «агрессивную пропаганду» ведут именно российские СМИ, а «западные медиа всего лишь честно исполняют свой профессиональный долг», а с другой – все-таки идет «война», то есть противоборство имеет место, и именно в нем Россия проигрывает. То есть, войны как бы и нет, но тем не менее, в ней есть и победители, и побежденные.

На мой взгляд, эта странность есть следствие некоторого недостатка понимания современного мира.

Собственно, мой тезис сводится к следующему: в наблюдаемой сегодня информационной конкуренции между различными типами медиа, так или иначе национально или территориально атрибутированными (российскими, американскими, английскими, европейскими, западными, азиатскими, китайскими и тд), российские медиа никак не проигрывают. И никакого поражения в сложном процессе, называемом «информационной войной» ни Россия, ни российские медиа не несут. А напротив того, действуют успешно и добиваются довольно впечатляющих результатов.

Об этом, кстати, прямо говорят очень многие западные и политики, и аналитики. Цитат можно привести немало.

Но для того, чтобы понять, почему известный успех сопутствует российским медиа вообще и российской политической журналистике в частности, стоит все-таки структурировать эту самую «информационную войну».

Во-первых, где, в каком пространстве упомянутое противоборство происходит. То есть, поговорить о том, что есть современное информационно-коммуникационное пространство, как оно устроено.

Во-вторых, понять, а на каких фронтах «война» ведется, что и где и кто завоёвывает, захватывает или отдает, если это война.

В-третьих, а что это за мировое пространство вообще, в котором таки е «войны», как считается некоторыми, возможны. Ведь любят у нас употреблять выражение, например, «сетевое общество», сводя его к системе социальных сетей, хотя, на самом деле, понятие сетевого общества возникло до всяких социальных сетей (Георг Зиммель фактически ввел такое понятие (и даже использовал слово паутина) еще на рубеже Х1Х-ХХ веков, хотя и до него о чем-то подобном писал Эмиль Дюркгейм, можно сказать, отец современной социологии).

Так уж, кстати, создание социальных сетей стало не причиной, а следствием формирования сетевого общества.

Медиапространство: новые и старые медиа

Если и была когда-либо медиареволюция вообще, то сегодня в ней точно наступил брюмер, даже не термидор.

В новой информационно-коммуникационной среде установилась новая иерархия распространения информации, господствующее положение в которой занимают профессиональные СМИ, сумевшие интегрировать и переварить все последние достижения коммуникации.

Среди широкой публики, включающей в себя и многих государственных служащих, существует некоторый миф о том, что так называемые новые медиа, особенно социальные (то есть сети, вроде «вконтакте» или фейсбук) обладают каким-то особым могуществом и постепенно выигрывают информационное пространство у традиционных медиа. Полагаю, что это не так.

Начнем с того, что само определение и новых, и социальных медиа довольно относительно, к тому же все элементы, из которых эти медиа состоят были и прежде.

В сущности, мой тезис, безусловно спорный, сводится к тому, что социальные медиа обогатили человеческую коммуникацию, но не изменили ее суть и не придали ей, коммуникации, новых сущностных качеств.

Можно было сравнить социальные медиа с таким приспособлением, как экзоскелет, который сейчас используют в некоторых армиях мира. Экзоскелет, конечно, усиливает человека, позволяет ему поднимать бетонные блоки или там прыгать метров на пять в высоту, но это количественно усиленная проекция того же самого человека. Автомобиль, в отличие от экзоскелета, куда как более качественно изменил жизнь.

Получается, что социальные медиа просто мультиплицировали кухню и сплетню, что само по себе интересно, но невольно наводит на мысль о неизбежном появлении новых луддитов – тех, кто сознательно минимизирует свое присутствие в социальных сетях, хотя бы из соображений безопасности. Потому что во времена фашистской оккупации Голландии или России в середине прошлого века поймать расклейщика листовок с информацией БиБиСи или Совинформбюро было не в пример труднее, чем сегодня вычислить какого-либо злобного юнца или старикашку, занятого скотским завистливым троллингом. Пример Сноудена или Ассанжа – всем наука.

И потому вопрос, а создание социальных медиа сопоставимо ли с изобретением колеса? Паровой машины? К примеру, ядерная энергия оказалась важной прежде всего с точки зрения военной угрозы. Так, она позволяет, с одной стороны, разным странам, вроде Северной Кореи вытворять разные фокусы, а с другой, является важнейшим элементом взаимного сдерживания. Но вот в экономической жизни ядерная энергия не сыграла такой уж важной роли. Не есть ли социальные медиа своего рода ядерная энергетика? Вроде бы волнующая вещь, великая совершенно, но – не очень работающая. Та же космонавтика – потрясающе, конечно, но фактически человечество отказалось от этого. Зато ведет себя совершенно скотски на земле. Айзек Азимов написал роман «Конец Вечности», роман о выборе между управлением временем и космическими полетами, забавно, что – согласно автору — ядерная энергия - актив, который то используется, то ли нет. Но еще важнее гениальная шутка Эйнштейна о том, что после третей мировой войны четвертая будет вестись палками и камнями.

То есть, социальные медиа никак не устраняют основные угрозы – жуткие войны, жажду власти, подлость. Впрочем, этого от них я и не ждал.

Вот, например, нужны ли социальные медиа новому государству ИГИЛ (исламское государство Ирака и Леванта)? Ну да, наверное – раздать картинку казни журналиста Фоули. Но для управления и мобилизации – автомат и убежденность сподручнее.

Итак, чтобы разобраться в воздействии социальных медиа можно вычленить несколько шкал и попытаться окинуть общим взглядом изменения последних лет.

Если взять политическую жизнь общества, то существенного влияния социальн ые медиа не оказали. Это можно утверждать с уверенностью. Последние исследования показывают, что повсеместно телевидение и радио (понимаемые вполне традиционно) куда как более мощный инструмент влияния на общество, чем социальные сети. Так согласно исследование Евробарометра самым интегрирующим Европу СМИ остается радио, вне зависимости от того, какими средствами оно распространяется. И в России, и в Европе, и в США, согласно исследованиям самых различных служб (от Арбитрона, ТНС до ВЦИОМА или Левада-центра) главным источником информации и новостей остается телевидение. На круг, около трех четвертей населения пользуется именно ТВ для получения информации.

Иными словами, человеческое поведение куда более стабильно, чем кажется. Так события на площади Тахрир в Каире, - там был отключен интернет, - в основном объяснились мобилизующей ролью муллы и мечети. А Стамбуле (в Турции запрещены социальные сети) основными мобилизующими институтами были студенческие организации и профсоюзы.

В 1848-1849 годах в Европе вспыхнул целый пожар революций. А тогда не было не только интернета, радио и телевидения. Выходило некоторое количество газет, а почта доставлялась преимущественно на лошадях.

Когда рушился Советский Союз миллионы москвичей выходили на улицу, не имея не только никакого твиттера, но даже сколь-нибудь свободного телевидения и радио. При всей вовлеченности нынешних жителей столицы в соцсети, оппозиции собрать больше десятки - другой тысяч не удается. А средние показатели вообще куда скромнее.

Есть и другие примеры, довольно внятно рисующие происходящее. Мне уже доводилось писать, что и ополченцы на Украине и военные в Таиланде в критические минуты атакуют вовсе не квартиры блоггеров и их серверные, а теле- и радиостанции. То есть, социальные медиа не могут собой подменить массовидные СМИ. И, наверное, потому, что социальные медиа в значительной степени дробят общество и не создают эффекта эксплозии. Конечно, фейсбук имеет аудиторию большую, чем у любого телеканала. Но эта аудитория разбита, как правило, на маленькие сегменты. Блоггер, имеющий 100 тысяч подписчиков получает, как правило, совсем немного перепостов, так что волна очень быстро затухает. И хотя таких волн много, когеренции среди них нет.

Таким образом, объем общего для всех актуального знания о происходящем, распространяемого социальными медиа очень невелик. Те или иные наборы представлений и фактов циркулируют преимущественно среди сравнительно небольших, фактически субкультурных общностей, сформированных как ответвления социальных сетей.

Есть, конечно, обстоятельства, которые необходимо учесть. И эти обстоятельства хоть и не критичны для высказываемого мною представления о роли социальных медиа, но все же их необходимо учесть, поскольку они существенны.

Первое – соотношение доверия и ответственности в социальных медиа. Конечно, это общая проблема коммуникации: собственно, ложь появилась именно благодаря коммуникации, особенно письменной. И не зря Сатана – отец лжи.

Но социальные медиа обострили необыкновенно эту ситуацию. Объем недостоверного, полу- или прямо лживого огромен. Справиться с этой проблемой не представляется возможным. Более того, чем выше потребность в точной и достоверной информации, тем более высок уровень вранья.

Второе – исключительно упрощенный доступ к различного рода базам данных, библиотекам, собраниям сочинений и так далее. Возможно, хотя это вообще достижение новой информационно-коммуникационной среды (интернета), это одно из самых существенных качественных проявлений.

Социальные медиа предоставили уникальную возможность распространения вообще-то качественного знания. Но природа человека умело сделала социальные медиа прежде всего способом раздачи поразительного интеллектуального мусора. В результате, общая структура потребления человеком качественного знания практически не изменилась.

Третье – решительное изменение моделей потребления контента. Причем, новые модели потребления контента сравнительно независимы от метода создания самого контента. Просто появилось то, что ранее технически было крайне затруднено: многократное перераспределение контента, отложенное потребление, возможность формирования собственного информационного профиля и так далее. Конечно, в той или иной форме все эти явления были и прежде – например, можно было собирать досье из газетных вырезок или записать полюбившуюся программу на видеомагнитофон, но, конечно же, масштабы и возможности нынешней системы распределения контента несопоставимы с прежними.

В общем, на мой взгляд, развитие медиа перешло в эволюционную и некоторым образом управляемую стадию. Да потому, что в мире медиа вновь установилась иерархия. На вершине – профессиональные медиа, производящие львиную долю контента, внизу – сложная и крайне дробная система дополнительного распределения контента среди пользователей социальных сетей. То есть, говоря о социальных медиа, фактически мы имеем дело, повторю, с технически совершенными структурами, роль которых сводится, тем не менее, к обеспечению сложившихся давно типов коммуникации. Конечно, следует понимать, что за последние 10 лет профессиональные СМИ мутировали, сумели освоить все достижения новой информационно- коммуникационной среды, превратились в симбиоз новых технологий коммуникации и создания контента.

Как писал Мануэль Кастельс: «Изменились не виды деятельности человечества, а технологическая способность использовать в качестве прямой? производительной? силы то, что отличает человека от других биологических созданий, а именно способность об рабатывать и понимать символы.»

Фронты войны

Когда говорят об успехах или поражениях в пресловутой «информационной вой не», то как минимум, надо разделить фронты, на которых идет борьба. Например, географически, или же по типам информационных источников.

Если говорить географически, то вот некоторое сопоставление положения дел в России и США. Американское общество практически не доверяет своим медиа. Во всяком случае, если поверить Гэллапу, то с 1994 года доверие к телевидению упало с 36% до 22%, а газетам с 30% до 18% в 2014 году. Интернет же стартовал с показателя в 21% и к 2014 достиг 19%. Характерно, что более или менее сбалансированными свои медиа считает 34%, слишком либеральными – 44%, слишком консервативными – 19%. В переводе на человеческий язык это означает, как ни странно, глубокое несовпадение ожиданий аудитории от того, что ей предлагают медиа. Я бы обратил особое внимание на 44% американцев, которые полагают свои СМИ слишком либеральными. Чуть ниже мы к этому вернемся, поскольку, на мой взгляд, это весьма существенный показатель.

В России же, напротив, наблюдается своего рода консенсус. По данным того же Гэллапа 76% российского населения считает российские медиа в освещении событий, например, на Украине, довольно надежными. Характерно, что негосударственные медиа полагают заслуживающими доверия всего 30%, а западные аж 5%. Положим, конечно, что эти показатели являются не более, чем индикаторами для размышления, но все же довольно важными и интересными индикаторами.

Но еще важнее эти же показатели с разбивкой по социально-образовательным показателям. Так вот, молодежь России ничуть не лучше и не хуже тех, кому за 60. И среди тех, кому от 15 до 44 и среди тех, кому за 60 – практически нет различий в степени доверия: в первом случае – 74%, во втором – 75%. Только лишь среди тех, кто протянул более 45 лет, но еще не дотянул до 60, поддержка и доверие выше – аж 80%. Конечно, эти показатели были получены во время и по поводу освещения событий на Украине. Но они никак не противоречат иным данным иных организации.

Просто говоря, российское общество довольно сплоченно и едино в отношении к источникам информации. Иными словами, на внутреннем фронте никакого проигрыша нет, а есть исключительно выигрыш. И по существу, и в сравнении с иными странами.

Конечно, можно сказать: это внутри, а вот что снаружи, как российская точка зрения проявляется на мировом информационном рынке.

Но ведь и тут ситуация совсем недурна. И это при учете такого простого обстоятельства, что Россия располагает весьма скромным набором международных СМИ вещающих хотя бы на английском.

Тем не менее, расхожим, общим мнением, высказываемом на самых авторитетных международных политических форумах стало утверждение – российские СМИ выигрывают «информационную войну». Так, на форуме в Аспене и Анджела Стент, и Стивен Хэдли вполне внятно это утверждали, более того, сетовали на малую эффективность СМИ тех же США. Конечно, в этих утверждениях немало лукавства – от стремления скрыть некоторое удивление от восприятия мировой общественностью положения дел в мире до банального желания усилить финансирование некоторых средств массовой информации. Конечно, сами по себе российские СМИ в международном информационном пространстве имеют не самый высокий индекс цитирования. Но тут важнее другое – российские медиа оказались – фактически – одним из самых существенных оппонентов, хотя, подчас, оппонирование идет в скрытом виде. Наиболее яркий пример даже не Украина, а Сирия, освещение событий в которой оказалось в своего рода четырехугольнике, образованном СМИ США, СМИ Западной Европы, СМИ арабского мира и российскими. Например, выяснилось, что именно российские СМИ, как сугубо международные, так и преимущественно внутренние смогли, фактически, задать тон, которые позволил изменить повестку дня в дискуссии о химическом оружии Сирии. Внятный рассказ об особенностях сирийской оппозиции, трезвое описание ее морального состояния, внутренних противоречий, в конце концов, возобладал. Конечно же я далек от наивного утверждения, что это произошло только благодаря российским СМИ, но то, что их вклад в это дело существенен не вызывает сомнений, причем, не только у меня.

Не менее важно отметить азиатско-тихоокеанский информационный рынок, особенно, индийский. При всей скудости ресурсов, направляемых на поддержку медиа, вещающих тем или иным способом в этом регионе, можно просто изумляться эффективности отечественных СМИ. Конечно, тут играет известную роль общее умонастроение в регионе, но, когда читаешь, например, Asian Times, то мало сомнений в том, что авторы этого гонконгского издания внимательно следят за тем, что за информацию производят в России.

В общем, я с трудом могу указать рынок, на котором российская информация не потребляется активно и не является существенным компонентом в информационной дискуссии.

Почему так

В начале статьи я упоминал известную наивность некоторых российских интеллектуалов, склонных к упрощению, причем злокачественному, реальности.

И природа этого упрощения то ли в нежелании, то ли в неспособности принять во внимание очень серьезные изменения, которые на наших глазах происходят в мире.

Основа этих изменений, кстати, технологическая, отчасти информационно-технологическая. Как я уже отмечал выше, сетевое (и глобальное!) общество возникло до всяких социальных сетей. Основу этой глобальности в развитии, конечно же, составили электронные коммуникации. Интернет лишь позднее, хотя и заласканное дитя коммуникационной эволюции. А эта эволюция привела к тому, что мировая система стала функционировать в режиме реального времени, в режиме он-лайн. Основу, конечно, составил телеграф, но затем он существенно развился – в радио, телевидение, наконец, в интернет.

И именно эти достижения сделали нынешнюю позицию российских СМИ довольно уникальной. И это вовсе не следствие каких-то нечеловеческих талантов российских журналистов, а одного обстоятельства, но обстоятельства весьма важного: сегодняшняя Россия находится в состоянии формирования своей политической, российской нации, в то время как страны Западного мира переживают совершенно иную стадию своего существования.

Ключевое слово тут идентичность. Под идентичностью я понимаю процесс, в котором человек осознает себя как некоторую укорененную в истории уникальность, как ответ на вопрос, кто я такой в мироздании. Причем, персональный ответ.

Позволю себе довольно протяженную цитату из Мануэля Кастельса, весьма вдумчивого аналитика современных информационно-политических и информационно-социальных процессов.

«Политические системы охвачены структурным кризисом легитимности, периодически сотрясаются скандалами, существенно зависят от освещения в средствах массовой информации и личностных качеств лидеров, становясь все более изолированными от граждан. Общественные движения обнаруживают тенденцию к фрагментации, локальности, узкой ориентации и эфемерности, либо погружаясь в свой внутренний? мир, либо вспыхивая всего на мгновение вокруг популярного символа. В мире, где происходят столь неконтролируемые и беспорядочные изменения, люди склонны группироваться вокруг первичных источников идентичности: религиозных, этнических, территориальных, национальных. Религиозный фундаментализм - христианский, исламский, иудаистский, индуистский и даже буддистский (что едва ли не выглядит терминологическим нонсенсом) - стал, вероятно, самой внушительной силой, обеспечивающей личностную безопасность и коллективную мобилизацию в эти беспокойные годы. В мире, пронизанном глобальными потоками богатств, власти и образов, поиск идентичности, коллективной или индивидуальной, приписанной или сконструированной, становится фундаментальным источником социальных значений. Это не новый тренд, ибо идентичность, особенно религиозная и этническая идентичность, лежала у корней значения с начала человеческого общества. Однако в исторический период, характеризуемый широко распространенным деструктурированием организаций, делегитимизацией институтов, угасанием крупных общественных движений и эфемерностью культурных проявлений, идентичность становится главным, а иногда и единственным источником смыслов. Люди все чаще организуют свои смыслы не вокруг того, что они делают, но на основе того, кем они являются, или своих представлений о том, кем они являются. Тем временем, с другой стороны, глобальные сети инструментального обмена селективно подключают или отключают индивидов, группы, районы, даже целые страны согласно их значимости для выполнения целей, обрабатываемых в сети, в непрерывном потоке стратегических решений. Отсюда следует фундаментальный? раскол между абстрактным, универсальным инструментализмом и исторически укорененными партикуляристскими идентичностями. Наши общества все больше структурируются вокруг биполярной оппозиции между Сетью и "Я"».

Должен заметить, что упомянутая сеть – вовсе не фейсбук и не «в контакте».

Так что нам надо бы сделать некоторый вывод о понимании западного общества и о воздействии на него информации. Строго говоря, получается, что нам необходимо выделить три сегмента и все три будут внутренне разделены.

Во-первых, элиты. Они расколоты очень сильно: и в Западной Европе, и в США. Возвращаясь к разговору о пресловутой «информационной войне», то видно, что она стала мощнейшим катализатором внутри-элитной дискуссии. Один из видных европейских политиков согласился со мной, что сегодня важнейший вопрос, который решает во всяком случае элита Европейского Союза можно было бы сформулировать, как вопрос – 14 или 38? То есть, что за модель может описать конфликт, резвившийся из-за событий на Украине? Если 14, то есть 1914 год, то тогда дело обстоит неплохо, поскольку, в целом, Первая мировая война была своего рода недоразумением. Если же 38, то есть 1938 год, то тогда ситуация куда хуже, куда опаснее и масштабы развивающегося конфликта могут стать чудовищными, витально важными для самого существования цивилизации. Но ведь сама постановка вопроса имеет основание именно в проблеме идентичности. Именно потому ложны утверждения об изоляции России, о ее каком-то проигрыше в информационной войне. Именно активная информационная политика России и дает основания элитам Западного мира стремиться максимально интенсифицировать контакты для того, чтобы идентифицировать ситуацию, современную Россию и самое себя. И раскол в элите Запада пролегает ровно между теми, кто сомневается в типологии действующих в мире идентичностей и теми, кто почему-то считает, что эти идентичности нам даны чуть ли не от века и будут сохраняться в неизменном виде.

Любопытно, что многие современные российские либералы наотрез отказывают собственной стране в возможности и нового само-понимания, и нового глобального осмысления мира.

Во-вторых, собственно западное общество, которое расколото довольно сильно. Упомянутые 44% американцев, которые считают свои медиа слишком либеральными неплохо коррелируют с миллионными демонстрациями в Париже против однополых браков. Дело совсем не в том, хороши или плохи эти браки. Эка невидаль гомосексуализм. Он и у гусей есть! Дело именно в идентичности. Люди ищут ответ на вопрос, а кто мы? Откуда и куда идем? И потому Мари Ле Пэн – согласно последним опросам - оказывается второй в президентской гонке во Франции (и это во втором туре!). А она ведь довольно правый, едва ли не радикальный деятель. И вот тут срабатывает то, о чем пишут многие западные аналитики – образ нынешний России консолидировал многие правые, националистические политические партии. Для них, как ни странно, новая российская, пока только возникающая самоидентификация, нацеленная на консолидацию на основании сравнительно консервативных ценностей оказывается востребованной и, даже, для некоторых правых европейских политиков, - модельной. Именно поэтому существует раскол в восприятии России. Да, конечно, сегодня большинство, к примеру западноевропейцев, критически и с опаской относятся к Российской Федерации. Но, все же, это далеко не все, и далеко не все.

Кстати, когда писался этот текст, не были еще известны результаты выборов в Греции. Исход этих выборов (риск прихода к власти левых) весьма серьезно беспокоит западный истеблишмент, который, одновременно, и пугает греков угрозой выхода их Евросоюза, и завлекает их различными преференциями. Но самый кризис в Греции, приведший к досрочным парламентским выборам есть ровно и кризис идентичности, и следствие глубокого раскола элиты. Таким образом, даже возможная только победа Алексиса Ципраса (СИРИЗА, радикально левые) иллюстрирует глубокую драматичность нынешнего состояния мира и сравнительно низкую сплоченность греческой части западного общества.

В-третьих, наконец, мы имеем дело с медиа Западного мира. По моему мнению, это совершенно отдельный субъект, хотя, конечно, тесно связанный и с элитами, и с широким обществом. Руководство западных медиа, в большинстве, настроено несколько левовато, правозащитно и слегка лицемерно. Именно потому во многих странах, при полном господстве в СМИ преимущественно левых, последователи покойного голландца Пима Фортейна имеют поразительные показатели. Конечно же, можно много рассказывать о терпимости, но когда политика зарезает исламист или в маленьком английском городке годами происходят изнасилования христианских девушек, то несколько уклонистская и лицемерная позиция ведущих СМИ, склонных замазывать природу конфликта, вызывает раздражение у существенной части населения. Знаменитая фраза Ангелы Меркель о крахе мультикультурализма взялась ровно из того, что новой, приемлемой идентичности для новой, объединенной Европы не возникло.

И потому главный выигрыш российских СМИ в текущей ситуации в том, что они преподносят Россию как страну новой идентичности, нового баланса между глобальностью и национальной особенностью. И потому все три упомянутые сферы: элитная, общественная и медийная, при всей своей перемешанности, вынуждены на это реагировать. Украинские события стали всего лишь катализатором этого процесса, обострили его, но процесс начался раньше: возможно даже до распада СССР.

Тот же Кастельс пишет: «Важно, что фундаментализм, будь он исламским или христианским, распространился и будет распространяться в мире в тот самый исторический момент, когда глобальные сети богатства и власти связывают узловые точки и представителей глобальной элиты, одновременно обрывая связи и исключая большие сегменты обществ, регионы и даже целые страны. Почему Алжир, одно из самых модернизированных мусульманских обществ, внезапно повернулся к своим фундаменталистским спасителям, которые стали террористами (как и их предшественники - антиколониалисты), когда у них отняли их победу на демократических выборах? Почему традиционалистские учения папы Иоанна-Павла II находят неоспоримый отзвук среди обнищавших масс "третьего мира", так, что Ватикан может позволить себе игнорировать протесты феминистского меньшинства в нескольких развитых странах, где именно прогресс права на аборты уменьшает число душ, нуждающихся в спасении?»

Вопрос был задан не вчера, но ответ с тех пор не изменился: суть дела в том, что глобализм не позволяет личности ответит на вопрос об идентичности, глобализм как бы затирает личность. В сравнительно недалеком прошлом личность существовала в малом мире, люди жили в системе множества иерархий. Двести лет назад человек мог быть успешным поэтом (или мясником) в небольшом африканском городке и чувствовать себя счастливым, ничуть не менее, чем такой же поэт (мясник) в соседнем городке. Сообщества обоих городков были самодостаточны и комфортны – для личностной самореализации – поэтов. То есть мир состоял из множества социально-иерархических пирамид. Сегодня же – пирамида одна. И именно недостаток пространства для личности и есть ответ на вопросы Кастельса. Сетевое общество коварно.

Реймонд Барглоу указывает на следующий парадокс: в то время как информационные системы и сети увеличивают человеческие силы в организации и интеграции, они одновременно подрывают традиционную западную концепцию сепаратного, независимого субъекта: «Исторический сдвиг от механических технологий к информационным помогает подорвать понятия суверенности и самостоятельности, понятия, которые давали идеологическую основу для индивидуальной идентичности с тех пор, как греческие философы выработали концепцию более двух тысячелетий назад. Короче, технология помогает разрушать то самое видение мира, которое она в прошлом лелеяла.»

Кризис куда серьезней противостояния Запада с Россией по поводу Украины. Он касается положения человека в современной мироустройстве. И это человек сейчас информационно жаден. Он ищет ориентиры и опоры. Мы, я имею в виду нас, людей России, не должны быть провинциальны в восприятии мира. Центра больше нет, а значит, нет и периферии. Во всяком случае, такова тенденция.

Иными словами, никакой «информационной войны» Россия не проигрывает, хотя бы потому, что в реальности в мире идет не «информационная», а настоящая мировая гражданская война. В нее втянут уже практически весь мир, война эта, слава Богу, вялотекущая, сравнительно малой интенсивности, но, тем не менее, настоящая. В этой войне решается каким образом в рамках сетевого мира (не путать социальными сетями) сложатся наши идентичности и наши отношения, какие системы ценностей будут сосуществовать и в какой иерархии. В ходе этой мировой гражданской войны перемалываются все идентичности – религиозные, национальные, этнические, да какие угодно. А вот что возникнет – вопрос?

Но вот что внушает доверие:

Нынешняя мировая гражданская война закончится миром, или мира не будет. Так что, война есть мир.

Военные Филиппин ликвидировала не менее 15 боевиков террористической группировки при попытке спасти иностранных заложников на отдаленных южных островах, сообщил генерал-майор Алан Аррохадо (Alan Arrojado).

Правительство Филиппин считает, что 10 иностранных и филиппинских заложников, среди которых два малазийца и один голландец, удерживают в плену на острове Холо боевики исламистской организации "Абу Сайяф". Судьба заложников остается неизвестной.

"Мы ликвидировали 15 и ранили неизвестное количество боевиков, когда они углубились в джунгли. Мы оттесняем их и уже послали за подкреплением", — заявил генерал. О потерях со стороны правительственной армии не сообщается.

Филиппинская армия начала активное наступление на боевиков "Абу Сайяф" с целью предотвратить возможные террористические акты, подобные тому, который произошел в деловом центре Бангкока в понедельник вечером. Его жертвами стали не менее 20 человек, в том числе несколько иностранцев.

На юге Филиппин действует несколько группировок боевиков-исламистов. Одна из крупнейших — связанная с "Аль-Каидой" группировка "Абу-Сайяф" — известна похищениями людей с целью выкупа.

Налоги на недвижимость в Таиланде вырастут на треть

Тайские власти сообщили о грядущей переоценке земельных наделов, что приведет к 30-процентному росту налогов и сборов при купле-продаже недвижимости.

Глава министерства финансов Таиланда объявил, что он ожидает 30-процентное увеличение сборов за передачу права собственности на недвижимость. Дополнительные приходы в казну обеспечит новый метод оценки стоимости земельных участков, сообщает портал DDProperty.

Сборы за перенос права владения поднимутся на $840 млн - $1,4 млрд, после того как 32 млн земельных участков будут оценены по отдельности. После переоценки стоимость восьми миллионов земельных наделов оказалась на 30% выше. Подросшие цены увеличат стоимость переноса прав собственности и поднимут налоговые доходы, когда новая система расчета налога на землю вступит в силу.

Об изменениях налогообложения недвижимости сообщил министр финансов Таиланда Соммаи Пассее. Налог будет базироваться на стоимости собственности, а новый тариф начнут применять через три года после вступления закона в силу. Предполагается, что законопроект будет утвержден кабинетом министров в ближайшие недели.

Новый налог на землю и здания был разработан, чтобы заменить устаревшие методы оценки собственности, которые неоднократно подвергались критике. Ожидается, что мера повысит доходы муниципалитетов и снизит их потребность во вливаниях из бюджета.

По данным Министерства финансов, переоценка всех земельных наделов будет завершена в 2016 году. Ожидается, что среднестатистическая стоимость недвижимости поднимется на 25% в течение следующих четырех лет, а взлет цен продолжится в свободных экономических зонах, таких как Бангбуатхонг и Сукхумвит.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв принял участие в пленарном заседании Всероссийского семинара по созданию туристских кластеров в исторических городах «Памятники и туризм: преодоление противоречий», которое прошло 14 августа в г. Великий Новгород.

Открывая пленарное заседание Всероссийского семинара по созданию туристских кластеров в исторических городах, заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова рассказала о темпах роста въездного туризма и его географии: «В этом году в Россию приехало на 25% больше туристов из Филиппин и Таиланда по сравнению с прошлым годом. Туристов из Ирана стало больше на 40%, к нам стали чаще приезжать из Кореи и Китая. Туристов из Китая привлекает «Красный маршрут» — по ленинским местам в России».

В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы эффективного взаимодействия культурного наследия и туристской отрасли, сохранения и использования объектов культурного наследия в целях развития туризма, в том числе посещения памятников с особым режимом охраны и ограниченным доступом, сотрудничества органов государственной и муниципальной власти и туристского бизнеса.

Участники семинара обсудили возможные пути преодоления барьеров, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма в исторических поселениях, в том числе на уровне федерального регулирования.

Кроме того, в рамках программы мероприятия состоялась работа тематических секций в Великом Новгороде, знакомство участников семинара с опытом Новгородской области по развитию культурно-познавательного туризма на объектах культурного наследия, в том числе включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В семинаре приняли участие более 200 экспертов из разных регионов страны. Среди них - руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры, туризма и охраны культурного наследия, представители федеральных и региональных музеев и музеев-заповедников, реставрационных центров, научных и производственных организаций, занимающихся сохранением культурного наследия.

В рамках Всероссийского семинара 15 августа в Старой Руссе состоялся III съезд мэров малых городов России.

Встреча редакции сайта Монголия сейчас с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Китае Андреем Ивановичем Денисовым

В начале декабря 2013 года редакция сайта «Монголия сейчас» совершила путешествие в Китай. Мы посетили Внутреннюю Монголию и Пекин, где нас принял Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Китае Андрей Иванович Денисов. Разговор коснулся многих тем. Часть состоявшейся беседы мы предлагаем Вашему вниманию.

Посол: Здравствуйте. Я недавно был в Монголии, у меня даже на телефоне остались замечательные снимки памятника Чингис Хану, потрясает не столько сам памятник, который конечно впечатляет, а абсолютно фиолетовое небо. Я когда рассматривал фотографии… это какой-то фантастический фильм.

Корреспондент: У монголов есть символ вечного синего неба - он не случаен, они осознавали, что в их степях из-за высокогорья цвет более насыщенный. Каждый раз когда поднимаешь взгляд, картина потрясает. Мы только что были во Внутренней Монголии, собирали материалы для сайта, там тоже очень красиво.

Посол: Автономный район внутренней Монголии это огромный регион, достаточно посмотреть на карту - он очень большой по площади, население насчитывает около 30 миллионов человек. Там есть Хулэнбуирский аймак, в нём раньше жили русские поселенцы, возможно и сейчас какие-то их потомки есть, там был некий район, он назывался - Трёхречьем. До сих пор в некоторых русских книгах можно найти фотографии из тех мест. Нами была выпущена книга профессора Хуснутдинова. Мы сделали это в целях организации работы по изучению истории соотечественников - толстенная книга. И там есть фотографии тех мест- это 20-е - 30-е годы прошлого века. Сейчас, в особенности после культурной революции, не осталось почти ничего, а если остались какие-то люди, то они давно уже смешались с местным населением и уже, наверное, язык утратили.

Недавно, кстати, случилась такая история, - нашли бабушку, которая жила здесь со времен Белой Эмигрантской волны, но все родственники умерли, в том числе и дети, она тут нищенствует. Внешность славянская, есть группа товарищей, которые пытаются помочь ей материально. Отдельные вот такие осколки того мира до сих пор находятся.

Корреспондент: Мы разговаривали с доктором филологии Инной Ли (дочь Елизаветы Павловны Кишкиной (Ли Иннань)), она рассказывала, что они какое-то время назад, лет 25-30 уже прошло, посылали в те места студентов для изучения русского языка. Но студенты возвращались с таким русским языком, что все потом за голову хватались, то есть, например, вместо слова говорить, они употребляли – «калякать». Там даже церковь открыли с разрешения Китайского правительства, потомок русских из Маньчжурии – отец Владимир из Австралии специально приезжал туда для окормления паствы.

Посол: Китайская Автономная Православная Церковь, формально существует, но нет батюшек, последний был – отец Григорий, умер около десяти лет назад, ему было под восемьдесят лет. Когда в мае Патриарх был здесь с визитом, он неоднократно возвращался к мысли о том, что РПЦ не претендует на какой-то патронат, но всячески, будет способствовать восстановлению Китайской Автономной Православной Церкви. Надеемся на то, что в скором времени у них будут батюшки, а со временем возможно и епископ. Пока, насколько мы знаем, два китайца учатся у нас в Петербурге и в Москве, в соответствующих учебных заведениях и есть надежда, что кто-то из них, вернувшись сюда, сможет служить. Пока что Покровский собор в Харбине, наверное, единственный действующий на сегодняшний день в Китае. Точно так же нет батюшки в Кульдже (Синьцзян-Уйгурский автономный район), наверняка, что-то было и во Внутренней Монголии, она ведь вдоль границы с Монголией идет такой лентой, а потом заходит в Гоби и упирается в нашу границу – Бурятия, Читинская область, станция Наушки.

Корреспондент: Мы заходили в Монгольское консульство в городе Хух-Хото и выяснили, что монголы сейчас имеют три консульских службы на территории Внутренней Монголии – в Хух-Хот, в Эрлянь, в Хайларе.

Посол: Хайлар - довольно интересный город, там есть памятник Советскому воину и это была такая точка, куда наши старались ездить. В Эрляни я был в 1979 году, тогда он ещё был небольшим поселком. Сейчас это город с населением около 100 тысяч человек.

Корреспондент: Да, сейчас этот город сильно изменился.

Мы на будущий год планируем участвовать в подготовке празднования 75-летия Халхин-Гола. Получается так, что пока у нас «конь еще не валялся», а японцы уже активно оплачивают различные конференции, мероприятия. На них озвучивается немного другая трактовка событий, отличающаяся от классической, к которой мы привыкли. Много нюансов в отношении Жукова, Штерна и так далее. Тем не менее, 75 - летие в будущем году будет.

Что касается русского языка в таких вот регионах как Внутренняя Монголия - тут мы ждем вашего совета, потому что слышали, что по линии «Русского мира» делаются какие-то проекты, мы тоже готовы подключиться.

Посол: Мы ничего не слышали о Внутренней Монголии в этом контексте, хотя регион перспективный. Действительно, в рамках достаточно небольших финансовых возможностей, которые есть у фонда «Русский мир», они составили «Северную программу». Сейчас у нас уже семь центров по изучению русского языка в Китае в разных местах. Но они пока еще не развернулись в той мере, в какой мы на них рассчитываем. Это непростое дело в Китае, более-менее хорошо обстоит ситуация только на северо-востоке в Харбине.

Во время визита Сергея Евгеньевича Нарышкина - спикера Госдумы, у него было выступление в университете провинции Хэйлунцзян, где шестьсот китайских студентов изучают русский язык и около трехсот наших учат китайский. Со всей этой общественностью, Сергей Евгеньевич встречался, отвечал на вопросы, причем китайцы, в основном девочки задавали вопросы на русском языке - при этом русский был абсолютно безукоризненный, - и он сделал вывод, что девочки из семей каких-то китайцев, которые либо жили, либо торговали в России, или, может быть, учились в русскоязычных школах, потому что так хорошо выучить язык без практики невозможно. От нас почему-то мальчики говорили на очень хорошем китайском языке, один особенно мне понравился, я даже просил нашего Генерального консула в Шэньяне Пальтова поинтересоваться - какие у него планы на жизнь. Мальчик оказался из Дальневосточного Педагогического Университета города Уссурийска, он сказал, что хотел бы вернуться в свой университет и продолжить работу по преподаванию китайского языка. Мальчик не хочет идти на службу, у него есть желание преподавать.

Корреспондент: Не получается ли сейчас так, что китаисты, не только МИДовские, а в целом все в России становятся своего рода кастой? Я не говорю, хорошо это или плохо, но с одной стороны есть китаисты, японисты, кореисты – у них работы на их жизнь хватит. А с другой стороны – специалисты по Монголии, Вьетнаму, Камбодже, Лаосу. Вы же в МИДе будучи замминистром Восточную Азию курировали, да? Я вот общаюсь с некоторыми нашими послами, один посол говорил, что он один в небольшой стране владеет языком, а семь балбесов (он сказал о своих сотрудниках) ничего не знают. Нашего возраста кто-то еще есть, молодежь есть, а вот 30-40-летних нет, существует ли здесь такая проблема? Я думаю, что у Вас в Посольстве скорее всего нет.

Посол: Да нет, у нас в общем тоже есть сложности.

Даже мы на нашем направлении некий дефицит испытываем, у нас практически все посольство говорящее, но для перевода на высшем уровне таких специалистов какие у нас были раньше, пожалуй, сейчас нет. Есть, конечно, наши трое коллег, которые выделены в качестве переводчиков на высшем уровне, но есть и определенные проблемы.

Корреспондент: А что Вы можете сказать в этом отношении о Монголии?

Посол: Вы, как говорится, люди не молодые, я тоже, на нашем с Вами веку столько всяких постановлений, мер принималось по подтягиванию монголистики, но, к сожалению, результат такой, какой есть сейчас.

Сколько я работал в центральном аппарате, столько и слышал о проблемах монголистики. Вы не то чтобы заблуждаетесь, но вот, понимаете с вьетнамским языком у нас сейчас хорошо, видимо его учат. Я не знаю, учат ли его в Санкт-Петербургском Университете, в Москве - точно учат. Вьетнам - страна модная, привлекательная, большая. Там много точек для работы, но люди с идеальным владением вьетнамским языком не появляются. Я так понимаю, это тоже проблема, потому что на высший уровень постоянно вызывают из Ханоя в Москву девушку Катю (первый секретарь Посольства), потому, что не доверяют тем, кто работает в Москве, хотя все вьетнамисты и все с сертификатами.

На счет кампучийского и лаосского - ну лаосский с тайским вместе обычно идут, как малайский и индонезийский, - они как бы некие сообщающиеся сосуды. История, которую Вы рассказали, я такую же знаю - с португальским языком. Португальский язык попал в число редких и дефицитных, и мы с трудом наскребаем на то, чтобы пополнить говорящей молодежью штаты Посольства в Лиссабоне. С большим трудом мы закрываем Бразилию, а вот Ангола, Мозамбик, Острова Зеленого Мыса - Кабо-Верде, к сожалению, остаются без специалистов. В Мозамбике был у нас посол, который учил португальский первым языком, когда был студентом, но он попал на иное направление в МИДе и всю жизнь работал на других направлениях. Прошло тридцать лет и его назначили послом в Мозамбик, он приехал и с удивлением обнаружил, что со своим 20-летним пробелом и базовым институтским португальским языком - он единственный в Посольстве, кто владеет португальским. Есть там еще несколько человек, кто откуда, но как такового португальского языка никто не знает. Так что здесь надо как-то приспосабливаться. В Монголии выручает то, что пока еще хотя бы среднее и старшее поколение монголов говорят на русском.

Корреспондент: Монгольский президент в последних выступлениях акцентирует внимание на трехстороннем сотрудничестве - Россия, Монголия, Китай, особенно по вопросу возможной трансмонгольской железной дороги, возможном транснациональном газопроводе. Иногда говорят, что Китай не идет на встречу, у России какие-то свои интересы. Недавно появилась информация, что Тувинское Правительство обращается с просьбой в Москву о разрешении строительства железной дороги из Тувы на территорию Монголии и дальше в сторону Синьцзяня. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Посол: У нас только что была делегация Омской области, которая тоже вынашивает определенные железнодорожные планы, но не то, чтобы мы, мы то само собой, но и многие из китайцев сказали, что уважаемые друзья, все-таки эти вопросы вы проработайте у себя, со своей Российской стороны. Причем, проработайте централизованно, потому что, строить железную дорогу будет не правительство Тувинской республики или любой другой области - Хакассии, Красноярского края, - это все прерогатива РАО РЖД и инвестиционная программа РАО РЖД. То есть в любом случае нужно все согласовать и договариваться централизованно на межправительственном уровне - Правительств России, Китая и Монголии. У нас контакты по железной дороге идут постоянно в этом треугольнике. Вот сейчас будет очередная делегация, которая будет в принципе обсуждать взаимодействие России, Китая, Монголии, и в том числе и по этим вопросам. У меня буквально 23 декабря намечена встреча с компанией, которая выступает китайским агентом в проекте по реконструкции Улан-Баторской железной дороги. Недавно здесь был большой вечер русской оперы в рамках фестиваля Русской Культуры, я туда ходил и столкнулся с президентом этой самой компании. Мы друг друга поприветствовали и договорились 23 декабря встретиться, подвести итоги. А он как раз только вернулся из Москвы, где встречался с Якуниным, я так понимаю, что китайская сторона здесь обеспечивает в первую очередь финансирование. Потому что в рамках наших инвестиционных возможностей, если бы они у нас были, мы бы, конечно, постарались вдвоем с монголами этот проект осилить.

Так или иначе, сейчас фактом является уже сложившийся определенный треугольник и от монгольской стороны здесь зависит определение концепции. Наших монгольских партнеров не то чтобы из стороны в сторону шарахает, но по нашему ощущению, есть определенный элемент не сформировавшейся позиции. Ведь о чем идет речь - уж если начинать реализацию этого проекта, то надо делать его в комплексе, а это не только реконструкция Улан-Баторской железной дороги, которая, кстати, включает самые разные вещи - это и строительство параллельных каких-то сооружений. Там может быть все, что угодно и газопровод, и автомобильная дорога. Вопрос с колеей все время встает, то ли тянуть ту, которая в Китае – 1483 мм, то ли нашу – 1520 мм. В Монголии пока еще наша колея.

Надо чтобы монгольские партнеры определились со своей позицией, у них тоже все непросто, как будто это золотой слиток в руках, и они не знают как им лучше распорядиться. Нам же важно о своих интересах думать, потому что они все-таки имеют долгосрочный характер. У нас с монголами, слава Богу, история многих десятилетий дружбы за плечами, надеемся, что в настоящем не все еще потерянно и хотелось бы надеяться, что и будущее будет хорошим. В Монголии происходят разные процессы, тут я скорее хотел бы ориентироваться на Ваши ощущения. У меня такое мнение - время идет, за последние годы монгольская сторона перегибала неоднократно в разные стороны, но какое-то чувство самосохранения должно присутствовать.

Корреспондент: Андрей Иванович, большое спасибо Вам за беседу, что Вы могли-бы нам сказать в заключении?

Посол: Если в целом говорить о Монголии, то вот здесь уже коллеги не обессудьте, но большое значение имеет именно Ваша деятельность, направленная на улучшение понимания между нашими народами. Монголия - это совершенно уникальная страна, с разных точек зрения очень привлекательная, в том числе, для иностранных инвестиций. Я не знаю, будет ли в Улан-Баторе второй Гонконг, а если будет, то когда. В какой-то степени Монголия очень непоследовательна. Вы возьмите всю эту историю с тендерами по Оюу Толгой, но, тем не менее, она движется в правильном направлении. Страна обладает доступными, колоссальными, неисчислимыми природными богатствами, и вопрос только в том, как монголам это все выстроить в какую-то модель и как в этой их модели нам (всем игрокам) соблюсти свои интересы.

Dieffenbacher установит оборудование для производства древесных плит на заводах в Малайзии и Таиланде

Dieffenbacher (г. Эппинген, зем. Баден-Вюрттемберг, Германия) получила два заказа на поставку оборудования для производства древесных плит, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

В июне 2015 г. малазийская Allgreen Timber Products (входит в состав Evergreen Group) разместила заказ на поставку полного комплекта оборудования для выпуска ДСП. Ввод в эксплуатацию запланирован на весну 2017 г., ежедневно линия будет выпускать до 800 м2 плитной продукции.

Кроме того, Metro-Ply Group планирует открыть в Таиланде предприятие по производству тонких HDF-плит с ежедневным объемом производства 928 м3. В комплект поставки Dieffenbacher входит сушильная камера, шлифовальные линии, пресс и другое оборудование. Ввод завода в эксплуатацию ожидается весной 2017 г.

Интерес россиян к недвижимости в Австралии подскочил на 250%

Такие данные были зафиксированы за период с мая по июль 2015 года.

Эти данные обнародовала компания Century 21, сообщает The Daily Examiner.

По ее данным, был зафиксирован приток посетителей сайта организации со стороны развивающихся стран – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Больше всего увеличился трафик из России – на 252%. На втором месте Бразилия с показателем 104%. В числе десяти самых активных посетителей сайта были также жители Филиппин, Китая, Италии, Гонконга, Таиланда, ЮАР, Индонезии и Индии.

Напомним, что около 9% всех покупателей недвижимости в Австралии – иностранцы.

В Таиланде ввели шестимесячную мультивизу

Премьер-министр Таиланда одобрил изменения в Иммиграционный акт, принятый в далеком 1979 году. Теперь иностранные туристы смогут получить визу, которая разрешает пребывание в стране в течение шести месяцев с возможностью въезда и выезда из королевства неограниченное количество раз.

Нововведение вступит в силу через 60 дней после официального обнародования, а стоимость визы составит около $140, сообщается Bangkok post.

Глава Министерства туризма и спорта Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкул отметила, что новая долгосрочная виза позволит увеличить туристический поток в страну. С ней согласился и президент Ассоциации тайских туристических агентов, который также добавил, что это заметно упростит жизнь людям, которые по работе вынуждены часто пересекать границу страны.

«Это хорошее начало, хотя для некоторых туристов и шести месяцев не является достаточным сроком», - добавил Чароен Вангананонт. Отметим, что и Ваттанаврангкул, видимо, придерживается той же точки зрения, ведь ранее она предлагала кабинету министров утвердить туристические визы на 12 месяцев.

Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся областей экономики королевства. За первые семь месяцев года текущего года страну посетило 17,5 млн иностранных туристов. Это на 30,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. А доход от туризма составил в этот период $23,29 млрд, что на 30% больше прошлогодней выручки.

Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество.

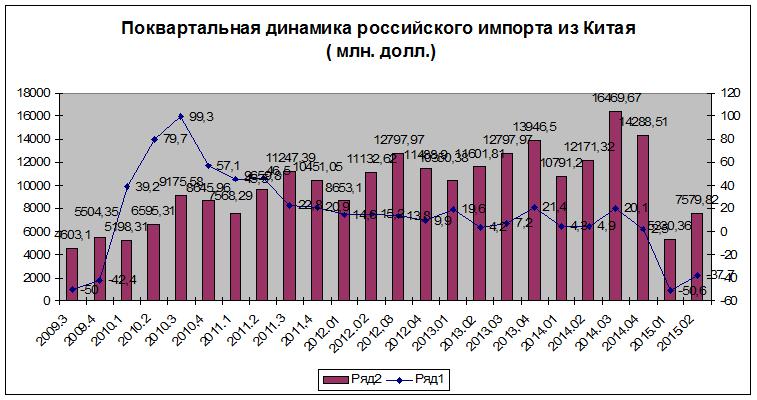

Внешнеторговый оборот России и Китая в июне 2015 г. (по данным китайской таможенной статистики) составил 6 036,92 млн. долл. (-20,9%), в том числе российский экспорт - 3 188,43 млн. долл. (-3,4%), импорт – 2 848,49 млн. долл.(-34,2%).

Активное сальдо торгового баланса в июне составило 339,94 млн. долл. против отрицательного сальдо 255,76 млн. долл. в июне 2014 г.

Товарооборот России с КНР в январе-июне 2015 г. составил 31 085,92 млрд. долл. (-30,2%), в т.ч. экспорт России в КНР – 16 448,20 млрд. долл. (-23,9%), импорт из КНР – 14 637,72 млрд. долл. (-36,2 %).

Активное торговое сальдо за январь-июнь 2015 г. составило 1810,48 млн. долл. против пассивного сальдо 1378,31 млн. долл. в январе-июне 2014 г.

Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая Россия заняла 15 позицию.

По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (266,72 млрд. долл., +4,0%), Гонконг (146,30 млрд. долл., -8,6%), Япония (135,55 млрд. долл., -10,6%), Р. Корея (131,96 млрд. долл.,-4,4%), Тайвань (90,82 млрд. долл., -2,0%), Германия (76,77 млрд. долл., -8,9%), Австралия (54,97 млрд. долл.,-20,2%), Малайзия (48,89 млрд. долл.,+1,6%), Вьетнам (42,29 млрд. долл., +16,6%), Сингапур (38,97 млрд. долл.,+6,0%), Англия (36,74 млрд. долл., -0,9%), Таиланд (35,19 млрд. долл.,+4,5%), Индия (34,19 млрд. долл., +1,1%) и Бразилия (34,18 млрд. долл., -19,1%).

За Россией следуют: Голландия (31,91 млрд. долл.,-8,4%), Индонезия (27,11 млрд. долл. -17,7%), Канада (27,12, +5,4%), Франция (24,47 млрд. долл., -8,2%) и Италия (21,78 млрд. долл.,-5,6%).

Сравнительные данные товарооборота России и Китая с 2003 г. по декабрь 2015 г.

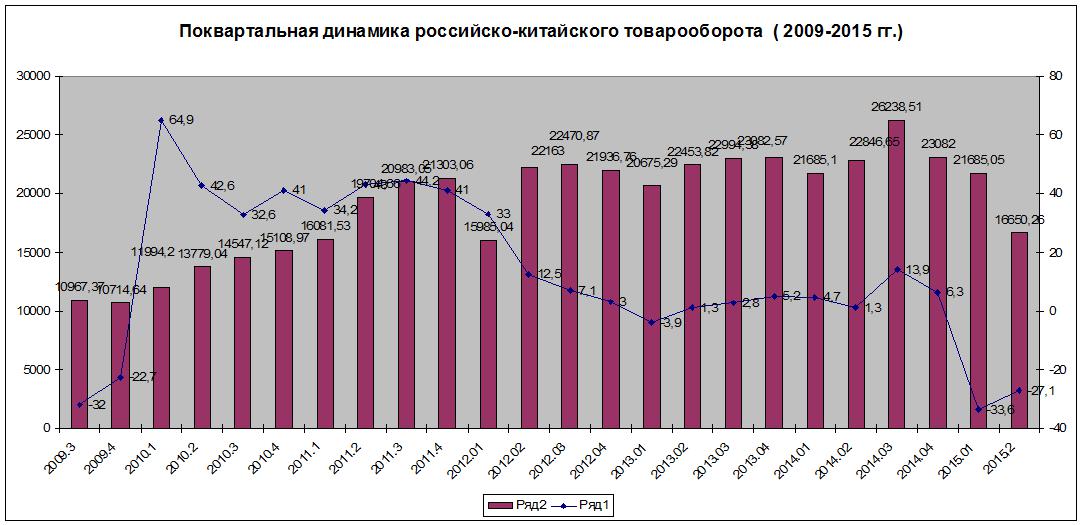

Динамика российско-китайского товарооборота с 2009 по 2015 год.

Товарооборот

|

|

Товарооборот |

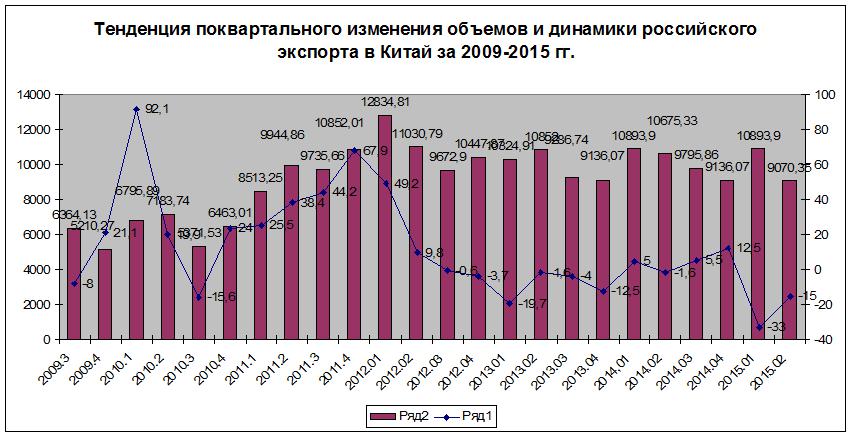

Экспорт России в КНР |

|||

|

|

За указанный период |

За аналогичный период предыдущего года |

При-рост (%) |

За указанный период |

Зааналогичный период предыдущего года |

|

2003 г. |

15760,62 |

11927,46 |

+32,1 |

9726,07 |

8406,83 |

|

в т.ч. 1 кв. |

3258,80 |

2433,30 |

+33,9 |

2179,20 |

1788,90 |

|

2 кв. |

3546,64 |

3019,39 |

+17,5 |

2525,17 |

2358,19 |

|

3 кв. |

4424,60 |

3402,57 |

+30,0 |

2730,25 |

2293,19 |

|

4 кв. |

4535,64 |

3053,97 |

+48,5 |

2323,25 |

1965,22 |

|

2004 г. |

21232,1 |

15760,62 |

+34,7 |

12126,58 |

9726,07 |

|

в т.ч. 1 кв. |

4414,55 |

3258,8 |

+35,5 |

2710,48 |

2179,2 |

|

2 кв. |

5040,45 |

3546,64 |

+42,1 |

3430,9 |

2525,2 |

|

3 кв. |

5680,00 |

4424,89 |

+28,4 |

3120,0 |

2730,3 |

|

4 кв. |

6097,10 |

4535,64 |

+34,4 |

2865,2 |

2323,25 |

|

2005 г. |

29103,1 |

21232,1 |

+37,1 |

15890,9 |

12126,7 |

|

в т.ч. 1 кв. |

5400,75 |

4414,55 |

+22,3 |

3269,79 |

2710,48 |

|

2 кв. |

6877,78 |

5040,45 |

+36,5 |

4196,82 |

3430,9 |

|

3 кв. |

8444,46 |

5680,0 |

+48,7 |

4168,59 |

3120,08 |

|

4 кв. |

8368,40 |

6097,1 |

+37,3 |

4255,8 |

2865,2 |

|

2006 г. |

33386,55 |

29103,1 |

+14,7 |

17554,12 |

15890,9 |

|

в т.ч. 1 кв. |

6990,00 |

5400,75 |

+29,4 |

4030,0 |

3269,79 |

|

2 кв. |

8149,00 |

6877,78 |

+18,5 |

4856,7 |

4196,82 |

|

3 кв. |

9497,75 |

8444,46 |

+12,5 |

4672,89 |

4168,59 |

|

4 кв. |

8737,08 |

8368,40 |

+4,4 |

3983,09 |

4255,80 |

|

2007 г. |

48165,37 |

33386,55 |

+44,3 |

19676,89 |

17554,1 |

|

в т.ч. 1 кв. |

8930,87 |

6990,0 |

+27,7 |

4571,03 |

4030,0 |

|

2 кв. |

11524,57 |

8149,0 |

+41,4 |

5135,80 |

4856,7 |

|

3 кв. |

14446,08 |

9497,75 |

+52,1 |

4755,69 |

4672,89 |

|

4 кв. |

13226,17 |

8737,08 |

+51,4 |

5184,54 |

3983,09 |

|

2008 г. |

56830,54 |

48165,37 |

+18,0 |

23825,11 |

19676,89 |

|

в т.ч. 1 кв. |

12534,20 |

8930,87 |

+40,4 |

5923,74 |

4571,03 |

|

2 кв. |

14273,37 |

11524,57 |

+23,8 |

6636,3 |

5135,80 |

|

3 кв. |

16116,31 |

14446,08 |

+11,6 |

6920,06 |

4755,69 |

|

4 кв. |

13868,83 |

13226,17 |

+4,86 |

4303,46 |

5184,54 |

|

2009 г. |

38796,72 |

56830,54 |

-31,8 |

21282,95 |

23825,11 |

|

в т.ч. 1 кв.: |

7272,35 |

12534,20 |

- 42,0 |

3538,52 |

5923,74 |

|

январь |

2563,46 |

4420,24 |

-42,0 |

827,30 |

2019,74 |

|

февраль |

2074,88 |

3798,51 |

-45,4 |

1161,76 |

1845,47 |

|

март |

2634,01 |

4315,45 |

-39,0 |

1549,47 |

2058,53 |

|

2 кв.: |

9659,31 |

14273,37 |

-32,3 |

5989,38 |

6636,3 |

|

апрель |

2989,38 |

5054,54 |

-40,8 |

1818,68 |

2551,01 |

|

май |

3166,59 |

4516,17 |

-29,9 |

2014,33 |

1975,10 |

|

июнь |

3503,34 |

4702,66 |

-25,5 |

2156,37 |

2110,19 |

|

3 кв.: |

10967,37 |

16116,31 |

-32,0 |

6364,13 |

6920,06 |

|

июль |

3513,53 |

5456,79 |

-35,6 |

2131,84 |

2308,02 |

|

август |

3383,88 |

5190,11 |

-34,8 |

1930,62 |

2387,21 |

|

сентябрь |

4069,96 |

5469,41 |

-25,6 |

2301,67 |

2224,83 |

|

4 кв.: |

10714,64 |

13868,84 |

-22,7 |

5210,27 |

4303,46 |

|

октябрь |

3422,98 |

4982,57 |

-31,3 |

1664,89 |

1644,77 |

|

ноябрь |

3237,27 |

4234,01 |

-23,5 |

1585,09 |

1382,13 |

|

декабрь |

4054,39 |

4652,25 |

-12,8 |

1960,29 |

1276,56 |

|

2010 г. |

55448,79 |

38796,72 |

+43,1 |

25836,26 |

21282,95 |

|

в т.ч. 1 кв.: |

11994,2 |

7272,35 |

+64,9 |

6795,89 |

3538,52 |

|

январь |

4012,88 |

2563,46 |

+56,6 |

2184,48 |

827,29 |

|

февраль |

3826,98 |

2074,88 |

+84,5 |

2088,23 |

1161,76 |

|

март |

4154,34 |

2634,01 |

+57,7 |

2523,18 |

1549,47 |

|

2 кв.: |

13779,04 |

9659,31 |

42,6 |

7183,74 |

5989,38 |

|

апрель |

4264,67 |

2989,38 |

+42,7 |

2358,23 |

1818,68 |

|

май |

4759,03 |

3166,59 |

+50,3 |

2551,13 |

2014,33 |

|

июнь |

4755,34 |

3503,34 |

+35,7 |

2274,38 |

2156,37 |

|

3 кв.: |

14547,12 |

10967,37 |

+32,6 |

5371,53 |

6364,13 |

|

июль |

5007,68 |

3513,38 |

+42,5 |

1795,29 |

2131,84 |

|

август |

4632,73 |

3383,88 |

+36,9 |

1748,68 |

1930,62 |

|

сентябрь |

4906,71 |

4069,96 |

+20.6 |

1827,56 |

2301,67 |

|

4 кв. |

15108,97 |

10714,64 |

+41,0 |

6463,01 |

5210,27 |

|

октябрь |

4829,11 |

3422,98 |

+41,1 |

2024,37 |

1664,89 |

|

ноябрь |

4836,29 |

3237,27 |

+49,4 |

1965,37 |

1585,09 |

|

декабрь |

5443,57 |

4054,39 |

+34,3 |

2473,.27 |

1960,29 |

|

2011г. |

79249,30 |

55448,79 |

+42,7 |

40345,47 |

25836,26 |

|

1 кв.: |

15985,94 |

11994,2 |

+33,3 |

8416,71 |

6795,89 |

|

январь |

5614,09 |

4012,88 |

+39,7 |

2642,97 |

2184,48 |

|

февраль |

4476.68 |

3826,98 |

+17,0 |

2548.86 |

2088,23 |

|

март |

5895,18 |

4154,34 |

+41,9 |

3224.88 |

2523,18 |

|

2 кв.: |

19704,66 |

13779,04 |

+43,0 |

10044,86 |

7183,74 |

|

апрель |

6285,98 |

4264,67 |

+47,4 |

3352,56 |

2358,23 |

|

май |

6706,39 |

4759,03 |

+40,9 |

3522,50 |

2551,13 |

|

июнь |

6712,29 |

4755,34 |

+41,2 |

3169,80 |

2274,38 |

|

3 кв.: |

20983,05 |

14547,12 |

+44,2 |

9735,66 |

5371,53 |

|

июль |

6309,52 |

5007,68 |

+26,0 |

2466,41 |

1795,29 |

|

август |

7566,33 |

4632,73 |

+63,3 |

3698,63 |

1748,68 |

|

сентябрь |

7107,20 |

4906,71 |

+44,8 |

3570,62 |

1827,56 |

|

4 кв. |

21303,06 |

15108,97 |

+41,0 |

10852,01 |

6463,01 |

|

октябрь |

6964,15 |

4829,11 |

+44,2 |

3512,99 |

2024,37 |

|

ноябрь |

7144,03 |

4836,29 |

+47,7 |

3681,88 |

1965,37 |

|

декабрь |

7194,88 |

5443,57 |

+32,2 |

3657,14 |

2473,.27 |

|

2012 г. |

88158,03 |

79249,30 |

+11,2 |

44100,51 |

40345,47 |

|

1 кв. |

21487,91 |

15985,94 |

+33,0 |

12834,81 |

8416,71 |

|

январь |

7160,94 |

5614,09 |

+27,5 |

3961,13 |

2642,97 |

|

февраль |

6349,69 |

4476.68 |

+41,8 |

4159,33 |

2548.86 |

|

март |

7954,75 |

5895,18 |

+34,9 |

4690,02 |

3224.88 |

|

2 кв. |

22163,41 |

19704,66 |

+12.5 |

11030,79 |

10044,86 |

|

апрель |

7189,38 |

6285,98 |

+14,4 |

3858,58 |

3352,56 |

|

май |

7607,51 |

6706,39 |

+13,4 |

3834,10 |

3522,50 |

|

июнь |

7366,52 |

6712,29 |

+9,7 |

3338.11 |

3169,80 |

|

3 кв. |

22470,87 |

20983,05 |

+7,1 |

9672,90 |

9735,66 |

|

июль |

7251,53 |

6309,52 |

+14,9 |

3036,26 |

2466,41 |

|

август |

7465.06 |

7566,33 |

-1,3 |

3205,92 |

3698,63 |

|

сентябрь |

7754,28 |

7107,20 |

+9,1 |

3430,72 |

3570,62 |

|

4 кв. |

21936,76 |

21303,06 |

+3,0 |

10447,87 |

10852,01 |

|

октябрь |

7406,51 |

6964,15 |

+6,3 |

3580,84 |

3512,99 |

|

ноябрь |

7013,02 |

7144,03 |

-1,8 |

3379,04 |

3681,88 |

|

декабрь |

7517,23 |

7194,88 |

+4,5 |

3487,99 |

3657,14 |

|

2013 г. |

|

|

|

|

|

|

1 кв. |

20675,29 |

21487,91 |

-3,9 |

10324,91 |

12834,81 |

|

январь |

7681,15 |

7160,94 |

+7,1 |

3652,05 |

3961,13 |

|

февраль |

6296,05 |

6349,69 |

-0,8 |

3235,39 |

4159,33 |

|

март |

6680.80 |

7954,75 |

-16,0 |

3418,21 |

4690,02 |

|

2 кв. |

22453,82 |

22163,41 |

+1,3 |

10852,00 |

11030,79 |

|

апрель |

7361,86 |

7189,38 |

+2,4 |

3698,38 |

3858,58 |

|

май |

7281.54 |

7607,51 |

-4,3 |

3376,29 |

3834,10 |

|

июнь |

7810,42 |

7366,52 |

+6,0 |

3777.33 |

3338.11 |

|

3 кв. |

22994,38 |

22470,87 |

+2,3 |

9286,74 |

9672,90 |

|

июль |

7851,62 |

7251,53 |

+8,3 |

3335,81 |

3036,26 |

|

август |

7737,31 |

7465.06 |

+3,4 |

3158,78 |

3205,92 |

|

сентябрь |

7405,45 |

7754,28 |

-4,5 |

2792,15 |

3430,72 |

|

4 кв. |

23082,57 |

21936,76 |

+5,2 |

9136,07 |

10447,87 |

|

октябрь |

7499,46 |

7406,51 |

+1,2 |

2961,11 |

3580,84 |

|

ноябрь |

7451,01 |

7013,02 |

+6,2 |

3078,21 |

3379,04 |

|

декабрь |

8132,10 |

7517,23 |

+8,2 |

3096,75 |

3487,99 |

|

2014 г |

|

|

|

|

|

|

1 кв. |

21685,05 |

20675,29 |

+4,7 |

10893,90 |

10324,91 |

|

январь |

8 534,59 |