Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На четырёх ногах

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Института права и развития ВШЭ-Сколково факультета права НИУ ВШЭ, LLM (Harvard).

КИРИЛЛ МОЛОДЫКО

Ведущий эксперт Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково факультета права НИУ ВШЭ, MPA (Harvard), Ph.D.

--

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Иванов А.Ю., Молодыко К.Ю. На четыре?х ногах // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 3. С. 161-176.

На некоторых товарных рынках, в том числе газовом, естественным эволюционным путём сложилась система «четырёхногого стула» организации торговли, включающая:

- долгосрочные контракты;

- относительно краткосрочные фьючерсы;

- спотовый рынок;

- развитую товарную биржу, на которой реально представлены интересы ключевых производителей и покупателей товара из разных государств.

Однако на международных рынках продовольствия нет элементов 1 и 4, в силу чего эти рынки напоминают стул на двух ножках, то есть, крайне шаткую, неустойчивую и нестабильную конструкцию.

Разумеется, горячей темой является сейчас идея перехода к торговле природным газом на российские рубли, а также возможного перевода на рубли иных стратегически важных товаров, в том числе нефти и пшеницы. Тем не менее пока газовая сфера остаётся в долларах и евро – их просто нужно полностью обменивать на рубли на Московской бирже. Но используемые в торговле денежные единицы априори должны выполнять хотя бы четыре из пяти традиционных функций денег (без пятой спорной функции так называемых «мировых денег»): средство платежа, мера стоимости, средство обращения, средство накопления стоимости. В противоположном случае реальный физический товар фактически предлагается передавать за символы, за которые ничего невозможно встречно приобрести взамен. Мы полагали, что в этих условиях расчёты по экспорту будут переведены из безналичных долларов и евро в наличные. Этого не происходит, но возможно, объясняется тем, что российские власти стратегически выбрали путь учреждения общей платёжной единицы вместе с пулом стран Востока.

Право Всемирной торговой организации (ВТО) идеологически базируется на постулате, что товар можно купить за деньги. Создание ВТО в 1995 г. было нацелено в первую очередь на удешевление товаров. Да, в рамках регуляторного поля ВТО допускается возможность ограничений по мотивам национальной безопасности[1], но никто не предполагал, что оно будет столь широко применяться в торговле невоенными товарами и услугами. Право ВТО, которое в основных своих положениях действует сейчас в редакции 1995 г. с мизерными добавками, сфокусировано на том, чтобы удешевить товары путём снижения импортных пошлин, запрета экспортных пошлин, установления ограничений на введение антидемпинговых, компенсационных и защитных мер.

Но в ситуации, когда товары вообще нельзя купить за деньги, не стоит исключать выхода России из ВТО и перехода на прямые двусторонние договоры с торговыми партнёрами.

Кроме того, даже цель снижения цен в рамках ВТО в целом призрачна, так как её невозможно достичь без антимонопольного регулирования. На заре международного регулирования торговли в 1947 г. обоснованно предлагалось начать создавать международную торговую систему в рамках GATT – предшественника ВТО – именно с антимонопольного регулирования[2]. Но попытки были торпедированы американским правительством. И в целом краеугольный принцип ВТО (Most Favoured Nation, MFN) лежит в руинах.

Деградация происходит даже в антидемпинговой сфере, где ВТО была относительно эффективна ещё пять-десять лет назад. Так, Евросоюз попытался обосновать, что якобы нерыночное ценообразование на газ внутри России приводит к несправедливому занижению цен российского экспорта. И это, в свою очередь, должно являться основанием для применения антидемпинговых пошлин против российских товаров. Указанный спор (о так называемых «энергокорректировках») Россия выиграла в рамках ВТО в первой инстанции (июль 2020 года). Но решение уже почти два года не вступает в силу, так как ЕС подал апелляцию[3]. Рассмотреть её некому, ибо Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 г.: полномочия всех его членов постепенно истекли, а назначение новых блокируют Соединённые Штаты.

В среде специалистов по интеллектуальной собственности широко обсуждается отмена в ряде случаев выплаты вознаграждений западным правообладателям за использование их патентов в России. А также происходящая сейчас в России легализация параллельного импорта, которая последние десять лет торпедировалась лоббистами западного бизнеса. При этом встречно от России, наоборот, настоятельно требовали разрешить параллельный импорт. Так, в 2012–2017 гг. «Газпром» вёл тяжбу с Еврокомиссией, которая считала антимонопольным нарушением запрет в контрактах «Газпрома» одним странам реэкспортировать газ внутри ЕС в другие страны, пользуясь разностью цен. В конечном счёте «Газпром» уступил требованиям комиссии[4].

Не имея возможности в пределах ограниченного объёма нашей статьи вдаваться в технические детали так называемого гронингенского принципа, применяемого при формировании стоимости природного газа, отметим, что соответствующие долгосрочные контракты пока выполняются. Они позволяют покупателю чётко понимать, что он получит нужные объёмы газа, избавляют его от головной боли поиска сырья, например, в период пикового спроса. Однако если газ становится биржевым товаром, он наследует проблемы нефтяного рынка, главная из которых – непредсказуемость цен, возможность их скачков, что затрудняет развитие экономики. Но и продавцу долгосрочные гарантии сбыта облегчают принятие инвестиционных решений[5]. Тем не менее вместо укрепления стабильности международных товарных рынков путём поощрения долгосрочных контрактов Европейская комиссия в декабре 2021 г. приняла прямо противоположное решение. А именно – обнародовала план постепенного запрета долгосрочных газовых контрактов[6].

Долгосрочные газовые контракты комплексно стабилизируют взаимосвязанные рынки. Это касается, в частности, связки международного рынка газа и национальных рынков электроэнергии. По мнению главы Enel Франческо Стараче, «необходимо продлевать сроки договоров купли-продажи электроэнергии и, следовательно, устанавливать цены на электроэнергию в зависимости от цен на её закупку на более длительный срок – пять или десять лет… При продаже электроэнергии в долгосрочной перспективе у генераторов тоже появится причина закупать газ по долгосрочным контрактам»[7].

Политическая нестабильность в любой стране с крупной долей какого-либо товара на мировом рынке приводит к росту цен на него. Наглядный пример – январское обострение ситуации в Казахстане, которое моментально вызвало существенный рост цены урана (доля страны на мировом рынке превышает 40 процентов)[8]. Но критичен ещё и вопрос логистики, то есть возможности физической поставки. Не случайно 7 января 2022 г. во время дебатов в парламенте Киргизии о направлении сил в Казахстан в рамках миссии ОДКБ председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал Камчыбек Ташиев обосновывал необходимость направить войска в том числе критической зависимостью страны от физических поставок муки из Казахстана[9].

Обострение продовольственной ситуации в мире

Ещё в начале января текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (FAO) заявила о том, что цена на зерновые достигла максимального уровня с 2012 года. Рост мировых цен за 2021 г. составил: на пшеницу 31 процент, кукурузу – 44,1 процента, растительное масло – 65,8 процента, мясо – 12,7 процента, молочную продукцию – 16,9 процента. «В обычных условиях высокие цены ведут к увеличению объёмов производства, однако рост цен на ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и всё более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году», – заявил 6 января 2022 г. старший экономист FAO Абдулреза Аббассян[10].

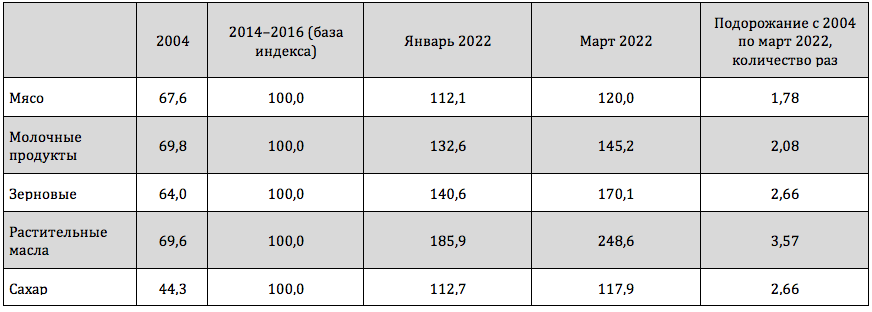

Но стремительный рост продовольственных цен продолжается и в 2022 году. FAOежемесячно рассчитывает и публикует так называемый FAO Food Price Index, в котором за базу (100 процентов) принята усреднённая цена соответствующего вида продовольствия в 2014–2016 годах. Среднемировые цены в 2004 г. и в текущем году по данным, которые FAO опубликовало 8 апреля, таковы[11]:

Таблица 1. Среднемировые цены на продовольствие

От подачек до торговых правил – политики ищут способы сгладить эффект от роста цен. Будь то хлеб, рис или лепешки, правительства во всём мире знают, что за рост цен на продовольствие придётся заплатить политическую цену. Дилемма в том, смогут ли они сделать достаточно, чтобы избежать необходимости платить эту цену. И вряд ли ситуация изменится к лучшему, поскольку экстремальные погодные условия, резкий рост стоимости грузоперевозок и удобрений, узкие места в судоходстве и нехватка рабочей силы усугубляют проблему. Сокращение валютных резервов также препятствует способности некоторых стран импортировать продовольствие[12].

После очередной волны ковида в Африке разрушена неформальная система социальной защиты жителей, состоящая в финансовой поддержке от родственников, друзей и соседей, которая помогала беднякам выжить при отсутствии государственной поддержки. Теперь голод стал определяющей причиной увеличения пропасти между богатыми странами, возвращающимися к нормальной жизни, и бедными, всё глубже погружающимися в кризис[13].

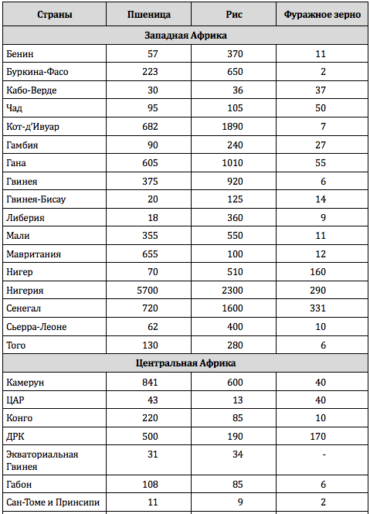

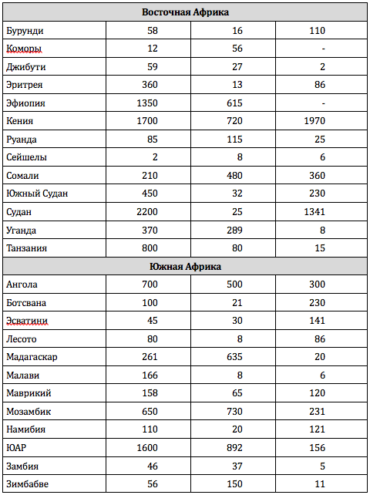

Ситуация в ряде африканских стран характеризуется острой потребностью в импорте зерновых, что отражено в приведённой ниже таблице, сформированной нами путём структурирования официальных данных, которые FAO опубликовало в феврале текущего года.

Таблица 2. Текущая годовая потребность в импорте, тысячи тонн

Источник данных: FAO[14]

Некоторым из указанных африканских стран запланировано оказать международную продовольственную помощь по линии FAO, предполагается её оказание и таким неафриканским государствам, как Бангладеш, Непал, Афганистан, Сирия, Йемен, Гаити. Но проблема в том, что международная продовольственная помощь «размазывается» на большое количество стран и в подавляющем большинстве случаев не покрывает даже 10 процентов от суммарной потребности конкретной страны в импорте зерновых[15]. Всё остальное она должна сама закупать на открытом рынке на коммерческих принципах.

В России в 2020 г. введены экспортные ограничения (квоты и пошлины) на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Отдельные западные исследователи тогда утверждали: «Ещё большую тревогу, чем ограничение Россией экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения экспорта Россией для получения политических рычагов влияния. Россия может использовать экспорт пшеницы в качестве оружия для принуждения других стран, чьи проблемы с продовольствием, вызванные климатическими изменениями, не оставляют им выбора. Россия доказала умение вести гибридную войну и использовала в качестве оружия другие ресурсы – например, ископаемое топливо. Учитывая творческое использование Россией ресурсной мощи, её роль на мировых рынках пшеницы вызывает озабоченность. Поведение России в 2010 г. и сейчас во время пандемии коронавируса, будь то в целях внутренней продовольственной безопасности или международной гибридной войны, предвещает новые опасности в условиях потепления климата… Если запасы зерна будут находиться под управлением международной организации, она сможет обеспечить поставки в нуждающиеся страны в следующий раз, когда Россия ограничит экспорт – из-за пандемии, изменения климата или по геополитическим причинам. В каждом кризисе имеется возможность. Вопрос сейчас в том, кто воспользуется этой возможностью: Россия или союзные страны?»[16].

Однако в условиях низкой по сравнению со многими конкурентами себестоимости производства пшеницы в России российские конкурентные позиции объективно укрепляются в условиях относительно низких цен на рынке.

Соответственно, повышение общего уровня цен делает более конкурентоспособными продукцию конкурентов, у которых себестоимость производства выше. В 2020 г. вышеуказанные российские экспортные ограничения были введены вовсе не с целью обкатки механизмов международной продовольственной войны, а в силу лоббизма российских животноводов, которые желали сбить цену на внутреннем рынке.

Вместе с тем действительно возможен сценарий параллельной работы двух конкурирующих международных зерновых союзов вследствие дискриминационно мизерного числа голосов ряда государств в Международном зерновом совете (International Grains Council, IGC). С высокой степенью вероятности Россия выйдет из IGC, поскольку там используются две разных системы распределения голосов в зависимости от того, какой вопрос поставлен на голосование. При первой системе из двух тысяч голосов Россия имеет 86, Казахстан – 29, Индия – 42, ЮАР – 15 голосов, а США, Европейский союз, Австралия, Канада и Япония суммарно 1307 голосов. При второй системе из двух тысяч голосов Россия имеет 56, Казахстан 19, Индия – 28, ЮАР – 31 голосов, а Соединённые Штаты, ЕС, Австралия, Канада и Япония суммарно 1084 голоса[17]. Бразилия и Китай не входят в IGC.

Геополитическое обострение 2022 г. действительно может стать толчком к продовольственным войнам. Государства будут максимально концентрировать физическое продовольствие в пределах своей территории. Мы уже наблюдаем, по сути, почти разрешительный порядок экспорта продовольствия и необходимых для их производства минеральных удобрений из России – с экспортными пошлинами, квотами и специальными разрешениями. Квотирование экспорта пшеницы и муки ввёл Казахстан. Предполагалось, что падение поставок на мировой рынок подсолнечного масла из черноморского региона будет частично компенсировано индонезийским сырым пальмовым маслом, но Индонезия запретила его экспорт. Экспортные продовольственные ограничения ввели даже некоторые страны ЕС – Болгария и Венгрия. Решения, поставлять продовольствие в ту или иную страну или нет, вероятно, скоро будут определяться тем, как та или иная страна голосует в Генеральной Ассамблее ООН. Соответственно, поставки российской пшеницы, на наш взгляд, скорее всего, будут сфокусированы на правильно (с точки зрения российских властей) голосующих: Сирийская Арабская Республика, Центральная Африканская Республика, Мали, Габон, Эфиопия, Эритрея, Конго, Бурунди, Алжир, Зимбабве (с оговоркой, что Республика Зимбабве экономически устойчива, почти самодостаточна по зерновым и, возможно, что ей существенные поставки из России и не нужны).

Поскольку возможности поставок из альтернативных источников сузились, а цена взлетела, это способно вызвать осенью текущего года многомиллионные потоки голодных беженцев в ЕС из ряда других стран Африки.

Мы ожидаем и роста офсетных сделок, когда поставки продовольствия будут обусловлены жёсткими требованиями встречных поставок конкретных товаров и услуг со стороны покупателя продовольствия.

Продовольственные резервы

В литературе указывается на неудачу попыток создать хотя бы небольшие международные резервы риса в рамках маленьких пулов азиатских стран[18]. Типичная западная логика – учредить нечто сверхмасштабное и непременно под управлением международных бюрократов. Предлагалось, например, создать глобальный продовольственный резерв риса, пшеницы и кукурузы под управлением Международной продовольственной программы ООН (WFP) за счёт добровольных взносов[19]. Но не было оговорено, кто же в реальной жизни согласится делать взносы в резерв, да ещё и в необходимых объёмах.

В другом проекте описывалось формирование под управлением Всемирной продовольственной программы ООН небольшого резервного Фонда зерна на независимых складах и большого «виртуального» фонда для интервенций в период взлёта цен[20].

Также предлагалось сделать упор на региональную кооперацию. Запасы продовольствия могут более эффективно накапливаться на региональном уровне. Неурожаи, события на местах и в целом все циклические факторы, влияющие на продовольственную безопасность, часто ограничиваются одной страной или отдельными её регионами. В таких случаях регионально интегрированные национальные запасы могут смягчить последствия голода, как это делают региональные продовольственные резервы Всемирной продовольственной программы ООН. Такая совместная «виртуальная» эксплуатация продовольственных резервов посредством продаж или займов, вероятно, уменьшит скачки цен и спекулятивное поведение рынка. Самая большая проблема, по понятным причинам, заключается в условиях, при которых запасы будут автоматически высвобождаться: сегодня отсутствует «региональное право на продовольствие» в достаточных количествах. Действует только одна такая схема – Соглашение о чрезвычайных запасах риса «АСЕАН плюс три» (APTERR), подписанное 7 октября 2011 года. Это один из нескольких политических инструментов для управления рисками продовольственной безопасности в рамках эффективного регионального сотрудничества. Он предусматривает высвобождение международных запасов продовольствия для реагирования на чрезвычайные обстоятельства на местах. Однако на практике его функционирование ограничивается окном добровольной продовольственной помощи[21].

Однако, многие бедные страны не выдерживали и среднегодовых цен на зерновые. Поэтому борьба с кратковременными всплесками цен – это не решение проблемы. И нам сложно представить себе скоординированное поведение – особенно в периоды обострения международной обстановки – довольно большого количества стран-экспортёров, иногда с противоположными интересами и конфликтами между собой. Кроме этого, многие правительства небогатых стран справедливо полагают, что надёжными продовольственными резервами могут считаться только те, которые находятся в физическом виде на складах на их территории под собственным контролем.

Пока речь идёт не о будущих «виртуальных обязательствах», а о реальных физических товарах на резервных складах, ситуация с ними неутешительна. В настоящее время спрос на рис в АСЕАН составляет 500 тысяч метрических тонн в день, а это означает, что запасов APTERR в размере 787 тысяч метрических тонн хватает только на полтора дня потребления[22]. Вместе с тем Альфредо Хеберли предлагает интересную идею, к которой мы ещё вернемся ниже: «Следует изучить альтернативные варианты, например частные и организованные резервы в рамках правительственного мандата на обеспечению продовольственной безопасности, чтобы минимизировать эксплуатационные расходы, коррупцию и негативное влияние на другие способы уменьшения волатильности цен»[23].

По всей видимости очень серьёзные продовольственные резервы предусмотрительно создал Китай. Но что делать государствам, у которых нет китайских возможностей?

Система поставочных контрактов, товарная биржа и резервные склады

Во многих развивающихся странах существуют государственные закупки импортной пшеницы на международных тендерах. Их организаторами выступают, например, египетское Генеральное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC), Торговая корпорация Пакистана (TCP), Государственная торговая корпорация Ирана (GTC), Алжирское межпрофессиональное зерновое управление (OAIC), Саудовская зерновая организация (SAGO), Главное управление продовольствия Народной Республики Бангладеш (DGF) и так далее. В некоторых из них участвуют российские компании либо российское зерно там продаётся через международных посредников. По своей сути это внебиржевая спотовая торговля.

В последнем квартале 2020 г. цена за тонну на условиях CIF в тех из указанных тендеров, по которым есть официальная или хотя бы неофициальная информация, колебалась в диапазоне 254–280 долларов за тонну[24]. Но уже спустя год в ноябре 2021 г. цена, по которой российская пшеница закуплена на египетском тендере GASC составила около 363 долларов за тонну CIF, из которых фрахт – около 32 долларов[25]. А текущие реалии таковы. Египетский государственный оператор GASC 13 апреля 2022 г. приобрёл на международном тендере продовольственную пшеницу по средней цене 451,3 доллара/т FOB, или 486,17 доллара/т C&F, что на 133,3 доллара/т FOB, или 147,62 доллара/т C&F, выше, чем его же закупки на торгах 17 февраля. Практически одновременно (на этой же апрельской неделе) Государственное алжирское агентство ОАIС приобрело на тендере продовольственную пшеницу по цене 460 долларов/т C&F[26]. Однако выдержат ли Египет и Алжир, другие африканские страны такой уровень цен в долгосрочной перспективе?

Население Африки составляет сейчас порядка 1,4 млрд человек. На основе анализа ВВП на душу населения, торгового баланса и баланса текущего счета за последние годы мы ожидаем относительно благополучную ситуацию только в ЮАР (население 60 млн человек), Ботсване (2,4 млн), Замбии (18,4 млн) и Зимбабве (15,2 млн). Два последних государства даже почти самодостаточны по зерновым. Пристойный резерв пшеницы по китайскому образцу создал Алжир (44,5 млн)[27], который к тому же может рассчитывать на особую персональную поддержку со стороны Франции. Таким образом, в континентальной Африке из около 1,4 млрд человек только около 150 млн проживают в четырёх странах «южноафриканского благополучного кластера» и Алжире. Остальные страны с суммарным населением в районе 1,25 млрд человек, которое к тому же ещё и растёт, вызывают у нас очень глубокую озабоченность. Но даже в относительно благополучной «пятерке» ситуация может ухудшиться, если к ним прибудут миллионы голодных беженцев из соседних стран. Неясно, смогут ли эти пять государств жёстко изолироваться от своих соседей?

Очень амбициозную программу наращивания экспорта пшеницы до 15 млн тонн в год объявила Индия. Однако она никогда не экспортировала более 6 млн тонн пшеницы в год, и спорно, что у неё есть реальные логистические возможности для такого резкого роста поставок. Важно также отметить, что цифра в 15 млн тонн охватывает полностью весь 2022–2023 маркетинговый год, то есть по 31 марта 2023 г. включительно, а проблема будет острой уже в сентябре текущего года. Кроме того, у Индии довольно серьёзные фитосанитарные проблемы по качеству зерна[28]. Наконец, вряд ли Индия предложит пшеницу по ценам существенно ниже рыночных – и неясно, где небогатые африканские страны возьмут деньги на закупки в достаточном количестве? Вместе с тем несомненны успехи Индии в продвижении экспорта своего риса в Китай (пускай даже за счет дешёвых сортов не очень высокого класса), что способствует нормализации отношений этих государств, ухудшившихся после пограничного конфликта в Аксайчине. А вопрос организации совместных с Индией поставок пшеницы действительно очень интересен.

Также представим себе, что Россия предложила бы странам Азии и Африки десятилетние поставочные контракты на крупные партии пшеницы. Зафиксировав, например, на первые три-четыре года цену в 250 долларов за тонну на условиях поставки CIF и предложив прозрачную объективную формулу ценообразования на следующие годы. Под эти контракты реально закупать пшеницу третьего класса у российских товаропроизводителей, себестоимость производства которой сейчас составляет 100–110 долларов за тонну, а также профинансировать расширение производства. Это реальная альтернатива экспортным ограничениям.

Выводы

Цены поставочных контрактов Чикагской биржи на пшеницу объективно отражают баланс спроса и предложения внутри США. Но неприемлемо, что нередко они используются как ценовой ориентир и в Восточном полушарии. Здесь необходимо создание отдельной международной товарной зерновой биржи. Проблематика отсутствия в России нормальной товарной биржи не нова[29], но сейчас появился уникальный шанс создать внутреннюю и международную товарную биржу, так сказать, в одном флаконе. Следует приветствовать разработку инструментов биржевой торговли товарами на уровне Евразийской экономической комиссии и Федеральной антимонопольной службы России. Но в идеале международная товарная биржа должна объединить прежде всего страны ЕАЭС, БРИКС, Аргентину, пул стран-импортёров и стать базой для создания новой международной зерновой организации.

Также необходимо проводить работу со странами Азии и Африки по выстраиванию рынка долгосрочных десятилетних продовольственных поставочных контрактов, используя пшеницу в качестве пилотного проекта. Указанным государствам следует оказать всемерное содействие в создании резервных продовольственных складов для физического хранения продовольствия на своей территории. Обеспечение реальной продовольственной безопасности стран Азии и Африки станет надёжным предохранителем против расшатывания политической ситуации в указанных государствах.

--

СНОСКИ

[1] Детали см.: Van den Bossche P., Akpofure S. The Use and Abuse of the National Security Exception under Article XXI(b)(iii) of the GATT 1994 // WTI. Working Paper No. 03/2020. URL: https://www.wti.org/media/filer_public/50/57/5057fb22-f949-4920-8bd1-e8ad352d22b2/wti_working_paper_03_2020.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[2] Havana Charter // Interim Commission for the International Trade Organization. 1948. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[3] DS494 European Union – Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia – (Second complaint) // URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm (дата обращения: 22.04.2022). Формально по некоторым аспектам толкования встречную апелляцию подала и Россия. Краткое изложение сути дела см.: Исполинов А. Такая близкая и такая далёкая: победа России в ВТО в споре с ЕС по энергокорректировкам // Zakon.ru. 5.08.2020. URL: https://zakon.ru/blog/2020/8/5/takaya_blizkaya_i_takaya_dalekaya_pobeda_rossii_v_vto_v_spore_s_es_po_energokorrektirovkam (дата обращения: 22.04.2022).

[4] Калюков Е., Подобедова Л., Басисини А. Газпром» согласился снять ограничения на реэкспорт газа Европе // РБК. 13.03.2017. URL: https://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75 (дата обращения: 22.04.2022).

[5] Ценообразование // Pro-gas. URL: http://www.pro-gas.ru/price/price_full/ (дата обращения: 22.04.2022).

[6] European Commission. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen // Brussels. 15.12.2021. URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-revised-gas-markets-and-hydrogen-directive.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[7] Стараче Ф. Кризисы всегда объясняются задним числом // Коммерсант. 26.10.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5041601 (дата обращения: 22.04.2022).

[8] Li Y., Stapczynski S. Uranium Jumps as Unrest Hits World’s Top Supplier Kazakhstan // Bloomberg. 6.01.2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/turmoil-in-uranium-rich-kazakhstan-threatens-to-elevate-prices (дата обращения: 22.04.2022).

[9] «Не дай бог у нас завтра такое же будет!» Парламент Кыргызстана отправил войска в Казахстан, вот как это обсуждалось // Currenttime.tv. 7.01.2022. URL: https://www.currenttime.tv/a/31643981.html?fbclid=IwAR0a0k1_pZYYJ0gCqooRRPN0OgzMg6ayHISXt2ACH056auWLL4Er2oBUnFw (дата обращения: 22.04.2022).

[10] ФАО: цены на основные продукты питания в декабре снизились, а в целом за прошлый год – выросли //

Новости ООН. 6.01.2022. URL: https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416562 (дата обращения: 22.04.2022).

[11] World Food Situation // FAO. 8.04.2022. URL: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ (дата обращения: 22.04.2022).

[12] De Sousa A., Diamond J. Priciest Food Since 1970s Is a Big Challenge for Governments // Bloomberg. 15.09.2021. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/priciest-food-since-1970s-is-a-big-challenge-for-governments?sref=fgHqaWRV (дата обращения: 22.04.2022).

[13] Goldbaum C. No Work, No Food: Pandemic Deepens Global Hunger // The New York Times. 6.08.2021. URL: https://www.nytimes.com/2021/08/06/world/africa/covid-19-global-hunger.html (дата обращения: 22.04.2022).

[14] Cereal supply and demand balances for sub-Saharan African countries – Situation as of February 2022 // FAO. 2022. URL: https://www.fao.org/3/cb8895en/cb8895en.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[15] Crop Prospects and Food Situation // FAO. Quarterly Global Report No. 1. March, 2022. P. 41-43. URL: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8893en (дата обращения: 22.04.2022).

[16] Goodman S., Summers C. Will Russia Weaponize Its Wheat As the World Combats the Coronavirus? // The National Interest. 18.07.2020. URL: https://nationalinterest.org/feature/will-russia-weaponize-its-wheat-world-combats-coronavirus-165031(дата обращения: 22.04.2022).

[17] International Grains Council. Report for Fiscal Year 2019/2020 // International Grains Council. January, 2021. P. 17. URL: http://www.igc.int/downloads/publications/rfy/rfy1920.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[18] Например, в рамках Agreement On The ASEAN Food Security Reserve New York 4 October 1979 // ASEAN. 4.10.1979. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/images/2012/Economic/AMAF/Agreements/Agreement%20On%20The%20ASEAN%20Food%20Security%20Reserve.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[19] Aragon C. The United Nations Must Manage a Global Food Reserve // UN.org. URL: https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-must-manage-global-food-reserve (дата обращения: 22.04.2022).

[20] Von Braun J., Torero M. Implementing Physical and Virtual Food Reserves to Protect the Poor and Prevent Market Failure // IFPRI Policy Brief. 10.02.2009. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Implementing-physical-and-virtual-food-reserves-to-Braun-Torero/519135153121da543fa4e1da1a87a4e560e493bf (дата обращения: 22.04.2022).

[21] Häberli C. After Bali: WTO rules applying to public food reserves // Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2014. P.11-12. URL: https://www.fao.org/3/i3820e/i3820e.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[22] Kim K., Plaza P. Building Food Security in Asia through International Agreements on Rice Reserves // Asian Development Bank Institute. Policy Brief No. 2018-1. August, 2018. P. 8. URL: https://www.adb.org/publications/building-food-security-asia-through-international-agreements-rice-reserves (дата обращения: 22.04.2022).

[23] Häberli C. Указ. соч.

[24] Данные специализированного сайта IDK.Эксперт. URL: https://exp.idk.ru/news/ (дата обращения: 22.04.2022).

[25] Пшеница подорожала до 9-летнего максимума после египетских и саудовских тендеров // ProFinance. 2.11.2021. URL: https://www.profinance.ru/news/2021/11/02/c3wx-pshenitsa-podorozhala-do-9-letnego-maksimuma-posle-egipetskikh-i-saudovskikh-ten.html (дата обращения: 22.04.2022).

[26] Египетский GASC приобрел на тендере пшеницу по 486,17 $/т C&F // Oilworld.ru. 14.04.2022. URL: https://www.oilworld.ru/news/wheat/329322 (дата обращения: 22.04.2022).

[27] Grain: World Markets and Trade // United States Department of Agriculture, 2022. P. 23 URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[28] Quality Matters in India’s Drive to Fill Global Wheat Export Gap By Pratik Parija and Abdel Latif Wahba // Bloomberg. 19.04.2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/quality-matters-in-india-s-drive-to-fill-global-wheat-export-gap (дата обращения: 22.04.2022).

[29] Belozertsev A., Markham J.W. Commodity Exchanges and the Privatization of the Agricultural Sector in the Commonwealth of Independent States—Needed Steps in Creating a Market Economy // Law and Contemporary Problems. 1992. Vol. 55. No. 4. P. 119-155.

Каким будет следующий большой мировой кризис?

ЖАК САПИР

Профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и МГУ имени М.В. Ломоносова.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Сапир Ж. Каким будет следующий большой мировой кризис? // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 3. С. 156-160.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ВАЛДАЙ»

Какую форму может принять следующий экономический кризис? Этот вопрос возник после пандемии COVID-19, вызвавшей серьёзную рецессию во многих странах. Он приобретает новое измерение по мере того, как волны инфляции и последствия конфликта на Украине начинают проявляться в международной торговле.

Фактически мир ещё не полностью оправился от кризиса 2008–2010 годов. Постепенное иссякание экономических потоков, характерных для «глобализованного» устройства, падение доли международной торговли в мировом ВВП, введение различных протекционистских мер, а также политическое использование Соединёнными Штатами экономических рычагов обозначили конец глобализации. Это явно усугубляется недавними событиями. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева теперь заявляет о «кризисе после кризиса»[1]. И она права.

Поэтому есть немало причин опасаться нового глобального спада. Но означает ли это, что сущность этого явления чётко определена? Как мы убедились в 2008 г., глобальный кризис всегда начинается с непредвиденного события. И между рецессией, вызванной пандемией COVID-19, а также хаотичным восстановлением из-за дефицита и инфляции и геополитическими неурядицами, возникшими в результате конфликта на Украине, риск непредвиденного события, естественно, высок. Что же может стать «чёрным лебедем», способным вызвать новый глобальный кризис?

Долг, инфляция и неплатёжеспособность

Первый сценарий – финансовый кризис, вызванный ростом государственной задолженности и общим ослаблением банковской и финансовой систем после COVID-19. Тогда переломным моментом будет системный дефолт нескольких банков или правительств.

Помните, что долг, как государственный, так и частный, увеличился из-за COVID-19 с уровней, которые и без того были очень высокими. Частный долг, включая домохозяйства и компании, вырос почти на 10 процентов в развитых странах, на 6,5 процента в Китае. В настоящее время он достигает 170 процентов ВВП в развитых странах и 200 процентов в Китае. Государственный долг также резко увеличился в развитых странах, взлетев почти на 23 процента. Суммарно и государственный, и частный долг достигает 300 процентов ВВП, а для Китая – 270 процентов. В государствах с развивающейся экономикой (за исключением КНР) общий долг остаётся умеренным, составляя в среднем 135 процентов ВВП, а государственный резко увеличился, взлетев на 19 процентов в 2020 году.

В этой ситуации резкое повышение реальных процентных ставок (номинальные ставки за вычетом темпов инфляции) может вызвать риск неплатёжеспособности или даже дефолта частных лиц и государств. Массовый рост неплатёжеспособности частных игроков способен породить так называемые системные банковские кризисы и шаг за шагом спровоцировать глобальный финансовый кризис, как это было в 2008 году. МВФ протестировал банки (в общей сложности 257 в 24 так называемых развитых экономиках и пяти развивающихся экономиках). Эти тесты показывают, что устойчивость банков в развитых странах к проблемам неплатёжеспособности увеличилась после кризиса 2008 года. В развивающихся странах дело обстоит несколько иначе.

Таким образом, риск кризиса, вызванного резким повышением процентных ставок в условиях резкого роста инфляции, представляется умеренным, но не нулевым.

Основная проблема связана с расхождением темпов инфляции в так называемых развитых странах.

В Европейском союзе существует значительная разница между странами, где инфляция в настоящее время (на начало апреля) очень высока – 7,1 процента в Германии, 9,8 процента в Испании, 7,0 процента в Италии, – и такими странами, как Франция (5,1 процента), Португалия (5,5 процента) или Финляндия (5,6 процента), где уровень инфляции более умеренный. Это создаёт огромные проблемы для Европейского центрального банка, который должен принимать решение о единой процентной ставке для стран еврозоны, в которой темпы инфляции сильно различаются.

В данном сценарии ключевыми игроками выступают центральные банки, столкнувшиеся с дилеммой необходимости повышать ставки для борьбы с инфляцией, но при этом быть чрезвычайно осторожными, поскольку их действия сказываются на экономической активности.

Риск рецессии, вызванной нехваткой сырья

Второй сценарий гораздо больше сопряжён с боевыми действиями на Украине и их последствиями. Конфликт и связанные с ним санкции против России уже вызвали значительный рост цен на сырьё, а также на некоторые промышленные товары. Если эта тенденция продолжится или усилится, то мы можем оказаться в ситуации нехватки ключевых ресурсов. Это повлечёт рецессию в промышленно развитых державах, а также серьёзные социальные волнения в развивающихся странах или странах с низким уровнем доходов, особенно в Магрибе и Африке.

Рецессия в сочетании с инфляцией, которую мы переживаем, чревата кризисом неплатёжеспособности, даже если политика центральных банков останется мягкой. Проблема здесь не в ставках, а в потоке оборота доходов для компаний. Действительно, денежно-кредитная политика не работает, если есть проблема нехватки или удержания ресурсов. Таким образом, этот сценарий аналогичен предыдущему. Неплатёжеспособность порождает каскадные банковские кризисы, которые, в свою очередь, провоцируют новые явления неплатёжеспособности. Но здесь отправная точка кризиса – в реальном секторе, а также в прекращении или ограничении важнейших торговых потоков. Первыми с началом этого кризиса столкнутся те страны, что очень зависимы от сырья, как, например, Германия, промышленное производство которой может резко упасть. Фактически кризис неплатёжеспособности связан не столько с чрезмерной задолженностью в сочетании с невыносимым ростом процентных ставок, сколько с неспособностью компаний поддерживать достаточный оборот для выполнения предыдущих обязательств, даже если они были вполне разумными.

Поэтому следует помнить, что полное прекращение поставок российского газа в Евросоюз, учитывая краткосрочную невозможность замены российского газа на СПГ, приведёт к вероятной остановке 40 процентов немецкой промышленности. Эта блокировка будет иметь немедленные последствия для соседей Германии. Падение промышленного производства окажется значительным, возможно, на 30 процентов. В дополнение к социальным последствиям этого закрытия – росту безработицы и потере доходов для работников – серьёзно пострадает способность промышленных компаний погашать свои долги.

Мы станем свидетелями либо краха банковской системы, либо так называемого «закрытия» последней правительствами.

Это прервёт финансовые потоки с другими странами и гарантирует новые кризисы неплатёжеспособности, что, в свою очередь, потребует соответствующих государственных мер по защите и охране банковских систем. Кумулятивный эффект для международной финансовой и банковской системы будет весьма значительным.

Обратите внимание, что в приведённом сценарии ключевым действующим лицом больше не является Центральный банк, и это существенное отличие от предыдущих финансовых кризисов, в частности 2008 года. Ключевую роль играет правительство, вынужденное принимать меры по защите от угрожающей ситуации, но переносящее в итоге проблемы на другие страны.

Возникший кризис, в отличие от первого сценария, будет долгосрочным, так как его отличительной чертой станет полная смена экономической модели.

Эпоха перемен

Эти два сценария не исчерпывают возможных кризисов. Мы можем столкнуться с локальными кризисами, например с политическими восстаниями в арабских странах или в Африке, которые также способствуют дестабилизации мировой экономики. Рост цен на продовольствие, который мы наблюдаем уже год, делает этот риск, к сожалению, реальным. Однако необходимо задаться вопросом, действительно ли локальные кризисы могут дестабилизировать мировую экономику? Единовременных мер помощи странам, испытывающим наибольшие трудности, может быть достаточно, чтобы позволить им пережить опасное время, если оно не слишком затянется. Но это предполагает международные соглашения между странами, экспортирующими продовольственные товары. Возможно ли это в нынешних условиях? Весьма сомнительно.

В целом очевидно (и об этом говорили многие официальные лица, в том числе Кармен Рейнхарт, главный экономист Всемирного банка), что мы переживаем конец глобализации, какой мы знали её с конца 1980-х годов. Это изменение сопровождается сдвигом международного баланса сил – происходит уменьшение влияния стран «Большой семёрки» и рост значимости стран – участниц БРИКС. Такая трансформация мировой экономической панорамы не может не быть связана с крайне значительными потрясениями.

Переживаемый нами кризис гегемонии США возвращает нас к аналогичному упадку гегемонии Великобритании начала ХХ века.

Такие переломные моменты всегда являются периодами, ведущими к крупным экономическим кризисам, а также, увы, к войнам.

По сути, мы сталкиваемся с альтернативой. Либо остаться в мире, отмеченном сильной экономической взаимозависимостью, – но там нельзя игнорировать такого важного производителя сырья и полуфабрикатов, как Россия. Либо двигаться к миру, в котором взаимозависимость рассматривается как уязвимость и распад глобальной экономики на замкнутые в себе экономические регионы неизбежен. Если эта гипотеза подтвердится в ближайшие годы, было бы желательно, чтобы правила обмена между этими «регионами» мировой экономики устанавливались как можно менее конфликтным образом. И здесь снова возникает необходимость поддержания инклюзивного политического диалога между различными государствами.

Данный комментарий написан по заказу Международного дискуссионного клуба «Валдай» и опубликован на сайте клуба в марте 2022 года. Эту и другие статьи автора можно найти по адресу: https://ru.valdaiclub.com/about/experts/3804/

--

СНОСКИ

[1] Georgieva K. Facing Crisis Upon Crisis: How the World Can Respond // International Monetary Fund/ 14.04.2022. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/14/sp041422-curtain-raiser-sm2022?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (дата обращения: 20.04.2022).

Первые тридцать лет

Владимир Лукин, Профессор-исследователь Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», чрезвычайный и полномочный посол.

Юрий Батурин, Член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт Российской Федерации.

Иван Сафранчук, Директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России.

Алексей Арбатов, Академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН.

Леонид Григорьев, Ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Константин Косачёв, Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Павел Золотарёв, Генерал-майор запаса, заместитель директора Института США и Канады РАН.

Илья Фабричников, Член Совета по внешней и оборонной политике, коммуникационный консультант.

Алексей Малашенко, Главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

--

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Лукин В.П., Батурин Ю.М., Сафранчук И.А., Арбатов А.Г., Григорьев Л.М., Косачёв К.И., Золотарев П.С., Фабричников И.С., Малашенко А.В. Первые тридцать лет // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 3. С. 141-154.

Тридцатилетие Совета по внешней и оборонной политике точно совпало с целой эпохой развития России, которая завершилась в феврале 2022 года. Россия вступила в новый период своей истории – пока трудно оценить, каким он станет. Мы попросили членов СВОП использовать нашу годовщину как повод оглянуться назад. Первая группа наших товарищей – в этом номере, но мы намерены продолжить дискуссию и дальше.

Владимир Лукин, профессор-исследователь Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», чрезвычайный и полномочный посол:

Мне легче (во всех смыслах) сформулировать то, что удалось достигнуть за прошлое 30-летие:

Во-первых, сохранить российское государство в границах, вполне приемлемых для его дальнейшего существования и развития в качестве крупной мировой державы, весомого и заметного участника неизбежного и необратимого процесса нарастающей многофакторной и многовекторной глобализации.

Во-вторых, нормализовать стратегическое добрососедство с Китаем, прежде всего на основе разрешения (будем надеяться, окончательного) проблемы пограничного разграничения.

В-третьих, денуклеаризировать (в тесном сотрудничестве с другими официальными ядерными державами) постсоветское геополитическое пространство.

Не удалось:

Завершить процесс самоидентификации страны, включая определение рациональных соотношений:

между прошлым и настоящим-будущим;

между пространством и временем национального обитания;

между мечтой и стратегией;

между императивом сбережения народа и экстренным превращением из утопии в реальность новой «исторической миссии»;

между самоуправлением и самоуправством.

Главный вопрос: располагаем ли мы для вразумительных и работающих ответов на эти вопросы ещё одним тридцатилетием?

Юрий Батурин, член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт Российской Федерации:

Три десятилетия для нашей страны (и в меньшей степени – для мира) – это лишь миг Истории. Фернан Бродель называл такие исторические мгновения «долгая длительность». Она может охватывать многие годы, и каждая структурно представляет собой, говоря языком физики, полифуркацию, в которой рождаются зачатки новых траекторий развития, пересекаются, разделяются и очень нескоро сливаются в линию, которая будет определять какое-то, хотелось бы на не менее длительное время, предсказуемое будущее. Полифуркация возникает в сильно неравновесных обществах, а именно таким мы и были тридцать лет назад, и даже раньше, и продолжаем оставаться сегодня.

Мы могли мечтать, но называть это проектами, программами, планами было опрометчиво. Что можно спланировать в турбулентности, в водовороте? Частицы (мы) лишь ненадолго оказываемся вместе, а потом вихрь разбрасывает нас так далеко, что трудно поверить в когда-то общие программы.

Это не пессимизм, но намёк на то, что пора сменить стратегию анализа и прочитать полученный опыт, теперь уже не по буквам и не по словам-флуктуациям, а по сообщениям, которые несут вихри, вращавшие нас всё это время, бросавшие нас на скалы, разбивавшие о подводные рифы и превращавшие создаваемое нами в водяную пыль. Когда мы видим по телевизору за спиной у ведущей, рассказывающей о погоде, картинку со спутника с перемещающимися вихрями, понятно, что прогноз метеорологи сделали не на основе изучения траекторий отдельных клочков облаков, а наблюдая за вихрями в целом.

И не стоит думать, что нас бросает в прошлое. Просто некоторые вихри имеют обыкновение ходить кругами.

Ситуацию хорошо отражает известная картина Ван Гога «Звёздная ночь». (Между прочим, когда на ней измерили распределение яркости изображения и сравнили его с распределением плотности в турбулентных потоках, оказалось, что их спектры идентичны. Как Ван Гог сумел без физики и математики нарисовать турбулентность? Это и точные науки сегодня делают с трудом!) Со временем все виды турбулентности формируют устойчивый ансамбль волн, как над горами у Ван Гога. И тогда наше непредсказуемое турбулентное будущее станет для нас понятным, во всяком случае, прогнозируемым. А сегодня важно ощутить и прочувствовать, что поиск решения надо поручать не только политологам, экономистам, юристам и историкам, но и физикам, математикам, художникам и писателям! И не стоит мечтать о безоблачном небе, ибо тогда мы не увидим подсказку – рисунок исторических вихрей.

Иван Сафранчук, директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России:

С конца 1980-х гг. Запад строил своё отношение сначала к позднему Советскому Союзу, а потом и к России на двух началах – прагматическом и идеалистическом. Последнее сводилось к тому, что от России ожидали «перестройки»: не такой, которая дала бы ей силы для продолжения игры на самом высоком уровне мировой политики, а более-менее почётного выхода на «великодержавную пенсию». Прагматизм же сводился к тому, чтобы дать России место в международной системе, которое она заслуживает по объективным материальным показателям.

Россия никогда не разделяла западный идеализм. Всегда, в том числе и в ельцинско-козыревский период внешней политики, она претендовала на участие в мировых делах. Но Россия приветствовала западный прагматизм, надеясь, что сможет удачно встроиться в западноцентричную глобализацию и тем самым подвести материальную базу под свои великодержавные позиции. Эта ставка не сыграла. И именно это определяет то, как Запад «выламывает» Россию из международной экономической системы (на фоне, но не из-за украинского кризиса весны 2022 г.).

Пока видится, что в 2000-е и 2010-е гг. у России были основания верить в разумность своей политики, но на Западе верх взяли те, кто считал предложение только пакетным. Хотя, возможно, через некоторое время возобладает точка зрения, что обозначенная российская ставка была самообманом с самого начала. В любом случае, гораздо важнее другое: почему вообще со стороны Запада стал возможен именно такой идеализм и именно такой прагматизм в отношении России, и тем более «в пакете»?

Как представляется, к 1980-м гг. (о точных сроках можно спорить) было полностью утрачено восприятие Советского Союза и России как неотъемлемой части мирового прогресса. За Россией признавалось что-то уникальное и значимое в общечеловеческом масштабе, но только в историческом разрезе. Для современности Россия не считалась обязательной и уникальной. Справедливости ради надо сказать, что такое отношение Запада совпадало с превалировавшим самовосприятием и в самой России.

С высоты сегодняшнего дня задача сохранить Россию в «первом эшелоне» мировой политики, казавшаяся когда-то совершенно правильной, видится уводящей в сторону. Это понималось и осуществлялось как присоединение к «клубу избранных», что создавало огромный перекос в пользу отношений с Западом. Причем по мере того, как трения на этом направлении нарастали, на него приходилось тратить всё больше сил. Россия убеждала Запад в своей полезности, одновременно намекая на свой деструктивный потенциал, если она сдвинется на некооперативные позиции. При этом Россия старалась теснее связать себя с Западом, чтобы тот ещё больше ценил её «полезность» и опасался потенциальной «деструктивности».

Но в конечном счёте это было движением всё дальше от уникальности.

В мировой политике важен статус, а он тесно связан с функциональной специализацией в мировых делах[1]. Другим словами, самый высокий статус у того, кто уникален и незаменим. И это производные от индивидуальных характеристик, а не принадлежности к какой-то группе. При этом уникальность (отличие от других) не равнозначна исключительности (в конечном счёте превосходстве над другими). И конечно, уникальность не равнозначна автократии и изоляционизму.

Впрочем, есть и то, что России лучше не менять в своих стратегических соображениях. Последние 30—35 лет действует чёткая установка на то, чтобы поддержание значимых позиций в мире происходило не за счёт перенапряжения внутренних сил, а, наоборот, в интересах получения дополнительных возможностей в интересах внутреннего развития. Эта установка совершенно правильная. Два раза в течение ХХ века Россия доводила себя до ужасного внутреннего состояния, и не в последнюю очередь из-за дел внешних. Поэтому необходимо повышать последовательность и аккуратность выполнения этой установки, а не отказываться от неё, к чему в кризисное время могут быть позывы.

Алексей Арбатов, академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН:

Украинский конфликт стал самым острым и кровавым кризисом в Европе после 1945 г., возродил реальную угрозу ядерной войны, основательно разрушил политическую базу европейской безопасности и стабильности российско-американских стратегических отношений.

Наряду с внутренними тенденциями в России и на Западе, главной причиной украинской трагедии была историческая ошибка НАТО, выразившаяся в её бездумном расширении на восток после 1997 г. (вопреки обещаниям, данным руководству СССР в 1989—1990 гг.) и пренебрежительном отношении к возражениям и озабоченностям Москвы. Но и Россия с середины 1990-х гг. допустила историческую ошибку, поскольку пыталась противодействовать экспансии Североатлантического Альянса посредством переговоров с его лидерами. Надо было делать упор на налаживании тесных и уважительных отношений с постсоветскими республиками, национальное достоинство и государственность которых даже на официальном уровне нередко подвергались остракизму. Две эти линии в конце концов пересеклись и поставили Украину в эпицентр столкновения России и Запада.

Полстолетия практического контроля над ядерными вооружениями убедительно продемонстрировали, что договоры в этой области могут ограничить интенсивность гонки вооружений и её экономические издержки, обеспечить транспарентность и предсказуемость военно-политических отношений государств. Но сами по себе такие меры не способны предотвратить межгосударственные конфликты, если они порождаются не военным соперничеством (как было с ракетами средней дальности в 1980-е гг.), а столкновением политических, экономических и идеологических интересов сторон.

Если удастся избежать наихудшего сценария, рано или поздно украинская проблема будет разрешена мирным путём, каким бы трудным и далёким ни казался сейчас такой итог. После этого или даже в процессе продвижения к миру возможно возобновление диалога России и США по контролю над вооружениями. Так бывало и в прошлом после Карибского кризиса 1962 г. и последовавших за ним периодических обострений международных отношений.

Вероятно, преодоление гуманитарных, морально-политических и экономических последствий этого конфликта будет намного более трудоёмким и долгим процессом, чем это бывало прежде.

Однако возобновление контроля над вооружениями, как и нормализация отношений России и Запада в целом – императивы международной безопасности.

В Женеве предстоит решать исключительно сложные вопросы, ещё труднее привлечь к стратегическим переговорам Китай, который летом 2021 г. начал форсированное наращивание стратегических ядерных сил. Тем более нелегко подключить к процессу остальные ядерные государства. Однако опыт прошлых лет показал, что при благоприятной международной обстановке можно решать самые трудные договорно-правовые задачи. Мирный договор по Украине может также стать предпосылкой реновации Европейской архитектуры безопасности на основе гарантий суверенитета и территориальной целостности всех государств, восстановления режимов контроля над вооружениями и военной деятельностью на континенте.

Леонид Григорьев, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:

За 1992—2022 гг. мир прошёл несколько этапов, и на каждом из них Совет по внешней и оборонной политике пытался найти рациональную международную политику в интересах России и её граждан. Отметим, что стартовые условия развития нашей страны были крайне тяжёлыми: кризис в минус 43% ВВП за 1990—1998 гг., громадное новое социальное неравенство, деиндустриализация, политическая нестабильность. Остальной мир вкушал в 1990-е гг. подаренный ему «мирный дивиденд», быстро рос на базе освободившихся рынков и усилий Китая. И мировое сообщество до сих пор хвалит себя за «большую модерацию» того времени. СВОП пытался помочь минимизировать потери страны, но корень долгосрочных проблем был в социально-экономических аспектах трансформации.

Второе десятилетие пореформенного развития в России шло на фоне постепенного осознания миром своего несовершенства в широком смысле: от бедности до экологии, от усиления неравенства во множестве форм до изменения параметров экономического развития. Экономический рост с опорой на ресурсную базу дал России возможности для развития и помог частично компенсировать потерянное время. Но статусные параметры страны так и не были подкреплены формированием новой промышленной базы, а многие интеллектуальные достижения не дали независимой основы для развития, оставив сложную «чересполосицу» проблем. Страна достигла 27 тысяч долларов ВВП (по ппс) на душу населения, но лишь частично смогла реинвестировать материальные и финансовые ресурсы в человеческий капитал уровня XXI века.

Ломка старого типа мирового экономического развития создала в нынешнем столетии новые условия, в частности развал глобальной координации в принятии решений. Несмотря на декларируемую заботу об устойчивом развитии (ЦУР ООН 2015), бедности и климате (Париж 2015), мировое сообщество демонстрирует скорее концентрацию на реализации страновых, групповых и «клубных» интересов. Координация и компромисс для долгосрочного развития постепенно сменяются настойчивым продвижением повестки дня тех или иных элит. Реальный прогресс в развитии мира в терминах Целей устойчивого развития оставляет желать лучшего – больше деклараций. Пора думать о более реалистичной системе мирового развития в ситуации, в которой диалог, предсказуемость и надёжность в отношениях становится редкостью, точнее – дефицитом.

Мир, видимо, стоит перед критическим вопросом: как решать глобальные проблемы при быстром развитии конфликтов и потере устойчивости.

СВОП, как аналогичные думающие организации других стран, естественно, должен будет приложить ещё большие усилия для поиска точек соприкосновения в мире так, чтобы снизить угрозы социально-экономическому и интеллектуальному прогрессу человечества.

Константин Косачёв, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ:

Прежде чем говорить об уроках минувших тридцати лет с официального (но, как выяснилось, не реального) окончания холодной войны, я бы вспомнил ещё один тридцатилетний период европейской истории: с 1945 по 1975 г. – от окончания Второй мировой войны до Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки.

Победители во Второй мировой войне, в числе которых никем не оспариваемую роль играл и СССР, сформулировали новые принципы взаимодействия держав и создали ООН. В 1975 г. договорились о параметрах сосуществования в биполярном мире. В обоих случаях речь шла, во-первых, об инклюзивной модели, в которой не было ущемления прав отдельных стран и народов, включая державы, проигравшие войну. Во-вторых, признавались равные права государств, наличие у них своих интересов, многообразие идеологий и политических систем.

Тридцать лет после распада СССР и Организации Варшавского договора, как показал ход нынешних событий, прошли в совершенно ином ключе: страны Запада, объявившие себя победителями в холодной войне, стали строить мир, что называется, под себя. Миру 1945—1975 гг., построенному на праве, противопоставили пресловутый «порядок, основанный на правилах», «прописанных» всему миру одним полюсом по праву сильного. При этом институты (ОБСЕ, Совет Европы, во многом и ООН) послевоенных десятилетий всё чаще оказывались либо беспомощными, либо бесполезными, либо подчинёнными групповым интересам Запада. Разного рода символические поля взаимодействия (членство России в Совете Европы, Совет Россия—НАТО и т.п.) выполняли единственную миссию: создавать иллюзию включённости Москвы в урегулирование общеевропейских проблем, которые на самом деле решались без неё, а со временем – против неё.

Особо отмечу, что на протяжении всех трёх десятилетий Совет по внешней и оборонной политике последовательно освещал и анализировал происходящее, благодаря чему мы, можно сказать, встречали тенденции международной политики «во всеоружии». В том числе – в поиске эффективных внешнеполитических ответов на вызовы времени. И ключевой урок последнего 30-летия: выход из нынешнего кризиса возможен только в формате институциональной и договорной «перезагрузки».

Россия не случайно поставила в декабре 2021 г. вопрос о гарантиях безопасности, что, однако, полностью противоречило самодовлеющей экспансионистской модели НАТО.

Как ни странно, логично сейчас ставит вопрос о таких же гарантиях и президент Украины Владимир Зеленский, считая их условием договора с Россией. Если бы Запад пошёл на заключение таких соглашений, это стало бы не просто гарантией безопасности и для России, и для Украины, и для всех без исключения государств региона, но и вехой, по масштабу равной принятию Устава ООН и Хельсинкского акта. Однако означало бы признание права незападных стран на свои интересы и на равноправное участие в формировании единой, инклюзивной и неделимой системы безопасности в Европе, что для Запада оказалось неприемлемо. В этом – ключевое противоречие момента и единственный путь выхода из конфликта без сохранения причин для его возобновления в будущем. Но пока Запад делает ставку на сокрушительную и показательную победу, такой сценарий не просматривается.

Павел Золотарёв, генерал-майор запаса, заместитель директора Института США и Канады РАН:

Прошедшие тридцать лет характеризуются существенными структурными изменениями на всех уровнях, охватывающими не только систему миропорядка, но и Человечества как системы.

Развитие информационных коммуникаций последних десятилетий привело к интенсификации процессов самоорганизации, которая превращает Человечество в систему, все элементы которой, включая отдельных индивидуумов, способны взаимодействовать между собой в реальном масштабе времени. В результате качественно улучшились условия для процессов самоорганизации, а значит, и темпы эволюционного развития. Сложность глобальных межгосударственных связей (торговые, производственные, финансовые и т.д.) приводит к формированию неформальных правил взаимодействия, обеспечивающих всеобщую устойчивость. Как показывает практика, нарушение правил создает такие угрозы, что (независимо от принимаемых политических решений) государство, нарушившее эти правила, начинает купироваться и изолироваться по аналогии с нездоровыми клетками в живом организме.

Система международных отношений после распада биполярной модели перешла в 1990-е гг. состояние с одним доминирующим лидером – Соединёнными Штатами. В этот период конфликтный потенциал сместился с глобального уровня ниже, что сопровождалось обострением кризисов на региональном уровне. С появлением новых центров силы возник риск увеличения потенциала противостояния. Америка столкнулась со снижением своего влияния. В Четырёхгодичном обзоре обороны США 1997 г. была поставлена цель сохранить своё глобальное доминирование «хотя бы до 2015 г.» в интересах предотвращения хаоса в международной обстановке.

Примечательно, что примерно тогда начались и продолжаются события на Украине, обозначившие опасный уровень дестабилизации обстановки на глобальном уровне.

Что касается Рocсии, за тридцать лет она прошла два этапа, отличающихся противоположными направлениями вектора развития. Первоначально был выбран курс на построение демократии и рыночной экономики. Внешнеполитические условия в полной мере соответствовали поставленной цели. Однако исходное состояние государства в экономической и социально-политической сфере требовали быстрых решений. Не исключено, что сама попытка перейти скачком от тоталитарного общественного устройства к демократическому не была реалистичной. Для этого в России, в отличие от восточноевропейских стран, не было поколения граждан, помнивших условия демократии и рыночной экономики.

Президент Ельцин, будучи прекрасным управленцем командно-административного стиля, отдал инициативу молодым кадрам, имевшим чисто теоретические знания, оставив себе задачу создания условий для их деятельности. Одновременно Ельцин попытался стимулировать формирование структур гражданского общества и обеспечения свободы средств массовой информации. Один из ключевых вопросов строительства рыночной экономики состоял в приватизации средств производства. Стремление в кратчайшие сроки решить эту задачу было и у руководства страны, и у внешних консультантов, озабоченных скорейшим разрушением экономического фундамента социалистического строя. Конфликт исполнительной и законодательной власти по этому ключевому вопросу привёл к конституционному закреплению верховенства президента над всеми ветвями власти. В дальнейшем это привело к серьёзным последствиям.

Социальная напряжённость в обществе, уставшем от трудностей переходного периода к новой общественно-экономической формации, и угроза победы на очередных президентских выборах коммунистов привели к нарушениям демократических процедур выборов и определённой зависимости власти от сформировавшегося олигархического слоя. Мужественное решение Ельцина о добровольном прекращении полномочий и целенаправленной поддержкое передачи их Владимиру Путину обозначило начало нового этапа развития.

К тому времени Россия, несмотря на все трудности и возникающие противоречия, занимала на постсоветском пространстве лидирующее положение в процессах развития демократии и основ рыночной экономики, а также продолжала гармонично встраиваться в институциональные структуры наиболее развитых стран мира. Стиль работы и цели нового президента отличались. Основной акцент делался на укреплении центральной власти. Первые шаги были направлены на подчинение основных средств массовой информации государству и ограничению их возможности на критику, а также ограничению самостоятельности субъектов Федерации и их прав на формирование своих органов власти. Во внешней политике до 2007 г. Россия имела благоприятные внешнеполитические условия для развития. Рост цен на энергоресурсы позволял заняться решением назревших задач по перевооружению и реформированию вооружённых сил, гармоничному развитию экономики, науки, образования и социальной сферы. Однако приоритет был отдан искусственно преувеличенным факторам внешних угроз безопасности. В сочетании с подъёмом патриотических настроений, но в варианте не столько любви к Родине, сколько любви к власти, это позволило консолидировать общество вокруг задачи отражения внешней угрозы. Реакция на государственный переворот в Киеве, включение в состав России Крыма, участие в конфликте на востоке Украины, стремление занять на постсоветском пространстве главенствующее положение привели к настороженному восприятию Москвы. Медленное, но последовательное движение других государств постсоветского пространства в сторону демократии и расширение их сотрудничества с другими влиятельными державами обозначили разные векторы развития этих государств и потерю Россией своего лидирующего положения.

Претензии на роль глобальной державы при отсутствии соответствующего потенциала, за исключением огромной территории и ядерного оружия, не способствовали авторитету и привели практически к разрыву отношений с наиболее влиятельной частью мирового сообщества. Затянувшийся авторитарный режим не только затормозил процессы внутреннего развития, но и создал неприемлемые внешнеполитические условия. Фактически реальная политика вошла в полное противоречие с официально поставленными в Стратегии национальной безопасности России 2021 г. целями по созданию благоприятных условий для развития. Без кардинального изменения внутренней и внешней политики России под вопросом сама возможность дальнейшего существования России как государства.

Илья Фабричников, член СВОП, коммуникационный консультант

Практика последних десяти лет и, в особенности, события последних нескольких месяцев подтвердили то, что прежде обсуждали кулуарно: ведомства, отвечающие за международные вопросы, огородились от внешней экспертизы, предпочитая пользоваться собственными выводами, которые сами они не подвергают сомнению. Понятно, что наиболее чувствительные внешнеполитические решения принимаются теми, кто потом несёт за них ответственность, и роль внешней экспертизы по определению ограниченна. Но, как минимум, альтернативная оценка происходящего, осмысление его за рамками корпоративной или ведомственной этики должны быть «на столе». Это касается и ключевых госкорпораций, работающих на внешних рынках.

Неприятие сторонней экспертизы объяснимо: дипломаты и разведчики, каждодневно погружённые в текущие процессы, полагают, что гражданские эксперты, не имеющие доступа ко всем источникам информации, заведомо уступают им в понимании тонкостей ситуации. Отчасти так и есть, но, как показывает обширная практика, верные и взвешенные подходы рождаются из симбиоза прикладного и общего знания, на стыке практики и теории.

Перекос в любую сторону губителен.

Впрочем, надо признать, что имеет место и обратный процесс. Экспертное сообщество само «окуклилось» и превратилось в филиал государственных пиар-проектов, поставщиков «экспертного мнения» для подтверждения или предвосхищения той или иной государственной позиции. В инструмент легитимации даже сомнительных в своей эффективности государственных или ведомственных инициатив.

В спокойных и рутинных условиях, когда государственная машина работает размеренно, такое ещё можно себе позволить. Но сейчас Россия на пике внешне- и внутриполитической турбулентности, которая продлится долго, не один год. Коммуникацию госаппарата и экспертного сообщества придётся срочно перезапускать, поскольку инерционные решения уже не годятся, остро необходимы свежие, нестандартные подходы. С одной стороны, требуется переоценка и перенаправление работы государственных ведомств, занимающихся вопросами международных отношений и внешней политики. С другой, воссоздание дееспособного и независимого экспертного сообщества, долгое время либо остававшегося невостребованным, либо бросавшегося обслуживать запросы начальства.

Без подпитки извне государственная машина костенеет, теряет способность воспринимать ситуацию непредвзято. Нужны механизмы не только взаимодействия, но и взаимопроникновения, миграции специалистов между государственным, корпоративным, научно-образовательным и экспертным секторами, внедрение отечественного варианта практики «вращающихся дверей», когда специалист из госсектора может без страха уходить на преподавательскую, исследовательскую или корпоративную работу и так же спокойно возвращаться обратно на госслужбу, обогащённый экспертизой и авторитетом и более свободный от узковедомственных интересов. Чисто ведомственные подходы в условиях острого кризиса, охватывающего всё общество, просто опасны, ибо именно устойчивость общества и является в такой ситуации залогом безопасности государства.

Алексей Малашенко, главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН:

За три десятилетия существования Совет по внешней и оборонной политике превратился в центр серьёзного анализа политических, социальных, экономических проблем. В Совет вошло несколько десятков авторитетнейших учёных, а мнения специалистов, звучавшие на заседаниях, должны были учитываться при принятии политических решений. Деятельность экспертов СВОПа способствовала расцвету мысли в самом широком смысле слова. К тому же в составе Совета были не только эксперты, в его работе принимали участие, так сказать, «практические политики», позиция которых раскрывалась на наших заседаниях откровенно, а главное – честно. Они были готовы к критике, получали возможность в прямой дискуссии настаивать на собственной правоте.

Состав СВОПа обновлялся. Приходили одарённые, энергичные молодые люди, к которым поначалу старшее поколение относилось с некоторым скептицизмом, но которые сегодня сами уже относятся к старшему поколению. Подрастает новое, третье поколение своповцев, эксперты из которого будут предлагать, уже предлагают свои подходы к нынешней тяжелейшей ситуации. А рассуждать о ней весьма непросто. Думается, сегодня самое главное для СВОПа – утвердить, нарастить свой интеллектуальный потенциал, дать возможность высказывать профессиональные экспертные мнения, сохраниться как поле для дискуссии. Дискуссия – мотор развития, без неё наступает застой, идейный, духовный, в некоторых случаях и социально-политический (не говоря уже об экономике). К чему приводит такой застой, мы все хорошо помним. Поэтому будем думать, как наладить будущее людей и страны.

--

СНОСКИ

[1] Nesmashnyi A.D., Zhornist V.M., Safranchuk I.A. (2022). International Hierarchy and Functional Differentiation of States: Results of an Expert Survey // MGIMO Review of International Relations. Режим доступа: https://doi.org/10.24833/2071-8160-2022-olf2.

Новая ядерная эпоха

Как растущий арсенал Китая угрожает сдерживанию

ЭНДРЮ КРЕПИНЕВИЧ

Старший научный сотрудник Гудзоновского института, доцент Центра новой американской безопасности.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Крепиневич Э. Новая ядерная эпоха // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 3. С. 105-117.

ОПУБЛИКОВАНО В ЖУРНАЛЕ FOREIGN AFFAIRS

В конце июня 2021 г. спутниковые снимки показали, что Китай строит 120 шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в пустыне Гоби. Спустя несколько недель стало известно, что ещё 110 шахт возводятся в Хами (Синьцзян-Уйгурский район). В сочетании с другими планами эти факты говорят о кардинальном изменении подхода КНР к ядерному оружию.

На протяжении десятилетий страна сохраняла относительно небольшие ядерные силы, но сейчас, по оценкам американских спецслужб, арсенал будет увеличен в четыре раза – до тысячи боезарядов к 2030 году. Тогда Китай будет существенно опережать другие ядерные державы, исключая Россию и США. Вряд ли Пекин на этом остановится, учитывая обещание председателя КНР Си Цзиньпина создать к 2049 г. вооружённые силы «мирового класса» и его отказ вступать в переговоры по контролю над вооружениями.

Значимость этих усилий сложно переоценить. Разрабатывая ядерный арсенал, который скоро сможет соперничать с российским и американским, Китай не просто отказывается от многолетнего статуса небольшой ядерной державы, он разрушает биполярную ядерную систему. На протяжении 73 лет после первого ядерного испытания СССР эта система, при всех её недостатках и моментах ужаса, позволяла избегать ядерной войны.

Приближаясь к паритету с двумя существующими ядерными державами, Китай возвещает о смене парадигмы: возникает нечто менее стабильное – трёхполярная система.

В этом мире возрастает риск ядерной гонки вооружений, а у государств появляется больше стимулов прибегнуть к ядерному оружию в момент кризиса. При наличии трёх великих ядерных держав-соперниц многие факторы, обеспечивавшие стабильность биполярной системы, станут неактуальными или менее надежными.

Соединённые Штаты не смогут помешать Китаю войти в число ведущих ядерных держав, но американские стратеги должны попытаться смягчить последствия. Для начала Вашингтону надо модернизировать ядерное сдерживание. Кроме того, необходимо разработать новые подходы к балансу ядерных сил и к тому, как в гораздо более сложной стратегической обстановке обеспечивать сдерживание и сохранять ядерный мир.

Любители уличных перестрелок

Во времена холодной войны Советский Союз и США сосредоточили ядерные стратегии исключительно друг на друге. Арсенал каждой супердержавы превышал 20 тысяч боезарядов, что сводило на нет арсеналы малых ядерных держав – Китая, Франции, Израиля и Великобритании, у которых насчитывалось несколько сотен боеголовок. После холодной войны Россия и Америка договорились сократить стратегические вооружения до 1550 боеголовок, что по-прежнему обеспечивало им комфортное преимущество над другими странами, обладающими ядерным арсеналом.

Биполярная система не ликвидировала риск ядерной войны, зато позволяла избежать Армагеддона.

Два основных компонента системы – паритет и взаимное гарантированное уничтожение (MAD). Инициировав переговоры об ограничении стратегических вооружений в 1969 г., Москва и Вашингтон делали акцент на поддержании паритета, т.е. арсеналов одинакового размера. Он служил средством сдерживания и поддержания стабильности в кризисной ситуации – обеспечивал отсутствие стимулов использовать ядерное оружие даже в условиях огромного стресса. Ядерные силы одинакового размера, а также существенное преимущество над другими ядерными государствами давали двум супердержавам равный статус. Это было особенно важно для Соединённых Штатов, стремившихся не допустить удара СССР не только по своей территории, но и по союзникам и партнёрам, которым Вашингтон предлагал ядерный зонтик в рамках расширенного сдерживания. У этих государств ни в коем случае не должно было возникнуть впечатление, что по ядерному арсеналу Вашингтон уступает Москве.

Поскольку советский арсенал продолжал расти в начале холодной войны и особенно после разработки термоядерного оружия, американские стратегии искали способы укрепить сдерживание. Ключевым фактором усилий стала концепция гарантированного уничтожения, согласно которой арсенал США должен был выдержать неожиданный опережающий (первый) удар СССР и затем нанести разрушительный ответный (второй) удар, который положил бы конец Советскому Союзу как функционирующему государству. (В 1964 г. министр обороны Роберт Макнамара оценивал, что необходимо сохранить 400 боезарядов для гарантированного уничтожения при ответном ударе, которое он определял как способность ликвидировать четверть населения и половину промышленных мощностей Советского Союза.) Позже стратеги ввели термин «взаимное гарантированное уничтожение» для описания ситуации, когда оба конкурента обладают подобными возможностями. Физик Роберт Оппенгеймер, возглавлявший разработку атомной бомбы, сравнил подобное апокалиптическое противостояние с двумя скорпионами в бутылке – каждый способен убить другого, но только рискуя жизнью.

Однако поддержание способности уничтожить крупные города и промышленную инфраструктуру противника в ответ на ядерную атаку не гарантировало, что сдерживание сработает в любой ситуации. При каких условиях рациональный лидер решит применить ядерное оружие в конфликте? Один из авторов теории игр и нобелевский лауреат Томас Шеллинг отмечал, что при определённых обстоятельствах инициирование ядерной войны может рассматриваться в качестве рационального шага. По мнению Шеллинга, вместо того чтобы вести себя как скорпионы в бутылке, две великие ядерные державы могли атаковать друг друга как любители пострелять на пыльных улицах городов Дикого Запада, где преимущество получает тот, кто первым выхватит оружие. Такая ситуация произойдет, если одна из держав будет ощущать «страх оказаться второй, не применив оружие первой», писал Шеллинг. Страх стал особенно острым, когда благодаря новейшим разработкам в наведении баллистических ракет СССР и США получили возможность наносить контрудар по ядерному арсеналу противника, потенциально подрывая эффективность ответного удара.

Страхи усугубились, когда появились ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения на цель (MIRV). Поскольку каждая ядерная боеголовка такой ракеты способна поразить отдельную цель, возникла перспектива, что атакующий сможет одной ракетой уничтожить несколько аналогичных ракет противника прямо в шахтах или военно-морскую базу, где находятся подлодки, оснащённые МБР с сотнями боеголовок, или десятки стратегических бомбардировщиков на одной базе. В военной терминологии атакующий имел теперь очень выгодное соотношение стоимости средства поражения и поражаемого объекта – можно было уничтожить десятки боезарядов противника, использовав лишь несколько своих, и таким образом значительно изменить баланс, существовавший до атаки.