Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

РОССИЙСКИЕ БЕ-200 ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАЩАТЬ ПОЖАРЫ В ТУРЦИИ

Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы Объединенной авиастроительной корпорацией при содействии Минпромторга России, МЧС России и активной поддержке Торгпредства России в Турции и Представительства Госкорпорации Ростех в Анкаре.

Обращение с просьбой об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами в предстоящий жаркий сезон поступило от Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.

«Сегодня мы видим первые результаты конструктивного взаимодействия между Россией и Турцией в сфере авиации. По итогам договоренностей между странами, при содействии нашего Торгпредства в Турции, которое на протяжении всего периода было на «передовой» переговорного процесса, мы на протяжении следующих 4-х месяцев сможем наблюдать, как самолеты Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева с российскими экипажами будут помогать в борьбе с возможными стихиями в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Россия обладает уникальными компетенциями в авиастроении, которые позволяют создавать уникальные комплексы. Бе-200 – самолет-амфибия, созданный для спасения людей, живой природы, объектов инфраструктуры. Миссия этой многоцелевой машины – быть на переднем крае, помогать в самых трудных ситуациях. Мы рады, что наши турецкие партнеры смогут в полной мере оценить потенциал этой высокоэффективной техники», - подчеркнул заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

Многоцелевой серийно выпускаемый самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

«Российский Бе-200 – это самолет-амфибия с уникальными характеристиками и высокой эффективностью. Самолет себя зарекомендовал в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе и Юго-Восточной Азии. Бе-200ЧС экспортно-ориентированный продукт, он вызывает большой интерес у иностранных заказчиков. Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе, в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции», - сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

«Бе-200 идеально подходит для регионов с жарким климатом, в том числе и для работы в труднодоступной местности. Самолет отлично зарекомендовал себя в борьбе с огненной стихией не только в России, но и во многих странах мира, в том числе во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле. В этом году мы с готовностью пришли на помощь турецким партнерам. Организационные вопросы были решены максимально оперативно, благодаря слаженной работе российских и местных властей, представительства Госкорпорации Ростех в Турецкой Республике», – отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Самолет имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. При расстоянии «аэродром – пожар» - 100 км и «аэродром – водоем» - 10 км за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Справочно:

Самолет-амфибия Бе-200 был представлен на авиасалоне «МАКС-2019», который посетили руководители России и Турции. В 2019 году самолет Бе-200 принял участие в летной программе Международной выставки «ТЕХНОФЕСТ-2019» в Стамбуле, а после завершения форума Бе-200 продемонстрировал свои уникальные характеристики в реальных условиях.

В 2019 году турецкая делегация во главе с Министром сельского и лесного хозяйства Республики Турция Бекиром Пакдемирли и Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Москве Мехметом Самсаром посетили ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). Делегация ознакомилась с производственной площадкой, где осуществляется сборка Бе-200, центром технического обслуживания и тренажером для подготовки летчиков.

В 2003 году самолет-амфибия Бе-200ЧС был сертифицирован Авиационным регистром МАК по нормам АП-25. В 2007 г. было получено дополнение к сертификату типа, позволяющее использовать Бе-200ЧС для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании как на аэродромах, так и на воде. В 2010 году был получен европейский сертификат типа (EASA).

МЭА ожидает рекордный спрос на нефть в 2021 году

Рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 млн б/с прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Это рекордный прирост год к году, говорится в июньском докладе организации. «Мы ожидаем рост спроса на 5,7 млн б/с год к году, самый большой годовой прирост за всю историю, в связи с возвращением обычного режима деятельности в крупных сферах экономики», — говорится в отчете.

В первом прогнозе МЭА относительно 2021 года отмечается, что потребление по-прежнему будет сохраняться на уровне ниже показателей 2019 года на 2,4 млн б/с в связи со слабым спросом на авиатопливо и керосин, отмечает ПРАЙМ, ссылаясь на отчет агентства.

Ставка на метанол

COVID-19 ударил и по отраслям, которые еще в начале весны выглядели вполне благополучно. Активно развивавшийся в последние годы российский рынок метанола испытывает серьезные проблемы: на фоне падения мирового спроса компании снижают производство, останавливают мощности, пересматривают схемы поставок.

Большинство экспертов считают это временными трудностями. Они сходятся во мнении, что в недалеком будущем спрос на метанол восстановится, что приведет к росту цен и даст импульс в том числе новым проектам, часть которых ныне отложена.

По данным Vygon Consulting, за последние 10 лет мировой рынок метилового спирта рос на 6,5% в год, вдвое превышая динамику мирового ВВП. Дальнейшие перспективы рынка также считаются благоприятными: по прогнозам, к 2025 году мировое потребление метанола, прежде всего за счет Китая, возрастет до 122 млн тонн (с 49 млн в 2010-м и 76 млн в 2017-м).

Структура спроса на метанол к этому времени несколько изменится.

Основной сферой его применения станут программы МТО (methanol-to-olefins), которые оттеснят на второе место производителей формальдегида, традиционно главных потребителей метанола.

Около 14% мирового производства метилового спирта приходится на Ближневосточный регион. В число основных стран-производителей входит и Россия — прежде всего благодаря низким ценам на газ, обеспечивающим конкурентоспособность отечественного метанола на мировом рынке. К тому же его экспорт, в отличие от экспорта газа, доступен всем производителям, а не только «Газпрому».

Вверх — вниз

Перечисленные факторы способствовали производству метанола в России. Это второй по объемам выпуска продукт российской газохимии после аммиака. Особенно заметный рост производства отмечен в позапрошлом году (по причине ввода новой установки мощностью 450 тыс. тонн в год на «Щекиноазоте»). Производство выросло и в прошлом году, несмотря на то что, по данным CREON Energy, в 2019-м потребление метанола на внутреннем рынке впервые за три года снизилось.

По прогнозам, рост внутреннего спроса на метанол до 2030 года составит не более 2%. Перспективные планы производителей связаны с экспортом, который к прошлому году вырос до более 2 млн тонн с 1,3 млн тонн в 2015-м. Поступательная динамика продолжилась и в первые месяцы 2020 года. По данным Argus, в марте экспортные отгрузки составили 214,8 тыс. тонн, что стало историческим рекордом.

Но уже в следующем месяце железнодорожные поставки метанола внутри страны упали на 36%, за рубеж — на 14%. Причина — коронавирус и карантинные меры в большинстве стран, обрушившие цены на сырье и углеводородную продукцию. С начала года метанол подешевел в Европе на 35%, главным образом из-за резкого сокращения производства формальдегидных смол и присадки МТБЭ.

В начале апреля на спотовом рынке в Роттердаме метанол продавался по 170 евро, а в мае — уже по 140 евро за тонну, что стало минимальным уровнем с 2009 года. В мае хранилища Роттердама были переполнены, что тянуло цены вниз и вынуждало поставщиков снижать объемы отгрузок.

Когда валятся рынки

Как переживают трудные времена ведущие игроки рынка? Основной российский производитель метанола — «Метафракс» (Пермский край). В 2018 году он выпустил рекордные 1,17 млн тонн продукта, выручка компании достигла 25,8 млрд руб., что также стало рекордом. Почти 45% выручки обеспечил экспорт метанола и его производных.

В апреле 2020-го продажи метанола в компании упали на 40%, продуктов его переработки — на 60%. «Рынки наших потребителей валятся, причем каждый день», — говорил местным СМИ председатель совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян. По его словам, компания ищет различные варианты работы в условиях кризиса:

«Кому-то отгружаем в рассрочку, кому-то отгружаем с оплатой “когда будет”».

При этом мощности по производству метанола оставались полностью загруженными. Потерянные экспортные объемы предприятие пытается компенсировать за счет оптимизации логистических схем. Так, с апреля «Метафракс» стал полностью обеспечивать потребности в метаноле свой «дочки» «Метадинеа» в Орехово-Зуево.

Реализация проектов, не вошедших в активную стадию, на предприятии временно заморожена. При этом по состоянию на май продолжались работы по запущенным ранее инвестпроектам — строительству установок параформальдегида и формалина, а также комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». «По прогнозам наших аналитиков, к концу года ситуация постепенно нормализуется. ПАО «Метафракс» включено в перечень системообразующих предприятий. Это дает нам не только возможность получения государственной поддержки, но и возлагает обязанность оставаться драйвером роста химической отрасли», — отмечал Гарслян.

Другой крупный производитель — «Щекиноазот» (Тульская область). В 2018 году совокупные мощности предприятия по выпуску метанола возросли до 900 тыс. тонн в год, что позволило в прошлом году на 76% нарастить его продажи.

По данным Argus, в апреле 2020-го загрузка мощностей «Щекиноазота» снизилась на 30%, при этом компания не исключала возможность остановки одной из двух установок метанола мощностью 450 тыс. тонн каждая.

Основные перспективы предприятия связаны с третьим метанольным проектом (М-500), призванным увеличить суммарные объемы производства метилового спирта почти до 1,5 млн тонн в год. Реализовать проект стоимостью 22 млрд руб. планировалось к 2022 году. Как отмечают в «Щекиноазоте», это позволит компании «попасть в число лидеров по данному продукту не только в России, но и в Европе». К концу января была полностью завершена подготовка площадки для строительства установки М-500, был заключен договор генерального подряда с компанией ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ». Однако в апреле компания сообщила, что работы на строительных площадках будущих производств приостановлены, «инвестиционные проекты… реализуются в той части, которую возможно осуществить дистанционно». Так, на площадке строительства комплекса аммиака и карбамида были полностью демонтированы здания и сооружения.

По информации Argus, еще один участник рынка, «Еврохим», в апреле планировал на 50% сократить загрузку метанольных мощностей «Новомосковского Азота». Другой завод компании, «Невинномысский Азот», по всей видимости, продолжит работу с полной загрузкой, поскольку 80% выпускаемого им метанола используется для выпуска другой продукции.

Это обстоятельство подтверждает, насколько важны для производителей возможность дальнейшей переработки основного продукта и налаженные схемы логистики.

Наличие надежного потребителя в лице материнской компании может помочь и томскому «Сибметахиму», входящему в состав «Востокгазпрома», — единственному российскому производителю метанола восточнее Уральских гор. Значительная часть выпускаемой им продукции поставляется на заводы «Газпрома» в Сургуте, Новом Уренгое, Надыме. Производительность установки метанола на «Сибметахиме» — 900 тыс. тонн (в прошлом году было выпущено 884,5 тыс. тонн продукта). В дальнейшем мощность метанольного производства планируется нарастить до 3100 тонн в сутки.

С запада до востока

Из-за пандемии тренд на рост российского производства метанола в этом году, скорее всего, прервется. Более долгосрочные перспективы рынка связываются прежде всего с новыми метанольными проектами. До 2030 года в стране планируется реализовать около 15 таких проектов суммарной производительностью более 19 млн тонн в год, что почти впятеро превышает существующие сегодня мощности.

Одним из главных «метанольных» регионов страны должна стать Ленинградская область. Планируемые здесь заводы в основном привязаны к морским портам. Что не случайно: прямые железнодорожные поставки метанола крупнейшим европейским потребителям (Германии, Бельгии и Франции) обходятся слишком дорого, а на Балтике у России до сих пор нет своего терминала по перевалке этого продукта. Около 60% экспорта метанола сегодня идет через финские порты.

Создание собственной морской инфраструктуры может существенно снизить стоимость транспортировки метанола, которая, как правило, значительно выше затрат на транспортировку газа. Так, по расчетам Vygon Consulting, в случае строительства метанольного завода «Балтийской газохимической компании» вблизи порта Усть-Луга поставки готовой продукции будут сопоставимы по затратам с поставками газа.

С другой стороны, в случае реализации балтийские проекты неизбежно будут конкурировать между собой. Тем более что все они ориентированы на ограниченный европейский рынок, рост которого, по прогнозам, не превысит 2% в год.

Половина мощностей по производству метанола сегодня находится в Приволжском федеральном округе. К 2024 году здесь должно появиться еще как минимум одно производство. Российская инфраструктурная корпорация АЕОН, Российский фонд прямых инвестиций и японская Marubeni Corporation намерены построить на бывшей площадке завода «Химпром» в Волгограде метанольный завод на 1,5 млн тонн, который должен положить начало крупному химическому кластеру. В феврале этого года замгубернатора — глава комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков сообщил, что участниками проекта станут также «Роснано» и «Газпром». По словам Бекова, проект может быть реализован в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), сторонами которого выступят инвестор, Минпромторг России и областная администрация.

Сразу пять новых метанольных проектов планируются на востоке страны — с прицелом на наиболее перспективный рынок АТР.

Узкие места восточных проектов — удаленность от инфраструктуры, сложные климатические условия, высокая сейсмоактивность и, как следствие, существенные капзатраты, к тому же у ряда заводов могут возникнуть проблемы с поставками сырья. Не случайно некоторые из этих проектов еще до вспышки коронавируса выглядели достаточно уязвимыми.

Так, планы компании «ЯТЭК» (входила в группу «Сумма» братьев Магомедовых) по созданию крупного метанольного производства в Якутии столкнулись с протестами экологов, а после ареста Магомедовых были заморожены. Недавно новый владелец ПАО «ЯТЭК» компания «А-Проперти» объявила, что вместо завода метанола будет строить крупный комплекс по сжижению газа на берегу Охотского моря.

Зато довольно весомыми выглядят планы «Технолизинга» (входит в Группу ЕСН) по строительству в Амурской области завода по производству метанола на 1–1,2 млн тонн в год. Прошлым летом компания подписала соответствующее соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Среди плюсов проекта — наличие железнодорожной и перевалочной инфраструктуры, 25-летний договор о поставках газа из газопровода «Сила Сибири», а также статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Свободный» с пакетом субсидий и налоговых льгот. Суммарный объем инвестиций в проект — 41,5 млрд руб., вывод производства на полную мощность намечен на 2023 год.

Рядом преимуществ обладает проект Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) по строительству в Приморском крае комплекса метанола и аммиака. Производство будет размещаться на базе ТОР «Нефтехимический», у владельцев НЗМУ есть долгосрочный контракт с «Газпромом» на ежегодную поставку 3,15 млрд м3 газа по трубопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Вместе с тем из-за высокой стоимости проекта — более 400 млрд руб. с учетом объектов внешней инфраструктуры — не исключены сложности с финансированием. Сроки реализации проекта НЗМУ неоднократно переносились. По последним планам (возможно, также не окончательным), установка метанола на 1,8 млн тонн должна быть введена в 2022 году, установка аммиака той же мощности — в 2024-м.

Еще один дальневосточный проект вынашивает Mitsubishi, партнер «Газпрома» по «Сахалину-2». В рамках ВЭФ-2018 японская компания подписала с правительством Сахалинской области декларацию о намерениях по созданию на острове метанольного завода мощностью 1 млн тонн. Построить его планируется к 2025 году, сырьем должен стать газ шельфовых месторождений.

«Долгосрочные тенденции — в пользу метанола»

Ссылаясь на перечисленные проекты, аналитики предсказывали дальнейший рост производства метанола в России. По прошлогодним прогнозам BusinesStat, в 2022 и 2023 годах он должен составить 12,7% и 15% к уровням предыдущих лет соответственно. Ожидалось, что в 2023 году в стране будет произведено 6,13 млн тонн метанола — более чем на 40% выше уровня 2018-го.

Остаются ли в силе подобные прогнозы сегодня? Генеральный директор российского офиса Haldor Topsoe (ведущий мировой лицензиар технологий производства метанола) Питер Ванг Кристенсен в целом оптимистично оценивает перспективы метанольного рынка и новых российских проектов. «Российские производители имеют огромное преимущество в виде доступных ресурсов природного газа, что определяет их конкурентоспособность на глобальных рынках, — сказал эксперт в майском интервью RUPEC. — Мы полагаем, что проекты по производству олефинов из метанола в Китае, которые стимулируют спрос на метанол, в скором времени восстановят свои позиции. Это приведет к повышению цен на метанол и, в свою очередь, даст толчок российским проектам».

С другой стороны, никуда не делись проблемы, осложнявшие судьбу будущих метанольных производств еще до начала пандемии. «Проектов задумано много, но мы остаемся реалистами и понимаем, что не все они состоятся в ближайшие пять лет», — считает представитель Haldor Topsoe. Так, по его мнению, для проектов «балтийского кластера» решающее значение будет иметь вопрос доступа к природному газу.

Генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов также полагает, что долгосрочные перспективы рынка будут определяться не нынешним кризисом, а другими факторами.

«Поскольку новые проекты являются крупнотоннажными, цикл их реализации занимает несколько лет. На жизнеспособность таких проектов влияют не конъюнктурные, а фундаментальные тенденции», — сказал Тургунов «НиК».

Эксперт не исключил, что последствия пандемии могут вызвать структурные изменения рынков. Вместе с тем, по его словам, «долгосрочные тенденции свидетельствуют в пользу метанола». «Падение спроса и цен, вызванное COVID-19, безусловно, скажется на рынке в краткосрочной перспективе, но такие риски всегда просчитываются его участниками.

Например, использование метанола как топлива может повлиять на рынок гораздо существеннее, чем все пандемии вместе взятые», — отметил гендиректор CREON Energy.

Преодолеть последствия кризиса могут помочь среди прочего ранее принятые правительством меры по оптимизации рынка. Так, в 2018 году «Газпрому» было разрешено поставлять газ производителям метанола по нерегулируемым оптовым ценам. «Метанол, как и все проекты газохимии, — это крупный, а для некоторых регионов даже якорный потребитель природного газа. Поэтому у производителей метанола должна быть возможность гибкой политики ценообразования на основной для них продукт. Механизм установления договорных цен, равно как и развитие торговли природным газом на бирже, — это шаги по становлению современного конкурентного рынка природного газа в России», — подчеркивает Санджар Тургунов.

Виктор Прусаков

Во Франции началась сборка реактора ИТЭР

На штатное место установлено основание криостата массой 1 250 тонн — первый и самый тяжелый компонент токамака. Поскольку полностью криостат весит 3 850 тонн, его смонтируют из четырех частей.

Экспериментальный термоядерный реактор (International thermonuclear experimental reactor, ITER) сооружается вблизи города Кадараш во Франции. Он призван доказать научно-техническую осуществимость самой идеи использовать энергию термоядерного синтеза в промышленных масштабах.

ИТЭР представляет из себя установку, создающую условия для синтеза тяжелых изотопов водорода - дейтерия и трития. При этом изотопы выгорают, практически не оставляя радиоактивных отходов.

Реакция синтеза идет в высокотемпературной плазме - до 150 миллионов градусов, и удержание этой плазмы - едва ли не главная технологическая сложность в реализации всего проекта ИТЭР. По оптимистичным оценкам, на единицу веса термоядерного топлива получается примерно в 10 миллионов раз больше энергии, чем при сгорании такого же количества органического топлива, и примерно в сто (!) раз больше, чем при расщеплении ядер урана в реакторах ныне действующих АЭС.

Если расчеты ученых и конструкторов оправдаются, это даст человечеству неисчерпаемый источник энергии.

В проекте ИТЭР участвуют страны Европейского союза, Китай, Индия, Россия, США, Южная Корея и Япония.

Как сообщает газета «Страна Росатом», за сооружение вакуумного сосуда размером 30×30 м отвечает Индия. Он будет играть роль термоса, изолирующего магнитную систему от внешней среды.

Пресс-конференция Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам телефонного разговора с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем, Москва, 16 июня 2020 года

В рамках нашего регулярного политического диалога с Европейским союзом мы сегодня провели полуторачасовые переговоры с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем.

Обстоятельно поговорили по широкому кругу международной тематики.

Обсудили тупик, в котором сейчас находятся усилия по ближневосточному урегулированию. Акцентировали важность активизации консолидированных усилий международного сообщества с целью постараться как можно скорее возобновить прямые переговоры между палестинцами и израильтянами под эгидой ООН для решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего мирного соглашения. За последнее время ситуация весьма осложнилась.

Мы подтвердили наши общие позиции и оценки с Европейском союзом о том, что реализация планов по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан поставит под угрозу перспективу двухгосударственного решения палестино-израильской проблемы, может спровоцировать новый опасный виток насилия в регионе.

Договорились продолжать согласовывать наши подходы, поскольку Россия и Евросоюз являются участниками «квартета» международных посредников. Будем работать на этом направлении и с нашими коллегами в ООН. Будем доводить нашу точку зрения до США и израильтян.

Подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Ливии. Высказались за то, чтобы как можно скорее был начат конструктивный диалог с участием всех ливийских политических сил. На этот счет в последнее время было сделано немало инициативных предложений. Я имею в виду Берлинскую конференцию и те идеи, которые высказал Председатель Парламента в Тобруке А.Салех.

Констатировали безальтернативность политического урегулирования сирийского кризиса в рамках того процесса, который запущен под эгидой ООН и должен быть процессом самих сирийцев при содействии Всемирной организации, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН.

Также акцентировали проблематику оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся на территории Сирии без дискриминации, политизации и предварительных условий. Западная помощь в основном идет беженцам, находящимся за пределами Сирии (что едва ли способствует созданию условий для их скорейшего возвращения на родину), либо на территории, которые неподконтрольны Правительству САР.

30 июня с.г. Евросоюз планирует провести по видеосвязи очередную конференцию по оказанию гуманитарного содействия сирийцам. У нас есть приглашение. Мы планируем в ней участвовать. В очередной раз выразили сожаление, что и эта конференция (а таких было уже несколько по линии Евросоюза) не предполагает приглашения сирийской стороны, законного Правительства в Дамаске.

Обсудили достаточно подробно ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнули приверженность России и Европейского союза обеспечению устойчивой и всесторонней реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Обменялись оценками непростых процессов, которые сейчас развиваются и в Вене в рамках Совета управляющих МАГАТЭ, и в Нью-Йорке, где наши американские коллеги пытаются продвигать решения, в корне противоречащие всем договоренностям, достигнутым в рамках СВПД и одобренным резолюцией 2231 СБ ООН.

Обсудили кризис на Украине, подчеркнув безальтернативность минского «Комплекса мер» и конкретных действий по его выполнению. Мы, со своей стороны, особо подчеркнули, что договоренности должны выполняться во всей их полноте, последовательности, включая, прежде всего, налаживание прямого и устойчивого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.

Говорили о ситуации на Западных Балканах, в том числе в свете моего предстоящего визита в Сербию. Подтвердили нашим есовским партнерам принципиальную позицию России, согласно которой страны региона не должны ставиться перед искусственным выбором: либо на Запад, либо с Россией.

Мы все заинтересованы в том, чтобы политика всех стран в Европе была многовекторной и одинаково открыта для конструктивного диалога со всеми, кто готов к такому диалогу на основе равноправия и взаимной выгоды.

Акцентировали важность выполнения договоренностей, достигнутых уже много лет назад при посредничестве Евросоюза между Белградом и Приштиной, которые, к сожалению, сейчас пробуксовывают.

С близких позиций говорили о предпринимаемых усилиях по содействию национальному диалогу в Венесуэле. Мы и европейцы участвовали в организованной недавно Швецией конференции в т.н. «стокгольмском формате».

В заключение мы рассмотрели ряд актуальных вопросов, которые касаются нынешнего состояния отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом. Сказали Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелю, что слышали о планах Европейского союза провести стратегический обзор отношений с Российской Федерацией. Подтвердили нашу заинтересованность в развитии контактов. Подтвердили приглашение Ж.Боррелю посетить Российскую Федерацию, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией.

Вопрос: В Киеве постоянно говорят о том, что Минские договоренности необязательны для выполнения, что они нуждаются в пересмотре или от них можно даже отказаться. Обсуждался ли этот вопрос с Ж.Боррелем? Готов ли Европейский союз поспособствовать, чтобы Киев прекратил подобные заявления?

С.В.Лавров: Да, как я уже упомянул, мы говорили об Украине. Говорили не в деталях. Евросоюз не является участником процесса, который призван урегулировать внутриукраинский кризис. От ЕС в этих усилиях участвует Франция и Германия. Мы знаем, что Берлин и Париж подробно информируют о своих оценках партнеров по Европейскому союзу, включая службу, которую возглавляет Ж.Боррель.

Мы, естественно, привлекли внимание наших собеседников к заявлениям, звучащим из Киева, причем не от каких-то лиц, не обладающих властью, а от представителей Правительства и Президента, от самого Президента. Начиная от призывов сохранять Минские договоренности, поскольку это самый главный повод для того, чтобы сохранять западные санкции против России (вы знаете о том, как мы уже комментировали подобные призывы), и вплоть до заявлений, что Минские договоренности либо являются добровольными и никаких обязательств на Украину не накладывают, либо, как недавно выразился один из вице-премьеров, А.Ю.Резников, «никчемными» в правовом смысле. Все это, конечно, настораживает.

Мы призвали наших европейских коллег учитывать это в диалоге с Киевом, особенно принимая во внимание то, что у Украины и ЕС есть Соглашение об ассоциации, которое сейчас планируется модернизировать и обновлять. Думаю, что отношение Украины к своим международным обязательствам должно стать частью подобного обзора хода выполнения Соглашения об ассоциации, в том числе с точки зрения отношения украинского руководства к правам национальных меньшинств.

На этом я сегодня особенно заострил внимание, напомнив, что целая серия законодательных актов, принятых в последнее время на Украине, резко ограничивает законные, гарантированные международными конвенциями и конституцией Украины права национальных меньшинств в том, что касается, прежде всего, образовательных и языковых прав. Обратил внимание собеседника на то, что другие нацменьшинства (венгры, болгары, румыны) также высказывают недовольство этим законодательством. Украинцы, на каком-то этапе откликаясь на обращения из европейских столиц, заявили, что могут сделать исключение для нацменьшинств, использующих языки Евросоюза. Я напрямую спросил у Ж.Борреля, есть ли такие исключения для языков ЕС, успокоится ли на этом Брюссель, все остальные европейские столицы и ЕС в целом, уйдут ли в сторону от отстаивания необходимости уважать права всех нацменьшинств, включая, прежде всего, русскоязычное. Ответ был отрицательный. Европейский союз не будет выборочно подходить к обеспечению прав нацменьшинств ни на Украине, ни в любой другой стране. Считаем, что эта позиция достойна уважения. Она единственно возможная, если подходить к проблеме нацменшинств с позиции существующего международного права.

Вопрос: 11 июня с.г. Сейм Латвии принял поправки к закону об электронных СМИ, ввел языковые квоты. Как, по Вашему мнению, эти поправки скажутся на доступе к русскоязычным СМИ?

С.В.Лавров: Это тоже вписывается в ту логику, о которой мы сейчас говорим. С тревогой восприняли утверждение Сеймом Латвии в окончательном чтении поправок в закон об электронных СМИ. Мы знаем, что поправки активно «пропихивались» радикалами. Они добивались введения языковых квот на телевещание, не скрывая, что делают это для того, чтобы ограничить законный доступ к источникам информации на русском языке.

Как я понимаю, 80% телевещания должно быть теперь только на языках Евросоюза, а на все остальные языки, на которых разговаривают нацменьшинства в Латвии, отводится 20%. Учитывая, что 40% населения Латвии использует русский язык, дискриминация налицо. Она очевидна. Я уверен, что Евросоюз должен проанализировать эти решения и заявить о своей позиции. По крайней мере, такую просьбу мы высказали Ж.Боррелю, выразив надежду, что те заявления, которые мы регулярно слышим из Брюсселя о необходимости обеспечения высоких демократических стандартов в том, что касается в том числе доступа к информации, не будут пустым звуком.

Вопрос: Как в Москве оценивают инициативу США 27 июня провести переговоры лидеров Сербии и Косово?

С.В.Лавров: Мы относимся к ней, как к инициативе, которая адресована Белграду и Приштине. Мы слышали заявления американских представителей, что и Белград, и Приштина согласились встретиться по американскому приглашению. Послезавтра мы будем в Белграде с визитом. Надеемся там поговорить и о том, как конкретно видятся практические шаги тех стран, которые предлагают свои посреднические услуги, и как эти шаги видятся сербскому руководству. Президент России В.В.Путин неоднократно подчеркивал, в том числе на встречах с Президентом Сербии А.Вучичем, что Россия в косовском урегулировании поддержит те договоренности, которые будут приемлемы Сербии и сербскому народу. Из этого мы и будем исходить. Но посреднических услуг немало в этом процессе. Я очень не хотел бы, чтобы возможные договоренности, которые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, постигла та же участь, что и договоренности, достигнутые между ними при посредничестве Брюсселя, о чем я сегодня уже тоже говорил Ж.Боррелю. Речь идет о договоренностях более чем пятилетней давности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, которые в значительной степени решали вопросы обеспечения прав сербского меньшинства на территории этого сербского края. И эти договоренности остаются на бумаге, равно как и договоренности о начале процесса над боевиками «Освободительной армии Косово» в связи с обвинениями, которые содержались в известном докладе Д.Марти о торговле человеческими органами. Суд был с большой задержкой создан, но так и не приступил к работе. Поэтому мы будем определять свое отношение к возможным договоренностям не только по тому, как они выглядят на бумаге, но и по тому, как они осуществляются в реальной жизни.

Вопрос: Россия ставила вопрос о снятии санкций во время пандемии, но это не сработало. Обсуждали ли Вы сегодня с г-ном Ж.Боррелем санкции? Есть ли надежда, что, возможно, хотя бы в ходе стратегического обзора пересмотра отношений ЕС будет готов пересмотреть санкции, снять их, ослабить? И готова ли Россия ослабить контрсанкции, и на каких условиях?

С.В.Лавров: Мы вопросы о санкциях вообще не обсуждаем с теми, кто эти санкции вводил. Это была их инициатива. Им, собственно, и определяться, насколько эффективно она работает в их интересах. Мы свои выводы сделали достаточно давно. Действия Запада в 2014 г. и в последующие годы, когда эти санкции продлевались, показали, что во всех ключевых сферах для жизни нашего народа и государства нам нужно полагаться на собственные силы, чем мы сейчас активно занимаемся. Чтобы не зависеть от партнеров, которые проявили свою ненадежность. Что касается упоминаний о тех призывах, которые мы адресовали в связи с коронавирусом, предлагая ослабить санкционное давление, – здесь налицо «передергивание» фактов. Я не раз наблюдал, что в западных СМИ наша позиция тут же препарировалась как подтверждение того, что мы призываем снять санкции с России. Мы не об этом говорили. Мы говорили о необходимости снять санкции, введенные против тех стран, которые сейчас в наибольшей степени пострадали от коронавируса. В период пандемии сохранение этих односторонних нелегитимных санкций выглядит бесчеловечно. Мы имели ввиду односторонние санкции, введенные Западом (прежде всего США) против Ирана, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи. Вот о чем мы говорили. Мы не просили снимать санкции с Российской Федерации. Мы с этими проблемами справимся сами.

Вопрос: В четверг было взорвано здание межкорейского координационного бюро в совместной промышленной зоне в Кэсоне. Как бы Вы могли прокомментировать данную ситуацию? На Ваш взгляд, что следует сделать Сеулу и Пхеньяну, и, возможно, всему международному сообществу, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию между Южной Кореей и КНДР?

С.В.Лавров: Россия является государством, которое непосредственно граничит с Корейским полуостровом. Уже по одной этой причине, не говоря об исторических связях с корейским народом, мы неизменно заинтересованы в поддержании и укреплении прочного, надежного мира и стабильности на этом полуострове. Исходя их этих принципиальных позиций мы выступаем за развитие межкорейского диалога в интересах нормализации отношений между двумя корейскими государствами, между Севером и Югом, и за урегулирование всего комплекса проблем этого региона исключительно мирными, дипломатическими средствами.

На достижение этих целей направлены известные инициативы, ранее предложенные Россией. Они остаются «на столе». В последние годы мы выдвигали их вместе с китайскими друзьями. Имею в виду «дорожную карту» и «план действий» по комплексному урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В рамках этих инициатив предусмотрены конкретные необходимые меры, которые позволят снять имеющиеся межкорейские противоречия. Будем руководствоваться этим подходом и впредь, побуждая межкорейские контакты и договоренности.

Вопрос: Как в Москве оценивают решение Президента США Д.Трампа о сокращении американского контингента в Германии? Многие американские конгрессмены уже назвали его «подарком для России». Можем ли мы разделить такую точку зрения?

С.В.Лавров: Мы не хотим высказывать собственных оценок того, что касается отношений между США и Германией. Мы наблюдаем дискуссию на этот счет, включая тему частичного вывода американских военнослужащих из ФРГ. Высказываются немецкие официальные лица, идет обсуждение в Парламенте Германии. Это тема, которую я даже не хотел бы комментировать.

Скажу лишь только то, что мы – за возобновление нормального диалога со всеми странам, которые входят в Североатлантический альянс, по военной линии для того, чтобы в комплексе, в совокупности рассматривать всю проблематику, связанную с обеспечением военно-политической безопасности на европейском континенте, в более широком контексте – в Евроатлантике на основе объективного анализа, оценки тех рисков и угроз, которые здесь существуют.

Наши предложения о снижении напряженности на линии соприкосновения России и НАТО хорошо известны. Они передавались и США, и Североатлантическому альянсу как организации. Конкретных ответов на них мы пока не получили. Они остаются «на столе». Когда натовцы созреют, мы будем готовы к конкретным шагам по деэскалации.

Вопрос: Как известно, Токио решил отказаться от размещения американской системы ПРО. Может ли это решение Японии положительно отразиться на дальнейших российско-японских переговорах, в том числе по мирному договору?

С.В.Лавров: Из тех заявлений, которые делали японские официальные лица, включая Министра обороны Т.Коно, я не понял, что уже принято решение об отказе от размещения систем противоракетной обороны. Надо разобраться в этой ситуации самим японцам в контактах с американцами. Опять-таки, это вопрос их двусторонних отношений. Другое дело, что он в известной степени затрагивает общую военно-политическую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии. Те объяснения, которые звучали при решении вопросов о размещении этих противоракетных систем, показывают на осуществление этих действий в определенном направлении (выскажусь дипломатично).

Здесь, как и в Европе, Евроатлантике, мы считаем важным развивать диалог о разумной достаточности в отношении тех вооружений, которые страны региона разворачивают на своей территории и, особенно, не на своей территории. В рамках шестисторонних переговоров по решению проблем Корейского полуострова помимо обсуждения непосредственно ядерной проблемы была создана (и формально ее никто не распускал) рабочая группа по вопросам укрепления мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Россия была координатором этой группы. Учитывая развитие событий в этом регионе, мне кажется, самое время подумать о возобновлении ее деятельности.

Но, повторю, конкретных решений о том, что происходит с системой ПРО, которую Япония планировала закупить у США, мы не видели. Когда мы обсуждаем с нашими японскими коллегами тему мирного договора в соответствии с теми принципами, которые были одобрены Президентом России В.В.Путиным и Премьер-министром Японии С.Абэ, обращаем их внимание на те аспекты, которые связаны с их военно-политическим союзом с США и создают риски для Российской Федерации в результате такого союза Японии со страной, которая официально объявила Россию своим противником. Но мы хотим прояснить ситуацию, прежде чем определять, нужны ли с нашей стороны какие-то шаги.

Зельфира Трегулова: культура не должна быть на периферии интересов страны

Руководитель одного из самых знаменитых и посещаемых музеев России — Государственной Третьяковской галереи — Зельфира Трегулова отмечает 13 июня 2020 года 65-летний юбилей. В интервью РИА Новости она назвала идеальную культурную формулу страны, рассказала, как относится к критике, планирует ли появиться в социальных сетях и что мечтает сделать для Третьяковской галереи. Беседовала Екатерина Сошникова.

— Зельфира Исмаиловна, вспомните тот момент, когда вам сказали, что вы возглавите Государственную Третьяковскую галерею. Что ощутили?

— Удивление. С одной стороны, я понимала, что достигла определенного профессионального уровня, у меня был потенциал, который развернуть на пространстве РОСИЗО на тот момент было уже сложно. С другой стороны, для меня это стало абсолютной неожиданностью, я взяла 24 часа на размышление, однако вечером того же дня позвонила и сказала: "Да".

— Если отмотать время назад, согласились бы снова?

— Конечно. Тем более бы согласилась, не раздумывая даже эти несколько часов, хоть я и прекрасно понимаю, что все, сделанное за эти пять с лишним лет, удалось достигнуть, в том числе, за счет невероятного вложения всей себя без остатка в работу. Хорошо, что мои дети выросли, поэтому могу спокойно сказать, что я замужем за работой.

— Вы видели себя в этой роли? И, если бы не искусство, то в какой сфере еще хотели бы себя попробовать?

— Вы знаете, наверное, я вас разочарую, но первая мысль, что я хочу связать свою жизнь с музеями и искусством, пришла ко мне в возрасте семи лет, когда мама привезла меня в Ленинград, и мы попали в дождливый ноябрьский день на экскурсию в Царское Село. Мы два часа бродили по паркам Царского Села с совершенно потрясающим экскурсоводом. Приехав в Москву, я посетила Пушкинский музей и Третьяковку, и тогда я окончательно поняла, что хочу связать свою жизнь с этой сферой. По прошествии стольких лет могу с уверенностью сказать, что не могу себя представить ни в какой другой профессии. Когда-то я хотела стать балериной, но быстрый рост и набор веса поставил в девятилетнем возрасте крест на этом, после чего осталось одно – изобразительное искусство.

— В те моменты, когда вы свободны от работы, надеюсь, что они все же проскальзывают, чем любите заниматься?

— Вы знаете, до последнего момента это было достаточно редко. Я трудоголик и перфекционист с комплексом отличницы – знаю, что это не всегда хорошо, – поэтому свободного времени у меня мало. Однако все равно стараюсь не пропускать главные концерты классической музыки в Москве, интересные театральные спектакли. В кино не особо получается ходить, поэтому за эти три месяца изоляции с огромным удовольствием пересмотрела все то выдающееся артхаусное кино, что не видела ранее. Раньше, еще когда старшая дочка жила в Москве, я каждые выходные к ней ездила и проводила время с внуком. Реакция детей на многие вещи заставляет задуматься, что-то переоценить. В этом и интерес, и огромное удовольствие, и хороший способ переключиться и получить эмоциональную подпитку. Сейчас если младшая дочь дома, стараюсь проводить время с ней. Для меня человеческие связи, контакты с близкими людьми очень важны.

— Дети и внуки выступают для вас в роли учителей, выходит.

— О да! Конечно. На самом деле, с возрастом обретаешь мудрость, учишься держать себя в руках и смотреть на мир более четким и ясным взглядом, а опыт, наложенный на некую интуицию, дает возможность быстро принимать решения. С другой стороны, свежесть восприятия теряется, с детьми же тебе снова открываются другие вещи. Я страшно рада, что этой зимой, под Рождество мы встретились с моими двумя дочками и ее друзьями в Милане. Мы гуляли с внуком по миланским музеям, замечательным местам. Очень интересно было наблюдать за его реакцией на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, ему сильно понравился Джорджо де Кирико. Наблюдая за этим, раскрываешь глаза намного шире.

— Как относитесь к критике? В частности, на посту директора галереи. Принимаете близко к сердцу или используете во благо?

— Зависит от того, какая критика и какие цели преследует критикующая сторона. Если конструктив, пытаюсь проанализировать и сделать выводы. Музей учитывает ее, обдумывает, старается объяснить, почему пошел по такому пути. Решения в Третьяковской галерее принимаются коллегиально, невзирая на существующий стереотип авторитарного управления. Мне кажется, ничего хорошего при подобном типе руководства музеем сегодня бы не получилось. О Третьяковке много говорят, и иногда этим пользуются для собственного пиара на нашем фоне. Более того, есть не критика, а выбрасывание ничем не мотивированной злости, агрессии. Особенно часто это происходит сейчас, когда в социальных сетях каждый может говорить все, что захочет. На злобную критику, не имеющую ничего общего с доводами разума, мы не обращаем внимания, и я стараюсь этого не читать. Меня нет в социальных сетях, и именно в силу этих причин быть там не планирую.

— Жалеете о чем-либо в своей профессиональной деятельности?

— Похоже, что нет. Возможно, это прозвучит странно. Наверное, сожалею о том, что в некоторых ситуациях не вела себя более радикально, жестко и менее дипломатично. Однако в таком случае сложно просчитать негативные последствия подобных действий.

— Что бы вы хотели еще сделать для Третьяковской галереи?

— Я много, чего хотела бы сделать. Наверное, больше всего мне хотелось бы поднять репутацию русского искусства и Третьяковки за рубежом. Одну выставку-мечту под названием "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которая была показана в музеях Ватикана, мы уже провели. И я была потрясена результатом. Хотелось бы сделать нечто подобное, показать русское искусство за рубежом в новом формате и новыми, мало знакомыми зарубежному зрителю именами. Например, хотела бы представить выставку произведений Михаила Врубеля, страшно хочу показать Европе творчество Александра Иванова и найти идеальное точное место для того, чтобы показать работы Алексея Венецианова. Очень бы хотела. Сейчас мы приближаемся к осуществлению еще одной мечты — реконструкции Новой Третьяковки на Крымском Валу по проекту голландского архитектора Рема Колхаса. Надеемся, что получим тот результат, который устроит всех и послужит основой для проектной документации и согласования в Главгосэкспертизе.

— Уже есть понимание, чем галерея порадует своего зрителя в ближайшее время?

— Мы перенесли на 2021 год выставку современного индийского искусства, но сохранили время открытия масштабного проекта "Многообразие/Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" в ноябре 2020 года. Сейчас приступим к монтажу выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", посвященной эпохе застоя, которую хотим открыть для посетителей 7 июля. В начале июля открываем и проект "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Выставка продемонстрирует потрясающий дар более ста произведений современных молодых художников. Выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" открываем 9 декабря 2020 года. С осени на начало весны перенесется выставка в фонде Louis Vuitton в Париже, посвященная собранию Морозовых – мы принимаем в ней активнейшее участие. Также на осень 2021 года переносится выставка Ильи Репина, которую мы должны были открывать в октябре этого года в Париже. А вот выставку работ Роберта Фалька нам все же удастся открыть в этом году. Но не осенью, как планировали ранее, а в начале декабря.

— Ранее вышло постановление о билетах на несостоявшиеся культурные мероприятия, согласно которому возможен возврат денег или обмен на ваучер. Поддерживаете?

— Будем возвращать деньги. Не считаю, что мы имеем право людей, у которых сейчас финансовые трудности, наказывать еще и рублем. Конечно, все билеты мы возвращаем и будем возвращать. История с ваучерами в некоторых ситуациях может для кого-то быть некомфортной. Но замечательно, что правительство приняло решение поддержать сферу культуры и обеспечить на три месяца финансирование на покрытие разницы между бюджетной и внебюджетной составляющей зарплат в музее для сохранения уровня 2019 года. Для нас это абсолютно спасительно, иначе нам пришлось бы сворачивать какие-то программы, направленные на поддержание нормального функционирования зданий и развитие, которые абсолютно нам необходимы.

— Как будете отмечать день рождения?

— Еще недавно я собиралась отмечать с дочкой, с которой живу, остальных бы поставила на Zoom и Skype, а сейчас попытаюсь понять, возможны ли какие-то другие варианты, и кто сможет присоединиться к празднику, потому что часть моих родственников и друзей пока не готовы встречаться. Посмотрим, но в любом случае отмечу в самом узком кругу, человек пять, не больше, из тех, кто все это время находился в самоизоляции.

— Время ваш друг или нет?

— Все, что ты проживаешь, это невероятно важный опыт. Он позволяет тебе в будущем не делать неправильных шагов или делать их меньше. Я прекрасно понимаю, что время дает тебе мудрость, взвешенность, разумность, и, одновременно, ты можешь больше сделать быстро, потому что многие вещи уже идут на автомате. Благодаря этому опыту ты невероятно ускоряешься. Но конечно же, меня беспокоит и возможное ослабление физических сил, снижение выносливости. Но я стараюсь вести здоровый образ жизни, соблюдаю диету.

— Какая для вас идеальная формула культурной жизни России?

— Идеальная формула была бы следующая, причем, поверьте, это мне сказал один очень умный и весьма высокопоставленный человек: культура не должна быть на периферии общественного и государственного внимания. Огромного наследия нашей страны хватит на десяток стран. Когда на культуру будет в разы больше тратиться процента ВВП, чем это делается сейчас, тогда состояние самой культуры ее влияние на людей будет гораздо большим. Состояние культуры и ее финансирование – одна история. Понимаете, когда люди, для которых культура не столь важна в силу обстоятельств, видят, что государство вкладывается в эту сферу, что в обществе она ценится, они могут задуматься о том, для чего это нужно. Мы прекрасно понимаем, сколь мало сегодня делает школа для взращивания в сознании учеников понимания, почему важны культура и искусство и сколь много они могут и должны значить для человека. Одно повлечет за собой другое. К тому же, было бы неплохо в рамках, например, конкурса "Лидеры России" выделить секцию менеджмента в сфере культуры, так как нам нужны люди, которые сочетают высокую образованность и понимание того, как сегодня сосуществуют культурный мир и бизнес.

Пять вариантов Ирана в ответ на усилия США по продлению эмбарго на поставки оружия

У Ирана есть пять вариантов на столе в ответ на усилия США по продлению эмбарго на поставки оружия Тегерану, что даст стране шанс для контрмер против продолжающегося отсутствия приверженности со стороны западных сторон и Вашингтона.

По мере того как приближается время снятия эмбарго на поставки оружия Тегерану, Вашингтон пытается создать препятствия и предотвратить нормализацию позиции Ирана на мировом рынке вооружений. Однако в том-то и дело, что руки Ирана не совсем связаны в этой ситуации.

В конце прошлого года госсекретарь США Майк Помпео, который усердно работал, чтобы вывести свою страну из СВПД и оказал максимальное давление на Иран, не упоминая о сделках США с арабскими странами на поставки оружия стоимостью в миллиард долларов, сослался на пункт в резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, частью которого является СВПД, и назвал прекращение эмбарго на поставки оружия Ирану причиной отсутствия безопасности в Западной Азии.

Помпео и специальный представитель США по Ирану Брайан Хук неоднократно призывали к немедленному прекращению процесса снятия эмбарго, которое должно состояться в октябре в соответствии с резолюцией 2231.

В конце прошлого месяца газета «Вашингтон пост» сообщила, что США первоначально будут стремиться к консенсусу в Совете Безопасности для принятия резолюции, согласно которой эмбарго на поставки оружия Ирану будет продлено на неопределенный срок.

Далее в отчете говорилось, что, если Соединенные Штаты не сделают этого, они будут использовать Резолюцию 2231, чтобы объявить себя участником СВПД и запустить механизм разрешения споров. Это отменило бы все санкции ООН в соответствии с главой VII, которая также включает эмбарго на поставки оружия.

В ответ Иран сослался на односторонний и незаконный выход Соединенных Штатов из СВПД, который практически лишил США каких-либо прав в отношении сделки, и подчеркнул, что страна примет контрмеры, если США удастся повторно ввести оружейное эмбарго.

Хотя такие страны, как Китай и Россия, официально заявили, что усилия США нелогичны, поскольку Вашингтон больше не является участником ядерной сделки, у Тегерана также есть несколько вариантов на столе, которые могут помешать этим усилиям принести свои плоды.

Ограничение проверок

Учитывая, что в Иране применяются самые строгие методы инспекции, создается впечатление, что страна может ограничить объем инспекций в отношении района, количества инспекторов и уровня доступа.

В связи с этим Бехруз Камалванди, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), отметил возможность ограничения инспекций, на пресс-конференции на установке по обогащению урана в Фордо 9 ноября 2019 года, заявив, «что касается наших шагов по снижению обязательств перед СВПД, я должен упомянуть, что инспекции МАГАТЭ больше не нужны, и если они все еще хотят продолжать инспекции, они просто будут тратить свое время».

Мохаммед Али Пурмохтар, член Юридической и судебной комиссии 10-го парламента, также отметил отсутствие приверженности со стороны западных сторон, сказав: «Если европейцы по-прежнему не смогут выполнить свои обязательства, а интересы страны не будут выполнены, на инспекции МАГАТЭ будут наложены определенные ограничения".

Мохаммад Джавад Джамали Нобандегани, заместитель председателя Комиссии национальной безопасности 10-го парламента, также заявил в этой связи, что «наложение определенных ограничений на инспекции Международного агентства по атомной энергии ядерных объектов Ирана может быть включено в повестку дня в рамках сокращения обязательств страны по СВПД".

Повышение уровня обогащения

До подписания ядерной сделки Иран обогащал уран на 20 процентов, и многие рассматривали это как разменную монету для страны. Политологи считают, что, если обогащение более 5 процентов считается красной чертой, объявление страны о возврате к 20 процентам может стать эффективным шагом против сохраняющейся приверженности Запада.

Камальванди сказал на своей пресс-конференции в прошлом году в Фордо: «У нас есть возможность обогащать уран до 60%, и мы сделаем это на основе потребностей страны и директив наших властей».

Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии, также сообщил Mehr News в кулуарах визита журналистов на обогатительный комплекс Натанз: «Всякий раз, когда высокопоставленные чиновники закажут 20-процентное обогащение, мы сделаем это через четыре минуты».

В этой связи, заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности и внешней политике 10-го парламента также сказал: «Одним из шагов по сокращению обязательств Ирана может быть увеличение уровня обогащения до уровня, необходимого для того, чтобы заставить европейцев выполнять свои обязательства».

Прекращение реализации Дополнительного протокола

Иран осуществляет Дополнительный протокол добровольно в соответствии с СВПД, и в соответствии с условиями соглашения, парламент страны должен пересмотреть и ратифицировать Дополнительный протокол через восемь лет после принятия соглашения.

Однако, учитывая, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД и что три страны, Великобритания, Германия и Франция, не выполняют свои обязательства по соглашению, некоторые официальные лица отметили, что Иран может прекратить осуществление Дополнительного протокола в качестве контрмеры и сделать серьезное предупреждение оставшимся европейцам, подписавшим ядерное соглашение, о выполнении своих обязательств.

Али Мотахари, бывший заместитель спикера иранского парламента, сказал в этой связи: «Теперь, когда Иран находится под таким большим давлением и его ядерные объекты находятся под инспекцией больше, чем любая другая страна, мы можем воздержаться от выполнения Дополнительного протокола».

Представитель Комиссии национальной безопасности и внешней политики 10-го парламента также сказал в том же духе: «Когда Дополнительный протокол выполняется добровольно, но другая сторона не выполняет свои обязательства, Исламская Республика может остановить добровольное выполнение этого протокола».

Выход из ДНЯО

Иран присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1968 году и сохранил свое членство в этом спорном договоре после Исламской революции. Многие эксперты считают, что для Ирана является ошибкой продолжать свое участие в ДНЯО, несмотря на неоднократные неспособности западных сторон выполнить свои обязательства по ядерной сделке.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности адмирал Али Шамхани сказал перед решением Трампа выйти из СВПД: «Если Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки, известной как СВПД, один из вариантов Ирана - выйти из ДНЯО».

После выхода США из СВПД, официальный представитель Организации по атомной энергии (AEOI) Бехруз Камальванди заявил, что AEOI выдвинул до 15 предложений по сокращению обязательств Ирана по ядерной сделке, и выход из ДНЯО было одним из них.

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности и пресс-секретаря Организации по атомной энергии, совершенно очевидно, что выход из ДНЯО является одним из вариантов на столе Ирана для противодействия невыполнению обязательств у США и европейцев, и возможность принятия этого решения в свое время очень высока.

В дополнение к высказываниям Шамхани и Камальванди, посол Ирана в Лондоне Хамид Беединежад заявил британским журналистам и средствам массовой информации: «Некоторые круги в Иране считают, что в настоящее время страна не получает выгоды от своего членства в ДНЯО. Из-за проблем, связанных с СВПД, все больше и больше людей обращают внимание на то, что говорят о выходе из ДНЯО».

Выход из СВПД

Одной из наиболее важных контрмер против продолжающегося отсутствия обязательств со стороны западных сторон и саботажа США является выход из ядерной сделки. Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф сказал в интервью: «У Ирана есть несколько вариантов, и выход из СВПД - один из них. Это, безусловно, один из десятков вариантов, которые у нас есть».

Он также заявил на круглом столе журналистов, который состоялся в офисе ООН в Тегеране, что Иран может выйти из ядерной сделки, если финансовый механизм ЕС не сработает.

В дополнение к высказываниям Зарифа заместитель министра иностранных дел и высокопоставленный член группы по ведению переговоров по ядерным вопросам Сейед Аббас Арагчи 7 мая в интервью национальному телеканалу объявил о выходе из СВПД в качестве одного из вариантов на иранском столе, заявив, что «Мы оставляем СВПД в нашей повестке дня».

В другом интервью Арагчи подчеркнул, что важны интересы Ирана, а не сохранение СВПД, добавив: «Если интересы страны потребуют, чтобы мы отказались от СВПД, это произойдет».

На круглом столе на конференции по нераспространению в Москве он сказал: «Понятно, что, когда соглашение не в ваших интересах, у вас нет причин придерживаться своих обязательств. Все знают, что баланс соглашения полностью расстроен. Любое соглашение основано на принципах «давай и бери». Если Иран только собирается давать и не брать ничего взамен, почему он должен оставаться в этом соглашении?».

На московской встрече Арагчи, напоминая о ядерном сотрудничестве Ирана, некоторым образом пригрозил западным сторонам СВПД, заявил о возможности пересмотра ядерной доктрины.

Кроме того, президент Ирана Хасан Рухани заявил на заседании правительства 7 мая, что «снятие эмбарго на поставки оружия является неотъемлемой частью СВПД. Если эмбарго на поставки оружия возобновится через один день под любым предлогом и с помощью любого механизма, наш ответ будет таким же и «они слишком хорошо знают, каким будет наш ответ в этот день и какие серьезные последствия принесет им такая ошибка».

Эти два вопроса показывают, что Иран, приняв последовательную и сдерживающую стратегию, пытается сказать европейцам, что если их пассивность перед лицом чрезмерных требований США сохранится, Иран даст соответствующий ответ, который будет включать национальные интересы страны.

Мохсен Ахади, Mehr News.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ОСНОВЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

СЕРГЕЙ ДУБИНИН, Член Совета по внешней и оборонной политике.

ЕВГЕНИЙ САВОСТЬЯНОВ, Член Совета по внешней и оборонной политике.

Россия – это прежде всего люди, которые считают её своим домом.

Их благополучие и достойная жизнь – главная задача власти.

Владимир Путин.

Из послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2000 г.

18 мая 2020 г. состоялась презентация доклада «Защита мира, земли, свободы выбора для всех стран: новые идеи для внешней политики России», который был подготовлен коллективом авторов под руководством Сергея Караганова, декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Сами эксперты часто называют свой доклад «Концепцией внешней политики». Этот документ произвёл на ряд участников-слушателей противоречивое впечатление.

Наряду с новаторскими предложениями в области «нового неприсоединения», защиты природы в докладе полностью отсутствует актуальная для нашей страны экономическая проблематика. С нашей точки зрения, это странное упущение «Концепции». Во-первых, международные и внутренние экономические отношения предопределяют потенциал национальных игроков на мировой арене. Во-вторых, в современном мире все ведущие державы активно используют именно экономические связи для продвижения своих национальных интересов во внешней политике. В-третьих, экономическое развитие создает базу для поддержки внешнеполитического курса страны своими гражданами. А также делает успешное государство и его культуру, науку, образование притягательнее для жителей соседних стран. Поэтому мы приняли решение подробнее высказаться по этим вопросам.

Переход от баланса вооружений к балансу экономик

Международные отношения России со времени начала её формирования были подчинены задаче обеспечения суверенитета и строились на балансе вооружённых сил с соседними государствами. На протяжении двух столетий Нового времени внешняя политика России на европейском и азиатском направлениях естественным образом требовала военных коалиций и союзов.

Важной производной такой политики является сдерживание внешних врагов, а порой и их имитация, в интересах стабильной деятельности военного сословия и промышленной элиты. Внутренняя политика была призвана обслуживать и обеспечивать готовность вооружённых сил, военной промышленности и народного хозяйства в целом к ведению войны, зачастую на нескольких театрах одновременно.

Логическим следствием стала экспансия России к естественным географическим рубежам на востоке (океан), юге и юго-западе (горы и моря), а на западном направлении просто по принципу «как можно дальше».

Именно приобретение новых подконтрольных регионов служило критерием успешности государственной власти. До настоящего времени и в народном сознании, и в убеждениях правящих элит бывших имперских государств данный фактор – территориальное расширение как доказательство состоятельности власти – постоянно возрождается вновь и вновь.

Позднее стали очевидны дополнительные преимущества и сложности этого расширения. Громадное стратегическое пространство требовало столь же масштабной логистической инфраструктуры и особой политической культуры в отношениях с присоединёнными народами. С исторической точки зрения эти вызовы оказались слишком тяжким бременем не только для российской государственности, но и для всех иных империй.

В первой половине ХХ века стало очевидно, что практически все установки либеральной идеологии эпохи Просвещения были поставлены под сомнение. У каждой светлой идеи, обнаружилась своя тёмная сторона. Национализм породил теорию и практику итальянского фашизма и немецкого нацизма. Политические и экономические перевороты в Восточной и Центральной Европе проходили почти синхронно в 1920–1930-е годы. Все они были направлены на разрушение либеральной рыночной экономики и либеральной политической демократии. На европейском и азиатском континентах все модели модернизаций, проводимых авторитарными режимами, носили мобилизационный характер. В Советском Союзе, Японии, Германии, Италии 1930-х годов эта мобилизация вполне открыто имела целью подготовку к большой войне.

В двух мировых войнах побеждала коалиция государств, чей совокупный экономический потенциал превышал потенциал коалиции противника. Но одного этого оказалось недостаточно. «Слава, купленная кровью», не обеспечивает навечно положение мирового лидера, если она не подкреплена ежедневным преуспеванием на мирных полях экономической деятельности.

В период после окончания Второй мировой войны достижениями учёных, конструкторов, организаторов производства РЯО в СССР и США был обеспечен стратегический баланс и защищённость обеих стран и их сателлитов от любой прямой угрозы. Но военно-промышленный комплекс обеих стран проталкивал всё новые витки гонки вооружения, чему способствовала и практика прокси-противоборства в странах «третьего мира». В результате, с одной стороны, стало возможно развитие хозяйственных связей стран противостоящих блоков, с другой стороны, реальное противоборство перетекло, главным образом, в экономическую плоскость – в гонку на отставание и на износ. История распада СССР продемонстрировала, что межгосударственное соперничество происходит теперь не столько в военной области, сколько в экономической и научно-технологической сферах. Только достижения в инновационных экономических проектах могут обеспечить постоянное обновление экономической жизни и рост благосостояния граждан государств. Отсутствие этих условий отбрасывает любое государство на обочину мирового развития.

Международные экономические отношения, которые включают в себя огромную сферу мировой торговли, движения потоков финансового капитала, гуманитарный, образовательный и культурный обмен, кооперацию в сфере научных исследований и технологических разработок, должны быть преобладающим фактором в определении внешнеполитического курса страны. Экономика создаёт рамки для выбора направления возможной политики как внутри страны, так и за её пределами.

Развитие более чем двух сотен независимых национальных государств в современном мире продемонстрировало закономерное изменение соотношение между внешней и внутренней политикой. На мировой арене уважение к стране основано, как правило, на выгодности сотрудничества с ней. Следовательно, внешняя политика государства призвана обеспечить благоприятные условия для стабильного развития экономики, создания возможностей устойчивого роста инвестиций в человеческий капитал и капитал рыночной инфраструктуры, в капитал современных бизнес – предприятий.

К сожалению, можно констатировать, что данные о развитии экономики России свидетельствуют о нарастающем отставании не только от группы наиболее развитых стран, но и от ряда стран развивающихся рынков. На протяжении кризисного периода 2014–2017 гг. ежегодный темп прироста ВВП в России находился на уровне ниже соответствующего показателя в мире в целом. В 2018 г. этот показатель поднялся до 2,5%. Однако в 2019 г. начал снижаться вновь и составил 1,3%, то есть вновь оказался на уровне примерно в два раза ниже общемирового[1]. В условиях комбинированного кризиса в 2020 г. неизбежным представляется существенный спад в российской экономике. Консенсус-прогноз экспертов по прогнозированию по данным Центра развития НИУ ВШЭ: спад ВВП составил минус 4,3%. Ожидаемый восстановительный рост в 2021 г. оценивается в плюс 3,0%; докризисный уровень 2019 г. может быть достигнут не ранее середины 2022 года[2]. Сокращение реального ВВП в мировой экономике в 2020 г. оценивается экспертами МВФ в минус 3,0%[3].

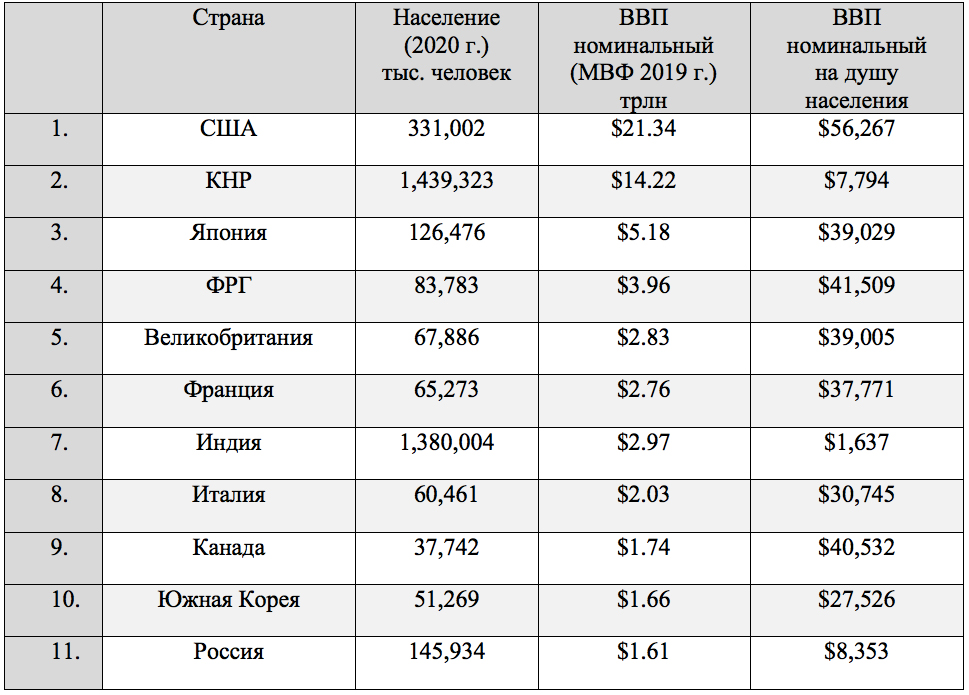

Таким образом, происходит накопление отставания в развитии экономического потенциала страны. Нижеприведённая таблица наглядно демонстрирует основные параметры этого процесса.

Richest Countries in the World 2020 – World Population.

При использовании показателя ВВП по паритету покупательной способности (ППС) этот тренд становится не менее очевидным. Первые четыре места в 2019 г. занимали те же страны – США, Китай, Индия, Япония. Хотя порядок следования меняется. Соответственно, США имеет ВВП по ППС, равный 21,44 трлн долл. Китайская экономика, вторая в 2019 г., производила 27,31 трлн долл. ВВП по ППС. Индия – 11,3 трлн долл., Япония – 5,75 трлн долл. Россия с 4,3 трлн долл. занимала 6 место, уступая Германии[4].

Начало XXI века придало глобальной экономике ряд новых черт. Главной из них является кризис действующей на данный момент модели глобализации, причудливым образом объединившей интересы финансовой олигархии и движения «зелёных». Эти два совершенно разных слоя объединились в стремлении очистить Европу и Северную Америку от «грязных» производств. Для активистов «зелёного» движения это было credo, для международных корпораций – способ увеличения прибылей за счёт снижения производственных издержек при расширении рынков сбыта. Но в наши дни эта стратегия породила деградацию «синеворотничкового» среднего класса в развитых странах и резкое усиление тяги к национальной изоляции.

Явная и глубокая интеграция ведущих мировых экономик не предотвратила ни Брекзита, когда Соединённое Королевство покинуло ЕС, ни нагнетания президентом США Трампом конфронтации с КНР. Политические соображения и идеи великодержавия («Америка прежде всего») перевешивают сегодня даже экономические интересы.

Возникло широкое разочарование населения многих стран в традиционной политике в целом. И внешнюю, и внутреннюю политику многие отвергают целиком, поскольку в глазах рядовых граждан правящие элиты и эксперты потеряли доверие. К этому добавился феномен «сетевой ловушки демократии». В течение длительного времени в демократических государствах голосовать могли миллионы, но дискурс задавали единицы. Это ограничивало круг политических предложений электорату, отсекало левых и правых маргиналов от реальной политики.

С появлением социальных сетей возможность публичного высказывания и задания политического тренда получили миллионы. В результате резко возросли популярность и роль «закона Мёрфи» о том, что «любая сложная задача имеет простое, лёгкое для понимания неправильное решение».

При голосовании сограждан очки набирают политики новой формации – правые и левые популисты. Такие политические деятели готовы к резкому изменению курса. Они обещают быстро и просто решить любые проблемы и склонны к использованию силовых военных мер для достижения целей на международной сцене, чтобы обеспечить себе как можно более широкую поддержку граждан страны.

Объективно выход на авансцену политической жизни генерации популистов является частью смены поколений в политической элите. Однако для глубокого изменения состава общественной элиты любым путём, демократическим или недемократическим, требуется достаточно продолжительный период времени. Любой процесс смены элит включает в себя, во-первых, кризис в жизни общества, ухудшение материального благосостояния; во-вторых, появление новых проблем, непривычных для населения; в-третьих, стадию разочарования в способности существующих привычных лидеров найти решение накопившихся вопросов; в-четвёртых, изменение идеологического мейнстрима в обществе, появление новых лиц в политике, работе СМИ, искусстве, предлагающих обновлённый набор ценностей и рецептов; наконец, в-пятых, трансформацию новых убеждений в новые политические партии и массовые движения. Возглавляющие их лидеры одерживают победу в ходе политической борьбы.

Важной чертой смены руководства в любом случае является глубокий раскол в рядах правящих элит предыдущей генерации. Политики-популисты, скорее всего, уступят своё место новым людям, но они способствуют смене не только личностей, но и смене повестки дня в общественной жизни.

С одной стороны, происходит тотальная утрата доверия к широко распространённым в недавнем прошлом либеральным ценностям и к вере в социальный прогресс; с другой, усиливается стремление сформировать убедительный набор тезисов, которые могут претендовать на роль нового базового исповедания веры в целях восстановления доверия. Подавляющая часть этих идей также заимствуется из прошлого.

Какой период прошлого может быть избран в качестве образца для подражания? Каждая страна принимает такое решение самостоятельно. Нашей стране необходимо объективно определить актуальные экономические детерминанты и основы целеполагания современной отечественной внешней политики.

Новая мировая экономическая реальность

После распада СССР и социалистического блока политики из элиты стран западной демократии были твёрдо убеждены, что они и их политические преемники располагают властью в государствах сегодня и будут располагать ею в будущем. Запас доверия населения, действительно, был огромен. Его хватило на десять лет. Череда социальных и экономических кризисов в первом десятилетии нового ХХI столетия продемонстрировала его пределы.

Наиболее ярким событием в обществе, обозначившим смену доминирующих тенденций развития, стал финансовый и экономический кризис 2007–2009 годов. Он продемонстрировал, с одной стороны, неспособность правящей элиты наиболее развитых западных государств предотвратить распад рынка производных финансовых инструментов по ипотечным кредитам. С другой стороны, на фоне кризиса высветился обширный перечень социальных и экономических проблем. К числу основных можно отнести следующие:

- усиление социального неравенства;

- новая экономическая реальность и стагнация экономического роста;

- возрастной дисбаланс и старение населения;

- реформа пенсионного обеспечения;

- миграционный кризис;

- экологический кризис;

- инфекционная пандемия.

В этих условиях однополярный концерт 1990–2000 гг. сменился броуновским движением множества национальных эгоизмов и угрозой нового раскола мира. Смена глобальной модели мироустройства поставила под вопрос также ранее общепризнанные преимущества демократических институтов в странах «третьего мира», что ведёт к таким последствиям, как распространение внутренних авторитарных моделей политического устройства.

Сегодня наступил период, когда краткосрочные политические интересы получили преобладание над долгосрочными экономическими. Но стоит ли современным государствам ориентироваться на скоротечные эффектные результаты в ущерб долгосрочным национальным интересам?

В последовавшие после кризиса 2007–2009 гг. двенадцать лет параллельная эрозия глобалистской модели и модели «общества потребления» привела сначала к попытке перехода к «ограниченной глобализации». Был предложен план президента США Барака Обамы формирования двух глобальных партнёрств – Транстихоокеанского (TTP) и Трансатлантического (TTIP), а затем уже президент Дональд Трамп перешёл к пересмотру всех экономических альянсов с участием США.

Если Обама пытался установить для экономик наиболее развитых стран наиболее благоприятные условия конкуренции со стороны развивающихся рынков остального мира, прежде всего, со стороны Китая, то Трамп довёл эту тенденцию до предела, пытаясь отгородить экономику США от конкуренции. В немалой степени ему помогла революция в нефтегазовой промышленности США, превратившая страну в нетто-экспортёра энергоресурсов и избавившая её от заинтересованности в таких регионах, как Ближний Восток и Венесуэла.

В результате на сегодня мы имеем:

- значительно менее упорядоченную структуру международных хозяйственных отношений, пошатнувшиеся позиции норм ВТО;

- глубокий финансово-кредитный кризис, перегруженность мировой финансовой системы государственными и корпоративными долгами, плохо обеспеченными деривативами, торможение глобального финансового инвестирования из-за пандемии COVID;

- обусловленное той же пандемией невиданное сокращение глобального спроса и производства товаров и услуг;

- падение цен на энергоносители;

- скачок цифровизации, в результате которого происходит не просто рост экономики online, но и переток в этот сегмент существенной части традиционного финансового потенциала;

- беспрецедентную по объёмам торгово-финансовую войну США с Китаем;

- масштабные и разрастающиеся санкции против российской экономики и целого ряда других стран.

Мы стали свидетелями в последние годы резкого изменения тренда развития международных отношений. На наших глазах происходит формирование «Новой реальности», нового мирового экономического порядка.

Принципиальное значение в настоящее время приобрело соперничество в экономической сфере между США и Китаем, двумя ведущими державами с глобальными политическими претензиями. Президент Трамп стремится закрыть рынок США от конкуренции китайских фирм и, таким образом, запустил стремительную эскалацию противостояния в экономической сфере с Китаем. В этой конфронтации двух ведущих держав с глобальными экономическими и политическими претензиями возник призрак скорого возврата «биполярного мира». Перед США возникла перспектива «холодной войны 2.0» сразу с Китаем и Россией.

Происходит возвращение сразу нескольких ведущих стран, принадлежащих к европейской цивилизации, к политике полной свободы рук на международной арене, к методам, которые были характерны для внешней политики столетней давности. И хотя данная тенденция выглядит не так трагично, как в начале ХХ века, и мир не стоит на грани большой войны, с технической точки зрения новый Армагеддон становится всё более вероятным.

Заметное влияние на международные дела оказывает вводимые по инициативе США санкции против стран, обвиняемых в агрессии, спонсировании терроризма, нарушении прав человека, в недобросовестной конкуренции. К их числу относят КНР, Россию, Иран, Северную Корею, Венесуэлу. В течение последних двух десятилетий при трех администрациях США введение санкционного режима и манипуляции им превратилось в важный инструмент американской внешней политики, закреплённый в Стратегии национальной безопасности США 2017 в году.

В США сложился двухпартийный консенсус по вопросу о том, что американским властям необходимо выделять группу стран-соперников и применять против них режим санкций. Общая тенденция направлена на ужесточение этого режима, хотя в тактических целях гибко применяются режимы разной степени жесткости к отдельным странам. Преуменьшать степень их воздействия на мировую политику. Если ранее экономические санкции затрагивали в первую очередь внешнеторговые связи, то в настоящее время на первый план вышли ограничения в финансовой сфере.

Режим санкций и возобновление гонки неядерных и частично и ядерных вооружений превратились в важнейшие составные части мирового порядка. Внешняя политика проводится «с позиции силы». Одновременно экономической силы и силы военной.