Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Холдинг «Вертолеты России» поставил пять вертолетов Ми-171Ш в Бангладеш.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил партию из пяти военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш Министерству обороны Бангладеш.

Новые Ми-171Ш наряду с выполнением традиционных задач по перевозке грузов и обеспечению безопасности границ планируется задействовать при выполнении гуманитарных миссий ООН и задач в районах со сложной криминальной обстановкой, уточнили в пресс-службе холдинга.

Бангладеш получил вертолеты Ми-171Ш в рамках госкредита на закупку российской продукции военного назначения. Контракт был заключен компанией «Рособоронэкспорт» в конце 2013 года. Все поставляемые Ми-171Ш оснащены современным пилотажно-навигационным оборудованием, позволяющим безопасно совершать полеты в любое время суток и при любых погодных условиях.

«География поставок различных модификаций вертолетов типа Ми-171 ежегодно расширяется. Сегодня эти вертолеты используются в КНР, Гане, Индонезии, Перу, Бразилии, Казахстане и других странах. Можно говорить о реальных перспективах дальнейших поставок Ми-171Ш в Бангладеш, – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев. – Мы производим высокотехнологичные многоцелевые вертолеты, которые способны решать самые сложные задачи в любой точке мира».

«Выбор наших партнеров абсолютно обоснован и понятен – Ми-171Ш идеально подходит для выполнения поставленных задач в природных и климатических условиях Республики Бангладеш. Кроме того, наша машина отличается высокой надежностью и простотой обслуживания, – отмечает управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. – Возможности вертолетов Ми-171 постоянно расширяются за счет проводимой модернизации».

Вертолеты оснащены дополнительными топливными баками для увеличения дальности и продолжительности полетов, внешней подвеской для перевозки крупных грузов. Эффективность спасательных операций повышена за счет мощного прожектора и лебедки грузоподъемностью 150 кг. На вертолетах предусмотрена возможность установки санитарного оборудования, позволяющего эвакуировать до 12 пострадавших. Для выполнения миссий в районах со сложной криминальной и террористической обстановкой вертолеты оборудованы бронезащитой и комплексом вооружений.

Вертолет Ми-171Ш – военно-транспортный вертолет, разработанный на базе Ми-171 (Ми-8АМТ). Предназначен для борьбы с бронированными наземными, надводными, неподвижными и подвижными малоразмерными целями, для поражения живой силы противника, для перевозки военных грузов, десанта днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в различных климатических зонах. Вертолет может оснащаться самыми современными комплексами стрелкового, ракетного, пушечного и бомбового вооружения, системами защиты от поражения. Вертолет предназначен для транспортировки до 37 десантников, перевозки грузов массой до 4000 кг, перевозки до 12 раненых на носилках, выполнения поисково-спасательных операций (в т. ч. CSAR).

«Панамская болезнь» продолжает угрожать мировому производству бананов

Грибок Fusarium oxysporum f.sp. cubense или «панамская болезнь» уже нанес ущерб банановым плантациям в Тайване, Индонезии и Малайзии, где инфекция уничтожила большую часть растений.

Теперь мировой лидер поставок бананов – Латинская Америка – готовится к нашествию грибка и распространению заболевания, которое рано или поздно произойдет.

Специалисты университета Wageningen в Нидерландах точно установили, что «панамская болезнь» зародилась на юго-востоке Азии. В мире наиболее распространен сорт бананов «Кавендиш» (обеспечивает около 47% мировой урожайности), и для него особенно опасен клон грибка TR4.

По прогнозу исследователей, установивших, что «панамская болезнь» уже распространилась на Пакистан, Ливан, Иорданию, Оман, Мозамбик, в будущем она может захватить до 100 тысяч гектаров.

Европейцы ропщут. Антироссийский фронт даёт трещины

Владимир НЕСТЕРОВ

«Браво, Ренци!» - пишет газета Il Giornale вслед за сообщением о решении итальянского премьера заблокировать автоматическое продление санкций против России. Маттео Ренци, поясняет газета, не потребовал отмены санкций, но он полагает, что «вопрос отношений ЕС с Москвой должен обсуждаться на самом высоком уровне, решение подобного рода не должно приниматься тайком и безропотно».

Действие этих санкций истекает 31 января 2016 года. Предполагалось, что ЕС рассмотрит их продление на встрече постпредов стран-членов Союза, затем решение должны были одобрить главы МИД 14 декабря, а формальное решение, несмотря на недовольство санкциями деловых кругов Европы, предстояло принять на саммите Евросоюза 17-18 декабря. Еще несколько дней назад вопрос казался бесспорным.

18 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Брюсселе и Вашингтоне сообщила, что страны Европейского союза и США готовы продлить и расширить санкции против России, и вопрос лишь в том, какой вариант из трех возможных будет утвержден: продлить санкции на полгода, на год или на четыре месяца. При этом в Европе, мол, уверены, что экономическое давление на Россию должно быть продолжено.

23 ноября информацию The Wall Street Journal подтвердило внешнеполитическое ведомство Германии. «Речь не идет о санкциях, которые были наложены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма. Эти санкции будут однозначно продолжены, - заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шеффер. - Если какая-то дискуссия о санкциях состоится, она затронет только те санкции, которые были наложены в связи с поведением России на востоке Украины».

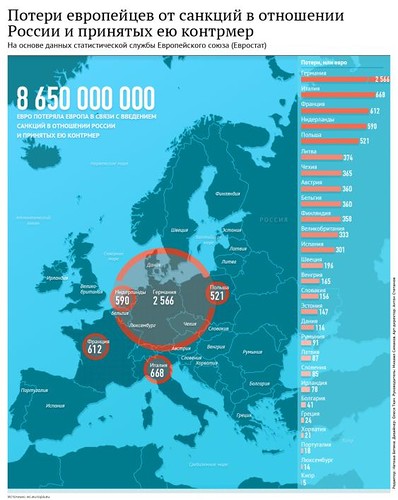

Однако последующее развитие событий показало, что не все в Европе относятся к политике санкций столь однозначно, как того хотелось бы Вашингтону или Берлину. Экономические потери европейцев всё больше дают знать о себе. Еврокомиссия объявила, что в 2014 году ВВП ЕС из-за антироссийских санкций снизился на 0,3%, в завершающемся году снижение составит 0,4%. По оценкам управления анализа Европарламента, экспорт Евросоюза в Россию в 2014 году упал на 12,1% по сравнению с предыдущим годом, а импорт из России – на 13,5%. Больше всего пострадал сельскохозяйственный сектор Европы. Экспорт европейских сельхозпродуктов в Россию с августа 2014 по июль 2015 года сократился на 43%.

Америка также несет потери от санкций. По данным Министерства торговли США, американский экспорт в Россию снизился с 11,4 млрд. долларов в 2013 году до 10,8 млрд. в прошлом, то есть на 3,5%. Ожидается, что в этом году снижение будет гораздо больше. Однако европейцы отлично понимают, что ущерб для американской экономики не идет ни в какое сравнение с потерями Европы. Трансатлантическая солидарность ей обходится дорого.

Одновременно в Европе растет понимание абсурдности совмещения совместной с Россией борьбы против ИГ и продления антироссийских санкций. Мнение многих европейских политиков выразил 20 ноября лидер парламентской фракции Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе в эфире телеканала ORF. «Это абсурдно и почти противоестественно, - заявил он, - что Россия и Франция сейчас совместно сражаются с радикальным исламизмом в регионе, однако в то же время Евросоюз сохраняет санкции в силе».

«Нежелательными и контрпродуктивными» назвала санкции против России лидер побеждающего сейчас на региональных выборах во Франции «Национального фронта» Марин Лё Пен. Санкции, по мнению Лё Пен, которую многие называют будущим президентом Франции, только «отдаляют Россию от Европы», тогда как «очевидно, что в наших интересах наращивать торговые отношения с Россией». Кстати, как пишет итальянская Corriere della Sera, если Марин Лё Пен завоюет Париж, объединенной Европе придет конец.

Растущие сомнения европейцев по поводу антироссийских санкций уже заставили нервничать Вашингтон. В Европу отправился заместитель министра финансов США Адам Шубин. Он должен был убедить правительства, экспертное сообщество и лидеров бизнеса Италии, Германии и Великобритании оставить всё как есть, то есть продлить санкции против России.

В Берлине и Лондоне переговоры американского финансиста-дипломата прошли довольно гладко. А вот в Риме американского эмиссара ожидал неприятный сюрприз. Оказалось, что Италия против «автоматического» продления санкций в отношении России на полгода и обратилась к председательствующему в Совете ЕС Люксембургу с тем, чтобы обсудить эту тему в рамках дебатов.

Ожидалось, что представители стран ЕС на встрече 9 декабря согласуют продление на шесть месяцев антироссийских санкций без всякого обсуждения. Однако этот пункт был удален из повестки дня. Вопрос оказался в подвешенном состоянии. Пока лишь известно, что вопрос о санкциях будет рассмотрен либо на совещании министров иностранных дел ЕС 14 декабря, либо непосредственно на саммите Евросоюза 17-18 декабря.

Обращает на себя внимание, что Рим предпринял демарш после того, как в ходе саммита G20, проходившего 15-16 ноября, лидеры США, Германии, Великобритании, Италии и Франции уже договорились о продлении санкций против России на полгода.

Что всё-таки могло быть причиной того, спрашивает Il Giornale, что Маттео Ренци «в одиночку… пошел против главных партнеров, Германии и Франции, и против Соединенных Штатов»? Издание предполагает несколько вариантов:возможно, премьер «поддался уговорам итальянских производителей, терпящих огромные убытки вследствие ответных российских санкций (примерно один миллиард евро), а быть может, решил, что Италия должна играть более заметную роль в Европе. Не исключено, что он прислушался к мнению Сильвио Берлускони, который не боится открыто выступать против изоляции Москвы».

Скорее всего, Маттео Ренци имеет в виду, что нельзя решать вопрос о санкциях вне контекста единой для Запада и для России проблемы борьбы с «Исламским государством». Неслучайно итальянский премьер настаивает на объединении усилий Запада с Россией в борьбе с этой угрозой, не акцентируя внимания на смене режима в Сирии. Кроме того, в силу исторических связей и острого кризиса с мигрантами глава итальянского правительства постоянно обращается к вопросу восстановления разрушенной государственности в Ливии. Италия не принимала участия в бомбардировках Ливии, но сполна пожала их плоды в виде наплыва оттуда мигрантов на Апеннины.

Так или иначе, время автоматического принятия Евросоюзом решений, угодных Вашингтону, подходит к концу. Ренци свою точку зрения высказал. Слово за другими европейскими лидерами.

МСХ США повысило прогноз мирового экспорта пшеницы, в т.ч. из Аргентины и Украины.

МСХ США повысило оценку начальных запасов и производства пшеницы в мире в текущем сезоне. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

Мировое производство пшеницы составило рекордные 734,9 млн. т, что на 1,9 млн. т выше ноябрьской оценки. В сторону повышения были изменены оценки урожая пшеницы в Канаде (+1,6 млн. т) и ЕС-28 (+0,4 млн. т).

Мировая торговля пшеницей будет несколько активнее, чем прогнозировалось месяц назад в связи с изменениями экспортной политики в Аргентине и увеличением спроса со стороны некоторых стран-импортеров. Прогноз мирового экспорта пшеницы в текущем сезоне был увеличен на 1,25 млн. т до 161,7 млн. т за счет Аргентины (+1,0 млн. т), Канады (+0,5 млн. т) и Украины (+0,5 млн. т). Страны Евросоюза экспортируют меньше пшеницы (-1,0 млн. т) из-за низких текущих темпов экспорта и высокой конкуренции, особенно со стороны причерноморских стран. Прогноз импорта повышен на 1,35 млн. т за счет Эфиопии (+0,4 млн. т), которая проводит дополнительные тендеры на закупку импортной пшеницы, а также Индонезии (+0,3 млн. т) и Таиланда (+0,3 млн. т).

Прогноз мировых конечных запасов пшеницы был повышен с 227,3 до 229,86 млн. т, что превосходит ожидания аналитиков. Увеличение прогноза запасов для стран Евросоюза и Канады было частично уравновешено его снижением для Аргентины и Украины.

Прогноз баланса производства и потребления пшеницы в России и США не изменился.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает о рисках завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа.

В период с 2012 года в Российской Федерации было зарегистрировано более 800 завозных случаев инфекционных заболеваний, в том числе:

малярии - 340 случаев, из них в 2015 году – 62;

лихорадки Денге - 427, из них в 2015 году 103;

лихорадки Западного Нила – 13, из них в 2015 году – 3;

менингококковой инфекции – 37, из них в 2015 году – 10;

бруцеллеза – 14, из них в 2015 году 4.

В 2012 и 2014 годах в России регистрировались единичные случаи холеры, завезенные из Индии; в 2015 году такие случаи не фиксировались.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения 3,4 миллиарда человек продолжают подвергаться риску заболевания малярией, главным образом в Африке и Юго-Восточной Азии. Около 80% случаев заболевания малярией регистрируется в Африке.

Завоз малярии на территорию России происходит прежде всего из Индии, в том числе из штата Гоа, стран Африки, Доминиканской Республики, Пакистана.

Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.)

Завозные случаи лихорадки Денге фиксировались в России из Таиланда, Индонезии, Индии, Вьетнама, Бангладеш, Гонконга.

Помимо инфекционных заболеваний, который циркулируют в мировом пространстве на протяжении многих лет, возникает опасность распространения ранее локальных эпидемий. В апреле 2015 года в Бразилии была зафиксирована вспышка лихорадки Зика, которая в 2013 и 2014 годах наблюдалась во Французской Полинезии. Вирусом заразились более 84 тысяч бразильцев, сейчас лихорадка распространяется по территории Южной Америки.

В Сирии последствием войны стала вспышка заболевания лейшманиозом, в соседнем Ираке Всемирная организация здравоохранения зафиксировала вспышку холеры.

В Южной Корее в 2015 году наблюдалась крупнейшая вспышка коронавирусной инфекции.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

Роспотребнадзор принимает меры по недопущению завоза инфекций на территорию Российской Федерации, ситуация остается на контроле службы.

Во II квартале 2016 года возобновится рост мировых цен на растительные масла.

Лидерами по росту цен станут пальмовое и подсолнечное масла.

В период с марта по май 2016 года следует ожидать роста цен на мировом рынке растительных масел. Такой прогноз 3 декабря в Стамбуле ведущий международный эксперт, директор компании AgResource Дэн Бассе.

«При этом лидерами по росту цен станут пальмовое и подсолнечное масла, цена которых достигнет, соответственно $650 и $900 за тонну», - уточнил аналитик.

«Факторами неопределённости» на рынке Д.Бассе назвал дальнейшую политику правительств Индонезии и США относительно биотоплива. Также эксперт прогнозирует ощутимое снижение запасов пальмового масла в мире к середине 2016 года.

«Кроме того, следует ожидать, что из-за замедления экономического роста в Китае, роль мирового драйвера спроса на растительные масла в 2016 г. может перейти к Индии», - добавил он.

Три основных характеристики китайской дипломатии 2015 года

6 декабря во второй половине председатель КНР Си Цзиньпин вернулся в Пекин. Ранее он участвовал в Парижской конференции по изменению климата, нанес государственные визиты в Зимбабве и в Южную Африку, а также провел саммит Форума сотрудничества «Китай — Африка», состоявшийся в Йоханнесбурге (ЮАР). Этот визит является важным дипломатическим шагом Китая в отношении Африки. Он способствует вхождению китайско-африканских отношений в новый исторический этап, являясь также идеальным завершающим аккордом в череде крупных дипломатических событий Китая в 2015 году.

В 2015 году китайская дипломатия еще активнее действовала в нужном направлении, демонстрируя три основные характеристики.

Во-первых, китайская дипломатия еще лучше служит концепции «китайской мечты».

Для осуществления «китайской мечты» - великого возрождения китайской нации - требуется мирная международная обстановка. Поэтому, важной задачей китайской дипломатии является содействие взаимному преобразованию между мировыми возможностями и возможностями Китая с целью стимулировать позитивное взаимодействие, а также взаимовыгодные отношения и отношения обоюдного выигрыша между Китаем и всем миром.

Инициатива «Одного пояса, одного пути» является важной отправной точкой для объединения национального развития и внешней открытости, для связи развития Китая с мировым развитием, и для расширения сотрудничества между Китаем и остальным миром. Например, Си Цзиньпин во время своего визита в Россию и Казахстан, осуществил стыковку Экономического пояса Шелкового пути с созданием экономического союза Россия-Европа-Азия и новой экономической политикой Казахстана «Светлый путь». В Турции, Си Цзиньпин вместе руководителями Турции и других стран изучал потенциал для сотрудничества в смежных областях. Китайская дипломатия помогла инициативе «Одного пояса, одного пути» укорениться.

Во-вторых, китайская дипломатия несет ответственность державы.

В 2015 году мир отмечал 70-летие победы в Мировой антифашистской войне и основание Организации Объединенных Наций (ООН). По случаю этих важных дат, Китай подчеркнул, что послевоенный международный порядок с ООН в качестве ядра, с целью и принципами «Устава ООН» в качестве основы является краеугольным камнем мира и стабильности в современном мире. КНР твердо выступает против какого-либо приукрашивания актов агрессии фашизма и милитаризма, а также любых попыток исказить историю. По инициативе Китая, Совет Безопасности ООН провел открытую дискуссию на тему поддержания международного мира и безопасности. Си Цзиньпин принял участие в ряде встреч на высшем уровне, посвященных 70-й годовщине создания ООН, на которых он заявил, что Китай учреждает сроком на 10 лет «Фонд развития по вопросам мира и развития Китай-ООН» с общим капиталом в 1 млрд долларов. Этот фонд присоединится к новому механизму быстрого развертывания миротворческого потенциала ООН.

Китай поддерживает цели устойчивого развития. Страна объявила о создании «Фонда помощи сотрудничеству Юг-Юг», чтобы помочь развивающимся странам в реализации программы развития после 2015 года. Также Китай объявил о создании Международного центра Развития и Знаний, в рамках которого вместе с другими странами будут проводиться исследования и обмены по теории развития и практике развития, подходящие соответствующим странам (национальным условиям соответствующих стран). На заседаниях лидеров G20, на важных платформах экономического управления Китай призывал в обязательном порядке реализовывать Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, чтобы дать мощный толчок для справедливого инклюзивного развития.

Китай также вносит позитивный вклад в реагирование на глобальные вызовы. Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия конференции по изменению климата в Париже, и выступил с речью, в которой предложил меры, чтобы справиться с глобальными вызовами в области климатического изменения, поощряя стороны достигнуть консенсуса в процессе переговоров.

Китай более активно и инициативно играет конструктивную роль в международном сообществе, предлагает больше общественных благ, и в этом заключается смысл дипломатии великой державы с китайской спецификой.

В-третьих, китайская дипломатия содействует построению международных отношений нового типа с взаимовыгодным сотрудничеством в качестве основной функции.

Китай и Великобритания решили построить отношения глобального всестороннего стратегического партнерства 21-го века, и дали старт «золотой эре» двусторонних отношений, практикуя концепцию новых международных отношений. Китайско-африканские отношения поднялись до уровня отношений всестороннего стратегического партнерства. Стороны договорились внести значительный вклад в построение международных отношений нового типа.

В современном мире Китай все больше и больше приближается к центру международной арены. Постоянно растет внимание и интерес со стороны международного сообщества в отношении Поднебесной. Урегулирование международных политических, экономических проблем, проблем в области безопасности и других областях зачастую не обходится без участия Китая. Китайская дипломатия показала свою китайскую специфику, стиль и манеру.( «Жэньминь жибао» онлайн)

По итогам января-ноября 2015 г., объем внешней торговли Китая составил 22,08 трлн юаней ($3,45 трлн). Это на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

За 11 месяцев текущего года экспорт Поднебесной достиг 12,71 трлн юаней, сократившись на 2,2% в годовом сопоставлении, а импорт – 9,37 трлн юаней с падением на 14,4%. Активное сальдо внешней торговли страны подскочило на 63% – до 3,34 трлн юаней.

В частности, только за ноябрь 2015 г. внешнеторговый оборот Китая составил 2,16 трлн юаней. Это на 4,5% меньше, чем годом ранее. Экспорт составил 1,25 трлн юаней со снижением на 3,7%, а импорт – 910 млрд юаней с сокращением на 5,6%. Положительное сальдо торговли выросло на 2% – до 343,1 млрд юаней.

Примечательно, что за январь-ноябрь текущего года китайский экспорт в США подрос на 5% – до 2,32 трлн юаней, а в АСЕАН – на 3,7%, до 1,55 трлн юаней. В то же время поставки китайских товаров в страны Европейского Союза сократились на 3,9%, а в Японию – на 8,9%.

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2015 г., внешнеторговый оборот Поднебесной составил 19,93 трлн юаней. Это на 8,1% меньше, чем годом ранее. Так, экспорт снизился на 2% – до 11,46 трлн юаней, а импорт – на 15,2%, до 8,47 трлн юаней. Активное сальдо внешней торговли страны за десять месяцев текущего года подскочило на 75,3% –до 2,99 трлн юаней.

Совещание с членами Правительства.

Президент провёл очередное совещание с членами Правительства. Основная тема – реализация Послания Президента Федеральному Собранию.

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Мы, как и договаривались, сегодня обсудим вопросы, связанные с реализацией Послания Президента Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года. У нас главный докладчик – Шувалов Игорь Иванович, и другие коллеги несколько слов скажут.

Но начать хотел бы с информации Министра энергетики по поводу ситуации с энергообеспечением в Крыму. Пожалуйста, Александр Валентинович.

А.Новак: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Ситуация в Крыму в настоящее время стабилизирована. Наиболее сложный период с момента отключения 22 ноября всех четырёх ниток линий электропередачи, ведущих из украинской энергосистемы в крымскую энергосистему, пройден. Ситуация находится под контролем совместно с органами власти Крыма, города Севастополя и МЧС.

В прошлом году были перебазированы мобильные газотурбины в электростанции и дизель-генераторные установки, которые были включены в работу. Это позволило пройти кризисный период и полностью обеспечить энергоснабжение социально-значимых объектов и периодическое подключение всех бытовых потребителей в этот период.

2 декабря, Владимир Владимирович, Вами был введён в эксплуатацию первый этап энергомоста, соединяющий крымскую энергосистему и единую энергосистему России. Это позволило дополнительно передать в Крым до 260 мегаватт и обеспечить порядка 650 мегаватт собственной генерации и её энергоперетока из российской энергосистемы в Крымский федеральный округ.

Вчера, 8 декабря, была введена в работу одна из четырёх линий, которые соединяют Крым со стороны Украины. Причём была введена наименьшая по мощности. Я напомню, что там три линии по 330 киловольт и одна линия – 220 киловольт. Была введена в работу линия 220 киловольт, которая позволила передать 160 мегаватт мощностей и обеспечить также частично электроэнергией полуостров, в том числе северную и западную части.

На сегодня общий объём мощности без дизель-генераторных установок суммарно составляет порядка 800–850 мегаватт. Это составляет от 80 до 100 процентов потребности в зависимости от времени и режима работы. Я могу сказать, что сегодня днём с учётом того, что дополнительно была введена в эксплуатацию солнечная генерация – доходило до 180 мегаватт, – в настоящее время мы имеем общий объём установленной мощности в Крыму порядка 900 мегаватт, что обеспечивает сто процентов, то есть сейчас нет отключённых потребителей, но это днём, учитывая, что у нас максимум вечером и утром, когда одновременно включаются бытовые приборы. В это время мы ещё будем испытывать дефицит электроэнергии порядка 200 мегаватт, то есть около 20 процентов.

Сделаны графики временных отключений в этот период, работа идёт по графику.

Следующим этапом в соответствии с Вашим поручением мы введём в эксплуатацию очередную цепь кабельного перехода энергомоста. До 15 декабря, как Вы поручили нам во время ввода первой линии – было по графику 20 декабря, – мы получим ещё дополнительно около 200 мегаватт, что позволит нам в дневное время обеспечить также полное энергообеспечение Крыма и фактически улучшить ситуацию. Мы получим примерно 96 процентов от общей потребности.

Следующим этапом, Владимир Владимирович, в мае следующего года, ещё дополнительно будут введены две цепи энергомоста из единой энергетической системы России, 400 мегаватт, и суммарные наши собственные мощности без украинских перетоков составят 1300 мегаватт, что в целом позволяет полностью обеспечить энергосистему Крыма.

Безусловно, нам необходимы резервы, необходимы в том числе и на случай каких–то ситуаций, связанных с выводом из эксплуатации, с ремонтными программами, дополнительный резерв. Поэтому строится генерация, и будет введено в эксплуатацию 940 мегаватт генерирующих мощностей, 470 мегаватт – сентябрь 2017 года, и ещё 470 мегаватт в Крыму – это март 2018 года.

Что касается текущей ситуации, у нас топливообеспечение, как Вы поручали, обеспечивается в полном объёме. Запасы топлива до 20 суток. В настоящее время дизель-генераторные установки, которые были перебазированы и подключены в кризисный период, выводятся из эксплуатации и подключаются только при необходимости, в часы пик. Также обеспечена кадровая поддержка. Там находятся 66 бригад численностью порядка 300 человек, и ведётся соответствующая работа по мониторингу ситуации и по ускорению ввода в эксплуатацию соответствующих мощностей.

В.Путин: Хорошо. Когда должна быть введена вторая цепь?

А.Новак: Вторая цепь до 15 декабря, Вы нам поручили.

В.Путин: Во–первых, нужно возобновить поставки угля на Украину. Они включили, хоть одну ветку, но включили. Нужно возобновить поставки угля. Первое.

Второе. Нельзя допустить, чтобы тогда, когда мы полностью запитаем от четырёх цепей и полностью покроем всё, что поставлялось Украиной в Крым, у нас были длящиеся контракты на поставку электроэнергии с Украины в Крым, если это нам будет не нужно. Понимаете, да? Насколько я знаю, Дмитрий Николаевич докладывал, таких контрактов вроде нет, но надо посмотреть внимательнее, чтобы не ставить никого в трудное положение. И заранее всех предупредить, что с такого–то времени электроэнергия нам вообще не нужна. В принципе она не нужна и сейчас по большому счёту, если использовать передвижные генерирующие мощности. Но украинские партнёры возобновили – ну и хорошо. Возобновили, значит, возьмём то, что они возобновили. Соответственно, в ответ нужно возобновить поставки угля на Украину.

В этой связи у меня вопрос всё–таки по кредиту. Подошёл уже срок платежа трёх миллиардов. Мы знаем всё, что вокруг этого крутилось. Всем известны и наши предложения в адрес наших партнёров в Соединённых Штатах, в Европе. Мы готовы были к реструктуризации этого долга, причём на четыре года. Пропустить платёж 2015-го, потом 2016-й, 2017-й, 2018-й. Но, естественно, под гарантии тех, кто нас об этом просит. Если уж они уверены в том, что платёжеспособность Украины будет такой, что в следующем году они в состоянии заплатить все три миллиарда, ну уж, наверное, растянуть этот платёж на четыре года – это гораздо более мягкое предложение. Как вы помните, мы просили или Соединённые Штаты, или Европу, или какой–то первоклассный международный банк разделить с нами эти риски. Мы готовы поддержать Украину в этой ситуации. Что ответили наши партнёры? И ответили ли что–нибудь?

А.Силуанов: Да, Владимир Владимирович, мы действительно получили ответ от американских партнёров, в котором чётко было заявлено о том, что таких гарантий предоставить они не могут.

То же самое и в ходе переговоров с европейскими партнёрами. Также официально материалов пока не было, но неофициально было заявлено, что гарантии России по таким обязательствам нам не будут даны.

В этих условиях, Владимир Владимирович, нам ничего не остаётся, как готовиться. Мы готовим наши предложения с точки зрения защиты наших интересов в судебные инстанции.

В соответствии с проспектом эмиссии, который был выпущен украинской стороной, в который были вложены средства Фонда национального благосостояния, есть возможность оспаривания в международных судах по английскому законодательству. Срок платежа – 20 декабря. По проспекту эмиссии есть ещё десятидневный срок, в рамках которого украинская сторона может сделать платёж. Если он не будет произведён, мы будем защищать наши интересы в судебных инстанциях.

В.Путин: Европейцы так и не ответили официально?

А.Силуанов: Официального ответа не было. Но в неофициальных разговорах подтвердили, что таких согласий они скорее всего не дадут.

Д.Медведев: Я писал Юнкеру, Владимир Владимирович.

В.Путин: Вы писали, да?

Д.Медведев: Да, прямо на имя Юнкера, как председателя комиссии, но ответа никакого нет.

В.Путин: А американская сторона прямо ответила, что гарантий не дадут?

А.Силуанов: Да, поступило письмо министра финансов.

В.Путин: С которым мы разговаривали?

А.Силуанов: Да. Чётко было написано, что гарантии не могут быть предоставлены.

В.Путин: Странно. Если они так уверены в платёжеспособности страны на следующий год, на четыре–то года можно было поучаствовать в том, чтобы разделить эти риски. Даже непонятно. Ну ладно. Хорошо. Подавайте в суд тогда, что же делать.

Николай Анатольевич, как с сотовой связью в Крыму?

Н.Никифоров: Уважаемый Владимир Владимирович!

Когда возникла чрезвычайная ситуация по энергоснабжению, через пять часов, когда разрядились аккумуляторные батареи на базовых станциях, мы перестали видеть примерно 65 процентов базовых станций сотовой связи. В результате аварийно-восстановительных работ нам удалось сейчас практически полностью ликвидировать эту проблему. Остаются недоступными в связи с локальными веерными отключениями лишь около 30 базовых станций, это два процента от общего количества. Потребовалось завезти около 170 генераторов: и малой мощности, шестикиловаттные, и достаточно большой мощности. Самый мощный, который мы задействовали, 550 киловатт, питает центральный узел системы.

Всего в сети сейчас мы видим 99,7 процента всех абонентов – 2,2 миллиона человек. То есть в целом все на связи. Остаются вот эти точечные зоны, где действительно в результате веерных отключений временно пропадает связь.

В целом – любопытная цифра – суммарно сеть сотовой связи потребляет 4,5 мегаватта электричества. Мы сегодня довели долю автономного энергоснабжения, она составляет уже более 70 процентов, почти три мегаватта. В таком режиме планируем эту работу продолжать.

Значительная часть генераторов поступила по линии МЧС, с коллегами всё слаженно отрабатывали. Многие генераторы приобрёл и сам оператор. Мобилизовали дополнительные силы для того, чтобы и бригады оперативно всё это обслуживали, осуществляли заправку топливом. Таким образом, в кратчайшие сроки удалось локализовать данную проблему.

В.Путин: Хорошо. Я прошу Вас под контролем держать это и реагировать, если какие–то будут сбои.

Но чтобы уже закончить с этими проблемами… Мы в Анталье встречались с Канцлером Федеративной Республики Германии и с господином Юнкером, который возглавляет Еврокомиссию, обсуждали наши взаимоотношения в трёхстороннем формате: Россия – Евросоюз – Украина, в связи с договором об ассоциации Украины с Евросоюзом, по сути, о создании свободного рынка между Украиной и Евросоюзом.

В этой связи у нас уже долго обсуждаются вопросы, связанные с тем, чтобы закрыть наши, российские, озабоченности, имея в виду, что Украина одновременно является и членом зоны свободной торговли СНГ. Знаю, что партнёры прислали нам из Брюсселя предложения, которые для нас являются трудновыполнимыми. Для коллег, для тех, кто не знает, могу сказать: одно из требований, которое там прописано, – мы должны изменить таможенные правила СНГ. Даже смешно об этом говорить, как мы в одностороннем порядке можем взять на себя такое обязательство без консультации со всеми странами СНГ. Это просто смешно. Или мы берём на себя обязательства перейти на европейскую информационную систему фитосанитарного контроля, то есть фактически перейти на систему фитосанитарного контроля ЕС, что в принципе, может быть, неплохо, может быть, мы когда–то это и сделаем, но это требует времени, определённых усилий.

То же самое с техническими стандартами. В этом документе прописано, что все товары, продаваемые на украинском рынке, должны быть подчинены этим европейским техническим стандартам. Это значит, что почти ни один наш товар не может быть продан там. Во всяком случае, формально это так выглядит.

Обо всём этом мы сказали нашим партнёрам. Мы уже год пытаемся договориться по всем этим позициям. Получив эту бумагу совсем недавно, мы с коллегами из Европы встречались, обсуждали это, показали им ещё раз, в чём заключаются наши озабоченности и проблемы, которые мы предлагаем решить в ходе переговоров. После нашей встречи Министр экономического развития Алексей Валентинович Улюкаев прямо из Парижа перелетел в Брюссель, для того чтобы с коллегами продолжить эту дискуссию. Алексей Валентинович, чем эта дискуссия закончилась?

А.Улюкаев: Владимир Владимирович, она ещё не закончилась. Это вяло и долго текущая история. Тем не менее на встрече в Брюсселе во вторник, 1 декабря, мы сделали наше предложение, которое, собственно говоря, не было новым для наших партнёров, потому что четвёртый раз мы предлагаем документ. Единственное отличие этого варианта от прошлых, что мы были ещё более компромиссными. Мы предложили ещё больше, вариант доброй воли с нашей стороны.

Наш подход очень простой. Если мы берём на себя обязательства сохранить для Украины преференциальный таможенный тарифный режим, нулевой тариф в рамках зоны свободной торговли СНГ, то ожидаем от наших партнёров, что они возьмут на себя обязательства в рамках этой же зоны свободной торговли – потому что там есть большое количество соглашений, которые регулируют технические стандарты, ветеринарные и фитосанитарные нормы и так далее, – поддерживать хотя бы в течение переходных периодов, которые позволили бы бизнесу сохранять нормальные торговые отношения, эти же обязательства, сохраняя те же режимы. Причём речь идёт о том, чтобы сохранить те же действующие ветеринарные сертификаты, чтобы могли производители продавать сельхозпродукцию, сохранить сертификаты соответствия для производителей промышленной продукции.

Причём мы пошли на то, что предложили переходный период не более 10 лет и для ограниченного количества секторов торговли, постепенно снижая эту планку требований. Мы во всём шли навстречу. Только семь секторов осталось.

И наше предложение состояло в том, что для того, чтобы преференциальный режим, нулевой тариф действовал в самом деле для украинских товаров, а не для товаров третьих стран, которые через такую большую зону свободной торговли поступали бы на нашу таможенную территорию, организовать трёхсторонний информационный обмен между таможенными органами, чтобы в электронном виде иметь представление о движении товаров и соответствующих транспортных средств.

Это предложение было принято во внимание, и наши партнёры сказали, что они готовы будут в короткое время обсудить на экспертном уровне и дать нам ответы на наши озабоченности, выраженные в письменном виде.

В субботу, 5 декабря, мы получили от них… К нашему удивлению, это был не ответ на наш проект, а это был новый вариант их проекта – два предпоследних варианта, которые Вы видели и знаете их, которые отличаются чисто косметически. Тоже были некоторые более комфортные и вежливые формулировки, но суть дела по–прежнему следующая: ветеринарные сертификаты мы не можем применять наши, а должны применять европейские, что означает выталкивание нас с украинского рынка, высвобождение его для рынка европейских продовольственных товаров.

По поводу переходных периодов: их можно устанавливать только в ходе действия соглашения о зоне свободной торговли Украины и ЕС. То есть мы должны будем обратиться в специально создаваемые рабочие группы, и они, может быть, рассмотрят наши предложения и, может быть, введут эти переходные периоды. А может быть, и не введут.

И, наконец, по поводу информационного обмена – что он может быть только двухсторонний, Россия – Украина, что европейская сторона на себя таких обязательств не берёт. Что означает, что мы… Вы знаете, что это означает с точки зрения…

В.Путин: Информационного таможенного обмена, да?

А.Улюкаев: Обмена информацией между таможенными органами трёх сторон, что является безусловным условием того, чтобы мы в самом деле предоставляли преференции украинским товарам. Иначе нам пришлось бы ввести фронтальный таможенный контроль. Это на самом деле делается в интересах бизнеса, чтобы информационный обмен позволял выявить те зоны риска, где мы в самом деле делали бы проверки. Не каждую фуру останавливать, а одну из ста, например.

В.Путин: Страну происхождения товара определять.

А.Улюкаев: Абсолютно точно. Иначе нам пришлось бы фронтально это делать, а это, конечно, для бизнеса невозможное обременение.

Когда мы поняли, что снова речь идёт о тех же предложениях, мы ещё раз их проработали, ещё раз сформулировали разумную, с нашей точки зрения, версию, содержание которой я только что изложил. И вчера состоялась очередная экспертная встреча – у нас было пять встреч министерского уровня и больше десяти встреч экспертов. На ней мы получили ещё меньше склонности к компромиссу, ещё меньше склонности ответить на наши озабоченности, чем было на министерском уровне. Нам сказали, что в области таможенного регулирования это невозможно, информационный обмен невозможен по европейским правилам. Хотя изучение Таможенного кодекса Европейского союза показывает, что таких запретов там не существует. Переходные периоды также возможны только в ходе исполнения соглашения, а до него стороны не готовы взять на себя эти обязательства.

Мы сказали, что в таком случае мы не можем достигнуть договорённостей. Известно, к каким последствиям начиная с 1 января приведёт имплементация этого соглашения без учёта наших озабоченностей. Дверь мы не закрываем, готовы к обсуждению. Но шансов, конечно, всё меньше.

В.Путин: Понятно. Там по поводу переходных периодов по отдельным отраслям, насколько я понял, европейцы согласились только с одним направлением – это высокоскоростное железнодорожное сообщение. Как раз та отрасль, где мы самым активным образом работаем с немецкими компаниями. Это очень благородно с их стороны, видимо, очень правильно, но, я так понимаю нашего Министра, этого недостаточно для нас.

А.Улюкаев: Совершенно недостаточно для нас. Причём, Владимир Владимирович, мы же предлагаем не навязывание наших стандартов, мы говорим о параллельном обращении двух систем технического регулирования.

В.Путин: Понятно.

А.Улюкаев: То есть украинская компания может в этой ситуации выбирать: пользоваться европейским стандартом или ГОСТом СНГ. Причём эта практика существует в Европейском союзе, поскольку там действует параллельно европейский стандарт и международные стандарты, и никому эта практика не мешает. Но для случая Россия – Украина почему–то эта практика оказывается недопустимой.

В.Путин: Ну ладно. Я Вас прошу тем не менее, несмотря на все эти сложности, продолжать эту дискуссию в надежде на то, чтобы всё–таки выйти на какие–то договорённости до 1 января 2016 года.

А.Улюкаев: Владимир Владимирович, мы будем продолжать. Спасибо.

В.Путин: Достаточно, думаю, по этим вопросам. Давайте перейдём непосредственно к нашим собственным вопросам – это реализация Послания, о котором я уже сказал. Пожалуйста, слово Игорю Ивановичу Шувалову.

И.Шувалов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Для того чтобы мы работали системно по реализации послания Федеральному Собранию Президента Российской Федерации, Владимир Владимирович, Вы подписали перечень поручений 8 декабря. Но, не дожидаясь этого документа, Правительство незамедлительно по окончании Послания приступило к реализации тех поручений, которые Вы в рамках Послания дали Правительству.

3 декабря, в этот же день, Правительством на заседании, во–первых, во вступительным слове Председателя Правительства и затем в отдельных поручениях было определено, как мы дальше будем работать, исполняя Послание.

Также по реализации этих поручений в течение всей этой недели, даже недели ещё нет, в Правительстве были проведены совещания под руководством Председателя Правительства, заместителей Председателей Правительства, работают федеральные министры.

По некоторым вопросам, разрешите, я сейчас конкретно доложу.

В.Путин: Пожалуйста.

И.Шувалов: В частности, Вы говорили о том, что Вы выступали с идеей в прошлом году о необходимости амнистии легализации капиталов. И для того, чтобы возникло определённое доверие в обществе, Федеральное Собрание должно было принять соответствующий закон, и Правительство должно было эту работу вести и организовывать.

Был подготовлен соответствующий законопроект. Он был принят. И так, как мы реализуем положения этого закона, это всё–таки свидетельствует о том, что настоящего доверия у тех, кто может воспользоваться такой процедурой, не возникло. И Вы в Послании сказали, что нужно во взаимодействии с Верховным Судом, Правительством, вместе с депутатским корпусом дополнительно на эти вопросы посмотреть, с тем чтобы на время, которое Вы предоставили – это полгода, до 1 июля будущего года, – всё–таки граждане и юридические лица могли воспользоваться этой процедурой.

Мы работу предлагаем разделить на два этапа.

Первый этап: это немедленно во взаимодействии с депутатами Государственной Думы будет продлён соответствующим решением Государственной Думы срок до 1 июля будущего года. И мы уже получаем определённую информацию от Верховного Суда и от консультационных фирм, какие изменения в закон от нас хотели бы увидеть. Но нам потребуется работа на протяжении нескольких недель. И я думаю, что к концу января, Владимир Владимирович, не раньше, мы сможем ответственно сказать, какие поправки в закон следовало бы внести.

Таким образом, мы точно сегодня можем сказать, что до конца года будет определено, что срок работы по этой процедуре – до 1 июля. Какие конкретно изменения – это первый квартал будущего года.

Но мы работаем и с Верховным Судом, и Дмитрий Анатольевич работал с Председателем Суда. Мы получили соответствующее письмо от Председателя Верховного Суда. И сегодня мы проводили совещание с депутатами Государственной Думы – Макаров представлял Государственную Думу, – мы определяли, как дальше будем работать.

Затем по вопросам освобождения от налогообложения доходов физических и юридических лиц в виде процентов, выплачиваемых российскими организациями по обращающимся облигациям, подготовлен соответствующий законопроект. Мы предварительно работали с Центральным банком Российской Федерации, однако, Владимир Владимирович, есть одно замечание Министерства финансов о том, что в первую очередь всё–таки такие условия должны касаться облигаций, которые размещаются в пользу физических лиц. И физические лица, то есть граждане, должны освобождаться от НДФЛ. Поскольку эти преференции не должны касаться юридических лиц, для юридических лиц, то есть для компаний, должно быть экономически одинаково размещать деньги на депозитных счетах в кредитных организациях либо приобретать облигации. Но это позиция Минфина, мы сейчас будем отрабатывать. По физическим лицам Министр финансов согласен. По компаниям просят всё–таки принять позицию Министерства финансов. Мы в течение недели этот вопрос доработаем, Вам доложим дополнительно.

В.Путин: Хорошо. Мы говорили о том, что нам нужно стимулировать инвестиционную активность наших компаний.

И.Шувалов: По мнению Министерства финансов, мы можем обеспечить определённый перекос, и компании начнут даже искусственно пытаться приобрести облигации, выпускаемые эмитентами, в ущерб тому, чтобы они размещали денежные средства на депозитах в банковских организациях.

В.Путин: Хорошо. Дальше.

И.Шувалов: Далее по поводу специальных налоговых режимов, которые по отдельным контрактам могут существовать в субъектах Российской Федерации, с тем чтобы инвесторы, подписывая соответствующее соглашение с субъектами Российской Федерации, не оплачивали налог на прибыль до тех пор, пока их капитальные вложения не будут возмещены, пока инвесторы не будут таким образом полностью защищены. Такой законопроект разрабатывается Министерством экономического развития. Думаю, что мы сможем его на комиссии по законопроектной деятельности рассмотреть до конца текущего года. Руководитель комиссии об этом осведомлён.

По нашему обязательству, как бы ни складывалась ситуация в 2016 году, обеспечить неувеличение дефицита федерального бюджета свыше трёх процентов. В поручении вышло так, Владимир Владимирович, что в этих трёх процентах не должны учитываться средства, если нам понадобятся, для докапитализации Внешэкономбанка. Тем не менее сейчас в том проекте федерального закона, после того как Вы его подпишете, это уже будет действующий закон, у нас и так дефицит федерального бюджета не больше трёх процентов, это три процента.

Сейчас Министерство финансов представило доклад в Правительство о том, что при неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре нам придётся серьёзно отнестись и к тем расходам, которые предусмотрены в законе о бюджете. Мы будем этот вопрос докладывать на будущей неделе Председателю Правительства. Я уже предварительно об этом говорил вчера Дмитрию Анатольевичу.

Мы пытаемся сейчас сконцентрироваться в первую очередь на том, как получить дополнительные доходы, а не сокращать те расходы, которые предусмотрены в законе о федеральном бюджете. В том числе выполняя поручения, которые здесь же есть, Вы в Послании об этом говорили. Мы считаем, что большой резерв в том, что мы изменим систему администрирования обязательных платежей, не только налоговых, таможенных платежей. Будет изменена система работы на рынке оборота алкоголя и по перераспределению функций Росалкогольрегулирования.

Соответствующие предложения мы рассматривали на совещании у Председателя Правительства. Дан срок до понедельника, когда уже должен быть представлен сводный доклад, как нам стоит поступать с проектом указа Президента, как дальше эти полномочия и функции будут перераспределяться между органами.

Определено, что это будет касаться и информационных баз, ресурсов и отдельных полномочий – вплоть до исчезновения некоторых полномочий в отдельных органах исполнительной власти. Поэтому мы понимаем что делать. Документ будет представлен официально в понедельник.

Выполняя это поручение, Владимир Владимирович, особо ответственно хочу сказать, что мы в первую очередь будем стремиться к тому, чтобы найти дополнительные доходы федерального бюджета, как бы сложно ни складывалась ситуация, а не сокращать те расходы, которые уже в законе предусмотрены.

По институтам развития. Вы отдельно сказали, что Правительству стоит системно посмотреть на вопрос многообразия институтов развития, которые существуют, каждый из них выполняет очень важную функцию.

Могу доложить Вам, что по Внешэкономбанку в Правительстве было несколько совещаний, работали эксперты, мы докладывали Дмитрию Анатольевичу подходы, как нам стоит поступить с Внешэкономбанком в этом году. Стоит ли это решение принять в этом году, по какой схеме будем действовать – либо единовременный зачёт всех их долгов с определённым перечнем мероприятий, либо это сделать постепенно.

Выполняя как один вариант, так и второй, есть определённые предостережения со стороны аналитиков и тех, кто работает с рейтинговыми агентствами, что эта операция достаточно сложная, изменит макроэкономические показатели Российской Федерации и в любом случае будет приводить к увеличению долга Российской Федерации. Но в деталях этот вопрос рассмотрен, и надеюсь, что в ближайшее время будет принято окончательное решение, какая схема будет для Правительства правильной и как мы пойдём.

По другим вопросам социального характера или промышленности, я понимаю, что будет докладывать Аркадий Владимирович и Ольга Юрьевна.

По вопросам, которые находятся в моей сфере ведения, ещё Вы сказали отдельно, что нам стоит провести переговоры с государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества, и серьёзно исследовать перспективу или возможность создания экономического партнёрства на Евразийском континенте. То же самое мы обсудили уже с нашими партнёрами из Казахстана. Премьер Казахстана написал соответствующее письмо Председателю Правительства Российской Федерации. Договорено, что на будущей неделе в Китайской Народной Республике, когда соберутся премьеры государств, входящих в ШОС, этот вопрос будет предметно обсуждаться.

Вместе с этим Министерство иностранных дел получило соответствующие указания по своей линии. Они работают не только с организациями – формально членами ШОС, но и кандидатами, которые собираются или намереваются войти в эту организацию, а также Министерство экономического развития отдельно будет прорабатывать этот вопрос с государствами АСЕАН. То, что Вы сказали в Послании, для нас важно, мы будем готовиться к майскому саммиту, который пройдёт в Сочи. Для нас это ответственный момент, будем работать.

Ещё один вопрос, пожалуй, это последний и наиболее важный, – по национальной предпринимательской инициативе. На протяжении этих лет мы работаем, исполняя «дорожные карты», и Вы об этом сказали в Послании. Буквально накануне Послания в Правительстве было большое мероприятие, когда мы рассматривали ход исполнения всех этих «дорожных карт», Владимир Владимирович, что дальше делать с этими «дорожными картами», как дальше работать.

Выполняя то, что Вы сказали, и то, что нам товарищи говорят из союзов предпринимателей, из всех союзов, которые есть, объединяющих крупных, средних, малых предпринимателей, мы считаем, что правильно эту национальную предпринимательскую инициативу продлить до середины 2018 года, не считать, что она окончена, с тем что срок окончания этот год, 31 декабря 2015 года.

Мы считали, что в принципе вся работа будет сделана. Могу доложить, что в основном работа проведена, по многим «дорожным картам» мы считаем, что работа полностью выполнена, и «дорожные карты» прекратят своё существование. То же самое было доложено на совещании у Председателя Правительства. Дальше уже Правительству работать по «дорожной карте» смысла нет. Ведомствам будет передано в качестве конкретного поручения отрабатывать это как с точки зрения нашей внутренней повестки – что сделать для того, чтобы процедура регистрации собственности, регистрации предприятий и других, – чтобы эти процедуры были всё–таки более совершенными. Но не только по тем элементам, как это мы представляли раньше для себя внутри, но и соревнуясь с государствами, которые добиваются лучших позиций в рейтинге Doing Business, с тем чтобы даже такая необременительная процедура, как сейчас есть по регистрации юридических лиц, была не просто удобна, но она была ещё конкурентна по сравнению с другими странами, которые являются лидерами в этом рейтинге. Некоторые «дорожные карты» нам нужно модифицировать, кое–что мы не успели в срок сделать, нужно некоторые вещи изменить, в том числе то, что касается внешней торговли, по облегчению и импорта, и экспорта.

Работа сложная. У нас, кстати, здесь не так всё здорово меняется, как нам бы хотелось, особенно исходя из того посыла, который мы слышали в Послании, что это не просто программа по импортозамещению, наша продукция должна быть конкурентна на внешних рынках. Должен сказать, что пока, к сожалению, так как мы обеспечиваем товаропотоки вовне, осуществляя экспортно-импортные операции, это достаточно громоздко и неудобно для предпринимательства. Поэтому в рамках продолжения нашей деятельности по национальной предпринимательской инициативе нам эту работу предстоит продолжить – всё, что касается экспорта и импорта.

Но и в целом по тому, как работать с предпринимательским климатом, исходя из того, что к настоящему моменту сделано, у нас есть надежда и уверенность, что за 2–2,5 года мы сможем ситуацию значительно улучшить. Это не только формальное исполнение этих «карт», но и по существу то, что происходит сейчас и с налоговым администрированием, как работают региональные правительства, в том числе запустив национальный рейтинг, который сейчас набирает обороты, с тем чтобы мы видели, как лучшие практики складываются в субъектах Российской Федерации, насколько в субъектах региональные правительства доброжелательно относятся к бизнесу и формируют эту бизнес-среду. Считаю, что во взаимодействии с региональными правительствами федеральному Правительству эту ситуацию удастся изменить к лучшему.

В.Путин: Хорошо. Ладно. Спасибо.

Ольга Юрьевна, пожалуйста.

О.Голодец: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

В Послании прозвучало несколько ключевых с точки зрения социальной политики решений, на которые мы постарались как можно быстрее отреагировать, потому что мы понимаем, что от многих из этих решений сегодня зависит благополучие людей, живущих в нашей стране.

И конечно, одним из самых приоритетных направлений является материнский капитал, по поводу которого прозвучало прямое поручение. В связи с этим Правительством Российской Федерации подготовлен проект закона, который уже в четверг будет рассматриваться на заседании Правительства Российской Федерации. Как мы понимаем, это существенный вклад в ту демографическую политику, которая сегодня обозначена.

На 1 ноября у нас действительно зафиксирован положительный прирост населения – больше чем 21 тысяча. Для нас сегодня очень важно не только теми мерами, которые мы сегодня используем, например увеличение операций ЭКО в регионах, очень серьёзная поддержка семей, молодых семей, которые по тем или иным причинам решились на операцию искусственного прерывания беременности, но и разъяснительной работой и социальной поддержкой мы пытаемся сегодня снизить число абортов в нашей стране. Эта практика даёт очень успешные результаты. Год к году у нас сокращение почти на 70 тысяч абортов. Это действительно серьёзное достижение.

Материнский капитал несравним ни с чем по эффективности. Мы оцениваем его вклад в демографию почти на уровне 60 процентов. Это решение абсолютно своевременное. Именно поэтому сегодня практически всё Правительство соглашается с тем, что нужно сделать немедленно. Мы примем это решение, я надеюсь, на этом заседании Правительства.

Вторая мера тоже очень тесно связана с проблемами демографии – это дошкольное образование. Вы говорили о тех цифрах, которые были у нас по итогам прошлого года, – 800 тысяч. До конца этого года, мы сегодня видим в режиме онлайн, будет введено нарастающим итогом 1 миллион 130 тысяч мест.

У нас полностью на сегодня закрыта проблема, часть регионов отчитались о реализации майских указов, в отношении дошкольного образования. Это 56 регионов.

По остальным регионам ситуация такая. Пять регионов ни при каких обстоятельствах не смогут выполнить указы. Но это регионы, такие как, например, Крым и Севастополь, которые или поздно вошли, или такие как, например, Ингушетия, Дагестан и Тыва. У них изначально была очень сложная ситуация. Там нет традиций дошкольного образования, изначально был очень низкий охват. По этим регионам будут отдельно разработаны программы.

Все остальные регионы находятся на уровне исполнения от 90 процентов до 98, и часть из них сможет справиться с поставленной задачей до конца этого года. По тем регионам, которые перейдут на следующий год, будет составлена специальная «дорожная карта», и мы будем с ними предметно работать, для того чтобы они также исполнили Ваш указ.

Теперь по поводу создания новых мест в общеобразовательных организациях. Мы тоже понимаем, что это абсолютный приоритет для социальной политики. Действительно, здесь приняты сейчас решения на уровне и Правительства, и Государственной Думы. Что очень важно, под председательством Дмитрия Анатольевича мы уже провели селекторное совещание и определили основные параметры реализации программы, то есть уже создан реестр типовых проектов. Сегодня в нём 16 типовых проектов, которые нацелены на различные регионы, на различные типы школ.

На сегодняшний день Председателем Правительства поставлена задача до 1 января подготовить постановление, подготовить распределение средств, для того чтобы с 1 января все регионы смогли в полном объёме начать реализацию программы 2016 года. Мы понимаем, что это деньги, которые дались очень серьёзным трудом, мы за них в полном объёме отвечаем, и они должны дать огромную эффективность для всех регионов Российской Федерации.

Очень коротко по здравоохранению. Был поднят вопрос по повышению ответственности страховых медицинских организаций. Действительно, у нас разработаны и законодательные изменения по поводу требований к страховым медицинским организациям. Вместе с тем сейчас устанавливаются новые контрольные показатели деятельности, в том числе страховых организаций.

Предметный разбор эффективности деятельности страховых компаний показывает, что в разных страховых компаниях различные итоги медицинского обслуживания населения. Это выражается в том, что по некоторым страховым компаниям коэффициент смертности прикреплённого населения почти в два раза превышает общероссийский. Это предмет серьёзного разбирательства, это означает, что сегодня часть страховых компаний вообще не занимается анализом медицинских услуг, медицинской деятельности, заключает договоры с медицинскими учреждениями без предметного анализа тех результатов, которые они видят по итогам года.

Сегодня мы будем внимательно разбираться с каждой организацией, которая существует. Например, самые плохие результаты у нас у компании «Астро-Волга-Мед», которая показала очень плохие результаты. И ещё целый ряд компаний, которые сегодня вызывают вопросы, по ним тоже будет проведено серьёзное разбирательство. Это ответственность за жизнь и здоровье людей.

Ещё несколько вопросов, которые касаются здравоохранения. Это прежде всего оказание ВМП ведущими федеральными медицинскими центрами. Как Вы сказали, эта система должна быть поддержана сейчас из федерального бюджета, мы к ней сейчас вернёмся.

Также переоснащение служб скорой помощи. Я думаю, что эта программа должна быть максимально совмещена с программой поддержки российского бизнеса, потому что мы ориентированы, конечно, на российский транспорт. У нас есть хорошие машины скорой помощи. Я думаю, что эта программа решит нам две задачи – и экономическую, и социальную.

По вопросам здравоохранения в ближайшее время будет проведено у меня совещание, мы вынесем по всем вопросам здравоохранения, которые до сих пор ещё не решены, предложения Председателю Правительства и решим их на своём уровне во исполнение Послания.

Очень серьёзным вопросом является развитие программы WorldSkills. У нас сейчас создан оргкомитет, мы работаем в хорошем темпе. Мы уже выбрали регионы для проведения национального чемпионата, система развивается, мы о ней будем регулярно Вас информировать.

В.Путин: И ещё раз всё–таки о страховой медицине и о федеральной части ОМС.

О.Голодец: Федеральная часть ОМС, по Вашему поручению, мы будем внутри системы ОМС…

В.Путин: Да, я всё понимаю, но когда это произойдёт?

О.Голодец: С 1 января все федеральные учреждения будут финансироваться, на это предусмотрено…

В.Путин: Но для этого же нужно вносить изменения в порядок действующего законодательства, у них же нет федеральной части ОМС.

О.Голодец: Нет, сейчас у нас заложены деньги на то, чтобы финансировать федеральные учреждения.

В.Путин: Из какого источника?

О.Голодец: Из источника, который передан сегодня от ОМС в федеральный бюджет.

В.Путин: То есть оттуда деньги в федеральный бюджет, и из федерального бюджета напрямую в эти учреждения.

О.Голодец: Да, мы планируем, что эти деньги будут задействованы.

В.Путин: А когда Вы внесёте изменения, или Вы не собираетесь вносить изменения?

О.Голодец: Нет, мы будем вносить изменения, но сегодняшнее финансирование предполагает, что мы можем сделать это в I квартале спокойно.

В.Путин: Я это понимаю. Дальше–то что? Дальше так и предполагаете делать или всё–таки предполагаете внести изменения в закон и создать официально федеральную часть в ОМС?

О.Голодец: Мы поняли из поручения, что мы должны это сделать, и для нас это очень комфортная ситуация, мы обсудим её параметры.

В.Путин: Вы не должны, мы обсуждали, и Вы сами предлагали когда–то сделать именно так. Вы остались при своём мнении или Вы намерены внести изменения в закон и создать федеральную часть ОМС?

О.Голодец: Чтобы создать федеральную часть ОМС, действительно нужно вносить изменения в закон. Мы это обсудим и вынесем на решение Правительства.

В.Путин: Понятно, то есть Вы исходите из этого, да?

О.Голодец: Да, мы исходим из этого.

В.Путин: Что нужно вносить изменения в закон об ОМС и создать там федеральную часть?

О.Голодец: Если мы исполняем это решение, то да. Можно и так, и так, Владимир Владимирович.

В.Путин: Я не спрашиваю как – так или так. Я спрашиваю, как Вы считаете наиболее целесообразным.

О.Голодец: Мы внесём изменения в законодательство Российской Федерации и обозначим внутри Фонда ОМС федеральную часть.

В.Путин: То есть Вы считаете, что это наиболее приемлемый вариант решения этой проблемы?

О.Голодец: Владимир Владимирович, просто здесь с точки зрения эффективного использования средств это может быть и так, и так, это может быть из федерального бюджета, может быть и так.

В.Путин: Я знаю, что может быть и так, и так. Я же и в Послании сказал: или так, или так. Как Вы считаете лучше сделать?

О.Голодец: Давайте мы взвесим все «за» и «против».

В.Путин: Как долго будете взвешивать?

О.Голодец: До 1 января.

В.Путин: Ну, это долго. Что до 1 января?

О.Голодец: Давайте одну неделю.

В.Путин: Да, в течение недели определитесь и скажите мне, что Вы считаете наиболее подходящим.

О.Голодец: Хорошо.

В.Путин: Какой путь является наиболее правильным с Вашей точки зрения?

О.Голодец: Оптимальным.

В.Путин: Оптимальным. Председателю доложите, потом мне скажете. Ладно? Договорились. Хорошо.

Аркадий Владимирович, пожалуйста.

А.Дворкович: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

В Послании Вами поставлена задача – ускорить достижение показателей самообеспеченности по продуктам питания, по продовольствию, достичь их к 2020 году. Мы в ближайшие недели скорректируем государственную программу «Развитие АПК» именно таким образом.

По мнению Минсельхоза, для этого нужны дополнительные ресурсы, тем не менее сначала мы реализуем те мероприятия, которые необходимо сделать в любом случае, даже без привлечения дополнительных средств.

О чём идёт речь. Первое – это формирование и начало реализации программы «Научное обеспечение развития АПК» в части создания собственного посевного и племенного фонда, в части разработки и производства собственных средств защиты растений и животных и собственных технологий производства, выращивания, хранения и переработки сельхозпродукции. Это вопрос и конкурентоспособности, поскольку у нас в силу размера страны, разных климатических зон, почвенных зон и семенной фонд, и племенной фонд просто отличается от того, что есть в других странах. Нужно иметь действительно своё, чтобы это было максимально эффективным и конкурентоспособным. Это вопрос продовольственной безопасности, потому что бесконечно ориентироваться только на зарубежные технологии здесь просто недальновидно и опасно.

Такую программу начали формировать некоторое время назад. Сейчас поставлены Вами более жёсткие сроки, мы просто ускоримся и сделаем это быстрее, скоординировав усилия академических институтов, университетов и компаний, которые уже занимаются разработкой таких технологий, таких продуктов.

Вторая часть – это управление земельным фондом, изъятие неэффективно используемых земель и их реализация эффективным собственникам. Новый законопроект на эту тему подготовлен, в нём усиливается роль федеральных контрольных органов и регионов в части мониторинга контроля за использованием земель. Это будет происходить уже не через два-три года после предоставления земли, а в постоянном, по сути, режиме.

Дальше есть развилка, которую нам необходимо будет пройти. Речь идёт прежде всего, конечно, о реализации этих земель на аукционах. Но в этом случае покупает либо только крупная компания, либо не приходит никто, и вынуждены будут покупать эти крупные лоты сами региональные органы власти, у которых зачастую нет денег.

Возможно, в принципе, в таких случаях и предоставление целевым образом земель в меньших размерах крестьянским фермерским хозяйствам, чтобы они также могли реализовывать свои планы и свои возможности.

Мы буквально в ближайшие недели окончательно эти поправки доработаем. Они будут внесены в Правительство, рассмотрены и внесены в Государственную Думу.

Мы понимаем, что без этого мы не сможем задействовать дополнительно те примерно 20 миллионов гектаров, которые у нас ещё есть возможность задействовать для увеличения производства зерна, кормовой базы, а значит, и увеличения продукции животноводства.

Третья часть – это эффективное доведение субсидий до конечных получателей, до сельхозтоваропроизводителей. Мы по одним субсидиям, по части субсидий, в этом году добились результатов, и значительная часть была доведена уже в первые два месяца 2015 года (например, погектарная поддержка, ряд других субсидий). По другим до сих пор не смогли это сделать. Прежде всего по поддержке в том числе импортозамещения.

Есть объективные сложности, но мы вместе с депутатами Государственной Думы (прежде всего этим занимаются депутаты «Единой России», но и коммунисты, кстати, очень этим интересуются) разработали иной порядок, при котором субсидии будут доводиться не через сложную цепочку – через регионы и дальше, с затратой большого времени, до конечных получателей, – а иным образом, а именно, конечные получатели будут получать кредиты сразу, по низкой эффективной процентной ставке. А компенсации этой низкой процентной ставки будут после предоставления кредита в полном объёме поступать непосредственно в банки по реестру проектов, которые будут утверждаться.

Таким образом, не нужно будет проходить сложный путь субсидирования. Это уже отчасти применяется в промышленности при реализации программы поддержки автомобильного транспорта. Мы то же самое планируем сделать по некоторым направлениям поддержки сельского хозяйства.

По другим будет использована система казначейского контроля, которая прописана в перечне поручений по реализации Послания, где средства будут поступать на казначейские счета получателей.

Критерии получения субсидий будут скорректированы также в соответствии с Посланием для поддержки наиболее эффективных хозяйств, для тех, кто умеет работать эффективно, и в зависимости, как я уже говорил, от климатических, почвенных зон, от того, в каких регионах, какие виды сельского хозяйства наиболее рационально вести, а не тонким слоем по всей стране, независимо от сложившихся даже, может быть, хороших традиций. Это иногда пустая трата денег, если в этих зонах нельзя просто заниматься определённым видом деятельности. Лучше поддержать другие, перейти на альтернативное производство, но сделать это эффективным образом.

Наконец, в условиях относительно низкого курса рубля эффективным становится экспорт, и сельскохозяйственной продукции это касается в полной мере, и промышленности. Это также обозначено в Послании, в перечне поручений. Мы будем задействовать единый экспортный центр в части малого и среднего бизнеса, созданы соответствующие агентства, это тоже подсвечено в Послании. Рассчитываем, что это заместит часть снизившегося внутреннего спроса. Мы его полностью не восстановим за один год, но за счёт как раз экспорта можем компенсировать часть снижения внутреннего спроса как по сельхозпродукции, так и по промышленности.

В части промышленности дополнительным стимулом станет выделение 20 миллиардов рублей в Фонд развития промышленности. Он заработал в этом году. Спрос на эти займы, на эти кредиты, очень большой. В списке проектов в очереди уже стоят сотни компаний. Эти 20 миллиардов рублей позволят продолжить работу, а по итогам первых нескольких месяцев следующего года мы выйдем с предложениями, как эту программу продолжать. Средства будут выделены уже в декабре, будет принято это решение, из Антикризисного фонда, как и поручено.

Кроме того, в Правительстве на этой неделе будет совещание по определению остальных приоритетов расходов из Антикризисного фонда. Это касается прежде всего автопрома, конечно же, а также производства сельхозтехники. Мы не можем допустить дальнейшего снижения производства автомобилей в стране. У нас ориентир – хотя бы зафиксироваться на достигнутом уровне. Лучше, конечно, подрасти, но точно не допустить дальнейшего падения. Тогда мы сможем выйти и на макроэкономические ориентиры, которые поставлены у нас в прогнозе.

И наконец, в части институтов развития Игорь Иванович сказал о Внешэкономбанке. Мы также провели анализ, ревизию, по сути, институтов развития, которые занимаются поддержкой науки и технологий. Будет создано и дополнительное агентство технологического развития, которое будет иметь особую функцию. Мы рационализируем эту работу, зададим новые стандарты, новые задачи для их работы. И уже в следующем году, примерно со II квартала, у них будут иные механизмы использования тех средств, которые им предоставило государство.

В.Путин: Хорошо. Ещё раз вернитесь всё–таки к землям сельхозназначения, которые не используются.

А.Дворкович: По землям сельхозназначения. Сегодня действует только один механизм – это увеличение налога на землю или платы за землю в случае её неэффективного использования или неиспользования через два или три года после того, как она предоставлена. Механизм, по сути, работает плохо, поскольку меняются собственники, причём искусственно меняются, замещаются одни другими. Мониторинг земель проводится нечасто, нерегулярно. Это не позволяет вести реальный контроль.

Предлагается изменить систему мониторинга, сделать её ежеквартальной и подключить к этой теме регионы, предоставив им соответствующие полномочия. Мы с федерального уровня, из Москвы, всего не увидим, сделать не сможем. А регионы будут заинтересованы в этом, поскольку они смогут эти земли в случае неприхода крупных покупателей на соответствующих торгах получить и предоставить землю своим производителям для эффективного использования и создания новых рабочих мест у себя на этих землях.

В.Путин: А как они изымать–то будут?

А.Дворкович: У них всё время есть спрос на эту землю.

В.Путин: Как изъять–то её у тех, кто не занимается?

А.Дворкович: Изъятие будет осуществляться по итогам мониторинга всего через год, не через два-три года, а в течение года. Земля должна быть освоена по тем технологиям, которые…

В.Путин: Я понимаю. Сейчас мы имеем возможность только повышать плату за неиспользованные земли.

А.Дворкович: Законом будет введена норма об обязательном изъятии соответствующих земель в случае их неэффективного использования в течение одного года.

В.Путин: Когда будет внесена эта норма?

А.Дворкович: Законопроект будет доработан в декабре, рассмотрен на заседании Правительства в январе следующего года и внесён в Государственную Думу. В весеннюю сессию он должен быть внесён.

В.Путин: Хорошо.

Коллеги, у кого есть какие–то ещё замечания, идеи какие–то или предложения по поводу Послания? Нет?

Спасибо.

Министр обороны Сингапура Нг Енг Ен заявил, что боевики радикальной группировки "Исламское государство" (арабское название ДАИШ, запрещена в РФ) представляют "ясную угрозу" для Юго-Восточной Азии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Министр заявил, что группировки, связанные с террористической организацией "Аль-Каида", представляют дополнительную угрозу региональной безопасности, так как ранее заявили о своей приверженности ИГ. По его словам, за последние три года группировка ИГ приобрела больше последователей в Индонезии, Малайзии и Сингапуре, чем "Аль-Каида" за десять лет после теракта 11 сентября в США.

"Вернувшиеся боевики прибыли назад с верностью ИГ и миссией сформировать исламский халифат в нашей части света", — заявил министр обороны Сингапура, выступая в Вашингтоне. "У них есть сторонники, у них есть обученные иностранные боевики, у которых есть мотивация, средства и общее видение", — добавил министр.

Министр также отметил важность обмена разведданными между странами региона перед лицом угрозы от боевиков.

ИГ, являющаяся на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности, за три года захватила значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, радикальная группировка пытается распространить свое влияние в странах Северной Африки.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на открытии выставки архивных документов по случаю 125-летия установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой, Москва, 8 декабря 2015 года

Ваше Превосходительство, уважаемый г-н Посол,

Уважаемые дамы и господа,

Мы присутствуем на знаменательном событии – открытии выставки документов из Архива внешней политики России и Архива Министерства иностранных дел Мексики, посвященной 125-летию со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами. Это событие произошло 11 декабря 1890 года.

На экспозиции, с которой мы сегодня ознакомимся, представлены ценнейшие исторические материалы, такие как, например, инструкции Министра иностранных дел России Н.К.Гирса Генеральному консулу России в Нью-Йорке Р.Р.Розену с поручением вступить в официальные переговоры с мексиканским правительством об установлении дипломатических связей. В этом документе подчеркивается, что Мексика добилась «весьма значительных успехов в различных областях, а постоянно возрастающее благосостояние этого государства увеличивает значение его в политических делах американского материка».

Сегодняшняя выставка – наглядное свидетельство высокого уровня двустороннего сотрудничества, не подверженного влиянию политической конъюнктуры. Несмотря на географическую удаленность, наши народы объединяют чувства дружбы, доверия и взаимной симпатии. Мы неизменно стремимся лучше понять друг друга. Напомню, что в начале XX века Мексику посетили такие знаменитые наши соотечественники, как балерина А.П.Павлова, поэт В.В.Маяковский, режиссер С.М.Эйзенштейн, ученый Н.И.Вавилов. Безусловно, мировое значение имело и имеет открытие отечественного ученого-этнографа Ю.В.Кнорозова, расшифровавшего древние системы письма майя в 1954 году. В свою очередь у россиян вызывает большой интерес творчество самобытных мексиканских художников-муралистов Д.Риверы, Х.Клементе Ороско и Д.Альфаро Сикейроса.

Сегодня Мексика занимает второе по значению место в списке наших внешнеэкономических партнеров в Латинской Америке. За последние годы товарооборот вырос почти в 3,5 раза. Радует, что этот рост в основном приходится на высокотехнологичную продукцию, включая поставки в Мексику российских самолетов «Сухой Суперджет 100». Мы следим за проводимыми в Мексике нынешним правительством реформами, в том числе в сфере энергетики. Рассчитываем, что их успешная реализация создаст дополнительные возможности для расширения нашего сотрудничества.

Мы ценим гуманитарные связи. Целый ряд мероприятий приурочен к нынешнему юбилею – 125-летию двусторонних отношений. В их числе – «Мексиканские дни в Екатеринбурге», которые прошли в июне, Фестиваль мексиканской культуры в Сочи, состоявшийся в июле этого года. В октябре и ноябре в Москве с большим успехом прошла выставка мексиканского художника В.Кибальчича-Русакова. Его коллекция находится в собрании Национального института изобразительных искусств Мексики. В эти дни в мексиканской столице проходит крупная российская выставка «Русский авангард. Калейдоскоп будущего», на которой представлены экспонаты из 25 российских и целого ряда иностранных музеев. Два месяца назад состоялся выпуск серии почтовых марок, посвященных 125-летию наших дипломатических отношений.

Мы тесно взаимодействуем в ООН, «Группе двадцати», АТЭС. Нас объединяет приверженность и уважение основополагающих принципов международного права, центральной роли Организации Объединенных Наций. Нашу внешнеполитическую философию емко характеризуют слова национального героя Мексики Б.Хуареса, который сказал: «Между странами, как и между народами, уважение прав других – это мир».

Убежден, у нас есть политические, этические, моральные, экономические и любые другие мыслимые предпосылки для того, чтобы продолжать наращивать наше партнерство. Мы в этом заинтересованы. Мы ощущаем взаимность со стороны наших мексиканских друзей. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет очень важным шагом на этом пути.

Китай призвал Европейский Союз отменить антидемпинговые и антидотационные пошлины в отношении фотоэлектрических устройств китайского производства. Как сообщило Министерство коммерции КНР, подобные меры вредят интересам обеих сторон.

Солнечные панели и их компоненты имеют важное значение для развития экологически чистой энергетики.

Между тем, Еврокомиссия решила пересмотреть заградительные меры в отношении фотоэлектрической продукции китайского производства.

Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2015 г. Всемирная торговая организация (ВТО) провела 37 проверок в Китае на предмет возможных нарушений международных правил торговли. Проверки инициировали 14 стран – главным образом, представители G20. Это на 30% меньше, чем в январе-июне 2014 г.

Контроль ВТО затронул продукцию китайских предприятий, общая стоимость которой составила $3,5 млрд. Этот показатель снизился на 34% по сравнению с уровнем первой половины прошлого года. Больше всего проверок прошло в сфере компьютерной техники, химической продукции и легкой промышленности.