Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Об итогах визита делегации Россельхознадзора в Республику Индонезия.

В период со 2 по 5 июля 2018 года представители Россельхознадзора с рабочим визитом посетили Республику Индонезия.

В ходе переговоров с Агентством сельскохозяйственного карантина Министерства сельского хозяйства Республики Индонезия стороны обсудили вопросы расширения перечня поставляемых из России зерновых культур. Индонезийская сторона проинформировала, что ранее направленные Россельхознадзором информационные материалы, необходимые для допуска кукурузы, ржи, сои, находятся на финальной стадии рассмотрения, и в июле-августе российская сторона будет уведомлена о возможности экспорта в Индонезию кукурузы и сои, а в сентябре-октябре - о допуске гороха и ржи.

С целью скорейшего решения вопроса допуска ряда российских зерновых культур на рынок Индонезии и наращивания объемов экспорта российского зерна, Россельхознадзором рассматривается вопрос обеспечения постоянного нахождения представителя Службы в Индонезии.

Карантинная служба г.Семаранга, а также представители компаний-импортеров заверили Россельхознадзор, что карантинное фитосанитарное состояние российского зерна значительно превосходит зерно, поставляемое другими странами-экспортерами. Кроме того, российское зерно на сегодняшний день является более привлекательным на мировом рынке в связи с более низкой ценой.

В свою очередь Россельхознадзор заверил о неукоснительном соблюдении карантинных фитосанитарных требований Индонезии и об усилении контроля за вывозимым зерном.

Учитывая заинтересованность индонезийской стороны в экспортных поставках на российский рынок ряда тропических фруктов (папайя, манго, бананы), представители Россельхознадзора проинформировали о порядке ввоза подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза и передали для ознакомления индонезийским коллегам ряд нормативных документов ЕАЭС на английском языке, регулирующих порядок ввоза подкарантинной продукции.

В целях повышения прозрачности и открытости при взаимных поставках подкарантинной продукции на рынки двух стран, стороны обсудили возможность гармонизации российской и индонезийской информационных систем фитосанитарного надзора.

Кроме того, перспективы дельнейшего сотрудничества с Индонезией были обсуждены в рамках переговоров представителей Россельхознадзора с Послом Российской Федерации в Республике Индонезия Л.Г. Воробьевой и Торговым представителем Российской Федерации в Индонезии С.Ю.Россомаховым.

Справочно: в 2017/2018 сельскохозяйственном году экспорт российской пшеницы на рынок Индонезии превысил 1,5 млн тонн, что в 4,1 раза больше показателя 2016/2017 (360 тыс.тонн).

92-е заседание Управляющего Совета Международного института прикладного системного анализа (International Institute for Applied Systems Analysis - IIASА (ИИАСА)

25-26 июня 2018 в г. Баден, Австрия состоялось 92-е заседание Управляющего Совета Международного института прикладного системного анализа (International Institute for Applied Systems Analysis - IIASА (ИИАСА), который был создан в 1972 году по инициативе СССР и США в качестве площадки для внеидеологического взаимодействия между Востоком и Западом.

В работе Совета ИИАСА принял участие академик А.Д. Гвишиани - национальный представитель России в ИИАСА.

В связи с окончанием срока действия контракта Генерального директора ИИАСА Павла Кабата, на заседании Совета состоялись выборы нового Генерального директора ИИАСА, в результате которых новым Генеральным директором ИИАСА был избран Альберт ван Яарсфельд, Президент и Исполнительный директор Национального научного фонда и вице-ректор Университета КваЗулу-Натал, Южная Африка.

Уходящий директор ИИАСА, Павел Кабат, с 1 сентября 2018 года приступает к работе в качества Директора исследовательского департамента Всемирной метеорологической организации (ВМО).

России в ИИАСА. КСА активно работает по продвижению интересов России и расширению участия российских ученых в работе ИИАСА. Руководство и члены КСА принимают участие в формировании научных планов и кадровой политики ИИАСА.

Краткая справка о ИИАСА

Международный институт прикладного системного анализа (International Institute for Applied Systems Analysis - IIASА (ИИАСА) был создан в 1972 году по инициативе СССР и США и является неправительственным многонациональным автономным некоммерческим объединением ведущих национальных научных организаций стран-участниц. Институт расположен в Австрии, в г. Лаксенбург.

Основной целью Института является проведение научных исследований по вопросам происходящих или возможных экологических, экономических, технологических и социальных изменений, масштабы которых выходят за рамки какой-либо страны или академической дисциплины.

В настоящее время в ИИАСА входит 23 страны-участницы: Австрия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Россия, США, Украина, Финляндия, Швеция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

ИИАСА демонстрирует устойчивый рост своего научного и финансового потенциала. Количество проектов и партнеров Института постоянно возрастает. В прошлом году Институт принимал участие более чем в 150 проектах в партнерстве с более чем 600 институтами из 75 стран, а также в проектах по линии международных организаций, в том числе, ООН. В ИИАСА работают представители 50 стран мира. Численность постоянных научных сотрудников Института составляет 170 человек.

Членство в ИИАСА от Российской Федерации осуществляет Российская академия наук, представленная Комитетом по системному анализу (КСА), созданным при Президиуме РАН для реализации членства

Власти Соединенных Штатов Америки и России должны вести совместную дискуссию, во время встречи в Хельсинки в середине июля президенты Владимир Путин и Дональд Трамп должны обсудить развитие международных отношений, что должно помочь "устранить страхи", рассказал президент Финляндии в интервью газете Ilta-Sanomat, опубликованном в субботу.

"Меня очень беспокоил тот факт, что мир является биполярным, а международная политика персонифицирована. Я также считаю, что Соединенные Штаты и Россия должны вести двустороннюю дискуссию, но они не могут вмешиваться в дела, касающиеся Европы", — сказал Ниинистё.

По его словам, крайне важно, чтобы президенты во время встречи в Хельсинки смогли обсудить максимально возможное число тем.

"Обсудить, по крайней мере, их двусторонние отношения и их развитие, а также актуальные международные проблемы. Вероятно, одной из тем дискуссии станет вопрос разоружения", — говорится в заметке.

Президент Финляндии надеется, что встреча принесет всему миру надежду.

"Надеюсь, они прибудут на встречу в Хельсинки с чем-то, что устранит страхи и укажет свет в направлении (движения), что напряжение будет снято", — отметил Ниинистё.

Финский президент также отметил, что российские и американские чиновники обращались к нему и ранее по поводу возможной организации подобного саммита.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Дональд Трамп в преддверии встречи с Владимиром Путиным заявил, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с Россией — это не плохо, а хорошо".

"Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им ещё объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая", — заявил он, выступая в Монтане. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Встреча в Хельсинки

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам. Год назад они впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

США в апреле 2018 г. импортировали 208,068 тыс. м3 лиственной фанеры, что значительно меньше, чем годом ранее, об этом сообщает ITTO.

Причина — падение экспорта из Китая. Основным поставщиком фанеры из лиственных пород древесины на американский рынок в апреле 2018-го стала Индонезия (с долей 33%), далее следует Россия.

Причиной роста заболеваемости корью в России стали завезенные из-за рубежа вирусы, в частности, из Турции, Украины, Италии, Германии, Латвии Таджикистана и Узбекистана, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор в ежегодном госдокладе отметил, что в 2017 году зафиксирован рост заболеваемости корью по сравнению с 2016 годом в 4,1 раза. Среди регионов самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Республике Дагестан (3,3 на 100 тысяч). На четырех территориях страны показатель заболеваемости колебался в пределах 1-3 на 100 тысяч (Москва — 2,7; Московская область — 2,1; Чеченская Республика — 2,3 и Республика Адыгея — 1,6).

"Причиной роста заболеваний корью в России явились завезенные в различные регионы страны из-за рубежа вирусы различных типов (из Турции, Украины, Индонезии, Бангладеш, Италии, Германии, Латвии, Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Таиланда, Кыргызстана)", — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в настоящее время заболеваемость корью поддерживается, в основном, за счет непривитых граждан и лиц с неизвестным прививочным анамнезом. При этом основными причинами отсутствия прививок у детей и взрослых являются отказы от вакцинации и необоснованные медицинские отводы.

"Ведомством проводится контроль за плановой иммунизацией, а также за иммунизацией по эпидемическим показаниям (при регистрации случая кори в очаге инфекции немедленно прививают всех непривитых и не болевших)", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что охват населения прививками в 2017 году, как и в последние шесть лет, остается высоким, превышающим регламентированные показатели во всех возрастных группах населения. Так, своевременность охвата вакцинацией против кори детей по достижении 24 месяцев в 2017 года составила – 97%, охват ревакцинацией в 6 лет – 97%, охват прививками против кори в 18–35 лет – 99%.

"В 2018 году против кори привито около 2,2 миллионов человек, в том числе более 380 тысяч человек в рамках подчищающей иммунизации", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Надзорное ведомство обращает внимание на то, что не менее важна и работа по повышению внимания врачей к инфекции в целях своевременной диагностики, выявления и изоляции заболевших корью, принятия адекватных профилактических и противоэпидемических мер. Во всех субъектах Российской Федерации проводится широкая информационная кампания по профилактике кори для населения о преимуществах вакцинопрофилактики, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство накануне чемпионата мира по футболу привило всех волонтеров, персонал и работников транспорта, в том числе от гриппа и кори.

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки — это уникальная возможность для города рассказать и показать себя всему миру, сообщил в четверг мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.

По его словам, город поддерживает связь со всеми организаторами данного мероприятия: канцелярией финского президента и министерством иностранных дел РФ. Координационная группа проводит ежедневные встречи.

"Конечно, мы должны быть готовы закрыть автомобильные и велосипедные дороги, рынки, целые районы или даже строительные площадки, в зависимости от того, где проводятся встречи и мероприятия", — сказал Вапаавуори в интервью газете Ilta-Lehti.

Место встречи президентов пока не раскрыто, поэтому список объектов, которые будут закрыты в городе, еще не известен.

"Когда самые защищенные люди в мире прибывают в любую точку мира, ясно, что в этих местах предпринимаются большие усилия для безопасности. Город к этому готов в сотрудничестве с полицией", — заявил мэр.

При этом он отметил, что меры безопасности, скорее всего, потребуют дополнительного персонала сил безопасности. Данные о стоимости мероприятия для города отсутствуют. Ранее Вапаавуори отмечал, что основные расходы будут покрыты канцелярией президента Финляндии и МИД страны.

При этом Хельсинки специально не готовится к саммиту.

"Город всегда в хорошей форме. Мы не собираемся делать "подтяжку лица" города так, как иногда делают где-то в мире. Город в хорошей форме, чистый, аккуратный и полностью репрезентативный каждый день", — сказал мэр.

В финской столице ждут около 2 тысяч журналистов всего мира.

"Особенно большие американские телеканалы с действительно большой аудиторией, и они могут создать свою собственную временную студию здесь. Конечно, они лихорадочно думают о разных местах (для студий – ред.), мы не знаем всего, но стараемся быть в курсе",- сказал Вапаавуори.

Согласно текущей информации, на Рыночной площади (центр города, возле Президентского дворца) будут студии таких телеканалов, как CNN и ABC.

Мэр считает важным, что именно Хельсинки был выбран местом встречи президентов.

"В настоящее время мы живем в мире, где ценность данной встречи огромна. Мир говорит о таких встречах. В Хельсинки в течение нескольких дней будут оставаться тысячи или даже две тысячи международных журналистов, и многие могут делать другие дела, кроме самого саммита. В этом смысле это огромная возможность повысить осведомленность о Хельсинки и показать всему миру, насколько наш город чистый, аккуратный и хорошо функционирующий", — отметил Вапаавуори.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

В 1 кв. 2018 г. Дания увеличила импорт изделий из древесины на 16%

Дания в 2017 г. импортировала продукции деревообработки (включая мебель) на 2,37 млрд евро, что на 10% больше чем в 2016-м, об этом сообщает ITTO.

Поставки из стран Европейского союза увеличились на 9% до 1,88 млрд евро, из других регионов — на 13,5% до 490 млн евро.

В первом квартале 2018 г. Дания увеличила импорт на 16%. Государства, не входящие в состав Евросоюза, увеличили экспорт более чем на 37%, что объясняется ростом поставок биотоплива из России и США, а также деревянной мебели из Вьетнама и Индонезии.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге.

Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.)

В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге во Вьетнаме. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в г. Дананге, Ханое, Хошимине, а также в южных провинциях где с начала текущего года зафиксировано более 5 тысяч случаев заболеваний, всего во Вьетнаме зарегистрировано 21,5 тысяч случаев заболеваний лихорадкой Денге. За прошедший период 2018 года 4 случая заболеваний во Вьетнаме закончились летальными исходами. Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса, которые характеризуются сезонностью (начинается сезон муссонов и сильная жара).

За последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году– 105 случаев, в 2015 году – 136, в 2016 году – 145, в 2017 году – 196 и за 5 месяцев 2018 года – 113 случаев. Заражение происходило при посещении Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

В целях профилактики лихорадки Денге и других геморрагических лихорадок с трансмиссивным путем передачи среди российских туристов, выезжающих в Перу, Таиланд, Индонезию, Индию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг и другие страны тропического климата, необходимо:

• при выезде в страны тропического климата интересоваться о возможности заражения геморрагическими лихорадками с трансмиссивным путем заражения;

• использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты;

• по возвращении при повышении температуры информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Федеральная сетевая компания в девятый раз принимает студенческие строительные отряды на своих объектах. Торжественное открытие сезона ССО состоялось в Московском энергетическом институте (НИУ «МЭИ»).

Для работы на объектах ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») сформированы 20 студенческих стройотрядов (197 человек) из 19 российских вузов. Трудовой сезон продлится до середины августа. Отряды будут работать на строящихся и действующих энергообъектах, расположенных в 16 регионах – от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. В частности студенты примут участие в прокладке высоковольтных линий электропередачи для цифровой подстанции 500 кВ «Тобол» в Западной Сибири, строительстве и реконструкции подстанций 220 кВ «Восток» в Амурской области и 220 кВ «Ока» в Подмосковье.

В рамках подготовки к сезону стройотрядов с каждым участником заключен срочный трудовой договор. Студентам предоставляется проезд до места работы, комфортное проживание, униформа, питание и медицинская страховка. Во время трудового сезона учащиеся будут помогать в сборке опор линий электропередачи, заливке фундаментов, прокладке кабеля, монтаже силового оборудования на подстанциях.

Первые студенческие стройотряды ФСК ЕЭС были организованы в 2010 году. За 8 летних трудовых сезонов 2,5 тыс. студентов побывали на более чем 100 энергообъектах компании. Будущие энергетики участвовали в создании инфраструктуры для энергоснабжения Саммита АТЭС-2012, Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, космодрома «Восточный» и нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы ВСТО.

В 2017 году за значимые достижения в развитии движения студенческих отрядов России ФСК ЕЭС была награждена почетным дипломом Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики, а также стала лауреатом конкурса «Лучшие социальные проекты России».

Иранский парламент одобрил создание внутренней системы обмена финансовыми сообщениями

Иранские законодатели приняли единый срочный законопроект об использовании внутренней системы обмена финансовыми сообщениями, который после его завершения потребует от Центрального банка подписать двусторонние или многосторонние валютные соглашения, по крайней мере, с 24 странами мира.

Единый законопроект первой срочности был принят 103 голосами "за", при наличии 67 голосов "против" и 7 "воздержавшихся", в среду, на открытом заседании иранского парламента, сообщает Mehr News.

Законопроект, если он будет принят, потребует запуска и использования внутренней системы обмена финансовыми сообщениями для двустороннего или многостороннего экономического сотрудничества, а также позволит получить доступ к иностранным банкам и валютным учреждениям, которые ведут бизнес с иранской стороной.

Еще одна статья законопроекта требует от Центрального банка Ирана подписать и завершить работу над двусторонними или многосторонними валютными соглашениями, по меньшей мере, с 24 странами, включая Китай, Россию, Индию, Пакистан, Турцию, Бразилию, Ирак, Японию, Южную Корею, Азербайджан, Афганистан, Туркменистан, Армению, Катар, Оман, Казахстан, Сингапур, Таиланд, Индонезию, Беларусь, Шри-Ланку, Ливан, Сирию и Малайзию.

По словам иранского депутата Хоссейнали Хаджи Делигани, законопроект направлен на решение вопроса об урегулировании долларовых транзакций и введение альтернативы системе SWIFT в качестве международной системы обмена сообщениями для финансовых транзакций.

Рейтинг прозрачности мировых рынков недвижимости.

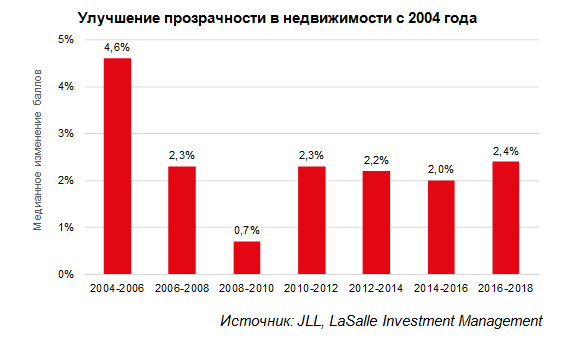

Согласно исследованию Global Real Estate Transparency Index (GRETI) 2018 – мирового индекса прозрачности рынков недвижимости, подготовленного компанией JLL и ее подразделением LaSalle Investment Management, за прошедшие два года 85% стран-участников рейтинга, в том числе Россия и Украина, улучшили свои позиции. Данное исследование проводится каждые два года на протяжении 20 лет.

В рамках десятого GRETI специалисты JLL рассчитали показатель прозрачности рынков недвижимости 100 стран и 158 городов путем анализа 186 факторов, сгруппированных по шести категориям: индикаторы доходности инвестиций, фундаментальные показатели рынка, корпоративное управление в публичных компаниях, регуляторные и юридические аспекты, процесс заключения сделок, экологическая устойчивость. Эти данные помогают собственникам объектов и инвесторам при совершении сделок в различных странах, а также правительствам и другим отраслевым организациям, заинтересованным в повышении прозрачности.

Глобальный рынок недвижимости постепенно становится все более прозрачным: согласно данным JLL, в 85% исследуемых странах показатель улучшился по сравнению с 2016 годом. Для сравнения, предыдущий анализ выявил позитивную динамику менее чем в 70% странах-участниках. При этом прогресс идет достаточно медленно: в среднем показатель прозрачности улучшился за последние два года на 2,4%, что в целом соответствует динамике индикатора на протяжении последних лет. В то же время требования бизнеса и общества в целом к прозрачности и открытости процессов постоянно растут, и развивающаяся индустрия proptech повышает планку ожиданий в части прозрачности.

«Роль показателя прозрачности для рынка коммерческой недвижимости, в который инвесторы направляют все больший объем капитала, растет, - отмечает Джереми Келли, директор отдела глобальных исследований компании JLL. – Доступность и качество различной информации – от стоимости объектов до структуры собственности – имеет решающее значение при принятии компаниями инвестиционных решений, особенно на новых рынках».

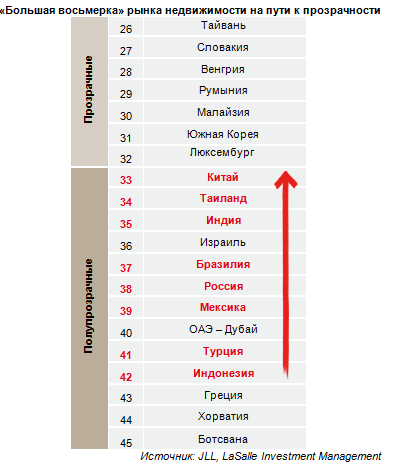

Лидерами рейтинга GRETI 2018 и топ-3 стран с высокой прозрачностью стали представители англосферы: Великобритания, Австралия и США. При этом некоторые страны континентальной Европы, отличающиеся высоким развитием технологий, постепенно сокращают разрыв. Так, Нидерланды укрепили позиции в топ-10, поднявшись на 6-ю строчку, а Швеция впервые вошла в список стран с высокой прозрачностью. В свою очередь, сразу три представителя Азии – Сингапур, Гонконг и Япония – стремительно приближаются к странам с высокой прозрачностью, пусть пока и относятся к группе прозрачных рынков.

Ниже в глобальном рейтинге, в группе полупрозрачных стран, представлены многие развивающиеся страны из числа самых населенных, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию, Россию, Мексику, Турцию и Таиланд; в сумме на них приходится половина населения мира. В 2018 году эти страны приблизились к границе группы прозрачных.

Согласно исследованию, эти страны условной «Большой восьмерки» продемонстрировали улучшения по сравнению с 2016 годом, хотя прогресс был неоднороден. Дальнейшие реформы в области регулирования будут иметь большое значение для роста прозрачности в этих странах и улучшения их позиций в рейтинге. Активное развитие proptech сыграет ключевую роль на этих рынках (особенно в Китае), поскольку на них не хватает традиционных источников данных.

Страны этой «Большой восьмерки» пока не входят в число основных инвестиционных рынков мира, несмотря на то, что там расположены несколько наиболее крупных и динамичных мегаполисов. Этот факт подчеркивает, что данные рынки обладают огромным потенциалом, который можно реализовать при повышении уровня прозрачности.

Россия по итогам рейтинга 2018 года поднялась на две строчки и заняла 38-е место. Эксперты JLL отмечают прогресс страны, в частности, в фундаментальных показателях и индикаторах инвестиционного рынка, что, однако, сдерживается недостаточной прозрачностью нормативно-правовой системы, транзакционного процесса и экологической устойчивости.

«Россия впервые вошла в двадцатку стран по фундаментальным показателям рынка, заняв в данном списке 19-е место. Это свидетельствует о значительном прогрессе, который был сделан в доступности, качестве и глубине предоставляемых рынком недвижимости данных, - комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ. – В то же время в стране наблюдается разрыв в прозрачности рынков недвижимости между столицей и регионами, и по этому показателю Россия стала условным лидером, опередив Китай и Францию. При сопоставимой нормативно-правовой системе доступность рыночных данных и прозрачность транзакционного процесса ниже в городах 2-го и 3-го “эшелонов”».

Украина входит в число рынков недвижимости с низкой прозрачностью, при этом на протяжении последних лет страна усиливает свои позиции или демонстрирует позитивную динамику в рейтинге. В списке 2018 года она заняла 69-е место, поднявшись на два пункта.

Наибольший рост прозрачности за прошедшие два года наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддерживаемый рекордным количеством инвестиций в него. При этом мировым лидером по динамике стала Мьянма, благодаря усилиям правительства по созданию открытой экономики. Отдельно стоит отметить Южную Корею, которая впервые вошла в группу прозрачных стран на фоне роста инвестиционной активности в стране, что способствовало повышению прозрачности в сборе данных.

В европейском регионе максимальный прогресс продемонстрировали страны Центральной и Восточной Европы: Сербия и Словакия вошли в мировой топ-10 стран по повышению прозрачности.

По мнению экспертов JLL, прорыв в прозрачности рынков недвижимости должны обеспечить технологии. Развитие блокчейна, брокерских приложений и открытых данных может стимулировать переход полупрозрачных рынков к полной прозрачности.

Автор: СГ-Онлайн

В апреле 2018 г. Япония увеличила импорт деревянных дверей на 4%

Импорт деревянных дверей в Японию в апреле 2018 г. вырос в годовом исчислении на 4%, об этом сообщает ITTO.

Основным зарубежным поставщиком деревянных дверей на японский рынок (с долей 56%) был Китай, далее следуют Филиппины (18%), Индонезия (10%) и Малайзия (7%).

В 2017 г. Германия сократила импорт изделий из древесины на 0,7%

Импорт продукции деревообработки (включая мебель) в Германию в 2017 г. снизился на 0,7% до 11,88 млрд евро, об этом сообщает ITTO.

Поставки из стран Европейского союза сократились на 1,7% до 9,17 млрд евро, из других регионов (в основном — России, Беларуси и Украины) — выросли 2,6% до 2,71 млрд евро. Кроме того, Индонезия в прошлом году увеличила экспорт изделий из древесины в Германию на 5% до 158 млн евро.

В апреле 2018 г. США увеличили импорт мебели на 2%

Стоимость импорта деревянной мебели в США в апреле 2018 г. выросла на 2% до $1,41 млрд, об этом сообщает ITTO.

Китай и Вьетнам (с совокупной долей 65%) продолжают доминировать на американском рынке импортной мебели, кроме того, заметно увеличивают поставки Индонезия и Индия.

То Чонхван: Южной Корее и КНДР нужно создать общий словарь языка

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чонхван, посетивший с визитом Санкт-Петербург, рассказал в интервью РИА Новости о будущем культурного диалога между Южной Кореей и КНДР, любви корейцев к Пушкину и секрете успеха южнокорейского кинематографа. Беседовал Александр Кудрявцев.

— Господин То Чонхван, расскажите, пожалуйста, как будет выстраиваться культурный диалог между Южной Кореей и КНДР после исторической встречи их лидеров?

— Нашему диалогу положило начало участие КНДР в зимних Олимпийских играх, которые проходили в Пхенчхане. Именно тогда, во время Олимпийских игр, мы договорились о встрече глав двух стран, Южной Кореи и КНДР, далее был налажен диалог с лидером Северной Америки. Мы начали со спортивного обмена, потом к нам приехали выступать артисты из КНДР. Затем наша делегация посетила КНДР с ответным визитом, включившим концертную программу южнокорейских артистов.

Мы смогли понять, что, несмотря на некоторые разногласия, мы можем взяться за руки и вместе выступать на одной сцене. После этого стало понятно, что существует острая необходимость в стандартизации языка, то есть нам нужно определить общий, понятный обеим странам, употребляемый язык, создать единый словарь. Среди других ближайших совместных мероприятий — баскетбольный матч команд Южной Кореи и КНДР, участие в Азиатских играх в Индонезии в августе этого года и еще один саммит, который пройдет осенью.

— Как будет развиваться туристическая область в новых условиях?

— На втором саммите мы планируем обсудить детали денуклеаризации Корейского полуострова, далее мы уже обсудим вопросы экономического развития, среди которых и вопросы туризма, в частности прокладывание маршрутов на горе Кымган в Северной Корее.

— Говоря о корейской культуре, невозможно не упомянуть о знаменитом во всем мире корейском кинематографе. Чем объясните его успех?

— Успех пришел к нашему кинематографу благодаря огромным усилиям и стараниям, которые были проявлены в предыдущие 20 лет многими деятелями в этой сфере. Корейский кинематограф сначала был вынужден бороться за существование, было приложено много усилий и таланта, и это стало толчком для его дальнейшего развития.

— Заинтересована ли Корея в увеличении числа корейских фильмов в российском прокате?

— Некоторые наши актеры и актрисы известны в России и получали премии на международных кинофестивалях в Москве. Также напомню, что в конце 2017 года стало известно, что одна из крупнейших в мире сетей кинотеатров, корейская CJ CGV, поучаствует в создании в Москве новой киносети. Они заявили, что откроют общее количество 160 кинотеатров по России. Этот шаг — признак активного участия в культурном обмене на уровне гражданского общества. Конечно, правительство поддерживает такое движение.

— Корейские зрители любят свое кино, а в России иногда зритель игнорирует отечественные киноновинки. Что, на ваш взгляд, можно сделать для изменения ситуации?

— Когда мы смотрели известный российский фильм "Тихий Дон", сразу можно было заметить, что в нем медленный темп и очень много долгих диалогов. Мы подумали, что это, возможно, является особенностью российских фильмов или проявлением социального реализма. Молодому поколению тяжело смотреть медленные фильмы, не хватает терпения. Нужна сложная цепочка сюжета, которая поддерживает интерес зрителя в течение развития киносюжета. Возможно, в этом проявляется коммерческая заинтересованность режиссеров, но этот же прием делает фильм интересным для рядового зрителя. Каждый раз зрители ждут фильм, который будет уже более насыщенным, динамичным и интересным, чем предыдущий.

— Интересна ли корейским кинематографистам кооперация корейских и российских кинодеятелей?

— Южная Корея заинтересована в сотрудничестве не только с Россией, но и в целом можно отметить три страны: Россия, КНР, США. В настоящий момент мы уже сотрудничаем с Китаем и США, создаем общие фильм, налажено общение актеров наших стран. С Россией пока мало подобного культурного обмена, и мы желаем его расширить.

— Корейские киношколы высоко котируются в мире. Может ли иностранный гражданин, россиянин, попасть туда на льготное обучение?

— У нас существуют подобные программы для некоторых стран Азии. Если Россия также заинтересована, мы попробуем создать программу для россиян, чтобы они могли заниматься у мастеров кинематографа Южной Кореи.

— Еще одним шагом в развитии культурных связей между Россией и Южной Кореей стало недавнее открытие в Петербурге памятника писательнице Пак Кённи. Почему памятник открылся именно ей?

— В ответ на предложение российского союза писателей в 2013 году при посещении президентом России Владимиром Путиным Республики Корея в центре столицы перед отелем "Лотте" был открыт памятник Александру Пушкину.

И в ответ на установку памятника Пушкину в Сеуле на территории СПбГУ поставили памятник Пак Кённи. Это выдающаяся корейская писательница, которая в течение 26 лет работала над многотомным романом "Земля", где описала историю и жизнь корейского народа. Ее также можно назвать ярчайшим представителем женской прозы среди корейских деятелей искусства XX века.

Насколько в России любят Пушкина, настолько в Южной Корее уважают Пак Кённи и гордятся ее творчеством.

Санкт-Петербург до Февральской революции в течение более чем 200 лет был столицей России, а сейчас он является культурной столицей, где на каждом шагу можно обнаружить литературное наследие Пушкина, Достоевского и других великих классиков русской литературы.

К тому же СПбГУ является старейшим университетом России, который выпустил многих деятелей культуры и ученых. Более того, когда в Корее правил король Кочжон (в 1897-1917 годах — ред.), здесь в стенах вуза впервые в Европе началось преподавание корейского языка переводчиком Ким Пеноком.

Я считаю, что важность открытия памятника писательнице Пак Кённи на территории СПбГУ, где было положено начало истории дружеских отношений между Россией и Кореей, трудно переоценить и сопоставить с подобными случаями, если бы этот памятник стоял где-то в другом городе или месте.

Надеюсь, что памятник послужит символом не только продолжения культурного обмена между Россией и Кореей, но и укрепления дружеских отношений.

— Как жители Сеула отреагировали на установку памятника Пушкину и способствовало ли это развитию интереса к русскому языку и литературе среди корейцев?

— Даже среди совсем не знающих русский язык корейцев Пушкин был давным-давно известен благодаря своему стихотворению "Если жизнь тебя обманет, / Не печалься, не сердись! /… Сердце в будущем живет… "

Возможно, это прозвучит как шутка, но он настолько знаменит среди корейцев, что вместе с традиционной живописью минхва стены деревенских парикмахерских украшены и его стихами.

Памятник Пушкину поставлен перед отелем "Лотте" в районе Согондон. Улица, где он стоит, как и район Мендон и ворота Кванхвамун, является одним из самых посещаемых мест города. Благодаря установке памятника Пушкин стал объектом еще большей любви и особого внимания наших граждан, к тому же у корейцев появились более дружеские чувства по отношению к России.

Корейцы не меньше, чем жители других стран мира, любят не только Пушкина, но и Достоевского, Толстого, Чехова, Горького и других выдающихся российских писателей, с удовольствием читают их произведения. Думаю, что и в будущем они будут объектами восхищения и уважения в Южной Корее.

— Какие еще совместные российско-корейские литературные, музыкальные, художественные проекты в планах?

— Благодаря поддержке Корейского института переводов литературы KLTI, который занимается переводами произведений корейских авторов и представляет их за рубежом, а также российских издательств мы переводим на русский язык и издаем художественную прозу Кореи.

Оба государства активно занимаются продвижением культурных контактов посредством организации крупных мероприятий: международная книжная ярмарка в Москве; творческие вечера литераторов Южной Кореи и России; презентация книжных новинок, фестивали корейской литературы и культуры. Например, в августе этого года в Петербурге на открытии фестиваля современного танца Open Look впервые в России будет выступать Корейская национальная компания современного танца с постановкой "Рассуждения о "Весне священной". Образ розы".

В будущем для развития и активизации обмена в сфере культуры и искусства мы собираемся разрабатывать совместные проекты, например, с Корейским культурным центром в Москве.

— Какую роль играет развитие культурных связей России и Кореи в достижении внешнеполитических целей? Что может культура, но не может политика?

— Я считаю, культура обладает силой, которая позволяет понимать и уважать другие страны и посредством этого устанавливать добрососедские отношения.

И эта сила культуры, переступив через различия идеологий и систем, помогает установить между государствами то доверие, которого не может достичь государственная дипломатия. Я считаю, что, выступая основой дружеских отношений, культура в долгосрочной перспективе помогает достигать внешнеполитические цели. Большую роль культурные мероприятия играют и в установлении мира на Корейском полуострове, в частности, это доказал прошедший недавно совместный концерт северокорейских и южнокорейских артистов в Пхеньяне. В том числе благодаря таким акциям стал возможен саммит на высшем уровне между США и КНДР.

Сейчас отношения между Россией и Южной Кореей стали не просто доверительными, а вышли на уровень тесного политического сотрудничества, и, полагаю, что в этом деле именно культура сыграет особую роль. Поэтому я ожидаю еще большего расширения культурного обмена между двумя странами.

Александр Кудрявцев.

Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин возглавил межведомственную делегацию в составе представителей МИД России, ФСБ России, МВД России, Минфина России и Банка России для участия в состоявшейся 24 – 29 июня 2018 года в Париже совместной пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ее «филиала» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки - МЕНАФАТФ.

Мероприятие проходило все еще под аргентинским председательством, которое с 1 июля 2018 года передается американцам. Новым Президентом ФАТФ становится заместитель Министра финансов США М. Биллингсли вместо подавшей в последний момент в отставку вице-президента ФАТФ Дженнифер Фоулер, хорошо знакомой нам по совместной работе в руководящих органах ФАТФ.

По результатам рассмотрения отчета о взаимной оценки Саудовская Аравия только приблизилась к получению статуса полноправного члена, так и не добившись повышения хотя бы еще одного из выставленных рейтингов эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (обязательное требование для вступления в ФАТФ – не более 7 из 11 показателей низкое/умеренное соответствие, а у СА их именно 7). Зато стало больше на одного наблюдателя: по результатам состоявшейся с участием России в мае 2018 года миссии высокого уровня в Джакарту (сертифицировала приверженность Индонезии скорейшему выполнению обязательств по совершенствованию своего антиотмывочного режима) принято решение удовлетворить заявку на дальнейшее прохождение процедуры по вступлению в ФАТФ.

Актуализированы списки юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в национальных системах ПОД/ФТ. «Черный» остался без изменений - КНДР и Иран. В отношении ИРИ сохранен статус-кво с сохранением заморозки контрмер. «Серый» покинули Вануату и Ирак. Таким образом, в нем теперь фигурируют 8 стран – Йемен, Пакистан, Сербия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка и Эфиопия.

Пакистанцы поставили свою подпись под разработанным совместно с Секретариатом ФАТФ планом действий по исправлению ситуации с хроническим неисполнением контртеррористических рекомендаций ФАТФ. Предстоит долгая работа по его имплементации.

Сербы продемонстрировали хороший прогресс по выполнению пунктов подобного плана, утвержденного в феврале 2018 года.

По Сирии принято решение до октября 2018 года подготовить документ с возможными вариантами выхода из тупиковой ситуации, связанной с невозможностью проведения выездной миссии в Дамаск по соображениям безопасности.

В штатном режиме заслушан отчет о взаимной оценке Бахрейна, по итогам рассмотрения которого страна поставлена на усиленный мониторинг в рамках МЕНАФАТФ.

По-прежнему плохо дела обстоят у Бразилии, которая до сих пор не может выйти с мониторинга ФАТФ в рамках еще предыдущего раунда оценочных мероприятий. Хоть и смягчены текст и тональность повторного заявления ФАТФ по данной ситуации, до февраля придется сделать все, чтобы принять закон по механизму целевых финансовых санкций. Иначе будет поставлен вопрос о приостановлении членства.

В целях повышения эффективности Группы продолжили обсуждение вариантов перехода на двухгодичное председательство, а также придания ФАТФ юридического статуса.

В развитии дискуссии, проходящей в рамках «Группы двадцати» состоялась специальное обсуждение целесообразности и уровня регулирования криптовалют/криптоактивов, а также форматов возможной корректировки стандартов ФАТФ по указанной проблематике. Пленум единогласно пришел к выводу, что приоритетом работы должны быть не сами виртуальные валюты/активы, а возникающие при их использовании риски ОД/ФТ. В межсессионный период делегациям предложено представить конкретные идеи о том, как двигаться дальше. Рассмотрение состоится на октябрьской сессии.

По согласованию с Секретариатом ФАТФ представили презентацию о работе российского Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, которая была встречена с большим интересом. С положительной оценкой выступили 13 представителей стран и международных организаций. В ближайшее время Росфинмониторинг совместно с партнерами из Китая и Индии подготовит и передаст на рассмотрение членов ФАТФ концептуальную записку проекта по аккредитации лучших учебных центров, занимающихся проблематикой ПОД/ФТ.

Кроме того, российская сторона обратилась к ФАТФ с просьбой найти форму аккредитации МУМЦФМ в этой организации и заявила о готовности совместно с Индией и Китаем подготовить соответствующую концептуальную записку для рассмотрения странами-членами. Многие делегации, включая, АТГ, Бразилию, Китай, Японию, МЕНАФАТФ, МАНИВЭЛ, ЮАР и США, высоко оценили работу МУМЦФМ и выразили готовность изучить возможности по его аккредитации наряду с другими подобными центрами.

«На полях» сессии проведены заседания формируемого Совета БРИКС по ПОД/ФТ и Консультативное совещание ЕАГ. Состоялись двусторонние встречи с делегациями Аргентины, Индии, Испании, Китая, США и Франции. Организованы переговоры с командой оценщиков России.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

Подземные толчки зафиксированы в 16.59 по местному времени (12.59 мск) во вторник. Эпицентр располагался в 240 километрах к северо-западу от островов Сангихе, провинция Северный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Студенческие стройотряды отправились на стройку Крымского моста

29 июня на стройплощадку железнодорожной части Крымского моста отправились российские студенческие отряды. Вместе с лучшими инженерами страны будут работать 40 учащихся Российского университета транспорта и Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

В торжественной церемонии проводов студенческих отрядов на Казанском вокзале Москвы приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, директор Административного департамента Министерства транспорта РФ Константин Пашков, первый проректор ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» Валентин Виноградов.

В период с июля по сентябрь студенты будут помогать строителям моста в Крым. Будущие инженеры изучат различные виды работ, в том числе, примерят на себя такие профессии как бетонщик, арматурщик, работник склада, дорожный рабочий, разнорабочий.

Глава Росавтодора Роман Старовойт в ходе мероприятия напутствовал молодых специалистов на ответственное выполнение поставленных задач: «Для тех, кто решил связать свою жизнь с дорожно-транспортной отраслью, работа с лучшими профессионалами в области дорожного хозяйства и мостостроения является бесценным опытом. Кто-то из вас уже успел внести свой вклад на стройке века, а кому-то еще только предстоит это сделать. Это большая честь, но и большая ответственность».

Федеральное дорожное агентство возродило практику привлечения студенческих стройотрядов для работы на крупнейших инфраструктурных объектах отрасли. Ранее лучших студентов профильных вузов приглашали ознакомиться с опытом строительства моста на остров Русский во Владивостоке, который был возведен к саммиту АТЭС в 2012 году. Летом 2016 и 2017 годов студенческие отряды провели трудовые семестры на стройплощадках Крымского моста.

29 июня на стройплощадку железнодорожной части Крымского моста отправились российские студенческие отряды. Вместе с лучшими инженерами страны будут работать 40 учащихся Российского университета транспорта и Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

В торжественной церемонии проводов студенческих отрядов на Казанском вокзале Москвы приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, директор Административного департамента Министерства транспорта Российской Федерации Константин Пашков, первый проректор ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» Валентин Виноградов.

В период с июля по сентябрь студенты будут помогать строителям моста в Крым. Будущие инженеры изучат различные виды работ, в том числе, примерят на себя такие профессии как бетонщик, арматурщик, работник склада, дорожный рабочий, разнорабочий.

Глава Росавтодора Роман Старовойт в ходе мероприятия напутствовал молодых специалистов на ответственное выполнение поставленных задач: «Для тех, кто решил связать свою жизнь с дорожно-транспортной отраслью, работа с лучшими профессионалами в области дорожного хозяйства и мостостроения является бесценным опытом. Кто-то из вас уже успел внести свой вклад на стройке века, а кому-то еще только предстоит это сделать. Это большая честь, но и большая ответственность».

Кроме того, руководитель Федерального дорожного агентства поздравил студентов с прошедшим 27 июня Днём молодежи, подчеркнув, что студенчество – это время поиска своего призвания и приобретения основных знаний. «Уверен, что выбранный вами путь – поистине верный!», - сказал он.

Отметим, что в последние годы Федеральное дорожное агентство возродило практику привлечения студенческих стройотрядов для работы на крупнейших инфраструктурных объектах отрасли. Ранее лучших студентов профильных вузов приглашали ознакомиться с опытом строительства моста на остров Русский во Владивостоке, который был возведен к саммиту АТЭС в 2012 году. Летом 2016 и 2017 годов студенческие отряды провели трудовые семестры на стройплощадках Крымского моста.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО - НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА

Европейский парламент выступил за запрет использования пальмового масла в производстве биотоплива с целью сохранения тропических лесов в странах Юго-Восточной Азии.

Исследование, проведенное Европейской комиссией, выявило, что пальмовое масло оказывает наибольшее негативное воздействие на изменение климата из-за уничтожения под посадку пальм огромных массивов джунглей. Только в Индонезии они были сметены на площади, равной территории Великобритании. То же самое происходит в Малайзии.

Дело в том, что с гектара получают в десять раз больше пальмового масла, чем соевого, рапсового и подсолнечного. Изменение характера землепользования привело к потере биологического разнообразия. Из-за мощной вырубки тропических лесов в атмосферу были выброшены миллионы тонн углерода.

Правда, сами азиаты считают, что таким образом Евросоюз старается защитить интересы масляной индустрии Италии, Испании, Греции и Франции.

Пальмовое масло использовалось для изготовления биотоплива из-за своей дешевизны, оно побеждало в конкуренции с более дорогим европейским рапсовым маслом. На днях Брюссель выступил за ограничение использования пальмового масла в биодизелях, а к 2030 году планируется вообще отказаться от его применения в заправке автомобилей.

Индонезия, Малайзия и Таиланд, импортирующие в Европу пальмовое масло на 6 миллиардов евро, предупредили об ответных мерах, если запрет на масло будет окончательно одобрен.

Николай Иванов

Михаил Мишустин представил работу онлайн-касс на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Венгрии

28-29 июня в Будапеште совместно с Секретариатом Форума и Национальной налогово-таможенной администрацией Венгрии ФНС России проводит международный семинар ОЭСР по проекту Форума по налоговому администрированию «Онлайн-кассовые аппараты». Руководитель ФНС России Михаил Мишустин, с 2014 года работавший на посту вице-председателя Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР, с сентября 2017 года возглавляет работу по направлению цифровой трансформации налоговых органов, а также проект по созданию практических рекомендаций по разработке и внедрению онлайн-ККТ в странах-членах Форума.

В рамках пленарной сессии Форума Михаил Мишустин выступил с ключевым докладом. Он отметил, что система онлайн-касс основывается на технологии «интернета вещей» и аналитики Больших данных. Основные цели системы – это баланс интересов граждан и организаций, защита прав потребителей и обеспечение полноты учета выручки. Суть в том, что информация о расчетах передается в адрес налоговых органов в режиме реального времени. В российской системе зарегистрировано более 2 млн онлайн-касс.

В 2014 году Бюро Форума обратилось к ФНС России с просьбой возглавить работу по предоставлению электронных сервисов налогоплательщикам и развитию цифровых каналов доставки услуг.

По результатам проведённых ФНС России в 2015 году двух международных семинаров, определивших профиль налогоплательщика будущего, а также перечень прорывных технологий, которые могут оказаться наиболее полезными для совершенствования налогового администрирования, была подготовлена изданная ОЭСР публикация «Технологии для лучшего налогового администрирования», которая раскрывает особенности применения технологий больших данных и портальных решений в налоговой сфере. Кроме того, в этой публикации была впервые представлена Модель оценки цифровой зрелости налоговых органов, которая в настоящее время широко используется налоговыми органами различных стран мира для определения уровня своего технологического развития, а также путей цифровой трансформации. О заинтересованности стран в результатах этого исследования говорит тот факт, что в настоящее время ОЭСР рассматривает возможность отдельной публикации Модели.

Подходы, используемые в Модели, а также технологии искусственного интеллекта в дальнейшем были рассмотрены на семинаре, который ФНС России проводила в Сингапуре в апреле 2017 года совместно со Службой внутренних доходов этого города-государства. В семинаре приняли участие представители IBM, Microsoft, EY и Teradata. Всего в семинарах ФНС России по электронным услугам и цифровым каналам их доставки приняли участие представители более 50 налоговых органов из различных стран мира.

Тогда же ФНС России впервые представила технологию онлайн-ККТ, которая сразу же вызвала большой интерес у представителей ОЭСР и Брисбенской группы – неформального объединения наиболее технологически развитых налоговых служб в мире.

По итогам встреч в Сингапуре секретариат Форума по налоговому администрированию ОЭСР обратился к ФНС России с просьбой разработать руководство для налоговых органов стран-членов ОЭСР и Группы двадцати по созданию систем онлайн-ККТ. Для его подготовки вместе с ОЭСР Служба провела исследование опыта работы систем онлайн-касс в 16 странах мира. В работе рассмотрены правовые, технологические и административные аспекты налогового администрирования и применения ККТ в розничной торговле, а также исследуется опыт внедрения систем онлайн-ККТ.

Также во время панельной сессии представители налоговых администраций Венгрии, Италии и Южной Кореи рассказали о своем опыте применения подобных систем, процессе выбора технологических решений, измерении эффективности, а также преимуществ от внедрения онлайн-касс.

Ознакомиться с разработанными Российской Федерацией передовыми технологиями в налоговом администрировании приехали более 70 экспертов из 30 стран: Бельгии, Великобритании, Португалии, Италии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Люксембурга, Мексики, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Кении, Камбоджи, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии и Азербайджана. В своем докладе Михаил Мишустин рассказал, что с 1 июля в России завершается переход на новые правила малой торговли и общественного питания, которые раньше не применяли кассы. По итогам первого и второго этапов реформы на онлайн-кассы перешла практически вся торговля (за исключением предпринимателей, которые торгуют без наемных работников), а также все общественное питание. С июля 2019 года на новые правила должны перейти вся сфера услуг и торговцы без наемных работников.

«Миллионы точек продаж на территории всей страны непрерывно передают информацию о том, какие товары и услуги, кем, где и по какой цене проданы. Сфера потребления становится транспарентной», - заявил Михаил Мишустин.

Такая система формирует равные конкурентные условия и позволяет предпринимателям экономить время за счет электронной регистрации касс и сокращения отчетности, а в перспективе ее полной отмены. Передача данных о расчетах в налоговые органы в реальном времени сокращает мошенничество и позволяет автоматически оценивать риски, что снижает необходимость налоговых проверок, добавил глава Налоговой службы России.

«Для малого бизнеса в рознице и сфере услуг касса фактически стала точкой входа в digital-экономику и «заменила» службу закупок, аналитический отдел, службу безопасности, IT-отдел, программы лояльности. Система дала им доступ к новым возможностям аналитики и планирования своего бизнеса, ранее доступным только крупным сетям», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Технология также позволяет привлекать к контролю покупателей. С помощью удобного мобильного приложения любой может проверить легальность выданного ему чека: «Граждане проверили 30 млн чеков, результаты которых автоматически учитываются ФНС России при определении рисков. Организация контрольных мероприятий только силами налоговой администрации не обеспечит такой масштаб проверок», - отметил Михаил Мишустин.

Он также отметил, что разработанные в России цифровые технологии для налогового администрирования вызывают большой интерес у профессионального сообщества. В частности, страны БРИКС попросили ФНС России о проведении отдельного учебного семинара для своих специалистов по вопросам использования цифровых технологий, а отдельные страны обратились с просьбами об оказании технической помощи в этой сфере.

Также в третьей панельной сессии данного семинара приняли участие заместители руководителя ФНС России Даниил Егоров и Алексей Оверчук.

Результаты дискуссий семинара в Будапеште лягут в основу рекомендаций по созданию систем онлайн-ККТ, а также итогового отчета по проекту, который будет представлен на Пленарном заседании Форума по налоговому администрированию в 2019 году.

Доступ к спутниковым данным и новейшим геопространственным технологиям будет расширяться благодаря более тесному сотрудничеству между ФАО и Норвегией, которая в рамках своей Международной инициативы по климату и лесам (NICFI) объявила о расширении инновационной цифровой платформы ФАО, которая помогает странам измерять, контролировать и регистрировать изменения лесной площади и землепользования.

Проект, рассчитанный на три года, с бюджетом в 6 млн. долл. США, о котором было объявлено в ходе Форума тропических лесов в Осло, позволит повысить мощность и охват инновационной платформы мониторинга лесов ФАО SEPAL (Система доступа к данным наблюдения Земли, обработки и анализа для мониторинга земельных ресурсов). Простая в использовании платформа предоставляет развивающимся странам беспрецедентный доступ к спутниковым данным и сверхмощным вычислительным мощностям, что позволяет им повысить точность и прозрачность национальных планов по смягчению последствий изменения климата и разработать и реализовать соответствующую политику.

«Правительствам, гражданскому обществу, компаниям и гражданам нужна точная и полная информация о лесах для управления нашими лесами. Это имеет решающее значение в усилиях по борьбе с обезлесением - усилия, которые должны быть успешными, если мы хотим достичь Целей устойчивого развития или выполнить Парижское соглашение», - сказал директор NICFI Пер Фаро.

«Платформы, такие как SEPAL, показывают, как современные технологии могут сделать информацию о лесах доступной и понятной. SEPAL позволила уже более чем десяти странам снизить затраты, устранить барьеры и улучшить мониторинг лесов. Я с нетерпением жду чего SEPAL может достичь с открытием доступа к спутниковым данным высокого разрешения».

SEPAL позволяет пользователям быстро и эффективно запрашивать и обрабатывать спутниковые данные, адаптировать информацию для местных нужд и быстро производить сложные геопространственные анализы. С помощью облачных суперкомпьютеров и современных инфраструктур геопространственных данных (как, например, Google Earth Engine) SEPAL обеспечивает доступ и обработку важнейших исторических спутниковых данных, а также более новых данных Landsat и данных более высокого разрешения из европейской программы Copernicus.

Пример, продемонстрированный на недавней учебной сессии в Индонезии, показал, как платформа позволяет быстро обнаруживать изменения местоположения и масштабов сожженных областей. Такая информация чрезвычайно важна для отслеживания деятельности, влияющей на выбросы парниковых газов.

«Этот проект подчеркивает, как ФАО обеспечивает выгоды странам-членам, предоставляя им средства для обеспечения устойчивых результатов в своих национальных планах по климату и развитию», - сказал Хирото Мицуги, заместитель Генерального директора ФАО по лесному хозяйству.

Новое соглашение между Норвегией и ФАО позволит расширить использование платформы и обеспечить закупку и распространение спутниковых снимков с высоким разрешением через платформу SEPAL. Совместно с такими партнерами, как Фонд лесного углеродного партнерства Всемирного банка, SEPAL сможет улучшить мониторинг лесов и внести вклад в оценку, отчетность и контроль в программах REDD +.

«В соответствии с этим новым соглашением SEPAL играет ключевую роль в оказании помощи развивающимся странам в реализации потенциала спутниковых снимков высокого разрешения для мониторинга, измерения и составления отчетности о своих лесных площадях. Принятие и использование SEPAL для мониторинга лесов впечатляет: к июню 2018 года SEPAL насчитывал более 1000 зарегистрированных и активных пользователей, представляющих 225 организаций в 85 странах», - сказала Тина Ваханен, координатор по REDD + / Национальному мониторингу лесов в ФАО.

Набор геопространственных активов ФАО

SEPAL является основной составляющей Open Foris, набора инновационных технических инструментов с открытым доступом, разработанным ФАО в партнерстве с Google и другими компаниями. Программное обеспечение Open Foris помогает ФАО поддерживать страны в разработке надежных национальных систем мониторинга лесов посредством проведения исследований, сбора данных, анализа и составления отчетности. SEPAL добавляет возможности комплексной обработки изображений и потенциально может использоваться для других задач, включая обнаружение незначительный изменений в лесах, например, связанных с незаконным или неустойчивым получением древесины.

Улучшение национальных данных о лесах и землепользовании имеет важное значение для разработки благоприятной политики в отношении лесов, землепользования, средств к существованию в сельских районах и производства продовольствия. SEPAL также может помочь повысить точность и прозрачность отчетности для международных программ и процессов, таких как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Цели устойчивого развития и Глобальная оценка лесных ресурсов ФАО.

«Доступность платформ, таких как SEPAL, способствует значительным успехам, достигнутым странами, в отчетности REDD + для РКИК ООН: 34 страны предоставили данные по 38 базовым уровням выбросов в лесном хозяйстве (FREL), и четыре страны представили отчетность по результатам REDD + для РКИК ООН, при этом сокращение выбросов в стоимостном выражении составило более 6 миллиардов», - сказал Джулиан Фокс, исполняющий обязанности руководителя группы по мониторингу лесов в ФАО.

Новая публикация ФАО, представленная на Форуме тропических лесов в Осло, «От базовых уровней до представления результатов: REDD + в рамках РКИК ООН, обновление 2018» суммирует этот значительный прогресс, достигнутый в рамках программы REDD +.

Корейские перспективы

визит главы Южной Кореи в Москву

Олег Щукин

21—23 июня состоялся государственный визит в Россию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как известно, в последний раз глава южнокорейского государства посещал Москву 19 лет назад: 27—28 мая 1999 года гостем российской столицы стал Ким Дэ Чжун, через год ставший лауреатом Нобелевской премии мира "За работу над проблемами демократии и прав человека в Южной Корее и в Восточной Азии в целом, а также за работу по примирению с Северной Кореей в частности". Но на самом деле интенсивность двусторонних контактов на высшем уровне достаточно велика.

Путин в качестве президента РФ бывал в Республике Корея трижды: 27—28 февраля в 2001 года с государственным визитом, 18—19 ноября 2005 года — на саммите АТЭС, 13 ноября 2013 года — с официальным визитом. Президент РК Ли Мён Бак участвовал в работе саммита АТЭС во Владивостоке (2—9 сентября 2012 года), а его преемница Пак Кын Хе — во встрече "Большой двадцатки" в Санкт-Петербурге (5—6 сентября 2013 года). Сам Мун Чжэ Ин уже дважды лично встречался с Владимиром Путиным: в июле 2017 года — на G20 в Гамбурге, и в сентябре того же года — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Но всё это были, можно сказать, "встречи на полях", и только теперь некий дипломатический дисбаланс в двусторонних отношениях можно считать ликвидированным. Кстати, в КНДР за эти годы действующий российский президент побывал только однажды, и случилось это в уже далёком 2000 году по личному приглашению тогдашнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира.

Приведённые выше формальные, протокольные моменты имеют значение только в связи с экономической и политической конкретикой. А эта конкретика сегодня такова, что возведённая 65 с лишним лет назад по 38-й параллели стена, до сих пор разделяющая север и юг Корейского полуострова, этот последний артефакт Второй мировой войны, — наконец-то может из разряда политических реалий перейти в разряд памятников истории. Об этом свидетельствует та непрерывная активность, которую проявляют сейчас не только Сеул и Пхеньян, но, прежде всего, такие глобальные "центры силы", как Вашингтон, Пекин и Москва. Весьма показательно, что Республика Корея, несмотря на смену фигур, занимающих пост президента, так и не присоединилась к режиму антироссийских санкций, который с лета 2014 года ввели против нашей страны США и их союзники.

Как заявил в ходе нынешнего визита Мун Чже Ин: "Продвигаемые мной и президентом Путиным политики похожи. Если у нас есть новая "северная политика", то у России есть политика по развитию дальневосточного региона, где наши интересы встречаются. Поэтому совместное сотрудничество по этим направлениям обещает нам большой успех. У нас с президентом Путиным общие цели по денуклеаризации Северной Кореи и установлению устойчивого мира на Корейском полуострове".

Важный момент: обычно под "денуклеаризацией" на Западе понимается одностороннее прекращение Пхеньяном своей ядерной программы, но вовсе не гарантии США по неразмещению ядерного оружия на американских военных объектах в Южной Корее. Видимо, в Сеуле пока ещё не готовы ставить под вопрос присутствие американского ядерного оружия на своей территории, но эта проблема по умолчанию уже присутствует в самом термине "денуклеаризация", который в то же время не распространяется на проекты, связанные с мирным использованием энергии атомного ядра. Точно так же в формуле "установление прочного мира на Корейском полуострове" по умолчанию присутствует возможность восстановления единого корейского государства.

В этом отношении государственный визит Мун Чже Ина в Россию следует рассматривать как следующее за сингапурской встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына звено в цепи событий, открывающих путь к дальнейшему политическому сближению двух Корей. Сегодня эта перспектива становится уже реальной, а озвученные проекты продления Транссибирской железнодорожной магистрали от Владивостока до Сеула, строительства газопровода и атомных электростанций, о которых упоминалось в контексте нынешних двусторонних переговоров на высшем уровне, — всё это те инфраструктурные экономические "скрепы", которые могут обеспечить определяющую роль России в данных процессах и серьёзно усилить её позиции не только на Дальнем Востоке, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, добавив к "дальневосточному геополитическому треугольнику" РФ—КНР—Япония весьма значимый и лояльный к нашей стране "корейский фактор".

США потребовали от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября.

США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае, заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США.

Его заявления без указания имени приводят Bloomberg, CNBC, AP и другие издания.

Цены на нефть WTI усилили подъем после этого сообщения, августовский контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не остановят закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые меры от США.

Как отмечает CNBC, США могут обратиться с просьбой увеличить добычу и к России, несмотря на крайне сложные отношения между странами. На следующей неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует встретиться со своим коллегой из США Уильямом Перри на газовой конференции в рамках саммита АТЭС. По данным CNBC, на этой встрече может обсуждаться и вопрос об увеличении поставок углеводородов из РФ на мировой рынок.

Как пишет японская газета Nikkei, правительство Японии уже получило запрос США прекратить закупки иранской нефти. Поставки из Ирана составляют около 5,5% всего нефтяного импорта Японии, Иран занимает шестое место в списке ее поставщиков после России, находящейся на 5-м.

Основные объемы нефти поступают в Японию из Саудовской Аравии (40%), которая, по данным Bloomberg, намерена в июле увеличить экспорт до рекорда, и ОАЭ (24%).

В мае президент США Дональд Трамп в мае объявил о возобновлении санкций против Тегерана и выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Все остальные участники соглашения по-прежнему поддерживают СВПД. В июне в Иране допустили возможность скорого выхода из соглашения по атому, однако позже пригрозили Европе "ужасными" последствиями.

Россия и Германия обсудили перспективы двустороннего проектного сотрудничества в сфере экологии

26 июня 2018 г. в Минприроды России состоялась встреча между директором Департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдином Инамовым и представителем Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Юргеном Кайнхорстом.

Встреча состоялась в преддверии 37-го заседания Российско-Германской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ).

В ходе переговоров стороны особо отметили роль СРГ как примера формата плодотворного сотрудничества между двумя странами.

Н.Инамов отметил важность продолжения работы над Парижским соглашением по климату. «В данный момент проводится исследование социально-экономических последствий имплементации пунктов Соглашения», - сообщил он.

Участники подчеркнули важность проекта по вторичному обводнению торфяников, реализуемого совместно с Германией в рамках Международной климатической инициативы. Среди стратегических партнеров проекта – немецкий государственный банк KfW, а в числе участников проекта-лауреата премии на международной экологической конференции в Бонне – Московская, Нижегородская, Тверская, Рязанская, Владимирская и Калининградская области, а также Республика Башкортостан.

Во время встречи российская и германская стороны особое внимание уделили проектам в сфере сохранения биоразнообразия (реализуется совместно с Всемирном фондом дикой природы (WWF)), а также по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), где взаимодействие между Российской Федерацией и Германией развивается особенно активно.

Сотрудничество в сфере обращения с отходами также остается одним из приоритетных направлений российско-германского взаимодействия. В России уже действуют несколько крупных немецких фирм, применяющих передовой подход в данной области.

В рамках переговоров особо была отмечена роль зеленого финансирования. Российская Федерация заинтересована в развитии сотрудничества в данной сфере: мировая практика уже доказала эффективность такого подхода. Было отмечено, что представители банковского сообществ также приветствуют «зеленые инновации». Стороны договорились о продолжении диалога.

ФРГ является одним из ключевых партнеров России в экологической сфере. Во время саммита G20 в Гамбурге стороны сошлись во мнении о необходимости внедрения принципа ресурсоэффективности в природоохранной деятельности. Следствием стало создание рабочей группы по ресурсоэффективности, которая является ярким примером сотрудничества между Россией и Германией.

Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Этот вопрос между нашими сторонами обсуждается довольно-таки давно, он обсуждается по закрытым каналам. Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра", — сказал он журналистам.

Ушаков уточнил, что встреча пройдет в третьей стране.

В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что возможным местом проведения саммита может стать Вена. Позже издание Politico со ссылкой на осведомленные источники назвало в качестве вероятного места встречи Хельсинки.

В Москве и Вашингтоне эту информацию пока не комментируют.

Общение президентов

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Приток иностранного капитала на рынок недвижимости Индии увеличился на 31% за год

В 2017 году Индия привлекла $2,6 млрд и заняла 19-ю позицию из 97 стран.

В докладе Knight Frank отмечается, что приток иностранного капитала на рынок недвижимости Индии происходил на фоне правительственных инициатив в области реформирования и принятия новых нормативных положений, сообщает LiveMint.

В исследовании глобальной консалтинговой фирмы Active Capital отмечается, что 84% от всего привлеченного капитала на рынок недвижимости Индии в 2017 году составляют инвестиции США, Канады и Сингапура. Далее следуют такие страны, как Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг. При этом максимальные инвестиции с 2010 года поступали от США, Великобритании и Германии.

Индия занимает первое место среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в который также включены Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Филиппины. Эти страны по сравнению с Индией в совокупности привлекают меньше инвестиций.

«При этом Индия, возможно, является лучшим примером последних лет, где инвестиции с 2012 года выросли на 600% до $2,6 млрд в 2017 году», – отмечается в докладе.

Интерес международных инвесторов и девелоперов был привлечен главным образом принятыми новыми нормами в сфере недвижимости, налогом на товары и услуги и демонетизацией. А также выдачей электронных виз по упрощенной схеме.

По словам Шишира Байяла, председателя правления и управляющего директора Knight Frank India, правительство настаивает на предоставлении доступного жилья и инвестиционных трастов недвижимости (REITs) в качестве инструмента, которое обеспечивает доверительные отношения между заинтересованными сторонами на рынке недвижимости Индии.

Между тем, в докладе отмечается, что за отчетный период отток капитала из Индии по-прежнему был неустойчивым. В период с 2014 по 2017 год он составил $1,9 млрд, тогда как в 2010-2013 годах был равен $2,5 млрд. При этом около 80% капитала переместилось из Индии в Австрию, США и Сингапур, а остальная часть – в Великобританию и Португалию.

21-22 июня 2018 года в г. Токио заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов принял участие в семинаре АТЭС по финансовому управлению государственными активами по преодолению рисков стихийных бедствий.

Участники обсудили влияние стихийных бедствий на государственные активы, базу данных государственных активов для эффективного управления рисками стихийных бедствий в экономиках АТЭС и обменялись опытом использования инструментов оценки рисков и ущерба, связанных со стихийными бедствиями, а также страхования таких рисков в отношении государственных активов.

Кроме того, в ходе семинара Александр Демидов встретился с заместителем Министра финансов Японии Ясухиса Накао и обсудил вопросы, касающиеся развития информационного обмена в финансово-бюджетной сфере.

Гуанси-Чжуанский автономный район /Южный Китай/ теперь имеет авиасообщение со всеми 10 членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/. Об этом сообщила Guangxi Airport Group.

Филиппины стали последней страной АСЕАН, в которую было открыто авиасообщение из Гуанси. Первый рейс по новому маршруту, связавшему административный центр АР город Наньнин со столицей Филиппин Манилой, был совершен в четверг.

В первые пять месяцев этого года между Гуанси и странами АСЕАН было совершено 4,518 рейсов, при этом общее число пассажиров составило 552 тыс. человек.

В прошлом году пассажиропоток воздушного транспорта Гуанси-Чжуанского автономного района составил 1,09 млн, что на 25 процентов больше, чем годом ранее.

В состав АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Совместное заявление Российской Федерации и Республики Корея.

По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня 2018 года посетил Российскую Федерацию с государственным визитом.

В ходе переговоров, прошедших в дружественной атмосфере, руководители двух государств провели конструктивный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также по основным региональным и международным проблемам.

1. Президенты высоко оценили динамичное развитие взаимодействия Российской Федерации и Республики Корея в политической, экономической, научно-технической, культурной и других сферах, выразив стремление развивать взаимовыгодные, нацеленные на перспективу отношения для более полного раскрытия потенциала двусторонних связей в духе стратегического партнерства.

2. Стороны договорились активизировать регулярные контакты на высшем уровне, содействовать расширению обменов и сотрудничества между правительствами, парламентами, деловыми и научными кругами, а также обменов в сфере культуры и искусства, в том числе в связи с празднованием в 2020 году 30–й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея. В частности, для улучшения взаимопонимания между народами двух государств Стороны договорились провести разнообразные торжественные мероприятия, посвященные 30–летию установления дипломатических отношений, тесно сотрудничать в целях их успешного проведения, создав для этого Организационный комитет, а также объявить 2020 год Годом взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея.

3. С удовлетворением отметив позитивную динамику взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики и торговли, Стороны договорились способствовать диверсификации структуры товарооборота в целях увеличения в нем доли высокотехнологичной продукции.

Признавая координирующую роль Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и ее комитетов в развитии сотрудничества в сфере торговли и инвестиционного взаимодействия, Стороны положительно оценили проведение 17–го заседания Комиссии, состоявшегося 7 июня 2018 года в г. Сеуле, и договорились содействовать реализации принятых по его итогам решений.

4. Стороны подчеркнули общий настрой на углубление региональной экономической интеграции на основе универсальных норм Всемирной торговой организации в интересах формирования общерегионального открытого и недискриминационного рынка. Главы двух государств выразили убежденность в том, что региональные интеграционные структуры призваны не подменять, а дополнять многостороннюю торговую систему, должны строиться на основе открытости, неукоснительного соблюдения общепризнанных экономических норм международного права, принципов равенства, взаимного уважения и учета национальных особенностей друг друга. В этом контексте Стороны договорились прилагать усилия в целях скорейшего начала переговоров о заключении соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях между Российской Федерацией и Республикой Корея.