Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

10 февраля в мультимедийном пресс-центре “Sputnik Moldova” состоялась пресс-конференция – презентация Национального подготовительного комитета от Республики Молдова к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Российской Федерации (г. Сочи).

Во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Российской Федерации с 14 по 22 октября 2017 года, планируется участие представительной делегации из Республики Молдова.

С февраля по сентябрь на территории Молдовы запланирован цикл разноплановых мероприятий, которые пройдут под эгидой Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

На вопросы журналистов о целях и задачах молдавского Национального подготовительного комитета, его работе, запланированных мероприятиях, отборе участников от Молдовы предстоящего Фестиваля отвечали: сопредседатель Национального общественного подготовительного комитета, президент региональной лиги КВН Молдова международного союза КВН Никита Цуркан; сопредседатель Национального общественного подготовительного комитета, 1-ый секретарь ЦК КСММ Денис Якимовский; сопредседатель Национального общественного подготовительного комитета, президент Национальной Лиги Молодёжи Молдовы Ион Курмей; член национального общественного подготовительного комитета, председатель ассоциации интеллектуальных игр Молдовы Евгений Поляков; член национального общественного подготовительного комитета, посол Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Молдове, телеведущая Ольга Федосенко.

В рамках пресс-конференции состоялся телемост с членами российского Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи (пресс-центр “МИА Россия Сегодня”), которые ответили на все вопросы, интересующие журналистов.

Скандальное открытие тайны

Зара Абдуллаева

В Берлине стартовал кинофестиваль

Вчера состоялось открытие 67-го Берлинского кинофестиваля. Судить основной конкурс будет жюри во главе с Полом Верховеном (чей фильм «Она» недавно прошел в российском прокате, Изабель Юппер, успела получить за главную роль в нем «Золотой глобус» и теперь претендует на премию «Оскар»). Директор Берлинале Дитер Косслик выбрал для открытия картину «Джанго» известного сценариста и продюсера Этьена Комара («О людях и богах», «Мой король»). Эта биографическая лента посвящена прославленному музыканту – пионеруевропейского джаза и цыганского свинга ДжангоРейнхардту (Реда Катеб), бежавшему из оккупированного немцами Парижа в 1943-м году. Жестокая история выживания в экстремальных обстоятельствах оснащена в фильме мощным потоком музыкальных сочинений Джанго.

В официальный конкурс избраны режиссеры почтенные, культовые – и совсем новенькие. Совершенно очевидно, что киноманы мира более всего ждут новый фильм гениального финского меланхолика Аки Каурисмяки «Другая сторона надежды».

Пропавший из виду после ошеломительно тонкого и целомудренного «Гавра», этот режиссер вновь возвратился к сюжету о беженцах. Но если в «Гавре» мы следили за судьбой африканского подростка, переправленного к его матери в Лондон благодаря добронравным французам, то теперь Каурисмяки озабочен проблемами иракских и сирийскихбедолаг. Действие фильма происходит в портовом городке на границе Швеции и Финляндии. Поклонники режиссера смеют надеяться, что последний опус не будет похож, как уведомил Каурисмяки, только «на суп, в котором варятся и другие мои фильмы».

Ветеран немецкого кино Фолькер Шлендорф появится в конкурсе с фильмом «Возвращение в Монток» (по повести Макса Фриша).

Эту историю стареющего европейского интеллектуала, озабоченного неразрешимыми вопросами о смысле своей жизни, разыграют выдающийся шведский актер Стеллан Скаргард, игравший у Ларса фон Триера, и крепкая немецкая актриса Нина Хосс. Другой заслуженный автор в истории кино – АгнешкаХолланд – покажет криминальную драму «След зверя» (по мотивам триллера польской писательницы ОльгиТокарчук). Холланд заинтересовала неожиданная потребность пенсионерки, решившей – возможно от переизбытка свободного времени – выследить убийцу ее соседей. Румын Кэлин Питер Нецер, хоть и не имеет репутации выдающегося режиссера, как его сограждане-коллеги Кристи Пую и Кристи Порумбою, все же стал любимцем Берлинале, завоевав «Золотого медведя» за свой прошлый фильм «Поза ребенка». Теперь предстоит увидеть премьеру его картины «Ана, моя любовь» – мелодраму о парочке влюбленных, хотя не исключено, что Нецер этот жанр и усложнит, и даже поколеблет.

Англичанка Салли Поттер привезет в Берлин «Вечеринку», сюжет которой разворачивается в реальном времени. Такой прием понадобился режиссеру, чтобы запечатлеть встречу разных людей в честь повышения по службе героини по имени Дженнет в ее лондонском доме. Приятная поначалу затея оборачивается внезапным жесточайшим скандалом, вспыхнувшим между хозяйкой и гостями, перед которыми открылась некая тайна. Чилиец Себастьян Лелио – большойспециалист в запечатлении женских образов. Актриса, сыгравшая в его прошлом фильме «Глория» немолодую, сексапильную и неотразимую героиню, получила на Берлинале приз «за главную женскую роль». В новом фильме «Фантастическая женщина» Лелио, вероятно, наступит на те же грабли (или все-таки не наступит?), не желая предавать свое влечение к женским характерам.

Ни один из первоклассных кинофестивалей не обходится в главном конкурсе без документальных, а порой и анимационных лент. За «документ» на Берлинале ответит «Бойс» Андреаса Файеля, в котором несведущим зрителям расскажут о художнике Йозефе Бойсе, грандиозной фигуре постмодерна, акционисте и авторе знаменитых, вошедших во все учебники по актуальному искусству перформансов. За анимацию в конкурсе ответит китаец Лю Цзянь, который работал над фильмом «Хорошего дня» три года почти в одиночку, разрабатывая свое воображение, визуальные эффекты и черный юмор для философской притчи.

В престижной программе BerlinaleSpecial будет показан любопытный для российских зрителей фильм «Реквием для миссис Джей» сербского режиссера Бояна Вулетича – копродукция Сербии, Болгарии, Македонии и России. От России в проекте участвовал Александр Роднянский, поддержавший одаренного автора, нетривиальную идею фильма и актуальный социальный контекст. В центре этой черной сатирической, однако, судя по слухам, жизнеутверждающей комедии – обыкновенная сербка, переживающая кризис идентичности в эпоху социальных перемен, смены социалистических ценностей и экономического кризиса.

В программу «Панорама» отобран российско-польско-грузинский фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» о захвате террористами самолета, летевшего из Тбилиси в Ленинград. Семь молодых людей (включая одну женщину) собирались в 1983-м году рвануть из СССР в США, однако спецназ оказался начеку. В результате операции погибли пилоты, два пассажира и два несостоявшихся беженца. Реальная основа сценария побудила режиссера снять, по его словам, прямо- таки «античную трагедию». Поглядим – оценим. Пока же интригует, что роль одного из террористов сыграл известный сценарист и режиссер Ираклий Квирикадзе.

Сенсацией Берлинале обещает стать незаконченный фильм знаменитого австрийского режиссера Михаэля Главоггера, умершего во время съемок в Африке от лихорадки, «Без названия» (проект был завершен его монтажером Моникой Уилли). Главоггер, один из главных авторов европейского документального кино, снимал эту картину в жанре путешествия по Балканам, Италии, Африке, намеревался отпустить на волю собственную интуицию и любопытство, и главное – отрешитьсяот любых предварительных оценочных суждений.

Безусловным хитом внеконкурсной программы станет «Трейнспоттинг 2» ( по роману Ирвина Уэлша «Порно») Дэнни Бойла, снявшего сиквел культового фильма «На игле». Действие его новой картины происходит через десять лет. Четверо старых друзей, сыгранные теми же актерами (Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером, Джонни Ли Миллером и Робертом Карлайлом), вновь оказываются в ловушке опасных перипетий. Но теперь они касаются не наркотиков, а порнобизнеса. МакГрегор признается в интервью, что побудил на участие в этом сиквеле прежних, взыскательных к выбору ролей актеров, экстраординарный сценарий.

Наконец, во всегдашний социально-политический контекст Берлинале на сей раз вписаныспецпоказы документального фильма Аскольда Курова «Процесс» (Эстония - Польша - Чехия), посвященного Олегу Сенцову. Нетрудно догадаться, что вокруг картины вспыхнут политические споры… на дело Сенцова, осужденного в России по статье «терроризм», существуют весьма различные точки зрения.

Совет Европейского Союза отправил письма властям 92-х юрисдикций, в которых предупредил о возможности включения их в общеевропейский черный список оффшоров («Юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах») к концу 2017 года.

ЕС оффшорыОсновные критерии включения той или иной юрисдикции в черный список были утверждены Советом ЕС еще в ноябре прошлого года, а окончательный вариант европейского списка оффшоров планируется создать к концу 2017 года.

В своих письмах Совет ЕС предупредил, что во избежание включения в черный список юрисдикция должна ратифицировать Многостороннюю конвенцию ОЭСР об оказании административной помощи по налоговым делам, или заключить отдельные соглашения об обмене налоговой информацией со всеми членами ЕС.

Кроме того, местные власти юрисдикции должны принять меры по недопущению возможности создания и функционирования на своей территории оффшорных структур, основной целью которых является минимизация налогообложения при отсутствии реальной экономической деятельности.

Последним условием для непопадания в европейский черный список является обязательное присоединение к Плану BEPS до конца 2017 года.

F-16 для Польши. "Тонна смысла" на угрозу с Востока.

Появившиеся некоторое время назад сообщения о возможности закупки Польшей 96 дополнительных истребителей F-16 к имеющемуся парку из 48 самолетов этого типа (C/D Block 52) являются отражением большой озабоченности властей этой страны "агрессивными устремлениями России", которые могут не ограничиться Украиной.

На самом деле подобное наращивание боевых возможностей ВВС Польши может иметь "тонну смысла" (а ton of sense), пишет один из западных источников. Покупка бывших в употреблении самолетов будет не так дорого для бюджета, а возможность модернизации, например, оснащение радаром с АФАР и новейшими ракетами воздушного боя AIM-120D, могут предоставить стране весьма серьезный летальный пакет в области ПВО.

Но есть один недостаток - самолеты старой постройки имеют немного эксплуатационного ресурса, что неизбежно потребует новых затрат на их замену через энное количество лет. Однако 144 польских F-16 вместе с ЗРС Patriot будут мощной сдерживающей силой для России. Но и, надо полагать, Россия не будет перманентной угрозой для Европы - она может быть серьезной проблемой на короткий срок, а потом внутренние изменения в этой стране вновь сделают ее предсказуемой демократической страной, не представляющей угрозы для Запада. В таком случае и старые F-16 могут закончить свою службу с исчезновением российской угрозы.

Гильотина для интеграции

Автор: Олег СТЕПАНЕНКО. (Соб. корр. «Правды»). г. Минск.

Перед Новым годом произошло событие для многих неожиданное. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял участия в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедших в Петербурге. То были не рядовые встречи, они венчали годовую работу интеграционных союзов — экономического и военно-политического. К тому же главам государств ЕАЭС предстояло подписать проект Таможенного кодекса — его долго и тщательно готовили в недрах организации. Но вместо участия в этих мероприятиях Александр Лукашенко провёл в Минске совещание по финансово-экономическим вопросам. Причину столь откровенного демарша ни сам белорусский президент, ни его пресс-служба не объяснили.

Все признаки рецидива

Зато политические обозреватели и эксперты назвали сразу несколько причин: недовольство проектом Таможенного кодекса, нефтегазовый и мясо-молочный конфликт с российской стороной и её пропагандистские выпады против Белоруссии.

Главным и самым болезненным — на этом сошлись все — стал нефтегазовый конфликт. «Газпром» потребовал от белорусов погасить долг за поставленные им объёмы природного газа, исходя из цены 132 доллара за тысячу кубометров, установленной коммерческим контрактом. Белорусская сторона долг не признала, основываясь на том, что действует межправительственное соглашение, в котором чётко указано: если с 1 января 2015 года не будет обеспечена равнодоходность цен на газ с Россией, то цена для Белоруссии не должна превышать внутреннюю российскую, составляющую сейчас 73 доллара за тысячу кубометров.

Межправительственное соглашение всегда имеет приоритет над коммерческим контрактом — это незыблемый и общепризнанный юридический постулат. Дело не только в букве закона. Соглашение между правительствами отражает общегосударственные интересы, а контракт — интересы хозяйствующих субъектов, составляющих лишь часть государства. Часть не может быть выше целого: буква и дух закона в данном случае сходятся полностью.

Поскольку равнодоходность не была обеспечена, Белоруссия в соответствии с межправительственным соглашением стала оплачивать газ по новой, более низкой цене. Российское же правительство выполнять соглашение отказалось, потребовало расчёта по прежним тарифам. И «Газпром» начал начислять Белоруссии «долг», поставил её на «счётчик» — за то, что следует букве и духу закона. Вдобавок российские нефтекомпании, вопреки всем договорённостям, сократили белорусам продажу нефти — «до выплаты газового долга». То был акт произвола, направленный, как справедливо отмечали специалисты, на уничтожение белорусских нефтеперерабатывающих заводов — предприятий непрерывного цикла, которые должны постоянно обеспечиваться нефтью «под завязку».

Что же привело к таким, откровенно противоправным, действиям?

Увы! Нарушение закона на интеграционном поле с Белоруссией стало для российского руководства нормой. В июне 2009 года оно отказалось выполнить межправительственное соглашение о свободной торговле, чётко определившее, что запрет ввоза любых товаров из союзной республики вводится только после предварительных консультаций со специально созданной рабочей группой. Без всяких консультаций, по надуманным претензиям, которые при проверке рассыпались в прах, Россельхознадзор запретил ввозить около пятисот видов белорусской молочной продукции.

А через несколько месяцев руководство России пошло на подрыв основ Таможенного союза, договор о котором только что был подписан президентами трёх стран: Владимиром Путиным, Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым. Вместо отмены пошлин на нефть Москва, наоборот, повысила их для Белоруссии.

МИД РБ справедливо квалифицировал это как «нарушение международных обязательств по вопросам свободной торговли, создания Таможенного союза, унификации и создания единой системы тарифного и нетарифного регулирования, обеспечения равных условий хозяйствования». Обязательств, содержащихся в договорах и соглашениях, которые по статусу своему являются международными и для подписавшей их страны — приоритетными: они имеют, выражаясь юридическим языком, преобладающее, главенствующее значение по отношению к любым внутренним нормативным актам.

Когда, после создания Евразийского экономического союза, нарушив договорённости, по надуманным опять-таки причинам, российская сторона закрыла свой рынок для 23 белорусских мясомолочных предприятий и, не посоветовавшись, вопреки нормативным документам союза, с партнёрами, потребовала прекратить транзит через свою территорию ряда товаров из третьих стран, даже посол России в Республике Беларусь Александр Суриков признал: «Мы как-то забыли, что находимся в интеграционном пространстве, в общем союзе».

В приступах подобной «забывчивости» российское руководство, одну за другой, развязывало против Белоруссии торговые войны: от нефтегазовых, мясомолочных до сахарной, пивной и табачной.

Чем объясняется столь удручающее постоянство в нарушении взятых перед ближайшими союзниками международных обязательств? Чтобы понять это, вспомним события, развернувшиеся на стыке 2006—2007 годов. Тогда российское руководство в одностороннем порядке вдвое подняло для Белоруссии цену на газ. Глубинный смысл этого акта объяснил Александр Лукашенко:

— В своё время были подписаны договоры о Союзном государстве, которые для двух стран стали законами. Одним из таких законов были равные условия для всех субъектов хозяйствования. Однако Россия в одностороннем порядке вышла из этого соглашения. Это вообще единичный факт в мировой практике: наша союзная Россия отказалась от договора, который был подписан двумя президентами. Мол, мы не хотим равных условий (являющихся экономическим фундаментом интеграции. — О.С.), мы будем дороже продавать энергоресурсы.

Это был, действительно, невиданный доселе правовой произвол. Он стал, как выражаются юристы, прецедентом — примером, основанием для аналогичных действий, говоря попросту — толчком для нарушения последующих межгосударственных договоров, а тем более низших по ранжиру межправительственных соглашений.

Очередные, развязанные в прошлом году и продолжающиеся до сих пор нефтегазовая и мясомолочная войны против Белоруссии — лишь рецидив синдрома беззакония, поразившего российское руководство.

Второй антибелорусский

Противоправные действия на интеграционном поле, конечно же, требовали прикрытия. И оно было организовано. Прежде всего — на высшем уровне. «Правда» уже писала («Окажемся ли глупенькими жертвами обмана?», номер от 16.12.2016 года), как Путин, прилюдно отрёкшийся от Союзного договора, после одностороннего, в два с лишним раза, повышения для Белоруссии цены на газ объяснил перед телекамерами, что ценовой корректив проведён «для укрепления интеграции». И хотя неравенство цен не укрепляет, а разваливает интеграцию, все СМИ, обслуживающие режим, бросились развивать новые установки президента.

«Лукашенко гонится за дешёвым российским газом», — вещали с экранов и газетных страниц чиновники высших рангов, репортёры и аналитики. Умалчивая, что белорусы добиваются не «халявной» дешевизны, а равенства цен, предусмотренного Союзным договором. «Россия, — следуя путинским тезисам, убеждали они, — помогает Белоруссии: ей предоставлены льготы — и газ, и нефть продаём дешевле, чем другим». Хотя «льготы» были намного меньше переплат, которые поступали от белорусов после того, как им односторонне, вопреки интеграционному договору, были повышены цены на газ и нефть.

Называть помощью союзнику незаконно взыскиваемые с него деньги, мягко говоря, некорректно. Но СМИ, в духе новой прагматичной политики Путина, наклеили Белоруссии ярлык нахлебницы. Утаив даже то, что при двойном повышении цена российского газа для неё оказалась, с вычетом транзитных оплат, большей, чем для Германии.

— Кто бы мог подумать полвека назад, что немцам вы будете продавать газ дешевле, чем белорусам? — обращаясь на пресс-конференции к россиянам, с горечью сказал Лукашенко.

Когда же спустя некоторое время российская сторона, подняв для Белоруссии вдвое нефтяные пошлины, снова приравняла её, на сей раз по условиям поставки нефти, к Германии и другим западным странам, фактически вытолкнув за пределы и Таможенного союза, и Союзного государства, прокремлёвские СМИ, не скрывая злорадства, стали расписывать, как «батька» направился «в поисках счастья» за океан. Опять-таки умалчивая, что противоправными мерами руководство России поставило на грань выживания модернизированные белорусские нефтеперерабатывающие заводы, и, чтобы спасти их, о поставках сырья пришлось договариваться с дружественной Венесуэлой.

Издевательский тон официозных СМИ по отношению к союзной республике принимал самые изощрённые формы. Во время очередной торговой войны, развязанной российским руководством, в «Новых Известиях» и других либеральных верноподданных режиму изданиях запустили «утку», будто жители Белоруссии, ожидая отключения газа, скупают не новогодние подарки и праздничную атрибутику, а телогрейки и электрообогреватели, «запасаются валенками и полушубками, покупают «буржуйки».

Ударный отряд СМИ — телекомпании, которые несколькими годами раньше взахлёб восхваляли белорусских национал-предателей и украинских бандеровцев — кровавых прислужников Гитлера — как «борцов против Советской власти, за свободу и незалежность», сейчас «канализировали» (излюбленное выражение приснопамятного «серого кардинала» Горбачёва — А. Яковлева) общественное настроение в нужное для своих хозяев русло.

Каждый раз, когда российские олигархи бросались в погоню за лакомыми кусками белорусской собственности, пропагандистская кампания перерастала в пропагандистскую войну. Самые злобные клеветнические пасквили были показаны в то время, когда кремлёвско-олигархические кланы пытались приватизировать Минский завод колёсных тягачей, МАЗ и «Белкалий». Тогда же российский интернет-портал «ВКонтакте» открыто координировал выступления прозападной минской оппозиции против «диктатора Лукашенко».

Это был второй антибелорусский фронт, прикрывавший противоправные действия руководителей основного — первого антибелорусского фронта.

Неудивительно, что во время одной из встреч с Путиным Лукашенко попросил принять меры для того, чтобы прекратить пропагандистскую агрессию, направленную на дальнейший подрыв Союзного государства. Но Путин развёл руками: «У нас свобода слова», — и нарушать эту «свободу» отказался. Мол, нет на то прав, да и отношения к пропагандистской агрессии он не имеет. По этому поводу один из здешних обозревателей вспомнил польскую поговорку: «Если у пана есть собачка, то зачем ему самому лаять?» Однако поведение собачки — довольно точный показатель настроения пана.

И «собачки-канализаторы» спокойно продолжали свою работу. Выбирая направления, которые указывали хозяева, ополчились против равенства с белорусами — принципа, заложенного в основу интеграционного договора. Тут уж, как говорится, они были доками: ещё в конце 1990-х, до создания Союзного государства, с подачи гайдаро-чубайсовских «демократов» обрушили на головы россиян «прагматический» расчёт. Белоруссия, мол, по числу жителей в 15 раз меньше России, и после того, как наши страны объединятся, россиянин, проснувшись поутру, обнаружит, что каждый белорус больше его в 15 раз. По реальному весу — и на выборах, и в решении социально-экономических, политических, бытовых вопросов. И тут же — леденящая душу картинка: огромный белорус навис над маленьким, скукожившимся россиянином. Нельзя, дескать, допустить такого неравенства.

Тот же довод, только в иной форме, привёл чуть позже, отрёкшись от Союзного договора, и Путин: «Не будем забывать, что экономика Беларуси — это три процента от экономики России». Посему, мол, никакого союза, основанного на равноправии, быть не может.

Вовсю раскрутили «канализаторы» ещё один его тезис. Как-то просто и ненавязчиво, на пресс-конференциях, семинарах и встречах, Владимир Владимирович повторял, что и белорусское руководство, и подавляющее большинство населения дорожат суверенитетом. Да и сам Лукашенко заявляет: надо защищать суверенитет своей страны. И оседала в людских мозгах мысль, что белорусы вовсе и не хотят объединяться с Россией в Союзное государство — видимо, в этом и надо искать причину интеграционного тупика. «Да и вообще «батька» ведёт многовекторную политику и разворачивает от России к Западу», — развивали умело подброшенную сверху мысль прорежимные СМИ.

Лукашенко, действительно, отстаивает суверенитет. Но — какой? Вот лишь несколько выдержек из его выступлений и интервью: «Только политически слепые националисты и те, кто не хочет ничего видеть и понимать, могут говорить о каких-то выгодах, полученных народами бывшего СССР в результате искусственного развала великой, могучей и родной для всех нас державы. Этот развал привёл не к приобретению былыми советскими республиками суверенитета, а, наоборот, к его потере»… «Сила наших народов — в единстве и сплочённости»… «Только объединившись с Россией, обеим странам удастся достойно отстоять свои интересы на международной арене»… «Суверенитет Беларуси невозможен без тесного союза с Россией»…

И цели Союзного договора, совпадающей с главной политической целью самого Лукашенко — создать Союзное государство с Россией, — такой суверенитет не противоречит. Позицию он подтвердил во время недавних совещаний, бесед и встреч: «Мы ничего лишнего не требуем от Российской Федерации. Мы требуем, чтобы наши субъекты хозяйствования и наши люди были в равных условиях в союзе Беларуси и России согласно букве и духу договора о союзном строительстве… Если мы видим свою перспективу в едином целом, нам на это надо идти и на этом надо настаивать… Мы должны чётко определиться: или идём на углублённую интеграцию государств, или нет. И самое главное: мы будем исполнять заключённые договоры и обязательства или не будем».

Комментарии, как говорится, излишни.

Ну а насчёт поворота на Запад — вспомним один эпизод. На большой пресс-конференции латвийская журналистка спросила Лукашенко, как он относится к угрозе странам Евросоюза со стороны России. И получила мгновенный ответ: «Если вы нападёте на Россию, мы в тот же час объявим вам войну».

Однако позицию его «канализаторы» из второго антибелорусского, естественно, никогда не доносили до россиян. Наоборот, старались опутать их сознание паутиной обмана, сплетённой под руководством Путина. В ход был пущен и самый коронный довод, призванный заморочить многих — даже сторонников интеграции.

Цель, которой не было

Довод этот был вброшен в сознание россиян почти четырнадцать лет назад. После того, как, выступая в Бакулевском кардиологическом центре, Путин предложил ввести Белоруссию в состав Российской Федерации. Все — от высших должностных лиц до заштатных обозревателей — подхватили «эпохальную» идею Владимира Владимировича.

Многие тогда не заметили странного противоречия. На встречах, в интервью и на пресс-конференциях Путин убеждал своих западных партнёров: «Мы не хотим восстанавливать империю». Совсем в духе требований США, сформулированных геополитическим гуру Збигневом Бжезинским: «Россия должна быть или империей, или демократией». Что означало запрет предпринимать любые шаги к восстановлению располосованной на части Державы.

Предложения политиков всегда привязаны к конкретному времени и конкретной ситуации. Так вот, в то время, как призна'ют даже «единороссы» (цитирую одного из них, члена Совета Федерации Евгения Тарло), «все мы (руководящая элита России. — О.С.) с Западом были в обнимку, думали, что сольёмся в экстазе». Самые тёплые отношения установились между В. Путиным и Дж. Бушем. «Друг Владимир» не просто называл американского президента «другом Джорджем» и заверял, что у них одни ценности и цели, а подтверждал это делами. Когда США, при полном его согласии, стали перебрасывать войска в Среднюю Азию и Грузию, он перед телекамерой на весь мир заявил: «Это делается в интересах нашей общей безопасности».

О том, как Путин тогда всё глубже вводил Россию в фарватер США, «Правда» уже рассказывала («Американский акцент Владимира Путина», номер от 19.02.2012 года). Напомню лишь один из множества фактов: даже послом в Белоруссию он назначил почётного американца. В ту пору не только я — многие минчане задавались вопросом: разделяет ли российское и американское посольства, расположенные бок о бок на небольшой площадке, хоть намёк на какую-то стенку. Или это, как не без сарказма подметила пресса, одно американо-российское посольство? Вадим Попов, возглавлявший палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и бывший заместителем председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, с горечью говорил: «Путина больше интересуют США и «восьмёрка», чем Союзное государство. Не знаю, чем это кончится».

В той ситуации Путин, конечно, не мог нарушить обещания, данные западным друзьям. Почему же он предложил Лукашенко ввести Белоруссию в состав России? Только потому, что вариант этот был нереальным и неприемлемым. На что уж расхваливал «прозападную политику» Путина один из активных кремлёвских «рупоров» Вячеслав Никонов — и тот в интервью «Белорусской деловой газете» признал: «Что же до собственно превращения Беларуси в российскую губернию — это неправильный подход. Условия нового союза должны быть не хуже тех, что были в СССР, когда Белоруссия не была российской провинцией». Оно и понятно: почти семьдесят лет жили и развивались как равноправные республики одного государства и возвращаться в далёкое позапрошлое (одной из них входить в состав другой) было бы, как точно подметили объективные аналитики, историческим абсурдом.

Да и события, развернувшиеся на постсоветском пространстве, полностью подтверждали этот вывод. Достаточно вспомнить, как во многих бывших республиках СССР, ставших «независимыми», по требованию народных масс парламенты приняли документы о подготовке процесса присоединения, на равноправной основе, к Союзному государству Белоруссии и России. Заметьте, не о вхождении в Россию.

Естественно, как и ожидалось, Лукашенко отверг идею «поглощения» Белоруссии. Путин, констатировали аналитики, мог торжествовать. В результате своей хорошо продуманной инициативы он одним выстрелом убил четырёх зайцев. Во-первых, не нарушил своего обещания западным, прежде всего американским, друзьям: не делать реальных шагов для восстановления «империи». Во-вторых, угодил их сокровенному желанию вообще не допустить полноценной интеграции на постсоветском пространстве: поняв, что российский правитель против принципа равноправия, потянувшиеся к «Союзу двух» страны СНГ, одна за другой, стали прерывать начавшийся процесс воссоединения. В-третьих, создал у обывателя, не вникающего в суть происходящего, а порой и неспособного её постичь, впечатление, что это не он, а Лукашенко встал на пути к единству разделённых народов. И, в-четвёртых, вошёл в обывательское сознание новым собирателем земель разрубленной на куски Державы.

Как развивались события дальше, известно — об этом писала и наша газета. Но, думаю, следует напомнить главное. Самую большую опасность США видели в Союзном договоре. Обитатели Капитолийского холма понимали «эффект прецедента» и прогноз аналитиков ЦРУ — «с Союзного государства начинается восстановление империи» восприняли как сигнал тревоги. Конгресс принял специальную резолюцию, в которой, назвав договор о создании Союзного государства Белоруссии и России нелегитимным и антидемократическим, призвал «президента Соединённых Штатов подготовить и представить в конгресс отчёт о мерах, принимаемых Соединёнными Штатами и направленных на то, чтобы убедить правительство Российской Федерации прекратить поддержку белорусского режима Лукашенко». От президента потребовали «поднять на самом высоком уровне (то бишь путинском. — О.С.) вопрос о непредоставлении российским правительством финансовой помощи режиму Лукашенко».

Под финансовой помощью имелись в виду «нерыночные дотации и субсидии» на газ и нефть, предусмотренные Союзным договором. Они обеспечивали равные условия хозяйствования. На таком принципе создавался, кстати, Евросоюз. И Путин отменил «дотации и субсидии» Белоруссии — важнейший интеграционный инструмент, разрушив экономический фундамент не построенного ещё Союзного государства.

И что символично: подпись под документом, повторявшим требования конгресса США и подорвавшим российско-белорусский договор, он поставил 9 мая 2006 года, в День нашей общей Победы. А через несколько лет дал добро на подрыв Таможенного союза двойным повышением нефтяных пошлин для Белоруссии в канун Дня памяти и скорби — 22 июня.

Понятно, что желающих присоединиться к Союзному государству не осталось. «Развитие белорусско-российских отношений, — писала «Независимая газета», — показывает, что, возможно, в относительно недалёком будущем подобные инициативы не смогут возникать в принципе — из-за исчезновения объекта притяжения».

Но многослойной паутиной обмана российское руководство прикрывало свои противоправные действия, рушившие основу базового договора с Белоруссией. И старательно приводило в исполнение приговор Союзному государству, вынесенный мировой закулисой.

Перед лицом истории

Уже не только обозреватели и эксперты говорят сегодня о реальной угрозе интеграционному объединению братских народов. Выступая на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель палаты представителей белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что действия российской стороны, выходящие за рамки как договорной базы, так и здравого смысла, «абсолютно негативно влияют на наши интеграционные процессы и могут вообще затормозить их». Способствует этому, подчеркнул он, и информационная политика: «Нас, лучших друзей и преданных союзников, пытаются представить как неискренних, несамостоятельных и живущих за счёт России партнёров, которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины».

Конечно, информационная политика за последние годы изменилась. Вместо мутного потока клеветнических пасквилей и оголтелой вульгарной пропаганды, вроде «страшилок» в виде нависающего над скукоженным россиянином гигантского белоруса, «канализаторы» начали фундаментальный подкоп под Союзное государство.

Недавно, например, отличился директор Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» (РИСИ) Леонид Решетников — генерал, возглавивший РИСИ после службы во внешней разведке. В интервью перед завершением работы в институте он попытался обосновать «неполноценность» белорусского народа как нации: даже своего языка белорусы, мол, до 20-х годов прошлого столетия не имели. И в доказательство привёл «неопровержимый факт»: в первом зале Полоцкого исторического музея, на самом видном месте, лично видел номер «Правды» 1926 года с постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) «О создании белорусского языка». «Этому языку, получается, 90 лет. Вот это бомба, которая была заложена тогда, она сейчас и рванула, — эпатажно заявил генерал-директор, — и продолжают взрываться маленькие бомбочки».

Вот только ни в первом, ни в остальных залах Полоцкого исторического музея «Правды» с таким постановлением нет. Как нет в природе и постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О создании белорусского языка». Тогдашние большевики, в отличие от нынешнего российского генерала, знали, что белорусский язык и белорусская народность, нация сложились давно (уже в XVII—XVIII веках. — О.С.), и потому предоставили Белоруссии статус равноправной республики СССР. Немалую роль в этом сыграл лично И.В. Сталин.

И фактически генеральский бред, хоть автор и пытается сейчас это отрицать, нацелен на детонацию больших и маленьких «бомб», заложенных противниками Союзного государства, — от лукавой идеи ввести Белоруссию в состав России до присвоенного себе права «трамбовать» «недооформившуюся» нацию без всякой оглядки на закон и мораль. Подобные ноу-хау помогают оправдывать произвол по отношению к союзнику, в том числе и в самой жизненно важной — экономической — сфере.

В результате такого произвола дополнительная нагрузка на экономику Белоруссии, как сообщил Владимир Андрейченко, за последние десять лет составила 15 миллиардов долларов. Собственно, это и есть незаконно взятая с белорусов, сверх предусмотренной Союзным договором, сумма оплаты за газ и нефть. Для небольшой республики урон существенный. Для России — примерно двухсотая часть её суммарного, за те же десять лет, бюджета. Мизер. Особенно если учесть, что, по данным Счётной палаты РФ, за год из средств, выделяемых на госзакупки, бизнесмены и чиновники расхищали, в переводе на валюту, 30 миллиардов и, по статистике, в последнее десятилетие ежегодно вывозили за рубеж в среднем 75 миллиардов долларов.

Так что деньги, незаконно полученные с единственного верного союзника, попадали в карманы чиновников и олигархов, шли на закупку дворцов, яхт, лайнеров, размещались в американских ценных бумагах и направлялись на кредитование военных расходов США.

Да и вообще выгодно ли России взимать с белорусов незаконную доплату за газ и нефть? Ведь при сопоставимых с российскими ценами на энергоносители белорусская продукция возвращается россиянам на 20—25 процентов дешевле своих возможных аналогов. Да и включает она порой до 80 процентов российского сырья и комплектующих, а это — тот сбыт, которого без Белоруссии у России просто не было бы. К тому же белорусские предприятия обеспечивают около 10 миллионов рабочих мест на российских предприятиях. И одностороннее повышение цен на газ и нефть, нанося ущерб белорусскому производству, бумерангом подрывает производство в России. Урон куда больше, чем незаконный доход. Но верховная власть России упорно продолжает гнуть свою линию. Не только через нефтегазовый сектор.

Белорусам «перекрывают воздух» и на рынке мясомолочной продукции. «Фактически речь идёт о гигантском отмывании денег через продовольственные контракты, — констатирует доктор юридических наук Алексей Бинецкий. — И белорусские товары ввиду своего действительно высокого качества и низкой стоимости стали представлять угрозу для всего конгломерата, если не сказать — продовольственной мафии. Белорусские товары блокируются потому, что они дешевле, они качественнее. И самое главное — через Белоруссию невозможно отмывать деньги. Поставлять из Бразилии или Колумбии бананы гораздо интереснее, чем хорошую колбасу, тушёнку из Белоруссии».

Словом, ведётся комплексная работа — против Белоруссии, против России и против их интеграции в Союзное государство.

Всё это по меньшей мере чудовищно. Но — закономерно. Как признаёт даже такой апологет капиталистической рыночной экономики, как Джордж Сорос, «отсутствие морали у рынка подорвало мораль даже в тех сферах, где общество не может без неё обойтись». В России это проявилось особенно ярко. Тому есть изначальная причина — очень точно, по-моему, назвал её американский исследователь Уильям Пфафф: «Осуществлённые Ельциным, Гайдаром и Чубайсом реформы были сознательным уничтожением русской нации ради собственного обогащения».

Эти реформы расчистили дорогу произволу, который творят их последователи, забывшие об ответственности перед народом и перед историей. И противостоять им непросто.

Послесловие к президентскому демаршу

По крайней мере, попытки белорусской стороны вернуть руководство России в правовое поле не удались. Хотя было их, прямо скажем, немало. Вот лишь некоторые.

В июне 2009 года, когда Россельхознадзор, запретив ввоз белорусской молочной продукции, поставил под угрозу продовольственную безопасность республики, Александр Лукашенко отказался от участия в очередной сессии ОДКБ. В заявлении его пресс-службы было разъяснено, что продовольственную безопасность президент считает органичной частью общей безопасности, и если её нарушает одна из стран, входящих в ОДКБ, то участвовать в заседании этой организации он не видит смысла.

Через полгода после того, как из-за незаконных действий российской стороны для Белоруссии подорожала нефть и республику фактически вытолкнули за пределы Таможенного союза, её премьер Сергей Сидорский не поставил подпись под документом о создании Таможенного союза, на порядок уступающего по уровню интеграции Союзному государству.

А в 2014 году договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Лукашенко от имени Белоруссии подписал с оговоркой: если договорённости будут соблюдаться, то республика будет исполнять всё, что касается ЕАЭС, если не будут соблюдаться — оставляет за собой право вплоть до выхода из Евразийского союза.

Уже через два года он с горечью констатировал: «Нарушается всё, о чём договорились». А спустя месяц, в октябре 2016-го, когда ситуация, по его выражению, уже перешла «через край», объявил, что главной темой дальнейших переговоров с Путиным станет вопрос равных условий для субъектов хозяйствования внутри Союзного государства.

О том, как завершились переговоры, можно судить по дальнейшему развитию событий. Российская сторона от своих требований не отказалась. Белоруссии продолжали «накручивать» долг за газ и поставлять произвольно заниженные объёмы нефти. А в СМИ по-прежнему представлять её нахлебницей, российскую же власть — благодетельницей, помогающей своему союзнику. «Россия даст Беларуси скидки и компенсации по газу и нефти», — вслед за «Коммерсантом» вещали подпевающие «прагматической» политике Кремля газеты, телеканалы и интернет-издания. Какие скидки, какие компенсации? Ведь они не покроют того, что, вопреки закону, российская сторона дополнительно берёт с белорусов.

В том, что в сторону от главной проблемы направляли «верхи», сомнений не было. «Ситуацию надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок, — старательно объяснял журналистам один из главных переговорщиков с Минском вице-премьер Аркадий Дворкович. — Мы живём в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 году на общий рынок электроэнергии, в 2025 году — на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период».

За словесной завесой, сотканной из множества фактов, важных и второстепенных, «экономический» вице-премьер скрыл главное: то, что нарушена исходная правовая основа в отношениях России и Белоруссии. Есть договор о создании Союзного государства, основанного на принципе равенства субъектов. Его подписали президенты и ратифицировали парламенты Российской Федерации и Республики Беларусь. И в действие он вступил после того, как сам Путин обменялся с Лукашенко ратификационными грамотами. Договор не денонсирован. Но российское руководство в очередной раз отказалось его выполнять — и президент Белоруссии пошёл на радикальную меру. Только остановит ли его демарш вакханалию беззакония, в котором погрязло российское руководство?

Ровно десять лет назад, 10 февраля 2007 года, президент России Владимир Путин выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности. "Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами", — заявил тогда президент РФ.

О чем тогда предупреждал Владимир Путин и насколько актуальны его предупреждения сегодня?

Мир в эпоху нестабильности

Генеральная линия путинской речи — опасения и предостережения по поводу вмешательства в дела независимых государств со стороны третьих стран. "Чуть ли не вся система права одного государства, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну кому это понравится?" — говорил российский президент.

Особую тревогу у Путина вызывало "гипертрофированное применение силы в международных делах — военной силы — силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов". При этом Путин подчеркивал, что попытки вмешиваться во внутренние дела и тем более применять силу не решают проблем, а только усугубляют их и выводят на новый уровень. "Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических государств. И, наоборот, делает их зависимыми и, как следствие, нестабильными в политическом и экономическом плане", — резюмировал Путин.

Мюнхенские прогнозы оправдались.

В Ираке на смену стабильному режиму Саддама Хуссейна, к которому у международного сообщества, и у Москвы в том числе, были справедливые вопросы, пришла "война всех против всех"; теракты и боестолкновения следуют один за другим. По данным исследовательской компании ORB International, на 2016 год число жертв среди мирных жителей в Ираке с момента крушения режима Хусейна достигало полутора миллионов человек.

После вмешательства в ливийские дела страна утратила государственность. При наличии формального центрального правительства в Триполи реальную власть на местах поделили между собой различные племенные группы и террористические организации, в том числе ИГ (запрещена в России. — Прим. ред.), которая контролируют значительные территории на побережье Ливии, города Дерн, Нофалия и до последнего времени — Сирт.

Сирия, где западные страны открыто поддерживали "вооруженную оппозицию", скатилась в многолетнюю жесточайшую гражданскую войну.

Зарождение ИГ на территории стран, в дела которых "вмешались" (на территории Сирии и Ирака), — апофеоз результата такого вмешательства. Для Украины вмешательство в ее дела внешних игроков закончилось расколом в обществе, гражданской войной и окончательной деградацией экономики.

Расширение НАТО в обход гарантий

Подробно в своем выступлении Владимир Путин остановился на проблеме расширения НАТО. В Мюнхене Путин напомнил слушателям слова бывшего Генерального секретаря НАТО Манферда Вернера, который 17 мая 1990 года, выступая в Брюсселе, говорил: "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". "И где эти гарантии?" — задавал риторический вопрос российский лидер.

На поверку гарантии оказались вовсе не "твердыми". С момента крушения СССР НАТО успело расшириться трижды. Это так называемое "четвертое расширение" 1999 года, когда в состав альянса вошли Польша, Чехия и Венгрия. Затем было "пятое расширение" 2004 года, когда в НАТО вошли прибалтийские республики, а также Словения, Словакия, Румыния и Болгария. Наконец, это "шестое расширение", которое произошло в 2009 году — после речи в Мюнхене. Тогда в НАТО вошли Албания и Хорватия.

На очереди — Черногория, Босния и Герцеговина, Македония. Инструкторы альянса тренировали грузинских и украинских военных.

Официально расширение НАТО осуществляется с целью обеспечения международной и европейской безопасности. На практике же это расширение провоцирует непонимание, обострение отношений и в конечном счете — гонку вооружений, о чем в Мюнхене предупреждал Путин.

Только в 2017 году, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, бюджет НАТО должен пополниться на 100 миллиардов долларов.

Наиболее отличились как раз "свежие" члены НАТО. При общих скромных бюджетах военные расходы Латвии выросли на 60%, Литвы — на 35%, Эстонии — на 10%, Польши — на 9%.

Надо ли готовиться к ядерной войне в 2021 году?

Расширение НАТО чревато также угрозой для мирового ядерного паритета, ведь в новых странах — членах альянса, прямо у границ России, разворачиваются элементы ПРО.

"Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка пять-восемь тысяч километров нет ни у одной из так называемых проблемных стран", — говорил в 2007 году Путин.

В свое время расширение ПРО обосновывалось якобы угрозой со стороны Ирана. После "ядерной сделки" с Ираном в 2015 году, известной как "Совместный всеобъемлющий план действий", эта угроза отпала. Исламская Республика отказалась от разработки ядерного оружия. А расширение ПРО, наоборот, продолжилось. В мае 2016 года на румынской базе "Девеселу" состоялась официальная церемония подтверждения готовности наземной системы противоракетной обороны "Иджис".

Расширение ПРО тормозит дальнейшие переговоры о сокращении ядерных потенциалов.

"Опасность дестабилизации международных отношений связана и с очевидным застоем в области разоружения", — предупреждал Владимир Путин. Тогда еще велись переговоры по поводу "Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-3). Договор был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Но с тех пор подвижек в направлении сокращения ядерных потенциалов нет, а срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Понятно, что одновременно дальше сокращать собственный ядерный потенциал, в то время как США наращивают систему ПРО, Россия не может.

Барак Обама на своей последней пресс-конференции в качестве президента заявил, что якобы предлагал Путину продолжить переговоры по вопросу о дальнейшем ограничении ядерных вооружений, но, по словам Обамы, "русские не желали вести переговоры".

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не отказывалась от таких переговоров, но "всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения".

Дмитрий Майоров

Названы самые доступные страны для покупателей первого жилья

На первом месте рейтинга оказались ОАЭ. Вторую строчку заняла Испания. А третья ступенька пьедестала отошла к Греции.

Британская компания MoveHub, предлагающая услуги по переезду, провела собственное исследование, сопоставив данные по ценам на жилье в 33 разных странах от Global Property Guide с информацией о средних зарплатах от Hay’s Group Global Salary Forecast. Таким образом были выбраны лучшие страны для тех, кто впервые выходит на рынок недвижимости, пишет The Local.

ОАЭ стали лидером рейтинга благодаря тому, что за 2016 год цены на жилье в этой стране упали почти на 8%. Испания и Греция расположились на втором и третьем местах соответственно.

Худшей страной для покупателей первого жилья признана Турция. В то время как за 2016 год местные зарплаты выросли всего на 0,6%, цены на жилье здесь прибавили 16,42%. Катализатором ценового подъема остаются зарубежные инвестиции.

Напомним, что по данным другого рейтинга, Дубай вошел в тройку самых дорогих для переезда городов мира.

ТОП-10 лучших стран для покупателей первого жилья:

1. ОАЭ

2. Испания

3. Греция

4. Сингапур

5. Швейцария

6. Италия

7. Эстония

8. Франция

9. Польша

10. Бельгия

В 2016 г. объем переработки древесины в Беларуси вырос на 15%

Объем поставок древесины для переработки в Беларуси в 2016 г. вырос до 6 млн м3.

Об этом со ссылкой на министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича сообщает «Интерфакс».

«С каждым годом количество (поставляемой) древесины для переработки увеличивается, — отметил Михаил Амельянович. — В прошлом году было реализовано и переработано в стране 6 млн м3 деловой древесины, это на 800 тыс. м3 больше, чем в 2015 г. Мы обеспечили древесным сырьем всех деревообработчиков, работающих в стране, никаких замечаний и претензий по поставкам не было».

По его словам, в ближайшее время потребность в древесине на внутреннем рынке будет возрастать с учетом дальнейшей модернизации предприятий деревообработки. В частности, уточнил глава ведомства, в ноябре 2017 г. ожидается ввод в эксплуатацию нового производства на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, которому потребуется около 2,4 млн м3 сырья.

Министр сообщил, что в 2016 г. отраслью было экспортировано продукции на $140 млн. В этой сумме примерно 47% пришлось на пилопродукцию и 50% — на круглые лесоматериалы. Поставки осуществлялись в 30 стран, основными покупателями были Польша, Германия и страны Балтии.

НАТО марширует на восток

Автор: Юлюс ЯНУЛИС. г. Вильнюс.

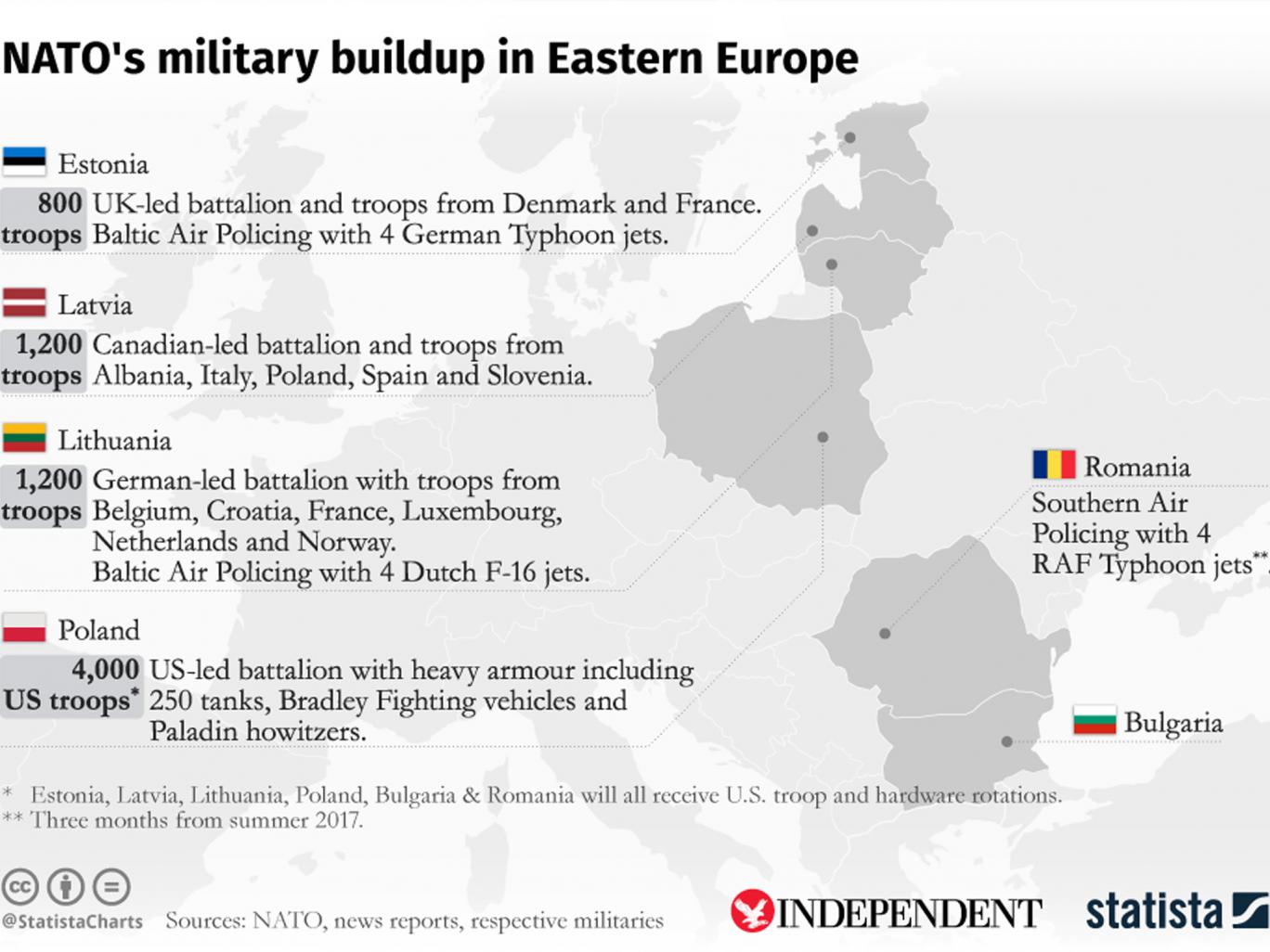

На саммите НАТО в июне 2016 года в Варшаве при активной поддержке стран Прибалтики было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса.

СОЗДАНИЕ четырёх многонациональных батальонов в Литве, Латвии, Эстонии и Польше запланировано уже на 2017 год. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, США будут командовать в Польше, британцы — в Эстонии, а канадцы — в Латвии.

В начале недели Литва официально приветствовала первых военных международного батальона передового базирования НАТО. На церемонии в г. Рукла (Йонавский район) президент Литвы — воинственная Даля Грибаускайте отметила, что международные подразделения будут действовать как силы сдерживания.

Размещение солдат бундесвера на территории Литвы, считает её руководство, — это знак доверия к Германии. Мнением народа никто и не интересуется. Референдума по поводу пребывания иностранных войск в стране не было. Происходит явное нарушение Конституции. Об этом на митингах и протестных акциях напоминают прогрессивные левые силы.

В городке Рукла уже отремонтированы казармы, общежитие, оборудуются площадки, на которых предполагается расположить контейнеры боевой группы батальона сил НАТО и военную технику. Позже планируется всё это перевести в современный военный городок, который только воздвигается недалеко от Вильнюса.

С февраля 2017 года начинается основная передислокация иностранных военнослужащих. Планируется, что все подразделения батальона передовых сил НАТО прибудут в Литву и достигнут своей операционной способности до середины июня. Собравшийся батальон сразу же примет участие в учениях «Железный волк».

В 2017—2018 годах в батальоне будут служить военные Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Германия командирует в состав батальона около 600 солдат, другие страны — по 200—250 военнослужащих. Всего в Литве будет дислоцировано 1200 военных батальонов передовых сил НАТО, а при надобности или на определённый период решено отправлять подкрепление.

Военнослужащие батальона привезут с собой тяжёлую военную технику — около 13 танков Leopard-2 и 38 пехотных боевых машин, артиллерию, силы воздушной обороны малой дальности, броневики CV90, Boxer, Fennek и т.д.

Литва предоставит прибывающему батальону НАТО поддержку. Министерство обороны страны на содержание и учебно-боевое обеспечение иностранных военных контингентов только в 2017 году потратит 8 млн. евро.

В 2018 году оборонные расходы Литвы достигнут 2% ВВП — это примерно 1 млрд. евро. Лидеры парламентских политических партий единогласно согласились на 2,5% ВВП увеличить в 2020 году расходы на оборону. А может быть, на войну? В августе прошлого года с Германией был подписан договор о закупке БМП Boxer на 386 млн. евро — это крупнейшая сделка в истории литовской армии. Литовские вооружённые силы также закупают немецкие самоходные гаубицы, грузовики, военные многие годы используют немецкие автоматические винтовки G-36.

Натовские пропагандисты убеждают, что боевые группы альянса на восточном фланге помогут «избежать конфликта, сдержав потенциального агрессора». Россия не раз заявляла, что у неё нет никаких территориальных амбиций в регионе Балтийского моря, но силы альянса создают угрозу безопасности России.

«Люди, будьте бдительны!» — в последние минуты жизни воскликнул чешский антифашист Юлиус Фучик. Это как нельзя актуально в наши дни, когда ползучая оккупация проглатывает страны Восточной Европы.

Михаил Мишустин принял участие в заседании Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР

В Париже состоялось заседание Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA). В заседании принял участие руководитель ФНС России Михаил Мишустин, который является вице-председателем Форума с 2014 года.

В ходе заседания члены Бюро обсудили вопросы международного налогового сотрудничества: проблему повышения налоговой определенности (Tax Certainty), внедрение Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Плана BEPS), а также вопрос создания Общей системы передачи данных (Common Transmission System) для автоматического обмена информацией в налоговых целях. Особое внимание в дискуссии было уделено новым подходам к проведению налоговых проверок в XXI веке.

Члены Бюро также рассмотрели ключевые вопросы функционирования FTA. В частности, темой обсуждения стал статус осуществляемых проектов и программ на платформе FTA, включая проект по продвинутой аналитике, решения проблем теневой экономики, а также развития налоговых администраций и др.

Михаил Мишустин рассказал о результатах и дальнейших шагах в рамках осуществляемого ФНС России проекта по электронным услугам и цифровым каналам доставки (E-services and Digital Delivery). В 2017 году проект сосредоточится на проблемах использования мобильных приложений и технологий искусственного интеллекта в налоговом администрировании. Кроме того, в рамках проекта будет продолжена работа по внедрению Модели оценки цифровой зрелости налоговых администраций и ее тестированию в странах-членах FTA.

Кроме того, Михаил Мишустин ознакомил членов Бюро с проектом по внедрению контрольно-кассовой техники нового поколения в Российской Федерации и переходу к налоговому администрированию в режиме реального времени.

Форум по налоговому администрированию - крупнейшая и наиболее авторитетная международная площадка обмена опытом и информацией в налоговой сфере, объединяющая руководителей налоговых администраций 47 стран-членов Группы 20 и ОЭСР, а также ряда развивающихся стран.

"Силовые машины" и болгарская Toplofikacia Sofia EAD заключили контракт на модернизацию котельного оборудования блоков № 7 и № 8 ТЭС "София".

Заключению контракта предшествовал конкурс, в котором российская энергомашиностроительная компания предложила лучшее решение, соответствующее требованиям политики в области закупок и правил Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕBRD). В конкурсе помимо "Силовых машин" принимали участие компании из Германии, Словакии и Польши.

"Оборудование "Силовых машин" отвечает международным требованиям к качеству и высоким стандартам экологической экспертизы, что, в том числе, повлияло на выбор поставщика оборудования "Силовых машин", - комментирует генеральный директор "Силовых машин" Роман Филиппов.

В соответствии с контрактными условиями "Силовые машины" проведут демонтаж котельного оборудования двух энергоблоков, спроектируют, изготовят и поставят новые котлоагрегаты, а также окажут комплекс услуг по монтажу, пуско-наладке поставленного оборудования, проведению гарантийных испытаний и обучению персонала заказчика.

Котлоагрегаты изготовит входящий в группу компаний "Силовые машины" Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ТКЗ). Новые котлы будут установлены вместо устаревших, поставленных ТКЗ в 1962-1963 годах.

Сроки вводов в эксплуатацию модернизированных блоков запланированы на 3-й квартал 2018 года и 3-й квартал 2019 года. Реализация проекта позволит повысить надежность и эффективность работы энергоблоков ТЭС и снизить негативное влияния на экологию.

У мясного гиганта серьезные планы

Крупнейший в Польше производитель свинины и мяса птицы Animex рассматривает различные варианты для постройки очередного завода. Речь идет о 40 гектарах земли, из которых планируется застроить 25%. Благодаря этому проекту появится 3 тыс. рабочих мест.

По мнению экспертов, размер инвестиций для предприятия такого масштаба составит около 100-200 млн евро. На осуществление проекта уйдет как минимум 2,5 года. Следует отметить, что окончательное решение о расположении будущего завода еще не принято.

Компания Animex владеет 8 заводами по производству мяса и одним - по производству птицы. Продукция компании экспортируется в 40 стран мира. Оборот Animex достигает 4 млрд злотых (1 млрд долл. США).

«Ситуация в секторе довольно непростая, но крупные игроки справляются. Уже который год нам не удается справиться с африканской чумой свиней, из-за чего доступ ко многим рынкам за пределами ЕС заблокирован. Мы спасаемся благодаря значительному увеличению экспорта мяса в рамках Евросоюза. В течение первых девяти месяцев 2016 г. показатель экспорта был даже выше, чем в аналогичный период 2013 года, т.е. перед вспышкой АЧС», - утверждает Михал Колесников, директор департамента экономического анализа и фермерских рынков в банке BNP Paribas.

По его мнению, проект компании Animex не изменит ситуацию в секторе. «В этом случае речь идет скорее о замене устаревших заводов новыми и замещении малых и средних заводов, которые не справляются с ситуацией на рынке», - считает эксперт BNP Paribas.

Компания Animex является частью американского концерна Smithfield Foods, вошедшего в 2013 г. в состав китайской WH Group, крупнейшего производителя свинины в мире. Оборот этой компании, отмеченный на бирже в Гонконге, в 2015 г. составил 21,2 млрд долл. США.

Пульс Бизнесу (Puls Biznesu)

За прошлый год на территории СЭЗ «Бишкек» произведено продукции на сумму 5,6 млрд сомов. Об этом сообщил генеральный директор СЭЗ «Бишкек» Дуйшен Ирсалиев на рабочем совещании в правительстве по вопросам деятельности свободной экономической зоны «Бишкек».

По его словам, на территории СЭЗ осуществляет хозяйственную деятельность 381 субъект из более чем 20 стран мира. Из них 40% субъектов со 100% иностранным участием, 25% со смешанной формой участия и 35% субъектов со 100% участием местных инвесторов.

За последние два года отчисления, произведённые в государственный бюджет страны составили свыше 1,5 млрд сомов.

На СЭЗ «Бишкек» в 2016 году было зарегистрировано 17 новых субъектов и в ближайшие два года прогнозируется дополнительное создание до 1000 рабочих мест.

«За 2016 год инвестировано более 500 млн. сом и произведено продукции с территории СЭЗ «Бишкек» на сумму более 5 млрд 679 млн сомов, из них экспорт составляет около 2 млрд сомов. В ближайшие годы мы планируем увеличить сумму инвестиций до 5 млрд сомов», - доложид Дуйшен Ирсалиев.

Как он подчеркнул, основными получателями экспортируемой продукции являются как страны ЕАЭС, так и страны ближнего и дальнего зарубежья (Германия, Польша, США, Узбекистан, КНР, Таджикистан, Латвия, Индия и др.)

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков поручил вести эффективную работу по увеличению количества субъектов на их территории и улучшению инфраструктуры.

«На сегодняшний день многие иностранные инвесторы заинтересованы во вхождении на местный рынок и осуществлению своей деятельности в свободных экономических зонах страны. Со своей стороны, мы должны создать для них все необходимые условия», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и добавил, что со стороны соответствующих государственных органов будет оказана вся необходимая поддержка и содействие.

Концерты памяти артистов Академического ансамбля Российской армии им. А.В. Александрова, погибших в авиакатастрофе под Сочи, проходят в российских центрах науки и культуры.

Концерты-реквиемы уже прошли в представительствах Агентства в Польше, Болгарии, Белоруссии, Киргизии, где демонстрировались видеозаписи выступлений Ансамбля и звучали известные мелодии в исполнении местных артистов.

24 марта в 19:00 в Российском культурном центре в Вашингтоне (США) состоится концерт, в котором примут участие музыканты Ольга Орловская, Анна Нижегородцева, Сергей Криченко, Энрике Рейноса, Елизавета Агладзе, Анна Куснер и ансамбль International DC Trio. Вечер будет благотворительным — собранные от билетов средства пойдут семьям погибших артистов.

Артисты ансамбля были частыми гостями РЦНК в Белграде, Софии, Анкаре и других городах мира. Все они в своей каждодневной работе утверждали ценности добра, гуманизма, мира, невзирая на политические границы и военные конфликты.

«Несмотря на то, что Ансамбль им. Александрова – военный коллектив, главным их оружием всегда была и остается музыка. Своим высочайшим мастерством они покоряли не только российскую, но зарубежную публику «без единого выстрела», очень важно, чтобы традиции, складывавшиеся десятилетиями, которые передавались из поколения в поколение, сохранились», - отметили в Россотрудничестве.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова.

Меркель увидела в «Северном потоке-2» вредный для Украины политический аспект.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров с премьером Польши Бетой Шидло в Варшаве признала, что строительство газопровода «Северный поток-2» с политической точки зрения может быть вредно для Украины, заявил официальный представитель польского правительства Рафал Бохенек.

«Госпожа канцлер подчеркивает главным образом коммерческий аспект этого проекта. Но во время разговора с госпожой премьером (Польши) сказала, что видит и политический аспект и он может быть вреден для Украины», — сказал Бохенек в эфире Польского радио.

Он также напомнил, что польское правительство изначально негативно относилось к «Северному потоку-2». «Он не служит энергетической безопасности ЕС, это делает Союз зависимым от России. Создание «Северного потока-2» приведет к тому, что Украина окажется еще более в зоне влияния России», — напомнил Бохенек позицию Польши.

Ранее партнеры по проекту — Engie, «Газпром», OMV, Shell, Uniper и Wintershall — сообщали, что решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании СП для строительства газопровода. Планировалось, что эти зарубежные компании станут акционерами (с долями по 10%) компании Nord Stream 2, которая в настоящее время на 100% принадлежит «Газпрому». Окончательная структура проекта пока не определена.

Ракета для Польши попала в цель

США испытали новую ракету для ПРО, которая будет размещена в Польше

Михаил Ходаренок

США и Япония испытали новую противоракету совместной разработки для системы «Иджис». Перспективное средство ПРО, с технологией прямого попадания в боевые блоки баллистических ракет, уже в 2018 году планируется разместить в Польше. Кроме того, Пентагон планирует модернизацию зенитно-ракетных систем (ЗРС) Patriot, которая затронет ракеты, РЛС, систему управления огнем и будет интегрирована с системой ПРО THAAD.

В ночь на 4 февраля в районе Гавайских островов США и Япония испытали новую противоракету Standard missile 3 (SM-3) Block IIA, пишет издание Warrior.

Успешные морские испытания новой ракеты-перехватчика средней дальности провели американское Агентство по противоракетной обороне (National Missile Defense, NMD), военно-морские силы США и министерство обороны Японии. Противоракета была запущена с эсминца ВМС США USS John Paul Jones.

Целью стала баллистическая ракета средней дальности, стартовавшая из района Кауаи (Гавайские острова). Эсминец обнаружил и захватил ее на сопровождение с помощью бортового радиолокатора типа AN/SPY-1D (V), входящего в систему «Иджис» (Aegis Baseline 9.C2 weapon system), и уничтожил прямым попаданием.

Названная греческим словом aegis («эгида») в честь защищающей Зевса или Афину одежды из древнегреческой мифологии «Иджис» — это многофункциональная боевая информационно-управляющая система (БИУС), состоящая из интегрированной сети сенсоров, высокопроизводительных компьютеров и ударно-боевых средств в виде ракет-перехватчиков первого поколения Standard missile 2 (SM-2) и более усовершенствованных ракет-перехватчиков Standard missile 3 (SM-3). Запуск противоракет производится с помощью универсальных установок вертикального пуска Мк41, которые расположены под основной палубой кораблей ВМС США.

Новая SM-3 Block IIA, разработанная США в кооперации с Японией, предназначена для развертывания в 2018 году в Польше в качестве наземного варианта системы ПРО от баллистических ракет средней и промежуточной дальности, заявил представитель Агентства по противоракетной обороне США.

Боевая часть этой противоракеты представляет собой модернизированный увеличенных размеров перехватчик кинетического действия или, другими словами, предназначенный для прямого попадания в цель, а не осколочно-фугасного действия. SM-3 Block IIA также оснащена новой радиолокационной аппаратурой с повышенными возможностями по выделению боевых блоков баллистических ракет на фоне ложных целей.

Кроме того, за счет второй и третьей ступеней диаметром 21 дюйм (53,3 см) новая противоракета располагает увеличенным полетным временем и возросшими возможностями перехвата в космосе, объяснил представитель Агентства по противоракетной обороне США Кристофер Скрибэло. Использование увеличенного разгонно-маршевого двигателя повысило конечную скорость ракеты в 1,5 раза — примерно до 5 км/с, а дальность — до 1000 км.

«Ракета, разработанная совместно японской и американской промышленностью, жизненно важна для обеих наших стран и в конечном счете улучшит нашу способность защитить себя от возрастающих угроз применения баллистических ракет во всем мире», — заявил директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сиринг.

В декабре 2015 года американская компания Raytheon получила контракт на производство противоракет SM-3 Block IIA на $543 млн. Японские соисполнители программы производят примерно 50% комплектующих, а Raytheon стала системным интегратором проекта.

Сейчас Raytheon совместно с Агентством по противоракетной обороне США модернизируют также ракету SM-3 Block IB, рассказал руководитель программы SM-3 Block IIA Кеньон Хайзер. По его словам, некоторые технологии, которые были применены на SM-3 Block IIA, в том числе программное обеспечение, будут внедрены и на SM-3 Block IB.

США и их союзники во всем мире в ближайшее время получат еще и существенно модернизированную Raytheon зенитную ракетную систему Patriot, сообщает Warrior. Новая ЗРС должна поражать все типы аэродинамических целей, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты, конвертопланы, крылатые ракеты, а также высокоскоростные самолеты и тактические баллистические ракеты всех видов.

ЗРК Patriot создавался еще в начале 1980-х для борьбы с тактическими баллистическими ракетами. Однако возможности современных и перспективных средств поражения существенно превосходят тактико-технические характеристики того времени, объяснил Джо Динтона, вице-президент Raytheon по развитию бизнеса и стратегии.

Модернизация предполагает использование активной фазированной антенной решетки (АФАР, или Active electronically scanned array, AESA) на основе нитрида галлия (gallium nitride – GaN) с улучшенными поисковыми возможностями. Она экономичнее предыдущих радиолокаторов для ЗРС в плане энергосбережения и обладает повышенной мощностью излучения.

Новый радар AESA GaN, по словам разработчиков, более эффективный, дешевый и ремонтопригодный, чем все его предшественники. На разработку перспективной РЛС фирма потратила более 15 лет и несколько сотен миллионов долларов собственных средств, уверяют в компании Raytheon.

Модернизации подверглись также система управления огнем и программное обеспечение Patriot, с которым специалисты добились минимальных промахов при наведении ракеты на цель. На выходе получилась ЗРС Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement («Пэтриот с улучшенными возможностями и модернизированным ракетным сегментом», или PAC-3 MSE).

Внедрением новых технологий Raytheon в сухопутных войсках США занимается компания Lockheed Martin. По ее данным, программа PAC-3 MSE будет испытана в Запасном центре вооруженных сил США в Гранд-Прейри (штат Техас) и на полигоне «Уайт Сэндс» (штат Нью-Мексико). Предполагаемая дата завершения испытаний — 30 января 2018 года.

Особенность РАС-3 MSE — оснащение системы зенитной управляемой ракетой с возможностью кинетического перехвата. Технология получила название hit-kill. Представители сухопутных войск США утверждают, что в новом варианте Patriot способен уничтожать тактические баллистические ракеты существенно большего радиуса действия. Кроме того, на одной пусковой установке новой ЗРС в индивидуальных транспортно-пусковых контейнерах будут размещены 16 ракет PAC-3 или 12 MSE PAC-3 вместо четырех в предыдущих версиях PAC-2.

Предполагается, что одна из наиболее современных, эффективных и надежных зенитных ракетных систем в мире будет действовать в тандеме с системой ПРО THAAD, образуя многоуровневую систему противоракетной обороны на нужном театре военных действий.

Развертывание этих элементов американской ПРО в Европе создает риски для стратегической стабильности, считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Деятельность США и их союзников в сфере ПРО является безусловным нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — предупреждает эксперт.

По его словам, внимание США и их союзников к совершенствованию систем ПВО и ПРО в последнее время резко усилилось. Однако вряд ли кинетический перехват аэродинамической цели сработает против маневрирующих боевых блоков, которые состоят на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России.

«Незалежная», Россия и фактор Трампа

«круглый стол» по ситуации на Украине

Редакция Завтра

Александр НАГОРНЫЙ, заместитель председателя Изборского клуба.

Уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались для того, чтобы оценить нынешнюю ситуацию на Украине и возможные варианты дальнейшего её развития. Мы видим не только катастрофическую деградацию социально-экономического потенциала расположенной практически в центре Европы страны с 40-миллионным населением, но и то, что киевские власти возобновили масштабные боевые действия в Донбассе, что привело к значительным человеческим жертвам с обеих сторон. Мы знаем, что поддержка киевского режима официальными властями США при Дональде Трампе будет уменьшена или вообще прекращена, а потому у противников 45-го президента США велик соблазн разыграть в большой игре против него "украинскую карту", чтобы воспрепятствовать нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, между Россией и "коллективным Западом". В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть несколько фундаментальных проблем. Это, во-первых, текущая динамика социально-политической и экономической ситуации на территории Украины. Во-вторых, это влияние совокупности внешних и внутренних факторов на её дальнейшее развитие. И, в-третьих, возможные сценарии действий России на украинском направлении.

Сергей ЗАВОРОТНЫЙ, политолог.

На мой взгляд, дальше провокаций дело не пойдёт и никакой серьёзной полномасштабной войны в Донбассе в ближайшее время не будет. Прежде всего, потому, что такая война нынешней киевской власти не по плечу. Нет для этого ресурсов. Понятно, что целью этой провокации было по максимуму связать руки новой республиканской администрации в Белом доме, чтобы все клиенты Обамы и Ко в ООН, НАТО, ОБСЕ и так далее получили повод кричать о "российской агрессии". На Украине ещё высок накал антипутинских, антироссийских настроений, но — вместе с тем — резко возросла усталость от войны и усиливается недовольство ухудшением условий жизни. Причём рейтинг Порошенко стремительно падает, а ненависть к нему во всех слоях украинского общества, снизу доверху, растёт. Единственным козырем действующего президента является конфликт в Донбассе, который позволяет ему балансировать и на внутриполитической, и на международной арене.

Мне кажется, что в этой связи назревает смена силовой администрации народных республик Донбасса администрацией гражданской. Потому что их социально-экономические проблемы надо решать, именно они сейчас будут иметь решающее значение, а чисто военные становятся второстепенными. К тому же такая смена, если она произойдёт, продемонстрирует всему миру стремление Донбасса к миру и его способность к самостоятельному существованию. Точно так же это развеет все мифы о том, что Россия осуществляет агрессию против Украины и готовит в Донбассе плацдарм для того, чтобы идти на Киев, Львов или куда-то ещё. Такая смена, скорее всего, будет поддержана и администрацией Трампа, поскольку понятно, что ситуация на Украине зашла в тупик, а выйти из неё можно только сменой властей по обе стороны конфликта. И если правительство в Киеве не сможет договориться с гражданской администрацией Донбасса, его тоже придётся менять. В чём официальный Вашингтон весьма заинтересован, поскольку Трампу клиенты его политических оппонентов на Украине не нужны.

Важным моментом становится подключение США к нормандскому формату. Если ранее ни в Москве, ни в Берлине, ни в Париже, заинтересованности в таком подключении не было, то сейчас, при новом американском президенте, она появилась.

Ростислав ИЩЕНКО, обозреватель МИА "Россия сегодня".

В политике — как на войне. Чем большее оперативное пространство открывается перед тобой в результате проведённых тобой действий, тем больше твои шансы победить. И за последние три года Россия всё время пыталась сохранить за собой возможность различных решений украинского кризиса. Который за время своего развития отошёл на второй или даже на третий план и для России, и для Запада. Украина сегодня — это политический и экономический труп, который помещён в холодильник "Минск" и может там находиться неопределённо долгое время. Поэтому говорить о том, что Россия или Запад сегодня остро заинтересованы в каком-то разрешении украинских проблем, я бы не стал. Скорее, наоборот — пока неясно, какой правовой и организационный формат должна иметь власть на Украине, в каких пределах и границах эта власть должна существовать; пока идёт смена власти в США и, не исключено, предстоит смена власти в Германии и Франции, никто ничего "размораживать" в Киеве не будет. Известные интересы и претензии Польши, Румынии, Венгрии здесь никакой роли тоже не сыграют. Понятно, что Украина будет двигаться от унитарного к федеративному государству, но пока даже проекта такого нет.

Поэтому я исхожу из того, что нынешнее военное обострение в Донбассе инспирировано Порошенко и главным образом по внутриполитическим соображениям. Ему нужен аргумент в споре с теми, кто толкает его на досрочные выборы. Причём эти люди активно продвигают тезис о том, что именно сейчас, когда в руках Порошенко находится определённый административный ресурс, досрочные выборы для него выгодны. Но на самом деле, поскольку исход выборов на Украине сегодня будет решать не административный ресурс, вооружённые люди на участках, то все политические перспективы Порошенко в момент объявления досрочных выборов умножатся на ноль. Потому что всем понятно: выиграть выборы в ситуации, когда большинство участков будут контролировать силы МВД Авакова и его же нацистские батальоны, Порошенко не сможет. Следовательно, заявление президента о досрочных выборах будет воспринято как заявление о готовности добровольно сдать власть. Чего от него и добиваются. Потому что лишь в этом случае новый государственный переворот можно провести в относительно легитимных и рукопожатных для Запада формах. То есть досрочные парламентские выборы — новое правительство — досрочные президентские выборы — спасибо за всё, до свидания, Пётр Алексеевич!

На это Порошенко не пойдёт, если только альтернативой не будет конфискация всех его активов или физическая смерть. Отсюда — нынешнее странное обострение конфликта в Донбассе, когда стреляют много, даже много убивают, но никаких наступательных движений не происходит. Потому что Киеву нужно не наступление и не победа, а имитация боевых действий: мол, какие могут быть досрочные выборы, когда идёт война?

Внутриполитические оппоненты Порошенко этот механизм тоже прекрасно понимают и пытаются перехватить у него контроль над событиями. Им надо перевести этот виртуальный конфликт в конфликт реальный, действительно добиться начала полномасштабных боевых действий, в которых ВСУ потерпят очередное поражение с массовыми потерями, возложить ответственность за неудачи на Порошенко и под этим флагом убрать его из президентского кресла.

Поэтому вариантов разрешения у этого кризиса ровно два. Если Порошенко придавит оппозицию, то в течение очень недолгого времени все эти обстрелы сойдут на нет при сохранении нынешней линии фронта. Если же рычаги управления конфликтом у него перехватят, то не исключена эскалация конфликта до полномасштабного, который продлится месяц-полтора — пока Пётр Алексеевич не сложит президентские полномочия.