Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Eni заподозрила в иранском происхождении нефть от нигерийского перевозчика

Итальянская нефтегазовая компания Eni отказалась принимать купленную у нигерийской Oando PLC партию нефти, заподозрив, что сырье имеет иранское происхождение, а это, в свою очередь грозит компании, вторичными санкциями со стороны США, пишет The Wall Street Journal.

Танкер White Moon под либерийским флагом доставил партию нефти для принадлежащего Eni завода Милаццо на Сицилии. По документам судно перевозило иракскую нефть, сообщил изданию представитель Eni. Однако тестовые пробы партии показали, что нефть по количеству серы отличается от параметров, указанных в контракте, и очень близка по своим характеристикам иранской.

Закупать нефть у Ирана, в том числе через посредников, запрещают санкции США, которые были введены в ноябре 2018 года и действуют в полном объеме с мая этого года. Нарушение ограничений грозит покупателям вторичными санкциями. Eni официально прекратила закупки иранской нефти с октября 2018 года. Танкер White Moon, по данным газеты, был отправлен обратно, однако название компании продавца неизвестно.

В марте этого года Минфин США разъяснял, как выглядят «серые» цепочки поставок попавшей под санкции нефти. Сообщалось, что такая нефть, как правило, перегружается не в портах, а с судна на судно вдали от берегов. Неисправные или отключенные транспондеры на танкере также свидетельствуют о том, что груз на нем может иметь незаконное происхождение.

По данным аналитической компании Vortexa, танкер White Moon имел по меньшей мере одну такую перегрузку с судна New Prosperity в Персидском заливе в начале мая. В свою очередь New Prosperity получила нефть с судна Abyss, ходящего под вьетнамским флагом. При этом, по данным трекинга судов, Abyss не был доступен для отслеживания с 24 апреля по 3 мая.

В Тюменской области приступили к созданию единого архива медицинских изображений

Единый архив будет содействовать развитию инструментов анализа и снизит число повторяющихся диагностических исследований.

По данным на май 2019 г., к проекту подключились 76% цифрового оборудования в 23 медорганизациях области. Среди них Медицинский город, перинатальный центр, противотуберкулезный диспансер, КДЦ "Эндос", шесть поликлиник, 11 областных больниц и две клинических.

У нас нет проблем, чтобы сделать медицинские снимки. Важна их верная интерпретация, – отметил губернатор Александр Моор. – Нет смысла в простом хранилище цифровых картинок, если это не приносит пользы и снимки не попадают в руки квалифицированных специалистов.

Кроме архива разрабатывается информационная система скорой помощи. Ее особенность – в мобильном доступе к медицинской карте пациента. Так врач сможет сформировать представление об анамнезе человека еще до приезда бригады медиков на основе данных о перенесенных им заболеваниях и диагнозах. Пилотный проект планируют запустить с 1 августа.

Директор Депатамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич добавила, что все поликлиники региона автоматизированы, а электронные медкарты имеют 100% жителей Тюменской области. 40% записей на прием проводятся через электронные системы, среди которых, к слову, проходит процесс импортозамещения. 62% учреждений уже работают на отечественном ПО, оставшиеся должны перейти на него к концу года.

Миллионы IoT-устройств беззащитны

Анастасия Самсонова

Согласно исследованию Стэнфордского университета и компании Avast, в среднем 40% домохозяйств по всему миру обладают хотя бы одним умным устройством. При этом миллионы устройств, 7% от общего количества, уязвимы из-за устаревших протоколов, таких как FTP и Telnet.

По данным исследования, всего в мире существует более 14 тыс. производителей IoT-устройств, и 100 из них производят 94% всех решений. Также исследователи выявили, что в Северной Америке количество домохозяйств, в которых есть хотя бы одно умное устройство, значительно выше, чем в остальных странах, и составляет 66%.

"Ключевым выводом этого исследования является то, что 94% домашних устройств интернета вещей изготавливают менее чем 100 компаний", - утверждает глава департамента искусственного интеллекта Avast Раджарши Гупта.

Как сообщает пресс-служба Avast, исследование стало самым масштабным за всю историю существования IoT-устройств. Avast отсканировал 83 млн устройств интернета вещей в 16 млн домов, чтобы понять, насколько устройства IoT безопасны у разных производителей. Результаты проверила и проанализировала исследовательская группа Стэнфордского университета.

"Сообщество специалистов по кибербезопасности уже давно обсуждает проблемы, связанные с IoT-устройствами, - говорит доцент кафедры информатики Стэнфордского университета Закир Дюрумерик. - К сожалению, эти устройства скрыты за домашними роутерами, и у нас мало сведений о типах умных устройств в домохозяйствах". Но, по словам специалиста, исследование раскрывает сложную картину экосистемы интернета вещей и проблемы кибербезопасности в домах по всему миру.

Так, экспертам удалось выяснить, что 15% домашних роутеров, которые выполняют роль шлюза в домашнюю сеть, используют устаревшие протоколы. Когда роутер обладает слабыми учетными данными, он может открыть для атаки другие умные домашние устройства.

Глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал в беседе с ComNews, что, согласно исследованию Avast Smart Home Security Report 2019, 44% домов в России, которые подключены к домашней сети, имеют как минимум одно уязвимое устройство.

"В 20% домов в России есть более пяти подключенных устройств. Самые уязвимые, безусловно, роутеры - таких в нашей стране 97%. Причина в основном в недостаточно сложных паролях и однофакторной аутентификации", - сказал Алексей Федоров.

По данным представительства компании Avast в России и СНГ, рейтинг самых уязвимых устройств в России выглядит так: телевизоры - 46%, принтеры - 15%, камеры видеонаблюдения - 11%, медиаплееры - 9% и планшеты - 8%.

Как объясняет Алексей Федоров, в сфере безопасности интернета вещей существует два ключевых игрока - это операторы связи и поставщики ИБ-решений.

Как считает Алексей Федоров, интернет-провайдеры должны заниматься вопросом безопасности, поскольку обычно именно они предоставляют роутер и подключение к Сети, передают пользовательские данные и обеспечивают подключение устройств. "Поставщики решений в сфере информационной безопасности в свою очередь могут анализировать потоки данных в Сети и обеспечивать защиту в реальном времени", - полагает он.

Алексей Федоров уверен, что государство тоже может влиять на ситуацию. "Но тут проблема в том, что технологии развиваются слишком стремительно и маловероятно, что законодательство будет успевать за изменениями", - предположил он.

Руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей Kaspersky Lab ICS CERT Владимир Дащенко рассказывает, что большинство разработчиков концентрируются на функционале устройств, а вопрос безопасности решают при завершении разработки либо не решают вовсе.

"В результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда во множестве подобных устройств можно обнаружить серьезные уязвимости. Бывает и так, что производители чрезмерно увлекаются использованием технологий с открытым исходным кодом, не проверяя его безопасность. Такой подход потенциально создает еще большую проблему для пользователей умных устройств", - говорит Владимир Дащенко.

По его наблюдениям, количество кибератак, нацеленных на устройства интернета вещей, с каждым годом растет. "За первую половину 2018 г. мы обнаружили в три раза больше образцов вредоносного ПО, атакующего умные устройства, чем за весь 2017 г. А в 2017 г. их было в 10 раз больше, чем в 2016 г. Очень часто зараженные устройства применяются для DDoS-атак и добычи криптовалют. Злоумышленники также могут использовать уязвимости IoT-девайсов для проникновения в домашние сети или сети организаций", - сказал эксперт Kaspersky Lab.

Как уточняет пресс-секретарь компании "Доктор Веб" Максим Якушев, проблемы, как правило, возникают не в протоколах, а в их реализации. В наличии уязвимостей, которые нужно закрывать обновлениями. "Если все IoT-устройства объединить в рамках условного контролирующего безопасность центра, то с обновлениями проблем не будет. Но такое никогда не произойдет, так как это идет вразрез с принципами права. Ни один правозащитник такого не допустит. И будет прав", - полагает Максим Якушев.

По его словам, проблему уязвимостей IoT-устройств должны решать вендоры и пользователи. Последним не стоит игнорировать необходимые обновления.

Власти Великобритании уже выпустили руководство по обеспечению защиты IoT от распространенных кибератак. В штате Калифорния вышел закон, который обязывает производителей устройств, подключаемых к интернету, предусмотреть меры защиты от несанкционированного доступа, изменения или утечки данных. Тем не менее, как утверждает руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Павел Новиков, в 2019 г. прогнозируется продолжение роста скомпрометированных IoT-устройств из-за низкого уровня их защищенности.

По данным Positive Technologies, в I квартале 2019 г. доля атак на IoT-устройства составила 2% от общего количества атак. "В мире существует множество так называемых end-of-life-устройств, производство которых завершено, вендор прекратил выпуск обновлений ПО, а значит, и уязвимости в них никогда не будут закрыты", - предупреждает Павел Новиков.

По его словам, количество устройств, которые никем не поддерживаются, год от года растет. "Злоумышленники начинают атаковать их все чаще. И если несколько лет назад ошибками в роутерах они практически не пользовались, с появлением ботнетов-миллионников роутеры для хакеров стали популярными монетизируемыми устройствами. А получив контроль над роутером, кибермошенники могут успешно атаковать подключенные к нему ПК и IoT-устройства", - обращает внимание Павел Новиков.

По словам руководителя отдела Pre-Sale Group-IB Станислава Фесенко, незащищенность IoT в России, как и во всем мире, - опасная тенденция. "В связи с бурным ростом количества IoT-устройств в частном и даже в промышленном сегментах особенно опасны массовые сбои в их работе. Причин низкой защищенности от информационных атак несколько. Это и отсутствие единого стандарта в части протоколов передачи данных. Отсутствие стандартов шифрования для передачи данных IoT-устройств от разных производителей. Зачастую его и вовсе нет. Недостаточная защищенность командных центров управления IoT", - перечислил Станислав Фесенко.

Специалист считает, что в случае с Industrial IoT (IIoT) сбои в работе устройств могут привести к нарушениям технологических процессов в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, промышленной и других отраслях, в том числе и к частичному перехвату контроля над предприятиями со стороны третьих лиц.

"Последствия предсказать сложно, воздействие может быть вызвано как проправительственными кибергруппировками, так и представлять собой результаты заказной работы конкурирующих крупных организаций. Также остановка производства отдельных предприятий - эффективный способ влияния на фондовый рынок. Если говорить о ТЭК, то атаки на системы автоматизации здесь опасны техногенными катастрофами и каскадными отключениями электроснабжения. То есть пострадать могут целые регионы", - говорит Станислав Фесенко.

По его мнению, решить проблемы может стандартизация. Необходимо регулирование как со стороны органов власти, так и со стороны международного сообщества, производителей IoT-устройств. "Нужны понятные и регламентированные надежные механизмы защиты передаваемых данных, авторизации. Можно использовать позитивный опыт развития безопасности в технологиях Wi-Fi и GSM. Пожалуй, необходимо создать независимую некоммерческую международную организацию, которая займется этими вопросами и включит в состав представителей всех направлений", - подытожил Станислав Фесенко.

Цифровизация электроэнергетики сменила курс

Анна Устинова

О том, что означает цифровая трансформация для электроэнергетических компаний, рассуждали вчера руководители департаментов по цифровой трансформации энергетических компаний России, топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ ТП, а также аналитики и эксперты отрасли на IV Федеральном ИТ-форуме электроэнергетической отрасли России Smart Electro "Цифровая трансформация электроэнергетического сектора", организованном ComNews Conferences.

Если раньше звучали призывы о цифровизации всего и вся (от малых компаний до корпораций), то в последнее время наметился крен к осторожности. Не последнюю роль в формировании таких настроений в отрасли электроэнергетики сыграл опыт компании General Electric (GE).

Напомним, что GE стала одной из первых корпораций, которая вступила на путь цифровой трансформации. Компания объявила о ее начале еще в 2012 г. Так, появилось специальное подразделение GE Digital для разработки ПО и облачная промышленная платформа Predix. General Electric инвестировала в эти направления $4 млрд. Тогда же GE анонсировала амбициозные планы - войти в течение ближайших пяти лет в двадцатку крупнейших мировых разработчиков ПО.

Спустя пять лет (в конце 2017 г.) оказалось, что все заявленные планы не реализованы. В отставку ушел генеральный директор GE Джефф Иммельт, запустивший цифровую трансформацию. Более того, цена акций General Electric снизилась в три раза - с $20 в 2012 г. до $6,71 в 2018 г. Капитализация GE в 2018 г. упала до $58,3 млрд против пикового значения в 2000 г. $594 млрд.

Назначенный после руководитель GE Джон Фланнери объявил о намерении свернуть бизнес GE Digital, но не отказался от цифровой трансформации. Он предложил действовать осторожнее, с оглядкой на бизнес. Впрочем, за 14 месяцев поправить положение ему не удалось. Только за 2018 г. акции General Electric обвалились на 35%.

Новый CEO GE Ларри Калп, возглавивший компанию 1 октября 2018 г., признал, что вся идея с цифровой трансформацией была ошибкой. После этого все активы GE Digital и Predix были выставлены на продажу. Таким образом, генеральный директор General Electric дал понять, что компания возвращается к основному бизнесу - производству турбин, локомотивов и др.

После этого восторженная риторика аналитиков по поводу необходимости цифровой трансформации изменилась. "В 2019 г. компании перестанут стремиться к кардинальным переменам и предпочтут более итерационный подход к инновациям, будут направлять усилия на повышение операционной эффективности и управление продуктами. От цифровой трансформации, построенной по принципу "большой метлы", уже ощущается некоторая усталость. Возникает потребность в технологических лидерах и руководителях электронного бизнеса, предпочитающих не столь тотальные перемены", - говорил аналитик Forrester Research Аллен Бонд.

Своим мнением по поводу того, что считать цифровой трансформацией в отрасли электроэнергетики, делились вчера участники дискуссии на конференции Smart Electro "Цифровая трансформация электроэнергетического сектора".

Генеральный директор ПАО "Федеральный испытательный центр" Владимир Харитонов полагает, что приведенный опыт GE важен и российским компаниям стоит его учитывать. "Диверсификация компании строится именно на вспомогательных продуктах по основному направлению, - считает Владимир Харитонов. - Безусловно, компания может развиваться в разных направлениях, но основной вид деятельности - передача электроэнергии - должен остаться". Он призвал уделить внимание интересам конечного потребителя и задуматься над тем, какие дополнительные услуги могут быть ему интересны. Однако, делает оговорку он, идеи бизнеса должны быть обязательно протестированы. "Мы не можем сразу брать и масштабировать любую идею. Нам нужно сначала доказать ее целесообразность и экономическую эффективность", - говорит он.

Директор по цифровой трансформации ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" Алексей Каштанов рассказывает о том, что компания в цифровой трансформации оттолкнулась от бизнеса. "Основное, что входит в понятие "цифровая трансформация", - это изменение бизнес-процессов. Они должны стать короче, дешевле и иметь экономический эффект, - перечисляет он. - Мы поняли, что автоматизация в том виде, в котором она есть - уже не будет работать. Необходимо строить модель не отдельного бизнес-процесса, а всей компании".

Советник генерального директора ПАО "Ленэнерго" Максим Мамаев считает, что одна из основных вещей, которая должна быть решена в процессе цифровой трансформации, - это регулирование бизнес-процессов. Информационные системы не всегда автоматизированным образом связаны друг с другом, поэтому, указывает он, в некоторых случаях довольно трудно получить картину происходящего ввиду разрозненности ИС. Максим Мамаев полагает, что экономический эффект в значительной степени кроется именно в экономии времени и материальных и других ресурсов. "Если при строительстве большой подстанции в результате цифровизации мы сможем сократить срок строительства на один-три месяца, это будет серьезный выхлоп по деньгам", - привел пример он.

Вице-президент ПАО "Ростелеком" Роман Шульгинов отметил, что цифровая трансформация для "Ростелекома" - это поиск экономических эффектов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Мы пытаемся нащупать тот value, который должен быть драйвером цифровой трансформации, поскольку сами ее проводим. Мы верим в цифровую трансформацию и видим синергетический эффект при объединении усилий с другими крупными игроками, например с "Россетями", - говорит он. - Мы уверены в том, что именно бизнес должен возглавить цифровую трансформацию".

Руководитель отдела интеграционных продуктов Auvix Сергей Разуваев-Капитонов также придерживается мнения, что задача должна поступить от бизнеса. "Каждая компания может организовать внутри себя R&D-центр со штатом программистов и инженеров и вырабатывать те решения, которые необходимы именно для задач, которые есть, - говорит он. - Вопрос к каждой компании заключается в том, готова ли она участвовать в цифровой трансформации". Вся сложность, по его словам, заключается в том, как трансформировать бизнес и не потратить деньги впустую, как выбрать правильное направление для инвестиций.

Заместитель генерального директора ООО "РЭ Технологии" (холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") Вадим Федоров считает, что цифровизация должна быть направлена на сохранение капиталоемкости компании. "Сегодня основным критерием с точки зрения развития цифровых технологий является сохранность и продолжение работоспособности того оборудования, которое мы имеем, - говорит он. - Цифровизация должна быть направлена на сокращение времени работы и ущерба в случае повреждения в электрических сетях".

Начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО "МРСК Урала" Александр Дудаков уточнил, что сохранность оборудования, устранение повреждений, обеспечение надежности энергообеспечения потребителей - эти задачи стояли перед компаниями еще вчера, а не появились только сегодня. Дело все в том, что они выполнялись другими методами. "Безусловно, эти задачи нужно продолжать выполнять, но использовать современные средства - изменить процесс управления технологиями, сделать процесс эффективнее с точки зрения надежности и экономики", - заключил он.

Заведующий кафедрой хирургических болезней и урологии ОмГМУ организовал уникальный мастер-класс для врачей БСМП №2

Сегодня в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 состоялся областной семинар мастер-класс «Возможности использования современных технологий в хирургическом лечении аденомы предстательной железы».

В режиме онлайн-трансляции из операционной врачам показали использование современных технологий в хирургии предстательной железы при помощи лазера. С приветственным словом выступил заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП №2 Константин Константинович Пархоменко.

Для проведения данного мастер-класса приехал Главный уролог РЖД, заведующий урологическим отделением дорожной клинической больницы на станции Нижний Новгород, профессор кафедры урологии Приволжского исследовательского медицинского университета д.м.н. Федор Анатольевич Севрюков. «Мы давно занимаемся вопросами лечения, в том числе гиперплазии простаты, лечением мочекаменной болезни, и вот сегодняшний мастер-класс будет по двум проблемам, это лечение доброкачественной гиперплазии или аденомы простаты как раньше называли и лечение мочекаменной болезни. Наука и практика движется вперёд и сейчас очень много технологий, которые позволяют без разреза выполнить лечение.

В Омске врачи уже работают на современном оборудовании и начали выполнять энуклеации и лечение опухоли мочевого пузыря. Сегодня мы демонстрируем возможности этого лазера "FiberLase U1", также возможность российского лазера FiberLase U2" который используется для лечения мочекаменной болезни и конкретно предназначен именно для лечения мочекаменных болезней. Еще сегодня, мы демонстрируем возможности плазменной, электрической энуклеации, метод, который мы в клинике применяем уже с 2005 года и с 2013 года вообще не оперируем аденому предстательной железы открыто. Сейчас в медицине требования использования эндоскопии и лапароскопии - это мировое направление, и мы к этому стремимся. Поэтому сегодня наша задача показать возможность работы на этом оборудовании для врачей БСМП №2. Безусловно, все для пациентов, потому что операция без разреза, это гораздо меньше койко-день, нетрудоспособность и естественно процесс реабилитации. Затраты на эндоскопическое лечение велики, но можно купить дорогостоящее оборудование, потратить больше средств, но, в итоге, конечно выигрывают и пациенты и государство, люди возвращаются в активную жизнь. Конечно, снижение травматичности это задача номер один, которая стоит перед эндоурологией и эндоскопической урологией».

- Тот тип лазера, который есть у нас, он один из самых современных, отечественного производства, он продается в Европе и США, это одна из современных прорывных разработок которые были сделаны нашими учеными. Обычно после трансуретральной резекции предстательной железы – это тоже операция без разрезов, пациент находится в стационаре 7-10 дней, после лазерной операции это время составляет 3-4 дня. Катетер после операции то, что пациенту мешает и доставляет некоторые неудобства, при лазере стоит 1-2 дня, при обычной операции 4-5 дней, то есть это сокращение нетрудоспособности человека в два раза. Раньше для лечения предстательной железы использовали только трансуретральную резекцию, то есть лечение электричеством - это базовая методика. При использовании новой методики - именно тулиевого лазера, происходит совершенно другой эффект, кроме того, и это очень важно: пациенты у нас живут дольше, это факт. Немало важный момент, не требуется применение процедуры остановки кровотечения во время операции. – рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней и урологии ОмГМУ д.м.н., профессор Антон Юрьевич Цуканов.

До 60% пациентов урологического стационара - это пациенты с мочекаменными болезнями, остальные пациенты с доброкачественной гиперплазией простаты, в возрасте 50-60 лет это 40% мужчин, после 60 лет уже 60-70%, а после 80 лет 100% мужчин страдают этим заболеванием. Продолжительность жизни в нашей стране растет и, безусловно, актуальность данного мастер-класса очень колоссальная как с социальной, так и с экономической точки зрения. Во время операции врачи задавали вопросы хирургу Федору Анатольевичу Севрюкову, который на примере операции по удалению аденомы предстательной железы показывал все преимущества эндоскопии. В это время Антон Юрьевич Цуканов комментировал все происходящее на экране, в режиме онлайн-трансляции из операционной. Это первый мастер-класс, который в Омске проводил Федор Анатольевич Севрюков, его цель показать одну и ту же операцию с применением различных методов лазера.

Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова на международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности: Проблемы и решения» Сочи, 20 июня 2019 года

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Среди широкого спектра биологических угроз особое место занимает опасность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека, животных и растений в качестве оружия. Последствия такого применения могут носить катастрофический характер, и поэтому биологическое оружие оправданно классифицируется как оружие массового уничтожения (ОМУ).

Сегодня мы с вами наблюдаем крайне тревожные тенденции в развитии ситуации в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ (КВРН). Помимо попыток негосударственных субъектов получить доступ к ОМУ и ОМУ-материалам отдельные государства (имею в виду, прежде всего, США) проводят целенаправленную линию на слом действующей международно-правовой системы в области КВРН. При участии Пентагона осуществляется активная медико-биологическая деятельность за пределами национальной территории, которая вызывает, в частности у нас, озабоченности и вопросы в контексте Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Возвращаясь к стоящим перед КБТО задачам, следует в первую очередь вспомнить об усилиях по повышению эффективности этого инструмента. С 2001 г. ввиду неконструктивной позиции США остается заблокирован переговорный процесс по протоколу к Конвенции с эффективным механизмом верификации. Не прекращаются попытки переписать историю утверждениями, что КБТО якобы не проверяема, и работа в данной сфере является бесперспективной. Подобные заявления противоречат выводам экспертов группы VEREX, которые в 1993 г. пришли к выводу, что потенциальные верификационные меры могут быть полезными в плане повышения транспарентности, содействуя уверенности в том, что государства соблюдают свои обязательства по КБТО. Эксперты подчеркнули, что с научно-технической точки зрения некоторые меры проверки способствовали бы повышению эффективности и улучшению осуществления Конвенции и признали, что надлежащая верификация могла бы укрепить КБТО. Все это научно обоснованные выводы, одобренные широким консенсусом.

На этом фоне странно и несуразно выглядят попытки США, блокирующих возобновление переговоров по верификационному механизму КБТО, получить односторонний доступ на интересующие их зарубежные микробиологические объекты, про которые они не устают распространять информацию, не соответствующую действительности, и просто слухи. Непонятно, зачем им нужно инспектировать такие объекты, если они отрицают возможность верификации в рамках КБТО. Наверное, все-таки добавленную стоимость верификации они допускают, но только в своих интересах – на принцип взаимности им не позволяет пойти вера в собственную исключительность и, возможно, другие причины, о которых они предпочитают не распространяться.

Особого цинизма этой ситуации добавляют заявления высокопоставленных представителей США, что эффективный механизм проверки является ключевым элементом любой инициативы в области контроля над вооружениями и разоружения. Вновь приходится констатировать лицемерную позицию Вашингтона. Нам по-прежнему неясно, что мешает США, формально ратующим за укрепление КБТО, согласиться на предлагаемую протоколом верификацию, если они не ведут никакой противоречащей Конвенции деятельности.

В отсутствие прогресса в деле укрепления КБТО появляются новые идеи, нацеленные на формирование альтернативных механизмов и инструментов. Они подрывают режим Конвенции. Есть предложения создать новый формат так называемых «добровольных оценочных посещений» (peer review) микробиологических объектов двойного назначения. Такими посещениями предлагается «заменить» верификационные меры в рамках КБТО.

Сразу возникают вопросы, на основании каких критериев будет проводиться оценка биобезопасности тех или иных объектов. Очевидно, здесь кроется обширное поле для субъективизма и манипуляций, основанных, в том числе, и на политической ангажированности «проверяющих». Непонятно, насколько авторитетными будут результаты таких «проверок» в отсутствие согласованных консенсусных критериев верификации.

Убеждены, что решать проблемы биобезопасности можно только на основе тесного сотрудничества между всеми заинтересованными государствами. Со своей стороны намерены всемерно способствовать такому взаимодействию как в рамках КБТО, так и на двусторонней основе.

Считаем недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход СБ ООН. Надеемся, что здравый смысл все же возобладает над сиюминутными эгоистическими интересами и Конвенция получит действенный механизм проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств. Это – наша долгосрочная цель.

В данном контексте в последние несколько лет Россия подготовила и представила ряд перспективных инициатив, относящихся к совершенствованию реализации многих положений Конвенции.

Еще в 2015 г. совместно с Арменией, Белоруссией и Китаем мы распространили предложение о начале переговоров по разработке юридически обязывающего документа по улучшению осуществления КБТО, включив в него следующие направления:

- меры укрепления доверия;

- национальное осуществление;

- мониторинг научно-технических достижений;

- международное сотрудничество в мирных целях;

- помощь и защита от биологического оружия;

- расследование предполагаемого применения биологического оружия.

Наши инициативы имеют практическую направленность и добавленную стоимость в плане создания конкретных механизмов по выполнению положений Конвенции.

Хотелось бы отметить инициативу по созданию под эгидой КБТО мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи пострадавшему государству в случае применения биологического оружия, проведения расследования такого применения и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения. Мы верим, что ее реализация внесла бы большой вклад в улучшение осуществления сразу трех статей Конвенции: Статьи VII (помощь и защита от биологического оружия), Статьи X (международное сотрудничество в предотвращении болезней) и Статьи VI (расследование нарушений). Полагаем, что достигался бы синергетический эффект и значительная экономия средств, поскольку мобильные отряды, являясь многофункциональными, могли бы использоваться для решения широкого спектра задач.

Если говорить о позиционировании мобильных отрядов в стратегии комплексного противодействия угрозе использования биологических агентов в качестве оружия, то мы руководствовались следующими соображениями. Мониторинг соблюдения запретов на разработку и производство биологического оружия требует осуществления контрольных мероприятий, включая объявление соответствующих объектов двойного назначения и проведение посещений на местах. Ничего нового здесь нет – подобный подход применяется по линии МАГАТЭ и ОЗХО. Тем не менее, в результате срыва в 2001 г. переговоров по разработке Протокола параметры такого контрольного механизма согласовать не удалось. Поэтому объективных данных о соблюдении указанных положений Конвенции в принципе не существует. Это создает нежелательную ситуацию неопределенности и вызывает вопросы в отношении реального положения вещей.

Озабоченность в данном плане только усиливается в связи с чрезмерными объемами финансирования микробиологических программ двойного назначения, проведением сомнительных экспериментов с возбудителями смертельно опасных заболеваний (особенно аэрозольными экспериментами), наращиванием военной медико-биологической активности за пределами национальной территории и другими факторами риска. По этим причинам угрозу применения биологического оружия как государственными, так и негосударственными субъектами нельзя сбрасывать со счетов, тем более что такое применение может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений.

С учетом изложенного мы убеждены, что необходимо иметь в готовности силы и средства быстрого реагирования, способные оперативно разобраться с ситуацией на месте и предпринять безотлагательные действия по купированию эпидемии и ее дальнейшей ликвидации. В случае обнаружения признаков преднамеренного распространения болезни следует также провести соответствующее расследование с целью установления фактов и привлечения виновных к ответственности. Именно в этом логика российской инициативы по мобильным медико-биологическим отрядам как средстве укрепления КБТО и улучшения ее осуществления.

Не менее важной является и область мониторинга научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции. Целью такого мониторинга, с одной стороны, выступает выявление и анализ рисков, связанных с теми или иными направлениями исследований и технологий, для сокращения таких рисков до приемлемого уровня, при этом без ущерба научно-техническому прогрессу. С другой стороны, необходимо повышать осведомленность и широко распространять знания и достижения, способные помочь в реализации целей КБТО, прежде всего, в предотвращении инфекционных болезней независимо от природы их возникновения.

Отсюда наше предложение о создании под эгидой Конвенции представительного Научно-консультативного комитета. Структуры подобного рода имеют широкое применение в международной практике. В частности, достаточно успешно функционирует Научно-консультативный совет ОЗХО.

Другой важный вопрос – это повышение транспарентности деятельности биологического профиля, имеющей отношение к КБТО. Особым фактором риска в данном отношении является военная медико-биологическая активность, осуществляемая за пределами национальной территории. Мы с озабоченностью отмечаем значительное расширение масштабов такой деятельности, что заставляет задуматься о ее истинной направленности и содержании. Говорим об этом не понаслышке, поскольку во все большей степени отмечаем такие проявления в странах, находящихся неподалеку от нас. Считаем, что предоставление государствами-участниками КБТО информации о такой деятельности способствовало бы улучшению взаимопонимания и реализации целей Конвенции.

Хотели бы надеяться на поддержку наших инициатив в ходе предстоящих встреч экспертов государств-участников КБТО. Принципиально важно, чтобы согласованные в их рамках предложения и понимания были зафиксированы в соответствующих итоговых докладах. Это позволило бы избежать повторения печальной ситуации на Совещании государств-участников (СГУ) в 2018 г., когда не удалось принять содержательный итоговый документ во многом из-за отсутствия таких консенсусных докладов.

Рассчитываем на согласование рекомендаций по укреплению режима КБТО на СГУ-2019. Это стало бы основой для решений Обзорной конференции 2021 г. (ОК-2021).

Уважаемые коллеги,

Я коснулся только наиболее существенных аспектов российской повестки дня по укреплению Конвенции и улучшению ее осуществления. Мы, конечно, готовы рассматривать и поддерживать предложения других стран аналогичной направленности. Надеемся, что учет интересов друг друга и готовность к компромиссу послужат надежной основой для достижения работоспособных и эффективных договоренностей в рамках КБТО на предстоящем в декабре очередном совещании государств-участников и ОК-2021.

Спасибо за внимание.

Выступление статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина на мероприятии в Посольстве Белоруссии в России по случаю 110-летия со дня рождения А.А.Громыко, Москва, 20 июня 2019 года

Уважаемые друзья,

Благодарю за приглашение на торжественное мероприятие посвященное 110-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата Андрея Андреевича Громыко.

Отмечаемая дата – не просто повод напомнить о знаменитом уроженце Гомельщины, который своим умом, талантом и трудом достиг непревзойденных высот на внешнеполитическом поприще. Наследие Андрея Андреевича требует осмысления, и его нельзя ограничить простым перечислением исторических событий, в которых он участвовал. Находясь в эпицентре международной деятельности в качестве советского посла в США, представителя при ООН, Министра иностранных дел СССР, он внес несомненный вклад в формирование архитектуры мировой политики и безопасности. Его подпись стоит под Уставом ООН, с его именем связана выработка Заключительного акта СБСЕ и Договора о нераспространении ядерного оружия. Все старшее поколение российских дипломатов прошло «школу Громыко». По сей день к сотрудникам МИД России предъявляются сформулированные в ее рамках требования компетентности, основательной проработки документов, доскональной подготовки к встречам и переговорам, внутренней дисциплины.

Однако «феномен Громыко» шире. В непростой период «холодной войны», когда мир то и дело балансировал на грани, сложился тот подход, который он прививал остальным, – непреклонно отстаивать и укреплять позиции своей страны, одновременно продвигая позитивную повестку дня. А это значит – даже в самых сложных ситуациях стараться искать дееспособные решения. В наши дни, когда поверхностность и конъюнктурность становятся чуть ли не нормой в мировой политике, весьма актуален возврат к сформированной Андреем Андреевичем культуре стратегического мышления.

В этой связи символично, что в 2019 году учреждена названная в честь А.А.Громыко Ассоциация внешнеполитических исследований. Уверен, ее создание придаст стимул исследованиям международных отношений в странах СНГ, сформирует необходимую площадку для обмена мнениями по актуальным вопросам. Приветствуем интерес, сразу проявленный белорусскими партнерами, к участию в работе Ассоциации Громыко, к которой, убежден, присоединятся ученые и эксперты из других государств Содружества.

В совместной работе на ключевых международных площадках мы с белорусскими коллегами продолжаем отстаивать принципы, в свое время заложенные А.А.Громыко при формировании глобальной системы безопасности с опорой на центральную роль ООН. Основой российско-белорусского взаимодействия в этой сфере являются двухгодичные программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства. Постоянно поддерживается активный межмидовский диалог. 27 мая Москву с рабочим визитом посетил Министр иностранных дел Беларуси В.В.Макей, на осень в российской столице запланировано совместное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси, регулярно проводятся консультации подразделений Министерств по ключевым проблемам международной повестки.

Двадцать семь лет, прошедшие с даты установления дипотношений, Беларусь была и остается для нас ближайшим стратегическим союзником. О том, насколько интенсивно идет работа по всему спектру вопросов российско-белорусского взаимодействия, свидетельствует факт, что за неполные полгода состоялось четыре встречи президентов и столько же глав правительств. Очередная, пятая встреча Д.А.Медведева и С.Н.Румаса как раз пройдет завтра в Минске.

В нынешнем году мы отмечаем 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. Это хороший повод проанализировать достигнутое, а также посмотреть, где и как мы можем продвинуться дальше по пути, обозначенном в Договоре. Соответствующая деятельность, как вы знаете, сейчас ведется в рамках профильной двусторонней рабочей группы.

Дорогие друзья!

Как известно, человеческие деяния можно считать историческими, только когда их берут на вооружение потомки. В этом смысле вклад Андрея Андреевича в развитие дипломатического искусства оказал значительное влияние на формирование современной школы и будет в будущем прекрасным примером творческого профессионализма в отстаивании интересов Родины!

Спасибо за внимание.

Независимый экспертный совет FDA не рекомендовал регистрировать на территории США японский препарат для лечения взрослых пациентов с острым миелоидным лейкозом с мутацией FLT3. По мнению специалистов, предоставленных данных недостаточно для принятия положительного решения об одобрении препарата, пишет Reuters.

Решение отказать Daiichi Sankyo в регистрации квизартиниба (quizartinib) было принято большинством голосов, в поддержку препарата высказались только три эксперта (против были 8 человек). В настоящее время квизартиниб зарегистрирован только в Японии.

По мнению специалистов FDA, для подтверждения эффективности и безопасности препарата японской компании необходимо провести дополнительное исследование.

С 2002 года в США было зарегистрировано около 65 тыс. случаев госпитализации детей младше 5 лет из-за отравления косметическими средствами – то есть примерно каждые два часа один ребенок получает отравление. Об этом сообщает Reuters.

В 86% случаев отравление наступает при проглатывании или касании средства, причем большинство случаев сопряжено с химическими ожогами, свидетельствуют результаты исследования.

Ученые подсчитали, что примерно 3 случая из 5 происходят с детьми в возрасте до 2 лет, так как они склонны исследовать мир, пробуя окружающие предметы на вкус.

Чаще всего несчастные случаи случаются при контакте ребенка с жидкостями для ухода за ногтями (28%), средствами для волос (27%) и продуктами для кожи (25%). Наибольшую опасность для детей представляет средство для снятия лака, подчеркивают авторы работы.

Челябинск показывает рост

Объемы текущего строительства в регионе выросли по сравнению с прошлым годом

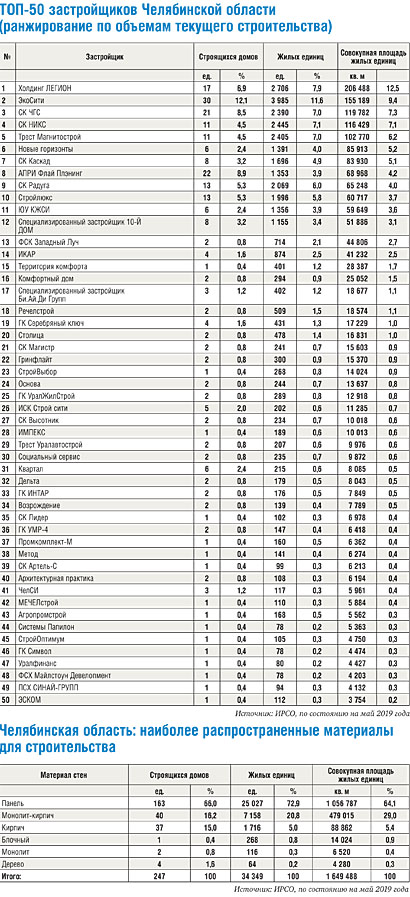

Челябинская область традиционно входит в первую двадцатку российских регионов по объемам жилищного строительства. Так, по данным Росстата, за 2018 год в регионе было введено в эксплуатацию свыше 1,7 млн кв. м жилой недвижимости, что составляет примерно 2,2% от всех новостроек в стране (14-е место). По объемам текущего жилищного строительства Челябинская область на 18 месте. Согласно отчету, подготовленному Институтом развития строительной отрасли (ИРСО), на начало мая силами 58 местных застройщиков в регионе возводилось 247домов на 34 349 квартир суммарной площадью 1 649 488 «квадратов». Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что строится и где

Структура возводившегося в Челябинской области жилья повторяла ситуацию в целом по России. Больше всего в регионе строилось многоквартирных домов (МКД) — 241 дом (97,6% от общего числа всех строившихся объектов). При этом на многоквартирные дома приходилось 99,0% совокупной площади строящихся объектов (1 633 766 кв. м) и 99,2% жилых единиц (34 067 квартир). На дома с апартаментами (6 объектов) приходилось всего 2,4% строящегося жилья. Блокированных домов и таунхаусов на территории Челябинской области не строилось.

Строительство жилых домов велось в 15 территориальных образованиях области. Наибольший объем, как можно было предположить, приходился на столицу региона — город Челябинск. Здесь строилось 1 200 659 кв. м жилья, или 72,8% всей возводимой площади (144 дома).

На втором месте с большим отрывом шел город Копейск — 60 747 кв. м, или 3,7% жилой площади (16 домов). На третьем месте Магнитогорск — 53 476 кв. м, 3,2% (8 домов). По одному жилому дому строилось в Озерске (6 978 кв. м / 0,4%), Трехгорном (5 135 кв. м/ 0,3%), Троицке (4 132 кв. м/ 03%), Усть-Катаве (1 870 кв. м / 0,1%) и Чебаркульском (1297 кв. м / 01%).

Время идет

По состоянию на начало мая застройщики жилья в Челябинской области вели строительство на основании разрешений, выданных в период с июня 2009 года по апрель 2019 года. Больше всего жилья возводилось по разрешениям, выданным в 2018 году, — 694 993 кв. м, или 42,1% от всей возводившейся площади (94 дома). В этом году строителям Челябинской области предстоит ввести в строй 153 дома, или 906 807 кв. м, что составляет 55,0% от площади всех строившихся на начало мая домов.

Больше всего домов в текущем году планирует ввести в эксплуатацию компания АПРИ «Флай плэнинг». В ЖК «Привилегия» строится 17 домов, в которых располагается 500 квартир общей площадью 32 220 кв. м. Однако, если брать общую площадь квартир, то безусловным лидером является компания «ЭкоСити». В ЖК «Вишневая горка» возводится 13 жилых домов, в которых располагается 2003 квартиры с совокупной площадью 77 648 кв. м.

На 2020 год запланирован ввод 86 домов (667 220 кв. м, 40,5%), в 2021 застройщики обязались ввести 5 домов (46 663 кв. м, 2,8%), в 2022 — 3 дома (28 798 кв. м, 1,7%).

Переносы сроков ввода жилых объектов в строй случаются в Челябинской области, как и в других российских регионах. Средняя продолжительность задержки по состоянию на май 2019 года составляла 7,5 месяца, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 8,6 месяца. Но есть и «рекордсмены». Так, среднее «уточнение» планируемого срока ввода объектов в эксплуатацию у застройщика «Системы Папилон» составляло 51 месяц!

Из чего и сколько?

Наиболее распространенным материалом для строительства стен в Челябинской области является панель. Из нее в описываемый период строились 163 дома, или 66,% от всего количества объектов (1 056 787 кв. м, или 64,1% от всего метража объектов, возводившихся в регионе). Стоит отметить, что в целом по Российской Федерации доля панельного домостроения в пересчете на площадь жилых единиц в строящихся домах — всего 14,6%.

На втором месте стремительно набирающий популярность монолит-кирпич: 40 домов, или 16,2% объектов (479 015 кв. м / 29,0%). На третьем месте был «чистый» кирпич — 37 домов, или 15,0% объектов (88 862 кв. м / 5,4%). «Чистый» монолит используется на строительстве 2 домов, или 0,8% общего числа объектов (6 520 кв. м / 0,4%).

Примечательно, что Челябинская область относится к числу регионов, где ведется строительство домов из дерева. В мае таких домов было четыре (1,6% всех объектов), на них приходилось 4 280 кв. м всей возводившейся площади (0,3%).

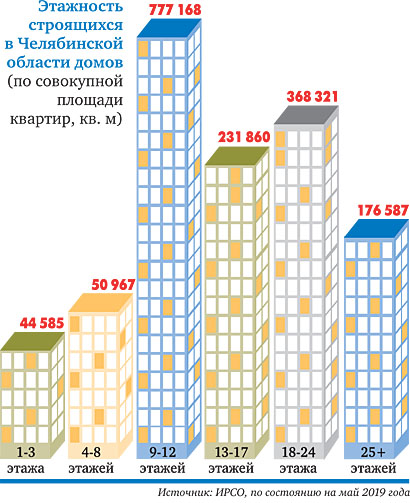

Средняя этажность жилищного строительства в Челябинской области составляет 12,2 этажа из расчета на строящийся дом, или 14,9 этажа из расчета на квадратный метр. Этот показатель достаточно стабилен. Как следует из исследования, в мае 2018 года средняя этажность из расчета на квадратный метр составляла 14,4 этажа.

Если посмотреть на объекты, которые строились в Челябинской области, с точки зрения их высоты, то получится, что на долю домов высотой 1-3 этажа приходится 10,9% от общего количества строящихся домов (27 объектов). Домов высотой 4-8 этажей в регионе строилось 6,5% (16). Больше всего среди новостроек было 9-12-этажных домов — 134 (54,3% всех объектов). Доля домов высотой 13-17 этажей составляла 8,9% (22 объекта), 18-24-этажных — 13,8% (34), домов в 25 этажей и выше — 5,7% (14).

Однако если мы будем оценивать стройки региона не по количеству домов, а по площади квартир, то увидим, что первое место удерживают дома высотой 9-12 этажей. В них возводится 41,7% совокупной жилой площади (777 168 кв. м), на втором месте дома высотой 18-24 этажа — 22,3% (368 321 кв. м), меньше всего площади располагается в домах высотой 1-3 этажа — 2,7% (44 585 кв. м).

Самым высоким строящимся домом с жилыми единицами в Челябинской области является 26-этажный многоквартирный дом в ЖК «Утесов» (застройщик — «Территория комфорта»).

Размер имеет значение

Средняя площадь возводимых жилых единиц (квартир) в Челябинской области демонстрирует некоторый рост. В мае этот показатель достиг 48,0 кв. м, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, это меньше, чем средняя площадь российских квартир, которая составляет 49,5 кв. м.

Самая маленькая средняя площадь строящихся квартир у застройщика «Стройлюкс» — 30,4 кв. м. Самая большая — у застройщика «Комфортный дом» — 85,2 кв. м.

Самым большим домом (28 387 кв. м) является ЖК «Утесов». Второй по масштабу проект — «Манхэттен», который строит компания «Новые горизонты» (24 731 кв. м). На третьем месте — «Ньютон» от застройщика «Холдинг «Легион» (23 136 кв. м). На четвертом месте — «Западный луч» от одноименного застройщика (22 560 кв. м). Замыкает ТОП-5 самых больших домов «ЭвоПарк», который возводится СК «НИКС» (18 437 кв. м).

По состоянию на начало мая больше всего в области строила компания «Холдинг «Легион» (206 488 кв. м, или 12,5% всех возводившихся площадей). На втором месте шла компания «ЭкоСити» (155 189 кв. м / 9,4%), а на третьем — СК «ЧГС» (119 782 кв. м / 7,3%). Меньше всего жилой площади возводила СК «КвадроСтрой» (1297 / 0,1%) (см. таблицу).

Что почем

По состоянию на май 2019 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Челябинской области составила 39 834 рубля за квадратный метр. Стоит отметить, что население области довольно активно пользуется услугами банков по ипотечному кредитованию. По данным Банка России, за три месяца 2019 года количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных жителям Челябинской области, составило 8 277, что на 4,8% меньше уровня 2018 года (8 692 ИЖК). Количество ИЖК, выданных под залог договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), составило 1 139, что на 14,4% меньше, чем в 2018 г. (1 331 ИЖК).

При этом объем ИЖК, выданных жителям региона, составил 12 483 млн рублей, что на 5,5% больше уровня, достигнутого в 2018 г. (11 829 млн рублей).

Регион занимает 59-е место среди 85 регионов Российской Федерации по величине ставки индивидуального жилищного кредита (1-е место у региона с минимальной ставкой).

39 834 рубля за кв. м составила средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Челябинской области на начало мая 2019 года

1,649 млн «квадратов» — объем текущего строительства в регионе на начало мая текущего года

.jpg)

№24 от 21.06.2019

Автор: Дмитрий СИМОНОВ

Ниже восьми

Кабинет надеется на снижение ипотечных ставок

Правительство РФ рассчитывает, что условия ипотечного кредитования в России будут последовательно улучшаться. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил 19 июня в ходе совещания о достижении национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе. Как подчеркнул глава правительства, ипотека является основным драйвером рынка жилищного строительства. «Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам будут последовательно снижаться, к 2024 году опустятся ниже восьми процентов годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов будет увеличиваться и к этому сроку вырастет в полтора раза», — сказал Дмитрий Медведев на совещании. Напомним, что одним из целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» является снижение средней ставки по жилищным займам. Предполагается, что расширение ипотечного кредитования будет поддерживать спрос, и это поможет достичь показателей по объему ввода жилья, установленных в нацпроекте.

Стоит отметить, что показатели нацпроекта в области ипотеки устанавливались в момент снижения ставок. Однако после повышения Банком России ключевой ставки в сентябре прошлого года понижение ставок сменилось повышением. В связи с этим вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что в случае существенного падения спроса на ипотеку правительство может вновь рассмотреть возможность запуска масштабной программы субсидирования ипотечного кредитования, которая хорошо показала себя в 20152016 годах. Но возможно, что использование этого затратного для государства инструмента не понадобится. В последнее время ситуация на рынке начала вновь меняться в лучшую сторону. 17 июня Центробанк после довольно длительного перерыва снизил ключевую ставку до 7,5%. Как известно, именно ставка ЦБ является главным ориентиром для участников рынка при выработке кредитной политики.

Старт очередному витку снижения ставок для ипотечных заемщиков дал Сбербанк. Еще в конце мая он снизил базовую ставку на покупку квартир в новостройках с 10,9% до 10,6%. Ставка на приобретение готового жилья была уменьшена с 11,4% до 10,8% годовых. За Сбербанком потянулись и другие банки. Так, Россельхозбанк в рамках акции «Мечты сбываются», действующей до 30 июня 2019 года, снизил ставку по ипотеке до 9,7%. На таких условиях клиенты смогут приобрести в ипотеку квартиры на первичном и вторичном рынках, включая таунхаусы. Льготная ставка доступна при первоначальном взносе в 20%. Срок кредитования — до 30 лет. Данное предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

До 30 июня взять кредит на льготных условиях можно и в Альфа-Банке, где оформить заем на покупку первичного жилья можно по ставке от 9,79% годовых. Ставки на вторичном рынке и по рефинансированию банк снизил до 9,99%. «Доступная ставка привлечет на рынок тех клиентов, которые ранее откладывали покупку, собирая больший взнос», — считает директор по развитию ипотечного кредитования банка Артем Иванов. По его словам, число ипотечных сделок в банке растет.

В Росбанке специальная акция продлится до 17 сентября. До этой даты взять ипотечный кредит, в том числе по программе рефинансирования кредитов, можно под 10,5%. Дополнительная скидка в размере 0,25 п.п. доступна клиентам при оформлении в «Росбанк Дом» (филиал банка, образованный в результате присоединения к нему банка «ДельтаКредит» — «СГ») кредита на сумму более 6 млн рублей в Москве и на сумму более 3 млн рублей в других регионах. Первоначальный взнос при этом должен составить более 20%. Кроме того, клиенты могут снизить ставку до 9% с помощью программы «Назначь свою ставку». В банках говорят, что при сохранении благоприятной конъюнктуры сроки действия специальных акций могут быть продлены.

А вот «Абсолют Банк» без временных ограничений снизил на 0,25 п.п. базовую ставку по ипотечным программам на покупку жилья на вторичном рынке и в новостройках, в том числе в рамках спецпредложений «Молодая семья» и «Материнский капитал». Теперь минимальная ставка составляет 9,99% годовых. Остальные условия по ипотечным программам банка не изменились: первоначальный взнос — от 20% годовых, срок кредитования — до 30 лет, также возможно привлечение до четырех созаемщиков.

Кстати:

По данным Управления Росреестра по Москве, с января по май 2019 года в столице зарегистрировано 35627 договоров ипотечного кредитования. Это на 17% больше, чем за пять месяцев прошлого года (30444) и вдвое больше, чем за январь-май 2017 года (16762). При этом в мае текущего года в Москве зафиксировано 6679 ипотечных договоров, что на 22% меньше апреля (8560) и на 5,5% меньше мая 2018 года (7064).

Справочно:

По данным Национального бюро кредитных историй, по итогам I квартала 2019 года средний размер ипотечного кредита в стране составил 2,38 млн рублей, увеличившись за год на 17,3%. Это значит, что выросли и объемы ежемесячных платежей по займам.

№24 от 21.06.2019

Автор: Сергей НИКОЛАЕВ

О застройщике замолвите слово

НОСТРОЙ предлагает пути решения проблем строительной отрасли

На прошлой неделе в Москве в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) прошло представительное совещание, на котором обсуждалась готовность строительной отрасли к переходу на новые законодательные рельсы жилищного строительства. Мнение профессионального сообщества на реформу и ее последствия изложил президент НОСТРОЙ Антон ГЛУШКОВ. В своем докладе «Проблемные вопросы в деятельности застройщиков жилья» глава нацобъединения рассказал о сложностях, с которыми в ходе реформы сталкиваются застройщики, и озвучил предложения, как помочь бизнесу перейти на новую схему работы с наименьшими потерями. Подробностями об этом Антон Глушков поделился со «Стройгазетой».

«СГ»: Проводивший совещание вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назвал ваш доклад жестким, но конструктивным. На какие данные вы опирались?

Антон Глушков: На статистические. На данные Росстата и наши собственные, отраслевые, в том числе на результаты исследований Института развития строительной отрасли (ИРСО), Единого реестра застройщиков (ЕРЗ). Но вопрос в том, под каким углом на эти данные смотреть. Официальная статистика, к примеру, не всегда отражает определенные нюансы. Возьмем хотя бы показатели выдачи в стране ипотечных кредитов. Цифры большие, но внутри можно заметить определенное расслоение: объем ипотечных кредитов склоняется в сторону вторичного рынка, готового жилья, а не строящегося. Поэтому те объемы ипотеки, которые мы сегодня видим, и фактический объем сделок по новостройкам сильно отличаются друг от друга. Сведя свои и официальные данные, мы показали, что на первичном рынке формируется резко отрицательная динамика. Не стоит забывать, что на объемах продаж сейчас негативно сказывается еще и рост ипотечных ставок. Для сравнения, в мае 2018 года средневзвешенная процентная ставка по кредиту для долевого строительства составляла 9,39%, к маю текущего года уже 10,23%. Как результат: начиная с декабря прошлого года, после 21 месяца положительной динамики, наблюдается снижение количества выданных ипотечных кредитов для долевого строительства. По данным Банка России, в январе-апреле 2019 года россияне взяли ипотечных кредитов на первичном рынке на 20,9% меньше, чем годом ранее. Все это, естественно, может сказаться на всем строительном секторе, который сейчас инвестирует в строительство нового жилья в расчете на дальнейший рост спроса.

«СГ»: Ипотека — единственный повод для беспокойства?

А.Г.: К сожалению, нет. Сейчас мы видим падение спроса и количества сделок с новостройками в целом. Количество выданных разрешений на строительство и в целом объем оборота в строительной отрасли во всех субъектах РФ, даже в самых экономически успешных и устойчивых, неуклонно падает. Смотрите, если в июне 2018 года, накануне вступления в силу новых требований к застройщикам (закон № 175-ФЗ), было выдано рекордное количество разрешений на возведение — почти на 26 млн новых кв. м, то далее строители ежемесячно получали документы на строительство уже не более чем на 1 млн «квадратов». И это нужно обязательно учитывать. Как и тот факт, что, когда застройщики выводили в «свет» большое количество новых проектов, чтобы сохранить за собой право достраивать их потом по старым правилам, на рынке еще и увеличивался срок строительства жилья и рос период переноса вводов объектов в эксплуатацию. Так, если в 2016 году средний срок возведения домов составлял 29,5 месяцев, то в январе-мае 2019 — 36,7. Похожая динамика и со средним переносом изначально запланированного срока ввода жилья — с 2,2 месяцев в 2016 до текущих 7,4. Настороженность сейчас должен вызывать и рост числа банкротств застройщиков. За два последних года количество компаний, которые пребывают в активных процедурах банкротства, увеличилось в 3,7 раза, а объем не завершенного ими строительства вырос в 2,8 раза. На май 2019 года в РФ насчитывалось уже 448 застройщиков, находящихся в активных процедурах банкротства, и у которых в незавершенном строительстве осталось почти 11 млн кв. м жилья. И банкротятся строители не потому, что новый закон такой суровый — застройщики его на себе еще не почувствовали, а потому что реальная экономическая ситуация очень сложная.

«СГ»: Насколько мы знаем, готовясь к докладу, вы вместе с ИРСО и ЕРЗ провели опрос среди российских строителей. Что, по их словам, мешает работать?

А.Г.: Главными трудностями при строительстве жилья застройщики считают частое изменение правил игры. Острой проблемой это назвали почти 73% наших респондентов. Кроме того, в числе проблем строители назвали высокие процентные ставки по банковским кредитам (65%), сложность перехода на проектное финансирование (64%) и высокую стоимость подключения к сетям (43%).

«СГ»: И вы тоже считаете, что главной проблемой являются часто меняющиеся правила?

А.Г.: Одной из главных. Понимаете, застройщику очень сложно планировать бюджет и экономику проекта, когда он начинает при одних условиях, а заканчивает при других. Это существенно влияет на стоимость всего проекта. Ведь трудности нововведений связаны не столько с банками (эскроу-счетами, проектным финансированием), а с проблемой себестоимости и прибыли строительных компаний. На мой взгляд, требование банков о 20% рентабельности проектов для получения проектного финансирования вполне резонно, потому что в противном случае они не видят источника погашения кредита. Но в реальности рентабельность строительных проектов в России сегодня гораздо ниже. В среднем 10-15%, и это даже не за один год. Тут стоит вспомнить об увеличении среднего срока строительства с двух до трех лет. Поэтому, если мы берем доходность на единицу времени, то понимаем, что в результате строители и вовсе зарабатывают 5% годовых. Так зачем заниматься бизнесом с такой экономикой, если можно получить гораздо более высокую доходность, просто положив эти средства в банк? Вот и получается, что сегодня строительство катастрофически теряет инвестиционную привлекательность. Именно поэтому основная наша задача при реализации новых законодательных инициатив — вернуть отрасли былую привлекательность.

«СГ»: И что предлагаете для этого сделать?

А.Г.: Никто не спорит с тем, что нужно наводить порядок в жилищном строительстве, защитить интересы дольщиков. Но при этом необходимо сохранять строительную индустрию и добросовестных застройщиков. И в этой ситуации надо искать разумный и правильный экономический компромисс. Со своей стороны мы для этого предлагаем разработать стандарты проектного финансирования, в которых должны быть установлены четкие критерии расчета ставки кредитования, требования к предмету залога, запрет на увеличение ставки проектного финансирования в ходе строительства. Желательно предусмотреть меры, направленные на снижение средневзвешенной кредитной ставки для девелоперов, в том числе за счет ее субсидирования. Также, на наш взгляд, необходимо установить мораторий на предъявление новых требований к застройщикам, реализующим проекты жилищного строительства, в течение двух лет с момента установления таких требований в законодательстве. Стоит вернуться к вопросу о поэтапной «разморозке» эскроу-счетов, или хотя бы сократить сроки получения застройщиками средств, размещенных на эскроу-счетах, при реализации социально значимых проектов (комплексное освоение территорий, расселение аварийного жилья). Будем рекомендовать Банку России предусмотреть при открытии эскроу-счетов льготный период по уплате взносов по ипотеке до ввода объекта в эксплуатацию («ипотечные каникулы для дольщиков»).

Эти и многие другие предложения по обеспечению устойчивой деятельности застройщиков при переходе на механизм проектного финансирования и исключению устаревших нормативов и требований в градостроительной деятельности, подготовленные НОСТРОЙ, я после совещания передал Виталию Мутко. Вице-премьер, курирующий стройотрасль, пообещал, что их обсуждение продолжится.

Более 80% всех жилых строек в стране Финансируется за счет средств дольщиков

№24 от 21.06.2019

Автор: Андрей МОСКАЛЕНКО

На минувшей неделе, с 10 по 16 июня 2019 г., цены на сельскохозяйственную продукцию в Китае продолжили снижение. Как сообщило Министерство коммерции КНР, сельхозпродукция подешевела на 0,6%.

Неделей ранее снижение составляло лишь 0,1%.

Средняя оптовая цена на 30 видов овощей в Поднебесной снизилась на 4%, на свинину повысилась на 1,2%, на говядину – на 0,1%, на баранину – на 0,3%. Стоимость яиц упала на 2,4%.

На долю продуктов питания приходится около трети индекса потребительских цен (CPI), который является основным показателем инфляции.

Ранее сообщалось, что в мае 2019 г. за май 2019 г. в Китае CPI вырос на 2,7% относительно уровня мая 2018 г. Рост CPI в Поднебесной за апрель текущего года составил 2,5% в годовом сопоставлении.

В частности, за пятый месяц 2019 г. цены на продукты питания в стране увеличились на 7,7% против 6% в апреле текущего года. Непродовольственные товары за май подорожали на 1,6%, что на 0,1% ниже апрельского показателя.

Индекс CPI в городах КНР вырос на 2,7%, а в селах – на 2,8%.

В американском конгрессе подготовлен законопроект, который предусматривает создание механизмов финансового кредитования "для оказания поддержки союзникам по Организации Североатлантического договора в деле модернизации их вооруженных сил" и для их отказа от оружия советского производства.

Хотя это и не проговаривается прямо, понятно, что речь идет в первую очередь о восточноевропейских государствах, ранее состоявших в Организации Варшавского договора и либо уже являющихся членами НАТО, либо крайне стремящихся туда. Армии этих стран по сей день в значительной части оснащены советским вооружением и, как следствие, зависимы от комплектующих и запчастей российского и прочего постсоветского производства.

Проблема в том, что полный переход на западные вооружения — слишком масштабная и дорогостоящая цель, чтобы ее можно было быстро и легко достигнуть. А уж для небогатых и нередко депрессивных восточноевропейских экономик, у которых отсутствуют необходимые финансовые ресурсы для покупки "нового дорогого оборудования", это тем более сложная задача.

Инициатива штатовских законодателей органично укладывается в давным-давно принятые механизмы решения подобных проблем ведущими державами планеты. СССР и США во времена холодной войны активно кредитовали своих партнеров и союзников, чтобы те приобретали вооружения "правильного" производства. Современные Штаты и Россия продолжают такую практику.

Причем процесс может иметь преимущественно политическую природу, когда возврат денег и соответствующая финансовая выгода сильно вторичны для кредитора, а главное — те или иные стратегические выгоды, обеспеченные подобным сотрудничеством. Стоит напомнить, что, например, Турция приобретает отечественные С-400 более чем на половину (на 55 процентов) за счет российских кредитных средств.

Да и текущее бодание между Вашингтоном и Анкарой по поводу покупки "Триумфов" главным образом про это же. Без сомнения, американцы беспокоятся, чему может "научиться" российский зенитный ракетный комплекс, находясь внутри натовской системы. Но не менее, а, возможно, даже более значима сама политическая составляющая ситуации, когда ключевой член НАТО в важнейшем регионе мира начинает серьезное и долгосрочное (рассчитанное в буквальном смысле на десятилетия) военно-техническое сотрудничество со страной — вероятным противником.

В то же время золотой век сверхдержав, когда они могли себе позволить разбрасываться деньгами просто для получения желаемого геополитического преимущества, остался в прошлом. И Штаты тут не исключение.

Уже два года — по сути, с захода Трампа в Белый дом — Вашингтон сокращает объемы безвозмездной военной помощи другим странам, переводя ее на куда более выгодную для себя кредитную основу. Так что, скажем, свежая новость о выделении Пентагоном еще 250 миллионов долларов Украине на "снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, (оборудование для) командования и управления; оборудование для обнаружения радиолокационного подавления и обеспечения безопасной связи; (оборудование для обеспечения) передвижения военных; приборы ночного видения и медикаменты" нуждается в уточнении, точно ли речь идет о гранте или все-таки кредите, который "хоть чучелом, хоть тушкой", но придется возвращать.

В России шаги Штатов по вытеснению российского вооружения и военного оборудования в других странах принято воспринимать в свой адрес. Однако на деле у американцев появился иной, даже более опасный, противник.

В конце концов, для Москвы восточноевропейский рынок вооружений не слишком актуален. Главным образом потому, что почти все эти страны искренне и истово стремятся избавиться от военно-технических пут, связывающих их с восточным соседом. Российским оружейникам остается только философски наблюдать, как Восточная Европа пусть не быстро, но неуклонно перепрофилируется на западных производителей.

Но что конкретно придет на смену советскому оружию, ведь единство Запада осталось в прошлом?

Понятно: Вашингтон подразумевает, что заменой должно стать именно американское оборудование и вооружение. Штаты делают на ВПК одну из главных ставок по реиндустриализации и восстановлению своей экономики. Внесенный в конгресс законопроект прямо предназначен для содействия процессу.

Но, в свою очередь, старая Европа настойчиво проводит линию на создание собственной системы обороны — независимой от НАТО и доминирующих в альянсе США. Заявления о необходимости полноценной европейской армии звучат все чаще и на самом высоком уровне.

А на днях министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал страны Евросоюза приобретать вооружение у европейских, а не американских производителей, поддерживая тем самым оборонную промышленность ЕС.

Ключевым становится вопрос, у кого выше шансы выиграть в противоборстве, навязав свою волю остальным, — у США или их европейских партнеров?

Американцы обладают, пожалуй, идейно-политическим преимуществом в большинстве восточноевропейских государств, будь то республики Прибалтики или Польша. Но эти страны включены в единую европейскую систему, и у Брюсселя есть весьма мощные рычаги по принуждению тех к необходимым шагам и решениям. Тем более когда речь идет формально об экономических вопросах, каковым можно считать поддержку континентального ВПК.

Пентагон объявил тендер на закупку российских боеприпасов для автоматов и пулеметов, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин рассказал, с чем могут быть связаны подобные закупки.

События последних лет (от Брексита до строительства "Северного потока — 2") убедительно доказали, что у Европы хватает и ресурсов, и политической воли для сопротивления вредоносным для себя сделкам с Вашингтоном и принуждения младших партнеров (каковыми и являются восточные европейцы) к выгодным для старых столиц шагам.

Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать эскалацию европейско-американских отношений из-за лобового столкновения интересов еще и по столь важному вопросу, как дележка оставшегося советского куска рынка вооружений.

Что касается России, то Москва во всей этой конструкции находится скорее сбоку. Что, как верно напомнил недавно китайскую мудрость Владимир Путин, дарит возможность со стороны наблюдать за схваткой двух тигров.

Ирина Алкснис

Почему нам постоянно оказываются интересны Филиппины: вот, например, две новости оттуда, они пришли почти одновременно. Полиция страны сообщила, что за пять месяцев этого года там убиты на месте задержания 1600 наркоторговцев. А президент Родриго Дутерте, человек подкупающей искренности, признал, что по части борьбы с наркотиками у него ничего не получается.

Дословно так: наркотики "проглотили Филиппины" и "наркотики я не могу, ****, контролировать, даже если прикажу убить этих идиотов".

А как все хорошо начиналось… Вот последняя предвыборная речь Дутерте (он стал президентом 30 июня 2016 года). "Забудьте законы о правах человека. <…> Если я доберусь до президентского дворца, я сделаю то, что делал, когда был мэром. Вы, торговцы наркотиками, налетчики и бездельники, вы лучше убирайтесь. Потому что я вас убью. Я сброшу всех вас в Манильский залив, и рыба там будет жирной".

Он добрался до дворца и отдал обещанные приказы: если наркоторговцы будут оказывать сопротивление при аресте, то… В итоге на сегодняшний день по официальным данным "сопротивлявшихся" насчитывается более шести тысяч, а какие цифры называют правозащитники, можно даже не говорить.

При этом провал антинаркотической стратегии стал очевиден еще в прошлом году. Тогда таможня на берегу того самого Манильского залива обнаружила два громадных полых магнита, пришедших по морю из Китая (используются для погрузки металлолома), набитых наркотиками. И все бы хорошо, но четыре такие железки оказались растаможены и лежали пустыми уже в другом городе, причем никто за ними не приходил. Вот когда все поняли, почему уличная цена на китайскую наркосинтетику упала более чем втрое: затоваривание рынка…

Последовало долгое выяснение отношений между таможней и полицией, таможню в итоге возглавили военные. Но президент больше не демонстрировал мускулы и в общем реагировал вяло. А в этом году лишь еще раз признал, что ничего не получается.

Так что рецепт "расстреливать наркоторговцев на месте" не помогает. И надо быть благодарными филиппинцам за то, что они нам это продемонстрировали.

Дальше героями нашего рассказа будут баба Маша, последствия провала глобализации и национальные особенности филиппинцев.

Первый из героев — это из стандартной фразы плохих редакторов: "писать надо простыми короткими фразами, чтобы поняла даже баба Маша". Давайте вспомним, как на рубеже 80-х – 90-х годов означенный персонаж, например, пребывал в твердом убеждении насчет "привилегий партократов" или бурчал "зачем нам этот СССР, мы кормим Среднюю Азию и еще Африку, Латинскую Америку" и так далее. И та же баба Маша дороже всех заплатила за свои убеждения — в частности, когда у России в 90-е начали бодро отнимать зарубежные рынки, экономика вошла в пике… ну, мы все это помним.

Но та же баба Маша затаенно верит, что если не заморачиваться с презумпцией невиновности, а просто расстреливать на месте всех предполагаемых преступников, — то все будет хорошо.

И вот сейчас она (то есть ее филиппинская сестра) видит, что хорошего ничего. О чем предупреждали, то и происходит. Да, сначала преступность вся в целом пошла вниз — но кто считает? Дальше оказалось, что расстрелы — это война с бедными (понятно, кто торгует наркотиками, да и потребляет их больше других). Затем стало заметно, что полиция очень часто сводит счеты с теми, кто на нее косо посмотрел, а контролировать ее уже некому. А еще есть банды "вигилянтов", то есть хорошо вооруженные дружины, которые тоже стреляют кого хотят на улицах, но приходят и в дома. Каким социальным взрывом это кончится — вопрос будущего. Пока что довольны тем, как Дутерте делает свою работу, 71 процент опрошенных филиппинцев.

А вот теперь о глобализации. На наших глазах сломалась мечта "граждан мира" о том, что таковой будет управляться из единого центра, и центр этот — не совсем Белый дом в Вашингтоне. Это скорее множество наднациональных организаций, в том числе организовавших себе "крышу" в виде какой-то конторы ООН или международной структуры. Правозащитная мафия — только одна из таких команд, но сильно раздражающая всех своими поучениями насчет того, как надо жить, кого выбирать во власть и какие законы принимать. Схема их работы проста до смешного: вербовать в "неправительственные организации" всех, кто не вписался в свою местную политику, те будут снабжать "центр" откровенно фальшивой статистикой, с "фабрик правды" в разные страны будут поступать откровенно издевательские доклады с рекомендациями. Не исполнишь последние — будут санкции и так далее. Эта механика давно дискредитировала себя полностью, попутно подмяв массу хороших, действительно служащих человеку идей.

И вот персонажи типа Дутерте объясняют публике все, что на эту тему думают, и поэтому получают голоса (президент Филиппин именно по поводу расстрела наркоторговцев вывел свою страну из Международного уголовного суда, обругал ООН, президента США и еще много кого — и ничего ему за это не было). Примерно то же делает Дональд Трамп, хотя более известно его отношение не к правозащитникам, а к аналогичной по стилю работы экологической международной мафии. И процесс только начался.

Но это означает, что — раз глобализация идей, стандартов и правил не сработала — каждая страна должна будет теперь сама думать над тем, какая политика эффективна, а какая нет.

Дмитрий Косырев

Подлог и игнорирование неудобных доказательств

расследование катастрофы «Боинга»

Алексей Анпилогов

Для начала разговора о катастрофе рейса МН17 в небе Донбасса 17 июля 2014 года, напомним один малоизвестный факт: первое заявление о том, что малайзийский лайнер был якобы «сбит ополченцами» с помощью комплекса «Бук», было сделано помощником министра Авакова всего лишь через два часа после момента катастрофы, когда обломки «Боинга» ещё дымились на земле. Понятным образом, за такой короткий срок было невозможно не то, что установить всю совокупность фактов и понять картину произошедшего, но и даже элементарно передать в полном объёме информацию о катастрофе. При этом давно известно: если сразу же после некоего инцидента в общественное сознание вбрасывается одна-единственная версия расследуемого события и впоследствии не меняется в процессе следствия, то это чаще всего означает тщательно подготовленную фальшивку.

Версия о «российском следе» в катастрофе МН17, которую вот уже пятый год, несмотря на все противоречия в ней, отстаивают следователи Объединённой следственной группы (JIT), к сожалению, обладает именно такими признаками. Ее доказательная база до сих пор основывается на информации, почерпнутой из ненадежных и непроверяемых источников, в то время как целый ряд объективных фактов сознательно игнорируется следствием.

Нормальное же расследование всегда должно начинаться со сбора доказательств, их оценки и проверки. При этом версии выдвигаются по мере сбора улик, а все улики в итоге должны сложиться в более-менее непротиворечивую картину. До такого соединения доказательств в единую сеть следствие всегда начинает работу с нескольких версий, двигается от факта к факту и, в зависимости от их сочетания, уточняет версию преступления.

Ничего этого, в реальности дознаватели из JIT не сделали. Более того, следователи готовы даже игнорировать полученные ими собственноручно доказательства, если они мешают обоснованию версии о «российском» комплексе «Бук». Так, произошло, например, с обломками зенитной ракеты, которые были найдены на месте крушения МН17. Ведь последующие документы, предоставленные Российской Федерацией, показали, что данный конкретный экземпляр ракеты ещё при СССР, в 1986 году, был отправлен в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцированную на Украине — и после этого не возвращался в Россию.

Точно так же голландским следствием были проигнорированы и данные российских радаров, которые были предоставлены Ростовским центром управления воздушным движением и Минобороны России. Так как даже на первичной «картинке» этих радаров не был зафиксирован пуск ракеты из района Снежного, который необходим JIT для спекуляции о «российском следе». В то же время — в отчётах следствия нет данных с радаров «Купол-М1», которыми оснащены все украинские комплексы «Бук». Согласно сообщениям российского Минобороны, в день катастрофы наблюдателями в России была отмечена интенсивная работа всех девяти имевшихся в то время у Украины работоспособных радаров «Купол-М1». Однако, по заявлению украинской стороны, которое она сделала во время приезда в Киев следственной группы JIT в 2015 году, все радарные установки «Купол-М1» были якобы «отключены», поскольку в тот день полёты военной авиации Украины якобы «не проводились».

Это подводит нас к ещё одной забытой версии — до сих пор неясно, что делал возле «Боинга-777» в день 17 июля 2014 года загадочный штурмовик Су-25 украинского майора Владислава Волошина. К настоящему моменту времени опубликован план его лётного задания, есть показания механика той же части Евгения Агапова, который подтвердил, что Волошин действительно был в небе Донбасса и вернулся раздавленным и потрясённым, заявив, что «сбит не тот самолёт». Впрочем, у самого Волошина теперь уже спросить не получится — «герой АТО» при странном стечении обстоятельств застрелился в собственной ванной через четыре года. Однако мы не увидим в документах следствия JIT никаких материалов об украинской авиации и использовании ею ракет «воздух-воздух» — так как это, судя по всему, может нарушить версию о ракете «Бука».