Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Землетрясения в Афганистане стали для ученых неожиданностью

Юрий Медведев

В последние дни произошло сразу несколько сильных землетрясений. Сначала в Мексике, где толчок был магнитудой 5,9. Очаг залегал на глубине 108 км. Через несколько часов еще одно землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе Непала. Очаг залегал на глубине 24 км. Потом целая серия землетрясений магнитудой 6,3, 5,5, 6,2 и 5,9 в афганской провинции Герат. Очаги залегали на глубине 10-14 км. Подземные толчки ощущались в ряде районов Афганистана, Ирана и Туркменистана. Число жертв трагедии в провинции Герат составило по последним данным не менее 2445 человек, пострадали 2440. В результате подземных толчков разрушены 1983 здания, пострадали жители порядка 20 деревень.

После серии толчков в Афганистане произошли еще два мощных землетрясения магнитудой 6,7 и 6,7 в Папуа - Новой Гвинее. Очаги залегали на глубине 53 и 74 км. И наконец, в Словакии зафиксирован самый сильный за 80 лет удар магнитудой 5. Что означает эта серия? Мог ли сильный толчок в одном регионе Земли вызвать подземные удары в других?

Алексей Завьялов, заведующий лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук:

- Прежде всего, надо отметить, что на планете в год происходит 125-130 землетрясений магнитудой от 6 до 7, а значит каждый месяц около 10. Два из них сейчас произошли в Афганистане.

Там был дуплет двух главных толчков, произошедших с интервалом около 30 мин, и каждый породил свои афтершоки. Их было много, за прошедшие два дня зарегистрировано уже более 10 ударов, четыре из которых с магнитудами от 5 до 5,7. И это хорошо, так как они сняли напряжение в очаге, что позволяет снизить вероятность или вовсе избежать новых сильных ударов.

У этих землетрясений есть одна особенность. Сам Афганистан сейсмоопасная территория, но, как ни странно, все сильные землетрясения за период с 1900 по 2016 год происходили на северо-востоке страны, или на западе, в соседнем Иране, а провинцию Герат обходили стороной. Здесь землетрясений с магнитудой больше 5,5 зарегистрировано не было. Поэтому недавние сильные толчки для этого района своего рода неожиданность. Теперь что касается разрушений. Основные удары и афтершоки произошли на расстоянии около 50 км от большого города Герат, где население более 570 тысяч. Вокруг - маленькие ветхие поселки, где главным образом и были разрушения.

Причина такого количества жертв, прежде всего, в качестве зданий. Сейсмологи не случайно говорят, что людей убивают не сами подземные толчки, а разрушающиеся здания.

Что касается появившихся сообщений, что землетрясения в Афганистане, Новой Гвинее и других районах Земли связаны друг с другом, что одно спровоцировало другие, то это в данном случае не соответствует реальной картине.

Конечно, любое сейсмическое событие может влиять на последующую сейсмичность в других регионах, но это влияние убывает с квадратом расстояния от первого удара. Где Афганистан, и где Гвинея? Думаю, в данном случае в Гвинее просто созрели условия для самостоятельного подземного удара.

Как происходят землетрясения

В центре Земли находится ядро, окруженное жидкой раскаленной мантией. Самый верхний слой, кора, состоит из литосферных плит. Они не стоят на месте, а постоянно двигаются, врезаясь друг в друга. Когда одна плита напирает и давит на другую, между ними скапливается колоссальное напряжение. Но вечно оно копиться не может, и через какое-то время одна плита поддастся давлению другой, происходит сдвиг и "разрядка" напряжения - землетрясение.

Большинство очагов землетрясений возникает в земной коре на глубине 30-40 км. Наиболее активные зоны - Тихоокеанский пояс, проходящий вдоль почти всего побережья Тихого океана (примерно 90 % всех землетрясений Земли), и Альпийский пояс, тянущийся от Индонезии до Средиземного моря (5-6 % всех землетрясений).

Сейсмически активной считается 20% территории России. Это Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Прибайкалье, Иркутская область, Бурятия, Якутия, Кавказ, побережья Черного и Каспийского морей. Около 5 процентов из сейсмических активных территорий являются крайне опасными - там часто происходят толчки, приводящие к 8-10-балльным землетрясениям. В опасных зонах проживает около 20 миллионов человек. Самое разрушительное землетрясение в России за последние 100 лет произошло на острове Сахалин в 1995 году. Подземный толчок магнитудой 7,6 унес жизни 2040 жителей поселка, где проживало 3197 человек.

5 самых мощных землетрясений за историю наблюдений

В течение года на планете фиксируют: 1 катастрофическое землетрясение - магнитуда выше 8 баллов; 10 - 20 очень сильных - от 7 до 8 баллов; 120 - 130 сильных - от 6 до 7; 800 - 100 умеренных - от 5 до 6; 6000 - 6200 легких - от 4 до 5; 40 - 50 тысяч слабых - от 3 до 4; ежедневно от 1000 до 8000 очень слабых - меньше 3 баллов.

Самые мощные землетрясения зафиксированы в Чили (1960 год, магнитуда 9,5), Индонезии (2004 год, 9,3), США (1964 год, 9,2), Япония (2011 год , 9,1), Курилы (1952 год, 9,0).

5 землетрясений с наибольшим число жертв

Подсчитано примерное число погибших от землетрясений за последние 500 лет - более 5 миллионов человек. Наибольшее число в Китае, густонаселенная страна находится в сейсмически активной области. Самые страшными за всю историю считаются землетрясения: в 1556 году в Китае погибло 830 тысяч человек, 1976 год, Китай - 242 тысячи, 525 год, Византия - 250 тысяч, 1920 год, Китай - 240 тысяч, 2004 год, Индонезия - 230 тысяч.

Природа бессмертна. А человек?

России есть чем ответить на угрозы изменения климата

Сергей Зимов (руководитель Северо-Восточной научно-экспериментальной станции в п. Черском)

Теперь, когда говорят о природе, климате и о том, кто какую роль в этом играет, пальму первенства отдают... корове. Она, не важно какая - рогатая или комолая, но наша буренка в пищеварительном процессе выделяет много метана. А это коренным образом противоречит зеленому курсу Запада. Значит, под нож буренок? А как же детишки? Которым "мам, дай молочка"?

О чем молчит буренка

...Пищевые пристрастия народов - это глубинное. И с этим нужно быть предельно осторожными. Русскую революцию разбудил, как ныне выясняется, не холостой выстрел крейсера "Аврора" в Северной столице, а кровопролитная бомбардировка южной столицы империи - Одессы броненосцем "Потемкиным". И спровоцировала этот бунт попытка накормить русских матросов червивым мясом.

А в Индии беспощадное восстание сипаев, уничтожившее Ост-Индскую компанию, спровоцировало лишь подозрение, что бумажная упаковка патронов пропитана говяжьим жиром.

Если метан, выделяемый коровами, - это главная угроза климату, то как решить нерешаемую проблему: самое большое поголовье коров - в Индии. Но корова здесь - священное животное. Хотя коровы - не все жвачные, как источник метана они стоят на четвертом месте после рисовых полей, болот и пожаров, а "виноваты" больше всех они, коровы-кормилицы.

Оскорбить народ, унизить, расчеловечить, лишить корней - это способ его порабощения. Климатическая программа наших либералов - не для нашего блага.

На зависть жадному соседу

Из-за потепления климата в России расширяется зона возможного земледелия, увеличивается количество осадков. СО2 - мощное удобрение. Рост его концентраций активизирует фотосинтез и помогает растениям экономить воду. Все это увеличивает урожаи.

Пока наши либералы убеждали Запад в климатической преданности России, наши аграрии без лишнего шума воспользовались потеплением климата и ростом концентрации атмосферного СО2 и начали собирать рекордные, небывалые урожаи. Мы собираем 150 млн тонн зерна. Сами потребляем 100 млн тонн, на экспорт отправляем 50 млн тонн. Россия - крупнейший экспортер пшеницы. А если потепление продолжится, и мы удвоим урожаи, то на экспорт сможем отправить в 4 раза больше.

В мире из-за эрозии уже потеряна треть плодородных почв. Поэтому большая часть мира видит в успехах России залог будущей глобальной продуктовой безопасности.

А правящий класс США увидел в этом угрозу своей гегемонии.

Минувшей весной (12 марта) РИА Новости под заголовком "Последний аргумент: Америка готова применить климатическое оружие" сообщило россиянам, что Белый дом и конгресс приняли план по созданию технологии управления климатом. Так в США хотят бороться с "возникающим доминированием России в сельском хозяйстве".

Пыль, выброшенная вулканами, как зонтик защищает планету от солнечных лучей. И после особо крупных извержений температура воздуха на планете в среднем снижается на 1-2 градуса. В Белом доме и конгрессе США рассматривают вариант: с помощью самолетов и аэростатов выбрасывать в стратосферу десятки миллионов тонн частиц диоксида серы или порошка мела, которые будут формировать облака, охлаждающие климат. Это на радость американцам вернет сельхоз земли России в климатическую зону неустойчивого земледелия. Все это звучит как грозное предупреждение всему миру - чтоб не поддерживали Россию.

Белый дом открытым текстом грозит нам климатической войной и повторением сценария Смутного времени, когда вулканическое похолодание вызвало в России Большой голод и разрушение государства. Три года Русская земля не родила, и жителей в Москве стало меньше, чем разбойников в округе.

Чем на эти угрозы может ответить Россия?

О "климатической бомбе" России уже 20 лет пишут и говорят все мировые СМИ. Мощность этой бомбы - миллион мегатонн активного углерода. Это больше, чем климатический потенциал всех мировых месторождений угля, нефти и газа. Характеристики этой "бомбы" известны, они описаны во многих статьях в главных научных журналах. В 2014 году в журнале Nature английские ученые опубликовали расчеты, которые показали, что при "взрыве" этой бомбы мировая экономика потеряет 43 триллиона долларов. И это не далекая угроза. В 2019 году Верховный главнокомандующий России с высокой трибуны саммита G20, акцентируя каждое слово, объявил, что эта бомба активирована, "фитили горят". Наш президент еще два раза обращался к миру с этим предупреждением. Не вняли. Лишь журнал "Экономист" опубликовал большую статью по этой теме. В то же время в подтверждение слов нашего президента скорость роста концентраций метана в атмосфере планеты удвоилась.

В "Российской газете" вышло шесть больших публикаций о том, как эту бомбу можно обезвредить. Но Запад на это опять не отреагировал. И вот к угрозе ядерной зимы он добавляет теперь угрозу "зимы смутного времени".

Предсказания климатолога М. Будыко

Климатическая политика СССР была суверенной, и СССР был мировым лидером в вопросах климата. Наш выдающийся климатолог М.И. Будыко еще 50 лет назад опубликовал графики, которые предсказывали, как из-за сжигания ископаемого топлива и роста СО2 в атмосфере будет меняться глобальная температура воздуха и ледовитость северных морей. Сегодня видно, как удивительно точно эти графики совпадают с реальной картиной потепления.

Задача советской науки была: "не ждать милостей от природы", а сделать ее богатой, а климат комфортным. И достижения России были грандиозны. Громадная территория от Молдавии до Алтая и от юга Тульской области до Кавказа была зоной суховейных степей. Лесов здесь почти не было, зимой с голых полей ветра сдували снег в овраги. Считалось, что в степном климате деревья не растут. Но вопреки скептикам, за несколько самых трудных послевоенных лет вся эта громадная территория была покрыта густой сетью лесозащитных полос. Суховеи исчезли, климат стал мягче, влажность увеличилась. Громадная территория превратилась в плодородную саванну и стала главной житницей России, а сегодня - и мира. Слово "суховей" почти забыто, и не каждый знает или задумывался: а ведь почти все деревья на этой громадной территории посажены человеком, и все они ровесники нашей ядерной бомбы.

"Убей корову, посади дерево", решительно предлагают зеленые новый "курс" - как продукт и итог серьезных исследований. Но зеленые не всё говорят из того, что знает наука. Например, 15 тысяч лет назад заканчивался последний ледниковый период. Содержание СО2 и метана в атмосфере было рекордно низким. 12 тысяч лет назад началось теплое межледниковье с высокими концентрациями парниковых газов - все в соответствии с зеленой повесткой.

Но вот то, что от нас скрывают: науке столь же надежно известно, что в ледниковье площадь лесов на планете была в 10 раз меньше, чем сегодня. 15 тысяч лет назад везде доминировали злаки и травы. Даже в Амазонии оставалось всего 4 островка леса. Везде были пастбища и многочисленные стада животных...

12 тысяч лет назад они исчезли. Причем не только их численность сократилась, но и исчезло много видов. В Северной Америке исчезло 33 вида крупных животных. А в Южной почти все - 50 видов.

Нас пугают, а мы не боимся

Получается: больше деревьев и меньше коров - климат теплее. И это не случайная игра природы, за последние полмиллиона лет таких было 4 больших ледниковых цикла. И всегда деревья нагревали климат, а коровы охлаждали.

Еще пример. Будущий климат рассчитывают с помощью сложных математических моделей. Если в такую модель заложить простой эксперимент: мы уничтожаем все леса планеты и всю эту органику сжигаем, в атмосферу при этом поступит 500 ГТ (гигатонн - миллиардов тонн) углерода в виде СО2. Все умрут от жары? Нет, климат на планете станет наоборот холоднее, особенно в России. Но об этом пишут только в научных журналах.

Россия всегда была страной рискованного сельского хозяйства. Нашим предкам надо было все время вырубать, корчевать и сжигать лес. Жить в холодном климате очень дорого.

Нас пугают грядущим потеплением на 2 градуса. А у нас по стране среднее потепление уже больше. На севере Сибири потеплело на 4 градуса. У нас на громадной территории, даже если потеплеет на 15 градусов, зима, по меркам европейцев, все равно будет долгой и суровой.

Россияне боятся не потепления, а похолодания.

Когда в 1600 году на другом конце планеты взорвался огромный вулкан, в теплых странах лето стало прохладным, а в России на три года оно исчезло совсем: весна переходила в осень.

Последние годы отрицать потепление стали меньше. Оно уже заметно и без приборов, но "валить все на вулканы" - это обычное дело. Хотя давно известно, что они выбрасывают СО2 в сотни раз меньше, чем при сжигании угля и нефти.

Любая война - это искусство обмана. Кому верить, если один нобелевский лауреат говорит, что "потепление опасно", а другой - что это "обман, и ученые погрязли в коррупции". Чтобы не быть обманутым, надо самому знать устройство климата. Многим политикам и капитанам бизнеса нужен ликбез, или в современных реалиях - курс молодого бойца, в котором проблема рассмотрена кратко, но со всех сторон. И еще надо узнать то, что не знают или не хотят знать идеологи зеленого курса, что скрывают.

Что же касается заокеанских угроз, то стратегические резервы топлива полупусты. Из реального климатического оружия у США есть только ядерная зима. Рост концентрации СО2 и потепление продолжатся - мерзлота начала таять. При этом "гарантийный срок" Гольфстрима закончился, и он забарахлил. Сколько он еще продержится? Что в этой ситуации делать России?

Что нам делать с мерзлотой?

Помимо углерода, в ней много льда. На севере Западной Сибири обычно пластового, восточнее - полигонально-жильного, и когда он вытаивает, поверхность проседает, проваливается, оплывает. И пока он весь не оттает, ничего строить нельзя. А таять скрытый в глубине массивный лед будет десятилетия. Мы это видим в своем Черском.

У России есть технологии, позволяющие замедлить таяние мерзлоты. А может быть, нам стоит ее ускорить? Побыстрее решить проблему сибирских холодов, сделать климат на планете более мягким, обезопасить себя от возможных атак климатическим оружием. И остановить новый ледниковый период?

Рассмотрим возможные сценарии.

- Есть надежда, что океан отдал еще не все тепло, и Гольфстрим продержится еще сотни лет. Сегодня на дне океана температура воды еще плюс 2 градуса. А в северных морях воду можно в пределе охлаждать до минус 1,8 градуса. Небольшой резерв еще есть. Мерзлота начала таять, включается "большой каскад" потепления, к которому трудно приспособиться, его лучше притормозить - сдержать таяние мерзлоты.

- Гольфстрим выключается завтра. Поля Подмосковья в октябре покрываются снегом. Мерзлота прекращает таять. "Большой каскад" включается в обратную сторону, на похолодание. Разведанных запасов угля и нефти мало. Даже если удастся их все сжечь, новое ледниковье не остановить.

- Мы знаем, что Гольфстрим остановится через несколько десятилетий. В этом случае, чтобы компенсировать похолодание, надо срочно активизировать таяние мерзлоты. Если мы не успеваем, можно выбросить в атмосферу промышленные и разведанные запасы метана. Это даст кратковременный эффект, т.к. время жизни метана в атмосфере 10 лет. Но за счет этого можно увеличить эмиссию парниковых газов из мерзлоты и подготовиться к сильному похолоданию.

- Если вырубить все леса Канады и России и не давать им возобновиться, то климат в бореальной зоне по расчетам на моделях охладится на 3-6 градуса. Это остановит таяние мерзлоты и Гренландии, но не остановятся соляные конвейеры, которые опресняют поверхность океана на порядок сильнее. Новое похолодание наступит немного позже, но при нем будет на 3-6 градусов холоднее.

- Исключить угрозу ледниковья и смутного времени можно, "выключив соляные конвейеры". Чтобы из Средиземного и Красного морей вода не опускалась на дно океана, ее надо сделать менее плотной: нагреть и (или) разбавить пресной водой - усилить в этих регионах дожди и приток речной воды. Есть шанс, что это произойдет естественным путем из-за потепления климата.

Запад с климатом не справился. Будущий климат и продуктовая безопасность мира сегодня в наибольшей степени зависит от России.

Колыма - соперница Эдема

...Человек начинал как чистильщик пастбищ - подбирал кости и пропалывал сорняки, а стал главным хищником планеты. Человек победил дикую природу повсеместно. Все дикие пастбищные экосистемы уничтожены, все распахано или превращено в домашние пастбища. Человек, пусть малым числом, заселил и все леса, животных в них стало меньше, леса перегущены органикой и горят по всему миру.

То, что идеологи зеленого курса предлагают ради спасения природы, добьет пастбищные экосистемы окончательно и отбросит ее эволюцию на многие миллионы лет в прошлое, в эпоху голодных лесов, насекомых, грибов и плесени.

России нужен свой зеленый курс, и чтобы его воплотить, надо исправить ошибки в школьных учебниках географии и "не ждать милостей от природы". С помощью человека злаковые поля, сенокосы и пастбища, вытесняя леса, продвинулись далеко севернее Тулы, почти до Ледовитого океана. Если верить школьному учебнику, то деревья в степи расти не могут. Но сталинские лесополосы и лесопосадки появились во всей степной зоне. Их и вырубают и жгут, а они живут. В Западной Европе в степном климате нет степей, здесь растут вечнозеленые деревья и кустарники.

Школьная программа учит, что в Монголии степи, потому что там степной климат, а в Якутии тайга, потому что там климат влажный.

Вокруг каждой якутской деревни лежат обширные поля злаков, это главная ценность якутов. Они выращивают коров и лошадей. Полудикие якутские лошади круглый год на вольном выпасе поддерживают свои пастбища. Даже на полюсах холода, в Верхоянске и Оймяконе, и на Заполярной Колыме эти злаковники мхом не зарастают, за ними ухаживают лошади. Кстати, в Якутии, и при царях, и при советской власти, выращивали зерновые. Урожай был небольшой - сам 3-5. Но с тех пор стало уже на 3 градуса теплее. Еще столько же, и станет как в Новосибирске в советское время. Климат будет меняться. Ту природу, к которой мы привыкли, не сохранить. Леса горят, и будут гореть. Злой европейский шелкопряд уже проник в Сибирь. Климатические зоны смещаются к северу со скоростью десятков километров в год. Был климат оптимальный для ели, а стал оптимальный для дуба. Но желуди в природе с такой скоростью не перемещаются.

А что будет с плодородием почв? Это зависит от нас. Сегодня в России много убогих подзолов и глеевых почв. Но миллионы лет на территории России доминировали злаки и травы. Леса были ухоженные, светлые, с газонами на почве. Парковые леса - это "густые саванны". За зиму миллиард крупных животных съедал все, что выростало за лето. Зимой весь день лошади, олени, овцебыки, козы, бараны копытами, бизоны - мордой, носороги - метровым плоским рогом, мамонты ногами и бивнями разгребали снег. По-другому зимой не прокормишься. Коровы и верблюды снег разгребать не любят. Они зимой предпочитают вместе с лосями объедать ветви кустов и деревьев, но снег тоже утаптывают. Снежный покров раньше везде был дырявый и плотный. Почвы зимой из-за этого сильно охлаждались, и их среднегодовая температура из-за этого снижалась на 3-4 градуса. Урожай трав на унавоженной почве высокий, гниение корней в холодных почвах медленное, а зимой в мерзлых почвах его вообще нет, поэтому накапливается гумус. В этом феномен русского чернозема, а еще утоптанный снег ветер с полей не сдувает в овраги - это увеличивает урожай на полях. Злакам нужна богатая почва и экосистемы сами ее создавали.

Пастбищные экосистемы можно и нужно возродить. В России есть все необходимое для этого. Мы используем меньше чем треть нашей территории. Многие отвоеванные у леса пахотные земли зарастают деревьями и мхами. У нас даже почвы мамонтовых степей сохранились, и там, где тают подземные льды и начинается эрозия, они появляются на поверхности и зарастают травами. В Сибири, в долинах рек на хасыреях, аласах, лайдах, на выгоревших территориях много высокопродуктивных злаковников. Большинство животных мамонтовых степей сохранились. В нашу природу уже вернулись овцебыки и бизоны, африканские львы генетически неотличимы от тех, что жили в Сибири. Они быстро обрастают и привыкают к морозам. Геном мамонтов в мерзлоте сохранился, с геномом индийского слона он совпадает на 99,6 процента. И в Гарварде ведутся активные работы по возрождению мамонтов.

Вернуть... прошлое

Если продолжить работы по реинтродукции видов и усилить охрану животных, они со временем расплодятся, заполнят все места обитания и сформируют экосистему. Но в дополнение к этому в удобных, богатых злаками местах по всей стране нужно на огороженных территориях собрать вместе сразу всех животных, которые тут в прошлом обитали. Они быстро вспомнят, что они из одной экосистемы, и начнут совместными усилиями приводить растительность и почву в порядок: косить, подстригать, вытаптывать, обламывать, удобрять, копать в лощинах ямы-водопои. Нужно высокое давление жизни, надо съедать все, что выросло, а без заборов, природных или искусственных, такое давление не создать. По мере освоения территории и роста поголовья забор нужно будет раздвигать. Россия громадная, а людей мало. Все замшелые и захламленные территории надо приводить в порядок. Возвращать к правильной жизни. Превращать в плодородную саванну. И пусть этим занимаются сначала тысячи, а потом многие миллионы коренных жителей России: лошади, бизоны, олени... За здоровьем и оптимальной плотностью животных будут внимательно следить львы, тигры, волки, леопарды, гепарды, медведи, лисы, песцы, грифы. Там, где много людей, домашних животных, скоростных дорог, дикие пастбища должны быть за надежным забором. А на севере, в Сибири, этсаванни экосистемы можно выпустить на волю. Из-за пожаров, таяния мерзлоты каждый год будут появляться новые злаковники. Звери найдут эти новые пастбища, и экосистемы будут сами расширяться.

...Пока мы точно не знаем, как быстро будет развиваться потепление климата, и как скоро полностью остановится Гольфстрим, и придется бороться с похолоданием. Но если мы возродим пастбищные экосистемы, то сможем управлять климатом и России, и всего мира. Регулируя интенсивность пожаров, можно регулировать распространение мхов и таяние мерзлоты. Регулируя численность и видовой состав животных, мы можем регулировать плотность деревьев и кустарников, высоту торчащего над снегом бурьяна... А еще - менять плотность снега, и этим менять температуру почв и мерзлоты, ускоряя или замедляя ее таяние. Математическое моделирование и природные опыты показали, что это возможно в масштабах всей Сибири. Плодородные почвы, злачные поля, и тучные стада - это главные консервативные ценности. Это основа нашей цивилизации. Это главный способ превращения энергии солнца в энергию нашей жизни.

У всех людей прародина общая - это саванны. Они вершина эволюции. Именно они были полностью уничтожены. Сегодня на земле каждый год диких злаков сгорает больше, чем сжигается нефти. Мы эти злаки и сами не используем, и другим не даем. Нет навоза - нет почвенного гумуса. Везде разрушаются почвы.

Чтобы охранять природу, не надо придумывать новую религию. Надо внимательно читать священные книги. Венцом творения Господа Бога были не дремучие леса и тундры, а возделанные и ухоженные Сады Эдемские. "И увидел Бог, что это хорошо", "И взял Господь Бог человека, и поселил его в Саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его". И человек, "не стыдясь наготы своей", был частью этой экосистемы, и, как и все ее обитатели, по мере сил приносил ей пользу, "пока не вкусил с Древа Познания", пока не придумал огонь, одежду и смертоносное оружие. Рай на земле невозможен. А вот Сады Эдемские не запрещены, жить в гармонии рядом с родной богатой природой может каждый.

* * *

Пока писал эти строки, границу России пересекла очередная партия бизонов. Часть поехала на Алтай, часть на Ямал, а часть в Плейстоценовый парк на нижней Колыме. Туда же по Севморпути идет партия овцебыков. Добро пожаловать!

Подготовил к печати Анатолий Юрков

Вячеслав Мищенко: Рубль обеспечен нашими богатейшими ресурсами, а доллар - ничем

Сергей Тихонов

Европа напрямую российскую нефть и нефтепродукты почти не получает. Но вот парадокс, цены на них внутри нашей страны по-прежнему зависят от европейского рынка, что в том числе стало причиной топливного кризиса этого года. Почему нам нужно менять механизм ценообразования и строить суверенную экономику, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа Вячеслав Мищенко. В недавнем прошлом глава ценового агентства Аргус Медиа в России, СНГ и странах Балтии - организации, которая предоставляла информацию о цене нашей нефти в правительство России для расчета налогов.

В этом году после долгого перерыва в России произошел топливный кризис и в общем-то еще пока не окончился. Он стал следствием каких-то просчетов или это влияние глобального рынка?

Вячеслав Мищенко: Скорее всего, можно говорить о совпадении различных негативных факторов, как объективных, так и субъективных, но одной из основных причин я бы назвал ориентированность на западный рынок и зависимость от его механизмов ценообразования. Во многом топливный кризис этого года стал следствием привязки российских цен на нефтепродукты к котировкам в Западной Европе, то есть к рынку, куда мы уже не поставляем напрямую ни бензин, ни дизельное топливо в силу введенного в начале этого года эмбарго со стороны той же самой Европы. Но мы продолжаем жить в логике экспортного нетбэка (экспортная цена за вычетом доставки и других сопутствующих расходов. - "РГ") на европейском направлении. По сути, внутренние цены в России на бензин и дизельное топливо до сих пор зависят от цен в европейском Роттердаме. А они там очень сильно выросли за последние месяцы, в том числе и по причине вмешательства западных политиков в экономику. Поэтому, для того чтобы избежать подобных кризисов в дальнейшем, нам нужно отказываться от этой привязки, цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке должны формироваться внутри на отечественных торговых площадках в рублях, без всяких пересчетов из долларов и обратно.

Вы давний сторонник этой идеи - построения суверенной экономики в России, на практике ее воплощение сейчас возможно?

Вячеслав Мищенко: Любая экономика, вообще любое социальное экономическое явление сначала придумывается, рождается в сознании, в воображении. То есть суверенная экономика должна сначала появиться в головах. После этого идеи можно реализовывать на практике. Но для этого нужна политическая воля и понимание, что конкретно делать. Я считаю, что в текущий момент времени созрели все необходимые предпосылки для перехода России к суверенной экономике. Это не только мое мнение, наш президент неоднократно говорил об этом, о том, что мы идем по пути суверенизации как политической, так и экономической жизни России. Сейчас мы переживаем фазу политической суверенизации, поскольку решили действовать без оглядки на окрики или запугивания со стороны наших бывших партнеров.

Чем нам не подошло наше место в глобальной экономике?

Вячеслав Мищенко: Мы 30 лет потеряли, или добровольно отказались, как угодно, от части суверенности и политической, и экономической сферы. Этот период ознаменовался приходом сюда глобалистов, построивших модель экономики, в которой мы до сих пор живем. России в ней была отведена роль сырьевого придатка. Причем сами западные страны нас критиковали за эту роль, высмеивали на страницах экспертных изданий, называли нас страной-бензоколонкой, страной - нефтяной вышкой и так далее. А сама нефтегазовая отрасль рассматривалась со стороны бывших западных партнеров, как технически отсталая, то есть как некий рудимент в новой экономике, которая характеризуется сейчас развитием высоких технологий, финансовых сервисов и прочего. Но вот что интересно, как только у лидера этой новой глобальной экономики - США, появилась возможность добывать энергетические ресурсы в том объеме, в котором они могут обеспечить свою национальную экономику, да еще и поставлять эти ресурсы за рубеж, они с большой радостью это сделали и стали первой в мире державой по добыче нефти и газа. И в этом никакого шага назад уже не видели. Это абсолютное лицемерие, шулерские правила игры на том же глобальном рынке.

Согласен, не очень красиво, но в чем здесь обман?

Вячеслав Мищенко: Все эти глобальные индикаторы, глобальные маркеры, как финансовые, так и рыночные, созданные международными институтами, настроены с точки зрения выгоды и пользы для бенефициаров глобальной экономики, то есть для стран Запада. А в основе глобальной экономики и мировой торговли, конечно же, лежит доллар, как основное средство международных расчетов. В случае с рынком нефти и нефтепродуктов - это так называемый нефтедоллар.

Поэтому говоря о суверенизации российской экономики, мы говорим об отказе от модели, которая доминировала последние несколько десятилетий, по сути, об отказе от этих индикаторов, маркеров и как следствие - от главенства доллара в мировой торговле. От этой привязки нужно уходить поэтапно, продуманно и шаг за шагом строить свою суверенную модель. Мне кажется, это основная цель, основной драйвер дальнейшего развития экономики России.

А технически как это можно сделать?

Вячеслав Мищенко: Необходимо создать устойчивую модель рынка с постепенным уходом от навязанных нам внешних индикаторов, которые мы используем для ценообразования на своем рынке. Это ни в коем случае не означает, что мы должны перейти к госрегулированию и отказаться от рыночных принципов. Я убежденный сторонник рыночной экономики. Но рыночные отношения должны быть выстроены с точки зрения национальных интересов. У нас для этого есть все необходимые условия. Если мы говорим о моторном топливе, нефти, газе, то достаточно давно функционируют биржевые площадки, в том числе и товарно-сырьевые биржи, у нас есть внебиржевой рынок, есть логистика, инфраструктура.

Нам нужно протестировать самые разные варианты развития российского рынка, в том числе и с использованием новых технологий, с учетом того высокого уровня цифровизации экономики и социальных отношений, которого удалось достигнуть благодаря системной работе правительства. Я не исключаю, что на переходном этапе к новой модели рынка, возможно, придется пройти через период определенных ограничений. Не исключаю государственный контроль над экспортом, введения каких-то ограничений и так далее, но я в этом ничего страшного не вижу.

Но объемы биржевых продаж нашей нефти и нефтепродуктов на внутренних площадках значительно ниже, чем на внешних, как биржевых, так и не биржевых?

Вячеслав Мищенко: Вопрос не в объемах, вопрос - в принципе ценообразования. Как мы уже говорили, российский рынок по-прежнему формирует цены через западные индикаторы. Сейчас какую биржевую ликвидность внутри страны не создавай, если на практике не поменять механизм ценообразования на основе экспортной альтернативы, то мы останемся зависимыми от недружественных нам экономик и все того же нефтедоллара.

То есть сначала необходимо создать такие условия, чтобы производители, экспортеры нефти и нефтепродуктов ставили во главу угла внутренний рынок. Для этого нужно правильным образом сконфигурировать налоговые, биржевые и прочие механизмы и прийти к созданию ликвидной устойчивой котировки на российскую нефть в рамках национального рынка. Пока же цена на российскую нефть даже внутри России определяются через западные котировки, то есть через привязку к внешним индикаторам.

А можно конкретно, чем они плохи для нас сейчас?

Вячеслав Мищенко: Они несут с собой все негативные процессы, которые сейчас происходят в мировой/европейской экономике, например. Во многом, кстати, они связаны с санкциями против нашей страны и отказом от импорта наших ресурсов. От них идут настоящие волны экономической нестабильности: непредсказуемые скачки цен на ресурсы и энергию, рецессия и де-индустриализация экономики ведущих западных стран, разрушение спроса и как следствие - падение потребления, насильственный отказ от традиционных топлив, а все это на фоне все более агрессивного вмешательства западной политики в экономику.

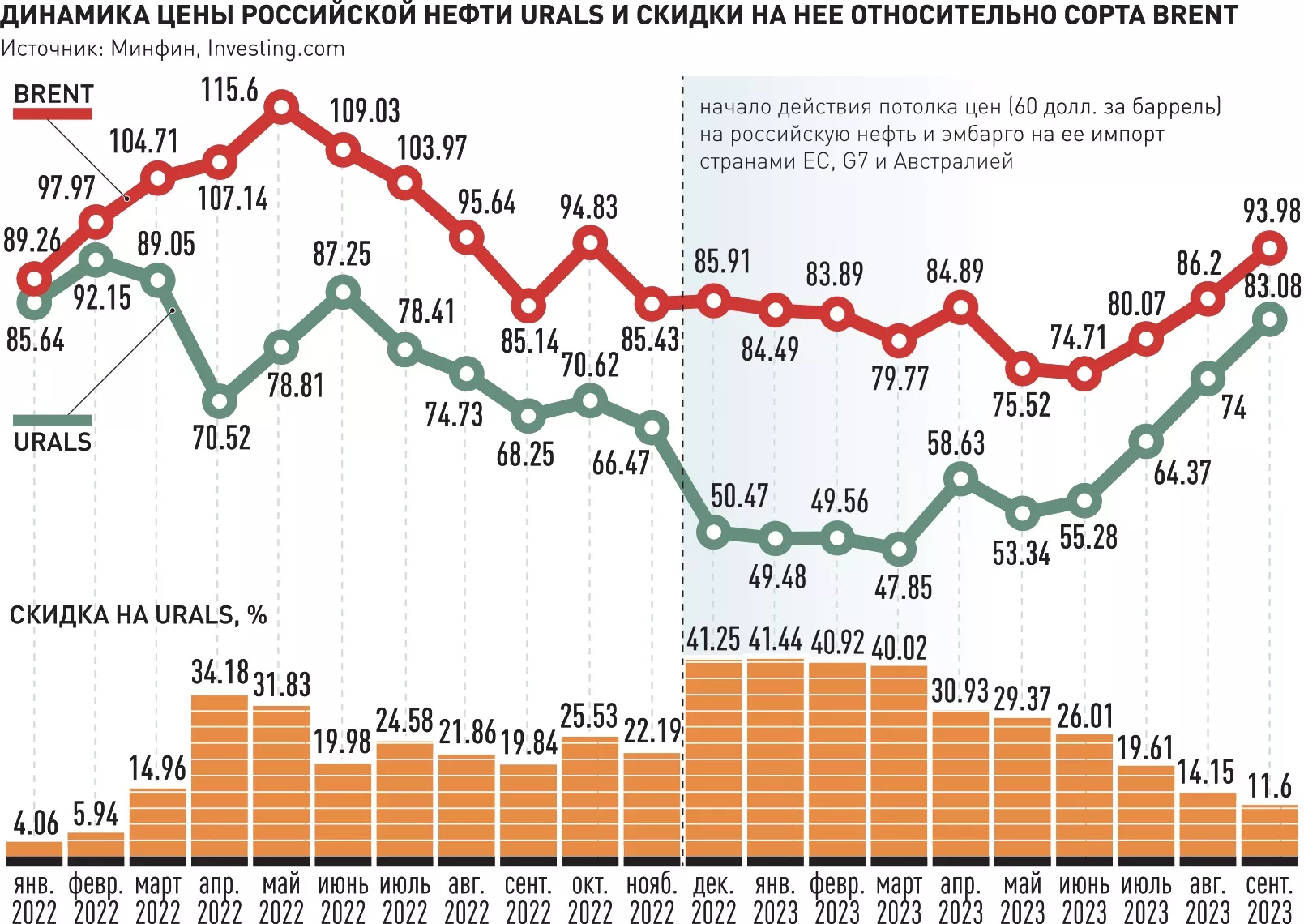

И еще, что важно, мы в текущем периоде практически не влияем на формирование ценовых котировок как на все остальные экономические процессы на западных рынках. Для нас это объективный фактор. Если раньше Россия, как ключевой поставщик на европейский рынок газа, нефти и нефтепродуктов, еще могла как-то влиять на ситуацию, то сейчас таких условий нет. Яркий пример - российскую нефть отсекли от западных рынков, но цена на нашу экспортную марку Urals, с которой платятся все основные налоги, остается привязанной к котировкам нефти Северного моря, а проще говоря, к марке Brent.

Но как мы можем отойти от такой формы ценообразования?

Вячеслав Мищенко: В идеале, сначала надо создать рыночные индикаторы и изменить условия работы на внутреннем рынке для обеспечения устойчивой работы национальной экономики. Это нужно делать с перспективой продвижения этих механизмов на сопредельные рынки. В первую очередь на пространстве ЕАЭС, где Россия является ключевой экономикой и основным производителем и поставщиком ресурсов. Я говорю сейчас не только про нефтегаз, есть еще множество направлений, по которым мы основные игроки на рынке ЕАЭС. Например, сельское хозяйство. Мы как ключевой поставщик ресурсов будем иметь возможность и все необходимые рыночные условия для продвижения своих товаров по ценам, сформированным на нашем рынке без привязки к иностранным индикаторам и валютам. Далее эти обкатанные и принятые рынком механизмы можно применять или предлагать для обсуждения другим торговым партнерам, например, странам расширяющегося БРИКС. Мы должны действовать проактивно, обосновывая свою собственную позицию, собственную методику и собственные интересы с точки зрения продвижения российских торговых механизмов в национальной валюте. А мы периодически обсуждаем какие-то экзотические валюты - турецкая лира, китайский юань, дирхам ОАЭ, индийскую рупию.

Здесь сразу же возникает вопрос, а что делать с тем, что рубль сам по себе очень нестабилен?

Вячеслав Мищенко: Российский рубль обеспечен мощнейшими ресурсами нашей страны, он под собой имеет серьезную основу. Если мы возьмем американский доллар в том виде, в котором он сейчас существует, он не обеспечен ничем, кроме системы, которая закрепила доминирование американского доллара в мире, и общемировой привычки. В нынешней ситуации глобального передела рынков материальный ресурс приобретает больший вес, чем денежный актив. Так называемое мировое сообщество живет по принципу: есть деньги - все купим. То есть финансовые активы сейчас диктуют условия развития экономики. Но на самом деле первичен материальный ресурс. Если у тебя нет зерна, нет нефти, других ресурсов, то сколько долларов не напечатай, ты из них не сваришь супа.

Мы все-таки одна из самых мощных ресурсных держав, и если системно развивать торговые механизмы и инструменты в отечественной валюте, то со временем можно убедить партнеров в том, что рубль имеет реальный вес, он обеспечен. Если рубль начнет становиться валютой контракта и определения цены товара, его стабильность будет гарантирована.

Но как это сделать? Ведь мы не можем остановить полностью экспорт, а если отказываться от доллара, то Китаю выгодней рассчитываться с нами в юанях, Индии - в рупиях, Турции - в лирах и так далее?

Вячеслав Мищенко: Надо делать все параллельно, я говорю не об уже готовом плане с четкими параметрами и этапами реализации. Вопрос очень серьезный - как я уже сказал, он требует мощной команды с участием представителей правительства, бизнеса, экспертного сообщества. Необходима политическая воля. Нужно прорабатывать эти условия на уровне межправительственных соглашений. Это не просто коммерческие контракты. Более того, скорее всего, на коммерческом уровне торговые структуры, конечно же, наименее заинтересованы в том, чтобы что-то менять. Любая торговая компания заинтересована в увеличении своей прибыли и готова работать на тех рынках, где она может больше продавать и больше зарабатывать. В текущей ситуации старые привычки, то, что создано на глобальном рынке, вполне устраивает торговые структуры. Но при развитии новой модели рынка и появлении новых инструментов участники рынка приспособятся и найдут возможность зарабатывать.

Бензин дорожает во всех странах. Чем вызван топливный кризис

Сергей Тихонов

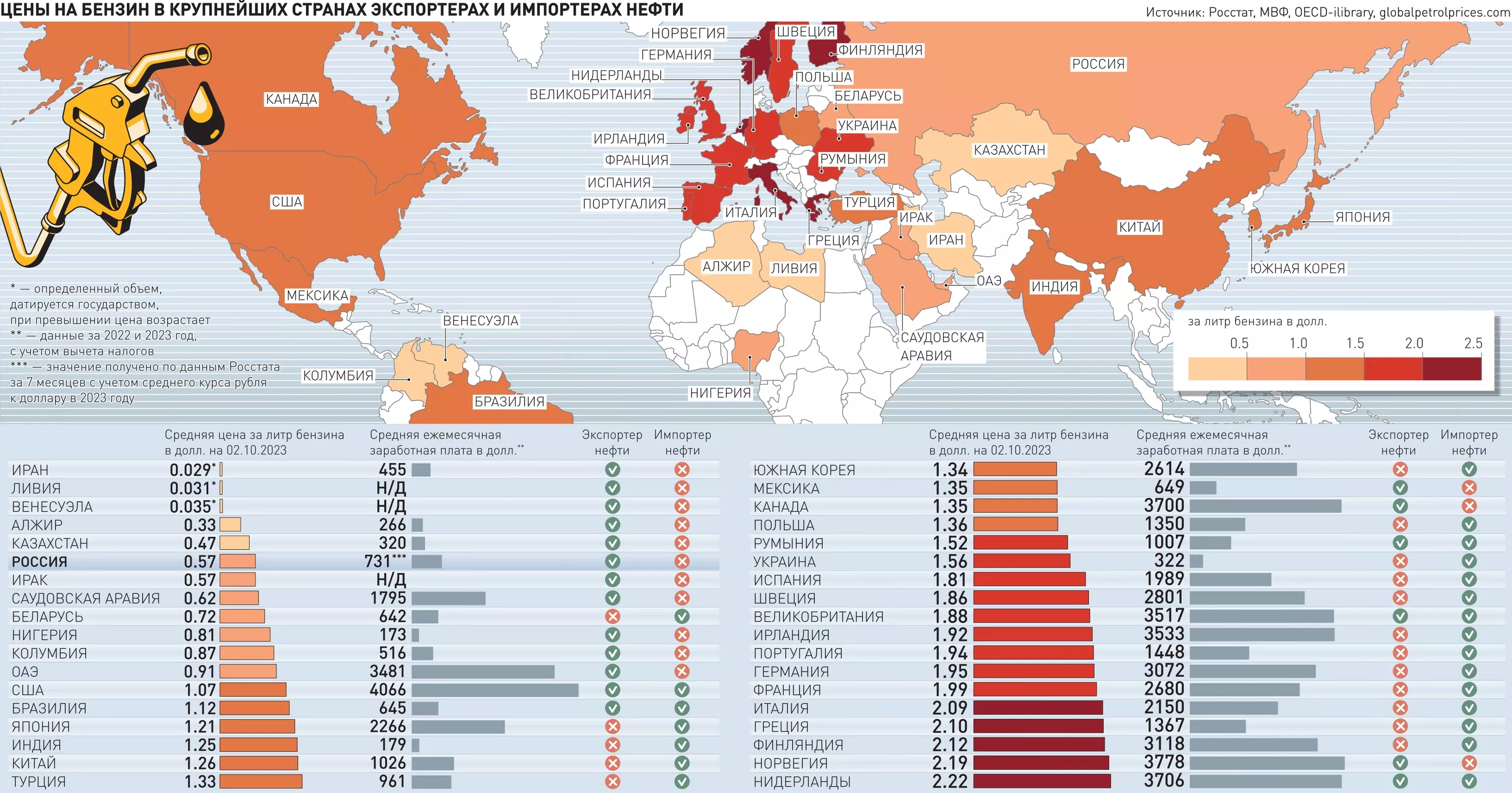

Топливный кризис, разразившийся в России этой осенью, наверное, был самым серьезным за последние десять лет. И дело не только в росте цен на бирже и в рознице, а в том, что правительству несколько недель не удавалось его остановить, несмотря на многочисленные совещания и предпринимаемые меры. Сейчас буря вроде утихла и можно спокойно взглянуть на произошедшее со стороны, сравнив ситуацию в России, Европе, США, Азии, Африке, в крупнейших странах-импортерах и экспортерах нефти.

Автомобильное топливо дорожает сейчас почти везде. Для этого помимо локальных причин, индивидуальных для каждой страны, как, например, у нас отмена демпфера (механизма возврата нефтяникам части разницы между экспортными и российскими ценами при поставках топлива на внутренний рынок), были и глобальные причины.

Во-первых, это мировой рост цен на нефть и, что важно, все предпосылки для их дальнейшего повышения. С весны до середины лета 2023 г. котировки барреля большую часть времени находились на уровне ниже 80 долл. за баррель, а вот после начался постепенный, но неумолимый рост. Причем многочисленные прогнозы говорили, что баррель пересечет до конца года отметку 100 долл. В большинстве стран мира цены на бензин и дизельное топливо (ДТ) зависят в первую очередь от цены сырья, то есть нефти.

Вторая причина - это санкции ЕС и США против нефтяного экспорта России. Европа жила за счет переработки российской нефти и за счет импортируемого из нашей страны ДТ. Запрет их поставок привел к локальным дефицитам топлива. Избытка нефтеперерабатывающих мощностей в мире нет, то есть, отказавшись от товара из одной страны, можно купить его в другой, но только если там его заместит товар из первой страны. Причем в большинстве случаев такая многоходовочка ведет к увеличению цены. Хотя бы из-за роста стоимости доставки, ведь Россия-то находилась у Европы под боком, маршруты были налажены, а из той же Индии топливо приходится везти, пройдя часть Индийского океана и несколько внутренних морей. А поскольку Европа - очень большой потребитель нефти и нефтепродуктов, то рост цен здесь не мог не транслироваться на другие регионы.

Еще одна причина была в деятельности альянса ОПЕК+ с участием России, который совсем не захотел потворствовать Западному миру. Нефтедобывающие страны не стали наращивать добычу и экспорт нефти, наоборот, снизили производство и торговлю. И это абсолютно объяснимо: бюджеты этих стран зависят от поступления нефтяных доходов. Нефти на рынке не стало больше, а без нее производство топлива не увеличишь.

Результат, как говорится, вышел налицо. В Европе цены на ДТ с начала лета выросли на 11-15% (в некоторых странах, например, в Нидерландах, рост составил почти 30%), а на бензин - на 8-10% (в тех же Нидерландах - 17%). В добывающей нефть Норвегии бензин подорожал на 9%, а ДТ - на 17%.

Отдельная история с США. Эта страна всегда славилась своими дешевыми энергоресурсами, а бензин здесь - национальное достояние, как у нас газ. Бензин подорожал на 8%, дизель (он, правда, мало здесь используется) - на 21%. Причем рост цен на ДТ чаще всего связывают с повышенным спросом на него в Европе. В азиатских странах ситуация схожая. В Китае бензин вырос в цене на 12%, а ДТ - на 13%, а в Южной Корее - на 14 и 23% соответственно.

Если сравнивать с нашими показателями, то они оказались ниже. На пике подъема по бензину рост цен составил - 9,9%, а по ДТ - 11,3%. Причем с этого момента цены уже немного просели, да и сама стоимость литра топлива у нас минимум в два раза ниже среднемировой.

Несколько слов можно сказать о наших партнерах по ОПЕК+. Выигрывает по сравнению с нами Саудовская Аравия - цены не росли, но здесь они фиксированные, добыча нефти - на уровне нашей страны, а население в четыре раза меньше. В более рыночной стране ОАЭ рост цен на бензин составил 17%, а на ДТ - 33%.

Байден может увязать помощь Израилю с оружием для Украины

Игорь Дунаевский

Окружение президента США Джо Байдена увидело в обострении конфликта вокруг сектора Газа шанс придать импульс забуксовавшему в конгрессе вопросу новой военной помощи для Украины. В Белом доме собираются срочно запросить у конгресса дополнительную военную поддержку для Израиля. Как сообщает газета The Washington Post, администрация США хочет в одном флаконе с этим добиться и вооружений для ВСУ. Финального решения на этот счет еще не принято.

В американской политике это распространенный прием, когда некий законопроект, который испытывает трудности с утверждением в конгрессе, цепляют к важному и срочному документу. Расчет здесь на то, что законодатели не рискнут тормозить важный законопроект и он, подобно паровозу, прицепом протащит за собой проблемный документ.

Вопрос помощи Израилю - это, конечно, паровоз для американских законодателей. Израильское лобби - одно из сильнейших в конгрессе, поэтому подавляющее большинство народных избранников от обеих партий готовы поддержать такой запрос обеими руками. Он столь срочный для Вашингтона, что, как пишет газета Politico, звучат призывы рассмотреть его даже до избрания нового спикера Палаты представителей, которая сейчас из-за отстранения предыдущего спикера Кевина Маккарти, по сути, приостановила свою законодательную работу.

В число самых ярых сторонников Израиля входят члены крайне правого крыла Республиканской партии, которые одновременно являются противниками помощи Украине. Байден и Ко надеются, что крайне правые не станут блокировать помощь Израилю из-за украинского "прицепа".

Однако, как отмечает газета The Washington Post, "аналитики предупреждают, что такие политические игры довольно рискованны" в тот момент, когда Израиль срочно требует помощи.

Телеканал CNN указывает, что не только крайне правые, но и более умеренные законодатели от Республиканской партии высказываются категорически против такой увязки.

Например, конгрессмен-республиканец Келли Армстронг, в целом поддерживающий финансирование для Киева, заявил: "Если они попытаются прижать меня и требовать больше денег Украине без объяснений о том, что и как мы собираемся делать, то возникнут проблемы, причем далеко не только со мной". Как предполагают американские СМИ, в Республиканской партии могут сыграть на опережение и, воспользовавшись большинством мест в Палате представителей, первыми провести документ о помощи Израилю без дополнительных условий, вынуждая тем самым контролируемый демократами Сенат рассмотреть его именно в таком виде.

Российская газета - Федеральный выпуск: №229(9174)

"Прада" штурмует Луну: Итальянский конгломерат разработает скафандры для NASA

Нива Миракян (Рим)

Знаменитому модному конгломерату "Прада" тесно на Земле, и он выводит свою деятельность на космический уровень.

Axiom Space, ведущая частная космическая компания из Техаса, заключила соглашение о партнерстве с итальянским брендом, которому предстоит разработать скафандры нового поколения для астронавтов NASA. Те отправятся в 2025 году в миссию "Артемида III", чтобы высадиться на Луну. Как говорится в совместном коммюнике, Prada займется не только разработкой дизайна, но также сосредоточится на работе над внешним слоем скафандра, который должен обеспечить защиту от лунной пыли и гарантировать оптимальную мобильность для астронавтов. Уникальность этого сотрудничества заключается в том, что речь идет о первом проекте с участием люксового бренда. Почему же выбор пал именно на "Прада"?

Итальянские СМИ объясняют это решение тем, что последние коллекции бренда отдают дань космической тематике, а сам модный дом выглядит самым продуманным с маркетинговой точки зрения из всех люксовых марок. Генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини, признав нетрадиционный характер партнерства, отметил, что Prada больше, чем просто модная компания.

"Они действительно делают достаточно много технологически продвинутых вещей. Опыт итальянского модного бренда в работе с сырьем, использование им инновационных концепций дизайна позволят взять на вооружение передовые технологии, способные гарантировать астронавтам комфорт на лунной поверхности", - пояснил свой выбор Суффредини. Директор по маркетингу "Прада групп" Лоренцо Бертелли со своей стороны напомнил, что опыт компании в области композитных материалов уходит корнями в 1990-е годы, когда "Прада" основала яхтенную команду для участия в соревнованиях за Кубок Америки.

Количество жертв в зоне палестино-израильского конфликта превысило 1,5 тысячи

Юрий Когалов

Четверо россиян погибли, еще четверо пропали без вести в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Такие обновленные данные во вторник привело посольство РФ в Израиле. "Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть. Мы не связались еще с родственниками и не знаем всех обстоятельств", - отметил посол Анатолий Викторов. Однако имя одного из погибших все же стало известно. Им оказался некий Денис Беленький, переехавший в Израиль в 1992 году и работавший в полиции города Сдерот, сообщило РБК со ссылкой на его родственников.

"Что касается пропавших без вести, то в израильских списках числятся , по последним данным, шестеро российских гражданина. Речь идет как о постоянно проживающих на территории гражданах, так и о находившихся здесь временно, с туристическими и другими целями", - отметил Викторов. А вот по оказавшимся в заложниках у ХАМАС россиянам посол не смог прояснить ситуацию. По словам дипломата, у посольства нет никакой дополнительной информации, кроме заявлений самой организации (представитель ХАМАС ранее сообщил, что в их руки попали несколько человек с двойным гражданством).

В то же время дипломат проинформировал, что в посольство в Израиле поступило несколько сотен обращений от российских граждан с просьбами об эвакуации. Примечательно, что нашлись россияне и в секторе Газа. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алию Зарипову, желание покинуть сектор Газа изъявили около 400 человек. "Среди них граждан России около 280", - пояснила она. Остальные - граждане Беларуси, Украины, Казахстана, а также сами палестинцы.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москва работает в режиме реального времени над вопросами, связанными с эвакуацией граждан из зоны конфликта. А другой заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин указал, что ООН могла бы сыграть полезную и активную роль в поиске вариантов урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва готова к любой работе и консультациям в рамках ООН. При этом дипломат выразил сожаление, что работа "ближневосточного квартета" оказалась заблокирована американцами.

На ответственность Вашингтона указала и представитель МИД России Мария Захарова. Она также заявила, что скорого снижения напряженности не ожидается. Тем не менее Москва готова содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта. По словам дипломата, прекращение огня позволит "избежать новых жертв, прекратить страдания гражданского населения, обеспечить его эвакуацию через гуманитарные коридоры из зоны боевых действий и предотвратить сползание ситуации к общерегиональной гуманитарной катастрофе".

Обеспокоенность последствиями, к которым ведет продолжение эскалации, выразили и в ООН.

Тем временем Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным местных СМИ, за трое суток эскалации было поражено свыше 1700 целей, в том числе более 470 ракетных систем, десятки командных пунктов, объектов стратегической инфраструктуры, подземных целей. Также сообщается, что израильская армия восстановила контроль на границе с Газой и члены ХАМАС в ночь на вторник не смогли проникнуть на территорию Израиля. Тем не менее группировка заявила, что целью ее атак является Тель-Авив.

Согласно последним данным, общее количество жертв эскалации уже превысило 1,5 тысячи человек.

По данным ООН, почти 140 тысяч человек в секторе Газа покинули дома и укрываются в убежищах. Сложная ситуация складывается в сфере здравоохранения. По словам палестинского министра Мэй Кайле, запасы медикаментов заканчиваются, а "Израиль препятствует въезду" конвоев с лекарственными средствами в анклав.

Алиев и Патрушев обсудили в Баку вопросы региональной и международной безопасности

Иван Егоров (Баку)

В Баку во вторник вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

"Передаю вам сердечный привет от Владимира Путина",- поприветствовал Алиева Патрушев. На что глава Азербайджана попросил также передать привет и заметил, что он дорожит дружбой с президентом России, а союзнические отношения между нашими странами продолжают укрепляться.

На встрече, которая длилась более полутора часов в загородной резиденции, собеседники обсудили российско-азербайджанское сотрудничество в различных сферах, а также проблемы международной и региональной безопасности.

Надо заметить, что несмотря на появившиеся домыслы в отдельных Telegram-каналах о якобы внезапных переговорах Патрушева в Баку, это был его плановый визит, даты которого были согласованы еще весной.

После встречи с Ильхамом Алиевым секретарь СБ РФ и его азербайджанский коллега Рамиль Усубов подвели итоги прошедших в этот же день расширенных двусторонних консультаций по безопасности.

"Мы выступаем против политизации сферы борьбы с преступностью, способной нанести непоправимый ущерб общим усилиям по искоренению криминала", - заявил своему коллеге секретарь российского Совбеза.

По его мнению, в условиях стремительно деградирующей наркоситуации в регионе возрастает актуальность оперативного обмена информацией о новых тенденциях для выработки совместных мер в рамках СНГ. Он также подтвердил, что со своей стороны Россия готова продолжать оказывать помощь в укреплении антинаркотического потенциала своих партнеров.

"Рассматриваем Азербайджан, как одного из единомышленников в сфере международной информационной безопасности", - подчеркнул секретарь СБ РФ. По его мнению, в общих интересах "формирование универсального международно-правового режима в сфере международной информационной безопасности с опорой на принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств в информационном пространстве".

По итогам консультаций Патрушев и Усубов подписали совместный план взаимодействия двух стран по информационной безопасности.

Среди других вопросов, которые обсуждали представители аппаратов Совбезов, силовых министерств и ведомств двух стран была и региональная безопасность.

"Россия заинтересована в стабильном и мирном Южном Кавказе, где при непосредственном участии российского миротворческого контингента были достигнуты договоренности о прекращении огня, запущен диалог представителей Баку и карабахских армян, оказывается гуманитарная помощь", - заявил коллегам заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

В то же время, по его мнению, действия и высказывания представителей западных государств наглядно показали не только неспособность принять необходимые меры для обеспечения безопасности в регионе, но и способствовали эскалации конфликта.

"В этих же целях Вашингтоном и его вассалами прилагаются значительные усилия по разрыву сложившихся связей на всем постсоветском пространстве и вовлечении наших ближайших соседей в орбиту своего влияния", - подчеркнул Шевцов.

По мнению заместителя секретаря Совбеза РФ, для продвижения своих интересов в странах, проводящих самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, англосаксы задействуют широкий набор различных инструментов, включая элементы "мягкой силы", современные информационные технологии, экономические и политические санкции. А также не брезгуют организацией "цветных революций" и военными методами "насаждения псевдодемократии".

Что касается работы по линии правоохранителей и силовиков двух стран, то они были охарактеризованы и Москвой, и Баку, как приоритетные и традиционно носящие дружественный, конструктивный и открытый характер.

Представители российской стороны, в частности отметили, что приезжающие и проживающие в России граждане Азербайджана не оказывают существенного негативного влияния на криминальную ситуацию. Большинство из них, по данным правоохранителей - законопослушны и не являются носителями радикальной исламской или экстремистской идеологии. Более того по данным Совбеза РФ, на данный момент можно говорить об отсутствии в России устойчивых азербайджанских преступных группировок или криминальных авторитетов и "воров" в законе. Хотя еще относительно недавно ситуация была совсем иной.

Решению этой проблемы, как отметили участники консультаций, помогли именно совместные усилия правоохранителей двух стран. Всего же в настоящее время, по официальным данным, более 600 тысяч российских граждан - это этнические азербайджанцы, из которых почти 350 тысяч получили российское гражданство после 2012 года.

Цены на уран выросли почти вполовину с начала года

Екатерина Свинова

С начала 2023 года биржевая стоимость урана подскочила более чем на 48%, достигнув значения в 72,7 долл. за фунт. В результате цены подобрались к 12-летнему максимуму, однако рост может достигнуть "дофукусимных значений". При этом господство России на рынке уже ни у кого не вызывает сомнений.

Последние десять лет стоимость уранового топлива колебалась в пределах 20-50 долл. за фунт. Масштабная авария на АЭС "Фукусима-1" спровоцировала волну атомофобии по всему миру и обрушила спрос на ресурс. Но ситуация перевернулась после военного мятежа в Нигере в конце лета 2023 года. Запасы урана в этой африканской стране - одни из богатейших, разведанных на планете на сегодняшний день. Только за 2021 год это государство Черного континента обеспечило почти четверть всего импорта еврозоны. Следом идут Казахстан (23%) и Россия (20%). Эксперты причины роста стоимости урана видят не просто в информационном фоне вокруг Нигера.

"С осложнением международной обстановки нынешняя ситуация может привести к сбою поставок данного сырья. Кроме того, рост стоимости может быть связан с увеличением спроса на уран, намерением многих стран развивать атомную энергетику и зарезервировать сырье для себя, договорившись со странами-поставщиками", - отмечает в беседе с РГ" ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

Цены на уран могут определяться также выросшей стоимостью товаров и услуг, которые компании используют для его добычи и обогащения. По цепочке это привело к повышению цены на ресурс, добавляет Баранов. "Мало того что уран по бросовым ценам теперь отказывается поставлять Нигер. Тут еще присутствует второй момент, более значительный. Крупнейший в мире добытчик урана - Казахстан в этом году испытывает проблему нехватки серы, которая необходима для добычи ресурса", - рассказывает физик-теоретик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Соответственно "Казатомпром" предупредил контрагентов, что возможно снижение объемов выработки на 20%, пока не решится проблема с серой, уточнил он. В итоге рынок сократился на 14%, поскольку доля ресурса, которую недополучит мировой рынок от Казахстана, равна 8%, а от Нигера - 6%. Впрочем, ажиотажного спроса на ядерное топливо пока также не наблюдается, хотя цены пошли вверх.

"Спрос будет зависеть от того, с какой скоростью Россия и Китай будут строить новую атомную электростанцию. В Китае действует три крупных атомных корпорации", - отметил Марцинкевич.

Он поясняет, что глобального дефицита на рынке урана не ожидается, поскольку МАГАТЭ, "Росатом" и "Казатомпром" на территории Казахстана создали банк низкообогащенного урана, то есть его запасы. Ранее в проекте участвовала и Украина, но она по понятным причинам выбыла.

"Сейчас идет приведение урановых цен к разумному уровню. Пока он стоит около 70 долл. за фунт, а до фукусимских событий цены были на уровне около 110 долларов. То есть впереди еще большие перспективы роста", - говорит Марцинкевич. Цены на уран на уровне 100-110 долл. мы сможем увидеть уже в следующем году, считает эксперт. При этом мир и раньше был зависим от российского урана, но теперь это становится неоспоримым фактом, замечает он.

Для таких выводов есть предпосылки. Россия уже приобрела пакет акций на Буденовском месторождении в Казахстане. Помимо этого скоро начнутся разведывательные работы в двух африканских странах.

По мнению Баранова, до конца года стоимость урана в первую очередь будет зависеть от того, как станет складываться обстановка в мире, а также от того, как будет развиваться атомная энергетика. Если ситуация в мире обострится, то это может привести к ухудшению перевозок по ряду направлений, что приведет к увеличению стоимости ряда товаров, в том числе и урана.

"Важно и то, в каком направлении пойдет атомная энергетика, сохранят ли свои намерения по строительству АЭС некоторые страны или нет, что также отразится на стоимости урана. Вероятнее всего, до конца года цена на ресурс будет колебаться - нас ждут периоды высоких цен и затем периоды стабилизации", - заключил эксперт. Он уточнил, что в целом к концу этого года стоимость урана будет выше, чем в 2022 году.

Тем не менее урана на планете очень мало. При том что карьеры имеются во многих странах, но заводов, способных проводить его обогащение, гораздо меньше. Предприятия по обогащению имеются в США, Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах. Однако общемировые потребности в уране быстро растут из-за резкого роста спроса на электричество во всем мире - атомные электростанции строят в Китае, Индии, Египте, Турции, Бангладеш.

Оружие на Ближнем Востоке появилось не без помощи Украины

Военный эксперт Леонков: Западные комплексы ПВО Украине уже точно не светят

- События, которые произошли на Ближнем Востоке, очень тесно связаны с Украиной. Конечно, сейчас все западные СМИ очень осторожно пытаются связать атаку на Израиль и киевский режим. Осторожно говорят об этом и американские, и европейские политики. Однако с каждым днем доказательств применения против Израиля оружия, которое поставлялось на Украину, все больше.

Осторожность эту можно понять. Собственные провалы всегда тяжело принимать. Однако то, что с Украиной коллективный Запад, как обычно, вляпался по полной, это уже очевидно. Помимо Украины там вырисовываются другие партнеры Запада, которые, по всей вероятности, были задействованы в "серых" схемах торговли оружием. После начала террористической атаки на Израиль всех собак сразу попытались повесить на Иран. Как только первые ракеты "Кассам" полетели в сторону Израиля, там тут же сказали, кто в этом виноват. Но в Иране объяснили, что не поддерживают ХАМАС с 2015 года. После того как боевики этой организации стали участвовать в террористических вылазках в Сирии, никаких контактов между ХАМАС и Ираном не существует.

Тогда откуда у ХАМАС оружие, и где были подготовлены бойцы, чтобы провести такую великолепную операцию, что называется, без сучка и задоринки?

По договоренности с Израилем ряд стран является посредником по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Суда и транспорт с гуманитарной помощью особо не досматривали.

Так или иначе в секторе Газа появилось большое количество минометов, гранатометов, американских винтовок М-4, гранат, боеприпасов, и даже парочка орудий там засветилась. На кадрах даже можно увидеть мобильный центр управления беспилотниками в режиме онлайн.

Думаю, что у боевиков на вооружении имеются и американские зенитно-ракетные комплексы "Стингер", которые пока не применяются. Видимо, ждут, когда израильская армия плотно завязнет в городских боях и авиация начнет летать на удобных высотах.

Возможно, все это благополучно шло с Украины на Ближний Восток под прикрытием зерновой сделки. Опять же боевики ХАМАС тренировались на военных полигонах в соседних странах вместе с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ. - Ред.).

Сейчас этот пазл стали складывать на Западе. Думаю, выводы последуют жесткие.

ХАМАС использовали втемную в надежде на то, что интенсивность боевых действий приведет к мощной эскалации военных действий и в эту заварушку удастся втянуть Иран.

США подтягивают в зону конфликта авианосец и несколько крейсеров. Израиль объявил мобилизацию резервистов. Сейчас под ружье встали более 300 тысяч израильтян.

И это все для того, чтобы воевать с боевиками ХАМАС, которых, по самым смелым подсчетам, не более 40 тысяч?

Вполне вероятно, что все эти силы в случае чего будут обращены против Ирана. Для Запада это государство давно уже как кость в горле, решать "иранский вопрос" там собираются раз в несколько лет. Назначить Иран виновным в начале этого конфликта - розовая мечта США. Там понимают, что пройдет еще несколько лет - и Иран станет ключевым мировым игроком, с которым придется серьезно считаться.

Иран и сейчас ключевое государство, скажем так, перекресток международных транспортных коммуникаций, крупных, такие как Север-Юг и Восток-Запад в рамках проекта "Один пояс, один путь". Теперь представьте, что эта территория находится в зоне боевых действий.

Хочется верить, что до открытой конфронтации дело не дойдет, потому что предсказать последствия такого конфликта не сможет никто.

Если переходить к вопросу поставок вооружений и техники на Украину, уверен, что в свете последних событий этот вопрос будет сильно пересмотрен. Конечно, сейчас на повестке дня у США восполнение техники и боеприпасов для армии Израиля. Украина отходит на второй план.

Израиль экстренно запросил в США комплексы ПВО и снаряды к своим комплексам "Железный купол", которые, как известно, делаются в Америке. В результате атак "Кассамами" Израиль израсходовал почти все свои запасы. Вывод очевидный. Западные комплексы ПВО уже Украине точно не светят.

Сейчас очень заметно, что активность боевых действий ВСУ заметно снизилась. Продавать картинку "побед" украинской армии уже некому. Не до Украины сейчас Западу. С учетом того, что аудит поставленного на Украину вооружения будет жестким, ВСУ начнет экономить боеприпасы. От масштабных "контрнаступов", обещанных Зеленским осенью, придется отказаться. По всей вероятности, украинской армии дадут команду переходить к обороне. Активная оборона может надолго затянуть конфликт. Для обороны необходимо меньшее количество вооружений и личного состава.

Конечно, полностью отказываться от поддержки Украины на Западе не будут. Америке очень выгоден этот конфликт, и там готовы тратить на него миллиарды, чтобы ослабить Европу, попытаться расшатать Россию.

Вместе с тем разбор полетов киевской клике предстоит очень серьезный. Головы полетят у многих, не исключено, что трон зашатается и под самим Зеленским, если выяснится, что он закрывал глаза на поставки оружия на Ближний Восток.

Подготовил Александр Степанов

Обострение в Израиле, провал политики США и сотрудничество в рамках ОПЕК+: Главное из переговоров Путина с премьером Ирака

Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле провел переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Во время встречи глава государства впервые прокомментировал резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, новый конфликт между Израилем и Палестиной - яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке.

В открытой части беседы Владимир Путин отметил, что встреча с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани проходит на фоне мировых кризисов. "И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что все это время США пытались монополизировать урегулирование конфликта, но не были озабочены поиском компромиссов. "Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", - заявил президент. По его словам, в Вашингтоне продвигали свои собственные представления по этой ситуации, оказывали давление на обе стороны, не учитывали коренных интересов палестинского народа. "Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", - указал президент. Но, как бы то ни было, по словам Путина, на данный момент позиция РФ заключается в том, чтобы ущерб гражданскому населению был минимизирован и сведен к нулю. Москва призывает к этому все конфликтующие стороны.

В свою очередь премьер Ирака заявил, что его визит направлен в том числе на то, чтобы обсудить эту ситуацию. "Мы хотим также внести свой вклад в облегчение страданий региона, в установление стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире", - сказал он. По словам ас-Судани, обострение палестино-израильского конфликта ведет к разрушению сектора Газа. "Мы сейчас наблюдаем очередную интифаду восстания палестинцев с требованием прекратить нарушения их прав. Очевидная эскалация, очень опасная эскалация, в результате которой гибнут мирные граждане, осуществляются спонтанные бомбардировки, в том числе гражданских объектов", - сказал он. Иракский премьер также считает, что этот конфликт - результат того, что международное сообщество молчало все это время и не смогло выполнить свои обязательства в рамках международно признанных резолюций.

Отметим, что визит премьера Ирака в Россию был запланирован еще до обострения израильско-палестинского конфликта. Поэтому основная часть переговоров была посвящена все-таки двусторонней повестке. В частности, Путин сообщил, что объем взаимной торговли России и Ирака в этом году снизился, поэтому есть что обсудить в плане развития экономических отношений. Кроме того, основное направление взаимодействия двух стран - это энергетика. "Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно 19 миллиардов долларов, и есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия - оно является весьма эффективным в этой сфере", - рассказал президент РФ.

Путин также отметил, что РФ и Ирак успешно координируют работу в рамках ОПЕК+. "И делаем это весьма успешно с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается, и, надеюсь, так и будем работать с вами дальше", - сказал президент. Ас-Судани с этим согласился и отметил, что обе страны играют важную роль на рынке нефти. "Поэтому мы должны продолжать координацию как на двусторонней основе, так и в рамках ОПЕК+. Эта координация должна опираться на механизм спроса и предложения и учитывать спрос инвесторов, производителей и потребителей нефти", - сказал он. Иракский премьер также отметил хорошие возможности двух стран для сотрудничества в сфере экономики, указав на роль российских нефтяных компаний, которые тесно взаимодействуют со своими иракскими партнерами. Отдельно он поблагодарил Россию за поставки вооружений, которые, по его словам, оказали значительное влияние на борьбу с терроризмом в регионе. Путин считает, что отношения между Россией и Ираком развиваются весьма успешно. Президент напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений.

Война и миф

События в Израиле ставят вопрос о новом Ближнем Востоке, потому что старого уже не будет

Федор Лукьянов (Профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

Автору этих строк уже приходилось писать на страницах "Российской газеты", что Ближний Восток вступил в новую эпоху. Его развитие определяется прежде всего отношениями между региональными игроками, а внешние силы, которые традиционно оказывали очень большое влияние, отступают на вторые роли. Головокружительные события последних дней, в общем, не опровергают такого предположения, хотя, скажу честно, имелось в виду нечто другое.

Невероятная по дерзости и жестокости атака движения ХАМАС на Израиль, издевательски приуроченная к полувековой годовщине начала войны Судного дня, арабо-израильского столкновения 1973 года, застала всех врасплох. Как вышло, что израильские силовики пропустили почти нокаутирующий удар там, где постоянно готовились его отражать, станет темой для оргвыводов.

Что бы ни было дальше, психологический эффект достигнут - репутации Израиля как "машины обеспечения безопасности" нанесен огромный урон. А такая репутация на Ближнем Востоке - не просто имиджевое преимущество, это ценный материальный актив. И ковровый ответ, объявленный израильским руководством, упомянутый урон не восполнит, даже если ХАМАС будет полностью искоренен.

Характерным является обстоятельство, что откровенное варварство, проявленное ХАМАС в момент вторжения, не поставило движение в положение всеми признанных изгоев. Хотя представители Израиля и США назвали действия палестинских радикалов аналогичными преступлениям "Исламского государства" (запрещено в РФ), реакция внешнего мира отличается от той, что наблюдалась в случае с ИГИЛ.

У экстремистов самого крайнего толка не было защитников, объяснявших, что "не они такие, жизнь такая". ИГИЛ объявили универсальным злом на основе консенсуса. А нынешнее осуждение ХАМАС за пределами западного мира сопровождается оговорками, что, собственно, к этому привело и почему палестинцы в принципе имеют основания сопротивляться. Операция Израиля в Газе, вероятно, усилит именно последний мотив.

Складывается картина, достаточно типичная для ближневосточных сюжетов, но отличающаяся принципиальными нюансами. Мир делится на "группы болельщиков", если и не с точки зрения симпатий к сторонам, то по готовности возложить на ту или другую основную ответственность. Внешние силы ошарашены и не демонстрируют горячего желания вмешиваться - непонятно, что делать. Зато региональные игроки, которых происходящее касается напрямую, рассматривают события как начало переустройства всего Ближнего Востока, как он сформировался в ХХ веке. Сформировался, надо подчеркнуть, прежде всего по инициативе и дизайну как раз внешних держав. Распадавшиеся колониальные империи стремились соблюсти собственные интересы (не интересы живущих там народов) зачастую даже не геополитического, а сугубо внутреннего свойства.

История Государства Израиль в особенности густо замешана на разного рода внутренних перипетиях. Сейчас же на фоне дрейфа Соединенных Штатов обратно в себя (а он начался даже не при Трампе, а на излете президентства Джорджа Буша-младшего) именно внутриполитический аспект израильского вопроса тормозит дистанцирование Вашингтона от бурлящего региона.

Но это означает и другое - страсти в клочья, кипящие в американской политике, острейшая поляризация выплескиваются и не могут не сказываться на кризисе вокруг Израиля. Региональные державы как будто замерли перед лицом небывалой эскалации. Популярные аналогии с войной Судного дня, на которые стремятся навести и хамасовцы, не работают.

Кровопролитие в Израиле - жутковатая комбинация полноценной межгосударственной войны, хорошо управляемой формы интифады и нового типа герильи, когда подразделения инсургентов навязывают характер действий кратно более сильному противнику. Рассуждения о том, кто стоит за ХАМАС, в какой степени в планировании участвовали профессионалы из Ирана или откуда-то еще, не выходят за рамки спекуляций.

Пока никто ничего точно не знает. Однако вне зависимости от приводных ремней событий они кардинально меняют Ближний Восток. Вернее, Западную Азию - на фоне разворачивающихся тенденций целесообразно уходить от западоцентричной колониальной топонимики к более географически нейтральной.

Определяющая роль в любом случае будет принадлежать странам региона. И палестинская проблема снова становится ключом ко всему, хотя в какой-то момент стало казаться, что безнадежная неразрешимость оттесняет ее на политическую периферию. Однако тут повторился феномен Карабаха. Те, кто был уверен, что тупик может поддерживаться вечно, проиграли тем, кто полагал, что планомерная тщательная подготовка и внезапность удара способны взорвать статус-кво. Любой исход ведет к дальнейшему нарастанию антагонизма стран региона с Израилем. И есть сомнения, что сработает модель прежних десятилетий - сокрушительная демонстрация силы со стороны еврейского государства усугубляет ненависть, но и формирует определенное уважение к нему.

Ясно, что у всех основных соседей по этой части мира - свои ставки и намерения, сложись ситуация иначе, многие из них с удовольствием игнорировали бы палестинский народ, извлекая из этого выгоды для себя. Но сейчас так не получится, тем более что настроения арабской и вообще мусульманской улицы однозначно на стороне палестинцев. А дразнить улицу в эпоху, когда внутренняя устойчивость государств есть самый главный императив любого правительства, занятие безрассудное. Ну и главное - впервые появилась пусть пока и очень гипотетическая, но все же перспектива, что позиции Израиля могут быть поколеблены. А призрачная возможность раздела "израильского наследства" - это чрезвычайно стимулирующий фактор для очень многих на карте Западной Азии.

В этой трагической, зыбкой и весьма опасной ситуации позиция нерегиональных сил приобретает особое значение. Но таковых немного. Европа роли не играет, разве что может объявлять о прекращении финансирования Палестины, потом, спохватившись, исправляться. Китай озабочен, чтобы ненароком не втянуться в то, что ему не нужно. Так что Пекин выжидает. Тем более это касается Индии, от нее, впрочем, особенно ничего и не ждут.

Остаются Соединенные Штаты и Россия. И Вашингтон, и Москва сосредоточены сейчас на украинском театре военных действий. Но США позволить себе дистанцироваться от израильской беды не могут, прежде всего по упомянутым выше внутренним резонам. Дипломатия последних лет, нацеленная на общее умиротворение во имя выгоды (как раз за счет палестинцев), обрушилась. Равно как и все умозрительные или не очень схемы решения палестинского вопроса, фигурировавшие с начала 1990-х годов. Происходит полная перезагрузка в условиях, когда те, кто прежде охотнее оставался за кулисами и подыгрывал актерам на сцене (региональные интересы), сейчас выходят в зал в качестве даже не действующих лиц, а соавторов пьесы. И тут перед Вашингтоном встает очень сложный вопрос, потому что сложную геополитическую игру неизбежно придется вести в ущерб интересам Израиля, как он их понимает.

Россия может себе позволить несколько большую свободу действий, как ни странным это может прозвучать, имея в виду зажатость России санкциями и ожесточенными боевыми действиями на Украине. Но применительно к ближневосточному пространству Россия обладает обширным набором связей и инструментов. Нелинейные, но тесные отношения, сложившиеся за последнее время с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, ОАЭ, наличие контактов и с палестинской, и с израильской сторонами могут быть использованы для сложной дипломатии. И как раз в таких ситуациях Москва умеет действовать изощренно, это особенно показало прошлое десятилетие поступательной активизации России на Ближнем Востоке.

Глядя на накал ярости, нет оснований предполагать, что кому-то нужно посредничество и миротворчество прямо сейчас. ХАМАС провоцировало Израиль на "шок и трепет", у Израиля нет выбора, кроме как их продемонстрировать любой ценой. Пока речь может идти разве что о вызволении собственных граждан и граждан дружественных стран. Но на следующем этапе речь зайдет о "новом Ближнем Востоке", потому что все понимают, что старого уже не будет. И вот там Россия как страна, заинтересованная не в сфере влияния там, а исключительно в стабильности (нам это принципиально важно, учитывая, как тесно тамошние события связаны с соседними нам регионами - Черноморским, Каспийским, Кавказским), должна приложить максимум усилий для ее установления.

Россия готова к контактам с Соединенными Штатами по урегулированию палестино-израильского конфликта, если в этом будет заинтересованность сторон. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков. На сегодняшний день таких контактов нет, уточнил дипломат. Замглавы МИД сообщил, что ведомство поддерживает тесные контакты со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Основная задача сегодня - обеспечить безопасность россиян, помочь им с эвакуацией. "Мы этим сейчас занимаемся", - заключил Рябков.

Подготовил Глеб Сотников

Иран начал производить по 3 млн б/с

Пока на Ближнем Востоке разгорается палестино-израильский конфликт, Иран добывает все больше нефти.

В сентябре Иран начал производит на 50 тыс. б/с нефти больше, чем в августе. По данным S&P Global Platts, общий объем извлечения сырья достиг 3,01 млн б/с, то есть максимального уровня с ноября 2018 года, когда в отношении страны вновь начало действовать нефтяное эмбарго США.

Прирост добычи связан с увеличением экспорта. Если в первые годы после введения эмбарго он был на уровне от 400 тыс. б/с до 700 тыс. б/с, то в последние месяцы этот показатель вырос до 1,5 млн б/с.

Большинство иранской нефти 91% идет в Китай, а остальные 9% в Венесуэлу и Сирию. В 2017 году Тегеран 58% своего экспорта отправлял в Китай, Индию и Южную Корею, в ЕС 19%, в Турцию 10%.

США экспортируют рекордные объемы нефти, но это не насыщает мировой рынок

Американский экспорт в размере 3,99 млн б/с является историческим рекордом с 2015 года, когда страна отменила запрет на экспорт углеводородов, но страна по-прежнему является нетто-импортером черного золота

Экспорт нефти из Соединенных Штатов в первые шесть месяцев 2023 года достиг 3,99 млн б/с, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго США.