Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вектор и тональность отношений между Китаем и США оказывают самое непосредственное влияние на глобальную стабильность и безопасность -- российский эксперт

Вектор и тональность отношений между такими великими державами, как США и Китай, оказывают самое непосредственное влияние на глобальную стабильность и безопасность. Об этом в понедельник заявила доктор политических наук, профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета /СПбГУ/ Яна Лексютина в интервью Синьхуа.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден в понедельник провели встречу в преддверии саммита "Группы двадцати" /G20/ на индонезийском курортном острове Бали. Главы двух государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегическим вопросам китайско-американских отношений, а также по важнейшим глобальным и региональным вопросам.

Комментируя данную встречу, Я. Лексютина отметила, что ответственность великих держав отличается от международной ответственности иных стран тем, что великие державы в развитии двусторонних и международных отношений должны руководствоваться не только собственными национальными интересами, но и интересами поддержания глобальной стабильности и безопасности.

По словам российского эксперта, личные встречи лидеров государств позволяют сторонам напрямую артикулировать собственные интересы, обеспокоенность или ожидания в отношении друг друга.

Никакой двухполярности не случилось. Китай отказал Америке

Петр Акопов

Джо Байден наконец-то встретился с Си Цзиньпином — накануне саммита "Большой двадцатки" на Бали они провели вместе больше трех часов за столом переговоров. Это была первая личная встреча с момента избрания Байдена президентом США — и очень важная для американцев. Байден неслучайно уже много лет рассказывает о том, как хорошо он знает Си, потому что провел с ним больше времени, чем с кем-либо из иностранных лидеров, ведь в 2011 году тогдашний заместитель председателя КНР сопровождал тогдашнего вице-президента США в ходе поездки по Китаю.

С тех пор Байден все время напоминает о том, что они с Си проехали тысячи миль, но отношения двух стран очень сильно изменились за прошедшее десятилетие. И хотя во время встречи на Бали Си заявил, что две страны "должны извлекать уроки из истории для создания будущего", проблема в том, что у США и Китая разное представление о прошлом их отношений, не говоря уже о том, что у них отличается представление о будущем.

Полвека назад Вашингтону Пекин был нужен в первую очередь для выстраивания новой конфигурации на глобальном уровне. Замкнутый в себе Китай опасался СССР, и Никсон решил воспользоваться моментом для получения геополитического преимущества: Штаты готовились к разрядке со своим главным противником, СССР, и хотели перед тем наладить отношения с только что вышедшим из смуты культурной революции Китаем. "Треугольник Киссинджера" предусматривал, что отношения США с СССР и Китаем будут куда более лучшими, чем между Москвой и Пекином, что позволит использовать напряженность между русскими и китайцами в свою пользу. Эта схема более-менее работала до середины 80-х. Но с тех пор все изменилось.

СССР покончил жизнь самоубийством, а Китай превратился в соперника номер один для США. Однополярный мир, который американцы стали строить после 1991 года, не состоялся — и уже после глобального кризиса 2008-го Штаты предложили Китаю модель "большой двойки". Не двухполярный мир, а совместное продвижение атлантической глобализации, но с учетом интересов Пекина при его согласии на роль младшего партнера. Именно эту идею и продвигала администрация Обамы — Байдена на рубеже нулевых и десятых годов, и ее обсуждали тогдашние вице-президент США и зампред КНР в ходе своих поездок по Поднебесной и Штатам. Проблема в том, что Китай тогда же отверг этот план "раздела мира": и потому, что не хотел быть младшим партнером в чужом плане, и потому, что не верил американцам. Спустя год после путешествия Байдена по Китаю Си пришел к власти — и началось укрепление российско-китайских отношений.

Москва и Пекин сближались начиная со второй половины 90-х, но именно в последние десять лет отношения двух стран вышли на уровень "больше, чем союзнических". А отношения США и КНР все это время ухудшались — особенно после 2017 года, когда Дональд Трамп начал торговую войну с Пекином. Приход к власти Байдена не остановил набиравшую силу конфронтацию — более того, первая встреча представителей новой администрации с китайскими чиновниками на Аляске прошла в небывало конфликтном духе. А уже в этом году раскачивание Вашингтоном тайваньской темы и вовсе усилило опасения военного конфликта — на фоне нашей операции на Украине на Западе все чаще стали говорить о возможной операции Пекина по захвату Тайваня.

Китайское руководство оценивает заявления о "китайской угрозе Тайваню" как сознательную провокацию со стороны американцев, то есть совершенно правильно понимает суть происходящего. А очередные американские санкции против Китая (в сверхчувствительной сфере полупроводников) лишь подтвердили мнение Пекина: Вашингтон переходит от политики пассивного сдерживания Китая к политике активного противодействия ему, причем с подключением уже не только стран Индо-Тихоокеанского региона, но и Европы.

И вот сейчас Байден заявляет Си, что это не сдерживание, а конкуренция — мол, мы "будем решительно состязаться", но хотим не превращать это в конфликт, а "ответственно управлять этой борьбой". Подобные заявления американцы (и Байден, и его сотрудники) делали и до встречи, однако Пекин в ответ говорил, что США должны прекратить оказывать давление на Китай, прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы и перестать постоянно думать о том, как бы подавить Китай и сдержать его развитие.

На открытом для прессы начале переговоров в понедельник Си воздержался от подобных заявлений — потому что ему тоже был важен откровенный разговор. Ухудшение американо-китайских отношений и так произойдет, но если есть шанс притормозить процесс, то почему бы им не воспользоваться? Ведь это не Китай, а Штаты накаляют атмосферу. Пекин никуда не торопится — ни в вопросе Тайваня, ни в глобальной игре. Время работает на него: Штаты в любом случае будут терять свои позиции, а Китай — укреплять. Поэтому Вашингтон повышает ставки, но при этом ни заставить Китай пойти на уступки, ни спровоцировать его на военную операцию против Тайваня у американцев все равно не получится. Китай заберет свое тогда, когда для этого созреют оптимальные условия, — заберет без военных действий, тем более с США.

При этом США порой уже сами верят в свою пропаганду, то есть начинают действительно опасаться украинского варианта развития событий вокруг Тайваня — и категорически не хотят оказаться в ситуации войны на два фронта, конфликта одновременно с Россией и Китаем. Поэтому сейчас американцы готовы на словах подтвердить согласие не пересекать китайскую красную линию, то есть не раскручивать тайваньскую тему.

Верит ли Си Байдену? И да и нет — лично Байдену он готов поверить, понимая, что такой опытный игрок не станет подталкивать Тайвань к провозглашению независимости. Но американской элите, в которой довлеют интервенционисты, Си, конечно, не верит — и в этих условиях, естественно, не будет делать ставку на "старика Джо".

Который к тому же накануне встречи попытался сыграть совсем уж грубо, заявив, что собирается обсудить с Си отношения Китая и России. И вообще — он не считает, что Китай испытывает большое уважение к России, не рассматривает отношения с ней как альянс:

"Если уж на то пошло, то они стараются несколько дистанцироваться от России".

То есть Байден решил поиграть в "треугольник Киссинджера" — вот, Пекин чуть отдаляется от Москвы, значит, есть шанс если не на сближение, то на понимание с Вашингтоном. Ведь, как он заявил уже после встречи с Си, главное — это "не допустить непонимания" с Китаем. Но проблема в том, что непониманием американцы полагают как раз то, что китайцы считают пониманием: Пекин видит, как Вашингтон собирает силы и выстраивает альянсы против него. И невозможно убедить Си в том, что он неправильно оценивает американцев, не понимает их намерений.В том числе и потому, что у него есть наглядный пример того, как Штаты используют против России Украину, и никто не убедит председателя КНР в том, что "Россия — это другое, она сама виновата, а с Китаем мы хотим просто честной конкуренции".

А нам в России нужно научиться не пропускать удары не только на фронте, но и в информационных войнах — в том числе в рамках "треугольника Киссинджера". А то у нас уже почти месяц гуляет утверждение, что на ХХ съезде КПК Си Цзиньпин заявил о двухполярном мире — из чего делается вывод, что "Китай показал России ее место и вообще готов договориться с Америкой за наш счет". Но проблема в том, что Си Цзиньпин не говорил ничего такого — и этот фейк был запущен как раз теми, кто пытается внести смуту в российско-китайские отношения. То есть англосаксами — все еще уверенными в том, что они могут конструировать будущий миропорядок, "разводя" своих противников. И не замечающими, что мир уже изменился. Россия и Китай не просто стоят спина к спине — у нас общие цели и общие враги. И не мы назначили их своими врагами — они сами объявили нас врагами, собираясь разбить поодиночке. Но просчитались, хотя пока еще и не могут этого признать.

Сделать зубы: насколько изменились цены и материалы для установки зубных имплантатов?

Российские имплантаты, дефицит врачей и зубных техников, сложности с расходниками. С какими проблемами сейчас сталкивается российская стоматология, а какие смогла решить?

Весной Business FM писала о том, что эта стоматологическая имплантология, максимально зависящая от импорта, испытывает серьезные сложности. Что происходит сейчас и насколько дороже теперь стало установить импланты?

Что касается стоматологических материалов, повсеместных проблем с ними нет. Но с какими-то расходниками и с отдельными ортодонтическими системами сегодня остаются сложности, рассказывает стоматолог, главврач сети клиник «Ланцет» Дмитрий Ланцет:

«Для того чтобы сканировать некоторыми оптическими системами зубы, нужен спрей, он копеечный совершенно, который брызгают на зубы — и он блики убирает. Этого спрея в Москве нет от слова совсем, а без него некоторые системы не работают. Нет аналогов. Я был вынужден его привезти. Дальше есть такая ортодонтическая система, называется Invisalign — это такие капы, которыми прикус исправляют. Очень хорошая система, мировая. Она просто встала и ушла. Имплантаты есть. Но тенденция будет такая, что рынок заместится китайской продукцией по аналогии с автомобильным. Я любитель всяких проверенных штук — швейцарских, немецких».

Если говорить конкретно про имплантацию, западные имплантаты — это качество, проверенное временем. Если в феврале-марте было непонятно, что с поставками, сейчас все дистрибьюторы поставки наладили. В премиум-сегменте есть Швейцария, Швеция, США. В среднем — Германия и Корея. В бюджетном — Израиль и Россия. У каждого имплантата свой конструктив, от его качества зависит, как долго будет служить имплант.

По словам наших источников, до февраля врачи по закупочной цене со скидкой могли приобрести имплант премиум-класса за 12-13 тысяч. В конце февраля — начале марта этот же имплантат стоил 36 тысяч. В мае цены стабилизировались, сейчас закупочная цена с учетом скидок — в районе 15 тысяч. Импланты среднего класса весной подскочили с 9 тысяч до 17 тысяч, сейчас цена на этапе закупки — 12-13 тысяч. Но суммарно стоимость имплантатов и всех сопутствующих компонентов поднялась процентов на 20-30, говорит врач-имплантолог Сергей Колесник:

«Некоторые клиники также подняли стоимость на имплантацию и на протезирование на имплантатах на 20-30%. У меня цена осталась на прежнем уровне, потому что я понимаю, что — ну а куда выше? На рынке сейчас демпингуют корейцы. Очень много Израиля — две-три компании на слуху — они демпингуют. Шведы — это Astra Tech, Ankylos — остались в той же цене. Менеджерский состав старается либо на скидках докторам, либо каким-то образом держать цену на имплантаты приемлемой».

Российские имплантаты есть на рынке. Но некоторые медики замечают: многие отечественные разработки себя не оправдывают. Порой фирмы, их производящие, быстро прекращают выпуск. И в итоге людям, которым уже установили имплант, трудно спустя время установить оставшуюся часть. Впрочем, такое случалось и с западными производителями. О ситуации с российскими имплантатами говорит Сергей Колесник:

«В 1990-х были разработки наши различных имплантатов, но на этом все и осталось, а вот европейцы — они продвинулись в хирургии, в имплантации активно. У нас есть российские имплантаты, которые производятся в Москве, под Питером. Это хорошая копия европейских имплантатов с доработанным конструктивом. Титан весь русский, добывается в России, потом отсылается, там нарезается, а потом мы покупаем обратно эти же заготовки и из них пилим имплантаты. Такой парадокс. Все отличается, как потом наточить имплантат и как его обработать. Это очень щепетильное мероприятие, которое требует скрупулезного внимания. У нас не было таких производственных мощностей, а на данный момент есть. Российский имплантат не говорит, что это плохо. Это не так распространено, потому что нет доверия еще со стороны докторов».

Больше, чем отсутствие расходников и подорожание зарубежных имплантов, на индустрии отражается отъезд врачей. Я сама знаю как минимум одного врача, который в сентябре решил репатриироваться в Израиль, и одного зубного техника, закрывшего в Москве лабораторию и переехавшего работать в Дубай. Но в России оперативно заместить таких уехавших специалистов сложно: техники учатся по три-четыре года, врачи — от пяти до девяти лет в зависимости от специализации.

Александра Сидорова

В сентябре выросли цены на черный лом из Казахстана для России

В сентябре, по предварительной оценке, из Казахстана в Россию отгружено 72 тыс. тонн черного лома.

По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 3,7%, а в годовом исчислении - упали на 24%.

В целом за 9 месяцев импорт достиг 470 тыс. тонн, что на 15% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Добавим, что в сентябре средняя цена черного лома на границе РФ составляла 370 долларов США за тонну, что на 9% выше цены августа и в 1,6 раза - цены сентября 2021 года.

Итоги Международной научной конференции по биомедицине в ФИАН

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН прошла I Международная научная конференция "Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии". Она открыла цикл конференций, проходящих в рамках реализации проекта "Разработка новых технологий диагностики и лучевой терапии социально значимых заболеваний протонными и ионными пучками с использованием методов бинарной ядерной физики" при поддержке ФНТП "Развитие синхротронных нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы" Министерства образования и науки РФ.

Конференция была посвящена применению ядерно-физических методов в ядерной медицине, лучевой диагностике и терапии, технологиям нанотераностики, технологиям бинарной лучевой терапии, технологиям сочетанного действия ионизирующих излучений разного типа, математическим методам моделирования роста злокачественных новообразований, оптимизации режимов протонной и ионной терапии, разработке методов протонной томографии, модернизации российского комплекса протонной терапии "Прометеус" с целью внедрения разрабатываемых технологий, производства модернизированных комплексов и их установки в профильных клиниках России.

Конференцию открыл член-корреспондент РАН, директор ФИАН Николай Николаевич Колачевский. Он отметил крайнюю важность мероприятия: «Это очень актуальное направление развития науки, техники и медицины в мире. Многими российскими организациями накоплен большой опыт в этой области. Нам есть чем поделиться друг с другом и со стороны медицинских исследований, и со стороны физических исследований. Наша задача прежде всего познакомиться, поделиться идеями, привлечь к работе студентов и молодых сотрудников».

Член-корреспондент РАН, директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба Сергей Анатольевич Иванов поприветствовал всех участников и подчеркнул значимость мероприятия для начала тесного взаимодействия, сотрудничества и получения новых результатов.

Ирина Ивановна Селезнева, директор ИТЭБ РАН рассказала о росте интереса к направлению ядерной медицины, протонной и адронной терапии, и о взаимном сотрудничестве с ФИАН, МРНЦ им. Цыба и ФМБЦ им. Бурназяна.

Академик РАН Сергей Михайлович Деев отметил принципиальную уникальность проводимой конференции: «Более 50 лет назад академик В.А. Энгельгардт говорил, что для успеха в современной науке за одним столом должны работать химик, физик и биолог. Этот принцип очень важен и сейчас. Для области, в которой мы работаем, необходимо добавить только врача. Мы знаем, как сделать, а что сделать – должны говорить врачи. Поэтому эта конференция очень знаковая».

Член-корреспондент РАН, генеральный директор ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Александр Сергеевич Самойлов обозначил необходимость участия представителей медицинского сообщества в подобных мероприятиях: «Мы много говорим, что современная наука стала мультидисциплинарной. Это касается и клиники, когда не осталось болезней, которые лечит один доктор, одной специальности, и современных научных направлений. Участие в таких мероприятиях для нас очень важно. Мы постараемся поделиться нашим клиническим и научным опытом со всеми участниками».

Первую секцию открыл зам. директора ФИАН Андрей Владимирович Колобов: «Здесь собрались и ученые, и медики. Ученые более восприимчивы к новым идеям. Медики – более консервативны, ведь им придется апробировать эти идеи на пациентах. Поэтому я со стороны ученых призываю всех друг друга внимательно слушать и налаживать контакты».

На заседаниях первого дня Конференции выступили именитые докладчики из Москвы, Димитровграда, Дубны и США:

Александр Сергеевич Самойлов, член-корреспондент РАН, генеральный директор ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Сергей Михайлович Деев, академик РАН, заведующий Лабораторией молекулярной иммунологии ИБХ им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Ирина Николаевна Завестовская, д.ф.-м.н., профессор, руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН, Юрий Дмитриевич Удалов, д.м.н., генеральный директор Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России, Григорий Дмитриевич Ширков, помощник директора по развитию медико-биологических проектов, главный научный сотрудник научно-экспериментального отдела новых ускорителей Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, Александр Петрович Черняев, д.ф.-м.н., заведующий Кафедрой физики ускорителей высоких энергий МГУ, Парас Прасад, заслуженный профессор SUNY на кафедрах химии, физики, медицины и электротехники в Университете Буффало, исполнительный директор Института лазеров, фотоники и биофотоники, Виктор Владимирович Рыкалин, со-основатель ProtonVDA.

«Проведение конференции нацелено на создание эффективной междисциплинарной платформы для объединения усилий, обмена передовым опытом и знакомства с перспективными направлениями в области разработки, апробации и применения ядерно-физических методов в диагностике и терапии социально-значимых заболеваний всех участников, занятых в этой области – физиков, химиков, биологов и врачей», - пояснила председатель Программного и Организационного комитетов конференции Ирина Николаевна Завестовская.

Во второй день с лекциями выступили:

Татьяна Алексеевна Крылова, руководитель блока клинической дозиметрии Отделения радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Сергей Всеволодович Акулиничев, д.ф.-м.н., заведующий Лабораторией медицинской физики Института ядерных исследований РАН, Roy Indrajit, адъюнкт-профессор кафедры химии Университета Дели, Индия.

Спектр направлений, реализуемых в проекте Минобрнауки России, представили его участники:

Андрей Владимирович Колобов, к.ф.-м.н., заместитель директора ФИАН, Александр Васильевич Багуля, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Лаборатории взаимодействия излучения с веществом ФИАН, Александр Евгеньевич Шемяков, младший научный сотрудник Группы ускорительной техники ФИАН, Михаил Александрович Белихин, младший научный сотрудник Группы ускорительной техники ФИАН, Вячеслав Олегович Сабуров, инженер Отдела радиационной биофизики, медицинский физик МРНЦ им. А.Ф. Цыба, Антон Леонидович Попов, к.б.н., заведующий Лабораторией роста клеток и тканей Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, старший научный сотрудник ФИАН, Илья Анатольевич Кудряшов, научный сотрудник Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН, Антон Александрович Попов, научный сотрудник Лаборатории бионанофотоники НИЯУ МИФИ.

Подытоживая результаты проекта, полученные всего за полтора года реализации, его руководитель Ирина Николаевна Завестовская отметила: «Сформировался активный, молодой коллектив, объединяющий сотрудников всех организаций-соисполнителей проекта. Получены значимые результаты по всем реализуемым направлениям, часть из которых была представлена на прошедшей конференции, а другая часть находится в печати и будет представлена после опубликования результатов второго этапа проекта».

На третий день результаты своих научных исследований представили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Димитровграда:

Сергей Леонидович Виноградов, старший научный сотрудник Лаборатории терагерцовой спектроскопии твердого тела ФИАН, Владимир Сергеевич Цхай, младший научный сотрудник Лаборатории взаимодействия излучения с веществом ФИАН, Иван Владимирович Ковалев, радиотерапевт ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Анастасия Валерьевна Петрякова, младший научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени П.В. Рамзаева, Наталья Васильевна Денисова, профессор Кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета, Анна Исмагиловна Касатова, младший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН, Александр Евгеньевич Овсенёв, аспирант Томского политехнического университета, Анна Михайловна Демидова, медицинский физик ФНКЦРиО ФМБА России.

В работе Конференции приняли участие молодые ученые, аспиранты и студенты из 6 институтов РАН, 33 университетов, в том числе 10 медицинских вузов. Насыщенная программа и представленные доклады вызвали большой интерес к Конференции. Заявки на участие подали более 200 человек из 41 города России, Нигерии, Польши, Германии, Норвегии, Казахстана, Узбекистана.

В рамках I Международной научной конференции "Инновационные технологии ядерной медицины и лучевой диагностики и терапии" прошел конкурс научных молодежных работ в оффлайн и онлайн форматах.

Заявки для участия в оффлайн формате Конкурса подали 26 человек, из них 3 студента бакалавриата (Сеченовский университет, МГУ), 5 студентов магистратуры (МГУ, МГТУ, Сколтех, МИФИ), 6 аспирантов (ИТЭБ РАН, МИФИ) и 12 молодых ученых (ФИАН, МРНЦ им. А.Цыба, ИТЭБ РАН, ИЯФ СО РАН). Конкурсная комиссия подчеркнула высокий уровень научных работ и определила победителей в каждой представленной категории. Кроме того, члены комиссии отметили двух участников специальным призом за лучшее представление научной работы.

По итогам проведения I Конференции члены Программного и Организационного комитетов приняли решение о проведении следующей II Конференции в ФИАН 23-25 октября 2023 г.

Источник: ФИАН им. П.Н. Лебедева.

В Кыргызстане началась масштабная вакцинация девочек-подростков 11 лет от вируса папилломы человека в целях реализации программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы. В рамках программы Министерство здравоохранения КР проводит мероприятия по приоритетным направлениям, в том числе по внедрению новых вакцин в календарь профилактических прививок КР. Вакцинация будет проводиться против вируса папилломы человека среди девочек в возрасте 11 лет в медицинских пунктах абсолютно бесплатно. В виду широкого распространения ВПЧ, Минздрав рекомендует также прививать девочек 12-14 лет.

Вакцина вводится двукратно с интервалом 6 месяцев (если первая доза вводится в ноябре, то вторая доза в мае) и предназначена только для внутримышечного введения в плечо в дозе 0,5 мл.

Плановая вакцинация девочек-подростков позволит в будущем предотвратить заболевания и случаи смерти от рака шейки матки.

Согласно оценочным данным ВОЗ, в Кыргызстане около 600 женщин заболевают раком шейки матки ежегодно, из них более половины случаев летальные. Этот вид рака является наиболее распространённой формой рака у женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Именно поэтому Кыргызстан, как и развитые страны, включили ВПЧ вакцину в свои календари профилактических прививок, и рассматривают защиту женщин от рака шейки матки в качестве высокоприоритетной задачи.

Как сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения доктор Джоана Мадурейра Лима, проведенные недавно исследования в Великобритании, одной из первых стран, внедривших ВПЧ вакцину, показывают, что вакцинация против ВПЧ снизила предраковые поражения и рак шейки матки почти на 90% среди первых групп, получивших вакцину.

«Швеция также прогнозирует, что рак шейки матки может быть ликвидирован в этой стране через 5 лет, а это означает, что менее 4 новых случаев на 100 000 женщин каждый год. Поэтому, я вполне уверена, что внедрение данной вакцины поможет также многим женщинам Кыргызстана не заболеть раком шейки матки», - отметила Джоана Мадурейра Лима.

По данным Министерства здравоохранения КР показатель заболеваемости раком шейки матки в Кыргызстане составил в 2020 году 15 случаев на 100,000 женщин, что является одним из самых высоких показателей среди стран Центральной Азии и Европейского региона по оценкам ВОЗ.

Многочисленные исследования показывают, что причиной развития рака шейки матки у женщин является вирус папилломы человека, двух типов, от которых уже давно существует эффективные вакцины, применяемые в развитых странах, где по данным ВОЗ очень низкие показатели заболеваний рака шейки матки и ВПЧ.

Стоит добавить, что в настоящее время в Кыргызстане нет национальной программы по организованному скринингу на рак шейки матки, что приводит к позднему выявлению случаев и высокой летальности от этого заболевания. Около 40% случаев рака шейки матки в Кыргызстане выявляются на последних стадиях, а летальность в течение года после диагностики составляет 28%. Отсутствия в Кыргызстане массовой культуры скрининга объясняется, в том числе и экономическим состоянием, так как эта процедура для нашего населения слишком затратная.

Рак шейки матки является ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний у женщин в Кыргызстане и ежегодно приводит к почти 300 случаям смерти.

Согласно данным исследований, проведенных в Узбекистане и Молдове, стоимость лечения одного случая рака шейки матки составляла от 288 долларов до 1тыс. 900 долларов США в зависимости от стадии развития рака шейки матки при выявлении. Принимая во внимание, что до 40% случаев рака шейки матки в Кыргызстане выявляются на поздних стадиях развития. Министерство здравоохранения ежегодно тратит значительные финансовые средства на диагностику, лечение и уход за больными раком шейки матки: согласно расчетным данным эта сумма более 500,000 долларов ежегодно.

В данной ситуации эффективным решением является плановая вакцинация населения от причин вызывающих рак шейки матки, в виду того что ВПЧ передается половым путем, было бы эффективным также вакцинировать и мальчиков, но в виду ограниченного финансирования на приобретение вакцин в Кыргызстане решено вакцинировать только девочек.

В 2020г. Всемирная Ассамблея ВОЗ утвердила Глобальную стратегию элиминации рака шейки матки как угрозы общественному здравоохранению. Стратегия рекомендует всем странам реализовать всеобъемлющий подход в профилактике и борьбе с раком шейки матки, включая вакцинацию против ВПЧ, скрининг на рак шейки матки, раннее выявление и лечение рака шейки матки и паллиативный уход.

Глобальная стратегия установила следующие целевые задачи, которые должны быть достигнуты странами к 2030 году:

• 90% охват вакцинацией против ВПЧ девочек-подростков

• 70% охват скринингом на рак шейки матки

• Обеспечение лечением 90% случаев инвазивных форма рака шейки матки

В настоящее время существует три ВПЧ-вакцины, которые предотвращают инфицирование онкогенными типами ВПЧ, вызывающими рак шейки матки. Все вакцины получили преквалификацию ВОЗ:

• Бивалентная ВПЧ вакцина, в состав которой входят ВПЧ 16 и 18 типов, и которая предотвращает развитие до 85% всех случаев рака шейки матки.

• Четырехвалентная ВПЧ вакцина, в состав которой входят ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типов, и которая предотвращает до 85% всех случаев рака шейки матки и дополнительно защищает от генитальных кондилом.

• Девятивалентная ВПЧ вакцина, в состав которой дополнительно входят ВПЧ 31, 33, 45, 52 и 58 типов, и которая предотвращает до 91% всех раков шейки матки и защищает от генитальных кондилом.

Клинические испытания вакцин продемонстрировали их высокую иммуногенность и клиническую эффективность в предотвращении развития предраковых заболеваний. Так, эффективность вакцин в предотвращении предраковых заболеваний CIN-2 и CIN-3, вызванных типами ВПЧ, входящими в состав вакцин, составила более 95%.

Наблюдение за первыми привитыми продемонстрировало, что высокие титры антител после вакцинации сохраняются на протяжении 10-ти лет.

Данные основаны на анализе более 270 миллионов доз вакцины против ВПЧ, введенных в мире в период с 2006 года и исследования безопасности вакцин.

Рекомендации ВОЗ в отношении ВПЧ вакцин:

ВОЗ рекомендует вакцинировать целевую группу девочек-подростков в возрасте от 9 до 14 лет с применением 2-дозовой схемы вакцинации. В первый год внедрения вакцины, ВОЗ рекомендует прививать много-возрастную группу для того, чтобы скорее достичь эффекта коллективной защиты и положительного воздействия вакцинации на бремя заболевания. В последующие годы страна может продолжить вакцинацию одной возрастной когорты.

Внедрение ВПЧ вакцин в других странах

К 2020 году ВПЧ вакцины внедрены в программы плановой иммунизации в 110 странах мира, в том числе в 38 странах Европейского региона ВОЗ.

Многие страны, внедрившие ВПЧ вакцины, смогли продемонстрировать положительное воздействие вакцинации на бремя заболевания. Исследования, проведенные в Австралии, США, Ирландии, Финляндии, Дании и других странах продемонстрировали существенное снижение инфицирования высоко-онкогенными типами ВПЧ, входящими в состав вакцин (на 90%).

Вакцинация привела к практической элиминации генитальных кондилом не только среди привитых женщин, но также среди непривиых мужчин за счет эффекта коллективного иммунитета.

Экономическая эффективность внедрения ВПЧ вакцины

Исследования, проведённые для стран, получающих поддержку, продемонстрировали, что внедрение ВПЧ вакцин для иммунизации девочек подростков является высоко экономически эффективным для стран со средним уровнем доходов. Согласно данным этого исследования, экономическая эффективность внедрения ВПЧ вакцины в Кыргызстане составит 338 долларов.

Согласно рекомендациям ВОЗ для определения степени экономической эффективности, стоимость предотвращения потери одного года жизни необходимо сравнивать с ВВП на душу населения страны.

Если стоимость не превышает ВВП, внедрение вакцины является высоко-экономически эффективным. ВВП Кыргызстана в 2019 году составило 1,309 долларов - таким образом, внедрение ВПЧ вакцины в Кыргызстане при поддержке ВОЗ является высоко экономически эффективным.

Стоимость внедрения ВПЧ вакцины при поддержке ГАВИ:

Министерство здравоохранения будет со-финансировать закупки ВПЧ вакцины для основной целевой группы (девочек 11 лет) в размере 1,27 долларов за одну дозу в первый год после внедрения вакцины. В последующие годы сумма со-финансирования будет увеличиваться на 15%.

Стоимость ВПЧ вакцины для иммунизации много - возрастной когорты (девочек в возрасте 12-14 лет) будет полностью оплачена организацией GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации).

Для справки:

• Рак шейки матки является серьёзной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. По оценкам ВОЗ (GLOBOCAN), рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака у женщин. В 2018 году более 560 тыс. женщин в мире заболело раком шейки матки и более 300 тыс. умерло от этого заболевания. Основной причиной рака шейки матки у женщин является вирус папилломы человека (ВПЧ) - один из наиболее распространенных вирусов в мире. Хроническая ВПЧ инфекция приводит к развитию рака шейки матки у женщин.

Виктория Абрамченко: Торговый оборот России и Монголии достигнет в этом году исторического максимума

В Москве состоялось 24-е заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

С российской стороны переговоры возглавила Заместитель Председателя Правительства, глава российской части комиссии Виктория Абрамченко. С монгольской стороны председательствовал вице-премьер - Министр экономики и развития Монголии Ч.Хурэлбатар.

Как подчеркнула Виктория Абрамченко, двусторонние отношения России и Монголии опираются на многолетнюю историю дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. Она отметила близость подходов двух стран по многим актуальным проблемам, взаимоуважительный диалог и равноправное взаимодействие сторон в международных делах.

Вице-премьер отметила растущий товарооборот двух стран, за прошлый год он увеличился более чем на 30 процентов. «Ожидаем, что по итогам года он достигнет исторического максимума в 2 млрд долл. США. При этом мы понимаем, что взаимную торговлю по-прежнему на 98% формируют поставки российской продукции в Монголию и со своей стороны подчеркиваем, что хотим видеть монгольские товары на нашем рынке», - отметила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер выделила ряд успешных проектов, одним из которых является взаимодействие в сфере энергетики. Россия, в частности, увеличила поставки электроэнергии в Монголию до 100 МВт .

Виктория Абрамченко также рассказала о продвижении еще одного важного проекта - строительства трансмонгольского газопровода с объемом перекачки газа с территории Российской Федерации в Китай в 50 млрд куб м. «В настоящее время ТЭО этого проекта утверждено, проведены все натурные изыскания и обследования, соответствующая работа идет дальше, приступили к этапу проектирования», - уточнила вице-премьер.

Еще одно направление, которое активно обсуждалось на комиссии, и в чем заинтересована, в том числе, монгольская сторона, это увеличение поставок нефтепродуктов Российской Федерации на монгольский рынок. За прошлый период объемы таких поставок уже увеличены на 60%. «Мы получили дополнительный запрос от монгольской стороны на увеличение поставок дизельного топлива. И обсуждаем вопрос уже предметно, наметили в декабре прийти к соответствующему решению», - сообщила председатель российской части комиссии.

Российский вице-премьер напомнила о продвижении сотрудничества по такому инфраструктурному проекту, как Центральный железнодорожный коридор (Россия-Монголия-Китай) протяженностью 1,7 тыс. км, он включает в себя в том числе модернизацию совместного предприятия – АО «Улан-Баторская железная дорога». «До конца 2023 года завершится разработка его технико-экономического обоснования и далее начнется практическая реализация проекта», - сообщила Виктория Абрамченко.

Глава российской части комиссии предложила в свете отмены коронавирусных ограничений активизировать диалог по восстановлению прямых полетов между Москвой и Улан-Батором, поскольку в настоящее время работает только региональная авиация по направлениям из Улан-Батора в Улан-Удэ и Иркутск. «Раньше, до пандемии, таких рейсов в неделю было шесть из Москвы в Улан-Батор, и нам бы очень хотелось возобновить прямое авиасообщение со столицей Монголии. Коллеги услышали от нас такой запрос и мы договорились продолжить консультации по этому треку», - рассказала вице-премьер.

Развивается и сотрудничество двух стран в сфере образования. По словам Виктории Абрамченко, российская сторона настроена продолжать обучать монгольских школьников русскому языку. В ходе заседания комиссии ее участники договорились, что одна из лучших школ Улан-Батора, школа №3, продолжит свою работу именно в формате российско-монгольской школы.

Взаимодействие двух стран касается и таких технологичных отраслей, как космос. В августе 2022 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госкорпорацией «Роскосмос» и Министерством цифрового развития и связи Монголии в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. «Мы договорились подготовить российскими специалистами первую монгольскую женщину-космонавта. Я считаю, что это очень хороший знаковый проект и это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского космонавта Ж.Гуррагчи», - сообщила Виктория Абрамченко.

По итогам работы комиссии стороны наметили план дальнейшей совместной работы с целью укрепления взаимодействия двух стран в сферах торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, железнодорожного транспорта, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, промышленности. Участники заседания обменялись мнениями по вопросам гуманитарного сотрудничества, диверсификации торговых связей.

Иранский фильм «Не дыши» покажут на МКФ ВГИК в России

Иранский короткометражный фильм "Не дыши" примет участие в Международном кинофестивале ВГИК в России.

Короткометражный фильм режиссера Милада Насима-Собхана представит Иран на мероприятии 2022 года.

Это история о человеке, который видит дым, выходящий изо рта, когда он выдыхает. Это создает ему и окружающим его людям неудобства, вызывая новые проблемы.

В ролях: Али Бакери, Алиреза Мехран, Али Фарзин, Вахид Хаксари и Амирали Алинаки.

Ранее короткометражный фильм получил бронзовую награду Реми в секции фэнтези на 55-м Международном кинофестивале WorldFest-Houston в США. Он также был показан на фестивале короткометражных фильмов Midwest Sci-Fi в США. Этот короткометражный фильм также был признан лучшим международным короткометражным фильмом на Международном кинофестивале и премии Regina в Канаде.

Международный кинофестиваль ВГИК служит форумом, отражающим широкий спектр традиций и тенденций мирового кинообразования. Мероприятие пройдет 16-20 ноября.

Иран решительно осуждает санкции ЕС и Великобритании

МИД Ирана осудил новые санкции Евросоюза и Великобритании против страны.

Насер Канани решительно осудил санкции Европейского Союза и Соединенного Королевства против иранских лиц и учреждений.

Он отверг их, как необоснованные, незаконные и интервенционистские действия.

«Опираясь на свою национальную мощь и используя свой уникальный опыт активного противодействия навязанным вызовам, как и прежде, Иран будет принимать эффективные контрмеры против таких бесполезных и неконструктивных мер с тактом и силой, исходя из национальной чести и интересов, оставляя за собой право ответить на них", - сказал он.

Европейский союз и Великобритания в понедельник ввели санкции против Ирана скоординированными действиями.

Британское правительство выступило с заявлением и объявило, что оно наложило санкции на 24 чиновника в Иране за предполагаемые нарушения прав человека.

ЕС ввел санкции в отношении министра внутренних дел Ирана и нескольких высокопоставленных полицейских и военных чиновников, в том числе командующего сухопутными войсками Ирана и командиров КСИР.

Действия европейских стран являются продолжением враждебных и бесполезных действий западных стран против Ирана.

Иран осудил западные державы за разжигание беспорядков и предупредил европейские страны не вмешиваться во внутренние дела Ирана по этому вопросу.

16 сентября в Иране вспыхнули спорадические протесты в связи со смертью Махсы Амини, которая потеряла жизнь из-за предыдущих болезней, находясь под стражей в полиции по делам нравов.

Иранские власти заявили, что США и другие западные страны стремятся заставить Иран отказаться от своей непоколебимости в поддержке прав иранского народа за столом переговоров, разжигая беспорядки и усиливая давление.

Российские ИТ получат инвестиции на ранних этапах

Ирина Приборкина

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложит в российские стартапы 2,25 млрд руб., фокусируясь на pre-seed- и seed-раундах. Планы входят в обновленную стратегию фонда. Аналитики считают, что именно в ИТ-секторе ситуация с инвестициями может развиваться стремительно, так как сфера востребована в этом году в России больше других.

По словам директора ФРИИ Кирилла Варламова, поддержка российским предпринимателям в первую очередь нужна на ранних стадиях. "Поэтому мы отчасти возвращаем посевной формат деятельности, как это было несколько лет назад. Текущая задача в условиях крайнего дефицита инвестиций на рынке - предоставить возможность нескольким десяткам стартапов реализовать свои идеи. Мы видим возможности для развития стартапов и на российском рынке, и на глобальных рынках, в основном дружественных стран", - говорит он.

"ФРИИ традиционно фокусировался именно на этих раундах. У нас большая экспертиза в финансировании компаний на ранних стадиях. В 2018 г. мы занимали половину российского рынка на них, в 2019 г. портфель был сформирован. В 2021 г. фонд достиг состояния evergreen", - сообщили представители пресс-службы ФРИИ.

По их словам, стратегия подразумевает инвестиции в 750 млн руб. в календарный год, а рассчитана она на 2023-2025 гг. включительно. "При выполнении поставленных целей стратегия может быть продлена, а финансирование увеличено", - уточнили представители пресс-службы ФРИИ.

Они напомнили, что в 2021 г. фонд стал evergreen-фондом - это значит, что для реализации новой стратегии будет использовать в том числе и деньги, полученные от предыдущих экзитов. "Так как фонд продолжает успешно продавать доли в портфельных компаниях, возможно, сумма инвестиций будет увеличена. Каждый год фонд намерен инвестировать примерно в 20 компаний на стадии pre-seed, в три-пять компаний на стадии seed, еще две - на стадии А", - рассказали представители пресс-службы ФРИИ.

По их словам, расширение инвестиционной стратегии поддержано акционером фонда - "Ростелекомом". "С точки зрения "Ростелекома", задача фонда - найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях", - отметили представители пресс-службы ФРИИ.

Представители пресс-службы ПАО "Ростелеком" сообщили, что фокусировка на ранних стадиях позволяет сделать больший охват потенциальных проектов - таргетов для инвестирования и, с одной стороны, дать шанс большему количеству технологических компаний на успех, а с другой стороны, диверсифицировать инвестиционный портфель и получить на выходе качественнее отдачу - как заработать на экзитах, так и возможность интегрировать в "Ростелеком" необходимые стартапы. "В рамках работы с ФРИИ для нас приоритетны облачные сервисы, кибербезопасность, видеоаналитика, цифровое образование, цифровая логистика, цифровая медицина, гиперавтоматизация и многие другие сферы ИТ в части импортозамещения", - рассказали представители "Ростелекома".

Вице-президент по инвестициям Softline, руководитель фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская отмечает, что в России, как и во всем мире, инвесторы ставят на прибыльные проекты, показывающие подтвержденную рынком гипотезу и выручку, а это чаще всего стартапы от стадии A и выше. "За девять месяцев этого года на долю pre-seed- и seed-раундов пришлось меньше всего сделок, но если сравнить их количество с аналогичным периодом прошлого года, то оно выросло на 6 п.п. Раньше инвестиции в проекты ранних стадий были прерогативой бизнес-ангелов. Многие из них сейчас либо релоцировались, либо инвестируют в зарубежные компании. Соответственно, инициатива переходит к фондам", - объясняет Елена Волотовская.

По ее словам, спрос превышает предложение по причине того, что инвесторы либо "заморозили" свою деятельность, либо смотрят на проекты с выручкой стадии А и выше. "Поскольку мегараунды стали редкостью, инвесторы все меньше рассчитывают на быстрый кратный рост и экзит. Они переходят на дивидендную модель инвестирования, которая достигается быстрее при наличии smart money. Соответственно, стартапам важно еще более тщательно подходить к выбору инвесторов, отдавая предпочтения тем, кто может дать им отраслевую экспертизу, а также доступ к узким специалистам и услугам - юридическим, бухгалтерским, коммуникационным, которыми они пока не могут обеспечить себя самостоятельно. Некоторые инвестфонды сейчас думают о создании специализированных центров, которые могут помочь снизить стоимость разработки. В этом случае инвестор "заходит" в один ключевой проект, который в дальнейшем становится центром отраслевой экспертизы, и вокруг него выстраиваются последующие инвестиции и приобретения", - отметила Елена Волотовская.

Сооснователь компании Dsight, аналитик рынка Арсений Даббах отмечает, что по сравнению с предыдущими годами в России венчурные инвесторы активно вкладываются в стартапы на pre-seed- и seed-раундах. "Инвестиции на данных этапах очень востребованы - без капитала рынок не может развиваться на ранних стадиях. В России традиционно дефицит венчурных денег, поэтому государство поддерживает раннюю стадию грантами, субсидиями и другими программами поддержки", - говорит Арсений Даббах.

По его словам, сейчас идет смена модели и непонятен экзит для стартапов в России, поэтому идет поиск гибридных моделей, таких как дивидендная/"капитализационная". "На рынке много ангелов, поэтому капитал, запертый в России, постепенно будет выходить на рынок венчура, а технологии и ИТ-предпринимательство будут поддерживаться государством", - отметил он.

Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын говорит, что венчурные инвесторы, как правило, на pre-seed- и seed-раундах не вкладываются, и не только в России. "Считается, что seed-раунд - это стартап разработал продукт, но не начал продажи, а pre-seed - когда и продукта еще нет. На таких стадиях вкладываются в основном в регионах с самой высокой толерантностью к венчурным рискам, то есть в США и Израиле. Вот поэтому Фонд развития интернет-инициатив, которому у нас делегирована высокая толерантность к рискам, и попытается раскачать этот процесс", - считает аналитик.

По его словам, спрос на инвестиции со стороны изобретателей и предпринимателей существует всегда. "Когда денег много, а идей мало, у предпринимателей с хорошей историей успехов есть большой выбор, у кого взять деньги. Сейчас не кажется, что денег слишком много. ИТ-стартапы и проекты ранних стадий - это инвестиции с максимальными рисками, которые, помимо прочего, требуют от инвестора еще и разобраться, в чем состоит бизнес-идея, если это не инвестиции от FFF - family, friends & fools, когда инвестируют не для того, чтобы заработать, а просто, чтобы поддержать проект друга, родственника или кумира. Поэтому, когда денег станет много, не следует ждать, что интерес к инвестициям в стартапы будут выше, чем к криптовалютам или IPO. Для большинства людей вложиться в стартап - все равно что вложиться в корабль, отправляющийся на поиски Земли Санникова или короткого морского пути в Индию. Это страшнее рулетки. Поэтому венчурное инвестирование, скорее всего, останется уделом специалистов", - считает аналитик.

По его мнению, на ранних стадиях будут инвестировать удачливые, разбогатевшие специалисты и предприниматели. "Беда лишь в том, что у них обычно и своих идей хватает, и всегда есть собственные проекты, куда нужны деньги. Вот фонды развития и пытаются найти решение проблемы отсутствия инвесторов", - уверен Леонид Делицын.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил, что, по неофициальным данным, инвестиции в стартапы на pre-seed- и seed-раундах в России сократились примерно на 20%. "При этом сейчас в стране сложилась благоприятная конъюнктура для инвестиций в стартапы: параллельный импорт способствует и внутренний спрос. На ранних этапах инвестиции могут окупиться за один-три года, в этом их главный плюс, а для инвесторов - стимул. В 2021 г. объемы венчурных известий выросли в 3,5 раза, объем составил $2,4 млрд", - рассказал Владимир Чернов.

По его словам, на данный момент в стране лидером среди инвестиций могут стать компании из ИТ-сектора, так как на продукт их производства высокий спрос и финансовая поддержка государства. "Именно в данном секторе ситуация может развиваться стремительно, так как сфера востребована в этом году в России больше других. Полагаю, что данный сектор может продемонстрировать самый стремительный рост в ближайшие год-два", - уверен он.

Дирижер Даниэль Баренбойм: "Из России вышли мои дед и бабушка, моя жена, мои дети наполовину русские"

Валерий Кичин

Даниэлу Баренбойму, выдающемуся пианисту и дирижеру - 80. Всегда поглощенный напряженной работой, имеющий множество контрактов и гастрольных туров, музыкальный руководитель берлинского театра Штаатсопер и Штаатскапеллы свой юбилей встречает дома: после тяжелой болезни врачи не рекомендовали ему заниматься выпуском полного "Кольца" Вагнера - оперного эпоса из четырех многочасовых вечеров. "С большим сожалением я вынужден отказаться от нового проекта в Государственной опере по состоянию здоровья, - написал он в обращении к зрителям. - Я все еще борюсь с последствиями васкулита, который мне диагностировали весной, и при принятии этого решения я следую советам своих лечащих врачей". Только что состоявшейся премьерой "Кольца" в постановке Дмитрия Чернякова дирижировал Кристиан Тилеман.

"Вы так остро реагируете на каждое проявление антисемитизма - как это совместить с вашим интересом к Вагнеру, постоянным участием в Байройтском фестивале?" - спросил я в давней уже беседе с маэстро. "Но ведь Вагнера нельзя оторвать от контекста его жизни - от его времени, второй половины XIX века, - ответил Баренбойм. - Он был немецкий националист, и антисемитизм входил в состав этого понятия. Антисемитизм Вагнера ужасен, но композитор не может нести ответственность за ассоциации, которые его музыка вызывает у разных людей. Знаете, в Израиле некоторые уверены, что Вагнер жил в 1942-м и был личным другом Гитлера - я сам с этим столкнулся. Но его оперы не имеют отношения к антисемитизму, иначе я не мог бы ими дирижировать. Хотя его литературные упражнения, его проза действительно ужасны".

Уроженец Буэнос-Айреса, вундеркинд там дебютировал как пианист в семилетнем возрасте. Музыкальное образование получил в Израиле, дирижерский дебют состоялся в Лондоне. Среди учителей - Игорь Маркевич, Вильгельм Фуртвенглер; последний называл Баренбойма феноменом. Среди множества записей классики - альбом произведений Дюка Эллингтона и аргентинских танго. Всегда интересовался новыми веяниями: выступил в числе создателей не имеющего аналогов центра музыкального обучения "Эхо" в Чикаго, где с помощью интерактивных технологий молодые дарования осваивают классику, джаз, рок, блюз, рэп, духовную и этническую музыку. Впервые в мире записал полный цикл бетховенских симфоний с использованием тогда топовых DVD-аудиотехнологий. Стал инициатором и организатором Восточно-Западного молодежного оркестра, в котором играют музыканты от 14 до 25 лет из Египта, Израиля, Ливана, Сирии, Иордании и Туниса. В 2000-м Берлинской академией звукозаписи "Эхо" провозглашен "дирижером года". Штаатсоперой в Берлине руководит с 1992 года. Всегда считал себя гражданином мира.

Мне повезло встретиться с маэстро в его кабинете в театре на Унтер-ден-Линден перед вторым показом премьерного "Отелло" Верди. Шел 2001 год, Баренбойму тогда было 59. До начала спектакля оставался почти час, и дирижер, извинившись, принял меня в халате - смокинг висел наготове.

В XIX веке оперные арии распевали на улицах. Сможет ли опера стать столь же популярной теперь?

Даниэль Баренбойм: Я думаю, опера и теперь популярна. Главная проблема в том, как сделать ее полноценным театром и при этом сохранить ансамбль - соединить штатных певцов театра с приглашенными звездами. Уже невозможно ориентироваться только на приглашенных. Система, которая существует в Штаатсопер, работает во всех этих направлениях: у нас есть ансамбль, и гостей мы приглашаем только таких, кто ценит ансамбль. Эмили Мэги, сегодняшняя Дездемона, - американка, но для нее наш театр - дом, она отлично знает его ансамбль и поет здесь 20-25 спектаклей в год.

Ансамбль замечательный, но мне показалось, что у вас в той же мере ценят и хорошую оперную режиссуру. "Отелло" у Юргена Флимма - увлекательное современное зрелище, каким должна, по-моему, быть опера.

Даниэль Баренбойм: Если вспомнить, как развивалась опера последние полвека, то ясно, что ее визуальное решение становится все более важным. Хотя очень трудно найти людей. Вот этот русский парень, сценограф Георгий Цыпин из Нью-Йорка, очень талантлив. Еще труднее, чем художников, найти режиссера, который умел бы работать с музыкой. Поэтому оперный театр так редко бывает по-настоящему театрален. А если режиссер приходит из драмы или кино, он не может смириться с тем, что больше не может единовластно контролировать многие компоненты спектакля: темп и ритм спектакля заданы композитором, громкость звучания тоже. Ему кажется, что здесь нужен крик - а у композитора стоит pianissimo. Очень, очень трудно, но очень важно найти нужных людей.

Вы говорили, что покидаете Берлин из-за финансовых проблем с театром?

Даниэль Баренбойм: Нет. Я остаюсь. Я тут живу. Конфликт был, и он в такой же степени экономический, в какой и политический. Когда была возведена Берлинская стена, многие культурные учреждения раздвоились: восток - запад. Школы, университеты, музеи - все. Это произошло и с оперой. После объединения оказалось, что таких учреждений слишком много, и трудно выработать приоритеты, отдать кому-то предпочтение - везде сложились свои творческие коллективы. Но вот наконец принято решение о серьезной поддержке со стороны федерального правительства, так что все будет ОК. Понимаете, положение Берлина в мире уникально. Делегации из Москвы здесь не чувствуют себя иностранцами - очень многое напоминает родину. То же самое могут сказать люди из Лондона или Вашингтона. Берлин как раз на полпути между Парижем и Москвой, это важный город-мост. Мы в театре это понимаем, и в наших планах сделать больший акцент на операх из России, из Чехии... Не только приглашать наших коллег из России - я очень ценю, скажем, Мариинский театр, - но и помочь людям Берлина осознать, в какой точке земного шара они живут.

Что для вас Россия?

Даниэль Баренбойм: Из России вышли мои дед и бабушка, моя жена, мои дети наполовину русские.

В одном из интервью вы сказали, что музыкант претворяет в музыку свои политические идеи…

Даниэль Баренбойм: Нет, так я не говорил. Я говорил: он претворяет в музыку все, что думает и чувствует. Я не имел в виду только политику.

Среди ваших записей диск памяти Дюка Эллингтона. Вы хотели заняться джазом?

Даниэль Баренбойм: Нет, нет, Эллингтон - особый случай. Я пришел к нему очень сложным путем. В свое время Дворжак поехал в Америку не только посмотреть и посочинять, но и поучить. Он хотел создать типично американскую музыку - чтобы кто-то написал американский эквивалент "Проданной невесты" Сметаны. Если бы Дворжак прожил достаточно долго, он порадовался бы появлению совершенно фантастической оперы Гершвина "Порги и Бесс". Один из американских учеников Дворжака потом стал учителем Эллингтона. Вот почему я заинтересовался. Не скажу, что в музыке Эллингтона чувствуется влияние Дворжака, но классическая основа там несомненна. Но для меня это была только разовая вылазка в мир джаза.

Как вы ухитряетесь разрываться между Чикагским симфоническим, Штаатскапеллой, Штаатсоперой и Ближневосточным оркестром?

Даниэль Баренбойм: Ближневосточный - это только две недели в году. Мое расписание меня вполне утраивает. Меня часто спрашивают, зачем я так много работаю. Отвечаю: а я вовсе не работаю. Я делаю ровно половину того, что мог бы. Я просто осуществляю свою страсть создавать музыку…

…На этом маэстро взглянул на часы и извинился: скоро начало. За дверью уже слышался третий звонок, и я, откланявшись, кубарем скатился по лестнице, едва успев плюхнуться в свое кресло в партере.

Торжественно померкли люстры, настраивавший инструменты оркестр притих. За пульт поднялся Даниэль Баренбойм - фантастически элегантный в смокинге и белоснежной рубашке. Когда он успел переодеться и кубарем скатиться по лестнице, я так и не понял.

Как реформы и открытость стали двумя двигателями экономического роста КНР

Евгений Васильев

Китай превратился во вторую по величине экономику мира и ведущего трейдера. Он также внес наибольший вклад в восстановление мировой экономики с 2008 года. Тем не менее США неоднократно стремились с помощью различных инициатив сдержать развитие китайских технологических фирм - под предлогом национальной безопасности.

В этой связи возникает закономерный вопрос, пытается ли Китай заменить США в качестве доминирующего игрока на мировой арене?

За последние 200 лет США превзошли Китай в качестве ведущей мировой сверхдержавы. Экономическое возвращение Китая кладет конец этому однополярному статусу, но Вашингтон не хочет с этим мириться.

Что стоит за возвращением Китая?

К 2018 году в Хулудао насчитывалось более 1200 фирм, производящих купальники, с годовым объемом производства 190 миллионов купальников и общей стоимостью продукции более 14 миллиардов юаней.

Каждый четвертый купальник, продаваемый в мире, поступал из Хулудао. Поклонники моды могут быть знакомы со столетним американским брендом JANTZEN, который был популяризирован Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Элвисом Пресли.

В 2018 году местная компания из Хулудао приобрела этот бренд. Доминирование Хулудао в мировой индустрии купальников стало прямым результатом экономической политики Китая.

Облегчение бремени для предприятий как субъектов рыночной экономики - значительное достижение Китая за последнее десятилетие.

Стремительный рост китайской экономики был поддержан на законодательном уровне. По статистике, за последние 10 лет в КНР ежегодно проводилось по 400 реформ в политической и социальной сферах.

Реформы эти были направлены, в частности, на поддержку частного предпринимательства. Если десять лет назад в КНР было зарегистрировано 55 миллионов частных предприятий, то по итогам 2021-го - уже 154 миллиона.

Сегодня по стране ежедневно создаются по 24,8 тысячи новых компаний. Многие из них - как новые, так и старые - входят в список 500 крупнейших компаний мира по версии Forbes.

Всего в этом списке 143 китайских предприятия. Даже американских меньше: 122.

Модернизация китайских товаров

Именно частный бизнес движет экономику КНР. Частные компании обеспечивают более 50 процентов доходов в бюджет, более 60 процентов национального ВВП и более 80 процентов новых рабочих мест по стране.

Популярность китайских предприятий на глобальном рынке растет за счет их активной инновационной деятельности, отмечают СМИ. В среднем за последние 10 лет ежегодный объем инвестиций в НИОКР по Китаю рос на 14 процентов.

На этом фоне растет и уверенность зарубежных инвесторов в Китае. По итогам 2021 года объем освоенных в КНР иностранных инвестиций превысил планку в 1,1 трлн юаней.

Преобразование экономических структур

Тем не менее Запад уже давно обвиняет китайские государственные фирмы в получении несправедливых преимуществ, а экономическую структуру - в излишней жесткости.

В результате экономических реформ последних 10 лет государственные, частные и финансируемые из-за рубежа рыночные структуры усилили три движущие силы роста - потребление, инвестиции и экспорт.

С 2012 года в Китае значительно увеличилось как количество, так и размер субъектов рынка. В 2020 году среди всех корпоративных юридических лиц государственные, частные и финансируемые из-за рубежа составят 1,2 процента, 98 процентов и 0,8 процента соответственно.

В 2021 году из 150 миллионов субъектов рынка по всей стране более 100 миллионов были индивидуальными предприятиями. В том же году рост частных инвестиций составил 7 процентов, что выше национального уровня в 4,9 процента.

На долю частного сектора приходится более 50 процентов налоговых поступлений, более 60 процентов ВВП, более 70 процентов технологических инноваций, более 80 процентов городских рабочих мест и более 90 процентов общего числа предприятий.

Светлые дни на горизонте

Китай никогда не снижал темпов реформ и открытости. Он не только продает свою продукцию по всему миру, но и активно импортирует товары из многих других стран.

Общая тарифная ставка в Китае была снижена до менее чем 7,5 процента с 15,3 процента до вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В условиях продолжающегося роста импорта крупные международные торговые мероприятия, такие как Китайская международная выставка импорта, Китайская международная ярмарка по торговле услугами, Кантонская ярмарка, Китайская международная выставка потребительских товаров и т.д., распахнули окно для дальнейшей открытости страны.

2021 год ознаменовал пятый год подряд сокращения ограничительного списка Китая для доступа на его рынок: число подпадающих под ограничения товаров в Национальном списке и его аналоге в зоне свободной торговли сократилось до 31 и 27 соответственно. В 2021 году объем иностранных инвестиций, фактически используемых в КНР, достиг нового максимума в 1,1 триллиона юаней.

"Нынешнее экономическое возрождение Китая - это только начало. Однако нужно помнить: рост Китая - во благо всех его партнеров", - резюмируют китайские аналитики.

ЕС запустил тренировочную миссию для ВСУ. Что о ней известно?

Игорь Дунаевский

Совет Евросоюза в понедельник объявил о запуске работы тренировочной миссии по подготовке служащих ВСУ. Что известно о новой миссии, которая получила название EUMAM Ukraine?

- Обучение пройдут не менее 15 тысяч бойцов ВСУ. На финансирование миссии выделено 107 миллионов евро на два года.

- Подготовка будет проходить в двух учебных центрах - в Германии и Польше. Помимо базовой, предусмотрены специальные программы для опытного состава. Ранее Франция предлагала организовать у себя тренировки для сил спецназначения.

- Германия обучит около 5 тысяч служащих ВСУ. Основное внимание бундесвер уделит минно-взрывному и снайперскому делу, тактической подготовке, а также работе с передаваемыми Украине немецкими вооружениями, включая систему ПВО IRIS-T.

- В Польше украинских военных обучат артиллерийскому делу, противовоздушной обороне, тактической медицине и кибербезопасности.

- Единый оперативный штаб для координации миссии создан в Брюсселе.

- Миссия ЕС будет активно координировать другие программы обучения, которые страны ЕС проводят для ВСУ на двусторонней основе. Кроме того, будет осуществляться взаимодействие с другими странами, оказывающими поддержку Украине, включая Великобританию и США.

При этом несколько стран ЕС отказались от прямого участия в миссии по обучению украинских военных, хотя и не стали блокировать решение о ее создании на общеевропейском уровне.

Так, власти Австрии не намерены работать с миссией. В Вене объяснили, что сохранят в этом вопросе нейтральный статус и будут оказывать Украине только нелетальную военную помощь.

Позицию "конструктивного воздержания" декларирует и Венгрия, руководство которой дало понять, что не желает брать на себя издержки, связанные с миссией. "Все, что ведет к эскалации и втягиванию Европы в конфликт, мы не считаем хорошей идей", - заявили в МИД страны.

Президент Хорватии Зоран Миланович не даст согласия на организацию подготовки служащих ВСУ на территории балканской страны, поскольку не хочет втягивать ее в конфликт.

В процессе подготовки решения о создании миссии в западных СМИ появлялись публикации о скептическом отношении к ней Италии, но официальных заявлений на этот счет в Риме не делали.

Ученые не исключили аномально теплой зимы в Европе

Ксения Мищенко

Ученые службы Евросоюза по борьбе с изменением климата Copernicus спрогнозировали, что большую часть Великобритании, Центральной и Южной Европы может ждать аномально теплая погода с декабря по февраль.

Согласно их расчетам, с вероятностью до 60 процентов температура воздуха превысит средние исторические значения. В то же время количество осадков существенно сократится: в ближайшие три месяца с вероятностью до 50 процентов на территории Франции и Германии выпадет меньше осадков, чем в среднем.

Речь, впрочем, о средних значениях, что не отменяет возможности эпизодических морозов в течение зимнего сезона.

Кстати, по прогнозам Copernicus, и в России температура воздуха зимой может превысить средние значения. Вероятность такого развития событий достаточно высока - до 70 процентов.

Сокращение осадков в Европе может отрицательно повлиять на работу гидроэлектростанций, речного транспорта, а также на успех горнолыжного сезона в странах Старого Света.

С другой стороны, если зима в Европе действительно будет теплее среднего, это приведет к сокращению потребления газа из хранилищ и смягчению энергокризиса.

К концу октября по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы хранилища газа были заполнены более чем на 93 процента, однако эксперты давали неоднозначные прогнозы на зимний сезон для экономик Старого Света.

Прогностическая модель Copernicus объединяет данные ученых из Франции, Великобритании, США, Италии и Германии. В рамках данной программы Европейского союза используются измерения с космических спутников, кораблей, метеостанций из различных регионов мира.

Драма Глеба Панфилова "Иван Денисович" победила на фестивале в Палермо

Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

Картина российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" стала лауреатом 44-го международного кинофестиваля Efebo d"Oro ("Золотой эфеб"). Награда присуждена в номинации "Лучший фильм по мотивам литературного произведения". Основой киноленты, которая в мировом прокате называется "100 минут", стал рассказ писателя Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича".

Лента участвовала в конкурсе наряду с еще шестью картинами из разных стран. Фильм Панфилова опередил работы таких мастеров, как Пол Верховен, а также обладателя призов венецианского кинофестиваля и Берлинале Фатиха Акина.

"Фильмы - это истории; кино - это нечто другое, это то, как вы рассказываете истории. Панфилов - мастер кино. Он снимал только самое необходимое. Фильм, снятый по роману Александра Исаевича Солженицына "Один день Ивана Денисовича", несет в себе вечную поэму, в которой пересекаются страдание, свобода и человечность и в которой игра актеров исключительна. Разрушение хрупкого человеческого существа диктатурой трудно понять. Отличная книга всегда будет отличной книгой, а отличный фильм всегда будет отличным фильмом. Да здравствует Панфилов, да здравствует кино", - говорится в мотивации жюри.

"Efebo d"Oro, 44-й кинофестиваль в Палермо - невероятно. Для меня это праздник, спасибо за сюрприз. Замечательно! Жаль, что осень, жаль, что мир усложнился и стал суровее. Но, может быть, поэтому я так остро чувствую эту весть, для меня замечательную. Буду ждать с нетерпением, чтобы увидеть приз, который нам присудили за фильм "Иван Денисович", - прокомментировал Панфилов.

Глеб Панфилов завершил работу над лентой в 2019 году. На роль Ивана Денисовича Шухова режиссер выбрал актера Филиппа Янковского. Также в киноленте снялись Инна Чурикова, Леонид Ярмольник и другие. Мировая премьера картины состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно в августе 2021-го, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d"Oro 2021. Фильм также удостоился двух статуэток российской кинопремии "Золотой орел" - за "Лучшую режиссуру" и "Лучшую мужскую роль в кино".

Но шествие "Ивана Денисовича" Палермо не ограничивается. Впереди фильм еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в Гвадалахаре (Мексика) с 17 по 20 ноября. Также картина вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который проходит в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября.

Наташа Пирц-Мусар стала первой женщиной-президентом Словении

Владислав Шабловский

Новым президентом Словении впервые стала женщина. Наташа Пирц-Мусар смогла уверенно обойти своего конкурента Анже Логара, набрав 54 процента голосов после второго тура президентских выборов. Кстати, свой триумф Пирц-Мусар отпраздновала в своем поместье, называющимся "Русской дачей".

Новый президент Словении ранее успела проявить себя сразу в нескольких ролях. 54-летняя Пирц-Мусар является известной телеведущей у себя на родине, а азы медийной сферы она постигала на CNN. Она также выучилась на юриста, впоследствии став уполномоченной Словении по защите личных данных. Еще одна строчка в ее резюме: адвокатские услуги для бывшей первой леди США Мелании Трамп, которой Пирц-Мусар помогала отбиваться от желающих нажиться на известном имени. Новоиспеченная глава государства уже дала понять, что ограничиваться церемониальными обязанностями (Словения - парламентская республика) она не собирается и намерена влиять на политику страны.

Власти Турции не приняли соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Максим Макарычев

Власти Турции отказались принимать соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил: "Мы получили адресованное нам послание, но мы не принимаем и отвергаем соболезнование посольства США".

Он отметил, что заявление посольства США "можно оценить так, будто убийца одним из первых пришел на место теракта". Министр обвинил США в оказании поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти обвиняют в организации теракта. По словам Сойлу, исполнитель теракта прибыл в Стамбул из Африна, расположенного на северо-западе Сирии.

Напомним, в результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения. В понедельник стало известно, что при взрыве пострадало трое российских граждан. В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что их жизни ничего не угрожает.

Накануне турецкая полиция арестовала подозреваемую, которая предположительно оставила сумку со взрывчаткой на улице. По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина в черном платке, кожаной черной куртке и брюках защитного армейского цвета, сидевшая на скамейке более 40 минут, затем встала с нее и стремительно ушла с улицы, оставив на лавке сумку. Как сообщает британская The Guardian, по делу о терактах задержано еще два десятка человек, все они обвиняются в связях с курдскими группировками.

Как Киев отводит глаза Западу, лишая аккредитации иностранных журналистов

Павел Дульман

Украинское военное ведомство лишило аккредитации ряд иностранных журналистов, в том числе съемочные группы телеканалов CNN и Sky News. Все потому, что они снимали репортажи о происходящем в Херсоне после того, как туда вошли украинские войска после решения Минобороны России вывести российские подразделения на левый берег Днепра для сохранения жизней людей.

Как следует из пояснений генштаба ВСУ, "некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий". У провинившихся аннулировали разрешение на работу и отозвали пресс-карты.

Лишение иностранных журналистов аккредитации в "молодой европейской демократии" не в новинку. Так, в 2019 году был лишен аккредитации и выдворен из страны "во избежание возможных провокаций" глава украинского бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц. Он слишком хорошо погрузился в местные реалии и от этого стал сомневаться в официальной пропаганде и даже высказывал "крамолу" о правомерности крымского референдума. В апреле 2022-го пришел черед нидерландского журналиста, сотрудника издания Nederlands Dagblad Роберта Дулмерса, якобы разгласившего государственную тайну Украины. Состояла она в том, что российские ракеты попадают по военным объектам, а не по мирным жителям, как утверждали все остальные.

Но здесь речь именно о независимых журналистах, ставивших объективность во главу угла. CNN и Sky News по опыту их работы на Украине, в России и где бы то ни было еще доказывали свою ангажированность и приверженность антироссийской повестке. Отчего же впали в немилость? Вероятно, что в погоне за сенсацией они полезли поперек фильтрационных мероприятий и то ли по недомыслию, а может, вспомнив про объективность, выдали то, чего не должны были увидеть западные зрители. В камеры западных СМИ попали привязанные к столбам жители Херсона, глумящиеся над мирными гражданами каратели, отдающие нацистское приветствие.

Не исключено, что западные журналисты просто могли стать случайными свидетелями подготовки таких провокаций, как в Буче, и, не имея на то редакционного задания, сболтнуть лишнего.

"Нужда в нефти сделала Макрона вежливым". Во Франции обвинили президента в лицемерии

Вячеслав Прокофьев (Париж)

"Нужда в нефти сделала Макрона вежливым", - так метко и не без ехидства отреагировал в Twitter вождь левой партии Жан-Люк Меланшон на полутораминутное общение французского президента Эмманюэля Макрона с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро в кулуарах экологического саммита, что прошел на той неделе в Египте.

Ирония более чем понятна. Ведь на протяжение целого ряда лет главу Боливарианской Республики, отважившегося проводить независимую политику, на Западе всячески демонизировали, обвиняя чуть ли не во всех смертных грехах. Причем делали ставку на угодного США и их союзникам оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой государства. Но Мадуро, поддержанный народом, несмотря на введенные против Венесуэлы драконовские ограничения, устоял, в чем ему, кстати, помогли Россия, Китай, Куба и еще ряд стран.

Ситуация стала резко меняться на фоне разразившегося энергетического кризиса, вызванного, в частности, на фоне событий на Украине антироссийскими санкциями США и Евросоюза.

В этих условиях европейские лидеры пустились по всему свету, чтобы найти замену нефти и газу из России, дабы, как было подчеркнуто Парижем в июне этого года на саммите "Большой семерки" (G7) в Германии, "диверсифицировать источники поставок". Напомним, что тогда хозяин Елисейского дворца заявил, что "венесуэльская нефть также должна получить возможность вернуться на рынок".

Хотя в некоторых французских изданиях (среди них журнал Opinion) пишут о якобы незапланированном характере встречи Макрона с Мадуро, мол, "столкнулись нос к носу", она явно была не случайной и сразу же попала в объективы телекамер.

Макрон, напомним, был улыбчив, радостно жал руку венесуэльцу, высказал желание "и дальше разговаривать, работать на двусторонней основе, что будет полезно для вашей страны и региона в целом".

При этом называл Мадуро "президентом", хотя, о чем напомнила парижская леволиберальная газета Liberation, в 2019 году именовал его по-другому - "нелегитимным правителем".

Та же Liberation обозначила мимолетный тет-а-тет в Египте как "разворот на 180 градусов" в отношениях с Мадуро, но не стала обвинять французского президента, в отличие от некоторых записей в соцсетях, в лицемерии, а в небольшом комментарии назвала это событие проявлением "реальной политики в чистом виде".

Отметим, что в администрации Елисейского дворца также заявили о том, что президент "проявил прагматизм", пытался "придать динамику" в отношения с Мадуро и его режимом" с тем, чтобы подтолкнуть к диалогу с венесуэльской оппозицией. Ну а нефть? О ней ни слова.

Джо Байден и Си Цзиньпин впервые пообщались в очном формате

Александр Ленин,Игорь Дунаевский

Первые очные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись сегодня на индонезийском острове Бали перед открытием саммита G20. Встреча проходила за закрытыми дверями более трех часов. По ее итогам общей пресс-конференции не планировалось, но Байден обещал ответить на вопросы прессы. На момент подписания номера в печать его выступление не состоялось.

В отношениях Китая и США достаточно разногласий, но на публику и до, и после встречи лидеры двух стран провели обмен любезностями, выражая заинтересованность в совместной работе.

Байден назвал переговоры "открытыми и откровенными", утверждая, что "соперничество" между КНР и США неизбежно, но оно не должно "скатываться к конфликту". Глава Белого дома призвал Пекин к сотрудничеству по глобальным проблемам, включая продовольственную безопасность, здравоохранение и макроэкономику.

В свою очередь в китайском МИДе подчеркнули, что Си предостерег Байдена от конфликта, указав: "Нам нужно получать выгоду от совместного развития". По его словам, Пекин готов к разрешению противоречий через диалог, но "исключительно на равноправной основе".

Глава КНР отметил, что при разрешении кризиса на Украине "необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами". Он считает, что для поиска развязок конфликта требуются "комплексные решения".

Си также подчеркнул бесперспективность попыток сепаратистских сил добиться независимости Тайваня.

Внешне умиротворяющие слова аналитиков, впрочем, не убедили.

Западные СМИ напоминают, что по многим из указанных проблем до настоящего времени Вашингтон и Пекин не были в состоянии идти на какие-либо уступки.

Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор исторических наук:

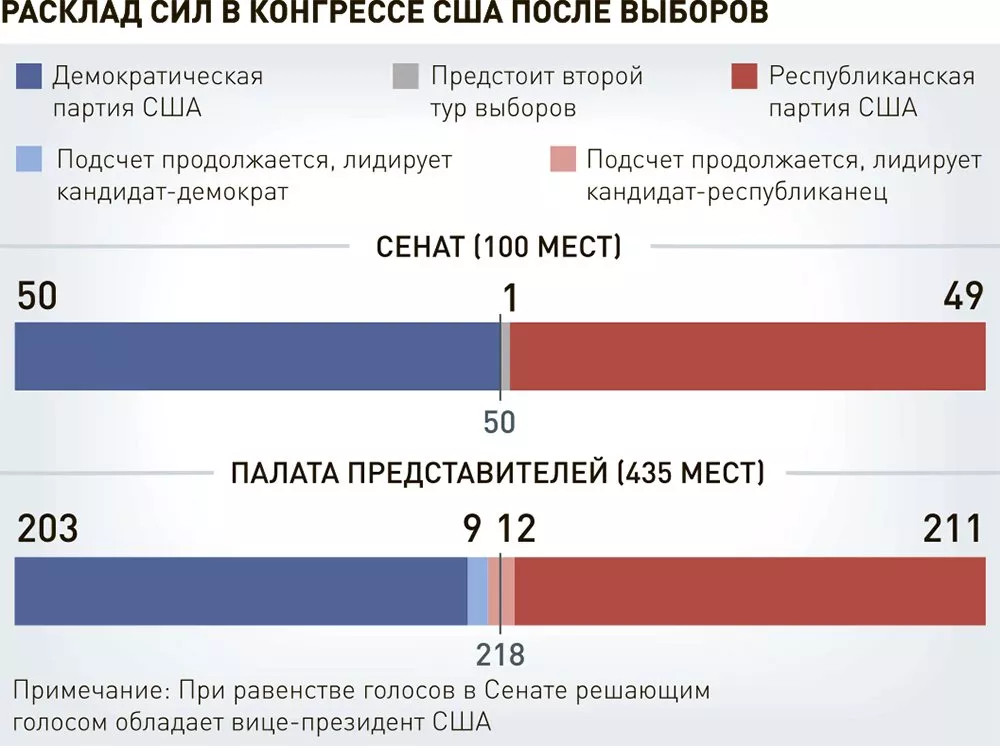

Безусловно, сам факт проведения очной встречи между президентом США и председателем КНР можно назвать прогрессом. Немаловажно, что разговор лидеров прошел после того, как в Китае завершился XX съезд КПК, а в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Надежды американцев на нарушение единства в управлении Китаем и углубление противоречий внутри китайских элит не состоялись.

Очевидно, что как с американской, так и с китайской стороны есть желание обсудить болезненные вопросы. Строго говоря, Китай никогда не выходил из диалога с США.

Необходимо четко понимать, что никакого прорыва на этой встрече не было и не могло быть. У Вашингтона есть четкий план по отношению к КНР, в соответствии с которым Китай не должен вырасти заметным образом экономически, особенно в области высоких технологий. Но наряду с этим для США очевидно, что попытки заблокировать китайский экспорт ведут к ухудшению ситуации в общемировой экономике.