Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Иран снова будет соблюдать СВПД, если санкции будут сняты

Глава иранского атомного ведомства подчеркнул необходимость прекращения обвинений против Ирана со стороны МАГАТЭ, добавив, что в случае отмены санкций, Иран снова присоединится к СВПД.

В беседе с ливанским телеканалом Al-Mayadeen глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами рассказал о последнем статусе переговоров между Ираном и мировыми державами по снятию санкций и возрождению СВПД.

Он подчеркнул необходимость снятия санкций в качестве условия, при котором Иран затем вернется и полностью выполнит свои обязательства по СВПД.

Эслами подчеркнул, что любое соглашение о возрождении СВПД «должно быть таким, чтобы его придерживались все стороны».

«Тегеран будет соблюдать соглашение 2015 года при условии, что другие будут придерживаться его положений, важнейшим из которых является отмена санкций», — заявил глава ядерной службы.

Иран поставил под сомнение реальное намерение Вашингтона вернуться к СВПД и снятие антииранских санкций, заявив, что действия и слова США не соответствуют друг другу.

Иран заявил, что серьезно относится к достижению соглашения в ядерных переговорах и без колебаний достигнет «хорошего и прочного» соглашения, но требует гарантий того, что Соединенные Штаты не откажутся от какого-либо соглашения.

Защищенность региональных госсайтов оставляет желать лучшего

Яков Шпунт

Сайты высших органов власти субъектов РФ защищены слабо. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования в рамках проекта "Мониторинг госсайтов". Более того, в пяти субъектах РФ у органов власти официальные сайты и вовсе отсутствуют.

Общественное движение "Информация для всех" опубликовало результаты ежегодного исследования 170 официальных сайтов высших органов власти 85 субъектов Российской Федерации. Исследование проводится в рамках проекта "Мониторинг госсайтов". По итогам исследования выпущен доклад "Информационная безопасность сайтов государственных органов субъектов Федерации - 2022".

Правительства пяти субъектов Российской Федерации (Астраханская, Калужская, Оренбургская области, Москва и Ставропольский край) и вовсе не имеют официальных сайтов. Их администрирование передано подведомственным организациям или несуществующим госорганам, что выводит сайты из разряда официальных. Правительства Воронежской области и Крыма на момент проведения исследования были и вовсе недоступны.

Как показало исследование, защищенность сайтов региональных органов власти находится на низком уровне. К примеру, 15% исследованных сайтов не поддерживают защищенное соединение по протоколу HTTPS, а еще две трети поддерживают его лишь формально, не обеспечивая надежную защиту соединения со своими посетителями. Все это создает условия для перехвата или подмены трафика третьей стороной. Только в 29 субъектах сайты соответствовали всем современным требованиям.

Также авторы исследования обращают внимание, что сайты региональных органов власти до сих пор применяют посторонний код, в том числе зарубежного происхождения. Такие проблемы обнаружены на 99% ресурсов. Федеральные сайты же, как напоминают авторы исследования, практически отказались от Google Analytics и на 40% сократили загрузки иного постороннего кода. Зато больше половины администраторов для защиты от DDoS-атак закрыли доступ к сайтам с зарубежных IP, в том числе и из стран ЕАЭС, хотя данная мера показала себя неэффективной.

Руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин отметил, что с февраля 2022 г. произошло резкое увеличение интенсивности компьютерных атак на информационные ресурсы органов государственной власти, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры. В качестве целей выступают в том числе и сайты госорганов и государственных информационных систем. Вместе с тем, по оценке Антона Кузьмина, преобладающим типом атак является взлом с компрометацией данных: "Появляются новые векторы атак и уязвимости нулевого дня, но список самых популярных типов атак пока остается неизменным. Сюда можно отнести шифрование данных, DDoS, фишинг, подбор паролей от учетных записей пользователей и SQL-инъекции. По нашим наблюдениям, наиболее распространенным видом атак является взлом с компрометацией данных - такие нападения составили 37% от общего числа атак. Взломы электронной почты, так же как и взломы с целью подмены и порчи информации, составили 19% всех нападений, фишинг - 17%. На DDoS-атаки пришлось 7% инцидентов".

"Мы постоянно наблюдаем большое число DDoS-атак, организуемых на ресурсы государственных органов РФ, особенно находящихся в приграничных регионах. Количество сетевых атак в этом году возросло кратно, и сайты госсервисов стали одной из основных мишеней злоумышленников", - делает вывод основатель Qrator Labs Александр Лямин.

"Органы прокуратуры понуждали, а жизнь принуждала госорганы к усилению информационной безопасности госсайтов. Но новые вызовы были восприняты многими госорганами со стоическим равнодушием", - такой вывод по результатам исследования приводится в докладе "Информационная безопасность сайтов государственных органов субъектов Федерации - 2022". На ситуацию не смогли значимым образом повлиять ни рост атак, в том числе на сайты, ни активность регуляторов.

Прогноз на 2023 г. также не слишком благоприятный. "Точнее всего на этот вопрос может ответить прокуратура: если она устроит несколько "показательных порок" нерадивым чиновникам, ситуация начнет меняться стремительно, если нет - будет обычное незначительное улучшение ситуации, связанное с плановым обновлением используемого "железа" и ПО. Дополнительно стимулировать укрепление информационной безопасности в госорганах призван указ президента от 1 мая 2022 г. №250, возлагающий персональную ответственность за ее обеспечение на руководителей госорганов, а не "стрелочников". Но пока я не слышал о случаях его применения", - так в комментарии для ComNews спрогнозировал ситуацию на ближайшее будущее координатор проекта "Монитор госсайтов" Евгений Альтовский.

"Каждая компания должна знать специфику своей информационной системы. Для эффективной борьбы нужно понимать цели своего противника. У хакеров могут быть разные цели, реализацию которых можно задетектировать на разных уровнях информационной инфраструктуры, поэтому каждое средство защиты работает в своей зоне ответственности. К примеру, для защиты веб-приложений компании должны внедрять решения класса WAF. SIEM-системы помогают выявить, что происходит в инфраструктуре. Предотвращение DDoS-атак в зоне ответственности систем Anti DDoS. Антивирусные продукты усиливают защиту на уровне конечного узла. Есть классы защиты внутреннего сетевого трафика", - считает Антон Кузьмин.

"Ситуация с защищенностью региональных сайтов улучшится только в том случае, когда госорганы осуществят переход от бумажной безопасности к реально работающей защите. Важно, чтобы внедряемые решения не только соответствовали требованиям регуляторов, но и обеспечивали эффективную защиту от самых современных атак, поскольку злоумышленники постоянно наращивают мощности и придумывают новые способы нападений, совершенствуя свои инструменты. В связи с этим необходимо принципиально менять парадигму обеспечения информационной безопасности региональных госсервисов, чтобы повысить устойчивость их ресурсов к DDoS и другим сетевым угрозам", - уверен Александр Лямин.

Евгений Альтовский предлагает создать единый национальный корпус нормативных правовых актов в области информационной безопасности и поддерживающих их документов: "Необходимо разработать набор инструкций, руководств, образцов лучших практик, как это сделано в США в виде NIST SP 800. Надзорные органы должны постоянно следить за соблюдением этих НПА, а их нарушители - нерадивые чиновники привлекаться к ответственности. Уберите хотя бы одно из этих слагаемых, и мы получим текущую ситуацию, когда гром уже грянул, но большинство чиновников и не подумало "перекреститься". Единственная заметная реакция на текущие события на сайтах региональных органов власти - георгиевские ленточки и акцент на буквах Z и V в адресах их сайтов".

"Органам государственной власти необходимо задуматься о своей цифровой устойчивости, то есть понять, какие события являются для них неприемлемыми. Пример недопустимого события - авария в сфере ЖКХ, которая может повлечь за собой тяжелые последствия или даже гибель людей. Чтобы этого не допустить, нужно определить системы, которые завязаны на реализации бизнес-процессов и функций. В первую очередь постараться обеспечить их защиту и контроль", - рекомендует Антон Кузьмин.

Георгий Мартынов: Второй этап ударит по российскому потребителю рыбы

Реализация второго этапа инвестквот и аукционов уменьшит доступность рыбы для российских потребителей, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Вопрос соотношения продаж рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках затронули участники круглого стола «Открытые рынки для экспортеров». Встреча состоялась в рамках IV Форума «Экспортный потенциал Приморья 2022» во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

«В целом Россия добывает порядка 5 млн тонн ВБР, из которых 3,6 млн добываются на Дальнем Востоке. И большая часть этой продукции уходит за рубеж. Правительство продолжает подталкивать рыбаков к экспортной направленности», — отметил Георгий Мартынов.

Он обратил внимание, что принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов отразится на отечественном потребителе. «Рыба станет настолько дорогой, что ее российский потребитель просто не купит», — подчеркнул глава отраслевой ассоциации.

В качестве примера он привел ситуацию с отказом США и Японии в рамках санкционной политики приобретать российского варено-мороженого краба. «Кажется, чего проще? Отказались капиталисты покупать краба, да и ладно. Давайте все на внутренний рынок. Но нет. Себестоимость и, соответственно, цена такая, что его просто не покупают», — сказал Георгий Мартынов.

Fishnews

Хитрый Луис

в Бразилии старый-новый президент

Илья Титов

В Бразилии прошёл второй тур президентских выборов. Победу с небольшим перевесом одержал Луис Игнасиу да Сильва, известный как Лула – бывший президент из нулевых и кандидат от Партии трудящихся. Действующий президент, Жаир Мессиас Болсонару, кандидат от Либеральной партии, уступил своему оппоненту примерно два процента. Но таковы правила вторых туров – даже такой небольшой отрыв становится определяющим. Надежды на Болсонару были связаны с неожиданно высоким результатом, который президент показал в первом туре 2 октября – ему пророчили двузначное отставание, а он финишировал, уступив Луле лишь немного. Надежды на мобилизацию сторонников или на резкий провал кампании Лулы не оправдались: 1 января Луис вернётся в должность президента самой большой страны Южной Америки.

Ключевые вопросы, волнующие избирателя внутри страны, слабо отличаются от аналогичных пунктов в повестке дня любой другой страны континента. Уничтожение безумствующей уличной преступности, купирование следствий глобального кризиса, борьба с инфляцией и повсеместным ростом цен. Болсонару на выборах 2018 года имел заметный козырь в лице Пауло Гуэдеса. Этот экономист, основатель инвестфонда BTG Pactual и сооснователь Института Миллениум – конторы, продвигающей праволиберальную экономическую политику – сумел переманить на сторону Болсонару значительную часть финансовой элиты страны, сконцентрированной в Сан-Паулу. 2019 год, начавшийся с инаугурации Жаира, отметился небывалым подъёмом ожиданий, но слабым ростом реальных показателей.

Ну а потом грянул ковид, прославивший имя бразильского президента на весь мир. Лидер 214-миллионной страны стал самым высокопоставленным ковид-диссидентом в мире. Рассказы о том, что ковид является не более, чем сезонным гриппом, резкие появления в толпах испуганных либеральных журналистов без маски, утверждения о вредности вакцин – всё это очень веселило публику по всему миру, но крайне напрягало бразильцев, 31 миллион из которых – это только по официальным данным – перенёс этот «сезонный грипп», при этом из числа заболевших 670 тысяч человек его так и не перенесли. Болсонару принято считать «бразильским Трампом», однако крайне показателен тот момент, что на пике эпидемии, когда в некоторых штатах страны система здравоохранения просто рухнула, за помощью этот «бразильский Трамп» обратился не к США, где в тот момент ещё заседал «американский Трамп», не к горячо обожаемому Израилю, с флагами которого Болсонару миловался ещё пуще своего американского коллеги, а к Китаю. Вакцина CoronaVac, вкупе с естественным спадом активности «сезонного гриппа» помогла смягчить удар.

Но очевидно, что ковид и огромный урон, который эпидемия нанесла Бразилии, вкупе с экономическим кризисом, начавшимся как следствие пандемии и не кончившимся до сих пор, не оправдали надежд той части бразильского истеблишмента, что надеялся на «рейганизацию» довольно сильно полевевшей в нулевые и десятые экономики страны. Именно поэтому местное глубинное государство, расположенное в Бразилии не так глубинно, как в тех же США, решило вытащить Луиса да Сильву из тюрьмы, куда тот был помещён за получение взятки в виде квартиры и за отмывание денег. Приговор составил девять с половиной лет заключения, но отсидел Лула всего полтора – после того, как было решено, что лишь такая мощная и авторитетная фигура сможет сместить Болсонару, Федеральный суд внезапно обнаружил, что никаких оснований для обвинительного приговора нет.

Нехитрая схема вытаскивания своего человека строилась на том, что только у Лулы достаточно поддержки. Чем же вызвана эта поддержка? Лула связал своё имя с рядом программ социальной помощи наименее обеспеченным слоям населения, и эти слои не забыли своего благодетеля: огромный густонаселённый регион Нордэсте на северо-востоке страны, известный своей бедностью, стал единственным, где Лула получил поддержку, давшую значительный отрыв от соперника. Проблемы преступности, социального неравенства, налоговая политика: по мнению исследователей, не относящихся к конторам, продвигающим того или иного кандидата, ни один человек на должности президента Бразилии не способен что-либо с этим сделать даже несмотря на редкие проблески успеха, вроде упомянутой программы социальной помощи Лулы.

Часто можно встретить такое мнение, что за спиной Лулы стоит Белый дом и что товарищ Байден, ставший одним из первых поздравивших Лулу с переизбранием на «свободных и заслуживающих доверия выборах», очень хотел видеть во главе государства именно Луиса.

Сложно сказать, насколько сегодняшний Лула будет ориентирован на Вашингтон. Лула времён своих двух сроков в нулевых не зря вошёл в историю как один из основателей БРИКС – тогда ещё БРИК, ЮАР присоединилась позже. На «нулевом саммите» — краткой встрече в 2008-м после саммита «восьмёрки» — Медведев, Ху, Сингх и Лула договорились о ключевых тезисах нового политического блока. Сегодня Луис да Силва также не выглядит активом Вашингтона – радость Байдена и его администрации (видели бы вы как истекал слюнями по поводу победы Лулы госсекретарь Блинкен) связана с надеждами на то, что у кабинета демократов получится наладить с левым политиком более стабильные отношения, чем с правым демагогом и подражателем Трампа. Но нужно помнить, что уже через полторы-две недели в Штатах пройдут выборы, исход которых благодаря мудрой и компетентной политике администрации демократов заранее ясен: контроль республиканцев над Конгрессом может связать Белому дому руки в слишком активной работе на бразильском направлении.

Рассуждения о борьбе левых и правых, начиная с 1793 года, пребывали в разной степени актуальности, но после февраля вовсе потеряли всякое значение. Единственное, что имеет вес – отношение к России. Опять же, сложно судить о перспективах реальных действий человека, последний раз побывавшего президентом в 2010 году – в совершенно другом мире с радикально иным раскладом сил. Но Лула, очевидно, подстраиваясь под своего избирателя, несколько раз – в том числе и в интервью американскому журналу TIME – обвинял в эскалации в Восточной Европе именно США. Бразилия сохраняет подчёркнутый нейтралитет, что в условиях крайне грубых и прямолинейных попыток Вашингтона склонить Южную Америку на свою сторону можно охарактеризовать словами Тони Блэра как «радикальный центризм». Сложно упрекнуть нового бразильского президента в явной симпатии к оформляющемуся в Евразии геополитическому монстру, вырастающему из основанной при его участии организации. Но покуда Бразилия среди бушующего кризиса зависит от поставок сырья и энергоресурсов из Китая и России, осуждений в адрес Москвы и Пекина не будет ни от левого, ни от правого президентов.

Как в Китае научно-технические инновации становятся двигателем качественного развития

Чжан Лэй (научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", главный эксперт по исследованиям и разработкам в области больших данных аналитического центра "Тайхэ", (Cпецпроект "Россия-Китай: события и комментарии")

Мне 5 лет. Мой рост - 1 метр 30 сантиметров, вес - 63 килограмма. Я беспечен, люблю пробежки и тайцзи, хорошо разбираюсь в китайских шахматах, каллиграфии и умею рисовать. У меня было много разных работ - ведущий мероприятий, танцор, лектор и прочие.

Звучит так, словно о себе одаренный человек рассказывает, не так ли? На самом деле - нет. Это так себя представляет робот. В 2021 году Walker X - робот, который может бегать, играть в китайские шахматы и взаимодействовать с людьми, - дебютировал на IV Всемирной конференции по искусственному интеллекту и незамедлительно попал в центр внимания. Роботостроение - это сфера, которая имеет крайне важное значение для передового производства и трансформации образа жизни людей, и в наши дни технологические компании по всему миру на полную силу выкатывают все новые научно-технические проекты в этой среде. Тогда как роботу, который может имитировать базовые движения человека, нужно 20-30 серводвигателей, чтобы привести его в действие, Walker X обладает 41 высокоэффективным сервоприводом китайского производства, позволяющим ему выполнять более сложные задачи, такие как игра в китайские шахматы или занятия каллиграфией и рисованием.

Научно-технологические инновации всегда лежат в основе развития Китая и повышения его национальной мощи. Например, проект "Две бомбы, один спутник", создание навигационной спутниковой системы BeiDou и Программа исследования Луны укрепили силу китайского государства. Гибридный рис, разработка новых лекарств и строительство сети высокоскоростных железных дорог способствовали повышению уровня жизни китайцев. Мобильные телефоны производства КНР, сеть 5G и прорывы в таких сферах, как квантовая информация, продемонстрировали миру творческий потенциал Китая и его возможности в сфере исследований и разработок.

В 2021 году Китай по расходам на исследования и разработки вышел на вторую позицию в мире, выделив на эту сферу 2,44 процента от ВВП. Из этой суммы 6,09 процента предназначены для фундаментальных исследований - годовой рост данной статьи расходов составил 15,6 процента. Вместе с тем, оборот технологических контрактов Китая превысил 3,7 трлн юаней, и страна стала глобальным лидером по количеству патентов как выданных национальных, так и международных, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации. Кроме того, Китай лидирует в мире по числу международных научно-технических публикаций и ссылок к источникам. Все это вместе с экспортом высокотехнологичной продукции на сумму почти 980 млрд долларов США делает Китай научной и технологической опорой мира.

Высокий приоритет независимости и развития науки и технологий подчеркнут как в 14-м пятилетнем плане экономического и социального развития государства, так и в Долгосрочных целях развития до 2035 года, принятых на 5-м пленуме ЦК КПК XIX созыва. Критически важные и ключевые технологии нельзя обрести путем выжидания или приобретения у других сторон. Получить их можно только за счет независимых исследований и разработок и постоянных инвестиций.

С момента XVIII съезда ЦК КПК центральное правительство занимается продвижением научно-технологических инноваций и внедряет соответствующие политики в беспрецедентных масштабах. Это стало важным фактором, обеспечившим твердый прогресс в науке и технологиях в последнее десятилетие. Отличным примером успеха является город Ляньюньган в провинции Цзянсу. За эти годы город стал первым по многим национальным и международным параметрам: здесь были произведены самая длинная в мире лопасть для ветроустановки и первый в мире комплект 8,8-метровых, оснащенных микропроцессором скребковых конвейеров для горнодобывающей промышленности. Кроме того, Ляньюньган - это город, в котором была установлена первая в Китае независимо разработанная линия по производству углеродного волокна мощностью 10 тысяч тонн и созданы 20 новых лекарств. Благоприятствующая политика со стороны государства позволила к 2021 году учредить в Ляньюньгане 449 предприятий высоких и новых технологий, и это в 10 раз больше по сравнению с 2012 годом. В Глобальном индексе инноваций, опубликованном Всемирной организацией по защите интеллектуальной собственности, рейтинг Китая поднялся с 34-й позиции в 2012 году до 12-й в 2021 году.

К настоящему времени Китай установил научно-технологические партнерские отношения с более чем 160 странами и регионами мира и является членом свыше 200 международных организаций и многосторонних механизмов сотрудничества. Вместе с тем, Китай участвует в ряде международных научных программ и проектов, таких как ITER, GEO и SKA, и проводит с глобальными партнерами обмен мнениями в областях здравоохранения, изменения климата, чистой энергии, искусственного интеллекта, биомедицины и современного сельского хозяйства, предлагая свои технологические решения для решения мировых проблем.

Возникновение такой продукции, как Walker X, знаменует собой ускоренную интеграцию нарождающихся технологий в жизнь китайского народа. Масштабирование сети 5G и повсеместное применение смартфонов переводят повседневный быт китайцев в режим онлайн. Сервисы платежей, вызова автомобиля и передачи информации через мобильный телефон становятся незаменимыми практически для всех. Прогресс Китая в этом отношении позволил ему выделиться среди других стран и стать самым мощным двигателем качественного национального развития.

По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, за период с 2012 по 2021 год объемы цифровой экономики Китая увеличились с 11 до 45 трлн юаней, а ее доля в национальном ВВП выросла с 21,6 до 39,8%. Несмотря на такие внешние факторы, как пандемия COVID-19, в последние годы цифровые технологии непрерывно трансформируют традиционные отрасли и продвигают инновации. На фоне стремительного роста интернет-торговли возникают все новые бизнес-модели, такие как продажи в режиме реального времени, онлайн-образование, удаленные медицинские консультации и удаленная работа.

Более того, диджитализация набирает обороты во всех социальных сферах, а традиционные отрасли все дальше становятся цифровыми, сетевыми и интеллектуальными. Как отмечается в Докладе о развитии интернета в Китае за 2021 год, цифровая индустриализация государства достигла отметки в 7,5 трлн юаней, породив новые отрасли промышленности и бизнес-модели и проникнув в высокотехнологичную глобальную промышленную цепь. В свою очередь, продолжает ускоряться и промышленная цифровизация, ее объемы достигли 31,7 трлн юаней. Внедрение цифровых технологий в производство, сельское хозяйство и сферу услуг увеличивает свои масштабы. Walker X - это не что иное, как проявление стремительного технологического роста Китая, а инновации - это главный двигатель развития. В последнее десятилетие на фоне повышенного внимания инновациям наука и техника в Китае идут вперед с невиданной ранее скоростью и внедряются в жизнь людей в беспрецедентной степени. В этой связи в методах производства, образе жизни людей и способах функционирования экономики происходят глубокие перемены. В будущем научно-технические инновации смогут закрепить за Китаем роль лидера цифровой и технологической эпохи и позволят государству приносить еще больше пользы как своему народу, так и народам других стран.

There Is No Light и Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Во что играть осенью

Олег Капранов,Богдан Бобров

Осень в игровой индустрии традиционно является урожайной порой в плане новых громких релизов. Прошел сезон летних игровых фестивалей, крупные издатели провели свои ежегодные ивенты, где показали все, что планируют выпустить в следующие двенадцать месяцев. В этом году, правда, ситуация несколько иная, чему способствовало сразу несколько факторов.

Во-первых, полноценно дают о себе знать изрядно поднадоевшие последствия пандемии - из-за перехода на удаленку все рабочие процессы замедлились, а из-за слабого контроля проверки качества должны быть более жесткими. Во-вторых, грандиозный провал Cyberpunk 2077 так сильно напугал многих издателей, что в своем стремлении выловить все возможные баги крупные проекты отодвигают в календаре все дальше. Все что угодно, только чтобы не выпустить такой же сырой продукт, какой поляки из CD Projekt RED выдали в конце 2020 года.

И вроде бы ничто в таких условиях не может предвещать хороших новостей, но за первые два осенних месяца все равно вышло очень много интересных продуктов.

Обновились ежегодные линейки спортивных симуляторов NBA 2K23 и FIFA 23 - никакой революции в гейминг они не привнесли, но и не сказать, чтобы фанатам "ФИФЫ" это когда-то было нужно. Самое важное на месте: лучшие игроки, лучшие команды, важнейшие турниры. Геймплей у критиков вызывает вопросы, но так было всегда. Просто вопросы теперь другие. Реалистичности стало больше, режим карьеры заметно доработан. Теперь он гораздо ближе к "Стань легендой" из PES. В общем, есть во что поиграть и с чем поразбираться.

Изголодавшимся по Souls-like французы студии Spiders подготовили Steelrising - игра состоит из хороших собственных идей и плохо заимствованных чужих решений, но хорошего в ней все-таки больше.

Любителям экзотики можно посоветовать Metal: Hellsinger - это редкий представитель жанра ритм-шутер. На фоне все время играет музыка - тот самый тяжелый металл, вынесенный в название. И по неприятелям надо бить или стрелять исключительно в ритм музыкальной композиции.

Soulstice - слэшер старой школы - своеобразная дань уважения Devil May Cry и первым выпускам God of War. В игре есть много соответствующих той эпохе проблем, но зато история хоть и простенькая, но интересная.

Российская студия Zelart из Волгограда выпустила проект There Is No Light - типичный представитель жанра экшен-адвенчуры, созданный для геймеров, готовых к серьезным испытаниям и самостоятельному поиску ответов.

Return to Monkey Island сразу после выхода расколол аудиторию на две части. Первая признавалась создателю серии Рону Гилберту в любви и слала в благодарность лучи добра, а вторая - так и не смогла принять обновленный визуальный стиль пиратских приключений.

Похожая судьба постигла и Scorn. Проект разрабатывался почти десять лет, а получившийся в итоге результат пришелся по душе далеко не всем. Причиной стал невнятный геймплей и практически полное отсутствие сюжета. Но в качестве интерактивного памятника Хансу Гигеру и Здзиславу Бексиньскому Scorn выглядит вполне уместно. Поэтому для всех интересующихся их творчеством Scorn к ознакомлению рекомендуется - хотя бы в виде просмотра летсплеев на YouTube.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection - четвертая и финальная часть приключений старины Нейтана Дрейка наконец-то добралась до ПК, а вместе с ней в издание вошел женский спин-офф "Uncharted: Утраченное наследие". Если из-за PlayStation-эксклюзивности вы обходили Uncharted стороной, то теперь самое время наверстать упущенное.

Victoria 3 - представитель редкого ныне жанра глобальной стратегии. Шведы из Paradox Development Studio предлагают выбрать себе подопечную страну и в период с 1836 по 1936 год привести ее к успеху, проводя политические, демографические и прочие реформы.

Но самые громкие релизы состоятся в грядущем ноябре.

9 ноября на PlayStation выйдет God of War: Ragnarok, которой уже предрекают состязание с Elden Ring за звание лучшей игры 2022 года. Игра продолжит историю бога войны Кратоса и его сына Атрея, по пятам которых ведомые местью следуют представители скандинавского пантеона.

За день до этого, 8 ноября, судя по всему, не опасаясь особой конкуренции из-за разных аудиторий, должен выйти Sonic Frontiers. Знаменитый синий Еж в этот раз отправится в приключение в открытом мире.

18 ноября эксклюзивность потеряет Marvel s Spider-Man: Miles Morales. Младший Паучок входил в стартовую линейку PS5, а теперь, спустя пару лет, доберется до персональных компьютеров.

Goat Simulator 3, какой бы она ни вышла 17 ноября, в любом случае станет игрой-событием. Интернет будет завален тематическими мемами по ее мотивам после релиза.

Следите за новинками. Поиграть, наблюдая за выпавшим за окном снегом из теплого помещения, точно будет во что.

В технических версиях Android появилась поддержка новых процессоров

Олег Капранов,Богдан Бобров

Android получила поддержку RISC-V - открытой процессорной архитектуры. Процесс идет активно, лидерами выступают китайские разработчики, но и в России также стараются не отставать. В частности, создан профильный альянс, в который вошли практически все ключевые участники рынка. Неожиданным стало то, что Google также симпатизирует идее появления процессоров на независимой архитектуре.

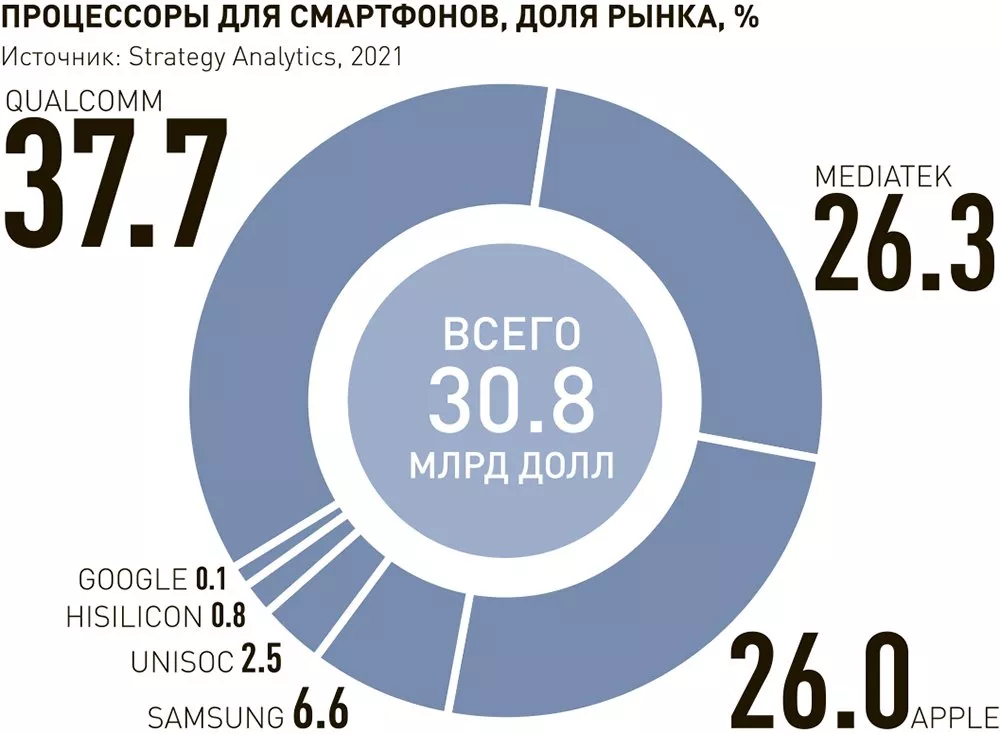

Самые популярные на сегодняшний день в мире архитектуры - это Х86 и ARM. На базе первой строят свои процессоры компании Intel и AMD, в свою очередь ARM - это основа всех современных мобильных процессоров, чипов Qualcomm, MediaTek, Huawei, Baikal и др. Обе архитектуры закрыты, чтобы разрабатывать и производить процессоры на них, нужно приобретать лицензии.

RISC-V, представленная в 2010 г., является открытой архитектурой. Благодаря этому она вызывает большой интерес у разработчиков. Для поддержки и развития RISC-V создана некоммерческая организация RISC-V International.

В Китае пошли еще дальше и ведут работу над созданием ответвления под названием RISC-X. Архитектура, как ожидается, будет открытой и бесплатной, причем не только для китайского бизнеса, но и для компаний из любых других стран.

Так что нет ничего удивительного в том, что именно в Китае была проделана работа, в результате которой поддержка RISC-V пришла на Android. Ну пока не на саму операционную систему для смартфонов, а на AOSP (Android Open Source Project). Это открытая версия Android, используемая для обкатки всех нововведений. Команда разработчиков представила около 80 патчей для AOSP, которые дают возможность системе корректно работать с RISC-V. Из представленных патчей около трети уже интегрированы в состав AOSP, а остальные - на пути интеграции. Инициатором стала Alibaba Cloud, входящая в холдинг Alibaba Group.

Интерес Китая не умозрителен. Там уже активно внедряют разработки на RISC-V. В частности, создан процессор, а на его основе - первый ноутбук. Если все получится, а конъюнктура рынка не изменится, то можно предположить, что китайские смартфоны тоже начнут мигрировать на RISC-V. Кроме того, RISC-V-чипы можно будет использовать в умных телевизорах, планшетах и IoT-системах.

Проявляют интерес к RISC-V и переходу на нее и в других странах. В рамках RISC-V International создана специальная рабочая группа Android SIG. И можно предположить, что в будущем именно они начнут лоббировать добавление архитектуры RISC-V в обычный Android. Если это произойдет, то производители электроники станут выпускать разнообразные типы гаджетов на базе указанной архитектуры. Как ни странно, но Google может стать здесь союзником, отмечает исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

"Это важно для глобальной электроники. Платформа большинства мобильных устройств "ОС Android + процессоры, основанные на ядрах ARM". Google является одним из основных инвесторов в разработки ядер и микропроцессоров RISC-V. Компания стремится снять зависимость от ARM и контролировать не только операционную систему, но и микропроцессорную платформу мобильных устройств", - пояснил эксперт.

В России для развития RISC-V был организован "Альянс RISC-V", который ставит своей целью развивать архитектуру, включая выпуск новых систем на ее базе. В ассоциацию вошли такие игроки, как Yadro и "Байкал электроникс", а также разработчик ОС Astra Linux группа "Астра". Участники альянса заявляют о планах обеспечить совместимость решений, создать полигон для их тестирования, а также общую базу, доступ к которой получат все члены ассоциации. Летом 2022 года глава минцифры Максут Шадаев сообщил, что государство в ближайшее время выделит серьезный бюджет на поддержку отечественных процессорных разработок на открытой архитектуре RISC-V.

В минпромторге также поддерживают использование максимально широкого спектра архитектур при разработках микроэлектроники. "Наличие возможности межплатформенной применяемости российских продуктов будет содействовать повышению их экспортного потенциала и конкурентоспособности", - сообщили в ведомстве.

К сдержанности в отношении появления поддержки RISC-V на AOSP призывает Константин Манцветов, руководитель Mobile Inform Group. Он напомнил, что пока не существует чипов на этой архитектуре для мобильной платформы.

"Чем больше среда вокруг RISC-V будет развиваться, тем лучше будет для нас, поскольку, по всей видимости, для российского чипостроения RISC-V - это единственный адекватный вариант", - сообщил он. Но все происходящее пока скорее "воодушевление на будущее", добавил Манцветов. По его мнению, России следовало бы принимать более активное участие в работе международного консорциума RISC-V.

Как Байден шансы демократов прикопал. Через неделю пройдут промежуточные выборы в конгресс США

Александр Гасюк

Промежуточные выборы в конгресс США, на которых будут избраны 35 из 100 сенаторов (верхняя палата) и все 435 конгрессменов (нижняя палата) состоятся ровно через одну неделю. 8 ноября американцы, столкнувшиеся в период работы президента-демократа Джо Байдена с "идеальным штормом" социально-экономических проблем вынесут вердикт доверия политике действующей администрации. Впрочем, последние замеры общественного мнения не сулят Байдену и его партии ничего хорошего и указывают на вероятное получение республиканцами уверенного контроля как минимум над палатой представителей.

Согласно соцопросу, проведенному в конце октября компанией Rasmussen Reports, за семь дней до выборов республиканцы значительно опережают демократов в предпочтениях избирателей. Так, за "слонов" готовы отдать свой голос 49 процентов респондентов, а за "ослов" - 42. При этом 62 процента опрошенных считают важным, чтобы оппозиционная ныне республиканская партия разрушила монополию демократов на Капитолийском холме и получила контроль хотя бы над одной из палат конгресса.

Важным маркером отношений избирателей к той или иной политической силе в Америке традиционно служит рейтинг действующего президента США. В этом плане нынешнему хозяину Белого дома, сфокусировавшемуся на противостоянии России и Китаю, похвастаться нечем - 56 процентов американцев, по оценке YouGov, не одобряют деятельности Байдена на посту главы государства, и лишь 27 процентов считают, что Америка под руководством без пяти минут 80-летнего президента движется в правильном направлении. Согласно другому замеру общественных настроений в США, опубликованному телеканалом CBS News в минувшее воскресенье, 8 из 10 американцев (79 процентов) уверены, что власти "утратили контроль" за происходящим в стране.

Что же волнует рядовых американцев в первую очередь? Может Украина, без которой не обходится практически ни одно публичное выступление Байдена? Или соперничество с Москвой и Пекином, на которые Вашингтон крайне неубедительно пытается спихнуть проблемы простых граждан. Отнюдь. Октябрьский опрос Монмутского университета в Нью-Джерси показал, что среди "приоритетных проблем США" преобладают инфляция, преступность, иммиграция, вопросы голосования на выборах, рабочие места, безработица, инфраструктура, расовое неравенство, контроль над оборотом стрелкового оружия и другие проблемы.

Республиканцы же умело играют на чаяниях уставшего от бытовых неурядиц населения и обещают возвести в приоритет понятные для всех вопросы снижения инфляции и обеспечения безопасности границы с Мексикой. "Я думаю, что демократов ждет грубое пробуждение в ноябре. Высокая инфляция, высокий уровень преступности, открытая граница - это не то, чего хочет американское общество", - заявил сенатор Рик Скотт в эфире телеканала ABC News.

Не знать об этом Байден и его команда не могут. Но Белый дом продолжает упрямо гнуть свою деструктивную политику, рассказывая разочарованным ценами на бензоколонках гражданам про "авторитарные амбиции Си и Путина". Тем самым еще больше "прикапывая" шансы демократов на выборах. "Президент Байден подрывает избирательные перспективы в конгрессе своей же собственной партии через глубоко ошибочную политику. Байден убежден, что глобальная репутация Америки на кону из-за войны на Украине и последовательно отвергает дипломатическое решение. Война на Украине вместе с разрушением администрацией экономических отношений с Китаем, усиливает стагфляцию, что вероятно преподнесет одну или обе палаты конгресса Республиканской партии", указывает профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в опубликованной 30 октября статье для издания Commondreams.org

В том, что часть накопившегося у граждан негатива, вызванного грубыми просчетами действующей администрации США, электорат непременно перенесет на представляемую Байденом Демпартию, не сомневаются ни американские социологи, ни политологи. Согласно первым (результаты соцопроса CBS News-YouGov), по итогам волеизъявления 8 ноября республиканцы получат не менее 228 мест в палате представителей (при необходимых для контроля 218) и гарантированно вернут себе контроль над ней. Демократы же могут рассчитывать максимум на 207 кресел и забыть на ближайшие годы про ныне занимаемый престарелой Нэнси Пелоси пост спикера конгресса (достается получившей большинство на выборах партии). Это значит, что "ослы" утратят преимущество при инициировании законов и формировании политической повестки. Прогнозируемая победа оппозиции на промежуточных выборах в конгресс грозит "хромой утке" Байдену саботажем всех его инициатив в остаток президентского срока.

Политологи в США указывают и на высокие шансы республиканцев укрепить позиции в сенате. Сейчас там расклад 50 на 50 и контроль демократов над сенатом обеспечивает вице-президент Камала Харрис. Правда, вопрос о том, получат ли "слоны" в свое распоряжение и верхнюю палату, для чего необходим 51 голос, остается открытым. Дело в том, что американские избиратели традиционно предпочитают "подвешенный конгресс" - когда палаты на Капитолийском холме контролируют разные партии. Такой политический плюрализм - залог не только острой политической поляризации и борьбы, но и страховка от ошибок в управлении страной. Таких, которые наплодили взявшие под свое крыло и конгресс, и сенат демократы.

Ожидаемый успех республиканцев на промежуточных выборах станет "разминкой" перед главной схваткой с демократами на предстоящих в 2024 году президентских выборах, баллотироваться на которых вновь собирается эксцентричный экс-президент США Дональд Трамп. Республиканцы надеются, что 8 ноября запустят "красную волну", которая пошатнет позиции политических оппонентов по всей стране, включая и традиционные для демпратии штаты. В этих, так называемых "глубоко синих" избирательных округах (англ. - deep-blue districts) демократы уже начали бить тревогу за судьбу своих вотчин. Как пишет издание Axios, стремящиеся переизбраться в конгресс от демпартии кандидаты от "вечно синих" Калифорнии, Нью-Йорка, Пенсильвании в последнее время указывают на рост популярности кандидатов-республиканцев и резко усилившуюся политическую конкуренцию с ними.

Правда, и сами республиканцы не меньше беспокоятся о том, что "их победу могут в очередной раз украсть". Как свидетельствуют результаты недавнего совместного соцопроса газеты USA Today и Университета Саффолка, две трети (62 процента) зарегистрированных избирателей этой политсилы озабочены возможными манипуляциями при подсчете итогов промежуточных выборов. Таким образом, нельзя исключать, что вопрос о легитимности американской избирательной системы с учетом до сих пор звучащих заявлений Трампа о "краже" демократами его победы на выборах-2020, будет вновь поднят по итогам предстоящего 8 ноября голосования.

Федор Лукьянов: Перед Россией стоит задача заинтересовать незападный мир практической выгодой от взаимодействия

Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

Военно-политическая напряженность в Европе стала катализатором глубоких перемен в структуре мировой политики и экономики. И конечно, изменила место России в мире. Если приметы первого были заметны уже как минимум несколько лет, то второе ярко проявилось именно теперь. Прошедшее на прошлой неделе очередное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" стало наглядной иллюстрацией и поставило важные вопросы.

Многие в России давно говорили о необходимости ухода от западоцентричного взгляда на мир, который присущ нашему политическому сознанию на протяжении столетий. И дело не в симпатиях или антипатиях, а в изменении всеобщего устройства - нельзя по остаточному принципу воспринимать огромную часть мира, где живет, как сейчас стали говорить, Мировое большинство и происходит наиболее интенсивное развитие. С этим никто не спорил, однако преодолеть глубоко укорененную традицию оценивать собственные действия сквозь призму отношений с Западом преодолеть трудно. События 2022 года заставили сделать это в экстренном режиме - Запад сам проявил инициативу, даже в обвальном режиме.

Валдайское заседание было в этой связи показательным - обновился состав участников. Привычные гости из Европы и США в большинстве не приехали - кто-то по принципиальным соображениям, кого-то не пустили работодатели. Аудитория дала возможность оценить представительный срез того самого Мирового большинства - их настроя и запросов.

Начать можно с очевидного - незападный мир, можно сказать, с сочувствием смотрит на попытку России сломать систему доминирования Запада на международной арене. Отношение к специальной военной операции варьируется в диапазоне от понимания причин до сожаления в связи с гуманитарными издержками, однако практически отсутствует тема осуждения и тем более наказания России, доминирующая на Западе. И причина - не в одобрении действий на Украине, а именно в том, что жители бывшего "третьего мира" считают правильным и исторически необратимым противодействие бывшим колониальным властителям. Иными словами, накопленное раздражение Западом в данном случае проявляется в твердом отказе следовать западным установкам - сами разберемся.

Далее открывается нехоженое поле. Россия сейчас говорит о необходимости справедливого мирового устройства, в котором все государства свободны реализовывать свои культурные и национальные особенности. Без навязывания стандартов извне. И эта мысль находит горячее одобрение. В странах Азии, Африки и Латинской Америки идея несправедливости, которой, как они уверены, пронизана вся мировая система под руководством Запада, давно является стержневой. То, что Россия тоже к этому пришла, приветствуется, однако нас воспринимают не как основоположника тренда, а как новичка, присоединившегося после блужданий. Конечно, помогает советское прошлое, в мире помнят роль, которую СССР сыграл в деколонизации. Но есть и понимание, что современная Россия - не Советский Союз, а страна с гораздо более многообразной идентичностью.

Ну и справедливость - понятие не универсальное, ее трактовка - опять-таки продукт культуры каждого сообщества. Особенно на международной арене, где толкование каждым справедливости неразрывно связано с реализацией национальных интересов. Поэтому справедливость как лозунг - хорошо и правильно, как руководство к действиям едва ли применимо на практике. Точнее, требует наполнения совершенно конкретными шагами, которые собеседник посчитает для себя выгодными, открывающими новые возможности.

Незападный мир, как бы он ни относился к Европе и США, не заинтересован в лишних конфликтах и осложнениях. По крайней мере сейчас, пока перестройка мировой структуры только набирает обороты. Фора, которой располагает Запад, велика, хотя и сокращается. Степень западного влияния на мировые процессы - тоже. Соответственно, воплощение в жизнь идей справедливости - это прежде всего создание альтернатив международной монополии, возможность выстраивать эффективные схемы взаимодействия и развития не против Запада, а в обход его, без его участия. В этом заинтересованы все, а события 2022 года показали, что такая возможность существует. Тем более что сам Запад в стремлении наказать Россию продемонстрировал, до какой степени он готов использовать свои преимущества. И, кстати, спекулировать на теме справедливости. Эпопея вокруг "зерновой сделки", которая переживает очередной драматический вираж, показала, что тема заботы о сирых и убогих может легко использоваться в конкретных политико-экономических, а то и военных целях.

Перед Россией стоит задача поистине исторической сложности. Во-первых, заинтересовать незападный мир не идеологической повесткой (с этим все более или менее в порядке), а совершенно практической выгодой от взаимодействия. Во-вторых, инициирование параллельных каналов такого взаимодействия, которые защищены от карательного воздействия недружественных стран. И тут нужен максимально творческий подход, поскольку почти все придется делать с нуля.

А чтобы в целом решать проблемы в новом контексте, необходима одна предпосылка. Понять, что все это - не способ дать отлуп Западу, а единственный залог адаптации России к изменившимся обстоятельствам для ее выживания. Того, к чему мы привыкли, больше не будет.

Какие шины и за сколько предлагают в регионах

Олег Платонов,Мария Голубкова,Элина Труханова,Светлана Сибина

Первый снег, выпавший во многих регионах, а где-то и установившийся гололед четко дали понять - пора сменить летние шины на зимние, не дожидаясь "дня жестянщика".

В Сибири и на Урале автомобилисты уже "переобулись", в некоторых областях средней полосы только начинают. Но во что "переобуваться" с уходом с рынка западных брендов? На каких заводах в России производят наши, отечественные, шины? Уступают ли они привычным зарубежным и могут ли составить конкуренцию китайским?

Каждая пятая - из Нижнекамска

Сразу несколько предприятий производит зимнюю резину в Татарстане. Самое крупное и известное - это "Нижнекамскшина". В ассортименте - более 280 позиций легковых и легкогрузовых шин шинных брендов KAMA и Viatti. Довольно высокое качество покрышек подтверждается тем, что завод стал первым поставщиком на российском рынке, который довел шины до строгих стандартов таких автопроизводителей, как Fiat, Volkswagen, Skoda и Ford.

По итогам прошлого года "Нижнекамскшина" выпустила более 12,3 миллиона шин, а это значит, что практически каждая пятая покрышка в России была сделана в Нижнекамске. Как говорят на предприятии, в этом году показатели должны вырасти еще больше.

Автомобилисты между тем пока все же настороженно относятся к продукции предприятия.

- С одной стороны, мне "Кама" нравится по соотношению "цена - качество", - признается водитель "Лады Гранты" Руслан Батаев. - Но все равно есть ощущение, что берешь кота в мешке. Иногда купишь - и шины служат долго, а в следующий раз вроде купил точно такие же, а наткнулся на некачественный продукт.

- Я не рискую, - признается владелец автомобиля марки "Форд" Алексей Семенов. - "Переобулся" в финские шины. Да, цены на импорт выросли в два раза, но никто из западных производителей с российского рынка так и не ушел. Что касается нижнекамских шин, они хоть и стоят гораздо дешевле, все же проигрывают зарубежным аналогам в долговечности.

За что хвалит губернатор

Два больших предприятия по производству шин от компании Cordiant работают в Ярославле и Омске.

Так, ярославский шинный в год выпускает 2,2 миллиона легковых шин.

Губернатор региона Михаил Евраев ярославские покрышки хвалит и утверждает, что по качеству они не уступают мировым брендам. Корреспонденту "РГ" не удалось выяснить, на каких шинах ездит сам глава области, поэтому остается только поверить ему на слово.

Тем более что и не такие статусные ярославцы говорят о том, что шины местного производства - неплохой вариант. Автолюбитель Дмитрий, например, признался, что не будет покупать китайские покрышки, скорее всего, остановится на ярославских.

- В целом Cordiant достойный выбор. И я так говорю не потому, что эти шины ярославские, а потому что водители их, как правило, хвалят, - подчеркивает автолюбитель.

Серьезное переформатирование производства в Ярославле началось еще до введения санкций. Сейчас здесь идет процесс импортозамещения ряда западных ингредиентов на российские аналоги.

К слову, цены на ярославские шины подчас существенно отличаются в разных регионах страны. Например, зимняя шина Cordiant SNOW CROSS 195/65R15 в Москве, Костроме, Калуге и Омске продается за 4220 рублей, в Санкт-Петербурге - за 3790, а в Белгороде ее можно приобрести за 3640 рублей.

С начала года брендовые шины подорожали почти вдвое, поэтому продажи российских шин сейчас активно растут.

- Японский аналог на мой паркетник стоит 9720 рублей, омский - 3860. Китайский - чуть дешевле. Поэтому возьму местные шины - поддержу производителя. И, если что, будет, кому предъявлять претензии, - делится соображениями автолюбитель с 15-летним стажем Сергей Лавров из Омска.

При этом, по словам продавцов, третья часть покупателей, несмотря на разницу цен, все же покупает шины уже проверенных сибирскими дорогами зарубежных марок. Чтобы потом не болела голова, можно и переплатить, - полагают владельцы иномарок.

А что с финнами?

Завод финской Nokian Tyrеs работает в Ленинградской области с 2005 года. Предприятие являлось основным активом компании и выпускало около 16 миллионов шин в год. Шины, произведенные в России, поставлялись не только в саму Финляндию, но и в страны Западной Европы, США, Канаду, страны СНГ.

Сейчас на предприятии предпочитают не комментировать ситуацию и дальнейшие планы. Однако в правительстве региона корреспонденту "РГ" сообщили, что компания заявила о запуске процесса контролируемого выхода с российского рынка и постепенно реализует его, продолжая выпуск продукции к зимнему сезону. Из-за сложностей с поставками сырья и материалов часть сотрудников предприятия находится в простое.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Когда меня спрашивают, какие шины выбрать, я задаю встречный вопрос, а какой у вас бюджет? Потому что шины - однозначно не та вещь, на которой нужно экономить. Это единственный элемент машины, который отвечает за сцепление с дорогой, и экономия или "пофигизм" могут очень дорого стоить. Цена хороших современных шин - это далеко не только стоимость бренда, как кому-то хотелось бы думать - главное, что в них тщательно разработано сырье, плюс они сконструированы так, чтобы крепко "держать дорогу". Поэтому если есть возможность, лучше купить финские, немецкие или французские шины. При этом если выбирать - подержанные зарубежные или российские новые, то лучше наши. Потому что неизвестно еще, какой остаточный ресурс окажется у зарубежных. Если сравнивать отечественные и китайские, то тут вопрос не такой однозначный. Китайцы уже неплохо научились делать летние шины. Но вот про зимние я этого пока сказать не могу. Непонятно, как они поведут себя на наших дорогах. Поэтому в случае с зимними, я бы все-таки выбрал отечественные.

Подготовила Елена Мационг

В московских шиномонтажах слоты на "переобувку" расписаны на неделю вперед. В этом убедился корреспондент "РГ", попробовав заказать услугу по телефону.

Из шести монтажек только в одной разрешили приехать в день звонка. "Но скорее всего минута в минуту по времени записи вас принять не получится. У нас очереди, закладывайте полтора-два часа на весь процесс", - рассказал администратор. В остальных пунктах от Сокольников до Битцевского леса рекомендовали записываться уже на "после праздников". "Мы сейчас и так в круглосуточном режиме работаем, - объяснил менеджер автотехцентра в Щербинке Роман Вахрушев. - Слишком большой ажиотаж".

Цены, судя по отзывам в соцсетях, выросли за пару недель на 10-15 процентов. Сейчас смена резины 13-14 радиусов стоит не меньше 2,5-3 тысяч рублей, владельцам кроссоверов надо быть готовыми заплатить от 7-8 тысяч. В цене выросла и сама резина. Радует только то, что вопреки ожиданиям нет дефицита импорта: многие по-прежнему выбирают Pirelli и Bridgestone или их реплики, китайские оригиналы такой популярностью не пользуются. В среднем четыре шины на легковушку обойдутся в 25-26 тысяч рублей плюс еще диски в районе 15-16, бортировка, регулировка. Судя по графикам "Яндекс. Маркета", товары по сравнению с началом октября выросли в цене по отдельным позициям на 30 процентов. Это вынуждает экономить: в шиномонтажах, куда обратилась "РГ", рекомендовали брать бэушную резину.

Подготовил Сергей Буланов

Вагон и три метра бетона: в ДНР рассказали о секретах укрепрайонов ВСУ

Руслан Мельников

Штурмовать мощные укрепрайоны ВСУ довольно сложно, поэтому на некоторых направлениях наступление продвигается медленно. Как рассказал корреспонденту "РГ" советник главы ДНР Ян Гагин, за восемь лет противник подготовил основательную эшелонированную оборону. Фортификации возводились по всем правилам военной науки и с определенными хитростями.

- Это не просто вырытые в земле окопы и блиндажи. Бетона там не жалели. По словам местных жителей, при строительстве укреплений бетоновозки приезжали одна за другой. Например, мы взяли укрепрайон, в котором в землю полностью был закопан целый вагон-теплушка, а сверху - еще полтора метра бетона, потом сантиметров 50 стали, и снова - полтора метра бетона. В результате получился бункер, способный выдержать прямое попадание снаряда из самоходки. И от такого бункера в разные стороны идут подземные коммуникации на 30-40 метров, так что противник может неожиданно появиться на другом конце укреплений. Причем бойницы смотрят в разные стороны. Укреплены и забетонированы также коммуникации и системы жизнеобеспечения. - рассказывает Ян Гагин.

Нередко подобные крепости, в которых, кстати, может присутствовать и закапонированная техника, остаются боеспособными после мощной артподготовки перед наступлением. Даже если такое укрепление обороняют лишь несколько человек, его все равно трудно захватить. Бойцы отмечают, что бывали случаи, когда после ударов артиллерии, вроде бы наступала тишина и укрепрайон не подавал признаков жизни, но при приближении к нему почти вплотную затаившийся противник неожиданно открывал огонь. А благодаря сети подземных коммуникаций, солдаты ВСУ могли незаметно перемещаться сразу по нескольким направлениям.

Боец штурмовой пехоты ДНР с позывным Тема также рассказал корреспонденту "РГ" об особенностях укрепрайонов ВСУ. Он принимал участие в боях за Марьинку, где пришлось взламывать мощные фортификации.

- Укрепрайоны в Марьинке строились много лет и считались образцово-показательными. Туда неоднократно приезжали высокопоставленные украинские чины. Действительно, все было сделано по уму. Материалов, сил и средств не жалели. Были очень хорошие доты. Практически каждый дом с подвалом там оборудован как пункт боепитания: сложены ручные гранаты и боекомплект к различным видам вооружения: автоматам, РПГ, крупнокалиберным пулеметам. Также мы находили иностранное вооружение. Я видел оружие из Германии, Турции, Польши, Канады, США. Были, например, современные американские винтовки М-4. Также у солдат ВСУ имелись бронежилеты, форма, сухпаи НАТО. А все вокруг оказалось изрыто ходами сообщений, которые идут под домами. Когда мы шли на штурм и завязывали стрелковый бой, противник мог неожиданно исчезнуть и открыть огонь совсем с другой стороны, - вспоминает Тема.

Также, по словам собеседника "РГ", оборона ВСУ строилась по особому принципу.

- Если у нас бойницы и стрелковые ячейки обычно смотрят в сторону противника, то на украинских укрепрайонах есть возможность удерживать круговую оборону. Там установлены специальные бронеколпаки, которые позволят вести огонь не только на 180, но и на 360 градусов. При этом все залито бетоном, засыпано землей, закрыто бревнами. Использовались бронестекла, бронелисты. Бывало, в котлованы опускали уже готовые вылитые из бетона формы, а затем дополнительно закрывали их землей и деревом, - говорит Тема.

Чтобы штурмовать такие укрепление пришлось изменить привычную тактику.

- Если пехота не могла пройти после артподготовки, ее отводили назад и снова били артой. Если не помогала артиллерия - наводили авиацию. Если не справлялась авиация - по укрепрайонам били "Солнцепеками". А от них трудно спастись даже в бункере, - рассказывает Тема.

Удары ВС РФ затруднили подвоз резервов ВСУ и нарушили производство на украинских предприятиях ВПК: Минобороны России доложило о ходе спецоперации

Юрий Гаврилов

Вчера в Минобороны России сообщили о результатах проведенной нашими военными 31 октября мощной атаки на объекты систем управления, связи и энергетики Украины. Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, по некоторым данным, привел к поражению порядка четырех десятков заранее определенных целей.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это вызвало существенное нарушение управления группировками ВСУ и их тылового обеспечения. "Значительно затруднены перевозки резервов и матсредств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины", - заявил генерал.

Он также рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения. На Купянском направлении противник безуспешно попытался атаковать наши войска усиленной иностранными наемниками батальонной тактической группой ВСУ. Они хотели прорваться в сторону населенных пунктов Николаевка и Куземовка в ЛНР, а также Орлянка в Харьковской области.

"Все атаки отражены. В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины и шесть пикапов", - доложил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении по выдвигавшимся в походных порядках украинским ротным тактическим группам открыла упреждающий огонь наша артиллерия. Были сорваны попытки противника продвинуться к Червонопоповке и Макеевке в ЛНР. Неприятель потерял более 30 человек, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

Активные действия российских войск на Николаево-Криворожском направлении не позволили ВСУ пробиться в сторону населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай на Херсонщине. В результате огневого поражения противника отбросили на исходные рубежи. Он оставил на поле боя более 110 военнослужащих, один танк, восемь боевых бронемашин и восемь пикапов.

Наша оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в течение суток в Николаевской, Херсонской, Харьковской областях и на территории ДНР восемь пунктов управления. Удары также нанесли по 63 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике противника в 154 районах.

Под Колодезями и Невским в ДНР и у Новой Каменки в Херсонской области были уничтожены три склада боеприпасов. А в окрестностях Белогоровки (Луганская Народная Республика) и неподалеку от Соледара - две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

"Истребительной авиацией в районе Апостолово Днепропетровской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - сообщил Конашенков.

Наши средства ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников. Это произошло у Евгеновки и Красного Лимана в ЛНР, около Воеводовки на Луганщине, под Энергодаром в Запорожской области, Васильевкой, Калининской, Дослидным и Червоным Подольем в Херсонской области.

Кроме того, около Антоновки на Херсонщине была перехвачена баллистическая ракета комплекса "Точка-У". А над Донецком - шесть реактивных снарядов РСЗО "Ольха". По данным Минобороны России, всего в ходе СВО Украина потеряла 329 самолетов, 167 вертолетов, 2402 беспилотника, 384 зенитных ракетных комплекса, 6233 танка и других боевых бронемашин, 881 реактивную систему залпового огня, 3544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6937 военных автомобилей.

Киев не прекращает попыток создать угрозу техногенной катастрофы в районе Запорожской АЭС. О ситуации там Конашенков сказал отдельно.

В течение суток украинская артиллерия выпустила по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции, более 20 снарядов. Стрельба велась из подконтрольного ВСУ Марганеца Днепропетровской области.

"Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме", - сообщил генерал.

Ректор Сколтеха Александр Кулешов: Нам есть чем ответить на санкции

Юрий Медведев

Госдеп США включил в санкционный список Сколковский институт науки и технологий, обвинив его в работе на оборонку. Такое решение в институте восприняли с недоумением, а скорее даже с юмором. Ведь большая часть научных сотрудников и преподавателей Сколтеха - это иностранцы, в том числе из США, Германии, Канады и других "недружественных стран". Как они могут ковать наш военный щит, известно только госдепу. Впрочем, это не единственный вопрос, который корреспондент "РГ" обсудил с ректором Сколтеха, академиком РАН Александром Кулешовым.

Госдеп даже конкретизировал свое обвинение, заявив, что Сколтех выполняет заказы "Уралвагонзавода", "Алмаз-Антея" и других оборонных предприятий. Можно прояснить ситуацию или все под грифом "секретно"?

Александр Кулешов: Нам нечего скрывать, у нас все открыто. В заявлении госдепа правдой является только первая фраза: Сколтех создает критически важные технологии для экономики России. Все, что касается оборонки и конкретных предприятий, "Уралвагонзавода" и других, - полная чепуха.

Но откуда-то именно эти организации в их заявлении все же появились?

Александр Кулешов: Здесь ситуация такая. Когда в 2012 году создавался Сколтех, несколько оборонных организаций вложили определенные суммы в так называемый Эндаумент. И все! Ни с кем из них мы никогда не работали.

Вообще заявление госдепа настолько, мягко говоря, странное, что с ним даже невозможно спорить. Ведь преподаватели и научные сотрудники Сколтеха - это в значительной части либо иностранцы, либо русские со вторым гражданством. В том числе из США, Канады, Германии, других "недружественных" стран. Каждый, кто хоть раз имел дело с оборонкой, понимает, что в любой стране мира подобная организация никогда не сможет работать на оборонку. Это аксиома. У нас нет никаких контактов с оборонкой, нет ни первого отдела, ни допуска к гостайне. Словом, все эти госдеповские словеса про наши работы на оборонку 100-процентное вранье. Но им, как говорится, не привыкать.

В создание Сколтеха большой вклад внес знаменитый Массачусетский технологический институт (МИТ), у вас многое сделано по его лекалам. Сейчас все контакты прекращены. Насколько это для вас болезненно?

Александр Кулешов: Если кратко, то не насколько. Что имею в виду? Конечно, в первые годы формирования Сколтеха американцы сделали для нас очень много. Но мы очень быстро учились, причем оказались способными учениками. Скажем, только за семь лет опубликовали более 200 совместных с сотрудниками МИТ статей в престижных научных журналах. Мы нарастили мускулы. Если бы санкции ввели в 2014 году, Сколтеха просто не было бы. А сейчас разрыв контактов с МИТ мы практически не почувствовали, ничего драматического не произошло. Кстати, наши уже бывшие партнеры звонят, извиняются, что так произошло. Ведь за десять лет у нас сложились хорошие, добрые отношения. Но что делать. Так вышло.

Вы сказали, что у вас большое количество научных сотрудников и преподавателей иностранцы. Многие уехали?

Александр Кулешов: Конечно, потери есть. Например, Сколтех покинули 17 профессоров из США (и русские, и чистые американцы). Есть ли сожаление? Есть. Скажем, Кит Стивенсон, первый проректор, молодой, очень талантливый ученый, лауреат престижной премии Чарльза Райли по электрохимии. Сейчас он подал заявление в OFAC с просьбой на персональное разрешение продолжить работу в Сколтехе. Получит? Кто знает.

А в целом ситуация с иностранными сотрудниками такая же, как и с МИТ. Если бы подобное произошло пять лет назад, для нас это было бы фатальным ударом, а сейчас почти не заметили. Дело в том, что за эти годы вокруг каждого известного профессора собралась сильная команда молодых талантливых российских ребят. Они ни в чем не уступают маститым асам, которые покинули Россию. Может, у наших пока не такие громкие имена, но это вопрос времени. Главное, что они очень талантливы и хотят работать в нашей стране.

Можно вспомнить, что в 1929 году в СССР, пользуясь Великой депрессией, пригласили американских инженеров, которые построили ДнепроГЭС, ГАЗ, Магнитку и другие объекты двух первых пятилеток. А когда уехали на родину, в нашей стране остались не только построенные объекты, но и, что даже более важно - была создана советская инженерная школа.

Так вот в тех новых областях науки и технологий, которыми мы сейчас занимаемся, ранее квалифицированных людей в России практически не было. Что это за области? Ну, например, мобильная связь, фотоника, искусственный интеллект, вычислительное материаловедение, электрохимическое хранение энергии и многое другое. Сейчас они появились. Это одно из главных достижений проекта Сколтех.

В Сколтехе учится более 1000 студентов из 42 стран. Как на них отразились санкции?

Александр Кулешов: Сразу после их введения ко мне пришли три студента из США с вопросом, что делать с вашими дипломами? Ответил, не знаю. Надеюсь, что все будет в порядке. В конце концов, вы не под санкциями, вы получили очень хорошее образование. Оно признано в мире. В списке 100 лучших молодых университетов мира мы в 2021 году были на 65-м месте. А по скорости роста на 21!

Всего у нас учится около 20 процентов иностранных студентов. Есть из "недружественных" стран, например, Италии, Германии, Испании и других, но больше половины - из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. В целом считаю, что никаких проблем со студентами в связи с санкциями нет.

Что же получается, Александр Петрович? Ситуация со студентами нормальная, разрыв с МИТ, отъезд иностранных профессоров почти не отражаются на Сколтехе? Санкции прошли мимо? Жизнь идет своим чередом?

Александр Кулешов: Мы обсудили только некоторые аспекты санкционной проблемы, а есть другие, где удар оказался очень болезненным. Прежде всего, это оборудование, реактивы, приборы, которые были приобретены в "недружественных" странах. Пока мы имеем некоторые запасы, но что будет завтра? Это самое тревожное, что может произойти. Также, с нами разорвали отношения западные университеты, а значит, сворачиваются совместные проекты и стажировки. Кроме того, нас вывели из международных организаций. Например, отлучили от участия в разработке мировых стандартов Open RAN для сетей 5G. Причина? Якобы Сколтех связан с оборонкой. О том, что это абсолютная ложь, никто не желает слушать. Разрабатывать оборудование мы и сейчас можем, но вот нашего вклада в новых стандартах уже не будет. И еще. От нас за одну неделю ушли сразу 35 клиентов, которые платят хорошие деньги за наши разработки. В этом списке "Хуавей", "Бош", "Филипс" и другие "громкие" компании. Их отказ понятен. Но среди "отказников" есть еще и много российских компаний. Боятся вторичных санкций.

Боятся санкций?

Александр Кулешов: Боятся. Говорят, вы нас извините, но не можем рисковать. Правда, мы подсчитали заработки за этот год, и, к своему удивлению, обнаружили, что они растут. Несмотря на разрыв контрактов с рядом компаний, сумма на 30 процентов больше, чем в прошлом.

И не заметили ухода таких знаменитых клиентов?

Александр Кулешов: Сумели быстро найти других. Надо работать. Как я уже говорил, мы владеем уникальными технологиями, умеем делать то, что недоступно не только в нашей стране, но и за границей.

Возможно, разрывы этих контрактов нам еще аукнутся в следующем году, придется закрывать дырки. Но уверен, справимся. Поймите меня правильно. Может сложиться впечатление, что я излишне оптимистичен. У меня в жизни бывали очень сложные, иногда казалось, даже безвыходные ситуации. Опыт показывает, что в нашей стране только оптимист может выжить. А пессимист и реалист, как правило, терпят поражение. Проблем у Сколтеха, конечно, масса. Но мы с ними справимся.

Какие работы ведёт Сколтех по импортозамещению?

Александр Кулешов: Слово "импортозамещение" в Сколтехе не употребляется. Если задуматься, что означает это слово, то, по-видимому, получается, что берётся импортный продукт и делается такое же, но с достаточно значительным вкладом российского производителя. Так вот я считаю саму постановку вопроса неправильной.

В России есть достаточное количество технологий, которые нам нужно освоить и не надо это называть импортозамещением. Сегодня продукт считается "импортозамещенным", если на 60 процентов мы его можем делать сами. С экономической точки зрения это, может быть, и разумно, но с точки зрения безопасности страны, сегодняшней ситуации это абсолютно неверный критерий. Основные части нужно делать самим, нужно полностью контролировать технологии, и использовать компоненты из тех стран, которые для нас на данный момент не закрыты.

После 24 февраля мы все оказались в другой стране. Многие обсуждают, как действовать в этой принципиально новой ситуации. Кто-то считает, что сферу науки и технологий надо срочно переводить на мобилизационные рельсы. Перенимать опыт оборонки. Кто-то, что надо менять систему управления, так как она очень многоступенчатая и неповоротливая. Мнений много. Что вы думаете? С чего надо начинать в первую очередь?

Александр Кулешов: По большому счету дело не в системе управления и не в опыте оборонки. У нас две самые больные, ключевые проблемы: тотальное вранье и тотальная безнаказанность. Пока мы от них не избавимся, ничего ни в науке, ни в технологиях кардинально изменить не удастся.

Честно говоря, неожиданный ответ...

Александр Кулешов: Это результат моей долгой жизни в сфере науки и технологий. Много лет проработал в советской оборонке, потом в Европе, и, наконец, в РАН, откуда перешел на должность ректора Сколтеха. Много чего повидал, через многое прошел. Могу только повторить: пока не прекратим врать и не почувствуем, что каждый поступок влечет за собой серьезную ответственность, мы наши проблемы не решим. А что касается конкретно системы управления наукой? Может, ей и не надо особо управлять. Главное, ей не надо мешать, она должна развиваться свободно.

И еще хочу обратить внимание на такой важнейший аспект. Разрушенная войной, нищая страна в 1949 году создала атомную бомбу, в 1957 году отправила в космос первый спутник, через четыре года первого человека. Это феноменальное достижение. Не знаю, есть ли в истории других стран подобные примеры. Я абсолютно убежден, что совершить такие прорывы удалось только потому, что первостепенное значение придавалось науке и образованию. Они были на первом месте у руководства страны. А у нас эти сферы долгие годы находились на десятых ролях. Хотя слов об их важнейшем значении говорилось много. Наука и образование срочно должны занять самые ведущие позиции во всех наших планах, проектах и программах. Без этого все остальное стратегии, планы, программы останутся на бумаге, как это происходит со многими подобными документами.

Недавно избранный главой РАН Геннадий Красников говорит, что сейчас отношение к науке кардинально изменилось. Если раньше в высоких кабинетах на предложение ученых внедрить новые разработки отвечали, не надо, все купим, то сейчас сами обращаются, давайте ваши идеи. Вы чувствуете эти тенденции?

Александр Кулешов: Не сказал бы, что уже происходят существенные изменения, но надежды на новые подходы появились. Понимаете, как ни ужасны боевые действия, но с другой стороны, это момент истины. Уже не соврешь. А соврешь, то ложь на коротких ножках живет недолго и быстро выйдет на наружу. У нас есть все возможности, чтобы сделать нашу науку и технологии конкурентоспособными, но надо создать самые благоприятные условия для их развития.

Сергей Шумаков: "Культура" изучает возможность показа фильмов в кинотеатрах

Главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков в день 25-летия начала вещания рассказал в интервью РИА Новости о выходе в ноябре проекта "Сокровища Кремля", над которым команда работала последние три года, о возможности показывать документальные фильмы в кинотеатрах и об образе культуры в условиях отмены. Беседовала Елизавета Крылова.

– Сергей Леонидович, поздравляем с юбилеем канала, в этот праздничный день расскажите, пожалуйста, о планах: что ждет телезрителей, появятся ли какие-то новые документальные фильмы, программы?

– Мы сейчас готовим большой проект, над которым работали почти три года. Нет необходимости объяснять, что мы попали во все турбулентные процессы, связанные с пандемией. Это, конечно, очень затруднило всю логистику производства, съемок, в общем, было не просто. Проект называется "Сокровища Московского Кремля". Мы впервые получили доступ к совершенно уникальным предметам и попытались, наверное, это дерзко будет говорить, но вдохнуть в них заново душу. Экспонат, когда ты его рассматриваешь даже в музейной витрине Кремля, находится на некоторой дистанции, поэтому мы драматургически нашли, как мне кажется, очень удачные решения, которые позволяют увидеть и рассмотреть не только сам предмет, например, шапку Мономаха или платье Екатерины Великой, но передать ощущения живых людей, которые его не только держали в руках, но для которых он олицетворял собой державность и величие российской истории.

– Когда проект выйдет на телеэкраны?

– Скоро. В ноябре.

– Появятся ли в эфире какие-то военно-исторические программы?

– В этом году у нас идет с невероятным успехом историческая программа Владимира Мединского "Рассказы из русской истории". И это правда, невероятно увлекательно и интересно.

– Сейчас есть проблема с новинками в кинотеатрах, скажите, телеканалу "Культура" не поступало предложение о том, чтобы создавать для кинотеатров документальные фильмы?

– Мы рассматриваем эту возможность, потому что у нас очень богатая коллекция, и там есть достойнейшие картины и по качеству, и по содержанию, и, самое главное, по своему обращению к зрителю. Наш канал, он все-таки рассчитан на широкую аудиторию.

– Какие киноленты вы могли бы представить в кинотеатрах?

– Я бы хотел представить "Моцарта". Это полнометражный, документально-художественный фильм, в котором, как мне кажется, очень с неожиданной стороны раскрыта личность, творчество выдающегося композитора.

Совсем недавно был фильм, точнее даже серия фильмов, которая посвящена истории киностудии ЦДФ – это Центральная студия документальных фильмов. Студия с богатейшей историей, но самое главное с совершенно уникальным материалом. Поэтому для любителей подлинности это – бесценный источник. Это интересно, так как там запечатлена история страны, и есть очень эмоциональное соприкосновение с судьбами людей.

– В настоящий момент есть ли у канала программы по франшизе?

– Франшиза – это всегда эксплуатация успеха. Для нас слово "успех" имеет совершенно другое значение, поэтому мы не стремимся к успеху любой ценой. Не знаю, насколько уместно в данном случае это слово – отечественная продукция, но мы, как правило, все же говорим с нашим зрителем. Хотя наш канал пользуется очень большой популярностью и за рубежом, даже сейчас. Мы не стараемся делать что-то специально "на экспорт". Нас любят, потому что мы создаем российское телевидение.

– Планируются ли проекты со странами-партнерами?

– Это всегда такой вопрос, скорее, юридически-финансового свойства, ведь совместное производство, хлопотная история, поэтому мы работаем совершенно по другой схеме. Когда времена были другие, мы закупали продукцию, которая кажется нам была уместной, и самое главное, как бы расширяющей культурный горизонт зрителя.

Повторюсь, у нас задача образовательная, просветительская, и мы стараемся представлять тот контент, который является лучшим на сегодняшний день как за рубежом, так и в нашей стране. У вас тут же возникнет вопрос, предвижу его, а как же сейчас, когда все закрыто – да очень просто, во-первых, мы очень рачительные хозяева, у нас хороший запас. Плюс ко всему, должен вам сказать, далеко не все отказываются с нами сотрудничать. У нас замечательные отношения с Китаем, где производят феноменальные фильмы – художественную и сериальную продукцию. Мы покупали и уже показывали молодежные сериалы. Рассматриваем сейчас несколько проектов иранского телевидения – это один из лучших кинематографов мира. Мне не нужно вам объяснять, что еще существует Индия, в которой кинематограф занимает такую же роль, как и в Соединенных Штатах, поэтому их производство называется Болливуд, а не Голливуд. По объему, по качеству продукции они ничем не уступают. Вы не представляете, какой большой мир, надо просто посмотреть по сторонам. Поэтому здесь никакой угрозы я не вижу.

– Что касается "культуры отмены", почувствовал ли это как-то на себе канал?

– Нет, я это совершенно не почувствовал, потому что, повторяю, это несусветная глупость. Отменить в культуре ничего нельзя. Вы, наверное, слышали, есть такой выдающийся дипломат и мыслитель Боррель. Он, как-то поведал всему миру, что Европа – это цветущий сад, окруженный дикими джунглями. Правда, забыл добавить, что все цивилизационные культурные центры находятся именно в джунглях. Колыбель человечества находится за пределами этого сада. Но даже если согласиться с образом цветущего сада, изгоните из него Достоевского, Чехова… Это все равно, что отменить собственную голову. Творчество и Достоевского, и Чехова, и Толстого в буквальном смысле фундаментально повлияло на глубинные процессы, которые происходили на рубеже XIX-XX веков.

– Ранее появилась инициатива инициировать возможность изъятия российского паспорта у коллег, которые дискредитируют само понятие "деятель культуры". Скажите, пожалуйста, согласны ли с таким убеждением?

– Я вообще не хочу это обсуждать. Это примерно такая же глупость, как то, что сказал Боррель. Резкие движения в области культуры, как мне кажется, – вещь очень опасная.

Когда-то в моем детстве все наши игры происходили на железной дороге. И на станции стояли такие будки, которые вызывали у нас неподдельный интерес, потому что за дверью там все время что-то гудело. Они были наглухо закрыты, и на бронированной двери висела табличка, на которой были череп и молнии, и написано: "Не влезай, убьет!". Для меня это идеальный образ культуры.

– Расскажите, пожалуйста, про план развития телеканала на ближайшие пять-десять лет.