Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

То потухнет, то погаснет

Все сигареты в России хотят сделать самозатухающими

Текст: Тимофей Борисов

Все разрешенные для продажи на территории России сигареты будут самозатухающими. Соответствующие требования должны быть прописаны в специальном ГОСТе. Вопросами утверждения этого стандарта занимаются два ведомства - МЧС России и минздрав.

"Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России", - сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По статистике, которую ранее приводили в МЧС России, до 40 процентов всех смертей от возгораний происходит из-за непотушенной сигареты.

Курение становится причиной около 10 процентов от всего количества пожаров. Например, в 2018 году пожарные приводили такие цифры: за 2017 год в России в огне погибло 7816 человек. Это в пять раз больше, чем гибнет по той же причине в США, и в десять раз больше, чем в Германии. И статистика с тех пор особо не изменилась.

Пожарные давно бьют тревогу из-за того, что одной из нередких причин пожаров в домах становятся непотушенные сигареты. Можно сказать даже, что наряду с неисправной проводкой курение в постели, и особенно в состоянии алкогольного опьянения, является наиболее распространенной причиной возгораний в квартирах и частных домах. Сигареты либо выпадают из рук на одеяла или ковры, либо, частично догорая, падают с пепельницы на скатерть или на пол. Температура в зоне соприкосновения с поверхностью может достигать 450 градусов, поэтому загореться могут даже деревянные покрытия, а не только вата или ткань.

Тогда же, пару лет назад, в профильном департаменте МЧС России полагали, что проблему помогут решить технически продвинутые приборы. Так называемые вейпы входили в моду и были, казалось, совершенно безвредны с точки зрения возникновения искр или способности тлеть. Но вскоре неумолимая статистика показала, что количество пожаров и смертей от непотушенных сигарет вниз не пошло.

Не помогло исправить ситуацию с курением в постели и принятие жесткого антитабачного закона. Принятый в июне 2013 года, он запрещал только курение в офисах и других общественных местах. Проверить же, курит гражданин у себя дома или нет, было невозможно.

Раньше, еще в советские времена, с такой проблемой также сталкивались, но реже, поскольку качество и табака, и бумаги было таковым, что сигареты зачастую непросто было раскурить даже при желании. И вот оказалось, что технический прогресс в этой области оказал плохую услугу пожарной безопасности. Бумагу стали применять, пропитанную селитрой, чтобы лучше и быстрей горела.

Нередко доводилось слышать мнения, что это было сделано производителями сигарет намеренно с целью увеличить продажи.

Логика тут понятна и проста: сигарета быстро догорала, и человек тянулся за новой, соответственно, на сутки курильщику требовалось больше сигарет, чем обычно, особенно во время застолья. Как говорится, не успеешь рюмку поднять, а от едва зажженной сигареты остается один фильтр.

По словам Еникеева, требования применять самозатухающие сигареты давно получили широкое распространение в странах Европы.

А как у них?

Одними из первых продавать сигареты без функции самозатухания запретили власти американского штата Нью-Йорк. Согласно соответствующему закону, принятому еще в начале 2000-х годов, на рынок штата допускались лишь те производители, у которых новым требованиям соответствовали 75 процентов всех сигарет, писала газета The New York Times. Требования эти главным образом предписывали использовать специальные полосы, которые замедляют горение и без дальнейших затяжек приводят к затуханию табачного изделия. Тех продавцов, кто продает сигареты с фальшивым сертификатом о самозатухании, по закону предлагалось штрафовать на сумму до 10 тысяч долларов. А для тех, кто продает сигареты вообще без каких-либо лицензий в отношении "пожаробезопасности" табачных изделий, были предусмотрены штрафы от пятисот до тысячи долларов за каждую сделку. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, правила, разрешающие продажи только самозатухающих сигарет, существуют во всех 50 американских штатах.

Следом за своим южным соседом похожий закон приняли канадцы, а спустя некоторое время и страны Европейского союза. Согласно статистике той же ВОЗ, подобные правила действительно приносят пользу: например, в Эстонии сразу после вступления в силу закона о запрете продажи не самозатухающих сигарет число смертей, вызванных пожарами из-за курения, за год снизилось с 73 до 54. А в штате Массачусетс аналогичный закон на 28 процентов сократил вероятность возникновения пожаров в жилых домах. На сегодняшний момент правила, требующие продавать самозатухающие сигареты, существуют также в Австралии, Исландии и ЮАР.

Подготовила Диана Ковалева

Сколько это будет стоить

Производители сигарет просят о том, чтобы были созданы условия для поэтапного перехода на использование самозатухающей бумаги, поскольку она выпускается только в нескольких странах (Испании, Австрии и Китае). "Мощности ее производства ограничены и на данный момент не позволяют реализовать одномоментный разовый переход предприятий табачной отрасли по всей Евразийской зоне, - считает вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко. - Поэтому, возможно, стоит рассмотреть перспективы создания локальных мощностей по производству такой бумаги в России". Внедрение новой бумаги в производство требует проведения тестирования в течение более полутора лет, а затраты на производство оцениваются в дополнительные 100 млн евро ежегодно, говорит руководитель "БАТ Россия" по связям с госорганами Олег Барвин. "Подобная инициатива серьезно скажется на себестоимости конечного продукта для потребителей, а эффективность данной меры вызывает сомнения, - полагает он. - Особенно в текущих условиях повышения акциза на 20% и проблем с международными перевозками из-за пандемии". Опыт стран, где внедрена такая технология, показал, что прямой зависимости между использованием в производстве сигарет специальной бумаги с пониженной воспламеняемостью и количеством пожаров по неосторожности из-за курения нет, утверждает Барвин. О том же говорит Сергей Слипченко: статистика стран, которые ввели у себя эту норму - Австралии, Франции и США, - показывает, что эффект по уменьшению пожаров из-за сигарет, безусловно, есть, но он не очень большой". В Минздраве "РГ" подтвердили обсуждение этой инициативы. Там указывают, что, по данным ВОЗ, все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств - членов Европейского союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС). Эти страны составляют примерно 20% населения мира, потребляют примерно 20% производимых в мире сигарет. В минздраве отмечают, что нормативная база для законов о НВС варьируется в зависимости от страны. В то время как Канада приняла меры по снижению склонности к возгоранию в рамках законов об общественном здоровье, большинство штатов США осуществляют такие меры в рамках законов о пожарной безопасности. В Австралии и Европейском союзе аналогичные меры были приняты в рамках законодательства о защите прав потребителей. В России эту инициативу можно реализовать только через внесение изменений в евразийский технический регламент на табачную продукцию, подчеркивает Барвин.

Подготовили Елена Манукиян, Светлана Ментюкова

Укрепление пройденного

Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году

Текст: Роман Маркелов

Наступивший год теоретически может стать более спокойным для рубля, чем 2020-й. Самочувствие рубля способны улучшить приток инвестиций в развивающиеся экономики и рост цен на нефть. С другой стороны, старые риски никуда не делись, да и определенности в мировой экономике не стало больше и в новом году.

В конце года в интервью Сергею Шнурову на телеканале RTVI глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ситуация, когда курс рубля по отношению к доллару сильно меняется, не является нормальной. 2020 год стал для российской валюты нестабильным - его курс к доллару колебался в диапазоне от 60 до 80 рублей. В целом за год российская валюта заметно ослабла и сейчас стоит около 75 рублей за доллар. "Я выступаю за плавающий рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле - партия крепкого рубля, а есть те, которые в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле", - отмечала Набиуллина.

Перспективы курса рубля в 2021 году зависят от ряда ключевых факторов, вектор влияния которых до сих пор сложно предугадать, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В частности, это выстраивание внешнеполитических отношений России с новым президентом США. Избранный президент Джозеф Байден неоднократно высказывался на тему взаимоотношений с Россией и по большей части это были заявления в негативном ключе. "Большинство демократов в конгрессе сделает процесс утверждения новых санкций к России более легким и быстрым. И хотя пока на повестке нет варианта жестких санкций, неопределенность в этом вопросе будет напоминать о себе, оказывая давление на рубль и локальный госдолг", - предупреждает Евстифеев.

В отношении экономических перспектив ситуация также неясна, добавляет аналитик. "Вместо позитивных надежд в конце 2020 года, связанных с разработкой и введением в оборот вакцин, сейчас мы имеет новые локдауны, жесткие ограничения и рекордное число инфицированных. Из-за этого общий оптимизм приутих, инвесторы уже пытаются оценить, насколько быстрой будет массовая вакцинация, будет ли она эффективна против новых мутаций коронавируса", - рассказывает Евстифеев. От этого напрямую зависят темпы восстановления мировой экономики, что непосредственно влияет на ожидание спроса и цен на энергоносители, а значит, и на фундаментальные факторы привлекательности рубля.

К середине 2021 года большая часть населения в развитых странах все же получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность, рассчитывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мировая экономика начнет восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. В отсутствие внешних шоков в новом году ожидается стабильный приток капитала в российские активы, что поддержит рубль", - допускает он. Последнее, по его мнению, обеспечит и продолжение текущей монетарной политики ФРС США и ЕЦБ, которые будут удерживать рекордно низкие ставки и огромными объемами выкупать облигации, повышая глобальную денежную массу.

Не исключено, что в 2021 году цены на нефть марки Brent закрепятся выше 50 долларов за баррель. Страны ОПЕК+ смогут смягчить ограничения на добычу нефти в 2021 году, что позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну, рассчитывает аналитик.

По прогнозу Васильева, в 2021 году среднегодовой курс рубля составит 72 к доллару и 89 к евро. "На конец 2021-го ожидаем увидеть рубль в диапазоне 72-77 к доллару и 88-93 к евро", - рассказывает он. Евстифеев ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 74,7 рубля за доллар, однако это не исключает волатильности на 5-7 рублей в каждую сторону от этого значения.

Планшет для агронома

Текст: Александр Терехов (Директор департамента цифровых мобильных технологий Samsung Electronics)

Цифровизация затрагивает аграрную отрасль России не меньше, чем другие сферы. По данным Минсельхоза за 2019 год, 20 процентов регионов демонстрируют высокий уровень развития IT и внедрения технологических решений в АПК, около трети - средний. Однако если в США, Канаде и Европе "умные" технологии используют около 70 процентов фермерских хозяйств, то в нашей стране этот показатель значительно ниже.

Проект "Цифровое сельское хозяйство", разработанный профильным министерством, призван за счет digital-решений увеличить производительность агропредприятий вдвое к 2024 году.

Лидеры отрасли отмечают, что одна из базовых задач на начальном этапе - переход к цифровой форме сбора, хранения и обработки производственной информации. Так, для формирования прозрачной статистики и сбора больших данных необходимо автоматизировать работу с историей: что делалось на полях, с применением каких технологий и препаратов и так далее. Большинство агрономов по старинке фиксируют это вручную - допустим, в блокноте. Если же специалист увольняется или теряет записную книжку, оказываются утраченными и важные данные. В связи с этим ведущие агрофирмы России уже перешли к использованию цифровых мобильных решений вроде планшета агронома.

К примеру, холдинг "Русагро" внедрил такое решение на базе устройств Samsung и программного обеспечения собственной разработки. Планшет предоставляет сотрудникам схемы оперативного учета и план работ на полях, фиксирует сам факт проведения тех или иных действий, позволяет передавать задания механизатору и водителю, а также содержит справочную информацию: технологическую карту и план выпуска продукции растениеводства, агроэкологический паспорт полей, структуру посевных площадей и подобные данные. То есть помимо хранения информации устройство позволяет решать целый комплекс задач.

Здесь крайне важен грамотный выбор планшета: он должен служить настоящим производственным инструментом. Очевидно, что необходим конкурсный отбор по ряду параметров в ходе детального тестирования. В упомянутом проекте были задействованы защищенные планшеты, которые соответствуют, в числе прочего, стандартам IP68 (показывает устойчивость к проникновению пыли и воды) и армейскому MIL-STD810G. Сотрудники компании могли использовать их в жестких полевых условиях, не беспокоясь о выживаемости устройства. Кроме того, у Samsung в России есть своя лаборатория с опытными разработчиками, что позволило быстро и эффективно интегрировать ПО и планшет в единый программно-аппаратный комплекс.

Процесс цифровой трансформации в компании начали в 2017-м, закупив около 150 устройств с автоматизированным рабочим местом (АРМ) агронома. Через год количество гаджетов увеличили вдвое, приобретя обновленные модели. Сейчас их продолжают применять в качестве планшетов агронома и мобильных рабочих мест специалистов службы безопасности. Кроме того, компания закупила 1500 смартфонов с АРМ для механизаторов-трактористов и 500 для водителей-перевозчиков.

Одним из ключевых аспектов при вводе в эксплуатацию и дальнейшем использовании мобильных рабочих мест является то, что все эти устройства, будь то смартфон или планшет, способны пройти процесс настройки, установки ПО и подключения к корпоративным системам в автоматическом режиме за счет встроенной платформы Knox. Это существенно снижает риски, связанные с человеческим фактором, а также повышает эффективность IT-службы клиентов.

Еще один важный для сельского хозяйства цифровой проект реализует "Ростсельмаш". В 2021 году компания выводит на рынок комплекс электронных систем для АПК. Во время испытаний "умных" комбайнов и тракторов применялись специальные приложения на планшетах. Экосистема продуктов, которая приходит на помощь фермеру, отвечает за автоматизацию работы сельхозмашин, системы безопасности и сбор агрономической статистики. С помощью платформы Agrotronic, разработанной "Ростсельмашем", водители проходят проверку Face ID для доступа к управлению машиной и могут в любое время получить информацию о состоянии техники - от уровня топлива до сроков проведения техобслуживания. Транспорт защищен от несанкционированных отгрузок метками "свой - чужой", а алгоритм "РСМ Роутер" выстраивает траекторию движения с учетом возможности машины, конфигурации поля и других характеристик местности. Точность вождения автоматизированных комбайнов - до 2,5 сантиметра, что в десять раз выше, чем при ручном управлении.

По оценке специалистов предприятия, в будущем это позволит компаниям повысить экономический эффект от процессов, которые сегодня выполняются механизаторами, на 30 процентов. Решения для формирования программно-аппаратного комплекса выбирались по множеству функциональных параметров, включая практическую надежность и наличие ПО для автоматизированной настройки профиля.

Это только два примера того, как IT-решения способны повысить результативность бизнес-процессов в компании, а значит, и ее рентабельность. Неслучайно власти стремятся создать более благоприятные условия аграриям, внедряющим digital-технологии. В октябре 2020 года стало известно о создании единой информационной системы для обращения за господдержкой в сфере АПК. Субсидии могут стимулировать цифровизацию тех хозяйств, у которых ранее не было на это ресурсов.

Субсидии по ошибке

Власти ограничивают агроэкспорт. Как это отразится на сельском хозяйстве юга?

Текст: Леонид Федоров

Президент России Владимир Путин поручил федеральным чиновникам разобраться с ценами на продовольствие. На недавней пресс-конференции он отметил, что чрезмерная поддержка экспорта сельхозпродукции в условиях высокого спроса на российские продукты в мире была ошибкой.

- Несмотря на то что ситуация на мировых рынках изменилась и экспорт и так стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз. Это просто ошибка, - сказал глава государства. - Но надеюсь, что это будет поправлено в самое ближайшее время.

Особенно эта проблема актуальна для юга России, который в основном ориентирован на экспорт сельхозпродукции. Подорожание продуктов произошло во многом из-за того, что производители, в том числе и региональные, решили воспользоваться сверхвысокими мировыми ценами. В продуктах, в том же сахаре, подсолнечном масле, зерне, хлебе и макаронах, цены на которые в России растут, на самом деле недостатка нет. Но сахар подорожал на глобальном рынке, поэтому экспортеры и активизировались. Глава государства привел в пример цены на хлеб, бакалею и макаронные изделия. В стране собран рекордный урожай зерна (не менее 131 миллиона тонн), а цены на хлеб растут. В связи с этим власти объявили о квотировании вывоза зерна в 2021 году, а также установлении экспортных пошлин на пшеницу, подсолнечник и некоторые другие продовольственные товары. Эти меры нужны, чтобы трейдерам было выгоднее работать внутри страны.

- Главное, чтобы административными действиями не нанести ущерба отрасли. Нужно своевременно применять определенные меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия, - отметил президент.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что решить проблему одними только ограничениями нельзя. Так или иначе в условиях рыночной экономики цены на продукты внутри страны будут коррелировать с мировыми, а искусственные ограничения начнут негативно влиять на рентабельность сельского хозяйства.

При этом требуется поддержка малоимущих и бедных слоев населения. Ведь именно они больше всего страдают от роста цен. В этой связи Общественная палата России выступила с предложением ввести в России продуктовые карточки для малоимущих на базовый набор продуктов и товаров первой необходимости.

- В России уже не первый год говорят о необходимости такой меры, но общественное мнение по этому поводу разделилось. У многих россиян продуктовые карточки ассоциируются с войной и голодом, хотя на самом деле это эффективная мера, и так называемыми food stamps в США пользуются порядка 40 миллионов человек, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

Если бы государство дало гарантии выкупа с рынка определенной доли продуктов питания и затем перераспределило ее среди малоимущих, это позволило бы обеспечить людей продуктами питания гарантированного качества, а для производителей создало предсказуемый рынок сбыта. Причем если бы государство гарантировало стабильный и высокий спрос как минимум на несколько лет, производители могли бы открывать новые инвестиционные программы, увеличивать производство, закупать более технологичное оборудование и так далее. Мало того, как показывают наши опросы, большинство производителей готовы работать с минимальной маржой.

Пока же властям удалось достичь соглашения с участниками рынка, согласно которому цена на килограмма сахара в рознице не будет превышать 46 рублей, а на подсолнечное масло - 110 рублей за литр. Действовать оно будет до 31 марта 2021 года. Документ также подписали Минсельхоз, Минпромторг, отраслевые союзы и представители торговли. Однако что будет после, сказать пока трудно. Главный вопрос: если мировые цены на продовольствие останутся такими же высокими, не захотят ли производители после 1 апреля отыграть потери?

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России:

- По сравнению с прошлым годом производство продукции АПК увеличилось более чем на четыре процента. А поставки сельхозпродукции за рубеж составили не менее 27 миллиардов долларов. Это больше, чем запланировано федеральным проектом "Экспорт продукции АПК". В текущем году мы открыли доступ отечественной продукции АПК на рынки еще 14 стран; российская сельхозпродукция поставляется в 160 стран мира и представлена в государствах Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, Африки, Европейского cоюза и СНГ.

«Уралэнергосбыт» запустил мобильное приложение для физических лиц. Теперь южноуральцы смогут передавать показания и оплачивать электроэнергию прямо с мобильного телефона или планшета.

С появлением мобильного приложения взаимодействовать с компанией стало намного удобнее. Оно полностью идентично личному кабинету на сайте компании. Зайти туда можно с любого смартфона на базе IOS и Android. В доступе клиентов – все основные функции: передача показаний приборов учета, история начислений, платежей и переданных показаний за любой отчетный период, оплата потребленной электроэнергии без комиссии. Также к мобильному приложению можно прикрепить несколько лицевых счетов, оплачивать и передавать показания не только за себя, но и за своих родных и близких.

Мобильное приложение можно скачать на платформе Google Play или App Store. Для входа использовать логин и пароль личного кабинета на сайте компании. Если личного кабинета нет, то необходимо пройти регистрацию – указать номер телефона, придумать пароль. Для удобства на экране пошагово будут появляться подсказки. После пользователь сможет добавить необходимое количество абонентских номеров – лицевых счетов клиентов.

«Наши клиенты могут навсегда забыть об очередях, в которых приходилось стоять, чтобы оплатить электроэнергию или передать показания. В мобильном приложении все можно сделать на ходу. Это самый комфортный способ взаимодействия с компанией, тот же личный кабинет только в телефоне. В современных реалиях сервис, позволяет всегда оставаться на связи с поставщиком энергоресурсов, экономить время и не опасаться за свое здоровье», – поделился директор по развитию ООО «Уралэнергосбыт» Егор Суслов.

«НОЧЬ ЦИФРОВЫХ НОЖЕЙ» И ДИСКУССИЯ О ЦИФРОВОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ

ОЛЕГ МАКАРОВ

Руководитель компании ledorub.org. Сооснователь проекта «Ватфор».

Пять лет назад в российском интернете велась бурная дискуссия про «информационный суверенитет». Термин этот был придуман известным в узких кругах теоретиком от информационной безопасности Николаем Федотовым и вынесен в свет предпринимателем Игорем Ашмановым. Некоторая одиозность авторов термина и его популярность среди российских политиков, слабо понимающих технологическую сторону вопроса, создавали у всех участников спора впечатление, что речь идёт об огораживании национального сегмента от западных социальных сетей и других медиасервисов.

Некоторые эксперты обращали внимание, что под «цифровым суверенитетом» следует понимать способность государства обеспечить своим гражданам и бизнесу полноценный доступ к ресурсам сети, независимо от текущей политической и идеологической ситуации. И речь не о возможности публично делиться подробностями своей вечерней трапезы или смотреть в минуты отдыха на поведение домашних животных, но о способности проводить банковские транзакции, управлять технологической инфраструктурой, пользоваться поисковыми сервисами, продавать и покупать, вести деловую переписку. Причём реалии таковы, что при худшем развитии событий придётся сражаться за доступность собственных сервисов на собственной территории.

Накал дискуссии подогревался первыми залпами антироссийских санкций, когда американские компании, следуя требованиям государства, блокировали аккаунты пользователей в Крыму.

На этом фоне проходили пресловутые «учения по отключению российского сегмента от глобальной сети», которые в первую очередь и должны были определить, что именно перестанет работать внутри страны в условиях, когда санкции затронут инфраструктуру интернета и он будет отключён извне.

Результаты учений спрятаны от экспертного сообщества в недрах Министерства цифрового развития и придавлены двусмысленным штампом «для служебного пользования», однако в профессиональных кругах поговаривают, что все результаты сводятся к фразе «ничего хорошего».

Вернёмся в наше время. Восьмое января поразило всех громким событием: впервые в новейшей истории частные компании приняли решение заткнуть рот ещё действующему главе государства и его сторонникам. Основание – «их сообщения провоцируют дальнейшее насилие» – вполне стандартное для любого рода запретителей, как зарубежных, так и отечественных.

Обычно запреты объясняют защитой от насилия детей или национальных меньшинств. Вот только провоцирующие насилие призывы с хештегом #blacklivesmatter в прошлом году игнорировались, равно как и призывы к штурму административных зданий в других странах. В общем, ситуация сложилась обратная той, на которую сетовал избранный президент Байден, говоря, что, если бы Капитолий штурмовали сторонники BLM, реакция полиции была бы куда более жёсткой.

Что представляет собой современный интернет? Отбросим пока телекоммуникационную составляющую и поговорим о технологиях доставки контента и услуг. В первую очередь – это конгломерат американских софтверных технологических компаний: Google, Microsoft, Apple. Без этой тройки в сети не происходит почти ничего, нет ни одного пользовательского устройства, на котором не использовалось бы ПО от одного из этих игроков или их сателлитов, среди которых на самом деле множество конкурентов размером поменьше. Например, большую часть доходов Mozilla Foundation, которая разрабатывает конкурирующий с Google Chrome браузер, формирует рекламное соглашение с Google.

Рядом с софтверными гигантами стоят столь же крупные компании-платформы, аккумулирующие в своих сервисах пользовательский трафик. Помимо уже упоминавшегося Google, который и на этом рынке владеет существенной частью, есть Facebook и Twitter. Остальные игроки либо невелики, либо ограничены своим регионом, как Яндекс и ряд китайских сервисов. В Китае в этом плане вообще своя особая атмосфера, наблюдателям за пределами страны не очень понятная. Наконец, внизу пирамиды располагаются провайдеры услуг – доступа к сети и хостинга. В хостинговых услугах выделяется Amazon, который занимает огромную долю рынка, предоставляя дешёвую и гибкую возможность завести в интернете свой сервис.

Атака восьмого января началась с платформ, когда Трампа и его сторонников подвергли блокировке Twitter и Facebook. Это радикально сократило аудиторию, однако не закрыло для них возможность публично высказываться. Современная либеральная экономическая мысль предполагает, что любая частная компания находится в своём праве, отказывая в обслуживании пользователям, которые не проходят по её критериям, но в условиях свободной экономики у любого пользователя остаётся возможность завести свою платформу. Такая платформа – Parler – у республиканцев была, однако к атаке присоединились Google и Apple, заблокировавшие приложение Parler в своих магазинах. Это означало очередное радикальное уменьшение аудитории. Наконец спустя сутки к атаке присоединилась и компания Amazon, отказавшая Parler в дальнейшем предоставлении услуг хостинга. У Amazon, надо сказать, это было оформлено в худших советских традициях – якобы выгнать Parler потребовали обеспокоенные сотрудники, и руководству пришлось прислушаться. По идее, Parler есть куда отступать – в мире достаточно провайдеров, никак не завязанных на американские сервисы, без приложений тоже можно обойтись… Но тут в битву вступили производители браузеров.

Пока ещё неуверенно, ограничившись заявлением о необходимости «деплатформинга» для сторонников Трампа, но компания Mozilla заняла правильную сторону. В принципе, у браузеров есть технологическая возможность фильтровать неугодный контент. Вы наверняка много раз натыкались на предупреждение «сайт опасен для вашего компьютера» или «сайт содержит фишинговый контент». Добавить туда что-нибудь вроде «сайт содержит недостоверную информацию» или «сайт разжигает рознь» ничего не стоит. Причём возможность всё-таки кликнуть и перейти на «стрёмный» ресурс будет спрятана настолько глубоко в настройках, что обычный пользователь не сразу её и найдёт.

Если переложить ситуацию на наши реалии, то можно вспомнить ситуацию с попытками заблокировать Telegram. Его неуязвимость строилась на игнорировании требований Роскомнадзора со стороны всё тех же Google, Apple и Amazon. Последний предоставлял Telegram практически бесконечное количество IP-адресов, а его монопольное положение на рынке не давало Роскомнадзору заблокировать его целиком, не блокируя при этом множество российских же сайтов, не имеющих никакого отношения к этому сюжету. Сейчас Telegram старательно дистанцируется от республиканцев и даже выпустил заявление о том, что аккаунта Трампа в соцсети нет. Похоже, перспектива быть подвергнутыми «деплатформингу» его не устраивает.

Что это всё означает? В интернете существует картель компаний (давайте будем называть его «Картель восьмого января»), практически полностью контролирующих технологическую составляющую и готовых применять этот контроль для регулирования политической повестки в своём понимании.

Всё перечисленное выше может произойти с любой компанией в любой стране – не стоит впадать в заблуждение и считать, что это чисто американская коллизия и «Картель восьмого января» не способен действовать экстерриториально. Упомянутый в начале статьи Николай Федотов, например, был «ранен» на этих фронтах ещё в начале нулевых годов, когда возглавлял информационную безопасность самого крупного из российских интернет-провайдеров. Провайдер исповедовал сетевую нейтральность, поэтому предоставлял доступ к интернету всем, кому это не запрещено судом. В том числе так называемой Russian Business Network, славной, помимо прочего, рассылкой спама непосредственно со своих адресов. Британская общественная организация The Spamhaus Project, предоставлявшая довольно популярный сервис «чёрных списков» IP-адресов спамеров, внесла в свой блок-лист все сети провайдера. В результате отправка почты из его сетей стала непростой задачей даже внутри России (почтовые сервера просто не принимали эту почту), что, естественно, не увеличивало привлекательность провайдера для клиентов. Надо признать, что в той истории «Ростелеком» проиграл и вынужден был отказаться от предоставления услуг спорным клиентам.

Давайте представим себе дальнейшую судьбу Parler или любого другого сервиса, который перейдёт дорожку вышеупомянутому картелю. Разумеется, он переедет к любому из зарубежных по отношению к Соединённым Штатам провайдеров. Вряд ли американские компании пойдут по пути Роскомнадзора и станут пытаться блокировать его по IP. Скорее всего, картель прибегнет к угрозам интернет-провайдеру, и далеко не факт, что тот продолжит размещать у себя ресурсы этой социальной сети.

Сила и гибкость американской экономики сделали Америку носителями и брокерами мировой финансовой инфраструктуры. Были времена, когда такое положение устраивало весь мир, исходивший из того, что США соблюдают нейтралитет по отношению к платежам, не затрагивающим напрямую происходящее на их территории. Однако в последние годы принцип нейтралитета подменился принципом заявляемой добросовестности своих действий: применение американского законодательства к сделкам, произошедшим за пределами Соединённых Штатов, и штрафы, накладываемые на неамериканские организации, нарушающие американские санкции, вроде бы имели целью наказание злоумышленников за совершённые (с точки зрения американского законодательства) преступления. Однако после разрушения иранской сделки, наложения санкций на компании, участвующие в строительстве «Северного потока – 2», применения американских санкций к китайским компаниям стали раздаваться голоса, что американское государство действует по произволу, исключительно в своих интересах.

Наблюдая за гонениями на сторонников Трампа, легко представить себе, как через несколько лет точно так же будут затыкать политические группы, находящиеся за рубежом. И точно так же, как в области экономики, выяснится, что ни одно государство мира не в состоянии защитить своё информационное пространство от американского запретительства.

Обретение экономического суверенитета – процесс очень сложный, но действия в этом направлении ведутся. С информационным суверенитетом дело обстоит хуже. Чтобы его добиться, страны должны не только формально отобрать у США управление интернетом, но и разработать свои платформы, свои операционные системы (в том числе мобильные), способные предоставить пользователю привычный набор сервисов. Попытки, которые предпринимаются сейчас, особого успеха не имеют.

Возможно, лучше брать пример с самих американцев, и, действуя подобно тому, как они вели себя в отношении TikTok, вынудить их вывести технологических гигантов из-под своей юрисдикции. Сейчас фраза «вынудить США» звучит несбыточно, но мало ли фантазий стали реальностью за последние месяцы.

Ещё недавно считалось, что следующая мировая война будет за энергетические ресурсы или пресную воду. Но сейчас возникает мысль, а не вспыхнет ли она за контроль над компаниями картеля? И останется ли она холодной?

ЛОВУШКИ РАЗВИТИЯ

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ, Ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

МАРИНА СТАРОДУБЦЕВА, Стажёр-исследователь научно-учебной лаборатории экономики изменения климата факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

БРАЗИЛИЯ В XXI ВЕКЕ

Бразилия с её огромными запасами человеческих и природных ресурсов, сложной политической историей и огромной ролью в Латиноамериканском регионе имеет все основания считаться одной из сил, определяющих будущее мира. Страна прошла через ряд социально-экономических кризисов и диктатур, и это привело к пониманию, что социально-политическая стабильность является условием для экономического развития.

Хотя Бразилия исторически не ставила перед собой каких-либо мессианских или глобальных задач, запрос политической и интеллектуальной элиты на достойное место в мире постепенно сформировался. Создание БРИКС также стало катализатором дальнейшего повышения ожиданий, включая постановку вопроса о членстве в Совете Безопасности ООН.

Важный посыл состоит в том, что при значительных изменениях в уровне экономического развития меняются и многие социальные параметры, характер гражданского общества, которое начинает оказывать влияние на политическую систему, включая устойчивость демократии, свободу слова и свободу от коррупции. Таким образом, говоря о «ловушке среднего уровня развития», мы на самом деле обсуждаем довольно длительный период попыток де-факто более масштабной трансформации социально-экономической системы Бразилии. Тяжёлый экономический кризис 2015–2017 гг., из которого страна выходит с большим трудом, был ударом по трансформации общества.

Реформы в экономике, сдвиги в социальной структуре и социально-политические изменения не могут протекать одновременно успешно, поскольку охватывают разные слои населения, создают неопределённость для многих групп относительно их положения в обществе, сказываются на важных распределительных интересах, сложившихся к началу реформ.

Реформы не только проходят с разной скоростью, но и не должны «разрываться» между вершинами треугольника «экономика – социология – общество».

Длительная политическая стабильность, разумеется, является условием успешных сдвигов в экономике и социальной структуре, иначе всё скатывается к гражданскому конфликту.

Экономический кризис 2015–2017 гг. важен именно в контексте трансформации бразильского общества и экономики. Оставляя в стороне большую часть истории экономических колебаний в экономике страны за 2003–2020 гг., нам стоит обратить внимание на четыре ключевых вопроса относительно её развития за этот период. Каким образом из сложнейшего состояния (диктатура, инфляция) 1980-1990-х гг. стране удалось выйти в фазу роста на целых десять-одиннадцать лет? Насколько применённые тогда методы или реформы способствовали позитивным сдвигам в фундаментальных проблемах: уровень развития, бедность, неравенство? Что пошло не так и почему за этим подъёмом последовала «бразильская великая депрессия» 2015–2016 гг. (с нелёгким продолжением в 2017–2020 гг.), крах ожиданий, доверия, импичмент одному президенту, тюремный срок – другому? Можно ли использовать тот же метод с большим успехом, но не повторяя ошибок, сделанных в Бразилии?

Бразилия в «ловушке среднего уровня развития»

Эффект замедления экономического роста при уровне ВВП на душу населения (по ППС) от 10–11 до 14–15 тысяч долларов, называемый «ловушкой среднего уровня развития», – не просто замедление роста производства, а системная проблема изменения распределительных, социальных институтов, смена типа экономического роста, предполагающая более высокую эффективность экономики и интенсивное использование человеческого капитала.

Такое расширенное понимание «ловушки среднего уровня развития», представлено, например, в работе Леонида Григорьева и Виктории Павлюшиной[1]. В ней даётся описание нескольких наборов ловушек, которые стране необходимо последовательно преодолеть, чтобы выйти из «большой» ловушки. Первый набор ловушек Бразилии – диктатура, стагнация и гиперинфляция, второй – недостаточно высокая производительность и низкая конкурентоспособность национальной промышленности, высокий курс валюты, низкий уровень образования в бедных регионах и неразвитое жилищное строительство, третий – неустойчивость роста в связи с социальными проблемами. Бразилия на данный момент находится в процессе решения проблем из второй ловушки. Бразильские учёные предлагают схожий концепт «ловушки либерализации»: либерализация торговли приводит к росту импорта и падению экспорта промышленных товаров, финансовая либерализация – к потере контроля над потоками капитала, что в сумме оборачивается деиндустриализацией и низкими темпами экономического роста[2].

Сформулированный одним из исследователей «диагноз» современной бразильской ситуации таков: «Очень неоднородная экономика, с полярностью между модернизацией и маргинализацией, сформированной такой концентрацией доходов, которая сочетает высокотехнологичные отрасли промышленности с почти хищническим освоением природных ресурсов»[3].

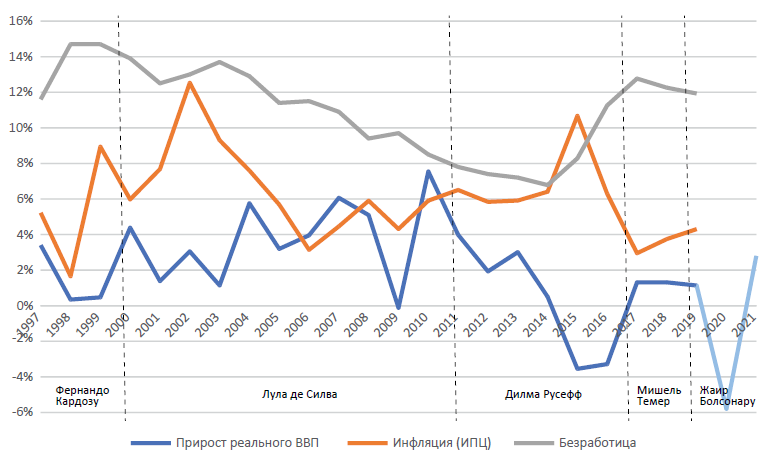

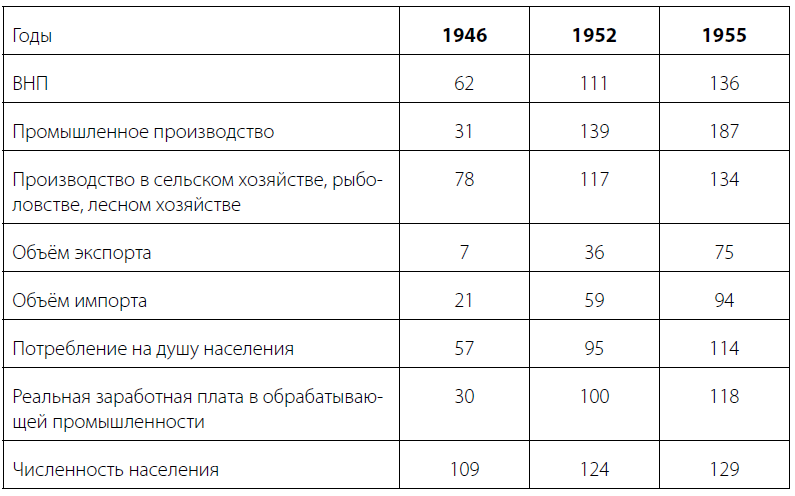

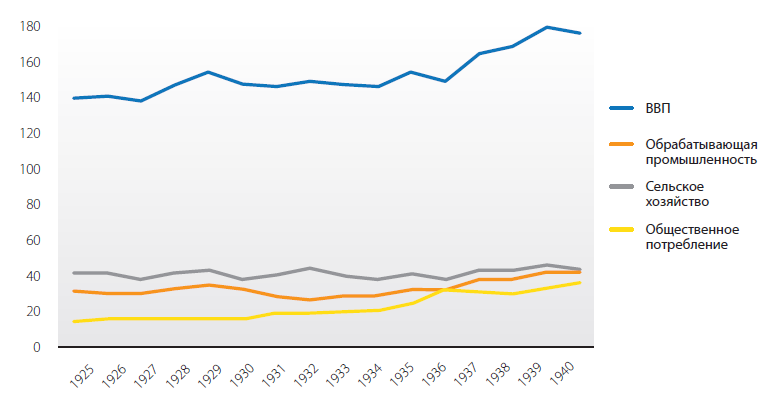

В конце 1990-х гг. Бразилия переживала неустойчивый рост, частые спады, страдала от огромной безработицы и высокой инфляции (рисунок 1). С учётом архаичной структуры экономики и исторически сложившихся дисбалансов Бразилия была в «ловушке» по всем признакам, включая и уровень ВВП (по ППС) на душу населения в 11,5 тысяч долларов.

Рисунок 1. Прирост реального ВВП, инфляция и безработица в Бразилии 1997–2020 годов. Примечание: 2020 г. – прогноз МВФ от октября 2020 года

Источник: Составлено авторами на основе данных IBGE и МВФ.

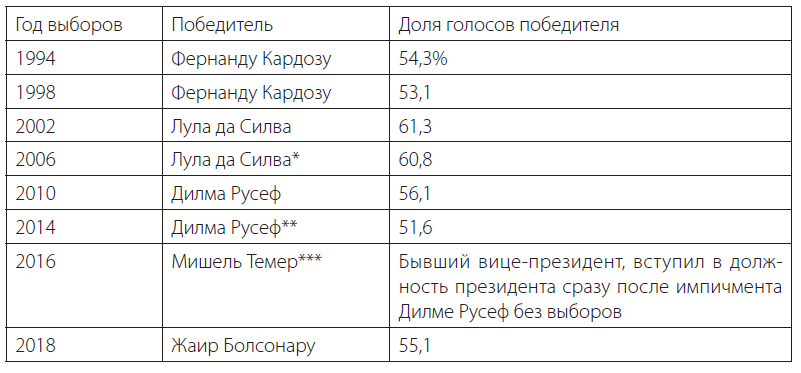

Запуск реформ в Бразилии относят к 2003 г. – после избрания Луиса Инасиу Лулы да Силвы (традиционно просто «Лула») президентом Бразилии с редким для страны большинством в 61,3 процента[4]. Мандат, полученный левым кандидатом, подразумевал серьёзные преобразования социально-экономической системы в пользу «трудового народа», но в ситуации огромного социального неравенства, а также контроля над электоральным процессом и СМИ крупного сельскохозяйственного и промышленно-финансового бизнеса.

Лула был очень осторожен в продвижении левых идей. Его приход к власти не стал попыткой социальной революции.

Он не ставил вопрос о перераспределении собственности или о радикальном изменении положения беднейших слоёв населения на северо-востоке страны (региональный срез) или в фавелах (социальный городской срез). Напротив, Лула да Силва пытался расширить социально-политическую поддержку сдвига своей – в общем умеренной – программы в политический центр и правее центра для ухода от старой модели жизни, от которой общество так устало.

Внешние условия для роста в 2000-е гг. были наилучшими за большой период времени до и после. Прежде всего, это был общий мировой подъём: в 2003–2008 гг. ВВП мира рос в среднем на 4,7 процента. Подорожание экспортных товаров дало Бразилии приток финансовых ресурсов, который даже кризис 2008–2009 гг. нарушил ненадолго. Это уникальная ситуация, которой воспользовались далеко не все страны, но Бразилия в целом смогла многое взять из внешней среды.

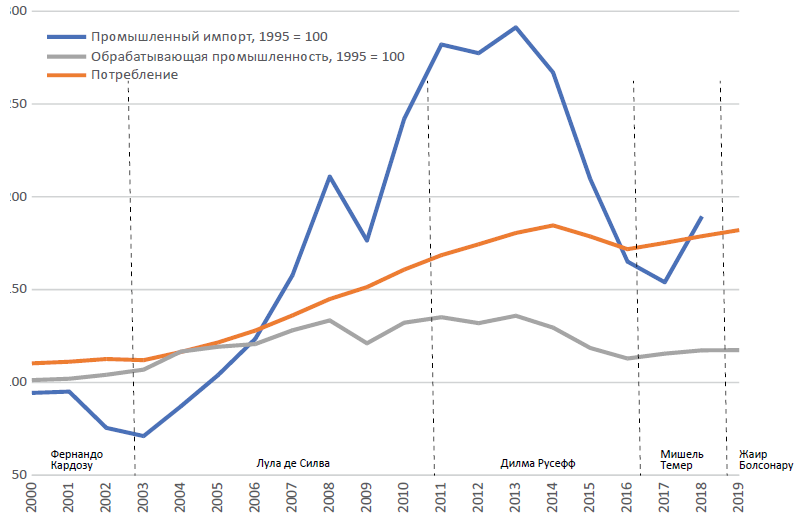

Экономический рост продолжался в 2004–2014 гг. с перерывом на острый, но короткий кризис 2009 года. К концу этого периода – выборам 2014 г. – можно было констатировать определённый макроэкономический успех – выход с 11,5 тысяч на 15,6 тысяч долларов ВВП (по ППС) на душу населения, значительные сдвиги в социальной структуре общества, укрепление курса реала к доллару с 3,1 до 1,7. Правда, последнее в значительной степени произошло благодаря развитию собственной добычи нефти, а по результатам – стало препятствием для внутреннего промышленного производства. При сильном реале страна резко увеличила личное потребление с помощью товарного импорта, в то время как собственная промышленность стагнировала.

Президенту Луле (2003–2011), а затем и его преемнице по Партии трудящихся Дилме Русеф (1 января 2014 г. – 31 августа 2016 г.), удалось создать эффект перераспределения доходов. Это привело к появлению у масс не слишком обоснованного представления, что такие благоприятные экономические условия не только останутся с ними навсегда, но и станут ещё более благоприятными. Личное потребление было поддержано общим подъёмом производства и экспорта, а также специальными мерами нового правительства. Общий смысл метода состоял в длительном и значительном повышении минимальной заработной платы, которое послужило для борьбы с бедностью и превратилось в способ перевода части занятых из бедности в нижний слой среднего класса. В январе 2016 г. (в ценах того месяца) минимальная реальная зарплата достигла 900 реалов (более 250 долларов по текущему курсу) против примерно 500 реалов (160 долларов) в 2003 году[5]. Снижение коэффициента Джини за эти годы оценивается с 0,59 до 0,52 – само по себе выдающийся результат. Официальная бедность сократилась с 38 до 16 процентов, и для любого политического деятеля в любой стране этого достаточно, чтобы войти в историю.

Рисунок 2. Индексы личного потребления, импорта промышленных товаров (в постоянных ценах) и промышленного производства, 2000–2019 гг., 1995=100

Источник: Расчёты авторов на основе данных IBGE и UN Comtrade.

Увеличение доходов значительно повысило спрос на потребительские товары, хотя рост доходов с такой скоростью не мог быть обеспечен подъёмом конкурентоспособности национальной промышленности (рисунок 2). Фактически при столь высоких темпах роста удалось снизить относительный размер государственного долга, укрепить курс реала, сократить и безработицу, и дефицит бюджета. Выросли и инвестиции с уровня 15–16 процентов ВВП при президенте Фернанду Кардозу (1995–2003) до средней величины в 18,8 процента за 2004–2013 годы. Отметим также огромную роль Бразильского банка развития, который обеспечивал финансирование инвестиций и проведение «мягкой» промышленной политики. Так что макроэкономическое чудо шло рука об руку с чудом социальным.

Экономический и социальный кризис

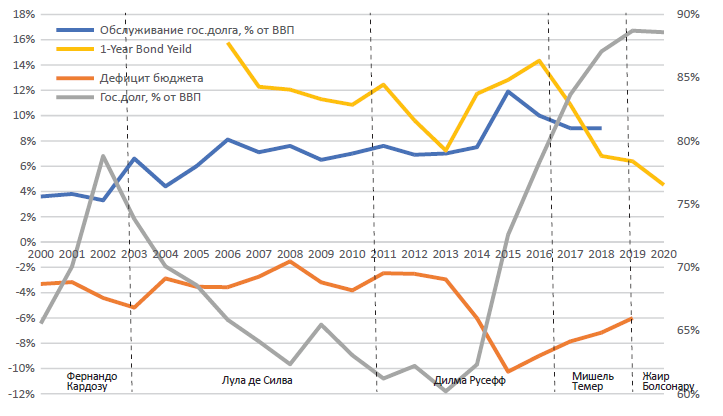

Падение цен на экспортные биржевые товары Бразилии в течение всего 2014 г. (цены в первом квартале 2015 г. были более чем на 30 процентов ниже, чем в первом квартале 2014 г.) создало тяжёлый внешний шок. Темпы прироста реального ВВП и потребления домохозяйств стали отрицательными: в 2014 г. прирост реального ВВП составил 0,5 процента, а в 2015 – -3,6 процента, потребления домохозяйств – +2 процента и -3 процента, соответственно. Уровень безработицы вырос с 6,8 процента в 2014 г. до 8,3 процента в 2015 г., а своего пика в 12,8 процента достиг в 2017 году. В 2014 г. дефицит бюджета составлял 6 процентов ВВП, а в 2015–2016 гг. 10,3 процента и 9 процентов соответственно.

Популистскому президенту Русеф, рейтинг одобрения которой неуклонно падал, было чрезвычайно сложно проводить политику развития, снижения финансовых дисбалансов, находясь под подозрением в причастности к коррупционным схемам. Заняв пост президента во второй раз 1 января 2015 г., она уже 15 сентября была вынуждена провозгласить политику жёсткой экономии, несвойственную Партии трудящихся и не соответствовавшую её собственным предвыборным обещаниям. Это произошло по двум взаимосвязанным причинам: во-первых, продолжать увеличение дефицита государственного бюджета и государственного долга без достаточных средств к их погашению было невозможно; а, во-вторых, международное рейтинговое агентство S&P 10 сентября понизило суверенный кредитный рейтинг Бразилии до «мусорного» уровня из-за политической и экономической нестабильности и принятого дефицитного бюджета на 2016 год. Такой рейтинг приводит к оттоку краткосрочного иностранного капитала в государственные облигации, от которых Бразилия весьма зависима, так как в основном ими финансируется постоянный дефицит счёта текущих операций[6].

Сжатие государственных расходов ударило по госслужащим. Политика жёсткой экономии заключалась в сокращении расходов на 17 млрд реалов за счёт ряда скорее символических (сокращения жалования президента на 10 процентов и необратимого сокращения числа федеральных министров с 39 до 29) и серьёзных мер – урезания расходов на программы предоставления дешёвого жилья и здравоохранения, отмены субсидий для химической промышленности и некоторых льгот для экспортёров, замораживании расходов на зарплаты государственным служащим. Протестные настроения в обществе лишь усугубились.

Коррупционный кризис из-за вскрывшихся схем, связанных с контролируемой государством нефтяной компанией Petrobras [7], и последовавшие за ним судебные разбирательства против высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего и действовавшего президента, привели к резкому ослаблению способности правительства принимать своевременные и адекватные экономической обстановке решения.

Практически любая контрциклическая, но непопулярная мера могла вызвать новые протесты. Русеф удалось доказать свою непричастность к делу Petrobras, хотя она входила в состав Совета директоров компании. Однако 2 декабря 2015 г. нижняя палата Конгресса приняла заявление о рассмотрении процедуры импичмента в отношении действующего президента из-за других нарушений, среди которых – растрата государственного бюджета и превышение должностных полномочий. 12 мая 2016 г. Русеф отстранили от должности президента, а 31 августа ей был официально объявлен импичмент.

Быстрый распад макрофинансовой устойчивости страны и потеря опоры президентов-популистов в электорате (в частности, центристском и даже левом) стал результатом сложного, отчасти случайного сочетания факторов.

Можно спорить, что было важнее в негативном развитии финансового кризиса – падение цен на товары экспорта или чрезмерные государственные расходы. Видимо, и то, и другое.

Стране с высоким неравенством и выросшими – благодаря десятилетию успехов – запросами электората очень трудно затормозить потребительскую экспансию или перейти к политике повышения конкурентоспособности собственной промышленности в общелиберальной обстановке того времени и зависимости от рынков капиталов. Так что можно говорить о социально-политической ловушке: уход либо от власти, либо от своей политики.

В результате импичмента власть автоматически перешла к вице-президенту Мишелю Темеру. Новый президент был ещё менее популярен – его рейтинг одобрения упал до 3 процентов, что является мировым антирекордом[8]. При правительстве Темера продолжилась политика жёсткой экономии, но она приняла характер не реформ в полном смысле слова, а скорее мучительной борьбы за выживание государственных финансов. Введён «потолок расходов», то есть государственные расходы в реальном выражении заморожены (за исключением индексации на инфляцию) на двадцать лет[9]; ослаблена власть профсоюзов. Это не смогло остановить рост государственного долга (из-за процентных платежей), но постепенно привело к сокращению дефицита государственного бюджета. Меры вводились из финансовых соображений, но исключали поддержку бедных. Внешним фактором, позволившим Бразилии выйти из острой фазы кризиса, стал рост цен на биржевые товары, а именно – всплеск в первом квартале 2017 г. цен на железную и медную руду и сырую нефть, которые по итогам 2016 г. в сумме составляли 13,5 процента от общего экспорта.

Ответ на вопрос, почему длительный подъём в Бразилии сменился жесточайшим кризисом, намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ортодоксальные (или правые) оценки того периода делают упор на неудачной бюджетной политике. Популисты – на отходе от политики в пользу трудовых масс в сторону компромиссов с традиционным истеблишментом и потере социальной опоры. Фаталисты – на том, что стабильно высокие (тем более растущие) экспортные цены не могли быть вечными. Ортодоксальный (правый) взгляд бразильского экономиста Диого Рамоса Коэльо даёт жёсткую оценку произошедшему: «Великая рецессия в Бразилии была мешаниной из низкой производительности, слабых налоговых сборов в сочетании с растущими государственными расходами и политического кризиса, который уничтожил ожидания и уверенность»[10].

Правый поворот

Короткий период правления Темера (1 января 2016 г. – 31 августа 2018 г.) вполне может рассматриваться как часть адаптации политической системы к экономическим потрясениям и кризису в обществе в связи с когнитивным диссонансом между левопопулистской традицией и коррупционными злоупотреблениями, доказанными в судах. В момент, когда демократическая система должна была найти в себе силы для продолжения стабильного развития, Бразилия медленно и мучительно выходила из рецессии.

В течение четырнадцати лет (2003–2016) президент Лула, его преемница Дилма Русеф и Партия трудящихся (ПТ) пытались поддерживать многопартийную основу для сложной компромиссной политики в сфере трудовых и распределительных отношений. Но в значительной степени это было фактором личного влияния Лулы да Силвы, который дважды выигрывал выборы с более чем 60-процентной поддержкой (таблица 2). До последнего момента сохранялись шансы, что он сможет принять участие и в выборах 2018 г. и даже выиграть. Его замена практически в последний момент на другого представителя ПТ, мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада, который не был достаточно крупной политической фигурой, и конфронтация левых и правых уже не давала шансов ПТ на значительное влияние. Фактически макроэкономический (финансовый) кризис, коррупционный скандал и политическая борьба против левого движения завершили попытку компромисса лево-правого толка для выхода из «ловушки среднего уровня развития». Страна вынуждена будет начинать этот процесс с несколько более высокого социально-экономического уровня, чем двадцать лет назад (не все достижения оказались потеряны). Однако энтузиазм, доверие к политикам и склонность к компромиссам у электората во многом оказались утрачены.

Таблица 2. Президентские выборы и президенты в Бразилии, 1994–2018 годы. Доля голосов на выборах у победивших кандидатов, %

* Приговорён в июле 2017 г. на 9,5 лет тюремного заключения за отмывание денег и получение взятки в виде квартиры от инженерной компании OAS в обмен на помощь с получением контрактов от Petrobras. Впоследствии срок был увеличен до 12 лет.

** 31 августа 2016 г. объявлен импичмент за растрату государственного бюджета и злоупотребление служебным положением.

*** С 21 марта 2019 г. находится в заключении на время следствия по делу о коррупции, связанной со строительством АЭС в Рио-де-Жанейро.

Источник: Составлено авторами на основе данных Álvarez-Rivera M. Election Resources on the Internet: Federal Elections in Brazil. URL: http://electionresources.org/br/president.php?election=2018&state=BR

Победа на президентских выборах в 2018 г. Жаира Болсонару – реакция правых на длительное правление популистов. Причём в связи с делами о политической коррупции им удалось перетянуть к себе на выборах определённую часть бенефициаров политики популистских президентов. Тут дело не в личной благодарности или неблагодарности электората, а в логике социально-политических процессов: выравнивание социального неравенства, рост уровня образования и социальный прогресс ведут к ожиданиям выборности, ответственности, справедливости, равенства перед законом и немедленно – к требованию прекратить коррупцию.

Переход бедных в нижний средний класс повышает запросы гражданского общества к политической системе, а не снижает их.

Болсонару – представитель традиционного правящего класса, отодвинутого от власти на целое десятилетие. Этот класс с опорой на свои финансы, СМИ и традиционного союзника «на Севере» пытается вернуться навсегда. Выиграть Болсонару удалось благодаря следующим факторам: сплочение сил, находящихся в оппозиции к Партии трудящихся; привлечение экономических элит, желающих либеральных реформ; моральный консерватизм, связанный в том числе и с Церковью; отчаяние на фоне социально-экономического контекста и, как следствие, жажда перемен у значительной доли населения[11].

Программа нового президента представляла собой конструкции из традиционных правых лозунгов (свободное владение оружием, реформа пенсионной системы), недостаточно серьёзного отношения к экологическим и климатическим проблемам и выстраивания отношений с правыми лидерами (Дональдом Трампом, Маттео Сальвини, Биньямином Нетаньяху)[12]. Категорическая позиция в отношении коррупционеров и противопоставление себя предыдущим президентам также внесли существенный вклад в победу Болсонару. В течение избирательной кампании будущий президент обещал искоренить коррупцию и преступность и решить проблему бюджетного дефицита, но не называл конкретных мер и цифр. Такие классические для Бразилии проблемы, как социальное неравенство и бедность, Болсонару практически не затрагивал: он стал первым президентом с 1985 г., кто не упомянул о них в инаугурационной речи[13].

В задачи президента в ходе рецессии и бюджетного кризиса в 2018–2019 гг. входило несколько ключевых преобразований. Проведение пенсионной реформы не было его изобретением, а представляло собой крайнюю финансовую необходимость, доставшуюся по наследству от Темера. Пенсионная система в последние годы расходовала 12 процентов ВВП страны и, если оставить её без изменений, доля будет продолжать расти, подрывая шансы на финансовое оздоровление. Рисунок 3 показывает масштабы бюджетных дефицитов, государственного долга и стоимость обслуживания долга, в частности – ставки по однолетним (исключительно коротким) облигациям. Кроме пенсионной реформы, правительство Болсонару запустило программу приватизации, что также было вынужденной мерой по сокращению дефицита государственного бюджета, как это наблюдалось ещё в 1990-е гг. (приватизация телефонии, электроснабжения, санация и приватизация банков)[14].

Рисунок 3. Государственные расходы и долги. 2000–2019, 2020 – оценка МВФ

Источник: составлено авторами на основе данных FRED, МВФ, Investing. Com.

В текущей ситуации государственный долг, который достиг 91,6 процента от ВВП в 2019 г., особенно опасен. Приватизация непопулярна: 44 процентов граждан категорически против неё, ещё 17 процентов частично не согласны – люди опасаются, что Бразилию «раскупят», что качество товаров или услуг останется прежним, а цены на них вырастут[15].

Кризис государственных финансов начался из-за стечения обстоятельств и решений правительства Русеф, так что периоды президентов Темера и Болсонару были тяжёлыми по определению. Последнему не удалось вывести экономику Бразилии в стадию оживления, в 2020 г. пандемия COVID-19 нанесла гигантский урон ей и имиджу президента.

Оценка последствий бразильского кризиса

Итоги деятельности «трёх с половиной» (считая Темера) президентов Бразилии за XXI век можно расценивать по-разному. В настоящий момент страна политически разделена. Правые контролируют исполнительную власть, часть СМИ и опираются на США, для которых стали внешними партнёрами. Левые президенты отбывают тюремные сроки, как и часть замешанных в коррупционном скандале бизнесменов. Период третьей рецессии (с 2008 г.) и тяжелейшей пандемии COVID-19 (особенно в фавелах) вновь создали очень рискованную политическую ситуацию, сравнимую с той, что сложилась перед выборами 2018 г., тем более что в парламенте уже расследуется коррупционное дело в отношении действующего главы государства Болсонару.

Интеллектуальные круги довольно мрачно оценивают события последних десятилетий. Итогом успеха политики Лулы и провала действий Партии трудящихся, не сумевшей удержать многопартийный характер движения и поддержать национальный консенсус по многим вопросам, стала «политическая практика, характеризующаяся увеличением роли судов в политике и политизацией правосудия. Всё это происходило при полной поддержке крупных медиакорпораций. Бразилия, которая, казалось, шла по новому многообещающему пути, снова вступила в “превентивную контрреволюцию”, используя одну из концепций Флорестана Фернандеса (1975)» [16].

МВФ оценивает рецессию в Бразилии в минус 5,8 процента ВВП в 2020 г., что отбрасывает страну более чем на десятилетие назад по ВВП на душу населения. Бразилия стала одним из мировых лидеров по числу заболеваний и смертности в период пандемии коронавируса. Выход из рецессии потребует значительного роста экспорта в США и ЕС, особенно в условиях падения цен на сырьевой и продовольственный экспорт Бразилии. Нельзя исключить риски длительной стагнации, отступлений в социальной сфере. Президентские выборы в 2022 г. заведомо будут проходить в сложной социально-экономической обстановке.

Но можно взглянуть на историю Бразилии в XXI веке и с точки зрения пути, пройденного от диктатуры в политике и обществе, частых спадов с гиперинфляцией в экономике и безнадёжного социального неравенства.

За четверть века, несмотря на три рецессии, страна не скатилась к диктатуре как к способу решения проблем в разделённом обществе. Сохранилась свобода СМИ (с доминированием правой прессы) и главное – порядочность и независимость судов, которые смогли в сложнейшей обстановке противостоять коррупции в политических кругах и крупном бизнесе.

Значительный экономический рост в начале XXI века укрепил положение среднего класса, что обеспечило определённую долю независимости гражданского общества от олигархов и государства.

В тяжёлых экономических условиях демократическая система выдержала, смогла частично изменить условия распределения доходов в пользу среднего и нижнего классов, создать общую логику движения вперёд на четверть века. Это можно считать успехом в решении первой группы «ловушек среднего уровня развития», причём как стартовых (социальное неравенство, экономический застой и безнадёжность), так и ловушек в социально-политической сфере (развитие гражданского общества, борьба с коррупцией, устойчивость институтов демократии и сохранение независимости судов).

Трансформация Бразилии – живой и поучительный пример развития общества со многими проблемами, характерными и для других стран, вышедших на «средний» уровень развития, в том числе и России. Независимо от оценки прошедшего периода, необходимо признать, что выскочить из «ловушки среднего уровня развития» в широком смысле слова ещё не удалось. В более прикладном подходе – и при условии сохранения демократических институтов – у Бразилии остается нерешённым набор проблем из второй ловушки (см. выше). Однако проблемы Бразилии нельзя решить путём консервации социальной и политической структуры при той степени поляризации политических взглядов, которые наблюдаются в стране, не завершившей процесс выхода из индустриального (с аграрными мотивами) этапа развития.

Опыт бразильских реформ XXI века даёт смешанное ощущение относительно возможности успешного выхода из различных ловушек развития. Это осознаётся бразильскими экономистами, причём далеко не сторонниками «Лулы и Дилмы»: «Проложить дорогу реформ было не просто. Проведение институциональных реформ часто осложнено тем, что противостоять им гораздо легче, чем найти достаточную поддержку. Зачастую такие реформы создают концентрированные расходы и размытые выгоды. В большинстве случаев бенефициары реформ даже не замечают изменений, так как они наступают медленно, в долгосрочной перспективе; в то время как потери концентрированны и почти мгновенны. Группы, лишённые привилегий, будут воспринимать реформы как угрозу, а значит, пытаться остановить их»[17].

Данные положения не только полностью соответствуют современной институциональной теории, но и будто написаны в России. Непосредственные уроки истории Бразилии могут быть сформулированы следующим образом:

Реформы желательно проводить во время мирового экономического подъёма (при росте спроса на экспортные товары страны).

Реформы могут дать всем группам малоимущих некоторое увеличение дохода, но важно придать процессу устойчивый прогресс.

Судебная система должна сохранять независимость, это предполагает сужение возможностей для манёвра реформаторов, но обеспечивает предсказуемость и стабильность делового климата, а также борьбу с коррупцией.

Рост личного потребления должен по возможности обеспечиваться не импортом, а внутренним производством.

Левым (реформаторским) партиям у власти иногда приходится играть по правилам традиционного общества, но они не имеют права позволить себе даже подозрения в коррупции.

Долговое финансирование государственных (потребительских) расходов неизбежно ведёт к конфликту из-за колебаний доходов при экспортной зависимости.

Никакие меры экономической политики не могут быть вечными при любых внешних обстоятельствах или применимыми без социальных издержек.

Высокое социальное неравенство важно при перестройке распределительных отношений и не может игнорироваться.

Формирование среднего класса из относительно малоимущих слоёв повышает требовательность гражданского общества в части демократии, социальной справедливости и борьбы с коррупцией.

Преемственность трансформационной политики должна обеспечиваться парламентской и общественной поддержкой на 10–15 лет.

Долгосрочные внутренние социально-политические, институциональные проблемы страны не урегулированы, пандемия и рецессия забирают текущие управленческие и финансовые ресурсы. Это блокирует возможность проведения долгосрочных структурных экономических реформ, так как правительство вынуждено решать социально-экономические проблемы на краткосрочной основе. Без успеха с текущими проблемами возникает вопрос о том, как остаться у власти и выиграть президентские и парламентские выборы в 2022 году. Политическая конфронтация при расколе общества и электората – третья ловушка – заставляет искать новые пути социально-экономической модернизации.

--

СНОСКИ

[1] Григорьев Л.М, Павлюшина В.А. Бразилия: в ловушке среднего уровня развития // Мир новой экономики, №2, 2016, с. 28-37.

[2] Bresser-Pereira L.C., Araújo E.C., Peres S.C. An alternative to the middle-income trap // Structural Change and Economic Dynamics, 2020, p. 294-312.

[3] Albuquerque E.M. Brazil and the Middle-Income Trap: Its Historical Roots Seoul Journal of Economics 32(1), 2019, p. 54.

[4] Подробнее см. таблицу 2 в данной статье.

[5] Alessandra Brito, Miguel Foguel & Celia Kerstenetzky. The contribution of minimum wage valorization policy to the decline in household income inequality in Brazil: A decomposition approach // Journal of Post Keynesian Economics. 2017. Vol. 40. No. 4, p. 2. DOI: 10.1080/01603477.2017.1333436.

[6] de Conti B., van Noije P., Welle A. Brazilian Economy: From Euphoria to Crisis (2003-2019) / in: To Democratize or Not? Trials and Tribulations in the Postcolonial World // Ed. by V. Ipek, E.Akarçay. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020, pp. 193-231.

[7] Данное дело также известно как Lava Jato, или «Автомойка».

[8] Sergio Lima M., Preissler Iglesias S. Temer Is Brazil’s Most Unpopular Leader Ever, Poll Says // Bloomberg, 2017. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-28/most-unpopular-leader-ever-in-brazil-is-temer-poll-shows

[9] В 2020 г. из-за пандемии коронавируса данное ограничение было приостановлено на год.

[10] Coelho D.R. Brazil’s economic reform roads // Business Economics, 2020, p. 2. URL: https://doi.org/10.1057/s11369-020-00162-8

[11] de Conti B., van Noije P., Welle A. Brazilian Economy: From Euphoria to Crisis (2003-2019) / in: To Democratize or Not? Trials and Tribulations in the Postcolonial World // Ed. by V. Ipek, E.Akarçay. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020, p.193-231.

[12] de Conti B., van Noije P., Welle A. Brazilian Economy: From Euphoria to Crisis (2003-2019) / in: To Democratize or Not? Trials and Tribulations in the Postcolonial World // Ed. by V. Ipek, E.Akarçay. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020, p.193-231.

[13] The L. G. H. Brazil enters the Bolsonaro zone // The Lancet. Global health. Т. 7. №. 2, 2019, c. e160.

[14] Григорьев Л.М. Программы приватизации 1990-х годов // «Экономика переходных процессов», МУМ, М., 2010, т.1, с. 508-510.

[15] Gielow I. Brasileiro rejeita privatização, diz Datafolha // Folha de S.Paulo, 2019. URL: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/brasileiro-rejeita-privatizacao-diz-datafolha.shtml

[16] Ricardo Antunes, Marco Aurelio Santana, and Luci Praun “Chronicle of a Defeat Foretold. The PT Administrations from Compromise to the Coup”, “Latin American Perspectives”, Issue XXX, Vol. XX No. XXX, Month 201X, 1–20, p. 17. DOI: 10.1177/0094582X18807210

[17] Ricardo Antunes, Marco Aurelio Santana, and Luci Praun. Chronicle of a Defeat Foretold. The PT Administrations from Compromise to the Coup // Latin American Perspectives, 2019. Vol. 46. No. 1. pp. 85–104. DOI: 10.1177/0094582X18807210.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

ЕВГЕНИЙ КАНАЕВ

Доктор исторических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

АЛЕКСАНДР С. КОРОЛЁВ

Кандидат политических наук, заместитель заведующего Евразийским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

МАЛАЙЗИЯ И ИНДОНЕЗИЯ В АЗИАТСКИЙ КРИЗИС 1997–1998 ГОДОВ

Азиатский экономический кризис 1997–1998 гг. стал одним из крупнейших в истории финансовых крахов развивающихся стран. Он ярко продемонстрировал ограниченность идей Вашингтонского консенсуса, риски глобализации, а также отсутствие единого рецепта процветания, который может быть применён повсеместно независимо от социального, политического и культурного контекста.

У истоков этого кризиса – система фиксированных валютных курсов, служившая одним из ключевых факторов экономического роста государств Юго-Восточной Азии в 1980–1990-е годы. Она гарантировала уверенность инвесторов и, следовательно, высокий приток иностранного капитала. Однако существенная часть поступлений приходилась на краткосрочный спекулятивный капитал, который и обусловил беззащитность стран перед случившимся внешним шоком.

Ещё до начала кризиса перед Малайзией и Индонезией стояла проблема высокой закредитованности. Неготовность решать её, в свою очередь, была связана с непрозрачностью банковской системы и низким качеством государственного контроля над финансовым сектором. Положение усугублялось коррупцией, процветанием приятельского капитализма (кронизма) и непотизма, приводивших к сращиванию политической и бизнес-элит и получению конгломератами возможностей финансирования нерентабельных проектов за счёт банков и государства.

Хотя механизм развития кризиса в Индонезии и Малайзии был схожим, стратегии стран по выходу из него различались принципиально: Индонезия сделала ставку на помощь МВФ и его рекомендации, а Малайзия выбрала стратегию экономического национализма.

Наряду с различиями в исходной макроэкономической ситуации это объяснялось и конкретными политическими решениями, и разницей в политических системах и практиках: жёсткий авторитарный режим Сухарто в Индонезии и мягкий авторитаризм Махатхира в Малайзии. Результаты выхода стран из кризиса различались кардинально. Малайзия не утратила экономического динамизма и быстро вернула себе статус одной из наиболее успешных стран региона. Индонезия же потеряла фактически десятилетие экономического развития.

Начало и развитие кризиса

Кризис начался летом 1997 г. с отказа правительства Таиланда поддерживать фиксированный валютный курс. Последний позволял сохранять стабильность валютной системы и придавал уверенность иностранным инвесторам, перемещавшим производство из Японии и других стран с дорогими валютами. Однако в результате девальвации юаня и йены и последовавшего повышения конкурентоспособности китайских и японских товаров, а также замедления роста уровня потребления в США и странах Европы, азиатские государства столкнулись с падением экспорта и ростом дефицита счетов текущих операций. Демарш Таиланда запустил эффект домино: отток капитала последовал из всего региона, ударив по валютам восточноазиатских стран, в том числе по индонезийской рупии и малайзийскому ринггиту. Ситуация в обеих странах усугубилась переходным состоянием национальных экономик в процессе либерализации их финансовых систем. Банковская паника приняла самоподдерживающийся характер.

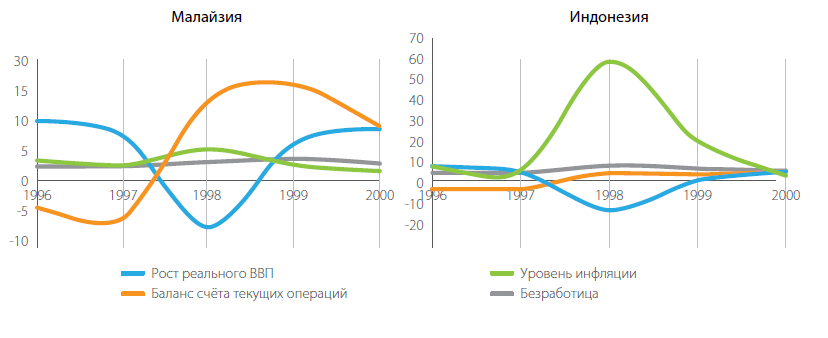

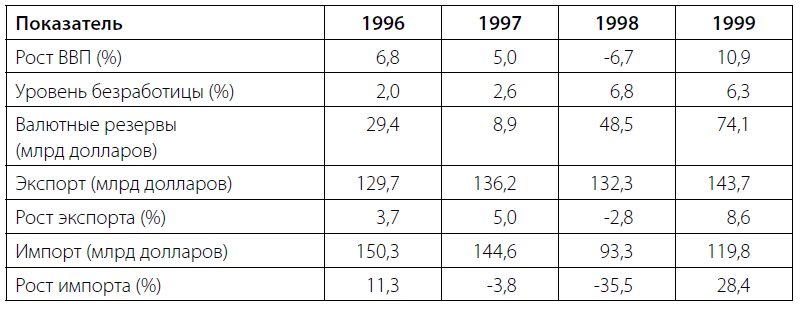

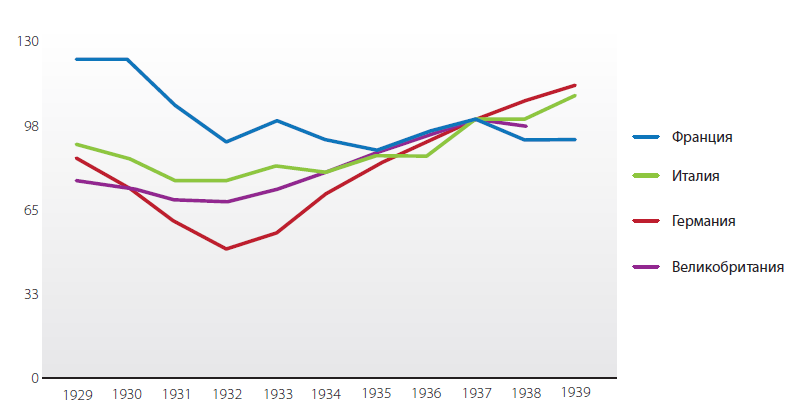

В июле 1997 г. малайзийское правительство решило перейти к плавающему курсу национальной валюты. В итоге курс ринггита упал со среднего уровня в 2,42 ринггита за доллар в апреле 1997 г. до рекордного минимума в 4,88 в январе 1998 года. Вслед за этим последовало падение фондового рынка: к декабрю индекс Фондовой биржи Куала-Лумпура (KLSE CI) опустился на 44,9 процента. В Индонезии в результате перехода к плавающему курсу рупии её стоимость достигла минимума – 3600 рупий за доллар к концу октября 1997 г., а к концу января 1998 г. – 10000 рупий за доллар. В условиях оттока капитала ставки по депозитам в Индонезии выросли более чем в 4 раза – до 60–65 процентов. Это ещё больше увеличило долю необслуживаемых долгов. Инфляция выросла почти в 10 раз – с 6,2 процента в 1997 г. до 60 процентов в 1998 году. В обеих странах росла безработица: в Малайзии с 2,5 процента в 1997 году до 3,3 процента годом позже; в Индонезии – с 4,7 процента до 8,4 процента соответственно (рисунок 1). Её последствия в наибольшей степени ощутили сельскохозяйственные районы обеих стран.

Рисунок 1. Основные макроэкономические показатели Индонезии и Малайзии, 1996–2000 годы

Источник: Всемирный банк.

Различия в степени влияния кризиса на Индонезию и Малайзию были обусловлены не только экономическими, но и политическими факторами. В Малайзии ситуация была в целом стабильной, так как «Национальный фронт» прочно удерживал власть. В Индонезии сложился более персонифицированный характер принятия внутриполитических решений, за тридцать с лишним лет правления Сухарто сложилась коррумпированная и несбалансированная экономико-политическая модель. Перспектива экономических неурядиц означала реальную угрозу долгосрочной политической дестабилизации.

Антикризисные меры

Инструменты, задействованные Джакартой и Куала-Лумпуром для снижения остроты финансовых потрясений, качественно отличались. Индонезия в антикризисной политике опиралась преимущественно на рекомендации МВФ. Для осуществления стабилизационной политики Фонд выделил стране в общей сложности 43 млрд долларов. Программа Фонда включала два компонента: проведение структурных реформ и введение стабилизационных макроэкономических мер.

Стабилизационная макроэкономическая политика подразумевала повышение процентных ставок. Так, ко второй половине 1998 г. они достигли 50 процентов. Банк Индонезии уже в июле 1997 г. снизил уровень ликвидности в банковском секторе, ограничив возможность форвардной продажи долларов нерезидентам 5 млн долларов и предписав уменьшить размер валютных спекуляций. Конечная цель состояла в сокращении дефицита текущего счёта и восстановлении профицита бюджета.

Структурные реформы включали усиление контроля Центрального банка над коммерческими банками. Пакет МВФ предполагал создание механизмов реструктуризации корпоративного долга, а также некоторые дотации и субсидии для населения.

На начальном этапе кризиса ЦБ Индонезии расширил кредитование обанкротившихся банков. Распространённой практикой стало их закрытие и рекапитализация потенциально жизнеспособных финансовых организаций. Так, по рекомендациям МВФ только за 1997 г. в Индонезии было закрыто 23 банка. Этот факт, а также ограничение поддержки монополий было критически воспринято в окружении Сухарто. Ряд близких к нему фигур сопротивлялись закрытию финансовых организаций, а со стороны правительства были задержки с принятием решений по реструктуризации компаний. В таких условиях увеличившийся отток капитала привёл к ещё большему падению рупии.

Одним из инструментов спасения национальной промышленности стал кластерный подход, который предполагал приоритетную государственную поддержку производства ключевых товаров. В их числе – текстиль и текстильные изделия, продукты из пальмового масла, электрические машины и оборудование. С 1998 г. пристальное внимание уделялось индустриализации с опорой на сельское хозяйство и добывающую промышленность, а также заключению контрактов между предприятиями малого/среднего бизнеса и крупными компаниями для запуска промышленных кластеров и повышения эффективности производства.

Под влиянием гиперинфляции, повышения уровня бедности и низкой эффективности реализуемых мер в индонезийском обществе росло недовольство. Оно воплотилось в студенческих демонстрациях и протестных движениях.

Режим более не мог обвинять в кризисе международное сообщество и перенаправлять на него общественный гнев.

После банкротства и реструктуризации некоторых конгломератов, Сухарто лишился и олигархической поддержки. В итоге 21 мая индонезийский лидер ушёл в отставку после 32-летнего пребывания у власти.

Однако и его преемник Бухаруддин Юсуф Хабиби не обладал широкой поддержкой населения и армии. Кризис не удавалось преодолеть быстро, и получение международной помощи было, по сути, единственным доступным вариантом. Поэтому Хабиби сделал ставку на технократическую элиту и в конце концов договорился о получении нового транша от МВФ, что позволило дополнительно привлечь 6,2 млрд долларов для реструктуризации задолженностей банков и снижения оттока капитала. В феврале 2000 г. правительство вновь обратилось к МВФ за финансовой поддержкой.

Средства, полученные в рамках международной помощи и приватизации компаний и финансовых организаций, направлялись на погашение внешнего долга. Было увеличено налогообложение и сокращены государственные расходы. Продолжался курс на реструктуризацию банков и финансовых учреждений. Тем не менее, хотя к началу 2000-х гг. Индонезии удалось достичь некоторых докризисных показателей, уже в 2001 г. стали проявляться структурные дисбалансы, тормозящие ход реформ и усугубившиеся политической турбулентностью.

Опыт Малайзии во многом противоположен. Хотя в 1997 г. предприняты отдельные попытки следовать рекомендациям МВФ, впоследствии правительство Махатхира Мохамада придерживалось собственного плана действий. К началу кризиса летом 1997 г. экономика Малайзии характеризовалась высоким уровнем краткосрочной задолженности. В качестве превентивной меры в апреле того же года под руководством министра финансов Анвара Ибрагима были ужесточены пруденциальные нормы для банков: в частности, утверждены более короткие сроки для выявления просроченных кредитов. Процентные ставки выросли с 7,5 процента в июле 1997 г. до 10 процентов в феврале 1998 года. В результате рост кредитования начал постепенно снижаться, но ввиду турбулентности на валютном рынке Центральный банк продолжил ужесточение монетарной политики и пруденциальных требований вплоть до конца 1998 года.

К началу 1998 г. опыт стран, обратившихся к МВФ за помощью и рекомендациями, показал, что программы Фонда не учитывают особенности стран-реципиентов и не являются достаточно эффективными. Соответственно, Махатхир Мохамад избрал стратегию с опорой на экономический национализм. Её основой стала защита от международного капитала. В рамках данного курса 7 января 1998 г. был учреждён подотчётный премьер-министру Национальный совет экономической политики – консультативный орган для централизации процесса кризисного управления. Совет подготовил План восстановления экономики. Центральный банк вместо ужесточения денежно-кредитной политики стал снижать ставки процента и нормы обязательных резервов. Так, ставка процента, которая в июле 1998 г. была на уровне 11 процентов, к декабрю 1999 г. опустилась до 3 процентов. Норма обязательных резервов сократилась с 13,5 процента до 10 процентов.

Для стабилизации курса национальной валюты в сентябре 1998 г. установлен контроль над капиталом, направленный против офшорных рынков ринггита. В частности ограничивались денежные переводы на счета нерезидентов и иностранных компаний. Для иностранных физических и юридических лиц введён мораторий на репатриацию доходов от продажи акций на один год с даты покупки. Малайзийским резидентам запрещалось брать иностранные кредиты за исключением случаев, когда доходы по ним были также в иностранной валюте. Отток капитала почти прекратился. А привязка к американскому доллару была восстановлена 2 сентября 1998 г., когда стоимость малайзийской валюты составляла 3,8 ринггита за доллар.

Важную роль сыграла и промышленная политика. Выстраивая стратегию по выходу из кризиса, Малайзия опиралась на принятый в 1995 г. и рассчитанный на 1996–2005 гг. Второй промышленный генеральный план. Он предполагал качественный переход от простой сборки промышленных товаров к кластерному производству высокотехнологичной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. Данная стратегия получила название «Промышленность++». Именно в её рамках Малайзия запустила флагманскую инициативу «Мультимедийного суперкоридора» (МСК), предусматривающего создание национальных индустриальных кластеров и технопарков и привлечение зарубежных IT-компаний. По состоянию на декабрь 1998 г. 195 компаний, включая 88 малайзийских, получили статус резидента МСК.