Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В ритме сердца

Часы Аpple Watch смогут измерять ЭКГ

Текст: Иван Черноусов

Приложение ЭКГ на Apple Watch Series 4 и более новых моделей станет доступно в России с выходом следующего обновления программного обеспечения вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Эта функция дает пользователям устройства возможность самостоятельно снимать электрокардиограмму прямо с запястья, а при таких симптомах, как учащённое или нерегулярное сердцебиение, записывает сердечный ритм и помогает сообщить об этом врачу. Об этом сообщает компания Apple в своем пресс-релизе.

Кроме того, часы будут уведомлять о нерегулярном сердечном ритме. Эта функция появится на Apple Watch Series 3 или новее. Она проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения нерегулярного ритма, вызванного мерцательной аритмией. "В соответствии с заявлением ВНИИИМТ, подразделением Росздравнадзора, приложение "ЭКГ" и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами. Приложение "ЭКГ" и уведомления о нерегулярном ритме сердца не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза", - объясняют в Apple.

Приложение "ЭКГ" и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме помогут пользователям распознать симптомы мерцательной аритмии - самой частой разновидности нерегулярного ритма. При оставлении симптомов без внимания мерцательная аритмия является одним из основных отклонений, приводящих к сердечному приступу, и второй по частоте причиной смертей во всем мире.

"ЭКГ" - еще одна полезная фишка для тех, кто уже владеет или определился с покупкой Apple Watch, полагает Никита Горяинов, главный редактор iPhones.ru.

Курсовые осложнения

Пандемия и выборы президента США подкосили рубль

Текст: Роман Маркелов

Курс рубля продолжил снижаться в понедельник, достигнув знаковых отметок к доллару и евро. Вероятно, ослабление рубля сохранится еще какое-то время и продолжит увеличивать инфляцию, полагают в Банке России.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже в понедельник превысил 80 рублей и приблизился к 81 рублю, чего не было с весны этого года. Евро пошел дальше и достиг показателя кризисного 2014 года, поднявшись выше 94 рублей. Днем страсти немного улеглись и курсы откатились назад, но оставались заметно выше уровней открытия и вечером.

Давление на рубль оказали сокращение позиций инвесторов в активах развивающихся рынков из-за второй волны пандемии, падение цен на нефть и выборы в США, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Так, закрытие Франции и Германии на карантин на ноябрь негативно для спроса на главные товары российского экспорта - нефти и газа, а также других сырьевых товаров (и в целом для рисковых активов). Что же касается выборов в США 3 ноября, то рынки закладываются на победу Джо Байдена - считается, что такой исход грозит усилением санкционного давления (как минимум по точечным ограничениям) на Россию.

"В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе", - говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. По текущему прогнозу ЦБ, в 2020 году инфляция составит 3,9-4,2%, в 2021 году - 3,5-4%, а в дальнейшем будет находиться вблизи 4% (цели ЦБ).

Ноябрь исторически один из самых слабых месяцев для рубля, говорит Соколов. Одна из причин - во второй половине года цены на нефть более низкие, чем в первой. Также в конце года обычно идут выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос на валюту. По прогнозу аналитика, слабость рубля сохранится в IV квартале из-за второй волны COVID-19 и политической неопределенности в США. "На конец года ожидаем увидеть рубль вблизи 79 к доллару и 93 к евро", - говорит Соколов. В I-II квартале 2021 года, по его мнению, возможно укрепление до 73-76 рублей к доллару и 86-89 рублей к евро благодаря позитивной сезонности, возможному ослаблению сделки ОПЕК+ и вероятному появлению вакцины от COVID-19 в мире.

Mail.ru Group скинула балласт

Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me за 1,557 млрд руб. компании Daegu Limited (входит в Parity.com Group).

Юлия Мельникова

"Продажа активов - часть стратегии компании, сфокусированной на развитии профильных активов компании, а международный туризм таковым не является", - сообщила пресс-служба холдинга.

Mail.ru Group купила Maps.me в 2014 г. за 542 млн руб. В 2019 г. выручка Maps.me составила 159 млн руб., а убыток по EBITDA - 25 млн руб. По данным Mail.ru Group, у сервиса более 10 млн активных пользователей в месяц, а количество установок приложения превышает 140 млн.

Daegu Limited входит в Parity.com Group, которая определяет свой бизнес как глобальную экосистему сервисов, позволяющую переводить деньги и экономить во время путешествий и онлайн-шоппинга. Parity.com Group основана в 2018 г. Это глобальная система мгновенных денежных переводов, которая предоставляет сервисы корпоративным клиентам в сферах страхования, туризма, e-commerce, финансов и др. Основатели компании - Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев. Штаб-квартира находится в Швейцарии.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын подсчитал, что Mail.ru выгодно продала этот проект. "Выручка проекта Maps.me составляла 159 млн руб., он убыточен. Проект продан за 1,559 млрд руб. Поделив вторую величину на первую, находим, что мультипликатор к выручке составляет 9,7. Это выше, чем средний мультипликатор по российским сделкам с аналогами, который мы оцениваем в 9,1", - объясняет аналитик. Он сравнил сделку с покупкой компании 2ГИС: "В начале июня Сбер и О2О Холдинг, совместное предприятие Сбера и Mail.ru в сфере еды и транспорта, приобрели контрольную долю в разработчике цифровых карт 2ГИС. Сбер получил 72% проекта, O2O - 3%, основатели оставили за собой 25%. У этого проекта 50 млн активных пользователей в месяц (MAU), а у Maps.me - 10 млн, то есть в пять раз меньше. Сообщалось, что в ходе сделки 2ГИС оценена в 14,3 млрд руб. Соответственно, если рассчитать мультипликатор к MAU, то получается, что активный пользователь 2ГИС оценен в 286 руб., а пользователь Maps.me - в 156 руб., то есть вдвое дешевле".

"По-видимому, Mail.ru Group решила, что нет необходимости развивать собственное направление, впятеро уступающее по аудитории проекту, совладельцем которого является O2O, причем оцененному в 10 раз дороже", - подвел итог Леонид Делицын.

Аналитик "Фридом Финанса" Валерий Емельянов считает, что проект явно продан с дисконтом, тем не менее сделку можно назвать успешной для Mail.ru Group: "У актива заметны проблемы с монетизацией: при внушительной аудитории в 10 млн он оборачивает на ней всего 160 млн руб. в год. И тем не менее, нашлись люди, готовые заплатить за него почти 10 годовых выручек. Без учета дополнительных инвестиций в Maps.me, а также покрытия операционных убытков Mail.ru Group получила прирост стоимости проекта почти втрое, или на 19% ежегодно".

Валерий Емельянов думает, что компания продала актив потому, что не удалось вписать его в собственную экосистему. "Отдельно сами по себе картографические сервисы - не очень прибыльная история. Но если они интегрированы в единый пул сервисов, как у Google, "Яндекс" или Baidu, то это уже совсем другая история. Maps.me работает с англоязычной аудиторией, и на ключевые сервисы Mail.ru он попросту не ложится, а создавать под него отдельное англоязычное древо сервисов - слишком трудоемкое и рискованное дело", - высказал мнение аналитик.

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов согласен: "Картографический ресурс был затратным проектом для Mail.ru, поэтому компания в период кризиса решила сосредоточиться на ключевых сферах, которые приносят хорошую финансовую отдачу и широко востребованы клиентами".

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман отметил: сам факт, что сделка состоялась с очень хорошей премией к цене покупки, говорит о том, что инвестиционная команда отработала отлично. "Компания на данный момент генерирует чистый убыток и находится в стадии развития, и это делает сумму сделки вполне оправданной - при этом учитывая, что сейчас отрасль путешествий находится в упадке, лучшее предложение на данный актив вряд ли можно было найти", - говорит Марк Шерман.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов предполагает, что прибыль от платформы оказалась ниже планируемой: "При покупке ресурса строились планы о размере прибыли около $50 млн, чего к 2020 г. достичь не удалось. Ресурс продан в три раза дороже первоначальной покупки. Сумма сделки в масштабах Mail.ru не очень значительная, но даст разовое увеличение чистой прибыли в IV квартале 2020 г. на четверть", - объясняет Артем Тузов.

Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group за III квартал 2020 г. составила 2,8 млрд руб., совокупная выручка - 26,3 млрд руб. (см. новость ComNews от 27 октября 2020 г.).

Директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев считает, что оснований полагать, что у Mail.ru на проект Maps.me были более долгосрочные планы, мало. "Ведь уже известно, что сервис развивает собственные сервисы картографии. К тому же не стоит упускать из виду и тот факт, что у Mail.ru есть доля в компании 2ГИС. И именно на основе технологических решений 2ГИС компания строит свои перспективы", - подвел итог Станислав Косарев.

Пакет мер спешит на помощь

Регулятор в лице Минцифры отмечает востребованность участниками отрасли ИТ мер поддержки, которые вступят в силу с начала следующего года. Представители рынка при этом говорят, что не все особенности учтены при формировании льгот, и рассчитывают на второй пакет льгот, который уже отправлен в правительство.

Анна Сапрыкина

Яков Шпунт

В минувший понедельник прошел первый всероссийский ИТ-Форум (ИТ-Форум 2020), организуемый НП "Руссофт" совместно с Центром кластерного развития Республики Крым.

Открывая форум, президент НП "РУССОФТ" Валентин Макаров отметил, что отрасль не ожидала, что государство будет ее поддерживать. По данным за март-июнь потери выручки компаний - участников ассоциации составили до 50% по сравнению с 2019 г. (см. новость ComNews от 10 сентября 2020 г.).

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин отметил, что ИТ-бизнес оценил меры поддержки и собирается ими воспользоваться. "Нам очень ценно, что между министерством и отраслью выстраивается открытый и конструктивный диалог. В этом году мы уже проделали большую работу, результатом которой стало принятие закона о налоговых льготах для ИТ-отрасли. С 1 января 2021 г. Россия становится одной из самых привлекательных юрисдикций для ведения ИТ-бизнеса. Эти меры крайне востребованы отраслью. Мы видим четырехкратное увеличение количества заявок на включение в реестр отечественного программного обеспечения, а также трехкратное увеличение количества заявок на аккредитацию ИТ-компаний", - заявил Максим Паршин.

Как отмечает замминистра, сейчас в процессе подготовки находится второй пакет мер поддержки, который разрабатывается также совместно с отраслью. "Предложение было направлено в минувшую пятницу (30 октября - прим. ComNews) в правительство. Ожидаем серию обсуждений и также принятия второго пакета льгот", - сообщил Максим Паршин.

"Если говорить о точечных мерах поддержки, то сейчас у нас запущенна грантовая поддержка ИТ-компаний в двух направлениях: как поддержка разработчиков, так и поддержка заказчиков отечественных решений", - отметил Максим Паршин. По его словам, у компаний есть возможность претендовать на грант до 300 млн руб. При этом, как заявил чиновник, в связи с тяжелой экономической ситуацией пересмотрен уровень софинансирования. Вместо прошлой схемы 50% (бюджетное финансирование) на 50% (собственные средства) ввели схему 80% (бюджетное финансирование) на 20% (собственные средства).

Депутат Госдумы Константин Слыщенко также подчеркнул, что на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет. По его словам, с 2021 г. по 2023 г. будет выделено почти 0,5 трлн руб. на развитие ИТ-отрасли.

Вопросы, тем не менее, к мерам поддержки у отрасли есть. Как отметил генеральный директор "Abbyy Россия" Дмитрий Шушкин, до сих пор стоит вопрос о зачете этих грантов в состав выручки. По его словам, есть опасения, что компании, получая гранты, будут терять льготы. "В целом для ИТ-отрасли важны и налоговые льготы, и господдержка спроса, и возможность получить гранты. Условия, которые позволят сделать такую поддержку комплексной, обсуждаются в рамках второго пакета мер налоговой поддержки. Их принятие позволит компаниям направить больше средств на развитие технологий и создание новых рабочих мест, в результате чего выиграет вся экономика страны, которая стремится встать на рельсы цифровизации", - рассказывает Дмитрий Шушкин.

GR-директор Abbyy Ольга Минаева также добавила, что важно распространять льготы на продающие структуры ИТ-компаний, так как в крупных компаниях отдельные направления бизнеса часто бывают выделены в разные юридические лица.

Председатель совета директоров группы компаний SearchInform Лев Матвеев считает, что критичной проблемой второго пакет мер является ситуация, когда интегратор поставляет два или три отечественных программных продукта, собранных в единое целое. "Это бывает достаточно часто. И партнеры на местах, которые внедряют, будут вынуждены платить НДС", - говорит Лев Матвеев. Он предложил сделать так, чтобы, если в поставке идет более 80% отечественных программных продуктов, отменить НДС. Ведь, как отмечает специалист, обойтись без интеграторов, которые делают "сборку", кастомизируют различный софт под каждого заказчика на местах, невозможно, а пока освобождается от НДС только разработчик ПО. "Это бомба замедленного действия: интеграторы пойдут к вендорам и будут требовать скидку, ведь крупные заказчики хотят получить все одним договором", - рассказал Лев Матвеев.

Также Лев Матвеев обратил внимание, что для продвижения российских продуктов за рубежом необходимо создавать инфраструктуру, а этому государство внимания не уделяет. Кроме того, не решена масса сложностей с наймом иностранных граждан. Член правления, директор департамента "Экономика данных" компании "Диасофт" Николай Макаревич посетовал, что давления государства к импортозамещению недостаточно.

Одной из главных тем форума стала разработка платформенных решений, способных конкурировать с зарубежными. При их создании Лев Матвеев призвал не концентрироваться на одной только аппаратной составляющей. При этом самих платформ должно быть несколько. Причем при создании таких платформ надо сразу думать о безопасности. И Лев Матвеев вновь напомнил о своей инициативе по созданию единого органа по управлению информационной безопасностью, которая в свое время вызвала большой резонанс. Николай Макаревич, наоборот, призывал к созданию единой платформы. Но, по мнению Дмитрия Шушкина, создание единой платформы опасно, лишним доказательством чему является антимонопольный процесс против Amazon, Apple, Google и Facebook. Эти компании критикуются за манипуляции собираемыми данными о пользователях. СТО Huawei R&D Russia Владимир Рубанов призвал развивать международное сотрудничество в ходе проектов по созданию ПО с открытым кодом. Для этого ничего не нужно, кроме подготовленных людей внутри страны, которые могли бы адаптировать его для использования в России. Именно по таким принципам идет работа над операционной системой от Huawei HarmonyOS, которая будет работать на всей линейке устройств от компании. При этом возможна ее работа на российском оборудовании, что расширит экосистему. Однако использование "дикорастущего ПО" с открытым кодом все же, по мнению Владимира Рубанова, сопряжено с риском.

Что произошло на рынке труда России с начала 2020 года

Официальная безработица на конец сентября составила 6,4% от экономически активного населения – это 4,8 млн человек. Но как показывает опыт кризиса 2008–2009 годов, реальное число безработных (с учетом тех, кто не регистрировался на бирже труда) составляет от 9 до 11 млн россиян.

По данным портала Hh.ru, уже в мае 2020 года 45% российских работодателей заявили, что вынуждены были сокращать персонал. Увольнения весной затронули в основном сферы туризма, услуг, транспорта, торговли, финансового сектора, бухгалтеров, экономистов и юристов, а также менеджеров низшего и среднего звена.

Это объяснялось вполне естественными причинами – при закрытых границах ни о каком туризме не могло быть и речи, а значит, как утверждали весной в Ростуризме, на улице уже к маю оказались 1,3 млн человек, занятых в отрасли.

Сфера услуг, транспорт и торговля также пострадали из-за необъявленного, но свалившегося на головы россиянам карантина. Закрывшиеся из-за запретов и штрафов магазины частично так и не смогли вернуться к нормальной работе. После снятия ограничений летом к работе вернулось только 70% магазинов, а среди магазинов, работавших в торгово-развлекательных центрах, ожило лишь 64%, по данным «Деловой России».

Сжимающийся бизнес начал сперва отказываться от планов по развитию, увольняя менеджеров по продажам, а потом и вовсе сворачивать свою деятельность, расставаясь с ненужными уже бухгалтерами, экономистами и юристами.

Жертвами коронавируса на рынке труда стали представители тех профессий, которых в России был переизбыток. Юристы, экономисты, бухгалтеры, получившие свои дипломы в начале нулевых и десятых годов, оказались не у дел. «Профессиональный уровень таких специалистов снижался год от года, – говорит генеральный директор “Центра поддержки региональных исследований” Татьяна Горина (ее компания на протяжении 25 лет занимается социологическими исследованиями на всей территории страны). – Диплом юриста и диплом экономиста обесценились, так как их можно было получить почти где угодно. На рынке труда был переизбыток таких недоквалифицированных кадров. И коронавирус просто выступил в роли спускового крючка, который выбил этих людей с рынка труда».

Похожая ситуация уже была во время экономического кризиса 2008–2009 годов, когда резко выросла конкуренция на рынке труда и компании начали массово избавляться от молодых и неквалифицированных кадров или тех сотрудников, чей профессионализм вызывал сомнения. Тогда на экономистов и юристов также пришелся основной удар.

Разница между кризисом 2008– 2009 годов и событиями 2020 года в том, что сегодня пострадали уже не молодые работники, вчера выпустившиеся из вузов, а специалисты в возрасте 28–35 или 45–50 лет, чьих компетенций не хватало, для того чтобы удержаться в пикирующей компании.

Главные жертвы те, кто рвался в Москву

Сильнее всего последствия ограничений затронули все сферы бизнеса в Москве и Московской области, во многом потому, что здесь они были жестче, чем в регионах, а также потому что концентрация бизнеса и работников в столичном регионе выше среднего по России в 10,4 раза.

По словам Гориной, коронавирусные ограничения ударили по тем россиянам, которые приехали в Московский регион в 2017–2020 годах. «Люди снимали или покупали в ипотеку квартиры в “муравейниках” вокруг столицы, потому что средств на жилье в Москве у них не было. Как только к маю начались массовые увольнения, а невеликие запасы денежных средств подошли к концу, эта категория граждан, приехавшая сюда за длинным рублем и светлым будущим, оказалась под ударом. Денег на аренду жилья уже не было, работы – тоже. Арендодатели, сами переехавшие из провинции на пару лет раньше, отказывались входить в положение. Людям приходилось возвращаться домой, отложив или вовсе отказавшись от мечты закрепиться в столице».

Еще хуже пришлось тем, кто приобрел ипотечное жилье. Несмотря на озвученные президентом и премьер-министром меры поддержки и возможность получить кредитные каникулы, банки не слишком охотно шли навстречу клиентам. Только в Сбербанке за весенние месяцы было отклонено 49% заявок на кредитные каникулы по ипотечным кредитам, поскольку заемщики не смогли предоставить все необходимые документы и доказательства потери дохода из-за пандемии. «Эта категория граждан наименее подкована в юридическом плане. Люди не готовы, не умеют и боятся контактировать с МФЦ и другими органами власти, чтобы получить необходимые бумаги для получения отсрочки по платежам. Это стало дополнительным испытанием для приезжих из российской провинции. Платить нечем, каникулы не дали, надо возвращаться домой, а квартиру пытаться сдать, чтобы хоть как-то платить по обязательствам», – комментирует юрист Павел Лабров, специалист по рынку труда.

По данным агентства ЦИАН, с апреля по июнь 2020-го цены на аренду недвижимости в Подмосковье снизились на 20–30%. Только за счет стремительного роста предложения и такого же падения спроса. В итоге от четверти до трети приехавших в столичный регион провинциалов к июлю вынуждены были собираться в обратную дорогу. Похожая ситуация сложилась в Москве, а также в Санкт-Петербурге, где также велика доля приезжих среди молодых и неквалифицированных кадров, работающих в основном в сфере услуг, развлечений, массмедиа. Эти россияне и не помышляли об ипотеке, поскольку их уровень дохода не позволяет совершать крупные покупки или регулярные и стабильные траты на платежи по кредитам. Поэтому покинуть «город мечты» им было физически легче, но психологически сложнее. «Мы еще увидим последствия коронавируса и вот таких вот неудач, которые многие молодые люди склонны воспринимать как серьезное личностное поражение», – говорит психиатр Николай Амбарцумов.

Сельское хозяйство осталось без рук

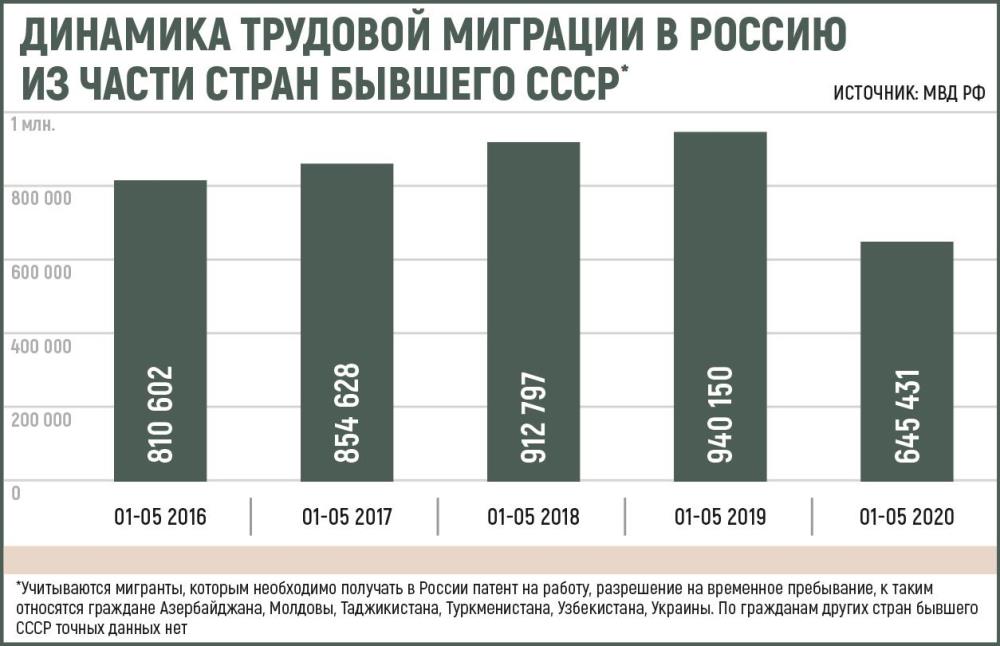

Безработица ударила и по сельскому хозяйству, хотя и с неожиданной стороны. Из-за ограничений на въезд в Россию не смогли попасть трудовые мигранты из Средней Азии, традиционно работавшие на полях, в том числе на уборке урожая. А те мигранты, что уже находились в России, поддались панике и предпочли любыми способами выбираться из «зараженной» страны домой.

По словам Сергея Абашина и Валентины Чупик, экспертов по вопросам трудовых мигрантов из Средней Азии, а также по оценке МВД РФ, домой попытались вернуться от 15 до 20% мигрантов. Это привело и к возникновению стихийных лагерей беженцев на южных границах России, и к тому, что фермеры остались без наемных работников, которые традиционно помогали на уборке урожая, в уходе за скотом, в прочих делах. «Я был вынужден собирать мужиков по всем окрестным деревням. А у нас и нет толком никого, все разъехались в города. Ну или слишком старые, больные и немощные, – рассказывает фермер Владимир Шаповалов из Воронежской области. – Раньше у меня работали на уборке зерна пятеро узбеков. Они отлично справлялись, получали за месяц хорошие деньги – от 30 тысяч рублей, а потом уезжали до следующего раза. В этом году они просто не приехали. Альтернативы не было, местные отказывались работать за такие деньги, притом что средняя зарплата здесь, на селе, дай бог если 12 тысяч рублей будет. Но все, с кем я говорил, были уверены, что у меня денег – как у дурака махорки, а я прижимаюсь и предлагаю им всего по 30 тысяч рублей. Урожай ждать не станет. Я вызвонил детей. Они приехали, благо их у меня четверо, худо-бедно собрали все. Но времени ушло больше, да и собрали меньше обычного».

Похожие истории рассказали нам фермеры из Нижегородской, Владимирской, Тульской и Тверской областей. «Я даже в нашу колонию ходил, говорил с начальником, чтобы дал мне зэков, которым разрешен выход из зоны, чтобы поработали у меня. Не дал, потому что не захотел связываться с финансами, надо же как-то оплату за их работу провести. А договариваться по-свойски не были готовы ни он, ни я», – говорит фермер Николай Ставрошин из Тверской области.

По словам директора центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайды, нехватка рабочей силы при сборе урожая, а также снижение объемов урожайности из-за некачественного сбора могут привести к росту цен на овощи и зерно. Кроме того, общее снижение доходов населения привело к повышенному спросу на простые продукты – картошку, свеклу, морковь, зерно, которыми в сельской местности стараются запасаться в больших объемах. «Рост цен ограничен низким платежеспособным спросом на продукты. Спрос смещается в сторону менее дорогих продуктов, однако именно у них есть возможность расти в цене», – считает эксперт.

Что касается роста цен на зерно, то он связан не только с нехваткой рабочих рук и недобором урожайности, а еще и с тем, что в России кормовые сорта зерновых в этом году получили статус «хлебных». «У нас четвертый класс зерна, который являлся кормовым, объявили “хлебным”. Для него закупают дорогой улучшатель, чтобы повышать качество изначально плохой пшеницы. Во многих регионах отсутствуют селекционные центры, из-за чего приходится завозить пшеницу из южных областей. Это приводит к постоянному подорожанию хлеба, муки, самого зерна», – считает академик РАН Виктор Драгавцев, главный научный сотрудник Россельхозакадемии.

Кому стали платить больше

На фоне общего проседания рынка труда в отдельных его секторах ситуация, наоборот, улучшилась. В первую очередь это касается работников медицинских учреждений. И речь идет не только о врачах, но и о санитарах, водителях, неквалифицированном персонале. «Я после университета полгода работал водителем на скорой, – рассказывает москвич Евгений Ржаницын. – Права были, прошел курсы санитара. Само собой, как только нашел нормальную работу, я оттуда ушел. Никогда не думал, что этот опыт станет чем-то большим, чем просто любопытной страницей в биографии. В апреле меня уволили из ивент-агентства, где я успешно работал несколько лет. Работы не было, обязательства по кредитам не давали спокойно дышать. И тогда я увидел объявление на доске у входа в горбольницу. Недалеко от моего дома. Им были нужны водители и санитары в “красную зону”. Я позвонил, узнал, что со всеми доплатами буду получать около 80 тысяч рублей в месяц, и пошел. И людям помогу, и денег заработаю. С мая я работаю в больнице и до конца всей этой эпопеи уходить оттуда никуда не планирую», – рассказывает молодой человек.

Спросом пользуются вчерашние выпускники медицинских колледжей, а также студенты старших курсов медвузов и медколледжей. Причем в условиях нехватки медперсонала им предлагают высокие для отрасли зарплаты, в среднем на 20% превышающие докризисные показатели.

Наряду с медиками осенью больше денег стало в IT-сфере, а также в маркетинге. Последнее связано с тем, что часть компаний вернулась к более-менее нормальной работе и начала вновь строить планы на будущее.

По данным портала Hh.ru, 17% работодателей планируют до конца года увеличить штат, а 10% – рассчитывают за этот же период поднять зарплату ключевым сотрудникам.

Говорить об окончании кризиса на рынке труда пока еще рано, но он постепенно оживает, а его участники адаптируются к новым условиям.

МНЕНИЕ

Ростислав Капелюшников, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ

— В условиях распространения коронавируса рынок труда изменился. И это естественно, поскольку резко изменились формы занятости в пользу дистанционной работы, уменьшилась продолжительность рабочего времени, уменьшилась заработная плата, возросла безработица.

Природа нынешнего кризиса совершенно другая, чем та, что была у тех кризисов, которые уже переживали и мировая экономика, и отечественная в предыдущие периоды. Для нынешней ситуации характерно, что часть работников, приехавших в Москву и область за новой жизнью и работой в 2019 году, потеряли возможность трудиться и получать за это зарплату. Они были вынуждены уехать обратно. Но что хорошо известно про российский рынок труда, занятость в целом упала достаточно скромно, слабее, чем это было в предыдущие кризисы.

Естественно, в кризисных условиях безработица растет. Я не говорю, что она упала. Повторюсь, она выросла весьма скромно и в меньшем масштабе, чем это было во время Великой рецессии 2008–2009 годов. В начале нынешнего кризиса раздавались «катастрофические» прогнозы относительно того, что внешние мигранты в массовом порядке лишатся работы, им невозможно будет уехать домой и в России начнутся жуткие социальные проблемы. Голодные и неработающие гастарбайтеры будут толпами шастать по улицам наших городов. Этот прогноз не сбылся. Вместо шатаний по российским улицам мигранты предпочли вернуться домой, но это не стало массовым явлением.

Теперь же говорится о «жутком» дефиците этих самых внешних мигрантов. Дефицит испытывает кто? Муниципальные власти, которые привыкли использовать труд внешних мигрантов за невысокую заработную плату. Значит, если они оказались в такой ситуации и хотят решить эту проблему, муниципальные власти должны повышать заработную плату, облегчать условия въезда мигрантов на территорию России.

Серьезным новшеством в этот кризис стало снижение рабочего времени. Многих работников перевели на вынужденные или квазидобровольные отпуска. Либо им сократили продолжительность рабочего времени. Упала заработная плата. Пик снижения заработной платы пришелся на апрель – май, когда были самые жесткие карантинные меры, а потом все понемногу стало восстанавливаться. Поэтому самый трудный период на рынке труда остался позади. Это, конечно, не значит, что все показатели достигли докризисного уровня, но они начали постепенно восстанавливаться.

Это абсолютно рукотворный кризис. Он не вызван никакими финансовыми потрясениями. Он прежде всего вызван административными мерами, которые приняло государство по ограничению экономической деятельности.

Нынешний период восстановления экономик во всем мире после прохождения дна был фантастически быстрым. Никто этого не ожидал. В Соединенных Штатах Америки безработица после достижения пика снижалась темпом в 30 раз быстрее, чем во время Великой депрессии. В России все не так радужно, но если верить официальной статистике, то безработица уже в сентябре потихонечку все-таки пошла вниз.

Роман Дмитриев: «Сейчас разумная позиция – это кеш»

Управляющий активами УК «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев считает, что главная черта сегодняшнего фондового рынка – состояние неопределенности. И в такой ситуации лучше держать большую часть сбережений в кеше, в акции же вкладываться на небольшой срок, покупая бумаги фундаментально интересных компаний на локальных просадках рынка.

Петр Рушайло

Роман Дмитриев родился в Москве. В 2003 г. окончил экономический факультет Московского института экономики и предпринимательства. Работает на фондовом рынке с 2002 г. С 2015 г. – в ГК «УНИВЕР», с 2019 г. занимает должность управляющего активами в УК «Универ Сбережения».

УК «УНИВЕР Сбережения» создана в 2011 г. Входит в ГК «УНИВЕР» (год создания – 1995-й). Группа работает во всех сегментах финансового рынка, формируя решения для институциональных, корпоративных и частных клиентов.

«Нельзя четко сказать, какой сценарий реализуется»

– Как бы вы описали ваше видение нынешней ситуации на рынке с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы?

– Что касается долгосрочных прогнозов по рынку в целом, я больше отношусь к трейдерам, нежели к экономистам, которые делают глобальные прогнозы. Мне кажется, что сейчас главная тенденция на рынке – как раз отсутствие неких устойчивых трендов. Ситуация лучше всего описывается словом «неопределенность». И связана эта неопределенность с целым набором всем известных факторов – начиная с пандемии коронавируса и заканчивая крайне сложной политической ситуацией в США. Плюс огромные вливания ликвидности на американском рынке и неопределенность относительно темпов восстановления мировой экономики.

– Для рынка акций что это означает?

– Мы видим, конечно, некоторую оторванность стоимости акций от реальной экономики, но с учетом всех остальных факторов нельзя четко сказать, какой сценарий реализуется, будет на рынке рост или спад. Я могу привести убедительные аргументы как в пользу продолжения роста, так и в пользу падения. Простейшие связаны со сценариями второй волны эпидемии и новых локдаунов. Либо же, наоборот, появления вакцины. Но все эти сценарии, увы, основаны не на экономических соображениях и даже не на каких-то логических предположениях, а, если угодно, на вере. Поэтому я считаю, что именно неопределенность – главный фактор, который действует на рынке. Но на самом деле неопределенность – это тоже основание для некоторых подходов, которые я использую.

– И какое, по-вашему, оптимальное поведение инвесторов в состоянии неопределенности?

– На текущий момент я считаю, что это должна быть выжидательная позиция – держать значительную часть портфеля в кеше. Есть определенные долгосрочные идеи, на основании которых можно аккуратно покупать бумаги, но какие именно – зависит от инвестиционного взгляда каждого конкретного человека, универсальных рецептов здесь нет. Лично для меня сегодняшняя ситуация – это красный сигнал светофора. Нужно вкладываться в рынок очень осторожно, делать точечные локальные вещи, покупать на небольшой процент капитала.

То состояние, то настроение, которые у меня сейчас присутствуют, похожи на конец 2019 года, когда я уже не видел определенную идею в рынке и даже понимал, что делать ставку на тот рост, который существует, крайне рискованно, последние дни роста на рынке – самые дорогие, то есть могут дорого обойтись инвестору. Находиться в рынке в состоянии финальной фазы эйфории не доставляет никакого удовольствия. Сейчас разумная позиция – это кеш.

– Рынок высокотурбулентен, перегрет и в какой-то фазе неопределенности. Такие разговоры идут уже минимум три года. Но нельзя же всю жизнь сидеть в кеше.

– Безусловно, нельзя. Весной, например, когда было сильное падение рынка в США, коронавирусное дно, была одна из хороших возможностей для покупок, для входа в акции американских технологических компаний. И я думаю, что те уровни цен, которые мы имеем на сегодняшний день, многие управляющие используют для закрытия своих длинных позиций. Поэтому сейчас инвестиционный период – это не год, не два и не три. Это просто хорошая возможность купить. Если видишь на горизонте буквально считанных дней и недель возможность продать, то можно поучаствовать. А входить сейчас в бумаги на более длинные сроки – я все-таки пас.

– Для вхождения на короткие сроки как следует отбирать активы?

– Надо сосредоточиваться на тех активах, в которых есть фундаментальный потенциал, технологический потенциал. И не пытаться ловить сильно подешевевшие бумаги в надежде, что они отрастут обратно. Я бы сосредоточился как раз на тех активах, которые пользуются популярностью у крупнейших мировых инвестиционных компаний. Соответственно, это все те же технологические компании – Apple, Amazon, Google, все, что с этим связано. Я считаю, что у этих компаний действительно есть потенциал, который не ограничен текущими оценками.

– Не противоречит ли это тому, что вы только что сказали? Что нужно входить на короткие сроки.

– Я сказал, что если и входить сейчас, то только в те бумаги, которые потенциально фундаментально считаешь интересными. Если мне сейчас скажут входить в бумаги Boeing, я все равно не войду, потому что считаю, там действительно существует проблема, которая не решится в краткосрочной перспективе. Но если в ближайшие несколько недель мы получим какое-то падение рынка, связанное, например, с выборами в США, и у нас будет хорошая точка входа, то я вложусь в акции, которые назвал. Для меня это принцип. Я стараюсь работать с акциями лидеров экономического роста.

– А на российском рынке что бы вы отметили?

– На российском рынке сейчас есть ряд отдельных локальных историй, которые могут преподнести приятные сюрпризы. Те случаи, когда мы ждем каких-то новостей, которые еще не заложены в ценах. Например, это «Лента», по которой в ближайшее время должна быть выплата дивидендов с новой стратегией развития. Это должно качественно повлиять на компанию и изменить оценки. История, которая уже сейчас известна. Осталось только понять, как это будет реализовано – выход «Озона» на IPO и, соответственно, переоценка акций АФК «Система». «Русскую аквакультуру», мне кажется, можно купить и подержать. Интересными могут быть энергетические компании: «Россети», ОГК-2, «Русгидро». Эти компании я хочу добавлять в портфель при определенных условиях, когда мне покажется, что есть хорошая точка входа. В принципе на данный момент это все, на что бы я обратил внимание на российском рынке.

«Для 99% частных инвесторов биржа – это не бизнес, а гемблинг»

– Как искать точки входа на рынок? Есть какие-то советы, рецепты?

– Я рискну показаться белой вороной, но считаю, что мне рынок сам должен показать, когда покупать. Зачем мне сейчас покупать «Газпром», который падает и падает? Пусть мне рынок скажет, что есть спрос, динамика акции развернулась. Да, я не куплю по самой низкой цене, но я и не намерен покупать по самым низким ценам. Не закладываюсь на это. Зато у меня будет уверенность в том, что ситуация начинает меняться в этой акции.

– Условно говоря, вы ждете разворота и смены тренда?

– Да. Либо же должны появиться какие-то существенные факторы, способные поменять всю идеологию, как это было в истории с «Яндексом» и «Тинькофф». Или с IPO «Озона». Все этого ждали, все знали про это, готовились. Но само появление информации влияет очень сильно на переоценку. И в том и в другом случае все равно рынок покажет, как реагировать на эту новость. Для меня поведение рынка очень важно.

– Насколько долго надо ждать подтверждения, что для вас является убедительным свидетельством смены тренда? Условно говоря, вы ждете подтверждения своих ощущений неделю, месяц, два дня?

– Когда как. На бирже же не бывает дважды два четыре. На бирже дважды два – это в 70% случаев почти четыре. У меня есть определенные наработки, которые я использую в трейдинге. Это и фундаментальные соображения, и технические факторы. Мне сложно это сформулировать в виде некоей стройной концепции.

– Вы сказали, что разумно сейчас посидеть в кеше, чтобы ловить какие-то моменты. С этой точки зрения у частного инвестора какие плюсы и минусы относительно институционалов?

– Единственный плюс, который я вижу у частного инвестора, – это его небольшой размер капитала. За счет этого можно быстро войти в рынок или выйти с него, не рискуя подвинуть цены. То есть розничные инвесторы могут гораздо быстрее крупных институциональных реагировать на рыночную ситуацию. Мобильность – их основная сила.

– А в чем тогда слабость? Почему люди обычно теряют деньги?

– Если для инвестиционной компании это бизнес, то для 99% частных инвесторов, которые приходят на биржу, это не бизнес, это гемблинг. В этом корень зла. Приходит человек, который считает, что на бирже можно очень быстро и легко что-то заработать. У него не получается, у него становится чуть меньше денег. Он считает, что с такой суммой уже можно рискнуть и пойти ва-банк. Такая постоянная история, которая разыгрывается уже две сотни лет на биржах с частными инвесторами. Это несерьезность и игровое отношение к бирже. А биржа не прощает таких ошибок. Либо ты серьезно с этим работаешь вне зависимости от того, сколько у тебя денег, либо проигрываешь. Если человек приходит на биржу, условно говоря, с миллионом рублей, который он может потерять, то он и будет относиться к этой сумме так, что потеряет ее. А надо относиться так, что это последние деньги, которые он заработал, что это бизнес, надо следить, контролировать себя и так далее.

Посмотрите результаты конкурса «Лучший частный инвестор» на МосБирже. Это активный трейдинг порядка 15 тысяч зарегистрированных участников. 64% в минусе, и всего 4% людей, которые получили доход больше 15%. Я считаю, что если в год делаю порядка 20%, это уже очень круто. Большинство же людей воспринимают биржу как что-то легкое, доступное, что обязательно принесет деньги.

– Вы сказали, надо уметь себя ограничивать. Как вы себя ограничиваете?

– Мои самоограничения связаны с тем, что я в свое время очень много личных денег потерял на бирже. Этот опыт меня многому научил.

– Что бы вы назвали своим самым удачным инвестиционным решением?

– Самых удачных решений было два. Первое – решение выйти из рынка 11 декабря 2007 года. Я закрыл позиции и не торговал в течение 1,5 лет. Достаточно тяжелое было время, рынок падал очень сильно, но я не потерял ничего. Но это было правильное и удачное решение. Точно так же удачным было решение в конце прошлого года выйти в кеш. В обоих случаях я ничего не заработал, но и не потерял. Кстати, очень часто у нас путают правильные решения и прибыльные решения. Не каждое решение на бирже, которое прибыльное, оно правильное. Очень много приходится принимать правильных решений, которые в итоге заканчиваются убытком. Умение сосредоточиваться на правильных решениях, а не на прибыльных, на долгосрочной перспективе отличает профессиональных инвесторов и спекулянтов от непрофессиональных.

– А самое неудачное, о чем вы жалеете?

– Это была история, когда я в 2006 году из акций «Газпрома» вышел, как раз когда они достигли своего пика. Были друзья, коллеги, которые говорили о том, что сейчас начнутся крупные покупки «Газпрома», есть верная информация. И это привело к тому, что я решил еще раз перезайти в «Газпром» по полной. И много потерял. Это была очень существенная для меня история, которая привела меня к пересмотру философии трейдинга в целом.

Выручка СИБУРа по итогам 3 квартала 2020 года выросла на 17% - до 134 млрд рублей

«СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет сегодня операционные и финансовые результаты деятельности в соответствии с МСФО за 3 квартал и 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2020 года.

Ключевые операционные и финансовые показатели:

Выход «ЗапСибНефтехима» на проектные показатели загрузки мощностей опережающими темпами. В 3 квартале 2020 года средний уровень загрузки производств полипропилена и полиэтилена на «ЗапСибНефтехиме» достиг 85%.

Рост выручки по итогам 3 квартала 2020 года на 17% квартал к кварталу и 4% год к году до 134 млрд руб. на фоне значительного увеличения объемов продаж в сегменте Олефинов и полиолефинов и восстановления цен на ключевые продукты. Выручка за 9 месяцев 2020 года составила 369 млрд руб., снизившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Увеличение показателя EBITDA в 3 квартале 2020 года на 32% квартал к кварталу и 20% год к году до 48 млрд руб. благодаря выходу «ЗапСибНефтехима» на плановые уровни загрузки, восстановлению цен на ключевые продукты и реализации мер по сокращению издержек. Рентабельность по EBITDA по итогам квартала достигла 36%, что стало одним из лучших результатов в отрасли.

Рост операционного денежного потока по итогам 3 квартала 2020 года на 46% квартал к кварталу и 63% год к году до 54 млрд руб.

Начало реализации масштабного инвестиционного проекта, направленного на расширение нефтехимического сегмента бизнеса – строительство Амурского ГХК с суммарной проектной мощностью 2,7 млн тонн полипропилена и полиэтилена в год.

Запуск проекта «зеленой гранулы» – производства ПЭТ с добавлением вторичного сырья на предприятии «ПОЛИЭФ» – в рамках стратегии устойчивого развития СИБУРа.

Продолжение активного строительства производства МАН в Тобольске.

Член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Питер О’Брайен:

«В третьем квартале, вследствие ранее проведенных оптимизационных мероприятий и на фоне восстановления цен на сырьевые продукты, мы добились заметного роста операционных и финансовых показателей по сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, так и со вторым кварталом 2020 года. Таким образом, СИБУР уверенно прошел первые девять месяцев этого беспрецедентного года, продемонстрировав устойчивость бизнес-модели и высокую адаптивность к внешним вызовам.

В течение квартала СИБУР продолжил реализацию стратегических инициатив в области устойчивого развития, среди которых старт проекта по выпуску «зеленой» ПЭТ-гранулы на предприятии «ПОЛИЭФ». Данный проект направлен на дальнейшую интеграцию принципов экономики замкнутого цикла в нашу бизнес-модель.

Компания продолжает успешно реализовывать выбранную стратегию роста, ключевым элементом которой является наращивание объемов и прибыльности бизнеса в нефтехимическом сегменте. В сентябре средний уровень загрузки «ЗапСибНефтехима» достиг 94%. Ускоренный выход «ЗапСибНефтехима» на проектные показатели загрузки позволил в значительной степени смягчить влияние цикла низких цен по большинству продуктов, наблюдавшееся ранее в течение года, на финансовые показатели Компании.

Несмотря на сложную рыночную ситуацию, мы продемонстрировали значительный рост EBITDA в 3 квартале и один из лучших в отрасли показателей маржинальности по EBITDA на уровне 36% за 3 квартал и 33% за 9 месяцев 2020 года.

В 3 квартале СИБУР продолжил укреплять показатели финансовой устойчивости, высокий уровень которых подтверждается кредитными рейтингами инвестиционной категории от трех ведущих международных агентств. Отношение чистого долга к EBITDA в долларовом выражении снизилось до 2,4х на конец отчетного периода с 2,5х на конец второго квартала 2020 года. В то же время Компания оптимизировала свой долговой портфель по срокам и стоимости за счет недавних успешных размещений евро- и рублевых облигаций.

Нашим безусловным приоритетом остается безопасность сотрудников, партнеров и клиентов, а наш бизнес, как следует из результатов за 3 квартал и 9 месяцев, готов к вызовам, связанным с пандемией, в том числе к растущей волатильности макроэкономической среды».

Результаты операционной деятельности

За 9 месяцев 2020 года газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) СИБУРа переработали 16,1 млрд куб.(1) метров попутного нефтяного газа (ПНГ), сократив показатели аналогичного периода 2019 года на 4%. Снижение обусловлено сокращением объемов добычи нефти вследствие соглашения ОПЕК+ и, как следствие, снижением объемов поставок ПНГ нефтяными компаниями. В результате на ГПЗ было произведено 13,9 млрд куб. метров(1) сухого отбензиненного газа (СОГ), что на 4,1% ниже объемов аналогичного периода 2019 года. Объем фракционирования ШФЛУ вырос на 1,4% и составил 5,8 млн тонн(2). В результате роста внутреннего потребления сырьевых ресурсов комплексом «ЗапСибНефтехим» объемы внешней реализации СУГ сократились на 35,1% до 2,6 млн тонн. Объем реализации нафты сократился на 13,5% и составил 793 тыс. тонн.

В результате завершения основных пусконаладочных работ на комплексе «ЗапСибНефтехим» продажи полипропилена выросли на 60,8% до 826,7 тыс. тонн. Объем продаж полиэтилена вырос более чем в 4,5 раза до 920,2 тыс. тонн. Продажи БОПП-пленок выросли на 3,3% год к году до 118,9 тыс. тонн вследствие возросшего спроса на упаковку на фоне пандемии. Объем реализации пластиков и продуктов оргсинтеза сократился на 1,1% до 602 тыс. тонн вследствие падения спроса на МЭГ на фоне пандемии. Объем продаж эластомеров снизился на 18,7% и составил 321 тыс. тонн. Сокращение объемов продаж эластомеров произошло вследствие продажи активов в Тольятти в ноябре 2019 года.

Финансовые результаты

За 3 квартал 2020 года выручка компании увеличилась на 3,8% год к году до 134 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2020 года выручка сократилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 369,3 млрд руб. Изменения объемов консолидированной выручки были обусловлены следующей динамикой по бизнес-сегментам:

Выручка сегмента Олефинов и полиолефинов увеличилась на 79,0% по итогам 3 квартала и на 65,9% по итогам 9 месяцев 2020 года, составив 51,5 млрд руб. и 129,3 млрд руб. соответственно. Данный рост был преимущественно связан с увеличением продаж полипропилена и полиэтилена с комплекса «ЗапСибНефтехим» и частично компенсирован снижением цен на данные виды продуктов.

Выручка сегмента Пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов сократилась на 26,4% за 3 квартал и на 27,3% за 9 месяцев 2020 года до 28,0 млрд руб. и 85,1 млрд руб., соответственно, в основном за счет негативной ценовой динамики в рублях для большей части продуктов и сокращения объемов продаж эластомеров и МТБЭ вследствие продажи активов компании в Тольятти в 4 квартале 2019 года. Сокращение показателя было частично компенсировано ростом продаж ДОТФ после запуска нового производства в 2019 году.

Выручка сегмента Газопереработки и инфраструктуры сократилась на 19,4% по итогам 3 квартала и на 30,8% по итогам 9 месяцев 2020 года до 38,6 млрд руб. и 112,5 млрд руб., соответственно, за счет роста внутреннего потребления СУГ комплексом «ЗапСибНефтехим» и негативной динамики цен на СУГ и нафту.

Показатель EBITDA компании вырос на 20,3% год к году в 3 квартале 2020 года, составив 48,2 млрд руб. благодаря существенному росту EBITDA в сегменте Олефинов и полиолефинов за счет роста продаж полипропилена и полиэтилена, произведенных на «ЗапСибНефтехиме». За 9 месяцев 2020 года показатель EBITDA сократился на 3,3% и составил 122 млрд руб. на фоне сужения спредов в большинстве продуктовых групп вследствие негативной ценовой динамики, частично компенсированной увеличением результатов сегмента Олефинов и полиолефинов. Рентабельность по EBITDA составила 36% за 3 квартал и 33% за 9 месяцев 2020 года.

За 9 месяцев 2020 года чистый убыток составил 24,6 млрд руб. из-за убытка от курсовых разниц в размере 96,5 млрд руб. (переоценка долга, номинированного в долларах и евро). Без учета курсовой разницы скорректированная чистая прибыль за период составила 71,9 млрд руб.

Долговые обязательства

По состоянию на 30 сентября 2020 года общая сумма долговых обязательств компании составила 491,2 млрд руб., увеличившись на 29,4% по сравнению с 31 декабря 2019 года. Рост показателя произошёл, главным образом, вследствие ослабления курса рубля относительно доллара США и евро.

Чистый долг(5) СИБУРа на 30 сентября 2020 года увеличился на 28% по сравнению с 31 декабря 2019 года и составил 463,8 млрд руб.

Соотношение чистый долг(5)/EBITDA в долларовом эквиваленте снизилось до 2,4х на 30 сентября 2020 года по сравнению с 2,5х на 30 июня 2020 года.

«Газпром» и Польша - от противостояния к компромиссу

Польская госкорпораци PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу «Газпромом» по «Ямальскому контракту».

Польская сторона аргументирует своё мнение условиями самого «Ямальского контракта» и ссылкой на решение Стокгольмского арбитражного суда, который постановил, что «Газпром» поставлял ранее Польше газ на нерыночных условиях, завышая цену. Видимо, на основе этих аргументов в PGNiG уже заранее делают вывод, что скидка на газ для Польши реальна.

Напомним, что в «Газпроме» были не согласны с этим решением Стокгольмского арбитража, но тем не менее, в апреле этого года вернули PGNiG $1,5 млрд, которые присудил вернуть арбитражный суд. При этом вопрос о скидках на газ для Польши в этом году пока остаётся открытым. Цены на газ по контракту не раскрываются ни «Газпромом», ни его польским контрагентом, но можно отметить, что в текущем году Польша является крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа среди стран Восточной Европы. И это несмотря на неоднократные заявления и PGNiG, и польских политиков о том, что с 2022 года Польша намерена полностью отказаться от российского газа.

Ситуация не новая, сущность конфликта проистекает из желания Польши жёстко демпинговать по ценам на газ, но жёсткий демпинг благодаря закупкам СПГ у США и других поставщиков, не получается, так как трубопроводный газ даже без «персональных» скидок всё равно на 25-30% дешевле СПГ. Разрешить этот затянувшийся конфликт можно только путём переговоров и взаимных компромиссов. Тем более, можно предположить, что и в других судебных процессах «Газпрома» с европейскими контрагентами Стокгольмский арбитраж будет на стороне европейских компаний, а не «Газпрома».

Тем временем, в «Газпроме» поясняют, что по условиям «Ямальского контракта» стороны вправе пересматривать цены на газ раз в три года, тем самым явно намекая на то, что требования польской стороны являются обоснованными. С учётом того, что Польша является крупнейшим в Восточной Европе потребителем российского газа, ежегодно закупая у «Газпрома» 8,7 млрд кубометров газа, мы считаем, что компромисс между сторонами возможен. Торги по акциям «Газпрома» сегодня открылись в плюсе почти на 1%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

Конференция «Мировое книжное пространство в новых реалиях. Как издательства, книжные магазины, библиотеки выходят из пандемии?» пройдет в онлайн-формате

Источник: Книжная индустрия

Международная конференция состоится 12 ноября 2020 года, 15.00 – 17.00 в Zoom-формате для спикеров и будет транслироваться на YouTube-канале журнала «Книжная индустрия» для всех заинтересованных участников.

Пандемия Covid-19 наносит тяжелый урон книжному сектору во всем мире. Убытки ключевых книжных рынков на всех континентах исчисляются миллиардами евро. Пандемия ускорила тренд на цифровизацию книжного рынка и рост продаж через интернет-канал. Однако, электронные продажи не могут компенсировать потери на традиционном книжном рынке.

Каковы стратегии издательской политики и формирования издательского портфеля в новых реалиях? Как вернуть читателя и покупателя в книжные магазины и библиотеки, какие совместные акции по продвижению книги и чтения наиболее успешны в текущих реалиях? Как инновации и цифровые технологии помогают книжной индустрии развиваться и быть ближе к читателю?

Программа конференции

Приветственное слово:

Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Спикеры:

1. Эмма Хаус, международный консультант по издательскому делу «Ореам Групп» (Великобритания)

Тема: «Влияние пандемии на развитие книжной индустрии в 1 половине 2020 года».

2. Джулия Белградо, исполнительный директор Европейской и Международной федерации книгораспространителей (Бельгия).

Тема: «Меняя будущее: стратегии книжных магазинов в эпоху цифровых технологий».

3. Евгений Капьев, генеральный директор издательства «ЭКСМО», председатель Комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза.

Тема: «Стратегии издателей в эпоху цифровых технологий».

4. Хейзел Бродфут (Hazel Broadfoot), вице-президент Ассоциации книгораспространителей Великобритании и Ирландии (Великобритания).

Тема: «Книготорговля во времена Coved» “Bookselling in a Time of Covid”

5. Жан Люк Третенер, вице-президент Европейской и Международной федерации книгораспространителей, руководитель сети книжных магазинов «Культура» (Франция).

Тема: «Взлет и падение книжного рынка Франции в 2020 году»

6. Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей.

Тема: «Цифровое производство и дистрибуция. Время сотрудничества».

Модераторы:

Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная индустрия», председатель Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза.

Евгений Капьев, генеральный директор издательства «ЭКСМО», председатель Комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза.

Организаторы: журнал «Книжная индустрия», Российский книжный союз. При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Регистрация на конференцию открыта до 11 ноября:

https://docs.google.com/forms/d/1H_nW9z88PcYBMPms0L_s8rn30ACLggn5pGSII0vp4fw/viewform?gxids=7628&edit_requested=true.

Выгода с каждого гектара

В Кабардино-Балкарии ищут оптимальные рецепты сельхозпроизводства в условиях малоземелья

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Земельный вопрос - один из главных сегодня в России. Особенно он актуален в малоземельных регионах, к которым относятся едва ли не все республики Северного Кавказа, в том числе Кабардино-Балкария. Здесь высокая плотность населения, для сельхозобработки подходят незначительные по площади участки, часто мелко раздробленные и находящиеся в разных почвенно-климатических условиях.

Как при таких вводных выбрать правильное направление развития аграрно-промышленного комплекса и достичь стабильного производства, корреспонденту "РГ" рассказал один из авторов монографии "Земельная собственность" профессор Кабардино-Балкарского государственного университета, доктор экономических наук Радий Жиругов.

РГ: Радий Темболатович, каковы особенности ведения сельского хозяйства в условиях малоземелья? На что стоит ориентироваться местным производителям?

Радий Жиругов: Главное в условиях малоземелья - специализация и оптимизация производства. Необходимо развивать интенсивные технологии в овощеводстве открытого и закрытого грунта, садоводстве. За этим будущее республиканского сельского хозяйства.

Кабардино-Балкария - очень густонаселенный субъект - примерно 70 человек на квадратный километр. Больше 40 процентов - сельчане, этот показатель в полтора раза больше среднероссийского. Если мы поделим всю площадь республиканской пашни на душу населения, то получим 0,335 гектара. Это очень мало. В данных условиях трудно говорить о какой-то продовольственной безопасности.

Хотя у нас довольно плодородные почвы и хороший климат, мы можем возделывать большинство сельскохозяйственных культур. Именно поэтому основная задача - совершенствование специализации. Необходимо определить, что на нашей земле выращивать, чтобы получить наибольшую пользу для региона.

РГ: Есть ли плюсы в столь высокой плотности населения? Ведь это значит, что в регионе хорошая ситуация с трудовыми ресурсами.

Радий Жиругов: Доступность трудовых ресурсов дает предпосылки для применения интенсивных технологий в сельском хозяйстве, в первую очередь в плодоводстве. Для возделывания 100 гектаров озимой пшеницы при разных технологиях необходимы один-два работника. Если же мы будем заниматься плодовыми культурами, то на те же 100 гектаров понадобится 150-200 человек. В тепличных хозяйствах доля ручного труда еще больше, и на 100 гектаров потребуется уже свыше тысячи работников. Разница колоссальная, особенно если учесть уровень безработицы в регионе. Поэтому необходимо выбрать аграрную специализацию, которая позволит оптимально сочетать большое количество трудовых ресурсов и скромные площади земель.

РГ: В монографии много говорится о реформировании земельных отношений. К каким выводам вы пришли? Что нужно делать, чтобы сельское хозяйство в регионе процветало?

Радий Жиругов: Существует две основные модели реформирования земельных отношений в зависимости от права собственности - государственной и частной. И мы хотим доказать, что эффективность земледелия зависит не от формы собственности, а от аграрной политики государства.

Что касается модернизации земельных отношений, то это комплексный вопрос. В сложившихся условиях мы предлагаем развивать кооперацию и агропромышленную интеграцию. Только в этом случае у нас будет немного сглажена социальная проблема земельных отношений. Если сможем кооперацию поставить на должный уровень, то повысим эффективность земледелия и всего агропромышленного комплекса, создадим дополнительные рабочие места.

С точки зрения большинства ученых земельные отношения включают социальный, экономический и экологический аспекты. При разных подходах обычно что-то ставят на первое место, частично жертвуя остальным. Например, социальный приоритет предполагает дать каждому жителю сельского поселения небольшой участок земли, чтобы он мог кормить свою семью. Если же главное - получить экономическую выгоду, действия будут иными. Наш подход заключается в балансе всех составляющих, мы не отдаем первенство чему-то одному.

В Кабардино-Балкарии мы предлагаем земли оставить в государственной и муниципальной собственности. Здесь не завершено разграничение участков по формам собственности. Есть федеральный закон, который требует их разграничить на федеральные, региональные и муниципальные.

В КБР федеральные и региональные земли определены, а муниципальные разграничены, но не переданы в собственность сельских поселений, как того требует закон. Фактически глава поселения не может распоряжаться землями в части владения и пользования. Отсюда возникает много проблем, в том числе дополнительная социальная напряженность.

Например, часть сельчан возмущается, что их земли обрабатывает кто-то другой, а не они. Мы предлагаем завершить разграничение земель и передать их администрациям сельских поселений с правом распределения на конкурсной основе. Сейчас они распределяются на аукционах. В нем может принять участие любой житель страны, скажем, из Якутии или Санкт-Петербурга. Предложив больший арендный платеж, он землю получит. Есть люди, которые на этом зарабатывают, звонят другим участникам аукциона, платят им за выход из борьбы и получают участок. После этого победитель аукциона предлагает аграриям эту землю в аренду, подняв платеж до немыслимых размеров. Был случай, когда ставка за гектар доходила до 100 тысяч рублей при кадастровой стоимости участка в 70 тысяч.

Необходимо добиться соблюдения уже существующих законов. Того же Земельного кодекса, законов об обороте земель сельхозназначения, о разграничении форм собственности, о кооперации и так далее.

РГ: Можем ли мы ориентироваться на опыт других стран, где такое же плотное население и недостаток сельхозземель?

Радий Жиругов: Мы анализируем зарубежный опыт и видим, что чаще всего владелец земли передает ее в аренду. В этом случае разницы между частной и государственной собственностью нет, ведь обрабатывает ее арендатор.

Что касается господдержки, то в США на гектар она составляет 300-400 долларов в год, в России было 15-20 долларов, с изменением курса валюты стало еще меньше. Я уже не говорю о Японии, где также мало земли и поддержка государства доходит до 800-1000 долларов на гектар. Финансовая и законодательная помощь агропромышленному комплексу позволяет развивать и наращивать производство, конкурировать на внутреннем и мировом рынках. В некоторых странах под перспективные проекты дают кредиты с отрицательными ставками.

Многие страны на науку выделяют три-четыре процента ВВП, у нас - около одного процента, и при этом мы хотим остаться на вершине. 90 процентов семян овощных культур в Россию завозится из-за границы. Урожайность зерновых культур в РФ в полтора раза ниже, чем в передовых странах. Чтобы наука приносила плоды, она должна финансироваться, тогда и результаты будут намного лучше.

Высокогорный рейс

В Дагестане создана компания малой авиации

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)

Дагестанский концерн построил и отремонтировал высокогорные взлетно-посадочные полосы в республике, начал сборку разработанного совместно с московским институтом четырехместного самолета и создал собственную авиакомпанию. По мнению руководства завода, это поможет развитию малой авиации в регионе.

Однако, как выяснил корреспондент "РГ", формированию коммерческих малых авиаперевозок в стране мешает не только отсутствие инфраструктуры и отечественных самолетов, но и правовые пробелы в этой сфере. Так есть ли перспективы у дагестанского проекта?

"РГ" ранее писала о том, как концерн КЭМЗ работает над созданием и производством многоцелевого самолета МАИ-411, который после испытаний получил сертификат летной годности. На авиасалоне МАКС его похвалили специалисты. Как рассказал гендиректор Кизлярского электромеханического завода Ибрагим Ахматов, машина неприхотлива в использовании, ее можно посадить практически на любой грунт. Воздушное судно оборудовано спасательной системой, что позволяет при аварийной ситуации спустить его на землю на парашюте. Кроме того, предполагается усовершенствовать самолет для посадки на водную поверхность. Руководитель завода отметил, что в ближайших планах - организовать производство пятиместных вертолетов.

- У компании есть сертификат эксплуатанта. Предприятие имеет свою взлетно-посадочную полосу длиной 1450 метров. Чтобы расширить маршрутную сеть, в селе Мачада Шамильского района на средства завода на высоте 2200 метров построили самую высокогорную взлетно-посадочную полосу в России, - рассказал Ибрагим Ахматов.

Кроме того, специалисты предприятия привели в порядок ВПП в селе Голотль Шамильского района, куда уже осуществлены тестовые полеты из Кизляра. Кстати, помимо собственного самолета МАИ-411 в авиапарке концерна есть три Ан-2.

- Что касается Ан-2 (знаменитого "кукурузника"), его можно назвать уникальной разработкой советских конструкторов. Это простой, надежный и очень "летучий" самолет, довольно удобный, на его борту может разместиться десять человек, - сообщил Ахматов.

На предприятии рассказали, что Ан-2 востребован в первую очередь в сельском хозяйстве. Многие местные аграрные предприятия постоянно привлекают частную авиатехнику из других регионов для обработки полей. Теперь этот вопрос удастся решить своими силами.

Авиакомпания также намерена предоставлять услуги аэросъемки, заниматься патрулированием лесов, транспортными и пассажирскими перевозками. В планах - экстремальный туризм, в частности прыжки с парашютом.

Тем временем в Ассоциации малых авиационных предприятий России считают, что пока рано делать оптимистические прогнозы относительно новой дагестанской авиакомпании, особенно в части организации коммерческих перевозок пассажиров и грузов. Чтобы сделать их прибыльными, потребуются значительные бюджетные субсидии.

- Если говорить о коммерческих перевозках на легких воздушных судах, то при действующей системе сертификации эксплуатантов, введенной минтрансом РФ, данный вид деятельности экономически невозможен. Проблема существует с 1998 года и является главной причиной отсутствия в России малой коммерческой авиации. В этом году мы направили в Государственную думу предложение о введении саморегулирования вместо сертификации в сфере малой авиации, после чего минтранс впервые публично признал невыполнимость его требований. В ноябре в Госдуме планируют провести "круглый стол" на данную тему, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

Он сообщил, какие требования ФАП-246 (Федеральные авиационные правила) придется соблюсти при оформлении сертификата коммерческого эксплуатанта.

- От любого эксплуатанта, независимо от вида и масштаба его деятельности, требуется наличие в штате семи директоров, каждый из которых должен иметь опыт профильной работы от трех до пяти лет и профильное образование. Также требуется ведение огромного количества регламентных документов и отчетов, наличие большой инфраструктуры и прочее. Все эти требования влекут за собой дополнительные немалые расходы, которые не могут быть возмещены за счет доходов от эксплуатации легких воздушных судов. Вхождение эксплуатантов в одну большую авиакомпанию не поможет, так как в сегменте малой авиации невозможно централизовать управление, а значит, удельные расходы только возрастут, - пояснил Детенышев.

Как сказано в предложенном на рассмотрение Госдумы законопроекте (документ имеется в распоряжении "РГ"), к крупной авиакомпании с парком магистральных самолетов и к индивидуальному предпринимателю с одной шестиместной "Цессной" сейчас предъявляются одинаковые требования. Поэтому чаще всего небольшие самолеты приобретаются для личных нужд и не участвуют в хозяйственной деятельности регионов России.

Международная организация гражданской авиации уже призывала страны дифференцировать сертификационные требования к коммерческим эксплуатантам с учетом характера и количества полетов. Например, в США есть требования FAA 14 CFR Part 121 к крупным авиакомпаниям и требования 14 CFR Part 135 к региональной и малой авиации.

"Ранее минтранс уже предпринимал попытки дифференцировать требования ФАП-246 и нормы Воздушного кодекса в интересах малой авиации. Например, согласно статье 8 ВзК не подлежат сертификации аэродромы, предназначенные для выполнения коммерческих воздушных перевозок на самолетах с числом мест до 20, - сказано в пояснительной записке к законопроекту. - Но все попытки дифференцировать ФАП-246 провалились по причине ресурсной неспособности Росавиации обеспечить контроль и оказание государственных услуг и неспособности Ространснадзора обеспечить надлежащий государственный надзор на массовом и распределенном по всей территории России рынке малой авиации. Кроме того, многие услуги Росавиации можно получить лишь в Москве и только при условии личного присутствия заявителя, много лет не развита система оказания услуг в электронной форме".

Какой отраслевики предлагают выход? В Ассоциации малых авиационных предприятий считают, что единственно эффективной моделью является саморегулирование. Данный принцип работы прописан в федеральном законе, он основан на делегировании и коллективизации ответственности и успешно применяется в разных отраслях экономики - строительстве, кредитовании, страховании, в финансовой сфере.

- Его использование позволит в кратчайшие сроки с нуля создать в стране отрасль малой авиации, развить авиастроение, сделать привлекательной для жизни большую часть территории страны, ныне вымирающую из-за транспортной недоступности, - считает Сергей Детенышев.

Саморегулируемые организации (СРО) будут вынуждены устанавливать такие стандарты и правила, которые минимизируют риск причинения ущерба, отслеживать их соблюдение, своевременно применять дисциплинарные меры к нарушителям вплоть до исключения из СРО с потерей права осуществлять коммерческую деятельность. Система СРО нацелена на предотвращение инцидентов, а не на реагирование на уже случившиеся аварии и катастрофы, как это свойственно государственным органам.

СРО предполагает создание компенсационного фонда и обязательную страховую ответственность перевозчиков. Также саморегулируемая организация будет обязана создать коллективную систему управления безопасностью полетов и вести соответствующую отчетность, что предусмотрено постановлением правительства РФ.

Если законопроект примут, юридические лица и ИП смогут заниматься коммерческими воздушными перевозками и авиационными работами на малых самолетах без получения сертификата эксплуатанта при условии членства в профильной саморегулируемой организации. А это значит, что у высокогорной малой авиации на Северном Кавказе появятся дополнительные возможности для развития.

ЕС угрожает Турции санкциями в связи с геологоразведкой в территориальных водах Греции и Кипра

За последние три месяца лира потеряла 15% по отношению к ведущим мировым валютам, а с начала года — 25%. Всего после финансового кризиса 2008 года лира обесценилась на 85% по отношению к доллару.

Все это подстегивает инфляцию и увеличивает налоговую нагрузку на государство и бизнес, ведь долги Турции номинированы в долларах. Внешний долг составляет $421 млрд, из которых $128 млрд должны быть выплачены в этом году. Плюс Турция зависит от поставок энергоносителей, которые также оплачиваются в долларах, как и практически весь импорт.

Западных инвесторов отпугивает конфликт Турции и Франции, а также возможные санкции США за покупку у России ЗРК С-400. Кроме того, ЕС угрожает Турции санкциями в связи с геологоразведкой в территориальных водах Греции и Кипра. Иностранцы избавились в этом году от турецких акций и бондов на сумму в $13,3 млрд, что является крупнейшей распродажей с 2005 года. Турция продолжает тратить валютные резервы на поддержание курса лиры, отказываясь повышать ключевую ставку. Этого требует президент Эрдоган в надежде, что низкие ставки поддержат внутреннюю конъюнктуру, особенно в условиях эпидемии коронавируса.

Аналогичную ошибку, к слову сказать, к сожалению, делает и Банк России. Российский рубль и турецкая лира – неудачники 2020 года. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган в сложной ситуации отказался от сотрудничества с МВФ. Вероятно, он полагает, что кредит Международного валютного фонда будет в том числе с политическими условиями со стороны США, как главного акционера фонда. При этом в Турции еще помнят старые добрые времена. Вплоть до 2011 года турецкая экономика переживала беспрецедентный подъем, граждане привыкли к постоянному росту благосостояния. Однако, видимо, как и в случае с Россией не все определяется деньгами. Поддержка Эрдогана внутри страны велика.

Вместе с тем, нельзя сказать, что рынки совсем игнорируют Турцию. Недавнее размещение турецких бондов на сумму в $2,5 млрд прошло успешно. Но за это Турции пришлось заплатить исторически высокую ставку — 6,375% годовых. Для сравнения, Мексика разместила в сентябре бонды на 750 млн евро со ставкой всего в 1,35%. Западные СМИ считают, что ухудшение экономической ситуации, безработица, нерешенная курдская проблема и прочий негатив создают предпосылки для массовых социальных протестов уже в ближайшие месяцы.

Однако, не факт, что они правы. Про протесты в Москве и заговор олигархов они также пишут каждый год. Проблема в том, что Турция слишком большая экономика на карте мира. И кризис в этой стране может привести к коллапсу и распродажам на всех развивающихся рынках. Например, в России доля иностранцев в ОФЗ 26%, а во free float российских компаний 30-35%. Многое будет зависеть от выборов в США. Победа Байдена пока наиболее вероятный сценарий. В этом случае рынки ожидают смягчения отношения США с Ираном и Китаем. В вопросе Анкары ясности нет. Вероятно, поэтому инвесторы пока с очень большой осторожностью подходят к турецким активам.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»

Флот газовозов ледового класса обеспечит транспортировку СПГ по Севморпути без сопровождения ледоколов

Поставка первого из шести судов запланирована на 2023 год. Газовозы будут осуществлять транспортировку сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ 2». Одно судно сможет перевозить 170 000 кубометров СПГ за рейс.

ABB заключила контракт на более чем 300 миллионов долларов США с судостроительной компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering на поставку энергетического и электродвижительного комплекса для шести новых технологичных судов высокого ледового класса, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути.

Каждое судно будет оборудовано тремя пропульсивными установками Azipod® – самыми большими и мощными, которые когда-либо устанавливались на судах ледового класса. Комплекс из 17-мегаваттных блоков обеспечит мощность в 51 МВт (68 400 л.с.), что позволит СПГ-танкерам безопасно и самостоятельно, без сопровождения ледокола, преодолевать льды толщиной до 2.1 метров.

Известная своими беспрецедентными техническими характеристиками движительная система ABB стала отраслевым стандартом для судов, работающих в высоких широтах. Винторулевая колонка Azipod®, в которой электродвигатель расположен в погружной гондоле вне корпуса судна, может поворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов. Это позволяет повысить маневренность судна, что особенно важно при работе во льдах. Новые газовозы будут иметь класс Arc7 – самый высокий ледовый класс у торговых судов.

Этот заказ следует за успешным завершением в 2019-м году поставки технологических решений ABB для 15 судов проекта «Ямал СПГ» – одного из самых крупных заказов подразделения ABB «Морская промышленность».

«Мы гордимся, что для сложной работы в Арктике были вновь выбраны технологии ABB, – комментирует президент подразделения ABB «Морская промышленность» Юха Коскела (Juha Koskela). – Мы стремимся поддерживать развитие морской промышленности в Арктике при помощи наших уникальных технологий, которые уже на протяжении многих лет способствуют круглогодичной и безопасной навигации по Северному морскому пути».

Более 90 судов ледового класса в мире оборудованы пропульсивной системой компании ABB. Мощность одного блока Azipod® варьируется от 1 до 22МВт. Благодаря доказанной способности сокращать потребление топлива до 20 процентов по сравнению с традиционной технологией валолинии, пропульсивная система Azipod® сыграла ключевую роль в укреплении позиций ABB в области экологически безопасных электрических силовых установок.

Широкий спектр решений ABB для данного заказа также включает генераторы, распределительные щиты, трансформаторы, электроприводы и системы управления движением.

Африка обладает колоссальным потенциалом для роста ВИЭ

«Сегодня ветровые и солнечные технологии позволяют генерировать электроэнергию при исторически низких ценах, зачастую эта электроэнергия может быть реализована на локальном уровне без расширения сетей, которые занимают обширные пространства», - сообщил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В условиях быстрого демографического и экономического роста спрос на электроэнергию в Африке стремительно растет; тем не менее, около 600 миллионов людей на континенте по-прежнему не имеют доступа к электричеству. Возобновляемая энергетика сегодня представляет собой наиболее быстрый и экономичный способ удовлетворения потребности в электроэнергии; тем не менее, в то время как объем установленной мощности ВИЭ на глобальном уровне вырос вдвое, только 2% новой технологии генерации электроэнергии было установлено в Африке. Для всеобщего доступа к электричеству необходимо увеличить объем инвестиций на 120 миллиардов долларов США в год на период до 2040 года, и традиционных государственных каналов финансирования для мобилизации такого капитала будет недостаточно.

До сих пор различные препятствия ограничивают привлекательность континента для международных частных инвесторов, тем самым замедляя процессы по переходу на возобновляемые источники энергии. Кроме того, на рынке имеется большое количество европейских инструментов финансирования, однако для многих из них характерна раздробленность с точки зрения предлагаемой поддержки, что негативно сказывается на эффективности в достижении ожидаемых результатов.

Инициатива renewAfrica была представлена Франсу Тиммермансу, исполнительному заместителю председателя Европейской Комиссии по Зеленому пакту для Европы. На встрече присутствовали руководители и представители высшего руководства 18 наиболее влиятельных международных компаний и организаций, которые ведут активную деятельность в сфере возобновляемой энергетики. В конце встречи Тиммерманс отметил, что цели инициативы совпадают со стремлениями Европейской комиссии в области «зеленых» технологий, а также отметил ценный вклад renewAfrica в комплексную стратегию Европейского союза в Африке.

Инициатива renewAfrica была разработана для реализации государственно-частного партнерства, необходимого для обеспечения равных возможностей для промышленности и инвесторов Европы. В этой связи, инициатива внесет свой вклад в создание дополнительной ценности существующих финансовых инструментов Европы для мобилизации масштабных государственных и частных капиталов, необходимых для формирования пакета устойчивых и прибыльных проектов в сфере возобновляемой энергетики в Африке.