Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

США ввели санкции против китайской компании за поставки наркотиков

Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Китая и одной компании за незаконные поставки синтетического наркотика фентанил, сообщило ведомство в пятницу.

Попавшие под санкции жители КНР, как сообщил минфин, связаны с группировкой Zheng DTO, которая уже находится под американскими санкциями. Включенные в санкции лица, сообщают в американском ведомстве, "помогали руководимой Чжэн Фуцзином Zheng DTO в получении оплаты за аналоги фентанила и другие запрещенные вещества, в том числе синтетические каннабиноиды и катиноны".

По данным минфина США, группировка производит и поставляет сотни запрещенных препаратов, в том числе аналоги фентанила, доходы от незаконного распространения наркотиков отмываются через счета в китайских банках, а также с помощью криптовалюты.

Санкции также введены в отношении компании Global United Biotechnology Inc., которая, по данным США, также принадлежит и управляется Zheng DTO. Как сообщает в связи с введением санкций госдепартамент США, санкции также вводятся против китайской компании Wuhan Livika Technology Co. Ltd.

Ранее в 2018 году суд в США предъявил обвинения Чжэн Фуцзину за поставки синтетических наркотиков в США и еще в более двадцати стран. В американских СМИ он получил прозвище "китайский наркокороль" и, по данным министерства финансов США, сейчас находится в Китае.

Против Киева начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Эксперты исследуют роль Киева в деле о крушении малайзийского Boeing, рассказали РИА Новости в МИД Нидерландов.

"Расследование уже началось, оно проводится третьей стороной — Фондом безопасности полетов. <...> Будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Организация, которая изучит в это вопрос - независимая некоммерческая международная компания, занимающаяся исследованиями, образованием, пропагандой и коммуникациями в области безопасности полетов. Фонд базируется в штате Вирджиния, США.

В прошлом месяце голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, рассказал, что в Нидерландах готовы выяснить причины, по которым Киев не закрыл небо для полетов гражданской авиации. По его словам, такое расследование может занять до шести месяцев. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила РИА Новости, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

В Москве не раз поднимали вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба. Так, например, ранее в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов отмечал, что Совместная следственная группа (ССГ) не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии.

Иск Нидерландов в ЕСПЧ

При этом следствие, которое проводят без участия России, концентрируется на "роли" Москвы в этом происшествии. В среду Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России.

При этом в МИД отмечали, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала этот иск ударом по отношениям двух стран. Она напомнила, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.

Дело MH17

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В расследовании, проводившемся ССГ под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать ее "выводы".

В Совместной следственной группе считают, самолет якобы сбили из "Бука", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом заместитель генпрокурора Николай Винниченко ранее рассказал, что следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров. Более того, Россия предоставила документацию, подтверждающую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, и что ее запустили с подконтрольной Киеву территории.

СМИ сообщили о планах Трампа сократить войска в Южной Корее

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности сокращения американского военного контингента в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.

"Пентагон предоставил Белому дому варианты по сокращению американского военного присутствия в Южной Корее, поскольку две страны по-прежнему расходятся во мнениях относительно требования президента Трампа о том, чтобы Сеул значительно увеличил сумму, которую он платит за войска США, дислоцированные в стране", - пишет газета со ссылкой на источники.

По словам военного чиновника США, объединенный штаб Пентагона пересмотрел структуру вооруженных сил США в Южной Корее в рамках более широкого обзора способов перестановки и возможного сокращения военного контингента во всем мире.

Чиновники администрации Трампа, как пишет газета, отказались комментировать планы по сокращению военного присутствия в Южной Корее ниже нынешнего уровня в 28,5 тысячи американских военнослужащих и заявили, что решение о сокращении сил не было принято.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

Байден выступил против открытия школ в США

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден обнародовал в пятницу план открытия школ, дав понять, что к этому страна еще не готова.

Для открытия школ нужно, чтобы вспышка коронавируса была под контролем, тестирование повсеместно было расширено, а отслеживание контактов заболевших велось на постоянной основе, говорится в заявлении штаба Байдена. Кроме того, Байден предложил разработать общие федеральные рекомендации по открытию школ — сейчас каждый штат и даже округ может иметь собственные правила на этот счет.

"Если я буду избран президентом, наши ученики и учителя получат все инструменты и ресурсы, которые им необходимы для успеха", - заявил в этой связи Байден.

Он также обещал бороться с вновь возникшим неравенством в образовании, когда дети из более богатых семей имеют больше электронных устройств и возможностей заниматься по интернету, чем дети бедных слоев населения и этнически-расовых меньшинств.

Американские штаты пытаются решить проблему возобновления занятий на фоне резкого роста случаев коронавируса. По подсчетам New York Times, в четверг в стране были зарегистрированы рекордные 75 тысяч случаев COVID-19.

Власти Нью-Йорка заявили об иммунитете от COVID-19 у 20% жителей города

Около 20% жителей города Нью-Йорк в США обладают иммунитетом от нового коронавируса, сообщил РИА Новости директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джона Бруно.

"Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, антитела присутствуют примерно у 20% жителей (города) Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания", - говорится в заявлении Бруно.

Он при этом отметил, что обсуждать коллективный иммунитет преждевременно, так как все еще изучается, что означает наличие антител против COVID-19 для человека и в течение какого времени человек будет обладать таким иммунитетом.

"Мы не знаем, когда определенный уровень иммунитета в одной общине превращается в коллективный иммунитет", - подчеркнул Бруно.

Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по последним данным, скончались 18 758 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. По последним данным заразились в городе всего 217 562 человека.

США собираются внести TikTok в черный список Министерства торговли

Администрация Трампа не исключает внесения китайского приложения для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли. В Белом доме по-прежнему сильны опасения, что КНР посредством TikTok собирает важную информацию о гражданах США.

Максим Недоступ

Об этих планах Белого дома пишет Financial Times, ссылаясь на три осведомленных источника.

При внесении TikTok в черный список Министерства торговли США доступ к приложению американских пользователей будет существенно затруднен. Например, пользователи гаджетов Apple в данном случае официально не смогут устанавливать это приложение. Если процесс будет запущен, помимо TikTok в черном списке окажется и его материнская компания – ByteDance.

Ожидается, что решение власти США примут в течение месяца. Обсуждаются и другие компромиссные варианты, не лишающие американцев возможности использовать TikTok, но препятствующие утечке данных в Китай. Однако, что это за варианты, не уточняется.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео говорил о вероятности полной блокировки TikTok в стране. Такая мера, по словам Помпео, серьезно обсуждается. Накануне глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что ограничения в отношении TikTok – вопрос ближайших недель. Вместе с TikTok могут также ограничить использование китайского мессенджера WeChat.

Оба эти приложения уже полностью заблокированы в Индии. Там власти окончательно решили, что TikTok и WeChat вредят суверенитету и целостности страны, а также угрожают нацбезопасности и общественному порядку. На очереди в Индии блокировка еще 57 китайских приложений.

Хакеры как угроза демократии и здоровью: что опять натворили русские в Великобритании

Великобритания опять обвиняет русских хакеров в краже информации, которая была использована на выборах в парламент в 2019 году. Премьер Борис Джонсон грозит принять меры, российское посольство – контрмеры.

Елена Иванова

В Англии разгорается очередной скандал. Британское правительство обвинило неназванных «русских акторов» во взломе серверов и краже документов англо-американских переговоров по экономическому сотрудничеству после Брекзита. По словам чиновников, Лейбористской партии были предоставлены сведения, которые лейбористская партия использовала против консерваторов во всеобщих выборах в декабре прошлого года. Речь идет о досье на 451 страницу о возможных планах правительства приватизировать части системы здравоохранения после выхода Великобритании из Евросоюза. Эти сведения сделал публичными бывший председатель Лейбористской партии Джереми Корбин, однако это не помешало консерваторам получить абсолютное большинство в парламенте.

Москва считает эти обвинения «туманными и противоречивыми». «Как описываемый эпизод, который даже не освещался толком в прессе мог повлиять на исход выборов, пусть объясняют сами «расследователи». Мы этого не понимаем,»- сказано в заявлении посольства.

Министр иностранных дел Доминик Рааб тщательно подбирал слова в меморандуме, опубликованном на сайте министерства, избегая слова «Российское государство» и «Владимир Путин»: «Докумееты были вброшены в Сеть «русскими». Тори говорят, что это еще одно звено в цепи недружественных действий – включая и попытку отравления Сергея Скрипаля в 2018 году.

Сам Джереми Корбин на вопросы журналистов ответил только: «Доброго дня», судорожно ища ключи перед подъездом своего дома. Спикер лейбористской партии заверил, что партия готова к сотрудничеству с тори по вопросу национальной безопасности. Член парламента от консервативной партии Боб Сили считает: «Очевидно, что политические манипуляции – часть плана России для атак против западных ценностей и институций».

Правительство заявляет, что сейчас проводится следствие, и оно не разглашает его хода. Однако кабинет оставляет за собой право на ответ, используя все необходимые меры в будущем. Лейбористы заявили о своей поддержки расследований на слушаниях в комитете по безопасности. Джереми Корбин отказался назвать источник, из которого он получил досье об NHS (National Health System), однако Reddit нашла несколько источников, которые опубликовали полную версию, и следы публикации ведут в Россию.

Борис Джонсон заявил, что мы должны провести расследование до конца, но он не видит доказательств успешного вмешательства России в демократические процессы Великобритании.

Это не первый случай, когда России предъявляются обвинения в кибератаках. Один из самых ярких эпизодов – взлом компьютеров Демократической партии в 2016 году, когда была опубликована переписка Хилари Клинтон. Разведка установила, что атака была проведена русскими хакерами и была частью плана по поддержке избирательной компании Дональда Трампа. Дейли Мейл вспоминает и хакерскую атаку на Всемирное антидопинговое агентство ВАДА группой «Tzar team“(ATP28), известной как „Fancy Bears».

И последний случай произошел вчера, когда английская контрразведка NCSC, совместно со спецслужбами США и Канады, зафиксировали атаки группы хакеров АТР29 на разработчиков вакцины. И эта группа с очень высокой степенью вероятности связана с российским государством, пишет газета. Агентства кибер-безопасности считают, что хакеры хотели украсть информацию о разработках вакцины против ковида. Хакеры не хотели нанести ущерба, говорят они.

В Конгрессе США уже готовят новые санкции против России. «Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы с целью подорвать усилия по противодействию пандемии, не должны остаться без ответа. В ближайшие дни я представлю законопроект, чтобы привлечь к ответственности этих российских хакеров», - заявил лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорит : «Я думаю, что вся эта история является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может быть самой эффективной из всех». Чиновник напомнил, что AstraZeneca (англо-шведская компания, партнер Оксфордского университета в разработке и распространении вакцины от коронавируса) уже передала технологию «Р-Фарм» для разработки вакцины в России.

Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек

Около 2,5 тысяч утечек персональных и платежных данных произошло в 2019 году, в результате более 14,8 миллиарда важных записей оказались скомпроментированы, говорится в отчете компании InfoWatch, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В 2019 году зафиксировано 2509 утечек данных из расположенных по всему миру коммерческих, некоммерческих организаций, органов власти и управления. Это на 10,8% превышает аналогичный показатель 2018 года. Персональные данные (ПДн) и платежная информация в сумме составили 86% утечек. Всего было скомпрометировано 14,8 миллиарда записей, это более чем вдвое превысило число утекших записей в 2018 году", - отмечается в документе.

При этом число крупных утечек выросло примерно в полтора раза. "В 2019 году было зафиксировано 72 утечки, в результате каждой из которых "утекло" более 10 миллионов записей персональных данных. Совокупно на такие разрушительные утечки пришлось 97,1% всех скомпрометированных записей. По сравнению с 2018 годом, число утечек данных объемом свыше 10 миллионов записей выросло на 53%", - пишут эксперты.

Мировыми лидерами по числу утечек данных традиционно стали США (1 123 случая или 44,7% от всех произошедших), Россия (395 утечек) и Великобритания (121 случай).

Специалисты отмечают, что в 41% случаев виновными в утечке информации оказывались действующие сотрудники, в 4,6% - подрядчики, в 2,3% - руководство организаций, а 2,1% - бывшие сотрудники. На долю хакеров приходится около 49,7% всех случаев утечек в 2019 году.

Наибольший объем скомпрометированных персональных данных приходится на высокотехнологичные компании (интернет-сервисы, провайдеры цифровых услуг, операторы сотовой связи). В меньшей степени пострадали клиенты крупных ритейлеров и финансовых организаций. При этом наиболее привлекательными для нарушителей оказались медицинские компании и финансовые организации, компании сегмента высоких технологий, - более 55% утечек носили умышленный характер.

В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%

Процентная ставка по ипотечному кредиту с 30-летним сроком погашения в США впервые в истории опустились ниже 3%, сообщает газета Wall Street Journal.

О падении средней ставки 30-летнего кредита до 2,98% (самый низкий показатель за 50 лет регистрации) сообщило крупнейшее американское ипотечное агентство Freddie Mac.

В начале 2020 года средняя ставка 30-летней ипотеки составляла 3,72%, а год назад - 3,81%. В качестве сравнения издание напоминает, что в начале 1980-х годов после жестких мер Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией ипотечная ставка превышала 18%.

Сейчас аналитики объясняют исторически низкие значения кризисом вокруг пандемии коронавируса. "Это невероятная психологическая отметка. Это указывает на то, что мы остаемся в кризисе", - сказал изданию Джефф Такер, экономист из агентства недвижимости Zillow Group.

Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию

Александр Собко

Климатическая повестка в Евросоюзе продолжает развиваться. Недавно ЕС принял стратегию развития водородной энергетики. Напомним, что Европа заинтересована в первую очередь в так называемом зеленом водороде, получаемом электролизом с использованием ВИЭ (возобновляемых источников энергии), но на переходном этапе возможно брать водород и из других источников. Так или иначе, в планах на ближайшую пятилетку строительство шести гигаватт электролизеров. Это не так уж и много, но вот в более долгосрочных планах, до 2030 года, предполагается строительство 40 гигаватт на территории ЕС и еще 40 гигаватт в сопредельных странах, которые будут экспортировать водород в ЕС. Это уже заметные объемы, для сравнения: мощность всей российской энергосистемы — 240 гигаватт.

Любопытно, что среди сопредельных стран приоритетным партнером выбрана Украина, где может размещаться до десяти гигаватт электролизеров. Неясно, правда, откуда на Украине будет браться достаточно дешевая электроэнергия. Солнечная энергетика на Украине оказывается в 2,5-3 раза дороже, чем в Германии (хотя инсоляция лучше). И как раз сейчас на Украине происходит в общем-то редко встречающийся в мировой практике процесс — изменение задним числом гарантированных тарифов выкупа зеленой электроэнергии, так как с текущими отчислениями на "зелень" собираемых денег на энергорынке не хватает. Даже с учетом дешевой энергии АЭС. В теории именно с помощью АЭС на Украине могли бы производить достаточно дешевый водород, но при условии, что все эти станции будут работать еще десятилетия. Пока же вся эта история выглядит очередным способом демонстрации интеграции в ЕС с неочевидным результатом.

В любом случае, даже если использовать более дешевую, чем на Украине, возобновляемую энергию, общим местом стал тот факт, что использование зеленого водорода заметно повысит расходы на энергоснабжение. Вопрос: насколько?

Данные о себестоимости водорода очень часто сообщаются в долларах за килограмм. Этот подход приводит к тому, что соотношение с традиционными единицами измерения теряется. На самом деле все просто: чтобы перевести доллары за килограмм в ставшую уже нормой для нефтегазовых рынков оценку в долларах за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) нужно умножить на 7,4

Что это означает? Один доллар за килограмм водорода — недостижимая пока, прогнозируемая на 2050 год себестоимость для водорода из ВИЭ, соответствует цене в 7,4 доллара за миллион БТЕ. На всю обозримую перспективу природный газ едва ли будет стоить дороже этой цифры, скорее заметно дешевле. Сейчас стоимость газа — два доллара за миллион БТЕ.

Соответственно два доллара за килограмм водорода (очень хороший результат, который пока также недостижим) — это 14,8 доллара за миллион БТЕ — столько стоил СПГ в Азии в самые лучшие, тучные для отрасли годы (семь лет назад) и с высокой вероятностью мы таких цен больше никогда не увидим. А все оценки текущей стоимости зеленого водорода — 2,7-6 долларов за килограмм — делают этот продукт в несколько раз дороже по сравнению даже с самыми высокими прогнозными ценами на газ.

Кстати, даже самый грязный с точки зрения выбросов "серый водород" производится из природного газа и в процессе конверсии часть энергии неизбежно теряется. Поэтому и такой продукт будет всегда стоить дороже газа.

И конечно, здесь самое важное то, что минимально разумные цены на водород — это прогнозные значения. Иронизировать не хочется: десять лет назад было много шуток по поводу прогнозов кратного снижения цен на электроэнергию ветряков и солнечных станций, но сейчас эти прогнозы реализовались. Удастся ли это сделать с водородом? Главных компонентов себестоимости водорода — три. Стоимость энергии ВИЭ, стоимость электролизеров и уровень загрузки электролизеров. И если падение стоимости электролизеров очевидно произойдет (все-таки отрасль в нынешнем виде только начинает развиваться), то, с точки зрения цены электроэнергии из ВИЭ, есть все основания предполагать, что мы уже близки к минимально возможной стоимости. И как известно, при двойной конверсии (лишняя энергия ВИЭ — водород — энергия из водорода) мы теряем до половины исходной энергии. Так или иначе, даже в случае благоприятного сценария, электроэнергия из водорода будет как минимум в два раза дороже и непосредственно электроэнергии ВИЭ, и природного газа.

Возникает вопрос: как все это будет окупаться? Ответ известен: за счет роста платежей на выбросы углекислого газа. Ведь даже для того, чтобы сделать зеленый водород конкурентоспособным с водородом из природного газа (с улавливанием углекислоты) необходима стоимость выбросов в 55-90 евро за тонну углекислого газа.

Меры с использованием углеродного налога действительно работают, это хорошо видно на примере Великобритании, где (еще до выхода из ЕС) был повышенный (по сравнению с ЕС) налог на выбросы, что сразу сдвинуло баланс от угольной генерации к газовой.

Как увеличение стоимости выбросов углекислоты будет происходить технически, пока не ясно, но схема в целом рабочая. Однако понятно, что конкурентоспособность европейской экономики с ростом доли дорогой энергии снизится. Решение есть и здесь: трансграничные "климатические налоги" на импорт из стран с высоким уровнем выбросов.

Уже сделаны и предварительные оценки, что это означает для России. В зависимости от выбранного варианта, это может привести к дополнительным пошлинам на поставки российской продукции в Европу — от шести миллиардов евро в 2028-2030 годах (позитивный для нас сценарий) до 50 миллиардов за 2022-2030 годы (негативный вариант). Базовый сценарий — 33 миллиарда за 2025-2030 годы. При этом в большей степени пострадает экспорт газа и некоторых металлов, а, к примеру, производство нефти полностью укладывается в европейские нормативы. Ведь речь пока в этих трансграничных углеродных налогах идет только о выбросах при производстве продукции. Другими словами, остается возможность и в дальнейшем увеличении подобных пошлин, по мере того как ЕС будет двигаться к полной декарбонизации.

Прогнозировать, как изменится внешняя торговля в этом случае, сложно. Евросоюз слишком крупный торговый партнер, в том числе и для России, чтобы эти объемы можно было просто переориентировать на другие рынки. Не менее интересно, к чему подобные налоги приведут, к примеру, для китайского импорта. Непонятно и то, как будут развиваться США, — программа Байдена, в отличие от идей Трампа, подразумевает значительное "озеленение" американской экономики.

Но в сумме с уже ведущимися торговыми войнами можно предположить, что зеленые трансграничные налоги при прочих равных приведут к еще одному удару по глобализации и стимулируют регионализацию международной торговли — в данном случае раздел пойдет между теми странами, кто примкнет к стратегиям ускоренной декарбонизации, и теми, кто не придает этому аспекту серьезного значения.

Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Платежная система Mastercard с 11 августа меняет правила конвертации валют при покупке по картам в долларах и евро, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы от 16 июня, который был разослан российским банкам.

Согласно изменениям, расходы при оплате товаров в других валютах при использовании Mastercard в долларах или евро будут учитываться на день проведения операции. На данный момент конвертация при покупке в валюте и списание суммы происходят через несколько дней после оплаты по курсу платежной системы на дату клиринга операции — то есть расчета между банками. Из-за этого сумма списания может отличаться при изменении курса.

В бюллетене говорится, что изменения направлены на улучшение потребительского опыта и обеспечивает прозрачность курса обмена валюты.

Начальник управления платежных карт Промсвязьбанка Наталья Рогова отметила, что такое изменение выгодно клиентам, которые делают покупки за границей в валюте, отличной от евро или доллара, и при этом оплачивают долларовой или евровой картой — они смогут оценить свои расходы на конвертацию на дату покупки. Также подобные изменения будут полезны и для магазинов, где происходит оплата картой — для них курс будет также прозрачным. Однако тех, кто платит за границе рублевой картой, новые правила практически не коснутся.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) в письме в правительство сообщило, что банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за часть услуг и сервисов, если административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт сохранится. Держателям карт, возможно, придется платить за их выпуск и обслуживание, а также за использование мобильных приложений банков. Также указывается, что программы лояльности могут быть сокращены или отменены.

Также в июне РБК сообщил, что российские банки из-за коронавирусной инфекции резко снизили средний лимит овердрафта по дебетовым картам.

Индия возобновит авиасообщение с США и Францией

Индия с пятницы разрешит американской компании United Airlines и французской Air France выполнить несколько рейсов в рамках соглашений "воздушного пузыря", сообщил министр гражданской авиации Хардип Пури.

"Воздушный пузырь" - это соглашение между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании обеих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил и ограничений.

"В рамках инициативы по дальнейшему расширению наших международных операций в области гражданской авиации вводятся соглашения о "воздушном пузыре" с США, ОАЭ, Францией и Германией, аналогичные соглашения также разрабатываются с рядом других стран", - написал он в Twitter.

"До тех пор, пока международная гражданская авиация не сможет вернуть показатели до (пандемии) COVID-19, я думаю, что ответ будет лежать в двусторонних "воздушных пузырях", когда будут перевозить как можно больше, но при определенных условиях, поскольку страны, включая Индию, все еще сохраняют ограничения на въезд", - сказал Пури.

Международные рейсы в Индию и из нее были приостановлены с 23 марта в связи с распространением пандемии коронавируса. С тех пор возобновились ограниченные внутренние рейсы.

В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса

Российская фармкомпания "Р-Фарм" по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе, для последующего экспорта в 30-50 стран, сообщил председатель совета директоров и основатель компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности "Р-Фарм" для реализации проекта. Причем "Р-Фарм" будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран - в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, включая страны Юго-Восточной Азии, страны Европы, естественно СНГ, и естественно Россия... Естественно, Россия всегда для нас высший приоритет", - сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".

В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca.

"Мы совместно с Оксфордом разрабатываем вакцину (от COVID-19 - ред.), мы ее исследуем совместно с Оксфордским университетом. Можем ли мы произвести ее для всего мира сами? Нет, конечно, мы не обладаем такими производственными возможностями. И вот здесь мы заключаем сотрудничество по всему миру для производства нескольких миллиардов, наверное, доз в случае, если эта вакцина окажется эффективной. Она еще не доказала свою эффективность", - сказала гендиректор AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина.

По ее словам, исследования продолжаются, однако предварительные данные говорят "о позитивном иммунном ответе с точки зрения антител и T-клеток". "Я считаю, что на основании этих первых данных вполне возможно вакцина AstraZeneca и другие вакцины могут быть рассмотрены регуляторными органами различных стран на предмет такого одобрения на условиях для того, чтобы все-таки можно было бы как можно скорее начать защищать население, особенно из высоких групп риска...", - сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".

ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии. Среди акционеров - основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.

Роспотребнадзор отметил снижение процента случаев нарушения качества мяса

Процент проб с объектов из сферы производства мясной продукции, не соответствующих по микробиологическим показателям, снизился за три года в 1,3 раза, сообщается на сайте управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.

"За последние три года процент проб, не соответствующих по микробиологическим показателям, снизился в 1,3 раза и составил 6%", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за апрель, май и июнь Роспотребнадзор провел проверки 245 объектов из сферы производства и оборота мясной продукции. Было исследовано 589 проб мясной продукции.

При этом все исследованные образцы по содержанию пестицидов, токсичных элементов, по показателям пищевой ценности, массовой доли сухих веществ, содержанию соли, а также содержанию антибиотиков соответствовали обязательным требованиям. Также не установлено актов фальсификации мясной продукции.

Отмечается, что за несоблюдение обязательных требований к мясной продукции к административной ответственности привлечено семь юридических лиц, общая сумма штрафов составила 1 645 000 рублей.

"Вопросы качества и безопасности мясной продукции, находящейся в обороте, находятся на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - уточняется в сообщении.

Американским минтайщикам помогут со сбытом

Минсельхоз США намерен поддержать национальных производителей минтая через закупки их продукции на сумму до 20 млн долларов. Эта мера принимается для компенсации предприятиям ущерба из-за пандемии коронавируса.

Уже опубликовано уведомление о закупке 3,3 тыс. тонн палочек из минтая и минтаевого филе в период с августа 2020 г. по март 2021 г., уточняет портал Undercurrent News.

Финансирование выделено в соответствии с разделом 32 «Поправки к закону «О регулировании сельского хозяйства» 1935 года». Документ предусматривает приобретение пищевой продукции американского происхождения для компенсации ущерба. Закупленные продукты поступают в «продовольственные банки» (food banks) для реализации вне обычных торговых сетей. Например, для благотворительной помощи или школьных обедов. Школам впоследствии компенсируют из федерального бюджета 12% стоимости продуктов, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), Соединенные Штаты за первые пять месяцев текущего года экспортировали 169 тыс. тонн минтая общей стоимостью 513,5 млн долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса американские власти уже выделили 300 млн долларов на поддержку рыбаков. При этом сенаторы и представители отрасли выступили за еще более масштабную помощь.

Fishnews

Дубай, ОАЭ. Пассажиры авиакомпании Emirates из 12 стран мира, включая Российскую Федерацию, будут обязаны предъявлять отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные перед вылетом, для допуска на посадку.

Первоначально в список направлений, где предварительное тестирование на коронавирус было обязательным для пассажиров, вошли такие страны, как Индия, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Египет, Филиппины, Иран, Танзания, а также ряд городов на территории США, однако позднее в него были добавлены Судан и Нигерия.

Каждый пассажир должен предъявить отрицательные результаты теста, сделанного в одной из одобренных лабораторий, - только в этом случае они будут приняты персоналом авиакомпании Emirates, а пассажир будет допущен на рейс. Ознакомиться со списком одобренных лабораторий в городах России можно здесь.

Все сертификаты должны быть выпущены не ранее чем за 96 часов до отправления рейса. Как сообщалось ранее, авиакомпания Emirates cобирается восстановить регулярное сообщение с Россией (с Москвой) уже в августе 2020 года.

Согласно предписаниям местных властей, все туристы, прибывающие в Дубай, обязаны пройти тестирование на коронавирус: либо в аккредитованной лаборатории в стране отправления, либо по прибытии в эмират. ПЦР-тест также должны сдать граждане и резиденты ОАЭ, возвращающиеся в страну.

Отмечается, что турист, который прибудет в Дубай с симптомами коронавируса, будет повторно сдавать тест в аэропорту даже при наличии сертификата с отрицательным результатом теста. Таковы инструкции Верховного комитета по управлению кризисами и стихийными бедствиями.

Все пассажиры, прибывающие в Дубай, также обязаны заполнить «Декларацию о состоянии здоровья» и сообщить о своем самочувствии. Бланк декларации будет выдаваться всем пассажирам во время полета. По прибытии все пройдут процедуру измерения температуры тела и будут обязаны скачать мобильное приложение Covid-19 DXB app.

Туристы должны иметь международную медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавируса, и подписать обязательство покрыть все расходы, связанные с лечением и обсервацией, в случае заражения коронавирусом. Период карантина для зараженных COVID-19 составит 14 дней.

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Emirates будет осуществлять ежедневные рейсы в Амстердам на флагманском А380 и запустит второй ежедневный рейс на А380 в Лондон, начиная с 1 августа 2020 года.

Это объявление последовало за возвращением суперлайнера A380 н рейсах в Лондон и Париж. Так, рейс Emirates EK073 торжественно встретили в Париже, он стал первым и пока что единственным регулярным рейсом, выполняемым на А380 в этот крупный европейский аэропорт с начала пандемии.

15 июля Emirates также возобновила регулярные рейсы еще в 7 городов: Афины, Барселону, Женеву, Глазго, Ларнаку, Мюнхен и Рим, предлагая своим клиентам дополнительные возможности для путешествий, 16 июля – в Вашингтон и Мале, а 17 июля – в Брюссель.

На данный момент Emirates выполняет рейсы по более чем 50 направлениям своей маршрутной сети, предлагая клиентам со всего мира дополнительные возможности для путешествий между Америкой, Европой, Африкой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом с удобной стыковкой в Дубае.

Клиенты премиальных классов Emirates могут вновь пользоваться фирменной услугой «Личный шофер» и отдохнуть в зале ожидания авиакомпании в Международном аэропорту Дубая благодаря возобновлению этих наземных сервисов после полной оценки условий для обеспечения безопасности и здоровья. Emirates также вновь открыла специальные стойки Emirates Skywards в Международном аэропорту Дубая для обслуживания своих часто летающих пассажиров.

Пассажиры Emirates теперь могут отправиться в Дубай, так как город открылся для международного туризма и бизнеса. Это стало возможным с введением протоколов авиаперевозок, позволяющих обеспечить защиту здоровья и безопасность приезжих и местного населения. Однако ограничения на путешествия сохраняются, и на борт будут допущены только те пассажиры, которые соответствуют требованиям въезда в страну назначения.

Обвинения Великобритании в кибератаках с целью кражи данных об экспериментальной вакцины от коронавируса являются попыткой запятнать репутацию российской вакцины. Об этом заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio, пишет РБК.

«Вся эта история, я думаю, является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха», — сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что российский препарат потенциально может первым выйти на рынок и стать наиболее эффективным. Кроме того, по его словам, красть вакцину у Великобритании для России нет никакого смысла.

«Во-первых, нет никакой необходимости что-то воровать у Оксфорда, потому что AstraZeneca уже обсуждает с одной из наших фармкомпаний контракт на производство оксфордских вакцин в России», — пояснил глава РФПИ.

«Во-вторых, наша вакцина была разработана в 2015 году как вакцина против Эболы, а затем против MERS. Все это опубликовано в научных журналах. И единственное, что ученые сделали, это просто заменили части Эболы и части MERS частями коронавируса», — отметил Дмитриев.

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакерская группировка APT29 предприняла попытки взломать данные фармакологических компаний с целью похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от коронавирусной инфекции. При этом в Лондоне утверждали, что хакеры «почти наверняка» контролируются российской разведкой.

Аналогичные заявления сделали спецслужбы США и Канады. В Кремле эти сообщения назвали голословными и неприемлемыми, добавив, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам.

Больше букв

Неожиданно люди стали читать длинные тексты

Текст: Елена Новоселова

Удивительные казусы подкидывает интернет не только обычным пользователям, но и профессиональным СМИ. Во времена поголовного увлечения коротким и ярким жанром (в США Twitter c его заметками в 150 знаков является чуть ли не главным источником политических новостей) вдруг очень популярными становятся так называемые лонгриды.

Почему? В своей лекции "Любовь с первой картинки, или Современный дизайн коммуникаций" объяснила менеджер государственных медиапроектов МИА "Россия сегодня" Юлия Атанова. Чтобы привлечь внимание читателя к материалу или повысить посещаемость сайта, не обязательно писать "желтые" или заказные статьи, считает Юлия. Главное - наладить с пользователями грамотную бренд-коммуникацию, а говоря простым языком, выбрать верный тон общения со своей аудиторией. Важно знать и о современных инструментах визуализации. Здесь, по мнению медиаменеджера, важно исключительно все: от плотности и высоты шрифта до мелочей типа, какие кавычки ("елочки" или "верхние") лучше смотрятся и использовать ли букву "ё".

- На дворе эпоха "сонников" или даже "суперсонников", - заинтриговала слушателей своей лекции Юлия. - Вы когда-нибудь видели в метро человека, который открывает журнал на последней странице и делает так: тррр... пролистывает его в режиме мультиков и останавливается только на самом ярком и интересном. Это "суперсонник". Речь идет о скорости потребления информации. И большинство современных людей очень быстро ее потребляют. За это спасибо соцсетям, тому же Twitter с сообщениями в 150 знаков!

И вдруг в эпоху таких скоростей появляются лонгриды, где 10 тысяч знаков.

- Никто не верил, что мир будет читать эти огромные куски, - продолжает эксперт. - Это то же самое, что человек, который привык к коротеньким рассказам, возьмется за "Войну и мир" Толстого. Но длинный формат прижился настолько, что нет ни одного уважающего себя СМИ, где бы не писали лонгриды.

Новый жанр любят и дизайнеры - им есть где развернуться. Однако он требует и максимального профессионализма, умения работать с текстом. У лонгрида специфический вид: фото в "шапке" (в начале статьи) чаще всего абстрактное.

"Очень будет обидно, если, например, портрет человека будет перекрыт текстом заголовка, - делится профессиональными советами Атанова. - Очень короткий и емкий лид (подзаголовок), где нужно ярко рассказать "суперсоннику", имеет ли смысл ему открывать текст.

Особая роль в розыгрыше лонгдрида у иллюстрации по мотивам рассказанной истории. Подобрать ее сложно, ведь она может быть совсем не новостного характера. Например, размышления психолога над детскими проблемами.

- Нам прислали текст о том, как тяжело жить подросткам, которые как перекати-поле отрываются от родителей. Докатиться они могут до очень серьезных проблем, поэтому, как деревьям, нужно беречь их корни. Мало того, что история грустная, так еще и психолог предложила сделать сумрачную черно-белую иллюстрацию. Но это же не фильм про вампиров! В итоге мы решили нарисовать жизнерадостные картинки по типу иллюстраций к Григорию Остеру, которые отражали бы реальные случаи из жизни семьи с ребенком. Текст имел большой успех. Я уверена, что в черно-белой версии его бы не прочитали дальше первого абзаца.

Иногда фотографии, считает эксперт, "могут сделать материал". Но есть важная вещь, о которой нужно помнить начинающим редакторам сайтов или других СМИ. Соблюдать закон, используя чужие фото.

- Один не очень известный журнал взял фотографию у очень известного журнала и опубликовал без спроса и копирайта. Компенсация по суду составила 50 миллионов долларов, - привела Юлия в пример недавний случай, произошедший в США, и заявила, что воровство чужих фотографийсегодня почти невозможно. - Сейчас научились маркировать фото: зашиваются определенные знаки в изображение так, что, как бы вы их ни фотошопили, можно доказать, что снимок скачан с другого ресурса.

Кстати, и в России был интересный прецедент. Шрифтовая студия подала иск компании - производителю чая, который использовал их шрифт на своей упаковке. Компенсация была в несколько миллионов рублей, плюс к этому пришлось изъять всю партию из оборота. "К правам нужно относиться очень внимательно", - резюмировала лектор.

Иди и смотри

Чего не смогли увидеть онлайн-посетители выставки "Сталин, Черчилль, Рузвельт"

Текст: Елена Новоселова

В Выставочном зале федеральных архивов начинает работу историко-документальная выставка "Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом", приуроченная к 75-й годовщине Великой Победы. Она включает более 250 экспонатов - подлинные архивные документы, музейные предметы, произведения живописи, фотографии и кинохроника. До сих пор посмотреть экспозицию можно было только в интернете. О том, что не смогли увидеть онлайн-посетители, рассказал "РГ" куратор выставки, главный специалист Госархива Сергей Балан.

Сергей Павлович, Сталин, Черчилль и Рузвельт встречались несколько раз. И картины с их художественным обобщением иногда передают общую атмосферу происходящего гораздо правдивее фотографий. Но в разгар пандемии музеи закрылись, и на выставку не смогли привезти знаковые для ее концепции произведения... Их увидит российский зритель?

Сергей Балан: Да. "Онлайн" во время пандемии - это выход и это очень удобно. Однако через "цифру" вы не можете ощутить подлинность документа, увериться, что перед вами реальные пометы исторических деятелей… Что касается музейных экспонатов, то нам удалось привезти прекрасную работу Фрэнка Солсбери, посвященную подписанию 12 июня 1942 года договора между Великобританией и Советским Союзом. Это известнейший английский художник, последователь школы английского портрета, которая в Великобритании была очень развита. Картина была заказана британским правительством специально в подарок советскому. Выставляется очень редко. Ни в каталоге, ни на виртуальной выставке нельзя получить того впечатления, которое приходит, только когда стоишь рядом. Только в реале можно увидеть мастерство портретиста.

Правда ли, что советский художник Герасимов специально приезжал в Тегеран, чтобы писать свое монументальное полотно "Тегеранская конференция"?

Сергей Балан: Да, он был в командировке в Тегеране. Сделал зарисовки с натуры зала, где проходила встреча "большой тройки", и самих участников Тегеранской конференции. Картина выписана просто потрясающе. Но все мелкие детали, от складок одежды до выражения лиц, "цифра" не передает, к сожалению. Можно, конечно, посмотреть в альбоме, в книге, в интернете, но реальность и достоверность того, что происходило в 1943 году в Иране, они в полной мере не воспроизведут.

Какие артефакты особенно подчеркивают атмосферу пусть вынужденной, но дружбы между странами? Необходимость антигитлеровской коалиции и общий враг заставили примириться и не обращать внимание на идеологические разногласия.

Сергей Балан: Я бы назвал очень простые вещи. Это, например, большая банка нарезного табака с портретом Джорджа Вашингтона. Или крошечный пакетик, где уместилось 12 яиц в порошке. Но вряд ли кто-то из современного поколения знает, что такие вещи и продукты существовали.

Другой экспонат: тельняшка, которую носили британские офицеры морского флота. В Архангельске во время Второй мировой была их база. И вот на выставке представлена нательная рубашка, которую английский солдат подарил советскому. Еще деталь: шестеренка от танка "Уинстон Черчилль", которая удивительным образом сохранилась в Музее современной истории России. Эти танки поставлялись нам по ленд-лизу. И удивительный символ сотрудничества и помощи - пуговица на гимнастерке красноармейца со звездочкой. Некоторые из них делались в США.

Посетители, наверняка, задержатся, чтобы рассмотреть оригинал Секретного протокола Московской конференции 1941 года, обеспечивший поставки англо-американского вооружения, припасов и медикаментов в Советский Союз в годы войны... Могли же договориться…

Сергей Балан: А в момент глобальной опасности другого выхода и не было. Нужно было садиться за стол переговоров, помогать друг другу. В 1941 году США принимается решение о помощи СССР. На выставке есть документ, которым Рузвельт предоставляет Советскому Союзу заем в миллиард долларов на оплату поставок вооружения. И Сталин в своем письме благодарит его за это. Ситуация для нас была не из лучших, а тут такой серьезный кредит доверия.

Бойся, малыш

Пандемия обострила угрозу роста преступлений против детей

Текст: Михаил Фалалеев

Пандемия как лакмусовая бумажка вдруг разом не только проявила, но и обострила чуть ли не все проблемы и даже пороки человечества. "Второе дыхание" обрела наркомафия и нелегальная миграция, на принципиально новый уровень поднялась киберпреступность, поставив под угрозу цифровые технологии. И вот новое шокирующее открытие - коронавирус простимулировал рост преступлений против детей, особенно - педофилию.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете", как пандемия способствовала всплеску активности извращенцев.

Юрий Николаевич, а не из области ли конспирологии - связь пандемии и педофилии?

Юрий Жданов: Знаете, вы не первый, кто вот так скептически задает этот вопрос. Действительно, эта тема гуляет по различным конспирологическим сайтам стран Запада. Утверждается, что пандемия COVID-19 - это самая масштабная в истории разведывательная операция США, в ходе которой американские власти якобы выявляют педофилов.

Каким же образом? Может, и нашим правоохранителям будет полезен этот опыт?

Юрий Жданов: Согласно этой теории, скончавшийся приятель британского принца Эндрю миллиардер Джеффри Эпштейн, торговал не только несовершеннолетними девушками, но и совсем маленькими детьми. Он якобы приглашал на свой тайный остров мировую элиту, где ее представители развлекались и употребляли особый наркотический препарат адренохром. Это вещество, по данным конспирологов, вырабатывается детским организмом в момент страха и боли. Позже посвященным представителям элиты поставили адренохром, зараженный коронавирусом, чтобы таким образом американские власти могли выявить педофилов и арестовать их.

Что тут скажешь. Крутой сюжет.

Юрий Жданов: Казалось бы, это - всего лишь конспирологическая теория, придуманная людьми явно с больным воображением. Но на каком реальном фоне она получила развитие?

Во всем мире 2 миллиона детей в год становятся жертвами торговли для секса. От 240 тысяч до 325 тысяч этих детей эксплуатируют в Соединенных Штатах. Каждый год в Америку контрабандой ввозится более 17 тысяч, это около 46 детей в день. По данным Государственного департамента, в тройку штатов, занимающихся торговлей детьми, входят Калифорния, Флорида, Нью-Йорк и Техас.

Догадываюсь, что и Европа не отстает. Там у них - толерантность.

Юрий Жданов: Скандалы, связанные с педофилией, стали постоянным атрибутом европейской жизни. По статистике, которую приводит немецкий еженедельник Der Spiegel, ежегодно около 15 тысяч детей в Германии в той или иной форме подвергаются сексуальному домогательству. По самым осторожным оценкам, жертвами становятся примерно каждый десятый мальчик и каждая пятая девочка.

Цифры жуткие. Полагаю, что несмотря на европейскую широту взглядов и свободу нравов, с этим как-то борются?

Юрий Жданов: Пытаются. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ сейчас расследуют дело о педофилии, в котором появилось более 30 тысяч подозреваемых. Об этом сообщил 29 июня министр юстиции региона Петер Бизенбах. По его словам, речь идет как о распространении в интернете и хранении детской порнографии, так и конкретных случаях насилия над несовершеннолетними. Подозреваемые обмениваются подобной информацией на форумах и в мессенджерах.

В свою очередь, местный главный прокурор Маркус Хартманн сообщил, что на соответствующих форумах преступники рассматривают насилие над детьми как "норму" и имеют огромную группу единомышленников.

В министерстве юстиции этой федеральной земли с 1 июля заработала рабочая группа, которая и занялась расследованием случаев педофилии в интернете.

Вот любопытно, почему эти извращенцы столь многочисленны и считают насилие над детьми - нормой? Ведь обычно, даже маньяки-убийцы понимают, что творят что-то не то, вот только ничего не могут с собой поделать.

Юрий Жданов: Ну, это давняя история, у старушки-Европы много интересных традиций. В той же Германии сейчас разгорается грандиозный скандал, связанный с чудовищным "экспериментом" немецкого сексолога Гельмута Кентлера, в рамках которого в 60-х годах многих беспризорных немецких мальчиков отдавали на воспитание опекунам-педофилам.

Самым шокирующим является то, что берлинские власти игнорировали свидетельства сексуального насилия. Это стало известно после того, как в середине июня этого года группа ученых из университета Хильдесхайма опубликовала доклад, подготовленный по заказу департамента по делам образования, молодежи и семьи берлинского Сената.

На протяжении многих лет профессора социальной педагогики из Берлина Гельмута Кентлера считали прогрессивным ученым и одним из самых выдающихся сексологов страны. Книги Кентлера по воспитанию детей быстро раскупались, и он часто выступал в роли эксперта на радио и телевидении. Он утверждал, что дети также обладают сексуальностью и имеют право ее выражать. Поэтому снятие ограничений на интимные отношения между взрослыми и детьми может помочь последним высвободить свою сексуальную энергию, что, в свою очередь, будет способствовать их гражданской активности и демократизации всего немецкого общества.

И что, общественность, политики не били тревогу?

Юрий Жданов: Наоборот, среди сторонников такой теории тогда оказались и представители некоторых - в основном левых - политических сил. В частности, партии "зеленых". В то время некоторые "зеленые" даже рассматривали возможность упразднить статью Уголовного кодекса ФРГ, предусматривающую ответственность за сексуальные связи с детьми в возрасте до 14 лет. А еще несколько лет спустя политики от этой партии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия согласились добиваться легализации сексуальных отношений между взрослыми и детьми, если это происходит "по обоюдному согласию".

В конце 1960-х Кентлер начал воплощать свои идеи в жизнь. В то время он работал в Педагогическом центре Берлина и с ведома столичных властей начал передавать беспризорных мальчиков и юношей мужчинам-опекунам, которые в прошлом были осуждены за сексуальные контакты с несовершеннолетними. Сколько детей пострадало, сложно установить.

Получается, что в Европе педофилы - во власти?

Юрий Жданов: По крайней мере, они туда рвутся. Голландская телекомпания RTL в конце прошлого года опубликовала расследование, доказывающее, что якобы расформированное в 2014 году общество "Мартейн" - его члены выступали за толерантность к педофилам и легализацию секса с детьми - до сих пор действует. "Мартейн" не только здравствует, но и создало в 2020 году политическое объединение - Партию любви к ближним, свободы и разнообразия.

А возможным это стало потому, что педофилы из правящей партии в Нидерландах - Народной партии за свободу и демократию - в прошлом уже пытались легализовать сексуальные отношения между взрослыми и детьми от 12 лет. И они свои взгляды не меняли.

И все-таки, причем здесь пандемия?

Юрий Жданов: Кризис, вызванный пандемией COVID-19, привел к резкому росту числа размещенных в интернете материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, которых было немало и до пандемии. Европол 19 июня подготовил доклад "Пользуясь изоляцией: преступники и жертвы сексуального насилия над детьми в интернете во время пандемии COVID-19".

Вот главные выводы, к которым пришли авторы доклада.

В связи с ограничениями передвижения и другими мерами, принятыми во время пандемии, педофилы утратили возможность путешествовать и потому переключили свое внимание на обмен материалами, содержащими сцены сексуального насилия над детьми, через интернет. В результате дети становились жертвами повторно, за счет распространения фотографий и видео с их изображениями. Сформировалась новая модель организованной преступной деятельности, представляющая угрозу для детей. Возрос спрос на такого рода материалы, который будет стимулироваться и по окончании режима самоизоляции. Об этом свидетельствует резкий скачок числа обращений на горячие линии в первом квартале 2020 года.

Что это за новая модель организованной преступности?

Юрий Жданов: Педофилы создали обширное сообщество, члены которого общаются виртуально в даркнете - закрытом аналоге интернета. Они организуют на своих форумах "конкурсы" для сбора и популяризации видео, содержащих сцены сексуальной эксплуатации и насилия над детьми. В период с марта по май общее число файлов, предоставляемых правонарушителями друг другу на нескольких самых известных форумах даркнета, значительно выросло. В одном из случаев число предоставляемых файлов увеличилось почти на 50 процентов, а в другом - почти вдвое.

В период пандемии у преступников пользовались популярностью профильные форумы в даркнете, которые использовались в качестве канала распространения своих материалов. В особенности это касается педофилов с необычными интересами, в том числе это относится к материалам, содержащим сцены сексуального насилия над младенцами и детьми, не умеющими говорить, а также оскорбляющим достоинство материалам со сценами пыток и особой жестокости в отношении детей. Во многих случаях преступники используют шифрование и устанавливают программное обеспечение для того, чтобы скрыть свои IP-адреса и избежать идентификации. Например, применяются виртуальные частные сети VPN и Tor.

Форумы служат местом встречи, и участие в них структурировано так же, как в ОПГ: с правилами вступления, кодексом поведения, разделением задач и строгой иерархией. Цель такой структуры заключается в обеспечении соблюдения правил и поощрении отдельных лиц в зависимости от их вклада в сообщество, который состоит в записи и публикации видео с изображением сексуального насилия над детьми, подстрекании других к сексуальному насилию и обеспечении идейной, технической и практической поддержки других участников.

По данным предыдущих докладов Европола, в таких форумах даркнета, многократно велись обсуждения пандемии COVID-19, в том числе появлялись полные энтузиазма сообщения о возможностях, которые откроются, когда дети будут проводить в интернете больше времени, чем прежде.

Помимо, так сказать, "эстетического" удовольствия от просмотров, преследуют ли педофилы финансовую выгоду?

Юрий Жданов: Несмотря на то, что преступниками движет, главным образом, желание получить доступ к очередным материалам, а не финансовой выгоды, в отдельных случаях они действительно хотят извлечь прибыль. Преступники часто платят за опосредованное сексуальное насилие над детьми. Когда одни смотрят прямую трансляцию сексуального насилия, совершаемого другими, - это называется "прямая трансляция" или "дистанционное сексуальное насилие над детьми в прямом эфире". Это - способ сексуальной эксплуатации, благодаря которому преступники, ограниченные в передвижении из-за пандемии COVID-19, продолжают совершать насилие, которому подвергаются дети по их требованию.

Еще один способ монетизировать такие материалы - загрузка их на серверы под видом объявлений по принципу "плата за клик". Эти материалы могут изначально иметь другой вид, повышая таким образом процент переходов на платформу и потенциальную прибыль за каждый клик.

Но помимо виртуального, присутствует и прямое насилие над детьми? Ведь откуда-то берутся эти ролики?

Юрий Жданов: И это самое страшное. Некоторые преступники, занимающиеся распространением таких материалов, записывают для этого видео физического сексуального насилия над детьми, совершенного лично. Из-за спроса на них существующая ситуация с сексуальным насилием со стороны этих преступников и других лиц над детьми будет сохраняться неизменной. Вполне возможно, что возросший за период пандемии оборот размещенных в интернете материалов, будет способствовать сохранению всего цикла и появление новых жертв и в реальном мире, и в виртуальном.

Сексуальное насилие над детьми через интернет будет представлять собой значительную угрозу до тех пор, пока дети бесконтрольно проводят длительное время в интернете - либо в свободные часы, либо в процессе обучения, участвуя в дистанционных образовательных мероприятиях.

Окончание пандемии изменит ситуацию?

Юрий Жданов: Вряд ли. По мнению Европола, ослабление ограничений на передвижение и открытие авиаперевозок вполне могут привести к увеличению числа перемещающихся преступников, которые ищут возможности сексуальной эксплуатации детей в определенных странах и регионах.

Ключевой вопрос

А что - в России?

Юрий Жданов: У нас ситуация несколько лучше. В январе-мае наблюдался незначительный рост подобных преступлений, предусмотренных статьей 242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Всего совершено 301 такое преступление, что на 1,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Более половины - 53,8 процента - таких зарегистрированных преступлений приходится на пять субъектов Российской Федерации: Самарскую, Московскую, Свердловскую, Курскую области, Республику Марий-Эл.

По статье 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", напротив, фиксируется снижение. Таких преступлений в январе-мае совершено 95, что на 16,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего в трех регионах, по сравнению с пятью месяцами 2019 года, количество преступлений по этой статье возросло - Свердловской, Нижегородской областях и Камчатском крае.

Наверное, в России не столь терпимы к извращенцам?

Юрий Жданов: Да, причем во всех слоях общества. За последние годы в стране усилена ответственность педофилов, укреплено международное сотрудничество в борьбе с этим явлением.

Но ситуация не стоит на месте. Например, требует реализации предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании "реестра педофилов", чтобы бессрочно следить за ними после отбывания наказания.

Например, в Польше, Австралии, Казахстане и США уже созданы интернет-ресурсы, позволяющие получить сведения о людях, осужденных ранее за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Аналогичный ресурс должен быть и в России. С его помощью можно будет осуществлять административный надзор за педофилами, вышедшими на свободу. Для этого они должны будут носить электронные следящие устройства в виде браслетов.

Законопроект о создании такого реестра находился на рассмотрении в Госдуме с 2016 года. Однако в 2018 году его по "непонятным причинам" сняли с рассмотрения.

С мудрым утром!

Сон помогает находить выход из сложных ситуаций

Текст: Андрей Меркулов

Присказка "утро вечера мудренее", оказывается, имеет научное обоснование. Во всяком случае, его предлагают американские ученые из Университета Миссури.

Науке уже известно, что сон необходим для нормальной работы памяти. Во сне кратковременная память превращается в долговременную, а мозг избавляется от какой-то информации, которая кажется ему ненужной. Теперь ученые, проводя эксперименты с мухами-дрозофилами, обнаружили у сна еще одну важнейшую функцию: он помогает мозгу приспособиться к неожиданной жизненной ситуации. Кстати, сон этих мух во многом похож на наш. Например, мухи-дети спят намного дольше, чем пожилые; от кофеина они спят меньше, а антигистаминные препараты погружают их в дремоту.

Ученые создали для мух предельно экстремальную ситуацию, лишив молодых и взрослых способности летать. Эффект оказался неожиданным: все "приземленные" особи впадали в долгий сон. И вот тут фактически и началась наука. Исследователям удалось найти у мух нейроны, которые побуждают мозг спать дольше при неработающих крыльях. Но ученых ждал еще один сюрприз: это оказались те же самые нейроны, которые работают при нормальном формировании крыльев. Что же могло измениться в их работе?

Очевидно, умение летать и управление крыльями с рождения как-то встроено в мозг мухи, хотя все равно ей нужно с этими навыками освоиться. И вот вдруг крыльев нет, нужно учиться жить без них, а значит, что-то в нейронах серьезно перестраивать. И оказалось, что помогает сон. По мнению ученых, он усиливает пластичность мозга, "учит" настраиваться на новые жизненные ситуации. Возможно, чтобы справиться с жизненными неожиданностями, и человеку надо дольше спать. Работа опубликована в Science Advances.

Солнце греет умных

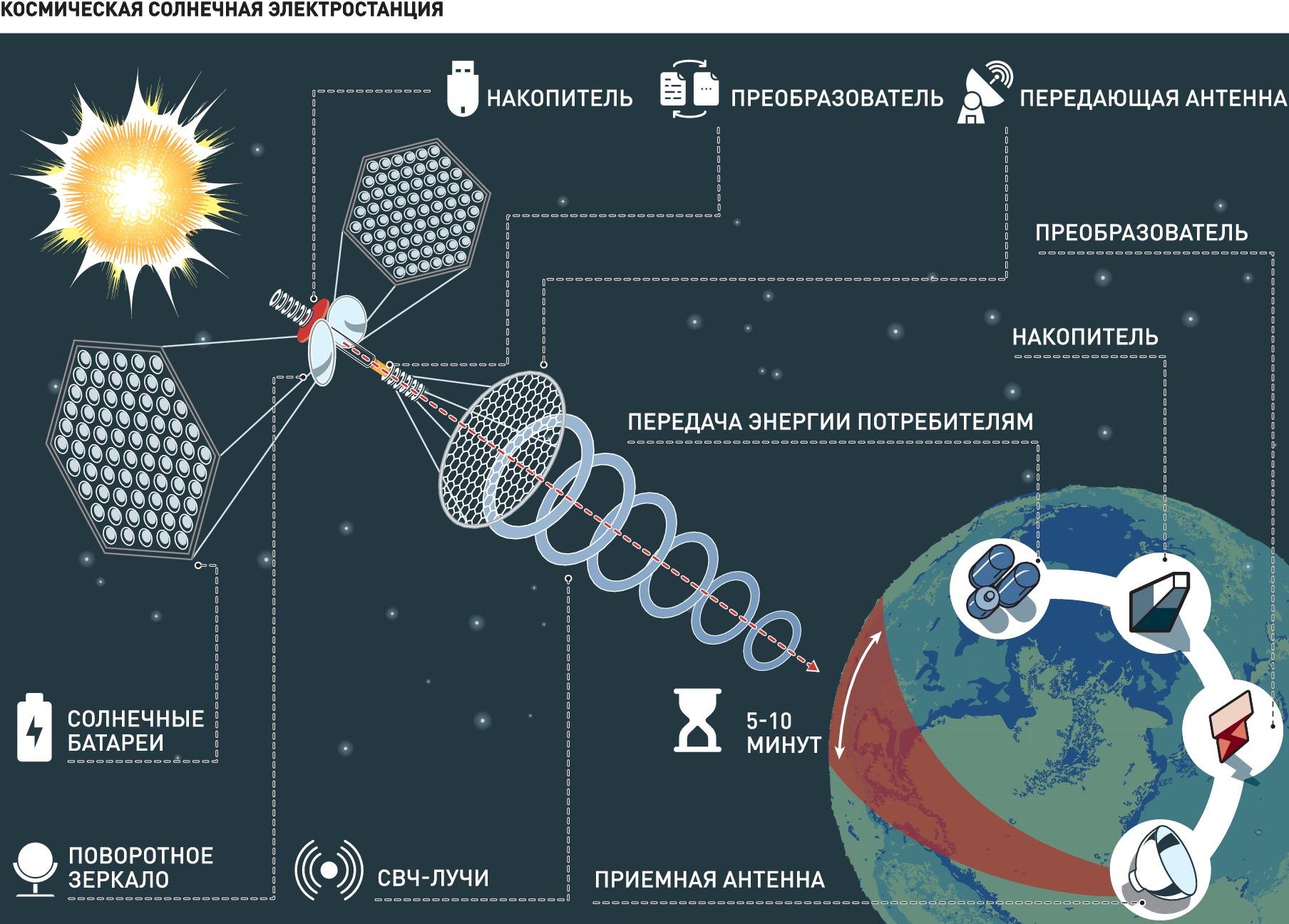

Космическую электростанцию можно отправлять на орбиту уже сегодня

Текст: Юрий Медведев

Российские ученые получили патент на систему передачи на Землю энергии с орбитальной солнечной электростанции. Самое главное: по словам авторов из Московского радиотехнического института РАН, этот патент не долгоиграющий. Он не для того, чтобы лечь на полку в ожидании лучшего времени, его можно пускать в дело хоть сейчас.

Откуда такая уверенность? Ведь патент, с которого вообще стартовала идея космических электростанций, был выдан американцу П. Глейзеру в далеком 1971 году. Тогда он стал мировой сенсацией, редкое мировое СМИ не отвело ему свои полосы. Оно и понятно. Идея дух захватывала, поражала своей смелостью и фантастичностью. Разместить в космосе на геостационарной орбите солнечные электростанции, а выработанную ими энергию с помощью СВЧ-луча передавать на Землю! Таким образом, можно раз и навсегда решить почти все энергетические проблемы человечества. Такой источник, в отличие от углеводородов, практически вечный, абсолютно чистый, никаких вредных выбросов, он сделает страны энергетически независимыми. Как говорится, Солнце светит всем. Кстати, такая станция на орбите будет получать энергии значительно больше, чем солнечная электростанция на Земле. Ведь солнечные батареи ловят свет практически все 24 часа в сутки, а его интенсивность в 10-15 раз выше, чем на Земле.

Казалось бы, вот она энергетическая панацея, за реализацию которой надо срочно браться ведущим странам. За эти годы специалисты США, Японии и России несколько раз объявляли о создании концепций космических электростанций и даже о начале их проектирования, но до конкретной реализации дело так и не дошло. Уже первые оценки показывали сложность, а главное - огромную цену, которую придется заплатить за такой фантастический проект.

- Глейзер предложил разместить станцию на геостационарной орбите, в 36 тысячах километров от Земли, в ее экваториальной плоскости, -говорит доктор физико-математических наук Александр Свиридонов. - Почему именно там? Дело в том, что это позволяет станции все время практически находиться над одним и тем же участком планеты и обеспечивать постоянную передачу энергии.

Масштабы проекта Глейзера впечатляют. Он не разменивался на мелочи, а предлагал кардинально решить энергетическую проблему землян. Передав из космоса на Землю как минимум 10 ГВт мощности. А для этого солнечные поля на орбите должны иметь площади в тысячи квадратных метров. Чтобы их собрать, с Земли на орбиту надо отправить армаду ракет с тысячами тонн различных грузов. Одна доставка потянет на многие миллиарды долларов. Словом, цель красивая, как коммунизм, но вряд ли достижимая. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Российские ученые предложили более "приземленный" вариант. Размещать солнечные электростанции на относительно низкой геосинхронной орбите с перигеем над местом приема СВЧ энергии от 250 до 500 км. Они будут решать сугубо локальные задачи, например, обеспечивать электроэнергией труднодоступные районы, куда доставка топлива влетает в копеечку. Например, высокоширотные холодные районы Земли - Арктику и Антарктиду. Сейчас это особенно актуально, так как одним из главных приоритетов нашей страны объявлена Арктика. Как будет работать такая станция?

- В процессе движения станции по орбите она накапливает электроэнергию от солнечной батареи в специальных накопителях, - говорит Свиридонов. - А при входе в рабочую зону эта энергия преобразуется в СВЧ-излучение сбрасывается по СВЧ-лучу в течение 5-10 минут на приемную антенну. На Земле принятое излучение преобразуется в электроэнергию, которая накапливается от одного сеанса передачи другому. А как распределить полученную энергию, решать потребителям.

При высоте орбиты в перигее 200-500 км общая площадь передающей и приемных антенн может быть сравнительно небольшой. А выбором орбиты можно обеспечить электроснабжение любого места на Земле. Такая система позволяет достаточно просто наращивать энергетику за счет увеличения числа небольших космических электростанций умеренной мощности.

Но как быть с экологией? С людьми, которые живут в районе, куда сбрасывается энергия? "Система приема энергии должна быть строго организована, - говорит доктор физико-математических наук Игорь Есаков. - Диаметр луча несколько десятков метров. И время сеанса приема энергии рядом с этой зоной быть никого не должно. Конечно, это будет зона несколько удаленная от любых мест деятельности и проживания людей.

О каком уровне энергии может идти речь? На стадии демонстрации возможностей потребляемая мощность может составлять 100-150 кВт. Но она вполне может быть увеличена до 1 МВт и даже выше. Конечно, первый образец такой станции будет дорогой, но при переходе на серийный выпуск цена упадет многократно. А дальше все зависит от пожелания заказчика. Ему выбирать, что выгодней: стабильно получать энергию из космоса или завозить крайне дорогое топливо в труднодоступные районы?

По словам авторов проекта, практически все научно-технические вопросы по созданию низкоорбитальной космической станции уже решены. Начинать проект можно уже сегодня.

Кстати

В портфеле науки есть еще один вариант электростанции воздушного базирования. Предлагается размещать ее на дирижаблях на высоте 10-15 км. Эти летательные аппараты можно "подвешивать" над районами, куда трудно доставлять энергию. По словам ведущего специалиста МРТИ РАН кандидата технических наук Вадима Ведмидского, такие системы уже созданы и демонстрационные образцы испытаны за рубежом. И положены на полку до лучших времен.

- Сейчас в мире идет серьезное наступление на углеводороды. Не случайно всюду получает трибуну Грета Тумберг, - говорит Ведмидский. - В Евросоюзе уже согласовывается "зеленая карта", по которой ведущие страны берут на себя обязательства по внедрению чистой энергетики и сокращению использования углеводородов и их производных, включая пластик. Менее технологически развитые страны за отказ от угля и снижение объемов закупаемых энергоносителей (Польша, Венгрия и др.) могут претендовать на финансовую поддержку из бюджета ЕС. Того, кто не впишется в новые требования, скорей всего ждут санкции.

Если мы будет надеяться на свои ресурсы, пропустим этот технологический рывок ведущих стран, они уйдут вперед, а Россия потеряет еще одну позицию на рынке высоких технологий. Пока у нас есть шанс оказаться среди лидеров. Во всяком случае, в сфере космической энергетики.

Справка "РГ"

Один из наиболее интересных вариантов космической электростанции в свое время предложен американским профессором из Института космических систем Дэвидом Крисвеллом. Ее надо размещать не в открытом космосе, а на поверхности Луны. Проект Крисвелла, несмотря на кажущуюся фантастичность, вполне реален. Здесь более чем достаточно сырья для изготовления солнечных батарей. А значит, их можно не доставлять с Земли, а "клепать" прямо на Луне. Эти установки будут аккумулировать солнечную энергию и передавать на Землю в виде СВЧ-излучения. На спутнике надо построить несколько антенных полей общей площадью в несколько сотен квадратных километров. Стоимость проекта, по предварительным оценкам, около 60 миллиардов долларов. Проект должен окупиться в течение пяти лет.

Секретный "терминал" для Большой тройки

Малоизвестные подробности подготовки и проведения Потсдамской конференции (17 июля - 2 августа 1945 года)

Третья и последняя в истории встреча "Большой тройки" началась уже 17 июля 1945 года, когда со времени капитуляции гитлеровской Германии прошло чуть больше двух месяцев. Организовывать саммит в Потсдаме, как и конференции в Тегеране и Ялте, пришлось советской стороне, которая и в третий раз с задачей справилась блестяще.

Круглый стол с острыми углами

В Кремле прекрасно понимали, что военное поражение Германии требует скорейшего международно-правового закрепления. Дипломатическое подведение итогов войны в Европе было задачей архиважной - Сталин хорошо помнил, как за 67 лет до Потсдама, в 1878 году, усилиями тогдашнего "мирового сообщества" на Берлинском конгрессе были фактически дезавуированы плоды блестящей победы русского оружия в войне с Турцией.

Использовать по максимуму свидание "Большой тройки" пытался и Черчилль, у которого на носу были парламентские выборы с высокой вероятностью поражения на них. Тем более что его отчаянный порыв вернуть Британской империи могущество - авантюрная операция "Немыслимое", предполагавшая уже в 20-х числах мая 1945 года использовать поверженную нацистскую армию в боевых действиях против СССР - рассыпался на стадии замысла. Это никак не входило в планы американцев, ближайшей целью которых было масштабное привлечение Красной Армии к скорейшему выводу из войны Японии. Британский лев на переговорах выглядел странновато - прямо по ходу конференции, 28 июля, Черчилля за столом переговоров заменил триумфатор выборов 62-летний лидер лейбористов Клемент Эттли. Закат эпохи сэра Уинстона символизировал и куда более масштабную проблему - очевидное всем снижение геополитического авторитета Лондона, которое очень скоро обернется развалом британской колониальной империи, в которой прежде никогда не заходило солнце.

Ну а Москва и Вашингтон решили в потсдамском дворце Цецилиенхоф свои главные задачи. Новый президент США 61-летний Гарри Трумэн, сменивший умершего 12 апреля Франклина Рузвельта, получил гарантии вступления Советского Союза в войну с Японией, что и произошло в реальности уже 9 августа. Для советской стороны были чрезвычайно важны решения о демилитаризации и денацификации Германии, уничтожении немецких монополий, о репарациях, о западной границе Польши, о передаче Кенигсберга и прилегающего к нему района.

Таковы главные геополитические итоги встречи в городке под Берлином. Отныне на десятилетия в мировой дипломатии закрепится понятие ялтинско-потсдамской системы международной безопасности, которая была очень важна и в непростых реалиях "холодной войны".

Столь впечатляющая дипломатическая победа была достигнута на фоне безукоризненной и поражающей воображение организации "Терминала" - так обозначена конференция в документах советской стороны.

Спецобъекты под "Пальмой"

Все мероприятия по "Терминалу" - подготовка, обслуживание участников, обеспечение их безопасности - получили название "Операция "Пальма". Основная нагрузка была возложена на сотрудников советской государственной охраны, уже имевшей уникальный опыт Тегерана и Ялты. Работы велись в тесной координации с Советской военной администрацией в Германии (СВАГ) и ее главноначальствующим маршалом Г.К. Жуковым, а протокольные вопросы решались в контакте с американцами и британцами.

"Пальму" запустили сразу же после того, как Сталин и спецпосланник Трумэна Гарри Гопкинс принципиально договорились о проведении саммита. Стремительность организации поражает. 28 мая 1945 года в 20.20 чета Гопкинсов, посол США в СССР Аверелл Гарриман и помощник госсекретаря Чарльз Болен покинули сталинский кабинет в Кремле. Уже через 45 минут, в 21.05, туда вошли замнаркома внутренних дел С.Н. Круглов и начальник охраны Сталина Н.С. Власик. Инструктаж, на котором присутствовал и Л.П. Берия, длился ровно пять минут1.

А уже на следующий день оба главных ответственных за подготовку конференции были в Берлине. Круглов и Власик сообщили в Москву о том, что построенный в 1917 году дворец Цецилиенхоф в Потсдаме оказался единственным подходящим зданием для конференции.

6 июня план действий по подготовке конференции был утвержден приказом Берии "Об обеспечении специальных мероприятий по объектам "Пальма". Прежде всего под контролем 6-го управления НКГБ СССР нужно было подготовить территорию для размещения делегаций "Большой тройки". Выбрали Бабельсберг - мало пострадавший от бомбежек район двухэтажных вилл на восточной окраине Потсдама. Однако и там обнаружили сотни неразорвавшихся авиабомб, тысячи снарядов, фаустпатронов и мин. Обезвреживали местность инженерно-саперные подразделения Красной армии. На расчистку дорог и восстановление мостов в районе были брошены армейские дорожные части и мобилизованное местное население. Ко 2 июля силами инженеров из НКВД были отремонтированы и пущены электростанции в Бабельсберге и Потсдаме, восстановлены гаражи и аэродромы.

В Цецилиенхофе капитально отремонтировали 37 из 176 имеющихся во дворце комнат, включая конференц-зал с тремя отдельными входами. Помещения для советской делегации были окрашены в белые тона, апартаменты американцев - в голубые, англичан - в розовые. Близ дворца в Новом саду Потсдама разбили клумбы и высадили около 10 000 цветов.

Поезд специального назначения

2 июля Берия рапортовал Сталину и Молотову:

"НКВД СССР докладывает об окончании подготовки мероприятий по подготовке приема и размещения предстоящей конференции. Подготовлено 62 виллы (10 000 кв. метров и один двухэтажный особняк для товарища Сталина: 15 комнат, открытая веранда, мансарда, 400 кв. метров). Особняк всем обеспечен, есть узел связи. Созданы запасы дичи, живности, гастрономических, бакалейных и других продуктов, напитки, созданы три подсобных хозяйства в 7 км от Потсдама с животными и птицефермами, овощными базами; работают 2 хлебопекарни, весь персонал из Москвы. Наготове два специальных аэродрома. Для охраны доставлено 7 полков войск НКВД и 1500 человек оперативного состава. Организована охрана в 3 кольца. Начальник охраны особняка - генерал-лейтенант Власик. Охрана места конференции - Круглов.

Подготовлен специальный поезд. Маршрут длиной в 1923 километра (по СССР - 1095, Польше - 594, Германии - 234) [...]. Для Молотова подготовлено 2-этажное здание (11 комнат). Для делегации 55 вилл, в том числе 8 особняков"2.

Из Гаража особого назначения поездом отправили автомобили Сталина, Молотова и Берии с водителями и техперсоналом, из Москвы привезли даже пожарные машины с опытными экипажами. Поскольку большого круглого стола в разрушенном Берлине не нашлось, его срочно изготовили на московской фабрике "Люкс" и доставили в Цецилиенхоф.

Трумэн и Черчилль прилетели в Берлин 15 июля. В тот же день Сталин на поезде, состоявшем из восьми обыкновенных спальных вагонов и трех салон-вагонов, выехал из Москвы по железной дороге. 828 км железнодорожного пути от границы СССР до Потсдама перешили на отечественную широкую колею.

Впереди сталинского поезда шел контрольный состав с 40 оперативниками управления охраны, а сзади - поезд с еще 70 бойцами войск НКВД. На каждую станцию по пути следования были переброшены дополнительные милицейские наряды (в распоряжении Берии подчеркивалось: брать только крепких мужчин). Для охраны путей выделили 17 140 бойцов войск НКВД, так что на километр дороги от Москвы до Бреста приходились 4-6 солдат, а на территории Польши и Германии - по одному на каждые 100-125 метров. На каждые 3-5 км пути, кроме того, приходилось по оперативнику, который отвечал за агентурно-оперативные мероприятия в пятикилометровой зоне дороги3.

Поездка прошла без происшествий благодаря зачистке от "враждебного элемента" 40-километровой зоны по ходу движения поезда. В современных сериалах очень любят показывать коварство этого элемента, но о прохождении сталинского поезда никто из бандитов и диверсантов, в том числе в Польше, где они теперь почитаются как герои, так и не узнал.