Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Пожиратели динозавров: где на древней Земле обитали самые ужасные твари

Татьяна Пичугина. Сто миллионов лет назад там, где сейчас пустыня Сахара, было самое опасное место на Земле, считают палеонтологи. Человек не выжил бы здесь и нескольких минут. Среди водолюбивой фауны преобладали гигантские хищники. Сравниться с ними по размерам могли только плотоядные ящеры с запада Северной Америки и пустыни Гоби в Монголии.

Таджин для динозавров

Не так много времени прошло после распада суперконтинента Пангея. Африка оказалась материковой окраиной, с севера омываемой океаном Тетис — будущим Средиземным морем. Там, где теперь Сахара, Марокко и Алжир, раскинулась широкая дельта древней реки, похожей на современные Амазонку и Нигер.

К середине мелового периода здесь сложилось самое необычное из известных до сих пор на планете сообщество животных. По крайней мере, в этом уверены палеонтологи.

Материальные свидетельства тех далеких времен ученые впервые обнаружили в 1940-х годах в слоях Кем-Кем на севере Сахары. В последние четверть века там нашли множество костей позвоночных, главным образом хищников. Этот уникально само по себе. Но что самое странное — так это сосуществование четырех огромных ящеров: спинозавров, кархародонтозавров, дельтадромеуса и представителя семейства абелизаврид. Три первых — крупнейшие сухопутные плотоядные динозавры длиной свыше 13 метров. Конкуренцию им составляли огромные летающие птерозавры, древние родственники крокодилов — саркозухи с двухметровыми черепами, рыбы-целаканты, акулы, черепахи.

В других местах планеты в отложениях этого периода — или даже более ранних — встречаются один или два гигантских плотоядных и много разных растительноядных динозавров, служивших им добычей. В Кем-Кем же все наоборот. Ученые из США, Канады, Европы и Марокко в недавней монографии объясняют это тем, что большинство обитателей дельты реки — это водные виды, питавшиеся рыбой. Они-то и формировали высококалорийную белковую биомассу, способную прокормить сразу много крупных хищников.

Последние гиганты Земли

Примерно в это же время на другом краю Земли, в пустыне Гоби, бывшей частью континента Лавразия, на вершине пищевой пирамиды царили огромные тарбозавры и алиорамусы — близкие родичи тираннозавров. Их кости обнаружили и впервые описали как новых представителей хищных динозавров советские ученые, работавшие на юге Монголии с 1946 года.

Пустыня Гоби — мекка палеонтологов всего мира. В конце мелового периода, как раз перед великим вымиранием, не в последнюю очередь вызванным столкновением Земли с метеоритом, разнообразие флоры и фауны достигло здесь своего пика.

Ископаемые останки хищных динозавров сосредоточены в нэмэгэтском горизонте. Как описывает Дэвид Эгер из Королевского Тиррелловского палеонтолгического музея (Канада), отложения в царившем здесь засушливом прохладном климате накапливались в озерах за счет речных и сезонных водных потоков. Влажные условия постепенно сменялись пустынными, обширные поля дюн окружали заболоченные земли. Кишащими в них червями и другими беспозвоночными гадами питались завроподы и птицетазовые динозавры, служившие, в свою очередь, добычей не столь многочисленным хищникам.

Долгое время ученые думали, что тарбозавры, как и все тираннозавры, не могли самостоятельно охотиться. Слишком они тяжелые и неуклюжие, вряд ли развивали большую скорость. Передние лапы редуцированы до минимума, удержать жертву только челюстями, даже очень развитыми, нельзя. По сути, это просто огромная пасть на двух ногах (что, впрочем, не делает ее менее опасной). В то же время на скелетах растительноядных динозавров находят следы явно заживших ран от зубов хищников, значит, они гонялись за добычей. Выходит, эти бестии все-таки были охотниками, но не брезговали и падалью.

Очень дикий Запад

Настоящий ад мог наступить на западе Северной Америки сто пятьдесят миллионов лет назад, если бы сразу три вида гигантских хищных динозавров, чьи следы находят ученые, водились там в изобилии: цератозавры, торвозавры и аллозавры. Но многочисленны только скелеты последнего. Зато необычайно велико разнообразие растительноядных динозавров — насчитывают существовавшие одновременно шесть крупнейших видов. Ими знаменита геологическая формация Моррисон.

Континент в конце юрского периода находился южнее, чем сейчас, климат там был более сухой и жаркий, с температурами выше 40 градусов Цельсия и очень продолжительными засухами. Ландшафт напоминал саванну.

Одна из загадок — как в таких условиях процветали растительноядные динозавры. А ведь именно в это время они достигли предельных размеров: более 27 метров в длину. По одной из гипотез, благодаря большой массе и эффективному пищеварению огромные диплодоки и апатозавры способны были долгое время находиться на голодном пайке либо откочевывать на большие расстояния к болотам и озерам в низинах. Только в сезоны тропических ливней озера и русла рек наполнялись, и жизнь возвращалась в эти места.

Не наказывать, а помогать! Рестораторы и отельеры призвали закрыть Роспотребнадзор

Федерация Рестораторов и Отельеров в официальном обращении к президенту России предложила новую экономическую и регуляторную политику для предприятий «человекое?мких» отраслей.

Федерация Рестораторов и Отельеров совместно с представителями наиболее пострадавших от режима повышенной готовности отраслей экономики обратились к Президенту России с открытым письмом, которое подписали представители более 300 тысяч предприятий по всей России, в которых работают 4.8 млн сотрудников. В письме предложены меры по выходу из режима повышенной готовности, а просьба полностью реформировать федеральные службы, объединив Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

По мнению предпринимателей, находящихся в эпицентре ситуации, логика мер по выходу из режима повышенной готовности должна быть основана на принципе равноправия для разных отраслей и опираться на экспертизу отраслевых сообществ и мировой опыт. Только радикальные шаги Правительства, а именно новая экономическая и регуляторная политика позволят государству обеспечить прежнюю налоговую базу и предотвратить появление огромного количества безработных и связанный с этими факторами рост социальной напряженности.

Для срочного внедрения такой политики в жизнь для предприятий «человекое?мких» отраслей негосударственного и несырьевого сектора в письме предложено сделать три ключевых шага:

- Изменить налоговую систему.

- Обеспечить разумные требования по выходу отраслей из режима повышенной готовности.

- Сократить до минимума регуляторное давление на бизнес.

Отдельно в письме представители «человекоёмких» отраслей предложили пересмотреть деятельность, подход и полномочия Роспотребнадзора. По мнению представителей индустрий в своем нынешнем виде Роспотребнадзор представляет собой карательный орган, собирающий деньги за нарушение устаревших и бессмысленных требований, аналогам которых нет нигде в мире. В письме предложено сдвинуть парадигму и перейти к принципу обучения и разбора конкретных происшествий следуя опыту США, стран Европы, Грузии и Украины.

***

«Новые Известия» приводят текст этого документа:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, представители отраслей, наиболее пострадавших от режима повышенной готовности и связанных с таким режимом ограничений: индустрии общественного питания, индустрии туризма и гостеприимства, индустрии фитнеса и спорта, индустрии красоты, индустрии организации массовых спортивных мероприятий, индустрии развлечений и услуг для детей, обращаемся к Вам с открытым письмом.

По Вашему поручению до 1 июня 2020 г. Правительство Российской Федерации должно представить план действий по восстановлению экономики.

Мы – предприниматели, находящиеся в эпицентре ситуации, уверены, что только радикальные шаги Правительства, а именно новая экономическая и регуляторная политика позволят государству обеспечить прежнюю налоговую базу и предотвратить появление огромного количества безработных, связанный с этими факторами рост социальной напряженности.

Для срочного внедрения такой политики в жизнь для предприятий «человекоёмких» отраслей негосударственного и несырьевого сектора необходимо сделать всего три ключевых шага:

1. Изменить налоговую систему и предусмотреть:

* введение специального налогового режима для «человекоёмких» отраслей - промежуточного между ОСНО и УСН;

* снижение ставки НДС до 10% для отраслей с входящим льготным НДС 10% (пищевая промышленность, рестораны, фабрики-кухни);

* сделать максимальную ставку страховых взносов в размере 15% для всех организаций в наших отраслях, вне зависимости от принадлежности к МСП, кодам ОКВЭД и МРОТ в связи с высокой долей ФОТ (до 40% от оборота);

* пересмотреть с 1 февраля 2020 года критерии внесения в реестр МСП для наших отраслей, исключив из критериев количество сотрудников, ввиду высокой доли ФОТ в силу специфики отраслей.

2. Обеспечить разумные требования по выходу отраслей из режима повышенной готовности

Логика мер по выходу из режима повышенной готовности должна быть основана на принципе равноправия для разных отраслей и опираться на экспертизу отраслевых сообществ и мировой опыт.

В рекомендации Роспотребназдора по открытию необходимо принять все правки, разработанные и переданные в ведомство отраслями (Приложение №1 к данному обращению).

3. Сократить до минимума регуляторное давление на бизнес:

* запретить любые штрафы для бизнеса в течение 3-х лет с момента завершения режима повышенной готовности, заменить штрафы предупреждениями;

* запретить все плановые проверки, а выездные проверки контрольных ведомств по жалобам разрешить только для проведения обучения и профилактики;

* заменить KPI ключевых показателей деятельности контрольно-надзорных ведомств с «палочного подхода» на количество обученных и аттестованных сотрудников на предприятиях, а также на уменьшение количества происшествий на контролируемых ерриториях;

* децентрализовать контроль и перевести контрольно–надзорные ведомства в подчинение региональных органов управления. Именно федеральное подчинение региональных контролирующих ведомств сейчас мешает развивать губернаторам бизнес в регионах;

* ускорить работу регуляторной гильотины, ликвидировать все устаревшие и обременяющие нормы нормативно-правовых актов по заключениям рабочих групп, состоящих из экспертов и представителей профессиональных сообществ, пересмотреть и сократить до 25 листов СНиПы, СанПиНы и многие другие устаревшие и потерявшие актуальность документы;

* передать разработку отраслевых стандартов от теоретиков в контрольных ведомствах к практикам в отраслевых объединениях и экспертам на независимой площадке Агентства стратегических инициатив, отстранив от законотворчества контрольно-надзорные ведомства.

Отдельно хотим остановиться на одной из самых болезненных проблем в регуляторной сфере в наших отраслях: деятельность, подход и полномочия Роспотребнадзора. В своем нынешнем виде Роспотребнадзор представляет собой карательный орган, собирающий деньги за нарушение устаревших и бессмысленных требований, аналогам которых нет нигде в мире:

1) санитарные правила и иные документы содержат положения, дублирующие, расширяющие и противоречащие требованиям действующих актов Правительства РФ, технических регламентов ЕАЭС, актов других органов и ведомств;

2) в соответствии с действующим КоАП РФ одно лицо за одно нарушение можно штрафовать по разным статьям с разными размерами штрафов;

3) установленные требования, а также функции дублируются и пересекаются у Роспотребнадзора с другими федеральными службами (Рострудом, Росприроднадзором, Россельхознадзором);

4) ни одно предложение бизнеса об отмене, переработке санитарных правил, направленных представителями бизнеса в адрес Роспотребнадзора, не принято. Ведомство самостоятельно принимает решения в отношении бизнеса, в том числе о необходимости внедрения той или иной нормы в отношении бизнеса, при этом не имея практического опыта или компетенций ни в одной из сфер регулирования.

К сожалению, система работы Роспотребнадзора в настоящее время построена на принципе «объять необъятное» и стремлении создать единые стандарты работы на все случаи жизни, что является невозможной для применения на практике стратегией. Мы постоянно вносим изменения в рецептуры и методы приготовления блюд, планировку спортивных залов и порядок автоматизации работы гостиниц, спа-центров и салонов красоты; помимо этого, появляются новые технологии и оборудование, меняется экономическая ситуация, что делает невозможным и неэффективным применение потерявших актуальность стандартов. Указанные выше проблемы не просто мешают функционированию бизнеса, но и заставляют предпринимателей выполнять формальные требования во избежание штрафов в ущерб технологичности и здравому смыслу. Таких примеров мы можем представить несколько сотен.

В новой редакции СанПиН, которую пытается протащить на согласования ведомство, например, против которой выступает вся индустрия гостеприимства и общественного питания, по-прежнему запрещены макароны по-флотски и указывается как жарить мясо.

Аналогов таким требованиям нет ни в одной стране мира.

Мы предлагаем сдвинуть парадигму и перейти к принципу обучения и разбора конкретных происшествий. Именно подобный подход используется давно не только в США и странах Европы, но и в Грузии, в Украине. Опыт Грузии показывает успешное применение нововведений: статистика отравлений и происшествий не увеличилась, а уменьшилась, а также исчезла коррупционная составляющая, которая была основным смыслом существования аналогичного ведомства.

Мы просим вас провести полную реформу федеральной службы, объединив Роспотребнадзор и Россельхознадзор, и выстроить деятельность единого ведомства по аналогии с реформой ДПС (Дорожно-патрульной службы).

В России есть прекрасные примеры эффективного реформирования отраслей, среди которых можно привести коренную перестройку идеологии работы ДПС, несмотря на то, что руководители этой службы, так же как в течение многих лет это делает руководитель Роспотребнадзора, уверяли, что без дежурства и пунктов с инспекторами на дорогах смертность увеличится.

Результат реформы показал обратное: переход от политики карательных мер и сбора штрафов (аналогичной функциям Роспотребнадзора в данный момент), к распределенной многофункциональной системе, основанной на использовании лучших практик в области применения цифровых технологий, реконструкции и благоустройства, итогом внедрения которой стало кардинальное снижение смертности на дорогах. В настоящий момент закрыто большинство пунктов ДПС, прекращены «дежурства» в нужных местах патрульных машин.

При этом, за 10 лет произошло кардинальное снижение смертности на дорогах, смертность упала на 40%. Это является огромным достижением, и произошло это по причине реконструкции улиц, магистралей, благоустройства, работы по обучению и профилактике, а не в результате распространения случаев коррупции и применения штрафов.

Мы предлагаем не проводить бесконечные антикоррупционные проверки и не штрафовать за устаревшие нормы, а реорганизовать деятельность Роспотребнадзора и Россельхознадзора следующим образом:

- Передать функции разработки стандартов полностью в ведение независимых экспертов и отраслевых сообществ. Контролирующий орган может иметь толькоэкспертный голос, но ни в коем случае не решающий;

- Исходить из того что регулировать необходимо не процесс, а результат. Задача предпринимателя состоит в обеспечении качества наиболее эффективным и удобным ему способом;

- Полностью отказаться от всех выездных и плановых и внеплановых проверок, заместить их:

* выездом с целью профилактики и обучения. Целью проверки по жалобам должны стать не штраф/взыскание, а оценка критичности нарушений по понятной шкале критичности и рекомендации по исправлению проблем, если нарушения не критичны;

* обязательной страховкой в пользу потребителя и введением дифференцированных страховок (по аналогу страхования гражданской ответственности – от уровня наличия страховых случаев за год). В таком случае ведомство только контролирует наличие страховки; если нарушение критичное и привело к отравлениям или иным существенным нарушениям, то ситуация подлежит разрешению в рамках действующего законодательства и должно покрываться страховыми выплатами;

* программой производственного контроля (ППК) на предприятиях, согласно которой образцы продукции постоянно сдаются в независимую лабораторию с целью оценки их качества.

- Исключить возможность закрывать и приостанавливать деятельность предприятий по решению Роспотребнадзора. Давать срок на устранение выявленных проблем.

- Осуществить плавный переход в деятельности ведомства от контроля к обучению, а также переход к приему экзамена у шеф-поваров по санитарным нормам в единых центрах обучения, как это делается, например, при получении водительского удостоверения, а также обязательное наличие как минимум одного обученного и сертифицированного сотрудника в рабочей смене предприятия. Это норма, по которой работают многие европейские страны и США: норма с одной стороны является затратной, но разумной. Её введение может быть растянуто на несколько лет, но она станет некой понятной альтернативой коррупционным проверкам.

На основании изложенного выше наши предложения и просьба к Вам заключаются в следующем:

- Дать поручение Правительству Российской Федерации согласовать и принять в полном объеме разработанные экспертами и предлагаемые отраслями изменения в рекомендации Роспотребнадзора по открытию предприятий после кризиса;

- Дать поручение Правительству Российской Федерации об изменении налоговой системы для «человекоёмких» отраслей;

- Дать поручение Правительству Российской Федерации создать сроком на 2 месяца мобильную рабочую группу из представителей наших отраслей на площадке Агентства стратегических инициатив или Минпромторга для проработки и согласования до 1 июля 2020 г. предложенных нами мер по кардинальному снижению регуляторного воздействия на предпринимателей в наших отраслях. Только предложенные шаги позволят поднять отрасли экономики из глубочайшего кризиса и дать им возможность для развития, что одновременно даст увеличение ВВП и уровня благосостояния граждан. Если этого не сделать, предприниматели наших отраслей будут массово уходить в теневой бизнес или навсегда закроют свои предприятия и распустят миллионы сотрудников.

Подробный перечень проработанных отраслями мер прилагаем в Приложении №2

Подписи под этим письмом поставили все члены наших ассоциаций и деловых объединений, более 300 тысяч предприятий по всей России и стоящие за ними 4.8 млн сотрудников. Федерация Рестораторов и Отельеров: 40 231 гостиниц и хостелов,122 056 кафе и ресторанов 2,39 млн. сотрудников...»

Академик Владимир Сергиев: «ВОЗ - это не истина в последней инстанции»

О вирусе, заставившем паниковать весь мир, о цифрах, недотягивающих до пандемии, об опасности «железных легких» и о том, что изоляция здоровых не дает позитивного эффекта, главный редактор «МН» Николай Кружилин беседует с советским и российским эпидемиологом и паразитологом, академиком РАН и РАМН, профессором, доктором медицинских наук Владимиром СЕРГИЕВЫМ.

Более 10 лет он возглавлял Главное управление карантинных инфекций Минздрава СССР, которое отвечало за борьбу со всеми эпидемиями в стране, затем 26 лет возглавлял Институт медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, а сейчас почетный директор этого института.

НЕОБОСНОВАННАЯ ПАНДЕМИЯ

- Владимир Петрович, сейчас все больше ученых склоняется к тому, что Всемирная организация здравоохранения сильно утрировала ситуацию с COVID-19. Каково ваше мнение на этот счет?

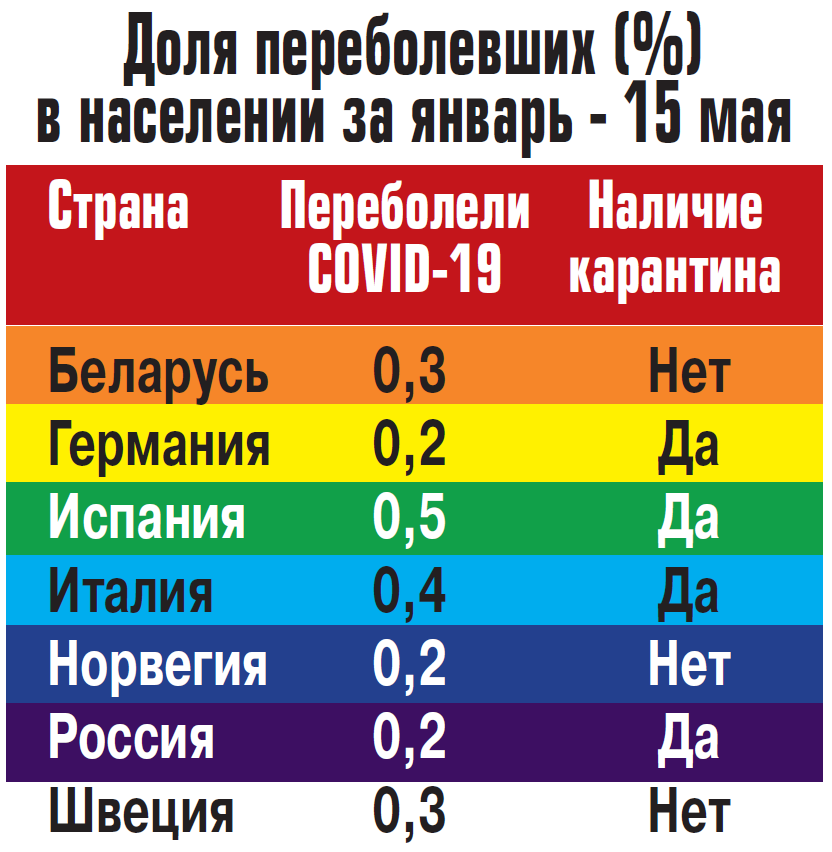

- 30 января ВОЗ признала вспышку COVID-19 угрозой, имеющей международное значение, а 11 марта уже объявила пандемию, хотя ситуация не соответствовала этому паническому заявлению. С момента попадания нового коронавируса в человеческую популяцию заразилось 0,6% населения Земли. В России инфицировано 0,2% населения. Создать панику проще простого. Достаточно громко заявить, сколько людей умерло от COVID-19, и всем станет страшно от этих цифр. Особенно если их не приводить в сравнении с другими.

Ежегодно на Земле умирает 51 миллион человек. Из них каждый третий - от инфекций, примерно каждый пятый - от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас доля умерших от COVID-19 составляет чуть больше 0,7% от 51 миллиона ежегодно умирающих в мире, и к концу года мы, вероятно, не получим изменений за счет того, что 400 тысяч человек умерли от коронавируса.

Эта вспышка не покажет никаких изменений в общей статистике из-за того, что сейчас стали больше обращать внимание на инфекционных больных. Я не исключаю, что в 2020-м умрет даже меньше людей, чем в предыдущие годы.

- То есть вы против того, чтобы вспышку COVID-19 называть даже эпидемией?

- Да. Для справки: пик эпидемии гриппа «Гонконг» пришелся в Москве на 2 января 1969 года. Только за один этот день к врачам обратились 102 тысячи больных гриппом москвичей (самый большой показатель для COVID-19 - 11 тысяч). Умирали тогда десятки тысяч человек. Вот что такое настоящая эпидемия.

Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как эпидемическую вспышку малой интенсивности, и уж тем более неправомерно говорить о большой угрозе здоровью населения от COVID-19. Смерти есть, но их число не сказывается на показателях общей смертности населения, которая только в нескольких странах выросла на 1-1,5%, а в большинстве осталась прежней или даже ниже, чем в 2019 году. Летальность во время вспышек других коронавирусов была существенно выше. При атипичной пневмонии она достигала почти 10%, а при ближневосточном легочном синдроме - более 34%.

- И все же ВОЗ объявила пандемию, и почти весь мир сел на карантин лишь из-за эпидемической вспышки малой интенсивности?

- К сожалению, это не первый случай провоцирования ВОЗ необоснованной паники. В 1994 году по инициативе гендиректора ВОЗ г-на Накаджимы объявили вспышку легочной чумы в Индии. После заявления ВОЗ в Индии быстро насчитали 1061 случай якобы легочной чумы и 54 летальных исхода, ВОЗ издала панический циркуляр о международной опасности эпидемии легочной чумы, после чего наша страна временно закрыла авиасообщение с Индией.

Детально проанализировав ситуацию там, группа экспертов выступила с аналитической статьей в международном журнале и доказала, что никакой легочной, как и бубонной чумы в 1994-м в Индии не было.

Я привел этот пример, чтобы показать: ВОЗ не является истиной в последней инстанции, и этой организации свойственно грубо ошибаться в оценке эпидемической ситуации. Когда 11 марта ВОЗ объявила пандемию - высшую стадию эпидемического процесса, не было даже универсального эпидемиологического порога, которым считается заболевание 5% жителей страны, где объявлена эпидемия. На момент объявления число заболевших оценивалось в 120 тысяч человек, до эпидемического порога в мире не хватало порядка 349 миллионов.

В последнее время во многих международных организациях падает уровень экспертизы, но в данном случае все списывать на ВОЗ нельзя, потому что в странах есть свои советники, зачастую далекие от медицины, и они тоже могут нагнетать панику похлеще ВОЗ.

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА - РАЗНЫЕ

- COVID-19 дает серьезные осложнения на легкие. Вызванная нынешним коронавирусом пневмония действительно так опасна?

- У нас много разных пневмоний возникает каждый год, и люди от них умирают, несмотря на лечение антибиотиками. Число умерших от пневмоний гораздо больше, чем число умерших сейчас от COVID-19. Пневмонию выявляет рентгенограмма и компьютерная томограмма, но они не могут подсказать, какой именно возбудитель вызвал это воспаление. Поэтому, когда в Москве перестали делить пациентов на тех, у кого пневмония, и тех, у кого коронавирусная пневмония, мы не можем ответить на вопрос, сколько у нас реально больных COVID-19.

- Почему сильно разнятся цифры по заболевшим COVID-19 в похожих во многом Италии и Германии? В Италии в 10 раз больше умирали от коронавируса, чем в Германии...

- Все дело в разных подходах и методах учета. В Италии, если вы попали под машину и умерли, но у вас был выявлен коронавирус, вас отнесут к умершим от коронавируса. В Германии, если вы умерли от инфаркта, но у вас положительный тест на коронавирус, вас причислят к умершим от инфаркта. Немцы дотошно выискивают, почему умер человек.

К слову, об Италии. Там в 2018-2019 годах в день от всех причин умирало больше людей, чем умирают в 2020-м. То, что люди умирают, - факт. Но точно ли от COVID-19?

- Владимир Петрович, что вы скажете о тестах на антитела, которые сейчас начали массово делать?

- Обычно антитела появляются в течение 7-10 дней после того, как человек заразился. Сначала появляются одни антитела, потом их сменяют другие, потом - третьи. В нашей стране никогда в жизни не проводили такого массового обследования, чтобы установить иммунную прослойку, и я, если честно, даже не понимаю, для чего это нужно.

Если, к примеру, у вас 60% населения имеют антитела - это мало или много? А если 70%, то что вам дает эта информация? Такое исследование еще имеет смысл проводить больным людям, но зачем делать здоровым - непонятно.

Отечественная противоэпидемическая служба всегда занималась больными, их изоляцией, а также изоляцией людей, которые контактировали с этими больными. Так ликвидировали любые эпидемии. При COVID-19 почему-то решили изолировать здоровых. Вероятно, потому, что так поступили в Китае. Это затратно, неэффективно и приводит лишь к значительному нарушению социально-экономической жизни в стране.

НУЖНА ЛИ ВАКЦИНА ОТ COVID-19?

- Сейчас все рьяно создают вакцину против COVID-19, но есть ли смысл в создании так называемых длинных вакцин после вспышки какого-то нового вируса?

- Настоящую вакцину за два-три месяца создать нельзя. Мы не будем знать тех отрицательных свойств, которые она может иметь. Последние 10 лет на волне паники уже не раз создавали какие-то вакцины.

Разработку вакцины против средиземноморского коронавируса остановили, потому что после окончания вспышки новые больные больше не появлялись. То же произошло с лихорадкой Зика: была паника, но сейчас об этой болезни уже мало кто помнит.

В известном в России центре создали вакцину против лихорадки Эбола, так как крупная эпидемия этой болезни была в Западной Африке в 2014-2015 годах. Эпидемия закончилась, больных нет уже несколько лет, и эффективность вакцины против лихорадки Эбола определить не удалось. Предположу, что такая же участь постигнет и разрабатываемые вакцины против COVID-19.

- А что вы скажете о принудительной вентиляции легких? Стали говорить, что ИВЛ вредна и помогает лишь в 20% случаев?

- Первый раз так называемые железные легкие были применены в США, когда там возникла эпидемия полиомиелита и паралич дыхательной мускулатуры приводил к тому, что люди умирали от удушья. Сейчас аппараты ИВЛ применяют при тяжелых пневмониях и у тяжелых ковидных больных, но бывает, что люди погибают из-за чересчур большого давления - нагнетаемый воздух разрывал легкие.

ИВЛ - очень сложный аппарат, иногда дающий осложнения, не совместимые с жизнью, поэтому работать с ним надо очень осторожно. Например, в США много больных, подключенных к ИВЛ, умерли. Это не кислородная подушка, дающая просто повышенную концентрацию кислорода, которым дышит пациент. Врачи, работающие с аппаратом ИВЛ, должны обладать очень высокой квалификацией. Именно квалификация наших врачей обеспечила небольшое число умерших от коронавируса в России в 2020-м.

- Говорят, летом вирусы, условно говоря, впадают в спячку. А осенью наступит новая волна COVID-19?

- Этого сейчас никто не скажет. Опыт показывает: перенесение любого респираторного заболевания дает человеку, по крайней мере, два года защиты от этого возбудителя. Кто-то скажет: «А я во время одного сезона два раза гриппом болел». Одним и тем же гриппом?

В любую эпидемию мы имеем дело с коктейлем возбудителей. В эпидемию гриппа собственно грипп - это 15%, а остальное - это другие вирусы, которые передаются и протекают примерно одинаково. В эту группу входят три десятка активных игроков в любую эпидемию.

Высказывается мнение, что COVID обязательно останется навечно в человеческой популяции. Он может выйти снова, а может, наше поколение больше вообще о нем никогда не вспомнит. Необязательно, что COVID-19 дождется осени и даст вторую волну. Но если и даст, то пострадает та группа людей, которая с ним не контактировала в первую волну и не приобрела защиты от него.

- Сейчас хотят продлить срок самоизоляции до середины июня. Как вам такое предложение и как бы вы поступили в нынешней ситуации, если бы вам дали необходимые полномочия?

- Опыт стран, которые уже снимают ограничения, показал, что продолжительность вспышки COVID-19 укладывается примерно в два месяца. Причем такой срок наблюдался как в странах, вводивших ограничения, так и в странах, которые не нарушали обычного хода жизни.

Запрет на прогулки, закрытие парков и скверов негативно сказываются на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Последствия этого еще скажутся обострениями, а возможно, и избыточной смертностью в группах риска, что будет несопоставимо с регистрируемыми смертями от COVID. Я бы максимально быстро, не растягивая на длительный срок, отменил все ограничительные меры, сохранив их в сфере массовых развлечений.

Надо разблокировать скверы и парки, восстановить работу детских летних оздоровительных учреждений, оперативно запустить производства, торговлю и сферу услуг, чтобы смягчить надвигающийся экономический и финансовый кризис, который также опасен, в том числе и смертями.

Россия бросила вызов США на северо-востоке Сирии

Российские военные могут заблокировать контрабанду американцами сирийской нефти.

«AMN News» cо ссылкой на сирийские источники сообщает о строительстве еще одного российского форпоста. Он будет располагаться в критически важном месте, в треугольнике, где сходятся границы Сирии, Турции и Ирака.

На днях в приграничный сирийский городок Аль-Маликья прибыли десяток российских боевых машин в сопровождении двух вертолетов. Наши военные совершили исторический поход и впервые оказались в этом месте, которое, как считалось, контролируется американской армией. Сейчас осваивающие новые территории в Сирии российские солдаты вышли на берег реки Тигр, вдоль которой проходит граница с Ираком.

Если слух о появлении российской базы у самой границы с Ираком, оправдается, то она окажется прямо напротив американской и встанет на пути поставок из Сирии контрабандной нефти в Ирак.

Отмечается, что обе страны укрепляются в этой части Сирии и подтягивают сюда тяжелые вооружения, тогда как американская авиация усиливает разведывательные рейды, пробуя глушить работу радаров установок С-400, расположенных на базе Хмеймим.

Николай Иванов.

Дубай, ОАЭ. Второй кинотеатр для автомобилистов – на сей раз по инициативе сети Reel Cinemas – открывается в Дубае 30 мая 2020 года. Первый, стоит напомнить, открывала ранее сеть Vox Cinemas на парковке торгового комплекса Mall of the Emirates.

Автокинотеатр находится на верхнем этаже парковки корпуса Zabeel крупнейшего в регионе торгового комплекса The Dubal Mall, благодаря чему из него открывается превосходный вид на панораму Дубая и небоскреб Burj Khalifa.

Кинотеатр рассчитан на 70 автомобилей. Стоимость билета составляет 170 дирхамов с автомобиля, а по сути – за двоих. В стоимость билета входят вода, газированные напитки, чипсы и попкорн.

Также зрители могут заказать дополнительные закуски в импровизированном кинозале под открытым небом. Изображение транслируется на большом экране, а звук – на частоте 88.3 FM.

Кинотеатр повторяет концепцию, популярную в Европе и США. Организаторы обращают внимание, что автомобили будут распределены по парковке соответственно их размеру.

В автокинотеатре будут действовать меры профилактики коронавируса COVID-19, в том числе правило социального дистанцирования. Вход детям до 12 лет и пожилым людям после 60 лет будет воспрещен.

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Emirates открыла бронирование билетов на рейсы в 12 арабских стран с выполнением в июле 2020 года. Всего с 1 июля, как ожидается, будут доступны 16 авиамаршрутов.

В частности, уже сегодня на официальном сайте авиаперевозчика можно приобрести билеты на рейсы в Саудовскую Аравию, Кувейт, Оман, Египет, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Ливан, Судан и Иорданию.

Отмечается, что расписание полетов может быть изменено в зависимости от эпидемиологической обстановки в мире, о чем пассажиры будут оповещены по всем возможным каналам.

Уточняется, что выполнение рейсов также будет зависеть от получения разрешений правительства в пунктах назначения и спроса на услуги авиасообщения.

Стоит отметить, что до 30 июня 2020 года Emirates будет продолжать полеты в Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Милан, Мадрид, Чикаго и Торонто, а также в Мельбурн и Сидней. Для возвращения в Дубай резидентам ОАЭ необходимо получить разрешения местных властей.

Стоит напомнить, что Дубайский международный аэропорт получил разрешение на возобновление работы с 27 мая 2020 года, включая обслуживание резидентов ОАЭ, возвращающихся в страну пребывания, и пассажиров транзитных рейсов.

В терминалах аэропорта продолжают действовать меры профилактики коронавируса COVID-19, включая правила социального дистанцирования, ношение масок и перчаток и измерение температуры тела на входе.

Яд русофобов теряет силу

Михалков, Греф и белые кобры постсоветской богемы

Виталий Аверьянов

Никита Сергеевич Михалков в общем-то в защитниках не нуждается. В скандале по поводу либеральной травли «Бесогона» он сам неплохо справляется с начавшими травлю, раскидывая критиков как мелюзгу.

Но этот скандал важен и интересен по той причине, что в нем мы видим новую черту эпохи.

Сразу утешу спикеров «Эха Москвы» и их поклонников: я не верю в рептилоидов. Но я знаю про либеральных «рептилий», про их русофобские клубки, про время от времени происходящие в их среде коллективные спазмы солидарности. Когда подписываются письма, обращения, звучат требования раздавить очередную «гадину» (хотя гадами на поверку оказываются они сами), или, наоборот, защитить от наказания каких-нибудь кощунниц, устраивают шабаши злорадства и ненависти к стране, в которую их занесло Провидение.

Перво-наперво поразило, как оперативно отреагировала на обличительный «Бесогон» Михалкова команда Грефа. Ответные материалы, явно заказные, начали появляться практически сразу, через несколько часов. Однако ж, при этом материалы откровенно слабые, в которых все – не по существу…

Якобы автор «Бесогона» выкрутил и извратил фразы Грефа. Но надо ли их выкручивать? Греф не настолько вменяем, чтобы понадобилось искажать смысл его фраз. Он на публике сболтнул уже столько лишнего, что этого хватило бы на дюжину судов Линча, если бы такие суды были в русских традициях…

Собственно, ничего нового о Грефе сказано Михалковым не было, но все это ранее было уделом «маргиналов» в соцсетях. И вот возникает ощущение, что сам Греф никак не ожидал такого обличения на уровне федерального канала. Как будто кто-то сковырнул камень, под которым дремала змея или ящерица… И рептилия съежилась от яркого света.

Но его собратья, почувствовав опасность такого вытаскивания на свет, по привычке произвели громкий отвлекающий шум, выпустили зловонные маскирующие струи.

Поведение этого сообщества похоже на театральных клакеров в XIX веке. (Была такая профессия «клакер» – зашикивать, засвистывать и затопывать неугодных и создавать искусственные овации для тех, кто заплатил или кого нужно продвигать как своего. Сравнительно небольшая группа клакеров могла влиять на политику театра и карьеру режиссеров и актеров. В современной России аналогичные методы очень хорошо отработаны либеральными СМИ, во главе которых «Эхо Москвы».)

Но вдруг клакерная метода дает сбой. Большая часть публики уже не ведется на их игру, не поддается агрессивной технологии формирования стадной реакции зала. И под светом софитов оказываются сами проходимцы политического спектакля. Выясняется, что их не так уж много, что они не такие уж громкие, что они не такие уж высокоорганизованные. А их состарившиеся лица завзятых «театралов» уже не могут так убедительно имитировать гнев и презрение. Вместо показного благородства эмоций – какие-то кислые гримасы.

Давайте посмотрим – хоть кто-нибудь из них стал отвечать «Бесогону» по существу? Хоть кто-нибудь объяснил, в чем правда и красота их моральных авторитетов – отечественного мизантропа Грефа, транснациональных мизантропов и лицемеров, того же Гейтса с его собратьями по «Хорошему клубу»? Ведь они защищают именно их, причем не за страх, а за совесть. (То что они мизантропы и доказывать уже, кажется, не нужно — Гейтс вырос на «Популяционной бомбе» Поля Эрлиха, Греф просто помешан на западной литературе по философии успеха, «выбора сильнейших» и господству винеров над лузерами.)

Оказывается, что аргументов нет, единственным выходом из подобной ситуации для либеральных «властителей дум» был и остается Господин Стёб. Свести дело к заурядному ёрничеству, насмешке, глумливому передергиванию. Пошлый и избитый прием, который на Михалкове работает, прямо скажем, не очень эффективно.

Король глума Невзоров разразился вялыми сентенциями вроде: достаточно ли в стране слабоумных, чтобы слушать то, что «творится в полушариях у Михалкова»? Невзоров не удержался от того чтобы приплести к теме чипирования и вакцинации «мировое правительство», «сатанистов» и все тех же «рептилоидов». Мол, программа Михалкова – тема для психиатра…

Ну, во-первых, в условиях пандемии врачей не хватает, в том числе и для душевнобольных. А во-вторых, число тех, кого наши клакеры готовы отправить к психиатру, что-то уж слишком велико, и с каждым днем карантинной диктатуры растет и растет. Но об этом чуть позже.

Итак, Невзоров с этим его злым юродством становится попросту неинтересен. Особенно после того как его в подобном же стиле густой иронии превзошел Александр Проханов (большой цикл сатир про «Невзорофа», выходивших и в газете «Завтра», и в виде особого романа). Человек обладающий хорошим вкусом после такой отповеди со стороны крупнейшего писателя нашей эпохи – должен был бы поискать другое стилевое решение, обновил бы жанр. Но Невзоров-Невзороф, похоже, застрял в нулевых – десятых годах. И его укусы уже не болезненны, его зубы не пронзают, а лишь щекочут.

Так же и «профессионально-официальный оппозиционер» Навальный, конечно же, ничего толкового по поводу передачи Михалкова возразить не смог, кроме кривой усмешки и легкой растерянности в его вечно холодных пустоватых глазах. (Навальный, надо признать, вообще человек патологически не концептуальный – он бессилен сказать миру что-то новое.) Вся эскапада Навального в адрес Михалкова свелась к тому, что таких программ не должно быть на федеральном телевидении, что «Бесогон» оболванивает нас «за наши же деньги», что его даже нельзя спародировать, над ним даже нельзя посмеяться, настолько он абсурден… Неужели настолько?

В том же духе выступил Сергей Минаев, дескать, объяснять здесь «не х..» Зачем Минаев вообще выступил по этому вопросу – непонятно. Ничего не сказал. Разве что присягнул тусовке, подтвердив, что лично его, Минаева, нисколько не смущает «060606» – номер патента одного из изобретений Гейтса. Надо думать, Гейтс и сатанисты, особенно московские, были очень довольны Минаевым.

Примерно в том же русле высказался Матвей Ганапольский, который воззвал к своим единомышленникам в среде кинематографистов (а их там немало!) с упреком: вы почему терпите над собой такого главу вашего творческого Союза?! В общем, как это у них обыкновенно, «лучшие люди» пытаются дать команду «фас». Только силенки уже не те…

Это вам, знаете ли, не юного и начинающего режиссера Быкова подвергать порке за его «Спящих». Михалкова попробуй выпори – он, как известно, потомственный барин. И всевозможных ганапольских и навальных, если потребуется, сам приволочет железной рукой на конюшню. Запросто.

Медиа-тяжеловес Владимир Познер с его претензиями хорошо разобран самим Михалковым. Я бы напомнил, что чуть раньше телеакадемик презрительно обличал короно-скептиков, призывая их, раз уж они хотят что-то понять в проблеме Covid-19, почитать хотя бы «Нью-Йорк Таймс» и другую солидную прессу. Там, указал авторитетным перстом Познер – вы узнаете всю правду, и, дескать, хватит нести отсебятину! И тут вдруг столкновение с Михалковым. Не подействовало на Никиту Сергеевича письмо-предупреждение.

И вот стало наглядным для большинства зрителей «Бесогона» (уже не на телеканале, а в Ютубе), что Познер продолжает свою долгую «службу», что он несет в России миссию защитника двойных стандартов, апологета своего рода расизма. А именно: с умным и аристократичным видом прикрывать все безобразия, которые творились на Русской земле с начала 90-х годов, твердо стоять на том, что все идет в правильном направлении, и что надо потерпеть, пока мы интегрируемся в «нормальный», «свободный» мир, приобщимся высшей расе, попутно выдавливая из себя рабов. И тут вдруг, когда, казалось бы, свободный мир уже раскрыл пасть новоявленной карантинной диктатуры – какой-то сбой, какая-то нестыковка… Гипноз почему-то не работает…

У наших либералов давно сложилось внутри РФ собственное «государство в государстве». Могущественное, связанное тысячью нитей с мировой антисистемой. А в этом их мирке – сформировался свой канцелярит, свой набор штампов. То, что когда-то могло казаться публике остроумным, обратилось в настоящую «либеральную казёнщину», в политкорректное брюзжание.

Вот «Эхо Москвы» в одном из материалов, чуть ли не редакционном, просвещает относительно скандала с «Бесогоном»: «Никто не доказал, что миром управляют масоны, а дым от самолетов – это зомбирующий газ, потому что теории заговоров – это апофения, желание видеть связи там, где их нет…» Далее: «Опускается и тот факт, что технологии дистанционного обучения изучаются в академической среде и имеют доказанную эффективность при продуманном их использовании».

Вот кого они лечат, эти эхо-блогеры? Ребята, когда докажут, что мир управляется масонами и что заговор существует – будет поздно полемизировать! Резвитесь пока!..

Ну а что касается дистанционного обучения – так разве это аргумент? Педагоги, родители и дети уже прекрасно вкусили все прелести дистанционки – так кому вы пытаетесь вправлять арапа? Речь идет не о самообразовании. Понятное дело, что если человек самостоятельно тянется к знаниям, он их найдет и на дистанции. Он и в библиотеку пойдет, и в сеть полезет – и самостоятельно докопается до того, что ему нужно.

Но под эту сурдинку профанировать школьный и вузовский процесс – это самое настоящее преступление против детей. И очень бы хотелось, чтобы виновные в этой профанации ответили как можно скорее!

Юлия Латынина заявила, что у бедного Михалкова «кукуха поехала»…

Но у объективного наблюдателя должно возникнуть прямо противоположное подозрение – похоже, на этот раз наши «привилегированные несогласные» окончательно оторвались от реальности. Они уже не чувствуют того, что постепенно осознаёт большинство граждан. Причем не только в России.

По мере продления карантинной диктатуры процент тех, кто «прозревает», стремительно растет. Вот недавние результаты опроса в США: по данным Yahoo news, 44% членов Республиканской партии США верят в то, что вакцину Билл Гейтс и его соратники смогут использовать, чтобы чипировать людей и следить за ними. Каждый пятый американец уже сегодня отказался бы от антиковид-вакцины, поскольку не доверяет тем, кто ее разрабатывает и продвигает. Российские цифры еще убедительнее – 32% респондентов недавнего опроса заявили, что либо вообще не верят в пандемию, либо считают ее опасность сильно преувеличенной.

Неужели это им непонятно? Пропаганда борьбы с пандемией и нагнетание страха «за свою шкуру» дали обратный эффект. Антивакс – это не движение параноиков. Это движение людей, которые не спешат доверять тем, кому призывают доверять издевающиеся над Михалковым «богемные генералы». Право, а стоит ли им доверять? На мой взгляд, не стоит, о чем я подробно высказался в недавних интервью.

Даже Максим Шевченко, который не преминул кольнуть Михалкова за то, что он, дескать, мстит Грефу, поскольку не получил от Сбербанка кредит на свой ресторанный бизнес, – даже Шевченко к неудовольствию тех, кто его интервьюировал, высказался по поводу чипирования так: «Я не доверяю власти, и через этот чип, вживленный в тело, нами действительно могут управлять. (…) Я бы не доверял такой закрытой системе как государство власть над моими душой, телом и психикой. (…) Я ничего не знаю про вакцинацию, но технологии могут достичь любого уровня. (…) Я вакцинироваться не буду…»

Что, и его, перенесшего короновирус, тоже предложите отправить к психиатру? Или, может быть, привлечь к ответу сотни именитых ученых, биологов и медиков с докторскими степенями, которые не видят почвы для доверия международным структурам, торгующим на пандемии «порнографией страха»?

Скажу откровенно: я не сторонник в данном контексте темы чипирования. На мой взгляд, ни Гейтс, ни Цивилизация Потопа в целом еще недостаточно развиты, чтобы качественно «прошить» людей. Чтобы заполучить себе Антихриста, им надо ещё крепко поработать над собой, над своими технологиями, а также сделать что-то с такими огромными платформами цивилизаций, как Индия, исламский мир… Для внедрения «числа зверя» у наших геополитических конкурентов пока что кишка тонка, хотя мессианский зуд, конечно, сильный. Но это мое частное мнение. Могу и ошибаться.

На публике скандал с «Бесогоном» воспринимается как зрелище. Но это – для поверхностных, неглубоких людей. Можно не любить Михалкова за какие-то эпизоды из прошлого, можно не быть и поклонником его фильмов. Но речь совсем не об этом. Не о вкусовщине, знаете ли! В конце концов, так ли это важно для других, какие фильмы нравятся лично вам?

Ненависть Михалков вызывает, прежде всего, своей проникновенной интонацией, идущей от русской консервативной публицистики дореволюционных времен, от нового славянофильства русских деревенщиков и почвенников XX века. Ну и вдобавок к тому – за его последовательную эстетизацию старой России, ее имперского, православно-монархического стиля.

Русофобов от этого выворачивает. Почему, спрашивается? Здесь есть что-то зоологическое. И большинство ненавистников Никиты Сергеевича – это именно зоологические русофобы. А не какие-то идейные.

Они стремительно превращаются в городских сумасшедших, в живые экспонаты кунсткамеры, которую можно было бы разместить разве что в столь любимом Михалковым «Ельцин-центре». А что, может и впрямь оставить этот самый центр для потомков? Со временем переустроив его из музея черт знает чего в настоящий музей «величайшей геополитической катастрофы» – показав в нем все уродства эпохи капитулянтства, фарисейства, добровольного смердяковского самоуничтожения и откровенной глупости тех, кто продавал родину не за грош… И одну из экспозиций «Ельцин-центра» вполне можно было бы посвятить борьбе современных жрецов чужебесия с «Бесогоном». Чтобы наши потомки помнили об этом и не давали воспроизводиться крайне отвратительным чертам худшей части отечественной интеллигенции. Кроме истории нашей великой культуры полезно для нашего будущего знать и историю русофобии. Тем более такому добродушному и незлопамятному народу, как русские…

Итак, в этом скандале просверкнуло все-таки нечто отрадное. Стало ясно, что, всё ещё защищая награбленные в 90-е сокровища империи, белые кобры постсоветской богемы выходят в тираж. Срок их годности вышел. И здесь можно сказать словами Маугли, обращаясь к Никите Сергеевичу:

– Отпусти её, Каа. Она пережила свой яд…

Татьяна Москалькова: пандемия открыла сердца и сняла политизированность

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в преддверии своего дня рождения и юбилея рассказала в беседе с РИА Новости о самых сложных моментах в работе федерального омбудсмена, главных достижениях аппарата и планах на будущий год, обсудила эффективность работы с зарубежными организациями, а также оценила послабление ограничительных мер и ситуацию с трудовыми правами из-за COVID-19. Беседовала Алена Нефедова. Вторая часть интервью выйдет 30 мая.

— Татьяна Николаевна, расскажите про самые сложные моменты в работе уполномоченного, которые остались в памяти навсегда.

— Самое сложное — когда закон и справедливость не совпадают, когда по закону все сделано правильно, но по сути — несправедливо. Когда я вступила в должность и была моя первая поездка в Крым, ко мне пришли на прием бывшие украинские военнослужащие, которые проживали в военных городках. По объективным причинам после реорганизации они не стали служить в российских военных войсках и больше не имели права проживать в военном городке, а значит, не могут быть там зарегистрированы. А аннулировать регистрацию значит, что они не смогут получать пенсию, прикрепить детей к детским садам и решить другие социальные вопросы. Я обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с этой проблемой, и было принято постановление правительства и указ президента, чтобы зарегистрировать этих людей по месту воинских частей и организовать для них специальную очередь на получение жилья. Подобное обращение президенту я направляла по поводу наших граждан, которые работали на Байконуре и въезжали туда по программе предоставления жилья. Однако после того, как программа перестала действовать, люди не могли вернуться в Россию, потому что у них нет жилья тут. Государственная программа была восстановлена для этих граждан. Вот эта категория дел наиболее сложная.

Когда мы видим большое количество обращений по одним и тем же вопросам, которые по закону решаются правильно, но социум воспринимает их как несправедливые, тогда мы стараемся найти решение, чтобы изменить нормативную базу и разрешить эту проблему. Так, на протяжении двух-трех лет ко мне приходило большое количество жалоб от осужденных, которые не могли быть переведены ближе к их месту жительства, а также их родственников. Получалось так, что человек всю жизнь прожил в Центральной части России, а после осуждения из-за отсутствия мест в колониях в этом районе был отправлен отбывать наказание в другие регионы. Родственники не могли их посещать, потому что добраться до места их пребывания было дорого и многие не могли оставить своих детей. Тогда мы сформулировали законодательную инициативу, и был разработан законопроект, позволяющий принять решение о переводе заключенных в колонии рядом с домом.

— На сегодняшний день какие темы носят подобный массовый характер и требуют изучения?

— Мы также столкнулись с проблемой, когда людей не освобождают в результате тяжелой болезни, потому что это не обязанность, а право суда. Эта ситуация осталась на сегодняшний день. И проведя исследования, мы увидели, что есть много людей, которые получили отказ от освобождения по болезни, потому что им некуда было пойти. Суд мог бы их освободить, а дальше? Они же не могут остаться на улице. И я предлагаю, чтобы их принимали в хосписы или медицинские учреждения, если они тяжело или смертельно больны. Вот таких ситуаций огромное количество.

Проблема была и остается с нашими гражданами, которые находятся под стражей на территории Украины. Многие граждане и на Украине, и в России имеют два паспорта: украинский и российский. Когда они попадают в места лишения свободы, то органы Украины воспринимают их как украинских граждан и не допускают нашего российского консула. В таком положении был, например, Кирилл Вышинский, а также наши военные Максим Одинцов и Александр Баранов. В результате переговоров с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой нам удалось решить вопрос о моем посещении этих людей.

Мы знаем, что сегодня находятся под стражей в США Константин Ярошенко, Виктор Бут, Роман Селезнев и целый ряд наших граждан. Мы добиваемся их перевода в Россию для дальнейшего отбывания наказания. У нас есть договор с Соединенными Штатами Америки об оказании правовой помощи по уголовным делам, и, в принципе, это возможно было бы юридически. Я неоднократно обращалась в международные органы по данным темам.

Сложно решаются и социальные проблемы, которые упираются в бюджетные вопросы — это большая очередь на предоставление жилья для детей-сирот, а также выселение из служебного жилья сотрудников правоохранительных органов, МЧС, полиции, ФСИН, если они расторгли договор с ведомством. Они уходят, потому что уже выслужили свой срок по возрасту или по болезни, но у многих из них нет другого жилья. И это, по сути, несправедливо, но упирается в то, что база служебного жилья достаточно ограниченна и нужно обеспечить жильем вновь прибывших на службу. Это очень сложная категория дел, в отношении которых ведется переписка с судебными приставами. Я могла бы назвать много других таких проблем и сказать, что, скорее всего, больше сложных вопросов, чем простых.

— Проблему выселения из служебного жилья вы поднимали в своем ежегодном докладе. Скажите, пожалуйста, вернулись ли к вам с ответом уполномоченные ведомства?

— Все ведомства поддерживают решение вопроса о том, чтобы человек либо получил компенсацию за поднаем, когда он уходит из служебного жилья, либо оставался до получения жилья. Но для решения этого вопроса нужно получить соответствующие бюджетные поддержки. Я сейчас подготовила письмо на имя Михаила Владимировича Мишустина с просьбой рассмотреть этот вопрос и предоставить возможность этим людям компенсировать поднаем до получения ими жилья по очереди или получения субсидии.

— Вы также упомянули проблему заключения под стражу россиян на территории Украины в связи с двойным гражданством. Какое вы видите решение ситуации?

— Этот вопрос поднимался мною, и МИД относится к этому с пониманием, но, к сожалению, отсутствие понимания и необходимого уровня коммуникаций не позволяет пока выйти на какое-то конкретное решение.

— Скажите, пожалуйста, как вы можете оценить эффективность взаимодействия правозащиты Российской Федерации с зарубежными организациями? Насколько это важная связь в помощи россиянам?

— Хотелось бы более объективной оценки со стороны других государств, которые сейчас возвращаются к прежним стандартным формам взаимодействия и оценкам. Я считаю, что это очень необъективно и нам важно идти на сближение. Однако мы вновь слышим вопрос об ужесточении санкций, непонимание и невосприятие наших просьб о переводе граждан России, которые находятся в местах лишения свободы в США, на родину для отбывания наказания. Сегодня ведется широкая дискуссия об адекватности угрозы и мер, принимаемых по ограничению передвижений. Нередко мы видим абсолютно необъективные и односторонние подходы к тому, что делается в России.

Но мы видим и сторонников, готовых прийти на помощь. Благодаря нашим взаимоотношениям с омбудсменом Армении удалось решить судьбы ряда людей. Мне также очень помогла омбудсмен Азербайджана и довела до сведения органов власти информацию о необходимости временно открыть границу для возвращения своих граждан.

Но были и такие печальные случаи, когда наши православные люди собрали гуманитарную помощь для Киево-Печерской лавры, но украинская сторона увидела в этом какие-то политические предпосылки. В любом случае очень важно, чтобы мы сегодня увидели, что земной шар — он такой маленький и беды нас объединяют. Беда в значительной степени открыла сердца и сняла политизированность. И мы должны в таких экстремальных ситуациях забывать про политику и помнить, что самое главное на Земле — это человек с его судьбой, желаниями и мечтами.

— Татьяна Николаевна, возвращаясь к теме нашей беседы, расскажите, какие профессиональные и личные достижения вы считаете главными за прошлый год?

— Я хочу сказать, что это не только мои достижения, но и достижения всего аппарата, а также других ведомств, с которыми я взаимодействую. Один в поле не воин. Наверное, самое главное то, что нам удалось увеличить количество судеб, которым мы смогли помочь. Очень важно, что в международном правовом отношении развивается евразийский альянс омбудсменов, который позволяет нам совместно решать наиболее серьезные вопросы. Кроме того, необходимо отметить создание научно-образовательного центра по правам человека, по поводу которого я обращалась к президенту. Это важная площадка не только для глубоких фундаментальных исследований в области прав человека, но и для повышения квалификации омбудсменов, сотрудников аппарата, ОНК (Общественные наблюдательные комиссии. — Прим. ред.). Необходимо отметить то, над чем почти 20 лет работали мои предшественники и наш аппарат, — это федеральный закон об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. В прошлом году впервые в истории нашего государства появился такой закон, а в марте этого года он был подписан президентом. Эту идею поддержала и (спикер Совета Федерации. — Прим. ред.) Валентина Матвиенко. Была проведена огромная работа по созданию правового каркаса деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Надеемся, что это даст возможность поднять эффективность работы института уполномоченных.

— Какие цели вы ставите перед собой и вашим аппаратом в будущем году?

— Главная цель — это повысить эффективность помощи людям. Мы сегодня также получаем и претензии от людей, которые считают, что омбудсмен не смог им помочь, потому что не хватило или инструментария, или профессионализма. И это задача номер один — поднять уровень профессионализма. Мы накопили сегодня огромный опыт защиты прав человека в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. У нас с самого первого дня, как только был подписан указ президента о так называемых выходных днях, который потом расширился до законодательных актов, создался совершенно новый инструментарий работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию в условиях пандемии. Мы должны все это обобщить, провести мониторинг и представить в виде аналитического материала для общества — права человека в условиях коронавируса.

— Каковы ваши планы после окончания полномочий? Вы бы хотели вернуться в сферу законодательства, вновь возглавить пост омбудсмена или наслаждаться свободным временем с семьей?

— Я исхожу из формулы: делай, что должно, и будь что будет. Есть пласт проблем, над которыми нужно работать. Как дальше сложится ситуация после окончания полномочий, я не знаю. Но я точно знаю, что эти знания и навыки пригодятся на долгие годы в виде консультаций либо экспертной деятельности. Вопрос о следующем сроке — это, конечно, не мое решение. Я бы независимо от должности сделала все, что в моих силах, чтобы продолжать помогать людям, как это делала, когда была депутатом Государственной думы, когда работала в правовом управлении МВД России, в отделе помилования президиума Верховного Совета Российской Федерации. Это уже не работа, это образ жизни.

— Татьяна Николаевна, у вас всегда очень насыщенная повестка, много командировок и встреч, как вам удается совмещать такой высокий пост с личной жизнью и так хорошо выглядеть?

— Спасибо большое за добрые слова и за комплимент. Наверное, это генетика. Я стараюсь заниматься и получать физические нагрузки, по возможности ходить в бассейн, если есть свободные минутки. Если нет — занимаюсь дома. Главное, чтобы человек находил вкус к жизни и желание жить активно. Это придает сил. Ну а от возраста никто никогда не уходил, и нужно принимать его. Ведь каждый возраст приносит свои положительные моменты.

— Насколько сложно женщине занимать руководящий пост наравне с мужчинами?

— Я думаю, что и мужчине и женщине, занимающим определенный пост, достаточно сложно совмещать работу с личной жизнью, потому что на этих постах нет определенных временных промежутков, когда ты можешь прекратить решать служебные вопросы. Твой рабочий день не заканчивается в 17 часов. Но женщине, конечно, сложнее, потому что женщина все равно на себе несет груз обязанностей по дому. Женщине нужно больше времени, чтобы сохранять свою женственность и выглядеть соответствующим образом. Я уверена, что любая женщина, занимающая определенный пост, встает на полтора часа раньше, чем мужчина, занимающий этот же пост, потому что ей нужно выглядеть соответствующим образом.

— Ранее вы рассказывали, как изменилась ваша работа в условиях пандемии, расскажите теперь про ваш обычный день. Сколько он длится? Сколько встреч в день проходит?

— Он длится до бесконечности. Уже утром возникает ряд вопросов на день. Есть срочные дела, связанные с конкретными группами людей, есть вопросы, связанные с организацией работы аппарата. Аппарат большой, и в аппарате у каждого своя судьба, свои отношения, свои проблемы, которыми тоже нужно заниматься. В ближайшей перспективе я считаю крайне важным создать цифровой профиль, в котором смогут коммуницировать все уполномоченные по правам человека. Это задача сегодняшняя, а решение ее, конечно, на длительную перспективу.

Пандемия дала нам целый ряд уроков, но она также показала, что раньше мы очень много времени тратили на совещания и мероприятия, которые можно было проводить в режиме удаленного доступа. Хотя именно пандемия дала понять, что дистанционное образование не заменит классическое — с живым общением ученика и преподавателя, школьников друг с другом, обменом энергией и эмоциями. Именно эта ситуация показала нам как удобные формы этой работы, так и те несовершенства, которые нужно принимать исключительно как временные меры.

— Вы упомянули пандемию и сложности, которые возникли из-за нее. Расскажите, как вы относитесь к послаблению существующих ограничительных мер? Не приведет ли это к новым рискам?

— Вопрос очень сложный, потому что, с одной стороны, коронавирус хотя и пошел немножко на спад, но мы видим всю трагичность ситуации тех людей, которые заболели, и тех людей, которые ушли из жизни. Но за это время люди устали от изоляции, человек социален, ему нужно общение. И кроме того, вопросы экономического плана крайне тяжело сказываются на ситуации: вопросы трудовых отношений, рабочих мест, судьба предприятий. Поэтому мы должны идти на эти послабления. За время самоизоляции люди научились защищать свою жизнь и жизнь других людей. Сегодня ношение масок не вызывает такого протеста. Я, по крайней мере, не видела, чтобы люди демонстративно не надевали маски, потому что они считают это неудобным или считают, что это стесняет их жизнь. Другой вопрос, если государство сегодня идет на послабление, но предупреждает людей, что опасность не ушла, риски сохраняются и нужно по-прежнему принимать и меры защиты. Мы будем надеяться, что государство их сделает доступными по цене и по возможности их приобретения. Лучше, чтобы их продавали по минимальной цене или раздавали бесплатно, потому что это здоровье не одного человека, а всей нации.

— Увеличилось или уменьшилось количество обращений россиян, которые не могут вернуться на родину из другой страны из-за пандемии?

— На сегодняшний день уменьшилось, и эта проблема идет на спад. Можно сказать, что она в значительной степени разрешена благодаря (главе Роспотребнадзора) Анне Поповой, МИД и (министру иностранных дел. — Прим. ред.) Сергею Лаврову. Наши транспортные компании также предприняли серьезные меры для разрешения этой проблемы, которая возникла из-за того, что прибывающие из-за рубежа люди должны были быть размещены в карантинные центры, которых не хватало. Эта ситуация показала нам необходимость повышения правовой пропаганды. Люди выезжали за рубеж уже в период пандемии, но никто не получал памятки или предупреждения, что они могут попасть в трудную жизненную ситуацию. Иногда госорганы говорят, что люди сами должны были быть внимательнее, но мне кажется, что роль государства здесь должна была быть выше и нужно было предупреждать людей о возможных последствиях.

— Поступают ли жалобы на нарушение трудовых прав? Невыплату зарплат?

— Да, к нам поступают такие жалобы, и на каждую жалобу мы стараемся реагировать: обращаемся и непосредственно к работодателям, в отдельных случаях в прокуратуру. Одна группа жалоб была связана с тем, что врачам не выплачивают пособия, определенные в указе президента. Министерство здравоохранения Российской Федерации эти случаи проверяет и выправляет эту ситуацию. К нам также поступали обращения, например от вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, которым стало известно, что они получат зарплату не в полном объеме. И я обратилась к работодателю по этому вопросу, жду ответа от него и буду, наверное, просить прокуратуру, чтобы она проверила правильность принятого решения с точки зрения законодательства.

Китай следует избранным курсом

Азиатская держава построит «общество средней зажиточности» и укрепит свою обороноспособность.

В Пекине прошли сессии Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, которые приняли решения, направленные на дальнейшее развитие страны и её вооружённых сил. «Две сессии», как ещё называют в Китае ежегодные заседания этих руководящих органов страны, обычно проходят в начале марта и длятся до 10 дней, но в этом году из-за коронавируса они были отложены на два с половиной месяца и прошли в сокращённом режиме.

Небывалая эпидемия наложила свой отпечаток и на содержание работы этих сессий. Основное внимание их участники сосредоточили, как можно судить по сообщениям из Пекина, на выработке более гибких и достижимых целей развития страны и необходимости противостоять внутренним и внешним факторам неопределённости.

Отмечалось, что пандемия негативно сказалась на китайской экономике. По этой причине валовой внутренний продукт страны в первом квартале текущего года сократился на 6,8 процента в годовом выражении. Несмотря на это, китайское руководство решительно настроено выполнить в срок ранее сформулированные задачи. 2020 год считается в КНР «решающим и окончательным» в строительстве «общества средней зажиточности» и искоренении бедности.

«В 2020 году Китай полностью ликвидирует абсолютную бедность, 1,4 миллиарда китайцев вместе вступят в общество средней зажиточности», – написала газета «Жэньминь жибао», комментируя решения «двух сессий».

В Пекине не стали устанавливать конкретные цели для экономического роста в 2020 году. Такое решение было принято из-за того, что КНР сталкивается с факторами, которые «трудно предсказать в развитии из-за большой неопределённости в отношении пандемии COVID-19 и мировой экономической и торговой среды».

Уместно пояснить, что термин «общество средней зажиточности» был впервые введён в китайский понятийный аппарат в 1979 году «архитектором китайских реформ» Дэн Сяопином в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек.

Однако некоторые эксперты отмечают, что из-за пандемии часть населения Китая потеряла работу или стабильный доход, а потому может вновь оказаться за чертой бедности. Несмотря на последствия вспышки коронавируса, власти не отказываются от намеченной цели. Запланировано создать свыше 9 млн новых рабочих мест и удерживать безработицу на уровне примерно 6 процентов.

Пандемия в очередной раз доказала, заявил в ходе работы «двух сессий» министр иностранных дел КНР Ван И, что любая страна, какой бы сильной она ни была, не может в одиночку защититься. «Ставить себя превыше всего», «свалить вину на другого» – подобный подход не только не помогает в решении собственных проблем, но и ущемляет законные интересы других, добавил он.

Глава МИД КНР указал на США, у которых, по его словам, наряду с коронавирусом расползается и «политический вирус», имея в виду всяческие нападки и голословные обвинения в адрес Китая. По сути, США пытаются взять китайско-американские отношения в заложники для развязывания «новой холодной войны». Это опасно, подчеркнул китайский министр, поскольку мир на планете может быть поставлен под угрозу.

В подтверждение тому Пекин приводит ситуацию в Сянгане (Гонконге) – специальном административном районе КНР, где, несмотря на ограничения, установленные из-за карантина, вновь, как и в прошлом году, проходят протестные демонстрации. Руководствуясь стремлением защитить суверенитет и территориальную целостность страны, участники «двух сессий» особое внимание уделили вопросам совершенствования законодательства по обеспечению национальной безопасности в этой автономии, которая «превратилась из одного из самых безопасных в мире районов в район, окутанный тенью насилия».

Речь идёт о совершенствовании правовой системы автономии, формировании «более стабильного общественного порядка», отстаивании принципа «одна страна – две системы». При этом особо подчёркивалось, что принимаемые властями меры не затрагивают интересов иностранных инвесторов в Сянгане.

Наша справка. Сянган – специальный административный район КНР, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и стал её колонией согласно Нанкинскому договору. В 1997 году КНР обрела суверенитет над территорией. Согласно совместной китайско-британской декларации территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. В рамках курса «Одна страна, две системы» власти КНР взяли на себя вопросы обороны и внешней политики территории, а за Гонконгом оставлен контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой. Население – около 7,5 млн человек.

Однако США, по оценке китайских официальных представителей, пытаются разделить страну, активно вмешиваясь в дела Сянгана. В Вашингтоне выступили против усовершенствования правовой системы автономии и пригрозили прибегнуть к санкциям для «защиты» специального административного района. В ответ Пекин предупредил Вашингтон об опасности попыток нанести ущерб интересам Китая, подчеркнув, что китайская сторона будет вынуждена дать отпор.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он намерен в ближайшие дни сделать заявление, касающееся возможных мер в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Журналисты попросили его уточнить, включают ли эти меры санкции в отношении Пекина. «Нет, это что-то, о чём вы услышите до конца недели. Это мощное», – ответил хозяин Белого дома.

Ещё сложнее складывается ситуация с Тайванем. На днях Цай Инвэнь, глава администрации этого острова, где проживает более 23 млн человек, а численность армии превышает 160 тысяч военнослужащих, отметила, что считает неприемлемой формулу «одна страна – две системы», которую предлагает Пекин в качестве основы для мирного воссоединения. Более того, на острове, судя по сообщениям информагентств, всерьёз изучают сценарий прямого вооружённого конфликта, в котором ему может понадобиться выстоять до подхода вооружённых сил своего главного союзника – США.

Примечательно, что корабли американских ВМС стали в последнее время чаще демонстративно проходить через довольно узкий пролив, отделяющий Тайвань от континентального Китая (ширина – от 130 до 380 км), и появляться в Южно-Китайском море.

Известно, что в январе 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай «не может пообещать отказаться от применения силы и сохраняет за собой право использовать все возможные меры» для возвращения Тайваня. При этом он подчеркнул, что Китай не станет «атаковать китайский народ и приложит огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения».

В складывающейся в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политической ситуации Китай считает необходимым принимать меры по укреплению обороноспособности страны. Об этом свидетельствует и динамика военных расходов, которые, несмотря на пандемию, возрастут в 2020 году на 6,6 процента и составят 1268 млрд юаней (около 178,8 млрд долларов США). Правда, темпы роста оборонного бюджета как подчёркивали участники «двух сессий», самые низкие почти за 30 лет.

Касаясь расходов на оборону, Си Цзиньпин заявил во вторник, что выделяемые средства должны быть с умом потрачены на достижение максимальных результатов в повышении боеспособности вооружённых сил. Выступая на встрече с делегациями Народно-освободительной армии Китая и народной вооружённой полиции, принимающими участие в работе «двух сессий», он отметил: НОАК уже доказала свою эффективность в борьбе с пандемией, что демонстрирует успех военной реформы. Тем не менее следует, по его словам, продолжать углубление реформы в сфере национальной обороны и армии, увеличивать потенциал материально-технического обеспечения и содействовать инновационному развитию науки и технологий, связанных с обороной. Необходимо усиливать и совершенствовать оборонное воспитание и создание системы оборонной мобилизации, повышать оборонное сознание всего населения.

Мария Томиленко, «Красная звезда»

Презумпция правоты «Талибана» опасна для ОДКБ

Автор: Григорий Алексеенко

Примирительные шаги официального Кабула и движения «Талибан» (запрещено в РФ) навстречу друг другу на фоне праздника Ид аль-Фитр дали обманчивую надежду на скорую стабилизацию обстановки в Афганистане. Сложилось впечатление, что тема вооружённого конфликта даже уходит на периферию повестки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как продемонстрировало недавнее заседание Совета министров иностранных дел этой структуры, которое прошло в формате видеоконференции, участники были сфокусированы на другой тематике. Как сообщается на сайте МИД России, они приняли заявления по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН, в поддержку призыва Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня в связи с пандемией COVID-19, а также о солидарности и взаимопомощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Угроз, исходящих от неправительственных военизированных формирований в Афганистане, эти заявления напрямую не касались. Единственное, во время заседания Совета министров иностранных дел глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил о необходимости принятия мер по усилению охраны южной границы стран, которые входят в Договор. Он подчеркнул значимость «неустанной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и незаконным оборотом оружия». Указав на самую протяженную границу Таджикистана с Афганистаном, Мухриддин сообщил, что республика принимает «все возможные военно-политические меры по нивелированию исходящих из этой страны угроз». По его словам, ситуация, которая складывается на границе, требует от стран — членов ОДКБ «адекватного реагирования, в том числе принятия действенных мер по усилению защиты южных рубежей Организации».

Препятствием для действий ОДКБ на этом направлении может стать некритичность по отношению к действиям талибов. За последнее время движение продемонстрировало колоссальное стремление получить политическую легитимность, сумев вести диалог не только со своими оппонентами в лице США, но и другими заинтересованными странами. Это заставило некоторых игроков довериться группировке. Даже российская сторона за это время многократно становилась «адвокатом» непримиримой оппозиции. Так, на пресс-конференции 3 марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москва будет исходить из того, что «основная масса руководства (Талибана. – «Афганистан.Ру») для себя политическое решение приняла». Российская дипломатия не только критиковала американские удары по позициям талибов, но и возлагала ответственность за буксующий примирительный процесс на официальный Кабул.

Однако большинство вопросов к «Талибану», которые постоянно находились в фокусе внимания стран – участниц ОДКБ, никуда не исчезли. Движение по-прежнему отстаивает свое право на вооружённое насилие в отношении лояльных афганскому правительству сил. Талибы до сих пор не представили убедительных доказательств о разрыве своих отношений с откровенно радикальными группировками типа «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), что говорит об отсутствии гарантий безопасности для стран, которые окружают Исламскую Республику. Нет убедительности и по поводу наркотрафика. Это значит, что все проблемы вокруг Афганистана как никогда требуют внимания ОДКБ. Презумпция правоты «Талибана» может послать группировке неправильный сигнал и откинуть ситуацию «на земле» на годы назад.

Дмитрий Тимофеев обсудил с экспертами санкционную проблематику в условиях COVID-19

Тимофеев Дмитрий Вячеславович

Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации

Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев в видеоформате принял участие в круглом столе «Политика санкций в эпоху COVID-19", организованном Российским советом по международным делам.

Участники мероприятия обсудили, как меняется инструмент санкций, насколько они эффективны в качестве внешнеполитического инструмента, а также что делать бизнесу для адаптации к риску санкций.

Дмитрий Тимофеев отметил важность предупреждения бизнеса о рисках санкций, однако подчеркнул, что основной задачей в этом направлении остается работа по сокращению их влияния на российскую экономику.

Говоря о мерах по противодействию, директор Департамента признает, что «серебряной пули» против американских санкций не существует, однако ответ возможен. В частности, необходимо выстраивать параллельные структуры и институты в мире, не имеющих прямых связей с США, что позволит минимизировать риски влияния санкций на их деятельность.

Речь, в том числе, идет о работе по переходу на расчеты в национальных валютах, а также вынужденном сокрытии информации подсанкционными структурами. При этом в данном вопросе важно согласие и желание не только России, но и других стран, готовых работать в одном направлении.

Что касается перспектив санционной политики, Дмитрий Тимофеев считает, что пандемия, а также борьба за президентское кресло в США приведут к изменению ее направления. «Полагаю, что уже ближайшие месяцы они продемонстрируют лимиты санкционной политики», - сказал он.

Из-за COVID-19 интернет стал опаснее

COVID-19 изменил мир, заставив всех перейти в онлайн. Конференции, встречи, университетские пары, школьные уроки можно теперь посещать прямо из дома с использованием ноутбука или даже смартфона. Любой шопинг от таблеток до продуктов питания тоже перешел в интернет. Однако ситуацией воспользовались и киберпреступники всех мастей. Эксперты в области информационной безопасности отмечают рост их активности в период пандемии.

Анна Сапрыкина