Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после роста в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились ростом трех основных индексов на 0.1-0.5%, несмотря на заявления Дональда Трампа о неготовности США отменить импортные пошлины даже в случае подписания первой фазы торгового соглашения с Китаем. Инвесторы, тем не менее, сохраняли оптимизм в отношении национальной экономики, что, в частности, отразилось в росте доходности долгосрочных облигаций США.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0.3%. Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0.2%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0.2%. Фондовые индексы Китая теряют порядка 1.5-2%, а индикатор Гонконга – почти 3%. В Гонконге продолжаются ожесточенные протесты, которые оказывают давление на настроения в регионе наряду с торговой неопределенностью. Статистика, тем временем, показала ускорение потребительской инфляции в Китае в октябре с 3% до 3.8% г/г (ожидалось +3.3%), производственная дефляция ускорилась с 1.2% до 1.6% г/г (ожидалось -1.5%) – негативные для экономики сигналы.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются чуть более чем на 1% ввиду возвращения неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Кроме того, генеральный секретарь ОПЕК на прошлой неделе заявил, что рынок нефти в следующем году может обладать некоторым потенциалом роста, снизив вероятность дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ в декабре. Цены на нефть Brent опустились ниже $62, WTI удерживаются выше $56, оставаясь выше средних полос Боллинджера дневных графиков ($60.8 и $55.5). Отчет Baker Hughes в пятницу показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц, до 684 единиц – позитивный для котировок сигнал.

Рубль в пятницу также ослаб против доллара и евро, но удерживает важные краткосрочные уровни. Пара доллар/рубль не смогла подняться выше 64 руб., где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Пробой указанной отметки направит пару к 64.50 руб. Пара евро/рубль также расположена ниже средней полосы Боллинджера (70.9 руб), при преодолении которой можно ожидать повышения к 71.5 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под понижательным давлением ввиду ухудшения мировых настроений. Дров в огонь коррекции теперь добавляют события в Гонконге. Понедельник в целом будет спокойным на события днем, а на неделе инвесторы, помимо экономических данных и торгового вопроса, обратят повышенное внимание на выступления главы ФРС и президента США. Рынок РФ еще обладает потенциалом нисходящей коррекции, что создает для “быков” дополнительные риски.

Цифровая экономика не значит идеальная

В последнее время этот термин стал все чаще звучать в речах высокопоставленных чиновников и из уст самого главы государства.

Но если для иных цифровизация - это модный тренд, то для других - пока не очень понятное слово, скрывающее некий потаенный смысл. Разобраться в трактовке этого термина попыталась и корреспондент «МН».

НАВЯЗАННЫЙ ТРЕНД?

Многие из россиян понимают цифровизацию в ее узком смысле - преобразование информации в цифровую форму. Такая цифровизация в большинстве случаев действительно ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д.

Для нас стало нормой, что телефон стал не просто средством связи, но и кошельком и даже идентификатором. По сути, он заменяет паспорт. Не успели вы набрать номер телефона банка, а там уже знают, как к вам обращаться.

Стало комфортно ездить из города в город, не покупая новых симок и не меняя оператора сотовой связи. Здорово!

Но власть вкладывает в цифровизацию более широкий смысл. Как магические заклинания громко звучат слова о развитии искусственного интеллекта, о будущих чудесах прогресса, на алтарь которого, по мнению прораба «цифрового рая» Германа Грефа, мы должны сложить свою частную жизнь.

Внедрение новых технологий бурно навязывается нам как единственное спасение нашей экономики. При этом, зачем внедрять, не обсуждается. Не слышно серьезного, критического и всестороннего обсуждения данного вопроса. Просто верьте и ждите.

И дождались. 10 октября 2019 года президент России указом №490 утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Президент поручил правительству до 15 декабря разработать федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

МЕХАНИЗМ МЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

- В принятой программе сказано, что цифровая экономика представляет собой такую систему, при которой большие данные превращаются в главный фактор производства, - делится своим мнением автор книги «Цифровой тоталитаризм», кандидат исторических наук Ольга Четверикова. - Тут все ложь на лжи, потому что никоим образом большие данные никак не могут быть главным фактором производства. Речь идет не о производстве и экономике, а лишь о внедрении таких компьютерных технологий, которые позволяют практически полностью контролировать человека.

- Но многие скажут, пусть контролируют, честному человеку нечего бояться, зато удобно? - вступаю я в разговор с ученым.

- Проблема в том, что речь идет об изменении сути самого человека, представляющегося нами как существо духовное, обладающее свободой воли, мысли и достоинством личности. В концепции, на которой основывается понимание цифрового общества, человек обозначен иначе: он понимается исключительно как биологический объект, в отношении которого осуществляется тотальный контроль.

На самом деле цифровые технологии и то, в каком направлении они используются, - это механизм ментального контроля, управления сознанием и поведением человека. Они и разрабатывались для того, чтобы как можно более эффективно проникнуть в глубины человеческого сознания и, контролируя те точки в мозгу, которые отвечают за ключевые решения в жизни, фактически управлять человеком.

- Но ведь мы здесь отнюдь не пионеры, все развитые страны идут по этому пути…

- По поводу цифровых технологий я бы хотела заметить, что они не развиваются, их внедряют, заимствуя из расположенных вне России центров. А что касается их назначения, то тут идет большая подмена понятий, основанная на том, что у нас никогда не объясняют содержание тех или иных терминов, которые вводят в употребление.

ЦИФРУЕМ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ БАРДАК

Но есть и другие мнения. Вот что, например, говорят специалисты, близкие к теме нашего обсуждения.

Игорь Ашманов, предприниматель в сфере информационных технологий:

- Россия, как и остальные страны мира, фактически сегодня является цифровой колонией США. То есть это означает, что все корневые серверы адресов доменов управляются министерством торговли США, корневые сертификаты шифрования, используемые всеми нашими банками, всеми сайтами, где есть хоть какая-то регистрация, управляются ассоциацией бухгалтеров Северной Америки. Опять же все торопятся, а раз быстро, значит, нужно брать и внедрять готовое, готовое - американское, а это означает, что уровень проникновения чужих технологий цифровой колонизации значительно увеличится.

Елена Ведута, экономист-кибернетик доктор экономических наук:

- Не зная основ экономики, нельзя автоматизировать управление экономикой. Должен быть четкий и понятный любому нормальному человеку алгоритм действий. ИИ (искусственный интеллект. - Ред.) работает по тем алгоритмам, которые в него закладывают люди. В Министерстве цифрового развития понятия не имеют, что такое экономика. Аналитические центры предпочитают копировать то, что делают на Западе. Цифруем так называемый бардак!

Ничего себе бардачок: на развитие цифровой экономики планируется ежегодно до 2024 года выделять от 2 до 5% ВВП страны, а это даже не сотни миллиардов, а триллионы бюджетных денег.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

Сегодня самые быстро цифровизующиеся сферы - это контроль финансовых потоков, налогов, перевод граждан на безналичный расчет и контроль социальной сферы - перевод всех больниц и школ в «цифру».

Одна из основных задач программы «Цифровая экономика» - увеличение доли домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету. Как когда-то сказал Д.А. Медведев, «интернет должен быть в каждой деревне». Не газ, не канализация, а интернет!

БЕГОМ… К СЛАБОУМИЮ

Я попросила О. Четверикову высказать свое мнение и насчет цифровой школы.

- Это механизм создания кастового общества, хотя об этом умалчивается, - сказала Ольга Николаевна. - Идет селекция детей на принципах социал-дарвинизма. Это фактически навязанный эксперимент директорам школ. Многие родители и педагоги просто не понимают, что собой представляет эта оцифровка.

Эксперимент уже идет, а у нас нет СанПиН для использования этих технологий в школах. В исследовании немецкого нейрофизиолога «Антимозг» показано, что использование цифровых технологий ведет к атрофии мозга и слабоумию, которое характерно для пожилых людей.

Кроме того, проводя время с гаджетами, дети не учатся сочувствию, состраданию, сопереживанию, то есть становятся безэмоциональными, как роботы, они не общаются в коллективе, идет индивидуализация, а дальше мы видим сильнейшую зависимость сродни наркотической.

ВОЗ уже определила зависимость от игр как болезнь, но речь не только об играх. Уже сейчас поднимается вопрос о наличии реабилитационных центров, чтобы освободить ребенка от этой зависимости, далее реабилитация станет основной проблемой.

О цифровом слабоумии впервые заговорили в Южной Корее, где больше всего гаджетов на одного ребенка, и именно там стали создавать реабилитационные центры, на втором месте - США.

Результаты международных исследований 2012-2015 годов, которые также широко не афишированы, показали, что цифровые технологии в школах не только не дали позитивного результата, но, напротив, в тех школах, где они внедрялись, способности читать, считать, понимать резко снижались по сравнению со школами, где технологии внедрялись крайне ограниченно.

Только классическое образование, а в России самая лучшая педагогическая школа, может способствовать интеллектуальному и духовному развитию ребенка, в то время как цифровое обучение блокирует его. А когда педагога заменяют цифровыми технологиями и искусственным интеллектом - это диверсия против детей.

Если вы говорите, что будущее за искусственным интеллектом, значит, вы отрицаете естественный интеллект, превращая человека в робота, а робота - в человека.

Светлана Апполонова

Ставку снизили. А нам-то от этого что?

Корреспондент «МН» попытался выяснить, что светит рядовым россиянам от снижения Центробанком РФ ключевой ставки до 6,5% годовых.

Напомним, 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку до 6,5% годовых, и этот шаг финансового регулятора многие эксперты поспешили оценить, как «революционный».

Действительно, мало кто ожидал от ЦБ такого смягчения. Даже министр экономического развития Максим Орешкин позволил назвать случившееся осознанием реальности.

Тем временем глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC прозрачно намекнула, что в ближайшее время (возможно, даже в декабре. - Ред.) регулятор может снизить ставку еще на 50 пунктов, то есть до 6% годовых.

В правительстве почти сразу заявили о поддержке таких планов. По словам первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова, снижение ставки «большим шагом» даст дополнительную возможность заимствований и дешевые деньги.

Все это, как говорится, хорошо. Однако возникает простой вопрос: каким образом снижение ключевой ставки ЦБ скажется (и скажется ли) на рядовых гражданах страны? С этим вопросом мы обратились к экспертам «МН», и вот что они сказали.

Руслан Гринберг, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН:

- Такое снижение ставки я считаю положительным моментом и, вопреки опасениям некоторых своих коллег, не думаю, что в результате этого в конце года рубль сильно ослабнет. На рубль могут подействовать совсем другие факторы - падение цен на нефть или усиление санкций против России со стороны США и европейских стран. Но нам особо радоваться нечего. Хорошо уже то, что станет меньше разрыв между ключевой ставкой и инфляцией, и это, разумеется, положительно скажется на покупательной способности рядовых граждан.

Никита Исаев, директор Института актуальной экономики:

- В любом случае решение Центрального банка можно только приветствовать, но хотелось бы большего. Я считаю, что учетную ставку стоит снизить еще радикальнее - до 3-4%. Это необходимо для того, чтобы запустить экономический бум внутри страны. А возможную инфляцию можно гасить собственными резервами, которые есть в стране, и они очень высокие!

Но и такое снижение имеет большое значение как для экономики в целом, так и для всех россиян. Оно прежде всего увеличивает возможность для использования заемных ресурсов, во многом напрямую зависимых от политики ЦБ. При этом удержание инфляции в пределах объемов, не допускающих социального взрыва населения, - то, чем последние 5-6 лет занимается Центробанк, - это, конечно, ошибочное решение, поскольку существенно ограничивает возможности развития различных форм хозяйствования. И в таких условиях монопольные предпочтения отдаются государственным предприятиям или структурам с госучастием.

Ростислав Гольдштейн, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам:

- Ключевая ставка является базой для расчета процентов по кредитам для бизнеса, по ипотеке и потребительским займам - чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты для заемщиков. Данная мера позволит предпринимателям привлекать более дешевые деньги на развитие своего бизнеса, а гражданам - кредитоваться на более выгодных условиях или рефинансировать имеющиеся кредиты под более низкий процент. Так, например, эксперты не сомневаются, что к концу года ипотека под 8-9% станет массовым явлением, а ведь еще в начале года она составляла 10,5-11%. Снижение ставок ожидается и в секторе потребительского кредитования.

Андрей Князев

Украина делает ставку на малые модульные реакторы

Атомная энергетика не нуждается в государственной помощи, как этот термин определен законом, ведь атомная генерация сама предоставляет государству постоянную помощь, но поддержка и взаимодействие являются чрезвычайно актуальными для отрасли.

Так анонсировал президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский стратегическую панельную дискуссию «Государство и атомная энергетика: векторы взаимодействия роста экономики и высоких социальных стандартов», которая стала частью Дня атомной энергетики «Атомная энергетика в период трансформации». Мероприятие было организовано в рамках XVIII Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».

Юрий Недашковский отметил: «На первой стратегической панели мы рассмотрим атомную энергетику в контексте взаимодействия с государством, покажем присущие атомной энергетике высокотехнологичные, экономические и экологические преимущества, которые при соответствующих условиях могут сделать колоссальный вклад в достижение целей устойчивого развития Украины. Ведь атомная энергетика - это создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, обеспечения национальных энергетических и экологических интересов».

С докладом на тему «Проекты развития атомно-промышленного комплекса Украины» выступил директор департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Олег Кориков.

Он сообщил, что ориентировочная стоимость проектов развития атомной энергетики составляет 165 млрд гривен. Наиболее масштабным и затратным проектом представитель Минэкоэнерго назвал «Проектирование и сооружение энергоблоков №3, 4 ХАЭС» оценочной стоимостью - 72 300 000 000 грн, средства на который можно привлечь в случае реализации пилотного проекта «Энергетический мост« Украина - Европейский Союз »(общая стоимость - 1 млрд 350 млн грн). «Проект необходимо рассматривать в комплексе с планами строительства энергоблоков №3, 4 Хмельницкой АЭС и развития инфраструктуры межгосударственных электрических сетей путем восстановления линии Хмельницкая - Жешув (Польша) 750 кВ. Реализация проекта, который является первым шагом для стратегического синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС, - это значительный шаг Украины в направлении интеграции ее энергосистемы в Европейскую энергетическую сеть», - добавил Олег Кориков.

Он также отметил такие важные для обеспечения энергетической безопасности Украины стратегические проекты НАЭК «Энергоатом», как проектирование и строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) - общая стоимость 37 200 000 000 грн, а также комплексную (сводную) программу повышения безопасности АЭС Украины стоимостью 32 300 000 000 грн. «Под эти проекты вовлечены два масштабных кредиты - ЕБРР размером 600 млн евро на повышение безопасности и модернизацию энергоблоков АЭС и 250 млн долларов с фондового рынка США из Bank of America Merill Lynch для строительства ЦХОЯТ по технологии американской компании Holtec International», - напомнил представитель Минэкоэнерго .

Предоставляя слово председателю Государственной инспекция по ядерному регулированию Украины Григорию Плачкову, Юрий Недашковский отметил: «Энергетической стратегией Украины перед нами поставлена задача по выбору реакторных технологий, будут внедряться в Украине для замещения действующих энергоблоков АЭС после их вывода из эксплуатации. Поэтому видение этих процессов и наработки Госатомрегулирования являются определяющими для будущего отрасли».

Председатель Госатомрегулирования Григорий Плачков отметил, что правительство, Госатомрегулирования и Энергоатом должны сосредоточиться на совместной работе по внедрению в Украине новых реакторных технологий. «Только совместные наши усилия, понимание важности культуры безопасности, способствовать обеспечению ядерной и радиационной безопасности в стране при внедрении новых реакторных технологий. При этом следует помнить об обязательствах Украины в рамках международных конвенций, прежде всего, обеспечение независимого статуса регулирующего органа», - отметил Григорий Плачков.

В своем выступлении начальник отдела лицензирования новых ядерных установок - государственный инспектор Госатомрегулирования Андрей Шепитчак подчеркнул, что одним из наиболее перспективных направлений внедрения новых реакторных технологий являются малые модульные реакторы (ММР).

Представитель ГИЯРУ подчеркнул, что содействие внедрению на атомных электростанциях современных технологий ММР с высокой степенью надежности и безопасности и обеспечения производства на отечественных предприятиях соответствующего оборудования, предусмотрено указом президента Украины от 4 апреля 2019 №104.

Говоря о перспективах внедрения на Украине малых модульных реакторов, Андрей Шепитчак подчеркнул, что эта технология не только имеет потенциал для увеличения запасов безопасности АЭС за счет внутренних свойств и применения пассивных систем безопасности, но и позволит улучшить инвестиционную привлекательность ядерной энергетики за счет уменьшения капитальных вложений и более быстрой окупаемости строительства энергоблоков с ММР.

«Благодаря внедрению малых модульных реакторов могут быть созданы инновационные энергетические системы: когенерация и использования энергоблоков АЭС с другой целью (не для производства электроэнергии), например, параллельно в системах с возобновляемыми источниками энергии», - прогнозирует Андрей Шепитчак.

Он выразил убеждение, что ММР способны удовлетворить спрос в гибком производстве электроэнергии для более широкого круга потребителей. Среди новейших разработок ММР представитель Госатомрегулирования отдельно выделил проект SMR-160, разработанный американской компанией Holtec International, которая является давним и надежным партнером НАЭК «Энергоатом».

«Сейчас Госатомрегулирования изучает опыт регулирующих органов других стран, в первую очередь США и Канады, о лицензировании и регулирующего сопровождения малых модульных реакторов. Также Госатомрегулирования Украины принимает участие в региональном проекте МАГАТЭ RER2014 «Содействие созданию потенциала для малых модульных реакторов: развитие технологий, оценка безопасности, лицензирование и использование», - отметил Андрей Шепитчак.

Комментируя выступление представителя Госатомрегулирования, Юрий Недашковский напомнил, что для изучения проекта SMR-160 в Украине уже создан международный консорциум, в который вошли Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, Энергоатом и Holtec International.

«Цель создания этого консорциума - изучение возможности лицензирования данной технологии в Украине, а также подготовка пакета исходных данных для разработки технико-экономического обоснования по этому проекту, чтобы в дальнейшем Правительство и Парламент могли подготовить и принять соответствующий закон, по размещению и строительству реакторов типа SMR -160 в Украине», - уточнил глава Энергоатома.

Доклад представителя Всемирной ассоциации операторов АЭС (WANO) Василия Аксенова на тему «Государство и атомная энергетика - выбор пути», в частности, касалась мощного потенциала атомной энергетики для решения экологических и энергетических проблем человечества. «Потенциал атомной энергетики в предотвращении климатических изменений и ее способность обеспечить человечество надежным безуглеродной источником энергии является мощным аргументом для сохранения АЭС в будущем. Среди безоговорочных плюсов атомной энергетики докладчик в частности отметил высокую единичную мощность атомного энергоблока, небольшой объем топлива, используемого отсутствие эмиссии парниковых газов, меньше, по сравнению с возобновляемыми источниками электроэнергии, отчуждения земельных площадей под строительство АЭС», - отметил Василий Аксенов.

Он выразил убеждение, что развитие атомной энергетики стимулирует развитие новых отраслей промышленности.

«Энергетическая стратегия любой государства должна строиться на базе запросов экологии, а затем проекты в области атомной энергетики обязательно должны получать государственную поддержку и иметь возможность привлекать кредиты на развитие под государственные гарантии. Для максимально эффективного развития компании, эксплуатирующие АЭС, должны иметь в своем составе подразделения, оперирующие различными источниками производства электроэнергии (ГЭС, ТЭС, солнце, ветер и другие). «Также государственную поддержку должны получать научные и исследовательские центры в области ядерной энергии, а государственный надзор должен отстаивать интересы своего государства в пределах рекомендаций МАГАТЭ», - отметил Василий Аксенов.

Благодаря представителю ВАО АЭС за содержательный доклад, Юрий Недашковский, напомнил, что два года назад на Дне атомной энергетики состоялась дискуссия относительно существенных проблем, которые возникают по всему миру в компании занятых в новом ядерном строительстве. «Речь шла о резком подорожании строительства новых атомных мощностей и постоянное увеличение сроков строительства. Поэтому в атомной энергетике так важна государственная поддержка новых проектов. В качестве примера можно привести США, которые предоставляют разработкам в ядерно-энергетической отрасли услуги национальных лабораторий для выполнения полномасштабных исследований, верификации и валидации расчетных кодов. Акт об энергетической политике США от 2005 года предоставляет развитию атомной энергетики в Соединенных Штатах такие преференции, о которых мы можем только мечтать», - подчеркнул президент Энергоатома.

Газ утекает в тропики

СПГ меняет рынки сбыта в Азии

Текст: Сергей Тихонов

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Японию в сентябре упал почти на треть к тому же периоду прошлого года. По данным минфина Японии, закупки составили только 403 тысячи тонн, это минимум с ноября 2017 года. При этом Япония частично заменила российский СПГ австралийским, который уже составляет до половины общего закупленного страной газа (2,93 млн тонн из 6,4 млн тонн в сентябре).

У рынка сжиженного газа свои особенности. И одна из них в том, что большей частью он формируется не на долгосрочных контрактах, как трубопроводный газ, а на спотовых (быстрых) сделках, когда главную роль играет не страна происхождения продукта, а цена и скорость доставки. Подтверждением этого является, например, тот факт, что сжиженный газ с "Арктик СПГ 2" (самый крупный проект из задуманных "Новатэк" мощностью 19,8 млн тонн в год) планируется продавать именно на спотовом рынке. А первая партия газа с "Ямал СПГ", купленная вроде как Китаем, в результате оказалась отправлена уже китайским владельцем в Великобританию и США.

Можно предположить два варианта причин падения импорта СПГ в Японию. Первый, что российские производители сжиженного газа предпочли продать свой продукт другому покупателю. Второй, что для Японии российское предложение оказалось менее выгодно, чем у других поставщиков. В обоих случаях никакой трагедии для отечественной отрасли СПГ или японских потребителей не произошло. Мировой рынок сжиженного газа растет и, по прогнозам всех без исключения специалистов, продолжит рост, вплоть до 2040 года.

Снижение экспорта российского СПГ в Японию - тенденция, наметившаяся еще в прошлом году, по итогам которого годовой объем поставок упал на 6% по сравнению с 2017 годом (6,82 млн тонн против 7,26 млн тонн). Связано это было в первую очередь с увеличением отгрузок отечественного СПГ в Китай, Южную Корею и Тайвань. Причем поставки СПГ в Китай выросли более чем в два раза с 0,44 млн тонн в 2017 году до 1,15 млн тонн в 2018 году. Кроме того, появились новые покупатели в регионе - Индия, Пакистан и Таиланд.

"Вероятно, речь идет о перенаправлении газа на другие рынки, - отметил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Причем это делали сами японские покупатели, так как большая часть сахалинского СПГ законтрактована на долгосрочной основе. Еще один фактор - китайские пошлины на американский СПГ, что вынуждает делать больше свопов в регионе с целью перенаправления американского газа на другие рынки. Соответственно, часть сахалинского СПГ могло уйти в Китай. Ну и наконец, 30% звучит громко, но по факту речь идет всего о двух партиях СПГ. А это совсем небольшой объем".

Пока сохраняется положительная динамика расширения мирового рынка сжиженного газа, главный показатель, на который сейчас следует обращать внимание, - рост производства СПГ в стране. В России с 2017 года запущены "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн тонн в год, среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк СПГ" мощностью 0,66 млн тонн в год, ожидается пуск четвертой линии "Ямал СПГ" - 0,9 млн тонн в год и "СПГ Портовая" - 1,5 млн тонн в год. Если учитывать все запланированные отечественными компаниями СПГ проекты, до 2026 года производство сжиженного газа должно вырасти более чем в два раза и превысить 75 млн тонн в год.

Стейк на вынос

Из-за чумы свиней в мире растет популярность говядины

Текст: Алена Узбекова

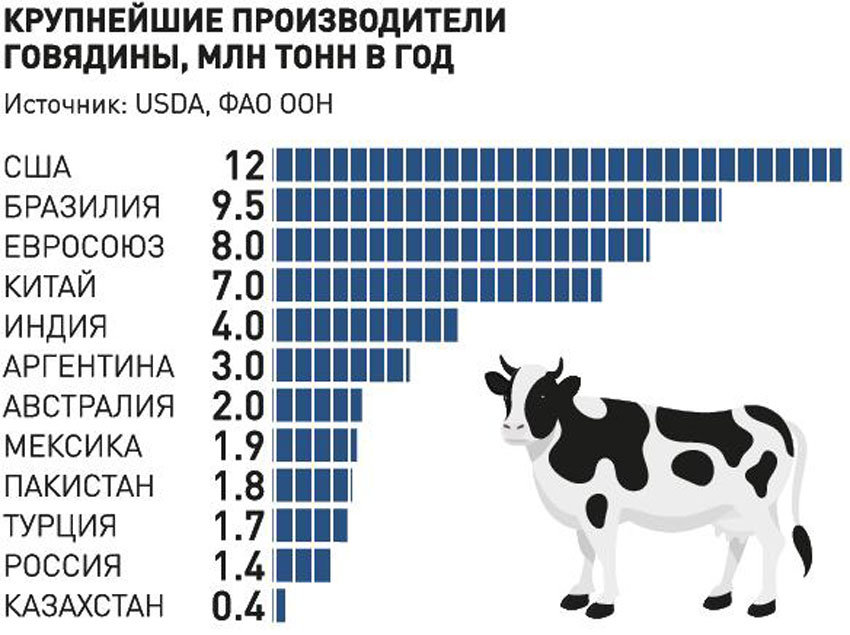

Экспорт говядины из России может вырасти на 15-20% по итогам 2019 года, прогнозируют в Национальной мясной ассоциации. Еще не так давно говядина была товаром, которого не хватало на внутреннем рынке, а теперь уже российские предприятия начали поставки за границу.

Два российских предприятия получили право поставлять говядину в Бразилию, которая сама является крупнейшим мировым экспортером этого мяса. Конечно, в общем объеме наши поставки в Бразилию - это капля в море, но для российских производителей это событие статусное. "В целом за 9 месяцев 2019 года Россия во всех хозяйствах произвела 972 тысячи тонн говядины. Из этого объема на экспорт ушло 5,6 тысячи тонн. Тем не менее увеличение экспорта будет зависеть от того, насколько откроется для нас рынок Китая. Идут переговоры", - сообщил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Пока потребление говядины в Китае низкое. Но доходы жителей Поднебесной растут, и, предсказывают эксперты, не исключено, что потребители будут переключаться на говядину со свинины и мяса птицы. "Если говорить о говядине, то сейчас из России, в основном, экспортируются отруба, не полуфабрикаты, - рассказал "РГ" с. - Прежде всего, за границу продается премиальная говядина, в том числе для стейков. Мясо с шеи любят в Японии, филейные части - в арабских странах, многое зависит от кулинарных традиций конкретного государства". Кстати, в Бразилию россияне поставляют мясо для особого стейка - пиканьи.

Популярность говядины может нарастать из-за увеличения мировых цен на свинину, а также африканской чумы свиней. "Китай уже сегодня потребляет почти половину мирового производства мяса, - говорит глава Мясного союза Мушег Мамиконян. - На фоне роста цен на свинину обеспеченные слои населения будут переключаться на говядину и мясо птицы. Последнее уже экспортируют в Китай российские предприятия, там популярны куриные лапки".

"Распространение эпизоотии в Юго-Восточной Азии создает потенциальные возможности для российских поставок и в другие страны. Например, во Вьетнам, где поголовье свиней в последние годы заметно снизилось. Возможно открыть и рынок Южной Кореи", - говорит Сергей Юшин.

200 миллионов долларов ежегодно может зарабатывать Россия на экспорте говядины, прогнозирует Минсельхоз. "Мировой экспорт говядины в 2020 году вырастет на 4% по отношению к текущему году", - прогнозируют в Национальном союзе производителей говядины. И АЧС - один из факторов, который сместит приоритеты на общем рынке. Из-за вируса - смертельного для животных, но не опасного для людей, поголовье свиней в мире может сократиться на 25%, полагают во Всемирной организации по охране здоровья животных.

Производство говядины будут наращивать в Аргентине, Парагвае и США. Это серьезные конкуренты, но у наших предприятий есть существенные преимущества, связанные с минимальным использованием различных препаратов при производстве мяса. "Российские требования по наличию вредных и опасных веществ и их предельной концентрации - одни из самых жестких в мире", - говорит Сергей Юшин. Кстати, не все мясо той же Бразилии можно назвать отвечающим стандартам безопасности еды, принятым в большинстве стран. Например, Россельхознадзор неоднократно выявлял в бразильском мясе рактопамин - стимулятор роста мышечной массы. В России запрещено его использовать.

Серьезным козырем также может стать минимальное использование или полный отказ от антибиотиков, отметил Сергей Юшин. Вероятно, этот тренд может быть трансформирован и в национальную программу при производстве мясной продукции, отмечают эксперты "РГ".

Пойдет на второй круг?

В Румынии выбирают президента

Текст: Константин Волков

В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы. На момент подписания номера результаты известны еще не были, однако нынешний политический расклад позволяет предположить, что возможны два варианта: действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победит в первом или втором туре.

Если в первом ни один из 14 кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то 24 ноября пройдет второй тур, и пока это выглядит наиболее вероятным вариантом. Сейчас вопрос стоит так: кто станет соперником Йоханнеса во втором туре. Помимо нынешнего президента называют три кандидатуры: экс-премьер Виорика Дэнчилэ, лидер социал-демократов; актер и европарламентарий Мирча Дьякону (альянс партии "Про Румыния" и "Альянса либералов и демократов"); лидер альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна.

При этом Йоханнеса упрекают в отсутствии внятной программы. Основные пункты его повестки - борьба с коррупцией, расширение сотрудничества с США, включая присутствие войск США в Румынии, а также - усиление роли Бухареста в Евросоюзе и НАТО.

Не мир, не война

Украинцев убеждают отказаться от Донбасса

Текст: Павел Дульман

Редкий случай: самой обсуждаемой темой украинских СМИ в минувшие выходные был не привычный политический шум с нотами скандала, а серьезная социология. Влиятельный еженедельник "Зеркало недели" (ЗН) опубликовал данные обширного социологического исследования о состоянии умов в Донецкой и Луганской народных республиках с неутешительным резюме: Донбасс, с точки зрения украинской национальной идеи, предложено считать потерянным. Тест на совместимость с Украиной, следуя за заголовком резонансной публикации, жители "неконтролируемой части" не прошли.

При общем скепсисе относительно украинской социологии, проведенный по заказу ЗН, опрос имеет все признаки качественного, исследующего не только политические воззрения жителей Донбасса. Анкетируемые респонденты ответили почти на пять десятков вопросов, и авторы ЗН их ответы внимательно анализируют и трактуют. В СМИ же громче всего прозвучали несколько цифр: лишь 18 процентов опрошенных согласны вернуться в Украину, а 60 процентов желают видеть республики в составе России. 85 процентов считают Украину и США инициаторами войны, и только 10 процентов согласны с утверждением, что Россия "оккупировала" Крым.

Ошибкой будет воспринимать данные опроса - сенсационные в украинских реалиях - и редакционный комментарий ЗН как признак трезвого подхода к ситуации и призыв к пониманию и примирению - все ровно наоборот. И авторы многостраничной публикации не смогли скрыть пренебрежительного отношения к Донбассу, и выводы у них не мирные: нужно "отстроить себя как Западная Германия и Южная Корея" и ждать момента для возвращения неконтролируемых территорий всеми доступными способами. "На это уйдут годы. Может - десятилетия. А пока у нас должны найтись силы и мозги поставить в этой истории троеточие...Бетонное", - веско заканчивается статья "Тест на совместимость".

Мысль о невозможности жить с Донбассом в силу его неисправимой "антиукраинскости", о необходимости консервации ситуации, вплоть до отказа от Минских соглашений, в разных формах не первый месяц вбрасывается в украинское общество. Правительственные чиновники, депутаты Верховной рады, в первую очередь из президентской фракции, разнородные эксперты и лидеры мнений регулярно рекламируют "карабахский сценарий" для Донбасса, не предполагающий продвижения по мирным соглашениям. Такой вариант преподносится как разумная альтернатива войне до победного конца и залог сохранения антироссийских санкций. Они, санкции, в официальной риторике являются нематериальным национальным достоянием, а борьба за их продление всерьез называется исторической миссией украинского народа. И резонансная публикация ЗН лишь "бетонирует" такие схемы.

В этой повестке и системе координат, очевидно, работает и "команда Зе". За месяц после подписания "формулы Штайнмайера" люди, ассоциирующиеся с Зеленским и "Слугой народа", выдвинули более 30 идей по переписыванию Минских соглашений "в соответствии с украинскими интересами". Помимо "карабахского сценария" общество через социальные сети приучается к некой "формуле Зеленского", официально не озвученной, но которую тот повезет на встречу в нормандском формате взамен существующих договоренностей, и которая, по его мнению, не может быть не принята Германией, Францией и Россией. Тем временем представители украинского командования на Донбассе, не успев отвести войска в районе Петровского, уже заявляют о готовности вернуть оставленные позиции, если сочтут это необходимым.

В конце концов недовольство Минскими соглашениями обрело форму политической инициативы: фракция партии "Голос" официальным заявлением потребовала от президента и парламента выйти из Минских соглашений. В тот же день спикер Рады Дмитрий Разумков от имени "Слуги народа" допустил создание коалиции с "Голосом", то есть солидаризовался с предлагаемым отказом от мира.

Стена превратилась в Берлинский клубок

Западные союзники рассорились на праздновании 30-летия сноса границы между ГДР и ФРГ

Текст: Игорь Дунаевский

Празднование 30-летнего юбилея падения Берлинской стены в субботу, 9 ноября, не очень походило на ту картину освобожденной и единой Европы, о которой грезили в этот день в 1989 -м.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Suddeutsche Zeitung признала, что спустя три десятка лет знака равенства между Востоком и Западом Германии до сих пор нет, "на это уйдет около полувека или даже больше". Более того, сегодня Старый Свет пытаются разорвать на части разные центробежные силы, включая наплыв мигрантов, укрепление националистических партий и эгоистичную политику США. Представители стран трансатлантического альянса, собравшиеся в субботу в Берлине, особо не скрывали разногласий во взглядах на настоящее и будущее континента.

Накануне юбилея в центре внимания оказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Своим интервью журналу The Economist он бросил открытый вызов многолетнему курсу европейцев на следование в фарватере США в том, что касается внешней политики и безопасности. Во-первых, Макрон резко раскритиковал НАТО, да в каких выражениях: во всех выпусках новостей смаковали его диагноз о "смерти головного мозга альянса", который в декабре соберется на 70-летний юбилей. Более того, наперекор американским ястребам Макрон недвусмысленно намекнул на необходимость партнерства с Россией.

Но сторонники той парадигмы отношений, которую Вашингтон и другие противники России навязывали Европе в последние годы, сразу дали понять, что сдаваться не намерены. Апофеозом стали заявления госсекретаря США Майкл Помпео. Он отмахнулся от заявлений Макрона и потребовал от НАТО "повзрослеть" чтобы противостоять новым вызовам. Выступая в Берлине у останков символа "холодной войны", Помпео вдруг заговорил о новом идеологическом противостоянии, назвав угрозами Россию и Китай.

Он подчеркнул, что "неразумно даже думать" о том, что "Россия может быть партнером". Под предлогом набивших оскомину тезисов о российской угрозе Помпео назвал ошибочными мысли о том, что странам Европы можно переместить ресурсы на вооруженные силы в другие сферы. В американской столице ждут послушания и вновь требуют от европейцев больше тратить на свою безопасность.

В том, что касается России, Помпео явно противоречит собственному начальнику - президенту Дональду Трампу, который упорно, раз за разом высказывается за альянс с Москвой. Трамп даже шокировал русофобов известием о том, что рассматривает приглашение на Парад Победы 2020, которое получил из Москвы. Увы, глава Белого дома в этом смысле в Вашингтоне в явном меньшинстве, а ястребы в его администрации не стесняется под носом у президента проводить противоположную линию.

Раздор и непоследовательность в действиях США вынуждают европейских политиков все больше задумываться о том, как самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности. И Макрон далеко не единственный, кто пытается заполнить этот вакуум. Критиков у него хватает и в Старом Свете.

Бывшая министр обороны ФРГ, а теперь избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пику французскому президенту назвала НАТО "прекрасным щитом и гарантом свободы". С объяснимым для чиновника Еврокомиссии оптимизмом она высказалась и о будущем Европы в целом, даже несмотря на планируемый развод с Великобританией.

Ее преемница в кресле министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр днями ранее заявила, что Берлину следует играть более активную военную роль в мировых делах. "Страна наших размеров, нашей экономической и технологической мощи, нашего геостратегического положения и глобальных интересов не может оставаться наблюдателем на обочине", - подчеркнула она.

Такие заявления из Берлина примечательны, ведь несмотря на окончание "холодной войны", на территории "свободной" Германии до сих пор дислоцированы иностранные войска. На семи авиа- и сухопутных базах США в ФРГ размещен один из самых многочисленных американских контингентов в мире - почти 40 тысяч военнослужащих. Кроме того, как напоминает Deutsche Welle, принято считать, что в Германии хранится и ядерное оружие США.

Взгляд из Франции

В самой Франции интервью Макрона журналу The Economist произвело шоковый эффект. Откровенно говоря, так высказываться по поводу военно-политического блока до него позволял себе, пожалуй, только президент Шарль де Голль. Правда, заметим, генерал словами не ограничился, и в феврале 1966 года вывел страну из этого альянса, а ее штаб-квартире, что находилась в то время на западе Парижа на площади Порт-Дофин, пришлось оперативно переместиться в Брюссель.

Столь суровый вердикт, вынесенный французским президентом накануне 30-летия падения Берлинской стены и за месяц до саммита НАТО в Лондоне, полагают многие французские СМИ, отнюдь не случаен. "Европейским лидерам, которые приглашены по этому случаю в столицу Германии, тем самым направлено предупреждение: пора проснуться и взять судьбу континента в свои руки", то есть не надеяться больше на Вашингтон". Так определил демарш Макрона комментатор радиостанции RFI.

Тем не менее, ряд экспертов согласны с эпатажным диагнозом, который поставил Североатлантическому блоку Эмманюэль Макрон. Так специалист по трансатлантическим отношениям Александра де Хуп Шеффер убеждена, что НАТО переживает ряд глубоких кризисов, которые, в частности, проявились в ситуации вокруг Сирии. По ее мнению, это "кризис лидерства США при президенте Трампе, который отказывается политически ангажироваться в НАТО", отсутствие координации европейскими союзниками по важным вопросам, "кризис солидарности", когда страна-член НАТО, а конкретно Турция, предпринимает военные операции "без консультаций" с союзниками. И, пожалуй, главной проблемой она считает "неспособность Европы действовать независимо от США".

На этот фактор, отметим, Макрон обратил в интервью английскому журналу особое внимание, в очередной раз сделав акцент на важности формирования самостоятельной европейской армии. Нынешний хозяин Елисейского дворца никогда не скрывал, что видит себя в роли лидера-реформатора Европы, а основой этого преобразовательного процесса считает оборонную сферу. Такое напоминание европейским коллегам, как считает заместитель директора парижского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Жан-Пьер Молни, "более, чем своевременно". Тем самым по его словам, Макрон "призвал их к порядку", чтобы выступить на лондонском саммите НАТО по возможности единым фронтом. Французский эксперт полагает, что США будут опять "требовать от европейцев увеличения взносов в бюджет НАТО, а также допуска американских компаний" к распределению подрядов создаваемого в настоящее время Европейского фонда обороны, являющегося частью собственной программы ЕС. Речь идет об инвестициях на многие миллиарды евро в такие проекты, как система противовоздушной обороны, перспективные модели боевого самолета и танка. Отметим, что в мае этого года Вашингтон уже пригрозил Брюсселю санкциями, если американских оружейников оставят за бортом этих программ.

Здесь также заостряют внимание на словах Эмманюэля Макрона о том, что Европе надо перестраивать отношения с Россией независимо от США и начать диалог с Москвой ради общих интересов и безопасности Старого Света. При этом, остановившись на возможных путях развития России, французский президент выделил тот, который, считая его предпочтительным, включает в себя восстановление партнерских связей с Европой. Как заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, "Макрон абсолютно прав в своем желании наладить диалог с Россией и помешать, чтобы она из-за санкций отвернулась от Запада".

Являясь прагматиком, политиком, который пытается мыслить по примеру генерала де Голля и Франсуа Миттерана глобально-историческими категориями и на преспективу, Эмманюэль Макрон понимает, что в мире, меняющемся не в пользу ЕС в целом и Франции, как его важной части, развитие партнерства с Россией крайне важно для создания, по его словам, "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе". Как писала парижская газета "Фигаро", "после мощного возвращения на международную арену", Россия также стала необходима для урегулирования крупнейших кризисов современности - в Сирии, Ливии, Иране и на Украине, то есть в тех четырех вопросах, в решении которых активно участвует Франция.

Подготовил Вячеслав Прокофьев (Париж)

На чей счет

До конца года может быть принят закон о регистрации физлиц в качестве СМИ - иностранных агентов

Текст: Галина Мисливская

С нового года в России может появиться юридическая возможность вносить физических лиц в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом заявил в конце прошлой недели глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Соответствующие поправки в законы о СМИ и о защите информации уже приняты Госдумой в первом чтении, но теперь их прохождение в обеих палатах парламента будет "ускорено". При этом пока не ясно, сколько граждан РФ попадут в список иноагентов и как это положение скажется на ситуации в обществе.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов еще в 2017 году, а в январе 2018 года прошел первое чтение. Сейчас законопроект готов ко второму и третьему чтению и может быть окончательно принят в осеннюю сессию парламента, считает член Совета Федерации Андрей Климов.

В первоначальной версии законопроекта физлицам посвящен буквально один абзац, в котором речь идет лишь о возможности признания их иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента. "В новом варианте там почти три страницы только про это. Там очень много уточняющих позиций, - рассказал "РГ" Андрей Климов. - Этот закон справедливо критиковали за формулировки, которые требуют пояснений. Эти пояснения сделаны. В результате текст вырос, но это не значит, что концепция изменилась".

Концепцию же сенатор описал так: необходимо закрыть возможные лазейки для вмешательства в российское информационное пространство. Согласно поправкам, иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, могут быть признаны не только "владельцы того или иного ресурса, но и те, кто распространяют информацию для неограниченного круга лиц, в том числе в интернет-пространстве, и при этом они получают деньги из-за рубежа". "В данном случае не важен источник этих денег - это может быть государственная организация, негосударственная структура, физические лица, лица без гражданства. Главное, что зарубежные средства", - уточнил Климов.

Выявлять таких граждан будет министерство юстиции по согласованию с МИДом. Зарегистрированные граждане-иноагенты должны будут отчитываться перед государством о расходовании полученных из-за рубежа средств.

По словам сенатора, "речь не идет о толпах людей", которые могут оказаться в рядах иноагентов, закон коснется небольшой группы лиц. Он не направлен против блогеров, уточнил Климов, статус может получить любой распространитель информации, подпадающий под признаки иноагента. "Это никоим образом не задевает интересы огромного большинства граждан России", - уверяет парламентарий.

Еще одно требование будет касаться собственно иностранных СМИ. "Тем, которые признаны в России иноагентами, предлагается обязать создавать в РФ юрлицо, работающее по правилам нашего законодательства", - рассказал сенатор. Сейчас, по его словам, не у всех зарубежных СМИ-иноагентов есть юрлицо в РФ, соответственно, применить к ним какие-то регулирующие нормы не представляется возможным.

Нарушителям грозят административные штрафы, соответствующие поправки в КоАП готовятся. "В отличие от зарубежных визави мы не предусматриваем уголовной ответственности. Мы не хватаем людей, не бросаем их в камеры пыток, как в некоторых странах, где на пять, где на пятнадцать лет. Мы в состоянии добиться результата за счет административных мер", - заявил Климов.

Каков будет размер штрафов за нарушение этих норм, законодатели еще не определили. В любом случае наказание не будет выходить за пределы общей практики. Андрей Климов напомнил, что верхний предел суммы административного штрафа в России - 5 млн рублей. "Но это не тюрьма, не расстрел на месте, не каторжные работы, не конфискация имущества. Международную интернет-платформу в ЕС штрафуют на 25 млрд евро", - привел он пример.

Новые правила вступят в силу не сразу после принятия закона. "Там будет определенный период, который позволит людям провести все процедуры, мы все эти процедуры просчитали", - уточнил Климов.

Принятие новых правил "даст возможность в 2020 году резко сократить пространство для деятельности, направленной на расшатывание основ нашего конституционного строя и вмешательство во внутренние дела РФ", подчеркнул он.

Комментарий

"РГ" попросила прокомментировать законодательную инициативу главу комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова.

- Необходимость принятия этого закона связана с какими-то конкретными событиями? Может быть, с делом Марии Бутиной?

Андрей Климов: Помимо Бутиной есть масса людей, которые подвергаются совершенно конкретному прессингу в тех же США за то, что они, например, сотрудничают с RT. Они там находятся под реальной угрозой уголовного наказания. Поговорите со знакомыми журналистами, вам расскажут, что происходит во Франции, в Великобритании, там идут настоящие гонения, штрафами обложили, ступить некуда.

У нас людям не запрещают работать, распространять информацию, им говорят: если вы распространяете информацию для неограниченного круга лиц и при этом получаете средства из иностранных источников, извольте пройти регистрацию.

- Слово "агент" в русском языке имеет определенные негативные коннотации в отличие от английского. Если там это в первую очередь юридический термин, то у нас своего рода общественное обвинение...

Андрей Климов: Слово "агент" - нерусское, в результате нашей не самой приятной истории у нас это клеймо - да еще при помощи литературы и кино - превратилось в нечто ужасное. Но в нашем случае понятие "иностранный агент" не ведет к изоляции, к лишению свободы, а в США - ведет. Вы мне говорите про филологические особенности, а я вам - про конкретные сроки, которые применяются к конкретным людям. Мы - про разное: там, у них, 1938 год, а у нас - 2019-й.

- Тем не менее либеральная часть общества принимает вашу инициативу в штыки. Как вы планируете убеждать оппонентов?

Андрей Климов: Эта часть общества принимает в штыки все, что мы делаем, но она не самая большая. Мы год объясняли наши аргументы, прорабатывали со специалистами, приглашали на заседание нашей комиссии экспертов, журналистов, членов Общественной палаты. Люди сегодня нарочно передергивают факты и искажают то, что есть на самом деле. Причем шум поднимают одни и те же лица. Мнение этих лиц специально "разгоняет" в интернете известно кто - это в том числе зарубежные интернет-платформы. Вот и создается определенное впечатление...

Я не вижу никакого предмета для раскола в обществе. Ситуацию раздувает группа людей, которым в принципе все не нравится по разным причинам. Закон не касается людей, которые что-то пишут друг другу в соцсетях, речь вообще не о них. Это все коснется - если вообще коснется - небольшого числа физических лиц, не тысяч и не сотен, а гораздо меньше.

И речь не идет о цензуре как таковой. Никого не заставляют переписывать свои произведения или вымарывать из них какие-то вещи. Извольте называть себя тем, кто вы есть по существу. Повторюсь: то, что мы предлагаем, это во многом зеркало того, что за рубежом уже есть.

FARA светит в агента?

Термин "иностранный агент" изобрели в 30-е годы прошлого века на "родине демократии" - в США. Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act или сокращенно - FARA) вступил в силу в Америке еще в 1938 году.

Изначально его целью была борьба с нацистской пропагандой на американской территории. Но с тех пор вся деятельность иностранных граждан в интересах правительств других стран в Штатах строго берется министерством юстиции США "на карандаш".

Термин "агент" в английском языке ассоциируется не только с рекламными, спортивными, страховыми агентами. Американцам, да и россиянам хорошо известно выражение "агент 007". То есть термин гораздо шире и включает в себя, в том числе, и политическую деятельность, которую физические и юридические лица ведут в США в интересах иностранных правительств.

Закон обязывает этих лиц и организации регистрироваться, дважды в год предоставлять финансовую отчетность и подробные данные о своей работе. При этом для властей США важно понимать не только источники финансирования, но и на какие цели деньги были потрачены.

Что до слова "иностранный", то это не характеристика самого агента, а правительства, на которое он работает. Поэтому иноагентами необязательно должны быть именно иностранцы. К примеру, если гражданин США работает на иностранное правительство, он также обязан зарегистрироваться в американском минюсте как иноагент.

За нарушение требований FARA предусмотрен штраф до десяти тысяч долларов США и/или тюремное заключение до пяти лет.

На сегодня в Соединенных Штатах в качестве "иностранных агентов" зарегистрированы около 1700 лиц и организаций. В 2017 году российский телеканал Russia Today (RT) заставили зарегистрироваться в этом статусе в США под предлогом получения финансирования от правительства России. Но многие другие государственные СМИ из союзных или дружественных Америке стран, такие как BBC, Deutsche Welle и France 24, не зарегистрированы в качестве иноагентов.

Из-за "двойных стандартов" применения FARA даже в самих США раздавалась критика в адрес властей о том, что их действия бьют по первой поправке к конституции страны, гарантирующей свободу слова.

Подготовил Александр Гасюк

Испытание "брекзитом"

Текст: Алексей Громыко (член президиума ВЭО России, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН)

События создают факты. Факты меняют сознание людей. То, что казалось невозможным вчера, становится реальностью сегодня. И к ней приспосабливаются, привыкают и начинают считать новой обыденностью.

"Брекзит" - событие, которому позволили случиться, и джина в бутылку уже не загнать. "Брекзит" потряс ЕС, когда стали известны результаты соответствующего референдума в Британии в июне 2016 года. Справедливости ради надо сказать, что за него проголосовали менее 52% населения Британии, то есть очень небольшое большинство. Но фактом остается и то, что "меньшинство" в 48% фактически смирилось с волей второй половины общества.

Одно дело рутинно обвинять Россию в действиях по расколу Запада, а другое - получить удар в спину от одного из столпов западного либерализма и олицетворения англосаксонского мира. Поначалу были попытки перенести на британскую почву изобретение Демократической партии США - "вмешательство России" для делегитимизации результатов президентских выборов. Но если за океаном это работало на компанию по изгнанию внесистемника Трампа, то в Британии кривотолки быстро прекратились. Ведь в противном случае надо было назвать главными бенефициарами "вмешательства" и российскими шпионами представителей системного истеблишмента - Т. Мэй, Б. Джонсона и большую часть Консервативной партии вместе с Партией независимости Соединенного Королевства во главе с Н. Фаражем впридачу. Последнему, кстати, пытались вменить "российский след".

Решение выйти из ЕС такой стране, как Британия, поколебало весь фундамент западноевропейской интеграции и более того - западную картину мира. Эта интеграция всегда рассматривалась как бесповоротный и нескончаемый процесс, превратившийся в своего рода светскую религию, священную корову, неприкасаемый принцип. На идее о том, что Евросоюз является воплощением лучших достижений человечества и членство в нем счастье для любой страны, зиждилась вся философия "европейской мечты". Считалось, что, опираясь на нее, ЕС станет в XXI веке новым глобальным лидером, затмив "мечту американскую".

В свое время Евросоюз пережил кошмар греческого кризиса, когда Афины были в шаге от выхода из еврозоны и последующего возможного изгнания из самого Союза. Но если бы это даже случилось, то приняло бы характер показательной порки, наказания преступника со всей суровостью закона. "Брекзит" же стал феноменом иной природы с учетом роли и значения Британии в западной системе координат, включая ее экономический, политический, военный и идеологический вес. Причем стенобитной машиной британских евроскептиков для пролома бреши изнутри для побега из ЕС стали не столько соображения какой-либо материальной выгоды "брекзита", сколько идеология британской особости, величия, исторического комплекса превосходства над континентальными соседями и их интеграционным проектами. А это на порядок усилило болезненность событий для сторонников евроинтеграции, так как наносило удар в первую очередь не по ее "телу" - экономике, а в сердце - по системе ценностей.

Верно и то, что современные англичане не меньше страдают от комплекса неполноценности, признаками которого стали боязнь притока "чужаков" в виде свободы передвижения в ЕС или стремление возродить "особые отношения" с США, что на деле означает попасть в еще большую зависимость от них на правах младшего партнера. Все эти хитросплетения английского самосознания порождают причудливые превратные представления о некоем особом пути бывшей империи, о "глобальной Британии", которая освобождается от оков Евросоюза в порыве к свободе.

В 2016 году "брекзит" начинался как драма с уходом в отставку политически оглушенного Кэмерона, с приходом ему на смену Мэй, началом мучительных переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода". Чем дальше, тем краски сгущались; драма перерастала в трагедию. Сроки "брекзита" переносились уже трижды, теперь - до конца января 2020-го. Британская "неписаная конституция" трещит по швам. Новый премьер Б. Джонсон вступил в лобовое противостояние с парламентом, был им несколько раз политически унижен, ввел в заблуждение саму королеву, десятками выгонял из рядов тори однопартийцев в условиях своего же правительства меньшинства. Драма переросла в трагикомедию. Теперь в декабре страну ждут досрочные выборы с неясным исходом. И это все до того, как Лондон и Брюссель приступят к другим и, вероятно, еще более сложным переговорам о новом формате взаимоотношений после "развода".

Несмотря на всю опасность проблемы "брекзита" для ЕС и самой Британии, нескончаемость "мерлезонского балета" привела к ее рутинизации, усталости от нее всего европейского общества. "Пусть это закончится чем угодно, но закончится" - такой сегодня главный рефрен обывательских рассуждений. В результате же всего действа политическая система Британии расшатана как никогда, основательно подорвано доверие между Лондоном и Брюсселем. Под вопросом территориальная целостность королевства из-за стремления Эдинбурга не подчиниться англичанам, которые против воли шотландцев вытаскивают их из ЕС. В этой ситуации антироссийские рефлексы еще долго будут давать о себе знать. Предлагаю относиться к этому снисходительно.

И академик, и герой

Вышел в свет новый номер "Вольной экономики"

Текст: Андрей Прокофьев

Важный материал нового номера журнала "Вольная экономика" - отношения России и Китая.

У читателя может сразу сложиться впечатление, что, несмотря на объявленное стратегическое партнерство, есть множество подводных камней, начиная с того, что стратегия партнерства бывает разной, например, стратегия получения энергоресурсов, но Россию она не устраивает. При этом хотя бы основополагающие черты стратегии партнерства мы не можем прочесть пока ни в одном документе. Естественно, говоря о Китае, нельзя не упомянуть о США и о том, к чему приводит экономическая политика Трампа, а она, судя по всему, направлена на снижение аппетитов хайтек-компаний и возрождение традиционных отраслей промышленности, в которой сосредоточен его электорат.

Как известно, один из национальных проектов нацелен на повышение в России производительности труда. Цели поставлены поистине стахановские, президент напрямую ставит в зависимость повышение качества жизни от достижения этих целей. Дмитрий Пищальников, председатель Экспертного совета по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости", вице-президент "ОПОРЫ России", поделился мнением о том, в чем слабые места этого нацпроекта и что реально мешает повысить производительность.

Большой блок журнала посвящен разным аспектам предпринимательства: и психологии предпринимателей, и новым технологиям в организации бизнеса, и даже религиозному предпринимательству - в данном случае, исламскому бизнесу, который удивляет темпами роста, технологичностью и особыми правилами финансирования.

Развитие газового рынка может к 2035 году повысить ВВП страны на 30%. К такому выводу пришли авторы доклада "Перспективы развития газовой отрасли России", подготовленного по заказу ЦСР. Это добавляет актуальности дискуссии о либерализации газового рынка в РФ. Требования негосударственных газовых компаний отличаются широтой: от ухода от контроля "Газпрома" над единой системой газоснабжения (ЕСГ) до свободного доступа трубопроводного газа на экспортные рынки. Попытки реформирования вызывают крайнее неприятие самого монополиста.

Новую остроту обсуждение проблемы получило после решения стран - участниц ЕАЭС сформировать общий газовый рынок. До 2025 года пять государств должны определить единые и недискриминационные правила доступа в святая святых - к своим энергетическим системам. Проблема в том, что национальные рынки газа стран Евразийского союза находятся на разных ступенях эволюции. Попытаться объединить их можно только после устранения дисбаланса на собственном газовом рынке.

Как всегда, на последних полосах - об истории экономики. В этом номере "и академик, и герой" - Николай Семенович Мордвинов.

Идти за лидером

Как России попасть в шестой технологический уклад

Текст: Евгений Гайва

Государство должно наращивать инвестиции в науку, новые технологии и облегчить налоговое бремя для производительного сектора экономики, считает Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России и директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте.

В интервью "Российской газете" он рассказал, как избежать нового намечающегося кризиса в экономике и ускорить развитие.

Сергей Дмитриевич, Госдума приняла в первом чтении трехлетний бюджет. Предусмотренные расходы как-то помогут запустить ускоренный экономический рост?

Сергей Бодрунов: Трехлетний бюджет позволяет всем ориентироваться и видеть перспективы. Другой плюс в том, что бюджет включает в себя структурированные расходы по национальным проектам.

Но некоторые направления надо было бы усилить. Мы сильно отстаем в решении задачи реальной цифровизации экономики. Заложены довольно крупные расходы на социальные нужды, однако решить задачи, поставленные в майском указе, в частности радикальное снижение бедности, повышение реальных располагаемых доходов населения, мы не сможем.

В этом плане этот бюджет, как и всегда, страдает одними и теми же недостатками. Всегда хотелось бы больше средств направить на поддержку модернизации производства, внедрение новых технологий и увеличить ассигнования на медицину, социальные нужды, науку.

В бюджете заложен прогноз роста ВВП в 2021 году в 3,1 процента. За счет чего мы можем выйти на этот показатель?

Сергей Бодрунов: Во-первых, даже этот показатель не решает проблему, поставленную в майском указе президента. По некоторым расчетам, необходим минимальный рост ВВП в 4-4,5 процента, а по другим - в 5-6 процентов в год. Причем только если выдерживается нормальная структура этого роста, то есть он не спекулятивный. Во-вторых, названная цифра роста ВВП в 3 процента представляется чрезмерно оптимистичной по реальному состоянию экономики.

Наша экономика опять испытывает сложности?

Сергей Бодрунов: Для роста экономики нужен спрос, у населения должны быть достаточные доходы. А мы уже шестой год находимся в ситуации снижения реальных располагаемых доходов населения. Правда, минэкономразвития отметило, что располагаемые доходы в этом году будут выше, чем в прошлом, на 0,1 процента.

А если снижаются доходы, человек начинает больше экономить на покупках и, кроме того, еще откладывает про запас. Возможно, на этот отложенный спрос как-то ориентируются наши экономические власти, предполагая ускорение роста. Но пока из документов такого вывода сделать нельзя.

Может быть, отсутствие роста доходов населения - плата за низкую инфляцию?

Сергей Бодрунов: Это скорее цена ошибок, которые мы допускали в экономической политике. Сюда же стоит отнести и внешний фактор. Научились ли мы полноценно компенсировать внешние шоки? Последствия ведь возникают не сразу, и они не в том, что, например, исчезла импортная колбаса или сыр. А вот, например, наш предприниматель идет за рубеж получить недорогой кредит, а ему уже не дают. А высокие ставки по кредитам внутри страны не дают возможность запустить бизнес. А нет дела - нет доходов. Ни у кого. В первую очередь - у населения.

Так что нынешние низкие доходы населения - консолидированная цена всех проблем, которые есть у нашей экономики, плюс ошибки предыдущих десятилетий, когда мы разрушали собственную индустрию. Вспомним и то, что нам пришлось гигантскими усилиями гасить внешние долги, чтобы вылезти из долговой удавки. Мы не могли эти деньги дать населению, направить в бизнес. Объективно.

Но мы платим и за все наши неправильные суждения и рекомендации. Платим консолидированную цену, в том числе приостановкой экономического роста и падением доходов населения.

Если доходы не растут, спрос на первых порах могло бы стимулировать государство. Для инвестиций нет денег?

Сергей Бодрунов: Средства есть. Но есть и определенная политика, которая предполагает накопление и хранение национального достояния в резервах, а не в реальном секторе экономики.

Так называемая подушка безопасности уже превратилась в перину безопасности по размеру. В ней, конечно, комфортнее спать, но в ней начинает тонуть инновационная деятельность, экономическая активность.

Государство через национальные проекты пытается определить точки роста, направления, на которые нужно было бы потратить деньги, чтобы они дали в последующем рост и "степ бай степ" решали бы вопросы повышения качества жизни людей. Но мы сейчас чрезмерно осторожны в этом инвестиционном процессе.

А банки?

Сергей Бодрунов: Да, у банков накоплены огромные средства, которые сопоставимы с доходами бюджета, а иногда и превышают их. Но у банков есть своя проблема - им некуда инвестировать деньги так, чтобы окупить вложения с минимальными рисками. Нет достаточной массы хороших инвестиционных проектов. И деньги идут на спекулятивные рынки. Валютные активы уже фактически не используются, так как приносят отрицательную доходность. Рублевые активы еще что-то могут приносить, но скорее за счет спекуляций, чем за счет кредитования реального сектора экономики.

Почему нет хороших проектов, в которые можно было бы вложить деньги?

Сергей Бодрунов: Сама наша экономика не в состоянии генерировать "критическую массу" инвестиционно привлекательных проектов в реальном секторе.

Осторожничает государство, копит резервы. Осторожничают и банки, осторожничает население - начинает подкапливать на черный день. Это признак предкризисной ситуации, она уже сформировалась и вполне может вывести нашу экономику из устойчивого состояния в застой или рецессию.

Получается замкнутый круг. Нет роста экономики, который стимулировал бы инвестиции. А роста нет потому, что нет инвестиций. Что делать?

Сергей Бодрунов: Правительство должно сосредоточиться на том, чтобы разомкнуть этот круг. Оно должно показать пример инвесторам. Направление, что называется, главного удара. Необходима более энергичная деятельность государства по инвестированию в нацпроекты. Конечно, с необходимым контролем за расходованием средств и эффективностью проектов. Уверен, что мощная работа по нацпроектам, в сопряжении с Национальной технологической инициативой, привлечет реальных инвесторов, даст толчок реальной высокотехнологической реиндустриализации и росту производительности труда, модернизации реального сектора, повышению доходов.

Здесь, правда, есть одна проблема. У нас недостаточно развит общественный контроль, а все полагаются на государство. В результате госконтроль сильно раздут. Существуют сотни проверяющих инстанций. И налоги на бизнес не снижаются, а по факту растут. Это сдерживает инвестиции.

Контроль для бизнеса нужно ослабить?

Сергей Бодрунов: В сфере госконтрактов, нацпроектов контроль нужно усиливать, это - бюджет государства. А вот бизнесу, наоборот, надо дать больше свободы. Сложилась странная ситуация. Если ведешь бизнес легально, то сталкиваешься с огромным количеством проверяющих. А если нелегально, то и документов нет, и возможностей наказать нет. За последние годы единицы были наказаны за незаконное предпринимательство. Мы выталкиваем бизнес в тень. В результате в сложной ситуации возрождается теневая экономика.

Как с бороться с теневой экономикой?

Сергей Бодрунов: Мы опять беремся за проблему не с той стороны. Самозанятые, малый бизнес... Если мы сейчас просто всех людей, работающих в теневой зоне, самозанятых, загоним в официальные рамки, они станут получать меньше, так как им нужно будет платить налоги, а кто-то вообще может лишиться работы. При этом государство взамен не предлагает как-то эти доходы восстановить. Так что теневая занятость сейчас выступает в качестве некоей смазки нашего скрипучего экономического механизма. Возможно, она в каких-то подобных ситуациях в экономике может играть положительную роль. Потому, что эти люди не пойдут стучать касками, так как все же работают и получают хоть какие-то деньги. Другое дело, что они бесправны, не защищены социально. Но и социальная защита у нас тоже не настолько хороша, чтобы компенсировать человеку потери, связанные с легализацией бизнеса. Для решения этой проблемы, нужно, чтобы у занятых в легальном секторе была более высокая зарплата. Тогда будет компенсироваться переход из теневого сектора в реальный.

Нужно и бизнес стимулировать к выходу из тени. Почему не освободить, например, малый бизнес в потребительской сфере от налогов вообще?

Тогда и другие категории бизнеса потребуют отмены налогов...

Сергей Бодрунов: Налоговая система имеет не только фискальные функции, но и регулятивные. Если мы хотим, чтобы, скажем, в индустриальный сектор пошло больше денег, давайте освободим от высокого уровня налогообложения средства, которые будут инвестированы сюда. Нельзя сказать, что у нас комфортное налогообложение для предпринимателей, которые работают в реальном секторе. С другой стороны, есть спекулятивные деньги. На финансовых транзакциях, на перепродажах зарабатываются сотни процентов. И чаще всего - нероссийским бизнесом. И с этих доходов платится такой же налог. Это и несправедливо, и контрпродуктивно, стимулирует недофинансирование реального сектора в пользу спекулятивного. Вот нефтяники же платят налог на добычу полезных ископаемых, это сырьевая рента - так почему бы не быть "финансовой ренте"?

Как нам запустить ускоренный экономический рост?

Сергей Бодрунов: Экономический рост, если он адекватный, не спекулятивный, направлен на удовлетворение реальных потребностей людей. Удовлетворять свои потребности люди могут тогда, когда труд хорошо оплачивается. Если человек работает в растущем секторе, он получает более высокую зарплату и имеет возможность пойти на рынок и приобрести больше товаров и услуг. Потребительский спрос запускает спрос на передовые технологии, оборудование, материалы. Значит, нам нужно развивать современные высокотехнологичные отрасли. Стимулировать внедрение технологий сегодня можно было бы оперативно, если бы мы могли предложить увеличение ассигнований в науку, инновации. В то же образование, наконец.

Но потянет ли экономика эту нагрузку?

Сергей Бодрунов: Все познается в сравнении. Вспомните состояние нашей экономики в начале 2000-х годов. Я бы сказал, что, как бы там ни было, с тех пор мы добились колоссальных результатов. Другое дело - если сейчас в мире экономический рост 2-3 процента, а у нас в два раза меньше, значит - мы не догоняем, а отстаем от тех, кто впереди нас. Нужно действовать.

Чтобы окончательно не отстать, придется перепрыгивать через какие-то этапы?

Сергей Бодрунов: В основе будущего возможного рывка лежит переход к новым технологиям, которые формируют лицо экономики. Это нано-, био-, информационные технологии и цифровизация как их симбиоз. В этом плане мы находимся в четвертом с половиной технологическом укладе с элементами пятого, и практически нет элементов шестого уклада. При этом в США шестой уклад в экономике занимает уже более 10 процентов. Это - уклад, при котором превалирующими являются информационные технологии, искусственный интеллект, новые материалы, генная инженерия. А самое главное - появляется интеграция этих технологий. Например, информационные технологии дают толчок генной инженерии. Генная инженерия стимулирует развитие медицины, фармацевтики, появление новых материалов. В итоге меняется качество жизни людей. Технологические лидеры сегодня станут лидерами экономическими в будущем. Потому нам надо обязательно переходить в шестой технологический уклад вместе с лидерами. Потому нужно больше финансировать науку, институты развития технологий.

Германия заявила о готовности содействовать переговорам между афганским правительством и талибами

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна готова оказать содействие продвижению переговоров между афганским правительством и движением «Талибан» (запрещено в РФ).

На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео глава немецкого МИД подчеркнул, что ФРГ находится в тесном контакте с США по поводу ситуации в Афганистане.

«Я обещаю Майку Помпео, что Германия будет готова выступить в качестве модератора мирного процесса между талибами и афганским правительством», — цитирует Мааса телеканал «Ариана-ТВ».

Как уже сообщал «Афганистан.Ру», на этой неделе исполняющий обязанности министра иностранных дел ИРА Идрис Заман принял делегацию Германии, возглавляемую государственным секретарём Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Мартином Йегером.

В ходе мероприятия и.о. министра обсудил с немецкой делегацией вопросы возобновления мирного процесса, в частности, представил проект дорожной карты мирного процесса, разработанный президентской администрацией в конце октября.

Напомним, что межафганская встреча при участии представителей официального Кабула и движения «Талибан» должна состояться в Китае в ближайшее время. Изначально открытие данного мероприятия готовилось 28 октября, однако впоследствии встреча была перенесена.

IISS: В Сирии иранцам помог «афганский» опыт

Сформированные из афганских и пакистанских шиитов иррегулярные формирования, которые использовал Иран в ходе сирийского конфликта, понесли наибольшие потери среди лояльных официальному Дамаску сил. Такие выводы содержатся в свежем докладе Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, который посвящен иранской стратегии на Ближнем Востоке. Причиной, как считают исследователи, стало низкое качество подготовки. Афганские силы под флагом бригады «Фатимиюн» использовались Ираном в Сирии наряду с пакистанскими, собранными в бригаду «Зайнабиюн». «Эти боевики, как правило, получали только базовую боевую подготовку и, следовательно, несли самые большие потери», – говорится в докладе.

Авторы исследования полагают, что в числе переломных моментов для сирийского конфликта – решение иранского руководства собрать «новую силу из большой общины афганских беженцев, которые проживают в Иране, а также из хазарейских шиитов».

Причиной использования шиитских добровольческих формирований в Сирии авторы исследования называют высокую интенсивность конфликта, с которой не смогли справится сирийские правительственные силы, а также их слабый моральный дух. «В свете отсутствия локальных (человеческих – «Афганистан.Ру») ресурсов и в свете доктринальных ограничений, которые устанавливали рамки для развертывания (за рубежом – «Афганистан.Ру») иранских сил, но не сил из третьих стран, подразделение «Кудс» (в составе Корпуса стражей Исламской революции – «Афганистан.Ру») начало использовать афганских боевиков-шиитов в конфликте», – обращают внимание британские эксперты. При этом, по их мнению, в разработке своей региональной стратегии Иран отчасти мог опираться на «тайную кампанию США в Афганистане против Советского Союза». Однако аргументов в пользу этого не приводится.

Перечисляя названия иррегулярных формирований, которые воюют в Сирии под «присмотром» Ирана, авторы исследования делают вывод, что доктрина Тегерана на Ближнем Востоке может быть «идеологически гибкой». Иран, как отмечается в докладе IISS, оказывает поддержку любой группировке, которая готова стать частью так называемой «оси сопротивления».

JLL: Инвесторы в коммерческую недвижимость ищут креативные способы получения дохода

Девелоперы по-прежнему сосредоточены на проектах смешанного использования, сочетая розничную торговлю с жилыми, гостиничными и офисными помещениями. Но появились и новые тренды.

Новые концепции в США:

В США чистое поглощение сократилось примерно на 60% в течение третьего квартала по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорят специалисты JLL.

Несмотря на это, доля вакантных площадей в Национальном торговом центре осталась неизменной на уровне 4,5%, а арендная плата выросла на 5,5% в годовом исчислении

Одним из ярких моментов остается рост спроса на оздоровительные продукты и услуги (в частности, фитнес) среди молодёжи. Это привело к волне новых бутиков и нишевых фитнес-концепций: количество фитнес-центров выросло на 23,5% с 2010 по 2019 год.

Премиум-сегмент в Европе уже не так популярен:

Розничный спрос на первоклассные помещения в Европе смягчился, что привело к снижению арендных ставок в третьем квартале 2019 года, особенно в Великобритании и Нидерландах.

Арендная плата на основных европейских улицах упала в среднем на 0,4%, что стало первым снижением с третьего квартала 2010 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе:

Более высокая избирательность и осторожность привела к сдержанному росту арендной платы на всех основных рынках.

Более сложные рыночные условия привели к тому, что арендодатели стали более сговорчивыми и чаще обращаются к лизингу.

Недавно специалисты JLL также сообщили, что в мире растёт активность инвесторов в недвижимость.

Автор: Виктория Закирова

«Государства не хотят оказаться в ситуации, когда все деньги ушли в Facebook»

Выпуск собственных криптовалют компаниями Facebook и Telegram мог бы стать поворотным моментом не только в развитии криптоиндустрии, но привести к изменению привычной нам системы проведения платежей.

Борис Соловьев

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) фактически заблокировала ICO сначала Facebook, а не так давно и Telegram. Об этом «Финансовая газета» поговорила с президентом АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов» профессором, доктором экономических наук Артемом Генкиным.

– Так в чем же причины такой позиции SEC? Неужто американский регулятор испугался конкуренции криптовалютчиков в платежной сфере с классическими банками?