Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С подготовкой проблем нет

Интервью с вице-президентом Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрием Довгаленком

ХУ ЧЖЭНЬТАО

4 февраля в Китае начнутся зимние Олимпийские игры, за которыми последует Паралимпиада. Соревнования пройдут в Пекине и Чжанцзякоу (пров. Хэбэй), и от Беларуси на них приедет большая делегация с сильными спортсменами. Как сборная Беларуси готовится к состязаниям? С какими сложностями сталкивается? Об этом в интервью журналу «Китай» расскажет вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Дмитрий Довгаленок.

«Китай»: Как сборная Беларуси готовится к пекинским Олимпийским играм? Кто приедет представлять страну на соревнованиях?

Дмитрий Довгаленок: Сейчас сборная готовится в плановом режиме. Наши спортсмены будут выступать примерно в пяти-шести видах спорта. В лыжных дисциплинах мы уже завоевали лицензию. Сейчас на подходе лыжный фристайл, биатлон и конькобежные дисциплины, там белорусы уже начали борьбу за лицензию. С подготовкой у нас проблем нет, зато есть сложности в организационной плоскости, и они связаны с доставкой делегации в Китай и возвратом обратно, а также с теми требованиями, которые выставил НОК Беларуси по прохождению ПЦР-тестов на коронавирус и заполнению бюллетеней.

«Китай»: Что Вы предлагаете улучшить в процессе размещения и организации проезда тренеров и спортсменов во время Олимпийских игр?

Дмитрий Довгаленок: В мире существуют ограничения на перелеты, но нам хотелось бы, чтобы оргкомитет нашел возможность упростить доставку аккредитованных спортсменов и административного персонала в Китай. Дело в том, что сейчас мы вынуждены лететь с пересадкой в Москве или Стамбуле, тогда как нам хотелось бы, чтобы список разрешенных авиаперевозчиков расширили и разрешили нашей национальной авиакомпании «Белавиа» доставить в Китай хотя бы часть административной группы прямым рейсом из Беларуси.

«Китай»: Насколько сложно спортсменам соблюдать меры по профилактике распространения коронавируса в преддверии Олимпиады?

Дмитрий Довгаленок: Как опытный человек, который неоднократно был шефом миссии и на летних, и на зимних Олимпиадах, могу сказать, что зимняя Олимпиада всегда сложнее, так как она проходит в те месяцы, когда бывают эпидемии. А когда в Олимпийской деревне в одном месте собирается большое количество людей и общение чаще всего происходит в закрытых помещениях, вирусы распространяются быстрее, чем летом. Спортсмены начинают болеть гриппом и другими инфекционными заболеваниями, а в этот раз еще хуже, все-таки пандемия COVID-19 никуда не ушла. Когда спортсмены слетаются со всего мира, кто-то может занести инфекцию и тем самым испортить выступления других спортсменов. Олимпиада в Токио показала, что нужно очень жестко относиться к людям, которые прилетают и сдают положительный тест на коронавирус, их нужно обязательно изолировать, ведь все хотят выступить и никто не хочет болеть.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал интервью газете Казахстанская правда где рассказал о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-кыргызского сотрудничества.

– Садыр Нургожоевич, спасибо за то, что согласились дать нам интервью.

– В начале интервью хочу сказать, что мы с большим сопереживанием восприняли недавние трагические события и скорбим вместе с братским народом Казахстана в связи с человеческими жертвами. Это большое горе, общее для всех нас.

Вы знаете, что Кыргызстан поддержал энергичные усилия Президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарт Кемелевича Токаева, по стабилизации внутриполитической ситуации и его решительные меры дать отпор спланированной террористической агрессии против Казахстана. Мы ни на минуту не сомневались в необходимости оказания помощи в этой борьбе и направили своих представителей в составе миротворческого контингента ОДКБ. Уверен, что власти Казахстана найдут и привлекут к ответственности именно тех, кто виноват в гибели людей и организации массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти. При этом в ходе разбирательств не должны пострадать невинные граждане.

Во время этих событий наше гражданское общество также проявило солидарность и мобилизовалось для поддержки народа Казахстана. Волонтеры помогали с размещением, питанием и подвозом до Кордая казахстанцев, незапланированно прибывавших в аэропорт «Манас». Меня очень радует эта человечность и дух взаимовыручки в отношениях между двумя родственными народами.

– В ноябре прошлого года состоялся очередной саммит Тюркского совета, на котором было провозглашено учреждение Организации тюркских государств. На этой встрече, где присутствовали представители исключительно братских стран, приняли участие и Вы. В целом в последнее время крепнет сплоченность в Центральной Азии, во всем тюркском мире. Не так давно Декларацию о союзнических отношениях приняли Узбекистан и Казахстан. Известно, что такой же документ и Договор о вечной дружбе подписаны и с Кыргызстаном. После своего вступления в должность Президента один из своих первых визитов Вы нанесли в Казахстан. Как станут в будущем развиваться отношения между Кыргызстаном и Казахстаном?

– В Кыргызстане приветствуют дружественный курс Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по дальнейшему укреплению кыргызско-казахстанских отношений. На нашей встрече в марте 2021 года Касым-Жомарт Токаев заверил меня, что Казахстан рассматривает Кыргызстан не только как союзника, но и в качестве братского государства, всегда готов поддержать кыргызский народ. Мы ценим это! В действительности наши братские народы всегда жили в дружбе и согласии, протягивали друг другу руку помощи, особенно в трудные времена. Кыргызы настроены жить с казахами именно так и вместе шагать в будущее!

В 2022 году будет отмечаться 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между независимыми Кыргызстаном и Казахстаном. В связи с этим мы в Кыргызстане ожидаем с ответным визитом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Будем искренне рады этому событию!

Межгосударственные отношения уверенно развиваются в духе добрососедства, союзничества и стратегического партнерства. Поэтому стоит отметить, что мой государственный визит в Казахстан проходил в благоприятной атмосфере и послужил дальнейшему укреплению доверительных отношений между многовековыми соседями. На состоявшихся переговорах было высказано единодушное мнение, что политический диалог будет регулярно поддерживаться на всех уровнях коммуникаций и в рамках уже действующих механизмов – таких как высшие Межгосударственный, Межпарламентский и Межправительственный советы. Будет продолжено активное развитие сотрудничества во всех измерениях – экономическом, гуманитарном и в сфере безопасности.

Наши страны совместно противостоят новым вызовам и угрозам из-за известных событий на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также коронавирусной пандемии, которая серьезно подорвала общественное здоровье и экономику. В текущем году Кыргызстан и Казахстан завершат реализацию комплексной программы сотрудничества. В 2022 году также состоятся Дни культуры Кыргызстана в Казахстане, которые, несомненно, поспособствуют подъему духовного и культурного единства братских наций.

У нас одинаковые или во многом схожие позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, мы тесно взаимодействуем и поддерживаем друг друга в таких международных, региональных и интеграционных организациях, как ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, ОТГ. В свое время Кыргызстан поддержал проведение в Казахстане первой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Кстати, мы готовимся к проведению Четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии летом 2022 года.

Рассчитываю, что в ближайшие год-два стратегическое партнерство Кыргызстана и Казахстана поднимется на качественно новый уровень развития и будет поистине уникальным, образцовым. Со своей стороны Кыргызская Республика приложит для этого все усилия!

– Казахстан – один из крупнейших торговых партнеров Кыргызстана и входит в число главных инвесторов страны. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более 1 миллиарда долларов США. С целью повышения товаро-пропускной способности пограничных пунктов для усиления взаимных торговых связей проводятся различные мероприятия. Каковы темпы товарооборота между двумя государствами? Чем привлекает казахстанский рынок кыргызских предпринимателей? В какие сферы вкладываются казахстанские инвесторы в Кыргызстане?

– Наращивание торгово-экономической кооперации с уважаемыми соседями является приоритетом нашей внешнеэкономической политики. Кыргызстан окружен странами с мощной экономикой и емкими рынками, я имею в виду прежде всего Китай, Казахстан и Узбекистан. Конечно, это естественное преимущество открывает нам широкие возможности для многоцелевого торгово-инвестиционного сотрудничества.

Казахстан является одним из наших основных внешнеэкономических партнеров. После начала коронавирусной пандемии впервые в этом году зарегистрирован рост объемов двусторонней торговли (на уровне 900 миллионов долларов) и прямых казахских инвестиций (на уровне 38,7 миллиона долларов).

Сегодня казахстанский бизнес в Кыргызстане работает в финансово-банковском секторе, горнорудной отрасли, пищевой индустрии, сфере торговли и услуг, коммуникаций и связи. На кыргызско-казахском бизнес-форуме, организованном во время визита, у меня была возможность встретиться с руководителями крупного бизнеса Казахстана и пригласить их активно инвестировать в выгодные проекты в гидроэнергетике, сельскохозпереработке, туризме и других сферах Кыргызстана.

При этом надо отметить, что имеющиеся потенциальные возможности в торговле и экономике в целом все еще не используются в полной мере. В связи с этим 9-е заседание Кыргызстанско-казахстанского межправительственного совета, которое состоялось в апреле 2021 года в селе Кордай, рассмотрело общие подходы к расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе активизации инвестиционного, приграничного и межрегионального сотрудничества.

Например, для оживления торговли будет проведен Первый межрегиональный форум и осуществлено строительство оптово-распределительных центров в Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана, индустриального торгово-логистического комплекса и медицинских референс-лабораторий экономического коридора Алматы – Бишкек. Завершена модернизация и открыт пункт пограничного пропуска «Ак-Жол – Кордай». На очереди – модернизация контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек – Карасу». Кроме того, на уровне заместителей глав правительств образована рабочая группа, которая занимается урегулированием препятствий и определяет перспективные направления торгово-экономической кооперации. В ближайшее время будет реализован потенциал двусторонней торгово-экономической кооперации, включая новые взаимовыгодные проекты.

– Отношения между Кыргызстаном и Казахстаном развиваются на высшем уровне. В прошлом декабре в Бишкеке побывал с рабочим визитом председатель Кабинета министров Казахстана. Было подписано множество документов. Как Вы считаете, какие еще есть нерешенные вопросы?

– По моему мнению, между Кыргызстаном и Казахстаном нет и принципиально не должно быть нерешаемых вопросов. У стран есть разные подходы и видения по вопросам двусторонней повестки дня, и это вполне нормально. Мы на равных говорим, слушаем друг друга и находим взаимоприемлемые решения.

Например, с началом вакцинации ситуация с коронавирусом в Кыргызстане стабилизировалась. В связи с этим мы сейчас ведем переговоры с властями Казахстана с целью снять ограничения для кыргызских транзитных грузоперевозчиков и граждан, следующих в Казахстан наземным путем. Мы считаем, что наличие сертификата вакцинации и действующего ПЦР-теста может быть достаточным основанием для беспрепятственного въезда в Казахстан. По моему убеждению, между Кыргызстаном и Казахстаном не должно быть никаких барьеров – ни условных, ни фактических.

И я уверен, что у нас все получится, так как у нас есть и желание, и стремление, и политическая воля развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям.

– Сегодня, когда проблема изменения климата становится все более очевидной, вопрос водообеспечения приобретает особую остроту. А ведь истоки рек Талас и Шу расположены в Кыргызстане. Что делается для снижения урона от этих перемен и для их предотвращения? Какое место занимают в нашем двустороннем сотрудничестве вопросы климатических изменений и вообще экологии?

– Как вы правильно заметили, в последние годы изменение климата стало очень важным глобальным вызовом. Кыргызстан как горная страна серьезно ощущает его негативные последствия. Некоторые из них напрямую связаны с дефицитом воды. Известно, что сегодня в Кыргызстане вечные снега и ледники тают, и водно-энергетические ресурсы сокращаются.

Если эти вопросы не будут решены с помощью международного сообщества, а также посредством «климатического» финансирования, острая нехватка воды может стать фатальной не только для нашего государства, но и всей Центральной Азии. Поэтому, учитывая важность защиты ледников и снежных горных вершин от климатических изменений, сбережения водных ресурсов, Кыргызстан выступил с рядом инициатив на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества является водно-энергетическая сфера, где уже есть положительный опыт взаимодействия по рекам Шу и Талас, накопленный с 2000 года. В рамках этого механизма взаимодействия ожидается, что стороны будут участвовать в других согласованных мероприятиях по возмещению затрат на эксплуатацию и содержание трансграничных водных объектов пропорционально полученным объемам (такое согласование будет проводить Шу-Таласская межгосударственная комиссия по водным ресурсам).

Подытоживая сказанное, можно отметить, что в сотрудничестве между Кыргызстаном и Казахстаном вопросы экологии и изменения климата с каждым годом будут становиться все более актуальными.

Беседовал Дархан Қыдырәлі

Экс-премьер Литвы: Ущерб от отказа транзита белорусских удобрений превысит миллиард евро

Ущерб, который понесет Литва после отказа от транзита белорусских калийных удобрений превысит €1 млрд, считает экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис. По его словам, к такому ущербу приведет расторжение договора о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский морской порт удобрений производства «Беларуськалия», потеря железной дорогой и портом доходов, увольнение работников плюс невыполнение соглашений с третьими странами, куда должны были доставляться эти удобрения, и будущие претензии, которые наверняка будут, судебные издержки, передает ТАСС.

При этом Сквернялис высказал недоумение по поводу выводов правительства, согласно которым транзит белорусских удобрений является угрозой для национальной безопасности Литвы. «Не вижу никакой угрозы в том, что через Литву следуют вагоны с удобрениями. Это надуманная угроза», — заявил Сквернялис.

12 января, уточняет rupec.ru, правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против «Беларуськалия». Договор о транзите был подписан в 2018 году сроком до 2023 года. Документ предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.

«Гайдаровцы» на маршеМнение

На прошлой неделе в Москве прошел традиционный уже Гайдаровский форум.

Само мероприятие хоть в чем-то и ожидаемое, но всегда интересное и новаторское. В этот раз на площадках форума не было недостатка в дискуссионных темах: энергопереход и климатическая повестка, здравоохранение и коронавирусная пандемия, экономическая интеграция на евразийском пространстве, новая инфраструктура и развитие автомобильных магистралей, комфортная городская среда и строительство нового жилья, цифровые аспекты развития экономики и другие.

Темы действительно масштабные, тем более что обсуждались они не только в национальном, но и в мировом контексте — Гайдаровский форум-2022 прошел под лозунгом «Россия и мир: Приоритеты». Можно смело утверждать, что в прошедшем году климат и энергопереход уже прочно заняли свое место в повестке российского ТЭК: так, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс вполне обоснованно указал на то, что принятая в России «Энергетическая стратегия до 2035 года» неправильна и она была разработана без учета вопросов энергоперехода. По мнению Анатолия Чубайса, энергетическую стратегию нужно пересматривать, поскольку она уже не соответствует состоянию мировой энергетической отрасли. Чубайс также подчеркнул, что на основе этого уже устаревшего документа по-прежнему планируется развитие нефтяной, газовой и угольной отрасли, а также электроэнергетики. По словам Чубайса, к счастью, уже есть поручение президента о пересмотре энергостратегии до 2050 года, и в новом документе появятся новые цели и компоненты, учитывающие вызовы нового времени.

Со спецпредставителем, отвечающим за международные связи по устойчивому развитию, трудно спорить — действительно, мировая экономическая и энергетическая повестка существенно поменялись за прошедший год, и энергетическая стратегия, принятая в 2020 году с параметрами до 2035 года, уже не соответствует задачам, стоящим перед российской экономикой и энергетической отраслью.

И тем не менее наиболее актуальные темы в рамках развития отечественного ТЭК на форуме, на наш взгляд, озвучил не Анатолий Чубайс, а вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин. Первый затронул вопросы интеграции на Евразийском континенте. Алексей Оверчук поделился планами по дальнейшему развитию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам вице-премьера, в рамках ЕАЭС будут активно развивать кооперационные цепочки, транспортно-логистические проекты, а также большое внимание планируется уделять развитию цифровых и гуманитарных основ союза. По проблематике евразийской интеграции мы уже высказывались в предыдущих материалах — все звучит очень позитивно в планах, но на практике возникает большое количество вопросов по интеграционным механизмам, в частности в вопросах ценообразования на рынках энергоресурсов стран-членов ЕАЭС.

И, наконец, вице-премьером Маратом Хуснуллиным был озвучен план развития дорожной инфраструктуры. По его словам, правительство предложит частным инвесторам заняться развитием инфраструктуры вдоль строящейся трассы «Москва – Казань». Вице-премьер подчеркнул, что дорожная инфраструктура должна работать в первую очередь на сокращение времени в пути. Также г-н Хуснуллин отметил новую важную деталь в проектах по строительству автомагистралей: по его словам, ранее при строительстве платных дорог денег на оснащение их заправками не хватало. Сейчас все это учитывается в планах строительства: на трассе «Москва – Казань» предусматривается 12 точек развития, где будут АЗС, сервисы, гостиницы и даже склады. Со слов вице-премьера, участки уже готовятся к аукционам — интерес инвесторов к развитию транспортной инфраструктуры очень большой.

Планы по строительству современных АЗС на новых трассах не могут не вызывать поддержки и одобрения у автомобилистов, но ведь вопрос создания современной заправочной и сервисной инфраструктуры не ограничивается только собственно строительством заправок и сервисных точек.

Самый важный вопрос — как этот бизнес будет функционировать в текущем экономическом и налоговом режиме? Ведь для участников рынка не секрет, что розничный сегмент рынка моторных топлив является самым проблемным — уже не первый год! Частные заправочные станции и небольшие региональные сети находятся в зоне высокого »делового риска» (назовем это так). При сложившейся ценовой конъюнктуре никто не может дать гарантии частному инвестору в стабильности и устойчивости его бизнеса, поскольку розничные цены на топливо являются предметом пристального контроля со стороны государства в силу их социально-экономической значимости. При этом, существующий механизм компенсации - так называемый «демпфер» — мягко говоря, не работает для частного розничного бизнеса.

Вячеслав Мищенко

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Дух Воина-Победителя

о книге Владимира Анищенкова "Александр Суворов. Воспитание солдата"

Владимир Тятин

Владимир Анищенков. Александр Суворов. Воспитание солдата. М., Держава, 2021 - 64 с.

В издательстве "Держава" вышла книга, подготовленная Синодальным отделом по взаимодействию с Вооружёнными Силами России. В предисловии епископ Бронницкий Савватий пишет: «Воспитать воина это значит воспитать в его характере перспективные пути, по которым придёт его завтрашняя победа. Евангельская цитата «Победа победившая мир – Вера наша!» станет понятна если знать, что под «миром» Евангелие понимает – «похоть плоти, похоть очес и гордость житейскую» которые становятся препятствием на пути к достижению всякой цели». В своём размышлении о внутренней силе России владыка Савватий отмечает: «Западной цивилизации свойственно искать «образ будущего» потому, что в прошлое смотреть порой стыдно. Восточная опирается на прошлое потому, что не видит определенности в будущем. Русская цивилизация – это не Запад и не Восток. Россия всегда опиралась на вечное. И если Россия сегодня и в будущем не будет искать вечного, она перестанет быть собой».

Академик Академии военных наук, генерал-полковник Валерий Петрович Баранов в своём предисловии к книге пишет: «За 55 лет военной службы он принял участие почти в семидесяти крупных сражениях и боях и благодаря своей собственной подготовке, и созданной им военной системе не проиграл не одного. Его "Наука побеждать" и сегодня является основой, фундаментом наших уставов, наставлений, учебников по тактике, оперативному искусству и стратегии».

Владимир Анищенков указывает на то, что суворовская система воспитания уже два с половиной столетия прокладывает путь к достижению вершин воинского искусства. Полководцы, овладевшие этим сложнейшим искусством, являются его учениками, независимо от времени их разделяющего. Армия, пропитанная Суворовским духом, способна одерживать победу в любых обстоятельствах. Судьба самого Александра Васильевича есть наглядный пример воплощения в жизнь его идей ведущих к победе. При этом важно отметить, что собственный путь солдата он начинал с самовоспитания, с книг, прочитанных в детстве, со службы в казарме.

Казарменная жизнь сблизила молодого Суворова с простыми солдатами. Позволила понять их мировоззрение, чаяния – понять душу русского солдата. Это позволило ему в дальнейшем быть единодушным со своими подчинёнными. Помогало доносить свои намерения до самого сердца солдатского. Что в свою очередь делало солдата и офицера сподвижником своего командира. Это внутреннее единство удесятеряло силы суворовских полков.

В дальнейшем, создавая свою собственную систему воспитания, Суворов старался сочетать творческое отношение к военному делу с точным исполнением своих обязанностей. Хорошо известен случай, в котором он проявил себя образцовым службистом. Однажды, когда он стоял на посту возле императорского дворца, по саду прогуливалась Елизавета Петровна. Она приметила солдата, который лихо отдал честь, приветствуя императрицу. Узнав, что он сын генерал-аншефа Суворова, она достала серебряный рубль и предложила принять в подарок. «Не могу, - ответил часовой, - на посту запрещено принимать деньги». «Молодец, - ответила императрица, - службу знаешь». Положив монету на землю, она добавила: «Возьми, когда сменишься».

Все обретённые знания Суворову нужны были не сами по себе, а для боевой жизни. Уже первые суворовские победы были одержаны при численном превосходстве противника. Но умелый манёвр, стремительность исполнения и упорство при достижении цели позволяли ему побеждать не числом, а умением.

После Семилетней войны, в которой молодой офицер проявил себя настоящим храбрецом, Александр Васильевич был назначен командиром Суздальского пехотного полка. За несколько лет его подчинённые превратились в настоящих чудо-богатырей. Тогда же начала складываться суворовская теория воинского искусства, призванная сделать его войска всепобеждающими.

Суворовская методика основывалась на понимание души (психологии) русского солдата. Она развивала его сильные качества и нацеливала на искоренение недостатков.

Сильными сторонами русского солдата Суворов считал стойкость, способность переносить самые тяжёлые испытания. Они были выработаны в народном характере веками упорного труда при неблагоприятных климатических условиях. Взаимовыручка происходила из общинного уклада жизни. Природная сметливость развивалась необходимостью находить правильные решения в меняющейся обстановке при помощи подручных средств.

Великий русский полководец А.В.Суворов прекрасно понимал силу самосознания и воодушевлял своих воинов: «Мы – русские, и потому победим. Мы – русские. Какой восторг!»

Со временем выработанные при подготовке войск методики были собраны в уставное собрание "Полковое (Суздальское) учреждение".

Особенно ярко проявились воинские навыки русского войска, руководимого Суворовым в противоборстве с армией Османской империи, которая в то время была одной из крупнейших мировых Держав, раскинувшейся на три континента: Европу, Азию и Африку.

Победы, одержанные суворовскими чудо-богатырями над османами при Козлудже, Кинбурне, Рымнике, Фокшанах и взятии неприступной крепости Измаил вошли в анналы самых выдающихся побед мировой военной истории.

Дважды, возглавляемые им войска успокаивали волнения в Польше, входившей в то время в состав Российской империи.

Окончательный вид книга, которую мы называем "Наука побеждать" приняла в 1795 году в Тульчине, когда Суворов был главнокомандующим армии юга России. Этот военный катехизис, собравший весь опыт великого полководца в простых и ясных формулировках, сохранил свою актуальность до сегодняшнего дня. Книга состоит из двух частей: "Вахт-парад" и "Разговор с солдатами их языком".

Александр Васильевич хорошо понимал, что солдату необходимо давать только те знания, которые помогают действовать в боевой обстановке. И добивался, чтобы они были усвоены прочно. При этом поощрялось развитие сметки и находчивости, развивалась уверенность в себе. При встрече с непредвиденными обстоятельствами в бою это помогало принимать нужное решение собственным разумом и опытом. Суворовского солдата не пугали никакие неожиданности, поскольку он был к ним заранее подготовлен. Полководец стремился к тому, чтобы каждый солдат знал свой манёвр, умел действовать в любых обстоятельствах. Опытный воевода наставлял: «Солдату надлежит быть здорову, храбру, твёрду, решиму, правдиву, благочестиву».

Суворов был убеждён в том, что «безверное войско учить, что перегорелое железо точить». Для поднятия боевого духа он призывал молиться: «Молись Богу – от Него победа».

Венцом полководческого гения Суворова стали Итальянский и Швейцарский походы против революционной армии Франции. За несколько месяцев была освобождена вся северная Италия. Указом Сардинского короля Карла IV главнокомандующий союзной русско-австрийской армией Александр Васильевич Суворов-Рымникский был возведён в княжеское достоинство с титулом «Кузен короля». Император Павел Петрович написал по этому поводу Суворову: «Через сие вы и мне войдёте в родство, быв единожды приняты в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собою все почитаются роднёю». И возвёл Александра Васильевича Суворова «в знак признательности перед целым светом» в достоинство князя Российской империи с титулом «Италийского».

Представить себе каким образом русская армия смогла пройти через Швейцарские Альпы, ведя непрерывные бои с армией противника невозможно. Но это была реальность. Реальность похожая на фантастику.

Стальной характер, колоссальный военный опыт, знание солдата, способность воодушевить войска на совершение невозможного и беззаветная вера самих войск в своего предводителя стали залогом славной победы. Это было проявление высочайшего воинского искусства, высших возможностей человека.

За беспримерный по трудности и героизму поход император Павел Первый присвоил Александру Васильевичу Суворову высшее воинское звание - Генералиссимус всех Российских войск. «Ставя вас на высшую степень почестей, - писал в рескрипте император, - уверен, что возвожу на неё первого полководца нашего и всех веков». В беседе с Растопчиным император добавил: «Другому этой награды было бы много. Суворову – мало. Ему быть ангелом».

В деревеньке Пенью Паникс, где закончился беспримерный поход, установлено множество памятных досок повествующих о русском фельдмаршале А.В.Суворове. Местные жители почитают раба Божия Александра покровителем здешней церкви.

Великому триумфатору готовился в Санкт-Петербурге подобающий приём. Однако за время пути до столицы отношение к нему резко изменилось. Внятного объяснения этой перемене нет до сих пор. Ясно одно – такая личность как Суворов имела значение не только чисто военное, но и геополитическое. Вероятно, Александр Васильевич стал жертвой идеологической войны, которая велась уже тогда. Великий русский полководец, победивший во всех сражениях и завоевавший сердца большинства европейцев, стал живой легендой прославляющей Россию. Как и Юрий Гагарин в XX веке. Для антироссийской пропаганды он был крайне нежелателен. В бою Суворова пуля не брала, его убила интрига. И без того подорванное здоровье стало стремительно ухудшаться. Суворов исполнил последний долг христианина и простился со всеми. Его мысли теперь были обращены к Богу: «Долго гонялся я за славой – всё мечта. Покой души у Престола Всевышнего». 6 мая 1800 года земные дни великого полководца окончились.

Погребальную процессию сопровождало всё население Петербурга, от мала до велика. Император Павел с приближением гроба снял шляпу. Из его глаз капали слёзы. На кладбище Александро-Невской лавры надгробного слова сказано не было, но когда зазвучал псалом "Живый в помощи Вышнего" многие зарыдали. Отдавая воинские почести великому полководцу, зазвучали залпы из орудий и ружей. Родина прощалась со своим великим сыном.

На надгробной плите были выгравированы имя и даты жизни. Оказалось, что день рождения был записан с ошибкой, и тогда оставили простую надпись «Здесь лежит Суворов». Этого достаточно чтобы, прочитав эти слова, затрепетало каждое русское сердце.

***

В науке побеждать Суворов призывал, прежде всего, преодолевать свои немощи, и воспитывать Дух Победителя. Ещё до сражения суворовский солдат уже побеждал в сердце своём. Оставалось только воплотить эту уверенность в реальной битве. Этот нравственный закон у суворовцев срабатывал всегда.

Полководческий талант суворовского уровня - редкое явление в истории. Но генералиссимус А.В.Суворов оставил своим потомкам учение, которое способно утроить силы солдата и воспитать неистребимый Дух Воина-Победителя!

Российская газета-онлайн. ФТС России назвала главную проблему в торговле между странами ЕАЭС – комментарий Руслана Давыдова

Главная задача в товарообороте между странами ЕАЭС заключается в обеспечении единства таможенного регулирования на территории Союза. Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«На Россию приходится 85% всей внешней торговли ЕАЭС, и нужно выравнивать те моменты, когда участники внешнеэкономической деятельности пытаются использовать территории соседних государств для входа на российский рынок, занижая таможенные и налоговые платежи», - отметил он в своем выступлении на сессии Гайдаровского форума.

По его словам, в Стратегию-2025 развития ЕАЭС внесен соответствующий пункт по достижению единого стандарта таможенного администрирования во всех странах Союза. Стандарт должен обеспечить добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности возможность проходить контролирующие процедуры быстро и безболезненно. При этом вся сила контроля будет направлена на тех, кто пытается нарушать таможенные правила, подчеркнул Давыдов.

По словам представителя ФТС, создать благоприятные условия для свободного движения товаров позволяет автоматизация таможенных процедур. В первой половине января 2022 года, автовыпуск экспортных деклараций составил 58%, а импортных - 28%. Порядка 40% всех деклараций выпускаются полностью автоматически, а процесс таможенного декларирования становится практически незаметным для участников ВЭД.

«На декларирование товаров отводится четыре часа, поэтому мы контроль стараемся перенести на этап после выпуска товаров. Наши мобильные группы на постоянной основе работают над пресечением незаконного оборота немаркированных товаров. Так, например, за прошлый год было выявлено более 700 тысяч пар немаркированной обуви, свыше 50 миллионов пачек нелегальных сигарет», - подчеркнул Давыдов.

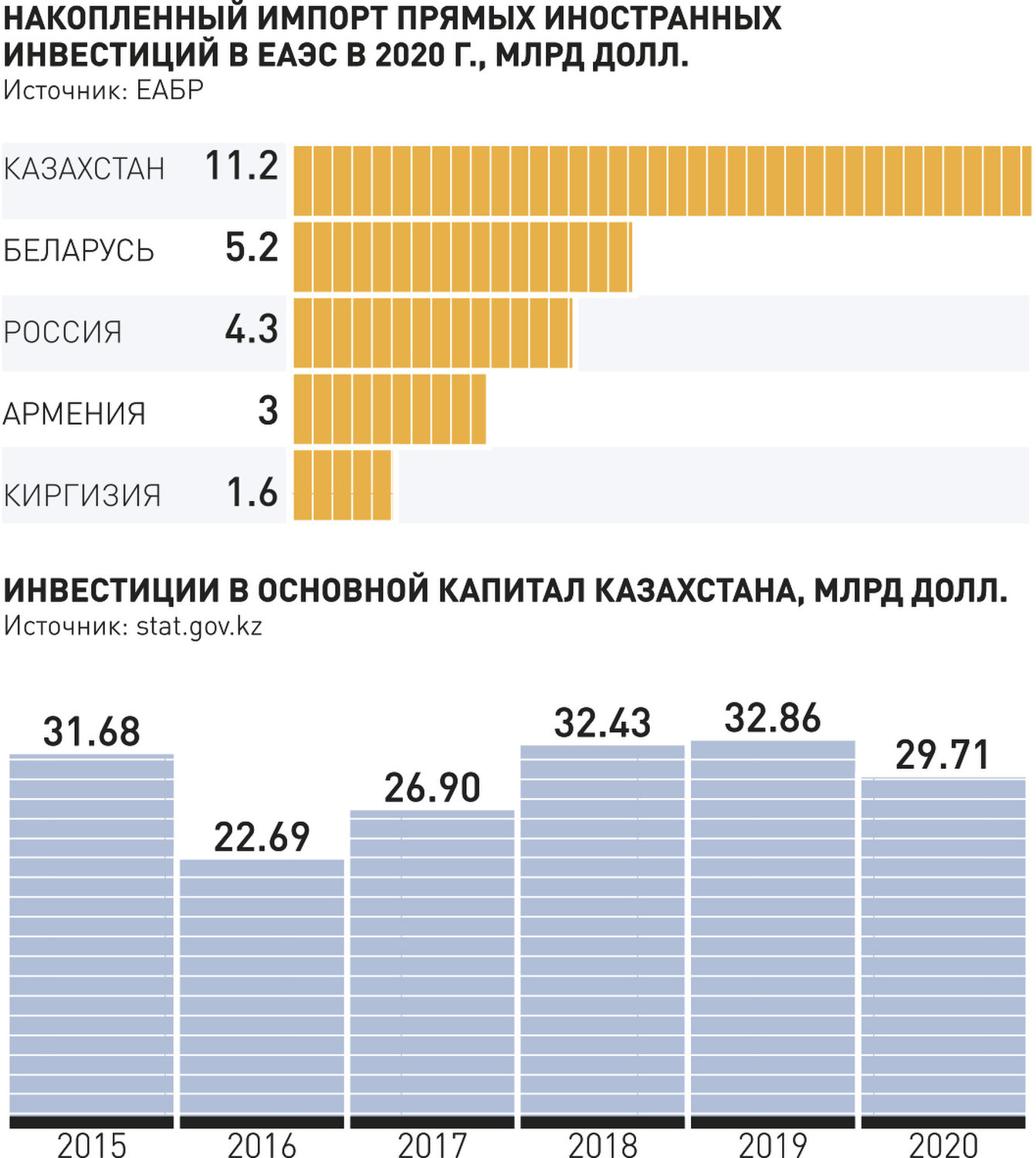

Сейчас в Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

Михаил Загайнов

Оригинал публикации: https://rg.ru/2022/01/14/fts-nazvala-glavnuiu-problemu-v-torgovle-mezhdu-stranami-eaes.html

За первые две недели нового года из Карачаево-Черкесской Республики экспортировано уже более 51 тонны молочной продукции

В январе 2022 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано более 51,171 т молочной продукции, направленной на экспорт с территории Карачаево-Черкесской Республики.

Было экспортировано сливочное масло, кефир, айран, йогурты, сметана и мацони. Продукция поставлена потребителям из Абхазии (10 партий) и Казахстана (1 партия).

Молочная продукция имела ветеринарные сопроводительные документы, оформленные во ФГИС «Меркурий». По итогам досмотров управление Россельхознадзора установило, что весь объем соответствовал требованиям технических регламентов ЕАЭС и ветеринарно-санитарным требованиям других стран.

Минздрав России принял участие в Гайдаровском форуме

Представители Минздрава России приняли участие в XIII Гайдаровском форуме «Россия и мир: Приоритеты», который прошел в Москве 13-14 января 2022 года.

Пандемия и система здравоохранения

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел сессию с главами регионов в рамках Гайдаровского форума.

Дискуссия была посвящена теме подготовки системы здравоохранения к следующей волне новой коронавирусной инфекции и выработки стратегических и тактических решений с учетом приобретенного опыта противодействия распространения COVID-19.

– Сегодня мы должны учитывать особенности течения заболевания и особенности его распространения. Мы понимаем, что наибольшая нагрузка ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова, – подчеркнул Михаил Мурашко.

На сессии «Экстренная профилактика или рутинная иммунизация?» вместе с представителями регионов выступил Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев. Рассуждая на тему своевременной эффективной иммунизации населения, он отметил, что ключевым параметром для внедрения вакцин в национальный, региональный календарь прививок или в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям являются результаты клинических исследований, оценки экспертов и актуальные данные об эпидобстановке.

— Сам подход иммунопрофилактики – это неотъемлемая часть профилактической медицины, направленная на профилактику развития инфекционных заболеваний. К профилактической медицине относится диспансеризация и ряд других направлений, которые мы прекрасно знаем. Подход к этому направлению должен быть комплексным, — особо выделил Олег Гриднев.

В рамках дискуссии участники также обсудили вопрос побуждения населения к иммунизации, они отметили необходимость донесения информации до людей об угрозах эпидемий на постоянной основе.

Участники сессии «Хронические неинфекционные заболевания: от популяционногоздоровья до высоких технологий» обсудили тему борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе, в условиях пандемии.

– Нельзя не отметить роль федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который реализуется с 2019 года. Он позволил создать лучшие условия для кардиологической и кардиохирургической служб в нашей стране, что и повлияло на сдерживание показателей смертности от сосудистых патологий, - подчеркнул замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он уточнил, что региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями были разработаны индивидуально, с учетом потребности систем здравоохранения субъектов. В частности, в стране оснастили и дооснастилисовременным медицинским оборудованием более 500 медицинских организаций, которые участвуют в оказании помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, уделили внимание бесплатному лекарственному обеспечению граждан, перенесших сосудистые катастрофы.

Также Евгений Камкин подчеркнул особую важность прохождения углубленной диспансеризации, так как она позволяет выявить заболевания и состояния, которые могли возникнуть или усугубиться на фоне перенесенного ковида. По его мнению, диспансеризация является важным инструментом управления здоровьем.

Болезни системы кровообращения по-прежнему занимают лидирующее место в структуре смертности во всем мире. Вместе с тем российской системе здравоохранения на протяжении последних 15 лет удавалось успешно справляться с этим вызовом.

– В Российской Федерации за период с 2005 по 2019 год наблюдалась отчетливая тенденция к росту ожидаемой продолжительности жизни. Эксперты связывают это в большей степени со снижением в России смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирусная инфекция несколько отбросила нас с траектории устойчивого прироста ожидаемой продолжительности жизни, однако пандемия COVID-19 ускорила развитие цифровых технологий в здравоохранении, — заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Евгения Котова.

По ее словам, сегодня, с учетом инструментов предиктивной аналитики, возможно формирование абсолютно новых подходов к управлению общественным здоровьем.

Орфанные заболевания, неонатальныйскрининг и «Круг добра»

Сессия «Редкие правила. Обеспечение помощи орфанным пациентам», посвященная вопросам лекарственного обеспечения и организации медицинской помощи пациентам с орфаннымизаболеваниями, состоялась с участием Первого Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко. Он рассказал об увеличении объемов помощи пациентам с тяжелыми жизнеугрожающимизаболеваниями. Благодаря фонду «Круг добра» осуществляется закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также средств для реабилитации и лечения пациентов с орфаннымизаболеваниями.

— На сегодняшний день более 2 тысяч детей получили помощь от «Круга добра», и финансирование с каждым годом увеличивается. В 2021 оно составило 60 млрд рублей, более 70 млрд предполагается на 2022 год, - сообщил Виктор Фисенко.

Он также напомнил, что ведется работа по расширению перечня заболеваний в рамках неонатального скрининга. Это позволит диагностировать у новорожденных заболевания на ранних этапах и начать своевременное лечение для предотвращения развития серьезный осложнений.

— Благодаря неонатальному скринингу мы имеем тысячи спасенных жизней, потому что своевременное выявление – это своевременное начало лечения, предотвращение глубокой инвалидизации человека и сохранение высокого качества жизни. Сейчас принято решение, чтобы расширить перечень скрининга до 36 заболеваний, — рассказал Виктор Фисенко.

Доступность лекарств

Сессия форума «Переосмысление национальной системы здравоохранения» посвящена вопросам доступности медицинской помощи и повышению устойчивости всех организаций области здравоохранения. В ней принял участие Первый заместитель Министра Здравоохранения Российской Федерации Владимир Зеленский.

В своем выступлении он отметил необходимость работы с молодым населением в части продвижения здорового образа жизни, однако, по его мнению, положительный эффект в показателях здоровья населения и снижении нагрузки на систему здравоохранения будет ощутим лишь в долгосрочной перспективе. Отдельно Владимир Зеленский напомнил о важности привлечения новых, высококвалифицированных медицинских кадров во всех регионах России.

— Мы должны иметь возможность находить, в том числе, внешние ресурсы, понимая, что система за счет своей эффективности в долгую обеспечит возврат этих инвестиций. Ну и конечно, нам действительно нужно инвестировать в медицинские кадры, — отметил Владимир Зеленский.

Вопросы создания инновационных лекарственных препаратов, а также повышения их доступности для населения России обсуждались на сессии «Новые форматы лекарственного обеспечения» с участием заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Сергея Глаголева. Замглавы Минздрава России подчеркнул, что развитие регуляторного пути обеспечения доступности лекарственных препаратов инновационного типа заметно улучшилось на фоне пандемии коронавируса. В том числе значительно изменились принципы регулирования рынка лекарственных препаратов.

— Мы в значительной мере изменили восприятие процедур допуска лекарственных препаратов, быстро адаптировались к изменению регуляторного ландшафта. Удалось модифицировать наши механизмы вывода препаратов на рынок, создав первую в пространстве СНГ и ЕАЭС схему условной регистрации лекарственных средств. Она позволила примерно за год вывести на рынок лекарственные препараты для лечения всех стадий развития коронавирусной инфекции – от вакцин для профилактики до противовирусных препаратов и препаратов для лечения цитокинового шторма, - отметил Сергей Глаголев.

Он добавил, что успехи были достигнуты благодаря внедрению жестких условийпострегистрационных исследований препаратов и развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая охватывает, в том числе, регистр вакцинированных от COVID-19 и регистр заболевших.

Промежуточный ход удался

«Ультиматум Путина» загнал Запад в геополитический цугцванг

Владимир Винников

Поле боя — Запад

Трёхраундовые консультации по проблемам глобальной и европейской безопасности, прошедшие 10 января 2022 года в Женеве (Россия — США), 12 января — в Брюсселе (Россия — НАТО) и 13 января — в Вене (Россия — ОБСЕ), завершены. И оценки их итогов «за бугром», мягко говоря, неоднозначны. В целом преобладает точка зрения, согласно которой участники «сыграли вничью» или даже «безрезультатно». Западные «ястребы», чьё мнение разделяет и российская оппозиция, утверждают, что поле боя осталось за ними, а «Путина осадили и поставили на место», поскольку пакет российских предложений от 17 декабря 2021 года полностью принят не был, и угрозы «военно-технического ответа» со стороны Кремля так и останутся пустыми словами. Часть же иностранных массмедиа — небольшая, хотя достаточно авторитетная, — утверждает, что сам факт прошедших консультаций является победой России, поскольку раньше никто с ней по данному поводу вообще разговаривать бы не стал. «Путин побеждает, ничего не делая» (Bloomberg) и вообще, лучше бы признать за «русским медведем» статус великой державы, по крайней мере, до той поры, пока не решатся проблемы коллективного Запада с «красным драконом» КНР.

Но делать какие-то однозначные выводы пока рано. Хотя бы потому, что история с «путинским ультиматумом», как называют на Западе пакет российских предложений по безопасности, вовсе не завершена. США и НАТО пообещали направить в МИД РФ соответствующие письменные ответы, и есть сигналы о том, что данные ответы должны уложиться в месячный срок от публикации текста российских предложений. Но уже понятно, что ничего принципиально нового там не будет: «собирать манатки и возвращаться к ситуации 1997 года» (Сергей Рябков) коллективный Запад явно не собирается. «С какого перепугу Москва решила, что США запросто отдадут ей плоды победы в холодной войне?» — эти слова возглавлявшей американскую делегацию заместителя госсекретаря, «серебряной лисы» Венди Шерман, якобы прозвучавшие на женевских консультациях, лучше всего иллюстрируют данную позицию. Хотя и выходить из переговорного процесса с Россией ни США, ни НАТО не хотят — видимо, полагая, что пока такой диалог продолжается, можно будет под этим прикрытием делать то, что им нужно, поскольку на открытую конфронтацию наша страна не пойдёт. Скорее всего, этим обстоятельством и объясняются те аплодисменты, которыми представители 30 стран НАТО встретили появление в Брюсселе российской делегации, — они аплодировали не ей, а себе любимым, которые этого добились.

В данном отношении весьма показателен такой дипломатический момент, как место проведения переговоров. Обычно его называет победившая сторона. Если же таковой явно не просматривается, то в выигрыше по умолчанию считается та сторона, которая выступает хозяйкой переговорной площадки. С этой точки зрения США и их союзники — в безусловном выигрыше. В Женеве консультации проходили в здании американского представительства, о Брюсселе как городе, где размещена главная штаб-квартира НАТО, и говорить не приходится, Вена же после отставки федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца даже «нейтральный» для России статус утратила. Но значит ли это, что Россия «пошла в Каноссу», то есть на поклон коллективному Западу? Разумеется, ничего подобного. Даже статуса «переговоров» эти дипломатические мероприятия, прошедшие на уровне замминистров, с российской стороны удостоены не были — всего лишь консультации. Не менее, но и не более того. Парламентёры на поле боя. А значит, полем боя сегодня по факту являются Женева, Брюссель и Вена. И это, в общем-то, говорит само за себя.

Всё или ничего

Если возвратиться к причинам появления «ультиматума Путина», то это будут «красные линии», впервые обозначенные на российско-американских переговорах высшего уровня в Женеве 16 июня, а затем уточнённые в ходе видеосаммита двух лидеров 7 декабря. В обоих случаях инициатива таких контактов исходила от президента США, а в начале декабря, непосредственно перед видеосаммитом (и, похоже, в обеспечение его), американская сторона даже совершила целый ряд символических действий в пользу России: отклонила иск экс-акционеров ЮКОСа на сумму 50 млрд долл., а также сняла из бюджета 2022 года санкции против газопровода "Северный поток — 2" и фигурантов «списка Навального». Как заявил впоследствии российский лидер, пакет российских предложений по безопасности был сформирован в соответствии с просьбой Джо Байдена.

Правда, входил ли в эту просьбу формат «всё или ничего», в котором был выдержан текст от 17 декабря, до сих пор неизвестно. Скорее всего, нет, поскольку сами адресаты «взяли паузу», зато в западном медиапространстве российские предложения сразу были охарактеризованы как «неприемлемые», а их тон — как «недопустимый». И подобная ситуация длилась дней десять, пока в США не заявили, что 10 января встреча с Россией состоится в Женеве. После этого уже президент России затребовал разговора со своим американским коллегой. И такой разговор состоялся в предновогоднюю ночь с 30 на 31 декабря по московскому времени. Его содержание — и это было оговорено заранее — предавать огласке не планировалось. Стало известным лишь то, что Байден неоднократно упоминал о недопустимости начала ядерной войны, а также настаивал на особой ответственности РФ и США за глобальную стабильность, предупреждая Путина о введении новых санкций, на что получил ответ о возможности полного разрыва в таком случае российско-американских отношений. Но уже тогда было ясно, что основное содержание прошедшего разговора к этим темам не сводилось.

И только сейчас, в свете всего комплекса событий, произошедших за первую половину января, можно предположить, что президент России добивался от своего собеседника более конкретной информации, но Байден ссылался на необходимость завершить консультации США со своими партнёрами по НАТО. В качестве гарантий своей доброй воли «сонный Джо» мог дать согласие на подписание документа, теперь известного как Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года. В данной связи стоит подчеркнуть, что формат «Большой пятёрки» из стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето является одной из личных инициатив президента России, которую он настойчиво продвигает к воплощению в политическую реальность. И упомянутое Совместное заявление, несомненно, стало первым весомым результатом его усилий в данном направлении. А последняя фраза этого документа: «Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», — вообще напрямую перекликается с «ультиматумом Путина».

Но было бы верхом наивности предполагать, что дальше всё пойдёт без сучка и задоринки, что поставленные Россией перед дилеммой «всё или ничего» США и их союзники согласятся на выбор одного из двух вариантов ответа, поскольку и тот, и другой категорически неприемлемы для него — правда, по разным причинам. Вариант с принятием всех российских предложений действительно означал бы, что «великая победа свободного мира над советским тоталитаризмом в холодной войне» аннулируется в одностороннем порядке, поскольку за возвращением статус-кво 1997 года может последовать и требование восстановить статус-кво 1987 года и что угодно ещё. А отказ от этих предложений дал бы старт новой конфронтации между Россией и коллективным Западом, к которой последний сегодня просто не готов (особенно в варианте неядерной войны). К тому же, такая конфронтация усилила бы позиции Китая, развязав ему руки не только относительно Тайваня, но и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Попытка американского «товарища волка» выскользнуть из такого капкана, в который он угодил, была просто неминуемой. И это, конечно же, произошло.

«Казакша курес»

Разумеется, политикам из Вашингтона было прекрасно известно, что новогодне-рождественская пауза в России, длящаяся в этом году минимум до 10 января, — не чета западному Рождеству, что это — «мёртвый сезон», в котором очень многое становится на паузу, и страна во многом теряет управляемость. На эту паузу, собственно, и был сделан расчёт, когда 2 января начались вроде бы локальные протестные акции в Западном Казахстане — якобы из-за двукратного повышения розничных цен на сжиженный газ как самую популярную и дешёвую «автогорючку» в тех местах. Но буквально сразу же, за несколько дней, без всякой «раскачки» эти протесты перекинулись на весь Казахстан, уже под политическими лозунгами типа «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), направленных лично против елбасы (Лидера нации) Нурсултана Назарбаева, — и сопровождались массовым насилием, особенно в прежней столице Казахстана Алма-Ате.

Все комментаторы этих событий отмечали: это была не классическая «цветная революция», но как будто ускоренная перемотка её, с выпадением множества абсолютно необходимых кадров наподобие широкой поддержки западными политиками и СМИ «народа, восставшего против преступной власти». Но вопрос о том, кто, как и с какой целью осуществлял эту перемотку — или, вернее, имитацию — практически вообще не ставился. Но если предположить, что вся эта казахстанская история была затеяна как наглядная демонстрация реальных возможностей коллективного Запада в регионе Центральной Азии, где эти возможности после бегства США из Афганистана находятся под огромным вопросом, — очень многое становится на свои места. В нашей культуре есть популярный мем «борьба нанайских мальчиков», означающий имитацию настоящей схватки одним человеком. В начале января эта «борьба нанайских мальчиков» проходила в костюмах «казакша курес» (национальной казахской борьбы), с жузами и мамбетами. После обращения действующего президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за помощью к ОДКБ такую помощь решено было оказать, и в течение суток три тысячи российских десантников, а также военнослужащие Армении, Белоруссии и Киргизии высадились в Казахстане, взяв под охрану ряд критически важных объектов. После чего сеанс «казакша курес» был прекращён так же быстро, как и начался. Здесь нет смысла разбирать данную ситуацию в деталях, включая роль КНР, Великобритании, Турции и т.д., — достаточно констатировать тот факт, что выбраться из капкана с казахстанской помощью у США не получилось.

Спринт вместо марафона

Дальнейшее развитие событий было, как говорится, немного предсказуемым. Целиком принять пакет российских предложений американцы не могли, игнорировать или отвергнуть его — тоже. Поэтому иного пути, кроме усиления неопределённости и размывания ответственности, у них не оставалось. И если бы целью Москвы было услышать «да» или «нет» от коллективного Запада во главе с США, то российским делегациям после Женевы ехать в Брюссель, а тем более — в Вену, не было бы вообще никакой нужды. Но они туда поехали, следовательно, не с содержательной, а с ритуальной целью: выслушать всех евросоюзников США и занести все их высказывания в соответствующую базу данных. Это, знаете ли, тоже большое искусство, и замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, сына первого замглавы КГБ СССР Виктора Грушко, было бы совершенно неадекватно обвинять в плаче Ярославны по якобы утерянным хорошим отношениям России с Западом. «Позитивная повестка дня, которая у нас существовала: борьба с терроризмом, содействие силам по совместной безопасности в Афганистане, борьба с наркотиками, подготовка афганских кадров, борьба с пиратством и многое другое, — всё это осталось в прошлом, и мы понимаем, почему это было сделано, — потому что такое сотрудничество никак не вписывается в этот новый разворот к старому НАТО», — здесь всего лишь констатация факта и указание на то, что выбор сделан нашими западными «партнёрами» и никем иным.

«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если это будет устрашение — значит, это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, значит, это будет поиск уязвимостей НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», — подчеркнул Александр Грушко.

Всё это теперь подтверждено множеством соответствующих высказываний со стороны США, НАТО и ОБСЕ. Так, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО было и остаётся краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе и что каждая страна вольна сама выбирать свой путь. «Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации», — сказал он. А постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что НАТО не вернётся к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению альянса на восток за счёт бывших социалистических стран и постсоветских республик. И так далее, и тому подобное.

Суммировав всё это, Россия заявила, что в сложившихся условиях не видит смысла продолжать консультации по безопасности, тем самым ограничившись дипломатическим спринтом вместо ожидаемого западными «партнёрами» дипломатического марафона, но готова немного подождать получения от США и НАТО обещанных письменных ответов на свои предложения. Характер этих ответов никаких сомнений не вызывает, и можно с уверенностью говорить о том, что дипломатическое измерение конфликта уже исчерпано и переходит в измерение военно-техническое, которое вряд ли будет ограничиваться размещением российских ракет, включая крылатые и гиперзвуковые, чей радиус действия покрывает большую часть территории США, на Кубе, а также в Венесуэле или в Никарагуа. Помимо этого очевидного и первоочередного варианта, который, скорее всего, уже реализован, возможны и другие, связанные с использованием противокосмического оружия, систем радиоэлектронной борьбы и чего-либо ещё, пока именуемого «вооружениями на основе новых физических принципов». Не стоит также сбрасывать со счётов возможность того, что ряд суверенных стран мира неожиданно решат изменить выбор своего пути, причём не в пользу НАТО, а в пользу России, сколь бы странным ни выглядело такое предположение сегодня.

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря промежуточному ходу, сделанному в виде «ультиматума Путина», Россия аккуратно поставила своих западных «партнёров» в положение геополитического цугцванга, беспроигрышного выхода из которого для них пока не просматривается.

P.S.

Наши западные «партнёры», вопреки своим обещаниям, не стали даже соблюдать сроки ответа на пакет российских предложений по гарантиям безопасности. Официальных документов от США и НАТО пока не поступило, зато в заявлении внешнеполитической службы ЕС (куда Россия вообще не обращалась) говорится следующее: «Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отвергли российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе и подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по этому и другим вопросам между США и ЕС, представляя сильный, чёткий и единый трансатлантический союз». По дипломатическим меркам, это откровенное хамство, на которое следует ждать адекватного ответа российской стороны.

Какие страны выбирает рыбный экспорт

В 2021 г. отечественные компании отправляли рыбо- и морепродукцию в 62 государства, приводит данные Россельхознадзор. В ведомстве отмечают, что экспорт на рынки многих европейских, азиатских и африканских стран значительно вырос.

В Россельхознадзоре ссылаются на информационную систему ведомства ФГИС «Аргус». По ее данным, в сравнении с 2020 г. поставки в Японию выросли на 93% — с 41,7 тыс. до 80,6 тыс. тонн. Объемы рыбы и морепродуктов, отправленных в Республику Корея, увеличились на 49% — с 627 тыс. до 935,2 тыс. тонн.

В прошедшем году существенно вырос объем экспорта рыбы и морепродуктов в европейские страны, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства. Поставки в Норвегию увеличились в 2,5 раза (с 8 тыс. до 18,2 тыс. тонн), в Германию — в 2,7 раза (с 7,3 тыс. до 20,2 тыс. тонн), в Польшу — в 2,2 раза (с 3,9 тыс. до 8,7 тыс. тонн), во Францию — в два раза (с 4,3 тыс. тонн до 9,1 тыс. тонн), в Португалию — тоже вдвое (с 1,4 тыс. тонн до 3 тыс. тонн), в Великобританию — на 42% (с 4,9 тыс. тонн до 7 тыс. тонн), в Испанию — на 24% (с 4,4 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн).

Отмечено, что на стабильно высоком уровне сохранился экспорт в Нидерланды — 116,1 тыс. тонн (в 2020 г. — 119,9 тыс. тонн).

На африканском континенте крупным покупателем российской рыбопродукции стала Нигерия. Она импортировала 32,2 тыс. тонн — это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году.

В странах СНГ рыбный импорт из России нарастили Узбекистан — на 89% (с 1,3 тыс. до 2,5 тыс. тонн), Таджикистан — на 59% (с 2,2 тыс. до 3,6 тыс. тонн), Молдова — на 24% (с 1,3 тыс. до 1,7 тыс. тонн), Белоруссия — на 21% (с 40,3 тыс. до 48,8 тыс. тонн), Казахстан — на 18% (с 18,4 тыс. до 21,8 тыс. тонн) и Киргизия — на 6% (с 40,3 тыс. до 48,8 тыс. тонн).

По информации Россельхознадзора, экспорт на Украину сохранился на уровне предыдущего года — 32,2 тыс. тонн.

Ведомство обратило внимание на масштабную работу по восстановлению прежнего объема поставок рыбопродукции в Китай. «Осуществлена перерегистрация российских производителей и перевозчиков. В одобренный КНР список уже включены более 1 тыс. российских компаний», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Кроме того, к достижениям 2021 г. отечественная ветеринарная служба отнесла получение права поставок рыбы на внутренний рынок Вьетнама, а также различной рыбной и морской продукции в Эквадор, Анголу, Таиланд и Ирак.

Fishnews

"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года

Текст: Екатерина Забродина

Почему именно сейчас Россия поставила вопрос ребром о гарантиях безопасности перед США и НАТО, что Москва считает для себя "красными линиями", остались ли примеры позитивного сотрудничества с Западом - об этом и многом другом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на традиционной большой пресс-конференции по итогам отечественной дипломатии в 2021 году. На этот раз министр общался с российскими и иностранными журналистами в гибридном формате: часть из них находились в пресс-центре дипведомства, как в "доковидные времена", а часть подключились по видеосвязи. Большинство вопросов были связаны с кризисом в отношениях между Россией и западным блоком. В ответах главы российской дипломатии звучало не слишком много оптимизма.

По словам Сергея Лаврова, российская дипломатия очень быстро вышла из новогодних праздников, поскольку "нынешняя обстановка в мире такова, что отдыхать и расслабляться не приходится".

"Всем понятно, что ситуация не улучшается. Накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, - заявил российский министр. - Они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, базирующихся на Уставе ООН. Ведут линию на подмену международного права своими "правилами", на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок. Создаются разного рода "форматы" по направлениям международной деятельности, давно стоящим на повестке дня универсальных органов системы ООН… Эти узкие форматы, "междусобойчики" подаются как коалиции "передовиков", диктующих новые подходы".

О предложениях РФ по гарантиям безопасности: соглашения - не меню

Сергей Лавров напомнил, что под занавес прошлого года российская сторона передала США и НАТО и обнародовала два документа: проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности между Россией и государствами Североатлантического альянса. Они направлены на исключение дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих РФ систем вооружений вблизи ее границ. "Нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, - подчеркнул глава МИД РФ. - Политические обязательства, которые закреплялись в девяностые годы (не говоря уже об устных обещаниях), никогда не выполнялись нашими западными партнерами… Ожидаем от наших коллег письменных, положенных "на бумагу" ответов. Как это сделали мы, внося свои предложения".

При этом в российском дипведомстве не готовы ждать бесконечно. "Планы "замотать" этот процесс существуют. Если говорить откровенно, то все понимают, что перспектива достижения согласия зависит от США. Что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками и вовлекать всех членов ОБСЕ в эти переговоры - это все отговорки… Хотим видеть позицию "на бумаге", постатейно по каждому нашему пункту обоих документов получить реакцию: что подходит, что нет и почему. Если это нужно чем-то дополнить, пусть сформулируют поправки".

На Смоленской площади обратили внимание, что глава переговорной команды американцев в Женеве, замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила потом в интервью, "что это были не переговоры, а изучение позиций". "Это красноречиво, - прокомментировал Лавров слова американского дипломата.- Мы пришли на эти переговоры с позициями, сформулированными "на бумаге" за месяц до даты встречи в Женеве. Американцы, которые за этот месяц так и не смогли изучить наши предложения с тем, чтобы сформулировать конкретную позицию, лишь ограничивались вопросами и устными объяснениями".

Напомним, консультации между делегациями РФ и США прошли в Женеве 10 января, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а на следующий день инициативы обсуждались на площадке ОБСЕ в Вене. В Москве исходят из того, что ответы поступят от США и НАТО "буквально в течение недели, плюс - минус". "И мы предупредили наших партнеров, прежде всего американских, что это не меню, а пакет", - подчеркнул Лавров. Как бы то ни было, Москва будет готовиться "к любому развитию событий". Хотя в дипведомстве надеются, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены.

О неотложности мер: "терпению пришел конец"

Сергея Лаврова спросили о том, почему же именно сейчас Москва подняла все эти вопросы. "Накопилось, - ответил министр. - Накопилось за период после девяностых годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями. В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России. Сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно".

В МИД говорят о двойных стандартах западного подхода. "Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане (они строят базу на Азовском море), нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано, просто отражает период, когда Запад зарвался. Давайте прямо говорить", - заявил Лавров. И припомнил русскую пословицу - как квинтэссенцию российской дипломатии: "Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете, что мы долго запрягаем. Мы запрягали очень долго. Пора ехать. Ждем, когда ямщик на той повозке ответит на наше предложение", - метафорически резюмировал Лавров.

О расширении НАТО: "заманивание" нейтралов

В Москве обеспокоены тем, что НАТО пытается "искусственно заманивать" в свои ряды новых членов, причем речь идет не только об Украине. "Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования", - заявил Лавров, напомнив в том числе о регулярных учениях, "имеющих далеко небезопасную "легенду", в которых участвуют такие "нейтралы", как Швеция, Финляндия и Австрия.

На контрасте глава МИД заметил, что у России нет привычки зазывать другие страны в союзники. У Лаврова поинтересовались, может ли Казахстан быть приглашен в Союзное государство России и Беларуси. "У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем (такой запрос - прим.РГ), и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди", - парировал Лавров.

О миссии ОДКБ в Казахстане: "держать порох сухим"

Разумеется, министр не обошел стороной недавние события в Казахстане и задействование миротворческого контингента ОДКБ в этой республике. Сергей Лавров напомнил, что в сложившейся ситуации президент Казахстана обратился к своим союзникам в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности, с уставом ОДКБ. Развитие событий показало, что "усилия, которые предпринимались ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма и весьма эффективными и оказались весьма и весьма востребованными". Он также выразил надежду, что "больше не придется применять этот опыт". "Но надо держать порох сухим, - припомнил Лавров еще одну русскую пословицу. - Не дай Бог, что-то такое же случится. Хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ".

Глава российской дипломатии также отметил, что миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе властей республики, и контингенты начали покидать страну сразу же после завершения миссии - в отличие от американских войск в Ираке, которые остаются там даже после того, как иракский парламент потребовал их вывода.

Об отношениях с ЕС: "мы не рубили концы"

Сергей Лавров рассказал, что во время беседы с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в конце прошлого года "на полях" СМИД ОБСЕ в Стокгольме стороны подтвердили, что не избегают друг друга. "Но я напомнил: мяч на стороне Евросоюза, мы не рубили концы в наших связях", - признал министр. По его словам, Москва готова общаться дополнительно: "Все зависит от того, насколько Боррелю разрешат возобновить диалог с РФ и насколько конструктивны будут те вопросы, которые с их стороны могут быть затронуты".

Лавров повторил, что Россия хочет восстановить нормальный диалог с ЕС. "Мы очень хотим с Евросоюзом иметь нормальные отношения, мы их не разрушали. Пусть Евросоюз сам определится, насколько готов к их воссозданию. За нами дело не станет, если это будет делаться на взаимоуважительной основе, поиске баланса интересов".

Об Украине и "красных линиях"

Сергей Лавров подтвердил, что членство Киева в Североатлантическом альянсе неприемлемо для Москвы. Это одна из "красных линий", но не только.

"Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые создают военные объекты, базы на Азовском море. Это для нас тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это еще одна красная линия", - пояснил министр, отметив, что на линии соприкосновения на Донбассе концентрируется все больше войск.

По данным Москвы, их наиболее боеспособная часть составляют так называемые добровольческие батальоны, которые "Запад раньше рассматривал в качестве экстремистов, а сейчас уже перестал это делать". "Вот Украина перемещает по своей территории войска, причем около линии соприкосновения собрала необычно большое их количество. Но Запад это не беспокоит. Его беспокоит то, что Россия делает на своей территории", - отметил глава МИД.

В Москве настаивают, что западные поставки оружия Киеву вызывают у него "дополнительное искушение перейти к силовым методам" решения конфликта на Донбассе. И хотя в Минских соглашениях нет запрета на поставки вооружений на Украину, в документе прописан прямой запрет на присутствие там зарубежных военнослужащих. "Но зарубежные военнослужащие там есть, и много - там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - отметил министр.

О позитивных примерах: можно, если захотеть

Впрочем, есть и хорошие новости. По словам российского министра, "при наличии доброй воли, готовности к компромиссу всегда можно найти взаимоприемлемые решения". Так, в начале 2021 года удалось продлить российско-американский Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет без каких-либо условий, как и предлагала РФ.

"Оценили этот шаг администрации Байдена в качестве одного из первых после вступления в свои права. В ходе встречи в Женеве 16 июня 2021 года президенты России и США договорились о необходимости диалога по всем вопросам стратегической стабильности и влияющим на неё вооружениям. Было принято важное заявление, подтверждающее принцип о том, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она никогда не должна быть развязана. С удовлетворением отмечу, что в рамках "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН на высшем уровне 3 января этого года принято соответствующее совместное заявление о недопустимости ядерной войны и об обязательствах ядерных держав сделать всё, чтобы её предотвратить", - привел Лавров позитивные примеры. Кстати, он высоко отозвался о своем американском коллеге, нынешнем госсекретаре США: "Я общался несколько раз с Энтони Блинкеном. Он опытный человек, человек знающий и, по-моему, умеющий слышать".

О саммите "ядерной пятерки": как только отступит COVID

Недавнее заявление пяти постоянных членов Совбеза ООН о недопустимости ядерной войны будет способствовать подготовке саммита лидеров "ядерной пятерки". Как известно, с этой инициативой президент России Владимир Путин выступил еще в январе 2020 года на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Тогда Китай, США, Британия и Франция ее поддержали. "Ожидаем договоренности по организационным вопросам и повестке дня этого мероприятия. Надеемся, что оно состоится в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - подтвердил глава МИД РФ.

О признании сертификатов: дипломаты - за "Спутник V"

Подводя итоги 2021 года, Лавров отметил, что в МИДе "внимательным образом занимались дипломатической поддержкой работы по борьбе с пандемией коронавируса и её последствиями". Сегодня российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 71 стране. "В наших контактах с зарубежными партнерами продолжаем разъяснять очевидную практическую значимость инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутой на саммите "Группы двадцати" в октябре прошлого года, о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. С рядом стран такие договоренности уже достигнуты",- сообщил министр.

О помощи соотечественникам: своих не бросаем

Как известно, в октябре 2021-го состоялся VII Всемирный конгресс российских соотечественников. В МИД обещают, что работа по защите их прав будет и дальше расширяться.

"Для защиты прав соотечественников создан специальный фонд, МИД является его учредителем. Они сформировали примерно 50 центров правовой защиты в более чем 30 странах, где предоставляют услуги адвокатов тем, кто попадает в неприятную историю. Отстаиваем их права как граждан тех стран, которые они выбрали для проживания. Эта работа также будет расширяться", - рассказал Лавров. Кроме того, российское дипведомство поднимает проблемные темы на международных площадках: "Постоянно ставим вопросы о соотечественниках и в ООН, и ОБСЕ, и Совете Европы, в том числе в контексте защиты их языковых и образовательных прав, поскольку, в частности, в Прибалтике и на Украине эти права грубейшим образом попираются, и тем самым попираются конвенции, в которых участвуют соответствующие правительства".

Лавров признал, что с программой добровольного переселения соотечественников поначалу возникали сложности, поскольку "там не все было отлажено". "Сейчас ситуация меняется, и вот за первые 9 месяцев прошлого года более 60 тысяч соотечественников переехало на постоянное жительство в РФ. Это на треть больше, чем в предыдущий период, и мы делаем все для того, чтобы регионы, куда наши соотечественники переезжают, максимально эффективно и внимательно вовлекали их в возвращение к жизни на родине", - сообщил министр.

О пользе "тихой дипломатии"

В фокусе российской дипломатии в 2021 году находился далеко не только Запад. "Были вовлечены в работу по содействию урегулированию различных конфликтов (в Нагорном Карабахе, Сирии, Афганистане, Ливии), иранской ядерной программы, по палестино-израильским делам, ситуации на Корейском полуострове и в других горячих точках", - привел обзор Лавров.

Среди важнейших инициатив Москвы - о созыве конференции по безопасности в Персидском заливе с широким кругом участников. "Что касается ракетной программы Ирана, что касается поведения в регионе, наша позиция заключается в том, что у всех стран региона и у внерегиональных стран есть масса претензий друг к другу: у Ирана к арабским соседям, у арабских соседей - к Ирану, у Запада, США и европейских стран тоже есть какие-то вопросы касательного того, чем Иран занимается", - описал министр запутанный клубок противоречий. При этом все региональные игроки "имеют реальное влияние на события и в Сирии, и в Ливии, и в Джибути, и в Йемене".

Чтобы непосредственно реанимировать сделку по иранской ядерной программе, Тегеран должен мыслить реалистично, отметил Сергей Лавров. "Мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута, - признал он. - Для этого важно, чтобы и иранские партнеры были максимально реалистичны, сотрудничали с МАГАТЭ. Во- вторых, важно, чтобы западные участники этого переговорного процесса не пытались создавать какое-то психологическое напряжение, периодически вбрасывая в медийное публичное пространство инициативы с критикой Ирана и с требованиями к нему".

Лавров уверен, что для успеха нужна "тихая дипломатия". "Она, еще раз повторю, работает", - раскрыл секрет глава МИД.

Более 50 км федеральных автодорог Калужской области привели к нормативам в 2021 году

Наибольший объем работ выполнен на трассе А-130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Белоруссия, 13 км которой отремонтировали.

На участке с 316 по 329 км специалисты обновили шесть водопропускных труб, устроили водоотводные сооружения, усилили основание и заменили верхние слои дорожной одежды, уложили дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанесли термопластиковую разметку. В целях повышения внимания водителей на пешеходном переходе в д. Кузьминичи Куйбышевского района на 320-м км нанесено цветное противоскользящее покрытие. Добавим, что в настоящее время продолжается капитальный ремонт на отрезке с 243 по 270 км трассы А-130 в Мосальском и Барятинском районах. Работы выполнены на 60%. Завершить их планируется в ноябре 2022 года.

В минувшем дорожном сезоне в Калужской области слоями износа защитили более 40 км федеральных автодорог. Речь идет о двух участках трассы А-130 со 108 по 118 км с 125 по 138 км в Малоярославецком и Жуковском районах, об отрезке автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (на участке Тула - Калуга) длиной 10 км в Ферзиковском районе и 8 километрах дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел с 26 по 34 км. Планово-предупредительный ремонт прошел на четырех путепроводах в составе автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на участке обхода Калуги.

В этом году на участках трасс Р-92, Р-132 и А-130 устроили более 7 км линий электроосвещения. Также на федеральных трассах региона установили 13 светофорных объектов, а пять пешеходных переходов на 3-м км подъезда к Калуге и трассе А-130 в Медыни (160 и 161 км), Юхнове и с. Ильинском оборудовали специальными устройствами для световой проекции дорожной разметки. Кроме того, на подъезде к Калуге от трассы М-3 завершились работы по установке более 2 км шумозащитных экранов.

*** В оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск в Калужской области находятся 502 км автодорог общего пользования федерального значения, в том числе трассы Р-132 «Золотое кольцо», А-130, Р-92, М - 3 «Украина» подъезд к Калуге.

Шишкалова Анна

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, Москва, 14 января 2022 года

Уважаемые коллеги,

Добрый день! Поздравляю всех с наступившими новым годами по всем стилям, кроме некоторых наших восточных коллег. Праздники продлятся еще месяц: китайский Новый год и по восточному календарю.

Приступили к работе после праздников «с колёс». Даже частично пожертвовали выходными днями. Нынешняя обстановка в мире такова, что отдыхать и расслабляться не приходится. Не буду детально её оценивать. Вы знакомы с подробными программными выступлениями Президента России В.В.Путина на расширенных заседаниях Коллегий министерств иностранных дел и обороны нашей страны и на большой пресс-конференции 23 декабря 2021 г.