Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Во встрече также участвовали Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, главы государств – наблюдателей при ЕАЭС – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов.

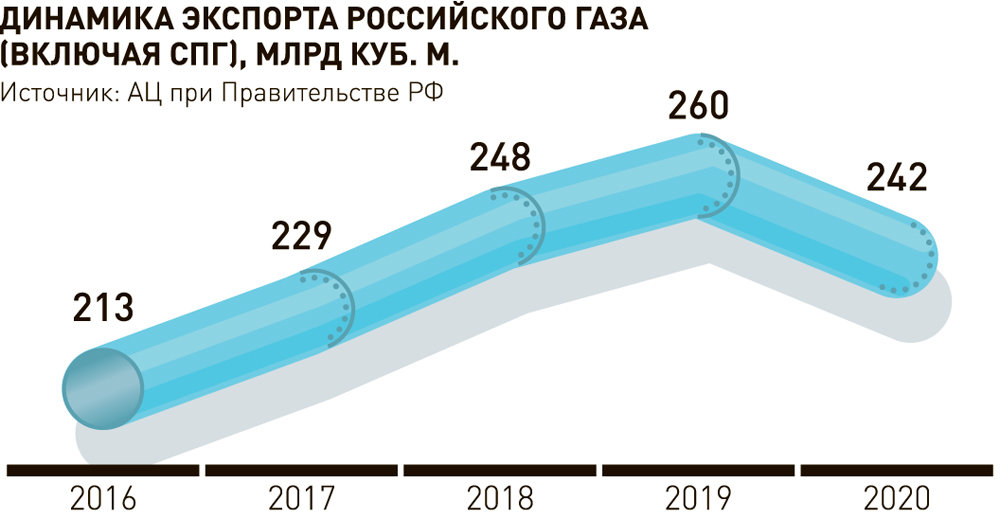

Обсуждались актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза. В их числе – совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.

На заседании принят пакет документов, в том числе заявление «Об экономическом сотрудничестве государств – членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки».

* * *

Выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета

В.Путин: Уважаемые друзья, коллеги!

Я, так же как и вы, хотел бы выразить удовлетворение тем, что, несмотря на известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, наше интеграционное взаимодействие продолжается и продолжает углубляться. И выступления коллег подтверждают, что мы все заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии Евразийского экономического союза, тесно сотрудничаем и добиваемся результатов, причём в самых разных областях, прежде всего в экономике и торговле.

Успешно реализуется такой важный совместный проект, как «Стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года», который мы с вами утвердили в конце прошлого года.

Практически во всех государствах Евразэс возобновился экономический рост. В частности, в России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8 процента. При этом во всём Евразийском союзе повысились промышленное производство – на 4,4 процента и выпуск сельхозпродукции – на 0,6 процента.

Хорошие темпы набраны во взаимной торговле: в январе – июне товарооборот между государствами – членами Евразэс увеличился почти на треть (31,9 процента), а объём внешней торговли Евразийского союза с третьими странами – на четверть.

Причём таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства – члены Евразэс подвергаются – мы знаем об этом и говорили об этом – нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путём создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране.

Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчётах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием.

Кстати, в России накоплен большой опыт развития в условиях западных ограничений, и мы готовы им делиться с партнёрами по Евразэс.

Сообща проще и быстрее реализовывать крупные экономические проекты. Не могу не согласиться с нашим председателем [Касым-Жомартом Токаевым], что наблюдается дефицит этих проектов, их нужно, конечно, искать и внедрять, внедрять новые технологии, удовлетворять растущий спрос на качественные товары и услуги со стороны потребителей и тем самым эффективно противостоять любому внешнему давлению.

В этом контексте считаем важным продолжать в Евразэс планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – так, чтобы сформировать действительно полноценный, устойчивый общий рынок.

Подчеркну, что по всем этим направлениям уже многого удалось добиться. За последнее время государства – члены Евразэс существенно продвинулись в унификации регулирования розничной торговли товарами. Начат процесс гармонизации национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.

Сегодня на наше утверждение представлено решение о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

Подготовлен и проект совместного заявления о сотрудничестве в экологической сфере. Этот документ отражает понимание того принципиального значения, которое имеет борьба с изменением климата и сохранение окружающей среды для всех наших государств.

На повестке дня – интенсификация взаимодействия по природоохранной тематике и, в частности, выработка гармонизированной системы климатического регулирования, с тем чтобы компании наших стран работали по понятным и согласованным правилам, касающимся экологии и защиты окружающей среды.

Отмечу, что в России в настоящее время предпринимаются активные усилия по снижению углеродоёмкости экономики, сокращению эмиссии парниковых газов, развитию «зелёной энергетики». И мы предлагаем в рамках Евразэс начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчётности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, совместно создавать собственные технологии, основанные на использовании безуглеродных источников энергии, конечно, включая и такие, как атомная и гидроэнергетика.

Ещё одно направление взаимодействия государств Евразийского союза, которому следовало бы уделять особое внимание, на наш взгляд, это цифровизация. Об этом мы сегодня тоже говорим. Работа в данной сфере набирает обороты, что, безусловно, отвечает интересам как деловых кругов, так и граждан наших стран, поскольку упрощает ведение бизнеса, повышает мобильность и доступность услуг.

В качестве примера приведу запуск 1 июля совместного цифрового проекта на евразийском пространстве – унифицированной системы поиска «Работа без границ». Этот электронный сервис предоставляет доступ к информации о вакансиях, анкетам соискателей по всему Евразийскому союзу.

Цифровые технологии во многом помогают адаптировать экономики наших стран, да и вообще нашу жизнь, к ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Разработанное в России мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» стало существенным подспорьем в восстановлении свободы передвижения граждан по территории государств – членов Евразэс. Оно надёжное и удобное, люди оценили его эффективность, поэтому в число участников данного проекта вошли также и наши соседи: Азербайджан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Уважаемые коллеги!

Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках Евразэс привлекает заинтересованное внимание целого ряда зарубежных стран, вы об этом уже говорили.

Важно, что к работе Евразийского союза всё активнее подключаются государства-наблюдатели. Они имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов, причём на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и исполнения принятых решений.

Эффективно реализуется на практике гибкая система связей Евразэс и с другими государствами, а также интеграционными структурами, такими как ШОС и АСЕАН.

В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом, Ираном, одобрен запуск переговоров с Индией. В активной фазе – работа исследовательских групп по изучению целесообразности создания зон свободной торговли с Индонезией и Монголией.

Всё это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания Большого Евразийского партнёрства.

Вообще, подчеркну, что чем более очевидными будут реальные достижения Евразэс в экономике, торговле, социальной сфере, а главное – в деле повышения благосостояния граждан, тем, конечно, весомее будет авторитет нашего объединения, его влияние в мире. Это очевидные вещи.

В заключение хотел бы выразить признательность казахстанским партнёрам, которые, председательствуя в Евразэс в текущем году, в столь непростой обстановке всемерно способствуют дальнейшему развитию интеграционных процессов.

Благодарю вас за внимание.

Третий Евразийский женский форум

Владимир Путин выступил на открытии третьего Евразийского женского форума. Основная тема форума – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

В.Путин: Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать всех вас в Петербурге, на третьем Евразийском женском форуме.

Впервые он прошёл в 2015 году, как вы знаете, и уверенно занял достойное место среди авторитетных международных площадок, что подтверждает и нынешний, весьма представительный состав его участниц.

Здесь собрались женщины-лидеры – политики, предприниматели, общественные деятели более чем из ста стран мира. В сегодняшних условиях это просто невероятно.

Растёт сотрудничество, взаимодействие форума с такими объединениями, как БРИКС, АТЭС, ЮНИДО, «женская двадцатка».

Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государствами новые задачи. В их решении женщины, безусловно, играют всё более весомую роль. Это и вопросы устойчивого экономического развития, и глобальная климатическая повестка, проблемы экологии, защиты окружающей среды, новые подходы к образованию как к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь, стремление выстроить на более справедливых, сбалансированных принципах системы социальной поддержки.

Глобальным вызовом стала, безусловно, и пандемия коронавируса, преодоление её последствий. По всему миру женщины-врачи, медицинские работники вышли на передовую борьбы с эпидемией, взяли на себя тяжелейшую нагрузку. Миллионы людей, без всякого преувеличения, миллионы людей по всему миру благодарны им за своё спасение.

Женщинам с их обострённым пониманием ценности жизни, состраданием, милосердием всегда принадлежала особая миссия в здравоохранении. Уверен, что такой же она будет и в будущем, в том числе и в определении – с учётом уроков пандемии – дальнейших действий в сфере медицины, фармацевтики, охраны здоровья в целом.

Активность женщин в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы, их деятельное участие во всех сферах жизни служит общим интересам, способствует максимальному раскрытию человеческого потенциала. А сегодня это, пожалуй, ключевой фактор прогресса, движения вперёд, конкретных изменений к лучшему по всему миру – как в рамках отдельных государств, так и, как я уже сказал, на всей нашей планете.

Дорогие друзья!

Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, тем не менее всё-таки я убеждён, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем.

У женщин в российских семьях особая роль. Щедрость, с которой они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, заслуживает самой искренней благодарности. Но в то же время для России характерно и, я бы сказал, привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надёжные коллеги, для наших граждан ни в каких дополнительных доказательствах не нуждается.

Повторю: то, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны – давняя практика и традиция. И мы гордимся такими современными чертами нашего общества. Кстати говоря, мы – часто заслуженно – критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе и в отношении женщин.

В России мы видим широкое присутствие женщин в органах власти, яркие истории предпринимательского успеха. Они составляют большинство в быстро растущем секторе креативной индустрии – более 58 процентов, а также в российской науке, где доля женщин – почти 40 процентов среди исследователей.

Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания. Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе.

Мы многое сделали для повышения доступности мест в детских садах и яслях. Конечно, ещё больше, наверное, нужно сделать для улучшения здесь ситуации. Будем продолжать эту работу, потому что важно решить проблему каждой конкретной семьи.

Кроме того, действуют программы профессиональной подготовки, повышения квалификации, которыми в том числе могут воспользоваться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком.

Отдельно поддерживаем семьи с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении. В этом году, напомню, принят ряд новых решений. Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям, а в большинстве случаев – что греха таить – это, как правило, женщины, мамы.

За последние несколько лет мы в целом серьёзно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребёнком школы. Такая помощь, поддержка со стороны государства также позволяет женщинам с большей уверенностью строить своё будущее.

Дорогие коллеги, уважаемые женщины!

Безусловно, в глобальном масштабе ещё предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни. Даже в экономически развитых странах – мы следим за этими дискуссиями, видим их, – даже там очень часто фиксируются перекосы, неравенство в карьерном плане и в оплате труда. Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках – проблем там достаточно.

Евразийский женский форум как площадка для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем приближает достижение всех целей, о которых вы говорите на этом форуме, как о тех, к которым нужно стремиться и которых нужно добиваться. А ваш личный пример – личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, – уверен, вдохновляет многих людей в разных странах мира, без всякого преувеличения, вдохновляет миллионы людей.

Искренне желаю вам успехов и плодотворной работы. Счастья вам, здоровья, радости вам и вашим близким.

Благодарю вас за внимание.

Молодые дипломаты решают вопросы сохранения исторической памяти

13-15 октября в Москве проходит IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы». Это дискуссионная площадка с участием известных дипломатов, представителей власти и общественных деятелей, основанной на концепции горизонтальной дипломатии.

Мероприятие объединяет 100 иностранных дипломатов из более 60 стран. Участники обсуждают роль СМИ в освещении исторических событий, проблемы фальсификации истории, итоги формирования «ялтинско-потсдамской» системы международных отношений, решения Нюрнбергского трибунала в качестве основы исторической политики и другое.

На открытии 13 октября Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участникам форума в будущем предстоит вместе выстраивать политическую архитектуру: «Когда вы уже знакомы, когда вы уже единомышленники и сумели в рамках Форума молодых дипломатов сгладить какие-то вопросы и противоречия – это совершенно другой уровень взаимопонимания. Форум молодых дипломатов – это важнейшее мероприятие, сложно переоценить то, что достигается путем живого общения между молодыми дипломатами разных стран».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Павел Абрамов отметил важность подобных мероприятий: «Считаю, что качественных международных мероприятий и проектов должно проводиться больше с каждым годом. И еще более важно, чтобы итогами этих мероприятий становились конкретные договоренности и совместные проекты. Выражаю уверенность в продуктивности предстоящего уже IV Глобального форума молодых дипломатов "Дипломатия Победы", а также поддерживаю создание и развитие новых проектов Совета молодых дипломатов МИД России».

Также на открытии прозвучало видеообращение спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала, который подчеркнул, что «Совет молодых дипломатов МИД России усиленно работает над реализацией концепции горизонтальной дипломатии, создавая мультиплатформенный подход к неформальному сотрудничеству на десятилетия вперед».

14 октября в Музее Победы пройдет пленарное заседание «Великая Победа над нацизмом: сохраняя память и историю, укрепляя фундамент для мирного будущего». К молодым дипломатам с видеообращением обратится Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Также ожидаются выступления ряда спикеров, включая журналиста и политического обозревателя Владимира Соловьева, директора Информационного центра ООН в Москве Владимира Кузнецова, военно-политического аналитика и журналиста газеты «Взгляд» Евгений Крутикова. Во второй половине дня пройдет подписание соглашения между Советом молодых дипломатов МИД России (СМД) и Общероссийским общественным движением «Российские реконструкторы», а также круглый стол молодых дипломатов МИД Российской Федерации и МИД Республики Беларусь.

Главным итогом форума станет презентация Устава Международной ассоциации молодых дипломатов, совместная работа над которым велась в течение нескольких лет представителями разных государств, а также принятие Меморандума IV Глобального Форума «Дипломатия Победы».

Организаторами выступают: Совет молодых дипломатов МИД России (СМД), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Дипломатическая академия МИД России.

В России пройдёт акция «День ИТ-знаний»

15 октября для школьников по всей России в пятый раз пройдёт профориентационная акция «День ИТ-знаний», организованная при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В этом году темой «Дня ИТ-знаний» станет разработка игр. Эксперты из VK и других российских ИТ-компаний познакомят школьников с особенностями игровой индустрии и поделятся советами о том, как построить карьеру в этой сфере. Для участия в акции уже зарегистрировались более 3000 российских школ из 77 регионов России.

«Министерство просвещения поддерживает акцию «День ИТ-знаний» с первого года её проведения. Мы понимаем, как важно школьникам узнавать об актуальных и востребованных профессиях, в том числе в сфере информационных технологий. В этом году разговор пойдёт о разработке игр. Благодаря таким инициативам российские школьники в будущем смогут найти своё призвание в этом направлении», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Российские школьники получат возможность изучить полный цикл производства игр – от появления идеи до запуска и развития проекта, а также узнают, как построить карьеру в этой сфере. Представители разных профессий расскажут школьникам, чем они занимаются на работе, и объяснят, какие предметы нужно изучить, чтобы в будущем стать их коллегами.

Министерство просвещения активно поддерживает приобретение знаний, развитие ключевых навыков и компетенций детей в сфере информационных технологий. Это одна из важнейших составляющих современных образовательных программ, которая реализуется в школах, детских технопарках «Кванториум», центрах развития цифровых навыков «IT-куб», центрах образования «Точка роста».

«Онлайн-играми увлекаются многие подростки. Но мало кто из них знает, как устроена индустрия разработки игр, какие специалисты в ней задействованы и как стать частью этого мира. В нашу экосистему VK входит международный игровой бренд MY.GAMES. Мы знаем о разработке игр всё и хотим, чтобы школьники из разных уголков страны узнали, что в этом направлении можно построить серьёзную карьеру и какие конкретные шаги им нужно для этого предпринять», – отметил генеральный директор компании VK Борис Добродеев.

Все желающие смогут посмотреть прямые трансляции лекций в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на сайте акции. Некоторые мероприятия «Дня ИТ-знаний», например мастер-классы, можно будет пересмотреть в записи на сайте акции. Учителя смогут использовать их на уроках в течение всего учебного года. Часть профориентационных уроков в день проведения акции будет проходить онлайн с использованием информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум». Все школьники, принявшие участие в акции, получат специальные стикеры от соцсети «ВКонтакте», посвящённые ИТ-профессиям.

Справочно

В прошлом году международная профориентационная акция «День ИТ-знаний» впервые проводилась в онлайн-формате. Она охватила более 260 тысяч школьников из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Казахстана и других стран, 5,5 тысячи школ со всей России и набрала более 2,5 млн просмотров.

В Туле решили возродить потребкооперацию

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Одним из основных итогов Международного форума "Потребительская кооперация - открытые возможности для каждого на благо всех", который проходил в Туле, стало решение стран СНГ возродить "Лигу национальных (республиканских) союзов кооперативных организаций потребительской кооперации стран Содружества Независимых Государств". На форуме был заключен Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, что, по мнению участников, придаст дополнительный импульс восстановлению связей и развитию более тесных отношений с кооперативными союзами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

- Пропаганда и защита кооперативных ценностей на государственном и общественном уровнях, обмен лучшими практиками работы в условиях новых глобальных вызовов современности, улучшение качества кооперативного законодательства и управления - все это будет в центре нашего нового объединения, - отметил председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

- Кооперативная модель экономики идеальна с точки зрения экологии, - считает президент Международного кооперативного альянса Ариэль Гуарко (Аргентина), - поскольку в отличие от коммерции наша главная задача не извлечение прибыли, а забота о людях.

Лидер мирового кооперативного движения заметил, что в странах мира работают более трех миллионов кооперативов, объединяющих 1,25 миллиарда человек на планете, и ценность кооперативного движения - именно в объединении людей.

- Вызовы глобальные, но ответы - локальные. На каждой территории мы можем отвечать на мировые требования. В ходе пандемии стало очевидно, что кооперация обеспечивает равный доступ к товарам, - уверен Ариэль Гуарко.

А генеральный секретарь "Евро Кооп" Тодор Иванов уверен, что нет более устойчивой организации, чем кооперативы, поскольку они развивались "во всех системах - от монархии до социализма". Он отметил, что помимо прочих достоинств кооперация оставляет добавленную стоимость на той территории, где работает.

Руководители международных кооперативных организаций и национальных объединений из Европы, Америки, стран СНГ приехали в Тулу поздравить коллег со 190-летием российской кооперации. Достижения демонстрировались тут же: в Тульском кремле союзы потребкооперации из регионов России и Белоруссии развернули свои торговые точки. Предлагались сыр из Удмуртии и башкирский мед, колбасы из Подмосковья и травяной чай из Адыгеи, оренбургские пуховые платки и белорусские шубы из натурального меха, нектары и березовый сок из Чувашии, кукморские валяные изделия из Татарстана... Например, на выставке "Дикоросы России. Чайные традиции" кооператоры представили более 40 видов лекарственных трав, 20 видов ягод, более 10 видов грибов.

Участники форума активно обсуждали и проблемы отечественной кооперации. Особое внимание уделили социальной роли кооперативов в обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельских территорий.

- В России свыше 50 тысяч населенных пунктов с численностью жителей менее 100 человек. Частному бизнесу они неинтересны, он туда не идет, - отметил Дмитрий Зубов. - А потребкооперация там работала и будет работать. Это наша социальная ответственность.

Помимо автолавок, которые едут туда, где выгоды искать не приходится, это и заготовительная деятельность. Благодаря закупкам у селян появляются дополнительные заработки. А еще прямые связи между потребсоюзами, позволяющие выстраивать товарные цепочки. Например, есть возможность поставлять рыбу с Дальнего Востока в Орловскую область напрямую, составляя определенную конкуренцию ритейлу.

- Каждый из нас хочет, чтобы сельское население жило немного лучше и человек не страдал от того, что родился и вырос в деревне, - заявил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. - Мы со своей стороны делаем для этого все, что можем. Продаем товар в магазинах, производим продукцию - кооперативная промышленность, заготавливаем овощи, мясо, фрукты, строим новые объекты. В Чувашии более пяти тысяч работников потребкооперации, и за 20 лет не было случая, чтобы мы задерживали заплату. Вернуть людей на село важно, но важнее сохранить тех, кто сейчас есть. Идет отток в крупные города. Задача - создать на селе такие условия, чтобы люди не уезжали, чтобы народ жил на селе, пригодился там, где родился.

Значительная часть обсуждений на форуме касалась задач, стоящих перед потребкооперацией в нашей стране. Это развитие цифровизации и мобильной торговли, обучение и привлечение молодежи, создание современных мест хранения и логистических объектов. По словам Дмитрия Зубова, свою работу потребкооперация должна выстраивать на основе современных технологий и методик. Прежде всего нужны заготовительные пункты, которые обеспечивают прием и хранение продукции по самым современным технологиям. Нужны современные оптово-распределительные центры, перерабатывающие предприятия, эффективная и доступная кооператорам торговая сеть.

- В ходе нашей работы по внедрению инноваций, новых технологий удалось добиться немало, - отметил Дмитрий Зубов. - Новые возможности перед потребкооперацией открыла и наша работа со Сбербанком. Спасибо нашему надежному партнеру за новые технологии, но нам придется теперь упорно учиться использовать эти возможности.

Так, председатель совета Ульяновского облпотребсоюза Константин Инешин рассказал, как, разобрав проблемы, связанные с организацией мобильной торговли на селе, пришли к выводу о разумности перехода на доставку заказов по интернету и организации маркетплейсов. По его словам, организация мобильной торговли - один из способов найти понимание и финансовую поддержку у местной власти.

О важности взаимодействия с региональными властями говорилось довольно много. Наглядным примером стал подарок тульского губернатора региональному облпотребсоюзу: 10 миллионов рублей были выделены на приобретение кооператорами транспорта. Да и, по признанию многих участников форума, без поддержки государства невозможно создание эффективно работающих товаропроводящих цепочек с оптово-распределительными центрами, современными автоматизированными складскими помещениями, ориентированных на поддержку и развитие торговли в самых отдаленных и малонаселенных пунктах.

Кстати

Впервые на Международном форуме в Туле ГАЗ представил автолавку на шасси "Валдай Next". Полезная площадь мобильной торговой точки составляет 9,45 квадратных метра. Внутри фургона, изготовленного из сэндвич-панелей по бескаркасной технологии, размещено торговое оборудование и встроена вместительная зона хранения. Имеется система автономного отопления и кондиционирования. С внешней стороны витрины предусмотрены приставной подиум и козырек. Для обеспечения автономной работы оборудования при отсутствии внешнего питания на борту имеется бензиновый генератор. Стоимость автолавки в таком исполнении начинается от четырех миллионов рублей. В числе других новинок, которые "Группа ГАЗ" привезла в Тулу, - цельнометаллический фургон "Газель NN", пищевая цистерна "Газон Next CNG" с газовым мотором.

Оценить на практике

Использование Real World Data поможет улучшить результаты работы системы здравоохранения

Текст: Татьяна Гольдина (руководитель направления по данным рутинной практики и научной коммуникации медицинского отдела компании "Санофи", к.б.н.)

Здравоохранение во всем мире, в том числе в России, сталкивается с необходимостью улучшения результатов лечения пациентов при одновременном снижении затрат.

Одним из ключевых факторов решения этой задачи является цифровая трансформация. Цифровизация государственного и частного здравоохранения, развитие информационных и цифровых технологий приводят к появлению и развитию новых направлений - в частности, к формированию нового направления в области исследований, известного во всем мире как Real World Evidence.

В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые приняло акт, регулирующий это направление. Сегодня термины Real World Data (RWD) и Real World Evidence (RWE) являются привычными как для здравоохранения, так и для фармацевтических отраслей многих стран мира. В последние годы это направление развивается и в РФ.

Данные рутинной практики

Еще несколько лет назад медицинская карта была единственным источником информации. Сегодня данные рутинной практики (RWD) можно собрать не только в рамках системы здравоохранения, но и вне ее. Это данные, предоставляемые пациентом (приложения смартфонов); данные в открытых информационных источниках (социальные сети и форумы); а также данные с медицинских и других носимых устройств (глюкометры, тонометры, фитнес-браслеты и др.). Применение искусственного интеллекта позволяет получить данные из интернета (социальные форумы и социальные сети): симптомы заболеваний, лекарственная терапия, диагностика.

Подобное разнообразие источников и типов данных привело к развитию числа научных исследований рутинной практики (ИРП). Наиболее распространенным, уже сформировавшимся и привычным большинству из нас дизайном таких исследований являются неинтервенционные (наблюдательные) исследования. Результатом проведения исследований рутинной практики, в свою очередь, и является Real World Evidence (RWE) или совокупность доказательств рутинной практики.

Сейчас понятие RWD не имеет сложившегося, устойчивого перевода на русский язык, что не влияет на суть и огромную растущую роль данных для здравоохранения и фармотрасли.

На протяжении десятилетий мы привыкли к тому, что сбор данных RWD - это задача для специалистов здравоохранения. Наглядный пример - врачи сообщают информацию о нежелательных явлениях в систему фармаконадзора. Однако развитие технологий приводит к появлению новых инструментов сбора данных - в частности, к использованию ИИ. В настоящее время преобладающая часть RWD представлена в виде неструктурированных текстов (в электронных медкартах в таком виде может содержаться до 80 процентов информации). И без специальной обработки эти данные не могут быть использованы для целей здравоохранения. Их обработка включает ряд последовательных операций: централизованный сбор "сырых данных" (raw data) из различных источников; извлечение структурированных признаков (features) из текстовых записей и их очистка, формирование консолидированных наборов данных. Полученные наборы данных уже являются структурированными, и они могут быть использованы для решения огромного спектра задач.

Исследования рутинной практики (ИРП)

Данных о здоровье пациентов из различных источников сегодня становится так много, что обычных инструментов их сбора и обработки уже не хватает - и это приводит к использованию новых технологий.

Классические клинические исследования (КИ) являются частью системы исследований. КИ жестко регулируются во всем мире и в России, для них есть четкие требования к разработке, проведению и получению результатов. Вместе с тем КИ имеют ряд ограничений: отсутствие возможности сформулировать ряд научных задач, ответы на которые есть только в рутинной практике (приверженность терапии, редко встречающиеся нежелательные реакции и т.п.); ограниченная популяция исследования, размер выборки, недостаточный для проведения субанализов и др.

Важным фактором реализации являются скорость проведения исследования и возможность более быстрого получения результатов. Так, в условиях пандемии COVID-19 именно результаты, полученные на основании ИРП, помогли предоставить миру первые научные данные о заболевании и его лечении.

Однако сегодня ни в России, ни в мире не существует четко сформулированной, понятной и унифицированной системы знаний о разработке, проведении и получении результатов ИРП. Компании, спонсоры исследований (фармкомпании, медицинские организации, вузы и научно-исследовательские организации) используют различные требования и подходы в реализации таких исследований - от работы в Excel до применения строгих требований GCP и ICH.

Применение данных и исследований рутинной практики

Новые технологии раскрывают огромные возможности для применения данных рутинной практики: разработка лекарственных средств (ЛС), клинические исследования, исследования рутинной практики (не только наблюдательные и фармакоэкономические), системы поддержки принятия врачебных решений, программы поддержки пациентов, программы скрининга и иные проекты на основе цифровых технологий.

Применение данных RWD для решения такого огромного списка задач в здравоохранении и фармотрасли - один из наиболее быстро и мощно развивающихся трендов. Вторым значимым трендом является применение данных и результатов исследований рутинной практики для формирования экономических и клинических обоснований. Сегодня в мире активно обсуждаются следующие направления применения: регистрация ЛС /включение изменений в инструкцию по применению ЛС, анализ экономической эффективности, фармаконадзор, оценка медицинских технологий здравоохранения в целом, формирование ограничительных перечней препаратов, реестры пациентов, клинические рекомендации, принятие решений при закупках лекарств.

Таким образом только совокупность доказательств, полученных как в КИ, так и в ИРП, представляет собой единую доказательную базу - именно такой целостный подход и должен ложиться в основу оценки медицинских технологий и принятия решений в здравоохранении.

Следующие шаги

Сегодня отсутствует единая нормативно-правовая база для ИРП. Спонсоры проводят подобные исследования, как правило, в соответствии с внутренними системами требований и процессов (системами менеджмента качества). Многие компании ориентируются на часть положений, применимых к КИ, в частности при разработке протоколов исследований, этической экспертизы, анализе данных, написании отчетов.

Необходимы изменения в нормативных актах: проведение ИРП, персональные данные, оценка технологий здравоохранения и т.д.

Ключевыми факторами для принятия ИРП регуляторными органами и агентствами по оценке медицинских технологий являются качество исходных данных и технологий, а также использование правильных методов для получения доказательств на основании этих данных. В связи с этим необходимы действия, направленные на формирование единых унифицированных требований и процессов планирования и проведения ИРП. Такой подход обеспечит единый стандарт качества исследований рутинной практики.

Для успешной реализации поставленных задач важна совместная работа регуляторных органов, государственных и частных учреждений здравоохранения, врачей-исследователей, профессиональных сообществ, биофармкомпаний и пациентов.

Кирилл Тверской, медицинский директор компании Pfizer в России и Беларуси:

- Направление RWЕ стремительно набирает популярность. RWE предоставляют полезную информацию, которая может помочь заполнить пробелы в знаниях о том, как ЛС используются в медицинских учреждениях. RWE помогает лучше понять реальную эффективность и безопасность ЛС, в то время как практикующие врачи могут использовать их в сочетании с результатами КИ для принятия повседневных решений о лечении пациентов. Более того, RWE оценивается регуляторами многих стран с точки зрения их потенциального использования для уточнения регистрационной информации.

Юнона Хомицкая, медицинский директор компании "Сервье":

- Для полноценного использования RWE предстоит решить несколько ключевых вопросов. Прежде всего это подготовка соответствующего глоссария и систематизация понятий для того, чтобы избежать разночтений. Во-вторых, это создание единой нормативно-правовой базы планирования и проведения ИРП. Кроме того, индустрии предстоит преодолеть скептическое отношение к RWE, обусловленное низким качеством исходных данных, ошибками при проведении исследований, обработке, анализе и представлении их результатов - это возможно сделать благодаря универсализации понимания и повсеместному внедрению основных принципов разработки, реализации, контроля качества ИРП и коммуникации их результатов.

Олег Розенсон, медицинский директор компании Merck Biopharma в России и странах СНГ:

- RWD - важное дополнение регистрационных КИ. В них оценивают соотношение польза - риск лекарств, то есть "работает ЛС или нет". RWD отвечает на вопрос "как работает?". Это связано с тем, они основаны на применении препарата в клинических условиях у широкого круга пациентов. Такой мониторинг важен для дальнейшей оценки эффективности и контроля безопасности. Цифровые технологии - мощный инструмент сбора информации, но для их применения необходимо формирование четкой нормативно-правовой базы.

В очереди на инспекцию

При GMP-сертификации в ЕАЭС нужно применять риск-ориентированный подход

Текст: Елена Попова (старший директор по регуляторным вопросам и политике в области здравоохранения АIPM, к.м.н.)

С 2021 года Россия полностью перешла на правила регистрации лекарственных препаратов ЕАЭС, неотъемлемой частью которых является GMP-сертификация производителей национальным органом Союза.

По законодательству ЕАЭС у производителей есть следующие опции:

1. Предоставить GMP сертификат по стандарту Союза.

2. Предоставить GMP сертификат, выданный до 31 декабря 2021 года, в соответствии с национальным стандартом страны Союза, т.е. эра национальных правил GMP завершается в этом году. Использовать такие сертификаты с учетом их срока действия можно до конца 2024 года.

3. До конца 2021 года продлена возможность проведения инспекции в течение 3 лет после регистрации препарата при отсутствии сертификата GMP ЕАЭС и наличии в регдосье информации о ранее проведенных инспекциях регулятором страны производителя.

В целом вроде бы не стоит беспокоиться. Но это лишь на первый взгляд. Если внимательно посмотреть, то картина надвигающейся масштабной проблемы явно недооценивается. Во-первых, страны ЕАЭС, кроме Белоруссии, поздно начали процесс инспектирования по требованиям ЕАЭС, что и послужило основанием для пролонгации национальных сертификатов GMP. В РФ этот процесс начался только в 2021 году, и назвать его удовлетворительным нельзя при имеющейся огромной очереди на инспектирование. По данным ЕЭК, на сентябрь всего регуляторами ЕАЭС принято 803 заявления на инспектирование по ЕАЭС, и лишь 162 сертификата GMP Союза выдано - это всего одна пятая от потребностей. То есть мощностей инспекторатов всех пяти стран крайне недостаточно для постоянного (каждые 3 года) инспектирования, что неизбежно приведет к разрыву регистрационных процедур и негативно повлияет на доступность лекарств.

Во-вторых, по данным госреестра заключений GMP Минпромторга России, а также графика инспектирования зарубежных производителей ГИЛСиНП, только в РФ за 2018-2021 годы выдано и будет выдано около 2000 "национальных" сертификатов. С учетом срока их действия в течение 3 лет они потребуют, начиная с 2021 года, подтверждения в формате Союза. Для справки: в производстве препаратов для РФ задействовано около 3000 только зарубежных производственных площадок.

Сможет ли формируемая регуляторная система ЕАЭС "переварить" поток и обеспечить непрерывность системы лекобеспечения? Опыт GMP-коллапса 2016 года в РФ, когда большинство регистрационных процедур было заблокировано из-за невозможности предоставления сертификатов, говорит об ином.

Помимо этих проблем, необходимо учитывать и эпидемическую обстановку, которая делает проведение очных инспекций невозможным. Принимая во внимание пандемию, а также наработанную регуляторную практику, многие страны оптимизировали процедуры там, где это возможно без ущерба для качества процессов. Например, в конце сентября Европейское агентство по лекарственным средствам приняло решение продлить сертификаты GMP до конца 2022 года в отношении ранее инспектированных площадок в ЕС, а в отношении иных производителей инспектирование осуществлять в удаленном формате. Как и в ЕС, многие регуляторы используют риск-ориентированные подходы к инспектированию, основанные на результатах ранее проведенных инспекций, информации о качестве продукции, сложности ее производства, инспекциях, проведенных другими агентствами и т.д. Целесообразность внедрения риск-ориентированных подходов при инспектировании в ЕАЭС постоянно обсуждается и в ЕЭК. На фоне пандемии их необходимость очевидна. Дальнейшее откладывание решения этого вопроса неминуемо ведет к росту очередей на инспектирование, проблемам с доступностью препаратов и крайне неэффективному использованию ресурсов регуляторов и отрасли. Уже сейчас необходимо принимать меры, чтобы нивелировать риски развивающейся ситуации, внедрять в регулирование ЕАЭС проведение плановых инспекций в пострегистрационный период, риск-ориентированный подход, документальные инспекции, проведение инспекций параллельно с регистрацией, пролонгацию сертификатов GMP для ранее инспектированных площадок и т.д. Все это позволит выстроить операционные процессы участникам рынка и не допустить перебоев в лекарственном обеспечении как в период пандемии, так и в долгосрочной перспективе.

Катерина Погодина, генеральный директор компании "Джонсон & Джонсон", управляющий директор компании "Янссен", подразделе ния фармацевтических товаров Россия и СНГ, член Совета директоров AIPM:

- Для успешного развития фармрынка ЕАЭС важно руководствоваться интересами пациентов, обеспечивая возможности для своевременного доступа к лекарствам, а также лучшими практиками, уже отработанными на национальном уровне. Индустрия озабочена отсутствием возможности после 2021 года инициировать регистрацию препарата параллельно с инспектированием производства: подобная процедура была внедрена в РФ с 2018 года и сокращает сроки вывода на рынок новых препаратов.

Наталья Чукреева, директор по фармацевтической деятельности по странам ЕАЭС компании "Сервье", д. фарм. н.:

- Мы имеем опыт GMP ЕАЭС проверок производителей, находящихся вне Союза. Документы в Минпромторг России сдали в конце 2020 года, проверки прошли только в сентябре 2021 года. Длительное ожидание инспекций затрудняет планирование регистрации препаратов и удлиняет срок их доступности пациентам, в том числе для лечения социально значимых и орфанных заболеваний. Мы поддерживаем инициативу по плановому инспектированию в течение 3 лет после представления регдосье.

Уроки пандемии

COVID-19 проверил мир на устойчивость

Текст: Елена Аксенова (директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы, д.э.н.)

Пандемия COVID-19 стала для мирового сообщества серьезным вызовом. В мире уже зарегистрировано более 100 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 2 миллионов смертей.

В нашей стране - около 4 миллионов случаев заражения, из которых 2 процента привели к смерти. Борьба с агрессивным распространением пандемии запустила процессы масштабной трансформации систем здравоохранения, обнажив все слабые стороны и болевые точки.

В этот период Лондонская школа экономики, Всемирный экономический форум при поддержке компании AstraZeneca инициировали крупнейшее межстрановое научное исследование, посвященное оценке устойчивости национальных систем здравоохранения и их сопротивляемости кризисам.

В проект вовлечены Российская Федерация, Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Вьетнам. От России работу проводил наш институт.

Основной целью проекта является внесение значительного и долговременного вклада в развитие глобального здравоохранения по нескольким направлениям:

1. Устойчивость систем здравоохранения (способность поддерживать, генерировать ресурсы и оказывать услуги, а также учиться и совершенствоваться в этом направлении).

2. Сопротивляемость систем здравоохранения кризисам (способность предотвращать, смягчать и преодолевать кризисы, стихийные бедствия и экологические катастрофы).

Ключевые критерии устойчивости подразделяются на:

- управление системами здравоохранения;

- их финансирование;

- медицинские кадры;

- лекарства и технологии;

- организация и предоставление медицинского обслуживания.

Устойчивость национальных систем в большей степени зависит от правильно выбранных мер по достижению лидерства и конкретизации национальных систем здравоохранения, обеспечения преемственности между уровнями управления. В результате исследования доказано, что большинство систем здравоохранения не были подготовлены к устойчивому функционированию в условиях кризиса. Многие из них не были должным образом профинансированы, учитывая постоянное влияние банковского кризиса 2009 года на финансы госсектора. Но выявлены и другие тревожные аспекты.

Показано, что во многих случаях системам управления не хватает руководства и четких стратегий. Во многих странах вертикаль управления в здравоохранении далека от ясности, установлены напряженные взаимоотношения между национальными и местными властями, которые противодействуют оперативному реагированию. Ожидаемо выявлена нехватка рабочей силы, а методы планирования укомплектованности медицинскими специалистами устарели и не позволяют оценить реальную ситуацию в здравоохранении. В большинстве стран благополучие на рабочем месте расценивается властями как второстепенная характеристика. В некоторых из изученных стран инвестиции в различные составляющие системы здравоохранения ограничены, например во внедрение инноваций.

Наконец, даже в системах здравоохранения, описанных как интегрированные (например, Национальная служба здравоохранения Велибритании), отсутствует координация на различных уровнях и по различным аспектам предоставления услуг.

В рамках межстрановых сопоставлений отмечено, что Россия достаточно хорошо справилась с кризисами, обусловленными распространением COVID-19. Например, государственная финансовая поддержка в случае локальных и глобальных чрезвычайных ситуаций, которой оказалось распространение нового вируса, обеспечивалась за счет изменения бюджетной росписи (перераспределения финансовых средств по направлениям) либо за счет средств резервных фондов президента и правительства Российской Федерации. И это осуществлялось очень оперативно.

Пандемия также показала, что мощности можно экстренно нарастить, а кадры - перераспределить. Вопрос с образованием так быстро не решить: продемонстрированное отсутствие у врачей навыка сортировки больных, работы в средствах индивидуальной защиты, разумной настороженности указывает на необходимость дополнения или переработки образовательных программ и курсов повышения квалификации по инфекционным заболеваниям.

В России в период пандемии была организована централизованная подготовка медицинских специалистов по программам инфекционной безопасности, оперативно разрабатывались и распространялись типовые алгоритмы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Также выявлены параметры, которые требуют коррекции в условиях трансформации здравоохранения. К примеру, имеет смысл рассмотреть вопрос введения сметного финансирования медицинских организаций в условиях кризисов, а также законодательное закрепление временных мер по ограничению посредничества в отношении определенных групп товаров, необходимых для лечения и предотвращения распространения COVID-19.

Особого внимания заслуживает политика Российской Федерации в части лекарственного обеспечения граждан. После прохождения комплексных исследований на заседании комиссии по формированию перечней принимается решение о включении (исключении, отказе во включении) лекарственного препарата в перечни: ЖНВЛП (формируется ежегодно); дорогостоящих лекарственных препаратов; минимального ассортимента аптек (формируется не реже одного раза в 3 года). Решения продиктованы принципами целесообразности, приемлемости и "затратной эффективности" (то есть что дополнительные затраты оправдываются получением дополнительной эффективности). Соответственно, от этого решения зависит группа конечных потребителей лекарственных средств и источник финансирования.

В соответствии с действующим законодательством за регистрацию и оценку лекарственных средств в России отвечает Минздрав России. Длительность регистрации лекарственных препаратов по законодательству ЕАЭС в общем случае составляет 210 дней. В период пандемии постановлением правительства N 441 был введен упрощенный и ускоренный порядок регистрации новых лекарственных препаратов (20 дней) и разрешено при необходимости осуществлять их закупки у одного поставщика. Такой порядок будет действовать до 1 января 2022 года.

Еще один важный элемент формирования устойчивости национальной системы здравоохранения - оперативное внедрение новых медицинских технологий. Целесообразно обеспечить унификацию и законодательно закрепить показатели пороговых значений экономической эффективности, например, стоимости приобретенных лет качественной жизни или цены одного года сохраненной жизни с поправкой на нарушение функциональной способности. Это вполне сочетается с подходом ценностно ориентированной медицины и учета понесенных затрат при оценке качества жизни населения. С одной стороны, это повышает последовательность и прозрачность процесса принятия управленческих решений. С другой - зачастую необходимость принимать решения, основываясь на единственном факторе, лишает управленческий аппарат гибкости и не позволяет принимать во внимание другие факторы, кроме экономического. Кроме того, для разных заболеваний и периодов в развитии государства показатели пороговых значений экономической эффективности могут сильно отличаться. Представляется целесообразным внедрение гибкой системы пороговых значений экономической эффективности, подлежащих периодическому пересмотру для объективного отражения экономической ситуации в стране.

Для повышения устойчивости системы здравоохранения важно сосредоточиться не только на выделении финансирования на разработку новых медицинских технологий, но и на создание условий для их внедрения в клиническую практику.

Поэтому важно обратить внимание лиц, принимающих решения, на максимальное содействие процессу цифровизации здравоохранения, так как она представляет собой безальтернативную ступень эволюции развития. Это содействие включает в себя множество задач: снятие правовых барьеров для развития технологий, совершенствование законодательной базы в части оказания телемедицинских услуг и кибербезопасности, завершение процесса создания единого цифрового контура, заключающегося в полной взаимной интегрированности всех электронных медицинских систем и устранении недостатка открытых данных, повышение информационной культуры населения.

Разработаны и межстрановые рекомендации по повышению устойчивости национальных систем здравоохранения. Среди них Россией предложены следующие.

В части управления системами здравоохранения: расширение участия граждан и гражданских ассоциаций в законодательном процессе путем принятия единого нормативного правового акта, регулирующего общественную законодательную инициативу.

В части финансирования систем здравоохранения: развитие ГЧП и оценка возможности оказания определенных видов медицинской помощи на базе частных медицинских организаций; внедрение обязательных механизмов стимулирования качества медицинских услуг.

В вопросах новой лекарственной политики и внедрения инновационных технологий: необходимость полной взаимной интегрированности всех электронных медицинских систем, устранение недостатка открытых данных, а также создание качественного неангажированного источника профессиональных знаний; совершенствование нормативной правовой базы оказания телемедицинских услуг; внедрение на федеральном уровне программы повышения информационной культуры населения; создание отдельного Фонда здоровья нации (ФЗН) по модели РФФИ.

В организации и предоставлении медицинского обслуживания: внедрение реабилитации на сильной базе стационаров, а также развитие институтов лечения и ухода на дому; преодоление кризиса социального сознания и дальнейшая пропаганда здоровьесберегающих практик.

Реализованный проект имеет масштабный потенциал. Всемирный экономический форум уже приступил к созданию цифровой платформы и партнерства в интересах устойчивости национальных систем здравоохранения. На следующем этапе важно не только обеспечить беспрепятственный доступ к аналитическому инструментарию, оценке лучших практик по повышению устойчивости национальных систем здравоохранения, но и разработать глобальный рейтинг их устойчивости. Он позволит оперативно реагировать на изменения, корректировать национальные политики и перераспределять ресурсы. А эксперты получат доступ к важным инструментам планирования процессов по повышению устойчивости систем здравоохранения.

Джордж Вартон, старший преподаватель факультета политики здравоохранения Лондонской школы экономики:

- Вследствие COVID-19 глобальные системы здравоохранения испытали нагрузку, многократно превышавшую их возможности. Имея пожилое население и страну, состоящую из густонаселенных городов и изолированных сельских общин, Россия столкнулась с особенным испытанием при реагировании на COVID-19.

Проект партнерства за устойчивость и жизнеспособность системы здравоохранения был инициирован для сотрудничества с ведущими исследователями в области здравоохранения всего мира с целью подготовки быстрых и надежных обзоров системы здравоохранения. В России была обнажена проблема цифрового разрыва, и есть четкие действия, которые необходимо предпринять для улучшения интеграции цифровых медицинских данных и повышения цифровой грамотности. Сейчас мы начинаем вторую фазу партнерства и надеемся, что другие страны смогут научиться на опыте России, а Россия сможет внедрить наши рекомендации, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость системы здравоохранения для построения устойчивого будущего.

Эрик Рош, старший вице-президент, глава кластера Teva Россия, Евразия, Турция, генеральный директор компании Teva Россия:

- В результате пандемии тема здоровья стала лидирующей в повестке дня. За это время российское государство внедрило ряд значимых для фарминдустрии и пациентов изменений. Например, установлен порядок ввоза незарегистрированных лекарств, применяемых при COVID-19, введена процедура ускоренной регистрации для ряда препаратов, улучшены механизмы ценообразования, либерализованы дистанционные продажи и др. Тем не менее для достижения цели российского государства по увеличению средней продолжительности жизни населения в РФ до уровня более 78 лет к 2030 году необходимо предпринять ряд шагов. Мы считаем, что необходимы, как минимум, три значимых шага: во-первых, обеспечить доступность лекарств (физически и по цене); во-вторых, расширить ассортимент препаратов; в-третьих, перейти на модель всеобщего лекарственного страхования.

Данные для эмитента

Мониторинг движения лекарств в действии

Текст: Яков Левченко (руководитель группы по аналитике и внутреннему контролю цепочек поставок по России и Евразии компании Teva)

Теперь, когда вопросы работоспособности системы более или менее урегулированы, а участники рынка - от производителей до аптек и больниц - наработали опыт работы в ней, отрасль вернулась к проработке решений по использованию данных о движении лекарств, которые содержатся в МДЛП.

Вопрос полноты и доступности данных, содержащихся в системе, особенно активно обсуждался в последние месяцы в рамках рабочей группы при Росздравнадзоре, на площадке Минпромторга России, а также в отраслевых ассоциациях.

Поиск общей позиции

Сейчас доступ к аналитическим отчетам в информационной системе МДЛП имеют де-факто регулятор и эмитент средства идентификации (СИ).

Однако поправки к постановлению, регулирующему объем доступа к этой информации для разных субъектов обращения лекарств, находятся в процессе обсуждения. Два основных предмета дискуссии - кто еще должен иметь доступ к данным и какие именно данные должны быть доступны.

В законодательстве определено понятие эмитента СИ - это организация, ответственная за создание и нанесение двумерного кода на индивидуальные упаковки препаратов и передачу данных в систему МДПЛ. В случае иностранного производства эмитентами являются либо держатель регистрационного удостоверения, либо его представитель, а если препарат производится в России, то его производитель. Еще более остро вопрос стоит в случае контрактного производства. Производитель и держатель регистрационного удостоверения могут быть конкурирующими компаниями, и, будучи эмитентом СИ, производитель может иметь доступ к данным о движении "чужих" препаратов.

Отрасль предложила предусмотреть возможность делегирования прав на получение данных из МДЛП другому участнику обращения препаратов, зарегистрированному в системе. При этом очень важно, чтобы участники могли самостоятельно договариваться с эмитентом СИ о том, какие из доступных ему отчетов он открывает доверенному субъекту.

Фактически оплачивая деятельность системы мониторинга, эмитенты средств идентификации (или их представители) хотели бы иметь полный доступ к информации о движении их препаратов, включая данные о запасах у дистрибьюторов, в аптеках, а также о перемещениях лекарств между участниками оборота "вниз по цепочке" и типах выбытия. Такие данные помогли бы помочь фармкомпаниям увеличить точность прогнозирования, избежать перегрузки товарными запасами своих складов или же, наоборот, дефектуры на рынке. А также сократить маркетинговые расходы и пресекать "переливы" между участниками оборота. И, конечно, данные должны быть доступны к автоматизированной выгрузке, которая, в свою очередь, не должна негативно влиять на основной функционал МДЛП.

Риски и подводные камни

Вопрос технической реализации выгрузки отчетов и обработки данных из МДЛП также является вызовом для участников оборота. Особенно если эти процессы связаны с допуском к данным третьих лиц и сторонних организаций. Необходимо тщательно подойти к выбору провайдера такого решения, его проверке и надлежащему юридическому оформлению договорных отношений. Все риски, связанные с возможной утечкой или неправомерным использованием данных, должны быть проработаны и проконтролированы. Наиболее правильной и безопасной представляется разработка программного обеспечения для выгрузки и обработки данных внутри МДЛП. Облачные решения являются менее безопасной альтернативой.

Перспективы для ЕАЭС и СНГ

Сейчас начинается внедрение обязательной маркировки в Казахстане и Узбекистане. И в этих странах участники уже сейчас вступают в диалог c регуляторами на предмет использования данных из их систем мониторинга. Скорее всего, при этом также будет использован российский опыт, что порождает большие надежды на то, что совместная работа представителей отрасли, регулирующих органов и оператора МДЛП в скором будущем даст долгожданные плоды.

Роман Шориков, заместитель директора по управлению цепями поставок по странам ЕАЭС компании "Сервье":

- Налицо заметный прогресс в вопросе доступа к данным по движению лекарственных препаратов из МДЛП: появилась возможность выгрузки информации через API, доступны отчеты о выбытии, приняты меры по устранению разрывов в цепочках. Вместе с тем ряд вопросов по-прежнему остается открытым. Так, без агрегированного отчета по серии и без повышения качества информации о локации запасов и точек выбытия практическая полезность данных все еще невысока. Производители ожидают включения в состав выгрузки информации о типе лицензии участника оборота, а также идентификатора ФИАС для места деятельности. Мы, как и другие представители индустрии, приложили много усилий для того, чтобы обеспечить создание и запуск системы маркировки. Однако для достижения заявленных целей - использования МДЛП для эффективного планирования поставок и контроля доступности лекарств в регионах - нужно довести работу до конца.

Лилия Титова, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО):

- Наличие у производителей и дистрибьюторов данных о товарных запасах по конкретным лекарственным препаратам и их объемам на складах, аптеках и в лечебных учреждениях в режиме онлайн помогает правильно сформировать план производства, продаж, товарных запасов, избежать перепроизводства и дефектуры, оптимизировать финансовые потоки и снизить издержки. Однако действующим законодательством получение подобной информации для участников фармрынка не было предусмотрено. При Росздравнадзоре была сформирована подгруппа "Работа с аналитической подсистемой ФГИС МДЛП" которая разработала порядок предоставления и объем данных для каждого представителя товаропроводящей цепи, включая держателей регистрационных удостоверений. Наши предложения поддержали Минпромторг России и оператор системы - Центр развития перспективных технологий. Сейчас они находятся на согласовании в Минздраве России. Мы надеемся, что мнения экспертов фармрынка будут учтены регуляторными органами - будет закреплено право на получение информации по наличию остатков и движению препаратов по всей территории страны.

Что касается использования маркировки для борьбы с фальсифицированной и контрафактной продукцией, то эта цель для российского фармрынка не особенно актуальна в настоящее время, поскольку процент подобной продукции крайне низок. Но существует проблема так называемых "переливов" или вторичной дистрибуции, когда один и тот же товар может перепродаваться участниками фармрынка неоднократно. Возможность прослеживания всей цепочки от производителя до конечного потребителя препаратов является крайне важной во избежание "переливов", а также при внедрении дистанционной торговли лекарствами.

Михаил Зверев, руководитель отдела планирования поставок, логистики и клиентского сервиса подразделения лекарственных препаратов компании Abbott:

- В вопросе делегирования прав на получение данных из системы МДЛП иному участнику оборота товаров существуют два подхода. Первый, разработанный участниками рынка, предусматривает возможность для эмитента делегировать права доступа к информации о сериях, сведения о которых он внес в МДЛП, третьим лицам, зарегистрированным в МДЛП. Второй подход, разработанный оператором ЦРПТ, ограничивает возможность делегирования прав только теми субъектами, которые вводят эти серии в гражданский оборот. В этом случае исключается возможность доступа к данным при контрактном производстве на территории РФ или при дистрибуционных соглашениях. Мы поддерживаем первый подход как наиболее полезный для развития рынка и как важную часть сервиса для наших пациентов и клиентов.

Решение не найдено

Индустрия предлагает внедрить механизмы использования фармреестра

Текст: Владимир Шипков (исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM))

Проблема досрочного введения в гражданский оборот воспроизведенных и биоаналоговых препаратов в период действия патента на оригинальные лекарственные препараты существует и обсуждается на разных уровнях уже несколько лет.

Но, несмотря на поручения правительства РФ о совершенствовании нормативного регулирования в сфере защиты исключительных прав на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, вопрос до сих пор остается нерешенным.

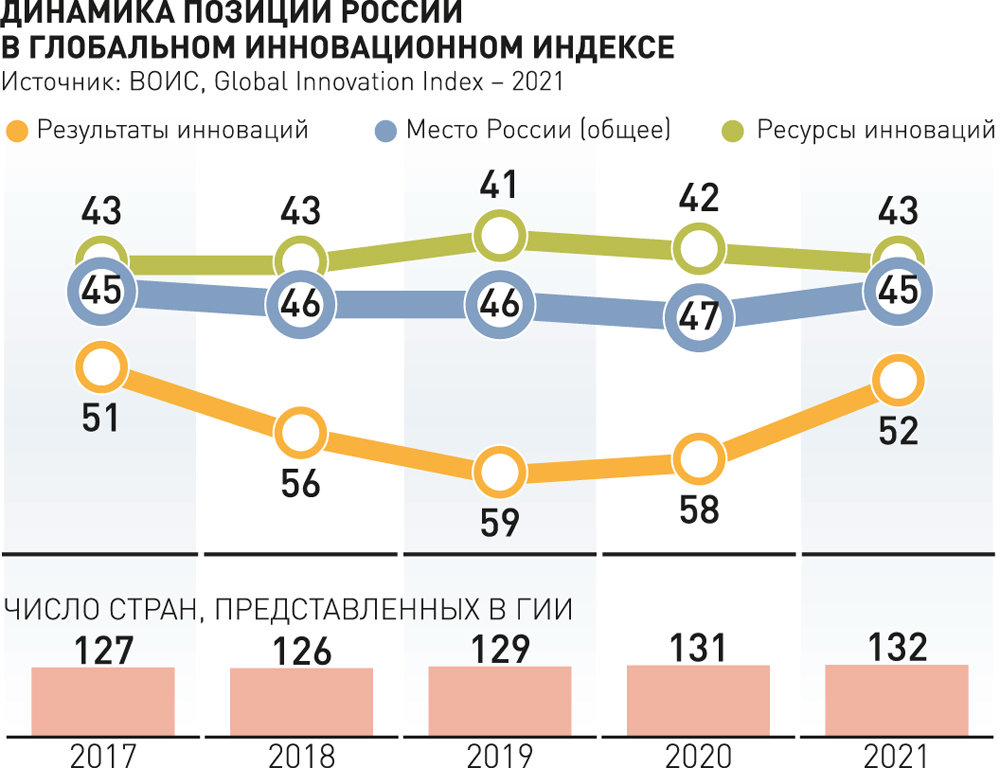

У фарминдустрии может сложиться впечатление, что решение проблемы подменяется иллюзией решения. А тем временем нарушения прав интеллектуальной собственности со стороны недобросовестных участников фармрынка продолжаются, бенефициары обогащаются, а страна не может улучшить свои позиции в глобальных рейтингах инвестиционной привлекательности. И что самое главное, усилилась тенденция на снижение доступности инновационной терапии по сравнению с другими государствами (см. диаграмму).

В преддверии очередного заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ (КСИИ) и во исполнение поручения по итогам прошлогоднего заседания КСИИ 1 сентября 2021 года Минэкономразвития России представило проект федерального закона "О реестре обладающих фармакологической активностью действующих веществ, охраняемых патентами на изобретение". В нем, с одной стороны, признается проблема отсутствия каких-либо превентивных (досудебных) правовых механизмов для предотвращения попадания в оборот препаратов с нарушением прав интеллектуальной собственности, а с другой, не предлагается ее решение и алгоритм администрирования со стороны федеральных органов исполнительной власти.

Согласно пояснительной записке к законопроекту проектируемый реестр будет представлять собой государственный информационный ресурс в сфере защиты исключительных прав на изобретения в области фармацевтики в РФ, а положения законопроекта позволят создать "правовые и организационные основы для удостоверения факта охраны обладающих фармакологической активностью действующих веществ патентами на изобретения, относящиеся к химическому соединению".

При этом возникает ряд вопросов: для каких целей требуется удостоверение факта охраны, и как подтвержденный "факт охраны" поможет правообладателям защитить свои законные интересы в судебном и досудебном порядке, а также свести к минимуму риск попадания в оборот, в том числе в систему госзакупок, потенциально контрафактных лекарств? К сожалению, законопроект не дает ответы на эти вопросы. Поэтому AIPM вынуждена заявить, что не поддерживает законопроект в его нынешней редакции. Одновременно мы, как экспертное сообщество, обладающее профессиональной международной экспертизой, всегда выступаем за конструктивный диалог, нацеленный на достижение взаимоприемлемого результата.

С этой целью разработчику и всем заинтересованным ФОИВам был направлен пакет концептуальных поправок к законопроекту, содержащий предложения как по структуре самого реестра, так и по необходимому комплексу правовых мер, препятствующих обращению лекарственных препаратов с нарушением исключительных прав. По мнению индустрии, эти поправки в большей степени будут способствовать решению задачи.

Прежде всего для достижения декларируемой цели создания государственного информационного ресурса для защиты исключительных прав на изобретения в сфере фармацевтики в РФ необходимо предусмотреть возможность включения в реестр полноценных сведений о действующей патентной охране изобретений, относящихся к лекарственным средствам как химического, так и биологического происхождения. И в том числе сведений о фармацевтических композициях и комбинациях, способах получения и применения в строгом соответствии с действующим гражданским законодательством РФ, а также на основании анализа опыта регуляторов других стран, включая Фармацевтический реестр Евразийского патентного ведомства.

Кроме того, неотъемлемой частью законопроекта должны стать нормативные положения, регламентирующие порядок и правовой механизм использования федеральными органами, судами, госзаказчиками, а также иными заинтересованными сторонами информации, содержащейся в реестре, для обеспечения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности при обращении лекарственных препаратов в РФ. Также для практического применения потребуется разработка принципов взаимодействия проектируемого реестра с иными существующими государственными информационными системами, в первую очередь с Государственным реестром лекарственных средств (ГРЛС), Автоматизированной информационной системой (АИС) Росздравнадзора, Реестром изобретений России, а также с Единым реестром зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС.

Создание национального реестра представляет собой только один из инструментов целого комплекса взаимосвязанных правовых мер в рамках как российского, так и евразийского законодательства, направленных на предупреждение нарушений и угрозы нарушений исключительных прав при обращении лекарственных средств.

Среди таких мер можно выделить:

- установление возможности выдачи регистрационных удостоверений на воспроизведенные и биоаналоговые лекарственные препараты, в составе которых имеются защищенные патентом изобретения, с отсрочкой начала их действия до окончания срока соответствующей патентной охраны;

- обеспечение открытости информации о заявлениях, поданных на регистрацию;

- установление ограничения на осуществление госрегистрации предельных отпускных цен производителей воспроизведенных и биоаналоговых (биоподобных) лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, без согласия правообладателя в период действия исключительного права, удостоверенного патентом;

- установление ограничения на ввод в гражданский оборот воспроизведенных и биоаналоговых лекарственных препаратов, в составе которых имеются защищенные патентом изобретения;

- установление обязанности участников государственных закупок предоставлять гарантийные письма (декларации) об отсутствии нарушений прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности; права заказчика отклонить заявку на участие в аукционе при установлении факта предоставления участником недостоверной информации об отсутствии нарушения интеллектуальных прав третьих лиц, а также обязанности победителя аукциона возместить убытки, причиненные заказчику, вследствие нарушения интеллектуальных прав третьих лиц при исполнении государственного контракта;

- установление правовой возможности использования информации из реестра при наложении обеспечительных мер в ходе судебных процессов и т.п.

Реестр "в одиночку", т.е. в отрыве от соответствующего функционала, будет способен лишь на "удостоверение факта охраны" без дальнейшей возможности правового обеспечения такой охраны. Получится некий "чемодан без ручки": и бросить нельзя, и использовать невозможно.

Вряд ли после многолетней совместной работы регуляторов, профессионального и научного сообщества такой подход будет способствовать поддержанию инвестиционного климата и стимулировать вывод на российский рынок современных и эффективных лекарственных препаратов.

Момент истины

Реестр фармакологически активных веществ должен обеспечить интересы законных правообладателей

Текст: Татьяна Батенёва

Среди поручений по итогам встречи Консультативного совета по иностранным инвестициям в прошлом году глава правительства поставил задачу создать Реестр фармакологически активных веществ, защищенных патентом на изобретение.

Министерство экономического развития в начале сентября выступило с инициативой принятия закона о реестре. О том, как продвигается эта работа, "РГ" рассказал директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Рустам Тихонов.

Рустам Сергеевич, каковы ключевые задачи Реестра фармакологически активных веществ, какую защиту он будет предоставлять владельцам патентов?

Рустам Тихонов: Работа по созданию реестра ведется для того, чтобы усовершенствовать защиту правообладателей изобретений в сфере фармацевтики. Минэкономразвития России разработало проект федерального закона "О реестре обладающих фармакологической активностью действующих веществ, охраняемых патентом на изобретение" (далее - законопроект), который предусматривает создание реестра. По законопроекту реестр - федеральная государственная информационная система, которая позволит защитить исключительные права на изобретения в сфере фармацевтики. Законопроект содержит принципы ведения реестра, требования к нему, виды размещаемой информации, права и обязанности профильных ведомств, правообладателей и пользователей реестра, а также определяет правовой режим содержащейся в реестре информации.

30 июня 2021 года Роспатент продемонстрировал прототип реестра представителям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Евразийского патентного ведомства, национальных патентных ведомств и других уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), органов государственной власти России.

Создаваемый реестр улучшит судебную защиту прав и законных интересов обладателей патентов на изобретения (лекарственные средства) и инвесторов. Так, перед внесением информации в реестр необходимо будет пройти экспертизу, которая соотнесет патент и лекарственное средство. Таким образом, при рассмотрении и разрешении споров использование информации из реестра позволит суду обращаться к источнику информации, который на уровне государства подтверждает наличие прав на фармакологически активное действующее вещество. Это также может сократить объем трудоемких и длительных экспертиз. В настоящее время законопроект дорабатывается.

Каким может быть механизм использования информации из реестра в регуляторных процедурах - в частности, при регистрации лекарств и цен, вводе в гражданский оборот, в судах?

Рустам Тихонов: Законопроект не предполагает того, чтобы сведения из реестра использовались при регистрации лекарственных средств, поскольку Минздрав России регистрирует лекарственные средства согласно правилам ЕАЭС. Реестр позволит удостоверить факт, что действующее вещество лекарственного средства охраняется патентом. Предположительно, к реестру смогут прибегать при судебных разбирательствах. При рассмотрении споров о нарушении патентных прав в суде истец может потребовать принять обеспечительные меры, например: наложить арест на имущество ответчика, запретить ответчику совершать определенные действия с предметом спора (лекарством), передать спорное имущество на хранение истцу, приостановить реализацию имущества и т.д.

Таким образом, законопроект создаст дополнительный национальный механизм защиты интеллектуальных прав. Обладатели патентов на изобретения на лекарственные средства получат дополнительный механизм защиты интеллектуальных прав в суде. В настоящее время на уровне ЕАЭС проходят обсуждения, в рамках которых Российская Федерация последовательно выступает за необходимость создать единый евразийский реестр. В этом случае сведения из него могли бы использоваться при регистрации лекарственных препаратов в государствах-членах ЕАЭС. Однако о конкретных решениях пока говорить рано: обсуждение позиций продолжается.

Сегодня в каждой из стран ЕАЭС действует свой режим охраны данных доклинических и клинических исследований, но все они должны учитываться при регистрации новых лекарств по единым требованиям ЕАЭС. Какая работа ведется регуляторами в этом направлении?

Рустам Тихонов: Государства-члены ЕАЭС установили разные сроки защиты доклинических и клинических данных, исходя из обязанностей в рамках присоединения к ВТО, иных интеграционных объединений, а также с учетом реализуемой социально-экономической политики и национальных интересов.

При этом, по мнению российских регуляторов, действующих на территории Российской Федерации механизмов защиты доклинических и клинических данных достаточно. Более того, существующий порядок позволяет сохранять конкурентную рыночную среду и обеспечивать доступ населения Российской Федерации к различным лекарственным препаратам с учетом ценовых предпочтений.

Почему в Санкт-Петербурге развивается система "социальных домов"

Текст: Татьяна Тюменева ("Российская газета", Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербург уже сложилась разветвленная сеть госучреждений, в которых заботятся о пожилых людях. Проживание в таком "социальном доме" - одна из самых востребованных услуг. Каждому жильцу (или супружеской паре) в нем предоставляется просторная квартира и целый комплекс социальной помощи. На сегодняшний день таких домов уже двадцать, в них 1290 квартир. И эти цифры каждый год растут.

Сразу отмечу, это не привычные всем интернаты или дома престарелых. Внешне "социальный" - обычный дом, только с необычной планировкой. Квартиры просторные, коридоры и лифты широкие, чтобы смог проехать человек на инвалидной коляске. В каждой квартире оборудована телефонная связь с диспетчером, который и скорую вызовет, и сантехника пригласит. На первых этажах - различные социально-досуговые службы.

Звоню в один из таких домов и договариваюсь о встрече. Он расположен на Витебском проспекте. Тихий двор, огороженная территория. Замечаю, что везде установлены камеры наблюдения. Много зелени, цветочные клумбы, ели и дубы... Чистые ухоженные дорожки... Постороннему в дом не войти: круглосуточная охрана. Но меня встречает Любовь Лебедева, замдиректора комплексного центра социального обслуживания населения Московского райна. Она любезно вызвалась стать моим гидом. Первый этаж: здесь красиво, просторно, уютно. Теннисный стол, большой аквариум, рояль, кабинет медсестры, зал адаптивной физкультуры. Мини-парикмахерская. "Здесь проводятся и мастер-классы по стрижке, окрашиванию волос", - комментирует Любовь Лебедева. В одном из холлов замечаю коробки. Заметив мой вопросительный взгляд, она поясняет: "Это для сбора вторсырья. Наши жильцы участвуют в благотворительном проекте по его сбору, а вырученные средства идут в помощь больным детям".

Доходим до социально-реабилитационного отделения. Тут можно хоть иностранный изучать, хоть компьютер осваивать, хоть куколку мастерить. Дальше читаю на двери "Отделение временного проживания".

- Тут мы поселяем тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В том числе и жильцов дома, - рассказывает Любовь Лебедева. - Например, пожилой человек выписался из больницы и еще не восстановился, у него нет сил себя обслуживать. Тогда он на месяц переезжают со своего этажа сюда. Здесь четырехразовое питание, уход и повышенное к нему внимание.

В художественной мастерской кто-то раскрашивает по трафарету картинку, кто-то шьет, кто-то рисует.

Постоянная жительница дома Роза Гусева приглашает в... музей блокады Ленинграда.