Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Транзит готовится к рекордам

По итогам 2021 года ОАО «РЖД» планирует поставить рекорд по общему объёму транзитных контейнерных перевозок, достигнув 1 млн ДФЭ, а в 2024 году выйти на уровень в 1,7 млн ДФЭ. Об этом вчера в ходе XXX пленарного заседания Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам сообщил генеральный директор – председатель правления холдинга Олег Белозёров. Основной рост перевозок идёт по направлению Китай – Европа. Участники заседания обсудили, какие барьеры нужно снять для развития транзита, и поделились планами по модернизации инфраструктуры.

В 2020 году общий объём транзитных перевозок по сети ОАО «РЖД» составил 831 тыс. ДФЭ. В этом году в компании рассчитывают впервые преодолеть планку в 1 млн ДФЭ, отметил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров. «За восемь месяцев 2021 года через пограничные переходы и российские порты перевезено почти 400 млн тонн внешнеторговых грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозки увеличились более чем на 7%. Рост транзита продолжается в сообщении Китай – Европа – Китай. За восемь месяцев 2021 года объём перевозок составил 502 тыс. ДФЭ (рост к уровню прошлого года на 49%. – Ред.)», – заявил Олег Белозёров.

Рост объёмов транзита выявил участки с низкой пропускной способностью. Сдерживающими факторами стали заторы на казахстанско-китайской границе из-за введения Китаем антиковидных ограничений и реконструкция польской станции Тересполь на границе с Белоруссией, где производится перевалка грузов с колеи 1520 мм на европейскую колею 1435 мм.

Как отметили участники заседания, увеличение движения по маршруту Китай – Европа – Китай показало необходимость инвестиций в развитие инфраструктуры. По словам председателя правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Нурлана Сауранбаева, в этом году компания приступила к реконструкции своего участка на казахстанско-китайской границе – станции Достык и прилегающего участка Мойынты. «До 2024 года все работы по модернизации будут выполнены», – заключил Нурлан Сауранбаев.

По мнению начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, необходимо определить совместные планы по развитию инфраструктуры, в том числе на всех пограничных переходах и стыках колеи 1520 и 1435 мм. Кроме того, как считает руководитель БЖД, стоит поработать над сквозным расписанием движения поездов на всём маршруте, а не только на пространстве 1520. «Это позволит обеспечить ритмичность перевозок, а все наши компании смогут точнее рассчитывать свои ресурсы, эффективно задействовать пропускные способности инфраструктуры и работать на перспективу», – подытожил Владимир Морозов.

Также, по словам Владимира Морозова, целесообразно создать единое цифровое пространство транспортных коридоров и определить координатора, который возьмёт на себя объединяющую роль в этом проекте.

Член правления Rail Cargo Austria AG Томас Каргл поддержал идею о цифровизации перевозочного процесса на протяжении всего маршрута, заявив что это позволит сократить время движения поезда из Азии в Европу. «Сейчас грузы идут в среднем 7–10 дней, и эти сроки нужно постепенно уменьшать», – отметил Томас Каргл.

Арина Белан

Орхан Сайман, BEKO: «Проектируя новое оборудование, мы закладываем в него принципы устойчивого развития, чтобы потребители понимали: инвестируя в технику, они помогают защищать планету»

По словам топ-менеджера, бренд Grundig отвечает самым современным требованиям экологичной бытовой техники

Региональный директор ООО «Beko» в России, Белоруссии и Центральной Азии Орхан Сайман на конференции, посвященной возвращению немецкого бренда премиальной бытовой техники Grundig в Россию и объявлению об эксклюзивном партнерстве с группой «М.Видео-Эльдорадо» в сегменте встроенной кухонной техники, в интервью BFM.ru рассказал о том, как пандемия повлияла на рынок бытовой техники и когда россияне задумаются о защите окружающей среды.

Почему бренд Grundig выходит на российский рынок именно сейчас? На какую целевую аудиторию вы делаете ставку?

Орхан Сайман: Мы выводим этот бренд на рынок именно сейчас, потому что уверены, что это правильный момент: основываясь на успехах бренда BEKO и взаимовыгодном сотрудничестве с нашими ретейловыми партнерами, мы поняли, что готовы к этому запуску. Кроме того, после пандемии на рынке наблюдается ощутимый рост и активное развитие премиального сегмента бытовой техники, и мы не хотим упускать возможность влиться в этот процесс. Сейчас мы готовы предложить новый дизайн и эстетику нашей продукции: в этом году это касается встраиваемой техники, а в следующем — отдельно стоящего оборудования.

Что касается нашей целевой аудитории, то в основном мы ориентируемся на возрастную группу от 25 до 49 лет. В нашем представлении это люди, которые уже состоялись в жизни, имеют определенный уровень дохода и осознают важность заботы о природе: знают, что такое устойчивое развитие. Разумеется, также мы ориентируемся на покупателей, у которых есть семья и они проводят много времени дома, стараясь постоянно повышать свой уровень комфорта.

Изменения 2021 года улучшили или ухудшили восприятие брендов премиальной бытовой техники в мире?

Орхан Сайман: Во время пандемии и после нее люди стали больше времени проводить дома. У многих из них появились свободные средства, которые они готовы инвестировать в свой быт. Соответственно, резко вырос спрос на бытовую технику, причем эта тенденция характерна как для России, так и для всего мира. Также выросло потребление в премиальном сегменте: прирост составляет двукратные величины. То есть в категории со стоимостью единицы техники более 31 тысячи рублей произошел рост с 32% до 40%. В премиальном сегменте общий рост продаж составил 20-25%, а это очень важные изменения для России.

Также пандемия существенно повлияла на потребительское поведение. До 2020 года онлайн-продажи бытовой техники составляли не более 25%, а сейчас этот показатель достиг 42-43%. Эта ситуация изменила все расчеты по общим финансовым моделям, которые мы применяем в ретейле.

Влияют ли изменения в психологии потребления на разработку «особой» экологической бытовой техники?

Орхан Сайман: Все мы сейчас получаем много информации об экономических кризисах и борьбе с коронавирусом, но у нас есть одна общая проблема, которая стоит перед всем человечеством, — это изменение климата. За последние несколько лет мы видели множество различных катастроф и неблагоприятных событий во многих странах, таких как Россия, Турция, Греция и США, — это лесные пожары и наводнения, которые являются последствиями изменения климата. К счастью, люди становятся более осознанными в этом вопросе, и, как следствие, меняются и их ожидания от бытовой техники. Люди хотят покупать оборудование, которое не просто имеет современный дизайн и расширенный функционал: они задаются вопросом, как эта техника позволяет защитить планету. Поэтому вопрос защиты окружающей среды становится важным и для нас, производителей. Проектируя новое оборудование, мы закладываем в него принципы устойчивости и стараемся донести эту информацию до наших потребителей, чтобы они понимали, что, вкладывая свои средства в технику, они также помогают защищать планету.

На рынке много брендов, чем Grundig принципиально отличается от других? И чем запросы россиян похожи или отличаются от запроса к бытовой технике в других странах?

Орхан Сайман: Это непростой вопрос, но мы уверены, что наличие альтернативы — это всегда хорошо. Мы хотим предоставить российскому покупателю возможность выбирать из множества вариантов в премиум-сегменте, чтобы найти что-то оптимальное для себя. Наша техника отличается современным привлекательным дизайном, отличным функционалом, а также надежностью.

Что касается второго вопроса, то запросы потребителей на самом деле довольно схожи. Как в России, так и в Японии, США или Германии, их интересует функционал, дизайн и стоимость. Кстати, в России больше внимания уделяется размеру бытовой техники, потому что кухни и ванные здесь небольшие, и люди стараются выбирать технику поуже для того, чтобы она поместилась в помещении.

Кроме того, потребители думают о гарантийном периоде и о таком качестве, как экологичность. Я живу в России около пяти лет и заметил, что здесь менее чувствительны в вопросах потребления энергии, энергоэффективности и расхода водных ресурсов. Впрочем, эта ситуация постепенно меняется.

Расскажите, чего вы ждете от сотрудничества с группой «М.Видео-Эльдорадо» в эксклюзивном представлении встроенной бытовой техники бренда?

Орхан Сайман: Мы действительно будем работать вместе, потому что группа «М.Видео-Эльдорадо» — лидер в этой отрасли. У них очень сильные рыночные позиции, огромная дистрибьюторская сеть: это более 1100 магазинов по всей России в более чем 300 городах. Особенно сильны их дистрибьюторские позиции в сегменте встроенной техники. У группы широкое портфолио, и оно в основном нацелено на семьи со средним и высоким доходом, так что в этом наши цели и интересы совпадают. И, естественно, эксклюзивное представительство мотивирует партнера: мы считаем, что это будет дополнительным стимулом представлять наш продукт, а мы будем оказывать всю необходимую поддержку. Благодаря такой взаимовыгодной ситуации мы надеемся очень быстро достичь наших целей по проникновению на рынок.

Бытовая техника совершенствуется год от года: на что стоит обращать внимание при ее выборе? На что обращаете внимание лично вы?

Орхан Сайман: В этом смысле я не отличаюсь от среднестатистического потребителя. Мне важен дизайн: я хочу, чтобы продукт был привлекательным. Как и все, я обращаю внимание на технологию, на функции техники — они должны соответствовать заявленным целям, то есть упрощать повседневные процессы.

Если вы много готовите, вам необходимо, чтобы плита имела широкий функционал, если вам нужно быстро сушить посуду в посудомоечной машине, вам необходима функция Super Dry, если вы хотите, чтобы овощи и фрукты долго оставались свежими, то в холодильнике нужна витаминная зона. Но функционал должен соответствовать цене, и когда это равновесие находится, когда все складывается в одну картинку, человек принимает решение о покупке. В этом смысле я такой же потребитель, как и все, и ищу абсолютно то же самое.

Если говорить в общем, что для любой техники принципиально такое качество, как надежность. В этом смысле очень важно постпродажное обслуживание: бренд должен заботиться о своих потребителях и после продажи решать их проблемы, устранять неполадки.

Как вы полагаете, через сколько лет понятие Sustainability станет привычным для россиян в повседневной жизни?

Орхан Сайман: Я считаю, что потребуется три года, максимум пять лет, потому что уже сейчас осознанность в этой сфере растет. Пока россияне менее осведомлены о проблемах изменения климата, чем европейцы, но все мы в конечном итоге беспокоимся о безопасности нашей планеты. В России высокий уровень образования: люди много читают и анализируют, поэтому очень скоро зададутся вопросом, как они могут помочь в защите окружающей среды. Это просто дело времени.

Можете ли вы назвать товары — «звезды» Grundig, которые покупатели смогут увидеть скоро в продаже?

Орхан Сайман: Продажи уже начались, и к концу года в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» будет доступна полная линейка наших встроенных решений.

Что касается «звезд», то их достаточно много, особенно в сегменте посудомоечных машин. В частности, у нас есть посудомоечная машина, которая управляется одной кнопкой. Некоторые продукты будут запущены в России даже раньше, чем в Европе. Кроме того, очень удачным является решение с автоматическим дозированием, которое регулирует количество используемых моющих средств. Также существенно облегчает работу по дому функция Super Dry для сушки посуды. Функция витаминной зоны в холодильнике позволяет дольше сохранить витамины в овощах и фруктах. Многие холодильники работают на сохранение свежести, но способность в течение семи дней сохранять в них все витамины — это действительно уникальное свойство.

Кроме того, очень популярно решение с индукционными варочными панелями. То есть индукционные варочные панели автоматически включаются в том месте, куда вы ставите кастрюлю. Да, для этого необходимо купить соответствующую посуду, но в конечном итоге это будет выгоднее. Также хочу упомянуть встраиваемые духовки, которые позволяют готовить с большей точностью и опять-таки с лучшими результатами. Наверное, это все, что с ходу приходит мне в голову, но хочу еще раз подчеркнуть, что важными чертами этой бытовой техники является бережное отношение к окружающей среде, красивый дизайн и надежность.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняло участие во встрече экспертов Конвенции по нераспространению биологического оружия (КБТО)

В период с 30 августа по 8 сентября 2021 года в г. Женева (Швейцария) состоялась встреча экспертов Конвенции по нераспространению биологического оружия (КБТО). Россельхознадзор в составе российской делегации на мероприятии представлял начальник службы по международному сотрудничеству ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» А.Е. Метлин.

В декабре 2017 года Совещание государств-участников КБО согласовало межсессионную программу на период с 2018 по 2020 год, состоящую из ежегодных совещаний государств-участников и совещаний экспертов с рассмотрением следующих тем:

- MX1 – Сотрудничество и помощь, с особым упором на укрепление сотрудничества и помощи в соответствии со статьей X Конвенции;

- MX2 – Обзор событий в области науки и технологий, связанных с Конвенцией;

- MX3 – Усиление выполнения конвенции на национальном уровне;

- MX4 – Помощь, реакция и готовность;

- MX5 – Институциональное усиление Конвенции.

Целью межсессионной программы является обсуждение и содействие общему пониманию и эффективным действиям по тем вопросам, которые определены для включения в межсессионную программу. Совещания экспертов предваряют ежегодное совещание государств-участников.

Российская межведомственная делегация принимала активное участие представив ряд важных инициатив, в частности об учреждении Научно-консультативного комитета, призванного оказывать государствам-участникам специальную консультативную помощь в сфере науки и технологий, имеющей отношение к Конвенции. В выступлениях представителей РФ в частности отмечено следующее:

- особое внимание к мерам профилактики: в РФ зарегистрированы 5 вакцин против коронавирусной инфекции. Одна из них SPUTNIK-V зарегистрирована в 69 иностранных государствах. Подписано более 20 соглашений о трансфере технологии производства вакцины с производственными площадками в таких странах, как Аргентина, Белоруссия, Египет, Индия, Казахстан, КНР, Республика Корея, Сербия, Турция и другие страны. Российской Федерацией первой в мире была разработана и зарегистрирована вакцина против COVID-19 для животных;

- осуществляется тесное сотрудничество с Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Российской Федерацией организованы референсные лаборатории по ящуру, гриппу птиц и ньюкаслской болезни, центры по сотрудничеству в области диагностики и контроля болезней животных, а также по безопасности пищевой продукции для стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Эти учреждения функционируют в качестве центров передового опыта и знаний МЭБ и ФАО.

Кроме того, эксперты РФ принимали активное участие в обсуждении инициатив и рабочих документов, представленных делегациями других стран и вносили предложения, по формированию окончательных версий отчетных документов. Предложения российской стороны учтены при составлении фактологического отчета мероприятия с целью последующего их рассмотрения входе девятой обзорной конференции государств-участников КБТО.

Владимир Булавин встретился с председателем Комитета государственных доходов Республики Армении

В Москве состоялась встреча руководителя ФТС России Владимира Булавина и председателя Комитета государственных доходов Республики Армении Рустама Бадасяна. Стороны обсудили актуальные вопросы таможенного сотрудничества, включая применение цифровых технологий в таможенной сфере.

Другими вопросами повестки дня стали повышение уровня координации в рамках контроля таможенной стоимости ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров, в том числе на площадке Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС, организация перемещения товаров и транспортных средств через расположенный на российско-грузинской границе МАПП Верхний Ларс в условиях его реконструкции, факты незаконного перемещения подакцизных товаров во взаимной торговле, а также выработка совместных мер по противодействию данным нарушениям.

По результатам встречи стороны констатировали высокий уровень межведомственного взаимодействия и подтвердили намерения дальнейшего углубления сотрудничества таможенных служб двух стран как в двустороннем формате, так и на площадках различных международных организаций.

В заключение Владимир Булавин пригласил руководителя Комитета государственных доходов Республики Армения принять участие в работе Международного таможенного форума, приуроченного к 30-летнему юбилею создания Федеральной таможенной службы, который пройдет в Москве 21-22 октября текущего года.

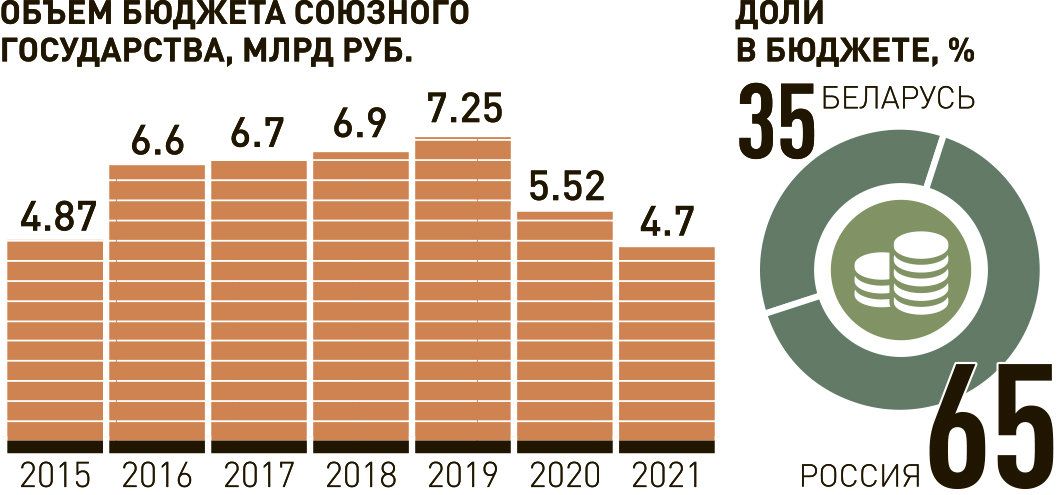

В Минске прошло заседание Коллегии Таможенного комитета Союзного государства

16 сентября 2021 года в Минске в преддверии Дня таможенника Республики Беларусь состоялось заседание Коллегии Таможенного комитета Союзного государства. В мероприятии приняли участие руководители таможенных ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь. Председатель Таможенного комитета Союзного государства Владимир Булавин вел заседание в видеорежиме.

Повестка включала шесть вопросов. В первую очередь уделили внимание вопросу разработки документов, направленных на реализацию Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере. Были согласованы подходы по вопросу создания и финансирования Межгосударственного центра по координации работы по управлению рисками, реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, а также по разработке проектов следующих документов:

договора о гармонизации таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и углублении сотрудничества в таможенной сфере;

постановления Совета Министров Союзного государства о внесении изменений в Положение о Таможенном комитете Союзного государства с учетом формирования в его составе межгосударственного центра;

положения о Межгосударственном центре.

Кроме того, было принято решение о создании рабочей группы по вопросам реализации информационного взаимодействия при Таможенном комитете Союзного государства, которая будет обсуждать вопросы унификации подходов к сбору и обработке информации в целом, а также взаимной торговли в частности.

Также стороны приняли ряд решений, направленных на улучшение информационного обмена, что в конечном итоге благоприятно отразится на участниках внешнеэкономической деятельности. Учитывая нынешние реалии, Коллегия утвердила новую Технологию информационного взаимодействия при обмене нормативно-справочной информацией между таможенными органами России и Республики Беларусь.

Отдельно были обсуждены вопросы взаимодействия таможенных служб, связанные с получением необходимых сведений в части подтверждении факта декларирования на территории Российской Федерации транспортного средства для личного пользования, приобретенного на территории России. Это позволит сократить сроки оформления ввозимых физическими лицами транспортных средств.

В целях поэтапного сближения национальных систем управления рисками и принятия единообразных решений, на первом этапе стороны договорились об обмене актуальными стоимостными индикаторами риска, применяемыми в национальных системах управления рисками.

Владимир Ивин принял участие в XII Международной научно-практической конференции «30 лет Таможенной службе Независимой Беларуси: с опытом прошлого к синергии будущего»

16 сентября 2021 года делегация ФТС России во главе с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Владимиром Ивиным приняла участие в XII Международной научно-практической конференции «30 лет Таможенной службе Независимой Беларуси: с опытом прошлого к синергии будущего».

В конференции также приняли участие представители Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, Государственного таможенного комитета и других министерств и ведомств Республики Беларусь, Белорусской торгово-промышленной палаты, Республиканского союза участников таможенных отношений.

Выступая с приветственным словом, Владимир Ивин проинформировал присутствующих о предстоящей совместной работе в рамках реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства, которая будет завершена в кратчайшие сроки. Результатом станет формирование единых принципов таможенного администрирования, создание благоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности и снижение уровня теневой экономики.

Также заместитель руководителя ФТС России отметил опыт белорусских коллег в части внедрения передовых технологий как в рамках двусторонних отношений, так и при создании и функционировании Евразийского экономического союза, подчеркнув, что общей целью таможенных служб двух стран является формирование качественно новой, насыщенной искусственным интеллектом, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, умной таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для обоих государств.

В заключение Владимир Ивин поздравил от имени Федеральной таможенной службы белорусских коллег с профессиональным праздником и 30-летием таможенной службы Республики Беларусь.

Афганские перспективы

Мирное будущее Центральной Азии

Борис Марцинкевич

С конца июля 2021 года об Афганистане и о том, что в этой стране происходит, не писал и не говорил только ленивый. Но вот что удивительно: мы скоро уже выучим имена улетевших в отставку бывших руководителей Афганистана, а также лидеров "Талибана"*, начнём по памяти называть улицы и кварталы, примыкающие к кабульскому аэропорту: СМИ прикладывают к этому максимум усилий. Но при этом складывается впечатление, что про страну Афганистан мы до этих событий ничего не знали и только недавно нашли её на карте. Если кто-то и вспоминает, что связывает Россию с Афганистаном, то чаще всего речь заходит о 1989 годе, когда из Демократической республики Афганистан был выведен ограниченный контингент советских войск, а самые отчаянные в исторических изысканиях доходят аж до 1979 года, называя эту дату началом ввода этого самого ограниченного контингента. И вот на базе такого "глубокого" анализа идут попытки понять, что же произошло в августе 2021-го и кому эти события могут оказаться выгодны.

Весьма показателен текст от верховного комиссара ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, который забеспокоился по поводу того, что никак нельзя допустить Китай и Россию контролировать и спонсировать Афганистан. Характерно "западный" стиль мышления: никакого взаимовыгодного международного сотрудничества европейские варвары вообразить не способны, только контроль, только некое спонсорство.

Впрочем, и многие российские аналитики недалеко ушли: многие ждут, что "Талибан" бросится воевать в северном направлении, будет рваться через Узбекистан, Таджикистан и Туркмению к российским границам в попытке насадить какие-то религиозные догмы и, всенепременно, заняться террористическими актами. В блогосфере уже появились тонкие знатоки различных течений в исламе суннитского толка, уже идёт подсчёт представителей разных народов и национальностей на территории Афганистана: пуштуны, таджики, узбеки и т.д. — всех пытаются пересчитать по головам и из этих подсчётов сложить некий геополитический пасьянс. Самые отчаянные "аналитические аналитики" в своей смелости доходят до того, что говорят даже об интересах Ирана в Афганистане, особо дерзкие — вспоминают про Индию, а самые патриотично настроенные комментаторы видят сплошь и рядом незримую победу России. Никто не знает, в чём эта победа заключается, но, кажется, это мы победили американцев прямо в кабульском аэропорту. Я уверен, что те, кто ранее не присматривался к Афганистану в частности и ко всему региону Центральной Азии в целом, из всего вороха новостей успели сделать ровно один вывод: "Чёрт-те что в том Афганистане, и сбоку бантик — ничего понять невозможно!"

Но ничего другого и не получится, если забывать о том, что "бытие определяет сознание", базис бытия — экономика, а политика — концентрированное выражение экономики. Анализировать только и исключительно политику позволительно лишь в одном случае — если идёт война. А происходящее в Афганистане можно называть как угодно, но только не гражданской войной: боёв не было, афганский народ передал контроль над городами и провинциями "Талибану", когда вывод американских и натовских войск ещё даже не закончился. Если где-то в Афганистане и можно было наблюдать бардак, то лишь возле столичного аэропорта, откуда шла эвакуация всех, кто был связан с предыдущим режимом, то есть с американцами и натовцами. Талибы образца нынешнего года не повторяют действий талибов 20-летней давности: нет никаких расправ на площадях городов, не вешают на столбах членов бывшего правительства, даже паранджу на женщин никто силком не натягивает. Да, требуют, в соответствии с нормами шариата, чтобы женщин на улицах сопровождали родственники-мужчины — в нынешней обстановке это вполне разумно. Нет, не хотят талибы резню устраивать, не нужна им гражданская война. Огромное количество оружия, которое так старательно оставили в совершенно исправном состоянии американцы, не становится поводом ни для гражданской войны, ни для походов на север. Талибы, судя по всему, Маркса почитывали, а потому знают: бытие определяет сознание. Нынешним летом в Афганистане — небывалая засуха, неурожай. Будет бардак в стране — не станет гуманитарной помощи, а без неё начнутся голодные бунты, и тогда ни о каком правлении в стране никакой "Талибан" и думать не сможет. Можно сколько угодно ёрничать над Байденом, который допустил такое позорище для Штатов, но идея была вполне очевидна: уходим, но оружия оставляем как можно больше, с огромным боезапасом — и Талибан взорвёт весь регион.

США оказались не способны контролировать Афганистан, поэтому и такое количество оружия — с целью подорвать стабильность и в этой стране, и у всех соседей, и во всём мире. Почерк знаком до боли — если кто не видит этого, может присмотреться к Ираку, Ливии: нет там жёсткого контроля Штатов, но и порядка, стабильности тоже и в помине нет. Все радостно стреляют друг в друга, крошат собственную экономику, выясняют межплеменные отношения.

Что такое нестабильность в развивающихся странах? Надёжная гарантия того, что они ещё тысячу лет развивающимися будут числиться, то есть не будут возникать новые региональные платёжеспособные рынки. И тогда такая страна, как Россия, которая не желает отдавать контроль над своими природными ресурсами в чужие руки, может и дальше не отдавать — сама всё притащит на европейский да американский рынки, поскольку во всех прочих регионах мира денег не будет. Так что позор не в том, что янки пришлось драпать из Кабула, как в 1975 году из Сайгона, — позор в том, что Талибан не желает срываться в бардак, в резню и прочий джихад. Им даже вертолёты с самолётами в руки впихнули — а они не летят, не едут, не бегут, не стреляют и не жгут, они на аккуратно подготовленную провокацию не ведутся, да и всё тут. Вот это действительно позор, поскольку показывает не нулевой даже, а отрицательный уровень американских геостратегов.

Самое страшное, что для Штатов, НАТО и ЕС может произойти в Афганистане — установление стабильности, создание условно коалиционного правительства национального единства. Афганистан — сердце Центральной Азии, это через него века назад шли Шёлковый и Лазуритовый пути. Афганистан — кратчайший путь из южной Евразии в северную, из восточной Евразии в западную. Именно поэтому столько лет за эту горную местность шла война империй: Персидской, Британской, Советской, Американской.

А кто не боится стабильности в Афганистане? Тоже не бином Ньютона — достаточно посмотреть, чьи посольства тут как работали, так и работают. Список не сильно длинный: Россия, Китай, Иран, Индия, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан да Туркмения. И как ведут себя талибы по отношению к этим дипломатическим миссиям? Охраняют по внешнему периметру, дабы никто по дипломатам не стрелял, никакой супостат ничего не взрывал. Точно так же на церемонию объявления состава своего правительства Исламского эмирата Афганистана талибы пригласили Китай, Пакистан, Турцию, Катар, Россию и Иран.

Для того, чтобы понять, почему эти списки выглядят именно так, а не иначе, отматывать годы нужно не до 1989-го и даже не до 1979 года, а намного дальше. Для тех, кто не в курсе или подзабыл, напоминаю: первый советский ограниченный военный контингент в Афганистане появился в 1920 году. 27 мая 1919 года — в этот день Афганистан, сражавшийся за свою независимость с индийской армией Британской империи, признал, первым в мире, Советскую Россию и тогда же предложил установить дипломатические отношения. Вот текст исторического письма за подписью эмира Амануллы-хана в адрес Владимира Ленина: "Так как Вы, Ваше Величество, мой великий и любезный друг — Президент Великого Российского государства, вместе со своими товарищами — друзьями человечества взяли на себя почётную и благородную задачу заботиться о мире и благе людей и провозгласили принцип свободы и равноправия стран и народов всего мира, то я счастлив впервые от имени стремящегося к прогрессу афганского народа направить вам своё настоящее дружественное послание независимого и свободного государства".

В декабре того же года страны обменялись послами, а в 1920-м Ленин отправил в Афганистан ноу-хау того времени — радиостанцию, и это чудо техники прибыло в сопровождении советских военных специалистов и соответствующей охраны — разумеется, с полного согласия эмира. Но те годы можем оставить в покое, нам бы со второй половиной ХХ века разобраться.

Почему? Да по вполне очевидным причинам. Ведь основа благополучия, база для подъёма уровня жизни любой страны — экономика, а база любой мало-мальски современной экономики — энергетика. Афганистан исключением не является, и уровень жизни на его территории наглядно можно оценить всего по одному показателю: доступ к электроэнергии в этой стране имеет 30% населения, а в сельской местности — и вовсе 15%. Установленная мощность имеющихся электростанций — 560 МВт, но интересны, как водится, подробности.

На газе работают Шиберганская (42 МВт), и Мазари-Шарифская (50 МВт) ТЭС. Обе построены в 1960-е годы советскими специалистами. Гидроэлектростанции: Джелалабадская (12 МВт), две очереди ГЭС Пули-Хумри (25 МВт) плюс ГЭС Наглу (100 МВт). Все они тоже были построены советскими специалистами в 1960-е годы. Итого, наши электростанции дают 230 МВт или более 40% общей мощности афганской энергетики. Причём это очень грубый подсчёт, ведь были построены и несколько более мелких, сейчас даже их список не так-то просто составить…

Забавно? Мелочь? Но задумайтесь над простым фактом: все перечисленные электростанции построены более полувека тому назад. Афганистаном правили: король, Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) (когда страна пребывала фактически под советской властью), под руководством Северного альянса, "Талибана", под оккупацией США и их союзников по НАТО, — а эти станции как работали, так и работают. В XXI веке почти все они были модернизированы — на деньги Всемирного банка, на европейские и американские спонсорские, но все эти модернизации раз за разом выигрывали российские компании. Это часть ответа на вопрос: ушла Россия при Ельцине из Афганистана окончательно и бесповоротно или нет?

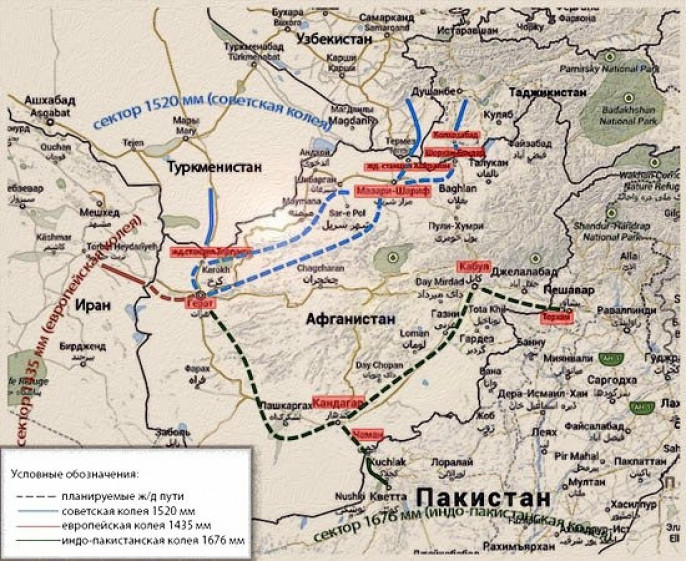

Есть и продолжение ответа на этот вопрос, связанное уже не с энергетикой. Чем, по большому счёту, сшита огромная территория России? Металлическими нитями ЛЭП, рельсов и трубопроводов. Железной дороги как сети в Афганистане нет — только небольшие отрезки рядом с бывшей советской границей, причём все они имеют колею 1520 мм, за единственным исключением, которое появилось только летом 2021 года: Иран довёл железную дорогу до Герата, и это, разумеется, колея 1435 мм. Но об этом — чуть позже.

Часто перечисляют количество объектов, которые СССР оставил после себя в Афганистане, при этом голосом Левитана вынося "приговор": "Пресловутая интернациональная безвозмездная помощь, из-за которой не рос уровень жизни в нашей стране". Наверное, есть случаи, когда такие говоруны совершенно правы, но в случае Афганистана это абсолютная ложь. Афганистан с СССР рассчитывался природным газом, экспорт которого начался в 1968 году. И начался он не просто так — без афганского газа у нас бы намертво могла встать газификация Урала. Так что версия о том, что в 1979 году Союз желал помочь НДПА удержаться у власти исключительно для разноса пролетарской революции по планете и для того, чтобы укусить Штаты, — далеко не однозначна, как любила говорить дочь крымского офицера.

Для тех, кто не знал, да ещё и забыл, — несколько слов о проекте магистрального газопровода (МГП) Бухара — Южный Урал. Бухара — это Узбекская ССР, первый газ там был добыт в 1958 году, в качестве попутного на ферганских нефтяных промыслах. Годом позже советские геологи открыли уже чисто газовое месторождение Газли, чьи запасы на тот момент были оценены в гигантские 1,5 трлн кубометров. Исходя из этой оценки была начата разработка проекта упомянутой выше "трубы", на тот момент — проекта просто фантастического по своей дерзости и сложности. До открытия сибирского газа оставалось ещё больше 10 лет, и до начала данного проекта самыми протяжёнными нашими газопроводами были МГП из Поволжья к столице. Поэтому характеристики проекта в то время выглядели настоящим вызовом имевшейся на тот момент практике. Но и задача, которую нужно было решить за счёт узбекского газа, была масштабна. В начале 60-х годовые потребности промышленных центров Урала составляли в единственном на тот момент доступном энергетическом ресурсе, угле, — 41 млн тонн, доставлять его приходилось из Донбасса, перегружая железную дорогу. Да и сжигание угля в таком объёме, как понимали уже тогда, глядя на закопчённые стены городских улиц — тот ещё подарок.

Географически, ближе Газли никаких крупных месторождений не было, потому проект магистрального газопровода "Бухара — Урал" выглядел следующим образом: протяжённость — 4500 км, причём трасса проходила через две пустыни, Кызылкум и Каракум, диаметр "трубы" — 1020 мм (впервые в Союзе, до этого максимальный диаметр был 820 мм), годовая мощность — 8 млрд кубометров.

Проект МГП Бухара — Южный Урал был готов уже в 1960-м, а годом позже началось строительство. Незаселённая территория, полное отсутствие дорог, резкие перепады температур, бесконечный песок, который предъявил жёсткие требования к компрессорному оборудованию, 400 км по горному плато со скальным грунтом. Проектировщики жили и работали прямо на трассе, никакого академического подхода и работы в кабинетах — как раз в это время налаживалась ирригация в нашей Средней Азии, трасса МГП вынуждена была обходить новые площади поливных земель. 17 компрессорных станций, 14 рек и крупных каналов, 437 каналов мелких, 20 тысяч человек со всего Союза в жилых вагончиках, которые поставлялись из столицы Эстонской ССР. В 1966 году первый газ из Газли пришёл в города Южного Урала: Магнитогорск, Челябинск, Свердловск, Нижний Тагил, Орск и другие.

Про такие проекты и сейчас вспомнить не грех. Газ Газли (как звучит-то!) собирались использовать не только для газификации Урала — было бы странно, если бы оказалась забыта сама Средняя Азия. Узбекистан, к примеру, в то время тоже "сидел на угле" — на своём, его тут добывалось до 3,5 млн тонн ежегодно. Но большой газ Газли мог обеспечить рывок в развитии, необходимый по множеству причин, в том числе и той, что тогда в Узбекистане и Казахстане чередой шли открытия урановых месторождений, которые нужно было вводить в строй как можно быстрее.

Запланировали годовую добычу в 34 млрд кубометров, делить намеревались по-братски: 8 млрд — на Урал, 9 млрд — для Узбекистана, остальное — в Туркмению (там газ нашли чуть позже), в Таджикистан, Киргизию, Казахстан.

И под всё это также проектировались соответствующие газопроводы — планирование было централизованным, Госплан сводил воедино планы семилетки (1959–1965) и пятилетки (1966–1970). И вот тут-то, что называется, грюкнуло: детальная разведка месторождения показала, что запасы Газли были не просто переоценены, а переоценены очень сильно — не 1,5 трлн кубометров, а всего 497 млрд. К 1970 году окончательно стало ясно: построенные в Узбекистане трубопроводы были рассчитаны на 34,3 млрд, а добыча могла составить только 32,1 млрд кубов. Дефицит — 2,2 млрд кубов. Приплыли — все пятилетние планы для среднеазиатских республик оказались на грани срыва. Свежеоткрытые месторождения в Туркмении в 1970 году давали 13 млрд кубов, но к тому времени уже был введён в строй МГП "Средняя Азия — Центр", в который уходило 11 млрд кубов. Газовый "тришкин кафтан" не растягивался — "голубого золота" для Урала, южных областей Узбекистана и Таджикистана не хватало, дефицит составил 2,5 млрд кубометров в год. Вот тогда-то взгляды советских газовых дел мастеров и устремились за Аму-Дарью.

Экспромтом это не было — наши отечественные геологи работали в Афганистане с 1958 года. Успех к ним пришёл в 1964-м, когда в северной части страны, одно за другим, были открыты три крупных газовых месторождения, сосредоточенных вокруг города Шибирган: Етым-Таг, Ходжа-Гугердаг и Ходжа-Булан, а в 1967 году — Джаркудук, общий объём извлекаемого газа в которых составлял не менее 150 млрд кубометров. Поскольку всё это богатство находилось и находится рядом с границей Узбекистана, вопрос был решён быстро и эффективно — газопровод был построен до границы, через Аму-Дарью обустроен его воздушный переход, и с 1968 года газ пошёл в СССР — сначала 1,5 млрд кубометров в год, по мере разработки месторождений объём вырос на те самые 2,5 млрд кубометров. Этот объём составлял порядка 20–25% от общего объёма экспорта Афганистана. И продолжались поставки… правильно, до 1989 года. Интернациональный долг, говорите? 99% "холодных", "тёплых" и горячих конфликтов в мире со второй половины ХХ века — это сражения за энергоресурсы и за маршруты их транспортировки.

До падения цен на нефть, перед распадом СССР, газовый экспорт Афганистана составлял 256 млн долл., а, как говорят любители подсчётов советской "безвозмездной интернациональной помощи", поддержка режима НДПА обходилась Советскому Союзу в 290 млн долларов. Так ведь, помимо газа, были и хлопок, и каракуль…

Но со стороны СССР это грабежом не было — объём добычи газа в Афганистане быстро вырос до 3 млрд кубометров в год, был проложен трубопровод до Мазари-Шарифа (это второй по величине город Афганистана и второй по значимости в мусульманском мире, после святынь Саудовской Аравии), где был построен завод по производству минеральных удобрений и газовая ТЭЦ мощностью 36 МВт (после модернизации, выполненной в 2017 году "Интер РАО" — 50 МВт).

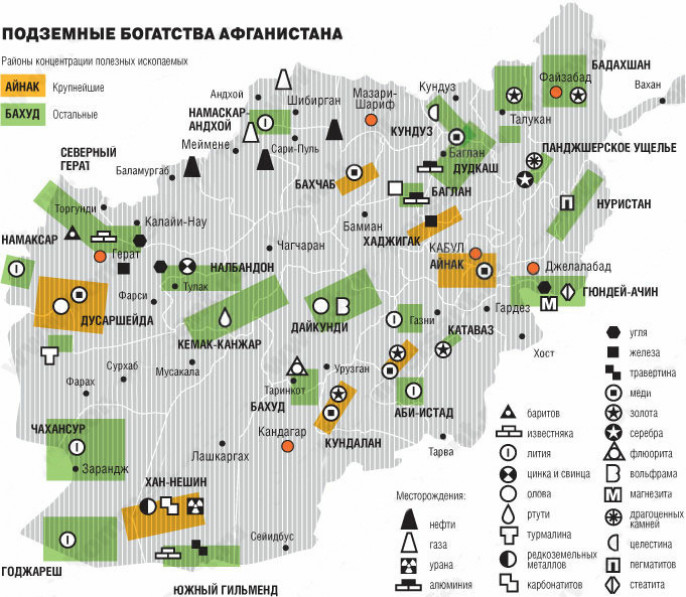

Чтобы закончить газовую тему, стоит привести такую информацию: в 2002 году правительство Афганистана подписало договор с геологической службой США на поиск и картографирование полезных ископаемых по всей территории страны. Американцы, в отличие от советских геологов, ногами по земле шагать не стали — космические съёмки были дополнены аэроразведкой, то есть все полученные данные предстоит уточнять, заодно и закрывая "белые пятна", которых на геологической карте Афганистана предостаточно. Так вот, по американским оценкам, неразрабатываемые запасы газа в этой стране составляют около 500 млрд кубометров, нефти — около 1,6 млрд баррелей. И, что интересно, почти 2/3 этих запасов расположены вдоль северной границы — то есть вдоль южных рубежей Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

Про Узбекистан в связи с нынешними афганскими событиями пишут мало, но сегодня более важной страны для Афганистана нет, и доказательства тому секретом не являются. Возьмём данные 2019 года, они показательны, поскольку тогда ещё не было влияния COVID-19 и его последствий.

Так вот, в том году общий объём потребления электроэнергии в Афганистане составил 5,7 млрд кВт*ч, из которых собственная выработка — 1,1 млрд, а импорт — 4,6 млрд. При этом поставки из Узбекистана составили 2,1 млрд кВт*ч. Прочие поставщики: Таджикистан — 1,2 млрд кВт*ч, Туркмения — 0,7 млрд кВт*ч, Иран — 0,7 млрд кВт*ч, и только в приграничные районы.

О чём это говорит? Правильно, о том, что объединённая энергосистема Афганистана синхронизирована с энергосистемами бывших советских республик Средней Азии. А это означает, что она синхронизирована ещё и с энергосистемой Российской Федерации. Просто зафиксируем этот факт. Зафиксируем и то, что все пять республик Средней Азии в 2017 году подписали договор о восстановлении объединённой энергосистемы, причём с центром в Ташкенте. Для тех, кто забыл: ОЭС советской Средней Азии не успела войти в состав ЕЭС СССР: её закончили конструировать в декабре 1990 года, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

А почему она так долго разрабатывалась и создавалась? Тому причиной география и геология. Из пяти республик две: Киргизия и Таджикистан, — горные, оттуда текут реки, но там нет крупных месторождений газа. Здесь — ГЭС и водохранилища. Три республики: Казахстан, Узбекистан и Туркмения, — при газе, зато имеют проблемы с водой, в том числе и для поливных сельскохозяйственных земель. Потому ОЭС Средней Азии правильнее называть водно-энергетическим комплексом. Зимой горные республики накапливали воду в водохранилищах, электроэнергией их в это время обеспечивали республики равнинные, где в топках электростанций горели газ и уголь. Весна — слив воды через гидроагрегаты, расчёт по электроэнергии и обеспечение возможностей для полива. Почему в советское время ЦДУ ОЭС Средней Азии планировался в Ташкенте? Очень просто: только Узбекистан имеет границы со всеми остальными республиками.

Аргумент настолько убойный, что соседи Узбекистана согласились на его центральную роль и после 1991 года, несмотря на массу конфликтных ситуаций в силу борьбы самолюбий — это я такое корректное выражение придумал, чтобы не рассказывать про все подробности происходивших там событий, когда Узбекистаном руководил товарищ Ислам Каримов. Его преемник, Шавкат Мирзиёев, однако, сумел восстановить добрососедские отношения всего за пару лет — я даже не знаю, какими словами охарактеризовать то, что казалось совершенно невозможным. Да, что касается значения Афганистана для Узбекистана: в том же 2019 году общий экспорт электроэнергии из Узбекистана составил 2,3 млрд кВт*ч, из них, ещё раз повторю, 2,1 млрд кВТ*ч — в Афганистан. На такой объём экспорта Узбекистан вышел в 2009 году — это о том, что в постсоветское время развитие среднеазиатских республик якобы остановилось раз и навсегда. Ничего подобного!

В 2009 году была введена в эксплуатацию ЛЭП из Сурхандарьинской области Узбекистана до афганского Хайратона, до этого объём поставок в Афганистан составлял всего 300 млн кВт*ч. Какую ещё оставил о себе память Ислам Каримов? Знаменитый "Мост Дружбы" через Аму-Дарью, по которому уходили из Афганистана советские войска, был построен в 1982 году — тоже чрезвычайно серьёзное событие и для Афганистана, и для СССР. Мост комбинированный — автомобильно-железнодорожный. И сегодня он всё так же важен: когда мы читаем о том, что ООН и пресловутое "международное сообщество" поставляют в Афганистан гуманитарную помощь — это нам пишут про "Мост Дружбы". С узбекской стороны — славный город Термез, с афганской — Хайратон, и в западной прессе "Мост Дружбы" чаще всего называют мостом Хайратон, имейте в виду.

Так вот, в 2010 году железная дорога была от Хайратона продлена до Мазари-Шарифа — 75 км 1520-миллиметровой колеи во второй по значению город Афганистана. 129 млн долл. на неё нашёл Узбекистан. Скажете, что 75 км — мелочи? Только не для Афганистана, где совокупная протяжённость всех отрезков железной дороги составляет чуть больше 200 км, да и то — за счёт усилий Ирана, а теперь и Узбекистана. Ну, а мы просто зафиксируем: российская железная дорога на юге теперь доходит до Мазари-Шарифа, с Афганистаном соединены и все пять среднеазиатских республик. В декабре 2017 года тогдашний президент Афганистана во время своего визита в Ташкент присутствовал при подписании межправительственного соглашения о строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Герат. Узбекская сторона брала на себя проработку маршрута и разработку технико-экономического соглашения, власти Афганистана должны были решить вопрос с финансированием, чего сделать не смогли или не успели — теперь уже не так важно.

Чем интересен этот проект? Опять же, колеёй 1520 мм, но есть и ещё один момент. 10 декабря 2020 года в торжественной обстановке было открыто железнодорожное сообщение по новому, 225-километровому маршруту от иранского города Хаф до афганского Герата, рассчитанное на 7 млн тонн грузов и 1 миллион пассажиров в год. Следовательно, железная дорога Мазари-Шариф — Герат, после того как в Герате будет организована перестановка вагонных тележек с колеи 1520 мм на колею 1435 мм, станет выходом России, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии на железнодорожную сеть Ирана.

8 февраля 2021 года, по итогам узбекско-афганско-пакистанских переговоров, был утверждён проект строительства железной дороги "Кабульский коридор" по маршруту Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар протяжённостью около 600 км с предварительной сметой в 4,8 млрд долл. Срок строительства — около пяти лет, колея — 1520 мм, планируемый грузооборот — 20 млн тонн в год. Для Узбекистана это действительно проект века, как его и характеризует президент страны Шавкат Мирзиёев: это выход к пакистанским портам, это транзит грузов, это соединение Южной и Центральной Азии, это транзит грузов через Узбекистан из Европы и в обратном направлении. Но точно так же "Кабульский коридор" станет проектом века для всей Евразии: наши балтийские порты, порты Северного Ледовитого океана окажутся связаны железной дорогой с Персидским заливом, с ним же будут связаны Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан.

Да, на афгано-пакистанской границе снова потребуется станция, где будут переставляться вагонные тележки, поскольку в Пакистане стандарт колеи — "пиренейский", 1676 мм. Хлопотно? Ну, вот такое там наследие Британской империи, общее для Пакистана, Индии и Бангладеш. Кто там хотел сапоги в Индийском океане мыть — Жириновский? Ну, вот он об этом говорил, а "тихий" Узбекистан дело делает. 2 июня 2021 года господин Мирзиёев на встрече с журналистами в Сурхандарьинской области сообщил, что достигнуто соглашение с руководством Всемирного банка о выделении гранта в размере 35 млн долл. на проведение предварительных проектных работ. На этой же пресс-конференции господин Мирзиёев рассказал и о запланированной встрече на уровне правительств Пакистана, Афганистана, Узбекистана и России, о том же 22 июня заявил и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Одновременно с этим в Москве состоялась встреча представителей министерств экономического развития России и Узбекистана, на которой в числе прочего шла речь о создании железнодорожного агрологистического коридора — синхронизации работы таможенных и пограничных пунктов наших стран, которая должна обеспечить доставку скоропортящихся грузов до центральных районов России без простоев.

29 июля в работе XII Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanSummit-2021" состоялась ещё одна встреча — представителей министерств торговли России и Казахстана, — на которой речь шла о том же "зелёном коридоре", работа которого без участия Казахстана просто невозможна. Вот цитата из заявления вице-министра Казахстана Кайрата Торебаева: "Нам необходимо скоординировать и синхронизировать эту работу, в том числе решение вопросов формирования выгодных транзитных тарифов по всему коридору от России до Афганистана". Я бы сказал, что как-то с пролетарской прямотой получилось — Россия с Узбекистаном переговоры вели исключительно про свежие фрукты для наших магазинов, а казахстанский чиновник вдруг вот так, сплеча: "от России до Афганистана". Ну, да ничего страшного, разговор шёл в Казани, там все свои, никто не сдаст. Хотя, как знать…

Есть в Казани ровно одно иностранное консульство — Венгрии, но Венгрия в ЕС немножечко особняком стоит. К примеру, нет ни одного европейско-российского энергетического проекта, в котором бы Венгрия отказалась участвовать. Нефтепровод — Венгрия "за", газопровод "Турецкий поток" — Венгрия "за", "Северный поток" — "за", "Северный поток — 2" — "за". Евросоюзу не нравятся успехи "Росатома" — Венгрия строит с ним АЭС "Пакш-2". Крым российским, правда, не признаёт — но это уж такая в НАТО дисциплина, не забалуешь. Кстати, если перечислять государства, признавшие воссоединение Крыма по алфавиту, то первым будет Афганистан. Отдельная ирония, что Хамид Карзай, тогдашний президент Афганистана, заявил об этом в марте 2014 года, во время его встречи с представителями Конгресса и Сената США. Но это пока для справки разве что.

Для справки ещё и такой момент: если будет реализован проект строительства ЛЭП "Сурхан — Пули-Хумри", то это станет основой электрификации не только Афганистана "вообще", но и части "Кабульского коридора", о котором — и ещё о многом ином — подробнее речь пойдёт ниже.

И ещё несколько слов про "тихий" Узбекистан. В сентябре 2019 года АО "Национальные электрические сети Узбекистана" заключило с правительством Афганистана, на тот момент ещё подконтрольным США, 10-летний контракт на продолжение поставок электроэнергии, объём которых на первоначальном этапе составит 4,2 млрд кВт*ч, с последующим увеличением до 6,0 млрд кВт*ч ежегодно. Увеличение состоится по окончании реализации проекта строительства ЛЭП "Сурхан — Пули-Хумри" протяжённостью 200 км и напряжением 500 кВ. Другими словами: Афганистан имеет возможность в короткие сроки удвоить объём импорта электроэнергии, а Узбекистан — утроить объём её экспорта. О том, какими темпами в Узбекистане ведётся строительство новых электростанций: газовых, гидроэнергетических, ветряных и солнечных, — о том, как модернизируются электростанции действующие и о том, что в ближайшее время "Росатом" рассчитывает получить лицензию на строительство Узбекской АЭС, должен быть отдельный и весьма обстоятельный разговор.

На всякий случай, небольшое отступление — специально для тех, кто любит рассказывать про антироссийские настроения во всех постсоветских странах поголовно. Так вот, в настоящее время почти три тысячи узбекских студентов на территории своей страны получают образование в филиалах МГУ им. М.В. Ломоносова, российского университета физкультуры и спорта, экономического университета им. Плеханова, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, национального исследовательского университета МЭИ, государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, педагогического университета им. А.И. Герцена, а также в единственном за пределами России филиале нашего главного ядерного вуза — МИФИ. Девять филиалов ведущих российских вузов — это твёрдая гарантия того, что сотрудничество России с Узбекистаном в наиболее востребованных отраслях экономики и науки будет только нарастать, тем более что в ближайшее время в Узбекистане намерены открыть свои филиалы ещё семь российских вузов. В Узбекистане работали 68 учителей русского языка в средних школах и 30 методистов, которые ведут подготовку преподавателей русского в местных вузах. Почему слово "работали" стоит в прошедшем времени? Потому что 1 сентября 2021 года в Узбекистан прибыли ещё 80 учителей и 20 методистов, этот процесс идёт по нарастающей.

Что ещё известно про "тихий" Узбекистан? Эвакуация граждан Германии, Швейцарии, Польши и ещё десятка европейских государств из Кабула шла через аэропорты Термеза и Ташкента. 15 августа 2021 года 150 военнослужащих армии Афганистана практически заблокировали "Мост Дружбы", бросив на нём свою автомобильную технику, и пешком ушли в Узбекистан. В тот же день для них был обустроен палаточный городок на берегу Аму-Дарьи — сразу за стеной, которая построена вдоль всей границы. Хорошая такая стена, надёжная. Но 19 августа палаточный городок был уже пуст. Нет, военные Афганистана не получили убежища, не были интернированы, не убыли куда-то в Россию или Европу — их аккуратно вернули обратно. Кто с кем по этому поводу договорился — в открытых СМИ ни слова, но военную технику с моста убрали тоже 19 августа, причём убрали в сторону Узбекистана. Негоже техникой-то исправной разбрасываться — в хозяйстве пригодится. Автомобильное и железнодорожное сообщение восстановлено, грузы в обе стороны идут, поставки электроэнергии и вовсе не прекращались — не покушаются талибы на опоры ЛЭП…

Что ещё интересного? Последние два года в Узбекистане падала добыча газа — месторождения постепенно вырабатываются, а новые газовые электростанции, как и газоперерабатывающие предприятия, строятся и строятся. Вот статистика. 2018 год: Узбекистан поставил в Россию по МГП "Средняя Азия — Центр" 3,8 млрд кубометров газа. 2019 год: 4,9 млрд кубометров. В 2020 году — ноль. Зато в 2020 году "Газпром" купил у "Туркменгаза" 0,9 млрд кубометров, но не для себя, а для Узбекистана. За первый квартал 2021 года "Газпром" поставил в Узбекистан ещё 1,5 млрд кубометров туркменского газа. Более свежих данных пока нет.

К чему я об этой статистике? Да к тому, что после постройки ЛЭП "Сурхан — Пули-Хумри" Узбекистану нужно будет дополнительно поставлять в Афганистан 4 млрд кВт*ч электроэнергии. При этом рост потребления электроэнергии внутри Узбекистана — нам и не снилось, по 7% в год вот уже несколько лет, и остановок не предвидится. Где брать электроэнергию для Афганистана? Солнечные и ветровые электростанции для экспорта не предлагать — это несерьёзно. Снова начинать добывать и жечь уголь или у Казахстана, у России его попросить? А зачем, спрашивается, если трубы и компрессоры МГП "Средняя Азия — Центр" в полном порядке? Конечно, в том случае, если Туркмения будет успевать наращивать добычу: у неё и перед Китаем обязательства имеются, и проект ТАПИ (газопровод из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию) при новом правительстве в Афганистане может стартовать. ТАПИ — это 33 млрд кубометров в год, Китай закупает у Туркмении около 30 млрд кубометров, а объём добычи в Туркмении в 2020 году составил чуть менее 68 млрд. Кроме Китая, ещё около 5 млрд "кубов" прикупает "Газпром", собственное потребление — 30–35 млрд кубометров в год.

Если Узбекистан намерен поставлять в Афганистан дополнительно 4 млрд кВт*ч электроэнергии, то ему для этого потребуется 3,6 млрд кубометров газа в год. Если экстраполировать объём закупки Узбекистаном туркменского газа за 1 квартал 2021 года, то на весь год потребуется 6 млрд кубов, а с учётом "афганского" запроса получаем, что Туркмении нужно нарастить объём добычи на 10 млрд кубометров в год, не считая 33 млрд кубометров для ТАПИ. И вот тут снова становятся актуальными два момента.

Первый вполне очевиден: чем больше газа Туркмения будет поставлять по ТАПИ и по МГП "Средняя Азия — Центр" в Узбекистан, тем меньше у неё будет желания и возможностей для поставок своего газа в Европу, что для "Газпрома" и для России уже не так плохо.

Второй момент — как Туркмении наращивать объём добычи? Свободных денег особо нет — "труба" в Китай была построена за счёт китайского кредита, а его отдавать надо. Попросить у Китая ещё один кредит? Можно и так, но в Ашхабаде прекрасно понимают, что этим Туркмения только увеличит свою зависимость от Китая. То есть потенциально российские производители газового оборудования уже могут о чём-то думать, поскольку и это ещё не всё. Кроме того, есть также проект ЛЭП CASA-1000 из Киргизии и Таджикистана через территорию Афганистана в Пакистан длиной в 1300 км и со сметной стоимостью в 1,1 млрд долл.

Вы спросите, причём тут Туркмения? Читайте выше: генерация электроэнергии в горных Киргизии и Таджикистане — это ГЭС, то есть летом поставки есть, а зимой поставок нет. Для того, чтобы поставки электроэнергии шли и зимой, придётся каким-то образом договариваться с равнинными соседями. Узбекистан по причине снижения газодобычи вряд ли поможет, остаются Казахстан и Туркмения, при этом Туркмения географически ближе. Отсюда можно сделать сразу несколько выводов.

Во-первых, нормализация обстановки в Афганистане даст возможность реализовать проекты ТАПИ и CASA-1000. Для обоих проектов потребуется наращивание поставок туркменского газа. При этом Туркмения не только получит новые возможности для экспорта газа, но и снизит привлекательность любых проектов, связанных с поставками в направлении Европы.

Во-вторых, Туркмения сегодня не имеет возможности самостоятельно наращивать объёмы добычи газа, ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения наличия соответствующего оборудования.

В-третьих, планы Узбекистана по наращиванию экспорта электроэнергии в Афганистан требуют строительства новых электростанций и увеличения импорта газа. При этом МГП "Бухара — Урал" в настоящее время не работает, но его линейная часть находится в исправном состоянии, морально и технически устарели только компрессорные станции, Южный Урал в настоящее время получает газ с наших сибирских месторождений. Годовая мощность этого МГП, напомню, 8 млрд кубометров. Что касается месторождения Газли, то оно полностью выработано, поэтому сегодня Узбекистан организовал на его базе ПХГ, ёмкость которого пока что составляет 3 млрд "кубов". Пока что — поскольку в 2018 году было создано российско-узбекское СП Gazli Gas Storage, которое занимается модернизацией ПХГ с запланированным увеличением объёма хранения до 10 млрд кубометров.

Наращивание объёмов поставок электроэнергии не только в Афганистан, но и в Пакистан, реализация проекта ТАПИ и другие инфраструктурные проекты, связанные с поставками энергоресурсов и электроэнергии в Пакистан через территорию Афганистана, — это дополнительные транзитные платежи Афганистану, которые должны помочь в преодолении нищеты этой страны, а также в реализации энергетических инфраструктурных проектов для самого Афганистана. И всё это, напомню, в регионе, из которого только что пробкой вылетели и США, и их европейские сателлиты.

На этом возможные железнодорожные проекты, завязанные на территорию Афганистана, отнюдь не заканчиваются. За те годы, которые Штаты делали вид, что занимаются развитием этой страны, из старины глубокой на поверхность всплыла идея "Лазуритового коридора", который некогда был частью Шёлкового пути. Согласно замыслам американских стратегов, начинаться "Лазуритовый коридор" должен был в Герате, откуда автомобильные и железные дороги уйдут к Ашхабаду, затем до порта Туркменбаши на Каспийском море, через него — в Баку, через Кавказский хребет — в Тбилиси с ответвлениями на Поти и Батуми, потом через Чёрное море до Анкары, Стамбула и далее в Европу. И документы подписывались, и встречи проходили — последняя по времени датируется январём 2021 года, когда Афганистан, Туркмения и Азербайджан поставили подписи под дорожной картой. Красивый проект, есть только одна маленькая деталь: никто не знает, что по нему возить. Афганский лазурит продолжают добывать и сейчас, но автомобильные и железные дороги, паромы через два моря для поставок драгоценных камней в XXI веке?.. Товары из Европы в Афганистан, которому платить нечем? Эдакие вот игры разума, которые на деле больше всего похожи на имитацию активности. Куда жизнеспособнее проект Ирана, который предлагает начать новую железную дорогу тоже от Герата, но через Мазари-Шариф, строго на восток. По северу Афганистана до территории Таджикистана, через неё — в Киргизию и далее в Китай. Почему именно так? Из-за горного рельефа: дорога получится более длинной, но построить её по такому маршруту будет быстрее и дешевле.

На мой взгляд, торговля между Ираном и Китаем, с подключением возможностей, которые имеются у Таджикистана, Киргизии и, возможно, появятся у Афганистана, — совсем другое дело, чем "Лазуритовый коридор". Стоит, наверное, напомнить, что Китай способен реализовать этот проект без западных кредитов, у него собственные средства имеются. Чем этот проект интересен для России? Да всё той же колеёй 1520 мм. Иран, правда, настаивает на том, чтобы она у этой проектируемой дороги была 1435 мм — на том основании, что именно таков стандарт у самого Ирана, да и у Китая. Но 1520 мм — это Таджикистан и Киргизия, это узбекский проект дороги Мазари-Шариф — Герат и вертикальный проект Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан. И в том случае, если первым будет реализован вертикальный проект — "Кабульский коридор", — который на сегодня куда более тщательно проработан, колея 1520 мм станет стандартом и для Афганистана. Железнодорожный крест пересечётся в Мазари-Шарифе, то есть грузы из того же Пакистана смогут уходить как в Китай, так и в Иран, а китайские и иранские грузы — разумеется, на юг. Грузы российские и европейские через Мазари-Шариф — не только на юг, но и на восток, и на запад.

И это будет совершенно другая геополитика для Евразии — геополитика, которую можно выстроить гарантированно без участия Европы и Соединённых Штатов. Южная и Центральная Азия, Китай и Россия, Россия и Иран, Россия и Пакистан могут быть связаны железной дорогой без англосаксов и без всех их европейских сателлитов. Это не моя тема, но выскажу надежду на то, что найдутся эксперты, способные проанализировать, что даст Евразии афганский железнодорожный крест, если его удастся реализовать.

Евразийская дорога Север — Юг, она же — "Кабульский коридор", помимо всего прочего, станет ещё и дорогой к огромному железорудному месторождению Гаджигак. Это действительно нечто невероятное — 2 млрд тонн разведанных запасов (разведка не завершена) с содержанием железа 62% в среднем и до фантастических 85% на отдельных участках. Инвестиционный контракт на разработку Гаджигака в 2016 году подписала Индия, что не удивительно, поскольку одна из национальных целей этой страны — стать мировым лидером в производстве стали. Стоимость контракта — 7 млрд долл., поскольку в договор входит не только разработка месторождения, но и строительство всей сопутствующей инфраструктуры: электростанций, обогатительных фабрик и, конечно же, дорог. А пошла Индия на этот контракт в связи с ещё одним железнодорожным проектом — вот сколько их завязано на Афганистан.

Отправной точкой этого проекта должен стать Мумбаи, откуда паромы будут двигаться к иранскому порту Чабахар, а далее по железной дороге — до Захедана, до Заранджа на границе с Афганистаном, и по территории этой страны — до Деларама, Кандагара и до Кабула. Данный индийский проект предусматривает обход Пакистана, никто этого не скрывал и не скрывает, но это подключение к евроазиатскому транспортному коридору Север — Юг такой важной страны, как Иран. Иран в этом проекте, само собой, весьма заинтересован, вот только Индия ведёт себя так, как ведёт. 2015 год, подписано соглашение по ядерной программе Ирана — и Индия начинает инвестиции в порт Чабахар: расширяет причалы, поставляет соответствующую технику. Пришёл в Белый дом президент Дональд Трамп, заново ввёл антииранские санкции — и вот уже Индия встала на тормоз, проект железной дороги не развивается. При этом самое занимательное то, что в тексте американских санкций как раз для этой дороги сделано исключение, то есть Индия имела полное право продолжать строительство. В Иране от таких действий Индии, разумеется, не были в восторге, так что предсказать перспективы этого проекта невозможно, но просто зафиксируем — имеется и такой.

Россию подобные паузы вполне устраивают: появляется ещё больше шансов на то, что Иран сосредоточится на железной дороге от южного порта Бендер-Аббас до Астары на границе с Азербайджаном, а далее — выход в Россию и, следовательно, в Европу. На этой дороге не достроен последний участок Решт — Астара: горы, нужны тоннели и мосты, а Азербайджан так и не смог выделить согласованный кредит, поскольку, опять же, — Трамп. Это — проект транспортного коридора "Север — Юг", соответствующие коммюнике Иран и Россия подписали еще несколько лет назад.

Но нет дороги через Иран к месторождению Гаджигак — нет и выполнения контракта между Индией и Афганистаном. Как отнесётся к такой затяжке новое правительство Афганистана, если таковое появится в ближайшее время, — как знать. Пять лет без подвижек вперёд — это солидный срок, а трасса "Кабульского коридора", напомню, пройдёт (если, конечно, пройдёт) вдоль Гаджигака. На юг будет идти, к Пакистану и к колее 1676 мм. Такой же, как в Индии. Мимо антииранских санкций США будет идти, зато с поддержкой со стороны Всемирного банка. Но через Пакистан, с которым у Индии отношения по-прежнему сложные, хотя обе страны состоят в ШОС.

Осторожно, но выбирай. Выбирай, но осторожно.

Или железную дорогу от Чабахара, но без Пакистана, зато с Ираном, американскими санкциями и дорого. Или "Кабульский коридор" — подешевле и без санкций, но с Пакистаном. Или без Пакистана, но дорого. Или с перевалкой железной руды с ж/д на грузовые суда в Чабахаре дорого, или только железная дорога по "Кабульскому коридору" — дёшево, но с Пакистаном. С Пакистаном неудобно, но железная дорога в Среднюю Азию и в Россию, то есть в Европу. Или без Пакистана, но только в Афганистан, потому что, инвестируя в "Кабульский коридор", Пакистан может и наверняка захочет интересы Индии не учитывать. Или договориться и инвестировать вместе.

Есть над чем поразмыслить. Ведь Гаджигак — это четыре месторождения железной руды на одной площади. У Индии — договор на три из них, а четвёртое досталось канадской компании Kilo Goldmines. Где американский союзник Канада, а где Афганистан? Талибы наверняка на карту мира посмотрят и сильно удивятся. Ведь "Кабульский коридор" с его колеёй в 1520 мм из России в Пакистан — куда как ближе. Да, если Индия выполнит свои обязательства по Гаджигаку, то в Афганистане будет построен крупный металлургический комбинат, в результате чего транспортировать можно будет не железную руду, а сталь: меньше объёма, дороже продукция, но количество километров от этого не изменится. И возить придётся либо по "Кабульскому коридору", где для транспортировки нужно будет вагонные тележки с 1520 на 1676 мм перекидывать, либо через Иран, но с перевалкой на морские суда. Время покажет, каким будет решение.

Если Индия придёт в "Кабульский коридор", то железная дорога по Ирану ей будет уже не нужна. Впрочем, у Тегерана есть проект железной дороги в Китай по северу Афганистана и незаконченный участок Решт — Астара. А север Афганистана — это значит, что рядом Аму-Дарья. И это важно, поскольку наш "Гидропроект" ещё в 1960-е разработал каскад ГЭС на Аму-Дарье, установленная мощность которого составляет почти 2 ГВт. Этого и на электрификацию иранской железной дороги хватит, и Афганистану останется. Зачем столько? Потому что крупнейшее в Евразии месторождение меди Айнак (пока разведанные запасы оцениваются в 11 млн тонн, но геологи окончательного слова ещё не сказали) расположено всего в 40 км от Кабула. Консорциум китайских компаний в 2007 году подписал бумаги, подтверждающие покупку прав на разработку Айнака за 4 млрд долл. Подписал, но ничего не делал, поскольку в Афганистане рулили американцы. Но теперь всё может сдвинуться с мёртвой точки. Тем более, что в эти 4 млрд долл. заложены не только руда и её обогащение, но также вся необходимая инфраструктура, включая электростанции. А "Кабульский коридор" — тоже всего в 40 км от Айнака. И есть ещё река Кундуз, один из притоков Аму-Дарьи (для него тоже проект ГЭС имеется), откуда до Кабула — чуть более 300 км, а до Мазари-Шарифа, через который планируется железная дорога из Ирана в Китай — тоже 400 км. И эти 400 км железной дороги вписаны в договор с китайским консорциумом по Айнаку. Плюс угольная электростанция для Айнака мощностью в 400 МВт. Угля в Афганистане, кстати, немало, но месторождения не крупные, экспортного потенциала нет. Зато для собственных нужд хватит — благо, месторождения разбросаны по всей территории. В Герате, например, тоже. Потому что Иран туда дорогу проложил не из-за беззаветной любви к Афганистану, а потому что рядом железорудное месторождение Санган. Руды там — 1,2 млрд тонн, причём граница делит Санган пополам. В Иране разработка этого месторождения уже идёт, а в Афганистане пока никак — не могут договориться, где строить обогатительный комбинат. То ли в Иране уже имеющийся расширить, но тогда возить придётся только обогащённую руду. То ли в Афганистане, где рядом с Гератом — коксующийся уголь. Договора нет, а железная руда и уголь — есть. Далековато тот Герат? Да, но 42% оксида хрома в месторождении, которое в той провинции имеется — это идеальный вариант для производства нержавеющей стали.

Нынче модно говорить о том, что в Афганистане — литий, причём его там якобы не меньше, чем в Боливии. Но это — американские данные: сначала по данным спутниковой, а потом и авиационной геологической разведки. А вот "ногами", да чтобы шурфы пробурить на детальное исследование — этого пока нет. Американцам ногами по Афганистану боязно было ходить, а теперь другим геологам, уже не из США и ЕС, придётся решать данную задачу, когда здесь будет достигнута политическая стабильность. Вообще, Афганистан действительно богат минеральными ресурсами. Например, ещё в 1950-х годах французские геологи оконтурили три рудопроявления урана. Большего сделать им не удалось, но в архивах эти карты есть. Есть подтверждённые месторождения золота, в 2018 году правительство Афганистана даже подписало договор на их разработку с британским банкиром Ианом Ханнамом, но подтвердит ли правительство талибов эту сделку, пока неясно. Специалисты российской компании "Геолинвестпроект" в 2012 году обнаружили у реки Пяндж месторождение россыпного золота, оценочно — около 100 тонн драгоценного металла, то есть, даже по нынешним ценам, — на 5,5–6 млрд долл. Наверное, достаточно информации для того, чтобы понять экономическое значение и перспективы развития Афганистана.

В своих описаниях и прогнозах я исходил из того, что в этой стране в ближайшие месяцы установится прочный мир, а новое правительство сумеет добиться национального единства. Почему на это можно рассчитывать? Да потому, что талибам хватило политической мудрости и выдержки не поддаться на провокацию Штатов, которые так старательно оставили горы оружия в Афганистане. Позор Америки — это бегство из Кабула, сопровождающееся человеческими жертвами, позор Америки — то, что их спецслужбы уже не способны поджечь страну, которую покидают американские войска. И вторая причина для моих надежд на прочное перемирие в Афганистане: Соединённые Штаты теперь в эту страну уже не вернутся. Террористические атаки ИГИЛ**, сопровождавшиеся гибелью американских военных, с учётом критики, обрушившейся на Байдена в самих Штатах, стали новой гарантией такого "невозврата". Не вернутся Штаты — не вернётся и ЕС, а в отсутствие этих факторов выстроить взаимовыгодные отношения в этом регионе, важнейшем для Евразии, — вполне реально.

* "Талибан", "Движение Талибан", талибы — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** ИГИЛ, "Исламское государство" — запрещённая в РФ террористическая организация

Личное солнце

Альтернативная энергетика стала для сибиряков эффективной

Строя ветряные мельницы, учитывая солнечную активность при постройке жилищ, древние люди и не думали, что используют возможности альтернативной энергетики. Сегодня это не только ответ на глобальный экологический вызов, но и актуальный способ энергоснабжения труднодоступных территорий. Наглядный пример – «солнечные» проекты Группы «Россети» в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Не больше 2 градусов

В 2019 году Россия присоединилась к Парижскому соглашению, а, значит, оказалась в одной лодке с теми, кто согласен с мнением экспертов межправительственной группы ООН по изменению климата. Они установили максимальный предел повышения общемировой температуры: 2 градуса по Цельсию.

Один из способов достижения цели – контроль над эмиссией парниковых газов. Существенную роль в этом играет «традиционная» энергетика – не только гидро-, но и атомные станции, которые могут попасть в расширенный портфель устойчивых технологий. Однако, также важно активно использовать альтернативные энергоресурсы там, где это оправдано, говорят эксперты.

Задачу с поправкой на особенности нашей страны пояснил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов: «Речь о наличии избыточных мощностей и ресурсов. Именно поэтому альтернативная энергетика долгое время была для нас факультативной».

Сегодня Россия, по словам Исмаилова, занимает проактивную позицию. «А это означает, что она внедряет альтернативные энергетические решения там, где целесообразно», – подчеркнул он.

ПОЖАЛУЙ, ВРЯД ЛИ КТО-ТО БУДЕТ СОМНЕВАТЬСЯ В ПОТЕНЦИАЛЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ ИЛИ В ТОМ, ЧТО В ОГРОМНОЙ СЕВЕРНОЙ ДЕРЖАВЕ ЕСТЬ МАССА ПРОСТРАНСТВ, ГДЕ МОЖНО СТРОИТЬ ВЕТРОСТАНЦИИ.

Но выясняется, что у нас есть точки на карте, где безоблачное небо и яркое солнце радует почти 300 дней в году. И речь идет не о «югах», а о Сибири и Дальнем Востоке. А теперь представьте себе ферму где-то в степи, которая оборудована мини-солнечной станцией не хуже, чем в Америке или Европе. Причем, в Бурятии, если ты фермер, можно еще и субсидию на компенсацию затрат получить. Тогда солнечная мини-система обойдется совсем недорого – фермер платит лишь 5% от стоимости всей установки.

Экономия в 30 миллионов рублей

Автономные гибридные энергетические установки (АГЭУ) – так называется это энергетическое новшество. Сейчас они создаются на основе частно-государственного партнерства, с опорой на энергосервисный контракт. Согласно ему, вознаграждение инвестору напрямую связано с объемом сэкономленных средств. Как это работает, можно посмотреть на примере уже реализованных проектов компании «Россети».

Все началось с небольшого забайкальского села Менза, что почти на границе с Монголией. До 2017 года электричество в дома жителей, а это около 300 человек, поступало от дизель-генератора, который работал 12-16 часов в сутки. То есть, чтобы, например, посмотреть телевизор нужно было ждать определенного времени и успеть все сделать до того, как дизель «уснет» до следующего дня.

Вместо этой устаревшей техники жители получили АГЭУ. Она представляет собой компактную энергоустановку (общая площадь не превышает 0,3 гектара) из трех основных компонентов: солнечных панелей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый и аккумулятора ёмкостью 300 кВт/ч.

Днем электричество вырабатывают солнечные панели, накапливая избыток в аккумулятор. А дизель включается на пике потребления — в утренние и вечерние часы. Ночью расходуется накопленная электроэнергия.

В РЕЗУЛЬТАТЕ, ГЕНЕРАТОРЫ ЗАДЕЙСТВУЮТСЯ ЛИШЬ ПО 2-4 ЧАСА, А ЖИТЕЛИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ. ПРИ ЭТОМ РАСХОД ТОПЛИВА СНИЖЕН В 5 РАЗ – ДО 86 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ В ГОД.

Так как дизельные установки работают меньше, да и сами агрегаты заменяются на современные, то на 500 тонн в год сокращаются выбросы СО2 в атмосферу. Ну и про деньги тоже не будет лишним сказать: экономия на дизтопливе составляет 30 миллионов рублей в год. Это существенно помогло бюджету Забайкальского края.

Чемодан для энергии

Системы накопления, которые являются обязательной частью АГЭУ, – это ключ к энергетике будущего. Их развитие окажет влияние на все звенья – от потребителей (электромобили, резервные источники питания) до генерации и сетей (нужно меньше энергообъектов для покрытия пиковых нагрузок).

Наглядный пример: в 2020 году во Владимирской области реализован «пилот» по использованию системы накопления для снабжения одного из фельдшерско-акушерских пунктов Суздальской больницы. Теперь даже в случае ЧП он может быть обеспечен электричеством не менее, чем на 3 часа. Это не так мало для человека, который пришел к медикам за помощью.

Всего сейчас накопители компании «Россети» установлены в 26 населенных пунктах в 20 регионах Центра и Поволжья. Электричество от накопителей получают почти 23 тысячи потребителей. Инновационная система реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи, оснащенной «умными» устройствами учета. Простое и надежное оборудование обеспечивает передачу данных, например, о заряде батареи. При этом управлять устройством можно дистанционно.

Тысяча удаленных поселков

По словам главы «Россети Сибирь» Павла Акилина, сейчас компания занимается широким тиражированием опыта в Мензе не только на территории присутствия. «Сегодня это единственное социально значимое инновационное решение для изолированных населенных пунктов. Мы насчитываем более тысячи таких поселений в стране, где живут около одного миллиона человек. С точки зрения финансов, строительство, обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи обходится очень дорого. Те главы регионов, кто это понимает, активно поддерживают развитие альтернативной энергетики. Благодаря такому партнерству, в самые крайние уголки Сибири и Дальнего Востока придет стабильное электричество», – сказал он. Сейчас электроснабжение в таких поселениях осуществляется обычными дизель-генераторами.

В ПЛАНАХ «РОССЕТЕЙ» В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА ИНВЕСТИРОВАТЬ 683 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В РАЗВИТИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ. БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 19 ПОСЕЛКОВ, ГДЕ ЖИВЕТ ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Компания также осуществит комплексную модернизацию сетевого комплекса в поселениях еще четырех регионов Сибири и Дальнего Востока: Красноярском крае, Бурятии, Томской и Иркутской области. Каждый из этих проектов рассчитан примерно на 16 лет. Компания возьмет на себя существенную часть финансовых затрат: размер субсидии, то есть бюджетных средств, удастся «заморозить» до конца действия соглашения на уровне 2020 года.

При этом, с использованием АГЭУ разрабатываются локальные решения – конкретно под нужды фермерских хозяйств, которые субсидируются региональным правительством. Такой опыт широко представлен в Бурятии. Там за три года электричество от АГЭУ получили 28 фермеров. Затраты на централизованную сеть составили бы не менее 290 миллионов рублей. А на АГЭУ – не более 20 миллионов рублей.

Объект, который «Россети» с партнерами построили для фермера из Хошун Узура, состоит из девяти фотоэлектрических модулей, аккумуляторной батареи, генератора и инвертора. Вся установка, кроме солнечных батарей, помещается в мобильный утепленный контейнер. Затраты фермера при этом не превышают все те же 5% (действует дотация правительства), то есть при стоимости всего оборудования в 1,4 миллиона рублей фермер потратит не более 70 тысяч. Свое фермерское дело поднять при помощи такой станции реально.

Сергей Черных, фермер из Тарбагатайского района Бурятии, который содержит мясное стадо в 80 голов крупного рогатого скота и 250 баранов, рассказал, что ему установили АГЭУ в январе этого года.