Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Уровень безработицы в Евросоюзе в мае 2014 года составил 11,6% от трудоспособного населения.

В сравнении с апрелем 2014 года он остался стабильным.

Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Австрии (4,7%), Германии (5,1%) и на Мальте (5,7%). А самый высокий – в Греции (26,8%) и Испании (25,1%), сообщает Евростат.

Самое большое годовое снижение уровня незанятости населения отмечено в Венгрии (с 10,5% до 7,9%), Португалии (с 16,9% до 14,3%) и Ирландии (с 13,9% до 12%). Самое большое повышение уровня безработицы отмечено в Люксембурге (с 5,8% до 6,3%), Италии (с12,1% до 12,6%), Финляндии (с 8,1% до 8,5%) и Нидерландах (с 6,6% до 7%).

Интересно, что в странах с самым низким уровнем безработицы, например, в Германии, наблюдается рост цен на жилье. А в государствах с высоким уровнем незанятости населения стоимость недвижимости все время снижается.

Транзит в никуда

Социально-экономический кризис на Украине: почему и что дальше

Л.М. Григорьев – ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Резюме За расколом Украины стоит и распределение бюрократической ренты в Киеве или регионе правящего в данный момент президента, и недоверие бедных или зависящих от киевских бюрократов областей и губернаторов.

Социально-политический кризис на Украине возник не на ровном месте и длится на протяжении всего периода постсоветской трансформации. Сам по себе он никуда не уйдет, и нет явных причин надеяться на его быстрое окончание. В 2007 г. у Украины появился шанс занять достойное место в Европе благодаря потенциальным преимуществам экономики. Но это требовало труда, терпения, времени и последовательной политики. За последние годы и особенно в ходе текущего политического кризиса шанс, вероятнее всего, был упущен, к сожалению, надолго.

Трансформация в Центральной и Восточной Европе привела к поляризации стран и регионов по многим социальным и экономическим параметрам. Успехов за почти четверть века немного, и далеко не всякое государство может ими похвастаться. Даже в относительно благополучных странах, где вырос ВВП и укрепились институты рынка и демократии, приходится отмечать (за редким исключением) снижение сложности производства и потерю человеческого капитала – качественную и количественную. Конечно, наблюдатели, озабоченные борьбой с «коммунистической системой» и «советской опасностью», считают результаты удовлетворительными. Но прежняя экономика разрушилась, что привело к падению ВВП на 30–40% примерно за 10 лет. В итоге подорваны не только старая (неконкурентоспособная) промышленность, но и весь уклад жизни, функционирование науки, отношения поколений, миллионы людей выброшены за рубеж в поисках работы (которая по естественным причинам была, как правило, на порядок менее квалифицированной, хотя и выше оплачиваемой). Конечно, для населения этих стран безболезненной трансформации быть не могло, но масштабы и неравномерность кризиса, его длительность и глубина потрясений оказались непомерными для многих стран и регионов.

Несколько соображений важны, чтобы говорить о проблемах Украины после четверти века переходного периода.

Устойчивость страны предполагает обязательный успех по трем взаимосвязанным направлениям: трансформация системы собственности, формирование рыночных институтов, адаптация социальной структуры и политической системы. Преобразование экономики на базе частной собственности распространялось на семейный уклад, влекло за собой перестройку бизнеса и государственных финансов. Либерализация и приватизация – только часть изменений в едином общественном организме. Но фундаментальные сдвиги в экономике невозможны без адекватных перемен в социальной структуре общества и политических институтов. Вместе с созданием формальных институтов должна складываться новая социальная система производства благ и их распределения между социальными слоями и регионами. По существу, за короткое время в этих странах сформировался не только новый политический класс и элиты (итог с точки зрения политологии), но и верхний финансовый слой (итог с точки зрения социологии), а также национальная система государственного и частного контроля и управления (итог политэкономический). Сегодня следует исходить не из стартовых показателей переходного периода, а из результатов деятельности и адекватности национальных институтов и элит, а также шансов на дальнейшее развитие при данных институтах и элитах. И тут приходится признать провал в обеспечении благосостояния граждан Украины, длившийся на протяжении жизни целого поколения.

Предпосылки кризиса

До социально-политического кризиса конца 2013 – начала 2014 гг. на Украине существовали довольно продвинутые элементы демократической системы. Однако принятие решений, необходимых для экономического развития, сковывалось обширной коррупцией и контролем олигархов в сфере аграрной реформы, в системе госзакупок (где уровень коррупции зашкаливал) и энергетике (где вместо реформы газовой отрасли имела место дележка доходов от газа). Попытаемся суммировать важнейшие социально-экономические параметры Украины.

Во-первых, к 2013 г. ВВП страны с 45-миллионным населением не превысил двух третей конца советского периода. В 2013 г. ВВП на душу населения по ППС был примерно равен уровням 2007 и 1992 годов. Заметно отставание от всех соседних стран, причем именно в 2000-е гг. (см. График. 1).

Во-вторых, страна потеряла порядка 10% населения. Демографическая ситуация тяжелая (хуже российской), а эмиграция поглотила огромную массу рабочей силы как с востока страны, так и особенно с запада.

В-третьих, поколения, появившиеся на свет в 1980–1990-е гг., выросли в условиях ряда последовательных кризисов и почти непрерывной борьбы за выживание семей. Группы граждан в возрасте до 30 лет (мобилизованные сейчас противоборствующими сторонами и перемещающиеся по стране, в том числе с оружием) относятся к поколениям, которые в массе своей не привержены никакой идеологии, кроме националистического дискурса. Им неведома жизнь при длительном устойчивом подъеме и без политического кризиса. Частично безработные или не закрепившиеся на работе в России либо ЕС, они не могли строить долгосрочных планов карьеры. Для многих внутренний конфликт стал социально-психологической отдушиной и становится перманентной занятостью, поскольку других перспектив у них не было.

В-четвертых, «циклические» политические кризисы в Киеве, связанные с выборами и другими событиями, коррупция на уровне президентской власти, господство олигархов в регионах и периодические «качели» назначений на губернаторство победившей партией породили общую уверенность в том, что национальные элиты в целом мало заботятся о процветании граждан и страны. Высокая коррупция (при всего лишь 3,5 тыс. долларов ВВП на душу населения) в стране с хорошим образованием и огромным опытом работы населения за рубежом порождали постоянное разочарование в центральных властях.

Наконец, в-пятых, в прошедшие годы мало что делалось в области развития материальной инфраструктуры, выравнивания регионов, создания условий для использования национальных конкурентных преимуществ. Политические «качели» обычно сопровождались переходами от «своей» к «чужой» коррупции в пользу региона с более сильными олигархическими и клановыми факторами.

По показателю ВВП на душу населения в 2012 г. украинская экономика оказалась близка к уровню 1992 г. (при кризисе глубиной в 60%), а общий объем ВВП достиг лишь двух третей от 1989 года.

По мнению Всемирного банка, «недавний экономический рост на Украине базировался на недиверсифицированном, но динамичном росте экспорта в секторах экономики, контролируемых финансово-промышленными группами, которые действуют с помощью неформальных отношений и специальных привилегий». Разумеется, помимо международных финансовых организаций, эта «плоская» траектория (что показывает график) не являлась секретом для инвесторов, олигархов и правительственных чиновников в Киеве, но они не нашли ни сил, ни средств для решения этой проблемы. Обычные же граждане, вынужденные работать в соседних странах, даже не зная этих цифр, понимают, что политики и олигархи провалили национальное развитие.

Короткий период экономического роста при Викторе Ющенко в 2006–2008 гг. во многом связан с ростом нефтяной ренты в России, увеличением товарного экспорта в Россию, низкими ценами на газ и растущими переводами денег, заработанных украинцами также во многом в России. Но заниженные по политическим причинам цены на газ создавали и дополнительные проблемы. Речь идет о низкой энергоэффективности и обогащении представителей элиты, причастных к газовому бизнесу. Кризис 2008–2009 гг. в России и на Украине похоронил надежды на устойчивый рост. Потеря «газовых привилегий» стала следствием конфликтных отношений президента Виктора Ющенко с российским истеблишментом в связи с его активной националистической и антироссийской политикой.

В условиях газового кризиса существовал один путь решения проблем бюджета и долгов: сокращать энергоемкость экономики, повышать внутренние цены на газ (чего требует МВФ) и исключить утечку финансовых ресурсов по коррупционным каналам. Первое шло естественным путем, а вот остальное не заладилось, несмотря на бесконечные дебаты. Планов и заявлений звучало много, но мало что делалось для оздоровления «Нафтогаза» и бюджета. Разумеется, падала гривна (см. Таблицу 1) и рос внешний долг, который к концу 2013 г. (без учета дополнительных займов и обещаний) достиг 140 млрд долларов, причем самые крупные платежи (и риски дефолта) приходятся на конец 2014 года. Разумеется, в текущей политической ситуации МВФ и другие доноры дадут правительству Украины займы и гранты. Их хватит на какое-то время, чтобы оплачивать газ и силовиков. Но колоссальные проблемы страны займы не решат, нужен серьезный рост экономики.

Пока же украинская экономика отброшена назад – в 2014 г. снижение ВВП оценивается в 7% (это еще до развертывания военных действий); норма накопления снизилась с 21% в 2011 г. до 16% еще в 2013 г., а с весны текущего года, видимо, находится в свободном падении. Едва ли кто-то станет инвестировать в условиях, близких к гражданской войне. При любом исходе политического кризиса в 2014 г. придется все начинать сначала – от 3 тыс. долларов ВВП на душу населения по текущему курсу.

С кем торговать

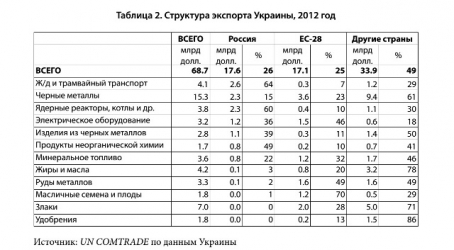

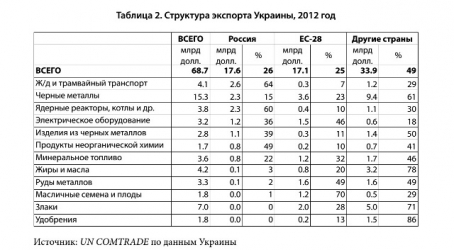

Конфликт из-за вхождения Украины в ассоциацию с Европейским союзом по существу случился из-за общего недоразумения. Население во многом считало соглашение шагом к вступлению в Евросоюз. Разумеется, это было не так, ЕС вообще вряд ли выдержит вступление Турции и Украины (а это возможно только в таком порядке). В Брюсселе были счастливы выполнить свою бюрократическую программу по распространению acquis communautaire и продолжить дальнейшее расширение, не беря на себя никакой ответственности за жителей Украины. Сделка выглядела очень соблазнительно для единой Европы – новые права без особых расходов и даже с небольшими выигрышами по взаимным тарифам. Отрицательное сальдо торговли Украины с Евросоюзом составляло в 2012 г. 9 млрд долларов (см. Таблицы 2 и 3).

Украинские олигархи (включая, видимо, и президента Януковича) до последнего момента не учитывали ни неизбежного сопротивления России для защиты своих интересов, ни того, что украинской промышленности придется работать в трудных условиях, соблюдая жесткие европейские правила конкуренции, экологические требования, транспарентность финансов, антикоррупционные правила и необходимость выполнять макроэкономические программы МВФ всерьез, а не на бумаге.

Судя по немедленной реакции Брюсселя после свержения Януковича, уступкам ЕС в торговых тарифах и отказу от экономической части соглашения об ассоциации, ради политических целей Евросоюз может пойти на разумные шаги. Но цена общего недоразумения оказалась немыслимо высокой в социально-экономическом плане (включая людские потери).

Основной шанс Украины войти в Европу не в качестве источника рабочей силы, а как среднеразвитому промышленному государству – это устойчивый экспорт в Россию и другие страны, где есть спрос на украинские промтовары. Таблица 2 ясно показывает, что структура украинского экспорта в Евросоюз и Российскую Федерацию прямо противоположны. Более сложные товары идут в Россию, которая оплачивает их нефтью и газом (с сальдо для себя), что характерно для торгового баланса России с большинством партнеров. Однако только в случае Украины оплата счетов за газ всегда носит драматический и политический характер.

При возникновении затруднений на российском рынке под ударом окажется прежде всего развитая, образованная часть Украины, производящая сложные товары, – то есть восточная. Здесь еще есть заводы, мощности НИОКР, структура промышленного этапа, тогда как сельская часть центральной и западной Украины зависит от денежных переводов украинцев, работающих за рубежом. Разумеется, при аграрной реформе и современных методах агробизнеса Украина могла бы прокормить половину Европы, но вряд ли это нужно сельскохозяйственному сектору балканских стран, Испании, Польши, Италии, Франции.

Украина даже без учета газового фактора была обречена на балансирование между ЕС и Россией в торгово-экономических вопросах. И Брюсселю следовало бы действовать совместно с Россией, а не против нее. Украина и без того в Европе, а вот развитие экономики до уровня хотя бы соседей на Балканах – членов ЕС потребует многолетних усилий. Промышленность востока Украины – это экспорт и налоги, но гораздо важнее – инженеры, химики, металлурги. Встанет промышленность – страна попадет во вторую (после 1990-х гг.) яму деиндустриализации без компенсации и без рабочих мест. И снова последует структурный кризис – по политическим причинам, и снова эмиграция. А ведь цель ответственных политиков – не лозунги, а благосостояние ныне живущих людей.

Примечательно, что в последние пять лет денежные переводы украинских трудящихся устойчиво составляют около 10 млрд долларов, или 4% ВВП (График 2). По-видимому, несколько больше приходит из России, чем из Европейского союза. Но важно, что экспорт рабочей силы позволяет компенсировать торговый дефицит с этими двумя партнерами примерно наполовину и больше.

При безработице в Европейском союзе и нехватке рабочей силы в России естественным будет постепенное перемещение людей сюда, с которым могло бы конкурировать вложение российских капиталов на Украине. Но и первое, и второе предполагают элементарную экономическую стабильность. В новых условиях любые ограничения на торговлю, потоки труда и капитала, особенно между Россией и Украиной, будут отбрасывать последнюю все дальше от основных направлений мирового развития после Великой рецессии.

Регионы и стабильность

В кибернетике известен закон Уильяма Эшби, согласно которому устойчивость в сложных разветвленных системах (с большим числом связей) трудно поддерживать при неустойчивости важных подсистем. Различия регионов Украины намного существеннее, чем кажется большинству наблюдателей. По внешним показателям – характеру инфраструктуры и типу потребления – страна близка к России. Но не будем забывать о средних величинах: 20% капиталовложений от ВВП на Украине при 3 тыс. долларов на душу населения дают 600 долларов, в России те же 20% дают 3 тыс. долларов. Дальше начинается региональная неравномерность и неустойчивость.

Отметим, что большинство регионов весьма небогаты. Осознанной политики по экономическому выравниванию не проводилось. В основном страдала старая инфраструктура, доставшаяся от советских времен. В частности, в Крыму за четверть века система тепло- и водоснабжения совершенно износилась, а Днепровский канал «течет». Ценный актив Крыма – курортные преимущества – не был рационально использован, как и многие другие материальные и людские ресурсы.

Бюджет Украины забирал огромную массу доходов, затем перераспределялся – обычно в зависимости от того, какой клан находился у власти в столице (при Ющенко средства больше шли на запад, при Януковиче – в Донецк и Луганск в виде угольных субсидий). Однако в течение всех лет независимости (особенно в годы президентства Виктора Ющенко) средства преимущественно направлялись в Киев и западные области. Основными бюджетными донорами и сейчас остаются Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области. В любой другой стране при равновесии регионов по численности избирателей доминировали бы наиболее развитые и образованные регионы-доноры, экспортеры. На Украине же в течение большей части периода независимости элита отдавала предпочтение западным регионам – менее развитым, но с четкой «национальной» повесткой дня, что вело к изменению роли Киева.

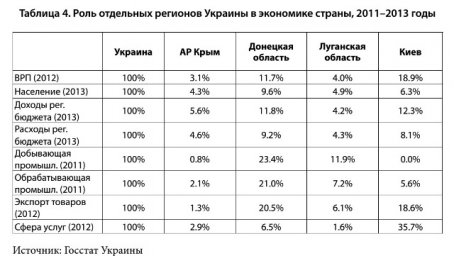

Существующая система дает огромные преимущества Киеву не только как собственно столице или налоговому центру, но и как сообществу государственных чиновников централизованного государства. Четверть века происходил естественный процесс перевода кадров (конечно, проповедующих национальную идею) с Запада в столицу на госслужбу, что меняло характер города. Киев стал единственным регионом, в котором население росло. Валовой региональный продукт столицы в три раза выше среднего по стране (см. Таблицу 4). На него при доле в населении в 6,4% приходится 35% всех произведенных услуг. В 2012 г. в среднем украинец покупал товаров и услуг на 26 тыс. гривен, а киевлянин – на 56 тысяч. По сути это европейский город с европейски ориентированным населением. Нет ничего удивительного, что значительная часть жителей Киева вышли на Майдан осенью 2013 г. в защиту мечты о вступлении в ЕС, пренебрегая тем фактом, что остальная страна к этому не готова.

При последнем президенте столица не вполне оправилась от кризиса 2008 г. и четыре года оставалась в «плоском» экономическом состоянии, что вызвало напряжение. Коррупция в правительстве была «чужой» – «восточной». Одновременно начался некоторый экономический рост в Донецке, что знаменовало отход от прежней модели. Этот социально-экономический фактор мы предсказывали еще в 2009 г.: «В условиях кризиса на Украине можно ожидать обострения борьбы за контроль над административным ресурсом перераспределения трансфертов, нового усиления роли Киева» (см.: С. Агибалов, Л. Григорьев, М. Салихов. «Украина: раздвоение трансформации», «Вопросы экономики», № 3, 2009).

Сегодня Украина оказалась перед лицом не только политического деления на унитаристов и федералистов. За этим стоит и распределение бюрократической ренты в Киеве или регионе правящего в данный момент президента, и естественное недоверие бедных или зависящих от киевских бюрократов областей и губернаторов, назначаемых Киевом по политическому принципу (партийные квоты и проч.).

Заметим, что бюджетная экономия, осуществляемая для реализации программы МВФ, всегда ударяет по госслужащим. Сокращение расходов прежде всего почувствуют столичная бюрократия и чиновничество – как в Греции. Но столь же важно, что столица пострадает и при любом упорядочивании налоговых отношений с регионами.

Из опыта 1990-х гг. очевидно, что позитивное влияние реформ проявляется только в условиях мира, взаимодействия, равновесия между элитами. Партия или движение с региональной базой может политически доминировать (особенно при внешней поддержке). Но разумные элиты должны признать невозможность процветания в условиях конфликта, регионального недоверия, попыток жестко навязать другой половине граждан свою повестку дня.

Фактически нынешний конфликт является кульминацией четвертьвекового несогласия разных регионов и групп населения по базовым вопросам. Внутренние и внешние силы просто обязаны найти в себе мудрость переступить через игры с нулевой суммой и позаботиться не о счете в геополитике, а о благосостоянии народа большой страны, который не заслуживает того катастрофического положения, в котором она оказалась после 23 лет независимости.

Кризис в Ираке и грядущий порядок на Ближнем Востоке

Размышления из прошлого о наступившем будущем

Резюме: Выживание Второго иракского государства – это не священная или неизбежная догма. Новое государство может просто утратить актуальность или смысл для некоторых или большинства его жителей.

Статья написана в 2009 г. – до серии событий в Ираке, значительно изменивших ситуацию, а также до начала «арабской весны», радикально повлиявшей на положение в регионе. Однако умозаключения автора сохранили актуальность, его анализ наглядно объясняет причины сегодняшних событий, а прогнозы и опасения в основном оправдались. Опубликовано на сайте http://www.aliallawi.com/.

Что такое Ирак? Я задаю этот вопрос, потому что он – в самом сердце великого кризиса, который мы переживаем. Это не нация в традиционном смысле, поскольку у Ирака отсутствуют важные элементы государственности. Эрнест Ренан точно подметил: то, что нация предпочитает забыть, сплачивает ее не меньше, чем то, что люди помнят. Память у нации должна быть избирательной. Это очевидно, сколь настойчивыми ни были бы потуги арабских националистов превратить Ирак в уникальное арабское государство – метафорический и фактический оплот арабизма.

Ирак также не является нацией с династическими или монархическими традициями. Его нельзя сравнивать, например, с Саудовской Аравией. Ее границы были установлены в ходе завоеваний, и она является, возможно, единственной страной на Ближнем Востоке, напоминающей европейские национальные государства, корни которых уходят в королевские семьи. Почти 40 лет Ираком управляли хашимиты, но внедрить династическую идею в национальное сознание им не удалось. Иракцы не были готовы приравнять свою государственность к хашимитской династии, несмотря на геркулесовы усилия, предпринятые королем Фейсалом I. Иордания – пример намного более успешного государственного строительства хашемитов, в основном благодаря политическому гению короля Хусейна. Но и там пока рано приравнивать государство к династии.

Иракская нация не строится и на доминировании конкретного класса или общественной структуры, такой как армия. До недавнего времени иракские вооруженные силы были самым могущественным институтом в стране и играли ключевую роль в насаждении официальной идеологии. Ирак даже считался «арабской Пруссией», поскольку военные воплощали национальные добродетели. Но в отсутствие юнкеров, которые сформировали бы основу офицерского сословия, идея армии в качестве ядра нации так и не пустила корни.

География также не определяющий фактор для иракской нации. Границы современного Ирака не совпадают с границами древней Месопотамии – Страны двух рек или «аль-Рафидаин» на арабском, поскольку в ней весьма некстати высятся горы, населенные другими национальностями, простираются огромные пустыни, по которым бродят племена кочевников. Принадлежность к «рафидаинам» вряд ли может служить основой для иракской государственности, хотя патриотическая песня молодежи 1930-х гг. начиналась словами: «О, сыны Рафидаина, бейтесь за свою страну!».

Ирак с его неочевидной географией не имеет цивилизационного единства, присущего, допустим, Большой Сирии или Долине Нила. И эпитет «Плодородный полумесяц», применявшийся достаточно вольно для включения Ирака в Большую Сирию, ничего не дал с точки зрения государственного строительства.

Национальную идентичность Ирака также невозможно построить вокруг религии. Мусульмане составляют подавляющее большинство иракского населения, но идея формирования нации мусульманами Ирака по примеру мусульман Британской Индии не имеет смысла, если только речь не идет об исламистском государстве. Это совершенно иной вопрос. Лишь сравнительно недавно мусульмане-шииты Ирака были признаны большинством этого арабского государства. Подобная концепция и модель не просто противоречива – неясно, в какой степени Ирак может отождествляться с населяющим его шиитско-арабским большинством.

Эту нацию также не построить вокруг почти мистической привязки к основополагающей идее или Конституции, наподобие Конституции США, Великой хартии вольностей, демократии или Декларации прав человека. Иракские Конституции были примитивными и утилитарными. Составлялись они под конкретные цели для регулирования или придания легитимности достигнутым договоренностям. Вряд ли американцы с таким же пиететом относились бы к основополагающему документу своей страны, будь он состряпан за несколько недель горсткой политиков под бдительным присмотром французских экспедиционных сил. В этом случае не было бы места ни Джефферсону, ни Гамильтону, ни Мэдисону, ни «Запискам федералиста».

И Ирак – это не нация, построенная на обломках империи, наподобие Турции или Ирана, хотя там находился престол всемирной империи Аббасидов. Сознание славного прошлого, безусловно, присутствует, хотя оно и не всегда уместно. Ирак действительно считается колыбелью целого ряда древних цивилизаций, но нынешнее население может опираться на них в качестве источника национальной идентичности еще в меньшей степени, чем жители современной Греции – апеллировать к древним Афинам и Спарте. Иракцы не могут присвоить себе великое наследие древнего Вавилона и Ассирии по примеру сегодняшних греков, которые используют славную историю античной Греции при обосновании современной государственности. Археология – не лучшее подспорье для национально-государственного строительства в Ираке.

В мире есть всего несколько стран, обладающих таким же сложным национальным достоянием и наследством, как современный Ирак. Как правило, преобладает одна идентичность или преданность какой-то одной идее, которая становится «хребтом нации», однако в Ираке все иначе. Это нация раздроблена по той простой причине, что попытка навязать какую-то одну идентичность потерпела крах. Возникает вопрос: можно ли создать единую нацию из разрозненных частей?

Уверен, что это возможно. Но только если признать, что разрозненные части реальны и имеют подлинную связь с целым. Не так, как в странах, состоящих из разнородных частей, сосуществующих в силу географических причуд или из-за невозможности отказаться от своего геополитического статуса.

В Ираке живут представители разных наций, религий, сект, культур и племен. Но Ирак – не мультикультурное или многонациональное общество в современном плюралистическом смысле. Он не наследовал институционализированную многонациональную систему, свойственную Османской империи, или противоречивую мультикультурную среду, которую иммигранты привносят сегодня в страны Запада. Возможно, в прошлом и существовал значительный потенциал для внутринационального примирения и согласия как следствие потребности приспосабливаться или сосуществовать на протяжении долгих столетий. Но это естественное согласие было серьезно подорвано за прошедшие десятилетия – как во время баасистской диктатуры, так и в период после вторжения и оккупации.

В Ираке мы видим осколки разнородных народов и культур, оставшихся после долгих веков иностранного владычества, когда страна входила в чужие империи. И они были объединены в одном государстве не на более прочных основаниях, чем Турция после грязной сделки о ее разделе, заключенной в 1917 г. между господами Марком Сайксом из лондонского Уайтхолла и Франсуа Жоржем-Пико из Парижа. Границы были позже уточнены на Каирской конференции 1921 г., а в 1926 г. к Ираку присоединена бывшая провинция Османской империи под названием Мосул. Не то чтобы это было совсем уж надуманное и искусственное образование, как утверждали некоторые, но Ирак – не такая «естественная» нация, как, например, Египет. Ее контуры определялись государством. А Первое иракское государство, образованное в 1921 г. и бесславно закончившее свой путь в 2003-м, внесло еще большую путаницу.

Вторая попытка

Недееспособность Первого иракского государства стала притчей во языцех и зерном для мельницы историков. Не буду останавливаться на этом слишком подробно. Все три его разновидности – монархия, республика и, наконец, баасистская диктатура – оказались неспособны создать основы равноправного гражданства или представительного и ответственного правительства, не говоря уже о прочной государственности. Однако я твердо верю, что Первое иракское государство могло бы преодолеть первоначальные проблемы при более мудром и дальновидном руководстве. Но ранняя смерть Фейсала I лишила его возможности сформировать государственную конструкцию, которая не обслуживала бы исключительно интересы узких фракционных групп. Затем пронеслись политические ураганы, сотрясавшие Ближний Восток в 1940-е гг. и позже.

У Первого иракского государства было несколько возможностей освободиться от своего наследия. Одна из них – период поздней монархии в 1950-е гг., совпавший с накоплением большого суверенного богатства благодаря нефти. Завершилось все кровавым переворотом 1958 г., который положил конец монархии. Другой шанс представился, когда в середине 1960-х гг. премьер-министром стал либеральный Абд-эль-Рахман аль-Баззаз. Все кончилось тем, что после гибели в авиакатастрофе президента Арефа власть в 1965 г. захватили военные. Волны либерализации накатывали и быстро отступали. Люди тогда не слишком горевали по поводу упущенных возможностей, но теперь, когда мы оглядываемся назад, становится понятно, что именно в такие моменты Первое иракское государство могло бы свернуть с пути диктатур и войн к мирному национальному строительству и избежать последующего краха.

Вторгшись в Ирак, оккупационные силы США стали повитухой, которая помогла появиться на свет Второму иракскому государству. Однако оккупационные власти демонтировали опоры старой государственности прежде, чем стали вырисовываться контуры новой. Поскольку прежние правила объявили недействительными, а следующие еще не сформулировали, госаппарат Ирака вышел из-под контроля. Какие-то его составляющие просто развалились, какие-то перестали функционировать, а некоторые оказались безнадежно коррумпированными. Второму иракскому государству угрожают не только приверженцы прежнего режима и радикальные джихадисты, объявившие войну Америке, но и соседние страны. Все они за исключением Кувейта ощущают прямую угрозу из-за беспрецедентных перемен, происходящих в Ираке, притом каждая – по собственным соображениям. Баланс сил на Ближнем Востоке кардинально изменился.

На первом этапе периода, начавшегося после вторжения 2003 г., наметились основные черты нового государства. Если Первое иракское государство опиралось на централизованную власть, сильную армию, доминирование арабов-суннитов, авторитарную политическую культуру и утверждение арабской идентичности Ирака, Второе сменило почти все приоритеты на их противоположность. Кризис 2003–2007 гг. заключался в лихорадочном поиске отличительных черт нового Ирака и ожесточенном сопротивлении разных групп, стремившихся обратить вспять перемены и либо вернуться к прежнему статус-кво, либо предложить совершенно иную государственную структуру и цели. Политический процесс, начавшийся после передачи суверенитета иракскому переходному правительству в июне 2004 г., концентрировался на фундаментальных вопросах, хотя основные игроки не формулировали их в таких терминах.

Соединенные Штаты стремились говорить о новом Ираке с позиций демократии, свобод и прав человека, а также построения институтов современного демократического государства. Они и несколько иракских либералов считали, что создание основ демократии и правового государства позволит снять внутриполитическую напряженность и разрешить все конфликты с помощью механизма выборов, принятия Конституции и защиты прав человека.

Все эти цели были закреплены в новой Конституции, но на деле они помогли завуалировать и затмить собой более серьезную подковерную борьбу. Именно на этом уровне вспыхивали стихийные стычки на политических съездах и в ходе важнейших событий, когда предпринимались попытки выработать критерии и наметить новые ориентиры развития.

Способны ли шииты Ирака, будучи демографическим большинством, реализовать свое естественное право на создание новых государственных структур и доминировать в них? Речь идет прежде всего о ключевых ведомствах, таких как министерства безопасности и обороны. В состоянии ли курды превратить автономию в нечто более значимое – конфедерацию с Ираком либо самостоятельное курдское государство? Смирятся ли арабы-сунниты с потерей власти, пусть и от рук иностранного оккупанта? Должно ли арабское государство лишиться унитарности и стать федеративным или даже конфедеративным? Откажется ли Ирак от борьбы за общее дело всех арабов – в частности в том, что касается исхода арабо-израильского конфликта? Перестанет ли Ирак быть враждебным Ирану? Займут ли шииты командные посты в новом Ираке и будут ли они играть руководящую роль? Потребуют ли США особого признания и статуса за вклад, который они внесли в построение нового Ирака? Все эти вопросы запутались еще больше из-за недееспособности государства, невероятного уровня насилия и борьбы против повстанцев и «Аль-Каиды».

Гражданская война

До нападения на гробницы в Самарре в феврале 2006 г. необъявленная подпольная война между Соединенными Штатами и повстанцами, между «Аль-Каидой» и шиитским гражданским населением не затрагивала широкие слои общества. После этих событий ландшафт полностью изменился. Могу без колебаний заявить, что Ирак пережил гражданскую войну с февраля 2006 по лето 2007 года.

Повстанцы, «Аль-Каида», представители партий арабов-суннитов в правительстве противостояли ополченцам из Армии Махди (шиитские полувоенные отряды. – Ред.), бригадам Бадра (организация, курирующая МВД. – Ред.), а также материально-технической и кадровой поддержке, оказываемой частями иракской армии и силами безопасности. Это не были две организованные силы, сражающиеся общепринятым способом, как происходит в большинстве других гражданских войн. Имели место стычки на местном уровне с применением всех разновидностей тактики: произвол, убийства, теракты с использованием камикадзе, политические покушения, изгнание с насиженных мест и террор, делавший невыносимой жизнь невинных людей и их семей. Официальное правительство просто наблюдало и выступало с пустыми заявлениями, но шиитские партии были в полной мере вовлечены в подготовку войны и боевые действия.

Война началась не на пустом месте. Уже в 2005 г. налицо были все признаки ее приближения. Большую часть грязной работы выполняла Армия Махди. Другие снабжали ее оружием, деньгами и разведданными. В конце концов, хоть мне и неприятно об этом говорить, война завершилась очевидной победой одной из сторон. Шииты взяли Багдад под полный контроль и были готовы наводнить западные пригороды; вряд ли их можно было остановить, если бы не многонациональные силы, остановившие это наступление. На войне были убиты десятки тысяч человек – преимущественно арабы-сунниты. Итог – миллионы перемещенных лиц, этнические чистки или принудительная ссылка многих людей. Целые районы стали этнически однородными.

В чем был смысл противостояния? Это не только ограбления и расхищение частного и государственного имущества, рвущиеся к власти командиры ополчений, садистские убийства и зверства. На кону стояла идентичность нового Ирака, особенно с точки зрения долговременного перехода власти от ранее доминировавших в управленческих структурах арабов-суннитов к постоянно усиливающемуся шиитскому большинству. На другом уровне война велась за то, каким после американского вторжения будет институциональное, судебно-правовое и политическое устройство, то самое Второе иракское государство. Война закончилась, когда повстанцы – опора прежнего режима в лице военных и офицеров службы безопасности, функционеров баасистской партии и вождей племен – признали, что не смогут победить по двум фундаментальным причинам. Первая – демографическое преобладание шиитов; вторая – контроль шиитских партий над новым иракским государством – его ресурсами и формирующимися силами безопасности. Еще один мощный фактор, по моей оценке, заключался в том, что массовый исход арабов-суннитов из Ирака привел к резкому сокращению суннитского населения в главной агломерации – Багдаде.

Долговременный мятеж невозможно поддерживать при ухудшающейся демографии. Это вынудило повстанцев – конечно, не «Аль-Каиду» – вступить в диалог с американцами. Они в основном выбрали проявление лояльности, но, подчеркиваю, не правительству Ирака, а американским военным, представляя себя в качестве противоядия «Аль-Каиде» и оплота против иранского проникновения в Ирак. В этом суть так называемых «Советов пробуждения – Сахват». Зверства «Аль-Каиды» и стратегические просчеты, связанные с ужасами массового террора, возможно, оттолкнули от нее население. Но главным побудительным мотивом был холодный расчет и признание того, что новый иракский порядок невозможно уничтожить бомбами и терактами.

Я также считаю, что, осознанно или нет, два государства, оказавшие наибольшее влияние на кризис в Ираке, – США и Иран – участвовали в гражданской войне. Иран, безусловно, сыграл роль советника и помощника шиитского ополчения в преддверии гражданской войны и во время сражений. Соединенные Штаты не помогали ни одной из воюющих сторон для подавления насилия или патрулирования районов, находившихся под угрозой, пока наступление шиитов не привело к депопуляции суннитов в Багдаде. Арабские страны, на помощь которых повстанцы рассчитывали, не пришли на выручку иракским суннитам-единоверцам.

Объявленная «Аль-Каидой» стратегия раздувания гражданской войны в Ираке в качестве прелюдии к региональной войне между суннитами и шиитами провалилась. Арабы слишком испугались последствий открытой поддержки одной стороны против другой, а также дестабилизации ситуации у себя. Они также не знали, как поведут себя американцы, поэтому поступили так, как поступают обычно, когда особого выбора нет, – не делали ничего.

Окончание гражданской войны в Ираке не разрешило множества других проблем, они только усугублялись. Но завершилась первая стадия кризиса, разразившегося после вторжения. Произошли грандиозные и необратимые перемены, как положительные, так и отрицательные, в зависимости от того, с какой стороны смотреть. Однако остался просто-таки рой тяжелых дилемм и неразрешенных споров. Они – суть компоненты второго, нынешнего этапа мук, в которых рождается и становится на ноги Второе иракское государство.

Проблемы иракского становления

Региональные требования курдов, статус Киркука, природа иракского федерализма, провинциальные и региональные державы, развитие нефтяной промышленности, разделение доходов и поправки к Конституции – все эти вопросы ждут разрешения. Но парламентские фракции составлены почти исключительно по религиозно-этническому принципу, и эти факторы предопределяют их тактику и поведение.

Нынешняя правящая коалиция основана на крепком альянсе между курдскими партиями и Исламским верховным советом (ИВС), лидером которого является Абд эль-Азиз аль-Хаким. Этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить руководство страной и определить направление ее развития, особенно с учетом многих вопросов, согласия по которым достичь не удалось. В качестве примера можно привести потенциальную уступку требованиям курдов относительно проведения раннего референдума по Киркуку или предоставления им права вести переговоры о собственных нефтяных контрактах. Иракцы арабского происхождения не спешат удовлетворять курдские запросы. Последние обычно ожидают поддержки своей позиции от шиитов, но политики-шииты расколоты на два лагеря: сторонников федерализма и унитарного государства. Особенно отчетливо это проявляется в наши дни, когда замаячили перспективы формирования безраздельной власти в Багдаде.

Возможность паралича власти существует всегда, поэтому споры могут вестись еще долго, прежде чем возникнет национальный консенсус по поводу их разрешения. Правящий альянс также раздираем серьезным внутренним противостоянием. Между основными группами влияния внутри шиитского блока не прекращаются трения, которые часто выплескиваются на улицы в виде насилия и открытой конфронтации. Продолжается борьба за власть над южными провинциями с преимущественно шиитским населением, включая контроль над провинциальными собраниями и правительствами. Нередки случаи контрабанды, вымогательства, рэкета, предоставления «крыши», захвата влияния в нефтяной индустрии. Арабам-суннитам в правительстве, особенно Исламской партии вице-президента аль-Хашеми (бежал из Ирака в 2012 г., заочно приговорен к смерти. – Ред.), бросают открытый вызов Советы пробуждения, которые стремятся вытеснить эту партию и стать главной суннитской силой. Даже курдское руководство сталкивается с растущим разочарованием и недовольством внутри Курдистана из-за своего авторитарного стиля, вытеснения других политических групп на периферию, преобладания кумовства и узких интересов в экономике региона.

Повседневное управление в Ираке чудовищно. Чиновничий аппарат функционально парализован, любое начинание душится на корню некомпетентностью, утомительными процедурами, отсталой системой и непрозрачностью ведения дел. Коррупция просто зашкаливает в высших эшелонах, включая кабинет министров, региональные власти и местных правителей (губернаторов). Коррупция в Ираке – вопрос национальной безопасности, поскольку она может уничтожить всякие шансы на успешное восстановление национальной экономики.

Однако я не верю, что эти проблемы приведут к распаду страны или очередному всплеску гражданской войны. «Аль-Каида» не ушла, но ее влияние слабеет. С благословения американцев повстанцы провели «ребрендинг» и с легкой руки экспертов по общественным связям называются теперь «встревоженными местными гражданами». Всего несколько месяцев назад руки большинства этих парней были по локоть в крови! Муктада аль-Садр занимается модернизацией Армии Махди, которая, возможно, будет главным противником нынешнего статус-кво.

Институты нового порядка постепенно закрепляются в обществе, и вокруг них формируется другая политическая культура. Происхождение у них демократическое, но они пока не пользуются таким уважением, как в более зрелых демократиях. Есть антикоррупционные комитеты, которые сами погрязли в коррупции. Есть избирательные комиссии, открыто встающие на сторону той или иной партии. Суды, где судей регулярно подкупают. Парламент, который больше похож на театр и грешит злоупотреблениями и массовым отсутствием депутатов при голосовании, что уже стало обыденным. Политические партии, которые суть не более чем инструменты личной власти. Парламентарии и высокопоставленные чиновники, которые лгут, рассказывая о прекрасном образовании и высокой квалификации. Министры, которые десятилетиями оставались не у дел, а теперь фамильярничают с сильными мира сего. Это политическое сословие, унаследовавшее власть, и теперь оно держится за нее крепче, чем за жизнь. Вся шаткая конструкция пока не рухнула благодаря двум факторам: ценам на нефть и невероятно дорогостоящим и упорным усилиям США по сохранению страны, поскольку они понимают, что эта ситуация была отчасти вызвана грубыми просчетами самого Вашингтона.

Ирак сегодня купается в наличности благодаря продажам нефти по цене выше 90 долларов за баррель. Золотовалютные резервы Центрального банка Ирака оцениваются в 25 млрд долларов (данные 2009 г. – Ред.). Министерство финансов постоянно добивается профицита бюджета вследствие незапланированного роста нефтяных доходов. Государственный бюджет позволяет трудоустроить сотни тысяч человек; грубейшие просчеты в планировании и управлении экономикой исправляются с помощью практически безграничных потоков наличности. Население выигрывает от самого щедрого и всеобъемлющего плана снабжения бесплатным продовольствием, принятого мировым сообществом. Все государственные служащие могут рассчитывать на щедрое пенсионное обеспечение. Нефтяное проклятие нанесло удар по Ираку, равно как и «Голландская болезнь», из-за которой иракский динар стал на 15% дороже доллара США.

Однако нефть не только дает, но и берет. Падение цен, скажем, до уровня 50 долларов за баррель – маловероятный сценарий, но его нельзя полностью исключить. Он приведет к катастрофическим последствиям для экономики и уничтожит способность правительства использовать бюджетные средства в качестве камуфляжа собственной некомпетентности и коррумпированности, а также финансировать с их помощью силы безопасности и субсидировать разные отрасли национальной экономики.

Американское присутствие – совсем другое дело. Многонациональные силы сохраняют на плаву правительство Ирака и играют важнейшую роль в противодействии «Аль-Каиде». Но неясно, к каким последствиям приведет их уход из страны. Не верится, что Советы пробуждения сумеют снова стать серьезной повстанческой силой. На этот раз арабско-суннитское население будет гораздо более уязвимым, чем в мрачные дни 2006–2007 годов. Силы безопасности преодолеют частичную независимость от религиозной принадлежности и будут полностью отождествляться с шиитскими партиями. При таком раскладе новый мятеж лишь еще больше осложнит жизнь арабов-суннитов в Ираке. В то же время сокращение вооруженных сил США может вынудить правительство взять на себя больше ответственности за безопасность и таким образом скорректировать баланс сил, чтобы улучшить положение суннитской общины. Единственными реальными бенефициарами присутствия американских военных в стране являются Советы пробуждения, которые держатся за Соединенные Штаты, видя в них противовес шиитскому доминированию. В меньшей степени от американского контингента зависит правящая коалиция в Багдаде, которой придется отвлекать все больше ресурсов и прилагать все больше усилий для обеспечения безопасности.

* * *

События последних пяти лет перевернули вверх дном региональный порядок на Ближнем Востоке. Второе иракское государство должно стремиться найти способы успокоить соседние страны, выражающие законную озабоченность. Одновременно следует убеждать в необходимости принять новое устройство общества, которое укрепит экономику и обстановку в разных государствах, защитит права граждан и остановит процесс радикализации и талибанизации молодежи. Одним из неприятных и опасных побочных эффектов иракского кризиса стало усугубление религиозных разногласий между шиитами и суннитами во всем мусульманском мире.

В Ливане этот фактор становится определяющим. Усиление шиитов в Ираке уже воспламеняет антишиитскую риторику, которая удивительным образом напоминает кампанию Саудовской Аравии по сдерживанию иранской революции в 1980-е годы. Последствием ее стало тогда появление джихадистской культуры, предвестницы массового терроризма и терактов в исполнении камикадзе.

Путь, который выберет Ирак или по которому он будет вынужден следовать в ближайшее десятилетие, изобилует колоссальными рисками и одновременно возможностями. Тупиковая ситуация может сохраниться и после окончания переходного периода или на втором этапе кризиса – возможно, до середины следующего десятилетия (2010-е гг. – Ред.). Конечным итогом вполне может явиться приход полудемократии с авторитарными чертами в виде доминирования клики политических семей, поддерживаемой нефтяными доходами. Главной проигравшей стороной рискует оказаться народ Ирака, который заплатит высокую цену в виде упущенных возможностей и высоких издержек из-за долгого обучения и формирования нового политического класса.

Аналогичный путь прошли некоторые постсоветские страны, где переходные периоды были затяжными и бурными. Однако наиболее подходящий аналог – Ангола или Нигерия: богатая, но коррумпированная страна. Гигантское достояние оказалось в руках нескольких господствующих кланов, тогда как остальное население обездолено и борется с нищетой; недемократические кулуарные интриги и игры ведутся между политиками и их партнерами из мира бизнеса под прикрытием красивого демократического фасада.

Перемены возможны. В этом беспорядке и хаосе все еще брезжит надежда на лучшее будущее для Ирака. Однако необходимо выполнить ряд условий.

Во-первых, нужны серьезные попытки по созданию нового политического центра в Ираке в процессе подготовки к общим выборам 2009 года. Нет сомнений в том, что люди негодуют в связи с общей некомпетентностью и коррумпированностью правительства.

Также не оставляет ощущение, что у политики, которая определяется религиозной принадлежностью, нет будущего, и она не должна доминировать во внутриполитической жизни Ирака. Конечно, если Ирак не окажется расколот на ярко выраженные этнические или религиозные анклавы. Но самого по себе этого недостаточно, чтобы участь страны решительно изменилась к лучшему. Нужна генеральная стратегия, кардинальный план развития, отчасти основанный на необходимости сформировать из разнородных частей элементы единой государственности и опирающийся на более эффективное государственное управление. Этот план и посыл должны бросить вызов глубоко укоренившейся политике идентичности и самоопределения разных групп и преодолевать ожесточенное сопротивление религиозных, этнических и идеологических партий любым внутриполитическим переменам.

Всякое новое движение должно научиться справляться с тем обстоятельством, что правящие альянсы лучше финансируются – часто по причине разворовывания государственных активов, рэкета и вымогательства в обмен на предоставление «крыши» – и лучше защищены вооруженными формированиями, ополчениями и армией.

Второе условие – составление плана, призванного примирить весь ближневосточный регион с необратимыми переменами, которые произошли в Ираке. Требуется общерегиональный экономический и политический план. Ирак не может позволить, чтобы к нему относились как к пустому месту или перевели на карантин, что, похоже, происходит почти со всеми арабскими странами Ближнего Востока. Багдаду следует стать инициатором снижения напряженности в регионе, а также более энергичной региональной интеграции. Он должен активно отстаивать формирование наднациональных структур, преследующих цель углубить экономическую интеграцию и гармонизацию законодательств государств региона. Возможно, потребуется создать организацию регионального развития, которая помогла бы разработать и профинансировать общую политику в сфере энергетики и инфраструктуры.

Наконец, важнейшим конечным итогом был бы региональный пакт безопасности, в соответствии с которым арабские страны Ближнего Востока создали альянс с Ираном и Турцией – поначалу в целях борьбы с терроризмом, а впоследствии и для более широкого взаимодействия по обсуждению и разрешению вопросов безопасности всего региона. Это также означало бы созыв форума, способного возглавить борьбу с распространением вредоносных и заразных, сектантских и человеконенавистнических идеологий, а также заложить фундамент для мирного сдерживания и снятия тревоги, которая не дает покоя некоторым государствам, опасающимся очевидного расширения иранского влияния в регионе.

Ирак должен согласиться со своим уникальным многообразием. Речь идет не о затертом призыве к плюрализму и построению многонационального общества, а скорее о том, чтобы закрепить «национальное единство разнородных частей», которое откроет путь для сотрудничества с другими державами региона. Арабам-шиитам Ирака предстоит способствовать началу диалога Ирана с арабским миром, который боится иранской экспансии в регионе. Сунниты в Ираке также должны протянуть руку арабско-суннитскому миру в более широком его измерении и снизить уровень тревоги по поводу того, что шиитское большинство в Ираке способно однажды стать «когтистой лапой» Тегерана. Иракским шиитам и суннитам нужна исламская доктрина сосуществования и взаимного уважения, которую государство и гражданское общество могли бы распространять во всем исламском мире.

Курдам в Ираке следует использовать свои права и свободы как образец для других курдских общин и населения в Турции, Иране и Сирии. Подтвердив свою приверженность идее Ирака как нации, состоящей из разнородных частей, они могли бы развеять опасения, например, Анкары по поводу своих долгосрочных целей.

Третье предварительное условие – формулирование иракского плана по выработке долгосрочных отношений с США. Они должны основываться на критическом изучении прошлого и подготовке договоренностей, которые сохранят и приумножат колоссальные выгоды для Багдада и Вашингтона от доверительных и равноправных отношений. Нефть, энергетическая политика, военные базы, поддержка Соединенными Штатами перестройки и институциональной реформы Ирака, координация антитеррористической деятельности – список можно продолжать бесконечно.

Иракцам необходимо также понимать, чего США хотят от Ирака. Будет ли достигнут общенациональный консенсус по Ираку после следующих выборов в Америке? Или вся иракская авантюра изгладится из памяти как глупая затея Джорджа Буша? К тому времени, когда нынешний этап участия Вашингтона в делах Ирака завершится, Соединенные Штаты, возможно, истратят на эту экспедицию триллион долларов. Только подумайте: триллион долларов! Могу понять американцев, требующих положить конец конфликту в «далекой стране, о народе которой мало что известно», если перефразировать Невилла Чемберлена. Но не думаю, что это произойдет. Однако принципы взаимодействия США с Ираком должны быть изменены после аномального и удивительного фарса в годы правления Джорджа Буша. Прежде всего американцам необходимо пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты на Ближнем Востоке: как они собираются строить отношения с Ираном, решать вопрос нераспространения ядерного оружия, конфликт между Палестиной и Израилем, как быть с «Аль-Каидой». Также важно понять разницу между радикальным исламом и террористами, использующими ислам в своих целях.

* * *

Выживание или сохранение Второго иракского государства – не священная или неизбежная догма. Его может ожидать распад – и не вследствие агрессивных войн, которые привели к гибели Первое иракское государство. Оно может просто утратить актуальность или смысл для некоторых или большинства его жителей. При более благоприятном раскладе его институты могут раствориться в дружественной конфедерации ближневосточных государств.

Великобритания стала повитухой при появлении на свет Первого иракского государства, которое затем уничтожили США или по крайней мере нанесли ему смертельный удар. В промежутке иракцы в большей или меньшей степени управляли своей страной. Соединенные Штаты, по сути, породили Второе иракское государство. Сегодня иракцы в большей или меньшей степени управляют им, а американцы с волнением наблюдают за тем, чем все закончится. От иракцев и американцев зависит, выживет ли это государство и оправдает ли минимальные ожидания своего народа. Иракцы – хозяева и попечители своей страны. Но, как сказал Авраам Линкольн, цитируя Христа, «дом, разделившийся сам в себе, не сможет устоять». Когда жители дома нападают на соседей, те обычно вызывают полицию. Иногда полицейский появляется и в случаях, когда жильцы нападают друг на друга. Иракцам предстоит понять, что на сей раз дом рухнет на их головы, если они не найдут способа жить в нем вместе и получать удовольствие от общежития без вмешательства органов охраны правопорядка.

Али Аллави – иракский ученый и политический деятель, в годы правления Саддама Хусейна – эмигрант, занимал ряд министерских постов в Иракском переходном правительстве в 2004–2006 годах.

Транзит в никуда

Социально-экономический кризис на Украине: почему и что дальше

Резюме: За расколом Украины стоит и распределение бюрократической ренты в Киеве или регионе правящего в данный момент президента, и недоверие бедных или зависящих от киевских бюрократов областей и губернаторов.

Социально-политический кризис на Украине возник не на ровном месте и длится на протяжении всего периода постсоветской трансформации. Сам по себе он никуда не уйдет, и нет явных причин надеяться на его быстрое окончание. В 2007 г. у Украины появился шанс занять достойное место в Европе благодаря потенциальным преимуществам экономики. Но это требовало труда, терпения, времени и последовательной политики. За последние годы и особенно в ходе текущего политического кризиса шанс, вероятнее всего, был упущен, к сожалению, надолго.

Трансформация в Центральной и Восточной Европе привела к поляризации стран и регионов по многим социальным и экономическим параметрам. Успехов за почти четверть века немного, и далеко не всякое государство может ими похвастаться. Даже в относительно благополучных странах, где вырос ВВП и укрепились институты рынка и демократии, приходится отмечать (за редким исключением) снижение сложности производства и потерю человеческого капитала – качественную и количественную. Конечно, наблюдатели, озабоченные борьбой с «коммунистической системой» и «советской опасностью», считают результаты удовлетворительными. Но прежняя экономика разрушилась, что привело к падению ВВП на 30–40% примерно за 10 лет. В итоге подорваны не только старая (неконкурентоспособная) промышленность, но и весь уклад жизни, функционирование науки, отношения поколений, миллионы людей выброшены за рубеж в поисках работы (которая по естественным причинам была, как правило, на порядок менее квалифицированной, хотя и выше оплачиваемой). Конечно, для населения этих стран безболезненной трансформации быть не могло, но масштабы и неравномерность кризиса, его длительность и глубина потрясений оказались непомерными для многих стран и регионов.

Несколько соображений важны, чтобы говорить о проблемах Украины после четверти века переходного периода.

Устойчивость страны предполагает обязательный успех по трем взаимосвязанным направлениям: трансформация системы собственности, формирование рыночных институтов, адаптация социальной структуры и политической системы. Преобразование экономики на базе частной собственности распространялось на семейный уклад, влекло за собой перестройку бизнеса и государственных финансов. Либерализация и приватизация – только часть изменений в едином общественном организме. Но фундаментальные сдвиги в экономике невозможны без адекватных перемен в социальной структуре общества и политических институтов. Вместе с созданием формальных институтов должна складываться новая социальная система производства благ и их распределения между социальными слоями и регионами. По существу, за короткое время в этих странах сформировался не только новый политический класс и элиты (итог с точки зрения политологии), но и верхний финансовый слой (итог с точки зрения социологии), а также национальная система государственного и частного контроля и управления (итог политэкономический). Сегодня следует исходить не из стартовых показателей переходного периода, а из результатов деятельности и адекватности национальных институтов и элит, а также шансов на дальнейшее развитие при данных институтах и элитах. И тут приходится признать провал в обеспечении благосостояния граждан Украины, длившийся на протяжении жизни целого поколения.

Предпосылки кризиса

До социально-политического кризиса конца 2013 – начала 2014 гг. на Украине существовали довольно продвинутые элементы демократической системы. Однако принятие решений, необходимых для экономического развития, сковывалось обширной коррупцией и контролем олигархов в сфере аграрной реформы, в системе госзакупок (где уровень коррупции зашкаливал) и энергетике (где вместо реформы газовой отрасли имела место дележка доходов от газа). Попытаемся суммировать важнейшие социально-экономические параметры Украины.

Во-первых, к 2013 г. ВВП страны с 45-миллионным населением не превысил двух третей конца советского периода. В 2013 г. ВВП на душу населения по ППС был примерно равен уровням 2007 и 1992 годов. Заметно отставание от всех соседних стран, причем именно в 2000-е гг. (см. График. 1).

Во-вторых, страна потеряла порядка 10% населения. Демографическая ситуация тяжелая (хуже российской), а эмиграция поглотила огромную массу рабочей силы как с востока страны, так и особенно с запада.

В-третьих, поколения, появившиеся на свет в 1980–1990-е гг., выросли в условиях ряда последовательных кризисов и почти непрерывной борьбы за выживание семей. Группы граждан в возрасте до 30 лет (мобилизованные сейчас противоборствующими сторонами и перемещающиеся по стране, в том числе с оружием) относятся к поколениям, которые в массе своей не привержены никакой идеологии, кроме националистического дискурса. Им неведома жизнь при длительном устойчивом подъеме и без политического кризиса. Частично безработные или не закрепившиеся на работе в России либо ЕС, они не могли строить долгосрочных планов карьеры. Для многих внутренний конфликт стал социально-психологической отдушиной и становится перманентной занятостью, поскольку других перспектив у них не было.

В-четвертых, «циклические» политические кризисы в Киеве, связанные с выборами и другими событиями, коррупция на уровне президентской власти, господство олигархов в регионах и периодические «качели» назначений на губернаторство победившей партией породили общую уверенность в том, что национальные элиты в целом мало заботятся о процветании граждан и страны. Высокая коррупция (при всего лишь 3,5 тыс. долларов ВВП на душу населения) в стране с хорошим образованием и огромным опытом работы населения за рубежом порождали постоянное разочарование в центральных властях.

Наконец, в-пятых, в прошедшие годы мало что делалось в области развития материальной инфраструктуры, выравнивания регионов, создания условий для использования национальных конкурентных преимуществ. Политические «качели» обычно сопровождались переходами от «своей» к «чужой» коррупции в пользу региона с более сильными олигархическими и клановыми факторами.

По показателю ВВП на душу населения в 2012 г. украинская экономика оказалась близка к уровню 1992 г. (при кризисе глубиной в 60%), а общий объем ВВП достиг лишь двух третей от 1989 года.

По мнению Всемирного банка, «недавний экономический рост на Украине базировался на недиверсифицированном, но динамичном росте экспорта в секторах экономики, контролируемых финансово-промышленными группами, которые действуют с помощью неформальных отношений и специальных привилегий». Разумеется, помимо международных финансовых организаций, эта «плоская» траектория (что показывает график) не являлась секретом для инвесторов, олигархов и правительственных чиновников в Киеве, но они не нашли ни сил, ни средств для решения этой проблемы. Обычные же граждане, вынужденные работать в соседних странах, даже не зная этих цифр, понимают, что политики и олигархи провалили национальное развитие.

Короткий период экономического роста при Викторе Ющенко в 2006–2008 гг. во многом связан с ростом нефтяной ренты в России, увеличением товарного экспорта в Россию, низкими ценами на газ и растущими переводами денег, заработанных украинцами также во многом в России. Но заниженные по политическим причинам цены на газ создавали и дополнительные проблемы. Речь идет о низкой энергоэффективности и обогащении представителей элиты, причастных к газовому бизнесу. Кризис 2008–2009 гг. в России и на Украине похоронил надежды на устойчивый рост. Потеря «газовых привилегий» стала следствием конфликтных отношений президента Виктора Ющенко с российским истеблишментом в связи с его активной националистической и антироссийской политикой.

В условиях газового кризиса существовал один путь решения проблем бюджета и долгов: сокращать энергоемкость экономики, повышать внутренние цены на газ (чего требует МВФ) и исключить утечку финансовых ресурсов по коррупционным каналам. Первое шло естественным путем, а вот остальное не заладилось, несмотря на бесконечные дебаты. Планов и заявлений звучало много, но мало что делалось для оздоровления «Нафтогаза» и бюджета. Разумеется, падала гривна (см. Таблицу 1) и рос внешний долг, который к концу 2013 г. (без учета дополнительных займов и обещаний) достиг 140 млрд долларов, причем самые крупные платежи (и риски дефолта) приходятся на конец 2014 года. Разумеется, в текущей политической ситуации МВФ и другие доноры дадут правительству Украины займы и гранты. Их хватит на какое-то время, чтобы оплачивать газ и силовиков. Но колоссальные проблемы страны займы не решат, нужен серьезный рост экономики.

Пока же украинская экономика отброшена назад – в 2014 г. снижение ВВП оценивается в 7% (это еще до развертывания военных действий); норма накопления снизилась с 21% в 2011 г. до 16% еще в 2013 г., а с весны текущего года, видимо, находится в свободном падении. Едва ли кто-то станет инвестировать в условиях, близких к гражданской войне. При любом исходе политического кризиса в 2014 г. придется все начинать сначала – от 3 тыс. долларов ВВП на душу населения по текущему курсу.

С кем торговать

Конфликт из-за вхождения Украины в ассоциацию с Европейским союзом по существу случился из-за общего недоразумения. Население во многом считало соглашение шагом к вступлению в Евросоюз. Разумеется, это было не так, ЕС вообще вряд ли выдержит вступление Турции и Украины (а это возможно только в таком порядке). В Брюсселе были счастливы выполнить свою бюрократическую программу по распространению acquis communautaire и продолжить дальнейшее расширение, не беря на себя никакой ответственности за жителей Украины. Сделка выглядела очень соблазнительно для единой Европы – новые права без особых расходов и даже с небольшими выигрышами по взаимным тарифам. Отрицательное сальдо торговли Украины с Евросоюзом составляло в 2012 г. 9 млрд долларов (см. Таблицы 2 и 3).

Украинские олигархи (включая, видимо, и президента Януковича) до последнего момента не учитывали ни неизбежного сопротивления России для защиты своих интересов, ни того, что украинской промышленности придется работать в трудных условиях, соблюдая жесткие европейские правила конкуренции, экологические требования, транспарентность финансов, антикоррупционные правила и необходимость выполнять макроэкономические программы МВФ всерьез, а не на бумаге.

Судя по немедленной реакции Брюсселя после свержения Януковича, уступкам ЕС в торговых тарифах и отказу от экономической части соглашения об ассоциации, ради политических целей Евросоюз может пойти на разумные шаги. Но цена общего недоразумения оказалась немыслимо высокой в социально-экономическом плане (включая людские потери).

Основной шанс Украины войти в Европу не в качестве источника рабочей силы, а как среднеразвитому промышленному государству – это устойчивый экспорт в Россию и другие страны, где есть спрос на украинские промтовары. Таблица 2 ясно показывает, что структура украинского экспорта в Евросоюз и Российскую Федерацию прямо противоположны. Более сложные товары идут в Россию, которая оплачивает их нефтью и газом (с сальдо для себя), что характерно для торгового баланса России с большинством партнеров. Однако только в случае Украины оплата счетов за газ всегда носит драматический и политический характер.

При возникновении затруднений на российском рынке под ударом окажется прежде всего развитая, образованная часть Украины, производящая сложные товары, – то есть восточная. Здесь еще есть заводы, мощности НИОКР, структура промышленного этапа, тогда как сельская часть центральной и западной Украины зависит от денежных переводов украинцев, работающих за рубежом. Разумеется, при аграрной реформе и современных методах агробизнеса Украина могла бы прокормить половину Европы, но вряд ли это нужно сельскохозяйственному сектору балканских стран, Испании, Польши, Италии, Франции.

Украина даже без учета газового фактора была обречена на балансирование между ЕС и Россией в торгово-экономических вопросах. И Брюсселю следовало бы действовать совместно с Россией, а не против нее. Украина и без того в Европе, а вот развитие экономики до уровня хотя бы соседей на Балканах – членов ЕС потребует многолетних усилий. Промышленность востока Украины – это экспорт и налоги, но гораздо важнее – инженеры, химики, металлурги. Встанет промышленность – страна попадет во вторую (после 1990-х гг.) яму деиндустриализации без компенсации и без рабочих мест. И снова последует структурный кризис – по политическим причинам, и снова эмиграция. А ведь цель ответственных политиков – не лозунги, а благосостояние ныне живущих людей.

Примечательно, что в последние пять лет денежные переводы украинских трудящихся устойчиво составляют около 10 млрд долларов, или 4% ВВП (График 2). По-видимому, несколько больше приходит из России, чем из Европейского союза. Но важно, что экспорт рабочей силы позволяет компенсировать торговый дефицит с этими двумя партнерами примерно наполовину и больше.

При безработице в Европейском союзе и нехватке рабочей силы в России естественным будет постепенное перемещение людей сюда, с которым могло бы конкурировать вложение российских капиталов на Украине. Но и первое, и второе предполагают элементарную экономическую стабильность. В новых условиях любые ограничения на торговлю, потоки труда и капитала, особенно между Россией и Украиной, будут отбрасывать последнюю все дальше от основных направлений мирового развития после Великой рецессии.

Регионы и стабильность

В кибернетике известен закон Уильяма Эшби, согласно которому устойчивость в сложных разветвленных системах (с большим числом связей) трудно поддерживать при неустойчивости важных подсистем. Различия регионов Украины намного существеннее, чем кажется большинству наблюдателей. По внешним показателям – характеру инфраструктуры и типу потребления – страна близка к России. Но не будем забывать о средних величинах: 20% капиталовложений от ВВП на Украине при 3 тыс. долларов на душу населения дают 600 долларов, в России те же 20% дают 3 тыс. долларов. Дальше начинается региональная неравномерность и неустойчивость.

Отметим, что большинство регионов весьма небогаты. Осознанной политики по экономическому выравниванию не проводилось. В основном страдала старая инфраструктура, доставшаяся от советских времен. В частности, в Крыму за четверть века система тепло- и водоснабжения совершенно износилась, а Днепровский канал «течет». Ценный актив Крыма – курортные преимущества – не был рационально использован, как и многие другие материальные и людские ресурсы.

Бюджет Украины забирал огромную массу доходов, затем перераспределялся – обычно в зависимости от того, какой клан находился у власти в столице (при Ющенко средства больше шли на запад, при Януковиче – в Донецк и Луганск в виде угольных субсидий). Однако в течение всех лет независимости (особенно в годы президентства Виктора Ющенко) средства преимущественно направлялись в Киев и западные области. Основными бюджетными донорами и сейчас остаются Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области. В любой другой стране при равновесии регионов по численности избирателей доминировали бы наиболее развитые и образованные регионы-доноры, экспортеры. На Украине же в течение большей части периода независимости элита отдавала предпочтение западным регионам – менее развитым, но с четкой «национальной» повесткой дня, что вело к изменению роли Киева.

Существующая система дает огромные преимущества Киеву не только как собственно столице или налоговому центру, но и как сообществу государственных чиновников централизованного государства. Четверть века происходил естественный процесс перевода кадров (конечно, проповедующих национальную идею) с Запада в столицу на госслужбу, что меняло характер города. Киев стал единственным регионом, в котором население росло. Валовой региональный продукт столицы в три раза выше среднего по стране (см. Таблицу 4). На него при доле в населении в 6,4% приходится 35% всех произведенных услуг. В 2012 г. в среднем украинец покупал товаров и услуг на 26 тыс. гривен, а киевлянин – на 56 тысяч. По сути это европейский город с европейски ориентированным населением. Нет ничего удивительного, что значительная часть жителей Киева вышли на Майдан осенью 2013 г. в защиту мечты о вступлении в ЕС, пренебрегая тем фактом, что остальная страна к этому не готова.

При последнем президенте столица не вполне оправилась от кризиса 2008 г. и четыре года оставалась в «плоском» экономическом состоянии, что вызвало напряжение. Коррупция в правительстве была «чужой» – «восточной». Одновременно начался некоторый экономический рост в Донецке, что знаменовало отход от прежней модели. Этот социально-экономический фактор мы предсказывали еще в 2009 г.: «В условиях кризиса на Украине можно ожидать обострения борьбы за контроль над административным ресурсом перераспределения трансфертов, нового усиления роли Киева» (см.: С. Агибалов, Л. Григорьев, М. Салихов. «Украина: раздвоение трансформации», «Вопросы экономики», № 3, 2009).

Сегодня Украина оказалась перед лицом не только политического деления на унитаристов и федералистов. За этим стоит и распределение бюрократической ренты в Киеве или регионе правящего в данный момент президента, и естественное недоверие бедных или зависящих от киевских бюрократов областей и губернаторов, назначаемых Киевом по политическому принципу (партийные квоты и проч.).

Заметим, что бюджетная экономия, осуществляемая для реализации программы МВФ, всегда ударяет по госслужащим. Сокращение расходов прежде всего почувствуют столичная бюрократия и чиновничество – как в Греции. Но столь же важно, что столица пострадает и при любом упорядочивании налоговых отношений с регионами.

Из опыта 1990-х гг. очевидно, что позитивное влияние реформ проявляется только в условиях мира, взаимодействия, равновесия между элитами. Партия или движение с региональной базой может политически доминировать (особенно при внешней поддержке). Но разумные элиты должны признать невозможность процветания в условиях конфликта, регионального недоверия, попыток жестко навязать другой половине граждан свою повестку дня.

Фактически нынешний конфликт является кульминацией четвертьвекового несогласия разных регионов и групп населения по базовым вопросам. Внутренние и внешние силы просто обязаны найти в себе мудрость переступить через игры с нулевой суммой и позаботиться не о счете в геополитике, а о благосостоянии народа большой страны, который не заслуживает того катастрофического положения, в котором она оказалась после 23 лет независимости.

Л.М. Григорьев – ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Возврат к прошлому и бегство в будущее

Крым, «русский вопрос» и заветы Макиавелли

Резюме: Игнорируя военные вопросы, Европа проявляет слепоту. Ее же проявляет и Россия, отвергая ценности гражданского общества. Обеим полезно перечитать Макиавелли: военную сферу никогда не следует отделять от политики.

Статья опубликована в журнале Revue des deux mondes (June 2014).

Аннексия Крыма с новой остротой ставит на повестку дня так называемый «русский вопрос». Нынешний кризис можно рассматривать как одно из главных последствий европейской демилитаризации и российской ремилитаризации. После окончания холодной войны европейские лидеры снизили расходы на оборону, желая получить свою долю «мирных» дивидендов. В отличие от Владимира Путина, они, по-видимому, забыли заветы Макиавелли, считавшего, что «государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки», поскольку «основание всех государств – хорошее войско». Для европейцев оказался полным сюрпризом тот факт, что мировая держава, обладающая вторым по мощи ядерным потенциалом и являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, а следовательно, гарантом стабильности международного порядка, беспрепятственно отняла у другого государства, независимого с 1991 г., стратегически важную область.

Серьезность ситуации обусловлена проблемами троякого рода, поэтому стороны, если они действительно хотят деэскалации конфликта, должны сочетать решимость с осмотрительностью. Хотя никто объективно не заинтересован в обострении, есть тем не менее несколько факторов, которые способствуют сохранению постоянной напряженности. Во-первых, разрыв между амбициями России и ее реальными ресурсами создает опасность «бегства в будущее». Во-вторых, реакция Запада на кризис пока сводится к санкциям против Москвы; учитывая, что на карту поставлены взаимоотношения с Россией, страной, связующей Европу и Азию, такие меры представляются явно недостаточными. Европа должна признать неудачу попытки построить с Москвой прогнозируемые отношения. В-третьих, кризис выявил глубокие расхождения, даже антагонизм, в действиях и ментальности российских и западных руководителей. Не имея военного опыта, европейские лидеры столкнулись с «ограниченной войной» в классическом межгосударственном варианте, не очень понимая ее глубинный смысл. Другое дело Путин, который с момента прихода к власти строил особые отношения с военными, прибегая к «классической» стратегии. Впрочем, с тем же успехом ее можно назвать «анахроничной».

Поэтому необходимо разграничивать рассмотрение сиюминутных вопросов и анализ глубинных причин кризиса, отказаться от газетного стиля и от изображения друг друга в черно-белых красках: это лишь препятствует взаимному восприятию сторон. Незачем демонизировать Путина, с которым еще придется вести переговоры. Демонизация является следствием снижения интеллектуального уровня дискуссий о России, особенно во Франции: отношение к Москве вновь сделалось темой, вызывающей раскол в обществе, разделяющей его на сторонников и противников Кремля, не допуская полутонов. В нашем анализе мы попытаемся сочетать краткосрочную перспективу со среднесрочной и долгосрочной. Соответственно, рассмотрим действия Владимира Путина; отношения между Россией и Западом; место Москвы в международной системе. Взаимоотношения России с остальным миром касаются нас всех.

Владимир Путин в прошлом и настоящем

Нельзя обойти вниманием фигуру Владимира Путина, ибо он кажется инициатором и олицетворением возрождающегося русского национализма. Многое уже было сказано и написано об этом «альфа-самце», символизирующем повышение роли России на международной арене с 2000 года. Путин, которого нередко представляют «холодным игроком в шахматы», вызывает восхищение единомышленников, о чем свидетельствует его популярность в России, и с энтузиазмом воспринимается в определенных кругах за рубежом, где есть запрос на вождей-харизматиков. Некоторые аспекты заслуживают особого внимания.

Бросается в глаза контраст между российским президентом и западными лидерами – контраст, подчеркиваемый едва скрытым презрением, которое Путин демонстрирует по отношению к своим партнерам. Не следует забывать и о характерных чертах его биографии: юный хулиган, которого КГБ направляет на истинный путь; офицер разведки, возвращающийся из ГДР на родину без гроша в кармане; президент, ставший миллиардером. Особенно это стоит учитывать, когда он вступает в конфликт с лидерами, не имеющими опыта применения физической силы. Владимир Путин напоминает прирученного хищника, который движим страхом близкого конца. Европейские лидеры сделаны из другого теста и живут по другим законам. Как всякий уважающий себя «авторитет», Владимир Путин инстинктивно чувствует, что человек, даже если он занимает президентскую должность, отступает перед напором дикой силы.