Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Поток российских туристов в Грецию будет расти

15 октября состоялось подписание российско-греческого соглашения о сотрудничестве в сфере туризма. Цель проекта — увеличить поток туристов из России. С российской стороны "Программу совместных действий министерства туризма Греческой республики и Федерального агентства по туризму Российской Федерации на период 2013-2015 гг." подписал глава Ростуризма Александр Радьков, с греческой стороны – министр туризма Греции Ольга Кефалоянни.

Программа будет включать в себя такие направления, как образование в сфере туризма, законодательная сфера, защита прав туристов, инвестиции, продвижение. Радьков считает, что культурно-познавательные туры пользуются наибольшим спросом у греческих туристов, поэтому российское направление на греческом туррынке будет продвигаться, в частности, с помощью выставок.

Руководитель Ростуризма подчеркнул, что необходимо продвигать туристические продукты, которые будут востребованы не только в летний, но и в зимний период: оздоровительный, гастрономический, яхтинговый, паломнический виды туризма, сообщает "Интерфакс".

Кефалоянни отметила, что греческие генконсульства разных городов России за 9 месяцев этого года выдали россиянам порядка 900 тыс. виз, что на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. "Греция – страна, которая выдает визы в самый короткий период по сравнению с остальными европейскими странами, в течение 48 часов" - сказала О.Кефалоянни. Она отметила, что в первом полугодии будущего года Греция становится председателем Европейского Союза и берет на себя обязательство прорабатывать этот вопрос с целью дальнейшего упрощения визового режима. В этом году в Греции уже побывало более 1 млн российских туристов.

УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ

Александра Белуза, a.beluza@mn.ru

Мигранты поставили Великобританию на грань выхода из Европейской конвенции по правам человека

Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что документ мешает правительству бороться с нелегальной миграцией и выдворять из страны даже представителей "Аль-Каиды". Ситуация с нелегальной миграцией в стране оценивается как критическая, но выход из конвенции предполагает автоматический выход из Совета Европы. В этом случае Великобритания нанесет удар по всему ЕС.

ВОСЕМЬ ЛЕТ И ТРИ МИЛЛИОНА

Британское правительство должно иметь возможность депортировать нелегальных мигрантов и преступников, ради этого страна готова пойти даже на радикальный пересмотр отношений с европейскими институтами, заявил Дэвид Кэмерон недавно в интервью BBC. "Как премьер-министр я хочу быть уверен, что могу заботиться о безопасности моей страны. К примеру, иметь возможность выдворить за пределы государства людей, которые угрожают нашей стране", - сказал Кэмерон, добавив, что для этого все средства хороши.

В частности, власти ссылаются на процедуру экстрадиции Абу Катады: радикального исламского проповедника, который считался главным представителем "Аль-Каиды" в Великобритании, выдворяли из страны начиная аж с 2005 года. При том, что у себя на родине, в Иордании, Абу Катада был обвинен в причастности к террористической деятельности и приговорен к пожизненному заключению заочно, Страсбургский суд затянул процедуру депортации почти на восемь лет. Ката да был отправлен в Иорданию только в июле этого года. Юридические и другие издержки, включая выплату ежемесячного пособия семье Катады, обошлись британскому бюджету примерно в $3 млн.

"Это абсурдно, когда британское правительство вынуждено проделывать столь долгий путь, чтобы выдворить опасных для страны иностранцев", - заявила глава МВД Великобритании Тереза Мэй, объясняя, почему предвыборная программа Консервативной партии будет включать пункт об отказе от выполнения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Выполнить это обещание консерваторы смогут в случае своей победы на выборах в 2015 году.

ПЛАТА ЗА ИМПЕРСКОЕ ПРОШЛОЕ

Какие именно юридические трудности создает для властей Евроконвенция, "МН" разъяснили специалисты по европейскому праву. Дело в том, что статья 8-я конвенции ("Право на уважение частной и семейной жизни") была подвергнута расширительному толкованию Европейским судом по правам человека. Государствам-подписантам, а это все страны ЕС и Россия, ЕСПЧ предписывает обеспечительные меры: государство не может выдворить мигранта до тех пор, пока поданная им жалоба не будет рассмотрена в Страсбурге.

- И получается так: человек нелегально проник в Великобританию, в отношении него выносится решение о депортации, он подает жалобу в ЕСПЧ, а Европейский суд не разрешает государству депортировать его до рассмотрения дела, - говорит "МН" профессор кафедры права Европейского союза Московской государственной юридической академии Артем Четвериков. - Временные меры не являются обязательными - при желании правительство может депортировать, не дожидаясь решения ЕСПЧ, но если оно это сделает, а после этого суд вынесет решение в пользу иммигранта, правительству придется очень неудобно. Могут назначить компенсацию. Кроме того, у британцев с давних времен уважение к праву, они стараются следовать предписаниям вышестоящих судов. Поэтому британские суды подчиняются временным мерам, которые предписывает ЕСПЧ.

Страсбург же это делает из опасений, что там, куда отправят иммигранта, его могут ждать пытки или унижающее достоинство обращение, к коим ЕСПЧ относит в том числе пожизненный срок заключения (тяжесть преступления, за которое человек приговорен к такому суровому наказанию, как правило, не учитывается). "Конечно, для Великобритании это очень неудобно, потому что там очень много людей прячется от правосудия, которое их ждет в собственной стране", - говорит "МН" доцент кафедры европейского права МГИМО Екатерина Торкунова.

В итоге на высылку иммигранта государство тратит годы. "В ЕСПЧ сейчас более 100 тыс. жалоб, и сроки рассмотрения дел там составляют по 6-7 лет и больше", - замечает Четвериков. По его словам, проблема наиболее остро ощущается именно в Великобритании, и тому есть свои причины, связанные с ее бывшим статусом метрополии.

Безвизовый режим со своими бывшими колониями (Индией, ШриЛанкой, Пакистаном, Ганой, Нигерией, Бангладеш) Великобритания поддерживала вплоть до середины 1980-х. Поэтому проблемы с наплывом мигрантов здесь возникли раньше, чем в остальных странах Европы, и сейчас ощущаются острее, чем везде. Несмотря на периодические ужесточения правил въезда и легализации иностранцев, поток мигрантов растет. Согласно последней переписи населения в Лондоне их доля составляет уже 37%, из них 24% не являются британскими подданными.

"РУКИ У КЭМЕРОНА РАЗВЯЗАНЫ"

Очередные попытки сократить количество нелегалов были предприняты в этом году. Однако и нашумевшая акция в отношении нелегалов Go home or face arrest ("отправляйтесь домой или ждите ареста"), и выборочные проверки в лондонском метро были подвергнуты критике со стороны правозащитников, обвинивших власти в расовой ориентированности миграционного контроля.

10 октября правительство Кэмерона представило законопроект по ограничению миграции. В частности, число возможных вариантов апелляций на решение о депортации предлагается сократить до четырех (сейчас их 17). Однако это не затронет саму процедуру рассмотрения жалоб мигрантов в ЕСПЧ. Кроме того, следование Евро конвенции по большому счету лишь отражает одну из фундаментальных проблем: возведенную в абсолют политкорректность, ставшую частью европейской культуры.

Могут ли англичане пойти на пересмотр основ европейской политкорректности или заявление Кэмерона является лишь предвыборной риторикой? "Великобритания сейчас вполне серьезно дистанцируется от Европейского союза и от общеевропейских инициатив, - говорит "МН" руководитель Центра европейских исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев. - После того как Кэмерон заявил о референдуме об участии страны в ЕС, в принципе руки у него развязаны. И многие вещи, годами раздражавшие Британию, сейчас вполне приобретают черты реальности".

Если Великобритания решится и действительно выйдет из конвенции, это будет очень серьезным ударом, потому что до сих пор из конвенции, вступившей в силу в 1953 году, никто еще не выходил. "Это будет первый выход из конвенции, он может повлечь за собой цепную реакцию, - считает Четвериков. - Если никакой катастрофы для Великобритании не произойдет, тогда за ней могут последовать Франция, Германия и другие страны. Проблема миграции уже сейчас близка к критической черте, и она будет усиливаться - из более бедных стран люди будут продолжать бежать в более богатые".

Тимофей Бордачев, напротив, полагает, что другие европейские державы примеру Британии не последуют. "Для Германии и Франции это является единым комплексом европейских норм, которым они привержены", - считает эксперт. Есть и еще один нюанс: по словам юристов, для того чтобы выйти из конвенции, Великобритании потребуется выйти из Совета Европы. "Страна присоединяется к конвенции только в том случае, если становится членом Совета Европы, и наоборот, - это два взаимосвязанных процесса", - говорит Екатерина Торкунова. То есть это будет экзистенциальный выбор Британии.

В ЕВРОПУ НА ЛОДКАХ

По официальным данным, в странах ЕС сейчас в общей сложности проживает более 30 млн мигрантов. В Германии и Австрии больше всего турок. В Британии это в первую очередь пакистанцы, затем индийцы и африканцы, во Франции - арабы.

Если в период кризиса поток гостей из Азии и Африки в Европу замедлился, то сейчас, когда острая фаза кризиса миновала, потоки нелегальной миграции вновь возросли.

Беженцы по Средиземному морю добираются до стран Южной Европы - Греции, Мальты, Италии, Испании (жители Северной Африки с риском для жизни доплывают сюда на резиновых лодках). Понятно, что недавняя трагедия вблизи итальянского острова Лампедуза (в результате крушения рыболовецкого судна, перевозившего из Ливии беженцев из Сомали, Эритреи и других африканских стран, погибло более 300 человек) не остановит этот поток.

Часть прибывших остается на юге, а часть, пользуясь свободой передвижения в рамках шенгенской зоны, в поисках работы отправляется на север - как правило, во Францию и Германию. Это, конечно, не устраивает ни Францию, ни Германию, и такие конфликты уже были, например, на итало-французской границе, но чтобы реально закрыть коридор, им пришлось бы покуситься на свободу шенгенской зоны, то есть на одно из главных завоеваний ЕС.

Разумеется, европейцев все больше волнует связанный с мигрантами рост экстремизма, а также конкуренция на рынке труда с местным населением. "Главная же проблема состоит в том, что мигранты за небольшими исключениями очень плохо интегрируются в европейское общество, - говорит "МН" заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель. - В первую очередь это мусульманское большинство. Соответственно, в Лондоне появляются кварталы, называемые Лондонистан, куда даже британская полиция боится заходить. Во Франции французская полиция не рискует свободно появляться в пригородах Парижа".

Доля мусульман в той же Британии, согласно переписи населения, около 5%. Показатель вроде бы небольшой, но, во-первых, еще несколько лет назад он составлял 3%, а, во-вторых, есть районы с большой концентрацией исповедующих ислам. В графстве Блэкберн насчитывается 27% мусульман, в Лондоне - более 30%. То, что мигранты не интегрируются в общество даже во втором поколении, наглядно показали взрывы в Лондоне 2005 года, которые устроили не приезжие террористы, а британцы пакистанского происхождения.

"ЧТО ДЕЛАТЬ, ОНИ НЕ ЗНАЮТ"

Во Франции проживает около 6 млн мусульман (по этому показателю Франция лидирует среди всех европейских стран). Французский комитет против исламофобии регулярно публикует доклады, в которых фиксирует рост антиисламских акций в стране. По данным этой организации, за первое полугодие нынешнего года во Франции произошло 108 уличных акций, в том числе участились случаи хулиганства и насилия в отношении женщин в хиджабах.

Одновременно страну периодически сотрясают беспорядки со стороны самих мусульман. В июле этого года в пригороде Парижа Траппе полицейские задержали женщину за появление в общественном месте в чадре, после чего мусульманская молодежь забросала комиссариат камнями, а также подожгла два десятка полицейских машин. Добавим, что ношение головного убора, полностью закрывающего лицо, во Франции законодательно запрещено с 2011 года. При этом в стране полным ходом идет строительство мечетей, а также растет количество группировок, открыто не признающих французскую светскую модель.

- Дело в том, что государства-нации начинают рассыпаться на отдельные культурно разрозненные общины - этнические, религиозные и прочие. И вот это проблема. Не множество культур, а то, что в центре внимания становится не человек, не его право, а права групп, общин. И эта проблема довольно далеко зашла везде, - говорит "МН" гендиректор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин.

Угрозы слабо контролируемой миграции заключаются не только в появлении анклавов и экстремистски настроенной части мусульманской молодежи. Все больше беспокойства у цивилизованных европейцев вызывает рост популярности "белых" радикальных националистов - от полу подпольных группировок до политических партий и политиков. Европа вроде бы не хочет идти на поводу ни у тех, ни у других, но в результате не может решиться на какую-либо последовательную политику.

- Все европейские страны, начиная где-то с 1970-1980-х годов, постоянно ужесточают миграционную политику, но делают это недостаточно энергично, - отмечает Павел Кандель. - Наплыв мигрантов продолжается. Соответственно, растет массовое недовольство и легальной, и нелегальной миграцией. Рост правых настроений, успехи националистических партий - это происходит сейчас практически во всех странах Европы. Проблема нелегальной миграции в Европе давно перезрела. Но что с ней делать, они не знают.

Государство не может выдворить нелегального мигранта до тех пор, пока его жалоба не будет рассмотрена в Страсбурге

Европейцев все больше волнует связанный с мигрантами рост экстремизма, а также конкуренция на рынке труда с местным населением

"30 млн мигрантов сейчас проживают в странах ЕС

108 уличных акций, связанных с проблемами мигрантов, прошло во Франции за первую половину 2013 года

Все больше беспокойства у цивилизованных европейцев вызывает рост популярности "белых" радикальных националистов

По данным исследования, опубликованным вчера, 14 октября 2013 года, Boston Consulting Group, греческое судоходство вносит прямо или косвенно более 13 миллиардов евро в национальную экономику, что за последний год превысило 7% от ВВП. Согласно исследованию, торговый флот Греции является наиболее конкурентоспособным на международном уровне, а средняя стоимость эксплуатационных расходов греческого судна на 23% ниже среднемирового.

Министр развития, конкурентоспособности, транспорта и сетей Костис Хадзидакис подчеркнул, что судоходство сегодня может решительно помочь в процессе подъема страны, благодаря дальнейшему инвестированию в греческую экономику.

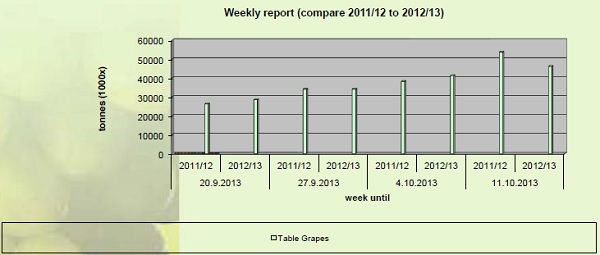

Портал FruitNews продолжает публиковать информацию от Ассоциации греческих экспортеров фруктов, овощей и соков об экспортных поставках столового винограда.

Греческие соки NFC будут реализовываться в новой упаковке

Выпускающая линейку напитков NFC компания Chios Gardens, стремясь обновить дизайн своих соков, обратилась к специалистам из дизайнерского агентства 2yolk.

Главной мыслью нового дизайна упаковки напитков стала трансляция высокого качества продукции, получаемой методом прямого отжима, а не из концентрата.

Во внешнем виде соков NFC отражена и идея посылки с напитками, отправленной с греческого острова Хиос.

Немецкий фонд сделал крупнейшую инвестицию в португальскую недвижимость со времен начала экономического кризиса.

Согласно данным, собранным Real Capital Analytics, сделка на €43 млн оказалась самой крупной в Португалии с 2009 года. Именно за такую сумму немецкая компания Deka Immobilien приобрела офисное здание "Балтико", расположенное в Парке нация в Лиссабоне, сообщает The Portugal News Online.

Журналисты одной из финансовых газет назвали сделку индикатором того, что к рынку недвижимости Португалии вновь возвращается доверие.

Специалисты Deka Immobilien заявили, что не сомневались в перспективах развития Еврозоны: "Мы уверены, что страны Европейского союза будут держаться вместе. Лиссабон - один из важнейших европейских городов, прекрасно подходящий для развития бизнеса, и сейчас самое время покупать здесь недвижимость, цены на которую вполне разумны, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране".

Карлос Оливейра, партнер и глава агентского отделения Cushman & Wakeman, утверждает: "Прогнозы на 2013 год позволяют думать, что в ближайшее время ситуация на рынке недвижимости не изменится кардинально, однако кризисные темпы, похоже, снижаются". Эксперт также отметил, что выручка от сделок с недвижимостью в наиболее пострадавших от кризиса странах, таких как Португалия, Греция, Ирландия, Испания и Италия, выросла на 60% во втором квартале 2013 года.

В этом году с 5 по 15 октября, уже второй раз, на Ионических островах организовывается Международный общественный форум «Русская неделя на Ионических островах», направленный на дальнейшее укрепление отношений между Эптаниса и Россией.«Русская неделя на Ионических островах» - это продолжение прошлогодней «Русской недели на Керкире (Корфу)», которая в этом году охватила все острова Ионические острова.

В соответствии с программой «Русской недели на Ионических островах» греческие острова Лекфкада, Кефалония, Корфу и Закинф, посетило килекторное судно Черноморского флота «КИЛ-158». Кроме того, «КИЛ-158» зашло также в порты Пирея и Патры и приняло участие в юбилее Наваринского сражения: 20 октября 1827 года объединенная эскадра России, Франции и Великобритании разгромила близ Пилоса флот Османской империи, открыв тем самым дорогу к независимости Греции.

Наряду «КИЛ-158», в мероприятиях форума «Русская неделя на Ионических островах», принял участие и сторожевой корабль «Сметливый», а также подразделение морской пехоты, оркестр и артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

«Русская неделя на Ионических островах» завершилась открытием на острове Закинф памятника Святому праведному воину адмиралу Федору Ушакову работы Сергея Сорокина, с последующим за этим возложением венков от имени Посольства РФ в Греции, моряков ЧФ, митрополита Додони и т.д.

Праздник завершился торжественным маршем роты почетного караула из состава отдельной бригады морской пехоты ЧФ.

Делегация Совета ректоров Греции представит в четверг, 17 октября текущего года, на обсуждение Европарламента вопросы, касающиеся среднего и высшего образования в Греции, а также трудностей, связанных с внедрением мер в работу ВУЗов (АЕИ) и Технологических образовательных учреждений (ТЕИ) Греции.Члены Совета ректоров и представители греческих высших учебных заведений примут участие в мероприятии на тему «Кризис, внедряемая политика и последствия для греческих университетов», организованном в Брюсселе членом партии экологов/Европейской партии зеленых Никосом Хрисо?гелосом.

В мероприятии примут участие греческие депутаты Европарламента, ученые из Бельгии, Испании и Португалии, литераторы, представители искусства и журналисты.

18,19 и 20 октября текущего года в Пальё Элатохо?ри (Пиерия) пройдет первый Фестиваль пива, организованный представителями туристической сферы.Поселение Пальё Элатохори, что в переводе с греческого языка означает «Старая еловая деревня», находится в получасе езды от города Салоники. Это прекрасное осеннее и зимнее направление для отдыха в горах, на лоне природы.

Элатохори - живописное поселение с развитой туристической инфраструктурой, расположенное в горах Пиерии среди леса из еловых, дубовых и буковых деревьев, которое располагает множеством отелей и традиционных гостиниц.

Во время фестиваля пиво будет предоставляться по фиксированной цене, в то время как посетителям будет предоставлена возможность отведать разные сорта пива - от красного до светлого и черного пива, в сочетании с блюдами местной кухни.

Riva Group в осаде

Проблемы крупнейшей металлургической компании Италии все никак не заканчиваются

По данным Ассоциации производителей стали Италии (Federacciai), в августе текущего года выплавка стали металлургическими предприятиями страны составила 1,08 млн. т, что на 48,3% ниже объема июля и на 7,5% – аналогичного показателя 2012 года. Предварительные оценки Federacciai по выпуску стальной продукции за сентябрь свидетельствуют о том, что изменить негативную тенденцию пока не удалось. Не в последнюю очередь это связано с остановкой ряда заводов крупнейшей металлургической компании страны Riva Group.

Безрадостный юбилей

В следующем году исполнится 60 лет с того момента, как Эмилио Рива учредил одноименную компанию, со временем ставшую крупнейшим производителем металлопродукции в Италии. По объемам производства стали Riva Group занимает сегодня третье место в Европейском Союзе и 18-е – в мире. Компания изготовляет длинномерную и плоскокатаную продукцию из углеродистой стали, ей принадлежит ряд предприятий металлообрабатывающей отрасли, а также разветвленная сеть из 26 сервисных центров и торговых представительств. От других ведущих металлургических компаний мира Riva Group отличается частной формой собственности, поскольку группу по-прежнему контролирует семья Рива: основатель и председатель правления Эмилио Рива, его сыновья Фабио, Клаудио, Николя и Даниэль, а также племянники Чезаре и Анжело.

Пожалуй, самый ценный актив среди металлургических предприятий Riva Group – это выкупленный группой в 1995 году у государства интегрированный сталелитейный завод Ilva в городе Таранто. Этот комбинат, являющийся сегодня крупнейшим металлургическим комбинатом в ЕС, дал Riva Group возможность не только существенно увеличить сталелитейные мощности, но и диверсифицировать ассортимент продукции, наладив выпуск листовой стали.

В настоящее время компании принадлежат 40 сталелитейных и металлообрабатывающих заводов, из которых 22 находятся в Италии. Эти предприятия выпускают 61% всей продукции группы, на их долю приходится две трети суммарных продаж. Другие заводы Riva Group расположены в Германии, Франции, Бельгии, Испании, Греции и Тунисе. Кроме того, в составе группы Riva находится расположенное в Канаде предприятие по обработке и дроблению лома. Суммарные мощности группы по производству необработанной стали составляют около 23,7 млн. т в год. Кроме того, Riva Group активно работает в таких секторах, как энергетика, транспорт и торговля.

Казалось бы, обладая столь внушительными активами и достаточно хорошей репутацией, семья Рива вряд ли могла ожидать каких-либо серьезных скандалов вокруг своей «металлургической собственности». Однако в июле 2012 года грянул гром: принадлежащий Riva Group сталелитейный комбинат Ilva оказался в эпицентре экологического скандала, в результате чего его работа была приостановлена. Как было установлено следователями, производственные отходы завода могли послужить причиной аномального роста числа заболеваний легочной и сердечно-сосудистой систем, а также раковых заболеваний у жителей Таранто и его окрестностей.

За прошедший год страсти вокруг Ilva только накалялись: производственные скандалы порой перерастали в политические, аресту подверглись глава Riva Group Эмилио Рива вместе с сыном Фабио, а также бывший гендиректор Ilva Луиджи Капогроссо. Делом меткомбината вынужден был заняться даже Конституционный Суд Италии, который, в конечном итоге, разрешил осуществлять металлургическое производство на заводе без каких-либо ограничений на период реконструкции и модернизации очистных сооружений. Впрочем, итальянская полиция и прокуратора тоже не сидели сложа руки. В мае текущего года полиция арестовала активы Ilva на общую сумму 8,1 млрд. евро, а прокуратора начала расследование дела об уклонении от уплаты налогов главы Riva Group Эмилио Рива после того, как полиция изъяла из оффшорных структур бизнесмена около 1,2 млрд. евро наличными.

После некоторого летнего «затишья» вокруг событий, связанных с Riva Group, в начале осени текущего года действия против семьи Рива возобновились с новой силой. Так, в середине сентября финансовой полицией Италии были произведены аресты активов тринадцати компаний, которые входят в Riva Group. Следственные действия проводились в таких городах, как Рим, Милан, Генуя, Кальяри, Модена, Неаполь, Бари, Леччо и Бергамо, а арест был наложен на товары и имущество группы, общая стоимость которых превышает 900 млн. евро. Кроме того аресту были подвергнуты все виды финансовых инструментов, к которым относятся, в частности, акции и облигации. Были изъяты также порядка ста единиц транспортных средств.

В ответ на эти действия руководство Riva Group объявило об остановке производства на восьми сталелитейных заводах, входящих в металлургическое подразделение группы Riva Acciaio, которая, в том числе, контролируют и работу комбината Ilva. Согласно заявлению его руководства, после изъятия активов компания потеряла экономические и производственные условия для продолжения операционной деятельности. В связи с закрытием предприятий под угрозой увольнения оказались 1,5 тыс. рабочих. В дело пришлось вмешаться даже премьер-министру Италии, который раскритиковал остановку предприятий Riva Acciaio, заявив, что «это безумие, Riva не может использовать рабочих в качестве мести прокурору».

«Сланцевый» шанс для Ilva

В самой же Riva Group поспешили заявить, что решение компании остановить производство на восьми заводах в Италии никоим образом не повлияет на функционирование сталелитейных предприятий группы в других европейских странах. В специальном заявлении Riva Group по этому поводу отмечается, что «производство на зарубежных предприятиях будет осуществляться в обычном режиме, а финансовая ситуация на них остается стабильной и не требует какого-либо вмешательства извне».

По состоянию на начало октября, как отмечают наблюдатели, итальянская сталелитейная компания Riva Acciaio (производит около 1,5 млн. т длинномерной стальной продукции в год) все же возобновила работу ряда металлургических предприятий. В частности, заработали заводы в городах Лесеньо, Каронно Пертузела, Анно?не-ди-Бриа?нца и Валькамоника. Другие активы Riva Acciaio пока не могут функционировать из-за бюрократических проволочек, но, как уверяют в компании, их перезапуск состоится в самое ближайшее время. Ранее министр экономического развития Италии Флавио Дзанонато заявил, что компания Riva Acciaio продемонстрировала готовность сотрудничать с властями и приняла решение возобновить работу остановленных металлургических предприятий.

Тем временем, источник всех последних скандалов в металлургической отрасли Италии многострадальный завод Ilva продолжает функционировать и приносить некоторую прибыль несмотря на продолжающиеся уже более года судебные разбирательства вокруг предприятия и требования местных судебных органов закрыть комбинат до решения его руководством всех экологических проблем в городе Таранто. С угрозой открыть судебное производство против Италии выступила в сентябре текущего года даже Европейская Комиссия, поскольку, как считают в ЕК, итальянское руководство не способно решить вопрос с осуществлением контроля над выбросами токсических и загрязняющих веществ на Ilva. Пока что переговоры по этому вопросу между Римом и Брюсселем еще продолжаются, и итальянцы делают все возможное, чтобы предотвратить судебное расследование.

На самом комбинате Ilva, тем временем, готовятся запустить к концу октября текущего года третью доменную печь мощностью 2 млн. т, что даст возможность увеличить объем производства стали на предприятии до 7,5 млн. т в год. На Ilva сегодня функционируют лишь две из пяти имеющихся доменных печей. По оценкам специалистов, дела на комбинате в настоящее время идут в целом не плохо, но ему приходится жить, по сути, одним днем, не имея никаких гарантий на более длительную перспективу. Совсем не в пользу Ilva говорит и тот факт, что угроза ареста активов сегодня нависла и над компаниями Taranto Energia и Ilva Servizi Marittimi, которые обеспечивают металлургический завод энергией, а также предоставляют услуги по портовым погрузочно-разгрузочным операциям и морским перевозкам.

Чем закончится история с Ilva, пока не понятно. Но терять от 8 млрд. до 10 млрд. евро в год (по подсчетам местных чиновников) в результате закрытия крупнейшего в Европе металлургического предприятия правительство Италии, конечно, не хочет. О том, что остановка Ilva дорого обойдется стране, говорит и глава итальянской Ассоциации производителей стали Federacciai Антонио Гоцци. По его подсчетам, во-первых, стоимость импортного металла будет на 50-100 евро/т выше, что увеличит расходы на уровне страны на 2,5-5 млрд. евро в год. А во-вторых, из-за отсутствия продукции Ilva Италия будет терять за год около 1,2-2 млрд. евро в результате снижения объемов экспорта. Затраты итальянских производителей металла из-за закрытия Ilva, по оценкам Гоцци, вырастут до 5 млрд. в год, что поставит многие компании на грань банкротства.

В последнее время в кулуарах самого итальянском меткомбината все чаще звучит мнение о том, что завод вместе с городом Таранто спасет … сланцевый газ. Руководство и технические эксперты предприятия сегодня напряженно и усердно работают над тем, чтобы в корне изменить процесс выплавки стали на комбинате. Они больше не собираются использовать для этой цели уголь, а хотят заменить его, к примеру, на газ или другое, подобное ему топливо. Бесспорно, эту экспериментальную гипотезу предстоит еще научно доказать и обосновать, но вполне реально, как полагают итальянские эксперты, что данные работы способны превратить Таранто и Ilva в огромную лабораторию передовых промышленных и энергетических технологий.

По материалам Metal Bulletin, SteelOrbis, Reuters, Bloomberg, Il Sole 24 Ore, Ansa, «Металлоснабжение и сбыт»

Олег Зайцев

В выставочном центре «Крокус Экспо» открылась 4-я Международная специализированная выставка-форум «Дорога», на которой ведущие эксперты и лидеры в сфере дорожной инфраструктуры встретились для обсуждения важнейших проблем дорожной отрасли России.

Экспозиция ежегодной выставки демонстрирует весь спектр продукции и услуг в дорожно-строительной отрасли России, продвижение инновационных технологий, повышение уровня безопасности и комфорта дорожного движения. Последние достижения и новинки представят более 200 компаний-участников из 28 регионов России и 15 зарубежных стран: Белоруссии, Украины, Финляндии, Нидерландов, Чехии, Китая, Тайваня, Германии, Кореи, Греции, Индии, Австрии, США, Швейцарии и Канады.

В насыщенную деловую программу войдут презентации участников и круглые столы по темам: «Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)», «Инновации, мосты и тоннели (проектирование, строительство, эксплуатация)», «Безопасность дорожного движения», «Дорожно-строительная техника. Лизинг».

Официальную поддержку выставке-форуму «Дорога» оказывают: Министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное агентство, Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», Некоммерческое партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Работа форума продлится до 17 октября.

Информационная служба портала

Еврокомиссия разрешила поглощение греческой авиакомпании Olympic Air ее конкурентом Aegean Airlines, несмотря на то, что эта сделка приведет к частичной монополизации греческого авиарынка.

В распространенном сегодня заявлении Еврокомиссия признала неминуемым финансовый крах компании Olympic Air и ее уход с рынка в течение нескольких месяцев, сообщает ИТАР-ТАСС. Таким образом возникновение монополии на ряде внутренних авиарейсов в Греции неизбежно, независимо от того, состоится ли сделка по поглощению Olympic Air или нет.

Еврокомиссия отметила, что в результате кризиса в Греции спрос на внутренние авиаперевозки упал в период с 2009 по 2012 год на 26 процентов, что исключает в обозримом будущем выход на этот рынок новых игроков. Принимая во внимание эти объективные условия, Еврокомиссия заявила, что снижение уровня конкуренции на греческом авиарынке "не будет вызвано слиянием Olympic Air и Aegean Airlines, таким образом эта сделка не противоречит европейским нормам по конкуренции".

Министр туризма Греции Ольга Кефалоянни в воскресенье прибыла в Москву, где запланированы ее встречи с министром культуры России Владимиром Мединским и высокопоставленными представителями российского правительства, сообщило греческое Минтуризма.

Кефалоянни проведет переговоры также с главой Ростуризма Александром Радько и заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Евгением Писаревским.

"На этих переговорах будет отмечено, что Греция сегодня предлагает интересные и заслуживающие доверия предложения по религиозному, морскому, спортивному и оздоровительному туризму", - говорится в сообщении.

Министр встретится с представителями индустрии туризма и даст интервью российским СМИ.

Россияне расходуют на путешествия 32,5 миллиарда долларов в год, это седьмой по величине туристический рынок мира. По данным на 2012 год, на долю Греции приходится 4,51% выездного туризма России, и Россия является для Греции динамично растущим рынком, говорится в справке Минтуризма.

За восемь месяцев этого года консульство Греции выдало 776,7 тысячи виз россиянам. Это на 56,81% больше, чем в соответствующий период 2012 года, когда греческие визы получили 495,3 тысячи россиян. По данным греческой статистической службы и Банка Греции, в 2012 году в Грецию прибыли 874,8 тысячи российских туристов. Средняя продолжительность их путешествия - 10,9 дня, российский турист тратит в Греции в среднем 1079 евро, а стоимость туристического пакета на пятидневную поездку составляет 1300 евро.

Подавляющее большинство туристов - 85%, едут на отдых, их привлекает греческая кухня, греческий образ жизни и развлечения, многие посещают достопримечательности, говорится в справке. Помимо отдыха на море, Греция продвигает в России оздоровительный туризм, культурный туризм, религиозный туризм.

Еще одним направлением могут стать туры выходного дня - в Афины с памятниками древнегреческой цивилизации и в Салоники с памятниками византийской архитектуры, полагают в Минтуризма. Геннадий Мельник.

Согласно последним данным Ассоциации отельеров Афин-Аттики и Саронического залива, количество прибытий туристов в отели Афины и, в целом, всей Аттики, за 8 месяцев 2013 года показали положительный результат.

Как отмечается, с января по август текущего года, впервые за последние 6 лет, заполненность отелей Афины-Аттики и Саронического залива увеличилась на 8,1 %, по сравнению с 2012 годом.

Кроме того, по данным Греческого статистического управления (ЕЛСТАТ), в первом полугодии текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 17% увеличилось количество посещений в музеи страны, с соответственным увеличением доходов (11,5%), а также археологических объектов (30,8%) - с увеличением дохода на 22,5%.

Государственная экологическая экспертиза согласилась с доводами науки о снижении ОДУ корфо-карагинской сельди на 50 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Тем не менее специалисты отмечают, что сельдевые запасы в подзоне по-прежнему высоки.

Окончательное решение об уменьшении ОДУ тихоокеанской сельди в 2013 г. в Карагинской подзоне до 74,5 тыс. тонн было принято на последнем заседании экспертной группы госэкспертизы в Росприроднадзоре. Обоснованием заключения стали исследования отраслевой науки, выполненные весной этого года.

Как сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболовства, ранее установленный объем ОДУ корфо-карагинской сельди (124,6 тыс. тонн) был связан с достаточно высоким уровнем ее промыслового запаса и общей численности популяции. С 2005 по 2009 гг. промышленный вылов этого объекта в Карагинской подзоне был запрещен. В 2010 г. вследствие увеличения запасов промысел был возобновлен, последующие съемки только подтверждали рост численности. В 2012 г. к освоению было рекомендовано 128,6 тыс. тонн сельди.

Авиаучетные работы КамчатНИРО в мае 2013 г. в Карагинской подзоне показали, что основной нерест сельди проходил в заливе Анапка, в заливе Корфа масштабы икрометания были меньше. Результаты икорной съемки выявили, что во всех районах нереста было выметано икры меньше, чем в 2012 г. По словам ученых, после пика биомассы в 2011 г. произошло снижение нерестового запаса, причем значительно более резкое, чем рассчитывалось при составлении прогноза на 2013 г. Специалисты считают, что в последние годы естественная смертность рыб в популяции была выше, чем предполагалось ранее. Согласно выводам экспертов, на состояние запасов сельди негативно повлияли наблюдавшиеся в 2011-2013 гг. массовые заморы на нерестилищах.

Тем не менее, специалисты КамчатНИРО отмечают, что ресурсы корфо-карагинской сельди по-прежнему находятся на довольно высоком уровне, позволяющем вести их промышленную эксплуатацию.

Во вторник, 8 октября текущего года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его греческий коллега Антонис Самарас провели в Иерусалиме первый межправительственный форум, с подписанием ряда соглашений о сотрудничестве в сферах энергетики, туризма, транспорта, культуры, образования и безопасности.В рамках форума, сразу после встречи министра туризма Греции Ольги Кефалоянни с её израильским коллегой Узи Ландау, была подписана совместная декларация о сотрудничестве в сфере туризма между Грецией и Израилем.

В ходе встречи министры туризма обоих государств подтвердили высокий уровень сотрудничества между двумя странами в области туризма.

Особое внимание было уделено продвижению совместных туристических пакетов в Грецию и Израиль из таких отдаленных стран, как США, Канада и Китай. В этой связи было решено следовать тесному сотрудничеству туристических офисов Греции и Израиля, находящихся в этих странах.

Кроме того, была подчеркнута важная роль, которую смогут сыграть еврейская и греческая диаспоры для развития и укрепления данной политики. Среди прочего было принято решение о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в целях продвижения конкретных видов туризма - таких, как религиозный туризм и городской туризм (city breaks).

В завершении встречи Ольга Кефалоянни пригласила своего коллегу посетить Афины с предложением организовать одновременные встречи профессионалов обеих стран, занятых в сфере туризма.

С 3 по 8 октября 2013 года в Российском центре науки и культуры (РЦНК) г. Афины, в рамках Дней русского языка в Греции, прошли комплексные мероприятия.Дни русского языка, соотвественно, были проведены в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык».

Организаторы: Федеральное агентство Россотрудничество, представительство Россотрудничества в Греции, Центр международного образования МГУ им. М.В. Ломоносова (ЦМО) и ООО «Консалтинговая Группа Лекич и Ко» (г. Москва).

Программа мероприятий включала в себя методические семинары для филологов и преподавателей русского языка, лекции, мастер-классы, открытые уроки, круглый стол «Проблемы преподавания русского языка в Греции» (Школа русского языка и культуры «Мир»), презентации мультимедийных и дистанционных курсов, викторины, конкурсы чтецов с участием детей соотечественников-учащихся школ, студий при объединениях российских соотечественников, а также читательские встречи с российскими авторами и книгоиздателями.

Дни русского языка торжественно открыл руководитель представительства Россотрудничества в Греции Петр Сергеевич Куприков. В свою очередь, приглашенных приветствовала руководитель российской делегации, директор Института русского языка и культуры МГУ им. М.В.Ломоносова, директор Центра подготовки и тестирования иностранных граждан за рубежом,профессор МГУ Вера Степаненко.

Мероприятия завершились 8 октября текущего года в РЦНК г. Афины церемонией вручения сертификатов греческим русистам, вслед за чем последовал праздничный концерт с участием ведущих греческих оперных певцов Национального театра оперы и балета Греции «Лирики Скини».

По словам кандидата филологических наук, лектора факультета славистики Афинского национального университета им. И. Каподистрии, Елены Андрейченко: «Проведение дней русского языка в Греции важно как напоминание о традиционно крепких связях между нашими странами, дружбе и духовной близости наших народов. Мы не должны забывать наши общие православные и культурные корни, и укреплять сотрудничество в деловой сфере. Интерес к Греции со стороны русского бизнеса постоянно растет. К нам приезжает много туристов из России. Уже во многих городах можно встретить греков, хорошо понимающих по-русски. Поэтому для дальнейшего углубления сотрудничества с Россией без знания языка не обойтись».

Китайская компания ZTE, которая производит телекоммуникационное оборудование и смартфоны, намерена открыть в Греции производство и транзитный центр, сообщил президент компании Хоу Вэйгуй на встрече в четверг с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом.

Компания намерена создать в Греции до 600 рабочих мест, сообщила пресс-служба премьера по итогам встречи.

"У нас есть два проекта, которые мы хотим реализовать в Греции.

Первый - это транзитный центр и второй - центр по производству, ремонту и обслуживанию техники. Мы считаем, что эти два проекта помогут экономике страны, а их реализация обеспечит 400 - 600 рабочих мест. Господин Самарас поддерживает эти проекты. Мы уверены, что сможем добиться очень хорошего результата", - сказал глава компании журналистам после встречи с премьером.

Министр развития и конкурентоспособности Греции Костис Хадзидакис сообщил, что транзитный и производственный центр ZTE будет строить в Пирее.

Сейчас компания поставляет продукцию на европейский рынок через порт в Роттердаме. Ранее транзит через порт Пирея организовала Hewlett Packard вместе с компанией Cosco. Геннадий Мельник.

Статусы знания

(о социальных маркерах эволюции российского университета первой трети XX века)

Александр Дмитриев

Обширная литература по социальной истории России начала ХХ века редко включает в круг дискуссионных вопросов анализ положения дел внутри высшей школы — как будто бы там все обстояло почти беспроблемно: студенты сдавали экзамены и собирались на митинги; профессора исправно получали жалованье и добивались расширения коллегиальных прав; а министерские чиновники пытались обуздать тех и других, направляя общие усилия и интересы в благонамеренное русло[1]. В самом деле, именно политические конфликты и столкновения партий, многолюдные сходки, обструкции и бойкоты в ретроспективе представляются и самим свидетелям эпохи и последующим историкам наиболее заметной стороной университетской жизни — но только до 1917 года.

В этой статье нам хотелось бы подробнее остановиться на иных — структурных, социальных и отчасти также экономических — факторах и условиях развития высшей школы, которые часто (быть может, из-за своей «элементарности»?) нивелируются или даже пропускаются в стандартных версиях ее истории. Особенный интерес будут привлекать непоказные стороны университетской эволюции, связанные с неравенством, иерархизацией, внутренними противоречиями и моментами выхода напряжения на поверхность, точками разрыва. Государственные (императорские) университеты, где до революции училась примерно половина всего студенческого контингента страны, рассматриваются как интегральная часть системы высшего образования — и мы вынужденно оставляем за скобками техническую и агрономическую школы, проблемы женского или негосударственного образования и многое другое[2]. Вопросов советской жизни университетов мы также будем касаться очень выборочно, скорее по контрасту с тенденциями предыдущего развития. Исторические условия трансформаций преподавательского корпуса в годы революции, Гражданской войны и нэпа исследованы в литературе заметно хуже, и завершающие разделы статьи могут рассматриваться лишь как предварительный эскиз для будущих исследований такого рода.

Попытка анализировать преподавательский корпус 1900—1910-х и 1920— 1930-х годов в рамках одного текста может показаться несколько преждевременной и скороспелой — слишком уж несхожи были условия работы у профессоров царского и нэповского времени (не говоря про периоды Гражданской войны и «великого перелома»), даже если речь идет об одних и тех же людях и факультетах. Насущной задачей для изучения советского периода развития высшей школы является синтез просопографических исследований, реконструкция истории институтов и учреждений с анализом официальной политики (и центральных, и местных органов)[3]. Не случайна специализация исследователей образования отдельно на имперском и отдельно на советском периодах; мы опираемся на эти наработки и пытаемся их соединить под новым углом зрения, чтобы увидеть превращенное действие прежних факторов и тенденций и после перелома, точки разрыва традиций. «Новый угол зрения» в данном случае — не просто стремление критически пересмотреть традиционные нарративы университетской историографии с позиции социальной истории, но трактовка этих неравенств как источника одновременно и растущего напряжения, и перспективной динамики отечественных мест знания. Особенно непросто сводить воедино из разных дисциплинарных сюжетов механику патрон-клиентских отношений и неформальных статусов «людей знания» — вслед за работами Ш. Фицпатрик, Н. Кременцова, — поскольку эти зачастую косвенные данные (именно маркеры, а не только статистически выверенные показатели) не могут быть однозначно представлены в штатном расписании вуза, царского или советского.

Обратим внимание только на одну черту — если самым массовым факультетом в дореволюционном университете был юридический, то 1920— 1930-е годы стали временем интенсивного роста именно технических специальностей. Ведущими и главными факультетами становятся естественнонаучные, при том что фундаментальные научные исследования все более сосредоточиваются в специальных институтах — как отраслевых, так и входящих в систему Академии наук. Все эти перемены диктовались не только «сверху» новой властью, но были и результатом прежнего развития системы высшего образования как социального института.

I

У политической ангажированности дореволюционной высшей школы была, конечно, и социальная подоплека — в отличие от западноевропейского коллеги российский студент был не просто более политически радикален, но еще и заметно беден; а главное — придерживался иного, по сравнению с большинством студентов в Германии, Великобритании или Америки, этоса и круга поведенческих привычек[4]. Именно левая окраска российского студенческого радикализма (и буршества, резкого недовольства «мещанством») при отсутствии корпорантского духа была давно замечена современниками и объяснялась как социальными причинами, так и, в особенности, субверсией просветительских идеалов, а также идеологической индоктринацией в духе «долга перед народом», влиянием идеологов вроде Писарева[5] и Лаврова. Нелицеприятные заметки Александра Изгоева о российском радикальном студенчестве в «Вехах» сразу же вызвали отторжение большинства пишущих из оппозиционного лагеря — как клевета на интеллигенцию[6]. Однако этот образ студента-бунтаря вовсе не исчерпывал всех типов дореволюционного студенчества, а после 1907 года начал постепенно уступать гегемонию иным, более прагматичным и деловым категориям учащейся молодежи. Книга Марины Могильнер о мифологеме «подпольной России» и исследования Сьюзен Морисси о студенчестве, а также монография Ильи Герасимова, который проанализировал новые, прогрессистские течения внутри образованного сообщества 1910-х годов[7], хорошо показывают эту социальную и идейную перемену прежних «заветов» радикальной оппозиционности. Благодаря исследовательским усилиям этих авторов, а также серии книг Анатолия Иванова[8] жизнь дореволюционного студенчества отражена в современной литературе практически во всех ее аспектах; в то же время социальные установки и стратегии поведения преподавателей (при большей, казалось бы, степени отражения их в мемуарах, эпистолярных источниках, публицистике и т.д.) описаны все еще фрагментарно[9], за исключением двух зарубежных публикаций — фундаментальной монографии Труде Маурер и книги Сэма Кассова[10]. И если позднесоветская историография делала упор на «прогрессивности» тех или иных преподавателей, то у Кассова профессора выступают скорее как разобщенная группа, руководствующаяся принципами институциональной стабильности и поиска оптимальных условий роста знания.

Описывая положение российских профессоров как социальной группы начиная с середины XVIII века, Труде Маурер справедливо обратила внимание и на моменты противоречия внутри далеко не единого преподавательского корпуса, особенно противостояние «старших» и «младших» преподавателей. По университетскому Уставу 1884 года, в основных положениях действовавшему вплоть до крушения империи, полновластные ординарные профессора обладали ключевыми полномочиями во внутриуниверситетских делах, а более многочисленный корпус приват-доцентов пользовался от принадлежности к университету в первую очередь символическими благами. Формально базовое денежное вознаграждение ординарных профессоров не менялось до Первой мировой войны (штатный годовой оклад в три тысячи рублей, увеличивающийся с выслугой лет, а также с министерскими доплатами в случае, если гонорар от студентов составлял менее 1000 рублей[11]). Приват-доценты получали гонорар за счет фиксированных студенческих взносов в зависимости от числа записавшихся на их курсы слушателей — или же зарабатывали чтением обязательных лекций, выполняя служебные обязанности профессоров, по сокращенной на треть штатной ставке[12]. При этом большинством современников гонорарная система, несмотря на то что она давала в руки университетских советов порой немалые внебюджетные средства, воспринималась как плохо продуманная и несправедливая[13]. Юрист Лев Петражицкий писал в 1909 году:

В Германии сумма гонорара колеблется в зависимости от ученых заслуг, ученой репутации и аттрактивной силы лекций, в России от количества обязательной и от достоинств ученого и его курса независимой канцелярской записи слушателей. Пустая аудитория и большой гонорар, полная аудитория и отсутствие гонорара здесь вполне естественная и частая комбинация[14].

Прежде всего гонорарная система не обеспечивала символического единства профессий внутри университетской корпорации — равенства или внутренней соотносимости оплаты труда преподавателей многолюдных факультетов (юридического, медицинского) и узкоспециальных (например, восточного в Петербурге).

Мы полагаем, что ныне действующая система гонорара в наших университетах не только не содействует возникновению и развитию конкуренции в деле университетского преподавания, но напротив, задерживает и тормозит ее появление там, где она возможна. Не гонорару обязана своим существованием приват-доцентура и отмена его ни в малой степени не отразится на этой последней и не помешает ей расти и утверждаться там, где есть благоприятные для этого условия. Если мотивом к введению гонорара было сознание недостаточности профессорского жалованья, то в распределение сумм от него получаемого дохода необходимо внести начало равномерности и соответствия количества труда с вознаграждением[15].

Так об этом писал еще в 1897 году киевский профессор Юлиан Кулаковский, а накануне Первой мировой войны в большой обобщающей статье об экономическом положении российских университетов те же аргументы против неравенства вознаграждения приводил и харьковский историк Дмитрий Багалей[16]. Как видно, проблема «зарабатывающих» и «затратных» факультетов возникла в российской — государственной, не частной! — университетской системе отнюдь не с 1990-х годов.

Если число ординарных профессоров ограничивалось штатным расписанием 1884 года (принятым одновременно с уставом), то количество университетских студентов постоянно росло — примерно вдвое к Первой мировой войне по сравнению с концом XIX века. Соответственно этому росту для нужд занятий увеличивался и состав приват-доцентов, а также внештатных профессоров. Но дороги карьерного продвижения внутри университета были весьма тернисты. В откровенных и очень подробных письмах матери из Петербурга еще в начале 1890-х годов 22-летний Александр Пресняков, будущий известный историк, вполне реалистично взвешивал карьерные шансы и возможности:

А моя ученая карьера? Ты, по-видимому, не знаешь, что это такое. Положим, оставляют меня при университете. Это значит, надо готовиться к магистерскому экзамену и писать диссертацию. Прежде диссертация была всем, а экзамен — пустою формальностью. Теперь экзамен получил значение. Дают определенную программу — томов сто с лишним лучших исторических сочинений. В лучшем случае экзамен сдают года через 2—3. Тогда становятся «магистрантом», получают право читать лекции. Затем — диссертация: от выбора темы зависит, сколько времени на нее надо. Но minimum — 5 лет, а обыкновенно больше. Затем вы магистр. Т.е. — больше ничего. Сохраняете право читать лекции, если найдутся охотники слушать. Предполагается, что магистр пишет докторскую диссертацию. Но все это ученые степени, скажешь ты, а профессура? Профессура дается старшему доценту по вакансии. Так после Замысловского стал профессором Платонов, и я надеюсь, что не доживу до того, чтобы в Петербургском университете был другой профессор русской истории, т[ак] к[ак] это значит, что Платонов скончался или ушел. А ему повезло. Ему всего 34—35 лет, и он профессор, а Милюков, его ровесник — человек с крупным именем в науке — доцент. С материальной стороны, напр[имер], Милюкову университет не дал еще ничего; он ничего не получал и не получает. Вывод: ни магистерство, ни докторство, ни доцентура не составляют того, что мы зовем «положением», не дают обеспечения. Их практичность в рекламе — в большей легкости попадать в разные столичные учебные заведения. Вот что такое ученая карьера с ее житейской стороны. А настоящая ученая карьера — в научных занятиях, в своем личном развитии и изложении своих взглядов — печатном или на лекциях, в необязательных доцентских лекциях в университете. Первый способ высказываться, т.е. в печати, и лучше, и симпатичнее. Быть университетским преподавателем в настоящем смысле этого слова может только профессор, потому что он читает общие, обязательные курсы и, главное, ведет практические занятия — два способа, которыми он создает своих учеников и, если он талантлив, — создает школу. Положение это лично для меня недостижимо, потому что я если даже буду доцентом, то после Платонова — приблизительно десятым или одиннадцатым кандидатом на кафедру, а это мыльный пузырь. Моя ученая карьера в моей голове. Если в этой голове есть что-нибудь, то что-нибудь и выйдет, а нет — так и нет[17].

Для многих университетских деятелей, включая и профессоров, важным ресурсом для поправки материального положения стало преподавание на (частных) Высших женских курсах. На долю младших преподавателей приходились и курсы в разных учебных заведениях (от классических гимназий и выше), включая и частные вузы — после 1905 года, а также поденная литературная работа, журналистика или редактирование периодических изданий, составление энциклопедий, пособий и справочников. Показательно, что во второй половине 1890-х годов практически одновременно в печати самими профессорами начинают резко критиковаться и гонорарный принцип, и система защит как внутренние проблемные зоны системы, введенной уставом 1884 года[18].

Демократизация университета «на входе», расширение социального состава студенчества в начале ХХ века отчасти уравновешивалось «на выходе» инкорпорированием вчерашних недовольных и нередко бунтующих студентов в средний или высший класс общества, в служилое сословие или городские элиты. Одной из возможных «форточек» для более благоприятной социальной амортизации вчерашних выпускников стали утвержденные еще Уставом 1804 года льготы при поступлении на государственную службу: диплом сразу давал его обладателю более высокий класс по Табели о рангах и вполне ощутимые стартовые привилегии перед коллегами по службе и потенциальными конкурентами[19]. Во многом эта мера была введена не столько для повышения престижа научного знания, сколько из-за необходимости сделать чиновничество более образованным и компетентным. Вопрос о служебных привилегиях студенчества — и необходимости их отмены в новой обстановке — неоднократно обсуждался при попытках реформирования российской университетской системы еще во второй половине XIX века. Деятельность специальных комиссий во главе с министром просвещения Деляновым в 1880-е годы оказалась безрезультатной[20]. Любопытно, что если Николай II явно был настроен на ликвидацию этой льготы[21](делавшей, по мнению высшего чиновничества, университет излишне привлекательным для выходцев из «низших классов»[22]), то сами профессора склонны были эту довольно архаичную черту в новых пунктах университетского устава сохранить — как, например, писал выдающийся медиевист и талантливый публицист начала ХХ века Павел Виноградов:

Эти права и преимущества университетского курса сформировались потому, что Россия нуждается для пополнения своего государственного персонала не только в людях, обладающих определенными знаниями или выдержавшими тот или иной экзамен, но прежде всего в людях с высшим образованием, с культурным достоянием, которое было бы не ниже того, какое получают руководящие люди на Западе. Приобретением этих прав университеты не принижают своих стремлений до ступеней табели о рангах, но возвышают культурное значение государственной службы и либеральных профессий. Отнятие этих прав было бы равносильно покровительству стремлениям, которые ничего общего ни с высшим образованием, ни со свободой знаний не имеют. Не мудрено, что за отнятие прав поднимаются голоса людей, не расположенных к университету и его воспитанникам. И было бы очень наивно со стороны убежденных сторонников университетов увлечься словами: «свобода слушания», «разрыв с практическими стремлениями», и сдать заслуженную университетскую позицию их врагам[23].

Удержанию этой нормы способствовала необходимость перемены всего законодательства о госслужбе (и пересмотр схожих льгот не только для выходцев из университетов, но и для выпускников отраслевых вузов и привилегированных учебных заведений). К определенным ступеням Табели о рангах были привязаны и сами преподаватели — как обладатели ученых степеней, званий и университетских должностей, от декана до ректора. Все это питало социальный престиж ученой профессии помимо заработка, но, несмотря на рост числа университетских выпускников на самом верху государственной бюрократии[24], дворянство — насколько можно говорить о нем как о единой группе — и в начале ХХ века по-прежнему не чувствовало университет «своим» институтом. Попытки отвоевать университет у радикалов, сделав его по немецкому (во многом воображаемому) образцу прибежищем «партии порядка», остались делом немногочисленных правых, которые — вопреки собственным декларациям — не столько деполитизировали университет, сколько «подогревали» внутреннюю атмосферу[25]. Не более перспективными оказались и попытки консолидировать на рубеже 1900—1910-х годов профессуру «истинно русского» направления. Заметное присутствие дворян среди преподавателей университета в начале ХХ века было обусловлено скорее притоком детей чиновников и выходцев из служилого дворянства в высшую школу, чем популярностью университетских карьер у представителей дворянства родовитого или поместного. Например, Сергею Витте, выпускнику физико-математического факультета Новороссийского университета (правда, еще в 1870-е годы), даже ссылка на родовитых дворян-профессоров Кавелина и Чичерина так и не помогла оправдать перед семьей возможный выбор профессорского поприща.

Таким образом, уже к началу попыток реформирования университета после студенческих беспорядков 1899 года преподавательский корпус Российской империи был неоднороден и иерархизирован. На заседаниях Академического союза (фактически профсоюза высшей школы) после 1905 года младшие преподаватели ставили вопрос о расширении своих прав при голосовании в университетских советах — но каждый раз эти инициативы сдерживались ординарными профессорами[26]. Когда революционная волна схлынула, положение «пасынков университета» стало обсуждаться и на страницах столичной печати[27].

Возможность преподавания в качестве приват-доцента даже без защиты магистерской диссертации (но после сдачи магистерских экзаменов), особенно привлекательная для медиков, стала в начале ХХ века дополнительным фактором превращения этих экзаменов, помимо квалификационных испытаний, в род своеобразного фильтра для воспроизводства академического корпуса. Дорогу же к профессорскому званию открывала лишь вторая, докторская диссертация — и, по сути, доступ к академическому полноправию оказывался трехступенчатым[28]. Провал на магистерских испытаниях по всеобщей истории в 1895 году стоил академической карьеры такому талантливому исследователю, как Николай Павлов-Сильванский (1869—1908), который одним из первых станет анализировать русское средневековье в категориях феодального строя. Нужно также напомнить, что выпускные экзамены по Уставу 1884 года (опять-таки по немецкому образцу) были переданы из ведения университетов в руки специальных государственных комиссий, что вызвало немало нареканий со стороны профессоров как свидетельство недоверия.

Царская власть с конца XIX века явно сдерживала по политическим причинам и количественный рост потенциально оппозиционной университетской «популяции» (студенты были слишком радикальны, а профессора — либеральны), и расширение географической сети высшей школы. Иногда властью попечителя учебного округа (при поддержке министерства) к приват-доцентуре не допускались лица еврейского происхождения, даже те, кто принял христианство![29] При этом оборотной стороной приват-доцентского «перенаселения» определенных, особенно столичных, факультетов оказался хронический недокомплект профессорских мест, особенно в периферийных университетах по целому ряду специальностей, предусмотренных штатным расписанием (пустовало в разное время от четверти до трети профессорских кафедр)[30]. В результате, по свидетельствам современников, в провинциальных университетах дореволюционной России обычной практикой стало занятие профессорских должностей магистрами, которые становились профессорами с приставкой «временно исполняющий обязанности». Это практически не сказывалось на дальнейшей карьере, выслуге лет — но денег эти преподаватели, как уже было указано, получали на треть меньше «ординариуса»[31]. Возможно, высокая планка требований (сложные магистерские испытания — магистерская диссертация — докторская диссертация) была своего рода стихийным средством саморегуляции университетского сообщества. И тут уже сказывались не только ограничивающая политика правительства, но и сдерживающие меры со стороны самих ученых[32]. Почти двадцать лет при обсуждении возможных университетских реформ вставал вопрос об упрощении доступа к профессорскому званию и соответственно — о замене двух последипломных степеней одной, но каждый раз — и в дебатах начала века, и в спорах времен первой русской революции, и в период Первой мировой войны — сторонники этой «демократизирующей» меры оказывались в уже действующем профессорском корпусе все-таки в меньшинстве[33].

Поводом для громкой полемики в прессе стала скандальная защита историком Николаем Чечулиным в 1896 году в Петербургском университете докторской диссертации о внешней политике Екатерины II[34]. Скрытым аргументом для сохранения двух степеней, очевидно, оставалось старое и по-человечески понятное правило: «Если мы смогли все это преодолеть, то и последующие должны справиться». Ссылка на западный опыт работала двояко — то в пользу одной степени (и «облегченной» диссертации вроде Ph.D.), то указанием на важность второй, повышенной по значимости Habilitationschrift в немецком случае. Более утонченный и действенный довод изложил уже в середине 1930-х в обширной записке о порядке присуждения степеней античник Сергей Жебелев:

Рассуждая беспристрастно, я стоял бы за сохранение двух степеней, то есть необходимости представления двух диссертаций. И вот по каким соображениям: у нас, при сложившихся порядках, так называемая ученая литература никогда не могла похвастать очень обильной «продукцией», и сведение ученых степеней к одной понизило бы ее еще более, так что две степени следовало бы сохранить, прежде всего в интересах науки, в особенности если бы магистры не оставались на положении каких-то пасынков, а получали бы право занимать экстраординатуры, что должно было давать им нравственное удовлетворение. А хочешь улучшить и свое материальное положение, пиши докторскую диссертацию[35].

Те же, кто слишком резво защищал вторую диссертацию вдогонку свежеиспеченной магистерской — в надежде обрести профессорское место, — вызывали упреки в скороспелости и карьеризме. Ученая аргументация полемики вокруг докторских сочинений на страницах «Журнала Министерства народного просвещения» (у гуманитариев) нередко дополнялась откровенно персональными доводами против «выскочек»[36]. Об этих социально-структурных факторах — помимо неизбежной борьбы партий или самолюбий — свидетельствуют доступные ныне историкам материалы конфиденциальных служебных документов, в особенности переписки, дневников, мемуаров (включая и членов профессорских семей)[37].

При этом и сами профессора с тревогой ставили вопрос о трудности доступа к академической карьере, признавали явную недостаточность содержания для оставленных при университете (600 рублей в год). Это делало необходимым для кандидата поиск дополнительного приработка, который мог в конце концов оказаться и основным:

Научный труд для многих талантливых молодых ученых ныне превратился в научный аскетизм, часто без надежды на лучшее будущее. Посему и университетские кабинеты и лаборатории значительно опустели, а научная работа в них увяла. Многие способные работники покидают ныне университеты, находя себе на других, практических, поприщах лучшее обеспечение и жизнь. Посему и научные силы России и поныне все еще малочисленны по сравнению со странами Запада. Необходимой полноты преподавания наук — Universitas litterarum — в наших провинциальных университетах не имеется; научная мысль развита слабо; научная литература в зародыше. В России есть крупные ученые единицы, но нет научных школ[38].

Эту констатацию современника дополняет высказанное почти с вековой дистанции соображение авторитетного историка: «Царская Россия давала великих ученых и исследователей, но не смогла обеспечить развитие стабильной университетской системы и удовлетворительной системы академических специальностей»[39].

II

Талантливый украинский историк, фольклорист и археолог Виктор Петров, он же автор замечательных интеллектуальных романов, опубликованных под псевдонимом В. Домонтович, напечатал уже после конца Второй мировой войны в одном из украинских эмигрантских журналов замечательное мемуарное эссе-диптих «Болотяна Лукроза»[40]. Как выяснится через несколько лет, он с конца 1941 года был тайным агентом НКВД среди немцев и украинских активистов в оккупированном Киеве и затем в западной зоне разделенной Германии. И незадолго до таинственного и явно недобровольного возвращения в СССР Петров, после довольно успешной советской академической карьеры в Киеве в 1920—1930-е годы, со смешанными чувствами вспоминал о друзьях-неоклассиках и днях университетской юности:

У студентов философского факультета было только две возможности, одна — напрягая все свои духовные способности, ценой величайших усилий, обеспечить себе путь в профессуру, другая — пассивное погружение в глухую безвестность провинциального учительства.

Путь к профессуре был четко начертан. Он начинался с написания медальной работы на предложенную факультетом тему. Тому, кто претендовал стать профессорским стипендиатом, нужно было получить золотую медаль, именно золотую, и ни в коем случае не серебряную, ибо серебряная ничего не гарантировала. <...> Оставленный при университете держал магистерские экзамены. После двух вступительных лекций он получал звание приват-доцента. Все это требовало колоссального напряжения умственных сил, тотальной мобилизации всех духовных ресурсов. Не все выдерживали. Часто чрезмерные усилия губили человека. Уничтожали его. <...>

Те, кто выдержал первые испытания, написав медальную работу и добившись оставления при университете, в большинстве случаев не выдерживали вторых. Успешно пройдя магистерские экзамены и получив доцентуру, они сдавали. Их силы были исчерпаны. Они уже отдали все, что могли отдать, и превращались в ничто. Диссертации оставались ненаписанными. Опустошенные, они замолкали. Должен ли я теперь вспоминать фамилии, называть имена?[41]

Здесь Петрова явно подвела память: конечно, в годы Первой мировой войны он заканчивал историко-филологический факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве (и был одним из 17 оставленных для подготовки к профессорскому званию при своем научном руководителе А.М. Лободе).

Киев здесь — не просто условная географическая точка. Пожалуй, именно там, в средоточии будущих имперско-национальных конфликтов, внутриуниверситетские напряжения чувствовались и сказались даже острее, чем в столичных центрах. К этому добавлялись периодические кампании против заподозренных в украинофильстве или потенциальном сепаратизме, симпатии к австрийской или польской «интриге»[42]. В 1880-е годы нравы провинциального университетского сообщества, малопочтенные связи с киевской «теневой» городской политикой и торговой верхушкой живописал в своем подробном дневнике профессор-юрист Александр Кистяковский (отец известного философа-правоведа и украинофила Богдана Кистяковского)[43]. Схожих киевских героев и университетскую среду на рубеже веков, увиденную скептическими глазами радикального студента, описывал в мемуарах начала 1920-х годов будущий видный советский публицист Давид Заславский[44].

Напомним, что с Киевом начала ХХ века были связаны, с одной стороны, такие видные авторы «Вех», как Николай Бердяев и преподававшие соответственно в университете и политехническом институте Евгений Трубецкой и Сергей Булгаков[45], а с другой — Павел Блонский и Густав Шлет, ученики психолога Георгия Челпанова. Притом и Шпет, и Блонский, переехавшие затем в Москву и оставившие оригинальный вклад в историю философии и педагогику, несмотря на все различие их послереволюционных карьер, были в годы университетской молодости очень тесно связаны с левой политикой (вплоть до арестов и высылки из города). Будущий ближайший сподвижник Крупской и автор радикальных манифестов о необходимости «революции в науке», Блонский оставил мемуары, где весьма критически отзывался об университетской среде, особенно московской, связанной с Л.М. Лопатиным[46]. Напомним, что университетские карьеры в столицах были весьма затруднены и для молодых тогда редакторов философского журнала «Логос», обладателей докторских степеней немецких университетов — вроде Федора Степуна или Сергея Гессена.

Накопленный заряд структурных, социальных и даже экономических противоречий начал резонировать в российских университетах уже с марта 1917 года. Не внес мира в ряды преподавателей и оправданный шаг по возвращению в университеты профессоров, уволенных при Льве Кассо (в 1911— 1914 годах) или ушедших из университета в знак протеста; вдобавок своих постов лишились преподаватели, через головы университетских советов назначенные этим «реакционнейшим» министром[47]. Ведомство образования летом 1917 года (при товарище министра Вернадском) провело законодательное положение о штатной доцентуре, но попытки возродить полувековой давности принцип защиты диссертации venia legendi (только по представлении текста, без многосложных экзаменов) натолкнулись в октябре того же переломного года на сопротивление большинства университетских советов[48].

Еще недавно вполне умеренные и лояльные профессора окраинных университетов, вроде Киевского или Одесского, уже весной — летом 1917 года обнаруживали себя на правом фланге резко переменившейся общественной жизни, нередко злорадно наблюдая просчеты или бессилие своих либеральных коллег-кадетов, которым не по плечу оказывалась слишком долго ожидаемая власть[49]. Растерянность перед стремительно разворачивающимися событиями царила отнюдь не только справа. Если общестуденческий съезд летом 1917 года не смог принять никаких резолюций[50], то члены нового форума воссозданного Академического союза, как и в 1905—1906 годах, сделав шаги навстречу требованиям младших преподавателей, в то же время негативно высказались о возможности студентов участвовать в управлении университетами на правах членов советов[51]. Видный историк идейной жизни XVII века, киевский профессор Евгений Спекторский даже в эмиграции вспоминал о событиях 1917 года и столкновениях с радикальными студентами все так же болезненно:

Первая встреча комиссии со [студенческим] коалиционным комитетом протекала очень драматично. Один студент, потрясая кулаками, кричал нам: «Мы вас никогда не уважали и не будем уважать». На [геолога профессора] Лучицкого это произвело такое впечатление, что он расплакался и отказался от участия в собраниях. Вместо него председателем от профессоров был выбран я. <...>

Был еще один эпизод, в котором я принял участие. У профессорского подъезда было вывешено за подписью коалиционного комитета какое-то оскорбительное для профессоров объявление. Входившие в университет читали его и уныло шли дальше. Меня же это объявление так возмутило, что я сорвал его. Некоторые профессора были так запуганы, что усмотрели в этом моем действии проявление какого-то необыкновенного мужества, хотя студенты не только не отомстили мне за это, но, по-видимому, даже отнеслись к этому одобрительно. В нашей соединенной комиссии начались тягостные препирательства со студентами по поводу их требований. Они настаивали на включении в заседания факультетов и совета их представителей, хотя бы всего одного и доказывали, что это не опасно, ибо он всегда будет в меньшинстве. Мы уже объясняли им, что представитель, хотя и в единственном числе, всегда будет говорить от имени всей студенческой массы, что ему будет трудно участвовать в принятии педагогических мер против его неуспевающих в учебных занятиях товарищей и что ему придется признать свою полную некомпетентность при обсуждении ученых достоинств кандидатов на вакантные кафедры[52].

Главный конфликт в Киеве вспыхнул вокруг фигуры ректора, политэконома по специальности Николая Мартиниановича Цытовича (1861—1919), который, согласно мемуарам Спекторского, ранее вполне ладил с молодежью, но теперь стал чуть ли не символом «охранительства». В сентябре 1917 года дело дошло до того, что студенты фактически не пустили ректора в университет, о чем он сам детально сообщал в меморандуме в петроградское Министерство просвещения:

На другой день, 11 -го сентября, когда назначено было начало занятий в университете, я в сопровождении проректора В.В. Карпеки и декана юридического факультета Е.В. Спекторского подошел к профессорскому входу и увидел значительную группу студентов (человек 40—50), заграждавшую вход. Один из студентов заявил мне, что он является представителем совета старост, и спросил меня, желаю ли я войти в университет как профессор, или как ректор, и когда я ответил, что желаю войти и как профессор, и как ректор, студент заявил мне, что я не могу быть пропущен, так как студенчество желает участвовать в выборах должностных лиц университета, я же был выбран без участия студентов и вопреки воле студентов. Тогда я спросил его, будет ли применена сила для того, чтобы не допустить меня войти в университет, и услышал в ответ, что совет студенческих старост сам не будет препятствовать входу моему в университет, но если я туда войду, то студенческие старосты снимают с себя ответственность за то, что может произойти.

Заключив из этих слов, что мое появление в университете может вызвать со стороны студентов какие-либо эксцессы, я решил воздержаться от посещения университета в этот и в ближайшие дни и о всем случившемся письменно донес Совету, прося его собраться под председательством старейшего из деканов для обсуждения создавшегося положения дел. Совет постановил обратиться к студентам с увещанием <...> и собрать факультетские собрания студентов для обсуждения, совместно с профессорами, создавшегося положения. Студенты же с своей стороны решили на сходке, состоявшейся 12-го сентября, провести референдум о начале занятий[53].

Полная неопределенность ситуации в стране отразилась и на том, что вопрос о начале учебного года летом — осенью 1917-го в вузах решался на местах и во многом стихийно[54]. В своих мемуарах Спекторский описывал визит в осенний Петроград, откуда последний министр просвещения Временного правительства Сергей Салазкин (либеральный профессор, бывший руководитель Женского медицинского института в Петрограде) не слишком успешно пытался уладить положение дел в Киеве:

Петербург производил зловещее впечатление. Днем по городу носились автомобили с вооруженными седоками более или менее ломброзовского вида. Вечером город погрузился во мрак во избежание неприятельского воздушного нападения <...> На следующий день я отправился в министерство, где встретился с киевскими коллегами. Министр принял нас всех сразу. Выслушав наши жалобы, он бессильно развел руками, чтобы нас утешить, сказал, что чего доброго его самого вскоре заставят выйти с метлой подметать улицы. Служитель принес всем нам стаканы с пустым жидким чаем. Министр замялся. Вынул из жилетного кармана коробочку с крохотными кусочками сахара и протянул ее нам. Каждый из нас взял всего по кусочку, выбирая самый маленький[55].