Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ученые подтвердили эффективность антипсихотических лекарств при шизофрении, сообщает WebMD. Соответствующее исследование провела группа специалистов под руководством Стефана Лейхта (Stefan Leucht) из Мюнхенского технического университета, Германия. Отчет об этой работе опубликован в журнале The Lancet.

Лейхт и его коллеги из США и Греции проанализировали данные 65 клинических исследований, проведенных с 1959 по 2011 год. В испытаниях антипсихотических препаратов (в том числе галоперидола, хлорпромазина, арипипразола, клозапина и рисперидона) участвовали почти 6,5 тысячи больных шизофренией.

По данным работы, риск развития обострений психического заболевания в течение года у пациентов, принимавших антипсихотики, был вдвое ниже, чем в контрольной группе, члены которой получали плацебо. Доли больных, которым в связи с обострением шизофрении понадобилась госпитализация, в указанных группах составили 10 и 26 процентов соответственно.

Ученые также оценили частоту развития нежелательных побочных эффектов антипсихотических средств. В частности, двигательные расстройства наблюдались у 16 процентов больных, получавших лекарства, и у 9 процентов участников контрольной группы. Выраженный седативный эффект испытали соответственно 13 и 9 процентов пациентов.

Авторы исследования отметили, что в работе не учитывались побочные эффекты антипсихотиков, развивающиеся при длительном приеме таких препаратов. Однако, по их словам, полученные результаты подтверждают эффективность этих лекарств для профилактики обострений шизофрении.

На этой неделе директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов в очередной раз подверг критике стратегию НАТО по борьбе наркопроизводством в Афганистане.

Глава российского антинаркотического ведомства заявил, что попытки побудить афганских крестьян перейти на выращивание легальных культур не имеют смысла, поскольку у рядовых участников процесса наркопроизводства нет выбора.

«Афганские крестьяне… сами по себе экономически не мотивированы, – отметил Иванов в опубликованном накануне интервью газете «Коммерсантъ». – Сегодня они выращивают опиумный мак на плантациях, которые им не принадлежат,.. практически как рабы трудятся за кусок хлеба».

Директор ФСКН сообщил о предложении России разыскивать и наказывать хозяев плантаций, которое представители НАТО отвергли под предлогом того, что в случае широкого тиражирования списков владельцы плантаций будут пытаться уйти от преследования. «Хотя, честно говоря, преследования мы пока и не видим», – добавил он.

По словам главы российского антинаркотического ведомства, совокупная численность афганских силовиков и служащих МССБ позволяет уничтожить все опиаты, выращиваемые и распространяемые на территории Афганистана, в очень краткий срок.

Виктор Иванов предложил объединить антинаркотические усилия ОДКБ и НАТО, чтобы первая из организаций боролась с наркотрафиком в своих странах, а вторая приложила бы усилия для уничтожения наркотических веществ в Афганистане. «Если начать совместную операцию в какой-то конкретный день, то закончить ее можно за неделю», – сказал он.

В Грузии пытаются отказаться от импортных овощей и фруктов. Сейчас собственную сельхозпродукцию практически полностью вытеснила заморская. Почему турецкие огурцы и помидоры дороже местных, пыталась разобраться корреспондент МТРК «Мир» Марика Джологуа.

Чтобы вырастить качественные овощи и фрукты, земледельцам приходится работать не покладая рук. Однако изнурительный труд оценивается в копейки. На рынках Грузии появляется все больше импортных овощей и фруктов. «Импортная продукция значительно дешевле. Но наша-то натуральная, потому и стоит дороже. Чтобы выжить, приходится значительно снижать цены, так что мой труд почти не окупается», - сетует крестьянин Нугзар Квеладзе.

Прилавки грузинских рынков буквально ломятся от изобилия. Выбор овощей и фруктов большой как среди местной, так и импортной продукции. Правда, зарубежные картофель, огурцы, помидоры и сладкий перец значительно дешевле. Например, килограмм помидоров, привезенных из Турции, стоит 3 доллара, а местные томаты в два раза дороже. Выбор остается за покупателем и за его платежеспособностью. Однако местные овощи и фрукты намного вкуснее и экологически чище импортных аналогов. «Я срастаюсь все покупать все в сезон и исключительно нашу продукцию. Наши помидоры очень дорогие, я не могу их себе позволить. В хорошее качество и вкус импортных овощей я не верю, поэтому буду ждать, пока созреют местные томаты», - говорит жительница Тбилиси Елена Котрикадзе.

В Министерстве сельского хозяйства страны заявляют: обеспечить потребность местного рынка собственной продукцией полностью не удается. И подчеркивают, что, несмотря ни на что львиную долю на грузинских рынках занимает местная продукция. «Сейчас самообеспечение одним картофелем составляет 93%. Были кое-какие проблемы у местных крестьян, но теперь проблема решена, и я уверен, что в этом году мы полностью обеспечим себя овощами», - заявил руководитель департамента маркетинговых исследований и стратегического развития сельского хозяйства Грузии Павел Мгеладзе.

Основные поставщики овощей и фруктов - Турция, Иран, Китай и Греция. По словам властей, рост импорта бывает лишь, когда свои помидоры, лук, морковь и баклажаны не созрели. Министерство сельского хозяйства предложило выделить деньги на закупку техники, строительство парников и плодоовощных хранилищ. Это позволит в будущем меньше зависеть от импорта.

Первые прогнозы на европейское производство персиков, нектаринов и абрикосов демонстрируют рост урожая и уровня предложения в крупнейших странах-производителях косточковых фруктов. По предварительным оценкам, объем производства абрикосов в Европе в этом сезоне значительно вырастет ( 21%), производство персиков также вырастет, но не намного, всего на 1%, а объем производства нектаринов останется стабильными или даже немного снизится.

Общий объем производства абрикосов оценивается в 594 000 тонн, т.е. ожидается значительный рост производства, на 21% по сравнению с показателями 2011 года. Однако, следует отметить, что в прошлом году производство абрикосов характеризовалось сильным дефицитом в Европе.

Урожай персиков для потребления в свежем виде, как ожидается, достигнет 1481000 тонн, 1% по сравнению с 2011 годом и 5% по сравнению со средним показателем за период 2006-2010 г.

В Испании объем производства персиков для потребления в свежем виде может составить около 410 000 тонн, 2% по сравнению с прошлым годом и на 30% больше по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Каталония и регионы Риоха, Наварра и Арагон, по предварительным оценкам, смогут похвастаться наивысшим ростом урожая косточковых в этом сезоне.

Рост производства в Испании ожидается в производстве персиков, урожай которых, как прогнозируется, будет на 40% больше, чем в прошлом году, причем, в одном только регионе Каталония, компенсируя небольшое снижение производства в некоторых других областях.

Во Франции, урожай персиков для потребления в свежем виде, как ожидается, сократится на 1% по сравнению с прошлым сезоном, в то время как в Италии производство останется стабильным, на уровне прошлого года.

Урожай нектаринов в Европе может быть на 1% ниже, чем в 2011 году, и в общей сложности составит около 1 507 000 тонн. Только в Греции ожидается рост производства фруктов ( 7%), в то время как Испания и Италия, по прогнозам, столкнутся с сокращением урожая нектаринов (и -1%), так же, как и Франция, где сокращение, однако, будет более существенным (-5%).

Украина готова принять участие в финансировании строительства Трансанатолийского газопровода, который станет составной частью проекта "Южный газовый коридор", заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе встречи с вице-премьером Турции Али Бабаджаном.

По словам премьера, Украина, которая активно ищет пути диверсификации поставок газа в страну, внимательно следит за развитием ситуации по строительству Трансанатолийского газопровода.

"Мы готовы участвовать в строительстве этого газопровода. Я имею в виду и финансовую часть, и мы готовы поставлять трубы и компрессорные станции", - сказал Азаров.

Трансанатолийский газопровод, который протянется с востока на запад Турции до границы с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". В апреле Украина уже заявляла о заинтересованности участия в строительстве этого газопровода. В то же время в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины тогда отмечали, что на данный момент формат вхождения страны в проект не известен, поскольку его основные акционеры - Азербайджан и Турция - еще не завершили согласование основных параметров проекта. В конце апреля Азербайджан подтвердил заинтересованность в участии Украины в проекте создания "Южного газового коридора".

По Трансанатолийскому газопроводу предполагается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров в год. Предварительная стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов долларов.

Какова цель «целевой модели»?

Новации на европейском газовом рынке и интересы России

Резюме: Поскольку разработка документов, развивающих Третий энергопакет в целом и Целевую модель рынка газа в частности, продолжится в Европейском союзе как минимум до конца 2013 г., важно использовать все возможности для постоянного мониторинга и взаимодействия с участниками этого процесса.

«Такое впечатление, что мы гребем против течения, и стоит прекратить грести, как нас немедленно затянет в противоположном направлении». Это высказывание комиссара ЕС Гюнтера Эттингера, прозвучавшее в сентябре 2011 г. на конференции по внутреннему энергорынку Евросоюза, относилось к судьбе Третьего энергетического пакета. Еврокомиссия очень обеспокоена заметным колебанием государств, продолжил он, министры не продвигают Третий пакет. Это заявление отражает вялый и довольно запутанный процесс внедрения нововведений в реальное правовое и деловое поле стран – членов Европейского союза.

Риски Третьего пакета

Третий энергопакет, направленный на развитие конкурентного энергетического рынка ЕС, вступил в силу в марте 2011 года. К 3 марта 2012 г. все государства-члены должны были перенести его требования в национальное законодательство. Однако дело идет медленно. После дискуссий, сопровождавших принятие этих документов летом 2009 г., европейские чиновники говорили на эту тему скупо и неоднозначно, умалчивая, что и Второй пакет (2003 г.) приняли лишь немногие страны.

На настоящий момент Еврокомиссия не имеет претензий к десяти государствам из 27, это – Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Мальта, Португалия, Франция и Чехия. Австрия и Латвия сообщили о внедрении директив только в отношении рынка газа. Сертификация сетевых операторов, что также является одним из требований, начата или уже завершена в Австрии, Венгрии, Дании и Франции (только для электроэнергетики).

В конце февраля 2012 г. оглашен и «черный список». Болгария, Кипр, Испания, Люксембург, Нидерланды, Румыния и Словакия вообще не проинформировали Еврокомиссию о шагах в заданном направлении. В их адрес направлены предупреждения о необходимости исполнить свои юридические обязательства в течение двух месяцев, в случае их неисполнения дело будет передано в суд. К неблагополучным относятся Великобритания, Ирландия, Литва, Польша, Словения, Финляндия и Эстония. С этими государствами, принявшими лишь частичные меры, Еврокомиссия будет разбираться в ближайшее время. В результате, по данным на 23 марта 2012 г., в отношении 17 стран начаты процедуры по устранению нарушений в переносе требований Третьего энергетического пакета из общесоюзного в национальное правовое поле. Вывод очевиден: даже под угрозой судебных разбирательств страны ЕС по сути саботируют принятие Третьего пакета. И не будь серьезного административного давления союзных структур, законопослушных стран оказалось бы еще меньше.

Минувший год показал, что намеченные преобразования легче идут в электроэнергетике, где выше уровень рыночной зрелости и не столь острым является конфликт интересов. Этот сектор менее монополизирован, чем газовый: в 14 странах по итогам 2010 г. на долю одного генератора приходится до половины рынка, в то время как газовый рынок почти всех стран Европы высоко или очень высоко концентрирован (индекс HHI от 2800 до 10 000). В электроэнергетике активнее идут и интеграционные процессы. Уже к концу 2012 г. должно закончиться ценовое объединение в рамках Северо-Западной Европы, окончательное формирование единой европейской ценовой зоны предполагается завершить к концу 2014 года.

Основные проблемы и риски Третьего энергопакета сосредоточены в газовом сегменте. Разделение вертикально-интегрированных компаний по видам бизнеса (добыча и транспортировка) разорвало сложившийся десятилетиями порядок исполнения договоренностей, породив контрактное несоответствие. Отныне объемы и сроки поставок газа по долгосрочным контрактам не связаны с контрактами на транзит, что всегда было решающим условием надежности поставок.

Подчеркнутый в Третьем энергопакете обязательный доступ третьих сторон к газотранспортной инфраструктуре не только снижает гарантии прокачки законтрактованных объемов газа, но и повышает риски для крупного проектного финансирования. Инвестору нужны твердые гарантии возврата вложений. А в таких долгосрочных и капиталоемких проектах, как сооружение газовых трубопроводов, где рыночные механизмы практически не работают, единственной надежной гарантией является наличие соответствующего контракта на транзит, что Третий пакет как раз и отменяет.

Национальные и европейские регуляторы получают беспрецедентные, в том числе и юридически обязывающие, полномочия, становясь менее зависимыми от национальных правительств и более подчиненными союзным структурам. Достаточно вспомнить недавние громкие имущественные споры в Литве и Польше по газотранспортной инфраструктуре, которая была сооружена еще в советские времена и частично принадлежит «Газпрому». Именно национальные регуляторы оказываются инструментом в достижении государствами своих политических целей, что резко увеличивает риски в этой сфере для всех игроков.

Участники газовой конференции в Вене (январь 2012 г.) подчеркивали, что волна регулирования несет в себе как позитивные, так и негативные влияния. Так, трансграничные инвестиции в развитие инфраструктуры со свободным доступом к ней становятся крайне неопределенными в силу неясности процесса их расширения, структуры собственности и воздействия национальных норм и требований.

Вся основная идеология Третьего пакета разрабатывалась восемь-десять лет назад. За эти годы произошли события, резко изменившие картину рынков. Глобальный экономический кризис затормозил крупные инвестиции в добычу, транспортировку и сжижение газа. Нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вероятнее всего долгосрочная, создала серьезные риски для поставок с юга. Ресурсная база собственно Европы и Северного моря необратимо сокращается. Трагедия в Японии перекроила маршруты СПГ, оттянув на себя значительные его объемы. Антиядерные настроения во многом оборачиваются выгодой для газового сектора, поскольку газ позволяет замещать выбывающие атомные мощности практически без дополнительной нагрузки на окружающую среду. Влияние всех этих событий будет сказываться многие годы, но ни одно из них не принималось в расчет при разработке основ Третьего энергетического пакета. Этот набор документов исходил из других, куда более комфортных для Европы реалий, и он не обнаруживает стремления к гибкому реагированию на смену декораций.

Сланцевые мечты

Немалую роль в пренебрежении позициями стран-поставщиков, очевидную в Третьем пакете, сыграли и надежды европейцев на собственный новый ресурс – сланцевый газ. Однако этим надеждам, скорее всего, не суждено сбыться. Первые изыскательские работы по обнаружению сланцевого газа Европа, вслед за Соединенными Штатами, начала еще в 2007 году. Наиболее перспективной в этом отношении считают Польшу, хотя одновременно работы шли и в Германии, Австрии, Венгрии. Международное энергетическое агентство, повторяя в своем прогнозе WEO 2009 крайне умозрительные, по его собственным словам, расчеты Ханса-Хольгера Рогнера, предположило, что на территории Европы залегают 15,6 трлн кубометров сланцевого газа. Эти обнадеживающие оценки повторялись вплоть до 2011 г., когда Министерство энергетики США опубликовало работу «Мировые запасы сланцевого газа: первичная оценка 14 регионов за пределами Соединенных Штатов», сделанную по его заказу консалтинговой компанией Advanced Resources International.

Удивительным образом значительная их часть предполагается в регионах с истощенными или небольшими собственными ресурсами традиционного газа – Европе, Китае, Южной Африке. Если прежде на долю Европы отводили чуть более 15 мифических триллионов кубометров сланцевого газа, то теперь – 72 трлн, из которых более 17 трлн технически извлекаемы. Польша (5,2 трлн), Франция (5 трлн), Норвегия (2,3 трлн), а за ними и Украина (1,2 трлн) получили от американского министерства щедрые авансы. Наиболее активно изучалась территория Польши. Разведочные работы по сланцевому газу идут там с 2008 г., к февралю 2012 г. выдано 109 лицензий 18 крупнейшим международным компаниям, но пока не сообщаются результаты. А им уже пора появиться: только в 2011 г. в Польше заложены 22 разведочные скважины, из них девять – с гидроразрывом, еще 14 запланированы на 2012 год.

Сделанная прежде геологическая съемка в Польше практически бесполезна для оценки перспектив сланцевой газодобычи, ибо не особенно учитывала важные для сланцевого газа характеристики пород, прежде всего – наличие органики. Силурийские граптолиты – так называются жившие 400 млн лет назад древнейшие животные, которым сегодня обязан своим существованием сланцевый газ.

Из двух скважин, пробуренных ранее польской компанией PGNiG, одна оказалась сухой, вторая (Вейхерово) дала положительный результат, однако говорить о промышленной добыче газа здесь можно будет только через год, после проведения всех лабораторных исследований. Скупые сведения, сообщаемые международными компаниями (Lane Energy, 3Legs Resources, BNK Petroleum, ExxonMobil), носят негативный характер: результаты разочаровывают.

21 марта 2012 г. опубликован правительственный доклад по итогам совместного исследования Польского института геологии и Геологической службы США, согласно которому извлекаемые запасы сланцевого газа в Польше составляют 346–768 млрд кубометров (в среднем – 557 млрд), а потенциальные – 1,92 трлн кубометров. Таким образом, прежняя американская оценка в 5,3 трлн кубометров снижена в десять раз. И этот результат нельзя назвать окончательным.

Надеждам европейцев на повторение у себя американского «сланцевого бума», скорее всего, не суждено сбыться. Даже если в итоге какие-то запасы и подтвердятся, а их извлечение окажется экономически оправданным, решающую роль могут сыграть протесты населения. Ведь гидроразрывы несут высокие экологические риски. Франция и Болгария уже запретили подобные работы, активные дискуссии идут и в других странах.

Еще один «ресурс надежды и свободы» для Европы – сжиженный природный газ (СПГ), доля которого в потреблении 2010 г. составила 24%, или 81,6 млрд кубометров, хотя уже сегодня мощности по регазификации построены с большим запасом – 186 млрд кубометров, к концу 2015 г. их станет 259 млрд, а в планах – еще на 439 миллиардов. Мощности по приему импортного СПГ явно избыточные. Средневзвешенная оценка для Европы по импорту СПГ к 2035 г. – до 35% от общего потребления, и вряд ли этот порог будет превышен. Около 70% импортного газа по-прежнему будет поступать к европейским потребителям по трубам, соответственно и Третий пакет останется доминирующим регулятивным инструментом.

Его положения должны полностью интегрироваться в законодательства государств – членов Евросоюза и в действующую практику бизнеса к марту 2014 года. За это время предполагается выпустить еще 12 новых и, что важно, юридически обязывающих документов (сетевых кодексов), детализирующих требования директив. Кроме того, разрабатывается ряд добровольных рамочных руководящих методик по управлению транспортными перегрузками и распределению мощностей. В этот же пакет развивающих документов должна войти и активно обсуждаемая Целевая модель газового рынка Европы, на чем остановимся подробнее в силу ее крайней значимости для будущего российского экспорта газа в Европу. Эти находящиеся в разработке документы пока оставляют пространство для маневра и корректировки условий работы российских компаний на европейском рынке.

Цель и средства

Впервые тему Целевой модели газового рынка ЕС подняли на 17-м заседании Мадридского форума (Европейский форум регулирования газового сектора) в 2010 году. Исходные предложения касались преимущественно форсированного перевода продаж газа в форму спотовой торговли на виртуальных хабах в рыночных зонах. С ноября 2010 г. прошло пять заседаний рабочих групп с участниками рынка, многочисленные переговоры, публичные слушания. Важно, что два минувших года идут консультации и с российской стороной. В итоговом документе 21-го заседания Мадридского форума, прошедшего в конце марта 2012 г., еще раз подчеркивается, как важно не терять темп подготовки новой архитектуры европейского рынка газа.

Предполагаемое деление европейского газового рынка на зоны «вход-выход»

Источник: материалы 21-го Мадридского форума, март 2012 г.

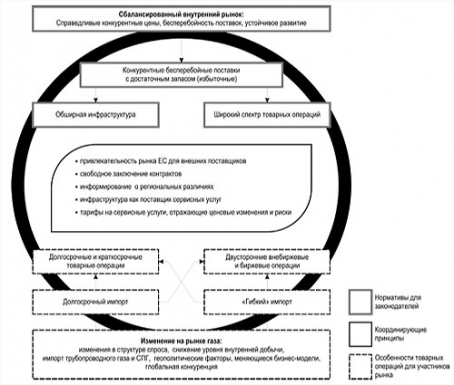

Основу Целевой газовой модели составляет деление рынка на зоны. Вместо традиционных национальных рынков предлагается создать несколько зон по принципу «вход-выход» с виртуальным торговым хабом в каждой. Инфраструктура должна позволять свободно доставить газ любому потребителю внутри зоны. Напомним, сейчас в Европе существует шесть национальных рынков газа с объемами от 40 до 100 млрд куб. м, четыре национальные системы с объемами от 12 до 18 млрд и 15 национальных систем от 1 до 9 млрд, которые предполагается превратить в десяток лишенных страновой привязки зон с перспективой создания в итоге единой для всей Европы зоны к 2014 году. Стремясь преодолеть национальные границы, которые тормозят потоки газа, авторы Целевой модели предлагают сократить число торговых зон с потреблением в каждой не меньше 20 млрд куб. метров. Разработка сетевых кодексов, руководящих методик по распределению мощностей и управлению перегрузками, баланс рынка в пределах одной зоны и между ними, развитие торговли в хабах, по замыслу авторов, должны окончательно снять все препятствия на пути газа к потребителю и максимально задействовать трансграничные мощности. Понятно, что государствам с небольшим потреблением придется объединяться или присоединяться к более крупному рынку. Ни количество, ни контуры будущих зон пока не определены.

В снижении трансграничных барьеров и формировании единого рынка можно усмотреть рациональное зерно, однако есть несколько принципиальных соображений. Первое видят и сами европейские регуляторы – текущее состояние рынка газа Европейского союза с его огромной страновой и ценовой дифференциацией, растущей зависимостью от импорта, отсутствием конкуренции, нехваткой мощностей, недостаточной развитостью рыночных механизмов далеко до запланированного на 2014 г. единого, отлаженного и конкурентного панъевропейского рынка.

Второе соображение, которое предпочитают не произносить вслух, может стать истинным ответом на вопрос, отчего большинство стран Евросоюза так сопротивляются принятию Третьего энергопакета. Чем глубже европейский финансовый кризис и очевиднее противоречия между государствами ЕС, тем менее они хотят размывать свои национальные границы в такой чувствительной сфере, как поставки природного газа, отдавая решение вопросов на откуп союзным структурам.

Есть и еще одна простая мысль, не принимаемая в расчет реформаторами, – никакая самая совершенная и новаторская модель не прибавит газа энергодефицитному рынку Европы с его падающей добычей и растущей зависимостью от внешних поставок. Нелогично создавать серьезные препоны традиционным поставщикам, лишь на словах заботясь о привлекательности своего рынка.

И, наконец, главное. Практическая реализация Целевой газовой модели означает радикальную перестройку рынка, когда устоявшиеся механизмы будут меняться на новые с неясными последствиями. Полных аналогов предлагаемой модели нет, американский рынок живет по своим законам. Многие европейские специалисты открыто признают, что реформы грозят Евросоюзу настоящим коллапсом поставок.

Первой реальной проверкой этих теоретических модельных построений стали холода в начале февраля 2012 г., когда резко возрос объем потребления. В этой острой ситуации бурно развивающийся спотовый рынок Европы, на который так уповают реформаторы, не помог потребителям – свободных объемов газа, которые можно было бы выбросить на рынок, ни в одном газовом хабе не было. Очевидно, что и спотовый рынок, и энергетика на основе возобновляемых источников энергии могут играть лишь балансирующую роль, а привязка газовых цен к спотовым отдает всю систему газовой торговли на волю биржевой спекуляции. Продвигаемая многими европейскими структурами идея полного перехода на спотовое ценообразование (в том числе и в долгосрочных контрактах) делает эту систему предельно уязвимой и подверженной рыночным манипуляциям с помощью выброса даже относительно небольших объемов газа или, наоборот, ограничений в поставках на спотовые рынки.

Предложение по структуре газового рынка Европы

Источник: Clingendael IEP

Однако, несмотря на уязвимость и противоречивость идеи, от нее не собираются отказываться. Пока до консенсуса по основным элементам будущей Целевой модели разработчикам и участникам рынка еще далеко. Совпадает позиция, пожалуй, лишь в одном: все консультанты кроме LECG (в отличие от законодателей) понимают, что единого европейского рынка газа к 2014 г. точно не будет. Одна из наиболее проработанных моделей, предложенная Clingendael IEP, подчеркивает необходимость долгосрочных координирующих структур, поскольку крен в сторону краткосрочных рынков создает серьезные вызовы структуре поставок и принятым стандартам.

Европейское объединение операторов газовой инфраструктуры (GIE) также высказывает куда более трезвые соображения, нежели многие законодатели. Операторы на деле озабочены привлекательностью европейского рынка для внешних поставщиков, поэтому ратуют за сохранение долгосрочных договоренностей на поставку и прокачку для стран-производителей на фоне предсказуемого регулирования во имя инвестиций в инфраструктуру. Более того, операторы предлагают делить риски по долгосрочным контрактам между инвесторами, пользователями сетей и конечными потребителями. Краткосрочные поставки, по их мнению, призваны лишь оптимизировать долгосрочные контракты.

Суммируя все обсуждения, объединение европейских регуляторов CEER опубликовало в июле 2011 г. черновой вариант Целевой газовой модели, ключевым условием реализации которой является полное введение в действие Третьего энергетического пакета. Согласно этому промежуточному документу, общая структура газового рынка Европы строится на связанных транспортными мощностями зонах «входа-выхода» с виртуальным хабом в каждой, при условии достаточности мощностей и свободного доступа к ним. Функционирование оптового рынка предполагает снижение индекса концентрации (HHI) ниже 2000, наличия трех различных источников газа (прежде говорили о двух) в зоне с потреблением в каждой не менее 20 млрд куб. метров. Регулирующий процесс должен стимулировать поставщиков к сооружению новых транспортных мощностей.

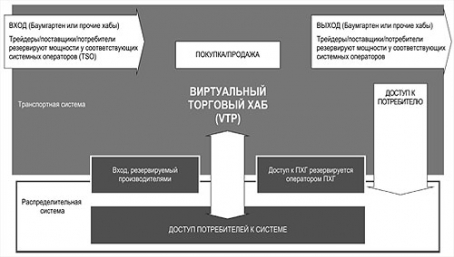

Пионером нововведений готова стать Австрия, где новую рыночную модель предполагается ввести уже с начала 2013 г., а также запустить пилотный проект по трансграничной торговле с Чехией и Словакией в рамках одного торгового региона. На территории Австрии предполагается появление трех рыночных зон с одним виртуальным торговым пунктом. Скорее всего, им станет австрийская биржа CEGH, с созданием на ее основе балансирующей платформы и постепенным переходом к торгам в течение дня.

***

Справедливости ради отметим, что в неоднозначном Третьем энергопакете кроются и немалые возможности, в том числе и для российской стороны. Так, непосредственное участие «Газпрома» в биржевых торгах на европейских площадках способно существенно повысить их ликвидность, особенно, что принципиально важно, в сегменте реальных поставок. Третий пакет провозглашает своей главной целью развитие конкурентного рынка при условии равных возможностей для всех участников. Последовательное соблюдение такого подхода открывает перед внешними производителями новые возможности для работы с конечными потребителями. Важно лишь выработать эффективные формы такого взаимодействия, помня о том, что конечный потребитель от этого только выиграет.

Новая газовая модель, запускаемая в Австрии с 1.01.2013

Источник: E-Control

Будущая конфигурация европейского рынка газа – вопрос для России отнюдь не праздный. Пересматривается не только система долгосрочных экспортных контрактов на поставку газа, но и договоры на использование инфраструктуры, сооружение новых мощностей, соотношения долгосрочной и краткосрочной торговли. Изменения могут коснуться всех без исключения сторон и аспектов взаимоотношений поставщиков и потребителей. Поскольку разработка документов, развивающих Третий энергопакет в целом и Целевую модель рынка газа в частности, продолжится как минимум до конца 2013 г., важно использовать все возможности для постоянного мониторинга и взаимодействия с участниками этого процесса.

У российской стороны хорошие позиции для конструктивного диалога в этой сфере, учитывая специфику газового рынка вообще, крайне импортозависимого европейского рынка, благоприятную для России конъюнктуру. Москва может мотивировать свои предложения снижением трансграничных рисков, неизбежностью интеграционных процессов и общим повышением энергобезопасности региона. Большинство обсуждаемых сегодня вопросов – будь то перспективы биржевой торговли или стимулирование инвестиций – не имеют готовых ответов и проверенных решений, и вырабатывать их разумно с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

С.И. Мельникова – научный сотрудник Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН.

Газовая безопасность на переходном европейском рынке

Тенденции, события и альтернативы для России в Европе

Резюме: Энергетическая «игра с нулевой суммой» между Еврокомиссией и Россией лишена экономического смысла. Политические цели комиссии часто не совпадают с интересами стран и компаний. А Россия, как правило, добивается своих стратегических устремлений лишь ценой сокращения доходов государства от продажи энергоресурсов.

Газ считается наиболее предпочтительным видом ископаемого топлива в европейской энергетике будущего. Продукт, сравнительно распространенный в природе, недорогой, безвредный для окружающей среды и обеспеченный передовыми технологиями переработки. Однако надежность этого источника и его поставок в Европу во многом зависит от отношений, складывающихся между Москвой и Брюсселем, тем более что в обозримом будущем альтернатив российским ресурсам не появится. Европа погрузилась в беспрецедентную рецессию. Привлекательность энергетического рынка Старого Света, как и его способность к составлению перспективных планов (своевременно договариваться и создавать эффективную инфраструктуру доставки), под сомнением. Однако слабость Европы не означает силу России, поскольку география и весь обслуживающий эту отрасль комплекс объединили Москву и Брюссель тесными и неразрывными узами.

Общепринятого определения энергетической безопасности нет. Судя по дебатам в рамках евроатлантического сообщества, имеется по крайней мере два представления, которые не обязательно взаимно исключают друг друга: безопасность потребления и безопасность поставок.

Если проанализировать энергетические отношения между ЕС и Россией, похоже, речь идет о выборе между олигопсонией и олигополией. (Ситуация на рынке, при которой в первом случае лишь ограниченное число покупателей, а во втором случае – продавцов, определяют конъюнктуру. – Ред.) Можно говорить даже о «балансе страха» на энергетическом рынке ископаемого топлива, особенно природного газа. ЕС покрывал за счет импорта из России 40% своих потребностей в газе (по состоянию на 2008 г.) и 32% потребностей в нефти (по состоянию на 7 сентября 2011 г.). В целом, как отмечает Джеффи Майерс, позиции России на мировом энергетическом рынке уникальны, поскольку на ее территории залегает восьмая часть всех мировых запасов нефти (хотя по добыче она занимает второе место, уступая Саудовской Аравии) и четверть всех мировых запасов газа. Однако в отличие от других стран, богатых природными ресурсами, тех же саудовцев, Россия в силу географического положения и существующей инфраструктуры замкнута на европейский рынок.

Европа полагает опасность энергетической зависимости от Москвы очевидной. Второй российско-украинский кризис в январе 2009 г. показал, насколько опасна привязка к одному источнику поставок, одной распределительной сети, которая находится под контролем одной компании. (Еще более тревожным сигналом послужило то, что механизм раннего оповещения, созданный Москвой и Брюсселем после кризиса 2006 г., оказался несостоятельным.) Причина нервозности понятна: хотя у Европейского союза в целом имеются альтернативные источники, такие как Норвегия и Северная Африка, некоторые регионы в большей степени зависят от поставок из России. Речь идет прежде всего о балканских странах, не имеющих выхода к морю, Балтии, частично Северной Европе, центральных регионах Восточной Европы и все в большей степени о Германии. Однако после открытия «Северного потока» в ноябре 2011 г. (в обход Украины) проблемы Западной Европы, связанные с безопасностью поставок российского газа, можно считать решенными.

«Звездный» экономический рост, наблюдавшийся в России с 2000 по 2007 гг., выдохся. По сравнению с остальными странами БРИК или даже Турцией российская экономика буксует. Иными словами, развитие России во многом обусловлено состоянием европейских рынков. В 2011 г. дефицит государственной торговли (исключая энергетику) достиг, по данным Минфина, 13,5%, и это вызов, на который нужно ответить еще до того, как до Москвы докатятся последствия европейского экономического кризиса. Причина дефицита неэнергетических торговых операций понятна: еще два года назад министр финансов России предупреждал, что доля энергетики в ВВП, скорее всего, снизится с 25% (2010 г.) до 14% в 2014 году. Можно уверенно говорить о том, что структурная зависимость Москвы от европейского потребителя чрезвычайно высока.

С учетом этих закономерностей грузинские экономисты Владимир Папава и Михаил Токмазишвили указывают на два различных сценария или «парадигмы» структурной эволюции отношений между Россией и ЕС.

Конфронтационный сценарий. Это субъектно-ориентированный подход, при котором отношения по типу олигопсония-олигополия есть в структурном отношении игра с нулевой суммой или конфронтационная игра. С точки зрения Евросоюза, разрешить дилемму энергетической безопасности можно с помощью диверсификации источников поставок, а также видов энергоносителей. С позиции Москвы, энергобезопасность обеспечивается посредством сохранения монополии на поставки, переключения на неевропейские рынки и создания картеля поставщиков природного газа. Папава и Токмазишвили окрестили этот двухполюсный подход к анализу отношений между Евросоюзом и Россией «трубопроводной холодной войной».

Сценарий гармоничных отношений. Существует также иной субъектно-ориентированный подход, опирающийся на функциональную парадигму. Ссылаясь по умолчанию на понятие конкурентных преимуществ, авторы такого подхода доказывают, что, несмотря на разные модели капиталистического развития и институциональные традиции, энергетический рынок от Москвы до Брюсселя может действовать как саморегулирующийся механизм. ЕС полагает, что трубопроводы, доставляющие в Европу энергетические ресурсы, должны являться не альтернативными, а взаимодополняющими. Но, способствуя развитию системы таких взаимодополняющих маршрутов, Брюссель должен учитывать, что Россия неизбежно останется стратегически важным поставщиком Евросоюза. Инвестиции России в монополизацию газовых поставок будут отвлекать капитал от других крайне необходимых ей инфраструктурных проектов, а также создадут напряженность в регионах, имеющих важнейшее геополитическое значение. Папава и Токмазишвили окрестили этот сценарий «трубопроводной гармонизацией».

Тезис: доводы в пользу конфронтации

Академические и журналистские круги основное внимание, естественно, уделяют захватывающему сценарию «трубопроводной холодной войны». Москва недвусмысленно дала понять, что намерена использовать энергетический сектор как рычаг для решения более широких стратегических задач. Согласно «Энергетической стратегии России до 2020 года» (август 2003 г.), роль страны на мировых энергетических рынках будет во многом определять ее геополитическое влияние. Для достижения этой цели президент Владимир Путин фактически национализировал нефтегазовый сектор, начав с развала ЮКОСа и тюремного заключения Михаила Ходорковского, которое вызвало много споров. В результате образовалась гигантская государственная отрасль, органически связанная с Кремлем, подтверждением чему служит политика чередования чиновников в советах директоров нефтегазовых предприятий и прямая связь с государством их генеральных директоров.

Соперничество между Москвой и Брюсселем все больше сводится к вопросу о том, сумеет ли Россия закрепить свой стратегический статус главной добывающей державы олигополией в области распределительных сетей. На этом фронте Россия быстро и более или менее успешно наступает. По крайней мере такие инфраструктурные проекты, как «Северный» и «Южный» потоки, значительно опережают инициативы, продвигаемые Брюсселем.

Что касается западноевропейского рынка, в 2012 г. ожидается выход на полную мощность «Северного потока», строительство которого завершено. В Юго-Восточной Европе «Южный поток» поначалу сталкивался с серьезными вызовами. До недавнего времени камнем преткновения было участие в проекте Болгарии, поскольку кабинет Бойко Борисова пообещал «в равной мере» поддерживать спонсируемый Брюсселем проект «Набукко» и «Южный поток». Фактически это означало благожелательный нейтралитет, поскольку болгарское правительство стремилось ограничить зависимость своей страны от российских энергоносителей. Но теперь позиция Болгарии изменилась, хотя парламент планирует ратифицировать и договор о конкурирующем «Набукко».

В 2008 г. Москва заручилась сотрудничеством Белграда, когда Сербия решила продать «Газпромнефти» контрольный пакет акций своей энергетической монополии NIS без проведения международного тендера и менее чем за половину его оценочной рыночной стоимости. После того как проект поддержали Греция, Австрия и Словения, похоже, что «Южный поток» застолбил для себя северный коридор от Черного моря до Северной Италии в Центральную Европу.

Реагируя на наступательную стратегию России, Европейская комиссия опубликовала в 2007 г. документ, озаглавленный «Энергетическая политика для Европы», а в 2008 г. обнародовала «Стратегический обзор энергетики». Еврокомиссия предложила план действий, призванный ослабить позиции «Газпрома». Она воспользовалась своим нормативным арсеналом. Третий пакет документов по энергетическому рынку (2008 г.) потребовал от газовых компаний, действующих в единой Европе, отделить добычу или производство от распределения и открыть инфраструктуру транспортировки для конкурентов. Нарушение предписаний чревато громадными штрафами – до 10 млрд евро; таким образом, «Южному потоку» придется преодолеть колоссальные препятствия, чтобы сохранить монопольное положение.

На Будапештском саммите в январе 2009 г. стало ясно, что Еврокомиссия предпочитает «Южному потоку» конкурирующий проект «Набукко». Это венский консорциум, созданный в 2004 г. и занятый разработкой, строительством и эксплуатацией планируемой трубопроводной сети, которую предполагалось использовать в качестве моста сообщения с запасами газа Центральной Азии и которая однажды соединит Каспийский бассейн с европейским рынком. В финансовом и техническом отношении проект являлся весьма амбициозным: общая протяженность должна была составить 3900 км, а проектная мощность – 31 млрд кубометров газа. Европа надеялась, что один «Набукко» позволит решить стратегическую задачу диверсификации поставок. Но в политическом и логистическом отношении ему предстояло преодолеть еще более существенные препятствия, чем «Южному потоку».

Сделка «Газпрома» с Туркменией и Казахстаном в 2008 г. означала, что «Набукко» столкнется с новыми трудностями по наполнению трубы, ведь за ресурсы Центральной Азии пришлось бы конкурировать не только с Россией, но и с Китаем. С 2009 г. действует трубопроводная система, позволяющая экспортировать энергетические ресурсы Туркмении, Казахстана и Узбекистана на китайский рынок, потребности которого растут экспоненциально. Тем не менее «Набукко» рассчитывал заполучить большие объемы туркменского газа, предложив более привлекательные цены. Год от года на глазах возникал порочный круг: нельзя было создавать инфраструктуру без гарантий поставок, но пока строительство трубопровода откладывалось, все большие объемы энергоресурсов уходили в конкурирующие распределительные сети.

Не менее серьезной проблемой были финансы. Предполагалось, что «Набукко» обойдется порядка 8 млрд евро, но, согласно недавно опубликованным оценкам, расходы могут возрасти до суммы от 10 до 26 млрд евро. А между тем основной спонсор проекта, немецкий концерн RWE, похоже, стал главной жертвой решения Германии отказаться от атомной энергетики и ввести налог на ядерное топливо. В последующие годы с учетом того, что RWE пришлось сократить инвестиционные расходы, вероятность отказа от «Набукко» росла. Пока компания заявляет о стойкой приверженности проекту: отказ крупнейшего рынка Европы от атомной энергетики означает рост потенциальной привлекательности природного газа. И RWE заверяет акционеров, что проект в силе. Фактически наполнение «Набукко» могут обеспечить только азербайджанские, иранские и иракские месторождения.

Иран нельзя считать реалистичным вариантом в обозримом будущем. Наряду с Россией Иран борется против «Набукко» всеми средствами, чиня юридические препятствия в Каспийском бассейне и выражая сомнения в возможности прокладки трубопровода через Каспий. Помимо всего прочего существует озабоченность в связи с состоянием окружающей среды. А если учесть политическую напряженность из-за ядерной программы Тегерана, скорее всего, его ресурсы останутся вне досягаемости для «Набукко» – тем более что ЕС и США собираются ужесточать санкции против Ирана. Управляющий директор иранской газоэкспортирующей компании даже рискнул предположить, что речь идет о «мертвом проекте».

Резонно, что «Набукко» больше надежд возлагал на Ирак, но и на этом фронте складывалась неоднозначная картина. Ирак обладает высоким потенциалом добычи, но инвесторов не вдохновляет конфликт по поводу разделения доходов между региональным правительством Курдистана и центральной администрацией в Багдаде. И хотя RWE уже присутствует в Курдском автономном регионе, где строит местную распределительную сеть, заявления о том, что «сначала необходимо удовлетворить внутренний спрос и только потом думать об экспорте», едва ли обнадежат инвесторов. К тому же в Ираке пока не до конца приватизирована добывающая индустрия, то есть отсутствует четкое представление о правилах игры. Задача не являлась неразрешимой, но требовалось время. Да и в любом случае одного иракского газа недостаточно.

Жизнеспособность «Набукко» во многом зависела от Азербайджана: потенциально страну и транзитную (для туркменского газа), и добывающую. Два года назад участие Баку в проекте оказалось под сомнением после того, как Государственная нефтяная компания Республики Азербайджан (SOCAR) подписала с «Газпромом» соглашение о доступе к газовому месторождению Шах-Дениз II. Для заключения этой сделки, которая могла нанести смертельный удар по «Набукко», «Газпром» предложил европейские цены без ограничений по объемам закупок в долгосрочной перспективе (350 долларов за 1000 кубометров). Эта финансовая жертва могла оправдать себя. Ведь заручись «Набукко» содействием Азербайджана и Туркмении, Украина смогла бы постепенно снизить энергетическую зависимость от России, серьезно подорвав ее геополитические позиции. Тем не менее через два года оказалось, что сделка «Газпрома» с Азербайджаном была пирровой победой, поскольку французская компания Total открыла новое месторождение (на лицензионном участке Апшерон Х-2), которое в будущем может стать базовым для «Набукко». В результате сегодня «Газпрому» придется покупать еще больше газа по крайне высоким ценам, чтобы сохранить олигополию. В перспективе есть риск утратить влияние на Туркмению.

А между тем 25 октября 2011 г. в турецком Измире было подписано очень важное соглашение. Сделка азербайджанской SOCAR и турецкой BOTAS предполагает строительство трубопровода, которое должно быть завершено к 2017 году. Эта инфраструктура должна обеспечить поступление ресурсов Каспийского бассейна на турецкий и европейские рынки с того же самого месторождения Шах Дениз II. Хотя европейский комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер с самого начала приветствовал это соглашение как «благоприятное для Европы», он поспешил добавить, что приоритетом остается создание «трубопровода, который будет эксплуатироваться на основе четкого юридического регламента, совместимого с международным правом» (то есть «Набукко»). Его преимуществами оставались: а) амбициозная идея магистрального трубопровода с единой структурой тарифов от Баку до Баумгартена (Австрия); б) единый трубопровод через Турцию. Но при всей соблазнительности планов виртуальная инфраструктура не может подменить реальную, а главная задача Азербайджана – это выход на европейские рынки. И поскольку «Набукко» не доказал свою реализуемость, Шах-Дениз выдвинулся в качестве альтернативы.

Когда выяснилось, что Транскаспийский проект не воплотил в жизнь в ближайшем будущем и туркменский газ можно считать потерянным для «Набукко» (хотя иракские месторождения доступны), Баку взялся за поиски стратегии по выходу из проекта, чтобы не обидеть ни одного из партнеров, от Брюсселя и Вашингтона до Москвы. Перед Азербайджаном стоял вопрос, как сделать так, чтобы хотя бы 10 млрд кубометров газа в год – здесь и сейчас – попадали в Европу, не ожидая воплощения грандиозных планов «Набукко», предусматривающих 31 млрд кубометров в год. Начиная с ноября, SOCAR и BOTAS договорились о прокладке надежного и совместимого трубопровода через Анатолию, который располагался бы параллельно изначальному плану «Набукко». Серьезным претендентом на решение этого вопроса до сих пор был трубопровод Юго-Восточной Европы, спонсируемый BP. ITGI (Турция–Греция–Италия) уже отвергли как рассчитанный исключительно на итальянский рынок. Смешанным проектом, спонсируемым группой Statoil и, возможно, греческой DEPA, является консорциум, нацеленный на строительство Трансадриатического трубопровода (для Италии и Балкан).

Введя в действие трансанатолийский трубопровод в начале этого года, Турция и Азербайджан лишили «Набукко» его турецкого отрезка. В итоге осталась уменьшенная версия трубопровода без его восточной (туркменской) части (т.н. «Набукко-Запад»). Чуть позже итальянский проект ITGI был лишен доступа к Шах-Денизу, и теперь заговорили о его объединении с «Набукко-Запад». Это стало бы сильным ходом. Но проект «Набукко» в его изначальном виде фактически мертв.

Антитезис: изменение динамики отношений между Россией и Европой

Игра с нулевой суммой, в которой участвовали Европейская комиссия и Российская Федерация, могла иметь политическую подоплеку, но она лишена экономического смысла. Политические цели комиссии часто не совпадают с корпоративными задачами. А Россия, как правило, добивается своих стратегических устремлений лишь ценой сокращения доходов государства от продажи энергоресурсов. По мере усугубления в Европе экономического кризиса, который способен серьезно сказаться на доходах российского бюджета, трубопроводная война становилась невыгодной для обеих сторон.

В российской энергетике, как и на всем постсоветском пространстве, преобладает государственный сектор. Государство владеет 50% компаний, акции которых котируются на Московской товарно-сырьевой бирже, и главный вклад в столь высокую долю государственной собственности вносят как раз энергетические компании. Преимущество преобладания государственных активов заключается в возможности стратегически планировать развитие отрасли. Минус в том, что краткосрочная и среднесрочная доходность легко может стать жертвой политических амбиций и мотивов.

Вышеупомянутая сделка между SOCAR и BOTAS о поставках газа с месторождения Шах-Дениз II, как ни парадоксально, обрадовала акционеров «Газпрома». Причина раскрывается в докладе азербайджанского Центра социально-экономического развития (ЦСЭР), где говорится, что экспортный портфель компании, который сейчас оценивается в 158 млрд кубометров, переполнен иностранным газом, включая азербайджанский и туркменский, покупаемый по европейским ценам и продаваемый по сути без прибыли европейским потребителям. Дешевый российский газ замещается в портфеле «Газпрома» дорогим зарубежным. При этом, по сообщению ЦСЭР от 4 ноября 2011 г., упущенная выгода или альтернативные издержки превышают 3 млрд долларов. Такую цену, может быть, и стоит платить, если это позволяет в долгосрочной перспективе сохранить олигопольные позиции в Европе, монополию в Украине и Туркмении. Но если цель не будет достигнута, то такая потеря вредоносна, поскольку деньги жизненно необходимы для инвестирования в добывающую и распределительную инфраструктуру. Сделка между SOCAR и BOTAS может освободить «Газпром» от договорных обязательств по приобретению дорогого азербайджанского газа.

Но даже если «Набукко» когда-нибудь будет завершен, он не станет столь серьезным геополитическим вызовом России, как изначально предполагалось. На обозримое будущее Москва остается единственным западным партнером Туркмении, то есть тарифы могут быть пересмотрены в ходе переговоров. Украина также полностью зависима от российских поставок, тем более что консорциум Шах-Дениз II предположительно сосредоточится на рынке Юго-Восточной Европы. Наконец, все менее вероятно, что Еврокомиссии удастся заблокировать продвижение российского «Южного потока».

Могло показаться, что Еврокомиссия фактически гарантировала себе победу над «Южным потоком», когда 13 марта 2008 г. в Третий энергетический пакет была включена «газпромовская оговорка». В соответствии с ней, от российской компании требовалось разрешить доступ третьей стороны к инфраструктуре поставок компании, тогда как проект «Набукко» был огражден от аналогичных требований. Это весьма чувствительный момент в отношениях между Европейским союзом и Россией.

Вместе с тем Еврокомиссия может обнаружить, что самое яростное сопротивление ее политике оказывают вовсе не российское правительство или «Газпром». С самого создания в 2008 г. «Южного потока» 50% акций этого базирующегося в Швейцарии консорциума находилось во владении итальянской компании ENI. В июне 2010 г. к ней присоединился французский концерн GDF. Затем Владимир Путин пригласил к участию в проекте крупные немецкие энергетические компании (Wintershall, BASF, E.ON.), ведь главным лоббистом газовых интересов России в Германии выступает бывший канцлер Герхард Шрёдер. Таким образом, основные противники «газпромовской оговорки» находятся в странах – членах ЕС.

Проблемы и противоречия, подстерегающие Еврокомиссию на внутреннем фронте, станут еще рельефнее, если проанализировать паутину альянсов, образовавшихся вокруг «Северного потока». Идея проекта поначалу пришлась по душе далеко не всем. В 2005 г. тогдашний польский министр обороны Радослав Сикорский сравнил его с пактом Молотова–Риббентропа; шведы выразили озабоченность по поводу российского военного присутствия в зоне своих исключительных экономических интересов, целый ряд организаций выдвинули экологические возражения. Но инициатива доведена до конца. На церемонии открытия «Северного потока» в ноябре 2011 г. помимо российского президента Дмитрия Медведева присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Франции и Нидерландов Франсуа Фийон и Марк Рютте, генеральные директора ведущих европейских энергетических концернов и комиссар Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер.

Если распространить аргументацию в пользу завершения «Северного потока» на другие проекты, становится понятной логика Владимира Папавы и Михаила Токмазишвили с их «сценарием гармонизации», а также предположение норвежского исследователя Бендика Солум-Уиста, который назвал это «согласием в силу взаимозависимости». С формальной точки зрения, чем больше Россия привязана к европейскому рынку, тем более сбалансированной представляется структура этих отношений по типу «монопсония-олигополия». И по мере того как противодействие «Южному потоку» в Евросоюзе будет стихать, Россия сосредоточится на укреплении доверия клиентов, а не будет полагаться на грубую силу принуждения, применяемую монополией. В конце концов, подобный стимул неизбежно становится единственной реальной стратегией, поскольку трубопроводы, в отличие от заводов по сжижению газа, невозможно куда-либо перенести. Чем больше Россия инвестирует в эту инфраструктуру, тем меньше вероятность того, что ее стратегия наращивания экспорта будет перенаправлена в сторону Азии.

Озабоченность Москвы будет расти в связи с тем фактом, что она обрекла себя на гонку за монопольные поставки ценой частичной потери доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Стремление «Газпрома» к зарубежным приобретениям приводит к дефициту необходимых капиталовложений в разведку и разработку. Международное энергетическое агентство даже предположило, что Россия в скором времени окажется неспособной удовлетворять внешний и внутренний спрос на энергоносители. Схожая критика звучит и в Брюсселе.

Рассматривая вопрос диверсификации поставок на Балканах, греческие аналитики Арес Ямуридис и Спирос Палеояннис пришли к следующему выводу. Европейский кризис, который ведет к снижению спроса на энергоносители, вносит неопределенность в вопрос об удовлетворении потребности ряда стран региона в энергоносителях и об их способности осуществить крупные инвестиции в инфраструктуру. Зато снижение спроса дает возможность подумать о немасштабной диверсификации поставок и более гибких решениях. Вместо многомиллиардных вложений в проекты общеевропейских трубопроводов, перекачивающих через балканский регион миллиарды кубометров каспийского газа, есть куда менее затратные варианты. Например, трубопроводные перемычки (с обратными потоками), устройства получения газа из СПГ и дополнительные газохранилища, которыми могли бы пользоваться сразу несколько стран.

Мыслить более локально стоит не только на Балканах. Например, почти все потребности Италии в газе в течение ближайших 15 лет можно покрыть за счет строительства морских терминалов СПГ. Короче говоря, если аргументация относительно функциональной взаимозависимости не сможет убедить Брюссель или Москву, то доводы в пользу целесообразности разрядки в трубопроводной войне в любом случае будут иметь смысл. Они просто не могут сегодня позволить себе эту гонку.

Синтез: уход от субъектно-ориентированной схемы

Позиции, описанные в разделах «тезис» и «антитезис», тяготеют к традиционному субъектно-ориентированному подходу, принятому в дипломатии. Но в этом случае пригодится конструктивистский подход, что большая редкость при анализе проблем безопасности. В европейских исследованиях он получил распространение благодаря Александру Вендту. Главная теоретическая предпосылка заключается в том, что социальные явления, такие как нормы, угрозы, сила и разные идентичности конструируются через процессы взаимодействия, создающие коллективный смысл. При таком подходе действующие на международной арене акторы определяют свои «интересы» через взаимодействие с другими. Например, оборонное и дипломатическое ведомства опираются на опыт конфронтации со «значимыми противниками». Они пишут сценарий для конкретного актора (будь то компания или государство) в контексте сложившихся традиций.

В этой схеме внешнеполитическая «идентичность» или самоопределение возникает скорее в рамках взаимодействия, нежели на основе холодных расчетов кабинетных властителей умов. Если смотреть сквозь такую призму, характер внешнеполитических отношений между Европейским союзом и Россией формировался в условиях холодной войны вслед за падением Берлинской стены и распадом СССР. Идентичности, как и традиционные представления о «национальных интересах», относительно стабильны. Но первые, в отличие от интересов, зависят от той роли, которую берет на себя тот или иной субъект международной политики. Насущный вопрос состоит в том, будет ли московская бюрократия или брюссельская технократия переосмысливать свою роль в контексте разворачивающегося экономического кризиса. По мере изменений общей обстановки трансформируются представления России о себе самой и Европы о ней. Можно представить себе, что спад, который переживает Европа, а вместе с ней и Россия, преобразит мировоззрение обеих. Во время кризиса возникает настоятельная потребность увеличить краткосрочные, максимум среднесрочные доходы – возможно, пожертвовав при этом долгосрочными геополитическими целями.

Когда речь заходит об отношениях с бывшими советскими республиками, немедленно оживает дух противостояния. С 1999 по 2003 гг. Россия как минимум раз десять приостанавливала поставки нефти в Латвию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 2003 г. Рига решила продать перевалочную нефтяную базу в Вентспилсе американской Williams International, а Литва в 2006 г. продала самый большой нефтеперерабатывающий завод на своей территории Mazeikiu Nafta польской компании. В Эстонии резкое сокращение поставок газа из России произошло в 1993 г., после принятия и ратификации нового закона о гражданстве. Газовые кризисы не раз случались с Украиной, а в августе 2008 г. разразилась война с Грузией. В целом понятно, что Россия твердо намерена использовать энергетику как рычаг в решении политических задач. Но по мере того как вскрываются ресурсы Каспийского и Эгейского морей и множатся предприятия по производству сжиженного природного газа, у России неизбежно появится необходимость работать с клиентом, оставив в прошлом борьбу за влияние на европейских рынках.

До недавнего времени Вашингтон, похоже, всерьез относился к стремлению России восстановить бывшее жизненное пространство. В июне 2003 г. Пентагон заявил о намерении разместить на Кавказе воинский контингент численностью 15 тыс. человек – в Азербайджане и, возможно, в Грузии – чтобы гарантировать долгосрочную жизнеспособность проектов по экспорту ресурсов Каспийского бассейна. До сих пор единственный проект создания альтернативной распределительной сети из Каспийского бассейна в Европу был реализован по дипломатической инициативе Вашингтона. Не случайно, как подчеркивает Мамука Церетели, трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), соединивший азербайджанские нефтяные месторождения с турецким средиземноморским портом Джейхан через территорию Грузии, не был плодом усилий Брюсселя. То же самое можно сказать и о Южно-Кавказском трубопроводе длиной 692 км, проложенном параллельно БТД, который соединяет гигантское месторождение Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря с городом Эрзурум в Турции через территорию Грузии.

Однако конфронтационный подход не станет в будущем выбором Вашингтона. Летом 2008 г. ни Соединенные Штаты, ни НАТО не проявили достаточно решительности для открытой конфронтации с Москвой из-за Грузии. Твердые союзники Запада в Грузии и Азербайджане (Украина больше не считается таковым) теперь знают, что ни Европа, ни Америка не применят принудительные меры к России, когда она защищает то, что считает своим жизненным пространством. Тем более сейчас, когда Соединенные Штаты собираются в течение десятилетия урезать свой военный бюджет на 450 млрд долларов. А это пятикратно превосходит совокупный военный бюджет Франции и Великобритании. Более того, Хиллари Клинтон ясно дала понять, что стратегические приоритеты США перемещаются из Евразии в Тихоокеанский регион. Все это оценили в Баку, который не захотел присоединиться к Транскаспийскому проекту, грозившему подорвать его отношения с Москвой и Тегераном без предоставления каких-либо твердых гарантий.

Пока рано говорить о том, как геополитическая трансформация отношений между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой скажется на энергетической безопасности. Но альянсы претерпевают изменения, когда проходят проверку на прочность в результате таких потрясений, какое Грузия пережила летом 2008 года. Вполне вероятно, что продолжающееся экономическое сближение между Берлином и Москвой, вкупе со снижением уровня противостояния между Москвой и Вашингтоном, изменит представление главных игроков энергетической отрасли и за ее пределами о самих себе и своей роли. Если, как представляется сторонним наблюдателям, мы постепенно переходим от архитектуры многосторонней безопасности к многополярной парадигме евразийского баланса сил, нельзя больше надеяться на то, что поведение отдельных государств или корпораций будет столь же предсказуемым, как во времена холодной войны. Формируется вакуум силы, вызванный военным отступлением Вашингтона и экономическим упадком в Евросоюзе. В общем, Запад все больше склоняется к тому, чтобы признать за Россией право на «красную линию» и работать в этом направлении.

В то же время не вселяет надежды и «гармоничное сотрудничество», если принимать во внимание раскол и расхождение интересов между корпорациями и государствами, между странами-членами и Еврокомиссией, противоречия внутри кремлевской элиты и усиление новых региональных игроков, таких как Турция. В настоящий момент роли исполняются по устаревшему сценарию. От Атлантики до Урала и от Каспийского бассейна до Балтийского моря энергетическая игра становится непредсказуемой.

У России есть выбор. Она вольна считать себя европейской державой и укреплять стратегические связи, способствующие ее самостоятельности в новой многосторонней архитектуре международных отношений, соавтором которой Москва способна стать. Это с неизбежностью подразумевает умиротворение некоторых стран в регионе, включая те, поведение которых она считает вызывающим, поскольку многосторонний подход накладывает обязанности следовать определенным нормам. Либо Москва может считать себя европейской державой, не находящейся в Европе. В результате Россия рискует обречь себя на дорогостоящее военное противостояние и продолжение трубопроводной войны с главным рынком сбыта своих энергоносителей, то есть с Европой.

Европа может продолжать строить отношения с Москвой как с главным историческим «чужаком». Однако подобный подход уже отвергнут франко-германской осью и рядом других стран – членов ЕС. В любом случае продолжение конфронтации в энергетической политике представляется дорогостоящим и нереалистичным сценарием с учетом удручающего положения в экономике.

Если Москве, Брюсселю и Вашингтону удастся найти золотую середину в своей дипломатии, то их взаимоотношения в области энергетики кардинально изменятся. Вариант «золотой середины» становится все более вероятным. На фоне маячащего кризиса «малые подходы» выглядят привлекательными. Крупномасштабные, дорогостоящие и стратегические проекты все больше представляются рискованными начинаниями. Так что вслед за сокращением «Набукко» можно ожидать аналогичной гибкости и от «Южного потока».

Внимание предстоит сосредоточить на экономических понятиях: рыночный пул, эффективные капиталовложения и быстрые доходы. Энергетическая разрядка не значит наступления эры без конкуренции, не будет и продолжения эры геополитических проектов. Главной заботой станут рост и прибыль.

Тедо Джапаридзе – грузинский дипломат, в 2003 – 2004 гг. – министр иностранных дел Грузии, в настоящее время – советник по внешней политике коалиции «Грузинская мечта».

Илия Рубанис работал в различных аналитических центрах Греции и Европы, является консультантом Европарламента.

Мирное столкновение

США и КНР: за какой моделью будущее?

Резюме: В ближайшие годы, примерно до начала 2020-х, Китай будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, в следующем десятилетии США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить КНР.

Когда-то император Наполеон назвал Китай «спящим гигантом» и предупредил, что когда гигант проснется, то он потрясет мир. Похоже, что предсказание сбывается. В начале XXI века Китай всерьез претендует на роль «индустриальной мастерской мира», а Соединенные Штаты предлагают ему совместно управлять миром в рамках G2. И хотя Пекин отказывается от формата «Большой двойки», он постепенно усиливает свое экономическое и политическое влияние во многих странах.

В 2010 г. Китай располагал государственными облигациями США на сумму более чем 800 млрд долларов, являясь их крупнейшим кредитором, а недавно пообещал скупать государственные облигации Греции, Ирландии, Португалии и других проблемных стран ЕС. В мире все больше говорят и пишут о китайском вызове, о возможностях и перспективах китайской модели экономического и социально-политического развития. При этом оценки и прогнозы будущей роли Китая радикально расходятся. Одни авторы прочат ему через 10–20 лет статус самой мощной экономической и политической державы мира. Другие полагают, что Китай в 2020-е гг. (а возможно, и раньше) ожидают крупные социальные и политические потрясения, которые его серьезно ослабят.

Существует распространенная точка зрения, согласно которой Китай быстро эволюционирует в направлении либеральной демократии. Но даже если это так, китайская модель развития, основанная на конфуцианстве и уникальном трехтысячелетнем опыте государственного строительства, еще долгое время будет существенно отличаться от американской или европейской. И это затруднит взаимодействие между КНР и США, Китаем и Евросоюзом по некоторым важным вопросам. Следует также учитывать, что Соединенные Штаты и Китай принадлежат к двум разным цивилизациям – западной и дальневосточной (конфуцианской). У них разные традиции, ценности и институты. Однако процессы финансовой, экономической, информационной глобализации вынуждают воспринимать одни и те же технологии, технические инновации, формы организации финансов, производства и торговли. Кроме того, Китай, как и Америка, развивает рыночную экономику, а наличие преимущественно мусульманского Синьцзян-Уйгурского автономного района с его сепаратистскими тенденциями заставляет Пекин выступать против исламского фундаментализма и международного терроризма. Поэтому наиболее вероятным сценарием является не лобовое «столкновение цивилизаций» по Самюэлю Хантингтону, а их интенсивное взаимодействие, которое вовсе не исключает достаточно острой конкуренции и борьбы за сферы влияния и даже столкновения интересов Вашингтона и Пекина, которое уже проявляется в подходах ко многим политическим и экономическим проблемам. Тайвань, конфликт на Корейском полуострове, статус Тибета, иранская ядерная программа, отношения между Китаем и Индией, обменный курс юаня, свободный доступ иностранных фирм на китайский рынок, экспорт технологий и эмбарго на поставки оружия в целый ряд стран, программа КНР по строительству авианосцев, которая может нарушить монополию США на море... Список можно продолжить.

Старый завет Дэн Сяопина китайскому руководству «не высовываться» уже не работает. Важным фактором является также значительный рост военного бюджета Китая на протяжении последних 20 лет. В стране сформировался мощный военно-промышленный комплекс, который имеет собственные интересы и активно участвует в формировании внешней и внутренней политики.

Какая модель – американская или китайская – окажется в ближайшие десятилетия более динамичной, гибкой и в конечном счете более перспективной? От ответа на этот вопрос зависит многое, в том числе перспективы развития Европейского союза и России, их экономическая и внешнеполитическая ориентация. Попробуем подойти к ответу на этот вопрос по возможности непредвзято, научно и объективно, основываясь на фактах, а не на идеологических суждениях и ценностных предпочтениях. Прежде всего необходимо определить основные преимущества и недостатки каждой из моделей, взвесить их сильные и слабые стороны. В нашу задачу не входит детальный разбор американской и китайской моделей как таковых, нас интересует сопоставление их возможностей и оценка перспектив будущего развития.

Сильные и слабые стороны американской модели

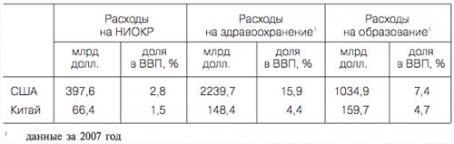

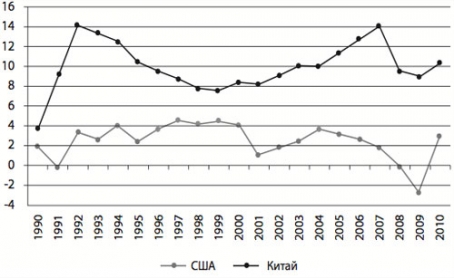

В таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1 приведены важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 году. Очевидно, что пока Соединенные Штаты намного опережают КНР по размерам ВВП, хотя темпы роста ВВП Китая значительно превосходят темпы роста ВВП США на протяжении длительного периода времени. В то же время по размерам инвестиций Китай почти догнал США, а норма накопления в Китае значительно выше.

Таблица1. Важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

Таблица 2. Важнейшие инновационные и социально-экономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

Рисунок 1. Темпы годового прироста ВВП США и Китая в 1990–2010 гг., %

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

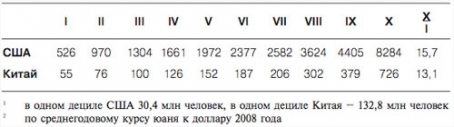

Значительный интерес представляют данные об уровне и распределении доходов среди различных групп населения (таблица 3). I дециль соответствует 10% населения с наиболее низкими доходами, а X дециль – 10% населения с наиболее высокими доходами. Приведенные данные показывают, что степень имущественного расслоения (соотношение X и I дециля) в США и в Китае примерно одинаковая, но при этом доходы самых богатых 10% населения КНР лишь ненамного превышают доходы самых бедных 10% населения США. Правда, при этом следует также учитывать уровень цен, который в Китае в целом заметно ниже, чем в США.

Как известно, после Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза в 1991 г. Соединенные Штаты являются мировым финансовым, экономическим, политическим и военным лидером. Как бы ни относиться к внешней и внутренней политике США, следует констатировать, что это положение страна в немалой степени занимает за счет универсализма, гибкости и высокого динамизма своей модели экономического и социально-политического развития. Универсализм проявляется уже в самом формировании американской нации как сообщества эмигрантов из множества стран. Благодаря этому Соединенные Штаты на протяжении многих лет эффективно используют опыт, способности и навыки людей из всех стран мира, разрабатывают и совершенствуют разнообразные технологии, социальные институты, законы, средства воздействия на сознание людей (взять хотя бы кинофильмы, производимые в Голливуде, или американское телевидение). Вместе с тем благодаря присущей Америке философии и практике прагматизма американцы проявляют гибкость и реагируют на многочисленные вызовы, быстро мобилизуя ресурсы для достижения определенных целей и объединяясь для противодействия возникающим угрозам. Стратегическими преимуществами США, которые обеспечивают им особое, исключительное положение, являются огромные вложения в образование, медицину, науку и в НИОКР (см. таблицу 2), сохраняющийся статус доллара как мировой резервной валюты, военная мощь (сейчас они значительно превосходят все остальные страны по силе своей армии и военно-морского флота). Важным элементом является развитая система политических и военных союзов, прежде всего НАТО.

Таблица 3. Распределение ежемесячных доходов на душу населения в 2008 г.по децилям (1), долл. (2)

Подсчитано по World Development Indicators 2010.

Гибкость и динамизм американской модели проявились в том, что Соединенные Штаты успешно преодолели такие серьезнейшие испытания, как Гражданская война Севера и Юга 1861–1865 гг., мировой кризис и Великая депрессия 1930-х гг., Вторая мировая война, поражение во Вьетнаме и кризисная эпоха 1970-х годов. Во второй половине XX века во многом преодолен раскол американского общества по расовым и этническим признакам. Президент Барак Обама, несмотря на значительное сопротивление, пытается осуществить ряд новых важных реформ. Разумеется, из этого не следует, что США автоматически справятся с сегодняшними и будущими кризисными явлениями в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Это свидетельствует лишь о том, что американская экономическая и политическая система до сих пор обладала высокой способностью привлекать и мобилизовать ресурсы (прежде всего интеллектуальные и финансовые) для преодоления возникающих кризисов и потрясений.

В чем слабые стороны американской модели? Как это нередко бывает, некоторые недостатки являются продолжением достоинств. Открытое для эмигрантов из разных стран американское общество вынуждено бороться с массовой нелегальной иммиграцией, особенно из Мексики и других стран Латинской Америки. Вдоль границы с Мексикой пришлось даже построить «великую американскую стену». В результате массовой миграции из стран Латинской Америки и снижения рождаемости среди белого населения происходят значительные демографические, социальные и культурные изменения, которые быстро меняют структуру и идентичность американского общества. Другая проблема – соблазн преодолевать возникающие экономические трудности за счет различных манипуляций на финансовых рынках (например, за счет выпуска деривативов) и печатания долларов, такая тактика ведет к надуванию различного рода финансовых пузырей. На протяжении многих лет Америка гораздо больше импортирует, чем экспортирует, а возникающее отрицательное сальдо компенсирует за счет эмиссии долларов и привлечения капиталов со всего мира. Но вряд ли так может продолжаться до бесконечности: необходимость реформы финансовой системы и сокращения бюджетного дефицита США признают многие, в том числе президент Обама.

Однако более серьезной проблемой является размежевание, даже поляризация американского общества. При этом, как отмечают американские специалисты, линии разлома проходят не только по социальному или партийно-политическому признаку, но и по географическому (Север против Юга, центр против периферии). К тому же в последние годы политическая элита и более широкие слои общества разделены на радикальных неоконсерваторов («неоконов») и сторонников более умеренного и взвешенного курса. Массовое движение «чайников», телевизионные программы бывшего кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Сары Пейлин, растущее недовольство линией Барака Обамы служат тревожными признаками усиливающейся социально-политической поляризации. По мнению некоторых историков и социологов, подобные явления свидетельствуют о неоднократно наблюдавшихся в прошлом «перепроизводстве» элит и образовании враждующих элитных группировок, конкурирующих за власть и ресурсы.

Вместе с тем в истории страны подобные явления уже происходили, например, в 1920-е и в 1970-е годы. И каждый раз американская политическая и экономическая система менялась, но в целом оказывалась достаточно прочной. По-видимому, в течение 10–15 лет американская система в очередной раз изменится, но вряд ли произойдет ее крушение. Наиболее серьезные испытания ожидают социально-политическую систему в середине XXI века – где-то в 2040–2050-е гг., когда заметно изменится этнический состав нации и в мире произойдут значительные демографические, экономические и политические сдвиги.

Сильные и слабые стороны китайской модели

Китайская модель экономического и социально-политического развития имеет целый ряд крупных преимуществ. Это огромные ресурсы дешевой рабочей силы, высокие и относительно стабильные темпы роста (см. рисунок 1), хороший инвестиционный климат, наличие во многих странах китайской диаспоры (хуацяо), играющей значительную роль в экономической жизни азиатских стран, растущая и потенциально очень большая емкость внутреннего рынка с числом жителей около 1,3 млрд человек. Более того, с 1 января 2010 г. Китай участвует в зоне свободной торговли, охватывающей всю Восточную Азию, активно проникает на рынки США, ЕС, Латинской Америки, Австралии и Африки. Пекин расширяет свое экономическое присутствие и в странах СНГ, особенно в России (в 2010 г. Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером России, потеснив с первого места Германию) и в странах Центральной Азии. В частности, КНР осваивает природные богатства Восточной Сибири и российского Дальнего Востока, а также Казахстана и Туркмении.

Еще одним важным преимуществом Китая является наличие мощного государства, которое способно переживать самые драматические события, включая даже временный распад страны. В истории было множество ситуаций, когда единая империя распадалась на несколько враждующих друг с другом государств. Тем не менее затем единое государство восстанавливалось, причем его территория, как правило, увеличивалась. Происходило это во многом благодаря способности государства эффективно взаимодействовать с обществом и вместе с тем воспринимать важные нововведения, сохраняя при этом традиции и преемственность.

Следует, однако, учитывать, что современный Китай начал свое бурное экономическое развитие с весьма низкой отметки, и до сих пор уровень жизни большинства китайцев (а следовательно, и емкость внутреннего рынка) остается не слишком высокой (см. таблицу 3). В последние годы в этом отношении происходят сдвиги, формируется китайский средний класс, численность которого составляет, по некоторым оценкам, не менее 200–300 млн человек. Для Европы или Соединенных Штатов это очень много, но для КНР мало. В целом же Китай похож на велосипедиста, который крутит педали изо всех сил, но любая остановка или серьезное препятствие грозит падением.