Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Соревнование Мечел и Facebook

Воздух тяжелее металла

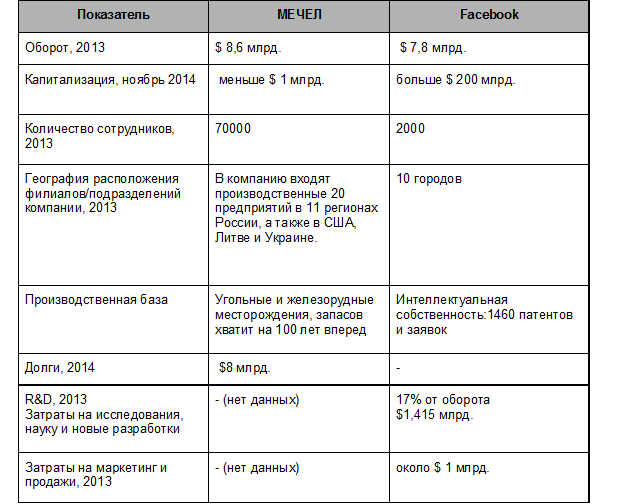

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Капитализация группы «Мечел» сегодня более, чем в 200 раз меньше, чем у Facebook, что вызывает у всех здравомыслящих людей непонимание.

Количество активных пользователей Facebook составляет около 1 млрд.человек. Только на одном из угольных месторождений Мечела угля хватит как минимум на две холодных зимы, чтобы обогреть 1 миллиард пользователей Facebook. Благодаря МЕЧЕЛУ миллиард выживет, а благодаря Facebook при наступлении холодов люди и написать друг другу не смогут при всем желании, потому что окоченевшими пальцами трудно стучать по клавиатуре. Тем не менее, цифры капитализации говорят об обратном. Как будто инвесторы Facebook верят, что социальная сеть и обогреет и накормит, а уголь Мечела - очередная безделушка, придуманная людьми для забавы.

Легко обсуждать недалеких, или наоборот, очень умных инвесторов Facebook. Но это неинтересно. Гораздо интереснее посмотреть, почему у нас, в своей стране, государство отказывается помогать горно-металлургической компании при решении проблем. Иногда, даже наоборот. Cовсем недавно чиновники одного министерства говорили о банкротстве компании, как единственном решении сложной финансовой ситуации.

В группу "Мечел" входят производители угля, железорудного концентрата, стали, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Чистый долг группы "Мечел" составляет $8 млрд. Среди основных кредиторов - три крупнейших российских банка (Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк), а также западные банки. Профильные ведомства с участием банков-кредиторов, инвестконсультантов и представителей "Мечела" рассматривают возможность реструктуризации долгов компании и стабилизации ее финансового положения, не исключая при этом возможность банкротства.

К счастью, некоторые Министерства помогают. Хотя бы на словах. Минпромторг РФ неоднократно выступает против банкротства "Мечела". 9 ноября 2014 года, по сообщению ТАСС, о поддержке «Мечела» заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума АТЭС в Пекине. Одновременно, министр признался, что он просто не знает, что делать в сложившейся ситуации и какие на сегодняшний день еще можно выработать решения, на которые согласились бы кредиторы. По его мнению, уже были предложены все варианты и кредиторами "Мечелу", и акционерами "Мечела" - кредиторам. "Кредитор всегда заинтересован в том, чтобы решить свои проблемы быстрее. Его производственная и социальная составляющие, как правило, меньше всего интересуют. Важно заботиться о своем участке, поэтому, естественно, они будут всегда ускорять процесс и выставлять те требования, которые будут подталкивать заемщика к принятию окончательного решения", - сказал министр. Вместе с тем Мантуров подчеркнул, что вариант господдержки "Мечела" не рассматривается. "Вопрос госгарантий может обсуждаться, но так вопрос пока не стоит", - сказал министр.

Воздух тяжелее металла. Такая логика современной экономики. Но во всем ли виновата «современная экономика»? В представленной таблице обратите внимание на две строчки - это затраты на исследования и маркетинг. Хозяйственники очень нужны сегодня России. У нас дефицит таких людей, поэтому Русмет искренне болеет за Игоря Зюзина. Кто у нас из крупных бизнесменов может гордиться построенными тремястами километрами железной дороги? Одновременно, на примере Мечела и Facebook мы видим две крайности. Одна крайность - ставка на природные ресурсы и инфраструктурные проекты, другая крайность - ставка только на интеллект и информационные технологии. Обычно, хозяйственники не видят ценности в науке, не понимают, зачем нужно тратить большие деньги на какой-то маркетинг. Если этого не понимают хозяйственники, которые кладут свою жизнь на производство, то что можно требовать от управленцев-бухгалтеров, которые видят только одни цифры, а не рабочие места и построенные порты.

У «Мечела» в средне- и долгосрочной перспективе все очень хорошо, главное - выжить сейчас. Об этом говорит Индекс устойчивости Мечела, рассчитанный по методике Русмет. Что Мечелу, что всем компаниям реального сектора необходимо обратить пристальное внимание на R&D и маркетинг. Сравнение с Facebook здесь корректное. Потому что исследовательские работы в сфере материаловедения и энергетики - значительно более сложные и затратные по уровню используемых знаний и технологий в области естественных и социальных наук. Здесь наши металлурги должны не отставать, а быть впереди своих зарубежных конкурентов.

Как результат, капитализация компаний реального сектора будет ближе к справедливой оценке. И дело даже не в капитализации. В ситуации, когда зарубежные рынки для России сжимаются, требуется понимание куда идти дальше. Нужно видеть своего потребителя в лицо. Не только видеть, но и создавать этого потребителя. Шаг за шагом.

Заключение

В СССР на науку тратили 5% от ВВП. Ситуация в современном мире выглядит так.

Страны мира, лидирующие по затратам на НИОКР, в % от ВВП, 2012

Израиль - 4,4

Финляндия - 3,88

Ю. Корея - 3,74

Швеция - 3,4

Япония - 3,36

Дания - 3,06

Швейцария - 2,99

США - 2,9

Германия - 2,82

Австрия - 2,75

....

32. Россия - 1,16

Любопытный факт

Вес мозга в % по отношению к массе тела

Новорожденный - 10-16

Взрослый человек - 2

Приматы - 0,6-1,9

Динозавры - 0,002-0,02

Если провести аналогию, то Facebook находится в стадии новорожденного. Одновременно, если горно-металлургические компании не хотят повторить судьбу динозавров, то нужно изменить свое отношение к науке и профессиональному образованию.

Таблица. Некоторые показатели группы МЕЧЕЛ и Facebook.

Ее экономика считается самой неоднозначной среди других представителей БРИКС. Но потенциал роста привлекает в эту страну любящих риск инвесторов.

Индийская модель экономического развития среди специалистов не случайно считается уникальной. Дело в том, что этой стране в своей динамике удается сочетать черты развитых капиталистических, социалистических и развивающихся стран – всех трех миров (первого, второго и третьего), представленных на карте планеты. Как утверждает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Леонид Гринин в своей работе «Китайская и индийская модели экономического развития и перспективы мирового лидерства», подобное гармоничное созвездие различных экономических реалий дает Индии преимущества в адаптации к сложным явлениям. Ученый приводит подробный анализ этого удивительного «микрокосма» азиатского государства-гиганта. Третий мир в Индии обнаружить легко: он характеризуется перенаселенностью, бедностью, безработицей и высокой неграмотностью. Второй мир отличают активная экономическая деятельность государства по развитию инфраструктуры на основе пятилетних планов, а также высокая степень регулирования социальной жизни. Ну а к первому миру относится существующая в Индии и давно устоявшаяся демократия, сложившаяся частная собственность, крупные негосударственные корпорации, развитый рынок ценных бумаг, а также немалая прослойка людей свободных профессий и высококвалифицированных специалистов, занятых в частном бизнесе. К этому добавляются инновации и достижения фундаментальной науки. Такое уникальное сочетание всех трех миров в одной стране нигде на планете больше не встречается. Каковы перспективы развития государства, обладающего подобными характеристиками? Что ждет индийскую экономику в случае усиления политических рисков? Чем страна великих рек и древнейших архитектурных памятников привлекательна для российских инвесторов сегодня? На эти и другие вопросы ответили ведущие эксперты финансового рынка.

Гигант, но не лидер

В новое тысячелетие страна, являющаяся колыбелью индоевропейского мира, вошла уверенно и с амбициями, которые в первые 7 лет нового века полностью оправдались. В 2001 году ВВП государства изобретателей шахмат составил 4,8%, в 2002-м этот показатель снизился до 3,8%, зато далее он постоянно увеличивался и в последний докризисный 2007 год составил 9,8%. В тот же год эта азиатская страна вошла в число государств с объемом ВВП, превышающим $1трлн. При этом в 2001 финансовом году объем ВВП Индии был более чем в 2 раза ниже, составляя менее $500 млрд. Приведенный порядок цифр дает представление о том, как бурно в начале первого десятилетия 21 века развивалось это государство.

Затем страна йогов и заклинателей змей оказалась под воздействием мирового экономического кризиса, ощутив существенный спад ВВП в 2008 году (до 3,9%). Но восстановление от экономических потрясений шло достаточно быстро: уже в следующем 2009 году этот показатель составил 8,5%, в 2010 – 10,3%. В 2011 году начали проявляться первые признаки замедления, поскольку ВВП Индии снизился до 6,6%, что по мировым меркам, правда, являлось очень хорошим показателем и в тот год, и позже. Но негативная тенденция продолжилась: и вот уже в 2012 году ВВП Индии оказался равен 4,7%, а в 2013 уменьшился до 4,4%. Экономический рост страны в последние два года впервые за двадцать лет оказался ниже 5%. Кроме всего прочего, в 2008 году резко вырос (до 7,8% ВВП) дефицит бюджета, затем, правда, этот показатель стал потихоньку сокращаться и к текущему моменту составляет 4,5% ВВП. В общем, посткризисные десятилетия для Индии были «неровными». Но есть и очевидные положительные моменты. Так, госдолг неуклонно сокращается с 84% ВВП в 2005 году до 66,6% ВВП в 2013 году. По прогнозам, озвученным заместителем министра финансов Индии Арвиндом Майярамом, в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2015 года, экономический рост усилится до 5,8%. Его расчеты подтверждают надежды на восстановление экономической динамики страны махараджей. Оценка в 5,4–5,9% ВВП была озвучена правительством Индии в июле текущего года. Поводом для оптимизма стали данные по усилению активности в промышленном секторе, статистика продажей автомобилей и запросы от менеджеров по закупкам. Власти страны также рассчитывают, что смена политического курса, произошедшая весной 2014 года, позволит привлечь в страну дополнительные инвестиции.

Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко констатирует, что Индия – это типичная развивающаяся экономика с присущими ей атрибутами, что лишний раз подчеркивает динамика ВВП. В третьем квартале 2014 года рост этого показателя отмечался на уровне 6%, что несколько выше уровней предыдущих кварталов, где рост составлял 4,5–5%. В текущей ситуации такой рост представляется как позитивный и заслуживающий внимания. В то же самое время инфляция остается высокой – 7,8% в годовом выражении. Однако тренд отмечается нисходящий, что позитивно и можно считать сильной стороной экономики Индии. Из других плюсов эксперт отметил высокий уровень золотовалютных резервов, которые покрывают 10 месяцев импорта. Правда, счет текущих операций отрицательный: это может потребовать привлечения внешнего долгового финансирования.

Директор аналитического департамента инвестиционной группы «Норд-Капитал» Владимир Рожанковский отмечает, что львиную долю экспорта Индии составляет продукция металлургического сектора. Совокупный рост 8 ключевых секторов промышленности Индии (в порядке убывания по значимости – производство стали, добыча угля, нефти и природного газа, производство электроэнергии, нефтепродуктов, цемента и удобрений – их совокупный удельный вес в индексе промышленного производства – 37,9%), в 2013–2014 финансовом году их средний рост составил около 3%. (Для сравнения: в аналогичный период 2012 года – 6,5%). Добыча угля увеличилась на 0,7%, производство электроэнергии – на 5,6%, стали – на 6,4%, цемента – на 3%, добыча сырой нефти сократилась на 0,2%, производство газа снизилось на 13%, добыча удобрений сократилась на 3,4%. Производство нефтепродуктов – наоборот, увеличилось на 1,6%. Фактически, как и Китай, Индия в текущей ситуации пытается сделать ставку на развитие внутреннего потребительского рынка и повышение производительности труда. Страна искателей нирваны уделяет большое внимание развитию и экологически чистой энергетики, и наукоемкой атомной (ориентируясь в этом преимущественно на технологии Росатома). Будучи одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров стали, Индия сейчас сталкивается с теми же проблемами, что и Россия. Металлургические гиганты – Tata Steel, Steel Authority of India Ltd, JSW Steel Ltd и др. – не получают достаточного количества экспортных заказов на фоне снижения цен. Это обстоятельство является одним из главных тормозов высокого уровня экономического роста, в пределах 7–10%, который Индия показывала в 2010–2012 годах. «В отличие от Поднебесной, экономика Индии интересна преимущественно ввиду хорошего роста населения, а значит и объема потребительского рынка, – считает эксперт. – Но ее нельзя назвать «экономическим чудом», поэтому в ближайшие пять лет ее благополучие будет тесно связано с общими трендами азиатских экономик». В первую очередь, с динамикой развития ее ближайшего соседа и наиболее тесного торгового партнера – Китая.

Транснациональные возможности и внутренние препятствия

Индийской экономике свойственны типичные сильные стороны и «болячки» крупных развивающихся стран. В первую очередь, это достаточно высокая инфляция (порядка 7%) на фоне относительно невысокого госдолга к ВВП (65%) и наличия собственных золотовалютных резервов (порядка $320 млрд.), способных противодействовать спекулятивным атакам на местную валюту – индийскую рупию. Последний такой эпизод был удачно отражен Банком Индии в феврале-марте текущего года. Многие экономисты обращают внимание на то, что рост Индии в последние годы не такой впечатляющий (4–5% в год), как, например, в Китае (7–9%), и пока не позволяет сделать рывок, сократив отставание от развитых стран. Как сообщает управляющий по стратегическому анализу Промсвязьбанка Сергей Наркевич, основной причиной считается бюрократия и низкое качество институтов, особенно судов. Нагрузка на бизнес колоссальная: по данным рейтинга Всемирного банка «Doing Business 2014», для получения разрешения на строительство необходимо пройти 35 процедур и потратить полгода, а для обеспечения выполнения контракта в судебном порядке – 46 процедур и почти 4 года.

Экономика Индии чаще всего воспринимается как элемент будущей транснациональной структуры БРИКС, считает аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко. Она богата природными ресурсами, в частности углем, дешевой рабочей силой, а в перспективе будут развиваться энергетика на основе газа и атомного синтеза. При этом к соседям Индии по блоку инвесторы давно относятся с прохладой. Отсутствие значимых системных преобразований как в Бразилии, так в России и КНР приводит к переоценке перспектив развития и выводу капитала обратно на развитые рынки. В то же время Индия здесь, наверно, выглядит наиболее перспективным кандидатом для вложений. Ситуация с регулированием в стране искателей нирваны сопоставима с российскими реалиями, но при этом наблюдается неплохой экономический темп – около 5% в год. ВВП на душу населения же почти в 10 раз ниже, чем в России, что создает предпосылки для взрывного роста совокупного внутреннего спроса. Кстати, Индия уже является пятой в мире страной по размеру рынка ритейла. При этом после победы премьер-министра Нарендры Моди на майских выборах инвесторы ждут структурных изменений, которые уже частично анонсированы. В целом можно сказать, что индийская экономика продолжит рост в ближайшие 5 лет. Однако его скорость сильно зависит от успешности программы реформ, предлагаемой новым правительством.

Извилистый путь рупии

Благодаря стабильному росту экономики Индии и ее постепенному вовлечению в международную торговлю, использование индийской рупии на мировом валютном рынке постоянно растет, замечает Сергей Наркевич (Промсвязьбанк). По данным опроса Банка международных расчетов за период с 1998 по 2013 год, доля рупии в оборотах валютного рынка увеличилась более чем в 10 раз с 0,1% до 1%. Вместе с тем рупия пока остается относительно менее популярной денежной единицей, чем, например, китайский юань или даже российский рубль. Пока индийская валюта находится на 20-м месте в мире, в то время как рубль находится на 12-м месте, а юань – на 9-м. Есть основания предполагать, что в будущем рупию ожидает положительная динамика. Ключевыми факторами в данном случае являются относительно низкая доля наличных расчетов в структуре сделок и высокая доля оборотов по производным инструментам, особенно форвардам. Это значит, что сделки с активами, номинированными в рупиях, интенсивно совершаются на финансовом рынке, и, следовательно, возможности для наращивания объемов достаточно велики. Однако важно учитывать, что многое будет зависеть от скорости дальнейшего вовлечения Индии в международную торговлю и перехода к более свободному режиму валютного курса.

Рупия в целом является классической валютой развивающейся страны, которая из-за высокой инфляции, закредитованности экономики и структурных неэффективностей в долгосрочной перспективе является снижающейся к американскому доллару. Как и рубль или, скажем, бразильский реал, индийская валюта достаточно волатильна. Существующий в мире интерес к рупии, пусть и носящий оттенок экзотики, обеспечивается, в первую очередь, существенными золотовалютными резервами страны. Но на статус региональной валюты ей претендовать сложно – здесь уже есть юань, который мало в чем уступает рупии, а по многим позициям ее превосходит, считает Антон Сороко («Финам»).

Сложная свобода

Индия полностью не смогла в себе искоренить пережитки статуса бывшей крупнейшей колонии Великобритании. Страна махараджей сегодня остро нуждается в структурных реформах на фоне объективно ухудшающейся ситуации на глобальных кредитных рынках. Как считает Владимир Рожанковский («Норд-Капитал»), очень много препятствий в развитии связано с особенностями и перипетиями исторического пути. Так, в момент обретения независимости 15 августа 1947 года экономика Индии была подорвана уходом британских специалистов и притоком миллионов беженцев. Страна начала искать помощи за границей и нашла ее в СССР. Несмотря на различие политического строя, во времена СССР товарооборот с Индией составлял порядка $2,5 млрд., а доля СССР в экспорте Индии доходила до 16,5%, а импорте – 5,8–6,2% (более 10% всего внешнеторгового оборота). В начале 80-х годов прошлого века на объектах, построенных при содействии СССР, производилось около 40% чугуна и стали, почти 80% металлургического оборудования, более 40% горно-шахтного и свыше 55% тяжелого энергетического оборудования, более 10% электроэнергии, значительная часть нефти и нефтепродуктов.

Политическая обстановка в Индии в целом, за исключением терактов, от которых сейчас, как известно, не застраховано ни одно государство в мире, остается спокойной. Основными политическими оппонентами и соперниками на выборах давно являются две силы – «Индийский национальный конгресс» и «Бхаратияджанатапарти» («Партия индийского народа»). Первую можно считать консервативной, и в связи с замедлением экономического роста она в последние годы не пользуется большим авторитетом у молодежи, среди которой растет уровень безработицы. Следует заметить, что в Индии один из самых высоких в мире уровней рождаемости, а средний возраст населения страны составляет 25 лет, подчеркивает Владимир Рожанковский («Норд-Капитал»).

Как уже упоминалось, в мае в «крупнейшей демократии мира», как иногда политологи называют Индию, состоялись парламентские выборы, по итогам которых новым премьер-министром страны стал Нарендра Моди, глава штата Гуджарат. В голосовании приняли участие порядка 814 млн. человек. Правящая фактически с 1947 года коалиция во главе с социал-демократической партией «Индийский национальный конгресс» потерпела поражение, уступив своему главному сопернику – религиозно-националистической «Бхаратияджанатапарти». Последняя по итогам подсчетов набрала 282 места из 543 (при простом большинстве 272), а ИНК — лишь 44. За всю свою историю Конгресс не набирал меньше 100 мест в нижней палате парламента, и это вполне можно назвать сокрушительным ударом по партии, утверждает в своем анализе заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Дарья Желаннова. Новый премьер-министр Индии – фигура достаточно яркая. Ему удалось продемонстрировать значительные успехи в руководстве в течение 11 лет вверенным ему штатом Гуджарат, и эти достижения отчасти стали залогом и его личного успеха.

Значительное количество средств – до 9% ВВП, по подсчетам экономистов, – страна тратит на субсидии, в первую очередь, на энергию, продовольствие и удобрения, а вот говорить об эффективности этих трат не приходится. Еще одна проблема – хронический дефицит платежного баланса – порядка 3% ВВП. При этом значительная доля индийского импорта — нефть, порядка 75% от всего потребления импортируется. Как известно, последние несколько лет цена на черное золото устойчиво высока, что бьет как раз по таким импортерам, как Индия. Слабые данные платежного и торгового баланса страны, наряду с другими проблемами, давят на рупию, курс которой к доллару в последние годы снижается. Словом, новому премьер-министру предстоит решать широчайший круг задач, включая проблемы инфраструктуры, которые тормозят промышленное производство. Однако смена власти дает надежду на новые импульсы в развитии страны.

Стоит отметить, что фонд небезызвестного Марка Мобиуса Templeton Emerging Markets Group, который славится точностью прогнозов, с оптимизмом смотрит на индийский фондовый рынок. Опытный инвестор указывает на две основные проблемы экономики, с которыми придется справляться новой власти: бюрократия, создавшая неоправданно высокие барьеры для иностранных инвестиций, и образование, качество которого оставляет желать лучшего, а ведь Индия вторая по численности страна мира. Ее обгоняет по этому показателю только Поднебесная. Некоторые исследования утверждают, что к 2028 году Индия и Китай сравняются по численности: в каждой стране будет жить по 1,45 млрд. человек. Но в настоящее время в Индии проживает свыше 1,25 млрд. человек, что составляет одну шестую часть населения земного шара. На текущий момент рынок предъявляет высокие требования к качеству человеческого капитала, и для непрекращающейся гонки конкурентоспособности образование – далеко не последний фактор успеха. Промышленное производство в структуре ВВП Индии занимает лишь 17%, остальное – услуги. Развитие этого сектора тормозится, помимо всего прочего, низким качеством образования, справедливо полагают аналитики фонда.

Политические риски

Индия, как и Китай, после обретения независимости осмысленно придерживалась и продолжает придерживаться политического нейтралитета. Страна, ведущая свою летопись из долины великих рек Инда и Ганга, не входит ни в какие военные либо экономические альянсы «с подтекстом», поэтому в спорных ситуациях – таких, как ввод войск в Ирак или Афганистан, независимость Крыма и т.д. – обычно голосует как воздержавшаяся страна. Философия ее лидеров приблизительно такова: «Не судите, да не судимы будете». СССР очень много сделал для индустриализации индийской экономики, и индусы до сих пор в основной своей массе испытывают симпатию и дружеские чувства к России. А вот с другими соседями отношения складываются непросто, достаточно вспомнить проблемы, периодически возникающие между Индией и Пакистаном, ситуацию в Афганистане, последствия военного конфликта с Китаем, случившегося в 1962 году, противоречия со Шри-Ланкой.

К сожалению, политические риски есть практически в каждом регионе нашей планеты. Где-то они находятся в острой форме (ситуация на Украине, война в Сирии, перманентный конфликт Израиля и Палестины и т.д.), а где-то в «коматозном состоянии», но расслабляться ни политикам, ни инвесторам ни в коем случае нельзя. Это один из немногих факторов, который очень сложно оценить количественно, из-за чего появляется множество оценок текущей ситуации и прогнозов на будущее. В такой ситуации надо больше внимания уделять потенциалу роста, а не гипотетическим рискам.

Теракты в Индии случаются не так часто, как, скажем, на Ближнем Востоке, но эпизодически происходят и навевают на местное население ужас, ибо индуистская религия, как известно, полностью отрицает насилие. Так, 26 ноября 2008 года вооруженные автоматами и гранатами террористы (предположительно, исламисты-радикалы) предприняли серию атак в ряде районов индийского города Мумбаи – у гостиниц, на железнодорожном вокзале, у кинотеатра, городской больницы, в жилом квартале. По официальным данным, десять террористов, часть которых приплыла в город на лодках, после устроенной в городе кровавой бойни захватили заложников в двух фешенебельных гостиницах «Тадж-Махал» и «Оберой», а также в еврейском религиозном центре. Операция по их уничтожению продолжалась более двух суток.

Отрицая авторитеты

Интересным аспектом является факт не вполне дружественного отношения Индии с США. В 2005 году Моди отказали в получении американской визы, объяснив сей акт предполагаемым соучастием в религиозных бунтах в 2002 году, жертвами которых якобы пали более тысячи мусульман. При этом высшие судебные инстанции расследовали это дело и не обнаружили свидетельств причастности Моди к этим печальным событиям, поясняет Дарья Желаннова («Альпари»).

Не укрепляет индийско-американские отношения и память о дипломатическом скандале в декабре прошлого года, когда заместитель главы генконсульства Индии в Нью-Йорке Девияни Хобрагаде была арестована прямо на улице за то, что она якобы солгала властям США при оформлении визы относительно зарплаты своей горничной. Для Индии такое отношение к столь высокопоставленным лицам просто немыслимо.

Моди в свою очередь проигнорировал несколько важных встреч с официальными лицами из США. При этом в США проживает порядка 3 млн. индийцев, с чем также приходится считаться. Видимо, отношения между странами и дальше будут прохладными.

«Хинди русибхай-бхай»

Тем временем отношения с Россией у Индии весьма продуктивные. Еще 3 октября 2000 года между нашими странами была подписана историческая декларация о стратегическом партнерстве («Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о принципах сотрудничества между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местными правительствами штатов и союзных территорий Республики Индии»). А пришедший весной 2014 года к власти Нарендра Моди уже показал себя как прагматичный, ориентированный на конструктивное деловое сотрудничество политик. Россия и Индия давно активно сотрудничают в военно-технической и атомной сферах. К слову, исторически отношения между странами были весьма дружественные. Индия была одной из немногих стран, которая в начале 90-х продолжала исправно обслуживать перед Россией советские долги, что было для нашей страны в то непростое время значительной поддержкой. Возможно, с приходом нового премьер-министра к власти и с возросшим интересом России к азиатскому региону российско-индийские отношения получат также новый виток. Недавний успех в Китае – заключение контракта на поставку газа в течение 30 лет – дает основание рассчитывать на дальнейший успех в сближении с регионом. Индия уже дала понять, что также готова присоединиться к «азиатским проектам» «Газпрома».

Пока внешнеторговый оборот между Россией и Индией небольшой, сообщает Сергей Наркевич (Промсвязьбанк). По данным Росстата, в 2013 году экспорт в Индию составил $6,9 млрд. (1,5% от общего экспорта), импорт из Индии – $3,1 млрд. (1,1% от общего импорта). Для сравнения, показатели торговли с Китаем были в 5 и в 17 раз выше соответственно. Безусловно, перспективы для развития сотрудничества огромны, однако пока их реализация тормозится как значительным расстоянием и высоким уровнем обоюдного протекционизма, так и снижением важности России как торгового партнера и постепенной переориентацией Индии на партнерство с другими странами.

«Рост сотрудничества между Россией и Индией в перспективе ближайших лет представляется мне не только возможным, но и необходимым. По крайней мере, для нашей страны Индия – один из ключевых внешнеторговых партнеров в будущей структуре экспорта, – вступает в полемику с банкиром Антон Сороко («Финам»). – Это вопрос долгосрочной перспективы: в частности, расширения сотрудничества в области ТЭК, где период окупаемости существенно длинней, чем в среднем по экономике. Инвесторам стоит обратить внимание именно на эти сектора рынка, а также на розницу: как я уже сказал, потенциал роста совокупного спроса огромен».

По мнению Владимира Рожанковского («Норд-Капитал»), россиянам в своей стратегии инвестиций в Индию стоит придерживаться классических направлений сотрудничества времен СССР. Первое из них по праву занимает атомная промышленность и тяжелое машиностроение, второе принадлежит сотрудничеству в области военно-промышленного комплекса, а третье относится аграрному сектору. Причем в последнем случае, при надлежащем уровне фитосанитарного контроля, индийские овощи и фрукты (в том числе и экзотические), специи, прочие ингредиенты знаменитой на весь мир индийской кухни – смогут не только заменить попавшую под эмбарго западноевропейскую продукцию, но и привнести в кулинарные интересы россиян совершенно новые краски жизни.

Наиболее привлекательными для российских инвестиций, по мнению Ивана Фоменко (Абсолют банк), являются отрасли, ориентированные на внутреннее потребление: производство продуктов питания, черная металлургия, строительный сектор.

А с точки зрения Сергея Наркевича (Промсвязьбанк) перспективными для вложений инвесторов из России в Индии могут быть сервисный и финансовый сектора экономики. А с учетом последних заявлений нового главы Индии Нарендры Моди о важности повышения санитарных условий жизни вероятен рост также в сфере коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения.

Оптимистичен в своих оценках и Джим О'Нил, бывший главный экономист Goldman Sachs Asset Management, указывая на то, что ралли на индийском фондовом рынке еще далеко до завершения, и что рост в этом году может составить 10–15%. Потенциал роста индийской экономики создатель аббревиатуры БРИК оценивает в 10% в год, в том числе за счет огромных человеческих ресурсов. Поток инвестиций в первую очередь оживит банковский сектор, страхование и сельское хозяйство. Соответственно, заинтересованным инвесторам можно обратить внимание и на эти отрасли.

Наталия Трушина

Несмотря на "существенные изменения в мировой политике" в последнее время, британское правительство не прекратило поставки оружия в страны, "имеющие сомнительную репутацию в области прав человека" — об этом заявил депутат палаты общин консерватор сэр Джон Стэнли, пишет The Guardian. По словам парламентария, только в этом году таким государствам было продано вооружений на 60 млн фунтов стерлингов (около 80 млн евро).

Сэр Джон Стэнли возглавляет в палате общин комитет по контролю за экспортом вооружения. В 1980-е годы в правительстве тори он занимал пост государственного министра вооруженных сил Великобритании.

По его словам, в кабинете не хотят признавать "существенных изменений в мировой политике, произошедших в последнее время". Правительство, утверждает он, должно было запретить продажу оружия тем странам, в которых оно может быть использовано "для внутренних репрессий", однако эта формулировка была смягчена, и запрет наступает лишь в тех случаях, когда существует "явный риск" того, что поставляемое вооружение может применяться в нарушение норм международного права.

По данным правительства, за первое полугодие 2014 года 18 из 28 государств, внесенных в официальный черный список британского МИД, получили вооружения на 63,2 млн фунта стерлингов. Среди этих стран перечислены Израиль, Саудовская Аравия, Центрально-Африканская Республика, Шри-Ланка, а также Россия.

Авторитарный режим Саудовской Аравии получил оружия на 20 млн фунтов стерлингов — это ручные гранаты, снайперские винтовки, приборы ночного видения, вооружение и компоненты для боевых машин. Более чем на 8 млн фунтов было продано оружия Шри-Ланке, хотя силы безопасности этого государства неоднократно были обвинены в пытках задержанных, запугивании журналистов, гражданских активистов и оппозиционных политиков, давлении на судей. В стране не раз отмечались случаи насилия на религиозной почве.

Британское правительство отказалось остановить поставки боеприпасов Израилю, хотя именно они, скорее всего, были применены при бомбардировках сектора Газа. А слезоточивый газ британского производства был применен против демонстрантов Гонконга.

На 9,1 млн фунтов военного оборудования было продано России, против которой Запад ввел санкции из-за событий на Украине, отмечает издание.

Лидеры арабского меньшинства в Израиле объявили, что в воскресенье начнут 24-часовую забастовку после убийства полицейскими мужчины из деревни Кафр-Кана на севере страны.

По данным агентства Рейтер, тысячи арабов приняли участие в акции протеста в Кафр-Кане после того, как сотрудники полиции убили Хаира аль-Дина аль-Хамдана (Khayr al-Din al-Hamdan), напавшего на них, когда те пришли арестовать его родственника.

На видеозаписи с частной камеры видно, как аль-Хамдан безуспешно пытался разбить окна полицейской машины острым предметом. Когда сотрудники полиции вышли из машины, мужчина начал убегать, тогда по меньшей мере один из полицейских выстрелил в аль-Хамдана. Согласно заявлению полиции, Аль-Хамдан скончался от полученного ранения в местной больнице.

"Израиль — это страна закона и порядка. Мы не потерпим беспорядков и протестов. Мы примем меры против тех, кто бросает камни и призывает к образованию Палестинского государства", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился снести дома арабских жителей Иерусалима, причастных к последним нападениям на израильтян.

За последние две недели в Иерусалиме произошли три нападения на израильтян, квалифицированные как теракты. В результате двух наездов на остановки общественного транспорта погибли четыре человека. Тяжелые огнестрельные ранения получил политик правого толка Иегуда Глик — один из лидеров кампании за восстановление еврейского присутствия на Храмовой горе в историческом центре Иерусалима.

В нападавших во всех случаях опознали жителей арабских районов Иерусалима, связанных с палестинскими исламистами. Водители автомобилей, протаранившие остановки, были убиты полицейскими на месте происшествия. Стрелявший в раввина Глика был ликвидирован, когда оказал вооруженное сопротивление бойцам спецназа при аресте.

Национальный комитет по планированию и строительству Израиля утвердил 4 ноября план создания нового арабского города к востоку от Акко (Западная Галилея). В рамках проекта будут построены 10 тысяч единиц жилья, рассчитанные на 40 тысяч человек. Проект призван решить жилищную проблему представителей "среднего класса" арабского сектора.

Комментируя объявленные планы, представители МВД подчеркивают, что это первый арабский город, который будет построен на государственных землях с момента основания государства Израиль в 1948 году, передает NEWSru Israel.

Правительство приняло решение о строительстве нового арабского города еще в июле 2008 года. Однако понадобилось 6 лет, чтобы приблизиться к запуску проекта, который теперь утвержден в рамках программы по развитию арабского севера страны.

Острая нехватка жилья в арабском секторе, в особенности в городах и крупных поселках, таких как Нацерет и Шфарам, заставляет арабское население искать альтернативу в еврейских кварталах, пишет IsraelInfo. Так это происходит, к примеру в городе Нацрат-Илит, куда в последние годы массово переселяются арабы из старого Нацерета. Это вымывает из них еврейское население. По словам работников муниципалитета города Афула, к ним в город в последние годы переселилось немало людей из Нацрат-Илита. Строительство нового города уменьшит давление и опасность межэтнических трений, полагают правительственные эксперты.

Заседание Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.

Перед заседанием Дмитрий Медведев посетил музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь.

Воскресенский ставропигиальный мужской монастырь был основан в 1656 году Патриархом Московским и всея Руси Никоном и назван Новым Иерусалимом.

Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря учреждён в 2008 году. Сопредседателями совета фонда являются глава Правительства России Дмитрий Медведев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 1920 году на территории монастыря был образован музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим». С 2009 года реализуется целевая программа развития музея и вывода его с территории обители.

Площадь нового здания музея 28 тыс. кв. м. В нём будут размещаться: непосредственно экспозиция на 10 тыс. кв. м, центр хранения музейных предметов для коллекций музеев Московской области, областной реставрационный центр, обслуживающий музеи Подмосковья, научная библиотека, научный архив, конференц-зал, оснащённый самым современным оборудованием, интерактивный детский музейный центр.

Заседание Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря

Стенограмма:

Д.Медведев: Добрый день, Ваше Святейшество, уважаемые коллеги!

Сердечно ещё раз приветствую всех членов попечительского совета, всех приглашённых. Сегодня наше уже шестое по счёту заседание проходит в Воскресенском соборе. Даже то, что оно проходит здесь, – уже значимый результат нашей совместной деятельности, наших общих усилий. Все мы помним масштаб разрушений, который был в монастыре и в соборе. Буквально невозможно, проходя мимо того или иного придела или той или иной части собора, не вспомнить, как это выглядело, каким был собор ещё несколько лет назад и каким он стал. И то, что мы видим, скажем откровенно, очень впечатляет. Хочу отметить высокий уровень проведённой реставрации и, конечно, поблагодарить всех, кто участвует в этом процессе.

Ещё одно, может быть, такое политическое замечание: наше заседание проходит в особый день – день Октябрьского переворота, который почитался в советские времена как практически главный государственный праздник. Сегодня большинству наших граждан понятно, что это день трагедии, которая в значительной степени предопределила дальнейшую историю страны и Гражданскую войну. Но важно, что именно в этот день мы занимаемся правильным делом – возвращаем и стране, и церкви то, что было утрачено в прежние годы. Я вижу в этом символ новых отношений между государством и церковью и новые ориентиры для общественного консенсуса в стране. Уверен, что после завершения всех восстановительных работ интерес к Новому Иерусалиму будет огромен. Это будет место, где будут приниматься многочисленные паломники, и, конечно, будет популярное туристическое место, особенно имея в виду соединение монастырской и музейной части. Важно создать условия для людей, которые будут приезжать сюда, выстроить необходимую инфраструктуру, поддерживать в достойном состоянии монастырский корпус.

Очевидно, что это сегодня не только особое место для православных людей, вообще для людей, которые интересуются нашей историей, но теперь это и весьма сложное инженерное сооружение, которое нужно будет поддерживать, скажем прямо, финансировать. В общем, это будет довольно важным и серьёзным делом. Здесь работает неподалёку уже одна из крупнейших выставочных площадок Московской области, обновлённый музей. Мы только что его посмотрели, поэтому надеюсь, что вот такой взаимодополняющий эффект будет достигнут.

По нашему с вами решению разработана концепция туристского кластера «Русская Палестина». Сегодня мы об этом поговорим. Андрей Юрьевич Воробьёв как губернатор (Московской области) об этой работе нас проинформирует.

Вообще за все эти годы, которые прошли с момента начала восстановления монастыря, то есть с 2009 по 2014 год, на восстановление Правительством было направлено более 7,5 млрд рублей, более 1 млрд рублей пожертвовано крупными компаниями и обычными людьми, и нет сомнения, что это финансирование необходимо продолжить, даже несмотря на те сложности, которые сегодня стоят перед нашими финансами.

В следующем году предстоит выполнить достаточный объём работ, в том числе завершить реставрацию и самого Воскресенского собора, и Трапезных палат. Наряду с этим должны быть восстановлены два новых объекта, которые были обнаружены во время археологических раскопок и включены уже специальным распоряжением Правительства в состав ансамбля монастыря – это Южный корпус братских келий и Обходной мост над оврагом у башни Ефремовой. Также будет продолжена работа по созданию музея монастыря. Сегодня нам показали первые экспонаты, в том числе коллекцию археологических находок, которые были обнаружены во время реставрации. Эта коллекция очень значительна, порядка 200 тыс. объектов хранения, экземпляров, некоторые из них уникальны, и, конечно, мы обязаны сделать всё, чтобы обеспечить их сохранность.

Мы обсудим и целый ряд организационных вопросов, которые стоят перед нашим попечительским советом.

Ещё раз хотел бы сказать, что, конечно, каждое заседание нашего попечительского совета даёт нам дополнительные положительные эмоции, и с каждым годом они всё мощнее и мощнее. Ещё раз хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.

Ваше Святейшество (обращаясь к Патриарху Кириллу), хотел бы передать слово Вам.

Патриарх Кирилл: Благодарю Вас, Дмитрий Анатольевич! Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за неизменное внимание к работе попечительского совета, но самое главное, к реставрации этого уникального объекта – культурного и религиозного.

Вот Ваши последние слова, которые Вы только что сейчас произнесли, у меня в моём сознании и в душе моей совпадают с идеей духоподъёмности. Когда мы здесь с Вами ходили по руинам, то тяжёлое было состояние, и когда попечительский совет решал вопрос о том, что нужно сетки обязательно установить, чтобы, упаси Бог, кому-то кирпич не упал на голову, то никакой духоподъёмности не было. А вот когда мы созерцаем эту красоту, то, с одной стороны, мы понимаем, чего же мы лишились в своей жизни. И, с другой стороны, мы понимаем, насколько всё это важно, даже вне зависимости от уровня религиозности человека.

Созерцание этой гармонии, красоты, осознание того, что это всё сделано руками наших людей в далёком XVII веке, без тех технологий, которые мы сейчас имеем, без тех капиталов, которыми мы сейчас обладаем, без тех организационных возможностей, которые мы сейчас имеем. Ведь мы восстанавливаем, реставрируем, а тогда-то всё это было создано.

Конечно, только бесчувственный человек или очень невнимательный к истории может как-то мимо себя пропустить всё то, что он увидит и почувствует в этом месте. Поэтому действительно сегодня духоподъёмный день, и это чувствуется по людям, по выражению их лиц.

И я хотел бы ещё раз поблагодарить Вас и всех членов попечительского совета за ту работу, которая была проведена и которая проводится, и, конечно, отметить усилия Виктора Алексеевича Зубкова, который очень много внимания и сил полагает на реализацию всех наших замыслов, а также сказать добрые слова и в адрес отца-наместника, который тоже трудится, отец Феофилакт, в меру своих сил. Мы видим, что результаты приносят добрые плоды.

А теперь позвольте несколько слов о задачах, которые представляются актуальными. За последнее время, за последний год усилиями губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, администрации Истринского муниципального района удалось освободить исторические здания монастырских гостиниц от жителей. В настоящее время разрабатывается научно-проектная документация параллельно с оформлением прав безвозмездного срочного пользования монастыря, то есть та задача, которую мы поставили на прошлом заседании, решена. Полагаю, что сейчас нам надо подумать, хотя мы и на прошлом заседании об этом говорили, о том, какой следующий шаг.

Вот мы завершаем реставрацию здания, с Божью помощью в 2015–2016 годах всё это завершится, но очень важно помнить о том, что в замысел Патриарха Никона входило обустройство «Русской Палестины». Вот всё это окружение вокруг монастыря он желал представить в виде некого аналога Святой земли. И полагаю, что нам нужно будет подумать о том, как воплотить в жизнь эти замыслы Патриарха Никона, как обустроить всё то, что нас окружает.

При активном Вашем личном участии и Правительства Российской Федерации 22 октября 2014 года был принят закон, о котором мы очень беспокоились долгое время, – о внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». И в этот закон вошло такое понятие, как достопримечательное место в форме религиозно-исторического места. Конечно, видимо, ещё законодателям предстоит описать, наполнить этот термин реальным содержанием, но очень хотелось бы, чтобы именно этот статус был усвоен «Русской Палестине». Потому что достопримечательное религиозно-историческое место предполагает не только памятники материальной культуры, но и сохранение некоего уклада жизни, сохранение атмосферы, которая связана в том числе и с молитвенным подвигом людей, с их духовным подвигом, их духовной жизнью. Поэтому, может быть, нам действительно подумать о том, чтобы этому месту, относительно которого несёт заботу наш попечительский совет, был усвоен статус религиозно-исторического места.

На прошлом заседании мы также рассматривали вопрос, связанный с содержанием Ново-Иерусалимской обители. Действительно, суммы не космические, тем не менее значительные нужно инвестировать каждый год для поддержания всего того, что было приведено в порядок. Это в первую очередь, конечно, отопление этих объектов и, я бы сказал, также очень важная тема охраны памятников. Речь идёт даже о физической охране, потому что это место должно быть безопасным.

Естественно, что в нынешних экономических условиях два наших ответственных за экономику министерства – Минфин и Минэкономразвития – отказывают во всех просьбах, направленных на то, чтобы заложить какие-то средства в бюджет на поддержание монастыря. Но полагаю, что, может быть, следует всё-таки подумать о том, чтобы смягчилась позиция двух уважаемых министерств и какие-то средства были заложены в бюджет. И в любом случае, даже если это ни при каких условиях будет невозможно, это вызовет сожаление, но тогда надо искать альтернативный способ поддержания этого памятника.

Я хотел бы ещё отметить очень важную работу, которую необходимо и дальше продолжать, – это вопрос музеефикации памятников, связанных с археологическими раскопками. Вот мы сегодня видели замечательные образцы археологические, и здесь будет развёрнут музей реставрации и восстановления монастыря, и вот эти экспонаты должны занять достойное место. Поэтому полагаю, что нужно продолжать всю ту деятельность, которая связана с отысканием соответствующих артефактов и музеефикацией. Вот у нас у южной части монастыря имеются колокололитейный комплекс (мы там были сегодня с Вами), основание надкладезной часовни с ангелом, подвалы государева двора XVIII века, и эти объекты тоже нужно продолжать реставрировать и с целью их музеефикации.

Ещё один важный вопрос. Я думаю, что кто-то более квалифицированно его представит, но я только скажу о том, что меня беспокоит. Меня беспокоит экологическая ситуация, связанная с пролеганием рядом с обителью очень напряжённой трассы с большим потоком автомобилей. Жалко, если результаты реставрационных трудов будут погибать из-за того, что здесь будет складываться неблагоприятная экологическая обстановка. Кроме того, конечно, затруднения, связанные с перемещением паломников, потому что постоянные пробки на этих трассах и огромный поток грузовых автомобилей. Может быть, кто-то из присутствующих, как я уже сказал, более квалифицированно представит эту тему.

Есть ещё один важный вопрос. Здесь у нас присутствует Владимир Иванович Якунин (президент ОАО «РЖД»). Есть тема, связанная с возможной реконструкцией двух железнодорожных станций – Истра и Новоиерусалимская. Принимая во внимание большой поток туристов и паломников, там необходимо, конечно, подумать о каких-то безопасных переходах, надземных или подземных, и об обустройстве станций, которое бы приличествовало нахождению рядом с таким выдающимся объектом, как этот монастырь, с тем чтобы паломники и туристы, как наши, так и иностранные, используя железнодорожный транспорт, начинали экскурсию с железнодорожных павильонов, которые были бы соответствующим образом отремонтированы или отреставрированы – это уж я не знаю, я боюсь говорить на эту тему, хотел бы просто обозначить эту озабоченность.

Есть ещё одна тема, связанная с последствиями Великой Отечественной войны, – это разминирование территории. Что касается сухопутной части, здесь никаких проблем нет, а вот пруды, которые были ископаны ещё самим Патриархом Никоном, до сих пор не обследованы. Какая-то часть обследована, уже проведена соответствующая работа сапёрами, а какая-то часть до сих пор не обследована, в частности западный пруд №2 из-за большого пласта иловых отложений до сих пор остаётся неразминированным.

Учитывая, что здесь будет много туристов и паломников, в жаркий день никого невозможно будет остановить от того, чтобы искупаться, но плавать в неразминированном водоёме опасно. Поэтому, может быть, нам обратиться с соответствующей просьбой в Министерство обороны, чтобы были выделены специалисты и средства на проведение этой работы.

Ещё раз хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Дмитрий Анатольевич, и всех участников сегодняшнего собрания за труды, которые мы совместно несём по продвижению этого замечательного проекта – реставрации Воскресенского ставропигиального Ново-Иерусалимского монастыря. Благодарю за внимание!

Д.Медведев: Спасибо большое, Ваше Святейшество.

Нужна ли Россия Хасану Роухани в качестве партнера?

Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, – отчасти провокационен. Что, впрочем, вполне объяснимо: концентрация внимания администрации президента Ирана на отношениях с Западом, проволочки с подписанием крупных ирано-российских контрактов, странные двусмысленные заявления, регулярно исходящие от министерства нефти Исламской республики, – все это создает впечатление того, что для Хасана Роухани и его команды вопросы партнерства с Москвой отодвинулись на второй план.

Год с четвертью, прошедшие с того дня, когда новый иранский президент вступил в должность, стали тяжелым испытанием как для него, так и для его команды «технократов и прагматиков». Ожесточенные политические дискуссии внутри страны, череда новых угроз и вызовов по всему периметру границ Ирана, от Ирака до Пакистана, внутренние и международные кризисы, следовавшие один за другим – все это привело к тому, что, по большому счету, ни один из пунктов его предвыборной программы так и не был реализован. Слова и обещания США и его западных союзников так и остались только словами и только обещаниями. Традиционные же противники Ирана в регионе – Израиль и Саудовская Аравия, не только не откликнулись на предложения о диалоге, но наоборот, сделали все возможное для того, чтобы региональная «холодная война» приблизилась к той красной черте, за которой начинается «горячая» фаза войны.

Огромный кредит народного доверия, выданный Хасану Роухани и его команде, за истекший период во многом израсходован, а экономику страны продолжает лихорадить. Причем, если еще полгода назад администрация нынешнего президента могла ссылаться на ошибки экономической и социальной политики своего предшественника Махмуда Ахмадинежада, то теперь эти оправдания уже не воспринимаются всерьез. Администрация иранского президента, а вместе с ней политики и средства массовой информации страны, которые оказали и оказывают Роухани всю возможную поддержку, совершили весьма распространенную ошибку: создали в обществе уверенность в том, что основная проблема Ирана заключается в веденных против него санкциях и что эту проблему можно будет достаточно быстро решить путем переговоров с Западом. А для успешности этих переговоров можно и нужно убрать как можно больше «раздражителей», в числе которых, безусловно, были и стремление к партнерству с Россией, и активная политика Тегерана на Ближнем и Среднем Востоке. Сказать, что с момента своего избрания Хасан Роухани балансировал на своеобразном «канате», − это не сказать ничего, поскольку в действительности это было даже не балансирование, а каждодневное пребывание между молотом и наковальней, где «наковальней» была внутренняя ситуация в Иране, а «молотом» − поведение США и его союзников в отношении Тегерана.

Между «консерваторами» и «реформаторами»

Назвав главной ошибкой Роухани и его администрации завышенные ожидания скорого результата от диалога с Западом, нужно сказать и об основном негативном последствии этой ошибки. Санкции против Исламской республики были введены не при Ахмадинежаде, им, этим санкциям, столько же лет, сколько революции 1979 года, свергнувшей шаха. За это время экономика Ирана, пусть и с трудом, но научилась преодолевать внешние ограничения, демонстрируя устойчивые показатели роста и делая упор на внутренние резервы в сочетании с созданной системой «обходных маневров».

Даже на пике противостояния с Западом и его региональными союзниками в период «Ормузского кризиса» 2011 года, когда казалось, что до удара по Ирану оставались считанные часы, страна и имела доступ к новейшим технологиям, и совершила серьезный рывок в высокотехнологичных отраслях. Именно это создавало предпосылки для успешной реализации концепции «экономики сопротивления», провозглашенной Духовным лидером Ирана, где акцент делался именно на внутренние резервы роста, создание новых предприятий и сокращение зависимости от экспорта энергоресурсов.

Но завышенные ожидания части иранского бизнеса на скорое снятие санкций и неизбежно последующий за этим экономический бум – приток иностранных инвестиций и приход на иранский рынок западных компаний – привели к тому, что реализация концепции «экономики сопротивления» затормозилась. Нет, речь не шла о том, чтобы официально от нее отказаться, просто часть иранской бизнес-элиты, что называется, «замерла в ожидании». Впрочем, «замерли» они только в деловой активности, в политической же сфере они наоборот крайне оживились, беспрестанно оказывая давление на администрацию Роухани, подталкивая ее на скорейшее завершение переговоров по иранскому ядерному досье, пусть даже и на условиях значительных уступок требованиям Запада.

Тут и возник главный конфликт, который принято считать политическим противостоянием «консерваторов» и «реформаторов». В действительности же основными действующими лицами этого конфликта были, с одной стороны, элиты, ориентированные на развитие производства и развитие отечественной индустрии, которые вполне научились работать в условиях санкций. А с другой – элиты, ориентированные на финансовые операции и экспорт энергоресурсов. К этому противостоянию добавилась серьезная социальная проблема – активность молодежи, причем, в ее основе лежат две совершенно разные причины. Большая часть молодых людей не может трудоустроиться, а следовательно не видит реальных перспектив для себя. Меньшая же часть, из обеспеченных семей, откровенно симпатизирует западному обществу потребления. Своеобразное «межвременье», неопределенность в отношении дальнейшего пути развития – либо под санкциями, либо без них – серьезно беспокоит администрацию Роухани, заставляя ее искать выход на внешнеполитических «фронтах». И вот здесь команда «реформаторов и прагматиков» получила от Запада весьма болезненный для себя урок.

Избавление от иллюзий

По большому счету, год с четвертью президентского срока Роухани стали для него и его команды «временем избавления от иллюзий», и избавление это произошло только и исключительно благодаря Западу. Администрация Роухани с определенного момента явно переоценила заинтересованность Вашингтона и его европейских партнеров в нормализации отношений с Тегераном. Что мы наблюдали все это время? Иран шел на уступки – на переговорах с ним выдвигались все новые требования, дополнительные условия и попытки включить в повестку обсуждения совершенно не относящиеся к ядерной программе вопросы. Иран призывал к диалогу по Сирии и Ираку – его демонстративно исключали из любых переговорных процессов. Иран поднимал вопросы по Афганистану – в ответ его инициативы сейчас, когда США вроде бы «сворачивают» свое присутствие, блокируются практически полностью.

Перечень этих недружественных шагов, сделанных Западом за последний год, можно было бы продолжить и детализировать, но даже одного случая в сентябре нынешнего года – скандала с Кэмероном, который на встрече с Роухани в Нью-Йорке говорил о необходимости нормализации отношений, а буквально через несколько часов с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Иран в поддержке терроризма – вполне достаточно для того, чтобы понять: и Вашингтон, и Лондон вели с Тегераном двойную игру. Нет, разумеется, Запад заинтересован в Иране. Но не в Исламской республике, а в очередном своем ближневосточном сателлите.

С политикой же ближневосточных союзников Вашингтона, Израиля и саудитов, дело обстоит еще более печально. Стремление Ирана к диалогу было расценено в Тель-Авиве и Эр-Рияде как откровенная слабость, а потому принявший за последний год реальные очертания израильско-саудовский альянс прилагает все усилия для того, чтобы, сочетая методы ставшей уже традиционной региональной «холодной войны» с элементами войны «горячей», используя в качестве инструмента разжигание суннито-шиитского противостояния, выдавить Иран из региона и разгромить его союзников в Ливане, Сирии и Ираке.

Не следует забывать и о том, что все время, пока Хасан Роухани и его команда пытались и пытаются договориться с Западом, израильское и саудовское лобби в США делают все возможное для срыва переговоров. И идея о том, что подписание соглашения по ядерной программе не будет означать отмены односторонних санкций в отношении Тегерана, идея, в случае реализации которой всякие договоренности, по большому счету, теряют смысл, принадлежит именно представителям этого лобби, усиленно обрабатывающих сейчас Конгресс и все сколько-нибудь значимых политиков в США.

Россия как объективная необходимость для Роухани

24 ноября нынешнего года – это своеобразный момент истины для иранского президента. Москва сделала все возможное для того, чтобы подписание соглашения состоялось, поскольку после принятия положения о том, что в случае подписания соглашения весь иранский обогащенный уран поступит на переработку в Россию, последние серьезные проблемы, стоявшие между Тегераном и «шестеркой» международных посредников, сняты.

Во всяком случае, для снятия санкций, которые были наложены на Иран Советом Безопасности ООН, этим шагом России созданы все возможные предпосылки. Что же касается односторонних санкций, введенных в разное время Западом, то это уже другая история, которая пока не столь интересна. Важнее другое – за время своего пребывания в должности Хасан Роухани получил убедительные и веские доказательства того, что как бы ни были привлекательны обещания Запада, партнерство с Россией было и остается для Тегерана стратегическим приоритетом. Речь даже не о том, что шаг Москвы в отношении иранского урана создает реальные предпосылки для дипломатического прорыва. И не о том, что именно своевременное применение российских штурмовиков остановило самые яростные атаки ИГИЛ в Ираке. Речь не о том, что во многом благодаря принципиальной позиции Москвы держится Сирия. Это все, безусловно, важно, более того, все это получило самую высокую оценку высшего руководства Ирана, в котором администрация Роухани – лишь один из «департаментов» в принятии решений по стратегическим вопросам. Главное здесь заключается в том, что реальные проекты экономического развития Исламской республики, масштабные программы в энергетике, на транспорте, в высокотехнологичных отраслях и в военно-техническом сотрудничестве, могут быть реализованы только и исключительно в сотрудничестве с Россией.

По большому счету, все заявления министерства нефти, которые так любят обсуждать у нас и на Западе как признак некоей антироссийской тенденции иранского руководства, – это признак тупика, в который сами себя загнали «реформаторы» своим стремлением любой ценой договориться с Западом. Сейчас, когда цены на нефть упали, а на рынке газа во всю идет перераспределение традиционных долей, «вброс» иранских энергоносителей серьезной роли в деле оздоровления экономики Исламской республики не сыграет, а полученных от этого средств не хватит даже на самые неотложные задачи, в том числе для снятия социальных противоречий.

*******

В стратегическом плане курс на укрепление отношений с Россией, пусть и с некоторой паузой, вновь станет в ближайшее время объективной необходимостью для администрации Хасана Роухани, пусть даже и не всем ее сотрудникам он нравится. Поскольку что бы там ни обещал Запад, все его действия в отношении Ирана были и будут направлены на «переформатирование» Исламской республики, на трансформацию ее в нечто, что ни интересам нынешних иранских элит, ни интересам иранского народа не отвечает.

Игорь Николаев,

Специально для Iran.ru

Около 30 стран заинтересованы в создании ЗСТ с Таможенным союзом - ЕЭК

Около 30 стран высказали заинтересованность в создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Таможенным союзом, заявил в ходе конференции "Поддержка экспорта" министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

По его словам, до конца года комиссия проведет переговоры о ЗСТ с Израилем, следом - с Индией.

"Принято решение о возобновлении работы группы с Египтом. Это та повестка, что есть у нас сегодня. Хотя, конечно, в очереди желающих гораздо больше - около 30 стран-партнеров, которые в той или иной степени идентифицировали свой интерес к режиму свободной торговли с нашим союзом", - цитирует РИА Новости слова Слепнева.

Также он отметил, что в настоящее время по политическим причинам в замороженном состоянии находятся переговоры с Новой Зеландией, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли (входят Исландия, Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн).

При этом он уточнил, что со многими из партнеров Таможенный союз в ближайшее время не готов переходить к отношениям свободной торговли по разным причинам. "Нам нужно сближать различные виды регулирования и административной практики, в том числе техническое регулирование, отраслевые модели сотрудничества...", - добавил министр, сообщает ИА Новости-Казахстан.

Хлопковая отрасль Египта переживает в настоящее время тяжелый кризис. В 1950-е годы эта отрасль была гордостью египетской экономики, однако рост конкуренции со стороны иностранных производителей и отсутствие продуманной политики по поддержке отрасли со стороны египетских властей привели ее в упадок. Экспорт товара только за прошедший 2013/2014 финансовый год упал на 69,7%. Глава Ассоциации экспортеров хлопка Мефрех Эль-Бельтаги обвиняет в сложившейся ситуации правительство, в частности министерство сельского хозяйства Египта, которое ничего не сделало для контроля и улучшения качества выращиваемого хлопка.

Напротив, в последние годы США, Израиль и Китай провели большую работу по улучшению семенного материала и повышению качества хлопка. Больших успехов в этой отрасли добились такие арабские страны, как Судан и Алжир. Ряд стран осуществляют субсидирование фермеров, что способствует росту производства и повышению его качества.

В 1960-е годы производство хлопка в Египте составляло ежегодно 15 млн кинтаров (1,5 млн. т), в 2013/2014 ф.г. производство составило лишь 1,5 млн. кинтаров. ( 1 кинтар = 1 центнер). Многие текстильные предприятия АРЕ работают на импортном хлопке и пряже. Египетский Совет по экспорту готовых швейных изделий обнародовал планы по расширению импорта из африканских стран с целью доведения его объема до 250 тыс.т ежегодно.

Хлопковая отрасль пострадала от либерализации торговли в 1992г., открывшей дорогу частному сектору, который сейчас доминирует в отрасли. До 1992г. в Египте выращивали 12 сортов хлопка, в настоящее время остались только два: «Гиза 86» и «Гиза 90». В 30-е годы прошлого века под хлопок были заняты 2 млн. федданов (акров) земли, в 2013/2014 году – лишь 325 тыс. федданов. На рынке господствуют импортеры, которые утверждают, что для текстильного производства требуется коротковолокнистый хлопок, в то время как 90% выращиваемого в Египте хлопка являются длинноволокнистыми сортами. Правительство не субсидирует фермеров и не поощряет их выращивать хлопок. На складах в настоящее время находится 750 тыс. центнеров хлопка.

По мнению профессора Моны Бахаа, серьезной проблемой египетского хлопководства является его низкая продуктивность. С одного феддана в Египте снимается урожай 7-9 центнеров хлопка, а в США -17-19 центнеров. Правительство должно закупать хлопок у фермеров по разумным ценам. Необходимо также изучить опыт других стран, преуспевших в разведении хлопка, например, Индии и Пакистана, которые помимо хлопковой пряжи производят также и хлопковое масло, что способствует увеличению прибыли от разведения хлопка.

Газета: Egyptian Gazette, 29.09.2014

Россия для евреев — "остров спокойствия" на фоне Западной Европы, где участились проявления антисемитизма, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

"За последние годы участились случаи проявлений антисемитизма в Европе, особенно это касается государств, где живет много граждан — выходцев из арабских стран, например Франции и Англии. В этом смысле Россия продолжает оставаться "островом спокойствия" на фоне Западной Европы", — сказал Борода.

По его данным, в 2012 году во Франции было зарегистрировано 177 случаев насилия и вандализма на почве антисемитизма, в Великобритании были отмечены 69 насильственных нападений на почве антисемитизма, 53 случая причинения ущерба и осквернения еврейского имущества. А в 2013 году в Германии было отмечено около 200 антисемитских инцидентов.

"Сравните с российскими данными проявлений антисемитизма: в 2013 году их было 27 (3 случая нападений и 24 случая вандализма), а в этом году, слава Богу, пока не было зафиксировано ни одного случая нападения на евреев на религиозной и национальной почве и было отмечено всего 9 актов вандализма", — отметил Борода.

Основной причиной нападений в Европе собеседник агентства считает арабо-израильский конфликт. Сегодня, добавил он, очень высок уровень так называемого нового антисемитизма, основной мишенью которого является государство Израиль. В России же позиции "нового антисемитизма" слабы, потому что, по мнению Бороды, радикальные националисты сменили приоритеты: если в 1990-х главными оппонентами для них были евреи, то с 2000-х на эту роль выдвинулись уроженцы Кавказа и Центральной Азии.

"Мигрантофобия и сопутствующая ей исламофобия фактически "задавили" новый антисемитизм. Массово антисемитизм, как нового толка, так и традиционный, заметен только в интернете на форумах и в социальных сетях", — добавил Борода. Ольга Липич.

Международная межбанковская система SWIFT испытывает давление со стороны ряда стран, настаивающих на присоединении системы к антироссийским санкциям, однако не намерена поддаваться ему, сообщил глава представительства SWIFT по России, странам СНГ и Монголии Мэтью де Хиринг.

"Мы очень сожалеем, что оказывается давление на нас в отношении России и, кстати, еще и Израиля… Но мы, тем не менее, должны выполнять свою работу", — сказал он в ходе международного финансового форума в Казахстане.

По его словам, подобные санкции могли бы подорвать роль SWIFT как системного инструмента, доступного в 99,99% случаев.

Вместе с тем представитель компании подчеркнул, что SWIFT существует по законам ЕС. "То есть если через соответствующие юридические каналы наш регулятор применит к нам такие требования, то мы, естественно, будем вынуждены подчиниться и соблюдать его постановления", — заявил де Хиринг.

Однако до получения такого распоряжения компания продолжит работу в России. "Мы не намерены отвечать на отдельные источники давления, требования отдельных стран и т. д. Пока нет такого постановления от ЕС, так что мы будем работать в России", — заключил он.

Через SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 триллионов долларов, в ней участвуют более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT, в каждой стране, участвующей в системе, создается национальная группа членов и пользователей SWIFT. В России такой организацией является "Россвифт". Михаил Егорин.

Лёгкость войны. Выносимая и не очень

Андрей Бабицкий - бывший главный редактор просветительского проекта InLiberty

Резюме В Донбассе складывается новая общность — людей, спаянных войной, получивших силу от ощущения причастности к истории. Они уверены, что им дано перевернуть реальность с помощью автоматов и систем залпового огня

«Репортер» публикует текст известного журналиста Андрея Бабицкого. В свое время он прославился репортажами с войны в Чечне, а еще больше тем, что был арестован там и впоследствии освобожден при чрезвычайно скандальных обстоятельствах. Побывав в Донбассе во время затеянных сепаратистами выборов, он попытался классифицировать местный электорат

Сомневающиеся

Это не самый часто встречающийся типаж в Донбассе, но, я думаю, люди, привыкшие все подвергать сомнению, необходимы любому обществу, поскольку они в первую очередь обращают внимание на то, что мешает жить и развиваться.

Мы сидим в кафе в центре Донецка. За окном дождь, на улице малолюдно, в промозглой осенней мгле слегка мерцают редкие фигурки. Погода располагает к меланхолии.

Знакомый из Донецка, которого я не видел полтора месяца (условно назовем его Алексеем, он просил не разглашать его имени), как-то явно поменялся в своем отношении к происходящему. Он и раньше не был фанатичным сторонником ДНР и ЛНР, но в целом считал, что жизнь, несмотря на весь катастрофический контекст, меняется все же в нужном направлении, Донбассу нужны независимость и собственное общественно-политическое устройство. Претензии к Майдану у него были точно такие же, как и у большинства жителей города. Теперь же он выглядит осунувшимся и уставшим. У Алексея высшее образование и многолетний опыт в торговом бизнесе. Сейчас из-за прерванных связей дело стоит.

— Знаешь, — объясняет он мне, — появились люди, которые не могут больше терпеть весь этот бардак. Один тут говорит мне: «Я желаю победы Украине, чтобы вошла сюда и навела порядок».

— Ты тоже желаешь? — спрашиваю.

— Упаси господь! — отмахивается он. — Киев здесь сто лет не нужен. Но и наши не сильно лучше. Я вообще не верю, что украинцы — по любую сторону — могут вдруг внезапно зажить по-человечески, без воровства, без семейственности этой, без бандитизма. Хуже — да. Вон Майдан загнал Украину в полную ж…, в полную, — повторяет Алексей. — И наши полезли туда за ними.

— А был выход?

— Выхода, может, и не было. На захват власти надо было реагировать. Но мы же вошли в процесс со всеми старыми болячками: криминалом, вороватостью, отсутствием привычки уважать закон и т. д. Все это из-за войны приобрело гигантские масштабы.

— Но Захарченко «отжимы» машин и имущества, говорят, свел почти на нет, — уточняю я.

— Ну, насчет совсем на нет — не знаю. Но меньше этого стало в разы уже давно. По слухам, они заняты разработкой других уровней. Чтобы не раздражать население, босоту слегка притормозили, а сами сейчас оценивают бизнесы — средний и крупный. Там уже происходит масштабный такой передел. Это называется «взять под внешнее управление». Собственник уехал, закрыл свое дело, ДНР приходит и открывает его без ведома хозяина. Объясняют это тем, что городу необходимы работающие предприятия, а людям — зарплаты. Но ведь все мы хорошо знаем, что с формой собственности иногда происходят удивительные вещи.

— В сравнении с Сухумом, Цхинвалом, Грозным Донецк фактически не пострадал. Вам не приходится нищенствовать, как всем вашим предшественникам. И порядка больше в разы.

— Ну да, — говорит мой знакомый. — Но живешь-то в своей ситуации и сравниваешь не с тем, что хуже, а с тем, что лучше. И, кстати, — вспоминает он, — у нас есть вещи, которые я очень ценю. Затопили, дети в садик и школу пошли, не отключают свет и тепло, если люди задерживают оплату коммуналки, кровли ремонтируют, стеклят выбитые окна в жилых домах, городской транспорт ходит, как в мирные времена. Все понятно. Но на уровне общения с рядовыми представителями очень много раздражающих моментов. Я тут на блокпосту столкнулся со знакомым, с которым пять лет проработал в торговле. У нас было полное взаимопонимание, он дельный, дружелюбный, открытый мужик. Мы обнялись. «Привет!» — «Привет!» — «Куда пропал?» Так, формально. А потом он вдруг спрашивает меня: «А тебя уже проверили?» И говорит своим «коллегам»: «Ребят! Вы как следует посмотрите, может, он разведчик укропов». Что тут началось! Они машину чуть по винтикам не разнесли.

— На выборы идешь? — интересуюсь я (разговор происходит за два дня до голосования).

— Какое там, — отвечает. — Это же балаган, а не выборы. Назначили парня, считай, от сохи, чтобы он не прекословил Москве и выполнял в точности все ее пожелания, а мы теперь голосуй за него. Это разве народная власть? Меня жена, правда, гонит голосовать: дескать, становление государства, легитимация, Москва нам поможет. Но я лучше домашними делами займусь.

— Если предположить, что его действительно поставила Москва, чем это плохо?— спрашиваю Алексея.

— Плохо тем, — уверенно отвечает он, — что у Москвы очень большие интересы: огромная страна под санкциями, рубль валится, уровень жизни падает. Кремль вынужден вести сложную игру: где-то нажать, где-то отступить. И если в какой-то момент ему понадобится пожертвовать интересами Донбасса, он это сделает не задумываясь. И в этот момент здесь должен находиться человек, который скажет: «Нет, так не пойдет, это обернется для нас катастрофой». А Захарченко просто возьмет под козырек и сделает все как скажут.

В тему. Вечером в день выборов пообщался с Артемом — таксистом, с которым мы ездили в прошлый мой приезд по Донбассу. У него похожая история. Жена настаивала, чтобы он шел голосовать, Артем не пошел, сославшись на работу. На самом деле просто не хотел.

— Звоню знакомому, — говорит он мне. — Понятно, спрашиваю: «Ты голосовал?» А он мне: «А как я пойду? Помнишь старушку, что у нас на перекрестке торговала рыбой? Нет ее. Боевики сбили».

В сухом остатке: сомневающиеся имеют обыкновение абсолютизировать моменты хаоса, полагая, что скверную человеческую природу не переделаешь.

Энтузиасты

У энтузиастов с пониманием перспектив дела обстоят не лучше, но они исходят из того, что все проблемы решить за раз не получится.

— Да знаю, знаю, — раздраженно машет рукой Станислав Яковлевич.

Ему 62 года, он бывший военный. Познакомились мы на избирательном участке в Киевском районе Донецка на территории школы для слепоглухонемых детей. Он пришел туда около девяти утра, посмотрел на очередь из трех сотен человек, обреченно присвистнул и отправился восвояси. Я задержал его, спросив: «Не будете голосовать?»

— Буду, обязательно буду, просто позже приду, как толпа схлынет.

Так вот, он говорит: «Знаю, что все у нас не так. И Захарченко простец, и Ходаковский под Ахметовым, и Луганск с Донецком готовы горло друг другу перегрызть. Даже если правда, это все издержки производства. Главное, что мы отломились от Украины, с которой у нас вообще никакого будущего не было».

— Я тебе больше скажу, — он крепко хватает меня за воротник куртки. — Честно говоря, я плохо понимаю, куда нам двигаться. Уголь у нас дороже, чем в России, потому что там его добывают открытым методом, а мы в шахтах. Нужен какой-то серьезный перелом. А какой перелом, если война продолжается и мы в изоляции? Поэтому перспектив на хорошую жизнь у нас крайне мало. Но разве дело в этом? Мы сделали очень важную вещь — отстояли право думать так, как считаем нужным. На русском языке, с нашей культурой, героями, историей. А все остальное к этому как-нибудь приложится. Вон Испания после Второй мировой войны была одним из беднейших государств Европы, а сейчас в десятке лидеров.

Дочке Станислава Яковлевича 25 лет, зять чуть постарше. У них трехлетний ребенок. Когда Донецк начали обстреливать, семья собрала пожитки и отправилась в Керчь. Оттуда получила распределение в Норильск.

— Холодновато, — говорю я.

— Зато какие зарплаты, — усмехается он. — Они довольны. Им и жилье дали. Пока, правда, в общежитии.

— Но вы же при таких расстояниях едва ли сможете видеться.

— А ничего. Если я буду знать, что у них все в порядке, мне хватит.

Идеальной перспективой будущего пожилой дончанин считает объединение Донбасса с Россией, но полагает, что это маловероятно. Вздыхает, говорит, что скорее всего два самопровозглашенных государства ожидает будущее гигантского Приднестровья. Но и это его не сильно пугает. «Лучше так, — говорит он, — чем с Киевом на положении второсортного народа».

В сухом остатке: для энтузиаста важна культурная идентичность, все остальное он считает второстепенным.

Заблудившиеся

Саша. Лет, наверное, 40, оператор. До войны работал в пресс-службе металлургического завода. Жена с ребенком живут в Донецке, сам он в Красном Лимане, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Почему так, я спрашивать не стал. Работает по заказу российских телеканалов, ездит по Донбассу с приезжими корреспондентами или сам, снимает, что попросят. При мне ему позвонили и предложили постоянную работу на одном из интернет-сайтов на очень хороших условиях. Разговор продолжался минут 20. Саша так и не дал согласия, сказал, что надо все хорошенько обдумать.

— Я не хочу, чтобы меня сочли предателем ни те, ни эти, — говорит он. — И там, и там люди, они имеют право на собственную правду. Здесь есть те, кто за Украину, они вынуждены молчать. Там те, кто за ДНР, тоже не могут говорить об этом открыто.

В сухом остатке: людям, которые не примкнули ни к одной из сторон, жить очень непросто. В ДНР и ЛНР они каждый день слышат про «фашизм» и «хунту», на другой стороне — про «вату» и «совок». Соединить это в единую картину никто не сможет. А значит, приходится жить, предполагая, что каждая из сторон права по-своему.

«Ополченцы»

Городок Красный Луч под Луганском. Холодно, вечер. Я сижу в здании главного штаба 52-го (если ничего не путаю) батальона «Август» Армии Юго-Востока. В маленькой комнате шумно и накурено. Начальник штаба, командир, бойцы. Всего человек 10. Воздух с каждым мгновением становится все плотнее от частоты употребления слова «фашизм». Здесь клеймят Киев и обещают дойти до Львова. С такой адреналиновой эйфорией я уже сталкивался в Чечне. Тамошние боевики обещали взять Иерусалим. По-моему, пока еще не взяли.

Начальник штаба по фамилии Краснов, бывший шахтер, говорит вещи, которые нет особого смысла пересказывать, поскольку они уже были произнесены бессчетное количество раз.

— Вернетесь к своей гражданской профессии, когда все закончится? — спрашиваю его.

— Ни в коем случае, — отвечает. — Останусь в армии. Есть такая профессия — родину защищать.