Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Безопасность и сотрудничество в ЮКМ: актуальные проблемы и урегулирование конфликта

Дмитрий Мосяков

В Москве закончила работу вторая Международная конференция по вопросам сотрудничества и безопасности в Южно-Китайском море (ЮКМ). Актуальность этого экспертного мероприятия определяется тем, что конфликт в Южно-Китайском море и сегодня продолжает быть одним из опасных очагов напряженности в Юго-Восточной Азии и Азии в целом. Страны, участвующие в конфликте, уже длительное время ведут переговоры, но до сих пор так и не сумели найти приемлемые решения и компромиссы. В этой ситуации возможность сопоставления различных экспертных оценок, особенно со стороны ученых из стран, не участвующих напрямую в конфликте, оказывается особенно ценной и востребованной. Опыт проведения первой конференции, проходившей в Москве в октябре 2013 г. показал, что мнения и предложения, высказанные там, были приняты во внимание конфликтующими сторонами и учитывались при поиске решений проблем рыболовства, территориальных проблем размежевания, свободы судоходства, разведки и добычи нефти и газа.

В конференции 2015 г., разделенной на четыре секции (1-я «События в ЮКМ с точки зрения современной геополитики»; 2-я «События в ЮКМ, угроза милитаризации региона и гонки вооружения»; 3-я «Юридические аспекты и политика внерегиональных сил в конфликте вокруг ЮКМ»; 4-я «Пути разрешения существующих проблем, перспективы мира и стабильности в ЮВА»), также приняли участи ученые из России, Европейского Союза, Индии, США, Японии и Сингапура, которые в новых условиях, сложившихся сегодня в ЮКМ, проанализировали основные события, тенденции в развитии ситуации и предложили пути смягчения напряженности и решения существующих противоречий.

Тема конференции сегодня особенно актуальна, так как велика опасность, что Южно-Китайское море может превратиться в очередную «горячую точку» на нашей планете. Такое развитие событий связано с общим обострением ситуации на глобальном уровне, в том числе в отношениях между великими державами и, прежде всего, Китаем и США, Россией и США. Есть и внутренние факторы, которые провоцируют развитие конфликта и они вызваны тем, что примерно 80 процентов всей акватории ЮКМ Китай в одностороннем порядке объявил своей территорией. Там быстрыми темпами идет строительство новых островов – намываются отмели, причем так, что уже сейчас надо менять географические данные, которые говорят, например, что в архипелаге Спратли главный и самый большой – это остров Иту-Аба. На самом деле это уже не так. Самый большой остров – это недавно намытые рифы Файери-кросс, где китайские военные строят аэродром и причалы для судов. Очевидно, что обострение обстановки в Восточной и Юго-Восточной Азии, в ЮКМ, через которые проходят ключевые морские торговые пути, не выгодно никому – ни странам АСЕАН, ни США и Японии, ни России, ни Китаю. Это убеждает нас в том, что путь мирного урегулирования конфликта в регионе, основанный на уважении международного права и разумных компромиссах, возобладает.

Выступая перед участниками конференции, первый заместитель председателя Госдумы РФ Николай Левичев отметил, что конференция, которая проходит уже во второй раз, несомненно, является лучшим подтверждением успеха инициативы организаторов – Института востоковедения РАН, который хорошо известен в мире как один из самых авторитетных научных центров в своей области.

Николай Левичев подчеркнул, что предложения, высказанные экспертами и аналитиками на первой конференции, были с большим вниманием восприняты конфликтующими сторонами. Особенно сильной стороной форума стала возможность услышать мнения ученых и экспертов из разных стран, благодаря чему выкристаллизовалась более объективная и полная картина происходящего.

Далее, к собравшимся экспертам обратился первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Калашников, который указал на то, что конфликт в Южно-Китайском море угрожает миру и стабильности в этом регионе мира, и это не может не вызывать озабоченности в России. Важно, отметил он, чтобы урегулирование споров и противоречий в ЮКМ опиралось бы на международно-признанные правовые механизмы. В этой связи следует руководствоваться положениями Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 г. Возможно, что некоторые разделы этого документа требуют определенной доработки с учетом современных реалий, но в любом случае конвенция ООН 1982 г. является единственным легитимным фундаментом урегулирования этого конфликта. Для России опыт урегулирования противоречий в ЮКМ, отметил он, важен еще и с той точки зрения того, что может быть использован при защите национальных интересов в части урегулирования территориальных споров с участием России.

На конференции в ходе дальнейших выступлений и острых дискуссий анализу подверглись наиболее сложные и актуальные проблемы противостояния в ЮКМ. При этом конфликт и его генезис рассматривался в разных плоскостях: как составная часть китайской политики, направленной на установление своего влияния в ЮКМ, как зона опасного противостояния Китая и США и как элемент американской экспансии, цель которой максимально дестабилизировать положение в АТР и ЮКМ. Причем если раньше речь шла о столкновении интересов соседних стран – Китая, Вьетнама, Филиппин, то сегодня основные сообщения идут уже о столкновениях и противостоянии китайских военных с американскими и японскими силам.

В ходе конференции, анализируя последние события в Южно-Китайском море, некоторые участники сделали предположение, что КНР собирается ограничивать свободу мореходства и особенно военных кораблей других держав не только в тех водах, которые он объявил своими, но и вообще по всему Южно-Китайскому морю, не указывая точно до какой точки распространяется их суверенитет. Другие указали на то, что насыпка Китаем островов в ЮКМ – это гениальная китайская игра, меняющая статус тянущегося уже долгое время конфликта в этом регионе мира. Смысл действий КНР на островах Спратли состоит в том, чтобы отодвинуть еще дальше к югу основные базы своих ВМС и ВВС и тем самым взять под контроль основные акватории этого моря.

Большинство участников оспорило такие действия Китая с самых разных позиций – с точки зрения международного права, из которого следует, что так называемая девятипунктирная линия, проведенная Китаем в ЮКМ, противоречит международному праву и не может служить основой морской границы КНР в этом море. Критиковали такой подход и за то, что Китай совершенно не принимает во внимание законные интересы своих соседей и в первую очередь Вьетнама и Филиппин.

В завершении Форума все участники сошлись в едином мнении: для того, чтобы искать компромиссы, потребуются усилия всех сторон, на них должны пойти и Китай и его соседи. И это необходимо делать, мирно расширяя взаимное экономическое сотрудничество всех участников конфликта, основываясь на конвенции ООН 1982 г. по морскому праву, которая остается важнейшим легитимным фундаментом и для переговорного процесса, и для достижения конкретных договоренностей по урегулированию противоречий в ЮКМ.

Расставим все точки над BRICS

У стран этой группы в перспективе – более доступные кредиты. // Валерия Капельщикова, Жаннат Идрисова, Bankir.Ru

На майских праздниках президент России Владимир Путин ратифицировал договор о создании Пула валютных резервов стран БРИКС. Ранее, в марте этого года, был принят закон «О ратификации соглашения о Новом банке развития». Само соглашение лидеры государств подписали в бразильском городе Форталеза 15 июля 2014 года на VI саммите группы БРИКС. Спустя два месяца в Нью-Йорке на встрече министров иностранных дел государств-участников в рамках 69-й сессии Ассамблеи ООН прозвучало, что решения о создании Нового банка развития и Пула валютных резервов выведут сотрудничество в БРИКС на качественно новый уровень.

Тема наверняка будет продолжена на VII саммите БРИКС, который состоится в июле этого года в России, в Уфе. Так что самое время понять, что это за уровень сотрудничества, каковы перспективы новых финансовых институтов – расставить, таким образом, все точки над I, и заодно над B, R, C, S.

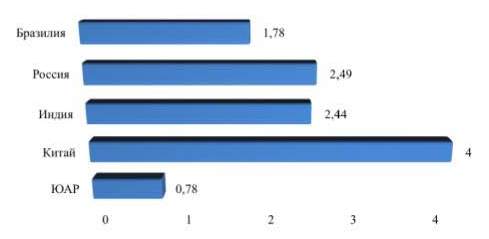

Сколько весят «кирпичи»?

Напомним, что БРИКС (BRICS) – это объединение 5 развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). В 2006 году наша страна стала инициатором объединения Бразилии, России, Индии и Китая в новую, выражаясь научным языком, группировку стран Юга. ЮАР вошла в состав группы в 2010 году. По оценкам экспертов, создание БРИКС стало одним из наиболее значимых геополитических событий середины 2000-х годов.

Отметим, что изначально БРИКС (до 2010 года БРИК) была аббревиатурой, обозначающей умозрительное, не существующее в реалии содружество. Впервые ее использовали 14 лет назад в докладе инвестиционного банка Goldman Sachs, посвященном прогнозу состояния мировой экономики к 2050 году. Автор аббревиатуры, аналитик и экономист Джим О’Нил, предложил рассматривать Бразилию, Россию, Индию и Китай в качестве новой группы развивающихся стран. Интересно не только происхождение наименования группы, но и его перевод: «bricks» в переводе с английского означает «кирпичи». В самом деле, ряд аналитиков склоняются к тому, что экономики стран БРИКС в перспективе и будут очень значимым «строительным материалом» для мировой экономической системы.

Еще в 2003 году Goldman Sachs опубликовал доклад, в котором оценивалась динамика экономического развития вышеупомянутых стран. В нем, в частности, были отмечены большие запасы природных ресурсов, промышленный и человеческий потенциал группы. Следует отметить, что в конце прошлого века, то есть задолго до исследования Goldman Sachs, бразильские эксперты говорили о необходимости сотрудничества в международном формате между «странами-китами» или «странами-гигантами», к которым относили Бразилию, Россию, Индию и Китай.

Таким образом, повышение значимости стран БРИКС в мировой экономике прогнозировалось различными специалистами. Как следствие, в 2006 году встал вопрос о пересмотре системы квотирования в Международном валютном фонде. Напомним, квоты определяют количество голосов для каждой из стран-участниц, кроме того, от размера квоты зависит масштаб доступа к финансовым ресурсам МВФ согласно установленным лимитам. Развивающиеся страны, в частности БРИКС, стремятся к перераспределению долей квот для того, чтобы иметь большее влияние при принятии решений.

Решение о перераспределении квот на 1,1% в пользу стран с развивающейся экономикой было принято в 2008 году, а ратифицировано только в марте 2011 года. При этом 1,1% сложно назвать справедливым процентным пунктом. Кстати, сами страны группы настаивали на перераспределении 7%.

Сегодня совокупная доля стран БРИКС составляет 11,49%. На последующих саммитах G20 им удалось добиться роста своей совокупной доли до 14,81%, что опять-таки довольно скромно для 43% населения планеты (именно такой процент, согласно Делийской декларации, приходится на эти пять государств).

К слову, при расчете квоты не учитывается не только численность населения стран, но и их доля внутреннего валового продукта в мировом ВВП по паритету покупательной способности. Например, Китай по этим параметрам мог бы претендовать на гораздо большую квоту, чем у него есть сейчас. Однако о целесообразности внедрения этих показателей в формулу расчета пока ведутся дискуссии, и, судя по всему, в ближайшей перспективе эти данные вряд ли будут учитывать.

Поэтому создание Нового банка развития и Пула валютных резервов очень важны для сообщества со стратегической точки зрения, ведь страны БРИКС не совсем довольны современными правилами игры в мировой валютно-финансовой системе.

Что есть банк, и что есть пул

В той самой Форталезской декларации прописано, что в задачи Нового банка развития (НБР) входит укрепление сотрудничества между странами БРИКС и дополнение усилий многосторонних и региональных финансовых учреждений в области глобального развития. Так как НБР не коммерческая кредитная организация, а банк развития, то получение прибыли не является основной целью его деятельности. Поэтому НБР, вероятно, будет кредитовать стратегически интересные неубыточные проекты, а также предоставлять льготные и дефицитные в нашей стране «длинные» кредиты.

Четко прописана и ресурсная база новой структуры. «Объявленный капитал НБР составит $100 млрд., в том числе подписной – 50 млрд., который будет распределен между странами – участницами банка развития, – говорит Анна Абалкина, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. – Однако не весь подписной капитал будет оплачен, страны-учредители обязались внести $10 млрд. в равных долях в течение семи лет. Остальная часть является гарантийным капиталом, которую страны будут обязаны внести по первому требованию банка. Стоит отметить, что это нормальная практика формирования капитала многосторонними банками развития. Например, подписной капитал Международного банка реконструкции и развития составил $232,8 млрд. в 2014 году, однако его оплаченная часть – всего 6%».

В политике и академической науке принято выделять различные направления международного сотрудничества: например, по линиям Север-Юг и Юг-Юг. Если первый формат по своей природе является традиционным и подразумевает финансовую помощь развитых стран беднейшим экономикам, то второй предполагает взаимопомощь развивающихся стран. Роль Нового банка развития повышается в свете актуальности этой темы.

Как прогнозирует Анна Абалкина, НБР будет крупным многосторонним банком развития, предоставляющим помощь развитию по линии Юг-Юг, и выступит альтернативой распространенному на сегодня инструменту Север-Юг. Помимо этого, большое внимание будет уделяться проектам в странах-учредителях банка. Несмотря на успехи в развитии стран БРИКС, число проживающих в них малообеспеченных граждан превышает сотни миллионов человек. Сам банк будет иметь хорошие возможности привлекать средства на международных рынках ссудных капиталов для проведения кредитных операций. «Однако эффективность функционирования Нового банка развития будет зависеть от четко проработанных процедур кредитования и независимого менеджмента», – подчеркивает доцент Финансового университета.

Что касается топ-менеджмента, то первым председателем Совета управляющих будет представитель России, первым председателем Совета директоров – представитель Бразилии, первым президентом Банка – представитель Индии. Штаб-квартира банка будет находиться в Шанхае, и параллельно c ней будет функционировать Африканский региональный центр Нового банка развития.

Пул валютных резервов, согласно Форталезской декларации, «будет играть позитивную роль страхового механизма, помогать странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью и способствовать углублению сотрудничества между странами БРИКС»… Что это означает на практике?

«Пул валютных резервов предполагает предоставление валютных свопов в условиях возникновения дефицита счетов платежного баланса. Данный механизм схож с Чиангмайской инициативой по созданию механизма многосторонних валютных свопов в странах АСЕАН+3. Однако если реализация восточноазиатских своп-соглашений, как правило, возможна только при участии МВФ, то Пул валютных резервов, предполагается, будет независимым», – отмечает Анна Абалкина.

Кто выигрывает?

В Концепции участия России в объединении БРИКС отмечено, что у стран-участниц есть общность подходов к коренным вопросам реформы международной валютно-финансовой системы и приданию ей более «справедливого, стабильного и эффективного характера». Общность подходов как раз проявилась в создании новых финансовых институтов – Нового банка развития и Пула валютных резервов.

Еще раз обратим внимание: в Международном валютном фонде и Всемирном банке большинство голосов приходится на развитые, а не на развивающиеся страны. Таким образом, странам БРИКС будет проще получать кредиты у НБР, нежели у Всемирного банка, и заключать своп-соглашения с Пулом валютных резервов, чем с МВФ. С экономической точки зрения в рамках БРИКС Бразилия, Индия и ЮАР стремятся привлечь в инфраструктуру долгосрочные инвестиции, кроме того, ЮАР как страна с наименее устойчивым платежным балансом рассчитывает на получение средств от Пула валютных резервов. Китай в этой ситуации выступает в роли сильнейшей экономики, судя по всему, готовой на предоставление финансирования. К слову, уровни экономического развития и ключевые социально-экономические показатели в странах БРИКС колеблются в большей степени, чем в развитых странах, основавших МВФ и ВБ. Это одно из слабых мест группы.

Как заявляют эксперты ЦМАКП, конкурировать с МВФ и ВБ Новому банку развития пока не под силу из-за значительно меньшей ресурсной базы, дублирования уже существующих у МВФ функций и не такого широкого доступа к так называемым длинным деньгам. Однако выступить альтернативой в некоторых случаях он все-таки сможет.

42% россиян предпочитают безвизовые направления

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner обнаружил, что более 40% россиян отдают предпочтение отдыху в странах с максимально комфортными условиями въезда – почти на треть больше, чем два года назад.

Проанализировав данные за последние два года, аналитики Skyscanner заметили, что популярность безвизовых направлений за это время выросла на треть – с 31,7 до 42,5%*.

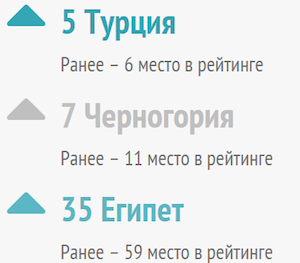

Самыми востребованными среди самостоятельных путешественников странами** для отдыха на море без визы на лето 2015 стали Турция, Черногория, Таиланд, Грузия и Израиль. Во второй пятерке лидирующих направлений – Индонезия, Вьетнам, Египет, Мальдивы и Малайзия. Следующими в рейтинге идут Бразилия, Марокко, Доминикана, Филиппины и Куба. И замыкают «безвизовую» двадцатку курортов Сейшелы, Камбоджа, Аргентина, Тунис и Маврикий.

ТОП-10 БЕЗВИЗОВЫХ МОРСКИХ КУРОРТОВ

Как изменились предпочтения отечественных туристов и почему тенденция безвизовых путешествий усиливается – рассказывает Иларион Копалейшвили, менеджер по маркетингу Skyscanner в России: «Безвизовые направления были популярны всегда, что вполне объяснимо. Но за прошедшие два года интерес к странам с открытым въездом ощутимо возрос. Здесь можно выдвинуть множество предположений – начиная от геополитической ситуации, скачков курса валют и экономической нестабильности до желания туристов планировать отдых без дополнительных неудобств. Помимо всего прочего, отсутствие необходимости в визе – это не только свобода от процедуры оформления, но и свобода планировать поездку на самые ближайшие даты. Не имея визы, вы при всем желании не сможете взять билеты в Испанию на завтра. А в Стамбул или Бангкок, например, – легко».

Skyscanner также отметил, что среди российских туристов растет доля тех, кто планирует отпуск на традиционно пакетных морских курортах*** – Турции, Черногории и Египте – самостоятельно. Это означает, что россияне все больше склоняются к формату smart travel, когда человек создает свое путешествие сам – от авиабилетов и отелей до всех экскурсий и передвижений по городу.

Ибрагим аль-Джанахи, исполнительный вице-президент Jebel Ali Free Zone (Jafza), одной из самых больших и наиболее сервис-ориентированных свободных зон в мире, заявил во вторник, что в этом году Jafza намерена организовать рекламные туры в Россию, Египет и Южную Корею.

Аль-Джанахи отметил, что маркетинговые туры являются одним из наиболее важных направлений деятельности Jafza. Благодаря им Jafza стремится привлечь в Дубай, например, ряд корейских компаний, ведь рынок Южной Кореи входит в число целевых рынков этой свободной зоны, благодаря развитию автомобильного сектора и сектора электроники.

В первом квартале этого года Jafza организовала несколько рекламных туров и семинаров, например во Франции – в Париже и Лионе. Jafza также приняла участие в работе делегации Дубая в Таиланде и Индонезии, посетившей эти страны для изучения их опыта в области исламской экономики и промышленности. В настоящее время Jafza работает над запуском халяль-индустрии для обслуживания локальных и глобальных рынков.

Кроме того, представители Jebel Ali Free Zone участвовали в поездках в составе государственной делегации в Руанду и Уганду, в интенсивных турах по трем городам Японии, в мероприятиях в рамках недели «Дубай в Китае», а также в визите Инвестиционного фонда Дубая в США, во время которого прошла встреча с представителями деловых кругов и правительственными чиновниками Америки.

Ибрагим аль-Джанахи отметил, что в первом квартале этого года к Jafza присоединилось 188 новых компаний, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда число новых компаний Jafza составило 152. В число новых компаний вошли, в том числе, несколько известных названий, таких как A.I.M. Chemicals, Apex Energy и другие.

За 2014 год к Jafza присоединилось 679 новых компаний, что на 17% больше по сравнению с 2013 годом.

Общий объем торговли компаний Jafza в прошлом году составил почти US$100 млрд, что равно четверти объема торговли Дубая и почти половине экспорта эмирата. По данным исследования Ernst and Young, доля Jafza в ВВП Дубая увеличилась до 20,6%.

Jafza является дочерней компанией DP World – портового оператора, одного из основных флагманов не нефтяного сектора Дубая.

Юлия Клусова

За январь-май 2015 г. китайские инвесторы вложили в нефинансовый сектор экономики зарубежья 278,36 млрд юаней ($45,63 млрд). Это на 47,4% больше, чем за январь-май 2014 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

Китайские капиталовложения поступили в 3426 предприятий на территории 146 стран и регионов. В частности, инвестиции в экономику государств Европейского Союза выросли на 367,8% в годовом сопоставлении, стран АСЕАН – на 78,4%, специального административного района Сянган (Гонконг) – на 66,7%, США – 37,4%.

За первые пять месяцев текущего года специалисты Поднебесной выполнили за пределами своей страны строительные подряды общим объемом 316,49 млрд юаней. Данный показатель на 10,1% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Кроме того, с начала 2015 г. заключены договоры на 414,27 млрд юаней с приростом на 26,6%.

Ранее сообщалось, что за январь-май 2015 г. в Китае использовано 330,95 млн юаней ($53,83 млн) зарубежных инвестиций. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2014 г. По итогам первых пяти месяцев текущего года, в Поднебесной учреждены 9582 компаний с участием иностранного капитала. Это на 9,6% больше, чем годом ранее. Наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов стали сферы услуг и эксклюзивного производства. Так, на предприятия, специализирующиеся на оказании услуг, пришлось 6830 новых компаний с участием иностранных инвестиций. Данный показатель вырос на 20,9% в годовом сопоставлении. На эти цели было направлено $33,94 млн зарубежных капиталовложений с приростом на 23,5%.

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XIX Петербургского международного экономического форума. Заседание состоялось под девизом «Время действовать: совместными усилиями – к стабильности и росту».

В.Путин: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!

Я рад приветствовать всех вас на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – городе, который на протяжении всей своей истории был символом открытости России, её стремления вбирать лучший мировой опыт, сотрудничать и вместе идти вперёд.

Прежде всего хотел бы поблагодарить гостей форума: и политиков, и бизнесменов – за интерес и доверие к нашей стране. Мы видим в вас, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, серьёзных долгосрочных партнёров и потому по традиции на Петербургском форуме всегда откровенно, доверительно говорим как о наших достижениях, так и о новых возможностях, и, конечно, о проблемах, трудностях, с которыми мы сталкиваемся, задачах, которые нам пока не удалось решить.

Со многими из вас мы встречались год назад. За этот период ситуация, в которой развивается мировая, да и российская экономика, изменилась, причём по некоторым направлениям изменилась серьёзно. Мы, имею в виду Россию, ограничены в доступе на мировой рынок капиталов; к этому нужно добавить падение цен на наши основные экспортные товары; несколько сократился и потребительский спрос, который прежде толкал экономику вверх. Правда – я согласен с теми участниками дискуссий, которые уже состоялись в ходе работы форума вчера, – спрос тоже начинает восстанавливаться.

Если говорить о ценах на энергоносители, от которых, к сожалению, до сих пор значительно зависит наша экономика, то напомню, что средняя цена на нефть марки «Юралс» в 2013 году была 107,9 доллара, в 2014 – уже 97,6 [доллара] за баррель, а за январь–май текущего года средняя цена составила 56 долларов за баррель. По оценке Росстата, в первом квартале этого года ВВП России сократился на 2,2 процента к соответствующему периоду 2014 года, а промышленное производство в январе–апреле сократилось на 1,5 процента.

Но что хотел бы отметить: ещё в конце прошлого года нам предрекали, и вы это хорошо знаете, глубокий кризис. Этого не произошло, мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей, прежде всего потому, что экономика России накопила достаточный запас внутренней прочности. У нас сохраняется положительный торговый баланс, растёт несырьевой экспорт.

Что в этой связи хотел бы отметить особо или чем бы хотел проиллюстрировать этот тезис: физический объём несырьевого экспорта в первом квартале 2015 года вырос на 17 процентов, экспорт продукции с высокой степенью переработки в первом квартале составил почти 7 миллиардов долларов, увеличившись на 6 процентов в стоимостном выражении и на 15 [процентов] – в физическом объёме.

Мы сохранили контроль над инфляцией. Да, она подскочила из–за девальвации рубля, но сейчас эта тенденция идёт на убыль. После значительного роста цен в первые три месяца текущего года (в январе, напомню, это было 3,9 процента, в феврале – 2,2 [процента], а в марте уже 1,2 процента), в апреле инфляция выросла на 0,5 процента, то есть тенденция на снижение очевидна, мы её видим.

У нас устойчивый бюджет. Наша финансовая и банковская системы адаптировались к новым условиям, удалось стабилизировать валютный курс, сохранить резервы. При этом подчеркну, мы не прибегали к каким–либо мерам ограничения свободного движения капитала – напомню, так же как и в 2008–2009 годах.

Дефицит федерального бюджета в январе–мае 2015 года составил 1 триллион 48 миллиардов рублей, или 3,6 процента ВВП. Ожидается, что размер дефицита по итогам года будет составлять 3,7 [процента ВВП], это по действующему закону о бюджете.

Объём золотовалютных резервов, о которых я уже говорил, у нас составляет свыше трёхсот [миллиардов долларов]. Сейчас только с Эльвирой Набиуллиной разговаривал – по моим данным, на 5 июня было 360,6 миллиарда долларов, сейчас чуть-чуть пониже, потому что средства использовались.

Вместе с тем объём резервного фонда Правительства на 1 июня 2015 года составил 76,25 миллиарда долларов, то есть 5,5 процента ВВП. Объём второго нашего фонда, Фонда национального благосостояния, – 75,86 миллиарда долларов, или ещё 5,5 процента к ВВП.

Мы не допустили скачка безработицы. Сейчас она составляет 5,8 процента от экономически активного населения. Напомню, что в кризис 2008–2009 годов её уровень вырос до 8,3 процента. Введение так называемых санкций подтолкнуло нас к тому, чтобы существенно активизировать работу по импортозамещению. И по ряду направлений мы сделали серьёзные шаги и добились заметных результатов. Огромный потенциал у нашего машиностроения, нефтехимии, лёгкой и перерабатывающей промышленности, фармацевтики, по некоторым другим отраслям. Зримым примером являются достижения нашего агропромышленного сектора.

Да, конечно, ещё очень многое нужно сделать по этому направлению, но, допустим, производство молочной продукции в январе–апреле 2015 года выросло относительно соответствующего периода прошлого года на 3,6 процента, масла – на 8,7 процента, сыра – на 29 с лишним процентов, рыбы, рыбных продуктов – на 6, мяса – на 12–13 процентов. Суть программ импортозамещения не в том, чтобы закрыть свой рынок, отгородиться от мировой экономики. Мы должны научиться производить качественную конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в России, но и на мировых глобальных рынках. В конечном счёте задача заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши внутренние возможности для решения задач развития.

Вновь повторю, на внешние ограничения мы отвечаем не закрытием экономики – мы отвечаем расширением свободы, повышением открытости России. И это не лозунг – это содержание нашей реальной политики, той работы, которую мы сегодня ведём по созданию условий для бизнеса, по поиску новых партнёров и открытию новых рынков, по участию в реализации крупнейших интеграционных проектов. Отмечу, что только за последний год в России начали свою практическую деятельность более 60 предприятий с зарубежным участием. Так, буквально в дни нашего форума открывается несколько предприятий, в том числе здесь, в Петербурге: фармацевтическое предприятие, по производству газовых турбин с инопартнёрами и так далее.

Хотел бы поблагодарить всех наших партнёров, которые, несмотря на известные политические проблемы, продолжают работать в России, вкладывать свои капиталы и технологии, создавать здесь предприятия и новые рабочие места. Большое вам спасибо, уважаемые друзья.

Уважаемые дамы и господа! Оперативно принятые меры поддержки экономики и финансовой системы в целом сработали, безусловно, сработали. И сейчас мы вновь сосредотачиваемся на решении системных задач, на повестке долгосрочного развития. Наша задача – обеспечить устойчивый рост, повышение эффективности экономики, производительности труда, приток инвестиций. Наши приоритеты – это улучшение делового климата, подготовка кадров для экономики и госуправления, образование, технологии. На этих вопросах позвольте остановиться чуть подробнее.

Начну с повышения качества деловой среды, конкурентоспособности российской юрисдикции. Наша позиция заключается в том, чтобы создать максимально свободные, предсказуемые, благоприятные условия и возможности для инвесторов – для того, чтобы вкладывать в Россию было выгодно. Мы приняли принципиальное решение: на ближайшие четыре года зафиксировать налоговые ставки, не увеличивать фискальное бремя на бизнес, чтобы компании могли планировать свою работу на среднесрочную перспективу.

Будем придерживаться этого принципа независимо от внешних условий или нагрузки на бюджет. И, как вы видели, я уже цифры приводил, наши резервные фонды позволяют рассчитывать именно на такую политику. При этом создаём дополнительные стимулы для новых развивающихся компаний. В этой связи, ещё раз напомню, принято решение о введении налоговых каникул в отношении индивидуальных предпринимателей, о существенном снижении фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в рамках специальных налоговых режимов, а также о предоставлении налоговых льгот для вновь создаваемых промышленных предприятий – так называемых гринфилдов.

Мы вчера обсуждали с руководителями наших промышленных предприятий целый ряд проблем, с которыми мы, безусловно, сталкиваемся. Поступило предложение: такое же регулирование, такие же льготы предоставлять и для новых инвестиций вообще, а не только по гринфилдам. Мы рассмотрим обязательно эти предложения. Думаю, что вполне можем их реализовать. Добавлю также, что от уплаты налогов освобождаются капиталы и активы, возвращающиеся в Россию из–за границы. Их владельцам даны полные гарантии защиты от любого вида преследования.

Одновременно будем предпринимать шаги по повышению прозрачности российских компаний и их подразделений за рубежом. Соответствующие поправки внесены в наше законодательство. Они полностью, хочу это подчеркнуть, согласуются с решениями «Группы двадцати», ФАТФ и других международных организаций.

Далее. В рамках национальной предпринимательской инициативы кардинальным образом обновлено федеральное законодательство, регулирующее условия для ведения бизнеса. Меняются подходы органов власти, контрольно-надзорных структур к работе с предпринимателями. Они становятся более понятными, открытыми, прозрачными. Отмечу, что начиная с 2016 года на три года от проверок будут освобождены субъекты малого предпринимательства, в работе которых ранее не были зафиксированы серьёзные нарушения.

Мы хорошо понимаем – чтобы национальная юрисдикция была конкурентной, необходимо постоянное движение вперёд, необходимо постоянное совершенствование. При этом мы должны анализировать, насколько эффективно работают уже принятые меры. И здесь нам действительно важны эффективные каналы обратной связи с бизнесом. Поэтому прошу Агентство стратегических инициатив, ведущие деловые объединения вести такой анализ правоприменения, смотреть лучшие мировые практики, лучший мировой опыт, при необходимости предлагать новые решения.

Важнейшую роль призван сыграть национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Сам по себе рейтинг – это, разумеется, не самоцель. Он должен стать работающим инструментом выявления и распространения лучших региональных практик по всей территории страны. Кстати, инициатива по формированию рейтинга принадлежала именно нашим ведущим предпринимательским объединениям. Особенность этого проекта в том, что сами предприниматели дают оценку состоянию деловой среды, качеству госуправления и так далее.

Кстати, в этом году в таких опросах приняли участие более 200 тысяч бизнесменов по всей России. Уже звучали, я знаю, в ходе состоявшихся дискуссий примеры этого положительного состояния дел, тем не менее я воспользуюсь случаем, чтобы ещё раз их назвать, это того стоит: это и Калужская область, Татарстан, Белгородская область, Тамбовская, Ульяновская области, Краснодарский край, Ростовская область, Костромская область, Чувашская Республика, Тульская область. Вновь подчеркну, национальный рейтинг инвестиционного климата должен стать инструментом повышения качества управления на всех уровнях власти. Это сегодня тоже одно из ключевых направлений нашего развития.

О чём бы хотелось сказать в этой связи. Первое. Необходимо сформировать целый класс государственных менеджеров, которые умеют работать гибко, по–современному, понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе госуправления в целом. Одним из важнейших шагов должен стать запуск механизма постоянного совершенствования управленческих кадров. В этой связи на базе одного из ведущих учебных заведений страны намерены создать центр обмена лучшими практиками госуправления и формирования бизнес-среды в регионах. Такой центр может стать хорошей площадкой не только для повышения квалификации, но и для обмена опытом, для выработки новых идей, для налаживания горизонтальных связей между представителями региональных управленческих команд.

Второе. Считаю целесообразным создать в каждом регионе специальные штабы – проектные офисы, если хотите, – которые станут своего рода администрациями развития, обеспечат внедрение лучших механизмов создания благоприятного инвестиционного климата. Комфортная деловая среда – важнейшее условие для формирования массового слоя несырьевых малых и средних предприятий. Это реальный путь к диверсификации экономики, к созданию новых рабочих мест.

Наша цель – чтобы малые и средние компании росли, завоёвывали отечественный рынок, развивали свой экспортный потенциал. Поэтому будем тесно увязывать деятельность институтов поддержки промышленности и стимулирования экспорта, имея в виду Фонд развития промышленности, который недавно создан, Фонд развития Дальнего Востока, Российский фонд прямых инвестиций, механизмы проектного финансирования, а также Российский экспортный центр, в котором отечественные компании смогут получать весь спектр услуг по поддержке своей продукции на зарубежных рынках.

Кроме того, по предложению самого делового сообщества создаётся корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Бизнес сможет получать здесь необходимую финансовую, юридическую, методическую поддержку, в том числе помощь по доступу к государственным закупкам и закупкам госкомпаний. По сути, мы консолидируем механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства и рассчитываем, что это принесёт весомую, заметную отдачу.

Уважаемые друзья! Все, кто стремится занять лидирующие позиции, должны делать ставку на лидеров в бизнесе, в управлении и, конечно, в развитии технологий и образования. Мы немало сделали для укрепления отечественной научно-технической базы, для усиления кооперации науки, образования, промышленности, для практического внедрения разработок в реальное производство.

В ближайшие годы намерены приступить к широкому технологическому обновлению предприятий сырьевого и несырьевого секторов промышленности, сельского хозяйства. С 2019 года через систему технического регулирования, жёсткие экологические стандарты будем стимулировать поэтапное внедрение принципов наилучших доступных технологий. Фактически модернизация и постоянное технологическое развитие станут требованием законодательства. Важнейшая задача сегодня – создать для наших компаний стимулы инвестировать в разработку отечественных технологий. Прошу Правительство предложить здесь дополнительные решения.

Кроме того, нужно провести инвентаризацию уже существующих механизмов поддержки прикладных исследований и внедрения инноваций, посмотреть, как работают льготы, в том числе и налоговые. Что касается институтов развития, то их необходимо чётко настроить на содействие задачам технологической модернизации.

Мы запускаем проекты, которые призваны обеспечить мощную технологическую базу для наших компаний не только на сегодня, но и на будущее. При этом горизонты технологического планирования серьёзно расширяются. Российские компании должны занять ключевые позиции в тех отраслях и на тех рынках, которые будут определять характер экономики, уклад жизни людей через два-три десятилетия – так, как это произошло с IT-технологиями: за последние 20 лет они коренным образом изменили нашу жизнь.

Для решения таких перспективных задач запущена национальная технологическая инициатива, в ней участвуют ведущие представители науки и высокотехнологичного бизнеса. Очевидно, что это долгосрочный проект, но уже через два-три года должны появиться научные лаборатории, новые компании, образовательные программы для подготовки кадров, способных решать самые современные задачи, работать с передовыми технологиями.

И, наконец, ещё одно принципиально важное направление. На недавнем съезде одного из наших ведущих бизнес-объединений, «Деловой России», прозвучала идея наладить эффективную систему трансфера зарубежных технологий. У нас есть успешный опыт переноса в Россию технологий в фармацевтике, автомобилестроении, в производстве потребительских товаров. Важно поставить такую работу на системную основу, задействовать капиталы институтов развития. И прошу Правительство, деловые объединения представить на этот счёт конкретные дополнительные предложения, в том числе создать оптимальный формат взаимодействия государства и бизнеса в сфере трансфера технологий.

Далее. Мы прекрасно понимаем, что решающее значение для развития и повышения конкурентоспособности России имеет качество образования. Кстати говоря, вчера об этом говорили и наши коллеги из иностранных инвестиционных компаний, с которыми я вчера встречался. Причём подготовка специалистов должна осуществляться не только с учётом требований сегодняшнего дня, но и учитывать лучший мировой опыт, перспективы развития технологий и новых рынков.

Наши молодые люди: студенты, школьники – побеждают на самых престижных международных соревнованиях по техническим и естественнонаучным дисциплинам. Приведу лишь один пример, совсем свежий: студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики не раз доказывали, что равных им в мире нет; в этом году команда университета вновь подтвердила абсолютное лидерство, оставив позади сильнейшие мировые школы программирования. Команда университета – единственная в мире шестикратная победительница командного студенческого чемпионата по программированию. Я хочу ребят ещё раз поздравить с этим.

Понятно, что очень многое зависит от руководства вузов, от ректоров. Здесь нам также нужны новые лидеры, которые сами глубоко знают производство, знают запросы промышленности, чувствуют тенденции технологического развития. Отечественный бизнес предлагает создать резерв руководящих кадров вузов, которые готовят инженерно-технических специалистов. Думаю, что это правильное предложение, и его необходимо реализовать. При этом призываю представителей бизнеса активнее работать в наблюдательных и попечительских советах вузов, теснее взаимодействовать с преподавательским корпусом, участвовать в формировании и реализации программ их развития. Это в интересах самого бизнеса.

Важнейшая задача – это обновление, повышение качества среднего профессионального образования, укрепление его связи с реальным производством. Во многих регионах уже активно и успешно занимаются развитием так называемого дуального образования, когда практика на конкретных предприятиях сочетается с теоретической подготовкой. Кстати, не случайно, что именно те регионы, которые добились существенного прогресса в развитии среднего профессионального образования, как правило, и являются лидерами регионального рейтинга и в целом демонстрируют высокую социально-экономическую динамику.

Сегодня и инженерная, и рабочая профессии требуют высочайшей компетенции. В соответствии с этим мы выстраиваем систему современных профессиональных стандартов. Основными участниками здесь также являются работодатели, бизнес-объединения в рамках Национального совета по компетенциям и квалификациям при Президенте России.

Считаю необходимым обобщить опыт, объединить наши усилия и выстроить целостную систему подготовки квалифицированных кадров с учётом лучших международных практик. Такая система должна включать в себя все звенья: дополнительное образование в сфере технического творчества детей, среднее профессиональное образование и высшее инженерное образование, национальные и международные чемпионаты рабочих профессий.

И ещё одно важное направление нашей работы на перспективу, на годы вперёд: нужно создавать механизмы сопровождения и поддержки талантливых детей, чтобы они смогли раскрыть свои способности, добиваться успеха на своей Родине, в России. Как вы знаете, мы запускаем один из таких проектов, уже фактически запускается в Сочи, – это сочинский центр для школьников со всех регионов страны, которые проявляют особые способности в спорте, искусстве, в естественных науках. Это, кстати говоря, будет ещё одним значимым элементом олимпийского наследия.

Карта глобального экономического развития меняется буквально на глазах. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Южная Корея, государства АСЕАН, уже составляют четверть мировой экономики. В ближайшее десятилетие именно эти рынки будут основным источником роста мирового спроса на товары и услуги. При всех колебаниях, которые происходят в мире, и в политике, и в экономике, эта тенденция неизбежна. Логично, что вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу мы стремимся наращивать связи со странами АТР, устранять барьеры в торговле и инвестициях. В этом году Евразийский экономический союз заключил первое соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Российские компании получат возможность беспошлинно поставлять целый спектр товаров.

Расширяется наше взаимодействие с Китайской Народной Республикой в интересах формирования общего экономического пространства. В мае этого года было подписано совместное заявление о сопряжении развития Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шёлкового пути». Фактически речь идёт о новых подходах к взаимодействию между Евразийским экономическим союзом и Китаем, о расширении сотрудничества и реализации крупных совместных инфраструктурных проектов, об упрощении торговли, а также об укреплении кооперации по линии различных финансовых институтов.

Укрепление партнёрства с государствами АТР – это важнейшая часть нашей работы по развитию российского Дальнего Востока. Мы создаём здесь максимально свободные и комфортные условия для размещения капиталов и производств. Инвесторы получат уникальные возможности для работы на российском рынке и, что важно, выгодный плацдарм для прямого выхода на ёмкий растущий рынок АТР. Уже сейчас на Дальнем Востоке создаются территории опережающего развития с целым комплексом налоговых и других преференций.

Запускается система господдержки крупных инвестиционных проектов. При этом мы готовы предложить ещё более гибкие, более продвинутые механизмы. Правительство уже подготовило законопроект о создании свободного порта Владивосток. Действие этого законопроекта распространяется на все ключевые порты Приморья: от Зарубино до Находки – и 13 районов, в которых проживает около 75 процентов населения края.

Резиденты свободного порта получат широкие преференции. Это не только налоговые льготы, но и облегчённый визовый режим, введение свободной таможенной зоны, упрощённое прохождение контрольных процедур на границе. В сентябре этого года во Владивостоке пройдёт первый Восточный экономический форум, в рамках которого в том числе будут подробно представлены наши предложения для зарубежных инвесторов.

Вновь повторю, мы стремимся к сотрудничеству со всеми – со всеми, кто готов работать на основе равноправия и взаимного уважения, кто заинтересован в реализации взаимовыгодных проектов. Убеждён, большой потенциал имеет торгово-экономическое партнёрство со странами Латинской Америки, с государствами БРИКС. Предстоящий в начале июля саммит этой организации в России, безусловно, будет способствовать расширению наших деловых контактов.

Хочу подчеркнуть, активное взаимодействие с новыми центрами глобального роста ни в коем случае не означает, что мы с меньшим вниманием намерены относиться к диалогу с нашими традиционными западными партнёрами. Уверен, такое сотрудничество будет обязательно продолжено.

Уважаемые дамы и господа! Россия открыта для мира, для экономического, научного, гуманитарного взаимодействия, контактов с представителями гражданского общества и деловых кругов всего мира. Убеждён, такая политика, такой диалог отвечает общим интересам, помогает сохранить то доверие, которое служит основой для совместной работы.

Перед нами стоят большие задачи, мы будем развиваться, выходить на новые рынки, создавать современные технологии, реализовывать масштабные проекты. С нами предприниматели, граждане, новые лидеры, которые готовы работать для России и для её развития. Именно поэтому мы абсолютно уверены в успехе.

Спасибо вам за внимание.

<…>

Ч.Роуз: У нас состоится глубокая дискуссия по некоторым экономическим вопросам, которые были подняты с нашими представителями бизнеса.

Господин Президент, прежде всего позвольте сказать, что мне очень приятно находиться здесь, в Вашем родном городе, в городе, где Вы начали свою политическую карьеру. К тому же это исторически важный город, здесь Россия родилась как империя. Это очень важный город. Есть очень серьёзные вопросы, которые могут быть решены, только если Россия будет действовать, если Вы будете участвовать. Речь идёт об экономической политике, о внешней политике, Украине, балтийских странах, Европе, Сирии, Иране, Китае, России. Есть очень много вопросов, есть проблемы, есть конфликты. Для того чтобы найти решение многим проблемам, Россия должна сыграть свою роль. Возникает проблема границ. Не могли бы Вы рассказать нам о Вашем видении Украины и России, каким образом нам добиться решения проблемы?

В.Путин: Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы согласились сегодня вместе с нами поработать, быть модератором нашей встречи. У нас форум называется «Санкт-Петербургский международный экономический форум». Мне бы хотелось, чтобы мы сосредоточили своё внимание на проблемах экономики. Хотя я с Вами соглашусь, что без решения ряда международных острых, кризисных ситуаций трудно двигаться и в экономической сфере.

По поводу событий на Украине мы много раз говорили, и понимаю, что от этого никуда не уйти. Но, знаете, мы всё время то по Украине говорим, то несколько лет назад говорили по кризису, скажем, в Ираке, ещё в каких–то странах. Мы говорим о том, что уже произошло, но никогда не говорим, почему это произошло. А если уж вы хотите поговорить на эту тему, что, видимо, важно, то мне бы хотелось всё–таки начать именно с этого момента.

Почему мы подошли к этому кризису на Украине? Я глубоко убеждён, что после того, как так называемая биполярная система прекратила своё существование, после того, как исчез с политической карты Советский Союз, некоторые наши партнёры на Западе, в том числе и прежде всего, конечно, Соединённые Штаты, оказались в состоянии какой–то эйфории. И вместо того чтобы выстраивать в новой ситуации добрососедские и партнёрские отношения, начали осваивать новые, как им показалось, свободные геополитические пространства. Вот отсюда и движение, скажем, Североатлантического блока НАТО на восток, отсюда многие другие вещи.

Я всё время думал, почему это происходит, и в конечном итоге пришёл к выводу, что, видимо, у кого–то из наших партнёров возникла иллюзия, что после Второй мировой войны был один миропорядок создан – и тогда был такой глобальный центр в мире, как Советский Союз; теперь его нет, появился вакуум, и его надо быстренько заполнить. Мне кажется, что это очень ошибочный подход к решению проблемы. Вот так мы и Ирак получили, а мы знаем, что и в Соединённых Штатах сегодня многие считают, что в Ираке были совершены ошибки. В Ираке были совершены ошибки, многие признают, тем не менее всё повторили в Ливии. Добрались теперь до Украины.

Не мы являемся первопричиной тех кризисных явлений, которые имеют место быть на Украине. Не нужно было поддерживать, я уже много раз об этом говорил, антигосударственный, антиконституционный переворот и вооружённый захват власти, который привёл в конечном итоге к жёсткому противостоянию на территории Украины, фактически к гражданской войне.

Что сегодня нужно сделать? Чтобы долго здесь не распространяться на эту тему, сегодня, безусловно, нужно полностью выполнять договорённости, достигнутые в Минске, белорусской столице. Хочу ещё раз подчеркнуть, если бы нас что–то не устраивало, мы никогда бы не поставили свою подпись под этим документом. Если уж он состоялся, а мы поставили там свою подпись, мы будем добиваться его полного исполнения.

Вместе с тем хочу обратить и ваше внимание, и всех наших партнёров, мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Мы постоянно, каждый день слышим одно и то же – как мантру повторяют, одно и то же, что Россия должна повлиять на юго-восток Украины. Мы влияем. Но решить эту проблему только с помощью нашего влияния на юго-восток невозможно. Нужно влиять и на сегодняшние официальные власти в Киеве, а этого мы сделать не можем. Это та дорога, по которой должны пройти наши западные партнёры – европейцы и американцы. Давайте вместе работать.

Ч.Роуз: Что Вы хотите от киевского правительства, что оно должно сделать?

В.Путин: Мы ничего не хотим. Это народ Украины должен чего–то хотеть, чтобы украинское правительство сделало. Или хотеть, чтобы оно не делало.

Мы считаем, что для урегулирования нужно, как я сказал, исполнить Минские соглашения. И ключевой момент здесь, безусловно, это элементы политического урегулирования. Они состоят из нескольких составляющих.

Первое – это конституционная реформа, и в Минских соглашениях так прямо про это и написано: с предоставлением автономии либо, как они говорят о децентрализации власти, пускай по пути децентрализации. Понятно, что это такое, наши европейские партнёры, французы и немцы, расшифровали, нас это вполне устраивает, так же как устраивает в целом и представителей Донбасса. Это первое.

Второе, что нужно сделать, – нужно распространить принятый ранее закон об особом статусе этих территорий – Луганска и Донецка, непризнанных республик, применить его, начать применять этот закон. Он принят, но до сих пор не реализуется. Для этого нужно было принять постановление Верховной Рады – парламента Украины, и это тоже в Минских соглашениях прописано.

Наши друзья в Киеве исполнили формально это решение, но одновременно с принятием постановления Рады об имплементации этого закона они в сам закон внесли изменения – по–моему, в статью 10-ю, – которые полностью дезавуировали это действие. Просто это манипуляция и ничего больше, а нужно переходить от манипуляции к практической работе.

Третье, что нужно сделать, – нужно принять закон об амнистии. Невозможно вести политический диалог с теми людьми, которые находятся под угрозой уголовного преследования. Наконец, нужно принять закон о муниципальных выборах на этих территориях и осуществить эти выборы. Но всё это – и в Минских соглашениях это прописано, обращаю на это ваше особое внимание, – всё должно быть сделано по согласованию с Донецком и Луганском.

Никакого прямого диалога, к сожалению, мы до сих пор не видим, есть только намётки того, что он начинается, но прошло уже слишком много времени с подписания Минских соглашений. Сейчас нужно, ещё раз повторяю, наладить прямой диалог между Луганском, Донецком и Киевом – вот чего не хватает. И, наконец, нужно, безусловно, начать экономическую реабилитацию этих территорий.

Я уже много раз говорил, хочу повторить: тезис о том, что «у нас нет денег», не работает в данном случае. Если сегодняшние киевские руководители считают, что это территория Украины, что там проживают украинские граждане, которые имеют право на получение, скажем, пособий по инвалидности либо пенсий и заработали их в рамках действующего на Украине законодательства, не могут киевские власти отказываться платить эти пособия, не имеют права просто. Они нарушают свою собственную Конституцию. Всё вот это должно быть реализовано, причём не на словах, а на деле, на практике.

Ч.Роуз: Как Вам известно, Соединённые Штаты Америки считают, что вы вооружаете сепаратистов и что вы поощряете их, вы используете Вооружённые Силы России, чтобы подлить масло в огонь этого конфликта. Многие обеспокоены тем, что это может привести к новой холодной войне.

В.Путин: Вы знаете, к холодной войне приводят не локальные конфликты, а глобальные решения – например, такое как выход Соединённых Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Вот это действительно шаг, который толкает всех нас к новому витку вооружения, потому что он меняет глобальную систему безопасности.

Что касается региональных конфликтов, то где бы они ни происходили, почему–то противоборствующие стороны всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда где–то находят оружие. Это также справедливо и для восточных регионов Украины.

Что бы я хотел сказать – я хотел бы сказать, что если сегодняшняя ситуация будет решаться политическими средствами, то никакого оружия здесь и не потребуется, но для этого нужна добрая воля и желание вести прямой диалог, и мы будем этому способствовать. Чего мы не можем, с чем мы никогда не согласимся – с тем, что кто–то с кем–то, где бы то ни было, будет разговаривать с позиции силы, сначала с помощью полиции (или милицией называется), потом с помощью специальных служб, потом с помощью вооружённых сил.

Ведь до тех пор, пока подразделения армии и так называемые батальоны, националистические вооружённые формирования не появились на этих территориях, там не было никакого оружия – и не было бы, если бы с самого начала пытались решать вопросы мирными средствами. Оно там появилось только после того, как людей начали убивать с помощью танков, артиллерии, систем залпового огня и авиации. И там появились те, кто сопротивляются. Как только будет предпринята попытка политическими средствами решать вопрос, там и оружия этого не будет.

Ч.Роуз: Каковы приемлемые границы для Украины, для России? Какие границы приемлемы для вас?

В.Путин: Что Вы имеете в виду, когда говорите о границах – географические границы, политические границы? О чём идёт речь?

Ч.Роуз: Политические границы.

В.Путин: Что касается сотрудничества, мы всегда говорили и продолжаем это говорить, здесь нет ничего нового, при всех сложностях сегодняшнего дня я считаю, считал всегда и продолжаю считать, что русские и украинцы – это один народ, один этнос во всяком случае, со своим, конечно, своеобразием. Со своим, конечно, своеобразием, со своими культурными особенностями, но с общей историей, с общей культурой, с общими духовными корнями. Чего бы ни происходило, в конечном итоге Россия и Украина так или иначе обречены на совместное будущее.

Мы с самого начала исходили и сейчас исходим из того, что Украина имеет право на собственный выбор: и на цивилизационный, и на политический, и на экономический, на какой угодно. Ведь не секрет, мы же все знаем, именно Россия была инициатором фактически дезинтеграции Советского Союза, предоставления суверенитета всем этим странам. С этих пор у нас ничего не изменилось. Но и Россию, и Украину, кроме тех связей, о которых я говорил, которые сложились за столетия, связывают совершенно конкретные вещи сегодняшнего дня: это общая инженерная инфраструктура, общая энергетическая инфраструктура, общая транспортная инфраструктура, общие правила регулирования и так далее, и так далее. Наконец, нас связывает и возможность беспрепятственно говорить на одном языке. Это нас касается, это касается уже России и касается наших интересов.

Мы всегда исходили из того, что мы будем решать всё, даже спорные вопросы, а это естественно, что у соседей возникают какие–то споры, путём переговоров. Но если в этот переговорный процесс включаются третьи игроки, то мы считаем, что они должны учитывать и наши интересы, а не просто ставить нас перед выбором. Если вы спрашиваете, на что мы рассчитываем в политическом плане, – мы рассчитываем на полноценный, доверительный и равноправный диалог.

Ч.Роуз: Мне хотелось бы ещё вернуться к Украине, но давайте поговорим о взаимоотношениях России с целым рядом стран, в том числе с США и КНР. Каким образом Вы охарактеризовали бы отношения с США? Что не так с этими отношениями, что с ними так? И что требуется в этих отношениях?

В.Путин: Другими словами, где у нас есть какой–то позитив, а где есть проблемы.

Начнём с проблем. Проблемы заключаются в том, что нам постоянно пытаются навязывать свои стандарты и свои решения, не сообразуясь с нашим пониманием собственных интересов. Нам, по сути, говорят, что в Соединённых Штатах лучше знают, что нам нужно. Позвольте нам самим определить наши интересы и наши потребности исходя из нашей собственной истории, из нашей культуры.

Ч.Роуз: Каким образом Соединённые Штаты пытаются определить, что вам нужно, что вам требуется?

В.Путин: Вмешиваясь в наши внутриполитические процессы, в том числе через финансирование неправительственного сектора, навязывая решения в сфере международной безопасности.

Я упоминал, допустим, о проблеме, с которой мы столкнулись первый раз, и это сразу охладило наши отношения, – Ирак. Вы помните тезис: «Кто не с нами, тот против нас»? Это что, диалог? Это ультиматум. С нами не надо разговаривать языком ультиматумов.

Но теперь всё–таки позвольте сказать, что нас объединяет, такое ведь тоже есть. Объединяет наше желание всё–таки работать против общих угроз, какими являются терроризм, распространение наркоугрозы и очень опасная тенденция к возможному распространению средств массового уничтожения. Но есть и вопросы в сфере гуманитарного взаимодействия, например борьба со сложными и очень тяжёлыми, поражающими целые регионы мира инфекционными заболеваниями. Есть вопросы, связанные с мировой экономикой, это касается, прежде всего, той области, на которую мы серьёзно и значительным образом влияем: это энергетика. Есть и другие сферы, в которых мы в целом наладили очень неплохое взаимодействие, и я рассчитываю, что это послужит той базой, которая позволит нам восстановить прежний уровень отношений с Соединёнными Штатами и двигаться дальше.

Но что касается Китайской Народной Республики, то уровень, характер и доверительность наших отношений достигли, пожалуй, беспрецедентных в истории наших отношений значений. Мы 40 лет – хочу, чтобы все ещё раз услышали, – 40 лет вели переговоры по приграничным проблемам. Мы нашли взаимные компромиссы, развязки, пошли друг другу навстречу и закрыли этот вопрос. 40 лет! Далеко не со всеми странами нам удаётся решить эти вопросы. Кроме этого, мы развиваем экономические связи, мы активно сотрудничаем в международных организациях и на площадке Организации Объединённых Наций.

Мы создаём новые объединения, которые весьма эффективно развиваются и являются весьма привлекательными для многих стран: это и Шанхайская организация сотрудничества, она изначально создавалась для того, чтобы решить приграничные вопросы после дезинтеграции Советского Союза, но потом пошла дальше, и сейчас эта организация является привлекательной, туда стремятся попасть уже и другие страны. Мы, скорее всего, сейчас на саммите в Уфе (очередной саммит будет в нашем городе в Башкирии) примем решение о приёме и Индии, и Пакистана в эту организацию. Мы развиваем другие формы сотрудничества – например, БРИКС.

Я в своём выступлении говорил о сопряжении наших усилий в рамках Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шёлкового пути». То есть у нас налаживаются отношения и в этом плане. Китай – самый крупный наш торгово-экономический партнёр. Отношения развиваются очень эффективно.

Ч.Роуз: Некоторые говорят, что это естественно, потому что у Китая есть деньги, а в России есть природные ресурсы, поэтому тут логическая связь.

В.Путин: Вы почитайте американскую аналитику, я уверен, что Вы это знаете, просто делаете вид, что Вы с ней не знакомы. Так вот, американские аналитики, политологи, экономисты говорят о разворачивании самих Соединённых Штатов в сторону Китая. Китай – растущая экономика. Если кто–то высказывает озабоченности по поводу снижения темпов роста, то сейчас Первый заместитель председателя Госсовета Китая сказал об этом: 7 процентов – самый высокий темп роста в мире, всё равно это самые высокие темпы роста в мире. И не только Россия. Почему?

Весь мир смотрит на Азию, и Европа тоже ищет возможности развивать отношения, но нам–то сам Бог, как говорится, велел, мы–то соседи, это естественное движение. Кроме всего прочего, у нас есть некоторые ценности, которые мы отстаиваем на международной арене совместно и весьма эффективно, – это равноправный доступ к решению ключевых международных вопросов.

Ч.Роуз: Является ли это более логичным – взаимоотношения с Китаем, чем взаимоотношения с Европой, США? Является ли Китай более важным с точки зрения развития отношений в будущем, чем США и Европа? Могло бы это привести к каким–то антизападным интеграционным процессам и связям?

В.Путин: Антизападным?

Ч.Роуз: Антизападным и антиамериканским.

В.Путин: Мы вообще ни с кем, в том числе и с Китаем, а Китай тоже ни с кем, насколько я понимаю китайскую политику, не строит отношения против кого–то. Мы не строим союзов «против», мы строим союз «за» – за то, чтобы реализовывать свои национальные интересы.

И обращаю внимание, вот вы расширяете Североатлантический блок НАТО – Советского Союза нет, он же создавался как противодействие Советскому Союзу: Советского Союза нет, Варшавского договора нет, а блок НАТО не только существует, но ещё и расширяется. Вы это делаете, а мы с Китаем не создаём никаких военных блоков, у нас нет блокового мышления, мы пытаемся – и, насколько я чувствую, у нас это получается, – мы пытаемся и делаем это: мыслим глобально, распределяя не только ответственность, но и стремясь найти взаимоприемлемые развязки и компромиссы. Мы никогда не действуем с позиции силы. Мы всегда ищем решения, причём решения в рамках переговорного процесса.

Ч.Роуз: Мы много прочитали о вас, о вашей стране. Три компонента: первое, вы хотите быть уважаемыми; второе, вы хотите вести равные переговоры; третье, вероятно, в вашей истории есть ощущение и существует обеспокоенность в отношении границ и в отношении создания буферной зоны в России. Правильно я понимаю?

В.Путин: Вы понимаете, я всё время это слышу: Россия хочет, чтобы её уважали. А вы не хотите? А кто не хочет? Кто хочет, чтобы его унижали? Странная даже постановка вопроса. Как будто это какой–то эксклюзив Россия для себя требует, чтобы нас уважали. А кому–то приятно, чтобы на него плевали, что ли? Но дело даже не в уважении, дело совершенно не в уважении или отсутствии такового – дело в том, что мы стремимся к обеспечению своих интересов, не нанося никакого вреда нашим партнёрам. Но мы, естественно, рассчитываем на конструктивный, прямой и содержательный диалог. Когда мы сталкиваемся с отсутствием такового или с нежеланием разговаривать с нами, то это, конечно, вызывает какую–то ответную реакцию.

Смотрите, я сейчас вам расскажу интересную историю, она касается так называемого восточного партнёрства, которое продвигают наши коллеги и друзья в Западной Европе. Кстати, это очень активно поддерживается и Соединёнными Штатами. Первая наша реакция была на эту практику восточного партнёрства, идею саму, весьма положительная. Почему? Потому что мы исходили из того, что Россия и восточноевропейские страны связаны тысячью нитей между собой, в том числе и в области экономики. Это общие нормы технического регулирования, как я уже говорил, единые инфраструктуры и так далее, и так далее. И мы исходили из того, что, если Европа начнёт сейчас с ними работать, их как–то к себе подтаскивать, неизбежно начнётся конструктивный процесс взаимодействия с Россией. И мы будем работать. В чём–то будем спорить, в чём–то соглашаться, но будем выходить на какие–то общие решения, которые позволят нам создавать общее экономическое и, в конце концов, гуманитарно-политическое пространство.

Ничего этого, к сожалению, вообще не произошло. Ведь как возник кризис на Украине, с которого Вы начали: Украине предложили подписать договор об ассоциации. Замечательно. Но Украина, как известно, является членом зоны свободной торговли в СНГ (кстати, создания которой сама Украина и добивалась). И там масса преференций, масса льгот.

Мы с Евросоюзом 17 лет вели переговоры по условиям присоединения к ВТО. Теперь одним разом решили через Украину зайти на таможенную территорию Российской Федерации. Разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультации нам ответили, это прямая речь: «Не ваше дело». Так разве решаются вопросы вообще, а в отношении России в частности?

При чём здесь какой–то тезис о пустом уважении? Дело не в уважении – дело в том, что мы хотим, чтобы наши интересы учитывались.

Ч.Роуз: Давайте поговорим о ряде мест, где есть необходимость сотрудничества России и США: Иран и переговоры по ядерной программе – и, конечно, формат «пять плюс один», «шестёрка». Думаете ли Вы, что достигнуть соглашения возможно, и какого соглашения Вы хотите?

В.Путин: Первое, что я хочу подчеркнуть и что я считаю абсолютно принципиальным, у нас есть общее понимание со всеми участниками этого процесса, в том числе и с Соединёнными Штатами, с европейскими странами, надеюсь, что и с Ираном, что все мы – категорические противники распространения оружия массового уничтожения. И это наша принципиальная позиция, и именно это обстоятельство позволило нам достаточно конструктивно работать с Соединёнными Штатами по этому направлению.

Мы очень рады тому, что иранская позиция претерпела существенные изменения и позволила выйти на тот уровень договорённостей, которые мы сегодня имеем. Мы, безусловно, поддержим эти договорённости. Единственное, что, мне кажется, было бы контрпродуктивным – это специально, хочу это подчеркнуть, специально, чтобы сорвать договорённости, требовать от Ирана каких–то вещей, которые для него являются абсолютно неисполнимыми и несущественными для решения главной проблемы – проблемы нераспространения. Но я надеюсь, что до этого не дойдёт, и в конце концов в ближайшее время – Сергей Лавров [Министр иностранных дел] лучше меня знает, когда это можно подписать.

С.Лавров: Когда будет готово.

В.Путин: «Когда подписать можно?» – Он говорит: «Когда будет готово».

У нас дипломаты всё время так отвечают. (Смех.)

Думаю, что в ближайшее время должно состояться подписание. Но самое главное – мы вчера встречались с Генеральным директором МАГАТЭ, потом должен начаться процесс имплементации этих договорённостей, он потребует примерно полгода.

Но не менее важно и другое: не менее важно, чтобы ваша страна, Соединённые Штаты, отнеслись к этому положительно, поддержали, чтобы конгресс поддержал. Мы знаем дискуссии, которые идут сейчас в Соединённых Штатах, что Президент имеет право сам подписать, что эти договорённости не нуждаются в ратификации. Это не наша проблема, мы не можем её решить. Так же как не можем некоторые вопросы сегодня решить за киевские власти, так и за вашингтонские тоже не можем некоторые проблемы решить. Поэтому на вашей стороне будет мяч. Но мы рассчитываем на то, что при всей сложности всё–таки Президенту Соединённых Штатов удастся достичь результата, который будет, безусловно, во внешнеполитической сфере одним из главных в ходе его президентства.

Ч.Роуз: Но Вы верите, что будет такое соглашение, согласно тому, что сказал господин Лавров?

В.Путин: Я верю, и мы к этому стремимся. Мы считаем, что это чрезвычайно важно, чтобы разрядить ситуацию. Но при этом не менее важно, чтобы все региональные державы не чувствовали, что для них наступает какой–то момент, после которого они могут ожидать ухудшения ситуации в регионе, наступают для них какие–то угрозы. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Россия, я хочу это подчеркнуть, будет развивать добрососедские, дружеские отношения как с Ираном, так и со всеми странами этого региона.

Ч.Роуз: Ещё один вопрос из внешней политики – до того, как мы перейдём к экономике и к вопросам, которые поднимались рядом ораторов.

Сирия сегодня нас занимает. Видите ли Вы какой–то выход из сложившейся ситуации? Потому что Россия поддерживает правительство Башара Асада и поддерживала его много лет, Иран поддерживает правительство Асада. И кажется, что просто маятник качается туда-сюда, вот такая ситуация. Какое Ваше предполагаемое решение? Как можно разрешить эту ужасную гражданскую войну, вызвавшую миллионы беженцев, и когда можно найти такое решение?

В.Путин: Хотелось бы – чем быстрее, тем лучше. Вместе с тем хотел бы ещё раз подчеркнуть, на чём основана наша позиция: наша позиция основана на опасении, что Сирия может погрузиться в такое же состояние, как Ливия или как Ирак.

Вы знаете, ведь до того, как властные структуры в Ираке и сам Саддам Хусейн не были уничтожены, там не было никаких террористов, ну давайте мы не будем про это забывать. Вообще об этом сегодня никто предпочитает не говорить. Кто создал условия и как были созданы условия для вспышки терроризма на этих территориях, ну неужели непонятно? После вторжения в Ирак всех разогнали, уничтожили, Саддама повесили. Дальше что – дальше ИГИЛ.

А в Ливии что происходит? Вообще государство перестало существовать, дезинтеграция полная. Даже дипломатическая служба Соединённых Штатов понесла ущерб, мы знаем такой известный трагический случай. Вот мы не хотим, чтобы такое же развитие событий постигло и Сирию, вот в чём вопрос. Этим прежде всего продиктована наша позиция по поддержке Президента Асада и его правительства. И мы считаем, что это правильная позиция. Трудно было ожидать от нас чего–либо другого. Более того, как мне кажется, многие сегодня соглашаются с такой позицией, как наша.

Я упоминал уже несколько раз про Ирак, а мы знаем, что там происходит. Соединённые Штаты поддерживают Ирак, поддерживают и вооружают армию, обучают армию. Двумя-тремя ударами ИГИЛ захватил столько оружия, что, наверное, у иракской армии его нет в таком объёме: и бронетехнику, и ракеты (широкая общественность мало об этом знает) вот совсем недавно. Сейчас ИГИЛ вооружён лучше, чем иракская армия. И это при поддержке Соединённых Штатов всё происходит.

Вроде оттуда ушли, но, по данным наших специальных служб и по информации, которую мы получаем из самого Ирака, тысячи американских военнослужащих до сих пор находятся в Ираке. А результат – печальный и трагический.

Мы не хотим, чтобы всё то же самое повторилось в Сирии. Мы призываем всех наших партнёров, в том числе и Соединённые Штаты, европейцев, но прежде всего, конечно, Соединённые Штаты предпринять дополнительные усилия для борьбы с абсолютным злом, которым мы считаем фундаментализм и так называемое Исламское государство или несколько ещё формирований подобного же рода, которые, по сути дела, являются ответвлениями широко известных террористических организаций мирового масштаба, нанёсших неоднократные удары по самим Соединённым Штатам. Мы призываем найти путь политического урегулирования, который должен заключаться в том, чтобы, конечно, была обеспечена трансформация политического режима, это само собой разумеется, и мы готовы об этом дискутировать и с Президентом Асадом.

Сейчас, совсем недавно ООН продекларировала возможность сотрудничества с Президентом Асадом в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими формированиями. Мы готовы работать с Президентом [Сирии] для того, чтобы обеспечить путь политической трансформации, для того, чтобы все люди, которые проживают в Сирии, чувствовали доступ к инструментам власти, чтобы уйти от вооружённого противостояния. Но это нельзя делать со стороны с помощью силы, вот в чём вопрос.

Ч.Роуз: Хорошо. Но готовы ли Вы призвать Президента Асада уйти в отставку, если это приведёт к альтернативному политическому решению или если, допустим, это поможет предотвратить ИГИЛ?

В.Путин: Наш модератор – настоящий американец. Я говорю: «Без вмешательства извне», – а он меня спрашивает: «Готовы призвать Президента Асада уйти в отставку?» Это может сделать только сирийский народ, ну как же такие элементарные вещи мы упускаем? Я уже об этом сказал: мы готовы вести диалог с Президентом Асадом в том направлении, чтобы он проводил совместно с представителями так называемой здоровой оппозиции политические реформы. Я считаю, что это вполне конструктивно и реализуемо.

Ч.Роуз: Господин Президент, давайте тогда вернёмся к экономике. У меня много вопросов. У нас здесь есть Ронни Чичунг Чан, председатель инвестиционной компании Hang Lung Properties, Махмуд Хашим Аль Кухеджи, генеральный директор Bahrain Mumtalakat Holding Company, кроме того, ещё есть президент YPF Аргентины Мигель Галуччио (с ним мы поговорим об энергетике). Но мы много уже слышали о Китае, сегодня мы с вами вместе слышали. Каковы, как вы думаете, возможности построения всё более выгодного сотрудничества с Китаем и Россией?

Р.Чан: Как сказал господин Президент [Владимир Путин], мне кажется, что экономика – это главный пункт сотрудничества между Китаем и Россией. Как бизнесмен я полагаю, что Россия и Китай – это брак, который заключён на небесах. У одной страны очень богатые природные ресурсы, а Китаю не хватает этих природных ресурсов, мы быстро развиваемся. Но у Китая есть капитал, чтобы купить эти ресурсы. С экономической точки зрения я не могу просто придумать более дополняющих друг друга стран.

Единственное, если позволите, что я хотел бы сказать. Я уверен, что у господина Президента есть стратегическое мышление относительно российских взаимоотношений с Китаем, но я не уверен насчёт вашего бизнеса, господин Президент, готовы ли ваши бизнесмены воспользоваться преимуществами китайского рынка. Просто посмотрите вокруг, сколько китайцев здесь у нас, в аудитории? Я очень одиноко себя чувствую здесь, сидящим на сцене. А сколько русских находится в Китае? Я даже не знаю. Поэтому за последние день-два, когда я здесь обсуждал вопросы с российскими друзьями, пришёл к выводу, что Азия до сих пор является чем–то, что неплохо было бы получить, но не особо народ готов экономически туда входить.

Господин Президент только что упомянул, что Китай является важным экономическим государством в мире, и я хотел бы, господин Президент, чтобы ваши бизнес-лидеры, которые находятся в аудитории, были бы более готовы практически работать с нами. Например, Вы упоминали финансирование, которое необходимо многим российским проектам. Многие компании сейчас зарегистрированы в Гонконге, потому что гонконгский рынок связан с шанхайским рынком и будет связан также и с Шэньчжэнем скоро. А Шанхайская биржа является пятой по размеру в мире, Гонконгская – шестая, а Шэньчжэньская – восьмая. Если все эти три биржи объединить, то это второй по величине рынок ценных бумаг в мире. Почему бы не зарегистрировать российские фирмы в Гонконге, чтобы помогать работать с Китаем? По–моему, это прекрасная возможность, господин Президент.

В.Путин: Я согласен с нашим коллегой по поводу того, что российско-китайские отношения в экономике нужно, безусловно, наполнять конкретным содержанием и работой – лучше если не только уровне самых крупных наших компаний, но и на уровне малого, среднего бизнеса, чтобы была такая естественная и живая ткань совместной работы во многих отраслях производства.

Между тем Китай и так является в страновом измерении нашим торговым партнёром номер один: у нас 85 миллиардов долларов торговый оборот. И мы вчера говорили с Первым заместителем Госсовета [Чжан Гаоли], и с Председателем Си Цзиньпином обсуждаем это постоянно – думаю, что в ближайшие годы мы вполне можем выйти на оборот в 200 миллиардов долларов.

То, что Вы сейчас сказали, безусловно, правильно. Естественно, мы должны действовать очень аккуратно, не спеша, создавать необходимые условия. Это касается и нас, это касается и наших китайских партнёров. Я уже говорил в своём выступлении о том, что мы вообще никак не ограничиваем движение капитала. Даже в самых сложных условиях кризиса 2008 и 2009 годов, и сейчас, и в прошлом году мы никак не ограничиваем вывоз капитала. Но мы ожидаем, что и наши партнёры в рамках своего регулирования будут действовать в таком же направлении. Юань становится всё более и более крепкой региональной резервной валютой, это совершенно очевидный факт. Но специалисты все понимают, что не хватает свободы движения капитала. Если это произойдёт, то тогда это будет ещё один серьёзный шаг к либерализации наших отношений.

Мы прекрасно понимаем, что наши китайские партнёры должны действовать аккуратно, и им виднее, когда какие меры вводить. Но весьма существенным шагом по углублению и расширению наших отношений является решение об оплате наших торговых операций в национальных валютах: в юанях и рублях. Совсем недавно прошли первые торги в паре юань–рубль. Мы уверены, что это будет развиваться и это создаст новые дополнительные возможности для работы в реальных секторах экономики.

В целом я с Вами согласен, нужно двигаться именно по этому направлению, а не ориентироваться только на договорённости на правительственном уровне, не ориентироваться только на решения, принимаемые суверенными фондами, и так далее, что тоже очень важно и создаёт платформу для работы в более широком формате. Мы работаем над этим и будем двигаться по этому направлению дальше.

Спасибо.

Ч.Роуз: Благодарю Вас. Дальше сидит господин Махмуд аль-Кухеджи, который является президентом компании «Мумталакат», Бахрейн. Какие возможности для инвестирования, Вы полагаете, в России существуют, какие вопросы есть у Вас?