Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.

По мнению аналитиков агентства, в данной ситуации валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками являются наиболее уязвимыми. В их число они включили ряд стран Латинской Америки, а также Южную Африку, Индонезию и Индию.

Эксперты Bloomberg считают, что, несмотря на профицит текущего счета России, падение цен на нефть не позволит рублю сохранить позиции по отношению к доллару.

С начала марта этого года биржи США упали на 16-17 процентов. При этом во втором полугодии 2008-го американские биржи рухнули на 20-30 процентов, причем в некоторые месяцы снижение индексов достигало 14-17 процентов.

Сценарий маловероятен

Сценарий дальнейшего сильного ослабления рубля вплоть до уровней в сто рублей за доллар маловероятен, сообщил РИА Новости старший аналитик УК "Регион инвестиции" Михаил Поддубский.

"С точки зрения макроэкономики текущая ситуация в рубле заметно лучше, чем в период 2014-2016 годов, поэтому сопоставимой по масштабам девальвации рубля ожидать вряд ли рационально", — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что с момента того кризиса в России ввели механизм бюджетного правила, который ограничивает влияние на курс валют колебаний цен на нефть. Кроме того, проведена бюджетная консолидация, а объем золотовалютных резервов на данный момент полностью покрывает внешний долг.

Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников в беседе с RT назвал подсчеты Bloomberg "прогнозом адвоката дьявола", объяснив, что специалисты агентства в данном случае рассчитали наихудший сценарий из всех возможных.

"Любой квалифицированный прогнозист просто обязан такой сценарий продумывать и просчитывать. Это как раз такой сценарий. Насколько этот прогноз сбудется — вопрос достаточно спорный. Сейчас надо исходить из того, что ситуация стремительно меняется", — рассказал экономист.

Масленников отметил, что имеется множество факторов, которые могут повлиять на курс рубля. "Курс рубля зависит не только от цен на нефть, здесь корреляция понятна, а также от аппетита инвесторов к российскому риску. Если нерезиденты вкладываются во внутренний российский долг, в облигации федерального займа, то они тем самым поддерживают курс рубля. Какие-то мотивации для резкого оттока с российского долгового рынка, на мой взгляд, пока незаметны", — указал он.

Ситуация с ценами на нефть и курсами валют

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, вслед за этим до четырехлетних минимумов упал курс рубля. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.

Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономики, остается распространение коронавируса нового типа, от которого погибли уже свыше 6,5 тысячи человек. После признания ВОЗ вспышки заболевания пандемией мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.

Нефтяные цены и крах альтернативной энергетики: кто в выигрыше?

Алексей Маслов

Резкое падение цен на нефть на фоне развития коронавируса сразу же поставило вопрос о том, насколько связаны эти два явления и какие глобальные последствия у них будут.

Казалось бы, налицо прямая зависимость: сокращение производства в Китае на 40-60 процентов по ряду отраслей промышленности и резкое уменьшение экспорта, падение потребления Китаем — "мировой фабрикой" и крупнейшим импортером энергопродуктов, карантин и "работа на дому" в десятках крупнейших стран мира и, как следствие, по "принципу домино", падение цен на нефть. Однако, кажется, эпидемия лишь стимулировала то, что готовилось давно.

Цены на нефть и прежде резко рушились — в связи с критическими, по сути, военными событиями: 17 января 1991-го нефть упала на фоне войны в Персидском заливе на 34,8% (весь период затяжного падения длился с октября 1990-го по февраль 1991 года), падали цены в сентябре — ноябре 2001 года на фоне террористических атак в США. На этот раз падение происходит в мирных условиях и связано с выходом России из соглашения ОПЕК+ — и все это говорит о том, что падение активно стимулировалось сторонними силами, было вполне "рукотворным" и никак не связано с влиянием коронавируса или обычными экономическими факторами.

В этой ситуации есть и победители, и проигравшие. Важный вопрос заключается в том, насколько колебание нефтяных цен затронет российских партнеров по нефтегазовому сектору, прежде всего Китай. Российско-китайское нефтяное и газовое сотрудничество в известной степени защищено долгосрочными контрактами, но при форс-мажорных обстоятельствах, каковой безусловно является пандемия вируса, многие нефтегазовые сделки могут быть пересмотрены, например, в части того, что Китай будет выбирать меньше нефти и газа, а это отразится и на российских нефтяных доходах.

США долгосрочное падение цен на нефть невыгодно, так как это обрушит добычу сланцевой нефти, которая стоит около 40 долларов. Нынешние цены также невыгодны и Саудовской Аравии, бюджет которой строится на цене нефти от 65 долларов.

Зато заметно выигрывают Китай и многие другие страны Азии, которые получают возможность закупать нефть по значительно более низкой цене и тем самым заметно облегчить восстановление своей экономики.

Обычно падение цен на нефть стимулировало экономический рост азиатских стран, и на этот раз также позволит правительствам начать фискальные меры стимулирования. Однако в нынешних условиях преимущества дешевой нефти могут быть куда более умеренными, учитывая ослабленный коронавирусом потребительский спрос.

Очевидно также, что падение цен на нефть окажет давление на бюджеты Малайзии и Индонезии, двух стран — экспортеров нефти в Азиатском регионе, и ограничит их возможности для включения финансовых стимулов оживления экономики.

Есть и другая сторона вопроса. Падение цен на нефть делает практически невыгодной всякую альтернативную энергетику, в том числе и использование энергии ветра и солнца. И именно этот вопрос очень существенен для Китая.

Альтернативные источники энергии в последние годы рассматривались Китаем как способ не только создания новой "чистой" экономики, но и обеспечения безопасности в области энергетики, "отвязки" от крупнейших экспортеров нефти и газа. В принципе рост использования возобновляемых источников энергии во всем мире до настоящего момента только повышал влияние Китая, который, настаивая на увеличении использования возобновляемых источников энергии, подрывал влияние крупных экспортеров нефти. Судя по всему, несмотря на огромные капиталовложения, в ближайшее время Китаю этого сделать не удастся.

КНР является крупнейшим в мире производителем и экспортером солнечных батарей, ветряных турбин, аккумуляторов и электрических транспортных средств. Тринадцатый пятилетний план Китая (2016-2020 годы) в области электроэнергии нацелен на повышение доли неископаемого топлива в общем объеме производства электроэнергии с 35 до 39 процентов к 2020 году. Национальное управление Китая по энергетике и Национальная комиссия по развитию и реформам планировали вложить более 360 миллиардов долларов в разработку возобновляемых источников энергии и создание 13 миллионов рабочих мест в этом секторе к 2020 году (для сравнения: в США в этом секторе задействовано около 800 тысяч сотрудников).

Еще чуть более года назад в рассуждениях об альтернативных источниках энергии присутствовала немалая доля позитивного романтизма. В докладе "Новый мир: геополитика трансформации энергии", представленном в январе 2019 года, утверждалось, что геополитические и социально-экономические последствия быстрого роста возобновляемых источников энергии могут быть столь же глубокими, как при переходе к использованию ископаемого топлива два века назад. Предрекавшиеся изменения включали в себя появление новых энергетических лидеров по всему миру, изменение структуры торговли и развития новых энергетических альянсов; нестабильность в "углеводородных" странах и прочее. Китай, предполагалось, выиграет от трансформации своей энергетики и с точки зрения энергетической безопасности, ибо уже занимает лидирующие позиции не только в производстве, но и в инновациях и внедрении технологий использования возобновляемых источников энергии: на инвестиции в возобновляемые источники энергии со стороны Китая в 2017 году приходилось более 45 процентов мирового объема инвестиций.

В настоящее время Европа, Китай и Япония сильно зависят от импорта ископаемого топлива, но по мере роста доли возобновляемых источников энергии их энергетическая независимость могла бы вырасти. Япония является наиболее зависимой страной: ее чистый импорт ископаемого топлива составляет пять процентов ВВП. Южная Азия тратит более трех процентов своего ВВП на импорт ископаемых видов топлива. Теоретически страны, которые переходят с импортируемых ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, производимые внутри страны, должны значительно улучшить свой торговый баланс.

Последние несколько лет Китай активно рвался к новым источникам энергии. На начало 2017 года четыре из пяти крупнейших в мире сделок в мире по возобновляемым источникам энергии были совершены китайскими компаниями, Китай владеет пятью из шести крупнейших солнечных модулей для производственных компаний и крупнейшим в мире производством ветряных турбин.

Ведущие технологические компании Китая, прежде всего компании хранения и обработки данных, уже давно начали переход на возобновляемые источники энергии.

Китай стремился перейти на альтернативные источники и по другой причине — борьба с загрязнениями окружающей среды. RAND Corporation на основе анализа сделала вывод, что стоимость борьбы с загрязнениями воздуха в 2012 году в Китае составила 535 миллиардов долларов, или 6,5% от ВВП, прежде всего из-за потери в производительности труда.

При этом, хотя Китай является крупнейшим рынком альтернативной энергетики в мире, в 2018 году энергия ветра составила лишь 5,2%, солнечная — 2,5% от общенационального производства электроэнергии. Проблемы с возобновляемой энергетикой начались у Китая одновременно с началом американо-китайского торгового противостояния в середине 2018 года. Само развертывание огромных полей батарей, которые генерируют солнечную энергию, оказалось весьма дорогим делом. Началось свертывание субсидий для поддержки ветровой и солнечной энергетики, при этом центральное правительство резко нарастило финансовую поддержку того, что оно называет получением "новой энергии" — то есть добычу сланцевого газа и выделения метана из угля.

Таким образом, парадокс нынешней ситуации состоит в следующем. Китай как никакая другая страна нуждается в низких ценах на традиционные энергоносители. Весь мир ожидает восстановления именно китайской экономики, при этом доверие к Китаю после быстрой внутренней победы над коронавирусом постепенно возвращается. Многие связывают восстановление всей мировой экономики именно с перезапуском китайской промышленности и ростом китайского потребления, а при прежних ценах на нефть это сделать было бы очень сложно и дорого.

Но дальнейший — пускай долгий и болезненный — переход на альтернативную энергетику, который постепенно вывел бы Китай хотя бы частично из-под нефтегазовой зависимости, надолго похоронен. Китаю придется вернуться к старым моделям.

Впрочем, новая цена на нефть очень устраивает Китай. Он получает огромный бонус, который и позволит ему "перезапуститься" с минимальными потерями.

В целом на первую половину 2020 года, очевидно, придется резкое падение корпоративных прибылей по всему миру, а затем начнется резкий отскок как форма восстановления экономики. Это может сделать перспективы роста глобальной прибыли на 2020-й умеренно негативными. И на этом фоне азиатские рынки, которые являются основными бенефициарами дешевой энергии, окажутся значительно более устойчивыми и успешными, чем рынки стран — экспортеров нефти.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ

Ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

АННА ЧАПЛЫГИНА

Эксперт по энергетике.

Тема соперничества России и Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке внезапно пришла к российскому читателю со страниц одного из самых влиятельных политических журналов мира[1]. В период длительного транзиционного кризиса 90-х годов как-то исчезла тема соревнования, тем более в экспорте нефти, добыча которой значительно снизилась за десятилетие с конца 80-х годов. В период неустойчивости цен на мировых рынках вопрос о соперничестве двух великих экспортеров нефти – России и Судовской Аравии – не должен восприниматься легко. Периодические намеки представителей стран ОПЕК на возможную войну цен в случае дальнейшего расширения российского экспорта нефти также заставляют задуматься о российских интересах на мировом рынке. Одновременно возникает и проблема «цены вопроса» уровня добычи и экспортных цен для самой Саудовской Аравии и на ее примере – для блока ОПЕК.

Новая роль России в мире вытекает из ее способности обеспечить большую стабильность для глобальной экономики на фоне замедленного возобновления роста в Северной Америке и Европейском Союзе, угрозы терроризма, и огромной роли нефтяного рынка в этотм контексте. Наконец-то надежность России как партнера стала очевидной и помогла открыть многие новые пути сотрудничества с США и странами ОЭСР в целом.

Сам по себе спотовый рынок нефти весьма подвержен колебаниям, спекулятивной игре, тем самым — воздействию политических факторов, слухов и специальных заявлений. Отсутствие долгосрочных контрактов возлагает значительный риск на производителей, особенно при расширении добычи. Состояние внутренних дел в любой стране – крупном производителе и экспортере (Россия или Венесуэла, Ирак или Кувейт) играет огромную роль для всего мира. Существует, разумеется, традиционное районирование поставок нефти – например, преимущественное движение нефти из Канады, Мексики и Венесуэлы в США. Дальше по важности – для США – идут Саудовская Аравия и Ирак, в будущем видно расширение поставок из Африки и, возможно, из России, Казахстана.

В этом отношении (см. Табл. 1) импорт нефти в США практически равен экпорту из России и Саудовской Аравии. После 11 сентября 2001 года для США встал вопрос о надежности снабжения нефтью в обозримом будущем. Этот же вопрос был решен У.Черчилем в дни 1 Мировой войны для Велибритании (чей флот перешел тогда с угля на нефть): «диверсификация, диверсификация, диверисфикация.» Не случайно, энергодиалог Россия-США выдвинулся на первый план, а предстоящий 1-2 октября 2002 г. Энергетический коммерческий саммит в Хьюстоне будет посвящен преимущественно нефтяному бизнесу.

Предположительно Россия может довольно быстро выйти на уровень 400 млн тонн добычи нефти в год, в частности, путем применения современных технологий на своих месторождениях[2]. При собственном потреблении в настоящем в 120-130 млн тонн это значительный вклад в мировой экспорт. Дальнейшее наращивание было бы связано с резким увеличением капиталовложений, хотя есть достаточно оптимистичные прогнозы лидеров нефтных компании России. Так, Председатель Правления «Юкос» М.Б. Ходорковский считает, что можно увеличить добычу нефти к 2010 году до 500 млн тонн; а Президент «Лукойл» В.Ю.Алекперов – до 560-610 млн тонн в 2015-2020 гг.[3] Увеличение добычи в Казахстане и Азербайджане еще более повышает роль СНГ на мировом рынке в обозримом будущем (и роль России для транзита нефти). Однако потребуется отдельный анализ, создаст ли это радикально новую ситуацию на мировых рынках. Очевидно, что это существенно способствовало бы диверсификации источников нефти в развитых странах.

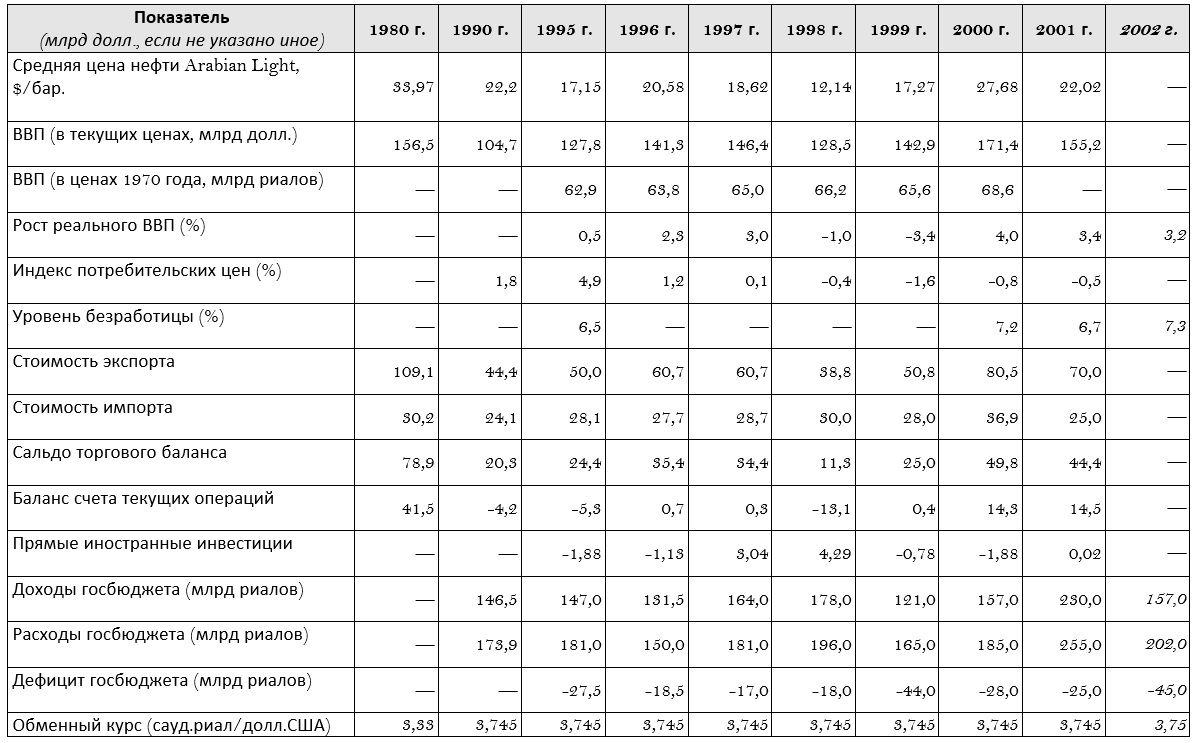

Таблица 1. Запасы, производство, потребление и экспорт нефти в США, России и Саудовской Аравии в 2001 году (млн тонн и %)

*Потребление минус добыча, для США – импорт. Экспорт и импорт включает нефтепродукты.

Источник: “BP Statistical Review of World Energy”, June 2002.

Представляется важным объективно оценить ситуацию с экономическим

развитием Саудовской Аравии, роль нефти в ее экономики, оставляя в стороне внутри и внешнеполитические аспекты ситуации. Общеизвестно, что Саудовская Аравия – крупнейший в мире производитель нефти, и экономика этой страны теснейшим образом увязана с нефтяной отраслью. Доходы от продажи нефти и нефтепродуктов являются экономическим базисом развития страны и сопоставимы по порядку величин суммарным расходам бюджета Саудовской Аравии. Поэтому исключительно велика и зависимость страны от мирового уровня цен на нефть. При уровне добычи примерно в 7 миллионов баррелей в день повышение цены нефти на 1 доллар за баррель означает прирост порядка 2,5 миллиардов долларов доходов для казны. Этот дает порядок стоимости колебаний мировых цен для бюджета и благосостояния.

ВВП на душу населения в Саудовской Аравии составляет 8360 долларов[4], а общий объем ВВП составляет порядка 165 млрд долларов. Это уровень, тем не менее, существенно выше средних данных по всем странам ОПЕК, и чуть не втрое выше, чем в России по текущему курсу рубля к доллару. Население Саудовской Аравии составляет 21 млн человек. (по данным на 2001 год, не считая иностранцев), причем средний темп его ежегодного прироста за период 1994-2000 годов был равен 2,6%, а в 2000 году достиг уже 4%[5]. В силу этого душевой уровень ВВП постепенно снижается. Саудовская Аравия является практически моносырьевой экономикой, однако усилия правительства по диверсификации производства и нахождению новых устойчивых источников дохода постепенно начинают давать результаты. С 1980 по 1990 гг. доля сельского зозяйства в народном хозяйстве выросла с 1,1% до 6,5% от ВВП, и с 18,4% до 43,3% от ВВП для сферы услуг.

Таблица 2. Темпы прироста отраслей экономики

По-прежнему значительная часть ВВП приходится на долю добывающей промышленности – около 40% (43% по данным на 1990 год), в то время как доля обрабатывающей промышленности составляет лишь около 8% (7,6% по данным на 1990 год)[7]. При этом основная отрасль – это нефтехимия: на нее приходится 65% инвестиционного капитала, работающего в стране[8].

В последние годы правительство Саудовской Аравии все чаще говорит о необходимости диверсификации экономики, эта цель является главной в последних правительственных пятилетних планах развития. Основная причина для диверсификации – постоянно растущее молодое население, для которого необходимо создавать новые рабочие места, требующие большей квалификации. В качестве способа достижения диверсификации в Саудовской Аравии видят привлечение иностранных инвестиций и приватизацию, в частности, в области газодобычи и переработки нефти и газа. Общий объем портфеля инвестиционных проектов, предалагемых инвесторам в области переработки нефти и газа, составляет порядка 100 млрд долларов. Общий размер ожидаемых иностранных инвестиций на будущие 20 лет составляет 200 млрд долларов. В то же время саудовские капиталовложения в США оценивались в размере до 600 млрд долл. По последним сообщениям, вывод капиталов из США за последние время достигает 200 млрд долл., хотя это трудно подтвердить[9].

Для содействия государственной политике по увеличению числа рабочих мест и темпов экономического роста в мае 2000 года был принят новый закон об иностранных инвестициях. Теперь впервые иностранным инвесторам позволяется иметь 100%-ный пакет акций во вновь создаваемых компаниях, а также получать льготные кредиты с низкой процентной ставкой от Саудовского Фонда индустриального развития. Налоги на прибыли иностранцев были снижены с 45% до 30%. Однако многие сектора экономики страны остаются закрытыми для иностранцев: это добыча нефти и трубопроводы, СМИ и издательское дело, здравоохранение, страхование, телекоммуникации, оборонная промышленность, внутренняя торговля.

Наибольшая доля доходов от экспорта – 90% — приходится на долю нефти[10]. В 2000 г. доходы составили 62,6 млрд долл., оценка несколько ниже за 2001 год. Основные экспортные рынки для Саудовской Аравии – это США (17,6% от всего саудовского экспорта направляются в эту страну), Япония (16,4% экспорта), страны ЕС (15,3% экспорта), Южная Корея (11,3% экспорта), Сингапур (6,5% экспорта) и Индия (6,0% экспорта)[11].

Главные покупатели арабской нефти – США (где Саудовская Аравия занимала в 2001 – начале 2002 годов первое место среди поставщиков[12] с долей 18% от американских закупок) и страны ЕС. Конкуренция на нефтяном рынке в последние несколько лет обостряется, в связи с чем Саудовская Аравия постепенно наращивает добычу нефти (см. табл. 3). Основными конкурентами Саудовской Аравии на рынке США являются Мексика, Канада и Венесуэла, а в Европе – Россия. Характерная черта политики Саудовской Аравии на снижение квот добычи нефти в рамках ОПЕК объясняется именно тем, что при излишне высоких ценах на нефть на американском рынке ей начинают угрожать поставщики нефти из Латинской Америки (с более высокими издержками добычи).

Главными статьями импорта Саудовской Аравии являются самолеты, их части и соответствующее оборудование (10,5% от объема импорта со среднегодовым темпом прироста за последние 5 лет в 18,3%); автомобили для перевозки людей (6,6% от импорта и 6,8% прироста); телекоммуникационное оборудование (2,6% от импорта и 17,5% прироста); а также транспортные средства для перевозки грузов и фармацевтические товары и препараты[13]. Перечисленные выше товары поступают в Саудовскую Аравию главным образом из США (26,4% всего импорта со среднегодовым темпом прироста импорта за последние 5 лет в 8,3%), Японии (10,9% от импорта и 7,1% прироста), Германии (7,9%), Великобритании (6,6%), Италии (4,7%), Франции (4,3%), Китая (3,1%) [14]. С начала 2002 года произошло падение импорта из сша на 30% – самый низкий уровень за 12 лет. Особенно – вдвое – сократился импорт «Мальборо» и «Кока-колы» как явно американских продуктов. [15].

Нефть и инвестиции

Основой развития Саудовской Аравии еще надолго

останется нефть и газ. При нынешних объемах добычи запасов нефти хватит почти на сто лет. Кроме нефти в Саудовской Аравии находятся и крупные месторождения природного газа (четвертое место в мире). Государственная компания “Saudi Aramco” (бывшая «Арабо-Американская нефтяная компания») контролирует весь процесс добычи и дистрибуции нефти в Саудовской Аравии (ей принадлежит свыше 90% всех нефтяных и газовых месторождений страны). Компания является крупнейшей в мире по добыче нефти и шестой в мире по нефтепереработке. Наиболее крупный зарубежный проект “Saudi Aramco” – это приобретение в 1988 году в виде организации совместного проекта 50% добывающей и перерабатывающей нефтяной сети компании “Texaco” в Соединенных Штатах (“Star Enterprise Project” на востоке и в Карибском бассейне).

В середине 1997 года было проведено преобразование компании “Star Enterprise”, а совместный проект получил дальнейшее развитие в виде объединения в единую компанию “Motiva Enterprises” всех добывающих и торговых подразделений в данном районе, принадлежащих “Saudi Aramco”, “Texaco” и еще одной компании – “Shell Oil”. Получившаяся в итоге нефтедобывающая и торговая компания стала крупнейшей в США. Сотрудничество между тремя перечисленными компаниями является весьма тесным и продолжается и на территории Саудовской Аравии и других ближневосточных нефтяных государств. Как было заявлено министром нефти Саудовской Аравии Али-аль-Наими во время встрече с американскими высшими должностными лицами в Хьюстоне в апреле этого года, в недалеком будущем правительство намерено провести частичную приватизацию “Saudi Aramco”[16].

Что касается нефтепереработки, то ею в Саудовской Аравии занимаются восемь компаний, пять из которых принадлежат “Saudi Aramco”, и три являются совместными компаниями (при участии “Saudi Aramco”, “Shell” и “ExxsonMobil”), в том числе одна – в нейтральной саудовско-кувейтской зоне. Основная линия поведения компании “Saudi Aramco” заключается в осуществлении инвестиций в нефтепереработку в оффшорных зонах с целью стабилизации экспортных потоков и цен. В стране оперирует значительное число компаний из западных стран, Японии. В частности, ряд американских компаний (Бехтел и др.) участвуют в крупных строительных проектах.

В начале 2002 года государственная нефтяная компания Саудовской Аравии наняла фирму “Eni SpA” и других более мелких подрядчиков для разработки двух новых нефтяных месторождений на востоке страны, что позволит к 2005 году увеличить добычу на 650 000 баррелей в день. Это первое с 1998 года планируемое увеличение добычи (тогда страна вложила в проект $3 млрд, что позволило увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день). На новых месторождениях будет добываться нефть с низким содержанием серы, которая пользуется наибольшим спросом на американском рынке.

Таблица 3. Добыча и экспорт нефти[17]

Присоединение к этой организации позволит активнее реализовывать так называемую «Газовую инициативу», действующую с мая 2001 года и впервые допустившую иностранцев в добычу углеводородов. Правительство Саудовской Аравии надеется в результате вступления в ВТО привлечь в газодобычу до 25 млрд долл. иностра

нных инвестиций в течение 10 лет. Для реализации программы «Газовой инициативы» избрано три группы компаний, которые будут участвовать в добыче природного газа на основных газовых месторождениях страны: в Южном Гаваре – ExxsonMobil, Philips, British Petroleum и Shell; в Красном море – ExxsonMobil и Enron Oxidental, и, наконец, в Шайба – TotalFinaElf, Shell и Conoco. Однако по буквально последним сообщениям возможно страна пересмотрит свое намерение открыть этот сектор для прямого вложения иностранного каапитала.Одна из важных целей экономической политики Саудовской Аравии – вступление во Всемирную торговую организацию. В настоящее время переговорный процесс находится на стадии двухсторонних переговоров со странами-членами. Вступление в ВТО, как предполагается, подхлестнет экономическое развитие, позволив снизить уровень тарифной защиты (он в Саудовской Аравии высок и является одним из наиболее высоких в районе Персидского залива). Для вступления в ВТО проводится постепенная реорганизация неэффективной системы государственного субсидирования электроэнергетического, нефтехимического и телекоммуникационного секторов.

Социальная и бюджетная политика

Как это ни парадоксально, но относительно благоприятные социальные условия, созданные для своих граждан правительством Садовской Аравии за счет огромных нефтяных доходов, породили немало проблем. Достаточно высокий уровень жизни обусловил и высокий темп прироста населения, значительно опередивший темпы роста экономики страны, в известной мере привел её к нескольким годам устойчивого дефицита бюджета и роста внешнего долга.

Именно демографический взрыв вынуждает правительство тратить все больше средств на социальные выплаты и усовершенствование инфраструктуры экономики – главным образом в области электроэнергетики и опреснения воды. Кроме того, более 50% населения составляет молодежь до 18 лет, что создает дополнительное давление на рынке труда и увеличивает безработицу. Уровень безработицы в Саудовской Аравии (на конец 2001 года) составляет порядка 7% от численности рабочей силы, причем это официальные данные (и относящиеся только к мужской части населения). А по неофициальным оценкам, относящимся ко всей рабочей силе, безработица достигает 25% и выше. Численность рабочей силы составляет 7 млн человек, причем из них 35% составляют иностранные рабочие и служащие[18], причем в частном секторе до 90% занятых – иностранцы. В стране активно проводится так называемая политика саудизации для замещения местными порядка 60% иностранных работников из Пакистана, Индии, Индонезии, Египта. По некоторым оценкам, иностранные рабочие ежегодно отправляют из Саудовской Аравии на родину до 17 млрд долларов[19].

Нефть обеспечивает 75% доходов государственного бюджета Саудовской Аравии[20]. В 2001 году нефть по оценке дала примерно 49 из 61 миллиарда долларов дохоов бюджета. В целом бюджет Саудовской Аравии недостаточно сбалансирован, дефицит остается весьма существенным. Основная проблема (как считают специалисты банка Саудовской Аравии – Riyadh Bank) – ошибки в прогнозировании цен на нефть и, следовательно, увязанных с ними государственных расходов. В случае существенной ошибки резко возрастают незапланированные расходы бюджета и его дефицит. Лишь в 2000 году при очень высоких ценах на нефть впервые за два десятилетия был достигнут положительный бюджетный баланс. Фактически высокие социальные издержки могут быть рассчитаны на баррель добычи, что в большой степени выровняло бы ситуацию «добычи и использования доходов» российской и аравийской нефти.

Военные расходы (по данным на 2000 год) составляют 18,7 млрд долл. (около 70 млрд риалов). Весомая статья расходов – финансовое донорство: в 1993 году было израсходовано 100 млн долл. на цели реконструкции экономики Ливии, а с 1993 года оказывается регулярная финансовая помощь Палестине. Внешний долг страны составляет 26,3 млрд долларов (по данным на 2000 год). С 1998 года существенно уменьшились валютные резервы страны и с этого времени правительство стремится к их восполнению, как и иностранных активов. При этом с июня 1986 года курс валюты Саудовской Аравии привязан к доллару США по курсу 3,745 риала за доллар.

Внутренний долг также весьма велик – до 100% от ВВП, в основном находится у государственных финансовых институтов. Достаточно строгая денежная политика и политика государственных расходов после 1998 года нацелены именно на погашение внутреннего долга страны. В декабре 2001 года был представлен проект государственного бюджета Саудовской Аравии на 2002 год. Согласно проекту, доходы бюджета составят 157 млрд риалов (42 млрд долл.), расходы – 202 млрд риалов (54 млрд долл.)[21].

Предусмотренные госрасходы распределяются следующим образом:

-

на образование – 54,3 млрд риалов (рост на 1,9% по сравнению с 2001 годом);

-

на здравоохранение – 22,8 млрд риалов (рост на 4,1%);

-

инфраструктурные затраты – 10,1 млрд риалов (уменьшение на 9,8%);

-

муниципальные услуги и водоснабжение – 9,5 млрд риалов (рост на 9,2%);

-

транспорт и связь – 6,5 млрд риалов (рост на 12,1%).

Цены на нефть и развитие

Как следует из исторических данных, падение мировых цен на нефть весьма негативно сказывается на экономической ситуации в Саудовской Аравии (так было, например, в 1998 году). Однако при этом даже существенный рост цен на нефть не увеличивает значительно реальный ВВП страны[22], хотя и повышает доходы госбюджета. Квота Саудовской Аравии в ОПЕК колеблется около значения в 7,4 млн барр. в день при потенциальной технологической возможности добывать до 10,6 млн барр. в день. Страна имеет один их самых низких уровней использования мощностей по добыче: 66% против 77% в среднем по ОПЕК на начало 2002 года. Неиспользуемые мощности превышают 3,5 млн баррелей в день, что, в свою очередь, больше добычи любого другого члена ОПЕК. Теоретически эти мощности могли бы подстраховать выпадение почти любого крупного поставщика нефти на мировой рынок.

В целом за 2000-2001 годы доходы Саудовской Аравии от нефти составили величину очень близкую к доходам за три предшествующих года, что способствовало определенной маркоэкономической стабилизации. По понятным причинам правительство страны сушественным образом заинтересовано в стабильности мирового рынка при высоких ценах на нефть. Низкие экономические издержки добычи в Саудовской Аравии следует дополнить фактическими высокими социальными издержками, которые ложатся на каждую баррель добываемой нефти. Поддержание относительно низких квот добычи в ОПЕК (при ограничениях на добычу в Ираке) при экономическом росте в странах-потребителях нефти дала стабилизацию цен выше 20 долларов примерно года за два.

Двухлетнее падение цен на нефть на мировых рынках в 1998-1999 гг. (эквивалент ценовой войны) привело к тяжелым последствиям для всех экспортеров с точки зрения социальной стабильности развития. Ценовая война с откатом мировых цен до уровня 1998 года означала бы снижение доходов страны примерно на 40%. Одновременно падение цен на нефть выдавливало бы месторождения с высокими издержками в самих развитых странах и противодействовало бы процессам энергосбережения в мире. Так что обрушение нефтяных цен, разумеется, не в интересах всех сторон.

Россия стала в 2002 г. одной из опор стабильности поставок нефти на мировой рынок. Постепенно добыча приближается к уровню 80-х годов. Высокая зависимость бюджета РФ от нефтяных доходов для оплаты внешнего долга (причем странам-импортерам нефти[23]) известна, но экономика страны гораздо меньше зависит от нефти. Российские компании меньше платят в бюджет при падении экспортных цен, что также в определенной мере защищает их от ценовых колебаний. Российские компании повторяют путь своих предшественников (из других стран-нефтеэкспортеров), инвестируя в месторождения в других странах и в переработку и сбытовые сети за рубежом. Их выход на американский рынок – нормальное явление диверсификации импорта и экспорта.

В ближайшие два десятилетия можно ожидать огромных усилий стран ОЭСР по энергосбережению и переходу на возобновляемые источники энергии. Но пока миру нужна нефть. Диверсификация источников нефти импортерами в неустойчивом мире – закономерной процесс. Расширение поставок нефти российскими компаниями – также явление нормальное. Стабильность поставок – важная составляющая будущего мирового экономического подъема (об уровне цен – разговор отдельный). Ценовые войны экономически опасны для участников и потому маловероятны, конфронтации излишни. Можно предположить, что все основные участники глобального процесса экономического развития: и потребители нефти и экспортеры — заинтересованы все-таки не в «борьбе за доминирование», а в стабильности поставок и предсказуемости для принятия долгосрочных решений по вопросам обеспечения устойчивого глобального роста.

Основные индикаторы развития экономики Саудовской Аравии

Источники: “Saudi Arabia At A Glance”, World Bank, Development Economics Central Database, September 19, 200;. International Financial Statistics Database (на сайте www.imf.org). “Economic Panorama: History & Forecast”/”Trade Horizons”, Vol. IX, No. II. Economist Intelligence Unit, Spring 1999; “Country Profile: Saudi Arabia”. DRI-WEFA, Inc. (Canada), October 2001; “ SAMA Actuals and Est.”, 2001; “2000 OPEC Annual Statistical Bulletin”.“Saudi Arabia Country Commercial Guide-2002”, U.S. & Foreign Commercial Service, 2001; сайт “Saudia Online”; CSIS; Банк Саудовской Аравии Ryiadh Bank.

«Спасать будет некого»: туроператоры просят государство о помощи

Туроператоры и авиаперевозчики просят помощи у государства

Ирина Власова

Правительство поддержит пострадавшую от коронавируса туротрасль отсрочкой от уплаты налогов, но эксперты сомневаются в достаточности такой меры.Тяжелая экономическая ситуация в туризме может стать поводом для отказа страховщиков от продления договоров со слабыми туристическими организациями, из-за чего половина операторов может уйти с рынка, прогнозируют эксперты.

Отрасли туризма и авиаперевозок получат отсрочки взыскания налоговых платежей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 16 марта. Его слова приводит «Интерфакс». Комментируя план действий по поддержке экономики, премьер-министр пообещал обеспечить меры поддержки отраслям, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Речь идет, в первую очередь, о туризме и авиаперевозчиках, — сказал он. — Правительством уже приняты решения по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия», — заявил Мишустин. Он уточнил, что на поддержку отдельных отраслей экономики и граждан в условиях пандемии может быть потрачено 300 млрд рублей.

На данный момент, по информации Минтранса, временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. При этом в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии из Москвы по-прежнему можно отправиться в том числе и с целью туризма, уточнили в ведомстве.

Однако велика вероятность того, что скоро Европа совсем закроет границы. По данным Financial Times, страны Шенгенского соглашения обсуждают запрет на въезд на свои территории для всех, у кого отсутствует паспорт одного из 26 государств Шенгена. Об этом 16 марта сообщили официальные лица по итогу встречи в Брюсселе.

Из-за распространения заболевания выездной поток туристов из РФ упал на 60%, а въездной — на 20-30%, оценивала на прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова заявила. Она также отметила беспрецедентность ситуации и назвала падение на туристическом рынке «серьезным».

«Выездные туроператоры сейчас оказались в сложной ситуации, наша задача — их поддержать. Нам бы не хотелось повторения волны банкротства, которая была в 2014 году», — заметила Догузова.

Теперь, когда по решению правительства с 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства, в тяжелом положении оказались и те туроператоры, которые занимались организацией поездок для иностранных туристов.

Своевременная помощь

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что только налоговые потери отрасли от коронавируса уже составили более 100 млрд рублей.

«Что будет дальше — никто не знает. Это могут быть потери в сотни миллиардов рублей», — заявил Ромашкин, назвав пандемию одним из самых потрясений для рынка за 25 лет его работы в этой сфере.

Российские авиаперевозчики в результате всех введенных с начала 2020 года ограничений уже потеряли около 70 млрд рублей, сообщал РБК со ссылкой на близкий к Росавиации источник.

Эксперты сходятся во мнении, что с учетом масштабности проблемы, отсрочка взыскания налоговых платежей пользы принесет немного — рано или поздно все равно придется заплатить. Необходим вариант, в котором организации будут выходить без налоговых задолженностей за определенный период.

«Отсрочка мало поможет, нужны налоговые каникулы. Насколько я понимаю, этот вариант как раз сейчас обсуждается», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, предложенная правительством мера — лишь единственный и далеко не самый главный пункт из многих в обращении от индустрии к правительству.

«Но это хорошее начало, и мы надеемся, что нас будут слышать и дальше», — выразила надежду на благоприятные перспективы Ирина Тюрина.

С ней соглашается и Ромашкин из «Дельфина».

«Мы рады любой помощи, но главное — своевременной, а не той, которая откладывается в глубокий ящик бюрократического стола. В сложившейся ситуации важна скорость реакции, потому что через три месяца, может, помогать будет некому», — заметил он.

Участники рынка заметили, что пока не до конца понимают, об отсрочке уплаты каких конкретно налогов и в какой срок идет речь. От этих факторов будет зависеть и польза от данного решения.

Сергей Ромашкин обращает особое внимание на проблему финансовых гарантий туроператоров: страховые компании по причине сложной экономической обстановки начнут массово отказывать в продлении договоров, которые как раз истекают в марте-апреле.

Это может привести к тому, что половина туроператоров, работающих «на выезд», которых на начало года было около 350, может уйти с рынка, предполагает эксперт.

По его словам, в этой ситуации может помочь предложенная АТОР мера разрешения работы без финансовых гарантий или страхование компаний через фонды и гранты.

Другой серьезной в условиях пандемии проблемой для индустрии Ирина Тюрина назвала отсутствие в законе такого понятия, как «форс-мажор», которое дало бы туроператорам право не возвращать полную стоимость туров из-за невозможности посетить страны в связи с эпидемией.

«У нас во всем виноваты туроператоры. За рубежом туристическим организациям закон разрешает по своему усмотрению не возвращать средства или замораживать их для следующей поездки. Мало того, что мы сейчас всем возвращаем деньги, так еще и продажи просто встали. Чем дальше — тем хуже», — заключила пресс-секретарь РСТ.

Согласно информации на сайте Ростуризма, сейчас возможна замена направления или перенос сроков путешествия с сохранением денежных средств у туроператора, а также «иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон». За туроператорами остается право расторжения договора с возвратом средств.

Как уточнила «Газете.Ru» Ломидзе из АТОР, альтернативой нерекомендованным к посещению и закрытым направлений на туррынке могут быть несколько десятков стран. По ее информации, самые популярные из них — Въетнам, Таиланд, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка, Доминикана, Куба, Мексика, а также ОАЭ и Турция. Исполнительный директор АТОР подтвердила, что туры в эти страны действительно продолжают покупать.

Обуздание коронавируса - еще один шаг в создании сообщества единой судьбы человечества

Ван И, Член Госсовета, министр иностранных дел КНР

Китай готов совместно с международным сообществом противостоять вызовам в сфере глобального общественного здравоохранения

Вспышка новой коронавирусной инфекции не только серьезно угрожает безопасности и здоровью китайского народа, но и бросает серьезный вызов мировому здравоохранению. Столкнувшись с этим тяжелым испытанием, многонациональный народ нашей страны под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплотился воедино в решительной борьбе с эпидемией, вписав в историю величественные страницы героизма, тем самым снискал уважение и поддержку международного сообщества. В этой продолжающейся борьбе мы на дипломатическом поприще непреклонно реализуем важные поручения Генерального секретаря Си Цзиньпина и решения ЦК КПК, укрепляем «четыре сознания» (политическое сознание, сознание интересов общества, сознание ядра партии, сознание равняться на ЦК), углубляем «уверенность в четырех направлениях» (уверенность в пути, теории, строе и культуре социализма с китайской спецификой), твердо отстаиваем ключевое место Генерального секретаря Си Цзиньпина как ядра ЦК КПК, а также авторитет и единое централизованное руководство ЦК КПК. Отдаваясь полностью тотальной народной борьбе против эпидемии, мы всеми силами создаем благоприятные внешние условия для профилактики и контроля над эпидемией, а также для социально-экономического развития, строим надежную линию обороны для сплоченной борьбы с вирусом во всем мире.

I

С момента возникновения эпидемии новой коронавирусной инфекции дипломатический фронт твердо сосредоточился на решительном сдерживании распространения инфекции, достижении общей цели предотвращения эпидемии и борьбы с ней. С самого начала мы возвели профилактику и контроль эпидемии в ранг неотложной политической задачи. С максимальной ответственностью выполняя свою работу, исполняя возложенные ЦК на нас обязательства, мы разделяем тяготы своей Родины и народа и готовы внести свой вклад в борьбу с эпидемией.

Мы активно проводим дипломатическую работу, призывая мир поддержать Китай в борьбе с эпидемией. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин взял под личный контроль работу на данном направлении, провел телефонные переговоры с высшими руководителями Франции, Германии, Саудовской Аравии, США, Индонезии, Катара, Малайзии, Великобритании, Республики Корея, Пакистана, ОАЭ, Эфиопии, Чили, Кубы и т. д., в ходе которых подчеркнул, что с самого начала вспышки эпидемии вся страна была мобилизована, предприняты все возможные усилия, а также масштабные, строгие и комплексные противоэпидемические меры. Китай располагает полной уверенностью и всеми необходимыми ресурсами, чтобы одержать победу над эпидемией, минимизировать влияние эпидемии и добиться намеченных на этот год целей социально-экономического развития. Генеральный секретарь Си Цзиньпин, выступив с убедительными заявлениями, послал четкий сигнал — Китай уверен в победоносном исходе борьбы c эпидемией. Лидеры более 170 стран и руководители 40 международных и региональных организаций направили китайскому руководству письма, телеграммы и заявления со словами сочувствия и поддержки, высоко оценив противоэпидемические меры, принятые Китаем, и достигнутые результаты. Поддержку и уверенность в действенности противоэпидемической деятельности Китая также выразили в своих заявлениях ООН, ШОС, БРИКС, АСЕАН, Африканский союз, ЛАГ, СЕЛАК, Группа 77 и другие авторитетные организации. Мы приняли премьер-министра Камбоджи Хун Сена и президента Монголии Халтмаагийна Баттулга, приехавших в Китай с визитом в этот трудный момент; провели в Лаосе специальную встречу министров иностранных дел Китай — АСЕАН по поводу ситуации с коронавирусом. Мы тесно взаимодействуем с ВОЗ. По телефону мы обсудили данный вопрос с министрами иностранных дел более 20 стран, таких как Япония, Республика Корея, Россия, Франция, Великобритания, Германия, Иран, Малайзия. Благодаря этим дипломатическим усилиям в международном сообществе достигнуто понимание необходимости сплотиться в совместной борьбе против эпидемии.

Развернуто широкое международное сотрудничество с целью обеспечения потребностей в борьбе с инфекцией. Загранучреждения нашей страны, не жалея сил, в срочном порядке собрали необходимые медицинские изделия, наладили связь для их международных закупок, открыли зеленый коридор для приема добровольных пожертвований зарубежных правительств, китайских эмигрантов и иностранных граждан, желающих помочь. На данный момент материальная помощь 50 стран и ряда международных организаций, а также большое количество дефицитных медицинских средств доставлены в Ухань, где в них наиболее нуждаются. Вместе с компетентными ведомствами мы активно содействуем обмену информацией и научно-исследовательскому сотрудничеству с другими странами, чтобы обеспечить международное интеллектуальное сопровождение диагностики, лечения и разработки вакцины от эпидемии.

Претворяя в жизнь курс «дипломатия во имя народа», мы защищаем законные права и интересы наших соотечественников за рубежом. В контексте неожиданно разразившейся коронавирусной эпидемии мы решительно встали на защиту безопасности, законных прав и интересов своих соотечественников. В ответ на реакцию и чрезвычайные меры, принятые некоторыми странами, мы оперативно изложили свою позицию в соответствии с политическими рекомендациями, сформулированными Всемирной организацией здравоохранения, а также провели консультации и обменялись информацией с другими странами, во избежание ненужного воздействия на передвижение и торгово-экономический обмен между Китаем и зарубежными странами. Руководствуясь принципом «дипломатия во имя народа», мы запустили специальный механизм консульской защиты, поручили китайским представительствам в разных странах найти и связаться с гражданами КНР из провинции Хубэй, у которых нет возможности вернуться в Китай. Более 10 чартерных рейсов привезли на Родину свыше 1,3 тысячи человек из Таиланда, Малайзии, Японии, Вьетнама, Сингапура и Индонезии. Под единым руководством ЦК мы оказали содействие администрации САР Сянган (Гонконг) в эвакуации из Японии соотечественников из Сянгана и Аомэня (Макао), находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. Над оказанием консульской защиты круглосуточно работают наши загранучреждения, их помощь получили более 18,1 тысячи граждан, которые не смогли вернуться на Родину из-за отмены авиарейсов. Обработано более 10 тысяч телефонных запросов об оказании консульской помощи и урегулировано 2,7 тысячи консульских дел. Кроме того, МИД направил в Ухань рабочую группу, которая проводит координацию и обслуживание внешних связей города. Этих представителей МИДа по праву можно считать отважными воинами на дипломатическом фронте.

Развернута инициативная работа с целью показать, как Китай борется с эпидемией. С помощью разноплановых площадок, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности, через регулярные пресс-конференции и новые медиа мы всесторонне информируем мир о том, какие огромные усилия прикладывает Китай в борьбе с эпидемией, а также представляем перспективы будущего развития страны. С фактами в руках укрепляем уверенность, с помощью прямого общения укрепляем доверие. При этом даем решительный отпор провокациям и ложным заявлениям, которые дискриминируют граждан Китая и создают панику, прилагая усилия к формированию благоприятной международной среды для профилактики и контроля над эпидемией. Многократно были проведены брифинги для иностранных представительств в Китае, посвященные борьбе с эпидемией, что свидетельствует о повышенном внимании и ответственном подходе китайского правительства к жизни и здоровью иностранных граждан. Наши послы и диппредставительства активно занимаются публичной дипломатией. Это более 400 интервью на ведущих теле- и радиоканалах, 300 авторских статей, 500 брифингов и лекций, а также свыше 20 тысяч постов в основных социальных сетях как внутри страны, так и за ее пределами. Все это помогает мировому сообществу лучше узнать о борьбе китайского народа с эпидемией и убедиться в перспективах дальнейшего благополучного развития китайской экономики.

II

Китайский народ прилагает большие усилия в тяжелейшей борьбе с эпидемией и делает все, чтобы улучшить эпидемическую ситуацию в стране. В этой схватке Китай неизменно придерживается концепции сообщества единой судьбы человечества, проявляет ответственность большого государства, вносит достойный вклад в дело общественного здравоохранения всего мира.

Китай с чувством долга борется за предотвращение распространения эпидемии в глобальном масштабе. Стоя на передовой линии в борьбе с эпидемией, Китай не только несет огромную ответственность перед собственным народом, но и выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности всего мира. Мы принимаем самые строгие и последовательные меры по недопущению распространения эпидемии за пределами страны. Медицинские работники и сотрудники научно-исследовательских институтов борются практически за каждую минуту и секунду, чтобы совершенствовать методы диагностики и лечения, повышать излечимость и снижать смертность. С китайской скоростью нам удалось выиграть драгоценное время для всего мира с целью подготовки к противоэпидемической работе; с китайской силой нам удалось сформировать надежную оборонительную линию для недопущения распространения эпидемии. Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что Китай, понеся огромные человеческие жертвы в борьбе с заболеванием, внес вклад в развитие всего человечества. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что принимаемые Китаем решительные меры эффективно сдерживают не только натиск эпидемии внутри страны, но и ее распространение в другие страны. Они защищают не только Китай, но и остальной мир тоже.

Китай заслужил доверие в совместном противостоянии мировому вызову. С самого начала вспышки эпидемии было уделено огромное внимание международному сотрудничеству в области здравоохранения. В духе открытости и прозрачности мы незамедлительно проинформировали о развитии эпидемической ситуации, поделились сведениями о нуклеотидной последовательности гена вируса, находились в тесном взаимодействии с ВОЗ, соседними и заинтересованными странами, а также пригласили в Китай международных экспертов для совместной работы. Придавая огромное значение состоянию здоровья иностранных граждан, находящихся в нашей стране, мы совместно с иностранными представительствами активизировали обмен информацией и оказание консульской помощи. Почти все проживающие в Китае иностранцы испытывают доверие, трогательные чувства и оказывают поддержку. Китай своими практическими действиями завоевал общее одобрение и высокую оценку мирового сообщества, уверенно выполняя свое благородное обещание о формировании сообщества единой судьбы человечества. Председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде назвал образцовыми лидерство и прозрачность, которые Китай демонстрирует в процессе профилактики и контроля эпидемии. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что весь мир благодарит Китай, по достоинству оценивает его усилия и эффективность в борьбе с эпидемией — ни одна другая страна не справилась бы лучше, чем Китай. Влиятельное международное периодическое издание отмечает, что Китай проложил дорогу для присоединения международных научных кругов к борьбе с эпидемией, заложил основу для глобальной мобилизации научно-исследовательского сотрудничества. Международное сообщество считает, что китайский народ внес колоссальный вклад в локализацию эпидемии, а также что Китай уделяет приоритетное внимание безопасности и здоровью людей в противоэпидемической кампании, оказывает огромную поддержку для сдерживания распространения инфекции во всем мире.

Китай стал образцом для совершенствования управления глобальным общественным здравоохранением. Эпидемия является серьезным испытанием не только для системы управления Китая, но и для глобальной системы управления. В процессе профилактики и контроля эпидемии мощь Китая, эффективность и темп помогли нам получить высокую оценку, что в полной мере свидетельствует об институциональном преимуществе китайской модели управления. Под единым руководством ЦК КПК, при его координирующей роли в самые сжатые сроки был запущен единый рабочий механизм по профилактике и контролю эпидемии, активизированы меры реагирования на чрезвычайную ситуацию первого уровня в сфере общественного здравоохранения в 31 провинции, автономных районах и городах центрального подчинения. Сотни тысяч медиков и огромное число медицинских и бытовых средств со всех концов страны были мобилизованы и последовательно направлены в провинцию Хубэй. Все это убедительно доказывает характерное преимущество социализма с китайской спецификой, как говорится, «упорно бить в одну точку ради великих начинаний». Международная общественность считает, что эффективность, мощь и широкий охват принимаемых Китаем мер редко встречаются в мире, а лидерству и способностям Китая реагировать, мобилизовать и исполнять решения стоит отдать должное. Китай подал всему миру пример борьбы с эпидемией, предоставил полезный опыт для противодействия эпидемическому кризису и улучшению глобального управления в области общественного здравоохранения.

III

История человеческой цивилизации — история борьбы с заболеваниями. Коронавирус COVID-19 преподал международному сообществу очередной урок: в эпоху глобализации все страны мира взаимозависимы и взаимосвязаны, в этой связи построение сообщества единой судьбы — единственно верное направление прогресса и развития человеческого общества. Китай рассматривает совместную борьбу с эпидемией как уникальный шанс укрепления международной координации и сотрудничества в интересах защиты нашей планеты как «общего дома» и «мировой деревни», где вместе мы разделяем и горе, и радости.

Мы, приверженцы концепции сообщества единой судьбы человечества, будем активно налаживать международное и региональное сотрудничество в противоэпидемической области. От победы над эпидемией зависит как жизнь и здоровье китайского народа, так и безопасность и благополучие народов всех стран мира. Мы будем руководствоваться планами ЦК КПК, продолжать слаженную дипломатическую работу с упором на комплексное продвижение контрольно-профилактической кампании и социально-экономического развития страны, поддерживать упорядоченные контакты граждан и многоплановое сотрудничество между Китаем и зарубежными странами. Мы готовы расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество в борьбе с эпидемией, продолжать эффективное общение с ВОЗ, рассматривать возможность создания межгосударственного механизма совместного контроля и профилактики, укреплять взаимодействие по линии органов здравоохранения, карантинных, транспортных и миграционных ведомств, своевременно делиться информацией об эпидемиологической ситуации, принимаемых мерах предосторожности и результатах научных исследований, активизировать совместную разработку антивирусных лекарств и вакцины. Во время борьбы с эпидемией внутри своей страны мы готовы взять на себя обязательства как ответственная мировая держава, оказать посильную помощь странам и регионам, подверженным распространению заболевания.

Мы, приверженцы концепции сообщества единой судьбы человечества, будем принимать активное участие в управлении глобальным общественным здравоохранением. Кризис общественного здравоохранения представляет собой вызов всему человечеству. Вспышка коронавирусной пневмонии вскрыла недостатки глобального управления общественным здравоохранением и актуальность его оптимизации. Китай готов совместно с международным сообществом противостоять вызовам в сфере глобального общественного здравоохранения. Мы поддерживаем главенствующую роль ООН и ВОЗ в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций международного общественного здравоохранения и совершенствовании механизмов глобального управления в этой сфере. Будем способствовать повышению статуса тематики общественного здравоохранения в международной повестке и продвижению ключевых международных проектов в области здравоохранения в интересах строительства «здорового Шелкового пути».

Мы, приверженцы концепции сообщества единой судьбы человечества, будем сообща реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности. Мы живем в эпоху, когда тесно переплетаются традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности, которые бросают все более серьезный вызов человеческому обществу, в том числе и опасные инфекционные заболевания. Китай готов активно претворять в жизнь новую концепцию всеобщей, комплексной, основанной на сотрудничестве устойчивой безопасности, стремиться к диалогу и контактам в нетрадиционной сфере безопасности, углублять понимание и взаимодоверие между всеми сторонами, способствовать процессу международной кооперации по противостоянию нетрадиционным угрозам безопасности, непреклонно накапливать опыт по строительству сообщества единой судьбы человечества.

Как говорится, терпение и труд все перетрут. Китайский народ переживает ключевой этап в борьбе с эпидемией, с которой столкнулись и другие страны. В этой битве Китай ни в коем случае не отступит назад, тем более не будет заботиться только о себе. Несмотря на то что ситуация напряженная, мы уверены в победе. Задача тяжелая, но она будет достигнута. Как отметил Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, китайский народ в своей истории переживал немало трудностей и сложностей, которым так и не удалось его сломить, а, наоборот, выдержав испытания, он становился еще сильнее и могущественнее, всегда выходил победителем. Мы глубоко убеждены, что под личным командованием Генсека Си Цзиньпина и твердым руководством ЦК КПК, при самоотверженной работе членов Компартии и солидарности китайского народа мы преодолеем все трудности и вызовы. Мы еще теснее сплотимся вокруг ЦК КПК во главе с его ядром товарищем Си Цзиньпином, с еще большей самоотверженностью возьмем на себя эту миссию; не будем жалеть своих сил, одержим окончательную победу над эпидемией во имя реализации целей «двух столетий» и формирования сообщества единой судьбы человечества!

Страны G20 приняли совместное заявление по ситуации с коронавирусом

Страны "большой двадцатки" (G20) намерены реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле, говорится в сообщении G20.

"Мы обязуемся реагировать на перебои в международной торговле и рыночную неопределенность на фоне пандемии", - говорится в заявлении.

G20 также поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по предоставлению финансирования развивающимся странам, которые в нем нуждаются, и предлагают странам укреплять механизмы финансирования.

"Работая вместе в тесном сотрудничестве, мы преодолеем вспышку COVID-19 и ее последствия, защитим человеческие жизни и мировую экономику", - отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. После объявления пандемии мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.

Эксперты назвали страны, хуже всех готовые к низким ценам на нефть

Наталья Копылова. Мозамбик, Алжир, Бахрейн и Оман хуже всех из развивающихся нефтедобывающих стран подготовлены к низким ценам на нефть, подсчитали эксперты британского аналитического агентства Oxford Economics.

По оценке аналитиков, страны, основной статьей дохода которых является экспорт нефти, в 2020 году столкнутся с серьезными проблемами, связанными с дефицитом бюджета.

Если цена на нефть будет сохраняться на уровнях вблизи 30 долларов за баррель, то это больно ударит по ряду стран, у которых в 2019 году наблюдался дефицит бюджета.

"Самый высокий показатель (дефицита бюджета) в Брунее, Алжире, Бахрейне, Боливии, Гане и Омане. А в Норвегии, Кувейте, Республике Конго и Катаре, напротив, излишки", - отмечается в отчете.

Алжир, Бахрейн и Оман также имеют высокие показатели госдолга и торгового дефицита.

"Такие небольшие страны, как Мозамбик, Ангола и Боливия также плохо подготовлены", - подчеркнули в Oxford Economics.

Россия, по оценке экономистов, наряду с рядом других крупных нефтяных держав, выглядит относительно оптимистично. "Более оптимистично выглядят экономики таких стран, как ОАЭ, Чили, Ботсвана, Россия, Кувейт, Мексика, Азербайджан, Казахстан и Индонезия". Эти страны сумели создать "разумные" резервы в период более высоких цен на нефть, отметили эксперты.

17-я выставка China-ASEAN пройдет в соответствии с графиком 18-21 сентября 2020 года в Наньнине (Гуанси). 11 марта организаторы выставки сообщили, что подготовка к ней идет по плану, с поправками на эпидемию, которая заставляет минимизировать физические контакты и переходить на видеосвязь и другое бесконтактное общение. В этом году площадь выставки будет существенно увеличена. Ожидается, что число зарубежных стендов на ASEAN Expo превысит 1700. Среди соорганизаторов мероприятия — комитеты множества азиатских стран: Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии и т.п. Многие страны уже прислали заявки на дополнительные стенды.

В этом году темой выставки станут четыре категории товаров: продукты питания и напитки, товары народного потребления, товары и услуги высокотехнологических отраслей и элитные товары. В связи с этим впервые на выставке будет организован павильон ювелирных изделий, открытие которого активно поддержали соорганизаторы в других странах АСЕАН. Ожидается, что ювелирный павильон представит большой ассортимент изделий из нефрита.

Кроме стран АСЕАН в выставке традиционно участвуют и гости из других регионов мира. На этот раз свое участие уже подтвердили Австралия, Южная Корея и Польша. Впервые в этом году на выставке будет создана зона трансграничной электронной торговли. Особое внимание будет уделено представлению импортных товаров на онлайн-площадках. Впервые будет организована выставочная зона Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), в которое входят 10 государств-членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и 6 государств, с которыми у АСЕАН подписаны соглашения о свободной торговле (Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония). Зона будет создана, прежде всего, для демонстрации японских, корейских, австралийских, индийских и новозеландских товаров.

Выставка стран АСЕАН в Китае — уникальная возможность в одном месте познакомиться с продукцией всех стран АСЕАН и заключить выгодные контракты.

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.

Сумма сделки составляла более миллиарда долларов.

Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая военно-морских патрульных катеров на 200 миллионов долларов.

По информации агентства, США проинформировали Индонезию о возможных санкциях при реализации контракта.

В Госдепе отказались комментировать эту информацию, однако американские дипломаты напомнили, что Вашингтон призывает союзников отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией, в противном случае США могут ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA (закон, позволяющий применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС). Официального подтверждения от российской или индонезийской сторон также нет.

Заключенный в 2018 контракт предусматривает поставку 11 истребителей. Еще летом прошлого года СМИ сообщали об отказе Индонезии от сделки, при этом генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял, что российская сторона готова к его реализации.

Тактика "медленного просачивания"

Текст: Алексей Маслов (профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики")

В 2018 году товарооборот между Россией и КНР составил 107 миллиардов долларов, в 2019-м - 110. Однако главными торговыми партнерами Китая остаются США (в 2018 году - 623 миллиарда долларов), ЕС (681), страны АСЕАН (586), Япония (327) и Корея (312). Доля России во внешнеторговом обороте КНР - при всех колоссальных усилиях последних лет - всего 2,3-2,4 процента. Кстати, в 1995 году было два процента. Все это говорит о том, что Россия для КНР не является важным торговым партнером. Структура экспорта в Китай нам досталась из девяностых годов - нефть, газ, лес. Запуск газопровода "Сила Сибири", поставки по которому планируется наращивать и, в конечном итоге, выйти на уровень 35 миллиардов кубометров в год, по прибыли перекроет любые поставки из регионов, не связанные с энергоносителями.

Другая проблема в том, что для Китая мы не являемся страной приоритетных инвестиций. В 2019 году инвестиции КНР в Великобританию, Францию, Германию и Италию составили 24 миллиарда долларов. А в Россию с 1991 года Китай суммарно вложил, по самым оптимистичным подсчетам, тридцать миллиардов долларов. Китайский инвестор никогда не вкладывает собственные средства - он понесет договор с российским партнером в банк, где ему напомнят о необходимости застраховать кредит и инвестиции в государственном агентстве страхования экспортных и импортных операций. Когда потенциальный инвестор придет в бюро этого агентства, ему покажут специальную таблицу, в которой Россия не относится к категории стран безопасных инвестиций. То есть кредит, конечно, можно брать, но только на свой страх и риск.

А зачем это надо китайскому инвестору? Он лучше вложится в экономику Малайзии, Индонезии или Бразилии. Поэтому, несмотря на создание совместных российско-китайских инвестиционных фондов (что очень хорошо), большинство наших предпринимателей просто не понимает, как работает банковский инвестиционный сектор Поднебесной. Создать СП на российской территории с китайскими инвестициями очень затруднительно.

Третий блок проблем связан с реализацией американо-китайского торгового соглашения. В ближайшие два года Китай должен будет закупить у США продуктов на 200 миллиардов долларов. В обязательном порядке - соевые бобы, масличные культуры, мясо, хлопок, морепродукты, пшеницу, кукурузу, муку, джемы, фрукты и желе на 32 миллиарда долларов. Россия рассчитывала экспортировать ряд товаров из данного списка - минсельхоз РФ вел долгие переговоры об этом. Но сейчас Китаю нужно "расчищать место" под закупки американской продукции, которая хоть и навязана, но во многом дешевле аналогичной продукции стран-конкурентов. Так, американская соя дешевле аргентинской. России заключать с КНР договоры о поставках сельхозпродукции будет значительно сложнее.

Так или иначе, попытки зайти на китайский рынок со стороны нашего бизнеса будут. По словам президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана, многие сибирские мукомолы всеми силами стремятся пробиться и закрепиться на рынке КНР. Здесь важно отметить, что в Китае прибыль мукомолов не превышает одного-двух процентов, несколько крупнейших холдингов дотируются государством. И надо признать, что китайский мукомольный рынок - это, по большому счету, не рынок, поскольку он напрямую зависит от региональных властей. И это не коррупция, а плановое построение бизнеса.

Другой важный момент связан с особенностями потребления муки. Если, например, в США ее в основном используют для выпечки хлеба, то в Китае - для производства лапши (35 процентов) и пампушек (30), и требования к муке очень высокие. Правда, структура питания в Поднебесной меняется, что связано прежде всего с ростом среднего класса, численность которого достигла 400 миллионов человек. Эта категория потребителей отказывается от мучного, и потребление лапши и пампушек в последние годы снижается. При этом рынок лапши поделен между двумя китайскими компаниями. Но пока российские предприятия не выйдут на электронные торговые площадки Китая, на этот рынок им не пробиться. Любопытно, какие российские продукты присутствуют на Tmall или Taobao: муки, зерна и сои там нет (хотя эти позиции можно выставлять), а есть изделия, часть которых малоизвестна или непопулярна у самих россиян. Но здесь главное - адаптировать свою продукцию под вкусовые запросы китайцев. Кстати, разговоры о том, что Россия поставляет много мороженого в Китай - миф. На восемьдесят процентов "российское" мороженое в КНР - подделки. По существу, российское брендирование на китайском рынке провалено.

Что делать? Для вхождения в Китай уместна тактика "медленного просачивания" и приучения к своей марке местных дистрибьюторов. Поначалу вы продаете свой товар по ценам значительно ниже, чем рыночные. Все понимают, что вы демпингуете, но вокруг вас все равно соберется некая устойчивая группа китайских бизнесменов. За два-три года марка, которую вы там зарегистрируете, станет привычной. Чтобы раскрутить новый бренд, нужно входить в социальные сети, сотрудничать с блогерами. Следует учитывать региональные особенности - китайские провинции очень разные. На операционную прибыль вы сможете выйти лишь спустя два-три года. За этот период будут попытки украсть бренд, подделать продукцию. Наконец настанет момент, когда надо будет открывать собственное представительство, создавать СП или предприятие на китайском рынке. Многие наши соотечественники торопятся c открытием, и это ошибка. Потом можно заняться оптимизацией налогов, становясь резидентами свободных экономических зон, зон свободной торговли, технопарков и так далее.

Китайский рынок, сотканный из нюансов, - это большой риск. Заходя на него, помните: никто за вас ничего делать не будет. Если нет денег, чтобы удержаться на рынке первые годы, значит, нечего туда стремиться. Но даже если у вас ничего не получится в Китае, это не трагедия - есть рынки Вьетнама, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии.

Мост Руслана Байсарова через Амур выведет экономику Дальнего Востока на новый уровень

Трансграничный автомобильный мост Руслана Байсарова через Амур, соединивший Россию и Китай, завершает испытания несущих конструкций, чтобы в середине нынешнего года быть открытым для движения.

Но уже сейчас специалисты не сомневаются, что первый мостовой переход между двумя странами, построенный группой компаний ГК СК Мост Руслана Байсарова, даст мощный толчок для увеличения деловой активности в Амурской области, укрепит международное сотрудничество и станет драйвером экономического развития всего Дальнего Востока.

ИНВЕСТИЦИИ – ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

О том, что Приамурье в последние годы является одним из наиболее динамично развивающихся регионов, неоднократно заявляли эксперты на международных экономических форумах. Это подтверждают и данные всероссийского рейтинга, опубликованные Министерством экономического развития РФ.

По итогам 2019 года, Амурская область заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе и двенадцатое в стране в части развития государственно-частного партнерства. При участии бизнеса и частных инвестиций в регионе реализуются проекты в ключевых сферах экономики, которые делают более комфортной жизни в регионе.

Толчок к их развитию дало, в том числе и появление в Приамурье стратегического инфраструктурного объекта, который строит ГК СК Мост Руслана Байсарова. Такие рассчитанные на перспективу проекты всегда были интересны бизнесмену. В своих интервью он неоднократно говорил, что инфраструктурные ограничения довольно часто являются тормозом для развития местных экономик. Чтобы устранить препятствия, нужно строить дороги, мосты и тоннели.

Поражает размах бизнес-проектов Руслана Байсарова, который, судя по его биографии, с юности не боялся брать на себя реализацию даже самых амбициозных начинаний. Предприниматель родился 9 августа 1968 года в селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР. Он с детства привык усердно работать и помогать многодетной семье. Со временем стремительно развивающаяся карьера привела Руслана Сулимовича на вершины бизнес-олимпа. По данным Википедии, российский предприниматель чеченского происхождения ежегодно входит в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

ВЕС В 318 ТОНН ВЗЯТ!

В настоящее время компании Руслана Байсарова возводят по всей стране несколько значимых инфраструктурных объектов, многие из которых находятся в завершающих стадиях строительства. Так, в январе этого года завершились испытания на прочность автодорожного перехода через реку Амур в районе Благовещенска. Новая переправа перенесла 14 вариантов нагрузки. По мосту пустили 10 груженых самосвалов КамАЗ и ISUZU и автокран КАТО общим весом 318 тонн.

Мост Благовещенск - Хэйхэ, построенный специалистами компании Руслана Байсарова, прошёл испытание нагрузкой

После успешно проведенных испытаний российские эксперты нормативно-испытательного центра «Мосты» и их китайские коллеги из Политехнического университета Харбина сделали заключение, что мостовой переход протяженностью 1080 метров к эксплуатации готов. Окончание всех работ запланировано на июль 2020 года, но красноречивее слов фото на сайте ГК СК Мост Байсарова Руслана с указанием интерактивной схемы объекта.

СОЕДИНИТЬ БЕРЕГА И ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Ожидается, что после запуска амурской переправы по ней ежедневно смогут курсировать:

- 630 грузовиков;

- 164 автобуса;

- 68 легковых автомобилей;

- 5 500 пассажиров.

С учетом подъездных путей мостовой переход растянулся на 20 километров, из них 13 км - дороги с российской стороны и шесть - с китайской.

В КНР уже готов постоянный пункт пропуска, подобный появится и у нас к 2021 году, сообщили в Росгранстрое.

После открытия переправы эксперты справедливо ожидают существенного прироста инвестиций на активно развивающемся Дальнем Востоке. Сейчас на его территории, как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, создана комфортная среда для бизнеса, запускаются свыше 1500 инвестпроектов, которые в конечном итоге предполагают создание 130 тысяч рабочих мест до 2025 года.

Первый автодорожный мост между Китаем и Россией, возведённый ГК СК Мост Руслана Байсарова

ТОВАРООБОРОТ ДО 200 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ГОД

По мнению экспертов, возведение мостового перехода ГК СК Мост Руслана Байсарова укрепит взаимодействие России и Китая. Не новость, что десятилетиями Россия поставляла в Поднебесную преимущественно углеводороды и нефть, теперь же возрастет экспорт газа. В свою очередь КНР заинтересован в использовании переправы в качестве транзита своей продукции, в основном машиностроения и IT-технологий, на новые рынки сбыта.

Увеличить поставку своей продукции в Китай намерена и Россия. Это будут:

- товары животноводства (мясо, готовые мясные изделия, молоко);

- сельхозпродукция (зерно, подсолнечное масло);

- продукция машиностроения (моторы и детали для малой сельхозтехники).

Ожидается также рост туристического потока в нашу страну: с четырех тысяч до 100 тысяч жителей КНР в год. Путешественники смогут совершить экскурсии на космодром Восточный, Нижне-Бурейскую ГЭС и др.

Товарооборот между Россией и Китаем возрастает из года в год:

- в 2016-м – на 2,2% (69,52 млрд долларов);

- в 2017-м - на 20,8% (84,07 млрд);

- в 2018 - на 27,1% (107 млрд).

До 2024 года объем двусторонней торговли планируется увеличить до 200 млрд долларов в год.

ЛОКОМОТИВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

При возведении трансграничного перехода «Благовещенск - Хэйхэ» ГК СК Мост использовала бесценный опыт, полученный на других важных объектах. Выкупив в 2015 году четверть акций компании, через год предприниматель Руслан Байсаров уже владел контрольным пакетом и наметил новые стратегические направления развития.

ГК СК Мост всегда была лидером российского рынка инфраструктурной стройиндустрии. За более чем тридцатилетнюю историю холдинг воплотил в жизнь несколько ведущих бизнес-проектов, связанных с развитием инфраструктуры страны. Среди них:

- причалы морского порта «Сабетта» в Арктике;

- вантовый мост на остров Русский, построенный к саммиту АТЭС 2012;

- авто- и железнодорожные пути для Олимпиады-2014 в Сочи.

Сегодня Байсаров Руслан личным участием курирует несколько значимых проектов, которые реализуются в самых разных регионах страны. Так, ГК СК Мост расширяет железнодорожную колею на Сахалине, в рамках модернизации БАМа и Транссиба строит вторую нитку Байкальского тоннеля, а в Москве, используя уникальные технологии, прокладывает тоннели метро.

Кроме того, созданная Байсаровым АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» ведет работы по разработке Элегестского угольного месторождения в Республике Тыва, которая предполагает строительство в обозримом будущем горно-обогатительного комбината, железнодорожной ветки от Элегеста до Курагино и морского угольного терминала в районе мыса Бурный на Дальнем Востоке.

В Росмолодежи обсудили двустороннее сотрудничество по молодежной политике между Россией и Королевством Камбоджа

В Росмолодежи состоялась рабочая встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева с назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Анатолием Боровиком.

В ходе встречи руководитель Росмолодежи рассказал о Плане мероприятий по развитию российско-камбоджийского молодежного сотрудничества на 2020 год, а также обозначил основные мероприятия, к участию в которых приглашается камбоджийская молодежь, среди них: V Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, VI Молодежный Саммит Россия - АСЕАН и Международный молодежный форум «Евразия Global».

Также Александр Бугаев выразил готовность проведения двусторонних программ и проектов по развитию волонтерского движения.

Анатолий Боровик заявил о готовности оказания всесторонней поддержки усилиям Росмолодежи по развитию молодежного сотрудничества с Камбоджей.