Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По итогам января-ноября 2019 г., товарооборот между восточно-китайской провинцией Шаньдун и странами "Пояса и пути" вырос на 15,4% по сравнению с уровнем января-ноября 2018 г. За одиннадцать месяцев прошлого года объем внешней торговли Шаньдуна достиг 1,84 трлн юаней с приростом на 5,4% в годовом сопоставлении, сообщило таможенное ведомство.

В частности, экспорт провинции за одиннадцать месяцев прошлого года в страны вдоль "Пояса и пути" увеличился на 14%, а импорт – на 17% в годовом сопоставлении. В то же время общий экспорт Шандуна за ноябрь 2019 г. поднялся на 4,3%. Таким образом, прекратился спад в этой сфере, наблюдавшийся на протяжении предыдущих трех месяцев.

По итогам января-ноября 2019 г., объем торговли провинции с государствами Евросоюза вырос на 9,4%, а с АСЕАН – на 13,2%.

Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь 2019 г. объем внешней торговли Китая достиг 28,5 трлн юаней ($4,14 трлн). Это на 2,4% больше, чем за январь-ноябрь 2018 г. Так, объем экспорта Поднебесной за одиннадцать месяцев текущего года вырос на 4,5% в годовом сопоставлении и достиг 15,55 трлн юаней. В то же время импорт страны составил 12,95 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса Китая за январь-ноябрь 2019 г. подскочило на 34,9% – до 2,6 трлн юаней.

По итогам 2019 г., общий объем экспорта Тайваня составил $329,34 млрд. Это на 1,4% меньше, чем в 2018 г., сообщил департамент финансов острова.

Так, в прошлом году импорт Тайваня вырос 0,4% и достиг $285,86 млрд. В частности, поставки товаров из материковой части Китая и специального административного района Сянган (Гонконг) на остров увеличились на 5,9% – до $58,44 млрд. На данный показатель пришлось более 20% от общего объема ввоза.

По итогам 2019 г., объем поставок товаров Тайваня в материковую часть КНР и Сянган упал на 4% – до $132,23 млрд. Однако на данный показатель приходится свыше 40% от общего экспорта острова.

За прошлый год объем экспорта Тайваня в страны АСЕАН снизился на 7,2%, а в Европу – на 4,8%. В то же время экспорта острова в США вырос на 17,2%, а в Японию – на 2% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2019 г., экспорт Тайваня составил $28,99 млрд. Это на 1,5% меньше, чем за октябрь 2018 г. Данный показатель снижается с сентября прошлого года. Среди причин сокращения экспорта называется сокращение поставок за рубеж неблагородных металлов и изделий из них, машинного оборудования, пластмассовых и резиновых изделий из Тайваня.

Как "идиоты" оказались умнее "Боинга"

Текст: Игорь Дунаевский

Представители индонезийской авиакомпании Lion Air за год до катастрофы c "Боингом-737 MAX" предлагали организовать дополнительное обучение для пилотов, которых планировалось усадить за штурвал этой новейшей модели лайнеров. Но американская корпорация ответила отказом. По данным агентства "Блумберг", в "Боинг" официально объяснили отказ отсутствием необходимости в такой учебе, хотя на самом деле боялись снизить конкурентоспособность своего нового самолета. В переписке между собой сотрудники американского авиастроителя за идею с обучением пренебрежительно называли сотрудников Lion Air "идиотами".

Такие данные содержат материалы следствия по делу о крушении индонезийского "Боинга-737 MAX", доступ к которым получили журналисты. Из документов следует, что с целью повышения коммерческой привлекательности своего нового самолета компания стремилась доказать заказчикам, что летчикам, у которых уже был опыт полетов на других модификациях "Боинга-737", не требуется дополнительного обучения для пилотирования модели MAX. Соответственно, авиакомпаниям не нужно было тратить деньги и время на переподготовку своих пилотов. Если бы "Боинг" согласилась с необходимостью дополнительного обучения летчиков Lion Air, это создало бы прецедент для других авиакомпаний. Поэтому американская корпорация всеми силами отговаривала индонезийцев и в конечном итоге добилась своего.

29 октября 2018 "Боинг-737 MAX" авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. Спустя несколько месяцев, 10 марта 2019 года, аналогичный самолет Ethiopian Airlines рухнул в Эфиопии. Катастрофа унесла жизни 157 человек. Вскоре выяснилось, что в обоих случаях причиной крушения стали сбои новой системы маневрирования MCAS, об особенностях которой "Боинг" не проинформировала заказчиков и их пилотов. Расследование установило, что о проблемах с MCAS было известно еще на стадии проектирования, но как сама "Боинг", так и надзорные органы не уделили этому достаточного внимания. После этого эксплуатация "Боинг-737 MAX" была временно запрещена во многих странах мира, а в конце 2019 года "Боинг" пошла на приостановку производства этой модели, которая до этого была самой продаваемой в истории компании. Как итог, во втором квартале 2019 года "Боинг" докатилась до убыточности.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на пленарной сессии Международной конференции «Диалог Райсина», Нью-Дели, 15 января 2020 года

Доброе утро и приятного аппетита участникам завтрака.

Прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов Конференции за приглашение. Насколько я понимаю, это очень молодой Форум, но всего за несколько лет он стал важной, популярной площадкой с хорошей репутацией. Действительно хорошо, что мы можем собираться чаще, чем раньше, чтобы обсудить текущее положение в международных отношениях и векторы нашего развития.

Мы убеждены, что главным трендом глобального развития является объективный процесс формирования многополярного мира, возникновение новых центров экономической мощи, финансовой силы, а также политического влияния. Индия, очевидно, является одним из таких центров. Важно обеспечить такое положение, при котором ни один серьезный вопрос глобального измерения не рассматривался бы без участия этих новых центров влияния.

Как недавно отметил Президент Российской Федерации В.В.Путин, мы считаем, что равноправный и демократический международный порядок должен быть основан не только на балансе грубой силы, но должен строиться на взаимодействии интересов, моделей развития, культур, традиций. Такие структуры формируются в международных отношениях. В этой связи хотел бы упомянуть БРИКС, а также РИК, которая стала первой ступенькой к созданию БРИКС и объединила Россию, Индию и Китай. Кроме того, назову и Шанхайскую организацию сотрудничества, к которой Индия присоединилась недавно, добавив Организации охвата.

Хотел бы также отметить «Группу двадцати». Создание «Группы двадцати» стало признанием того факта, что «Большая семерка» уже не может сама решать вопросы любой степени важности. «Группа двадцати» же, включая в себя «Большую семерку», БРИКС и ряд государств со схожими позициями, которые разделяют мнение БРИКС во многих вопросах, является приемлемым работоспобным форматом, особенно в ситуации, когда развивающиеся страны недовольны отсутствием прогресса в вопросе реформирования Совета Безопасности ООН. Говоря о реформе СБ ООН, нельзя не отметить, что главный, и, пожалуй, единственный его недостаток – недопредставленность развивающихся стран. Мы постоянно говорим о том, что Индия и Бразилия полностью заслужили место в Совете Безопасности ООН, как и представитель Африки. Наша позиция заключается в том, чтобы целью реформы СБ ООН стало обеспечение лучшего обращения с развивающимися странам в этом центральном органе Организации.

Устав ООН является «якорем» любых наших дискуссий, а такие принципы, как суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, уважение территориальной целостности, мирное разрешение споров, должны применяться повсеместно в мире, должны быть руководящими принципами в любых дискуссиях в отношении продвижения новых идей на мировой арене.

К сожалению, те, кому не нравится формирование многополярного и более демократичного мира, пытаются препятствовать этому процессу. Если вы заметили, наши западные друзья все меньше и меньше используют язык международного права. Вместо этого они изобрели новый термин, который они называют «порядок, основанный на правилах». А какие правила они предлагают, вы можете легко понять, если посмотрите, что происходит в ОЗХО, где в грубое нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), в соответствии с которой требуется консенсус по любым новым идеям, они сумели протащить голосованием меньшинством стран-членов КЗХО решение о предоставлении Техническому секретариату ОЗХО атрибутивных функций – определения виновного. Это яркий пример того, как они воспринимают придуманные в «узком кругом» правила, которые они продвигают, а затем представляют в качестве окончательного решения для любой мировой проблемы. Я думаю, что это очень опасный путь. Односторонние методы и попытки навязывания другим собственных эгоистических идей все больше отдаляют нас от решения глобальные вызовов транснационального характера – терроризм, наркотрафик и другие формы организованной преступности, продовольственная безопасность и безопасность водоснабжения, а также многие другие проблемы, включая опасность размещения оружия в космосе, разработка оружия в киберпространстве и многие другие проблемы. Мы можем справиться с ними только все вместе.

Мы живем на нашем общем континенте – огромной Евразии. Многие великие люди пытались продвигать идею того, чтобы сделать этот континент действительно единым и конкурентоспособным в глобальном мире. Вы помните, например, у Ш.де Голля было видение Европы от Атлантического океана до Уральских гор. Затем идея были расширены – от Лиссабона до Владивостока. Мне кажется, что сейчас, мы можем констатировать, что, говоря о Евразии, имеем в виду, пространство от Лиссабона до Джакарты. Когда мы проводили саммит Россия-АСЕАН в 2016 г., Президент России В.В.Путин поделился своим видением «Большой Евразии» – пространства, охватывающего страны-члены ЕАЭС, АСЕАН и ШОС. Мы должны быть открыты ко всем странам, которые являются частью этого общего геополитического пространства, всего огромного континента, включая членов ЕС и многие другие государства, не входящие ни в какие организации, но когда-то возникшие на этой территории.

В контексте этих идей вместе с нашими друзьями из АСЕАН мы продвигаем азиатско-тихоокеанское сотрудничество и всеми участниками диалога Россия - АСЕАН, тем самым развивая то, что мы называем архитектурой и структурой сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона, сконцентрированных вокруг различных форматов, созданных АСЕАН, – Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), Совещания министров обороны АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс») многие другие структуры успешно продвигают сотрудничество АСЕАН со всеми его партнерами, и, конечно, очень успешным стал Восточно-азиатский саммит (ВАС).

К слову о «порядке, основанном на правилах», внезапно возникла новая концепция Индо-Тихоокеанских стратегий, не Азиатско-Тихоокеанских, а именно Индо-Тихоокеанских, инициированная и продвигаемая прежде всего США, Австралией, Японией, Республикой Корея. Когда мы спросили авторов этой концепции о разнице между индо-тихоокеанским стратегиями и сотрудничеством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нам сказали, что, мол, Индо-Тихоокеанские стратегии более открытые и более демократичные. Если вы посмотрите на это более внимательно (не буду вдаваться в детали), то это не так. Это попытка перестроить существуют структуру Азиатско-Тихоокеанского региона и отойти от сконцентрированных вокруг АСЕАН и нацеленных на поиск компромисса форм взаимодействия, к чему-то, вносящему элемент разделения. Вы понимаете, что подразумевается под Индо-Тихоокеанскими стратегиями. Мы ценим позицию самих стран АСЕАН и позицию Индии, четко следующую той логике, что Индо-Тихоокеанские стратегии не должна обсуждаться в контексте сдерживания кого-либо подобными формами взаимодействия.

Когда мы спрашиваем тех, кто предлагает данную терминологию, включает ли Индо-Тихоокеанский регион Восточную Африку, Персидский залив (как часть Индийского океана), то нам отвечают - нет. Поэтому все это весьма запутанно, и мы должны быть очень осторожны с терминологией, которая, возможно, выглядит очень простой, но означает совсем другое.

Я упомянул Персидский залив. Мы серьезно озабочены происходящими там событиями. Вокруг множество идей. Американцы хотят коалицию, европейцы хотят коалицию, но с несколько иным мандатом. Недавно у нас состоялись военные учения с Китаем и Ираном, призванные проанализировать, как мы можем обеспечить безопасность морского судоходства в этом районе, имеющем крайне важное значение для мировой торговли.

Много лет назад в ситуации, гораздо менее опасной, чем сегодня, мы предлагали странам Персидского залива задуматься о механизме коллективной безопасности, что-то вроде ОБСЕ в Европе, начав с реализации мер по укреплению доверия и приглашений друг друга на военные учения. Мы говорили со государствами-участниками Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Три из них поддержали эту инициативу сразу, три других сказали, что им нужно время подумать. Недавно мы вернулись к этой идее и в сентябре провели в Москве конференцию, посвященную системе коллективной безопасности и укреплению доверия в Персидском заливе и вокруг него. Иран предложил пакт о ненападении для стран ССАГПЗ. Наше предложение несколько шире и масштабнее. Речь не только о том, чтобы не воевать друг с другом, а о том, чтобы быть более открытыми, активнее сотрудничать. Мы полагаем, что помимо стран Персидского залива – ССАГПЗ плюс Иран – там должны присутствовать пять постоянных членов СБ ООН, ЕС, ЛАГ, ОИС. Идея все еще находится на рассмотрении, и мы надеемся, что ее внимательно изучат.

Последнее, что я хотел сказать о Евразии. Евразийский экономический проект имеет большой потенциал для гармонизации различных интеграционных групп, находящихся на этом пространстве, включая Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии. Интерес к деятельности ЕАЭС, который был создан Россией и ее соседями, служит доказательством этому. Мы уже подписали Договоры о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией. Мы подписали Соглашения с Ираном и Китаем. Идут переговоры с Израилем и Египтом. Евразийская экономическая комиссия имеет Соглашение с АСЕАН. Полагаю, что этот процесс будет двигаться вперед.

XXI век – время, когда мы должны избавиться от любых методов в международных отношениях, которые напоминают времена колониализма или неоколониализма. Односторонние санкции не будут работать. Это не дипломатия. Не думаю, что мы должны обсуждать санкции и другие недипломатические способы, когда думаем о будущем мира.

В заключение хотел бы напомнить, что двадцать лет назад Россия и Индия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Несколько лет назад к термину «стратегическое» было добавлено слово «привилегированное». Затем наши индийские друзья предложили называть наши отношения «особо привилегированным стратегическим партнерством». Мы хотим развивать подобные отношения со всеми странами региона. Надеемся, что наши индийские друзья будут продвигать такую же идеологию.

Спасибо большое.

Вопрос: По обе стороны Атлантики сейчас много разговоров о достижении различных договоренностей. Но создается впечатление, что большинство из них достигаются именно Россией. Ваше вмешательство имело решающее значение для развития событий в Сирии. В последние годы, а особенно в последние месяцы, Ваша страна активизировала усилия в Ливии, перехватив инициативу в «берлинском процессе». Почти удалось подписать соглашение о прекращении огня. Но затем что-то пошло не так. Насколько Вы сейчас оптимистичны в отношении развития ситуации в Ливии, учитывая, что Х.Хафтар, по всей видимости, отказался участвовать в соглашении?

С.В.Лавров: Командующий Ливийской национальной армией маршал Х.Хафтар и Председатель Палаты депутатов Ливии в Тобруке А.Салех заявили, что им необходимо больше времени, чтобы посоветоваться со своими сторонниками. А.Салех сказал, что он – глава Парламента, членов которого необходимо подробно проинформировать.

Мы не слишком драматизируем сложившуюся ситуацию. Подобные вещи происходили и в прошлом. Международные встречи по Ливии проходили в Париже, Палермо, Абу-Даби. По итогам встречи в Париже была даже объявлена дата выборов, которая истекла уже два года назад. Затем были Палермо и Абу-Даби. Жаль, что соглашение, подписанное в Абу-Даби, не было реализовано, потому что оно действительно затрагивало ключевые политические вопросы: раздел власти и распределение богатства страны таким образом, который бы всех устраивал.

Собственно, прекращение огня, к которому призвали Президент России В.В.Путин и Президент Турции Р.Т.Эрдоган, было объявлено обеими сторонами - Ливийской национальной армией и бойцами, поддерживающими Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи. Однако, к сожалению, само соглашение о прекращение огня было подписано не всеми. Но под ним поставили свои подписи Председатель ПНС Ф.Саррадж и Председатель Высшего Государственного совета Х.Мишри. Как я уже сказал, Х.Хафтар и А.Салех заявили, что им необходимо больше времени для консультаций. Мы никогда не делали вид, что на этой встрече будет поставлена точка в решении всех вопросов. Мы организовывали эту встречу в Москве в качестве вклада в международную конференцию по Ливии в Берлине, которая должна состояться в ближайшее воскресенье. Мы рекомендовали организаторам пригласить на нее все стороны ливийского конфликта. Думаю, они с этим согласны. Действительно крайне важно удостовериться, что решения, принятые в Берлине, будут приемлемы для всех сторон ливийского конфликта.

Все в процессе, работа идет. Мы будем продолжать способствовать успеху прилагаемых усилий.

Вопрос: Позвольте перейти к Большому Евразийскому проекту, у котором Вы только что подробно говорили. Вы упомянули Азиатско-Тихоокеанский регион. Давайте абстрагируемся от каких-то ярлыков – Индо-Тихоокеанский регион или как-то иначе, давайте все эти названия отложим в сторону. Фактом остается то, что Индийский океан и Тихий океан остаются ключевыми интеграционными факторами идеи единой, объединенной, с высокой степенью экономической интеграции Афро-Евразии, которая включает и Большую Евразию. Какую роль может сыграть в этом Россия, раз она так активна на этом направлении? Даже, если мы говорим об Индо-Тихоокеанской стратегии (как ее не назови), Россия же провела недавно большие военные учения…

С.В.Лавров: Знаете, мы не выступаем против философских терминов, но терминология должна быть понятной. Раньше мы говорили – Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме того, существует Комиссия Индийского океана, в состав которой входят все прибрежные государства. И когда говорят, что хотят развивать сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе в формате Индо-Тихоокеанских стратегий, возникает вопрос, а включают ли туда африканские страны или государства Персидского залива? Ответ – нет. Входят туда другие страны, которые принято считать частью АТР? Да. Тогда зачем в этом контексте говорить об Индо-Тихоокеанском регионе?

Ответ Вам известен. Он заключается в сдерживании Китая – это даже не скрывается. Как я уже сказал, индийские друзья достаточно мудры, чтобы разгадать эту ловушку и не попасть в нее. Мы предпочитаем продвигать форматы, которые направлены не на разделение, а на объединение. Я упомянул формат, созданный по инициативе бывшего Председателя Правительства Российской Федерации и министра иностранных дел Е.М.Примакова - Россия-Индия-Китай (РИК). В марте-апреле текущего года мы проведем очередную, семнадцатую встречу в этом формате. Впоследствии именно из этого формата родился БРИКС, имеющий также объединяющий смысл, в нем никто не выступает против кого-либо.

Это же относится и к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где сегодня «под одной крышей» собрались бывшие советские республики, Индия, Китай, Пакистан. Иран является наблюдателем, но мы вместе с большинством стран-членов Организации поддерживаем его заявку на полноправное членство в ШОС. Уверен, она будет удовлетворена.

Все эти организации и форматы предлагают сотрудничество новым странам. В ходе заседаний БРИКС мы всегда проводим встречи в формате «аутрич» (как правило, он охватывает государства соседние с председательствующим в БРИКС в конкретный год). Теперь в дополнение к нему по инициативе Китая у нас создан формат «БРИКС+». Таким образом «БРИКС+» - новое предложение к сотрудничеству.

Поэтому нам важно понимать, что скрывается за той или иной терминологией. К слову, что сейчас не так с международным правом? Почему наши западные друзья в итоговых декларациях, коммюнике любой конференции настаивают, что ключевым должен быть именно «порядок, основанный на правилах», а не международное право.

Простой пример. Резолюции Совета Безопасности ООН по Палестине – это международное право. А признание принадлежности Израилю Голанских высот, перенос их посольства в Иерусалим, признание легитимности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и т.д. – это уже «правила», которые хотят применять американцы. Я не ставлю под сомнение их суверенное право делать в отношении себя самих то, что им заблагорассудится. Но если игнорировать правила, инкорпорированные в международное право, Устав ООН, тогда давайте обсудим вообще отношение к международному праву.

Ситуацию в ОЗХО я уже упоминал. В ЮНЕСКО существуют попытки продвигать при отсутствии консенсуса принятие всеобъемлющей антидопинговой конвенции, наделив секретариат организации атрибутивными функциями как, например, в случае с ОЗХО.

К слову об оружии массового уничтожения. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) действует уже многие десятилетия. Мы, как и большинство стран-участниц Конвенции, выступали и выступаем за формирование механизма верификации наподобие предусмотренного в рамках КЗХО. США же практически единолично блокируют создание подобного механизма. Вместо этого в прошлом году внезапно со ссылкой на резолюцию Генеральной Ассамблеи 1987 г. и Совета Безопасности ООН 1988 гг., предусматривающие создание Механизма Генсекретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического, биологического и токсинного оружия, Секретариат ООН выдвинул идею создания некоего «промежуточного потенциала», для проведения расследований предполагаемого применения биологического оружия. Мы сказали, постойте, но есть же Конвенция. Как данная инициатива соотносится с положениями Конвенции?

И таких примеров немало.

Еще один интересный момент. Наш хороший друг Пан Ги Мун перед тем, как покинуть пост Генерального секретаря ООН, в одном из распространенных им годовых отчетов употребил новое выражение «предотвращение насильственного экстремизма». Данный термин был немедленно поддержан многими спикерами. Мы спросили, почему необходимо предотвращать только «насильственный экстремизм»? Почему не экстремизм в любой форме? Потом мы поняли, что случилось. И смысл этого выражения нам пояснили не Генеральный секретарь ООН и не Секретариат Организации, а группа наших западных партнеров. Их виденье концепции «предотвращения насильственного экстремизма» заключается в следующем: экстремизм рождается в авторитарных обществах, где диктаторы не предоставляют достаточно демократии людям. По этой причине, в соответствии с концепцией, международное сообщество должно через головы диктаторов обратиться к гражданскому обществу и объяснить ему, как сделать свою страну демократической. Вот так просто, игнорируя все принципы международного права, возлагающие в первую очередь ответственность за борьбу с экстремизмом, терроризмом и другими уголовными правонарушениями на сами государства. Это вопрос не просто терминологии, а очень важный, субстантивный тренд, которому мы становимся свидетелями. Мы хотим придерживаться международного права, Устава ООН, делая мир более демократичным на основе закрепленных в нем принципов. Устав ООН, например, утверждает суверенное равенство государств. Но мы знаем, что дела на практике обстоят по-другому.

Внешнеторговый оборот России и Китая превысил $110 млрд!

Вчера, 13 января, Главное таможенное управление на пресс-конференции обнародовало статистику внешней торговли за 2019 год. Объем импорта и экспорта КНР достиг фантастической цифры — $4,57 трлн. Это на 3,4% больше, чем в прошлом году. Положительное сальдо внешней торговли (превышение экспорта над импортом) составило 25,4%.

Объем экспорта составил $2,5 трлн, увеличившись на 5%. Объем импорта составил $2,08 трлн, что на 1,6% больше, чем в 2018 году. Положительное сальдо торгового баланса составило $420 млрд. Темпы роста импорта и экспорта увеличивались от квартала к кварталу.

Заместитель директора Международного института исследований рынка Министерства коммерции КНР Бай Мин отметил в интервью Global Times, что рост экспорта, наблюдаемый в конце года, обусловлен мерами по оптимизации внешней торговли, которые предпринимало китайское правительство. На темпы роста внешнеторгового оборота в первых трех кварталах серьезно повлияла война с США. В декабре 2019 года Китай возобновил закупки американской свинины и соевых бобов, что привело к скачку роста импорта.

Крупнейшим торговым партнером Китая в 2019 году стал ЕС, с которым КНР наторговала на $700 млрд, что на 8% больше показателя 2018 года. На втором месте АСЕАН с $640 млрд (+ 14,1% к 2018 году). Ожидаемо упал товарооборот с США — до $540 млрд (минус 10,7% к 2018 году). На четвертом месте расположилась Япония с товарооборотом $310 млрд (+ 0,4%). Что касается стран, сотрудничающих с КНР по инициативе «Пояс и путь», то совокупный оборот торговли с ними составил $1,34 трлн (+10,8%).

Крупнейшим субъектом внешней торговли КНР впервые стали частные предприятия, наторговавшие с другими странами на $1,96 трлн (+11,4%), что составило 42,7% от всего внешнеторгового оборота КНР. На втором месте оказались предприятия с иностранным капиталом с внешнеторговым оборотом $1,82 трлн. И, наконец, внешнеторговый оборот государственных компаний составил $770 млрд.

Товарооборот с Россией увеличился до $110,75 млрд (+ 3,4%). Объем экспорта в РФ вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 3,2% — до $61,05 млрд.

В структуре экспорта из КНР преобладали такие товары, как электроника, оборудование и другие продукты с высокой добавочной стоимостью. Импортировал Китай, в основном, сырье и сельскохозяйственную продукцию: руды металлов, нефть, газ, древесину, соевые бобы и т.п. Впервые резко вырос импорт мясных продуктов: импорт свинины составил 2,108 млн тонн, увеличившись на 75%, импорт говядины составил 1, 659 млн тонн, увеличившись на 59,7%.

17 января Китай обнародует показатели ВВП за 2019 год.

Судьбу уникального озера ученые пророчат океанам

Биоразнообразие реликтового озера Могильное в Мурманской области сократилось вдвое за 100 лет, отмечают в Санкт-Петербургском университете. Исследователи предполагают, что причина – потепление, состояние водоема проецируют на будущее Мирового океана.

Результаты векового мониторинга первого в истории науки морского озера — Могильного на острове Кильдин в Баренцевом море — представили ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета вместе с коллегами из Мурманска и Москвы. Водоем известен тем, что в нем сосуществуют морские и пресноводные организмы. Однако последние исследования показали, что слой пресной воды в озере полностью исчез, а вместе с ним и многие обитатели. В начале XX в. здесь насчитывали около 90 видов животных, а теперь их как минимум в два раза меньше, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

Небольшое озеро площадью 17 га и глубиной около 16 м всегда состояло из трех слоев: поверхностного — пресной воды, промежуточного — морской воды, придонного — сероводородной («мертвой») воды. В «мертвой» воде нет кислорода, поэтому обитать в ней могут только некоторые бактерии. Долгое время Могильное считалось единственным анхиалиновым озером — в котором водообмен с морем происходит под землей: силой прилива вода продавливается через рыхлые земные породы на глубине 5-8 м. Позже подобные озера обнаружили, к примеру, в Хорватии и Индонезии, но Могильное все еще остается единственным известным арктическим озером своего рода.

Его в конце XVIII в. открыл русский ученый и естествоиспытатель Николай Озерецковский. В 1883 г. здесь начались наблюдения за распределением различных параметров воды, а также планктоном и бентосом, которые ведутся до сих пор.

Несмотря на 130-летнюю историю изучения озера, пугающие изменения в нем заметили только в начале XXI в. Гидробиологи и зоологи СПбГУ в 2003 – 2007 гг. зафиксировали уменьшение пресного слоя, а новые данные за 2015 – 2018 гг. показали, что процесс только ускорился — верхний слой исчез совсем и появляется сезонно только благодаря талой воде.

«Придонный слой отравленной сероводородом воды расширился на два метра, заполонив одну треть объема озера, а поверхностный пресноводный слой сперва истончился, а потом и вовсе исчез. Изменения в слоистости вод водоема повлияли на распределение и состав его биологических сообществ. За последние 15 лет все изменилось так, как не менялось за 120 лет предыдущих исследований», — рассказал доцент СПбГУ Петр Стрелков.

Если в 2007 г. соленость верхнего слоя составляла около 3 г. солей на литр, то сегодня это уже 8 г., отметил ученый. Исследователи затрудняются сказать, почему так происходит: по их мнению, изменения не связаны с прямым влиянием человека, ведь остров Кильдин необитаем. Однако негативные последствия могут быть результатом потепления климата.

Дело в том, что повышение температуры в районе Баренцева моря не компенсируется выпадением здесь большого количества осадков, как следствие — соленой воды в озере становится больше и меняется слоистость водоема: сероводородный слой из-за ослабления вертикальных различий в плотности воды распространяется выше. Остановить этот процесс вряд ли возможно, подчеркивают исследователи.

«Сероводородные, или гипоксические, зоны — это то, что ждет нас в океане в будущем, — обратил внимание Петр Стрелков. — Из-за изменений климата в теплой воде плохо растворяется кислород, к тому же из-за загрязнения в океан попадает много органики — на ее окисление расходуется немало ценного газа, в результате на глубинах образуются «мертвые» зоны. Они есть, к примеру, в Черном и Балтийском морях, такой же процесс начинается и в океанах. Как дефицит кислорода повлияет на подводный мир или, скажем, на рыболовство, мы пока не знаем. Могильное озеро — своего рода аквариум, в котором можно наблюдать и изучать эти последствия».

Fishnews

Дальние острова Индонезии ждут японских инвестиций

Япония и Индонезия договорились усилить сотрудничество по развитию рыболовной инфраструктуры на островах Натуна. Стороны также намерены совместно отстаивать суверенитет республики над этой частью Южно-Китайского моря.

В декабре 2019 г. рыболовный флот и суда береговой охраны Китая вторглись в акваторию островов Натуна (Бунгуран), пишет The Mainichi. Это часть индонезийской исключительной экономической зоны, которую КНР считает своей, сообщает корреспондент Fishnews. По информации японского издания, в ответ Индонезия направила на патрулирование района шесть военно-морских и шесть воздушных судов.

Президент Индонезии Джоко Видодо 10 января попросил Японию инвестировать в энергетику, туризм и рыболовство на островах Натуна. О развитии сотрудничества министры иностранных дел Ретно Марсуди и Тосимицу Мотеги договорились на встрече в Джакарте, отмечает международное издание CNA.

Рыболовная инфраструктура на островах представлена Натунским объединенным морским и рыболовным центром, запущенным в конце прошлого года. Япония обещала оказать поддержку в ходе второго этапа развития предприятия, который должен начаться в феврале.

Предполагаемое экономическое сотрудничество также включает возможность развития добычи тунца и других видов рыбы на других удаленных индонезийских островах. Уловы планируется экспортировать в Японию, пишет The Mainichi.

Тосимицу Мотеги подтвердил намерение Токио тесно сотрудничать с Джакартой по вопросу статуса акваторий Южно-Китайского моря. Министр заявил, что уже в этом месяце Япония начнет предоставлять техническую поддержку индонезийской береговой охране. Кроме того, стороны намерены в 2020 г. провести совещания в формате «2+2» с участием глав МИД и министерств обороны.

Fishnews

ФТС России: импорт-экспорт важнейших товаров за январь-ноябрь 2019 года

По данным таможенной статистики в январе-ноябре 2019 года внешнеторговый оборот России[1] составил 609,5 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2018 года снизился на 3,1%.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 161,1 млрд. долларов США, что на 29,9 млрд долл. США меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.

Экспорт России[2] в январе-ноябре 2019 года составил 385,2 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2018 года сократился на 6,1%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,3%, на страны СНГ – 12,7%.

Основой российского экспорта в январе-ноябре 2019 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62,6% (в январе-ноябре 2018 года – 64,4%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,5% (в январе-ноябре 2018 года – 68,4%), в страны СНГ – 29,0% (36,0%). По сравнению с январем-ноябрем 2018 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 8,6%, а физический – возрос на 3,6%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта электроэнергии на 15,5%, бензина автомобильного – на 12,4%, угля каменного – на 3,6%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта нефтепродуктов на 7,0%, в том числе керосина – на 12,1%, дизельного топлива – на 9,1%, топлив жидких – на 4,1%, поставки газа природного снизились на 1,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2019 года составила 9,0% (в январе-ноябре 2018 года – 9,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,3% (в январе-ноябре 2018 года – 9,3%), в страны СНГ – 13,6% (12,9%). По сравнению с январем-ноябрем 2018 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 13,5%, а физический – на 10,4%. Снизились физические объемы экспорта чугуна на 20,1%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 15,6%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 6,8%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта меди на 4,0%, ферросплавов – на 0,6%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-ноябре 2019 года составила 6,4% (в январе-ноябре 2018 года – 6,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,3% (в январе-ноябре 2018 года 5,0%), в страны СНГ – 13,4% (в январе-ноябре 2018 года – 12,9%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 0,5%, а физический увеличился – на 3,8%. Возросли физические объемы экспорта продуктов органических химических соединений на 11,7%, красок и лаков – на 11,2%, фармацевтической продукции – на 7,1%, удобрений – на 2,1%, пластмасс и изделий из них – на 1,3%. При этом снизились физические объемы поставок каучука, резины и изделий из них на 0,9%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-ноябре 2019 года осталась на уровне прошлого года и составила 6,2%. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (в январе-ноябре 2018 года – 4,6%), в страны СНГ– 19,8% (17,4%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 5,0%. При этом возросли объемы экспорта электрического оборудования на 13,5%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 6,7%. Физические объемы поставок легковых автомобилей возросли на 19,7%, а грузовых автомобилей – на 1,1%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-ноябре 2019 года составила 5,8% (в январе-ноябре 2018 года – 5,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,1% (в январе-ноябре 2018 года – 5,0%), в страны СНГ – 10,9% (9,1%). По сравнению с январем-ноябрем 2018 года сократились стоимостные объемы поставок этих товаров на 1,3%, а физические – на 17,3%. При этом возросли физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного на 55,9%, масла подсолнечного – на 48,8%, сыров и творога – на 10,0%, Поставки ячменя снизились на 29,6%, пшеницы – на 27,4%, рыбы свежей и мороженной – на 5,1%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-ноябре 2019 года составила 3,0% (в январе-ноябре 2018 года – 3,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 2,8% (в январе-ноябре 2018 года – 2,9%), в страны СНГ – 4,6% (4,4%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 8,1%, а физический – на 1,6%. Снизились объемы поставок необработанных лесоматериалов на 17,3%. Возросли физические объемы поставок бумаги газетной на 7,5%, фанеры клееной – на 3,3%, пиломатериалов – на 2,8%.

Импорт России[3] в январе-ноябре 2019 года составил 224,2 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2018 года увеличился на 2,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 45,9% (в январе-ноябре 2018 года – 47,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,1% (в январе-ноябре 2018 года – 50,7%), из стран СНГ – 20,8% (20,3%). Стоимостный объем ввоза

этой продукции по сравнению с январем-ноябрем 2018 года снизился на 1,2%, в том числе, механического оборудования – на 2,2%, электрического оборудования – на 1,8%, Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей на 13,6%, легковых автомобилей – на 3,2%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-ноябре 2019 года составил 19,8% (в январе-ноябре 2018 года – 18,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 20,4% (в январе-ноябре 2018 года – 18,7%), из стран СНГ – 14,3% (14,6%). По сравнению с январем-ноябрем 2018 года стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности возрос на 10,0%, а физический – на 8,4%. Возросли объемы поставок продуктов органической химии на 16,9%, пластмасс и изделий из них – на 12,8%, удобрений – на 8,9%, каучука, резины и изделий из них – на 7,5%, продуктов неорганической химии – на 5,8%. При этом незначительно снизились поставки красок и лаков на 1,0%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-ноябре 2019 года составила 12,1% (в январе-ноябре 2018 года – 12,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,8% (в январе-ноябре 2018 года – 11,1%), из стран СНГ – 22,9% (22,2%). Физические объемы импорта этих товаров снизились на 2,1%, в том числе объемы поставок мяса КРС на 14,1%, молока и сливок – на 3,7%. При этом увеличились поставки масла сливочного на 30,2%, сыров и творога – на 9,6%, цитрусовых – на 5,1%.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-ноябре 2019 года составил 7,4% (в январе-ноябре 2018 года – 7,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,2% (в январе-ноябре 2018 года – 5,9%), из стран СНГ – 16,7% (17,6%). Стоимостный и физический объемы данной товарной группы возросли на 4,3% и 7,7% соответственно. Возросли поставки труб в 1,9 раза, металлоконструкций из черных металлов – на 39,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 7,8%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-ноябре 2019 года составил 6,2% (в январе-ноябре 2018 года – 6,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров также как и в прошлом году составила 6,1%, из стран СНГ – 7,3% (7,5%). Стоимостный и физический объемы данной товарной группы возросли на 1,1% и 4,2% соответственно.

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-ноябре 2019 года, как и в январе-ноябре прошлого года, составила 0,9%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров также как и в прошлом году составила 0,5%, из стран СНГ – 3,7% (4,2%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4,1%, а физический объем – на 5,7%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-ноябре 2019 года приходилось 41,8% российского товарооборота (в январе-ноябре 2018 года – 43,0%), на страны АТЭС – 31,9% (31,1%), на страны СНГ – 12,1% (11,9%), на страны ЕАЭС – 8,6% (8,3%).

Основными торговыми партнерами России в январе-ноябре 2019 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 99,6 млрд. долл. США (100,9% к январю-ноябрю 2018 года), Германия – 48,4 млрд долл. США (87,8%), Нидерланды – 45,1 млрд долл. США (105,5%), США – 24,0 млрд долл. США (105,9%), Турция – 23,6 млрд долл. США (101,8%), Италия – 23,0 млрд долл. США (94,5%), Республика Корея – 22,8 млрд долл. США (100,7%), Япония – 18,9 млрд долл. США (96,4%), Польша – 15,9 млрд долл. США (80,1%), Соединенное Королевство – 15,1 млрд долл. США (118,7%).

Объемы торговли со странами СНГ в январе-ноябре 2018-2019 годов приведены ниже:

млн долл. США

|

СТРАНА |

ЭКСПОРТ |

ИМПОРТ |

||

|

Январь-ноябрь 2018 г. |

Январь-ноябрь 2019 г. |

Январь-ноябрь 2018 г. |

Январь-ноябрь 2019 г. |

|

|

АЗЕРБАЙДЖАН |

1560,8 |

2099,5 |

687,7 |

773,5 |

|

АРМЕНИЯ |

1217,7 |

1345,3 |

575,1 |

762,9 |

|

БЕЛАРУСЬ* |

21114,2 |

19611,3 |

11867,6 |

12376,6 |

|

КАЗАХСТАН |

11896,9 |

12871,1 |

4880,2 |

5054,3 |

|

КЫРГЫЗСТАН |

1515 |

1439,6 |

228,8 |

296,7 |

|

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА |

1058,5 |

1116,6 |

320,7 |

346,8 |

|

ТАДЖИКИСТАН |

788,2 |

878,8 |

39,3 |

33,2 |

|

ТУРКМЕНИСТАН |

263,9 |

449,1 |

109,2 |

135,1 |

|

УЗБЕКИСТАН |

2937,8 |

3476,5 |

968,4 |

1058,3 |

|

УКРАИНА |

8643,6 |

6217,6 |

4976,9 |

4431 |

* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь.

[1] Во внешнеторговый оборот России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

[2] В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

[3] В импорт России включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Неонатальный облучатель холдинга «Швабе» (входит в Госкорпорацию Ростех) стал первым медицинским оборудованием, получившим регистрационное удостоверение Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Регистрация позволит упростить процедуру поставок медтехники в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Полученное регистрационное удостоверение ЕАЭС оформлено по новому единому стандарту. Документ выдан Росздравнадзором и подтверждает возможность продажи и использования изделия на территории России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Облучатель ОФН-03 позволяет лечить желтуху у новорожденных без использования лекарственных препаратов. Принцип работы прибора основан на воздействии световым потоком от сверхъярких светодиодов в спектральном лечебном диапазоне 430-530 нм. Это приводит к снижению в крови ребенка концентрации непрямого (несвязанного) билирубина. Срок службы прибора выше, чем у аналогов – более 40 тыс. часов. В настоящее время его используют в перинатальных и специализированных центрах, а также в НИИ охраны материнства и младенчества России и за рубежом – в Казахстане, Узбекистане, Армении, Ирландии, Индонезии, Малайзии, Суринаме, Гренаде и других странах.

Аппарат сверхинтенсивной фототерапии ОФН-03 производится на Уральском оптико-механическом заводе им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе». В дальнейшем вся медицинская продукция предприятия получит аналогичные документы.

Встали во главе угля

Лесные пожары в Австралии оказались выгодны российским угледобытчикам

Текст: Александра Воздвиженская

Лесные пожары, бушующие в Австралии - крупнейшем производителе коксующегося угля, отразились на рынке. Российские угледобытчики резко выросли в цене, так как только они, вероятнее всего, в случае форс-мажора смогут частично заменить австралийские поставки. Однако пока перебоев с ними не ожидается: в Австралии пожары не нанесли отрасли существенного вреда, хоть и вызвали протесты со стороны противников самого "грязного" топлива. Более серьезным фактором в конкуренции между Россией и Австралией в ближайшие годы станет спрос со стороны азиатских потребителей.

Крупнейшие в мире экспортеры угля - Австралия, Индонезия и Россия, один из крупнейших регионов-импортеров - Азиатско-Тихоокеанский (Китай, Индия и Япония). Пересечения в поставках в этом регионе у России и Австралии есть. Даже безотносительно климатической катастрофы, накрывшей Австралию, оба государства останутся главными конкурентами за дополнительный спрос на азиатском рынке угля, считают в Минэнерго России.

"В отличие от других импортеров, в частности, Австралии, Россия имеет короткое плечо транспортировки угля до портов Китая, а также сохраняет возможность поставок российских углей как по морю (так уходит около 2/3 экспорта), так и через железнодорожные погранпереходы", - отмечал замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. Так, отгрузка через погранпереходы за 2015-2018 годы выросла почти в 6 раз - с 1,5 млн тонн до 8,84 млн тонн, а в будущем она может "вырасти многократно", указывал замминистра.

В целом динамику развития угольной отрасли в России в ближайшие годы будет определять именно внешняя конъюнктура, так как, судя по всему, пик потребления угля на внутреннем рынке пройден, а относительно внешнего рынка мнения расходятся, говорится в энергобюллетене Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ. Проект Энергостратегии России до 2035 года также отводит существенную роль экспорту: при благоприятном сценарии он может вырасти в течение 15 лет на 86,4%, до 392 млн тонн, при консервативном - на 22,2%, до 257 млн тонн. Ввиду того, что ряд производителей по разным причинам в дальнейшем будут сокращать объемы экспорта, основными поставщиками угля на мировой рынок останутся Австралия и Россия, говорится в проекте стратегии.

Российские компании не могут влиять на ситуацию на внешнем рынке, будь то пожары в Австралии или ограничения на импорт в Китае. "В этих условиях необходимо максимально использовать возможности участия в мировой торговле углем за счет увеличения конкурентоспособности при одновременном снижении зависимости от угольной отрасли конкретных регионов для смягчения негативного воздействия в ситуации волатильности угольных рынков", - говорится в энергобюллетене АЦ.

«Разработан клоунами под надзором обезьян». Boeing обнародовала внутренние документы по 737 MAX

В их числе — фрагменты переписок сотрудников корпорации за последние пять лет. В компании предупредили, что документы содержат «провокационные заявления», и извинились за содержание переписки

Корпорация Boeing опубликовала внутренние документы о разработке лайнера 737 MAX. В их числе — переписка сотрудников, которые критикуют проект. Boeing направила копию сообщений — более 100 страниц документации — в профильные комитеты палаты представителей и сената конгресса, а также в Федеральное авиационное управление США. Выдержки из них приводит Reuters.

В корпоративной переписке от ноября 2015 года один из сотрудников Boeing сообщает, что регуляторы потребуют разработать спецтренажер для пилотов. При этом корпорация якобы намерена «противостоять этому», ведь обучение пилотов — дорогостоящий процесс. В апреле 2017-го сотрудники обсуждают проблемы с компьютерной системой управления лайнером. Один из пользователей пишет о модели Boeing 737 MAX так: «Этот самолет спроектировали клоуны под надзором обезьян». В феврале 2018 года сотрудник концерна спрашивает у коллег, посадили бы они свою семью на самолет, пилот которого обучался на их тренажере, и ему ответили, что нет.

Исходя из переписок и документов зарубежные СМИ приходят к выводу, что корпорация Boeing «экономила на всем». Еще в июле прошлого года Bloomberg писало, что разработку программного обеспечения для лайнеров отдали на аутсорс в Индию. Разработчики с низкой квалификацией получали четверть средней зарплаты в США.

Корпорация уже назвала переписку «абсолютно неприемлемой» и извинилась перед партнерами и клиентами, отмечает CNN. При этом никаких требований по обнародованию подобных документов нет, и неясно, зачем корпорация вообще это сделала. Возможно, дело в «принципе открытости», говорит член Ассоциации технических экспертов Юрий Антипов:

«Весь мир узнал о серьезных системных проблемах в конструкции этого самолета. Практически все страны прекратили эксплуатацию данного вида самолета Boeing, его бизнес оказался под угрозой. Из этой ситуации надо как-то выходить. Трамп предложил переименовать. Теперь Boeing предприняла, видимо, другую попытку выйти из этого пике и сделать ход конем: свалить на отдельных людей, часть которых уже уволили; сказать, что они поменяли людей, которые были причастны к созданию этих моделей, и теперь у них все будет хорошо. Это такой ход, раз сама Boeing это опубликовала, значит, это Boeing в итоге выгодно».

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух катастроф с лайнерами этой модели. В октябре 2018 года Boeing разбился в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019-го разбился 737 MAX в Эфиопии, погибли 157 пассажиров и членов экипажа.

«Он может уничтожить США»: как Трамп пропустил звонок Путина

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Рафаэль Фахрутдинов

Помощники главы Белого дома Дональда Трампа не соединили его со звонившим президентом России Владимиром Путиным в 2017 году, чем вызвали волну критики — об этом говорится в новой книге Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса». Трамп тогда назвал Путина «единственным человеком на земле, который может уничтожить США».

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в новой книге Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», посвященной скандалам в отношениях администрации Трампа с Пентагоном, передает Business Insider.

По словам автора книги, 27 января 2017 года — через несколько недель после победы в президентской гонке — Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у президента США о том, звонил ли ему Путин. Американский лидер ответил отрицательно.

Тогда Флинн, стоявший рядом с Трампом, наклонился к нему и сказал, что на самом деле президент России звонил несколько дней назад.

«Сэр, мы организуем этот звонок сейчас. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы не смогли принять этот звонок», — сказал Флинн.

Это вызвало гневную реакцию американского лидера. «Ты что шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, и вы не соединили? О чем ты думал?» — приводятся в книге слова Трампа.

В ответ на это Флинн стал оправдываться большим количеством звонков. «Ну, сэр, вы знаете, у вас много звонков, и мы пытаемся определить, с кем вам общаться», — ответил военный.

Но Трамп не принял такие объяснение.

Самого Путина Трамп назвал «единственным человеком на земле, который может уничтожить США».

«Что вы за быки? Как такое возможно, что Путин звонил мне, а они не докладывают? Я не знаю, что вы, делаете, ребята», — заключил Трамп.

Кремль не настроен скептически относительно возможной встречи Путина и Трампа, заявлял в конце прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос журналистов, действительно ли в Кремле согласны с заявлениями источника в дипломатических кругах, который ранее рассказал о скепсисе Москвы относительно встречи двух лидеров.

Ранее дипломатический источник сообщал, что «с каждой встречей все становится только хуже». Так источник ответил на вопрос об организации в обозримой перспективе встречи российского и американского лидеров с учетом отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где Путин и Трамп могли бы встретиться.

«У Трампа связаны руки», — добавил дипломатический источник, отметив «беспомощность» американского президента.

В октябре Путин заявил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений [нормализации] <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В начале октября Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин.

Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.

Два лидера встретились тогда на полях саммита G20 в Осаке в Японии и проговорили 1 час 20 минут. Открывая эту встречу, оба лидера выразили надежду, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось много.

Россельхознадзор приостанавливает действие свидетельств о государственной регистрации в Российской Федерации кормовых добавок, выработанных предприятиями Кореи и Индонезии

Как сообщалось ранее, в период с 16 по 20 декабря 2019 года специалисты Россельхознадзора провели инспекции предприятий Республики Индонезия и Республики Корея, производящих и экспортирующих в Российскую Федерацию лизин для кормовых целей.

В связи с отрицательными результатами проведенных инспекций, а также недостоверностью информации об используемых штаммах-продуцентах, заявленных при регистрации кормовых добавок в Российской Федерации, Россельхознадзор с 9 января 2020 года приостанавливает действие свидетельств о государственной регистрации кормовых добавок для животных, выработанных проинспектированными предприятиями Республики Корея и Республики Индонезия.

Владислав Иноземцев: "За 20 лет Россия так и не догнала Португалию"

Ровно 20 лет назад перед экономикой страны была поставлена цель: превзойти Португалию по подушевому ВВП

Известный российский экономист Владислав Иноземцев вспомнил в своем блоге о событии 20-летней давности:

«31 декабря 1999 г., тогда ещё премьер-министр В.Путин выступил в «Независимой газете» со знаменитой статьёй «Россия на рубеже тысячелетий». В качестве ориентира на будущее тогда было предложено взять Португалию и превзойти её по подушевому ВВП. Сейчас, после двух десятилетий разных обещаний, стоит подвести итог.

Он прост. Догнать не удалось. Подушевой ВВП Португалии по ППС сегодня – $32,0 тыс.; России, соответственно, – $29,3 тыс. Кажется, что мы приблизились – но это, как говорили в перестройку, «лукавая цифра»: если посмотреть на показатели с учётом валютных курсов, она скорректируется до $23,2 и $11,3 тыс. Средние зарплаты в Португалии в 2018 г. составили Є1,170, в России – 42.500 рублей, или Є577, а пенсия – Є685, против 13.360 рублей, или Є180. При этом средняя цена молока в распространённой торговой сети Сontinente – молока – Є0,6/л, белого хлеба – Є0,7/полкило, яиц – Є1,4/дюжину, свинины – Є4,5/кг, свежей рыбы – Є6-10/кг, пива – Є0,7/поллитра (соответствующие цены в «Перекрёстке» сегодня – 70-90, 33-50, 72-75, 289-400, 700-1400 и 60-90 рублей, или приблизительно столько же или на 10-30% выше). Средняя стоимость коммунальных услуг (газ, вода, отопление) для семьи из двух человек, живущих в квартире площадью 60м2, составляет в Лиссабоне Є55-65/мес против 3800 руб/мес в Москве. Иначе говоря, стоимость жизни практически равна, а доходы отличаются весьма существенно. При этом объём экспорта на одного жителя не имеющей никаких природных ресурсов Португалии превышает показатель «энергетической сверхдержавы» в 2,9 раза $8,96 тыс. против $3,07 тыс. Продолжительность жизни в самой западной стране Европы выше российской на 9,5 лет 81,9 лет против 72,4, а расходы на медицину по линии государства и страховщиков – в 4,9 раза Є1,630, или Є330.

Догонять Португалию по показателям экономической развитости и уровня жизни скоро стало скучно – и в Кремле начали мечтать о превращении России в пятую экономику мира. В 2007-2008 гг. перспектива казалась реальной: темпы роста ВВП Германии не превышали 2,5%, а российские достигали 7-8%. Однако всё изменилось после кризиса и прекращения роста нефтяных цен: по итогам 2019 г. немецкая экономика вырастет на 0,5%, а российская – на 0,8-1,0%. В результате Россия не догонит Германию, зато обе страны в 2021-2023 г. окажутся позади Индонезии.

Зато, как говорится, если не получается догнать, то можно хотя бы согреться от самого процесса. И нельзя не признать, что этого-то россиянам достичь удалось – хотя и не всем. За 2000-2019 гг. Россия совершила впечатляющий рывок в других сферах.

В момент прихода В.Путина к власти в стране не было ни одного долларового миллиардера, и она не входила в списoк 38 государств, в которых жили самые богатые земляне. Сегодня со 100 миллиардерами Россия занимает 4-ю позицию в этом рейтинге. С 2000 по 2018 г. число чиновников в России выросло более чем вдвое, а статья федерального бюджета «общегосударственные расходы» увеличилась в 19 раз. Высшие чиновники стали официально получать вознаграждения, существенно превышающие их доходы в любой европейской стране, даже в самой развитой – тут мы обогнали не только Португалию. Собственно, это и есть основной итог прошедших двадцати лет: Россия превратилась в общество, власти и элита которого живут как Европе, а большинство граждан – в лучшем случае как в Латинской Америке. И эти континенты расходятся всё дальше…»

***

Эти выводы прокомментировал в своем блоге экономист Вадим Горшенин:

«Владислав Иноземцев приводит данные, которые звучат как приговор двадцати годам стремления общества к лучшей жизни.

Наверное, можно было бы опровергнуть все эти выводы, приведя еще одни данные - на 2013 год, до украинского Майдана и начала санкций. С другой стороны, элита улетела в космос по доходам от населения, кажется, начиная примерно с того же момента.

То есть, случилось неожиданное: тогда, когда вроде общество должно было сплотиться, и рядовые граждане отмечать ухудшение своего положения, элита рванула на распилы под прикрытием патриотического подъема. Результаты чего мы сейчас и видим.

У Владимира Путина было два периода властвования, которые разделяются именно Майданом.

Первый - собирание российских земель, которые готовы были по итогам правления Ельцина распасться, повышение уровня жизни населения.

И второй - после Майдана, Крыма и начала санкций, когда резко увеличились расходы на внешнеполитическом направлении (Украина, Сирия), практически вымылся "средний класс", а налоговое бремя начало расти вместе с временем эксплуатации граждан (пенсионная реформа).

Лев Гумилев на примере этносов писал о восхождении, расцвете и угасании, но эти наблюдения относятся, конечно, не только к этносам, но и более коротким историческим периодам.

Сегодня актуальный вопрос: какими способами стране выходить из периода угасания?»

Время поворота на Восток?

Если говорить о ситуации на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, то следует прежде всего выделить укрепление российско-китайского партнёрства. Уходящий год придал ему некоторые качественные параметры, во многом связанные с внутренней заинтересованностью России и Китая в развитии экономического и инвестиционного сотрудничества. Несомненно, на это повлиял и ряд внешних обстоятельств, когда обе страны были зачислены Вашингтоном в разряд основных противников. Против КНР развязана торговая война, а на Россию накладываются разного рода санкции.

Складывающаяся ситуация стала фоном для дальнейшего стратегического сближения двух стран. По большому счёту речь идёт о борьбе Москвы и Пекина за многополярность мира в отличие от вашингтонской концепции однополярного «Пакс Американа».

Большое влияние на укрепление отношений России и Китая оказало участие Президента РФ Владимира Путина в апреле на форуме «Один пояс – один путь», на котором подтверждены две стратегии развития Евразии. Помимо упомянутой («Один пояс – один путь»), это и стратегия ЕврАзЭС о формировании большого евразийского пространства. Сейчас идёт работа по их сочленению.

Среди направлений российско-китайского сотрудничества следует выделить энергетику. Так, запущен газопровод «Сила Сибири», по которому в ноябре прошли первые 3–4 млрд. кубометров газа с запланированной мощностью 34–36 млрд кубометров в год. Это ещё больше увеличит товарооборот между странами как минимум на 15–20 процентов по сравнению с 2019 годом, в котором, ожидается, он превысит 110 млрд долларов. Плюс к этому реализуются проекты по атомной энергетике – 7 марта 2019 года подписан контракт на строительство блоков № 7 и № 8 на Тяньваньской АЭС, а в сентябре стороны ещё раз подтвердили свою готовность к расширению и углублению сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии.

Важное направление – это развитие российско-китайского военного и военно-технического сотрудничества, получившего новое качество. Хотя оно и не предполагает военно-политический союз, но само его содержание становится всё более насыщенным. Стороны осуществляют очень тесное взаимодействие в сфере международной безопасности и поддержании стратегической стабильности. В ходе проводившегося саммита Владимир Путин заявил, что Россия оказывает Китаю помощь в создании системы раннего ракетного предупреждения, которой до настоящего времени располагали лишь мы и американцы.

Это происходит на фоне сообщений о возможности размещения Соединёнными Штатами ракет средней дальности в Японии и Южной Корее, о наращивании иных американских вооружений поблизости от российских и китайских границ.

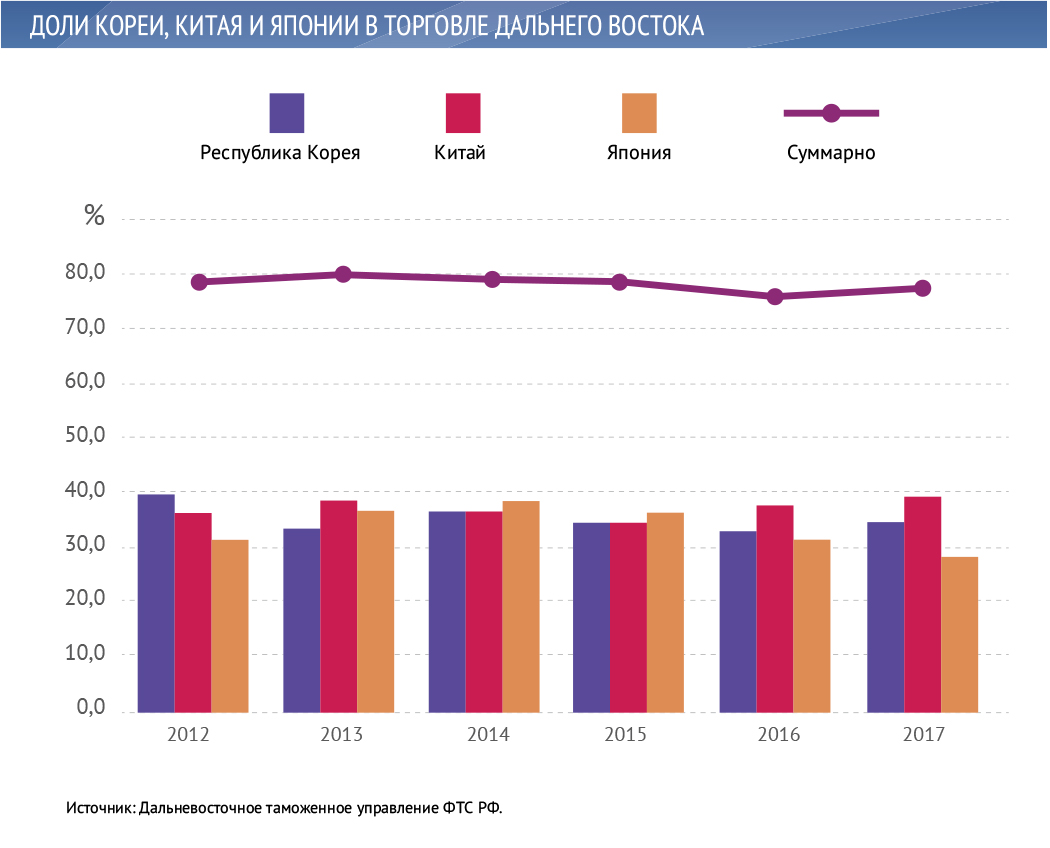

При наличии стратегического партнёрства с КНР Россия сохранила очень хорошие отношения с Южной Кореей, а также пыталась, несмотря на наличие известных спорных проблем, нормализовать отношения с Японией. Развивается и сотрудничество с другими партнёрами Восточной и Юго-Восточной Азии, в первую очередь со странами АСЕАН.

В этой связи я бы назвал уходящий год годом свершившегося поворота России на Восток на фоне бледных отношений с ЕС и проблем с НАТО. Думаю, эта тенденция будет усиливаться, поскольку Россия наращивает своё взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по многим направлениям.

Cергей Лузянин директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук.

Горнодобывающий сектор Ирана экспортирует минеральных продуктов на сумму до $10 млрд. к концу года

Ожидается, что к концу текущего 1398 иранского календарного года (19 марта 2020 г.) иранский горнодобывающий сектор экспортирует минеральных продуктов и продукции горнодобывающей промышленности на сумму до 10 млрд. долларов США, сообщает IRNA со ссылкой на представителя отрасли.

«Шахты Ирана будут не только удовлетворять потребности промышленных предприятий и строительной промышленности страны, но и к концу года экспортируют минералов и других продуктов почти на 9-10 млрд. долларов США», - рассказал заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Джафар Саркини в кулуарах собрания Высшего горного совета страны в городе Зенджан, в западно-центральной части Ирана.

В конце ноября Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана объявило, что стоимость иранского минерального сырья и продукции увеличилась на 11,7 процента за первые шесть месяцев текущего 1398 иранского календарного года (с 21 марта по 22 сентября) по сравнению с показателем того же периода за прошлый год.

Согласно данным, опубликованным министерством, в первом полугодии текущего года, в другие страны было экспортировано 15,8 миллиона тонн полезных ископаемых и продуктов горнодобывающей промышленности на сумму 3,891 миллиарда долларов.

Китай, Ирак, Индонезия, Гана, Пакистан, Турция, Афганистан, ОАЭ, Оман и Таиланд были основными импортерами полезных ископаемых и продукции горнодобывающей промышленности из Ирана в течение указанных шести месяцев.

Стоимость экспорта полезных ископаемых в Китай достигла 1,2 млрд. долларов, в то время как Ирак импортировал 454 млн. долларов таких продуктов. Объем импорта Индонезии составил 422 млн. долларов, Таиланда - 302 млн. долларов, Турции - 296 млн. долларов.

Авторитет Российской армии за рубежом растёт

Это убедительно доказывают итоги уходящего года.

Министерство обороны продолжает наращивать военное и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. На что оно было направлено в уходящем году? Какие достигнуты результаты в этой работе? Что будет дальше с системой контроля над вооружениями? На эти и другие вопросы в интервью «Красной звезде» отвечает заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

– В зоне вашей ответственности – соблюдение международных договорённостей в военной сфере. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Под угрозой СНВ-3, Договор по открытому небу. Как ко всему этому нам надо относиться?

– Соблюдение международных обязательств Российской Федерации в сфере контроля над вооружениями является одной из приоритетных задач международной деятельности Минобороны России. Её реализация осуществляется в условиях последовательного разрушения Соединёнными Штатами международно-договорной базы, десятилетиями обеспечивающей глобальную безопасность и стратегическую стабильность.

Развал Соединёнными Штатами Договора о РСМД – очередной пример безответственной американской политики. Естественно, мы принимали все возможные усилия по сохранению этого важного соглашения. Проявили беспрецедентные меры транспарентности в отношении вызывающей озабоченности у американской стороны ракеты. Однако все наши попытки наталкивались на неготовность партнёров вести предметный диалог.

Всё это говорит о том, что решение в Вашингтоне было принято давно и бесповоротно. Об этом свидетельствуют и проведённые всего через 16 дней после выхода из ДРСМД испытания ракеты «Томагавк» с наземной пусковой установки на запрещённую соглашением дальность.

В этой связи вызывает недоумение позиция тех стран, которые в ущерб собственной безопасности готовы разместить на своей территории американские ракеты средней и меньшей дальности. Ведь Россия вынуждена будет учитывать этот фактор и принимать компенсирующие меры противодействия новым угрозам.

Вместе с тем мы не заинтересованы в гонке ракетно-ядерных вооружений. Подтверждением служит заявление Президента Российской Федерации о моратории на размещение новых ракет где бы то ни было, пока там не появятся американские носители того же класса.

Мы внимательно отслеживаем деятельность США по созданию и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности. Безопасность страны будет обеспечена при любом развитии событий. При этом не отказываемся от обсуждения этих проблем как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Что касается Договора о СНВ, то в настоящее время он остался единственным международным соглашением, ограничивающим гонку стратегических наступательных вооружений, и является важным элементом поддержания стратегической стабильности.

У нас есть ряд вопросов к американской стороне по исполнению отдельных положений договора. Эти вопросы рассматриваются в Двусторонней консультативной комиссии по договору. Рассчитываем, что все проблемы будут решены.

Если говорить о соблюдении обязательств по Договору о СНВ, то в ноябре 2019 года Российская Федерация провела показ американским инспекторам ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Этот шаг – подтверждение неукоснительного выполнения нами обязательств по договору, направленный прежде всего на обеспечение жизнеспособности и эффективности его реализации.

Готовность продлить данное соглашение без предварительных условий озвучена Президентом Российской Федерации. Отсутствие официальной позиции Вашингтона о готовности к продлению действия соглашения после 2021 года создаёт дополнительную неопределённость в сфере контроля над ядерными вооружениями.

И несколько слов о Договоре по открытому небу. Администрация президента США изучает вопрос о целесообразности выполнения этого соглашения. Якобы оно устарело и не имеет добавленной стоимости для США. Со своей стороны продолжаем исполнять требования договора. Если это соглашение также будет разрушено, это ещё больше осложнит ситуацию с контролем над вооружениями.

В целом сегодня ситуация в этой области деградирует. Основная причина – действия США, которые не желают связывать себя ограничениями в развитии новых видов вооружений и их размещении в различных регионах мира.

Такие действия повышают нестабильность, потенциально могут способствовать росту инцидентов.

– Вот уже пять лет, как Североатлантический альянс заморозил контакты с нашей страной по военной линии. Как это сказалось на деятельности Министерства обороны РФ на международной арене?

– Попытки изоляции Российской Федерации провалились. Даже заморозка членами альянса сотрудничества не свела к нулю число контактов с ними по военной линии.

Прагматичное взаимодействие с европейскими странами и США сохраняется. Обсуждаются сирийская проблематика, проблемы региональной и международной безопасности. Взаимодействуем также в интересах предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности. Проводятся плановые мероприятия в рамках реализации международных соглашений в области контроля над вооружениями.

Мы значительно расширили взаимодействие с вооружёнными силами стран других регионов. За этот период подписаны 39 новых соглашений о военном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Укрепление авторитета Вооружённых Сил РФ подтверждается увеличением количества визитов в нашу страну глав оборонных ведомств иностранных государств.

– И всё же как в НАТО относятся к вопросу возобновления полноценных контактов с российским военным ведомством?

– Хочу, чтобы ни у кого не было иллюзий, как будто Запад когда-то одарил нас своим сотрудничеством, а теперь мы его лишились.

Все проекты с организацией Североатлантического договора реализованы в том случае, если они были взаимовыгодны.

О полноценном сотрудничестве на данный момент говорить рано. Тем не менее партнёры идут на контакты, несмотря на политические ограничения. Есть тенденции к возобновлению диалога в дальнейшем. При этом мы всегда готовы и к полноформатному сотрудничеству.

– Вы сказали, что Министерство обороны РФ расширяет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки. А на что оно направлено?

– В последнее время двусторонние контакты со многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона активизировались и вышли на новый, более высокий уровень. Помимо активного развития военного и военно-технического сотрудничества с нашими традиционными партнёрами в Индии и Китае, нам удалось добиться больших успехов в военном и военно-техническом сотрудничестве с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей. Активно развивается взаимодействие с Филиппинами, Шри-Ланкой, Таиландом, Индонезией и другими ключевыми странами региона.

Кроме развития двустороннего сотрудничества с государствами АТР, Минобороны России принимает непосредственное участие в работе региональных многосторонних площадок. В духе стратегического партнёрства с АСЕАН, установленного главами государств на саммите Россия – АСЕАН в 2018 году в Сингапуре, решаем совместные задачи в рамках семи экспертных рабочих групп Совещания министров обороны государств – членов АСЕАН и диалоговых партнёров «СМОА плюс».

Мы также наращиваем взаимодействие в этой сфере с рядом государств Африки (Алжиром, Анголой, Египтом, Замбией, Мали, Марокко, Мозамбиком, Нигерией, Суданом, Угандой, ЮАР и другими) и Латинской Америки (Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу, Чили).

– Можно ли сказать, что число государств, которые готовы развивать военные контакты с Россией, выросло? Если да, то почему? Как вы считаете?

Церемония передачи Россией Киргизии вертолётов Ми-8МТ и другой военной техники.

– Безусловно, можно с уверенностью говорить о росте числа государств, готовых развивать военное сотрудничество с Россией.

Если говорить о причинах такой положительной динамики взаимодействия, то здесь прежде всего нужно отметить подходы Российской Федерации в целом и Минобороны России в частности к выстраиванию диалога с нашими партнёрами.

Мы не строим взаимодействие с нашими друзьями с позиции силы, не угрожаем им санкциями и прекращением финансовых проектов. Другими словами, сотрудничество посредством шантажа для нас неприемлемо. Россия нацелена на взаимоотношения с партнёрами с позиции равноправных игроков. И такие подходы наиболее востребованы сегодня.

– До назначения на должность заместителя министра обороны Российской Федерации вы исполняли обязанности директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Много сделали для продвижения российского военного экспорта на зарубежные рынки. В нынешней должности этой задачей приходится заниматься? Если да, то есть ли успехи?

– В вопросах российского военного экспорта на зарубежные рынки Минобороны России и ФСВТС России всегда идут рука об руку. Работая в ФСВТС России, мне ежедневно приходилось взаимодействовать с руководством Минобороны России, и многие успехи тех лет были достигнуты благодаря совместной слаженной работе.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) – это сфера деятельности государства. Возглавляет её Президент России.

С переходом в военное ведомство задачи остались прежними – это продвижение российского вооружения и военной техники на зарубежные рынки. И конечно, я, как заместитель министра обороны Российской Федерации, отвечающий за международное взаимодействие, курирую эти вопросы.

Главный успех нашего государства в области военно-технического сотрудничества – это второе место России по объёму экспорта вооружений в мире. Как мне кажется, это достойный результат, достигнутый всей системой ВТС.

– Эксперты говорят, что после операции наших ВКС в Сирии авторитет российского оружия в мире вырос. Это так? Вы сталкиваетесь в контактах с представителями иностранных военных ведомств с таким интересом?

– Сразу хочу отметить, что в Сирии проявила себя не только авиация ВКС России. В силу тех обстоятельств, в которых оказалась наша группировка, пришлось отличиться и кораблям ВМФ, и комплексам ПВО, а также военной технике и вооружению Сухопутных войск. Большое количество новых образцов вооружения и военной техники прошло испытания в реальных боевых условиях, причём достаточно успешно.

Действительно, применение Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии находится под пристальным наблюдением специалистов всего мира. Многие из них отмечают успешное применение российского оружия против международных террористических группировок.

В этой связи мы постоянно получаем предложения наших зарубежных партнёров с просьбами поделиться опытом боевого применения тех или иных образцов техники, а также организовать их статический и динамический показы. Большинство таких предложений мы стараемся удовлетворить.

– После победы над терроризмом в Сирии остаётся важным вопрос постконфликтного урегулирования. При этом важно не допустить гуманитарной катастрофы в стране. Какие шаги в этом направлении предприняты Минобороны России в уходящем году?

– На протяжении всей операции против террористической угрозы в Сирии (с 30 сентября 2015 г.) российская сторона оказывала гуманитарную помощь нуждающемуся сирийскому населению. По линии Минобороны России в 2019 году проведено более 250 гуманитарных акций, в ходе которых распределено более 600 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Всего с начала операции проведено более 2300 гуманитарных акций и доставлено около 3,9 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Продолжаем сотрудничество с Организацией Объединённых Наций, Международным Комитетом Красного Креста, Сирийским Арабским Красным Полумесяцем и другими международными организациями гуманитарной направленности по доставке и сопровождению гуманитарных грузов.

Также в течение года Минобороны России оказывало содействие в доставке гуманитарной помощи в Сирию из Армении (80 т) и Монголии (8 т).

С целью оказания медицинской помощи нуждающемуся мирному населению на северо-востоке Сирии размещены два медицинских отряда специального назначения.

Продолжаем реализацию инициативы по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц в места довоенного проживания.

При этом острым нерешённым вопросом остаётся судьба беженцев из лагеря «Рукбан» в оккупированной США зоне Эт-Танф на юге Сирии. Условия проживания в лагере – нечеловеческие, влекущие высокую смертность. Банально не хватает продовольствия, питьевой воды, отсутствует медицинская помощь.

По-прежнему ориентируемся на эффективность работы созданного в начале 2017 года Россией, Турцией и Ираном астанинского переговорного формата, который позволяет обсудить широкий спектр вопросов, начиная с политических преобразований и заканчивая обменом пленными.