Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ирак на распутье: что же дальше?

Виктор Михин

Наступившее на первый взгляд политическое затишье в Ираке готово в любой момент взорваться и повести к дальнейшим мало предсказуемым событиям. На обстановку внутри страны действуют несколько совершенно разных центробежных факторов, стремящихся к разъединению иракского общества и созданию новых государственных формирований.

Одним из факторов, крайне дестабилизирующих неспокойную обстановку, являются сами иракские политики, которые до сих пор так и не могут договориться между собой о проведении единой политики. С большим трудом был избран новый президент Ирака взамен долго болевшего Джалаля Талабани. Поскольку этот пост был зарезервирован за курдами, то был избран их кандидат Мухаммед Фуад Маасум. Также был избран новый спикер Национальной ассамблеи (парламент) суннитский политик Салим ад-Джабури. Если оба политических деятеля считаются весьма умеренными, в состоянии проводить общую политику в интересах всего иракского общества, то это нельзя сказать о нынешнем премьер-министре Нури аль-Малики, который согласно конституции сконцентрировал в своих руках все рычаги власти.

Несмотря на сильное давление, которое оказывается на него как внутри страны, так и за ее пределами, Н. аль-Малики жестко заявил, что никогда не откажется от своего намерения вновь претендовать на премьерский пост. По словам премьера, покинуть поле боя посреди битвы — значит показать слабость. «Я поклялся перед богом, что я продолжу бороться бок о бок с нашими вооруженными силами и добровольцами, пока мы не победим врагов Ирака и его народа», — заявил он по центральному багдадскому телевидению. Тем не менее, многие винят нынешнего премьера в обострении иракского кризиса из-за проводимой им политики преследования суннитского меньшинства. Как известно, в апреле альянс шиитских партий во главе с Н.аль-Малики стал победителем парламентских выборов, а сам пост премьер-министра он занимает с 2006 года.

Но наибольшим весьма опасным фактором, приближающим Ирак к концу как независимое государство, являются неожиданные успехи «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Захват боевиками группировки ИГИЛ обширных территорий в Ираке вдоль дороги, связывающей страну с Турцией, грозит стране продовольственным кризисом, передал телеканал Al-Jazeera. Боевики сейчас контролируют приграничные территории Ирана с Турцией. По оценкам аналитиков, в год по ней перевозится товаров более чем на 9 миллиардов долларов. Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Ирак зависит на 80% от импорта пищевых продуктов, большая часть их закупается именно в Турции, где зафиксировано падение экспорта на 30%. «Цены на еду повысились минимум на 30%, а на бензин — в 50 раз», — заявил каналу представитель организации Хилял Мухаммед. Миссии пришлось приостановить раздачу еды в четырех провинциях, захваченных ИГИЛ, из соображений безопасности, а также из-за нехватки горючего.

В то же время исламистская группировка стремится объединить подконтрольный ей регион с нефтяными месторождениями. Именно поэтому наблюдается активность боевиков на северо-западе Ирака и их боестолкновения с курдскими отрядами «пешмерга». В последнее время было захвачено три города (Зумар, Синджар, Ван) и нефтяное месторождение Айн-Зала. Таким образом, под их контролем находятся уже семь городов. Боевики водрузили над правительственными зданиями свои черные флаги — ритуал, который предшествует массовым расстрелам захваченных противников. Им, как правило, предлагается выбор: вступить в ряды ИГИЛ или же быть убитыми.

Как отмечает английская Guardian, боевики взяли под контроль крупнейшую плотину на реке Тигр под Мосулом, ранее известную под именем Саддама Хусейна. Сложное гидротехническое сооружение на реке Тигр оказалось в руках экстремистов вместе с небольшим городком возле неё. По оценкам местных экспертов, если плотину разрушить, под угрозой окажутся жизни полумиллиона человек — вода может дойти даже до Багдада, расположенного в 400 км к югу. Вину за это Багдад возложил на курдов. «Террористические банды «Исламского государства» захватили плотину после того, как ее без боя покинули курдские отряды», — сообщил иракский государственный телеканал.

Сильной стороной ИГИЛ, как отмечают многие политологи, является опора на местные ресурсы и тот факт, что в их руках оказалось немало нефтяных месторождений и НПЗ, а также трофейного оружия, оставленного иракской армией. Также успех ИГИЛ во многом объясняется переходом на их сторону множества офицеров бывшей Саддамовской армии и спецслужб. Достоверно сказать, кто стоит за ИГИЛ, сложно. По-видимому, отчасти это объективный феномен, так как сунниты Ирака фактически остались подавленной и непредставленной группой. Сказались и амбиции части иракских джихадистов и примкнувших к ним иностранцев, которые обвинили «Аль-Каиду» в том, что она за несколько десятилетий не добилась видимых успехов, тогда как они могут создать государство здесь и сейчас, никого не дожидаясь.

Другой тенденцией на раскол Ирака являются постоянные заявления руководства Иракского Курдистана о своем стремлении создать свое собственное государство. Как известно, 3 июля 2014 года президент Иракского Курдистана Масуд Барзани выступил с предложением провести референдум по вопросу отделения этого субъекта федерации от Ирака. Эксперты не сомневаются в том, что подавляющее большинство депутатов поддержит эту инициативу, поскольку она совпадает с национальной идеей и давней мечтой всех курдов о создании своего национального государства. Многие страны уже в той или иной форме высказались по поводу предложения курдского политика. Когда госсекретарь США Дж. Керри в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, провел переговоры с курдским президентом Масудом Барзани, он призвал курдов отложить разногласия с Багдадом, объединившись против общего врага. В ответ М.Барзани отметил, что «мы стоим перед лицом нового Ирака». По словам курдского президента, Ирак разваливается на части, и не курды в этом виноваты.

В этих условиях Соединенные Штаты, президент которой еще десять лет тому назад торжественно объявил об американской победе и привнесении пресловутой демократии на древнюю землю Месопотамии, поспешили просто умыть руки и отстраниться от происходящих в Ираке процессов. Пресс-секретарь Госдепа Джен Псаки просто заявила, что члены ИГИЛ представляет собой «страшную угрозу для всех иракцев, всего региона и международного сообщества». Она отметила, что США будут продолжать искать пути для поддержки курдских сил, но поставлять курдам оружие или вводить в Ирак войска американское правительство не планирует. Как отмечает New York Times, США надеются на приход нового премьер-министра Ирака, который сможет примирить враждующие стороны.

В условиях подобного паралича власти необходимы международные усилия, чтобы наладить спокойную обстановку в Ираке, за что активно выступает Москва. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов выступил с инициативой проведения международного форума по Ираку. Как сообщается на сайте МИД РФ, замминистра подчеркнул, что террористическая активность экстремистской организации «Исламское государство Ирака и Леванта» захлестнула Сирию, Ирак, создает реальные риски дестабилизации в региональном масштабе. «Не случайно лидеры этой структуры заявили о создании исламского Халифата на обширном пространстве мусульманского мира, затрагивая территорию сразу двух стран. Это, в свою очередь, обнажает остроту проблемы, так как, даже «Аль-Каида» не выходила с такого рода амбициозными проектами», — отметил дипломат.

Москва также активно и быстро откликнулась на просьбу официального Багдада о поставке современного оружия для борьбы против исламистов. Ирак подписал с Россией контракты на поставку вооружений и военной техники на общую сумму в миллиард долларов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. Соглашения были подписаны во время визита министра обороны Ирака Саадуна ад-Дулейми в Россию 27 июля 2014 года. Соглашением предусмотрена поставка артиллерийского и минометного вооружения, боеприпасов, а также четырех тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Источники газеты также рассказали, что Россия поставит в Ирак по два-три дивизиона реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-Б» калибра 152 миллиметра. Все указанное вооружение будет частично произведено российскими предприятиями, а частично поставлено из состава Вооруженных сил России. Ранее иракские власти заявляли, что намерены значительно увеличить объемы военно-технического сотрудничества с Россией.

Следует отметить, что Россия, откликаясь на просьбу Багдада, значительно ускорила исполнение подписываемых с Ираком контрактов. В частности, 28 июля 2014 года в интернете появились фотографии выгрузки из транспортного самолета Ан-124-100 установок ТОС-1А в аэропорту Багдада. В конце июня текущего года сообщалось о прибытии в Ирак десяти истребителей Су-30К.

Вполне понятно, что в нынешних весьма сложных условиях только сами иракцы могут решить свою судьбу и предотвратить распад Ирака. В этом, как свидетельствуют факты, Россия, у которой весьма длительные хорошие связи с Ираком, всячески поможет иракцам загасить пожар на древней земле.

Страны Каспия намерены окончательно договориться по «рыбному» соглашению

Представители прибрежных государств собрались в Москве для подготовки итогового варианта соглашения о сохранении биоресурсов Каспийского моря. Стороны планируют завершить согласование документа и затем подписать его на саммите в сентябре.

В Минсельхозе 12 августа открылось внеочередное заседание Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. Во встрече принимают участие представители всех пяти прикаспийских государств: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболовства, встреча посвящена согласованию проекта соглашения о сохранении и рациональном использовании биоресурсов Каспия. Документ был подготовлен по итогам третьего Каспийского саммита, проходившего в Баку в ноябре 2010 г. Однако между прикаспийскими странами возникли некоторые разногласия как по концептуальным вопросам, так и по вопросам технического характера. Большинство статей договора страны согласовали в ходе заседания комиссии в декабре 2013 г. в Астрахани, а также во время консультаций в июне текущего года в Ашхабаде. Стороны намерены в ходе переговоров завершить подготовку текста к подписанию на Четвертом каспийском саммите на уровне президентов (планируется провести на сентябрь в Астрахани).

Открывая московское заседание, Илья Шестаков отметил, что проделана значительная работа по реализации поручений глав прикаспийских стран по итогам Бакинского саммита.

«Мы имеем общее понимание о необходимости в равной степени учитывать интересы каждой из сторон переговоров. Уверены, что такой подход позволит правильно сформулировать общие принципы при формировании международно правового механизма по регулированию рыболовства на Каспии», - подчеркнул руководитель Росрыболовства.

По его словам, существуют все основания для достижения компромисса при согласовании документа к четвертому саммиту. Так, в рамках соглашения перечислены области сотрудничества прикаспийских стран. Речь идет о совместных научных исследованиях, борьбе с браконьерством, разработке и реализации программ воспроизводства и сохранения совместных водных биоресурсов и среды их обитания, включая выпуск молоди осетровых. Также планируется взаимодействие при разработке рекомендаций по использованию орудий лова, обмен данными промысловой статистики и научной информацией, проведение курсов обучения.

В соглашении указано, что стороны осуществляют промысел совместных водных биоресурсов на основе общего допустимого улова, национальных квот, определяемых на основе общих критериев, единых мер регулирования, взаимных обязательств в борьбе с незаконным промыслом и мер по воспроизводству.

Один из самых важных аспектов документа – вылов осетровых. На данный момент действует запрет на коммерческий промысел этих рыб во всех пяти странах. В то же время нет полностью согласованной позиции государств относительно принципов регулирования добычи осетровых в случае восстановления их запасов. Этот и ряд других моментов будут обсуждаться в ходе пленарных заседаний в течение трех дней.

Глава Ассоциации пищевой промышленности провинции Хорасан-Резави Джавад Эбрахимпур сообщил, что многие предприятия пищевой промышленности провинции работают вполовину своих производственных мощностей и это связано, в основном, с экономическими проблемами и низким качеством производственного оборудования.

По словам Дж.Эбрахимпура, колебания курса валют и экономические санкции привели к многочисленным финансовым проблемам, и у руководителей предприятий пищевой промышленности не осталось иного выхода, кроме сокращения производства и увольнения части персонала.

Как отметил Дж.Эбрахимпур, это происходит на фоне того, как в прежние годы провинция Хорасан-Резави считалась в Иране одним из важных центров по производству продуктов питания. Производимая в провинции продукция отличалась при этом большим разнообразием и использовалась для удовлетворения внутренних потребностей страны и для поставок на экспорт.

Продукция пищевой промышленности составляет в среднем 19% от всего экспорта провинции Хорасан-Резави. Рынками для продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельскохозяйственной продукции служат страны Центральной Азии и Персидского залива и соседние страны. В прошлом году из провинции Хорасан-Резави было экспортировано названной продукции на общую сумму в 319 млн. долларов.

Следует отметить, что в провинции Хорасан-Резави с населением более 6 млн. человек насчитывается около 1,2 тыс. промышленных предприятий и ежегодно производится более 1 млн. т сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Директор свободной экономической зоны (СЭЗ) «Арас» Мохсен Хадем Араббаги в ходе пресс-конференции сообщил, что решением правительства в СЭЗ «Арас» разрешено предоставление земельных участков иностранным компаниям. По его словам, некоторые зарубежные инвесторы предпочитают действовать самостоятельно, без участия иранских инвесторов, и упомянутое решение принято для их привлечения.

М.Х.Араббаги указал на то, что иранские СЭЗ обладают целым рядом преимуществ в плане осуществления экономической деятельности. В этих зонах создана необходимая инфраструктура, полностью отвечающая требованиям инвесторов. При этом с отменой санкций и решением проблем, связанных с банковской деятельностью, процесс развития СЭЗ получит существенное ускорение.

Подчеркнув необходимость налаживания производства продукции, ориентированной на экспорт, М.Х.Араббаги отметил, что страны СНГ, расположенные в непосредственной близости от СЭЗ «Арас», представляют собой наиболее выгодные рынки для товаров, производимых в этой зоне. При этом директор СЭЗ «Арас» отметил, что в связи с политическими разногласиями между Россией и Америкой у Ирана появились дополнительные возможности для выхода на российский рынок.

Далее М.Х.Араббаги указал на то, что в связи с ростом производства в СЭЗ «Арас» требуется дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и, в частности, остро ощущается необходимость в строительстве аэропорта на территории зоны.

Следует напомнить, что торгово-промышленная СЭЗ «Арас» находится в провинции Восточный Азербайджан. Она граничит с Арменией, Азербайджаном и автономной республикой Нахичевань.

Ассоциация экспортеров инженерно-технических услуг Ирана заявляет о своей полной готовности к сотрудничеству с правительством в деле дальнейшего развития ненефтяного экспорта. Как отметил генеральный секретарь названной ассоциации Сиамак Доулатшахи, президент Хасан Роухани подчеркивает необходимость развития ненефтяного экспорта для выхода из экономического застоя, и эти слова вызывают живой отклик у членов Ассоциации и у всех экспортеров страны.

С.Доулатшахи выразил надежду на то, что возглавляемой им ассоциации при тесном сотрудничестве с банками удастся довести объем экспорта инженерно-технических услуг до 20 млрд. долларов в год.

Следует отметить, что на состоявшейся в Тегеране конференции «Экономическая политика правительства по выходу из застоя» президент Хасан Роухани заявил о том, что Иран обладает целым рядом преимуществ в плане развития экспорта своей продукции в соседние страны и страны региона и в эти дни открываются новые возможности для этого. По его словам, правительству следует содействовать развитию экспорта, а банки должны предоставлять необходимые гарантии при экспорте ненефтяной продукции.

Президент Хасан Роухани подчеркнул, что один из путей для выхода из экономического застоя лежит через ненефтяной экспорт и необходимо в срочном порядке устранить все препятствия, мешающие его развитию.

Заместитель министра энергетики ИРИ по вопросам электроэнергии Хушанг Фелахатиян во время встречи с журналистами заявил, что политика Ирана направлена на обмен электроэнергией со всеми странами, имеющими с ним общие сухопутные и морские границы, и на увеличение объемов этого обмена.

По словам Х.Фелахатияна, в настоящее время Иран обменивается электроэнергией практически со всеми странами, с которыми у него есть сухопутные границы, и на повестке дня стоит вопрос о налаживании такого обмена со странами, имеющими с ним общие морские границы. В этой связи принимаются меры к соединению электрораспределительных сетей Ирана и этих стран.

Затем заместитель министра энергетики опроверг появившиеся недавно сообщения о том, что Иран якобы будет покупать в России до 500 МВт электроэнергии. Он подчеркнул, что никаких соглашений в этой связи с российской стороной не подписано, и даже не проводилось серьезных переговоров. В свое время состоялся лишь предварительный обмен мнениями по этому поводу. По словам Х.Фелахатияна, для закупки электроэнергии в России необходимо синхронизировать энергосистемы Ирана, Азербайджана и России, а этого до сих пор не сделано.

Заместитель министра дорог и городского строительства Ирана, директор Организации гражданской авиации Али Реза Джахангириян во время встречи с членами комиссии меджлиса Исламского совета ИРИ по благоустройству заявил, что авиапарк страны должен вырасти в четыре раза, а пропускная способность аэропортов – в два раза. По его словам, через 11 лет численность самолетов гражданской авиации должна составлять не менее 600 единиц, и в этой связи, а также с учетом того, что средний срок эксплуатации иранских авиалайнеров составляет 21 год, Ирану необходимо будет импортировать до 50 самолетов в год.

А.Р.Джахангириян напомнил, что перед Организацией гражданской авиации стоит задача выполнить комплексную программу развития аэрокосмической отрасли, принятую Высшим советом культурной революции, пятилетнюю программу и программу перспективного развития на период до 2025 года и для достижения поставленных целей потребуется развивать имеющуюся инфраструктуру, расширять авиапарк страны, готовить квалифицированный персонал и совершенствовать систему управления авиационной отрасли.

По словам А.Р.Джахангирияна, к 2025 году через иранские аэропорты должно будет перевозиться около 100 млн. пассажиров в год, а по международным нормам для этого пропускная способность аэропортов должна превышать 150 млн. пассажиров. На данный момент этот показатель составляет примерно 80 млн. пассажиров в год. Сейчас в Иране насчитывается 70 пассажирских аэропортов, и, если с количественной точки зрения ситуацию можно считать удовлетворительной, то с точки зрения пропускной способности этих аэропортов предстоит еще многое сделать.

А.Р.Джахангириян также сообщил, что в Иране насчитывается 250 самолетов гражданской авиации, однако около 100 авиалайнеров из-за отсутствия необходимых запчастей остаются прикованными к земле.

Директор Организации развития торговли Ирана Валиолла Афхамирад на конференции по вопросам торгово-промышленной политики по выходу из экономического застоя заявил, что на приграничную торговлю приходится менее 3% от общего объема иранского экспорта. По его словам, это довольно низкий показатель, притом что все нормативные акты, регламентирующие экспортно-импортную деятельность в рамках приграничной торговли, полностью соблюдаются.

В.Афхамирад отметил, что приграничной торговлей занимаются жители приграничных районов и приграничные кооперативы, имеющие соответствующие разрешения, торговцы приграничных рынков, моряки, владельцы и члены экипажей судов водоизмещением менее 500 т в объемах, которые устанавливаются министерством торговли. При этом для участников приграничной торговли предусмотрены определенные льготы.

Заместитель министра нефти по вопросам производства и распределения нефтепродуктов Аббас Каземи в кулуарах состоявшегося в Керманшахе совещания руководителей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) со всей страны заявил, что Иран благодаря росту производства нефтепродуктов на отечественных предприятий достиг уровня самодостаточности в области производства названной продукции и приступил к ее экспорту.

Аббас Каземи особо подчеркнул, что в текущем году иранские НПЗ примерно на 6 млн. т увеличили ежедневное производство бензина по сравнению с прошлогодними показателями и это позволяет примерно на столько же сократить импорт этой продукции. По его словам, бензин – это единственный вид продукции, который все еще импортируется из-за границы. На сегодня ввозится примерно 6 млн. литров бензина в день, а еще пять лет назад этот показатель составлял около 27 млн. литров в день.

Аббас Каземи отметил, что следующими программами иранских НПЗ предусматривается повышение качества выпускаемых ими нефтепродуктов. Так, на отечественных предприятиях наращивается производство топлива, соответствующего экологическим стандартам «Евро 4» и «Евро 5», которое уже сейчас поставляется в несколько крупных городов страны.

США ссорами с Россией и нежеланием идти на диалог ставят под угрозу стабильность во всем мире, пишет эксперт по России Джеффри Тэйлер в журнале The Atlantic.

По мнению журналиста, Ричард Никсон уже в 70-е понял то, что сейчас отказывается осознавать Обама: Россия — слишком большая, богатая ресурсами страна с внушительным запасом ядерного оружия, слишком технологические развитая, чтобы пренебрегать ею (или изолировать ее, как предлагает Обама). "Если Россия и США ссорятся, весь мир под угрозой", — считает Тэйлер.

Он ссылается на законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Бобом Коркером в мае, который называется "Акт предотвращения российской агрессии 2014". По словам эксперта, этот "поразительно безрассудный" законопроект в случае его принятия уничтожит "все то, что осталось от отношений между Россией и США".

Акт, помимо прочего, подразумевает размещение постоянных войск НАТО в нарушение так называемого "Основополагающего акта" 1997 года в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, и "усиление (каким именно образом, в тексте не указано) активности по совместному развертыванию Европой и НАТО средств ракетной обороны", — пишет Тэйлер, отмечая, что беспокойство России по поводу расширения НАТО является обоснованным.

Журналист считает, что Владимир Путин никогда не согласится на ультиматум, поставленный Коркером, а введенные против России санкции на данный момент лишь способствуют росту рейтинга президента.

"Документ Коркера демонстрирует серьезное и непонятное (в свете происходящих событий) заблуждение относительно того, как строить отношения с настойчивой Россией", — отмечает эксперт.

Вашингтон, по мнению Тэйлера, лишь усугубляет кризисную ситуацию на Украине, отказываясь от единственного приемлемого варианта — серьезного диалога с Москвой.

По мнению Тэйлера, для нормализации отношений с Россией США не должны приглашать Украину в НАТО, сохранив за ней нейтральный статус. "В конце концов, НАТО была создана с одной-единственной целью: противостоять советской военной мощи", — напоминает журналист.

Если же Барак Обама решит отказаться от диалога с Москвой, ему придется объяснить, как США и Европа будут в течение долгого времени обходиться без рабочих отношений с Россией, которая является важным партнером в разрешении конфликтов в Иране, Сирии, пишет Тэйлер.

Поставщики Азербайджана имеют все шансы вернуть доминирующую позицию на российском рынке.

Как и у многих других стран, данная возможность у экспортеров из Азербайджана появилась после введения российскими властями санкций в отношении поставок из США, стран Евросоюза, Канады и Австралии, причем некоторые эксперты рынка полагают, что возможно даже достижение прошлых показателей, бывших еще до распада СССР.

«Поставки мяса и мясопродуктов можно заменить поставками из Бразилии (работа уже началась, более 40 новых предприятий аккредитовали из Бразилии), плюс Уругвая, Парагвая, Аргентины и Белоруссии; сыра, масла и сухого молока – поставками из стран Южной Америки и Новой Зеландии; овощей – поставками из Турции, Аргентины, Чили, Китая, Узбекистана, Азербайджана; яблок и груш – поставками из Аргентины, Чили, Китая и Сербии; вишни, черешни, абрикосов, персиков – поставками из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Израиля, Турции, Ирана; цитрусовых – из Египта, Марокко, Турции, Южно-Африканской Республики»,- говорится в официальном документе, который на прошедшем брифинге представил Николай Федоров, министр сельского хозяйства России.

Многообещающа и официальная статистика поставок из Азербайджана. Согласно данным Государственного таможенного комитета страны, в первом полугодии 2013-го экспортеры отправили на внешние рынки овощей примерно на 62,84 млн манатов (около 2,89 млрд рублей), а уже в первом полугодии текущего года – на 79,46 млн манатов (порядка 3,66 млрд рублей) (+26,4%).

Не менее стремительно развиваются и отгрузки азербайджанских фруктов и ягод: с 28,52 млн манатов (1,31 млрд рублей) за первые шесть месяцев прошлого года до 43,83 млн манатов (2,02 млрд рублей) за тот же срок в 2014-ом (+53,63%).

За первые четыре месяца этого года (21.03-22.07.14 г.) через сухопутные и морские границы Ирана импортировано в общей сложности 13 млн. 742 тыс. т и экспортировано 20 млн. 986 тыс. т различных грузов. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 15% и экспорт – на 9%.

Как сообщил директор департамента информационных технологий и связи Организации дорог и автомобильного транспорта Фарамарз Меддах, экспортные поставки иранских товаров растут в том числе и благодаря эффективным мерам министерства дорог и городского строительства и Организации дорог и автомобильного транспорта по совершенствованию транспортной инфраструктуры и упрощению порядка осуществления экспорта и транзита товаров через автомобильные пограничные терминалы при тесном сотрудничества с частным сектором и при поддержке со стороны правительства.

Как уточнил Ф.Меддах, около 8% экспортно-импортных поставок осуществлено автомобильным транспортом, около 2% − железнодорожным и около 90% − морским транспортом. При этом автомобильным транспортом на экспорт вывезено 2 млн. 321 тыс. т грузов и ввезено в страну 506 тыс. т импортных грузов.

По данным министерства промышленности, рудников и торговли Ирана, за первые четыре месяца этого года (21.03-22.07.14 г.) в стране произведено более 23,8 млн. т цемента. Клинкера за указанный период произведено около 25,5 млн. т. При этом на внутренний потребительский рынок поставлено 18 млн. 719 тыс. 523 т цемента.

За весь прошлый год (21.03.13 г. – 20.03.14 г.) в Иране было произведено 69 млн. 468,4 тыс. т цемента, что примерно на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом (70 млн. 125,5 тыс. т). Клинкера в прошлом году было произведено 71 млн. 904,3 тыс. т. На внутренний рынок поставлено около 50 млн. т цемента.

Согласно официальным данным, в прошлом году Иран экспортировал более 18 млн. т цемента, и по экспорту названной продукции ему принадлежит первое место на Ближнем и Среднем Востоке и третье место в мире.

Следует отметить, что еще шесть лет назад в Иране производилось около 30 млн. т цемента в год, а сегодня этот показатель может достигать 80 млн. т в год.

Заместитель министра нефти по международным вопросам Али Маджеди сообщил, что Азербайджан просит Иран увеличить объем своповых поставок газа. Он напомнил, что Иран в обмен на получаемый из Азербайджана газ обеспечивает голубым топливом автономную республику Нахичевань и объем этих поставок составляет около 1 млрд. куб. м в год. При этом часть азербайджанского газа остается в распоряжении Ирана в качестве платы за осуществление своповых поставок.

Али Маджеди отметил, что на данный момент азербайджанская сторона просит увеличить объем своповых поставок и этот вопрос будет обсуждаться соответствующей совместной комиссией. По словам заместителя министра нефти, иранская сторона в целом согласна с предложением об увеличении объема своповых поставок, и, по всей видимости, данный вопрос будет решен положительно.

Следует напомнить, что соглашение о своповых поставках газа было подписано между двумя странами в 2005 году сроком на 25 лет. Согласно этому документу, Иран получает газ из Азербайджане в Астаре и обеспечивает эквивалентным количеством голубого топлива республику Нахичевань.

Глава президентской администрации Мохаммед Нехавандиян во время встречи с журналистами в кулуарах проходящей в Тегеране конференции «Экономическая политика правительства с целью выхода из застоя» коснулся вопроса об отношениях между Ираном и Россией и нефтегазовых соглашениях между двумя странами. В частности, он сказал, что Иран и Россия стремятся к дальнейшему развитию двусторонних отношений. При этом высокий уровень политических отношений способствует достижению взаимопонимания во многих других областях, в том числе и в нефтегазовой сфере.

По словам М.Нехавандияна, в этой связи проведены переговоры между многочисленными делегациями двух стран, и они уже приносят свои плоды. Эти переговоры наверняка будут способствовать расширению двустороннего сотрудничества, в том числе в области совместного инвестирования различных проектов, обмена технологиями и торговли.

Завтра, 13 августа, в присутствии руководителей министерства промышленности, рудников и торговли, депутатов меджлиса Исламского совета, глав отраслевых ассоциаций и объединений в выставочном центре Исфагана состоится открытие 8-ой международной выставки сталелитейной, металлургической и литейной промышленности.

В названной выставке примут участие сотни иранских и зарубежных компаний, и она будет открыта для посетителей с 13 по 16 августа. Выставку должны посетить делегации из стран Центральной Азии и Персидского залива, которые проведут переговоры с иранскими производителями металлургической продукции и предпринимателями.

В рамках выставки планируется провести четыре конференции с участием специалистов отрасли и университетских преподавателей, а также организовать экскурсии на сталелитейные предприятия Исфагана.

Следует напомнить, что в провинции Исфаган производится более 70% иранской сталелитейной продукции и ей принадлежит важное место в плане осуществления инвестиционной деятельности. Провинцию называют центром страны по производству стальной продукции.

Стратегический саботаж в отношении Ирана

5 августа в Москве министр энергетики России Александр Новак и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран на пять лет. Однако есть серьезные основания полагать, что дальше деклараций о «взаимопонимании» между Москвой и Тегераном дело не пойдет. Меморандум декларирует расширение торгово-экономического сотрудничества по ряду направлений, в частности, процитируем, «в сферах строительства и реконструкции генерирующих мощностей, развития электросетевой инфраструктуры, в нефтегазовом комплексе, а также в области поставок машин, оборудования, товаров народного потребления и сельхозпродукции». Кроме того, отмечается в официальном сообщении, «конкретные соглашения могут быть подписаны 9-10 сентября в Тегеране в рамках очередного заседания постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству».

На бумаге все гладко, но вот аплодировать по поводу этой «гладкости» совершенно не хочется. Поскольку реальность выглядит далеко не так радужно и создается впечатление, что перед нами своеобразная «отписка» российского чиновничества на конкретное поручение Президента. Напомним, что на ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года Владимир Путин сказал буквально следующее: «Иран − наш приоритетный партнер в регионе, это наш принципиальный выбор, и мы нацелены развивать отношения. Иранскому государству должна быть обеспечена возможность развивать высокие технологии, в том числе ядерного характера». Слова российского Президента вполне можно расценивать как поручение правительству, которое и должно было разработать стратегию развития двусторонних отношений и направления партнерства с Ираном. А вот дальше начались странности, которые вполне укладываются в определение «стратегический саботаж»…

Персидский ковер, расстеленный перед Россией

В начале этого года российский посол в Иране господин Леван Джагарян дал интервью изданию «Коммерсант», в котором, в частности, отметил: «На самом деле только ленивый еще не побывал в Иране. Он постепенно превращается в «политико-экономический Куршевель». Кто только не приезжает, даже крупные бизнесмены из стран, которые ввели односторонние санкции в отношении Ирана и критикуют его за те или иные моменты. Мне коллеги, которые прилетают сюда, говорят, что в самолетах очень много предпринимателей из западноевропейских стран». Но, при этом российский посол как-то очень тактично умолчал, что аналогичного по интенсивности потока предпринимателей российских почему-то пока не наблюдается. А между тем осыпаемый западными посулами Иран достаточно четко определил свою позицию – в стратегических отраслях приоритет для партнерства принадлежит Москве.

На декабрьской пресс-конференции Владимир Путин говорил не просто о перспективах, он исходил из пакета проектов, договоренность о которых была достигнута, во-первых, в ходе встречи президентов Владимира Путина и Хасана Роухани в сентябре 2013 года в Бишкеке, а, во-вторых, была подтверждена в рамках последовавших за этой встречей интенсивных двухсторонних контактов российских и иранских чиновников. Собственно, «совместный пакет» Москвы и Тегерана включает в себя сегодня три основных проекта.

Первый – «Большой нефтяной контракт», объем которого оценивается в $20 миллиардов долларов и пятьсот тысяч баррелей иранской нефти в день, оплата которой будет производиться российской промышленной продукцией и инжиниринговыми услугами.

Второй – «Энергетический мост» стоимостью от $8 до $10 миллиардов, который предусматривает экспорт 500 МВт российской электроэнергии в Иран, строительство новых генерирующих мощностей и практически полную модернизацию иранских распределительных электросетей.

Третий – «железнодорожный» стоимостью в один миллиард евро, предусматривающий модернизацию железнодорожных путей Ирана, в том числе электрификацию части этих путей, что позволит Ирану снизить себестоимость движения и увеличить скорость на данных участках. Кстати, в рамках этого проекта в феврале нынешнего года прошли и переговоры о приобретении иранцами российской рельсовой продукции.

Мы намеренно оставили за рамками списка совместные проекты по ядерной энергетике и военно-техническому сотрудничеству, поскольку как раз они весьма чувствительны к нынешней мировой политической конъюнктуре. Те же, что перечислены – это, что называется, «чистая экономика», тот самый «ковер», который иранская сторона стелет перед Москвой, приглашая к вхождению в ключевые отрасли своей экономики. Но даже эти, чисто экономические проекты рассматриваются в Москве с чиновничьей неторопливостью. Впрочем, с неторопливостью ли?

Двойная игра с элементами саботажа

Упомянув о западных обещаниях в адрес Ирана, необходимо прямо и открыто сказать об их сути. Если отбросить словесные кружева, то Тегерану предлагалось в обмен на снятие санкций принять участие в «замещении» российских нефти и газа на мировых рынках. Основная проблема санкционного оружия, которое активно применяют сегодня США, заключается как раз в том, что для наибольшей его эффективности необходимо согласованное «удушение» России не только Западом, но и Югом (в том числе Ираном) и Востоком (Китай и Юго-Восточная Азия). И вот здесь для Вашингтона возникает самая серьезная трудность. «Газовая сделка» с Пекином и цепь контрактов со странами Юго-Восточной Азии разрушают блокаду с Востока. Уж на что Сингапур и Южная Корея включены в американскую внешнеполитическую орбиту, но даже они от участия в санкциях против России всячески уклоняются (заметим, что они вели себя точно также и в отношении антииранских санкций), заявив, что США, разумеется, поддержат, но только чуть позже – после введения санкций Советом Безопасности ООН, что является достаточно фантастическим сценарием.

Но то, что у Белого дома не получается с лидерами в Азии, вполне может получиться с прозападной политической элитой в Москве. И после сентябрьской встречи Путина с Роухани, и после выступления российского Президента прозападный российский истеблишмент совершенно не собирался форсировать сотрудничество с Ираном. Расчет был на то, что любые договоренности с ним можно будет использовать как козырную карту в переговорах с Западом: «вы, мол, снижаете уровень напряженности и ослабите давление на нас из-за Крыма, ну а мы, соответственно, всячески тормозим развитие российско-иранского сотрудничества».

В опубликованном Меморандуме, в частности, упоминается постоянная российско-иранская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. О ее «эффективности» свидетельствует всего лишь один незатейливый факт − практически 95% всех совместных проектов, обсуждаемых ежегодно по линии этого «органа», на протяжении более десяти лет из года в год в повестке повторяются. Это означает, что, во-первых, они попросту не выполняются. А во-вторых, это означает отсутствие контроля над процессом выполнения принятых решений и механизма оценки работы ответственных лиц в министерствах и ведомствах.

О том, каким ударом для Запада и, в первую очередь, для Вашингтона может стать российско-иранский нефтяной контракт, свидетельствует оставшаяся незамеченной информация – сразу же после объявления о подписании меморандума (который многие, собственно, и сочли сначала за известие о том, что контракт подписан) рынок нервно вздрогнул: индекс Dow Jones упал на 139 пунктов, а акции крупнейших нефтяных компаний «подвинулись вниз», пусть и незначительно, но вполне заметно. Впрочем, вскоре все вернулось «на круги своя», поскольку на биржах появилась инсайдерская информация о том, что никакого соглашения в ближайшее время не планируется. Интересно было бы узнать, от кого она пришла, кто это в среде брокеров так осведомлен о «нюансах» российской политики в отношении Ирана?

Впрочем, конкретные фамилии здесь вряд ли интересны. Поскольку сегодня в России вполне можно заниматься саботажем и чувствовать себя в полной безопасности. Страна – под санкциями, но как это ускорило работу чиновников? На днях против наших нефтяных компаний были введены санкции, которые, по замыслу их инициаторов, должны обернуться дефицитом высокотехнологичного оборудования для добычи и нехваткой инвестиций в разведку новых месторождений. Но в ответ – скудный меморандум с Ираном, который, по уму, должен был появиться минимум еще полгода назад. И – новые увязки, согласования, перенесение сроков. Словно речь идет не о возможности получить сильного и авторитетного партнера, новые рынки и средства для отечественной промышленности, а о чем-то второстепенном, мешающем прозападному российскому истеблишменту сливаться с Западом в экстатических объятиях…

Антииранский чиновничий интернационал

Но будем справедливы – ориентированные на Запад российские чиновники в своей антииранской позиции совсем не одиноки. В Евразийском союзе они нашли коллег, мыслящих такими же, антииранскими, категориями. В начале месяца в Душанбе прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проводилось в рамках подготовки саммита организации 11 сентября, на котором должны быть приняты два важных документа: «Типовой меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС» и «Порядок предоставления статуса государства-члена ШОС». Так вот, первоочередные кандидаты на вступление – Индия и Пакистан. А заявка Ирана вновь отклонена. С потрясающей формулировкой – в связи с тем, что «Иран находится под санкциями»! Логически рассуждая, тогда и Россия членом ШОС быть не может, поскольку и в отношении нее действуют санкции «международного сообщества».

Как обтекаемо сообщают источники в российском МИДе, противником приема Ирана «выступает одна центральноазиатская страна». Та самая, которая на этом же совещании выступила против преобразования расположенной в Ташкенте Региональной антитеррористической структуры в Центр по борьбе с новыми вызовами и угрозами по причине того, что «это уменьшит значение расположенного в Алма-Ате Центрально-Азиатского регионального центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств». Антииранская позиция этой анонимной «центральноазиатской страны» общеизвестна. Как общеизвестно и то, что она ведет свою игру, в основе которой – пресловутая «многовекторность», то есть отчаянное лавирование между Москвой и Вашингтоном. Но тогда возникает вопрос – а почему Россия, прекрасно осознавая цель этих внешнеполитических кульбитов своего союзника, а теперь уже и партнера по ЕвразЭС, не займет более жесткую линию на переговорах? Те же источники в МИДе говорят, что «уступчивость» Москвы в отношении амбициозных игр «одной центральноазиатской страны» связана с тем, что та страна – стратегический партнер и союзник, что существует установка на «сглаживание» с ней всех противоречий.

Политика «сглаживания» уже потерпела фиаско. Достаточно вспомнить, как долго Россия закрывала глаза на «художества» украинских властей, на их антироссийскую политику, как боялась обидеть и огорчить «излишней требовательностью» даже тогда, когда «стратегические братья» воровали газ и сбили российский пассажирский лайнер, не только не выплатив компенсации, но даже не принеся извинений (Израилю, кстати, с оговорками, но выплатили). Так что – наступаем на те же грабли? Или все же прозападный российский истеблишмент нашел партнеров по стратегическому саботажу российско-иранского партнерства в ближнем зарубежье?

*******

У общества накопилась масса вопросов, которые хотелось бы публично и вдумчиво задать прозападному и произраильскому российскому лобби. И о том, когда же российская внешняя политика освободиться от влияния секретных статей сделки «Гор-Черномырдин». И о том, когда же будет положен конец стратегическому саботажу российско-иранского партнерства.

Редакционная статья Iran.ru

В условиях усложнившихся торговых отношений с Россией страны Евросоюза вынуждены заняться переориентацией своих рынков. Болгария выбрала Азию, Ближний Восток и Африку.

Сейчас София «нащупала» для себя 20 новых перспективных рынков, которые способны компенсировать болгарским производителям ущерб от санкций России. Министерство экономики Болгарии не должно медлить и ему следует работать над открытием торговых представительств в Объединенных арабских эмиратах, Омане, Саудовской Аравии, Катаре, Иране, Ираке, Алжире, Тунисе, Пакистане, Армении, Туркменистане и Монголии.

В Болгарии уверены, что именно в задачу правительства входит компенсация убытков местным производителям после ввода Россией санкций на европейскую "молочку", овощи и фрукты. «Не успокаивает тот факт, что запрет на импорт влияет только на около 2% нашего экспорта в Россию. Это десятки тысяч рабочих мест. Гораздо более рискованные, однако, косвенные эффекты. Сотни болгарских производителей овощей и молочных продуктов будет страдать, так как окажутся под давлением крупных европейских производителей. После запрета работать на российском рынке они будут искать реализации продукции на других близлежащих рынках - в том числе и болгарском, где их ждут крупные европейские торговые сети, - заявил Драгомир Стойнев, бывший министр экономики и энергетики Болгарии.

Теперь болгарское правительство, по мнению Стойнева, должно собрать болгарских производителей и объяснить, какие прямые и косвенные последствия будут от российских санкций, а также предложить меры по компенсации.

Китай разыграл «афганское домино»

Китай и Афганистан – давние партнеры. Но партнерство было прервано затяжной войной в этой стране и вводом войск НАТО в Афганистан. После начала процесс вывода американских войск из Афганистана Пекин назначил своего спецпредставителя в этой стране. Им стал Сунь Юйси, ранее исполнявший обязанности посла Китая в Афганистане и Индии. Ранее между странами был подписан План совместных действий по реализации Декларации по установлению между Китаем и Афганистаном отношений стратегического сотрудничества и партнерства.

Важность активизации Китая на афганском направлении и позицию Москвы объясняют для информационного сайта «Афганистан.Ру» российские и международные эксперты, специализирующиеся на афганской проблематике.

Равшан Темуриён, политический аналитик – исследователь по Средней Азии Монреалького Университета:

Китайская Народная Республика имела всегда ровные и дружественные отношения с Афганистаном. Эти отношения зарождались еще в начале 1955 года, когда впервые два соседних государства официально установили дипломатические отношения. Еще через два года премьер-министр и вице-премьер Китая посетили Кабул, где были приняты королем Мохаммад Захир Шахом и премьер-министром Мухаммад Давудом. В октябре 1957 года премьер-министр королевства Афганистан Мухаммад Давуд нанес ответный визит в Китай. Его принимал председатель КНР Мао Цзэдун. Позже в конце 1963 г. Китай и Афганистан урегулировали вопрос о спорных территориях в Ваханском коридоре. Афганистан получил контроль над этим коридором. В итоге, протяженность общих границ между Афганистаном и КНР составила 92,45 км.

Отношения между Китаем и Афганистаном были приостановлены после вторжения в Афганистан войск СССР. Пекин официально осудил действия Кремля и закрыл свое посольство в Кабуле, оставив лишь консульских работников для оформления виз. После свержения режима Талибов в 2001 г. Китай восстановил отношения с Афганистаном, предлагая безвозмездную финансовую помощь правительству Афганистана, а также инвестируя в крупные экономические проекты. Например, размер заявленных инвестиций в Айнакские медные шахты составил 3,5 млрд. долларов.

В отличие от России, Китай в новых условиях миропорядка адаптировал свою политику более емко и рационально к новым реалиям, особенно в Центральной Азии.

Во-первых, Пекин ведет спокойную, но в тоже время дерзкую экономическую и инвестиционную политику в противовес несбалансированной и пассивной политике Москвы в Центрально-азиатском регионе.

На фоне вывода войск США и их партнеров из Афганистана, Китай, как соседнее и дружественное государство, больше всего заинтересован в мирном и стабильном независимом Афганистане. Анализируя последние события в Афганистане, китайские «драконы» становятся более уверенными в преследовании своих экономических интересов в этой стране. Пекин внимательно наблюдет за нерасторопными действиями России в регионе, постепенно занимает ее позиции. Конечно же, время работает не в пользу Москвы. Утраченные Россией позиции в Центральной Азии, в том числе в Афганистане, в скором времени восстановить будет невозможно.

Чтобы укрепиться в регионе и вывести Афганистан и другие страны Центральной Азии в Индийский океан, Китай взялся за строительство крупнейшей стратегического объекта – порта Гвадар в провинции Белуджистан, Пакистан. Китайские инвесторы в ходе второй фазы строительства этого объекта намерены вложить 932 млн. долларов.

Во-вторых, КНР имеет проблемы с уйгурскими повстанцами, основная часть которых находится на территории Афганистана и приграничных районах с Пакистаном. Уйгурские повстанцы, которые борются за независимость провинции Синцзянь (как сами уйгуры называют «Восточный Туркестан»), поддерживают связь с радикальным движением Талибан. С укреплением своих позиций в Афганистане Пекин, естественно, хочет иметь рычаги воздействия на кабульский режим по пресечению и искоренению уйгурских сепаратистов, которые могут использовать приграничные районы с Китаем.

Александр Князев, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку:

Активизация Китая в Афганистане – давно ожидаемая, я еще десять лет назад проговаривал китайским коллегам перефразированный афоризм: если вы не будете заниматься Афганистаном, Афганистан вами займется…

Года три назад в китайской экспертной среде заговорили об угрозе афганского наркотрафика, раньше это их вроде не касалось. Участие уйгурских террористов в афганских событиях с вероятностью возвращения на родину с полученным опытом – еще одна тема, которая волнует китайских экспертов. Но главное, наверное, даже не это. Главное, пожалуй, заключается в осознании и теперь уже в движении к реализации двух простых и важных для Китая выводов. Во-первых, нынешнее состояние международных отношений в их глобальном измерении показывает неизбежность той или иной формы конфронтации КНР и США, и американское военное присутствие в Афганистане в более осознанной форме воспринимается Пекином как угроза его безопасности и интересам в целом. В том числе, и, это, во-вторых, угроза реализации китайских экономических проектов, китайских проектов в сфере трансрегиональных коммуникаций.

В последние годы китайские компании начали вкладывать в Афганистан немалые инвестиции, можно вспомнить самый крупный, наверное, из инвестиционных проектов – разработка крупнейшего в мире медного месторождения «Айнак» в афганской провинции Логар. Тендер был выигран китайской China Metallurgical Group Corporation весной 2007 года, но к его серьезной разработке китайцы так и не могут приступить в силу отсутствия условий безопасности. В Пекине, в отличие, например, от Москвы, давно уже существует вполне однозначное мнение: американское присутствие в Афганистане само по себе является причиной конфликта, это присутствие никаким образом не направлено на обеспечение безопасности региона, напротив, оно призвано обеспечивать в необходимый момент дестабилизацию той или иной страны. Есть множество фактов, подтверждающих такой вывод. Позиции Китая в Афганистане будут усиливаться, и это вполне адекватно вписывается в общую логику китайской региональной политики и внешней политики Пекина в целом.

О наличии позиции Москвы по Афганистану вообще и по росту китайского влияния в Афганистане и в Средней Азии, на Среднем Востоке говорить будет трудно до тех пор, пока в российском экспертном сообществе и в кругах принятия политических решений будет продолжаться существующая едва ли не со времен экс-президента СССР Михаила Горбачева и экс-министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе противоречивая оценка роли США в регионе. Часть московского истеблишмента вполне адекватно понимает происходящее, но в решениях почему-то доминирует перевернутое с ног на голову мнение, будто американские военные в Афганистане каким-то образом снижают для нас уровень происходящих оттуда угроз. Каким образом? Увеличением в десятки раз объемов наркотрафика? Или переброской вертолетами Пентагона боевиков Исламского движения Узбекистана и других аналогичных группировок к северным границам, содействием их перегруппировке с последующими задачами фильтрации в страны региона и его дестабилизацией? Китайское влияние в Афганистане, как и в Средней Азии, в среднесрочной перспективе в малой степени входит в противоречие с российскими интересами. Есть общий большой интерес: абсолютный вывод любых военных формирований США (включая частные военные компании, это немаловажный нюанс) и стран НАТО и из Афганистана, и из региона. У России есть сильный рычаг давления, использование которого, кстати, было бы поддержано Китаем, а заодно, очень гармонично вписалось бы в нынешнее состояние российско-американских отношений. Я имею в виду закрытие так называемого «Северного маршрута». Когда о нем говорят, почему-то подразумевают его использование для гипотетического вывода западных войск из Афганистана, хотя его главная функция состоит в снабжении этих войск, особенно учитывая, что никто эти войска выводить не собирается. Декларации американских политиков на этот счет принимать на веру не стоит, на то они и декларации. Есть утвержденный афганской Лойя Джиргой договор между США и Афганистаном, фиксирующий более двадцати наземных пунктов на афганской территории, где подразумевается сохранение военного присутствия. Независимо от исхода затянувшихся до неприличия президентских выборов в Афганистане, этот договор будет подписан любым из победителей, и тогда военное присутствие США (а, значит, и угрозы для КНР и РФ) будет легитимизировано. Вопрос о закрытии «Северного маршрута» мог бы быть поднят РФ и поддержан КНР на саммите ШОС в сентябре в Душанбе.

Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова:

Нынешний всплеск интереса руководства КНР к Афганистану вызван четырьмя причинами. Первая причина – предстоящий вывод основного контингента из Афганистана. Это с высокой степенью вероятности приведет к дестабилизации ситуации в данной стране. В Китае внимательно наблюдают за текущим кризисом в Ираке, опасаясь, что нечто подобное (только в более угрожающем масштабе) произойдет и на афганской территории. В такой ситуации Пекину выгоднее иметь сильное афганское правительство, чтобы не оказаться вовлеченным в большую войну возле собственных границ.

Вторая причина – опасения перед ростом сепаратизма в Синцзян – Уйгурском округе. Любая активизация исламских радикалов в Афганистане может повлечь за собой дестабилизацию западных районов Китая, где проживает большое количество мусульман. Опыт текущего кризиса в Ираке доказывает, что радикалы могут формировать трансграничные образования.

Третья причина – неприязнь китайского руководства к возрожденному весной 2013 г. американскому проекту «Афпак». Речь идет о создании единой системы Афганистана и Пакистана со сдвоенными гарантиями со стороны НАТО и Индии. Китай недоволен таким решением. Пекин в случае его реализации окажется в стороне не только от проблем безопасности Афганистана, но и столкнется с усилением своего основного регионального соперника – Индии.

Четвертая причина – ослабление внимания России к региональным процессам. Год назад в Пекине были уверены, что, в крайнем случае, роль гарантов региональной безопасности возьмут на себя Россия и ОДКБ. Теперь из-за вооруженного конфликта на Украине внимание Москвы переключается с Центральной Азии на европейские проблемы. Приходится создавать собственные механизмы кризисного реагирования.

Что же касается реакции Москвы на действия Пекина, то позиция России пока неопределенна. На фоне нарастающего конфликта на Украине российскому руководству сложно фокусировать внимание на проблемах Центральной Азии. Кремль также видит в китайско-афганском партнерстве средство девальвировать неприятный и для него проект «Афпак». В Москве, полагаю, рады, что Китай готов поучаствовать в укреплении безопасности Афганистана.

Рафик Сайфуллин, политолог, экс-советник президента Узбекистана:

На мой взгляд, у КНР пока нет особых, особенно экономических, интересов в Афганистане. Но в Пекине прекрасно понимают, что афганская проблематика существенно влияет на весь Центрально-азиатский регион в целом. Поэтому с учетом своей «наполеоновской» геополитики китайцы просто вынуждены обозначить свою активность в Афганистане. К тому же КНР в большей степени заинтересована в расширении ШОС, а это, прежде всего, Афганистан, Пакистан и Иран. Думаю, что миротворцами в Афганистане китайцы себя выставлять не будут. Но есть существенный аспект – перспективы консолидации памирских таджиков – т.н. наших «местных курдов», а это уже серьезно и КНР уже усиливает свои военные группировки на памирском направлении, дабы не допустить возможной дестабилизации обстановки.

Андрей Казанцев, доктор политических наук, директор Аналитического центра МГИМО:

Китай уже давно вышел на роль «игрока № 2» в международных отношениях, стремящегося опередить «игрока № 1» – США. «Стратегия Обамы», предусматривавшая перебазирование всех доступных сил США на Тихий океан фактически признала этот вызов. При этом, у Пекина-суперигрока в сфере экономики было явное отставание от США в чисто политической сфере. Новый руководитель КНР Си Цзинпин принял этот вызов, активизировав китайскую внешнюю политику, идут разговоры о постановке задачи «обогнать США». К тому же, КНР получил настоящий «подарок» от России в виде отвлечения сил США от азиатско-тихоокеанских целей. Это позволяет сравнительно безболезненно наращивать китайское влияние в мире, так как у США сейчас заведомо не хватит сил противостоять одновременно России на «европейском фронте» и Китаю – на азиатско-тихоокеанском. Все эти общие соображения относятся и к китайской политике в Афганистане. США не смогли разрешить ситуацию в этой стране, напротив, она имеет тенденцию к ухудшению (например, ухудшается состояние «наркотической проблемы»). Китай же намерен вложить в Афганистан серьезные средства. У него не только хорошие отношения с кабульским правительством, есть даже «свои талибы», охраняющие китайские инвестиции. К тому же, Китай в Афганистане пользуется поддержкой своего давнего стратегического партнера – Пакистана (дополнительно решается и задача «насолить» Индии, с которой у Китая так же, как и у Пакистана, очень тяжелые отношения). Если Китай сможет как-то поспособствовать решению «афганской проблемы», то его позиции в регионе и мире усилятся.

Россия, в целом, поддерживает идею о том, что афганскую проблему надо решать путем диалога всех афганских сил и вовлеченных в афганские дела стран, но, прежде всего, она выступает за диалог государств-соседей Афганистана (включая Иран, Пакистан, КНР, страны Центральной Азии, Индию, и т.д.). Одновременно Москва, реалистично оценивая достаточно слабые перспективы мирного решения афганской проблемы, серьезно активизировала поддержку ряда государств Центральной Азии, входящих в ОДКБ (прежде всего, Таджикистана и Кыргызстана). По сути дела, она рассчитывает создать «защитный вал» от афганских проблем на границе Таджикистана и Афганистана.

Аркадий Дубнов, эксперт по проблемам постсоветского пространства:

Безусловно, возрастающее внимание Китая к развитию ситуации в Афганистане связано с перспективой вывода оттуда основного контингента войск США. Китай обеспокоен ростом исламистского подполья в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и не исключает связи уйгурских боевиков с исламским экстремизмом афганского происхождения, интенсивность которого может возрасти с выводом войск. Удивительно не то, что Пекин назначил своего посла в Кабуле китайским спецпредставителем в Афганистане, а то, что это было сделано только сейчас, спустя несколько лет после того, как Москва осуществила такой шаг, назначив на этот пост экс-посла РФ в Кабуле Замира Кабулова. И это при том, что экономические интересы Китая в Афганистане гораздо более существенны, чем российские. Думаю, что еще одной причиной, побудившей Поднебесную повысить формальный уровень своего интереса к Афганистану, стало стремление подчеркнуть свою поддержку новому президенту Афганистана, независимо от того, кто им станет после пересчета голосов на выборах. Наконец, еще одним объяснением такого назначения служит то, что ШОС по результатам своего очередного саммита в Душанбе 11-12 сентября с.г., скорее всего, примет решение о том, что обеспечение стабильности в Афганистане будет главной задачей Организации на ближайшее время. Однако прием Афганистана в полноправные члены ШОС в ее повестке дня пока не значится, следовательно, внимание к этой стране и интенсификация сотрудничества с ней будет выражаться другими механизмами, в том числе, институтом спецпредставительства.

В Москве, очевидно, с пониманием относятся к такому шагу Пекина, поскольку в ее интересах сотрудничество с ним в обеспечении стабильности в Афганистане. Россия уже заявила устами главы МИД Сергея Лаврова, что эта цель видится основной в деятельности ШОС в ближайшем будущем (см. выше). Кроме того, Россия в нынешних условиях будет стремиться к сотрудничеству с Китаем в максимально возможном спектре международных вопросов. Ныне укрепление дружбы против США чрезвычайно актуально. Взаимопонимание на «афганском треке» может оказаться для Москвы и Пекина самым беспроблемным по сравнению с остальными направлениями сотрудничества, ориентированными на страны Центральной Азии, что выглядит цементирующим фактором внутри ШОС.

Автор: Виктория ПАНФИЛОВА

Виктория Панфилова, обозреватель «НГ» специально для «Афганистан.Ру»

Реальный мир

На европейском рынке стали продолжается летняя пауза

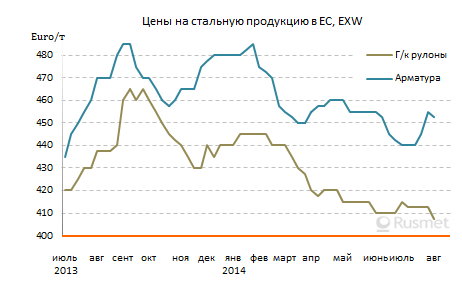

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ В конце июля европейская металлургическая ассоциация Eurofer выступила с очередным квартальным обзором регионального рынка стали, в котором достаточно оптимистично оценила его текущее состояние и ближайшие перспективы. По данным специалистов организации, реальное потребление и видимый спрос на стальную продукцию в текущем году возрастут соответственно на 2,5 и 3,7% по сравнению с прошлым годом благодаря оживлению в автомобилестроении и строительной отрасли, на долю которых в совокупности приходится 53% регионального рынка проката (см. статью «Жить стало лучше»).

Однако пока что текущее положение европейского рынка стали не отражает эти оптимистичные выкладки. Перед уходом многих региональных компаний на «каникулы» средний уровень цен на стальную продукцию незначительно понизился. При этом, металлурги считают маловероятным повышение котировок в августе и достаточно проблематичной – возможность роста по октябрьским контрактам.

Как сообщают участники рынка, дистрибуторы и конечные потребители, по большей части, встретили начало сезона летних отпусков с высоким объемом запасов стальной продукции, поэтому возвращение покупателей на рынок, скорее всего, будет достаточно неспешным, без ажиотажа.

По мнению аналитиков, всерьез могут рассчитывать на увеличение заказов в конце лета – начале осени могут, разве что, европейские производители длинномерного проката. Эта продукция в действительно прибавила во второй половине июля порядка 10-15 евро за т под влиянием прогнозируемого на август-сентябрь подорожания металлолома и сокращения объемов предложения вследствие закрытия ряда мини-заводов на «каникулы» в августе. Пока что европейские котировки на арматуру варьируют между 430-440 евро за т EXW в Италии до 465-475 евро за т в Германии и странах Центральной Европы, но до конца текущего месяца они, вероятно, смогут немного прибавить.

В то же время, в секторе плоского проката царит уныние. Металлургические компании жалуются на итальянских конкурентов, которые проводят крайне агрессивную политику на внешних рынках. В самом конце июля крупнейший в стране меткомбинат Ilva опустил экспортные котировки на горячий прокат до менее 400 евро за т EXW, что привело к спаду в таких странах как Германия и Испания. Местные производители были вынуждены сбавить базовые цены на горячекатаные рулоны до 415-425 евро за т EXW.

Кроме того, европейские металлурги отмечают поступление на региональный рынок дешевого плоского проката из СНГ, Китая и Ирана, а также катанки из СНГ и Турции. При этом. 6 августа завершился пятилетний срок действия антидемпинговой пошлины на китайскую катанку в размере от 24%. Еврокомиссия по просьбе региональных производителей открыла новое расследование, но оно может продлиться до осени 2015 года, а все это время пошлина действовать не будет.

Как признает Eurofer, в этом году импорт стальной продукции в Евросоюз увеличивается быстрее, чем расширяется внутреннее потребление. Впрочем, европейские металлурги также допускают избыточный рост производства продукции. Вследствие этого нынешний рынок является четко выраженным рынком покупателя. Даже в таких растущих отраслях как автомобилестроение потребители имеют возможность диктовать свои условия поставщикам. В частности, по этой причине в ЕС не растут цены на холоднокатаные рулоны и оцинкованную сталь автомобильного назначения.

Наконец, никак не способствует оптимизму европейских промышленников санкции против России и ответные действия российского правительства. В частности, германские машиностроительные компании опасаются потери значительной части российских заказов, что опосредовано ударит и по национальному рынку стали.

Таким образом, котировки на плоский прокат в Европе, очевидно, останутся низкими в течение всего августа. И даже осенью их повышение будет представлять для металлургов непростую задачу.

Директор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Серахс» Мохаммед Мехди Марудж-аш-Шарие во время встречи с журналистами сообщил о том, что до конца текущего года в ОЭЗ состоится ввод в эксплуатацию крупнейшей на востоке страны фабрики по производству кафельной и керамической плитки. Строящаяся фабрика принадлежит компании «Тандис Абришом», и ее производственная мощность составит около 22 млн. кв. м плитки в год.

По словам М.М.Марудж-аш-Шарие, данный проект с учетом близости от названной фабрики емкого среднеазиатского рынка и Афганистана, а также с учетом наличия таких важных экспортных рынков, как Пакистан и Ирак, будет приносить Ирану весьма существенную прибыль.

С конца апреля этого года на фабрике в круглосуточном режиме ведется установка производственного оборудования. Предприятие занимает площадь в 20 га, и в его строительство инвестировано 600 млрд. риалов (около 19,4 млн. долларов при курсе 31 тыс. риалов за 1 доллар) и 22 млн. евро льготных валютных кредитов. На данный момент строительные работы выполнены примерно на 80%, и первая очередь фабрики будет введена в эксплуатацию в самое ближайшее время.

Следует напомнить, что ОЭЗ «Серахс» находится в провинции Хорасан-Резави и в силу своего географического месторасположения пользуется особым вниманием у стран-членов Организации экономического сотрудничества (ЭКО). ОЭЗ «Серахс» считается «золотыми» воротами, через которые открывается путь в страны Центральной Азии, Китай, Россию, и связующим звеном между рынками Центральной Азии, стран Персидского залива и Европы, а также Афганистана и Пакистана.

Исполнительный директор проекта по производству автомобиля ARIU (S300) автопромышленной группы (АГ) САЙПА Парвиз Афтабсавар сообщил, что строительство линии по производству названного автомобиля в компании «Бонро», входящей в состав АГ САЙПА, практически завершено и в сентябре должен начаться серийный выпуск ARIU (S300).

По словам Парвиза Афтабсавара, несмотря на свое финансовое положение и нехватку ликвидности АГ САЙПА прилагала усилия к скорейшему налаживанию производства названного автомобиля и комплектующих для него на отечественных предприятиях, и благодаря этим усилиям серийный выпуск автомобиля начнется в самое ближайшее время.

Парвиз Афтабсавар подчеркнул, что компания «Бонро» уже наладила пробное производство автомобиля ARIU (S300) и с завершением строительства производственной линии начнется серийный выпуск автомобиля. При этом доля китайских автомобилей в общем модельном ряду продукции АГ САЙПА будет оставаться весьма незначительной, около 5-6%. Основную часть продукции группы будут составлять автомобили семейства «Тиба» и автомобили известных европейских брендов. В условиях международных санкций и ухода из Ирана некоторых зарубежных компаний АГ САЙПА с целью сохранения инвестиций и создания условий для успешной производственной деятельности отечественных автозаводов принимала меры к продолжению сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе и с китайскими, с тем, чтобы, с одной стороны, получать современные технологии и с другой – использовать иностранные инвестиции для развития производства.

Парвиз Афтабсавар отметил, что с учетом намеченного графика автомобиль ARIU (S300) должен поступить на иранский рынок в четвертом квартале этого года.

Заместитель директора Организации портов и мореходства Ирана по вопросам портов и особых экономических зон Али Джахандиде на семинаре, посвященном вопросу о новых возможностях контейнерного терминала портового комплекса Шахид Реджаи, заявил, что северные и южные морские порты Ирана располагают большим транзитным потенциалом и страны Центральной Азии, численность населения которых превышает 300 млн. человек, могут с успехом использовать этот потенциал для транзита своих товаров.

Али Джахандиде отметил, что Ирану принадлежит очень незначительная доля в морской экономике, которую никак нельзя считать удовлетворительной, и такое положение вещей необходимо исправить в кратчайшие сроки. Протяженность морского побережья в Иране составляет несколько тысяч километров, и ему должно принадлежать достойное место в морской экономике.

Али Джахандиде выразил надежду на то, что морской транспорт Ирана получит должное развитие и его доля в региональных и международных перевозках существенно вырастет, тем более что он занимает весьма выгодное географическое месторасположение. Ведь именно через Иран проходят маршруты, связывающие Индостанский полуостров и Юго-Восточную Азию со странами Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Заместитель директора Организации гражданской авиации Хамид Хабиби заявил, что согласно распоряжению президента Ирана, полеты самолетов «ИрАн 140» (аналог самолета «Ан 140») запрещены. По его словам, самолет, упавший в воскресенье утром близи взлетно-посадочной полосы тегеранского аэропорта Мехрабад, эксплуатировался компанией ХЕСА и ее «дочкой» «Сепахан». До этой катастрофы самолеты «ИрАн 140» имели разрешения на эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, в воскресенье утром самолет «ИрАн 140» авиакомпании ХЕСА с 48 пассажирами на борту упал вблизи аэропорта Мехрабад. В результате катастрофы 39 человек погибли и 9 человек с различными ранениями находятся на данный момент в больницах.

Оба «черных ящика» самолета обнаружены и изучаются специалистами. Комиссия по расследованию аварий Организации гражданской авиации уже приступила к выяснению причин катастрофы, и результаты ее работы будут обнародованы позже.

В шахресане Такестан провинции Казвин в районе Кехак в присутствии министра энергетики Хамида Читчияна введена в эксплуатацию первая очередь крупнейшей в стране ветряной электростанции, которая представляет собой 8 ветряных турбин мощностью 2,5 МВт каждая. На строительство первой очереди электростанции потрачено около 30 млн. евро, и на завершение строительства электростанции в течение двух ближайших лет, после чего ее мощность достигнет 100 МВт, потребуется еще около 150 млн. евро.

Строительством названной электростанции занимается инвестиционная группа энергетической компании МАПНА. Эта электростанция считается крупнейшей в стране электростанцией подобного типа. Общая мощность ее первой очереди составляет 20 МВт, и на ее строительство потребовалось около одного года.

От Мейдана до Майдана

Эмиль АГАЕВ, Тогрул ДЖУВАРЛЫ

Беседы с другом

Эмиль Агаев — писатель-публицист. Был собственным корреспондентом «Литературной газеты», заведующим Азербайджанским бюро АПН (РИА «Новости»). После распада СССР — колумнист ряда республиканских изданий, консультант независимых аналитических агентств «КавкАзия» и MMC (Мюнхен, ФРГ). Автор ряда публицистических книг, кино-, телесценариев, путеводителя по Баку, вышедшего в Москве на иностранных языках, художественных переводов с азербайджанского. Член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана. Лауреат премии Золотое перо Союза журналистов Азербайджана.

Тогрул Джуварлы — родился в городе Гянджа, окончил физический факультет Бакинского государственного университета. Работал журналистом и сценаристом, последние годы является активным публицистом, политологом. В настоящее время экономический эксперт в независимом информационном агентстве «Туран». Принимал участие в многочисленных международных конференциях, касающихся вопросов экономики и политики в Азербайджане, а также является автором статей, опубликованных как в Азербайджане, так и за рубежом.

Никогда не известно,

Сколько судьбы в нас,

А нас — в судьбе…

Ян Збигнев Слоевский

1. Ай да Майдан!

Э. А.: Тогрул, мы знакомы с тобой полвека — впору юбилей отмечать, и уже в том возрасте, когда хочется порядка, устроенности, а нас вот «запихнуло» в такую мясорубку перемен… С одной стороны, это хорошо — стариться некогда. Но с другой — все так неопределенно, так мельтешит перед глазами, что за этим мельканием не видно смысла. Смотрю российскую «телеговорилку», напоминающую после Крыма кашу из русских сказок, выливающуюся из горшка и затапливающую все вокруг. К чему все это? Помнишь принцип Спинозы — «не плакать, не смеяться, не ненавидеть — а понимать»! Ты что-нибудь понимаешь? Я, признаться, нет! Разве что могу только воскликнуть: «Ай да Майдан!»

Т. Д.: Да, Майдан эхом прокатился по миру… Пока ясно только одно: мы на пороге нового мирового переустройства — Украина всколыхнула интерес ко многим вещам. К тому, как, скажем, у России будет голова болеть. Как крымчане могут пожалеть, что поторопились, захотев туда. Как могут пожалеть и украинцы, поскольку Запад едва ли даст им то, чего они ожидали… Если брать ту же Россию, то в России периодически идут споры о том, что надо избавляться от сырьевой зависимости. При этом те, кто говорят о большой России, считают: а что тут плохого? Мы — сырьевая страна, а чем больше страна, тем больше ресурсов, просто их надо превращать в правильные вещи. Но, что для меня очень существенно, в отличие от нас в России встречно существует и другое мнение. А именно: главная проблема России, может, даже ее проклятье, состоит в том, что она ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ. Экономисты говорят: хорошо бы, чтобы Россия была… до Урала! Остальное пространство пусть обживается вместе со всем миром. И разговоры эти ведут очень серьезные люди. Например, еще в 1995-м году в авторитетном журнале «Эксперт» аналитическая группа «Минтопэнерго» пришла к выводу: поскольку Россия очень холодная и очень большая страна, для того, чтобы ее развивать, нужно постоянно тратить все больше энергии и денег — с учетом одних только энергопотерь!

Э. А.: Плюс — дураки и дороги…

Т. Д.: Да. И все это — беготня, в которой ты все равно всегда будешь отставать. Как у Зенона! То есть серьезные люди говорят о том, что Россию нужно сузить! И вот в этот момент происходит Крым, Севастополь… Да, понятны мотивы — город русской славы, российский флот, курорт, то-се. Но при этом такое ощущение, что не все просчитано до конца. Политический эффект — да, рассчитан. Российское общество снова мобилизовалось, консолидировалось, это кажется ему чем-то замечательным, началом каких-то новых времен…

Э. А.: Ты подразумеваешь общество в широком смысле. Интеллектуалы, элита относятся к действиям России в Крыму как раз критически.

Т. Д.: Очень критически! А потом здесь есть и еще одна очень рискованная идея — идея вызова. Россия как будто не самая большая экономика в мире — два процента от ВВП, но она может вбросить миру какие-то новые глобальные игры.

Э. А.: Ничего себе новые — захват территории!

Т. Д.: Да, механизм запустили не новый — Россия стала больше. И может стать еще больше — юго-восток Украины, Приднестровье, Прибалтика, Кавказ… И что же? Снова восстановление империи? Ведь Ельцин Беловежским соглашением провел как раз обратную мысль — мол, России надоело поддерживать, кормить свои окраины. А сейчас что же — возвращение к старому.

Э. А.: Путин против Ельцина?

Т. Д.: В какой-то степени, в какой-то степени! И последствия этого сейчас очень трудно рассчитать. Все признают, игра слишком крупная. И, надо отметить, операция была проведена классно, все было сделано очень тонко. Она, Россия, не позволила дотянуть референдум до президентских выборов, передвигала сроки, и не раз. Почему? Да потому что торопилась. Понимала — если это не сделать быстро, как блицкриг, то что-то может застопориться, измениться…

Э. А.: Да и Запад что-то мог придумать.

Т. Д.: Конечно. Запад начал было консолидироваться, но, что называется, «не успели». И Путин не использовал ведь спецназ, войска — какие-то там «зеленые человечки», миражные фигуры. Все поначалу было легко. Но вот теперь выясняется, что предстоит очень трудная работа. Надо создавать новые инфраструктуры, чтобы оторвать Крым от Украины, многое другое. Вопрос крайне серьезный… Путин крупный политик, хотя и рисковый, за ним интересно наблюдать. До этого, смотри, — переговоры с мировыми лидерами, приезд их в Москву, принятие Думой закона о присоединении, везде он присутствовал. Но в Крым поехал все-таки Медведев. Понятно — он премьер-министр, а на повестке в первую очередь вопросы практические. Но для всех было крайне интересно — а когда приедет сам? Потому что его приезд в Крым символически — это полное, окончательное присоединение Крыма!

Э. А.: И опять же, как, с политической точки зрения, умело был выбран момент! Праздник Победы!

Т. Д.: Да, получилась вроде как «вторая победа». Почему он не спешил? Думаю, рассчитал этот момент, да еще хотел, чтобы все немного успокоилось. Крым, флот — эти темы практически уже закрыты, и хотя в Киеве продолжают говорить об этом, но и там все меньше. Сейчас главная проблема…

Э. А.: Ясно — федерализация Украины.

Т. Д.: Да. В этом направлении идет огромная работа. Я никогда не поверю, что люди в Харькове, Луганске, Донбассе сами включились в эту игру. Человеку свойственна осторожность, нежелание рисковать. Почему тамошние русские не протестовали ранее, на Майдане, почему они до последнего времени молчали? То есть действие силы извне — это очевидно!

Э. А.: Ну, а что теряет Украина, если она станет федеративной? В конце концов, и сама Россия — федеративная республика, и Германия, и Штаты — модель нормальная.

Т. Д.: В принципе, ничего не теряет. Это даже помогло бы несколько успокоить нацию, снять какие-то проблемы.

Э. А.: Отодвинуть на задний план национализм.

Т. Д.: Если рассматривать интеграцию через призму национальных самосознаний, то мы увидим различный уровень национализма в наших странах. Так, я согласен с Георгием Тархан-Моурави, когда он говорит, что грузинский национализм никогда не был направлен вовне и концентрировался на задачах поддержания этнического равновесия внутри страны, армянский национализм определенно ориентирован вовне, в том числе и на диаспору, а азербайджанский национализм всегда держит в уме ориентацию на тюркское единство и на соотечественников, проживающих в Иране. И это проблема — ментальная, психологическая. Она находит продолжение и в политических реалиях.

Э. А.: Ну, а там, где национальное самосознание только формируется, где нет чего-то всеобъединяющего, того, что называется национальной идеей, — как в Украине, в Белоруссии, — там федерализация, может, как раз и есть нужная политическая альтернатива? Украину и Молдову может спасти только федерализация, заявила омбудсмен Молдовы!