Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В июне 2014 года в международном аэропорту "Борисполь" планируется увеличение количества международных рейсов, соединяющих Киев и страны Европы и Азии. По прогнозам показатель самолетовылетов за текущий месяц увеличиться на 6% по сравнению с маем 2014 года.

Так, из главных воздушных ворот Украины авиакомпанией Ellinair уже установлено авиасообщение с греческим островом Корфу. C 22 июня воздушное судно Boeing 737 будет отправляться раз в 3-7 дней по средам и воскресеньям.

С начала месяца "Международные авиалинии Украины" открыли четыре новых регулярных рейса в Германию, Швецию, Молдову и Иран. С 1июня авиасообщение с Дюссельдорфом выполняется до 6 раз в неделю, со Стокгольмом - 3 раза, Кишиневом - 5 раз и начиная с 3 июня с Тегераном - 3 раза в неделю.

Кроме того, в текущем месяце МАУ планирует начать осуществление перелетов из аэропорта "Борисполь" в Батуми (Грузия), Пальму-де-Майорку (Испания), Эрбиль (Ирак) - с частотой 3 рейса в неделю, в Бургас (Болгария), Сплит (Хорватия), Варну (Болгария), Салоники (Греция) и Душанбе (Таджикистан) - 2 рейса в неделю и по одному рейсу в неделю - в Римини (Италия) и Дубровник (Хорватия).

Авиакомпания WindRose намерена выполнять по 2 рейса в неделю в Сплит и Пальму-де-Майорку. В планах перевозчика Meridiana Fly осуществлять 1 перелет в неделю в Ольбию (Италия), а Scat - 3 рейса в неделю в Актау (Казахстан).

Также была расширена программа полетов по внутренним маршрутам. 10 июня авиакомпания "Днеправиа" установила ежедневное авиасообщение с Харьковом.

Грузовые поезда, которые в настоящее время соединяют город Чэнду в юго-западной китайской провинции Сычуань с польским городом Лодзь, начнут курсировать также в Латвию, Литву и Эстонию.

Железнодорожные грузоперевозки между Чэнду и Лодзью открылись в апреле 2013 г. К настоящему времени по этому маршруту прошло 45 поездов с 3704 стандартными контейнерами.

Напомним, что в июне 2014 г. между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и странами Европы открыты новые международные маршруты железнодорожных грузоперевозок. Один из маршрутов – магистраль протяженностью 7000 км, которая начинается в городе Курля, проходит через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и заканчивается в турецком городе Мерсин. Другой – протяженностью 7200 км, который из города Курля проходит по Казахстану к российскому Новороссийску и турецкому Мерсину.

Как сообщалось, в текущем году в железнодорожное строительство на территории Поднебесной планируется инвестировать 630 млрд юаней ($103,27 млрд). Протяженность новых линий превысит 6600 км. Как ожидается, строительство будет вестись главным образом в западных и центральных районах КНР. В течение 2014-2015 гг. в стране планируется построить более 40 железнодорожных линий длиной 160 км. Таким образом, общая протяженность железных дорог Китая достигнет 8837 км.

Китайской нефтяной и химической корпорации Sinopec Corp., занимающейся разработкой нефтяного месторождения «Ядаваран» на территории Ирана, удалось удвоить уровень добычи нефти на данном месторождении. Как стало известно Iran.ru в апреле 2014 г. уровень добычи нефти на данном проекте увеличился от 25 тыс. до 50 тыс. баррелей в день.

Помимо этого китайская компания воздержалась от комментариев на этот счет. В то же время как сообщают информационные источники, упомянутая компания намерена начать разработку новой фазы данного месторождения, что может способствовать увеличению уровня добычи черного золота до 135 тыс. баррелей в день.

Как показывают официальные статистические данные КНР, уровень импорта сырой нефти этой страны из Ирана в апреле с.г. увеличился на 115 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.

Губернатор провинции Систан и Белуджистан Али Авсат Хашеми во время встречи с послом Пакистана в Иране, адресуя свои слова пакистанским предпринимателям, заявил, что порт Чабахар располагает самыми широкими возможностями и представляется весьма привлекательным для инвесторов. При этом он подчеркнул, что надлежащее использование потенциала названного порта позволит успешно развивать ирано-пакистанскую торговлю.

По словам А.А.Хашеми, порт Чабахар и одноименная свободная экономическая зона (СЭЗ) обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать важным центром экономического развития, в частности в таких областях как транзитные перевозки грузов и энергетика.

Губернатор провинции Систан и Белуджистан отметил, что примерно 90% импортируемой продукции доставляется в Иран по морю и это только подтверждает значимость порта Чабахар, который является единственным иранским портом, имеющим прямой выход к международным водам мирового океана, и в этой связи ему следует уделять особое внимание.

Губернатор провинции Фарс Сейед Мохаммед Ахмади во время встречи с председателем комиссии по Ирану Московской торгово-промышленной палаты, издателем российского журнала «Деловой Иран» Раджабом Сафаровым и членами делегации названного журнала заявил, что с учетом имеющегося потенциала следует прилагать усилия с целью дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между провинцией Фарс и Москвой, а также другими российскими регионами. Это необходимо для того, чтобы провинция Фарс получила выход на перспективный российский рынок.

С.М.Ахмади отметил, что иранская сторона приложит максимум усилий для увеличения объемов экспортных поставок производимой в провинции Фарс продукции на российский рынок и дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества с российскими партнерами.

Указав на то, что в провинции Фарс развиты различные народные промыслы и ремесла, С.М.Ахмади сообщил, что местными мастерами производятся уникальные ковры, традиционные тканные изделия килим и джаджим, и Палата торговли, промышленности и рудников провинции Фарс может обеспечить самые лучшие возможности для расширения торгового сотрудничества между провинцией Фарс и Россией. Названная провинция представляет собой важный центр сельскохозяйственного производства и способна обеспечивать потребности российского рынка в фруктах, сухофруктах, продуктах питания, а также в нефтехимической продукции и изделиях народных промыслов. Кроме того, в провинции Фарс имеются богатые запасы полезных ископаемых, в частности строительного камня, и она могла бы поставлять добываемый здесь камень в Россию, которая остро нуждается в этой продукции.

Раджаб Сафаров, в свою очередь, также указал на высокий потенциал двух стран в плане расширения взаимовыгодной торговли и высказался за необходимость представления подробной информации о возможностях провинции Фарс в разных районах России .

Прибывший в Вену для участия в заседании ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане во время встречи с журналистами заявил, что в случае отмены Западом санкций в отношении Ирана в связи с его ядерной программой Исламская Республика в течение трех месяцев сможет довести объем добычи нефти до 4 млн. баррелей в день.

Следует отметить, что как указывается в ежемесячном докладе ОПЕК, в настоящее время объем добычи нефти в Иране составляет около 2,7 млн. баррелей в день, и при этом на экспорт он поставляет 1,5 млн. баррелей в день.

Бижан Намдар Зангане подчеркнул, что на данный момент не возможно с определенностью назвать сроки завершения переговоров по иранской ядерной программе. Это политический вопрос. Переговорный процесс проходит с трудом, и окончательные договоренности будут достигнуты в случае, если противоположная сторона проявит добрую волю.

Между Ираном и Турцией утвержден комплексный пакет газового партнерства в целях развития двустороннего сотрудничества в энергетической области. Об этом сообщил заместитель министра нефти ИРИ по международным и коммерческим вопросам Али Маджеди, комментируя состоявшиеся переговоры двух сторон, которые состоялись в присутствии глав двух государств.

Как стало известно Iran.ru, завершился первый тур переговоров двух стран в этой области, по итогам которых было решено, что в рамках данного пакета будут обсуждаться вопросы увеличения экспорта иранского газа в Турцию, цены на экспортный газ и иск, представленный турецкой стороной в международный арбитражный суд против ИРИ.

А. Маджеди добавил, что обе стороны будут продолжать переговоры, согласно выработанному временному графику. Упомянув о том, что стороны договорились об увеличении взаимного товарооборота до 30 млрд. долларов, он добавил, что вопросам сотрудничества в газовой и, в целом, энергетической сферах отводится особая доля для реализации этой цели.

В середине текущего иранского года (с 21.03.2014 г. по 21.03.2015 г.) начнутся работы по строительству трубопровода по перекачке нефтепродуктов из Ахваза в Тегеран, который пройдет по маршруту Ахваз-Арак-Тегеран. Об этом сообщил генеральный директор Нефтяной национальной компании инжиниринга и строительства Ирана Мир Али Асгар Саджеди.

Цель реализации данного проекта, по информации Iran.ru, - перекачка около 300 тыс. баррелей нефтепродуктов, произведенных на нефтеперерабатывающих заводах Абадана, Керманшаха и Арака, для сбыта и потребления в центральных городах страны. А. Саджеди напомнил, что общая протяженность данного трубопровода составит 650 км.

Данный проект будет реализован в четырех районах: 26 дюймовый трубопровод Абадан-Ахваз, протяженностью в 140 км., трубопровод Ахваз–Сабзеаб, диаметром в 20 дюймов и протяженностью в 140 км., трубопровод Сабзеаб-Танг Фанни, диаметром в 24 дюйма и протяженностью в 100 км., и трубопровод Арак-Тегеран, диаметром в 26 дюймов и протяженностью в 290 км.

По его словам реализация данного проекта началась в 1386 г. (с 21.03.2007 г. по 21.03.2008 г.), а уровень инвестиций в реализацию этого проекта составит более 8 тыс. млрд. риалов (более 240 млн. долларов при курсе 33 тыс. риалов за 1 доллар).

Заместитель директора Организации гражданской авиации Ирана по вопросам стандартизации и безопасности полетов Хамид Хабиби сообщил, что с начала этого года (новый год в Иране наступает 21 марта – п.п.) авиапарк страны пополнился пятью новыми самолетами. По его словам, с получением самолетов Эйрбас А320 и Эйрбас А310, а также одного самолета BAe (British Aerospace) количество посадочных мест в самолетах гражданской авиации увеличилось на 850 единиц.

Хамид Хабиби напомнил, что в настоящее время в гражданской авиации Ирана насчитывается 251 самолет, 143 из которых находятся в активной эксплуатации. При этом он выразил надежду на то, что до конца года авиапарк страны пополнится еще некоторым количеством новых самолетов.

В январе-апреле 2014 г. предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили выручку от экспорта продукции в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,4%, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы концерна.

По итогам первых четырех месяцев 2014 г. стоимость зарубежных поставок выросла до $50,5 млн (в январе-апреле 2013 г. - $35,2 млн)

Увеличился экспорт лесоматериалов и пиломатериалов, древесноволокнистых плит, фанеры, мебели, топливной древесины и другой продукции. Кроме того, предприятия концерна «Беллесбумпром» смогли выйти на новые рынки сбыта.

В частности, в Турцию осуществлены поставки бумажной продукции на $216,2 тыс. и фанеры на $281,4 тыс. В Иран белорусская бумажная продукция поставлена на сумму $473,3 тыс. В Испанию экспортирована фанера на $26 тыс., в Португалию — мебель на $20,1 тыс.

Также выросли поставки продукции деревоопереработки в Великобританию, США, Нидерланды, Италию, Австрию, Чехию, Словению, Словакию, Монголию и Литву.

Продукция предприятий концерна в настоящее время поставляется в 38 стран мира. В общем объеме экспорта 71,5% продукции реализуется в странах СНГ и 28,5% - в странах дальнего зарубежья.

По итогам января-апреля 2014 г. основными внешнеторговыми партнерами концерна были Россия (49,8%), Казахстан (8,9%), Польша (7,5%), Азербайджан (5,7%), Литва (4,4%), Германия (3,8%) и Украина (3,6%).

В целом предприятиями концерна «Беллесбумпром» за четыре месяца 2014 г. экспортировано продукции на $177,2 млн. Доля экспорта в объеме производства составила 56%, превысив уровень 2013 г. на 3,1%.

Шесть месяцев назад в ОПЕК опасались возможного избытка нефти на рынке ввиду бума добычи сланцевой нефти в США. Однако в настоящее время беспокойство картеля связано с более краткосрочным фактором. В ОПЕК озабочены тем, как компенсировать нехватку ливийской нефти в период роста спроса и увеличения напряженности между Россией и Западом.

"Есть (один) большой вопрос: кто сможет восполнить нехватку ливийской нефти?" – заметил представитель одной из стран картеля. Позже на этой неделе ОПЕК должна провести заседание и обсудить объемы добычи картеля. Некоторые наблюдатели призывают ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать снижение добычи в Ливии.

Как ожидается, по итогам заседания, которое пройдет на этой неделе, ОПЕК не станет повышать суммарный объем добычи нефти, сообщают представители стран картеля. Однако некоторые страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, могут увеличить добычу неофициально, замечают в картеле. Важный вопрос заключается в том, насколько эти страны смогут увеличить добычу.

Международное энергетическое агентство (МЭА) недавно заявило, что ОПЕК нужно увеличить добычу нефти во втором полугодии на 800 000 баррелей в день. Это примерно соответствует объему добычи нефти в Ливии в прошлом году, который, в свою очередь, примерно на половину ниже общего объема нефтедобывающих мощностей этой страны.

В то же время в течение значительной части этого года, добыча нефти в Ливии была ограничена ввиду забастовок, акций протеста и конфликтов между различными группами. Многие порты на востоке страны в настоящее время заблокированы повстанцами, а нефтяные месторождения на западе Ливии не разрабатываются ввиду действий протестующих. В настоящее время добыча нефти в Ливии составляет лишь около 160 000 баррелей в день. Многие из тех факторов, которые ограничивают добычу, ранее считались лишь временными. Однако чем дольше они сохраняются, тем большее число стран-членов ОПЕК рассматривают их как долгосрочные препятствия для полномасштабного восстановления нефтедобычи в Ливии.

"Похоже, что ситуация в Ливии сама собой не урегулируется", – замечает еще один представитель ОПЕК.

Снижение добычи в Ливии происходит на фоне повышения прогнозов мирового экономического роста. Например, в МЭА ожидают более быстрых, чем ранее прогнозировалось, темпов роста мировой экономики и менее существенного, чем ранее предполагалось, увеличения добычи вне ОПЕК. Согласно данным МЭА, рост мирового спроса на нефть ОПЕК с октября 2013 года составляет примерно 1 млн баррелей в день.

Однако восполнение нехватки ливийской нефти может оказаться непростым делом. В последние пять месяцев добыча ОПЕК не превышала согласованный совокупный лимит 30 млн баррелей в день. Добыча нефти в Иране по-прежнему сильно ограничена ввиду санкций США и Европы. Арабские производители, включая Саудовскую Аравию, пока существенно не наращивали добычу.

Один из высокопоставленных представителей саудовской нефтяной отрасли сообщил: "ОПЕК и страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, готовы восполнить любую нехватку (нефти) на рынке". Саудовская Аравия все еще обладает значительными резервными мощностями. Но если она в одностороннем порядке решит закрыть "ливийскую брешь", это может существенно уменьшить ее способность восполнить другие перебои с поставками или рост спроса.

Более того, страны ОПЕК используют все больше нефти для собственных нужд, чем сокращают объемы, которые могут потребоваться для смягчения ситуации на глобальном рынке. В этом году в Саудовской Аравии ожидается 12%-ный прирост потребления нефти по сравнению с 2011 годом.

"Ливийский фактор (то есть нехватка ливийской нефти на мировом рынке) будет по-прежнему актуальна на мировом рынке как минимум до конца 2014 года, а, вероятнее всего, и в 2015 году", –отметили аналитики Barclays Bank PLC ранее в июне.

ОПЕК, судя по всему, оставит свой максимальный уровень добычи нефти без изменений по итогам встречи министров нефти. Но для мирового рынка основным вопросом является возможность реакции Саудовской Аравии на дефицит поставок путем предоставления рынку рекордного объема.

Всего шесть месяцев назад аналитики прогнозировали повышение общего уровня добычи нефти в странах ОПЕК до слишком высоких показателей, что потребовало бы от Саудовской Аравии сокращения.

После того как стало известно о том, что добыча в Ливии, Иране и Ираке не выросла, как ожидалась, а запасы в промышленно развитых странах упали до самого низкого уровня с 2008 г., аналитики ОПЕК пересмотрели свое решение. Как считают эксперты компании Energy Aspects Ltd., Саудовской Аравии придется нарастить объем добычи до рекордных 11 млн баррелей в сутки к декабрю, чтобы покрыть недостаток добычи других стран-членов ОПЕК.

"Сейчас вопрос не в том, будут ли саудиты размещать дополнительные объемы нефти на рынке, а в том, будут ли они сохранять текущие объемы добычи. ОПЕК с растущей вероятностью может столкнуться с проблемами: обеспечивать текущие объемы поставок нефти все сложнее", - считает аналитик IHS Inc. Джейми Уебстер.

Сланцевая революция в Северной Америке способствовала росту объемов добычи до тридцатилетних максимумов, однако объем предложения в других регионах значительно сокращается. Борьба за политический контроль в Ливии, атаки нефтепроводов в Ираке и сохранение режима санкций против Ирана не позволяют этим странам нарастить объемы производства нефти.

Запасы нефти в США выросли до рекордных отметок в апреле, ограничения на экспорт удерживают эти запасы внутри страны, что делает прогнозы о снижении цен на нефть в этом году все менее вероятными. Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays Plc и Citigroup Inc. повышали свои прогнозы цен на нефть несколько раз за последние месяцы на фоне растущих рисков срыва поставок. Медианный прогноз цен на нефть данных банков составляет $107,75 за баррель, хотя в декабре показатель составлял $100,25 за баррель.

Необходимо отметить, что экономическая комиссия Совета управляющих ОПЕК, которая оценивает баланс спроса и предложения на глобальном рынке нефти, 5 июня опубликовала доклад, согласно которому текущий уровень производства нефти является адекватным.

Тяжелое бремя Саудовской Аравии

Запасы нефтепродуктов в Европе в марте оказались ниже среднего значения за пять лет – 86 млн баррелей, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. Цены на американскую марку нефти WTI на $6 ниже, чем цена на нефть марки Brent.

"В начале этого года ожидания возвращения ливийской нефти на рынок и увеличения добычи в Иране оказывали давление на цены. Сегодня влияние этих факторов снизилось. На данный момент куда большую роль играет то, как ОПЕК будет реагировать на рост спроса на нефть в III квартале. Основное бремя может лечь на плечи Саудовской Аравии, однако на текущий момент нарастить объемы добычи будет очень сложно", - отметил аналитик Energy Aspects Амрита Сен.

Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил журналистам в Сеуле 12 мая, что любой избыточный объем предложения на рынке нефти будет покрыт. По его словам, Саудовская Аравия в состоянии нарастить объемы добычи нефти до 12,5 млн баррелей в сутки.

Оценки экспертов относительно того, сколько нефти должна производить Саудовская Аравия, чтобы не допустить дефицита нефти, варьируются от 10,2 млн баррелей в сутки до 10,5 млн баррелей в сутки. В то же время эксперты Energy Aspects считают, что объем добычи должен вырасти до 11 млн баррелей нефти в сутки, что превышает максимальный уровень, зафиксированный в 1980 г.

Как отмечает глава исследований нефтяного рынка банка Societe Generale Майк Уиттнер, на последних заседаниях ОПЕК много внимания уделялось тому, что будет происходить с рынком нефти, в том случае если страны, где долгое время был минимальный объем добычи, смогут вновь нарастить объемы производства нефти.

"Этого не случилось, следовательно, рынок нуждается в росте добычи в Саудовской Аравии", - резюмировал Майк Уиттнер.

В конце минувшей недели завершил работу VI Международный экономический саммит России и стран ОИС - KazanSummit 2014. Главная деловая площадка сотрудничества Российской Федерации и стран исламского мира вновь стал масштабным событием, в рамках которого обсуждались самые важные и актуальные вопросы международного сотрудничества.

Почётными гостями VI Международного экономического саммита России и стран ОИС стали министр экономики ОАЭ Султан бин Саид аль Мансури, Министр по делам Евросоюза Турции Мевлют Чавушоглу, председатель Совета представителей регионов Народного национального конгресса Индонезии Ирман Гусман, Заместитель министра экономики Государства Катар Султан Аль Хатер. посол, директор по экономическим связям ОИС Ахмед Аль Хаддад. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Константин Шувалов.

В KazanSummit 2014 также приняли участие послы ряда иностранных государств: Малайзии, Туниса, Саудовской Аравии, Кубы, Индонезии, Алжира, Ирака, Египта, Судана, делегации государства Катар, ОАЭ, Афганистана, Турции, представители Бахрейна, Иордании, Таиланда, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, регионов России: Ульяновской, Калининградской, Оренбургской и Камчатской областей, Алтайского края, Республик Марий Эл, Чечня, Мордовия. Саммит освещали порядка 150 представителей зарубежных и российских СМИ.

В рамках саммита заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов провел Консультативную встречу представителей парламентов стран - членов ОИС. Она была посвящена взаимодействию парламентариев в вопросах восстановления мира, укрепления доверия и создания системы безопасности, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке, а также финансово-экономического взаимодействия России с исламскими странами.

На встрече также в практическом плане обсуждались вопросы адаптации российского законодательства к возможностям исламских финансов и исламского банкинга с учетом того, что это сулит России значительные дополнительные инвестиции.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным деламВладимир Джабаров:

«Поиск путей решения актуальных проблем поддержания мира, укрепления доверия, создания систем коллективной безопасности требует использования наднациональных форматов сотрудничества.

Россия видит стратегическую задачу в том, чтобы вывести на более высокий уровень диалог по формированию международной архитектуры безопасности. Объединительный фактор Организации исламского сотрудничества может сыграть принципиально важную роль в решении многих сложных задач, таких как урегулирование конфликтов и борьба с терроризмом. В качестве примера можно привести процесс реализации договоренностей по химическому разоружению Сирии.

Россия, в которой проживают 20 миллионов мусульман, действуют более 80 исламских организаций, поступательно развивает сотрудничество с государствами-членами Организации Исламского сотрудничества.

Россия будет и впредь выступать за укрепление коллективной основы действий международного сообщества в интересах обеспечения стабильности и безопасности в современном мире.

Отдельным направлением работы стало совершенствование парламентских механизмов сотрудничества России с исламскими странами. Важная роль здесь принадлежит Совету Федерации. Мы активно работаем в области налаживания межпарламентских связей, регулярно принимаем участие в различных мероприятиях во взаимодействии с парламентскими организациями исламских стран.

Саммит в Казани представляет существенный интерес для стран - членов ОИС. Татарстан стал своего рода «окном в Россию» для исламского мира. Республика успешно проводит в жизнь стратегию по укреплению своего потенциала через реализацию масштабных социально-экономических проектов».

США продолжают газовую войну против России

Петр Львов

Как и предсказывал автор в своей предыдущей статье 6 июня с.г., США делают все возможное, чтобы сорвать реализацию проекта «Южный поток». Известно, что «Газпром» реализует данный проект для диверсификации поставок природного газа в Европу и для снижения зависимости от стран-транзитеров, прежде всего Украины. Созданная для этого компания South Stream Transport B.V. является международным совместным предприятием, организованным для осуществления планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода, который будет проложен в акватории Черного моря. Доля участия «Газпрома» в совместном предприятии составляет 50%, итальянской компании Eni — 20%, французской энергетической компании EDF и германской компании Wintershall Holding GmbH — по 15% каждая. Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Проектная мощность — 63 млрд кубометров.

Еще 2 июня прозвучал первый серьезный звонок в виде заявления Еврокомиссии с призывом приостановить все работы по реализации «Южного потока», когда официальный представитель еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера — Сабина Бергер привела два «юридических обоснования» необходимости такого шага. По ее словам, у Еврокомиссии имеются претензии на предмет соответствия этого проекта нормам «третьего энергопакета» ЕС. Кроме того, Брюссель заподозрил Болгарию в «нарушении европейских правил проведения тендеров на строительство инфраструктурных проектов» и в предоставлении «привилегированных возможностей российским и болгарским компаниям».

А с учетом того, что Киев всячески уходил на протяжении всего мая с.г. от уплаты долга за ранее поставленный Россией газ, но при этом задекларировал себя Евросоюзу в качестве «надежного транзитера», уже можно было догадаться, что США, и под их давлением ЕС, постараются «похоронить» «Южный поток» для того, чтобы оставить за Украиной роль основного коридора для транспортировки российского газа в Евросоюз. Ведь это – важный рычаг давления на Москву, а главное – способ заставить Россию и далее субсидировать находящуюся на грани краха украинскую экономику за счет занижения цен на российский газ для Украины. Запад не хочет оплачивать издержки за «демократизацию» этой страны, предпочитая взвалить этот груз на РФ. Кроме того, появилась информация о том, что американцы и некоторые европейцы хотят купить газотранспортную систему Украину: Киев в настоящий момент ведет переговоры с ExxonMobil, Shell и Chevron. В этой связи реализация проекта «Южный поток» представляет угрозу будущему газотранспортного бизнеса Украины, так как не будет никакого коммерческого смысла, если украинскую ГТС нечем будет заполнять.

Вот и началось давление на те страны, по которым должен проходить этот газопровод в обход Украины. Сначала 7 июня посол США в Софии делает заявление с требованием к Болгарии остановить свое участие в «Южном потоке». А 8 июня болгарский премьер-министр П.Орешарски распорядился приостановить работы по проекту «Южный поток». Характерно, что ярый русофоб сенатор-республиканец Джон Маккейн, присутствовавший на встрече с П.Орешарски, заявил в тот же день, что в проекте «Южный поток» должно быть меньше российского участия. «Проблемы «Южного потока» Болгария должна решать в сотрудничестве с европейскими коллегами», — отметил он. Болгария приостанавливает работу по проекту «Южный поток» до устранения замечаний Еврокомиссии», — сразу же вторит ему премьер-министр П.Орешарски на брифинге по итогам встречи с американскими сенаторами. «Только после дополнительных консультаций с Брюсселем будет определен ход дальнейшей работы», — сказал премьер.

А 9 июня уже и Белград, хотя Сербия не входит в ЕС, заявляет, что приостанавливает работы по строительству «Южного потока» из-за аналогичного решения Болгарии, сообщила вице-премьер Сербии Зорана Михайлович. «Болгария — это центр проекта, и, таким образом, пока Болгария не завершит переговоры с Брюсселем, а Европейский Союз с Россией, и мы стоим. Или до тех пор, пока Россия не изменит маршрут. Но, несомненно, оба сценария означают задержку работ в нашей стране», — заявила Михайлович изданию Blic.

В ЕС все прекрасно понимают, для чего строится «Южный поток» — чтобы обойти Украину, в которой давно уже нет стабильности, и вероятно, что в ближайшее время ее не будет, если эта страна вообще не распадется, а также чтобы нормально обеспечить транзит российского газа в Европу. Срывая или тормозя этот проект, страны ЕС выступают откровенно против своих интересов. Это лишний раз подтверждает, что за всем этим стоят США. А тут в Софию сначала приехали американские сенаторы, и потом болгары сказали, что они прекращают работу по «Южному потоку». Если вспомнить, что США были одним из главных спонсоров и инициаторов государственного переворота на Украине, то можно сделать вывод — им выгодно, чтобы сохранялась зона нестабильности, между ЕС и Россией, чтобы все время между Москвой и Евросоюзом были конфликты по самым разным вопросам, из-за Украины, например, а американцы будут зарабатывать дивиденды, выступая в роли «миротворцев».

Конечно, можно удивляться тому, как повели себя София и Белград. Ведь если прекратится транзит через Украину, первые, кто пострадает, это будут Болгария и Сербия, потому что у них нет альтернативных поставщиков, и они просто останутся без газа. То есть правящие там партии выступают против национальных интересов своих стран, поскольку их политическая элита слишком сильно зависима от американцев. И это при том, что двусторонние соглашения по «Южному потоку» были подписаны до принятия Третьего энергопакета. Кроме того, в нормах Третьего энергопакета нет однозначного положения о том, что компания, которая владеет газом, то есть добывает и продает газ, не имеет права владеть газопроводом. Она не имеет права управлять им, но она может владеть им, передав управление третьей стороне. Так что запретить строить газопровод «Газпрому» никто не может с точки зрения закона, но путем абсолютно наглого и незаконного политического давления и шантажа США делают все, что хотят в отношении не самых сильных участников ЕС или кандидатов на вступление туда.

Американский «след» здесь четко проявляется и в том, что тендер на строительство проекта получила компания «Стройтрансгаз», принадлежащая Геннадию Тимченко, который попал под действие санкций США. ЕС посчитал результаты тендера недействительными, сообщив, что они не соответствуют правилам европейского рынка.

С одной стороны, проект «Южный поток» предусматривает значительные капиталовложения для Газпрома (расходы на проект оцениваются в 15,5 млрд евро, при этом часть расходов понесет Газпром) и является рискованным в случае, если его не удастся вывести из-под норм Третьего энергопакета ЕС, а учитывая сложившуюся напряженную ситуацию в отношениях ЕС и России, такой исход маловероятен. Таким образом, отказ от проекта освободит Газпром от дополнительных расходов, однако очевидно и то, что Газпром попытается заменить «Южный поток» альтернативным проектом, который позволит обойти транзитный коридор Украины. С другой стороны, ситуация на Украине по-прежнему угрожает стабильности и надёжности российских поставок газа в Европу, что несет существенные риски для экспортного бизнеса Газпрома на ключевом рынке концерна. В этой ситуации реализация проекта «Южный поток» становится особенно необходимой. Но многое здесь будет зависеть от ЕС в целом и ее наиболее влиятельных членов. Вопрос заключается в том, а могут ли они хоть сколь-нибудь серьезно противодействовать политическому нажиму США, даже если это в ущерб общим интересам Евросоюза?

Показательно, что еще в конце марта с.г. гендиректор итальянской Eni Паоло Скарони заявил в итальянском парламенте: «Я вижу довольно мрачное будущее проекта «Южный поток». Власти Европы могут поставить под вопрос разрешение на его строительство, считает Скарони. Причем за неделю до этого «дочка» Eni — Saipem получила подряд на строительство первой нитки трубопровода стоимостью 2 млрд евро. В интервью Financial Times Скарони высказывался в поддержку проекта, напомнив, что Европе грозят перебои с поставками газа через Украину, особенно зимой 2014 г. «Нам нужен российский газ каждый день. Если посреди зимы мы останемся без него, то у нас будут большие проблемы», — говорил он. А тут его риторика изменилась. «Для нас российский газ представляет только около 30% потребления, и мы могли бы жить, не покупая газ у России», — заверил Скарони депутатов. Он отметил, что с вводом газопровода TAP у Италии появится новый источник газа — Азербайджан. Газ в TAP для поставок на юг Италии будет поступать по турецкому газопроводу TANAP с азербайджанского месторождения Шах-Дениз с 2019 г. Проект является главным конкурентом «Южного потока» в регионе, причем газ по TAP в Италии будут получать конкуренты Eni. Правда, гендиректор Wintershall Райнер Зеле сказал, что по-прежнему поддерживает проект. «События на Украине, которые ставят под угрозу транзит газа в Европу, доказывают, что нужны альтернативные маршруты поставок, такие как «Южный поток»»,- сказал он.

В любом случае, как бы в дальнейшем не складывались газовые отношения России с ЕС, как бы не решился вопрос с «Южным потоком», совершенно очевидно, что Москва больше не может доверять как Евросоюзу в целом, так и отдельным его странам, которые, к сожалению, остаются заложниками американской политики. И выход здесь один – уменьшить зависимость РФ от импорта газа в ЕС за счет налаживания и наращивания газового экспорта на восточном и южном направлениях. И тогда Европа будет стоять в очереди к России, прося увеличить поставки газа, поскольку европейские потребности в «голубом топливе» будут только нарастать. А тем странам, кто будет проводить в угоду США антироссийскую политику, можно будет вообще завернуть газовый «вентиль» или же сделать цены более высокими. Первый шаг в этом плане уже сделан после подписания в Шанхае в конце мая с.г. крупнейшего газового контракта между РФ и КНР на 400 млрд.долл. Но это не решает вопроса. Нужно «прорубать» окно в Южную Азию, ЮВА и Южную Америку.

А это можно сделать только путем создания крупных мощностей по производству СПГ, экспорт которого никак не зависит от стран-транзитеров. Создание крупных мощностей производства и импорта российского СПГ дает значительные преимущества финансового и политического плана. Это во многом обезопасило бы Россию от последствий возможных западных санкций, а также существенно диверсифицировало бы источники импорта российского газа, прежде всего полностью ликвидировало зависимость от украинского транзита, а также расширив географию поставок российского газа, выведя его на недоступные до сих пор рынки. Тем более что мощности по производству и импорту СПГ с Сахалина ограничены и рассчитаны на Дальний Восток. Перспективные крупные рынки в Южной Азии и Южной Америке пока остаются вне возможностей поставок из РФ. Речь идет о таких быстро развивающихся экономиках как Индия, Пакистан, Бразилия, Аргентина и т.д.

Газ для СПГ можно получать со Штокмана и Ямала , протянув оттуда газопроводы к незамерзающим водам Балтики и Баренцова моря. Сжижать газ на Штокмане и на Ямале нет смысла – слишком дорогой будет транспортировка оттуда через Северный Ледовитый океан. Придется строить газовозы особой прочности, способные пройти через льды Арктики, либо отдельно строить флот ледоколов для их проводки . До разработки Штокмана и Ямала можно сжижать тот природный газ, который уже имеется в наличии, особенно если Украина и другие европейские страны под давлением США уменьшат его закупки в России.

СПГ можно вывозить во все регионы мира, и главное — это позволит РФ выйти на второй по величине в перспективе газовый рынок Азии – Индию (там российский газ пока «отсутствует»; кроме того, выход на газовый рынок Индии – это ослабление зависимости России от поставок газа как в ЕС, так и в КНР). Помимо Индии перспективен газовый рынок быстро развивающейся Юго-Восточной Азии с огромным населением и высокими темпами экономического роста.

Потребности Индии в газе в перспективе – не меньше китайских. Население Индии быстро растет (уже превысило 1,3 млрд.чел), равно как усиленными темпами развивается индийская промышленность. Потребности Индии в газе на сегодня составляют св.70 млрд.куб.м, из которых внутренними ресурсами удовлетворяется ок.25 млрд. куб.м. По данным экспертов, в 2020 году Индия будет импортировать газ, объемом в 40 миллиардов куб./м., а в 2030 году – 52 млрд. куб./м. Уже сейчас индийские компании ведут активные переговоры с производителями газа, в т.ч. Ираном, Катаром, Нигерией, Мозамбиком, Австралией и т.д., выражая готовность вкладывать инвестиции в строительство терминалов СПГ и развитие газовых месторождений.

Необходимо также иметь в виду, что для сближения с Нью-Дели путем обеспечения газом быстрорастущей экономики Индии и с целью ослабить газовые связи Ашхабада с Москвой, США усиленно толкают Туркменистан на поставку им природного газа Индии. Этот проект, продвигаемый Вашингтоном, получил название газопровод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Кроме того, по мере отмены западных санкций в отношении Ирана, Тегеран может быстро стать конкурентом России в деле поставок природного газа в Европу (через Турцию), серьезно подорвав тем самым эффективность «Южного потока». Более того, если к этому проекту присоединится Катар (иранское месторождение Южный Парс и катарское Северное месторождение – это одно и то же мега-мощное газовое месторождение на шельфе Персидского залива), а со временем также Ирак, то нас вообще смогут «отстранить» от экспорта газа в Южную и Юго-Восточную Европу (Балканы, Греция, Италия, Болгария, Венгрия, Румыния), а также Турцию. Иран сможет поставлять газ также и Индии. Объединение усилий Ирана и Катара на газовом рынке может серьезно подорвать роль России на мировом рынке газа.

Поэтому России нужно также ускорить газовое сотрудничество с Ираном, в том числе на месторождении Южный Парс. Там можно создать совместные мощности по производству СПГ, и тогда проблемы возникнут у Катара, который всегда играет в пользу Вашингтона и против РФ.

Так что Москва вполне в состоянии отразить нынешнюю газовую атаку Вашингтона, причем с пользой для своей энергетической безопасности и увеличения поставок газа. А заодно и проучить тех, кто берет на себя роль пособников США в газовой войне против России.

О способах Евросоюза уменьшить зависимость от поставок природного газа из России. По мнению еженедельника «Фидьелё», Москва не заинтересована в возникновении нового газового кризиса из-за известной позиции Украины по вопросу долга Газпрому в размере 3,5 млрд. долларов и стремления добиться 80% снижения цены на газ.

Как известно, более половины доходной части госбюджета России формируется за счёт поступлений от продажи нефти и природного газа странам Евросоюза. Считается, что зашедшую в тупик ситуацию с украинским транзитом могло бы разрешить трёхстороннее соглашение о гарантиях безопасности. ЕС и России в равной мере рассматривают неопределённость положения, сложившегося вокруг транзита газа через Украину, в качестве фактора серьёзного риска. Снижать газовую зависимость от России Евросоюз предлагает по нескольким направлениям.

Прежде всего, путём повышения энергоэффективности европейских экономик, расширением доли возобновляемых источников энергии.

Далее, планируется сформировать единый энергетический рынок, что предусматривает соединение трубопроводов, наращивание объёмов хранилищ, обеспечение поставок трубопроводом в оба направления. Предполагается разработка новых месторождений на территории стран Евросоза, например, сланцевого газа. Рассматриваются варианты строительства новых газопроводов в обход России, в частности, с выходом на иранский газ. Дебатируется вопрос об импорте американского сжиженного природного газа. Перенесение сроков строительства газопровода «Южный поток», способного ежегодно поставлять до 63 млрд. куб. м газа, что в настоящее время сопоставимо почти с третью общего объёма экспорта российского газа, наглядно показывает в какой степени Европа стала заложником российско-украинского конфликта и непредсказуемости решения вопроса о транзите газа.

Парадокс ситуации состоит в том, что Венгрия или Болгария в одно и то же время «интенсивно изучают возможность уменьшить зависимость от Москвы путём выхода на альтернативные источники поставки, например, условия американских экспортёров сжиженного газа, и форсируют строительство «Южного потока» при наличии в проекте преобладающей доли собственности Газпрома. При наличии такого положения в европейской энергетической политике Москва может позволить себе «дирижировать по своему настроению».

Несмотря на логичность формирования солидарной позиции стран Евросоюза по отношению к России, предложение главы правительства Польши Дональда Туска о создании Европейского энергетического союза однозначной поддержкой не пользуется. По мнению венгерских экспертов, такой союз мало бы чем отличался от отвергнутых Германией еврооблигаций, когда одна из стран ЕС так или иначе несла бы имущественную ответственность за действия другой европейской страны. В настоящее время как минимум 10 стран-членов Евросоюза более половины объёма потребляемого природного газа получают из России. Венгерские эксперты не видят больших шансов для создания энергетического союза.

По словам эксперта по вопросам энергетики Французского института международных отношений (IFRI) Матье де Бонкура, «при нынешних отношениях ставкой является не замещение российского газа, а пересмотр по долгосрочным соглашениям с Газпромом практики ценообразования на базе цены на нефть и других чуждых рынку условий». Французский исследователь уверен в том, что в настоящее время найти замену российскому газу не реально ни по объёму поставок, ни по уровню цен.

Еженедельник «Фидьелё» №20, 2014 г.

В Иране прошло Первое заседание Рабочей группы российско-иранского сотрудничества в области здравоохранения.

Рабочую группу со стороны Российской Федерации возглавил заместитель Министра Игорь Каграманян, со стороны Исламской Республики Иран - заместитель Министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Расул Динарванд.

«Ранее в ходе взаимных визитов и ряда встреч, проведенных между Министерствами здравоохранения Российской Федерации и Ирана, были определены основные направления сотрудничества - это медикаменты и фармация, медицинская наука и биомедицинские технологии, медицинское образование», - комментирует Игорь Каграманян.

На заседании стороны обсудили вопросы развития совместных исследований в области ранней диагностики и профилактики ряда заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, рак желудка, а также возможности локализации разработки и производства на территории России инновационных лекарственных препаратов. Также были проведены консультации по отбору и реализации совместных научно-технологических проектов в области биомедицины, включающих, в том числе, обмен специалистами.

Стороны рассмотрели возможности развития сотрудничества в сфере высшего медицинского образования в рамках прямых двусторонних договоров между образовательными медицинскими учреждениями России и Ирана, договорились об обмене научными публикациями в ведущих научных журналах.

В ходе поездки состоялась встреча с руководителем Центра технологического и инновационного сотрудничества при Президенте Исламской Республики Иран.

Принято решение следующее заседание Рабочей группы российско-иранского сотрудничества в области здравоохранения провести в России.

Председатель комиссии по Ирану Московской торгово-промышленной палаты, издатель российского журнала «Деловой Иран» Раджаб Сафаров в ходе посещения южного филиала авиационной компании «Асман» в Ширазе заявил, что туристический потенциал Ирана позволяет получать от туризма более высокие доходы, чем от нефти. Условием для этого должна стать широкая информированность о туристическом потенциале Ирана и достаточно высокий уровень услуг, предлагаемых туристам.

Раджаб Сафаров отметил, что сегодня большинство российских туристов отправляются на отдых в такие страны, как Турция, Египет или Арабские Эмираты, и именно там они тратят свои доллары. Это связано с тем, что названные страны сумели поднять возможности своей туристической индустрии и предоставляемые туристам услуги до современного уровня развития.

Коснувшись вопроса об условиях, в которых находится Иран, и о введенных в отношении него санкциях, Раджаб Сафаров добавил, что сегодня в Иране наметились новые тенденции. В ближайшее время будут отменены санкции, и ситуация в самом Иране и вокруг него изменится в лучшую сторону.

Далее Раджаб Сафаров отметил, что отмена санкций повлияет и на авиационную отрасль и на воздушный транспорт. Сегодня сотни авиационных компаний по всему миру с большими надеждами смотрят на Иран как на перспективный и весьма выгодный рынок, за выход на который, без всякого сомнения, между этими компаниями будет вестись напряженная конкурентная борьба. Сегодня Иран уступает некоторым странам региона по количеству пассажирских самолетов, и иранскому рынку требуется значительно больше авиационной техники. В этом большую помощь Ирану могут оказать российские авиационные компании, которые способны полностью удовлетворить потребности иранской гражданской авиации.

Председатель комиссии по Ирану Московской торгово-промышленной палаты посетил также одно из производственных предприятий в промзоне Шираза и Ширазский нефтехимический комбинат.

Глава Объединения камнеобрабатывающей промышленности Ирана Абукасем Шафии во время посещения членами китайской делегации каменоломни на месторождении мрамора в шахрестане Беванат провинции Фарс сообщил, что примерно через пять лет объем поставок иранского строительного камня на международные рынки достигнет 2 млрд. долларов в год. Предполагается, что половина камня будет экспортироваться в обработанном виде и половина – в полуобработанном виде.

Как отметил А.Шафии, Иран занимает первое место в мире по разнообразию имеющегося у него строительного камня и четвертое место по количеству запасов этого вида полезных ископаемых.

По словам главы Объединения камнеобрабатывающей промышленности, китайские специалисты приглашены в Иран с целью налаживания с ними инвестиционного сотрудничества, которое позволит увеличить долю строительного камня в экспортной корзине страны, а также увеличить долю обработанной продукции в экспорте строительного камня. В области обработки строительного камня в Иране наблюдается существенное отставание, и эта продукция в больших количествах поставляется на экспорт в полуобработанном виде. Что касается, например, декоративного камня, то только 20% этой продукции экспортируется в обработанном виде.

Следует отметить, что в состав китайской делегации, посетившей провинцию Фарс, входили 14 представителей крупнейших китайских компаний, занимающихся закупками полезных ископаемых, специалистов и инвесторов, специализирующихся в области добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе строительного камня. Помимо посещения каменоломен и производственных предприятий члены китайской делегации встретились и провели переговоры с губернатором провинции Фарс.

Глава Ассоциации кооперативов по производству ковров ручной работы Абдолла Бахрами в интервью агентству ИРНА сообщил, что экспорт иранских ковров, объем которого в 90-ые годы прошлого века превышал 1 млрд. долларов в год, на данный момент сократился до 325 млн. долларов в год. Это связано прежде всего с отсутствием необходимой поддержки экспорта ковров ручной работы.

Абдолла Бахрами отметил, что одна из основных проблем отрасли связана с поставками сырьевых материалов, которые в настоящее время, в основном, ввозятся из-за границы. В последние годы иранские ковроделы сталкиваются с многочисленными трудностями, которые вызваны ростом курса иностранной валюты, проблемами с получением кредитов, санкциями, отсутствием поддержки производителей и недоступностью сырья.

По словам Абдоллы Бахрами, в настоящее время 50-60% шерсти, используемой при изготовлении ковров, ввозится из Новой Зеландии. Шелк также импортируется из других стран. Краски, применяемые в ковроткачестве, за исключением незначительной части традиционных красок, получаемых в Иране из растений, ввозятся из Германии и Китая. В результате применения нестойких красок качество иранских ковров падает. Производственный процесс не контролируется должным образом, и ковроделы все чаще используют некачественное сырье.

При этом, как подчеркнул Абдолла Бахрами, Иран все еще занимает весьма достойное место в мире в области производства ковров, однако он утратит это место, если ковроткачество не будет пользоваться необходимой поддержкой.

Согласно данным Организации развития и модернизации горной и горноперерабатывающей промышленности Ирана (ИМИДРО), в прошлом году было утверждено 9 проектов с объемом инвестиций в 3,3 млрд. долларов, которые будут реализованы в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Халидже Фарс».

Директор названной ОЭЗ Масуд Хендиян сообщил, что благодаря названным проектам в ОЭЗ будет создано более 3 тыс. новых рабочих мест. Согласно планам, реализация некоторых из этих проектов начнется уже в этом году. Часть из них прошла этап решения вопроса о финансовом обеспечении, часть находится на стадии подписания контрактов и выделения земельных участков.

По словам Масуда Хендияна, в текущем году в ОЭЗ «Халидже Фарс» планируется реализовать три проекта по строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. МВт с объемом инвестиций более чем в 1,5 млрд. долларов. Эти электростанции представляют собой важные инфраструктурные объекты, необходимые для алюминиевого и сталелитейного производства, и их строительство послужит хорошим стимулом для привлечения инвестиций в названную ОЭЗ.

В текущем году предполагается также реализовать проект по дальнейшей механизации портового причала, который используется для погрузки-разгрузки насыпных грузов. Этот проект позволит увеличить пропускную способность причала с 6 до 12 млн. т грузов в год, и в его реализацию будет инвестировано 80 млрд. риалов (примерно 2,5 млн. долларов при курсе 3,3 тыс. риалов за 1 доллар).

Кроме того, на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди сталелитейного завода компании «Фуладе Кавейе Джануб» производственной мощностью 1,2 млн. т стальных слитков в год с объемом инвестиций в 400 млн. долларов, первой очереди опреснительной станции для названного завода мощностью 10 тыс. куб. м пресной воды в сутки и битумного завода производственной мощностью 300 тыс. т продукции в год с объемом инвестиций в 55 млн. долларов.

Поставки иранского газа в Турцию стали основной темой переговоров между Тегераном и Анкарой в ходе визита президента Ирана Хасана Роухани в Турцию. В ходе этих переговоров турецкая сторона обратилась с просьбой о снижении цены на иранский газ, а иранская сторона поставила вопрос об увеличении поставок иранского газа в Турцию.

Визит президента Хасана Роухани в Турцию станет поворотным моментом во взаимоотношениях между Тегераном и Анкарой в энергетической сфере и позволит развязать узел противоречий между двумя странами в области поставок иранского газа в Турцию.

Как известно, газовое соглашение между Ираном и Турцией было подписано в 1996 году. В последние годы Турция критиковала Иран за высокие цены на поставляемый газ, и, указывая на снижение цены на российский газ, просила о 25-процентной скидке на иранский газ. Для достижения своей цели Турция даже обратилась в международный суд с жалобой на высокую цену на иранский газ. В этой связи министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил о маловероятности успеха Турции с жалобой в суд, и подчеркнул, что победу в этом споре наверняка одержит Иран.

Следует отметить, что министерство нефти Ирана стремится к увеличению экспорта газа в соседние страны и снижение цены на газ, поставляемый в Турцию, обуславливает увеличением объема поставок голубого топлива в эту страну.

Генеральный директор автопромышленной группы (АГ) «Иран ходроу» Хашем Йекезаре сообщил, что в этом году на внутренний и внешний рынки поступит четвертый с национальной торговой маркой Ирана автомобиль «Дена», массовое производство которого должно начаться во втором полугодии, и до конца года планируется выпустить более 15 тыс. таких автомобилей.

Хашем Йекезаре подчеркнул, что одна из стратегических задач АГ «Иран ходроу» состоит в том, чтобы автомобиль «Дена» занял прочное место на внешних рынках, и с этой целью будет налаживаться его производство на заграничных автозаводах АГ.

Автомобиль «Дена» создан силами специалистов АГ «Иран ходроу» на базе национальной платформы, без какой-либо помощи извне. В техническом отношении он полностью соответствует национальным и международным стандартам. Первоначально «Дена» будет выпускаться с обычным двигателем EF7 и механической коробкой передач, а в дальнейшем на него будут устанавливаться также двигатели EF7 с турбонаддувом и XUM и автоматическая коробка передач.

Со второй половины будущего года с вводом в эксплуатацию нефтеперерабатывающего комбината «Сетарейе Халидже Фарс» Иран намеревается помимо удовлетворения своих собственных потребностей и отказа от импорта начать широкие экспортные поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

По данным Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов, работы в рамках проекта по строительству упомянутого нефтеперерабатывающего комбината выполнены на 75%. Импорт бензина носит временный характер, и с вводом в эксплуатацию комбината «Сетарейе Хадидже Фарс» необходимость в нем отпадет.

Как заявил заместитель генерального директора Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов Шахрох Хосровани, с началом работы названного комбината на полную мощность Иран сможет ежедневно экспортировать как минимум 20 млн. литров бензина.

Генеральный директор упомянутой компании Аббас Каземи недавно сообщил, что с вводом в эксплуатацию в будущем году комбината «Сетарейе Халидже Фарс» Иран начнет экспортировать бензин. На первом этапе объем производства названного вида топлива на комбинате составит около 12 млн. литров в день, и все это количество пойдет на внутренний рынок. В этот период экспортироваться будет около 3 млн. литров излишков бензина, производимого на комбинатах в Абадане и Бендер-Аббасе. Затем с интервалами в несколько месяцев состоится ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей комбината.

Коснувшись вопроса об импорте бензина, Аббас Каземи напомнил, что в 2006 году Иран ежедневно импортировал до 30 млн. литров этого вида топлива. С развитием производства на отечественных предприятиях и с ростом использования в качестве топлива сжатого газа импорт бензина сократился в прошлом году до 10 млн. литров в день. Предполагается, что в текущем году будет импортироваться около 7 млн. литров бензина в день, а с будущего года импорт прекратится полностью. Объем производства бензина в этом году на 9-ти отечественных нефтеперерабатывающих комбинатах достигнет 64 млн. литров в день.

Следует отметить, что на комбинате «Сетарейе Халидже Фарс» с его выходом на полную мощность будет производиться до 36 млн. литров бензина в день, 14 млн. литров дизельного топлива, а также 4 млн. литров сжиженного газа, 3 млн. литров авиационного топлива и около 130 т серы. Таким образом, благодаря этому комбинату Иран выйдет на уровень полной самодостаточности в области производства бензина и дизельного топлива.

Заместитель министра сельскохозяйственного джихада Аббас Кешаварз в интервью агентству ИСНА сообщил, что в текущем году будет произведено 10,5 млн. т пшеницы. При этом импорт данной продукции не должен сказаться на производстве пшеницы и сборе ее урожая.

Как пояснил Аббас Кешаварз, пшеница, собираемая с полей страны, прежде чем попасть на хлебозаводы, должна в течение трех-четырех месяцев вылежаться в амбарах. Таким образом, собираемая сегодня пшеница закладывается на хранение в зерновые элеваторы, и хлеб из нее будет производиться спустя некоторое время. Поэтому сегодняшний импорт пшеницы не создает никаких проблем для отечественных производителей.

Напомнив о том, что закупками сельскохозяйственной продукции по гарантированным ценам занимается Организация сельских кооперативов, Аббас Кешаварз сообщил, что на данный момент у крестьян уже закуплено по гарантированным ценам 2,5 млн. т пшеницы, что примерно на 35% больше, чем было закуплено за аналогичный период прошлого года.

По словам заместителя министра сельскохозяйственного джихада, рост закупок пшеницы по гарантированным ценам свидетельствует о том, что благодаря политике правительства и министерства сельскохозяйственного джихада в области определения закупочных цен, обеспечения хлеборобов необходимыми материалами и организации закупок удалось стимулировать крестьян к увеличению производства пшеницы.

Уныние старушки-Европы

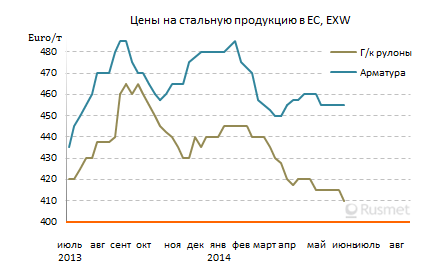

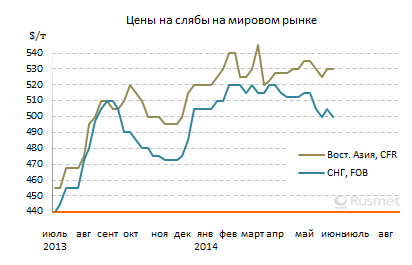

Наступление лета не принесло никаких изменений к лучшему на европейский рынок стали

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Начало очередного месяца некоторые европейские металлургические предприятия попытались встретить стандартно – с попытки повышения цен. Так было в мае, когда об увеличении стоимости плоского проката в пределах 10-20 евро за т заявила корпорация Arcelor Mittal, так было и в предыдущие месяцы, когда многие производители тоже старались подвинуть свои котировки вверх.

Однако раз за разом эти попытки проваливаются. Практически ничего не вышло и из июньского повышения. В первых числах текущего месяца немного подорожали только горячекатаные рулоны производства ISD Dunaferr, прибавившие на рынках соседних стран порядка 5 евро за т. Но этот материал ранее находился в самом низу ценового рыночного интервала, так что существенных изменений для потребителей не произошло.

Более того, в конце мая – начале июня ряд компаний, в частности, итальянские заводы и словацкий US Steel Kosice понизили котировки на горячий прокат в размере до 20 евро за т, в результате чего его стоимость упала до 390-400 евро за т EXW, впервые с января 2010 года опустившись ниже отметки 400 евро за т (в прошлом году итальянская Riva Group тоже снижала цены до менее 400 евро за т, но при экспорте в Турцию). Германские, польские и чешские поставщики удерживают котировки в интервале 420-430 евро за т EXW, как и в предыдущем месяце, но, по данным трейдеров, при заключении реальных сделок готовы предоставлять скидки.

Слабость европейского рынка листовой стали обуславливается несколькими факторами. Прежде всего, это избыток предложения. Производство стальной продукции в ЕС в последние месяцы значительно прибавило по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как спрос существенно не изменился. Из-за этого обострилась конкуренция между региональными производителями. Кроме того, относительно высокий курс евро по отношению к доллару, немного понизившийся лишь во второй половине мая, способствовал расширению экспортных поставок из-за пределов Евросоюза. В последние недели большинство европейских компаний считали индийскую продукцию слишком дорогостоящей, но охотно приобретали плоский прокат из Китая, Ирана, Турции и СНГ.

Потребление стальной продукции в Европе все еще остается ограниченным. По словам специалистов, германский рынок представляет собой чуть ли не единственный в регионе «оазис» на фоне общей стагнации или упадка, но при этом Германия и привлекает больше всего импорта – в основном, из других европейских стран. По данным британской консалтинговой компании MEPS, складские запасы стальной продукции в конце мая были выше среднего, так что дистрибуторы не торопились с новыми сделками и могли оказывать давление на поставщиков.

Правда, с приближением лета немного оживился спрос на конструкционную сталь в Германии и ряде стран Центральной и Восточной Европы. Но этот рост потребления оказался недостаточным, чтобы обеспечить подорожание данной продукции, особенно, учитывая снижение стоимости металлолома в текущем месяце. Кроме того, на европейском рынке появились излишки арматуры и катанки вследствие сокращения экспортных поставок в Алжир. Цены на южноевропейскую арматуру к началу июня снизились до около 430 евро за т FOB – самого низкого уровня за последний год.

При этом, ожидания большинства участников рынка имеют ярко выраженный пессимистичный характер. Практически никто не рассчитывает на подорожание плоского проката, по меньшей мере, до конца лета, в то время как продолжение спада отнюдь не исключается. По мнению некоторых аналитиков, восстановление может вообще произойти не раньше начала четвертого квартала.

ЛИШЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ. КТО СТОИТ ЗА ЗАКРЫТЫМИ БАНКАМИ

Дмитрий Ланин

BFM.ru попытался отследить, кому принадлежали банки, лишившиеся лицензии в этому году

С начала года Центральный банк отозвал лицензии у 32 банков. Самые частые причины отзыва лицензий - нарушение нормативов ЦБ, проведение слишком агрессивной кредитной политики и нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов.

О проблеме масштабного вывода капитала из страны незадолго до своего ухода с поста главы Центробанка заявлял Сергей Игнатьев. По его оценкам, ежегодно из России выводится более 40 млрд долларов, и процесс этот осуществляется единой организованной группой лиц. Спустя несколько месяцев бывший глава ЦБ сетовал, что несмотря на большой объем данных и обращения в профильные органы, ситуация по сути не изменилась. "Мы взаимодействуем, но результат получается не очень эффективным", - заявлял он тогда.

Пришедшая на смену Сергею Игнатьеву Эльвира Набиулина стала проводить более решительную политику контроля за банками и все второе полугодие 2013 году ознаменовалось постоянным отзывом лицензий у кредитных организаций.

Самым громким случаем стал отзыв лицензии у входящего в первую сотню по величине активов Мастер-банка. Но если этот прецедент в силу, размера банка, широко обсуждался, то на отзыв лицензий у небольших кредитных организаций внимания обращают намного меньше.

BFM.ru попытался отследить, кому же принадлежали банки, потерявшие лицензии в этом году.

|

Банк |

Акционеры |

Что примечательно |

|

Банк БФТ |

Андрей Гориславский (19,45%), Вячеслав Гусев (18,83%), Лилия Качехина, Василий Киреев, Андрей Масин, Олег Кольцов, Алексей Макаров (все по 9,99%), Алексей Корнешов (9,91%). |

Банк несколько раз попадал в поле внимания следственых органов. В чатсности, в сентябре 2014 года там проводлись обыски Следственным комитетом и оперативниками ФСБ |

|

Софрино |

ООО "Алемаж", ООО "Стек-Т", ООО "Элбин-М", ООО "Сиан-М" и ООО "Мекона-М" (все по 19,99%). |

Контролирующим акционером всех этих компаний был председатель правления банка Дмитрий Малышев, который также известен как президент Федерации парусного спорта Московской области. Помимо спорта у бизнесмена, верояно, есть активы в газовом бизнесе в Смоленской области. |

|

Радиан |

Ярослав Макаров (14,16%), Вера Давыдова (13,99%), Олег Житорев (8,62%), Наталья Денисова (6,58%), Вадим Пензин (6,58%), Дина Лазовер (5,69%), Татьяна Шушкова (4,92%), Людмила Хиценко (3,3%). |

|

|

Кутузовский |

81,5% акций банка принадлежало НПО "Космос", подконтрольному Андрею Чернякову и Рудольфу Копылову. |

НПО "Космос" при Юрии Лужкове было одним из крупнейших строительных подрядчиков столицы, но в последние годы у компании возник ряд трудностей. У компании есть крупный кредит перед Банком Москвы, и к НПО в прошлом году было подано свыше 60 исков о взыскании задолженности со стороны проектных организаций и сетевых компаний. |

|

Кредитимпэкс Банк |

ООО "ОРДКОМ" - 20%, Сирин И. В. - 15,07%, Катая Д. В. - 17,7%, Еремеев С. В. - 12,41%, Шкурко Г. С. - 13,02%, Мальков О. Л. - 8,865% |

Банк неоднократно попадал во внимание следственных органов. В марте прошлого года в банке прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 8 млрд рублей. Следователи установили причастность работников банка к легализации похищенных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России. Вероятно, услугами банка также пользовалась бывшая руководительница ИФНС №28 Ольга Степанова, которая по мнению фонда Hermitage Capital причастна к хищениям из бюджета через незаконный возврат НДС. |

|

Огни Москвы |

Юрий Морозов (15,13%), зампред правления Вадим Халангот (11,16%), член СД Вадим Трофимов (10,54%), Питер Гетти (8,04%), Виктор Туйск (6,91%), Екатерина Миронова (6,87%), Елена Калашникова (6,69%), Андрей Киселев (5,21%), Ольга Селезова (5,18%). |

Незадолго до банкротства 17,27% акций банка приобрел гражданин Ирана Ахмад Абеди. Благодаря его наличию в совете директоров банк надеялся начать обслуживать торговые потоки между Россией и Ираном, объем которых достигает 5 млрд долларов в год. Однако, судя по всему, такая стратегия себя не оправдала. |

|

Навигатор |

ООО "Гелиокс траст" (27,78%, бенефициар - Михаил Гордеев), ООО "Гамма" (13,54%, Галина Лебедева), Татьяна Назарова (13,19%), Игорь Чекмарев (12,5%), ООО "Строительная инвестиционная компания" (10,75%, бенефициар - Сергей Пахарь), Роман Попов (9,89%), ООО "Брайтунг-инвест" (6,92%, основной бенефициар - Михаил Поздеев), Руслан Багамаев (2,58%), Максим Соколов (1,33%) |

|

|

Атлас Банк |

"Атлас Банк" своих бенефициаров официально не раскрывал. При этом свою деятельность банк вел не только в России, но и Черногории. Следователи обвинили банк в незаконном выводе капитала из страны. По их оценкам, через банк за пределы России было выведено более 9 млрд рублей. |

|

|

Первый Республиканский Банк |

Сергей Самсонов (контролирует 9,80% акций), Татьяна Донских (9,80%), Вера Иванова (9,80%), Виктор Дмитриев (9,83%). Другими бенефициарами банка являются Владимир Боголюбский (19,99%), гражданин США Юрий Левитас (19,70%), а также инвестфонд RenFin II LTD (19,99%). |

|

|

Местный Кредит |

Нет открытых данных |

|

|

Национальный Банк Развития Бизнеса |

Елена Коваленко (около 18,17% через ООО "Вистоун Гарант"), Олеся Казамбаева (17,9% через ООО "Сибинвестпроект"), Елена Гражданкина (15,18% через ООО "Бут трейдинг"), Юлия Киселева (14,49% через ООО "Трайт"), Александр Пичугин (около 14,2% через ООО "Вистоун Гарант"), Алексей Копылов (12,2% через ООО "Сельхозсбыт"), Антон Суслонов (10,5% через ООО "Агросервис). |

До весны прошлого года бенефициарами банка были Магомед и Ахмед Билаловы. Магомед Билалов являлся вице-президентом Олимпийского комитета и главой совета директоров "Курортов Северного Кавказа". Но впоследствии после критики президента Владимира Путина братья продали свою долю в банке группе лиц. |

|

Западный |

Крупнейшим акционером банка был глава ИК "Уралсиб Кэпитал" Марк Темкин (22,4%), а операционное управление банком курировал Александр Григорьев (19,98%). Миноритариями банка так же были Антон Тарасов (19,97%), Григорий Кулеша (9,95% черезООО "НПКК "Тектон-Ч"), Сергей Хавкунов (9,93%), Григорий Мироненко (7,38%), председатель правления Виктор Хребет (9,25%). |

|

|

АФ Банк |

99,98% акций АФ Банка контролируются казахстанской небанковской финансовой организацией "Астана-Финанс". |

|

|

Каспий |

Нет открытых данных |

|

|

Мой Банк. Ипотека |

Александр Хандруев (8,16%), Михаил Миримский (7,99%), Игорь Антонов (7,61%), Михаил Баранов (7,6%), Владимир Малин (7,6%), Ринат Сетдиков (7,6%), Александр Дубровин (6,58%). |

|

|

Сберинвестбанк |

Наталья Савельева (18,03%), Татьяна Славникова (16,34%), Равиль Мустафин (16,34%), Валерий Рахматулин, Файруза Назметдинова, Валерий Савельев (16,34% на троих),Ольга Кравченко (16,34%), Зинаида Храмцова (13,32%). |

|

|

Совинком |

Максим Липский, Татьяна Родионова, Игорь Корошев, Татьяна Шкуренок (все по 9,82%), Виктория Радченко и Георгий Дыдик (по 9,65%), Роман Поволоцкий (9,48%), Александр Шильт (9,13%), Мария Бегун (8,6%), Сергей Александров (7,19%), Анатолий Семенов (7,02%). |

|

|

Стройкредит |

Нет открытых данных |

|

|

С банк |

Илья Пригожин, Сергей Задирко (почти по 9,99%), Лев Новиков, Надежда Карпенкова (более чем по 9,97%), Сергей Сударев, Андрей Иванов (у каждого около 9,96%), Мария Кузнецова (9,9%), Любовь Щавелева (9,75%), Александр Щавелев (9,5%), Армен Манукян (4,9%). |

|

|

Русский Земельный Банк |

Перед банкротством структура акционеров банка была следующей: Иван Котов (16,35%), Георгий Новиков (16,35%), Сергей Нам (16,35%), Александр Куликов (16,35%), Беслан Булгучев (16,35%), Андрей Алексеев (16,35%), акционеры миноритарии (1,89%). |

Вплоть до 2010 года банк входил в состав группы "Интеко", управлявшей активами Елены Батуриной, но впоследствии был продан группе офшорных компаний. Затем собственники банка несколько раз менялись. |

|

Монолит |

Анатолий Шумов (19, 8%), Владимир Прейс (10%), Евгения Прейс (10%), Лев Тренинский (10%), Ольга Добрынина (10%), Ирина Шашкина (10%), Сергей Тележкин (10%), Илья Голубь (10%), Михаил Явич (10%). |

|

|

Банк Развития Бизнеса |

Виталий Фурманов (25,89%), Виталий Пахолкин (24,59%), Глеб Васильев (19,62%), Анна Филичева (13,35%), Юлия Долгова (8,04%), Наталья Любицкая (8,01%). |

|

|

Дагестан |

Узлипат Казанбиева (19,91%), Ахмед Ахмедов (17,95%), Камиль Мамаев (10,13%), Зухра Расулова (9,93%), Ухшият Абакарова (9,87%), Магомед-Расул Ибрагимов (8,5%), Рашид Ибрагимов (7,8%), Газимагомед Ахмедов (2,01%). |

Одним из крупнейших акционеров банка с долей 13,7% являлся бывший дагестанский депутат Магомед Магомедов. Сейчас он обвиняется в создании преступной группировки. |

|

Рингкомбанк |

Всего участниками банка выступают 26 частных лиц: семья председателя правления банка Хасана Ахильгова в совокупности контролировала свыше 33% долей банка, по 9,63% принадлежало Иссе Тамасханову, старшему брату Михаила Гуцериева Хамзату Гуцериеву и Алихану Амирханову. |

Структура собственности банка сильно размыта. |

|

Сунжа |

У банка было 25 владельцев, 24 из которых - частные лица, 15 из которых женщины. Доля каждого из акционеров не превышала 5%. |

|

|

Линк-Банк |

Любовь Зайцева (18,98%), Евгения Репина (13,48%), Оксана Гулис (9,44%), Владимир Барканов, Георгий Ромский (по 9,23%), Аслан Битоков, Николай Кушнарев (по 9%), Марина Суржикова (7,66%), Наталья Андреева (7,34%), Игорь Дзюбан (4%), Виктор Загниев (2,52%). |

|

|

Евротраст |

Крупнейшие акционеры - гражданка Швейцарии Марчелла Пеллегрино (18,14%), гражданин Болгарии Иван Милков, Сергей Морозов (по 16,63%), Галина Плякина (12,98%), гражданин Великобритании Питер Кюнцлер (9,37%), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (9,18%), гражданин Латвии Борисс Славскис (6,62%), Андрей Крысин (6,36%). |

|

|

Природа |

В конце 2013 года миллиардер Глеб Фетисов продал 94,81% акций банка консорциуму инвесторов, в который вошли Игорь Антонов, Владимир Малин, Ринат Сетдиков, Михаил Баранов, Лариса Васильева, граждане Латвии Алексейс Бойко и Виктория Урбанович, гражданин Израиля Максим Голодницкий, гражданин Эстонии Геннадий Бессчастнов. Каждый из них получил пакет в 9,43%. |

Миноритариями банка также стали Валерий Шуватов и гражданина Великобритании Джанни Ливио Росси. Однако уже через месяц после смены собственника у банка возникли проблемы и ЦБ отозвал у него лицензию. В результате, в проблемах банка обвинили Глеба Фетисова и сейчас бизнесмен находится под арестом. |

|

Имбанк |

233 акционерам принадлежат 90,74% акций, доля каждого из них составляет менее 1%. Кроме того, 2,59% акций находятся в собственности братьев Османа и Гаджимурада Дарбишевых из Дагестана а по 1-1,5% акций находятся у пятерых других жителей Дагестана. |

Основными акционерами Имбанка являются миноритарии. |

|

Надежность |

По сведениям ЦБ, его основным акционером является Виктор Бердюгин, которому принадлежит 40,6% акций банка. Еще 14% акций принадлежит его племяннику Алексею Бледных. |

|

|

Новокузнецкий Муниципальный Банк |

99,915% капитала банка принадлежало ЗАО "Южкузбасстрой", которое на паритетных началах контролируют Сергей Павлов и Виктор Неустроев. |

Виновником банкротства банка СКР считают его бывшего руководителя Александра Павлова, которому сейчас грозит до 10 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями. |

|

Банк |

Акционеры |

Что примечательно |

BFM.ru продолжает следить за изменениями в российской банковской сфере

Китайская корпорация железнодорожных сооружений выиграла тендер на реализацию проекта железнодорожного и шоссейного моста через реку Падма в Бангладеш. Объем сделки превышает $1,5 млрд. Строительство моста начнется летом 2014 г. и завершится к 2019 г.

Мост через реку Падма войдет в транспортную систему, которая соединяет Китай с Юго-Восточной Азией. Это будет двухъярусное сооружение длиной 6,15 км и шириной 21,5 м.

Ранее сообщалось, что в июне 2014 г. между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и странами Европы открыты новые международные маршруты железнодорожных грузоперевозок. Один из маршрутов – магистраль протяженностью 7000 км, которая начинается в городе Курля, проходит через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и заканчивается в турецком городе Мерсин. Другой – протяженностью 7200 км, который из города Курля проходит по Казахстану к российскому Новороссийску и турецкому Мерсину.

Напомним, что Синьцзян граничит с восемью государствами. В регионе насчитывается 17 контрольно-пропускных пунктов.

Гигантомания, очевидно, у китайцев в крови. Только в древности они были больше по оборонной части (Великая китайская стена, армия терракотовых воинов…), а сегодня, в XXI столетии – переключились на транспортные сооружения.

Этой весной мир всколыхнуло дерзкое заявление о грядущем проекте, который намерена воплотить Поднебесная: ни много ни мало, строительство железной дороги из Китая в Америку, по территориям России, Аляски, Канады; а главное – под Беринговым проливом. Конечно, к великим стройкам строителям коммунизма не привыкать, а численность жителей Поднебесной сейчас такова, что они могут соорудить даже Очень Большой Муравейник, но все, всё же…

Тоннель под Беринговым проливом – проект с солидной историей. Кто только не мечтал о реализации это плана! Сама идея железной дороги (не под землей) была озвучена американским политиком У. Гилпином еще в XIX в., а в начале XX в. всерьез обсуждалась царским правительством.

Идея всплывала то здесь, то там на протяжении всего прошлого столетия, оставаясь совсем не к месту в мире железного занавеса и холодной войны; а в первоапрельском номере Sunday Times от 2008 г. было заявлено, что строительство туннеля «Чукотка-Аляска» - предмет одной из ближайших встреч В. Путина и Дж. Буша, в то время как русский олигарх Роман Абрамович делает инвестиции в самую большую в мире машину для прокладки тоннелей.

И вот сегодня, когда и Россия, и США, пожалуй, меньше всего заняты подобной жюльверновщиной, вопрос поднял новоиспеченный мировой колосс. Китай. За заявлением, очевидно, нет никакой политической или рекламной подоплеки: Китай действительно чувствует в себе силы сделать большое дело и спокойно заявляет об этом.

Мало того! Сказано, что проект железной дороги и туннеля – лишь один из четверки амбициозных «дорожных» планов Китая, которые, так или иначе, уже претворяются в жизнь.

Сестра грядущей дороги «из чукчей в эскимосы» – дорога, которая соединит Урумчи с Германией, пройдя через постсоветскую Среднюю Азию, Турцию и Иран. Еще одна – «двухголовая» – ляжет по всей Европе, пройдя из Лондона через Париж, Берлин, Варшаву и Киев, а в Москве разделится на две ветки, направляющиеся, соответственно, в Китай через Казахстан и через Сибирь в Хабаровск. Наконец, четвертый проект в этом большом пуле – «железка», которая свяжет усилиями китайских рабочих всю Азию: от китайского Куньминя через Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию – в Сингапур. Конкретно этот проект будет начат уже в июне!

Соединить Евразию с Северной Америкой инженеры мечтали ещё в 19 веке.

Воистину, времена Срединной Империи возвращаются: Китай хочет быть сердцем вселенной, куда ведут все дороги. Даже цифра четыре, традиционно означающая все стороны света, здесь выглядит символически. Но и это еще не все.

В транспортных планах Китая – Черный континент. Почва для прокладки дорог готовилась в ходе недавнего визита в африканские страны премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Кенийская The Daily Nation хвастается, что китайцы проложат 600 км. железнодорожных путей от кенийской столицы Найроби до порта Момбаса. Другая дорога, длиной 740 км., соединит столицы Джибути и Эфиопии.

В грядущем единая железнодорожная сеть соединит 7 стран на востоке континента.

Положа руку на сердце: не каждый из россиян знает, где находит Джибути. Вернемся к нашим чукчам и эскимосам. Протяженность дороги из КНР в США составит 13 тыс. км. Рекорд Транссиба будет побит. Поезд будет проходить это расстояние со скоростью около 350 км/ч., т.е. ханьцы смогут добраться до янки за пару дней (при том, что самолет из Пекина в Нью-Йорк летит около полусуток). Самый сложный участок – туннель – составит 200 км., что беспрецедентно. Туннель под Ла-Маншем короче в четыре раза. По заявлению China Daily, технологии такого строительства у КНР уже есть. Общая сложность постройки сравнима с прокладкой дороги в вечной мерзлоте по Тибету.

Протяженность магистрали КНР-США составит 13000 км. Скорость составов - 350 км/ч.

Помимо собственных инженерных решений, Китай предлагает полное финансирование проекта; иными словами, мы получим дорогу полностью за китайские деньги. Так сказать, Китай – миру. Какова же выгода для китайцев? Очевидно, она в перспективах торговли. Но не только. Ведь логично предположить, что оплата России, а также Канаде транзита по их территориям очень существенно скажется на цене тех товаров, что Китай повезет по этой дороге.

Вэн Мэншу, академик Инженерной академии КНР, китайский эксперт в области железных дорог, поясняет, что в основе этих масштабных проектов лежит принцип «обмен технологии на ресурсы». А именно, производя строительство магистралей, китайцы будут вести переговоры со странами, через территории которых пройдут дороги, о доступе к освоению местных богатств (нефти, газа и проч.; например, для Бирмы Вэн Мэншу упоминает руду).

Таким образом, новые наполеоновские планы Китая выстраиваются в русле его общей стратегии. Проникновение во все уголки Земли; диверсифицированная покупка ресурсов, «связывание» партнеров экономической выгодой покупать именно у Китая, и все больше! Плюс к этому – моральные выгоды от статуса сверхдержавы, строящей чудо света. Для внутренней и внешней политики это тоже капитал, и немалый.

Политические аспекты проекта – отдельный вопрос. Пока еще ни о каком согласовании ни со Штатами, ни с Россией речи не шло, Китай ограничился декларацией.

Но очевидно, что за заявлениями КНР стоит уверенность. Если дать китайцам строить дорогу – они построят ее. Если не дать – «мягкая сила» Китая станет искать для себя другие пути. Но в готовности Поднебесной к большой игре, чтобы стать новой Срединной Империей XXI века – сомнений нет.