Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Русская часовня на перевале Вршич

...Ехали мы долго, пару часов, через всю страну, с юга на север, к Альпам, хотя как можно долго ехать по маленькой стране? За зеркальными окнами роскошного автобуса проплывали изумрудные долины; как исполинские стены, на заднике пейзажа возносились поросшие темным хвойным лесом горные цепи, по ним, говорят, так же как и у нас на Камчатке, вольно ходят медведи и доходят до самой Баварии, наводя там панику (в газетах); черепичные крыши обочь дороги, то там то здесь над ними торчали белые свечки колоколен с лихими кардинальскими шапочками, крыши соборов, мелькали просторные сараи, навесы для сена из длинных сосновых жердин под потемневшими двускатными крышами, стада упитанных гладких коров, хорошая дорога, убаюкивающий ход машины... Страна «типа рая», как сказал один мой попутчик. Похоже на Швейцарию, а еще больше на Австрию, но победнее; там все обстоятельнее — и дороги, и их обустройство из камня и бетона, и дома, и мосты. Горы, наконец, оказались совсем близко и сомкнулись над головою хвойными лапами: мы въехали в узкую долину, и дорога, петляя и сужаясь, пошла вверх. Первый поворот, второй, третий, пятый... Солнце замелькало меж частых стволов, автобус проскочил свой поворот и медленно, неуклюже стал разворачиваться на узкой горной дороге. Наконец приехали. Перед нами, на крутом склоне выше нас, — к ней надо было подниматься по бревенчатым ступенькам, — стояла двухбашенная часовенка. Деревянная, обшитая лиственничными пластинами, как многие дома здесь, с полукруглыми торцами, похожая на миниатюрную копию здешних двухбашенных католических соборов, восходящих еще к романскому стилю, но с такими русскими луковками куполов, покрытых лиственничным гонтом...

Знаменитая, единственная в Словении, да и во всей Европе Русская часовня на перевале Вршич, под горой Присойник, что круглый год красуется своей белоснежной шапкой над королевством Златорога. Сказочный Олень — Золотые рога обитает именно здесь, в этих местах, и не было охотника, который не мечтал бы его, бессмертного, подстрелить...

Егор любил бывать здесь, приезжал один и с семьей, и поэтому нас, делегацию Фонда Егора Гайдара, привез сюда знаменитый в этих краях Саша Славец.

А с ним (и с нами) были Саша Иван Грежина, первый посол Словении в России, неугомонный председатель общества «Словения–Россия», и Алоиз Петерле, депутат Европарламента, профессор-экономист, первый премьер свободной Словении и друг Егора Гайдара. Саша Славец, неожиданно легкий, несмотря на свои восемьдесят три года, показывал часовню, по-хозяйски открывая своим ключом ее застекленные двери. Скромный алтарь, иконостас. Порядок идеальный, а ведь сторожей нет. Но и людей из племени вандалов — тоже нет. Саша смахнул невидимую пыль, протер иконы. По-хозяйски — понятное дело — его стараниями (а до него — его отца, а после него — его детей) и сохраняется в пронзительной красоте и тишине гор этот алтарь русской веры и русской памяти.

Андрей Нечаев, бывавший здесь лет пятнадцать назад с Егором Гайдаром и сейчас приехавший снова, рассказывал, что гонял тогда Славец за рулем по этим узким дорогам так, что дух захватывало. В 1992 году — году правительства Гайдара — он, Славец, и посол Саша Грежина сделали эту часовню местом русско-словенской встречи. Кто только не побывал здесь с тех пор, в златогорских горах, после Гайдара за эти годы! Список этих людей занял бы целый том... Сюда, на эту гору, подымались и первые официальные лица России (и других европейских) стран, премьеры, президенты, высокие духовные иерархи католической и Русской Православной церкви, простые русские батюшки, монахи и монахини, министры, генералы, поэты и прозаики, художники, бизнесмены, туристы, школьники...

Место это особенное уже своей географической обусловленностью; перевал Вршич, находящийся в центральном массиве Юлийских Альп, разделяет реки Савы и Сочу меж Адриатическим и Черным морями.

О том, как и почему оказалась здесь, в глубине южных Альп, Русская часовня, рассказывали нам наши хозяева — Саша Славец и Саша Иван Грежина, а также подаренные ими книги, прежде всего обстоятельная, прекрасно изданная книга «Ruska kapelica pod Vrsicem» /«Русская часовня под перевалом Вршич» (Любляна, 2006 г.).

В будущем году человечество будет отмечать столетие начала Первой мировой войны, «Великой войны», как ее называют в Европе. Эта война навсегда изменила лицо, историю и душу мира. В ее огне исчезли империи — Германская, Австро-Венгерская, Османская и Российская. Война принесла неисчислимые потери, неслыханные грабежи, гибель многих миллионов людей, непредставимые прежде зверства, вроде массированных бомбардировок с воздуха, газовых атак и обстрелов мирных городов тяжелыми артиллерийскими орудиями. Никогда прежде войны не носили такого расчеловеченного характера, никогда не были столь тотальными, затрагивавшими едва ли не все население планеты.

Затерянная в Альпийских горах австро-венгерская провинция, — казалось, самое тихое место в Европе, — стала одним из самых кровопролитных фронтов, линией противостояния, где погибли сотни тысяч людей. Здесь австро-венгерская армия сражалась против Италии, перешедшей на сторону Антанты и 23 мая 1915 года объявившей войну Австро-Венгрии и Германии.

Об этом в книге «Русская часовня под перевалом Вршич» (далее «Русская часовня…»): пишет д-р Звонка Зупанич-Славец «Итальянцы планировали совершить быстрый прорыв к Любляне и Вене через Люблянские ворота... Австро-Венгрия решила укрепить оборону на фронтовой линии, по реке Соча. Такое решение защитило бóльшую часть словенских территорий от полного разорения, а местных жителей — от выселения». Итальянское наступление было, однако, остановлено, началась изматывающая окопная война в горах. В 10-й австро-венгерской армии сражались словенские и боснийские части. На «сошском фронте» погибло около десяти тысяч словенцев, а всего в этих малоизвестных битвах — больше миллиона человек с обеих сторон. В романе «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэй описывал обреченность людей, втянутых в это военное безумие. Словенцы сражались с итальянцами за свои земли в рядах австро-венгерской армии. А русские? Как здесь оказались русские?

Звонка Зупанич-Славец поясняет: «Австрийские соединения с августа 1914 года сражались с русскими в Польше, в Галиции, Карпатах и в Буковине. В некоторых успешных сражениях они захватили большое количество русских и румынских военнопленных. По официальным данным, их общее количество насчитывало 1 268 999 человек» (с.72). И далее: «С территории военных действий их увозили в тыл, где концентрировали в лагерях... После объявления войны Италией Словения — прежде глубокий тыл — оказалась прифронтовой зоной. В 1915 году в район Кранькой Горы было привезено до 12000 военнопленных, главным образом русских». (Русскими называли всех солдат русской армии.) Дорог в горах для снабжения действующей армии не хватало, и австрийское командование срочно приступило к строительству новых дорог — шоссейных и железных. Было принято решение построить дорогу через перевал Вршич, от Краньской Горы до долины реки Сочи, куда вела только горная тропа. Уже осенью 1914 года начались работы. В июне 1915-го привезли больше пяти тысяч русских военнопленных, потом еще — «как минимум в два раза больше». «Главным занятием военнопленных на словенских территориях во время войны стало строительство дороги на Вршич… Точной статистики по количеству русских военнопленных, попавших в Словению и умерших здесь, вероятно, никогда уже не удастся получить» (с. 80). «Жили они в больших, плохо отапливаемых бараках, кормили их плохо, при том, что они ежедневно с утра до ночи, были заняты на тяжелых физических работах…» Объективности ради автор пишет: «…читая о суровом обращении с военнопленными, о тяжелом непосильном труде их, не будем забывать, что австрийское командование очень торопилось ввиду приближающейся зимы». «...в нечеловеческих усилиях и муках к октябрю 1915 года [русские пленные] закончили строительство 30-километровой дороги, ведущей на фронт» (с. 82)… За эту дорогу они платили своей жизнью, по этой дороге все новые и новые солдаты шли на фронт, а чаще всего — на смерть».

В боях на реке Соче погибли больше 100 тысяч итальянских и австро-венгерских солдат, среди которых десятки тысяч словенцев, воевавших по обе стороны фронта. Здесь, в этих горах, зимой были часты лавины. Австрийцы, зная это, строили противолавинные щиты. В 1915 году снега было очень мало, старики говорили, что такой малоснежной зимы они не помнили десятки лет. Снегопады начались лишь в первых числах марта. Военнопленные измучились, расчищая дорогу. «В среду, на первой неделе Великого поста 1916 года, внезапно сорвалась огромная лавина, тысячи тонн мокрого, тяжелого снега обрушились на противолавинные щиты, похоронив под собою всех обитателей бараков — рабочих Северного лагеря. Погибли сотни людей, среди них — сорок австрийцев, остальные — русские».

Военнопленных хоронили где придется, на разных кладбищах, большинство — в братской могиле, там, где теперь стоит Русская часовня. По церковным данным, собранным после погребения, насчитывалось 272 жертвы.

Как же возникла часовня? Каких-либо подробных свидетельств о ее строительстве не сохранилось. Звонка Зупанич-Славец пишет: «По добровольному решению русских военнопленных, родившемуся из сочувствия к ближнему и уважения к традиции, у дороги, на месте, где стоял больничный барак, была построена православная часовня с русскими луковицами куполов... В тяжелейших жизненных испытаниях, в которых проявляется истинная человечность, это было возведение храма надежды. Эта часовня — печальный памятник бессмысленности войны. Сразу после строительства военнопленные, австрийские военные и местные строители сфотографировались на память. Эта фотография известна всем в Словении. Она свидетельствует о неуничтожимом внутреннем единстве людей больше, чем все слова.

Такова история Русской часовни.

Но есть еще история ее сохранения и ее становления — как символа страданий и места упокоения. Как всегда бывает, чаще всего значительные последствия вырастают из начинаний, упорства, не вполне даже понятных чувств, но ощутимых дел конкретных людей. И здесь, вполне необычным образом, возникает имя семьи Славец. Об этом нам рассказал сам Саша Славец.

В тридцатых годах его отец, строитель Йосип Славец, и его фирма «Славец из Краня», получил подряд на участие в реконструкции этой многострадальной дороги, пришедшей в полный упадок. Строителям то и дело попадались многочисленные могилы и человеческие останки... Их бережно собрали и перезахоронили у Русской часовни. Там же Иосип Славец поставил пирамидку в память о погибших русских солдатах — она сохранилась и до сих пор. Постепенно русские эмигранты, живущие в Словении, другие православные люди стали приезжать к этой часовне, а в день Святого Владимира, в последнее воскресенье июля, здесь стали проводить молебны...

Социалистические власти не слишком приветствовали это, но и особенно не вмешивались. Йосип Славец, покоренный красотой этих мест, вблизи Русской часовни, над девятым поворотом дороги на Вршич, построил большой дом. Семья Славец в их знаменитом на всю округу доме все эти годы принимала гостей, сохраняла часовню.

Йосип Славец скончался в 1978 году. Его сын Саша продолжил отцовское послушание, а затем и его внук Алеша, его жена Звонка (инициатор фундаментальной книги «Русская часовня»), не оставляют попечением затерянный в горах маленький храм. После землетрясения 1998 года часовня покосилась и осела, подгнили старые бревна опор. Саша Славец и общество «Словения — Россия» убедили Министерство культуры заняться серьезной реставрацией часовни, которая была проведена в 2005-06 годах.

«Потомки Йосепа Славеца вот уже 70 лет считают своим моральным долгом заботиться о последнем пристанище своих славянских братьев», — пишет д-р Звонка Зупанич-Славец. В Словении три тысячи церквей, из них только четыре — православные. Часовня на Вршиче — самая маленькая и самая известная из них. Сегодня это совершенно особенное место — не только своей историей, но и сложившейся ролью в христианском межконфессиональном диалоге. Здесь бывали католический кардинал Томаш Шпидлик, нунций папы римского в Любляне д-р Эдмонд Фархат, архиепископ и митрополит д-р Франц Роде, архиепископ и митрополит Люблянский д-р Алоизий Шуштар, тогда еще митрополит Кирилл, митрополит Филарет, митрополит Герман, митрополит Тихон, совсем недавно — митрополит Иларион, православные архиепископы и епископы и католические клирики, священники, монахи и монахини...

Покойный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II написал в приветственном письме: «Единодушие участников этих встреч, совместная молитва об упокоении сынов России дают основания полагать, что памятное место под Вршичем было и остается не только местом памяти о трагических событиях времен Первой мировой войны, но и символом братских отношений и единства наших народов».

Монсиньор Алоиз Уран, архиепископ и митрополит Люблянский, в предисловии к книге о Русской часовне под Вршичем написал: «Уже долгое время Русская часовня является особенным местом — отсюда возносятся молитвы за единство христиан и экуменическое сотрудничество между Словенской Католической церковью и Русской Православной церковью».

Новая жизнь Русской часовни началась одновременно с новой историей отношений между новой Словенией и новой Россией. В июне 1991 года Саша Славец, тогда председатель недавно созданного Словенского объединения частных предпринимателей, провел круглый стол о положении и перспективах словенского частного бизнеса…

«Тогда только начиналась широкая приватизация, в феврале 1992 года на озере Блед прошел международный симпозиум по приватизации. В нем приняли участие русские экономисты: от академика Дмитрия Львова до гайдаровского единомышленника Сергея Васильева. Здесь нужно упомянуть еще одного человека - профессора Любо Сирца1, который на организованной им конференции в Будапеште познакомился с Анатолием Чубайсом, интересовавшимся опытом восточно-европейской приватизации.

Весной 1992 года Любо Сирц (который прежде контактировал с Институтом Гайдара) в своем письме на имя министра внешних экономических связей Сергея Глазьева предложил, чтобы в церемонии у Русской часовни кроме представителей церкви и общественности приняли участие и члены Российского правительства. Гайдар это предложение поддержал. Так началась долгая новая история часовни, в которой ее политическое, метафорическое и метафизическое значение поднялось до немыслимой прежде высоты.

В течение 1992 года, в самый разгар деятельности реформаторского правительства Гайдара, Саша Славец и Любо Сирц активно контактировали с российскими реформаторами... Постепенно эти усилия частных лиц получили такое развитие и поддержку в Москве, что был разработан проект экономического соглашения между Россией и Словенией — один из самых первых для возникшей новой страны, ориентированной на вступление в ЕС. Славец информировал о своей активности словенское правительство, и частная инициатива постепенно переросла в межгосударственную деятельность, а в Словению направилась очень представительная российская делегация, руководителем которой был С. Глазьев, тогда еще входивший в команду реформаторов, а членами — многие молодые, но уже известные экономисты: Е. Журавская, К. Кагаловский, М. Дмитриев, А. Починок и другие. В результате той поездки был подписан договор об экономическом сотрудничестве между РФ и Словенией. В следующем году в составе представительной российской делегации, кроме С. Глазьева, С. Васильева, А. Нечаева, А. Кудрина, А. Илларионова, находились также другие известные персоны — политики, бизнесмены, деятели Русской Православной церкви...

С годами торжественные встречи у Русской часовни на перевале Вшрич обрели все большее значение, стали «уникальной формой сотрудничества между самым западным и самым восточным славянскими государствами». Здесь общаются облеченные властью люди, здесь встречаются религии, здесь — без ожесточения и агрессии — идет межконфессиональный диалог; в своих молитвах к Богу объединяются христиане... А начал все это грандиозное дело вполне частный человек, предприниматель средней руки Саша Славец.

К Русской часовне возлагали венки министры и послы, премьеры и президенты, митрополиты и священники, писатели и миллиардеры. В 2001 году здесь, на перевале, побывал тогда еще митрополит Смоленский и Коломенский Кирилл, который встречался с архиепископом Белградским д-ром Францем Перко и с местным патером Марком Бенедиктом. «Митрополит Кирилл растроганно заметил: здесь умирали люди, пришедшие издалека. То, что вы сохраняете память о чужих людях, является выражением высочайшей морали. Вы должны стать примером и для нас, и для всей Европы, примером того, как включить душу и сердце в международные отношения. Сегодня мы будем молиться за русских и за словенцев» («Русская часовня…», с. 254). Словенские СМИ сообщили, что на пикнике «митрополит спел песню “Двенадцать разбойников”, своим выступлением вызвав всеобщее восхищение и бурные аплодисменты».

В 2007 году дорога через перевал Вршич была официально переименована в Русскую дорогу.

Прошлой осенью в Центре российской науки и культуры (ЦРНК), при большом стечении избранной общественности, членов семьи Славцев, мы вручили Саше Славецу Карамзинскую медаль «AD NUNTIUS EUROPAE» («Вестнику Европы»).

Саша Славец был очень растроган. Медаль вручали Борис Минц, председатель Фонда Егора Гайдара, Екатерина Гениева и Петр Егорович Гайдар, бывавший здесь еще мальчиком, вместе со своим отцом и его другом Сашей Славецом.

Славец не оставляет своим попечением Русскую часовню, которая стараниями его и его друзей, а также Саши Грежины и других членов общества превратилась в главный символ словенско-российской дружбы и местом ежегодных (в последнее воскресенье июля) церемоний, которые становятся все более многолюдными, с военным караулом, встречи проходят в неформальной и проникновенной атмосфере. В субботу проходит вечерняя католическая месса в Краньгорском храме, в воскресенье — заупокойную литургию у Русской часовни служит православный иерарх. Словенцы, будучи католиками, за всю свою историю никогда не конфликтовали с православными.

«...Вспоминая о безымянных погибших людях, похороненных в этом одиноком месте, — сказал кардинал Томаш Шпидлик одной из таких церемоний, — мы можем быть более или менее уверены в том, что отдаем долг справедливости космической истории мира, величественное течение которой питается из малых ручейков — из истории судеб простых людей» («Русская часовня», с. 18).

Примечание

1 Я встречался с ним в Кембридже в июле 1991 года на семинаре, организованном лордом Харрисом и Центром исследования коммунистических экономик, где тогда работал венгерский диссидент Любо Сирц. По предложению Е.Т. Гайдара я участвовал в делегации, которую возглавлял академик Дм. Львов и Конст. Кагаловский, другие известные впоследствии люди. Незадолго перед этим в «Новом мире», где я тогда работал, вышла моя большая статья «Партии интересов», а в семинаре участвовал знаменитый социолог, признанный мировой специалист по этой проблеме Манкур Олсон. На том памятном семинаре в Квинз-колледже (Кембридж) я и познакомился с Любо Сирцем (Прим. В.Я.).

В. Ярошенко

Любляна–Москва

Опубликовано в журнале:

«Вестник Европы» 2013, №37

Правительство Франции планирует разрешить врачам использовать для лечения возрастной макулярной дегенерации (ВМД) препарат Авастин компании Roche вместо более дорогого Луцентиса совместного производства Roche и Novartis, сообщает Reuters Этот шаг направлен на снижение расходов в сфере здравоохранения.

По словам автора инициативы депутата Национальной ассамблеи Жерара Бапа (Gerard Bapt), одна доза Авастина стоит в 30 раз меньше дозы Луцентиса, таким образом, использование препарата Roche позволит экономить до 200 млн евро в год. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято французскими законодателями на следующей неделе.

Представители Novartis выступили против планов французских властей, заявив, что подобное решение может негативно отразиться на пациентах, так как Авастин не выпускается в специальной лекарственной форме для внутриглазных инъекций. «Мы не знаем, как использование препарата не по прямому назначению из соображений экономии соотносится с интересами общественного здравоохранения. Тем более если есть лицензированные методы лечения», - заявил производитель.

В свою очередь производитель Авастина компания Roche отметила, что финансовые соображение министерства здравоохранения не должны негативно сказаться на безопасности пациентов.

Напомним, что в прошлом месяце министерство здравоохранения Италии потребовало взыскать 1,2 млрд евро (1,6 млрд долларов) с фармпроизводителей Novartis и Roche в качестве компенсации ущерба национальной системе здравоохранения. Руководитель ведомства Беатрис Лорензин (Beatrice Lorenzin) заявила, что компании нанесли большой ущерб национальному здравоохранению, так как совместно препятствовали продажам недорогого препарата Авастина для лечения возрастной макулярной дегенерации ради продвижения более дорогого Луцентиса.

Препарат Авастин не одобрен регуляторными органами для терапии возрастной макулярной дегенерации, однако его принцип действия аналогичен Луцентису, что делает возможным использования его для лечения этого заболевания. При этом стоимость одной дозы Авастина составляет примерно 30 евро, тогда как Луцентиса – 900 евро.

Самая большая в мире археологическая достопримечательность, церемониальный комплекс Кауачи (Cahuachi), расположенный в провинции Наска (Nazca), по оценкам специалистов нуждается в реставрации. Оценка ущерба и ремонтные работы начнутся уже в этом году и продлятся несколько месяцев: перепады температур, дожди и другие природные катаклизмы разрушили несколько стен в Кауачи.

Обнаруженный в начале 80-х годов прошлого века итальянским археологом Джузеппе Орефичи, комплекс Cahuachi до сих пор находится под пристальным вниманием ученых. Есть все основания полагать, что в период с 450 г. до н.э. до 300 г. н. э. здесь был важный религиозный и паломнический центр. Кауачи называют "доколониальным Ватиканом", и эта метафора недалека от истины.

Достопримечательность занимает 24 кв. км, и раскопки древних пирамид и сооружений до сих пор продолжаются — по мнению ученых, расчищен только 1% от существовавшего когда-то огромного церемониального города. Кауачи перестал функционировать задолго до прихода в Латинскую Америку испанских конкистадоров, комплекс был частично разрушен во время нашествия индейцев "уари", чья культура поглотила и стерла с лица земли "наска" — создателей знаменитых линий, религиозного центра Cahuachi и нескольких других исторических сооружений на территории современного департамента Ика в Перу.

Наблюдательный Комитет по Лесной Программе ФАО ООН: развитие инноваций и диалог о биоэкономике.

Консультативный Комитет ФАО ООН по устойчивому развитию лесных отраслей промышленности (FAO ACSFI) в 55-й раз собрался в Санкт-Петербурге 10 июня 2014 года. Впервые собрание было организовано Российской Ассоциацией организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО БУМПРОМ). Мероприятие прошло на высоком уровне, во многом благодаря профессиональной работе сотрудников Ассоциации и их российских коллег и партнеров. В работе собрания приняли участие отраслевые ассоциации, генеральные директора лесопромышленных компаний и международные научно-исследовательские организации из 20 стран. Международный Совет Лесных и Бумажных Ассоциаций (ICFPA) провел свое Годовое Собрание на следующий день, 11 июня.

Мировые проблемы, связанные с безопасностью пищевых продуктов, борьбой с бедностью, сохранением биоразнообразия, воды, энергии и климата продемонстрировали важную роль лесной, лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в поиске соответствующих решений. «Промышленность прямым и косвенным образом предлагает ответы на глобальные вызовы на будущие десятилетия, и мы должны повысить информированность об этом среди потребителей, некоммерческих общественных организаций и лиц, принимающих решения», - сказал Майкл Петер, Председатель ACSFI.

Инновации в науке и политике могут увеличить продуктивность использования земельных участков под лесные посадки и зерновые культуры для различных целей, избегая при этом чрезмерного нарушения других лесных массивов и не допуская роста конкуренции за землю среди других земельных собственников.

ACSFI подробно рассмотрел различные пути применения биотехнологий в лесах и лесной промышленности. Члены Комитета сделали вывод о важной роли Лесной Программы ФАО ООН в углублении продолжающихся диалогов на различных международных форумах и облегчении поиска конструктивных решений.

Некоторые из самых многообещающих лесных промышленных инноваций будут основаны на ответственном использовании биотехнологических подходов, желательных для производства высокоэффективной упаковки на биооснове, а также «зеленых химикатов». «Бумажная упаковка уже предлагает огромные возможности для того, чтобы помочь удовлетворить глобальные потребности в продовольственной безопасности, снижении порчи продуктов и продления срока их свежести ”, - сказала Донна Харман, президент ICFPA. ACSFI и ICFPA надеются сотрудничать в целях достижения стратегических инициатив устранения продовольственной ненадежности, чтобы сделать лесопользование и лесную промышленность более производительными и устойчивыми, оптимизировать эффективность цепочки поставок в целях поддержания устойчивого развития.

У лесоводства есть высокий потенциал для того, чтобы развернуть биотехнологию без генной инженерии, например, увеличение области распространения важных культурных пород растений, поддержание программы сохранения разновидностей с достоверной информацией об их наследственной изменчивости, уменьшение зависимости от пестицидов и гербицидов через расширенные программы биологического регулирования численности вида при росте объемов производства, адаптация к изменениям климата и повышенное сопротивление вредителям и болезням.

Наконец, ACSFI рекомендовал усилить Программу Лесной Статистики ФАО и улучшить стандарты отчетов и распространения данных о лесах и лесных продуктах. Собираемая информация в будущем должна улучшаться и доводиться до всех в виде информации о социально-экономическом вкладе лесоводства и лесной промышленности в развитие экономики и среды обитания человека.

Рекомендации 55-й Сессии ACSFI для ФАО ООН:

ACSFI рекомендует ФАО признать, что Лесная Программа обладает всеми необходимыми условиями и ресурсами для включения в стратегические направления работы ФАО, связанные с увеличением количества и качества продукции и услуг в сельском хозяйстве, лесоводстве, лесной промышленности и рыбоводстве на устойчивой основе, а также с увеличением эффективности сельскохозяйственных и продовольственных программ на национальном и международном уровне:

1. Использование экспертизы, коммуникационных сетей и решений ACSFI и ICFPA, таких как “Упаковка на биооснове: экологичное сохранение пищевых продуктов ”, в международных инициативах.

2. Увеличение вклада ACSFI и ICFPA в работу Лесного Комитета ФАО.

3. В развитие недавнего обзора ФАО по состоянию мировых генетических ресурсов была проведена обширная работа по лесным биотехнологиям в мировом масштабе, в целях облегчения более глубокого международного диалога в этой быстро развивающейся области.

4. Выполнение исследования различных биоэкономических политик стран мира и оценка степени участия лесоводства и лесной промышленности в этой политике.

5. Увеличение области применения Программы Лесной Статистики ФАО, максимальный охват всего спектра существующих и новых лесных продуктов, коммуникации c еще более широким кругом пользователей.

6. Вовлечение ACSFI в критерии устойчивого лесного управления (SFM) и показатели ФАО в гармонии с подобными усилиями, предпринимаемыми в различных регионах, процессах и среди лесных систем сертификации.

В 2013 г. производство целлюлозы в странах-членах Европейской конфедерации бумажной промышленности сократилось на 2,2%, об этом говорится в полученном сообщении The Confederation of European Paper Industries (CEPI).

В то же время производство товарной целлюлозы увеличилось на 1,3%.

В 2013 г. продолжилось сокращение объемов производства бумаги и картона: выпуск бумаги для печати и письма снижается на фоне роста производства упаковочной и санитарно-гигиенической бумаги.

Доля бумаги для печати и письма в общем объеме европейского производства в 2013 г. снизилась до 41,9%, упаковочной — выросла до 45,9% и санитарно-гигиенической — до 7,7%.

Медленное восстановление экономики негативным образом сказывается на состоянии европейской целлюлозно-бумажной промышленности и потреблении бумаги и картона. В 2013 г. общий объем поставок бумаги снизился на 1,2% по сравнению с 2012 г. в результате снижения внутреннего потребления (на 1,5%) и сокращения динамики экспортного рынка (на 1,2%). Импорт бумаги также сократился — более, чем на 5%.

Членами Европейской конфедерации бумажной промышленности являются Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Уровень безработицы в Евросоюзе в мае 2014 года составил 11,6% от трудоспособного населения.

В сравнении с апрелем 2014 года он остался стабильным.

Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Австрии (4,7%), Германии (5,1%) и на Мальте (5,7%). А самый высокий – в Греции (26,8%) и Испании (25,1%), сообщает Евростат.

Самое большое годовое снижение уровня незанятости населения отмечено в Венгрии (с 10,5% до 7,9%), Португалии (с 16,9% до 14,3%) и Ирландии (с 13,9% до 12%). Самое большое повышение уровня безработицы отмечено в Люксембурге (с 5,8% до 6,3%), Италии (с12,1% до 12,6%), Финляндии (с 8,1% до 8,5%) и Нидерландах (с 6,6% до 7%).

Интересно, что в странах с самым низким уровнем безработицы, например, в Германии, наблюдается рост цен на жилье. А в государствах с высоким уровнем незанятости населения стоимость недвижимости все время снижается.

Транзит в никуда

Социально-экономический кризис на Украине: почему и что дальше

Л.М. Григорьев – ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Резюме За расколом Украины стоит и распределение бюрократической ренты в Киеве или регионе правящего в данный момент президента, и недоверие бедных или зависящих от киевских бюрократов областей и губернаторов.

Социально-политический кризис на Украине возник не на ровном месте и длится на протяжении всего периода постсоветской трансформации. Сам по себе он никуда не уйдет, и нет явных причин надеяться на его быстрое окончание. В 2007 г. у Украины появился шанс занять достойное место в Европе благодаря потенциальным преимуществам экономики. Но это требовало труда, терпения, времени и последовательной политики. За последние годы и особенно в ходе текущего политического кризиса шанс, вероятнее всего, был упущен, к сожалению, надолго.

Трансформация в Центральной и Восточной Европе привела к поляризации стран и регионов по многим социальным и экономическим параметрам. Успехов за почти четверть века немного, и далеко не всякое государство может ими похвастаться. Даже в относительно благополучных странах, где вырос ВВП и укрепились институты рынка и демократии, приходится отмечать (за редким исключением) снижение сложности производства и потерю человеческого капитала – качественную и количественную. Конечно, наблюдатели, озабоченные борьбой с «коммунистической системой» и «советской опасностью», считают результаты удовлетворительными. Но прежняя экономика разрушилась, что привело к падению ВВП на 30–40% примерно за 10 лет. В итоге подорваны не только старая (неконкурентоспособная) промышленность, но и весь уклад жизни, функционирование науки, отношения поколений, миллионы людей выброшены за рубеж в поисках работы (которая по естественным причинам была, как правило, на порядок менее квалифицированной, хотя и выше оплачиваемой). Конечно, для населения этих стран безболезненной трансформации быть не могло, но масштабы и неравномерность кризиса, его длительность и глубина потрясений оказались непомерными для многих стран и регионов.

Несколько соображений важны, чтобы говорить о проблемах Украины после четверти века переходного периода.

Устойчивость страны предполагает обязательный успех по трем взаимосвязанным направлениям: трансформация системы собственности, формирование рыночных институтов, адаптация социальной структуры и политической системы. Преобразование экономики на базе частной собственности распространялось на семейный уклад, влекло за собой перестройку бизнеса и государственных финансов. Либерализация и приватизация – только часть изменений в едином общественном организме. Но фундаментальные сдвиги в экономике невозможны без адекватных перемен в социальной структуре общества и политических институтов. Вместе с созданием формальных институтов должна складываться новая социальная система производства благ и их распределения между социальными слоями и регионами. По существу, за короткое время в этих странах сформировался не только новый политический класс и элиты (итог с точки зрения политологии), но и верхний финансовый слой (итог с точки зрения социологии), а также национальная система государственного и частного контроля и управления (итог политэкономический). Сегодня следует исходить не из стартовых показателей переходного периода, а из результатов деятельности и адекватности национальных институтов и элит, а также шансов на дальнейшее развитие при данных институтах и элитах. И тут приходится признать провал в обеспечении благосостояния граждан Украины, длившийся на протяжении жизни целого поколения.

Предпосылки кризиса

До социально-политического кризиса конца 2013 – начала 2014 гг. на Украине существовали довольно продвинутые элементы демократической системы. Однако принятие решений, необходимых для экономического развития, сковывалось обширной коррупцией и контролем олигархов в сфере аграрной реформы, в системе госзакупок (где уровень коррупции зашкаливал) и энергетике (где вместо реформы газовой отрасли имела место дележка доходов от газа). Попытаемся суммировать важнейшие социально-экономические параметры Украины.

Во-первых, к 2013 г. ВВП страны с 45-миллионным населением не превысил двух третей конца советского периода. В 2013 г. ВВП на душу населения по ППС был примерно равен уровням 2007 и 1992 годов. Заметно отставание от всех соседних стран, причем именно в 2000-е гг. (см. График. 1).

Во-вторых, страна потеряла порядка 10% населения. Демографическая ситуация тяжелая (хуже российской), а эмиграция поглотила огромную массу рабочей силы как с востока страны, так и особенно с запада.

В-третьих, поколения, появившиеся на свет в 1980–1990-е гг., выросли в условиях ряда последовательных кризисов и почти непрерывной борьбы за выживание семей. Группы граждан в возрасте до 30 лет (мобилизованные сейчас противоборствующими сторонами и перемещающиеся по стране, в том числе с оружием) относятся к поколениям, которые в массе своей не привержены никакой идеологии, кроме националистического дискурса. Им неведома жизнь при длительном устойчивом подъеме и без политического кризиса. Частично безработные или не закрепившиеся на работе в России либо ЕС, они не могли строить долгосрочных планов карьеры. Для многих внутренний конфликт стал социально-психологической отдушиной и становится перманентной занятостью, поскольку других перспектив у них не было.

В-четвертых, «циклические» политические кризисы в Киеве, связанные с выборами и другими событиями, коррупция на уровне президентской власти, господство олигархов в регионах и периодические «качели» назначений на губернаторство победившей партией породили общую уверенность в том, что национальные элиты в целом мало заботятся о процветании граждан и страны. Высокая коррупция (при всего лишь 3,5 тыс. долларов ВВП на душу населения) в стране с хорошим образованием и огромным опытом работы населения за рубежом порождали постоянное разочарование в центральных властях.

Наконец, в-пятых, в прошедшие годы мало что делалось в области развития материальной инфраструктуры, выравнивания регионов, создания условий для использования национальных конкурентных преимуществ. Политические «качели» обычно сопровождались переходами от «своей» к «чужой» коррупции в пользу региона с более сильными олигархическими и клановыми факторами.

По показателю ВВП на душу населения в 2012 г. украинская экономика оказалась близка к уровню 1992 г. (при кризисе глубиной в 60%), а общий объем ВВП достиг лишь двух третей от 1989 года.

По мнению Всемирного банка, «недавний экономический рост на Украине базировался на недиверсифицированном, но динамичном росте экспорта в секторах экономики, контролируемых финансово-промышленными группами, которые действуют с помощью неформальных отношений и специальных привилегий». Разумеется, помимо международных финансовых организаций, эта «плоская» траектория (что показывает график) не являлась секретом для инвесторов, олигархов и правительственных чиновников в Киеве, но они не нашли ни сил, ни средств для решения этой проблемы. Обычные же граждане, вынужденные работать в соседних странах, даже не зная этих цифр, понимают, что политики и олигархи провалили национальное развитие.

Короткий период экономического роста при Викторе Ющенко в 2006–2008 гг. во многом связан с ростом нефтяной ренты в России, увеличением товарного экспорта в Россию, низкими ценами на газ и растущими переводами денег, заработанных украинцами также во многом в России. Но заниженные по политическим причинам цены на газ создавали и дополнительные проблемы. Речь идет о низкой энергоэффективности и обогащении представителей элиты, причастных к газовому бизнесу. Кризис 2008–2009 гг. в России и на Украине похоронил надежды на устойчивый рост. Потеря «газовых привилегий» стала следствием конфликтных отношений президента Виктора Ющенко с российским истеблишментом в связи с его активной националистической и антироссийской политикой.

В условиях газового кризиса существовал один путь решения проблем бюджета и долгов: сокращать энергоемкость экономики, повышать внутренние цены на газ (чего требует МВФ) и исключить утечку финансовых ресурсов по коррупционным каналам. Первое шло естественным путем, а вот остальное не заладилось, несмотря на бесконечные дебаты. Планов и заявлений звучало много, но мало что делалось для оздоровления «Нафтогаза» и бюджета. Разумеется, падала гривна (см. Таблицу 1) и рос внешний долг, который к концу 2013 г. (без учета дополнительных займов и обещаний) достиг 140 млрд долларов, причем самые крупные платежи (и риски дефолта) приходятся на конец 2014 года. Разумеется, в текущей политической ситуации МВФ и другие доноры дадут правительству Украины займы и гранты. Их хватит на какое-то время, чтобы оплачивать газ и силовиков. Но колоссальные проблемы страны займы не решат, нужен серьезный рост экономики.

Пока же украинская экономика отброшена назад – в 2014 г. снижение ВВП оценивается в 7% (это еще до развертывания военных действий); норма накопления снизилась с 21% в 2011 г. до 16% еще в 2013 г., а с весны текущего года, видимо, находится в свободном падении. Едва ли кто-то станет инвестировать в условиях, близких к гражданской войне. При любом исходе политического кризиса в 2014 г. придется все начинать сначала – от 3 тыс. долларов ВВП на душу населения по текущему курсу.

С кем торговать

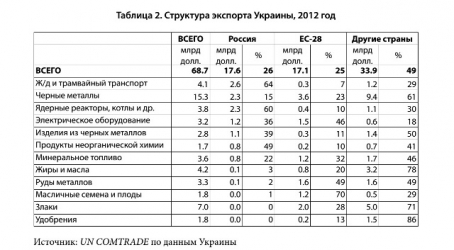

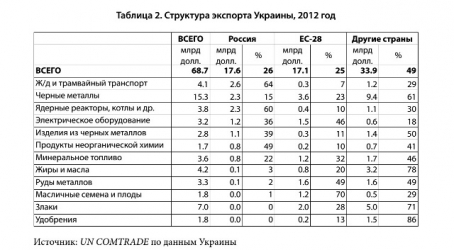

Конфликт из-за вхождения Украины в ассоциацию с Европейским союзом по существу случился из-за общего недоразумения. Население во многом считало соглашение шагом к вступлению в Евросоюз. Разумеется, это было не так, ЕС вообще вряд ли выдержит вступление Турции и Украины (а это возможно только в таком порядке). В Брюсселе были счастливы выполнить свою бюрократическую программу по распространению acquis communautaire и продолжить дальнейшее расширение, не беря на себя никакой ответственности за жителей Украины. Сделка выглядела очень соблазнительно для единой Европы – новые права без особых расходов и даже с небольшими выигрышами по взаимным тарифам. Отрицательное сальдо торговли Украины с Евросоюзом составляло в 2012 г. 9 млрд долларов (см. Таблицы 2 и 3).

Украинские олигархи (включая, видимо, и президента Януковича) до последнего момента не учитывали ни неизбежного сопротивления России для защиты своих интересов, ни того, что украинской промышленности придется работать в трудных условиях, соблюдая жесткие европейские правила конкуренции, экологические требования, транспарентность финансов, антикоррупционные правила и необходимость выполнять макроэкономические программы МВФ всерьез, а не на бумаге.

Судя по немедленной реакции Брюсселя после свержения Януковича, уступкам ЕС в торговых тарифах и отказу от экономической части соглашения об ассоциации, ради политических целей Евросоюз может пойти на разумные шаги. Но цена общего недоразумения оказалась немыслимо высокой в социально-экономическом плане (включая людские потери).

Основной шанс Украины войти в Европу не в качестве источника рабочей силы, а как среднеразвитому промышленному государству – это устойчивый экспорт в Россию и другие страны, где есть спрос на украинские промтовары. Таблица 2 ясно показывает, что структура украинского экспорта в Евросоюз и Российскую Федерацию прямо противоположны. Более сложные товары идут в Россию, которая оплачивает их нефтью и газом (с сальдо для себя), что характерно для торгового баланса России с большинством партнеров. Однако только в случае Украины оплата счетов за газ всегда носит драматический и политический характер.

При возникновении затруднений на российском рынке под ударом окажется прежде всего развитая, образованная часть Украины, производящая сложные товары, – то есть восточная. Здесь еще есть заводы, мощности НИОКР, структура промышленного этапа, тогда как сельская часть центральной и западной Украины зависит от денежных переводов украинцев, работающих за рубежом. Разумеется, при аграрной реформе и современных методах агробизнеса Украина могла бы прокормить половину Европы, но вряд ли это нужно сельскохозяйственному сектору балканских стран, Испании, Польши, Италии, Франции.

Украина даже без учета газового фактора была обречена на балансирование между ЕС и Россией в торгово-экономических вопросах. И Брюсселю следовало бы действовать совместно с Россией, а не против нее. Украина и без того в Европе, а вот развитие экономики до уровня хотя бы соседей на Балканах – членов ЕС потребует многолетних усилий. Промышленность востока Украины – это экспорт и налоги, но гораздо важнее – инженеры, химики, металлурги. Встанет промышленность – страна попадет во вторую (после 1990-х гг.) яму деиндустриализации без компенсации и без рабочих мест. И снова последует структурный кризис – по политическим причинам, и снова эмиграция. А ведь цель ответственных политиков – не лозунги, а благосостояние ныне живущих людей.

Примечательно, что в последние пять лет денежные переводы украинских трудящихся устойчиво составляют около 10 млрд долларов, или 4% ВВП (График 2). По-видимому, несколько больше приходит из России, чем из Европейского союза. Но важно, что экспорт рабочей силы позволяет компенсировать торговый дефицит с этими двумя партнерами примерно наполовину и больше.

При безработице в Европейском союзе и нехватке рабочей силы в России естественным будет постепенное перемещение людей сюда, с которым могло бы конкурировать вложение российских капиталов на Украине. Но и первое, и второе предполагают элементарную экономическую стабильность. В новых условиях любые ограничения на торговлю, потоки труда и капитала, особенно между Россией и Украиной, будут отбрасывать последнюю все дальше от основных направлений мирового развития после Великой рецессии.

Регионы и стабильность

В кибернетике известен закон Уильяма Эшби, согласно которому устойчивость в сложных разветвленных системах (с большим числом связей) трудно поддерживать при неустойчивости важных подсистем. Различия регионов Украины намного существеннее, чем кажется большинству наблюдателей. По внешним показателям – характеру инфраструктуры и типу потребления – страна близка к России. Но не будем забывать о средних величинах: 20% капиталовложений от ВВП на Украине при 3 тыс. долларов на душу населения дают 600 долларов, в России те же 20% дают 3 тыс. долларов. Дальше начинается региональная неравномерность и неустойчивость.

Отметим, что большинство регионов весьма небогаты. Осознанной политики по экономическому выравниванию не проводилось. В основном страдала старая инфраструктура, доставшаяся от советских времен. В частности, в Крыму за четверть века система тепло- и водоснабжения совершенно износилась, а Днепровский канал «течет». Ценный актив Крыма – курортные преимущества – не был рационально использован, как и многие другие материальные и людские ресурсы.

Бюджет Украины забирал огромную массу доходов, затем перераспределялся – обычно в зависимости от того, какой клан находился у власти в столице (при Ющенко средства больше шли на запад, при Януковиче – в Донецк и Луганск в виде угольных субсидий). Однако в течение всех лет независимости (особенно в годы президентства Виктора Ющенко) средства преимущественно направлялись в Киев и западные области. Основными бюджетными донорами и сейчас остаются Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области. В любой другой стране при равновесии регионов по численности избирателей доминировали бы наиболее развитые и образованные регионы-доноры, экспортеры. На Украине же в течение большей части периода независимости элита отдавала предпочтение западным регионам – менее развитым, но с четкой «национальной» повесткой дня, что вело к изменению роли Киева.

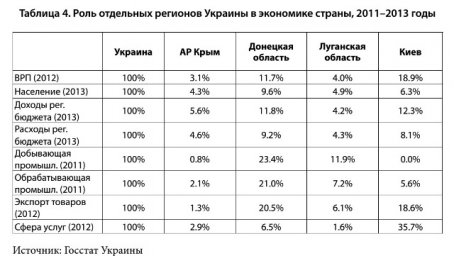

Существующая система дает огромные преимущества Киеву не только как собственно столице или налоговому центру, но и как сообществу государственных чиновников централизованного государства. Четверть века происходил естественный процесс перевода кадров (конечно, проповедующих национальную идею) с Запада в столицу на госслужбу, что меняло характер города. Киев стал единственным регионом, в котором население росло. Валовой региональный продукт столицы в три раза выше среднего по стране (см. Таблицу 4). На него при доле в населении в 6,4% приходится 35% всех произведенных услуг. В 2012 г. в среднем украинец покупал товаров и услуг на 26 тыс. гривен, а киевлянин – на 56 тысяч. По сути это европейский город с европейски ориентированным населением. Нет ничего удивительного, что значительная часть жителей Киева вышли на Майдан осенью 2013 г. в защиту мечты о вступлении в ЕС, пренебрегая тем фактом, что остальная страна к этому не готова.

При последнем президенте столица не вполне оправилась от кризиса 2008 г. и четыре года оставалась в «плоском» экономическом состоянии, что вызвало напряжение. Коррупция в правительстве была «чужой» – «восточной». Одновременно начался некоторый экономический рост в Донецке, что знаменовало отход от прежней модели. Этот социально-экономический фактор мы предсказывали еще в 2009 г.: «В условиях кризиса на Украине можно ожидать обострения борьбы за контроль над административным ресурсом перераспределения трансфертов, нового усиления роли Киева» (см.: С. Агибалов, Л. Григорьев, М. Салихов. «Украина: раздвоение трансформации», «Вопросы экономики», № 3, 2009).

Сегодня Украина оказалась перед лицом не только политического деления на унитаристов и федералистов. За этим стоит и распределение бюрократической ренты в Киеве или регионе правящего в данный момент президента, и естественное недоверие бедных или зависящих от киевских бюрократов областей и губернаторов, назначаемых Киевом по политическому принципу (партийные квоты и проч.).

Заметим, что бюджетная экономия, осуществляемая для реализации программы МВФ, всегда ударяет по госслужащим. Сокращение расходов прежде всего почувствуют столичная бюрократия и чиновничество – как в Греции. Но столь же важно, что столица пострадает и при любом упорядочивании налоговых отношений с регионами.

Из опыта 1990-х гг. очевидно, что позитивное влияние реформ проявляется только в условиях мира, взаимодействия, равновесия между элитами. Партия или движение с региональной базой может политически доминировать (особенно при внешней поддержке). Но разумные элиты должны признать невозможность процветания в условиях конфликта, регионального недоверия, попыток жестко навязать другой половине граждан свою повестку дня.

Фактически нынешний конфликт является кульминацией четвертьвекового несогласия разных регионов и групп населения по базовым вопросам. Внутренние и внешние силы просто обязаны найти в себе мудрость переступить через игры с нулевой суммой и позаботиться не о счете в геополитике, а о благосостоянии народа большой страны, который не заслуживает того катастрофического положения, в котором она оказалась после 23 лет независимости.

С 11 по 13 июня 2014 года во французском Анси прошел крупнейший анимационный кинорынок Европы MIFA. 14 российских компаний, занимающихся производством и дистрибуцией анимационного кино были представлены на стенде RUSSIAN CINEMA.ANIMATION, организованном Фондом кино при поддержке Министерства культуры РФ. Порталу ПрофиСинема стали известны первые итоги работы на стенде.

Продюсерский центр РИКИ в рамках стенда RUSSIAN CINEMA.ANIMATION провел успешные переговоры с компаниями из Индии, а также с компаниями из Италии, Колумбии и Туниса. С компанией МВС3 (Ближний Восток) был заключен меморандум на приобретение первого и третьего сезонов сериала «Смешарики».

Как считает директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, необходимо приучить мировое анимационное сообщество к мысли, что российская анимация — качественная, конкурентоспособная и перспективная, а оценивать результаты анимационного рынка нужно по многим параметрам, среди которых продажи – важнейший фактор, но не единственный: «Благодаря поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ мы приезжаем в Анси третий год подряд и каждый раз замечаем возрастающий интерес к российской анимации. В этом году дирекция фестиваля и участники кинорынка хвалили RUSSIAN CINEMA.ANIMATION за яркий стенд, нестандартные идеи и творческий подход».

Транзит в никуда

Социально-экономический кризис на Украине: почему и что дальше

Резюме: За расколом Украины стоит и распределение бюрократической ренты в Киеве или регионе правящего в данный момент президента, и недоверие бедных или зависящих от киевских бюрократов областей и губернаторов.

Социально-политический кризис на Украине возник не на ровном месте и длится на протяжении всего периода постсоветской трансформации. Сам по себе он никуда не уйдет, и нет явных причин надеяться на его быстрое окончание. В 2007 г. у Украины появился шанс занять достойное место в Европе благодаря потенциальным преимуществам экономики. Но это требовало труда, терпения, времени и последовательной политики. За последние годы и особенно в ходе текущего политического кризиса шанс, вероятнее всего, был упущен, к сожалению, надолго.

Трансформация в Центральной и Восточной Европе привела к поляризации стран и регионов по многим социальным и экономическим параметрам. Успехов за почти четверть века немного, и далеко не всякое государство может ими похвастаться. Даже в относительно благополучных странах, где вырос ВВП и укрепились институты рынка и демократии, приходится отмечать (за редким исключением) снижение сложности производства и потерю человеческого капитала – качественную и количественную. Конечно, наблюдатели, озабоченные борьбой с «коммунистической системой» и «советской опасностью», считают результаты удовлетворительными. Но прежняя экономика разрушилась, что привело к падению ВВП на 30–40% примерно за 10 лет. В итоге подорваны не только старая (неконкурентоспособная) промышленность, но и весь уклад жизни, функционирование науки, отношения поколений, миллионы людей выброшены за рубеж в поисках работы (которая по естественным причинам была, как правило, на порядок менее квалифицированной, хотя и выше оплачиваемой). Конечно, для населения этих стран безболезненной трансформации быть не могло, но масштабы и неравномерность кризиса, его длительность и глубина потрясений оказались непомерными для многих стран и регионов.

Несколько соображений важны, чтобы говорить о проблемах Украины после четверти века переходного периода.

Устойчивость страны предполагает обязательный успех по трем взаимосвязанным направлениям: трансформация системы собственности, формирование рыночных институтов, адаптация социальной структуры и политической системы. Преобразование экономики на базе частной собственности распространялось на семейный уклад, влекло за собой перестройку бизнеса и государственных финансов. Либерализация и приватизация – только часть изменений в едином общественном организме. Но фундаментальные сдвиги в экономике невозможны без адекватных перемен в социальной структуре общества и политических институтов. Вместе с созданием формальных институтов должна складываться новая социальная система производства благ и их распределения между социальными слоями и регионами. По существу, за короткое время в этих странах сформировался не только новый политический класс и элиты (итог с точки зрения политологии), но и верхний финансовый слой (итог с точки зрения социологии), а также национальная система государственного и частного контроля и управления (итог политэкономический). Сегодня следует исходить не из стартовых показателей переходного периода, а из результатов деятельности и адекватности национальных институтов и элит, а также шансов на дальнейшее развитие при данных институтах и элитах. И тут приходится признать провал в обеспечении благосостояния граждан Украины, длившийся на протяжении жизни целого поколения.

Предпосылки кризиса

До социально-политического кризиса конца 2013 – начала 2014 гг. на Украине существовали довольно продвинутые элементы демократической системы. Однако принятие решений, необходимых для экономического развития, сковывалось обширной коррупцией и контролем олигархов в сфере аграрной реформы, в системе госзакупок (где уровень коррупции зашкаливал) и энергетике (где вместо реформы газовой отрасли имела место дележка доходов от газа). Попытаемся суммировать важнейшие социально-экономические параметры Украины.

Во-первых, к 2013 г. ВВП страны с 45-миллионным населением не превысил двух третей конца советского периода. В 2013 г. ВВП на душу населения по ППС был примерно равен уровням 2007 и 1992 годов. Заметно отставание от всех соседних стран, причем именно в 2000-е гг. (см. График. 1).

Во-вторых, страна потеряла порядка 10% населения. Демографическая ситуация тяжелая (хуже российской), а эмиграция поглотила огромную массу рабочей силы как с востока страны, так и особенно с запада.

В-третьих, поколения, появившиеся на свет в 1980–1990-е гг., выросли в условиях ряда последовательных кризисов и почти непрерывной борьбы за выживание семей. Группы граждан в возрасте до 30 лет (мобилизованные сейчас противоборствующими сторонами и перемещающиеся по стране, в том числе с оружием) относятся к поколениям, которые в массе своей не привержены никакой идеологии, кроме националистического дискурса. Им неведома жизнь при длительном устойчивом подъеме и без политического кризиса. Частично безработные или не закрепившиеся на работе в России либо ЕС, они не могли строить долгосрочных планов карьеры. Для многих внутренний конфликт стал социально-психологической отдушиной и становится перманентной занятостью, поскольку других перспектив у них не было.

В-четвертых, «циклические» политические кризисы в Киеве, связанные с выборами и другими событиями, коррупция на уровне президентской власти, господство олигархов в регионах и периодические «качели» назначений на губернаторство победившей партией породили общую уверенность в том, что национальные элиты в целом мало заботятся о процветании граждан и страны. Высокая коррупция (при всего лишь 3,5 тыс. долларов ВВП на душу населения) в стране с хорошим образованием и огромным опытом работы населения за рубежом порождали постоянное разочарование в центральных властях.

Наконец, в-пятых, в прошедшие годы мало что делалось в области развития материальной инфраструктуры, выравнивания регионов, создания условий для использования национальных конкурентных преимуществ. Политические «качели» обычно сопровождались переходами от «своей» к «чужой» коррупции в пользу региона с более сильными олигархическими и клановыми факторами.

По показателю ВВП на душу населения в 2012 г. украинская экономика оказалась близка к уровню 1992 г. (при кризисе глубиной в 60%), а общий объем ВВП достиг лишь двух третей от 1989 года.

По мнению Всемирного банка, «недавний экономический рост на Украине базировался на недиверсифицированном, но динамичном росте экспорта в секторах экономики, контролируемых финансово-промышленными группами, которые действуют с помощью неформальных отношений и специальных привилегий». Разумеется, помимо международных финансовых организаций, эта «плоская» траектория (что показывает график) не являлась секретом для инвесторов, олигархов и правительственных чиновников в Киеве, но они не нашли ни сил, ни средств для решения этой проблемы. Обычные же граждане, вынужденные работать в соседних странах, даже не зная этих цифр, понимают, что политики и олигархи провалили национальное развитие.

Короткий период экономического роста при Викторе Ющенко в 2006–2008 гг. во многом связан с ростом нефтяной ренты в России, увеличением товарного экспорта в Россию, низкими ценами на газ и растущими переводами денег, заработанных украинцами также во многом в России. Но заниженные по политическим причинам цены на газ создавали и дополнительные проблемы. Речь идет о низкой энергоэффективности и обогащении представителей элиты, причастных к газовому бизнесу. Кризис 2008–2009 гг. в России и на Украине похоронил надежды на устойчивый рост. Потеря «газовых привилегий» стала следствием конфликтных отношений президента Виктора Ющенко с российским истеблишментом в связи с его активной националистической и антироссийской политикой.

В условиях газового кризиса существовал один путь решения проблем бюджета и долгов: сокращать энергоемкость экономики, повышать внутренние цены на газ (чего требует МВФ) и исключить утечку финансовых ресурсов по коррупционным каналам. Первое шло естественным путем, а вот остальное не заладилось, несмотря на бесконечные дебаты. Планов и заявлений звучало много, но мало что делалось для оздоровления «Нафтогаза» и бюджета. Разумеется, падала гривна (см. Таблицу 1) и рос внешний долг, который к концу 2013 г. (без учета дополнительных займов и обещаний) достиг 140 млрд долларов, причем самые крупные платежи (и риски дефолта) приходятся на конец 2014 года. Разумеется, в текущей политической ситуации МВФ и другие доноры дадут правительству Украины займы и гранты. Их хватит на какое-то время, чтобы оплачивать газ и силовиков. Но колоссальные проблемы страны займы не решат, нужен серьезный рост экономики.

Пока же украинская экономика отброшена назад – в 2014 г. снижение ВВП оценивается в 7% (это еще до развертывания военных действий); норма накопления снизилась с 21% в 2011 г. до 16% еще в 2013 г., а с весны текущего года, видимо, находится в свободном падении. Едва ли кто-то станет инвестировать в условиях, близких к гражданской войне. При любом исходе политического кризиса в 2014 г. придется все начинать сначала – от 3 тыс. долларов ВВП на душу населения по текущему курсу.

С кем торговать

Конфликт из-за вхождения Украины в ассоциацию с Европейским союзом по существу случился из-за общего недоразумения. Население во многом считало соглашение шагом к вступлению в Евросоюз. Разумеется, это было не так, ЕС вообще вряд ли выдержит вступление Турции и Украины (а это возможно только в таком порядке). В Брюсселе были счастливы выполнить свою бюрократическую программу по распространению acquis communautaire и продолжить дальнейшее расширение, не беря на себя никакой ответственности за жителей Украины. Сделка выглядела очень соблазнительно для единой Европы – новые права без особых расходов и даже с небольшими выигрышами по взаимным тарифам. Отрицательное сальдо торговли Украины с Евросоюзом составляло в 2012 г. 9 млрд долларов (см. Таблицы 2 и 3).

Украинские олигархи (включая, видимо, и президента Януковича) до последнего момента не учитывали ни неизбежного сопротивления России для защиты своих интересов, ни того, что украинской промышленности придется работать в трудных условиях, соблюдая жесткие европейские правила конкуренции, экологические требования, транспарентность финансов, антикоррупционные правила и необходимость выполнять макроэкономические программы МВФ всерьез, а не на бумаге.

Судя по немедленной реакции Брюсселя после свержения Януковича, уступкам ЕС в торговых тарифах и отказу от экономической части соглашения об ассоциации, ради политических целей Евросоюз может пойти на разумные шаги. Но цена общего недоразумения оказалась немыслимо высокой в социально-экономическом плане (включая людские потери).

Основной шанс Украины войти в Европу не в качестве источника рабочей силы, а как среднеразвитому промышленному государству – это устойчивый экспорт в Россию и другие страны, где есть спрос на украинские промтовары. Таблица 2 ясно показывает, что структура украинского экспорта в Евросоюз и Российскую Федерацию прямо противоположны. Более сложные товары идут в Россию, которая оплачивает их нефтью и газом (с сальдо для себя), что характерно для торгового баланса России с большинством партнеров. Однако только в случае Украины оплата счетов за газ всегда носит драматический и политический характер.

При возникновении затруднений на российском рынке под ударом окажется прежде всего развитая, образованная часть Украины, производящая сложные товары, – то есть восточная. Здесь еще есть заводы, мощности НИОКР, структура промышленного этапа, тогда как сельская часть центральной и западной Украины зависит от денежных переводов украинцев, работающих за рубежом. Разумеется, при аграрной реформе и современных методах агробизнеса Украина могла бы прокормить половину Европы, но вряд ли это нужно сельскохозяйственному сектору балканских стран, Испании, Польши, Италии, Франции.

Украина даже без учета газового фактора была обречена на балансирование между ЕС и Россией в торгово-экономических вопросах. И Брюсселю следовало бы действовать совместно с Россией, а не против нее. Украина и без того в Европе, а вот развитие экономики до уровня хотя бы соседей на Балканах – членов ЕС потребует многолетних усилий. Промышленность востока Украины – это экспорт и налоги, но гораздо важнее – инженеры, химики, металлурги. Встанет промышленность – страна попадет во вторую (после 1990-х гг.) яму деиндустриализации без компенсации и без рабочих мест. И снова последует структурный кризис – по политическим причинам, и снова эмиграция. А ведь цель ответственных политиков – не лозунги, а благосостояние ныне живущих людей.

Примечательно, что в последние пять лет денежные переводы украинских трудящихся устойчиво составляют около 10 млрд долларов, или 4% ВВП (График 2). По-видимому, несколько больше приходит из России, чем из Европейского союза. Но важно, что экспорт рабочей силы позволяет компенсировать торговый дефицит с этими двумя партнерами примерно наполовину и больше.

При безработице в Европейском союзе и нехватке рабочей силы в России естественным будет постепенное перемещение людей сюда, с которым могло бы конкурировать вложение российских капиталов на Украине. Но и первое, и второе предполагают элементарную экономическую стабильность. В новых условиях любые ограничения на торговлю, потоки труда и капитала, особенно между Россией и Украиной, будут отбрасывать последнюю все дальше от основных направлений мирового развития после Великой рецессии.

Регионы и стабильность

В кибернетике известен закон Уильяма Эшби, согласно которому устойчивость в сложных разветвленных системах (с большим числом связей) трудно поддерживать при неустойчивости важных подсистем. Различия регионов Украины намного существеннее, чем кажется большинству наблюдателей. По внешним показателям – характеру инфраструктуры и типу потребления – страна близка к России. Но не будем забывать о средних величинах: 20% капиталовложений от ВВП на Украине при 3 тыс. долларов на душу населения дают 600 долларов, в России те же 20% дают 3 тыс. долларов. Дальше начинается региональная неравномерность и неустойчивость.

Отметим, что большинство регионов весьма небогаты. Осознанной политики по экономическому выравниванию не проводилось. В основном страдала старая инфраструктура, доставшаяся от советских времен. В частности, в Крыму за четверть века система тепло- и водоснабжения совершенно износилась, а Днепровский канал «течет». Ценный актив Крыма – курортные преимущества – не был рационально использован, как и многие другие материальные и людские ресурсы.

Бюджет Украины забирал огромную массу доходов, затем перераспределялся – обычно в зависимости от того, какой клан находился у власти в столице (при Ющенко средства больше шли на запад, при Януковиче – в Донецк и Луганск в виде угольных субсидий). Однако в течение всех лет независимости (особенно в годы президентства Виктора Ющенко) средства преимущественно направлялись в Киев и западные области. Основными бюджетными донорами и сейчас остаются Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области. В любой другой стране при равновесии регионов по численности избирателей доминировали бы наиболее развитые и образованные регионы-доноры, экспортеры. На Украине же в течение большей части периода независимости элита отдавала предпочтение западным регионам – менее развитым, но с четкой «национальной» повесткой дня, что вело к изменению роли Киева.

Существующая система дает огромные преимущества Киеву не только как собственно столице или налоговому центру, но и как сообществу государственных чиновников централизованного государства. Четверть века происходил естественный процесс перевода кадров (конечно, проповедующих национальную идею) с Запада в столицу на госслужбу, что меняло характер города. Киев стал единственным регионом, в котором население росло. Валовой региональный продукт столицы в три раза выше среднего по стране (см. Таблицу 4). На него при доле в населении в 6,4% приходится 35% всех произведенных услуг. В 2012 г. в среднем украинец покупал товаров и услуг на 26 тыс. гривен, а киевлянин – на 56 тысяч. По сути это европейский город с европейски ориентированным населением. Нет ничего удивительного, что значительная часть жителей Киева вышли на Майдан осенью 2013 г. в защиту мечты о вступлении в ЕС, пренебрегая тем фактом, что остальная страна к этому не готова.

При последнем президенте столица не вполне оправилась от кризиса 2008 г. и четыре года оставалась в «плоском» экономическом состоянии, что вызвало напряжение. Коррупция в правительстве была «чужой» – «восточной». Одновременно начался некоторый экономический рост в Донецке, что знаменовало отход от прежней модели. Этот социально-экономический фактор мы предсказывали еще в 2009 г.: «В условиях кризиса на Украине можно ожидать обострения борьбы за контроль над административным ресурсом перераспределения трансфертов, нового усиления роли Киева» (см.: С. Агибалов, Л. Григорьев, М. Салихов. «Украина: раздвоение трансформации», «Вопросы экономики», № 3, 2009).

Сегодня Украина оказалась перед лицом не только политического деления на унитаристов и федералистов. За этим стоит и распределение бюрократической ренты в Киеве или регионе правящего в данный момент президента, и естественное недоверие бедных или зависящих от киевских бюрократов областей и губернаторов, назначаемых Киевом по политическому принципу (партийные квоты и проч.).

Заметим, что бюджетная экономия, осуществляемая для реализации программы МВФ, всегда ударяет по госслужащим. Сокращение расходов прежде всего почувствуют столичная бюрократия и чиновничество – как в Греции. Но столь же важно, что столица пострадает и при любом упорядочивании налоговых отношений с регионами.

Из опыта 1990-х гг. очевидно, что позитивное влияние реформ проявляется только в условиях мира, взаимодействия, равновесия между элитами. Партия или движение с региональной базой может политически доминировать (особенно при внешней поддержке). Но разумные элиты должны признать невозможность процветания в условиях конфликта, регионального недоверия, попыток жестко навязать другой половине граждан свою повестку дня.

Фактически нынешний конфликт является кульминацией четвертьвекового несогласия разных регионов и групп населения по базовым вопросам. Внутренние и внешние силы просто обязаны найти в себе мудрость переступить через игры с нулевой суммой и позаботиться не о счете в геополитике, а о благосостоянии народа большой страны, который не заслуживает того катастрофического положения, в котором она оказалась после 23 лет независимости.

Л.М. Григорьев – ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Назад к «Большой семерке»

Конец мира, который сложился после холодной войны

Резюме: Некоторые полумертвые организации могут чудесным образом воскресать. Однако G8 резоннее считать многосторонним «зомби-форумом», который еще окончательно не умер, но уже не подает признаков жизни.

Данная статья излагает основные положения доклада «Назад к “Большой семерке”: исключение России из “Группы восьми” и конец того мира, который сложился после окончания холодной войны», подготовленного по заказу Центра глобальных интересов (г. Вашингтон).

«Большая восьмерка» фактически исчезла с мировой политической авансцены. Аннексия Крымского полуострова привела к отмене саммита, запланированного в Сочи на 4–5 июня. Официально страны G7 не исключили Россию, они приостановили собственное участие, что подтвердило неформальный характер членства в организации, которая не имеет устава или учредительного договора. Дверь – в основном по настоянию европейцев – оставили открытой для возможного возобновления формата «восьмерки» в будущем, а ответственность за временное бездействие группы возложена на Москву. Подобное решение свидетельствует о нежелании правительств некоторых стран принимать необратимые меры или санкции против России.

Для Соединенных Штатов эти соображения не имели большого значения, но Вашингтон пошел навстречу партнерам, сохраняя видимость консервации формата G8, чтобы дать Москве шанс осознать ошибочность избранного пути. Для США и Великобритании изоляция Москвы – главная цель, тогда как, по мнению нескольких европейских правительств, прежде всего Германии, – изоляции России необходимо избегать, рассматривая эту меру разве что в качестве краткосрочной, вынужденной.

Ключевые вопросы, связанные с этими событиями, касаются отношения России к Западу: является ли Россия частью общеполитического консенсуса развитого мира? Еще конкретнее: желает ли она быть его частью? По крайней мере для Вашингтона ответ на оба вопроса совершенно точно отрицательный. Правда, другие столицы «Большой семерки» не столь категоричны.

И все же, несмотря на расплывчатое определение «приостановки» членства России, мы можем говорить о «Большой восьмерке» в прошедшем времени. Стоит, правда, оговориться, что некоторые полумертвые организации могут чудесным образом воскресать. Так что будем считать G8 многосторонним «зомби-форумом», который еще окончательно не умер, но уже не подает признаков жизни.

Россия стала во многом запоздалой участницей элитного клуба и всегда была несколько обособлена от остальных как страна, наименее развитая в экономическом плане и наименее демократическая в политическом. В этой группе и раньше случались серьезные конфликты, но никогда еще не отмечалось такой напряженности.

Хотя несостоявшийся саммит в Сочи мог нанести удар по национальной гордости России, дипломатические потери были весьма умеренными. Как великая евразийская держава и развитая экономика, Россия играет заметную роль во многих престижных всемирных и многосторонних форумах. Только за последние годы Москва председательствовала в АТЭС и «Большой двадцатке», в 2015 г. наступает очередь БРИКС.

Процесс распада «Большой восьмерки» начался не сегодня. Так, в мае 2012 г. Владимир Путин демонстративно отказался приехать на саммит в американском Кемп-Дэвиде, а Барак Обама проигнорировал встречу в верхах АТЭС во Владивостоке. Президент США прибыл на заседание G20 в 2013 г. в Санкт-Петербурге, однако отменил запланированные двусторонние переговоры с Путиным в Москве из-за натянутых отношений между двумя лидерами. Регулярное общение российского президента с лидерами Европейского союза в начале этого года в Брюсселе состоялось, но европейская сторона отменила традиционный ужин в честь открытия, чтобы продемонстрировать недовольство вмешательством России в программу «Восточного партнерства» (ВП).

Мучительный путь России к глобальному «президиуму»

В отличие от большинства многосторонних форумов у «семерки/восьмерки» никогда не было устава, постоянного секретариата или статуса в рамках системы ООН. Она была такой, какой ее коллективно хотели видеть страны-участницы. В 1975 г. Франция предложила провести сравнительно неструктурированную и неформальную встречу лидеров шести самых важных экономических держав Запада (Канада присоединилась в следующем году по настоянию Вашингтона).

После краха советской системы члены «Большой семерки» (опять-таки по инициативе Франции) протянули руку некоторым демократизирующимся странам Восточной Европы и, в частности, советскому лидеру Михаилу Горбачёву. «Семерка» не смогла согласовать пакет финансовой помощи Горбачёву в последние месяцы его власти, но в 1992 г.

24 млрд долларов были обещаны российскому президенту Борису Ельцину (хотя в полном объеме эта сумма так и не поступила). На саммите 1994 г. в Неаполе Россия обрела статус участника политических прений, хотя и не была допущена к экономическим дискуссиям (формат тогда условно обозначили Р8 или G7+1, тогда как саммит в целом по-прежнему обозначался как G7).

Несмотря на существенные оговорки, президент США Билл Клинтон и премьер-министр Великобритании Тони Блэр согласились, что Ельцин заслуживает признания Запада за то, что он освободил Россию от груза советского прошлого и не претендовал на постсоветские территории. На саммите 1997 г. в Денвере Россию пригласили к полноценному участию за исключением встреч министров финансов и иностранных дел. На саммите 1998 г. в Бирмингеме (Великобритания) Россия присоединилась официально, и организация получила новое наименование – «Большая восьмерка». Однако Россию по-прежнему не допускали на консультации министров финансов, особенно после краха рубля в августе того же года. Это положение дел сохранялось и впредь, хотя Москве впоследствии удалось восстановиться благодаря доходам от экспорта углеводородов и консервативной бюджетной политике Владимира Путина.

Европейский союз и Европейская комиссия также участвовали в саммитах «восьмерки», хотя американцы считают, что Европа таким образом представлена дважды. В 2005 г. Тони Блэр инициировал формат «Большая восьмерка + 5» с частичным участием Бразилии, Китая, Индии, Мексики и ЮАР. В 2007 г. канцлер Германии Ангела Меркель формализовала новые отношения через «Хайлигендаммский процесс» – диалог «Большой восьмерки» с «внешней пятеркой» стран, быстро набирающих вес, влияние и силу. Президент Франции Николя Саркози призвал к полноценному включению пяти этих держав в виде G13, однако после образования «Большой двадцатки» в 2008 г. «пятерка» предпочла участвовать в новом форуме, породив сомнения в жизнеспособности и полезности формата восьми. Москва дала понять, что переключает свое внимание и дипломатические усилия на G20.

В канун председательства 2014 г. Россия оставалась не до конца полноценным членом организации, поскольку не была приглашена для участия в ключевой встрече министров финансов, запланированной на 11 апреля в Вашингтоне (Россия намеревалась провести «Деловой саммит восьми» в Санкт-Петербурге и Калининграде в апреле). Неоднозначный статус России вызывал непрекращающуюся полемику относительно ее соответствия требованиям, предъявляемым к странам-участницам. Включение России с самого начала активно оспаривалось в ряде западных столиц, прежде всего в Вашингтоне. Однако, с точки зрения администрации Билла Клинтона, предложение Ельцину членства отчасти было призвано подсластить горькую пилюлю, которую Москве пришлось проглотить после расширения НАТО. Администрация Клинтона надеялась на то, что престижность членства в «Большой восьмерке» стимулирует дальнейшие западно-ориентированные экономические реформы в России и быстрое вступление России в ВТО (на переговоры по которому фактически ушло 18 долгих лет).

Россия в «восьмерке»: расхождение вместо сближения

Анализ саммитов со времени присоединения России – это хроника ухудшения отношений с западными партнерами и особенно с Соединенными Штатами, хотя предыдущие американские администрации трудились упорнее, чем президент Обама, над сохранением относительно позитивного настроя.

Когда Джордж Буш принимал саммит 2004 г. на острове Си-Айленд, атмосфера была натянутой из-за неприятия Россией (а также Германией и Францией) политики США в отношении Ирака. Тем не менее Буш и Путин стремились сохранить видимость дружеских контактов, которые установились между ними после терактов 2001 года. В канун саммита 2005 г. в Глениглз (Шотландия) антироссийский настрой в Конгрессе после «оранжевой революции» на Украине совпал с призывами исключить Россию, но Буш продолжал проводить политику взаимодействия с Москвой.

Санкт-Петербургский саммит 2006 г. стал витриной экономического восстановления России после кризиса 1998 г. и возобновившегося процветания благодаря огромным доходам от продажи нефти и газа. Характеристика России как «энергетической сверхдержавы», использованная Путиным, породила обеспокоенность европейских правительств относительно того, что Москва может использовать поставки энергоносителей в политических целях. В последующие годы саммиты знаменовались растущей напряженностью между Россией и Западом, особенно по поводу военного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Инициатива администрации Обамы по «перезагрузке» отношений с Россией привела к подписанию на саммите в Аквиле (2009 г.) соглашений о воздушных маршрутах через территорию России для вооруженных сил США и НАТО, ведущих операции в Афганистане, а также к подготовке нового двустороннего договора по стратегическим ядерным вооружениям.