Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

82% мошеннических кредитов оформлялись через приложения банков в Казахстане

Об этом рассказали в АРРФР.

Редакция Liter.kz

За 2022-2023 годы в банках выдали 7 759 кредитов, оформленных мошенническим способом, на 14,6 млрд тенге, передает Liter.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Сообщается, что 82% таких кредитов оформлялись гражданами через мобильные приложения банков под влиянием мошенников. С 2022 года банки списали мошеннические кредиты на 111,9 млн тенге. С карточных и депозитных счетов клиентов незаконно сняли 6,1 млрд тенге, банки выплатили возмещение гражданам только на 343 млн тенге.

Для защиты прав клиентов финансовых организаций агентством разработаны поправки, предусматривающие введение добровольного отказа граждан от получения кредитов, введение на законодательном уровне ответственности финансовой организации по возмещению ущерба или прекращению требований к клиенту по мошенническим операциям, проведенным с нарушением процедур информационной безопасности, – объяснили в АРРФР.

Рябков: Москва приветствует процесс международного возвышения Ирана

Недавнее присоединение Исламской Республики к БРИКС и ШОС считается отражением растущей и конструктивной роли Ирана в международных делах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума "Примаковские чтения".

Отвечая на вопрос корреспондента русскоязычной службы IRNA о роли Ирана в формировании многополярного мира, Сергей Рябков заявил: "Роль Ирана - очевидна. Иран является быстроразвивающимся, очень влиятельным государством, у которого четко определенные национальные интересы, масштабные связи и большие технологические прорывы".

По словам замглвы МИД РФ, недавнее присоединение Исламской Республики к БРИКС и ШОС считается признанием растущей и конструктивной роли Ирана в международных делах.

"Мы можем только приветствовать данный процесс международного возвышения Ирана", - добавил Рябков.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.

Радиометки помогают с ремонтом вагонов

Вагоноремонтное депо ТОО "Западно-Казахстанская сервисная компания" применяет радиометки S-Tag 3D Plus российского разработчика и производителя RFID-меток группы компаний "Силтэк" в качестве элемента автоматизированной системы учёта. В обороте задействовано около 5 тысяч меток многоразового использования с креплением на магнитах.

Ремонтная площадка компании располагается на станции Акжайык (г. Атырау) и выполняет ремонт полного цикла (плановый и текущий) для всех видов грузового подвижного состава, включая универсальные вагоны, цистерны, платформы и т.д. для железнодорожных предприятий государств ближнего зарубежья с шириной колеи 1520 мм, преимущественно из России и Казахстана.

Объектами маркировки являются колёсные пары и крупное вагонное литьё – боковые рамы и надрессорные балки. Установка RFID-меток происходит в момент приёма и демонтажа узлов вагонов. Каждой детали соответствует отдельная метка, которая "живёт" вместе с деталью пока она находится на предприятии и не выедет за его пределы.

С помощью считывателей информация о детали вносится в централизованную базу данных депо. В базе также содержится информация по всем производственным процессам, которые выполняются в ходе четырёх основных этапов: приёмка, входной контроль, ремонт, расход. Учитываются и все промежуточные стадии, включая складской учёт и инвентаризация, а также данные производственного персонала, участвующего в операциях.

Проект стартовал в ноябре 2022 г. и к концу ноября 2023 г. предприятие отмечает существенные результаты внедрения.

"Раньше после проведения операции сотрудник шёл с бумажным носителем и фиксировал данные о детали, а затем переносил в компьютер. Теперь после внедрения системы "Умное депо" удалось полностью исключить эту работу, поскольку данные автоматизированно поступают в систему 1С непосредственно после их ввода в цехе через терминал сбора данных. По нашим оценкам экономия составляет 2 человеко-часа в день на каждого работника. Кроме того, минимизировалось количество ошибок, повысилось качество работы с деталями, ускорился доступ к информации по деталям", - рассказал директор по цифровизации процессов транспорта и промышленности "Западно-Казахстанской сервисной компании" Виталий Дергунов.

Наибольший эффект отмечен в рамках процессов учёта и контроля, инвентаризации. Скорость заметно увеличилась с использованием поиска RFID-считывателем - сканировать и найти метку (и деталь) на территории предприятия можно по сигналу метки в радиусе до 10 метров.

Корпус S-Tag 3D Plus выполнен из ударопрочного, стойкого к химическим составам материала, в ярком, цвете, чтобы сотрудники могли легко заметить наличие метки и ее местоположение на объекте. На корпус нанесена нестираемая лазерная маркировка – код DataMatrix, что даёт возможность работать с меткой не только RFID-устройству, но и обычным системам сканирования.

"Метка S-Tag 3D Plus создана на базе классической серии S-Tag 3D с объёмной антенной для работы как на металлических деталях, так и в окружении металлических деталей, из которых и состоят вагоны. Крепление на мощных неодимовых магнитах позволяет мгновенно размещать радиометку на объекте и так же быстро снимать после выполнения технологических операций. Держится метка настолько крепко, что остаётся на месте даже в процессе токарных операций с колёсными парами", - отметил руководитель центра систем идентификации ГК "Силтэк" Максим Селиванов.

При поддержке Минстроя России состоится Конгресс «ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ»

Пятый Объединенный Евразийский Конгресс «ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ» состоится 29–30 ноября 2023 года по инициативе НОТИМ и при поддержке Минстроя России, Общественного совета при министерстве, Главгосэкспертизы России, ДОМ.РФ и других государственных и общественных организаций.

Пятый ТИМ-Конгресс – это масштабный съезд специалистов отрасли, на котором будут подведены итоги первых лет цифровизации в строительстве, намечены новые стратегические планы с учетом расширения сферы применения «цифры» в целях повышения производительности труда в новых экономических и геополитических реалиях нашего времени. К участию в конгрессе приглашены представители Минстроя России, руководители региональных стройкомплексов, крупные девелоперы и вендоры.

«Сегодня строительная отрасль проходит цифровую трансформацию. Повышение цифровой зрелости стройкомплекса уже не амбициозная идея, а действующая программа, заложенная в отраслевой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года. Сформирована цифровая вертикаль отрасли, функционирует ГИСОГД, для различных этапов строительства разработан цифровой инструментарий. Сформирован технологический ландшафт отрасли, созданы индустриальные центры компетенций «Строительство» и «ЖКХ», а российские программные комплексы проходят апробацию на проектах мирового уровня. В ближайшей перспективе – расширение сферы внедрения ТИМ, в том числе за счёт проектов в долевом строительстве», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в приветственном слове участникам конгресса.

В деловой программе Конгресса запланированы: пленарное заседание, тематические сессии, панельные дискуссии, круглые столы, эксклюзивные видео-интервью. Специалисты отрасли обсудят государственные меры поддержки разработчиков отечественного ПО; финансовые инструменты поддержки застройщиков; практические кейсы внедрения цифровых инструментов в строительстве и недвижимости, конкурентоспособность российского ПО странах ЕАЭС и БРИКС; результаты внедрения и перспективы развития ИСУП и ГИСОГД; новые подходы к обучению и сертификации для ТИМ-строительства; повышение эффективности ТИМ и производительности труда; возможности искусственного интеллекта для рутинных, трудоемких и механических процессов и многие другие актуальные темы.

В выставочной программе конгресса будут представлены инновационные продукты отечественных разработчиков – членов НОТИМ.

Место проведения: Центральный дом архитектора, г. Москва, пер. Гранатный пер.

Дата проведения: 29–30 ноября 2023 года, с 10:00.

Мероприятие очное. Для участия необходимо зарегистрироваться https://xn----ftbgjlkjhulab.xn--p1ai/msk2023/

Эксперты рассказали, что повлияло на цену куриного яйца в СЗФО

Денис Гонтарь (СЗФО)

По последним данным Роспродсоюза, отпраздновать Новый год в этом году станет почти на десять процентов дороже. Классическое домашнее меню из селедки под шубой, оливье, шампанского, мандаринов, сырной и колбасной нарезки и бутербродов с красной икрой обойдется семье из четырех человек в 5,5 тысячи рублей. При этом цена на отдельные товары из данного набора в регионах Северо-Запада подскочила сразу на 40 процентов. Однако производители и ретейлеры заявляют, что удорожание продуктовой корзины связано с растущими затратами производств.

Сильнее всего россиян удивили цены на куриные яйца. Причем сюрприз оказался неприятным настолько, что привлек внимание ФАС, которая инициировала соответствующую проверку. Ведомство уже обратилось в десять крупных торговых сетей, которые должны будут отчитаться о динамике цен и принять соответствующие меры, если нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся.

- Территориальные органы службы уже направили запросы компаниям - производителям куриных яиц о процессе ценообразования на выпускаемую ими продукцию. Специалисты проведут анализ собранных данных, чтобы выяснить, насколько обоснована оптово-отпускная цена, - прокомментировали в ведомстве.

На практике в магазинах Калининградской области цена за десяток куриных яиц первой категории уже "пробила" исторический максимум и закрепилась на средней отметке в сто рублей. В правительстве региона подчеркнули, что "золотые" яйца - общероссийский тренд. Как отметил министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов, отпускные цены на этот товар в самом западном регионе страны с января по август текущего года оставались ниже средних по СЗФО и России в целом. Буквально за сентябрь и октябрь стоимость этого продукта увеличилась на 33 процента по стране и на 42 процента по СЗФО.

Областные власти уже провели встречу с ведущими производителями и убедительно попросили сдержать цены. Однако договориться об их закреплении удалось лишь на вторую категорию. А вот удерживать стоимость первой пока не планируют.

- Это сезонное явление, которое в среднем происходит два раза в год: весной и осенью. На рост цен влияет множество факторов. При этом стоимость колеблется только внутри года, если можно так выразиться. Летом и зимой яйца, как правило, дешевеют, - пояснил заместитель генерального директора крупной торговой сети Калининградской области Алексей Елаев.

Однако у производителей на этот счет другое мнение. Они признаются, что расходы из-за калининградской логистики сильно выросли, поэтому сдерживать цены дальше стало невозможно. Ведь рентабельность региональных птицефабрик на сегодняшний день практически нулевая, в то время как затраты увеличились более чем в три раза.

- Дорожают топливо, корма, даже упаковка, на которую производители тоже взвинтили цену. Литва не пропускает по железной дороге гофру и известняк. Не стоит также забывать, что часть кормовой базы мы по-прежнему импортируем, и на ее стоимости негативно сказалась курсовая разница, - рассказал исполнительный директор одной из птицефабрик Калининградской области Юрий Скалин. - То же касается и молодняка. Раньше мы завозили цыплят из Европы, сейчас доставляем их паромами из других регионов России.

Непростая ситуация с яйцами сложилась и в Ленинградской области. Власти объясняют скачки цен нежеланием сетевиков заключать долгосрочные контракты с поставщиками продукции. При заключении договора на длительный срок, полагают в областном комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, средняя цена за десяток не будет превышать 83 рублей.

Бизнес региона с такой позицией не согласен. Ретейлеры признаются, что уже давно наблюдают рост закупочной стоимости на этот важный продукт питания и стараются сделать его максимально доступным для потребителя. Получается у них это с трудом. Порой из-за нехватки яиц приобретать их приходилось на торгах, а цена там могла доходить до 140 рублей. Поэтому основная проблема, убеждены ленинградские предприниматели, заключается не в долгосрочных контрактах, а в нехватке продукции на птицефабриках.

Дефицит курицы и яиц эксперты связывают с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в отдельных регионах, нехваткой генетического материала, а также с китайским экспортом. После снятия соответствующих ограничений в Поднебесную хлынул поток российской мясной и молочной продукции. Это привело к нехватке товаров на полках отечественных магазинов и, как следствие, к росту спроса и цен. Увеличивается стоимость импортных вакцин для животных, возникают проблемы с сервисным обслуживанием зарубежного оборудования. Все издержки производители закладывают в цену конечного товара.

Почему отдых в глэмпингах становится все популярнее

Елена Шулепова

Провести несколько дней на природе с относительным комфортом и со всеми (ну или не со всеми) удобствами - мечта многих отдыхающих. Где можно остановиться? Конечно, в глэмпинге.

Считается, что первые глэмпинги появились в России лет пять-шесть назад, а активное развитие получили после пандемии коронавируса. Разнообразные шатры и сафари-тенты в живописных местах с полноценным спальным местом и определенным набором легкой мебели, а также санитарными удобствами в непосредственной близости стали пользоваться популярностью лишь в последние годы. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма, а также с ростом спроса на экотуризм. Но, пожалуй, не стоит говорить, что такой вид туризма совсем уж новый. К примеру, на территории заповедника "Куликово поле" еще лет 20 назад были установлены стационарные палатки с полноценными спальными местами и другими приметами глэмпинга. Как правило, в них останавливались участники разнообразных фестивалей. Да и в советское время многие дома отдыха и санатории предоставляли гостям отдых не только в стационарных корпусах, но и в небольших некапитальных домиках.

Новое название привнесло и новые подходы. Прежде всего изменился вид этих сооружений, став более привлекательным и современным. По оценкам экспертов рынка, сегодня турист хочет жить на природе, любоваться красивым видом и при этом получать удобства, как в хорошем отеле.

- Модульные домики на природе с качественным сервисом и комфортными условиями проживания - это выгодное вложение средств, так как за счет быстровозводимости номеров срок окупаемости таких объектов сравнительно небольшой, - пояснила "РГ" заместитель министра культуры и туризма Калужской области Полина Коченкова. - Достоинства глэмпингов очевидны: их возводят в местах, где капитальное строительство по сути невозможно, в том числе на особо охраняемых территориях. К примеру, в Калужской области есть объекты на территории национального парка "Угра", где туристы наслаждаются тишиной и выбирают такой вид отдыха за сочетание комфорта и чувства единения с природой.

Понятно, что живописные локации есть во всех регионах, но в ЦФО инвесторов привлекает близость к Москве.

- Инвесторы, решающие построить глэмпинг на территории Калужской области, могут быть спокойны за туристический поток, если создадут действительно классный объект, - считает кандидат экономических наук, исполнительный директор событийно-туристической компании "Фаворит", эксперт в сфере туризма Анисия Евдокимова. - Калужская область находится в полуторачасовой доступности от Москвы, а это 15 миллионов человек населения, из которых около шести миллионов выезжают регулярно в туры выходного дня. Таким образом, достаточно создать интересное туристическое предложение, чтобы получить огромный рынок сбыта. Я знаю, как боялись инвесторы заходить на Алтай, понимая, что там очень сложная транспортная логистика, очень долго по той же причине инвесторы не приходили на Камчатку. У Калужской области таких проблем нет: рядом Москва как большой донор целевого туристического трафика.

Однако одной близости мегаполиса для развития глэмпинг-индустрии явно недостаточно. К примеру, Рязанская область, несмотря на все свои природные красоты, воспетые в литературе, и доступность для столичных гостей, находится в аутсайдерах в этом направлении туриндустрии. В комитете по инвестициям и туризму правительства Рязанской области считают, что отчасти это связано с тем, что в регионе много земель сельхозназначения, а также особо охраняемых территорий. Сегодня в регионе реализуются всего четыре таких проекта.

Специалисты туриндустрии уверены, что у этого бизнеса долгосрочные перспективы. В последнее время обозначился новый тренд: спрос сместился в пользу теплых модульных домов, которые можно использовать круглый год. К примеру, из десятка калужских глэмпингов "Пайн Ривер" - единственный в регионе, работающий летом и зимой. Исключение составляют 14 номеров - те самые сферы, построенные семь лет назад, они только летние. Впрочем, и в них, как и в каждом домике, есть и санузел, и душ. По мнению генерального директора загородного отеля Марии Жлудко, сегодня уже пройден пик моды именно на палаточные глэмпинги.

- Сейчас уже многие поняли, что это должно быть нормальное комфортное жилье. При этом модульное, легкое, некапитальное строение, чтобы можно было ставить на разных локациях. Но круглогодичное, чтобы была окупаемость, - подчеркивает Мария. - Это сложный бизнес небыстрой окупаемости, от трех до пяти лет. Если делать что-то более масштабное с какими-то инфраструктурными вложениями вроде спа и прочего, то может доходить и до 10-13 лет.

Модульные конструкции этого загородного отеля разные, их стоимость колеблется от 1,8 миллиона до пяти-шести миллионов рублей. Стоимость проживания на двоих - от девяти тысяч рублей в сутки с завтраком - сравнима с ценами четырехзвездочного отеля.

Рязанский предприниматель Сергей Кутуков намерен построить глэмпинг на территории достопримечательного места "Есенинская Русь". Еще в ходе разработки проекта он, промониторив рынок, убедился, что не стоит связываться с сафари-тентами, работающими только в теплое время года. По его словам, заработать за один сезон с палатками невозможно: нужны круглогодичные модульные домики со всеми удобствами. Это дороже, но только так можно рассчитывать на окупаемость в три - пять лет. Но надо и просчитать аудиторию.

- Основные направления глэмпинг-индустрии - культурно-познавательный и природный туризм. Люди едут в глухой лес, отдохнуть от городской суеты без интернета. Есть и такие, кто хочет отдохнуть с семьей на природе. Это отдельный продукт. Главное - концепция, - считает Сергей Кутуков.

- Если рассматривать аудиторию, которая едет в дома на двоих посреди леса, то это, конечно, больше романтики. Это и молодежь, и возрастные пары, которые хотят провести время вдвоем. "Типи", сферы - это для пар. Впрочем, приезжают и молодые пары с детьми, но это скорее редкость, - поделилась наблюдениями Мария Жлудко.

Однако, по ее мнению, на отдыхе занимать надо не только детей, но и взрослых, и одного только красивого вида бывает недостаточно. Для этого в ее глэмпинге есть спа, бани, веревочный парк, гончарная мастерская и катание на лошадях. Это помимо уединения посреди леса.

- Целевая аудитория глэмпинга включает в себя разнообразные группы туристов, которые ищут комфортного размещения на природе. Здесь все зависит от требований путешественников, так как на рынке представлены разные варианты от комфортабельных шатров до объектов с собственными архитектурными формами, например модули со стеклянными крышами в виде сферы или А-фреймов. Можно отметить, что такой вид отдыха также стал популярен у семей с детьми, которые останавливались раньше в палаточных лагерях, а теперь выбирают более комфортные условия проживания, - поясняет замминистра культуры и туризма Калужской области.

Глэмпинги вполне способны решить проблемы с нехваткой загородных отелей в регионах. По словам Полины Коченковой, недостаток качественного номерного фонда на сегодняшний день является препятствием для развития внутреннего туризма, поэтому строительство некапитальных средств размещения позволяет удовлетворить существующий спрос.

- Рынок Калужской области имеет достаточное количество мест размещения высокого уровня и составляет достойную конкуренцию соседним областям, а благодаря поддержке правительства РФ к концу 2024 года количество мест в модульных некапитальных средствах размещения увеличится за счет введения в эксплуатацию еще 461 номера для круглогодичного размещения туристов, - подчеркивает замминистра.

Такого же мнения придерживаются и рязанские чиновники.

- Сегодня ощущается недостаток комфортного отдыха средней ценовой категории. Если говорить о городах, то там этот недостаток перекрывают гостиницы, а вот в загородных отелях в видовых местах нехватка есть, - считает Мария Жлудко.

Справка "РГ"

Калужская область, по оценкам Ассоциации глэмпингов, входит в топ-10 регионов - лидеров по количеству подобного рода загородных отелей (седьмое место), уступая в ЦФО лишь лидирующей Московской и Тверской (шестое место) областям. Эксперты Ассоциации выяснили, что сегодня примерно 70 процентов глэмпинг-индустрии приходится на 13 регионов. В Центральном округе помимо уже названных в этот список входят также Ярославская (11-е место) и Тульская (13-е место) области.

Шебекинцы попросили пересмотреть налоговую нагрузку

Анна Скрипка

Белгородский районный центр - приграничный город Шебекино - до сих пор восстанавливается после массированных ударов со стороны Украины. Значительная часть жителей, вернувшись в свои квартиры и дома, продолжает налаживать привычный быт, разрушенный снарядами, и этот процесс идет не так быстро и не без шероховатостей. Ситуация усугубляется тем, что с жителей пострадавшего города даже не сняли налоговое бремя. Срок уплаты обязательных перечислений приближается, и жители города обращаются и к местным журналистам, и в "РГ" с просьбой донести до властей вопрос, почему так складывается ситуация.

Корреспондент одного из популярных шебекинских пабликов Наталья Круглякова сама живет в том районе, куда украинские нацисты били несколько раз. Ее квартира получила незначительные повреждения, однако друзьям и знакомым девушки повезло гораздо меньше. Она рассказывает, что процесс восстановления в некоторых случаях мало влияет на возможность вернуться в свое жилье. "К примеру, есть квартиры выгоревшие, там вставили окна, двери - но как там жить? Люди снимают жилье, платят за аренду, а тут еще и уведомление о налогах. Ну неужели же нельзя снять хотя бы эту обязанность?"

Подобный вопрос она задала главе региона Вячеславу Гладкову на пресс-конференции. Он признался: "Да, наверное, я на этот вопрос ответить и не смогу".

- На сегодняшний день главная задача - восстановить жилье, - напомнил Гладков. - Вы помните, с чего все начиналось, когда в начале лета мы зашли в Шебекино. Что из себя город представлял? Пепелище. А сегодня осталось уже очень мало домов, объектов, которые говорят о том, что было еще несколько месяцев назад. Я согласен: нет дома в течение длительного времени, например до года, - тогда это вопрос правомерный.

Вячеслав Гладков не исключил, что такие дома в Шебекино будут. Он напомнил о той же многоэтажке по улице Железнодорожной: работы на ней назвать ремонтом сложно. Это реконструкция, причем достаточно сложная. Пока прогнозируется, что завершат их в первом квартале будущего года, однако опыт показывает: первые сроки даже остекления после июньских обстрелов выдержаны не были.

Шебекинская обида по поводу налогового статуса имеет под собой ряд причин. Во-первых, жители рассказывают о том, что ситуация с работой в некогда энергичном городе оставляет желать лучшего. Близость к границе, ремонтные работы на пострадавших зданиях, да и свежесть воспоминаний о громком лете многих заставили переехать из Шебекино. Хорошо, если люди хотя бы навещают свое жилье. Да только теперь, когда темнеет рано, шебекинцы признаются: черные окна некогда ярких многоэтажек и пустые парковки оптимизма не добавляют. Во-вторых, люди смотрят по сторонам и знают: жители Белгорода пользуются льготой по налогу на имущество и землю. Такое решение Совет депутатов столицы региона принял минувшим летом по инициативе губернатора.

Белгородцы, чье жилье пострадало в результате обстрелов, освобождаются от налога на жилье и землю с момента, когда оно было повреждено. Белгород не единственный муниципалитет, где приняты такие нормы.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества регионального УФНС Галина Еремишина на пресс-конференции, посвященной уплате имущественных налогов, отметила, что свыше 100 муниципальных образований Белгородской области ввели льготы по налогообложению недвижимого имущества, причем не только пострадавшего от обстрелов, но и занятого Вооруженными силами РФ.

- Органы местного самоуправления своими нормативными актами ввели дополнительную льготу по объектам, и она распространяется с 2022 по 2023 год, - отметила Галина Еремишина. - Точно так же своим решением эту льготу они смогут продлить по мере необходимости. Под действие этих льгот подпали порядка 200 населенных пунктов.

Перечень объектов, собственники которых освобождаются от уплаты налогов, в УФНС предоставляют муниципальные чиновники. Однако в названных населенных пунктах, как правило, процент льготников близится к 100.

Шебекинские депутаты пока не приняли такие нормы, однако, как отметили в налоговой службе, и в этой ситуации жители могут быть освобождены от налогового бремени по федеральному законодательству. Действовать придется самостоятельно.

- Есть такая форма заявления "О гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц", - пояснила Галина Еремишина. - Приведу пример: если дом или квартира разрушены, заполняется такое заявление, к нему прикладывается документ из МЧС или другого органа, который подтверждает факт разрушения или утраты имущества, и вот с момента, когда это произошло, мы и будем прекращать начисление налога.

Подавать заявление не обязательно лично в офисе УФНС - возможности предусмотрены и в личном кабинете налогоплательщика. Галина Еремишина отметила, что не имеет значения и то, где находится человек, а где - пострадавший объект недвижимости.

- Многие люди ведь уехали из того же Шебекина и других пострадавших населенных пунктов, поэтому, если, к примеру, семья живет в Губкине, а дом разрушен в Шебекинском округе, заявление должны принять в любом отделении ФНС, - отметила специалист.

Впрочем, рассуждая о налоговых льготах для приграничных шебекинских территорий, Вячеслав Гладков отметил, что к этому вопросу нужно подходить внимательно.

- Давайте прекратим выплачивать налоги? Тогда на какие средства мы будем с вами существовать? - задал он встречный вопрос.

В региональном УФНС отметили, что уплате в региональный и местный бюджеты в целом по региону подлежат 1,66 миллиарда налога на имущество физлиц, и 856 миллионов рублей - земельного налога.

Разработанные на Урале новейшие технологии и изделия станут конкурентоспособными на мировом уровне

Татьяна Батенёва

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Инициатором его создания выступил Уральский федеральный университет, который выполняет функции проектного офиса УМНОЦ. Идею создания научно-образовательного центра поддержал президент России Владимир Путин во время визита в УрФУ в июле 2019 года.

Деятельность центра направлена на обеспечение сбалансированного опережающего развития ведущих индустриальных регионов страны - Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Его стратегической целью является лидерство России в создании передовых производственных технологий и новых материалов по направлениям: перспективные аэрокосмические комплексы, инновационные транспортные системы, ресурсосберегающая энергетика и экологичные технологии производства продукции и утилизации отходов.

В 2022 году УМНОЦ реализовывал 51 технологический проект, в том числе 10 основных, в которых участвовали 73 предприятия, университеты и научные институты трех уральских регионов.

Основными являются такие проекты, как "Демонстраторы двигательной установки ракетно-космического комплекса", "Перспективные технологии для атомной промышленности", "Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация", "Цифровые системы управления электроэнергетической системой". Не менее масштабны и проекты "Арктический автобус", "Малогабаритный турбореактивный двигатель для беспилотных аппаратов", "Разработка и постановка на высокотехнологичное производство систем управления комплексным транзисторным преобразователем частоты с улучшенными показателями", "Разработка линейки приборов и систем беспилотного управления и ассистирования водителю", "Перспективные разработки в области оптики и фотоники: разработка технологий и решений для инфраструктурных комплексов городской среды", "Разработка технологии и решений для медицинских изделий и систем в рамках цифрового здравоохранения". Создаваемые в процессе выполнения этих и десятков других проектов новейшие технологии и материалы сделают их конкурентоспособными на глобальном уровне.

Проект "Создание научно-промышленного кластера проектирования и производства высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта" в рамках УМНОЦ Уральский федеральный университет реализует совместно с холдингом "Синара - Транспортные машины" сразу в трех регионах России. Планируется выпускать высокоскоростной поезд с крейсерской скоростью 360 километров в час (максимальная - 400 километров в час). Их производство будет развернуто в Свердловской области на заводе "Уральские локомотивы" с привлечением партнеров из Челябинской и Курганской областей. Для этого разрабатываются и внедряются новые конструкционные материалы, а также разработаны интеллектуальные системы управления транспортом. Благодаря проекту появится несколько тысяч современных рабочих мест.

При создании высокоскоростного поезда завод "Уральские локомотивы" активно взаимодействует с компанией "РЖД". Уже в 2027 году разработка инновационного состава для участка Москва - Санкт-Петербург будет завершена. Но сделать предстоит еще многое. Например, большое значение в проекте имеет область силовой электроники. В Екатеринбурге компания "Горизонт" сотрудничает с УрФУ в разработке и изготовлении ряда образцов тяговых преобразователей. Перспектива у этих изделий очень широкая.

Актуальной является и разработка новых материалов. Сейчас на железных дорогах используются стали, разработанные 30-40 лет назад. И сегодня назрела тема улучшения их свойств, повышения качества. Не менее важная тематика - создание полиуретанов и резин. Часть таких изделий Россия вынуждена покупать за рубежом, поэтому перед учеными региона поставлены задачи по импортозамещению. В УМНОЦ уже создали технические требования для ряда таких изделий.

Еще один крупный проект УМНОЦ реализует совместно с корпорацией "Росатом". В 2022 году УрФУ и Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук выполнили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 1,1 миллиарда рублей. Это работы, связанные с замкнутым ядерно-топливным циклом, переработкой отработанного ядерного топлива, технологией создания жидкосолевого реактора, с работами по водородной энергетике и т.д.

В Челябинской области развивается проект демонстратора многоразовой возвращаемой ракеты-носителя - успешно прошли огневые испытания, и есть перспектива реализации большой программы "Роскосмоса" по этому направлению. Там же по проекту "Арктический автобус" на базе военного грузовика был создан опытный вариант гражданского автомобиля "Урал". Прототип с надстройкой типа "утепленный вахтовый автобус" прошел испытания при минус 45 градусах на дорогах Якутии. В этом году в рамках проекта ведется создание еще двух опытных образцов новых транспортных средств - "Арктического автобуса" и "Арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем". Они получат колеса увеличенного диаметра и модернизированную кабину.

В Нижнем Тагиле компания "Евраз НТМК" в рамках УМНОЦ реализует проект по энергоэффективности производства, работы по энергобалансам, которые можно масштабировать и на другие предприятия.

На Каменск-Уральском металлургическом заводе завершен проект по индукционному нагреву штамповой оснастки мощного пресса. Новое решение позволило сократить затраты времени и энергии для разогрева штамповки. В результате увеличилась производительность технологического процесса. В этом году идет и разработка решения по улучшению работы иностранного оборудования с использованием технологии индукционного нагрева.

В прошлом году совместно с УрФУ на Уральском оптико-механическом заводе им. Яламова запустили производство кувезов - устройств для выхаживания новорожденных, очень востребованных системой здравоохранения страны. Кувезы помогают сократить сроки выхаживания и лечения младенцев, а также снизить риски осложнений или заболеваний, связанных с гипербилирубинемией - желтушкой, которой страдает до 60 процентов новорожденных. Одна из моделей объединяет в себе инфракрасный обогреватель, модуль фототерапии и респираторный блок - такая система сделана впервые в России. Для производства кувезов были унифицированы компонентная база и функциональные блоки изделий, снижена доля материалов и комплектующих иностранного производства в составе оборудования. Это позволило повысить технологичность и снизить трудоемкость производства, минимизировать влияние человеческого фактора.

"Свердловская область - это развитый промышленный регион с серьезными традициями в образовании и науке, и промышленные предприятия здесь формируют мощный запрос на образовательные и научные услуги. С другой стороны, сам бизнес тоже активно развивает собственные научные компетенции в корпоративных исследовательских центрах и создает необходимые ему образовательные программы в рамках корпоративных университетов, - отмечает член Наблюдательного совета УМНОЦ, директор по научной работе Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Пышминцев. - Важным фактором здесь являются синергия и возможность использовать потенциал науки для реального сектора. Поэтому НОЦ - это не только площадки для научных изысканий, но и способность применять их в реальном секторе экономики".

"После двух с половиной лет совместной работы связи между научными коллективами и предприятиями - участниками УМНОЦ стали более тесными, обретают новое содержание, - говорит директор по развитию центра Игорь Манжуров. - Наши ученые берутся за все более серьезные задачи, которые ориентированы на потребности предприятий. Реализуются проекты мирового уровня, и это влияет на технологическую независимость Уральского федерального округа и всей России. Центр позволил вузам и академическим институтам зайти на площадки предприятий - туда, где раньше были в основном их зарубежные коллеги. При этом решаются самые разнообразные задачи - обратный инжиниринг, вопросы, связанные с управляющими системами на больших заводах, все, что улучшает производственно-технологический процесс".

Из года в год растет финансовая поддержка УМНОЦ - в 2022 году на поддержку проектов было выделено 737 миллионов рублей из разных источников, как федеральных, так и областных.

В российских НОЦ реализуются десятки проектов по медицине

Татьяна Батенева,Ольга Медведева,Алексей Михайлов,Наталия Тихонова

Исследования в области медицины и здравоохранения ведут в нескольких НОЦ страны. Для этого созданы новые лаборатории, к их руководству приглашены ведущие ученые России и зарубежных стран.

В Евразийском НОЦ (Башкортостан) сотрудники лаборатории аддитивных технологий Института фундаментальной медицины Башкирского государственного медицинского университета занимаются созданием имплантатов из материалов, которые имеют биодеградационные свойства, то есть со временем замещаются собственными тканями человека. Исследователи уже разработали технологию изготовления биокерамических изделий с заданными параметрами и провели доклинические испытания на клеточных культурах.

Востребованы и разрабатываемые биосовместимые полимерные материалы для адресной доставки лекарств в органы-мишени, создания заменителей кожных покровов, заполнения постоперационных полостей.

- Планируется использование как полимеров природного, так и синтетического происхождения, - рассказала завкафедрой высокомолекулярных соединений и общей химической технологии химического факультета Уфимского университета науки и технологий Елена Кулиш. - Их объединяет два качества: биосовместимость с тканями организма и способность к биодеструкции.

В Евразийском НОЦ ведут также исследования по направлению "Геномика и цифровые системы предиктивной аналитики для персонализированной медицины" и ряду других.

В Уральском НОЦ ученые УрФУ совместно с Уральским оптико-механическим заводом модернизировали оборудование для выхаживания новорожденных.

- Проект позволил унифицировать компонентную базу и функциональные блоки изделий, снизив долю материалов и комплектующих иностранного производства в составе оборудования, а также повысить технологичность и снизить трудоемкость производства, - отметил главный конструктор предприятия Алексей Чупов.

С партнером из Курганской области - НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова - университет работает над технологией восстановления функции кисти при утрате пальцев. По принципам персонифицированной медицины каждое изделие будет создаваться индивидуально. В этом проекте специалисты УрФУ отвечают за материалы, из которых оно будет изготовлено, - например, наноструктурированный титан.

Проект "Свет Арктики" Западно-Сибирского НОЦ посвящен проблеме дефицита ультрафиолета, который провоцирует у северян депрессию, раздражительность, утомляемость. Ученые Тюменского государственного медуниверситета провели эксперимент: определили биоритмы для каждого из 110 добровольцев 14-60 лет, теперь персонально подбирают световое оборудование, а затем в течение года будут отслеживать, как оно влияет на организм. По итогам проекта они сформулируют рекомендации производителям панелей освещения.

В программе исследований НОЦ "Север: территория устойчивого развития" есть несколько проектов, посвященных сохранению здоровья северян, повышению их адаптационных резервов, продолжительности, качества жизни и активного долголетия. В центре также создается комплекс "Банк биоматериалов" с формированием низкотемпературного хранилища генетических материалов, информационного фонда, обеспечивающего сохранность накопленного материала и его развитие.

Якутские ученые работают и над созданием биомедицинских клеточных продуктов. Большим прорывом в медицине должна стать разработка противоопухолевой вакцины на основе аутологичных дендритных клеток человека. Также в НОЦ созданы эквиваленты кожи с использованием культивированных фибробластов и биорезорбируемой матрицы - это позволит, например, успешно лечить обширные ожоги.

Реальные результаты уже принес проект "Биотехнологии глубокой переработки уникального северного экологически чистого воспроизводимого биосырья". В аптеки Якутска поступила биологически активная добавка, которая создана из активных веществ коры березы и лишайников (ягеля). Она прошла все стадии клинических исследований, которые показали, что БАД облегчает и ускоряет процесс реабилитации переболевших вирусными заболеваниями и COVID-19.

Магаданский завод "Омега-Си" и НИЦ "Арктика" ДВО РАН- участник НОЦ "Север" - проведут уникальный эксперимент "Человек. Арктика. Адаптация. Омега-Си". Они изучат влияние реэтирифицированных триглицеридов (современной формы полиненасыщенной жирной кислоты омега-3 с наивысшей концентрацией и усвояемостью) на здоровье жителей Севера. Это первое в мире исследование о влиянии современной формы омега-3 на здоровье человека. Ученые рассчитывают получить новейшие научные данные по влиянию препарата на состояние и биохимический профиль северян.

Участники НОЦ "Рациональное недропользование" Пермского края - специалисты Пермской государственной фармакадемии совместно с коллегами из НИИ сельского хозяйства в ПФИЦ УрО РАН - изучают возможность производства лекарств из борщевика Сосновского. Они установили, что выделенные из растения вещества-фуранокумарины можно использовать для лечения псориаза и других кожных заболеваний. Фармацевтическую субстанцию, которая впоследствии может стать основой для этих лекарств, предполагается разработать в ближайшие три года.

НОЦ МореАгроБиоТех (Крым) создан Крымским федеральным университетом им. Вернадского и Севастопольским госуниверситетом. Он объединяет работу 35 вузов, научно-исследовательских институтов и предприятий реального сектора экономики. Программа НОЦ включает в себя восемь технологических проектов, в том числе по персонализированной медицине и реабилитации.

- В 2023 году успешно выполнены проекты по созданию экспериментальных образцов и технологий, часть из которых выведена на медицинский рынок, - рассказал "РГ" ответственный исполнитель технологического проекта "Разработка и трансфер технологий в рамках развития Центра геномных технологий и биомедицинских исследований", проректор по научной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Анатолий Кубышкин. - Создан экспериментальный образец инновационного препарата для лечения ревматоидного артрита. Разработана технология молекулярной диагностики рака щитовидной железы для выбора лечебной тактики, она интегрирована в клиническую практику. Предложена технология и проведена экспериментальная проверка использования оригинального полифенольного концентрата с высоким содержанием ресвератрола на модели метаболического синдрома.

Еще один результат исследований - спрей для рук на основе растительного сырья с пролонгированными антибактериальным, увлажняющим и ранозаживляющим эффектами. А в области генетических технологий разработана, адаптирована в рамках программы импортозамещения и выведена на рынок тест-система для анализа 25 индивидуализирующих маркеров ДНК человека для молекулярно-генетической идентификации личности. Продажи тест-системы за год превысили 17,0 миллиона рублей.

Ученые ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" запустили в Севастополе модуль по выращиванию микроводорослей. Он поможет разработать условия для промышленного культивирования водных организмов и использования их при производстве полезных пищевых добавок. Участники проекта уже разработали экспериментальные образцы сыра с фикоцианином - пигментом, снижающим давление и укрепляющим иммунитет, желе с водорослями, растительного масла с повышенной биологической ценностью.

В НОЦ Юга России, созданном Ростовской и Волгоградской областями и Краснодарским краем, разработан нанопористый материал, обладающий высокими адсорбционными характеристиками, рассказала "РГ" руководитель Центра управления проектами Екатерина Дубовер. Он может быть применен в пищевой промышленности для продления свежести овощей и фруктов. Материал является инновационным, так как относится к принципиально новому классу кристаллических соединений с высокими значениями удельной плотности и объема пор на единицу массы вещества.

В Кубанском государственном технологическом университете разработали функциональные продукты питания на основе нетрадиционного растительного сырья с высоким содержанием пищевых волокон, пребиотиков, витаминов, белков для восполнения их дефицита в организме.

Ученые университета совместно с компанией "Ювикс-фарм" разработали биологически активную добавку к пище "Наш лецитин". Это комплекс незаменимых фосфолипидов, которые являются компонентами клеточной мембраны печени. Он нормализует нарушенный белковый и жировой обмен, защищает клеточную структуру печени, восстанавливает иммунные функции лимфоцитов и макрофагов.

Что помогает рынку справиться с последствиями санкционного давления

Денис Гонтарь

Объем рынка цифровых решений для "умных" городов и регионов к концу этого года может перешагнуть отметку в 840 миллиардов рублей. Такие прогнозы дает АНО "Цифровая экономика". Большую роль в цифровизации страны играют 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Сегодня на их базе не только готовят кадры для новой российской экономики, но и создают цифровые продукты, помогающие стране успешно проводить политику импортозамещения и закрывать потребности высокотехнологичных рынков.

Инвестиционный портфель импортозамещающих проектов, разработанных в НОЦ, уже превысил пять триллионов рублей. И это без учета разработок для авиации и судостроения. Одной из самых популярных ниш для НОЦ стала цифровизация и софт для бизнеса. По подсчетам федерального фонда развития интернет-инициатив, ИT-рынок после ввода санкций уже высвободил около 350 миллиардов рублей.

При этом работать с коллективами НОЦ выгоднее даже крупным российским цифровым гигантам. Сформированные на базе региональных и федеральных вузов команды готовы оперативно подключаться к софтверным заказам, которые поступают в научно-образовательные центры напрямую от предприятий. Это существенно сокращает сроки разработки и внедрения программных продуктов.

Например, в Самарском университете имени Королева, который входит в НОЦ "Инженерия будущего", открыли национальный центр аддитивного производства. Здесь будут создавать детали и узлы газотурбинных двигателей. Это ускорит сроки производства более чем в два раза, а издержки, напротив, сократятся на 30-40 процентов.

Центр позволит нам решать задачи импортозамещения и воплощать из отечественных металлопорошковых смесей самые смелые конструкторские решения по заказу промышленных предприятий. Нашим оборудованием смогут пользоваться предприятия двигателестроения, авиации, нефтеперерабатывающей и газодобывающей отраслей, а также космические производства, - прокомментировал директор Института двигателей и энергетических установок университета Виталий Смелов.

В Уральском федеральном университете, входящем в НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы", придумали, как извлекать материалы из сложного сырья. Эта технология позволяет перерабатывать отходы металлургических производств. Их на Урале, да и в России в целом, накопилось много.

- Мы вовлекаем эти материалы в переработку, извлекаем ценные металлы, перерабатываем токсические компоненты, переводим их в безопасные труднорастворимые соединения, которые потом можно хранить на специальных полигонах. По сути, мы извлекаем не менее 90 процентов металлов и утилизируем 95 процентов вредных компонентов, - рассказал руководитель лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья, цветных и черных металлов УрФУ Денис Рогожников. Первые испытания уже прошли в Казахстане и доказали свою эффективность. Технология оказалась рентабельной особенно в условиях ограниченных запасов природных ресурсов.

Многие проекты научных центров направлены на трансформацию "умных" городов. В Нижегородском университете имени Лобачевского уже создали тематический центр цифровых технологий. Ученые активно разрабатывают реальные проектные решения и проводят научные исследования по проблематике "умных" городов. Основной упор делают на анализе баз данных, технологиях в строительстве, цифровой энергетике и системах управления. Дополнительно вуз будет готовить кадры по этим направлениям, чтобы закрывать потребности областных компаний.

А ученые из Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева, участника НОЦ "Инженерия будущего", разработали инновационную систему для отопления жилых домов. Она представляет собой индивидуальный тепловой пункт, позволяющий снизить потребление тепла более чем на 17 процентов. Пока исследователи изучают работу оборудования и собирают данные. Однако уже понятно, что проект позволит экономить до 800 тысяч рублей в год по сравнению с классическими котельными.

Роль НОЦ только усилится на фоне обновленной стратегии цифровой трансформации обрабатывающей промышленности, которую федеральное правительство должно принять до конца 2023 года. Среди основных направлений уже определили "умное" производство, цифровой инжиниринг, продукцию будущего, технологическую независимость и интеллектуальную господдержку.

Пермский Театр-Театр показал в Москве мюзикл для подростков о поклоннице аниме

Анна Галайда

Пермский Театр-Театр привез в Москву свою недавнюю премьеру - мюзикл "Как пережить лето", целевая аудитория которого - подростки. Лаконичный одноактный спектакль вышел в Перми этой осенью, а его замысел возник в ходе лаборатории мюзикла "Резиденция ТТ", который устраивал театр. Москвичка Дана Жанэ получила тогда за это либретто спецприз. Там же она встретилась с композитором (он же автор текстов) Александром Марголиным, с которым они в итоге и создали спектакль о девочке-подростке, пытающейся сбежать от банальной реальности в мир аниме.

Полина вынуждена проводить лето на даче вместе со скучными родителями и противной сестрой. Она видит себя Солнечной Дочерью, которой нужно найти Лунного Мальчика по имени Акайо, чтобы спасти мир от коварных замыслов Красного Человека. Ей кажется, что она узнает Акайо в новом соседе Диме, но идеи Полины его интересуют не больше, чем ее семью.

В Москве пермский спектакль шел в течение недели на сцене "Маска" в Московском дворце молодежи. Пока эта камерная площадка не очень известна театральной публике, но она позволяет показывать постановочно непростые музыкальные спектакли.

У пермяков вокал артистов сопровождает живая музыка - прямо на сцене рядом с актерами находятся пять музыкантов, которые напрямую в действие не вмешиваются, но превращаются в часть того мира, в котором существуют герои. Композитор включает в партитуру Nu Metal, Grange, Emo-Rock, Punk, Hip-Hop, Pop, Post Hardcore. Музыканты переключаются с одного стиля на другой - звуковая картина поддерживает идею противостояния мира подростков миру взрослых (музыкальный руководитель спектакля - Кирилл Бузмаков).

Художественное оформление кажется даже скупым - на сцене много песка, на нем - шар, множащийся в отражениях. На нем и рядом с ним, закрепленные на лаунджах, парят герои, то теряя, то снова обретая почву под ногами. В спектакле они не только поют, но и двигаются, и танцуют - хореограф Ксения Малинина выстраивает не только хореографию, но язык тела, который первым может выдать малейшую фальшь.

Впрочем, в спектаклях, которые придумывают для подростков взрослые, любая непродуманная деталь может подорвать все усилия. Пермский Театр-Театр умеет работать со сложнейшим материалом. Подростковый мюзикл он представляет так же точно, как оперу для драматических артистов "Антигона" или мюзикл "Три товарища" - свои недавние резонансные работы.

Пермяки хорошо знают свою публику, это позволяет им работать без просчетов. И география здесь значения не имеет - в Москве спектакль оказался не менее востребованным у публики, чем в Перми.

Сегодня стартовал III Конгресс молодых ученых

Аркадий Симонов

Сегодня на федеральной территории "Сириус" открылся III Конгресс молодых ученых. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Без преувеличения можно сказать, что здесь пройдет мозговой штурм основных проблем науки, внедрения ее результатов, привлечения в нее молодежи и далее по списку. Как их решать в условиях санкций? Свое мнение выскажут представители ведущих институтов и вузов, органов власти, бизнеса и госкорпораций, лидеров отечественной науки, а также молодые ученые из России и других стран.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, конгресс является уникальной площадкой для общения активных молодых специалистов и опытных профессионалов креативной отрасли, здесь генерируются принципы, формирующие условия для синтеза и интеграции научных и творческих проектов в федеральном масштабе.

В этом году Конгресс собрал свыше 4500 участников из более чем 25 стран, в числе которых Республика Беларусь, Китай, Иран, Республика Куба, ЮАР, Казахстан и другие. Деловая программа Конгресса насчитывает более 100 мероприятий. Она состоит из пяти тематических треков: "Большие вызовы - возможности для развития"; "Возможности Десятилетия науки и технологий в России"; "Пространство страны - пространство возможностей"; "Пространство международного научно-технического сотрудничества"; "Инструменты развития".

К примеру, трек "Большие вызовы - возможности для развития" рассматривает вопросы создания и поддержки технологий, отвечающих национальным интересам России в противостоянии большим вызовам. Ученые и эксперты обсудят развитие современных химических и природоподобных технологий, создание и использование новых материалов и квантовых инструментов, применение искусственного интеллекта, организацию научных исследований молодых ученых в сфере управления климатом и экосистемами для обеспечения технологической независимости страны.

Блок "Возможности Десятилетия науки и технологий в России" посвящен проектам, которые позволяют решить ключевые задачи Десятилетия: привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

С лекциями выступят выдающиеся ученые, скажем, академик Юрий Оганесян расскажет об уникальных работах по получению новых элементов Периодической таблицы Менделеева. Дискуссия "Наука и искусство" раскроет взаимосвязь научных принципов создания произведений искусства и творческого подхода в обучении будущих деятелей культуры. В обсуждении примет участие известный актер и театра и кино, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Чем порадует предновогодняя ярмарка на Тверской площади

Сергей Жуков

Предусмотрительные москвичи предпочитают начать подготовку к Новому году уже сейчас - еще нет ажиотажа, можно без суеты пройтись по магазинам и сделать нужные покупки. За подарками есть смысл заглянуть на Тверскую площадь, где до 14 декабря работает предновогодняя ярмарка локальных товаров "Тверская-маркет". Она стала продолжением Московской недели интерьера и дизайна.

Атмосфера зимних праздников здесь уже ощущается: площадь украшена елями и соснами, вечерами зажигается иллюминация, звучит музыка, выступают артисты, кружится привычная для столичных фестивалей бесплатная карусель... Вокруг памятника Юрию Долгорукому открыты 16 павильонов. В них можно найти товары для дома, натуральную косметику, полезные сладости, мед, украшения ручной работы, одежду и аксессуары. Ассортимент меняется каждые несколько дней. В общей сложности - порядка 100 брендов из разных регионов страны, включая участников проекта "Сделано в Москве". Например, в одном из павильонов торгуют сувенирами.

"Они изготовлены частными мастерами и маленькими семейными мастерскими, - рассказала "РГ" продавец Ольга. - Это не массовое производство, а ручной труд, все сделано с душой". По ее словам, люди покупают подарки себе и близким. Спросом ожидаемо пользуется символ приближающегося 2024 года - дракон. Берут и вязаных, и фарфоровых, и деревянных. Неплохо расходятся елочные игрушки от петербургской мастерской в виде машин, трамваев, автобусов и самолетов. И конечно, Щелкунчики - их своими руками делает из бука и расписывает семья из Подмосковья.

Во "вкусной" части ярмарки популярны расписные пряники из натуральных ингредиентов родом с Тушинской улицы, где организовано небольшое производство. Выбор большой: и с именами, и с пожеланиями. Особенно пользуются спросом лакомства с новогодней темой: с зимними пейзажами и в форме снежинок, дракончиков и елок.

Родители в Краснодаре при участии "РГ" добились возвращения ребенка в родную семью

Татьяна Павловская (Краснодарский край)

История эта, а если быть точным, трагедия, длилась свыше трех лет. И вот буквально на днях Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в этой явно затянувшейся тяжбе, оставив малышку с родной мамой и бабушкой. Даже адвокат Надежда Солодилова, повидавшая немало подобных случаев, призналась: "До слез растрогалась, когда Юлиана с мамой после суда пришли ко мне в офис и я услышала от девочки: "Спасибо, что вернули меня маме и бабушке...".

У бабушки Ольги Моторнюк тут особая роль. Введенная в заблуждение, она добровольно отдала свою внучку абсолютно чужому человеку. А потом пришла в редакцию "РГ" за помощью. "Доверчивая и глупая, позволила чужому человеку завладеть внучкой Юлианой", - каялась она и просила помочь вернуть малышку. Так началось журналистское расследование и борьба за возвращение Юлианы в родную семью. Но путь к хеппи-энду, как мы уже рассказывали ("Мамино несчастье", "РГ" - Неделя-Кубань-Северный Кавказ от 20.09.2023 г.), оказался долгим и сложным.

Впрочем, и сама ситуация не из простых. Мама девочки - член большой русской семьи, переехавшей в Россию из Узбекистана. Сначала Ольга вместе с двумя дочками обосновались в Тверской области. А затем - на Кубани, куда вслед за ними перебрались и родственники. "Здесь тепло, как в Узбекистане, так же много фруктов"... Дочь Кристина вышла замуж, родилась девочка Юлиана. Но когда ребенку было 1,5 года, между ее родителями случился конфликт, после которого отец уехал на заработки в другой регион, а мама с сильной депрессией попала в лечебное учреждение.

Оставшись с маленькой внучкой на руках, бабушка запаниковала: что делать? За советом пошла в органы опеки. Но вместо совета... ей предложили отдать девочку в дом малютки. А опекуном она, мол, быть не может. Так как бабушка одинока, не замужем, постоянной работы не имеет. Хотя Ольга - хороший мастер маникюра, от клиентов у нее отбоя нет. Но ИП в то время еще не было оформлено. И тут же нашлась чужая тетя, у которой имелся и заработок, и законный супруг. Только вот детей не было.

- Женщина стала убеждать, что движима стремлением помочь найти выход из создавшейся ситуации, - вспоминает бабушка. - А в управлении по вопросам семьи и детства заверили, что опека на нее будет оформлена временно, пока я не соберу все необходимые для этого документы. Вот и решила из двух зол выбрать меньшее: лучше отдать внучку "доброй женщине", чем определять ее в дом малютки.

Однако меньшее зло стремительно разрасталась. После того как дома у новоиспеченной опекунши бабушка при участии городской чиновницы(?!) подписала добровольный отказ от опеки (хотя при наличии живых родителей и отсутствии правовых оснований она на это не имела права. - Т.П.), решением Советского районного суда мама девочки была ограничена в правах, а папа - вовсе лишен их. Затем новоиспеченная "мама" практически полностью пресекла дальнейшее общение девочки с кровными родственниками.

Когда родная мама выписалась из больницы, а папа, приехав с заработков, вернулся в семью, оба были шокированы случившимся. Но мириться с этим не стали, началась судебная тяжба. Кровным родственникам пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы добиться отмены решений Советского районного суда Краснодара. И лишь в мае 2022 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, указав на серьезные нарушения, допущенные нижестоящими коллегами, направил гражданское дело на новое рассмотрение. Назначенная экспертиза затем подтвердила, что состояние здоровья мамы позволяет ей воспитывать родную дочь. К тому же у девочки есть масса других родственников, в том числе еще молодая бабушка...

При повторном рассмотрении дела, состоявшемся уже с участием Уполномоченного по правам ребенка, крайсуд все это учел. И хотя сотрудники Управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара пытались убедить суд, что они действовали правомерно, передав ребенка абсолютно постороннему человеку, их доводы были опровергнуты проведенными экспертизами и другими неопровержимыми доказательствами.

Однако на этом дело не закончилось. Органы опеки Краснодара с поразительным упорством продолжили добиваться возвращения ребенка приемной маме. И та упорно цеплялась за это название. Судя по всему, ей очень понравилось получать вознаграждение от органов опеки за "материнский труд". По крайней мере, как позже выяснилось, она в частных клиниках "навешивала" на ребенка пугающие диагнозы, чтобы эти выплаты увеличить. О каких ее материнских чувствах и любви можно тут говорить? Разве что о страсти к деньгам. Ведь не случайно и сейчас эта "заботливая тетя" пытается "выбить" из родной мамы 700 тысяч рублей в качестве недоплаченных ей алиментов. Мол, потратилась на ребенка и затраты ей нужно компенсировать... Хорошо, что до "получения" девочкой статуса инвалида, к счастью, не дошло: ее диагнозы, после возвращения в родную семью, не подтвердились.

На днях Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в этой явно затянувшейся тяжбе. Он оставил малышку с мамой и бабушкой. Юлиане уже пять лет. И, как убедились корреспонденты "РГ", малышка счастлива в родной семье.

Татьяна Ковалева, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае:

- После тщательного изучения всех предоставленных мне документов пришла к выводу, что в этой истории нет никаких исключительных обстоятельств, позволяющих разлучать ребенка с матерью. Информация о неспособности матери по медицинским показаниям воспитывать дочь не соответствовала заключениям двух судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, наше личное общение с семьей и ребенком убеждало о взаимной привязанности ребенка и близких родственников. И суд наконец-то поддержал нашу позицию, основанную на том, что имеющий кровных родственников ребенок должен воспитываться в любящей родной семье. Именно на это направлена государственная семейная политика: ограничение, а тем более лишение родительских прав, являются крайними и исключительными мерами. В истории с Юлианой это было проигнорировано, что и доказывало проведенное корреспондентом "Российской газеты" журналистское расследование.

Почему в Британии не хотят продавать одну из старейших газет инвесторам с Ближнего Востока

Александр Гасюк

В Британии разгорается политический скандал вокруг продажи одной их старейших английских газет The Daily Telegraph иностранным инвесторам. Это СМИ с высокой вероятностью может оказаться в руках связанного с руководством ОАЭ консорциума, и такой сценарий особенно тревожит официальный Лондон. Тесно связанная с Консервативной партией Британии газета The Daily Telegraph наряду с журналом Spectator оказалась выставлена на продажу банковской группой Lloyds еще в прошлом месяце. В свою очередь, банкиры получили контроль над изданиями из-за того, что их прежние владельцы - семья миллиардеров Барклайс - не смогла расплатиться по набранным долгам на сумму в 1,15 миллиарда фунтов стерлингов.

Стартовавший в конце минувшего октября аукцион, на котором инвесторам была предоставлена уникальная возможность приобрести основанную еще в 1855 году популярную британскую газету, привлек множество участников. Интерес к сделке выразили миллионеры и владельцы хедж-фондов, владельцы других английских СМИ и даже немецкий издательский дом Axel Springer.

Однако лучшее предложение сделал связанный с Абу-Даби консорциум RedBird IMI, предложивший полностью погасить накопленный бывшими владельцами издания более чем миллиардный долг. Впрочем, выгодная коммерческая сделка немедленно оказалась "под лупой" правительства Британии. Так, министр страны по делам СМИ Люси Фрейзер заявила, что намерена "вмешаться" в процесс продажи, поскольку "озабочена независимостью газеты". А на днях видные представители британской Консервативной партии также выступили против продажи изданий представителям страны из Ближнего Востока, назвав потенциальную сделку "опасной". "The Daily Telegraph и Spectator являются великими британскими институтами. Они не должны контролироваться иностранной державой", - заявил представитель партии Тори Чарльз Мур.

Тот факт, что RedBird IMI, по открытым данным, имеет связи с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов, уже владеющим известным британским футбольным клубом Manchester City, похоже, никого не смутил. Напротив, атмосфера вокруг возможной продажи английской газеты инвесторам из Персидского залива целенаправленно нагнетается информационными вбросами об "ужасной ситуации со свободой слова в ОАЭ" и "арестами в Эмиратах различных активистов".

В итоге, как пишут СМИ, ситуацию с планируемой продажей The Daily Telegraph внимательно изучает британский Форин-офис и национальный медиарегулятор Ofcom. В том, что при желании британское правительство по политическим мотивам может сорвать коммерческую сделку, можно не сомневаться. Тот же Ofcom еще в 2016 году внезапно "выявил нарушения" вещательного кодекса Британии в программах телеканала RT, затем начал расследование, по итогам которого обвинил иновещателя "в несоблюдении принципа беспристрастности" и отозвал лицензию RT в марте 2022 года.

На Всемирном русском народном соборе обсудят острые вопросы демографии и экономики

Елена Новоселова

В храме Христа Спасителя открылся юбилейный XXV Всемирный русский народный собор. Он объединил религиозных и общественных деятелей, ученых, чиновников и посвящен в этом году теме "Настоящее и будущее Русского мира". Участники обсудят острые вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Во второй день форума в Государственном Кремлевском дворце выступят президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Собору исполняется 30 лет. За эти годы он поднял и озвучил самые существенные для страны понятия, которые овладели общественным сознанием: его участниками сформулирована и отточена идея Русского мира, здесь впервые прозвучал тезис о том, что "Россия - это страна-цивилизация" и что она поддерживает "традиционные ценности".

Ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков, спикер идеологической сессии собора, убежден, что после развала Советского Союза Россию пытались погрузить в либерально-рыночные ценности, однако они, похоже, не прижились.

По его мнению, лишь последние месяцы стали для страны победой новой идеологии. "Вот уже год мы живем при новой идеологии, но проблема в том, что она не прописана на бумаге. Однако если бы не было идеологии, мы не смогли бы начать СВО, - считает Щипков. - Идеология, таким образом, есть, но нам необходимо описать идеологическое пространство".

По словам начальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, прямо сейчас против России ведутся три войны. "Это боевые действия на территории бывшей Украинской Республики, экономическая война, санкции со стороны Запада и информационная война против нашей страны, - объяснил он. - В целом же мы проходим через борьбу России за собственное "я", за свой суверенитет и собственный путь развития. Страна находится в состоянии мобилизации против давления, которое на нее оказывается. Мы боремся за политический, экономический, технологический суверенитет. Подавляющее большинство граждан понимают эту ситуацию. И основной тренд - это сплочение вокруг национального лидера". К слову, последние данные ВЦИОМ подтверждают этот тезис.

Чиновник также отметил, что социологи фиксируют в обществе "оптимистические тренды", например, рост числа патриотов, тех, кто "не собирается уезжать и тратят свои силы на то, чтобы страна развивалась и процветала".

К традиционным российским ценностям относится уважение к многодетной семье, подчеркивали участники собора. Не случайно 2024 год объявлен Годом семьи. Об опыте Мордовии в разрешении демографического кризиса рассказал глава региона Артем Здунов на демографической сессии собора. В республике были сделаны первые шаги на пути к запрету абортов. Был принят закон, запрещающий их пропаганду. "У нас в регионе уже состоялось разделение на добро и зло", - заявил Здунов. Глава Мордовии также призвал с детского сада рассказывать детям, как хорошо быть папой и мамой, он убежден, что в вопросе разрешения демографического кризиса необходимо соответствующее идеологическое воспитание с самого раннего возраста.

Это обязательно нужно делать, чтобы новое поколение россиян не прониклось чуждой стране нормой жизни, поддержала коллегу по демографической сессии зампред Совфеда Инна Святенко. Она привела тревожную статистику: за первое полугодие 2023-го в России родилось на три процента меньше детей, чем за аналогичный период 2022-го.

По словам Святенко, термин "демографическая зима" активно используют ученые. "Молодые люди все чаще говорят о том, что сначала хотят состояться в профессии, обеспечить себя, и рождение детей откладывается... Этот тренд надо срочно менять", - заявила она. Сенатор предложила активней развивать программы поддержки семей, чтобы дети не тянули молодых людей на дно с точки зрения материального благополучия.

"Посмотрите на рекламу. Что у нас показывают? Семья с одним ребенком на руках... Как будто это и есть норма. Но это ведь не так", - убеждена зампредседателя СФ. По ее мнению, важной мерой борьбы с абортами должна стать профилактика разводов в семьях молодых людей, которые едва стали совершеннолетними.

Кабмин подготовил план к Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года

Владимир Кузьмин

В России более 30 миллионов детей, и для их защиты правительство утвердило план реализации Стратегии комплексной безопасности до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это 76 мероприятий по всем приоритетным направлениям государственной политики.

Цель стратегии - помочь родителям уберечь ребенка от ситуаций, когда есть угроза его жизни и здоровью, заявил глава кабинета министров на оперативном совещании со своими заместителями. "Она охватывает целый ряд других значимых сфер - от качества информации, его окружающей, до профилактики правонарушений", - пояснил он. В реализации стратегии будут участвовать 25 федеральных ведомств и организаций, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Мероприятия плана направлены на нивелирование всех основных угроз безопасности детей и на основании этого сгруппированы по пяти направлениям: сбережение детей, укрепление благополучия семьи с детьми; развитие современной безопасной инфраструктуры для детей; профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их; укрепление института семьи; формирование безопасной информационной среды для детей. "Отдельное внимание мы уделяем вопросам индустрии товаров для детей: качеству игр, книг, фильмов, всему, что формирует ценностные ориентиры и культуру безопасного поведения", - подчеркнула зампред правительства.

По словам Голиковой, в России сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. "В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году", - сообщила зампред правительства. За прошлый год сократилась численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, на 2,2% и детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью, на 12,6%.

Отдельный раздел плана посвящен защите детей и укреплению благополучия семей. Среди его мероприятий - разработка учебно-методической программы подготовки волонтеров-поисковиков, которые смогут оказывать помощь в розыске потерявшихся детей. МВД и МЧС должны подготовить программу учебного модуля к 2025 году. Учтена актуальная для наших дней проблема - безопасность детей и подростков при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Ее решение доверено Росмолодежи. Ведомство на своих форумах организует специальные просветительские проекты. Министерство просвещения, министерство спорта и регионы займутся разработкой межведомственной программы "Плавание для всех". Ее цель - создать условия для всеобщего обучения детей плаванию. Реализация программы начнется еще на уровне детских садов. "Очень важно внимательно следить за реализацией этого плана, всех мероприятий. Ведь каждое из них направлено на защиту здоровья и интересов наших детей, на их интеллектуальное, творческое, физическое и в целом гармоничное развитие", - указал Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров сообщил о нескольких предметных решениях для помощи детям. Фонд "Круг добра", занимающийся лечением детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, получит более 33 миллиардов рублей из резервного фонда правительства. Средства пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации. Также будет расширен список тяжелых патологий по различным профилям и добавятся новые методы терапии. Михаил Мишустин обратил внимание, что с 2021 года помощь фонда получили более 23 тысяч детей.

Кроме того, более пяти миллиардов рублей правительство предоставит в этом и следующем годах на лечение и профилактику сахарного диабета у детей. Регионы на условиях софинансирования смогут приобретать достаточное количество систем непрерывного мониторинга глюкозы и обеспечивать ими детей с диабетом первого типа. Премьер-министр утвердил правила распределения субсидий в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом". Помощь предусмотрена для детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. По словам Мишустина, забота о здоровье и благополучии граждан является одним из приоритетов государства, особенно когда речь идет о юных гражданах: "Важно обеспечить их всем, что требуется для лечения. Продолжим и дальше принимать все необходимые для этого меры".

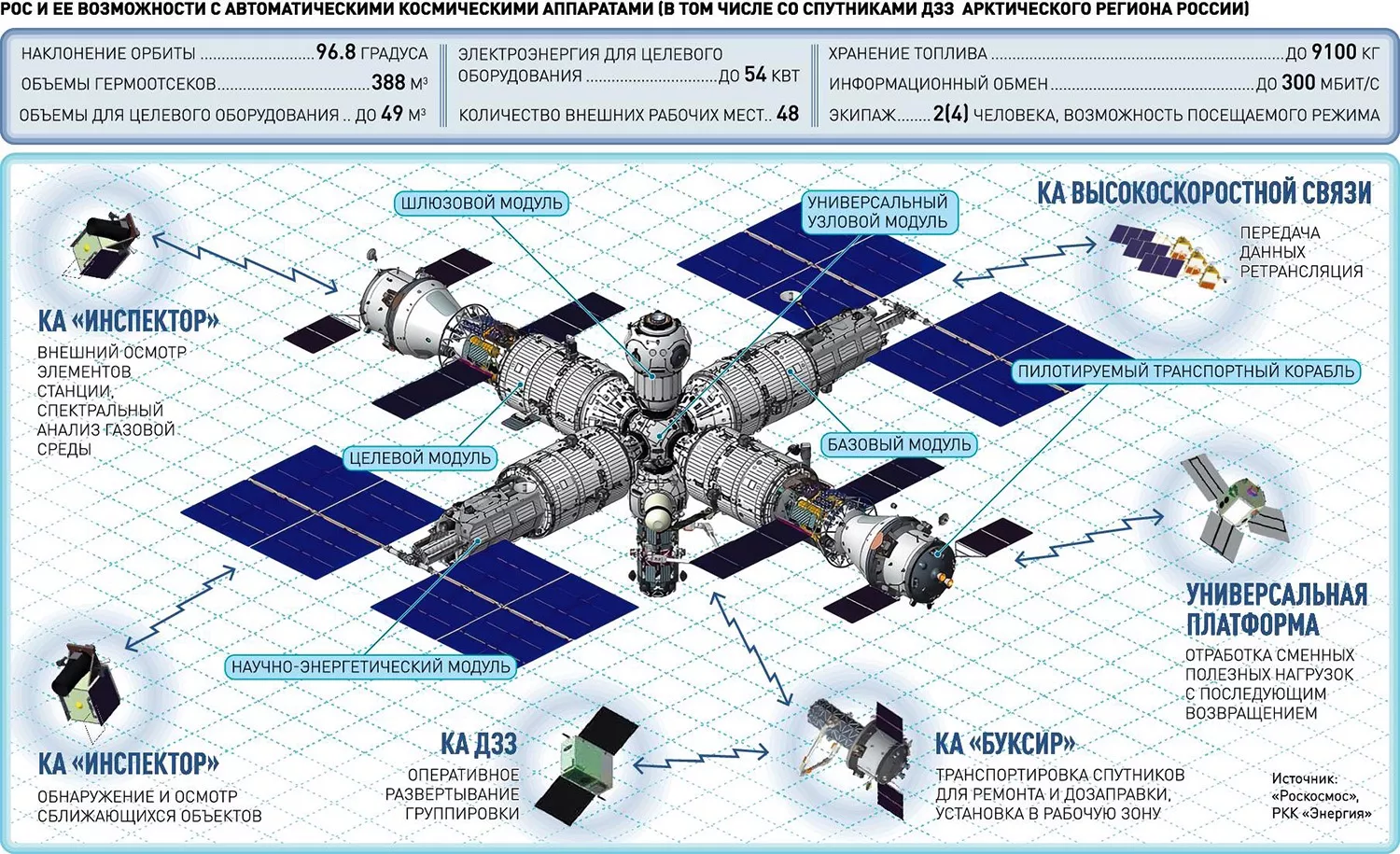

Новая Российская орбитальная станция со своей парковкой и буксирами станет шагом к полетам на Луну и Марс

Наталия Ячменникова

В 2027 году на орбиту может быть выведен первый модуль Российской орбитальной станции. По мере исчерпания ресурсов МКС. Ученые и специалисты убеждены: РОС обеспечит совершенно новые качества использования околоземного космического пространства. Она станет платформой для отработки технологий полетов на Луну и строительства лунной базы. Стапелем для сборки межпланетного экспедиционного комплекса.

Как попасть научному эксперименту на новый космический борт? Какие спутники-инспекторы будут патрулировать станцию? Рождение в космосе - фантастика или реальность? Все эти вопросы обсуждались на научной конференции, которая прошла в Институте космических исследований РАН. Она была приурочена к 25-летию Международной космической станции. Говорили о достигнутом, проблемах космической науки и перспективах развития пилотируемой космонавтики.

Отмотаем назад несколько витков. Первым модулем МКС стал российский функционально-грузовой блок "Заря". Он стартовал 20 ноября 1998 года с Байконура. А уже 7 декабря к "Заре" пристыковался американский модуль Unity, доставленный шаттлом Endeavour. Так началась сборка крупнейшего в истории человечества рукотворного объекта на околоземной орбите. В составе первого экипажа монтажников был космонавт Сергей Крикалев.

- Мы должны были состыковать оба модуля, открыть люки, сделать первое техническое обслуживание, - рассказал Сергей Константинович, ныне исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса".

Строительство МКС - само по себе большой технический эксперимент. Никто до этого не пытался состыковывать модули сразу в космосе. А через два года на МКС прилетел первый постоянный экипаж: наши космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, а также американец Уильям Шеперд.

"Ответственность зашкаливала", - делился с "РГ" Юрий Гидзенко. Он до секунд помнит тот первый день на станции: "Я начал открывать люк со стороны корабля "Союз" в сторону станции. Замки открылись, а люк не отходит, "присосало". Короче, сдернули вместе с Сергеем. Он первый на станцию залетел, потом Шеперд. За ними - я.

Включили свет, расконсервировали систему подогрева воды, расконсервировали туалет. А что еще надо? Все, жизнь началась. Мы поняли: прилетели домой".

Как только прибыл первый экипаж, сразу стали готовить медицинские эксперименты. Кстати, многие начались еще на станции "Мир" и продолжатся на Российской орбитальной станции, которая заменит МКС. "Это правильно. Организм у всех разный, и, чтобы получить устойчивый результат, нужно набрать статистику", - поясняет Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

В космос с научным портфелем

Статистика - серьезный аргумент. И на конференции приводилось много цифр. Так, за четверть века на российский сегмент МКС доставили 7,5 тонны научной аппаратуры и оборудования. Проведено более 400 экспериментов, на которые затрачено около 24 500 часов времени работы экипажа. Спущено на Землю около двух тонн результатов экспериментов. И они, без сомнения, обогатили нашу науку.

Однако МКС стареет: ресурс первых модулей уже превышен более чем в полтора раза. Как считают эксперты, при бережном отношении к станции назначенные сроки службы можно было бы продлевать ежегодно. По словам генерального конструктора по пилотируемым программам, дважды Героя Советского Союза академика Владимира Соловьева, наши специалисты по сути дела дали гарантию безаварийной работы российского сегмента станции с ежегодным подтверждением до 2028 года.

Тем не менее факт остается фактом: примерно половину рабочего времени космонавты тратят сегодня на ремонт аппаратуры и поддержание звездного "хозяйства".

- Это снижает эффективность исследований, - замечает генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. - Назрела необходимость следующего этапа развития пилотируемой космонавтики.

РОС вберет в себя все лучшее из накопленного космического опыта. Как подчеркивают специалисты, важно обеспечить непрерывность пилотируемой программы. Как это было при переходе с "Салюта" на "Мир", с "Мира" на МКС. Это предотвратит потерю компетенций в конструировании орбитальных комплексов, управлении полетом, подготовке космонавтов. Будут отсутствовать риски потерь лидирующих позиций.

Однако новая станция будет иметь и ключевые отличия. Все вместе это дорога в будущее - полетам к Луне и Марсу, - подчеркивают специалисты.

Под полярным градусом

Первый этап развертывания РОС намечен на 2027-2030 годы, а завершить строительство планируется в 2032 году.

- У нас лозунг: новый космодром Восточный, новая ракета-носитель "Ангара -А5М", новая станция и новый перспективный транспортный корабль. И мы полагаем, что эту станцию надо делать с ресурсом не менее пятидесяти лет работы в космосе, - говорит академик Соловьев.

Пилотируемая космонавтика всегда была и будет показателем уровня научно-технического прогресса страны. Будет стимулировать развитие новых технологий не только в космической технике. Какие качественно новые возможности получит с новой станицей Россия? Прежде всего: это будет открытая модульная архитектура. Здесь единственное, что редко заменяемое, - ядро станции. Все остальные модули можно будет состыковывать и отстыковывать, адаптировать под целевые задачи.