Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Иван Щербаков: контрактная система Москвы отвечает на вызовы времени

В Москве прошел XVIII Всероссийский форум-выставка "Госзаказ: новые вызовы". О том, как город поддерживает бизнес в условиях санкций и решает задачу импортозамещения в государственных закупках, РИА Новости рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. На пленарном заседании форума он получил ведомственную награду министерства финансов РФ из рук замглавы Минфина РФ Алексея Лаврова.

- Иван Александрович, в первую очередь хочу поздравить вас с наградой Минфина. Что эта награда значит для вас, для ведомства? Какие перспективы открываются?

- Я это воспринимаю как награду всему городу за активную работу, которую мы проводим в ежедневном формате во взаимодействии, прежде всего, с министерством финансов как основным федеральным регулятором по изменениям и модернизации закона 44-ФЗ и в целом контрактной системы Российской Федерации. Это высокая оценка тех инициатив, которые мы аккумулируем и вносим на рассмотрение в целом от города, от всех московских заказчиков. Мы продолжим эту работу, потому что система живая: наша реальность постоянно меняется, возникает что-то новое, соответственно, нужно быстро реагировать, принимать меры, вносить поправки.

– Уже более года российская экономика функционирует в условиях жесткого санкционного давления. Как это отразилось на столице, какие изменения произошли в сфере госзакупок?

– Московская экономика достойно показала себя в непростом 2022 году. Город работает стабильно и реализует все запланированные проекты, выполняя обязательства перед москвичами и инвесторами. Столичное правительство, в том числе, совершенствует контрактную систему и делает это в постоянном взаимодействии с заказчиками и поставщиками.

Так, например, для поддержки малого бизнеса увеличена верхняя планка на обязательные закупки у таких компаний и предпринимателей. Если ранее это были закупки с начальной ценой до 3 миллионов рублей, то с 2022 года московские заказчики должны привлекать малый бизнес к процедурам ценой до 20 миллионов рублей. В настоящее время рассматривается возможность повысить планку до 50 миллионов.

Также в августе прошлого года для московских заказчиков увеличили предельный размер закупок, проводимых посредством котировочных сессий. Приобретать товары они могут на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги — до трех миллионов. Ранее этот лимит составлял 600 тысяч рублей.

Котировочная сессия – это мини-аукцион, участники которого последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. При этом, когда заказчик публикует закупку через котировочную сессию, об этом узнают все поставщики, которые подписаны на соответствующую рассылку. Такая процедура длится три, шесть или 24 часа, побеждает в ней участник, сделавший наименьшую ставку, то есть предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене.

Благодаря этому нововведению московские заказчики могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе. Поставщики же получают возможность работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию.

– Как Москва решает вопрос импортозамещения при госзакупках в условиях, когда многие иностранные компании покинули российский рынок?

– Один из эффективных инструментов импортозамещения в столичной контрактной системе – заключение офсетных контрактов. Это госконтракты, предусматривающие встречные инвестиционные обязательства поставщика. Подписывая офсет, инвестор локализует, либо модернизирует производство на территории Москвы, а взамен получает гарантию сбыта продукции городу на срок до 10 лет.

Для увеличения количества таких сделок в 2022 году минимальный порог по инвестициям был снижен в 10 раз – с миллиарда до 100 миллионов рублей. Также появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более регионами России. В настоящий момент в столице подписано 10 таких контрактов, по четырем из них инвесторы уже начали поставлять городу такую важную продукцию, как лекарства, медицинские изделия и продукты для молочных кухонь.

– Что показала Москва на XVIII форуме-выставке "Госзаказ"?

– В этом году повестка форума посвящена, главным образом, гибкости контрактной системы в условиях сложных экономических процессов. Наш стенд продемонстрировал те возможности, которые показала столичная экономика в условиях беспрецедентного санкционного давления. Москва по-прежнему обеспечивает себя необходимыми товарами, работами и услугами, большинство из которых имеют российское происхождение.

Во многом это стало возможным благодаря таким инструментам, как, например, контракты жизненного цикла (КЖЦ), которые предусматривают не только закупку продукции, но и последующее обслуживание со стороны поставщика в течение всего срока действия контракта. С помощью КЖЦ город закупает общественный транспорт – трамваи, электробусы, вагоны метро, а также сложное медицинское оборудование, такое как аппараты УЗИ, КТ, МРТ, рентгена и другие. Среди компаний-поставщиков известные производители: Тверской вагоностроительный завод, Метровагонмаш, ЛиАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.

С 2014 года Москва заключила КЖЦ на сумму более 600 миллиардов рублей. Важным эффектом таких закупок стало существенное снижение цен контрактов – оно достигало 50%, покрывающее эксплуатацию оборудования в течение 5–10 послегарантийных лет.

– Какую роль в развитии контрактной системы играет столичный Портал поставщиков?

– Портал поставщиков – это динамично развивающийся межрегиональный электронный магазин, который помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у надежных поставщиков. В этом году Портал отмечает свое десятилетие, за эти годы он заслужил признание профессионального сообщества и был отмечен рядом наград и премий.

В условиях санкций Портал дает оперативную возможность подбирать отечественные аналоги импортной продукции: только в 2022 году Москва заключила на ресурсе 129,8 тысячи контрактов на 24,1 миллиарда рублей, 79% из них – на закупку товаров российского производства. Остальные контракты были заключены на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Важно отметить, что более 90% поставщиков, работающих на Портале, – представители малого и среднего предпринимательства. Для небольших компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых это означает возможность сохранять и развивать бизнес, работать напрямую с городом.

Также в 2022 году был существенно упрощен процесс регистрации на Портале. Ресурс интегрировали с Единым государственным реестром юридических лиц, и теперь при регистрации сведения о компании заполняются автоматически.

Порталом пользуются не только в столице. В настоящий момент на площадке зарегистрировано более 300 тысяч поставщиков и 55 тысяч заказчиков из 40 регионов России, в каталоге доступно более двух миллионов товарных единиц.

– Планируются ли какие-то доработки Портала в этом году?

– Портал – механизм очень живой, постоянно настраиваемый. Например, сейчас в разработке настройки по проведению совместных закупок. Предположим, несколько заказчиков хотят купить бумагу, при этом у каждого потребности небольшие. Чтобы это было интереснее поставщику, можно их объединить и провести одну закупку. Это удобно и выгодно как заказчику, так и поставщику. После доработки появится возможность автоматизированного сбора таких закупок в более крупные.

Также появится функционал, позволяющий поставщикам по итогам котировочной сессии предлагать эквивалентные товары. Представим ситуацию: закупается большая номенклатура, например, канцелярских товаров, и заказчик указывает марки и модели. У поставщика 80% этих моделей и марок есть, а остальные – некие аналоги. Для того, чтобы он мог предложить заказчику заменить часть товаров на аналогичные, а заказчик – согласиться или отказать, мы и планируем ввести механизм, который позволит это делать. Это избавит заказчиков от повторного проведения закупки в случаях, когда из всего товара одна авторучка, например, не подходит по марке, хотя стоит столько же.

Кроме того, мы работаем над оформлением возможности заключения договоров с участниками котировочных сессий, занявшими третье и последующие места, если победитель отказался от его подписания. Это, опять же, позволит заказчикам экономить время, потому что им не придется проводить торги заново.

Также продолжается развитие интеграции с электронной площадкой "Росэлторг" в части предоставления банковских гарантий.

Яков Сергиенко: в России настало время возможностей, которых не было 30 лет

Бизнес оправился от прошлогоднего шока и хочет заглянуть за горизонт 10-20 и даже 30 лет, говорит партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего подразделения McKinsey в России) Яков Сергиенко. В интервью РИА Новости он рассказал, как изменился рынок консалтинга за последний год, какие отрасли оказались наиболее уязвимы перед санкциями, и на сколько лет у них хватит запаса оборудования, компании из каких стран проявляют интерес к проектам с Россией, на чем нужно сосредоточиться, чтобы выйти на долгосрочный рост экономики более 2%, а также оценил потери международных компаний от ухода из РФ, перспективы отказа от Европы от российского газа и сроки внедрения цифрового рубля.

– По вашей оценке, во сколько обходится международным компаниям изоляция России?

– Надо учитывать, что многие еще не подали отчетность, и она бывает непрозрачна и разнится в методологии. Основываясь на том, что компании уже заявили сами, на сегодняшний день мы оцениваем их потери в 80-100 миллиардов долларов.

Важно понимать, что более 80% иностранных компаний в РФ все еще не отказались от своих активов в стране. Сумма упущенной выручки крупнейших компаний, объявивших о полном уходе или приостановке деятельности, по нашим оценкам, превысит 500 миллиардов долларов до 2025 года.

– Какие отрасли российской экономики оказались самыми уязвимыми перед санкциями последнего года, сколько времени потребуется на их восстановление?

– В первую очередь, это отрасли, которые были плотно завязаны на иностранных поставщиков, например, автомобилестроение. При этом в сфере микроэлектроники, есть интересный феномен: сама индустрия пострадала, но отечественные игроки, напротив, только выиграли за счет роста заказов.

Также надо понимать, что санкции не в полной мере коснулись тех отраслей, которые могут быть наиболее уязвимы для удара. Это, например, фармацевтика и сельское хозяйство. В случае введения полномасштабных блокирующих санкций, данные индустрии могут быть весьма уязвимы.

Еще одна категория компаний – игроки, которые уже были под санкциями, но не столь обширными. Они накопили определенные запасы оборудования и пока могут работать на нем. Но этот запас поддержит их еще два-три года, и, если они не найдут альтернатив или не разовьют собственные производства, им данная ситуация может создать неудобства. Это, например, наша нефтесервисная индустрия.

Но в целом урок таков: компаниям необходимо как можно быстрее адаптироваться к новой реальности и развивать производство в России или искать поставщиков в дружественных странах, если спрос на внутреннем рынке не может оправдать разворачивание его производства на нашей территории.

– Учитывая то, как поменялся рынок, изменились ли ваши клиенты?

– Наш клиент помолодел и стал более амбициозным. Но если серьезно, с приходом 2022 года запросы действительно поменялись. Если раньше большинство из них касались периода планирования в три-пять лет, то сегодня проекты как бы поляризовались. Часть клиентов ищут ответы на проблемы и вопросы крайне прикладного характера, которые возникли здесь и сейчас. А часть, наоборот, задумались о своем месте и роли в новой реальности и поэтому просят нас заглянуть "за горизонт", на отрезке 10-20 и даже 30 лет.

С точки зрения прикладных запросов, естественно произошло сильное смещение в зону увеличения устойчивости компаний, перестроения цепочек поставок, диверсификации рынков. Многие озаботились вопросами покупки бизнесов компаний, ушедших из страны, настолько, что это направление мы вывели в независимую компанию.

Интересно, что ряд игроков почувствовали во всей этой ситуации окно возможностей, и поэтому довольно значительная часть проектов сегодня у нас касается оптимизации продуктовой линейки и создания новых продуктов, развития региональных сетей и проникновения на рынки и отрасли, смежные с основным бизнесом.

– Как вы оцениваете перспективы России в этом году? Будет ли рост около 1%, как ожидают в правительстве?

– В краткосрочной перспективе давать оценку роста довольно сложно ввиду того, что очень много факторов могут внезапно измениться. Но, если смотреть в чуть более долгосрочной перспективе, то мы ожидаем, что российская экономика будет расти в среднем примерно на 2,4% в ежегодном выражении до 2040 года. Предпосылки для этого простые: восстановление разорванных производственных цепочек, переориентация компаний, ведущих ВЭД, на новые рынки. Развитие локального производства взамен утерянным поставкам от западных компаний.

Кстати, мы работаем с компаниями из разных стран, и многие из них присматриваются к возможности наращивания сотрудничества с Россией. Однако надо понимать, что сегодня есть ряд ограничений, связанных с такими инициативами. Первое – это сложности в проведении платежей, второе – риск вторичных санкций, третье – общая осторожность с точки зрения возможных инвестиций. Сейчас многие компании внимательно наблюдают за продажей бизнесов, решивших покинуть страну, и за открывающимися нишами.

В свою очередь российский бизнес также ищет возможности диверсифицировать свое предложение в другие страны. Например, очень многие отмечают рынок ОАЭ как довольно свободную территорию, и я говорю не только с точки зрения легкости регулирования, но и с точки зрения конкуренции. Многие российские компании оказались на голову выше местных конкурентов и уже ощутили это, расширив свою географию и легко заняв выгодные позиции на рынке. Учитывая потенциал рынка и потребности наших клиентов, мы развиваем наше предложение в ОАЭ: Рас-эль-Хайма, Дубай, Абу-Даби. В ближайшее время мы расширим присутствие на рынке ряда эмиратов и начнем предлагать там услуги для компаний. В Саудовской Аравии также есть хороший потенциал с точки зрения двусторонних инвестиций.

Схожие тенденции видны и в Индии, откуда я только что вернулся из бизнес-миссии, которую мы организовывали для ряда российских компаний. Обе страны явно выиграют от развития торговли и экономических связей, и российский бизнес наконец начал серьезно воспринимать этот рынок.

– С Индией, кажется, немного другая история: она просто, пользуясь случаем, покупает российское сырье со скидкой. Или это не так? Есть другие проекты?

– Индия находится на пороге 20-30 летнего периода динамичного роста, что требует от них уже сейчас задуматься о мерах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Как показал опыт нашего взаимодействия с индийскими партнерами, наиболее актуальными являются вопросы обеспечения стабильных поставок российского сырья, при этом, в первую очередь интересны все виды удобрений, нефтехимия и металлургический уголь.

Чтобы избежать ситуации, когда российские поставщики просто продают в Индию сырье с глубоким дисконтом, кажется разумным рассмотреть варианты создания совместных производств в Индии и интеграции российских производителей в следующие переделы производственной цепочки.

Для российских компаний это может быть особенно интересно, в свете большого объема ликвидности в рупиях, которая уже накопилась в объеме примерно 30 миллиардов долларов, и продолжает накапливаться со скоростью два-три миллиарда ежемесячно. Эти деньги могут и должны быть использованы для создания совместных производств в Индии, с целью последующего экспорта продукции в Россию, что позволит сбалансировать торговлю между странами и обеспечить совместным компаниям значительную долю на растущем индийском рынке.

Одним из таких проектов может стать создание специальной экономической зоны для российских компаний с доступом к портовой, железнодорожной и энергосетевой инфраструктуре. Мы со своей стороны уже ведем обсуждение данного вопроса с рядом российских и индийских игроков. В целом, по нашим оценкам, если правильно развернуть там бизнес, то потенциально положительный экономический эффект от взаимодействия двух стран может достигать 200 миллиардов долларов.

– А Китай?

– Если говорить о Китае, то компании оттуда сейчас очень внимательно приглядываются к наращиванию взаимодействия с российской добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов. Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство. В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов.

– Учитывая такую трансформацию, как вы думаете, нужна ли сейчас России масштабная приватизация? Если да, то какие отрасли и компании могли бы принять в ней участие? Приведет ли она к структурной перестройке экономики?

– После первого шока сейчас очевидно, что на российском рынке настало время новых инвестиционных возможностей, которых не было в последние 30 лет. То, каким образом Россия воспользуется этим окном возможностей, во многом определит технологичность и конкурентоспособность продукции российских предприятий, а также темпы роста экономики на горизонте 5-10 лет. Принципиальной отличительной особенностью этого периода может стать превалирование институционализированного частного капитала в инвестициях, снижение роли государственных банков и институтов развития, а также фокус на повышение инвестиционной доходности и эффективности активов при общем контроле государства за развитием стратегических отраслей. При этом я бы не сказал, что речь идет о приватизации государственных активов, скорее изменении и развитии частного сектора.

– Заставляет ли нынешний кризис компании отказываться от "зеленой" повестки и вопросов экологии?

– Тема стала менее популярна в том числе ввиду того, что появились задачи с очень коротким горизонтом: как вести внешнеторговые отношения, как привлекать квалифицированные кадры, как подстроиться под новый рынок и так далее. По нашим оценкам, менее 5% руководителей в России сейчас озабочены вопросами экологии. Интересно, что примерно столько же россиян обозначили данную тему как важную при рассмотрении того или иного работодателя.

– Вы, кстати, недавно выпустили отчет по будущему угля. Какой вы видите динамику энергопотребления в РФ в ближайшие пять лет? Какие отрасли или сектора экономики, на ваш взгляд, станут ключевыми потребителями? А какие, напротив, могут показать отрицательную динамику?

– Мы ожидаем, что энергопотребление в России будет расти примерно на 0,6% ежегодно до 2050 года, при этом более 70% первичного потребления энергии в России приходится на нефть и природный газ, уголь отвечает сейчас за всего около 11% генерации, и там будет незначительное снижение. С точки зрения структуры промышленность, транспорт и домохозяйства обеспечат в общей сложности 85% потребления энергии.

Основной рост, конечно, обеспечит промышленность, потребление там будет расти на 2,4-2,7% ежегодно, в целом она будет отвечать примерно за 37% потребления. Потребление энергии домохозяйствами будет расти в среднем на 1,4% ежегодно до 2030 года включительно, на них будет приходиться примерно четверть потребляемой энергии. Отрицательную динамику покажет автотранспорт, за счет распространения более энергоэффективных электромобилей.

– А что с энергетикой в Европе? Как вы оцениваете развитие газовых отношений с Россией?

– Европа нацелена отказаться от наших энергоносителей, и не только от газа, но и угля, и других видов топлива. Благодаря мягкой и короткой зиме и вливанию более чем 1,2 триллиона евро в различные меры и программы поддержки им удалось избежать катастрофического развития событий. Тем не менее мне кажется полностью отказаться от нашего топлива в ближайшие годы им все же не удастся.

– Многие на Западе ожидали, что санкции нанесут сокрушительный удар по российской экономике и финансовой системе. Этого не произошло – почему? И каковы перспективы новых инициатив, например, цифрового рубля в текущих условиях?

– Россия остается одной из передовых стран с точки зрения развития платежных систем как с точки зрения клиентского опыта, так и с точки зрения инфраструктуры. Уверен, что мы внедрим цифровой рубль в ближайшие годы.

Пожалуй, главным трендом будет открытый банкинг, когда банки активней обмениваются информацией о клиентах друг друга. ЦБ уже принял ряд важных шагов в этом направлении, например, с 2024 года открытие некоторых API (Application Programming Interface, программный интерфейс приложения – ред.) станет обязательным, это существенно поменяет ландшафт банковского рынка.

И мы ожидаем что банки начнут активней соревноваться за клиентов. Надеюсь, это будет борьба, которая только пойдет на руку клиентам как с точки зрения опыта, так и с точки зрения ценового предложения.

В целом мы наблюдаем растущий спрос на формулирование обновленных стратегий не только у крупных банков, но и банков среднего и небольшого размеров.

Если говорить о трансграничных платежах, по мере того, как будет формироваться все больше и больше региональных систем взаиморасчетов, для нас будет открываться все больше рынков и возможностей. Уверен, что передовой опыт России может оказаться полезен очень многим странам, а если так, то и реинтеграция страны в глобальные денежные потоки – не за горами.

– Как поменялась отрасль консалтинга с начала 2022 года?

– Высшей лигой управленческого консалтинга всегда считались всего три компании. Они вместе занимали около 50% рынка. Остальное в основном приходилось на профильные фирмы в различных добывающих отраслях, таких как нефть, газ или горнорудная индустрия. Отдельный сегмент занимали компании большой четверки со своим предложением в области стратегии. В целом в 2021 году рынок управленческого консалтинга можно было оценить в 50-55 миллиардов рублей. Несмотря на уход компаний "большой тройки" (McKinsey, BCG, Bain – ред.), спрос на профессиональные услуги не исчез. Изменились стратегии клиентов, географическая направленность и темы, но потребность в профессиональных сервисах осталась. Сейчас мы – крупнейшая компания стратегического консалтинга в стране. Наш оборот составил примерно пять-шесть миллиардов рублей, это примерно в два раза больше, чем Bain до их ухода, и на порядок выше остальных компаний отрасли в России.

– А как шел процесс трансформации у вас?

– Еще когда я руководил офисом McKinsey в СНГ, я чувствовал определенные рамки и ограничения, которые формировала большая фирма. Исторически консалтинг перестраивается раз в 30 лет в ответ на изменения мира. Но если раньше отрасль менялась довольно плавно, сейчас, как мне кажется, – период революционных изменений. То, что произошло, стало стимулом для того, чтобы переизобрести консалтинг в России и в целом. Я собрал группу партнеров, которые разделяют эти идеи, и каждый из которых внес что-то свое в новую компанию. Мы вступили в диалог глобальной фирмой и уже в середине мая изменения в структуре собственности зафиксировали формально. В результате в новой компании остались те, кто плотно связал свою судьбу с Россией и при этом хотел построить международный бизнес.

– Судя по вашим оценкам, вы очень позитивно смотрите в будущее?

– Знаете, я живу и работаю в России, потому что хочу жить здесь и строить лучшую жизнь для себя, своих родных и всех нас. Мне кажется, это ощущение разделяют и остальные коллеги.

До событий февраля нас было около 700 человек – в какой-то момент нас осталось всего 120. Сейчас нас уже почти 300. В основном, это опытные сотрудники из международных консалтинговых компаний, ведущих инвестбанков, юридических фирм, иностранных компаний, покинувших Россию. А сейчас еще добавляются и сотрудники из крупных промышленных организаций, нефтедобывающих компаний и так далее. Так что да, я оптимистично смотрю на будущее нашей страны.

– Подобное изменение структуры сотрудников как-то отразилось на том, как себя видит компания сейчас?

– Мне кажется мы уже шире, чем консалтинг в классическом его восприятии. Если раньше большую часть экспертизы мы получали от большой фирмы, то сейчас мы выстраиваем собственную экспертную сеть партнерств с аналитическими центрами, исследовательскими агентствами, консалтинговыми компаниями в более чем 180 странах и на всех континентах. Мы постоянно добавляем контакты с новыми экспертами по интересующим нас темам и географиям. Это получается зачастую эффективнее, чем просто переосмысление других проектов, как было раньше в рамках глобальной компании.

– Еще вы много пишете про рынок труда, в том числе о том, что люди готовы вернуться, на себе ощущаете этот тренд?

– Да. Уже есть те, кто вернулся, возвращается и собирается вернуться. Например, недавно к нам из Азии вернулся один из партнеров, который долгое время руководил направлением больших данных и искусственного интеллекта в СНГ, странах Ближнего Востока и Африки в McKinsey. Вместе с ним мы начали развивать собственные продукты, связанные с большими данными и искусственным интеллектом.

В моменте нам приходится сейчас запускать по семь-десять проектов в месяц, в связи с чем мы активно растем в том числе за счет найма людей с большим опытом в ключевых индустриях. Кстати, мы много работаем напрямую с акционерами. И наша фабрика талантов начала работать не только на нас, но на них, и мы стали в том числе поставщиком лучших управленческих кадров высшего звена. Поэтому, как говорится, мы находимся "в активном поиске" новых людей, в поисках разнообразных задач и быстрого роста.

– Если сказать одной фразой, чем вы занимаетесь в вашей компании?

– Я бы сказал, что мы строим международную компанию с русским сердцем.

«Многие гости отмечают: изюминка Екатеринбурга — атмосфера, в которой хочется жить»

«Городу-донору надо обрести больше самостоятельности в решении задач стратегического развития». Сергей Мазуркевич, Анатолий Лебедев — о том, за что они любят Екатеринбург и как изменить его к лучшему.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Сергей Мазуркевич, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга, член президиума правления Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

«Многие гости отмечают: изюминка Екатеринбурга — атмосфера, в которой хочется жить» 1 — Урал веками формировался и созревал как центр промышленной и деловой активности. Он продолжает расти в заданном историей направлении. Моя же история, связанная с Екатеринбургом, началась 33 года назад, когда я переехал в этот замечательный город. Уральская земля пропитана духом промышленности, но, несмотря на это, здесь успешно развиваются и другие сферы экономики и общественной жизни.

За последние несколько десятилетий развитие Екатеринбурга существенно ускорилось. Но, несмотря на это, город сохраняет свой особенный облик. Многие гости Уральской столицы отмечают, что здесь такая атмосфера, в которой хочется жить. Обычно об этом не говорят, когда речь идет о промышленных городах. А здесь — наоборот. И в этом изюминка Екатеринбурга — он объединил в себе комфортную инфраструктуру для жизни и огромный промышленный потенциал. Повторюсь — это мнение наших гостей, и я с ним согласен.

Екатеринбург очень серьезно расширился территориально. Когда-то по соотношению территории и численности населения он был едва ли не самым компактным и чуть было не попал по этому показателю в книгу рекордов. На сегодняшний день он продолжает расти. Грамотная политика строительства и развития микрорайонов обращает на себя внимание.

Улучшаются условия жизни в городах-спутниках. Если раньше это были труднодоступные, часто неблагоустроенные окраины, то теперь там появляются целые районы, полностью укомплектованные нужной и комфортной для жизни инфраструктурой.

Качество жизни в Екатеринбурге за счет этого заметно повысилось. И главным индикатором этого является прирост населения. За последние 10 лет оно выросло на 500 тыс. человек. Это доказательство того, что город привлекателен для жизни, работы, развития и создания семьи. Здесь можно построить успешную карьеру и получить хорошее образование. В наших вузах прошли обучение студенты более чем из 100 стран мира.

У любого города есть задачи, решение которых определяет возможности для дальнейшего развития. Екатеринбург во многих сферах имеет далеко идущие планы. Одним из наиболее приоритетных направлений, на мой взгляд, является развитие профессионального образования, позволяющего учащимся осваивать рабочие профессии.

В регионе появляются новые производства, этому способствует и текущая экономическая ситуация. Каждое предприятие пытается решить вопросы поиска и развития профессиональных кадров самостоятельно. Но дефицит остается во многих отраслях. Решение этого вопроса – системная задача, в которой не обойтись без целевого государственного участия.

Чем больше грамотных специалистов, тем быстрее будут развиваться все предприятия и отрасли экономики. Такое развитие, несомненно, будет стимулировать и социальную сферу. Я думаю, что с акцентом на подготовку кадров все остальные вопросы будут решаться по мере закрытия дефицитных позиций.

«Городу-донору нужно обрести больше самостоятельности»

Анатолий Лебедев, создатель первой интернет-компании Екатеринбурга «УралРелком»:

«Многие гости отмечают: изюминка Екатеринбурга — атмосфера, в которой хочется жить» 2 — Я приехал в Свердловск в 1968 г. поступать в университет на матмех. И живу здесь до сих пор. Университет и КБ «Новатор» сформировали меня процентов на 70, остальные 30% — это моя мама и я сам. Так что влияние лучших центров мысли и технологий города невозможно переоценить. В перестройку как продукт конверсии в 1991 г. в город пришел интернет. После этого город стал Екатеринбургом.

За последние десятилетия город заматерел. Ресурсы для бизнеса, которые раньше были под задницей монополистов, все больше стали появляться в свободном доступе. Стиль управления воспринял западные практики.

Компактный город с хорошим аэропортом, лесными массивами и озерами вокруг, институтами, театрами, школами, людьми, которые в первую очередь нацелены на производительный труд, имеет много преимуществ перед столицами и малыми городами. Город объективно должен был взлететь выше во всех рейтингах страны, но внешние обстоятельства не дают ему этого сделать.

Сегодня, на мой взгляд, городу-донору, который никогда в своей истории не сидел на дотациях, надо обрести больше самостоятельности в решении задач стратегического развития.

Это касается и метро, и театров, и университета, и поддержки своих поэтов, писателей и музыкантов. Всего, что создает животворное ощущение своеобразного творческого хорошего города. И личная просьба: вернуться к Уральскому госуниверситету и УПИ. Это совершенно разные планеты и каждая из них самодостаточна и необходима. Город пережил много необдуманных слияний и поглощений, от которых он становился только бедней.

Андрей Белкин, директор Клинического института мозга: «Тюмень — нувориш. Екатеринбург же «замшелый», но гордый, потому что у него есть история»

Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»: «В Екатеринбурге все движется и созданы условия для развития бизнеса»

Сергей Данкверт провел встречу с Заместителем Министра сельского хозяйства Киргизии Саматом Насирдиновым

24 апреля в Москве состоялись переговоры Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Заместителем Министра сельского хозяйства Киргизии Саматом Насирдиновым при участии советника Посольства Киргизии в России Эрмека Омуралиева.

Встреча состоялась в продолжении межведомственных консультаций двух стран относительно системных пробелов в государственном ветеринарном контроле, эпизоотическом мониторинге болезней животных и лабораторной работе киргизских компетентных органов.

Так, в результате инспекционных визитов Россельхознадзора был подтвержден формальный подход ветеринарных специалистов Киргизии к включению местных предприятий в реестр поставщиков стран ЕАЭС и к проведению государственного контроля за осуществляемыми ими отправками продукции в Россию.

В частности, в ходе инспекции молочных компаний не были предоставлены результаты мониторинговых исследований на лейкоз, паратуберкулез и контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота; отсутствовали документы, подтверждающие эффективность проведения вакцинации от ящура. Предприятия не владели информацией о применяемых на фермах лекарственных препаратах, таким образом, программы производственного контроля составлялись формально.

Кроме того, в ряде случаев киргизские производители не смогли подтвердить происхождение сырого молока, хранящегося на заводе без маркировки.

Это же касается и результатов инспекции рыбопроизводителей Киргизии. Помимо прочего, обнаружено, что по территории республики сырье перемещалось без ветеринарных сопроводительных сертификатов. На предприятия рыба поступала без каких-либо документов в бочках, при этом маркировка отсутствовала.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил важность выстраивания современной системы ветеринарного контроля в Киргизии и внедрения цифровых технологий прослеживаемости продукции, которая станет гарантом безопасности и качества продукции для торговых партнёров, в том числе и для России. Примером для развития этого направления в Киргизии может стать многолетний опыт Россельхознадзора по разработке и внедрению цифровых технологий в надзорную деятельность.

Отмечено, что в условиях обеспеченности всеми основными видами продовольствия Россия готова закупать иностранную продукцию только при обязательном соблюдении требований законодательства РФ и ЕАЭС. Служба работает над тем, чтобы сохранять российский рынок правильно сбалансированным и конкурентным, поэтому допускает к поставкам только аутентичную, безопасную и качественную импортную продукцию.

В ходе совещания Сергей Данкверт заявил, что возврат на российский рынок производителей рыбной и молочной продукции Киргизии будет возможен только после инспекции Россельхознадзора. В ближайшее время представители компетентных органов намерены согласовать проведение видеоинспекции двух киргизских рыбоперерабатывающих компаний, после чего этот список может расшириться молочными предприятиями.

Также стороны договорились, что киргизские специалисты актуализируют список экспортеров животноводческих товаров республики и установят точечный контроль за отгрузкой продукции из Киргизии в Россию.

Заместитель Министра сельского хозяйства Киргизии Самат Насирдинов поблагодарил Сергея Данкверта за конструктивный диалог и выразил готовность совершенствовать систему ветеринарного надзора в республике на основе профессиональных подходов Россельхознадзора.

Россия наращивает поставки угля в восточном направлении

Ирина Фурсова

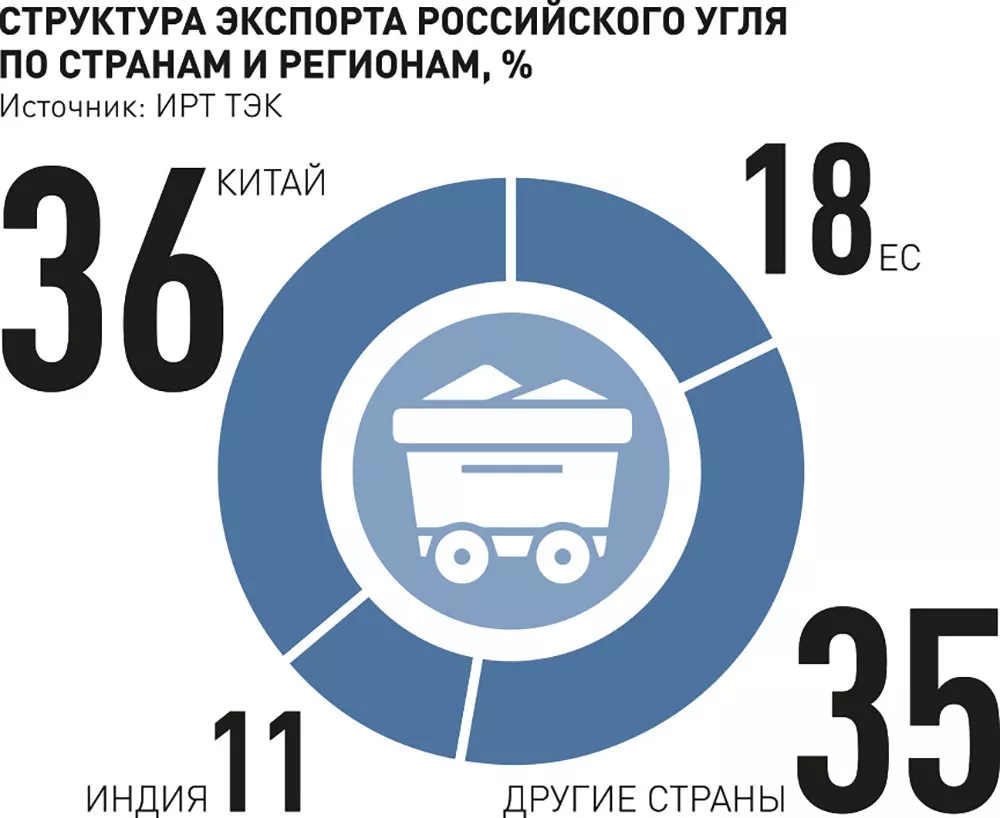

Эмбарго Евросоюза на покупку российского угля, вступившее в силу в минувшем августе, хотя и осложнило жизнь отечественных экспортеров твердого топлива, но не выбило отрасль из колеи. По итогам 2022 года было добыто 443,6 миллиона тонн угля, даже чуть больше показателей 2021-го. Объемы экспорта, правда, снизились на 7,5 процента, до 210,9 миллиона тонн, зато на 12,2 процента (до 172,42 миллиона тонн) увеличились поставки на внутренний рынок.

Тем не менее именно экспорт был драйвером развития угольной отрасли в последние 20-25 лет и останется таковым в ближайшей перспективе. Добывающие компании активно вкладывались в развитие угольных терминалов в морских портах, только с 2010 года совокупный объем инвестиций в логистику и инфраструктуру составил около триллиона рублей. В 2021 году за рубеж ушло 223 миллиона тонн, из них чуть более 50 миллионов - конкретно в ЕС. Теперь европейский рынок потерян. Всего же с учетом утраты экспорта в недружественные страны предстоит перенаправить на иные маршруты около 70 миллионов тонн угля.

В принципе, этот объем без особого труда могут компенсировать КНР и Индия. Так, по словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, оба государства продолжают наращивать импорт российского топлива. В 2022 году Китай купил 59,52 миллиона тонн нашего угля (плюс 11,2 процента), Индия - 16,7 миллиона тонн (плюс 148 процентов). "В октябре 2021 года был заключен меморандум с Индией на ежегодную поставку 40 миллионов тонн коксующегося угля до 2030 года. Это связано с планами страны диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от импорта австралийского угля. Рассчитываем, что к 2030 году экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет в полтора-два раза", - подчеркнул вице-премьер.

Казалось бы, пазл сложился: Индии надо диверсифицировать направления импорта, а нам - экспорта. Но проблемы возникли там, где ждали и где готовились, но, видимо, не особенно рьяно. В русле объявленного "разворота на Восток" в обозначенную сторону поехал не только уголь, но и все остальные грузы. И на Восточном полигоне стало тесно.

Также спрос на отечественное твердое топливо превышает возможности по его доставке. Взаимодействие энергетиков и железнодорожников ведется в режиме нон-стоп, чтобы найти консенсус между ростом объемов и соблюдением технологий и безопасности перевозок. Так что для угольщиков крайне важным является соблюдение сроков ввода объектов БАМ-1 и БАМ-2, считает замглавы минэнерго Сергей Мочальников. Также важна прозрачность и предсказуемость железнодорожных тарифов, стоимости перевалки в наших портах и стоимости фрахта. По мнению чиновника, 2023 год уйдет на то, чтобы сформировать новые логистические коридоры и пул партнеров, которым с нами по пути. В этом году экспорт, скорее всего, будет чуть ниже прошлогоднего, но начиная с 2024 года он станет расти.

Какие ресурсы необходимо для этого задействовать уже сейчас? "С учетом пропускной способности Восточного полигона стоит рассмотреть возможность доставки угля в Китай Северным морским путем, - сообщил "РГ" статс-секретарь Экологической палаты России, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. - Это полностью ложится в стратегию развития данного транспортного коридора, а в существующих условиях рестрикций однозначно послужит еще и точкой роста для СМП. В конце прошлого года Россия второй раз в истории уже направила сырую нефть через полярный круг в Жичжао, Китай. Этот путь является кратчайшим маршрутом в Восточную Азию: путь до КНР из балтийских портов России занимает в два раза меньше времени, чем при обычном маршруте через Суэцкий канал".

По мнению же доктора экономических наук, директора Института психолого-экономических исследований Александра Неверова, основная задача - расширить Транссиб и построить новые транспортно-логистические маршруты через Центральную Азию, Монголию. Первое место здесь занимает развитие железнодорожной инфраструктуры, второе - автомобильные дороги, считает он. И здесь ресурсы есть, в том числе через сопряжение проектов развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь".

"По данным аналитиков, продажа угля с большими дисконтами, которые сейчас применяются к российским биржевым товарам, и даже поставки на рынок Азии через порты Северо-Запада позволяют сохранять высокую маржинальность бизнеса, - рассказывает кандидат экономических наук, основатель авторского экспертного проекта о транспорте N. Trans Lab Мария Никитина. - А при таких высоких доходах угольщикам следует инвестировать в создание альтернативных транспортных мощностей и возможностей, и хеджирование рисков будущего снижения цен. Это может быть покупка собственного флота или выход на рынок страхования. Также можно усиливать перевалку и бизнес-присутствие в портах Северо-Запада РФ, которые сейчас менее дефицитны. И конечно, рассматривать новые транспортные коридоры и маршруты в качестве альтернативных путей доставки своей продукции. Это может быть СМП или развитие коридора Север - Юг".

Российские нефтесервисные компании готовы удовлетворить растущие потребности отрасли

Михаил Калмацкий

Добыча нефти в России держится на высоком уровне, и у отечественных нефтесервисных предприятий работы хватает. Один из крупных игроков этого рынка компания "НафтаГаз" в прошлом году вышла на рекордные для себя показатели бурения. Как удалось к этому прийти и каковы перспективы на будущее, "РГ" рассказал председатель совета директоров компании Турал Керимов.

Турал Арифович, что сегодня происходит на российском рынке нефтесервисных услуг, учитывая, что добыча нефти выросла, а зарубежные компании остановили свою работу в нашей стране? Получилось ли у российских предприятий увеличить число заказов?

Турал Керимов: Рынок нефтесервиса восстанавливается после сокращения добычи нефти из-за пандемии и сделки ОПЕК+ 2020 года. Сегодня нефтяникам требуется больше "рук", чем есть на рынке, но это не связано с уходом иностранных компаний. Более того, под другими вывесками или в связи с обязательствами завершить ранее заключенные контракты основные западные нефтесервисы так или иначе остались. Поэтому значительный рост объемов "НафтаГаза" я связываю с совершенно другими причинами. Мы - молодая частная компания, которая конкурирует с мастодонтами, поэтому нам приходится в качестве преимущества применять более эффективное управление и профессиональный подход по каждому направлению, быть мобильнее в принятии решений. Мы серьезно относимся к реализации технологичных проектов в своей деятельности, таких как Цифровое бурение. Для нас безусловно важна квалификация специалистов - мы требовательны к своим сотрудникам и выбираем лучших. 10 лет от первой буровой установки до лучшего бурового подрядчика ПАО "Газпром нефть" за 2022 год - это серьезный путь, которым наш коллектив может гордиться.

Какие результаты у компании в 2022 году?

Турал Керимов: В прошлом году наша производственная программа была максимальной с начала основания. Мы пробурили почти миллион метров - на 25 процентов больше, чем за предыдущий период. Выручка выросла на 45 процентов, прибыль - на 15. Результат впечатляет, но прийти к нему было непросто из-за резкого увеличения объемов заказов в условиях нехватки кадров, которая возникла из-за ухода части буровых бригад. Не секрет, что в нефтесервисе было занято большое количество украинских специалистов. Поэтому отрасль в один миг оказалась перед серьезной проблемой дефицита кадров. И решить ее быстро невозможно. У рабочих-нефтяников кадрового резерва нет.

Мы обеспечили сотрудниками вновь запускаемые буровые станки, но пришлось работать с их квалификацией. Здесь нам очень помог созданный при буровом подразделении компании учебный центр "Нафтагаз-Развитие".

Казалось бы, желающих работать в нефтяной отрасли должно быть много.

Турал Керимов: Да, но все хотят быть "офисными нефтяниками". И совсем другое работать в условиях Крайнего Севера. К сожалению, на протяжении ряда лет молодежи не доносили мысль о том, что тяжелый труд нефтяника, вахтовика - это почетная и достойная мужская профессия, что с этого начинали свой путь почти все нынешние руководители нефтяных компаний. При этом те молодые люди, которые хотят работать по специальности буровик, не могут попасть на месторождение сразу после обучения, так как для этого необходимо иметь трехлетний опыт работы. Решить задачу популяризации профессии и привлечения специалистов на буровые - это задача на годы и для участников рынка, и для профильных министерств.

У нас для этого разработана программа "Зеленая каска", которая рассчитана на молодежь. Как я уже упоминал, есть учебный центр "Нафтагаз-Развитие", который обучает всех сотрудников нашей компании, повышает уровень квалификации, дает дополнительные навыки. Учеба идет как очно, так и дистанционно. Центр сегодня реализует программы не только для персонала компании, но и для сотрудников других предприятий по востребованным на Ямале специальностям.

Сколько у вас всего сотрудников и как вы находите новых?

Турал Керимов: В общей сложности у нас работает около 2500 специалистов. Большая часть из них - в буровых и вышкомонтажных бригадах. Ищем людей на рынке, стараемся предложить более выгодные условия. Сегодня в "НафтаГазе" одна из самых высоких зарплат в нефтесервисе. Например, буровой мастер получает примерно 180 тысяч рублей на руки за 15 дней вахты без учета дополнительных премий за высокие показатели. Мы вкладываем в модернизацию оборудования, закупаем новые станки. В плане бытовых условий стараемся сделать так, чтобы буровик не думал ни о каких бытовых проблемах, а мог качественно выполнять свою производственную задачу. Все эти вопросы мы берем на себя и планируем постоянно улучшать социально-бытовые условия коллектива.

Если говорить об удержании работников, тем более что кадровый рынок нефтесервиса, как я говорил, очень конкурентный, то здесь у нас два основных преимущества - стабильность и уважение к каждому человеку. Мы слышим своих коллег, мы постоянно ведем диалог, встречаемся с бригадами. Любой сотрудник может задать вопрос или рассказать о своей идее, проблеме, задаче любому руководителю, который обязан ответить и проявить свое участие. Я не говорю, что все идеально, что нет сложностей - они есть, как в любом коллективе, в любой семье. Но мы стараемся работать с этим.

Каков объем инвестиционной программы "НафтаГаза"?

Турал Керимов: За последние 7 лет мы инвестировали 10 миллиардов рублей в наши основные средства - приобретали новые буровые станки, модернизировали действующие. Сегодня средний возраст буровых установок составляет 12 лет, и до 2025 года мы планируем довести этот показатель до 5 лет. Также мы закупаем бурильный инструмент, насосное оборудование, специализированный транспорт, вкладываемся в развитие баз производственного обеспечения, открываем свой цех по ремонту бурильных труб. В этом году планируем инвестировать в общей сложности 3,2 миллиарда рублей.

Вы упомянули о цифровизации бурения, что это?

Турал Керимов: Мы разработали систему автоматизированного бурения, которая оптимизирует процесс строительства скважин. Это позволяет повысить эффективность производства, минимизировать человеческий фактор и улучшить финансовые показатели за счет сокращения издержек и времени бурения. При этом мы не заменили человека, а лишь облегчили работу наших сотрудников. Если раньше бурильщик сам определял нагрузку на долото, в зависимости от разных факторов, то сейчас это делает программа. Она позволяет вести бурение без инцидентов, повысить безопасность производства.

В комплекс входит единая цифровая платформа, автоматическое поддержание скорости, модуль поверхностной осцилляции колонны бурильных труб, модуль снижения неравномерности вращения/демпфирования, автоматическая система подачи долота и поддержания заданных параметров режима бурения, система подбора оптимального режима бурения по алгоритмам MSE. Сегодня такой комплекс установлен на всех объектах "НафтаГаза". Среди результатов: увеличение механической скорости бурения на 22 процента, сокращение времени строительства скважины на 10 процентов, что конвертируется в деньги для нашего заказчика - меньше приходится держать на объекте буровую компанию и все остальные сервисы и раньше переходить к эксплуатации скважины.

Сегодня много внимания уделяется социальной ответственности бизнеса. Что делает в этом направлении "НафтаГаз"?

Турал Керимов: Летом прошлого года мы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией ЯНАО - региона присутствия нашей компании. Один из первых совместных проектов - разработка концепции культурного центра косторезного искусства "Мамонтовая комната". Мы также поддерживаем мастеров и ремесла через Всероссийский музей декоративного искусства, в попечительском совете которого я состою. В прошлом году "НафтаГаз" стал официальным партнером конкурса предметного дизайна "Придумано и сделано в России", в котором участвовали дизайнеры со всей страны.

В марте мы начали еще один проект в сотрудничестве с департаментом здравоохранения ЯНАО: запустили программу "Корпоративное здоровье". Ее цель - сделать профилактику заболеваний нормой жизни наших сотрудников. Ведь на ранних стадиях болезни вероятность излечить ее в разы выше. Сегодня мы реализуем первый модуль, связанный с предупреждением сердечно-сосудистых заболеваний. Наши работники на протяжении года будут обследоваться врачами, которые дадут им свои рекомендации и будут мониторить их исполнение.

Второй модуль - участие в проекте "Репродуктивное здоровье населения ЯНАО", проходящего в округе в рамках нацпроекта "Демография". Так как 93 процента сотрудников "НафтаГаза" - мужчины, мы с благодарностью откликнулись на предложение руководства региона стать пилотным предприятием программы.

Мы реализуем свою благотворительную программу в Ноябрьске, где расположен основные офисы производственных активов "НафтаГаза", напрямую контактируем с мэрией города, чтобы понимать, кто действительно нуждается в нашей поддержке.

Что планирует "НафтаГаз" на этот год, какие задачи предполагается решить?

Турал Керимов: После подведения итогов прошлого года мы понимаем, что "много" - это хорошо, но рост производства опережает рост профессиональных компетенций. Планка бизнес-плана этого года выше на 20 процентов. Поэтому было принято решение объявить 2023 - Годом эффективности и сосредоточиться на подготовке кадров, на изменении подхода к исполнению многих бизнес-процессов, на оптимизацию управления. Эта задача - работать над собой, как профессионалом, поставлена перед каждым сотрудником "НафтаГаза". Каждый из нас очень амбициозен. Могу это сказать и за себя и каждого буровика. Поэтому не сомневаюсь, что поставленная планка будет взята.

В Москве начала работу международная выставка "Нефтегаз-2023"

Михаил Курбатов

Сегодня в столичном ЦВК "Экспоцентр" открылась 22-я международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" "Нефтегаз-2023". На следующий день, 25 апреля, на этой же площадке начнет работу Национальный нефтегазовый форум. Его участники обсудят как теоретические подходы к решению основных задач отрасли, так и практические направления развития отечественного ТЭК.

В этом году работа форума посвящена поиску новых точек роста российского нефтегазового комплекса. Предполагается обсудить ключевые направления развития отрасли, пути достижения ее технологической независимости и основные задачи в сфере импортозамещения. Конечно же, большое внимание будет уделено внешней энергетической политике России - участники форума рассмотрят перспективы международного научно-технологического сотрудничества и проанализируют возможность создания новых логистических цепочек для доставки российских энергоресурсов в другие страны. Отдельным вопросом станет формирование новых механизмов ценообразования на российскую нефть и другие энергоносители.

Несмотря на экономические сложности, не остается без внимания и экологическая повестка, а также ESG-трансформация в новых условиях. Кроме того, набирает обороты процесс модернизации отечественного ТЭК, поэтому представители отрасли рассмотрят перспективные механизмы трансферта технологий, обсудят, как улучшить взаимодействие науки и производства и подготовку кадров для нефтегазового комплекса.

Программа форума разделена на три тематических блока. Первый день будет посвящен стратегии развития и международному сотрудничеству, второй - станет Днем отраслевых технологий, а в третий день в центре дискуссии будет климатическая повестка и ресурсосбережение.

В выставке "Нефтегаз-2023" участвуют более 800 отечественных и зарубежных компаний из Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Италии, Казахстана и других стран. Они представляют в Москве свои новейшие разработки в области нефтегазовых технологий и перспективные образцы оборудования.

Выставленная на стендах продукция включает все актуальные для отрасли направления, такие как разведка и добыча нефти и газа, строительство и обустройство месторождений, оборудование и технологии для разработки месторождений на шельфе, хранение и транспортировка углеводородов, производство и транспортировка СПГ, нефтегазопереработка и нефтехимия, поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов, сервисное обслуживание, автоматизированные системы управления и др.

Выставка "Нефтегаз" проводится при поддержке Министерства энергетики и Министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты. Уже много лет это главная выставка российской нефтегазовой отрасли, которую вместе с Национальным нефтегазовым форумом посещают руководители органов государственной власти, топ-менеджеры компаний нефтегазового комплекса и смежных отраслей, эксперты и представители научных учреждений и ведущих СМИ.

Я не бывал в России в таких городах, где мне что-то кардинально не нравилось бы

Музыкант Вадим Эйленкриг - о большом путешествии по стране на автомобиле

Большое путешествие по стране на автомобиле - для меня романтическая мечта, которую я планирую, но пока ее не получается осуществить. Впрочем, что-то отдаленно похожее было во время пандемии, когда ничего не летало и не ездило, и мы с семьей отправились из Москвы в Пензу на автомобиле. Конечно, с двумя детьми, которым еще не было года, - сомнительное в плане спокойствия удовольствие. Но все справились, все молодцы. Поездка оказалась комфортной благодаря не забитой пробками дороге. А какие красоты мы увидели в окна автомобиля!

Да и вдоль трассы встречалось много удобных заправок, где можно остановиться, передохнуть, выпить кофе и перекусить. У меня это путешествие оставило очень приятное впечатление. Однако в силу особенностей профессии автотуризм для меня, скорее, обременительная история, нежели ожидаемая радость. Ведь такое количество перелетов и переездов, которые у музыкантов есть в жизни, порой лишают какого-либо желания ехать куда-то еще за рулем. Тем не менее в планах есть поездка мечты. Это путешествие по новой трассе Москва - Санкт-Петербург. Я знаю, что это шоссе очень комфортное и быстрое. И вот поехать в Северную столицу на машине мы с семьей планируем уже несколько лет, и каждый раз что-то нам мешает. То работа, то заботы.

А мой любимый город, город, в который я рекомендую съездить всем, - это Казань. Во-первых, туда ведет очень хорошая трасса, добираться удобно. А во-вторых, сама по себе Казань - потрясающий архитектурный, культурный и исторический центр. Центр с хорошо развитой инфраструктурой и просто супергород. Там живут прекрасные люди. Там замечательная кухня, есть что посмотреть и как время провести.

Я не бывал в России в таких городах, где мне что-то кардинально не нравилось бы. Понятно, музыканты обычно посещают места с филармонией, с большими концертными залами, крупные и успешные. Я не исключаю, что есть у нас населенные пункты, где не такая развитая инфраструктура, не очень яркая архитектура и сервис оставляет желать лучшего. Но общее искреннее впечатление от страны у меня такое: везде что-то сейчас обустраивается, происходит, появляются новые парки, современные зоны отдыха для детей и взрослых.

Из южных городов мне очень нравится Сочи. Наверное, это банальное и очевидное предпочтение. Этот город обожают многие. Надо сказать, что в Сочи я бываю достаточно часто. Там проводится много музыкальных событий. Это и фестиваль Игоря Бутмана, фестиваль Юрия Башмета. Кстати, я сужу о цивилизованности места по наличию хорошей кофейни в городе. Ресторан или кафе могут появиться везде: в любом городке найдется человек, который откроет приятное местечко. А вот кофе и кофейня - совсем другая история. Правильная прожарка, качественные зерна, бариста - это уже совсем другой уровень. Хороший кофе стоит недешево, и если в городе есть группа людей, которая готова платить за чашечку немаленькие деньги, это показатель стиля жизни. А хороших кофеен в России достаточно много.

Этот стон у них песней зовется: Почему мексиканский дебютант на Московском кинофестивале привлек всеобщее внимание

Валерий Кичин

Конкурс 45-го Московского фестиваля - шкатулка с сюрпризами: знаменитых режиссерских имен почти нет, а от неизвестных - неизвестно чего ждать. На этот раз удача: мексиканский дебютант Тонатиу Гарсия оказался крепким орешком - не только талантлив, но и напорист и смел. Уже в первом своем фильме "Черная луна" он вторгается в самую бучу социальных боев.

Есть в Мексике штат Веракрус, а нем городок Халкомулько. Там протекает бурная горная речка Пескадос - уже по названию ясно, что не только кипит бурунами, но и кишит рыбой. Городок живет сельскохозяйственным промыслом: рубит сахарный тростник, ловит рыбу. Но некая насквозь коррумпированная компания затеяла строить на речке дамбу - а это грозит гибелью и реке, и всему городку, жители которого останутся без работы и пропитания. Только какое до этого дело и воротилам компании, и правительственным чиновникам, которым исправно заносят картонные ящики с купюрами!

Это сюжет не только картины, но и реальных событий в кипящем негодованием Халкомулько. Идет борьба за сохранение среды обитания, за реку, которая не продается, за право работать и жить. Тонатиу Гарсия эти события развернул в полновесный игровой фильм, сняв в массовых сценах реальных участников мятежей и укрупнив для наглядности судьбу одной многодетной семьи: три брата-активиста, их немая сестрица, полубезумный дед, вечно норовящий куда-нибудь уйти, всегда озабоченная мама и малолетний Сантьяго, которого травят в школе одноклассники.

Стилистика картины заставляла бы думать о новом всплеске "мексиканского неореализма", если бы не замечательный оператор Анхель Альдерете, унаследовавший лучшие традиции знаменитой мексиканской операторской школы. Здесь детально показанный быт соседствует с символикой, документальная съемка митингов и народных волнений - с сюрреалистическими образами карнавала, рогатыми масками и зловеще набеленными лицами. В захватывающем дух показе трудовых процессов камера движется в одном музыкальном ритме с руками, рубящими тростник, с согбенными фигурами сборщиков - вовлекает нас в этот потный нескончаемый труд.

Мы слушаем немудреные пересуды местных жителей. О русалках, которые живут в реке, забирая нашу печаль. О черной луне над Халкомулько. Постоянно звучат гитарные переборы, ритмы знойного танца, который здесь ласково зовут фандангитой, и стоны, какие там песней зовутся - мы в Латинской Америке! Как ни удивительно для фильма о социальной борьбе, он пронизан любовью и этим подкупает. И дело не в плотской любви - настойчивые ухаживания вихрастого Рамиро за строптивой Камилой к хорошему не приведут.

Дело в любви к этому краю бурных вод и тростниковых полей, тонущих в дымке гор и реки, закованной в ущелье, - она становится еще одним действующим лицом фильма. Картина Тонатиу Гарсия - признание в любви к живописной провинции Веракрус и ее людям, и в наши дни продолжающих жить вековым укладом предков. А главное, демонстрирующих готовность сопротивляться волюнтаризму коррумпированных властей, используя для этого все средства - митинги, стачки, прямые столкновения с полицией и прессу. Фильм счастливо обходится без чрезмерной графичности, многие сцены насилия уводя за кадр, но, оплакивая жертвы этой борьбы, не чурается открыто трагичных нот.

"Черная луна" - первый крик нарождающегося кинематографа штата Веракрус - идеального места для рафтинга (фильм не откажет нам в удовольствии пройти в полном снаряжении через речные стремнины и пороги) и киносъемок (это места, где Голливуд снимал свой "Роман с камнем", - трудно придумать локации, способные так возбуждать фантазию творцов).

В почти монументальную фигуру вырастает умирающий дед - молчаливый, неподвижный, выживший из ума, но себе на уме. Когда-то он водил поезда и видел много такого, чего, скорее всего, никогда не увидят приросшие к земле домочадцы: бескрайние пустыни, большие города, даже океан. Его смерть становится трагическим апофеозом фильма: он уходит по заброшенным железнодорожным путям в никуда, исчезая в вечности. Поэзия спорит с жестокой прозой и в конечном итоге побеждает.

Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков назвал победителей

Анастасия Кейзерова

В Российском фонде культуры состоялась Церемония награждения победителей VIII Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. В этом году на конкурс было прислано более 300 рукописей - 273 из которых были допущены к рассмотрению жюри. Из них профессиональное и молодежное жюри составили список, куда вошли 13 финалистов, из которых и была выбрана тройка лауреатов.

Первой премии удостоена Маргарита Мамич из Москвы за повесть "Рельсы под водой", второй премии - Алиса Коротовских из Екатеринбурга за повесть "Сочинение без шаблона", а третьей премии - Виктор Лановенко из Севастополя за повесть "Злая девчонка".

Произведения победителей конкурса будут опубликованы в издательстве "Детская литература".

Победители получили награды (дипломы, медали и сертификаты на призовую сумму) из рук Председателя жюри конкурса, доктора филологических наук, писателя Алексея Варламова и Председателя Российского фонда культуры, народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.

- Личность Сергея Владимировича на протяжении всех этих лет определяет в конкурсе требования не только к художественному уровню текста, но и к духовно-нравственному содержанию сюжетов, и прежде всего к таким ценностям, как верность себе, семье, дружбе, Отечеству. Конкурс сохраняет верность лучшим традициям отечественной детской литературы, - подчеркнул Никита Сергеевич, вручая награды.

Напомним, впервые Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков прошел в ноябре 2007 года - к 95-летию писателя, классика отечественной детской литературы, государственного и общественного деятеля. Первые награды победителям вручал сам Сергей Владимирович. После его ухода из жизни было принято решение проводить конкурс ежегодно.

Цель конкурса - привлечь внимание к детской литературе, "открыть" новые имена, поощрить писателей, работающих для детей.

Почему рожденный в России деликатес теперь не является нашей монополией

Владимир Снегирев

В России начался эксперимент по маркировке осетровой и лососевой икры. Он продлится до 31 марта 2024 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Эта мера призвана защитить покупателей от нелегальной продукции.

А что сегодня происходит на рынке черной икры, которую называют "царицей стола"? Об этом в беседе с обозревателем "РГ" рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков.

По своему образованию и начальной профессии Новиков - геолог. Много лет отдал поискам редких и радиоактивных металлов. Но с наступлением рыночных времен он одним из первых в России занялся искусственным разведением осетров. Сегодня его хозяйства дают больше трети всей черной икры, производимой в России.

Китай первый и здесь

Александр Васильевич, а ведь я хорошо помню времена, когда черную икру могли себе позволить люди со средним достатком. Да и в начале лихих 90-х можно было свободно купить трехлитровую банку деликатеса баксов за двадцать. Иностранцы с ума сходили. Теперь же и в очень состоятельной компании икра за столом это редкость. Дорогое удовольствие!

Александр Новиков: Что вы хотите, если с конца 80-х годов объем производства икры упал в пятьдесят раз. Вы не ослышались: в пятьдесят! Что же касается начала 90-х, то в ларьках вам предлагали продукт, добытый нелегальным способом. Браконьерство тогда было тотальным, и в доле, как правило, оказывались местные власти - чиновники, правоохранители. Дошло до того, что в 2006 году на всей территории России пришлось ввести полный запрет на вылов осетровых, затем и другие прикаспийские страны присоединились к этой мере - Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Иран.

Выходит, вся та икра, которая легально предлагается к продаже сегодня, произведена в искусственных условиях?

Александр Новиков: Совершенно верно. На территории РФ сейчас порядка ста тридцати хозяйств, где выращивают рыбу осетровых пород. Правда, далеко не все они занимаются икрой. В год производят немногим больше пятидесяти тонн деликатеса.

Наверное, мы остаемся мировым лидером по этому показателю?

Александр Новиков: Увы... На первом месте Китай, думаю, в этом году он выдаст рынку больше ста восьмидесяти тонн. Затем идут итальянцы, они производят чуть больше, чем мы. Франция дает немногим меньше нашего.

Вы хотите сказать, что русская икра уже не является мировым брендом?

Александр Новиков: Мы сами в этом виноваты. В свое время даром разбазарили свои наработки в технологиях, потеряли многих профессионалов. Безусловно, и санкции, введенные против нас, не способствуют росту.

Черная икра тоже находится в санкционном списке, ее запрещено продавать и в Европу, и в Америку. Но справедливости ради надо сказать, что и прежде экспорту нашей икры чинили всякие препятствия, там, "за бугром", всегда существовала протекционистская политика.

Вкусный привет из эры динозавров

Но давайте от дней сегодняшних перейдем к истории. Хочется понять, отчего именно этот продукт стал столь лакомым и столь дорогим деликатесом? Откуда идет любовь к черной икре?

Александр Новиков: Икра издавна считалась нашим национальным продуктом. И родился он у нас. В российских водоемах, в первую очередь на Каспии, всегда водились огромные стада осетровых рыб. Самая крупная в этом семействе - белуга, самая мелкая - стерлядь. А где они, там и "царица стола".

Кстати, вы знаете о том, что осетровые - одни из самых древнейших рыб, сохранившихся на земле? Их возраст - больше двухсот пятидесяти миллионов лет. Причем они практически не изменились с момента своего появления. Да и вид у них, как у динозавров. Чешуи нет, на спине - шипы. Никаких хищников не боятся.

Кормится осетр в море, а на нерест поднимается в реки. При этом проходит очень большое расстояние. Из Каспия осетр, белуга и их сородичи доходили до верховьев Волги, это несколько тысяч километров. Отнерестятся там и скатываются обратно в море.

То есть не как красная рыба, например горбуша, - та сбросит икру в реке и там же погибает?

Александр Новиков: Нет-нет, осетр - долгожитель. Если стерлядь дотягивает до тридцати лет, то осетр, как человек, живет до восьмидесяти, а белуга еще дольше - и за сто лет. При этом половая зрелость у осетра в природе наступает в десять-четырнадцать лет, у белуги - в восемнадцать-двадцать лет.

Еще древние греки, осваивая земли Азово-Черноморского бассейна, оценили вкус мяса осетровых. Соленую и маринованную рыбу в амфорах отправляли в Элладу и Италию. А черед икры пришел позже. Тогда готовить ее еще не умели. И хранить тоже.

У осетра достаточно большой объем икры. Представьте себе рыбину весом под двести кило и больше - там ее около двадцати процентов от веса, то есть около пятидесяти килограммов. Как ее сохранить при той жаркой погоде, которая была и есть в регионе?

Первое упоминание об осетровой икре относится к XII веку. Это Византия, 1162 год. Епископ Фессалоников описывает пир, который устроил император Мануил Первый. За припасами для стола послали гонцов в близлежащий монастырь, и оттуда в числе других яств была доставлена икра. Привезена она была с Дона.

Европейцам сразу понравилось заморское кушанье. Давайте вспомним то время: пища довольно однообразная, пряностей мало, они ценятся на вес золота. А тут новый необычный продукт. А как сохранить? Стали ломать головы.

Придумали специальные бочки без доступа кислорода. Потом наши умельцы изобрели паюсную икру. В чем ее отличие от зернистой? Тут делается тузлук в виде крепко посоленной воды, затем его нагревают до температуры в пятьдесят градусов, туда помещают икру, она чуть обваривается, потом икра оборачивается тканью и в этой ткани прессуется. Паюсная икра более соленая, она хранится дольше.

Паюс набивали в бочки, так икра попала в Италию, где получила бешеный успех и уже оттуда пошла по всему миру.

Правда ли, что Иран также является крупным игроком на этом поле?

Александр Новиков: Нет, Иран сегодня производит всего около семи тонн - там достаточно поздно начали выращивать осетровых в аквакультуре, но когда-то, после развала Советского Союза, Иран занимал первое место по ее производству.

История иранской икры вообще интересна. До революции иранцы вообще не занимались выловом осетров. Их не ловили и не ели. Почему? Потому что осетр - рыба без чешуи. Значит, подпадает под харам, запрет. Поэтому наши русские рыбаки еще в XVIII веке взяли в аренду у шаха промысловые зоны вблизи персидских берегов.

Вам, конечно, знакома фамилия Лианозов - хотя бы по названию одного из московских районов? Так вот, братья Лианозовы этим занимались, их предприятие было самым крупным в Персии. После революции российское и затем советское присутствие в виде промыслов в Иране продолжалось.

Старший Лианозов, нефтепромышленник, выступил против советской власти, эмигрировал, а младший передал свою долю в иранских промыслах Советам, за это был облагодетельствован, жил в Москве. В 20-х гг., после окончания Гражданской войны, переговоры с Ираном закончились тем, что появилось совместное советско-иранское предприятие и просуществовало оно вплоть до 1957 года.

УЗИ для осетра

Судя по вашим словам, рыборазводные хозяйства сейчас существуют не только на больших реках? Разве не обязательно иметь водоем с проточной водой?

Александр Новиков: Совсем не обязательно. Вы даже можете обойтись без крошечного пруда. Есть специальное оборудование, которое позволяет в закрытых емкостях создавать определенную среду, добавлять туда необходимые объемы кислорода, очищать воду и пр. Это называется УЗВ, условно-замкнутая система водоснабжения.

Осетр - очень специфическая рыба. Еще никому в мире не удалось разводить его в УЗВ в больших масштабах, сделав это суперрентабельным бизнесом. Сом, угорь, форель - пожалуйста. А вот с осетром не получается. Почему? Его экскременты распыляются в воде и их очень трудно удалять. Это затратно, сильно бьет по рентабельности. Поэтому многие предприниматели, у которых УЗВ, икру не производят, а только рыбу растят. Вообще у нас в России больших хозяйств немного, хватит пальцев на одной руке, чтобы их сосчитать. Большие - это те, кто производят в год больше четырех тонн икры.

Что же мешает нарастить производство? Выводить на рынок не пятьдесят тонн в год, а пятьсот?

Александр Новиков: Отвечу. Вот вы захотели этим заняться. Получили нужный участок, закупили оборудование. Запустили процесс. Но должно пройти больше восьми лет до достижения осетром половой зрелости, то есть до того срока, когда он сможет давать икру. А у нас хотят иметь прибыль немедленно, мало кто готов ждать так долго.

Это правда, что вы получаете икру, не убивая при этом осетра?

Александр Новиков: Да, это так. Есть специальная технология, с помощью которой мы, можно сказать, "доим" икру. Рыба остается живой и через два года снова готова к "дойке".

Каждая рыбина из тех, что хоть раз отдавала икру, подвергается чипированию. По чипу мы можем отслеживать всю информацию: когда родилась, когда в последний раз "доилась".

Кроме того, мы применяем ультразвуковую диагностику, с помощью которой видим степень зрелости икры. Всего таких степеней пять. Но чтобы наступила пятая, рыбке надо дать сигнал: пора тебе, матушка, нереститься. Для этого применяются особые препараты, например, выделенные из гипофиза рыб разных пород. Делается инъекция, и наш осетр получает сигнал: пора! И вот тогда рыба из четвертой степени переходит в пятую. Мы ее извлекаем из воды, укладываем на специальный стол, дальше с помощью маленького скальпеля разрезается пленочка в яйцеводе, массируете брюшко, и через две-три минуты получаем тазик икры. А рыбу выпускаем обратно в воду.

Чем надо потчевать осетров для того, чтобы получить деликатес мирового класса?

Александр Новиков: Это специальные комбикорма, для их приготовления используют рыбную муку самого высокого качества. Плюс рыбий жир, соевый шрот и различные витамины. Для того, чтобы поддержать иммунитет рыбы, мы иногда добавляем живые корма в виде пасты из кильки или креветок. На корма приходится самая большая статья расходов.

Вы выразили сожаление по поводу того, что нашими отечественными технологиями сейчас вовсю пользуются за рубежом. Неужели никаких секретов не осталось?

Александр Новиков: Нет, кое-что есть. К примеру, в самой технологии приготовления икры.

Погодите, но ведь из всего вышесказанного вытекает, что там все просто: засолил и через некоторое время подавай к столу.

Александр Новиков: Не все так просто - существует масса тонкостей, нюансов и секретов. Приготовление икры сродни виноделию: там ведь тоже вроде все просто и одинаково, но в одной бутылке оказывается рядовой напиток, а в другой гастрономический шедевр. Вот и мы солим икру, полученную от каждой рыбины, по-своему, отдельно. Раньше на Руси посольщик был самым уважаемым человеком. Он брал икринку, растирал ее пальцами, смотрел, какая она по плотности, пробовал на вкус и уже тогда принимал решение, что делать дальше - зернистую икру или на паюс ее пустить, или пастеризованную. Много разных тонкостей.

Бутерброд в рационе космонавтов

Давайте вернемся к отечественному рынку. Что на нем происходит сегодня?

Александр Новиков: Официально из Китая в прошлом году было поставлено 19,5 тонны икры. Вся остальная - наша, российская. На черном рынке еще есть браконьерская, не смотря на строгие запреты, кто-то продолжает истреблять осетра. Но чаще всего там продают китайский продукт, который выдают за браконьерский.

Такая икра поступает и в торговые сети - уже в банках с наклейками, где указано, что она произведена в России. Элементарно перефасовывают и все. Мы пытаемся с этим бороться, но, увы, пока результат нулевой.

Спрос на этот продукт устойчив всегда?

Александр Новиков: У нас - да. Что касается периодов, то разные факторы влияют, например, праздники, когда продажи резко вырастают. С середины ноября до конца декабря мы делаем сорок процентов годовых продаж. Покупают икру не только для того, чтобы украсить ею праздничный стол.

Люди стали осознавать, что это еще полезно при реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний, хорошо для повышения иммунитета. Икра - удивительно сбалансированный продукт, ее целебные качества несомненны. В недавно пережитый всеми нами тяжелый пандемийный период спрос на икру резко пошел вверх.

Свою икру мы даже отправляем в космос, она входит в рацион бортового питания экипажей.

Вы, наверное, каждый день икру едите?

Александр Новиков: Ну, конечно... Сапожник ведь всегда без сапог. Мне иногда приходится ее дегустировать, например, когда сделали новую партию или применили очередную хитрость. А так... Может быть, пять-шесть раз в год, не чаще.

Кстати, те профессионалы на нашем производстве, которым по роду службы положено пробовать разные сорта производимой продукции, тоже икру не едят, им не положено.

Ладно, давайте теперь представим, что нам выпало редкое удовольствие отведать вашего продукта. Под какой напиток лучше употреблять ваш деликатес? Шампанское? Коньяк? Водка?

Александр Новиков: Под какой угодно. В Европе и Америке предпочитают элитное шампанское или белое сухое вино. У нас традиционно икрой закусывали водочку, правда, она должна быть сильно охлажденной, иначе будет перебивать вкус закуски. Все зависит от настроения, компании, повода.

Наконец, вернемся к началу нашего разговора. Удалось ли за те годы, что существует запрет на вылов осетровых, восстановить популяцию на Каспии?

Александр Новиков: Что вы! Не удалось и вряд ли удастся в ближайшие десять лет. И дело не только в браконьерах. Ведь Каспий по большому счету - это не море, а замкнутое соленое озеро. И в него ежедневно сбрасываются сотни тысяч тонн разных токсичных веществ.

Плюс добавьте сюда добычу нефти и газа с платформ на шельфе, что тоже не улучшает экологическое состояние водоема.

Поэтому вся надежда на вашу отрасль?

Александр Новиков: Получается - так.

В Петергофе открылся сезон фонтанов

Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

По традиции летний сезон открыл пуск знаменитых фонтанов Большого каскада, "Самсона, раздирающего пасть льва" и других. Туристы могут быть спокойны: благодаря фонтанным мастерам все петергофские жемчужины работают как надо, то есть как в петровские времена.

Сама церемония прошла красиво и торжественно. "Фонтаны пустить!" - распорядился Роман Ковриков, временно исполняющий обязанности гендиректора музея-заповедника. Зазвучал "Гимн Великому городу" Глиэра. Первым взметнулся ввысь "Самсон", затем один за другим заиграли остальные инструменты фонтанного оркестра. Гости аплодировали и любовались сверкающими скульптурами в струях воды.

Теперь фонтаны Нижнего парка будут работать каждый день с 10.00 до 19.45 до 15 октября. Всего в Петергофе 150 таких сооружений. Вся система устроена по тому же принципу, что и 300 лет назад. Никаких насосов нет, вода естественным образом стекает к фонтанам с Ропшинской возвышенности, а затем уходит в Финский залив. При этом 70 процентов труб сделаны еще в XVIII и XIX веках.

- А что им будет? Они же чугунные, - отмечает начальник отдела фонтанов и гидротехнических сооружений ГМЗ "Петергоф" Андрей Бирюков. - К тому же зимой трубы остаются пустыми. Основная проблема фонтанных водоводов - стыки. Бывает, что эти участки приходят в негодность. Тогда мы их меняем, причем тоже на чугун, никакого металлопластика. Конечно, нам было бы проще работать с современными материалами. Но главное - сохранить историчность всей системы. Она настолько продумана, что никакие новации не нужны.

Петергофские фонтаны обслуживают 30 сотрудников. Зимой чистят водоводы и форсунки от извести и растительного мусора, ремонтируют трубы и бассейны. Весной наполняют фонтанные пруды водой, промывают всю систему и устанавливают насадки. Кстати, именно насадка создает напор, благодаря которому рождается фонтан. Например, диаметр двухкилометровой трубы, снабжающей "Самсона", в самом начале составляет 80 сантиметров, а на выходе - всего 5. В итоге струя воды бьет в высоту на 21 метр.

При этом фонтанщики считают "Самсона" самым простым в обслуживании. А самый сложный - фонтан "Пирамида": у него 505 насадок, и каждую надо ежедневно регулировать и прочищать.

- Если струя стоит криво или бьет в сторону, это видят тысячи посетителей, она попадает на фото и видео. Поэтому начальник смены постоянно следит за фонтанами с верхней террасы, и мы сразу исправляем ошибки. Весь день регулируем и настраиваем каждую струйку, - поясняет фонтанный мастер Александр Корсаков в техническом помещении прямо под ступенями Большого каскада.