Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В России 1,2 млн семей получили пособие при рождении ребенка по итогам 2022 года

По данным Социального фонда, на это выделили 25 млрд рублей

Единовременное пособие при рождении ребенка получили 1,2 млн российских семей по итогам 2022 года, на это выделили 25 млрд рублей, сообщается в среду на сайте Социального фонда России.

"По итогам прошлого года единовременное пособие при рождении ребенка получили 1,2 млн семей. Общая сумма направленной родителям материальной поддержки превысила 25 млрд рублей. Выплата, размер которой с февраля прошлого года составляет 20,47 тыс. рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие выплаты положены всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей, получить пособие могут как работающие, так и неработающие родители.

С начала 2023 года выплаты перечисляются централизованно через единый Социальный фонд России. Работающим родителям их автоматически назначают на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка, а неработающим для получения пособия нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Заявление также принимают на портале госуслуг. Согласно действующим правилам, выплаты также полагаются опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

Доллар незначительно подешевел на торгах в Казахстане

Ни по рублю, ни по евро торгов не проводили.

Редакция Liter.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги иностранными валютами, передает Liter.kz.

Средневзвешенный курс доллара на 26 января составил 461,37 тенге (-0,03).

Торгов по остальным валютам не проводили.

Нацбанк установил курс рубля в 6,7 тенге, евро – в 502,06 тенге.

В обменных пунктах доллар принимают по 459-461 тенге, продают – 462,5-464 тенге, евро принимают по 501-503 тенге, продают – по 504-506 тенге, рубли принимают по 6,4-6,47 тенге, продают в среднем по 6,5 тенге.

Через криптообменники вели запрещенный бизнес в Костанайской области

У задержанных выявили криптоактивы на более 200 тысяч долларов.

Редакция Liter.kz

Расследование в отношении организаторов криптообменников ведет департамент АФМ по Костанайской области. Они вели запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами, передает Liter.kz.

Группа лиц занималась незаконным бизнесом с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Санкционированные обыски произвели по шести адресам, на месте изъяли моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи от криптокошельков – предметы, изобличающие организаторов криптообменных пунктов.

Установлены криптоактивы на сумму шесть тысяч долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 тысяч долларов США на других криптобиржах. Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, – сообщили в АФМ.

В агентстве также напомнили, что этот вид деятельности разрешен только на территории Международного финцентра “Астана” при наличии соответствующей лицензии.

Пенсионные накопления казахстанцев инвестируют в облигации нацхолдинга

Эти деньги планируется направить на кредитование крупных проектов.

Редакция Liter.kz

Нацбанк сообщил о том, как распорядятся частью пенсионных активов ЕНПФ. Деньги казахстанцев вложат в облигации АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек”, передает Liter.kz.

В течение 2023 года пенсионные активы ЕНПФ планируется инвестировать на рыночных условиях в облигации АО “НУХ “Байтерек” на общую сумму до 500 млрд тенге.

Привлеченные средства АО “НУХ “Байтерек” планирует направить на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства Республики Казахстан, – сообщили в Нацбанке.

Средства из ЕНПФ предоставят холдингу на возвратной основе по рыночной доходности. Ожидается, что эти инвестиции будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам пенсионного фонда, а также окажут существенную поддержку развитию и модернизации реального сектора экономики Казахстана.

Историю появления McDonald's в Казахстане опубликовали от имени Боранбаева

В 2014 году он подписал франшизу.

Артур Эдильгериев

На странице владельца франшизы McDonald’s в Казахстане Кайрата Боранбаева, которого сейчас судят за хищения в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, опубликовали пост о том, как бренд появился в нашей стране. Сейчас рестораны по всей стране закрыты, начали работу без названия точки в Алматы. Бизнесмен еще раз отметил, что закрытие не связано с его арестом, причина – проблема с поставкой продуктов, передает Liter.kz.

23 января рестораны, работавшие под брендом McDonald’s, открылись в Алматы без названия. Каким оно будет – пока неизвестно, Боранбаев написал, что его объявят позже. Возвращаясь к самому началу истории бренда, предприниматель вспоминает, что впервые познакомился с рестораном быстрого питания в России, когда случайно оказался на его открытии на Пушкинской площади.

Первая мысль от увиденного была: “Ничего себе! У нас такого нет!”. Тогда продавали места в очереди, и я купил место за 20 долларов ближе ко входу. Зашел и удивился: дизайн, молодые сотрудники с бейджем на груди со своим именем, куча касс обслуживания и полный ресторан. Так я открыл для себя McDonald’s. Метафизика бренда, люди, место, время, команда – все это отличалось и предлагало новый продукт питания вне дома, – говорится в публикации.

На воплощение мечты – привезти McDonald’s в Казахстан – ушло 16 лет. В октябре 2014 года Боранбаев подписал франшизу на Казахстан и купил рынок Беларуси, а через два года – регион Урал в России.

Будучи предпринимателем, я был заворожен технологией и корпоративной культурой этой компании. Я посещал рестораны в разных уголках мира, и меня поражало единство стандартов, людей разных религий, культурой, быстро, качественно и с улыбкой обслуживают клиентов. <...> Если каждый из нас будет стремиться и трудиться, он добьется даже большего успеха, – заключил предприниматель.

Напомним, первый ресторан McDonald's открылся в Казахстане в 2016 году. К моменту закрытия, концу ноября, по стране было 24 точки в шести городах Казахстана (Алматы, Астана, Актобе, Караганда, Костанай, Атырау). Как ситуацию прокомментировал премьер-министр страны Алихан Смаилов, читайте здесь. Министр торговли Серик Жумангарин 29 ноября отметил, что арест Кайрата Боранбаева – владельца франшизы McDonald’s в Казахстане – на закрытие “существенного влияния не оказывает”.

Глава Food Solutions KZ Асет Машанов заявил, что компания работает над локальным брендом. 23 января возобновили работу пять ресторанов в Алматы.

Доллар продолжает падать на торгах в Казахстане

По остальным валютам торгов не проводили.

Редакция Liter.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились торги иностранными валютами, передает Liter.kz.

Средневзвешенный курс доллара на 25 января составил 461,41 тенге (-0,42).

Торгов по остальным валютам не проводили.

Нацбанк установил курс рубля в 6,72 тенге, евро – в 501,56 тенге.

В обменных пунктах доллар принимают по 459-461 тенге, продают – 463-465 тенге, евро принимают по 500-502 тенге, продают – по 503,5-505 тенге, рубли принимают по 6,5-6,63 тенге.

Более 400 млн долларов потерял Казахстан из-за отключений Интернета в 2022 году

Он занял третье место антирейтинга, на первом и втором — Россия и Иран.

Редакция Liter.kz

От перебоев в работе Интернета в 2022 году пострадали 23 страны. Таковы данные исследования аналитиков Top10VPN, опубликованные в январе 2023 года, передает Liter.kz со ссылкой на Ranking.kz.

На первом месте оказалась Россия — из-за отключений Интернета страна потеряла рекордные 21,59 млрд долларов. Второе "почетное" место занимает Иран, которому отключения обошлись в 773 млн долларов. А на третьем месте антирейтинга — Казахстан и потерянные 410,3 млн долларов.

В Казахстане доступ в Интернет прекращали в основном из-за протестов в январе 2022 года. Общая продолжительность отключений в 2022 году, включая блокировки во время событий "кровавого января" и другие менее продолжительные инциденты, составила 144 часа. От отключений пострадали около 16 млн пользователей Интернета по всей стране.

В отчет также вошли все государства Центральной Азии, кроме Кыргызстана — единственной страны региона, где масштабных отключений Интернета не наблюдалось.

Узбекистан также понес серьезные экономические потери: перебои в работе Всемирной сети обошлись ему в 219,7 млн долларов. Более того, отключения в стране продолжались в общей сложности 5 630 часов. Такие цифры связаны с тем, что летом автономная область Каракалпакстан была лишена Интернета на несколько недель на фоне кровавых беспорядков. Также в 2022 году Узбекистан продолжал блокировать популярные социальные сети, включая Twitter, который власти обвиняли в нарушении местных законов. Однако блокировка соцсети была снята летом 2022 года.

Меньше всех в Центральной Азии пострадал Таджикистан — его потери составили 2,1 млн долларов из-за отключений Интернета на 936 часов за весь год.

Доля риала и рубля в торговле между Ираном и Россией превышает 60%

Доля рубля и риала во взаиморасчетах между Ираном и Россией превышает 60 процентов, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как сообщает Russia Today, выступая в понедельник на заседании правительства, Володин сказал: «Важно активнее использовать расчеты в национальных валютах. В этом плане уже сделано немало – сейчас доля рубля и риала во взаиморасчетах превышает 60 процентов. Завершается работа по совместному применению национальных платежных систем. Это позволит минимизировать влияние санкций, но и, конечно же, решит вопросы, связанные с взаимовыгодным сотрудничеством».

По словам Володина, сейчас обеим странам следует сосредоточиться на повышении эффективности взаимного сотрудничества в финансово-банковской сфере, в частности, за счет расширения использования национальных валют в торговых операциях, использования российской платежной системы «Мир» и иранской платежной системы «Шетаб».

Российский чиновник также объявил, что торговля между Ираном и Россией выросла на 15 процентов в 2022 году, достигнув 4,6 миллиарда долларов.

Володин отметил, что две страны активно предпринимают шаги по наращиванию взаимной торговли, что крайне важно в условиях санкционного давления на наши страны.

Он также похвалил меморандум о свободной торговле между Ираном и возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), который был завершен на прошлой неделе, заявив, что соглашение поможет еще больше расширить торговлю между Ираном и Россией.

Торговля с Ираном важна для России сама по себе, но также рассматривается как «логистический мост» между Россией и Западной Азией, Южной Азией и Юго-Восточной Азией из-за географического положения Ирана.

Сотрудничество между двумя странами набрало обороты в прошлом году на фоне западных санкций против Москвы и Тегерана. В течение 2022 года обе стороны достигли ряда договоренностей, расширяющих взаимное сотрудничество, от бартерных сделок на поставку иранских турбин, запасных частей и авиационного оборудования до договоров о совместном строительстве газопроводов.

инпросвещения России и Российское общество «Знание» запускают акцию, посвященную учителям и наставникам

В Год педагога и наставника Минпросвещения России совместно с Российским обществом «Знание» проведет акцию «Скажи спасибо своему учителю, своему наставнику». Об этом рассказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов по итогам Всероссийского просветительского марафона «Пространство Знаний» в День российского студенчества.

Министр просвещения России отметил, что новая акция позволит всем желающим поблагодарить своего наставника, написать ему открытку, поздравление или позвонить.

«На мой взгляд, это будет очень важно. Не секрет, что по завершении учебы в школе, не все вспоминают о своем учителе. А учитель, конечно, как вчера сказал Президент, – это самая важная профессия на Земле, он закладывает будущее мировоззрение и влияет на становление человека. На мой взгляд, такая благодарность учителям, педагогам и наставникам будет очень востребована, – сказал Сергей Кравцов.

Выступая на просветительском марафоне, глава ведомства подчеркнул, что студенчество – это один из лучших периодов жизни, пора становления и знакомства с будущей специальностью.

«Студенчество – это самая прекрасная пора, для многих это и пора первой любви, и пора новых открытий, новых друзей и знакомств, пора новых знаний, получения профессии, это особый этап перед настоящей взрослой жизнью», – заявил Министр просвещения.

Он добавил, что важно в этот период «сконцентрироваться на учебе». Отвечая на вопрос ведущего о том, что значит учиться всю жизнь, Сергей Кравцов отметил, что процесс постоянного обучения – это не только получение дополнительного образования. Это и внутреннее саморазвитие, которое складывается из общения с интересными людьми, поиска решений практических задач.

«На мой взгляд, очень важно всегда настраивать себя на движение вперед. Чтобы добиться профессионального роста, нужно первое – не опускать руки. Если вам это удастся, вас ждет серьезное развитие. Второе – не подводить друзей: если ты что-то пообещал, нужно стараться максимально сдержать слово. Трудиться, не откладывать задачи на завтра, если их можно решить сегодня. И конечно, важно находить время для отдыха, для семьи и друзей. Очень важен баланс и взвешенное планирование», – рассказал Министр просвещения.

По словам Сергея Кравцова перед Минпросвещения России сегодня стоит задача, чтобы школьники и студенты колледжей, педвузов получали качественное образование, знали историю своей страны и гордились ею.

Сергей Кравцов рассказал о важности освоения практических навыков во время учебы в педуниверситете. Министр просвещения также указал, что информационные технологии в образовании допустимы только в качестве дополнения к традиционной системе. В заключение Министр пожелал студентам не останавливаться на достигнутом и продолжать движение вперед.

«Сегодня наша страна делает все для того, чтобы молодой человек мог себя реализовать. Главное – учиться», – подытожил он.

Полиметалл может переехать в Казахстан

Полиметалл продолжает оценивать все доступные варианты изменения структуры Группы с целью максимизации акционерной стоимости, говорится в пресс-релизе компании, посвященным итогам 2022 года.

Как сообщается, компания оценила возможность потенциального изменения страны регистрации материнской структуры Polymetal International plc («Редомициляция») на дружественную юрисдикцию, что потенциально разблокирует возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

Основываясь на первоначальном анализе, Компания считает, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), финансовый хаб в Астане (Республика Казахстан), является предпочтительной юрисдикцией, принимая во внимание значительное присутствие Группы в регионе, правовую систему МФЦА, налоговый режим и возможность осуществить такое изменение регистрации.

Если Компания примет решение по переезду в МФЦА, первичный листинг может быть перенесен на AIX, биржу МФЦА, где ее обыкновенные акции будут торговаться с новым кодом ISIN. Компания будет стремиться обеспечить непрерывную ликвидность торгов.

Оценка процесса переезда продолжается и будет зависеть от целого ряда условий. Никаких решений в отношении вариантов Редомициляции, доступных Компании, не принято. Поэтому в настоящее время нет и не может быть уверенности, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит переезд, а также какой-либо уверенности в том, какая юрисдикция будет в конечном итоге выбрана, если процесс изменения страны регистрации материнской структуры продолжится.

Компания подтверждает, что любые действия будут соответствовать всем применимым международным санкциям, контрсанкциям и нормативным требованиям.

Полиметалл отчитался о небольшом росте производства в 2022 году

Полиметалл объявляет производственные результаты за IV квартал 2022 года, и выполнение годового плана по производству 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

Годовое производство составило 1 712 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году и соответствует производственному плану в объеме 1,7 млн унций. Снижение содержаний на давно действующих предприятиях было компенсировано за счет Нежданинского, которое отработало первый полный год, и начала производства на Кутыне. В IV квартале производство в золотом эквиваленте выросло на 16% год к году до 540 тыс. унций благодаря вкладу Нежданинского и высоким содержаниям на Кызыле.

Выручка за год снизилась на 3% в сравнении год к году, составив $2,8 млрд на фоне снижения средних цен на золото и серебро. Выручка в IV квартале выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,0 млрд, так как Компания реализовала запасы готовой продукции и концентрата, накопленные ранее в течение года. Оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется нивелировать в первой половине 2023 года.

В IV квартале чистый долг сократился на $0,4 млрд и составил приблизительно $2,4 млрд благодаря существенному положительному денежному потоку от высвобождения оборотного капитала.

Компания ожидает, что годовые денежные (TCC) и совокупные денежные затраты (AISC) не превысят прогнозные значения в размере $900 – 1 000 и $1 300 – 1 400 на унцию золотого эквивалента, соответственно. Капитальные затраты, как ожидается, также не превысят план в размере $725-775 млн.

Полиметалл подтверждает текущий годовой производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента.

Компания ожидает, что уровень денежных затрат (TCC) составит $950 – 1 000, а совокупных денежных затрат (AISC) $1 300 – 1 400 на унцию золотого эквивалента. Небольшой рост по сравнению с предыдущим годом связан в основном с внутренней инфляцией, укреплением рубля и увеличением налога на добычу полезных ископаемых в Казахстане.

ЕС модицифировал защитные меры для некоторых стальных изделий

По данным Yieh.com, согласно отчету, Европейская Комиссия изменила защитные меры по стали для определенных стальных изделий, чтобы они соответствовали правилам Всемирной торговой организации.

До этого обжалуемые в ВТО меры Европейского Союза должны соответствовать защитным мерам и Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ).

Кроме того, ЕС и Турция также достигли консенсуса, который 16 января изменил защитные меры для некоторых стальных изделий. Турция является одним из крупнейших поставщиков стали в Европе, а также в Азии и СНГ.

Михаил Швыдкой: Россия начиная с XVIII века играла важную роль в борьбе сербов за независимость

Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)

76 процентов сербов поддерживают современную Россию и с любовью относятся к русским - эти цифры взяты из недавнего социологического исследования, которое делали американцы, а они вряд ли стремились приукрасить действительность. И хотя мне не раз приходилось слышать об "иррациональной любви" сербов к русским, в ней есть и немало рационально объяснимых мотивов, которые, впрочем, не стоит считать излишне прагматичными.

Российская империя начиная со второй половины ХVIII столетия играла важнейшую роль в борьбе сербов за независимость. Так было в ХIХ веке, когда после русско-турецкой войны 1806-1812 годов сербы получили автономию в рамках Оттоманской империи, а после русско-турецкой войны 1877-1878 годов обрели независимость. Так было и в ХХ веке, когда Россия вступила в Первую мировую войну, желая защитить сербов от произвола Вены. Общая борьба с нацизмом во время Второй мировой войны, освобождение Белграда советскими войсками - все это сохраняется в памяти сербов. Как и то, что именно Россия резко выступила против натовских бомбежек Югославии. И эти исторические вехи оказываются более важными, чем неприязнь между Сталиным и Броз Тито, которая привела к серьезному охлаждению между СССР и Югославией.

Замечу, что в сегодняшней Сербии бытует далеко неоднозначное отношение к внутренней политике лидера югославских коммунистов, который создавал страну по национально-территориальному принципу. Это, по мнению некоторых моих собеседников, привело к тому, что в Социалистической Федеративной Республике Югославия немало сербов оказалось за пределами собственно Сербии - при распаде СФРЮ это обернулось межэтническими конфликтами, в которых они оказались пострадавшей стороной. Нечто похожее происходило и при самороспуске СССР - 26 миллионов русских оказалось за пределами Российской Федерации, превратившись в национальное меньшинство со всеми вытекающими.

И хотя есть люди, которые по-прежнему полагают, будто Иосип Броз Тито строил прежде всего "Великую Сербию", думаю, что сегодня они в меньшинстве. Обострившиеся национальные противоречия, вызвавшие, как известно, кровавые войны на постюгославском пространстве в 1990-е годы, даже после их завершения оставили свой след в национальном сознании. А проблема признания или непризнания Косово приобрела поистине экзистенциальный характер. В самом центре Белграда ты сталкиваешься с огромной растяжкой вдоль стены здания Министерства иностранных дел: "Сербия без Косово и Метохии все равно, что человек без сердца". Так думает большинство сербов, и руководство страны не может не считаться с этим, какое бы давление ни оказывали лидеры западных стран. И в этом вопросе сербам близка позиция России.

Здание сербского МИД проектировал Николай Петрович Краснов, которого в некоторых источниках называют "ялтинским Гауди". Он долго работал главным архитектором Ялты, вошел в историю русской архитектуры как создатель Ливадийского дворца, летней резиденции императорской семьи. Наряду с Василием Федоровичем Баумгартеном, который прославился проектами Генерального штаба армии и флота Королевства Югославия, здания "Русского дома" и многими другими, Н. П. Краснов формировал архитектурный облик югославской страницы. Вообще, первая русская эмиграция, в том числе и военная под командованием Петра Николаевича Врангеля, оказала большое влияние на развитие югославского общества, на формирование армии, науки, культуры.

Потребность в сотрудничестве не исчезла и по сей день. Важнейший символ российско-сербского единения - храм Святого Саввы, в создании мозаичного убранства которого вместе с сербами работали русские мастера под руководством Николая Мухина. При поддержке российской "Газпром нефти" они создали 15 тысяч квадратных метров мозаики, украсившей самою большую православную церковь на Балканах. Настоятель храма Святого Саввы епископ ремезианский Стефан считает эту работу настоящим духовным сотрудническим подвигом - такое не сделаешь в одиночку.

В нынешнем году в Сербии отмечают 100-летие сербского балета. У его истоков также стояли русские хореографы и педагоги. Директор Народного театра Сербии Светислав Гонцич представил меня руководителю балетной труппы с символическим именем и фамилией - Анна Павлович. По телефону к нам присоединился директор Большого театра России Владимир Урин, и все вместе мы обсуждали возможность участия российских артистов и педагогов в программе 100-летия балета в Сербии. Так общаться могут только добрые друзья.

С кем бы мне ни приходилось разговаривать, общая тональность была едина: "Мы хотим и готовы работать с русскими артистами, педагогами, учеными". Руководитель Белградского международного театрального фестиваля Милош Латинович и Мирослав Радонич, директор "Стерийно Позорья", фестиваля национальной драматургии и театра, который проходит в городе Нови Сад, мой старинный друг режиссер Любиша Ристич, сегодня возглавляющий белградский театр КПГТ, равно как и новые знакомые из театра "Мадленианум" и Белградского университета, относятся к сотрудничеству с Россией как к естественному развитию исторической традиции, как к элементу национальной идентичности. При том, что культурно-гуманитарное пространство Сербии многовекторно. Как и в былые времена, Белград, который претендует сегодня на то, чтобы называться столицей Балкан, хочет оставаться городом, где пересекаются культуры разных стран и континентов. Он по-прежнему хочет быть местом встречи людей, которым есть что сказать друг другу.

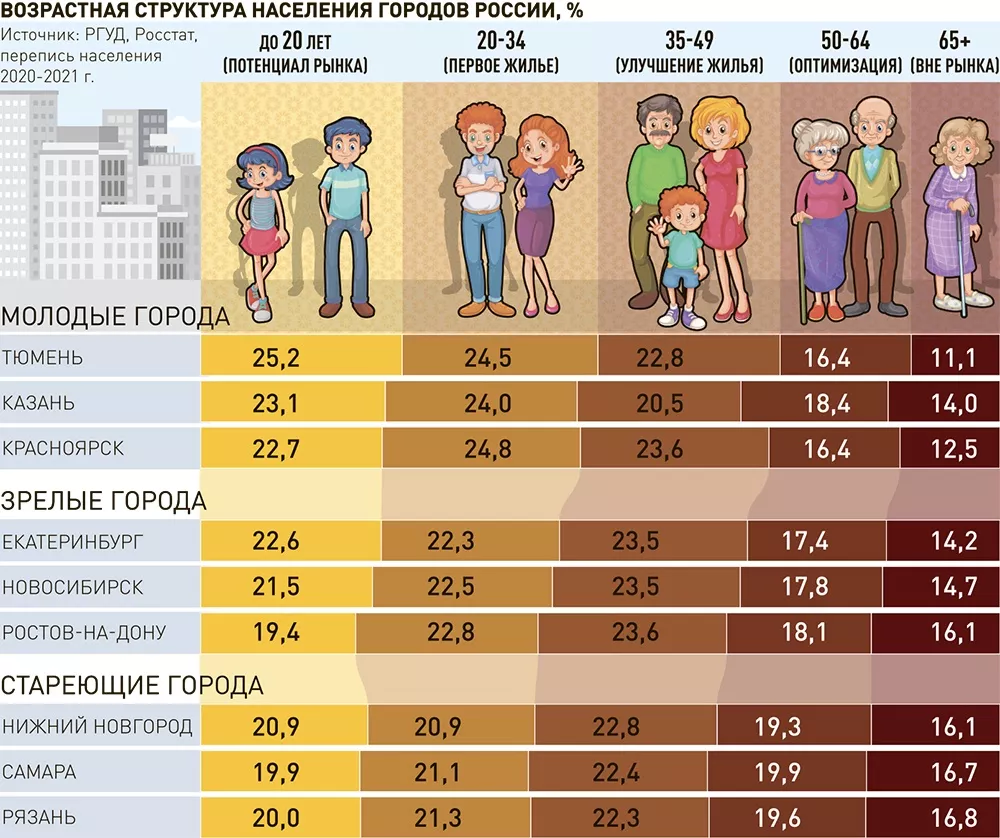

Как демография поменяет стратегию застройщиков в ближайшие 10-15 лет

В 2022 году некоторые города, раньше стабильно наращивающие ввод жилья, столкнулись с неприятным для себя явлением: потребители перестали разбирать квартиры еще на стадии котлована.

Так, в Екатеринбурге не продано почти 42 тысячи жилых помещений, и дело не только в цене, которая, конечно, тоже играет роль: 125 тысяч рублей за метр при средней зарплате в 54 тысячи. Проблема в том, что больше половины новостроек - это студии и однокомнатные, а основной покупатель - семья с детьми. Еще несколько лет назад маленькие квартиры охотно брали как инвестиции, чтобы потом сдавать или перепродать с прибылью, сейчас люди покупают жилье, только когда им надо реально съехаться, разъехаться, расшириться.

Как возрастная структура населения влияет на спрос, рассказал председатель комитета по аналитике "Российской гильдии управляющих и девелоперов" Михаил Хорьков.

Михаил, главный демографический тренд Европы - старение населения. А что в России?

Михаил Хорьков: Я бы назвал это процессом взросления покупателей, и рынок жилья его должен учитывать. Не меняя текущие проекты, но принимая во внимание в стратегическом планировании. Возрастная структура города определяет многое: какие участки выбирать, для кого строить, какие планировки.

Согласно последней переписи населения, сейчас в стране около 30,8 миллиона человек моложе 20 лет - дети, которые живут с родителями, частично студенты. Это долгосрочный рыночный потенциал. Группа от 20 до 35 лет - покупатели первой квартиры - насчитывает 27,9 миллиона человек, причем в последние годы она заметно сжалась. Пока еще не везде: многие города продолжают активно привлекать молодежь, но база не бесконечна. Сложность в том, что молодые потребители не всегда самостоятельны, зависят от помощи родителей и условий по ипотеке.

Группа 35-49 лет, улучшающая свои бытовые условия, в стране самая многочисленная: около 35 миллионов человек. В основном семьи с детьми, но есть и одиночки, разведенные. Первую ипотеку в жизни многие уже выплатили и теперь хотят увеличить площадь или повысить качество жизни. Количество таких людей стабильно растет, и это хороший задел на будущее.

Есть еще группа населения 65+, которая на рынок практически не влияет, ну, разве что в виде передачи наследства внукам. Гораздо более перспективны как покупатели и продавцы квартир люди от 50 до 65 лет. Их довольно много, 29,5 миллиона человек, при этом массовый рынок пока не знает, как с ними работать, хотя если оптимизировать избыточную площадь после того, как дети выпорхнули из гнезда, можно повысить качество жизни. Проблема в том, что у этого поколения мало опыта переездов, а страхи сильны.

Страна у нас большая, и даже соседние города, например, Тюмень и Екатеринбург, могут заметно отличаться по демографии...

Михаил Хорьков: Мы делим все российские города условно на "молодые", "зрелые" или "стареющие". Тюмень - типичный пример "молодой" территории: почти половина населения до 35 лет. Также к этой категории можно отнести Махачкалу, Казань, Иркутск, Красноярск. Города, где проживает много потребителей 35-50 лет, стремящихся к комфорту и разнообразию жилья, можно назвать "зрелыми". К ним относятся, к примеру, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Если молодежь охотно едет в дешевые квартиры на окраине, то люди постарше предпочитают центральные районы с развитой инфраструктурой, соответственно, для этих территорий более актуальна реновация старых кварталов. А вот в Саратове, Рязани, Самаре, Ульяновске много людей, которые попадают в возраст "оптимизации жилья".

Способна ли затормозить старение города миграция?

Михаил Хорьков: Она может замедлить общий тренд на взросление, но полностью остановить - нет. Нас ждут медленные, но неизбежные корректировки рыночных процессов в течение ближайших 10-15 лет. Пора переосмыслить вчерашние новостройки как качественный продукт для предпенсионеров и пенсионеров.

Сегодня на окраины Екатеринбурга заселяются в основном молодые семьи с детьми. Там все заточено под них, но через 10-15 лет детсадовцы превратятся в подростков. Перестанет ли их устраивать район?

Михаил Хорьков: Родители тоже становятся старше с каждым годом, у них появляются другие интересы. Как следствие - в районах нынешних новостроек должна поменяться инфраструктура и акценты при благоустройстве. Начиная с 2015-2016 года по всей стране фиксируется снижение рождаемости. Пик спроса на детские сады уже пройден, а пик числа первоклассников будет в 2023-м, по некоторым городам эта точка может сместиться на 3-5 лет. Значит, роль детсада и школы в жилищных проектах тоже изменится: если раньше просто их наличие было огромным плюсом, то дальше капитализировать можно будет только качество.

Наталия Тихонова (Екатеринбург)

Зимнее путешествие в зону аномалий и город мастеров: Как нацпроект развивает туризм в России

Павел Аккуратов,Татьяна Леонтьева

Зимой обычно мало путешествуют, если не брать в расчет любителей горных лыж. Но есть и другие зимние маршруты.

Для некоторых из них даже не обязательно брать отпуск. Вполне можно обойтись 2-3 днями выходных. Маршруты для таких коротких, но увлекательных путешествий разработали эксперты национального туристического портала Russia.Travel. Он создан в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Поездки спланированы так, что за 2-3 дня в регионе можно успеть посмотреть самое интересное, познакомиться с местной кухней. И провести незабываемые выходные.

Например, в Нижнем Новгороде - в молодежной столице России-2023 и детского туризма 2022-2023 годов. Это и легендарная ярмарка с забавами в ледяном городке. И Золотая Хохлома. И Павлово с его вычурными ножами, навесными замками и лимонными деревьями на подоконниках. И прянично-ремесленный Городец. "В регионе становится все больше турмаршрутов, которые интересны как детям, так и взрослым,- говорит министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. - Сейчас разрабатываем первый нацмаршрут "С умыслом #PROпромыслы". На его развитие в 2023 году в рамках нацпроекта выделят грант".

Примерно треть народных художественных промыслов России находится именно в Нижегородской области. До Золотой Хохломы в городе Семенов доехать из Нижнего Новгорода можно на автомобиле или электричке примерно за полтора часа. Здесь туристов ждет также музей "Дом Семена-ложкаря". И Музей матрешки и традиционной игрушки, где самому можно раскрасить матрешку и увезти ее с собой. В 64 км от Нижнего Новгорода на берегу Волги стоит город Городец, основанный в XII веке. Здесь есть Терем русского самовара, Детский музей с огромной коллекцией игрушек разных эпох и музей "Городецкий пряник".

Да и в самом Нижнем Новгороде хватает "магнитов" для туристов всех возрастов: исторический центр с древним каменным Кремлем, музеи, выставки. "Современного ребенка крайне сложно чем-то удивить, - рассказывает член Гильдии нижегородских экскурсоводов Татьяна Мошкова. - А у нас дети узнают много нового. В Городце, например, дети узнают, что такое березовый кап и что из него можно сделать. Лепят из глины, учатся Городецкой росписи. Там много самобытного. И детям это интересно. Мы это видим".

Есть на портале Russia.Travel и специальные зимние маршруты. Вот, как он представляет среди них Пермский край: "Чудеса тайги, сказочные пещеры, столбы-великаны, аномальная зона, фрирайд по пухляку и невероятно вкусные посикунчики". Последние - знаменитые пермские жареные пирожки, маленькие и очень сочные.

Что касается тайн и неразгаданного, то это - Молебская аномальная зона у села Молебка. Говорят, здесь летают НЛО, теряется счет времени, глохнут моторы авто. И даже инопланетяне прилетают. Не верите? Но посмотреть-то можно хотя бы из любопытства. Впрочем, в крае достаточно и реальных чудес. Портал советует Кунгурскую ледяную пещеру у села Филипповка. И любоваться ею лучше с февраля по апрель, когда на ее стенах нарастают ледяные скульптуры.

Для выбора маршрута в выходные дни на портале Russia.Travel доступно 20 вариантов.

Для любителей познавательного отдыха и семей с детьми собраны направления для экскурсионного туризма. Например, по историческим городам: Москва, Петербург, Казань, Калининград, Ярославль.

А для зимних путешествий портал подготовил более 40 вариантов активного досуга.

Места в садике хватит всем: В Калужской области в рамках нацпроекта "Демография" открываются ясли и дошкольные учреждения

Елена Шулепова

В поселке Детчино Калужской области появились ясли, которых здесь не было с советских времен. И мамам с детьми от 1,5 года до 3 лет приходилось оставаться дома с малышами, даже если была работа и семье требовались деньги. Теперь - совсем другое дело. У мамы есть выбор.

Ясли по всей стране открывают в рамках нацпроекта "Демография". Капитально ремонтируют и строят новые детсады, чтобы как можно больше детей после трех лет могли пойти в садик, когда у мамы закончится отпуск по уходу за ребенком. И надо выходить на работу. Как правило, ясли и детсады объединяют в единое учреждение дошкольного воспитания.

Детчино - один пример из 1,5 тысячи открытых по нацпрроекту детсадов. "Наш поселок развивается, строят предприятия. Много молодых семей с детьми. Нужен был второй детсад, а лучше ясли", - рассказывает директор дошкольного учреждения Зоя Алексеева.

Новый детский сад находится в центре поселка. Здесь была красивая усадьба Львовых. Барский дом давно пришел в упадок, его снесли. Но это было единственное историческое здание в Детчино. Местные власти, задумав строительство яселек, решили убить сразу двух зайцев: возвели их по облику и подобию бывшей усадьбы с колоннами. К тому же рядом находится храм, построенный в том же стиле.

Зоя Андреевна и мамы особенно довольны просторными прогулочными верандами: они полностью застеклены. И у каждой свое предназначение - в одной проводят занятия физкультурой, в другой - театр, рисование. В ближайших планах директора создать группу для детей с ограниченными возможностями: "Чтобы мамам было хоть на пару часов их где-то оставить".

Надо сказать, что в Калужской области больше нет очередей в детские сады - каждому ребенку от 1,5 до 7 лет гарантировано место. В области есть садики, где можно изучать астрономию и робототехнику, прогуливаться по интерактивному полу, играть и заниматься спортом.

Как сообщили в правительстве региона, за четыре года реализации нацпроекта создано около 5,8 тысячи новых мест для детей дошкольного возраста, в том числе более трех тысяч дополнительных мест для малышей до трех лет.

В прошлом году помимо яселек в поселке Детчино был построен и детский сад в Калуге, детсад "Солнышко" в городе Мещовск, рассчитанный на 160 мест. В планах на ближайшие три года создание не менее 545 новых мест в Калуге и Обнинске, а также в селе Воскресенское. В пространства новых детсадов входят спортивные и музыкальные залы, специально организованные общие помещения, игровые площадки, соляные комнаты, бассейны.

"Современные проекты детских садов отличаются от проектов прошлых лет большим многообразием объемно-планировочных решений, - пояснили в минобрнауки Калужской области. - В сегодняшних проектах закладывается возможность трансформации пространства и принципы модульного строительства. Предусматриваются универсальные залы и зоны как для совместных занятий, так и для индивидуальных с ориентированием на рациональное использование пространства. На использование коридоров, проходов, вестибюлей как полезных в образовательном процессе помещений".

Кроме того, садики открывают на первых этажах в крупных жилых комплексах. Эта реальная "шаговая" доступность очень удобна для родителей.

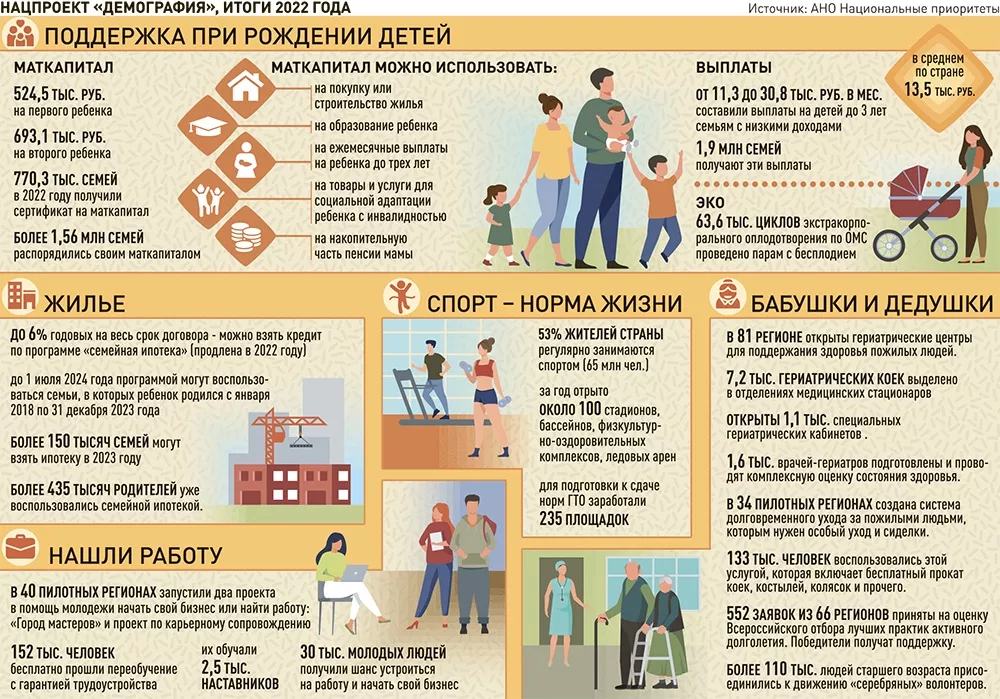

- На 8,4 процента будет проиндексирован материнский капитал.

- На 18 процентов увеличится объем экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС - до 89,5 тысячи процедур.

- Более 138 тысяч человек смогут пройти бесплатное переобучение по востребованным профессиям.

- На 100 процентов планируется обеспечить доступность детсадов для детей от 1,5 до 3 лет.

- Свыше 17 тысяч пожилых людей и граждан с инвалидностью получат дополнительную помощь по долговременному уходу в Кировской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской областях и в Марий Эл.

- 150 тысяч человек по стране смогут воспользоваться услугами долговременного ухода.

Кассационный суд разъяснил: "Водитель ватрушки", врезавшийся в другого, не отвечает за нанесенный вред

Владислав Куликов

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал крайне важное разъяснение: гражданин, врезавшийся в другого при катании с горки, не должен отвечать за вред. Если, конечно, он ни в чем не виноват.

Эксперты подчеркивают: данное дело является знаковым в полном смысле слова. И не только потому, что на дворе зима. Умельцы находят на чем покататься с горки и летом. А зимы, если и уходят из наших краев, то ненадолго. Они всегда возвращаются - вместе с горками и другими опасными удовольствиями. Нередко столкновения на горках приводят к тяжелым травмам и даже смерти. Так что стоит раз и навсегда разобраться, кто же все-таки виноват, когда "ватрушка" или салазки на полном ходу врезались в кого-то.

Наукой для нас должна стать история двух семей - С. и П. С. - тот, кто врезался. П. - тот, кто упал.

Как рассказывают в кассационном суде, "в лесопарковой зоне С. катился на "ватрушке" по заснеженному склону горы, рядом с ним на "ватрушках" катились его жена и родственник. Впереди на "ватрушке" спускался П. с ребенком. Во время съезда П. встал с "ватрушки" и оказался на пути движения "ватрушки" С., которая наехала на П., в результате чего последний упал и получил травму, в связи с чем ему была проведена операция".

Иными словами, П. был неосторожен. Не учел, что на горке оживленное движение и, приехав к финишу, надо быстро оттуда уходить. Однако сам П. решил, что в его беде виноват другой. Тот, кто не повернул, не затормозил. Пострадавший даже обратился в полицию, пытаясь привлечь "лихача на ватрушке" к уголовной ответственности. Но полиция не нашла состава преступления. Причем в ходе разбирательства привлекали даже экспертов. С. представил заключение специалиста, в котором сделан вывод о том, что он не имел технической возможности остановить "ватрушку" и избежать наезда на П.

Не найдя понимания в полиции, П. обратился в суд с иском о компенсации убытков и морального вреда.

Нижестоящие инстанции подтвердили, что со стороны С. "виновного поведения не было", а истец при катании по заснеженному склону на "ватрушке" сам допустил грубую неосторожность. Однако при этом первая и вторая инстанции взыскали с С. компенсацию. Мол, не виноват, но плати.

"Место для катания не было оборудовано, истец катался вместе с малолетним ребенком рядом с другими катающимися со склона гражданами, при этом истец должен был предполагать наличие возможной опасности столкновения и получения травм", - рассказали люди в мантиях. Наезд на П. был случайным. Не встань истец на пути летящей "ватрушки", вообще ничего бы не случилось. Но все равно нижестоящие инстанции обязали С. заплатить половину от требуемой суммы. Фактически суды приравняли "ватрушку" к источнику повышенной опасности, поясняют юристы. Словно это автомобиль. Не важно, виноват ты или нет, но если пользуешься источником повышенной опасности, будь готов разделить ответственность с тем, кто пострадал от тебя. Просто, если ты не виноват, то заплатишь меньше. В случае с "ватрушками" кассационный суд поставил такой подход под сомнение.

В Первом кассационном суде пояснили, что раз вины С. нет, нужны были какие-то обоснования, почему ему выставляют счет за аварию. Поэтому решение было отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Если человек не виноват, он платить не должен. Именно такими правовыми позициями должны руководствоваться инстанции, рассматривая и данное дело, и все похожие происшествия.

Депутат Андрей Исаев - о том, какими будут приоритеты весенней сессии 2023 года в Госдуме

Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)

На прошлой неделе партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией", направленный на помощь гражданам в трудоустройстве, официально стал общероссийским.

Мы провели по видеосвязи совещание с представителями всех субъектов Федерации, на котором регионы, начавшие реализацию проекта с 1 сентября 2022 года, поделились своим опытом: рассказали о проведенных мероприятиях и привели конкретные примеры помощи людям, находящимся в поиске работы. Также были определены цели и задачи на 2023 год. Отмечу, что одна из важнейших задач, стоящих перед нами сейчас, - проведение широкого обсуждения нового закона о занятости населения, который был внесен в Госдуму в начале января. Региональные отделения "Единой России" должны будут провести такое обсуждение в рамках нашего партийного проекта с участием региональных объединений профсоюзов и работодателей, а затем направить имеющиеся замечания авторам нового документа. Уверен, что благодаря совместным усилиям нам удастся принять качественный закон, решающий максимальное количество проблем в сфере занятости.

Помимо этого, в весеннюю сессию Госдумы нам предстоит рассмотреть еще целый ряд социально значимых законопроектов. Например, изменения в Закон "О ветеранах", направленные на социальную поддержку семей участников специальной военной операции. Сегодня закон не позволяет предоставлять супругам погибших военнослужащих меры государственной поддержки в полном объеме, если они проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи: в частности с родителями.

В соответствии с новым законопроектом получение ими положенных ежемесячных выплат и льгот, в том числе компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, внеочередное оказание медицинской помощи, первоочередной прием в организации социального обслуживания, не будет зависеть от того, с кем они живут.

Также нами внесен законопроект, по которому право на бесплатный земельный участок будет переходить по наследству женам, детям и родителям полных кавалеров ордена Славы, Героев СССР и России. Сейчас этой льготой Герои могут воспользоваться только лично, их родные и близкие ничего не наследуют. Более того, иногда звание Героя или орден Славы присваиваются человеку посмертно, или он получает звание и умирает, не успев оформить на себя земельный участок, и в этом случае его семья тоже остается ни с чем. Законопроект устраняет эту несправедливость. Одновременно он расширяет возможности использования земельного участка. Если раньше участок выдавался Героям под постройку дома, садоводство или личное подсобное хозяйство, то теперь они смогут вести на нем фермерскую деятельность.

Совместно с министерством здравоохранения мы продолжим работу над законопроектом об облегчении отчетности медицинских работников и декриминализации врачебной деятельности. Кроме того, мы планируем увеличивать квоты приема на целевое обучение в медицинские вузы для решения проблемы кадрового дефицита врачей.

Для привлечения молодых людей в науку мы намерены закрепить в законодательстве статус "молодого ученого". Также мы предполагаем расширить перечень организаций для прохождения студенческой практики. С нашей точки зрения, он должен включать в себя индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и фермерские хозяйства. Для нуждающихся студентов колледжей и вузов мы планируем отменить НДФЛ на материальную помощь.

Наконец, нам предстоит принять законы, необходимые для интеграции новых регионов в российскую систему пенсионного и социального страхования и социальной помощи.

Министр обороны России Шойгу утвердил приказ о социальной выплате всем мобилизованным

Иван Петров

Порядок начисления ежемесячной социальной выплаты в 158 тысяч рублей всем россиянам, мобилизованным в войска для нужд спецоперации, утвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства подписал приказ, который регламентирует процедуру финансирования и гарантирует каждому мобилизованному ежемесячные выплаты.

В приложении к приказу уточняется, что выплаты мобилизованным положены "со дня их назначения на воинскую должность и до дня освобождения с нее включительно".

В случае же, если мобилизованные решат остаться на военной службе и заключат контракт с Минобороны, выплаты будут производиться до дня, когда решение о контракте вступит в силу. Размер соцвыплаты за неполный календарный месяц в этом случае будет определен "пропорционально прослуженному в течение этого месяца числу дней".

В дальнейшем же военнослужащий будет получать денежное довольствие уже как контрактник.

Приказ также определяет, что соцвыплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре - до 25-го числа.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин установил мобилизованным военнослужащим ежемесячную социальную выплату в размере 158 тысяч рублей.

Она составляет большую часть начисляемых денежных выплат. Общая сумма должна составлять 195 тысяч рублей и не облагаться подоходным налогом.

Дело в том, что зарплаты мобилизованных не должны быть меньше, чем у контрактников. Но им, естественно, не положена выплата за выслугу лет и некоторые другие. Поэтому к окладу за звание и за должность, а также к различным положенным надбавкам решено было присоединить ежемесячную соцвыплату, чтобы довести денежное довольствие до тех самых 195 тысяч рублей. Военные финансисты подсчитали, что размер такой соцвыплаты должен равняться 158 тысячам рублей.

Кстати, на такую сумму вправе рассчитывать рядовые, занимающие начальные воинские должности. Сержанты и офицеры должны получать больше.

Дополнительно мобилизованные получают бонусы от регионов. Например, в Москве установлена дополнительная выплата в 50 тысяч рублей в месяц сверх федерального денежного довольствия.

Деньги мобилизованным военнослужащим зачисляются на расчетный счет. По желанию они могут быть перечислены родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий.

Стоит напомнить, что, согласно Указу президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ", мобилизованным присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Это означает, что им положены абсолютно все те же привилегии. Это в первую очередь льготы при оплате услуг ЖКХ и бесплатный проезд.

Для мобилизованных и членов их семей предусмотрено также право на кредитные каникулы. В случае гибели, объявления умершим или признания инвалидом 1-й группы в связи с участием в спецоперации кредитные обязательства мобилизованного или членов его семей прекращаются.

Кроме того, призыв в армию по мобилизации не является основанием для увольнения работника по статье 83 Трудового кодекса РФ. На весь срок службы действие трудового договора приостанавливается с сохранением места и должности.

Региональные власти вправе устанавливать собственные меры поддержки для мобилизованных и их семей. Это могут быть дополнительные выплаты, предоставление земельных участков, льготы по налогам.

Пушилин: Освобожденный Соледар в ДНР построят заново

Иван Петров

24 января стало известно, что город Соледар в ДНР, который недавно был освобожден в ходе самоотверженных действий российских штурмовых групп добровольцев при поддержке артиллерии и авиации военных, не станут восстанавливать.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские силовики практически полностью разрушили Соледар - в городе почти не осталось целых зданий.

Он отметил, что боевики ВСУ при отступлении из Соледара также попытались нанести максимальный ущерб соляным шахтам, коммуникации которых разрушали.

По словам Пушилина, целесообразности восстанавливать жилые дома в Соледаре нет из-за степени разрушений, проще построить новые. При этом он уточнил, что решать этот вопрос окончательно предстоит все-таки комиссии во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"Будем смотреть по новому жилью, построим под потребности. В той логике, в которой сейчас проходит восстановление населенных пунктов, такой же будет подход исходя из реалий. В Соледаре в первую очередь будем отталкиваться от работающего предприятия", - сказал Пушилин.

В том, что Соледар отстроят быстро и качественно, сомневаться не приходится. Есть отличный пример - Мариуполь. Там военные строители в рекордные сроки построили несколько жилых домов и медучреждения.

Крупнейшее же в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" планируется восстановить в кратчайшие сроки, займутся этим сразу после освобождения Артемовска.

Весной 2022 года градообразующее предприятие "Артемсоль" остановило работу. Во время боев украинские силовики скрывались в его шахтах.

Соледар находится примерно в 100 километрах к северу от Донецка. До недавнего времени этот город входил в единую линию обороны ВСУ Артемовск - Соледар - Северск. 12 января Соледар был освобожден от вооруженных формирований Украины. Полный контроль над этим городом позволил отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в кольцо остающиеся там подразделения.

"По результатам поездки в Соледар дал поручения, в том числе о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после его освобождения", - сообщил 24 января Денис Пушилин.

Кстати, Украина до сих пор отказывается признавать даже потерю Соледара.

"Признать это для Киева будет сложно, как и для накачивающего Украину оружием НАТО. Это будет провалом, поскольку контроль над городом имеет знаковое, в том числе геополитическое, значение", - пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Во вторник также стало известно, что восстанавливать не планируется и металлургический комбинат "Азовсталь", разрушенный националистами при отступлении в прошлом году. "Восстанавливать "Азовсталь" точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно", - сообщила директор федерального автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова.

Она отметила, что такие предприятия проектировались и строились в СССР при плановой экономике. "Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны, они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать", - цитирует ТАСС Максимову.

По ее словам, два градообразующих предприятия Мариуполя - комбинат "Азовсталь" и завод Ильича - сейчас остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.

"Мы понимаем, что людям недостаточно восстановить жилье, им надо дать работу. Безусловно, в мастер-плане восстановления городов предусмотрены мероприятия компенсационного характера", - отметила чиновница.

Госдума одобрила публикацию деклараций депутатов и сенаторов без персонализации

Татьяна Замахина

Депутаты Госдумы и сенаторы продолжат сдавать декларации, однако информация с 1 марта будет публиковаться в обобщенном виде, а не по каждому конкретному парламентарию. Законопроект с такой поправкой Госдума приняла во втором чтении.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что контроль за доходами и расходами парламентариев сохраняется, и в случае возникновения конфликтных ситуаций или правонарушений можно будет запросить сданную декларацию для проверки.

Как пояснил "РГ" первый зампред Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, принятие такой поправки "связано с обычной антитеррористической безопасностью". "Все эти данные ранее были открыты, и любой мог ознакомиться с адресом человека и подробностями о его движимом и недвижимом имуществе, - сказал он. - Это делает человека беззащитным перед бандитами и мошенниками". Он также обратил внимание, что в любой момент подавшего декларацию "смогут спросить, откуда доходы", убирается только один момент - обязательная публикация этих данных.

Депутат-единоросс Джамаладин Гасанов выразил уверенность, что по окончании специальной военной операции власти РФ вернутся к практике открытости деклараций, пока же возникает потребность в защите персональных данных. "Делается это в целях защиты не только самих парламентариев, но и членов их семей", - отметил он.

Тему также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что СВО вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями. "Но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников, - подчеркнул представитель Кремля. - Это обязательное условие, и это уже наработанная система. Антикоррупционный орган продолжает свою работу".

Другие нормы законопроекта касаются региональных и муниципальных депутатов, которые работают на непостоянной основе (а таковых 90 процентов). По новым правилам, они будут подавать декларации только во время выборов и в течение четырех месяцев после их окончания. Кроме того, вводится новое основание прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов - отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона в течение шести месяцев подряд. Еще один нюанс - все без исключения председатели законодательных органов должны будут работать на постоянной основе и отчитываться на общих основаниях.

Дополнительно совершенствуется статус сельского старосты. Допускается совмещение должности старосты и муниципального депутата, работающего на непостоянной основе

Третье чтение законопроекта планируется на 25 января. Закон в случае окончательного одобрения вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне:

"Все, кому полагается, будут точно так же, как и раньше, сдавать декларации о доходах, для депутатов будет еще и дополнительный фильтр - документы будет проверять еще и специальная парламентская комиссия.

Можно не сомневаться, что любые нарушения не пройдут мимо правоохранительных органов - к ним-то сведения будут поступать в полном объеме, и специалисты каждую декларацию проанализируют. Речь идет лишь о том, чтобы не обнародовать персональные данные, не делать их достоянием общественности - между прочим, государственные служащие такие же люди, как и все остальное население страны, и правами своими должны пользоваться в полном объеме

Это своего рода защита от тех, кто может охотиться на нас и наши семьи. А такие, скажем, сторонники киевского националистического режима, мечтающие навредить России в том числе и путем индивидуального террора, в нынешних условиях, конечно, имеются. Мне они не страшны, хотя угрозы неоднократно поступали и лично в мой адрес, и в адрес моих помощников.

Но публиковать информацию о детях, их адреса проживания, места учебы или работы - все равно, что давать врагу в руки дополнительные козыри, уверен, их вряд ли остановит, что целью атаки станет женщина или малолетний ребенок. Украинские спецслужбы не дремлют - даже трансляцию заседаний Госдумы нам пришлось ограничить, потому что, и этому есть ряд подтверждений, противники пользовались тем, что было сказано в сессионном зале".

В России участились локальные случаи кори. Чем грозят вспышки самой заразной инфекции

Ирина Невинная

В России участились локальные вспышки кори. В Новосибирской области заболело уже минимум 65 человек, половина - дети. Есть несколько случаев в Барнауле, Омске, Самаре. Из-за высокой заразности обычные барьерные методы - маски, дистанция - не эффективны. Как говорят в Роспотребнадзоре, главное средство защиты - вакцинация.

В Новосибирске - уже десятки заболевших. Есть они и в общежитии университета, а это значит с учетом специфики студенческой жизни "в тесноте, да не в обиде", что говорить о подавлении вспышки пока рано. Новосибирской историей даже Следственный комитет заинтересовался. С корью не шутят.

Еще один очаг в Алтайском крае - в Барнаул инфекцию привезли четверо молодых людей, вернувшихся из Новосибирска. В Омске и Самаре пока единичные случаи. Но во всех регионах местные санитарные службы работают в "скоропомощном" режиме: нужно по максимуму отследить цепочку тех, кто мог контактировать с заболевшими. Тем из них, кто не был привит в детстве, предлагают срочно сделать прививку. Это называется "подчищающая иммунизация". Заставить, правда, нельзя - закон не позволяет.

Но сомневающиеся должны понять: у непривитых корь протекает очень тяжело и чревата серьезными осложнениями. В основном корь в России завозная - все же среди российских детей высок уровень вакцинации. Инфекцию к нам привозят мигранты либо туристы, возвращаясь из неблагополучных стран.

По данным ВОЗ, в последние годы корь активно заявляет о себе в странах Африки и Восточного Средиземноморья (Конго, Нигерия, Афганистан, Пакистан, Индия). Но и в "стерильной" Европе тоже не исключен риск заразиться. Специалисты больше тревожатся об осложнении эпидситуации у наших соседей - на Украине, в Таджикистане, Казахстане, откуда инфекция проникает и в Россию.

"В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в России контролируемая. В некоторых регионах отмечается рост заболеваемости, преимущественно за счет непривитых граждан - трудовых мигрантов, прибывших из стран ближнего зарубежья. Часто в эпидемический процесс включаются семьи, которые не признают прививки по религиозным соображениям. Также в зоне риска люди, ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью", - пояснили в Роспотребнадзоре.

По данным ВОЗ на начало сентября 2022 года, с начала года в мире было зарегистрировано более 155,5 тыс. случаев заболевания корью в 153 странах, причем есть и смертельные исходы. Основная причина наступления инфекции, которая уже, казалось, была побеждена, - массовый отказ от проведения плановых прививок. Осенью прошлого года ВОЗ опубликовала доклад, сообщив, что в 2021 году из-за COVID-19 прививку от кори пропустило рекордно большое число детей - почти 40 млн. И корь сразу же показала зубы: в том же году в мире корью заболели 9 млн человек, зафиксировано 128 тыс. смертей.

В России, как сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, уровень вакцинации детей остается высоким (рекомендации ВОЗ - должно быть привито 95% детей). И за весь 2022 год было зафиксировано только 34 заболевших - все случаи завозные.

Поэтому нынешняя ситуация не может не вызывать опасений. Во всех регионах при обнаружении хотя бы одного случая кори эпидслужба и медики обязательно проводят "подчищающую иммунизацию" - тем, кто не был привит в детстве. Но многие взрослые люди не помнят, была ли у них прививка, а в 1990-е годы уже стало активно проявляться антивакцинальное движение. Что делать в этом случае?

"Правильный курс - это двукратная вакцинация в детстве, тогда дальше уже ничего не нужно делать, иммунитет против кори считается пожизненным, - пояснил "РГ" врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. - Если человек не знает свой статус вакцинации или сомневается в эффективности прививки, сделанной много лет назад, - можно сдать специальный тест. Это анализ сыворотки крови пациентов на антитела к вирусу кори. Это означает, что человек либо уже когда-то переболел, либо привит, но в любом случае имеет защиту от кори. По уровню антител можно оценить напряженность иммунитета против кори и в зависимости от этого принять решение о том, нужна ли прививка или можно обойтись без нее".

Кстати, из-за роста заболеваемости в мире, в том числе и в благополучной Европе, Роспотребнадзор рекомендует при планировании поездки за рубеж привиться от кори. Сделать это нужно не менее чем за две недели до отъезда. "Для проведения прививки необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства", - разъясняется в сообщении Роспотребнадзора.

В Минздраве России расширили список лекарств, которым угрожает дефицит, - всего в нем 85 наименований препаратов.

Межведомственная комиссия по определению дефицита лекарственных препаратов или риска его возникновения в 2022-2023 годах при Минздраве России была создана летом прошлого года, когда стало ясно, что из-за санкций (хоть напрямую против лекарств они и не направлены) ситуация осложнилась. Эксперты анализируют, какие препараты (как импортные, так и отечественного производства) под угрозой исчезновения с рынка и предлагают, как это можно исправить. На днях перечень наименований лекарств, оказавшихся под угрозой дефектуры, был расширен до 85 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных средств - в отношении их, чтобы не допустить отсутствия на рынке, возможно применение особых мер. Например, зарубежные лекарства могут разрешить ввозить в импортной упаковке, не предназначавшейся для России (все экспортеры обязаны упаковывать свои лекарства так, чтобы пачки и коробочки, как и инструкция по их применению, оформлялись на языке страны, куда ввозятся лекарства).

Перечень "препаратов риска" опубликован в закрытой части Государственного реестра лекарственных средств. В "тревожном" списке самые разные позиции - от безобидной перекиси водорода и ацетилсалициловой кислоты до снижающего артериальное давление при гипертонических кризах каптоприла, нитроглицерина, жаропонижающего парацетамола. Входят в список и дорогостоящие онкопрепараты, орфанные лекарства, противоэпилептические средства, лекарства для лечения диабета, болезни Паркинсона, иммунодефицитов и других тяжелых заболеваний. В перечень также включены вакцины: поливалентная против дифтерии, коклюша, столбняка, а также против гриппа. Некоторые из препаратов остаются в списке с июля 2022 года.

В минздраве уточнили, что к препаратам, включенным в этот список, "в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке". В частности, по некоторым лекарствам из списка комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации, также допускается внесение изменений в регистрационное досье (по сути, перерегистрация) по сокращенной процедуре. Это обеспечит быстрый вывод лекарств новыми производителями.

В отношении некоторых лекарств из списка могут быть выданы разрешения на ввоз конкретных партий на территорию России в иностранной упаковке. Еще семь лекарств, не зарегистрированных в России, могут быть ввезены по специальному разрешению на временное обращение.

Из городских высоток - в свои дома на земле. Тренд на завтра?

В России предлагают разработать генеральную схему расселения в области малоэтажной застройки, чтобы развивать пустеющие регионы и рассредоточить по стране население мегаполисов. Предложения в правительство подготовили представители Международной академии архитектуры (МААМ), Института демографии, миграции и регионального развития, НОПРИЗ и других отраслевых организаций. "Российская газета" ознакомилась с документом.

За основу предложено взять малоэтажную застройку: индивидуальные дома, таунхаусы и секционные дома до трех-четырех этажей. Опробовать генеральную схему предлагается в одном из регионов.

Территория страны пустеет. Население при малейшей возможности переезжает в крупные города, деревни постепенно умирают, а в мегаполисах, "высасывающих" людей из регионов, перенаселение. При этом с 2002 по 2020 год, по данным Росстата, число сельских населенных пунктов, где фактически нет жителей, увеличилось почти вдвое - с 13 до 25 тысяч.

Между тем рост агломераций, обескровливающих регионы, ведет к возникновению целого ряда проблем, связанных как с безопасностью (речь и о преступности, и об эпидемиологической обстановке, и о других аспектах), так и с комфортом проживания. Земля и недвижимость дорожают, люди все чаще берут кредиты на покупку и попадают в долговую кабалу, сами квартиры становятся меньше (студии уже давно переплюнули по метражу хрущевки), не хватает мест в детсадах, больницах, на парковках.

Сейчас расселение разбалансировано, отмечает архитектор, академик московского отделения МААМ Дмитрий Фесенко. Идет отток жителей в западную часть страны с преимущественным расселением вдоль Транссиба, гиперконцентрация жителей в крупнейших городах европейской части страны и сокращение доли населения малых и средних городов, сельских поселений. Функции по пространственному планированию страны фактически делегированы девелопменту, заинтересованному в максимизации прибыли. Соответственно, идет рост плотности и этажности застройки при сокращении площади квартир в крупных городах. В официальных документах сохраняется с советских времен установка на приоритетное развитие так называемых точек роста - избранного числа 15-40 агломераций.

Все это приведет к опустыниванию значительных территорий как на востоке (Сибирь, Дальний Восток), так и на западе страны (Нечерноземье, Русский Север), дальнейшему исчезновению небольших городов и поселений. Концентрация населения повышает, помимо прочего, техногенные и военно-стратегические угрозы и риски, считают архитекторы. При этом население будет еще и сокращаться, так как в семьях, живущих в крупных городах, рождается один, максимум два ребенка. Квартиры продолжат уменьшаться, а новостройки расти в высоту. Не хватает и средств спасения, в частности пожарных лестниц, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в зданиях выше 16 этажей, говорит научный руководитель ЦНИИП Минстроя Александр Кривов.

Избежать этих проблем помогает малоэтажная застройка. Она может развиваться вдоль магистралей неподалеку от городов, около крупных предприятий, в исторических городах, существующих или планируемых туристических кластерах и так далее. Один из резервов - повторное освоение заброшенных поселений, где есть остатки инфраструктуры (как раз ее создание с нуля делает малоэтажную застройку значительно более дорогой и зачастую невыгодной). За последние полвека появилось свыше 150 тысяч забытых населенных пунктов. В последние годы, к слову, в ряде регионов выделяют участки для строительства дома многодетным семьям. Однако многие жаловались, что получают землю на болотах, без всяких коммуникаций. Аргументы властей - другой земли просто нет. Возможно, решением вопроса может быть как раз возрождение забытых деревень. Какая-никакая инфраструктура там была. И если участки заброшены, то, может быть, имеет смысл изымать их у номинальных владельцев, как это сейчас происходит с неиспользуемыми сельхозземлями?

Если малоэтажные районы расположены рядом с поселениями, можно задействовать централизованные инженерные сети, отмечают члены инициативной группы архитекторов. Если же они удалены от существующих районов, то нужно содействовать развитию систем автономного жизнеобеспечения, это может оказаться экономически целесообразнее.

Необходимы организационно-финансовые механизмы поддержки малоэтажного строительства с опорой на накопленный региональный опыт, отмечают архитекторы. К примеру, в Белгородской области существовала специальная программа по продаже участков будущим жильцам за символическую плату 15 тыс. рублей (данные на 2012 год), кредитованию строительства под 1% и списанию кредита при рождении детей, обеспечению малоэтажных районов инфраструктурой с помощью государства и пр. В 2000-2010-х годах на малоэтажку здесь приходилось 80% строительства жилья. Похожая программа существует и в Курганской области. Их можно было бы распространить на всю страну, считает руководитель мастерской "Архстройдизайн" Алексей Иванов.

Другой вопрос: как будут жители загородных домов зарабатывать на жизнь? Генеральная схема расселения должна быть увязана со стратегией развития производств, как это было в советские времена, считают архитекторы. Это могут быть как существующие предприятия, так и планируемые - от оборонного производства до агропрома, того же льнопроизводства. В Курганской области, к примеру, программа поддержки малоэтажного строительства предполагает бесплатную раздачу увеличенных участков фермерским хозяйствам, создание фонда, выдающего кредиты под развитие животноводства, растениеводства и пр.

Изменить схему расселения может и ставшая привычной в пандемию удаленка. Даже согласившись с эффективностью экономики масштабных систем, которыми являются агломерации, нужно понимать, что на сегодня нет необходимости собирать все элементы таких систем в башнях бизнес-центров крупнейших городов, комментирует инициативы архитекторов эксперт Общественного совета при минстрое Илья Пономарев. Современные телекоммуникации позволяют административным, финансовым, инжиниринговым структурам существовать в виртуальном режиме, объединяя работу людей без привязки к территории. Сотрудники креативных индустрий - айтишники, дизайнеры и многие другие - в принципе работают на удаленке.

Отдельная проблема - обеспечение удаленного от крупных городов жилья инфраструктурой. Строительство школы, детсада или поликлиники в пешей доступности тут очень дорого. За границей проблема решается с помощью автомобиля, что, впрочем, тоже, как отмечают некоторые эксперты, приводит к ряду проблем (разобщение соседей, "заброшенность" детей, родители которых "живут" в пробках, и пр.).

"Обеспечение объектами социальной инфраструктуры, не говоря уже о рабочих местах, небольших по площади и, соответственно, демографическому ресурсу жилых образований, является болевой точкой любого поселения, - отмечает Фесенко. - Исследования показывают, что, например, в Подмосковье малоэтажное поселение может обеспечить себя инфраструктурой, начиная от 100 га при плотности в 3-4 тыс. кв. м жилья на гектар. Это несколько тысяч домов или до 7-8 тыс. человек постоянного населения. В регионах планка может быть ниже. Слишком малый демографический потенциал не может генерировать соответствующий уровень потребностей, соответственно, возникают проблемы со строительством соцобъектов, а также с их обеспечением воспитателями, учителями, врачами". Необходимо обеспечить организационно-финансовые механизмы возведения социальных объектов в их привязке к структуре расселения, говорит он.

Важно также обеспечить страну транспортной инфраструктурой, подчеркивает Кривов, переориентироваться с преимущественного строительства автомагистралей первого класса (стоимостью 1-2 млрд руб. за км) на строительство дорог IV-V класса (по 25 млн руб. за км), чтобы уплотнить местные сети автодорог, развивать нестандартные виды транспорта (струнный, экранопланы и пр.).

Правильный тренд - решение проблем обеспеченности социальной инфраструктурой за счет роста транспортной доступности через время в пути, комментирует Пономарев. Сейчас нет объективного запроса на высокую плотность расселения. Современный уровень технологического развития практически исключил необходимость роста компактности населенных мест. Ключевым критерием доступности общественных благ (торговля, образование, медицина, правопорядок и т.д.) стала развитость инфраструктурного комплекса, а не непосредственная территориальная близость. Качественная улично-дорожная сеть и общественный транспорт позволяют обеспечить доступ ко всем необходимым благам на кратно большей территории, не создавая проблем скученности и дефицита территории для комфортного проживания, говорит Пономарев. Существенным фактором стал взрывной рост сетевых и логистических сервисов во всех сферах жизни общества.

Желающих жить в индивидуальных домах вне мегаполисов в России много. По данным опроса, проведенного ДОМ.РФ и ВЦИОМ в 2021 году, жить в частном доме хотели быть 73% семей, причем за пандемийный год их число выросло на 1,7 млн, до 45,4 млн семей. При этом, конечно, они хотели бы определенного комфорта. Идеальный дом, судя по результатам опроса, должен располагаться не более чем в 30 минутах езды до работы, поблизости должны быть остановки общественного транспорта, социальные, торговые объекты, а также детские площадки и зоны отдыха.

Создание базового инфраструктурного каркаса, превращающее территории в основные средства благодаря возникновению возможности их участия в обороте, по мнению Пономарева, должно стать ключевой задачей государственного управления, делая реально доступным для бизнеса тот гигантский ресурсный пул, который является главным преимуществом России в современном мире, но который не может быть вовлечен в формирование национального богатства. Рост капитализации территории при ее инфраструктурном обеспечении носит кратный характер. При этом взрывной рост капитализации территории мегаполисов, напротив, носит деструктивный характер, создавая стоимость, не обеспеченную новым товаром или качеством, основанную на дефиците территорий, обеспеченных базовым комплексом возможностей. "По сути, мегаполисы в условиях либерального регулирования экономики втягивают в себя все доступные ресурсы, при этом если для США источником является мир, то Москва своим ростом регионального продукта обязана "внутренним экономическим беженцам" из пустеющих городов и сел, утративших шансы на выживание под циничным соусом "экономической неэффективности", - считает Пономарев. Социал-дарвинистская логика отношений к поселениям, как к корпорациям, может и будет иметь один результат - депопуляция территории до уровня 3-5 мегаполисов, в которых рабочая сила будет готова отказаться от любых гарантий, прав и свобод в обмен на минимальную потребительскую корзину. Вряд ли такая перспектива соответствует нашему видению будущего России, уверен эксперт.

Правильно отражена в тезисах инициативной группы и тема демографии, считает эксперт, в "студиях" не может быть больших семей. "Необходима большая работа по комплексному эконометрическому моделированию, которая покажет, что рост рентабельности девелоперов крупнейших агломераций обеспечивается кратной потерей капитализации ряда территорий страны, что в результате становится не достижением, а бременем как в социально-экономическом, так и в геополитическом смысле", - говорит Пономарев.

Тезис о том, что функции пространственного развития отданы на откуп девелоперам, является весьма спорным, считает директор по территориальному планированию Градостроительного института "Мирпроект" Владимир Трояновский. Правила застройки устанавливаются муниципалитетами с учетом мнения жителей и фиксируются в документах территориального планирования (генпланах) и градостроительного зонирования (правилах землепользования и застройки). Девелоперы являются не более чем участниками хозяйственной деятельности и действуют в пределах, установленных законодательно. Мысль по поводу необходимости увязки схемы расселения со стратегией развития производственных каркасов является правильной, но времена централизованного планирования производств отошли безвозвратно, отмечает он.

Многих настораживает факт многократного преобладания застройки европейской части страны в сравнении с сибирскими и дальневосточными регионами, а также ускоренное развитие крупных агломераций в ущерб развитию или даже сохранению малых городов. Здесь сталкиваются две системы приоритетов, говорит эксперт. С одной стороны, экономическая целесообразность диктует необходимость концентрации ресурсов развития на территориях, обладающих максимальным экономическим потенциалом. Но с другой стороны, с точки зрения социальных факторов необходимо удержание всех территорий, в том числе утративших исходный потенциал роста или даже депрессивных. Поиск баланса между стратегиями прорыва и стратегиями выравнивания, по мнению Трояновского, и есть главная задача политики пространственного развития страны.

Марина Трубилина

Думы о Высо(ц)ком

Денис БОЧАРОВ

Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 85. Несмотря на то что он является одной из главных фигур XX века, составляющих культурное достояние страны, не исключено, что разгадка феномена этой личности еще ждет своего часа.

Возможно, загвоздка в том, что Высоцкий был наделен очень многими талантами. Но удивительная разносторонность Владимира Семеновича действительно не всегда шла ему на пользу, а порой даже работала против него.

Нотки зависти к Высоцкому проскальзывали в высказываниях Евгения Евтушенко, для которого он не являлся «ни великим актером, ни прекрасным поэтом, ни выдающимся композитором» (эту реплику можно услышать в известном телесериале Эльдара Рязанова «Четыре встречи с Владимиром Высоцким»). Толику снисхождения по отношению к ВВС (Высоцкому Владимиру Семеновичу то есть) нельзя не уловить и в словах Андрея Вознесенского, который порой называл артиста «братом моим меньшим». Что, кстати, вызвало недовольство другого нашего знаменитого барда, Александра Городницкого: «Меньшой? Да какой он тебе меньшой?!»

Высоцкого часто спрашивали, какой грани собственного могучего дарования он отводил приоритетное место. На что Владимир Семенович отвечал, что если на одну чашу весов поместить всю его работу в кино, театре, концертную деятельность, а на другую — просто работу над песнями, то вторая перевесит. Считается, что Высоцкий писал как дышал — то есть песни сочинял словно по мановению волшебной палочки. Ничего подобного: сам Владимир Семенович неоднократно говорил, что практически над каждым текстом мучительно работал — они получались глубокими, мудрыми, но при этом простыми, доходчивыми. В итоге на суд публики предлагалось то, что наш замечательный музыкант Александр Ф. Скляр весьма метко называет «поэзией ясного высказывания».

Высоцкий не дождался выхода своего стихотворного сборника — нынче же стеллажи любого книжного магазина буквально ломятся от них. При этом далеко не все сегодня склонны воспринимать Владимира Семеновича как большого поэта. Почему? В подсознании даже тех, кто искренне любит наследие этого человека, укоренилось: Высоцкого надо слушать, а не читать. В самом деле, его песни настолько емкие, плотные и искренние, что, кажется, говорят сами за себя. И поэтому воспринимать их с магнитофонных пленок вроде бы естественней, чем с книжных страниц.

А если на минутку представить, что свои стихи Высоцкий не облекал бы в песенную форму, а просто оставил бы рифмованными строками, не украшенными мелодией и гармонией? Они бы ничуть не проиграли от этого. Тексты Высоцкого — поэзия высочайшего уровня.

Помните, как у Маяковского: «Поэты, покайтесь, пока не поздно, во всех отглагольных рифмах!» В самом деле, в поэтическом мире принято считать, что признаком слабенького стихотворения являются именно отглагольные рифмы. Высоцкому «каяться» ни в чем подобном не пришлось бы.