Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Мурманске расселят 12 аварийных домов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В 2022 году в Мурманске планируется переселить в новое жилье 567 человек и снести 12 аварийных домов. Эта работа проводится в рамках муниципальной программы "Управление имуществом и жилищная политика" на 2018-2024 годы.

Также в Заполярье продолжает действовать региональная программа переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

Первыми новоселами в ее рамках в 2022 году стали Наталья Журавлева, Анатолий Алферов, Валерий Краснолобов и их близкие. До сих пор они жили в селе Умба и поселке Молочный в домах, признанных аварийными еще в 2012-2013 годах. Семьи переехали в шестиэтажный 49-квартирный дом на улице Кайкова в поселке Мурмаши, где за счет областного бюджета было закуплено 27 квартир. Этого момента люди ждали около десяти лет.

- Я жил в четырехквартирном доме с печным отоплением, воду носили из колонки, - говорит Анатолий Алферов, переехавший в благоустроенную квартиру с электроотоплением.

- К моменту начала реализации программы 5,5 тысячи человек в регионе проживали в аварийном жилье, - отмечает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Треть из них мы уже переселили. В ближайшее время начнем расселять аварийные дома в микрорайоне Больничный городок.

Справка "РГ"

До 2025 года в Мурманской области предстоит расселить по региональной программе 5497 человек из 303 аварийных домов.

Как в Чувашии женщин-заключенных готовят к жизни на воле

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

В исправительном учреждении женщины не только отбывают наказание, но и активно готовятся к жизни на воле.

Женская зона встречает нас железной дверью КПП с синей цифрой "6" и надписью: "Побег". Начальник отдела по работе с осужденными старший лейтенант внутренней службы Александра Рахчеева объясняет, что здесь невозможно совершить побег, а может, когда-то и была попытка, поэтому сотрудников предупреждают: надо быть особенно бдительными. Впрочем, она тут же замечает, что все женщины в колонии спокойные.

Голубь, сидящий на ладони

Проходим проверку документов, строгий досмотр, досконально проверяют даже своих - сотрудников пресс-службы УФСИН, и оказываемся на территории колонии. Напротив входа, между пекарней и зданиями для отрядов (заключенные разбиты на группы по 60-70 человек), установлена большая композиция из самшита, изображающая раскрытую ладонь, на которой сидит голубь, готовый взлететь. Это символ стремления к свободе. Здесь тихо, пахнет свежеиспеченным хлебом, нет ни вышек, ни конвоиров. Сотрудники тем не менее предупреждают: фотографировать здания снаружи нельзя, все-таки это режимный объект.

Лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) N7 в Цивильске, небольшом городке в паре десятков километров от Чебоксар, не совсем обычная колония. Это единственное в стране исправительное учреждение для женщин, больных алкоголизмом и наркоманией, а также страдающих психическими заболеваниями. На территории, кстати, имеется психиатрическая лечебница для пациентов с особо тяжелыми случаями.

Сейчас в колонии находятся около 500 женщин. Большинство из них работают на швейном производстве, есть даже ночная смена. Руководство колонии не против, когда их подопечные просят дать им возможность побольше заработать. У одних осужденных есть дети или родственники, которым нужно отправлять деньги, другие платят алименты, третьи должны возмещать ущерб потерпевшим. В колонии находятся и бывшие наркоманки, грабительницы, убийцы.

Вера помогает

Мы проходим мимо плаца. Здесь с утренней зарядки начинается каждый день в колонии. По периметру висят агитационные плакаты, а поодаль стоит небольшая деревянная церковь. В десять утра все осужденные на работе, поэтому в здании лишь одна женщина - Наталья Н. (имя изменено), староста храма на добровольной основе. Ей 40 лет, в колонию попала по 228-й статье - за наркотики.

- Если сидеть до конца срока, освободиться должна в 2026 году. Если же все хорошо сложится, то, возможно, в следующем году уйду на принудительные работы, - рассказывает Наталья.

Представители УФСИН говорят, что православные храмы имеются при каждой колонии. За ними закреплены священнослужители, церковь является частью реабилитационной программы для осужденных женщин. В ЛИУ N7 тоже есть свой батюшка - протоирей Алексей, но находится он здесь не постоянно, лишь приезжает совершать обряды и богослужения. В остальное время женщины сами, как умеют, проводят службы, читают псалтырь, утренние и вечерние правила. Могут и просто зайти помолиться после работы.

Каждую неделю в колонии открываются воскресные школы. Поскольку храм небольшой, присутствовать на занятиях могут максимум 35-40 человек, а так церковь посещают практически все осужденные, утверждает Наталья. Преподаватель, врач-реабилитолог Николай Исмуков, разработал специальный курс, направленный на духовную реабилитацию осужденных, под названием "Промежуточная ступенька".

- Проблема человека прежде всего в том, что после освобождения он не верит в себя, в результате чего попадает в ту же социальную среду. Первым шагом к исправлению после освобождения является борьба именно с самим собой. Эти шаги самые тяжелые, потому что человеку приходится постоянно контролировать свои мысли и поступки, - говорит Николай Исмуков.

- На воле я тоже считала себя верующей. Ходила в церковь - пасху освятить, свечку поставить. В общем, как все. А здесь я в вере, наверное, нашла свое спасение, - говорит на прощание Наталья.

Почти как дома

Три года назад в ЛИУ N7 открыли реабилитационный центр "Аврора" - специально для помощи осужденным, готовящимся к освобождению. Попадают сюда женщины только в случае хорошего поведения и когда до окончания срока осталось не больше полугода или имеется возможность выйти по УДО.

Одновременно в центре находится десять человек. Условия проживания нельзя назвать совсем уж домашними, но, по крайней мере, они к ним приближены. Здесь есть холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг, микроволновая печь, кухонная посуда, мягкая мебель. И еще в отличие от помещений, где располагаются отряды, на стенах нет стендов с правилами поведения, а ножи (колюще-режущие предметы) на кухне не закреплены цепочками.

Осужденные, живущие в реабилитационном центре, также подчиняются правилам распорядка колонии: подъем, отбой, трудовая терапия, коллективный прием пищи. В центре мы застали пять женщин, с которыми проводились занятия психокоррекционного плана. Остальные были на работе.

- За несколько лет пребывания в колонии наши подопечные избавляются от физической зависимости от наркотиков, но от психологической избавиться очень трудно. Для этого нужно полностью изменить свое поведение, - говорит начальник психологической лаборатории майор внутренней службы Ирина Косихина.

Встречи с психологом проходят два раза в неделю. Один раз - тренинг, второй - занятия творчеством. Бросается в глаза, что в центре очень много кукол, сделанных из папье-маше руками осужденных. Некоторые из них настолько красивы, что даже выставлялись в Национальном музее Чувашии.

- Обстановка здесь другая. В отрядах-то очень много людей, из-за чего постоянная спешка: нужно успеть поесть, помыться. А здесь, приходя с работы, я делаю все спокойно, - рассказывает осужденная Мария М.

В реабилитационном центре она отвечает за культурно-массовые мероприятия. Ставит танцы, занимается подготовкой к праздникам. Ее история похожа на истории десятка других осужденных ЛИУ. Сама она из Ярославля, сидит третий год, в колонию попала за употребление героина.

- Сейчас о наркотиках вообще не думаю. Учитывая то, что мне уже 30 лет и у меня нет детей, я поставила определенные цели - достижимые, ничего сверхъестественного. Хочу детей, хочу семью. И еще очень хочу к маме. Это просто непреодолимое желание. Я столько времени потеряла и сейчас хочу наверстать упущенное, - говорит Мария.

Другая осужденная, с которой удалось поговорить, 39-летняя Надежда Л. Несмотря на то что нынешний срок для нее уже третий (тоже 228-я, отсидела 4,5 года, а полный срок - девять лет), она надеется, что в этот раз сможет адаптироваться к жизни на воле. Надежда также говорит, что благодаря воспитателям и работе с психологами ей удалось многое пересмотреть в своей жизни и поменять взгляды. При этом она отмечает, что в центре учат совсем простым вещам, от которых отвыкаешь за долгие годы в заключении.

- Вот ты вышел на свободу, тебе нужно устроиться на работу, заполнить бланки, а ты даже не знаешь, как это сделать. Пугаешься трудностей, разворачиваешься и уходишь, - говорит Надежда.

Куда пойти, чтобы найти работу, как правильно заполнить документы, обо всем этом рассказывают соцработники.

- Осужденные, освободившись из колонии, сталкиваются с многочисленными трудностями. Привыкнув к жизни в местах лишения свободы, они, выходя на свободу, порой совершенно не приспособлены к новой реальности. Жизненная неустроенность, положение изгоя общества и потеря социальных связей вносят свои коррективы в их повседневный быт. Основной целью центра является реабилитация осужденных женщин и подготовка к жизни на свободе, а также умение жить без алкоголя и наркотиков, снятие тревожности и страха перед освобождением, - подытоживает руководитель пресс-службы УФСИН по Чувашии Анна Иванова.

Почему многодетные семьи не всегда могут воспользоваться своими льготами

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии живут более 46 тысяч многодетных семей, но далеко не все они в полной мере пользуются положенными льготами. Конечно, на большинство мер поддержки могут претендовать лишь малоимущие, но даже им нередко приходится отстаивать свои права в судах. В редакцию "РГ" поступило сразу несколько обращений от таких семей.

Без права на землю

С 2011 года нуждающиеся в улучшении жилищных условий многодетные и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, получили право на бесплатный земельный участок для строительства дома. Но в Уфе и ряде других муниципалитетов свободная земля в дефиците, поэтому родители стояли в очередях годами, а когда старшим детям исполнялось 18, просто исключались из списков. Ситуация, казалось, должна была измениться с ноября 2020 года, когда многодетным дали возможность выбора между участком и компенсацией в размере 250 тысяч рублей. Но и здесь повезло не всем. Семья Амировых, к примеру, чуть-чуть не успела.

Юлия Амирова вместе с мужем, тремя детьми и братом живут в квартире площадью 62,2 квадратных метра. В июне 2018 года их поставили в очередь на получение участка, но в апреле 2020 года старшему сыну исполнилось 18 лет. Соответственно, Амировых должны были исключить из списков, однако в ноябре 2020 года чиновники попросили семью срочно обновить все документы на получение компенсации вместо участка. Окрыленные родители все сделали, а затем пришло письмо: семья не соответствует требованиям из-за того, что на одного человека у них якобы приходится более 12 квадратных метров.

Пресс-служба администрации Уфы на официальный запрос "РГ" ответила: "Согласно приложенным к заявлению документам и выпискам из Единого государственного реестра недвижимости у семьи Амировых на одного человека приходится более 12 квадратных метров, что выше установленной учетной нормы". Почему у мэрии 62,2 квадрата, разделенные на шесть членов семьи, дали такой результат - загадка. У нас получилось 10,4 квадратных метра на каждого - меньше нормы. Юлия теперь хочет в суде посчитать, как правильно.

Брат как повод

Многодетную жительницу Туймазов Марину Чаганову тоже исключили из списков на получение земельного участка. Только в ее случае поводом стал брат, который более 10 лет живет в Нижневартовске, но до недавнего времени был зарегистрирован в социальном жилье вместе с сестрой и ее четырьмя детьми. Общая площадь квартиры - 46,2 квадратных метра.

Марина в очереди на землю стоит с 2017 года, а в сентябре 2021 года ей, наконец, предложили участок. Но выяснилось, что там нет самых необходимых коммуникаций: ни газа, ни воды. Женщина написала заявление на выплату компенсации взамен земли. После этого межведомственная комиссия посчитала, что Марина с ее детьми не нуждаются в улучшении жилищных условий, так как ее брат приобрел квартиру в Нижневартовске. Мужчина на тот момент уже подал документы на выписку из жилья сестры, но это роли не сыграло. По факту комиссия сложила площади двух квартир, разделила на шестерых и получила 12,28 квадрата на человека.

- Землю должны были дать мне и моим детям, а не брату, у которого, кстати, есть две дочери и супруга! Никто из чиновников не соизволил даже поинтересоваться, зарегистрирован ли кто-то в квартире в Нижневартовске! - возмущается Марина.

В администрации Туймазинского района предложили Чагановой обратиться в суд. Так Марина и сделала, в надежде, что служители Фемиды вернут ее в очередь.

Верить или не верить

Семья Закировых из Туймазинского района не просто многодетная - они растят ребенка с инвалидностью. Диагноз их 13-летнего сына включен в перечень тех, что обязывают муниципалитет выделить ребенку отдельное благоустроенное жилье. Только Закировы борются за это право уже третий год, и все это время вынуждены жить в съемной квартире. Из-за этого часто возникают конфликты с соседями.

- Наш ребенок им спать мешает, они требуют, чтобы мы съехали. Мы шумим, конечно, слов нет. Но как ребенку с аутизмом объяснить, что нельзя громко плакать, кричать? Если бы своя квартира была, мы бы не боялись остаться без крыши над головой, - говорит Сирена Закирова.

Семью поставили в очередь на жилье в 2019 году. Они были 26-ми. В 2020 году Закировы выиграли суд, который признал их внеочередное право на предоставление благоустроенной квартиры. В том же году прошел аукцион, на котором ее приобрели, только семью это жилье не устроило.

- Ключи от квартиры по адресу: улица Северная, дом 14а, нам пытались вручить, показав только фотографии. Чтобы заранее мы не узнали, что дом 1978 года постройки, где зимой промерзают трубы и канализация, течет крыша, "плывет" фундамент. И находится он практически в промзоне. Жильцы добиваются признания дома аварийным. Да и стоимость квартир в нем в реальности значительно ниже, чем заплатил муниципалитет, - возмущется Марат Закиров.

По заявлению Закировых в марте 2021 года региональный следком возбудил уголовное дело по факту халатности и нарушения прав семей с детьми-инвалидами на получение благоустроенного жилого помещения. После этого районная администрация пообещала Закировым дать квартиру в новом доме.

- Вот только сложно верить тем, кто уже однажды обманул наши ожидания, поэтому мы боимся подписывать любые документы. Опять нам вначале назвали одни сроки сдачи дома, а теперь - другие, как тут не засомневаться? - объясняет Марат Закиров.

По словам начальника жилищного отдела администрации Туймазинского района Мансура Хайдарова, закупка жилья для льготников проводится в ходе открытых аукционов. Но желающих участвовать в них мало: ведь для этого нужно получить квалифицированную электронную подпись, зарегистрироваться на торговой площадке, открыть спецсчет в определенном банке и так далее. Поэтому муниципалитет выдает те квартиры, которые удалось приобрести. В администрации района корреспондента "РГ" уверили, что Закировым предоставят квартиру в новом доме в 2022 году сразу после завершения его строительства и сдачи в эксплуатацию.

Айгуль Гареева, депутат Госсобрания - Курултая РБ, многодетная мама:

- В Башкирии действуют 24 меры поддержки многодетных семей, действительно, большинство направлены на помощь малообеспеченным. Чтобы решить проблему с очередями на получение участков, в 2020 году депутаты Госсобрания приняли законопроект о компенсационной выплате в 250 тысяч рублей. Это требует огромных средств: на сегодняшний день более трех миллиардов рублей. Но если выделять участки с подведением коммуникаций, сумма вырастет до девяти миллиардов. Отмечу, что большинство получивших сертификаты семей еще не воспользовались ими, и как итог - неосвоение бюджетных средств.

Алина Хабирова, член Общественной палаты РБ:

- В прошлом году мы получили большое количество обращений от многодетных семей и родителей детей-инвалидов по поводу выделения сертификатов вместо земельных участков. К примеру, в Уфе 60 сертификатов распределили буквально за день и без учета срока нахождения в очереди на земельный участок. Получилось, что те, кто ждал землю десять лет, опять остались ни с чем. И такая ситуация в нескольких крупных муниципалитетах.

Мы обсудили этот вопрос с представителями минземимущества Башкирии, которые пообещали учесть все эти моменты в 2022 году. Также Общественная палата РБ обратилась к муниципалитетам, чтобы в комиссии по распределению сертификатов включили членов районных общественных палат или советов для обеспечения прозрачности процесса. Но около половины администраций под разными предлогами отказались.

Смартфон для "чайника"

Технологии "умного" дома становятся понятными и доступными по цене

Текст: Михаил Калмацкий

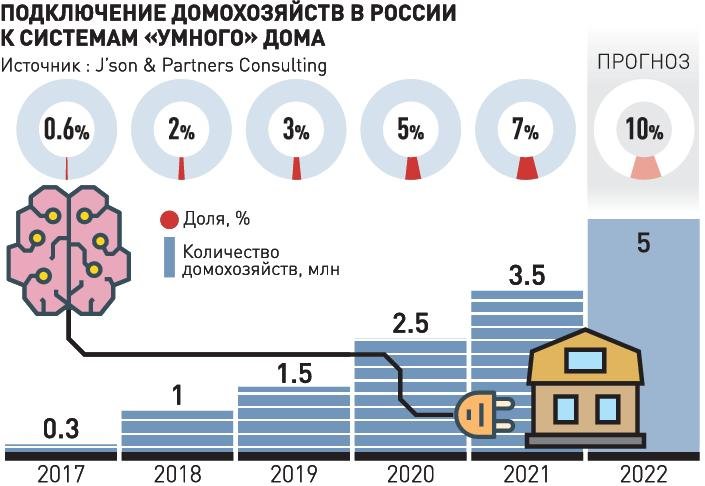

С 2022 года все вводимые жилые комплексы должны быть оснащены интеллектуальными счетчиками электроэнергии. Установка других "умных" технологий в домах пока необязательна, но спрос растет. "С 2019 года в России в восемь раз выросло число домов, которые управляются платформами для "умных" комплексов. Самые быстрые темпы у Москвы. По прогнозу, в России к 2023 году количество домов, оснащенных смарт-инфраструктурой, увеличится втрое", - рассказала "РГ" гендиректор "Юникорн" Светлана Перминова.

Среди застройщиков растет спрос на цифровизацию новых проектов, подтверждает коммерческий директор Rubetek Алексей Костарев. За последний год - на 200 процентов. Большинство проектов "умного" дома сегодня реализовано в новостройках. Из 15 тысяч IP-домофонов, установленных Rubetek, только 780 - во вторичном жилье.

Как сообщил "РГ" руководитель и основатель компании UNECOM Сергей Зиновьев, пять лет назад у организации было семь объектов по стране, а сегодня уже 56. "Умным" сейчас считают дом, обеспечивающий жильцам дополнительные возможности - передачу управляющей компании данных о потреблении ресурсов, удаленное управление доступом на территорию ЖК людей и транспорта, видеонаблюдение за двором.

Сбор и передачу данных обеспечивают "умные" приборы учета. Пока речь в основном о счетчиках электроэнергии. Группа "Россети" установила более 4,5 миллиона таких приборов по стране, а до конца 2030 года планирует внедрить 18,1 миллиона. По воде, газу, теплу установка интеллектуальных систем необязательна, но число домов с такими устройствами растет. Преимущество интеллектуальных систем - в экономии времени и денег жильцов. "Умные" счетчики не забудут передать показания в УК, что случается с собственниками квартир, вынужденными потом оплачивать расход по нормативу выше реального потребления. Например, семья москвичей из двух человек в месяц расходует семь кубометров холодной воды и платит 248 рублей. Норматив же равен 13,87 кубометра, которые стоят 491 рубль.

Впрочем экономия возможна не в отдельной квартире, а скорее в масштабе здания, считает коммерческий директор RAZUMDOM Лидия Борисова. При автоматизации объекта от трех тысяч квадратов экономия - 30 процентов.

Пример экономии общедомовых ресурсов - датчики движения при освещении в подъездах. "А система погодного регулирования определяет количество подаваемого в квартиру тепла в зависимости от температуры на улице", - рассказал "РГ" заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

"Умные" технологии помогают и работе управляющих компаний. "Цифровые сервисы для УК отслеживают состояние и оборудования, оперативно реагируют на аварии и обращения жильцов, - отмечает Светлана Перминова. - А при подключении сервиса онлайн-оплаты собираемость платежей возрастает на 5-20 процентов".

Сегодня людей интересуют также удобный сервис и комфорт. "Пример - район "Академический" в Екатеринбурге. Там действуют системы "умного" управления ресурсами, видеонаблюдения, отслеживания заявок жильцов", - рассказала "РГ" директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

В квартирах сейчас "умные" технологии включают чайник с телефона. Следующая стадия - реагирование на условия жизни. "Например, в комнате увеличивается число людей, становится душно. Аппаратура благодаря датчикам СО сама включит вентиляцию. Закроет шторы, если светит солнце, а не будет расходовать энергию на охлаждение помещения", - рассказал Сергей Зиновьев.

Пока же наиболее популярный типовой "умный" комплект для застройщика включает реле, умную колонку и защиту от протечек. Застройщику он обходится в 45 тысяч рублей на квартиру. Собственнику - уже в 56 тысяч рублей".

При каких условиях Россия может стать многодетной страной

Текст: Елена Новоселова, Елена Яковлева

Семья - это лучшее, что может быть в жизни человека, но дети по нынешним временам - это хлопотно и дорого? "РГ" приглашает к разговору о желании молодых рожать сегодня, начатый в дискуссии "Инстинкт Мадонны" о продолжении рода и народа.

Трудное возвращение детей

Приживется ли в России модель многодетной семьи?

Юлия Зубок, руководитель Центра социологии молодежи, РАН: Исследования показывают, что продолжение себя в детях как смысл жизни видят не более одной трети молодежи. У молодых женщин она выражена еще слабее, чем у мужчин. Правда, желание иметь многодетную семью (трех детей и более) возрастает по мере взросления (с 10 процентов у восемнадцатилетних до 27 - у тридцатилетних), а также с повышением уровня образования (с 11 процентов до 20), с ростом уровня доходов (с 18 процентов в группе с плохим материальным положением до 24 процентов среди наиболее обеспеченных людей). О многодетности чаще задумываются и по мере продвижения от малых городов к большим. Мужчины чаще женщин высказываются за многодетную семью, в то время как женщины в качестве нормы называют семью вообще бездетную.

Епископ Пантелеимон, глава православной службы "Милосердие": Мне иногда кажется, что такие утверждения основываются не на объективной оценке происходящего, а на каком-то внутреннем негативном опыте людей, на дурных желаниях и предубеждениях. В нашей школе 90 (!) процентов детей из многодетных семей. И это не то чтобы мы их специально подбирали. Просто у нас в приходе рождаемость, думаю, больше, чем в любой другой точке земного шара. Если говорить не о многодетности вообще, а о себе, своих детях, внуках, друзьях, учениках Свято-Димитриевской школы, студентах Свято-Тихоновского университета, наших батюшках, прихожанах, то исходя из этого опыта, скажу, что к нам возвращается многодетность. Более того, она уже существует. Мне трудно согласиться с негативными гипотезами, как априори верными. По моему опыту, видно, что у россиян высока ценность семьи.

Елена Михайлова, социолог (ВЦИОМ): И опросы показывают, семья, здоровье и красота у нас на первом месте.

Юлия Зубок: Да, семья остается значимой, в том числе и для большинства молодежи (более 80 процентов). Но рожать молодые люди так и не соберутся, если не удастся ситуацию улучшить. Потенциал в той группе молодежи, для которой в идеальном образе хотя бы двое детей (таких чуть более половины - 55 процентов). Еще 17 процентов идеальной видят семьи с тремя и более детьми. Между тем реализуют идеальную модель очень немногие.

Епископ Пантелеимон: Но нам важно иметь в виду и ожидаемую рождаемость. Ведь если человек говорит "Я бы хотел иметь четырех детей", он ожидаемо многодетный. Мы должны обратить внимание на это как на ресурс, а не повторять, что по факту у него один ребенок, и больше он родить (по тем или иным обстоятельствам) не сможет. Просто эти обстоятельства надо менять. Люди с ожидаемой многодетностью должны получить сигнал: вы не останетесь одни, вам будут помогать.

Юлия Зубок: Я настроена скептически, потому что высокой ценности семьи сопутствует склонность к ее современной модели. Тут и стремление к равноправию и партнерству. И стирание четких граней между гендерными ролями. И демократические отношения между членами семьи. И дружеские межпоколенческие отношения. Этого не могло быть в традиционной культуре…

Епископ Пантелеимон: Когда мы, своей большой семьей - четверо детей и 24 внука - собираясь вместе на Рождество или Пасху, поем песни, разыгрываем семейные лотереи, дарим подарки (и не просто какую-то ерунду, а точно купленные именно для этого человека) - это традиция или современность? А наш семейный чат в Telegram с новостями, историями, душевной поддержкой? Большая семья не убивает современность и красоту, наоборот. Моей дочери Сашеньке, матери 10 детей, недавно продавщица отказалась продать банку пива для мужа, решив, что ей нет 18, даже появление 16-летнего сына ее не разубедило.

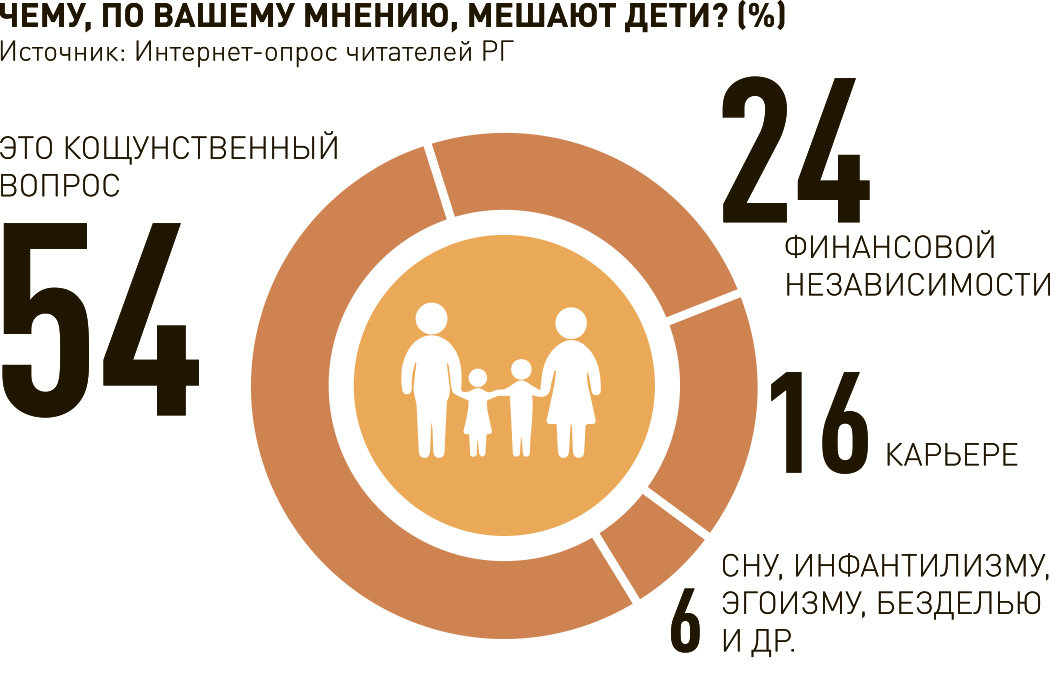

Мешают ли дети найти себя?

Юлия Зубок: Современные молодые люди часто считают семью не самоцелью, а средством для достижения других целей. Уж не говоря о том, что подавляющее большинство молодежи сегодня охвачено ярко выраженными гедонистическими установками - "получить от жизни как можно больше удовольствий, сегодня и сейчас". И у молодых женщин они на 11 процентов выше, чем у мужчин.

Елена Михайлова: Но ситуация меняется, и не только к худшему. Сегодня нам в значительной степени удалось изменить имидж многодетной семьи. Если 15 - 20 лет назад многодетность кем-то воспринималась чуть ли не как девиация и на многодетных смотрели как на "странных", то сегодня таких стереотипов нет. Уважение к многодетности, понимание, что это очень важный и серьезный труд, а может быть, и миссия, растворено в общей атмосфере. А она влияет даже больше, чем отдельные материальные меры.

Большая семья входит в моду в элите, среднем классе. У сокурсников моих детей в высокообеспеченных семьях уже по пять-шесть детей. Да, им помогают няни. Но если раньше в обеспеченной семье с нянями, мама спешила заняться своими делами, то сегодня становится модным активное материнство и ежедневная многочасовая вовлеченность в него.

Фонд "Отцовство" убеждает нас, что и отцовство становится модным. Миллиардер Игорь Рыбаков пишет не книгу "Как заработать миллиард?", но, как отец четверых детей, - книгу про отцовство.

Но и в обычной, не очень богатой семье, с ипотекой и др. трудностями сегодня уже рожают, не сопоставляя ребенка с количеством упущенных с его появлением материальных благ. Такой туповатый прагматизм вообще уходит из дискурса. Дети возвращаются в семью. И это какой-то новый виток духовного роста всего общества.

Юлия Зубок: Для многих молодых людей самореализация сродни религиозному культу, а это требует свободного времени. У семейных пар его катастрофически не хватает. Встает вопрос совмещения ролей, решение которого не всегда в пользу семьи. Возникает конфликт ценностей.

Епископ Пантелеимон: Большая семья мешает самореализации? Не надо думать, что гении вырастают из единственного ребенка. Бах был восьмым ребенком в семье, Лев Толстой - четвертым, а у него самого было 13 детей, в семье Ильи Репина кроме него было трое детей.

Елена Михайлова: И к тому же нельзя однозначно сказать, что сегодня многодетность блокирует карьерные стратегии и человек пропадает в профессии. Иногда, наоборот, ответственность за обеспечение трех или четырех детей стимулирует родителей к самореализации. Мама четверых детей Наталья Москвитина сочетает передачи на "Спасе" и работу в фонде "Женщины за жизнь". Семья и дети сегодня не крушение планов, а один из лучших вариантов человеческой самореализации.

Бедность не порок, зато порог

Многодетные семьи часто бедны. Это тормозит рождение детей?

Юлия Зубок: Сегодня быть многодетным часто автоматически означает быть бедным. Бедность как раз концентрируется в детской среде и в семьях с детьми. Не случайно в период пандемии самой пострадавшей категорией населения были семьи с детьми, а еще точнее женщины-матери. Большинство россиян все же традиционно считают себя ответственными за экономическое обеспечение семьи, реализовать которое бывает трудно. Главные проблемы: отсутствие нормальных жилищных условий, невозможность дать всем детям одинаково хорошее образование и гнетущее чувство неопределенности.

В этих условиях любые призывы к максимизации деторождений выглядят как лицемерие и безответственность.

Леонид Бляхер, завкафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета: Ребенок рождается нуждающимся в массе расходов. Поэтому резкий подъем рождаемости предполагает наличие солидных ресурсов у граждан. Такой подъем бывает лишь в ситуации так называемого демографического перехода. Например, в XIX веке, когда в обществе с высокой детской смертностью стал расти уровень здравоохранения и появились квалифицированные акушеры, гинекологи и т.п. Но результаты демографического перехода XIX века, который создал довольно приличную плотность населения в европейской части России, съели две войны, революция и террор. Во всех других ситуациях изменение поведения, связанного с деторождением (в сторону резкого увеличения количества детей), не получается. Чтобы его добиться, нужны огромные изменения в образе жизни. И изменения скорее в голове, чем в кармане.

Елена Михайлова: При рождении ребенка семье нужна подушка безопасности и важны поддерживающие ее выплаты. Для слабозащищенных это важный побудитель родить дитя, отказавшись от аборта. Наши опросы показывают, что механизм материнского капитала удачен и нуждается в продолжении. Большинство россиян поддерживают и идею выдачи материнского капитала на третьего ребенка на Дальнем Востоке.

Это пока только "пилот" на части территорий ДФО. Что думаете о таком мощном материнском капитале?

Леонид Бляхер: Нельзя быть уверенным, что эта идея обязательно сработает, когда и при низкой рождаемости не хватает детской инфраструктуры: детсадов, бесплатных кружков, некоторые школы работают в несколько смен. Об этом нужно было думать прежде, чем раздавать материнский капитал.

Ну и размер его… Это хоть и большие деньги для базового слоя населения, но они не дают возможности для бедной семьи окончательно вылезти из бедности. А жизнь среднесостоятельной семьи миллион тем более не изменит. Его не хватит ни на квартиру, ни на хорошую машину, и даже на учебу (в лучшем случае на оплату в хорошем вузе пары лет обучения). Короче говоря, это не те деньги, которые подтолкнут рожать средний класс. А значит, это дорожка в воспроизводство бедности. Ведь рост населения увеличит число не работников, но иждивенцев на долгие десятилетия вперед - следующего поколения получателей материнского капитала.

Иногда бедный слой рожает не из-за желания стать родителями, а из-за заработка. Мы изучали жителей частного сектора. В Хабаровске это 20 процентов населения. Там живут, в частности, так называемые "негородские горожане". Как правило, в доме или квартире прописано два человека, а проживает гораздо больше. Это базовый слой населения, у которого взаимодействие с государством налажено очень четко: мимо ни одно пособие или дотация не проскочит. В основном хозяйками квартир являются женщины. Вокруг такой дамы сплачивается мужской коллектив, в котором есть фаворит. У него кроме обязанности что-то приносить в дом, есть еще и задача "сделать" ребенка. Очень часто это абсолютно заброшенные дети, которые появляются с единственной целью - получить пособие и материнский капитал.

Елена Михайлова: Конечно, есть и неблагополучные семьи. Особенно в регионах с трудным климатом, в моногородах. Но при реализации любых государственных мер будут отклонения, и примеры их неадекватного использования. Практики девиации можно встретить в любом обществе, и в Америке, и в Европе, и в "третьем мире". Но это не типичная история. Все-таки большинство россиян сохраняют бережное отношение к детям. А с такими историями надо работать - выявлять их, подключать психологов, соцслужбы. Временно помещать куда-то заброшенных детей. И да, в малых населенных пунктах (не только на Дальнем Востоке) у нас обычно нет ресурсов и возможностей для локальной работы с каждой такой семьей, но это надо исправлять.

Епископ Пантелеимон: Пока государство отлаживает свои механизмы помощи многодетным, я расскажу о конкретных делах Церкви, продумывающей и предлагающей свои варианты поддержки многодетных семей. Если к нам в храм приходит многодетная мама и говорит: нужны деньги, хочу выйти на работу, помогите найти няню, мы обычно берем ее на работу … няней к своим детям. И платим ей за это деньги. И стаж у нее идет.

Если в многодетной семье есть ребенок инвалид, мы помогаем ей найти няню и 90 процентов ее зарплаты берем на себя (нам в этом помогают благотворители). Предоставляем в пользование многодетным семьям пожертвованные церкви квартиры. Обязательно помогаем многодетным устроить летний отдых.

Зарплаты участвующих в наших церковных проектах людей зависят от количества детей: на каждого ребенка отец или мать получают надбавку. В школе мы не берем от многодетных семей пожертвований. Соединяем друг с другом большие семьи для обмена детскими вещами, часто очень хорошими. Устраиваем специальные детсадики для детей из многодетных семей. Подготавливаем детей из таких семей к сдаче ЕГЭ. Мы бесплатно даем в большие семьи хорошего репетитора, чтобы подготовить детей к поступлению в вузы. Получая на наши проекты по поддержке многодетных государственные гранты, мы всячески расширяем эту помощь.

Стоимость строительства пытаются снизить за счет цемента

Текст: Марина Трубилина

Упрощен порядок ввоза в Россию импортного цемента. Это может способствовать снижению цен, но может и понизить качество, считают эксперты.

До сих пор при прохождении партии цемента через границу проводился контроль качества каждой партии. Теперь же приказом Росстандарта действие этого положения приостановлено.

Это сделано для повышения конкуренции на внутрироссийском рынке, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Инспекционный контроль на границе занимал 28 дней, теперь поставки ускорятся. Ожидается, что в результате увеличится ввоз цемента в РФ, повысится конкуренция и стабилизируются цены (с ноября 2020 по декабрь 2021 года они выросли на 12,4%).

В стране сейчас производится 65 млн тонн цемента в год, отмечают в ведомстве. Между тем идет строительный бум, связанный с реализацией нацпроектов. "Резкий и несбалансированный по сезонам рост потребления цемента привел к его локальному дефициту и росту цены в Центральном федеральном округе осенью 2021 года, - говорится в сообщении ведомства. - За счет перераспределения потоков цемента из других регионов при участии Минпромторга и Минстроя дисбаланс был устранен".

В последние годы производители цемента, передавая данные Росстату, указывали мощности в 95-105 млн тонн в год, говорят в Минпромторге. При этом учитывались законсервированные производства, для возврата в реальный хозяйственный оборот которых требуется от 7 до 18 месяцев. По итогам 2021 года производители обязались увеличить производства на 3-5 млн тонн в год.

Если отечественные производители увеличат реальные объёмы производства и не допустят роста цен на свою продукцию выше инфляции, рынок самоотрегулируется и дополнительный импорт цемента в Россию (который традиционно невелик, в 2021 году он составил лишь 3,17% от всего российского потребления) не понадобится, отмечают в ведомстве.

При этом "Союзцемент", объединяющий 50 цементных заводов, заявил, что приостановление проверок на границе повлечет увеличение ввоза импортного цемента невысокого качества. Цены на импортный цемент могут быть ниже себестоимости российского цемента, что негативно скажется на отечественных производителях, считают в организации. А отсутствие контроля качества может привести к непрочности строений и повлиять на здоровье населения из-за возможного наличия в некачественном цементе вредных примесей.

Застройщики отмечают дефицит цемента в ряде регионов. Многие производители перешли на жесткие условия поставок - 100% предоплата за объем с условием оплаты по текущей цене на момент отгрузки, то есть по сути продается место в очереди на получение товара, говорит руководитель проектов Крымской девелоперской компании "Перспектива" Дмитрий Богданчиков. Впрочем, в дефиците и другие стройматериалы - арматура, газобетонные блоки, бутовый камень. Поставщики урезают поставки минимум на 10%, говорит директор по строительству ГК "Гранель" Андрей Зимонов, наибольший дефицит цемента в Центральном и Поволжском округах. Дефицит цемента образовался не только из-за роста темпов жилищного строительства, но и из-за изменения ГОСТа по сертификации цемента в 2019 году, добавляет управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Цементные предприятия неполного цикла стали испытывать сложности при сертификации продукции и были вынуждены уменьшить объёмы производства. Упрощение ввоза импортного цемента может сократить объемы выпуска российской продукции и увеличить долю контрафакта из-за рубежа, соглашается он. Импорт цемента идет, в основном, из Белоруссии, Казахстана, Ирана, Турции и Китая. Поставки импортного цемента могут вырасти в Центральном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Стабилизировать цены отмена контроля на границе вряд ли поможет, считает председатель Комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов Общественного совета при минстрое Александр Ручьев. Себестоимость производства увеличилась, искусственно занижать цены добросовестные производители не будут. Цемент дорожал еще и из-за расходов на логистику: в последние два года была нехватка вагонов для перевозки, а загруженность железных дорог затягивала сроки поставок.

Вряд ли отмена контроля на границе увеличит долю фальсифицированного цемента, считает научный руководитель НИИ строительных материалов и технологий МГСУ Андрей Пустовгар. Контрафактный цемент, как правило, изготавливают уже внутри России, говорит он: на перевалочных базах качественный продукт смешивают с цементной пылью или бракованным цементом. И изготовителям контрафакта все равно, какой цемент брать за основу - наш или импортный. Кроме того, сертификация цемента состоит из двух этапов: сначала сертифицируется производство, а затем уже проверялось качество на границе. И первый этап по-прежнему действует.

"Все производители цемента, в том числе импортеры, теперь в равных условиях", - отмечает он. В регионах, где производится достаточно цемента, новая мера может способствовать повышению качества продукции из-за повышения конкуренции, а в тех, где цемента не хватает - позволит устранить дефицит. При этом прибыль от продажи цемента не так высока, чтобы иностранные производители так уж массово стремились на российский рынок. Вряд ли нововведение поспособствует и снижению цен, считает Пустовгар. Мировые цены на цемент сейчас 50-100 долларов за тонну, это не ниже, чем в России, к этому прибавится стоимость доставки.

В целом в отечественной цементной отрасли сейчас сложная ситуация, добавляет эксперт. Несколько лет назад повысились экологические требования к производствам, а спрос на цемент стал падать из-за изменения технологий строительства. Раньше здания полностью состояли из бетона, а сейчас делают лишь монолитный каркас и используют газобетонные блоки, утеплитель, вентилируемые фасады, растет строительство индивидуальных домов, где бетон также используется меньше. Поэтому некоторые производства приостановились. Для их перезапуска требуется до полугода. А ряду предприятий требуется модернизация. При этом глобального дефицита цемента на рынке нет, отмечает эксперт, сейчас это проблема отдельных регионов - Урала, юга России, Дальнего Востока.

В Сочи открылся маркет, где жители обмениваются вещами

Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Сочи)

Первый на юге страны своп-маркет "Давай меняться", в котором можно сдать разонравившиеся вещи и забрать приглянувшиеся, открылся в Сочи. Причем "обмену" подлежат не только одежда и обувь, но и аксессуары, украшения, косметика, книги, игрушки, посуда и другие предметы интерьера и быта. Расположился маркет на 100 квадратных метрах в здании бывшего магазина в Адлерском районе курорта и сразу завоевал популярность - каждый день здесь бывают более полусотни посетителей.

- Мы предоставляем пространство и оказываем услугу обмена, которая стоит 450 рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель сети своп-маркетов "Давай меняться" Анастасия Носкова. - В эту сумму входит до пяти вещей.

В маркете можно собрать гардероб на удаленке. К примеру, один комплект одежды ты носишь неделю, а в воскресенье сдаешь его и берешь новый. И не нужно иметь дома шкафы размером с комнату. "Ну купишь платье за 5 тысяч рублей, наденешь три раза, и что потом: отдать или выбросить?" - рассуждают организаторы. И сами же отвечают: "Храните в своп-маркете. С вещизмом нужно бороться..."

Своп-маркет - это социально-экологический проект, основная миссия которого заключается в снижении чрезмерного потребления новых товаров, потому что именно на их изготовление расходуется огромное количество природных ресурсов. А еще он помогает сэкономить семейный бюджет.

- Я рассчитала, сколько среднестатистическая семья, состоящая из двух работающих взрослых с детьми, сможет сэкономить с помощью своп-маркета, - рассказывает Анастасия Носкова. - Средняя заработная плата, допустим, 32 тысячи рублей в месяц. На двоих выходит 64 тысячи. 80 процентов уходит на коммунальные платежи и питание, а 20 - на непродовольственные товары. Получается, что на одежду, обувь, спортивные товары, бытовую химию и технику отводится 12,8 тысячи рублей в месяц. А значит, 153,6 тысячи в год. Если пользоваться своп-маркетом, можно сэкономить эту сумму и потратить ее, например, на долгожданный отпуск.

Первый в России своп-маркет открылся в 2020 году в Ижевске. Сейчас там уже работают пять.

В центре телемедицины увеличено количество сотрудников для работы с беременными

Текст: Любовь Проценко

Получить консультацию врача по телефону или из телемедицинского центра во время пандемии - не проблема для любого москвича. Но особое внимание здравоохранение города уделяет беременным женщинам. Для них в центре телемедицины создано специальное подразделение, которые практически круглосуточно находятся на связи с будущими мамами, заболевшими коронавирусом. С приходом в город омикрона к специалистам присоединились дополнительные врачи из центра планирования семьи и репродукции и НИИ имени Н.В. Склифосовского.

"Для беременной женщины с COVID-19 очень важно вовремя получить консультацию врача, пройти диагностическое обследование, а при необходимости и получить направление на экстренную госпитализацию, - рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. -Ведь речь идет не только о ее здоровье, но и здоровье будущего малыша. Поэтому мы делаем все для того, чтобы такая помощь была своевременной и доступной".

Как напомнил "РГ" главный внештатный акушер -гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев, с целью безопасности беременные женщины с самого начала распространения коронавирусной инфекции в России, как и в других странах, были внесены в группу риска, которым показана ранняя госпитализация. Но как показала жизнь, многие москвички испытывают страх за себя и будущего ребенка, когда заходит речь о том, что неплохо бы пройти лечение в стационаре. "Но нам, врачам, со своей стороны, очень важно не допустить у беременных тяжелого течения заболевания, - рассказал Антон Оленев. Поэтому было принято решение об открытии для них двух центров кратковременного пребывания. С отдельным входом, оснащенные самым современным оборудованием, летом они открылись в больницах NN 15 и 52. В один из них телемедицинский центр и приглашает будущую маму, как только с помощью информационной системы его врачам становится известно, что результат сданного ею ПЦР-теста оказался положительным".

Обследование в этих центрах уже прошли более полутора тысяч москвичек. Доставляют их туда и обратно домой на специальном транспорте. Обследуют в течение дня не только на ковид, проводят всю стандартную плановую диагностику состояния и мамы, и будущего малыша. "Коронавирус - не повод, чтобы ее пропустить", - подчеркивает Антон Оленев. Тем, кто нуждается, могут сделать капельницу, другие лечебные процедуры по назначению врача. Если все хорошо, к вечеру пациентка возвращается домой, но остается на контроле у врачей телемедицинского центра. Большинство беременных переносят ковид легко, доктора в этом случаев звонят им раз в два-три дня. Если кому-то вирус грозит осложнениями, могут экстренно госпитализировать. Но только при согласии пациентки. "Некоторые беременные категорически против госпитализации, даже если она им нужна, - объяснил Антон Оленев. - К таким специальная выездная бригада врачей выезжает на дом сама и проводит необходимую диагностику. Важно даже просто поговорить с женщиной, чтобы успокоить ее и заверить, что в любом случае она может рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь".

Врач телемедцентра в таких случаях звонит пациентке каждый день. И так - до выздоровления. Те, кто переносит ковид без пневмонии - на контроле у центра в течение 14 дней, если же была диагностирована пневмония, то 21 день. Может женщина и сама обратиться в телемедицинский центр. "Но мы стараемся работать на опережение", - сказал врач. Всего за время работы этого центра москвичкам сделано 68 тысяч консультаций. Возможна такая помощь стала благодаря единой цифровой платформе столичного здравоохранения, которая разработана и продолжает развиваться комплексом социального развития практически круглосуточно Москвы и департаментов информационных технологий города.

Москвичи стали чаще играть свадьбы

Текст: Ангелина Зеленькова

Москвичи стали чаще связывать себя узами брака. В прошлом году в городе появилось самое большое количество семей за последние четыре года. Заветное "да" сказали около 87 тысяч пар, что на треть больше по сравнению с 2020 годом. Обменяться кольцами молодым предлагают не только в столичных ЗАГСах, но и в роскошных Дворцах бракосочетания, а также на необычных выездных площадках, куда влюбленным попасть в этом году стало еще проще. На экзотических локациях открыли на 50% больше мест.

Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, храм Христа Спасителя, башни "Федерация" в "Москва-Сити" - эти и многие другие места с особой атмосферой открыты не только для романтических свиданий влюбленных, но и регистрации брака. Первые площадки стали доступны еще в 2019 году и на протяжении трех лет количество желающих заключить на них брак стабильно увеличивалось примерно на 20%.

В 2021 году в необычных местах поженились свыше 10 тысяч пар, или более 11% от всех браков в городе. Самые популярные: башня "Око" в "Москва-Сити", дом торжеств "Сафиса", особняк "Роял" и особняк Спиридонова, храм Матроны Московской. Все локации подходят для пышного и необычного торжества. Но и традиционная регистрация в роскошных интерьерах Дворцов бракосочетания остается востребованной. Например, Грибоедовский ЗАГС в прошлом году зарегистрировал рекордные за последние 35 лет 7189 браков.

В управлении ЗАГС отмечают: больше всего браков заключается между 25-летними молодоженами. Мужчины чаще всего женятся в возрасте между 25 и 32 годами, а девушки предпочитают выходить замуж, как правило, между 25 и 26 годами. Но любви все возрасты покорны, что доказали сразу две пары: самый взрослый мужчина сыграл свадьбу в 95 лет, женившись на 79-летней москвичке, а самой возрастной невестой стала 91-летняя горожанка, которая вышла за 63-летнего жениха. Подать заявление на регистрацию брака можно лично во Дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС, центрах госуслуг "Мои Документы", а также онлайн через портал госуслуг или портал mos.ru.

Швыдкой: "Минская инициатива" сохраняет все лучшее, что связывало культурную жизнь наших народов

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)

В Санкт-Петербурге 9 февраля открывается 11-я научно-практическая междисциплинарная Конференция Международного гуманитарного проекта "Минская инициатива". В ее программе пленарная дискуссия на тему "Новые художественные языки и технологии как пути переосмысления и сохранения культурного опыта", круглый стол, посвященный наследию Н.Е. Макаренко, презентация альманаха TERRA POETICA, на этот раз составленного из произведений молодых поэтов Беларуси, России и Украины, открытие выставки новых работ художников трех стран - "Мосты", - результат их совместного пленэра летом прошлого года в российской Северной столице. Особое место в программе конференции займут семинар переводчиков Беларуси, России и Украины "Шкереберть" и мастер-классы художников - участников проекта "Мосты" - для студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.

Среди участников конференции около 25 представителей литературного, художественного и научного сообщества Украины, двадцать их коллег приехали из Беларуси. Гостеприимно Санкт-Петербург принимает и молодых деятелей культуры из регионов России.

Международный проект "Минская инициатива" был создан в конце 2015 года при участии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ во многом по тем же мотивам, что и сам Фонд. После распада СССР мастера искусств, которые привыкли заниматься творческой деятельностью в едином культурном пространстве, в одночасье оказались гражданами новых государств, выстраивающих свою национальную идентичность. Они почувствовали своего рода сердечную недостаточность, когда кровеносные сосуды общего культурного дела оказались разделены новыми государственными границами. Тогда-то и возникла идея создания некоей международной структуры, которая помогла бы сохранить все лучшее, что связывало культурную жизнь наших народов в советское время, без официоза и идеологического диктата. Ее осуществление было весьма непростым делом и заняло более десяти лет. Только авторитет таких деятелей науки и культуры, как В. Садовничий, М. Ульянов, К. Лавров, Б. Ступка, П. Бюльбюль оглы, О. Сулейменов, С. Саркисян, Р. Ибрагимбеков, А. Смбатян, Д. Поллыева и ряда других помог превратить мечту в реальность.

Когда после известных событий 2014 года Украина решила выйти из структур СНГ, прервала отношения с Россией, стало ясно, что нужно что-то придумать для сохранения живой ткани общения между мастерами искусств и учеными. В декабре 2015 года в Минске состоялась первая встреча представителей трех стран, на котором и было решено создать новый международный проект. У его истоков стояли замечательные люди. Один из них - Борис Ильич Олейник, возглавлявший Национальный Фонд культуры Украины, к сожалению, ушел от нас в апреле 2017 года. В его честь мы провели большую международную конференцию и выпустили альманах TERRA POETICA. Во многом по его инициативе, поддержанной нашими белорусскими коллегами, в 2016 году в рамках проекта "Минская инициатива" была проведена серия мероприятий, посвященных тридцатилетию Чернобыльской трагедии. Не хочу утомлять читателей перечислением всего сделанного за эти годы. Замечу только, что выставка "Мосты" стала третьей в истории "Минской инициативы". Первая из них - "Три Софии" - позволила белорусским, русским и украинским живописцам побывать в Киеве, Великом Новгороде и Полоцке. Следующая - "Люди и дни Здравнёва" - собрала всех в белорусском имении Ильи Репина, великого русского художника, уроженца украинского Чугуева.

Вспоминаю обо всем этом только для того, чтобы никто не подумал, будто 11-я Конференция "Минской инициативы" в Санкт-Петербурге - это некое пропагандистское мероприятие, наскоро сочиненное на политическую злобу дня. В Северной столице встретятся люди, которые давно знают друг друга, осознанно занимаясь хрупким делом сохранения человеческих и творческих связей между нашими странами. И при этом они понимают меру своей ответственности перед самими собой, и, пусть простят мне возвышенный слог, перед своими народами.

Именно поэтому "Минская инициатива" вовсе не напоминает общество взаимного умиления. В рамках этого проекта вместе работают люди разных возрастов, но преимущественно молодые, которые родились незадолго до самороспуска СССР либо уже после него. Им бессмысленно обещать светлое прошлое. У них нет ностальгии по ушедшему государству, но у них есть "ностальгия по будущему", в котором три очень близких, родственных народа смогут жить в мире и сотворчестве, несмотря на то, что у каждого народа существует своя национальная идентичность, свой язык, своя культура. У нас общие корни, уходящие в единую историческую Русь, но разные кроны, которым оказалось тесно в одном государственном пространстве. А нации, как известно, общаются вершинами.

Кому-то может показаться, что проведение подобной конференции в нынешней политической ситуации не только нелепо, но и бестактно. Мол, в то время, когда страны НАТО снабжают Украину летальным оружием, а западные СМИ уверяют читателей, что Россия не сегодня-завтра начнет войну и "за два дня захватит Киев", заниматься "гуманитарной ерундой" сродни предательству национальных интересов. Наверняка, участники конференции услышат подобные обвинения. Тем важнее окажется эта Санкт-Петербургская встреча, которая собрала представителей научной и творческой интеллигенции, ощущающих потребность друг в друге. Сообща они ищут пути в мирное будущее. Оно, понятно, уже не будет безмятежным, но, хочется верить, подарит надежду, без которой мертва душа.

Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея

Текст: Иван Владимиров

Ровно 150 лет назад император Александр II подписал указ о создании Исторического музея. Но у истоков концепции музея стояли знаменитые московские историки и коллекционеры, прежде всего - граф Алексей Сергеевич Уваров, историк Иван Егорович Забелин. Музей создавался, как мы сейчас сказали бы, методом краудфандинга. Ему жертвовали средства (в том числе члены императорской фамилии), коллекции, силы, труды десятки, если не сотни людей. Фактически это был один из первых музеев, создававшийся как проект общей памяти народа.

Юбилей во время пандемии

Музеи, как и все мы, прожили два трудных года. Третий год пандемии для ГИМа оказался юбилейным. Пандемия скорректировала планы?

Алексей Левыкин: Отчасти. Несколько раз переносились сроки выставки шедевров Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Мы меняли сроки открытия выставки из Эрмитажа. Некоторые выставочные проекты открывали онлайн, как проект, посвященный 150-летию Ленина, в ноябре 2020 года.

Наш день рождения - 9 февраля. В этот день мы собирались объявить бесплатный вход в музей… Но обнаружив, что оказались на очередном пике пандемии, приняли сложное для музея решение - перенести юбилейные мероприятия на вторую половину года.

Все музеи говорят о том, что во время пандемии значительно снизилось количество посетителей. Исторический музей не исключение?

Алексей Левыкин: В первый год пандемии, на который пришлось полугодовое закрытие музея, мы потеряли больше половины посетителей. Закрылись границы, сократился поток иностранных туристов - это примерно 25 процентов посетителей музея. В 2021 году посетителей стало больше, в том числе благодаря успешным выставкам, но все же это далеко от показателей посещаемости допандемийного уровня. Мы планировали, что к нам придет около миллиона человек в 2021 году. Пришли более 650 тысяч посетителей. Когда в музеях был введен вход по QR-кодам, это тоже сказалось на падении посещаемости.

У вас же были зрелищные проекты: выставка придворного костюма из Эрмитажа, выставка Дюрера…

Алексей Левыкин: Да, выставки были очень успешные - в общей сложности их посетили около 200 тысяч человек. Но мы вынуждены были ограничивать количество посетителей, единовременно находящихся на экспозициях. Выставку "Викинги" посмотрели более 35 тысяч человек, но мы ожидали большего потока зрителей. По статистике, больше всего посетителей во всем мире принимают художественные музеи. На втором месте по посещаемости в мире - археологические выставки. Но для нашей страны это правило, к сожалению, не работает.

Можно говорить, что пандемия чему-то научила?

Алексей Левыкин: Как и любая жизненная ситуация, период пандемии дал нам определенный опыт, научил нас новым подходам в работе. Стараясь сохранить контакт с аудиторией, мы быстро сконцентрировались на работе в онлайне, стали активнее развивать наши интернет-ресурсы и существенно расширили нашу аудиторию. В том числе смогли "дотянуться" до новой аудитории, которая не очень интересуется классическими музеями или историей.

Вы хотите сказать, что компьютерные "гики", живущие в интернете, придут в музей?

Алексей Левыкин: А почему нет? Это образованные любознательные люди. Музейная онлайн-программа может быть очень интересной, познавательной, красивой, но вы не можете почувствовать аромат цветка через экран. Обаяние подлинника несравнимо с самой совершенной копией.

Все-таки, кто сегодня основной посетитель ГИМа, с точки зрения социологии?

Алексей Левыкин: В основном это семейная аудитория, родители 30-45 лет с детьми. Конечно, школьники и люди старшего возраста часто посещают наши выставки.

Трудно первые 150 лет

Представление об историческом знании постоянно меняется. Меняется ли представление о задачах музея?

Алексей Левыкин: Задача у нас неизменна - хранить, изучать и популяризировать национальное культурное и историческое наследие. А подходы к интерпретации прошлого могут быть различные. Если говорить об Историческом музее, то мы храним собрания, представляющие историю цивилизаций на территории нашей страны более чем за 5000 лет. Поэтому наши проекты могут быть посвящены археологическим эпохам (примером тому - межмузейный проект "Железный век. Европа без границ"), сюжетам повседневности или судьбам отдельных людей.

Как менялся музей на протяжении двух веков? И что осталось неизменным?

Алексей Левыкин: Иван Егорович Забелин, стоявший у истоков музея, всегда подчеркивал, что Исторический музей не для времяпровождения, это музей для утверждения русского сознания и развития русского самопонимания. Сегодня я бы сказал - российского сознания и самопонимания.

Музей, который создавался в XIX столетии людьми с определенным миропониманием, никак не корреспондировался с теми задачами, которые ставила советская власть. Менялись экспозиции, внутреннее убранство музея, но неизменным оставалось отношение к сохранению и приумножению исторических реликвий для будущих поколений.

Годы Великой Отечественной войны - отдельная веха в истории нашего музея. Весь период войны музей не закрывался для посетителей, за исключением семи дней, когда экспозицию приводили в порядок после налета фашистской авиации на Москву. Сотрудники музея уходили добровольцами на фронт, спасали коллекции в эвакуации, оставшиеся - готовили выставки и буквально по следам боев собирали ценные свидетельства героических подвигов советских людей и страшных преступлений фашистов.

С момента своего открытия и по сей день Исторический музей, перефразируя слова Забелина, нужен для того, чтобы развивать самосознание народа, чтобы люди почувствовали себя гражданами своей страны, а не населением.

…Из "шинели" ГИМа

Когда-то вдова Достоевского Анна Григорьевна передала в Исторический музей рукописи, заметки, фотографии - почти 5000 единиц хранения, выражаясь языком музейщиков. Сегодня вы ее отправили бы в Литмузей или Музей современной истории России.

Алексей Левыкин: Кстати, наши коллеги из Литературного музея имени В.И. Даля всегда рады заметить…

…Что они тоже вышли из "шинели" ГИМа.

Алексей Левыкин: И не только они. Можно вспомнить историю создания московский Музея А.С. Пушкина на Пречистенке, и Музея Востока, и Музея-заповедника Коломенское… Так что ГИМ сыграл выдающуюся роль в музейном строительстве, и он по-прежнему остается методическим центром для краеведческих и исторических музеев России.

Размножение почкованием?

Алексей Левыкин: Скорее становление институций, которые опираются на развитие Исторического музея. И это развитие продолжается. В 2020 году, например, открыт филиал ГИМа в Туле. Мы ведем работу над созданием музея российского казачества. Сейчас мы начали создавать экспозиционный центр близ Новодевичьего монастыря.

Как пополняются фонды Исторического музея сегодня?

Алексей Левыкин: Начну с археологических экспедиций - у нас их более десяти. Скажем, на выставке "Викинги" почти 90 процентов экспонатов составляли находки из Гнёздово, где в течение многих лет работают наши археологи. Помимо Гнёздово наши экспедиции работают в Ростовской области, на Северном Кавказе, в центральной России.

В основе собраний Исторического музея - дары московских коллекционеров.

Алексей Левыкин: Когда речь о дарах, я сразу вспоминаю Петра Ивановича Щукина. Когда он подарил свое собрание Историческому музею, оно в несколько раз превосходило коллекцию самого музея.

Он завещал музею еще и здание, где хранилось собрание.

Алексей Левыкин: Да, но, к сожалению, воля Щукина была нарушена. Сейчас в этом здании находится музей имени К.А. Тимирязева.

Продолжая разговор о пополнении коллекций, не могу не упомянуть о прямых закупках предметов для музейного фонда, которые возможны благодаря средствам, которые выделяет Министерство культуры РФ, а также наши партнеры и спонсоры. С 1 марта в основной экспозиции музея можно будет увидеть более 200 знаковых вещей, пополнивших наше собрание за последние годы.

Поступают ли в ГИМ вещи и документы, связанные с управлением государством сегодня?

Алексей Левыкин: Очень важный вопрос. Во времена СССР музеи активно пополнялись подарками, которые вручались руководителям страны, официальным делегациям. Благодаря этим дарам, переданным в музеи, можно представить всю дипломатическую историю страны. Сегодня, к сожалению, такой практики нет. Кстати, даже передача в Исторический музей Красного знамени, которое было снято со здания Верховного Совета после распада Советского Союза, состоялась по инициативе нашего музея.

Нам хотелось бы более внимательного отношения органов государственной власти к пополнению музейного фонда значимыми современными документами или предметами. Пройдет 50 лет, 100 лет - возникнет проблема, какими экспонатами представлять современный нам период истории.

Хотелось бы, чтобы передача в музей документов, предметов, связанных с управлением государством, с его историей, определялась на законодательном уровне.

Хранить вечно

Недавно закончено проектирование комплекса фондохранилищ в Коммунарке, где разместятся собрания Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Победы, РОСИЗО. Музей принимает участие в решении, как должно быть оборудовано фондохранилище?

Алексей Левыкин: Да. Вопрос о фондохранилище - один из главных вопросов музейного строительства. У нас, наверное, только Государственный Эрмитаж располагает новыми, хорошо обустроенными фондохранилищем и реставрационными мастерскими. Для Исторического музея строительство фондохранилища - это вопрос жизни и смерти. Почти 99 процентов нашей коллекции, которая насчитывает порядка пяти миллионов экспонатов, хранятся в зданиях вблизи Красной площади. Как следствие, возникает вопрос, как расширять выставочные пространства, помещения для работы с детьми, лектории…

С другой стороны, если фондохранилища на окраине, а музей в центре, то логистика и подготовка выставок становится поистине золотой.

Алексей Левыкин: Действительно, от нас Коммунарка неблизко. Когда мы принимали предложение участвовать в этом проекте, то решили, что в Коммунарку отправятся в первую очередь коллекции, которые требуют особых условий хранения или не остро востребованы, с точки зрения экспозиционной деятельности. Но Коммунарка не решит все наши проблемы. Для размещения коллекций нам нужно около 100 тыс. кв.м полезной площади.

А какая ситуация с музейным кварталом в районе Никольской улицы, проект которого должен был быть принят в 2021 году?

Алексей Левыкин: Он еще в разработке. Кроме Коммунарки и музейного квартала на Никольской у нас есть еще один резерв - Измайловский остров. Там тоже возможно создание новых пространств для хранения нашего собрания.Пять уникальных экспонатов Исторического музея

Государственный исторический музей - настоящая сокровищница, в которой хранятся бесценные артефакты, свидетели сменяющихся эпох, хранящие тайны правителей и простых людей. Что скрывает крышка древнего мраморного саркофага? Как царь Петр I выкупил глобус шведской королевы? Сколько флагов СССР развивалось над Кремлем? Пять ценнейших экспонатов Исторического музея раскрывают свои секреты.

Флаг СССР, спущенный в Кремле 25 декабря 1991 года

Огромный красный флаг с аппликацией в форме серпа и молота в верхнем углу - свидетель трагического конца сильной державы, обтрепавшийся на сильном ветру с Москвы-реки… Именно он развивался над первым корпусом, над резиденцией президентов СССР и РСФСР. Именно этот флаг был спущен 25 декабря 1991 года в 19 часов 35 минут, а уже через 10 минут над Кремлем взвился триколор как символ новой России. Хотя на самом деле флагов было два, один попавший в объективы фотокамер и прославившийся на весь мир, и второй, который развивался над зданием Совета министров. Это был 14-й корпус, которого уже не существует.

Изборник Святослава

Эта уникальная книга, датированная 1073 годом, занимает третье место в рейтинге самых древних рукописных книг, уступая лишь "Остромирову евангелию" и "Новгородскому кодексу". Изборник был составлен для великого князя Святослава Ярославича двумя переписчиками. Одним из них был дьяк Иоанн, имя второго, к сожалению, не известно. "Изборник Святослава" содержит тексты разных авторов от Аристотеля до первых "отцов церкви" и византийского историка патриарха Никифора. Исследователи установили, что изборник был списан с древнеболгарской рукописи, принадлежавшей царю Симеону. Всего в рукописи 266 листов, многие из них украшены великолепными миниатюрами, заставками, инициалами и рисунками знаков зодиака на полях. Изображение великого князя Святослава и его семьи по праву считается самой ценной миниатюрой.

Медаль за пьянство

Чугунная медаль весом 4,1 килограммов была настоящим наказанием для любителей выпить. Снять его они не могли, потому что этот отличительный орден в виде восьмиконечной звезды и надписью "За пьянство" крепился на металлический ошейник, который одевался на шею и запирался на замок. Впервые подобные знаки отличия появились на заводах российских предпринимателей Демидовых, с 1702 года владевших множеством горнодобывающих предприятий, на Урале. Таким оригинальным способом они боролись с пьянством среди рабочих.

Мраморный саркофаг

Этот уникальный экспонат, найденный в каменном склепе внутри кургана на Лысой горе у станицы Таманской в Краснодарском крае, не имеет прямых аналогов. Это пятитонный саркофаг был изготовлен из мраморного монолита в Малой Азии во второй половине IV века до н. э. По форме он напоминает античный храм. Саркофаг украшен различными декоративными элементами. Изначально он был раскрашен разными цветами - декоративные розетки в центральной части были покрыты позолотой, а ниши были покрашены в розовый цвет. Свое место в постоянной экспозиции саркофаг занял в 1945 году, проделав долгий путь из Керчи, только что освобожденной от немцев, в Москву. Он сильно пострадал от рук фашистов, которые перед вынужденным отступлением изрешетили саркофаг из автоматов и разбили крышку вдребезги. Реставраторы совершили настоящее чудо, собрав крышку вновь из 1670 кусочков.

Земной глобус Блау

Глобус, изготовленной в мастерской знаменитых нидерландских картографов и издателей Блау (Амстердам, Нидерланды) в середине XVII века, был приобретен по распоряжению царя Петра I. Эта гигантская сфера весом 450 килограммов была изготовлена из медных пластин и мастерски расписана в соответствии картографическими знаниями того времени.

Исследователи выяснили, что изначально глобус предназначался для шведской королевы Кристины, которая была одной из самых образованных женщин своего времени. Но она была вынуждена отречься от престола и покинуть родину, так что дорогостоящий глобус остался невыкупленным. Царь Петр I увидел глобус во время своего путешествия по Европе в 1697-1698 годах и распорядился его купить. Глобус был приобретен за 1800 риксдалеров, что составляло примерно девятую часть от первоначальной цены.

Подготовила Наталья Лебедева.

Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, посвящённом подведению итогов работы российской судебной системы в 2021 году и приоритетным задачам на текущий год.

В.Путин: Вячеслав Михайлович, добрый день!

В.Лебедев: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Рад Вас видеть очень.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Я всех вас приветствую на совещании, которое вы традиционно проводите в начале каждого года.

Полагаю, что идей и предложений для обсуждения, как всегда, накопилось много в течение предыдущего периода, и, безусловно, их глубокий, предметный анализ, поиск и принятие необходимых решений важны для всего судейского корпуса и, конечно, для нашего общества, для всей страны. Потому что в вашей работе нет второстепенных вопросов, все аспекты вашей деятельности напрямую связаны с правосудием, с защитой прав и свобод граждан и имеют огромную общественную и государственную значимость.

В этом году мы будем отмечать 100-летие со дня образования Верховного Суда. Знаю, что подготовка к этой знаменательной дате уже идёт, и юбилейные мероприятия приурочены к X Всероссийскому съезду судей, который планируется провести в ноябре этого года.

(Обращаясь к В.Лебедеву.) Так, Вячеслав Михайлович? Не ошибаюсь?

В.Лебедев: Так.

В.Путин: Верховный Суд России как высший судебный орган выполняет большой объём работы по рассмотрению судебных дел, анализирует и обобщает судебную практику, разрабатывает меры по совершенствованию судебной системы.

Этот процесс – непрерывный, потому что жизнь идёт вперёд, страна развивается, новые задачи возникают. Достаточно сказать, что бурное продвижение технологий формирует целые сферы для нормативного регулирования. Кроме того, возникают не только новые задачи, но и новые, сложные вызовы.

Вот уже два года мы живём в трудных условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. И конечно, в этой связи, уважаемый Вячеслав Михайлович, уважаемые коллеги, я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей – хотел сказать «работы» – миссии, безусловно, и за эту работу с полной отдачей, когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла.

Всё это непростое время наши суды работают, не снижая темпов, в обычном режиме. И подчеркну особую роль президиумов Верховного Суда и Совета судей, которые оперативно, в самом начале эпидемии приняли постановления о порядке работы судов и в дальнейшем регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим в связи с пандемией.

Так, они касались реализации права медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, на получение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно, – совершенно конкретные вопросы возникли – и других острых проблем, с которыми сталкиваются люди в этот сложный период.

Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение.

В связи с этим отмечу, что в прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия. Это отражено в повседневной работе судов и в постановлениях, обзорах Верховного Суда. Он уделял особое внимание анализу рассмотрения дел, связанных с защитой прав детей, прав граждан в сфере трудовых отношений, прав потребителей.

Хотел бы отдельно сказать о деятельности мировых судей. Они несут колоссальную нагрузку во всех видах судопроизводства. Только в прошлом году рассмотрели более 30 миллионов дел. Вместе с тем, как показывает практика, пока должным образом не решены вопросы обеспечения работы их аппаратов. Знаю, что у Верховного Суда есть предложение на этот счёт. Речь о законодательном закреплении взаимодействия между органами власти субъектов Федерации и региональными советами судей при определении структуры и штатного расписания аппаратов мировых судей.

Полагаю, что это предложение безусловно заслуживает поддержки, ведь подобное сотрудничество уже реализуется при разработке проектов бюджетов регионов и акцентирует внимание субъектов Федерации на необходимость выделения средств для обеспечения работы мировых судей.

Ещё одна важная тема – информатизация деятельности судов. Надо сказать, что именно период пандемии ускорил этот процесс – ускорил процесс повсеместно, во всех отраслях, во всех сферах жизни. В декабре прошлого года принят федеральный закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде.

Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий и в плане технического оснащения судов, конечно, и, что крайне важно, – к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц.

Уважаемые коллеги, в повестке вашего совещания много насущных вопросов. Убеждён, что их конструктивное обсуждение будет способствовать дальнейшему повышению эффективности и качества правосудия.

Позвольте мне пожелать вам успешной, продуктивной работы.

Ещё раз спасибо вам за то, что вы делали в предыдущие два года, за прошлый год. И благодарю вас за внимание.

Вячеслав Михайлович, пожалуйста.

В.Лебедев: Спасибо, Владимир Владимирович.

Уважаемый Президент Российской Федерации! Уважаемые участники совещания!

В 2021 году правосудие в Российской Федерации осуществлялось в основном с высоким качеством и в разумные сроки. По первой инстанции рассмотрено более 39 миллионов дел различных категорий.

Верховным Судом Российской Федерации продолжена работа по обеспечению единообразия в судебной практике. В прошлом году принято 12 постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Президиум Верховного Суда России утвердил 11 обзоров судебной практики, которые содержали более 300 правовых позиций. Реализуя право законодательной инициативы, Пленум Верховного Суда внес в Государственную Думу восемь законопроектов, направленных на совершенствование правосудия и организационного обеспечения деятельности судов.

В период пандемии осуществление правосудия не прекращалось и не приостанавливалось, а в судопроизводстве применялись все процедуры и технологии, предусмотренные законом. В этой связи 17 февраля прошлого года Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил очередной обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию пандемии, содержащий 26 правовых позиций, которые учтены судами при рассмотрении более 500 тысяч дел и материалов.

В период пандемии повышается востребованность электронных ресурсов судебной системы. В прошлом году в суды подано в электронном виде пять миллионов процессуальных документов, это на два миллиона больше, чем в 2020 году. Количество запросов пользователей в Государственной автоматизированной системе «Правосудие» превысило три миллиарда 700 миллионов. Судами направлено более 20 миллионов SMS-уведомлений о времени и месте судебных заседаний. С использованием видеоконференцсвязи проведено 290 тысяч судебных заседаний, обеспечено участие граждан в судебных заседаниях посредством веб-конференций с использованием личного компьютера или другого устройства.

Реализованы меры по дальнейшему совершенствованию деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного и апелляционного военных судов.

В целях наиболее эффективного выявления судебных ошибок 14 декабря прошлого года Пленум Верховного Суда внес в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающего обжалование в порядке сплошной кассации по уголовным делам только тех судебных решений, которые были обжалованы в апелляционном порядке.

В порядке гражданского судопроизводства по первой инстанции рассмотрено 23 миллиона 403 тысячи дел – на девять процентов больше, чем в 2020 году. Из них более восьми миллионов 875 тысяч, или 38 процентов, составляют дела о взыскании с граждан кредитной задолженности, по которым суды Российской Федерации обеспечивают соблюдение разумных размеров неустойки за нарушение сроков платежа по кредиту, поэтому из 1,5 триллиона рублей, заявленных к взысканию кредитными организациями, удовлетворена только половина требований на сумму 750 миллиардов рублей.

Особое внимание судами уделяется защите трудовых прав граждан. В 2021 году рассмотрено 200 тысяч дел этой категории, по которым удовлетворено 96 процентов требований об оплате труда, 78 процентов требований о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей, 83 процента требований о предоставлении гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, и 53 процента требований о восстановлении на работе. Учитывая недопустимость принуждения работника к подаче заявления об увольнении, суды выясняют, не являлось увольнение результатом давления на работника, а также изучают обстоятельства, предшествующие подаче заявления об увольнении.

В этом году Верховный Суд подготовит обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора.

Важное социальное значение имеет судебная защита прав потребителей. В прошлом году судами рассмотрено 200 тысяч дел этой категории, по которым удовлетворено 80 процентов требований. Суды учитывают, что публикация потребителем негативного отзыва о поставщике товаров или услуг в интернете представляет собой реализацию права на свободу выражения мнения и не может служить основанием для отказа поставщика от договора.

В связи с введением досудебного порядка рассмотрения финансовым уполномоченным требований граждан в страховой сфере сохраняется тенденция к сокращению количества страховых споров в судах, а с 1 января прошлого года финансовый уполномоченный рассматривает требования граждан к кредитным организациям, в связи с чем количество дел в этой категории сократилось на 18 процентов.

Судами рассмотрено свыше одного миллиона семейных споров – на 19 процентов больше, чем в 2020 году. При этом количество дел о расторжении брака выросло на 54 тысячи или 13 процентов, а дел о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей – на 90 тысяч или на 38 процентов.

Поддержка семьи в Российской Федерации осуществляется в том числе выплатой детских пособий, и в прошлом году судами Российской Федерации удовлетворено 76 процентов требований о взыскании этой категории выплат. В соответствии с правовой позицией Верховного Суда России, обращение банком взысканий на сумму детских пособий в процедуре исполнительного производства является незаконным.

В 2021 году рассмотрены 9400 дел об усыновлении, в том числе 78 дел о международном усыновлении, по каждому из которых судами изучался вопрос о возможности усыновления ребенка гражданами Российской Федерации.