Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung передает, что НАТО запланировало постройку еще 5 военных баз в восточноевропейских странах. По данным журналистов, на базах будут сформированы подразделения быстрого реагирования, численность которых достигнет 4 000 человек. Таким образом союз пытается обеспечить безопасность членов НАТО от России, действия которой Североатлантический альянс называет нарушением суверенитета Украины.

Ранее НАТО приняли ряд мер для безопасности союзников: усилилось воздушное патрулирование, расширена программа учений и увеличена численность персонала, территории стали чаще просматриваться с помощью геолокационного оборудования, да и воздуховоды из стали купить стало труднее. В середине недели генеральный секретарь НАТО заявил, что запланирована постройка новых баз на территории Польши и Румынии.

Россия в свою очередь заявила, что предпримет собственные меры, дабы обеспечить безопасность граждан, и заявила, что действия НАТО на востоке нарушают европейскую стабильность.

Необычность процедуры состояла в том, что врачи не только удалили больную гортань, но и восстановили ее при помощи надкостницы, взятой с бедра пациентки. Руководил операцией австрийский врач Витольд Дюфтер.

Стоит отметить, что это уже вторая подобная операция в клинике при Медицинском Университете в Познани. В остальных странах Европы такие операции пока не проводили.

Пациент, который первым испытал на себе инновацию в медицине в прошлом году, уже сейчас вернулся к нормальной жизни. А пациентка, которой провели операцию сейчас, будет находиться в коме еще несколько дней, но, по мнению врачей, ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Заместитель министра экономики Польши Томаш Томчикевич заявил, что руководство страны будет предъявлять более жесткие требования к качеству угля, который импортируется страной. Новые ограничения автоматически уменьшат количество подобного сырья, которое сейчас Польша закупает в России.

По словам Томчикевича власти уже подготовили ряд законов, которые будут определять качество угля, причем это будет относиться на только к поставщикам из стран Восточной Европы, но и более развитых стран-членов ЕС.

По мнению заместителя министра такие меры помогут улучшить качество производимой энергии из твердого топлива и положительно отобразятся на жизни простых поляков.

Китай интересуют не санкции, а товары

Угроза экономических санкций со стороны США сплотила общество, как никогда. Если американские сенаторы и планировали поставить страну на колени, они жестоко ошиблись: напротив, перед лицом этой наглой попытки власть получила невиданную доселе поддержку; вежливо, но непреклонно Западу было объявлено о неизменности внешней политики и всего курса, результатом чего стало реальное уважение на международной арене.

…Думаете, речь о России? Нет, эта история произошла с Поднебесной – в 1989 г., после событий на площади Тяньаньмэнь. Китай знает о том, что такое американские санкции, не понаслышке. По сути, именно в их преодолении страна и сформировалась, как держава XXI века. Ключевой принцип, который позволил Китаю стать тем, чем он сейчас является – не становясь под чужой политический флаг, преследовать свой денежный интерес. Как реагирует Поднебесная на новые санкции – в отношении нашей страны? Постараемся разобраться.

«Есть чё по санкциям? А если найду?..»

Наш большой восточный сосед еще весной выступил против идеи санкций (они способны «спровоцировать цепную реакцию с непредсказуемыми последствиями» – слова посла КНР в ФРГ Ши Миндэ), ну, и недавнее турне американцев по глобусу с целью построить «великую экономическую стену» вокруг России – в Китае не увенчалось успехом. В конце августа МИД КНР официально отказал США в том, чтобы присоединяться к их действиям. Янки, в свою очередь, не теряют оптимизма, полагая, что дело правое… Есть ли у них еще шансы «уболтать» Пекин?

Эксперты сходятся в том, что США, конечно, не питают иллюзий насчет того, что Китай захочет «по полной» подключиться к давлению. Предложения «ввести санкции» тут – дипломатический ход, за которым стоит послание: «Понятно, что не поддержите нас, ну так хоть не поддерживайте Россию». Для таких просьб у заокеанских буржуев есть некоторые экономические основания.

Ведь США – крупнейший торговый партнер Поднебесной! Слегка ограничить свой бизнес с Россией Китай может быть соблазнен, например, обещанием открыть для китайских товаров новые американские рынки, создать в КНР новые технологические лаборатории и т.п.

И выгоды не только экономические. США могут поддержать КНР в японо-китайском споре, уменьшить градус критики нарушений прав человека в Китае, и т.д. Двум благородным донам найдется, какими обменяться любезностями!

Поэтому чего реально стоит бояться, так это тихого, без аккомпанементов «крымских» порицаний и осуждений ограничения поставок к нам китайского оборудования; роста процентных ставок по китайским кредитам, вообще «мягкого» устранения КНР от того, чтобы затыкать в российской экономике дыры, оставшиеся после ухода Штатов. Впрочем…

Ситуация работает на нас

При этом, кажется, на сегодняшний день поводов для опасений все же немного. Оставив в стороне споры о действительной правомерности присоединения Крыма Россией, заметим, что «валить» друг друга всерьез КНР и РФ просто невыгодно. Нам – невыгодно в большей степени, но и китайцам…

Стратегически, тяготение РФ и Китая друг к другу, создание в тихоокеанском регионе блока, противоположного атлантическому – тренд XXI века.

Да, нам много внушали, что США – лишь пыльное пугало времен коммунизма, Китай же – реальный геополитический враг, который рано или поздно предъявит претензии на Дальний Восток. Но что-то пошло не так.

Демографическая экспансия китайцев в Россию кончилась, не начавшись. Сейчас в Поднебесной все острее проступает проблема старения населения, какие уж тут захваты. По некоторым данным, число россиян, постоянно проживающих в КНР, выше, нежели соответствующее число китайцев в России. А вот звериный оскал американского капитализма, в некотором роде, и впрямь совсем не поблек.

Оказавшись в однополярном мире, Штаты усиленно пытаются сохранить статус-кво… и. конечно, действие рождает противодействие. Лао-Цзы негодует.

Де-факто, Россия, «встающая с колен» – не соперник сегодня Срединному Царству. В отличие от Америки. Глобально, это Китай опирается на нас, а не мы на него. Это он – новый второй полюс! И с Западом в лице США надолго этот современный Восток не сойдется, глобус тесен для них двоих. С Россией же – запросто!

КНР уже довольно давно игнорирует санкции и против Ирана: китайские фирмы вовсю заполняют там ниши, которые освобождают компании, поддерживающие санкции.

Идеология – это ничто, бизнес – всё. Китайцы – прагматики.

Русский с китайцем – братья уж век

Но и моральная стороне вопроса – это важно. Китайцы реально поддерживают россиян и симпатизируют им, в отличие от Америки. В конце концов, мы – бывшие строители коммунизма, а они – мировой жандарм с санкциями. А то, что Крым наш, ну, что ж… у Китая вот тоже Тайвань есть, не говоря уже о Тибете. Китай не одобряет практики, когда "при каждом удобном случае ставится вопрос о применении санкций". (А если с начала прошлого века и до начала 90-х гг. США применяли инструмент экономических санкций около полусотни раз, то уже с 1993 по 2002 г. – более 60 раз).

Ясно, причем, что взаимное тяготение РФ и Китая – дело давнее. «Такие вопросы, товарищ посол, с кондачка не решаются»: ситуация с Украиной, газом и санкциями только ускорила подписание некоторых договоренностей, заставила стороны четче обозначить свои позиции. Стратегически, курс на сближение был взят давно и остается неизменным с эпохи Ельцина, если не СССР.

Азиатский регион вообще не горит желанием бичевать Россию. Гораздо интереснее попытаться заработать на сложившейся ситуации.

Так, очевидно, откажется от санкций Сеул, поскольку в планах Южной Кореи ограничение торговли с РФ совсем не входит, да и на Пхеньян мы какой-никакой, а рычаг воздействия; воздержится и Сингапур. Индия даже Крым одобрила. Наиболее жестко действует и высказывается Япония (член «семерки»), но и в ее действиях очевидно стремление «не обострять».

Вокруг КНР, но отнюдь не только благодаря ей, при активном участии нашей страны действительно формируется новый большой, «долгоиграющий» блок. Доказательство этому –молчаливый нейтралитет наших партнеров по БРИКС в развернувшейся информационной войне , последний саммит и соглашение о создании Банка развития – альтернативы Всемирному банку и МВФ, со штаб-квартирой в Шанхае. Как говорил Гэндальф: «Вижу, наши собираются!»

Не будем забывать и о, скажем так, схожести некоторых внешнеполитических привычек Китая с российскими. Если Америка, как хищник, развалившийся на весь континент, практикует за океаном запуск «бархатных революций», чтобы затем снимать сливки, Россия и КНР – два мастодонта, окруженных слабенькими соседями.

Исторически их «повадки» довольно схожи, и сколько бы ни шла речь о гуманистических идеалах, циничный геополитический интерес говорит, что когда у большой страны есть возможность стать еще больше – страна часто это проделывает, неважно, Восток она, Запад или где-то посередине. Санкции конца XX в. не заставили Поднебесную «выплюнуть» Тибет, и не секрет, что, например, острова Южно- и Восточно-китайского морей являются для КНР столь же аппетитным куском, как для нас Крым, который «исторически всегда был частью России». В этом аспекте наблюдать текущую ситуацию для Китая может быть очень познавательно.

Яблочный спас из Китая

А одной из первых больших попыток Китая нагреть руки на санкциях (и на российской «ответке») будет планируемое открытие на российско-китайской границе – в уезде «Дуннин» трансграничной зоны торговли овощами и фруктами. Объем инвестиций –60 млн. юаней, цель – прямой экспорт овощей и фруктов в Россию. В зоне «Баожун», занимающей 70 тыс. кв. м, где 30 тыс. кв. м – склад, будет происходить сбор и распределение грузов, осуществляться формирование цены, таможенный контроль и непосредственная отправка товара. Время таможенного оформления на КПП Дуннин будет заметно сокращено. Оставленную на складе продукцию перед пресечением границе можно будет не проверять второй раз. В конце года планируется запуск еще одной такой же площадки, строительство которой ведет корпорация «Дили». …А вы говорите, польские яблоки…

Кстати, хотя ряд чрезмерно патриотических изданий уже радуется уходу с рынка западных «овощам с пестицидами и мяса с антибиотиками», не стоит забывать о том, что как раз китайские фрукты и овощи зачастую выращиваются в условиях отвратительной экологии и безбожно «напичканы» пестицидами. Увы, в этом-то отношении оздоровления русской нации ждать как раз не приходится.

Начинает засматриваться на алчущую organic food КНР и Европа, по которой ударили санкции. Так, латвийские фермеры будут рады продавать в Поднебесную свое чудесное, экологически чистое молоко, которое в КНР может стоит до 8 евро за литр.

Что ж, Китай будет любезно раскланиваться с обеими сторонами, возможно, где-то что-то слегка ограничив де-факто, а глобально – будет действовать так, чтобы иметь возможность торговать «и туда и туда». Не самый плохой вариант в нашем жестоком мире.

Павел Степаненко

Несколько государств – членов Североатлантического альянса выступают за разрыв основополагающего акта Россия–НАТО из-за позиции РФ по украинскому вопросу, другие страны, такие как Германия, против этого шага, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel.

В частности, основополагающий акт Россия–НАТО ограничивает количество военнослужащих, которых альянс имеет право размещать на территории государств бывшего восточного блока.

Как пишет Der Spiegel, поддерживают разрыв Польша, страны Прибалтики и Канада. Германия выступает против подобных мер.

Некоторые европейские политики, такие как министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, обвиняют Россию в "агрессивных действиях" в украинском конфликте и считают, что дипломатические методы урегулирования конфликта скоро станут бесполезными.

В то же время еще в мае генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что не предвидит запросов НАТО о внесении изменений в основополагающий акт России и НАТО.

В 1997 году Россия и НАТО подписали основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, создав Совместный постоянный совет Россия-НАТО. В 2002 году был создан Совет Россия-НАТО (СРН).

НАТО планирует создать пять новых военных баз в Восточной Европе, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, на этих базах будут размещены 4 000 человек в составе армейских подразделений быстрого реагирования. Как пишет газета, таким образом НАТО предполагает гарантировать безопасность стран-членов от России, чью позицию по Украине Североатлантический альянс рассматривает как посягательство на суверенитет соседнего государства.

В середине недели генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянс планирует развернуть новые базы в Восточной Европе. Россия заявила, что усиление видимого военного присутствия НАТО на востоке нанесет ущерб евроатлантической стабильности, и пообещала отреагировать на действия НАТО на востоке, чтобы защитить свою безопасность.

Ранее в связи с ситуацией вокруг Украины НАТО принял ряд мер, которые альянс объясняет необходимостью обеспечения безопасности союзников. Были усилены миссии воздушного патрулирования стран Прибалтики, самолеты с радиолокационным оборудованием совершают регулярные полеты над территорией Польши и Румынии, введены дополнительные корабли НАТО в Балтийское и Средиземное моря. Кроме того, альянс заявил об увеличении постоянного присутствия персонала, о расширении программы учений, укреплении системы раннего оповещения и усилении возможностей сил реагирования.

Россия в связи с событиями на Украине заявляла о беспрецедентном росте военной активности НАТО в Европе.

Несмотря на то что радикальные формирования на Украине заявляют о приверженности западным взглядам и просят ЕС и США оказать им помощь в борьбе с ополченцами, политические взгляды украинских националистов не имеют ничего общего с европейскими ценностями, пишет журнал The Foreign Policy.

Происходящее в Мариуполе, занятом украинскими военными, — пример этого, считает издание. Наряду с сине-желтыми государственными флагами Украины на зданиях развеваются флаги с националистическим "волчьим крюком" – символом батальона "Азов". В городе в основном находятся бойцы добровольческих вооруженных формирований. Солдат Нацгвардии и украинских военных в городе значительно меньше, по всей же Украине воюют более 50 вооруженных формирований, подобных "Азову", сообщает издание со ссылкой на слова заместителя командира батальона Олега Однороженко.

Подобная распространенность группировок типа "Азов" порождает беспокойство, связанное с их влиянием на украинское правительство, даже несмотря на уверения последнего, что все бойцы подчиняются приказам военного командования. А ополченцы, не раз заявлявшие, что они борются против украинских националистов и фашистов в лице представителей радикальных группировок, говорят правду, пишет журнал The Foreign Policy.

"Однороженко заявил, что в конфликт вовлечены "люди с европейской идентичностью, которые борются с советскостью". Однако "европейская идентичность", которую восхваляет Однороженко, не совпадает с тем, как ее традиционно понимают в Евросоюзе и США. Батальон "Азов", одним из символов которого является "черное солнце" (знак, используемый в нацистской Германии), был основан Андреем Белецким, главой радикально-националистической организации "Патриот Украины" и Социал-Национальной Ассамблеи", — пишет издание.

Как заявляет заместитель командира батальона "Азов", по своим политическим убеждениям бойцы формирования поддерживают нациократию – концепцию государственного режима, который предполагает господство одного этноса над другими. В 1930-1940-е годы украинские радикалы, придерживающиеся этой доктрины, выступали не только против Советского Союза, но и совершали зверства, в частности убили тысячи поляков и евреев, указывает The Foreign Policy.

Олег Однороженко призывает Запад помочь Украине в столкновении с Россией. При этом очень странно, отмечает издание, что заместитель командира батальона вспоминает опыт Второй мировой войны и просит помощи у тех, кто в той войне сражался против нацистов – идеологических предшественников бойцов батальона.

Дональд Туск, который является польским премьер-министром, сообщил, что величина расходов на военно-оборонную сферу будет увеличена только в 2016-м году. Об этом он отметил в своем выступлении перед парламентом. Как известно, до сих пор власти страны планировали провести увеличение расходов на свой ??ВПК уже в 2015-м году. Согласно планам расходы должны подняться до двух процентов от ВВП.

Сегодня многие страны наращивают расходы на различные сферы деятельности. Определенная доля расходов идет на обучение и подготовку профессиональных юристов, в которых нуждается много граждан и предприятий. При этом часто востребованным является сильный юрист по трудовым спорам и по другим вопросам.

Причиной того, что поляки отказались от наращивания расходов на ВПК в следующем году, являются российские санкции. В результате в следующем году военная сфера получит такой же процент от ВВП, который получает сегодня. Однако специалисты отмечают, что польская экономика растет быстро и благодаря этому затраты на ВПК все равно увеличатся.

Избранный председатель Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул, что глубоко верит в смысл объединенной Европы.

"Для меня это очень важный момент. Я понимаю, что главная задача председателя Евросовета — постоянно выстраивать компромисс. И я к этому готов <…>. Мы в Польше глубоко верим в смысл объединенной Европы. Для ЕС просто нет альтернативы", — сказал Туск.

В субботу на саммите ЕС премьер-министр Польши Дональд Туск избран новым председателем Европейского Совета. Он приступит к исполнению обязанностей 1 декабря.

Польский премьер в ходе пресс-конференции подчеркнул, что поиску компромисса он постоянно учился у нынешнего председателя Евросовета Хермана ван Ромпея.

По словам Туска, будущее ЕС во многом будет зависеть от состояния Еврозоны. "За семь лет моего премьерства в Польше рост ВВП составил порядка 20%. Поэтому я по своему опыту знаю, что можно и соблюдать финансовую дисциплину, и одновременно добиваться роста ВВП", — сказал польский премьер.

Новый председатель Евросовета высказался и по Украине. "Мы поможем Украине только тогда, когда сможем сформулировать общую точку зрения Европы (на украинский кризис)", — сказал он. Глава Евросовета подчеркнул, что Европе "нужен мудрый компромисс по Украине". При этом, по его словам, "позиция в отношении России (в связи с украинским кризисом) должна быть отважной, но не радикальной".

Туск особо отметил, что "не представляет Евросоюза без Великобритании". В этом вопросе избранный председатель Евросовета тоже готов выстраивать компромисс.

Польские вузы в этом учебном году примут сто студентов из Донбасса, а в следующем году — ещё 450, сообщил премьер Польши Дональд Туск в Брюсселе в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Туска, Польша подготовила специальные стипендии для студентов с востока Украины.

"Таким образом, уже в этом году сто украинских студентов из Донбасса будут учиться в польских вузах. В следующем году их количество возрастет до 450", — цитирует премьера Польши пресс-служба украинского президента.

Туск также отметил, что Польша поддерживает инициативу главы Украины по созданию программы ЕС для реконструкции Донецкой и Луганской областей. Порошенко поблагодарил польского премьера и подчеркнул, что развитие отношений с Польшей является стратегическим приоритетом внешней политики Украины.

Из-за военного конфликта в Донбассе не смогут открыть свои двери десятки школ и вузов. Украинские власти переводят многих студентов учиться в вузы других регионов страны.

НАТО воспринимает конфликт на Украине как "неожиданную удачу", которая поможет блоку развиваться и подтвердит его значимость для мировой безопасности и стабильности после вывода войск из Афганистана, но это может пагубно отразиться на дальнейшей судьбе альянса, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

Саммит НАТО, который пройдет в начале сентября в Южном Уэльсе, западные лидеры и руководство альянса уже считают "одним из самых важных" в истории блока. Но хотя сейчас украинский конфликт и обострение отношений с Россией пришлись очень кстати, все это может иметь крайне негативные последствия для альянса в долгосрочной перспективе, поскольку поддерживает веру организации в то, что она может насаждать западную демократическую модель и заниматься государственным строительством по всему земному шару, считает автор.

"В первую очередь это мешает НАТО извлечь уроки из множества неудач в Афганистане, главная из которых – концепция государственного строительства. Без Украины целесообразность подобного строительства могла бы быть оспорена на саммите на следующей неделе. <…> Но Украина означает, что больше не надо задаваться вопросом: "А что дальше?" НАТО может вернуться к европейским делам и обеспечить себя работой в вопросе "недостойного поведения России", — пишет Мэри Дежевски.

Кроме того, нынешняя позиция НАТО мешает альянсу более критически подойти к оценке украинского кризиса. По мнению автора, конфликт на востоке страны способствовал тому, что НАТО стала действовать в привычном для себя формате "холодной войны" без стремления вникнуть в суть происходящего на Украине, которая всегда была "пограничной зоной" между Западом и РФ. Жесткая политическая риторика США и Евросоюза и экономические санкции демонстрируют непонимание заботы России о своей безопасности, считает Дежевски, а приближающийся саммит может только ухудшить опасения Москвы.

Одной из главных тем саммита НАТО станет то, как добиться единства в действиях, в то же время, вполне вероятно, столкнутся две противоположные точки зрения: прибалтийские государства и Польша будут настаивать на постоянном размещении войск НАТО на своей территории, в то время как такие страны, как Франция и Германия, будут противиться этому, полагает Мэри Дежевски. Однако всем сторонам следует вспомнить опыт первого десятилетия после окончания холодной войны и попытаться отыскать в нем пути решения украинского конфликта.

Дотянуть до зимы

Светлана Бабаева - член Совета по внешней и оборонной политике.

Резюме «Возможно, цель всего происходящего на юго-востоке — развал Украины», — предположил собеседник, близкий к проекту «Новороссия». Только это может объяснить тактику России в регионе.

«Возможно, цель всего происходящего на юго-востоке — развал Украины», — предположил собеседник, близкий к проекту «Новороссия». Только это может объяснить тактику России в регионе.

Федерация и даже конфедерация как цели могут быть уже совсем неактуальны, предполагают российские политтехнологи. Это прежняя постановка задачи, время для нее ушло. Нынешняя — добиться полного упадка украинских институтов власти через затяжные военные действия, планомерное ухудшение ситуации в экономике и как следствие — снижение рейтингов действующих лидеров и эрозия их поддержки.

В этом вопросе России может помочь зима.

Если дотянуть конфликт до отопительного сезона, российский газ станет едва ли не ключевым фактором, определяющим судьбу Порошенко и возможной коалиции его сторонников в Верховной раде в случае, если выборы 26 октября все же состоятся.

Соответственно, как можно предположить, Москва будет добиваться, чтобы выборы не состоялись вовсе либо чтобы все ключевые фигуры украинской сцены были дискредитированы в глазах избирателей и не получили должной поддержки.

При таком сценарии Украина — классический failed state (несостоявшееся государство), западная часть которого может уйти под протекторат Евросоюза в лице Австрии, Польши или Германии. Восток и юг получат покровительство России, хотя и станут при этом Абхазией или Сербской Крайной, потому что включать регион в состав РФ сейчас в планы Кремля явно не входит — цена высоковата. А Киев остается сам с собой, слабый и никому не интересный.

Версия о том, что Москве интереснее слабый Киев, а не сильный, звучит давно. Она появилась еще задолго до Крыма, в разгар первого, а затем второго Майдана.

И вполне имеет право на существование, потому что возвышение любого государства по периметру сначала СССР, а потом и России всегда вызывало беспокойство Москвы, целью которой становилось «шитье» поясов и подушек безопасности. В досоветские времена часто по тем же причинам территориями прирастала Российская империя.

Слабая и даже расчлененная Украина вполне может быть хороша для Москвы — во всяком случае, как гипотеза цели она ничем не хуже других.

Говорят, самые горячие головы призывают и вовсе начать активно действовать на Украине прямо сейчас, блокировать все ключевые транспортные коридоры, включая порты, после чего страна сама погрузится во мрак и хаос.

«Ястребиная» логика понятна.

Однако ни один из приведенных сценариев не отвечает на главный вопрос сегодняшнего дня: как остановить кровопролитие на востоке? Как сделать так, чтобы простые луганские и донецкие жители вернулись к своей земле и своим домам, а российские семьи не получали жуткий груз-200?

Из слов и пожиманий плечами людей, вовлеченных в политическую логику, следует жуткое: никак. Война не бывает без жертв. Это трагическая неизбежность. А самое ужасное, втягиваясь в кампанию, далеко не всегда можно сразу просчитать варианты выхода из нее. Особенно в контексте российской элиты, среди которой стратегов немного, а действия строятся больше на основе реактивной тактики.

Да и сам термин «элита» не очень подходит к данной ситуации, поскольку сегодня, как и осенью 2011 года, и зимой 2013-го, ей всячески дают понять, уверяют собеседники, что от нее требуется лишь творческая исполнительность и лояльность, а не набор стратагем для высшего руководства, которое лучше знает, что делать в этом непростом мире.

Получается, что сегодня мы имеем ситуацию «вперед, а там разберемся», главное — ввязаться в драку.

После теперь уже явного провала минской встречи Путина и Порошенко российский лидер взял на вооружение тактику масштабной демонстрации того, как украинцы не стремятся к миру, не пропускают гуманитарную помощь, гробят своих солдат, призывая их воевать. В общем, как Киев не щадит жизни своих граждан, обрекая их на страдания и даже смерть.

Киев, в свою очередь, избрал тактику предъявления международной общественности доказательств того, что не украинские военные обстреливают гражданское население, а российские «добровольцы» и заблудившиеся десантники разрушают целостность Украины и препятствуют миру. Отсюда активная внешнеполитическая линия, буквально на днях проявившаяся у украинского руководства, — призвать Запад если не в соратники по оружию, то в союзники и свидетели российского коварства и варварства. Благо в целом западное сочувствие и так на стороне Киева. Надо лишь чуть-чуть докрутить, и все. Что все?

И это самый печальный вывод — кошмар на юге не закончится быстро. Люди продолжат гибнуть, добровольцев продолжат набирать, благо, говорят, недостатка в желающих нет, политики со всех сторон продолжат неистовствовать.

И никто не уступит.

У каждого своя линия, своя цель, свое понимание победы и ее цены.

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) предлагает ВВС Польши переборудованные в воздушные танкеры самолеты Boeing 767, сообщает flightglobal.com 27 августа.

ВВС Польши обладают парком из 48 истребителей Lockheed Martin F-16C/D и нуждаются в танкерах, оснащенных телескопической дозаправочной штангой с электродистанционной системой управления. В настоящее время Варшава использует арендуемые у консорциума стратегических воздушных перевозок НАТО самолеты Boeing C-17 в качестве воздушных заправщиков.

Предложение IAI включает в себя версию самолета, оснащенного также топливозаправочным шлангом и стабилизирующим парашютом, которые также подходят для дозаправки 67 истребителей МиГ-29 и Су-22, состоящих на вооружении ВВС. Израильская компания недавно провела успешные тестовые полеты переоборудованных танкеров 767-300ER. Конвертации подлежат пассажирские авиалайнеры «Боинг-767», что снизит стоимость жизненного цикла в отличие от специализированных танкеров.

В рамках доработок компания заменяет или обновляет основные части планера, электропроводку и другие бортовые системы. Если заказчик пожелает, ему могут быть предоставлены и другие пакеты модернизации, в том числе «стеклянная кабина» и системы самообороны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у польской разведки есть данные того, что Россия ввела свои войска на Украину. Он уже сделал соответствующее заявление перед Сеймом страны.

Напомним, что польские политики очень пристально наблюдают за ситуацией на Украине, так как возможная российская агрессия, по их мнению, представляет прямую угрозу безопасности Польши.

По словам Туска, страна пока не может напрямую оказывать военную поддержку Украине, однако будет влиять на политические решения своих партнеров по ЕС и НАТО.

От Бюро национальной безопасности Польши поступило сообщение, что в свете последних событий на Украине, польские власти не видят препятствий для продажи оружия и боеприпасов соседней стране. Глава Бюро высказал мнение, что военный блок НАТО сможет предоставить украинским солдатам вооружение только в том случае, если власти страны напрямую попросят об этом.

Польская сторона, в свою очередь, пока не готова продавать Украине оружие или отправлять туда свой военный контингент, но гуманитарную помощь будет перевозить и в дальнейшем.

Напомним, что первая партия груза отправилась в Украину, а в общем планируется отправить четыре партии гуманитарки.

Глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что он принял решение прекратить работу консульства страны в Севастополе, Крым. Официальный представитель министерства также подтвердил эту информацию.

Напомним, что в марте, когда в Крыму проходил референдум, польские власти решили вывезти с полуострова своих дипломатов, опасаясь за их безопасность, а работу консульства временно прекратили. Но поскольку Польша не поддерживает позиции России по Крыму и ситуации в Украине в целом, Сикорский решил не возобновлять работу ведомства на полуострове, который теперь находится в составе России.

Решение было принято после ряда консультаций с украинскими политиками.

Сегодня и завтра польский министр иностранных дел Радослав Сикорский проведет ряд рабочих встреч со своим коллегой из Белоруссии Владимиром Макеем. По сообщениям пресс-службы ведомства, белорусский чиновник прибудет в Польшу по личному приглашению Сикорского.

Планируется, что на встрече будут обсуждаться отношения Белоруссии и Евросоюза, а также способы их углубления. Кроме того, польский министр планирует обсудить с белорусским коллегой перспективы активного развития торговых и экономических отношений между странами, которые в последнее время значительно активизировались.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем выступлении перед парламентом страны заявил, что расходы на военно-оборонный сектор будут увеличены лишь в 2016 году.

Напомним, что ранее польские власти планировали увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП уже в следующем году. Туск заявил, что ответные санкции РФ пока не дают возможности увеличить расходы на армию, и в следующем году процент от ВВП будет отчисляться такой же.

днако, в связи с тем, что экономика страны неуклонно идет вверх, количество денег, которые будут поступать в распоряжение военных, все равно увеличится.

Глава польского МИДа считает, что стране необходимо пересмотреть свои дипломатические отношения с Россией. По словам Радослава Сикорского, действия российских властей напрямую угрожают не только безопасности соседней Украины, но в перспективе – и Польши. Поэтому министр считает, что отношения с Россией следует свести к минимуму.

Тем не менее, политик пока не видит действенных методов воздействия на российское руководство, так как санкции, примененные ЕС, только усугубили ситуацию, а пока РФ почувствует действие новых, Украина может сильно пострадать.

Поэтому политик призвал польское руководство провести ряд консультаций, чтобы определить, какими средствами можно быстро воздействовать на Россию.

Самолет Ту-154 с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту благополучно приземлился в 23.20 пятницы в аэропорту "Чкаловский", передает корреспондент РИА Новости, находящийся на борту лайнера.

Ранее в тот же день Польша запретила пролет самолета министра в своем воздушном пространстве, и лайнер был вынужден совершить посадку в Братиславе.

Шойгу возвращался в Москву из словацкого города Банска Быстрица, где принимал участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Словацкого национального восстания.

После переговоров с участием МИД РФ Варшава все-таки разрешила пролет самолета. В Братиславе самолет дозаправился и вылетел в Москву.

МИД РФ заявил, что действия Варшавы в отношении самолета Шойгу являются грубым нарушением норм и этики межгосударственного общения и не останутся без реакции со стороны России.

НА ШИРОКОЙ РЕЧКЕ БУДУТ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ОТХОДОВ

Затраты на проект по переработке метана, который образуется при разложении отходов, составят около 170 млн рублей.

Власти Екатеринбурга подписали со шведской компанией Vireo Energy с соглашение по созданию на ТБО «Широкореченский» комплекса по преобразованию отходов в энергию. По словам главы комитета по экологии и природопользованию Егора Свалова, метан, образующийся на полигоне при разложении отходов и являющийся источником загрязнения воздуха, будут перерабатывать в электричество.

Работы по внедрению новой технологии шведская компания готова провести за свои средства. Проект обойдется в 167 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Егор Свалов, председатель комитета по экологии и природопользованию:

— Пока о точных сроках реализации проекта говорить рано, это начальная стадия, но то, что он будет реализован в скором времени, — абсолютно точно. Соглашение подписано, определено место размещения — Широкореченский полигон, определены партнеры. Сбор биогаза, его транспортировка и переработка будут.

Первый комплекс был установлен в Белоруссии. «До этого на полигоне стоял сильный запах, после начала реализации проекта он практически исчез», — похвастался член совета директоров Vireo Energy Фредрик Карлман. После этого системы заработали в других городах Белоруссии и Польше. Сейчас завершается строительство первого объекта в России — в Ленинградской области.

Подготовка кадров не должна быть игрой в «одни ворота»

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет – ведущий отраслевой вуз Федерального агентства по рыболовству на Дальнем Востоке. Свою историю Дальрыбвтуз начал строить еще в 1930 году.

Сегодня наш университет известен не только в России, но и за рубежом. В настоящее время среди его партнеров – иностранные вузы и организации из Китая, Республики Корея, Японии, США, Австралии, Польши, Тайваня, Узбекистана, Вьетнама, Сингапура.

Мы постоянно работаем над укреплением добрых партнерских отношений и стараемся развивать прямые связи в учебной, учебно-методической и научно-исследовательских областях. На постоянной основе действуют программы по обмену студентами, аспирантами, стажерами и научно-педагогическими работниками.

Несмотря на то что мы работаем в самых разных направлениях, инновационная составляющая преобладает в тематике как фундаментальных, так и прикладных исследований. Постоянно стараемся идти в ногу со временем и реагировать на запросы отрасли. Результаты исследований, которые проводятся в нашем университете, имеют перспективу практического внедрения – в производстве новых видов продуктов питания, промышленной добыче водных биоресурсов, переработке, оказании научно-технологических услуг. Помимо этого, в вузе проводятся экспериментальные работы по исследованию свойств материалов, осуществляются разработки в области создания математических моделей, вычислительных алгоритмов и программных комплексов для расчета и проектирования конструкций. Мы стараемся дать нашим студентам, курсантам все необходимые навыки и компетенции, чтобы они могли применить их на производстве, в море.

При этом, развивая инжиниринговую и консалтинговую деятельность, сферы научно-технических информационных услуг, университет тесно взаимодействует с органами государственной власти, НИИ и другими университетами. Наши преподаватели, аспиранты, стажеры и будущие выпускники фокусируются не только на прикладных, но и на стратегических, глобальных вопросах развития. Они разрабатывают экономическую стратегию, формируют политику и ищут научно обоснованные решения социально-экономических проблем Приморского края, ДФО, стран АТР. Такой подход позволяет сформировать наиболее полную картину, необходимые аналитические навыки, развить интерес настоящего исследователя-новатора в будущих выпускниках.

Мы не раз отмечали, что для успешной работы на перспективу должны тесно сотрудничать с бизнесом. Добавлю, не только мы, но Правительство РФ возлагает на бизнес обязательства по предъявлению требований к компетенции будущего выпускника. При реализации образовательных программ мы заключаем договоры с промышленными предприятиями, организациями на прохождение всех видов практик студентами и курсантами. Специалисты предприятий и организаций принимают участие в работе государственных аттестационных комиссий в качестве председателей и экспертов.

Сегодня мы предлагаем бизнесу еще раз рассмотреть вопросы сотрудничества с вузом. Помимо прохождения практики на судах и производствах, это может быть создание базовых (филиалов) кафедр университета на предприятиях. Подобный опыт мы уже наработали на заводе ЭРА, где у нас действует филиал кафедры электрооборудования и средств автоматики судов. Мы привлекаем специалистов завода к проведению государственных экзаменов и защите дипломных проектов. Также наши ребята проходят там практику. Помимо этого, предлагаем совместно формировать прикладные научные исследования по темам, которые интересуют бизнес. Проводить экспертизы проектов хозяйственной деятельности. Одним из шагов на этом пути может стать создание инновационных предприятий при участии вуза. Подобный опыт мы реализуем в сфере аквакультуры, например.

Вместе с тем мы приглашаем бизнес проводить независимую оценку качества образовательных программ, которые реализует университет, а также принимать активное участие в их разработке.

Только тесное взаимодействие, постоянный диалог позволят нам воспитывать и готовить тех специалистов, которые действительно необходимы. Образовательный процесс не должен быть игрой в «одни ворота». Только в диалоге можно сформировать правильную образовательную среду и желание выпускника вернуться в отрасль, закрепиться в ней. И мы, как образовательное учреждение, и бизнес несем обоюдную ответственность за будущее промышленности, отрасли.

Сергей БУРХАНОВ, директор Мореходного института Дальрыбвтуза, кандидат экономических наук

Белорусская таможня провела проверку по факту поставки в Россию из Белоруссии консервированных шампиньонов и не обнаружила признаков реэкспорта, пишет об этом в четверг государственное издание "СБ.Беларусь сегодня".

В ходе встречи во вторник с лидерами стран Таможенного союза, Украины и представителями ЕС президент РФ Владимир Путин наглядно продемонстрировал свои слова о том, что продукция, ввоз которой ограничен в Россию, попадает на ее территорию путем перебивки страны-производителя на этикетке. Российский лидер показал участникам встречи фотографию, на которой было видно, как человек снимает этикетку, под которой указано, что страна-производитель — Польша.

"Установлено, что эта партия товаров была отгружена 14 августа в РФ белорусским субъектом хозяйствования — ООО "Наша овощная компания" из Лиды. Товары были заявлены происходящими (выращенными) в Республике Беларусь. Их производитель — крестьянско-фермерское хозяйство "Грибная страна" (Барановичский район). Поставка сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным в нашей стране", — заявил в интервью изданию заместитель председателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень.

По его словам, имеющиеся в распоряжении таможенных органов сведения позволили установить, что КФХ "Грибная страна" выращивает в Белоруссии свежие шампиньоны, а также периодически ввозило свежие грибы из Польши. "Для упаковки своей продукции (белорусских грибов) хозяйство использует в числе прочей польскую многооборотную тару. Однако в ходе ее санитарной обработки работники хозяйства не полностью удалили старую маркировку", — отметил замглавы ГТК.

В подтверждение белорусского происхождения грибов свидетельствовали документы, представленные руководством КФХ "Грибная страна", протокол испытаний, декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза, удостоверение качества, уточнил Полудень. Он подчеркнул, что Белорусские таможенные органы во взаимодействии с ФТС России реализуют исчерпывающие меры по исключению транзита через Белоруссию товаров, запрещенных к ввозу в РФ.

Директор Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Леонид Плешко также утверждает, что фермерское хозяйство реализовало грибы собственного производства лидскому ООО "Наша овощная компания", которая поставляла 10 тонн грибов в Нижегородскую область. "В адрес Россельхознадзора подготовлено письмо с предложением направить своих специалистов в Белоруссию, чтобы посетить предприятие, ознакомиться с его работой, увидеть, что эта продукция — в данном случае грибы — у нас есть", — цитирует Плешко газета. Олеся Лучанинова.

Французские производители яблок призывают граждан страны покупать и есть только яблоки отечественного производства. Таким образом они хотят выразить протест России в связи с введением контрсанкций, пишет Le Figaro.

Примером для французских аграриев стали поляки. Польша является вторым по величине поставщиком яблок в Евросоюзе и продает в Россию более 700 тысяч тонн фруктов, однако из-за ответных мер России на санкции Запада больше не может этого делать.

Выразить свое недовольство ответом РФ на европейские санкции жители страны решили при помощи социальной сети Twitter. Ежедневно в рамках движения "фруктовый патриотизм" десятки людей публикуют свои фотографии с хештегом #jedzjablka (ешь яблоки), на которых они едят яблоки или держат в руке бутылку яблочного сока.

Польша ликвидировала своё консульство в Севастополе, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войчеховский.

"Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение о ликвидации польского консульства в Севастополе", — сказал официальный представитель польского внешнеполитического ведомства.

В марте этого года было принято решение о приостановке деятельности консульства Польши в Севастополе. "Обычно приостановка работы консульства продиктована временными трудностями. Однако сейчас сложившаяся ситуация не позволяет польской миссии выполнять работу в рамках украинского государства, и эта ситуация долговременная", — пояснил Войчеховский.

По словам официального представителя МИД Польши, решение ликвидировать консульство было принято, "дабы избежать всяческой политической двузначности".

Войчеховский отметил, что "данное решение было принято после консультаций с украинскими властями. Мы уважаем суверенитет Украины. С точки зрения Польши Крым остается частью украинского государства".

Крым и город Севастополь стали российскими регионами после мартовского референдума, на котором большинство жителей высказались за выход из состава Украины и вхождение в состав РФ. Леонид Свиридов.

Министерство обороны Польши сообщает, что они уже отправили первую партию помощи украинским военным, которая была ранее запланирована правительством страны. По словам представителей министерства, гуманитарный груз небольшой, и поместился всего в пять грузовиков. Двигаются они не организованной колонной, а в свободном порядке.

Планируется, что уже в воскресенье машины въедут на территорию соседней страны. Стоит отметить, что польские власти решили предоставить военным из Украины гуманитарную помощь в размере 300 тонн продуктов, а также теплые вещи для личного пользования.

Сеть торговых представительств Польши «Интермарш» обратилась к региональным властям Калининградской области с предложением ввезти к ним крупную партию запрещенных яблок. Бизнесмены делают акцент на том, что все фрукты будут бесплатно переданы ученикам нескольких десятков школ области.

Свое решение предприниматели мотивируют тем, что они замечают не только денежные последствия российского продуктового эмбарго, и не могут оставаться в стороне, если речь идет о детях.

Поэтому, они решили бесплатно предоставить калининградским школьникам 40 тонн яблок, чтобы укрепить отношения, и показать, что они вне политики.

Власти северных воеводств Польши сообщают, что в следующем году возле Гданьска начнется промышленная добыча янтаря. Ранее здесь проводили разведывательные работы, которые завершились успешно, а найденное месторождение, по предварительным подсчетам, может содержать в себе до 17 тонн полудрагоценного минерала.

Уже огласили названия двух фирм, которые и будут проводить работы по добыче. За это они будут платить властям Гданьска более двадцати тысяч злотых в месяц в качестве арендной платы за участок добычи.

Официально договор еще не подписан, но сообщается, что все необходимые документы будут готовы в течение месяца.

Информбюро ИТАР-ТАСС опубликовало сведения об оценке потенциального ущерба в результате импортного российского эмбарго со стороны Польской федерации производителей продовольственных товаров. Так, в денежном эквиваленте объем потерь составляет 1,1 миллиарда долларов. Такая информация подтверждена генеральным директором контролирующего формирования Анджеем Гантнером.

Им отмечено, что в данное время оцениваются финансовые последствия, возникшие после начала российской ограничительной политики. Вышеуказанные цифры связаны с годовым товарным оборотом между Польшей и Россией. Гантнер заявил: "В данный момент мне тяжело дать ответ относительно потерь по той причине, что сейчас мы активно ищем новые рынки сбыта продукции. Длительность такого процесса может составлять около полугода в связи с необходимостью получения соответствующих документов и проведения проверок".

Новостная информация о событиях на территории европейских государств публикуется на специализированных веб-ресурсах. Также здесь доступные рекламные сведения, например, где купить принтер epson wp-4520 по доступной цене.

В прошедшем году из Польши на территорию Российской Федерации было ввезено продовольствия на сумму 1,72 миллиарда долларов. Более 38 процентов из общей корзины продуктов пришлось на овощи и фрукты.

Следует напомнить, что в начале текущего месяца российское правительство ответило на санкции, введенные государствами Европейского союза, Соединенными Штатами и другими странами. В итоге Россия стала закрыта для экспорта некоторых товаров.

Выступление на встрече глав государств Таможенного союза с Президентом Украины и представителями Европейского союза.

В.ПУТИН: Уважаемые коллеги!

Спасибо прежде всего Минску и Белоруссии за возможность встретиться здесь. Такой формат, который мы используем сегодня, – Таможенный союз, Украина, представители ЕС, – предоставляет хорошую возможность для обсуждения вопросов, касающихся последствий подписанного Украиной соглашения об ассоциации с ЕС в контексте её сотрудничества с государствами Таможенного союза.

Россия, безусловно, всегда уважала и будет уважать суверенный выбор любого народа, любой страны в организации собственной политической жизни, в организации союзов: и военных, и экономических союзов. Но надеемся, что это будет происходить не в ущерб другим участникам международного общения и не за наш счёт. Украина, как известно, тесно интегрирована в экономическое пространство СНГ. По сути, наряду с Россией, Белоруссией, Казахстаном она является неотъемлемой составной частью крупнейшего в мире единого хозяйственного комплекса, создававшегося не на протяжении каких-то лет и десятилетий, а создававшегося на протяжении веков без всякого преувеличения.

Компании наших стран наработали тесные кооперационные связи во всех базовых отраслях: в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в атомной энергетике, в химическом производстве, авиа-, машиностроении, космосе, металлургической промышленности, металлообработке, строительстве, сельском хозяйстве. Налажены уникальные производственные цепочки, созданы целые технологические альянсы. Объём российского капитала в банковской системе Украины достиг порядка 32 процентов.

Страны Таможенного союза являются ключевыми внешнеторговыми партнёрами Украины. По итогам 2013 года взаимный товарооборот составил 50 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимо с тем, что происходит на западном треке. За первые шесть месяцев 2014 года наш торговый оборот составил 22,7 миллиарда долларов. На рынок Таможенного союза приходится 30 процентов украинского экспорта. Надо прямо сказать, что это в основном приходится на российский рынок.

Сформирована солидная правовая база сотрудничества уже в современных условиях. В 2011 году в рамках СНГ был подписан Договор о зоне свободной торговли. При этом, уважаемые коллеги, хотел бы это подчеркнуть, это произошло при активной позиции самой Украины. Именно Украина настаивала на подписании этого соглашения.

Продолжается подготовка соглашения о свободной торговле услугами, осуществлении государственных закупок, трубопроводном транзите. На наш взгляд, было бы целесообразно не только сохранить, но и значительно нарастить взаимодействие. Однако возникает вопрос, можно ли всего этого добиться, если реально заработает соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Российская сторона не раз указывала на то, что принятие нашими друзьями в Киеве в полном объёме содержащихся в соглашении требований о тарифной либерализации, переходе на технические и санитарно-ветеринарные нормы Евросоюза неизбежно отрицательно скажется на объёмах и динамике торгово-инвестиционного сотрудничества в евразийском регионе.

Я уже не говорю про то, что все эти нормы – санитарные нормы и правила Евросоюза, которые у нас не применяются или применяются только частично, нормы технического регулирования – просто по факту будут закрывать украинский рынок для наших товаров, для товаров Таможенного союза и России.

Отказ от общих с СНГ технических норм и адаптация к стандартам ЕС обойдётся и Украине в миллиарды евро. Будут утрачены партнёрские связи с государствами Таможенного союза в промышленности, финансах, сельском хозяйстве, на транспорте. Из-за обнуления Украиной пошлин на импорт из ЕС, а это предусмотрено почти сразу после ратификации соглашения и это коснётся 98 процентов товарной номенклатуры, очевидно, произойдёт значительный рост поставок европейских товаров на украинский рынок. Мы понимаем наших европейских партнёров, они фактически и сейчас уже освоили очень хорошо украинский рынок, хотят добрать всё, что там ещё осталось и вытеснить всех остальных. Кроме того, менее конкурентоспособная украинская продукция будет вытесняться с самого украинского рынка. Куда? Прежде всего в Россию и в другие страны Таможенного союза, но прежде всего к нам.

Нельзя сбрасывать со счетов также риск противозаконного реэкспорта на рынок Таможенного союза продукции стран ЕС под видом украинских товаров. И здесь очень важно техническое регулирование и способ определения страны происхождения товара. С нами никто об этом никогда не разговаривал. Да и вообще, на самом деле с нами практически никто никогда не говорил по тем проблемам, которые я сейчас назвал. Думаю, мы потом в отсутствие прессы подискутируем на эту тему более подробно. Нам просто отказали на каком-то этапе, сказали: это не ваше дело. Мы с вами не обсуждаем ни наши отношения с Канадой, допустим, и не лезем в ваши отношения с Китаем, но давайте не будем забывать, что и Китай, и Канада очень далеко, а отношения в экономической сфере между Украиной и Россией – это совсем другое дело. И Россия не последний партнёр для наших друзей из Евросоюза. Мне кажется, что было бы вполне корректно открыто пообсуждать всё это. Ничего подобного мы, к сожалению, не видели. Но мы очень рассчитываем на сегодняшнюю встречу, что она будет откровенной и предметной.

По самым скромным оценкам, совокупный ущерб только для экономики России на первом этапе может составить 100 миллиардов рублей, это 3 миллиарда долларов. Под ударом окажутся целые секторы нашей промышленности, агропромышленного комплекса со всеми последствиями для темпов хозяйственного роста и занятости населения. Потери будут, конечно, и в Белоруссии, и в Казахстане. Россия в этой ситуации, конечно же, бездействовать не может. И мы просто вынуждены будем, я хочу это подчеркнуть, принять ответные меры, защитить свой рынок. В полном соответствии с положениями соглашения СНГ о зоне свободной торговли и нормами ВТО, я хочу это подчеркнуть, будем вынуждены отменить преференции к импорту с Украины.

Отмечу: мы не хотим кого-то дискриминировать, не собираемся и не будем этого делать. Я хочу это просто подчеркнуть, чтоб было всем ясно. Просто будем вынуждены ввести в отношении Украины стандартный торговый режим. Тот же, который применяется в том числе в торговле между Россией и Евросоюзом. Он так и называется: режим наиболее благоприятствуемой нации. И звучит красиво, и по сути так. Но только без всяких преференций, которые сегодня предусмотрены в рамках зоны свободной торговли СНГ.

Мы, конечно, самым внимательным образом должны будем посмотреть на применение нашими украинскими друзьями в соответствии с соглашениями об ассоциации с ЕС фитосанитарных норм, и мы введём зеркальные нормы. Сегодня у нас очень гибкое регулирование в этой сфере. Мы введём такие же точно нормы в отношении Украины, а что касается промышленности, то одним из важнейших компонентов здесь является, безусловно, как я уже говорил, способ определения страны происхождения товара. У нас есть большие подозрения, я уже об этом говорил, и большие угрозы, что через территорию Украины пойдёт европейский товар.

Вот Пётр Алексеевич будет выступать, он скажет, я вижу, он не согласен со мной. У нас даже в рамках Таможенного союза уже идёт запрещённый сегодня к ввозу на территорию Российской Федерации товар из стран ЕС. В данном случае, к сожалению, через Белоруссию. Вот написано: страна происхождения – Белоруссия. Наклейку сорвали – Польша. С Украины это будет в десятки раз [больше], захлестнёт просто, понимаете? Захлестнёт. И я знаю, что руководство Белоруссии – и Правительство, и Президент – стараются воспрепятствовать подобной негативной и незаконной практике. У нас с ними хотя бы есть соглашение. С Украиной этого нет.

Рассчитываем, что на сегодняшней встрече удастся провести конструктивный разговор, в ходе которого наши аргументы всё-таки будут восприняты, услышаны всеми нашими партнёрами. В целом же мы выступаем за то, чтобы наладить более тесные взаимодействия между ЕС и евразийским экономическим объединением, начать поиск путей сопряжения обоих интеграционных процессов. Надеюсь, что все участники сегодняшней встречи являются сторонниками стратегической цели – создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Мы, подчёркиваю, готовы обсуждать любые, основанные на учёте взаимных интересов варианты нашего взаимодействия. Готовы обменяться мнениями по сложившейся на Украине острой кризисной ситуации, которую, уверен, нельзя разрешить путём дальнейшей эскалации силового сценария без учёта насущных интересов юго-восточных регионов страны и без мирного диалога с их представителями.

Спасибо за внимание.

25 августа состоялась межпарламентская встреча российских представителей с представителями Великого Государственно Хурала Монголии на которой было достигнуто соглашение о запуске в 2014 году скоростного контейнерного поезда в Европу по маршруту через Сучжоу, Маньчжурию, и Россию. Контейнерные поезда в последнее время всё чаще запускаются по маршрутам, соединяющим страны Европы и Азии. Так, ранее был сформирован Первый маршрутный контейнерный поезд в рамках совместной программы ООО «Проектный офис ОТЛК» и DHL Global Forwarding за 13 дней доставил груз из Сучжоу (провинция Цзянсу) в Варшаву. Также Китай и Германия запустили контейнерный железнодорожный маршрут мимо Транссиба через Казахстан, который в течение недели и одного дня проехал больше 11 тыс. километров. Значительное количество контейнерных поездов следует через КПП Урумчи, так в 2013 году, по подсчётам таможни города Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), через таможенный пункт прошёл 141 специальный грузовой поезд и было проверено 12 тыс. стандартных контейнеров с компьютерами, жидкокристаллическими мониторами, одеждой, автозапчастями и другими товарами.

Реэкспорт запрещенных к ввозу в Россию товаров уже идет через Белоруссию, а через Украину он может быть в десятки раз больше, заявил во вторник российский президент Владимир Путин.

"У нас даже в рамках Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) уже сегодня идет запрещенный сегодня к ввозу на территории Российской Федерации из стран ЕС реэкспорт, в данном случае через Белоруссию", — сказал Путин.

По его словам, экспортеры зачастую просто срывают с товара наклейку, где указана страна происхождения товара, и наклеивают новую.

"С Украиной будет то же самое, но в десятки раз больше, захлестнет", — заявил президент России.

"Я знаю, что руководство Белоруссии, президент стараются воспрепятствовать этой негативной практике, но у нас с ними хотя бы есть соглашение", — добавил он.

В ходе встречи с лидерами других стран Таможенного союза, Украины и представителями Евросоюза Путин наглядно продемонстрировал свои слова о том, что продукция, ввоз которой ограничен в Россию, попадает на ее территорию путем перебивки страны-производителя на этикетке. Российский лидер показал участникам встречи фотографию, на которой было видно, как человек снимает этикетку, под которой указано, что страна-производитель — Польша.

Соседи с разными перспективами

Текущие проблемы и ожидания металлургической промышленности Польши и Венгрии

/Rusmet.ru, Олег Зайцев/ Когда-то процветавшие металлургические отрасли Польши и Венгрии сегодня все еще пытаются выйти из глубокой рецессии. И если у поляков имеются шансы на стабилизацию, то в венгерском сталелитейном секторе дела обстоят гораздо хуже.

Польские надежды

«Золотые времена» польской металлургии, когда в Польше производилось 16-17 млн. т стали в год, а именно столько выплавлялось в стране в 80-е годы, давно прошли. Сегодня эти показатели гораздо скромнее: с середины 90-х объем выплавки только однажды, в 2007 году, превысил отметку в 10 млн. т, но затем выпуск стальной продукции просел до 7,13 млн. т в 2009 году, а к 2013-тому восстановился лишь до 7,95 млн. т.

Итоги первой половины текущего года вселяют в польских металлургов больше оптимизма. Экономика страны постепенно выходит из кризиса (темпы роста ВВП в 2014 году, по предварительным прогнозам, должны составить около 2,5-3%), а потребление стали хоть и медленно, но все же растет. В текущем году, по оценкам польской Ассоциации производителей стали (PSA), оно должно увеличиться до 10,5 млн. т против 10,3 млн. т в прошлом году, а в следующем – достигнуть 11 млн. т.

«Мы прогнозируем, что после 2015 года темпы роста потребления стальной продукции в Польше будут составлять около 2-3% в год, и к 2025 году спрос может составить 13,5-13,8 млн. т», – говорит председатель PSA Штефан Дзениак. По его словам, увеличению потребностей в металле способствует рост инвестиций в новые инфраструктурные проекты, причем, большая часть этих денег поступает по линии различных европейских фондов и программ. Производство стали в стране тоже растет: в январе-июле текущего года в Польше было выплавлено 4,87 млн. т стали, на 5,0% больше, чем за тот же период прошлого года.

Польша является одним из крупнейших производителей и экспортеров коксующегося угля в Европе. По данным Штефана Дзениака, в прошлом году производство этого материала в Польше составило 9,2 млн. т (рост в годовом исчислении на 5%), а его потребление – 2,8 млн. т (+13%). Национальные мощности по добыче коксующегося угла загружены в настоящее время на 90%. В прошлом году Польша экспортировала 6,6 млн. т угля, на 3% больше, чем годом ранее. Крупнейшими покупателями этого сырья являются Германия, Австрия, Румыния, Чехия и Италия.

По оценкам аналитиков, дальнейшее развитие металлургической промышленности Польши сдерживает ряд факторов, среди которых акциз (налог) на электричество (отсутствующий в других странах ЕС), трудности с получением сертификатов на добычу энергоресурсов, а также дефицит средств для борьбы с так называемой «парниковой миграцией».

«В прошлом году Еврокомиссией был разработан и принят документ под названием «План действий по защите и развитию металлургии ЕС». На его основе составлен аналогичные планы для национальных сталелитейных отраслей в Испании, Италии и Великобритании. В Польше же пока лишь только принято решение о начале работы по подготовке подобного плана действий. Эту работу необходимо ускорить и принять такую программу незамедлительно», – говорит Штефан Дзениак.

Он указывает, что внедрение новой энергетической и климатической политики ЕС грозит польским металлургам существенным ростом затрат. С одной стороны, это обусловлено необходимостью обновления устаревшего оборудования на большинстве заводов для снижения выбросов углекислого газа, а с другой, расходы на электроэнергию могут существенно увеличиться ввиду невозможности диверсификации энергоресурсов.

Около 60% стали в Польше выплавляется конвертерным способом, и для снижения выбросов углекислого газа в соответствии с требованиями ЕС потребуется широкомасштабная модернизация производства. Кроме того, использование угля в качестве основного источника энергии стало причиной того, что в Польше выбросы СО2 в среднем на 50% превышают показатель в других странах ЕС. Следовательно, для заводов, выплавляющих электросталь, выполнение новых норм Еврокомиссии грозит ростом цен на электроэнергию.

Несмотря на то, что доля затрат на электроэнергию в общей себестоимости стальной продукции относительно невелика, польские металлурги крайне обеспокоены темпами ее удорожания при внедрении новых экологических стандартов ЕС. В таких условиях, как полагают местные аналитики, требование безоговорочно следовать политике Брюсселя может подтолкнуть национальные сталелитейные компании к размещению производства вне Евросоюза.

Лидером металлургической промышленности Польши является, бесспорно, компания Arcelor Mittal Poland, появившаяся после приобретения в марте 2004 года Лакшми Митталом сталелитейного завода Polskie Huty Stali. На сегодняшний день это крупнейший интегрированный производитель стальной продукции в Польше, который выплавляет порядка 70% металла в стране. В состав компании входят четыре завода в Домброве, Кракове, Сосновице и Светохловице, выпускающие около 6,5 млн. т плоского и длинномерного проката в год для строительной, горнодобывающей, автомобилестроительной, транспортной и машиностроительной отраслей, а также крупнейшее в Европе предприятие по выпуску кокса ZK Zdzieszowice. По данным руководства Arcelor Mittal Poland, в последнее десятилетие корпорация инвестировала более $1,6 млрд. в модернизацию своих заводов в Польше.

В настоящее время Arcelor Mittal Poland реализует новую инвестиционную программу в размере около $100 млн. по модернизации производства. Так, на коксовом заводе в Кракове предусматривается до конца текущего года ввести в эксплуатацию новую установку очистки коксового газа, что даст возможность улучшить защиту окружающей среды, снизить энергопотребление и уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

В рамках данной программы модернизации в апреле текущего года Arcelor Mittal Poland провела официальную церемонию открытия нового прокатного стана по производству длинных рельсов в городе Домброва Гурнича. Теперь это предприятие входит в тройку заводов в мире, способных производить 120 метровые рельсы. До последнего времени на этом предприятии производились только 30 метровые рельсы; реализация проекта стоимостью $46 млн. даст возможность повысить эффективность модернизации железнодорожной инфраструктуры ЕС. Arcelor Mittal Poland уже договорилась о поставке немецкой компании Deutsche Bahn по 129 тыс. т рельсов в 2014 и 2015 годах.

Куда хуже обстоят дела на металлургическом предприятии Huta Czestochowa, принадлежащем «Индустриальному союзу Донбасса» (ИСД), который заплатил в 2005 году за него $380 млн. Huta Czestochowa в свое время являлась ведущим в стране производителем горячекатаного толстого листа (мощность листопрокатного производства – 960 тыс. т). Эта продукция поставляется, главным образом, на судостроительные предприятия страны, в частности, на Гданьскую судоверфь, которая также принадлежит украинским инвесторам.

Сегодня приобретение Huta Czestochowa «Индустриальным союзом Донбасса» уже не выглядит выгодной сделкой. В 2012 году Huta Czestochowa функционировала на 50% от своих мощностей, производя по 60-70 тыс. т стальной продукции в месяц. В 2013 году этот показатель снизился до 40-50 тыс. т. Но и это еще не дно.

В случае реструктуризации предприятия, как ее задумала сейчас ISD Polska, на комбинате фактически останется только линия прокатки толстого листа из украинского полуфабриката, т.е. мощности будут сведены до уровня узкопрофильного завода среднего уровня. В ISD Polska считают, что только в таком урезанном формате Huta Czestochowa, возможно, станет безубыточной. Тем более что от ее прежнего целостного комплекса и так уже мало что осталось. После приватизации комбинат постепенно потерял коксохимическое, трубное производство и в значительной мере – производство стальных конструкций. Судьба же оставшихся объектов Huta Czestochowa, в частности, прокатного цеха зависит от двух факторов: во-первых, удастся ли полюбовно разойтись с профсоюзами по социальному пакету и сокращению штата и, во-вторых, получит ли Huta Czestochowa крупный контракт в рамках проекта «Южный поток»? На Huta Czestochowa рассчитывают, что нынешние российские совладельцы корпорации «ИСД» поспособствуют им в получении такого контракта. Другое дело, что со строительством самого «Южного потока» пока еще далеко не все понятно.

Венгерский кризис

Если в Польше перспективы выхода национальной металлургической промышленности из рецессии выглядят относительно обнадеживающими, то в венгерской металлургии ситуация продолжает оставаться критической. После наметившегося было восстановления отрасли в 2010-2011 годах с января 2012 года кривая производства металла в стране вновь резко пошла вниз. В 2013 году в стране было выплавлено всего 883 тыс. т стали по сравнению с 1,54 млн. т в 2012 году. Впрочем, по данным за первые семь месяцев 2014 года рост производства составил 12,6%.

В секторе листового проката страна продолжает оставаться нетто-экспортером, а в секторе длинномерного проката и труб – нетто-импортером. Доля импортного проката на рынке составляет в целом 50-60%, в том числе плоского проката – 37-47%, а сортового – 72-82%. При этом, на экспорт приходится порядка 60-70% стальной продукции, выпускаемой в стране.

Более 95% стали в Венгрии выплавляется кислородно-конвертерным способом, остальная часть – в электродуговых печах. Крупнейшими и, по сути, единственным производителем стали и проката в стране является принадлежащий корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» металлургический комбинат ISD Dunaferr. Это компания полного цикла, имеет собственный коксохимический завод (ISD Kokszolo) производительностью 1 млн. т, а также доменные (1,3 млн. т), сталеплавильные (1,4 млн. т в год) и листопрокатные (1,7 млн. т) мощности. В составе Dunaferr работает фирма Lorinci – крупнейший в Венгрии производитель толстого листа с мощностями 150 тыс. т в год.

До последнего времени ситуация на ISD Dunaferr оставалась достаточно сложной из-за уменьшения спроса на сталь в Европе, падения темпов экономического развития на континенте и долгового кризиса в еврозоне. В кризисный и посткризисный периоды комбинат функционировал лишь на 60-70% от своей производительности вследствие существенного ухудшения конъюнктуры рынков ЕС, а его руководство регулярно заявляло о намерениях пойти на серьезные сокращения персонала.

В настоящее время практически все объемы производимой продукции ISD Dunaferr реализует на рынки Восточной и Западной Европы: в Чехию, Польшу, Словакию, а также Италию и Германию. При этом, компания занимает на европейском рынке нижний ценовой сегмент, конкурируя со словацкой U.S. Steel Kosice и итальянскими поставщиками.

По оценкам экспертов, ежемесячная выплавка слябов на ISD Dunaferr составляет порядка 40-45 тыс. т, а недостающую продукцию в объеме до 100 тыс. т в месяц предприятию до недавнего времени поставлял Алчевский металлургический комбинат. Впрочем, сейчас эти поставки приостановились на неопределенный срок (равно как и на польский завод Huta Czestochowa), так что руководство ISD Dunaferr рассматривает возможность увеличения выплавки стали на собственных мощностях.

В 2014 году комбинат планирует завершить модернизацию стана горячей прокатки, начатую еще в 2006 году. Этот инвестиционный проект стоимостью $29 млн. предусматривает увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью (высокопрочной стали для кузовов автомобилей), расширение мощности стана примерно на 20% и снижение производственных затрат. По словам представителя ISD Dunaferr, данный «проект является частью долгосрочной стратегии, цель которой превратить ISD Dunaferr в одного из ключевых поставщиком качественной стальной продукции для автомобильной промышленности в Европе».

По материалам World Steel Association, Polish Steel Association, Reuters, Bloomberg, SteelOrbis, «Металл Эксперт»

Первый подход к снаряду

Европейские металлурги анонсировали повышение цен на стальную продукцию

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Во второй половине августа на европейский рынок начали возвращаться покупатели. Эти постарались воспользоваться региональные металлургические компании, объявившие по повышении котировок как на плоский, так и на длинномерный прокат по октябрьским контрактам на 10-20 евро за т.

Рост цен анонсировали практически все основные поставщики. Так, в Германии местные производители ThyssenKrupp и Salzgitter выставляют новые предложения по поставкам горячекатаных рулонов на уровне 420-440 евро за т EXW, а словацкий комбинат US Steel Kosice и венгерский ISD Dunaferr приподняли цены для покупателей горячего проката в Германии, Чехии и Польше до 400-410 евро за т EXW. Примерно на этот же уровень выходят и итальянские компании, в начале августа сбросившие котировки до менее 400 евро за т EXW.

Аналогичное повышение наблюдается и на региональном рынке толстолистовой стали. Итальянские производители взвинтили цены от 465-470 евро за т EXW для материала S275JR в начале текущего месяца до 480-490 евро за т EXW. О подъеме на 10-20 евро за т заявили также германские и центральноевропейские производители, за исключением находящейся вне рынка польской Huta Czestochowa, принадлежащей украинской группе «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД).

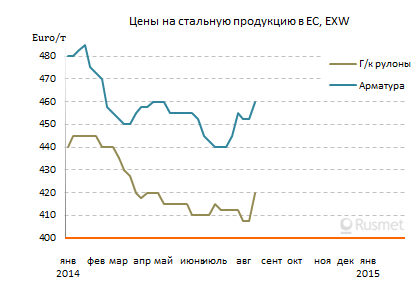

Растут в Европе и цены на длинномерный прокат. Ряд германских и центральноевропейских компаний объявили об увеличении стоимости арматуры на 15-20 евро за т по сравнению с концом июля. В частности, в Германии она выйдет на уровень 470-480 евро за т EXW. Впрочем, в данном случае металлурги объясняют свои действия подорожанием металлолома.

Большинство европейских специалистов относятся к этим заявлениям металлургов без особого оптимизма. По их мнению, производителям не удастся реализовать заявленное повышение, а в действительности котировки возрастут не более чем на 5-10 евро за т. Эти неблагоприятные ожидания базируются, прежде всего, на нынешнем состоянии европейской экономики. Ожидавшегося ранее оживления во втором полугодии, скорее всего, не произойдет либо оно окажется гораздо слабее, чем предполагали аналитики. В частности, даже в Германии во втором квартале был зафиксирован спад ВВП на 0,2%. Кроме того, европейская экономика, очевидно, получит потери от сокращения российских заказов и ответных санкций, объявленных Россией.

Впрочем, в последнее время на европейском рынке стали проявился новый фактор, который будет способствовать повышению котировок. Это резкое сокращение украинского экспорта. В частности, заводы Huta Czestochowa и ISD Dunaferr лишились слябов, которые они ранее получали от Алчевского меткомбината, в середине августа прекратившего свою работу. При этом, польское предприятие пока прекратило прием заказов до нахождения новых источников полуфабрикатов, а венгерский меткомбинат, очевидно, будет увеличивать собственную выплавку стали, что, скорее всего, приведет к снижению рентабельности и росту отпускных цен. Группа «Метинвест» также сократила поставки слябов в адрес своего итальянского подразделения, выпускающего толстолистовую сталь.

Кроме того, дополнительным преимуществом европейских металлургов может стать снижение курса евро, опустившегося до минимальной отметки по отношению к доллару за последние одиннадцать месяцев. Сейчас многие потребители в ЕС отказываются от приобретения китайского, индийского или турецкого горячего проката, считая его слишком дорогостоящим. Не пользуется спросом на европейском рынке и турецкая арматура.

Таким образом, объявленное европейскими производителями проката повышение цен по октябрьским контрактам может состояться несмотря на относительно слабый спрос по всему региону.

Министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк прокомментировал строительство систем противоракетной обороны в стране. По словам чиновника, возведение ПРО никак не связано с отношением Евросоюза к России.

Напомним, что вчера в одной из германских газет появилось сообщение, что таким образом Польша и страны Балтии пытаются защититься не только от стран Ближнего Востока, но и от России.

Томаш Семоняк полностью опроверг это предположение, заявив, что ПРО будет устроено таким образом, чтобы перехватывать ракеты только средней дальности, которые могут быть выпущены исключительно с азиатских стран.

Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий сообщает, что власти страны рассматривают возможность открытия пунктов переработки польских продуктов на территории Белоруссии. После введения эмбарго со стороны России, Польша активно продолжает искать новые рынки сбыта, в том числе в Канаде и США, но количество невостребованных продуктов все равно огромное.

Пока власти страны ведут переговоры с белорусскими коллегами, но уже стало известно, что Белоруссия начнет сотрудничать с Польшей не только при поставке продуктов, но и при наличии польских технологий по переработке и инвестициях.

Польская региональная компания «Евролот» собирается начать перевозить пассажиров в Молдове. Рейсы начнут осуществлять уже с конца октября этого года. Планируется, что компания запустит прямые перелеты из Варшавы в Кишинев.

Представители авиаперевозчика сообщили, что рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю, а билеты уже сейчас доступны в электронной системе бронирования. В «Евролоте» предоставили и минимальную стоимость билетов.

Она будет составлять 190 евро в две стороны. Генеральный директор компании обосновал выбор восточного направления тем, что остальные польские компании пока не открыли для себя этот рынок, и для «Евролота» это отличная возможность развития.

Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий заявил, что размер компенсации аграриям страны, которое выделили в Евросоюзе, слишком мал, чтобы покрыть потери от российского продовольственного эмбарго.

Напомним, что в минувшую пятницу в Еврокомиссии состоялось заседание чиновников, на котором было решено выделить Польша 125 миллионов евро. По словам Савицкого, эта сумма ничтожна мала в сравнении с потерями, которые несут польские фермеры.

Чиновник заявил, что власти страны будут и дальше вести переговоры с Еврокомиссией, чтобы получить дополнительное финансирование.

Президент Польши Бронислав Коморовкий в очередной раз высказал беспокойство по поводу ситуации на Украине. Напомним, что среди стран Евросоюза Польша наиболее активно поддерживала Украины и неоднократно выступала с предложениями санкций в отношении России.

Президент страны пригласил украинского коллегу провести совещание, чтобы вместе разработать план поддержания безопасности и завершения вооруженного конфликта на востоке страны.

Стоит отметить, что столь активная позиция Польши нарушила ее отношения с Россией и привела к продовольственному эмбарго, одна польские власти продолжают поддерживать идею независимости и территориальной целостности соседней страны.

Международный концерн Mondi, один из ведущих производителей бумаги и упаковки, опубликовал информацию о результатах первого полугодия текущего года.

По состоянию на 30 июня оборот концерна составил 3,1 млрд евро. Валовая прибыль за полгода составила 377 млн евро, что на 3% больше показателя за тот же период предыдущего года (366 млн евро) и на 13% больше показателя за второе полугодие 2013 г. (333 млн евро).

Генеральный директор группы Mondi Давид Хаторн (David Hathorn) оценил достигнутое как «сильные результаты». К важным событиям первого полугодия относится ввод в эксплуатацию новой бумагоделательной машины для производства белёной крафт-бумаги в чешском Штети мощностью 155 000 т, а также приобретение бизнеса компании Graphic Packaging в США по выпуску промышленных мешков и крафт-бумаги.

Наилучших результатов за полугодие добилось подразделение, выпускающее упаковку на основе целлюлозы. Валовая прибыль этого подразделения выросла на 10%, составив 53 млн евро. Подразделение упаковочных бумаг получило валовую прибыль в размере 162 млн евро, что на 9% больше показателя за тот же период предыдущего года..

Подразделение по выпуску упаковки для потребительских товаров получило валовую прибыль в размере 34 млн евро, что на 13% меньше прибыли за первое полугодие прошлого года. На этот результат повлияло сокращение объема поставок на зрелые рынки Европы и Северной Америки. При этом, по данным компании, рынки Центральной и Восточной Европы продемонстрировали хороший рост. 31 июля 2014 г. благодаря приобретению завода по производству потребительской упаковки в Польше у компании Printpack группа Mondi расширила свои производственные мощности. Однако в ближайшей перспективе из-за тяжелого положения в торговле в этом сегменте не ожидается улучшения.