Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Снижение реверсных поставок газа из ЕС на Украину связано с решением властей Венгрии увеличить запасы газа в ПХГ; весь газ по реверсу Украина сейчас получает через Польшу, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на брифинге в среду.

Глава украинского Минэнерго Юрий Продан ранее сообщил, что реверсные поставки газа в последние две недели сокращаются, и связал это с действиями "Газпрома". Продан отметил, что намерен в четверг обсудить этот вопрос на встрече с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером.

"Мы надеемся, что падение реверсных поставок является временным. Оно произошло из-за определенных государственных решений в Венгрии касательно объемов закачки газа в подземные хранилища. По польскому направлению мы получаем весь объем. Это неприятно, и мы будем сейчас этот вопрос решать", — сказал Коболев.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце июня сообщал, что Венгрия попросила "Газпром" увеличить объем закачки газа в венгерские подземные хранилища. Таким образом, Венгрия могла направить больше газа в свои ПХГ, одновременно сократив реверс на Украину. "Газпром", со своей стороны, заявлял, что заинтересован в увеличении своих резервов газа в европейских ПХГ ввиду газового конфликта с Украиной.

Президент РФ Владимир Путин и "Газпром" в июне предупреждали, что Россия может сократить поставки газа в Европу, если на Украину будет осуществляться реверс. Однако позже, 1 июля, Путин заявил, что Москва ничего не предпринимает, чтобы не усугублять ситуацию, хотя и видит искусственность реверса газа из Европы на Украину. Транзит газа в Европу через Украину и так находится под угрозой из-за прекращения поставок российского газа на Украину вследствие огромных долгов.

Запасай газ летом…

Решение властей Венгрии нарастить объем закачиваемого в подземные хранилища газа является вполне обоснованным, так как запасы в венгерских ПХГ самые низкие по сравнению с другими странами Европы, рассказал РИА Новости замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По мнению эксперта, такое решение послужило причиной снижения реверсных поставок газа из Венгрии на Украину.

"С начала июля Венгрия стала закачивать (в ПХГ — ред.) не 7-10 миллионов кубометров, как это делала в течение июня, а от 18 до 21 миллиона кубометров в сутки. Соответственно, некоторое количество объема не может теперь предоставить на реверс, берет больше газа и закачивает в ПХГ", — сказал Гривач.

Эксперт отметил, что Венгрия существенно отставала по запасам газа от других европейских стран. "Сейчас у них хранилища заполнены на 42%, в то время как по другим странам ЕС уровень загрузки 77%. Венгрия самая не подготовленная к зиме страна", — отметил Гривач.

По словам эксперта, "Нафтогаз" не готов к предстоящей зиме и власти Венгрии учли этот риск и приняли решение увеличить запасы газа.

Согласно Мировому индексу продовольственной безопасности, Польша относится к числу стран с относительно высокой безопасностью пищевых продуктов. В текущем году Польша набрала 72,2 балла и заняла 26 место в рейтинге, поднявшись на 1 позицию по сравнению с прошлым годом. Самую высокую оценку страна получила по показателю ценовой доступности продовольствия - 78,6 балла. Слабым местом оказался низкий уровень финансирования расходов на исследования и развитие сельского хозяйства, по этому показателю Польша получила всего 12,5 баллов, что ниже среднего показателя.

Среди европейских стран по уровню продовольственной безопасности Польша занимает 18 место, а лучше всего позиционируется среди стран Восточной Европы, уступая лишь Чехии. В пятерку европейских «отличников» входят: Австрия (85,5 баллов), Голландия, Норвегия, Швейцария и Ирландия.

Rzeczpospolita, 15.07.2014

На промышленной ярмарке «ИнноПром», состоявшейся в Екатеринбурге, подписано соглашение о сотрудничестве между польской компанией Pesa и «УралВагонЗаводом». Документ предусматривает запуск на территории Российской Федерации совместного предприятия по производству трамваев, локомотивов, вагонов метро и другого электротранспорта, а также создание сервисных центров по их продаже, ремонту и обслуживанию. Представители ПЕСА заявляют, что это является очередным шагом в реализации стратегии фирмы на российском рынке и рынках стран Евразийского экономического союза. Сотрудничество с таким серьезным и опытным партнером как «УралВагонЗавод», открывает перед обеими фирмами новые перспективы развития на этих рынках. Это не первый внешнеэкономический проект ПЕСЫ, реализованный в России. Весной этого года польская фирма поставила 120 трамваев модели Fokstrot в Москву.

Информационный портал Onet Biznes,14.07.2014

С 1 августа на польском газовом рынке появится новый крупный участник - компания «ПГНиГ-Розничные Продажи», являющаяся «дочкой» Польского нефтегазового концерна с его 100-процентным участием. Предполагается, что к новой структуре перейдет клиентская база ПГНиГ –6,5 млн. частных и корпоративных клиентов, которым компания поставляет 9 млрд.куб.метров газа в год. При этом крупных корпоративных клиентов (химические и энергетические предприятия, в том числе «Орлен», «Азоты», комбинат «Польская медь»), по-прежнему будет обслуживать департамент оптовой торговли ПГНиГ. Благодаря этим изменениям ПГНиГ сможет выполнить содержащуюся в законе “Prawo Energetyczne” норму об обязательной продаже определенных объемов газа на товарной энергетической бирже. В текущем году этот объем должен составить 40%, а в 2015 г.- не менее 55%.

Rzeczpospolita, 12.07.2014

Национальный банк Польши (НБП) опубликовал прогноз экономического развития страны, согласно которому рост ВВП в Польше сохранится на прежнем уровне и составит около 3,5%. Эксперты предполагают, что в течение 2015 года уровень инфляции в стране снизится с 3,5% до 2,5%. Прогнозируется также сокращение уровня безработицы. Кроме того, в ближайшие месяцы может появиться дефляция, то есть кратковременное общее снижение цен. Несмотря на положительные моменты, темп роста экономики будет медленным, а ее оживление, по мнению экспертов, наступит только после проведения реформы общественных финансов.

Польское информационное агентство ИАР, 09.07.2014

Рост сельскохозяйственного производства в Польше во втором квартале 2014 года увеличился в два раза по сравнению с прошлогодним показателем. По мнению министра сельского хозяйства и развития села Польши Марека Савицкого, в этой ситуации польские производители сельскохозяйственной продукции должны наращивать объемы экспорта. В частности, планируется увеличить ввоз свинины и продуктов питания на Украину, так как власти соседней страны сняли запрет на поставки, принятый несколькими годами ранее.

Польское информационное агентство ПАП, 08.07.2014

Швейцарский финансовый холдинг Credit Suisse Group AG опубликовал ежегодный доклад об уровне благосостояния в мире за 2013 год (Global Wealth Databook 2013), согласно которому стоимость имущества среднестатистического поляка составляет 20,8 тысяч долларов США, что в четыре раза меньше, чем имущество среднестатистического жителя Греции (83,4 тыс. долларов). Хуже всего поляки выглядят на фоне наиболее богатых европейцев – швейцарцев. Самыми бедными в Восточной Европе являются болгары (13,6 тыс. долларов США) и румыны (11,1 тыс.), а самыми богатыми - чехи (36,2 тыс. долларов). Несколько беднее поляков - литовцы (18,6 тыс.) и латыши (19,6 тыс.). Немного богаче - словаки (21,5 тыс. долларов), венгры (22,6 тыс.) и хорваты (21,1 тыс. долларов. Россия попала в группу стран на «границе богатства», где уровень благосостояния колеблется от 5 до 25 тысяч долларов. Богатство на душу населения в РФ составляет 8719 долларов США.

Польское информационное агентство ПАП, 08.07.2014

Вице-премьер, министр экономики Польши Януш Пехочиньский заявил, что терминал сжиженного газа в порту Свиноуйсьце будет запущен в коммерческую эксплуатацию в конце мая – начале июня 2015 г. Он также проинформировал об изменениях в органах управления газового оператора – компании «Газ-Систем», занимающейся строительством газопорта. В состав правления компании войдет вице-министр экономики Польши Дариуш Богдан. По мнению Я. Пехочиньского, это необходимо для того, чтобы контролировать последний этап работы. Вице-премьер также отметил, что с 1 сентября текущего года, после введения изменений в законодательстве, компания «Газ-Систем» перейдет под управление Министерства экономики Польши.

Польское информационное агентство ИАР, 07.07.2014

Хозяйственная палата дистрибуторов польского угля (IGSPW) заявила о регистрации национальной торговой марки «Польский уголь», так называемого «Европейского торгового знака», в едином специально созданном органе Евросоюза – Бюро по гармонизации внутреннего рынка, находящегося в испанском городе Аликанте. По мнению президента Палаты Адама Горшанува, введение данного товарного знака необходимо для защиты национальных производителей и поставщиков угольной продукции на внутреннем рынке в условиях роста импорта угля из России. Доля российского угля в социально-бытовом секторе Польши выросла до 40 процентов. По данным Евростата, с января по апрель текущего года из России было импортировано 2,5 млн. тонн угля, что на 32 процента больше прошлогоднего показателя. Средняя цена российского угля в первом квартале 2014г составила 279,6 злотых за тонну. В тоже время цена продажи этого сырья на польских шахтах превысила 288,00 злотых за тонну без учета налогов, акцизов и транспортных расходов. По мнению экспертов в связи с этим крупнейшие угольные шахты Силезкого воеводства, которые имеют самые высокие затраты по добыче, понесли серьезные убытки. В Министерстве экономики Польши отметили, что в настоящее время цены на уголь в стране очень разнообразны и попытки ограничить импорт угля ни к чему не приведут. Ситуация должна измениться после строительства сети государственных складов и устранения многочисленных посредников, что в свою очередь позволит национальным производителям устанавливать более конкурентные цены на польский уголь. Первые такие склады планируется запустить уже в октябре 2014 года.

Puls Biznesu, 03.07.2014

Немецкая строительная компания Alpine Bau Deutschland предъявила польскому правительству иск на сумму 139 млн. злотых в счет возмещения убытков, которые фирма понесла как генподрядчик строительства Национального стадиона в Варшаве (построен к чемпионату Европы по футболу2012 г). По заявлению представителя строительной компании, превышение первоначальной сметы строительства Народного стадиона произошли по вине инвестора, которым является Министерство спорта и туризма Польши, вследствие чего компания Alpine обанкротилась.

Речь идет о тендере на сумму 1 млрд. 200 млн. злотых, который выиграл немецко-австрийско-польский консорциум фирм: Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH и Alpine Construction Polska, Hydrobudowa Polska и PBG. В связи с внесением нескольких тысяч поправок в первоначальный проект стоимость строительства Национального стадиона достигла 6 миллиардов злотых.

Это не единственный процесс оператора стадиона - Национального центра спорта. Против него уже ведется несколько процессов и поданы иски на сумму более 308 миллионов злотых. Кроме того, в 2013 году подрядчики заявили в прокуратуру, что недостроенный ими стадион был открыт для посетителей несмотря на низкий уровень безопасности.

Puls Biznesu, 01.07.2014

Эксперты ожидают снижения урожайности польских яблок.

По информации, озвученной Мирославом Малишевским, заместителем председателя парламентского комитета по сельскому хозяйству Польши, в интервью изданию Newseria Biznes, в текущем сезоне садоводы страны испытают снижение объемов производства.

Предварительный прогноз уменьшения урожайности составит около 16%.

В количественном выражении это около 500 тысяч тонн, которых не хватит этому сезону до показателей предыдущего, когда объем урожайности составлял 3 млн тонн.

Данные потери производства специалисты объясняют плохими погодными условиями (заморозки поздней весной), а также распространением заболеваний садовых деревьев.

Великобритания продолжает поставлять в РФ различные виды вооружения, несмотря на призыв премьер-министра страны Дэвида Кэмерона к странам ЕС ввести против Москвы новые санкции из-за событий на Украине, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на комитет палаты общин по контролю за экспортом оружия.

По данным источника, в настоящий момент британские компании владеют 251 действующей лицензией на экспорт в РФ различного вида вооружения, в числе которого средства связи, винтовки, бронежилеты. Общая цена товаров по данным лицензиям составляет не менее 225 миллионов долларов. В докладе отмечается, что лишь 31 лицензия была приостановлена. Сообщается, что правительство Великобритании потребовало прекратить экспорт вооружения в РФ еще в марте.

Как передает Би-би-си, о продолжении поставок вооружения в РФ стало известно после того, как премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с резкой критикой в адрес французских властей относительно продажи Москве вертолетоносцев "Мистраль, назвав эту сделку "немыслимой".

После крушения на территории Украины малайзийского самолета США и страны ЕС ведут переговоры об ужесточении санкций в отношении России. Ранее на саммите ЕС крупнейшие страны союза — Франция и Германия — выступили против эмбарго в отношении российской оборонки, на необходимости которого настаивали Лондон и Варшава. Великобритания намерена вновь озвучить требование о переходе к санкциям третьего уровня (против целых секторов экономики). Франция считает, что санкции должны оставаться на втором уровне (против лиц и отдельных компаний). США уже ввели санкции в отношении целого ряда российских сырьевых и оборонных компаний.

Беларусь в новой геополитической реальности

Резюме Важным индикатором того, что Беларусь не станет в угоду политической позиции Москвы полностью рвать отношения с Украиной, стала продажа Национальной гвардии Украины белорусской автотехники.

Нынешний год проходит для России под знаком двух процессов на постсоветском пространстве, которые оказывают существенное влияние на международные позиции страны. Это присоединение Крыма и украинский кризис, эскалация которого происходит месяц от месяца, и заключение соглашения о создании Евразийского союза, который стал своеобразным новым этапом в развитии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. В условиях непростой внешнеполитической ситуации, в которой оказалась Россия в ходе и после событий на Майдане, взгляды многих экспертов были прикованы к Беларуси, как наиболее близкому союзнику России.

Несмотря на многие проблемы в отношениях между Москвой и Минском за последние годы, большинство из которых носило экономический характер, ряд «патриотически» настроенных аналитиков, и просто граждан России воспринимали президента Лукашенко как лидера, стоящего в политическом плане на твердых пророссийских позициях. Более того, его периодическое фрондерство и тон, который он позволял себе в отношении Кремля иногда вызвали даже одобрительную реакцию в стиле — «вот какой Батька, ничего не боится», «ведет свою линию и не прогибается под Кремль», нам бы такого борца с олигархией и коррупцией».

Все это в общественном сознании нивелировало тот факт, что Лукашенко по сути своей никогда не отказывался от политики откровенного торга с Россией, разыгрывая карту важности Беларуси для России как западного форпоста и своей личной незаменимости как гаранта военно-политического союза и содержания белорусской оппозиции в «ежовых рукавицах».

Сразу после событий на Майдане взоры и надежды сторонников идеи Новороссии были во многом обращены именно к Лукашенко, как к президенту страны, имеющей огромную по протяженности границу с Украиной, и способного бросить серьезную гирю на чашу российских весов. Однако публичная позиция президента Беларуси оказалась далека от таких ожиданий.

В отношении Беларуси к нынешнему кризису в Украине можно выделить несколько аспектов – экономический, политический и психологический. Что касается экономики, то Беларусь еще весной попыталась позиционировать себя как возможную альтернативу для России в импорте продукции украинской оборонной промышленности. Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо наладить выпуск военной авиатехники, в частности на Оршанском заводе, доля которого принадлежит «Мотор Сич». То апрельское заявление, было воспринято, как желание Беларуси стать участником новой схемы поставок украинской продукции на российский рынок. В ходе ее реализации Украина сохраняла бы лицо, формально разрывая связи с Москвой, но реально продолжала бы продавать свою продукцию России через совместное предприятие на территории Беларуси. Примечательно, что президент не хотел останавливаться весной на реализации вертолетного проекта, но и пожелал наладить производство бронетехники в Борисове.

В разгар кризиса в Украине эта тема перестала быть актуальной, однако не исключено, что в случае начала процесса мирного урегулирования Беларусь вполне может вернуться к своим предложениям. Вместе с тем, в отношении данного проекта есть и некоторый скептицизм, который основывается на стремлении России наладить и развить недостающие производства на собственной территории, а также на существующем разделении труда в сфере оборонки, имеющем еще советские корни. Это делает теперь проблематичным производство всех компонентов в рамках гипотетических локализованных совместных предприятий.

Вторым важным индикатором того, что Беларусь не станет в угоду политической позиции Москвы полностью рвать отношения с Украиной, стала продажа Национальной гвардии Украины белорусской автотехники. Перед проведением закупки, которая финансировалась из государственного бюджета Украины, был проведен соответствующий тендер, в котором принял участие и победил белорусский автопроизводитель. По итогам конкурса был подписан договор на поставку в братскую страну 44 военных автомобилей МАЗ повышенной проходимости. В их числе - армейские грузовики для перевозки личного состава и тягачи, способные транспортировать различное вооружение.

Общая сумма контракта составила 39 миллионов 740 тысяч украинских гривен. Ожидается, что белорусские военные автомобили МАЗ поступят на вооружение Национальной гвардии Украины еще до конца текущего года.

Неслучайно и то, что именно в разгар конфликта на Донбассе активизировалось обсуждение вопроса о возобновлении транспортного водного сообщения между Балтийским и Черным морями по линии Балтийское море - Висла — Западный Буг-Припять-Днепр-Черное море. Соответствующая конференция экспертов прошла весной в Варшаве, а сейчас разрабатывается вопрос о тендере по реконструкции водного пути. По подсчетам польских специалистов открытие судоходного пути, польская часть которого от Вислы до Бреста сейчас находится в состоянии непригодном для эксплуатации, позволит сэкономить порядка трех недель при транспортировке грузов и на треть сэкономить расходы на топливо. Беларусь в случае осуществления проекта смогла бы расширить свои выходы к балтийским портам и в еще большей степени укрепить свой статус транзитной страны. При этом белорусский участок пути находится в хорошем состоянии и соответствует международному четвертому классу внутренних водных путей.

Украина занимает второе место по товарообороту среди всех торговых партнеров Беларуси с положительным для Беларуси сальдо. Очевидно, что падение товарооборота и перспектива потери украинского рынка вызывает опасения белорусских властей. Особенно актуальными эти опасения стали в контексте ограничений, которые могут быть наложены ввиду членства Беларуси в Таможенном союзе. Тем не менее, несмотря на свою довольно самостоятельную позицию Беларусь вынуждена было пойти на обязательное лицензирование импорта кондитерских изделий из Украины, и всех других стран, не входящих в Таможенный союз, что нанесло серьезный удар по экономическим интересам украинских кондитеров. В ответ Украина ввела свои ограничения.

В июле было объявлено, что Украина теперь будет облагать пошлиной в размере 55 процентов от так называемой таможенной стоимости товара белорусские молочные продукты и кондитерские изделия, а также 60 процентной пошлиной белорусское пиво. Эти меры стали, видимо неожиданными для белорусской стороны, которая рассчитывала, что в условиях тяжелой экономической ситуации Украина не пойдет на жесткие санкции. МИД Беларуси попытался объяснить ситуацию тем, что республика приняла ограничительные меры не против Украины, а ко всем странам, не входящим в Таможенный союз и что они носят временный характер. Сам тон заявления белорусского ведомства оставляет явную надежду на компромисс, на возможность снятия напряженности в ходе двусторонних договоров и недвусмысленно содержит намек не то, под чьим давлением введены эти ограничительные меры.

Вместе с тем украинская реакция довольно жесткая, но вполне адекватная. Киев прекрасно понимает, что Беларусь понесет колоссальные убытки от ограничительных мер, что в условиях сегодняшнего положения России может и не так быстро окупиться посредством очередных утупок Москвы, которых наверняка потребует Лукашенко. Киев же демонстрирует свою твердость, видя двусмысленность положения Лукашенко и понимая, что Украина слишком важна для Беларуси как торговый партнер, чтобы Минск отказался от торговли с ней. Скорее всего, в ближайшее время, несмотря на очевидное давление Москвы, следует ожидать пыток урегулировать вопрос и придумать такую формулу, которая бы устраивала и Минск и Киев и позволяла бы Минску сохранить лицо перед Кремлем. В этом контексте некоторое смягчение позиции Москвы в отношении Новороссии и Юго-Востока, начало переговорного процесса было бы выгодно Минску, который бы смог постараться в какой-то степени сохранить украинский рынок, при этом оставаясь в Таможенном союзе.

Если говорить о позиции А.Лукашенко по отношению к Украине в политическом плане, то очевидно, что его риторика, свидетельствующая о желании сохранить Украину как единое государство и недвусмысленная поддержка, оказанная им Киеву в условиях войны на Юго-Востоке, говорит о том, что Минск продолжает всеми силами стремиться не допустить превращения интеграционного проекта под эгидой России в геополитический проект, что полностью противоречит линии Москвы.

Лукашенко психологически напуган быстрым присоединением Крыма, эффективными действиями российских спецслужб и быстрым созданием добровольческих формирований на Донбассе. Это напомнило ему о том, что в самой Беларуси, в условиях открытой границы, тесной экономической кооперации и военно-политического союза его позиции в случае гипотетического конфликта с восточным соседом крайне непрочны. И это, даже, несмотря на довольно высокую боеспособность белорусской армии и лично преданные кадры на многих постах в государственном аппарате.

Лукашенко увидел для себя и идеологическую угрозу. Укрепление Русского мира и приход «русской весны» явно пугают его, ибо воспринимаются как риск для его личной власти. Не поэтому ли в последнее время средства массовой информации страны и чиновничество так часто эксплуатируют образ Великого княжества Литовского как основы белорусской государственности? Чего стоит только открытие памятника князю Ольгерду или празднование годовщины Оршанской битвы, которые сами по себе призваны сплотить общество на идеях явно противоположных идеологии Русского мира или триединого славянского братства. Сам Лукашенко в день независимости Беларуси впервые обратился к народу на белорусском языке. Все эти факты свидетельствую о том, что он стремится использовать ментальные тренды, отличающие белорусов от русских, пытается сейчас показать, что он сам всегда был сторонником именно национальной государственности. На волне украинских событий белорусский лидер начал президентскую кампанию 2015 года. Тезисы ее - независимость, наведение порядка и борьба с коррупцией.

При этом Лукашенко находится в довольно трудном положении. Мыслящая часть общества, да и многие простые обыватели прекрасно помнят, как он боролся именно с национально-демократической оппозицией и всячески старался консервировать советские парадигмы мышления. Кроме того, президент должен считаться и с настроениями белорусского общества, более двух третей которого по все опросам поддерживает присоединение Крыма и только около 15% готовы с оружием в руках защищать независимость республики в случае попыток посягнуть на ее независимость ( данные Независимого института социально-экономических и политических исследований).

Все это не позволяет Лукашенко сделать более резкий поворот и вынуждает лавировать, в чем он является непревзойденным мастером. С одной стороны ему удалось за счет своей политики удержать нейтралитет и даже увеличить свою популярность у населения страны по данным последних опросов общественного мнения. С другой, он не может не опасаться того, что большинство населения активнее стало выступать за сближение с Россией — отсюда и попытки мягкой белоруссизации. Скорее всего, от белорусского руководства в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших шагов в направлении некоего нового идеологического конструкта, замешанного на синтезе советского и белорусского с увеличивающейся долей последнего. При этом будет продолжена политика лавирования, как в экономической, так и в политической сфере, с целью выторговать у Москвы как можно больше в обмен на свою поддержку и одновременно сохранить свободу действий в отношении Киева.

С другой стороны Беларусь оказалась в новой политической ситуации и Лукашенко вынужден считаться с двумя новыми факторами — изменением общей ориентации российской политической элиты в сторону более жесткого варианта продвижения своих интересов, что ставит его под удар и делает объективным союзником партии умеренных в Москве, а также резким охлаждением между Москвой и ЕС, что существенно осложняет его возможности для маневра в условиях членства в Таможенном союзе. При этом сохраняется ситуация, когда однобокая интеграция с Россией не решает проблем стратегического экономического прогресса Беларуси.

Осторожный оптимизм европейцев

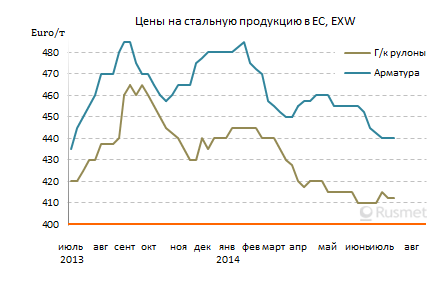

На европейском рынке стали наступила стабилизация, за которой, как ожидается, последует повышение

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ В большинстве европейских стран начался период летних отпусков, в связи с чем покупательская активность сократилась до минимума. Большинство региональных дистрибуторов и конечных потребителей обеспечены стальной продукцией на несколько недель вперед и поэтому не торопятся с новыми закупками. В то же время, цены на длинномерный и плоский прокат в Европе, по мнению аналитиков, уже достигли «дна», а ближе к осени на рынке следует ждать повышения.

В первой половине июля в регионе, впрочем, состоялась очередная понижательная коррекция. В секторе плоского проката ее основными инициаторами стали итальянские компании, понизившие цены на 5-15 евро за т по сравнению с концом прошлого месяца. При этом, главным «агрессором» наблюдатели называют крупнейший национальный металлургический комбинат Ilva, который наращивает выпуска стали после прошлогодних простоев и вынужден бороться за долю рынка.

К середине июля базовые цены на горячекатаные рулоны итальянского производства опустились до около 400-420 евро за т EXW. Причем, по данным трейдеров, при заключении реальных сделок котировки могут опускаться ниже нижнего предела. Сами итальянские металлурги винят во всем слабый внутренний спрос и конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков из Китая, Индии и Ирана. При этом, стоимость иранского горячего проката в последнее время не превышает 390-400 евро за т CFR.

В Центральной Европе низшую ценовую границу по-прежнему устанавливают комбинаты US Steel Kosice и ISD Dunaferr. Их горячекатаные рулоны предлагаются в Германию, Польшу и Чехию по 410-430 евро за т CPT, вынуждая национальных поставщиков удерживать котировки в интервале 415-430 евро за т EXW. Здесь, правда, несколько ниже конкуренция со стороны зарубежных металлургов: продукция из Украины и России поступает в Польшу, в основном, на уровне 420-430 евро за т DAP.

На европейском рынке длинномерного проката обстановка относительно стабильная. В начале июля в ряде стран Восточной Европы поставщики были вынуждены сбавить цены, но в последнее время новых изменений в этом секторе не происходило. Активность в региональной строительной отрасли относительно низкая несмотря на благоприятное время года, а конкуренция между поставщиками весьма жесткая. Цены на арматуру только в Германии превышают 480 евро за т CPT. В большинстве стран востока и юга Европы эта продукция продается между 440 и 455 евро за т CPT. Катанка стоит, в среднем, на 15-20 евро за т выше.

Как рассчитывают европейские металлурги, ниже нынешних отметок котировки на прокат в Евросоюзе уже не опустятся, а в дальнейшем их ждет рост. По крайней мере, региональная металлургическая ассоциация Eurofer в середине июля выступила с оптимистичным заявлением, согласно которому реальное потребление стальной продукции в Евросоюзе возрастет в текущем году на 3,5%, причем, рост будет наблюдаться в таких металлоемких отраслях как строительство и автомобилестроение. Только за первый квартал спрос в ЕС увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, правда, с низкой базы.

Немного добавил оптимизма Европейский центральный банк, заявивший о подготовке программы стимулирования кредитования реального сектора экономики ЕС. Предполагается, что ЕЦБ до 2018 года предоставит гарантии на 1 трлн. евро по кредитам промышленным компаниям, что, как ожидается, должно стимулировать экономический рост в регионе. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу должен будет принять новый состав Европейской комиссии, который должен быть утвержден Европарламентом до ноября.

По мнению специалистов Eurofer, основной проблемой для региональной металлургической отрасли является импорт. Как сообщает ассоциация, в этом году он увеличивается быстрее, чем спрос на прокат в ЕС. Однако сомнительно, что Еврокомиссия в обозримом будущем пойдет на введение широкомасштабных торговых ограничений.

Президент Польши Бронислав Коморовский после телефонного разговора с американским президентом заявил, что он полностью поддерживает увеличение расходов на оборону для стран-членов НАТО.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. По мнению Коморовского, падение самолета над Украиной должно поспособствовать тому, что европейские политики будут более тесно сотрудничать с американскими коллегами.

Напомним, что в ближайшем будущем состоится саммит НАТО в Уэльсе, но до этого в Варшаве соберутся представители стран Центральной и Восточной Европы, чтобы обсудить дальнейший план действий.

Федеральный советник, руководитель Федерального департамента (Министерства) финансов Эвелин Видмер-Шлумпф в сопровождении президента Национального банка Томаса Джордана с 5 по 6 июля 2014 г. приняла участие в заседании Всемирного банка и совещании группы стран, имеющих право голоса в Международном валютном фонде, состоявшемся в Баку. Основной темой заседания стали возможности снижения зависимости стран, богатых природным топливом, от экспорта нефти и газа.

Параллельно с заседанием состоялся также семинар по вопросам диверсификации экономик вышеупомянутых стран. По окончании мероприятий Э. Видмер-Шлумпф также провела двусторонние переговоры с министрами финансов Польши и Азербайджана – Матеушем Щуреком и Самиром Шарифовым.

admin.ch, 6 июля 2014 г.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц высказался против принятия экономических санкций в отношении России, однако поддержал введение эмбарго на вооружения, сообщает австрийское издание Kurier.

Курц напомнил, что еще в феврале предлагал запретить поставки оружия в Россию.

"Тогда это предложение не нашло поддержки большинства. Сегодня у меня есть ощущение, что все больше и больше министров иностранных дел поддерживают это", — сказал Курц в Брюсселе, где во вторник проходит встреча глав МИД стран ЕС.

Он подчеркнул, что вопрос введения санкций против целых секторов экономики РФ должны обсуждать лидеры страны ЕС. Поэтому сегодня не стоит вопрос таких санкций, отметил Курц.

После крушения на территории Украины малайзийского самолета США и страны ЕС ведут переговоры об ужесточении санкций в отношении России. Ранее на саммите ЕС крупнейшие страны союза — Франция и Германия — выступили против эмбарго в отношении российской оборонки, на необходимости которого настаивали Лондон и Варшава. Великобритания намерена вновь озвучить требование о переходе к санкциям третьего уровня (против целых секторов экономики). Франция считает, что санкции должны оставаться на втором уровне (против лиц и отдельных компаний). США уже ввели санкции в отношении целого ряда российских сырьевых и оборонных компаний.

По итогам пяти первых месяцев 2014 г. предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,6% до $66,44 млн, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы концерна «Беллесбумпром».

Существенно увеличены объемы поставок в Великобританию, Нидерланды, Италию, Чехию, Словению, Словакию, Румынию, Польшу, Литву, Израиль и Венгрию. Наращиваются объемы поставок продукции предприятий концерна на новые рынки сбыта — в Турцию, Иран, Испанию и Португалию.

В Турцию поставлена фанера на $611,8 тыс. и бумажная продукция на $284,3 тыс. В Иран также экспортирована бумажная продукция на $473,3 тыс., в Испанию фанера — на $40,6 тыс. В Португалию реализована мебель на $40,6 тыс.

За отчетный период вырос экспорт лесоматериалов и пиломатериалов, древесно-волокнистых плит, фанеры, мебели и топливной древесины.

В целом продукция предприятий концерна «Беллесбумпром» поставлялась в 38 стран. Основными внешнеторговыми партнерами в части экспорта были Россия (49,1%), Казахстан (8,5%), Польша (7,5%), Азербайджан (6%), Литва (4,4%), Германия (3,8%) и Украина (3,7%).

Общий доход от экспорта по отрасли за пять месяцев 2014 г. составил $224,68 млн, за аналогичный период прошлого года было получено $224,1 млн.

Безопасность восточного фланга НАТО необходимо укрепить, заявил во вторник президент Польши Бронислав Коморовский в ходе саммита лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы в Варшаве.

Во встрече в столице Польши принимают участие президенты Болгарии, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, а также Чехии, Словакии и Венгрии (Вышеградская группа).

В ходе саммита президенты стран региона обсуждают ситуацию на Украине и политику безопасности в рамках ЕС и НАТО. "Российско-украинский конфликт, по моему убеждению, является самым важным вызовом для безопасности Европы с момента окончания холодной войны", — сказал Коморовский. По его словам, "трагедия малайзийского самолета должна мобилизовать нас на поиск решений, укрепляющих безопасность восточного фланга Евросоюза и НАТО".

Президент Польши считает, что укрепить безопасность восточного фланга Североатлантического альянса необходимо "адекватным ситуации на Украине присутствием войск союза в нашей части Европы, должна быть развернута инфраструктура, (должны) системно актуализироваться планы обороны и проводиться учения". Коморовский заявил также о необходимости сохранения странами Европы оборонных бюджетов, отметив, что сейчас только Польша и Эстония выделяют для военных ведомств порядка двух процентов ВВП.

Ранее в связи с ситуацией вокруг Украины НАТО приняла ряд мер, которые альянс объясняет необходимостью обеспечения безопасности союзников. Были усилены миссии воздушного патрулирования стран Прибалтики, самолеты с радиолокационным оборудованием совершают регулярные полеты над территорией Польши и Румынии, введены дополнительные корабли НАТО в Балтийское и Средиземное моря. Кроме того, альянс заявил об увеличении постоянного присутствия персонала, о расширении программы учений, укреплении системы раннего оповещения и усилении возможностей сил реагирования. Россия в связи с событиями на Украине заявляла о беспрецедентном росте военной активности НАТО в Европе. Леонид Свиридов.

Лидеры трех польских правых политических партий «Солидарная Польша», «Право и Справедливость» и «Единая Польша» подписали между собой союз о дальнейшем сотрудничестве.

Политики приняли участие в митинге «Время перемен», который проводила партия «Право и справедливость» в минувшую субботу. Там они договорились, что лишь объединённые усилия смогут помочь им бороться с правящей коалицией и добиться победы над Дональдом Туском и его партиями на предстоящих парламентских выборах.

Кроме того, лидеры партий договорились о том, как будут распределяться силы в новом политическом формировании и какие обязанности будут выполнять отдельно взятые партии.

Польские эксперты заявляют, что рынок по продаже компьютерной техники понемногу начал выходить из застоя. Во втором квартале этого года продажи в данной отрасли впервые возросли после длительного периода затишья.

Руководитель компании Леново в Польше заявил, что количество проданных гаджетов растет в каждом секторе и не ограничивается каким-то одним видом техники. После того, как компания Майкрософт отказалась от дальнейшего производства операционной системы XP, многие пользователи начали искать альтернативные способы использования компьютеров и стали уделять больше внимания планшетам и нетбукам.

Кроме того, стало известно, что большинство пользователей покупают компьютерную технику не для работы, а для игр.

Украина к 2023 г. станет ключевым экспортером зерновых и масличных после США, опередив Российскую Федерацию, Аргентину и Бразилию. Также Украина будет единственной страной за пределами Америки с позитивным торговым балансом на рынке мяса.

Такой прогноз содержится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organization, ФАО) и ОЭСР.

В докладе отмечается, что экспорт зерна в последующие годы будет еще больше концентрироваться. В частности, США достигнут доли в 30%. Но наибольший рост все-таки покажет Украина.

Также ФАО и ОЭСР прогнозируют, что мировые цены на основные зерновые культуры несколько ослабнут в начале периода, что приведет к росту мирового товарооборота. Согласно прогнозам, запасы зерна в целом увеличатся, при этом запасы риса в Азии достигнут рекордно высоких отметок.

Три наиболее крупные партии правого толка Польши решили подписать меморандум о сотрудничестве. Это партия Солидарной Польши, партия Польша Вместе и партия Права и Справедливости. Это весьма важное политическое решение, так как в меморандуме не просто декларировались намерения о сотрудничестве, но и была достигнута договоренность о том, что все три партии пойдут единым списком на ближайших в стране парламентских выборах. Так что, как предполагают многие политологи, правые партии, скорее всего, возьмут даже не большинство, а конституционное большинство в следующем составе Сейма.

Многие эксперты называли этот договор нереальном однако он состоялся. Ремонт квартир в Красногорске по дешевым ценам, образно говоря, тоже кажется нереальным, но его, как показывает практика, сделать можно. То же самое и в польском правительстве.

Скорее всего, правые партии объединяются из-за острого кризиса в Украине, не без основания высказывания опасения о возможной эскалации конфликта непосредственно вблизи своих границ.

Два приграничных пункта пропуска на польско-белорусской границе в скором времени обретут особый статус и немного изменят свою специализацию. Представители польской и белорусской границы уже обсудили уже провели заседание, чтобы обсудить будущие перемены.

Пока в пунктах пропуска «Домачево-Словатичи» и «Песчатка-Половцы» грузовые автомобили грузоподъемностью до семи тонн проходят через них только в порядке эксперимента. Но в будущем они смогут пересекать границу через эти пункты на постоянной основе, а пункты получат новый статус международных.

Напомним, что сейчас они обладают статусом межгосударственных.

Руководители гостиничного бизнеса сообщают, что они решили увеличить количество гостиниц связано с тем, что европейский рынок туризма широко развивается и у туристов появились больше потребностей.

Помимо Польши, гостиницы компании будут открыты в Чехии, Словакии, Венгрии и России. Стоит отметить, что польские власти всячески поддерживают иностранных инвесторов, которые делают свой вклад в экономику страны и даже создали для этого специальные экономические зоны, которые освобождают предпринимателей от налогов.

За последние три года в стране исчезли девять тысяч компаний, которые занимались ремонтом мелкой и крупной бытовой техники. Но помимо этого под удар попадут ремонтные мастерские одежды, обуви и мебели.

Такая тенденция связана с тем, что многие товары на рынке подешевели и проще купить новый предмет интерьера или гардероба, нежели покупать новый. Производители техники также считают, что ремонт постепенно отходит в прошлое.

Для самих производителей ремонт их продукции вызывает стремление улучшать качество продукции и добавлять дополнительные функции в технику.

Польские автомобильные перевозчики подняли вопрос о том, чтобы правительство отменило квоты на ввоз в страну топлива в баках грузовиков. Речь идет не о полной отмене, а об увеличении действующей квоты с 600 литров, до 1200-1500. Основной грузопоток в Польшу с восточных границ идет с территории Белоруссии, где топливо существенно дешевле польского. Получается, что израсходовав лимит в 600 литров (как правило, купленных в Белоруссии), польским перевозчикам приходится значительно увеличивать затраты, приобретая недостающее уже на территории Европейского Союза.

И польские власти, как предполагается, пойдут навстречу, ведь это не встраиваемая техника для кухни bosch, образно говоря, уменьшение ввозной пошлину на которую понизит продажи польских производителей, а всего лишь запретная мера в целях недопущения перепродажи топлива белорусами, чем они все активнее и активнее стали заниматься.

Проблемы с последними решить достаточно просто, так что автоперевозчики могут рассчитывать на то, что их услышат.

ПАО "КИЙ АВІА" предлагает клиентам новую услугу - продажу железнодорожных билетов по Европе и авиабилетов лоукост перевозчиков.

Давно известно, что по Европе удобно путешествовать с помощью широкой сети европейских железных дорог, а также бюджетных (лоукост) авиакомпаний. До недавнего времени для оформления этих услуг существовало ограничение - оплата платежными картами на сайте выбранной европейской железнодорожной компании или лоукоста.

Понимая потребности клиентов, "КИЙ АВІА" первой среди украинских компаний, предлагает в своих офисах услуги продажи билетов ряда европейских железнодорожных компаний, а также авиабилеты ключевых лоукост авиакомпаний. Среди них: SNCF (Франция), Rеnfe (Испания), OB (Австрия), PKP (Польша), Trenitalia (Италия) и другие.

Однако - это не единственная инновация. Теперь у клиентов "КИЙ АВІА" есть разнообразный выбор - путешествовать железнодорожным или авиатранспортом, а также комбинировать эти услуги.

"С подписанием соглашений о партнерстве с Европейским союзом, как никогда становятся актуальны поездки по Европе. Поэтому, мы открыты к инновациям и стремимся первыми внедрить новые услуги и предложить больше нашим клиентам" - прокомментировал Сергей Савюк, Генеральный директор ПАО "КИЙ АВІА".

Начиная с июля 2014 в офисах "КИЙ АВІА" пассажиры могут приобрести новую услугу - железнодорожный билет европейских перевозчиков. Отдельно стоит отметить, что при планировании поездки, пассажиры могут получить информацию о стоимости перевозки, маршруте движения поезда, оплатить билет в гривне, без платежной карты.

Уже в конце 2014 года "КИЙ АВІА", первым среди агентств Украины, сможет предложить клиентам железнодорожные билеты по маршрутам в странах Юго-Восточной Азии, Северной Америки и даже Австралии.

Информация о "КИЙ АВІА"

"КИЙ АВІА" - крупнейшее агентство Украины в области продаж авиационных и туристических услуг. На протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке.

В любом офисе "КИЙ АВIА" клиенты могут приобрести весь спектр тревел услуг: купить авиа или железнодорожный билет, забронировать гостиницу, приобрести страховой полис или тур. С недавнего времени в любом офисе компании, можно приобрести билеты популярных бюджетных (low-cost) авиакомпаний.

"КИЙ АВІА" также является лидером в сфере организации деловых поездок и мероприятий (MICE).

"КИЙ АВІА" аккредитовано в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 1996 года, сертифицировано Государственной авиационной администрацией Украины (Сертификат №АП0001).

Запрет полетов над Украиной затронет до 40 авиакомпаний. Однако это не приведет к заметным изменениям продолжительности полетов, заявил представитель европейского диспетчерского агентства Евроконтроль на брифинге в Брюсселе, передает ИТАР-ТАСС.

Также Евроконтроль "официально закрыл все воздушные коридоры на всех эшелонах /высотах/ над территорией востока Украины". По его словам, это приведет к росту нагрузки на воздушные коридоры Болгарии, Польши и Турции.

"Изменения продолжительности и времени полетов будут минимальными, пассажиры вряд ли заметят значительную разницу", - добавил он.

Напомним, 17 июля над Донбассом был сбит Boeing -777 малайзийских авиалиний. Президент Украины Петр Порошенко назвал крушение самолета на Донбассе террористическим актом.

МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ НА ТТК СНИЗЯТ ДО 60 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

Между полосами появятся разделительные ограждения

Столичные власти приняли решение понизить максимально допустимую скорость на Третьем транспортном кольце, рассказал порталу "М24" заместитель руководителя ЦОДД Александр Поляков. Она составит 60 километров в час.

Поляков связал снижение скоростного режима с необходимостью введения дополнительной полосы на ТТК. "Сейчас на некоторых участках ТТК четыре полосы по 4,5 метра, если мы сделаем ширину 3,5 метра, то появится возможность сделать еще одну, дополнительную полосу для автомобилей, не "выделенку" для общественного транспорта", - заявил замглавы ЦОДД. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что скоростной режим на кольце ограничат, в целом из-за увеличения количества полос скорость движения на ТТК вырастет. В настоящее время водители на Третьем кольце могут разгоняться до 80 километров в час.

Поляков рассказал о планах установки разделительных ограждений между полосами. "Сейчас есть автомобилисты, которые перестраиваются в поворот с третьего - четвертого ряда, подрезая других участников движения. Ограждения помогут пресечь такие случаи", - сообщил чиновник.

В апреле в СМИ появилась информация, что власти Москвы собираются снизить скорость в ЦАО до 50 километров в час из-за загруженности центра, большого количества пешеходов и разветвленной системе улиц. В настоящий момент в столице водителям разрешается разгоняться до 60 километров в час.

DLH Group (Dalhoff Larsen & Horneman A/S, г. Копенгаген, Дания) подписала соглашение о продаже своих польских и словацких подразделений компании Grass Polska, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Стоимость сделки, завершение которой ожидается в 3 кв. 2014 г. после одобрения польскими властями, — около 100 млн датских крон ($18 млн).

По итогам 2013 г. совокупный доход польских и словацких подразделений DLH Group составил 207 млн датских крон ($37,5 млн).

«Я рад, что мы совершили эту сделку, — заявил президент и главный исполнительный директор DLH Group Кент Арентофт. — У наших польских и словацких сотрудников появляются хорошие перспективы».

Как сообщал Lesprom Network ранее, в конце 2013 г. совет директоров DLH Group принял решение о продаже ряда подразделений компании в Европе и Азии с целью получить максимально возможную денежную выручку в интересах акционеров.

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки стал центром развития инновационных технологий для носимых устройств

Intel принимает активное участие в трансформации мобильных технологий, которые коренным образом изменяют то, как мы живем, отдыхаем и работаем, определяют новую эпоху, в которой <умные> устройства будут обладать расширенными сетевыми возможностями. На продукцию, не связанную с традиционными ПК, сегодня приходится до 40% прибыли корпорации. Структурные компоненты технологий Intel имеют самые разные формы. Многие носимые устройства, включая гарнитуры, часы и системы мониторинга с подключением к сети Интернет, созданы на базе технологий Intel. Поэтому заинтересованные стороны могут использовать эти разработки для реализации своих идей и концепций. Именно для этих целей Intel проводит конкурс Make it Wearable: проект призван помочь воспользоваться преимуществами новейших разработок. В рамках первого этапа конкурса, трека для Инноваторов и Визионеров (Visionary Track), участники из региона EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) представили на суд жюри самые необычные проекты. Высокое качество работ из Великобритании, Израиля, России, Германии, Египта, Польши и Дании подтвердило большой научный потенциал этого региона. И это неудивительно, т.к. эти страны занимают самые высокие позиции в рейтинге инновационности: в 2014 г. в список Innovation Cities Index 2014, который оценивает инновационный потенциал городов во всем мире, вошли 64 города из стран, в которых живут финалисты. За последние 5 лет этот показатель вырос на целых 75%.

<Конкурс Make it Wearable призван отметить научный потенциал региона EMEA, - сказал Нейл Кокс (Neil Cox), руководитель по развитию новых рынков в регионе EMEA корпорации Intel. - Участники, вошедшие в число финалистов, представили по-настоящему оригинальные концепции, которые демонстрируют новый взгляд на использование цифровых технологий. Эти проекты позволят сделать нашу жизнь лучше и безопаснее. Кроме того, важно помнить, что инновации и бизнес тесно связаны друг с другом, поэтому поддержка предпринимательства в регионе EMEA имеет важное значение для поддержания экономики этих стран>.

Девять работ из региона EMEA, вышедших в финал конкурса, включают следующие проекты:

•концепция рабочей одежды, которая контролирует наличие в воздухе взрывчатых газов и выдает соответствующие предупреждения,

•экзоскелет, расширяющий физические возможности человека,

•вживляемый искусственный зуб для контроля гигиены полости рта,

•<дышащая> одежда, генерирующая кислород.

<Представленные проекты имеют общую цель: необычным образом решить определенную задачу. Мы поможем победителям реализовать их идеи на практике в рамках трека Разработчиков и экспериментаторов, который будет организован летом>, - добавил Нейл Кокс (Neil Cox).

Большинство финалистов представляет страны, вошедшие в список 30 самых инновационных стран, согласно недавнему отчету Bloomberg*.

Конкурс Make it Wearable корпорации Intel включает в себя два трека:

•Трек для Инноваторов и Визионеров (Visionary Track) участники должны были предоставить видеоописание своей оригинальной концепции. Отправленные работы оценивались по таким показателям, как изобретательность и возможность оказать положительное воздействие на повседневную жизнь. Категории работ: мода, профилактика здоровья, социальные аспекты жизни, образование, экология, безопасность и здравоохранение.

•Трек Разработчиков и Экспериментаторов (Development Track) участники должны предоставить предложение и короткий видеоролик с описание концепции креативного продукта. Проекты будут оцениваться по показателям креативности, практичности и коммерческой перспективности. В рамках полуфинала и финала участники смогут воспользоваться профессиональной поддержкой участвующих в конкурсе экспертов.

Победители будут объявлены осенью 2014 г. Главный приз составит $500 тыс. Победители, занявшие 2 и 3 место, получат $200 тыс и $100 тыс, соответственно. 10 финалистов получат $50 тыс. Каждый из финалистов получит техническую поддержку (более 70 часов) на протяжении более чем 2 месяцев для коммерческой реализации своих проектов.

Конкурс Make it Wearable от Intel описание проектов финалистов

Носимые технологии становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. <Умные> носимые устройства, начиная часами, заканчивая браслетами и датчиками, интегрированными в одежду, реализуют развитые логические функции, позволяя делать нам осознанный выбор. Конкурс Make It Wearable корпорации Intel представляет собой глобальную инициативу, призванную ускорить развитие инноваций в сегменте технологий для носимых устройств. На долю участников из региона EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) приходятся практически 50% финалистов из стран со всего мира.

Ниже представлено описание проектов участников из региона EMEA.

Египет - Амира Махмуд (Amira Mahmoud) - Clothes Can Breathe Вы никогда не задумывались о том, как было бы здорово, если бы одежда могла <дышать>? Предложенная концепция создает кислород на протяжении всего дня, сохраняя одежду свежей. Как и в случае с растениями, эта одежда использует технологию фотосинтеза для выработки кислорода. Ткань испускает созданный кислород для того, чтобы вы могли на протяжении всего дня чувствовать себя свежо и комфортно.

Дания - Акарш Сангхи (Akarsh Sanghi) - PostorAruma Ожерелье, получившее название PosturAroma, создано для того, чтобы женщины могли чувствовать себя более защищенными. Используя различные датчики и запахи, это ожерелье предоставляет женщинам поддержку, связанную с их позой, для того, чтобы они могли выглядеть и чувствовать себя более уверенными. С помощью специальных ароматов для создания спокойной атмосферы ожерелье позволяет женщинам принимать уверенную позу.

Германия - Эберхард Франк (Eberhard Frank) - Lovey Lovey - это решение, предназначенное для детей, которое контролирует социальную активность и поведение людей. <Умное> устройство легко крепится на одежду, имеет небольшой вес и отличается исключительным удобством использования. Lovey записывает голоса и распознает интонации знакомых и близких ребенка и посторонних людей. Это позволят родителям полностью контролировать обстановку, в которой находится ребенок.

Великобритания - Нишант Марка (Nishanth Marka) - My Fly Нишант называет свою разработку My Fly носимым устройством <следующего поколения>. My Fly может использоваться для самых разных задач, включая определение местоположения владельца, поиск потерянных личных вещей и даже измерение давления пользователя. Устройство крепится на часы и может летать, делать снимки и даже вызвать помощь в экстренных ситуациях.

Великобритания - Ник Тайлер (Nick Tyler) - Wearable Assistive Material Проект разработки WAM позволят пользователям заниматься любыми вещами и не испытывать при этом чувство физической усталости. Экзоскелет, созданный из <умных> материалов, оказывает поддержку мышцам человека. Устройство позволяет пользователю получить дополнительную физическую силу для длительных прогулок по пересеченной местности.

Великобритания - Александрос Кристопулос-Паноутсос (Alexandros Christopoulos-Panoutsos) - Electric Work Uniforms Существует множество рабочих условий, в которых рабочие подвергаются повышенному риску - но что если сделать профессиональную одежду, которая будет предупреждать пользователей о неблагоприятных условиях труда? Этот проект позволяет реализовать интеллектуальные технологии на производстве. Автор разработки предлагает создать униформу, которая будет оснащена множеством датчиков для контроля окружающей обстановки. Такая одежда может использоваться, например, врачами и строителями.

Израиль - Ноа Бакиш (Noa Bakish) - Wisdom Tooth Каждый год удаляются миллионы зубов мудрости. Количество случаев лечения зубов мудрости значительно увеличилось за последние несколько лет. А что если интегрировать в зуб мудрости современные цифровые технологии? Этот позволило бы более эффективно и точно осуществлять гигиену полости рта.

Польша - Мартин Кавальски (Martin Kawalski) - 360 Brain, Body and Health Мартин создал проект по внедрению носимых технологий в области медицины. Современные разработки позволили бы более точно и эффективно контролировать физическое состояние людей. Система 360 анализирует полученные данные и предоставляет рекомендации об уходе за здоровьем. Контролируя физические активности пользователей и уровень метаболизма, система также отслеживает дыхание и предоставляет рекомендации по борьбе со стрессами.

Россия - Алексей Ильин - Dreams Come True Вам когда-нибудь снились сны, которые были настолько приятными, что вы хотели, чтобы они стали реальностью? Алексей разработал концепцию, которая позволит моделировать сны для борьбы со страхами. Во время сна устройство создает волны и энергию для погружения в более глубоки сон. Хотите стать супергероем на одну ночь? С помощью этого устройства ваши мечты станут реальностью.

3 июля 2014 года в в столице Республики Саха Якутске завершила работу Третья международная конференция «Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве», прошедшая при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Первый заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Гетачю Энгида, высоко оценивший профессиональный и организационный уровень конференции, сказал, что её проведение стало новым значительным вкладом Российской Федерации в деятельность ЮНЕСКО, для которой сохранение языкового и культурного разнообразия является одним из главных приоритетов.

Почти 50 стран из разных географических регионов мира были представлены на конференции своими ведущими экспертами, деятелями культуры, науки, образования, политиками и дипломатами - Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Беларусь, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Доминиканская Республика, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Колумбия, Кыргызстан, Латвия, Македония, Мальдивская Республика, Молдова, Нигерия, Нидерланды, Оман, Перу, Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Сирия, Словакия, Судан, США, Таиланд, Того, Турция, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Чехия, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония. Более половины участников конференции были номинированы для участия в ней правительствами своих стран.

Конференция явилась также новым вкладом России в реализацию Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» - одной из двух главных программ ЮНЕСКО в сфере коммуникации и информации. Примечателен тот факт, что в конференции приняли участие сразу пять из восьми членов Президиума Межправительственного совета Программы - Е. И. Кузьмин (Россия), Дитрих Шюллер (Австрия), Кгомотсо Мотлотле (Ботсвана), Яра Аль Шафри (Оман) и Лейла Бартет (Перу).

За 4 дня работы конференции, торжественное открытие которой прошло в Доме Правительства Республики Саха (Якутия) состоялись 2 пленарных заседания и 8 заседаний 4-х секций, на которых активно, заинтересованно и с разных углов зрения обсуждались актуальные политические, философские, технологические вопросы сохранения многоязычия в мире и его развития в киберпространстве.

Если на предыдущей, Второй конференции, состоявшейся в Якутске в 2011 году, в фокусе дискуссий были инструменты и институты поддержки многоязычия, а также вопросы формирования благоприятной среды для его сохранения в реальной жизни и для его развития в киберпространстве, то в 2014 году главными темами нынешней, Третьей конференции (давшими названия её секциям) были определены:

Использование ИКТ для сохранения языкового и культурного разнообразия в киберпространстве

- Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве: социокультурный аспект

- Сохранение языкового и культурного разнообразия: национальное видение и национальный опыт

- Образование для сохранения языкового и культурного разнообразия в киберпространстве

Сквозной темой Третьей конференции стала поддержка русского языка как языка межнационального и международного общения.

Пленарные заседания конференции вели сопредседатели Оргкомитета конференции - заместитель председателя Межправительственного совета и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Е. И. Кузьмин и ректор Северо-Восточного федерального университета Е. И. Михайлова.

В ходе работы конференции было заслушано 65 докладов.

На заключительном пленарном заседании конференции при подведении её итогов выступили модераторы всех секций – главный консультант по социологии Летнего лингвистического института Майкл Гибсон (Великобритания), директор Фонда сетей и развития (FUNREDES) Даниэль Пимьента (Доминиканская республика), старший научный сотрудник исследовательского центра «Mercator» Фризской академии Тьерд де Грааф (Нидерланды), директор по научной деятельности Национального центра научных исследований Жозеф Мариани (Франция), научный сотрудник Университета им. Бен-Гуриона Галит Веллнер (Израиль), генеральный секретарь Программы сотрудничества Европейской комиссии – MEDICI Альфредо Ронки (Италия), ответственный секретарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Т. А. Мурована, проректор Северо-Восточного федерального университета Н. М. Зайкова, главный редактор журнала «Университетская книга» Е. Н. Бейлина (Россия) и другие.

В рамках конференции прошла презентация русского издания аналитического сборника «Net.lang. На пути к многоязычному киберпространству», первоначально изданного при участии ЮНЕСКО Всемирной сетью в поддержку языкового разнообразия на английском и французском языках. Большинство авторов этого сборника приняли участие в нынешней конференции и были участниками двух предыдущих.

Участники конференции с удовлетворением отмечали тот факт, что она привлекает к себе всё большее внимание во всем мире. Де-факто она стала главным форумом в мире по обсуждению животрепещущей проблемы сохранения языков и их развития в киберпространстве.

В первый раз, в 2008 году, в ней участвовали представители 15 стран, и это было расценено Правительством России и ЮНЕСКО как большой успех. Это было открытие темы в России, и это была первая конференция на эту тему в рамках Программы «Информация для всех» и в рамках ЮНЕСКО.

Во второй конференции, в 2011 году, участвовали уже 33 страны.

Обе конференции вызвали большой международный резонанс и завершились принятием важных международных документов – Ленской резолюции «О языковом и культурном разнообразии в киберпространстве» и Якутского воззвания – Плана действий по подготовке Всемирного саммита по многоязычию.

Ленская резолюция – итоговый документ первой конференции – получила международное признание, поскольку в ней, по сути, впервые была структурирована проблемная ситуация в области поддержки многоязычия и были определены все заинтересованные стороны, и теперь на этот документ ссылаются в трудах исследователей и официальных документах международных организаций. Выводы и итоговый документ второй конференции обсуждались на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 году. Сборники материалов обеих конференции опубликованы в печатном и электронном виде на русском и английском языках.

Важными результатами первой и второй международных конференций «Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве» стало также расширение профессиональных связей и возникновение постоянных дружеских контактов между ведущими экспертами из разных стран. Установились плодотворные партнёрские связи между Межправительственной программой ЮНЕСКО «Информация для всех», её Российским комитетом и Всемирной сетью в поддержку языкового разнообразия, которую возглавляет председатель Подготовительного комитета Всемирного саммита по информационному обществу Адама Самассеку. В Северо-Восточном федеральном университете в 2010 году при поддержке Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Московского бюро ЮНЕСКО был открыт Центр поддержки многоязычия в киберпространстве. Важность проблем сохранения многоязычия и его развития в киберпространстве стала глубже осознаваться на разных уровнях, прежде всего в самой ЮНЕСКО. По инициативе России многоязычие в киберпространстве было объявлено шестым приоритетом Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и в её рамках создана соответствующая Рабочая группа, которую возглавляет Е. И. Кузьмин.

Всё это привело к тому, что к Третьей конференции во всем мире был проявлен ещё больший интерес и в ней приняло участие почти 50 стран.

Организаторами конференции выступили:

- Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

- Северо-Восточный федеральный университет

- Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

Финансовую поддержку оказали:

- Северо-Восточный федеральный университет

- Правительство Республики Саха (Якутия)

- Министерство культуры Российской Федерации

- Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

- ЮНЕСКО

Большую помощь в организации конференции оказала Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, в рамках которой был создан и действует Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех».

От имени руководства Республики участников конференции приветствовали Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ф. В. Габышева и Государственный советник Республики Саха (Якутия) Д. Е. Глушко.

Приветствия в адрес организаторов, участников и гостей конференции направили:

- Министр иностранных дел РФ, председатель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО С. В. Лавров,

- Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М. В. Сеславинский,

- Президент Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисов,

- Заместитель Министра культуры РФ Г. П. Ивлиев,

- Заместитель Министра образования и науки РФ В.Ш. Каганов,

- Председатель Комитета по образованию Государственной Думы В. А. Никонов.

Для подготовки Итогового документа конференции была сформирована рабочая группа, в которую вошли Майкл Гибсон, Даниэль Пимьента, Тьерд де Грааф, Жозеф Мариани, Альфредо Ронки, Клаудиа Вандерли (Бразилия), Анурадха Канниганти (Индия), Е. И. Кузьмин и Н. М. Зайкова.

Всем участникам конференции был предоставлен внушительный комплект материалов на русском и английском языке по проблемам языкового и культурного разнообразия в киберпространстве, изданных Российских комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества. В этот комплект вошли книга «Net.lang. Навстречу многоязычному киберпространству», сборники материалов двух предыдущих конференций, а также другие публикации по проблемам построения информационного общества.

Все эти издания составили основу книжной выставки, развёрнутой во время работы конференции.

Культурная программа конференции включила участие в национальном празднике якутов Ысыах, посещение национального парка «Ленские столбы», включенного в Список мирового природного наследия ЮНЕСКО, посещение музея «Царство Вечной мерзлоты» и Музея Мамонта, Арктического инновационного центра СВФУ.

Участники конференции были приглашены на три приёма, которые в их честь дали Правительство Республики Саха (Якутия), мэр Якутска А. С. Николаев и ректор СВФУ Е. И. Михайлова. Перед участниками конференции выступил Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии».

Подводя итоги конференции, её участники выразили благодарность организаторам конференции, особо отметив вклад ректора Северо-Восточного федерального университета Е. И. Михайловой, без которой, как сказал Е. И. Кузьмин, «не было бы ни первой, ни второй конференции. Будучи в 2008 году Вице-президентом Республики Саха (Якутия), она не только поддержала тогда нашу идею и подставила нам плечо, но и продемонстрировала высокую политическую дальновидность, когда мы, инициаторы первой конференции, сами ещё не представляли, во что это может со временем вырасти. И сегодня г-жа Михайлова по-прежнему оказывает нам самую серьёзную поддержку, теперь уже в качестве ректора крупнейшего на Северо-Востоке России федерального университета, который активно развивается и завоевывает всё больший авторитет и в нашей стране и за рубежом».

Перед началом конференции Президент Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисов принял основных организаторов конференции.

По завершении конференции Е. А. Борисов выразил благодарность и наградил ценными подарками основных организаторов конференции - членов Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Е. И. Кузьмина, С. Д. Бакейкина, Т. А. Муровану, а также наиболее активных иностранных участников всех трёх конференций. Благодарности Ректора СВФУ удостоена помощник директора МЦБС Д. Д. Игнатова.

На проходящем в настоящее время 49-м заседании Администраций связи (АС) Регионального содружества в области связи и 20-м заседании Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров был переизбран председателем совета глав АС РСС. По результатам единогласного голосования глава Минкомсвязи России продолжит исполнять обязанности председателя совета глав АС РСС еще в течение четырех лет. РСС входит в число самых влиятельных региональных организаций в сфере связи и действует с 1991 года. Следующее заседание АС РСС пройдет в России в мае 2015 года и будет приурочено к 70-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Также были назначены заместители председателя совета глав АС РСС, которыми стали министр транспорта и связи Республики Армения Гагик Бегларян и министр информационных технологий и связи Республики Молдова Павел Филип. Они будут исполнять свои обязанности до конца 2015 года.

Обсуждался целый ряд организационных вопросов, и было принято более 20 совместных решений.

В качестве наблюдательного члена РСС была принята межправительственная организация Eutelsat.

В рамках выборов кандидатов на руководящие посты Международного союза электросвязи (МСЭ) были обсуждены перспективы развития МСЭ до 2018 года. С такими докладами, в частности, выступили представитель Китая Хоулин Жао, представитель Великобритании Малкольм Джонсон, директор Бюро радиосвязи МСЭ Франсуа Ранси.

Были обсуждены итоги и перспективы работы АС РСС в ключевых международных отраслевых мероприятиях, включающих Всемирную конференцию по развитию связи МСЭ 2014 года, Мероприятие высокого уровня Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, Полномочную конференцию МСЭ 2014 года, Всемирную конференцию радиосвязи и Ассамблею радиосвязи 2015 года и Всемирную ассамблею по стандартизации 2016 года.

Отдельно главы АС РСС обсудили вопрос подготовки организации к празднованию 70-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Было решено приурочить следующее заседание АС РСС к этой торжественной дате и провести его в России в мае 2015 года.

В ходе заседания были сделаны доклады, посвященные ходу выполнения стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в построении и развитии информационного общества и плана действий по ее реализации до 2015 года; формированию в сети Интернет трансграничного пространства доверия государств-участников СНГ; развитию информационной интегрированной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси для внедрения трансграничного юридически значимого электронного документооборота, которая увеличит доступность различных видов услуг, а также избавит граждан от необходимости представлять документы в бумажном виде.

Были сделаны доклады о проектах двух соглашений, которые должны быть подписаны до конца года: «О взаимодействии и стратегическом партнерстве между Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий “Фонда Сколково” и Региональным содружеством в области связи» и «О принципах осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах-участниках СНГ в том числе и в роуминге».

Участники встречи также приняли решение о выпуске почтовых марок по тематике РСС, обсудили инновационные решения в организации подготовки и проведения крупнейших международных мероприятий, в том числе зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года и Чемпионата мира по хоккею в Минске 2014 года, а также первых Европейских Олимпийских игр в Баку, которые пройдут в Азербайджане в 2015 году.

В рамках РСС глава Минкомсвязи России Николай Никифоров провел встречи с министрами связи ряда стран-участников СНГ, а также двухсторонние встречи с кандидатами на высшие выборные должности МСЭ из Великобритании, Канады, Китая, Нигерии, Польши, Турции, Франции и Южной Кореи. Выборы на высшие должности пройдут на Полномочной конференции МСЭ в Пусане в октябре 2014 года.

Справка

Региональное содружество в области связи — одна из первых интеграционных организаций на постсоветском пространстве, созданное 17 декабря 1991 года в Москве главами администраций связи государств-участников Союза независимых государств (СНГ). Членами РСС является 12 стран СНГ, в число наблюдателей входит четыре страны и целый ряд международных организаций и национальных операторов связи. В 2015 году организация отметит 25-летие своей деятельности.

Польша не предоставит статус беженцев

Польша отказалась предоставлять переселенцам из Крыма статус беженца в автоматическом порядке, и намерена рассматривать каждое заявление о предоставлении крымчанам статуса беженца индивидуально. Сообщение об этом со ссылкой на министра внутренних дел Братломея Сенкевича передает Польское радио.

По словам министра, события, которые происходят в настоящее время на территории Крымского полуострова, затрагивают только несколько процентов от общей территории Украины. Таким образом, в данной ситуации не существует ни одного автоматического механизма, который бы позволил предоставлять статус беженца в любой другой стране тем лицам, которые проживают в Крыму, отмечает Сенкевич.

Министр уверен, что граждане, которые покидают Крымский полуостров, имеют возможность найти убежище на территории других регионов Украины. Также жители Крыма, вступив в виртуальный клуб путешественников на http://travelerclub.org , могут узнать много интересной информации о различных странах мира.

Сенкевич подчеркивает, что правительство Украины реализует ряд специальных программ для беженцев, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за аннексии Россией части украинской территории.

Тем не менее, польское Управление по делам иностранцев заверяет, что в обязательном порядке рассмотрит каждое заявление о предоставлении статуса беженца. При этом одним из наиболее важных аспектов в вопросе предоставления жителям Крымского полуострова статуса беженца станет такой вопрос, как возможность безопасного проживания на территории собственной страны.

Польша и Белоруссия будут совместно решать проблемы границы

Уже к концу этого года в стране пройдут заседания комиссий, которые контролируют инфраструктуру и работу приграничных пунктов пропуска.

По словам представителей контроля за польской границей, улучшение условий поможет еще больше углубить двухсторонние отношения стран. Белорусская сторона тоже не осталась в стороне от урегулирования.

От белорусов поступило предложение о создании специальной совместной комиссии, которая будет контролировать работу границы. Но ее создание начнется не раньше, чем в следующем году.

В начале этого месяца одно из польских изданий опубликовало на своих страницах фотографии, полученные с беспилотного летательного аппарата, на которых запечатлены личные владения главы МИДа страны Радослава Сикорского. Однако, министр не был в восторге от публикации снимков своего дома.

Он уже отправил заявления в прокуратуру, в котором сказано, что беспилотник с камерами – это прямое вмешательство в его личную жизнь и журналистов следует привлечь к ответственности. Редактор журнала, в котором появились снимки, виновным себя не считает.

Он объяснил, что участок министра составляет 14 гектаров и охватить такой объем с земли не представлялось возможным. Поэтому они нашли альтернативный способ показать полякам, как живет Сикорский.

15 июля было сообщено о том, что на польской границе вводится новый пропускной режим, который должен максимально упростить и ускорить процесс оформления на таможне для туристических групп их России.

Новая система, получившая название E-booking Bus, позволяет всего в течение десяти-пятнадцати минут завершить все необходимые процедуры. Но, естественно, только в том случае, если на борту туристического автобуса не окажется контрабандиста, везущего крупной партией сушилки для белья или что-либо иное.

Максимальное упрощение процедур, по словам Рышарда Худы, представителя таможенной палаты Польши, предусмотрено для групп из молодежи. Так, если процент лиц моложе семнадцати лет в туристической группе будет достигать семидесяти процентов, то такой транспорт будет обслуживаться вне всякой очереди.

Также нововведением станет тот факт, что туристы из РФ могут теперь предварительно записаться на прохождение таможенного осмотра на польско-российской границе в определенное время, чтобы избежать многокилометровой очереди.

По их мнению, такие зоны привлекают иностранных инвесторов в страну, на которых и держится успех и постоянный рост польской экономики. Стоит отметить, что Польша одна из самых развитых стран на постсоветском пространстве.

Напомним, что предприятия, расположенные в особой экономической зоне имеют право вкладывать деньги в неограниченных количествах и не платить налоги, пока не начнут получать прибыль. И только после этого они начинают выплаты в государственную казну.

На данный момент количество инвестиций в эти зоны составило 20 миллионов евро.

Полная либерализация экспорта вина в Европейский союз с 1 января 2014 г. не помогла Молдове компенсировать ее потери рынка России.

Согласно официальной статистике, в целом Молдова в I квартале 2014 г. в сравнении с тем же периодом прошлого года сократила экспорт алкогольной продукции на 28,2% - до $40,93 млн, при этом экспорт молдавских вин и коньяков в страны СНГ сократился вдвое - до $21,05 млн. из-за фактического прекращения поставок в Россию и уменьшения экспорта в Украину вдвое, тогда, как в страны ЕС – увеличился всего на 3,5% - до $8,56 млн.

На долю стран СНГ в целом пришлось 51,4% от общего объема экспорта молдавского алкоголя в январе-марте 2014 г., а на долю стран ЕС - 20,9% от общего объема. При этом, поставки отечественной алкогольной продукции в Польшу сложились в сумме $2,11 млн. (-10,3% в сравнении с тем же периодом 2013 г.), Чехию – $1,94 млн. (-15,6%), Румынию – $1,06 млн. (+3,8%), Германию – $0,89 млн. (+42,9%). Среди стран, не входящих в ЕС и СНГ, наибольший экспорт молдавского алкоголя пришелся на США – $3,37 млн. (-18,7%), Грузию - $1,09 млн. (-28,1%), Китай - $1,08 млн. (рост в 2,4 раза).

3 июля 2014 г., ИП «noi.md»

После молдавских виноделов, с проблемами экспорта своей продукции в Россию, сталкиваются садоводы и консервщики.