Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

НА КРЕДИТНОЙ ИГЛЕ

В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнань (КНР), на примере РФ показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и ускоренным развитием частного кредитования. Выводы там очень для нас актуальные.

Весной 2019 года аналитики ВШЭ и Внешэкономбанка оценили степень концентрации финансовых активов и сбережений в руках 3% самых обеспеченных граждан РФ. В 2018 году на эти 3% приходилось 89% всех финансовых активов страны, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.

Сумасшедшие цифры! И означают они бешеную перекачку денег из карманов десятков миллионов граждан в карманы нескольких десятков «успешных бизнесменов». Наши власти большой беды в этом не видят.

Изначально сделав ставку на крупный капитал и на крупных собственников, «кремлевские мечтатели» надеялись, что горстка богачей станет локомотивом экономики, потащит вверх и производство, и социальную сферу. Но не удосужились жестко ограничить алчность этих новоиспеченных, которая расцвела махрово до неприличия. И пропасть между населением и узкой кастой миллиардеров приобрела опасные размеры.

Соавторам доклада китайского Университета Хэнань - ученым из Университета Зеппелин (ФРГ) и Калифорнийского госуниверситета (США) - эта ситуация знакома. 30 лет роста доходного неравенства в США вынудили политиков прибегнуть к перераспределению доходов. Но вместо увеличения трансфертов или усиления прогрессивного налогообложения в Америке стимулировали дешевые кредиты для домохозяйств. Именно это сначала привело к бурному росту цен на недвижимость, а потом к банковскому и финансовому кризису 2008-2009 годов.

Вспомним катастрофу на финансовых рынках США, которая спровоцировала мировой экономический кризис!

Российские власти наступают на те же грабли. Они категорически отказываются обложить богачей прогрессивным налогом, углубляя этим доходное неравенство, а чтобы притормозить обнищание населения, толкают банки выдавать необеспеченные потребкредиты, подсаживаясь на которые, как на тяжелый наркотик, граждане смогут лишь заткнуть зияющие прорехи в семейном бюджете при отсутствии перспективы когда-нибудь расплатиться с банками.

Американцы учли уроки кризиса: на днях группа миллиардеров опубликовала открытое письмо, призвав власть ввести налог в размере 1-2% на богатство. На их богатство! «Этот налог отвечает интересам нашей страны», - говорится в письме. Способны ли на такое наши прохоровы и михельсоны?!

«Высокая финансовая уязвимость России видится результатом популистской макроэкономической политики, низкого качества управления, сильной зависимости от экспорта топлива и структурных проблем экономики. Рост доходного неравенства - одна из важнейших характеристик текущего развития страны», - констатируют авторы доклада.

ЦБ пытается хоть как-то охладить рынок кредитов, но маховик уже раскручен. И как его остановить, власти не знают.

Алексей Воробьев

Сегодня, 5 июля 2019 года, в 08:41:46 мск с космодрома Восточный выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Полезной нагрузкой стал российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2, а также 32 космических аппарата попутной нагрузки. Вывод на целевые орбиты состоялся в течение 4,5 часов после старта.

Все средства выведения — ракета-носитель «Союз-2.1б» (производитель — РКЦ «Прогресс») и разгонный блок «Фрегат» (производитель — НПО Лавочкина) — отработали в штатном режиме. В соответствии с программой полета «разгонник» вывел космические аппараты основной и попутной полезной нагрузки на три различные орбиты. По завершении программы полета он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 создан Корпорацией ВНИИЭМ и относится к спутникам дистанционного зондирования Земли. Он сможет обеспечивать изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, инфракрасным и микроволновом диапазонах. Помимо этого, он способен получать данные о температуре морской поверхности и состоянии озонового слоя, определять уровень влажности. Эти данные помогут повысить точность метеорологических прогнозов на территории Российской Федерации.

В интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии было запущено 29 спутников, а также 3 российских научно-образовательных спутника формата CubeSat.

Для максимально точного и удобного выведения разгонный блок «Фрегат» сформировал три различные орбиты, в зависимости от задач аппаратов. Первая — это солнечно-синхронная высотой 828 км и наклонением 98,57°, вторая — высотой 580 км и наклонением 97,7°, ещё часть спутников была выведена на орбиту высотой 530 км и наклонением 97,5°. Все аппараты штатно отделились от разгонного блока, их дальнейшее управление будут производить компании-заказчики запуска.

Каждый военный парад в Москве традиционно вызывал у наших западных оппонентов и ксенопатриотов из некоторых российских СМИ абсолютно одинаковую презрительную реакцию. Читатель и сам без труда вспомнит все клише, которые используются в этих случаях: начиная от обвинений в "победобесии" и заканчивая разговорами про "ржавые танки" и "нелетающие ракеты". Безусловно, ни один парад не обходится без обязательной критики того, что Россия вообще смеет гордиться Победой, которая "была еще в прошлом веке", а также рассказами о том, что только "банановые диктатуры" проводят парады, "бряцают оружием на площадях" и вообще увлекаются милитаризмом, вовлекая в "военное шоу" невинную молодежь.

Ирония судьбы: президент США Дональд Трамп решил провести масштабный военный парад в Вашингтоне, посвятив его празднованию Дня независимости США 4 июля, причем ирония ситуации проявляется даже в мелочах. Например, американские журналисты с удивлением обнаружили на улицах Вашингтона самые настоящие ржавые танки, а представители Пентагона заявили, что внешний вид боевой техники на самом деле не имеет особого значения.

Для того чтобы шоу было красочным, в Вашингтоне установлены огромные экраны и, как написал Дональд Трамп в своем твиттере, "это шоу вы запомните на всю жизнь!"

The New York Times — главное печатное издание США — в красках описывает предстоящий праздник разнузданного милитаризма:

"Аудитория выступления господина Трампа будет состоять из тысяч военнослужащих, собранных Белым домом для создания телевизионной картинки, когда главнокомандующий страны окружен силами, которые он возглавляет. Если погодные условия позволят, то будут исполнены традиционные песни для каждого рода войск, их офицеры будут стоять рядом с президентом, и в небе над ними проревет шествие самолетов с участием в том числе (президентского. — Прим. ред.) Air Force 1 и "Голубых ангелов" (пилотажной группы. — Прим. ред.). Сотни гостей, многие из которых были отобраны Национальным комитетом Республиканской партии, будут наблюдать с VIP-трибун, которые возводится рядом с (президентским. — Прим. ред.) подиумом".

Нельзя не отметить, что это празднование предполагает чествование события, которое произошло даже не в прошлом веке, а в довольно далеком от нас 1776 году. Однако столь большая отдаленность причины праздника от сегодняшнего дня не мешает американцам продолжать им гордиться, а вашингтонским политическим лидерам — использовать его для стимулирования патриотических чувств.

Проведение вашингтонского парада в честь Дня независимости США не стоило бы особого внимания, если бы не один важный нюанс: общественная и медийная реакция на это празднование и демонстрацию военной мощи очень наглядно показывает слабость американского общества и политической системы. То, что раньше вызвало бы единение на почве общего патриотизма и консолидацию общества, сейчас становится поводом для политического и общественного конфликта. Америка теряет, точнее, уже потеряла одно из своих самых важных преимуществ: умение сплачиваться, тогда когда речь идет о национальных интересах и продвижении патриотических ценностей. За очень редким исключением (например, во время Вьетнамской войны) американские политики и, тем более, военные исходили из того, что патриотизм и армия — это нечто святое, а все "антимилитаристские" и "антиимперские" лозунги и идеологии использовались исключительно в качестве информационного оружия, которое успешно работало против геополитических противников США.

Штаты выиграли информационную войну против СССР не только за счет Голливуда, "300 сортов колбасы" и условной "жвачки с колой", но еще и за счет того, что части нашего общества было привито презрение к самому понятию "патриотизм". А естественная героизация армии была заменена презрением к ней. Поразительно наблюдать за тем, как это страшное информационное оружие используется внутри самих США для внутриполитических разборок. С точки зрения информационных войн это эквивалент использования боевых отравляющих веществ в гражданской войне — в некотором роде точка невозврата.

Лоуренс Трайб, известный либеральный активист и профессор Гарвардского университета, отреагировал в твиттере на новость MSNBC о том, что "во вторник в Вашингтон прибывают танки в преддверии трамповского празднования 4 июля", шокирующим сравнением: "Сходство с преддверием (инцидента. — Прим. ред.) на площади Тяньаньмэнь является пугающим".

Самые разные СМИ, от новостных до деловых, от The New York Times до Bloomberg, пишут о том, что парад — это плохо, ужасно, империалистично, политизированно и очень дорого (при том, что парад по самым смелым оценкам стоит всего один миллион долларов, а бюджет Пентагона составляет более 700 миллиардов долларов).

Журналисты вдруг вспомнили о таких вещах, как сдержанность и умеренность, которые якобы очень к лицу великой державе, и пользуются случаем подчеркнуть, что сами американцы (в основном молодежь и сторонники Демократической партии) не считают США такой уж великой страной. Трампу даже предъявляют претензию в том, что он захотел провести парад после визита во Францию, во время которого он был поражен размахом и грандиозностью французского парада в честь взятия Бастилии.

Президента США обвиняют в милитаризации американской политики, что смотрится особенно смешно на фоне "художеств" его предшественников в Ливии, Сирии или Ираке, что, впрочем, не отменяет вероятности того, что Трамп действительно пытается использовать парад в качестве инструмента психологической "накачки" американского общества в преддверии возможного военного столкновения с Ираном.

Однако если раскол в американском обществе и элите будет углубляться дальше, то скоро вполне может выясниться, что Трамп готовился не к той войне: если почитать, что пишут его сторонники и противники в соцсетях, и прочувствовать тот уровень взаимной ненависти, который испытывают друг к другу столь непохожие половины американского народа, то невозможно отделаться от мысли о том, что следующая американская война будет не империалистической, а гражданской.

Иван Данилов.

Национальное собрание Франции приняло проект, позволяющий требовать от интернет-компаний, таких как Facebook и Google, удалять контент, содержащий агрессивные высказывания. Об этом сообщила Le Parisien.

Положение является частью более обширного законопроекта, позволяющего французским властям требовать от социальных сетей удалять сообщения, содержащие агрессивную риторику, в течение 24 часов после их обнаружения.

Для полного утверждения законопроект должен быть одобрен сенатом — верхней палатой французского парламента.

Под определение агрессивной риторики, согласно положениям законопроекта, попадают высказывания или видеозаписи, содержащие призывы к насилию или высказывания, дискриминирующие по расовым или религиозным признакам. Помимо этого, ограничения касаются видеороликов или сообщений, поддерживающих терроризм или насилие. Аналогичные меры распространяются и на детскую порнографию. В случае невыполнения компаниями этих требований им может грозить штраф в размере до 1,25 миллиона евро.

Идею законопроекта ранее в этом году предложил президент Франции Эммануэль Макрон на фоне роста антисемитских инцидентов и увеличения числа экстремистских высказываний в интернете.

Китай продолжит покупать иранскую нефть, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Китай продолжает и продолжит покупать у нас нефть, конечно, объемы которой зависят от соглашения между китайскими властями и министерством нефти, но до сих пор их отношение к нам было дружественным", - заявил Велаяти.

Он также добавил, что позиция России и Китая отличается от остальных четырех стран-членов "шестерки". По его словам, только они осуществляют с Ираном сотрудничество, которое предусмотрено ядерной сделкой.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

Роскомнадзор составил протокол в отношении компании Google об административном правонарушении из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи, компании грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, 30 мая 2019 года специалисты Роскомнадзора провели контрольные мероприятия, в результате которых установлен факт неисполнения компанией Google требований федерального закона "Об информации…". По закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. О результатах контрольного мероприятия компания Google была уведомлена 30 мая 2019 года в установленном законом порядке", - отмечается в сообщении.

"За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении", - указывается в сообщении.

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет. Об этом пишут астрономы в статье, принятой к публикации в журнале MNRAS.

"То, что происходит в этой системе, напоминает судьбу снежка, попавшего в ад. Несколько миллионов лет назад звезда могла уничтожить одну или несколько своих планет и "украсть" их луны. Они оказались в теплой части звездной системы, где они начали быстро испаряться, порождая огромные облака из газа и пыли", — рассказывает Брайан Метцгер (Brian Metzger), планетолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

В середине октября 2015 года Табета Бойяджиан (Tabetha Boyajian), планетолог из Йельского университета, и ее коллеги рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые могут указывать на присутствие в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое "моргание" звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.

Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падала в прошлом.

Более того, последующие наблюдения показали, что в 2017 году яркость KIC 8462852 необъяснимым образом резко снижалась как минимум два раза. Во время наблюдений за этими звездными "затмениями" ученым удалось раскрыть некоторые особенности этого светила и подтвердить, что на его орбите действительно присутствует некий крупный объект, заслоняющий его свет, но он вряд ли является сферой Дайсона.

Что это такое, ученые пока не могут сказать, так как оптические свойства этого объекта и его предположительные размеры пока не укладываются ни в одну теорию, сформулированную Бойяджиан и ее коллегами, а также другими группами планетологов, за последние четыре года.

Метцгер и его коллеги нашли новое объяснение тому, как "звезда Табби" начала мигать, пытаясь совместить одну из своих старых теорий, описывающих рождение подобных аномалий, с новыми наблюдательными данными.

Как отмечает исследователь, два года назад его команда предположила, что в относительно недавнем прошлом на поверхность KIC 8462852 упала одна из ее планет. Это привело к рождению относительно слабой, но хорошо заметной вспышки, и постепенному потускнению светила. Открытие повторных снижений и повышений яркости заставило их усомниться в этой идее.

Первые наблюдения за очередным "затмением" на KIC 8462852, по словам Метцгера, натолкнули его на мысль, что объект, загораживающий свет звезды, находится на относительно небольшом расстоянии от нее, не превышающей половины дистанции между Землей и Солнцем. При этом, что важно, он слишком сильно удален от светила, чтобы быть останками планеты, "перемолотой" его притяжением.

Как тогда мог возникнуть этот объект? Для раскрытия этой загадки ученые создали компьютерную модель этой системы, в которой обитали, помимо самой "звезды пришельцев", планеты и их спутники.

Наблюдая за их движением и гравитационными взаимодействиями, планетологи обнаружили, что в некоторых случаях орбиты планет могут быть вытянуты таким образом, что они действительно начнут периодически падать на поверхность KIC 8462852. Схожая судьба постигнет и их луны, однако иногда они будут "оторваны" притяжением звезды еще до того, как планета сблизится с ней на опасное расстояние.

После этого они начнут вращаться вокруг самой звезды, и в большинстве случаев, как показали расчеты Метцгера и его коллег, они окажутся в "теплой" части планетной системы. Если луна будет состоять в основном изо льда и замороженных газов, это приведет к тому, что она быстро растает и превратится в плотное облако из пыли и газа. Оно будет двигаться по той же орбите, что и ее "прародитель", периодически загораживая ее свет для наблюдателей на Земле.

Вдобавок, таяние луны приведет к тому, что вся ее бывшая орбита будет "засеяна" большим числом частиц пыли, которые, как отмечают ученые, могут объяснять то, почему светимость KIC 8462852 постепенно падает с течением времени. Неоднородности в распределении этой пыли, в свою очередь, обуславливают то, почему звезда иногда внезапно тускнеет или становится более яркой.

Проверка этой теории, как отмечает астроном, будет возможной только в том случае, если телескопы следующих поколений смогут получить детальные фотографии KIC 8462852 и ее окрестностей. Когда это произойдет, сказать очень сложно, учитывая задержки в запуске телескопа "Джеймс Уэбб" и политические проблемы, связанные с постройкой наземной обсерватории TMT на Гавайских островах.

Крупнейшую в мире партию синтетического наркотика каптагон - 5,25 тонны на 660 миллионов долларов изъяли в ходе совместной операции представители силовых структур Греции, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Управления по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции SDOE.

Каптагон (торговое название фенэтиллина) является психотропным веществом, его называют "наркотиком джихадистов", так как его часто используют террористы на Ближнем Востоке.

Совместную операцию проводили сотрудники отдела по борьбе с наркотиками и оружием оперативного управления SDOE Аттики вместе с греческой полицией и береговой охраной и портовой службой. Для проведения операции потребовалась неделя, ежедневно были задействованы 20 человек.

Были задержаны три контейнера, прибывшие из Сирии. Общее количество изъятых и конфискованных таблеток каптагон (captagon) составляет 5 тонн 250 килограммов и 500 граммов, что соответствует 33 078 150 таблеткам.

Это самое большое количество из когда-либо конфискованных в мире партий, преступные организации были лишены доходов, превышающих 660 миллионов долларов США, сообщила спецслужба.

Проводится расследование для выяснения лиц, причастных к этому делу, а также для определения того, являлся ли конечным пунктом назначения контейнеров Китай.

В 2014 году в Греции изъяли крупнейшую в мире партию героина - 2,1 тонны на 200 миллионов евро. Тогда были арестованы 11 человек, несколько человек приговорены к пожизненному заключению. Вся партия наркотика была доставлена в Грецию на танкере Noor 1.

Разгонный блок "Фрегат" после пуска с космодрома Восточный завершил операцию по выведению на целевые орбиты российского метеорологического спутника "Метеор-М" №2-2 и 32 малых космических аппаратов, сообщил Роскосмос.

"Успешное отделение попутной нагрузки миссии #МетеорМ №2-2", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 8.42 мск. Разгонный блок "Фрегат" с 33 спутниками отделился от третьей ступени ракеты в 8.52 мск. Первым на целевую орбиту высотой порядка 830 километров был выведен российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-2. Затем в течение трех с половиной часов "Фрегат" разводил малые спутники по двум орбитам – высотой порядка 580 и 530 километров. Сейчас "Фрегат" переведен на траекторию входа в атмосферу. Несгоревшие элементы его конструкции приводнятся в несудоходном районе Тихого океана после 14.00 мск.

Помимо "Метеора" на орбиты вышли спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Также на свои орбиты попали российские аппараты "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".

Прошлый запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.

Прошедший 5 июля пуск стал первым в 2019 году с космодрома Восточный. В сентябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на Восточном начинается активная пусковая программа и в 2019 году с него планируется провести не менее пяти стартов.

Дальнейший рост среднегодовых температур и доли СО2 в атмосфере можно будет резко замедлить или даже остановить, восстановив большую часть вырубленных лесов. Они будут поглощать до трети парниковых газов, вырабатываемых человечеством, пишут ученые в журнале Science.

"Все знают, что восстановление лесов поможет нам бороться с глобальным потеплением, однако никто раньше не пытался точно оценить силу их действия. Наши расчеты показывают, что пока это лучший метод для борьбы с изменением климата. Если мы начнем действовать сейчас, то мы сможем снизить долю СО2 в атмосфере на четверть", — заявил Том Краутер (Tom Crowther) из Высшей политехнической школы Швейцарии в Цюрихе.

Санкционированные и нелегальные вырубки лесов сегодня по-прежнему остаются одной из главных проблем для экологии и климата Земли. По оценкам НАСА, темпы вырубки лесов за последние десять лет выросли на 62%, достигнув рекордных показателей.

Каждый год, в соответствии с замерами спутников, Земля лишается огромных лесных массивов, эквивалентных по площади острову Цейлон. Большая часть этих вырубок происходит в тропиках, однако они не обходят стороной Россию и другие северные страны.

Поверхность нашей планеты содержит около трех триллионов деревьев, и в России находится примерно 20% из них, что является абсолютным рекордом и почти в два раза больше, чем у Канады, занимающей второе место.

Вырубка леса, как показывают наблюдения климатологов, ведет не только к исчезновению большого количества поглотителей СО2, но и множеству других перестроек в работе экосистем и климата. Деревья охлаждают поверхность почвы, "дирижируют" движением ветров, мешают чрезмерному испарению воды и служат источником аэрозолей, охлаждающих атмосферу и отражающих тепло и свет Солнца обратно в космос.

Краутер и его коллеги задумались над тем, насколько сильно леса влияют на круговорот углерода в природе и как восстановление их прежней площади повлияет на климат и выбросы парниковых газов.

В прошлом, как отмечают ученые, климатологи использовали достаточно схематичные и грубые модели для подобных оценок. Швейцарские исследователи значительно повысили точность этих расчетов, проанализировав почти 80 тысяч фотографий различных лесных массивов на всех континентах Земли, полученные спутниками ЕКА.

Эти снимки помогли им вычислить то, как много деревьев может присутствовать в разных уголках планеты и составить своеобразную "карту плотности населения" для флоры. Подобные данные, в свою очередь, позволили ученым получить точные оценки того, как много деревьев человечество уже успело уничтожить и где лесной покров еще можно восстановить.

По текущим оценкам ООН, общая площадь лесов Земли сейчас составляет около 5,5 миллиарда гектаров, причем только половина от этого приходится, собственно, на кроны деревьев. По мнению Краутера и его коллег, оба этих показателя можно легко повысить примерно на треть без особого ущерба для жизни человека и экономики Земли, восстановив часть вырубленных лесов.

Взрывообразный рост популярности пальмового масла и расширение плантаций масличных пальм может привести к уничтожению или резкому снижению биоразнообразия флоры и фауны сразу на четырех континентах.

Львиная доля этих территорий приходится всего на шесть стран – Россию, США, Канаду, Австралию, Бразилию и Китай. Все эти государства могут восстановить по несколько десятков миллионов гектаров леса без каких-либо стеснений или проблем для их жителей и промышленных предприятий.

Если этот лесной покров будет восстановлен в ближайшие годы, то к концу столетия доля СО2 в атмосфере, как полагают ученые, сократится примерно на четверть. Это вернет климат Земли в ситуацию, в которой он находился в начале прошлого столетия.

"Нужно понимать, что леса восстанавливаются десятилетиями – пройдет много времени, прежде чем деревья вырастут и достигнут своего максимального потенциала. Поэтому крайне важно защищать уже существующие леса и бороться с глобальным потеплением и другими методами, в том числе сокращая объемы использования ископаемых углеводородов", — заключает Краутер.

Российский метеорологический спутник "Метеор-М" №2-2 выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".

Запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.

Теперь разгонному блоку предстоит вывести попутную нагрузку - спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". "Малышей" отправят на две орбиты - высотой порядка 580 и 530 километров. Завершение всей операции ожидается примерно в 13.10 мск.

Президент США Дональд Трамп заявил, что астронавты США скоро вновь посетят Луну, а затем доберутся до Марса, где установят американский флаг.

Пятьдесят лет назад, в июле 1969 года американские астронавты первыми высадились на Луне и установили там флаг США. В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой при Бараке Обаме лунной программы. По словам президента, США не только оставят на Луне свой флаг и след, но и создадут основу для полета на Марс.

"Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе", - заявил Трамп, выступая на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости США.

Составлен протокол об административном правонарушении в отношении Google

В пятницу, 5 июля, Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу рассмотрело дело об административном правонарушении в отношении компании Google.

29 мая 2019 года специалисты Роскомнадзора провели контрольные мероприятия, в результате которых установлен факт неисполнения компанией Google требований федерального закона "Об информации…". По закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Контрольным мероприятием зафиксировано, что компания Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

О результатах контрольного мероприятия компания Google была уведомлена 30 мая 2019 года в установленном законом порядке.

За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении.

Больше искусственный, чем интеллект

Юлия Мельникова

Искусственный интеллект (ИИ) - скорее искусственный, чем интеллект. И тут вопрос не только в способности машины заменить человека, но и в законотворчестве, и в недостаточном образовании людей. О том, куда пойдет толпа безработных, когда ИИ заменит человека, рассуждали участники заседания комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров.

4 июля участники круглого стола на тему "Искуственный интеллект: революция или хайп?" искали ценность искусственного интеллекта для человека и человека для ИИ.

Управляющий директор "Mail.Ru Цифровые технологии" Павел Гонтарев привел слова российского государства о том, что вопрос темпов развития искусственного интеллекта - вопрос успешности развития нации в целом.

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов напомнил, что президент РФ сказал: развитие ИИ для государства - вопрос жизни и смерти. "Если наши технологии, и в первую очередь технологии вооружения, безопасности, будут отставать на два порядка от наших оппонентов, то они могут переквалифицироваться во врагов и просто нас победить без объявления войны. Этот вопрос сейчас президентом и правительством поставлен во главу угла", - сказал Андрей Свинцов.

В то же время он указал на то, что есть сложность с законотворчеством ввиду того, что большей части депутатского корпуса 60-70 лет и 90% из них смартфоном не пользовались еще ни разу в жизни. "Конечно, когда таким людям предлагается нечто инновационное, что даже понять сложно, то быстрого изменения законодательства ждать не приходится", - посетовал депутат.

Он рассказал, что в прошлом созыве внес ряд поправок к блоку законов о телемедицине. Депутат предложил агрегировать данные со всех больниц: по всей стране ставятся дата-центы, и в них собирается информация о каждом пациенте. "Чтобы ИИ помогал на примере 100 тыс. похожих случаев ставить диагноз. Комитет по здравоохранению отклонил мои поправки. Возникло много вопросов: о защите персональных данных, врачебной тайне и т.д. Я предложил принять в первом чтении и затем составить список и обсудить, как решить ряд вопросов. Но проще было зарубить все сразу и потерять год", - рассказал Андрей Свинцов.

Что касается депутатов Госдумы, он отметил, что любые инновации связаны с вопросом занятости населения. "Чем больше технологий, тем больше недовольных избирателей. ИИ будет забирать их рабочие места", - пояснил он. Андрей Свинцов привел пример, что в Европе уже думают, как облагать налогами те компании, где есть роботы и мало людей. Некоторые жители там получают хорошее пособие просто потому, что они граждане страны и могут не работать.

Андрей Свинцов сказал корреспонденту ComNews, что для нашей страны вполне возможен такой вариант. "Другой вопрос - наличие денег в бюджете. Если развитие технологии прибавит нам денег в бюджет, то конечно да. В том или ином виде финансирование государства уже есть: больше половины населения РФ, если не брать детей, получают пособия: пенсию, детские, по инвалидности. Элемент социального государства у нас присутствует. Другое дело, будут ли платить трудоспособному населению - людям, находящимся в трудоспособном возрасте и имеющим желание не работать. Это скорее моральный вопрос, тем не менее, я думаю, это вполне возможно. Единственное, эта сумма будет на уровне пенсионного обеспечения - минимальной социальной пенсии в размере 8000 руб. например. В ближайшие 10-15 лет получать реальные деньги и сидеть дома - маловероятно. У нас слишком огромная страна и высокие потребности в инвестициях. Никогда у нас не будет избытка денег, как в Норвегии. В обозримом будущем я такой ситуации не вижу, потому что инвестиции денежных средств нужно направлять на строительство инфраструктуры, а потом уже на содержание населения. Думаю, по принципу Швейцарии мы не пойдем никогда", - прокомментировал депутат Госдумы.

Руководитель направления "Инновации и цифровые исследования" Института исследований развивающихся рынков Сколково Владимир Коровкин сказал, что, развивая ИИ, можно получить много безработных, но если экономика станет эффективнее, то это неплохой сценарий развития. "А с безработицей бороться по-другому. У России и так нехорошо с экономическим ростом, и если мы будем отставать, все кончится печально", - добавил он.

Руководитель департамента по подбору персонала ИТ, Интернет, Телеком Antal Digital Надежда Стяжкина отметила, что мало людей разбирается в том, что такое ИИ, и даже те, кто разбираются, могут поспорить о том, что это. "Искусственный интеллект - это просто инструмент. Есть противники и сторонники ИИ, и это все крайности. Связано это с тем, что население необразованно. Государство считает, что образование должен делать коммерческий бизнес, бизнес считает, что это делать должно государство. Сейчас рынок бурлит - все начинают переучиваться, новые должности плодятся без остановки. Мы столкнулись с тем, что надо объяснять и кандидату, и работодателю, что такое ИИ и что с ним надо делать", - рассказала Надежда Стяжкина о ситуации на HR-рынке.

Она пояснила корреспонденту ComNews, что необходимо, чтобы было любое образование и как можно больше. "Потому что чуть выходишь за территорию МКАД и понимаешь: какой там машинный интеллект, люди мыслят на уровне того, что диджитал - отдельно, человек - отдельно. Люди воспринимают, что поисковые системы "Яндекса" или Google - это тоже ИИ. Что "Яндекс.Пробки" - это уже ИИ, голосовой помощник - тоже ИИ. Нет осведомленности, потому что никто не обучает и не рассказывает, государство в это не вкладывается. Хотя государство одним из первых заинтересовано, чтобы общество было максимально осведомлено, спокойно воспринимало любые замещения, трансформации, любые сокращения. Потому что чем более общество необразованно, тем больше рисков саботажа, забастовок и митингов в этой сфере", - отметила Надежда Стяжкина.

"Это история с долгосрочным стратегическим планированием. Должна быть управленческая воля, чтобы в долгосрочной перспективе понимать, какие могут быть риски и угрозы. Это основной двигатель, потому что ни один бизнес не может взять на себя ответственность и потянуть возможность образовывать в широкие слои населения", - добавила она.

"Бизнес семимильными шагами внедряет Искуственный Интеллект. С точки зрения законодательства самое правильное - не регулировать эту отрасль, чтобы не мешать", - сказал Андрей Свинцов корреспонденту ComNews.

Управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис Терехов согласился с Надеждой Стяжкиной, что не все понимают, что такое ИИ, и доступно объяснил: "ИИ - это очень большой калькулятор. Он не имеет критического мышления и не может импровизировать. Он не может действовать нелогично. Машина не способна понимать контекст. При разговоре с ИИ мы будем упираться в критическое мышление и непонимание сарказма. Я думаю, что машина не способна делать какие-то вещи в принципе".

Надежда Стяжкина тоже уверена, что ИИ не заменит человека: "Мы не верим в то, что человек будет устранен роботами. И время, когда ИИ будет за нас решать - в ближайшем будущем не наступит. Ценность человека, наоборот, повышается", - отметила она.

"ИИ тоже делает ошибки. Раньше мы считали, что машина не ошибается, сейчас мы поняли, что в какой-то промежуток она может ошибиться. Реже, чем человек, но ошибается. Человека отличает от машины критическое мышление", - высказался Владимир Коровкин.

"Так или иначе технологии придут, пока мы сидим и играем в покемонов. Это происходит независимо от нас, - отметил старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ВЭБ РФ Константин Юрганов, - конечно в больших отраслях ИИ требует регулирования. Но замена человека - это миф. В реальной промышленности затраты на внедрение систем ИИ оказываются выше, чем использование живых людей. Очень часто такие проекты разбиваются об это. Экспертная функция все равно останется за человеком. Искусственный интеллект - скорее искусственный, чем интеллект".

У разработчика мессенджера "СберЧат" сменился глава

Анна Устинова

Марина Настасенко стала генеральным директором ООО "Диалог", входящего в экосистему ПАО "Сбербанк". Она сменит Дмитрия Козлова, который покинет структуру Сбербанка. Дмитрий Козлов возглавлял "Диалог" около полугода и уходит через месяц после того, как "Сбербанк" запустил корпоративный мессенджер "СберЧат", разработкой которого занимался "Диалог".

Вчера Сбербанк объявил о назначении Марины Настасенко генеральным директором компании "Диалог". Напомним, по данным "Картотеки.ру", Сбербанку принадлежит 60%-ная доля в "Диалоге" через ООО "Цифровые активы" (99,99% "Цифровых активов" принадлежит ООО "Цифровые технологии", на 100% принадлежащего Сбербанку).

"Диалог" специализируется на создании коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и органов государственной власти. В мае 2019 г. Сбербанк объявил о запуске корпоративного мессенджера "СберЧат", созданного на базе платформы (см. новость ComNews от 28 мая 2019 г.). Основной его целью является повышение эффективности и удобства коммуникаций сотрудников Сбербанка, а также участников его экосистемы.

Смена руководителя произошла через месяц после того, как "Сбербанк" запустил "СберЧат". Марина Настасенко пришла на место Дмитрия Козлова, который занимал пост генерального директора "Диалога" менее полугода (см. новость ComNews от 14 февраля 2019 г.). Как сообщил ComNews сам Дмитрий Козлов, он покинет структуру Сбербанка. Комментировать причины ухода и дальнейшие планы он отказался. В пресс-службе Сбербанка также воздержались от комментариев по этому поводу.

Согласно сообщению Сбербанка, Марина Настасенко является экспертом в области речевых технологий и биометрических систем. У нее за плечами 10-летний опыт развития наукоемких продуктовых портфелей, в том числе успешный опыт внедрения систем автоматической идентификации по голосу для Министерства безопасности Мексики (AVIS SSP), проекты по голосовой и бимодальной биометрии, успешно реализованные в правоохранительных органах России, Эквадора, Индии, Венгрии, Малайзии, США, Аргентины, Бразилии и других стран.

Помимо руководства "Диалогом" Марина Настасенко является основателем и сооснователем двух компаний в области речевых технологий и голосовой биометрии. По данным "Картотека.ру", с июля 2015 г. она занимает пост генерального директора ООО "Мастер синтез" и попутно является единственной владелицей компании. С августа 2015 г. ей принадлежит 20% акций в ООО "АСМ решения". Также у Марины Настасенко есть опыт работы в структуре АФК "Система" (ООО "Фактор связи") и ООО "ЦРТ" ("Центр речевые технологий", мажоритарный пакет которого собирался купить Сбербанк у АО "Газпромбанк", см. новость ComNews от 15 апреля 2019 г.).

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев считает назначение Марины Настасенко на пост генерального директора "Диалога" вполне закономерным. Ее опыт работы, образование, и знания должны помочь Сбербанку пойти в нужном направлении. "Тема экосистем является довольно новой не только для Сбербанка, но и для всего рынка. Безусловно, это крайне перспективное направление, но у большинства компаний попросту нет опыта реализации подобных проектов. По сути, большинство корпораций, стремящихся выстроить сейчас экосистемы, вынуждены действовать на ощупь, так как наработок, на которые можно было бы опереться, попросту нет, - рассуждает Алексей Коренев. - Неудивительно, что многие из корпораций, раскрывающих для себя это столь непростое инновационное направление, вынуждены искать специалистов, обладающих достаточными профессиональными компетенциями в данной области".

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин отмечает, что проект по удаленной идентификации граждан (в проекте применяются биометрические технологии - прим. ComNews) важен для Сбербанка. "Это означает ключевую стратегическую или, по крайней мере, высокую важность проекта. Инициаторы проекта объясняют интерес к нему тем, что - по данным Сбербанка - биометрия является надежной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать", - говорит он.

Досье ComNews

Марина Настасенко окончила математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Имеет учёное звание Doctor of Science. C ноября 2007 по апрель 2013 гг. Марина Настасенко была заместителем директора департамента управления проектами, руководителем направления голосовой биометрии и продуктового портфеля в ООО "ЦРТ". С октября 2011 по апрель 2013 гг. - CPMO, COO в Speechpro INC. в Нью-Йорке (ООО "ЦРТ"). С октября 2013 по август 2015 гг. - директор по развитию ООО "СТЭЛ КС". С октября 2015 по май 2017 гг. - директор по стратегии ООО "Фактор связи" (АФК "Система").

С июля 2015 г. занимает пост генерального директора ООО "Мастер синтез" и попутно является единственной владелицей компании. С августа 2015 г. ей принадлежит 20% акций в ООО "АСМ решения". С апреля 2019 г. занимает пост советника Председателя Совета по ИТ в Центросоюзе. С июля 2019 г. назначена генеральным директором ООО "Диалог".

Дмитрий Козлов окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института по специальности "Прикладная математика". В 2018 г. завершил обучение по совместной программе Корпоративного университета и London Business School для руководителей высшего звена Сбербанка.

В 2015 г. присоединился к команде Сбербанка. В рамках программы "Эверест" руководил проектами по созданию Единой сервисной организации Сбербанка. В 2018 г. назначен управляющим директором дирекции развития цифрового бизнеса, где отвечал за развитие экосистемы Сбербанка в части решений для коммуникаций и совместной работы. С февраля по июль 2019 г. был генеральным директором ООО "Диалог" (входит в экосистему Сбербанка).

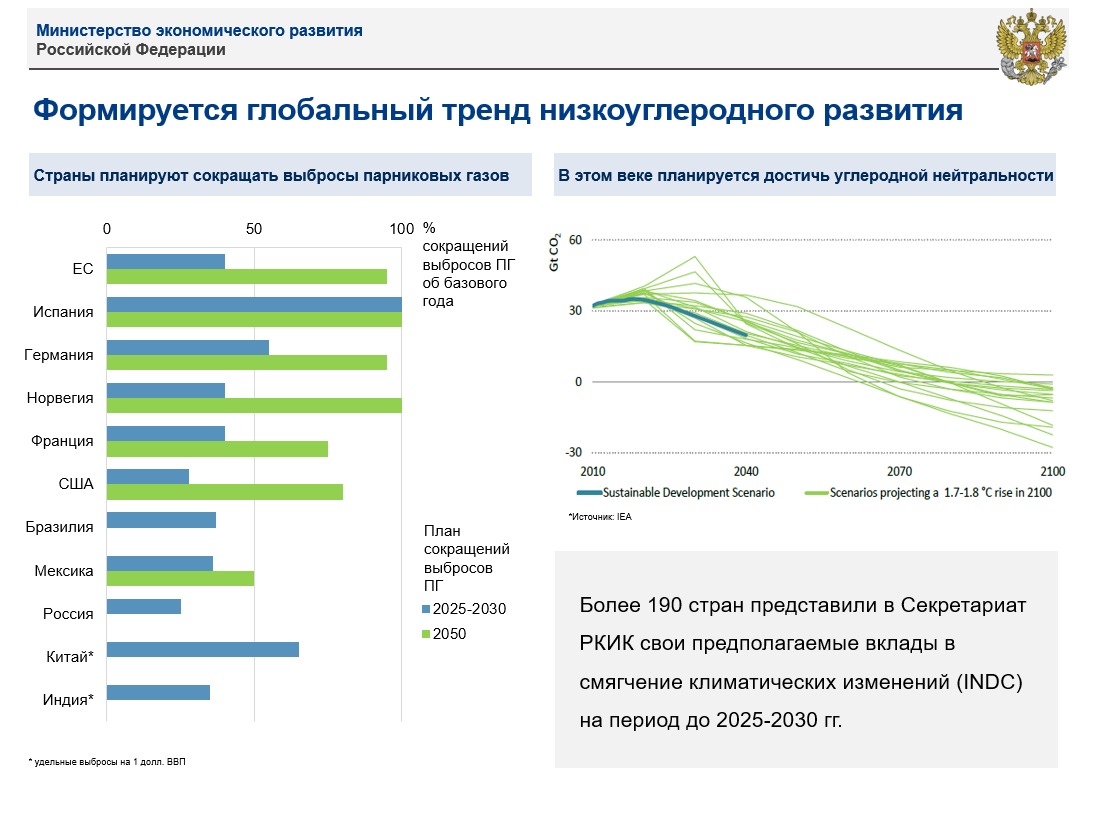

Михаил Расстригин: ратификация Парижского соглашения - необходимый шаг в рамках глобального перехода к низкоуглеродному развитию

Электроэнергетика в мире становится менее углеродоёмкой, и это предопределяет конкурентное преимущество товаров, произведённых в странах с более «зелёной» энергетикой. Об этом заместитель главы Минэкономразвития Михаил Расстригин заявил на совещании по вопросу ратификации Парижского соглашения у вице-премьера Алексея Гордеева.

«Всё большее количество стран начинают инвестировать в низкоуглеродные технологии в разных отраслях – будь то производство автомобилей с характеристиками ограниченного выброса СО2, судостроение или авиация. Переход на низкоуглеродное развитие также создаёт предпосылки для ограничения роста экспорта углеводородов для стран, экспортирующих уголь, нефть и газ. России необходимо учитывать эти тенденции как с точки зрения формирования дополнительных точек роста национальной экономики, так и защиты национальных интересов», - сказал он.

Замминистра сообщил, что объём инвестиций в ВИЭ за последние 15 лет составил около 2,8 трлн долларов США. В этот же период сокращались темпы строительства объектов генерации, использующих органические виды топлива. При этом стоимость строительства солнечных станций за последние 10 лет снизилась примерно на 86%, стоимость ветроэлектростанций – на 67%.

По мнению Михаила Расстригина, возрастающий тренд на развитие «зеленой» генерации сохранится. «К 2040 году прогнозируется, что 85% инвестиций в объекты генерации будет направляться на развитие безуглеродной энергетики», - сказал он.

Замглавы Минэкономразвития также указал, что спрос на электроэнергию продолжит увеличиваться: к 2040 рост составит от 54 до 80% относительно данных 2015 года.

Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года. Страны, подписавшие документ, обязуются не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. На сегодняшний день 185 государств из 197 уже ратифицировали документ.

Украли из ДНР: Украина арестовала свидетеля по делу Boeing MH17

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Иван Апулеев

Экс-глава ПВО Славянской бригады самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах арестован украинским судом. СМИ сообщают, что ополченец, которого похитили сотрудники СБУ, может располагать ценными сведениями относительно крушения малайзийского Boeing 777. По одной из версий, Цемаха могли оглушить и вывезти на подконтрольную Киеву территорию под видом инвалида.

На Украине суд арестовал офицера Славянской бригады Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на слова адвоката Романа Гонтарева.

Бывший начальник противовоздушной обороны подразделения будет содержаться под стражей 60 суток. По какому делу проходит Цемах в качестве подозреваемого — не сообщается.

Однако в статье отмечается, что экс-ополченец может являться ценным свидетелем по делу об авиакатастрофе Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом.

При этом Цемаха похитили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В соцсетях сообщалось, что его оглушили и под видом парализованного, на инвалидном кресле вывезли на территорию, подконтрольную Киеву.

Ранее Совместная следственная группа (JIT) заявила, что обвинения по делу о крушении самолета предъявят российским гражданам Игорю Стрелкову (Гиркину), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. В 2014 году Стрелков-Гиркин был министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Пулатов занимал должность начальника второго отдела ГРУ ДНР. Дубинский является отставным офицером российского ГРУ. Харченко был командиром разведывательного подразделения ГРУ ДНР.

Российская сторона неоднократно указывала, что следственная группа опирается на сомнительные источники информации и устаревшие данные из социальных сетей, сообщает ФАН. Кроме того, следователи игнорировали информацию, предоставляемую российскими экспертами, но всегда прислушивались к заявлениям Украины, хотя Киев является предполагаемым виновником авиакатастрофы.

В МИД России заявили о голословности обвинений со стороны Совместной следственной группы о причастности российской стороны к катастрофе малайзийского Boeing 777. При этом во внешнеполитическом ведомстве пообещали оказывать содействие следствию, чтобы истинные виновники трагедии были установлены.

Кроме того, передает НСН, в министерстве иностранных дел отметили, что и на этот раз международной общественности не было предъявлено никаких конкретных доказательств причастности Москвы к катастрофе.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много детей.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители JIT утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел произошел с поля неподалеку от города Первомайска.

В ДНР возлагают вину на украинских силовиков.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменений в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил РФ иных моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана на заводе в подмосковном Долгопрудном, но еще в советское время. После распада СССР эта ракета оказалась в военной части на территории Украины.

НАТО в тупике: как жить без ДРСМД?

В Брюсселе прошло заседание совета Россия — НАТО

Даниил Мизин

В Брюсселе прошло заседание совета Россия — НАТО, главной темой которого стал кризис вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Срок его действия истекает 2 августа, но в НАТО, кажется, до сих пор не могут решить, как действовать в мире без ДРСМД. По крайней мере, генсек альянса Йенс Столтенберг уходит от прямого ответа на вопрос, к каким мерам прибегнет военный блок, и говорит, что соглашение еще можно спасти.

«Мы должны быть готовы к миру без ДРСМД», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогу заседания совета Россия — НАТО, прошедшего 5 июля в Брюсселе. Он подчеркнул, что обе стороны диалога осознают важность договора для международной безопасности, но их позиции по фундаментальным вопросам противоречат, а признаков прорыва в переговорах не наблюдается.

«Наш диалог был откровенным и необходимым, — вступительная речь Столтенберга не обещала кардинальных разворотов, но генсек дал понять, что дискуссия остается конструктивной. — У НАТО и России кардинально различные взгляды на ситуацию, но мы намерены продолжать диалог, ведь без него противоречия не разрешить».

В то же время вопрос, какие именно действия предпримет НАТО после того, как ДРСМД перестает действовать, так и остался открытым — Столтенберг не стал детализировать план альянса в этой ситуации. Более того, в военном блоке все еще продолжают надеяться, что договор удастся спасти.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности остается краеугольным камнем для контроля над вооружениями в целом. Его несоблюдение, по мнению главы НАТО, подрывает доверие ко всем остальным соглашениям в этой области.

Тем не менее, позиция стран НАТО относительно ДРСМД остается единой — они считают, что нарушителем договора является Россия, и именно к ней должны быть обращены все призывы о его восстановлении. Специалисты альянса считают, что российская ракета наземного базирования 9М729 нарушает условия соглашения — дальность ракеты, по их мнению, превышает допустимые 500 км. Россия эту информацию категорически опровергает.

Впервые подобные обвинения были выдвинуты еще в 2014 году, впоследствии неоднократно становясь предметом российско-американских споров. Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп впервые заявил, что в знак протеста против нарушений России Вашингтон намерен выйти из договора. В декабре был обозначен срок выхода — начало февраля, при условии неизменности российской позиции. Последовавшие консультации ситуацию не изменили, и 1 февраля США объявили о приостановке своего участия в соглашении, при этом обозначив, что окончательно выйдут из него через полгода.

Тогда же Россия предприняла зеркальные меры: 2 февраля Москва также сообщила о приостановке своего участия в договоре. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным спустя почти полгода, 3 июля. До этого Россия неоднократно заявляла о готовности дать американским специалистам возможность ознакомиться с параметрами ракеты 9М729. Москва стоит на своем — позиция США остается безосновательной.

Генеральный секретарь, говоря об ответе НАТО (кстати, ранее альянс говорил о военных методах сдерживания Москвы), отметил, что реакция альянса на выход России из договора будет «оборонительной».

Ранее он уже обосновывал позицию западного военного блока. По словам Столтенберга, активность НАТО — ответ на растущую международную напряженность. «После окончания «холодной войны» НАТО уменьшало свое присутствие в Европе, однако теперь нам снова приходится его увеличивать — как ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — говорил глава альянса в начале года.

Позиция России по этому поводу остается неизменной — после распада СССР военный альянс вплотную приблизился к российским границам, а потому Москва должна адекватно отвечать на возросшую угрозу.

Страны-участницы НАТО, тем не менее, не намерены размещать на территории Европы новые ракеты — даже если ДРСМД прекратит свое существование.

В течение последнего времени представители организации подчеркивали, что военно-политическое противодействие будет носить иной характер — в частности, это активизация разведывательной деятельности, развитие систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также более регулярная организация военных учений.

Сейчас НАТО проводит сразу два крупных учения — это Dynamic Mаngoose у побережья Норвегии и Sea Breeze в акватории Черного моря. За последними ведет активное наблюдение группировка военных кораблей ВМФ РФ при поддержке морской авиации, а также местных сил ВВС и ПВО.

Российская сторона не раз отмечала, что не оставит гипотетические действия НАТО без ответа.

В конце июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что выход Соединенных Штатов из ДРСМД, а также дальнейшая активность блока НАТО не оставляют России выбора. «Это крупный дестабилизирующий шаг, подрывающий региональную безопасность. Мы не можем не реагировать зеркально... Мы готовы и дальше проявлять ответственный подход, но при этом будем делать все для того, чтобы надежным образом обеспечить собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников в меняющейся обстановке», — приводит слова Рябкова «Российская газета».

Дипломат также отметил, что компенсационные меры России будут носить «военный характер», не приведя, однако, конкретных примеров.

На 17-18 июля запланирована встреча Рябкова и заместителя госсекретаря США Андреа Томпсон в Женеве. Главной темой разговора должна стать стратегическая стабильность в отношениях между странами.

Полностью договор в сегодняшнем виде прекратит свое существование 2 августа, именно тогда официально завершится процедура выхода из договора второй стороны — США.

Если ДРСМД перестанет существовать, Москве и Вашингтону придется искать новые способы контроля ситуации, считают эксперты.

«Может быть, удастся разработать новое, многостороннее соглашение по РСМД или другим, новым видам вооружений», — говорит «Известиям» сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, возможен и другой вариант — страны могут договориться о поддержании стабильности и без договорной основы, на базе джентльменского соглашения.

Последний вариант уже применялся в прошлом веке, когда в 1979 году предлогом ввода советских войск в Афганистан США не стали ратифицировать Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), стороны пришли к решению придерживаться его положений и без официального подтверждения. Ряд пунктов этого договора также послужил основой для дальнейших соглашений.

Николай Цискаридзе. Видеть красоту

ректор Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой о спасении искусства номер один

Марина Алексинская

"Ваше превосходительство, ведь вы не захотите вычеркнуть из жизни моей дочери ещё один год только ради того, чтобы не создавать прецедента? Наша девочка получила самые высшие отметки и вполне подготовлена к выступлениям на сцене", — не скрывала тревоги мама Тамары Карсавиной; будущая дива "Русских сезонов" закончила обучение в Театральном училище на улице Росси в семнадцать лет, тогда как по существовавшим правилам покидать его стены разрешалось только в восемнадцать. "Я весьма удивлён, сударыня, что вы считаете годы, проведённые в училище, вычеркнутыми из жизни, — возразил глава Дирекции Императорских театров Владимир Теляковский. — Наоборот, лишний год даст ей ещё тоньше отточить своё мастерство".

Прошло сто лет. В Театральном училище на улице Росси, "замке Спящей красавицы на берегу Лебединого озера", ныне — Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой изменилось, в сущности… немного.

Блюстители традиций всё так же ревностно хранят священный огонь помпезного классического танца. Воспитанники — всё с той же безудержностью отрабатывают искромётность па, заносок, чопорность entrée, певучесть протяжённых линий. Экзаменационный спектакль выпускников всё так же — эмблема Академии. Сюрприз. Интрига. Почти спортивный интерес. Заядлые балетоманы спешат увидеть будущих артистов престижных сцен, возвестить о появлении яркого дарования. Русский балет, он такой. Полон тонкостей, условности, видений… И сколько бы ни повторяли: уж слишком долго существует за счёт трёхсотлетнего багажа, фраппирующая виртуозность фуэте остаётся его аллегорией. На этот раз экзаменационные спектакли выпускников Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой прошли в Петербурге 10, 12 и 16 июня, в Москве — при поддержке Министерства культуры — 18 июня.

Москва. Кремлёвский дворец. С высоты балкона сцена напоминала старинную музыкальную шкатулку. Поверхность крышки откинута — в причудливых, фантастических узорах, в пейзажах средиземноморского благоухания. Включается заводной механизм, и под звуки музыки, кружевной, ажурной, появляются в танце фарфоровые, мраморные статуэтки. Изысканной лепки, в костюмах специального "балетного стиля", щедро облитые эмалью ярких и пастельных тонов, в сверкании бриллиантовой крошки. Всё вместе — производит впечатление диковинки, создаёт счастливо-взволнованное настроение праздника.

Балет по сути своей — иррационален. Искусство, что немыслимо вне мифотворчества, а реинкарнация мифотворчества — уже искусство. Происходящее на сцене Кремлёвского дворца — ещё одно тому подтверждение. Картина "Подводного царства" из балета "Конёк-Горбунок", характерные танцы из балета "Лауренсия", Третий акт из балета "Неаполь", Третий акт из балета "Пахита", как марши каскадной лестницы следуют один за другим, и каждый — оммаж, каждый приношение великим мастерам Тальони, Блазису, Бурнонвилю…

В таких балетах — всё по-другому.

Другие люди, другие звуки, другие идеалы, манера держать себя тоже другая. Здесь даже движения называют по-французски, а на носок встают для того, чтобы вдруг оторваться от земли и прочертить сильфидную, похожую на след Млечного пути в белую ночь, траекторию в Вечность. И это, "другое", имеет свойство необыкновенно трогать душу. Даёт право видеть в "других" носителей какого-то высшего начала.

Картина "Подводного царства" из балета "Конёк-Горбунок" оказалась — во всяком случае, для меня — открытием "другого" мира. Да и сама история балета — примечательна.

В 1864 году хореограф француз Артур Сен-Леон, руководитель петербургского балета, в союзе с композитором итальянцем Цезарем Пуни преобразовали детскую сказку Петра Ершова в роскошную хореографическую пьесу. Так появился в России первый русский балет. Премьера его состоялась на сцене Большого театра (сегодня здесь здание Петербургской консерватории). Пышность декораций, световые и шумовые эффекты, орнаментальность хореографии заставили заговорить о "Коньке-Горбунке" как о чуде из чудес, "апофеозе нашего балетного репертуара". Впоследствии в ткань спектакля внесли свои рафинадные "порт-букэ" денди хореографии Мариус Петипа, Лев Иванов, Александр Горский. В 1912-м балет с эффектным па-де-труа Жемчужин и Океана в картине Подводного царства на музыку композитора Арендса был перенесён на сцену Мариинского театра. В 2019-м на той же сцене, на сцене Кремлёвского дворца Картина поднялась со дна морского во всей своей экзотике в редакции Николая Цискаридзе. Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой специально для экзаменационного спектакля собрал из зарисовок в архивных материалах ещё сохранившуюся россыпь драгоценностей, наследие старых мастеров, и нанизал их на нить. Только и оставалось выпускникам, что в избыточно барочных декорациях кокетливо, легко и не без жеманства блеснуть во всей своей свежести и грации. Они это и сделали. Успех снискали безоговорочный.

На следующий день мы встретились с виновником торжества, Николаем Цискаридзе. Премьер Большого театра, артист балета с мировой славой, вдумчивый, бескомпромиссно преданный долгу, его имя — всегда в центре внимания. "Хочу, чтобы как можно дольше существовало всё, что было создано в стенах Академии". Вклад Николая Цискаридзе в искусство Русского балета на смене эпох и вех ещё предстоит осмыслить. Тогда как мы продолжаем беседу.

"ЗАВТРА". Николай Максимович, чем бы вы объяснили тот восторг, с которым публика встречает сегодня рафинированный академизм балета в исполнении ваших воспитанников, воспитанников Академии Русского балета имени Вагановой?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Думаю, люди просто соскучились по красоте. Вы знаете, я пригласил на концерт друзей, весьма изощрённых, кто не пропускает почти ни одной балетной премьеры. Так они мне звонят теперь, говорят: "Боже, какое счастье видеть красивую хореографию после уродства".

"ЗАВТРА". Красивую хореографию в очаровательной сценографии.

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Декорации нам предоставляет Мариинский театр. Валерий Абисалович Гергиев ведёт такую фантастическую политику, что театр отзывается на все наши просьбы. Что бы ни понадобилось школе, театр предоставляет. А над костюмами работаем с художником, он же модельер, Дмитрием Парадизовым. В здании Академии есть театральная библиотека и Театральный музей, они передают нам имеющиеся эскизы, фотографии. Для балета "Пахита", к сожалению, кроме нескольких фотографий — естественно, чёрно-белых —ничего не осталось. Мы только в мемуарах нашли, что Кшесинская танцевала на последней премьере в лазоревой пачке, под цвет внутренней обивки Мариинского театра. Мы так и сделали. В центре — балерина в лазоревой пачке, а вокруг, по примеру Анны Павловой, балерины в припущенных платьях.

"ЗАВТРА". Не секрет та самоотдача, с которой вы работаете над каждым концертом выпускников Академии. Что мотивирует вас: страсть, честолюбие, любовь к профессии?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Долг. Я родился в эпоху перемен. Я обязан в этой эпохе жить. Мне надо спасти моё искусство, мне надо спасти мою профессию.

"ЗАВТРА". Этим желанием была продиктована ваша работа и над созданием Центра Русского балета во Владивостоке?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Это было поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в рамках задачи по развитию Приморья. Михаил Борисович Пиотровский должен был создать во Владивостоке филиал Эрмитажа, Владимир Александрович Гусев — Русского музея и Валерий Абисалович Гергиев — Мариинского театра, а я — филиал Академии Русского балета имени Вагановой. 1 сентября 2016 года Центр был открыт первым, мы набрали двенадцать детей. От журналистов — мне позвонили, когда я был в музее Лондона, — узнал, что на совещании Владимир Владимирович Путин выразил удовлетворение результатом моей работы, даже привёл в пример. Это было очень приятно, хотя первая мысль была: журналисты меня просто разыгрывают. Через два с половиной года Центр передали в ведение Московской государственной академии хореографии. Однако не все родители захотели переводить детей, и нам ничего не оставалось, кроме как взять их в Петербург, разместить в общежитии и по классам. Под эгидой Московской академии создаются в настоящее время филиалы в Кемерово, Калининграде и в Севастополе. На Академию Русского балета имени Вагановой возложена новая задача, ещё более масштабная. Академия должна отвечать теперь за повышение квалификации педагогического состава по всей стране. Академия будет проводить уроки и в онлайн-режиме, классы уже специальным образом оборудуются, на это выделены гигантские средства.

"ЗАВТРА". Есть ли интерес к Центру со стороны Китая с Кореей и Японии? Артисты балета этих стран не перестают удивлять выучкой и мастерством.

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Такой интерес есть, и есть взаимопонимание. Дело в том, что в своё время и Корея, и Китай переняли нашу советскую систему художественного образования. В этих странах существует государственная программа, в рамках которой власти выделяют колоссальные средства на развитие музыкальных, хореографических учебных заведений, возводят школы. Хореографии обучают по системе Вагановой, и потому среди педагогического состава — много специалистов из России или же тех, кто когда-то учился у нас. В Японии — по-другому. Здесь частные школы, за исключением одной государственной при Токийском оперном театре. Во время последних гастролей Академии Вагановой в Токио руководитель этой школы, госпожа Асами Маки, привлекла меня ко встречам с мэром Токио, с другими чиновниками. Говорили о важности поддержки государством художественного образования.

"ЗАВТРА". Вас не смущает стирание границ между школами Русского балета и теперь уже между странами?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Деление балета на школы: например, московскую и петербургскую, — мифология критиков, искусствоведов. Нет балета ленинградского (или петербургского) и московского, нет балета мужского и женского. Есть балет плохой и хороший. И раньше качеству преподавания уделяли большое внимание. Я ещё учился в Московском хореографическом училище и помню, как педагогов, в том числе — именитых артистов Большого театра, могли уволить за недолжный уровень обучения воспитанников. Как-то директор училища Софья Николаевна Головкина даже госэкзамен остановила из-за явно безобразной подготовки к нему. Отношение к профессии было серьёзным.

"ЗАВТРА". В 2018-м, в год 200-летия Петипа и 280-летия Академии Русского балета имени Вагановой, из государственного экзамена выпускников Академии вы создали целое масштабное действо с привлечением лучших мировых школ. С какой целью?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Цель была одна: обратить внимание на сохранность шедевров Петипа, на состояние классического балета в нашей стране. И подчеркнуть ещё и ещё раз: балет в России — это искусство номер один, это национальное достояние.

"ЗАВТРА". И власти России ваше убеждение разделяют?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Люди, принимающие государственные решения, понимают степень катастрофы, в которую хотят ввергнуть Русский балет. И не только балет.

"ЗАВТРА". Тем не менее, мемориальная доска Петипа — едва ли не единственный памятник этому гению Русского балета, была установлена на стене здания Академии Русского балета имени Вагановой исключительно благодаря вашей инициативе и вашими стараниями.

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Да, я долго ходил по инстанциям, добивался, чтобы мемориальная доска Петипа была установлена. В результате, доска была установлена на иностранные деньги, на деньги спонсоров, каждому из которых я отправил благодарственное письмо.

ЗАВТРА". Почему балет француза Петипа воспринимается во всём мире как Русский балет? В чём, на ваш взгляд, секрет Петипа?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. В работе предшественников Петипа, великих французских и итальянских балетмейстеров. Помогла и ситуация в России: Императорский Двор ценил и щедро финансировал балет. Но, конечно, прежде всего, — в самом даровании Петипа. К тому же, он ведь был очень умным царедворцем. Он прекрасно понимал, что вариация на Кшесинскую не может повторяться Павловой, у которой другие данные, другие способности. Поэтому он говорил: не можешь — не делай, и создавал специально под каждую балерину комбинации. И это — антизападная система. В русском искусстве индивидуальность ценилась в миллиарды раз больше, чем техника исполнения. Да, есть правила, которые нарушать нельзя, профессиональные правила, но что касается персоналитэ, то в русском искусстве оно — превосходно.

"ЗАВТРА". Любопытно. Треть века в медийном пространстве России пытаются уничтожить классический балет, агрессивно навязывают современные западные стандарты, но публика продолжает жить "по старинке", выбирает "Лебединое озеро" Петипа, "Спартак" Григоровича. Почему?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Единственное, что пока ещё на стороне добра, на стороне света, — так это тот факт, что в России для народа не существует критики. Никто критику не читает и никогда читать не будет, касса театра в России от неё независима. В отличие, допустим, от США или Англии, где касса зависит от высказываний критиков, а опера и балет уже превращены в фаст-фуд. Эти критики хотят и у нас сделать то же самое. Но у нас особый менталитет. Когда человека начинают ругать в газетах, то этот человек становится героем. Когда начинают "обливать" постановку — она становится хитом. Что же касается "Лебединого" и Григоровича, то расскажу историю. В один из очередных приездов в Нью-Йорк на гастроли, а это были 90-е годы, мы привезли балет "Спартак". Июль, невыносимая жара, очень сложно набрать полный зал. И я думал: сейчас наши СМИ так "поливают" Григоровича, кто же билеты купит? Но, вы знаете, попасть на спектакль невозможно было, такой аншлаг. А рядом — спектакль активно раскручиваемого персонажа, назначенного нового "гения", и ползала на спектаклях. Сколько бы критика ни ругала "Спартак", но ничего лучше не поставлено. И все хотят видеть только "Лебединое озеро" Петипа и "Спартак" Григоровича. Вот так случилось.

"ЗАВТРА". Ключевые фигуры ХХ века, кто продолжил традиции Петипа?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Знаете, несмотря на то, что Фокин был первым реформатором, он, конечно, был и главным пропагандистом искусства русского балета. Баланчин — тоже реформатор, и тоже выстроил схему театра Петипа, потому как сам на этой схеме вырос. Григорович — тоже балетмейстер с абсолютно своим путём, но тоже — на основе школы Петипа. И, конечно, такие балетмейстеры, как Лавровский, Захаров — не могли бы создать драматический балет, "Ромео и Джульетту", "Бахчисарайский фонтан" с этими огромными мизансценами, не возьми они за основу балеты Петипа.

"ЗАВТРА". Ориентиры, образцы для подражания для вас как ректора Академии Русского балета?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Два великих руководителя. Это Софья Головкина, которая сорок с лишним руководила Московской школой. И Юрий Григорович. Когда я пришёл в театр, Юрий Николаевич ещё был главным балетмейстером театра. И вот, когда мы приезжали на гастроли, то каждый из аэропорта направлялся в отель отдыхать. А Григорович ехал в театр. Так было всегда, в какой бы город мы ни приезжали. Однажды я был просто потрясён. Было раннее утро, я пришёл в театр и увидел, что Григорович спит на каком-то реквизите, укрытый мантией короля из "Спящей красавицы", потому что всю ночь он ставил свет, декорации. Это великий Григорович! Ему было уже не очень мало лет… Чтобы нынешний руководитель вообще зашёл поинтересоваться работой костюмеров, гримёров, бутафоров? Представить невозможно. Вот для меня эти люди — пример. Я делаю всё, как я увидел, как делали они.

"ЗАВТРА". Николай Максимович, невозможно не спросить: как вы относитесь к Большому театру сегодня? Что он значит сегодня для вас?

Николай ЦИСКАРИДЗЕ. Как можно относиться к Большому театру? Я как был в Большом театре, так в нём и остаюсь. Должность ректора — временна. Звание артиста Большого театра — навсегда. Большой театр для меня — дом. Мой дом, который, в конце концов, надо будет приводить в порядок.

"ЗАВТРА". И публика этого ждёт.

Сибирь могла бы спасти планету, но, кажется, уже не спасет

Швейцарские ученые заявили, что обнаружили способ переломить глобальное изменение климата. Для этого необходимо восстановление лесов. Причем главную роль здесь могла бы сыграть Сибирь. В которой, по иронии, из-за экспортных лесозаготовок скоро может не остаться ни деревца.

Ирина Зиганшина

Биологи Высшей технической школы в Цюрихе, занимающиеся исследованием природных решений проблемы изменения климата, в своей новой работе предлагают эффективный метод борьбы с глобальным потеплением — восстановление лесов.

Ученые подсчитали, что Земля сегодня способна вместить 4,4 млрд гектаров древесного покрова. Это на 1,6 млрд больше нынешней территории, занимаемой лесами. При этом, если бы 0.9 млрд (чтобы нагляднее представить себе — территория, равная площади США) из этих 16 млрд га не использовались человеком, они могли бы служить для лесовосстановления. А новые леса по достижении «взрослого» возраста могли бы поглощать 205 млрд тонн углерода, то есть две трети из тех 300 млрд тонн углерода, которые попали в атмосферу в результате деятельности человека со времен промышленной революции.

По расчетам швейцарцев, это наиболее эффективное решение наболевшей проблемы. Однако действовать необходимо быстро, поскольку для того, чтобы новые леса созрели и полностью реализовали свой потенциал в качестве источника естественного накопления углерода, требуются десятилетия.

Швейцарцы также выяснили, какие территории наиболее подходят для восстановления лесов. Наибольший потенциал, по их расчетам, – у шести стран: России (151 млн га), США (103 млн га), Канады (78,4 млн га), Австралии (58 млн га), Бразилии (49,7 млн га) и Китая (40,2 млн га).

При этом, что касается нашей страны, главную роль в восстановлении лесов могла бы сыграть Сибирь, древесный покров в которой сейчас составляет лишь 30-40%. Любопытно, знают ли швейцарские ученые о том, что сибирские леса не то что не восстанавливаются, но стремительно сокращаются: китайские лесозаготовители, задешево покупающие права на вырубку, бодрыми темпами превращают Сибирь в пустыню . Об этом писали в свое время и «Новые Известия».

Российские ученые настроены не столь оптимистично, как их швейцарские коллеги. Например, директор красноярского Института леса Сибирского отделения РАН Александр Онучин считает, что лесных ресурсов в Сибири хватит еще максимум на 15 лет — и одна из причин этого «нерациональные лесозаготовки».

А ведь могли бы спасти планету...

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ ПОСЕТИЛИ ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В АБРАУ-ДЮРСО

В минувшие выходные в Парке Абрау-Дюрсо прошел первый фестиваль «Пикник Абрау». В рамках одного из самых ярких событий июня проект Ростуризма «Гастрономическая карта России» организовал мобильную секцию фестивального фудкорта.

«В Краснодарском крае эногастрономический туризм – востребованное направление. Ежегодно свыше 300 тысяч отдыхающих посещают эногастрономические туры. И сегодня курорты Краснодарского края славятся не только богатыми бальнеологическими и рекреационными ресурсами, но и стали известны, как территории с уникальными традициями, многонациональной кухней и качественными натуральными продуктами. Чего только стоит бренд «Черноморская кухня», получивший всемирную известность, в том числе благодаря проекту Ростуризма «Гастрономическая карта России». Сегодня актуален вопрос разработки стандарта, который включал бы в себя те продукты питания, которые гость гарантировано получит, поселившись у нас в отеле на побережье, заказав услугу по организации, например, выездного обеда или ужина. Также туристы должны иметь информацию, какие блюда и продукты нужно обязательно попробовать, чтобы в полной мере познакомиться с нашей культурой, традициями, географией. Совместно с командой проекта мы рассматриваем возможность провести в Краснодарском крае фестиваль «Черноморской кухни» международного уровня», – отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Участники федерального проекта из регионов Юга России традиционно представили блюда региональной кухни в фудтраках ГАЗель NEXT специальной серии «Гастрономическая карта России». По данным администрации Абрау-Дюрсо, фестиваль посетили более 10 тысяч гостей, которые смогли попробовать овощи, фрукты, сыры, соусы, молочную продукцию в мобильной фермерской лавке Инги Экзархо (Мацеста, Краснодарский край); черноморскую кефаль и мидии в шампанском в мобильном гастробаре черноморской кухни бренд-шефа Центра туризма "Абрау-Дюрсо" Сергея Альшевского и шеф-повара Food &Wine бара "1870" Андрея Олифира (Геленджик); "винное" мороженое и мороженое с винным мармеладом "каберне" в совместном мобильном кафе ростовского проекта Navi Ice Cream и "Абрау-Дюрсо"; черноморские устрицы, мидии и мясо рапана в булке в мобильном устричном баре из Малого Утриша (Краснодарский край); сыры, молочную продукцию, кубанские колбаски на гриле с овощами и соусами - в мобильной лавке "Моя станица" краснодарского агрохолдинга "Кубань Агро". Севастопольский шеф-бариста Павел Морской и его команда представили мобильный "Морской кофе" - кофе в джезве с крымской клубникой и апельсином, с крымской розой, кофе «Два Крымских сыра» /сыры производства Свято-Успенского мужского монастыря, Бахчисарай/. Бренд-шеф ресторанного холдинга "А-Family" Максим Принцев из Сочи угощал кебабом с маринованным виноградом и южной аджикой, вяленой хурмой.

Координатор проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова познакомила гостей фестиваля и прибывшего на площадку фестиваля министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлану Балаеву с концепциями участников проекта и мобильного фудкорта на фестивале «Пикник Абрау». При поддержке Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с Центром туризма «Абрау-Дюрсо» федеральный проект «Гастрономическая карта России» провел на площадках фестиваля конкурс «Черноморский пикник» и дискуссионную площадку «Черноморский завтрак». На площадке ресторана Petit Cafe Абрау-Дюрсо бренд-шеф Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Сергей Альшевский и команда региональных шеф-поваров с региональными производителями презентовали продукты и блюда.

В дискуссионной площадке «Черноморский завтрак» приняли участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов, координатор проекта Ростуризма «Гастрономическая карта я России» Екатерина Шаповалова, президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи, региональный координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» в Краснодарском крае Анна Нетягина, генеральный директор многопрофильного регионального туроператора «Ривьера Сочи» (курорты Юга России, MICE) Белла Тарасова.