Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Что "напели" в Саудовской Аравии президенту США Джо Байдену

Евгений Шестаков

Визит президента США на Ближний Восток, кульминацией которого стали переговоры в Саудовской Аравии, завершился. И это, пожалуй, единственное, что можно констатировать с полной уверенностью. Потому что в отношении его итогов ничего определенного утверждать нельзя. В то время, как Белый дом делает "хорошую мину" и объявляет о крупном дипломатическом успехе Джо Байдена, страны Персидского залива, напротив, хранят сдержанное молчание. И уж точно не признаются в проявлениях любви к Вашингтону. Впечатление, что "западному султану" - Байдену - его коллеги с Востока "напели" множество сладких и благозвучных сказок. Глава Белого дома в них с восторгом поверил.

Но о том, что на самом деле стоит за саудовским гостеприимством и подобострастными улыбками, можно только догадываться. К тому же "Сонный Джо" сделал все от него зависящее, чтобы лишить Америку даже призрачных шансов восстановить позиции в регионе. Приехать в Эр-Рияд для того, чтобы еще раз публично обвинить наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, не отказываясь от своих ранее сказанных слов о превращении Саудовской Аравии в страну изгоя - пример высшего пилотажа в дипломатии. Эр-Рияд пытался дать Байдену шанс выправить ситуацию, когда министр иностранных дел королевства заявил, что не слышал, как американский президент обвиняет наследного принца в гибели Хашукджи. Однако Байден не воспользовался предоставленной лазейкой, обвинил главу МИДа Саудовской Аравии во лжи и еще раз повторил обвинение в адрес наследника престола. Удивительно, но после всего этого американский президент, как ни в чем не бывало, утверждал, что его поездка в Саудовскую Аравию была успешной и его заверили, что Эр-Рияд увеличит добычу нефти для снижения цен на бензоколонках США.

Принц Мухаммед бен Салман, со своей стороны, напомнил Байдену, что в Ираке и Афганистане американцы потерпели неудачу. Он заявил, что в Белом доме "не должны навязывать свои ценности силой", если не хотят, чтобы с ними остались только страны НАТО. Еще одно знаковое заявление бен Салмана процитировал телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный источник в Саудовской Аравии. "Нам необходимо мирно сосуществовать с США, несмотря на различия", - заявил принц Байдену. Не дружить, не быть стратегическими партнерами - только "сосуществовать". Понятно, что утечка такой цитаты в прессу не была случайной. Как и встреча, о которой на фоне визита американского президента сообщил российский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что спецпредставитель президента России по Ближнему востоку и странам Африки Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии в РФ по его просьбе.

В отличие от Байдена, полагавшего, что разовым появлением в Эр-Рияде он опрокинет всю ранее проводимую Китаем и Россией на Ближнем востоке политику, в Белом доме проявили большую реалистичность. Правда, сделали это на условиях анонимности. Так пресс-служба Белого дома распространила заявление неназванного чиновника, по словам которого, страны Ближнего востока продолжат отношения с Москвой и Пекином, поскольку они вполне естественны. Но в отдельных конкретных сферах предпочтут взаимодействие с Вашингтоном.

Но и это суждение выглядит чрезмерно оптимистичным. С приходом Байдена к власти Саудовская Аравия увидела с американской стороны ставку на "карательную дипломатию" в отличие от существовавшей прежде "дипломатии торга". Как итог, в Вашингтоне ставили вопрос о полном прекращении поставок наступательных вооружений Саудовской Аравии, о чем были осведомлены власти королевства.

События в ближневосточном регионе продемонстрировали, что на Москву можно положиться - ее поддержка сирийских властей дала возможность Башару Асаду сохранить власть. В отличие от Америки оказавшейся неспособной спасти верный ей режим в Афганистане. При этом, как пишут эксперты, общества арабских стран солидарны с Россией в отрицательном отношении к либеральному конституционализму и "политкорректности" западного толка. При этом между Москвой и странами Персидского залива больше нет существовавших во времена СССР антирелигиозных раздражителей, которые препятствовали сближению.

В Саудовской Аравии, несомненно, следили за публикациями в западных СМИ, где признают: поражение Демократической партии США на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс может привести к отставке Байдена. Весьма своевременным стало "пророчество" бывшего премьера Британии Тони Блэра. Тот, в частности, утверждал, что "приближается конец западного доминирования в политике и экономике, мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным". И впервые в современной истории "Восток может оказаться на равных с Западом".

Полученные Байденом в Саудовской Аравии заверения в сотрудничестве - "утешительный приз" для не всегда адекватного и при этом обидчиво-мстительного американского президента, чье политическое будущее в странах Персидского залива после этого визита окончательно "похоронили". Тогда как наследный принц Мохаммед, как пишут арабские СМИ, вполне может определять перспективы региона на многие десятилетия вперед. "Попытка США создать антироссийский фронт не прошла на Ближнем востоке", - констатирует немецкая газета Welt.

Пока Байден восторженно пересказывает услышанные в Эр-Рияде обещания, наследный принц Саудовской Аравии уже сделал китайский язык одним из школьных предметов в королевстве. Потому что Америка с ее "правозащитным монастырем" приходит и уходит, а Китай и Россия в регионе остаются. В странах Персидского залива понимают - это надолго.

Эксперт прокомментировал снятие санкций США с российского продовольствия

Татьяна Карабут

Минфин США разрешил проводить сделки с Россией по минеральным удобрениям, продовольствию, посевным материалам. Эксперты считают, что такой шаг позволит преодолеть скрытые санкции в отношении российского продовольствия - до сих пор иностранные суда избегают захода в российские порты, а финансовые расчеты за товар крайне затруднены.

Управление казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США опубликовало расширенную генеральную лицензию, в которой разрешило определенные операции, связанные с российскими сельскохозяйственными товарами, сельскохозяйственным оборудованием, лекарствами и медицинскими устройствами. В числе сельскохозяйственных товаров указаны, в частности, продукты питания для людей (включая сырые, переработанные и упакованные продукты; живые животные, витамины и минералы, пищевые добавки или добавки и бутилированную питьевую воду) или животных (включая корма для животных). Также речь идет о семенах сельхозкультур, удобрениях или органических удобрениях, а также о репродуктивных материалах (такие как живые животные, оплодотворенные яйца, эмбрионы и сперма) для производства пищевых животных.

В дополнение к этому минфин США выпустил информационный бюллетень, чтобы уточнить, что США не вводили санкции в отношении производства, переработки, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или лекарств, связанных с Россией.

Reuters обращает внимание на то, что такое письменное разъяснение США вышло на следующий день после того, как официальные лица России, Украины, Турции и ООН встретились в Стамбуле для переговоров по возобновлению экспорта зерна из Украины. Запад и Украина считают Россию виноватой в том, что украинское зерно оказалось заблокированным. Это, как считают оппоненты, усугубило продовольственный кризис в мире. Россия же обращает внимание на то, что порты были заминированы украинской стороной, а продовольственный кризис начался задолго до спецоперации и в том числе по вине Запада.

Разрешение США российского экспорта является ключевой частью попыток ООН и турецких официальных лиц заключить пакетную сделку с Москвой, которая также позволила бы осуществлять поставки украинского зерна из черноморского порта Одесса, который был заблокирован в ходе спецоперации России на Украине, пишет Reuters.

Расширенная генеральная лицензия минфина США на сделки с Россией по удобрениям, продовольствию и посевным материалам поможет бороться со скрытыми санкциями, которые мешают российским экспортерам поставлять зерно и другую сельхозпродукцию нуждающимся странам, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его мнению, решение является "жестом доброй воли" со стороны США и шагом в борьбе с голодом. Он надеется, что в ближайшее время примеру США последуют ЕС и другие страны, которые ввели санкционные ограничения.

Ранее Зернин в интервью "РГ" оценивал, что из-за скрытых санкций Россия в этом сезоне недопоставит на мировой рынок около двух-трех млн тонн зерна. По его словам, наиболее распространенные барьеры для экспорта российского продовольствия - блокировки банковских счетов и расчетов, заморозки кредитных линий и лимитов торгового финансирования, а также запрет на заход судов в российские порты.

Все эти скрытые санкции для российских экспортеров продовольствия сохраняются и сейчас, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он напоминает, что продовольствие изначально было выведено из-под всяческих ограничений. Однако по факту санкции действовали. Таким образом, новое решение минфина США "фактически ничего не меняет", а просто подтверждает сказанное ранее. "Все зависит теперь от того, как оно будет исполняться компаниями, а у них может быть иное решение", - говорит эксперт.

Отказ от энергоресурсов из России может развалить Евросоюз

Сергей Тихонов

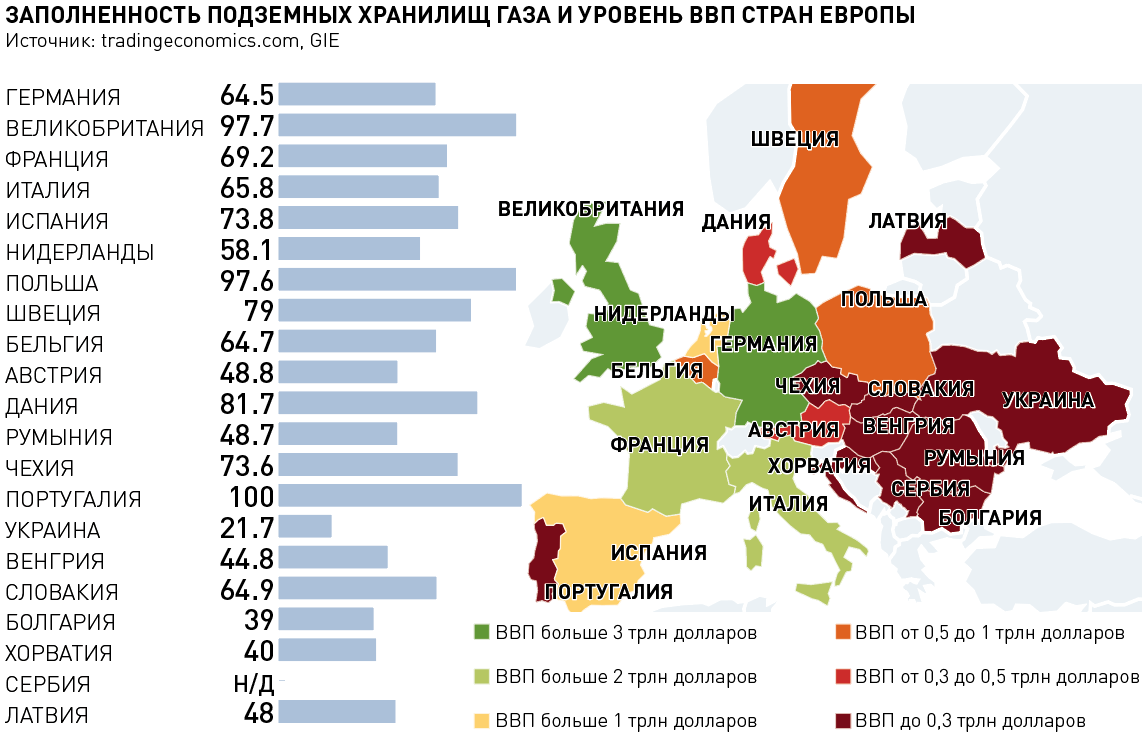

Эмбарго на импорт российских нефти и угля, а также снижение импорта нашего газа ведут к усилению экономического расслоения в Евросоюзе. Уже сейчас, за четыре месяца до начала отопительного сезона, статистика по заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе наглядно показывает, что хуже всего дела обстоят у самых бедных стран.

Едва ли кто-то сомневается, что Германия или Франция преодолеют будущую зиму без печей-буржуек в домах и голодных бунтов. Да, электричество и тепло будет здесь стоить в разы дороже, вырастет недовольство населения политиками, но финансовые резервы, скорее всего, позволят обойтись без социальных и экономических коллапсов.

Но Европа неоднородна. Страны на западе богаче своих восточных соседей. Более того многие восточноевропейские страны получали помощь и дотации ЕС, которые, как правило, оплачивались экономическими лидерами Союза - Германией, Францией, а до выхода из ЕС, еще и Великобританией. Это в некоторой степени уравнивало разных членов внутри ЕС. Сейчас, когда даже в самых богатых европейских странах идет речь о необходимости жесткой экономии из-за высоких цен на энергоресурсы эта помощь "отстающим" оказывается под вопросом.

В Европе эта тема пока не поднимается. Хотя сами европейцы уже признают, что ЕС, отказываясь от российских ресурсов и увеличивая объемы закупок сжиженного природного газа (СПГ) в США, а также угля в Океании и Африки, ухудшает экономическое положение стран Азии. На гигантах вроде Китая, Японии, Южной Кореи или Индии это пока не сказывается, а вот Пакистан, Бангладеш или Шри-Ланка уже вкусили результаты диверсификации поставок энергетического сырья. Там уже происходят массовые отключения электричества.

Но Азия далеко, а соседи европейцы - рядом. Режим ЧС в сфере энергетики в Венгрии, политический кризис в Италии, проблемы в Болгарии и отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона связывают с общими проблемами, без далеко идущих выводов. О том, что по мере нарастания сложностей с поставками энергетических ресурсов эти проблемы будут нарастать, и сильнее всего в странах без хорошей экономической "подушки безопасности", пока не говориться. Считается, что это просто локальные разрозненные события, хотя никто и не отрицает некоторое влияния на них обострения отношений Европы и России.

Но возникает вопрос, а что будет, если "Северный поток" так и не заработает на полную мощность, Китай начнет конкурировать с Европой за свободные партии СПГ (благо средств у него на это хватит), а Индия начнет скупать весь свободный уголь? Да, лидеры ЕС, а также Великобритания, Норвегия и Швейцария проживут без российских углеводородов. А Венгрия, Румыния, Болгария?

В последние годы Европа провела целый ряд очень опасных экспериментов со своей экономикой, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Это энергопереход, введение эмбарго на российский уголь и нефть, а также попытки сократить импорт газа из России. Эти "дырки" приходится затыкать деньгами. Каждое из этих действий требует дополнительно - миллиарды евро. Они есть совсем не у всех. Привести это может только к росту энергетической бедности и расслоению Европы по экономическому признаку, отмечает эксперт.

Дальнейшее нам известно из истории. Бедные регионы, когда их перестает кормить богатый центр, будут стараться освободиться от его влияния. И это будет происходить не только в рамках ЕС или целой Европы, а даже в масштабе отдельных стран. Не случайно в Шотландии (один из основных нефтегазодобывающих регионов Великобритании) именно сейчас возобновились разговоры о выходе из состава Соединенного Королевства. Можно очень по разному относиться к происходящему в мире, но с тем, что своей политикой в сфере энергетики Европа уничтожает себя, спорить сложно.

Насколько проблема с энергоресурсами в Европе велика, свидетельствует то, что даже благополучная по газу Польша (ПХГ страны заполнены на 98%) объявила, по информации ТАСС, о срочной покупке дополнительных 4,5 млн тонн угля. Естественно, не российского. А ведь до этого года именно Россия была главным экспортером угля в страну. У кого сейчас Польша заберет этот уголь? Возможно у Пакистана, а возможно и у Венгрии. Нарастить добычу угля производители в той же Индонезии могут, но и мировой спрос также увеличивается, поэтому избытка на рынке не ощущается. Об этом свидетельствуют, в первую очередь, очень высокие цены на все востребованные сейчас энергоресурсы.

"Если здравый смысл в Европе не победит, на что я очень надеюсь, то центробежные силы могут усилиться, и тогда вполне допустимы попытки некоторых стран выйти из ЕС", - говорит Симонов. И процесс может оказаться валообразным. Как политический проект Евросоюз совсем не изжил себя и может еще долго просуществовать. Но когда политические проекты не подкреплены экономической мощью, они обречены на гибель и распад, считает эксперт.

Авторы: Антон Переплетчиков, Сергей Тихонов

В Женеве открылась 63-я серия заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС

14 июля 2022 года в Женеве (Швейцария) открылась 63-я серия заседаний Ассамблей государств-членов — главных руководящих органов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Заседание открыл Генеральный Директор ВОИС Дарен Танг, отметив ключевую роль интеллектуальной собственности в содействии экономическому росту и развитию. С приветственным словом в качестве специальных гостей также выступили Премьер-Министр Кабо-Верде Жозе Улисс Коррейя и Силва и Президент Колумбии Иван Дуке.

15 июля от лица Российской Федерации с общим заявлением выступил Руководитель Роспатента Юрий Зубов. Он подчеркнул заинтересованность России в сохранении роли ВОИС как профессиональной площадки для выработки международных подходов и стандартов в сфере интеллектуальной собственности. Глава Роспатента отметил, что ряд государств намеренно используют площадку Организации для политически мотивированных выступлений, не связанных с мандатом ВОИС. Российские заявители сталкиваются с дискриминацией и нарушением принципа национального режима со стороны ведомств стран Евросоюза и США.

«Односторонние нелегитимные ограничительные меры противоречат принципам международного права, влекут за собой негативные последствия для глобальной экономики и пользователей системы интеллектуальной собственности»- отметил в своём выступлении Юрий Зубов.

Российская Федерация предложила закрепить в проекте решения Генеральной Ассамблеи Положения о недопустимости политизации сферы интеллектуальной собственности для поддержания ее стабильной работы, предоставления охраны объектам интеллектуальной собственности в полном соответствии с юридическими процедурами вне политического контекста. Заявление подержано Евразийской патентной организацией и Республикой Беларусь.

Заседание Ассамблей ВОИС продлится до 22 июля 2022 года.

История, как индийская Украина потеряла свой Восток

Дмитрий Косырев

Дело было в Дели. Лет пятнадцать назад я читал лекцию в Университете имени Неру и столкнулся с проблемой — индийские студенты замучились разбираться в спорах России и Украины, тогда всего лишь словесных. Да и с какой стати им было знать все тонкости проблемы, особенно исторические: какая-то Украина, что-то далекое, где-то в глубинах этой вашей Европы…

И тогда я сказал одну простую фразу: "Понимаете, Украина — это наш Пакистан". Вот тут народ оживился, все мгновенно понял и начал задавать кучу вопросов.

Так вот: и сегодня Украина остается "нашим Пакистаном", только это Пакистан 1971 года, когда была война. Жуткая война, в конфликте участвовали также Индия, США и СССР. Круглых дат, которые почему-то обязательно должны служить зачином для таких разговоров, у меня для вас нет — 1971-й не рифмуется с 2022-м, а в июле 1971-го та война была в подвешенной стадии перед настоящим взрывом. Но и без всяких дат ту историю сегодня самое время вспомнить, в том числе потому, что совпадения здесь доходили бы до смешного, если бы речь шла не о военных действиях.

Итак, совпадение первое: идеологи территорий, отколовшихся от Индии в 1947 году (при активном участии уходивших из бывшей колонии англичан), с нуля строили концепцию этой никогда раньше не существовавшей нации на простой идее: "Пакистан — не Индия". То есть сначала-то идея была в том, что это мусульманская Индия, в отличие от индусской, но тут была проблема в виде миллионов и миллионов мусульман в Индии, сегодня их там больше, чем в Пакистане. Идеологам оставалось отрицание вообще всего индийского, вдобавок осложненное территориальной проблемой — Кашмиром — и другими.

А вот вам совпадение второе. Пакистан тогда делился на Восточный и Западный (между ними пролегала территория Индии). И они находились не в лучших отношениях друг с другом. В частности, потому, что настоящий, щирый пакистанец должен был говорить на официальном языке — урду, родном для части населения западного Пакистана. На востоке жили "ватники" и люди второго сорта, говорившие на бенгали. А это, между прочим, был язык Рабиндраната Тагора и прочих всемирно известных гениев. Кстати, по поводу языка в Восточном Пакистане проходили тогда демонстрации, которые были расстреляны.

Естественно, люди там были как минимум не сильно довольны шпынянием со стороны западников при постоянном недофинансировании и начали создавать свои политические партии и структуры, сначала в целом отстаивавшие интересы региона, а потом поднявшие вопрос и о самостоятельности такового, о своем государстве.

Совпадение третье: и тогда, весной 1971 года, Западный Пакистан организовал в Восточном карательную акцию (называлась та не "поездами дружбы", а операцией "Прожектор"). Считается, что погибли до десяти тысяч, а дальше счет пошел на сотни тысяч мирных жителей. Десять миллионов беженцев ушли в соседнюю Индию, не говоря о 30 миллионах перемещенных лиц внутри восточной части страны.

Вот тут возникает небольшое различие. "Сепаратистские структуры", то есть правительство повстанцев на Востоке, образовалось не на самой его территории, а по другую сторону границы, в индийской Калькутте. Но, в сущности, какая разница. А вот сейчас разница будет большая: Индия, помогавшая всеми силами братьям-бенгальцам, не ждала восемь лет, а атаковала Пакистан в декабре 1971-го как на востоке, так и на западе. Длились боевые действия две недели — до капитуляции карательной армии в восточной части. От нее, к счастью, западники не потребовали самоубийства в виде продолжения военных действий.

В общем, индийцы — они, конечно, мирные, но если их рассердить, то врежут так, что не встанешь.

И четвертое совпадение, совсем уж примечательное. Главным союзником Пакистана (то есть, по сути, западной его элиты) были США. Главными союзниками Восточного Пакистана были Индия и СССР. Наш флот тогда заблокировал американские корабли в Индийском океане — так и стояли друг против друга. А еще на днях я встретился с человеком, который возил на тех самых кораблях советское оружие для Восточного Пакистана.

Чем же кончилась та история? Восточного Пакистана больше нет, он с того самого 1971 года стал Республикой Бангладеш.

Тут, конечно, прямых параллелей с востоком и югом нынешней Украины не получается. Бенгальцы не стояли в очередях за индийскими паспортами так, как стоят за российскими жители Херсонщины, Запорожья и других территорий. Бенгальские политические структуры, поддерживавшиеся Индией и СССР, заранее постановили, что их цель — своя государственность. Что ж, любой народ сам решает, как и в каких границах ему жить.

Кстати, есть еще один, более ранний исторический прецедент всемирно признанного права народа владеть своей землей и решать ее судьбу. Это Суэцкий конфликт 1956 года, сначала тоже война, но затем и Лондонская конференция, на которой решался вопрос, по какому праву египтяне хотят национализировать Суэцкий канал, который строился на деньги колониальных хозяев? Министр иностранных дел СССР Дмитрий Шепилов на Суэцкой конференции изложил нашу позицию: строился канал руками египтян на египетской земле, поэтому должен принадлежать им. Так и произошло. Это был хороший международный прецедент для ситуации, когда Крым фактически единогласно решил, что не только его жители дальше будут в России (понятное дело, с российскими паспортами), но и их земля с прочей собственностью на ней перейдет туда же.

Кстати, по итогам той истории ушел в отставку премьер Великобритании Энтони Иден, а страна окончательно перестала считаться сверхдержавой. Совпадение с 2022 годом? Не думаю.

История учит многому, в том числе спокойствию среди истеричных кампаний ненависти. Вам говорят, что "так нельзя" и "никогда такого не было"? Вообще-то, было. И будет.

Об итогах министерской встречи «Группы 20» под председательством Индонезии

Делегация Российской Федерации в составе Минфина России и Банка России приняла участие в третьем заседании министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20», которое состоялось 15-16 июля 2022 года в Индонезии на о. Бали.

Встреча была призвана выработать пути решения глобальных экономических проблем, прежде всего, вызванных геополитической ситуацией и санкциями против России, исторически высокой инфляцией, резким ростом цен на продовольствие и энергоносители, а также ужесточением финансовых условий для развивающихся стран.

Основное внимание было уделено стабилизации энергетического и продовольственного рынков, а также предотвращению фрагментации мировой финансово-экономической системы. С этой целью «на полях» министерской встречи прошёл целый ряд тематических заседаний.

В ходе выступления Российская делегация отметила, что в результате использования финансовых мер в качестве санкционного инструмента в мировой финансовой архитектуре происходят тектонические сдвиги, которые способствуют дальнейшей фрагментации мировой финансовой системы. Напомнили партнёрам, что причиной текущей инфляции является ограниченное предложение и фундаментальное несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами, о чём Россия заявляла на «двадцатке» ещё в 2021 году, когда многие страны расценивали всплеск инфляции как временный.

Большинство стран отметили необходимость снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия.

Несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав министерств финансов стран завершилась без принятия итогового коммюнике. Тем не менее, страны «двадцатки» договорились предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов.

Следующая встреча «двадцатки» на министерском уровне пройдёт «на полях» Годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2022 года в Вашингтоне.

Байден-младший топит Байдена-старшего

Виктория Никифорова

Накануне осенних выборов республиканцы достали из рукава свой главный козырь. Вполне ожидаемо им стал легендарный лэптоп сына президента США, забытый им в ремонте и содержащий тонны компромата на первую семью Америки. Недавно его подлинность признали даже СМИ, работающие на демократов. До этого они два года отбивали все разоблачения в стиле "вы все врете".

Наркоман, алкоголик, взяточник, бабник, современный художник с болезненной зависимостью от порно и проституток — казалось бы, мы уже все знаем о Хантере Байдене. Но нет, из ноутбука как из рога изобилия продолжают сыпаться все новые откровения. Интересно наблюдать, что из похождений Хантера оставляет американскую публику равнодушной, а что всерьез шокирует. Это довольно хорошо характеризует американцев как нацию.

Например, переписка Байдена-младшего на тему военных биолабораторий на Украине и его инвестиций в разработку опаснейших вирусов особого впечатления не произвела. Чем там занимались в этих лабораториях, какие смертельные болезни испытывали на несчастных украинцах, зачем Хантер переводил миллионы долларов (в том числе от Пентагона), какую еще заразу там планировали выпустить в мир? Эти вопросы волнуют всю планету, но только не США. Подумаешь, мальчик из хорошей семьи что-то там такое испытывал на туземцах из Юкрейн.

Зато ролик, в котором голый Хантер со стволом шляется по гостиничному номеру в обществе какой-то голой девушки вызвал живейшее возмущение публики.

Дело в том, что демпартия, к которой принадлежит Байден-старший, неустанно топит за запрет или ограничение продажи оружия. Как только случается массовый расстрел (а в последнее время они происходят по три раза за два дня), так демократы начинают свои ритуальные заплачки.

И в то же время Байден-младший регулярно закупается пистолетами — на это даже жаловалась в своей книге воспоминаний его бывшая жена — и снимается на камеру, размахивая ими перед своими содержанками. Получается некрасиво. Возмущаются республиканцы, которым вообще вся тема с запретом огнестрела — как нож вострый, но злятся и демократы, понимая, как подставляет Хантер и своего папу, и всю партию.

Однако самой скандальной, самой болезненной, самой грязной темой байденовского лэптопа являются отнюдь не наркотики, пистолеты или оргии. Американцев гораздо больше волнуют деньги. Несколько раз на протяжении своей бурной жизни Байден-младший разорялся в хлам, однажды ему даже пришлось залезть в накопления дочери на колледж. Но всякий раз он возрождался, как феникс, из пепла и вновь начинал швырять тысячи долларов на наркотики и проституток.

За двадцать лет через руки Хантера прошли десятки миллионов долларов. За что и от кого он их получал? Передавал ли часть папе? Использовал ли папа свое положение сенатора, вице-президента, а потом президента США, чтобы как-то отплатить своим донаторам? И как во всем этом участвовал "дядя Джим" — брат президента?

Нет-нет, конечно, "коррупции в США нет". Мы уже тридцать лет слышим эту мантру. Коррупция — это где-то у диких народов, которых так остроумно высмеивает в своих фильмах Саша Барон Коэн. В США это называется "лоббированием", или "оказанием юридических услуг", или "помощью в продвижении бизнеса". А коррупции у них как бы нет.

И тем не менее вокруг Байденов постепенно формируется такая зона отчуждения, внутри которой возможно всякое. Нет, роковое слово "взятки" пока не звучит, но все к тому постепенно идет.

Первой ласточкой стала книга мемуаров бывшей жены Хантера Кейтлин Буле "If We Break" ("Если мы разведемся"). В ней она осторожно намекает на то, что у Хантера были огромные долги перед Налоговой службой США, но он каким-то образом порешал вопросы, и тема рассосалась.

Это очень больная тема для миллионов американцев. Рядовой гражданин боится вездесущих налоговиков как суда небесного и резонно возмущается, видя, что позволяется в этой взрывоопасной сфере всяким мажорам. Под напором публичного негодования в 2020 году федеральные прокуроры штата Делавэр были вынуждены начать расследование налоговых махинаций Хантера Байдена.

Иронично тут то, что штат Делавэр — это классический офшор в самом сердце США. Здесь прячут состояния от налогов владельцы богатейших корпораций всего мира. Расследование тянется до сих пор. Упоминается и отмывание денег, и лоббирование иностранных интересов, но результата не видно.

Но дальше — больше. Все из того же лэптопа появилось на свет божий голосовое сообщение Байдена-старшего, адресованное сыну в декабре 2018 года. В запинающемся послании старика слышны любовь и нежность. Он ласково предупреждает Хантера о выходе расследования в газете "Нью-Йорк Таймс", причем статья, по его словам, получилась "хорошая". "Думаю, теперь ты чист, — говорит Джо Байден. — Позвони мне, если получится, люблю тебя".

"Теперь ты чист" означает, что в прошлом что-то было нечисто, а журналисты могли это раскопать. И действительно, статья в "Нью Йорк Таймс" от 12 декабря 2018 описывает связи Хантера Байдена и китайского бизнесмена Патрика Хо. Однако авторы публикации старательно увели фокус расследования с Хантера, и тот вышел сухим из воды. Детали его сотрудничества с Хо были раскрыты только на днях.

Выяснилось, что Патрик Хо перечислил Хантеру миллион долларов за так называемые юридические услуги. Ну какие там могли быть услуги? Смешно представлять Хантера в роли адвоката. Да и ценник слишком астрономический. Возникает ощущение, что сын вице-президента США попросту крышевал китайца. Наводит на размышления и тот факт, что первый звонок после своего ареста федералами в аэропорту Кеннеди в 2017 году Хо сделал Джеймсу Байдену — тому самому "дяде Джиму".

По данным газеты New York Post, Хантер, его папа Джо и дядя Джим создали вместе с Хо многомиллионное совместное партнерство в сфере нефтянки. "Десять процентов пойдут Большому парню", — предупреждает Хантер китайца в электронной переписке. "Большой парень" — это будущий президент США Джо Байден. Картина маслом, конечно.

То, что китайцы откровенно обхаживают Хантера, угощая его ужинами, девушками, взятками, — это для американской аудитории не новость. Один раз ему даже подарили огромный бриллиант. Но впервые публике предъявляют доказательства того, что Байден-старший не только прекрасно знал о происходящем, но и активно участвовал в этих преступных схемах.

Поражает какой-то простодушный, лубочный стиль американской коррупции. Дорогая еда, дорогое бухло, дамы полусвета, наркотики, пистолеты, бриллиант еще этот пошлейший. Все это неудивительно: до того, как заняться семейством Байденов, Патрик Хо, по мнению американских спецслужб, активно коррумпировал лидеров стран Африки. За это его и приговорили в Штатах. Стиль действительно узнаваемый, африканский. И эти люди прям кушать не могут, все время борются с коррупцией в России. У себя не пробовали?

Но мало этого. В одном из своих порнороликов Хантер между делом рассказывает проститутке про свой бизнес с Патриком Хо, аттестуя его как "долбаного главного шпиона" (fucking chief spy). Понятно, что официально бизнесмен ничем таким не занимался. Однако невольно возникает предположение, что Хо мог быть как-то связан с разведывательными структурами Китая. Спецслужбы КНР вполне себе плотно работают с ведущими китайскими бизнесменами, тем более с теми, кто осуществляет международные проекты, это обычная практика, в сущности.

И что же тогда получается? Семья будущего президента США за мелкий прайс работала на разведку КНР? Но ведь это уже не просто взяточничество — это государственная измена в полный рост.

"Какие ваши доказательства?" — негодуют демократы. Но главное доказательство находится прямо перед глазами. Политика Байденов по отношению к Китаю — это полная противоположность тем торговым войнам, которые жестко и уверенно вел Дональд Трамп. Сейчас вашингтонская администрация изощряется в риторике, ругательски ругает КНР, пытается разжигать конфликт на Тайване, однако, по сути, бизнес как шел, так и продолжает идти. На совместных проектах успешно навариваются американские олигархи.

Из новой порции разоблачений хорошо видно, что Хантер Байден продвигал в КНР интересы первых лиц корпорации Google. Они, кстати, уже очень давно играют ведущую роль в вашингтонской администрации. Тот же Эрик Шмидт поднялся на политический Олимп еще при Обаме и продолжает там работать при Байдене. Созданный им Google два года топил все разоблачения семейки Байденов в поисковиках и помечал их как фейки. Так что невольно возникает вопрос: кто правит правителем? Это все еще Байден принимает решения, или их диктует ему кучка американских олигархов?

Республиканский электорат в США всегда был убежден, что американский президент со своими чадами и домочадцами продался китайцам. Сегодня эта тема выходит на уровень конкретных обвинений. Тут и откровенная хамская коррупция, и возможное сотрудничество с разведслужбами Китая. Вопросы к Байденам все копятся.

Похоже, если дело Хантера начнут раскручивать всерьез, демократы не просто проиграют выборы в ноябре. Они запросто могут лишиться и своего президента.

США пытаются вернуться на Ближний Восток

Петр Акопов

Масштабы завершающейся поездки Джо Байдена на Ближний Восток и предстоящего через три дня визита в регион Владимира Путина несопоставимы: американский президент посетил три страны, пообщался с руководителями более десяти стран региона, а президент России приедет на один день в Тегеран для участия в трехсторонней встрече с лидерами Ирана и Турции. Американское присутствие в регионе — от военного до экономического — на порядок мощнее российского, а связи региональных элит с США куда глубже и разнообразней, чем с Россией.

Однако на США смотрят как на уходящую державу, а к России относятся с повышенным вниманием. Это касается и двусторонних отношений с нами, и различных региональных проблем — на Ближнем Востоке никому и в голову не приходит всерьез попытаться изолировать или наказать Россию. А ведь именно это было одной из целей поездки Байдена: он, конечно, не надеялся на присоединение арабов к санкциям против нашей страны, но хотел убедить их в том, что рассчитывать на Россию в будущем не стоит. Почему? Потому что она увязнет на Украине, ослабнет в результате западных санкций, и ей будет уже не до Ближнего Востока. И самое главное — потому что Штаты возвращаются в регион:

"В широком смысле слова цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. Продвигать интересы США таким образом, чтобы у нас была возможность восстановить то, от чего мы по ошибке ушли: наше влияние на Ближнем Востоке".

То есть Штаты решили вернуться? После того как на протяжении многих лет все уверились в том, что после катастрофических итогов оккупации Ирака они наконец-то ослабляют свое внимание к региону, к тому же центр их внимания смещается к Индо-Тихоокеанским пространствам? Штаты уходили не от хорошей жизни (рост антиамериканских настроений, разочарование даже бывших союзников), хотя и не собирались, естественно, вовсе бросать регион. Нет, они хотели выстроить определенную систему внутрирегионального баланса, сдержек и противовесов (причем преимущественно на антииранской основе), которая позволила бы им уменьшить свое присутствие, сохранив влияние. Сделать это в самой взрывоопасной в мире зоне, проблемы которой американцы еще и сами активно усугубляли, естественно, не удалось. Если в нулевые война шла только в Ираке и Афганистане, то в десятые годы заполыхали Ливия, Сирия и Йемен. Ближний Восток сильно изменился — и вдруг американцы решили вернуться. С чего бы этого? Байден не скрывал причины. Конечно же, из-за русских:

"На кону так много вопросов, что я хочу дать ясно понять, что мы и дальше сможем быть лидерами в регионе и не создавать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран".

То есть русские и китайцы угрожают безопасности Ближнего Востока — и американцы, осознав свою ошибку с уходом, решили вернуться, чтобы спасти народы. Что может быть циничней подобной логики?

Россия и Китай действительно серьезно укрепили свои позиции на Ближнем Востоке — Москва в последнее десятилетие, а Пекин в целом с начала века. Они делали это не для того, чтобы вытеснить американцев, а потому, что у них, как у великих держав, есть здесь свои интересы.

Влияние России укрепила не только военная помощь Дамаску, но и восстановление отношений с бывшими союзниками советских времен (например, Египтом), и укрепление связей с бывшими же противниками (как Саудовская Аравия). Китай стал не только крупнейшим покупателем ближневосточной нефти и торговым партнером, но и последовательно продвигает инфраструктурные проекты нового торгового пути.

Однако, в отличие от США, Россия и Китай не учат страны Ближнего Востока, как им жить, не поддерживают Израиль в положении регионального военного гегемона, не имеют в регионе военных баз (за исключением единственной российской в Сирии), не вторгаются в ближневосточные страны и не оккупируют их. И не используют Иран в качестве пугала для арабов, не пытаются играть на противоречиях и вообще "ловить рыбу в мутной воде". То есть Россия и Китай уж точно не угрожают безопасности стран региона — в отличие от Штатов, которые одним лишь нападением на Ирак нанесли территориям катастрофический ущерб с долгоиграющими последствиями.

И вот теперь они возвращаются, чтобы остановить Россию и Китай? Нет, они просто говорят об этом — в реальности у США нет такой возможности. Ни субъективной, поскольку Штаты ослабли, к тому же сами они считают приоритетным Тихоокеанское направление. Ни объективной — Ближний Восток изменился, даже бывшие ближайшие союзники не хотят возвращения прошлого, да и Россия с Китаем не собираются сдавать позиции. Байден говорит об уже упущенных возможностях, об уже прошедшем времени — Штатам некуда возвращаться, потому что старого Ближнего Востока уже не существует.

Нет, конечно, США по-прежнему имеют там огромное влияние, а местные игроки (в первую очередь Тель-Авив) будут пытаться его активно использовать в своих интересах, выдавая их за американские. Но повернуть время вспять невозможно: арабский мир уже увидел наступающую новую реальность, складывающийся новый многополярный миропорядок. И он хочет принимать самостоятельное участие в его строительстве, не подыгрывая тем, кто "мыслит категориями прошлого", то есть пытается вернуться в безвозвратно ушедшие времена. Тем более если эти времена ушли главным образом по вине самого ностальгирующего — ведь ошибкой был не уход США с Ближнего Востока, а вторжение в Ирак. Но признать это Байден никогда не сможет.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин: «Если вы хотите купить жилье, идите и покупайте! Инфляцию никто не отменял»

Что будет со строительством и ипотекой в нынешние непростые времена? Что будет с поставками материалов из-за рубежа? Как взять льготный кредит на собственный дом? Об этом и многом другом рассказал заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин

ЖДАТЬ НЕ СТОИТ

- В конце июня в России была снижена ставка льготной ипотеки. Как вы считаете, к чему это может привести?

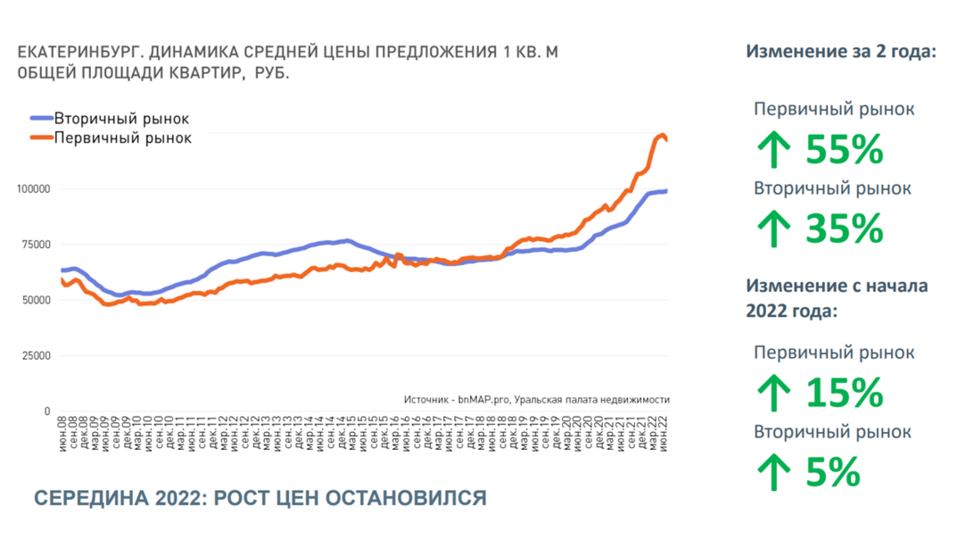

- Впервые программа льготной ипотека на новостройки была введена в России по поручению президента в 2020-м, пандемийном году, и тогда ставка была 6,5%. Это привело практически к двукратному увеличению объема выдачи ипотеки на первичном рынке.

После февральских событий нынешнего года ключевая ставка Центробанка резко выросла до 20%. Тогда, напомню, ставка льготной ипотеки выросла до 12%, а с апреля была снижена до 9%. В итоге за апрель и май мы зафиксировали очень серьезное сокращение объемов продаж на первичном рынке: они упали примерно на 70%. Все-таки ставка в 12 или 9 процентов в сочетании с неопределенностью очень сильно повлияли на принятие решений наших граждан о покупке жилья.

И вот сейчас ставка была скорректирована до 7%. Мы рассчитываем, что при такой ставке сможем отыграть какой-то объем продаж за июль-август. Нам важно выполнить поручение президента: прирост ипотечного портфеля в 2022 году должен составить не менее 2,5 трлн рублей. Имеется в виду и первичный, и вторичный рынок, и обычная ипотека, и все льготные программы. Напомню, помимо льготного жилищного кредита под 7% у нас есть семейная, дальневосточная, сельская ипотека, а сейчас уже и ипотека для айтишников.

- А какой прирост был в прошлом году?

- Также 2,5 трлн рублей по всем программам. Замечу, что если раньше 40-50 процентов объема покупки жилья на первичном рынке были с использованием ипотеки, то за два последних года, после внедрения льготной программы, цифра выросла до 70-85%. Это больше 1,7 трлн рублей в год.

- По вашим прогнозам, когда может начаться рост спроса на жилье? Ведь сейчас лето, «низкий сезон» на рынке недвижимости.

- Несмотря на лето, мы рассчитываем, что объем сделок на первичном рынке уже сейчас начнет увеличиваться, чтобы отыграть снижение спроса в мае и апреле. А самыми, на мой взгляд, важными месяцами будут сентябрь и октябрь.

Но если за эти два летних месяца мы увидим, что спрос не восстановился, то не будем ждать осени. В этом случае Минстрой России будет выходить с предложением о дополнительных мерах поддержки спроса.

- Что это могут быть за предложения?

- Возможно, рассмотрим вопрос корректировки семейной ипотеки. По нынешним условиям, чтобы получить такую ипотеку (до 6% годовых, - Ред.), в семье должен родиться ребенок в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 года. На мой взгляд, этот срок надо продлевать. И дополнительные меры могут еще оказывать застройщики с банками, по их льготным программам.

Но я считаю, что сегодня не стоит говорить о дополнительных мерах поддержки, создавая отложенный спрос. Все зависит от доходов и экономического положения наших семей. Будем смотреть, анализировать и принимать решения в зависимости от ситуации.

- Все верно, надо дать ситуации устаканиться. Ведь ставка по льготной ипотеке, как и ключевая ставка Центробанка, в этом году менялась буквально на глазах…

- Как вы помните, в прошлом году, когда ключевая ставка Центробанка была равно 4,25%, рыночная ипотека на вторичном рынке была почти равна льготной ставке на первичном. И люди, продавая свое жилье на вторичном рынке, улучшали свои жилищные условия, покупая квартиры в новостройках. Первоначальный взнос составлял более 30%. Сегодня за март, апрель и май, по сути, на вторичном рынке сформировалась заградительная ставка по ипотеке. Единицы российских семей могут взять ипотеку под 17-20 процентов.

- Тем более на вторичку.

- Тем более на вторичку. Поэтому посмотрим. И мы очень надеемся, что Центральный банк будет дальше снижать ключевую ставку. Это должно повлиять на доступность ипотеки на вторичном рынке, что впрямую связано с объемом покупки жилья на первичном по льготным программам.

- Но стоит ли ждать еще большего снижения ставки льготной ипотеки? Ведь было и 6,5%...

- Обращаюсь ко всем читателям «Комсомольской правды». Не нужно ничего ждать! Во-первых, инфляцию у нас никто не отменял. Во-вторых, пока вы будете решаться, найдутся другие люди, которые купят вашу квартиру. Поэтому, если вы хотите купить жилье, надо идти и покупать его прямо сегодня.

- А что будет с ценами на первичку - по крайней мере, до конца нынешнего года?

- С учетом большого объема введенного жилья мы считаем, что стоимость квадратного метра в 2022 году не будет превышать инфляцию (по прогнозам, в нынешнем году она составит около 16%, - Ред.).

- То есть снижения цен, которое нам уже год обещают эксперты, не будет?

- На некоторые объекты будет, и оно уже началось в той или иной форме. Мы же все слушаем радио, ездим по дорогам и видим рекламные плакаты, на которых застройщики предлагают ипотеку под 2, 3, даже 0,5 процента годовых. Все это - дополнительные скидки, которые заложены в стоимости квадратного метра.

«СДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМО МНОГОЕ»

- Никита Евгеньевич, а каковы основные проблемы строительной сферы сейчас? И как Минстрой будет помогать их решать?

- Конечно, основное — это баланс спроса и предложения во всех регионах России. В силу объективных причин, есть города, в которых жильё не строится. Это зависит от миграции, от числа рабочих мест, от социально-экономического положения в городе.

Есть очень большие вопросы к модернизации ЖКХ. Необходимо снизить потери в сетях, оптимизировать затраты с учетом ограничения по росту тарифов.

Еще одна задача, связанная с жилищным строительством – это синхронизация документов: социально-экономического территориального планирования, дорожного и градостроительного развития. По сути, это не требует никаких денег, но оптимизация сроков ведет к снижению затрат у строительного блока.

Также мы, конечно, понимаем, что даже если ипотека будет 0%, многие семьи взять ее все равно не смогут. Потому что займ будет просто не с чего отдавать. Это касается многих категорий граждан, которые сегодня стоят на учете: владельцев аварийного жилья, обманутых дольщиков... Поэтому нужно строить много социального, арендного жилья.

Кроме того, необходимо за 1,5-2 года завершить строительство всех ранее замороженных объектов. И, конечно, глубже заниматься выстраиванием поставок некоторого оборудования из-за рубежа - в первую очередь лифтов, особенно в дома, где более 15 этажей.

В общем, сделать необходимо многое. Если резюмировать, то нужно увеличить объемы жилищного строительства, улучшить качество среды проживания, а также уменьшить административные барьеры и создать здоровую конкуренцию, чтобы застройщики между собой конкурировали не ценой, а качеством проектов.

И последнее: большое внимание нужно уделить малым городам, а также туризму. Нужно обустраивать набережные, парки, общественные пространства и т. д.

- Это очень приятно слышать. Хочется, чтобы строились не только «человейники», в которых живут тысячи людей, которым толком негде погулять...

- …и особенно это касается городов и регионов, где не нужна плотная застройка, не требуется такая этажность и земельные участки стоят кратно дешевле, чем в Москве.

ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ

- В прошлом году в России был поставлен рекорд по вводу нового жилья – 92,6 млн квадратных метров. И больше половины нового жилья – это индивидуальные дома. Расскажите, пожалуйста, о вариантах льготной ипотеки для тех, кто хочет построить индивидуальный жилой дом.

- За два пандемийных года у наших граждан сформировалась потребность иметь загородный дом либо улучшить свои жилищные условия и построить что-то свое. Но с выдачей ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) была следующая ситуация. Банки не понимали предмет залога и остаточную стоимость объекта. Проще говоря, они не понимали, сколько стоит такой дом, из чего он будет построен и т. д. Соответственно, риски по такой ипотеке были намного выше, чем с многоэтажными домами, в которых с ценами все понятно.

Это приводило к тому, что человек, собираясь построить дом, шел за потребительским кредитом. По которому ставка гораздо выше ипотечной.

Мы много сделали, чтобы изменить ситуацию.

Во-первых, законодательно дали возможность строительства индивидуальных жилых домов с проектным финансированием из счетов эскроу (специальный счет, на котором хранятся средства до выполнения определенных условий, и если у застройщика возникнут проблемы, дольщик сможет забрать свои деньги, - Ред.). То есть это, по сути, даже не индивидуальные дома, а поселки. И мы распространили все льготные ипотечные программы на такой вид ИЖС. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» мы будем стимулировать развитие таких поселков через бюджетное финансирование затрат на дороги и инженерные сети.

Кроме того, единый институт развития ДОМ.РФ запустил программу по субсидированию дополнительных двух процентных пунктов, чтобы можно было выдавать ипотеку на самостоятельное возведения жилья.

- Это что же получается: если я решу построить дом, то у меня есть возможность взять ипотеку на два процента «дешевле» обычной льготной?

- Да. Причем ее предлагает не только ДОМ.РФ, но и остальные банки - ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк.

Кроме того, в прошлом году мы сформировали в публичном доступе реестр объектов ИЖС с конкретными проектами, их можно увидеть на портале строим.дом.рф. Вы выбираете проект (или делаете свой), приходите с ним в банк и подаете заявку на льготную ипотеку. Чтобы банк тоже видел: есть конкретный дом, он строится за такое-то время, используются вот такие материалы и т. д. Это дает возможность описать его характеристики с точки зрения предмета залога. Мы очень рассчитываем, что эти меры позволят кратно увеличить объем рынка индивидуального жилищного строительства.

СТРОЙМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- А строить из чего будем? Никита Евгеньевич, что у нас с импортозамещением в строительной сфере?

- Подобными вопросами занимается Министерство промышленности. Но могу сказать, что на заседании президиума Госсовета президент поставил задачу – довести долю отечественных производителей стройматериалов на нашем рынке до 95%.

- Со скольки?

- Если говорить о стандартном строительстве, то там эта доля очень высока – около 90%. И на сегодняшний день мы уже фиксируем рост производства стройматериалов в России. Например, увеличилось производство бетона, кирпича.

Но мне кажется, тут неправильно говорить о необходимость полного импортозамещения. Ни одна страна мира не обеспечивает себя полностью. Все равно какие-то материалы, комплектующие завозятся из-за рубежа, весь мир так живет. Но, конечно, в нынешних условиях нужно выстраивать новые цепочки поставок. Над этим сейчас идет работа и я думаю, мы точно с этим справимся. И в ближайшее время у нас не будет проблем ни с одним видом строительных материалов.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

- Никита Евгеньевич, вы упомянули национальный проект «Жилье и городская среда». Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.

- В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Минстрой отвечает за четыре направления.

Первое направление: к 2030 году объем жилищного строительства должен составить 120 млн квадратных метров. Кроме того, улучшать свои жилищные условия должны 5 млн человек в год.

Дополнительно в рамках нацпроекта есть федеральные проекты.

Во-первых, по сокращению аварийного жилья. Для каждого региона там установлен свой показатель. Сейчас создается новая программа по расселению аварийного жилья.

Во-вторых, это федеральный проект по созданию комфортной городской среды. Там есть несколько направлений, начиная от модернизации коммунальной инфраструктуры и заканчивая созданием парков, скверов, набережных, точек притяжения граждан в каждом городе нашей страны.

А еще есть проект «Ипотека», за него отвечает Минфин. Это снижение рыночной ставки по жилищному кредиту. В этом году средняя ставка по ипотеке - причем любой, не только льготной - должна по национальному проекту составить 6,9% или даже 6,7%.

- Насколько все это реализуемо полностью в нынешних условиях?

- Об ипотеке и строительстве жилья мы уже много говорили. Что касается комфортной городской среды, то здесь мы не видим снижения объемов финансирования. За это большое спасибо и нашему курирующему вице-премьеру Марату Хуснуллину, и президенту. Потому что они понимают, насколько важно менять облик городов, вкладывать деньги в инфраструктуру.

А что касается расселения аварийного жилья, то здесь есть дополнительные инструменты. Это и комплексное развитие территорий, и дополнительные средства на модернизацию, и эффективная работа нашего нового института развития - Фонда развития территорий, который объединил Фонд ЖКХ и Фонд дольщиков.

Таким образом, несмотря ни на что, мы считаем, что сегодня у нас есть все возможности выполнить все показатели национального проекта «Жилье и городская среда».

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27419.5/4618710/

«Нижнекамскнефтехим» получил 7,5-миллионную тонну окиси этилена

Окись этилена используется в производстве моющих средств, текстиля, парфюмерии, крема для обуви, систем охлаждения компьютеров и автомобилей, антифризов, синтетических волокон, каучуков и пластмасс.

Столь популярная и многоликая окись этилена впервые была получена на технологических установках «Нижнекамскнефтехима» аккурат под занавес 1986 года, 29 декабря заводчане получили первую тонну продукции под руководством начальника смены Фахима Зайнагутдинова.

Производство окиси этилена с побочным получением моноэтиленгликоля закуплено по импорту у фирмы «Зальцгиттер» (ФРГ) по лицензии фирмы «Сайнтифик Дизайн» (США). Технологический процесс осуществляется в присутствии серебряного катализатора по двум параллельно работающим линиям.

Производство, запущенное в 80-х годах прошлого столетия логичным образом требовало обновления и перехода на современные рельсы. Для этого была выполнена модернизация контрольно-измерительных приборов и системы управления процессом. Теперь сотрудники следят за работой всех установок с экранов компьютера, корректируя при необходимости параметры. Также был произведен перевод распределенной системы управления и системы противоаварийной защиты для секций производства окиси этилена на микропроцессорную технику.

В 2005 году, в связи с необходимостью увеличения выпуска моноэтиленгликоля был произведена реконструкция трех колонн на производстве окиси этилена. Проект разработали инженеры ПКЦ «Нижнекамскнефтехима». Еще одним важным рубежом стал перевод стадии синтеза окиси этилена на условия метанового балласта, модернизации системы удаления СО2 с модернизацией колонного оборудования, установкой нового теплообменного и насосного оборудования. Годовая мощность таким образом возросла с 200 до 230 тысяч тонн окиси этилена в год.

Этим производством в разные годы руководили Геннадий Ашихмин, Владимир Маликов, Сергей Красильников (ныне директор завода олигомеров и гликолей), а сейчас его возглавляет Станислав Волков.

«Особенность нашего цеха в том, что технология производства включает несколько процессов, таких как ректификация и синтез. Но у нас достойный и сильный профессиональный коллектив. Нам есть куда стремиться и совершенствовать свою работу», - рассказал Станислав Волков, начальник цеха №6704 завода ОиГ.

В эти дни коллектив готовится к проведению остановочного капитального ремонта. Предстоит проверить, почистить аппараты для дальнейшей безопасной работы.

Тем более, что уже в ближайшем будущем заводчанам предстоит воплотить новые свершения.

«У нас большие планы по увеличению мощности и повышению надёжности производства. Для этого нужно будет установить дополнительное оборудование, произвести реконструкцию. Неразрешимых задач у нас нет. Окись этилена была востребована и 35 лет назад, и сейчас», - поделился Николай Акимов, заместитель начальника цеха №6704 по ремонту и реконструкции завода ОиГ.

«Мой» СССР

Вероника Жобер

Опубликовано в журнале Знамя, номер 7, 2022

Об авторе | Вероника Жобер — доктор филологических наук, заслуженный профессор Сорбонны (Париж), член Французской ассоциации русистов, автор книг: «La satire soviétique contemporaine, société et idéologie» («Современная советская сатира, общество и идеология») (1991), «La fin de l’URSS et la crise d’identité russe» («Конец СССР и кризис русской идентичности», 1993), «Русская семья “dans la tourmente déchaînée…”»: Письма О.А. Толстой-Воейковой, 1927–1930 гг. / Публ. и коммент. В. Жобер. Изд. 2-е, испр. и доп. (СПб.: Нестор-История, 2009, «Когда жизнь так дёшево стоит… Письма О.А. Толстой-Воейковой, 1931–1933 гг. / Публ. и коммент. В.П. Жобер. СПб.: Нестор-История, 2012, и др. В «Знамени» печатается впервые.

Как лучше назвать эту цепочку случайных, не всегда последовательных, в любом случае сугубо субьективных воспоминаний?

Моя тетушка, писательница Наталия Иосифовна Ильина (1914–1994) сначала назвала свою главу автобиографической прозы, посвященную Анне Ахматовой: «Анна Ахматова в последние годы ее жизни». А затем, в последней публикации, по-другому: «Анна Ахматова, какой я ее видела». А тут я вспомнила Марину Цветаеву со своим «Мой Пушкин». И решила пойти по ее следам. Для француженки это, в конце концов, вполне приемлемо. Сколько раз мне приходилось исправлять своих французских студентов, стремящихся на каждом шагу употреблять притяжательные местоимения, как водится во французском языке: «Ешь твой суп», «надень твою куртку».

Преклонный мой возраст, с одной стороны, избранная мною профессия — с другой (я — профессор-русист) позволяют мне поделиться моими воспоминаниями о Советском Союзе. Их на самом деле накопилось немало.

Придется, конечно, вернуться к далекому прошлому, к началу 1960-х годов.

Именно весной 1961 года мы втроем с мамой и сестренкой впервые поехали в Москву.

Летели мы из Парижа как индивидуальные туристы. Тогда только начинались такие частные поездки иностранцев в СССР. Моя мама, родившаяся в Петрограде в марте 1917 года, в разгар Февральской революции, рассталась с матерью и сестрой в Шанхае в 1942 году. Получается, что она их не видела 19 лет, а нам с сестрой предстояло познакомиться с тетей и бабушкой. Мне шел шестнадцатый год, сестре было девять. Сейчас только я понимаю, какой вехой это оказалось для всей нашей семьи, но, пожалуй, больше всего для меня. Ведь тогда началась моя любовь к России, начиная с этого года я уже никогда не расставалась с языком, культурой, литературой и историей великой и огромной страны. Одна шестая! — повторяла я своим ученикам в гимназии, когда стала преподавать русский язык. И даже необязательно добавлять «суши», всем русским с полуслова понятно. Тогда, в 1961 году, мне казалось, что моя русская родня уделяет мне мало внимания. Как я об этом сетовала, ревнуя мою сестру ко всем! Сестренка же всех покорила своим детским восприятием, непринужденностью, бойким русским языком и обезоруживающей непосредственнoстью. Может быть, тут сыграла свою роль бездетность моей тетушки. В дневнике Екатерины Дмитриевны Ильиной, моей бабушки, я нашла интересную запись, которая отчасти объясняет, почему я не произвела такого впечатления: я была, что немудрено в пятнадцать лет, типичным backfish.

Я уже писала о своей бабушке1, с которой, собственно говоря, виделась мало, так как она умерла в декабре 1965 года. В первую нашу поездку мы жили в гостинице «Украина», которая находилась совсем близко от того места на Кутузовском проспекте, где она жила, что было удобно для нас всех, включая Наталию Иосифовну, которая на своей машине заезжала за нами и всюду нас возила. Все достопримечательности Москвы, Архангельское (сохранились фотографии), ради сестренки еще театр кукол, знакомство с мужем тетушки, Александром Александровичем Реформатским, — время, конечно, пролетело быстро. Сейчас я знаю, что бабушка мечтала, чтобы мы вернулись в Москву на следующий год, да еще в 1963-м, она даже писала знакомой: «Вероника мечтает пожить в избе». Сама она очень хотела приехать навестить нас в Париже. Много лет спустя Наталия Иосифовна признавалась, что ее мучают угрызения совести за то, что они с сестрой, с моей мамой, так и не удосужились сделать этот подарок своей матери. А ведь можно было!

Только сейчас, по истечении шестидесяти лет (страшно подумать), я понимаю, с какими сложностями была сопряжена наша первая поездка. Я даже нашла письмо Наталии Иосифовны, адресованное моему отчиму, в котором она его от всей души благодарила за то, что он дал нам возможность приехать. Ведь в те времена это было дорогостоящее удовольствие, а мама не работала. К тому же, видимо, наконец рассеялась обида моей бабушки в отношении младшей дочери и зятя. Екатерина Дмитриевна семь лет, после репатриации старшей дочери в СССР в конце 1947 года, никак не могла покинуть Шанхай. Одно время она надеялась поехать в Европу к моей маме, это не получилось, потому что мой отчим, французский морской офицер, получил назначение в Германию, во французскую оккупационную зону. Был разгар холодной войны, и французскому офицеру не представлялось возможным приютить у себя советскую гражданку. Екатерина Дмитриевна и Наталия Иосифовна обе были эмигрантками, лицами без гражданства вплоть до 1946 года, когда они получили советское гражданство, находясь еще в Шанхае. В конце концов, по истечении семи лет, Екатерина Дмитриевна получила разрешение поехать в Москву к старшей дочери Наталии. Это оказалось правильным решением. Отношения между бабушкой и моей мамой были небезоблачными. Об этом я всегда догадывалась и получила подтверждение благодаря переписке их, бережно сохраненной в семейном архиве. Моя бабушка провела оставшиеся одиннадцать лет своей жизни в городе, где жила ее любимая старшая дочь, в окружении русских, очень доброжелательно и с большим уважением к ней относящихся. А главное, она была в русскоязычной среде. Всегда помню слова тетушки: «С чего начинается родина? С языка!», подразумевая: «…а не с рябины или березки».

Все последующие 1960-е годы я была студенткой в Париже.

Поступив осенью 1963 года в школу переводчиков, я весной 1964 года писала бабушке, что будет передача по радио, которую будут транслировать в Москве. Указывала точную дату, время, частоту, чтобы она непременно послушала! Почему-то тема была «современное искусство», и я должна была прочитать какой-то текст на русском. Я просила бабушку не обращать внимания на мой страшный акцент. В конце 1950-х годов моя мама сумела в какой-то аудиостудии записать наши детские голоса и послать пластинку бабушке. Эта пластинка тоже сохранилась в семейном архиве. Когда я ее много лет спустя прослушала, я пришла в ужас от своего произношения. Я декламировала стихи Лермонтова «Скажи мне, ветка Палестины, / Где ты росла, где ты цвела? / Каких холмов, какой долины / Ты украшением была?». Несмотря на мои регулярные уроки в Париже с бывшей актрисой МХАТа Верой Мильтиадовной Греч, мне очень трудно давалось произношение шипящих и, конечно, русского «р». Впоследствии муж Наталии Иосифовны, известный лингвист Реформатский меня учил, хотя и высмеивал порой. Правильное произношение твердых шипящих одолела, но так и не разучилась картавить! Зато сумела поставить на место гаишника, остановившего за какую-то мелкую провинность мою тетушку за рулем. Он что-то такое сказал, подметив, что я иностранка, а я гордо ответила, что Ленин тоже картавил.

Я одновременно училась в Институте восточных языков и на факультете славистики в Сорбонне и, конечно, стремилась как можно скорее совершить путешествие в СССР. Во Франции появились турагентства, организующие студенческие поездки, ставшие очень популярными. И летом 1964 года сбылась мечта: многочисленная группа отправилась на поезде через Варшаву в Москву, в Ленинград, а затем на юг, в Одессу, и аж до Пятигорска. Дневник я в те годы не вела, хорошо, что остались какие-то цветные фотографии, позволяющие кое-что вспомнить. Полагаю, что поездка растянулась на многие недели, в стольких мы местах побывали. Поездка на автобусе по Военно-Грузинской дороге, петляющей в горах, оказалась очень веселой. Мы до этого посетили какой-то винодельческий совхоз, где нас угощали местной продукцией, помню длиннющий стол с расставленными бутылками разных сортов (алгокольных) напитков. Было жарко, хотелось пить, и мы все, молодые, беспечно хватанули лишнего… Закуски было мало, какие-то яблочки. А в автобусе не хватало сидений на нас всех, в проходе стояли неприкрепленные стулья, на которых удержаться даже в трезвом виде при извилистой дороге было не так-то просто. Замок Тамары я все-таки запомнила.

А в связи с «веселием Руси» вспомнила сейчас шутку Наталии Иосифовны, когда она в ресторане ЦДЛ, в разгар горбачевской кампании, оглянулась и сказала: «Тишина безалкогольности».

В 1964 году я познакомилась с моей ленинградской родней. Наталия Иосифовна специально приехала из Москвы, она жила у Воейковых на улице Красной Конницы, в том доме, где арестовали в 1937 году любимого брата моей бабушки и где сейчас висит табличка «Последний адрес» в его память. Квартира уже была коммунальной, и Наталия Иосифовна спала в маленькой каморке за кухней — в бывшей спальне Ольги Александровны Воейковой, ставшей потом комнатой двоюродной сестры Наталии Иосифовны, Екатерины Дмитриевны Воейковой. С последней я не встретилась тогда, она была в отпуске, к счастью, так как работала в ВПК и, будучи дочерью врага народа, не стремилась общаться с родственниками из-за границы. Я познакомилась только со старшим поколением, а именно с сестрой моей бабушки, Марией Дмитриевной, и с тетей Алиной, вдовой Дмитрия Дмитриевича Воейкова, расстрелянного в 1938 году. Откровенно говоря, я уже не помню, какое впечатление они обе на меня произвели, помню только, что тетя Алина заговорила со мной на безупречном французском языке. Я стала вникать в историю семьи, знакомиться очно или заочно с разными ее членами гораздо позже, когда умерла Наталия Иосифовна, и я взялась за публикацию писем моей прабабушки.

Семья моей бабушки жила в Ленинграде, тетушка поддерживала с ними отношения, зато о дедушке и его семье я очень мало знала. Наталия Иосифовна таила обиду на отца, который в 1930 году бросил семью в Харбине и потом вообще не проявлял себя с лучшей стороны, вечно что-то требуя от дочери, досаждая ей. Он вздумал даже пожаловаться редакторам советских журналов, в которых печаталась Наталия Иосифовна, что дочь не отвечает на его письма. Но у Иосифа Сергеевича Ильина была сестра Софья, жившая в Москве. И Наталия Иосифовна познакомила меня с ней еще в 1960-е годы.

И я вспоминаю маленькую, худенькую старушку, на которую нельзя было равнодушно смотреть. Она казалась такой несчастной, обездоленной, а с другой стороны — такой милой, что ее было безумно жалко. После смерти отца в 1982 году Наталия Иосифовна написала о нем, эта глава ее автобиографической прозы, «Отец», вышла в 1987 году в журнале «Октябрь». Как всегда, тетушка получила немало писем от читателей после этой публикации. И вот в семейном архиве я нахожу письмо Наталии Иосифовны.

«Пишет москвичка 84-х лет, моя давняя поклонница, ей подарили последнее издание моей книги, там она прочитала главу “Отец”, и вот что написала мне:

Год 1922-й. Кончена гражданская война. Мой отец, военный врач, возвращается в Москву на мирную работу в “Первый коммунистический госпиталь” в Лефортове. Квартира у нас отобрана, все вещи потеряны. Дают комнату в бараке бывш. Бобруйского госпиталя. Барак почти не заселен, пустые палаты забиты железными койками и тумбочками. Площади можно взять сколько угодно, платить за нее не надо, работает один отец, нас четверо детей 8–14 лет, мама безработная. Мы заняли комнату рядом с единственными жильцами барака — семьей военного фельдшера Степана Яковлевича Сотникова. По законам общежития две соседние семьи должны связать либо дружба, либо вражда. Мы живем в дружбе в пределах ваимоотношений двух культурных семей, но меня, 14-летнюю девочку, и ВАШЕГО ДЕДА СЕРГЕЯ ОСИПОВИЧА (так все произносили его отчество) связала истинная дружба. Он лишен привычного общества и службы, стал домохозяином и няней крошечного внука, хотя не умеет готовить, убирать и нянчить. Я лишена школы, подруг и из-за отсутствия зимней одежды — даже прогулок. Выросшая в большой семье, я прекрасно управляюсь с малышом, перепеленываю, успокаиваю, а С.О., с облегчением оставив Сережу на меня, идет в походы по магазинам. Итак, мы с вашим дедом сначала становимся полезны другу другу, а затем настоящими друзьями… Ваша тетя Софья Сергеевна не склонна к возне с детьми, хотя очень любит своего “Рыркина”, как она его зовет. Отца она тоже любит и зовет его “Перванш”. У Сотниковых меня еще привлекает обилие книг на русском и французском языках. Сергей Осипович дает мне уроки французского языка, от него я получила хорошее произношение, которое мне, увы, никогда не пригодилось. Мы много беседуем. Он рассказывает мне о происхождении и деяниях рода Ильиных, просит не путать его ветви: Ильиных-Хвостовых и Ильиных-Аттяевых. Я рассказываю о своей семье Ртищевых. Ваш дед был очень красив, ростом не очень высок, но очень строен, всегда каким-то образом наряден и праздничен. Чистое белое лицо почти без морщин с легким румянцем, белоснежные густые волосы, усы, небольшая бородка. А под тонкими черным бровями — яркие зеленоватые глаза в черных ресницах. Я часто думаю: если таким был Мазепа, то Марию можно понять…»

Отчетливо помню ее комнату в Лефортове, которую после длительной жизни в бараке Софья Сергеевна наконец получила в новом доме. А дед мой, ее брат, в конце пятидесятых годов напрашивался к ней, хотел в Советский Союз, в Москву. Опять сохранились чудом письма: Иосифа Сергеевича из Швейцарии, куда он, после Харбина, попал в 1956 году, и ответные письма Софьи Сергеевны. После смерти отца она бережно хранила в сундуке под кроватью (в том самом бараке) то, что он завещал сыну Иосифу. Помню удивительный перечень: какой-то галстук, лайковые белые перчатки, парадный сюртук. А самое удивительное — ей удалось в 1930-е годы все послать брату, назойливо это требовавшему, в Харбин.

В 1964 году гвоздем моего пребывания в Ленинграде, несомненно, стал наш с тетушкой визит в Комарово, к Анне Андреевне Ахматовой, с которой она дружила, к которой относилась с большим пиететом. У меня был для нее подарок от мамы: шелковый платок с розами, который у меня еще перед глазами. Из этого визита я ничего не запомнила толком и вряд ли была способна принять участие в общем разговоре, который вела Анна Андреевна с молодыми людьми, ее окружавшими. Зато до сих пор отчетливо помню смешную, необычную, исключительную сцену на рынке рядом с вокзалом в Комарове, кажется. Какой-то продавец, у которого покупали ягоду, услышав мой сильный французский акцент, а главное, как я картавлю, вдруг стал вдохновенно декламировать Лермонтова: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?» Я была потрясена, всем во Франции потом рассказывала, и добавляла (видимо, хвастаясь за «родину моих предков», как я пышно назвала путевой очерк в 1990-е годы?), что в СССР самая читающая публика в мире, как видно было из числа пассажиров в метро, погруженных в книгу. Что касается Ахматовой, я сейчас с большим интересом перелистываю сборники ее стихов, которые хранила Наталия Иосифовна. У Наталии Иосифовны были давние издания — такие, как сборник «Из шести книг», изданный «Советским писателем» в Ленинграде в 1940 году. В нем — портрет работы Н.А. Тырсы, под которым Анна Ахматова расписалась и поставила год: 1927. А посвящение гласит: «Наташе Ильиной от всей души. Ахматова. 31 янв. 1957. Москва». Эта книжка примечательна тем, что в ней масса авторских исправлений, карандашом, мелким, четким почерком. На первой же странице заголовок «ИВА» перечеркнут, вместо него: «Из Книги Тростник»; где-то вместо «встреча» — «призрак». Под каждым стихотворением, где не было года, он добавлен: 1919, 1921, 1922, 1924, 1936, 1939, 1940, иногда с уточнением времени года, месяца, точной даты или места: Москва, вагон.

Другая книжечка в матерчатом переплете явно была в семейной библиотеке и попала в Москву через Харбин и Шанхай: «ANNO DOMINI. Стихотворения. Книга Третья» (Петербург, 1923). Надпись: «Наташе Ильиной в Москве 8 ноября 1955». Под портретом работы Юрия Анненкова: «АННА АХМАТОВА. Июль. Петербург 1921».

В 1965 году летом я опять была в СССР и даже отмечала свое двадцатилетие в Москве в квартире на улице Черняховского у тетушки. Вспомнить об этом дне мне помогли записные книжки бабушки. Тем летом я увлеклась неким Костей, который жил на Кузнецком Мосту. Мы с ним долго и много гуляли по Москве и часто снимались. Но самое серьезное мое увлечение касалось известного актера, с которым я познакомилась на Красной Пахре, где часто бывала в доме художника Ореста Георгиевича Верейского и его жены Людмилы Марковны. Наталия Ильина и ее муж проводили часть лета на их участке, в маленьком домике. И вот бабушка записывает 30 августа:«Видимо, Пахра несколько озадачена бурным ростом чувств Вероники». А в среду, 1 сентября: «Веронике 20 лет. <…> Наташа слишком просто смотрит на ее увлечение Андреем». Наконец, 3 сентября: «И я расстаюсь со своей внучкой. Она вся в мечтах об Андрее».

На самом деле, отправив мужа, который не любил светской жизни, на дачу к его знакомым Михайловым (Реформатский в шутку называл это место «своим» Михайловским), Наталия Иосифовна устроила в мою честь праздник, на который были приглашены родители Андрея, Александр Менакер и Мария Миронова. А бабушка, судя по ее записям, была в некотором недоумении.

Красная Пахра осталась в моих воспоминаниях как райское место, где было так много интересных людей, знакомых и друзей тетушки. Чудный дом Верейских, с малюсенькой каморкой на первом этаже над котельной, где я несколько раз ночевала. В ней было так уютно и тепло даже в самые лютые морозы и убаюкивало ровное урчание котла центрального отопления. А из форточки можно было кормить почти что ручную белку. На втором этаже располагалась просторная мастерская художника, где хозяину удавалось в каком-то закутке прятать от бдительной супруги запасы спиртного. Мы с тетей не раз были свидетелями его осторожных походов к Александру Александровичу в маленький домик на участке с бутылкой. Верейские были близкими друзьями Наталии Иосифовны и Александра Александровича. К тому же оказалось, что моя бабушка и мать Ореста Георгиевича были знакомы с юности, учились вместе. От Ореста Георгиевича у меня остались чудные картины с зимними и летними русскими пейзажами, один вид которых меня наполняет непонятной ностальгией по русской природе. На Красной Пахре я впервые увидела типичные русские дачные участки, существенно отличающиеся от французских ухоженных садов, с аккуратными клумбами цветов, стриженым газоном. На участке Верейских росли очень высокие деревья, казалось, что можно заблудиться, как в лесу. Орест Георгиевич был также искусным портретистом, он писал всех нас и оставил забавные шаржи на Наталию Иосифовну.

В этом гостеприимном доме часто собирались гости. Их было особенно много в день рождения Ореста. Рядом жили известные актеры, художники и писатели. Обязательно приходил Зиновий Гердт, милый Зяма, который так забавно умел смешить публику уморительными анекдотами и остротами. Его недавно скончавшаяся жена Таня была переводчицей с арабского языка, и, если я правильно помню, из семьи знаменитого предпринимателя Шустова, до революции — короля армянского коньяка. Когда-то Гердт приехал с театром кукол в Париж. Помню, что он остановился в гостинице «Орсе», размещавшейся там, где сейчас знаменитый музей д’Орсе, и мы с мужем вечером отвозили его туда на машине, а он всю дорогу сыпал анекдотами, которые я с трудом переводила мужу. За художником Сойфертисом, который жил в Москве на Беговой, мы с Наталией Иосифовной не раз заезжали по дороге на Пахру. Его жена до слез растрогала меня в 1969 году своим подарком к моей свадьбе в виде старинного хрустального флакончика с серебряной крышкой. Этот предмет явно происходил из семейной коллекции, а я всегда привозила из Франции в качестве подарков вещи очень нужные, пожалуй, и трудно добываемые в СССР, но весьма обыденные и неинтересные. Почему-то запомнились затычки для ушей, в которых нуждался Рой Медведев, какие-то лекарства для Фаины Раневской и сто мелочей из тетиного списка. Я сейчас отдаю себе отчет в том, какими мы с тетушкой обе оказались привилегированными особами. Для меня, изучавшей русский язык, влюбленной во все русское, общение с такими интересными, часто весьма известными представителями русской интеллигенции было подарком судьбы. А Наталии Иосифовне, которая зачастила с визитами к нам во Францию в 1970-е и 1980-е годы, повезло, что ее французская родня живет в центре Парижа и вполне обеспечена.

Самым известным соседом на Красной Пахре, пожалуй, был Александр Трифонович Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир», где печаталась Наталия Ильина, которого я очень хорошо запомнила, хотя он умер довольно рано, в 1971 году. После его смерти его вдова, Мария Илларионовна, продолжила традицию дней рождения поэта в конце июня и приглашала к себе соседей. Среди них неизменно бывали Павел Антокольский, Юрий Трифонов (прозванный «Юра Три» Наталией Ильиной) и обязательно прелестная Белла Ахмадулина, покорявшая всех мужчин от мала до велика, в том числе Александра Александровича Реформатского и Ореста Георгиевича Верейского. Последний сделал изумительный цветной лубочный рисунок, изображающий двух проливающих слезу стариков. Искандер Ислахи (Реформатский) и маркиз де Конкомбр (Верейский) пьют горькую, сокрушаясь об отъезде рыжей красотки с дымящей сигаретой. К этой картинке были сочинены забавные стихи «Ахмадулина — не про нашу честь».

В Москве благодаря Наталии Иосифовне я бывала у Ермолинских, у Вертинских, у Лакшиных. Владимир Яковлевич водил меня в театр Вахтангова смотреть «Мартовские иды» с Михаилом Ульяновым. Я была также в театре на Таганке, в кабинете у Юрия Любимова, смотрела спектакль «Мастер и Маргарита», вместе с Юрием Карякиным и его женой была на обсуждении постановки пьесы «Преступление и наказание». Театр гастролировал в 1978 году в Париже, и к нам домой на ужин пришли Высоцкий с Мариной Влади. Тогда вышла в Париже первая, кажется, большая пластинка песен Высоцкого, имевшая огромный успех. Володя мне ее надписал, и я недавно, когда приехала юная девушка из Москвы, была приятно удивлена тем, что даже сейчас молодые русские его знают и любят.

В самые последние годы существования СССР, а именно в 1989 году, я опять была на Таганке, смотрела пьесу, посвященную Высоцкому, умершему в 1980-м. В январе 1989 года я смотрела «Собачье сердце» в ТЮЗе вместе с Наталией Иосифовной. Вообще не счесть интересных встреч, которые мне выпали на долю в России. Юлий Ким вместе с Карякиными приходил петь к тетушке, когда я была в Москве, я их снимала. Ким очень удивился, когда несколько лет спустя я ему показала эту фотографию в Париже, куда его пригласили дать концерт. Этот вечер был устроен кафедрой славистики в Сорбонне и состоялся в здании Гран Палэ. Наш тогдашний директор Мишель Окутюрье поручил мне всю организацию этого мероприятия, собравшего многочисленную публику в самом большом амфитеатре. От Александра Галича, которой жил в одном доме с Наталией Иосифовной, у меня осталась магнитофонная запись, сделанная у нее на квартире. Когда он оказался в Париже, в том же районе, где жил Владимир Максимов с женой и дочерьми, мы неоднократно встречались. Я была на его похоронах в 1977 году и помню, что отвозила домой его жену Ангелину. На занятиях со студентами мы изучали его песни, любимой была, конечно, «Когда я вернусь».