Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Спрос на газ в Европе падает независимо от решений ЕС

Сергей Тихонов

Прокачка газа по "Северному потоку" 27 июля снизилась до 31 млн кубометров в сутки, что составляет 20% от проектной мощности газопровода. А накануне страны Евросоюза после долгих дебатов согласовали план по сокращению потребления газа. Зачем этот план нужен, не совсем понятно, спрос на газ здесь падает и так, независимо от объема поставок из России. Причина - запредельные цены на него, рост которых лишь подстегивается политически ангажированными решениями и заявлениями чиновников ЕС.

Единственный шанс для Евросоюза сбить рекордные цены на газ, которые сейчас превышают 2100 долларов за тысячу кубометров, - это прекратить бороться с газовым экспортом из России. Решение бюрократических проблем с ремонтом газотурбинных двигателей Siemens и разрешение на запуск "Северного потока-2" обвалило бы биржевые котировки. Но риторика и амбиции политиков оказываются важнее экономической целесообразности. При существующей схеме торговли газом абсолютно не обязательно было запрещать ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию. Объемы прокачки газа зависят от заявок покупателей. Захотели бы - оставили его пустым.

Также и проблемы с турбинами Siemens возникли из-за необдуманных и несогласованных действий стран, принимающих санкции против России. Но политика требовала громких заявлений. В результате каждое новое решение Евросоюза по газовому вопросу лишь ухудшает положение на рынке. При сегодняшних ценах на газ Европе он просто не нужен. И не важно, откуда он будет поставлен: из России, Катара или Норвегии. Отдельно стоит сжиженный природный газ (СПГ) из США. Сейчас он дешевле, чем биржевые цены в Европе, даже с учетом доставки. Но его катастрофически не хватает.

Целевой показатель снижения потребления газа, на котором настаивала Еврокомиссия, - 15%. Но в результате он не стал обязательным для всех членов ЕС. Для двенадцати стран ЕС сделано исключение. Это не связанные с европейской газотранспортной и энергетической системой государства, например Испания, Ирландия, Португалия. Сокращать потребление в первую очередь будут зависимые от российского газа страны - Германия, Венгрия, Чехия, Греция, Италия и некоторые другие.

Спрос на импортный газ в Европе, включая Великобританию, в первой половине 2022 года уже сократился на 14%, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В ЕС - примерно на 12%, а в Британии - более чем на четверть. Но отчасти это было связано с ростом внутренней добычи в британском секторе Северного моря, которая восстановилась после резкого падения во втором и третьем кварталах прошлого года, уточняет эксперт.

Спрос на газ в Евросоюзе начал сокращаться еще во второй половине 2021 года, поясняет заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. В первом полугодии 2022-го он упал на 27 млрд кубометров (на 14% от среднегодового потребления в ЕС - "РГ"). Проблема ЕС на данный момент в том, что предыдущие скачки цен приводили к быстрому насыщению рынка и снижению цен до все еще высоких, но относительно нормальных для текущей ситуации уровней (порядка 1000 долларов за тысячу кубометров). Но после взлета цен во второй половине июня снижение не происходит, так как Евросоюз исчерпал весь потенциал притока дополнительных объемов не из России, а при этом спрос на газ подстегивала жаркая погода.

Брюссель заявлял, что в первом полугодии год к году рост поставок СПГ не из России составил 21 млрд кубометров, а трубопроводного газа, опять же не из России, - 14 млрд кубометров. Больше привлечь не получается. Более того, после аварии на заводе Freeport LNG в США потенциал поставок СПГ еще и сократился. И сейчас высокие цены будут держаться до тех пор, пока баланс спроса и предложения не выровняется со стороны спроса. То есть мы будем наблюдать ускоренное снижение потребления, считает Фролов.

Отдельно стоит вопрос о заполнении европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) перед новым отопительным сезоном, который начнется 15 октября - 1 ноября в зависимости от страны. Но здесь опять больше риторики и эмоций, нежели реальных фактов. ПХГ Европы уже заполнены более чем на 67% и, несмотря на снижение поставок из России, уровень газа в них растет. Причина та же - снижение спроса. Там, где газ можно было заменить более дешевым сырьем, в генерации или промышленности, европейские компании это сделали. А вот заполнение ПХГ ничем не заменишь, поэтому серьезную долю в сохранившемся спросе на газ составляет необходимость закачивать его в хранилища. Наиболее зависимая от российских поставок Германия в своих ПХГ накопила почти 16 млрд кубометров газа из 23,6 млрд кубометров возможных. Причем цели заполнить ПХГ полностью не стоит. В Германии хотят достичь показателя 95%, в большинстве странах Евросоюза задача скромнее - 90%.

Сегодняшних объемов поставок по "Северному потоку" для заполнения ПХГ Германии, конечно, не хватит. За оставшиеся два с половиной месяца до отопительного сезона по этому маршруту при сохранении существующей мощности получится поставить 2,3 млрд кубометров. Но Россия - не единственный поставщик газа в Германию. Кроме того, страны Евросоюза пообещали помочь друг другу в деле заполнения ПХГ.

К тому же нельзя исключать, что ситуация с ремонтом газотурбинных двигателей и документацией для них разрешится, считает замруководителя практики Управленческого консалтинга Группы "Деловой профиль" Александра Шнипова. Хотя, по ее мнению, такой сценарий скорее оптимистичный, чем реальный. Причина падения прокачки бюрократическо-техническая. В прошлом ремонт, обслуживание и даже замена турбины не стали бы большой проблемой, но в условиях взаимных санкций вопрос стал политическим. Даже само возобновление работы "Северного потока" после техобслуживания было под вопросом. Начало движения газа по трубам было встречено с энтузиазмом, за которым пришло новое разочарование, отмечает она.

В свете всего сказанного возникает вопрос, а зачем европейцам нужно было принимать план по сокращению потребления газа, если оно и так падает? С точки зрения Фролова, восстанавливать отношения с Россией и наращивать прокачку по альтернативным маршрутам (по "Северному потоку - 2") европейцам не представляется возможным с политической точки зрения. Поэтому, если не можешь победить, возглавь!

Индийские компании готовятся к выходу на российский рынок

Олег Капранов (Дели, Индия)

Пока некоторые западные бренды еще раздумывают, уходить ли им из России, на пятки им уже наступают азиатские, причем не только китайские, но и индийские. Мало кто из них знаком широкому потребителю, но уже в ближайшие месяцы ситуация может измениться.

Крупы, макаронные изделия, различные масла, специи, существенная часть товаров бытовой химии - все это производится индийскими компаниями. Такие бренды, как Vermisheli и Everest, выпускающие все в диапазоне от макаронных изделий и до специй, торговая марка Nafed, принадлежащая одной из ассоциаций сельхозпроизводителей и специализирующаяся на крупах, различные масла Sundrop, овсяные хлопья Baggrys, чаи Girnar и многое другое имеют вполне европейскую упаковку и неплохое качество.

Жатин Гирдар, глава Savour India Pvt, выпускающей макаронные изделия под маркой Vermisheli, говорит, что его компания готова рассмотреть возможности по выходу на российский рынок. "Мы открыты ко всем вариантам сотрудничества и готовы работать на российском рынке. У нас есть целый ряд продуктовых линеек, кроме того, мы можем адаптироваться под пожелания заказчика, например, разработать линейку продуктов без глютена или выпускать продукцию под собственными торговыми марками (СТМ) заказчика", - сообщил он.

Широко известен за пределами Индии ром Old Monk. Пользуются спросом и крепкие алкогольные напитки Amrut, в том числе различные варианты односолодового виски, они способны составить конкуренцию шотландским брендам в России точно так же, как делают это у себя дома. Убедительно выглядит индийский рынок и в контексте новых направлений, таких как безглютеновые продукты. Например, бренд Elan Vital выпускает широчайшую линейку различных сладостей и печенья без содержания сахара и глютена.

В торговых центрах локальные бренды одежды уверенно соседствуют с глобальными. Flying Machine, Peter England, Allen Solly и Van Heusen - все эти марки способны составить конкуренцию ушедшим из России Zara и H&M и обеспечить высокое качество по доступной цене. В целом же Индия всегда славилась своими хлопковыми и кожаными производствами.

Есть локальные игроки и на рынке электроники и бытовой техники. Россиянам уже знаком Micromax - эта небольшая по местным меркам компания, выпускающая смартфоны, уже пыталась несколько лет назад выйти на российский рынок. Среди других игроков отметим Intex - эта компания преуспевает как на рынке бытовой техники, так и гаджетов.

"Большое число индийских компаний заинтересованы в работе с российским рынком. Это компании из сегмента продуктов питания, медицинских товаров, бытовой электроники, ряда других", - рассказал "Российской газете" Аджай Сахай, генеральный директор и CEO Федерации экспортеров Индии.

Из Индии в Россию уже поставляют лекарственные средства, комплектующие для автомобилей и оборудования, текстиль и изделия из него, а также продовольственные товары. В сфере продовольствия в Россию импортируется индийский чай и кофе, рис, фрукты и морепродукты, а также кондитерские изделия.

По словам Сахая, Россия получает из Индии свыше 43 тысяч тонн чая в год, что делает ее одним из главных потребителей на мировом рынке. Ключевыми здесь являются штаты Ассам и Западная Бенгалия, где произрастают чаи сортов "Ассам" и "Дарджилинг". По данным собеседника "Российской газеты" в минпромторге, заметной частью экспорта из Индии в 2021 году стали кондиционеры и запчасти для них и запчасти для посудомоечных машин.

В Россию могут прийти и крупные индийские торговые сети. В частности, интерес к нашему рынку есть у Reliance Retail и Dmart. Кроме того, на рынке может появиться и сеть товаров для дома Maspar - своего рода аналог ZARA Home. У всех этих брендов есть представительства за пределами Индии, в том числе в Европе.

Проблемы логистики и проведения платежей сегодня являются определяющими для перспектив поставок в Россию. Так, по словам Жатина Гирдара, ощущается серьезная нехватка информации. И если крупные игроки могут в теории получить информацию напрямую из правительств, то остальным участникам рынка нужно разъяснять имеющиеся возможности и процедуры.

"Сегодня участники рынка не до конца понимают, как могут проходить платежи из России в Индию и в какой валюте они могут осуществляться. Кроме того, нет понимания, с кем в России могут контактировать индийские производители. Только представители российской X5 выходили на контакт с производителями из нашей страны и обсуждали возможности сотрудничества", - сообщил Гирдар.

В X5 подтвердили "Российской газете" эту информацию. Там рассказали, что в мае сотрудники компании провели серию встреч с представителями компаний-поставщиков из Индии. "Мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества с индийскими поставщиками напитков, морепродуктов, винограда, чая, кофе, специй, риса, консервированной продукции, товаров для кухни и т.д.", - сообщили в пресс-службе ретейлера.

По словам Гирдара, важная особенность индийского рынка продовольствия в том, что здесь до 70% занимают малые и средние компании. "Собрать нескольких лидеров и договориться с ними напрямую о том, как они будут осуществлять поставки в Россию, не удастся", - пояснил он. С другой стороны - это обеспечивает широкую вариативность при подборе партнеров для сотрудничества.

В то же время сама перспектива работы на внешних рынках не является для индийских компаний чем-то новым - они активно выходят на рынки соседних государств, в первую очередь стран бассейна Персидского залива. Так, по словам г-на Рази Захира, руководителя Nectarea Pvt. Ltd, выпускающей безглютеновые продукты и товары без сахара, его компания с успехом работает на таких рынках, как ОАЭ, Бахрейн, и рынках других стран. То есть опыт работы за пределами Индии есть даже у небольших производителей.

При этом в Индии очень внимательно следят за теми процессами, которые происходят на российском рынке. В частности, его платежеспособность не вызывает ни малейших сомнений у предпринимателей из этой страны.

"Проблемы с платежами вызваны теми ограничениями, что сегодня созданы для российских банков, и никакого риска дефолта сегодня не существует", - уверен Аджай Сахай. Ожидается, что решением проблемы платежей может стать оплата напрямую между несколькими российскими и индийскими банками в паре "рубль/рупия". По крайней мере о готовности индийских банков к проведению таких платежей сообщили сразу несколько собеседников "Российской газеты" на местном рынке.

Существуют и проблемы транспорта, вызванные тем, что большинство транспортных компаний, занимающихся морскими контейнерными перевозками, принадлежат американцам и европейцам. В этой области есть проблема платежей, страхования и перестрахования грузов. По словам Сахая, эту проблему можно решить, используя иранские транспортные компании, которые могли бы доставлять грузы из портов Индии в российские порты. При этом пока остается нерешенной проблема дальнейшей доставки грузов по железной дороге.

Очень беспокоят индийских предпринимателей вторичные санкции. Важный аспект работы в Индии, по словам Сахая, - это прозрачность любых сделок, в том числе и для СМИ. Так что при работе с индийским рынком не может быть "серых" зон. "Только белое и черное", - подчеркнул он.

"Риск вторичных санкций никуда не девается, поэтому наши компании, особенно те, что работают и на рынках США и Европы, должны будут произвести оценку санкционного режима", - заявил он. При этом поставки лекарств и продовольствия под санкции не попадают, и здесь торговые взаимоотношения можно развивать без какой-либо оглядки на недружественные страны.

По тем же причинам неприемлемой является и перспектива сотрудничества с Россией по таким направлениям, как параллельный импорт, сообщил доктор Сахай. "Потому что если мы начнем поставлять в Россию санкционные товары или же реэкспортировать товары, производимые международными компаниями для индийского рынка, то вряд ли это будет хорошо для самого индийского рынка", - полагает он.

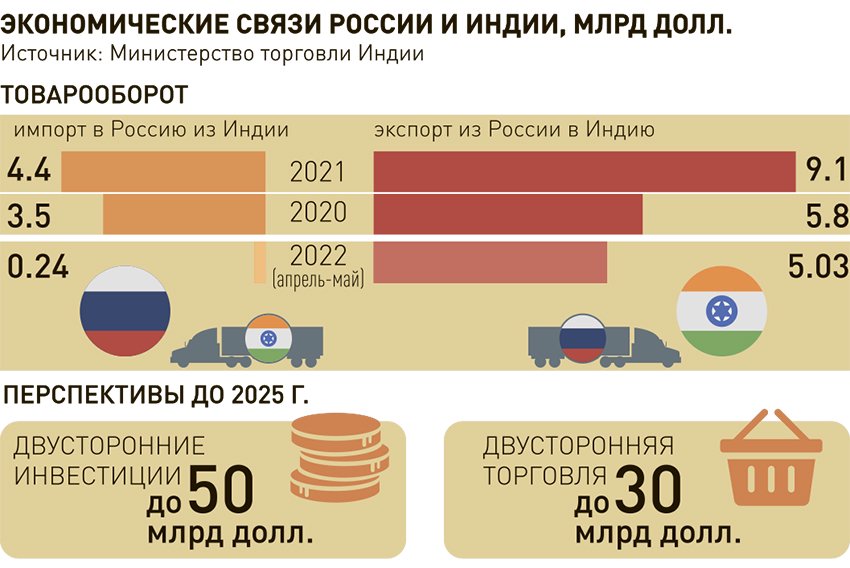

В 2014 году главы России и Индии поставили цель к 2025 году достичь уровня двустороннего товарооборота в 30 млрд долларов США. И эта работа уже ведется. Основные статьи экспорта из Индии включают электрическое оборудование, фармацевтические препараты, машины и механические устройства, органические химикаты, железо и сталь, судовые продукты, транспортные средства и их части, чай и кофе, химикаты. Основные статьи импорта из России включают: минеральное масло/топливо, минеральные ресурсы, драгоценные камни и металлы, удобрения, проектные товары, растительные масла, каучук и изделия из него, бумагу и картон, железо и сталь, неорганические химикаты, пластмассовые изделия, фармацевтические препараты.

По данным за февраль 2021 - февраль 2022 года импорт из Индии в Россию занимает 14-е место в общем объеме импорта в Россию. Доля Индии составляет пока всего 1,5% от общего объема ввозимых товаров.

Лидером является Китай с долей импорта 25,2%. Следом идут Германия, США, Беларусь и Южная Корея. Кроме того, в топ-10 присутствуют Казахстан, Турция и Польша.

По данным ФТС России, импорт России в 2021 году составил 296,1 млрд долларов США и по сравнению с январем - декабрем 2020 года увеличился на 26,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ - 10,7%.

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, в первом полугодии 2022 года на российский рынок вышли два международных бренда: в Москве был открыт монобутик парфюмерного дома Vilhelm Parfumerie, а в Краснодаре начал работать первый магазин китайской спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning.

Ряд иностранных компаний также заявили о намерении открыть бизнес в России. Речь идет, в частности, о турецких сетях общественного питания. Так, сети формата "фастфуд" Chitir Chicken и Yesen Burger будут представлены по франшизе, а рестораны Little Kitchen и сеть кофеен Arabica выйдут на рынок с использованием собственных инвестиций.

Известно, что Little Kitchen намерена открыть до конца года в России три ресторана, а Arabica запустит первое флагманское кафе-магазин в Москве.

Кроме того, переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут другие турецкие бренды, в том числе производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Выход на российский рынок также обсуждают операторы из Казахстана и ОАЭ.

По подсчетам Knight Frank Russia, о приостановке работы в России объявили более 180 компаний. Наибольшую долю занимают бренды fashion-сегмента (19%), за ними следуют FMCG и автомобильные компании (по 12%).

Подготовили Михаил Загайнов, Олег Капранов

Призрак турбины бродит по Европе

Из Канады она вернулась, но до России так и не добралась

Мазурова Людмила

На прошлой неделе возобновилась подача газа в Европу по «Северному потоку», приостановленная в связи с плановыми профилактическими работами. В объёме 40% от мощностей. Как будет развиваться ситуация дальше, не ясно. Роспотребнадзор выдал предписание о приостановке эксплуатации пяти из восьми газоперекачивающих агрегатов в связи с выработкой межремонтного ресурса. Теоретически заменить одну из этих вышедших из строя турбин могла бы турбина, которая уже прошла плановый ремонт в Канаде, однако до России она так и не добралась.

Сначала канадцы отказывались её отдавать под предлогом опасений попасть под санкции (хотя турбина вообще-то принадлежит немецкому концерну Siemens, против которого санкции не вводились), потом под давлением Евросоюза, над которым нависла реальная угроза энергетического кризиса, турбину всё же отправили. Но не в Россию, а в Германию. И без сопроводительных документов, гарантирующих её исправность. Итак, одна турбина застряла в Кёльне и вроде бы ждёт отправки в Финляндию, вторая остановлена и по регламенту уже должна была отправиться в ремонт, но немцы забирать её не спешат. Сегодня, 27 июля, «Газпром» выводит из эксплуатации ещё один неисправный агрегат компании Siemens. Прокачка газа по «Северному потоку» сократится до одной пятой от его мощности, до 33 млн куб. м в сутки.

Европе нужен дешёвый газ, нам – деньги. Вроде бы обоюдная выгода очевидна, но на газовом рынке есть игроки, для которых чужая выгода означает потерю своей потенциальной прибыли. И санкции в борьбе с конкурентами – давно испытанный метод. В 1963 году после введения Соединёнными Штатами эмбарго на поставку в Россию технологий и оборудования канцлер ФРГ Конрад Аденауэр аннулировал уже действующий договор о продаже нашей стране труб большого диаметра для строящегося нефтепровода «Дружба». Немецкие компании, сотрудничавшие с Советским Союзом, понесли тогда гигантские убытки, только концерну Mannesmann разрыв обошёлся в 100 млн марок, а мы начали производить эти трубы сами.

Пришедший на смену Аденауэру Вилли Брандт оказался более прагматичным. В феврале 1970 года СССР и ФРГ заключили сделку века «газ – трубы», предполагающую долгосрочное соглашение о поставках в Советский Союз труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Европу с платой за товары газом с месторождений Западной Сибири. В следующем году исполнится 50 лет с начала поставок природного газа в Западную и Восточную Германию, но юбилейных торжеств, похоже, не будет. Соединённым Штатам вновь удалось надавить на Европу, заставив её либо замёрзнуть, либо, рискуя сделать её промышленность неконкурентоспособной, покупать дорогой газ у США. Весь совместный с Россией бизнес, по сути, остановлен.

Прекратила поставки оборудования и обслуживание российских проектов по сжижению газа, отозвав своих сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и строящегося «Арктик СПГ 2», американская Baker Hughes. Объявила о прекращении своей производственной деятельности на территории нашей страны немецкая Siemens, турбина которой бродит где-то между Канадой, Германией и Финляндией. Siemens – основной производитель и поставщик к нам турбин и другого оборудования для энергетики, проработавшая в России около 170 лет и принимавшая участие ещё в строительстве первых электростанций по плану ГОЭЛРО. Западные аналитики её решение поприветствовали – мол, потеря будет небольшой, всё равно ТЭС доживают последние дни, придёт новая, зелёная энергетика.

Может быть, и придёт, но не сегодня и не завтра, а огромный российский рынок можно и потерять. По данным Минэнерго РФ, свыше 60 процентов нашего энергетического оборудования, в частности турбин, выработало парковый ресурс и требует замены. Если бы не санкции, основными поставщиками так и остались бы европейские компании. Они получали бы прибавленную стоимость, а мы продолжали сидеть на газовой и нефтяной игле. Так что в санкциях есть и плюсы, вернее, возможности. Если мы ими воспользуемся.

Прямо скажем, мы отстали ещё в советские времена. В восьмидесятые, когда Европа начала разрабатывать парогазовые технологии с КПД в 60%, мы всё ещё, пользуясь дешевизной своих угля и газа, строили станции паросилового цикла с энергоэффективностью в 30%. В девяностые было просто не до модернизаций, а когда промышленность начала выходить из ступора и пришлось из-за нехватки мощностей идти на веерные отключения электроэнергии, решили, что проще и дешевле купить готовые технологии и оборудование, чем разрабатывать и выпускать их самим. Сегодня в России эксплуатируется около 244 газовых турбин иностранного производства – 63% от их общего количества. А то, что считается отечественным продуктом, на самом деле часто оказывается хоть и собранным на наших предприятиях, но по иностранным технологиям и из зарубежных комплектующих. Либо выпускается по лицензии и нашим продуктом по большому счёту не является.

Локализация зарубежного производства на нашей территории тоже оказалась отнюдь не всегда стране выгодной. Да, мы насыщаем рынок привлекательным товаром (теми же европейскими автомобилями, например), но поскольку наш вклад в производство часто ограничивается сырьём и людскими ресурсами, созданная прибавочная стоимость уходит за рубеж. Если же аналогичная продукция выпускается и российскими предприятиями, она из-за предоставленных локализующим производство иностранным компаниям налоговых льгот оказывается неконкурентоспособной.

Совместные предприятия также предполагают скорее тиражирование уже имеющихся технологий, чем прорыв. Вернее, создать что-то передовое они могут, но вся прибыль уйдёт только одной стороне – зарубежной. Вот что рассказал в одном из интервью директор совместного предприятия немецкой Siemens и российской «Силовые машины» Нико Петцольд: «Силовые машины» имеют право разрабатывать собственную технологию… но, если они выпустят собственную турбину, они смогут её продавать либо через наше СП, либо только после выхода из совместного предприятия, так как по условиям договора… права на продажу газовых турбин мощностью более 60 МВт в России и практически во всех странах СНГ принадлежат нашей компании».

В 2020 году «Силовые машины», разрабатывающие собственную технологию, из СП решили выйти. Первая поставка турбины большой мощности из отечественных деталей ГТЭ 170 (170 МВт) намечена уже на 2023 год, а к 2026 году, сообщил гендиректор компании Александр Конюхов, планируется нарастить объёмы выпуска газовых турбин собственного производства с 8 до 12 штук в год.

Конечно, санкции бьют и по нам. В 2019 году была принята государственная программа модернизации тепловых электростанций, в рамках которой планировалось обновить 41 ГВт мощностей на 1,9 трлн рублей. Но из-за нехватки импортных компонентов модернизация семи ТЭС на 37,5 млрд рублей уже перенесена на более поздние сроки. В числе замороженных проектов – Заинская ГРЭС, для которой сверхмощную турбину в 850 МВт по уже оплаченному контракту должна была поставить General Electric. Сейчас обсуждается вопрос о замене американской турбины двумя российскими по 170 МВт. Если «Силовые машины» реализуют свои планы. Пока отечественных турбин мощностью свыше 100 МВт попросту нет.

Хотя благодаря спаду производства сначала из-за пандемии, а потом из-за санкций ситуация в энергетической отрасли не критичная, некоторые эксперты уже бьют тревогу и предлагают срочно заменить один импорт другим. Иранским (там нашли турбины подходящей мощности) или китайским. Можно, конечно. Главное, опять не махнуть рукой на собственные науку и производство. А то ведь можно снова попасть в ловушку.

В тему

Крупнейшие производители газовых турбин, занимающие около 95% мирового рынка: компании General Electric (включая Alstom – 40% мирового рынка), Siemens (включая Dresser Rand и Rolls Royce Turbine – 32%), MHPS, Ansaldo Energia, Solar Turbines (CAT) и Pratt & Whitney.

Основные российские производители: энергомашиностроительная компания «Силовые машины» Алексея Мордашова (в которую входят заводы Ленинградский металлический, «Электросила», Калужский); АО «Уральский турбинный завод» (компании РОТЕК); АО «Невский завод» (входит в состав «РЭП Холдинга» группы «Газпром энергохолдинг»); РК «Энергомаш», российско-китайское совместное предприятие.

Мясо реализма

появилась надежда на возрождение российского кино

Иван Охлобыстин

Милая Оксана Акиньшина посетовала, что лишилась мечты из-за того, что спецоперация «положила конец тому, что было достигнуто российским кино за последние 30 лет», «в 90-е».

Ну что тут скажешь: круто!

Именно в 90-е появились настоящие звёзды сегодняшнего дня. Значит сегодня рождаются герои будущего.

Я прекрасно понимаю чувства актрисы, но «достичь уровня Голливуда» - не обязательная задача и не предел.

Голливуд умело привлёк всё лучшее, что было создано Европой. После Второй Мировой войны только у США были лишние, большие деньги на культуру.

И действительно эти деньги пошли на дело. Было создано множество киношедевров, отказываться от которых безумие. Это часть общечеловеческой культуры.

Однако Голливуд последних лет, либо оголтелой, половой разнузданностью, либо одноклеточным бандитизмом дискредитировал себя. Свёл на «нет» заслуги прошлого.

Да, пока ещё, это лучшая по логистике и маркетингу киноиндустрия.

Это пока. Процессы происходящие сейчас в мире обязательно внесут свои коррективы.

Нам же грех печалиться. Появилась надежда на возрождение российского кино. Глубокого по мысли и переживанию. Славящего добрых, мудрых, сильных людей.

Каким собственно и должно быть высокое искусство.

Технически российские кинематографисты умеют всё. У нас прекрасные цеха - операторы, каскадёры, художники, гримеры, костюмеры, все вообщем. Работать с ними - счастье. Вот уж кто действительно любит кино, так это цеха. Притом, что их постоянно обворовывают, заставляют работать в нечеловеческом ритме, без сна и отдыха. Они абсолютно социально не защищены, но они работают и будут работать всегда.

Загвоздка только в «первом эшелоне». У самых главных людей в кино нет чёткого видения о чём нужно снимать.

Как раньше «левиафанить» опасно, могут по какой-нибудь новой статье притянуть, а другой повестки нет. Комедии снимать не умеют. Боевики и детективы всем надоели. Житейские драмы не принесут выручки.

На первый взгляд - тупик, но это только на первый.

Жизнь, подобно нежной ромашке, проткнет бетон и раскроет лепестки навстречу солнцу. Все, кто не найдёт себя в кино нового времени, новой России, отомрут, как мамонты. Их место займут достойные.

Иначе и не может быть. В этом даже нет морально-нравственного подтекста. Мясо реализма - природа не терпит пустоты.

Всё просто.

Так что милая Оксана зря отчаивается. Отчаяние - самый большой грех. Хула на Духа Святого!

Но то, что она неравнодушна, это прекрасно. Хотя она и раньше держалась молодцом. Мне очень понравилось её высказывание: «феминизм - это удел некрасивых женщин».

СМИ: Началось строительство нового газопровода из России в Китай

Россия начала строительство второго газопровода в Китай по дальневосточному маршруту, который также иногда называют "Сила Сибири-3". Работы на шельфе Сахалина ведет строивший "Северный поток-2" трубоукладчик "Академик Черский", который сопровождают суда снабжения.

В "Газпроме" информацию пока не подтверждают и не опровергают, но известно, что месяц назад российская компания и китайская нефтегазовая корпорация CNPC подписали техническое соглашение по этому маршруту. Долгосрочный договор о поставках газа в российского Дальнего Востока был заключен еще в феврале этого года. В соответствии с ним предусматривается экспорт до 10 млрд кубометров ежегодно.

Как передаёт «Российская газета», ресурсной базой для поставок должно стать морское Южно-Киринское месторождение, запасы которого оцениваются в 814,5 млрд кубометров газа. Проектная мощность добычи - 21 млрд кубометров газа в год. Ввод месторождения в эксплуатацию несколько раз переносился, сначала с 2019 на 2021 год, а затем на 2023-2025 годы. Дело в том, что в 2015 году месторождение попало под санкции США, что исключило возможность использовать на Южно-Киринском импортные комплексы для подводной добычи.

Приоритеты изменил договор с КНР. Если раньше предполагалось, что сахалинский газ будет направлен для обеспечения третьей линии завода «Сахалин-2» по производству СПГ. Теперь же запуск месторождения будет привязан к поставкам по трубопроводу в Поднебесную.

Слияние Eutelsat и OneWeb может дать новый старт в гонке за глобальный интернет

Сделка объединит спутники французской компании, располагающиеся на геостационарной орбите, с космическими аппаратами британского оператора, размещаемыми на низкой околоземной орбите. Проект может столкнуться со сложностями, но и ставки велики

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat и британская компания OneWeb с ее спутниковой группировкой заявили о намерении слияния, чтобы создать конкурента космическому интернет-провайдеру Starlink. Проект Илона Маска уже работает в тестовом режиме.

Предлагаемая схема сделки заключается в том, что Eutelsat станет собственником OneWeb на 100%. Взамен будет произведена допэмиссия, и нынешние акционеры OneWeb получат 230 млн новых акций Eutelsat. Исходя из структуры собственности, британским OneWeb можно назвать лишь с больший натяжкой. Однако 4 марта, накануне запуска 36 спутников OneWeb, тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отменил его «в связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России».

Другие причины также заставляют сомневаться в перспективах проекта, считает ведущий аналитик АО «НПО РусБИТех» Александр Голышко:

«Для всего этого проекта, а он немаленький, нужны деньги, нужны ракеты-носители, которые будут запускать эти спутники. А с этим как раз проблема возникла в последнее время, потому что «Роскосмос» отказался запускать последнюю партию спутников OneWeb. Вопрос был очень простой: «Дайте гарантии, что они не будут использоваться для военных нужд». Никто этих гарантий не дал, поэтому спутники остались на Земле. С точки зрения конкуренции с Маском, наверное, системы немножко разные. Маск, я так понимаю, перешел уже на второй десяток тысяч спутников, а у OneWeb их, по-моему, 648 всего лишь планируется. Из них только порядка 400 запущены».

В результате слияния в распоряжении объединенного оператора будет 684 спутника. А в планах — расширение его орбитальной группировки до 6300 аппаратов. В марте OneWeb после разрыва отношений с «Роскосмосом» заключила контракт на запуски спутников со SpaceX Илона Маска. Позднее SpaceX и OneWeb заявили Федеральной комиссии США по связи, что они достигли соглашения и собираются договориться об эффективной эксплуатации своих малых спутников на низкой орбите. Сложностей немало, но и ставки велики: в перспективе речь идет о глобальной сети интернета вещей — технологии, которая имеет колоссальные, поистине революционные перспективы. Тем не менее после заявления, сделанного Eutelsat о намерении заключить сделку, ее акции упали более чем на 18% — до 7 евро.

Многочисленные, в том числе геополитические факторы, несмотря на колоссальные перспективы, вызывают нерешительность инвесторов, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин:

«Очевидно, что не всем инвесторам эта идея нравится. Замороженные дивиденды влияют на стоимость акций, но не в таком размере. Проблема в том, что перспектива непонятна, и многие инвесторы предпочитают выйти из непонятной истории, пока она не стала совсем плохой. Eutelsat и OneWeb — это достаточно активные европейские игроки, которые идут по тому же пути, что SpaceX и Starlink. Они делают упор не только на космическую группировку спутников, но еще и на использование наземных сетей 5G, которые должны позволить этому интернету поглотить все уголки планеты. Это с точки зрения технологий и бизнеса перспективно. Что-то здесь не до конца понятно, но в Европе сейчас много что непонятно».

Казалось бы, 17,6% британских акций в OneWeb по сравнению с общим весом других акционеров — не так много. Но с учетом предстоящего обмена и допэписсии, а главное — инвестиций, которых проект потребует, структура собственников может значительно поменяться. Во французской прессе уже зазвучали голоса-предупреждения о том, что французское флагманское и стратегическое предприятие Eutelsat может перейти под контроль британцев. Тем более что со стороны Британии курировать сделку впоследствии, скорее всего, будет нынешний премьер Борис Джонсон. Можно предположить, что он же войдет в совет директоров нового предприятия.

Но все же стоит напомнить, что 26 июля был подписан всего лишь «меморандум о взаимопонимании». Поэтому каков будет окончательный текст контракта и будет ли он подписан когда-то вообще, пока что неизвестно.

Андрей Жвирблис

Otis объявил о продаже российского бизнеса владельцу «Столото»

В России Otis принадлежит завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисная сеть. После передачи права собственности там возобновится производство под новым брендом

Один из крупнейших в мире производителей лифтов и подъемного оборудования Otis объявил о продаже российского бизнеса. Покупателем станет владелец «Столото».

Американская компания заключила соглашение с Ice Development о продаже 100-процентной доли компании в российском бизнесе. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Ее сумма не разглашается.

В России Otis принадлежит завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисная сеть. После передачи права собственности Ice Development планирует возобновить полноценное производство на производственной площадке Otis в Санкт-Петербурге под новым брендом.

Комментирует исполнительный директор Национального лифтового союза, гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов:

«Ice Development связана с Otis, возможно, компания считает, что в дальнейшем, когда обстоятельства будут благоприятными, они вернутся на наш рынок. Для нас важно, что Otis построила завод в Санкт-Петербурге, достаточно крупный завод, мощный, инновационный. Важно, чтобы он работал, продолжал работать, что и будет сделано, ну, правда, под другим брендом. Лифты, которые там производились, поставлялись не только на территорию Российской Федерации, но и на территорию Восточной Европы. Хочется верить, конечно, что качество останется таким же. Дело в том, что это совместное предприятие, оно задает высокую планку по качеству, по тем применяемым инновационным разработкам. Важно, чтобы в нашей лифтовой отрасли сохранялась конкуренция».

Ice Development — российская инвесткомпания, которая работает в сфере недвижимости. Судя по сообщению Минпромторга, она входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Компания развивает IT-решения в финсекторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей «Столото».

Ранее сообщалось о дефиците в России скоростных лифтов, потому что их производители, в том числе Kone и американский Otis, перестали принимать заказы от российских застройщиков. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%.

Индия готова получить своего премьер-министра в Британии

Давид Нармания

В Великобритании борьба за кресло премьера постепенно выходит на финишную прямую, поэтому оба кандидата — Риши Сунак и Лиз Трасс — стремятся укрепить свои позиции и завоевать приверженность избирателей. Из реальных достижений похвастать нечем, потому в ход идут громкие заявления.

В своих взглядах в отношении России они едины и равноудалены от реальности: бывшая глава Форин-офиса заявляла о намерении добиться поражения Кремля на Украине, а экс-канцлер Казначейства Ее Величества и вовсе недавно назвал спецоперацию "фашистским вторжением". В общем, яркие образцы охватившей Запад русофобии: детально анализировать подобное смысла немного, но иллюстрируют отношение к России подобные высказывания довольно ярко — в самый раз для глав о деградации атлантического сообщества из будущих учебников по истории.

Куда интереснее позиция Сунака в отношении Китая. В своем недавнем выступлении он обрушился с критикой на предшественников: дескать, хватит расстилать красные ковровые дорожки перед Пекином. Он назвал КНР "самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании экономической и национальной безопасности мира".

Допустим, мы поняли, что имеет в виду Сунак, говоря о "национальной безопасности мира", хотя, даже если переводить national в этом контексте как "государственная", фраза не становится менее косноязычной.

На этом он не остановился и пообещал не просто положить конец совместным проектам между Лондоном и Пекином, которые могут помочь последнему в технологическом или, боже упаси, военном плане: Сунак рассказал о планах закрыть 31 действующий в Великобритании институт Конфуция. Непонятно, правда, каким образом отказ от изучения китайского языка будет способствовать защите интересов короны, но раз коллег по Консервативной партии вдохновляют такие лозунги, то почему нет.

Однако на антикитайскую риторику Сунака следует обратить внимание по другим причинам.

Важно помнить, что при правительстве Бориса Джонсона первым членом, который понял, что начальник справляется с политическими скандалами и управлением страной еще хуже, чем с расческой, и с корабля надо бежать, стал именно Риши Сунак. За это бывшие коллеги и сам пока еще премьер его, мягко говоря, недолюбливают: как писала The Times, Джонсон призывал выбывших из гонки на пост лидера консерваторов поддерживать "кого угодно, кроме Риши".

Совсем недавно, в 2015 году, бывший финансист впервые избрался в палату общин, а уже с января 2018 года работал в правительстве Терезы Мэй в должности помощника министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления. Спустя всего полтора года он стал главным секретарем Казначейства, а уже через полгода сменил на посту канцлера Саджида Джавида.

Поразительный карьерный рост даже по нынешним меркам. Сунака никак нельзя назвать "премьером из трущоб" — несмотря на любовь к рассказам о работе официантом в юности. Судите сами: частная школа, бакалавриат Оксфорда и магистратура Стэнфорда — Риши рос в весьма зажиточной семье индийских иммигрантов.

Но ключевым толчком для его карьеры, несмотря на обилие дипломов, стал брак. Еще во время учебы в Стэнфорде он познакомился с Акшатой Мурти, и в 2009 году пара поженилась. Супруга Риши девушка не простая — дочь миллиардера Нараяны Мурти, основавшего корпорацию Infosys. СМИ называют его отцом индийской IT-отрасли.

Именно из-за акций этой компании британские газеты оценивают состояние супруги бывшего министра финансов в 900 миллионов долларов, что формально делает ее богаче самой королевы Елизаветы II.

Подобные связи сыграли далеко не последнюю роль в карьерном росте Сунака. При этом важно помнить, что сам он — индуист, и это несколько упростит ему работу по развитию отношений с Дели. Правящая в Индии Бхаратия Джаната Парти с момента основания провозглашала хиндутва (индуистский культурный национализм) краеугольным камнем своей идеологии.

Конечно, из сказанного выше не следует, что теперь индийский слон — брат британского слона, но это дает Лондону небольшое преимущество в случае победы Сунака. Кроме того, в таком контексте его критика Китая играет уже несколько иными красками: это не просто заявление представителя западного истеблишмента, но высказывание индуиста с очень тесными связями в индийской экономической элите.

Отношения Индии и Китая хоть и остаются партнерскими, но не лишены темных пятен — территориальные споры и активная поддержка Пекином Исламабада очень сильно дают о себе знать. И у Сунака будет широкий инструментарий для разжигания возможного противостояния.

При этом некоторые СМИ напоминают, что в бытность канцлером он активно работал над укреплением экономических связей Китая и Великобритании, а его риторика — лишь часть предвыборной кампании. Вот только источниками таких заявлений служат высокопоставленные инсайдеры из Консервативной партии, которые, как уже упоминалось, испытывают к Сунаку личную неприязнь.

Почему это должно волновать Россию?

Дело в том, что формирование новой системы международных отношений, начало которому положила спецоперация российских войск, подразумевает консолидацию тех, кого не устраивает однополярный мир, где условия диктует Вашингтон. Одной из основных и наиболее активно растущих площадок для объединения усилий volens nolens становится БРИКС, прирастающая все новыми буквами.

Конечно, по степени интегрированности она уступает Западу, но это нельзя считать исключительно недостатком — в грядущую зиму Европа, столкнувшись с рецессиями и нехваткой топлива для обогрева жилья, на себе прочувствует минусы послушного следования указаниям США. Это в конечном итоге и есть основная суть противостояния: альянс стран с суверенитетом против альянса стран с сувереном.

И обострение противоречий между Пекином и Дели способно значительно осложнить формирование блока государств, выступающих против неоколониализма. Именно поэтому фактор Сунака может сыграть важную роль в этой борьбе.

И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США

Дмитрий Косырев

Полчаса завывания сирен по городам и селам, массовый пролет десятков военных самолетов через весь прекрасный остров Тайвань (не говоря о выходе всех фрегатов в море) — но это всего лишь маневры, которые тайваньскими властями там проводятся ежегодно. Вот и сейчас начались в понедельник, длиться будут пять дней. А кроме этого — ничего? Ну, не совсем.

Уже сегодня понятно, что из попыток США устроить всему миру "вторую Украину" в Тайваньском проливе не то чтобы ничего не вышло. Наоборот, вышло многое — и примерно то же, что с "украинской" провокацией в Европе. То есть в целом — провал, а в частности… Их очень много, этих частностей.

Первое: всему миру сегодня стало известно и понятно, что Китай действительно напугал администрацию Джо Байдена и поставил ее в сложное положение. Вот свежий материал в The New York Times, который подводит итоги случившейся на выходных истории, когда деятели администрации начали уговаривать спикера парламента Нэнси Пелоси: не надо именно сейчас ехать в Тайбэй. Пекин может устроить блокаду пролива или закроет воздушное пространство над островом. Тогда китайские истребители с подчеркнутым уважением будут сопровождать самолет Пелоси в Тайбэй, а это выглядит некрасиво. Хотя бы потому, что это будет — как обычно в такого рода визитах — самолет ВВС США.

В статье мелькает идея, что Пекин извлек уроки из украинского сюжета, в том числе такие, что, когда нагнетается напряжение, гораздо выгоднее бить первым. Масса аналитиков гадает, что это может быть за "решительный и сильный ответ" на визит Пелоси, которым грозит Пекин. Сходятся на том, что массированный захват острова — никому не нужная глупость, а вот какой-то шокирующий военный шаг, по сути, демонстрация — в самый раз. Тогда американцам будет стыдно и неприятно. И зачем до такого доводить?

Разногласия внутри каких угодно администраций — дело нормальное. Но здесь склока стала известна всему миру, а это уже совсем плохо.

В целом — провал, очередная демонстрация дисфункции политического механизма США. Дело в том, что Пелоси от поездки вовсе не отказалась. Она вообще дама с неконтролируемым поведением, администрация ей не указ, у нее свои соображения.

А вот теперь второе: насчет этих самых соображений. Зачем вообще нужна такая поездка? А затем, что Тайвань служит громадной толпе демократов (из США и не только) поводом повыступать. Повыступать и показать свою правоверность. А то, что это может спровоцировать настоящую войну (по всем "украинским" нотам), так это пустяки.

Вот, например, Майкл Помпео. Кто помнит бывшего и жестоко провалившегося госсекретаря при Дональде Трампе? Вот именно. А надо, чтобы вспомнили. Потому что Помпео — один из претендентов в уже начавшейся предвыборной президентский гонке (от республиканцев, понятно). Но претендентов очень слабых. Поэтому он сообщает: Нэнси, я поеду с вами на Тайвань.

Это вообще стало чем-то вроде клятвы на верность своей идеологии — говорить гадости про Китай, по поводу Тайваня или в целом. Примерно то же, что в отношении России. И это касается не только США. Так, два оставшихся кандидата на пост британского премьера, Риши Сунак и Лиз Трасс, попросту соревнуются в том, кто более злобен к Пекину.

Ну а внутри США — там творится настоящее сумасшествие. Вот один пример: ФБР, оказывается, провело расследование и выяснило, что над военными базами в глубинке США высятся мачты с оборудованием от Huawei. И они могут считывать сверхсекретные сообщения с этих баз и передавать их в Китай. Специалисты, правда, пришли в изумление: как мачты это делают, ведь для передачи данных придется пользоваться американскими сетями? Но в таких истериках специалистам места нет.

Или: опять официальное лицо, ну, то есть конгрессмен, — демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу — пугает страну тем, что не надо проводить ДНК-тестирование. Потому что результаты попадают к китайцам, которые взламывают информационные сети систем американского здравоохранения. А нужно это китайцам, чтобы создавать против Америки биологическое оружие избирательного действия.

Все это напоминает книгу замечательного британца Терри Пратчетта, название которой у нас перевели как "Патриот". Но вообще-то jingo — это патриотизм неумеренный и больной на всю голову. У Терри рассказывается, как начали накаляться военные страсти между двумя сказочными государствами Плоского мира (у него все книги о нем) и как это с людьми происходит.

А происходит в точности как сейчас в группе западных государств по отношению к России и Китаю. Каждый считает своим долгом сказать или сделать гадость внезапно ставшей враждебной стране. Как минимум потому, что надо же выглядеть соответственно в глазах окружающих. И остановить эту массовую истерику можно только чудесными способами, которых, правда, у Пратчетта на просторах Плоского мира сколько угодно.

А в нашем — реальном — мире припадок джингоизма придется останавливать другими способами. И вот мы наблюдаем невероятную картину: администрация Байдена играет роль чуть ли не единственной вменяемой силы в своей стране, уговаривая Нэнси Пелоси сдать назад, не вызывать у родины конфликт с ядерной сверхдержавой без внятных причин. Но еще ведь надо уговорить многих прочих беснующихся персонажей. К тому же придется это делать (рано или поздно) и с Россией по украинскому сюжету.

Здесь надо напомнить наш разговор о том, что в администрации США уже давно созрела мысль о необходимости выстроить какие-то ограждения для конкуренции США и Китая, то есть ввести эту конкуренцию в допустимые рамки. Мысль-то созрела, но выстроить эти ограждения не удается, потому что массовый психоз мешает. Так же как и разногласия внутри политической верхушки.

Но мы (и Китай) подождем. Хотя бы потому, что понаблюдать за саморазрушением целой группы стран очень поучительно. Особенно на фоне того, что наш патриотизм оказался вполне спокойным и вменяемым.

Блестящий путь к сильной армии

1 августа 2022 года исполняется 95 лет со дня создания Народно-освободительной армии Китая.

С момента своего основания в 1927 году армия Китая всегда действовала и сражалась под руководством Коммунистической партии Китая. Пережив пламя войны, непрерывно прокладывая свой путь и заплатив огромными жертвами, она одерживала одну блистательную победу за другой, совершив великий исторический подвиг в осуществлении национального освобождения, государственного суверенитета, независимости и целостности страны.

На XVIII съезде КПК Председатель Си Цзиньпин выдвинул цель партии по усилению армии в новую эпоху, определил военно-стратегический курс в новую эпоху, разработал стратегию новых «трёх шагов» по модернизации государственной обороны и армии, призвал содействовать политическому военному строительству, укреплять армию с помощью реформ, научно-технического прогресса и высококвалифицированных кадров, командовать армией согласно законам, всесторонне усиливать обучение войск и подготовку к войне, чтобы вести Народно-освободительную армию Китая вперёд на пути укрепления армии с китайской спецификой.

НОАК осуществила комплексную революционную перестройку и после реорганизации снова выступила в путь, решительно выполняя свою миссию и задачи в новую эпоху, стойким боевым духом и практическими действиями отстаивая суверенитет, безопасность и интересы страны.

В настоящее время армия Китая активно продвигает сочетание боевых действий и обучения, поддерживает постоянную боевую готовность и может вступить в бой в любое время, ускоряет интеграцию обучения и реальных боевых действий; продвигает систематическую военную подготовку, вводит новшества в групповую подготовку к типичным боевых операциям, повышает уровень подготовки к совместному оперативному командованию и всесторонне улучшает возможности к совместным и боевым операциям на всех пространствах на основе сетевых информационных систем; продвигает научно-техническую военную подготовку и ускоряет преобразование передовых технологий в повышение боевой эффективности.

В июне этого года был спущен на воду первый полностью спроектированный и построенный Китаем авианосец катапультного типа «Фуцзянь», что привлекло широкое внимание международного сообщества. Необходимо подчеркнуть, что развитие и модернизация вооружения и техники Китая не направлены против какой-либо страны или конкретной цели, не создаёт угрозы никаким странам и регионам, а необходима исключительно для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития.

Китайское правительство поддерживает как устойчивое и здоровое экономическое и социальное развитие, так и в целом поддерживает разумный и стабильный рост расходов на оборону и способствует одновременному повышению национальной обороны и экономической мощи. По сравнению с такими военными державами, как США, расходы Китая на оборону всё ещё находятся на низком уровне. Расходы на национальную оборону Китая относительно невелики и с точки зрения доли валового внутреннего продукта, и доли национальных бюджетных расходов, а также расходов на национальную оборону на душу населения и расходов на оборону военнослужащих на душу населения. Увеличение расходов Китая на оборону связано не только с необходимостью справляться со сложными вызовами в сфере безопасности, но и с необходимостью выполнять свои обязательства как крупной державы.

Социалистический характер Китая, его стратегический выбор идти по мирному пути развития, его независимая мирная внешняя политика определили, что Китай будет неизменно придерживаться оборонительной политики. Вооружённые силы Китая всегда были армией мира, и всегда они будут твёрдо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны. Китай всегда поддерживает международную систему, ядром которой является Организация Объединённых Наций, международный порядок, основанный на международном праве, и основные нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН.

Китай твёрдо придерживается подлинного мультилатерализма и отстаивает глобальную стратегическую стабильность. Китай принимает активное участие в международном процессе контроля над вооружением, разоружении и нераспространении ядерного оружия, он уже подписал или присоединился к более чем 20 многосторонним договорам в области контроля над вооружением, разоружения и нераспространения, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о торговле оружием, выступая против гонки вооружений.

История уже доказывала и будет доказывать впредь, что китайские вооружённые силы всегда были непоколебимой силой в защите национальных интересов и мира во всём мире. Китай является страной, которая направляет наибольшее количество миротворцев среди постоянных членов Совета Безопасности и вторым по величине вкладчиком в миротворческую деятельность ООН. В апреле 1990 года Китай направил пять военных наблюдателей в орган ООН по наблюдению за соблюдением перемирия, и по сегодняшний день китайские вооружённые силы направили почти миллион миротворцев. За более чем 30 лет китайские миротворцы участвовали в 25 миротворческих операциях ООН, охватывающих более 20 стран и регионов. В общей сложности 2240 офицеров и солдат китайских миротворческих сил в настоящее время выполняют задачи в семи районах миротворческих миссий и в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.

В чужих странах, полных опасностей, потрясений и тяжёлых условий, они строят дороги и мосты, занимаются разминированием и обезвреживанием взрывных устройств, спасают от смерти, поддерживают восстановление и несут мир и свет надежды истерзанным войнами народам. По состоянию на июнь этого года Военно-морские силы Китая направили в Аденский залив 41 корабль, выполнив 1500 миссий по сопровождению судов, эффективно обеспечивая безопасность международных морских торговых путей, мир и стабильность в регионе. В зарубежных операциях армия Китая всегда крепко помнит о том, что она должна выполнять свои обязанности крупной державы, поддерживать мир во всём мире, выполнять свою первоначальную миссию по созданию сообщества единой судьбы человечества и совершать героические экспедиции во имя мира.

Возникновение глобальной эпидемии COVID-19 является серьёзным историческим испытанием, стоящим перед развитием человеческой цивилизации. В этой трудной противоэпидемической борьбе китайская армия, оказывая всестороннюю помощь профилактике и контролю эпидемии на местном уровне и в то же время осуществляя её в собственных рядах, приняла активное участие в международном противоэпидемическом сотрудничестве, вложила свой вклад в мировое сообщество, а также продемонстрировала свою ответственность.

В целях реализации важного заявления Председателя Си Цзиньпина об использовании китайской вакцины от COVID-19 в качестве общественного блага для всего мира китайская армия оказывала помощь в поставках данной вакцины армиям более чем 30 стран, таких как Пакистан, Камбоджа, Монголия, Экваториальная Гвинея, Тунис, Ливан, Венгрия, Эфиопия, Мозамбик и Боливия. Китайская армия проводила международное противоэпидемическое сотрудничество с армиями более чем 50 стран путём предоставления материальной помощи в виде противоэпидемических средств, направления военных противоэпидемических экспертных групп и проведения видеоконференций по предоставлению опыта в области профилактики и контроля эпидемии.

Прагматичные меры китайских военных по выполнению своих международных обязательств и обеспечению общественной безопасности во время эпидемии получили высокую оценку и широкое одобрение со стороны международного сообщества. Китайская армия будет продолжать укреплять дружественное сотрудничество с оборонными ведомствами и вооружёнными силами различных стран, объединять усилия, совместно преодолевать трудности, позволит свету сотрудничества рассеять мглу эпидемии, объединёнными усилиями будет защищать наш общий дом и продолжит вносить активный вклад в создание сообщества единого здравоохранения человечества.

В последние годы военное сотрудничество между Китаем и Россией неуклонно развивалось в условиях новой международной геополитической ситуации. В августе 2021 года Российская армия впервые отправилась в Китай для участия в учениях «Запад/Взаимодействие-2021», в сентябре китайская армия отправилась в Россию для участия в совместных антитеррористических военных учениях государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2021», в октябре у залива Петра Великого в России были проведены военные учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики «Морское взаимодействие – 2021». После завершения учений 17 октября 10 кораблей ВМС Китая и ВМФ России и 6 палубных вертолётов впервые совершили совместное патрулирование в западной части Тихого океана. В ноябре Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая провели совместный авиапатруль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В январе 2022 года Китай, Россия и Иран провели вторые совместные военно-морские военные учения в водах Оманского залива. После этого ВМС Китая и ВМФ России провели совместные военные учения по борьбе с пиратами в северной части Аравийского моря. 24 мая военно-воздушные силы Китая и России совершили совместное стратегическое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Это – четвёртое с 2019 года стратегическое патрулирование, проведённое военно-воздушными силами двух стран, в ходе которого был получен полезный опыт. Оно также повысило уровень сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран и способствовало укреплению взаимного стратегического доверия и делового сотрудничества между двумя армиями.

Кроме того, китайская армия в рамках Международных армейских игр принимает активное участие в ряде соревнований, таких как «Суворовский натиск», «Танковый биатлон», непрерывно укрепляя обмен опытом и взаимодействие между двумя сторонами. Во второй половине этого года китайская армия приглашена в Россию для участия в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022».

Обе стороны также поддерживают хорошее взаимодействие во многих сферах, таких как образовательное и военно-техническое сотрудничество. Многостороннее сотрудничество между армиями Китая и России эффективным образом укрепляют российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, повышают уровень стратегического сотрудничества и способность совместных действий двух сторон, а также демонстрируют решимость армий обеих стран совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность.

В настоящее время мир вступил в новый период потрясений и перемен. Изменения, происходящие раз в столетие, переплелись с эпидемией века, с трудом проходит восстановление экономики, ещё более заметными становятся проблемы безопасности. Изменения в мире, в эпохе проходят беспрецедентным образом. За определённый период времени возникли менталитет времён холодной войны, блоковая политика, традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Украинский вопрос имеет сложный исторический подтекст и текущую ситуацию, его динамика до сих пор является результатом сочетания различных факторов. Некоторые страны пытаются расширить свои военные союзы в целях обеспечения абсолютной безопасности, принуждают других встать на чью-либо сторону для создания противостояния, игнорируют права и законные интересы других стран, считая себя превыше всех.

Китай считает, что чрезмерное давление и санкции не могут решить какие-либо проблемы, а наоборот, лишь усугубляют ситуацию и обостряют противоречия. Председатель Си Цзиньпин чётко отметил, что трагическая история противостояния в двух мировых войнах и холодной войне показывает, что гегемония, блоковая политика и конфронтация не принесут мира и безопасности, а приведут только к войне и конфликтам. Кризис на Украине в очередной раз стал тревожным сигналом для всего мира: некоторые страны расширяют военный союз, стремятся к собственной безопасности за счёт безопасности других стран и неизбежно впадают в дилемму безопасности. Китай всегда придерживается концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, призывает создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Европе. Китай решительно выступает против использования мировой экономики в качестве политики, инструмента и оружия. Неизменно излагаем свою позицию из исторического подтекста, с точки зрения правды, всегда стоим на стороне мира и справедливости.

Человеческое общество сталкивается с многочисленными кризисами, которые не так часто встречаются в истории. Выход из них заключается в поддержании мультилатерализма, содействии созданию сообщества единой судьбы человечества. Темпы развития Китая неудержимы, и его решимость следовать по пути мирного развития непоколебима. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай, как и впредь, будет укреплять стратегическое и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, работать вместе для защиты общих интересов обеих сторон, содействовать построению нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества, а также вносить ещё больший вклад для содействия миру и развитию во всём мире.

Куй Яньвэй

генерал-майор, атташе по вопросам обороны при посольстве Китайской Народной Республики в Российской Федерации.

Тепловой нокаут. Европейцев убивает экстремальная жара

Николай Гурьянов. Июльский скачок термометров в Европе дал повод для усиления алармистских прогнозов. Многие ученые считают, что смертельно опасные волны тепла в Северном полушарии участятся. Но статистика погодных рекордов показывает: с климатическим будущим все не так однозначно.

Атмосферный затор

Комфортную погоду в Северном полушарии обеспечивает стабильная атмосферная циркуляция, когда циклоны сменяются антициклонами, так что ни сильная жара, ни дожди не задерживаются над тем или иным регионом подолгу.

Однако иногда система ломается. В движении вдоль широтного круга происходят "заторы": циклоны и антициклоны надолго замирают на месте, поэтому в одних частях полушария стоит испепеляющая жара, а в других — прохладная и дождливая погода.

В июле 2022-го блокирующий антициклон задержался над Западной Европой. Основной ущерб жара нанесла странам Пиренейского полуострова — Испании и Португалии.

"Мощный устойчивый антициклон долгое время стационировал над определенной территорией. Происходила очень сильная теплая адвекция (перемещение в горизонтальном направлении. — Прим. ред.) горячего тропического воздуха. Результатом стали чрезвычайно высокие температуры — 45 градусов в Испании и 47 градусов в Португалии", — объясняет ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра "Метео" Михаил Локощенко.

Чуть позднее, когда антициклон стал смещаться восточнее и область жары накрыла Соединенное Королевство, там был побит исторический рекорд: 19 июля в аэропорту Хитроу в Лондоне температура воздуха достигла 40,2 градуса. Из-за последствий такой погоды в Европе погибло более тысячи человек, главным образом на Пиренеях.

Аномалии и катастрофы

Двумя годами ранее Метеорологическая служба Великобритании выпустила прогноз, согласно которому знойные дни станут типичным явлением для страны к 2050 году. Теперь в СМИ звучат опасения, что предсказание сбывается преждевременно.

В последние годы Северное полушарие регулярно подвергается тепловым ударам, причем в разных регионах. В 2021-м погодная аномалия обрушилась на западную часть Северной Америки, спровоцировав сотни человеческих смертей, массовую гибель прибрежных морских животных и масштабные лесные пожары. В 2020-м в тропический курорт превратилась Сибирь — в Верхоянске, одном из претендентов на звание "полюс холода", зафиксировали температуру 38 градусов по Цельсию.

Многие специалисты считают, что подобные явления будут происходить чаще. Согласно недавнему исследованию ученых из Китайской академии наук, количество экстремальных волн тепла в Северном полушарии в ближайшие годы увеличится более чем на 30 процентов. Авторы работы выяснили причины прошлогодней жары в США и Канаде. Они проверили, как на температуру воздуха повлияли естественные процессы — например, атмосферная циркуляция — и воздействие человека. Согласно их выводам, многолетнее потепление в регионе на две трети обусловлено антропогенными парниковыми газами.

Однако Локощенко считает, что случаи аномальной жары напрямую не связаны с долговременным изменением климата. А значит, и предсказать их учащение в ближайшие годы нельзя.

"Во многом это просто стечение обстоятельств. Оно связано с совокупностью синоптических процессов, когда разные причины, вызывающие повышение температуры воздуха, наблюдаются одновременно, входят в резонанс и взаимно усиливают друг друга", — говорит эксперт.

Не все рекорды побиты

Климатолог признает: поскольку глобальное потепление действительно происходит, вероятность подобных погодных аномалий должна повышаться. "Но точно оценить ее сложно, потому что случаи по-настоящему катастрофической жары чрезвычайно редки и выборка слишком мала для статистического анализа", — обращает внимание Локощенко.

Речь идет о двух эпизодах, на фоне которых которых нынешняя жара выглядит довольно безобидно. В 2003 году в Западной Европе погибли 72 тысячи человек. Сильнее всего пострадала Франция. Например, в Осере, городе в центральной части страны, несколько дней подряд держалась температура выше 40 градусов. Второй случай произошел в 2010-м в европейской части России: пекло, установившееся над Среднерусской равниной почти на два месяца, унесло жизни 55 тысяч человек.

Ученый напоминает: хотя в Соединенном Королевстве был побит вековой рекорд температуры воздуха, в соседней Ирландии, несмотря на аномальную жару, устоял прежний максимум, зафиксированный еще в 1887-м. То есть показатель в 33,3 градуса держится 135 лет. И сейчас температура немного не достигла этой отметки.

Тепловые рекорды в Москве тоже случаются нечасто. Максимальную температуру воздуха в российской столице зафиксировали 29 июля 2010 года — 38,2 градуса Цельсия. Предыдущий самый высокий показатель отметили в 1920-м. А за последние 12 лет температура в столице даже не приблизилась ни к старому рекорду, ни тем более к новому.

По словам Локощенко, если бы аномальная жара как явление была бы напрямую связана с изменениями климата, то ее повторяемость от года к году устойчиво росла и показатели постоянно бы обновлялись. Сам факт того, что до сих пор не побиты рекорды максимальных температур столетней давности, говорит об отсутствии прямой связи, уверен эксперт.

Кто следующий

Погодные аномалии похожи на лотерею или, лучше сказать, русскую рулетку. Этим летом не повезло Западной Европе. Предсказать, кто окажется на гигантской "сковородке" в следующий раз, чрезвычайно сложно.

"Блокирующий антициклон — это палка о двух концах. В западной и центральной его части наблюдаются чрезвычайно высокие значения температуры воздуха, но на восточной периферии, напротив, прохладно и дождливо. Поэтому как повезет — с какой стороны барического образования мы окажемся, такая погода у нас и будет", — указывает Локощенко.Летом 2003 года антициклон задержался на территории западнее границ России, поэтому аномальная жара охватила Западную Европу, а у нас была вполне обычная и даже прохладная погода. В 2010-м, когда в европейской части России стоял катастрофический зной (особенно сильно тогда пострадали Московский регион и соседние области), где-то за Уралом, наоборот, было холодно и дождливо.

Что касается нынешней жары в Центральной России, то, по прогнозам синоптиков, к концу недели она пойдет на спад.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с постоянными представителями стран-членов Африканского союза и дипкорпуса, Аддис-Абеба, 27 июля 2022 года

Ваши превосходительства,

Дамы и господа,

Представители средств массовой информации,

Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Посчитал необходимым, находясь в Аддис-Абебе (как во все мои предыдущие визиты), встретиться с представителями стран Африканского союза. Сделать этого в штаб-квартире не получилось (как я понимаю, по причинам, связанным с расписанием). Рад, что вы приняли наше приглашение прийти в российское посольство для обсуждения приоритетных вопросов международной повестки дня.

Многие западные коллеги пытаются всячески показать, что ключевой, если не единственной, проблемой международных отношений является ситуация вокруг Украины. Склонен не согласиться с подобным утверждением. В ходе этого визита, как и в предыдущие встречи с зарубежными коллегами, чувствую понимание более сложного и многогранного процесса. Наблюдаем, как Запад разворачивает беспрецедентную кампанию санкций, обвинений, угроз в отношении России и любого, кто отважится поддержать нашу страну или даже просто не присоединиться к её осуждению. Всё это свидетельствует о том, что мы переживаем важный период истории, когда всем нам предстоит решать, какой мир мы оставим своим детям и внукам: основанный на Уставе ООН, провозглашающем суверенное равенство государств основополагающим принципом Организации, – или такой мир, в котором господствует право сильнейшего.

Суть этого можно объяснить на следующем примере. Выберем ли мы такой мир, в котором «коллективный Запад», полностью объединённый и подчинённый США, полагает себя вправе решать, когда и как продвигать собственные интересы, не следуя нормам международного права, безо всякого уважения к принципу суверенного равенства государств? В недалеком прошлом американские коллеги, считая, что существует угроза их интересам за десятки тысяч километров от побережья Соединённых Штатов (будь то Югославия в 1999 г., Ирак в 2003 г., Ливия в 2011 г. — и во множестве других случаев), без каких-либо колебаний, никому ничего не объясняя, зачастую под ложным предлогом начинали военные операции. Разрушали города, убивая сотни тысяч мирных жителей, как это произошло в Ираке, где Мосул был буквально стёрт с лица земли, как впоследствии и Ракка в Сирии, где десятки, сотни трупов неделями лежали не погребёнными. Не припомню большого шума по этому поводу со стороны «прогрессивного, цивилизованного сообщества».

Российская Федерация не внезапно, а последние десять долгих лет обращала внимание Соединённых Штатов и их союзников на неприемлемость политики, продвигаемой Вашингтоном в отношении Киева, в котором формировали опорный пункт для сдерживания России, закачивая на Украину всё больше и больше современных вооружений, планируя строительство в этой стране военно-морских и других военных баз, всеми возможными способами поощряя русофобскую политику украинского руководства.

В 2014 г. мы заявили категорический протест Западу: несмотря на его гарантии, оппозиция на Украине устроила кровавый государственный переворот. Придя же к власти, первым делом потребовала отменить статус исторического для этой страны русского языка. Эти же оппозиционеры потребовали, чтобы «русские ушли из Крыма», и отправили вооружённые группы на штурм Верховного Совета Крыма. Выступивших с протестом против госпереворота жителей восточной части Украины путчисты назвали «сепаратистами и террористами» и начали против них полномасштабную военную операцию.

Как я уже говорил, до этих событий Запад гарантировал соблюдение мирной договоренности между Президентом В.Ф.Януковичем и оппозицией, которая предусматривала формирование правительства национального единства и проведение досрочных выборов. Эти договорённости в одночасье были нарушены. Оппозиционеры хвастались, что сформировали «правительство победителей». Почувствуйте разницу: правительство национального единства и «правительство победителей». Это стало «приглашением» к гражданской войне, поскольку оппозиция назвала часть собственных граждан «проигравшими», а себя - «победителями».

Вместе с рядом других стран мы смогли это остановить. В феврале 2015 г. был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, позволявший сохранить Украину единым государством. В русле этого документа восточные территории страны, после госпереворота изначально провозгласившие независимость, убедили не настаивать больше на этом и согласиться остаться в составе Украины при условии предоставления автономиям особого статуса, прежде всего права использовать русский язык. Комплекс мер был одобрен Советом Безопасности ООН.

Киевский режим при поощрении Запада систематически, полностью игнорировал договоренности, саботировал их реализацию. Прямого диалога между Киевом и упомянутыми территориями установлено не было, несмотря на прямые требования СБ ООН к украинскому режиму. Несколько недель назад бывший президент Украины П.А.Порошенко, заключивший Минские соглашения, гордо заявил СМИ, что, подписывая договоренности, вовсе не собирался их выполнять. Мол, нужно было просто выиграть время, чтобы получить от Запада больше оружия для «решения» проблемы востока Украины силовым путём. Весьма откровенно. Запад эти высказывания полностью игнорирует.

Итак, мы стучались в дверь нашим западным коллегам по меньшей мере с 2013 г. Обозначали безусловную «красную черту» — создание прямой угрозы для Российской Федерации у границ, появление русофобского государства, в котором за эти годы был принят ряд законов, запрещавших использование русского языка в образовании, культуре, СМИ и даже повседневной жизни. В это же время принималось законодательство по легализации неонацистских теорий и практик. На Украине разрастались неонацистские батальоны (со свастиками и символикой «Ваффен-СС»), которые становились основой ВСУ. Украина – радикализованная страна. Там прославляют гитлеровских коллаборационистов, осуждённых Нюрнбергским трибуналом. Всё это происходит при молчаливом поощрении со стороны Соединённых Штатов и Европейского союза.

Описанный мною процесс сопровождался политикой Запада по затягиванию Киева в НАТО. На украинской территории проводились десятки совместных военных учений Украины и НАТО с очевидным антироссийским вектором. Мы ведь не просто так внезапно заявили о том, что это – угроза и её нужно устранить. Всё это происходило на протяжении не менее десяти лет. Спрашивали у западных коллег, зачем они «тянут» Украину в НАТО, осознавая, что эта организация враждебна по отношению к России. Нам отвечали, что не надо беспокоиться, поскольку это не нанесёт ущерба нашей безопасности.

Россия, как любая другая уважающая себя страна, вправе сама определять, что для её безопасности хорошо, а что нет. В данном случае члены НАТО во главе с Соединёнными Штатами захотели за нас решить, что для Российской Федерации хорошо.

Напомнили им, что много лет назад, в 2010 г., все эти страны подписали декларацию, гласящую, что в основе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе лежит принцип равной и неделимой безопасности. Это означает, что государства вольны сами выбирать своих союзников, однако при этом ни одна страна не имеет права заключать альянсы, которые укрепляют её безопасность в ущерб безопасности других, ни одна организация в Европе не может претендовать на доминирование в пространстве безопасности. А ведь именно это и делает НАТО, укрепляющий собственную безопасность за счёт безопасности России - границы блока были передвинуты прямо к российским. Мы сказали: давайте сделаем юридически обязывающим принцип равной для всех и неделимой безопасности, раз политические обязательства, под которыми подписались ваши президенты и премьер-министры, не выполняются. Несколько раз предлагали соответствующие соглашения: сначала в 2009 г., последняя попытка была предпринята в декабре 2021 г. Нам ответили: во-первых, никаких юридически обязывающих гарантий безопасности не будет, поскольку они распространяются только на членов НАТО, а во-вторых, отношения Украины с Альянсом нас не касаются. Этим всё и закончилось.

Одновременно с этим категорическим неприятием предпринимавшихся нами на протяжении многих лет конструктивных усилий в нарушение Минских соглашений украинцы начали стягивать большие военные силы к линии соприкосновения в восточной части страны. Две республики оказались, по сути, в условиях блокады. Кроме того, киевский режим значительно усилил обстрелы и бомбардировки данных территорий.

Поняли, что никакого соглашения по вопросу гарантий равной и неделимой безопасности в Европе не будет, а соблюдения Минских соглашений не дождешься, поскольку украинские власти публично от них отреклись. Осознали, что единственный способ спасти людей на востоке Украины заключается в признании этих двух республик. Именно так мы и поступили. Подписали с ДНР и ЛНР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В настоящее время проводим по просьбе республик специальную военную операцию, направленную на спасение жизней граждан Донбасса и устранение любой возможности использования украинской территории для создания угроз безопасности Российской Федерации.

Уверен, вы следили за этими событиями. Знаю, что западные СМИ представляют ситуацию в полностью искажённом виде. Взять хотя бы «продовольственный кризис»: будто до февраля с.г. беспокоиться в этой сфере было не о чем. Прочтение соответствующих отчётов Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации поможет освежить память и установить тот факт, что проблемы на мировых продовольственных рынках начались ещё на первых этапах пандемии коронавирусной инфекции, когда США, ЕС и Япония, пытаясь бороться с этим вирусом и с последствиями пандемии, произвели без всякого экономического обоснования эмиссию в 8 трлн долларов. Данные страны использовали эти «пустые» деньги для покупки продовольствия и других товаров, которые, по их мнению, были бы необходимы в случае длительного течения пандемии и «закрытия» стран. Несколько лет назад произошло повышение цен на удобрения по причине безрассудной политики «зелёного перехода» западных стран, в результате которой энергетические поставки, если говорить о традиционных источниках энергии, в той или иной степени подвергались дискриминации. В совокупности всё это привело к повышению стоимости удобрений и, разумеется, отразилось на цене продовольствия. Кроме того последние несколько лет характеризовались не самыми благоприятными климатическими условиями. Ситуация на Украине действительно стала дополнительным негативным фактором для продовольственных рынков, но не из-за российской спецоперации, а по причине совершенно неадекватной реакции Запада, объявившего санкции и подорвавшего тем самым доступность продовольствия на торговых площадках.