Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ежедневная мощность переработки нефти в Иране превышает 2,2 млн. баррелей

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в своем ежегодном статистическом бюллетене 2022 года установила, что ежедневная мощность переработки нефти в Иране в 2021 году составила 2,202 млн. баррелей, что указывает на увеличение на 1000 баррелей в день по сравнению с 2020 годом.

Согласно Ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК, нефтеперерабатывающие мощности Ирана увеличились более чем на 480 000 баррелей в сутки с 2011 по 2021 год. Согласно сообщениям, в 2011 году мощность переработки нефти в Иране составляла 1,715 млн баррелей в сутки.

Несмотря на все внешние вызовы, такие как пандемия коронавируса и санкции США, нефтегазовый сектор Ирана развивается быстрыми темпами, и страна каждый день проходит новые этапы в этой отрасли.

Различные сектора нефтегазовой промышленности Ирана, включая разведку, добычу, переработку и распределение, входят в число лучших в мире, и страна предпринимает новые шаги для дальнейшего развития отрасли.

Среди различных секторов этой отрасли нефтепереработка является основным, развитию которого уделяется серьезное внимание.

Еще в сентябре 2021 года министр нефти Джавад Оджи заявил, что к концу срока полномочий нынешнего правительства (через четыре года) нефтеперерабатывающие мощности страны будут увеличены в 1,5 раза.

Он упомянул увеличение количества и качества продукции действующих нефтеперерабатывающих заводов и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов в качестве некоторых основных планов Министерства нефти в новом правительстве.

Согласно установленному графику количественного и качественного развития существующих нефтеперерабатывающих заводов и планирования строительства новых нефтеперерабатывающих заводов в ближайшие четыре-пять лет, ежедневная мощность переработки нефти в стране увеличится в полтора раза до 3,5 млн. баррелей, заявил министр.

“После улучшения качества нефтепродуктов и повышения качества бензина и газойля, что очень важно для нас в области охраны окружающей среды, обсуждение количественных и качественных планов развития нефтеперерабатывающих заводов серьезно стоит на повестке дня нынешнего правительства”, - добавил он.

Российские ОС против пиратских

Яков Шпунт

Невозможность получить легальную версию Windows и прочего ПО от Microsoft в России привела к разнонаправленным тенденциям: одна часть пользователей бросилась искать нелицензионные копии, а другая обратила внимание на российские операционные системы (ОС).

В марте текущего года Microsoft приостановила новые продажи программных продуктов в РФ. В середине июня российские пользователи столкнулись с многочисленными проблемами при попытке загрузить дистрибутив ОС Windows и утилиту Media Creation Tool. Еще раньше были прекращены поставки коробочных и электронных версий ПО от Microsoft. В конце июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о том, что Microsoft планирует в августе полностью отключить для российских организаций доступ к обновлениям ПО.

Однако уже сейчас, по данным опроса, проведенного Промсвязьбанком, "Опорой России" и агентством Magram Market Research, 20% компаний малого и среднего бизнеса столкнулись со сложностями при работе с ПО от зарубежных разработчиков. Так, 41% опрошенных заявили, что испытывают проблемы с функционированием ПО, у 38% возникли сложности с обновлением, у 34% - с доступом к облачным хранилищам.

По данным Google Trends, за последние три месяца количество запросов российских пользователей о способах активации пиратской версии Windows выросло, в зависимости от формулировки, от 80% до 250%. На ту же величину вырос и спрос на отечественные операционные системы на базе Linux. Увеличился и интерес к дистрибутивам Linux от зарубежных разработчиков.

По данным "Яндекс Радар" на 19 июня 2022 г., среди ОС для настольных систем и ноутбуков доля Windows составила 93,7%, Mac 4,3%, остальных – 2%. В мире, по данным агентства Netmarketshare, доля Linux по итогам мая 2022 г. составила 3,2%. Эта статистика, по мнению многих, свидетельствует о том, что в силу масштаба инсталляционной базы, пользователи предпочтут использовать пиратские копии Windows. Да и в корпоративном сегменте есть целые пласты ПО, которые разрабатывались только для Linux, в частности, средства для обработки данных сейсморазведки нефтяных и газовых месторождений.

Вместе с тем, такой путь чреват целым комплексом рисков, прежде всего, связанных с вредоносным ПО. По данным TrendMicro, заметно активизировались авторы троянских программ, которые похищают данные учетных записей, платежных карт и криптокошельков. Появились и новые троянцы-инфостилеры CopperStealer и Vidar, которые распространяются через веб-сайты и мессенджеры под видом ключей для активации различных нелицензионных программ. И раньше вредоносным ПО было заражено до 70% сборок Windows. По данным ныне покойного белорусского видеоблогера Алексея Лещенко, который анализировал наиболее популярные на соответствующих ресурсах сборки Windows, обычно речь шла о рекламном ПО или криптомайнерах, которые применялись для монетизации деятельности.

Владелец бизнес-школы Katkov.School, член Ассоциации юристов России, председатель оргкомитета конференции "Юридическое онлайн-образование: чему, зачем и у кого учиться юристам в 2022 году" Павел Катков предупреждает, что пользователи нелицензионного ПО подвержены все тем же юридическим рискам, что и раньше, и уход правообладателей ничего не значит: "Угрозы от незаконного использования программ для ЭВМ все те же - компенсация до 5 млн руб. за каждый случай нарушения, убытки, конфискация носителей, уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы по статье 146 УК РФ, плюс риск, что она пойдет в паре со статьей 159 УК РФ (мошенничество). Последнее в большей степени угрожает лицам, осуществлявшим сбыт. Правоохранители работают по этим статьям постоянно, но динамика, конечно, зависит от активности правообладателей. Поэтому, конечно, уход правообладателей из России ослабит защиту. Законы-то остаются прежними, и ни один из них не связывает охрану и защиту с наличием представительства на территории страны. Более того, правообладатель не лишен возможности выдать доверенности представителям, чтобы продолжить антипиратскую работу".

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса КА Pen & Paper Алексей Добрынин напоминает, что за последние полгода было вынесено несколько обвинительных приговоров, в том числе и за использование нелицензионных копий ПО от Microsoft: "Практика привлечения предпринимателей к ответственности за незаконное использование таких ПО, как "1С", "Microsoft", Консультант плюс, и тп. существовала и ранее и была устойчивой. Соответственно, на настоящий момент, говорить о каком-либо влиянии ухода ряда крупных компаний с российского рынка на общую криминализацию данной сферы не приходится. Отсутствие в России представительств зарубежных правообладателей на возможность возбуждения уголовных дел по ст. 146 УК РФ никак не влияет. В связи с закреплением в уголовном кодексе РФ территориального принципа действия, для привлечения лица к уголовной ответственности достаточно того факта, что противоправное деяние было совершено на территории РФ".

Вместе с тем, по мере расширения практики импортозамещения навыки работы в Linux будут востребованы все чаще. А сложность ОС на базе Linux – из разряда предрассудков. "Я бы говорил скорее не о предубеждениях или предрассудках, а о нормальной привычке использовать "то, что работает". Значительная часть зарубежного ПО стала стандартом для работы и развлечений. Поэтому сопротивление изменениям – это понятная реакция любого пользователя. Если же говорить о самом продвижении российских продуктов – здесь очень сильно не хватает работы производителей с ИТ-сообществом и с обычными пользователями. Обратная связь с рынком, в целом, а не только от крупнейших корпоративных заказчиков является хорошим инструментом для улучшения и продвижения продуктов", - уверен руководитель направления инфраструктурных решений компании "Сиссофт" Тимур Бадретдинов. По его мнению, к работе с российским ПО вполне готовы индивидуальные и корпоративные пользователи с базовыми потребностями в приложениях и сервисах.

"Бытует мнение, что отечественные операционные системы — это сложно, непонятно, неудобно. Для решения данной проблемы необходимо предоставить пользователю возможность познакомиться поближе с российским ПО, предоставив обучение. Это особенно важно сейчас, когда рынок информационных технологий в стране растет и стремится закрыть потребности пользователей. На нашей операционной системе можно работать в офисных приложениях, оптимизировать бизнес-процессы, редактировать фотографии и создавать иллюстрации, коммуницировать с людьми, и даже играть в игры, - считает руководитель отдела по работе с партнерами РЕД СОФТ Андрей Свиридов. - Бизнес наиболее готов к использованию российского ПО. Для этой категории важна безопасность и своевременная техподдержка, которых нет в пиратской версии OS Windows и бесплатных Linux-платформах. Что касается родителей, школьников и индивидуальных пользователей, то здесь все зависит от дальнейшего развития российских операционных систем и их популяризации. Этот процесс требует ресурсов и постановки новых стратегических задач со стороны компаний-разработчиков".

Также для успешного продвижения необходима кооперация усилий, и она ведется. "Это уже происходит, только не в виде совместного продвижения конкурирующих продуктов, а как тандем из дополняющих друг друга технологий, проверенный на совместимость с обеих сторон. Например, производитель ОС и производитель приложений для работы с документами или производитель ОС и производитель сервера корпоративной почты", - напоминает Тимур Бадретдинов.

По мнению Андрея Свиридова, большую роль в процессе кооперации российских разработчиков играют отраслевые ассоциации: "Российские разработчики операционных систем уже давно совместно работают над продвижением продуктов. Мы активные участники АРПП "Отечественный софт" и РУССОФТ, через которых получается эффективнее транслировать свои позиции. Мы регулярно встречаемся на различных семинарах и форумах, обсуждаем новые вызовы и пути их решения, представляем заказчикам продукты. Например, недавно мы встречались на научно-практической конференции OS DAY 2022, где обсуждали процесс надежной разработки системного ПО, новые механизмы безопасности внутри операционных систем, а также поднимали вопрос сопровождения ОС и жизненный цикл обновлений. Развивать IT-отрасль в стране невозможно в одиночку".

Проблемой может стать неготовность российских компаний "переварить" поток обращений от новых пользователей. Поэтому некоторые российские разработчики, например, "Криптософт", о чем сказал заместитель директора по базовым информационным технологиям этой компании Валерий Егоров на конференции OS DAY 2022, и не предлагают свои продукты для массового рынка. Однако Андрей Свиридов уверен в том, что РЕД СОФТ справится: "Техническая поддержка РЕД СОФТ прекрасно справляется с крупными проектами в госсекторе. За время работы мы "набили руку" и готовы развиваться дальше. Если возникнет потребность в расширении, мы к ней готовы. Основная задача РЕД СОФТ - разработать операционную систему для людей, поэтому у нас есть подробная база знаний и YouTube-канал, в которых мы раскрываем самые важные и популярные вопросы, которые могут возникнуть при работе с РЕД ОС. Уверен, что обычному потребителю этого достаточно для удобной работы".

Бизнес хочет работать

Новые условия потребовали новых подходов к оценке возможностей российской экономики. Одним из фрагментов реальной картины рыбной отрасли должно стать отечественное машиностроение для рыбопереработки. О том, как оценивают изнутри состояние своей отрасли российские производители оборудования, как выстраивается текущий рабочий процесс предприятий и какие вопросы требуют первоочередного решения, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ) Артем Шевченко.

— Артем Георгиевич, вы недавно вернулись с Камчатки — большую часть мая провели на заводах, где специалисты «Дальрыбтехцентра» монтируют к лососевой путине новое оборудование и запускают производства. Что это за проекты?

— На западном побережье Камчатки, где обычно путина стартует после Дня рыбака, в Соболевском районе у нас заканчивают работу три бригады (по данным на май — прим. ред.). Они занимаются переоборудованием рыбоперерабатывающего завода для компании «Хангар» и дооснащением завода ОАО «Колхоз Октябрь» (в частности, повезли туда двойной рыбонасос из линейки оборудования собственной разработки).

Самый большой объект — новый завод для предприятия «Западный берег», рассчитанный на выпуск 350-400 тонн мороженой рыбопродукции. На его монтаже работает бригада во главе с главным инженером ДРТЦ.

Кроме того, отгрузили продукцию на предприятие «Апукинское» (это северо-восток полуострова, Олюторский район). Заказчику передали новое приемное отделение и цех, монтаж планируется уже после путины.

В целом очень плотно пришлось поработать над проектами в этот раз, в дополнительные смены, сверхурочно, но рад, что уложились в срок. Сейчас все ждем начала путины — проверку боем, как говорится.

— Внешнеполитическая обстановка не повлияла на рабочий процесс?

— Стабильности, конечно, нет, большая «турбулентность» с курсом, с сырьем, комплектующими. Но в целом все решаемо, все заменяемо, серьезных проблем — чтобы мы перестали что-то производить — точно нет. Наверно, самое неприятное — это «болтанка» на рынке, когда сложно точно высчитать свою цену, приходится постоянно регулировать вопрос в ручном режиме. Но и здесь все равно определенный диапазон обозначился, в нем и работаем. И заказчики всё понимают. Главное же, чтобы оборудование было сделано качественно и вовремя.

Так что надо продолжать работать, самим шевелиться, рассчитывать на себя — моя позиция всегда была такой, и последние годы это только подтвердили. Да, санкции, коронавирус и локдаун, новые санкции, ценовые качели и т.д. — все это серьезное испытание для всех участников рынка. Но бизнес-то хочет работать — российский, американский, японский… Люди все равно пытаются искать возможности сохранить свое дело, предприятия, пытаются взаимодействовать между собой, хотя это действительно непросто.

— Похоже, позитивный настрой теперь становится одним из незаменимых рабочих инструментов.

— Расстраивают, конечно, упаднические рассуждения некоторых: я лично не понимаю, как это помогает в жизни. Самокритика — вещь хорошая, но она должна быть в рамках конструктивизма и уважения к себе и людям.

Считаю, что на все внешние вызовы и разрушение иллюзий нужно отвечать только собственной активностью, самостоятельностью, независимостью. Все происходящее я расцениваю как очень сильный стимул: если уж такая встряска нам не поможет в развитии, в решении собственных глубинных проблем, то что еще?! Конечно, как и все страны, Россия была тесно вплетена в цепочку мировой кооперации, теперь придется перестраиваться — это болезненно, тем не менее это вопрос времени.

У нашей страны в плане базовых ресурсов есть все. Да, технологий не хватает, но это наш промах, надо наверстывать. А что касается ограничений — ну да, привыкли к комфорту, но, по сути, это стереотипы. Главные ценности: трудиться, развиваться, созидать, проводить время с близкими людьми — остаются доступными.

— Вопрос импортозамещения оборудования для пищевой промышленности оказался сегодня в центре внимания. Он поднимался на майском совещании у главы Минпромторга Дениса Мантурова, по направлению рыбной отрасли работа продолжается в рамках специально созданной подгруппы. «Дальрыбтехцентр» — ведущее машиностроительное предприятие для рыбоперерабатывающей промышленности. Вас привлекают к этим обсуждениям?

— На основном совещании, 20 мая, я должен был выступить среди докладчиков, но, к сожалению, это совпало с запуском проектов на Камчатке, где далеко не везде есть связь. Но обычно все основные вопросы прорабатывается на подготовительных мероприятиях — в них мы и участвовали. Обозначили вопросы, актуальные для нашего предприятия и машиностроительной отрасли в целом, и, хочу сказать, специалисты Минпромторга зафиксировали все прозвучавшие на рабочих совещаниях проблемные моменты, обобщили и достаточно оперативно дали по ним обратную связь.

— На что вы обратили внимание министерства?

— Мы сделали акцент на недостатке или отсутствии сырья и материалов, в частности преобразователей частоты, контроллеров, промышленных подшипников и т.д. Тонкостенная нержавеющая сталь, как выяснилось, в России вся импортная. Для себя мы пока закрываем необходимые позиции, но в целом, я считаю, если в стране есть металлургическое производство, то почему бы не расширять ассортимент и не выпускать востребованную продукцию вместо того, чтобы везти все из-за рубежа.

У нас был вопрос о замене комплектующей базы для станков по производству пищевого оборудования. Интересует, как будет налажено взаимодействие со станкостроительной отраслью с учетом того, что автоматика популярных брендов с нашего рынка ушла, но есть российские и азиатские аналоги оборудования.

Мы обозначили на совещаниях и вопросы патентного права, использования лицензионного иностранного программного обеспечения. Если мы говорим о безопасности разработчика и производителя продукции импортозамещения уже на длительное время, то соответствующие решения необходимо принимать на уровне правительства.

— Проблема с ПО коснулась вообще очень многих сфер.

— Большинство производителей инженерных программ сейчас не продают лицензии в России, а это ведь основа всех конструкторских разработок. Кроме того, это серьезные вложения для компаний: одно лицензированное рабочее место конструктора может стоить 1-1,5 миллиона. Мы в конце года успели обновить ряд лицензий, но как будет развиваться ситуация дальше, пока непонятно. А перестроиться на использование нового софта — это большой стресс для предприятия.

Поднимались в ходе обсуждения в Минпромторге и вопросы финансовой поддержки компаний, в частности разработки механизмов оперативного оборотного кредитования по сниженным ставкам с учетом потребностей бизнеса.

— А для предприятия, не обремененного кредитными обязательствами, как на данный момент видится поддержка государства?

— «Дальрыбтехцентр», к счастью, относится к числу таких: мы не используем заемные деньги для оперативной деятельности, а инвестируем из заработанных средств. Помимо текущих вопросов, о которых мы уже сказали, для нас по-прежнему остаются актуальными глобальные проблемы, которые не решаются годами.

Во-первых, безусловно, это кадры. Предприятия по всей стране испытывают острый дефицит квалифицированных специалистов. Катастрофически не хватает инженеров, станочников, слесарей, сварщиков… При этом количество средних специальных учебных заведений постоянно уменьшается. Вузы прекращают подготовку конструкторов-технологов. Мы уже били тревогу несколько лет назад, когда Дальневосточный федеральный университет планировал закрыть программу «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», которая существовала фактически с 1918 года. В итоге с 2019 года ДВФУ все-таки прекратил набор на это направление.

Сегодня мы уже пожинаем плоды комплексной модернизации системы образования: это полнейший кадровый голод на производстве. Попытки внедрить отраслевой подход подготовки кадров в формате государственно-частного партнерства, на который делают ставку в министерствах, судя по всему, так и остаются на уровне пилотных проектов.

К сожалению, этот эксперимент совпал с переломными событиями в истории, которые потребовали срочных мер по импортозамещению. И с ним связана вторая глобальная нерешенная проблема, актуальная для рыбного хозяйства: до сих пор в отрасли нет централизованной политики в плане технического регулирования.

Где-то с 2014 года на всевозможных совещаниях и форумах постоянно говорится об импортозамещении, но заметных подвижек так и не произошло. Плановой работы не видно ни на берегу, ни на судах: судя по всему, у госструктур на самом деле нет заинтересованности — никто не курирует этот вопрос, не ведет его комплексно. Те результаты, которые сегодня показывает бизнес, достигаются благодаря его собственной инициативе.

— На ваш взгляд, в чьей зоне ответственности должно находиться техническое регулирование в рыбной отрасли?

— Считаю, что этот вопрос должны курировать Минсельхоз России и находящееся в его ведении Федеральное агентство по рыболовству — те структуры, которые занимаются выработкой государственной политики и регулированием всего рыбного хозяйства, т.е. не только промысла, но и переработки, производства в целом и т.д. Они должны взаимодействовать с тем же Минпромторгом в вопросах технологического обеспечения отрасли.

Для этой работы не нужно раздувать ведомственный штат, создавать дополнительные организации: смысл в том, чтобы формировать политику в данном направлении. Мне кажется, это было бы полезно. Надеяться, что рынок «как-то сам все выстроит», — это не политика. Да, он рано или поздно что-то предложит, но при централизованном планировании и регулировании эффективность будет гораздо выше.

— После последнего совещания в Минпромторге было дано поручение оценить потребности рыбохозяйственного комплекса в оборудовании и возможности производства оснащения в России. Учитывая опыт «Дальрыбтехцентра» и ваших коллег, можете сказать, какое оборудование для предприятий отрасли сегодня способны полностью или частично производить в нашей стране?

— Вот как раз сейчас, когда решается вопрос о принятии оперативных мер поддержки, остро не хватает полной, систематизированной официальной информации о потребностях предприятий рыбообработки и возможностях российских машиностроителей для нашей отрасли. Картина собирается по фрагментам, практически по инициативе самого отраслевого сообщества…

Со своей стороны могу сказать, что дальневосточные производители оборудования уже давно и успешно реализуют проекты в береговой переработке и к настоящему моменту достигли максимальной локализации в этой сфере.

Взять тот же завод «Западный берег», который наши инженеры готовят к запуску, — это большое производство, которое специализируется на переработке красной рыбы. Понятно, что все холодильное оборудование у нас в России либо иностранного производства, либо изготавливается отечественными специалистами с использованием зарубежных комплектующих. Лососевые разделочные машины на заводе будут частично импортные. Но стоит отметить, что на рынке есть и качественные, проверенные и востребованные альтернативы полностью российского производства, — выбор за заказчиком. Однако в остальном — от приемного бункера до участка упаковки готовой продукции — для нового камчатского предприятия все спроектировано и сделано в цехах ДРТЦ.

— Год назад на страницах Fishnews мы говорили о локализации, анализировали процент «российскости» проектов перерабатывающих заводов и холодильного оборудования. Вы подтверждали, что по береговым лососевым заводам процент локализации может достигать 90%.

— Да, выводы мы делаем на основе собственного опыта проектирования технологических цехов (береговых и судовых) и целых заводов. Эти расчеты подтверждаются и нашими коллегами. Если оценивать общую номенклатуру (машины и оборудование технологических цехов), которые используются в проектах, то наша компания может самостоятельно производить до 90% позиций. Более того, мы проходим сертификацию своей продукции для подтверждения ее российского происхождения (по постановлению правительства № 719).

Если же оценивать те же проекты по стоимости, то показатель локализации будет другой: в зависимости от состава оборудования — от 50 до 90%. Импортная техника, которой сложно найти альтернативу, никогда не была дешевой. Поэтому в масштабе целого завода несколько единиц тех же филетировочных машин могут составить до половины стоимости всего технологического насыщения.

Но использование иностранного оборудования и комплектующих, как я уже говорил, совершенно нормальное явление для всего мира — это результат кооперации. И, понятно, что обязывать инвесторов сегодня на 100% переходить на отечественную технику нет необходимости, но развивать российское машиностроение, повышать его уровень, конкурентоспособность и тем самым усиливать безопасность собственного рынка необходимо. Причем это будет работа не с нуля: российские специалисты способны самостоятельно изготавливать очень большую часть оборудования и постоянно расширяют ассортимент.

Десятки проектов по строительству и модернизации цехов и заводов на Дальнем Востоке — хороший пример работы отечественных инженеров. На данный момент можно констатировать, что по красной рыбе мы способны сделать и делаем заводы российскими под ключ. Я говорю в том числе и о своем предприятии. Есть у нас и большой опыт поставки отдельного оборудования в цеха глубокой переработки.

Поэтому на сегодняшний день нет оснований говорить о несостоятельности нашего машиностроения для рыбопереработки — оно существует и развивается. И если вопрос о поддержке отрасли ставится уже всерьез, то важно объективно оценить возможности отечественных производителей оборудования, начав с конкретного списка того, что именно выпускается в России.

Это необходимо еще и для того, чтобы срочными мерами поддержки рынка, например обнулением ввозных пошлин без учета реальных возможностей собственного производства, не задушить то, что успело самостоятельно вырасти на нашей земле. Кто в итоге может оказаться в более выгодном положении — российские или зарубежные машиностроители — вопрос.

Наталья СЫЧЁВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Дерево вместо угля

Переход к "зеленой" экономике должен учитывать социальные эффекты

Михаил Аким (профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ)

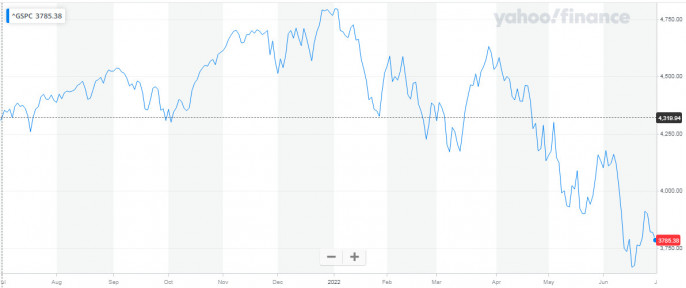

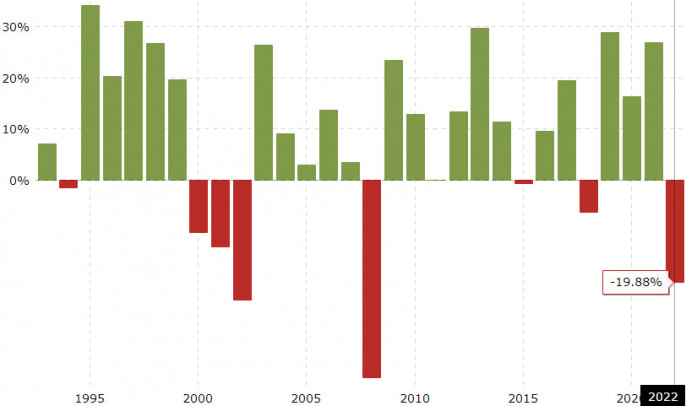

Прогнозы глобального роста на этот год понизили все институты. На фоне возросшей неопределенности и вынужденной реструктуризации цепочек поставок компании сталкиваются с повышенными издержками и менее предсказуемым спросом. Бизнесу будет сложнее привлекать средства для проектов, ориентированных на ESG-повестку, - экологических и социальных инициатив, а также совершенствование корпоративного управления.

Глобальные инвестиции в энергопереход за последнее десятилетие выросли более чем в три раза - до 755 миллиардов долларов. Здесь можно вспомнить, что в США и ЕС большая часть ковидного пакета мер поддержки экономики была направлена на "зеленую" повестку. Однако этот всплеск инвестиций последовал за десятилетием экономического роста и был частично обеспечен экспансионистской денежно-кредитной политикой и низкими базовыми процентными ставками. По мере их повышения , к которому сейчас вынуждены прибегать мировые регуляторы, дефицит финансирования растет и решающим становится снижение рисков инвестиций в "зеленые" проекты.

Капиталоемкие технологии использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) более чувствительны к увеличению финансовых затрат, чем ископаемые виды топлива. При повышении базовых процентных ставок только устранение проектных рисков за счет государственных мер поддержки может сохранить конкурентоспособность по стоимости технологий ВИЭ. Такие меры, как обеспечение стабильности доходов, повышение кредитоспособности покупателей, операционные и инфраструктурные улучшения, помогут поддерживать необходимый поток инвестиций в чистую энергию.

Весь мир сейчас на грани экономического кризиса, и климатический кризис только усугубит его. Вслед за температурными рекордами были побиты и исторические рекорды цен на традиционные энергоносители. Дело в том, что значительные температурные колебания приводят к повышению спроса на энергоносители, а это, в свою очередь, ведет к социальным шокам.

Серьезной проблемой является и ситуация с "зеленой" трансформацией в АПК. В то время как богатые страны занимаются интенсификацией сельского хозяйства, менее развитые страны и регионы ухудшают экологическую ситуацию, превращая, чтобы прокормить свое население, лесные районы в сельскохозяйственные. В результате в некоторых регионах социальные вопросы вступают в конфликт с экологическими.

Российская география, большие расстояния между населенными пунктами, низкая плотность населения на громадных территориях от Урала до Владивостока, ставит вопрос об определении оптимальных социально-приемлемых технологий. По оценкам экспертов, на территории РФ сосредоточено до 25 процентов мировых запасов древесины (82 миллиарда кубометров или 41 миллиард тонн). В энергетических целях можно использовать до 35 процентов отходов от лесозаготовки и переработки древесины. Но сейчас в России перерабатывается менее 25 процентов отходов. Из них можно производить пеллеты для генерации тепла и электроэнергии, как делают многие страны Европы.

Однако при таком высоком потенциале возобновляемой генерации на биомассе в России она почти не развита. Интерес к ней значительно ниже, чем к другим альтернативным источникам энергии. Если для развития солнечной и ветровой генерации выделяются бюджетные деньги, созданы программы господдержки, а их важность отмечается в стратегических документах, то древесное топливо зачастую даже не входит в периметр анализа направлений развития возобновляемой генерации (Энергетическая стратегия РФ до 2035 года). Безусловно, на текущем этапе технологического развития и с учетом сложивших цен на энергоресурсы древесная биомасса не может стать полноценной заменой другим видам генерации, но в России до сих пор есть регионы, энерго- и теплоснабжение которых обеспечивается за счет привозных нефтепродуктов и угля (так называемый северный завоз). Сегодня, в условиях глобального тренда на максимально полное использование ресурсов, пеллетная генерация является хорошим примером безотходного производства. Ее развитие позволит решить проблему утилизации отходов лесопромышленного комплекса и диверсифицировать риски энергетической системы регионов.

В то же время в России за 20 лет практически без господдержки было создано довольно заметное производство пеллет, экспорт которых в 2021 году составил 2,3 миллиона тонн. Ни по одному другому виду лесных продуктов Россия не занимала такой доли на мировом рынке. Из-за санкций пеллетные потоки сейчас остановились. И если предоставить сейчас государственную поддержку для перевода традиционных угольных и мазутных котельных на пеллеты, как это делалось в странах Европы, то это поддержит малый и средний бизнес производителей пеллет и позволит совершить "зеленый переход".

Особенно это актуально для изолированных территорий, куда приходится завозить традиционные виды энергоресурсов из соседних регионов. При том, что в районах поближе есть лесозаготовка, которая позволит организовать производство топливных гранул. С одной стороны, это обеспечит дополнительные рабочие места, с другой - повышение уровня жизни при сокращении бюджетных затрат и реальной реализации "зеленой" повестки.

Анализ, проведенный Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ, показал, что развивать пеллетную генерацию целесообразно вблизи источников топлива - лесозаготовительных площадок регионов, где для обеспечения энергоресурсами удаленных поселений используются завозимый уголь и нефтепродукты. Генерация на пеллетах обходится дешевле угольной за счет более удобной логистики: если область лесозаготовки и поставок пеллет находится на 200 километров ближе региона поставок угля, стоимость одного гигакалория тепла на угле и на пеллетах почти равна. В качестве дальнейшего вектора "зеленого" развития при решении социальных вопросов целесообразна проработка мер по повышению доступности "зеленых" технологий: снижение затрат на оборудование и формирование предложений по мерам господдержки. В условиях глобального ужесточения экологического законодательства с учетом национальных ресурсных, географических, климатических и природных особенностей необходимо искать уникальные пути развития полноценной альтернативной "зеленой" экономики.

Строить и замещать

Российская электронная промышленность ищет новые пути развития

Евгения Мамонова

Российская электронная промышленность сегодня стоит перед поворотным моментом. Санкции, введенные против нашей страны этой весной, обнажили ряд системных проблем, существовавших в отрасли. В то же время ограничение поставок и связанные с этим трудности могут придать новый импульс развитию, ведь теперь всем ясно, что назревшие проблемы необходимо решать здесь и сейчас.

Напомним, что еще в конце февраля бюро экспортного контроля Минторга США заявило, что намерено ограничить экспорт в Россию полупроводников, телекоммуникационного оборудования, лазеров, компьютеров, датчиков и другого оборудования. Затем крупнейший тайваньский производитель TSMC, на мощностях которого выпускались отечественные процессоры "Байкал", "Эльбрус" и "Скиф", прекратил сотрудничество с Россией. Присоединение Тайваня к санкциям сделало невозможным размещение заказов на корейских и тайваньских фабриках. А к началу апреля уже ЕС запретил экспорт в Россию полупроводников.

"Санкции поставили на паузу работу отрасли со второго квартала, - отмечает автор исследования КРОС "Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений" Петр Кирьян. - Фактически работа есть у тех, кто имеет складские запасы или уже нашел новые варианты поставок. Очевидно, что если вы работали с тайваньскими заводами, которые не отгружают продукцию российским заказчикам, то сегодня вы заняты импортозамещением в прямом смысле - ищете как можно заменить одного поставщика другим".

Санкции заставили объективно оценить реальное состояние производственных мощностей и наличие технологий, поясняет директор по инновациям компании "Меркатор Холдинг" Павел Теплов. "Самое важное, что произошло, - это осознание важности не объема технологий в целом, а критически важных составляющих", - считает он.

Стоит отметить, что правительство еще до текущих потрясений подготовило план развития отечественной электроники. В 2020 году была утверждена "Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 года". Согласно документу, к 2030 году объем производства промышленной продукции (по выручке) должен составлять не менее 87,9 процента, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники - 59,1 процента, объем экспорта электронной продукции - 12,02 миллиарда долларов.

Предполагалось, что Стратегия будет реализована в три этапа: за 2020-2021 годы будет увеличена доля российской электроники на внутреннем рынке, в 2022-2025 гг. будут налажены пути продвижения отечественной продукции на внешних рынках, а в 2026-2030 гг. российская электроника должна добиться лидирующих позиций на перспективных рынках и достичь глобального технологического лидерства. Чтобы добиться реализации поставленных целей, планировалось создать 11 центров компетенций по разным технологическим направлениям.

Санкционные ограничения этой весны заставили скорректировать путь развития российской электронной промышленности. В апреле правительство представило нацпроект по развитию электроники. На его реализацию планируется потратить более трех миллиардов рублей. Согласно нацпроекту, в России уже к концу этого года должен быть налажен серийный выпуск процессоров по технологии 90 нанометров, а к 2030 году - по технологии 28 нанометров. Также в этом году планируется запустить программу по реинжинирингу зарубежных разработок и перенести производства в Россию и Китай. Предполагается, что благодаря этим мерам к 2024 году можно будет достичь полного импортозамещения по всем направлениям. К 2030 году будет сформирован продуктовый портфель российских технологий.

Впрочем, эксперты предупреждают, что даже с учетом того, что государство планирует направить существенные средства на развитие отечественной электронной промышленности и оказывать разные преференции отрасли, реализовать задуманное будет непросто. Ведь тому же Тайваню, чтобы стать мировым лидером рынка полупроводников, потребовались десятилетия. Сегодня строительство современного завода по производству полупроводников, по разным оценкам, может занять не менее одного-двух лет. Кроме того, необходимо наладить сотрудничество с дружественными странами для поставок оборудования для будущих заводов.

"Санкции касаются не только готовой продукции, но и техники для ее выпуска, так что механически свой завод вместо поставщика быстро не построишь, - отмечает Петр Кирьян. - Кроме того, действующие стимулы касаются в основном ИТ-продуктов, то есть программ и систем управления, по "железу" ясной стратегии, кроме параллельного импорта, нет".

Для реализации поставленных задач требуются не только финансовые вливания и строительство заводов, но и усилия для привлечения и удержания в стране соответствующих квалифицированных кадров.

"В настоящее время электронная промышленность переживает период глобальной трансформации, - считает генеральный директор компании Visitech Рустам Миланов. - Помимо сильной зависимости от китайских комплектующих и западных технологий, в России электронная промышленность всегда уступала в развитии тому же ИТ-рынку, который притягивал значительное количество квалифицированных кадров. И в этой связи необходимо прикладывать значительные усилия и создавать центры кооперации, которые позволят не только объединять разрозненные знания различных компаний, но также взаимодействовать с государством и бизнесом по вопросам привлечения квалифицированных кадров в отрасль, в которых та сейчас нуждается".

"Наше образование давно кует хорошие кадры, вопрос в том, как их направить в отраслевое русло и сохранить внутри страны, - говорит Павел Теплов. - Необходимо поддерживать и стимулировать программы участия вузов в реальных R&D-проектах, создавать инженерные школы, лаборатории открытого типа, нарабатывающие питательную кадровую среду для реального сектора, обеспечивающую объективный кадровый фильтр и наработку практических знаний. Если это масштабно заработает, проблем с кадрами не возникнет".

Науке объявили мобилизацию

Западные санкции стимулируют внедрение отечественных разработок

Алексей Михайлов (Мурманская область)

На фоне санкций промышленность России оказалась перед острой необходимостью добиться технологического суверенитета. Правительством поручено сформировать квалифицированный заказ для науки, который поставил бы четкие задачи в трансфере технологий от фундаментальных исследований до конкретных изделий.

- Сейчас нужно будет мобилизовать всю науку, она должна работать на нужды общества, государства и бизнеса. Именно они должны быть квалифицированными заказчиками, - подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе Петербургского международного экономического форума. - И должен быть толмач, который умеет то, что общество хочет, трансформировать в конкретное техническое задание, которое можно измерить и получить сам результат. И самое главное, у нас формируется бюджет на следующие три года. Поэтому в течение месяца нам предстоит сформировать квалифицированный заказ для науки и приоритизировать его в зависимости от текущей ситуации.

Минобрнауки уже сформулировало подходы к расстановке приоритетов в научных исследованиях и разработках. Определены пять критериев оценки, по которым все ведомства проранжируют свои научные расходы и запросы на финансирование в новом бюджетном цикле. Кроме того, в этом году заработают первые 13 сервисов домена "Наука и инновации" на единой цифровой платформе "ГосТех". В комплексе это позволит сформировать механизм изменения госзаданий на науку под конкретные нужды экономики и бизнеса.

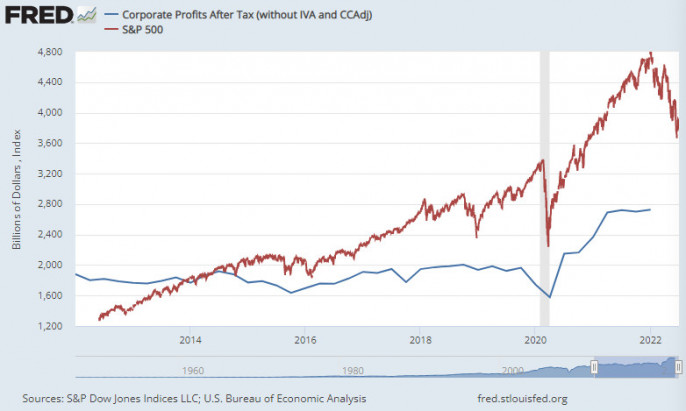

Государство вкладывает в науку серьезные средства: с 2000 года их объем вырос в 13 раз до более чем одного триллиона рублей. Однако финансирование научных исследований все еще отстает от уровня ведущих стран мира, отмечается в отчете Счетной палаты РФ, обнародованном в 2020 году. Если целевые параметры нацпроекта "Наука" будут достигнуты, расходы России в этой сфере увеличатся к 2024 году до 1,2 процента ВВП. Для сравнения в Китае эти расходы составляют 2,1 процента ВВП, в США - 2,7 процента, в Германии - 2,9 процента. В этом случае, по оценке Института Внешэкономбанка, расходы на НИОКР в России могут обеспечить не более 0,15 процента потенциального роста ВВП в ближайшие 10-15 лет. Это не соответствует задаче перехода к преимущественно инновационной модели развития, считают в Счетной палате.

В своем исследовании ведущий научный сотрудник научно-учебной лаборатории измерения благосостояния НИУ ВШЭ Марина Архипова отмечает, что пока запрос на инновации остается невысоким: большая часть организаций не готова вкладывать в исследования и разработки изрядную долю своего капитала. Основными проводниками научных исследований традиционно остаются госучреждения, предприятия с госучастием, а также крупный бизнес. Только чуть более 10 процентов предприятий внедряют различные нововведения. Удельный вес компаний, внедряющих ноу-хау, ежегодно сокращался приблизительно на 0,5 процента.

Впрочем, санкции стимулировали крупный бизнес активнее заниматься внедрением отечественных разработок. Если в 2014 году уровень импортозависимости в нефтегазовой отрасли составлял 60 процентов, то в 2020-м - уже 48 процентов, отмечает гендиректор Ассоциации подрядчиков арктических проектов "Мурманшельф" Ольга Буч. По ее словам, программы импортозамещения есть практически у каждого крупного игрока в отрасли (ПАО "Газпром", "Роснефть", "НОВАТЭК"). И в эти программы должен быть включен местный региональный бизнес, в том числе и на Севере.

- Существует достаточно "прозрачный" механизм вовлечения, но нужно научить предприятия им пользоваться, - подчеркивает эксперт.

Помимо этого, крупные предприятия занимаются внедрением наилучших доступных технологий, повышая экологичность производства. Один из примеров - "Норникель", планирующий построить в городе Мончегорск Мурманской области новое медерафинировочное производство взамен устаревшего цеха, закрытого 2021 году. Предполагается, что новый цех будет производить до 150 тысяч тонн меди в год по технологии ОВЭ (обжиг-выщелачивание-электроэкстракция), которая позволяет сократить вредные выбросы и увеличить автоматизацию.

Особую роль приобретает развитие экономики замкнутого цикла, "зеленых" технологий, считает член экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Владимир Маслобоев. По его мнению, на основе разработок мурманских ученых можно использовать лесную биомассу в зеленой энергетике, выращивать кормовые культуры в условиях Субарктики, развивать биотехнологии для очистки сточных вод от соединений азота, фосфора и тяжелых металлов. Так что, по мнению эксперта, "сейчас появляется оптимизм".

Наше вам с крышечкой

Господдержка стимулирует выпуск новых видов продукции

Наталия Швабауэр (Свердловская область)

Импортозамещение - это не вопрос нескольких дней и не вопрос санкций, уверены на Среднем Урале. В одном из крупнейших промышленных центров страны предпочитают ставить задачи не когда что-то произошло, а на перспективу.

Системная работа с предприятиями ведется с 2017 года, отмечают в Министерстве промышленности и науки Свердловской области. Поэтому многие производители сегодня готовы наращивать объемы и закрывать возникшие потребности.

В 2021 году Свердловская область заняла второе место в России по количеству льготных займов, полученных от Фонда развития промышленности (ФРП): было профинансировано 16 проектов на общую сумму 2,3 миллиарда рублей. А всего с 2014 года предприятия региона привлекли 67 льготных кредитов на 11,1 миллиарда рублей, наладив, к примеру, сборку антивандальных сидений для общественного транспорта, обогревателей для новорожденных, аппаратов ИВЛ, нарастив объемы выпуска полипропиленовой нити, ковровых покрытий, ПВХ-труб.

Перевели стрелки

В начале июня ФРП согласовал выделение очередных займов алапаевскому "Стройдормашу" и первоуральскому НПП "Уником-Сервис" суммарно почти на 62 миллиона рублей. Первая компания возьмет в лизинг токарные станки и установки оптоволоконной лазерной резки. На них будут изготавливать детали для кранов-манипуляторов, бурильных и геологических машин. "Уником-Сервис" тоже планирует воспользоваться лизингом, чтобы приобрести оборудование. Новые мощности позволят предприятию производить 2,4 тысячи подрельсовых прокладок и 5,2 тысячи нашпальных накладок из полиуретана в сутки. Основной потребитель этой продукции - железная дорога.

Еще один инвестпроект реализован при поддержке Фонда технологического развития промышленности Свердловской области (ФТРП): завод транспортного оборудования в городе Кушва организовал производство стрелочных переводов. Это устройство предназначено для перевода трамвайных вагонов с одного пути на другой. Льготный займ составил 76,2 миллиона рублей. На них приобрели продольно-фрезерные станки, портальный обрабатывающий центр, комплект электротехнического оборудования для закалки рельсов.

- До сегодняшнего дня в России не было ни одного производителя стрелочного перевода с гибкими остряками. Продукт, который мы получили, не уступает европейским аналогам, - отметил исполнительный директор завода Станислав Цупа.

Отшлифовали рынок

Другая полезная разработка - инновационная установка для переработки твердых техногенных отходов, которую придумали две свердловские компании, резиденты Фонда "Сколково". Предложенная ими технология позволяет минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. В оборудовании использован реактор с вращающимся барабаном, дополненный рядом конструктивных решений. При этом термическая деструкция происходит методом низкотемпературного пиролиза. Первый заказ на такую установку уже выполнен и отгружен.

- Это импортонезависимое решение, весь производственный цикл находится в России, - отметил основатель компании "Реиннольц Лаб" Павел Блохин. - Сейчас уникальная ситуация: в стране много мощных научных разработок, а коллаборация с эффективными технологическими решениями ведет к успешной реализации самых прорывных проектов.

Компания "Промышленные покрытия" из Дегтярска до 2019 года перепродавала импортное оборудование для шлифовки и полировки бетонных полов, но, получив льготный заем ФТРП на 20 миллионов рублей, наладила собственное производство промышленных пылесосов, затирочных и шлифовальных машин. В планах на будущее - обеспечить большую часть российского рынка стройматериалами и полностью заместить импортную технику.

- Каждый год мы стабильно прирастаем, а с уходом европейцев с рынка планируем занять эти ниши. После реконструкции основной линии по производству сухих смесей ожидается прирост выпуска продукции на 50 процентов, - говорит гендиректор предприятия Андрей Рублев.

Рискнули и выиграли

Дегтярские покрытия "служат" в Национальной библиотеке Татарстана, на Горьковском автозаводе, в Ледовом дворце "Кузбасс" в Кемерово. А трансформаторы, которые собираются в Екатеринбурге, можно найти и в Мьянме, и в Ташкент-Сити, и на подстанции "Белокуриха-2" в Алтайском крае. Их активно применяют компании "Россети", "Росатом", "РусГидро". Число заказов в 2022 году выросло на 35 процентов.

- Санкции - это просто очередной коммерческий риск, как и коронавирус. Мы для себя решили: либо ты умеешь работать с рисками, либо прикрываешь свою инфантильность "объективными факторами". Импортозамещением занялись еще до появления этого термина чисто из экономических соображений, - отмечает заместитель гендиректора Группы СВЭЛ Антон Туголуков. - Конечно, не надо забывать про эффективность, мы не советский завод, где все, от болта до готового изделия, делали сами. Уникальные, специальные узлы и операции, которые критически важны, берем на себя, на 3000 человек штата - около 300 конструкторов. А болты для крепления всегда купим.

Каждый силовой трансформатор состоит из 600-700 частей. Бывают просто огромные, высотой с двух-трехэтажный дом - такие ставятся на ГРЭС И АЭС. Для каждого класса напряжения, для передачи энергии на расстояние свыше 1000 километров, для Арктики или жаркого юга - свои ограничения и специфика. Например, для Узбекистана делали толще сэндвич-панели в модульной подстанции, чтобы летом оборудование не перегревалось.

Сейчас рядом с уже существующими цехами строят еще один корпус - там будут собирать и испытывать особо крупные изделия. С пуском новой площадки объемы производства удвоятся. Сегодня в среднем выпускается 25 больших силовых и 200 распределительных трансформаторов в месяц.

Отфильтровали конкурентов

Развивает импортозамещение с господдержкой и завод "Уралтехфильтр-Инжиниринг". Он выпускает 100 тысяч фильтрующих элементов в год, а спрос на них в 2,5 раза больше. Эта продукция используется для очистки топлива, смазки или газа в ТЭК, нефтехимии, на машиностроительных и металлургических заводах. Поставки идут по всей России, в ДНР, ЛНР, Беларусь и Узбекистан.

Предприятие освоило льготный заем на 60 миллионов рублей: средства пошли на развитие. Работа идет в две смены, готовится запуск третьей. По словам гендиректора завода Ивана Зайчикова, увеличение заказов идет именно по линии импортозамещения. Он рассказал, что будут строиться дополнительные корпуса, а штат вырастет со 160 до 300 человек.

Готовы поменять структуру внутреннего рынка и на Богдановичском заводе "Огнеупоры". Там начали выпускать минеральные фильтры для очистки питьевой воды и промышленных стоков. Натуральные экологические составляющие позволяют отказаться от применения химреагентов.

- Мы готовы и заместить импортные сорбционно-фильтрующие материалы, и снизить долю дорогостоящих зарубежных ионообменных смол, осмотических и ультрафильтрующих мембран, которые поставляются преимущественно из Европы и США. Свои фильтры мы тестировали в одном из европейских институтов гигиены, оценки были не ниже тех, что показывают западные аналоги, - отмечает гендиректор завода Алексей Юрков.

Масштабирует производство и крупнейший в России производитель стеклянных крышек и посуды с антипригарным покрытием из города Каменск-Уральский. Спрос на эту продукцию начал расти еще в пандемию. Сегодня предприятие работает круглосуточно, отгружая по шесть фур в день. Собирается увеличить число сотрудников с 200 до 250 человек.

Уральские крышки поставляются в магазины по всей стране и в ближнее зарубежье, в планах - нарастить объемы выпуска с 800 тысяч до 1,5 миллиона штук в месяц.

- Сейчас работают три линии, их мощность - около 10 миллионов изделий в год, до осени хотим запустить еще две. Наша цель - полностью заместить импортные товары на внутреннем рынке, - говорит гендиректор компании "Гвура" Игорь Вахрушев.

Почему мультфильмы Леонида Шварцмана совсем не устарели

Максим Васюнов

2 июля на 102-м году жизни не стало Леонида Шварцмана, человека, которому мы обязаны ярким и радостным детством. Благодаря которому наша ностальгия по советскому прошлому окрашена в добрые и даже нежные цвета. Предлагаем вспомнить самые знаменитые фильмы, нарисованные классиком отечественной анимации.

"Чебурашка"

Советская анимация всегда ценилась в мире, но после выхода мультфильмов о приключениях Крокодила Гены и Чебурашки все вопросы о том, в какой стране рисуются лучшие герои, были снять на долгие десятилетия. Аудитория этих шедевров даже не миллионная - миллиарды детей по всему миру сочувствуют "странной игрушке безымянной".

Одним из создателей облика Чебурашки был как раз Леонид Шварцман. Тут целая история. Конечно, книга Эдуарда Успенского вышла раньше, но вот его самый трогательный герой на своем пути со страниц на экраны успел измениться. Например - ушами.

"Нужно сказать, что вначале у Чебурашки были обыкновенные "ушки на макушке", как у всех зверушек, - вспоминал Леонид Аронович в одном из интервью, - потом они постепенно сползали вниз по бокам головы, как у человека, и постепенно увеличивались. То есть это был процесс довольно длительный".

А еще у Чебурашки был хвостик и небольшие ножки. Но Юрий Норштейн, работавший в кукольной мультипликации, сказал, что героя попросту неудобно двигать. Так остались только ступни. Потом убрали и хвостик.

А вот глаза Чебурашки - от которых не могла оторваться вся страна - это уже находка только Шварцмана. "Их я с самого начала сделал не желтыми, как у филина, а черными, и получились такие удивленные глазки маленького ребенка. Таким образом из "неизвестного науке зверя" получился Чебурашка", - рассказывал мастер.

Он подарил нам не только глаза любимого героя, но и черты знаменитой старухи Шапокляк. Пучок волос и модную шляпку художник взял от тещи, о чем с удовольствием всем рассказывал - у Шварцмана всегда было прекрасное чувство юмора.

"Варежка"

Леонид Аронович часто наделял своих героев чертами близким ему людей. В еще одном трогательном мультфильме о девочке, которая мечтает о собаке, образ мамы мастер срисовал со знакомой художницы Тамары Полетика, а черты бульдога подглядел у режиссера фильма Романа Качанова, с которым потом сделает "Чебурашку" и не только.

"Он был такой большой и широкий, весом под сто с лишним килограммов, и его "антураж" послужил в какой-то степени прообразом вот этого бульдога", - не скрывал Шварцман от журналистов.

Знаменитую "Варежку" Леонид Аронович считал не просто милым мультфильмом, но нужным социальным высказыванием о мирах детей и взрослых, которые далеко не всегда пересекаются. До конца своей долгой и насыщенной жизни именно "Варежку" художник считал своей самой любимой работой.

"38 попугаев"

Цитаты из этого мультфильма до сих пор повторяет вся страна, не менее запоминающимися получились и образы созданные Шварцманом. Мартышка, слоненок, попугай, удав… Кто сможет отойти от телеэкрана, если там показывают "38 попугаев"?!

И конечно, как и все популярное, история создания мультфильма давно обросла байками и легендами. Самая невероятная из них - впрочем, Шварцман эту историю не отрицал, - что будто бы образ попугая срисован аж с Ленина. Харизматичный лидер с хохолком и резкими жестами. По легенде, якобы, когда сотрудники кукольного объединения заметили политическую схожесть, то создатели мультфильма начали попугая специально подтягивать к образу вождя. Такое небольшое хулиганство, которое, узнай о нем в руководстве, могло похоронить и фильм, и карьеры его создателей.

"Обезьянки…"

Шварцман подарил нам и тех самых обезьянок, которые двадцать лет шкодили на телеэкранах страны. Где они только не успели наследить - и в детском саду, и в зоопарке, и в общепите. Кстати, именно в этих местах художник обожал искать своих прототипов, мог целый день бродить по зоопарку с блокнотом и карандашом, часами сидеть в кафе, наблюдая за детьми и взрослыми.

Вообще сериал про обезьянок - это то, к чему Шварцман по-настоящему прикипел. Он создавал серии не только как художник-постановщик, но и как режиссер. Всего было семь историй, последняя вышла на экраны в 1997 году, когда страна переживала не лучшие свои времена. Но обаятельные герои Шварцмана всегда вписывались во все эпохи и даже становились их символами.

Именно поэтому Леониду Ароновичу вручали награды по всему миру, даже в Голливуде. В чем секрет? Вы не поверите, в обыкновенной доброте.

Один из любимых ответов художника на вопросы журналистов: "Когда я делал мультфильмы, каждый раз чувствовал ответственность за детей, которые их будут смотреть. На эту тему в послевоенные годы на "Союзмультфильме" ходила байка о том, что сам Папа Римский говорил, что детей надо воспитывать на советских мультфильмах, которые несут добро. Так ли это на самом деле, не знаю, но это и приятно, и правильно".

Как не хватает доброты в современных фильмах, возможно поэтому, когда на экранах идут советские мультфильмы, вся страна безоговорочно отрывается от своих дел. Можно смело сказать, что Шварцман один из тех, благодаря кому мы стали лучше. Сегодня мы все скорбим и с благодарностью пересматриваем его шедевры.

"Мама"

Конечно, в разные подборки шедевров Шварцмана, которые экстренно сейчас выпускают журналисты, войдет и первый его полнометражный рисованный фильм "Аленький цветочек", и "Золотая антилопа", и "Снежная королева", и "Котенок по имени Гав". Десятки образов, которые никогда не сотрутся из генетической памяти россиян.

Но хочется вспомнить кукольную работу 1972 года "Мама". В этом немом - там не произносится ни слова - но, тем не менее, поэтическом по духу и стилю фильме мы видим щемящий образ главного человека на свете.

Мало кто знает, но создатель добрых мультфильмов прожил тяжелейшую жизнь, в 14 он потерял отца - сбила машина, а в войну не стало мамы. Она погибла во время блокады Ленинграда. Причем в город на Неву он ее перевез сам, Леонид тогда там работал и учился. Здесь же, на Васильевском острове, зимой 42-го года Рахиль Соломоновна и встретила свою смерть. В какой из братских могил она похоронена, сын никогда так и не узнал.

Мультфильмом "Мама" - а помимо Шварцмана его создавали, на минуточку, Качанов, Михалков, Норштейн, Шаинский, Бунимович - стал одним из самых проникновенных гимнов материнской любви в советской культуре.

Найдите время, посмотрите эту наполненную светом ленту, она длится всего десять минут, но это те десять минут, которые потрясут ваши миры.

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм":

- Леонид Аронович тонко чувствовал жизнь и искусство. И передал через своих героев фантастическое жизнелюбие и гармонию с окружающим миром… Все, что вложено в его персонажей: искренность, доброту, легкость, справедливость - он сохранял в себе. С нами идет по жизни целая плеяда его героев. Будь то добросовестный Дядя Степа, сентиментальный Котенок по имени Гав или легендарные Крокодил Гена с Чебурашкой. Все его творчество - как символ жизни, в которой главными остаются не мрак, а свет и доброта, не холод, а тепло и человечность.

240 дней в изоляции: пятеро землян завершили имитационный полет к Луне

Александр Емельяненков

В воскресенье, 3 июля 2022 года, в Институте медико-биологических проблем (ИМБП РАН) в Москве завершился космический эксперимент SIRIUS-21, в рамках которого пять членов интернационального экипажа (трое мужчин и две женщины) провели 240 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны.

Как и намечалось, ровно в 13 часов по московскому времени инженер Влад Оржеховский стравил избыточное давление в экспериментальном модуле, где восемь месяцев жила и работала пятерка испытателей. Входную дверь отдраили, и вся международная команда, осторожно ступая друг за другом, покинула борт "корабля". На выходе их поджидали руководители международного проекта и шеренга журналистов с фото- и видеокамерами.

Командир экипажа россиянин Олег Блинов доложил директору Института медико-биологических проблем РАН Олегу Орлову об успешном завершении восьмимесячной международной изоляционной экспедиции SIRIUS-2021.

- Программа, - заявил Блинов, - выполнена в полном объеме. Настроение и самочувствие у экипажа отличное.

О том, что настроение было приподнятое - и у вернувшихся, и у встречавших - читалось на лицах, хотя в целях предосторожности всем было рекомендовано надеть маски. Главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский решительно настоял на этом еще до того, как разблокировали опечатанную дверь изоляционного модуля.

Для встречи участников международного эксперимента из США прилетел в Москву директор специальной программы NASA по исследованию человека (NASA HRP) Дэвид Бауманн (David Baumann). Он - соруководитель проекта SIRIUS со стороны NASA, академик РАН Олег Орлов - соруководитель с российской стороны.

Эксперимент SIRIUS-21 является третьим этапом международного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station - Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе). Проект реализуется в рамках концепции Международного центра по разработке системы медико-биологического обеспечения межпланетных полетов и проводится в Москве на базе Института медико-биологических проблем.

Организаторами проекта выступают ИМБП РАН и уже упомянутая программа NASA HRP (Human Research Program - программа исследований человека). В проекте также принимают участие госкорпорация "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Французское космическое агентство, Немецкое космическое агентство, Космический центр Мухаммеда бин Рашида (Объединенные Арабские Эмираты), а также предприятия российской космической отрасли, включая РКК "Энергия" и ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Как отмечали вчера выступавшие на брифинге в ИМБП РАН, программа всего проекта включает эксперименты, реализуемые учеными и специалистами из 15 стран.

А восьмимесячный изоляционный эксперимент, завершившийся 3 июля, имитировал реальную космическую экспедицию на окололунную орбитальную станцию и поверхность Луны. Испытатели-добровольцы из России, США и Объединенных Арабских Эмиратов в ходе "экспедиции" провели более 70 экспериментов по различным направлениям, проводили операции по высадке на Луну, выходу на лунную поверхность в специальных скафандрах и управлению ровером.

Напомним, что на старте эксперимента SIRIUS-21, который официально начался 4 ноября 2021 года, было шестеро участников: трое россиян, два представителя США и один из Объединенных Арабских Эмиратов. Командир экипажа - инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, бортинженер - представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, врач экипажа - хирург ИМБП Виктория Кириченко, а также три исследователя - бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери и младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина.

Случилось так, что Екатерина Карякина на 33-е сутки "полета" была выведена из эксперимента - как сообщалось, из-за травмы руки, полученной во время тренировок на силовом тренажере. Весь путь длиною в 240 суток прошли пятеро участников. И вчера в прямом диалоге с журналистами рассказали, как это было и что оказалось самым трудным.

По словам командира экипажа Олега Блинова, программа изоляционного эксперимента была очень насыщенной. Помимо главного ("долетели" до Луны, поработали "на орбите", несколько раз "прилунились" и выходили на "поверхность") моделировались нештатные ситуации, в том числе аварийные. Было несколько деприваций сна - когда "космонавтам" сутками не дают спать. Это особая проверка организма на прочность...

Да и в обычные дни: с 7 утра до 23 - ты практически на работе. А на связь с родными - только один час, да еще с задержкой передачи.

- Полноценного диалога, как сейчас в общении с вами, мы восемь месяцев не имели, - пояснил Блинов, отвечая на вопросы журналистов.

Очень непросто было на первых порах с перераспределением пространства, причем это касалось не только самого модуля, ограниченного в объеме, но и пространства социального. Как сбрасывали негатив и выходили из сложных психологических ситуаций?

Уильям Браун рассказал о том, что ему помогало совместное с коллегами изучение языков. Русским и русской литературой он занимается профессионально, а вот арабский язык, который лишь начинал когда-то изучать, основательно подтянул в общении с коллегой из ОАЭ.

Соотечественница Брауна, улыбчивая американка Эшли Ковальски, на итоговом брифинге обратилась к руководителям эксперимента из России, США, Арабских Эмиратов и всем журналистам сначала на английском, а потом на русском и арабском. Она искренне благодарила всех, кто участвовал в подготовке и проведении эксперимента. И назвала всех "одной большой командой".

Соруководитель проекта SIRIUS со стороны NASA Дэвид Бауманн (David Baumann), обращаясь к участникам эксперимента, поздравил их с успешным завершением важной научно-исследовательской миссии и отметил слаженную работу в интернациональном экипаже. А руководство Института медико-биологических проблем и кураторов проекта в "Роскосмосе" поблагодарил за его четкую организацию и эффективную кооперацию с международными партнерами - несмотря на последствия пандемии и другие непредвиденные сложности, возникшие уже после начала изоляционного эксперимента.

Еще до окончания 240-суточного эксперимента первый заместитель руководителя - главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский сообщил, что годовой изоляционный эксперимент по имитации полета на другую планету планируется начать в июне-ноябре 2023 года. По его словам, заинтересованность в участии выразили в США, Европе, Японии и ОАЭ. Представитель NASA, директор программы по исследованию человека Дэвид Бауманн в ответ на уточняющий вопрос корреспондента ТАСС дал понять, что в руководстве Национального космического агентства США рассматривают возможность своего участия в годовом эксперименте SIRIUS. Но решение может быть принято лишь после анализа завершившегося восьмимесячного проекта. "Мы посмотрим на результаты, мы понимаем, как важно наше сотрудничество в будущем и будем, видимо, что-то планировать, посмотрим, как пойдет", - цитирует ТАСС слова представителя США.

Стройматериалы прекратили дорожать в России

Марина Трубилина

Цены на стройматериалы прекратили рост. Об этом сообщает Росстат.

Если в марте нынешнего года стройматериалы подорожали по сравнению с февралем на 10%, то в апреле рост затормозился, подорожание составило лишь 1,7%. В мае же, несмотря на начало активного строительного сезона, цены даже незначительно упали - на 0,4%. Подешевела за май арматурная сталь (на 2,1%), стальной профиль (на 0,4%), рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы (на 0,7%), строительные растворы (на 0,3%). Существеннее всего подорожали за месяц кирпич (на 2,9%) и цемент (на 2,6%). При этом, по сравнению с маем 2021 года, заметнее всего выросли цены на битум (на 28,3%), пиломатериалы (25,3%), стальной профиль (21,5%), рулонные материалы (на 28,5%).

По сравнению с началом года стоимость стройматериалов все же выше - на 12,9%, а по сравнению с маем 2021 года они дороже на четверть - на 24,6%.

Застройщики отмечают существенное снижение цен на арматуру. По данным LevelGroup, с апреля цены на рынке металла упали на 40%, арматура подешевела на 38%. Разная динамика цен на бетон, цемент, сухие смеси. В ГК "Первый Трест" из Башкортостана отмечают, что бетон с начала года подорожал на 11%, высокие цены на цемент, песок, щебень фиксируют в федеральной компании ФСК. В ГК "Лидер групп" (Санкт-Петербург) говорят, что в начале весны стоимость бетона поднялась на 20% и предпосылок к снижению пока нет. В LevelGroup(Москва) сообщают, что с апреля цемент, бетон, раствор подешевели в среднем на 10%, тенденцию к снижению цен на сухие смеси видят в ГК "Монолит" (Крым).

С начала года средняя цена производителей цемента выросла на 12,4%, что коррелируется с показателями инфляции, отмечают в "Союзцементе". "Важно отметить, что цемент - не лидер по росту цен среди строительных материалов. Для сравнения, с января по май на 32% подорожали керамические фасадные плитки и на 37% листовой прокат из электротехнической стали. При этом доля стоимости цемента в цене квадратного метра жилья постоянно снижается. Согласно расчетам аналитического центра СМ Про, доля стоимости цемента в цене квадратного метра жилья на первичном рынке в период 2012-2019 гг. колебалась в пределах 2,9-3,3%, а в 2019-2021 годах снизилась до 2,2%", - отмечают в организации.

По базовым позициям Россия себя полностью обеспечивает, отмечают в LevelGroup. За границей по-прежнему приходится закупать оборудование для инженерных систем (трубы, фитинги, всё, что используется для систем водоснабжения, отопления и вентиляции), по этим видам материалов наблюдается удорожание из-за перебоев с поставками и сложностей с логистикой. Из-за нарушения логистических цепочек возникают сложности при закупке дорогих отделочных материалов для высокобюджетных проектов, в том числе фасадного камня, дизайнерской штукатурки, красок, лаков, отдельных видов ванн, душевых кабин, унитазов.

Основными позициями импорта было вентиляционное и лифтовое оборудование, сантехника, насосы и ряд отделочных материалов, говорят в объединении "Строительный трест". "Сегодня мы видим, что замена этих позиций существует и критической зависимости от импорта в строительной отрасли нет", - отмечают в компании.

Одной из проблем было лифтовое оборудование. В России работают более 20 заводов, которые производят все необходимые застройщикам виды лифтов: пассажирские, грузовые, с машинным отделением и без него, поясняют в ГК "Первый Трест". Но большинство из них не имеет полного цикла производства, и их зависимость от иностранных комплектующих и оборудования составляет от 10% до 30%. В первую очередь, это лебёдки и микроэлектроника, например, чипы, которые закупаются в Тайване и Китае.

Сейчас застройщики ведут переговоры с производителями лифтов из Турции, Греции, Китая. При этом при сотрудничестве с азиатскими производителями застройщики сталкиваются с логистическими проблемами и долгим сроком доставки. Если раньше он был в среднем 2 месяца, то сегодня доходит до 6, отмечают в ГК "Первый трест".

Для наращивания внутренней промышленности необходимо время, говорит гендиректор

G5 Architects Алексей Бравин. Формат небольших производств, удовлетворяющих локальные потребности в одном из продуктов можно реализовать за срок менее года, в то время как большие сложные производства требуют значительно больше времени. Однако политика импортозамещения проводилась с 2014 года, сейчас в строительной отрасли показатели импортозамещения превысили 90%.

Новые производства открываются каждый месяц, а это и новые рабочие места, отмечает Бравин. К примеру, в июне в Нижнем Новгороде открылось новое производство клеевых составов, увеличили производство метизов в Волгоградской области, в Тульской области открылся завод по производству строительных полимеров. Запущена новая линия кровельных материалов во Владимирской области. В Подмосковье приступили к строительству завода ячеистой термокерамики. Продолжается поиск новых инвесторов в масштабный строительный кластер в Приморье, на базе которого уже строится новый завод металлоконструкций, перечисляет эксперт. С апреля увеличилось количество запросов на проектирование промышленных объектов, в правительстве был оперативно согласован пилотный проект промышленной ипотеки, отмечает он.

Основным препятствием для роста локального российского производства или импортозамещения является отсутствие отрасли комплектующих. В России локализована крупноузловая сборка из импортных комплектующих. Другой проблемой можно назвать состояние отечественного машиностроения. Чтобы эти отрасли полноценно встала на ноги, требуются миллиарды инвестиций, и всестороннее, в том числе и научное, сотрудничество с восточными партнерами, говорит Бравин. Пока развивается импортозамещение, девелоперам и строителям доступны возможности параллельного импорта, добавляет эксперт.

По данным поставщиков, более половины компаний не имеет проблем с пополнением ассортимента стройматериалов. Кроме того, в странах ОДКБ также идет строительство производственных мощностей, не попадающих под санкции, которые ориентированы на нужды российского потребителя.

Стоимость стройматериалов сегодня растет, но не такими стремительными темпами, которые мы наблюдали в 2020-2021 годах, отмечает председатель Комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов, технологий и промстроительства Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Это связано в том числе с удорожанием сырья и комплектующих, нехваткой мощностей, а также текущей ситуацией, из-за чего, например, усложнилась логистика.

Тем не менее, ситуация по основным видам материалов достаточна стабильная благодаря курсу на снижение ключевой ставки, временному обнулению ввозных таможенных пошлин, переводу обязательных требований о соответствии в статус добровольных. Однако для кардинального улучшения ситуации сегодня необходимо совершить глобальный прорыв по нескольким направлениям. Это развитие транспортной и таможенной инфраструктуры в России и сопредельных государствах для наращивания объемов перевозок из стран Азии, формирование требуемого уровня сервиса, включая сроки доставки. Самым действенным и масштабным инструментом решения вопроса доступности стройматериалов на российском рынке должны стать долгосрочные меры, направленные на стимулирование развития рынка жилья в России и создание современных предприятий, которые могли бы заместить зарубежную продукцию. Нужно как минимум создать порядка двух десятков предприятий. Для этого необходимо обеспечить доступное кредитование производителей, готовых строить и развивать новые производственные мощности, и тогда бизнес сможет в кратчайшие сроки подключиться к реализации этой действительно архиважной задачи, считает Ручьев.

В Екатеринбурге стартует смотр перспективных промышленных технологий

Российские производители не только способны обеспечить различные секторы экономики продукцией, но и готовы выходить на мировой рынок с оборудованием для нефтегазовой отрасли, промышленными 3D-принтерами, коммунальной техникой, инженерными пластмассами и другими товарами. Продемонстрировать это должна международная промышленная выставка "Иннопром-2022", которая 4 июля открывается в Екатеринбурге.

Ее участникам представят постоянно обновляемую цифровую платформу "Мой экспорт" (ИС "Одно окно). В переломный момент отечественной промышленности придется сосредоточить все свои ресурсы, чтобы развиваться в условиях технологической изоляции, считают эксперты.

Участники выставки смогут протестировать платформу "Мой экспорт" в режиме реального времени, сообщают организаторы. Запущенная в ноябре 2020 года платформа пополняется сервисами. Сейчас с ее помощью, например, можно ускорить подготовку документов для получения компенсации затрат на транспортировку. Скоро откроется сервис для оплаты услуг аккредитованных партнеров. Как сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ), закон, который устанавливает правила подключения банков к платформе, приняла Госдума. Компании смогут выставлять электронные счета, получать подтверждения об оплате. Банки-партнеры будут предлагать компаниям нужные им услуги в личном кабинете. В результате предполагается обеспечить бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса.

Условия для поиска зарубежных партнеров будут созданы на площадке самой выставки "Иннопром-2022". В деловой зоне стенда Made in Russia планируется провести не менее 200 встреч между компаниями, в том числе из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции, Индии, Армении, Ирана, КНР, ОАЭ, Азербайджана. Как рассчитывают в РЭЦ, компании смогут конвертировать эти встречи во взаимовыгодное сотрудничество.

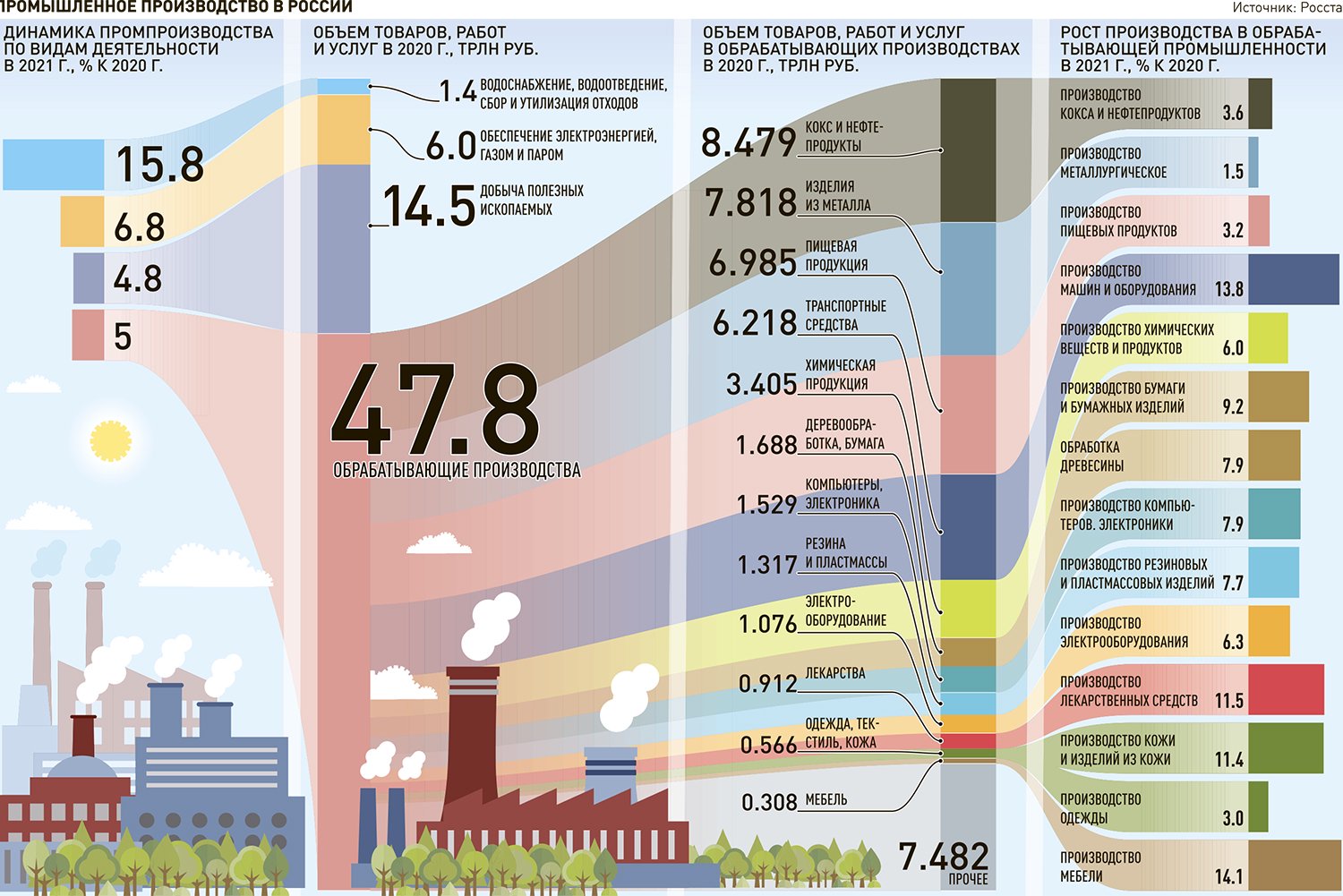

Россия постепенно наращивала объем экспорта промышленной продукции, но в 2020 году произошло снижение. В частности, экспорт металлов и изделий из них, по данным Росстата, уменьшился на 7,2% к 2019 году, машин, оборудования и транспортных средств - на 10,1%, продукции химической промышленности - на 11,9%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - на 3,3%. В плюсе оказался только экспорт продукции АПК. Рост составил 19,2%.

Но в 2021 году экспорт восстановился и даже превысил показатели 2019 года. В 2021 году Россия всего экспортировала продукции на 491,6 млрд долларов, в 2019 году - на 418,8 млрд долларов. Заметнее всего (на 58,1%) вырос экспорт продукции химпрома. Это произошло в основном за счет выросшего почти в два раза экспорта азотных и калийных удобрений. Также на 46,5% вырос экспорт металлоизделий.

Тенденции 2022 года пока до конца не ясны. Санкции, попытки технологической и транспортной блокады могут оказать серьезное влияние на состояние отечественной промышленности.

Россия опережает по уровню промышленного развития страны Африки, Ближнего Востока, но отстает от европейских стран, США, говорит завкафедрой экономики промышленности РЭУ им. Плеханова Андрей Быстров. В отрасли накопились системные проблемы. В стране не хватает научных, технологических разработок, а иногда и идей для внедрения. Можно сказать, что доля научных, инженерных кадров, конструкторов в общей численности трудоспособного населения в России ниже, чем в развитых зарубежных странах, говорит эксперт.

А сейчас главной проблемой становится технологическая изоляция России. Эта тенденция формировалась годами, но в современной ситуации ее влияние на развитие промышленности стало особенно сильным. Разработать внутри страны современные технологии и произвести эффективные товары можно, но на это уйдут годы. За это время технологический разрыв увеличится.

С другой стороны, сложившаяся ситуация может подтолкнуть производителей промышленной продукции сосредоточиться на внутреннем рынке и ответить развитием на внешние вызовы. Подобные примеры уже есть, и они внушают надежду.

В 2021 году заметно выросло производство полупроводников. Их стали выпускать почти на 54% больше, чем в 2020 году. Здесь уместно вспомнить, что в 2020 году на фоне пандемии в мире обнаружился дефицит полупроводников. Из-за этого, в частности, проблемы стал испытывать автопром. Кстати, для этого сектора российские предприятия также увеличили выпуск продукции. Производство кузовов для автомобилей в 2021 году выросло на 28% в штуках, двигателей внутреннего сгорания - на 16,1%.

Еще одной точкой роста стало производство сельхозтехники. Выпуск сеялок вырос на 23%. Тут стоит вспомнить, что столь часто обсуждаемый сегодня мировой продовольственный кризис начался не в марте 2022 года, а двумя годами раньше с роста цен на продовольствие. Российские аграрии ответили на это увеличением в 2021 году посевных площадей на 600 тысяч га. Общая площадь земель, занятых под сельхозкультуры, достигла 80,5 млн га. Нет ничего удивительного в том, что для обработки полей потребовалась дополнительная техника. В 2022 году посевные площади увеличились еще на миллион гектаров.

Отреагировала промышленность и на внутренний вызов. На фоне развития в стране строительства не удивляет рост производства строительной техники. Бульдозеров в 2021 году стали выпускать на 30% больше, как и грузовиков.

Так что сейчас вполне возможны два варианта развития ситуации: стагнация или движение вперед. Отечественная промышленность может найти внутренние ресурсы. Поставки углеводородного сырья на мировой рынок дают некоторый запас прочности, но этими возможностями нужно правильно распорядиться, считает Быстров. Сейчас придется инвестировать средства в передовые разработки, причем в самых разных сегментах экономики. При этом все же нам не обойтись без международной кооперации, сотрудничества с зарубежными странами. Потому так важен выход на мировые рынки, сотрудничество с зарубежными партнерами.

Текст: Евгений Гайва

Парламент подготовит поправки о новых мерах защиты от биологических угроз

Татьяна Замахина

Госдума совместно с Советом Федерации подготовит законопроекты, в которых будут предложены новые меры защиты от биологических угроз. Об этом стало известно по итогам очередного заседания парламентской комиссии, которая проводит расследование работы биолабораторий США на Украине.

Сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что инициативы будут предложены до завершения расследования. "Мы просто обязаны разработать комплексные дополнительные меры безопасности для наших граждан", - сказала Яровая журналистам. По ее словам, основой для подготовки необходимых решений станут данные, которые получены в рамках парламентского расследования и благодаря спецоперации на Украине.