Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

BIOGEN ПРЕКРАТИЛА ОДНО ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕПАРАТА ОТ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Согласно информации, размещенной на сайте ClinicalTrials.gov, Biogen планировала на протяжении 5 лет наблюдать за пациентами, принимавшими Aduhelm (адуканумаб), и затем сделать вывод о долгосрочной эффективности препарата для терапии болезни Альцгеймера. Предполагалось, что информация о состоянии здоровья участников исследования будет фиксироваться каждые 6—12 месяцев. Решение прекратить исследования принято, так как препарат не попал в страховые программы США — Medicare и Medicaid.

Biogen рассчитывала, что в исследовании примут участие 6 тысяч добровольцев. Однако спустя 7 месяцев с момента инициации исследования (ноябрь 2021 года) удалось набрать только 29 участников.

Несколько других исследований препарата фармкомпания продолжает. В начале мая 2022 года стало известно, что Biogen прекращает продвижение и продажи своего препарата. Изначально ожидалось, что Aduhelm станет одним из блокбастеров компании. Однако споры по поводу его одобрения без четких доказательств пользы для пациентов и решение властей США строго ограничить доступ к препарату поставили под серьезное сомнение потенциал его продаж.

BIOCAD ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕПАРАТА ОТ СМА

Препарат ANB-4 — первое лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) российского производства. Разработка препарата началась в 2018 г., первые эксперименты по оценке эффективности препарата на животных проходили в 2019 г. Сейчас определена эффективная и безопасная доза для первого введения пациентам. В клинические исследования планируется включение детей с СМА в возрасте до восьми месяцев и с первым проявлением заболевания в возрасте до полугода.

В мире существует три лекарства для лечения СМА. Теперь все три зарегистрированы в России. Ранее, в 2019 г., соответствующие документы получили препарат Спинраза (нусинерсен) от американской компании Biogen, а 26 ноября 2020 г. — Эврисди (рисдиплам) швейцарской Roche. В декабре 2021 г. Минздрав России зарегистрировал швейцарский препарат Золгенсма.

Стоимость инъекции препарата Золгенсма на зарубежных рынках превышает 2,1 млн долларов США. Препарат включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Покупкой лекарства для детей в России занимается фонд «Круг добра».

США собираются передать Киеву западные системы ПРО

Игорь Дунаевский

США собираются передать Украине комплексы противоракетной обороны (ПРО) среднего и дальнего радиуса действия. По данным телеканала CNN, речь о системах NASAMS с ракетами типа "земля - воздух" - они войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором в Вашингтоне планируют объявить на текущей неделе.

Как уточняет телеканал, на этот раз технику взяли не из имеющихся у Пентагона резервов, а специально закупили для ВСУ у производителя. NASAMS были разработаны в 1990-х годах американской Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, и впоследствии дважды модернизировались. CNN не сообщает, какую именно версию дадут Украине, утверждая лишь, что ракеты системы имеют радиус поражения до 160 километров. Отмечается, что аналогичные системы входят в состав зонтика ПРО над Вашингтоном. Киев уже несколько месяцев запрашивал у США такие вооружения. Но NASAMS считаются высокотехнологичными и сложными в работе комплексами, что, как отмечает CNN, потребует определенного времени на обучение украинских военных. В новую партию оружия из США также войдут радары для контрбатарейной борьбы и артиллерийские боеприпасы.

Администрация Джо Байдена, несмотря на регулярные заверения о нежелании напрямую втягиваться в конфликт, последовательно расширяет номенклатуру поставляемых ВСУ вооружений, чем подогревает военные амбиции Киева. Если сначала речь в основном шла о переносных противотанковых и зенитно-ракетных комплексах, то последние партии в основном состоят из гаубиц M777 и боеприпасов, реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, систем береговой охраны с ракетами Harpoon. С февраля США передали Украине вооружений на сумму более 6 миллиардов долларов.

При этом определенные "красные линии" в этом смысле Байден для себя все же начертил. При принятии решения о поставках РСЗО на Украину он заявил, что не будет передавать вооружений, которые могли бы нанести удары по территории России, а также не будет направлять американские войска на Украину. Так, например, недавно стало известно о приостановке планов продажи Украине тяжелых ударных БПЛА MQ-1C Gray Eagle. В Telegram-каналах также гуляла информация о том, что гаубицы M777 были переданы ВСУ без GPS-модулей, позволяющих объединять их в единую систему. В Пентагоне опасались, что эта техника попадет в руки российских военных. Страны Запада пока также не передают ВСУ современные танки и боевую авиацию.

Вместе с тем, как все чаще указывают американские СМИ и эксперты, названные Байденом критерии неучастия в конфликте крайне условны и не обязательно отражают реальность. Тем более что сами же США свои "красные линии" порой нарушают. Во-первых, это поставки все более дальнобойных вооружений типа РСЗО, использование которых, как признавали в Пентагоне, контролировать американцы не могут - все держится на обещаниях Киева не применять их по территории России, которым в Москве не верят. Во-вторых, газета The New York Times накануне опровергла многочисленные заверения Байдена в том, что американских военных на территории Украины не будет. Как выяснилось, на украинской территории тайно работают военные специалисты из нескольких стран НАТО, включая США, которые обеспечивают обмен разведданными и логистику для отправки западных вооружений в зону конфликта. В этом контексте обозреватель The New York Times Бонни Кристиан заключила, что, на ее взгляд, "действия США уже совершенно точно нельзя назвать неучастием в конфликте на Украине".

Иран возобновит переговоры по ядерной сделке после визита главы дипломатии ЕС Борреля

Полина Ардашова

Иран возобновит переговоры по ядерной сделке после неожиданного визита в Тегеран верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля. При этом в Тегеране выразили надежду на то, что США со своей стороны приложат необходимые усилия для заключения договора. Иранское новостное агентство Мехр Ньюз обращает внимание на то, что предстоящая встреча на этот раз пройдет не в Австрии, а в Катаре. Кроме того, новый раунд диалога о возрождении ядерной сделки больше не будет проходить при участии России, Китая, Великобритании, Франции, США и Германии. Теперь в переговорах будут участвовать Иран и США при посредничестве Евросоюза. Возобновление переговоров по ядерной сделке совпало с активизацией усилий Ирана по налаживанию контактов с соседними странами. Особое внимание в Тегеране уделяют нормализации отношений с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. По мнению иранских экспертов, эта стратегия могла подтолкнуть Вашингтон несколько ослабить давление на Иран.

"Визит Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию неслучаен. Соединенные Штаты хотят четко обозначить, что они больше не собираются полностью поддерживать региональных союзников в их конфликтах против Ирана, как это было два десятилетия назад", - прокомментировал ситуацию иранский специалист по ядерным вопросам Рахман Гахраманпур. На переговорах в Катаре будет обсуждаться вопрос о статусе Корпуса стражей исламской революции. В марте Иран потребовал от США исключить КСИР из американского списка террористических организаций. Белый дом не пошел на уступки, переговоры застопорились. Иран надеется, что теперь разногласия удастся преодолеть благодаря посредничеству Брюсселя. В июне Международное агентство по атомной энергии обнаружило следы обогащенного урана на трех ядерных объектах Ирана. Тегеран в тот же день отключил видеокамеры наблюдения МАГАТЭ. По словам агентства, это может создать серьезные препятствия для возрождения ядерной сделки.

Страны G7 против российского золота и нефти

Алексей Любовецкий,Роман Маркелов

Страны G7 ("Большой семерки") намереваются различными способами сократить доходы России, следует из совместного заявления лидеров G7 на саммите в Германии. Речь в том числе идет о прекращении импорта российского золота и снижении зависимости от российских энергоносителей (от введения "потолка цен" на нефть G7 пока не отказалась). При этом импорт золота из России можно переориентировать в дружественные страны, а построить ценовой "потолок" для нефти в условиях дефицита поставок задача явно невыполнимая.

Решение ввести эмбарго на покупку российского золота (в 2021 году Россия экспортировала его более чем на 17 млрд долларов) объявили лидеры Великобритании, США, Японии и Канады. В ЕС на этот счет единого мнения нет. Глава Евросовета Шарль Мишель высказывался на этот счет весьма осторожно. "Что касается золота, мы готовы обсуждать детали и посмотреть, возможно ли ударить по золоту так, чтобы ударить по российской экономике и не ударить по самим себе", - отмечал он. После канцлер Германии Олаф Шольц высказался в похожем духе: предложение запретить импорт золота из России необходимо сначала обсудить на уровне ЕС.

Российский рынок драгметаллов можно будет переориентировать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. Как и с остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

На сегодняшний день крупнейшими импортерами (торговцами) золотом являются Великобритания и Швейцария. Лондон - центральная торговая площадка для сделок с золотом. "При этом сами страны G7 используют менее 1/5 потребляемого в мире золота, а около половины потребления приходится на конечных покупателей в Китае и Индии. В такой ситуации сложно сказать, как будет соотноситься взаимодействие контроля торговой инфраструктуры и реального рынка потребления золота. В случае необходимости, возможны прямые поставки драгметалла", - считает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Серьезных последствий для России возможный запрет на экспорт золота вызвать не должен, считает аналитик. "Помимо Европы или США, у России есть другие рынки сбыта, в то время как импорта золота в РФ практически нет. В настоящий момент российский экспорт золота весьма ограничен из-за санкций. Однако Россия может оплачивать импортные товары той валютой, которой сейчас в избытке есть от продажи нефти, и при этом не нужно прибегать к продаже драгметалла. На крайний случай, потоки золота из России можно переориентировать на крупные рынки сбыта в Китае, Индии, ОАЭ", - говорит Потавин.

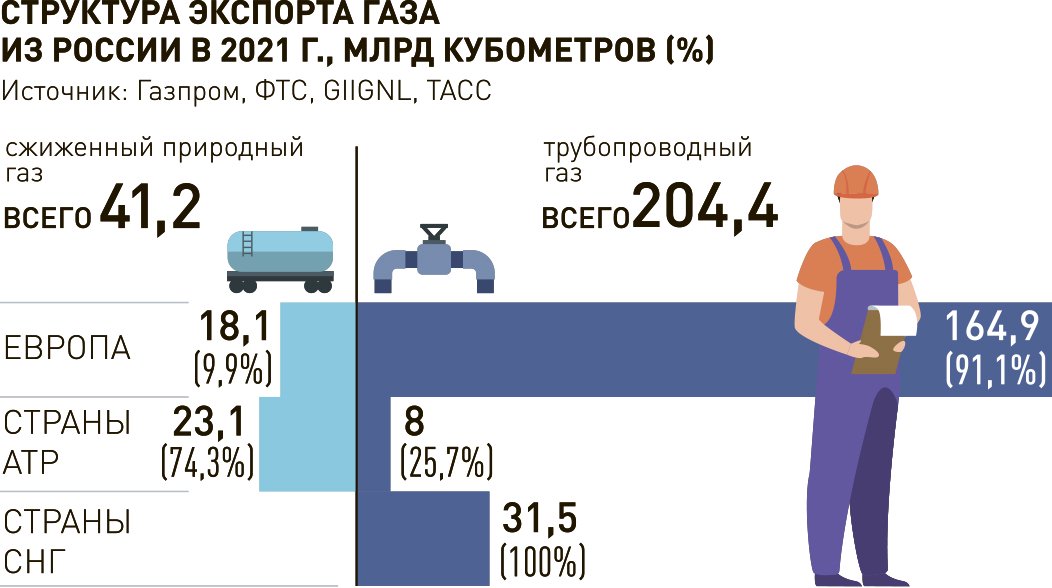

Еще одно направление, по которому страны G7 намерены попытаться сократить доходы России, - энергоносители. Здесь участники "Большой семерки" заявляют о планируемом собственном снижении зависимости от российских поставок сырья. Такую работу, в частности, намерены вести в ближайшие месяцы США и Еврокомиссия. При этом, по словам президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "масштабы этого вызова являются значительными".

Лидеры G7 также обсуждали и предложение США, которое предусматривает, что покупатели российской нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы за нее платить. Конкретных решений на этот счет принято в итоге не было (скорее всего, на фоне позиции Евросоюза, который изначально воспринял эту идею без особого энтузиазма).

Недавно принятый Евросоюзом шестой пакет антироссийских санкций уже включает в себя частичное нефтяное эмбарго против российской нефти. По словам Шарля Мишеля, оно "немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России".

Эти ограничения не оказали того влияния на бюджет России, как задумывали западные политики, отметил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. Более того, страна получает больше доходов от экспорта при меньших объемах продаж. Ограничение цен могло бы решить эту проблему и избежать дальнейшего ограничения поставок нефти, однако на деле это труднореализуемо и вряд ли возможно, рассказал эксперт.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, подобное действие в рамках рыночных законов является "ничтожным". "В условиях явного дефицита поставок прочие покупатели вне вассалитета G7 будут покупать нефть по ценам, которые устраивают как покупателя, так и продавца", - пояснил он.

Инициатива западных стран будет иметь смысл только при полном участии всех стран ЕС, а также Китая и Индии, которые вряд ли поддержат такое решение, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Кроме того, некоторые европейские страны почти на сто процентов зависят от российской нефти, что ставит под сомнение консенсус в отношении введения подобных мер. "Венгрия получает по трубе из России 86% всей нефти, Чехия - 97%, Словакия - почти 100%. Если Россия не согласится поставлять нефть по заниженной цене, то эти страны рискуют остаться совсем без сырья. Вряд ли они будут голосовать за решение, которое угрожает их энергетической безопасности", - предположил эксперт.

Основной механизм, рассматриваемый странами G7 для установки предельных цен на российскую нефть заключается в том, чтобы снимать страховку с грузов, за которые покупатель платит России больше установленной G7 предельной цены, объяснил аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Так как большая часть грузов страхуется британскими компаниями, такая схема выглядит логично, однако страны ЕС в своих санкциях уже договорились с британцами о запрете страховки морских судов с российской нефтью, плюс не стоит забывать про эмбарго на нефтяные поставки России в европейские страны. Получается, что европейцам для установки предельных цен на российскую нефть нужно отменить часть своих недавно принятых санкций, подытожил аналитик.

Россия не признает дефолт по еврооблигациям

Роман Маркелов

Термин "дефолт" нельзя применять к текущей ситуации с платежами по российскому валютному госдолгу, заявили в Минфине России. По сути, международные расчетно-клиринговые системы, получив деньги по российским еврооблигациям в полном объеме, не довели их до получателей. Таким образом, держатели евробондов не получили свои средства не из-за действий России как эмитента.

О том, что Россия в ночь на понедельник допустит первый с 1918 года дефолт по суверенным долговым обязательствам (в связи с тем, что истек льготный период для выплаты примерно 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям), сообщило ранее агентство Bloomberg. При этом там же указали, что дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для жителей России. В этом его ключевое отличие, например, от событий 1998 года.

Срок платежа по двум выпускам российских гособлигаций с погашением в 2026 году (на 71,25 млн долларов) и с погашением в 2036 году (на 26,5 млн евро) наступал 27 мая. Платежи по ним российский минфин отправил заранее, 20 мая. В тот же день они были получены платежным агентом по еврооблигациям - Национальным расчетным депозитарием (НРД), говорится в комментарии министерства финансов. Они были своевременно переданы как владельцам еврооблигаций РФ, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Euroclear, подчеркивают в ведомстве.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены российским минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

"Тем не менее международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия. При этом все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов", - рассказали в минфине.

Поэтому в данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон. Российская Федерация не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов, настаивают в минфине. С этой целью в условиях отсутствия технической возможности осуществления платежей в иностранных валютах Россия предложила инвесторам новый механизм расчетов - они в соответствии с недавним указом президента производятся в рублях.

"Эти утверждения о дефолте в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, а тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателя, это уже не наши проблемы", - заявил, комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее подчеркивал министр финансов РФ Антон Силуанов, есть все основания полагать, что создание искусственных преград для России по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы просто повесить ярлык "дефолт". "Честно говоря, вся эта ситуация выглядит как фарс. И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда", - говорил Силуанов.

По мнению министра финансов, в данной ситуации "дефолтом" было бы правильно признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств. "Это наносит урон деловой репутации западных финансовых институтов. Последствия таких решений будут значимыми для всей мировой финансовой системы, прежнего доверия к западной финансовой инфраструктуре, очевидно, уже не будет", - отмечал Силуанов.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, надо ли нам опасаться санкций в отношении продовольствия

Татьяна Карабут

Картофель и морковь из Европы заменили иранскими овощами. А белые упаковки с молоком пережить запросто можно. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "Российской газете" рассказал, надо ли нам опасаться санкций в отношении продовольствия и что на этом фоне происходит с качеством продуктов.

На сколько снизился импорт продуктов (и каких) на фоне санкций? Приходится ли заменять поставки из недружественных стран аналогами?

Сергей Данкверт: Катастрофического падения импорта нет - снижение с начала года составляет не более 10%. Были колебания в моменте, когда курс доллара поднялся к рублю. Потом был период, когда импортеры перестраивали логистику. Кроме того, динамика поставок зависит от спроса, а он, в свою очередь, - от сезонности.

По большинству позиций мы закрыли недостаток продукцией из других стран. Так, если до 2014 года много овощей и фруктов поставлялось из Европы, то теперь импорт идет из других государств. Например, серьезную позицию занимает Иран. Страна с начала года экспортировала в Россию около 350 тысяч тонн картофеля, моркови, свеклы, капусты, яблок, винограда. Также нарастил поставки Азербайджан.

Если брать, например, мясо, то мы более 600 тысяч тонн экспортируем и около 500 тысяч тонн импортируем - просто разного мяса. Здесь пострадала логистика: из-за того, что отдельные международные компании отказались доставлять в Россию грузы, снижение составило 7-8%. Но сейчас мы стали возить не контейнерами, а трюмными партиями, как это делали в 2000-е.

Есть проблемы с логистикой и платежами. Но как шла продукция, например, из Аргентины и Чили, так и идет. А импорт бананов из Эквадора, о котором так все беспокоились, по итогам пяти месяцев этого года даже увеличился на 3%.

С экспортом продовольствия (например, мяса или зерна) такие же проблемы?

Сергей Данкверт: За пять месяцев 2022 года экспорт мясной продукции вырос примерно на 50 тысяч тонн. На середину июня мы экспортировали 296 тысяч тонн, а за аналогичный период прошлого года - 246 тысяч тонн. На первом месте по приросту идет мясо птицы: его поставили на внешние рынки 160 тысяч тонн, тогда как год назад за тот же период - 108 тысяч тонн. .

Сейчас с поставками на внешние рынки главный вопрос в курсе доллара. Если он будет оставаться на том же уровне, что и сейчас, то экономической целесообразности в экспорте будет меньше вне зависимости от вида продукции.

В экспорте также есть проблемы с расчетами. Представители тех стран, которые якобы заботятся о том, чтобы народ не голодал, делают все, чтобы в Россию деньги либо не дошли, либо шли очень долго, а в это время люди недоедают.

Есть ли такие товары, поставки которых могут прекратиться и их нечем будет заменить?

Сергей Данкверт: Знаете, мы в свое время беспокоились, что у нас не будет хамона. А теперь в России производят свой хамон, причем такого качества, что только профессионалы отличат от импортного.

Теперь вот - упаковка. Но нас белыми пакетами с молоком не напугаешь. Может, даже лучше будет без TetraPak - молоко будет храниться не год, а несколько месяцев, да и природу сбережем, ведь такая упаковка очень долго разлагается.

Я не уверен, что мы должны идти по пути 100-процентного импортозамещения. Интеграция между странами должна быть, несмотря ни на что. И мы как раз не против такой интеграции. Это западным странам надо определиться, где предел тому мелкому вредительству, которое мы сейчас наблюдаем, вроде отказов грузить нам какие-то ингредиенты для производства продуктов питания. Вы думаете, они не понимают, что тем самым они усугубят продовольственный дефицит в мире? Они же не нам делают хуже (у нас как раз продукты будут), а тем странам, кому из-за снижения предложения не хватит продовольствия.

Какова доля импорта на рынке кормов для домашних животных? Есть ли риски дефицита?

Сергей Данкверт: Доля импортных кормов для непродуктивных животных - меньше 10%. Мы производим 1,5-1,6 млн тонн кормов в год, а импортируем примерно 150 тысяч тонн. За первые пять месяцев 2022 года ввезли 43 тысячи тонн. Да, поставки снизились примерно на 20% из-за сложностей в логистике и расчетах. Но это совершенно незначительный объем, из-за которого никакого дефицита быть не может.

Кроме того, сейчас мы разрешили поставки на наш рынок мясокостной муки для производства кормов из ряда стран, в том числе из Бразилии, о чем нас просил бизнес. Это позволит еще нарастить производство кормов внутри страны.

Речь идет, скорее, о дефиците диетических и лекарственных кормов…

Сергей Данкверт: На этикетке можно написать что угодно. Но как показывают наши проверки, даже крупные известные международные компании позволяют себе вводить в заблуждение потребителей. Ягненок, кролик, форель, кора рожкового дерева, аспарагус, артишоки - чего только не напишут. А на деле оказывается, что половины ингредиентов вообще нет в помине. Мяса нет - один костный жир, в лучшем случае шеи куриные. Это разве диетический корм? Кроме того, корма из мяса птицы могли прийти к нам из зарубежных регионов, где бушует птичий грипп. По данным европейской системы ADIS, только в этом году в странах Европы зарегистрировано свыше 3,4 тысячи вспышек гриппа. В США уничтожили около 50 млн голов птицы из-за этого вируса, у нас - в 10 раз меньше. Хотим уничтожить все наше поголовье?

Стоит ли ожидать серьезных проблем из-за сбоев с поставками импортных ветпрепаратов?

Сергей Данкверт: За редким исключением у нас есть аналоги на все импортные ветпрепараты. Мы производим и фармакологические, и иммунобиологические препараты, причем по качеству ничуть не хуже импортных. А все, чего у нас нет, мы можем произвести. Дело в том, что и наша, и западная фарминдустрии зависят от одних и тех же ингредиентов для производства ветпрепаратов, которые поставляются из Китая и Индии. Поэтому мнение, что западные ветпрепараты лучше, - просто маркетинг.

Что касается вакцин, мы сейчас идем по пути развития аутогенных вакцин. Суть метода заключается в том, что когда происходит падеж от какого-то заболевания, используется материал от заболевших животных и на его основе вырабатывается конкретная вакцина под конкретный штамм вируса. Это быстро и эффективно.

В конце прошлого года Китай полностью открыл свой рынок для нашего зерна. Сколько сможем туда экспортировать?

Сергей Данкверт: Все зависит от урожая и от наших китайских коллег. Если они из США ежегодно импортируют только сои 90-100 млн тонн, то, допустим, 10 млн российского зерна (кукурузы, пшеницы, ячменя) - это для них сущая мелочь. А для нас это приличный объем, например, вся Саудовская Аравия у нас закупает менее 2 млн тонн зерна.

С другой стороны, надо учитывать, что Китай сам выращивает 0,5 млрд тонн зерна. Да и полностью полагаться на КНР рискованно. Бразилия уже делала ставку на Китай в поставках свинины, а они взяли и закрыли свой рынок.

Надо действовать более гибко. Лучше ориентироваться на наши традиционные рынки - а это более 130 стран. Стоит посмотреть в сторону, например, Японии, туда зерно поставлять выгоднее, чем в Китай. Япония серьезно зависит от импорта. Традиционно они ориентированы на импорт из США и Австралии, закупая каждый год под 30 млн тонн зерна. Но у нас преимущество - мы производим свободное от ГМО зерно.

Сняты ли ограничения на поставки нашей рыбы в Китай?

Сергей Данкверт: Тотальных ограничений и не было - вводились точечные ограничения на определенные предприятия, если у экипажей или на упаковке продукции обнаруживался ковид. Но их было достаточно много. В связи с чем мы обращались в Роспотребнадзор с тем, чтобы они со своей стороны ввели более жесткие меры и проверки экипажей и продукции. Но лучше не стало. За четыре месяца этого года у нас было 90 случаев обнаружения COVID-19, а потом за один месяц сразу 60 случаев. При этом если один экспортер попадется несколько раз, то в следующий его могут и вовсе не пустить на китайский рынок.

Впрочем, в целом экспорт рыбы от этого не пострадал - снижение составило всего 5-7% в прошлом году. Зато это лишний раз подтолкнуло наших бизнесменов к организации переработки рыбы внутри страны. Кстати, увеличили закупку российской рыбы европейские страны - Португалия, Испания, Франция, Германия, Голландия и Польша. Рыба в Европу прекрасно идет. Откажутся - себе только хуже сделают.

В условиях моратория на проверки бизнеса есть ли риски ухудшения качества и безопасности продукции?

Сергей Данкверт: Плановые проверки как таковые нам не нужны. Мы от них готовы были отказаться уже два года назад. Наш бизнес по-прежнему не гнушается приемами, которые позволяют фальсифицировать продукцию, заменять одни ингредиенты другими. Но сегодня мы видим по электронным системам весь производственный контроль на предприятии - делались ли исследования на безопасность и качество, в каких лабораториях и т.д. В электронных системах содержится вся информация о товаре от поля до прилавка. Это гораздо эффективнее плановых проверок.

Какое продовольствие сейчас чаще всего фальсифицируют?

Сергей Данкверт: Традиционно это замена одних видов мяса другими в колбасах. Второе - замена жиров. Молочный жир убирают, а добавляют в сыр или мороженое растительные жиры или животные жиры. Но это все тоже просто вычисляется, потому что в электронных системах видно, сколько молока вошло на предприятие, сколько переработали, сколько готовой продукции вышло.

Почти принято решение об ограничении веса икры в багаже физлиц при авиаперевозках. Поможет это в борьбе с браконьерством?

Сергей Данкверт: Конечно, поможет. То, что творилось до сих пор с вывозом икры, - это беспорядок. Губернатор Камчатского края абсолютно прав, предложив такое решение.

Кроме того, мы уже с Росрыболовством дорабатываем механизм, по которому будем вести обратный отсчет от квоты на вылов. В ветеринарных документах мы вносим графу: каждый выписанный ветеринарный сертификат будет "отщелкивать" от квоты на вылов указанный в нем объем. Если вдруг расчет уйдет в минус, значит, поймались на браконьерстве. Все очень просто.

Ядерные переговоры с Ираном возобновятся на этой неделе

Официальный представитель МИД Ирана на своей последней пресс-конференции заявил, что переговоры о возобновлении ядерной сделки возобновятся в ближайшие дни на этой неделе.

Говоря о переговорах по реанимации ядерной сделки и новом месте проведения переговоров, Хатибзаде сказал, что дата и место переговоров практически утверждены.

По его словам, переговоры будут проходить в одной из стран Персидского залива, и переговоры начнутся в ближайшие дни на этой неделе.

Отметив, что предстоящие переговоры будут непрямыми, представитель МИД Ирана заявил, что переговоры не будут включать ядерное измерение, а будут обсуждаться только спорные вопросы.

Высоко оценивая содействующую роль главы ООН Жозепа Борреля во время его визита в Иран, высокопоставленный иранский дипломат сказал, что визит был предложен министром иностранных дел Ирана.

Сказав, что Боррелл передал иранской стороне точку зрения США, Хатибзаде заявил, что Соединенные Штаты обязались соблюдать СВПД и резолюцию 2231 и гарантировать интересы Ирана.

Могу подтвердить, что некоторые договоренности по содержанию и форме по обоим вопросам достигнуты, но еще предстоит увидеть, покажут ли американцы на практике, что они передадут наследие Трампа и будут ответственным участником», — добавил он.

Отметив, что США показали, насколько они ненадежны и не придерживаются того, что они подписывают и обязуются, Хатибзаде процитировал: «Мы подошли к этим переговорам решительно и серьезно, не предполагая определенного доверия с американской стороны. Самая большая гарантия для нашего народа это их собственные возможности. Другая сторона один раз отступила и увидела,что мы не делаем ни шагу назад ни в одной сфере и можем сделать больше шагов. Если мы не делаем дальнейших шагов сегодня,то это потому что мы не хотим, а не потому что мы не можем".

Нач. штаба вооруженных сил Ирана выступил с суровым предупреждением о членстве Израиля в CENTCOM

Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери сделал резкое предупреждение против членства израильского режима в Центральном командовании США (ЦЕНТКОМ).

Багери сделал это заявление на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов пакистанской армии Надимом Резой в Тегеране в понедельник.

Военный командующий назвал израильский режим зачинщиком интервенций и причиной нестабильности в регионе.

Генерал указал, что израильский режим пытается наладить отношения со странами региона для достижения интервенционистских целей путем реализации своих планов.

Он сказал, что членство израильского режима в CENTCOM и его шаги по развертыванию вооружений и участию в учениях являются ступенькой для создания угроз региону, добавив: «Мы не потерпим этих угроз и обязательно ответим на них».

Что касается вмешательства Соединенных Штатов и израильского режима в регион, высокопоставленный военный представитель указал, что формирование террористических и такфиристских групп в регионе, особенно в Сирии и Ираке, является еще одним случаем, который США и израильский режим создали в регионе.

Иранский переговорщик посетит Доху для переговоров о снятии санкций

Информированный источник в МИД Ирана сообщил Tasnim, что Али Бакери Кани во вторник, 28 июня, отправится в Доху для возобновления переговоров об отмене антииранских санкций.

В своем выступлении на пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что время и место переговоров о снятии санкций практически согласованы, отметив, что переговоры начнутся в стране Персидского залива в ближайшие дни.

Он также отметил, что одной из тем, обсуждавшихся во время недавнего визита в Тегеран главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, была необходимость выполнения США всех своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По сообщениям СМИ, в Катаре пройдут «непрямые переговоры» между Ираном и США, поскольку сегодня в Доху ожидается прибытие спецпосланника США по Ирану Роберта Малли.

Европейский союз активизировал усилия по содействию переговорам и выходу из тупика в переговорах, направленных на спасение СВПД.

С апреля 2021 года в австрийской столице было проведено несколько раундов переговоров между Ираном и пятью оставшимися сторонами СВПД — Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией, чтобы вернуть США в сделку с Ираном. Однако переговоры в Вене исключают американских дипломатов из-за выхода их страны из сделки.

Иран произвел 11,4 млн. тонн стали за пять месяцев

Сталелитейные заводы Ирана произвели в общей сложности 11,4 млн. тонн нерафинированной стали за первые пять месяцев 2022 года, что на 10,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года.

Новый отчет, опубликованный Всемирной ассоциацией производителей стали, показывает, что объем производства в Иране в мае достиг 2,3 млн. тонн, что на 17,6% меньше, чем в прошлом году.

С точки зрения мирового рейтинга, Иран сохранил свое глобальное положение в качестве 10-го крупнейшего производителя сырой стали в мире.

Китай был крупнейшим производителем в мире за пятимесячный период, выпустив 435 млн. тонн стали, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. За ней следуют Индия с 53,2 млн. тонн (рост на 6,5%), Япония с 38,5 млн. тонн (снижение на 3,5%), США с 34,3 млн. тонн (снижение на 1,6%), Россия с 31 млн. тонн (снижение на 2,3%). Южная Корея с 28,2 млн. тонн (снижение на 3,4%), Германия с 16,4 млн. тонн (снижение на 4,8%) и Турция с 3,2 млн. тонн (снижение на 2,8%).

ИСС им. Решетнева породнился с РКС

Леонид Коник

В ближайшие дни коллективу АО "ИСС им. академика Решетнева" будет представлен новый генеральный директор. Им станет 41-летний Евгений Нестеров, до этого момента - заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям АО "Российские космические системы" (РКС). Он сменит Николая Тестоедова, возглавлявшего ИСС в течение 16 лет.

АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" является основным российским производителем спутников связи и вещания, как гражданского, так и военного назначения.

О том, что Евгений Нестеров (на фото) возглавит "ИСС им. Решетнева", порталу ComNews сообщили два источника на российском космическом рынке. Трудовой договор с прежним генеральным директором "ИСС им. Решетнева" Николаем Тестоедовым, которому в ноябре 2021 г. исполнилось 70 лет, истекал в июне 2022 г., и Роскосмос решил его не продлевать. Хотя один из источников рассказал корреспонденту ComNews, что буквально неделю назад Роскосмос планировал пролонгировать контракт с Николаем Тестоедовым еще на один год. Другой источник уверил, что Николай Тестоедов сам хотел отойти от дел.

Слухи о том, что Николай Тестоедов покинет пост главы "ИСС им. Решетнева", появились еще в начале лета - после того, как 2 июня 2022 г. он был избран академиком Российской академии наук.

Николай Тестоедов отказался комментировать кадровую перестановку, посоветовав корреспонденту ComNews обратиться в Роскосмос. Пресс-служба Роскосмоса не ответила на запрос корреспондента ComNews. Пресс-служба АО "РКС" не смогла прокомментировать назначение Евгения Нестерова.

Все опрошенные порталом ComNews источники в один голос называют Евгения Нестерова сильным менеджером, но многие удивляются его готовности переместиться из Москвы в удаленный и закрытый город Железногорск Красноярского края, в котором располагается "ИСС им. Решетнева". Как сообщил ComNews источник на российском космическом рынке, в последние годы Евгений Нестеров часто оставался в роли временно исполняющего обязанности гендиректора РКС - на время отпусков генерального директора этого предприятия Андрея Тюлина.

Тот же источник полагает, что назначение выходца из РКС главой "ИСС им. Решетнева" может стать первым шагом к объединению этих предприятий. "С управленческой точки зрения это выглядит логичным: РКС умеет делать полезную нагрузку для спутников (или, как минимум, декларирует это), а ИСС заинтересован в российском поставщике, так как его традиционный партнер по полезным нагрузкам - франко-итальянский Thales Alenia Space (TAS) - покинул российский рынок, наряду со многими иными западными вендорами ", – уточнил источник, знакомый с ситуацией.

Менеджер крупного российского ракетно-космического предприятия высказал иной взгляд. Он напомнил, что между РКС и "ИСС им. Решетнева" никогда не было тесных отношений, и каждая из фирм сотрудничала со своим партнером на Западе. Традиционным поставщиком полезных нагрузок и иной бортовой аппаратуры космических аппаратов для "ИСС им. Решетнева" была TAS, а РКС имела многолетние партнерские отношения в французской корпорацией Airbus Defence and Space (до 2014 г. - EADS Astrium). С 2005 г. в России действует ООО "Синертек" - совместное предприятие РКС и Airbus Defence and Space: 51% его уставного капитала принадлежит РКС, а по 24,5% долей контролируют Airbus Defence and Space и его дочерняя структура из Германии Tesat-Spacecom GmbH & Co. "Синертек" специализируется на бортовых усилителях мощности.

Еще один представитель российского космического рынка напоминает, что "ИСС им. Решетнева" способен самостоятельно создавать полезные нагрузки для космических аппаратов и успешно делает это для таких военных спутников как "Луч" или "Благовест". "Решетневской фирме интереснее развивать свою школу строительства полезных нагрузок, чем получить гораздо менее опытного в этом деле партнера, да еще и безальтернативного", - рассуждает этот источник.

По информации того же источника, в ближайшее время "ИСС им. Решетнева" получит от ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) заказ на производство спутника "Экспресс-АМУ4". Конкурс на строительство этого космического аппарата ГПКС объявило еще в сентябре 2021 г., однако ту закупочную процедуру пришлось отменить, так как 1 сентября 2021 г. вступили в силу санкции Госдепартамента США против российского космического сектора. Поэтому заявку на конкурс подал лишь "ИСС им. Решетнева". Airbus уведомила ГПКС, что ей потребуется четыре-шесть месяцев только на прояснение возможности участия в такой закупке, а TAS - хоть и располагала европейскими компонентами, на которые не распространяются американские санкции, - уведомила потенциального заказчика, что созданный на их основе спутник не уложится в объявленный бюджет.

На конгрессе "Сфера 2022", прошедшем в Москве 26 апреля, Николай Тестоедов рассказал корреспонденту ComNews, что ГПКС в ближайшее время возобновит конкурс на "Экспресс-АМУ4". В дни ПМЭФ 2022 - 16 июня - агентство РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора ГПКС Алексея Волина сообщило, что конкурс уже открыт, а завершится он "через пару месяцев".

Знакомый с положением дел менеджер одного из предприятий Роскосмоса рассказал, что ГПКС изменило конкурсную документацию, и если раньше одна закупка касалась спутника, а вторая - полезной нагрузки для нее, то теперь тендер проводится на поставку космического аппарата и полезной нагрузки единым лотом. "Предполагается, что "ИСС им. Решетнева" сможет выполнить этот заказ", - заявил он.

.

Досье ComNews

АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" ведет историю с 4 июня 1959 г., когда по приказу Госкомитета оборонной техники в закрытом городе Красноярск-26 (ныне - город Железногорск Красноярского края) был создан Филиал № 2 ОКБ-1. Его возглавил Михаил Федорович Решетнев. С 1961 г. предприятие стало именоваться ОКБ-10. В 1967 г. оно получило статус самостоятельного конструкторского бюро — КБ прикладной механики (КБ ПМ). В 1977 г. преобразуется в Научно-производственное объединение прикладной механики: в состав этого укрупненного предприятия вошли Механический завод и КБ ПМ. С 1997 г. - ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики" имени академика М. Ф. Решетнева".

3 марта 2008 г. было зарегистрировано ОАО "ИСС имени академика М. Ф. Решетнева". Компания создана на основании указа президента РФ № 574 от 9 июня 2006 г., путем преобразования ФГУП "НПО ПМ" в открытое акционерное общество. 100 % акций АО "ИСС им. Решетнева" находится в федеральной собственности. Как следует из последнего опубликованного списка аффилированных лиц (на 31 декабря 2018 г.), 59,85% акций "ИСС им. Решетнева" принадлежат Госкорпорации "Роскосмос", а 40,15% - "Объединенной ракетно-космической корпорации" (ОРКК). Начиная с 2017 г. АО "ИСС им. Решетнева" не публикует годовые отчеты. Выручка предприятия в 2016 г. превысила 17,4 млрд руб., а в 2015 г. составила почти 25,3 млрд руб.

За 60 лет специалисты предприятия создали более 1280 космических аппаратов, ввели в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России – это спутники разработки и производства "ИСС им. Решетнева".

Билетная система "СберТройки" и цифровые сервисы "Датапакс" запущены в транспорте в Курске

В Курске стала доступна оплата общественного транспорта с помощью билетной системы "СберТройки" на маршруте №8.

"СберТройка" запускает билетную систему в двадцатом регионе России. Компания продолжает расширять присутствие по всей стране и внедряет пилотный проект в Курске совместно с партнером ООО "Датапакс".

Жители города смогут протестировать систему и оплатить проезд в троллейбусе, следующему по маршруту №8 (ККПФ-Льговский поворот). Билетное решение позволяет оплатить проезд любым удобным способом: банковской картой или наличными. В первом случае поездки на общественном транспорте станут более выгодными – стоимость при оплате банковской картой составляет 20 рублей, за наличную оплату – 25 рублей. Льготными транспортными картами или наличными проезд по-прежнему необходимо оплачивать через терминал кондуктора.

Транспортное решение "СберТройки" не только упрощает процесс оплаты для пассажиров общественного транспорта, но и становится первым шагом к цифровизации Курской области. Билетная система уже доступна в 20 регионах России, позволяя бесшовно перемещаться внутри населенных пунктов и между городами присутствия.

"По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем внедрять московскую билетную систему за пределами столицы. Курск — уже 20 регион, где заработало наше транспортное решение и его преимущества. Благодарю руководство города за то, что выбирают лучшие и современные технологии для своих жителей. Мы рады, что московской билетной системой на базе карты "Тройка" могут воспользоваться более 33 млн жителей — от Карелии до Комсомольска-на-Амуре. Пассажиры по всей стране могут оплачивать "Тройкой" проезд в разных видах транспорта — как и у себя в городе, так и там, где действует наше транспортное решение", — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Курске также заработала автоматизированная цифровая система по управлению общественным транспортом, разработанная компанией "Датапакс". Транспортные средства оснастили высокоточными датчиками мониторинга пассажиропотока, которые анализируют число вошедших и вышедших пассажиров. Для безналичной оплаты проезда в салоне установлены современные валидаторы.

В рамках проекта начнет работу мобильное приложение "Курск транспорт", в котором пассажиры будут получать информацию о местоположении и движении транспортных средств на карте и прогноз прибытия транспорта на остановку. Приложение будет доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Комплексная цифровая платформа будет аккумулировать и анализировать все собранные данные, что позволит городу эффективно управлять троллейбусным парком: корректировать маршруты, формировать удобное расписание и контролировать оплату проезда.

"Цель пилотного проекта – продемонстрировать региону комплексное цифровое решение, которое создает эффективную и прозрачную систему общественного транспорта для всех участников: города, перевозчика и пассажиров. Комплексный подход к цифровизации транспорта и развитие безналичных способов оплаты обеспечивают комфортность пассажирских перевозок и предоставляет жителям удобный, доступный и безопасный сервис", — отметил заместитель генерального директора "Датапакс" Максим Исаев.

"Полученные данные позволят изучать пассажиропоток на указаном маршруте и регулировать количество транспорта в разное время", – отметил первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

США провозгласили ННН-промысел угрозой нацбезопасности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о борьбе с морским браконьерством и связанными с ним злоупотреблениями в области трудовых прав. Документ предусматривает комплекс мер по борьбе с этими явлениями.

Меморандум опубликован на сайте Белого дома, сообщает корреспондент Fishnews. В этом документе незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) и сопутствующие правонарушения названы угрозой национальной безопасности страны.

«Рыболовные суда, которые занимаются промышленным рыболовством в открытом море и в водах, находящихся под юрисдикцией других государств, могут быть серьезно замешаны в ННН-промысле и связанных с ним вредных методах рыболовства», — сказано в меморандуме. Также отмечено, что браконьерство часто связано с принудительным трудом, торговлей людьми и другими нарушениями прав человека.

Для борьбы с этими явлениями администрация Джо Байдена предполагает усилить координацию между государственными и частными организациями в США и за рубежом. Также правительству предписывается использовать весь спектр «существующих природоохранных, трудовых, торговых, экономических, дипломатических, правоохранительных органов и органов национальной безопасности».

По данным морского новостного портала gCaptain, во время проходящей сейчас Конференции ООН по океану администрация Белого дома планирует совместно с Великобританией и Канадой положить начало Альянсу по борьбе с ННН-промыслом. Предполагаются срочные меры по улучшению мониторинга и надзора за рыболовством и повышению прозрачности на рынке, а также привлечение к ответственности злоумышленников.

Fishnews

Дмитрий Песков: русский человек лучше всего работает под давлением

Новейшие технологические тренды России напоминают времена СССР, когда разработчики в условиях дефицита были вынуждены изобретать что-то свое, считает спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. В интервью РИА Новости он рассказал, как "долго-дорого-плохо" превратить в "быстро-дешево-хорошо", не потеряться на пути к технологическому суверенитету, объяснил, в чем уязвимость глобальных монополистов, зачем России нужен Алмазный фонд технологий, в каких отраслях экономики сейчас самая сложная ситуация, и почему наша страна уже не боится отключения от глобального интернета. Беседовали Ирина Андреева и Диляра Солнцева.

– Весь мир помешался на технологическом суверенитете, зачем он нам нужен и какой ценой?

– Россия сейчас возглавляет тренды мирового развития, как в XX веке неоднократно возглавлял Советский Союз. Это непривычная роль для нашего государства, для нашего общества. И нам сейчас предлагается сделать то, что до сих пор не делалось – решить задачу о суверенитете. Но ни в коем случае нельзя сказать, что это только наша задача, все крупные страны давно последовательно ведут такую политику. Со второй половины 2010-х годов в США началось возвращение крупных производств, Китай последовательно замещает все производственные цепочки, сейчас очень активно в это же включилась Индия.

Это означает, что цепочки поставщиков по миру будут перестраиваться так, чтобы отдельные элементы критической инфраструктуры были во многих странах. Это совершенно другая модель глобальной экономики, чем та, которая была до сих пор.

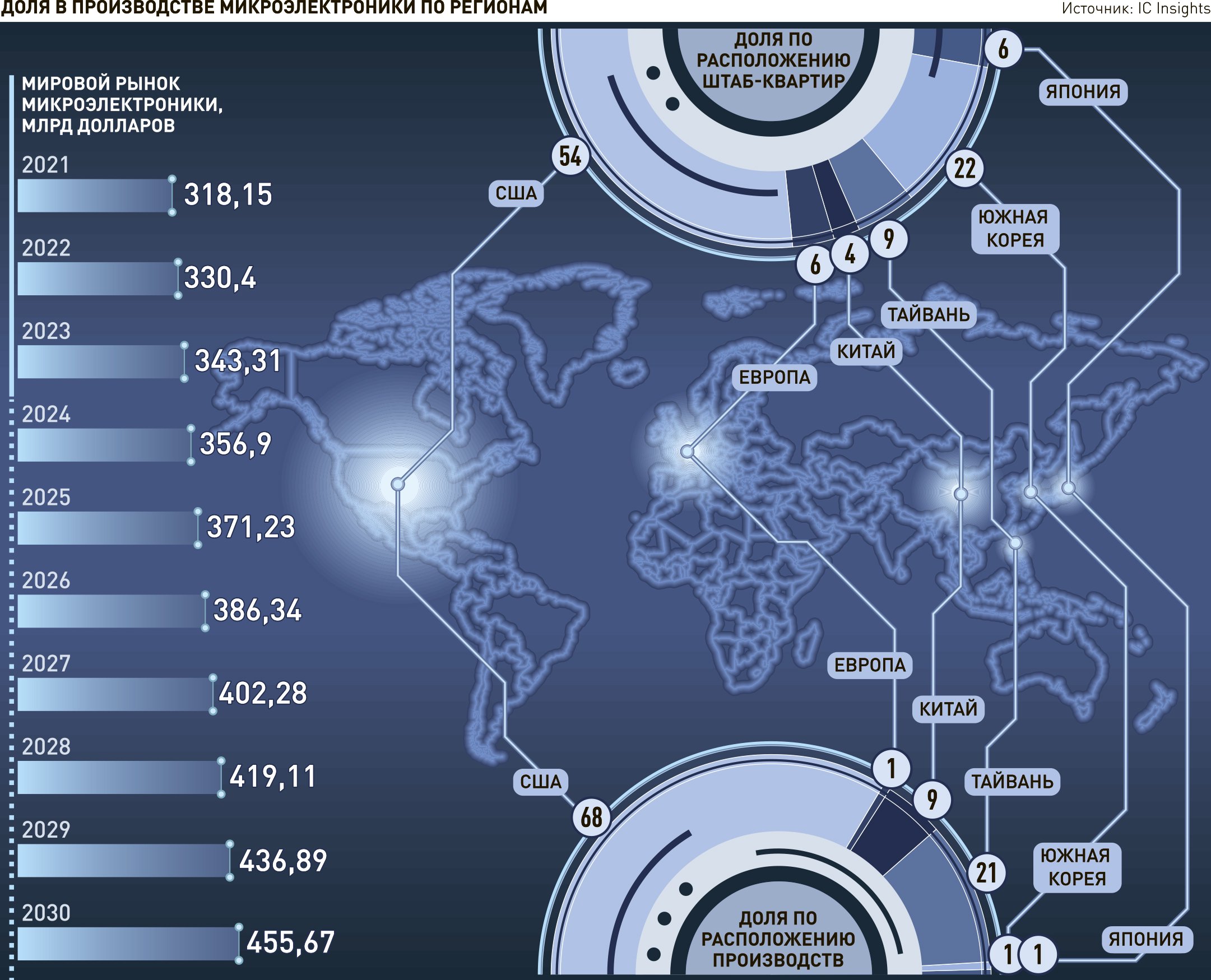

И в этом смысле то, чем мы будем заниматься, опирается на существующие подходы. И даже там, где, казалось бы, у нас нет заделов, – как в микроэлектронике – если поговорить со специалистами, командами, которые реально этим занимаются, то можно найти крайне интересные решения, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сфере, которые проблему чипов не полностью, но в значительной степени решают.

То же самое происходит, например, в авиации. Пятьдесят лет назад в мире было несколько десятков авиапроизводителей, они конкурировали. Сейчас, если говорить о дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнерах, компании две. Но уязвимость у них невероятно большая – многие страны, в том числе Россия и Китай, уже несколько лет назад начали перспективные проекты по созданию своих самолетов. Конечно, и другие страны тоже смотрят: не породила ли инновационная сфера стартапы, какие-нибудь машины, которые могут выполнять те же функции, но дешевле и проще.

– Что мешает внедрять технологии, которые уже созданы и протестированы?

– Очень просто: есть потребитель, а он хочет быстро, дешево и хорошо. Это его главное требование к продукту, который выходит на рынок. Когда вы делаете свое, вы не можете сделать быстро-дешево-хорошо, вы по определению в начале будете делать долго, дорого и плохо. И если у страны есть воля к тому, чтобы создавать этот продукт или технологию, то она создает такие преференции, такие условия, для того, чтобы можно было "долго-дорого-плохо" превратить в "дешево-хорошо-быстро".

– Сколько времени это может занять?

– По опыту крупных азиатских "тигров" – Япония, Южная Корея и Китай прошли эту дорогу за 10-20, где-то и 30 лет. Абсолютно справедливо, и всем понятно, что сделать это по всему фронту нельзя. Вопрос не в том, чтобы заместить все, что делают другие, так вопрос не ставится. Вопрос в том, чтобы иметь свой "Алмазный фонд технологических разработок", которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире – то есть технологический паритет.

Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так. За 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов. И в отличие от обычного Алмазного фонда – алмазы вечны – технологии обесцениваются, значит, их нужно постоянно пополнять.

– А вы предлагали президенту эту идею "Алмазного технологического фонда"?

– Многие вещи обсуждаются, я не буду это комментировать. Задача президентом по технологическому суверенитету поставлена, а как она будет реализована и во что превратится – много разных направлений и подходов есть.

– А Россия способна создать свое с нуля?

– Сказать, что есть что-то, чего мы не умеем, категорически нельзя. За редчайшими исключениями, вроде фабрик по производству пяти-нанометровых схем. Ответ простой – со всем не справимся, но в правильной коалиции с дружественными странами и с собственным набором критических технологий – справимся.

– То есть технологический прорыв у нас будет?

– Будет. В разных направлениях есть разные сроки. Понятно, что есть риски в сельском хозяйстве – критичность, например, семенного фонда, но она всегда была. Будут возникать отдельные дефициты, как сейчас возник дефицит скоростных лифтов. В гражданском авиастроении будет тяжелая ситуация. В производстве смартфонов, электроники.

– Автопром?

– Вы знаете, судя по моей информации, китайские, корейские производители готовы заместить всех. Есть обрывы в цепочках поставок, но сказать, что это носит какой-то системный характер, нельзя. Сегодня, кстати, самый крутой электромобиль – китайский, а не американский. Tesla отдыхает. Поэтому перспективы замещения – на горизонте пяти-семи лет.

– То есть коллаборации и новые отрасли импорта?

– Я, скорее, поддерживаю позицию Минпрома, который говорит, что уже осенью нам придется переходить к жестким программам протекционизма – сейчас мы открываем рынки, чтобы быстро заместить ушедших европейских производителей. А дальше, если нам российский производитель скажет, что мы готовы все возместить, мы будем поддерживать его, а не зарубежного производителя. Там, где компетенция уже выросла, нормальная абсолютно политика, совершенно естественная.

– Могли бы вы перечислить отрасли, в которых нужно было бы создать условный "тревожный чемоданчик" запасов, чтобы не оказаться без необходимых составляющих для производств?

– У нас есть модель сквозных технологий Национальной технологической инициативы, которая подпадает под это определение. Сейчас мы ее достроили, выглядит она так: есть блок по цифровым технологиям, которые позволяют спроектировать конечный продукт. Технология цифровых двойников, способы сбора больших данных, собственные решения в области искусственного интеллекта, собственные стандарты беспроводной связи. Это первый блок цифровых технологий, которые позволяют создавать цифровую инфраструктуру.

Если мы говорим уже про конкретную вещь, то к блоку добавляется владение способами создания новых типов материалов под задачу. Сейчас материалы – не вообще железо, а железо с соответствующими характеристиками под конкретную инженерную задачу.

То, чем мы очень мало занимались, в чем мы провалились – это двигатели. И я ожидаю, что мы сейчас развернем несколько дополнительных программ по двигателям. Меняется сама парадигма того, что такое двигатели, даже что такое мускулы, приводная сила. Для нас двигатель – это такая махина. А ведь, например, в современном самолете, если это электрический самолет, это уже не так. То есть весь самолет становится двигателем – он распределенный, у него пропеллеры в одной части, а энергия, например, распределена по всем крыльям, управляющие системы вынесены в хвост.

Система распределенных двигателей – это совершенно другая, совершенно новая парадигма, которая сегодня возникает. И двигатели должны быть отечественные. То, что прямо важно для нас. И такая же логика – это геоинформационные системы и системы космической связи. Космос как никогда близок к Земле.

– Экологическая повестка и природные вопросы тоже в центре внимания?

– Климатические технологии обязаны быть у страны. Технологии трех типов: управление водой, управление метановым и углеродным циклами и терраформирование. Это то, как правильно в нужном месте срыть гору, как в правильном месте вырастить гору, и как прорыть канал, как изменить, осушить болото или как, наоборот, создать болото. Возникает огромное количество задач. И, конечно, мы входим в эпоху строительства новых логистических коридоров.

У нас появляется огромное направление южного пути, связанности России с миром – через Астрахань, транскаспийская магистраль и дальше через Иран, с одной стороны, в Африку, Ближний Восток. А с другой стороны, в Индию и Китай. И сочетание Северного морского пути и Южного торгового пути – оно создает совершенно другую парадигму. И для этого нужно вернуть технологии терраформирования.

– Если отвлечься от глобальных целей и перейти к более мелким. Программное обеспечение госорганов, критически важная инфраструктура и прочее – уже давно говорится, что надо переходить на российское. Действительно ли нужно все бросать, срочно разрабатывать и переустанавливать?

– Это очень сложная дискуссия, та же самая история про "долго, дорого, плохо". С другой стороны, то, как нас от рынков отрывают, показывает, что в этом историческом периоде были правы те, кто говорил, что надо ориентироваться на отечественное, даже если долго, дорого и плохо.

– А сейчас-то что делать?

– Всегда говорю одно и то же: русский человек лучше всего работает под давлением.

– Безусловно, пока не пнешь, не полетит.

– Поэтому пнули. Не верили своим – пнули с той стороны, и все полетели, все занимаются разработками. Минцифры делает невероятный объем работы с точки зрения принуждения, понуждения, мотивации и всего остального. Мы видим, как на наших глазах растут эти компании, даже те, которые как бы "релоцировались", но де-факто переименовались, борются за российский рынок. Появился огромный потенциал для рынка оффшорного программирования, который существовал в России. Например, у компании Intel было несколько тысяч высококвалифицированных программистов, которые сидели в Нижнем Новгороде и работали исключительно на Intel, никакой софт в России не оставался. Сейчас Intel ушла из России, а разработчики-то остались.

– Улетали громко…

– Улетали громко, да, но это же еще был фактор испуга, психологическая спецоперация. Я могу сказать, что мы сделали специальный чат-бот, куда IT-шники, которые хотят вернуться, стучатся, и мы им показываем карьерные возможности в России. Связываем так, чтобы не было передачи персональных данных, их напрямую с потенциальными работодателями.

– То есть процесс пошел? Люди действительно решили вернуться?

– Люди возвращаются, конечно.

– И напоследок вопрос, который всех волнует. Можем мы остаться без глобального интернета? Это технически возможно?

– Да. Но, что очень правильно сделала наша страна за последние несколько лет – мы подготовились к этому сценарию так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат. И смысла в его отключении не стало. Поэтому Россия его отключать не собирается, а если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет.

СМИ КНДР о событиях в мире

Представленный материал представляет собой обзор зарубежных событий, которые привлекли внимание СМИ КНДР в период с 2020 г. по июнь 2022 г. Северокорейские медиа уделяют значительное внимание событиям, происходящим за пределами страны, освещая и комментируя те из них, которые Пхеньян считает наиболее важными.

Северокорейские медиа уделяют значительное внимание событиям, происходящим за пределами страны, освещая и комментируя с учётом официальной позиции те из них, которые представляются в Пхеньяне наиболее важными. Представленный материал предлагает обзор зарубежных событий в период с 2020 г. по июнь 2022 г., которые привлекли внимание СМИ КНДР в части как глобальных явлений, так и событий в отдельных странах.

С начала пандемии коронавируса СМИ подробно описывали распространение заболевания за рубежом, при этом наибольшее внимание было уделено ситуации в Республике Корея: в частности, с февраля 2020 г. регулярно публиковались данные о числе заболевших и умерших.

В фокусе внимания северокорейских обозревателей находятся также проблемы развития западных стран. Среди них - «насаждение индивидуалистического мышления»; нарушение прав трудящихся, например в ИТ-сфере; подавление профсоюзов, в частности, в сфере образования; контроль политической и экономической элиты над СМИ, которые пытаются оправдать агрессивную внешнюю политику Запада «вопреки насущным интересам населения как своих, так и подвергшихся агрессии стран».

Большое значение придаётся теме экологии, находящейся на стыке международных и внутренних проблем: широко освещаются усилия самой КНДР по восстановлению лесов, внедрения переработки отходов, а также по защите редких видов растений и животных.

СМИ КНДР также внимательно следят за ситуацией в Республике Корея, США, Японии, Китае и России.

Применительно к Республике Корея, помимо уже упомянутой темы распространения коронавируса, в фокусе внимания были и внутриполитические процессы: деятельность консервативных политиков (критике подвергался, в частности, Хван Гё Ан), расследование властями РК трагедии затонувшего в 2014 г. парома «Севоль».

В отдельную группу можно выделить обзор американо-южнокорейских отношений. В фокусе мониторинга находятся проведение совместных учений, дискуссия о расходах РК на содержание американских войск на ее территории. Альянс Вашингтона и Сеула рисуется как неравноправный, противоречащий южнокорейским интересам. В этой связи, со ссылками на южнокорейские медиа появлялись заметки о разработках и испытании американскими лабораториями бактериологического оружия в Пусане, что «представляет прямую опасность для граждан РК». Северокорейские СМИ освещают случаи антиамериканских демонстраций в Южной Корее.

Что касается США, то можно выделить следующие тематические блоки. Во-первых, журналисты КНДР концентрируют внимание на проблемах с правами человека. В частности, описываются демонстраци за права чернокожего населения летом 2020 года. Во-вторых, можно выделить пласт сообщений, посвященных осуждению действий США на международной арене, будь то заявления о выходе из ВОЗ, размещение новых вооружений за рубежом или враждебные действия в отношении России или КНР.

В случае Японии в фокусе внимания находятся внешняя политика Токио, которая характеризуется как «экспансионистская, милитаризированная». Из событий внутренней жизни освещаются преимущественно случаи дискриминации северокорейцев. Например, критикуется отказ в предоставлении государственных субсидий северокорейским школам. Речь идет о том, что власти японских префектур обязаны за счёт выделяемых правительством средств финансировать бюджетные места для учащихся старших классов в частных школах, и именно северокорейским школам в таком финансировании отказывают.

Значительное место в «японских сюжетах» уделяется проблемам исторического прошлого: СМИ КНДР активно публикуют материалы о процессе колонизации Кореи Японией, расхищении корейского культурного наследия, уничтожении памятников древности, искажении истории.

В отношении Китая журналисты КНДР более благосклонны. Помимо сообщений о китайско-северокорейских отношениях, можно отметить статьи, посвященные вопросам российско-китайского сотрудничества или сообщения о выступлениях представителей РФ и КНР в поддержкуу друг друга (например, заявления российской стороны о недопустимости вмешательства стран Запада в политику Китая в СУАР). Ещё одна заметная группа материалов – сообщения о внутренней жизни Китая: крупных партийных мероприятиях, успехах в экономике и научном развитии КНР.

Образ России в северокорейских СМИ однозначно позитивный. Можно выделить большой пласт сообщений, посвященных осуждению со стороны России вмешательства как в свои внутренние дела, так и во внутренние дела КНР и КНДР. Заметен интерес к жизни внутри страны: упоминаются празднования основных государственных праздников (День Победы, День защитника Отечества, День России и т.д.), значительное число сообщений посвящено деятельности и высказываниям Президента России В. В. Путина. Как и в случае с Китаем, существенное внимание уделяется взаимодействию с КНДР - в том числе и по партийной линии (например, связи КПРФ).

Отдельно стоит отметить освещение российской специальной военной операции на Украине. Северокорейские СМИ не концентрируются на отдельных деталях, однако выражают полную поддержку Москве, называя агрессивную политику Соединённых Штатов единственной причиной сложившейся ситуации.

Поленова Анна Львовна

Шкатов Данил Евгеньевич

Борис Межуев, философ: «Чувство влюбленности в Европу не дает нам заниматься ничем другим»

Дмитрий БЕРЕЗНИЙ

Почему перестройка, которая была направлена на интеграцию СССР в западный мир, провалилась? И для чего современной России нужна философия цивилизационного равнодушия? Об этом «Культура» поговорила c Борисом Межуевым, известным философом, доцентом кафедры истории русской философии философского факультета МГУ.

— Перестройка — это последняя точка, когда Россия на новых основаниях попыталась интегрироваться в западный мир. Почему у советского руководства не получилось перестроить основания СССР так, чтобы интеграция в западный мир не привела к распаду Союза?

— Одна из ошибок — чисто психологическая. Чувствовалась полная неготовность власти применить силу. Была попытка балансирования между крайностями, в результате чего в самой столице возникла опаснейшая ситуация двоевластия. А любая форма двоевластия в России — всегда очаг нестабильности. Вспомните двоевластие императора и Государственной думы перед революцией или же двоевластие Верховного совета и президента в 1993 году. Это всегда решается конфликтом, чаще всего вооруженным.

Я до сих пор не могу понять, почему Горбачев допустил такое двоевластие, почему не пожелал поставить во главе РСФСР стопроцентно лояльного себе человека. Судя по мемуарам Н.И. Рыжкова и Е.К. Лигачева, он обладал возможностью это сделать. Третья ошибка — идеологическая. Не учли, скажем так, цивилизационного фактора, фактора цивилизационной разнородности Запада и России.

— А что это за фактор?

— Запад представляет собой некоторую системную целостность, которая сформировалась уже давно, но при этом пережила и определенную реконфигурацию. В частности, Запад смог включить в себя Японию. Он смог интегрировать в себя Германию, хотя это было непросто. И, главное, он смог подчиниться доминированию со стороны Соединенных Штатов Америки, что тоже было далеко не предопределено. Однако он не смог вместить в себя Турцию, Индию и Россию, страны, претендовавшие на имперское наследие.

Был определенный шанс на раскол США и Западной Европы, симптомом чего стал так называемый правый популизм. Думаю, что на сегодня этот раскол преодолен и в немалой степени за счет России. Так вот, перестройка, конечно, была нацелена на интеграцию СССР в западный мир в рамках проекта общеевропейского дома. Тут тоже не все было в порядке с геополитической последовательностью, потому что Горбачев начал с противодействия республиканским США с опорой на пацифистскую Европу, а закончил стремлением зацепиться за Вашингтон с целью сохранения костяка советской империи. С самого начала перестройки вот эта интеграционистская идея, неучет фактора цивилизационной разнородности Запада и России препятствовала реализации какой-либо рациональной стратегии либерализации системы.

— То есть интеграция России в западный мир обречена с самого начала, потому что слишком отдельная, инаковая цивилизация?

— Конечно, Россия по своим масштабам не могла влиться ни в Европу, ни в Запад в целом. Сейчас об этом довольно убедительно пишет Дмитрий Тренин. Интеграция России в западный мир сразу бы изменила всю его конфигурацию. Мы слишком неодинаково трактуем ценности, и поэтому как только мы начинаем слишком сильно сближаться, это сближение немедленно приводит к катастрофическим последствиям.

При этом я не думаю, что в этом была вина одного Горбачева — это ошибка, заблуждение всей тогдашней либеральной интеллигенции, поверившей в единое человечество и сохранившее эту веру в 1980-е годы, хотя уже 1970-е должны были ее поколебать. Я имею в виду парадоксальное сближение либеральных США и маоистского Китая, которое опровергло теоретически и фактически все гуманистические проекты в духе идей теории конвергенции.

СССР, как признает и Киссинджер, главный идеолог этого сближения, рассчитывал на поддержку США в конфликте с Мао. А США в конце концов выбрали Китай. Они сделали ставку в борьбе против СССР вначале на Мао, потом на Пол Пота, и в конце концов — на мусульманский джихадизм. И, несмотря на все это, в СССР продолжали верить в то, что избавившаяся от радикального коммунизма страна будет встречена с объятиями в том мире, который только что пошел на стратегическое сближение с самыми тоталитарными режимами Евразии.

Боюсь, что сегодня те, кто рассчитывает на перестройку-3, также надеются на возможность сближения с Западом после отказа от нынешнего курса. Я уже предвижу все последствия очередного облома.

Что же касается Михаила Сергеевича, то, мне кажется, он, как и многие другие в его время, верили в мудрость российской интеллигенции. Горбачев говорил, что он воспитывался на пьесах Александра Гельмана, а сюжет многих из них был примерно таков: в бюрократическую структуру приходит интеллигент с прогрессивными идеями, с глубоким неприятием нравов бюрократии, с искренним отношением к делу и начинает всех этих негодяев и жуликов учить, как надо управлять. И вот сам Горбачев, видимо, считал себя таким интеллигентом, который покажет «чинушам», как надо управлять государством.

Проблема в том, что Горбачев, по сути, решил опереться на слой людей не то чтобы антипатриотических, но с явно ослабленным государственным мышлением. Людей, которые не понимали, что у страны должны быть оборонные интересы, и эти интересы никогда не совпадут с интересами Запада, что слово «геополитика» — это не ругательство, а необходимое обозначение пределов собственной внешнеполитической активности. Это были люди со слишком оптимистическим, чрезмерно розовым взглядом на реальность. Но в том-то и дело, что нужен был центризм, способный прочертить среднюю линию между экспансией и капитуляцией. В тот момент таких людей не нашлось, откровенно говоря, я не вижу их в большом количестве и сейчас.

— Кажется, сегодня мы вновь оказались перед тем же водоразделом, что и тридцать лет назад. На ваш взгляд, ждет ли нас перестройка «наоборот»? И какой урок нам следует почерпнуть из проваленной интеграции в западный мир?

— Я убежден, что перестройка в той или иной форме повторится, это неизбежно. Вопрос в том, будет ли она походить на первую перестройку или будет проведена работа над ошибками. Будет ли сформулирована внятная геополитическая доктрина, осторожная и вместе с тем жесткая. Окажутся ли снова силовые структуры, и в частности вооруженные силы, париями этой очередной перестройки, и будут приоритеты очередного «большого хапка» сдержаны определенной консервативной идеологией. Возобладает ли понимание, что любая либерализация не должна мыслиться как пароль на вход в евроатлантический клуб элит и что, с другой стороны, если двери в этот клуб закрыты, необязательно обращаться к реактивному тоталитаризму в духе фантазий о Пятой империи или Крепости Россия. Но кто сможет внятно сформулировать и донести эти идеи большинству, которое часто предпочитает простые ответы на сложные вопросы?

— А какое отношение нам необходимо в таком случае выработать к Западу?

— Нам нужно стать проповедниками философии цивилизационного равнодушия к его судьбе. Сейчас вместо равнодушия мы переживаем стадию разочарованной, фрустрированной любви. Мы очень переживаем, что нас где-то не любят, что где-то запрещают Чайковского, где-то перестают читать Достоевского, где-то оскорбляют те или иные памятники и так далее, список очень большой. Разумеется, это свидетельствует о нашем желании влиться в западную историю и нашей невозможности это сделать. Фрустрация ожиданий рождает ответную агрессию.

Нам следует освободиться от блоковской «любви к Европе, которая жжет и губит». На самом деле, это чувство влюбленности в Европу не дает нам ничем другим заниматься. Все, что мы делаем, так или иначе ориентировано либо на вражду с Европой, либо на дружеские объятия с ней. Ни одно наше геокультурное действие не подчинено внутренней логике — все ориентировано на взаимодействие с Западом, либо конфликтное, либо комплиментарное. Но если в двух словах, то кризис и перестройки, и постперестройки был обусловлен именно этим обстоятельством.

Надеюсь, когда мы примем этот цивилизационный барьер как реальность, мы сможем выстроить с той же Европой сугубо прагматические отношения, без всякого стремления что-то там поменять в «коллективном Западе». И сам «коллективный Запад» в духе заветов Хантингтона поймет свою уникальность, но не универсальность. Впрочем, в каком-то смысле он уже приходит к этому пониманию, хотя и боится выразить это открыто.

Так и мы, когда наступит время новой неизбежной «перестройки», должны будем исходить из того, что мы делаем ее исключительно для себя, без надежды куда-то вписаться и интегрироваться. Мы же не думаем мучительно о том, как бы нам интегрироваться с Индией, нас как-то не волнует, как эта страна живет, хотя наши отношения с ней если не прекрасны, то вполне нормальны. Так что практика показывает, что чем меньше мы хотим куда-то интегрироваться, тем лучше у нас складываются отношения.

Посткапитализм наступает

у экономики будущего должны быть три главные цели

Александр Галушка

Мне кажется, этот формат разговора о будущем с меркой в десятилетия должен быть постоянным. Потому что именно таким образом мы это будущее приближаем и определяем то, каким ему быть. Потому что в истории нет какой-то заданности, всё в будущем зависит от нас: как мы его увидим, как сформулируем и как воплотим.

Если говорить об экономике, то это будущее посткапитализма. И «посткапитализм» — это ключевое слово, вокруг которого, как мне представляется, было бы полезно разворачивать общественную, экспертную, государственную дискуссию.

Есть три признака, три симптома, на мой взгляд, говорящих о том, что посткапитализм уже наступает, что наблюдаемые нами сильные тенденции — это уже не капитализм, это то, что после него.

Во-первых, это существующие уже несколько десятков лет отрицательные ставки на капитал. Как это в капитализме могут быть отрицательные ставки на капитал, что это за капитализм такой? Причём в реальном выражении отрицательные ставки практически во всех странах Запада, прежде всего — это США, Великобритания и еврозона, но в некоторых странах они даже номинально отрицательные, причём разрыв между уровнем инфляции и уровнем ставок увеличился до нескольких раз. Это явно не капитализм! Это симптом другого хозяйства, другой формации, другой экономики.

Во-вторых, это концепция гарантированного дохода. В капитализме не может быть незаработанного дохода, это нечто другое. Но ведь эта концепция не только всерьёз обсуждается — её пытаются реализовать на практике, многие страны эксперименты в данном направлении уже проводят. В разных формах: где-то деньги раздают, где-то товарные и продуктовые сертификаты, которые позволяют бесплатно получить некоторые реальные блага. Это симптом чего? Это явный симптом посткапитализма.

И третий симптом, на мой взгляд, даже выходящий за пределы посткапитализма, постформационный симптом, — что очень долго существовавшая монополия государства на эмиссию денег испытывает очень серьёзные вызовы в виде появившихся криптовалют, которые в целом ряде стран признаны настолько, что ими даже можно платить налоги.

Все эти симптомы очень ярко свидетельствуют о том, что сегодня посткапитализм наступает, если не уже наступил. И необходимо формулировать его самим, потому что мы тридцать лет находились в капиталистической экономике, как было сказано, «на условиях вторичности», и важно, чтобы в посткапиталистической экономике эта наша историческая ошибка не повторилась. Мы не имеем права наступать на те же исторические грабли и находиться «на условиях вторичности».

Значит, надо формулировать наше будущее самим. При этом следует взглянуть на нерешённые исторические проблемы капитализма. Во-первых, это проблема социально-имущественного неравенства. В течение 250 лет, как показывает анализ, скорость накопления капитала была выше скорости увеличения экономики. И социально-имущественное неравенство — это проблема, которую капитализм за всё время своего существования не смог решить.

К этой проблеме добавляется проблема мирохозяйственного неравенства, когда уровень развития и богатства стран, которые образуют ядро мировой капиталистической системы, намного выше, чем у тех стран, которые входят в состав периферии или полупериферии данной системы. Очень яркий индикатор — тот факт, что страны периферии постоянно, перманентно являются нетто-экспортёрами капитала. Развивающиеся страны — экспортёры капитала для развитых стран.

Наконец, в-третьих, есть вопиющий разрыв между размерами реальной, физической, экономики и объёмом денежной массы. Объём мирового долга в 3,5 раза превышает объём мировой экономики. Это накопленные и нерешённые проблемы. И, формулируя экономику будущего, экономику посткапитализма, мы, на мой взгляд, обязаны дать ответы на эти вопросы, предложить решение этих проблем и не воспроизводить их в будущем.

Добавлю к этому ещё одну проблему: проблему демографии в экономически развитых странах, потому что государствообразующие, титульные этносы всех развитых стран за последние полвека утратили способность к самовоспроизводству и, соответственно, утратили историческую перспективу. Россия в этом отношении важна для нас прежде всего. Поэтому, говоря о следующих тридцати годах, мы должны подвести черту под прошедшим тридцатилетием и, в конце концов, признать, что экономика — это не «приватизация, либерализация, инфляция», не в этом треугольнике она вертится, не вокруг этих вторичных, инструментальных вопросов должна строиться.

У экономики будущего должно быть три главные цели. Прежде всего, она должна делать людей счастливее. Нельзя этого добиться только экономическими методами, но экономика очень сильно на это влияет. Второе — это не рост ВВП. Ориентация на рост ВВП является одной из форм укоренившегося экономического обмана. Рост реального благополучия людей, рост реального качества жизни граждан — вот та цель, которая должна быть у экономики будущего. И где-то на втором или даже на третьем уровне приоритетов может быть рост ВВП. И третья цель — это создание и обеспечение условий для расширенного воспроизводства граждан России, в том числе — государствообразующего русского народа.

Если экономика будущего не отвечает данным целям, не говорит о том, как мы их будем достигать, не настраивает все действия на это, то непонятно, зачем она. И на мой взгляд, если исходить из уроков прошлого, есть пять факторов, пять слагаемых, пять системообразующих характеристик экономики будущего.

Во-первых, в её рамках нет противопоставления «план или рынок». Это экономика, в рамках которой качественное государственное планирование и предпринимательская инициатива находятся в отношениях конвергенции, взаимодополняют друг друга, и это два мощных источника роста и развития, которые работают на достижение тех трёх целей экономик, о которых я уже сказал.

Второе — это экономика не сырьевая, а высокотехнологичная и высокодифференцированная. Очевидный вывод из прожитых тридцати «рыночных» лет — не может сырьевая экономика соответствовать масштабам нашей страны, её роли в мире. Сырьевая экономика не востребует людей, не содействует развитию человеческого потенциала, она просто недостойна такой страны, как Россия. И, конечно, в этой связи целевое технологическое развитие, создание национальной системы науки, образования, инноваций — обязательное слагаемое экономики будущего. Как и вопрос денег.