Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Thyssenkrupp продолжает изучать возможность продажи стального подразделения

Как сообщает Metal Miner, перспективные планы Thyssenkrupp по выделению Thyssenkrupp Steel (TKS) в отдельную компанию указывают на план ее продажи, сказали наблюдатели в отрасли, хотя они сомневались, какую цену в конечном итоге получит немецкий конгломерат.

«Все знают, что это был исключительный год», - сказал один трейдер о ценах на сталь и спросе.

Этот комментарий последовал за объявлением Thyssenkrupp в конце ноября о планах отделения Thyssenkrupp Steel (TKS) от остальной части группы.

«Наряду с решением обычных проблем с выделением, Thyssenkrupp в настоящее время проводит технико-экономическое обоснование, чтобы выяснить, какие условия необходимы для достижения автономного решения для сталелитейного бизнеса», - добавили в группе.

TKS отметила, что ее среднесрочный целевой показатель EBIT на 2021/22 год превысил €700 млн. $(793 млн.) при продажах, превышающих €10 млрд. ($11,3 млрд.).

Главный завод TKS находится в Дуйсбурге, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Германии. Предприятие может выливать 13 млн. тонн сырой стали в год, которые производятся с помощью четырех доменных печей и двух кислородных печей. Затем завод отливает сляб для прокатки в рулон горячего и холодного проката, а также лист.

Другая продукция завода включает в себя электротехническую сталь без зернистости и ориентированную зернистость, а также изделия с последующим покрытием, такие как горячеоцинкованный лист, белая жесть и предварительно окрашенные.

У TKS также есть другие сайты в Германии и Испании для прокатного и последующего обслуживания, как показывает информация на его веб-сайте, в дополнение к офисам продаж во Франции и Швейцарии.

Производство стали было основным видом деятельности группы с 1811 года, когда Фридрих Карл Крупп основал завод по производству литой стали в Эссене, хотя сейчас группа пытается изменить свою заинтересованность.

Фактически, Thyssenkrupp обсуждает концепцию разделения TKS по крайней мере с 2015 года, сказал MetalMiner второй аналитик.

Thyssenkrupp пыталась продать сталелитейную компанию в начале 2021 года, но безуспешно. Liberty Steel проявила интерес к TKS, хотя немецкая материнская компания прекратила переговоры со штаб-квартирой в Лондоне в феврале по поводу цены.

Thyssenkrupp запросила около €1,5 млрд. ($1,7 млрд.) для своего сталеплавильного производства. Между тем, Liberty хотела получить его либо бесплатно, либо с доплатой.

Компания также объявила о соглашении с индийской Tata Steel о слиянии их европейских сталелитейных предприятий в совместное предприятие 50-50. Однако Еврокомиссия заблокировала сделку из соображений конкуренции.

Thyssenkrupp согласилась продать итальянского производителя нержавеющей стали Acciai Speciali Terni (AST) сталелитейной группе Arvedi в сентябре за нераскрытую сумму. Предполагаемое завершение сделки - середина 2022 года, говорится в сообщении конгломерата.

Группа также прекратила свою сталеплавильную деятельность в Северной и Южной Америке после продажи своего завода CSA компании Ternium за €1,5 млрд., через четыре года после того, как она продала свой сталелитейный бизнес в США компаниям ArcelorMittal и Nippon Steel за $1,55 млрд.

Дубайский пляж Al Sufouh Beach вошел в десятку самых красивых береговых линий в мире и занял в рейтинге второе место, сообщает сервис планирования роскошных путешествий Kuoni. Его также называют «секретным» пляжем и пляжем «черного дворца».

Возглавил список Niyama Private Island Beach – остров-пляж в архипелаге Мальдивских островов. Также в пятерку лидеров вошли Bai Sao во Вьетнаме, Cape Drastis – в Греции и Pensacola Beach – в США. Всего в рамках исследования с помощью технологий слежения за движением глаз было проанализировано 61 направление.

Как говорится в отчете, пляж Al Sufouh Beach считается одной из скрытых жемчужин Дубая. С берега можно полюбоваться фантастическими видами на море, искусственные острова и знаменитый отель Burj Al Arab, а также восходом и закатом.

Дубай — одно из немногих мест в мире, где можно наслаждаться всеми прелестями пляжного отдыха, не покидая мегаполис. Так, в Дубае большой выбор общественных пляжей. Некоторые из них, например The Beach в квартале JBR, помимо стандартного пляжного отдыха подготовили своим посетителям большой выбор предложений в торгово-развлекательном сегменте.

Любителям уединенного отдыха на лоне природы понравится комплекс Al Mamzar Beach, который включает пять благоустроенных пляжей, окруженных парковой зоной. На пляже Kite Beach в районе Jumeirah созданы идеальные условия для кайт и виндсерфингистов. Неподалеку находится пляж Jumeirah Open Beach и Sunset Beach с видом на отель-парус Burj Al Arab.

Променады La Mer и Jumeirah Beach Residences (JBR) — это возможность не только отдохнуть на побережье, но и заняться шопингом. Комплекс La Mer в районе Jumeirah, помимо пляжа, включает огромный выбор магазинов, кафе и ресторанов. Бутики торгового комплекса The Beach JBR расположены буквально в двух шагах от пляжа, а на соседнем променаде The Walk at JBR, большой выбор кафе и ресторанов.

В 2021 году на МЖД в цифровом формате оформили 94% от общего объема перевозочного документооборота, это на 2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удобство использования цифровых сервисов ОАО «РЖД» и заказ перевозки грузов онлайн привлекают на Московскую железную дорогу новых грузоотправителей и, за счет отказа от бумажных носителей, позволяют сохранять леса.

Ранее, чтобы оформить перевозочные документы, грузоотправителю приходилось лично приезжать в офис компании. Теперь все это можно делать удаленно с помощью автоматизированной системы ЭТРАН («Электронная Транспортная Накладная»). Особенно это удобно представителям малого и среднего бизнеса, которым ЭТРАН (без установки специального программного обеспечения) через «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на сайте cargolk.rzd.ru заранее позволяет рассчитать предварительную стоимость доставки, подать заявку на перевозку грузов, заказать транспортные и дополнительные услуги, а также оформить основные виды документов. Аналогичные функции доступны в мобильном приложении «РЖД Груз 2.0», скачать актуальную версию можно в магазинах Google Play Store и App Store.

Удаленное ведение бизнеса также обеспечивает цифровая платформа «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). Она позволяет клиентам дистанционно заказать перевозку грузов – как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами. Все необходимые документы и отчеты формируется в личном кабинете клиента, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Сам себе генератор

Чистый транспорт станет массовым

Текст: Ирина Фурсова

Страной взят курс на активное внедрение водородного и электрического транспорта. Однако разделять эти виды ТС не надо, подчеркивает гендиректор компании Drive Electro, доктор технических наук, профессор Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина Сергей Иванов.

По сути, водородный - это и есть электротранспорт, имеющий электрическую трансмиссию. Для смыслового разделения правильнее было бы говорить: "водородный электромобиль" и "батарейный электромобиль".

У батарейного основным источником энергии является аккумуляторная батарея. "Подобные используются в ноутбуках, планшетах, смартфонах - это носимый источник энергии. Он не требует постоянного подключения к розетке, но такой источник энергии нужно регулярно подзаряжать, - говорит Сергей Иванов. - Водородные же авто оснащаются электромотором, только энергию они получает не от батареи, заряженной от сети, а в результате реакции внутри топливных ячеек, заправляемых водородом. Поэтому водородный и батарейный электромобили схожи даже с точки зрения выбросов CO2. Основная разница между двумя системами - источник энергии".

Получается, что в водородном транспорте источник генерации энергии уже на борту, так же как и в случае с двигателем внутреннего сгорания. Однако в данном случае реакция происходит без процесса горения, а в качестве выхлопа - вода. Водород разделяют на несколько видов: бывает оранжевый, серый, голубой, зеленый. Все зависит от чистоты его производства. Зеленый водород - самый экологичный из-за способа получения, поэтому его использование наиболее приближено к концепции экологичного транспорта.

Пока страны "Большой семерки" (G7) на саммите в Великобритании обсуждают возможность отказа от автомобилей на ДВС и переход к использованию экологичного транспорта, ситуация в России практически не меняется. Доля электромобилей на внутреннем рынке нашей страны невелика. В 2020 году в России продали всего 687 электрокаров. В это же время новых автомобилей на бензине было продано чуть около 1,5 миллиона. И ни одного автомобиля на водороде, сообщил ученый.

В мире же наблюдается стремительный рост популярности батарейных электрокаров, что способствует развитию зарядной инфраструктуры, в которую уже вкладывают огромные средства. "Заправочная инфраструктура для автомобилей на водороде развита меньше, однако первые экономики мира не забывают и про нее. Есть и небольшое серийное производство водородных авто. Среди которых можно отметить, например, Toyota Mirai и Hyundai Nexo. Однако с появлением грамотной заправочной структуры этот вид транспорта будет набирать популярность", - уверен Сергей Иванов.

Если в случае с батарейным электротранспортом уже можно говорить об ощутимом удешевлении производства, то с водородным дела обстоят иначе. В исследовании "Петромаркета" говорится, что сейчас стоимость легкового автомобиля на водороде в Европе превышает цену батарейного аналога на 60 процентов. Однако в будущем, считает эксперт, эта разница будет уменьшаться во многом за счет удешевления производства водорода и совершенствования технологий. Так, ожидается, что к 2050 году разница в цене между электрическим и водородным грузовиками составит всего 12 процентов.

"На сегодняшнем этапе развития технологий можно говорить, что электротранспорт больше подходит для использования в городах, а водородный - для перевозок на большие расстояния. Повышенный пробег - конек водородомобилей. Сегодня два типа авто могут прекрасно сосуществовать, разделяя "сферы влияния": для частных и коммерческих городских электромобилей достаточно электрических батарей, а водородные автомобили должны появиться на магистральных грузовых перевозках и междугородних автобусах", - говорит Сергей Иванов.

Однако батарея в электромобиле стареет, средний срок ее службы - 8 лет, затем ее надо утилизировать либо отправлять на повторное использование в виде накопителя энергии. Именно поэтому батарейный электротранспорт можно считать промежуточным вариантом автомобиля будущего, где финальным этапом развития могут стать, например, водородные автомобили. То есть батарейный электротранспорт, по мнению ученого, - это переходное решение, а не панацея. Можно предположить, что личные автомобили на водороде поступят в массовое использование, когда технологии будут отработаны на коммерческом транспорте (водородных грузовиках и автобусах, для создания которых нет препятствий уже сейчас). Кроме того, подешевеют энергоустановки, что благоприятно скажется на массовом производстве обычных электрокаров на водороде. Пока же для передвижения в городах и пригородах отлично подойдет батарейный электротранспорт.

А вот вопрос развития инфраструктуры стоит довольно остро для обоих видов транспорта. Здесь "первую скрипку" играет государство. Перманентное развитие напрямую зависит от того, как быстро власти реагируют на меняющиеся запросы рынка и насколько они понимают важность процесса экологизации. Например, водородную зарядку установить тяжелее. Требуется введение стандартов транспортировки топлива, настройка логистических процессов, соблюдение повышенных требований безопасности. К непосредственной работе по созданию инфраструктуры, считает Сергей Иванов, необходимо подключать и бизнес, которому государство может создать благоприятные условия для развития. Так работает технологический процесс в развитых странах, сработает и у нас. Необходимо определить нормы, стандарты, ГОСТы. Установить льготы для стартового периода. Ведь на данном этапе развития электротранспортные технологии все еще дороже ДВС решений. Включенный в процесс представитель бизнеса должен быть уверен, что его вложения будут иметь экономическую целесообразность, а государство, что бюджетные затраты будут возвращаться в виде налоговых поступлений.

В будущем электротранспорт будет продолжать стремительно дешеветь, этого не избежать. Однако не стоит ждать абстрактного "завтра". Ведь экономическую выгоду от масштабирования водородного и батарейного электротранспорта можно получать уже сейчас, особенно в коммерческом сегменте.

"На первый взгляд, у такого разного транспорта оказалось намного больше общего. Общие технологии, общие проблемы, общие перспективы развития. Кажется, что спорить о целесообразности использования батарейного или водородного транспорта просто нет смысла. Они могут выгодно дополнять друг друга, ведя к общей цели - экологизации транспорта", - резюмирует Сергей Иванов

Разворот на водород

Глобальный рынок вступает в борьбу за новый энергоноситель

Текст: Анастасия Павлова

Чтобы достичь углеродной нейтральности, страны должны будут серьезно реформировать свой энергосектор и перейти на экологичные источники энергии.

Водород может существенно расширить портфель российского энергоэкспорта, объемы поставок на мировой рынок к 2024 году могут достичь 200 тысяч тонн, к 2050 году - 50 миллионов тонн.

Большинство стран Европы и США уже включились в водородную гонку. Например, Германия опубликовала свою национальную стратегию по водороду в июне 2020 года, Франция в 2018 году приняла многолетний энергетический план, где предусмотрено финансирование многочисленных пилотных проектов по водороду по всей стране. Швейцария объявила о своих планах построить завод по производству водорода в промышленных масштабах. Здесь уже есть такие инновации, как грузовой водородный транспорт и высокоскоростные водородные заправки. Великобритания готовится обнародовать свою национальную водородную стратегию, где будут предусмотрены инвестиции в разработку электролизеров нового поколения.

В России активно формируется индустрия водородной энергетики. В прошлом году правительством РФ была утверждена "дорожная карта", в этом году - Концепция развития водородной энергетики. Водородная стратегия была представлена Российским энергетическим агентством (РЭА) Минэнерго России на вебинаре Европейской экономической комиссии ООН 8 декабря.

Как сообщил генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин, развитие водородной энергетики будет сфокусировано на региональных кластерах. Они станут центрами притяжения проектов по производству водорода, его использованию и транспортировке. Их удачное логистическое расположение позволит наладить эффективное обеспечение как европейского рынка, так и рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, для экспорта водорода в Европу формируется Северо-Западный кластер.

"Россия обязана стать мировым лидером по производству водорода, который будет постепенно занимать все более крупную нишу на рынке энергоносителей. И работать над увеличением его доли на рынке нужно уже сейчас. За счет каких именно энергоносителей будет увеличиваться доля водорода - за счет газа, угля, нефти или всех сразу, - определит сам рынок. Возможно, водород просто дополнит арсенал энергоносителей, как в случае с газовой и атомной генерацией, которые не стали взаимозаменяемыми", - говорит Фарес Кильзие, председатель совета директоров Creon Group.

Объем рынка производства водорода сегодня оценивается в 120 миллиардов долларов. Прогнозируется, что мировой годовой спрос на водород увеличится к 2050 году до 650 миллионов тонн, что составит 14 процентов ожидаемого общемирового энергетического спроса. Эти цифры приводятся в докладе UNECE.

Водород производят и используют давно, однако как энергоноситель - недавно. Чистый водород на земле не встречается, поэтому его нужно производить. 95 процентов водорода производится пока из природного газа или других углеводородов. "Зеленый" водород, который произвели путем электролиза воды с использованием электроэнергии ВИЭ, в 2-3 раза дороже "традиционного", и его только 5 процентов на рынке.

Водород можно смешивать с природным газом и переправлять через существующую газовую инфраструктуру, и так доставлять конечному потребителю. Исследования показывают, что трубопроводы могут безопасно "работать" со смесями, где водород не превышает 15 процентов.

"Основная часть водорода вырабатывается из ископаемых энергоносителей, в данном направлении хорошие перспективы у природного газа с учетом применения технологий улавливания и хранения выбросов углерода", - говорит Игбал Гулиев, кандидат экономических наук, заместитель директора Международного института энергетической политики, советник Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО.

По словам эксперта, в России планируется развивать производство водорода на основе электролиза. "Роснано" и Enel прорабатывают первый в России пилотный проект по производству "зеленого" водорода на базе ветряной электростанции в Мурманской области.

К 2025 году объем производства "зеленого" водорода составит 12 тысяч тонн в год, установленная мощность - около 200 МВт. Однако полномасштабное развитие этого направления потребует в будущем ввода в эксплуатацию дополнительно более 150 ГВт мощностей ВИЭ.

В энергетике у водорода широкое применение. Помимо использования на электростанциях, в сжатом виде водород можно использовать для хранения электроэнергии.

"На переходном этапе, до 2050-2060 годов, водород призван не заместить существующие энергоносители, такие как нефть, газ, атомную или гидроэнергетику, а поэтапно дополнить этот арсенал как более экологичный и перспективный энергоноситель", - говорит Фарес Кильзие.

По словам эксперта, для внедрения водорода потребуется создать более комплексные цепочки его производства и поставок, а это придаст дополнительные стимулы для развития новых технологий и отраслей экономики с низким углеродным следом. Тем самым водород сможет существенно расширить возможности российской энергетики и закрепить статус России в качестве экспортной энергодержавы не только в нефтяной, газовой или атомной энергетике, но в водороде.

Еще одна перспектива водорода - транспорт на водородных топливных элементах. Мировые и российские производители работают над созданием экологичных автомобилей на водородном топливе, а правительство обсуждает федеральный проект "Электромобиль и водородный автомобиль". UNECE в своем докладе заявляют, что количество легковых электромобилей на водородных топливных элементах будет увеличиваться. Сейчас таких автомобилей в мире около 15 тысяч. Помимо топливных элементов, может быть и топливо для авто на водородной основе.

К 2030 году стоимость водорода "на заправке" может снизиться до 6 евро за килограмм, и это будет конкурентная цена. По прогнозам, к 2030 году в США будет более 7 тысяч водородных заправочных станций и 5,3 миллиона авто на водородных топливных элементах, в Европе 3,7 миллиона таких авто. Это может снизить выбросы CO2 более чем на 29 миллионов тонн в год.

"Ведущие автомобильные концерны уже выпускают вполне конкурентоспособные "водородные" модели автотранспорта. На мой взгляд, именно в транспортном секторе мы уже в течение ближайшего десятилетия увидим наиболее масштабные результаты водородизации", - говорит Игбал Гулиев.

Серийное производство автомобилей на водородном топливе есть у Toyota, Honda и Hyundai, разработкой таких автомобилей занимаются Daimler, Audi, BMW, Ford, Nissan и др.

По данным Bloomberg, на конец 2020 года в мире в эксплуатации находилось 4250 автобусов на водородных транспортных элементах. До 2030 года количество автобусов и грузовых автомобилей на водородном топливе в Европе должно составить 45 тысяч, в Японии - 1200. Инфраструктура водородных заправок наиболее развита в США, Канаде, Китае, Японии и Германии.

Все начиналось с Бобра

Все начиналось с Бобра

Текст: Николай Долгополов, Павел Зарудный, Максим Макарычев, Илья Соболев, Михаил Щербань

Сегодня отечественный хоккей празднует большую дату: ему исполняется 75 лет. Отсчет ведется с 22 декабря 1946 года, когда стартовал первый чемпионат страны. Поразительно, но нашим хоккеистам потребовалось меньше десяти лет, чтобы выйти на мировой уровень. В 1954 году сборная СССР стала победителем своего дебютного первенства планеты, а через два года выиграла и Олимпийские игры-1956.

Первые шаги отечественного хоккея с шайбой невозможно представить в отрыве от личности Всеволода Боброва. Многие из плеяды выдающихся советских хоккеистов, которые видели игру Боброва на льду, называли его самым выдающимся отечественным игроком в истории. Несмотря на то что в этой самой многогранной и великой истории нашего хоккея были такие глыбы и исполины, как Якушев, Харламов, Михайлов, Мальцев, Фетисов, и далее, как говорится, по списку. Но легенды о "Севке, который делал все, что хотел на газоне и на льду", с годами только больше приобретают характер каких-то сказочных историй, несмотря на то что даже в бескрайней Всемирной паутине днем с огнем не сыскать не то что самих матчей, но и нарезок игр 1940-1950-х годов. "Я рад, что воочию увидел на льду Боброва. Это выдающийся спортсмен. Считаю, что он смело может быть включен в десятку сильнейших игроков за всю историю мирового хоккея" - так говорил о первом советском хоккеисте - кавалере ордена Ленина Морис Ришар, который считается иконой канадского хоккея. А трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов признавал: "Мое поколение пришло в сборную страны после Всеволода Боброва и его друзей, покрывших позолотой имидж советского хоккея, только вставшего на ноги, а мы в эту корону добавили бриллианты и изумруды".

Даже сейчас, спустя десятилетия, комментаторы восклицают: "Шайба забита по-бобровски". Так действительно загонял диски в паутину хоккейных ворот Всеволод Бобров, после лихого прорыва за ними, освобождаясь от опеки защитника и вонзая шайбу клюшкой в одной руке в противоположный угол. Всеволод Бобров, и это тоже уникальный рекорд, единственный в истории спортсмен, выступавший и на летних (1952 года), и на зимних (1956 года) Олимпийских играх. Более того, он на этих Играх был капитаном двух сборных - футбольной и хоккейной. Гагарин шайбы на Руси, так метко написал в своей длинной оде - посвящению Боброву - Евгений Евтушенко.

Именно Бобров в качестве старшего тренера повез сборную СССР в Канаду в 1972 году на матчи с местными профессионалами.

По словам легенды советской тяжелой атлетики Юрия Власова, еще в конце 1940-х после удара о борт у Боброва случился инфаркт, но мужественный игрок все списал на травму и не стал ложиться в госпиталь. Всю жизнь мучился сердечными болями, особенно когда стал тренером. Со скамейки, конечно, виднее, но ты не сможешь повторить свой прорыв, "насквозь защиту пропоров".

Ушел так рано. В 56 лет. Оставшись первым. Первым Великим первопроходцем нашего хоккея.

В истории советского и российского хоккея было немало великолепных, блестящих, успешных тренеров. Но фигуры Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова стоят особняком.

В спорте главное - результат, и нет никакого другого места, кроме первого. Это принцип Тарасова, который он привил не только нескольким поколениям хоккеистов, но и всем нам, считающим советский хоккей лучшим в мире.

Сухие цифры: совместно с Аркадием Чернышевым Тарасов установил непревзойденный рекорд: в течение девяти лет подряд (1963-1971) сборная СССР по хоккею под их руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах.

И идея Суперсерии с канадскими профи 1972 года тоже его, тарасовская. Жаль, что в Канаду на Суперсерию Тарасов не поехал, поскольку его посчитали "неблагонадежным". Впрочем, все прекрасно понимали, кто заложил костяк великой сборной, и не зря в Зале хоккейной славы в Торонто, куда Тарасов попал еще в 70-е, на стенде, посвященном гениальному тренеру, написано: "Мир должен быть благодарен России за то, что она подарила ему Тарасова..."

Владислав Третьяк в одном из интервью "РГ" вспоминал, как Тарасов умел мотивировать:

- Это было в 71-м году. В решающем матче уступали мы шведам после первого периода - 1:2. Тарасов зашел в раздевалку и запел песню "Черный ворон" сначала тихо, потом громче. И помогло. Игра закончилась - 6:3, и мы стали чемпионами мира. Тарасов был великий психолог, и для него была сначала команда, все вместе, а потом уже - личность.

Еще один человек, которого любили, ненавидели, но всегда считались с его мнением, - Виктор Васильевич Тихонов. Скромный защитник-динамовец превратился в гениального тренера. Своей харизмой, великолепным пониманием игры, жесткой, подчас жесточайшей волей, навязываемой им своим игрокам, он выделялся даже на фоне могучей плеяды коллег-россиян, уверенно стоявших в ту счастливую для нас пору у хоккейных бортиков.

Его клеймили безжалостным. Формировал сборные без всяких скидок на прошлые заслуги. Не приглашенные в команду звезды обижались, газеты полнились упреками, болельщики могли и свистнуть, обозвать "удавчиком" за всегда туго завязанный галстук. И только потом недоброжелатели замечали, что он, Тихонов, гасил усталые звезды в нужный момент - для них и для национальной команды. Герои уходили в расцвете, а не уже отыгранными пустоцветами.

И эта требовательная жестокость притягивала золотой металл. Виктор Васильевич не признавал в тренерском деле никаких дуэтов и прочих триумвиратов. Он отвечал за все и всех. Трижды выигрывал Олимпиады, восемь раз - первенство мира, его, тихоновский, ЦСКА 13 раз побеждал в чемпионатах страны.

Особенно поразительна была наша олимпийская победа в 1992-м в Альбервиле. Оставалось только ужасаться той постсоветской неразберихе, в которой на ходу собиралась вся, не только хоккейная, сборная, выступавшая без гимна и флага. Зато с гениальным тренером, который, да простят меня другие хоккеисты, фактически одной быковской тройкой (да что тройкой - Быковым и Хомутовым) выиграла нежданно, и как уверенно, первое место.

Да, его упрекали в негибкости. Почему не отпускает лучших советских, потом российских игроков в НХЛ? Приезжали оттуда наглые агенты, типа Сергея Левина, манили неизбалованных наших ребят, хулили главного тренера, а клубам, парней подготовивших, доставался тощий пшик. Вот против этого и бился до последнего Виктор Васильевич.

Порой поднимался вой. Зачем Тихонов загоняет игроков? Не нужны такие огромные нагрузки. И что? Нагрузки снижены. Как и спортивные результаты.

Его упрекали в диктаторстве, в безраздельном правлении ЦСКА. Но после ухода Виктора Васильевича, независимо от того, вливались в "Красную машину" деньги или не вливались, клуб редко оставался флагманом. Короче, без него в нашем хоккее стало хуже. И Тихонов переживал это болезненно.

На Ваганьково он упокоился неподалеку от своих товарищей и единомышленников. А нам очень не хватает Виктора Васильевича. Современное хоккейное поколение в долгу перед ним. Лучший способ отдать долг - сделать на зимней Олимпиаде-2022 то, что делал он в 1984-м, 1988-м и 1992 годах. Тихонов считал, что при определенных условиях, в том числе и при проявлении хоккеистами спортивного фанатизма, это достижимо.

Пожалуй, ничто так ярко не отражает величие отечественного хоккея, как огромное количество рекордов и достижений, которые оставили после себя наши игроки. Приводим лишь некоторые из них.

9 олимпийских побед на счету нашей сборной. Столько же только у канадцев.

6 трехкратных олимпийских чемпионов знает история мирового хоккея. Это Анатолий Фирсов, Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин и Владислав Третьяк.

27 побед на чемпионатах мира одержала отечественная сборная (СССР/России). Столько же у наших самых принципиальных соперников - канадцев. Отметим, что сборная СССР приняла участие в 34 мировых первенствах и ни разу не вернулась домой без медалей.

9 чемпионатов мира подряд, с 1963 по 1971 год, выиграла сборная СССР. Это рекордная победная серия, не побитая до сих пор.

10 раз становились чемпионами мира голкипер Владислав Третьяк и защитник Александр Рагулин. Больше таким достижением не может похвастаться никто.

192 очка (89 шайб и 103 передачи) набрал легендарный Валерий Харламов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Это рекорд результативности на двух главных турнирах.

100 шайб в 10 матчах забросила сборная СССР на ЧМ-1973.

9 отечественных хоккеистов включены в Зал хоккейной славы в канадском Торонто. Это больше, чем у любой другой европейской страны.

36 наших соотечественников входят в Зал славы Международной федерации хоккея. Это самое большое представительство среди всех стран.

История хоккея не знает недостатка в выдающихся личностях. Тем почетнее, что Международная федерация признала лучшим игроком XX века нашего Владислава Третьяка. Но если посмотреть внимательней - а был ли у нее выбор?

Нынешний президент Федерации хоккея России десять раз становился чемпионом мира, а всего у него 13 медалей с мировых первенств. Еще четыре комплекта олимпийских наград (три из них высшей пробы) делают Третьяка самым титулованным хоккеистом в истории.

Владислав Александрович ворвался в сборную в 17 лет. Первое "золото" чемпионатов мира он взял в 1970 году, последнее - в 1983-м. Он блистал в знаменитой Суперсерии-1972 и принял самое непосредственное участие в унижении канадцев в финале Кубка Канады-1981, который наши выиграли со счетом 8:1.

В центре Москвы неподалеку от храма Христа Спасителя есть уютный грузинский ресторан. Раньше попасть туда с улицы было практически невозможно. Правда, был способ получить столик без томительного ожидания и брони. Пароль: "Я от Буре".

Павел нередко сам захаживал на кухню и признавался, что очень любит наблюдать, как из-под ножа повара получаются вкуснейшие блюда. Женщина-шеф на это всегда парировала: "Вы, Паша, тоже шеф, но в своем хоккее".

В этом году знаменитый российский хоккеист Павел Буре отпраздновал свой 50-летний юбилей. Кроме того, двукратный призер Олимпийских игр был избран в состав совета Международной федерации хоккея. По нынешним временам это еще один повод поднять бокал.

Увы, его карьера игрока официально закончилась 16 лет назад, но Буре по-прежнему остается одним из самых ярких и любимых хоккеистов. Так получилось, что ему не суждено было собрать охапку титулов и завоевать "все "золото" мира". Он лишь один раз выигрывал "золото" чемпионата мира, останавливался в шаге от Кубка Стэнли и победы на Олимпийских играх. Но сколько же людей попали бы под его очарование по обе стороны Атлантики. Достаточно сказать, что болельщики "Ванкувера" и "Флориды", команд Национальной хоккейной лиги, за которые выступал россиянин, признали его лучшим игроком в истории этих клубов.

От игры Буре дух захватывало так же, как от езды на бешеной скорости. В конце концов не просто так Павла прозвали Русской ракетой. Им восхищался и главный игрок в истории североамериканского хоккея Уэйн Гретцки. Как рассказывал сам Буре, Гретцки был готов продлить свою карьеру еще на год в том случае, если бы россиянина обменяли в "Нью-Йорк Рейнджерс" в 1999 году. Не сошлось. Буре в конечном счете в "Рейнджерс" перешел, но на три года позже. А с Гретцки он в итоге в одном звене сыграл, но только в "Матче всех звезд".

Карьера самой Русской ракеты оказалась до обидного короткой. Из-за постоянных проблем с коленями Павел Буре закончил с хоккеем фактически в 32 года. Невероятно рано: особенно хорошо это понимаешь, глядя на блистающего в куда более почтенном возрасте Александра Овечкина. Но и за отведенное время Буре успел многое. Он дважды выигрывал титул лучшего снайпера регулярки Национальной хоккейной лиги, почти привел "Ванкувер" к Кубку Стэнли. В сборной России его звездный час пробил на зимних Играх-1998 в Нагано. Пять шайб в ворота финнов в полуфинале олимпийского турнира давно вошли в сокровищницу отечественного и мирового хоккея.

...Кстати, в том самом ресторане до сих пор всегда стоит столик с табличкой "Резерв". Специально для Паши.

Что бы ни происходило в российском хоккее, таланты в нашей стране не переведутся никогда. Очередной - уже на подходе. Матвею Мичкову всего 17 лет, а его вовсю сравнивают с суперзвездами вроде Александра Овечкина и Никиты Кучерова. И небезосновательно: ведь некоторые из рекордов упомянутых игроков Матвей уже побил.

Питерский СКА заприметил вундеркинда еще в прошлом году, переманив его из ярославского "Локомотива". А в этом о нем уже узнала вся страна. Для начала Мичков в составе СКА-1946 переписал несколько рекордов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В январе он побил рекорд по количеству заброшенных шайб в возрасте до 17 лет, а в феврале превзошел бомбардирский рекорд в аналогичной возрастной категории. Что примечательно, предыдущим владельцем обоих достижений был Никита Кучеров.

Совершать подвиги Матвей продолжил и в сборной, став лидером национальной команды на юношеском чемпионате мира-2021. Наши там взяли "серебро", но Мичкову точно не в чем себя укорить. В семи матчах он отметился 16 (12+4) очками и завоевал титул лучшего бомбардира и снайпера турнира. А организаторы признали его самым ценным игроком и лучшим нападающим чемпионата мира.

Недавно наш прославленный ветеран Валерий Каменский сказал, что о Мичкове нужно поменьше говорить, но как, если он уже ворвался и в основную национальную команду. И начал переписывать рекорды и там. Сыграв за сборную на Кубке Карьяла в 16 лет и 11 месяцев, Матвей стал самым молодым ее дебютантом. А в матче со шведами Мичков еще и забросил самую "молодую" шайбу сборной России. Да как! В стиле лакросс, занеся шайбу в сетку на крюке клюшки из-за ворот. Добавим, что оба рекорда принадлежали не кому-нибудь, а Александру Овечкину. К слову, Ови, кажется, не расстроился и не обиделся на нового рекордсмена. Наоборот, поздравил его одним из первых.

Очередное испытание ждет Матвея совсем скоро: он попал в состав сборной на молодежный чемпионат мира, где играют хоккеисты до 20 лет. Но есть уверенность, что Мичков справится.

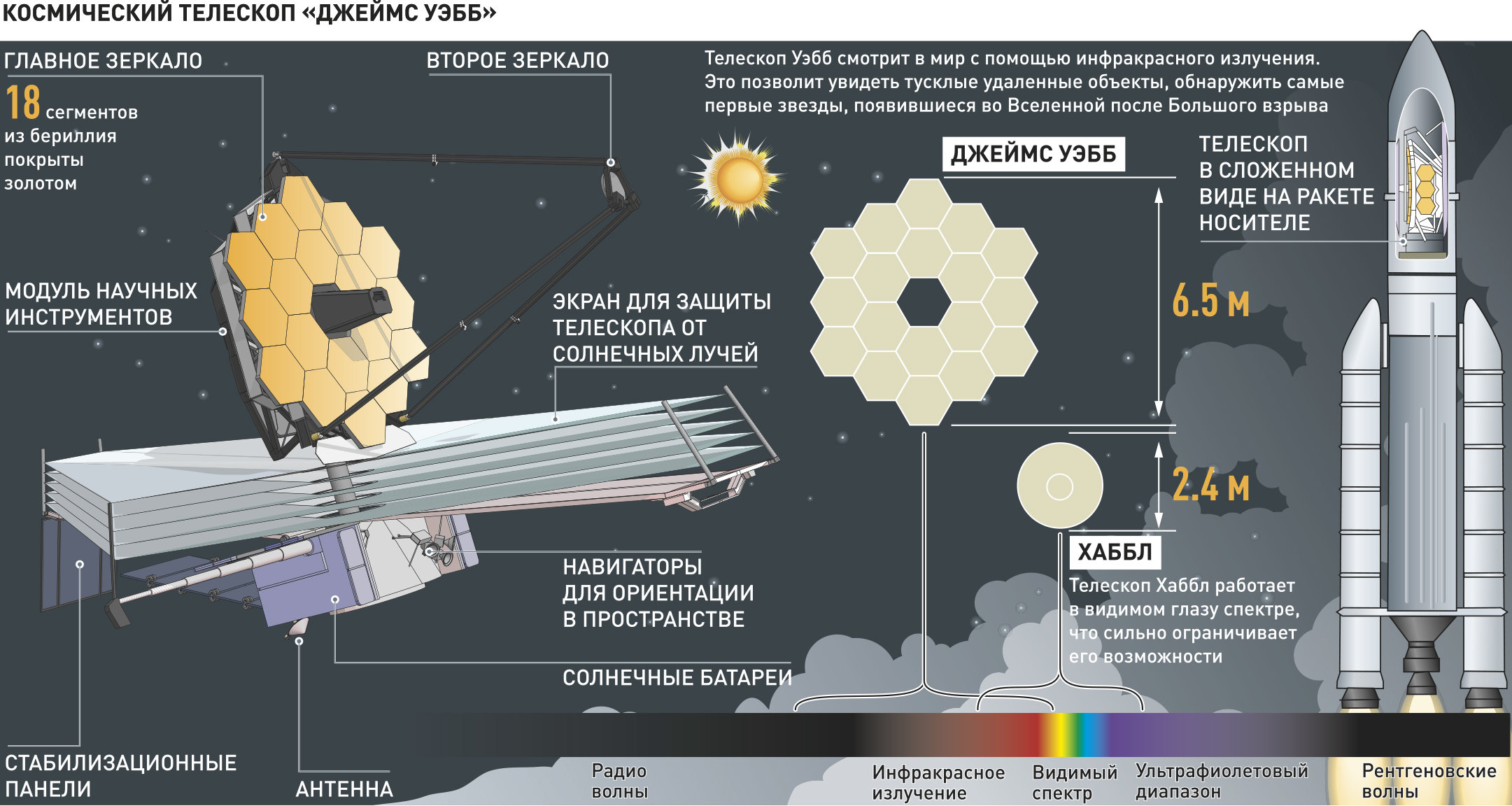

Новый телескоп обещает фантастические открытия

ТЕКСТ: Аркадий Симонов

На 24 декабря в науке намечено поистине историческое событие. С космодрома Куру во Французской Гвиане НАСА отправит ракету, которая выведет на орбиту космический телескоп "Джеймс Уэбб". Он будет преемником знаменитого космического телескопа "Хаббл", который за 30 лет работы совершил настоящую революцию в астрономии. На основе данных его наблюдений написаны десятки тысяч научных статей, сделаны открытия, которые занимали первые места в ежегодных итоговых научных хит-парадах.

Именно с помощью "Хаббл" сделано одно из самых сенсационных открытий науки последних десятилетий: оказалось, что вопреки законам физики - Вселенная не просто расширяется, а делает это с ускорением. А чтобы это объяснить, ученым пришлось разработать знаменитую гипотезу "темной энергии".

Но, по мнению ученых, "Хаббл" рядом с "Уэббом" это в лучшем случае "Жигули" по сравнению с "Мерседесом". Возможности нового телескопа настолько фантастичны, что многие из будущих открытий "Уэбба" мы не можем на сегодняшний день даже вообразить. А ведь его судьба несколько раз висела на волоске. Телескоп был задуман еще в конце 90-х , и тогда миссия оценивалась в 500 млн долларов, а запуск намечался на 2007 год. Как это случается всегда с подобными проектами, цена стала расти как на дрожжах. Когда в 2010 году было потрачено уже 5 млрд, а запуск обсерватории все откладывался, сенат США провел расследование. В итоге в журнале Nature появилась статья "Телескоп, который сожрал астрономию". Сенаторы предложили сократить бюджет НАСА ровно на ту сумму, которая предназначалась на "Уэбб". А по сути, поставить на проекте крест.

И вот тогда на защиту "телескопа-обжоры" вышла едва ли не вся мировая научная общественность. Она заявила, что экономия в краткосрочной перспективе по масштабам совершенно несопоставима с ущербом всей мировой науке. Ученых поддержали авторитетные международные издания, раструбив историю по всему миру. И обсерваторию удалось отстоять. Только одно это демонстрирует, какое значение мировая наука придает "Уэббу".

За что же с такой страстью сражаются ученые? Если совсем просто, то "Уэбб" может гораздо глубже и основательней изучать Вселенную по сравнению со "стариком" "Хабблом". Дело в том, что они по-разному смотрят в космос. "Хаббл" - это в основном оптический инструмент, он работает в видимом глазу спектре. Что сильно ограничивает его возможности, не позволяет изучать черные дыры, открывать экзопланеты, где может быть жизнь, подобраться к Большому взрыву - главной загадке науки. "Уэбб" имеет такие возможности, так как смотрит в мир через инфракрасные излучение. А это совсем другой инструмент. Он сможет разглядеть тусклые, со слабой светимостью объекты. А самое заманчивое, что его можно использовать в качестве своеобразной машины времени. В астрономии чем дальше от Земли объекты, тем они старше. Ведь свету требуется очень много времени, чтобы добраться до Земли. И если "Хаббл" заглянул назад на 13,5 миллиарда лет, то "Уэбб" проведет "раскопки" в историю Вселенной намного глубже. Насколько - сейчас даже трудно сказать. Ученые надеяются, что им удастся попасть в космические "ясли", обнаружить самые первые родившиеся после Большого взрыва звезды. Телескопу предстоит тщательно разобраться, как выглядели галактики, начиная с 200 миллионов лет после этого взрыва и до 400 миллионов лет после него. Говоря образно, Большой взрыв может оказаться от исследователей на расстоянии одной руки.

Ученые уверены, что "Уэбб" совершит настоящий прорыв в поиске не только экзопланет, но даже и их спутников, а также спектральных линий этих планет. Это сегодня недостижимо ни для одного телескопа. У "Уэбба" для этого есть все возможности. Словом, вся мировая наука с огромным интересом ожидает его запуск, не сомневаясь, что результаты будут самые революционные. Что же это за чудо-инструмент, который специалисты называют шедевром научной и инженерной мысли? Главный "глаз" телескопа - зеркало, покрытое тонким слоем золота. Размер 6,5 метра, у "Хаббла" - 2,4 метра. Отправить такую гигантскую конструкцию на орбиту, конечно, невозможно, она не поместится ни в одну из современных ракет. Поэтому инженеры НАСА придумали разделить зеркало на 18 лепестков и сложить их в ракету как оригами. Распустятся эти лепестки уже в космосе.

Но мало вывести телескоп на орбиту, раскрыть зеркало, надо создать благоприятные условия для его работы. И тут свои нюансы. Чтобы фоновый шум не искажал данные приборов, они должны работать при температуре, близкой к абсолютному нулю. Поэтому орбита выбрана так, чтобы обсерватория все время находилась в тени Земли, а с солнечной стороны аппарат закроет пятислойный экран из пластика размером с теннисный корт. Кстати, он тоже отправится в космос в свернутом виде, и его надо развернуть.

А всего уже на орбите придется провести 300 сложнейших операций, в частности, развернуть конструкцию, сложить по частям и настроить зеркало, подогнать и направить солнцезащитный экран и т. д. Каждая должна пройти идеально гладко. Иначе всю работу придется начинать заново. На период подготовки отводится три месяца. И все это необходимо делать в автономном режиме, ведь телескоп будет находиться от Земли на расстоянии 1,5 миллиона километров. ("Хаббл" расположен близко от планеты, для его ремонта и наладки астронавты совершили четыре миссии.)

- Я 20 лет ждала этого запуска, чтобы получить ответы на множество вопросов, отыскать которые иначе просто невозможно, - говорит научный руководитель проекта доктор Хейди Хэммел. - У нас вообще нет другого способа туда заглянуть. А вопросы эти настолько важны, что, на мой взгляд, это полностью оправдывает и огромные денежные затраты, и годы ожидания.

Скажем, несмотря на все попытки, ученым пока так не удалось найти в космосе двойника Земли, где может быть жизнь. По словам доктора Хэммел, вполне возможно, что он будет обнаружен уже в ближайшие три-четыре года. И будет только один фантастический прорыв из многих, которые ждут ученые от "Уэбба".

TikTok догоняет Instagram по популярности

Иван Черноусов

TikTok преодолеет отметку в 755 млн пользователей в месяц в 2022 году, прогнозируют аналитики Insider Intelligence. Социальная сеть стала самой быстрорастущей в мире: за 2020 год она выросла на 59,8%, а за 2021 год - еще на 40,8%.

Facebook за год вырос всего на 6%. Сейчас у соцсети почти 3 млрд активных пользователей в месяц. Instagram достиг отметки в 2 млрд пользователей в месяц, для сравнения - в 2018-м у соцсети был 1 млрд активных пользователей в месяц. У TikTok в среднем ежемесячная аудитория составляет 700 млн человек.

"Популярность TikTok пришлась на пандемию, люди сидели дома, им нужно было как-то развлекаться во время локдауна, - говорит Полина Бавшина, специалист по новым медиа коммуникационного агентства "ЛАМПА". - Люди рассказывали различные истории или просто делились забавными моментами". По ее словам, тренды TikTok появляются очень быстро, и это одна из самых главных фишек приложения. "В соцсети легко стать популярным. Пользователь может набрать 100 тысяч подписчиков за несколько дней, если его контент попадает в рекомендации. В 2022 году TikTok точно продолжит расти", - уверена Бавшина.

Немалую роль в популярности приложения сыграл экс-президент США Дональд Трамп, пообещав запретить его, считает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. "Кроме того, в соцсети собраны все основные современные тренды - краткость (молодежь не воспринимает длинные ролики), а также персонализированность контента, которая ориентируется на каждого конкретного пользователя". У TikTok есть все шансы продолжить рост и в следующем году, уверен Иван Самойленко, управляющий партнер B&C Agency. "Сегодня развлекательный контент востребован не только среди молодежи, но и у людей старшего возраста. Достаточно вспомнить 95-летнюю тиктокершу бабушку Машу с 545 тыс. подписчиков и 4,5 млн лайков".

В России аудитория TikTok стремительно растет. Если год назад в приложение хотя бы раз в месяц заходили 25,7 млн человек, то теперь аудитория соцсети составляет 40,6 млн человек, рассказали "РГ" в компании Mediascope. Соцсеть занимает третье место по популярности, сразу после "ВКонтакте" и Instagram.

Девелоперы прицениваются к недвижимости для пожилых

У инвесторов растет интерес к строительству пансионатов и жилья для пожилых людей. Этот сегмент недвижимости один из немногих приносил стабильный доход даже в пандемию.

Последние два года показали, что старшему поколению не хватает качественной недвижимости - это касается и стационаров, и квартир, говорит директор фонда "60+" Вадим Бараусов. В первом случае слишком крупные и не готовые к эпидемии объекты оказывались источниками вспышек вируса. Во втором - пожилые люди оказались заперты в квартирах на "самоизоляции", в одиночестве и без адаптации жилья к их потребностям.

В Европе, по данным Savills, в первом полугодии 2021 года инвестиции в сегмент недвижимости для пожилых превысили 4 млрд евро - это исторический рекорд. В России две компании-лидеры рынка пансионатов для пожилых планируют запуск серии проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, говорит Бараусов. Это как новое строительство, так и реконструкция. Еще более десятка проектов строительства пансионатов или гериатрических центров планируется только в двух столичных регионах менее крупными компаниями и частными инвесторами.

Точных оценок спроса на пансионаты для пожилых не существует, но для России речь в любом случае идет о десятках тысяч мест минимум, сообщает Бараусов. С учетом того, что затраты в пересчете на одно место в качественном стационаре начинаются от 2 млн рублей, требуются десятки миллиардов рублей инвестиций.

Количество запросов от девелоперских компаний сильно увеличилось, отмечает гендиректор Senior Group Алексей Сиднев. Раньше за консультациями обращались чаще всего держатели плохих активов, желающие, например, переоборудовать под учреждение для пожилых людей пансионат советских времен. Сейчас это девелоперы, которые весьма уверенно чувствуют себя на рынке после прошлого года, отмечает Сиднев. Доходность недвижимости для пожилых пока не рекордна, но она стабильная и долгая, говорит он. При этом девелоперы хотят развивать функции операторов пансионатов, а операторы, в свою очередь, развивают девелоперские функции, поскольку представляют, как правильно построить пансионат.

Тренд на старение населения обеспечивает потребность в новых объектах недвижимости, это могут быть пансионаты небольшой вместимости, специализированные центры для людей с деменцией, вписанные в жилую застройку мультиформатные комплексы. "В Европе и США это уже большой рынок, приносящий доходность не ниже других сегментов недвижимости. В пандемию он показывает себя гораздо более стабильным, чем ретейл или офисная недвижимость, которые испытывают трудности. В России мы пока на самой начальной стадии, но движемся в том же тренде", - говорит Бараусов.

Требования к пансионатам для пожилых в последние годы меняются, отмечают участники рынка. Уходит интерес к учреждениям, находящимся далеко за городом, - родственникам сложно навещать близких. Пожилым людям хочется быть в центре активной жизни - чтобы неподалеку были парки, скверы, кафе и театры. Однако подходящий под эти требования участок в черте города девелоперу гораздо выгоднее застроить многоэтажными домами. Необходимо адресно предоставлять участки под строительство пансионатов, считает управляющий "Арбат-Менеджмент" и технолог департамента труда и соцзащиты Москвы Алексей Окрушко, иначе в крупных городах эти учреждения строиться не будут.

Еще больше перспектив имеет сегмент жилой недвижимости для пенсионеров, отмечает Бараусов: если пансионаты нужны 4% возрастной аудитории, то комфортное жилье - остальным 96%.

Создание жилья для клиентов от 60 лет скоро станет одним из трендов на рынке, уверен замдиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов. В России сейчас около 25% населения старше трудоспособного возраста, к 2030 году доля поднимется до 30%. При этом появились пенсионеры нового поколения, которые накопили определенные средства и живут не только на пенсию, требования к качеству жизни, формату недвижимости повысились. Эта категория может стать главным потребителем загородной недвижимости, считает Финогенов. Сейчас основная проблема загородных поселков - нехватка транспортной и социальной инфраструктуры. Между тем для пожилых людей транспортная доступность уже не так критична, а в школах и детских садах они не нуждаются.

Марина Трубилина

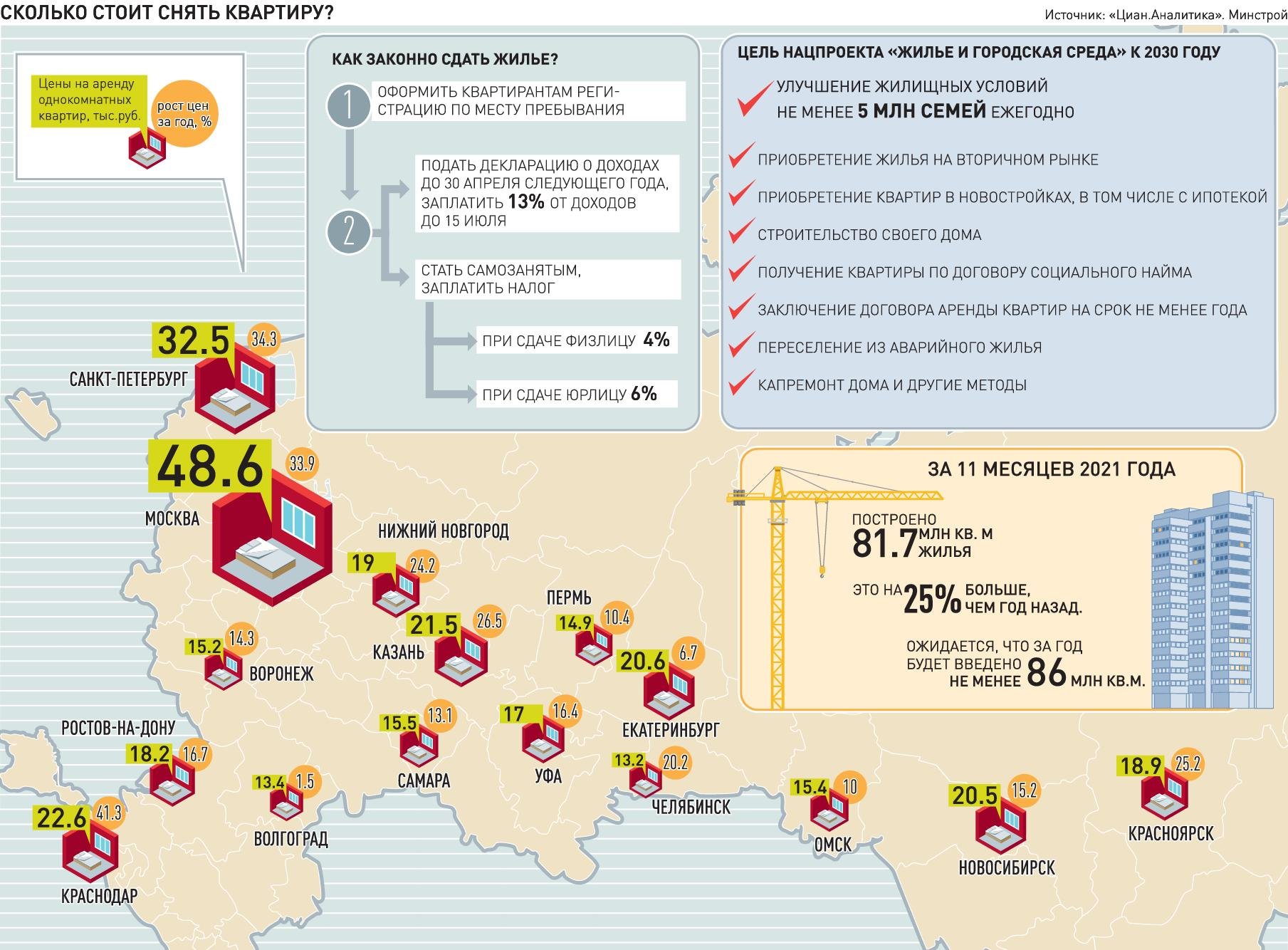

Как вывести рынок аренды жилья из тени

Новая информационная система арендного жилья Минстроя не изменит рынок недвижимости, если единственным стимулом для участия в ней будут штрафы, считают эксперты. Больший эффект для "обеления" рынка, по их мнению, даст усовершенствование законодательства и появление удобных сервисов для владельцев квартир.

Минстрой намерен запустить государственную информационную систему, где должен будет регистрироваться каждый договор аренды. Нарушителей ждут штрафы. Система позволит сделать рынок более прозрачным, обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, считают в минстрое. Законопроект предполагается внести в Госдуму к весенней сессии. Главная цель системы - учет договоров и "обеление" рынка аренды, подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "Это ключевые задачи, которые необходимы, чтобы обезопасить граждан - как арендаторов, так и арендодателей - при заключении сделок", - сказал он. Система будет фиксировать факт заключения договора аренды, при этом подписать документ арендодатель и арендатор смогут на самой платформе. Можно будет выбрать проект договора, уже проверенный юристами. "Это позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя даже людям без специального юридического образования, не обращаясь при этом к юристам за отдельную плату", - отметил замминистра.

Все действующие сайты-агрегаторы будут интегрированы с платформой, пояснил Стасишин. Одним из преимуществ системы должно стать удобство, поэтому ее интегрируют с агрегаторами в максимально простой для пользователей форме.

Вопрос о создании в России структурированного рынка арендного жилья обсуждается многие годы, отмечает завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина. Сейчас сдается в аренду около 5 млн квартир - 9-10% жилого фонда. Однако только десятая часть их оформлена легально. Из-за "теневой" аренды государство теряет более 160 млрд руб. налогов.

"Физлица, получившие доход от сдачи жилья в аренду обязаны самостоятельно исчислить сумму НДФЛ и представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) не позднее 30 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором был получен данный доход (статьи 228 и 229 НК РФ), - напомнили "РГ" в Федеральной налоговой службе. - Общая сумма налога, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом".

Граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели, могут при сдаче в аренду жилых помещений применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятый). Тогда, полученный от сдачи квартиры в аренду, будет облагаться налогом по ставке 4% (в случае сдачи жилья в аренду физическому лицу) или 6% (в случае сдачи юрлицу или ИП).

По данным Федеральной налоговой службы, количество налогоплательщиков, представивших налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2019 год в связи со сдачей имущества в аренду составило в России 141 580 чел., общая сумма дохода от сдачи имущества в аренду - 33,8 млрд руб., сумма удержанного НДФЛ - 1,637 млрд руб.

Однако одними штрафами и обязательствами вряд ли возможно вывести рынок из тени, считают эксперты. Наказания есть и сейчас, однако они мало кого пугают. Например, уже несколько лет арендодатели обязаны делать временную регистрацию арендаторам, за неисполнение этого требования также предусмотрены штрафы, но никто никого и не регистрирует и не штрафует, говорит руководитель департамента аренды агентства "Азбука Жилья" Роман Бабичев.

К выявлению сдающихся в аренду квартир пытались привлечь участковых, этим может заняться и налоговая инспекция, но до реальных действий не доходит. Нужно собрать много веских доказательств, чтобы привлечь за такие нарушения (не только договор аренды, но и документы об оплате). Маловероятно, что пойдут жаловаться на хозяев и арендаторы - чаще всего они сами находятся в городе нелегально (например, опять же без прописки).

Законно доказать арендные отношения почти невозможно, говорит Иванкина. "Мы друзья с собственником", "Они отдыхают у нас летом, а мы живем у них зимой" и другие доводы подобного рода зачастую не позволяют зафиксировать факт аренды.

Ставки аренды сейчас рекордно растут, отмечает эксперт "Циан.Аналитика" Виктория Кирюхина. За год средняя плата за однокомнатную квартиру в городах-миллионниках увеличилась на 21%, двухкомнатную - на 23%, трехкомнатную - на 20%. В таких условиях арендаторы не заинтересованы в официальной аренде, так как нововведения приведут к очередному витку роста ставок - как минимум на те же 4-5% (это если владелец зарегистрируется самозанятым), которые придется заплатить арендаторам.

Эффективным инструментом для вывода рынка из тени стал институт самозанятости, отмечает Кирюхина. "Возможность оформить статус самозанятого для уплаты налогов от сдачи выбрали 3 из 4 столичных рантье, которые ведут бизнес легально, - говорит она. - Исследование ОНФ и "Циан" показало, что число самозанятых арендодателей жилья в Москве за полгода с октября 2020 по апрель 2021 года увеличилось на 70%, а по данным ФНС, аренда - на 9-м месте в рейтинге отраслей, которые выбирают самозанятые по всей России". Обелять рынок нужно не введением новых штрафных санкций, а предлагая понятные инструменты взаимодействия с госорганами, дополнительные льготы, низкие налоговые ставки, говорит эксперт.

Еще одна проблема - отсутствие в России цивилизованного рынка аренды от официального оператора, отмечает Кирюхина. Несколько таких проектов уже реализовано, однако по-прежнему арендатор вынужден ориентироваться преимущественно на "частников". "Если сами арендаторы будут голосовать рублем за официальную аренду, то и рантье будут заинтересованы легализовать свой бизнес", - говорит она. Легализовать рынок может и развитие рынка управляющих компаний, которые будут "под ключ" заниматься сдачей жилья. Это особенно актуально на фоне распространения удаленной работы, когда владельцы недвижимости могут жить в другом городе и заинтересованы в надежном посреднике.

Начинать легализовывать рынок нужно с совершенствования законодательства о рынке коммерческого найма, правах и обязанностях арендаторов и собственников жилья, считает управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова. Сейчас отношения владельца квартиры и нанимателя регулируются только договором, в Гражданском и Жилищном кодексах об этом почти не говорится. В других странах рынок аренды официальный, в том числе потому, что есть четкое законодательство.

Для обеления рынка посуточной аренды жилья нужно полностью переходить на патентную схему работы, чтобы "уйти" от налога за каждую сделку, и патент должен быть дешевым, чтобы каждый смог его оплатить в начале года, говорит гендиректор сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. Сейчас в посуточной аренде договоры часто вообще не заключаются. Многие, кто занимаются краткосрочной арендой профессионально, имеют в собственности десятки квартир, на каждую приходится по 3-7 заселений новых гостей в неделю. Регистрировать такое количество договоров в новой системе будет сложно.

В отличие от Европы и США, в России пока нет ассоциаций арендаторов и арендодателей, говорит Иванкина. Нет и больших арендных фондов, "доходных домов", какие существует в США (где 40% жильцов - арендаторы) и какие существовали в Москве и Санкт-Петербурге в начале ХХ века. Сегодня России также важно двигаться в направлении создания государственных и муниципальных арендных фондов без права продажи квартир в собственность. Такие дома, которые могут строиться на условиях концессии или государственно-частного партнерства, были бы актуальны, например, для врачей и учителей, для работников крупных предприятий или вахтовиков.

Из объявлений на портале "Циан" должны исчезнуть указания на то, что квартира сдается только славянам или православным, что хозяин не хочет квартирантов-мигрантов. Портал объявил о борьбе с дискриминацией и попросил пользователей до февраля убрать из объявлений указания на цвет кожи, этническое и национальное происхождение, гражданство и вероисповедание.

Портал прав и с точки зрения политкорректности, и с точки зрения здравого смысла, считает управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Мария Жукова. У собственников часто ни на чем не основанные предубеждения против приезжих, хотя зачастую россияне гораздо менее аккуратны и в быту, и в платежах. Есть владельцы жилья, которые, набравшись опыта, сдают жилье только мигрантам, поскольку после них состояние квартиры даже лучше, чем было. Зачастую владельцы, которые не хотели сдавать жилье людям определенных национальностей, семьям с детьми, с домашними животными, передумывают при личной встрече с ними. Однако собственник все равно вправе будет выбирать, кому сдавать квартиру, отмечает Жукова. "Отсеивать" не симпатичных ему квартирантов он может при телефонном звонке, при просмотре жилья. И для этого не обязательно ссылаться на неподходящую национальность квартиранта, хозяин может объявить, что у него очередь на просмотр и он примет решение после того, как пообщается со всеми кандидатами.

Марина Трубилина

Что интересного было в русской литературе в 2021 году

Текст: Павел Басинский

Завершающийся 2021 год, несмотря на пандемию, был насыщен литературными событиями разного формата и масштаба. Но собрать их воедино и выстроить какие-то рейтинги в плане книжных новинок очень проблематично. Разброс мнений и субъективизм оценок здесь невероятно широк - и это, пожалуй, главная тенденция в восприятии литературы с 90-х годов прошлого века. Число новых книжных наименований непрерывно растет, а тиражи их также непрерывно снижаются. Разнообразие новых книг велико, а интерес к ним более или менее внятной читательской аудитории выяснить не так просто. Поэтому начнем издалека.

Круглые даты

Безусловно важными литературными событиями 2021 года были 200-летия Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. Первый юбилей широко отмечался во всем мире: от Буэнос-Айреса до Токио. Второй - носит сугубо национальный характер, но для России не менее значим, чем юбилей Достоевского.

Тем более, что общего между этими классиками много: это и вкус к страданиям, и полифония разных "голосов", и новаторство в области формы. Неслучайно самой значимой речью на похоронах Некрасова была именно речь Достоевского, где он поставил Некрасова в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым.

Из печальных "юбилеев" уходящего года нельзя не отметить 100-летия смерти Николая Гумилева, Александра Блока и Владимира Короленко. Все трое, хотя и по-разному, стали жертвами Революции и Гражданской войны. Не забудем об этом.

Премии

Нравится нам это или нет, но крупные литературные премии по-прежнему являются единственным понятным навигатором в текущем литературном процессе. Их не так много: "Большая книга", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер", "Нос", - но к ним необходимо добавить множество премий малых и региональных. Всем, кто как-то интересуется литературным процессом, советую обращать внимание не столько на лауреатов этих премий, а на их "длинные" списки, в которых отражается весь процесс за год и где представлены книги, прошедшие определенный отборочный фильтр - критиков, издателей и даже читателей.

Что касается лауреатов 2021 года - вот они: "Большая книга": Леонид Юзефович "Филэллин" (1 место), Майя Кучерская "Лесков" (2 место) и Виктор Ремизов "Вечная мерзлота" (3 место). Леонид Юзефович уже в третий раз стал первым лауреатом "Большой книги", так что можно сказать, что это своеобразный рекорд.

Лауреатом премии "Ясная Поляна" неожиданно для многих стал Герман Садулаев с романом-эссе "Готские письма", обойдя на крутом повороте явную фаворитку "шорт-листа" Марину Степнову с романом "Сад", вышедшем в "Редакции Елены Шубиной". Будучи одним из членов жюри этой премии, приоткрою секрет: выбор Садулаева во многом диктовался не только художественными достоинствами его книги (в этом Степнова ему не уступала), но и смелостью поисков в области жанра.

Победителем "Нацбеста" стал Александр Пелевин с психологическим детективом "Покров-17", события которого происходят в 1993 году.

Лауреатом экспериментальной премии "Нос" стала Алла Горбунова со сборником рассказов "Конец света, моя любовь".

Русскому рассказу вообще повезло в этом году. Этот жанр, увы, не был востребован издателями много лет. Но вот появилась премия имени Валентина Катаева за лучший короткий рассказ, учрежденная новой редакцией журнала "Юность" во главе с Сергеем Шаргуновым. Ее первым лауреатом оказался пермский прозаик Павел Селуков за рассказ "Эмигрант из Беднолэнда". Жюри этой премии возглавляла Татьяна Толстая, а она знает толк в коротких рассказах.

Фестивали

Лично для меня главной радостью этого года было то, что проклятая пандемия не смогла уничтожить книжные ярмарки и фестивали, без которых современный литературный процесс - как организм без кровоснабжения. Это площадки, где собираются вместе писатели и читатели, где выкладываются главные книжные новинки, которые обретают свое лицо, потому что здесь же, рядом с ними выступают их авторы.

Летом состоялся книжный фестиваль "Красная площадь" - одно из ярчайших культурных мероприятий столицы. Похожего нет нигде в мире.

Дважды, весной и в начале декабря, в Гостином дворе прошла лучшая книжная ярмарка non/fiction. Весной она проходила по вынужденной причине: из-за пандемии non/fiction прошлого года сдвинулась на весну нынешнего. Но организаторы ярмарки решили, что в 2022 году "весенняя" и "осенняя" ярмарки станут традицией.

В Саратове прошел отличный книжный фестиваль "Волжская волна", а во Владимире - фестиваль "Китоврас". В ноябре состоялась XV Красноярская ярмарка книжной культуры КРЯКК, в Туле - фестиваль современной детской и подростковой литературы "ЛитераТула". Во Владивостоке прошел международный книжный фестиваль ЛИТР. И это далеко не полный список книжных фестивалей.

Рейтинги

А вот здесь все сложно... Все мои попытки промониторить рейтинги самых читаемых книг 2021 года и свести их воедино потерпели фиаско и ничего, кроме головной боли, не вызвали.

Если верить совокупным книжным рейтингам, то окажется, что одной из самых востребованных книг 2021 года стал уже очень давний роман Евгения Замятина "Мы", так же как в списке мировых бестселлеров вдруг оказался роман Джорджа Оруэлла "1984". Это, безусловно, две лучшие мировые "антиутопии", но почему именно они сегодня стали пользоваться спросом? 1984 год миновал тридцать с лишним лет назад, и нового "тоталитаризма" тогда не только не случилось, но, наоборот, вскоре распался СССР, а спустя еще несколько лет стали один за одним рушиться ближневосточные "режимы". Неужели мы настолько не верим в наше будущее, что все еще с мазохистским наслаждением читаем романы о грядущих "режимах"? А может быть, нам их не хватает?

Из современной художественной прозы самые устойчивые позиции у Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина, но в основном не у новых их произведений, а у романов "Зулейха открывает глаза" и "Лавр". Все еще в моде Виктор Пелевин и Борис Акунин, в том числе и с новыми книгами. Похоже, не просто "бестселлером", но и "лонгселлером" становится роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

Экранизации

Но в случае с Сальниковым, возможно, сыграла роль экранизация романа Кириллом Серебрянниковым с Чулпан Хаматовой в одной из главных ролей.

Кстати, экранизаций современной прозы за последнее время вышло много. Это и сериал "Зулейха открывает глаза", и "Обитель" по роману Захара Прилепина, и экранизация практически всех романов Алексея Иванова, и "Немцы" по роману Александра Терехова.

Но я бы также отметил замечательный сериал-байопик о жизни Александра Вертинского режиссера Авдотьи Смирновой.

С наступающим Новым книжным годом!

Топ-10 книг 2021 года по версии Павла Басинского

Художественная проза

? Андрей Аствацатуров. Скунскамера. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

? Евгений Водолазкин. Оправдание острова. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

? Михаил Гиголашвили. Кока. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

? Андрей Рубанов. Человек из красного дерева. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

? Герман Садулаев. Готские письма. - СПб.: Лимбус-Пресс.

Документальная проза

? Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

? Алексей Варламов. Розанов. - М.: Молодая гвардия.

? Дарья Еремеева. Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой. - М.: Бослен.

? Майя Кучерская. Лесков. Прозеванный гений. - М.: Молодая гвардия.

? Людмила Сараскина. Достоевский и предшественники. - М.: Прогресс-Традиция.

Лавров посоветовал Абхазии и Южной Осетии активнее рассказывать о себе миру

Текст: Константин Волков

В Сочи прошли переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой. Как стало известно "РГ", переговоры появились в плотном расписании Лаврова буквально за два дня до встречи. Произошло это по инициативе Цхинвала и Сухума, поскольку республики стремились, по всей видимости, обсудить различные вопросы с Москвой до начала новогодних праздников.

Как рассказал Лавров, отвечая на вопрос "РГ" касательно результатов встречи, в ходе общения с коллегами обсуждалось принципиальное намерение развивать интеграцию, с этой целью подписано уже более сотни документов с каждой из сторон. "Углубляется наше взаимодействие в экономике, в инвестиционной, социальной и гуманитарной сферах, - сказал глава МИД России. - Мы обеспечиваем безопасность Абхазии и Южной Осетии. Там, в соответствии с подписанными договорами, находятся наши военные базы, которые надежно закрывают потребности наших союзников в обеспечении безопасности своих рубежей".

Также Лавров отметил, что в Абхазии были случаи, когда "приехавшие из России туристы сталкивались с неприятными ситуациями, не вполне легитимными процессами, происходящими с собственностью российских граждан, были и вопросы касательно деятельности российских предпринимателей". По словам министра, "по всем таким вопросам абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свою деятельность, это касается и криминала в отношении наших туристов, и собственности".

Он подчеркнул, что по проблемам собственности достаточно давно создана специальная комиссия, которая очередное заседание провела в начале декабря. "На заседании было принято решение о возвращении собственности целому ряду наших граждан, но пока это не окончательно. Этим вопросом занимается министр иностранных дел Абхазии, и он делает все, чтобы решить эти вопросы", - добавил Лавров.

Что касается российского бизнеса в Абхазии, то, по словам министра, "решился или вот-вот решится застарелый вопрос, тянущийся примерно с 2016 года, в отношении одного российского предпринимателя, занимавшегося производством на территории Абхазии, и там по сути был рейдерский захват. Наши обращения дали результат на днях, подписано позитивное решение о компенсации, и теперь надо дождаться, когда этот процесс завершится. Я прямо подчеркнул нашим абхазским друзьям, что от того, как будет урегулирован этот вопрос, зависит привлекательность абхазского рынка для российских предпринимателей".

Абхазия и Южная Осетия стремятся развивать международное сотрудничество. Российская сторона рекомендует им начать с небольших шагов, а именно - увеличивать присутствие республик в мире в культурном плане, например, устраивая гастрономические, туристические выставки за рубежом, рассказывая о преимуществах отдыха в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, эти страны, вероятно, смогут принять участие в экономическом форуме Россия - Африка, который должен пройти в 2022 году в преддверии второго саммита Россия - Африка.

Южную Осетию и Абхазию также волнует демаркация границ, в первую очередь с Грузией. Работа в этом направлении в настоящее время идет, хотя она и сопряжена с рядом сложностей, вызванных разночтениями в картах разного периода. Также Россия оказывает помощь республикам в борьбе с пандемией. Увеличивается товарооборот между Россией и двумя республиками. Многие российские регионы проявляют интерес к сотрудничеству с ними. Цхинвал стал городом-побратимом Владивостока, и там даже появился почетный консул Южной Осетии. Кроме того, российская сторона рекомендует республикам развивать отношения с Крымом.

Что касается вопросов безопасности и отношений с Грузией, то российская сторона рекомендует Цхинвалу и Сухуму обсуждать их в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Как отметил Лавров, на переговорах в Сочи "не обсуждались попытки затянуть Грузию в НАТО". Он отметил, что Грузия относится к так называемым "красным линиям", о которых шла речь в предложениях российской стороны к США в недавнем обращении.

"Россия искренне намерена не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют натовские стратеги", - подчеркнул Лавров.

После переговоров абхазская сторона подарила Лаврову большой деревянный ящик, в котором лежал ачамгур - абхазский щипковый трехструнный инструмент ручной работы, а также большую бутылку чачи. Южноосетинская делегация преподнесла картину с изображением храма.

Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне

Текст: Игорь Дунаевский

Соединенные Штаты сегодня больше не являются полноценной демократией, а чем-то промежуточным между демократическим и авторитарным государством. Более того, страна сейчас ближе к гражданской войне, чем многие могли бы представить. Столь тревожные выводы сделали американские политологи, оценившие ситуацию в США по тем шаблонам, которые ЦРУ использует для выявления признаков гражданской войны или нестабильности в других странах. Этот бой в набат охотно тиражируют ведущие либеральные СМИ.

Например, комментатор CNN в разговоре с экспертом отметил, что большинство американцев "уверены в безопасности и нерушимости демократического строя в США". "Это просто не соответствует действительности", - категорично ответила профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университете Барбара Уолтер. Эксперт, которая входит в рабочую группу ЦРУ по анализу гражданских волнений по всему миру, выделяет два признака, указывающих на вероятность кризисов. Первый - это превращение страны в анократию - что-то промежуточное между демократическим и авторитарным государством. На ее взгляд, в плане демократии США сегодня не ровня Канаде, Швейцарии или Японии. Второй - появление политических сил, которые используют расовые, религиозные или этнические противоречия, чтобы заручиться поддержкой граждан. "Удивительно, но в США сейчас существуют оба этих фактора. И они сформировались очень быстро", - отметила Уолтер, настаивая, что демократические институты в стране двигались к упадку последние пять лет. По лекалам ЦРУ она оценила степень риска гражданской войны в США как близкую к "высокой". "Мы больше не являемся самой долгоживущей демократией в мире, - посетовала эксперт. - Это закончилось в январе" (речь о беспорядках в Капитолии, когда сторонники Дональда Трампа, не согласные с его поражением, едва не сорвали процедуру утверждения итогов выборов. - "РГ").

Днем ранее трое отставных американских генералов на страницах The Washington Post предупредили, что рост поляризации политики и общества все чаще сказывается и на военных. Это создает риски волнений в их рядах после следующих президентских выборов в 2024 году. Как напоминают авторы, в беспорядках у Капитолия принимало участие заметное число действующих и отставных военных. Все это, на взгляд генералов, попахивает гражданской войной, поэтому они призвали уже сейчас выявлять потенциальных бунтарей и как можно строже наказать тех, кто ответственен за события у Капитолия.

Сразу оговоримся, по расставленным акцентам понятно, что и само исследование, и полные тревоги публикации - это не самокритика, а очередная информационная атака в острой внутриполитической борьбе в США. Как эксперт CNN, так и генералы не скрывают, что связывают упадок демократии с президентством Дональда Трампа. Казалось бы, какой смысл продолжать борьбу против республиканца, ведь тот был повержен на выборах и уже почти год в Белом доме правит демократ Джозеф Байден?

Но президентские выборы-2024 не за горами. Любовь либеральных СМИ, которые преподносили Байдена спасителем нации, не помогает ему снискать симпатии американцев - его рейтинг сегодня лишь немногим выше 40 процентов. То есть ровно такой же, как был у Трампа, против которого пресса вела открытую войну и называла едва ли не худшим президентом. Если отбросить пристрастность СМИ, то это и неудивительно, поскольку в решении стоявших перед США проблем Байден ничем не успешнее Трампа - пандемия не побеждена, Америка по-прежнему поляризована, повестка правящей партии буксует. Трамп со своей стороны имеет право и, весьма вероятно, будет участвовать в следующих выборах. А если вспомнить, что даже при всей раздутой против него истерии Байден обошел его с превеликим трудом, то у демократов есть все основания беспокоиться за исход выборов 2024 года. Оттого союзная им пресса и продолжает постоянно держать в прицеле Трампа, запугивая американцев старой песней о том, что его возвращение уж точно добьет демократию в США. А отставные генералы заранее записывают его сторонников в бунтари, которых уже сейчас нужно нейтрализовать.

Тем не менее сам факт того, что пресса ставит под сомнение демократический строй США, тоже говорит о многом. Ведь перечисленные экспертами проблемы действительно имеют место быть, вот только виноват в их появлении не Дональд Трамп, а американский политический истеблишмент. О поляризации общества и разногласиях на расовой почве в Америке начали говорить задолго до него.

Наконец, сомнения в демократии - это проблема не одних США, о чем упоминалось в нескольких исследованиях за последние годы. Например, в 2019 году в American Political Science Review было опубликовано исследование политолога Кристофера Клаасена, который пришел к выводу о кризисе популярности демократии в развитых странах и росте запроса на популистскую альтернативу.

Основатель Tesla и SpaceX заплатит миллиардные налоги

Текст: Александр Гасюк

На фоне нарастающей в его адрес критики поборников социальной справедливости самый богатый человек планеты Илон Маск объявил, что за истекший год он выплатит в казну США больше, чем "любой американец в истории".

"Для тех, кто интересуется: я выплачу более 11 миллиардов долларов налогов в этом году", - раскрыл интригу в соцсетях сам основатель высокотехнологичных компаний Tesla и SpaceX. Столь внушительная сумма, по идее, должна избавить бизнесмена от обвинений в излишне быстрых темпах обогащения. А такие упреки в последнее время сыплются на Маска как из рога изобилия. Буквально на прошлой неделе придерживающаяся лево-прогрессивных взглядов американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала предпринимателя прекратить "жить за чужой счет".

Причитающиеся с Маска в 2021 году налоги подсчитаны на основании его совокупного состояния, которое Bloomberg оценивает в 266 миллиардов долларов. Правда, еще в начале прошлого ноября "кубышка" богатейшего человека в мире превышала 300 миллиардов, но с тех пор Маск успел оперативно распродать часть принадлежащих ему ценных бумаг на 14 миллиардов. Причем, по данным американских СМИ, целый ряд американских богачей также активно избавлялись от своих акций после резкого скачка их стоимости, а также ввиду ожидаемого от нынешней администрации США повышения налогов в 2022 году. В частности, акции компании Amazon на 9 миллиардов долларов продал ее основатель Джефф Безос, а Марк Цукерберг "слил" бумаги Meta (раньше Facebook) на сумму 4,5 миллиарда.

Опубликованное минувшим летом расследование организации ProPublica выявило шокировавший рядовых американских налогоплательщиков факт: 25 богатейших богатеев, включая Маска, Безоса, Блумберга, Баффета и Сороса, платили мизерные или вовсе не платили налоги в США с 2014 по 2018 год. В этой связи объявленная основателем Tesla и SpaceX "историческая выплата" 11 миллиардов долларов в пользу службы внутренних доходов (IRS - американская налоговая инспекция) заслужила следующий обобщенный комментарий пользователей соцсетей - "не обеднеет".

Почему Соединенным Штатам Америки не нужна НАТО

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

Мы привыкли рассуждать об американо-европейских отношениях в категориях зависимости Европы от США и ее неспособности к стратегической автономии. Состояние дискуссии на эту тему в Старом Свете действительно заставляет согласиться с такой оценкой, европейцы ужасно боятся утратить связку с другим берегом Атлантики, хотя и сетуют по поводу многих американских действий. Но сейчас интереснее взглянуть на проблему как раз с другой стороны океана. Реакция на российские заявления (о долгосрочных гарантиях безопасности) во многом зависит от того, как Белый дом сегодня видит место Европы в предстоящие годы.

Европа была центром противостояния второй половины ХХ века, вся военно-политическая и идеологическая инфраструктура атлантических отношений исходила из максимальной значимости именно этого театра. После окончания холодной войны у Европы появилась другая роль - служить прототипом мирового устройства эпохи победившей глобализации. Риски резко снизились, зато нежданно появилась возможность именно в этой части мира реализовать идеал "конца истории" - не ограниченного естественными пределами распространения определенной социально-политической модели. И на первом, и на втором этапе европейский континент сохранял важность для Соединенных Штатов, хотя после распада СССР у Америки появилась возможность существенно сократить затраты на безопасность здесь.

Но затем наступил другой период. Угрозы, как их понимают в Вашингтоне, не просто ушли из Европы, они переместились в Азию, что потребовало глубокой перестройки стратегического планирования. А с образцовым воплощением в жизнь либерально-демократической грезы стали возникать нарастающие проблемы. В том числе и в сфере безопасности. Одно дело, когда военно-политическая структура безболезненно покрывает все более обширное пространство, не неся почти никаких издержек. Другое - если издержки возникают и даже грозят оказаться высокими. И отвлекают от более приоритетных задач. Сейчас именно такая дилемма.

НАТО - символ и оформление политического Запада, как он возник после Второй мировой войны. Стоит помнить, что раньше его не было - мировые войны и противостояния меньшего масштаба вели между собой прежде всего западные державы. Советская угроза сплотила бывших противников, и ее инерции хватило на пару десятилетий. Теперь инерция заканчивается, что ставит вопрос о новой объединяющей миссии. И, казалось бы, она найдена - это адаптация прежней задачи, сильно смещенная на восток и с Россией вместо СССР.

Однако Советский Союз нес прямую угрозу и США, и Западной Европе, которая в случае конфликта стала бы театром военных действий. В центре сегодняшней дискуссии о безопасности - страна, перед которой ни Соединенные Штаты, ни НАТО обязательств не имеют. Страх перед российским нападением испытывает часть государств - членов альянса из числа принятых после холодной войны, однако ни Америка, ни Западная Европа угрозы для себя не видят. Равно как они не видят для себя и серьезных долгосрочных рисков невоенного характера, несмотря не непрекращающуюся шумиху о российском вмешательстве, куда только возможно.

Иными словами, опасность, которая призвана составить смысл существования НАТО, является таковой, во-первых, для меньшинства участников блока, во-вторых, это продукт расширения альянса после холодной войны. А главное - у основного союзника появилась намного более важная забота в лице Китая, который считается угрозой по всем направлениям - от военной до экономической и технологической. Выстраивание долговременной линии на сдерживание Пекина требует немалых усилий и перераспределения ресурсов - материальных и интеллектуальных.