Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В состав ВМФ примут ракетоносец "Князь Олег" и многоцелевой "Новосибирск"

Сразу две АПЛ четвертого поколения - стратегический ракетоносец серии "Борей-А" и многоцелевой подводный охотник из семейства "Ясень-М" - передают в боевой состав ВМФ России.

По сведениям "РГ", подписание приемо-сдаточных документов, оглашение приказа о зачислении новых кораблей в состав подводных сил России и церемония подъема Андреевского флага на ракетном крейсере "Князь Олег" и многоцелевой АПЛ "Новосибирск" состоятся 21 декабря. Некоторое время назад ожидаемое событие анонсировал на селекторном совещании в Минобороны министр Сергей Шойгу. "В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", - заявил он тогда.

Сейчас оба этих корабля находятся в акватории "Севмаша", где были построены и откуда этим летом и осенью не единожды выходили на испытания, шаг за шагом отрабатывая и сдавая контрольные задачи. У этих кораблей разная предыстория, разное предназначение, они спроектированы в разных конструкторских бюро: "Князь Олег" - в ЦКБ "Рубин", "Новосибирск" - в СПМБМ "Малахит". А роднит и сближает эти подлодки тот факт, что строились они как первые серийные "Борей-А" и "Ясень-М".

Головные корабли, что шли перед ними, переданы флоту совсем недавно. К-549 "Князь Владимир" (первенец в стратегической серии 09552 "Борей-А") поднял Андреевский флаг 12 июня 2020 года. К-561 "Казань" (первая в линейке восьми многоцелевых АПЛ проекта 885 "Ясень-М") передана заводом-изготовителем и зачислена в состав Северного флота 7 мая 2021 года.

А до этого, как и положено головным кораблям, "Князь Владимир" и "Казань" были подвергнуты расширенной программе заводских и государственных испытаний. В случае с "Казанью" на это ушло четыре года (с апреля 2017-го по май 2021-го, если считать от спуска на воду до подписания приемного акта). У "Князя Владимира" - два с половиной, что тоже немало.

"Князь Олег" спущен на воду 16 июля 2020-го, на испытания в море первый раз вышел 30 мая 2021-го. Этой же осенью, 21 октября, произвел успешный пуск МБР "Булава". А сейчас уже "на выданье". Программу испытаний первого серийного корабля проекта "Борей-А" "уложили" в одну навигацию (лето - осень 2021-го). Как такое удалось? За комментариями "РГ" обратилась в конструкторское бюро и к строителям корабля.

Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ "Рубин":

- Заводские ходовые испытания и государственные испытания крейсера - это финальная стадия проверок всех качеств корабля. До этого крейсер проходил швартовные испытания у "заводской стенки", а еще раньше заводские специалисты совместно с сотрудниками "Рубина" и государственным заказчиком закрывали построечные удостоверения. В ходе этих работ проверялось функционирование всего оборудования лодки. Кроме того, в ходе гидравлических испытаний были подтверждены характеристики корпуса лодки и его герметичность.

К началу ходовых испытаний корабля у проектанта и завода-строителя не было никаких сомнений относительно качества построенного крейсера и его готовности к морскому этапу испытаний. Программа испытаний серийного корабля, утвержденная госзаказчиком, обеспечивает все необходимые проверки в течение одной навигации, что и было реализовано в ходе испытаний "Князя Олега".

Владимир Дорофеев, генеральный директор Санкт-Петербургского МБМ "Малахит":

- Чтобы сдать серийный корабль в срок и провести его испытания в сжатое время, от всех участников кооперации и от конструкторов "Малахита", в частности, требовалась эффективная работа на протяжении всего цикла создания АПЛ. Благодаря внедрению новых подходов к проектированию и строительству, это удалось. И мы смогли в короткий срок провести заводские ходовые и государственные испытания. А сама их программа совместно с представителями заказчика и госкомиссией была глубоко проработана и оптимизирована. Считаю это важнейшей победой сегодня, заделом под строительство всей серии крейсеров "Ясень-М" и проектирование перспективных.

Михаил Будниченко, генеральный директор ПО "Севмаш":

- Промышленность набрала обороты, вошла в ритмичный график и демонстрирует высокий темп работ. Кооперация предприятий, которая была нарушена в 90-е годы, вновь собрана и нацелена на результат. Мы вышли на новый уровень строительства АПЛ. В строительстве современных кораблей проектов "Ясень-М" и "Борей-А" задействованы не только корабелы Севмаша и специалисты конструкторских бюро "Рубин" и "Малахит". Стоит отметить тесное взаимодействие с Военным представительством 1059, Беломорской военно-морской базой и многочисленными контрагентскими организациями.

Развернутые комментарии руководителей ЦКБ "Рубин", СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш" и ведущих специалистов Объединенной судостроительной корпорации читайте в проекте "Русское оружие" во вторник и в ближайшие дни.

Александр Емельяненков

Поляки вышли на протесты против новой редакции закона о СМИ

Текст: Екатерина Забродина

По десяткам городов Польши прокатилась волна протестов на фоне решения сейма, одобрившего нашумевшие поправки к закону о теле- и радиовещании. Они запрещают деятельность любых медиаресурсов, которые контролируются инвесторами из стран за пределами Евросоюза. Законопроект, отправившийся на подпись к президенту Анджею Дуде, грозит не на шутку осложнить отношения Варшавы с главным стратегическим союзником - Вашингтоном. Ведь под ударом оказался оппозиционный телеканал TVN, принадлежащий американскому бизнесу. Недаром посольство США в Варшаве выразило недовольство в связи с исходом голосования.

Дело в том, что в августе польский сейм уже голосовал за те же самые поправки, внесенные правящей партией "Право и справедливость", что вызвало ровное такие же протесты среди поляков (и возмущение госдепа США). Тогда польский сенат (верхняя палата парламента республики) наложил на законопроект вето. "Однако сейчас депутаты без какого-либо уведомления вернули документ обратно, и нижняя палата отменила вето сената", - сообщает Euronews об этих запутанных перипетиях. Этот маневр произвел в Польше настоящую политическую бурю. Тысячи протестующих собрались перед президентским дворцом в центре Варшавы с лозунгами "Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша!" и "Нам нужна свобода слова!". Они требовали от Дуды не подписывать документ, который угрожает заблокировать работу главного в стране оппозиционного телеканала. Масштабные акции прошли и в других городах, в том числе в Кракове, Гданьске, Познани, Щецине.

Как писала "РГ", после победы партии "ПиС" на выборах в 2019 году сотни журналистов из государственных СМИ были уволены или вынуждены написать заявления об уходе "по собственному желанию". Многие из них затем нашли работу на TVN. В эту медиагруппу входят 14 каналов, включая информационный TVN24. Формально ею управляет компания Polish Television Holding BV, которая зарегистрирована в Нидерландах, то есть на территории ЕС. Однако владеет медиахолдингом американский инвестор - компания Discovery. Такой расклад входит в противоречие с новой редакцией закона, который разрешает неевропейским акционерам иметь долю собственности не более 49 процентов. Ирония состоит в том, что польские законодатели обосновали необходимость поправок противодействием "угрозе нацбезопасности", которая, согласно их логике, исходит от американских партнеров. Таким образом, президент Дуда, которому предстоит поставить точку в этом деле, оказался меж двух огней. "США глубоко обеспокоены принятием в Польше закона, который подорвет свободу выражения мнений и уверенность инвесторов в своих правах собственности и неприкосновенности контрактов в Польше", - заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. В американском посольстве в Варшаве ожидают, что Дуда "будет действовать в соответствии с предыдущими декларациями".

Суд по делу о катастрофе малазийского Boeing начался с игнорирования свидетеля

Текст: Петр Лихоманов

В понедельник, 20 декабря, голландские судьи начали заслушивать обвинительный акт местной прокуратуры по делу о крушении малайзийского "Боинга-777" над Украиной в июле 2014 года. Уже в начале слушаний стало понятно, что доводы защиты и предоставленные российской стороной материалы, включая данные объективного контроля, не были приняты во внимание, в отличие от явных и давно разоблаченных фейков, навязываемых следствию украинской стороной.

Так, судья Хендрик Стейнхейс сразу отклонил ходатайство адвоката одного из обвиняемых о включении в досье показаний свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит российским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Бук", как на этом настаивает сторона обвинения. В целом досье обвинения строится на показании неких анонимных свидетелей, у которых якобы имеются "неоспоримые" доказательства вины обвиняемых: трех россиян и одного гражданина Украины. Раскрыть их имена - а у прессы и стороны защиты есть основания полагать, что это ангажированные агенты украинских спецслужб, - суд настойчиво отказывается.

Также не было принято во внимание специальное расследование о происхождении зенитной ракеты, фрагменты которой были найдены в районе крушения лайнера и которой, как утверждает сторона обвинения, тот был сбит. Напомним, что, отталкиваясь от показанного следователями номера на обломках - 886847349, - на основе военных архивов было установлено, что ракета сделана в 1986 году в Долгопрудном, а после отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцировавшуюся в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР и входившую на тот момент в состав Карпатского военного округа. После распада Советского Союза названная часть перешла в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и после перебазирования в город Стрый Львовской области стала называться 223-й зенитно-ракетный Стрыйский полк. С весны 2014 года это подразделение принимало участие в боевых действиях на Донбассе.

По словам российских военных, ракета с указанными номерами не могла в принципе попасть на территорию России, равно как ее нет среди тех ЗРК "Бук", которые остались в Крыму после его присоединения, о чем российская сторона предоставила следствию документальные подтверждения. Что касается рассуждений о захвате украинского комплекса "Бук" ополченцами, то ранее такую возможность официально и категорически отвергли сами украинские военные. Тем не менее подтверждаемые архивными документами данные не были учтены стороной обвинения. Она предпочла им показания анонимных "свидетелей" и видеоролики с очевидными признаками фальсификации и примерно такого же качества аудиозаписи, предоставленные не раз пойманной на лжи и подтасовках СБУ.

Нужно ли в этой связи напоминать, что Украина, не сделавшая выводов из потери на Донбассе части своих ВВС и не закрывшая небо над зоной боевых действий, выступает в этом процессе заинтересованной стороной. В том числе потому, что катастрофа была ею использована в собственных пропагандистских и военных целях. Однако, несмотря на это, именно из Киева прокуроры получили почти всю "доказательную" базу, вошедшую в досье, а украинские представители входили в совместную следственную группу. К деятельности которой, к слову, у малайзийских властей в свое время возникли серьезные вопросы, а также сомнения в ее добросовестности и желании установить настоящие причины и виновников трагедии.

Примечательно и то, что, декларируя на словах полную открытость, украинская сторона не предоставила следствию данных от трех работавших в районе радаров - они все, со слов представителей Киева, очень вовремя оказались в нерабочем состоянии. В свою очередь США, ранее заявившие о якобы наличии у них спутниковых снимков трагедии, наотрез отказались ознакомить с ними следователей. Наконец, бесследно исчезли записи переговоров диспетчеров Днепропетровского аэропорта, которые вели борт по территории Украины, и более того, местонахождение самих диспетчеров сегодня неизвестно, что делает невозможным их привлечение в качестве свидетелей.

Сомнения и контраргументы есть практически к каждому пункту озвучиваемых в Нидерландах обвинений. Другое дело, что перед судом, похоже, не стоит задача установления истины, зато существует и ясно прослеживается намерение возложить на Россию вину за эту кровавую провокацию. По крайней мере, именно Россию уже назначили виновницей трагедии западные СМИ. Тем не менее процесс только начался, сейчас выслушивается сторона обвинения, а уже в марте следующего года слово получит защита. Возможно, тогда суд выслушает иную, куда более логичную и подтвержденную объективными данными версию случившегося.

В ансамбле "три сестры" и русская тетя

Текст: Ирина Архарова

За последние годы наша страна в условиях жестких санкций во многих областях экономики смогла не только удержать завоеванные позиции, но и занять достойное место в производстве нужной для россиян продукции. Одно из таких прорывных направлений - выпуск медицинских изделий. Точнее, коронарных стентов для сердечно-сосудистой хирургии. Это не могли не заметить иностранные конкуренты, которых в последние годы радикально потеснил на российском рынке наш производитель. И, похоже, "иностранцы" не стали смотреть на это, как говорится, сложа руки.

Чудесные клапаны российского происхождения

В начале декабря в интернете появился любопытный сайт. Он был посвящен" компании "Ангиолайн" - это российский производитель стентов. Отличие от официального сайта сразу бросается в глаза - на главной странице сомнительный ресурс предупреждает о якобы "опасном и контрафактном" характере продукции "Ангиолайна".

Зарегистрированный в Исландии и отзеркаленный в США сайт наполнен скандальными сюжетами о событиях, якобы происходивших вокруг российской компании в последние годы. Кому это было нужно? Можно строить разные предположения. До 2012 года более 98 процентов коронарных стентов, имплантированных в России, происходили из США и ЕС от трех основных производителей - компаний "Эбботт", "Медтроник" и "Бостон Сайнтифик". Впрочем, эти "три сестры" безраздельно господствуют во всем мире и сейчас - повсеместно, но не в России. С момента выхода стентов "Ангиолайн" в 2012 году по 2020-й количество имплантируемых в РФ стентов выросло в 4 раза: с 84,5 (в 2012 г.) до 345 (в 2019 г.) тысяч штук, с небольшим снижением до 298,5 тысячи штук в 2020 году.

За то же время средняя цена поставки в лечебные учреждения уменьшилась для голометаллических стентов в рублях почти в 2 раза - c 24 500 (в 2012 г.) до 13 000 (в 2020 г.), а в долларах США более чем в 4 раза - соответственно с $785 до $180. Для стентов с лекарственным покрытием (DES) цена в рублях снизилась более чем в 2 раза - с 58 000 до 26 000, а в долларах США более чем в 5,5 раза - с $2000 (в 2012 г.) до $360 (в 2020 г.). И все это - в бюджетных рублях и долларах, ведь практически 100 процентов операций стентирования в России делается за счет казны.

Это произошло благодаря активному продвижению на российском рынке продукции компании "Ангиолайн". Зарубежные производители потеряли более 30 процентов российского рынка, отвоеванного национальным производителем, и просто вынуждены были кратно снижать цены.

Такого успеха национальные производители пока не добились даже в КНР - чемпионе мира по импортозамещению. Благодаря конкуренции зарубежных производителей с отечественными за 5 лет российский бюджет сэкономил на закупке стентов более 22,5 млрд рублей (в ценах 2015 года).

Примечателен тот факт, что по состоянию на конец 2020 года количество установленных россиянам отечественных стентов достигло 270 тысяч. И уже проявился "отложенный эффект" этого успешного импортозамещения. С 2017 по 2019 год впервые за все время наблюдений число погибших от сердечно-сосудистых заболеваний в стране упало - и сразу на рекордные 8-10 процентов. Этот феноменальный успех стал возможным благодаря мерам поддержки, принятым правительством РФ (в первую очередь речь о Постановлении N 1469 от 04.12.2017) по поручению президента.

Между тем от сердечно-сосудистых заболеваний умирает сейчас ежегодно около половины (48-50 процентов) в структуре смертности граждан России, а это не менее 900 тысяч наших соотечественников. Целый город-миллионник мы так хороним ежегодно - и не менее 50 процентов от этого числа связано с ИБС (ишемической болезнью сердца), которую надежно и без тяжелых полостных операций как раз побеждает стентирование.

Сама процедура такова: в пораженный участок сосуда через кожу и выбранную доктором здоровую артерию доставляют крохотную сетчатую пружинку, свернутую на миниатюрном баллоне, который бережно надувают, расправляя пружинку и раскрывая суженое русло сосуда до нужного для свободного кровотока размера, а баллон удаляют обратным ходом. Вот эти-то "чудо-пружинки", а заодно системы их доставки с баллонами, сердечные клапаны, а также массу других чудес современной медицинской техники, доступных теперь россиянам, разрабатывают и производят в новосибирском "Ангиолайне".

Суд сбивает ритм

Сейчас это предприятие под угрозой закрытия. В конце ноября 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес удивительное решение - об исключении из состава акционеров основных акционеров холдинговой компании - владельца 100 процентов национального производителя коронарных стентов. Зарубежная компания Healthcare Solutions (Люксембург, который признается де-факто офшором) вместе с инвестиционным консультантом Натальей Лебедевой, владеющие на двоих 25 процентами акций "Ангиолайна", провели через арбитражные суды уникальную схему. Добились исключения из состава акционеров АО основателей национального производителя стентов, разработчиков и обладателей ноу-хау российского производства стентов - Андрея Кудряшова и Алексея Французова, внесших в это самое АО 100 процентов основанной ими в 2007 году компании и владеющих теперь на двоих примерно 75 процентами акций.

После каскада судебных решений новосибирских арбитражных судей Остроумова и Мартыновой появилось пока беспрецедентное в нашей судебной практике решение. Проще говоря: оказалось возможным под предлогом "причинения вреда предприятию" исключить из состава акционеров основных владельцев и владельцев ключевых для производства ноу-хау и поставить перед предприятием вопрос его дальнейшего существования. Похоже, что это новая схема для устранения конкурента в любой наукоемкой отрасли.

Схема простая и с виду совсем недорогая: для выплаты владельцам почти 75 процентов акций предприятия с миллиардными оборотами и научно-производственными активами судья Мартынова сочла достаточным обещанный письмом от офшора кредит в 60 миллионов рублей - для выплаты акционерам, которые будут исключены из общества. Да, мы забыли еще один элемент: арбитражные суды должны, как в Новосибирске, неизменно и беспрекословно верить "профессиональным инвесторам".

Решение Мартыновой всколыхнуло юридическую среду в масштабе страны, поскольку подобных исключений супермажоритариев, контролирующих бизнес, в российской практике еще не было. Вердикт не вступил в силу и, конечно, будет обжалован. Но его возможные негативные последствия для экономики региона и медицинской безопасности страны могут проявиться и до полного завершения судебных баталий.

Во-первых, оригинальная позиция местного арбитража - это новый риск для инвесторов, выбирающих регион для вложений. Во-вторых, новосибирский прецедент может стать основой для серийной подачи исков миноритарных акционеров разных АО с требованием об исключении мажоритариев - и уже по всей России. До сих пор такой прием не использовался ни в обычных корпоративных спорах, ни в каких-либо враждебных корпоративных действиях. Теперь он может стать повсеместным.

Идет охота

Пока юристы спорят, а мажоритарные акционеры "Ангиолайна" готовят судебные жалобы, и появился сомнительный сайт "Ангиолайна", который может повлиять на общественное мнение, представив события вокруг компании под руководством Кудряшова в негативном свете. Однако интереснее он как своеобразная, публично доступная "флешка" для ссылок в официальных и неофициальных контактах с разными чиновниками, в основном силовыми. Давление на гендиректора АО играет принципиальную роль, поскольку он является владельцем ноу-хау, без которого бизнес компании невозможен. Были возбуждены уголовные дела.

Конфликт по поводу поставок новосибирских стентов в ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Пенза) удивляет активностью следственных органов, будто связанной с действиями Лебедевой и зарубежных партнеров. В условиях роста пандемических ограничений и недостатка кадров из Пензы в Новосибирск летят следователи сразу обоих областных следственных управлений - СК и МВД - и оперативное сопровождение. Повальные обыски и допросы руководства производителей и поставщиков российских стентов, ночные и дневные, выемка конфиденциальной технической документации, образцов стентов и съемка производственных линий. Насколько это соответствует словам президента с требованием перестать "кошмарить" бизнес?

Тем более если ровно в тот же период, словно по команде, начинается активность новосибирских правоохранительных органов и налоговой. Не так уж редко в корпоративных конфликтах одна из сторон находит некий "золотой ключик", отпирающий двери в нужные кабинеты. И тут стоит вчитаться в содержимое того новоявленного сайта.

Если допустить, что атака миноритарных акционеров как-то связана с действиями главврача Пензенского ФЦССХ Базылева (в пользу этого может говорить содержание сайта против "Ангиолайна"), копии документов об изобретениях Кудряшова и Французова могут уже быть переданы зарубежным конкурентам, по определению заинтересованным в уменьшении конкуренции. Благодаря таким действиям арбитражных судей и сотрудников органов работа "Ангиолайна" уже в ближайшее время может быть парализована. А если из бизнеса будут исключены основатели, разработавшие основные изделия и обладающие ключевыми ноу-хау, то он превратится просто в набор недвижимости и оборудования. Ведь разработка и крупносерийное производство стентов, особенно с лекарственным покрытием, не производство кирпичей - это сложнейшее современное производство, которое удалось освоить считаным производителям в мире. И в России смог это сделать только "Ангиолайн".

Кто же и зачем может желать гибели единственному национальному производителю критически важных для жизни россиян медицинских изделий? Кому выгодно задействовать огромные ресурсы, координировать массированную атаку в разных регионах, столице России и за рубежом - без возможности вернуть вложенное с лихвой? Правильный ответ - очевидно, никому. Намеренно исключим предположение о диверсии иностранного государства и предположим, что здесь нет никакой политики - речь просто о бизнесе.

Тогда кто может извлечь колоссальную выгоду из данной ситуации с национальным производителем, отвоевавшим у транснациональных корпораций огромную долю рынка своей страны? Может ли это быть выгодным так называемым "трем сестрам"? Устранение "Ангиолайна" разом вернет зарубежным производителям сразу треть российского рынка. А также возможность вновь повысить цены. Напомним, благодаря конкуренции зарубежных производителей с отечественным за 5 лет "Бостон Сайнтифик", "Эбботт" и "Медтроник" потеряли то, что российский бюджет сэкономил на закупке стентов, а именно более 22,5 млрд рублей (в ценах 2015 года). Может ли это быть причиной поддержать имеющиеся (а если не имеется - помочь создать) агрессивные действия, ведущие к устранению конкурента? И пресечь заодно опасный прецедент для остальных, где здоровье людей - обычный рынок и где они действуют, как принято у гигантских транснациональных корпораций.

Поговаривают, например, что когда возник риск передела большой доли российского рынка в пользу "Медтроника" (через участие в проекте "Стентекс"), остальные американские "коллеги" поддержали включение в список антироссийских санкций Виктора Вексельберга и его "Реновы". Фактически помешав тем самым американскому же по сути "Медтронику" передать технологии и принять участие в производстве в России. И трудно не поверить в это, глядя на известные, в том числе судебные, скандалы с участием именно этих трех мегакорпораций даже в Северной Америке. А можно ли поверить, что их что-то остановит, представься возможность устранить дерзкого конкурента, не имеющего защиты не то что американской юстиции, но и своей собственной, российской? Будем следить за развитием событий и действиями их участников.

Совбез РФ: Дальнейшее расширение НАТО к границам России непозволительно

Текст: Иван Егоров

Научный совет при Совете безопасности России обсудил возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире. Кроме того, эксперты, среди которых видные российские ученые и экономисты, под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева обсудили темы влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире.

К слову, в настоящее время в составе научного совета 158 видных ученых и специалистов, назначенных президентом персонально. В том числе 110 докторов наук, 20 академиков государственных академий наук. В частности, на заседаниях секции по международной проблематике обсуждалась ситуация в Афганистане и регионах Центральной и Южной Азии. Дана комплексная оценка обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в связи с продвижением США своей Индо-Тихоокеанской стратегии и блоковой политики. В фокусе внимания секции по проблемам СНГ находились вопросы укрепления позиций России на пространстве СНГ.

Секция по проблемам оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности заострила внимание на проблемных вопросах развития отечественного двигателестроения в интересах создания образцов вооружения, военной и специальной техники, а также морских робототехнических комплексов. Были рассмотрены основные проблемы создания и применения высокотехнологичных электротехнических устройств и энергетических систем для современного вооружения.

В ходе обсуждения вопросов военной безопасности эксперты Совбеза проанализировали научные подходы к формированию перспективного облика Сухопутных войск. Отдельно были выработаны рекомендации по противодействию реализации технологий "цветных революций" на территории России.

Как рассказал журналистам, в том числе корреспонденту "РГ", по итогам заседания помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов, члены научного совета обратили внимание на долгосрочные факторы конфликтности в мире. Среди них - конкурентное восприятие элитами США таких стран, как Россия и Китай, глубокие расхождения у США и других стран относительно принципов организации миропорядка, иерархии его субъектов и отношений между ними. Причиной конфликтности, по мнению научного совета, является и то, что для США неприемлемо наличие у России особых интересов и влияния на постсоветском пространстве. В то же время, как отметил Павлов, для России недопустимым является вмешательство США во внутренние дела постсоветских государств, вовлечение их в сферу интересов Запада.

"Россия считает также непозволительным дальнейшее расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - отметил помощник секретаря Совбеза РФ.

Он также рассказал, что члены научного совета обратили внимание на то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, острота миграционных проблем не стала меньшей, а напротив, в некоторых регионах мира даже возросла. При этом значительно активизировались криминальные структуры, занимавшиеся переброской людей из Африки и Азии в Европу. Так, доходы криминальных бизнесов от переброски мигрантов в мире, по примерным оценкам, составляют от 3 до 6 млрд евро в год.

Санкции против российского нефтегаза уходят в прошлое

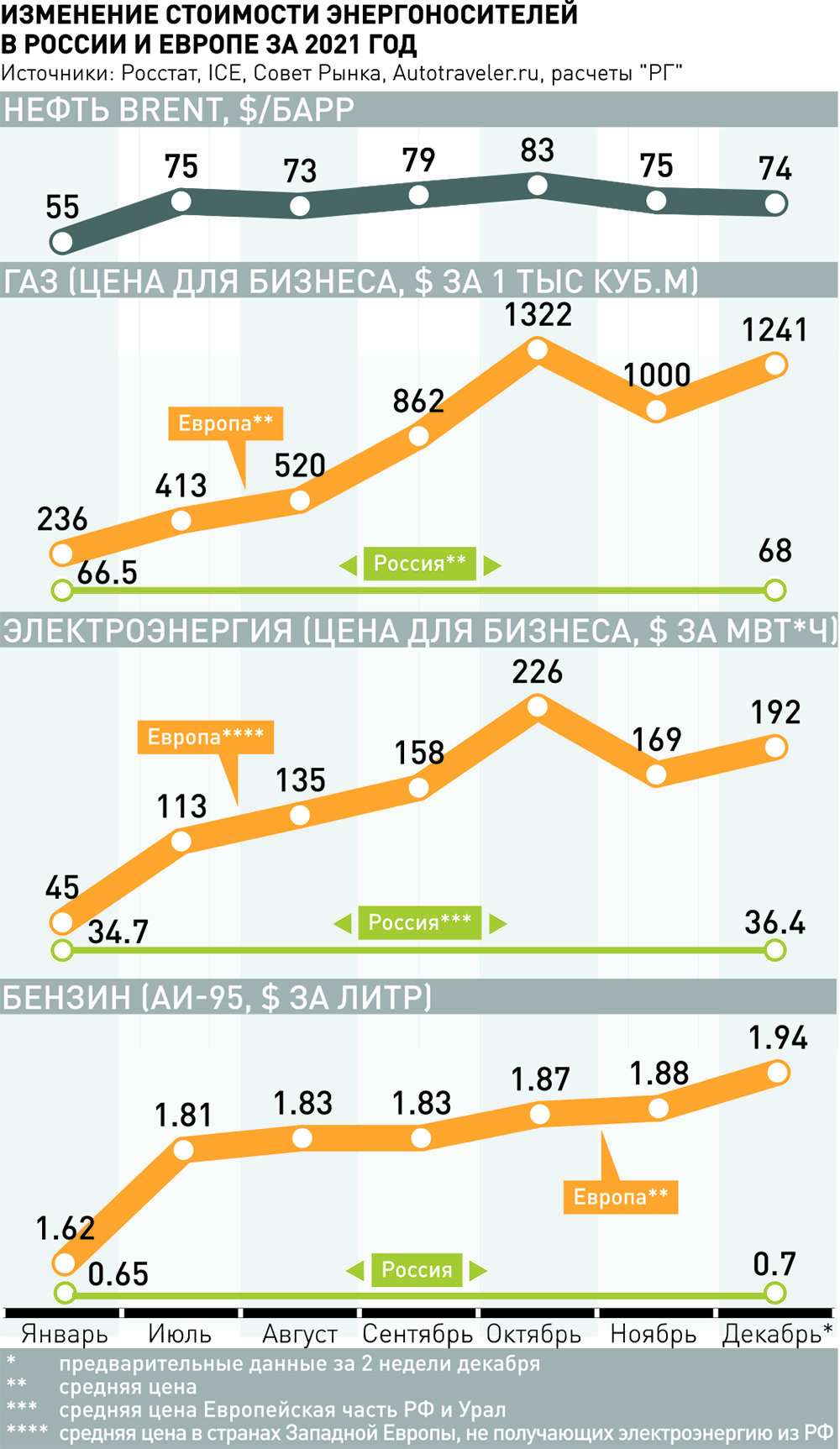

Текст: Сергей Тихонов

Газ по 1700 долларов за тысячу кубометров и электричество выше 200 долларов за МВт*ч оказались лучше любых иных доводов против новых санкций Евросоюза в отношении нефтегазовых отраслей России. Вводить их против единственной страны, которая поставляет Европе энергоресурсы, по ценам в несколько раз ниже рыночных, по меньшей мере недальновидно.

Последний в этом году саммит ЕС не ввел новые санкции против России, несмотря на серьезное давление США, которые рассчитывали на их расширение в отношении российского энергетического сектора. А если странам Старого Света не повезет с погодой этой зимой, то и старые ограничения придется снимать. Их вред для Европы сейчас стал превышать негативное воздействие на экономику нашей страны.

Наиболее показательна история вокруг "Северного потока-2". Только успешное прохождение трех этапов сертификации - оценка немецким регулятором, оценка Еврокомиссии, окончательное решение немецкого регулятора - компании Nord Stream 2 AG, как независимого оператора газопровода, могло вернуть цены на бирже к значениям ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Но процесс был остановлен, а цены отправились бить новые рекорды, окупая "Газпрому" издержки из-за незапущенного газопровода.

России же экономически абсолютно все равно, по какому маршруту поступает газ в Европу. Бюджет получает экспортную пошлину (30%), налоги с добычи и дивиденды, как основной акционер "Газпрома". А они ожидаются по итогам года высокими благодаря ценовым рекордам газа в Европе. В результате страдают от проволочек с запуском "Северного потока-2" европейские потребители и компании, вложившиеся в проект. Для сравнения, средняя экспортная цена российского газа для Европы в разы ниже биржевой. В четвертом квартале 2021 года она ожидается на уровне 550 долларов, а в третьем квартале была 313 долларов за тысячу кубометров.

Аналогично сложилась ситуация с санкциями против нефтяной отрасли нашей страны. Они касались поставок оборудования для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и глубоководных месторождений, финансирования таких проектов и участия в них европейских и американских компаний. Первоначально это больно ударило по отечественному нефтяному сектору, многие проекты оказались под угрозой срыва и приостановлены. Но добыча нефти не упала вопреки прогнозам, постепенно нашлись новые партнеры из Китая, Индии и Японии, а часть необходимого оборудования стали производить в России.

По мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, российская нефтегазовая отрасль адаптируется к санкциям за счет программ импортозамещения, и в технологическом плане санкции уже не представляются таким барьером, как ранее.

С ним согласен аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Со временем влияние санкций ослабло, сейчас отсутствие некоторых западных технологий в российской нефтяной отрасли ощущается уже не так критично, как 6-7 лет назад, считает он.

Яркий пример - баженовская свита, в попытках разработки которой участвовали международные гранды - Shell, Total и Exxon, но вынуждены были покинуть проект из-за санкций. Уже в этом году "Газпром нефть" достигла рентабельного уровня себестоимости добычи на баженовской свите, геологические запасы которой оцениваются в 18-60 млрд тонн нефти.

В ближайшие годы спрос на энергоресурсы, по-видимому, будет расти, в этом сходятся прогнозы всех ведущих международных консалтинговых компаний. В первую очередь будет увеличиваться потребление газа. Нефть также не останется забытой. Уже в конце 2022 года ожидается, что недоинвестирование в добычу и геологоразведку начнет сказываться на мировом рынке. Все это может усугубиться, если в США будет принят закон, ограничивающий экспорт нефти, или одобрен продавливаемый "зелеными" запрет на многостадийный разрыв пласта - основную технологию, используемую при добыче сланцевой нефти. Себя наша страна обеспечить "черным золотом" сможет, а вот куда пойдет экспорт, зависит от конъюнктуры и участия в проектах иностранных партнеров.

Раньше санкции против России никак не мешали странам Старого Света. Европа проводит удобную для себя политику, подчеркивает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. С одной стороны, она вводит якобы "сокрушительные" секторальные санкции против Москвы и отчитывается перед европейскими избирателями о "противостоянии русскому медведю". А с другой стороны, прекрасно греется русским газом и ездит на русском дизтопливе.

Но из-за энергокризиса ситуация изменится. Недостаток энергосырья заставит страны Старого Света сделать шаги навстречу России. У этого, конечно, будет множество противников. Причем со стороны главных виновников газового кризиса - "зеленых". Но если зима будет холодной и возникнут реальные перебои с теплоснабжением и электричеством, едва ли их голоса будут услышаны. Предложить нашей стране Европа сможет не так уж много - запуск "Северного потока-2", инвестиции и снятие санкций. Впрочем, как отметил Курдин, одни механизмы могут быть замещены другими - например, трансграничным углеродным регулированием и жесткими антимонопольными и регуляторными подходами к российским поставщикам.

Против снятия санкций, конечно, будут США, но едва ли они также будут делать какие-либо решительные дополнительные шаги против российского нефтегаза. Как подчеркнул Андрианов, подорожание бензина для простых американцев - это не та цена, которую Белый дом готов платить за геополитические амбиции. Что уж говорить о Европе, которая крайне зависит от российских энергоресурсов.

Александр Грушко об отношениях с Западом: Нужны не слова, а гарантии

Текст: Константин Волков

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, занимающийся отношениями России с Европой, рассказал "РГ", чего именно ожидает Москва от плана по прекращению расширения НАТО на восток, предложенного Вашингтону.

РГ: Александр Викторович, сейчас обсуждается план действий в отношении расширения НАТО, предложенный российской стороной Вашингтону. Вы уже заявили о "военно-технической альтернативе", если Альянс не примет предложения Москвы. О каких "альтернативах" идет речь?

Александр Грушко: Если наши озабоченности игнорируются, а страны НАТО не готовы пойти по пути военной сдержанности, то, разумеется, нам придется отвечать теми средствами, что у нас есть. Иного не дано. Если появляются какие-то варианты, которые могут использоваться даже не с точки зрения применения силы, а хотя бы проекции силы, то есть военный потенциал используется как средство экономического или политического давления, то, разумеется, такая ситуация Россию никогда не устроит, и мы будет находить способы для нейтрализации этих угроз.

РГ: И какие это могут быть способы?

Александр Грушко: Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров.

РГ: Существует мнение, что предложения российской стороны слишком ультимативны и не оставляют Западу возможности компромисса…

Александр Грушко: Абсолютно не считаю их ультимативными. Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово - они прошли. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза. Например, наши натовские партнеры говорят о расширении Альянса, что Россия не имеет права голоса, что процедура приближения в части НАТО прописана в Вашингтонском (Североатлантическом) договоре и что каждое государство имеет право свободно "выбирать способы обеспечения своей безопасности", включая участие в военных союзах. Здесь наши натовские партнеры ставят точку. Но там есть вторая часть формулы, где прямо сказано, что, делая такой выбор, государства обязаны учитывать интересы безопасности других. И мы не должны забывать, что расширение НАТО - это политика, и она называется "политикой открытых дверей". Вспомним 1990-91 годы. Представим Михаила Горбачева, беседующего с Миттераном, Колем, Геншером, Бейкером и другими лидерами, когда обсуждались параметры воссоединения Германии в контексте европейской безопасности. Можно ли представить, чтобы, когда Горбачев поднимал вопрос о непродвижении НАТО на восток, ему эти политики отвечали бы сегодняшним языком? Мол, извините, Михаил Сергеевич, есть Вашингтонский договор, и государства сами будут принимать решение, куда им вступать или не вступать, а СССР не имеет права голоса. Более того, статус Германии и ее членство в НАТО были предметом переговоров между СССР и другими великими державами. Тогда и была выработана формула, что Альянс не только не станет продвигаться на восток, но и не будет размещать войска на территории бывшей ГДР, а по любой международной активности российская сторона будет информирована. А также была установлена предельная численность личного состава, и бундесвер подлежал сокращению. Или другой пример. Почему-то нам говорят, что наши требования о неразмещении сил затрагивают самую сердцевину НАТО. Но если Альянс сегодня требует от нас отвести войска от границы Украины, которые находятся за тысячу километров от рубежей НАТО, почему Россия не может потребовать отвода войск и вооружений Альянса от своих рубежей? А предложения, которые мы положили на стол, очень открыты, понятны и показывают нашим партнерам российские представления о том, каким мы видим состояние военной безопасности в настоящее время.

РГ: Как стороны дошли до такой ситуации?

Александр Грушко: Ситуация эта возникла не на ровном месте. Даже после 2014 года, когда НАТО практически полностью свернуло сотрудничество с РФ, просто убрало с таким трудом достигнутую позитивную повестку, мы предлагали конкретные меры, позволяющие если не улучшить ситуацию в условиях разрушения механизмов безопасности, то хотя бы предпринять меры по деэскалации. И в этом мы откликались на призывы НАТО к началу процесса снижения напряженности. Мы отвечали, что согласны. И что в итоге? Удлиняется линия соприкосновения с НАТО. Во времена СССР с Альянсом было соприкосновение лишь по границам Турции и Норвегии. Кто создал эту линию соприкосновения, а теперь говорит, что НАТО волнует активность России? И что, мы теперь должны втянуть живот? Убрать наши силы в район Урала? Поэтому наша позиция обоснована и опирается на новую реальность. Если мы даже сравним с 1997 годом, когда был заключен Основополагающий акт с определенными обязательствами НАТО о неразмещении дополнительных существенных боевых сил на постоянной основе на территориях новых членов Альянса, о неизменности ядерной стратегии, конфигурации ядерных средств и инфраструктуры - это все сегодня тоже под вопросом. Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие может быть размещено в странах Восточной Европы. Это серьезный вызов самим основам европейской безопасности. Раньше НАТО играл выражениями вроде "временное развертывание". Сейчас это у них называется "устойчивым ротационным присутствием". А это фактически постоянное присутствие. Все это непосредственно затрагивает нашу безопасность. Если почитать доклады ведущих западных политологических центров, в них откровенно признается, что придвинув границу НАТО к пригородам Санкт-Петербурга, Альянс создал уязвимость для себя. При этом из Таллина до Петербурга можно на велосипеде доехать, а боевой самолет Альянса долетает до Петербурга менее чем за десять минут. Этим фактором невозможно пренебрегать. Его надо учитывать в военном планировании, и мы обязательно будем это делать.

Из-за расширения НАТО Балтийский регион, когда-то один из самых спокойных, превращается в район военного соперничества, совершенно не нужного никому, в том числе и России. В годы холодной войны у НАТО был уязвимый, как они считали, "проход Фулда", через который танки войск Варшавского договора якобы могли дойти до Ла-Манша. Сейчас Альянс озабочен Сувалкским коридором - районом Литвы на границе с Польшей шириной 65 километров, зажатый с двух сторон Калининградской областью РФ и Беларусью. Он соединяет входящие в Альянс страны Балтии с партнерами по НАТО, и там опасаются, что в случае конфликта он может быть перерезан. Получилось, что расширение ухудшило безопасность самого НАТО. Останься Альянс в границах, которые были обещаны западными партнерами Михаилу Горбачеву, то от кого было бы защищаться? Процесс расширения Альянса - это, по сути, способ доказать свою востребованность. Сегодня данный процесс затрагивает уже фундаментальные интересы безопасности. И когда мы говорим с западными партнерами, а они начинают причитать про военное строительство на границе России и Украины, мы отвечаем: "Вы посмотрите на карту".

РГ: Мы готовы поступиться какими-то требованиями, изложенными в предложении России к США, или заняли жесткую позицию?

Александр Грушко: У нас жесткая позиция, но наше послание, обращение очень понятны для Запада. Мы рассчитываем на предметный диалог с США. У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор, как только американцы окажутся к нему готовы.

РГ: Ощущается нехватка контактов между военными России и США?

Александр Грушко: Безусловно. Сейчас большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии. Отведение районов учений от границы соприкосновения, совместная работа по совершенствованию механизмов для избежания непреднамеренных военных инцидентов, установление минимально допустимой дистанции сближения с боевыми кораблями и боевыми самолетами - все это требует включения каналов по военной линии. Это должны обсуждать специалисты. А НАТО почему-то считает это политической проблемой. Если мы серьезно хотим деэскалации путем введения мер, которые позволят отодвинуть опасность военных инцидентов со всеми рисками, то необходимо возобновлять каналы общения по военной линии. Да, и то, что мы делаем сегодня - это реакция на абсолютное отсутствие какого-либо рационального движения в сторону купирования рисков.

РГ: Какой-то ответ от США уже есть?

Александр Грушко: Пока, насколько я знаю, нет. Но мы к работе готовы, карты положили на стол. На Западе понимают, какой мы видим архитектуру военной безопасности в Европе.

РГ: То есть речь идет о намерении России сильно изменить картину отношений в мире?

Александр Грушко: Если говорить о стратегии - мир стремительно входит в новую повестку. Это многополярность и необходимость гармонизации отношений между всеми набирающими силу мировыми центрами. Однополярный и двуполярный мир остались в прошлом. А изменения делают необходимой позитивную повестки дня. Изменение климата, цифровизация, борьба с пандемией, вопросы социального переустройства общества в связи с новым технологическим переделом - все это требует принципиально нового уровня взаимодействия. Задача, чтобы в этих сферах появился глобальный объединительный подход, а не разделительные линии. Пока же мы занимаемся повесткой дня, унаследованной от холодной войны. Мы хотели ее оставить в прошлом, но нам ее навязывают снова. А мы не можем игнорировать происходящее на наших границах и затрагивающее наши фундаментальные интересы.

В Минобороны России сообщили об активизации разведполетов авиации НАТО у границ России. Только за неделю неподалеку от рубежей страны зафиксировали 35 иностранных военных самолетов и один беспилотник. За тот же период командование четыре раза поднимало в небо истребители. После идентификации и сопровождения чужих объектов они вынуждали их отвернуть от границ России. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - доложили в ведомстве.

В воздушном шпионаже особенно усердствуют США. Американские самолеты и дроны постоянно засекают в небе над Балтикой, Черным и северными морями. Случается, что шпионские рейды проводят сразу в нескольких регионах поблизости от нашей территории. Как правило, при этом используются стратегические самолеты-разведчики RC-135, U-2S и Р-8А "Посейдон", а также беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Что они пытаются выяснить? Если говорить о самолетах оптико-электронной, радиоэлектронной разведки и стратегических беспилотниках, то их главная задача - вынудить российских военных перевести работу своей техники из дежурного режима в боевой. И тем самым определить частоты систем боевого управления наших наземных РЛС и бортовых станций самолетов.

Обращают на себя внимание и заметно участившиеся полеты в приграничных регионах самолетов базовой патрульной авиации Великобритании и Франции. Их главным образом интересуют районы патрулирования наших подлодок и маршруты боевых кораблей в восточном Средиземноморье, в Черноморском бассейне, на Балтике и на морских полигонах российского Северного флота.

Подготовил Юрий Гаврилов

Пока в публичном пространстве идет обсуждение предложенного Россией диалога с НАТО по гарантиям безопасности, глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс предложил союзникам по альянсу нарастить военное присутствие в Болгарии и Румынии для дополнительного давления на Москву. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, Уолтерс, который по совместительству командует Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, озвучил эту инициативу в ходе недавней секретной видеоконференции с союзниками.

Американский генерал предложил реализовать это за счет миссии Enhanced Forward Presence, в рамках которой НАТО после событий 2014 года разместило несколько многонациональных батальонов в Польше и странах Прибалтики на якобы ротационной основе, хотя де-факто они непрерывно дислоцируются там уже пять лет. Эта инициатива, по данным издания, будет обсуждаться на следующей встрече министров обороны стран НАТО. Уолтерс также призвал союзников усилить спутниковое наблюдение за российско-украинской границей и активизировать обмен разведданными.

Примечательно, что в качестве обоснования американский генерал сослался на якобы растущую концентрацию российских войск в регионах РФ, соседних с Украиной. Американские чиновники, а с их подачи и западные СМИ около двух месяцев убеждают союзников о якобы грядущем "вторжении" России на Украину, хотя сами же и признаются, что никаких подтверждений тому нет.

Хотя Москва открыто говорит о своей обеспокоенности постоянным наращиванием военного присутствия НАТО вблизи от своих границ, Уолтерс в выступлении перед союзниками настаивал, что такие действия не носят провокационного характера, а якобы нужны "для перестраховки".

Тем не менее, как пишет Der Spiegel, предложение американского генерала было встречено неоднозначно. Государства Восточной Европы поддержали ее, но Германия и еще несколько стран отнеслись к этому осторожно. Издание напоминает, что новая правящая коалиция в ФРГ скептически оценивает миссию НАТО на восточных рубежах.

Подготовил Игорь Дунаевский

Наша «кольчуга» станет ещё прочнее

В Крыму прошла XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы разработки и применения бронезащитных и конструкционных композитных материалов».

Организаторами мероприятия выступили Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), Центральный НИИ специального машиностроения и Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты» («Армоком»). В числе участников конференции были руководители (представители) ряда научно-исследовательских институтов, вузов и других структурных подразделений Министерства обороны РФ. Разработчики и производители средств индивидуальной бронезащиты рассказали о своих возможностях и сопоставили их с нынешними и будущими потребностями Вооружённых Сил. Кроме того, у мероприятия была и практическая часть – тестирование нового композитного шлема ЛШЗ-ПУ в горах и проверка противоосколочной стойкости общевойскового шлема типа 6Б47.

В день открытия конференции к её участникам обратился заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Он назвал мероприятие одним из ключевых событий для российских специалистов, занимающихся разработкой новых и улучшением существующих средств бронезащиты на основе композитов. И с удовлетворением констатировал, что благодаря усилиям учёных, инженеров, технологов и конструкторов, участвующих в конференции, армия России получила на снабжение один из лучших в мире комплектов боевой экипировки второго поколения «Ратник», бронешлемы и бронежилеты которого уже защитили от пуль и осколков не один десяток военнослужащих, сражающихся с терроризмом. «С каждым годом совершенствуются технологии и материалы, – подчеркнул в обращении вице-премьер. – Изготовление предельноармированных композитов методом компрессионной намотки, разработанным Центром «Армоком», применение особопрочных арамидных волокон типа Русар-С и сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых (СВМПЭ) волокон, изготовленных предприятиями «Термотекс» и ВНИИСВ, в скором будущем позволят создать лёгкую и надёжную бронезащиту в боевой экипировке следующего, третьего поколения».

Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, руководитель Совета главных конструкторов по системе вооружения сил общего назначения сухопутной составляющей генерал-майор запаса Василий Буренок, в свою очередь, отметил, что в ведущих зарубежных странах и в России в настоящее время проводятся обширные экспериментально-теоретические исследования в области разработки высокоэффективных комплексов вооружения, перспективной экипировки и средств индивидуальной бронезащиты с целью повышения боевых возможностей подразделений и отдельно взятого военнослужащего на поле боя при выполнении традиционных или специальных боевых задач.

«С появлением высокоточного оружия, боеприпасов с повышенным пробивным действием, оружия на новых физических принципах остро встаёт вопрос повышения защитных и эксплуатационных свойств средств защиты военнослужащих и ВВСТ в целом, – подчеркнул президент РАРАН. – Поэтому требования к ним, техническим и технологическим возможностям по их реализации будут только возрастать, что обусловлено предельными возможностями и характеристиками известных средств и материалов, применяемых при проектировании и создании образцов системы защиты».

Разработанные в ОКР «Ратник» и принятые на снабжение Вооружённых Сил РФ единый общевойсковой бронежилет 6Б45, боевой нагрудник защитный 6Б46, бронешлем 6Б47, комплект боевого снаряжения 6Б52 и другие средства индивидуальной защиты по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а по некоторым даже превосходят их, имеют унифицированные элементы и модульную конструкцию, эффективно защищают от поражающих факторов в боевой обстановке, могут использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими элементами боевого снаряжения, позволяют вести боевые действия в самых сложных условиях продолжительностью более трёх суток. Впервые в средствах боевой экипировки были применены многослойный принцип её построения и современные материалы, обладающие отличными прочностными характеристиками при меньшей поверхностной плотности, что уменьшает массу изделий.

Всё более широкое применение в современных образцах ВВСТ находят композитные материалы как сами по себе, так и в сочетании с другими броневыми материалами. Это позволяет существенно повысить уровень защиты при одновременном снижении массовых характеристик, поэтому совершенствование и разработка базовых технологий изготовления защитных элементов на основе новых керамических, арамидных и полиэтиленовых материалов остаётся первостепенной задачей.

Решить эту сложную задачу разработчикам средств защиты позволяют достижения в области нанотехнологий, биотехнологий, мембранных технологий, технологий микромеханики, робототехники и других, обеспечивающих эффективную защиту военнослужащих и ВВСТ и позволяющих максимально комфортно их использовать, учитывая медико-биологические аспекты.

«В части развития исследований в области создания новых баллистических, конструкционных композитных материалов в военной технике и народном хозяйстве важную роль играет обмен научными знаниями, техническими и технологическими решениями, проблемными вопросами в данной области», – подчеркнул Василий Буренок, отметив, что именно этому и посвящена открывшаяся конференция, проводимая ежегодно под эгидой Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Он поздравил всех участников конференции с началом работы, а главного её организатора – выдающегося учёного в области создания и применения композитных материалов, действительного члена и руководителя отделения РАРАН, главного конструктора по системе защиты боевой экипировки военнослужащих, генерального директора Центра «Армоком» Евгения Харченко – с юбилеем, пожелав Евгению Фёдоровичу доброго здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо укрепления оборонного могущества России.

Юбиляра поздравил и заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, отметивший его большие заслуги и пожелавший доброго здравия, неиссякаемого творческого долголетия, новых свершений в деле создания ещё более совершенных образцов вооружения.

***

Первый доклад Евгения Харченко на конференции был посвящён гибким броневым материалам на основе арамидных, полиэтиленовых и других высокопрочных волокон. Речь в нём шла о текстильной форме применяемых арамидных нитей.

Как известно, арамидные нити – главный компонент органопластиков, из которых изготовляют корпуса ракетных двигателей, самые разнообразные цилиндрические элементы, а также бронешлемы и другие средства индивидуальной бронезащиты. Так вот, эти волокна могут выпускаться в двух модификациях: в кручёном и некручёном виде.

В разные периоды развития композитной науки и практики предпочтение отдавали то одному, то другому ассортименту этого армирующего материала. Несмотря на то что за рубежом 100 процентов арамидных нитей типа Кевлар, Тварон и других выпускается без крутки, наши технологи львиную долю нитей Русар и Руслан используют только в кручёном виде. Почему?

«Причин несколько. Первая из них банальна – подкрученную нить легче сдавать заказчику, так как она обладает большей разрывной нагрузкой, или прочностью, – поясняет Евгений Фёдорович. – Однако в процессе изготовления бронематериала из этих нитей они пропитываются связующим, и картина меняется. Прочность некручёной нити в микропластике существенно выше, а в намоточном органопластике значительно, на 16 процентов превышает свойства композита из кручёных нитей».

Другой причиной предпочтения кручёных нитей является их лёгкая проходимость через лентоформующие тракты намоточных станков – некручёные нити требуют более бережного отношения к себе при переработке. Однако результирующий фактор – прочность композитного материала из некручёных нитей превышает композит из кручёных нитей на 30-40 кгс/мм².

Много это или мало?

«Когда-то мне, молодому инженеру, врезалась в память цитата из американского отчёта о том, что для повышения уровня прочности композитов на каждый 1 кгс/мм² необходимо затрачивать 1 млн долларов, – делится воспоминаниями Евгений Фёдорович. – А у нас разница в 30–40 кгс/мм² формируется на том же оборудовании и по той же цене».

Исследования показали, что переход к производству некручёных арамидных нитей прибавит 12–16 процентов баллистической стойкости (прочности) изготовляемой из них текстильной брони. В итоге фактически без лишних производственных затрат наши военнослужащие получат экипировку, которая намного лучше защитит их на поле боя. Разве можно пренебречь такой возможностью? Ни в коем случае! Совершенствование технологии производства бронезащитных материалов должно быть направлено на переработку именно некручёных арамидных нитей.

«Даже самый распространённый материал – текстильная или гибкая броня – по сей день очень далёк от совершенства, – заявил Евгений Харченко. – Думаю, что в нём реализовано не более 60–70 процентов потенциальных возможностей отечественных арамидных волокон».

Многочисленные исследования показали, что для получения максимальной прочности органопластиков необходимо применять только некручёные нити и жгуты. Вот почему долгие годы особопрочные корпуса ракетных двигателей наматывали именно из некручёных арамидных нитей и жгутов. Аналогичные эффекты имеют место и при разработке бронезащитных материалов.

Однако, по словам Харченко, многократные обращения к руководству Каменского завода химволокна – монополиста по арамидам для средств индивидуальной бронезащиты – перейти на некручёный ассортимент не дали результата.

И лишь недавно альтернативный производитель арамидных нитей – АО «Термотекс» из города Хотьково (Московская область) – по заказу Центра «Армоком» изготовил несколько сотен килограммов нити Русар с круткой, равной нулю, а один из лучших в России технологов спецтканей Марина Буланова наработала целый ассортимент опытных тканей из некручёной нити. В результате удалось получить значительно более прочную текстильную броню. Ткань из хотьковской некручёной нити 58 текс показала противоосколочную стойкость 620 м/с при поверхностной плотности 3,7 кг/м², а штатная ткань из аналогичной кручёной нити каменского производства показывает не более 540 м/с.

***

В последние годы на Западе активизировались научно-технологические изыскания в направлении средств индивидуальной бронезащиты на основе СВМПЭ нитей. В результате удалось создать опытное производство шлемов массой 850г (поверхностная плотность – 7кг/м2) с противоосколочной стойкостью 730 м/с. США, Голландия, Япония и Китай достаточно давно и успешно получают ПЭ волокно, используя его во многих отраслях, таких как медицина, ракетостроение и других. Всего же в мире ежегодно производится около 15 тысяч тонн такого сырья, и эти объёмы увеличиваются.

Интерес к полиэтиленовому волокну вызван его свойствами. При меньшей плотности СВМПЭ прочнее арамидного волокна и в добавок к этому в отличие от арамида обладает положительной плавучестью, гидрофобностью, отсутствием обледенения и стойкостью к агрессивным средам и к солнечной инсоляции. Кроме того, сырьё для СВМПЭ на 20–30 процентов дешевле арамидного волокна. Наконец, баллистические свойства броня из сверхвысокомолекулярного полиэтилена сохраняет в экстремальных температурных условиях (от +70 до -2000С).

В России совместными усилиями Научно-исследовательского института синтетического волокна с экспериментальным заводом и Центрального НИИ специального машиностроения при участии Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук проведены теоретические, экспериментальные и опытно-технологические работы, позволившие создать отечественный СВМПЭ, который не уступает по характеристикам аналогичному материалу, выпускаемому зарубежными изготовителями. Освоение технологии получения отечественных сверхпрочных полиэтиленовых нитей с плотностью 0,98г/см³, а также производство СИБ на их основе позволит сделать огромный шаг в области изготовления бронезащиты третьего поколения.

О проблемах организации в России выпуска высоко- и сверхпрочных нитей из СВМПЭ для изделий специального назначения рассказали представители расположенного в Твери НИИ синтетического волокна с экспериментальным заводом (ВНИИСВ). Этот НИИ в настоящее время – единственный в России носитель технологии получения СВМПЭ нитей с показателями прочности на уровне или выше лучших мировых образцов нитей Dayneema (Голландия) и Spektra (США).

Оценка бронекомпозитов, армированных сверхпрочными нитями из СВМПЭ отечественного производства, показала, что в сравнении с традиционными арамидными органокомпозитами они обеспечивают защиту не только от осколков и пуль короткоствольного оружия, но и от поражающих элементов со стальным сердечником, выпущенных из длинноствольного оружия. Предварительные испытания выявили их способность к защите от осколков, имеющих V50 = 700–800 м/с при снижении массы изделия на 15–20 процентов и более.

***

Об исследовании технологии введения нанопорошков в структуру композитного материала и их эффективности рассказали участникам конференции Евгений Харченко и Алексей Крайнов, также представлявший Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты». Речь, уточним, шла о возможности применения нанопорошков карбида вольфрама (WC) и триоксида вольфрама (WO3) в наружной композитной оболочке трёхслойного бронешлема с целью повышения его защитных и эксплуатационных характеристик. Результаты испытаний по определению ударостойкости оболочек и их энергопоглощающей способности с использованием указанных порошков в производстве бронешлемов свидетельствуют о перспективности данного направления. Наночастицы в структуре композитного материала наружной оболочки оказывают положительное влияние на её эксплуатационные и защитные характеристики.

Представители Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» рассказали о своих разработках ударопрочных керамических материалов из оксида алюминия, реакционно-связанного карбида кремния и карбида бора, горячепрессованного нитрида кремния, а также технологии изготовления керамических бронеэлементов и бронепанелей на их основе.

Бронепанели с внешним наборным керамическим слоем из пластин на основе оксида алюминия, карбида бора, карбида кремния и нитрида кремния обеспечивают защиту по Бр5 классу и выдерживают поражение пулей Б-32 калибра 7,62 мм с расстояния 5–10 м при штатных скоростях подлёта.

***

О новом типе керамики с уникальной структурой, которая по твёрдости и модулю упругости приближается к предельному уровню, наблюдаемому у алмаза, и её применимости в бронезащите рассказали представители Научно-производственного объединения специальных материалов и Центрального НИИ «Прометей». Оценка защитных свойств новой керамики проводилась при обстреле из СВД патронами 7-БЗ-3 (пуля Б-32). Все образцы выдержали испытания, их результаты свидетельствуют о высокой эффективности новой керамики и возможности создания на этой основе защитных композитных панелей с уникально низкой поверхностной плотностью.

***

О бронематериалах на основе сверхвысокоармированного органопластика речь шла в докладе Евгения Харченко, Антона Кормакова и Юрия Данилина, также представлявших центр «Армоком». Докладчики убедительно доказали, что улучшить защитные свойства композитной брони можно благодаря уменьшению объёма межнитяного и межволоконного пространства. Это достигается повышением содержания ориентированных в заданных направлениях высокопрочных армирующих волокон и однородности структуры.

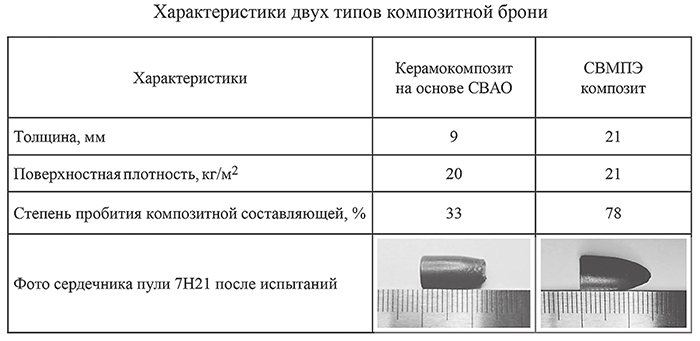

Для проведения прикладных исследований в данном направлении несколько лет назад в Центре «Армоком» была создана первая в России Научно-исследовательская технологическая лаборатория бронезащитных материалов, началась экспериментальная работа по созданию технологии получения сверхвысокоармированных органопластиков (СВАО) с использованием автоматизированной термокомпрессионной плоскоориентированной намотки (по методу Харченко). В результате исследований был получен материал, не имеющий аналогов в мире, структура которого представлена на рисунке.

Испытания показали, что изготовленный по методу Харченко материал обладает преимуществом над зарубежными структурами из СВМПЭ 2-го класса бронезащиты не только по толщине и поверхностной плотности, но и по такому жизненно важному показателю, как контузионная травма.

При сравнении бронематериалов по 3-му классу бронезащиты проводили обстрел образцов двух типов керамокомпозитной брони: на основе отечественного СВАО и импортного СВМПЭ. И вновь явное преимущество было за российским изделием.

Весьма эффективным оказалось применение СВАО в керамокомпозитных бронематериалах по классу защиты Бр5. Оно позволило более чем в два раза уменьшить толщину органопластиковой подложки.

Таким образом, из отечественных материалов были разработаны бронеструктуры по 2-му и 3-му классу бронезащиты, не уступающие мировым аналогам. Улучшены ТТХ керамокомпозитных бронеструктур по 4-му и 5-му классу бронезащиты. При этом дорогостоящего арамидного материала используется на 20 процентов меньше в сравнение с органопластиками, армированными тканью.

Немало перспектив сулит модификация слоистых арамидных бронекомпозитов с вольфрамсодержащими наночастицами. С их введением в структуру органопластика его упруго-прочностные свойства и баллистическая стойкость возрастают. Подробно об этом участникам конференции рассказал Евгений Харченко, ознакомив их с результатами соответствующих экспериментов.

Александр Тихонов, «Красная звезда»

В Швеции 6 тысяч человек установили подкожные микрочипы с информацией о вакцинации

Чип позволяет сохранять не только информацию о прививке, но и договоры, проездные, абонементы в спортзал. Насколько это нужно и безопасно?

Чипирование QR-кодами уже реальность — более 6 тысяч жителей Швеции установили микрочипы с COVID-паспортами. Крошечного размера имплант был разработан компанией Epicenter. Кроме информации о вакцинации гражданина он может также хранить договоры, проездные или даже абонемент в спортзал, сообщает Ruptly.

По словам разработчиков, процедура безопасна, а сами импланты всегда можно извлечь при необходимости. Если раньше чипирование было одним из популярных мотивов в антиутопиях, то в последние два года о желающих в Швеции заменить умным устройством кошелек, ключи и документы сообщается регулярно. Просто теперь же чипы подстроили под нужды времени.

Комментирует гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев:

«Все новое всегда необходимо тщательно изучить — насколько оно безопасно для здоровья, для наших персональных данных и для нашей безопасности в целом. Есть желающие, которые сейчас хотят чипировать себе в руку, чтобы с собой всегда были документы, ключи от подъезда, еще что-то. Тем не менее надо ко всему относиться с осторожностью — если у вас постоянно в руке есть чип, который еще не прошел полной стадии тестирования с точки зрения безопасности, то, скорее всего, у него могут быть определенные уязвимости. Чисто теоретически можно представить себе такую ситуацию, когда некое считывающее устройство, которое есть на руках у злоумышленника, можно поднести к жертве, считать эти данные и полностью их клонировать. Соответственно, на Земле появится не один Иван Иванович Пупкин, несколько, которые могут действовать и получать весь комплекс услуг, в том числе госуслуг, банковских услуг и прочее без ведома основного пострадавшего. Поэтому, чтобы понять, насколько эта технология эффективна и безопасна, необходимо определенное время, тестирование. Прогресс идет, я думаю, лет через 10-15-20 — почему бы и нет, и такие технологии будут повсеместно. Такие технологии в России уже опробировались, были подопытные. К сожалению, информации о том, чем все закончилось, я нигде не видел».

Сообщалось, что в 2015 году московский инженер Влад Зайцев вшил себе под кожу NFC-чип карты для оплаты проезда в городском транспорте «Тройка». После прошивки чип позволил Зайцеву не только оплачивать транспорт, но и открывать дверь в офис.

Американская компания 32 Market, которая производит торговые киоски для офисов, начала вживлять микрочипы, кстати, от того же стартапа Epicenter, под кожу сотрудников в 2017 году: они заменяют забытый дома пропуск, кредитку, визитные карточки. Чипирование проводилось добровольно, согласились 50 сотрудников. Цена чипирования в расчете на одного сотрудника составляла 300 долларов.

Останется ли Гонконг после выборов мировым финансовым центром?

Будет ли Пекин вслед за полным затягиванием политических гаек в Гонконге затягивать в нем и гайки финансовые: что ждет шестую в мире по капитализации Гонконгскую биржу?

Прошедшие в воскресенье в этом специальном административном районе Китая выборы в Законодательное собрание знаменуют собой, по общему мнению, конец эпохи. После подавления протестов против избирательной реформы, зачистки оппозиции и независимой прессы и вступления в силу закона «О защите нацбезопасности» многие компании и частные лица начали покидать Гонконг.

Сохранит ли он после этого свой статус международного финансового центра?

Некоторые специфические для Гонконга финансовые законы и финансовая система, скорее всего, в обозримом будущем будут сохранены. Однако контроль за ними со стороны Пекина становится все более жестким. Что постепенно будет уничтожать преимущества, которые у биржи Гонконга до последнего времени существовали по сравнению с Шанхайской или Шэньчжэньской. Кроме того, у китайских властей есть проект под названием «Зона большого залива», который предусматривает включение Гонконга в зону провинции Гуандун и Макао. Это приведет к постепенному растворению инфраструктуры Гонконга в инфраструктуре большого Китая. По мнению директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, на это уйдет от пяти до семи лет:

«Безусловно, Гонконг как финансовый центр потихонечку будет сходить на нет, потому что основа финансового благосостояния Гонконга — это был трансфер денег либо из Гонконга в Китай, либо из Китая в Гонконг. Гонконг служил центром открытия многих холдинговых компаний, которые действовали по всей Азии. Была обеспечена свобода всех экономических действий, безопасность перечислений и надежность гонконгской финансовой системы. Поскольку за последние несколько лет китайские власти стали значительно активнее устанавливать контроль за всеми процессами в Гонконге — административными, политическими и финансовыми, то многие люди перемещали свой бизнес в Сингапур. А тем, кто согласен работать в жестких китайских условиях, более интересно работать на территории Шанхая или Шэньчжэня, то есть городов, которые сейчас обеспечивают едва ли не лучшую финансовую инфраструктуру, чем Гонконг».

Китайские власти заявляют, что собираются сохранить Гонконг как финансовый центр. Но при этом они сообщили, что собираются скоро открыть границу между островом и материком. Что будет означать его фактическую полную интеграцию в КНР. Впрочем, появился фактор, который может, наоборот, усилить роль Гонконга, считает вице-президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Кузнецов:

«Гонконг только усилится сейчас. Китайским корпорациям запретили размещаться на американских фондовых площадках, на NASDAQ, на NYSE, на других биржах. Это означает, что они будут перенаправлять свои публичные размещения в сторону Гонконга как финансового хаба. И Гонконг будет продолжать оставаться главной финансовой площадкой. Во-вторых, внимание, которое Китай будет оказывать «Проекту большого залива» и проекту развития Гонконга. Здесь можно ожидать, что Гонконг не только сохранит свой статус, но и во многом его повысит».

Судя по всему, вслед за полным затягиванием политических гаек в Гонконге Пекин будет затягивать в нем и гайки финансовые. Поэтому почти полный запрет этим летом листинга китайских компаний на западных биржах, скорее всего, даст ему очень мало преимуществ по сравнению с биржей Шанхая, считает в свою очередь управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

«Наличие выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу заключалось в возможности бегства из Китая с деньгами. Поскольку Китай относится к странам, из которых так просто с деньгами не выйти. Нью-Йоркская фондовая биржа в этом смысле была официальным «золотым парашютом» для многих китайских партайгеноссе. Поможет ли Гонконгу тот факт, что что-то запрещено и поэтому туда пойдут. Кто там будет размещаться? Ценность Нью-Йорка заключалась в том, что там присутствует огромный пул западного капитала, а в Гонконге он не присутствует. Переход в этих IPO, где китайские партийные лидеры будут втихаря «откешиваться» вместо Нью-Йорка? Ну, совершенно за другие деньги, совершенно другого размера золотой билетик они будут получать».

В 2020 году, когда в Китае был принят закон о защите национальной безопасности в Гонконге, его биржа находилась по уровню капитализации представленных на ней компаний на шестом месте в мире. Но уже сейчас ее — равно как и Токийскую биржу, и Euronext — заметно обгоняет биржа континентального Шанхая.

Андрей Жвирблис

Что тормозит солнечную энергетику

Несмотря на то, что солнечная энергетика развивается относительно быстро, все еще существуют некоторые «якоря», которые тормозят ее прогресс. Среди них зависимость от погодных условий, ненадежность и дороговизна, хотя с 1980 года стоимость панелей упала в 100 раз.

Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) разобрался, почему солнечная энергетика развивается медленнее, чем многим бы хотелось.

Как ожидается, к 2023 году установленная мощность фотоэлектрических установок во всем мире превысит 1 тераватт, а к 2050 году достигнет 100 ТВт. Однако для достижения этих амбициозных целей скорость развития технологий тоже должна набрать обороты. Фотоэлектрические технологии должны работать одинаково хорошо как в жарких тропиках, так и на ледяных полюсах — в шторм, град, жару и снег. Универсальность солнечных панелей — это то, чего ждут и пока не дождутся инвесторы.

Одним из главных препятствий в развитии солнечной энергии до сих пор является проблема надежности. Одно дело — проблемы с качеством компонентов. Но не менее серьезным является вопрос установки, эксплуатации и обслуживания. Ненадежность конструкций постоянно приводит к авариям в результате ураганов и прочих погодных катаклизмов.

Например, в Техасе в 2019 году град нанес ущерб размером в $75 млн после того, как повредил местные солнечные модули. В результате 20000 домов остались без света. Такие случаи не слишком успокаивают операторов сетей, которые не очень любят рисковать.

Темная сторона света

Помимо затрат на замену солнечных панелей необходима их правильная утилизация из-за используемых в них токсичных соединений. В состав солнечных панелей входят кадмий и свинец, а также ряд других опасных соединений, включая арсенид галлия, диселенид меди, индия, галлия, соляную кислоту, серную кислоту, азотную кислоту, фтороводород, 1,1,1-трихлорэтан и ацетон.

В США производители обязаны обеспечивать переработку этих соединений, а не их утилизацию. Однако в других странах, таких как Китай, Малайзия, Филиппины и Тайвань, где производится более половины фотоэлектрической энергии, эти опасные материалы просто утилизируются, загрязняя воздух, воду и почву. Каким образом это сочетается с миссией солнечной энергетики о заботе об экологии? Никаким.

Например, американская компания First Solar перерабатывает только те отходы, которые производит сама. При нынешних мощностях переработка одной панели ей обходится примерно в $20–30. В то же время транспортировка на свалку обойдется всего в $1–2. Что выберет прочий производитель, особенно в условиях кризиса пандемии, когда каждая копейка на счету?

Выйти из тени

Солнечная энергия, что очевидно, не может вырабатываться в темноте. Поэтому нужно либо накапливать избыточную энергию, произведенную в течение дня, либо подключаться к альтернативному источнику питания, например, к местной электросети. Это мало упрощает жизнь обывателю, но увеличивает стоимость электроэнергии и вообще доставляет дополнительную головную боль.

Немало проблем приносит и низкий уровень контроля стандарта качества. До сих пор так и не удалось прийти к общему знаменателю. По частям проверяются панели, диоды и распределительные коробки, но все вместе — пока нет. На первый план выходит качество сборки, а даже один некачественный компонент нарушит работу всей системы и скажется на качестве выработки солнечной энергии.

Как развивается это направление? Процесс идет, но с недостаточной интенсивностью.

В 2014 году Международная электротехническая комиссия (МЭК) начала формировать глобальную систему сертификации для применения в возобновляемой энергетики (IECRE), которая в 2016 году выдала первый сертификат по фотовольтаике.

Есть мнение, что надзор должен выходить за рамки инспекций заводов и продукции. Контроль должен быть введен на каждом этапе цепочки поставок, как это происходит в пищевой промышленности. При покупке потребители должны иметь сертифицированные продукты и методы установки.

Панели — довольно хрупкие и громоздкие элементы. Чтобы их установить, требуется специальный персонал. Это вопрос пока далек от решения.

Зависимость от географических условий

Географическая широта — один из основных факторов, определяющих эффективность солнечной энергии. Не все регионы получают одинаковое количество солнечного света в год. Очевидно, что Великобритания и Марокко находятся в кардинально разном положении из-за природных условий.

Подсчитано, что солнечные панели в Марокко летом вырабатывают как минимум в три раза больше энергии, чем в Великобритании. Зимой эта разница пятикратна. Поэтому потоки инвестиций «текут» в южном направлении. Та же Великобритания намерена построить в Марокко солнечные электростанции мощностью 7 ГВт. По планам к 2030 году солнечные и ветряные электростанции в Марокко обеспечат 8% потребностей Великобритании в электроэнергии.

Существующие панели ограничены в том, сколько солнечного света они могут преобразовать в электричество. Эффективность увеличилась за последние 40 лет, но только на 10%. Это ничтожно мало. В данном направлении необходим настоящий прорыв, возможно, с помощью использования особого материала для панелей. Все чаще слышны мнения об использовании перовскита, с помощью которого панели могут быть изготовлены в виде тончайших слоев.

Также не решена проблема хранения энергии, хотя в данном случае ситуация существенно лучше. Другое направление, которое пока еще плохо разработано, — использование солнечных панелей на бесконечных водных просторах. Вода поддерживает охлаждение панелей, повышая производительность на 5–10%. Но проблема закрепления панелей на водных просторах может сильно повысить стоимость выработанной таким образом энергии.

Тем не менее, несмотря на все перечисленные трудности, считается, что солнечной энергии суждено сохранить свою динамику распространения. Вопрос только в том, с какой скоростью это будет происходить.

Михаил Вакилян / ИРТТЭК

Repsol покидает Россию

На фоне изменения глобальной стратегии испанская Repsol — прежде крупный инвестор в российский ТЭК — уходит из России. Как стало известно «Коммерсанту», компания продает свои доли в нефтяных активах «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео» российскому партнеру — «Газпром нефти». Сделка, по данным источников газеты, скорее всего, будет закрыта до конца года, а ее сумма окажется «символической». Эксперты полагают, что Repsol уходит из российской нефтегазовой отрасли в рамках объявленной цели компании по общему снижению инвестиций в углеводороды.

Сейчас у Repsol, отмечают источники, есть доли в СП с «Газпром нефтью» — 68% (на начало 2021 года) в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео».

В ближайшее время «Газпром нефть» консолидирует 100% предприятий, утверждают собеседники «Коммерсанта» — решение уже принято, стороны надеются закрыть сделку до конца года. В «Газпром нефти», Repsol и ФАС запросы газеты оставили без ответа.

Repsol — первая иностранная компания, которая выходит из российских активов под лозунгом декарбонизации. Прежде западные мейджоры ограничивали инвестиции в Россию из-за санкций США и ЕС. Однако слабая экономика бизнеса в России также повлияла на решение Repsol. Как сообщал «Коммерсант» 18 декабря 2019 года, компания добивалась перевода «Евротэк-Югры» на налог на дополнительный доход (НДД), поскольку не считала актив рентабельным в действующей системе. Однако, поскольку участие в НДД было ограниченным, «Газпром нефть» предпочла перевести на новый налог полностью принадлежащие ей участки.

Недавно Repsol объявила об амбициозных целях в области ESG — переходе к углеродной нейтральности к 2050 году, снижению выбросов CO2 на 15% к 2025 году, а также росту уровня инвестиций в «зеленую» генерацию, поясняет Дмитрий Маринченко из Fitch, и выход из нестратегических для компании российских активов — вполне логичный шаг.