Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Суд в Москве оштрафовал мессенджеры и соцсеть на рекордные 35 млн рублей

Иван Егоров

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы во вторник рассмотрел по два административных дела о неудалении запрещенной информации в отношении Twitter и Telegram, а также 6 дел в отношении Facebook.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского суда, Twitter, Inc признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 2 ст. 13.41 КоАП, и ему назначено наказание в виде двух административных штрафов в размере 5 млн рублей.

Мессенджер Telegram также признан виновным по этой же административной статье. Ему назначен штраф в размере 9 млн рублей. Кроме того, мировой суд рассмотрел шесть административных дел в отношении соцсети Facebook. Американская компания получила в общей сложности 21 млн рублей штрафа. Таким образом, сумма штрафов, назначенных Facebook с начала года за неудаление информации, превысила 80 миллионов рублей, Twitter должен выплатить 45 млн рублей штрафов, а Telegram в общей сложности - 35 миллионов рублей.

Китай заинтересовался продукцией сельхозкооператива из Татарстана

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)

Манекен для обучения врачей-хирургов выполнен с анатомической точностью. Он имеет внутренние органы, систему кровообращения. И даже потеет.

Компания "Эйдос-медицина" производит медицинские симуляторы для 30 стран. И входит в пятерку мировых лидеров этого профиля. Среди партнеров компании - университет и клиника в Японии, колледж и университеты в США. Трудно поверить, что десять лет назад это был стартап двух человек. "Эйдос-медицина" располагается в казанском "Технопарке".

Как рассказал исполнительный директор компании Николай Тихонов, здесь выпускают два типа медицинских тренажеров. Первый - симулятор пациента для отработки навыков первой помощи и проведения анестезии. "Что касается манекена для хирургов, то это ростовая копия человека, с полной артикуляцией. Она потеет, плачет, моргает глазами и даже может кричать и произносить некоторые фразы, - поясняет Николай Тихонов. - Материалы для манекенов на 95 процентов мы делаем сами".

Компания год от года растет, выходит на новые рынки. И в этом ей помогает нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Минэкономики Татарстана покрывает большую часть расходов на участие в международных выставках, берет на себя хлопоты, связанные с сертификацией и доставкой товаров.

Еще одно необычное предприятие - сельхозкооператив "Заготовитель" - действует под Казанью на территории промышленного парка "Сокуры". Здесь производят травяные чаи для Татарстана и других регионов страны. А началось все с хобби. Казанский предприниматель Рамиль Яруллин любил с друзьями собирать травы, чтобы потом попить с ними ароматный и полезный чай. Постепенно увлечение переросло в бизнес. Кооператив получил грант "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сейчас производственная площадь кооператива составляет около тысячи метров. Трудятся здесь около ста человек. В основном это сельские жители, работники крестьянско-фермерских хозяйств из пяти регионов - Татарстана, Крыма, Адыгеи, Алтая, Московской области. Все они занимаются выращиванием или заготовкой трав, ягод и фруктов. В прошлом году в высушенном виде у пайщиков кооператива закупили на переработку более 100 тонн сырья.

Развивать бизнес Рамилю Яруллину помогает нацпроект по малому и среднему предпринимательству. "Я получил два льготных микрозайма на 5 и 11 миллионов рублей, - говорит председатель кооператива. - Своевременно расплатился с поставщиками, что помогло выйти на прибыль. Начать строительство нового склада".

Сейчас продукцией Рамиля Яруллина заинтересовались за рубежом. Причем даже на родине чая - в Китае.

Лукьянов: Афганистан придает импульс дальнейшей трансформации мироустройства

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

Развитие событий в Афганистане и вокруг него подчеркнуло тенденцию, которая началась уже довольно давно, но теперь получает серьезное обоснование. Это уже не просто многополярный мир как данность, а вытекающие из нее формы урегулирования региональных конфликтов. Та самая "многосторонность", о которой любили говорить применительно к глобальной мировой системе, сохраняется, но приобретает новые очертания. Вероятно, более действенные.

На днях сообщалось о том, что в Пакистане прошла встреча руководителей разведок России, Китая, Ирана, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, посвященная, естественно, афганской ситуации. В четверг и пятницу в Душанбе пройдет целая серия заседаний - ОДКБ, ШОС и совместное обеих организаций. Там тематика шире, но главное все равно Афганистан. До этого секретарь российского Совбеза посетил Индию - о том же. Все эти события объединяет не только обсуждаемый кризис, но подходы - участвуют в дискуссии те, кого он непосредственно затрагивает и кто имеет на него прямое воздействие.

Это, казалось бы, совершенно естественно, а как иначе? Но, как ни странно, выглядит новацией. До относительно недавнего времени доминировал другой способ - многосторонность заключается в том, что есть стороны, которые обязательно участвуют в любом процессе, касается он их или нет. Точнее, считалось, что их - США и Европейского союза - касается все, потому что они де-факто являются создателями и лидерами существующего мирового порядка. Инерцией прежнего мышления стал недавний призыв России и Китая присоединиться к встрече "большой семерки" по Афганистану. В категориях либерального мирового устройства это и почетно, и полезно. Наиболее влиятельные державы рассматривают острый международный кризис и приглашают тех, кто имеет возможность повлиять на него, высказаться и, наверное, посодействовать. Но в случае с Афганистаном абсурдность этого видна особенно ярко.

Страны, которые во главе со своим флагманом только что бесславно покинули кризисную зону после длительных попыток там что-то сделать и фактически отказались от дальнейших усилий, предлагают два приставных стула государствам, влияние которых на события теперь существенно больше, чем у них самих. Да и интерес их намного больше, только он свой собственный (соседи же) и имеющий мало общего с тем, что хотели бы делать отдаленные государства.

Происходящее вокруг Афганистана по схеме отчасти напоминает то, что мир наблюдал в Сирии несколько лет назад. Отчаянная тупиковая ситуация там сдвинулась с мертвой точки тогда, когда инициативу взяли в свои руки страны, которые просто не могли позволить себе ни рискованных экспериментов, ни безучастности. То есть те, безопасность и стабильность которых напрямую связаны с событиями. Астанинский формат стал тогда важным инструментом согласования интересов вовлеченных стран, благодаря которому положение дел в Сирии стало меняться.

Аналогия, конечно, условна. Во-первых, сирийская ситуация во многом уникальна, во-вторых, Россия в том случае является державой, хоть и тесно связанной с Ближним Востоком, но внешней, не региональной. Но тот же феномен "новой многосторонности" проявился год назад на Южном Кавказе - столкновение было купировано именно в рамках договоренностей тех, кому это было жизненно необходимо. Ну и в том случае Россия как раз в чистом виде региональный участник. Афганистан - новое проявление этой тенденции. Россия - часть региона в широком толковании (Центральная Евразия), все остальные государства - непосредственные соседи, ведь Афганистан расположен буквально на пересечении всех важнейших путей и граничит с необычно большим числом стран.

На предыдущем этапе международного развития роль ведущих западных стран считалась критически важной, потому что они выступали носителями универсальной нормы. К тому же подразумевалось, что региональных участников всегда будут раздирать противоречия, поэтому нужны внешние патроны/посредники. Те, кто примирит или принудит к миру.

Впрочем, результаты такого подхода, мягко говоря, не впечатляют. Действительно, среди региональных участников редко царит единодушие, о каком бы кризисе ни шла речь. В афганском случае понятно, что Пакистан и Индия по-разному видят свои задачи и угрозы собственной безопасности. Позиция Таджикистана определяется наличием значительного таджикского населения Афганистана, которое неуютно чувствует себя при новом режиме. Китай озабочен возможным влиянием изменений на экстремистские группы в самой КНР. Ну и так далее - противоречий хватает. Однако внешние державы необязательно осознанно зачастую эти противоречия не столько гасят, сколько используют в своих интересах. А интересы эти с безопасностью и стабильностью региона обычно связаны крайне мало, скорее относятся к категории общего влияния или престижа.

Афганистан придает дополнительный импульс процессам дальнейшей трансформации мироустройства. Оно становится гораздо более многообразным, достигать договоренностей будет сложно, зато есть шанс, что в случае их достижения они будут относительно устойчивы. Потому что станут продуктом учета реальных интересов, а не навязывания некоей схемы, которая равно не устраивает всех и рассыпается при первой возможности.

Почему Европе нужен даже очень дорогой газ из России

Текст: Сергей Тихонов

Цена газа в Европе побила очередной рекорд и превысила 800 долларов за тысячу кубометров. Несмотря на новости о завершении строительства "Северного потока-2", которые вроде должны были охладить страсти на рынке, газ за два дня подорожал на 70 долларов, и это явно не предел.

"Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства, но пока не пытается нарастить экспорт в Европу, хотя возможности для этого есть. И дело здесь не только в приоритете обеспечения газом российского рынка для компании. Неоднократно подчеркивалось, что наша страна может без ущерба для внутреннего потребления значительно увеличить добычу газа и его экспорт в Европу, благо для этого у России имеется самая богатая ресурсная база в мире. Высокие цены на газ в Европе не оказывают никакого негативного влияния на обеспечение газом населения нашей страны, а тарифы у нас регулируются государством. Более того, высокие цены на газ в Европе приносят бюджету дополнительные доходы, которые можно будет пустить на инфраструктурные проекты, в том числе на газификацию.

Россия не наращивает поставки в Европу, дожидаясь запуска "Северного потока-2". При сегодняшних ценах на газ и электроэнергию в странах ЕС даже самым ярым противникам газопровода говорить о его угрозе для энергетической безопасности Европы совсем не с руки. Особенно на фоне проблем, возникших с генерацией на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на которые делалась ставка в последнее время в большинстве стран ЕС. В 2021 году из-за неблагоприятных климатических условий выработка электроэнергии на ветре сократилась на 20%, а энергопотребление стало расти. Объемы солнечной генерации сохранились на прежнем уровне. Компенсировать потери и обеспечивать растущий спрос пришлось за счет традиционных видов генерации, в первую очередь газа, который в результате подорожал за год более чем в семь раз.

Это наглядно - на примере заоблачных тарифов на электричество - показало потребителям в Европе, что ВИЭ пока не могут считаться надежными. Их приходится дублировать резервными мощностями на традиционных источниках энергии. Иначе есть риск вернуться в темное прошлое с каминами и свечами.

Дать Евросоюзу нужные объемы газа может только Россия благодаря географической близости и уже построенным газопроводам. Идея о том, что его может заменить сжиженный природный газ (СПГ) из США или с Ближнего Востока, разбилась о действительность. В этом году из-за роста потребления газа в мире почти все свободные объемы СПГ были направлены на премиальный, по сравнению с европейским, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Но это не означает, что ВИЭ в Европе не будут дальше развиваться. Европа последовательно наращивает потребление возобновляемых источников энергии, и это создает риски не только для российского газа, а для газа как такового, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Несмотря на прогнозируемый рост спроса на электроэнергию в Европе, доля газа в структуре генерации будет сокращаться с 20% в 2020 году до 17% в 2030 году, считает эксперт.

По ее мнению, начало поставок по "Северному потоку-2" успокоит европейский газовый рынок. Но только если грядущая зима не будет слишком суровой. Средняя за 2021 год спотовая цена газа в Европе составит порядка 450 долларов за тысячу кубометров, считает Белова.

Более ста тысяч домов получили газ в этом году

К началу сентября с начала года к газу подключены более ста тысяч домовладений, сказал вице-премьер Александр Новак во время совещания у президента Владимира Путина.

Новак отметил, что масштабная программа социальной газификации (подведение газа до границ домовладений без привлечения средств граждан) фактически стартовала. Сейчас получено свыше 280 тыс. заявок на газификацию, а потенциал подключения по программе составляет свыше трех миллионов домовладений более чем в 36 тыс. населенных пунктах.

В планах газификации до 2030 года сейчас обсуждается подключение новых населенных пунктов, которые не имеют подключения к магистральной инфраструктуре. Согласно последней переписи населения, проведенной в далеком 2010 году, в России 54,6 млн домовладений. Это не совсем точная цифра, поскольку в статистику попали не все жилые дома на территории садовых некоммерческих товариществах (СНТ). С ними количество домовладений может увеличиться в полтора раза. Если брать средние показатели газификации, достигнутые к 2021 году (71,4%), с учетом того, что не все домовладения расположены в сельской местности, то получается, что в России не газифицированы остаются почти 16 млн домовладений, не считая жилые дома в СНТ.

Подготовили Евгения Думанская, Сергей Тихонов

Apple устранила уязвимость своих устройств от вируса-шпиона

Текст: Иван Черноусов

Компания Apple выпустила обновление, в котором устранила возможность взлома девайсов с помощью уязвимости в сообщениях iMessage. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет специалистов по безопасности Citizen Lab, уязвимость использовалась с февраля нынешнего года израильской компанией NSO Group, которая продавала инструменты для кибершпионажа. Самый популярный из них - вирус Pegasus, он использовался для слежки за политиками, журналистами и другими публичными личностями.

Глава отдела разработки и безопасности Apple Иван Крстич заверил, что атаки, которые производятся с помощью вируса Pegasus, очень сложны, стоят "несколько миллионов долларов и направлены только против конкретных людей". Представитель NSO Group заявил, что по-прежнему будет предоставлять разведывательным и правоохранительным органам технологии для борьбы с преступностью и терроризмом.

Еще на момент изучения Pegasus для Android в 2017 году шпион мог прослушивать звонки, читать SMS и электронную почту жертвы, записывать нажатия клавиш, делать скриншоты экрана, получать доступ к контактам и истории браузера. "Pegasus - это сложное и дорогое шпионское ПО, которое предназначено для слежки за отдельными людьми, представляющими для злоумышленников особый интерес, поэтому рядовой пользователь вряд ли рискует с ним столкнуться (в отличие от мобильных банковских троянцев или фишинга). При этом все это вовсе не означает, что пользователям не стоит обновляться: сама по себе установка обновлений - это эффективный способ защиты от всевозможных угроз цифровой безопасности и приватности", - подчеркивает Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского".

Глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров советует проверить свой iPhone на наличие Pegasus с помощью платной программы iMazing или бесплатного инструмента mvt-project на сайте GitHub.

Apple представила новые смартфоны и планшеты

Текст: Иван Черноусов

Компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 13, новые планшеты iPad, часы Apple Watch Series 7.

Но сначала глава Apple Тим Кук рассказал о том, какие новинки ждут подписчиков сервиса Apple TV+ - это будут новые сезоны как уже известных шоу, так и новые сериалы. Все они выйдут до конца этого года.

Первой "продуктовой" новинкой вечера стал обычный iPad. Это обновленная модель бюджетного планшета Apple. В iPad 9 установили более мощный процессор - A13 Bionic, согласно утверждениям компании он на 20% быстрее, чем у предыдущей модели. Также устройство получило 12-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой функции Centre Stage - гаджет автоматически фокусируется на пользователе, когда он смотрит в камеру. Стоимость iPad 9 будет такой же, как у предыдущего поколения (в России это было 30 990 рублей).

Затем компания показала iPad Mini нового поколения (от 47 990 рублей). Он получил новый дизайн и стал похож на своих "старших братьев" - iPad Air и iPad Pro. Диагональ нового "мини" - 8,3 дюйма, яркость составляет 500 нит. Apple заявила, что новинка на 40% быстрее по мощности процессора и на 80% быстрее по графике - предыдущий "мини" был анонсирован в 2019 году. iPad Mini 6-го поколения получил порт USB Type C, поддержку сетей 5G, обновленные фронтальные и основные камеры, а также Apple Pencil второго поколения.

В Apple Watch Series 7 (от 399 долларов, цена в рублях пока не объявлена) значительно увеличили дисплей - он теперь поддерживает полноценную QWERTY-клавиатуру - таким образом, пользователи смогут отвечать на сообщения в мессенджерах прямо с часов. Компания заявила, что это прочные Apple Watch в истории - они защищены от царапин, песка и влаги по стандарту IP6X. Также в России появится сервис Apple Fitnes+ - фитнес-сервис для занятий спортом.

Линейка смартфонов iPhone 13 включает iPhone 13 mini (от 69 990 рублей в зависимости от объема памяти), iPhone 13 (от 79 990 рублей), iPhone 13 Pro (от 99 990 рублей) и iPhone 13 Pro Max (от 109 990 рублей).

Вырез FaceID в новых iPhone стал меньше по сравнению с предыдущим поколением. Смартфоны получили новый процессор - A15 Bionic, он выполнен по технологии 5 Нм. В iPhone 13 и iPhone 13 mini серьезно улучшили камеру - основная камера теперь захватывает на 47% больше света и получила функцию стабилизации матрицы из iPhone 12 Pro Max. Сверхширокоугольную камеру также улучшили - и она теперь тоже захватывает больше света. Появилась функция портретного режима для видео: достаточно "тапнуть" по объекту съемки и края видео автоматически размоются.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили новый дисплей, с динамической частотой обновления экрана - от 10 до 120 Гц , обновленную систему камер: оптический зум теперь трехкратный, а также значительно улучшили основную, телефото и сверхширокоугольную камеры. В Apple сообщили, что новые смартфоны стали прочнее и более устойчивыми к царапинам.

Новые устройства Apple появятся в продаже в России 24 сентября.

Дома подорожали на треть из-за роста цен на стройматериалы

Текст: Михаил Загайнов, Марина Трубилина

Цены на стройматериалы несколько стабилизировались, однако уверенности в том, что они не продолжат расти, нет.

Стремительный рост цен начался прошлой осенью, некоторые позиции подорожали критично, говорит председатель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при минстрое Александр Ручьев. Например, кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы - на 70%, трубы - на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей - на 40%. Один из лидеров удорожания - металлическая арматура. В июне прошлого года она стоила 35 тыс. рублей за тонну, в декабре - 63 тыс., а в июле нынешнего года - 78 тыс. Даже с учетом снижения цены до 73 тыс. в начале осени, за год она выросла более чем вдвое. "Лист ориентированно-стружечной плиты толщиной 9 мм до подорожания стоил 700 рублей, в пик роста его цена достигала 3000 рублей, сейчас произошел откат до 1500 рублей", - приводит пример гендиректор "Технониколь" Владимир Марков.

По данным Росстата, за неделю сентября стройматериалы подешевели. Цена металлочерепицы снизилась на 1,17%, ДСП - на 1,36%.

Колебания цен на стройматериалы традиционно зависят от сезонного фактора: ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости, отмечают в минпромторге.

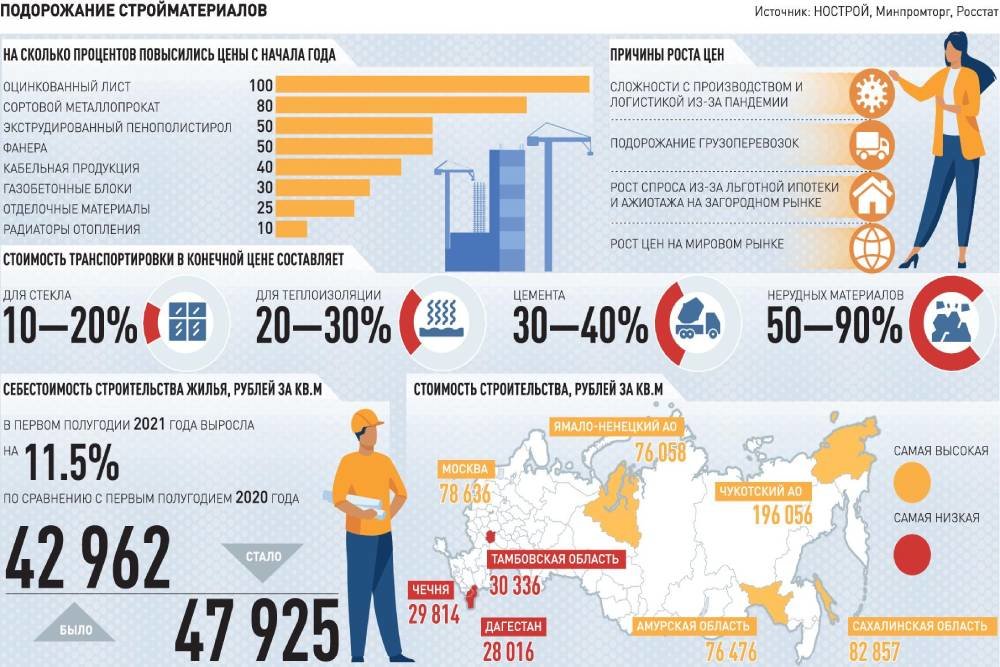

Толкнула ипотека

У стремительного в этом году роста цен есть целый ряд причин, отмечают эксперты. Это и нарушение производственных цепочек в пандемию, и увеличение экспорта из-за более выгодных цен на внешнем рынке, и скачок цен на грузоперевозки, перечисляет управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Рост цен также связан с ростом стоимости грузоперевозок и дефицитом подвижного состава, сообщает минпромторг. "По данным производителей стройматериалов, стоимость логистики автотранспортом выросла на 10-25%, железнодорожным транспортом - на 20-90% в зависимости от направления и вида материала. Стоимость транспортировки в конечной цене для стекла составляет 10-20%, для теплоизоляции - 20-30%, цемента - 30-40%, нерудных материалов - 50-90%", - отмечают в ведомстве.

Сыграл роль и резко возросший спрос на стройматериалы в том числе из-за льготной ипотеки и бума на загородную жизнь. Даже со стороны частных лиц спрос вырос на 70% по сравнению с 2020 годом и в 2,8 раза по сравнению с 2019-м, рассказывает руководитель категории "Дом, обустройство, дача" "Авито" Ольга Попова. Причем даже по сравнению с началом лета спрос вырос вдвое, хотя в 2019 году в течение сезона почти не менялся.

Спрос уже охладило изменение программы льготной ипотеки и не столь активное, как ожидалось, развитие кредитования индивидуального домостроения, отмечает член правления Ассоциации деревянного домостроения, член совета директоров корпорации "Русь" Дмитрий Майоров. В сентябре стоимость стройматериалов прекратила расти, за исключением оконных и кровельных. Однако производства загружены заказами как минимум до конца года, отмечает он, поэтому ожидать дальнейшего снижения цен пока не стоит.

В первую очередь подорожание связано с увеличением стоимости сырья, логистики и нефти, считает Марков. К примеру, в США, в Техасе, где расположены 60-80% предприятий нефтехимической промышленности США, была очень холодная зима, из-за чего производства приостановились. Поскольку США занимают 15-20% мирового рынка нефтехимии, возник дефицит, полистирол подорожал в 2-2,5 раза, полиэтилен - в 2 раза, битум - в 2,5. "Ожидать, что цены полностью вернутся на прежний уровень, не стоит, - считает он. - Мы по-прежнему зависим от сырья и логистики. Возможно, к концу года ситуация немного стабилизируется".

Закупки впрок

Подорожание стройматериалов стало одной из причин роста себестоимости строительства, которая за год увеличилась на 35%, говорит Ручьев. Себестоимость строительства индивидуального дома для круглогодичного проживания выросла в среднем на 50-60%.

При этом высокие цены на стройматериалы не гарантируют возможность их приобретения, добавляет Колочинский: "По некоторым позициям сейчас дефицит. Например, мы остро нуждаемся в газобетонных блоках, это основной материал для межквартирных и межкомнатных перегородок. То есть сложившаяся ситуация еще и повышает риски увеличения сроков строительства".

Строители по-разному выходят из ситуации. Производители индивидуальных домокомплектов максимально закупают материалы под заказ, едва получив предоплату, чтобы зафиксировать цены. Крупные компании вносят авансы производителям, собираются максимально закупить материалы зимой, когда цены обычно снижаются. "Все компании перешли на прямое взаимодействие с производителями и поставщиками. Для снижения издержек девелоперы либо фиксируют скидки, либо осуществляют прямые закупки. Но не всегда отечественные стройматериалы дешевле импортных. И не во всех сегментах возможно замещение, поэтому застройщики занимаются постоянным мониторингом рынка и стараются расширить по каждой позиции линейку аналогов, чтобы была возможность быстрой замены", - говорит директор по строительству ГК "Гранель" Андрей Зимонов.

"Цены на стройматериалы растут, налицо спекулятивные факторы. Ситуация требует жесткой реакции от антимонопольной службы. В то же время необходимо развивать и инвестировать в оборудование для производства стройматериалов", - считает руководитель отдела снабжения ГК "Монолит" Александр Лозовой.

Откат проката

За последние 5-10 лет импорт стройматериалов сократился, налажено импортозамещение многих материалов, открылись отечественные производства, ряд зарубежных производителей построил производства в России. При этом продолжают импортироваться дорогие и эксклюзивные стройматериалы: керамическая плитка, натяжные потолки, керамогранит, инженерия. "Однако в ситуации дисбаланса спроса и предложения резко увеличить внутреннее производство просто невозможно, товарных запасов почти не осталось, не хватает производственных мощностей. Тем не менее объемы выпуска внутри страны продолжают наращиваться, хоть и небыстро. За год, по сравнению с июлем прошлого года, объем производства основных стройматериалов вырос примерно на 5%", - говорит Ручьев.

В моменты пиковых нагрузок спрос на теплоизоляцию превышает предложение. Единственный выход для производителей - увеличивать инвестиции и наращивать производство и предложение. Последние пять лет в России не строились новые заводы по производству теплоизоляции. Цены на готовую продукцию низкие, при этом оборудование для запуска линии дорогостоящее, это увеличивает срок окупаемости. Затраты на строительство завода по выпуску теплоизоляции - около 5 миллиардов, а срок окупаемости - 20 лет.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, остановить рост цен на стройматериалы поможет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цены на материалы растут во всем мире, однако в ряде российских регионов за последний год они необоснованно выросли по некоторым позициям, считает Хуснуллин: "Тех, кто действительно необоснованно, в том числе пользуясь своим монопольным положением, сверхприбыль зарабатывает, будем ограничивать, применяя все меры воздействия" (цитата по РИА "Недвижимость").

ФАС регулярно возбуждает дела о завышении цен на стройматериалы. Самые громкие - против "большой тройки" российской металлургии ("Северсталь", ММК и НЛМК) - были возбуждены еще в апреле. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат (используется в производстве стройматериалов, тяжелом машиностроении, изготовлении автомобильной техники, вагоно- и кораблестроении). "Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - отмечали в ФАС.

Если нарушение антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода. Компании категорически отрицают факт завышения цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая привела к резкому росту цен на прокат.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны. Расследование ФАС уже дало первые результаты - в июле "Северсталь" объявила о снижении базовых цен на горячекатаный плоский прокат на 8%.

Металлургия - не единственная отрасль, попавшая под проверки. За первое полугодие 2021 года ФАС получила более 600 обращений о росте цен на стройматериалы. "Сейчас проверки идут на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров, ПВХ-продукции", - пояснили "РГ" в ведомстве.

В сентябре ФАС возбудила дела в отношении одного из крупнейших производителей древесных плит - группы компаний "Кроношпан", а также против производителей стекла "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло". "К проверкам на рынках стройматериалов ФАС России подключила все свои территориальные управления", - пояснили в ФАС.

Проверки продолжаются, кроме того, ФАС объявила о создании реестра крупных производителей стройматериалов - древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров. "Работа призвана сконцентрировать внимание контрольно-надзорных органов на деятельности производителей, способных оказать влияние на товарные рынки", - отметили в ФАС.

Для предприятий, которые не являются фигурантами подобных разбирательств, но действуют на тех же рынках, проводимые расследования - это всегда возможность оценить собственную деятельность и ценообразование и при наличии оснований снизить цены вместе с антимонопольными рисками. "С той обязательной оговоркой, что снижение цен не является признанием каких-либо нарушений. В той же мере оно может быть обусловлено и проявлением социальной ответственности бизнеса и чисто экономическими факторами (сезонностью и другими)", - резюмировал замдиректора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин.

Студент Университета ИТМО с командой создал «умную гитару» для новичков и людей с ограниченными возможностями здоровья

Учащийся второго курса магистратуры Университета ИТМО Денис Гончаров вместе с командой создали «умную гитару» ΝOLI Music, благодаря которой научиться играть на инструменте станет в разы проще. Новая система позволит обучаться музыке и людям с ограниченными возможностями здоровья, для которых натянутые струны обычной гитары могут стать препятствием.

Инструмент, над созданием которого в течение года работала команда из пяти человек, представляет собой гитару-синтезатор с интерактивным грифом, считывающим расположение пальцев, а также специальное приложение. Оно, в частности, позволяет отслеживать прогресс обучения. При этом ΝΟLI Music может звучать не только как гитара, но и как любой другой инструмент — фортепиано, скрипка, балалайка и другие — в зависимости от установленных настроек.

«Идея создать этот инструмент пришла ко мне с мечтой научиться играть на гитаре, но из-за слабых рук я не мог зажимать струны на обычной гитаре с натянутыми струнами. Погрузившись в вопрос, я понял, что в мире очень много людей испытывают подобную проблему. По статистике ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения — Прим. ред.), это примерно 650 млн во всем мире. Мы начали разрабатывать такой инструмент», — рассказывает Денис.

Со временем Денис Гончаров и его команда поняли, что их инструмент может быть полезен и тем людям, которые бросили игру на гитаре из-за сложности обучения.

«По статистике, 92% людей, которые когда-то хотели научиться играть на гитаре, бросили просто потому, что не справились с первыми трудностями и не нашли решения своих проблем. Мы как раз решение их проблем нашли», — рассказывает студент Университета ИТМО.

NOLI Music, по словам молодого изобретателя, позволяет быстрее научиться играть на гитаре благодаря специально встроенному функционалу. В частности, это подсвечивающиеся лады, указывающие, куда ученику нужно поставить пальцы, встроенные в курсы аккорды и разборы песен и многое другое.

«Благодаря нашему инструменту первые результаты можно получить не за две недели мучений, а за пару часов. Главная особенность нашей гитары, особенно в условиях пандемии, это то, что научиться игре на музыкальном инструменте можно дистанционно. Например, если у ученика и у преподавателя есть NOLI Music, то ученик видит, какие аккорды зажимает учитель, даже если каждый из них сидит у себя дома. Можно, не выходя из дома, создавать целые музыкальные группы, проводить концерты и транслировать их в интернет», — говорит автор идеи.

На данный момент коллектив сотрудничает с тремя инвесторами, а также занимается поисками новых финансовых партнеров для доработки прототипа и выхода на краудфандинг. Уже в этом году создатели NOLI Music планируют выйти на международный рынок. Разработкой уже заинтересовался фонд BeInstrumental в США, который занимается музыкальным развитием детей. По словам Дениса Гончарова, после того как с инструментом ΝΟLI Μusic удастся выйти на рынок, у них появится возможность разработать более дешевый и легкий аналог «умной гитары», чтобы для обучения детей ее могли закупить музыкальные школы в регионах России.

В БФУ им. И. Канта стартовал международный форум по нейронаукам

Калининград на три дня превратился в столицу нейронаук и искусственного интеллекта. В рамках Года науки и технологий на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта проходит международный форум, посвященный исследованиям в области нейронаук, искусственного интеллекта и комплексных систем. В работе форума принимают участие более 170 представителей крупнейших российских, итальянских, израильских и французских университетов.

Масштабное научное мероприятие «Балтийский форум: нейронаука, искусственный интеллект и сложные системы» (BF-NAICS 2021) объединило ученых и молодых исследователей из Великобритании, Италии, Испании, Израиля, России и США. Поддержали большой диалог о нейронауках и искусственном интеллекте губернатор Калининградской области Антон Алиханов и заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, руководитель Центра экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», заместитель председателя Координационного совета Сергей Наквасин.

Открывая знаковое для специалистов в сфере искусственного интеллекта мероприятие, ректор БФУ Александр Федоров подчеркнул, что университет приступает к реализации новой программы развития, рассчитанной до 2030 года. При этом одним из стратегических проектов, консолидирующих усилия в направлении научно-образовательного развития университета, станет проект по нейронаукам.

«Очень важно, что на одной площадке в рамках данного мероприятия собрались ведущие специалисты и молодые исследователи из разных научных областей — биологии, математики, физики, представители IT-технологий, философы. Это дает возможность для конструктивного диалога в рамках междисциплинарных обсуждений, который сможет привести к новым научным задачам и открытиям на стыке областей. Мы верим, что форум способствует углублению наметившихся тенденций по взаимопроникновению научных направлений и поможет молодым исследователям и студентам увидеть новые перспективы применения своих компетенций и реализации жизненно-образовательных маршрутов», — подчеркнул Александр Федоров.

Международный форум по нейронаукам и искусственному интеллекту станет ежегодным.

По словам главы Калининградской области Антона Алиханова, научное сообщество в ближайшее время покажет прорыв в области интеллектуальной диагностики и нахождения с помощью искусственного интеллекта возможностей для лечения ранее неизлечимых болезней.

«Мы приняли ряд мер, стимулирующих развитие информационных технологий и инноваций в нашем регионе. Так, с 2018 года вступили в силу изменения в закон «Об Особой экономической зоне», предусматривающие выгодные условия для инвесторов, реализующих проекты в сфере IT, разработчиков компьютерных технологий и программного обеспечения, инновационных производств. В следующем году на реализацию научных, научно-технических и инновационных проектов, стартапов правительством Калининградской области будет выделено 100 млн рублей», — рассказал Антон Алиханов.

Также глава региона дал высокую оценку деятельности Балтийского федерального университета им. И. Канта и обозначил значимую роль вуза в развитии Калининградской области.

Отметили работу вуза в этом направлении и на федеральном уровне. По словам заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Сергея Наваксина, университет вносит значительный вклад в цифровое преобразование как Балтийского региона, так и всей страны.

«Примечательно, что в конференции принимают участие и молодые исследователи, например, лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Россия обладает большим потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии технологий и искусственного интеллекта. На сегодняшний день в нашей стране функционирует более 200 университетских лабораторий, где проводятся самые передовые исследования в области применения технологий машинного обучения и нейронаук. Важно также отметить участие бизнеса: в 2021 году более 40% российских докладов на международных конференциях были подготовлены при участии отраслевых компаний. Это позволяет создавать сильные и востребованные технологии», — подчеркнул Сергей Наваксин.

В первый день работы форума ученые провели дискуссии в трех секциях: «Нейронауки», «Сложные системы» и «Искусственный интеллект». Также в рамках форума проходит конкурс лучших практико-ориентированных работ молодых исследователей, результаты которого покажут вовлеченность молодых ученых в изучение искусственного интеллекта.

Сопредседатель секции «Нейронауки», доктор биологических наук, профессор Александр Каплан, уверен, что мировая наука делает сейчас крутой разворот в сторону мультидисциплинарных исследований, объединяющих фундаментальную и прикладную тематику на стыке изучения мозга, медицины, нейроинженерии, искусственного интеллекта, нелинейной динамики и теории сложных систем.

«В нашей секции и в целом на форуме встретились ученые и специалисты со всего мира. «Балтийский форум» по сути открыл новую точку роста мировой науки на пространстве РФ: в Калининграде, в аудиториях и лабораториях БФУ», — подчеркнул он.

Профессор Политехнического университета Мадрида Александр Писарчик уверен в перспективности изучения нейродисциплин.

«Сегодня в эту сторону смотрят ученые из разных областей знаний: медицины, физики, математики и т.д. Оказалось, что нейронная сеть — самая сложная из всех сетей, которые существуют в мире, потому что человеческий мозг — это как вселенная, которую познать полностью, я считаю, совершенно невозможно человеку. На мой взгляд, это особенно важно для российской науки, где исследователи показали достижения мирового уровня. Возможно, именно в России нейронауки должны стать приоритетным научным направлением», — резюмировал он после закрытия секции.

Посмотреть трансляции с открытия и работы профильных секций можно по ссылкам в сети «ВКонтакте»: 13 сентября, 14 сентября, 15 сентября

«Непрошенных гостей» в экосистемах России и мира поставили на учет

Международная группа ученых провела экономическую оценку последствий вторжения чужеродных видов в экосистемы, находящиеся за пределами их естественных ареалов обитания (биологических инвазий). Для этого они обобщили и проанализировали массивы монетарных данных, накопленных за последнее время в Европе и Азии. Россию в исследовании представляла ученая Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачёва (обособленного подразделения Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН) Наталья Кириченко. Свои выводы авторы опубликовали в трех статьях, вошедших в спецвыпуск научного журнала NeoBiota.

С 1960 по 2020 год ущерб от видов-«пришельцев» в Европе составил около 140,2 млрд долларов США. А экономические потери, связанные с инвазиями чужеродных видов в Китае и Индии, за период с 1965 по 2017 год составили в общей сложности 432,6 млрд долларов. И это с учетом того, что экономические оценки известны лишь для 5% видов инвазионных организмов, зарегистрированных за последние десятилетия на территории этих стран.

Над реализацией масштабного проекта работали ученые более чем из 50 стран. Они собирали и анализировали многолетние данные по экономическим потерям, связанным с распространением и вредоносной деятельностью видов-инвайдеров в своем регионе. Наталья Кириченко занималась поиском и обобщением данных по монетарным затратам в результате биологических инвазий (преимущественно насекомых) в России и оценивала воздействие инвайдеров на экономику нашей страны. Одна из статей спецвыпуска полностью посвящена экономическим потерям от «непрошенных гостей» в наземных экосистемах России.

Наталья отметила, что в области изучения распространения и вредоносности видов-«пришельцев» все еще остаются огромные «белые пятна». Экономические потери от чужеродных видов известны далеко не для всех из них и только в отдельных странах. Более того, экономические оценки чаще всего выражаются в прямых потерях, нанесенных чужеродными видами регионам (например, потеря урожая, вред здоровью человека), вместе с тем данных по косвенному ущербу (например, затраты на организацию мониторинга и предупреждения распространения) крайне мало.

«Европейские страны имеют прочные торговые связи со всем миром, принимают миллионы туристов ежегодно. К сожалению, эта открытость имеет оборотную сторону: отдельные чужеземные виды, проникшие в европейские страны (в том числе при транспортировке растений, товаров и грузов), могут стать настоящей катастрофой для местных экосистем. К примеру, азиатский вид бабочки — самшитовая огневка — чуть больше десятилетия назад проникла в страны Европы и спровоцировала гибель вечнозеленых кустарников, использующихся для создания живых изгородей в городах (самшитовых насаждений). Ее проникновение на юг европейской части России обернулось природным бедствием: бабочка попала в реликтовые массивы эндемичного самшита (колхидского), поставив этот вид под угрозу вымирания», — рассказала Наталья Кириченко.

Основной проблемой в понимании реальных масштабов экономических потерь от видов-инвайдеров в России, по словам ученой, стало отсутствие систематических оценок прямого и непрямого ущерба в результате их вторжения. Оценка ущерба, наносимого российской экономике лесными и сельскохозяйственными вредителями, а также возбудителями заболеваний растений, делается чаще всего на основе обобщения прогнозных данных для европейской и азиатской части страны. По оценкам исследователей, в 2007–2019 гг. чужеродные виды нанесли России ущерб не менее 51,52 млрд долларов США, но это, как отмечает автор, заниженные показатели.

По словам Натальи, точных цифр реального урона, нанесенного лесам и сельскохозяйственным угодьям, невозможно будет узнать, пока большинство оценок основывается на прогнозах. Непременно требуется верификация данных. В своей работе ученые призывают к улучшению отчетности по экономическим потерям на национальном и международном уровнях и привлечению должного внимания к этой проблеме.

Google оштрафовали на 177 млн долларов в Южной Корее

Антимонопольный регулятор страны обвинил компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По мнению эксперта Business FM, есть ситуации, когда Google проще заплатить, чем вносить коррективы в свою работу

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 177 млн долларов. Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. По информации регулятора, Google требовала от производителей смартфонов не устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционки Android.

Помимо штрафа, компанию обязали устранить недочеты, в том числе исправить соглашение с производителями смартфонов. Эти меры должны подготовить почву для возрождения конкуренции на рынках мобильных ОС и приложений, считает корейский регулятор.

Как ситуация будет развиваться дальше? Мнение издателя и главного редактора технологического ресурса TechFusion.ru Олега Капранова:

«Это классическая история, которая случается и с Apple, и с Google, и с Microsoft, и с другими крупными игроками, когда все вокруг них лучше, чем они сами, знают, как им делать их собственный продукт. Южная Корея — это не страна третьего мира, соответственно поэтому Google будет выполнять [требования] в любом случае. Если будет решение суда о том, что Google должен выплатить эти деньги и Google проиграет все апелляции, компания их заплатит. На работу компании это никак не повлияет. Есть ситуации, в которых Google предпочитает платить деньги. До тех пор пока не появляются какие-то санкции, например, блокирование на рынке, как это происходит в России, компании проще платить, чем вносить серьезные коррективы в свою работу. Для Google, пусть в меньшей степени, чем для Apple, все равно важно, как их продукт выглядит на устройствах у пользователей. Я думаю, что в первую очередь именно этим вызвано нежелание разрешать ставить какие-то доработанные третьими лицами версии операционной системы».

Южная Корея в конце августа обязала Apple и Google разрешить сторонние платежи. За подобное регулирование давно выступали разработчики приложений, которые были недовольны высокой комиссией магазинов и использованием их владельцами своего положения на рынке.

Эмигранты живут в серой зоне

канадская русская проза Эвелины Азаевой

Исраэль Шамир

Два отличных сборника русской канадской прозы ("А хочешь ли в Канаду?" и "Полное накрытие") привезла с собой Эвелина Азаева, возвратясь в Россию после многих лет в Канаде, где она выпускала "Комсомольскую Правду" в её канадской версии. Это репортажи о живых людях – эмигрантах из России/СССР, напоминающие рассказы И. Грековой, замечательной русской советской писательницы, своей интонацией. Такая проза возникает на стыке журналов и книг, и иногда именуется long read. Жизнь эмигрантов – богатая нива для литературы. Мне встречались рассказы многих авторов, избравших Канаду в качестве новой родины, но Азаева стоит особняком. В её рассказах нет злобы, нет отчаяния, хотя бы потому, что она не делит мир на праведников и злодеев. Всякое бывает. В серой зоне живут эмигранты. Не все злодеи, не все ангелы.

Много смешных сочных образов в её рассказах. Например, «Фаина Рататуйская, пожилая дама с пышной рыжей гривой, обильным макияжем и крупными украшениями… пожилая, циничная и бесстыжая». Или «от него русский язык не просто ушел, а сбежал, как неверная жена с цыганом».

Особая тема – отношение к России. В Канаде, да и в других странах Запада, среди эмигрантов пестуется обязательная ненависть и злословие в адрес брошенной России. «Говорить о родине хорошо не хотелось. А то спросят, а что мол ты в Канаде делаешь, если в России хорошо?» Эта тема часто возвращается у Азаевой; действительно, в эмиграции – хоть в Канаде, хоть в США или Израиле, за доброе слово о России тебе обязательно скажут гадость, а то ещё и в органы госбезопасности настучат.

Стоит редактору эмигрантской газеты встретиться с русскими дипломатами или приехать на конференцию с русскими журналистами, и вскоре в дом ему постучится Королевская Конная Полиция – так называется канадская гэбня. Нет, не утащит в свои подвалы, но удовольствия всё равно не получите, и в следующий раз задумаетесь – а встречаться ли с русскими? Легко упрекать Россотрудничество, но прочтёшь эти репортажи, и поймешь, как трудно им работать в обстановке вражды и доносов.

Полиция Канады смогла нагнать страх и ужас на русских. Вроде, народ не криминальный по характеру, но они боятся, и не без оснований. Если в Канаде вас задержит ГАИшник, и что-то сделаешь не так – с тобой не будут спорить, а просто пристрелят. Хотя в Канаде полицейские убивают реже, чем в США, но в разы чаще, чем в России или Европе. Полицейские всегда правы, устанавливает внутренняя проверка. Самый простой способ убить – попросить документы. Если полезет за ними в карман – стреляй на поражение.

Трудно мужчинам в Канаде – женщина всегда может пожаловаться, мол, приставал или бил, и окажется бедняга на улице. Канадцы охотно жалуются в полицию, и по их жалобам трудно русскому эмигранту оправдаться. Там считается: кто первым пожалуется, тот и прав, на первом этапе. Поэтому после случайного секса оба партнёра наперегонки бегут в полицию жаловаться на насилие и харассмент. Мужчины чувствуют себя пойманными – уйдёшь от жены, придётся платить алименты всю жизнь, детей против тебя настроят, да ещё хорошо если не попытаются пришить педофилию. А кому удается уйти от жены или мужа – тому светит одиночество.

Даже с любовниками им не удается расслабиться. У эмигрантов, ставших канадскими гражданами, возникает мания – они думают, что с ними живут только в расчёте на канадский паспорт. Оно, конечно, и такое бывает – но не всегда же!

Отдушина для канадцев – поездки на Кубу. Близко, недорого, народ как в России. Для них это как в Сочи. Там и новые встречи, как с другими русскими туристами, так и с кубинцами. У Азаевой о Кубе написано по-доброму, без злобы и без гадостей – впрочем, она и о Канаде, и о России пишет без злобы. А эмиграция, конечно, не сахар. Об этом должен задуматься каждый, собирающийся «валить».

Хорошо бы издать эти рассказы в русском издательстве для русского читателя. Хотя у Азаевой нет особо острых сюжетов, и манера повествования – спокойная, очерковая, читаются её рассказы взахлёб. Острые темы она обсуждает осторожно и с симпатией. Думаю, что у неё найдется читатель в России.

РОСТУРИЗМ ПРОВЕДЕТ МАСТЕР-КЛАССЫ И ПОВЫСИТ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ИНДУСТРИИ

С 15 по 27 сентября Федеральное агентство по туризму организует бесплатные мастер-классы. На них представителям туриндустрии расскажут, как внедрять инноваций в бизнес и грамотно управлять качеством туристических услуг.

Серия мастер-классов пройдет в единой теме «Разработка креативной идеи для национальных туристских маршрутов» и включат в себя экспертные лекции с анализом лучших практик, обсуждения проектных идей, открытые консультации, креативные тренинги, мастер-классы, полезные ссылки на онлайн-источники, текстово-презентационные материалы, разбор домашних заданий, контрольные тестирования и многое другое.

Наставниками и экспертами программы станут:

• Никита Лапов – руководитель мультимедийных проектов Forbes;

• Ольга Карпова – руководитель отдела развития Московской высшей школы социальных и экономических наук, руководитель программ по управлению креативными проектами;

• Майя Ломидзе – сопредседатель Экспертного Совета по внутреннему и въездному туризму, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России;

• Юлия Грязнова – руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты»;

• Анна Железняк – вице-президент ФРиО Северо-Запад по маркетингу, директор «Школы наставников в индустрии гостеприимства»;

• Тамила Сафикюрдская – Управляющий партнер – директор по развитию консалтинговой группы «Город Мастеров» и лауреат награды Правительства Санкт-Петербурга за инновационный проект продвижения города.

В программе будут затронуты вопросы проектирования национальных туристских маршрутов, в том числе с помощью культурных и креативных ресурсов, развития привлекательности брендов, создания технологических карт, проектного менеджмента, разработки креативной концепции туристического маршрута, его упаковки и презентации аудитории.

По итогам программы участники получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Желающие стать участниками программы и повысить квалификацию могут зарегистрироваться по ссылке до 15 сентября 2021 г.

ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ РОСАВИАЦИЯ АЛЕКСАНДРА НЕРАДЬКО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «АВИА.РУ» РОМАНУ ГУСАРОВУ

- Александр Васильевич, уже появились предварительные данные по результатам авиаперевозок за август и восемь месяцев 2021 года. Все указывает на восстановление отрасли после коллапса 2020 года. Каковы Ваши оценки ситуации?

- В 2021 году наблюдается постепенный рост объемов авиаперевозок. Если в цифрах, то за первые восемь месяцев российские авиакомпании перевезли около 71,1 млн. пассажиров.

Конечно, еще не достигнут уровень «доковидного» 2019 года, когда за этот период было перевезено 86,2 млн. пассажиров. Но ведь в текущем году объем международных рейсов только возобновляется после ковидных ограничений. Если в августе 2020 года решением оперативного штаба были возобновлены перелеты лишь в три страны, то в настоящее время мы осуществляем полеты в более чем 50 стран. Исходим из того, что эпидемиологическая ситуация, основанная на массовой вакцинации, будет улучшаться и, в перспективе, объемы международных полетов также будут увеличиваться.

Также с лета прошлого года наблюдается стабильный рост внутренних авиаперевозок. В этом году за январь-июль российскими авиакомпаниями перевезено более 57 млн.пассажиров, из низ 85 % - по внутренним маршрутам. Многие аэропорты в этом году превысили показатели «доковидного» 2019 года. И это не только аэропорты южного направления или крупные авиаузлы, но и региональные, такие как: Калуга, Псков, Горно-Алтайск, Магадан, Благовещенск и другие.

Значительного сокращения пассажирских перевозок удалось избежать, во многом благодаря программам субсидирования, реализуемым Росавиацией.

На сегодняшний день перечень субсидируемых региональных маршрутов по постановлению Правительства РФ 1242 включает 410 направлений. И это хороший показатель. За пять лет, с 2017 года, количество направлений увеличилось в 3 раза. Значительно расширен перечень направлений в, из и внутри Дальневосточного федерального округа. Постоянно дополняются новые маршруты, учитывая потребности жителей страны в авиаперевозках.

Например, в августе 2021 года появились семь новых маршрутов, перевозки по которым не выполнялись ранее: Айхал - Иркутск, Газимурский Завод - Иркутск, Краснокаменск - Иркутск, Кырен - Иркутск, Магадан - Певек, Менза - Иркутск, Якутск – Бодайбо. Эти дополнительные маршруты улучшат транспортную доступность Амурской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского и Приморского краев.

Совместно с авиакомпаниями, с региональными властями мы постоянно мониторим ситуацию и принимаем своевременные решения по пересмотру перечня маршрутов.

Конечно нам бы хотелось, чтобы показатель объемов авиаперевозок поступательно рос, восстановился в полном объеме на уровне 2019 года и пошел дальше вверх. Но мы реально оцениваем темпы развития отрасли и четко понимаем, что такой значительный «скачок» возможен лишь при комплексном решении вопросов, которые напрямую влияют на увеличение объемов авиаперевозок.

И дело не только в стоимости авиабилетов, на которую сегодня существенно влияет увеличение эксплуатационных расходов авиакомпаний из-за роста цен на авиационное топливо и стоимости владения воздушными судами. Для увеличения авиационной подвижности населения необходимо повышение уровня его платежеспособности.

Очень важно, чтобы стратегические планы развития воздушного транспорта были четко увязаны со стратегиями развития субъектов РФ. В условиях низкой плотности населения и с учетом особенностей географического положения страны, для транспортной инфраструктуры требуются особые решения экономического, технологического и организационного характера. Нужно активное расширение торговых связей регионов и развитие туристической инфраструктуры.

- Но, помимо туристической, есть и авиационная инфраструктура, которая, несмотря на проведенную работу по ее модернизации в минувшее десятилетие, все ещё, мягко говоря, далека от совершенства.

- Росавиация активно участвует в реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации на период до 2024 года. Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов» предусматривает реконструкцию инфраструктуры значительного количества аэропортов.

И география обновления инфраструктурных объектов гражданской авиации существенна. Важно то, что осуществляется модернизация не только крупных аэропортов, но и региональных и местных. Это и аэропорты центральной части страны, Сибири, Урала, регионов Севера и Дальнего Востока.

Сейчас развитию районов Арктики и Дальнего Востока уделяется повышенное внимание со стороны государства. В этой связи Росавиация, с учетом опыта реализации мероприятий в 2014-2020 годах, взвешенно подходит к вопросам сроков реконструкции аэропортовых комплексов в этих регионах.

Дальневосточные аэропорты находятся в труднодоступных районах на значительном удалении друг от друга. С учетом климатических условий, ограничивающих срок проведения строительно-монтажных работ и доставку строительных материалов и оборудования, на мероприятия по реконструкции большинства аэропортов предусматривается период не менее трех лет.

С учетом этого, совместно с заинтересованными субъектами Российской Федерации, нами организована работа по подготовке исходных данных, учитывающих транспортную модель регионов на основе конъюнктурного анализа рынка в регионах, с последующим направлением в Минстрой России для пересчета индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по позиции «Аэродромы гражданского назначения».

Мы смотрим на перспективу. Уже сейчас совместно с региональными властями формируется список приоритетных аэропортов, которые, с учетом перспектив развития авиаперевозок, будут включены в план по модернизации на период до 2030 года.

- Вопрос, который очень волнует наши авиакомпании. В марте 2021 года на коллегии Росавиации по итогам прошлого года Вы объявили, что после 31 декабря 2022 года регистрация иностранных воздушных судов российских авиакомпаний должна осуществляться исключительно в российском реестре. Что будет с уже ввезенной авиатехникой, которая зарегистрирована в офшорах и почему определена именно эта дата?

- Росавиация последовательно выступает за перевод самолетов российских авиакомпаний из офшорных реестров в российский реестр.

Сегодня в стране созданы все условия для осуществления контроля за поддержанием летной годности иностранных воздушных судов в соответствии с международными требованиями. Также для этого сформирована и необходимая правовая база. Какие-либо препятствия для перевода воздушных судов российских авиакомпаний в национальный реестр отсутствуют.

Считаю необходимым подчеркнуть, что такой перевод в российский реестр не наша прихоть. Он направлен на повышение уровня безопасности полетов и осуществление надлежащего контроля за техническим состоянием воздушных судов.

Хотелось бы отметить следующее. Статьёй 17 Конвенции о международной гражданской авиации (прим. ред: Чикагская конвенция 1944 года) определено буквально следующее: «Воздушные суда имеют национальность того государства, в котором они зарегистрированы».

Таким образом получается, что воздушные суда, имеющие офшорную регистрацию и выполняющие полёты в составе флотов российских авиакомпаний, находятся под юрисдикцией этих офшоров, и наши права по осуществлению надзора за их эксплуатацией ограничены.

Выбор даты 31 декабря 2022 года обусловлен тем, что с этой даты перестает действовать положение второй части Налогового кодекса Российской Федерации об освобождении ввозимых воздушных судов от уплаты НДС. При этом в Налоговый кодекс готовятся дополнения в части исключения из числа объектов налогообложения воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.

Речь идёт о создании благоприятных условий для регистрации воздушных судов, приобретаемых российскими авиакомпаниями в рамках лизинговых соглашений, в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.

Российские эксплуатанты, которые уже зарегистрировали свои воздушные суда иностранного производства в России, не испытывают с этим каких-либо затруднений. Напротив, стоимость регистрации воздушных судов в России обходится авиакомпаниям в 3–4 раза дешевле, чем в офшорных реестрах. Для справки, по грубой оценке, сейчас российские авиакомпании ежегодно выплачивают в офшорные реестры более двух миллиардов рублей в год.

Для сравнения, в офшорных реестрах сертификаты лётной годности продлеваются ежегодно на платной основе. Так, например, продление сертификата лётной годности такого воздушного судна как Boeing 737 или Airbus 320 обходится его эксплуатанту в 40 000 долларов США. Дополнительно оплачиваются командировочные расходы инспекторов, включающие перелёт бизнес-классом и проживание в отеле классом не ниже 4-х звёзд.

Даже сегодня в России аналогичное продление сертификата лётной годности, проводимое один раз в два года, обходится всего в 650 рублей государственной пошлины и примерно в 100 тысяч рублей (примерно 1365 долларов США), уплачиваемых сертификационному центру за выполнение работ по комплексной оценке технического состояния воздушного судна.

В настоящее время в рамках плана мероприятий (прим. ред: утверждён Правительством Российской Федерации 22 апреля 2019 г. № 3501п–П9) разрабатывается пакет новых нормативных правовых актов в области гражданской авиации, который позволит осуществлять регистрацию воздушных судов в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации в течение одного рабочего дня и за значительно более низкую плату, что, среди прочего, положительно скажется на стоимости авиаперелётов для пассажиров. При этом авиакомпании будут защищены государством от санкционных рисков.

Что будет с уже ввезенной авиатехникой, которая зарегистрирована в офшорах? Она будет эксплуатироваться авиакомпаниями без ограничений в соответствии с лизинговыми соглашениями.

До января 2023 года еще есть время. Росавиация и Минтранс России работают совместно с авиакомпаниями и полагаю, что эта совместная работа обязательно даст положительный результат.

- Александр Васильевич, мы находимся на пороге выборов и скоро приступит к работе Государственная Дума в обновленном составе. Не понаслышке знаю, как непросто отстаивать в Парламенте интересы отрасли, объяснять депутатам необходимость принятия тех или иных правовых документов. Как бы Вы оценили результаты взаимодействия вашего ведомства с Государственной Думой уходящего седьмого созыва?

- Могу сказать, что с 2016 года нами была проделана огромная совместная работа с Государственной Думой седьмого созыва, и мы благодарны за это всем без исключения фракциям. Депутаты неоднократно оказывали помощь в решении вопросов, связанных с развитием нашей отрасли. По-другому и не могло быть — ведь и у нас, и депутатов одна цель: обеспечение стабильного и безопасного функционирования системы воздушного транспорта.

Федеральное агентство воздушного транспорта не осуществляет нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности. Этими полномочиями наделено Министерство транспорта Российской Федерации, в ведении которого находится Росавиация.

При этом Росавиация принимает активное участие в законотворческой деятельности. Системно ведется работа как с профильным Комитетом по транспорту и строительству, так и с другими.

Гражданская авиация постоянно развивается, меняются подходы, требуются новые решения. Именно это требует осуществления постоянной работы взаимодействия с депутатским корпусом.

Росавиация принимает участие в разработке проектов федеральных законов о внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации (ВК РФ).

Если продолжить наше обсуждение авиаперевозок, то можно в качестве примера совместной работы, напомнить следующее: в начале 2020 года Государственной Думой были приняты поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации и федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», касающиеся лицензирования авиаперевозок.

Эти изменения положений действующего воздушного законодательства были инициированы Федеральным агентством воздушного транспорта с целью устранения дублирования процедур сертификации авиаперевозчиков процедурами лицензирования их основной деятельности. Это позволило снять избыточную административную нагрузку с субъектов, осуществляющих перевозки воздушным транспортом пассажиров и грузов.

Или вот еще один пример, когда принятие закона отразилось на деятельности многих коммерческих организаций и простых граждан. В июле 2017 года были внесены изменения в статью 47 ВК РФ, регулирующую установление приаэродромной территории. (прим. ред: Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ). Эти поправки были направлены на обеспечение безопасности полетов воздушных судов, перспективное развитие аэропортов и исключение негативного воздействия оборудования аэродромов и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

До этого действовало общее правило: приаэродромной территорией признавали зону взлета и посадки самолетов, а также земли в радиусе 30 км от аэродрома. Теперь границы приаэродромных территорий разделили на семь зон, а правила использования земель уточняются для каждого аэродрома в зависимости от его характеристик.

При этом установление 7-й подзоны, к сожалению, имело достаточно много вопросов. Существовали разногласия между федеральными и региональными органами власти по вопросу о границах седьмых подзон аэродромов. В связи с отсутствием единой методики размер седьмой подзоны зачастую проектировался операторами аэродромов без учета интересов городского развития. Седьмая подзона в случае ее установления могла охватить значительную по площади территорию города, полностью заблокировав на ней строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. Конечно, были задеты интересы простых граждан и собственников земельных участков.

2 июня 2021 года Государственной Думой в окончательном, третьем чтении, был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 957544-7), направленный на устранение проблем, связанных с установлением приаэродромных территорий. Так, наиболее важным положением нового федерального закона является закрепление возможности устанавливать приаэродромные территории без седьмой подзоны, в которой вводятся ограничения на строительство жилья и социальной инфраструктуры.

И здесь следует напомнить, что вопросы развития инфраструктурных объектов гражданской авиации находятся на личном контроле спикера Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Так, при его непосредственном участии и постоянном контроле велось строительство нового аэропорта в Саратове. В 2019 году мы завершили и ввели в эксплуатацию новый современный аэропорт Гагарин, который наращивает свои производственные мощности и сегодня показывает рост объёмов авиаперевозок. В планах еще один аэропорт в регионе - Балаково. Инвестор найден и уже ведутся проектно-изыскательские работы.

- Что Вы ожидаете от работы с новым составом Госдумы? Интересуюсь этим потому, что на выборы идут 14 партий, есть немало новых людей, получится ли наладить с ними столь же эффективное взаимодействие и взаимопонимание? И прямой вопрос: на выборы пойдете?

- Надеюсь, что наше конструктивное сотрудничество с коллегами из Государственной Думы будет продолжено. Со своей стороны мы готовы как и раньше оказывать необходимое профессиональное содействие в подготовке законодательных инициатив.

Моя гражданская позиция – голосовать. Считаю это своим гражданским долгом. Уверен, что именно так гражданин страны, а тем более руководитель отрасли, отвечающий за эффективное развитие воздушного транспорта, и должен поступать.

Право голоса, право выбора предоставлено Конституцией всем гражданам России. Реализация этого права дает возможность участвовать в процессе управления государством, влиять на власть и даже менять ее. Участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не декларативной, гражданской позиции, о том, что происходящее и в стране, и в родном городе, нам не безразлично. Голосование на выборах — это реальная, а не фиктивная гражданская позиция.

Брюзжание Запада

Пора вводить политическое импортозамещение

Николай Коньков

Пока всё российское общество: власти, оппозиция и обычные граждане, — готовятся, как могут, к самому значимому политическому событию 2021 год — выборам в Государственную думу VIII созыва, назначенным на 17—19 сентября, их конституционное право избирать и быть избранными подвергается даже не сомнению, а полному и безоговорочному отрицанию.

С прицелом на 2024-й

Пять лет назад, когда в России проходили предыдущие парламентские выборы, инициативой о непризнании их итогов отличилась «евромайданная» Украина, под предлогом того, что в Госдуме появятся депутаты от Крыма. Но тогда эту инициативу никто в мире не поддержал, поскольку нелегитимность государственного переворота 2014 года в Киеве была ещё у всех на виду, и западные политики опасались «будить лихо, пока оно тихо».

Но с тех пор процесс украинизации не просто далеко зашёл, а распространился практически на все страны «коллективного Запада», включая недавнего «глобального лидера». Выборы президента США в 2020 году завершились «зомби-голосованием по почте», и в результате 46-ым по счёту «хозяином Белого дома» стал представитель Демократической партии и «глубинного государства» Джо Байден. После такого триумфа инклюзивности, толерантности и транспарентности говорить о демократии на Западе стало так же неуместно, как в доме повешенного — о верёвке. Однако Байден вместо здравого в этом случае молчания поступил прямо противоположным образом: он провозгласил борьбу союза мировых демократий — разумеется, во главе с Америкой — против мировых автократий в лице России и Китая. То есть начал использовать ту самую верёвку из дома повешенного в качестве скакалочки. Сами знаете: «Кто не скачет — автократ!»

А раз так, о каких выборах в России вообще можно говорить? Ведь лидер этой страны-бензоколонки — не просто автократ, а вообще киллер, сам Байден подтвердил! Правда, вроде бы затем легитимный американский президент, приглашая Путина встретиться, перед ним даже извинился, но этих извинений, принесённых в частном порядке, во время телефонного разговора, никто больше не слышал. И какие это были извинения, были они вообще или нет — неизвестно. Зато «М-м-м… да» от «сонного Джо» в ответ на вопрос журналиста ABC: «Вы знаете Владимира Путина. Вы считаете его убийцей?» — слышал весь мир...

В общем, дальше можно не стесняться: «работаем в крематории, жжём не по-детски…» И вот уже Европарламент по инициативе украинской делегации ещё в июле принял обращение к Евросоюзу, всем его институтам и странам-членам не признавать итоги выборов в российскую Госдуму, если те пройдут с «нарушениями». Причём список нарушений уже готов и прилагается: всё те же голосования в Крыму, плюс голосование жителей «сепаратистского» Донбасса, получивших гражданство РФ, плюс дискриминация через статус иноагентов «по-настоящему» оппозиционных кандидатов и структур, «подавление свободных и независимых СМИ», тюремное заключение Навального, и т.д., и т.п. — список длинный, на все случаи жизни и на любые вкусы евробюрократии…

Следом и ОБСЕ вместе с ПАСЕ отказалась прислать на думские выборы своих наблюдателей, поскольку их заявку сократили — по коронавирусным ограничениям — с 500 до 60 человек. В итоге на 17—19 сентября из этих евроинститутов приедет группа из пяти-семи «спецов», которые будут оценивать выборы в Госдуму, вообще не наблюдая за ходом их проведения — а зачем? Ведь и так, заранее «всё ясно»…

Это российские политологи, социологи могут сейчас на разные лады прогнозировать, какими окажутся явка избирателей, а также проценты голосов, которые могут быть поданы за тот или иной партийный список, за того или иного кандидата в том или ином регионе, в том или ином избирательном округе, и как распределятся депутатские мандаты… А западные «партнёры» уже заранее вынесли приговор: «Нелегитимно! Не признаём!»

То есть война «демократий» против «автократий» — во всяком случае, против нынешней российской политической системы — не только объявлена, но, по факту, уже началась. Безусловно, началась она и ведётся с прицелом на 2024 год, когда в России должны пройти очередные президентские выборы. А то, что происходит сейчас и будет происходить далее вокруг думских выборов, — только лишь «разведка боем» и пристрелка…

«Болотная революция» и фиаско Макфола

В этой связи поневоле вспоминаются «болотные» протесты зимы 2011—2012 годов, когда разные «отряды оппозиции», парламентской и непарламентской, зачастую стоявшие на противоположных политических позициях, надели белые ленточки и единым фронтом выступили против официальных итогов выборов в Госудуму VI созыва, как «нечестных», причём эти их выступления быстро перешли в лозунги «президентских выборов без Путина», на чём ранее настаивал ряд высокопоставленных лиц в Америке и Европе.

Помимо этой «массовки» за тот же сценарий выступала значительная часть и всей российской «властной вертикали». В результате возникла, как сказали бы сегодня, «растущая неопределённость», типичная для начальной фазы любой «цветной» (в данном случае — уже названной «снежной») революции. Уже было начавшей шататься ситуации придали устойчивость только полный контроль премьер-министра Путина над силовыми структурами и мобилизация многотысячных масс его сторонников, центром сбора которых стала Поклонная гора. Данная акция не только предотвратила «болотный» захват улиц российской столицы, но и лишила организаторов главной «картинки» — избиения мирно протестующих масс «цепными псами прогнившего режима»: «белоленточников» выносили бы не люди в форме со спецсредствами в руках, а ещё более простые «ребята с Уралмаша»…

Но был ещё один очень важный момент. 16 января 2012 года оппозиционные российские политики по приглашению нового американского посла Майкла Макфола прибыли в Спасо-хаус на встречу с ним и с первым заместителем госсекретаря США Уильямом Бёрнсом. Всё бы оно и ничего, но случилось это ещё до того, как верительные грамоты Макфола были приняты в Кремле Дмитрием Медведевым, на тот момент — действующим российским президентом. Это было вопиющее неуважение не просто к дипломатическому этикету, и даже не лично к Медведеву, а ко всей проамерикански настроенной части российской власти. Канделябрами американского посла за это бить не стали, но в Москве после этого он стал практически нерукопожатным и больше месяца проболтался в статусе неизвестно кого, поскольку верительные грамоты у него были приняты Медведевым только 22 февраля, когда вопрос с «болотными протестами» уже решился.

«По касательной» зацепило и других участников той давней и дивной встречи местных туземных вождей с большими белыми сахибами. Парадные фото с неё сегодня в интернете найти уже непросто, ссылки на соответствующие файлы в поисковиках или вообще отсутствуют, или загнаны на -сотые позиции. Но ведь, если звёзды зажигают (или, наоборот, гасят) — значит, это кому-нибудь нужно? Стало быть, многие из давних гостей Макфола и Бёрнса ещё могут снова оказаться в игре? Тем более, что в нынешней демократической администрации Белого дома, в «команде Байдена», основной костяк — из «команды Обамы» 2012 года, а старые связи не ржавеют… И на ошибках всё-таки учатся даже янки.

Что день грядущий нам готовит?

В комментариях зарубежных и оппозиционных отечественных массмедиа вопрос о непризнании итогов нынешних думских выборов «коллективным Западом» занимает далеко не первое место. Это и понятно. Потому что оружие обоюдоострое и, как в случае санкций, наносящее значительный ущерб и тому, кто его применяет. Дело даже не в том, что прозападные оппозиционеры, которые всё-таки пройдут в Думу, лишатся публичной официальной трибуны и встанут перед выбором: мимикрировать и молчать или же отказаться от полученного депутатского мандата. И не в том, что такой прецедент вызовет кризис в мировых межпарламентских отношениях, в том числе на европейском уровне. Главный ущерб будет заключаться в ускоренном запуске процесса политического «импортозамещения», аналогичного импортозамещению экономическому. Впрочем, на экономике он скажется даже больше, чем на политике, поскольку «непризнанная» Западом Россия будет вынуждена ещё быстрее и масштабнее, чем сейчас, разворачивать свою внешнюю торговлю на Восток, куда и без того смещается центр нового технологического уклада. Как это уже происходит сегодня с поставками газа, например. И ещё меньше учитывать позицию США и их союзников в своих действиях.

Угроза непризнания выборов — из числа тех, которые что-то значат лишь до того, как будут применены. Это не только обоюдоострое, но и «одноразовое» оружие — оно «испаряется» сразу после его использования, не нанося противнику сколь-нибудь существенного ущерба само по себе. Поэтому оно требует целого комплекса других поражающих мер, то есть повышает риск полномасштабного конфликта и является сигналом готовности применяющей его стороны к конфликту, равноценному объявлению войны («Иду на вы!»). Да ещё с «эффектом бумеранга», если такое непризнание придётся отзывать без капитуляции противника или хотя бы без мирного договора с ним.

Оно даже хуже, чем отзыв посольства, поскольку отрицает субъектность противника как таковую, а не просто текущее состояние его субъектности. Отзыв посольства — это акция против актуального правительства или его актуальной позиции. Непризнание выборов — это акция против государства, общества и народа в целом, отрицание их правомочности и правоспособности это попытка поставить на них клеймо «недочеловеков» — неважно, чем такое непризнание будет мотивировано. Кстати, именно поэтому подобные действия являются редчайшим исключением в мировой политике. И именно поэтому в 2014 году Россия не ввела войска на Украину, признав легитимным «евромайданный» государственный переворот, предоставив населению «незалежной» самому определять свою дальнейшую судьбу — да, под контролем «коллективного Запада» и, в первую очередь, США. Отнеслась к «братскому народу» по-братски, не стала навязывать ему статус «унтерменшей». Тактический проигрыш, несомненно. Но стратегический выигрыш.

Впрочем, учитывая нарастающую деградацию «коллективного Запада», которая, собственно, и привела к появлению темы «непризнания думских выборов в России» в политической повестке дня, полностью исключать практическое развитие этой темы нельзя. Особенно, если в результате парламентских выборов в Германии 26 сентября (ну, так совпало!) к власти придут более «глобалистские», чем блок ХДС/ХСС, силы. В этом случае можно будет говорить об «украинизации» всего Евросоюза. Со своими «крымами и донбассами», разумеется. И с самоубийственной политикой на русском направлении. И с превращением из потенциального «центра силы» мировой геополитики XXI века в её задворки, отделённые от «автократий» России и Китая «великой европейской стеной» — реинкарнацией ныне разрушенной «берлинской стены», которая может стать её частью. С разрушением производственного потенциала и с нацификацией внутренней политики. В общем, с превращением в Украину общеевропейского масштаба. Такая вот получится «Цэевропа юбер аллес!» Какою мерою мерите, тою и вам отмерено будет…

Вместо заключения

Всё вышесказанное вовсе не означает, будто политическая система современной России — идеальна и не нуждается в серьёзных трансформациях. Нуждается — и, как показало прошлогоднее Общенародное голосование по поправкам к Основному Закону, конституционного уровня. Точно так же, как нуждалось в подобной трансформации российское общество после краха Советского Союза, что и вылилось в события «чёрного октября», а также в последующее принятие Конституции РФ 1993 года, определившей рамки новой политической системы нашей страны.