Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Производство стали в Иране выросло примерно на 10% за 7 месяцев

Согласно последнему отчету Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), производство нерафинированной стали в Иране достигло 17,8 млн. тонн в период с января по июль 2021 года, что означает рост на 9,9% в годовом исчислении.

Согласно отчету WSA, объем производства нерафинированной стали 64 ведущими мировыми производителями за указанный период составил 1,165 миллиарда тонн, что на 12,4 процента больше.

Ежемесячный объем производства нерафинированной стали в Иране составил 2,6 миллиона тонн в июле 2021 года, что на девять процентов больше, чем в июле 2020 года.

В отчете говорится, что Исламская Республика сохранила свое место в 10-м месте в мире по производству стали в течение указанного периода времени.

При производстве 649,3 млн. и 68 млн. тонн продукции, Китай и Индия заняли первое и второе места в указанный период соответственно, а Япония - третье место, произведя 56 млн. тонн нерафинированной стали.

США, Россия, Южная Корея, Германия, Турция и Бразилия заняли соответственно места с четвертого по девятое.

Иран проводит сбалансированную, активную, динамичную и разумную внешнюю политику

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подробно рассказал в понедельник о внешней политике, проводимой новой администрацией Ирана в отношении ядерных переговоров, Европы, соседей, а также безопасности на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян провел в понедельник в Тегеране в Институте политических и международных исследований министерства иностранных дел встречу с иностранными послами и главами иностранных миссий в стране, в ходе которой он подробно рассказал о внешней политике новой иранской администрации при президенте Эбрагиме Раиси.

В начале своего выступления он сослался на внешнюю политику 13-й иранской администрации, заявив, что новая администрация проводит сбалансированную, активную, динамичную и разумную внешнюю политику.

Амир-Абдоллахян сказал, что иранская внешняя политика считает приоритетом все без исключения соседние страны.

Он также сказал, что отношения со странами Азии являются еще одним приоритетом для Ирана, заявив, что «появление новых экономических держав создало новые возможности для Азии и мира».

Он также посчитал борьбу с пандемией Covid-19 приоритетом для администрации президента Раиси, отметив, что иранским послам поручено облегчить поставки вакцины в страну.

Что касается переговоров при новой администрации, новый министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры не должны затягиваться и должны дать результаты для участвующих сторон.

«Американцы нанесли тяжелый удар по СВПД, и они являются основными нарушителями ядерной сделки», - считает Амир-Абдоллахян.

«Мы не считаем переговоры бесплодными и пустой тратой времени полезными для иранского народа», - отметил он.

Что касается событий в Афганистане, дипломат призвал к созданию инклюзивного афганского правительства с участием всех афганских этнических групп.

Мы рассматриваем внутрирегиональные переговоры как серьезный выход из сложившейся ситуации в регионе, - сказал он далее о западноазиатском регионе.

Он также обвинил иностранное вмешательство в небезопасности и нестабильности в регионе, подчеркнув, что Иран поддерживает любой формат, поощряющий внутрирегиональный диалог в интересах мира и стабильности в регионе.

В другом месте он коснулся отношений с Европой, заявив, что Европа состоит не только из трех основных стран, которые являются участниками СВПД.

Он призвал E3 отказаться от следования по стопам США с точки зрения безразличия к нарушениям США СВПД, обвинив безразличие E3 в продолжающихся нарушениях соглашения США.

Амир-Абдоллахян также указал на палестинский вопрос, заявив, что «мы до сих пор не признаем сионистский режим и считаем его нелегитимным».

Он продолжил обвинять сионистский режим в нестабильности в регионе.

Иранский дипломат заключил, что «администрация Раиси придает особое значение международным отношениям, сфере внешней политики и дипломатии и приветствует любую инициативу, которая способствует развитию сотрудничества Исламской Республики Иран со всеми странами мира».

Пора дать экономике повзрослеть

России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале «Компания»:

В 2020 году из-за пандемии мировой ВВП упал на 4,3 %. Для сравнения: во время мирового финансового кризиса 2009 года глобальная экономика ушла в минус лишь на 1,7 %.

При этом, по данным МВФ, ВВП США в 2020 году упал на 3,5 %, Германии — на 4,9 %, Франции — на 8,2 %. Российская же экономика просела только на 3,1 % ВВП. Одна из причин такой устойчивости — значительно меньшая доля малого бизнеса и сектора услуг при высокой степени огосударствления экономики.

По оценке ИПЭИ РАНХиГС, в 2000 году индекс государственной собственности РФ составлял 31,2 % ВВП, а к 2019 году он вырос до 53,1 %. Из-за разницы в подходах эта оценка у других организаций и экспертов может отличаться в меньшую или большую сторону. Однако все они сходятся в одном: масштабы прямого участия государства за последние 20 лет заметно выросли.

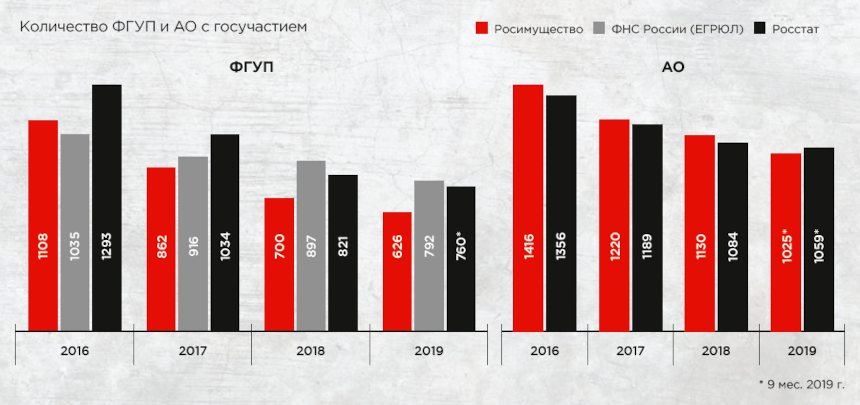

Кстати, еще в 2020 году даже посчитать предприятия с госучастием в России было проблематично — проверка, проведенная Счетной палатой (СП), показала, что данные по количеству предприятий с госучастием разнились — в базе Росимущества были одни сведения, у Росстата и ФНС — другие. После того как СП обратила внимание на это несоответствие, данные были приведены к единому знаменателю. По данным Единой системы управления государственным имуществом, по состоянию на 16 июля 2021 года государство владело долями в 752 акционерных обществах и 496 ФГУПами.

Экстренные меры

Еще после экономического кризиса 2008–2009 годов в большинстве стран мира относиться к высокому уровню участия государства в экономике стали гораздо терпимее. Считалось, что в период кризисов роль государства может усиливаться, однако в периоды посткризисного развития важно сокращать госучастие. Экстренная терапия несет в себе много рисков в случае, если ее вовремя не свернуть.

Многие госпредприятия концентрируются в отдельных секторах экономики. Например, по данным ЦСР, в 2018 году доля совокупной выручки контролируемых государством компаний в сфере добычи сырой нефти и газа составляла 74,4 %, в сфере машиностроения, электроники, оптики и электрооборудования — 55,6 %, в финансах и страховании — 46,8 %. При этом в строительстве этот показатель составляет лишь 20,9 %, а в торговле сводится к 1,1 %.

При этом крупные компании с госучастием имеют преимущественные позиции на рынке и стремятся к монополизации не только в своей отрасли, но и в смежных, где они имеют интересы.

По мнению экспертов, все это, во–первых, приводит к снижению эффективности функционирования рыночных механизмов: из-за конфликта интересов собственника и блюстителя равных правил игры нарушается принцип равенства компаний во взаимоотношениях с государством. Конкурентные механизмы замещаются административным ресурсом и лоббистскими возможностями. Как следствие, экономика начинает «пробуксовывать».

Кроме того, непрозрачность работы госпредприятий грозит ростом скрытых долгов, гасить которые придется государству, а точнее, налогоплательщикам. Как отмечают эксперты, такие «сюрпризы» иногда обходятся более чем в 10 % ВВП.

Для того чтобы минимизировать эти риски, необходимо добиваться полной прозрачности в деятельности госпредприятий, обеспечивать справедливые правила игры. И главное — регулярно оценивать эффективность госпредприятий. Например, по информации МВФ, в Германии это делают каждые два года. И если показатели падают — государству нужно уступить место частному бизнесу.

Драйвер вместо якоря

Россия — не исключение. Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами.

Между тем в российской десятке крупнейших компаний только 4 — частных. Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.

Большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники. Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!

Это негативно сказывается на скорости принятия решений, на постановке прорывных, меняющих вектор движения целей.

Кроме того, государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры. 97 % всех поступлений в казну в 2017–2019 годах обеспечили 20 компаний. Основная причина — «слабое» управление.

Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.

Но, по данным Счетной палаты, за 2017–019 годы была реализована только четверть пакетов акций и долей, предусмотренных прогнозным планом. Это был самый низкий показатель за 10 лет.

Кроме того, не всегда сокращение количества компаний с госучастием в полной мере свидетельствует о сокращении прямого участия государства в экономике. Так, проверка СП показала, что сокращение ФГУП в 2017–2019 годах примерно на 30 % было связано с процедурами объединения предприятий.

Еще один опасный момент — «псевдоприватизация», когда часть пакетов акций, находящихся в госсобственности, была приватизирована путем внесения в качестве взноса государства в уставные капиталы различных госкорпораций, институтов развития, вертикально-интегрированных структур. В результате количественно присутствие государства в экономике, вроде бы, снижается, а качественно — растет.

Естественно, нельзя отрицать и финансовый эффект приватизации. Особенно сейчас, когда на новые стратегические инициативы нужны дополнительные средства. Их можно получить, не прибегая к повышению налоговой нагрузки, а просто планомерно реализуя часть пакетов акций, имеющихся в госсобственности.

Порядок цифр можно оценить по стоимости государственных долей в крупнейших российских компаниях, исходя из текущих котировок. Пакет в Сбербанке — 3,377 трлн рублей, в ВТБ — 2,82 трлн рублей, в «Алросе» — около 630 млрд рублей, в «Совкомфлоте» — порядка 328 млрд рублей, «Аэрофлоте» — примерно 93,3 млрд рублей

Приватизация может приносить в казну в среднем примерно по 200–300 млрд рублей ежегодно в течение 5–6 лет. Есть определенные сложности реализации госпакетов в период кризиса, но рынок уже адаптируется к новой реальности, экономика и инвестиционный спрос восстанавливаются.

В прошлом году правительство начало большую работу по определению целей госучастия в каждом обществе. Кабмином поставлена задача — сохранить в собственности государства не более 160 пакетов акций.

Это хороший таргет: государству надо выходить из хозяйственных отраслей, живущих в условиях рынка. Оставаясь лишь там, где это необходимо, — в безопасности, социальной сфере. В остальных отраслях инициатива должна перейти к частному бизнесу.

Понятно, что в силу масштабности российского госсектора процесс этот будет не быстрый, к тому же сокращаться он будет далеко не «под ноль». Так что задача повышения эффективности и результативности управления госсобственностью также является одной из приоритетных.

Для этого необходимы:

четкая формализация целей управления государственными финансовыми активами и федеральным имуществом;

уточнение базы для расчета дивидендов АО и прибыли ФГУП, которые должны перечисляться в федеральный бюджет;

повышение мотивации менеджмента к росту прибыли и стоимости компаний.

Правительство вплотную занялось реформированием и оптимизацией структуры госкорпораций и институтов развития. Это должно повысить их эффективность. Счетная палата будет держать руку на пульсе.

Сегодня вопрос конкурентной среды в отечественной экономике — это серьезный вызов. Нам необходим знаковый тренд на разгосударствление, который в итоге выведет нас на новый уровень эффективности.

Кудрин Алексей Леонидович

Председатель Счетной палаты РФ

В Дубае начала работу Ближневосточная академия классической музыки — масштабный образовательный проект, организованный Европейским фондом поддержки культуры в сотрудничестве с компанией SAMIT Event.

Академия объединяет множество известных исполнителей и педагогов высших музыкальных заведений со всего мира, которые проведут занятия и открытые мастер-классы для молодых музыкантов, приехавших в Дубай.

Площадкой Академии стал отель Jumeirah Zabeel Saray. Ближневосточная Академия классической музыки будет работать до 23 сентября и будет включать занятия по 10 дисциплинам: фортепиано, скрипка, виолончель, фагот, тромбон, труба, гобой, кларнет, флейта, валторна.

Занятия с участниками Академии проведут пианисты Дмитрий Алексеев (Великобритания), Павел Гилилов (Германия / Австрия), Джулиано Маццокканте (Италия), скрипачи Борис Кушнир (Австрия), Игорь Петрушевский (Великобритания), Стелла Чен (США), Павел Верников (Израиль, Швейцария), Дэниэл Хоуп (Великобритания), виолончелист Александр Рамм (Россия), флейтист Максим Рубцов (Россия) и многие другие.

Занятия в Академии будут проходить до 23 сентября. В дополнение к мастер-классам с приглашенными профессорами, в эти же дни для всех желающих в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray проходит серия дневных концертов, в которых принимают участие Государственный симфонический оркестр Армении, Калининградский симфонический оркестр, а также известные солисты, среди которых Гайк Казазян (скрипка, Армения), Сергей Догадин (скрипка, Россия), Максим Рубцов (флейта, Россия), Дэвид Аарон Карпентер (скрипка, США), Андрей Гугнин (фортепиано, Россия), Никита Борисоглебский (скрипка, Россия), а также лучшие ученики Академии.

Место за дирижерским пультом в дневных концертах Академии занимают такие прославленные мастера как Феликс Коробов, Джузеппе Бруно, Алексей Ниага, Конрад ван Альфен, Аркадий Фельдман и Оливер Ведер. В концертной программе Академии также запланированы камерные выступления дуэтов, трио и струнных оркестров.

В рамках Академии гостей и жителей Дубая ждут концерты серии «Юные звезды классической музыки» — на сцену выйдут артисты, которые, несмотря на возраст, уже продемонстрировали мастерство техники далеко за пределами своих лет. Среди них Елисей Мысин (Россия), Ивайло Васильев (Болгария), Захар Внуцких (Россия), София Лейфер (Дания), Иван Бессонов (Россия) и Лея Чжу (Великобритания/Китай).

«Наша Академия представляет собой поистине уникальный проект Европейского фонда поддержки культуры. Образовательные инициативы являются основной частью программы мероприятий ЕФПК, и я уверен, что участие в Ближневосточной академии станет незабываемым и полезным опытом для наших преподавателей и их подопечных», — отметил Президент Европейского фонда Константин Ишханов.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов анонсировали планы по привлечению 100 новых программистов в день. Таким образом, в течение года страна привлечет 36 тысяч новых специалистов по кодированию, сообщил Омар бен Султан Аль Олама, государственный министр по технологиями искусственного интеллекта, цифровой экономике и приложениям для удаленной работы.

По его словам, благодаря проекту «100 программистов в день» общее число кодировщиков вырастет в ОАЭ с 64 до 100 тысяч человек уже в ближайшие 12 месяцев. Отраслевые компании, занятые в этой сфере, получат ряд государственных льгот и стимулов.

Отдельные программы будут предложены одаренным представительницам прекрасного пола, благодаря чему ОАЭ станут лидерами по числу женщин-программистов на душу населения в ближайшие пять лет.

В рамках реализации серии инициатив власти ОАЭ организуют и проведут крупнейший саммит по программированию PyCon Summit, во второй половине 2022 года. Саммит соберет отраслевых экспертов и лидеров индустрии, которые обсудят последние тенденции в сфере программирования и развития цифровой экономики.

Напомним, в июле правительство Объединенных Арабских Эмиратов подписало соглашения с ведущими технологическими компаниями, включая Google и Amazon, на обучение 100 тысяч молодых людей компьютерному программированию.

Соглашения с Google, Microsoft, Amazon, Cisco, IBM, LinkedIn, Nvidia и Facebook обнародовал Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая. В течение пяти лет он планирует обучить 100 тысяч программистов и создать тысячу новых цифровых компаний.

Кроме того, власти ОАЭ увеличат объем финансовой поддержки стартапов – с 1,5 до 4 млрд дирхамов (US$ 0,41 – 1 млрд). Программа также предоставит золотые визы 100 тысячам лучших программистов мира. В ОАЭ пройдут 10 соревнований типа «хакатон», в которых примут участие ведущие специалисты по кодированию.

Государство поддержит ИИ рублем

Анна Сапрыкина

Во время пресс-конференции, посвященной запуску механизмов поддержки развития искусственного интеллекта в России, заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов рассказал о мерах поддержки государства в части разработки ИИ. Среди озвученных направлений: поддержка стартапов в сфере ИИ (1,2 млрд руб. до конца 2021 г.), поддержка внедрения ИИ в отраслях (10,2 млрд руб.), развитие науки (7 млрд руб.), развитие технических сообществ (980 млн руб.). Игроки рынка отмечают, что суммы внушительные, однако текущие меры во многом будут восприняты через призму ограничений, которые накладываются вместе с их использованием.

Во вторник на пресс-конференции директор по направлению "Искусственный интеллект", директор по развитию АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк рассказал, что более 50 стран на сегодняшний день разработали и утвердили стратегию развития ИИ. По его словам, ИИ внедряется во всех отраслях и развивается в том числе и на государственном уровне. "В 2019 г. в нашей стране была разработана Национальная стратегия по развитию ИИ до 2030 г. В прошлом году в августе был утвержден федеральный проект "Искусственный интеллект", которой курирует Министерство экономического развития России. И с 1 января 2021 г. началась реализация данного федерального проекта. Сегодня мы уже видим первые результаты по реализации мероприятий. В рамках данного проекта происходит взаимодействие межу государством, бизнесом и ученым сообществом на площадке АНО "Цифровая экономика" в рамках рабочей группы", - напомнил Алексей Сидорюк.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов рассказал о мерах поддержки государства в части разработки ИИ, запланированных до 2024 г. Среди озвученных направлений - поддержка стартапов в сфере ИИ: три конкурса на грантовую поддержку ИИ-стартапов и Open Source на сумму 1,2 млрд руб. до конца 2021 г. и 7 млрд руб. до конца 2024 г. Также запланирована поддержка внедрения ИИ в отраслях - конкурс на поддержку запуска пилотных решений в отраслях на сумму 10,2 млрд руб., 50% из которых внебюджетное финансирование. Владислав Федулов рассказал также о мероприятиях по развитию науки в сфере ИИ, в рамках которых запланирован конкурс на поддержку исследовательских центров ИИ в 14 направлениях с общим бюджетом 7 млрд руб. (30% из которых внебюджетное финансирование). Кроме того, планируется развитие технических сообществ, для чего запланирована серия национальных хакатонов в сфере ИИ (выделенные средства - 980 млн руб.).

Что касается развития системы образования, то Владислав Федулов сообщил, что Минобрнауки запустило разработку программ высшего и дополнительного образования. "До конца 2021 г. будет разработано 40 программ магистратуры приоритетных направлений развития ИИ. К 2024 г. планируется запустить 50 программ для подготовки бакалавров и магистров. Общее финансирование всего этого мероприятия составит 600 млн руб. По итогам реализации программы подготовку смогут пройти 9000 студентов", - объяснил Владислав Федулов.

Эксперт Softline Digital Lab Николай Князев отмечает, что понятие ИИ включает в себя разные направления: развитие научного сообщества, проведение исследований, создание решений, основанных на ИИ, и внедрение технологий в реальную жизнь. "Каждая из этих составляющих имеет особенности и трудно развивается без других. В настоящее время в России хороший задел прикладных специалистов: например, русский язык - второй по популярности среди моделей машинного обучения после английского. Однако, что касается прорывных исследований - все гораздо сложнее: в стране только несколько групп ведут исследования, востребованные в мировом state of the art. Когда говорят про участие государства, то в первую очередь думают о создании среды для развития - описании общих правил, снижении порога входа, чего нет в озвученных механизмах. Прямые инвестиции в проекты также практикуются - например, DARPA в США, по сути, во многом профинансировала бум ИT на заре. Суммы, конечно, выделены внушительные, однако текущие меры во многом будут восприняты через призму ограничений, которые накладываются вместе с их использованием", - считает Николай Князев.

Директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов подчекрнул, что меры достаточны и в объемах финансирования не имеют прецедентов в новейшей истории. По его словам, данные меры весьма своевременны, так как технологическая зрелость ИИ уже достаточна для создания прикладных решений с учетом требований отдельных отраслей. "Проникновение ИИ будет только увеличиваться. Так, по данным совместного исследования Т1, Huawei и TAdviser "ИТ-инфраструктура искусственного интеллекта в России", на конец 2020 года 68% из опрошенных организаций (финансы, телеком, промышленность, ритейл, госсектор и др.). уже использовали решения в сфере ИИ или машинного обучения, а еще 24% респондентов планировали запуск таких инициатив или пилотов в ближайшую пару лет. К сожалению, кадровый дефицит финансирование не покрывает, поскольку это вопрос демографии и образования. И второй вопрос – это прикладная отраслевая экспертиза, знание и понимание тех или иных нюансов и особенностей отрасли, без которых ценность и эффективность ИИ будет значительно ниже", - рассказал Сергей Иванов.

ИТ-услуги идут в рост

Елизавета Неупокоева

По итогам 2020 г. объем российского рынка ИТ-услуг составил $6,75 млрд, что на 4,9% больше показателей 2019 г. Такие данные приводит компания IDC.

По мнению специалистов IDC, рост 4,9% - это хороший результат на фоне замедления деловой активности и падения экономики, вызванных пандемией COVID-19. В IDC прогнозируют, что по итогам этого года рост составит примерно 7-8% в долларах США.

Группу лидеров возглавляет компания "Ланит". Далее следует "Крок", ITG, "Инфосистемы Джет" и "Ай-Теко". Выручка этой пятерки компаний в совокупности составляет четверть объема всего рынка ИТ-услуг в России.

В пресс-службе IDC отметили, что пятерка лидеров может поменяться. Изменения могут произойти не только из-за таких очевидных причин, как финансовые трудности, но и, например, из-за решения руководства разделить активы компании.

В прошлом году в государственном секторе наблюдался рост расходов на ИТ-услуги. Банки в течение года проводили программы цифровизации бизнеса, инвестировали в обеспечение безопасности финансов клиентов в цифровой среде, вкладывали дополнительные средства в разработку и улучшение работы мобильных приложений и интернет-банкинга. В секторе телекоммуникаций также наблюдалась положительная динамика расходов на ИТ-услуги. Несмотря на трудности в сегменте розничной и оптовой торговли, число проектов не уменьшилось, но приоритеты сместились в сторону развития онлайн-торговли, внедрения решений по самообслуживанию, логистике и аналитике. Компании, работающие в секторах энергетики и промышленного производства, продолжили инвестировать в проекты по решению производственных задач и автоматизации рабочих процессов.

Вице-президент "Ланит" Владимир Ветроградов отмечает, что 2020 г. был непростым для многих участников рынка, и закономерно, что более устойчивые игроки продемонстрировали более высокие результаты роста. Также логично и увеличение интереса заказчиков к консалтинговой экспертизе интеграторов: изменения на рынке потребовали быстрого внедрения и автоматизации бизнес-моделей. Новые lowсode- и no-code-подходы к созданию бизнес-приложений дополнительно стимулируют развитие рынка ИТ-услуг, так как при кажущейся простоте и быстроте создания требуют определенного уровня квалификации при сопровождении созданных продуктивных решений. Но цель оправдывает средства: большинство лидирующих компаний из разных сфер увеличили в кризис инвестиции в ИТ и не прогадали.

Директор технического центра "Инфосистемы Джет" Юлия Кошкина отмечает, что компания четыре года подряд сохраняет за собой лидерство по ИТ-аутсорсингу в рейтинге IDC благодаря экспертизе, долгосрочным контрактам и постоянному развитию линейки предлагаемых сервисов. В 2020 г. точкой развития ИТ-аутсорсингового направления в нашей компании стала техподдержка решений open source: по сравнению с 2019 г. это направление бизнеса за 2020 г. выросло на 25%.

"Импульс развитию ИТ-услуг нашей компании дали направления DevSecOps, организации удаленных рабочих мест на основе технологий VDI, построение и защита облачных ИТ-инфраструктур. Есть ощущение, что они же останутся в топе самых быстрорастущих сегментов в ближайшие несколько лет. И если в прошлом году ситуационный спрос на защиту удаленного доступа компенсировал потери от отложенных проектов в сфере ИБ, то в 2021-м мы ожидаем рост и в традиционных направлениях - сетевой безопасности, защите от утечек данных и др. Уже сейчас растет число проектов в направлении безопасности автоматизированных систем управления технологическим процессом - АСУ ТП", - подчеркивает Юлия Кошкина.

Она отмечает, что позитивную динамику отражает и усиливающийся кадровый голод ИТ-отрасли, который для компании выражается в увеличении выручки от аутсорсинга разработки и работы по схеме Time & Material. Драйвером остается тренд на импортозамещение и увеличение доли проектов с участием отечественных вендоров. Программы поддержки цифровизации различных секторов экономики, в первую очередь промышленности, дают возможность предприятиям инвестировать в инновационные технологии - компьютерное зрение, видеоаналитику, предиктивную аналитику. Есть рост как в количестве проектов, так и в объемах инвестиций. Внедрение омниканальных технологий ускорила ситуация вынужденной удаленки, тренд сохранится и в ближайшем будущем. Уверенный рост ощущается и в направлении управления данными. На стадии реализации сейчас находится несколько серьезных проектов по реинжинирингу существующих хранилищ данных, созданию озер данных, аудиту существующих решений и реализации в компаниях подхода Data Governance.

В пресс-службе "Крок" сообщают, что компания в прошлом году увеличила выручку на 26%, а самыми быстрорастущими направлениями бизнеса компании в 2020 г. стали телекоммуникационные сервисы, информационная безопасность и Big Data. Количество проектов компании выросло на 10%, а клиентов - на 16%.

"Мы ожидаем дальнейший рост среднегодовой выручки за счет разворота стратегического портфеля решений к новым рыночным реалиям, увеличения количества проектов за счет услуг и управляемых сервисов. В 2021 г. мы планируем выходить на новые рынки сбыта, а также продолжить работу над углублением отраслевой специализации. На данный момент "Крок" реализует проекты в 42 странах, и мы не собираемся на этом останавливаться", - рассказывают в пресс-службе "Крок".

Исполнительный директор Sibling smart home Михаил Шкляр подчеркивает, что компания показала более чем двукратный рост в прошлом году - на 112%. В этом году Sibling smart home ожидает рост на уровне 120%. Что касается роста рынка на 4,9%, то это хорошие значения для сферы в целом. Скорее всего, в ближайшей перспективе рынок сохранит этот показатель на уровне примерно 5%.

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев отмечает, что для компании 2020 г. - лучший за последние три года.

"Был момент, когда в апреле 2020 г. некоторые клиенты заморозили текущие инвестиционные проекты. Однако довольно быстро, буквально через месяц, произошла разморозка, и проекты не только продолжились, но и выросли в масштабах и темпах. Компании осознали, что необходимо вкладываться в автоматизацию бизнес-процессов, и стали активно привлекать ИТ-компании к автоматизации своей деятельности", - подчеркивает Константин Рензяев.

Он считает, что 4,9% - это довольно скромная оценка, и полагает, что в 2020 г. рынок вырос на 5,5%, а по итогам 2021 г. увеличится еще на 6-7%.

Генеральный директор "Аванпост" Андрей Конусов оценивает итоги года для компании безусловно положительно, так как клиентский портфель компании увеличился на 24%, совокупная стоимость проектов по внедрению ее продуктов превысила 700 млн руб., а план, намеченный на 2020 г., перевыполнен на 30%. И это несмотря на то, что оживление рынка наметилось только во второй половине 2020 г. В первой половине бизнес направлял основные усилия на проекты, связанные с переходом на удаленную работу и мерами предосторожности, соблюдение которых было необходимо во время пандемии. Далее компании начали активно реализовывать другие проекты, в том числе обеспечивать грамотное и защищенное управление доступом для сотрудников, работающих дистанционно. Это требовалось в связи с тем, что количество краж информации по причине плохо организованного и незащищенного удаленного доступа возросло в разы.

В 2019 г., по данным исследования IDC, объем российского рынка ИТ-услуг увеличился на 8%, составив $5,57 млрд. В 2020 г. имел место почти вдвое меньший рост. Однако, считает Андрей Конусо, учитывая размеры рынка, он все равно представляется значительным. Кроме того, на рост рынка в 2020 г. большое влияние оказала пандемия: немало проектов заказчиков были перенесены или вовсе заморожены. Таким образом, замедление роста имеет под собой объективные обстоятельства.

Вероятнее всего, дает прогнозы Андрей Конусов, так как многие проекты, которые были приостановлены в 2020 г., стали снова реализовываться как раз в 2021 г., рост рынка может ускориться и составить вновь порядка 8%.

Генеральный директор ГК "Эдит Про" Дмитрий Кичко отмечает, что в 2020 г. в компании был зафиксирован значительный рост который выражается как в количественных, так и в качественных показателях. Вырос портфель проектов, увеличилась выручка (до 111,9 млн руб.) и прибыль (17,2 млн руб.). Рост показателей произошел в связи увеличением спроса на некоторые ИТ-услуги в период пандемии и после нее, особенно на решения отечественных производителей. Большая доля проектов компании основана на продуктах 1С, спрос на ее услуги вырос.

"В 2020 г. рост рынка замедлился. Мы согласны с оценкой - 4,9%. Однако с учетом размеров рынка, это все равно существенное увеличение. Замедление темпов роста было вызвано объективными обстоятельствами: много активностей заморозилось и перенеслось из-за пандемии", - подчеркивает Дмитрий Кичко.

Наиболее вероятно, что рынок будет расти быстрее, чем в 2020 г. Многие приостановленные проекты начали реализовываться. Дмитрий Кичко прогнозирует существенное увеличение темпов роста, они могут превысить показатель 2019-го года в 8%.

"Билайн" останется без башен

Юлия Мельникова

Группа Veon (владелец "ВымпелКом" в России) продает 100% акций АО "Национальная башенная компания" (НБК), имеющее на балансе 15,4 тыс. антенно-мачтовых сооружений "ВымпелКома". Сумма сделки составит 70,65 млрд руб. Покупатель НБК - ГК "Сервис-Телеком" намерена продолжить консолидацию рынка, приобретя еще один портфель сотового оператора в РФ.

Сумма сделки составит 70,65 млрд руб. на бездолговой основе, с учетом отложенных платежей. Мультипликатор EV/EBITDA достигнет 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA АО "Национальная башенная компания" после закрытия сделки. "Большая часть суммы по сделке будет выплачена нам при закрытии и в первые месяцы 2022 г. Некоторые платежи отложены на три года, но они относительно небольшие в контексте сделки", - пояснила ComNews пресс-служба ПАО "ВымпелКома" (бренд "Билайн).

Группа компаний "Сервис-Телеком", инфраструктурный оператор для компаний связи, сформирована путем объединения бизнесов ООО "Сервис-Телеком" и ООО "Линк Девелопмент".

В соответствии с условиями сделки "ВымпелКом" и "Сервис-Телеком" заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на период восемь лет. Документ предусматривает возможность многократных продлений на дополнительные восемь лет по усмотрению "ВымпелКома", а также обязательство "ВымпелКома" по заказу строительства дополнительных 5000 объектов башенной инфраструктуры по модели build-to-suit до 2029 г. включительно. "Мы по-прежнему владеем нашими сайтами на крышах и небольшим количеством наземных башен, которые не были включены в сделку. В рамках этой сделки мы взяли на себя обязательство заказать строительство 5000 новых сайтов у ГК "Сервис-Телеком" в течение следующих восьми лет. Это значимая часть нашего роллаута. Мы сотрудничаем со всеми инфраструктурными башенными операторами для размещения нашего оборудования и продолжим строить башни в том числе и с другими провайдерами", - прокомментировала пресс-служба "Билайна".

В ходе реализации проекта компании будут рассматривать вопрос объединения команд.

Генеральный директор ГК "Сервис-Телеком" Николай Бердин рассказал корреспонденту ComNews, что сделка с "ВымпелКомом" - ключевое достижение группы компаний. "Процесс сделки был 100% рыночный и прозрачный. "Сервис-Телеком" выбрали по критериям профессионализма в управлении башенной инфраструктурой, высокого уровня компетенций в M&A и быстрому движению по сделке, а также предоставлению финансирования от нашего партнера Газпромбанка, - уточнил Николай Бердин. - Что касается интереса "Сервис-Телекома" к башням других операторов - да, нам это по-прежнему интересно. Стратегия компании предполагает развитие через органический рост и M&A. Вместе с тем мы продолжим дальнейшую консолидацию рынка, в рамках которой рассматриваем приобретение еще одного портфеля сотового оператора в РФ. Газпромбанк последовательно поддерживает нас и подтверждает готовность финансировать проекты нашего развития".

"Tele2 готова рассмотреть возможность продажи башенной инфраструктуры, если получит предложение с выгодным соотношением стоимости портфеля антенно-мачтовых сооружений и дальнейшей аренды", - сообщила пресс-служба Tele2 корреспонденту ComNews. В "МегаФоне" и МТС воздержались от комментариев.

ПАО "МТС" в раскрытии итогов II квартала 2021 г. объявило о намерении вывести башенную инфраструктуру в отдельную компанию. По данным Forbes "Первая башенная компания" (ПБК) "МегаФона" и башенная компания "Вертикаль" ведут переговоры о выходе на американскую биржу через SPAC-компанию Ивана Таврина Kismet Acquisition Two. По словам двух источников Forbes, сделка должна состояться в сентябре 2021 г., то есть со дня на день.

"ВымпелКом" выделил "Национальную башенную компанию" (НБК) из своей структуры в 2016 г. Оператор передал НБК часть сооружений связи различного типа: башни на земле, мачтовые сооружения, в том числе пригруженные, и мачты на крышах. Изначально целью выделения инфраструктуры в отдельную компанию была продажа активов. Уже тогда оператор одним из условий сделки выдвигал обязанность покупателя после заключения сделки сдавать вышки в аренду "ВымпелКому". Переговоры о продаже "дочки" "ВымпелКом" вел ранее с тремя компаниями - "Русские башни", "Вертикаль" и "Сервис-Телеком". Они то прекращались, то возобновлялись.

Президент группы компаний "Русские башни" Александр Чуб рассказал корреспонденту ComNews: "Мы всегда внимательно следим за рынком и прорабатываем все возможности по приобретению инфраструктурных активов в Российской Федерации. Поздравляем Veon с прецедентным для российского рынка решением и желаем успешной реализации этого непростого проекта. Мы рассчитываем на продолжение и динамичное развитие профессиональных отношений с "ВымпелКомом" и другими мобильными операторами страны".

"Портфель "Сервис-Телекома" по итогу сделки составит около 18 тыс. объектов, что делает группу национальным лидером на рынке независимых операторов телеком-инфраструктуры, - говорит Николай Бердин. - Также группа войдет в топ-5 независимых башенных компаний в Европе. С точки зрения нашего нового масштаба, мы сможем реализовывать проекты, которые создают скелет цифровой экономики России и способствуют улучшению качества сотовой связи и мобильного интернета для населения. Речь идет о дальнейшем развитии строительства телеком-инфраструктуры вдоль автомобильных и железных дорог, проекты комплексного покрытия мегаполисов и малых городов страны для обеспечения бесшовного покрытия сотовой связью и мобильным интернетом, которые обеспечат возможность доступа к современным цифровым сервисам для абонентов всех четырех федеральных операторов сотовой связи".

Сделка требует согласования со стороны ФАС. Ожидается, что ее закрытие состоится в IV квартале 2021 г.

В ноябре 2020 г., после прихода в "ВымпелКом" нового генерального директора Александра Торбахова, "Билайн" отказался от аутсорсинга технических функций аренды, планирования, строительства сети и эксплуатации ключевых компонентов инфраструктуры от Huawei и Nokia. "Мы нашли силы признать, что это было нерационально, и изменить модель. Около 1600 человек мы забрали назад в "Билайн", - отметил исполнительный вице-президент "Билайна" по технике Валерий Шоржин (см. новость ComNews от 19 февраля 2021 г.).

"Похоже, что Россия опять пошла своим путем. Десять лет назад российские операторы провалили идею managed services, которая показала эффективность во многих странах мира. В 2010 г. МТС передала компании Nokia на аутсорсинг обслуживание сетей в ЦФО, а в 2012 г. "ВымпелКом" поступил так же с сетями в нескольких федеральных округах, передав их по модели managed services в Huawei. Но ни один оператор не добился эффективности, так как managed services приносят выгоду, если хотя бы два сотовых оператора на одной территории передают сети на аутсорсинг, причем одному вендору (или иному исполнителю). В итоге "ВымпелКом" отказался от модели managed services и в конце 2020 г. - начале 2021 г. вернул эксплуатацию сетей под свой контроль. Продажа башен имеет ту же логику, что и managed services: если хотя бы два оператора продадут башни одному независимому игроку, то каждый из них сможет в дальнейшем арендовать сайты за меньшие деньги, чем тратил бы при их самостоятельном содержании. Но "ВымпелКом" продает башни компании "Сервис-Телеком", "МегаФон" уступит их компании "Вертикаль", а "Русские башни", которые некогда намеревались купить башенный бизнес "Билайна", явно сделают все, чтобы приобрести башни у Tele2. В итоге у каждого независимого башенного оператора окажется инфраструктура одного оператора, поэтому велика вероятность, что в России повторится история managed services, и лет через 7-10 сотовые компании вновь будут выкупать башни у независимых игроков", - рассуждает партнер ComNews Research Леонид Коник.

Каан Терзиоглу, CEO VEON, сообщил: "Эта сделка - важный шаг вперед по росту стоимости инфраструктурного портфеля VEON для наших акционеров. Вступая в долгосрочное партнерство с сильным и опытным партнером в России, "Билайн" сохранит операционную и финансовую гибкость и одновременно сможет предоставить клиентам услуги связи самого высокого уровня на базе одной из крупнейших и наиболее технологически продвинутых мобильных сетей в стране. Кроме того, сделка позволит снизить долговую нагрузку VEON, а также увеличить инвестиции в качество сети и новые цифровые проекты, сохраняя при этом еще большую финансовую гибкость".

По мнению независимого эксперта по рынкам ИТ и телеком Вадима Плесского, 15,4 тыс. антенно-мачтовых сооружений - это мало, если говорить о сделке за 70,65 млрд руб. "Напомню, что за последние два года Tele2 заключила контракты с Nokia и Ericsson на поставку суммарно 50 тыс. базовых станций (БС). В этом году заключен новый контракт с Ericsson, сроком на пять лет, на поставку еще 50 тыс. БС. Итого 100 тыс. Основная цель продажи вышек сотовой связи "ВымпелКома" - снижение долговой нагрузки. При выводе "ВымпелКомом" трат на инфраструктуру из отчетности она будет выглядеть лучше, компания станет, предположительно, более привлекательна для инвесторов. Стоимость сделки в 70,65 млрд руб. выглядит выше среднерыночной или ожидаемой рынком. Возможно, покупатель - компания "Сервис-Телеком" надеется разместить на купленных вышках (антенно-мачтовых сооружениях) оборудование других операторов мобильной связи. Однако большинство операторов уже закончили основную часть строительства в крупных городах, и у них нет такой потребности. Можно предположить, что основным заказчиком "Сервис-Телекома" на ближайшие два-три года останется "ВымпелКом". В результате сделки у "ВымпелКома" произойдет снижение расходов на CAPEX, но одновременно вырастут операционные расходы. Три-четыре года назад, когда некоторые операторы наращивали строительство инфраструктуры, это было бы хорошим решением. Сейчас оно выглядит запоздалым, и экономическая выгода от него неочевидна, - комментирует Вадим Плесский. - Возможно, эта сделка является подготовкой более масштабной - продажи всего ПАО "ВымпелКом". Отсутствие собственных вышек связи упростит такую сделку".

Вадим Плесский считает маловероятным, что остальные операторы "большой четверки" предпримут аналогичные шаги. "Их бизнес стабилен, они имеют достаточную финансовую подушку и поддержку основных акционеров. Количество абонентов мобильной связи в России стабилизировалось на определенной отметке, ждать роста не приходится. Изменение числа абонентов у кого-либо из операторов будет происходить за счет перетока абонентов. В таких условиях основной упор необходимо делать на снижение операционных расходов, а не на инвестиции в рост абонентской базы. В целом можно отметить, что у "Билайна" отсутствует понимание, как дальше развиваться в России. Руководство компании часто меняется, топ-менеджеры пробуют разные варианты, а тренд остается прежним: компания теряет абонентов мобильной связи. Продажа инфраструктурных активов даст менеджменту некоторую передышку, но не решит проблему оттока абонентов", - заключил эксперт.

Аналитик "Фридом Финанса" Евгений Миронюк предположил, что на текущем этапе "Билайн" обладает необходимыми собственными и заемными средствами для того, чтобы оптимизировать портфель антенно-матчевых сооружений, а также от непосредственной эксплуатации ключевых компонентов инфраструктуры. "Продажа "Билайном" активов свидетельствует, что в текущих обстоятельствах с точки зрения качества сервиса выгоднее сотрудничать с группой компаний "Сервис-Телеком". Частичный аутсорсинг позволяет сократить финансовые затраты, приходящиеся на этап модернизации сети", - считает Евгений Миронюк.

Активность на российском башенном рынке явно является отголосками процессов, которые произошли за последние полтора года в этом сегменте на мировом рынке, и прежде всего в Европе. За этот период собственников сменили примерно 200 тыс. башен и мачт.

В апреле 2020 г. башенная компания Cellnex договорилась c португальской сотовой компанией NOS о выкупе ее башенного бизнеса (за €375 млн), а в ноябре - о приобретении всех 24 600 башен и сайтов гонконгской фирмы CK Hutchison в Европе за 10 млрд евро. В январе 2021 г. та же Cellnex договорилась с Deutsche Telekom об объединении их башенных инфраструктур в Нидерландах в рамках совместного предприятия.

В январе 2021 г. испанский оператор Telefonica договорился с инфраструктурным оператором American Towers (США) о продаже ему всех мачт и башен в Европе и Латинской Америке за 7,7 млрд евро (эти активы собраны в фирму Telxius Telecom, в управлении которой находится более 30 700 башен). В феврале французский Orange создал башенную компанию Totem, которая будет управлять 25 500 башнями в странах Европы. В феврале 2021 г. Cellnex договорился о поглощении за 1,6 млрд евро фирмы Cyfrowy Polsat в Польше, управляющей 7000 мачт и башен, а также фирмы Hivory во Франции, которая располагает 10,5 тыс. сайтами, за 5,2 млрд евро.

В марте 2021 г. Vodafone вывел на Франкфуртскую фондовую биржу свою башенную "дочку" - Vantage Towers, в активе которой находятся свыше 80 тыс. сайтов по всей Европе: в ходе этого IPO Vodafone привлек свыше 2 млрд евро.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию предложила снизить пошлины на ферросплавы

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала инициативу о снижении экспортных пошлин на ряд ферросплавов и карбонильное железо, решение по которым принималось в конце июня. По отдельным позициям пошлины планируется обнулить. Корректировки принимаются в ответ на обращения российских производителей с учетом конъюнктурных колебаний, которые произошли за последние месяцы на мировых рынках.

Например, основным сырьем для феррохрома является импортируемый в РФ хромовый концентрат, на который существенно выросли мировые цены, при этом сам сплав – в основном ориентирован на экспорт.

Как было отмечено на заседании подкомиссии, данное решение позволит поддержать производство соответствующей продукции, занятость на предприятиях. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития внесло на рассмотрение Правительства РФ.

"По поручению Председателя Правительства мы совместно с Минпромторгом провели анализ финансового состояния отрасли черной металлургии по итогам действия комбинированных пошлин. Из больших групп продукции выделили все сплавы, по каждой позиции внимательно изучили ситуацию и обращения предприятий. По сравнению с июньскими данными, на основе которых принималось решение о введении пошлин, сегодня ситуация изменилась. Видим, что под влиянием внешней конъюнктуры появились риски для производства ряда продукции. В результате выработали позицию, которая учитывает производственный аспект и специфику экономики каждого предприятия", - сказал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

"Ферросплавы являются необходимым сырьём как при выплавке углеродистых, так и легированных сталей. Необходимость корректировки экспортных пошлин связана с зависимостью отечественных производителей от импортного сырья, например, от марганцевых и хромовых руд, а также с экспортной ориентированностью отрасли. Снижение пошлин будет способствовать сохранению существующих темпов роста выпуска и экспорта продукции и позволит в намеченные сроки реализовать планы инвестиционного развития компаний, например, строительство нового цеха по производству средне – и низкоуглеродистого ферромарганца на АО «Саткинский чугуноплавильной завод", - отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Ферросплавы используются в производстве так называемых легированных сталей, из них их которых производят различную специфическую продукцию. Это могут быть строительные перекрытия для сверхвысоких зданий, инфраструктурные элементы для скоростных поездов и путей сообщения, комплектующие авиа- и космостроения, а также элементы аэро- и космодромов.

Напомним, комбинированные пошлины на экспорт черных и цветных металлов были введены до конца года как временная мера. Она направлена на компенсацию удорожания металлопродукции на внутреннем рынке. Минэкономразвития совместно с Минпромторгом в постоянном режиме отслеживают динамику мировых цен, а также анализируют обращения металлургов в части корректировки пошлин. Например, уже принято и вступило в силу с 16 августа решение о снижении ставки специфической пошлин на чугун до 54$ за тонну.

Справочно:

Планируется установить

- в отношении феррохрома (код 7202 41 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) ставки экспортной пошлины в размере 5 %, но не менее 57 долларов США за 1000 кг;

- в отношении феррохрома (код 7202 49 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС) ставки экспортной пошлины в размере 5 %, но не менее 134 долларов США за 1000 кг;

- в отношении феррохрома (код 7202 49 500 0 ТН ВЭД ЕАЭС) ставки экспортной пошлины в размере 5 %, но не менее 109 долларов США за 1000 кг;

- в отношении ферросиликохрома (код 7202 50 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) ставки экспортной пошлины в размере 5 %, но не менее 71 доллар США за 1000 кг;

- в отношении ферромарганца (код 7202 11 800 0 ТН ВЭД ЕАЭС) ставки экспортной пошлины в размере 5 %, но не менее 49 долларов США за 1000 кг;

Одновременно предложено отменить ставки вывозных таможенных пошлин в отношении

- ферромолибдена (код 7202 70 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

- феррониобия (код 7202 93 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

- ферровольфрама (код 7202 80 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

- ферротитана (код 7202 91 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

- железа в порошке (код 7205 29 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

Контакты компаний-производителей: Михаил Ларионов (+7 922 224-40-49), «Корпорация ВСМПО-Ависма» — российская металлургическая компания, производящая титан и изделия из него; крупнейший в мире производитель титана.

Екатерина Генералова (+7 965 421-22-04), Компания Молирен, производитель ферросплавов

Турция не торопится признавать власть талибов в Афганистане

Турция не будет спешить с признанием «Талибана» (запрещено в РФ) в Афганистане, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Он уточнил, что новое правительство должно быть инклюзивным и включать в себя все этнические группы, добавив, что до настоящего времени талибы назначили чиновников только из своего окружения.

При этом он сказал, что Анкара не получала приглашения на церемонию объявления состава новой администрации.

Министр также прокомментировал ситуацию в Панджшере, выразив надежду, что ситуация в провинции не приведет к началу гражданской войны.

Он отметил, что Турция работает с Катаром и США над восстановлением работы Кабульского аэропорта. По его словам, обеспечение безопасности остается ключевым вопросом для возобновления международных рейсов.

Глава МИД подчеркнул, что международному сообществу нужны гарантии безопасности воздушной гавани. Он сказал, что талибы могут поддерживать безопасность за пределами аэропорта, в то время как охрану самого аэропорта может взять на себя частная военная компания.

Цветные металлы дешевеют, но алюминий встревожен переворотом в Гвинее и дорожает

В понедельник, 6 сентября, цены цветных металлов двигались на LME в различных направлениях, но алюминий продолжил обновлять ценовые максимумы.

Трехмесячный контракт на свинец завершил торги на отметке $2275,00 за т, подешевев относительно значения закрытия пятницы – $2310,50 за т.

Тем временем олово с поставкой через 3 месяца подешевело до 2-недельного минимума, завершив торги на уровне $32890 за т (-0,5%). «Поскольку на данный момент потенциал отскока цены ограничен снижающимся 20-дневным средним ($31,980 тыс. за т) и тем фактом, что цена олова закрылась ниже отметки 50-дневного скользящего среднего (33,476 тыс. за т), техническая конфигурация котировок потенциально уязвима для дальнейшего спуска в краткосрочной перспективе», – отмечает аналитик Энди Фарида.

Фьючерсы на алюминий вышли на новый максимум текущего года – $2782 за т (+1,7%), приблизившись к пиковому значению 2011 г. – $2803 за т. Было продано в совокупности 14,4 тыс. лотов алюминия – больше, чем никеля, цинка и свинца вместе взятых, так как в целом торги шли вяло по причине выходного Дня труда в США. Котировки цены металла подстегнул военный переворот в Гвинее, где добывается большой объем бокситов. «Данные World Bureau of Metal Statistics демонстрируют, что Гвинея является вторым по величине производителем бокситов (после Австралии) и ее доля составляет 24% от всего рынка сырья», – сообщил аналитик Commerzbank Даниэль Бризман.

На Шанхайской фьючерсной бирже алюминий подорожал в понедельник на 2,5%, до 21,815 тыс. юаней ($3367) за т.

На утренних торгах вторника октябрьский контракт на медь в Шанхае завершил торги на отметке 69070 юаней ($10697,91) за т (-0,5%). «Торговая статистика определенно оказывает давление на цены», – отмечает сырьевой брокер Marex Spectron Анна Стаблум. Сообщается, что импорт меди в Китай снизился в августе на 41% в годовом выражении, до 394,017 тыс. т, сокращаясь уже пятый месяц подряд.

На ShFE алюминий подорожал на 0,4%, до 21,730 тыс. юаней за т. Цена никеля снизилась на 1,5%, до 145,120 тыс. юаней за т. Свинец подешевел на 1,1%, до 14,895 тыс. юаней за т.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:23 моск.вр. 07.09.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2741.5 за т, медь – $9319.5 за т, свинец – $2343.5 за т, никель – $19481.5 за т, олово – $33225 за т, цинк – $3004.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2757.5 за т, медь – $9329 за т, свинец – $2261.5 за т, никель – $19460 за т, олово – $32795 за т, цинк – $3015.5 за т;

на ShFE (поставка сентябрь 2021 г.): алюминий – $3379.5 за т, медь – $10730 за т, свинец – $2301 за т, никель – $22664 за т, олово – $38340 за т, цинк – $3487 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка ноябрь 2021 г.): алюминий – $3365.5 за т, медь – $10696 за т, свинец – $2316.5 за т, никель – $22385.5 за т, олово – $37495.5 за т, цинк – $3487 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка сентябрь 2021 г.): медь – $9395 за т;

на NYMEX (поставка декабрь 2021 г.): медь – $9418 за т.

Заменят ли американские тарифы на сталь квотами для ЕС ?

Как сообщает Argus Media, ЕС рассчитывает убедить США заменить существующие 25% импортные пошлины на сталь по разделу 232 тарифной квотой в соответствии с собственными гарантиями Европы.

Фактический объем квот и уровень тарифов в настоящее время неясны.

Представитель Европейской комиссии сказал: «Мы подтвердили с нашими американскими коллегами готовность найти решение в течение следующих месяцев, и в любом случае до 1 декабря, как было согласовано в ходе саммита ЕС-США. Что касается прогресса, мы согласились продвигаться вперед с некоторыми конкретными решениями в соответствии с ключевыми параметрами, такими как восстановление исторических торговых потоков и создание системы, соответствующей требованиям ВТО, во избежание регулируемой торговли ».

Раздел 232 был введен 1 июня 2018 года. Экспорт всей стальной продукции из ЕС в США упал с более 3 млн тонн в том году до 2,33 млн тонн в 2019 году и 1,5 млн тонн в прошлом году.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил в прошлую пятницу, что Европа и США «работают над решением этого вопроса» до конца года.

Источники на рынке предположили, что принятие США аналогичной тарифной квоты позволит Европе сохранить свои собственные существующие меры.

Рынок ожидает, что отмена тарифа предоставит возможность европейским предприятиям сбыта продукции: даже при нынешней пошлине в 25% европейские производители могут продавать продукцию в США, которые, несомненно, являются самым высокооплачиваемым рынком в мире.

Ранее на этой неделе базирующаяся в Вашингтоне Коалиция американских производителей и потребителей металла заявила, что тарифы по Разделу 232 должны быть отменены, чтобы дать производителям США сталь, в которой они «отчаянно нуждаются».

Нефть будут вынюхивать беспилотники

Аэромобильный газоанализатор в виде беспилотника, который определяет концентрацию метана в воздухе, разработали ученые Института лазерной физики СО РАН. Аппарат сможет указывать на наличие нефтяных месторождений, рассказал ТАСС заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Института лазерной физики СО РАН, профессор кафедры лазерных систем НГТУ Дмитрий Колкер.

«Метан — один из парниковых газов. При обнаружении нефтяных месторождений в тех местах, где может быть нефть, концентрация метана вблизи поверхности земли может быть увеличена. То есть созданная система необходима для поиска нефтяных месторождений», — пояснил Колкер.

По его словам, в подобных случаях обычно необходим легкий компактный высокочувствительный газоанализатор, который должен иметь автономное питание с малым энергопотреблением. Особенностью созданного в Новосибирске газоанализатора является возможность его использования на беспилотных воздушных судах легкого и свехлегкого классов. Колкер поясняет, что также разработка может быть использована в автомобилях, электромобилях и в переносном варианте.

Система способна определять концентрацию метана в воздухе в режиме реального времени с привязкой к координатам. Она оперативно передает данные в бортовую автоматизированную геофизическую информационно-измерительную систему (АГИИС) для дальнейшей обработки. Такая разработка позволяет поднять на новый уровень решение многих задач, связанных с геологической съемкой, поисками и разведкой разнообразных полезных ископаемых, отметил собеседник агентства.

«Аналогов этому прибору пока нет, поскольку есть только стендовые макеты в Китае, США и Европе. Наш прибор компактный и весит 3 кг. Чувствительность 300 ppb, т. е. 300 молекул из биллиона прибор чувствует», — уточнил ученый.

Тайна появления нефтяного пятна в Мексиканском заливе раскрыта

Несколько дней американские специалисты ломали голову, пытаясь определить происхождение нефтяного пятна, растянувшегося на 16 км в Мексиканском заливе. Пятно было обнаружено после урагана «Ида», 4 сентября, со спутников и с помощью аэросъемки Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США.

И вот в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на заявление американской нефтегазовой компании Talos Energy сообщила, что водолазы, наконец-то, обнаружили предполагаемое место утечки нефтепродуктов в Мексиканском заливе. По данным Talos Energy, речь идет о заброшенном трубопроводе диаметром порядка 30 см, залегающем на глубине около 10 м. В компании подчеркнули, что, как удалось установить водолазам, трубопровод сместился на дне залива, погнулся и в нем образовалась трещина, из которой могла вытекать нефть.

Представители Talos Energy подчеркнули, что сломанный трубопровод не принадлежит компании, которая свернула работы в этом районе Мексиканского залива в 2017 году, а двумя годами позднее завершила демонтаж своего оборудования. «Источник разлива не имеет никакой связи с закупоренными скважинами или прежними местами подводной разработки компании Talos», — отмечается в заявлении.

Между тем, по данным Reuters, Talos Energy выявила снижение темпа разлива нефти в Мексиканском заливе в 3,2 км от побережья штата Луизиана. По словам официального представителя компании Брайана Гроува, за 24 часа на месте происшествия не было замечено новых следов нефти. Он подчеркнул также, что «никакого урона береговой линии или дикой природе не наблюдалось».

Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. В штате, отмечает ТАСС, погибли 11 человек. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза торнадо.

Лукашенко: Белоруссия может удвоить добычу нефти

За счет разработки новых месторождений нефти Белоруссия может в предстоящие годы увеличить добычу до 3-3,5 млн тонн в год, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим, — сказал Лукашенко, принимая с докладом гендиректора «Белоруснефти» Александра Ляхова. — Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн тонн».

Это стало бы решением энергетической проблемы для страны, подчеркнул он.

В 2020 году в Белоруссии было добыто 1,71 млн тонн.

«Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим — за электромобилями», — цитирует президента БелТА. При этом Лукашенко отметил, что «если бы нам сегодня 8-9 млн тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты». «Но, увы, такого нет», — сказал он.

В свою очередь, гендиректор «Белоруснефти» сообщил, что на территории Белоруссии в последние 4 года уровень добычи нефти ежегодно наращивается на 20 тыс. тонн. «Мы вышли когда-то на плато 5 лет назад в 1 млн 640 тыс. тонн. В этом году мы планируем добыть минимум 1 млн 730 тыс. тонн. И этот рост добычи нефти в Белоруссии мы планируем сохранить на ближайшие годы», — сказал Ляхов.

По его словам, темпы прироста добычи зависят ряда факторов. «Это как успешность геологоразведочных работ в традиционной зоне северного прогиба — Речица, Светлогорск, Октябрьский, так и в последние 10 лет мы начали работать в зоне Хойникского района. Буквально в последние годы мы по 2-3 месторождения открываем вокруг Хойников. И добыча нефти в районе уже достигла практически 70 тыс. тонн. Мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах», — отметил гендиректор.

«Белоруснефть», отмечает «Интерфакс-Запад», планирует увеличить добычу нефти на территории Белоруссии в 2023 году примерно на 4% — до 1,77 млн тонн с традиционных 1,7 млн тонн и стабилизировать нефтедобычу на этом уровне в последующие годы. Основным направлением поисковых работ в среднесрочной перспективе станет освоение новых месторождений в Южной структурной зоне Припятского прогиба и вовлечение их в разработку. В 2021 году компания планирует увеличить объем бурения на 3,5% — до 170 тыс. метров горных пород. К 2025 году программу бурения планируется увеличить до 210 тыс. метров в год. В 2021 году поисково-разведочное бурение будет сосредоточено в Центральной и Северной структурных зонах Припятского прогиба.

В июле этого года Лукашенко вывел «Белоруснефть» из подчинения концерну «Белнефтехим», подпавшего под санкции США.

Туркменистан: будущее энергетики через призму талибского соседства

В силу своего географического положения Туркменистан, одна из важнейших стран региона с точки зрения энергетики, может сильно пострадать от прихода к власти талибов в соседнем Афганистане.

В специальном материале для «НиК» Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) анализирует ситуацию и разбирается, насколько смена власти в Кабуле отразится на туркменской энергетике.

На газ, нефть и нефтепродукты приходится почти 90% экспортной выручки Туркменистана, в котором основную роль играет «Туркменнефть» — национальная нефтедобывающая компания. Работают в стране и несколько иностранных компаний. Британская Monument Oil и ExxonMobil работают на морских месторождениях, в то время как Petronas и Dragon Oil работают на суше.

Добыча нефти в Туркменистане постепенно падает — слишком невелики были ее запасы. А вот что касается природного газа, страна имеет четвертые по величине запасы после России, Ирана и Катара, оцениваемые в 19500 млрд кубометров (на конец 2019 г.).

Проблема Туркменистана в том, что большинство его соседей на отсутствие газа тоже не жалуются, поэтому приходится договариваться о его транзите. Например, Россия является одной из ключевых стран по транспортировке газа туркменами. В апреле 2003 года Туркменистан и Россия заключили довольно выгодное 25-летнее соглашение по транзиту.

Однако главным партнером туркменов в области энергетики по-прежнему остается Китай.

В декабре 2020 года было объявлено о скором открытии новой компрессорной станции на Малайском месторождении природного газа в северо-восточной провинции Лебап. Этот объект будет выполнять двоякую функцию: перекачивать газ с самого Малайского месторождения, а также увеличивать поставки с месторождений Галкыныш, Даулетабад и Уч-Аджи. Весь этот газ направляется в Китай. Компрессорная станция Малай рассчитана на перекачку 30 млрд кубометров газа в год. Экономика Туркменистана почти полностью зависит от продажи газа Китаю.

Наибольший потенциал Туркменистана и сегодня — это его энергоресурсы.

Президент Бердымухамедов последние годы стимулировал некоторые иностранные инвестиции в энергетический сектор. Туркменистану нужны новые потоки доходов.

В том числе поэтому Туркменистан в последние годы стал активнее посматривать и в сторону Афганистана, который стал проявлять активный интерес к туркменскому газу и электричеству. Чему Ашхабад был очень рад. Разумеется, это все происходило до недавних афганских событий.

Афганистан: сотрудничество под вопросом

Еще в декабре 2020 года Туркменистан вовсю наращивал свое энергетическое взаимодействие с Афганистаном. Туркмены взяли на себя обязательство со временем наладить или увеличить надежные поставки природного газа, топлива и электроэнергии своему южному соседу. Потребность Афганистана в электроэнергии быстро росла. Если в 2018 году страна потребляла около 6000 гигаватт-часов (по данным Управления энергетической информации США), то к 2032 году спрос должен был достигнуть почти 16000 гигаватт-часов.

Афганские официальные лица заявили, что страна тратит более $220 млн в год на покупку электроэнергии. По состоянию на 2016 год не менее 12,3% из нее приходилось на Туркменистан. Который, конечно, в то время сильно отставал от конкурентов, таких как Узбекистан, Таджикистан и Иран. Но с удовольствием наращивал сотрудничество. И в декабре 2020 года президент Гурбангулы Бердымухамедов даже подписал контракты, обязывающие Туркменистан увеличить поставки электроэнергии в Афганистан.

Правительство Таджикистана было в восторге. В стране и так со времен распада СССР количество электростанций выросло с 4 до 12, а еще и перспективы развития были довольно радужные.

В том числе за счет Афганистана, в котором хоть и было неспокойно, но атмосфера относительной стабильности вроде бы присутствовала.

Вовсю шли работы по реализации проекта высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Работы шли быстрыми темпами и должны были быть завершены к злосчастному августу 2021 года.

В январе 2021 года Афганистан и Туркменистан торжественно открыли три крупных проекта в области энергетики и связи, направленных на укрепление двусторонних связей. Президент Афганистана Ашраф Гани и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов наблюдали за запуском проектов через видеосвязь из Кабула и Ашхабада. Гани сказал, что это огромная гордость для его страны. Министры иностранных дел обеих стран проводили всевозможные конференции, в том числе в городе Герат на западе Афганистана, где обсуждали весь спектр региональных проектов по энергетике и торговле.

Например, перспективно выглядел газопровод ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) и транзитный маршрут из лазурита, соединяющий Афганистан с Турцией и Европой через Туркменистан, Азербайджан и Грузию. Везде Туркменистан играл важнейшую роль, исходя из своего географического положения.

Трубопровод — единственный экономически жизнеспособный способ транспортировки природного газа Центральной Азии через Каспийское море в Европу, если по определенным причинам хочется миновать Иран. Или Россию, если этим хочется воспользоваться Туркменистану.

Талибская реальность

Талибан был бы не против сохранить все договоренности предыдущего правительства, которые теперь стали бы приносить деньги ему. Тем не менее, существует огромный фактор риска, вызванный недоверием инвесторов к фундаменталистской группировке, чьи финансовые состояния во многом держатся на производстве наркотиков.

Тем не менее талибы после фактического прихода к власти в Афганистане пока стараются не спугнуть иностранных инвесторов и не отрезать наработанные предыдущими властями соглашения.

Что вполне логично стратегически. Например, Сухаил Шахин, член переговорной группы талибов в Катаре уже сказал, что его движение предлагает «полную поддержку реализации ТАПИ и других проектов развития в нашей стране и обеспечения их безопасности».

С приходом к власти талибов энергетическая инфраструктура и природные ресурсы региона находятся под большей угрозой, чем когда-либо с 2001 года, когда США ввели в страну войска.

Приход талибов пока сильно не отразился на достигнутых договоренностях, в которых участвует Туркменистан. Инвесторы и политики взяли паузу и оценивают риски.

Через 20 лет Афганистан снова находится под властью талибов, а соседние страны, включая Туркменистан, быстро переоценивают перспективы совместных инвестиционных проектов. Пока, кажется, экономические интересы одерживают верх, но теперь все зависит от поведения самих талибов.

Лукашенко: Приватизации «Белоруснефти» не будет

Белорусский президент Александр Лукашенко исключил возможность какой-либо приватизации «Белоруснефти». «Я запретил всякую приватизацию „Белоруснефти“, прикасаться к ней. Это госпредприятие, которое должно обеспечить наше население необходимыми нефтепродуктами. Без нефтепродуктов сегодня Белоруссии нет», — сказал Лукашенко на встрече с гендиректором «Белоруснефти» Александром Ляховым.

По словам Лукашенко, которые приводит БелТА, «Белоруснефть» «спасла страну, когда Россия перестала в нужных объемах поставлять нам нефть». «Кто-то надеялся, что у нас возникнет дефицит с нефтепродуктами. Тогда мы всю нефть, которую добываем, повернули на переработку для Белоруссии, — сказал президент. — Люди не заметили, что какой-то дефицит. Его не было. Благодаря нашей компании».

В первом квартале 2020 года крупные российские НК, напоминает «Интерфакс», не поставляли нефть в Белоруссию из-за разногласий в цене поставок, в том числе размера премии поставщикам, которая входит в цену нефти. В этих условиях Белоруссия была вынуждена отказаться от экспорта нефти собственной добычи, весь объем которой традиционно поставляется в Германию, и перенаправить сырье для переработки внутри республики. Это позволило частично нивелировать дефицит сырья для белорусских НПЗ. Также в первой половине 2020 года Белоруссия закупала танкерную нефть в Азербайджане, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

На «Белоруснефть» — государственную вертикально-интегрированную нефтяную компанию — приходится более 70% внутреннего рынка нефтепродуктов в Белоруссии. В состав «Белоруснефти» входят более 40 нефтедобывающих, нефтесервисных, инжиниринговых, проектных, газоперерабатывающих и сбытовых подразделений и предприятий в Белоруссии, России, на Украине, в Венесуэле, Эквадоре и Польше.

Меньше государства: как сократить госсектор в экономике. Комментарий Семена Новопрудского

Алексей Кудрин пишет о необходимости сокращения госсектора в российской экономике. Казалось бы, это можно решить продажей госкомпаний частным инвесторам. Однако есть как минимум три препятствия для этого, считает колумнист

Председатель Счетной палаты России, экс-министр финансов Алексей Кудрин, остающийся одним из самых авторитетных и влиятельных экономистов России, написал статью, в которой призвал сократить госсектор в российской экономике. Проблема в том, что одной приватизацией крупных компаний госсектор в нашей стране не сократишь.

В своей статье Кудрин приводит достаточно наглядные примеры и без того очевидного тотального доминирования компаний с государственной собственностью в отечественной экономике: в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частные, а в американской — ни одной с госучастием; доля совокупной выручки госкомпаний в нефтегазовом секторе в России составляет почти 75%, в машиностроении — 55%, в финансах и страховании — почти 50%. Если вычленить оттуда страхование, где еще остались крупные частные компании, то госбанки явно дадут не меньше 60% всей прибыли банковской системы.

Сам экс-министр финансов в целом не отрицает определенных преимуществ госсектора. В частности, это позволило России получить меньшую безработицу и меньший спад экономики по сравнению с США или европейскими странами во время пика коронакризиса и эпидемических ограничений в 2020 году. Повсюду разорялись или сокращали персонал преимущественно частные бизнесы. А в России бюджетники и работники госкомпаний продолжали получать зарплату и не теряли работу.

Но неэффективность управления и зависимость бюджета от крупнейших госкомпаний (20 компаний в России дают почти 97% всех бюджетных доходов и к тому же являются главными работодателями в стране) — точно не самая лучшая конструкция для экономики, если Россия хочет быть процветающей и конкурентоспособной.

При этом в нашей экономике есть, по крайней мере, три системных препятствия, которые не позволяют уменьшить долю госсектора самым простым и естественным способом — продажей госкомпаний частным инвесторам.

Во-первых, де-факто многие крупнейшие государственные компании работают как частные, а их топ-менеджеры ведут себя практически как владельцы. Причем госкорпорации даже по своей изначальной правовой форме — коммерческие бизнесы в государственной оболочке.

Во-вторых, чтобы уменьшить долю госсектора, надо менять саму структуру бизнеса и полномочия некоторых госкомпаний. Например, нигде в мире, кроме России, крупнейшая газодобывающая компания не является еще и фактическим распорядителем газотранспортной системы. То есть добывают газ и транспортируют его внутри страны или за рубеж разные компании, а не одна, как у нас.

Кроме того, отечественные крупнейшие госкомпании имеют огромное количество непрофильных активов в самых далеких от их основного бизнеса отраслях, у нас это принято называть содержательно ничего не значащим словом «экосистема». При этом, например, у «Сбера» есть экосистема вплоть до бизнесов по доставке еды и онлайн-кинотеатров, а крупнейшие американские или японские банки пока в доставке еды замечены не были. Да и Google, в отличие от «Яндекса», пока не занимается частным извозом.

Третья системная проблема — отсутствие реальных частных покупателей на крупнейшие госкомпании, даже если государство и захочет продавать их контрольные пакеты. Все крупные «приватизационные» сделки последних лет в России (их было ничтожно мало) — это перекладывание актива из одного госкармана в другой на деньги бюджета или госбанков.

Таким образом, внутри России купить контроль в крупной госкомпании прямо сейчас могут только государство или другие крупные госкомпании. А иностранные инвесторы из-за войны санкций вряд ли захотят претендовать на контроль крупнейшими российскими госкомпаниями, даже если мы вдруг решимся на реальную приватизацию государственных гигантов.

Проблема российской экономики не в том, что у нас слишком большой и постоянно растущий в течение последних 20 лет госсектор. Проблема в том, что у нас само государство стало корпорацией. Именно поэтому доступ к государственным ресурсам становится главным бизнесом крупнейших российских компаний. Простой приватизацией в такой ситуации роль и влияние государства на экономику явно не уменьшить.

Продавцы и производители холодильников и кондиционеров предупредили о грядущем дефиците

Все дело в запрете на ввоз ряда хладагентов и бытовых приборов с их использованием. В основном это фреоны, которые в ближайшее время нужно полностью заменить на более новые и безопасные хладагенты

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Ariston, Miele, Gorenje и другие предприятия, направила письмо в Минэкономразвития России. В нем фирмы жалуются на то, что части импортеров с июля запретили ввозить хладагенты и заправленные ими устройства. Речь идет в основном о фреоне, который используется для крупной бытовой техники при производстве и сервисном обслуживании.

Согласно письму, Роспотребнадзор фактически ввел и распределил квоту на ввоз такого оборудования, которая никак не закреплена законодательно, а импортеры, которые не успели оформить разрешение, к 2022 году не смогут ввозить свою технику. В свою очередь, профильные ведомства уверяют, что риска дефицита нет.

Комментирует директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

«Если кратко, то проблема заключается в том, что Министерство природных ресурсов по ходу действия изменило правила, причем, на наш взгляд, изменило их неправомерно, то есть стало эксплуатировать те хладагенты, о которых само министерство писало, что квот на 2021 год не будет. Это коснулось уже действующих контактов, то есть установленные правила были восприняты бизнесом, и, соответственно, заключены контракты, и потом, когда они были заключены, эти правила вдруг почему-то поменялись. Соответственно, сегодня большое количество материалов, как самих хладагентов, так и устройств, в которых они содержатся, не может попасть в Российскую Федерацию. Собственно, поэтому мы обратились в Министерство экономического развития и в Министерство природных ресурсов, чтобы коллеги были последовательнее и действовали в соответствии с теми правилами, которые они сами установили. Исходя из документов Министерства природы, квотирования на 2021 год не должно было быть, а потом получается, что квота появилась. Вот эта несинхронность привела к такой ситуации, то есть несоответствие одного документа другому. На самом деле, такие решения может принимать только правительство Российской Федерации, а вообще это вопрос, скорее, даже Евразийской экономической комиссии, потому что эти правила устанавливаются на весь Евразийский союз».

Впрочем, не все компании, которые входят в ассоциацию, столкнулись с проблемами: некоторые используют хладагенты, которые не подпадают под новые правила ввоза. Например, это фирма Electrolux, говорит директор по взаимодействию с органами государственной власти в Восточной Европе Сергей Гусев.

«Компания Electrolux в своей продукции, холодильно-морозильных приборах, уже очень долгое время не использует озоноразрушающие вещества в качестве хладагента, равно как и вещества, которые с лета этого года подлежат дополнительному контролю в виде квотирования и лицензирования при ввозе в Российскую Федерацию. Поэтому эта ситуация на поставки холодильно-морозильных приборов на рынок Российской Федерации компании Electrolux не оказывает. Мы не предполагаем каких-либо изменений в поставках в связи с этой ситуацией. Мы ввозим хладагенты исключительно внутри бытовых приборов, это традиционная стандартная ситуация, когда холодильно-морозильные приборы поставляются в Российскую Федерацию полностью готовыми к использованию и заправленные в том числе хладагентами, необходимыми для их работы».

Минэкономразвития получило обращение РАТЭК и перенаправило в Минпромторг. Там пояснили, что министерство выдает лицензии импортерам на основании разрешения, которое, в свою очередь, выписывает Росприроднадзор, и все вопросы формирования и контроля исполнения квот находятся в компетенции этого ведомства и Минприроды. В Минпромторге также заверили, что сейчас нет риска дефицита для производств, которые используют хладагенты.

С начала года цены на хладагенты выросли в три-четыре раза, рассказал Business FM исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК) Дмитрий Кузин.